immer mehr Bundesländer reformieren ihre Lehramtsstudiengänge. Ein Modell ist dabei auf dem Vormarsch, wie unsere exklusive Umfrage in den Ländern zeigt. Von allen Seiten gibt es Applaus für das duale Studium Lehramt. Bei so viel Begeisterung treten wir einen Schritt zurück und verschaffen Ihnen und uns einen Überblick über den Stand der Umsetzung zwischen Nordsee und Alpen: von Early Adopters bis zu den Zögerern.

Christian Füller war zur Abiturverleihung in einer einzigartigen Schule zu Gast. Die Münchner Schlau-Schule ist deutschlandweit die einzige Schule, die Geflüchteten ermöglicht, das ukrainische Abitur abzulegen. Eine ideale Lösung für die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer, die meist zwischen den beiden Ländern hin- und hergerissen sind. So viel Pragmatismus wünschte man sich auch von der KMK-Taskforce.

Geht es nach Arbeitsminister Hubertus Heil, betreuen die Arbeitsagenturen ab 2025 arbeitslose, junge Menschen. Die Jobcenter, die sich damit rühmen, dieser Gruppe besonders gezielt helfen zu können, wären damit arbeitslos – und das deutsche Übergangssystem grundlegend umgebaut. Die Bundesländer äußern lauten Protest gegen die Pläne, wie Horand Knaup berichtet. “Nicht die bestmögliche Unterstützung der Jugendlichen” stehe im Vordergrund, heißt es in einer Stellungnahme, sondern es seien “allein finanzpolitische Gründe handlungsleitend”.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre und möchten wärmstens ein weiteres, gestern gestartetes Professional Briefing vorstellen: Ab sofort berichtet der Agrifood.Table unter der Leitung von Henrike Schirmacher über die Agrar- und Ernährungspolitik auf nationaler und europäischer Ebene und analysiert die Entwicklungen für alle, die in Politik, Unternehmen oder Verwaltungen im Agrar- und Lebensmittelsektor entscheiden müssen. Sagen Sie es gerne weiter und testen Sie das Angebot hier kostenlos.

Zur Vorlesung in die Uni gehen und gleichzeitig regelmäßig vor einer Klasse stehen, eine Anstellung beim Land erhalten und dafür auch noch Geld bekommen: So die Idee, die aktuell unter einem dualen Ausbildungsmodell für angehende Lehrkräfte diskutiert wird. Bei Studierenden, Gewerkschaften und Wissenschaftlern ist die Idee gleichermaßen beliebt, auch die KMK-Präsidentin äußerte sich kürzlich als ihr Fan. Und sie ist bundesweit auf dem Vormarsch.

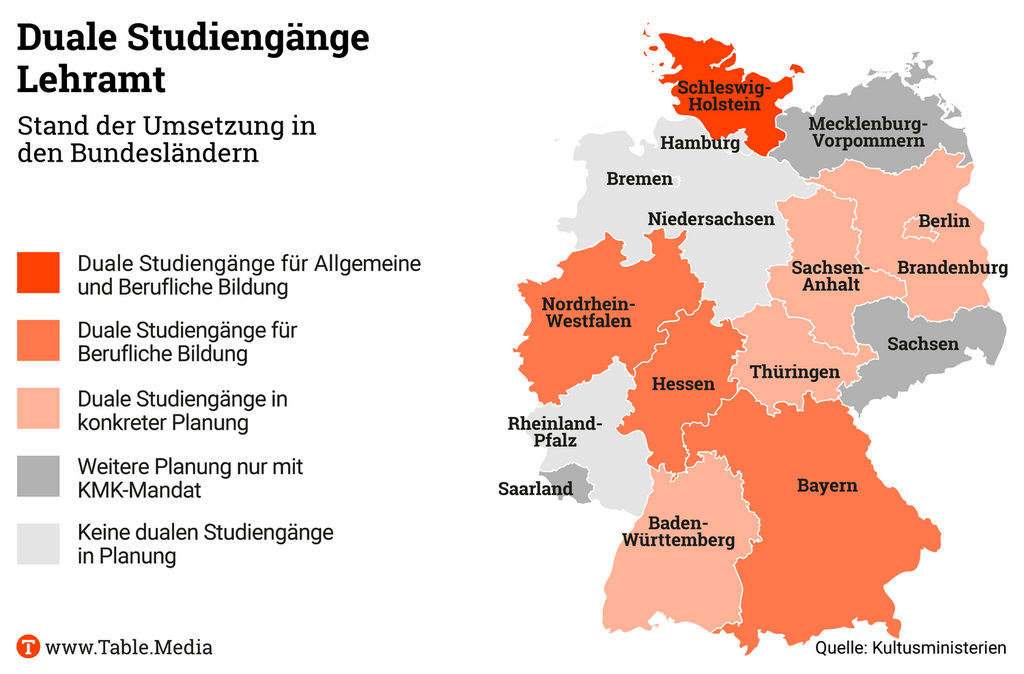

Denn viele Länder wollen ihren angehenden Pädagogen eine solche Kombination von Theorie und Praxis ermöglichen. Das zeigt eine Umfrage von Table.Media bei den zuständigen Behörden. Der Status Quo sieht in den Ländern jedoch sehr unterschiedlich aus:

Die Early-Adopters: In Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gibt es bereits duale Studienoptionen im Bereich der Beruflichen Bildung. In Hessen etwa besuchen die Studierenden des entsprechenden Studiengangs von Beginn der Ausbildung einmal pro Woche die Schule und nehmen parallel an Veranstaltungen des Studienseminars teil. Das Land zahlt das Gehalt und dazu die sogenannte “Masterförderung” in Höhe von 1.000 Euro monatlich pro Person.

In Bayern und Schleswig-Holstein laufen das Masterstudium und der Vorbereitungsdienst für die berufliche Studienoption gleichzeitig ab. In beiden Fällen absolvieren die Studierenden das erste von drei Studienjahren an einer Hochschule (Bayern: Technische Universität München, Schleswig-Holstein: Europa-Universität Flensburg). Ab dem dritten Semester sind die Studierenden in Bayern sowohl an einem staatlichen Studienseminar als auch an der Hochschule angesiedelt, “sodass eine besondere Verzahnung von Theorie und Praxis entsteht”, wie es in der Beschreibung des Studiengangs heißt.

In Schleswig-Holstein verbringen die dual Studierenden zunächst zwei Tage in der Woche in der Ausbildungsschule, im dritten Jahr sind es sogar drei. Seit dem Wintersemester 2021 bietet Schleswig-Holstein die duale Option auch für den Masterstudiengang Sonderpädagogik an (siehe Karte oben). Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolventen eine unbefristete Weiterbeschäftigung, die auch ins Beamtenverhältnis übergehen kann. Im Gegenzug verpflichten sich die ausgebildeten Lehrkräfte, “mindestens drei Jahre im Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein an einem Förderzentrum als Lehrkraft tätig zu sein”. Für Studiengänge der Allgemeinen Bildung gibt es darüber hinaus keine Angebote.

Die Proaktiven: Weitere Länder wollen auch Anwärtern anderer Schulformen einen stärkeren Praxisbezug ermöglichen. An der Universität in Magdeburg sollen sich Studierende für die Sekundarschule nächstes Jahr für ein duales Studium einschreiben können. Thüringen schraubt zurzeit an einem veränderten Studienangebot an der Universität Erfurt, bei dem Studierende ab dem zweiten oder dritten Semester kontinuierlich in die Praxis einsteigen – Anstellung beim Freistaat inklusive.

Brandenburg möchte als Teil eines 10-Punkte-Programms für die Lehrerbildung “Vorreiter beim dualen Studium werden” und verspricht Anfängern im neuen Lehramtsstudiengang in Senftenberg den nahtlosen Übergang in ein duales Masterangebot. In Baden-Württemberg sollen konkrete Umsetzungspläne “noch vor der Sommerpause dem Kabinett vorgelegt werden”. Auch in Berlin arbeitet man “an einem Konzept für eine Pilotierung”, wie ein Sprecher des Ministeriums mitteilt.

Die Abwartenden: Aber nicht alle Ministerien preschen so eigenständig vor. Aus Sachsen heißt es etwa, die Einführung dualer Lehramtsstudiengänge sei “im Länderverbund zu diskutieren”, Erfahrungen aus Modellprojekten anderer Bundesländer seien dabei “ein wichtiger Input”. Ähnliche Töne sind aus Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland zu vernehmen.

Die Zweifler: Vor allem im Westen der Republik hat die Idee einen schweren Stand. In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Bremen ist ein duales Lehramtsstudium aktuell nicht geplant – oder zumindest möchte man es dort nicht so nennen. Grundlegende Reformen der Lehrerausbildung seien aber sehr wohl Teil des aktuellen Koalitionsvertrags, heißt es aus Hannover.

Insgesamt seien die Bemühungen der Länder, Praxiserfahrungen und theoretische Grundlagen zu verbinden, in den letzten Jahren stark gestiegen, betont Anja Winkler von der Pädagogischen Hochschule Bern. “Damit berücksichtigen sie, dass Studierende und Lehrpersonen den schulpraktischen Ausbildungsanteil für ihre professionelle Entwicklung sehr schätzen”, sagt sie. Die Erziehungswissenschaftlerin hatte im Auftrag der GEW schon 2017 Vorschläge für Reformen der Lehrerbildung vorgelegt (zum Download).

Viele Länder erwarten von einer dualen Studienoption eine Trendumkehr: Das Studium und der Beruf sollen wieder attraktiv werden. Konkret verbinden die Länder damit zwei Hoffnungen:

Bis angehende Lehrkräfte flächendeckend dual ausgebildet werden können, sind allerdings noch einige Steine aus dem Weg zu räumen. Der Elefant im Raum ist die Frage, wie die verschiedenen Abschlüsse, die zumindest eine Zeitlang nebeneinander existieren würden, bundesweit verglichen werden können. Kommt es zu Problemen bei der Anerkennung, mache das “eine Aufnahme des Studiums von vornherein unattraktiv”, gibt das sächsische Ministerium schon jetzt zu bedenken.

Auch scheint fraglich, wie Schulen und Hochschulen die “Qualität der Lerngelegenheiten“, wie Bildungsforscherin Winkler es nennt, sicherstellen können – gerade in Zeiten akuten Personalmangels. Dafür fordert sie “mehr Unterstützungsmöglichkeiten in den Klassen, schnellere Hilfe bei Schwierigkeiten und einen bewussteren Umgang mit den Arbeitszeiten der Lehrpersonen”.

Auch an höchster Stelle ist der Umbau der Lehrerbildung längst angekommen. Zuletzt beschäftigte das Thema den Wissenschaftsrat, aktuell bereiten im Auftrag der KMK sowohl die “Kommission Lehrerbildung” als auch die SWK aktuell Gutachten vor. Die Expertise der SWK soll Anfang kommenden Jahres erscheinen. “Die Praxisphasen sowie deren Einbettung in eine wissenschaftsbasierte Lehrkräftebildung werden eine Rolle spielen“, teilt das Gremium auf Anfrage mit. Torben Bennink, Jasper Bennink

Michael Stenger steht auf der Bühne des Künstlerhauses am Münchner Lenbachplatz und spielt einen ukrainischen Schüler nach. »Ja, ich bleibe hier«, zitiert er den Jungen. Dann wechselt Stenger seine Position um zwei Schritte: »Nein, ich geh’ wieder nach Hause in die Ukraine«. Dann macht Stenger wieder zwei Schrittchen zurück. Denn am nächsten Tag wollte der Junge wieder hierbleiben. Und dann wieder zurück nach Kiew. Schulleiter Stenger flipflopped wie wild hin und her. Er spielt das ziemlich gut. Und zeigt damit das riesige Dilemma ukrainischer Schülerinnen und Schüler. Während zu Hause ihre Väter das Land verteidigen, sind sie mehr als Tausend Kilometer entfernt – und können sich nicht entscheiden.

Stenger und seine bayerische Schlau-Schule haben eine Lösung präsentiert, für die sich nun auch Polen oder Kanada interessieren. An der Schule, die jungen Geflüchteten seit dem Jahr 2000 “schulanalogen Unterricht” (abgekürzt SchlaU) anbietet, haben die ersten 20 jungen Leute das Abitur abgelegt – und zwar das ukrainische. Das ist eine ziemlich geniale Lösung für eine innerlich zerrissene Gruppe Jugendlicher, die inzwischen auch Psychologen und Sozialarbeitern große Sorgen bereitet. Sie machen hier in Deutschland das Abitur, das Atestat und den sogenannten Nationalen Multi-Test. Dann steht ihnen der Weg offen, um an einer der ukrainischen Hochschulen zu studieren, oder an einer deutschen. Bei der Feier vergangene Woche im Künstlerhaus gab es viel Lob für Michael Stenger und seine ukrainische Programm-Managerin Katya Milianovska.

Denn die Situation ist in Wahrheit dramatisch. Vor allem für die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer, von denen inzwischen 200.000 in Deutschland schulpflichtig sind. Obwohl die Schulminister der Länder für die ukrainische Diaspora nach Beginn des Krieges schnell die Ampeln auf Grün schalteten, fremdeln die Geflüchteten und die deutsche Schule. Die Schüler lernen nicht so gut Deutsch, wie man das von den als besonders fleißig wahrgenommenen Ukrainern erwartet hatte. Sie haben massive psychische Probleme; was nur zu verständlich ist, wenn man bedenkt, dass ihre Väter jeden Tag an der Front sterben. Eine mit vielen Experten aus der Ukraine und Deutschland besetzte Podiumsdiskussion in München zeigte nun: Eineinhalb Jahre nach Beginn des Krieges wird immer noch an Grundfragen herumgedoktert.

Die Schlau-Schule macht das ganz anders. Sie ist es gewohnt, mit unkonventionellen Ansätzen jenen zu helfen, die der deutsche Schul-Bürokratismus am Lernen hindert. Im Kultusministerium hat man Stengers Schule deswegen lange kritisch beäugt. Die Schlau-Schule hat vor fast zehn Jahren den Deutschen Schulpreis gewonnen. Das Erfolgsrezept der kleinen Schule in Sendling: die Persönlichkeit der jungen Geflüchteten stärken, den Schwerpunkt auf Deutsch legen, und zwar Deutsch als Fremdsprache. Und Vielfalt. “Für das Kollegium der Schlau-Schule ist die Heterogenität ihrer Schülerschaft kein Hindernis, sondern eine Herausforderung”, heißt es in der Beschreibung der Bosch-Stiftung für den Schulpreis.

Man muss nur vergleichen, wie die Schlau-Schule gearbeitet hat – und wie die sogenannte “Taskforce Ukraine” der Kultusministerkonferenz (KMK). Dann erkennt man die Differenz.

Der Unterschied klingt kompliziert. Erklärt es die 17-jährige Schülerin Anastasiia, die gerade an der Schlau-Schule das Abi bekommen hat, wird es ganz einfach. “Für mich war die Möglichkeit entscheidend, den ukrainischen Schulabschluss in Sicherheit zu machen. Mir persönlich fehlte nur ein Jahr, um den Schulabschluss zu bekommen. Wenn ich aber zum Beispiel in ein deutsches Gymnasium gehe, dann muss ich vier oder mehr Jahre lernen, um zum Schulabschluss für die Hochschule zu kommen.”

Das heißt: Der Unterschied, das sind drei bis vier Jahre Lebenszeit. Auch Dagmar Wolf von der Bosch-Stiftung kennt die Differenz zwischen der KMK-Schule und der Schlau-Schule. Aber sie drückt es positiv aus. “Wir können von Schulen wie der Schlau-Schule Ideen übernehmen für das System, damit wir in der nächsten Situation nicht wieder von Neuem überlegen, was wir tun müssen.” Die Taskforce überlegt übrigens immer noch. Sie hat gerade die 72. Sitzung hinter sich gebracht – zum Schutze der deutschen Vorschriften. Michael Stengers Credo aber war ein anderes. “Die vom Krieg unterbrochenen Schullaufbahnen schnell weiterführen zu können!”

Deutsch zu lernen, ist selbstverständlich wichtig. Aber für viele der ukrainischen Schüler hat es überhaupt keine Priorität. Sie tun es zwar, aber meist ohne große Energie. Denn rund 60 Prozent von ihnen wollen wieder nach Hause, wie eine Umfrage des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zeigte. Für die Ukrainer hat Stengers Schule deswegen ein Angebot maßgeschneidert. Denn für die Schlau-Schule gelten nicht Regeln als oberstes Prinzip, sondern das, was der jeweilige Schüler braucht. Und die benötigen nun mal gute Angebote in ukrainischer Literatur, Geschichte und Kultur – am liebsten von ukrainischen Lehrerinnen, die in der Schlau-Schule gute Jobs haben. Dazu gehört auch die Chance auf einen ukrainischen Abschluss, der zum Studium an einer ukrainischen Hochschule berechtigt.

Das Münchner Modell wurde zu einem Vorbild, allerdings noch nicht in Deutschland. Institutionen in Polen und Tschechien, wo viel mehr ukrainische Schüler sind als in Deutschland, interessieren sich für den Ansatz der bayerischen Schule. Sogar aus Kanada, dem Weltmeister in der pädagogischen Integration von Zuwanderern, sind Anfragen eingegangen. So anerkannt war die Schule des “Deutsch als Zweitsprache”-Lehrers Stenger nie. Diesmal aber kreuzte sogar Bayerns Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auf, um ein bisschen von den Lorbeeren der Dissidenten-Schule abzubekommen. Schließlich ist Wahlkampf in Bayern. 60 Schüler hat Michael Stenger in der Abitur-Vorbereitung fürs nächste Jahr aufgenommen. 300 Schüler aber könnte er in diese Kurse aufnehmen. Auf Stengers Frage nach finanzieller Unterstützung reagierte Piazolo: nicht.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen best practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Der Ärger ist groß – und er unterzieht Hubertus Heil (SPD) dem wohl ersten richtigen Härtetest in seiner bald sechsjährigen Karriere als Bundesarbeitsminister. Alle 16 Bundesländer hat er gegen sich, dazu den Städtetag, den Landkreistag und den Städte- und Gemeindebund.

Worum geht es? Die Bundesregierung hatte Anfang Juli beschlossen, die Betreuung für junge Menschen unter 25 Jahren, die selbst oder über ihre Eltern Bürgergeld beziehen, nicht mehr von Jobcentern übernehmen zu lassen, sondern die Agenturen für Arbeit damit zu beauftragen. Beginn des Projekts soll 2025 sein. Das BMAS geht davon aus, dass bis dahin auch die Kindergrundsicherung eingeführt ist.

Die Arbeitsagenturen finanzieren sich anders als die steuerfinanzierten Jobcenter über die Beiträge der Arbeitnehmer zur Arbeitslosenversicherung. Dadurch würde der Bundeshaushalt um rund 900 Millionen Euro jährlich entlastet, so der Plan. Zuständigkeitswechsel und Sparoperation in einem – jedenfalls ganz im Sinne des Finanzministers.

Doch es wäre wohl eine Operation mit Folgen. Länder und Kommunen befürchten nämlich eine massive Entwertung ihrer Jobcenter. Finanzierung, Ausrichtung und Arbeitsweise der 406 bundesweiten Jobcenter stünden “grundsätzlich in Frage”, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der Länder und Kommunalverbände. Nachdem ihnen bereits für 2024 Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro gekürzt werden sollen, würden die Handlungsmöglichkeiten der Jobcenter damit ab 2025 “weiter substanziell eingeschränkt”.

Bisher sind die Jobcenter eng an die Kommunen und Landkreise angebunden, etwa auch in der Zusammenarbeit mit den Jugendämtern – und vor allem über die sogenannten Jugendberufsagenturen. Sie bieten neben Berufsberatung und -vermittlung für Unter-25-Jährige Sucht- und Schuldnerberatung oder auch psychosoziale Beratung an, ein im weitesten Sinne umfassendes Hilfsangebot. Diese würden künftig, sollten die Pläne Wirklichkeit werden, schlicht entfallen. Jedenfalls argumentieren die Länder und Kommunen, die Betreuung der Bedürftigen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) sei deutlich mehr als eine “reine Berufsberatung”, wie sie die Arbeitsagenturen anböten.

Die Jobcenter mit ihrer hohen Kontaktdichte und dezentralen Struktur seien für diese Form der Beratung besser geeignet als die Agenturen. Sie hätten mit umfassenden Netzwerken, Kooperationen und Beratungsangeboten belastbare Strukturen geschaffen – “nun wird dieser ganzheitliche Ansatz zerschlagen”, heißt es in dem Schreiben.

Schließlich hätten viele Bezieher der SGB-II-Unterstützung einen Migrationshintergrund. Gerade deren Integration bedürfe Zeit, besonderer Intensität und spezifischer sozialer Hilfsangebote. Dies könnten die Arbeitsagenturen in ihrer bisherigen Aufstellung kaum gewährleisten. Zudem liege bisher kein geeinter Entwurf für eine Kindergrundsicherung vor – aber genau die ist in der Argumentation des BMAS eine Voraussetzung für die Umstellung.

Der Städtetag argumentiert außerdem, die Betreuung, Integration und Hinführung der Unter-25-Jährigen auf den Arbeitsmarkt sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, “die statt den Steuerzahlern nun als versicherungsfremde Leistung den Beitragspflichtigen auferlegt werden soll”.

Das Arbeitsministerium wiederum will, so scheint es, den Konflikt nicht weiter befeuern. Gegenüber Table.Media stellt das BMAS das Ziel in den Vordergrund, jungen Menschen die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung “einheitlich und aus einer Hand anzubieten”. Absicht sei, “Leistungen besser aufeinander abzustimmen”. Durch die Neuordnung fielen “sich bisher teilweise überlagernde Zuständigkeiten von Jobcentern und Agenturen für Arbeit weg”. Die Jobcenter könnten sich damit künftig besser “auf die Betreuung, Beratung und Vermittlung von Menschen ab 25 Jahren konzentrieren”.

Das BMAS räumt ein, dass der Übergang in den bestehenden Strukturen bei Jobcentern, Agenturen, Kommunen und Trägern “mit Veränderungen verbunden sein wird”. Und doch setzen die Ministeriumsstrategen, so scheint es, auf Deeskalation. So heißt es auf Anfrage: “Ein abgestimmtes Leistungsangebot der Akteure sowie kurze Wege für die jungen Menschen sind Vorteile, die unbedingt erhalten und ausgebaut werden sollten.” Ziel sei, “die Zusammenarbeit am Übergang Schule und Beruf noch enger zu verzahnen und dabei die aufgebauten Strukturen und vorhandene Netzwerke zu nutzen”.

Und doch ist die Stimmung zwischen dem BMAS und den Ländern erst einmal vergiftet. Einerseits beklagen die kommunalen Spitzenverbände, dass die Bundesregierung bisher keine interne Diskussion zu ihrem Vorhaben angestoßen habe. Dies sei “in keiner Weise nachvollziehbar”. Eine BMAS-Aufforderung an die Länder, eine Koordinierung zu noch offenen Fragen einzuleiten, konterte das Brandenburger Wirtschaftsministerium andererseits mit dem spitzen Hinweis, “dass auf der Grundlage der derzeitig in keiner Weise konkretisierten Umsetzungsplanung ein Fragenkatalog der Länder nicht zielführend sei”. Im Klartext: Gesprächsangebot abgelehnt. Und weiter heißt es: “Aus fachlicher Sicht wird nachdrücklich und einheitlich darum gebeten, von den Plänen Abstand zu nehmen.”

Die Interessenkongruenz von Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner mag überraschen. Ganz neu ist sie nicht. Heil unterstützt Lindner nach Kräften auch bei dessen Plänen, zur langfristigen Sicherung der Altersrente einen aktienbasierten Kapitalstock anzulegen. Gespeist werden soll er – trotz vielfältiger Sparzwänge – erst einmal aus dem Bundeshaushalt. Heil ließ sich auch nicht von der Skepsis der Gewerkschaften beeindrucken, deren Vorstandsmitglied Anja Piel Lindner (und damit auch Heil) bei Bekanntwerden der ersten Überlegungen Anfang des Jahres noch “realitätsferne Schwarzmalerei” attestiert hatte. Mittlerweile sind die Überlegungen zu Kapitalstock und Aktienrente in beiden Häusern weit vorangekommen.

Ungeachtet der breiten Kritik drückt die Bundesregierung bei ihrer Operation aufs Tempo. Bereits im August soll das Kabinett das “Haushaltsfinanzierungsgesetz” verabschieden, mit dem der Wechsel hin zu den Arbeitsagenturen grundsätzlich eingeleitet wird. Ein Fachgesetz für die Details ist im Kabinett für Ende des Jahres vorgesehen, gleichzeitig soll auch der Bundestag seine Beratungen aufnehmen. In Kraft treten soll das Gesetz Anfang 2025.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Umbenannt hat man sie bereits, jetzt stutzt das Bundesbildungsministerium die Nationale Bildungsplattform deutlich zurück. Es könnten mehrere 100 Millionen Euro sein, die nun nicht mehr in das ursprünglich mit rund 600 Millionen Euro taxierte Projekt fließen. Genau lässt sich die Zahl zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmen. Denn das BMBF arbeitet – überraschenderweise – nicht mit haushaltstitelscharfen Beträgen bei der “Vernetzungsinfrastruktur Bildung”, wie der neue Name der Plattform lautet. Es “wurden mehrere große Ausgabenbereiche definiert, ohne diesen dezidiert Haushaltsansätze zuzuordnen”, sagte ein Sprecher Table.Media zur Budgetierung der digitalen Infrastruktur. Und er gestand ein: “Die Gesamtkosten werden deutlich geringer ausfallen als die in der Öffentlichkeit wiederholt genannten 630 Millionen Euro.”

Sieht man sich die Haushaltsansätze des BMBF für die Nationale Bildungsplattform an, so könnte die Kürzung zwei Drittel des Gesamtbudgets von 630 Millionen Euro betragen. In den ersten beiden Jahren 2021 und 2022 wurden laut BMBF 66 Millionen Euro verausgabt. Der Etat-Ansatz für die beiden Jahre hatte bei 220 Millionen Euro gelegen. Über die Ist-Kosten im laufenden Jahr 2023 konnte das BMBF logischerweise noch keine Auskunft geben. Im Soll sind für das laufende Jahr 145 Millionen Euro vorgesehen. Das bedeutet, wenn diese Mittel voll ausgeschöpft werden, dann lägen die Ausgaben bei 210 Millionen Euro. Dies würde Einsparungen von bis zu 400 Millionen Euro ergeben.

Endgültig klar wird die Sicht auf das Budget der digitalen Vernetzungsinfrastruktur erst im November. Dann beschließt der Haushaltsgesetzgeber die Budgets. Dass die Ausgaben für die Infrastruktur in den Etatgesprächen wieder steigen, ist allerdings nicht anzunehmen. Denn das BMBF folgt in seiner Kürzung wahrscheinlich den Empfehlungen des Bundesrechnungshofs. Der hatte sowohl das Finanzgebaren um die Nationale Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts scharf gerügt als auch gefordert, die Ausgaben für die Nationale Bildungsplattform einzufrieren.

Zwei Interpretationen der Kürzungen bieten sich an. Projektverantwortliche schwärmen gegenüber Table.Media vom sehr schnellen Fortkommen bei der Entwicklung. Das BMBF habe die Mittel bei Projektstart 2020 zu großzügig kalkuliert. Denn die bisherige Programmierung verursachte weniger Aufwand als veranschlagt. So könnten sich Drittanbieter in wenigen Stunden oder Tagen an die Plattform anbinden. Dafür brauche es nach Einschätzung des BMBF “kein breit angelegtes Unterstützungsangebot”.

Eine weniger schmeichelhafte Lesart: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erleidet auf einem weiteren Feld empfindliche Kürzungen. Auch wenn ihre Sprecher keine Zahlen nennen, so besteht kein Zweifel daran, dass die Kürzung drastisch ausfällt. Das Haus plane “aktuell keine weitere Förderbekanntmachung im Kontext der Vernetzungsinfrastruktur Bildung.”

Eine erste Version der Vernetzungsinfrastruktur soll am 30. September online gehen. Die Zukunft des einst als Megaprojekt angelegten Vorhabens ist weiter ungewiss. Die Betaversion wird kommendes Jahr evaluiert. Dann steht eine Grundsatzentscheidung über die “Verstetigung der Vernetzungsinfrastruktur” an, sagt das BMBF. Erst dann könne eine mögliche künftige Trägerstruktur benannt werden. Christian Füller/Niklas Prenzel

Die in Deutschland ansässigen Profis für digitales Lernen, die vielfältigen EdTechs von Sofatutor über Bettermarks bis Deutschfuchs oder Inklusion digital, könnten auch beim zweiten Digitalpakt Schule leer ausgehen. Bei der Statuskonferenz, die im September den ersten Digitalpakt evaluieren soll, sind die EdTechs schon einmal nicht erwünscht. Das geht aus einer Anfrage der CDU-Fraktion an das Bundesbildungsministerium hervor.

“Die Abwägung zwischen einem freien Meinungsaustausch von Bedarfsträgern und den Interessen von wirtschaftlichen Anbietern kam zu dem Ergebnis, dass die Statuskonferenz dem Erfahrungsaustausch der Bedarfsträger dienen sollte.” So antwortete der Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) auf die Frage der CDU/CSU im Bundestag. Der fehlende Topf für die EdTechs und digitalen Bildungsunternehmen galt als ein wesentlicher Schwachpunkt des ersten Digitalpakts.

Aus der Anfrage wird zudem deutlich, dass die gründliche Evaluation des laufenden Digitalpakts auf die Konstruktion eines möglichen Digitalpakt II wenig Auswirkungen haben wird. Das Evaluationsteam um die Paderborner Professorin Birgit Eickelmann wird seinen Bericht erst Ende des Jahres 2026 vorlegen. Die Antragsfristen für den ersten Digitalpakt enden formell 2024, bis Mitte 2025 kann abgerechnet werden. Wenn die Evaluierung aber erst Ende 2026 abgeschlossen ist, deutet sich hier eine Förderlücke für digitale Vorhaben an Schulen von ein oder sogar mehr Jahren an. Oder gar das gänzliche Aus der Bundesmilliarden für digitale Bildung?

Damit verdichten sich die Hinweise darauf, dass der Digitalpakt II für die Bundesregierung keine Priorität mehr hat. Table.Media hatte darüber berichtet, dass sich die Bundesländer bemühen, den Digitalpakt I als verausgabt zu bezeichnen. Sie wollen so einen neuen Digitalpakt und weiteres Bundesgeld für sich fordern. Darauf hat das Bundesbildungsministerium verhalten reagiert. Dem Vernehmen nach soll ein solcher Pakt nur zustande kommen, wenn die Länder eine hälftige Finanzierung neuerlicher digitaler Ausgaben leisten. Dagegen hatte sich in einer eilig einberufenen Pressekonferenz besonders Hamburgs Schulsenator Ties Rabe gewandt, der die SPD-Schulminister koordiniert. “Ich habe nur bis April 2024 Geld für digitale Ausrüstung der Schulen”, sagte Rabe. Andere Schulminister äußerten sich ähnlich. Christian Füller

Der deutsche Digitalriese T-Systems (3,8 Milliarden Euro Umsatz) wird in Zukunft das Lernmanagementsystem Moodle in Baden-Württemberg hosten und betreiben. Zu diesem Zweck kooperiert die Telekom-Tochter mit dem Berliner Moodle-Dienstleister Eledia. Damit steigt nach Bertelsmann ein weiterer Mediengigant in den deutschen digitalen Bildungsmarkt ein. T-Systems löst zugleich einen grün-grünen Regierungskonflikt in Baden-Württemberg. Die grüne Hochschulministerin hatte nämlich den Schulen der grünen Bildungsministerin gekündigt – und sie von der landeseigenen Hosting-Plattform BelWü (Baden-Württembergs extended LAN) geworfen. So drohte Tausenden Schulen, für die BelWü der Hoster war, sowohl der Kollaps der digitalen Klassenzimmer als auch der Lehrermails.

Ohne Eledia hätte T-Systems den Zuschlag wohl kaum bekommen. T-Systems hat zwar die Serverpower, um den Betrieb von 4.000 Moodle-Schulen auch in Hochlastzeiten zu bewältigen. Allerdings gilt Moodle als durchaus sperrige Konfiguration, die nur Connaisseure wirklich verstehen. Eledia hatte bereits in Nordrhein-Westfalen geholfen, während der Pandemie ein funktionsfähiges Lernmanagementsystem zu installieren. Mit der Stabilisierung von Moodle in Baden-Württemberg, wo zeitweise auch Microsoft als Anbieter in Erwägung gezogen wurde, sind die drei bevölkerungsreichsten Bundesländer NRW, Bayern und Baden-Württemberg in Moodle-Hand. Das heißt, die Hälfte der zehn Millionen Schülerinnen und Schüler haben stabilen Zugriff auf Moodle.

Der Betrieb von Moodle während der Pandemie war zum Teil wegen Server-Überlastung gestört. Damit soll Schluss sein, wenn das Unternehmen T-Systems mit 27.000 Beschäftigten den Job macht. “Wir können somit gemeinsam mit T-Systems den Betrieb von Moodle modern und professionell sicherstellen und unseren Schulen weiterhin ein hochwertiges Angebot machen”, sagte die für Digitalisierung der Schulen zuständige Staatssekretärin Sandra Boser (Bündnis 90/Die Grünen). Moodle Baden-Württemberg ist wertvoll, weil hinter der Open-Source-Lösung eine große und aktive Community von Moodle-Lehrern steht. cif

Die Schulschließungen haben die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie verlangsamt. Zu diesem Fazit kommt eine Studie des Robert-Koch-Instituts und der Universität Bielefeld. Die Forscher haben darin den Effekt verschiedener Maßnahmen – wie Ausgangssperren, Maskenpflicht, Einschränkungen bei öffentlichen Veranstaltungen, in Bildungseinrichtungen oder dem Arbeitsleben – auf Landkreisebene analysiert. Die Schulschließungen seien bei allen Altersgruppen mit einer “geringeren Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 assoziiert.”

Die StopptCOVID-Studie attestiert den untersuchten Maßnahmen, dass sie wesentlich zur Bekämpfung der Pandemie beitrugen. Viele davon seien zeitgleich ergriffen worden, sodass sie stark korrelieren. Es lässt sich also nicht nachvollziehen, ob die vollständige Schließung einzelner Bereiche tatsächlich zur stärksten Eindämmung des Virus führte.

Die Rolle von Schulschließungen auf den Verlauf der COVID-19-Pandemie sei von Beginn an strittig gewesen, heißt es in der Studie. In verschiedenen Arbeiten gebe es aber Hinweise darauf, dass Schulschließungen die Ausbreitung von COVID-19 verlangsamt haben. Gleichzeitig wurden “viele nachteilige Entwicklungen bei Kindern infolge von Schulschließungen beobachtet”, schreiben die Forscher. In Deutschland waren die Schulen überdurchschnittlich lange geschlossen worden. Die Studie zeigt auch, dass der Schulbereich weit stärker als etwa das Arbeitsleben eingeschränkt wurde, um das Virus auszubremsen. Niklas Prenzel

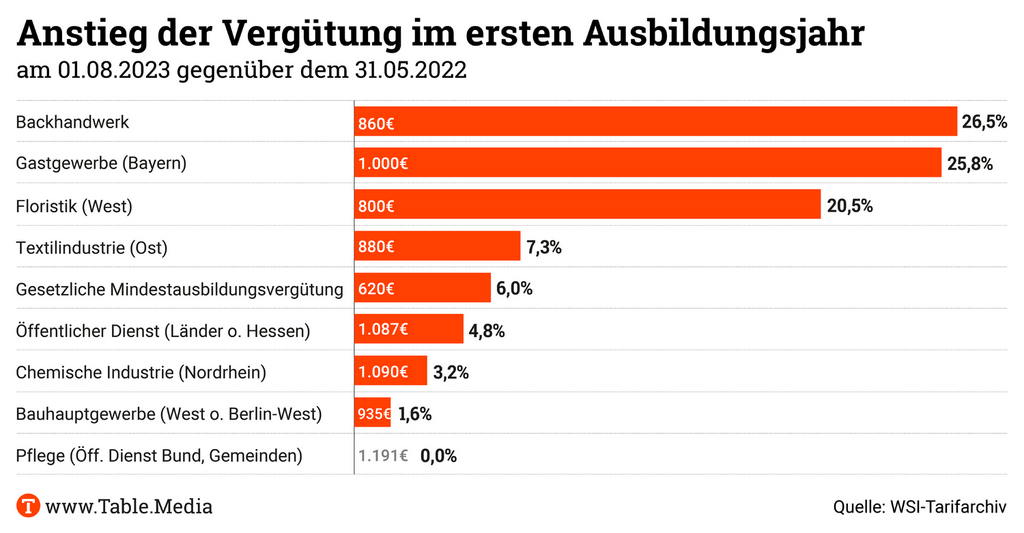

Einige Tarifbranchen haben ihre Ausbildungsvergütung seit Mai 2022 stark angehoben. Zu dem Ergebnis kommt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, das 20 Tarifbranchen untersucht hat. Am stärksten gewachsen ist die Vergütung von Azubis im Backhandwerk: Im ersten Lehrjahr verdienen sie 26,5 Prozent mehr – und kommen damit jetzt auf 860 Euro. Ähnlich stark war der Anstieg für Lehrlinge im Gastgewerbe in Bayern. Die Floristik in Westdeutschland und die Süßwarenindustrie in Nordrhein-Westfalen kommen auf ein Fünftel. Über ein Zehntel mehr gibt es im Gastgewerbe in Sachsen, in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern und im privaten Bankgewerbe.

Der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten, sagte: “Die Tarifvertragsparteien reagieren hier auf sinkende Ausbildungszahlen und einen zunehmenden Fachkräftemangel, dem ohne eine deutliche Verbesserung der Vergütungsniveaus nicht entgegnet werden kann.” In den meisten untersuchten Wirtschaftszweigen haben die Arbeitgeber die Vergütung seit Mai 2022 zwischen 2,0 und 7,5 Prozent angehoben.

Am besten verdienen nach der Auswertung Azubis im ersten Lehrjahr in Pflegeberufen im Öffentlichen Dienst (1.231 Euro von den Ländern, 1.191 Euro von Bund und Gemeinden). Am schlechtesten Landwirte im Bezirk Nordrhein (790 Euro) sowie Friseure in NRW und Floristen in Ostdeutschland, deren Vergütung laut Vertrag sogar unter der gesetzlichen Mindestvergütung von 620 Euro liegt – damit aber unwirksam ist. “Das Niveau der Ausbildungsvergütung ist in einigen Tarifbranchen nach wie vor sehr niedrig”, sagt Schulten. Hinzu kämen Branchen ohne Tarifvertrag, in denen Auszubildende lediglich Anspruch auf die Mindestausbildungsvergütung haben. Anna Parrisius

Bereits 16 Prozent der beruflichen Schulen in Baden-Württemberg mussten Unterricht für Geflüchtete kürzen. Die Hälfte beschreibt ihre Lage aufgrund der aktuell nötigen Integrationsleistung als angespannt. Das ergibt eine nicht repräsentative Umfrage des Berufsschullehrerverbands Baden-Württemberg (BLV) unter 140 Schulleitern. 267 berufliche Schulen gibt es im Ländle.

“Immer mehr Schulen, besonders in den Ballungsgebieten, melden bereits jetzt erhebliche Einschränkungen. Zum einen wegen fehlender Lehrkräfte, zum anderen aber auch aufgrund fehlender Unterrichtsräume”, sagt der BLV-Vorsitzende Thomas Speck. Die Zahl der Berufsschüler im “Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt auf den Erwerb Deutschkenntnissen” (VABO) habe sich in diesem Schuljahr fast verdreifacht. Im Oktober 2022 meldete das Statistische Landesamt 2.845 Teilnehmer. Für Juli 2023 geht der BLV ausgehend von Meldungen der Berufsschulen an den Verband von inzwischen 7.950 Schülern aus. Höher war der Wert in den vergangenen zehn Jahren laut Statistischem Landesamt nur im Oktober 2016 (8.392) und 2017 (9.115) infolge der Flüchtlingskrise. Und der Bedarf sei aktuell noch nicht gedeckt: 70 Prozent der Schulen geben an, dass sie eine Warteliste führen.

Während zu Beginn des Schuljahres die meisten neu hinzukommenden Geflüchteten aus der Ukraine kamen, stammten laut Angaben der Schulen inzwischen etwa zwei Drittel der Schüler im Vorqualifizierungsjahr aus anderen Ländern, vor allem aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan, sagte Speck. Ein Problem sieht der Berufsschullehrerverband darin, dass immer mehr Schüler mit 15 Jahren an berufliche Schulen geschickt würden und nicht erst, wie vorgesehen, mit 16. Der Berufsschullehrerverband fordert, Vorbereitungsklassen an allgemeinbildenden Schulen, zum Beispiel an Gymnasien, auszubauen. Zudem solle das Land Anbieter für Deutschkurse wie Volkshochschulen, Arbeitsagenturen oder private Sprachschulen einbeziehen – da es an Lehrkräften mangelt. Nach dem VABO bleiben laut Umfrage vier Fünftel an einer beruflichen Schule, ein Drittel beginnt eine duale Ausbildung. Anna Parrisius

Mit dem Gebäudeenergiegesetz leitet die Ampel die Wärmewende ein – auch für Gebäude der öffentlichen Hand, darunter etwa 40.000 Schulen. Bei Neubauten muss ab 2024 klimafreundliches Heizen mitgedacht werden. Geht in einer Schule die Heizung kaputt, muss die neue Heizung künftig Klimaschutz-Anforderungen erfüllen, bis zu 70 Prozent der Kosten werden jedoch vom Staat gefördert.

Das ist folgerichtig und notwendig, wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen. Denn bislang heizt in den meisten Schulkellern eine Gas- oder Öl-Heizung neben den Klassenzimmern die Klimakrise gleich mit an. Strom und Heizung machen im Durchschnitt 44 Prozent der ausgestoßenen Treibhausgase von Schulen aus. Hier liegt durch den Heizungstausch ein riesiges Einsparpotenzial.

Gleichzeitig müssen wir allgemeiner über Effizienzmaßnahmen und den klimaneutralen Umbau unserer Schulen sprechen. Der jahrzehntelange Sanierungsstau bei Schulinfrastruktur beläuft sich laut dem KfW-Kommunalpanel 2023 in Deutschland auf alarmierende 47,4 Milliarden Euro. Er umfasst nicht nur die allgemeine bauliche Substanz, sondern auch dringend notwendige Maßnahmen für Klimaschutz und -anpassung.

Die Kommunen geben bereits rund 15 Prozent ihrer Investitionen für klimarelevante Maßnahmen aus, doch die Bedarfe werden immer größer. Es ist höchste Zeit, dass unsere Schulen durch eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung zu Vorreiterinnen beim Klimaschutz werden. Es braucht nicht nur Mittel für die Sanierung bestehender Schulgebäude, sondern auch für den Neubau von klimaneutralen Schulen.

Um unsere Kinder glaubhaft auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, müssen wir ihnen in den Schulen nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern auch praktische Erfahrungen im Umgang mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz ermöglichen. Einzelne Projekte wie die Initiative “Klimaneutrale Schule“, die das niedersächsische Kultusministerium unterstützt, zeigen, wie Schulen der Umstieg mit passenden Anreizen ermöglicht werden kann.

Durch eine systematische Erfassung der Klimabilanz, energieeffiziente Gebäude, erneuerbare Energien, eine umweltfreundliche Mobilität und CO2-Kompensation können Schulen zu Lernorten werden, an denen Klimaschutz und Nachhaltigkeit gelebt und erlebt werden. Solche Programme braucht es in der Breite: für die Schulen im ganzen Land.

Bund, Länder und Kommunen müssen darüber hinaus gemeinsam die Finanzierung sicherstellen und den Umbau der Schulinfrastruktur vorantreiben. Zu Recht forderte die Deutsche Umwelthilfe im vergangenen Jahr ein Sonderprogramm für die Sanierung aller Schulgebäude bis 2040 mindestens auf den Standard “Effizienzhaus 55”, angefangen bei den Gebäuden mit der schlechtesten Klimabilanz. Auch wenn die Länder im Föderalismus für die “äußeren Schulangelegenheiten” zuständig sind, sollte der Bund bei drängenden Problemen im Bildungswesen Verantwortung übernehmen.

Ein Schritt ist, dass wir mit der ersten Säule des Startchancen-Programms ein Investitionsprogramm schaffen, das klimafreundliche Schulinfrastruktur besonders fördern soll – neben Inklusion, modernen Lernumgebungen und mehr. Und auch ein Digitalpakt II kann nicht mehr ohne Nachhaltigkeitsstandards auskommen. Bei der Anschaffung von Endgeräten sollte Langlebigkeit und Energieeffizienz ein Förderkriterium sein. Eine weitere Handlungsoption für den Bund läge in der Fortführung des Schulsanierungsprogramms des Kommunalinvestitionsförderungsfonds, bei dem ein Schwerpunkt auf klimaneutrale Modernisierung gelegt werden sollte. Das erste Hilfsprogramm, für das der Bund 3,5 Milliarden Euro bereitstellte, läuft 2025 aus.

Die klimafreundliche Schule ist mehr als nur ein Gebäude: Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) muss als Querschnittsaufgabe einen festen Platz im Unterricht finden. Dafür bietet die Ganztagsbeschulung ein großes Potenzial, für deren Ausbau der Bund den Ländern bis 2027 drei Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Durch Kooperationen von Schulen mit außerschulischen Bildungsträgern, wie Umwelt-, Klima- und Naturschutzinitiativen kann die Qualität der Betreuung gesteigert werden. Der Bund investiert zudem bereits 1,8 Millionen Euro jährlich bis 2025 in 48 “BNE-Kommunen”. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir einen Förderfonds für BNE-Projekte einrichten, auf den sich auch Schulen, Bildungs-NGOs und Stiftungen bewerben können.

Klimaneutrale Schulen können einen elementaren Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten. Eine Investition in und für unsere Kinder, die Umwelt und den gesellschaftlichen Fortschritt. Es ist an der Zeit, dass wir unseren Kindern die bestmöglichen Voraussetzungen bieten, um die Welt von morgen zu gestalten. Eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung für klimaneutrale Schulen ist der richtige Weg, um diese Vision zu verwirklichen.

Kai Gehring (Bündnis 90/Grüne) ist seit 2021 Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags.

Bildungsinitiativen gibt es viele in Deutschland. Einen gesamten Überblick, selbst über die Größten, wird kaum jemand haben. Ute Volz kommt dem aber recht nahe. Sie unterstützt mit ihrem Verein Eleven andere Organisationen, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Die oft prekär und ehrenamtlich arbeitenden Initiativen bekommen durch Eleven neben Finanzspritzen Coaching oder Weiterbildungen. Auf die wirksamsten Projekte deutschlandweit möchte Volz’ Verein sich, finanziert durch eine der reichsten Familien des Landes, konzentrieren.

Darunter sind Mentoring-Programme wie Balu und Du, Rock Your Life oder Kinderhelden. Ute Volz ist Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin des Vereins, der auch eine gGmbH ist. Gefördert wird er von der Unternehmerfamilie Reimann. Volz begleitet bereits seit 2012 das Projekt Eleven, das 2019 aus einer Stiftung der Unternehmerfamilie herausgelöst wurde.

Für die insgesamt 13 Organisationen, die Eleven unterstützt – dabei ist auch Joblinge – hat der Verein inzwischen ein breites Angebot von Weiterbildungen und Coachings bis hin zu finanzieller Förderung. “Wir begleiten die Organisationen immer mit dem Blick auf die beiden Dimensionen Wirksamkeit und Wachstum”, sagt Ute Volz. “Es geht also nicht nur darum, dass sie immer mehr Kinder erreichen, sondern es geht auch darum, dass sie das maximal wirkungsvoll tun und dass sie das auch nachweisen können.” Mit der “Wirkungsakademie”, einem einjährigen Coachingprogramm zur Verbesserung von Wirkungsstrategie und -messung, sowie der finanziellen Förderung von Studien zur Wirksamkeit der Bildungsprojekte will Eleven diesem Anspruch gerecht werden. Die Unternehmensberatung Value for Good bietet das Coaching an, finanziert von Eleven und anderen Stiftungen.

Die Organisationen, die Eleven unterstützt, bringt der Verein außerdem zweimal jährlich zu gemeinsamen Arbeitstagen zusammen, “damit sie sich austauschen, voneinander und miteinander lernen und gemeinsam sichtbarer werden können”, erzählt Ute Volz. “Maximale Offenheit” sei die Hauptdevise, die zu einem besonderen Spirit innerhalb der Gemeinschaft führe: Indem die Teilnehmer offen über Fehler und Herausforderungen sprechen, böten sich neue Möglichkeiten, voneinander zu lernen.

Ute Volz gefällt dabei ihre eigene Rolle: Sie sieht sich als Intermediär, der “die Fäden zusammenhält” und Beziehungsarbeit mit Organisationen und Kooperationspartnern leistet. Unterstützt wird Volz dabei von einer Mitarbeiterin in Teilzeit und von Co-Geschäftsführer Mathias Barth. Bereits als Studentin – Volz studierte Deutsch als Fremdsprache, Anglistik und Amerikanistik – kombinierte sie bei einer Firma für außerschulische Lernsoftware-Entwicklung das Projektmanagement und der Bildungsarbeit. Nach Stationen im Kulturbereich, etwa beim gemeinnützigen Kunstzentrum HALLE 14 in Leipzig, gelangte Volz zur Benckiser Stiftung Zukunft, aus der Eleven hervorgegangen ist.

Bei Eleven sei es ein ständiger Spagat, individuelle wie strukturelle Bedarfe im Blick zu behalten, meint Volz. “Zum einen schaue ich darauf, was die Organisationen verbindet. Zum anderen gibt es Themen, wo ich jede einzeln betrachten muss, weil Situationen, Ansätze und Zugänge sich unterscheiden.” Eine Hürde, die immer wieder zutage trete, sei die Finanzierung: “Für Organisationen, die seit Jahren bundesweit nachgewiesen wirksame Programme umsetzen, muss es eigentlich eine Finanzierung geben, die dafür sorgt, dass sie in Ruhe arbeiten können.” Bund, Länder und Kommunen, aber auch Stiftungen förderten jedoch meist nur für wenige Jahre, dann muss wieder eine Anschluss-Förderung akquiriert und dafür oft ein innovativer Ansatz nachgewiesen werden.

Eleven versucht hier mit passgenauen Förderungen einzuspringen. “Wir haben lange gedacht, die Mittel, die da sind, müssen nur anders und wirkungsorientiert verteilt werden”, sagt Volz. 2019, als Eleven sich als eigener Verein gegründet hat, hätten sie diese Hoffnung aber aufgegeben und entschieden, die Förderung besser selbst in die Hand zu nehmen.

Von der Politik wünscht Ute Volz sich, dass Bildung als mehrdimensionales Querschnittsthema begriffen wird. “Es wird viel darauf geschaut, was sich in der Schule verändern muss. Aber zu wenig darauf, was außerschulische Partner beitragen können. Dabei stehen diese Partner alle längst bereit.” Mittlerweile ist Ute Volz auch Vorstandsmitglied des frisch gegründeten Bundesverbands soziales Mentoring. Angebote wie Balu und Du, bei dem je ein Erwachsener ein Kind über ein Jahr begleitet und individuell fördert, soll er sichtbarer machen und die Rahmenbedingungen verbessern. Ute Volz meint, sie sei stolz darauf, dass der Verband unter anderem durch die Organisationen, die Eleven fördert, erwachsen konnte. In Zukunft, so Volz’ Hoffnung, soll der Verband die gesamte Szene des sozialen Mentorings verbinden und stärken. Marlene Resch

Research.Table. Deutsche Hochschulen auf dem Weg ins Grüne. Universitäten forschen nicht nur über Nachhaltigkeit, sie wollen auch selbst nachhaltiger werden. Das BMBF unterstützt den Pfad der Transformation mit 16 Millionen Euro. Elf Verbünde aus insgesamt 35 Hochschulen sollen innovative Lösungen entwickeln. Zudem wird ein Audit-Verfahren entwickelt. Mehr

Research.Table. Universität Köln stellt Verfahren gegen Lauterbach ein. Die Universität zu Köln hat die Überprüfung einer Bewerbung ihres beurlaubten Professors Karl Lauterbach eingestellt. Lauterbach sei “kein wissenschaftliches Fehlverhalten” anzulasten. Das Rektorat folgte damit der Empfehlung ihrer internen Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (GWP). Mehr

10. bis 13. September 2023, Kuching (Malaysia) und online

Konferenz: International Council for Educational Media

Auf der diesjährigen ICEM geht es um das digitale Ökosystem der Bildungsmedien und -technologie – auf globaler und lokaler Ebene. Zentrale Themen sind Augmented Reality, Virtual Reality und Artificial Intelligence, ebenso wie Open Educational Resources und Smart Education. INFOS & ANMELDUNG

12. und 13. September 2023, Bielefeld

Gipfel: EdTech Next Summit

Ziel dieses Events ist es, EdTech-Unternehmen und Start-ups mit Investoren, Technologieunternehmen, Unterstützern und politischen Akteuren aus ganz Europa zusammenzubringen. Mit Früherziehung, Primar- und Sekundarschulen, Hochschulen, beruflicher Bildung und lebenslangem Lernen werden dabei alle Bereiche abgedeckt. INFOS & ANMELDUNG

12. bis 14. September 2023, Hamburg und online

Kongress: (Aus)Bildungskongress der Bundeswehr

“Zeitenwende – Wie gelingt die Bewältigung der Herausforderungen?” Diese Frage stellt sich die Bundeswehr auf ihrem (Aus)Bildungskongress. Besagte Herausforderungen sind die Veränderungen von Bildungsinstitutionen und -organisationen, sowie die Bewältigung und Mitgestaltung der Digitalisierung. INFOS & ANMELDUNG

13. bis 15. September 2023, Dresden und online

Konferenz: Gemeinschaften in Neuen Medien

Dieses Event diskutiert die Rolle von Online-Communities aus Sicht der Disziplinen Informatik, Medientechnologie und Bildungswissenschaft. Zentrale Fragen sind: Wie kann Inklusion mithilfe der Digitalisierung umgesetzt werden und wie kann Teilhabe an und durch Digitalisierung gelingen? INFOS & ANMELDUNG

immer mehr Bundesländer reformieren ihre Lehramtsstudiengänge. Ein Modell ist dabei auf dem Vormarsch, wie unsere exklusive Umfrage in den Ländern zeigt. Von allen Seiten gibt es Applaus für das duale Studium Lehramt. Bei so viel Begeisterung treten wir einen Schritt zurück und verschaffen Ihnen und uns einen Überblick über den Stand der Umsetzung zwischen Nordsee und Alpen: von Early Adopters bis zu den Zögerern.

Christian Füller war zur Abiturverleihung in einer einzigartigen Schule zu Gast. Die Münchner Schlau-Schule ist deutschlandweit die einzige Schule, die Geflüchteten ermöglicht, das ukrainische Abitur abzulegen. Eine ideale Lösung für die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer, die meist zwischen den beiden Ländern hin- und hergerissen sind. So viel Pragmatismus wünschte man sich auch von der KMK-Taskforce.

Geht es nach Arbeitsminister Hubertus Heil, betreuen die Arbeitsagenturen ab 2025 arbeitslose, junge Menschen. Die Jobcenter, die sich damit rühmen, dieser Gruppe besonders gezielt helfen zu können, wären damit arbeitslos – und das deutsche Übergangssystem grundlegend umgebaut. Die Bundesländer äußern lauten Protest gegen die Pläne, wie Horand Knaup berichtet. “Nicht die bestmögliche Unterstützung der Jugendlichen” stehe im Vordergrund, heißt es in einer Stellungnahme, sondern es seien “allein finanzpolitische Gründe handlungsleitend”.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre und möchten wärmstens ein weiteres, gestern gestartetes Professional Briefing vorstellen: Ab sofort berichtet der Agrifood.Table unter der Leitung von Henrike Schirmacher über die Agrar- und Ernährungspolitik auf nationaler und europäischer Ebene und analysiert die Entwicklungen für alle, die in Politik, Unternehmen oder Verwaltungen im Agrar- und Lebensmittelsektor entscheiden müssen. Sagen Sie es gerne weiter und testen Sie das Angebot hier kostenlos.

Zur Vorlesung in die Uni gehen und gleichzeitig regelmäßig vor einer Klasse stehen, eine Anstellung beim Land erhalten und dafür auch noch Geld bekommen: So die Idee, die aktuell unter einem dualen Ausbildungsmodell für angehende Lehrkräfte diskutiert wird. Bei Studierenden, Gewerkschaften und Wissenschaftlern ist die Idee gleichermaßen beliebt, auch die KMK-Präsidentin äußerte sich kürzlich als ihr Fan. Und sie ist bundesweit auf dem Vormarsch.

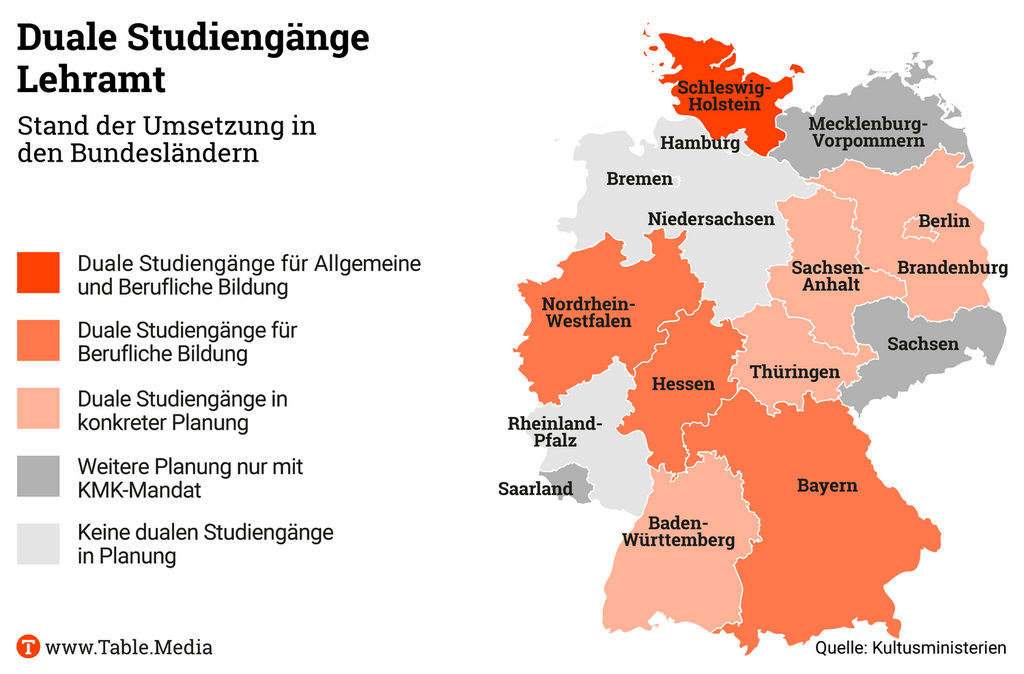

Denn viele Länder wollen ihren angehenden Pädagogen eine solche Kombination von Theorie und Praxis ermöglichen. Das zeigt eine Umfrage von Table.Media bei den zuständigen Behörden. Der Status Quo sieht in den Ländern jedoch sehr unterschiedlich aus:

Die Early-Adopters: In Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gibt es bereits duale Studienoptionen im Bereich der Beruflichen Bildung. In Hessen etwa besuchen die Studierenden des entsprechenden Studiengangs von Beginn der Ausbildung einmal pro Woche die Schule und nehmen parallel an Veranstaltungen des Studienseminars teil. Das Land zahlt das Gehalt und dazu die sogenannte “Masterförderung” in Höhe von 1.000 Euro monatlich pro Person.

In Bayern und Schleswig-Holstein laufen das Masterstudium und der Vorbereitungsdienst für die berufliche Studienoption gleichzeitig ab. In beiden Fällen absolvieren die Studierenden das erste von drei Studienjahren an einer Hochschule (Bayern: Technische Universität München, Schleswig-Holstein: Europa-Universität Flensburg). Ab dem dritten Semester sind die Studierenden in Bayern sowohl an einem staatlichen Studienseminar als auch an der Hochschule angesiedelt, “sodass eine besondere Verzahnung von Theorie und Praxis entsteht”, wie es in der Beschreibung des Studiengangs heißt.

In Schleswig-Holstein verbringen die dual Studierenden zunächst zwei Tage in der Woche in der Ausbildungsschule, im dritten Jahr sind es sogar drei. Seit dem Wintersemester 2021 bietet Schleswig-Holstein die duale Option auch für den Masterstudiengang Sonderpädagogik an (siehe Karte oben). Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolventen eine unbefristete Weiterbeschäftigung, die auch ins Beamtenverhältnis übergehen kann. Im Gegenzug verpflichten sich die ausgebildeten Lehrkräfte, “mindestens drei Jahre im Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein an einem Förderzentrum als Lehrkraft tätig zu sein”. Für Studiengänge der Allgemeinen Bildung gibt es darüber hinaus keine Angebote.

Die Proaktiven: Weitere Länder wollen auch Anwärtern anderer Schulformen einen stärkeren Praxisbezug ermöglichen. An der Universität in Magdeburg sollen sich Studierende für die Sekundarschule nächstes Jahr für ein duales Studium einschreiben können. Thüringen schraubt zurzeit an einem veränderten Studienangebot an der Universität Erfurt, bei dem Studierende ab dem zweiten oder dritten Semester kontinuierlich in die Praxis einsteigen – Anstellung beim Freistaat inklusive.

Brandenburg möchte als Teil eines 10-Punkte-Programms für die Lehrerbildung “Vorreiter beim dualen Studium werden” und verspricht Anfängern im neuen Lehramtsstudiengang in Senftenberg den nahtlosen Übergang in ein duales Masterangebot. In Baden-Württemberg sollen konkrete Umsetzungspläne “noch vor der Sommerpause dem Kabinett vorgelegt werden”. Auch in Berlin arbeitet man “an einem Konzept für eine Pilotierung”, wie ein Sprecher des Ministeriums mitteilt.

Die Abwartenden: Aber nicht alle Ministerien preschen so eigenständig vor. Aus Sachsen heißt es etwa, die Einführung dualer Lehramtsstudiengänge sei “im Länderverbund zu diskutieren”, Erfahrungen aus Modellprojekten anderer Bundesländer seien dabei “ein wichtiger Input”. Ähnliche Töne sind aus Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland zu vernehmen.

Die Zweifler: Vor allem im Westen der Republik hat die Idee einen schweren Stand. In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Bremen ist ein duales Lehramtsstudium aktuell nicht geplant – oder zumindest möchte man es dort nicht so nennen. Grundlegende Reformen der Lehrerausbildung seien aber sehr wohl Teil des aktuellen Koalitionsvertrags, heißt es aus Hannover.

Insgesamt seien die Bemühungen der Länder, Praxiserfahrungen und theoretische Grundlagen zu verbinden, in den letzten Jahren stark gestiegen, betont Anja Winkler von der Pädagogischen Hochschule Bern. “Damit berücksichtigen sie, dass Studierende und Lehrpersonen den schulpraktischen Ausbildungsanteil für ihre professionelle Entwicklung sehr schätzen”, sagt sie. Die Erziehungswissenschaftlerin hatte im Auftrag der GEW schon 2017 Vorschläge für Reformen der Lehrerbildung vorgelegt (zum Download).

Viele Länder erwarten von einer dualen Studienoption eine Trendumkehr: Das Studium und der Beruf sollen wieder attraktiv werden. Konkret verbinden die Länder damit zwei Hoffnungen:

Bis angehende Lehrkräfte flächendeckend dual ausgebildet werden können, sind allerdings noch einige Steine aus dem Weg zu räumen. Der Elefant im Raum ist die Frage, wie die verschiedenen Abschlüsse, die zumindest eine Zeitlang nebeneinander existieren würden, bundesweit verglichen werden können. Kommt es zu Problemen bei der Anerkennung, mache das “eine Aufnahme des Studiums von vornherein unattraktiv”, gibt das sächsische Ministerium schon jetzt zu bedenken.

Auch scheint fraglich, wie Schulen und Hochschulen die “Qualität der Lerngelegenheiten“, wie Bildungsforscherin Winkler es nennt, sicherstellen können – gerade in Zeiten akuten Personalmangels. Dafür fordert sie “mehr Unterstützungsmöglichkeiten in den Klassen, schnellere Hilfe bei Schwierigkeiten und einen bewussteren Umgang mit den Arbeitszeiten der Lehrpersonen”.

Auch an höchster Stelle ist der Umbau der Lehrerbildung längst angekommen. Zuletzt beschäftigte das Thema den Wissenschaftsrat, aktuell bereiten im Auftrag der KMK sowohl die “Kommission Lehrerbildung” als auch die SWK aktuell Gutachten vor. Die Expertise der SWK soll Anfang kommenden Jahres erscheinen. “Die Praxisphasen sowie deren Einbettung in eine wissenschaftsbasierte Lehrkräftebildung werden eine Rolle spielen“, teilt das Gremium auf Anfrage mit. Torben Bennink, Jasper Bennink

Michael Stenger steht auf der Bühne des Künstlerhauses am Münchner Lenbachplatz und spielt einen ukrainischen Schüler nach. »Ja, ich bleibe hier«, zitiert er den Jungen. Dann wechselt Stenger seine Position um zwei Schritte: »Nein, ich geh’ wieder nach Hause in die Ukraine«. Dann macht Stenger wieder zwei Schrittchen zurück. Denn am nächsten Tag wollte der Junge wieder hierbleiben. Und dann wieder zurück nach Kiew. Schulleiter Stenger flipflopped wie wild hin und her. Er spielt das ziemlich gut. Und zeigt damit das riesige Dilemma ukrainischer Schülerinnen und Schüler. Während zu Hause ihre Väter das Land verteidigen, sind sie mehr als Tausend Kilometer entfernt – und können sich nicht entscheiden.

Stenger und seine bayerische Schlau-Schule haben eine Lösung präsentiert, für die sich nun auch Polen oder Kanada interessieren. An der Schule, die jungen Geflüchteten seit dem Jahr 2000 “schulanalogen Unterricht” (abgekürzt SchlaU) anbietet, haben die ersten 20 jungen Leute das Abitur abgelegt – und zwar das ukrainische. Das ist eine ziemlich geniale Lösung für eine innerlich zerrissene Gruppe Jugendlicher, die inzwischen auch Psychologen und Sozialarbeitern große Sorgen bereitet. Sie machen hier in Deutschland das Abitur, das Atestat und den sogenannten Nationalen Multi-Test. Dann steht ihnen der Weg offen, um an einer der ukrainischen Hochschulen zu studieren, oder an einer deutschen. Bei der Feier vergangene Woche im Künstlerhaus gab es viel Lob für Michael Stenger und seine ukrainische Programm-Managerin Katya Milianovska.

Denn die Situation ist in Wahrheit dramatisch. Vor allem für die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer, von denen inzwischen 200.000 in Deutschland schulpflichtig sind. Obwohl die Schulminister der Länder für die ukrainische Diaspora nach Beginn des Krieges schnell die Ampeln auf Grün schalteten, fremdeln die Geflüchteten und die deutsche Schule. Die Schüler lernen nicht so gut Deutsch, wie man das von den als besonders fleißig wahrgenommenen Ukrainern erwartet hatte. Sie haben massive psychische Probleme; was nur zu verständlich ist, wenn man bedenkt, dass ihre Väter jeden Tag an der Front sterben. Eine mit vielen Experten aus der Ukraine und Deutschland besetzte Podiumsdiskussion in München zeigte nun: Eineinhalb Jahre nach Beginn des Krieges wird immer noch an Grundfragen herumgedoktert.

Die Schlau-Schule macht das ganz anders. Sie ist es gewohnt, mit unkonventionellen Ansätzen jenen zu helfen, die der deutsche Schul-Bürokratismus am Lernen hindert. Im Kultusministerium hat man Stengers Schule deswegen lange kritisch beäugt. Die Schlau-Schule hat vor fast zehn Jahren den Deutschen Schulpreis gewonnen. Das Erfolgsrezept der kleinen Schule in Sendling: die Persönlichkeit der jungen Geflüchteten stärken, den Schwerpunkt auf Deutsch legen, und zwar Deutsch als Fremdsprache. Und Vielfalt. “Für das Kollegium der Schlau-Schule ist die Heterogenität ihrer Schülerschaft kein Hindernis, sondern eine Herausforderung”, heißt es in der Beschreibung der Bosch-Stiftung für den Schulpreis.

Man muss nur vergleichen, wie die Schlau-Schule gearbeitet hat – und wie die sogenannte “Taskforce Ukraine” der Kultusministerkonferenz (KMK). Dann erkennt man die Differenz.

Der Unterschied klingt kompliziert. Erklärt es die 17-jährige Schülerin Anastasiia, die gerade an der Schlau-Schule das Abi bekommen hat, wird es ganz einfach. “Für mich war die Möglichkeit entscheidend, den ukrainischen Schulabschluss in Sicherheit zu machen. Mir persönlich fehlte nur ein Jahr, um den Schulabschluss zu bekommen. Wenn ich aber zum Beispiel in ein deutsches Gymnasium gehe, dann muss ich vier oder mehr Jahre lernen, um zum Schulabschluss für die Hochschule zu kommen.”

Das heißt: Der Unterschied, das sind drei bis vier Jahre Lebenszeit. Auch Dagmar Wolf von der Bosch-Stiftung kennt die Differenz zwischen der KMK-Schule und der Schlau-Schule. Aber sie drückt es positiv aus. “Wir können von Schulen wie der Schlau-Schule Ideen übernehmen für das System, damit wir in der nächsten Situation nicht wieder von Neuem überlegen, was wir tun müssen.” Die Taskforce überlegt übrigens immer noch. Sie hat gerade die 72. Sitzung hinter sich gebracht – zum Schutze der deutschen Vorschriften. Michael Stengers Credo aber war ein anderes. “Die vom Krieg unterbrochenen Schullaufbahnen schnell weiterführen zu können!”

Deutsch zu lernen, ist selbstverständlich wichtig. Aber für viele der ukrainischen Schüler hat es überhaupt keine Priorität. Sie tun es zwar, aber meist ohne große Energie. Denn rund 60 Prozent von ihnen wollen wieder nach Hause, wie eine Umfrage des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zeigte. Für die Ukrainer hat Stengers Schule deswegen ein Angebot maßgeschneidert. Denn für die Schlau-Schule gelten nicht Regeln als oberstes Prinzip, sondern das, was der jeweilige Schüler braucht. Und die benötigen nun mal gute Angebote in ukrainischer Literatur, Geschichte und Kultur – am liebsten von ukrainischen Lehrerinnen, die in der Schlau-Schule gute Jobs haben. Dazu gehört auch die Chance auf einen ukrainischen Abschluss, der zum Studium an einer ukrainischen Hochschule berechtigt.

Das Münchner Modell wurde zu einem Vorbild, allerdings noch nicht in Deutschland. Institutionen in Polen und Tschechien, wo viel mehr ukrainische Schüler sind als in Deutschland, interessieren sich für den Ansatz der bayerischen Schule. Sogar aus Kanada, dem Weltmeister in der pädagogischen Integration von Zuwanderern, sind Anfragen eingegangen. So anerkannt war die Schule des “Deutsch als Zweitsprache”-Lehrers Stenger nie. Diesmal aber kreuzte sogar Bayerns Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auf, um ein bisschen von den Lorbeeren der Dissidenten-Schule abzubekommen. Schließlich ist Wahlkampf in Bayern. 60 Schüler hat Michael Stenger in der Abitur-Vorbereitung fürs nächste Jahr aufgenommen. 300 Schüler aber könnte er in diese Kurse aufnehmen. Auf Stengers Frage nach finanzieller Unterstützung reagierte Piazolo: nicht.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen best practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Der Ärger ist groß – und er unterzieht Hubertus Heil (SPD) dem wohl ersten richtigen Härtetest in seiner bald sechsjährigen Karriere als Bundesarbeitsminister. Alle 16 Bundesländer hat er gegen sich, dazu den Städtetag, den Landkreistag und den Städte- und Gemeindebund.

Worum geht es? Die Bundesregierung hatte Anfang Juli beschlossen, die Betreuung für junge Menschen unter 25 Jahren, die selbst oder über ihre Eltern Bürgergeld beziehen, nicht mehr von Jobcentern übernehmen zu lassen, sondern die Agenturen für Arbeit damit zu beauftragen. Beginn des Projekts soll 2025 sein. Das BMAS geht davon aus, dass bis dahin auch die Kindergrundsicherung eingeführt ist.

Die Arbeitsagenturen finanzieren sich anders als die steuerfinanzierten Jobcenter über die Beiträge der Arbeitnehmer zur Arbeitslosenversicherung. Dadurch würde der Bundeshaushalt um rund 900 Millionen Euro jährlich entlastet, so der Plan. Zuständigkeitswechsel und Sparoperation in einem – jedenfalls ganz im Sinne des Finanzministers.

Doch es wäre wohl eine Operation mit Folgen. Länder und Kommunen befürchten nämlich eine massive Entwertung ihrer Jobcenter. Finanzierung, Ausrichtung und Arbeitsweise der 406 bundesweiten Jobcenter stünden “grundsätzlich in Frage”, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der Länder und Kommunalverbände. Nachdem ihnen bereits für 2024 Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro gekürzt werden sollen, würden die Handlungsmöglichkeiten der Jobcenter damit ab 2025 “weiter substanziell eingeschränkt”.

Bisher sind die Jobcenter eng an die Kommunen und Landkreise angebunden, etwa auch in der Zusammenarbeit mit den Jugendämtern – und vor allem über die sogenannten Jugendberufsagenturen. Sie bieten neben Berufsberatung und -vermittlung für Unter-25-Jährige Sucht- und Schuldnerberatung oder auch psychosoziale Beratung an, ein im weitesten Sinne umfassendes Hilfsangebot. Diese würden künftig, sollten die Pläne Wirklichkeit werden, schlicht entfallen. Jedenfalls argumentieren die Länder und Kommunen, die Betreuung der Bedürftigen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) sei deutlich mehr als eine “reine Berufsberatung”, wie sie die Arbeitsagenturen anböten.

Die Jobcenter mit ihrer hohen Kontaktdichte und dezentralen Struktur seien für diese Form der Beratung besser geeignet als die Agenturen. Sie hätten mit umfassenden Netzwerken, Kooperationen und Beratungsangeboten belastbare Strukturen geschaffen – “nun wird dieser ganzheitliche Ansatz zerschlagen”, heißt es in dem Schreiben.

Schließlich hätten viele Bezieher der SGB-II-Unterstützung einen Migrationshintergrund. Gerade deren Integration bedürfe Zeit, besonderer Intensität und spezifischer sozialer Hilfsangebote. Dies könnten die Arbeitsagenturen in ihrer bisherigen Aufstellung kaum gewährleisten. Zudem liege bisher kein geeinter Entwurf für eine Kindergrundsicherung vor – aber genau die ist in der Argumentation des BMAS eine Voraussetzung für die Umstellung.

Der Städtetag argumentiert außerdem, die Betreuung, Integration und Hinführung der Unter-25-Jährigen auf den Arbeitsmarkt sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, “die statt den Steuerzahlern nun als versicherungsfremde Leistung den Beitragspflichtigen auferlegt werden soll”.

Das Arbeitsministerium wiederum will, so scheint es, den Konflikt nicht weiter befeuern. Gegenüber Table.Media stellt das BMAS das Ziel in den Vordergrund, jungen Menschen die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung “einheitlich und aus einer Hand anzubieten”. Absicht sei, “Leistungen besser aufeinander abzustimmen”. Durch die Neuordnung fielen “sich bisher teilweise überlagernde Zuständigkeiten von Jobcentern und Agenturen für Arbeit weg”. Die Jobcenter könnten sich damit künftig besser “auf die Betreuung, Beratung und Vermittlung von Menschen ab 25 Jahren konzentrieren”.

Das BMAS räumt ein, dass der Übergang in den bestehenden Strukturen bei Jobcentern, Agenturen, Kommunen und Trägern “mit Veränderungen verbunden sein wird”. Und doch setzen die Ministeriumsstrategen, so scheint es, auf Deeskalation. So heißt es auf Anfrage: “Ein abgestimmtes Leistungsangebot der Akteure sowie kurze Wege für die jungen Menschen sind Vorteile, die unbedingt erhalten und ausgebaut werden sollten.” Ziel sei, “die Zusammenarbeit am Übergang Schule und Beruf noch enger zu verzahnen und dabei die aufgebauten Strukturen und vorhandene Netzwerke zu nutzen”.

Und doch ist die Stimmung zwischen dem BMAS und den Ländern erst einmal vergiftet. Einerseits beklagen die kommunalen Spitzenverbände, dass die Bundesregierung bisher keine interne Diskussion zu ihrem Vorhaben angestoßen habe. Dies sei “in keiner Weise nachvollziehbar”. Eine BMAS-Aufforderung an die Länder, eine Koordinierung zu noch offenen Fragen einzuleiten, konterte das Brandenburger Wirtschaftsministerium andererseits mit dem spitzen Hinweis, “dass auf der Grundlage der derzeitig in keiner Weise konkretisierten Umsetzungsplanung ein Fragenkatalog der Länder nicht zielführend sei”. Im Klartext: Gesprächsangebot abgelehnt. Und weiter heißt es: “Aus fachlicher Sicht wird nachdrücklich und einheitlich darum gebeten, von den Plänen Abstand zu nehmen.”

Die Interessenkongruenz von Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner mag überraschen. Ganz neu ist sie nicht. Heil unterstützt Lindner nach Kräften auch bei dessen Plänen, zur langfristigen Sicherung der Altersrente einen aktienbasierten Kapitalstock anzulegen. Gespeist werden soll er – trotz vielfältiger Sparzwänge – erst einmal aus dem Bundeshaushalt. Heil ließ sich auch nicht von der Skepsis der Gewerkschaften beeindrucken, deren Vorstandsmitglied Anja Piel Lindner (und damit auch Heil) bei Bekanntwerden der ersten Überlegungen Anfang des Jahres noch “realitätsferne Schwarzmalerei” attestiert hatte. Mittlerweile sind die Überlegungen zu Kapitalstock und Aktienrente in beiden Häusern weit vorangekommen.

Ungeachtet der breiten Kritik drückt die Bundesregierung bei ihrer Operation aufs Tempo. Bereits im August soll das Kabinett das “Haushaltsfinanzierungsgesetz” verabschieden, mit dem der Wechsel hin zu den Arbeitsagenturen grundsätzlich eingeleitet wird. Ein Fachgesetz für die Details ist im Kabinett für Ende des Jahres vorgesehen, gleichzeitig soll auch der Bundestag seine Beratungen aufnehmen. In Kraft treten soll das Gesetz Anfang 2025.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Umbenannt hat man sie bereits, jetzt stutzt das Bundesbildungsministerium die Nationale Bildungsplattform deutlich zurück. Es könnten mehrere 100 Millionen Euro sein, die nun nicht mehr in das ursprünglich mit rund 600 Millionen Euro taxierte Projekt fließen. Genau lässt sich die Zahl zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmen. Denn das BMBF arbeitet – überraschenderweise – nicht mit haushaltstitelscharfen Beträgen bei der “Vernetzungsinfrastruktur Bildung”, wie der neue Name der Plattform lautet. Es “wurden mehrere große Ausgabenbereiche definiert, ohne diesen dezidiert Haushaltsansätze zuzuordnen”, sagte ein Sprecher Table.Media zur Budgetierung der digitalen Infrastruktur. Und er gestand ein: “Die Gesamtkosten werden deutlich geringer ausfallen als die in der Öffentlichkeit wiederholt genannten 630 Millionen Euro.”

Sieht man sich die Haushaltsansätze des BMBF für die Nationale Bildungsplattform an, so könnte die Kürzung zwei Drittel des Gesamtbudgets von 630 Millionen Euro betragen. In den ersten beiden Jahren 2021 und 2022 wurden laut BMBF 66 Millionen Euro verausgabt. Der Etat-Ansatz für die beiden Jahre hatte bei 220 Millionen Euro gelegen. Über die Ist-Kosten im laufenden Jahr 2023 konnte das BMBF logischerweise noch keine Auskunft geben. Im Soll sind für das laufende Jahr 145 Millionen Euro vorgesehen. Das bedeutet, wenn diese Mittel voll ausgeschöpft werden, dann lägen die Ausgaben bei 210 Millionen Euro. Dies würde Einsparungen von bis zu 400 Millionen Euro ergeben.

Endgültig klar wird die Sicht auf das Budget der digitalen Vernetzungsinfrastruktur erst im November. Dann beschließt der Haushaltsgesetzgeber die Budgets. Dass die Ausgaben für die Infrastruktur in den Etatgesprächen wieder steigen, ist allerdings nicht anzunehmen. Denn das BMBF folgt in seiner Kürzung wahrscheinlich den Empfehlungen des Bundesrechnungshofs. Der hatte sowohl das Finanzgebaren um die Nationale Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts scharf gerügt als auch gefordert, die Ausgaben für die Nationale Bildungsplattform einzufrieren.

Zwei Interpretationen der Kürzungen bieten sich an. Projektverantwortliche schwärmen gegenüber Table.Media vom sehr schnellen Fortkommen bei der Entwicklung. Das BMBF habe die Mittel bei Projektstart 2020 zu großzügig kalkuliert. Denn die bisherige Programmierung verursachte weniger Aufwand als veranschlagt. So könnten sich Drittanbieter in wenigen Stunden oder Tagen an die Plattform anbinden. Dafür brauche es nach Einschätzung des BMBF “kein breit angelegtes Unterstützungsangebot”.

Eine weniger schmeichelhafte Lesart: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erleidet auf einem weiteren Feld empfindliche Kürzungen. Auch wenn ihre Sprecher keine Zahlen nennen, so besteht kein Zweifel daran, dass die Kürzung drastisch ausfällt. Das Haus plane “aktuell keine weitere Förderbekanntmachung im Kontext der Vernetzungsinfrastruktur Bildung.”

Eine erste Version der Vernetzungsinfrastruktur soll am 30. September online gehen. Die Zukunft des einst als Megaprojekt angelegten Vorhabens ist weiter ungewiss. Die Betaversion wird kommendes Jahr evaluiert. Dann steht eine Grundsatzentscheidung über die “Verstetigung der Vernetzungsinfrastruktur” an, sagt das BMBF. Erst dann könne eine mögliche künftige Trägerstruktur benannt werden. Christian Füller/Niklas Prenzel

Die in Deutschland ansässigen Profis für digitales Lernen, die vielfältigen EdTechs von Sofatutor über Bettermarks bis Deutschfuchs oder Inklusion digital, könnten auch beim zweiten Digitalpakt Schule leer ausgehen. Bei der Statuskonferenz, die im September den ersten Digitalpakt evaluieren soll, sind die EdTechs schon einmal nicht erwünscht. Das geht aus einer Anfrage der CDU-Fraktion an das Bundesbildungsministerium hervor.

“Die Abwägung zwischen einem freien Meinungsaustausch von Bedarfsträgern und den Interessen von wirtschaftlichen Anbietern kam zu dem Ergebnis, dass die Statuskonferenz dem Erfahrungsaustausch der Bedarfsträger dienen sollte.” So antwortete der Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) auf die Frage der CDU/CSU im Bundestag. Der fehlende Topf für die EdTechs und digitalen Bildungsunternehmen galt als ein wesentlicher Schwachpunkt des ersten Digitalpakts.

Aus der Anfrage wird zudem deutlich, dass die gründliche Evaluation des laufenden Digitalpakts auf die Konstruktion eines möglichen Digitalpakt II wenig Auswirkungen haben wird. Das Evaluationsteam um die Paderborner Professorin Birgit Eickelmann wird seinen Bericht erst Ende des Jahres 2026 vorlegen. Die Antragsfristen für den ersten Digitalpakt enden formell 2024, bis Mitte 2025 kann abgerechnet werden. Wenn die Evaluierung aber erst Ende 2026 abgeschlossen ist, deutet sich hier eine Förderlücke für digitale Vorhaben an Schulen von ein oder sogar mehr Jahren an. Oder gar das gänzliche Aus der Bundesmilliarden für digitale Bildung?

Damit verdichten sich die Hinweise darauf, dass der Digitalpakt II für die Bundesregierung keine Priorität mehr hat. Table.Media hatte darüber berichtet, dass sich die Bundesländer bemühen, den Digitalpakt I als verausgabt zu bezeichnen. Sie wollen so einen neuen Digitalpakt und weiteres Bundesgeld für sich fordern. Darauf hat das Bundesbildungsministerium verhalten reagiert. Dem Vernehmen nach soll ein solcher Pakt nur zustande kommen, wenn die Länder eine hälftige Finanzierung neuerlicher digitaler Ausgaben leisten. Dagegen hatte sich in einer eilig einberufenen Pressekonferenz besonders Hamburgs Schulsenator Ties Rabe gewandt, der die SPD-Schulminister koordiniert. “Ich habe nur bis April 2024 Geld für digitale Ausrüstung der Schulen”, sagte Rabe. Andere Schulminister äußerten sich ähnlich. Christian Füller

Der deutsche Digitalriese T-Systems (3,8 Milliarden Euro Umsatz) wird in Zukunft das Lernmanagementsystem Moodle in Baden-Württemberg hosten und betreiben. Zu diesem Zweck kooperiert die Telekom-Tochter mit dem Berliner Moodle-Dienstleister Eledia. Damit steigt nach Bertelsmann ein weiterer Mediengigant in den deutschen digitalen Bildungsmarkt ein. T-Systems löst zugleich einen grün-grünen Regierungskonflikt in Baden-Württemberg. Die grüne Hochschulministerin hatte nämlich den Schulen der grünen Bildungsministerin gekündigt – und sie von der landeseigenen Hosting-Plattform BelWü (Baden-Württembergs extended LAN) geworfen. So drohte Tausenden Schulen, für die BelWü der Hoster war, sowohl der Kollaps der digitalen Klassenzimmer als auch der Lehrermails.

Ohne Eledia hätte T-Systems den Zuschlag wohl kaum bekommen. T-Systems hat zwar die Serverpower, um den Betrieb von 4.000 Moodle-Schulen auch in Hochlastzeiten zu bewältigen. Allerdings gilt Moodle als durchaus sperrige Konfiguration, die nur Connaisseure wirklich verstehen. Eledia hatte bereits in Nordrhein-Westfalen geholfen, während der Pandemie ein funktionsfähiges Lernmanagementsystem zu installieren. Mit der Stabilisierung von Moodle in Baden-Württemberg, wo zeitweise auch Microsoft als Anbieter in Erwägung gezogen wurde, sind die drei bevölkerungsreichsten Bundesländer NRW, Bayern und Baden-Württemberg in Moodle-Hand. Das heißt, die Hälfte der zehn Millionen Schülerinnen und Schüler haben stabilen Zugriff auf Moodle.

Der Betrieb von Moodle während der Pandemie war zum Teil wegen Server-Überlastung gestört. Damit soll Schluss sein, wenn das Unternehmen T-Systems mit 27.000 Beschäftigten den Job macht. “Wir können somit gemeinsam mit T-Systems den Betrieb von Moodle modern und professionell sicherstellen und unseren Schulen weiterhin ein hochwertiges Angebot machen”, sagte die für Digitalisierung der Schulen zuständige Staatssekretärin Sandra Boser (Bündnis 90/Die Grünen). Moodle Baden-Württemberg ist wertvoll, weil hinter der Open-Source-Lösung eine große und aktive Community von Moodle-Lehrern steht. cif

Die Schulschließungen haben die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie verlangsamt. Zu diesem Fazit kommt eine Studie des Robert-Koch-Instituts und der Universität Bielefeld. Die Forscher haben darin den Effekt verschiedener Maßnahmen – wie Ausgangssperren, Maskenpflicht, Einschränkungen bei öffentlichen Veranstaltungen, in Bildungseinrichtungen oder dem Arbeitsleben – auf Landkreisebene analysiert. Die Schulschließungen seien bei allen Altersgruppen mit einer “geringeren Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 assoziiert.”

Die StopptCOVID-Studie attestiert den untersuchten Maßnahmen, dass sie wesentlich zur Bekämpfung der Pandemie beitrugen. Viele davon seien zeitgleich ergriffen worden, sodass sie stark korrelieren. Es lässt sich also nicht nachvollziehen, ob die vollständige Schließung einzelner Bereiche tatsächlich zur stärksten Eindämmung des Virus führte.

Die Rolle von Schulschließungen auf den Verlauf der COVID-19-Pandemie sei von Beginn an strittig gewesen, heißt es in der Studie. In verschiedenen Arbeiten gebe es aber Hinweise darauf, dass Schulschließungen die Ausbreitung von COVID-19 verlangsamt haben. Gleichzeitig wurden “viele nachteilige Entwicklungen bei Kindern infolge von Schulschließungen beobachtet”, schreiben die Forscher. In Deutschland waren die Schulen überdurchschnittlich lange geschlossen worden. Die Studie zeigt auch, dass der Schulbereich weit stärker als etwa das Arbeitsleben eingeschränkt wurde, um das Virus auszubremsen. Niklas Prenzel

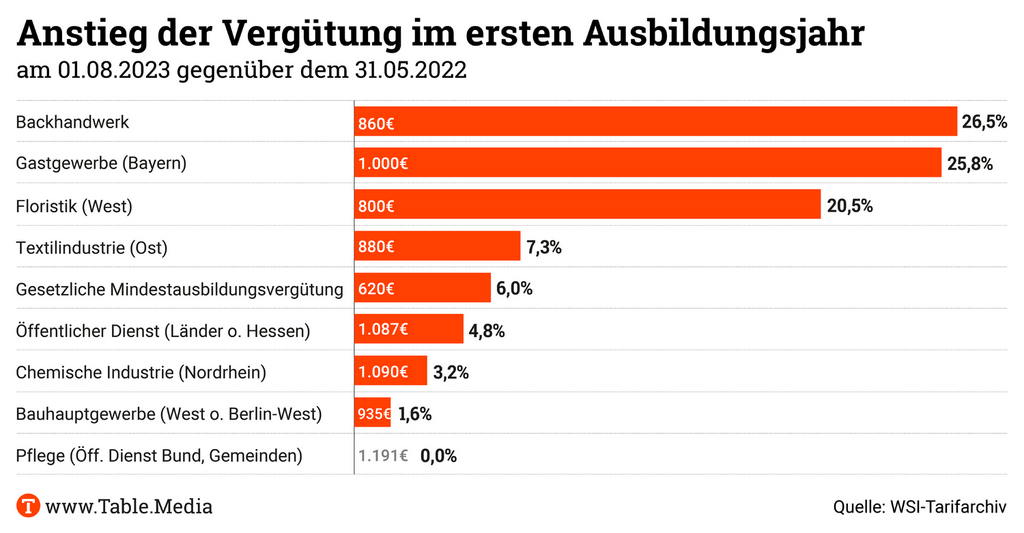

Einige Tarifbranchen haben ihre Ausbildungsvergütung seit Mai 2022 stark angehoben. Zu dem Ergebnis kommt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, das 20 Tarifbranchen untersucht hat. Am stärksten gewachsen ist die Vergütung von Azubis im Backhandwerk: Im ersten Lehrjahr verdienen sie 26,5 Prozent mehr – und kommen damit jetzt auf 860 Euro. Ähnlich stark war der Anstieg für Lehrlinge im Gastgewerbe in Bayern. Die Floristik in Westdeutschland und die Süßwarenindustrie in Nordrhein-Westfalen kommen auf ein Fünftel. Über ein Zehntel mehr gibt es im Gastgewerbe in Sachsen, in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern und im privaten Bankgewerbe.

Der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten, sagte: “Die Tarifvertragsparteien reagieren hier auf sinkende Ausbildungszahlen und einen zunehmenden Fachkräftemangel, dem ohne eine deutliche Verbesserung der Vergütungsniveaus nicht entgegnet werden kann.” In den meisten untersuchten Wirtschaftszweigen haben die Arbeitgeber die Vergütung seit Mai 2022 zwischen 2,0 und 7,5 Prozent angehoben.

Am besten verdienen nach der Auswertung Azubis im ersten Lehrjahr in Pflegeberufen im Öffentlichen Dienst (1.231 Euro von den Ländern, 1.191 Euro von Bund und Gemeinden). Am schlechtesten Landwirte im Bezirk Nordrhein (790 Euro) sowie Friseure in NRW und Floristen in Ostdeutschland, deren Vergütung laut Vertrag sogar unter der gesetzlichen Mindestvergütung von 620 Euro liegt – damit aber unwirksam ist. “Das Niveau der Ausbildungsvergütung ist in einigen Tarifbranchen nach wie vor sehr niedrig”, sagt Schulten. Hinzu kämen Branchen ohne Tarifvertrag, in denen Auszubildende lediglich Anspruch auf die Mindestausbildungsvergütung haben. Anna Parrisius

Bereits 16 Prozent der beruflichen Schulen in Baden-Württemberg mussten Unterricht für Geflüchtete kürzen. Die Hälfte beschreibt ihre Lage aufgrund der aktuell nötigen Integrationsleistung als angespannt. Das ergibt eine nicht repräsentative Umfrage des Berufsschullehrerverbands Baden-Württemberg (BLV) unter 140 Schulleitern. 267 berufliche Schulen gibt es im Ländle.

“Immer mehr Schulen, besonders in den Ballungsgebieten, melden bereits jetzt erhebliche Einschränkungen. Zum einen wegen fehlender Lehrkräfte, zum anderen aber auch aufgrund fehlender Unterrichtsräume”, sagt der BLV-Vorsitzende Thomas Speck. Die Zahl der Berufsschüler im “Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt auf den Erwerb Deutschkenntnissen” (VABO) habe sich in diesem Schuljahr fast verdreifacht. Im Oktober 2022 meldete das Statistische Landesamt 2.845 Teilnehmer. Für Juli 2023 geht der BLV ausgehend von Meldungen der Berufsschulen an den Verband von inzwischen 7.950 Schülern aus. Höher war der Wert in den vergangenen zehn Jahren laut Statistischem Landesamt nur im Oktober 2016 (8.392) und 2017 (9.115) infolge der Flüchtlingskrise. Und der Bedarf sei aktuell noch nicht gedeckt: 70 Prozent der Schulen geben an, dass sie eine Warteliste führen.