die EU erhöht den Druck auf das russische Finanzsystem weiter: Die Mitgliedstaaten brachten heute Nacht den Ausschluss von sieben Banken aus dem Zahlungsinformationssystem Swift auf den Weg, darunter dem Vernehmen nach die zweitgrößte Bank VTB. Verschont bleiben demnach zunächst die Sberbank, das größte Institut, und die Gazprombank, über die ein Großteil der Energielieferungen abgewickelt wird. Die G7-Länder wollen überdies eine Task-Force einberufen, um effektiver das Vermögen Kreml-treuer Oligarchen einfrieren und beschlagnahmen zu können.

US-Präsident Joe Biden sagte in seiner Rede zur Lage der Nation: “Wenn die Geschichte dieser Ära geschrieben ist, wird Putins Krieg gegen die Ukraine Russland schwächer gemacht haben und den Rest der Welt stärker.” Der Einmarsch in die Ukraine läuft bislang nicht so, wie Moskau sich das offenbar vorgestellt hatte. Doch wie geht es weiter? Falk Steiner spielt sechs Szenarien zur Zukunft des Landes durch. Manche sind deutlich wahrscheinlicher als andere, allen ist gemein, dass sie auch dauerhaft zu instabilen Verhältnissen in der Region führen dürften.

Die ukrainische Regierung dringt derweil auf einen zügigen EU-Beitritt. Dafür gibt es immer mehr Fürsprecher: Das Europaparlament will Kiew den Kandidatenstatus gewähren, auch mehrere östliche Mitgliedstaaten sind für einen Beitritt. Doch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ruderte nun nach ihrem Vorstoß zurück. Denn für Kommission und Rat sei der Beitrittswunsch ein Problem, analysiert Eric Bonse. Das habe mit der innenpolitischen Situation der Ukraine zu tun, aber auch mit älteren EU-Beitrittskandidaten.

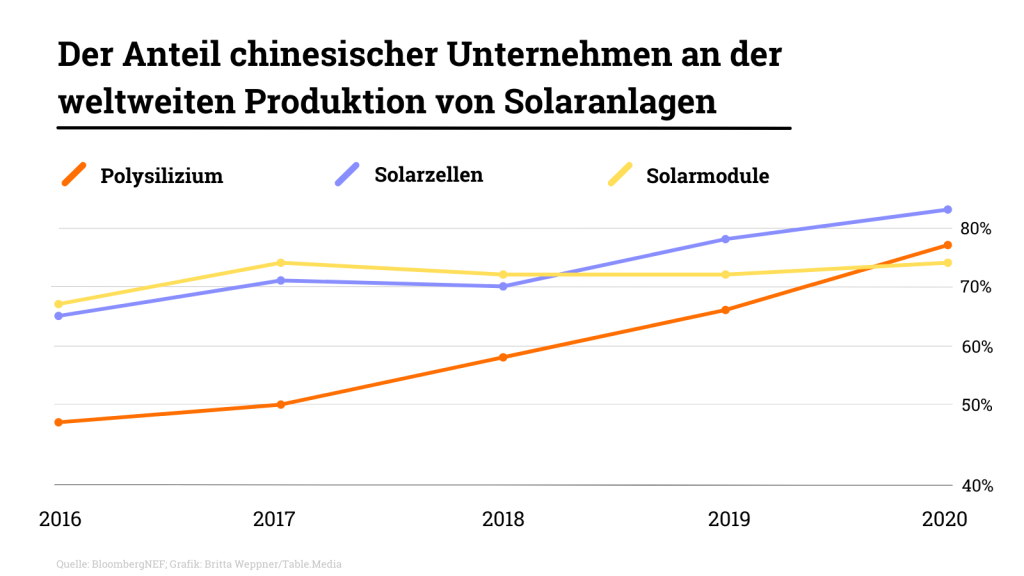

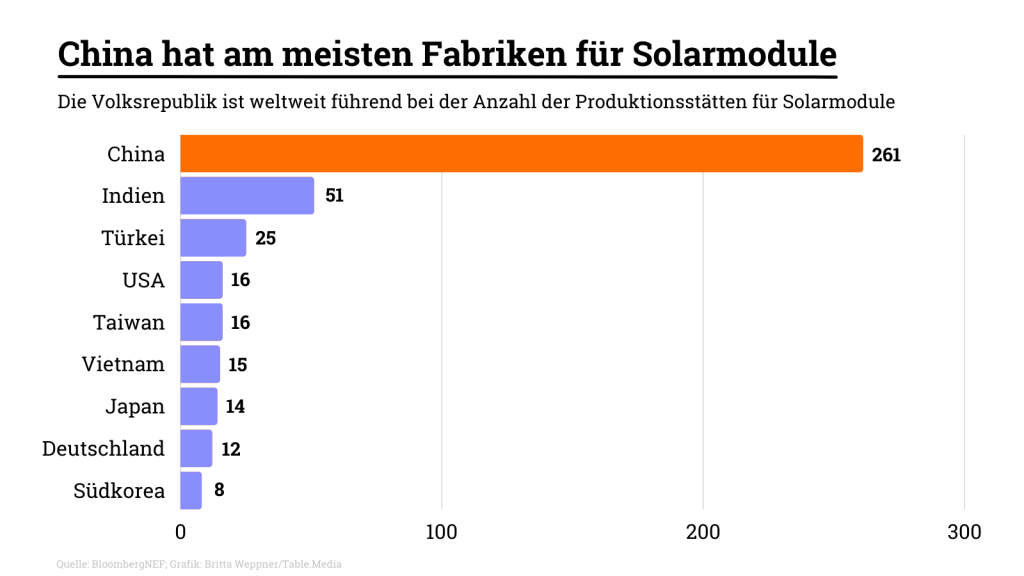

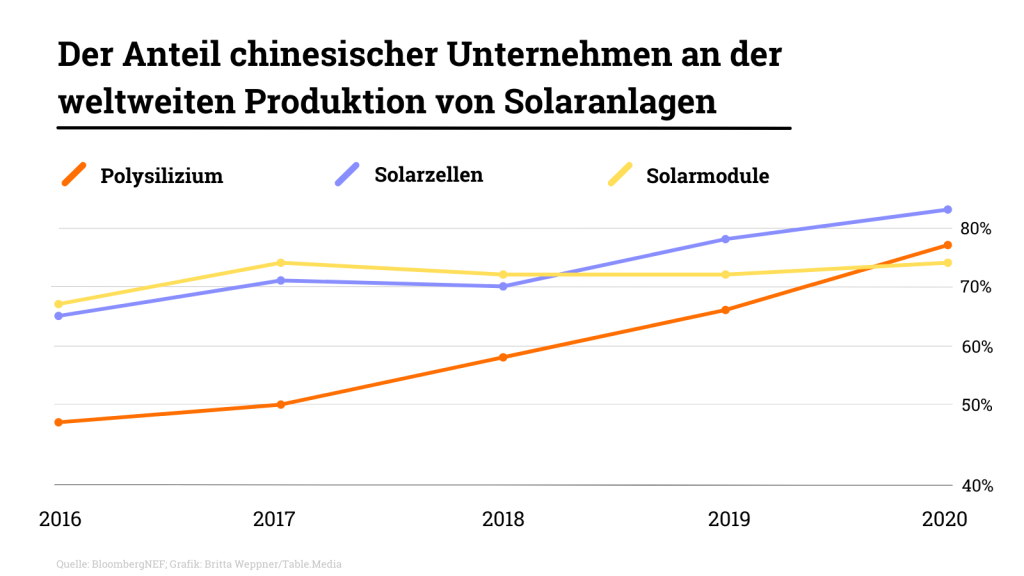

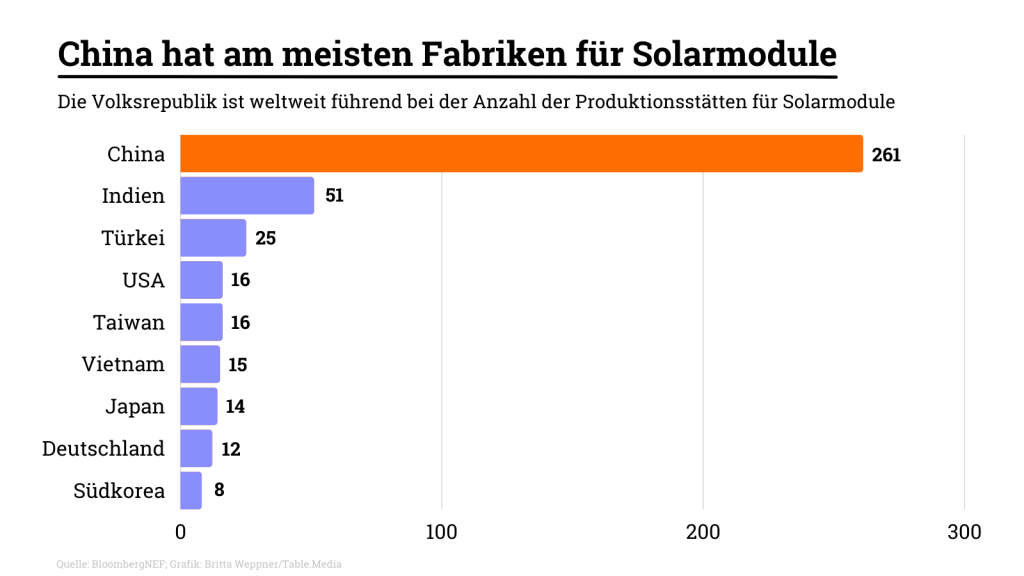

Vor dem Hintergrund des Krieges haben die EU und Deutschland es eilig, sich unabhängig zu machen vom Gas aus Russland und die Energiewende voranzutreiben. Doch das könnte zu neuen Abhängigkeiten führen, wie Nico Beckert anhand der Solarenergie aufzeigt: Die komplette Solar-Lieferkette wird von China dominiert. Europa will nun eigenständiger in dieser Branche werden, ebenso wie die USA und Indien. “Einfach wird es sicher nicht”, so die Einschätzung eines Experten.

Was allen hier skizzierten Szenarien zum Krieg in der Ukraine gemein ist: Sie führen kaum zu dauerhaft stabilen und politisch wie wirtschaftlich verlässlichen Rahmenbedingungen – weder in der Ukraine noch in der Russischen Föderation oder Belarus. Sie sind allesamt spekulative Annahmen.

Mit dem symbolischen Fall Kiews wird die Ukraine ein kopfloser Staat. Die derzeitige Staatsführung, sofern noch am Leben, geht ins Exil. Moskau installiert in Kiew eine Regierung, die mit gefügigen Politikern besetzt wird, etwa aus dem Umfeld des im Zuge der Maidan-Proteste abgesetzten und seiner Auffassung nach nie rechtmäßig zurückgetretenen ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch. Öfter genannt wird von westlichen Diensten etwa der ukrainische Politiker und Medienunternehmer Jewgeni Muraew. Tatsächlich dürfte der ukrainische Oligarch Wiktor Medwedtschuk, der Wladimir Putin zu seinen Freunden zählt, ein mächtiger, vielleicht der mächtigste Mann werden.

In diesem Szenario werden die Krim und die Oblaste Donezk und Luhansk unmittelbar an die Russische Föderation fallen, möglicherweise auch alle Oblaste östlich und südlich des Dnepr. Vorstellbar ist sogar, dass Kiew zur geteilten Stadt westlich (Rumpfstaat Ukraine) und östlich des Dnepr (Russland) werden könnte. Die Rest-Ukraine ist als an vier EU-Staaten angrenzender Rumpfstaat ohne nennenswerte eigene Industrie selbst kaum wirtschaftlich überlebensfähig. Ukrainische Kultur und Sprache würden im Ostteil wieder – wie zu Sowjetzeiten – weit hinter das Russische zurücktreten.

Aufgrund erwartbarer Fluchtbewegungen und ausbleibender Rückkehr würden der Ukraine zudem massiv Arbeitskräfte und die junge Elite sowie Unternehmerschaft verloren gehen. Im westlichen Ausland zwischengelagerte Werte und Investitionen dürften in diesem Szenario nicht in die Ukraine zurückkommen. China ist als potenzieller Investor und Ausbeuter ukrainischer Vorkommen in einer besonderen Situation, solange die Sanktionen anhalten.

Belarus wird noch enger in die Russische Föderation eingebunden und russische Atomwaffen werden dort dauerhaft stationiert. Die von Russland annektierten Teile der Ukraine werden als formal autonome Republiken in das Staatsgebiet der RF eingegliedert.

Die Blockkonfrontation zwischen Russland und seinen Verbündeten sowie den westlichen Verbündeten bleibt dauerhaft bestehen, Provokationen bestimmen das Miteinander, die Kriegsgefahr steigt. Die EU-Staaten rüsten massiv militärisch auf und verfolgen den Pfad der Energie-Unabhängigkeit von Russland strategisch zu hohen Kosten weiter. Russlands wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sinkt derweil massiv, und eine weiter verstärkte innere Repression macht jede Hoffnung auf eine demokratische und kompromissbereite Regierung in Moskau auf absehbare Zeit zunichte.

Verwandt mit Szenario 1. Der Druck auf die Bevölkerung in der Ukraine und die für sie verantwortlichen politischen Entscheidungsträger ist enorm. Die ukrainische Staatsführung sieht sich gezwungen, im Interesse der Vermeidung weiterer Opfer einen Diktatfrieden der russischen Seite zu akzeptieren. Die Ukraine wird daraufhin formal unabhängig bleiben, real aber zu einem Vasallenstaat wie Belarus werden. Russland würde nur eine genehme Staatsführung akzeptieren, auch hier könnte dies mit Politikern wie Muraew oder Medwedtschuk geschehen.

Die derzeitige Regierung geht ins Exil, diesen Weg nehmen auch wesentliche Teile der bisherigen wirtschaftlichen und politischen Elite des Landes. Auch Migrationsbewegungen großer Teile der jüngeren normalen Bevölkerung sind wahrscheinlich.

Die Ukraine wird de facto zum unfreiwilligen Partner Russlands und in Teilen dem russischen Staatsgebiet zugeschlagen: die Krim und die Oblaste Donezk und Luhansk. Eine stabile Blockkonfrontation zwischen Russland und seinen angeschlossenen Republiken sowie den westlichen Verbündeten bleibt über Jahre bestehen. Die EU-Staaten rüsten massiv militärisch auf und verfolgen zu hohen Kosten weiter den Pfad der Energie-Unabhängigkeit von Russland.

Verwandt mit Szenario 1 und 2. Verheerende russische Militärangriffe auf die großen Städte brechen den Widerstandswillen der Ukraine. Eine formale Kapitulation durch die bisherige Staatsführung wird nicht ausgesprochen. Nach Einnahme der Großstädte erlischt die normale militärische Kommandostruktur der ukrainischen Armee.

Deren Angehörige, Teile der 300.000 Reservisten sowie Sympathisanten bilden daraufhin Partisanenzellen, mit denen sie gegen die russischen Besatzer vorgehen und zahlreiche kleinere Anschläge auf im Land befindliche Truppen verüben und Sabotageakte ausführen. Kein russischer Soldat ist auf dem Territorium der Ukraine sicher. Russland reagiert darauf mit Anti-Terror-Maßnahmen wie in Daghestan und Tschetschenien, was erneute Gegenreaktionen hervorruft.

Die Ukraine wird ein über Jahre unruhiger Staat mit hohen Kosten für die Zivilbevölkerung und schlechten Lebensbedingungen. Die Sanktionen gegen Russland werden vorerst beibehalten und Russland wirtschaftlich immer stärker von China abhängig. Zugleich fällt die Leistungsfähigkeit der russischen Wirtschaft immer weiter zurück.

Im Rahmen eines Friedensschlusses zwischen russischer und ukrainischer Regierung ist bei russischem militärischem Vorteil und tief im Land stehenden Truppen die territoriale Integrität der Ukraine nicht zu erhalten. Neben der Annexion der Krim und den Oblasten Donezk und Luhansk werden auch die Oblaste Charkiw, Saporischja und Cherson Gegenstand von Abstimmungen – in ihrer Durchführung kaum kontrollierbar -, ob die Bevölkerung der Ukraine oder der Russischen Föderation angehören will.

Die Ukraine wird formal neutral und blockfrei und fungiert als Scharnier zwischen Ost und West (“Finnlandisierung“). Die Westperspektive der Ukraine wäre verteidigungspolitisch vollständig beendet, fast ebenso wahrscheinlich ausgeschlossen ein Beitritt zur EU.

In diesem Szenario ist unter Bedingungen eine Teilaufhebung von Sanktionen möglich und Handel mit Russland und der Ukraine zumindest mittelfristig wieder möglich. Gleichwohl ist die Attraktivität Russlands, von Belarus und der Ukraine als Investitionsstandort und Handelspartner massiv eingeschränkt. Die EU-Staaten rüsten militärisch auf und verfolgen den Pfad der Energie-Unabhängigkeit weiter, allerdings in geringerem Tempo und Umfang und zu geringeren Kosten.

Angesichts für die westliche Öffentlichkeit unerträglicher Bilder des Krieges marschieren auf Einladung der gewählten ukrainischen Regierung Truppen aus westlichen Nachbarländern in den Westteil der Ukraine ein und errichten eine humanitäre Schutzzone, ohne russische Truppen anzugreifen.

Die Ukraine wird ein zweigeteiltes Land entsprechend der Demarkationslinien, ein Teil unter Westeinfluss mit Regierungssitz in Lwiw, ein Teil unter russischer Kontrolle. Massive Fluchtbewegungen aus den östlichen Landesteilen in den Westteil begleiten diese Entwicklung.

In diesem Szenario ist eine direkte Konfrontation zwischen NATO-Staaten und Russland sowie Belarus jederzeit möglich.

Sanktionen und Verluste sowie Massendesertionen sowie aufkommende Unruhe in der russischen Elite und Bevölkerung bewegen die Regierung in Moskau zum Umdenken und zum Abzug aus allen ukrainischen Gebieten, mit Ausnahme der Volksrepubliken Luhansk und Donezk sowie der Krim. Man habe gezeigt, dass man bereit sei, Luhansk und Donezk jederzeit vor den Aggressoren zu schützen. Anders als der Westen verfolge Moskau keine Regime-Change-Politik, erklärt der Kreml.

Wladimir Putin tauscht Verteidigungsminister Sergei Shoigu sowie weite Teile des Generalstabs aus. Die Wirtschaft Russlands ist schwer geschädigt und Putins politisches Überleben wird nur durch noch größere Härte nach Innen ermöglicht. Die Armee wird im Rahmen der Möglichkeiten weiter modernisiert, Russland wird zum vollständig abhängigen Energielieferanten Chinas (Europe.Table berichtete).

Mittelfristig wird der im Oktober 70-jährige Wladimir Putin aus seinem eigenen Machtzirkel ersetzt.

Für Brüssel kommt die Debatte zur Unzeit: Nachdem die Ukraine erst Waffen für den Krieg und dann Sanktionen gegen Russland verlangt hatte, wünscht sich Präsident Wolodimir Selenskij nun auch noch den EU-Beitritt im Eilverfahren. In einer Videoansprache, die aus dem umkämpften Kiew in das Europaparlament übertragen wurde, forderte Selenskij eine “gleichberechtigte” Mitgliedschaft seines Landes in der EU.

Bei den Europaabgeordneten fiel der emotional vorgetragene Appell auf fruchtbaren Boden. In einer nicht bindenden Entschließung forderten die Abgeordneten von den europäischen Institutionen, “darauf hinzuarbeiten, dass dem Land der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt wird”. Bis dahin solle weiter auf die “Integration der Ukraine in den Unionsbinnenmarkt” hingearbeitet werden.

Doch für die Kommission und den Rat ist der Beitrittswunsch ein Problem. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen signalisierte zwar bereits am Montag grundsätzliche Unterstützung für Selenskij, ruderte dann aber wieder zurück: “Es liegt noch ein langer Weg vor uns”, erklärte sie in der Parlamentsdebatte. Bisher ist die Ukraine nur durch ein Assoziierungsabkommen an die EU gebunden.

Zurückhaltend äußerte sich auch Ratspräsident Charles Michel. Das Beitrittsgesuch sei ein schwieriges Thema, werde aber ernsthaft geprüft, so Michel. Der Rat werde sich “seiner Verantwortung nicht entziehen können”. Bisher sind die 27 Mitgliedsstaaten gespalten. Während sich acht osteuropäische Staaten bereits für einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen haben (Europe.Table berichtete), herrscht in Westeuropa Skepsis.

Dafür gibt es viele Gründe. So hat das gegen erbitterten russischen Widerstand geschlossene Assoziierungsabkommen bisher nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Die Ukraine richtet sich zwar immer mehr nach Europa aus, doch die vereinbarten Reformen in Wirtschaft, Politik und Justiz kamen nur schleppend voran, wenn überhaupt. Eine kurz vor dem Krieg veröffentlichte Studie der SWP zieht eine kritische Bilanz der ersten zwei Jahre von Selenskijs Präsidentschaft: Angesichts der außenpolitischen Lage sei die schnell wachsende innenpolitische Instabilität “besorgniserregend”.

Zum anderen ist die EU-Erweiterung ein langwieriger und komplizierter Prozess. Ein Blitz-Beitritt “nach einer neuen speziellen Prozedur” (Selenskij) ist nicht vorgesehen. Nach Artikel 49 des EU-Vertrags kann zwar im Prinzip jeder europäische Staat die Aufnahme beantragen, sofern er zentrale EU-Grundwerte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit achtet. Doch für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen gibt es strenge Anforderungen.

Zudem ist die EU-Erweiterung ins Stocken geraten. Der letzte Beitritt – Kroatien im Jahr 2013 – war kein rauschender Erfolg. Derzeit stehen schon fünf Staaten auf der Warteliste – neben der Türkei sind dies die Westbalkanländer Serbien, Albanien, Montenegro und Nordmazedonien. Hinsichtlich des Westbalkans steht vor allem Frankreich auf der Bremse. Gegen den Beitritt der Türkei sträubt sich auch Deutschland, die Gespräche liegen auf Eis.

Eine Sonderbehandlung für die Ukraine würde zwangsläufig die “alten” Kandidaten vor den Kopf stoßen. Sie könnte zu einer Destabilisierung auf dem Balkan oder aber zu einem neuen “Big Bang” wie zuletzt 2004 führen, also einer großen Beitrittswelle. Darauf ist die EU jedoch nicht vorbereitet. Seit dem Brexit ist sie vor allem mit Konsolidierung beschäftigt; die nach dem britischen Austritt versprochenen Reformen kommen nur langsam voran.

Der Präsident der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber, forderte in der Aussprache zur Ukraine denn auch mehr Reformeifer. Die laufende Konferenz zur Reform der EU und die damit verbundenen Bürgerforen müssten entschieden vorangetrieben werden, sagte er. Die EU müsse den “Kiew-Moment” nutzen und auch die Zusammenarbeit mit den USA ausbauen, etwa durch ein neues Freihandelsabkommen.

Von der Leyen versprach humanitäre Hilfe in Höhe von 500 Millionen Euro. Die Mittel aus dem EU-Budget sollen sowohl innerhalb der Ukraine als auch für Flüchtlinge eingesetzt werden. Sie kommen zu weiteren 500 Millionen Euro hinzu, mit denen die EU Kriegswaffen für das umkämpfte Land beschaffen will. Das Geld aus der sogenannten Friedensfazilität war erst am Montag freigegeben worden.

Jahrzehntelang war Russland ein Garant für die deutsche Energieversorgung. Damit könnte bald Schluss sein. Auch als Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine wollen Deutschland und die EU die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. In Reaktion auf Putins Krieg bezeichnete Finanzminister Christian Lindner die Erneuerbaren im Bundestag sogar als Freiheitsenergien. Doch die Solar-Industrie wird von China dominiert. Schlittern Deutschland und die EU von einer Abhängigkeit in die nächste? Und wie stark werden die Preise für Solar-Module steigen, wenn zwei so große Wirtschaftsräume wie die EU und China gleichzeitig die Solarkraft ausbauen?

Der russische Einmarsch in die Ukraine zeigt, wie gefährlich die Erdgas-Abhängigkeit ist. Deswegen will Deutschland den Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt noch schneller vorantreiben. Laut der nächsten Ökostrom-Novelle sollen die erneuerbaren Energien den Strombedarf schon bis 2035 “nahezu vollständig” decken. Die Solarenergie spielt dabei eine wichtige Rolle. Bis 2030 soll sie 200 Gigawatt Leistung bringen – eine Vervierfachung des derzeitigen Werts.

Auch die EU wird demnächst eine neue Energiestrategie vorlegen. Laut Insidern sollen bis 2030 40 Prozent weniger fossile Brennstoffe verbraucht und die Erneuerbaren schneller ausgebaut werden. Zudem sollen weitere Investitionen in die Erneuerbaren mobilisiert werden. Für den Juni wird eine EU-Strategie zum beschleunigten Ausbau der Solarenergie angekündigt.

Doch beim Ausbau der Solar-Energie drohen die EU und Deutschland noch abhängiger von China zu werden. Denn die komplette Solar-Lieferkette wird von der Volksrepublik dominiert. Weltweit stammen drei von vier Solarmodulen und 83 Prozent der Solarzellen aus China. Beim Ausgangsstoff Polysilizium dominiert das Land 77 Prozent des Weltmarktes. Die EU-Kommission warnte kürzlich vor einer zu großen Abhängigkeit. EU-Staaten produzieren nur 0,4 Prozent der weltweit hergestellten Solarzellen und nur zwei bis drei Prozent der Module.

Die chinesische Dominanz bereitet der EU große Sorge. Lieferungen aus China machen demnach 63 Prozent der europäischen Photovoltaik-Importe aus. Die Solarbranche könnte in eine Situation geraten, in der es nicht mehr möglich ist, auf andere Anbieter auszuweichen, so die EU. Die Kommission warnt vor einer “strategischen Abhängigkeit, die wiederum den künftigen Einsatz von Solartechnologien in der EU behindern könnte”, wie aus einem aktuellen Bericht hervorgeht.

Die EU befürchtet, dass China bei Knappheiten nur noch den lokalen Markt bedienen könnte. “Die chinesischen Behörden verfügen über Instrumente, mit denen sie den heimischen Markt bevorzugt beliefern können, selbst wenn keine formellen Ausfuhrbeschränkungen bestehen”, so die Einschätzung der EU-Kommission.

Schon heute scheint sich die Abhängigkeit von China negativ auf den Solar-Ausbau auszuwirken. “Länderspezifische Ereignisse in China, wie Fabrikschließungen aufgrund von Unfällen und andere Unterbrechungen der Lieferkette” haben der EU-Kommission zufolge “schwerwiegende Auswirkungen auf die Einfuhr und den Einsatz von Solarmodulen in der EU”. Diese Probleme und der Preisanstieg bei Rohstoffen und Energie sowie im Transport und Logistikbereich seien Ursache dafür, dass 20-25 Prozent der geplanten Solarprojekte in der EU im Jahr 2021 entweder verschoben oder ganz gestrichen wurden.

Die EU will daher die Abhängigkeit von China verringern. Europäische Hersteller wollen bis 2025 die jährliche Produktion in allen Bereichen der Lieferkette – vom Ausgangsstoff Polysilizium über Wafer und Solarzellen bis hin zu den Modulen – auf 20 Gigawatt erhöhen. Bei den großen Zielen zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der EU und Deutschland ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die EU beklagt, dass die Industrie das 20-Gigawatt-Ziel verfehlt. Einzig beim Polysilizium könnte es erreicht werden, wie Industriedaten zeigen.

Die EU-Kommission schlägt vor, dass die Mitgliedsstaaten die Genehmigungsprozesse bei der Installation neuer Solarparks vereinfachen und beschleunigen sollten. Das würde den europäischen Herstellern von Solaranlagen “mehr Sicherheit bei der Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten bieten”, so die Kommission. Zudem könnten die Staaten die Industrie finanziell unterstützen. International will die EU für ein “level playing field” eintreten. Konkret bedeutet das, dass Subventionen anderer Staaten den internationalen Markt für Solar-Produkte nicht verzerren dürfen.

Die Ausbauziele für Solarkraft in Europa könnten eine Preisexplosion vermuten lassen. Zumal China auch ambitionierte Ausbauziele hat. Die Volksrepublik wird allein im laufenden Jahr wahrscheinlich mehr als 100 Gigawatt an neuer Photovoltaik-Leistung installieren – fast die Hälfte des für dieses Jahr global prognostizierten Zubaus. In der Volksrepublik sind die Kosten zur Errichtung von Solarparks im letzten Jahr erstmals seit 15 Jahren wieder gestiegen. Doch der Preisanstieg ist laut Branchenexperten nur von kurzer Dauer. Denn Ursache ist ein hoher Polysilizium-Preis. China hat jedoch die Produktion des Ausgangsstoffs für Solaranlagen massiv ausgeweitet.

Experten erwarten daher keine Knappheit. Im Gegenteil. “Die im Bau befindlichen und angekündigten neuen Produktionskapazitäten in China sind so massiv, dass es aller Voraussicht nach spätestens ab 2024 ein Polysilizium-Überangebot geben wird“, sagt Johannes Bernreuter, Polysilizium-Experte von der Beratungsfirma Bernreuter Research. Trotz der steigenden Nachfrage werden die Preise für Solarmodule und -anlagen Bernreuter zufolge bald wieder sinken.

Dem Branchenkenner zufolge bleibt es auch abzuwarten, ob die Bemühungen der EU, der USA und Indiens, sich unabhängiger von China zu machen, Erfolg haben werden. “Einfach wird es sicher nicht”, so Bernreuters. Kurzfristig ist das Ziel kaum zu erreichen. Auch die Expert:innen von BloombergNEF schreiben, dass es viel Zeit brauche, bis neue “Solar-Fabriken” außerhalb Chinas eine nennenswerte Produktionsgröße erreichen: “Die Hersteller werden wahrscheinlich vorsichtig sein, in einen überversorgten Markt zu expandieren, wenn keine solide und garantierte Nachfrage nach Solarprodukten zu Premiumpreisen besteht.”

“Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die negativen Umweltfolgen im Lebenszyklus von Produkten zu reduzieren“, heißt es in dem Entwurf, den das französische Nachrichtenportal Contexte am Dienstag veröffentlichte. Die neue Ökodesign-Richtlinie soll zur EU-Industriestrategie beitragen.

Sie löst die gleichnamige Richtlinie von 2005 ab. Dabei ging es zunächst vor allem um Energieeffizienz und energieverbrauchsrelevante Produkte – von der Waschmaschine über Fenster bis zu Smartphones. Mit den Durchführungsverordnungen von 2018/19 kamen bereits einige Anforderungen hinzu, etwa zum Vorhalten von Ersatzteilen und zur Zerlegbarkeit von Haushaltsgeräten. Die neue Ökodesign-Richtlinie der EU soll nun weitere Kriterien für eine Kreislaufwirtschaft einführen. Damit ist sie auch ein wichtiger Baustein, um die Rohstoffversorgung der EU zu sichern.

Der neue Rechtsakt weitet aber auch den Umfang auf nahezu alle in der EU gehandelten Produkte aus. Ausgenommen sind nur noch Medizinprodukte, Nahrungsmittel und Tierfutter, lebende Tiere und Pflanzen sowie einzelne Gruppen wie Baumaterialien, für die speziellere Vorschriften gelten.

Artikel 5 der Ökodesign-Richtlinie listet nun 14 Anforderungen auf, welche die Kommission in delegierten Rechtsakten genauer bestimmen wird, darunter:

Als Alternative zu den genauen Bestimmungen in Durchführungsverordnungen sollen für einzelne Produktgruppen weiterhin Selbstverpflichtungen der Industrie erlaubt sein.

Alle Produktinformationen sollen künftig über digitale Produktpässe einfach verfügbar sein – nicht nur für Verbraucher, sondern auch für Reparatur- und Recyclingbetriebe. Ausreichen wird dazu wohl ein Code oder ähnlicher Datenträger auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanweisung, der zu den digital gespeicherten Informationen führt.

Mit neuen Offenlegungsvorschriften will die Kommission außerdem gegen das massenhafte Aussortieren von unverkauften oder umgetauschten Gütern vorgehen. Besonders umstritten ist diese Praxis im Onlinehandel. Unternehmen sollen nun laut Artikel 19 jährlich darüber berichten, wie viele Verbraucherprodukte sie aus welchen Gründen entsorgen, energetisch verwerten, recyceln oder wiederverwenden. Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) soll diese Pflicht vorerst nicht gelten. Die Kommission wird dem Entwurf zufolge aber zu einem eigenen Rechtsakt für KMU ermächtigt.

Unternehmen sollen unverkaufte Verbrauchergüter zudem nicht mehr gezielt unbrauchbar machen dürfen. Die Kommission soll sogar ermächtigt werden, Unternehmen das Zerstören unverkaufter Verbraucherprodukte komplett zu verbieten. Ausnahmen sind möglich, etwa wenn etwa Sicherheits- oder Gesundheitsbedenken bestehen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat am Dienstag mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi telefoniert. In dem Gespräch hat er China darum gebeten, auf Moskau einzuwirken, den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des ukrainischen Außenministeriums hervor. Wang habe versichert, dass China jede Anstrengung unternehmen werde, um den Konflikt auf diplomatische Weise zu lösen.

In der Version der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua erklärte das chinesische Außenministerium, dass China alle Maßnahmen unterstütze, die zu einer politischen Lösung beitragen können. China wolle eine konstruktive Rolle in der Ukraine-Situation einnehmen. Die Ukraine hoffe wiederum darauf, die Kommunikation mit China zu vertiefen, um einen Waffenstillstand zu erreichen, berichtet Xinhua.

Wang betonte demnach, China sei schon immer der Meinung gewesen, dass die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Länder erreicht werden könne. Regionale Sicherheit könne nicht durch die Ausweitung von Militärblöcken erreicht werden. Er spielt damit auf die NATO-Osterweiterung an.

Das Telefonat war das erste direkte Gespräch zwischen Vertretern der beiden Länder seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am vergangenen Donnerstag. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums kam das Telefonat auf Betreiben Kulebas zustande.

Peking hat im Zusammenhang mit dem Einmarsch russischer Truppen bislang keine eindeutige Position bezogen (Europe.Table berichtete). China entscheide seine Haltung und Politik jeweils im Einzelfall, hatte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag erklärt. China sei “strategischer Partner” Russlands, aber nicht “Verbündeter“. fpe

Die USA und ihre Verbündeten werfen angesichts steigender Preise nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine einen Teil ihrer Ölreserven auf den Markt. Insgesamt sollen 60 Millionen Barrel freigegeben werden, wie der japanische Industrieminister Koichi Hagiuda am Dienstag nach einem außerordentlichen Ministertreffen der Internationalen Energieagentur (IEA) mitteilte. Die USA allein wollen davon 30 Millionen Barrel stemmen.

Die Ölpreise sind nach der russischen Invasion der Ukraine auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen. Mit der Freigabe könnte der Anstieg zumindest vorübergehend etwas gedämpft werden, so die Hoffnung. Allerdings stieg der Preis für die US-Sorte WTICLc1 trotz der geplanten Freigabe um 7,4 Prozent auf 102,77 Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit siebeneinhalb Jahren.

Das Ölkartell Opec+ wolle trotz dieser Rally ihre Rohöl-Fördermengen nicht spürbar, sondern wie bislang vereinbart nur schrittweise ausweiten, sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die Opec-Staaten, Russland und weitere Ölförderländer wollen an diesem Mittwoch über ihr weiteres Vorgehen beraten.

Die in Paris ansässige IEA koordiniert die Energiepolitik der Industrieländer. Das Sondertreffen wurde von der amerikanischen Energieministerin Jennifer Granholm geleitet. rtr

In der Auseinandersetzung zwischen den Behörden in Russland und Anbietern im Netz ist auch die russische Wikipedia nun in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten: Der Artikel Einmarsch in die Ukraine 2022 hat nach Angaben der Betreiber die Generalstaatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Diese droht der von Freiwilligen gepflegten Online-Enzyklopädie mit einer Blockade des Zugangs zur gesamten russischen Wikipedia.

Die russischen Behörden, insbesondere die Telekommunikationsaufsicht Roskomnadsor, setzen derzeit verschiedene Onlineanbieter unter Druck, sich ihren Anordnungen zu beugen. Sie forderte gestern nach eigenen Angaben den Facebook-Mutterkonzern Meta auf, die Blockade von Inhalten russischer Propagandaorgane wie Sputnik und RT (RussiaToday) aufzuheben, da dadurch der freie Zugang zu russischen Medien eingeschränkt werde.

“Mit ihrem Vorgehen schränken die US-amerikanischen IT-Unternehmen den freien Zugang zu russischen Informationen für alle Bürger der Welt absichtlich ein und versuchen, bei Nutzern ein einseitiges Bild von der Sonderoperation des russischen Militärs auf dem Gebiet der Ukraine zu erzeugen”, heißt es in einer Mitteilung von Roskomnadsor.

Ein vergleichbares Schreiben soll auch bei anderen Anbietern, unter anderem TikTok eingegangen sein. Am heutigen Mittwoch wird ein Vorhaben der EU-Kommission erwartet, mit dem russischen Propagandasendern der Zugang zum europäischen Markt abgeschaltet werden soll. fst

Schlappe für die Bundesregierung: Die Internetkonzerne Google und Meta haben sich vor dem Verwaltungsgericht Köln erfolgreich gegen neue Meldevorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) gewehrt. Die Richter entschieden im Eilverfahren, dass das Gesetz gegen mehrere europarechtliche Vorgaben verstößt. Zentrale Vorschriften sind demnach nicht anwendbar.

Eigentlich sollten die Konzerne bereits ab Anfang Februar bestimmte strafbare Inhalte direkt an das Bundesamt für Justiz melden. Eine eigens eingerichtete Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI) beim BKA sollte bis zu 250.000 Meldungen pro Jahr nachgehen. Doch daraus wird vorerst nichts.

Google und Meta hatten bereits im Juli 2021 Klage gegen das NetzDG eingereicht und damit dafür gesorgt, dass das Bundesamt für Justiz vorerst von der Vollstreckung der neuen Vorschriften absah, obwohl das Verfahren eigentlich keine aufschiebende Wirkung hatte.

Das Verwaltungsgericht gab den Klägern in wesentlichen Punkten recht. So verstoße die Meldepflicht in § 3a des NetzDG gegen das Herkunftslandprinzip der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr (ECRL). Demnach ist der deutsche Gesetzgeber nicht für die Unternehmen mit dem Sitz in Irland zuständig. Eine Ausnahme liege hier nicht vor, da der Gesetzgeber weder das für Ausnahmen vorgesehene Konsultations- und Informationsverfahren durchgeführt habe, noch die Voraussetzungen eines Dringlichkeitsverfahrens vorgelegen hätten.

Auch bei der Wahl einer zuständigen Behörde hat Deutschland gegen geltendes EU-Recht verstoßen, entschied das Verwaltungsgericht. Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste sehe eine staatsferne Aufsicht vor. Da das als Bundesoberbehörde eingerichtete Bundesamt für Justiz mit Sitz in Bonn dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz unterstehe und von diesem Weisungen entgegennehme, könne von der geforderten Staatsferne keine Rede sein.

Keinen Erfolg hatten die Beschwerden beim Paragrafen 3b, wonach die Netzwerke ein wirksames und transparentes Verfahren anbieten müssen, um einmal getroffene Maßnahmen zu überprüfen. Dieses sei europarechtlich gedeckt, entschied das Verwaltungsgericht. Auch ein Verstoß gegen die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährleistete unternehmerische Freiheit oder nationales Verfassungsrecht sei nicht gegeben.

Gegen die Entscheidung kann die Bundesregierung Beschwerde beim Verwaltungsgericht Münster einlegen. Zwei weitere Verfahren der Anbieter Twitter und TikTok liegen noch beim Verwaltungsgericht Köln.

Bundesregierung und Bundestag stehen nun vor einem Scherbenhaufen: Das Gesetz war schließlich gegen ausdrückliche Bedenken des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier durchgesetzt worden. Ob eine Überarbeitung des Gesetzes möglich ist, ist unklar: So sollen wesentliche Regelungsbereiche voraussichtlich durch den Digital Services Act ersetzt werden. Auch hier hatte sich bereits die Frage gestellt, ob das Bundesamt für Justiz eine geeignete Aufsichtsbehörde ist (Europe.Table berichtete).

Während einer Autofahrt von seinem Wohnort Bonn nach Frankfurt findet Alexander Graf Lambsdorff Zeit für ein Gespräch. Im Siebengebirge ist die Verbindung zwar holprig, doch die Sätze des FDP-Politikers sind unmissverständlich. Die Agenda des 55-Jährigen wird seit Längerem dominiert von der Krise zwischen Russland und der Ukraine. Nun ist der Krieg Realität – und Lambsdorff, der überzeugte Europäer, erlebt turbulente Zeiten.

Seine langjährige Erfahrung als Diplomat, Sicherheits- und Außenpolitiker nutzt Alexander Graf Lambsdorff, um für die FDP hinter den Kulissen die Abläufe in der internationalen Politik zu organisieren. Gleichzeitig will er der Öffentlichkeit erklären, was hier eigentlich gerade passiert: dass die europäische Friedensordnung, die auf dem Völkerrecht, auf nationaler Souveränität und dem Schutz der territorialen Integrität auch kleinerer und schwächerer Länder basiert, durch Russlands Aggression zur Disposition stehe.

“Dieses Leid direkt vor unserer Haustür ist schrecklich”, sagt er zum Angriffskrieg Wladimir Putins mitten in Europa. Die Angst des russischen Präsidenten gelte in Wahrheit nicht der NATO, die nie eine Bedrohung für Russland gewesen sei. Stattdessen gehe es darum, dass der russische Präsident “die Demokratie und unsere freie Art zu leben fürchtet”. Das habe direkte Auswirkungen auf den Status der russischen Machtelite mit Putin an der Spitze.

Mit klarer, verständlicher Sprache Deutschlands Außenpolitik zu vermitteln, das sieht Lambsdorff als eine seiner Kernaufgaben: “Komplexe Inhalte verständlich zu erklären, habe ich früh von meinem Onkel Otto gelernt.” Der einstige Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff zählt neben dem CDU-Politiker Kurt Biedenkopf sowie dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors zu seinen politischen Vorbildern.

Seine Schulzeit verbrachte Lambsdorff in Hamburg, Bonn und Brüssel, er machte Schüleraustausche in Oxford und Toulouse. Nach seinem Grundstudium in Geschichte, Politik und Öffentlichem Recht schloss er seinen Master an der Georgetown University in Washington ab. Anschließend absolvierte er die Ausbildung zum Diplomaten und arbeitete im Auswärtigen Amt. Im Jahr 2004 wurde Lambsdorff ins Europäische Parlament gewählt, 2014 wurde er dort Vizepräsident. 2017 schließlich kandidierte er erfolgreich für den Bundestag.

Angetrieben wird Lambsdorff von dem Wunsch, dass Europa zusammenhält – und Konflikte nicht militärisch, sondern am Konferenztisch löst. “Trotz all ihrer Makel halte ich die EU für eines der erfolgreichsten Friedensprojekte.” Dass man in Europa Krieg führe, sei für die jetzige Generation eigentlich unvorstellbar geworden. Die Menschen in Deutschland seien auch deswegen gerade so aufgewühlt, “weil viele das Bekenntnis zu Freiheit und Frieden, zu EU und NATO oft als hohles Pathos verspottet haben”, sagt er.

Jetzt müsse man feststellen, dass ohne Freiheit und Frieden alles andere nichts wert ist. Dabei gehe es in EU und NATO exakt darum, gemeinsam mit Freunden “Freiheit und Frieden nach innen zu sichern und nach außen zu verteidigen”.

Trotz der kritischen Lage angesichts des Konflikts mit Russland stimmt Lambsdorff die Reaktion des Westens, insbesondere der EU, zuversichtlich: “Der Zusammenhalt wurde durch die aggressive Politik Russlands gestärkt”, sagt er. Zudem setze sich gerade die Einsicht durch, dass das Bekenntnis zu freiheitlichen Werten auch mit einer Stärkung der Bundeswehr und einer Steigerung der deutschen Wehrhaftigkeit einhergehen müsse. Das sei für Deutschland eine der zentralen Lehren aus dem Konflikt.

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sieht sich daher in vielem bestätigt, wofür er politisch lange gestritten hat. Zufrieden ist er dennoch nicht, sagt er: “Niemand kann zufrieden sein, wenn Krieg in Europa herrscht.” Adrian Meyer

die EU erhöht den Druck auf das russische Finanzsystem weiter: Die Mitgliedstaaten brachten heute Nacht den Ausschluss von sieben Banken aus dem Zahlungsinformationssystem Swift auf den Weg, darunter dem Vernehmen nach die zweitgrößte Bank VTB. Verschont bleiben demnach zunächst die Sberbank, das größte Institut, und die Gazprombank, über die ein Großteil der Energielieferungen abgewickelt wird. Die G7-Länder wollen überdies eine Task-Force einberufen, um effektiver das Vermögen Kreml-treuer Oligarchen einfrieren und beschlagnahmen zu können.

US-Präsident Joe Biden sagte in seiner Rede zur Lage der Nation: “Wenn die Geschichte dieser Ära geschrieben ist, wird Putins Krieg gegen die Ukraine Russland schwächer gemacht haben und den Rest der Welt stärker.” Der Einmarsch in die Ukraine läuft bislang nicht so, wie Moskau sich das offenbar vorgestellt hatte. Doch wie geht es weiter? Falk Steiner spielt sechs Szenarien zur Zukunft des Landes durch. Manche sind deutlich wahrscheinlicher als andere, allen ist gemein, dass sie auch dauerhaft zu instabilen Verhältnissen in der Region führen dürften.

Die ukrainische Regierung dringt derweil auf einen zügigen EU-Beitritt. Dafür gibt es immer mehr Fürsprecher: Das Europaparlament will Kiew den Kandidatenstatus gewähren, auch mehrere östliche Mitgliedstaaten sind für einen Beitritt. Doch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ruderte nun nach ihrem Vorstoß zurück. Denn für Kommission und Rat sei der Beitrittswunsch ein Problem, analysiert Eric Bonse. Das habe mit der innenpolitischen Situation der Ukraine zu tun, aber auch mit älteren EU-Beitrittskandidaten.

Vor dem Hintergrund des Krieges haben die EU und Deutschland es eilig, sich unabhängig zu machen vom Gas aus Russland und die Energiewende voranzutreiben. Doch das könnte zu neuen Abhängigkeiten führen, wie Nico Beckert anhand der Solarenergie aufzeigt: Die komplette Solar-Lieferkette wird von China dominiert. Europa will nun eigenständiger in dieser Branche werden, ebenso wie die USA und Indien. “Einfach wird es sicher nicht”, so die Einschätzung eines Experten.

Was allen hier skizzierten Szenarien zum Krieg in der Ukraine gemein ist: Sie führen kaum zu dauerhaft stabilen und politisch wie wirtschaftlich verlässlichen Rahmenbedingungen – weder in der Ukraine noch in der Russischen Föderation oder Belarus. Sie sind allesamt spekulative Annahmen.

Mit dem symbolischen Fall Kiews wird die Ukraine ein kopfloser Staat. Die derzeitige Staatsführung, sofern noch am Leben, geht ins Exil. Moskau installiert in Kiew eine Regierung, die mit gefügigen Politikern besetzt wird, etwa aus dem Umfeld des im Zuge der Maidan-Proteste abgesetzten und seiner Auffassung nach nie rechtmäßig zurückgetretenen ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch. Öfter genannt wird von westlichen Diensten etwa der ukrainische Politiker und Medienunternehmer Jewgeni Muraew. Tatsächlich dürfte der ukrainische Oligarch Wiktor Medwedtschuk, der Wladimir Putin zu seinen Freunden zählt, ein mächtiger, vielleicht der mächtigste Mann werden.

In diesem Szenario werden die Krim und die Oblaste Donezk und Luhansk unmittelbar an die Russische Föderation fallen, möglicherweise auch alle Oblaste östlich und südlich des Dnepr. Vorstellbar ist sogar, dass Kiew zur geteilten Stadt westlich (Rumpfstaat Ukraine) und östlich des Dnepr (Russland) werden könnte. Die Rest-Ukraine ist als an vier EU-Staaten angrenzender Rumpfstaat ohne nennenswerte eigene Industrie selbst kaum wirtschaftlich überlebensfähig. Ukrainische Kultur und Sprache würden im Ostteil wieder – wie zu Sowjetzeiten – weit hinter das Russische zurücktreten.

Aufgrund erwartbarer Fluchtbewegungen und ausbleibender Rückkehr würden der Ukraine zudem massiv Arbeitskräfte und die junge Elite sowie Unternehmerschaft verloren gehen. Im westlichen Ausland zwischengelagerte Werte und Investitionen dürften in diesem Szenario nicht in die Ukraine zurückkommen. China ist als potenzieller Investor und Ausbeuter ukrainischer Vorkommen in einer besonderen Situation, solange die Sanktionen anhalten.

Belarus wird noch enger in die Russische Föderation eingebunden und russische Atomwaffen werden dort dauerhaft stationiert. Die von Russland annektierten Teile der Ukraine werden als formal autonome Republiken in das Staatsgebiet der RF eingegliedert.

Die Blockkonfrontation zwischen Russland und seinen Verbündeten sowie den westlichen Verbündeten bleibt dauerhaft bestehen, Provokationen bestimmen das Miteinander, die Kriegsgefahr steigt. Die EU-Staaten rüsten massiv militärisch auf und verfolgen den Pfad der Energie-Unabhängigkeit von Russland strategisch zu hohen Kosten weiter. Russlands wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sinkt derweil massiv, und eine weiter verstärkte innere Repression macht jede Hoffnung auf eine demokratische und kompromissbereite Regierung in Moskau auf absehbare Zeit zunichte.

Verwandt mit Szenario 1. Der Druck auf die Bevölkerung in der Ukraine und die für sie verantwortlichen politischen Entscheidungsträger ist enorm. Die ukrainische Staatsführung sieht sich gezwungen, im Interesse der Vermeidung weiterer Opfer einen Diktatfrieden der russischen Seite zu akzeptieren. Die Ukraine wird daraufhin formal unabhängig bleiben, real aber zu einem Vasallenstaat wie Belarus werden. Russland würde nur eine genehme Staatsführung akzeptieren, auch hier könnte dies mit Politikern wie Muraew oder Medwedtschuk geschehen.

Die derzeitige Regierung geht ins Exil, diesen Weg nehmen auch wesentliche Teile der bisherigen wirtschaftlichen und politischen Elite des Landes. Auch Migrationsbewegungen großer Teile der jüngeren normalen Bevölkerung sind wahrscheinlich.

Die Ukraine wird de facto zum unfreiwilligen Partner Russlands und in Teilen dem russischen Staatsgebiet zugeschlagen: die Krim und die Oblaste Donezk und Luhansk. Eine stabile Blockkonfrontation zwischen Russland und seinen angeschlossenen Republiken sowie den westlichen Verbündeten bleibt über Jahre bestehen. Die EU-Staaten rüsten massiv militärisch auf und verfolgen zu hohen Kosten weiter den Pfad der Energie-Unabhängigkeit von Russland.

Verwandt mit Szenario 1 und 2. Verheerende russische Militärangriffe auf die großen Städte brechen den Widerstandswillen der Ukraine. Eine formale Kapitulation durch die bisherige Staatsführung wird nicht ausgesprochen. Nach Einnahme der Großstädte erlischt die normale militärische Kommandostruktur der ukrainischen Armee.

Deren Angehörige, Teile der 300.000 Reservisten sowie Sympathisanten bilden daraufhin Partisanenzellen, mit denen sie gegen die russischen Besatzer vorgehen und zahlreiche kleinere Anschläge auf im Land befindliche Truppen verüben und Sabotageakte ausführen. Kein russischer Soldat ist auf dem Territorium der Ukraine sicher. Russland reagiert darauf mit Anti-Terror-Maßnahmen wie in Daghestan und Tschetschenien, was erneute Gegenreaktionen hervorruft.

Die Ukraine wird ein über Jahre unruhiger Staat mit hohen Kosten für die Zivilbevölkerung und schlechten Lebensbedingungen. Die Sanktionen gegen Russland werden vorerst beibehalten und Russland wirtschaftlich immer stärker von China abhängig. Zugleich fällt die Leistungsfähigkeit der russischen Wirtschaft immer weiter zurück.

Im Rahmen eines Friedensschlusses zwischen russischer und ukrainischer Regierung ist bei russischem militärischem Vorteil und tief im Land stehenden Truppen die territoriale Integrität der Ukraine nicht zu erhalten. Neben der Annexion der Krim und den Oblasten Donezk und Luhansk werden auch die Oblaste Charkiw, Saporischja und Cherson Gegenstand von Abstimmungen – in ihrer Durchführung kaum kontrollierbar -, ob die Bevölkerung der Ukraine oder der Russischen Föderation angehören will.

Die Ukraine wird formal neutral und blockfrei und fungiert als Scharnier zwischen Ost und West (“Finnlandisierung“). Die Westperspektive der Ukraine wäre verteidigungspolitisch vollständig beendet, fast ebenso wahrscheinlich ausgeschlossen ein Beitritt zur EU.

In diesem Szenario ist unter Bedingungen eine Teilaufhebung von Sanktionen möglich und Handel mit Russland und der Ukraine zumindest mittelfristig wieder möglich. Gleichwohl ist die Attraktivität Russlands, von Belarus und der Ukraine als Investitionsstandort und Handelspartner massiv eingeschränkt. Die EU-Staaten rüsten militärisch auf und verfolgen den Pfad der Energie-Unabhängigkeit weiter, allerdings in geringerem Tempo und Umfang und zu geringeren Kosten.

Angesichts für die westliche Öffentlichkeit unerträglicher Bilder des Krieges marschieren auf Einladung der gewählten ukrainischen Regierung Truppen aus westlichen Nachbarländern in den Westteil der Ukraine ein und errichten eine humanitäre Schutzzone, ohne russische Truppen anzugreifen.

Die Ukraine wird ein zweigeteiltes Land entsprechend der Demarkationslinien, ein Teil unter Westeinfluss mit Regierungssitz in Lwiw, ein Teil unter russischer Kontrolle. Massive Fluchtbewegungen aus den östlichen Landesteilen in den Westteil begleiten diese Entwicklung.

In diesem Szenario ist eine direkte Konfrontation zwischen NATO-Staaten und Russland sowie Belarus jederzeit möglich.

Sanktionen und Verluste sowie Massendesertionen sowie aufkommende Unruhe in der russischen Elite und Bevölkerung bewegen die Regierung in Moskau zum Umdenken und zum Abzug aus allen ukrainischen Gebieten, mit Ausnahme der Volksrepubliken Luhansk und Donezk sowie der Krim. Man habe gezeigt, dass man bereit sei, Luhansk und Donezk jederzeit vor den Aggressoren zu schützen. Anders als der Westen verfolge Moskau keine Regime-Change-Politik, erklärt der Kreml.

Wladimir Putin tauscht Verteidigungsminister Sergei Shoigu sowie weite Teile des Generalstabs aus. Die Wirtschaft Russlands ist schwer geschädigt und Putins politisches Überleben wird nur durch noch größere Härte nach Innen ermöglicht. Die Armee wird im Rahmen der Möglichkeiten weiter modernisiert, Russland wird zum vollständig abhängigen Energielieferanten Chinas (Europe.Table berichtete).

Mittelfristig wird der im Oktober 70-jährige Wladimir Putin aus seinem eigenen Machtzirkel ersetzt.

Für Brüssel kommt die Debatte zur Unzeit: Nachdem die Ukraine erst Waffen für den Krieg und dann Sanktionen gegen Russland verlangt hatte, wünscht sich Präsident Wolodimir Selenskij nun auch noch den EU-Beitritt im Eilverfahren. In einer Videoansprache, die aus dem umkämpften Kiew in das Europaparlament übertragen wurde, forderte Selenskij eine “gleichberechtigte” Mitgliedschaft seines Landes in der EU.

Bei den Europaabgeordneten fiel der emotional vorgetragene Appell auf fruchtbaren Boden. In einer nicht bindenden Entschließung forderten die Abgeordneten von den europäischen Institutionen, “darauf hinzuarbeiten, dass dem Land der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt wird”. Bis dahin solle weiter auf die “Integration der Ukraine in den Unionsbinnenmarkt” hingearbeitet werden.

Doch für die Kommission und den Rat ist der Beitrittswunsch ein Problem. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen signalisierte zwar bereits am Montag grundsätzliche Unterstützung für Selenskij, ruderte dann aber wieder zurück: “Es liegt noch ein langer Weg vor uns”, erklärte sie in der Parlamentsdebatte. Bisher ist die Ukraine nur durch ein Assoziierungsabkommen an die EU gebunden.

Zurückhaltend äußerte sich auch Ratspräsident Charles Michel. Das Beitrittsgesuch sei ein schwieriges Thema, werde aber ernsthaft geprüft, so Michel. Der Rat werde sich “seiner Verantwortung nicht entziehen können”. Bisher sind die 27 Mitgliedsstaaten gespalten. Während sich acht osteuropäische Staaten bereits für einen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen haben (Europe.Table berichtete), herrscht in Westeuropa Skepsis.

Dafür gibt es viele Gründe. So hat das gegen erbitterten russischen Widerstand geschlossene Assoziierungsabkommen bisher nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Die Ukraine richtet sich zwar immer mehr nach Europa aus, doch die vereinbarten Reformen in Wirtschaft, Politik und Justiz kamen nur schleppend voran, wenn überhaupt. Eine kurz vor dem Krieg veröffentlichte Studie der SWP zieht eine kritische Bilanz der ersten zwei Jahre von Selenskijs Präsidentschaft: Angesichts der außenpolitischen Lage sei die schnell wachsende innenpolitische Instabilität “besorgniserregend”.

Zum anderen ist die EU-Erweiterung ein langwieriger und komplizierter Prozess. Ein Blitz-Beitritt “nach einer neuen speziellen Prozedur” (Selenskij) ist nicht vorgesehen. Nach Artikel 49 des EU-Vertrags kann zwar im Prinzip jeder europäische Staat die Aufnahme beantragen, sofern er zentrale EU-Grundwerte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit achtet. Doch für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen gibt es strenge Anforderungen.

Zudem ist die EU-Erweiterung ins Stocken geraten. Der letzte Beitritt – Kroatien im Jahr 2013 – war kein rauschender Erfolg. Derzeit stehen schon fünf Staaten auf der Warteliste – neben der Türkei sind dies die Westbalkanländer Serbien, Albanien, Montenegro und Nordmazedonien. Hinsichtlich des Westbalkans steht vor allem Frankreich auf der Bremse. Gegen den Beitritt der Türkei sträubt sich auch Deutschland, die Gespräche liegen auf Eis.

Eine Sonderbehandlung für die Ukraine würde zwangsläufig die “alten” Kandidaten vor den Kopf stoßen. Sie könnte zu einer Destabilisierung auf dem Balkan oder aber zu einem neuen “Big Bang” wie zuletzt 2004 führen, also einer großen Beitrittswelle. Darauf ist die EU jedoch nicht vorbereitet. Seit dem Brexit ist sie vor allem mit Konsolidierung beschäftigt; die nach dem britischen Austritt versprochenen Reformen kommen nur langsam voran.

Der Präsident der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber, forderte in der Aussprache zur Ukraine denn auch mehr Reformeifer. Die laufende Konferenz zur Reform der EU und die damit verbundenen Bürgerforen müssten entschieden vorangetrieben werden, sagte er. Die EU müsse den “Kiew-Moment” nutzen und auch die Zusammenarbeit mit den USA ausbauen, etwa durch ein neues Freihandelsabkommen.

Von der Leyen versprach humanitäre Hilfe in Höhe von 500 Millionen Euro. Die Mittel aus dem EU-Budget sollen sowohl innerhalb der Ukraine als auch für Flüchtlinge eingesetzt werden. Sie kommen zu weiteren 500 Millionen Euro hinzu, mit denen die EU Kriegswaffen für das umkämpfte Land beschaffen will. Das Geld aus der sogenannten Friedensfazilität war erst am Montag freigegeben worden.

Jahrzehntelang war Russland ein Garant für die deutsche Energieversorgung. Damit könnte bald Schluss sein. Auch als Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine wollen Deutschland und die EU die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. In Reaktion auf Putins Krieg bezeichnete Finanzminister Christian Lindner die Erneuerbaren im Bundestag sogar als Freiheitsenergien. Doch die Solar-Industrie wird von China dominiert. Schlittern Deutschland und die EU von einer Abhängigkeit in die nächste? Und wie stark werden die Preise für Solar-Module steigen, wenn zwei so große Wirtschaftsräume wie die EU und China gleichzeitig die Solarkraft ausbauen?

Der russische Einmarsch in die Ukraine zeigt, wie gefährlich die Erdgas-Abhängigkeit ist. Deswegen will Deutschland den Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt noch schneller vorantreiben. Laut der nächsten Ökostrom-Novelle sollen die erneuerbaren Energien den Strombedarf schon bis 2035 “nahezu vollständig” decken. Die Solarenergie spielt dabei eine wichtige Rolle. Bis 2030 soll sie 200 Gigawatt Leistung bringen – eine Vervierfachung des derzeitigen Werts.

Auch die EU wird demnächst eine neue Energiestrategie vorlegen. Laut Insidern sollen bis 2030 40 Prozent weniger fossile Brennstoffe verbraucht und die Erneuerbaren schneller ausgebaut werden. Zudem sollen weitere Investitionen in die Erneuerbaren mobilisiert werden. Für den Juni wird eine EU-Strategie zum beschleunigten Ausbau der Solarenergie angekündigt.

Doch beim Ausbau der Solar-Energie drohen die EU und Deutschland noch abhängiger von China zu werden. Denn die komplette Solar-Lieferkette wird von der Volksrepublik dominiert. Weltweit stammen drei von vier Solarmodulen und 83 Prozent der Solarzellen aus China. Beim Ausgangsstoff Polysilizium dominiert das Land 77 Prozent des Weltmarktes. Die EU-Kommission warnte kürzlich vor einer zu großen Abhängigkeit. EU-Staaten produzieren nur 0,4 Prozent der weltweit hergestellten Solarzellen und nur zwei bis drei Prozent der Module.

Die chinesische Dominanz bereitet der EU große Sorge. Lieferungen aus China machen demnach 63 Prozent der europäischen Photovoltaik-Importe aus. Die Solarbranche könnte in eine Situation geraten, in der es nicht mehr möglich ist, auf andere Anbieter auszuweichen, so die EU. Die Kommission warnt vor einer “strategischen Abhängigkeit, die wiederum den künftigen Einsatz von Solartechnologien in der EU behindern könnte”, wie aus einem aktuellen Bericht hervorgeht.

Die EU befürchtet, dass China bei Knappheiten nur noch den lokalen Markt bedienen könnte. “Die chinesischen Behörden verfügen über Instrumente, mit denen sie den heimischen Markt bevorzugt beliefern können, selbst wenn keine formellen Ausfuhrbeschränkungen bestehen”, so die Einschätzung der EU-Kommission.

Schon heute scheint sich die Abhängigkeit von China negativ auf den Solar-Ausbau auszuwirken. “Länderspezifische Ereignisse in China, wie Fabrikschließungen aufgrund von Unfällen und andere Unterbrechungen der Lieferkette” haben der EU-Kommission zufolge “schwerwiegende Auswirkungen auf die Einfuhr und den Einsatz von Solarmodulen in der EU”. Diese Probleme und der Preisanstieg bei Rohstoffen und Energie sowie im Transport und Logistikbereich seien Ursache dafür, dass 20-25 Prozent der geplanten Solarprojekte in der EU im Jahr 2021 entweder verschoben oder ganz gestrichen wurden.

Die EU will daher die Abhängigkeit von China verringern. Europäische Hersteller wollen bis 2025 die jährliche Produktion in allen Bereichen der Lieferkette – vom Ausgangsstoff Polysilizium über Wafer und Solarzellen bis hin zu den Modulen – auf 20 Gigawatt erhöhen. Bei den großen Zielen zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der EU und Deutschland ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die EU beklagt, dass die Industrie das 20-Gigawatt-Ziel verfehlt. Einzig beim Polysilizium könnte es erreicht werden, wie Industriedaten zeigen.

Die EU-Kommission schlägt vor, dass die Mitgliedsstaaten die Genehmigungsprozesse bei der Installation neuer Solarparks vereinfachen und beschleunigen sollten. Das würde den europäischen Herstellern von Solaranlagen “mehr Sicherheit bei der Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten bieten”, so die Kommission. Zudem könnten die Staaten die Industrie finanziell unterstützen. International will die EU für ein “level playing field” eintreten. Konkret bedeutet das, dass Subventionen anderer Staaten den internationalen Markt für Solar-Produkte nicht verzerren dürfen.

Die Ausbauziele für Solarkraft in Europa könnten eine Preisexplosion vermuten lassen. Zumal China auch ambitionierte Ausbauziele hat. Die Volksrepublik wird allein im laufenden Jahr wahrscheinlich mehr als 100 Gigawatt an neuer Photovoltaik-Leistung installieren – fast die Hälfte des für dieses Jahr global prognostizierten Zubaus. In der Volksrepublik sind die Kosten zur Errichtung von Solarparks im letzten Jahr erstmals seit 15 Jahren wieder gestiegen. Doch der Preisanstieg ist laut Branchenexperten nur von kurzer Dauer. Denn Ursache ist ein hoher Polysilizium-Preis. China hat jedoch die Produktion des Ausgangsstoffs für Solaranlagen massiv ausgeweitet.

Experten erwarten daher keine Knappheit. Im Gegenteil. “Die im Bau befindlichen und angekündigten neuen Produktionskapazitäten in China sind so massiv, dass es aller Voraussicht nach spätestens ab 2024 ein Polysilizium-Überangebot geben wird“, sagt Johannes Bernreuter, Polysilizium-Experte von der Beratungsfirma Bernreuter Research. Trotz der steigenden Nachfrage werden die Preise für Solarmodule und -anlagen Bernreuter zufolge bald wieder sinken.

Dem Branchenkenner zufolge bleibt es auch abzuwarten, ob die Bemühungen der EU, der USA und Indiens, sich unabhängiger von China zu machen, Erfolg haben werden. “Einfach wird es sicher nicht”, so Bernreuters. Kurzfristig ist das Ziel kaum zu erreichen. Auch die Expert:innen von BloombergNEF schreiben, dass es viel Zeit brauche, bis neue “Solar-Fabriken” außerhalb Chinas eine nennenswerte Produktionsgröße erreichen: “Die Hersteller werden wahrscheinlich vorsichtig sein, in einen überversorgten Markt zu expandieren, wenn keine solide und garantierte Nachfrage nach Solarprodukten zu Premiumpreisen besteht.”

“Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die negativen Umweltfolgen im Lebenszyklus von Produkten zu reduzieren“, heißt es in dem Entwurf, den das französische Nachrichtenportal Contexte am Dienstag veröffentlichte. Die neue Ökodesign-Richtlinie soll zur EU-Industriestrategie beitragen.

Sie löst die gleichnamige Richtlinie von 2005 ab. Dabei ging es zunächst vor allem um Energieeffizienz und energieverbrauchsrelevante Produkte – von der Waschmaschine über Fenster bis zu Smartphones. Mit den Durchführungsverordnungen von 2018/19 kamen bereits einige Anforderungen hinzu, etwa zum Vorhalten von Ersatzteilen und zur Zerlegbarkeit von Haushaltsgeräten. Die neue Ökodesign-Richtlinie der EU soll nun weitere Kriterien für eine Kreislaufwirtschaft einführen. Damit ist sie auch ein wichtiger Baustein, um die Rohstoffversorgung der EU zu sichern.

Der neue Rechtsakt weitet aber auch den Umfang auf nahezu alle in der EU gehandelten Produkte aus. Ausgenommen sind nur noch Medizinprodukte, Nahrungsmittel und Tierfutter, lebende Tiere und Pflanzen sowie einzelne Gruppen wie Baumaterialien, für die speziellere Vorschriften gelten.

Artikel 5 der Ökodesign-Richtlinie listet nun 14 Anforderungen auf, welche die Kommission in delegierten Rechtsakten genauer bestimmen wird, darunter:

Als Alternative zu den genauen Bestimmungen in Durchführungsverordnungen sollen für einzelne Produktgruppen weiterhin Selbstverpflichtungen der Industrie erlaubt sein.

Alle Produktinformationen sollen künftig über digitale Produktpässe einfach verfügbar sein – nicht nur für Verbraucher, sondern auch für Reparatur- und Recyclingbetriebe. Ausreichen wird dazu wohl ein Code oder ähnlicher Datenträger auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanweisung, der zu den digital gespeicherten Informationen führt.

Mit neuen Offenlegungsvorschriften will die Kommission außerdem gegen das massenhafte Aussortieren von unverkauften oder umgetauschten Gütern vorgehen. Besonders umstritten ist diese Praxis im Onlinehandel. Unternehmen sollen nun laut Artikel 19 jährlich darüber berichten, wie viele Verbraucherprodukte sie aus welchen Gründen entsorgen, energetisch verwerten, recyceln oder wiederverwenden. Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) soll diese Pflicht vorerst nicht gelten. Die Kommission wird dem Entwurf zufolge aber zu einem eigenen Rechtsakt für KMU ermächtigt.

Unternehmen sollen unverkaufte Verbrauchergüter zudem nicht mehr gezielt unbrauchbar machen dürfen. Die Kommission soll sogar ermächtigt werden, Unternehmen das Zerstören unverkaufter Verbraucherprodukte komplett zu verbieten. Ausnahmen sind möglich, etwa wenn etwa Sicherheits- oder Gesundheitsbedenken bestehen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat am Dienstag mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi telefoniert. In dem Gespräch hat er China darum gebeten, auf Moskau einzuwirken, den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des ukrainischen Außenministeriums hervor. Wang habe versichert, dass China jede Anstrengung unternehmen werde, um den Konflikt auf diplomatische Weise zu lösen.

In der Version der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua erklärte das chinesische Außenministerium, dass China alle Maßnahmen unterstütze, die zu einer politischen Lösung beitragen können. China wolle eine konstruktive Rolle in der Ukraine-Situation einnehmen. Die Ukraine hoffe wiederum darauf, die Kommunikation mit China zu vertiefen, um einen Waffenstillstand zu erreichen, berichtet Xinhua.

Wang betonte demnach, China sei schon immer der Meinung gewesen, dass die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Länder erreicht werden könne. Regionale Sicherheit könne nicht durch die Ausweitung von Militärblöcken erreicht werden. Er spielt damit auf die NATO-Osterweiterung an.

Das Telefonat war das erste direkte Gespräch zwischen Vertretern der beiden Länder seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am vergangenen Donnerstag. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums kam das Telefonat auf Betreiben Kulebas zustande.

Peking hat im Zusammenhang mit dem Einmarsch russischer Truppen bislang keine eindeutige Position bezogen (Europe.Table berichtete). China entscheide seine Haltung und Politik jeweils im Einzelfall, hatte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag erklärt. China sei “strategischer Partner” Russlands, aber nicht “Verbündeter“. fpe

Die USA und ihre Verbündeten werfen angesichts steigender Preise nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine einen Teil ihrer Ölreserven auf den Markt. Insgesamt sollen 60 Millionen Barrel freigegeben werden, wie der japanische Industrieminister Koichi Hagiuda am Dienstag nach einem außerordentlichen Ministertreffen der Internationalen Energieagentur (IEA) mitteilte. Die USA allein wollen davon 30 Millionen Barrel stemmen.

Die Ölpreise sind nach der russischen Invasion der Ukraine auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen. Mit der Freigabe könnte der Anstieg zumindest vorübergehend etwas gedämpft werden, so die Hoffnung. Allerdings stieg der Preis für die US-Sorte WTICLc1 trotz der geplanten Freigabe um 7,4 Prozent auf 102,77 Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit siebeneinhalb Jahren.

Das Ölkartell Opec+ wolle trotz dieser Rally ihre Rohöl-Fördermengen nicht spürbar, sondern wie bislang vereinbart nur schrittweise ausweiten, sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die Opec-Staaten, Russland und weitere Ölförderländer wollen an diesem Mittwoch über ihr weiteres Vorgehen beraten.

Die in Paris ansässige IEA koordiniert die Energiepolitik der Industrieländer. Das Sondertreffen wurde von der amerikanischen Energieministerin Jennifer Granholm geleitet. rtr

In der Auseinandersetzung zwischen den Behörden in Russland und Anbietern im Netz ist auch die russische Wikipedia nun in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten: Der Artikel Einmarsch in die Ukraine 2022 hat nach Angaben der Betreiber die Generalstaatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Diese droht der von Freiwilligen gepflegten Online-Enzyklopädie mit einer Blockade des Zugangs zur gesamten russischen Wikipedia.

Die russischen Behörden, insbesondere die Telekommunikationsaufsicht Roskomnadsor, setzen derzeit verschiedene Onlineanbieter unter Druck, sich ihren Anordnungen zu beugen. Sie forderte gestern nach eigenen Angaben den Facebook-Mutterkonzern Meta auf, die Blockade von Inhalten russischer Propagandaorgane wie Sputnik und RT (RussiaToday) aufzuheben, da dadurch der freie Zugang zu russischen Medien eingeschränkt werde.

“Mit ihrem Vorgehen schränken die US-amerikanischen IT-Unternehmen den freien Zugang zu russischen Informationen für alle Bürger der Welt absichtlich ein und versuchen, bei Nutzern ein einseitiges Bild von der Sonderoperation des russischen Militärs auf dem Gebiet der Ukraine zu erzeugen”, heißt es in einer Mitteilung von Roskomnadsor.

Ein vergleichbares Schreiben soll auch bei anderen Anbietern, unter anderem TikTok eingegangen sein. Am heutigen Mittwoch wird ein Vorhaben der EU-Kommission erwartet, mit dem russischen Propagandasendern der Zugang zum europäischen Markt abgeschaltet werden soll. fst

Schlappe für die Bundesregierung: Die Internetkonzerne Google und Meta haben sich vor dem Verwaltungsgericht Köln erfolgreich gegen neue Meldevorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) gewehrt. Die Richter entschieden im Eilverfahren, dass das Gesetz gegen mehrere europarechtliche Vorgaben verstößt. Zentrale Vorschriften sind demnach nicht anwendbar.

Eigentlich sollten die Konzerne bereits ab Anfang Februar bestimmte strafbare Inhalte direkt an das Bundesamt für Justiz melden. Eine eigens eingerichtete Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI) beim BKA sollte bis zu 250.000 Meldungen pro Jahr nachgehen. Doch daraus wird vorerst nichts.

Google und Meta hatten bereits im Juli 2021 Klage gegen das NetzDG eingereicht und damit dafür gesorgt, dass das Bundesamt für Justiz vorerst von der Vollstreckung der neuen Vorschriften absah, obwohl das Verfahren eigentlich keine aufschiebende Wirkung hatte.

Das Verwaltungsgericht gab den Klägern in wesentlichen Punkten recht. So verstoße die Meldepflicht in § 3a des NetzDG gegen das Herkunftslandprinzip der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr (ECRL). Demnach ist der deutsche Gesetzgeber nicht für die Unternehmen mit dem Sitz in Irland zuständig. Eine Ausnahme liege hier nicht vor, da der Gesetzgeber weder das für Ausnahmen vorgesehene Konsultations- und Informationsverfahren durchgeführt habe, noch die Voraussetzungen eines Dringlichkeitsverfahrens vorgelegen hätten.

Auch bei der Wahl einer zuständigen Behörde hat Deutschland gegen geltendes EU-Recht verstoßen, entschied das Verwaltungsgericht. Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste sehe eine staatsferne Aufsicht vor. Da das als Bundesoberbehörde eingerichtete Bundesamt für Justiz mit Sitz in Bonn dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz unterstehe und von diesem Weisungen entgegennehme, könne von der geforderten Staatsferne keine Rede sein.

Keinen Erfolg hatten die Beschwerden beim Paragrafen 3b, wonach die Netzwerke ein wirksames und transparentes Verfahren anbieten müssen, um einmal getroffene Maßnahmen zu überprüfen. Dieses sei europarechtlich gedeckt, entschied das Verwaltungsgericht. Auch ein Verstoß gegen die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährleistete unternehmerische Freiheit oder nationales Verfassungsrecht sei nicht gegeben.

Gegen die Entscheidung kann die Bundesregierung Beschwerde beim Verwaltungsgericht Münster einlegen. Zwei weitere Verfahren der Anbieter Twitter und TikTok liegen noch beim Verwaltungsgericht Köln.

Bundesregierung und Bundestag stehen nun vor einem Scherbenhaufen: Das Gesetz war schließlich gegen ausdrückliche Bedenken des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier durchgesetzt worden. Ob eine Überarbeitung des Gesetzes möglich ist, ist unklar: So sollen wesentliche Regelungsbereiche voraussichtlich durch den Digital Services Act ersetzt werden. Auch hier hatte sich bereits die Frage gestellt, ob das Bundesamt für Justiz eine geeignete Aufsichtsbehörde ist (Europe.Table berichtete).

Während einer Autofahrt von seinem Wohnort Bonn nach Frankfurt findet Alexander Graf Lambsdorff Zeit für ein Gespräch. Im Siebengebirge ist die Verbindung zwar holprig, doch die Sätze des FDP-Politikers sind unmissverständlich. Die Agenda des 55-Jährigen wird seit Längerem dominiert von der Krise zwischen Russland und der Ukraine. Nun ist der Krieg Realität – und Lambsdorff, der überzeugte Europäer, erlebt turbulente Zeiten.

Seine langjährige Erfahrung als Diplomat, Sicherheits- und Außenpolitiker nutzt Alexander Graf Lambsdorff, um für die FDP hinter den Kulissen die Abläufe in der internationalen Politik zu organisieren. Gleichzeitig will er der Öffentlichkeit erklären, was hier eigentlich gerade passiert: dass die europäische Friedensordnung, die auf dem Völkerrecht, auf nationaler Souveränität und dem Schutz der territorialen Integrität auch kleinerer und schwächerer Länder basiert, durch Russlands Aggression zur Disposition stehe.

“Dieses Leid direkt vor unserer Haustür ist schrecklich”, sagt er zum Angriffskrieg Wladimir Putins mitten in Europa. Die Angst des russischen Präsidenten gelte in Wahrheit nicht der NATO, die nie eine Bedrohung für Russland gewesen sei. Stattdessen gehe es darum, dass der russische Präsident “die Demokratie und unsere freie Art zu leben fürchtet”. Das habe direkte Auswirkungen auf den Status der russischen Machtelite mit Putin an der Spitze.

Mit klarer, verständlicher Sprache Deutschlands Außenpolitik zu vermitteln, das sieht Lambsdorff als eine seiner Kernaufgaben: “Komplexe Inhalte verständlich zu erklären, habe ich früh von meinem Onkel Otto gelernt.” Der einstige Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff zählt neben dem CDU-Politiker Kurt Biedenkopf sowie dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors zu seinen politischen Vorbildern.

Seine Schulzeit verbrachte Lambsdorff in Hamburg, Bonn und Brüssel, er machte Schüleraustausche in Oxford und Toulouse. Nach seinem Grundstudium in Geschichte, Politik und Öffentlichem Recht schloss er seinen Master an der Georgetown University in Washington ab. Anschließend absolvierte er die Ausbildung zum Diplomaten und arbeitete im Auswärtigen Amt. Im Jahr 2004 wurde Lambsdorff ins Europäische Parlament gewählt, 2014 wurde er dort Vizepräsident. 2017 schließlich kandidierte er erfolgreich für den Bundestag.

Angetrieben wird Lambsdorff von dem Wunsch, dass Europa zusammenhält – und Konflikte nicht militärisch, sondern am Konferenztisch löst. “Trotz all ihrer Makel halte ich die EU für eines der erfolgreichsten Friedensprojekte.” Dass man in Europa Krieg führe, sei für die jetzige Generation eigentlich unvorstellbar geworden. Die Menschen in Deutschland seien auch deswegen gerade so aufgewühlt, “weil viele das Bekenntnis zu Freiheit und Frieden, zu EU und NATO oft als hohles Pathos verspottet haben”, sagt er.

Jetzt müsse man feststellen, dass ohne Freiheit und Frieden alles andere nichts wert ist. Dabei gehe es in EU und NATO exakt darum, gemeinsam mit Freunden “Freiheit und Frieden nach innen zu sichern und nach außen zu verteidigen”.

Trotz der kritischen Lage angesichts des Konflikts mit Russland stimmt Lambsdorff die Reaktion des Westens, insbesondere der EU, zuversichtlich: “Der Zusammenhalt wurde durch die aggressive Politik Russlands gestärkt”, sagt er. Zudem setze sich gerade die Einsicht durch, dass das Bekenntnis zu freiheitlichen Werten auch mit einer Stärkung der Bundeswehr und einer Steigerung der deutschen Wehrhaftigkeit einhergehen müsse. Das sei für Deutschland eine der zentralen Lehren aus dem Konflikt.

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sieht sich daher in vielem bestätigt, wofür er politisch lange gestritten hat. Zufrieden ist er dennoch nicht, sagt er: “Niemand kann zufrieden sein, wenn Krieg in Europa herrscht.” Adrian Meyer