Gas und Strom könnten im Winter zu knappen und sehr teuren Gütern werden. Die europäischen Spitzenpolitiker schwören einander daher bereits auf Solidarität ein. Aus Sicht vieler Mitgliedstaaten zählt dazu aber auch, dass Deutschland seine verbliebenen drei Kernkraftwerke über das Jahresende hinaus am Netz belässt. Gestern meldete das “Wall Street Journal”, die Bundesregierung wolle die Abschaltung verschieben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ließ hart dementieren, der Bericht entbehre “jeder sachlichen Grundlage”. Dennoch: Vieles deutet darauf hin, dass die Koalition den politischen Boden für die politisch heikle Entscheidung bereitet.

Die baltischen Länder haben ihre Entscheidung, aus dem ehemals 16+1-Format mit China auszutreten, bereits umgesetzt. Bedeutet das nun den Zerfall des Kooperationsformats? Wohl nicht, schreibt Amelie Richter. Zwar könnten weitere Länder dem Beispiel der Balten folgen. Doch entscheidende Kandidaten profitierten noch zu sehr von China, als dass sich ein Austritt lohnen würde.

An die Initiative Open RAN waren eigentlich hohe Erwartungen geknüpft. Eine Unabhängigkeit von China im Telekommunikationsbereich und vor allem Sicherheit sollte sie bieten. Doch Wissenschaftler warnen nun davor, dass die Abhängigkeit von China in der Mobilfunktechnologie trotzdem drohe. Falk Steiner hat sich das Papier angesehen.

Der Branchenverband der Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hat große Bedenken gegen die CSR-Richtlinie, die nun auch Mittelständlern neue Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit aufbürden soll. In einem Standpunkt fordert VDMA-Expertin Sarah Brückner eine Entschlackung der Berichtspflichten. Sonst würde am Ende nicht die Umwelt, sondern nur die Beraterbranche in Form von vielen neuen Aufträgen von den Brüsseler Plänen profitieren.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Der Vorschlag klang vielversprechend: Eine Großmacht will Geld in mittel- und osteuropäische Staaten leiten, Infrastruktur aufbauen, alte Fabriken wiederbeleben, in Menschen und lokale Projekte investieren, die keine westlichen Investoren finden. Das 16+1-Format trat auf den Plan und es begann ein Wettlauf darum, “Chinas Tor zu Europa” zu werden. Für einige Teilnehmer kam die Ziellinie aber nie in Sicht, wirtschaftliche Hoffnungen blieben unerfüllt. Zum zehnjährigen Gründungsjubiläum gibt es kein Feuerwerk. Das Kooperationsformat schrumpft stattdessen mit dem Austritt von Lettland und Estland weiter.

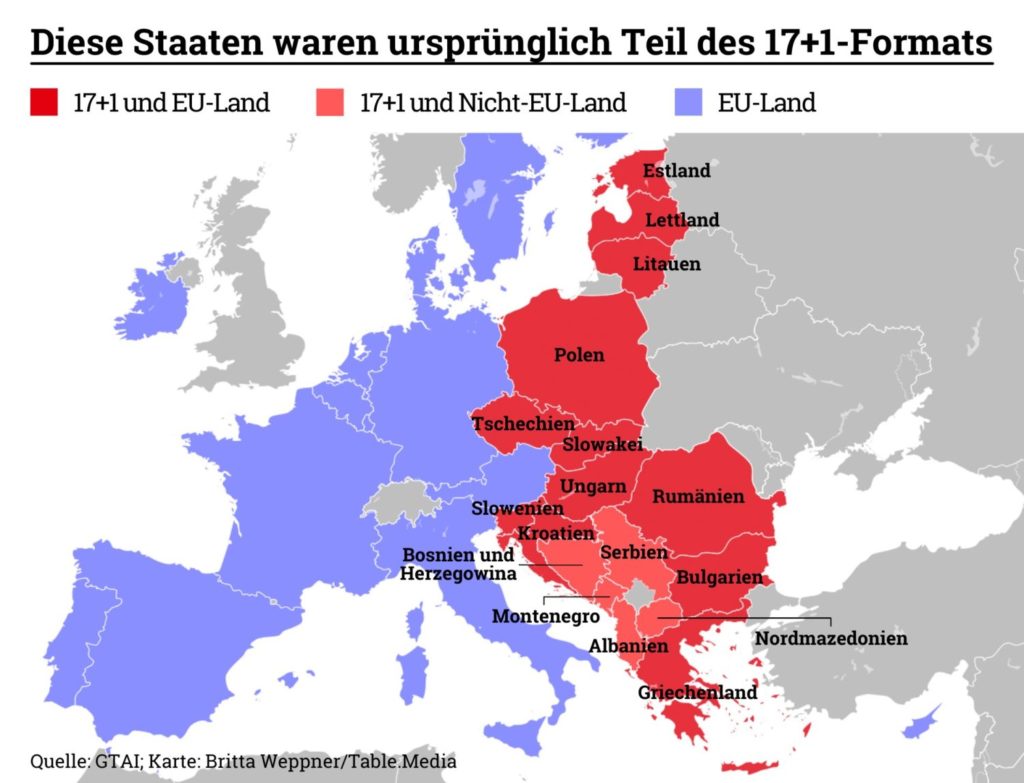

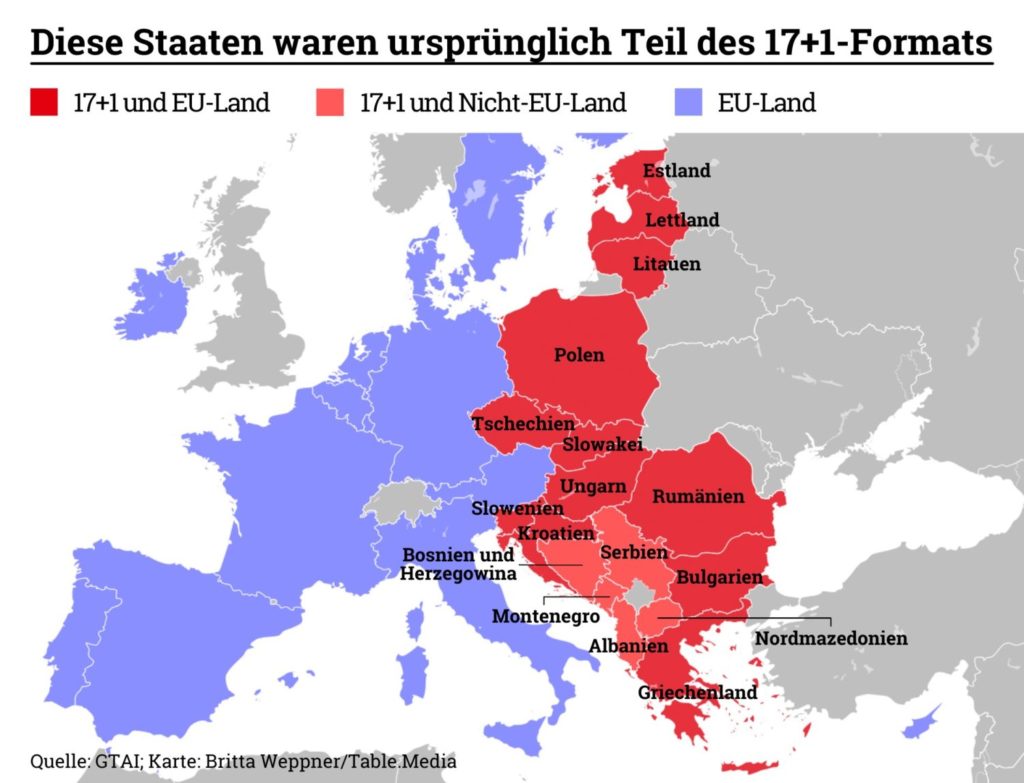

Im Jahr 2012 wurde die Cooperation between China and Central and Eastern European Countries, kurz China-CEEC, gegründet. Dazu gehörten 16 Staaten in Mittel- und Osteuropa und die Volksrepublik. Nach dem Beitritt Griechenlands wurde daraus dann der inoffizielle Name 17+1. 2021 machte schließlich Litauen den Anfang, verließ das Kooperationsformat und verkleinerte den Namen zurück zu 16+1.

Seit vergangener Woche muss wieder neu gezählt werden. Mit dem koordinierten Abgang der baltischen EU-Staaten Estland und Lettland sind es nur noch 14+1. Die verbliebenen 14 sind die neun EU-Mitgliedsländer Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Polen, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Tschechien und Ungarn. Dazu kommen die fünf Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien.

Der Austritt kommt nicht wirklich überraschend, sagt Liisi Karindi, Analystin beim Thinktank China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE). In ihrem Heimatland Estland sei China schon lange nicht mehr als wirtschaftliche Chance wahrgenommen worden, sondern sei mehr ein Thema der nationalen Sicherheit. “Politisch und wirtschaftlich war China nie so wichtig für uns”, erklärt Karindi gegenüber Table Media.

Estland, genauso wie Litauen und Lettland, befindet sich eher am unteren Ende der Empfängerliste von Investitionen aus China. Und laut der Comtrade-Datenbank der Vereinten Nationen zum internationalen Handel beliefen sich die estnischen Exporte nach China im Jahr 2021 auf lediglich 232 Millionen US-Dollar.

Viel wichtiger und präsenter in der öffentlichen Wahrnehmung in Estland sei eine andere Großmacht, so Karindi. “Für uns im Baltikum ist immer die Frage: Was macht Russland?” Wegen der Nähe habe man sich “ziemlich schnell für eine Seite entscheiden müssen”. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und Chinas Reaktion waren dann auch entscheidend für Estlands Schritt, das Kooperationsformat zu verlassen. Die mögliche Verschlechterung der Beziehungen zu China wegen des Austritts sei dabei ein “Kollateralschaden”, sagt Karindi. Es gehe darum, klar Stellung zu beziehen, gegen Chinas Rolle im Ukraine-Krieg und gegen Menschenrechtsverletzungen.

Lettland gab am vergangenen Donnerstag fast zeitgleich eine ähnlich lautende Mitteilung wie Estland heraus und verkündete den Austritt. Dabei war erst am Tag zuvor über einen möglichen Ausbau der Zusammenarbeit im Verkehrssektor gesprochen worden.

Was überraschte: Eine Reaktion aus Peking blieb aus. Weder am Wochenende noch zu Beginn der neuen Woche wurde der Austritt der Balten von offizieller Seite kommentiert. Vor einem Jahr hatte Litauen noch viel größeren Wirbel verursacht. Denn mit dem Austritt aus dem Format leitete Vilnius auch gleich eine Annäherung an Taiwan ein. Die Ankündigung, ein “Taiwan-Büro” in der litauischen Hauptstadt einzurichten, war dann der Startpunkt eines beispiellosen Niedergangs der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen. Dass Estland nun ähnliches drohe, denkt Analystin Karindi nicht. Es gäbe derzeit keine Pläne der Regierung, ein “Taiwan-Büro” im Land einzurichten.

Ist der baltische Exit jetzt der Beginn einer großen Austrittswelle aus CEEC-China? Eher nicht. Dazu ist die Teilnehmer-Zusammensetzung zu heterogen – zu viele unterschiedliche Interessen in unterschiedlichen Staaten. Lettland, Litauen und Estland haben keine Vorreiterrolle für Staaten wie Serbien oder Montenegro, wenn es um die China-Beziehungen geht. Für die Westbalkanstaaten sind chinesische Angebote weiterhin finanziell interessant und werden das auch bleiben, weil die EU zu wenig präsent ist.

Das Ende von 14+1 ist erst eingeläutet, wenn eines der tonangebenden Schwergewichte wie Ungarn, Polen, Rumänien oder Tschechien den Kreis verlässt. Ungarn wird nun aber Standort einer neuen Batteriefabrik von CATL – Höhe der Investition: 7,34 Milliarden Euro. Dass diese just am Tag nach Bekanntwerden des Austritts von Lettland und Estland verkündet wurde, war von einigen Beobachtern als indirekte Reaktion auf den Balten-Exit gelesen worden.

Polen und Rumänien sind zunehmend skeptisch, was chinesische Investitionen angeht. In Rumänien wurden alle chinesischen Projekte eingefroren. Die Rumänen brachen 2020 die Gespräche mit den Chinesen über das Kernkraftwerk Cernavoda nach sieben Jahren Verhandlungen ab. In Polen ist das bedeutendste Projekt die Güterbahn, die entlang der Land-Seidenstraße aus China anrollt. Die Züge verkehrten dort trotz der Probleme im Jahr 2021 an der polnisch-belarussischen Grenze und nun während des russischen Krieges in der Ukraine weiter. Das größte wirtschaftliche Problem zwischen Polen und der Volksrepublik ist das Handelsdefizit. Die Skepsis gegenüber China scheint die Regierungen in Warschau und Bukarest derzeit aber noch nicht in Richtung Austritt aus dem Kooperationsformat zu drängen.

Heißester Kandidat für einen Austritt ist Tschechien – hier lautet die Frage nicht “ob”, sondern eher “wann” der Schritt gemacht wird, wie Ivana Karásková, China Research Fellow bei der Association for International Affairs (AMO) in Prag, schreibt. Seit Amtsantritt des neuen Ministerpräsidenten Petr Fiala kommen aus Tschechien deutlich China-kritischere Töne. Der tschechische Außenminister Jan Lipavský spricht sich für engere Verbindungen zu Taiwan aus. Zudem schloss sich das Außenministerium der Einschätzung an, dass das Format Tschechien in einem Jahrzehnt Mitgliedschaft praktisch keinen Nutzen gebracht habe.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten der tschechischen Abgeordnetenkammer hatte in einer Resolution den Austritt bereits konkret gefordert. Tschechien muss allerdings noch eine “Hürde” loswerden: Präsident Miloš Zeman. Zeman ist Fürsprecher Pekings. Am Gipfeltreffen der CEEC-China im vergangenen Jahr nahm er persönlich online teil. Da Zeman im Januar nicht nochmal zur Wahl antreten darf, kann mit einem Abgang Tschechiens aus 14+1 im kommenden Jahr gerechnet werden.

In Berlin hat man sich lange davor gesträubt, explizite Einsparmaßnahmen für den Energieverbrauch vorzuschreiben, die auch in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger sowie in die Prozesse der Industrie reinregieren würden. Den hauptsächlichen Fokus der Bundesregierung auf die Speicherung von Gas zur Verringerung der Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland hatten Energieexperten in einer Untersuchung erst kürzlich als “ungeeignet” kritisiert (Europe.Table berichtete). Trotz voller Speicherstände seien schnelle Maßnahmen zur Reduzierung des Gasverbrauchs erforderlich.

Nun gibt es mit zwei Verordnungsvorschlägen zur Senkung des Gas- und Stromverbrauchs erstmals konkrete Ideen, wie die von der EU vorgeschriebenen Einsparziele von durchschnittlich 15 Prozent erreicht werden sollen. Sie wurden vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium (BMWK) vorgelegt, werden derzeit innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und sollen am 1. September in Kraft treten, heißt es aus Regierungskreisen.

Allerdings sind manche Vorschläge weniger strikte Einsparmaßnahmen, sondern vielmehr gesetzliche Flexibilitäten, die zum Energiesparen animieren könnten. Die Senkung der Mindesttemperaturen in gemieteten Räumen spart nur dann Energie, wenn die Mieterinnen und Mieter freiwillig weniger heizen. Das Gleiche gilt für die Absenkung der Mindesttemperatur am Arbeitsplatz auf 19 Grad. Ob Einsparungen dadurch tatsächlich stattfinden, liegt nicht in der Hand des Gesetzgebers.

Anders sieht es beim Beheizungsverbot für private Pools und dem Verbot von Durchlauferhitzern für Waschbecken in öffentlichen Liegenschaften aus. Auch die Beleuchtung von Gebäuden oder Denkmälern sowie Werbeanlagen soll verpflichtend abgeschaltet werden. Dies sind durchaus strikte Sparmaßnahmen. In manchen Ländern geht man allerdings noch weiter mit den staatlichen Eingriffen, um den Energieverbrauch zu senken. In anderen wiederum belässt man es bei den bereits erreichten Einsparungen.

Wo Deutschland lediglich Spielraum für Arbeitgeber eröffnet, weniger zu heizen, macht Spanien Ernst. Öffentliche Gebäude sowie Bahnhöfe, Flughäfen, Kultureinrichtungen, aber auch Hotels, Kaufhäuser und Büroräume dürfen nur noch auf maximal 27 Grad gekühlt und auf höchstens 19 Grad beheizt werden.

Neben dem öffentlichen Dienst werden nun auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im privaten Sektor zum Homeoffice angehalten. Nachts müssen nicht genutzte Büros sowie Schaufenster und Denkmäler zudem ihre Beleuchtung abschalten.

Vorerst bis Ende Oktober 2023 gelten die Regelungen. Zwar sind enorm hohe Strafen und Bußgelder bei Nicht-Einhaltung möglich. Für die Umsetzung und Verhängung von Strafen sind allerdings die weitgehend autonomen Regionen Spaniens zuständig. Der balearische Energieminister Juan Pedro Yllanes hatte beispielsweise erklärt, auf die Umsetzung der Regeln durch die Geschäftsleute zu vertrauen und zunächst keine Kontrollen durchzuführen oder Strafen zu verhängen.

In Frankreich soll vor allem am Arbeitsplatz Energie eingespart werden. Behörden sind etwa dazu angehalten, Geräte nicht auf Stand-by zu lassen und die Räume weniger zu kühlen und zu beheizen. Geschäfte müssen nach Ladenschluss ihre “Lichtintensität systematisch reduzieren” und Leuchtwerbung abschalten. Einige Supermärkte haben angekündigt, die Türen konsequenter zu schließen, wenn die Klimaanlage läuft. Laut der französischen Ministerin für ökologischen Wandel, Agnès Pannier-Runacher, könnte der Energieverbrauch allein dadurch um 20 Prozent reduziert werden.

Die Regierung will das für alle Geschäfte im Zweifel auch mit Geldstrafen von bis zu 750 Euro durchsetzen.

Nicht nur in Deutschland wird auf Freiwilligkeit bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen gesetzt. In Italien gibt es zwar Sparvorgaben für das Heizen (maximal 19 Grad) und kühlen (minimal 27 Grad) von öffentlichen Büros. Für die Industrie gibt es jedoch keine verpflichtenden Maßnahmen. Griechenland fährt die Straßenbeleuchtung auf das Minimum herunter und verbietet die Kühlung öffentlicher Gebäude auf weniger als 27 Grad. Weiter wollen die Hellenen allerdings bislang nicht gehen.

Ähnlich in den Niederlanden, Belgien oder Schweden: Dort hofft man, die Bevölkerung durch Werbekampagnen zu weniger Heizen und kürzerem Duschen zu überzeugen. Tschechien setzt darauf, dass allein die hohen Energiepreise zu Einsparungen in der Bevölkerung führen.

Finnland, Dänemark und Litauen haben die Einsparziele nach eigenen Angaben bereits erreicht und sehen keinen Bedarf für weitere Maßnahmen zum Energiesparen. So auch Estland. Allerdings sind Wärmeversorger und die Industrie zum Gassparen und zum Umstieg auf andere Kraftstoffe aufgerufen. In der kommenden Heizperiode könnte zudem heimischer, aber klimaschädlicher Ölschiefer das Gas zum Teil ersetzen.

Ähnlich wie in Deutschland setzt auch Österreich auf Kohle zur Gaseinsparung. So soll das stillgelegte Kohlekraftwerk Mellach im Bedarfsfall wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem sollen Großbetriebe und Kraftwerke ab Herbst als Alternative zum Gas auch Erdöl einsetzen können, die Kosten für die Umrüstung trägt der Staat. Diese Maßnahme ist jedoch höchst umstritten, da sie enorm klimaschädlich ist und den Energieverbrauch nicht senkt.

Zudem wird im Herbst eine Kampagne zum Energiesparen gestartet. Die hohen Preise allein haben nach Angaben des Energieministeriums bereits dafür gesorgt, dass im ersten Halbjahr rund sieben Prozent weniger Gas als im Vorjahreszeitraum verbraucht wurden.

Dazu kommen natürlich auch noch Länder wie Polen und Ungarn, die sich explizit gegen Energiesparmaßnahmen aussprechen und eine Umsetzung des EU-Einsparziels von vorneherein für sich ausgeschlossen haben.

Wie man auf die derzeitige Energiekrise reagieren kann, zeigt auch das Beispiel aus Japan. Auch in Tokio rief die Regierung diesen Sommer wieder zum Stromsparen für den Winter auf – zum ersten Mal seit 2011.

Damals war die Reaktor-Katastrophe von Fukushima der Grund für kollektive Stromsparmaßnahmen, die in einen regelrechten Volkssport ausarteten – genannt “Setsuden”. Baseball- und Fußballmannschaften verlegten ihre Nachtspiele auf den Nachmittag, um weniger beleuchten zu müssen. Der Autobauer Nissan änderte die Schichtzeiten in seinen Fabriken, um das Stromnetz in den Spitzenzeiten zu entlasten, und Supermärkte stellten auf LED-Glühbirnen um und installierten Solarmodule in vielen Geschäften. Und auch die Bevölkerung sparte Strom, wo es nur ging.

Die jetzigen staatlichen Anreize zum Stromsparen sehen ein Punkteprogramm für Unternehmen und Verbraucher vor. Wer Strom spart, bekommt Punkte, die sich in einem Bonus auf der Stromrechnung niederschlagen. Insgesamt 1,3 Milliarden Euro stellt die japanische Regierung laut Medienberichten für das Programm zur Verfügung.

In anderen Teilen der Welt wird mit viel grundsätzlicheren Problemen gekämpft. Pakistan fürchtet sich vor einem katastrophalen Winter. Das Land importiert seine Energie fast vollständig und leidet enorm unter den gestiegenen Preisen von Öl und Gas. Die Folge: Stromausfälle und sinkende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Deshalb will Pakistan nun handeln, auch wenn es fraglich ist, ob sich die Maßnahmen bereits im kommenden Winter auswirken.

Pakistans Energiesystem ist ineffizient und verschwenderisch, was an veralteten Kraftwerkstechnologien und nicht umgesetzten Bauvorschriften und Energiestandards für Gebäude liegt sowie an Preisanomalien, die zum Verschwenden von Rohstoffen einladen. Nun will die Regierung in Islamabad Mindeststandards für den Wärmewirkungsgrad der verschiedenen Brennstoffe bei der Stromerzeugung festlegen und durchsetzen. Und es geht auch um die Sensibilisierung der Industrie zu Energiespar- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen, die Pakistans Energiesystem künftig belastbarer machen sollen.

Kaum ein Land tut sich beim Energiesparen so schwer wie die Vereinigten Staaten. Es ist nach wie vor das Land mit dem höchsten Gasverbrauch. Und dennoch bleiben strenge Energiesparmaßnahmen für Verbraucher oder Industrie bislang aus. Das liegt auch daran, dass die USA weitgehend energieautark und nicht auf Importe angewiesen sind.

Die hohen Benzin- und Dieselpreise haben lediglich dazu geführt, dass Präsident Joe Biden nach langem Ringen sein deutlich abgespecktes Klimapaket durch die beiden Kammern des Kongresses bekommen hat. Allerdings zielen die 375 Milliarden Dollar, die über zehn Jahre in den Klimaschutz und die Energiewende fließen sollen, vor allem auf Emissionsminderungen ab, statt auf kurzfristige Energieeinsparungen.

Auch Kanada plant nur langfristige Lösungen zur Energiewende, die nicht durch die aktuelle Energiepreiskrise motiviert sind, sondern durch die Klimakrise. Darunter: energieeffizientere Gebäude sowie der Ausbau der Erneuerbaren. Akut und durch die Energiepreiskrise ausgelöst will Ottawa die Öl- und Gasförderung sogar ausbauen, um Europa künftig versorgen zu können. Mit dpa

Eigentlich ist das Ziel klar: Nicht vertrauenswürdige Hard- und Software soll nicht in kritischen Infrastrukturen, insbesondere nicht in Telekommunikations-Infrastrukturen zum Einsatz kommen. Die Debatte um die Rolle des chinesischen Anbieters Huawei war hauptsächlich auf Betreiben der USA ab 2018 auch in der EU und in Deutschland angekommen. Die Befürchtung: Die Komponenten der chinesischen Hersteller und ihre Software könnten sowohl für Spionage und – im Konfrontationsfall – als Kill-Switch fungieren, also zur Abschaltung kompletter Netzbereiche missbraucht werden.

Gerade im Bereich des Aufbaus von 5G-Netzen und nachfolgenden Generationen wurde daher politisch hektisch nach Lösungen gesucht, wie eine klare Präferenz auf andere Anbieter, vor allem die europäischen Ausrüster Nokia und Ericsson, gelegt werden kann. Zugleich sollten chinesische Anbieter nicht mit einem rechtlichen Marktausschluss belegt werden. Die EU veröffentlichte daraufhin ihre sogenannte 5G-Toolbox, in Deutschland wurden das IT-Sicherheitsgesetz und das BSI-Gesetz angepasst.

Kern der politischen Debatten: Wurde in der Vergangenheit vor allem das Verteilnetz zwischen den Stationen und die Backbone-Leitungen der Anbieter als kritisch erachtet, geht es seit der Huawei-Debatte und mit 5G zunehmend auch um die Endpunkte des Mobilfunknetzes. Denn mit 5G kommt diesen eine größere und aktivere Rolle zu. Als RAN wird dabei der Mobilfunknetzwerkbereich bezeichnet, der die Funkverbindung zu den Endnutzern herstellt und Antennen und Hardware am Funkturm mit dem Core-Netzwerk der Anbieter verbindet. Eine Idee, um dort mehr Sicherheit zu gewährleisten: Open RAN – ein System vordefinierter, standardisierter Funknetzwerk-Komponenten und Software.

Mit interoperablen Einzel-Elementen soll im Rahmen von Open RAN so Sicherheit und Austauschbarkeit ermöglicht werden – ohne dass damit bestimmte Hersteller pauschal ausgeschlossen werden. Deutsche und europäische Mobilfunkunternehmen erachten Open RAN daher als eine Möglichkeit, zum einen Gefahren zu minimieren. Zum anderen sollen jedoch dadurch, dass ganz unterschiedliche Anbieter zum Zuge kommen können, die Kosten gering gehalten werden. Chinesische Anbieter sprangen früh auf das vorgeblich offene Konzept auf und unterstützen es seitdem intensiv.

In einem nun veröffentlichten Papier (PDF) des Forschungskonsortiums Digital Power China warnen die Autoren Jan-Peter Kleinhans und Tim Rühlig vor Leichtgläubigkeit im Zusammenhang mit Open RAN. Sehr genau müsse unterschieden werden, was mit Open RAN überhaupt gemeint wäre – und welche Akteure mit welchen Interessen an den Open RAN-Definitionen mitwirkten. “Mindestens 16 Mitglieder der O-RAN Alliance haben Verbindungen zum chinesischen Sicherheitsapparat”, heißt es in dem Papier, auch alle drei staatlichen Mobilfunkanbieter der Volksrepublik würden mitwirken.

Insbesondere China Mobile sei als Gründungsmitglied problematisch, da es Ko-Vorsitzende in zehn Arbeitsgruppen stelle und in Aufsichtsrat und Geschäftsführung vertreten sei. Außerdem sei China Mobile Mitglied des technischen Steuerungskomitees, das über technologische Angelegenheiten noch vor Veröffentlichung mitentscheide. Vor einer drohenden Übermacht chinesischer Akteure in solchen Standardisierungsgremien warnen auch EU-Kommission und Bundesregierung mit zunehmender Intensität.

Ein weiteres großes Problem sehen die Autoren darin, dass Open RAN-Gremien nicht nur Hardware, sondern auch Software spezifizierten. Selbst wenn der Quellcode offen liege: Die schiere Menge des RAN-Code sei kaum zu prüfen.

Die Autoren warnen davor, die Debatte nur auf Huawei zu verengen – es gehe um China. Insgesamt sei die O-RAN Alliance “alles andere als ein vertrauenswürdiger Partner”. Es sei “hochgradig fraglich, ob die Kooperation innerhalb und die Verwendung von O-RAN Alliance-kompatiblem Equipment effektiv die Probleme adressieren kann, die im Zusammenhang mit der Rolle Huaweis im 5G-Rollout zutage tragen.”

Anfang Mai hatte die EU-Kommission zur Sicherheit von Open RAN eine Studie veröffentlicht, an der unter anderem die Europäische Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde (ENISA) mitarbeitete. Auch in dieser wurden Open RAN erhebliche Sicherheitsrisiken bescheinigt. Kernrisiken wären der Studie etwa, dass Open RAN sicherheitstechnisch unausgereift wäre und die Angriffsfläche für böswillige Akteure vergrößern könne.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte bereits 2019 eine Studie in Auftrag gegeben, die Sicherheitsrisiken durch Open RAN prüfen sollte. Die Autoren vom Barkhausen Institut und Advancing Individual Networks waren damals zu dem Schluss gekommen, dass der damalige Stand “vielfältige Sicherheitsrisiken beinhalte”. Eine davon ist besonders relevant: Open RAN sei nicht nach den Prinzipien des Security by design oder Security by default konzipiert worden, Sicherheit im Nachhinein in Standards einzubauen sei extrem schwierig.

Die Bundesregierung will schnell mit der EU-Kommission über Alternativen zu der rechtlich nicht möglichen Streichung der Mehrwertsteuer auf die geplante Gasumlage reden. Man wolle darüber reden, “wie wir das Geld den Bürgern wieder zurückkommen lassen können”, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) gestern. “Diesen Weg werden wir jetzt ganz schnell mit der Kommission besprechen, dann ist er auch rechtssicher und kann umgesetzt werden, noch bevor die Umlage erhoben wird.”

Auch die Europäische Kommission bekräftigte, zusammen mit Berlin an einer Lösung arbeiten zu wollen, sagte ein Sprecher in Brüssel. “Es gibt keine Möglichkeit, auf diese Art von Abgabe zu verzichten. Wir sind deshalb in engem Kontakt mit der deutschen Regierung, um Lösungen zu finden, die den Endverbrauchern zugutekommen und den gleichen Effekt haben”, sagte er.

Da die Umlage nach EU-Recht als Teil des Preises behandelt wird, muss sie mit der Mehrwertsteuer belastet werden. Das bedeutet eine weitere Erhöhung der ohnehin schon hohen Preise und einen größeren Inflationsdruck für die Kunden.

“Wir teilen mit Deutschland den Wunsch, dass diese Maßnahme keine unbeabsichtigten steuerlichen Folgen hat und das ist ein äußerst wichtiger Punkt”, sagte der Sprecher der Kommission. Er betonte außerdem, dass die Europäische Kommission sich der Schwierigkeiten, mit denen die Mitgliedstaaten derzeit aufgrund der Energiekrise zu kämpfen haben, “voll bewusst” sei.

Bundesfinanzminister Christian Lindner will eine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage abwenden und kündigte an, dass der Staat auch bei einer Besteuerung der Umlage die Einnahmen nicht behalten wolle (Europe.Table berichtete).

In der Ampel-Koalition wird über eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage diskutiert. “Das Mindestmaß von fünf Prozent sollte genutzt werden”, sagte der Grünen-Wirtschaftspolitiker Dieter Janecek dem “Handelsblatt”. Der Vize-Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Hannes Walter (SPD), brachte auch eine Senkung der Mehrwertsteuer insgesamt ins Spiel – vor allem für Gas und Strom. “Es geht um Entlastungen bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Alle Instrumente, die dazu beitragen können, gehören auf den Tisch”, sagte er dem “Handelsblatt”. cst/dpa

Die Bundesregierung und Gas-Importeure haben sich auf eine Belieferung der geplanten Flüssiggas-Terminals an der Nordseeküste verständigt. Die Firmen sicherten zu, dass die beiden LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel bis März 2024 voll ausgelastet seien, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstag bei der Unterzeichnung einer Absichtserklärung. Zu den Firmen gehören Uniper, VNG, RWE und EnBW.

Die beiden sogenannten Floating Terminals sollen im Winter angeschlossen werden. Die schwimmenden Häfen sind im Kern Flüssiggas-Tanker, die den Brennstoff aber selbst wieder in den Gas-Zustand versetzen können. Damit wird kein kompletter Hafen, sondern in erster Linie nur eine Verbindung vom Schiff zur Pipeline an Land benötigt. Die Regierung hat insgesamt vier der Spezialschiffe gemietet.

Wilhelmshaven und Brunsbüttel sollen – begünstigt durch ein beschleunigtes Plan- und Genehmigungsverfahren – bereits im Winter in Betrieb gehen. Die Terminals im niedersächsischen Stade und Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern sind der Regierung zufolge wohl erst Ende 2023 betriebsbereit. In Lubmin an der Ostsee werde zudem bis Ende des Jahres ein fünftes Terminal durch ein privates Konsortium entstehen.

Die Terminals gelten zusammen mit einer Gas-Einsparung von rund 20 Prozent sowie vollen Speichern als zentrale Faktoren dafür, dass Deutschland ohne Gas-Mangel durch den Winter kommt. rtr

Finnland und Lettland ziehen ihre Visa-Regelungen an. “Wir werden die Zahl der bewilligten Anträge auf ein Zehntel des aktuellen Niveaus begrenzen”, sagte Finnlands Außenminister Pekka Haavisto gestern. Die Regelung soll ab September gelten. Nach Informationen des Senders Yle werden in Finnland aktuell täglich rund tausend russische Visumsanträge bearbeitet.

“Gleichzeitig wollen wir es leichter für Menschen machen, nach Finnland zu kommen, um zu arbeiten, zu studieren oder Verwandte zu besuchen”, sagte Haavisto. “Es soll also Lösungen für diejenigen geben, die einen Grund haben, nach Finnland zu kommen, aber das gewöhnliche Touristenvisum soll schwieriger zu bekommen sein.”

Während man in Finnland versucht habe, ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, sei die Anzahl russischer Touristen im Land zuletzt hoch gewesen, sagte Haavisto. “Das war für viele Finnen schwer zu akzeptieren.” In Umfragen hatte sich eine Mehrheit wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dafür ausgesprochen, die Ausstellung von Touristenvisa an russische Reisende einzustellen.

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hatte bei einem Gipfeltreffen der nordeuropäischen Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag darauf gedrängt, die Frage im Europäischen Rat zu diskutieren. Scholz hatte dagegen erneut betont, es handle sich um Putins Krieg und nicht den des russischen Volkes. Haavisto sagte gestern, er erhoffe sich von dem EU-Außenministertreffen Ende August weiter eine gemeinsame Lösung.

Auch Lettland will seine Regeln für die Vergabe und Erneuerung von Aufenthaltsgenehmigungen an Russen und Belarussen weiter verschärfen. Nach Angaben von Regierungschef Krišjānis Kariņš sollen befristet an Staatsbürger der beiden Nachbarländer ausgestellte Aufenthaltsgenehmigungen künftig generell nicht mehr verlängert werden. Dies werde nur noch in sehr seltenen Ausnahmefällen möglich sein, sagte er nach einem Treffen der vier Bündnisparteien seiner Mitte-Rechts-Regierung am Dienstag in Riga.

Innenminister Kristaps Eklons schlug zudem vor, unbefristete Aufenthaltserlaubnisse etwa für Familienangehörige erst nach einem erfolgreich bestandenen Lettisch-Sprachtest zu erteilen. Endgültige Entscheidungen über die neuen Regelungen sollen von der Regierung in Kürze getroffen werden. Lettland hatte als eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Vergabe von Aufenthaltsgenehmigungen an Russen und Belarussen ausgesetzt – und zudem fast 1000 Aufenthaltsgenehmigungen widerrufen. dpa

In den Verhandlungen um eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens hat der Iran seine Antwort auf einen Kompromissvorschlag an die Europäische Union übermittelt. Wie ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Dienstag bestätigte, ging die Antwort am Vorabend ein. Man werde diese nun prüfen und mit den anderen Partnern des Abkommens sowie mit den USA Rücksprache halten. Weitere Angaben, etwa zu einem möglichen Zeitplan, machte die Sprecherin nicht.

Die Bemühungen zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015 haben das Ziel, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug sollen Sanktionen fallen. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen 2018 einseitig aufgekündigt und neue scharfe Sanktionen verhängt. Danach sah sich auch Teheran nicht mehr daran gebunden.

Vor gut einer Woche wurden die Gespräche in Wien unter Vermittlung der Europäischen Union für beendet erklärt. Borrell sprach von einem guten Kompromiss und betonte, dass der Text für das Abkommen nun fertig sei. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte am Dienstag, die USA hätten den Text über die EU erhalten und sei dabei, ihn zu studieren. “Gleichzeitig beraten wir uns mit der EU und unseren europäischen Verbündeten über das weitere Vorgehen.” dpa

Manchmal wäre weniger mehr – auch auf dem Feld der Nachhaltigkeit. Die EU will deutlich mehr Unternehmen verpflichten, über Maßnahmen zu berichten, die für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Sicherstellen soll dies die CSR-Richtlinie. Die EU plant hier ein weiteres umfassendes Regelwerk.

Auf Papier klingt das gut – aber in der betrieblichen Praxis wird die CSR-Richtlinie mit ihren vielen bis aufs Kleinste ausformulierten Vorgaben die meisten mittelständischen Betriebe überfordern. Damit wird sie lediglich dem Berufsstand der Berater Aufträge sichern. Der VDMA plädiert deshalb für einen risikobasierten Ansatz, der dort ansetzt, wo Unternehmen noch Einfluss haben, um zu qualifizierten Informationen zu gelangen.

Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat erste Entwürfe für die Berichtsanforderungen vorgelegt. Diese konnten bis vergangene Woche öffentlich kommentiert werden. Der finale Vorschlag soll Ende des Jahres an die Kommission übermittelt werden. Die dort festgehaltenen Standards würden dann als delegierte Rechtsakte direkt von der Kommission verabschiedet. Gerade der Mittelstand muss nun also hoffen, dass die EFRAG die Rückmeldungen aus der Konsultation bei der Überarbeitung der Vorschläge berücksichtigt. Sicher ist das leider nicht.

Das “Weniger ist mehr”-Prinzip ist in den Entwürfen der EFRAG jedenfalls nicht zu finden. Und das ist im Hinblick auf verschiedene Punkte problematisch: Das Ziel einer guten Berichterstattung sollte darin bestehen, sowohl für die berichtende Organisation als auch für die Nutzer der Berichte einen Mehrwert zu schaffen. Das bedeutet, dass Prioritäten gesetzt werden, welche Informationen wesentlich sind und wirklich benötigt werden – und welche nicht. Sind die Anforderungen zu streng, besteht das Risiko, dass die Berichterstattung auf die Befolgung von Vorschriften fokussiert, anstatt Nutzern und Erstellern Mehrwert zu bieten. Das Ziel “Greenwashing verhindern” könnte dadurch konterkariert werden.

Selbst für Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Anwendung internationaler ESG-Berichtsstandards wird die Umsetzung mit großen Herausforderungen einhergehen. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Daten für die gesamte Wertschöpfungskette erhoben werden sollen. Die Lieferkette umfasst bei vielen Unternehmen Tausende von Lieferanten. Für die große Zahl mittelständischer Unternehmen, die erstmals unter die CSR-Berichtspflicht fallen, werden die Anforderungen in dieser Form nicht umsetzbar sein. Weder haben sie die Expertise, noch werden sie am Markt die Experten dafür finden.

Insgesamt sollten die Offenlegungsanforderungen daher inhaltlich deutlich eingegrenzt werden – insbesondere für mittelständische Unternehmen. Es sollte außerdem zwingend darauf geachtet werden, dass die europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung an den globalen Mindeststandards ausgerichtet wird, die vom International Sustainability Standards Board (ISSB) ausgearbeitet werden. Ein europäischer Sonderweg wäre hier kontraproduktiv.

In den bisherigen Entwürfen sehen wir eine große Gefahr, dass im Wesentlichen Beratungsunternehmen und Prüfer von den Standards profitieren, indem sie neue lukrative Aufträge akquirieren können. Sie werden jedoch keine Aussage über die Richtigkeit der Nachhaltigkeitsangaben machen können, sondern nur über den geprüften Prozess zur Erhebung und Überwachung der Berichtsangaben.

Deswegen spricht sich der VDMA – als Vertreter von rund 3500 Unternehmen der Investitionsgüterindustrie – mit Nachdruck dafür aus, die CSR-Berichtsanforderungen zu entschlacken. Die zumeist kleinen und mittelständischen Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus tragen mit ihren Produkten vielfach zur Nachhaltigkeit bei, etwa wenn auf den Anlagen Müll sortiert oder wiederaufbereitet wird. Das muss auch weiterhin ihre Hauptaufgabe sein – nicht das Erstellen von Berichten. Der Fokus sollte darauf liegen, mit den CSR-Berichten Mehrwert zu generieren. Sonst gilt die Weisheit von John Naisbitt: “Wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen.”

Gas und Strom könnten im Winter zu knappen und sehr teuren Gütern werden. Die europäischen Spitzenpolitiker schwören einander daher bereits auf Solidarität ein. Aus Sicht vieler Mitgliedstaaten zählt dazu aber auch, dass Deutschland seine verbliebenen drei Kernkraftwerke über das Jahresende hinaus am Netz belässt. Gestern meldete das “Wall Street Journal”, die Bundesregierung wolle die Abschaltung verschieben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ließ hart dementieren, der Bericht entbehre “jeder sachlichen Grundlage”. Dennoch: Vieles deutet darauf hin, dass die Koalition den politischen Boden für die politisch heikle Entscheidung bereitet.

Die baltischen Länder haben ihre Entscheidung, aus dem ehemals 16+1-Format mit China auszutreten, bereits umgesetzt. Bedeutet das nun den Zerfall des Kooperationsformats? Wohl nicht, schreibt Amelie Richter. Zwar könnten weitere Länder dem Beispiel der Balten folgen. Doch entscheidende Kandidaten profitierten noch zu sehr von China, als dass sich ein Austritt lohnen würde.

An die Initiative Open RAN waren eigentlich hohe Erwartungen geknüpft. Eine Unabhängigkeit von China im Telekommunikationsbereich und vor allem Sicherheit sollte sie bieten. Doch Wissenschaftler warnen nun davor, dass die Abhängigkeit von China in der Mobilfunktechnologie trotzdem drohe. Falk Steiner hat sich das Papier angesehen.

Der Branchenverband der Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hat große Bedenken gegen die CSR-Richtlinie, die nun auch Mittelständlern neue Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit aufbürden soll. In einem Standpunkt fordert VDMA-Expertin Sarah Brückner eine Entschlackung der Berichtspflichten. Sonst würde am Ende nicht die Umwelt, sondern nur die Beraterbranche in Form von vielen neuen Aufträgen von den Brüsseler Plänen profitieren.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Der Vorschlag klang vielversprechend: Eine Großmacht will Geld in mittel- und osteuropäische Staaten leiten, Infrastruktur aufbauen, alte Fabriken wiederbeleben, in Menschen und lokale Projekte investieren, die keine westlichen Investoren finden. Das 16+1-Format trat auf den Plan und es begann ein Wettlauf darum, “Chinas Tor zu Europa” zu werden. Für einige Teilnehmer kam die Ziellinie aber nie in Sicht, wirtschaftliche Hoffnungen blieben unerfüllt. Zum zehnjährigen Gründungsjubiläum gibt es kein Feuerwerk. Das Kooperationsformat schrumpft stattdessen mit dem Austritt von Lettland und Estland weiter.

Im Jahr 2012 wurde die Cooperation between China and Central and Eastern European Countries, kurz China-CEEC, gegründet. Dazu gehörten 16 Staaten in Mittel- und Osteuropa und die Volksrepublik. Nach dem Beitritt Griechenlands wurde daraus dann der inoffizielle Name 17+1. 2021 machte schließlich Litauen den Anfang, verließ das Kooperationsformat und verkleinerte den Namen zurück zu 16+1.

Seit vergangener Woche muss wieder neu gezählt werden. Mit dem koordinierten Abgang der baltischen EU-Staaten Estland und Lettland sind es nur noch 14+1. Die verbliebenen 14 sind die neun EU-Mitgliedsländer Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Polen, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Tschechien und Ungarn. Dazu kommen die fünf Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien.

Der Austritt kommt nicht wirklich überraschend, sagt Liisi Karindi, Analystin beim Thinktank China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE). In ihrem Heimatland Estland sei China schon lange nicht mehr als wirtschaftliche Chance wahrgenommen worden, sondern sei mehr ein Thema der nationalen Sicherheit. “Politisch und wirtschaftlich war China nie so wichtig für uns”, erklärt Karindi gegenüber Table Media.

Estland, genauso wie Litauen und Lettland, befindet sich eher am unteren Ende der Empfängerliste von Investitionen aus China. Und laut der Comtrade-Datenbank der Vereinten Nationen zum internationalen Handel beliefen sich die estnischen Exporte nach China im Jahr 2021 auf lediglich 232 Millionen US-Dollar.

Viel wichtiger und präsenter in der öffentlichen Wahrnehmung in Estland sei eine andere Großmacht, so Karindi. “Für uns im Baltikum ist immer die Frage: Was macht Russland?” Wegen der Nähe habe man sich “ziemlich schnell für eine Seite entscheiden müssen”. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und Chinas Reaktion waren dann auch entscheidend für Estlands Schritt, das Kooperationsformat zu verlassen. Die mögliche Verschlechterung der Beziehungen zu China wegen des Austritts sei dabei ein “Kollateralschaden”, sagt Karindi. Es gehe darum, klar Stellung zu beziehen, gegen Chinas Rolle im Ukraine-Krieg und gegen Menschenrechtsverletzungen.

Lettland gab am vergangenen Donnerstag fast zeitgleich eine ähnlich lautende Mitteilung wie Estland heraus und verkündete den Austritt. Dabei war erst am Tag zuvor über einen möglichen Ausbau der Zusammenarbeit im Verkehrssektor gesprochen worden.

Was überraschte: Eine Reaktion aus Peking blieb aus. Weder am Wochenende noch zu Beginn der neuen Woche wurde der Austritt der Balten von offizieller Seite kommentiert. Vor einem Jahr hatte Litauen noch viel größeren Wirbel verursacht. Denn mit dem Austritt aus dem Format leitete Vilnius auch gleich eine Annäherung an Taiwan ein. Die Ankündigung, ein “Taiwan-Büro” in der litauischen Hauptstadt einzurichten, war dann der Startpunkt eines beispiellosen Niedergangs der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen. Dass Estland nun ähnliches drohe, denkt Analystin Karindi nicht. Es gäbe derzeit keine Pläne der Regierung, ein “Taiwan-Büro” im Land einzurichten.

Ist der baltische Exit jetzt der Beginn einer großen Austrittswelle aus CEEC-China? Eher nicht. Dazu ist die Teilnehmer-Zusammensetzung zu heterogen – zu viele unterschiedliche Interessen in unterschiedlichen Staaten. Lettland, Litauen und Estland haben keine Vorreiterrolle für Staaten wie Serbien oder Montenegro, wenn es um die China-Beziehungen geht. Für die Westbalkanstaaten sind chinesische Angebote weiterhin finanziell interessant und werden das auch bleiben, weil die EU zu wenig präsent ist.

Das Ende von 14+1 ist erst eingeläutet, wenn eines der tonangebenden Schwergewichte wie Ungarn, Polen, Rumänien oder Tschechien den Kreis verlässt. Ungarn wird nun aber Standort einer neuen Batteriefabrik von CATL – Höhe der Investition: 7,34 Milliarden Euro. Dass diese just am Tag nach Bekanntwerden des Austritts von Lettland und Estland verkündet wurde, war von einigen Beobachtern als indirekte Reaktion auf den Balten-Exit gelesen worden.

Polen und Rumänien sind zunehmend skeptisch, was chinesische Investitionen angeht. In Rumänien wurden alle chinesischen Projekte eingefroren. Die Rumänen brachen 2020 die Gespräche mit den Chinesen über das Kernkraftwerk Cernavoda nach sieben Jahren Verhandlungen ab. In Polen ist das bedeutendste Projekt die Güterbahn, die entlang der Land-Seidenstraße aus China anrollt. Die Züge verkehrten dort trotz der Probleme im Jahr 2021 an der polnisch-belarussischen Grenze und nun während des russischen Krieges in der Ukraine weiter. Das größte wirtschaftliche Problem zwischen Polen und der Volksrepublik ist das Handelsdefizit. Die Skepsis gegenüber China scheint die Regierungen in Warschau und Bukarest derzeit aber noch nicht in Richtung Austritt aus dem Kooperationsformat zu drängen.

Heißester Kandidat für einen Austritt ist Tschechien – hier lautet die Frage nicht “ob”, sondern eher “wann” der Schritt gemacht wird, wie Ivana Karásková, China Research Fellow bei der Association for International Affairs (AMO) in Prag, schreibt. Seit Amtsantritt des neuen Ministerpräsidenten Petr Fiala kommen aus Tschechien deutlich China-kritischere Töne. Der tschechische Außenminister Jan Lipavský spricht sich für engere Verbindungen zu Taiwan aus. Zudem schloss sich das Außenministerium der Einschätzung an, dass das Format Tschechien in einem Jahrzehnt Mitgliedschaft praktisch keinen Nutzen gebracht habe.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten der tschechischen Abgeordnetenkammer hatte in einer Resolution den Austritt bereits konkret gefordert. Tschechien muss allerdings noch eine “Hürde” loswerden: Präsident Miloš Zeman. Zeman ist Fürsprecher Pekings. Am Gipfeltreffen der CEEC-China im vergangenen Jahr nahm er persönlich online teil. Da Zeman im Januar nicht nochmal zur Wahl antreten darf, kann mit einem Abgang Tschechiens aus 14+1 im kommenden Jahr gerechnet werden.

In Berlin hat man sich lange davor gesträubt, explizite Einsparmaßnahmen für den Energieverbrauch vorzuschreiben, die auch in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger sowie in die Prozesse der Industrie reinregieren würden. Den hauptsächlichen Fokus der Bundesregierung auf die Speicherung von Gas zur Verringerung der Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland hatten Energieexperten in einer Untersuchung erst kürzlich als “ungeeignet” kritisiert (Europe.Table berichtete). Trotz voller Speicherstände seien schnelle Maßnahmen zur Reduzierung des Gasverbrauchs erforderlich.

Nun gibt es mit zwei Verordnungsvorschlägen zur Senkung des Gas- und Stromverbrauchs erstmals konkrete Ideen, wie die von der EU vorgeschriebenen Einsparziele von durchschnittlich 15 Prozent erreicht werden sollen. Sie wurden vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium (BMWK) vorgelegt, werden derzeit innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und sollen am 1. September in Kraft treten, heißt es aus Regierungskreisen.

Allerdings sind manche Vorschläge weniger strikte Einsparmaßnahmen, sondern vielmehr gesetzliche Flexibilitäten, die zum Energiesparen animieren könnten. Die Senkung der Mindesttemperaturen in gemieteten Räumen spart nur dann Energie, wenn die Mieterinnen und Mieter freiwillig weniger heizen. Das Gleiche gilt für die Absenkung der Mindesttemperatur am Arbeitsplatz auf 19 Grad. Ob Einsparungen dadurch tatsächlich stattfinden, liegt nicht in der Hand des Gesetzgebers.

Anders sieht es beim Beheizungsverbot für private Pools und dem Verbot von Durchlauferhitzern für Waschbecken in öffentlichen Liegenschaften aus. Auch die Beleuchtung von Gebäuden oder Denkmälern sowie Werbeanlagen soll verpflichtend abgeschaltet werden. Dies sind durchaus strikte Sparmaßnahmen. In manchen Ländern geht man allerdings noch weiter mit den staatlichen Eingriffen, um den Energieverbrauch zu senken. In anderen wiederum belässt man es bei den bereits erreichten Einsparungen.

Wo Deutschland lediglich Spielraum für Arbeitgeber eröffnet, weniger zu heizen, macht Spanien Ernst. Öffentliche Gebäude sowie Bahnhöfe, Flughäfen, Kultureinrichtungen, aber auch Hotels, Kaufhäuser und Büroräume dürfen nur noch auf maximal 27 Grad gekühlt und auf höchstens 19 Grad beheizt werden.

Neben dem öffentlichen Dienst werden nun auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im privaten Sektor zum Homeoffice angehalten. Nachts müssen nicht genutzte Büros sowie Schaufenster und Denkmäler zudem ihre Beleuchtung abschalten.

Vorerst bis Ende Oktober 2023 gelten die Regelungen. Zwar sind enorm hohe Strafen und Bußgelder bei Nicht-Einhaltung möglich. Für die Umsetzung und Verhängung von Strafen sind allerdings die weitgehend autonomen Regionen Spaniens zuständig. Der balearische Energieminister Juan Pedro Yllanes hatte beispielsweise erklärt, auf die Umsetzung der Regeln durch die Geschäftsleute zu vertrauen und zunächst keine Kontrollen durchzuführen oder Strafen zu verhängen.

In Frankreich soll vor allem am Arbeitsplatz Energie eingespart werden. Behörden sind etwa dazu angehalten, Geräte nicht auf Stand-by zu lassen und die Räume weniger zu kühlen und zu beheizen. Geschäfte müssen nach Ladenschluss ihre “Lichtintensität systematisch reduzieren” und Leuchtwerbung abschalten. Einige Supermärkte haben angekündigt, die Türen konsequenter zu schließen, wenn die Klimaanlage läuft. Laut der französischen Ministerin für ökologischen Wandel, Agnès Pannier-Runacher, könnte der Energieverbrauch allein dadurch um 20 Prozent reduziert werden.

Die Regierung will das für alle Geschäfte im Zweifel auch mit Geldstrafen von bis zu 750 Euro durchsetzen.

Nicht nur in Deutschland wird auf Freiwilligkeit bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen gesetzt. In Italien gibt es zwar Sparvorgaben für das Heizen (maximal 19 Grad) und kühlen (minimal 27 Grad) von öffentlichen Büros. Für die Industrie gibt es jedoch keine verpflichtenden Maßnahmen. Griechenland fährt die Straßenbeleuchtung auf das Minimum herunter und verbietet die Kühlung öffentlicher Gebäude auf weniger als 27 Grad. Weiter wollen die Hellenen allerdings bislang nicht gehen.

Ähnlich in den Niederlanden, Belgien oder Schweden: Dort hofft man, die Bevölkerung durch Werbekampagnen zu weniger Heizen und kürzerem Duschen zu überzeugen. Tschechien setzt darauf, dass allein die hohen Energiepreise zu Einsparungen in der Bevölkerung führen.

Finnland, Dänemark und Litauen haben die Einsparziele nach eigenen Angaben bereits erreicht und sehen keinen Bedarf für weitere Maßnahmen zum Energiesparen. So auch Estland. Allerdings sind Wärmeversorger und die Industrie zum Gassparen und zum Umstieg auf andere Kraftstoffe aufgerufen. In der kommenden Heizperiode könnte zudem heimischer, aber klimaschädlicher Ölschiefer das Gas zum Teil ersetzen.

Ähnlich wie in Deutschland setzt auch Österreich auf Kohle zur Gaseinsparung. So soll das stillgelegte Kohlekraftwerk Mellach im Bedarfsfall wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem sollen Großbetriebe und Kraftwerke ab Herbst als Alternative zum Gas auch Erdöl einsetzen können, die Kosten für die Umrüstung trägt der Staat. Diese Maßnahme ist jedoch höchst umstritten, da sie enorm klimaschädlich ist und den Energieverbrauch nicht senkt.

Zudem wird im Herbst eine Kampagne zum Energiesparen gestartet. Die hohen Preise allein haben nach Angaben des Energieministeriums bereits dafür gesorgt, dass im ersten Halbjahr rund sieben Prozent weniger Gas als im Vorjahreszeitraum verbraucht wurden.

Dazu kommen natürlich auch noch Länder wie Polen und Ungarn, die sich explizit gegen Energiesparmaßnahmen aussprechen und eine Umsetzung des EU-Einsparziels von vorneherein für sich ausgeschlossen haben.

Wie man auf die derzeitige Energiekrise reagieren kann, zeigt auch das Beispiel aus Japan. Auch in Tokio rief die Regierung diesen Sommer wieder zum Stromsparen für den Winter auf – zum ersten Mal seit 2011.

Damals war die Reaktor-Katastrophe von Fukushima der Grund für kollektive Stromsparmaßnahmen, die in einen regelrechten Volkssport ausarteten – genannt “Setsuden”. Baseball- und Fußballmannschaften verlegten ihre Nachtspiele auf den Nachmittag, um weniger beleuchten zu müssen. Der Autobauer Nissan änderte die Schichtzeiten in seinen Fabriken, um das Stromnetz in den Spitzenzeiten zu entlasten, und Supermärkte stellten auf LED-Glühbirnen um und installierten Solarmodule in vielen Geschäften. Und auch die Bevölkerung sparte Strom, wo es nur ging.

Die jetzigen staatlichen Anreize zum Stromsparen sehen ein Punkteprogramm für Unternehmen und Verbraucher vor. Wer Strom spart, bekommt Punkte, die sich in einem Bonus auf der Stromrechnung niederschlagen. Insgesamt 1,3 Milliarden Euro stellt die japanische Regierung laut Medienberichten für das Programm zur Verfügung.

In anderen Teilen der Welt wird mit viel grundsätzlicheren Problemen gekämpft. Pakistan fürchtet sich vor einem katastrophalen Winter. Das Land importiert seine Energie fast vollständig und leidet enorm unter den gestiegenen Preisen von Öl und Gas. Die Folge: Stromausfälle und sinkende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Deshalb will Pakistan nun handeln, auch wenn es fraglich ist, ob sich die Maßnahmen bereits im kommenden Winter auswirken.

Pakistans Energiesystem ist ineffizient und verschwenderisch, was an veralteten Kraftwerkstechnologien und nicht umgesetzten Bauvorschriften und Energiestandards für Gebäude liegt sowie an Preisanomalien, die zum Verschwenden von Rohstoffen einladen. Nun will die Regierung in Islamabad Mindeststandards für den Wärmewirkungsgrad der verschiedenen Brennstoffe bei der Stromerzeugung festlegen und durchsetzen. Und es geht auch um die Sensibilisierung der Industrie zu Energiespar- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen, die Pakistans Energiesystem künftig belastbarer machen sollen.

Kaum ein Land tut sich beim Energiesparen so schwer wie die Vereinigten Staaten. Es ist nach wie vor das Land mit dem höchsten Gasverbrauch. Und dennoch bleiben strenge Energiesparmaßnahmen für Verbraucher oder Industrie bislang aus. Das liegt auch daran, dass die USA weitgehend energieautark und nicht auf Importe angewiesen sind.

Die hohen Benzin- und Dieselpreise haben lediglich dazu geführt, dass Präsident Joe Biden nach langem Ringen sein deutlich abgespecktes Klimapaket durch die beiden Kammern des Kongresses bekommen hat. Allerdings zielen die 375 Milliarden Dollar, die über zehn Jahre in den Klimaschutz und die Energiewende fließen sollen, vor allem auf Emissionsminderungen ab, statt auf kurzfristige Energieeinsparungen.

Auch Kanada plant nur langfristige Lösungen zur Energiewende, die nicht durch die aktuelle Energiepreiskrise motiviert sind, sondern durch die Klimakrise. Darunter: energieeffizientere Gebäude sowie der Ausbau der Erneuerbaren. Akut und durch die Energiepreiskrise ausgelöst will Ottawa die Öl- und Gasförderung sogar ausbauen, um Europa künftig versorgen zu können. Mit dpa

Eigentlich ist das Ziel klar: Nicht vertrauenswürdige Hard- und Software soll nicht in kritischen Infrastrukturen, insbesondere nicht in Telekommunikations-Infrastrukturen zum Einsatz kommen. Die Debatte um die Rolle des chinesischen Anbieters Huawei war hauptsächlich auf Betreiben der USA ab 2018 auch in der EU und in Deutschland angekommen. Die Befürchtung: Die Komponenten der chinesischen Hersteller und ihre Software könnten sowohl für Spionage und – im Konfrontationsfall – als Kill-Switch fungieren, also zur Abschaltung kompletter Netzbereiche missbraucht werden.

Gerade im Bereich des Aufbaus von 5G-Netzen und nachfolgenden Generationen wurde daher politisch hektisch nach Lösungen gesucht, wie eine klare Präferenz auf andere Anbieter, vor allem die europäischen Ausrüster Nokia und Ericsson, gelegt werden kann. Zugleich sollten chinesische Anbieter nicht mit einem rechtlichen Marktausschluss belegt werden. Die EU veröffentlichte daraufhin ihre sogenannte 5G-Toolbox, in Deutschland wurden das IT-Sicherheitsgesetz und das BSI-Gesetz angepasst.

Kern der politischen Debatten: Wurde in der Vergangenheit vor allem das Verteilnetz zwischen den Stationen und die Backbone-Leitungen der Anbieter als kritisch erachtet, geht es seit der Huawei-Debatte und mit 5G zunehmend auch um die Endpunkte des Mobilfunknetzes. Denn mit 5G kommt diesen eine größere und aktivere Rolle zu. Als RAN wird dabei der Mobilfunknetzwerkbereich bezeichnet, der die Funkverbindung zu den Endnutzern herstellt und Antennen und Hardware am Funkturm mit dem Core-Netzwerk der Anbieter verbindet. Eine Idee, um dort mehr Sicherheit zu gewährleisten: Open RAN – ein System vordefinierter, standardisierter Funknetzwerk-Komponenten und Software.

Mit interoperablen Einzel-Elementen soll im Rahmen von Open RAN so Sicherheit und Austauschbarkeit ermöglicht werden – ohne dass damit bestimmte Hersteller pauschal ausgeschlossen werden. Deutsche und europäische Mobilfunkunternehmen erachten Open RAN daher als eine Möglichkeit, zum einen Gefahren zu minimieren. Zum anderen sollen jedoch dadurch, dass ganz unterschiedliche Anbieter zum Zuge kommen können, die Kosten gering gehalten werden. Chinesische Anbieter sprangen früh auf das vorgeblich offene Konzept auf und unterstützen es seitdem intensiv.

In einem nun veröffentlichten Papier (PDF) des Forschungskonsortiums Digital Power China warnen die Autoren Jan-Peter Kleinhans und Tim Rühlig vor Leichtgläubigkeit im Zusammenhang mit Open RAN. Sehr genau müsse unterschieden werden, was mit Open RAN überhaupt gemeint wäre – und welche Akteure mit welchen Interessen an den Open RAN-Definitionen mitwirkten. “Mindestens 16 Mitglieder der O-RAN Alliance haben Verbindungen zum chinesischen Sicherheitsapparat”, heißt es in dem Papier, auch alle drei staatlichen Mobilfunkanbieter der Volksrepublik würden mitwirken.

Insbesondere China Mobile sei als Gründungsmitglied problematisch, da es Ko-Vorsitzende in zehn Arbeitsgruppen stelle und in Aufsichtsrat und Geschäftsführung vertreten sei. Außerdem sei China Mobile Mitglied des technischen Steuerungskomitees, das über technologische Angelegenheiten noch vor Veröffentlichung mitentscheide. Vor einer drohenden Übermacht chinesischer Akteure in solchen Standardisierungsgremien warnen auch EU-Kommission und Bundesregierung mit zunehmender Intensität.

Ein weiteres großes Problem sehen die Autoren darin, dass Open RAN-Gremien nicht nur Hardware, sondern auch Software spezifizierten. Selbst wenn der Quellcode offen liege: Die schiere Menge des RAN-Code sei kaum zu prüfen.

Die Autoren warnen davor, die Debatte nur auf Huawei zu verengen – es gehe um China. Insgesamt sei die O-RAN Alliance “alles andere als ein vertrauenswürdiger Partner”. Es sei “hochgradig fraglich, ob die Kooperation innerhalb und die Verwendung von O-RAN Alliance-kompatiblem Equipment effektiv die Probleme adressieren kann, die im Zusammenhang mit der Rolle Huaweis im 5G-Rollout zutage tragen.”

Anfang Mai hatte die EU-Kommission zur Sicherheit von Open RAN eine Studie veröffentlicht, an der unter anderem die Europäische Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde (ENISA) mitarbeitete. Auch in dieser wurden Open RAN erhebliche Sicherheitsrisiken bescheinigt. Kernrisiken wären der Studie etwa, dass Open RAN sicherheitstechnisch unausgereift wäre und die Angriffsfläche für böswillige Akteure vergrößern könne.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte bereits 2019 eine Studie in Auftrag gegeben, die Sicherheitsrisiken durch Open RAN prüfen sollte. Die Autoren vom Barkhausen Institut und Advancing Individual Networks waren damals zu dem Schluss gekommen, dass der damalige Stand “vielfältige Sicherheitsrisiken beinhalte”. Eine davon ist besonders relevant: Open RAN sei nicht nach den Prinzipien des Security by design oder Security by default konzipiert worden, Sicherheit im Nachhinein in Standards einzubauen sei extrem schwierig.

Die Bundesregierung will schnell mit der EU-Kommission über Alternativen zu der rechtlich nicht möglichen Streichung der Mehrwertsteuer auf die geplante Gasumlage reden. Man wolle darüber reden, “wie wir das Geld den Bürgern wieder zurückkommen lassen können”, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) gestern. “Diesen Weg werden wir jetzt ganz schnell mit der Kommission besprechen, dann ist er auch rechtssicher und kann umgesetzt werden, noch bevor die Umlage erhoben wird.”

Auch die Europäische Kommission bekräftigte, zusammen mit Berlin an einer Lösung arbeiten zu wollen, sagte ein Sprecher in Brüssel. “Es gibt keine Möglichkeit, auf diese Art von Abgabe zu verzichten. Wir sind deshalb in engem Kontakt mit der deutschen Regierung, um Lösungen zu finden, die den Endverbrauchern zugutekommen und den gleichen Effekt haben”, sagte er.

Da die Umlage nach EU-Recht als Teil des Preises behandelt wird, muss sie mit der Mehrwertsteuer belastet werden. Das bedeutet eine weitere Erhöhung der ohnehin schon hohen Preise und einen größeren Inflationsdruck für die Kunden.

“Wir teilen mit Deutschland den Wunsch, dass diese Maßnahme keine unbeabsichtigten steuerlichen Folgen hat und das ist ein äußerst wichtiger Punkt”, sagte der Sprecher der Kommission. Er betonte außerdem, dass die Europäische Kommission sich der Schwierigkeiten, mit denen die Mitgliedstaaten derzeit aufgrund der Energiekrise zu kämpfen haben, “voll bewusst” sei.

Bundesfinanzminister Christian Lindner will eine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage abwenden und kündigte an, dass der Staat auch bei einer Besteuerung der Umlage die Einnahmen nicht behalten wolle (Europe.Table berichtete).

In der Ampel-Koalition wird über eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage diskutiert. “Das Mindestmaß von fünf Prozent sollte genutzt werden”, sagte der Grünen-Wirtschaftspolitiker Dieter Janecek dem “Handelsblatt”. Der Vize-Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Hannes Walter (SPD), brachte auch eine Senkung der Mehrwertsteuer insgesamt ins Spiel – vor allem für Gas und Strom. “Es geht um Entlastungen bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Alle Instrumente, die dazu beitragen können, gehören auf den Tisch”, sagte er dem “Handelsblatt”. cst/dpa

Die Bundesregierung und Gas-Importeure haben sich auf eine Belieferung der geplanten Flüssiggas-Terminals an der Nordseeküste verständigt. Die Firmen sicherten zu, dass die beiden LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel bis März 2024 voll ausgelastet seien, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstag bei der Unterzeichnung einer Absichtserklärung. Zu den Firmen gehören Uniper, VNG, RWE und EnBW.

Die beiden sogenannten Floating Terminals sollen im Winter angeschlossen werden. Die schwimmenden Häfen sind im Kern Flüssiggas-Tanker, die den Brennstoff aber selbst wieder in den Gas-Zustand versetzen können. Damit wird kein kompletter Hafen, sondern in erster Linie nur eine Verbindung vom Schiff zur Pipeline an Land benötigt. Die Regierung hat insgesamt vier der Spezialschiffe gemietet.

Wilhelmshaven und Brunsbüttel sollen – begünstigt durch ein beschleunigtes Plan- und Genehmigungsverfahren – bereits im Winter in Betrieb gehen. Die Terminals im niedersächsischen Stade und Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern sind der Regierung zufolge wohl erst Ende 2023 betriebsbereit. In Lubmin an der Ostsee werde zudem bis Ende des Jahres ein fünftes Terminal durch ein privates Konsortium entstehen.

Die Terminals gelten zusammen mit einer Gas-Einsparung von rund 20 Prozent sowie vollen Speichern als zentrale Faktoren dafür, dass Deutschland ohne Gas-Mangel durch den Winter kommt. rtr

Finnland und Lettland ziehen ihre Visa-Regelungen an. “Wir werden die Zahl der bewilligten Anträge auf ein Zehntel des aktuellen Niveaus begrenzen”, sagte Finnlands Außenminister Pekka Haavisto gestern. Die Regelung soll ab September gelten. Nach Informationen des Senders Yle werden in Finnland aktuell täglich rund tausend russische Visumsanträge bearbeitet.

“Gleichzeitig wollen wir es leichter für Menschen machen, nach Finnland zu kommen, um zu arbeiten, zu studieren oder Verwandte zu besuchen”, sagte Haavisto. “Es soll also Lösungen für diejenigen geben, die einen Grund haben, nach Finnland zu kommen, aber das gewöhnliche Touristenvisum soll schwieriger zu bekommen sein.”

Während man in Finnland versucht habe, ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, sei die Anzahl russischer Touristen im Land zuletzt hoch gewesen, sagte Haavisto. “Das war für viele Finnen schwer zu akzeptieren.” In Umfragen hatte sich eine Mehrheit wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dafür ausgesprochen, die Ausstellung von Touristenvisa an russische Reisende einzustellen.

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hatte bei einem Gipfeltreffen der nordeuropäischen Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag darauf gedrängt, die Frage im Europäischen Rat zu diskutieren. Scholz hatte dagegen erneut betont, es handle sich um Putins Krieg und nicht den des russischen Volkes. Haavisto sagte gestern, er erhoffe sich von dem EU-Außenministertreffen Ende August weiter eine gemeinsame Lösung.

Auch Lettland will seine Regeln für die Vergabe und Erneuerung von Aufenthaltsgenehmigungen an Russen und Belarussen weiter verschärfen. Nach Angaben von Regierungschef Krišjānis Kariņš sollen befristet an Staatsbürger der beiden Nachbarländer ausgestellte Aufenthaltsgenehmigungen künftig generell nicht mehr verlängert werden. Dies werde nur noch in sehr seltenen Ausnahmefällen möglich sein, sagte er nach einem Treffen der vier Bündnisparteien seiner Mitte-Rechts-Regierung am Dienstag in Riga.

Innenminister Kristaps Eklons schlug zudem vor, unbefristete Aufenthaltserlaubnisse etwa für Familienangehörige erst nach einem erfolgreich bestandenen Lettisch-Sprachtest zu erteilen. Endgültige Entscheidungen über die neuen Regelungen sollen von der Regierung in Kürze getroffen werden. Lettland hatte als eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Vergabe von Aufenthaltsgenehmigungen an Russen und Belarussen ausgesetzt – und zudem fast 1000 Aufenthaltsgenehmigungen widerrufen. dpa

In den Verhandlungen um eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens hat der Iran seine Antwort auf einen Kompromissvorschlag an die Europäische Union übermittelt. Wie ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Dienstag bestätigte, ging die Antwort am Vorabend ein. Man werde diese nun prüfen und mit den anderen Partnern des Abkommens sowie mit den USA Rücksprache halten. Weitere Angaben, etwa zu einem möglichen Zeitplan, machte die Sprecherin nicht.

Die Bemühungen zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015 haben das Ziel, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug sollen Sanktionen fallen. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen 2018 einseitig aufgekündigt und neue scharfe Sanktionen verhängt. Danach sah sich auch Teheran nicht mehr daran gebunden.

Vor gut einer Woche wurden die Gespräche in Wien unter Vermittlung der Europäischen Union für beendet erklärt. Borrell sprach von einem guten Kompromiss und betonte, dass der Text für das Abkommen nun fertig sei. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte am Dienstag, die USA hätten den Text über die EU erhalten und sei dabei, ihn zu studieren. “Gleichzeitig beraten wir uns mit der EU und unseren europäischen Verbündeten über das weitere Vorgehen.” dpa

Manchmal wäre weniger mehr – auch auf dem Feld der Nachhaltigkeit. Die EU will deutlich mehr Unternehmen verpflichten, über Maßnahmen zu berichten, die für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Sicherstellen soll dies die CSR-Richtlinie. Die EU plant hier ein weiteres umfassendes Regelwerk.

Auf Papier klingt das gut – aber in der betrieblichen Praxis wird die CSR-Richtlinie mit ihren vielen bis aufs Kleinste ausformulierten Vorgaben die meisten mittelständischen Betriebe überfordern. Damit wird sie lediglich dem Berufsstand der Berater Aufträge sichern. Der VDMA plädiert deshalb für einen risikobasierten Ansatz, der dort ansetzt, wo Unternehmen noch Einfluss haben, um zu qualifizierten Informationen zu gelangen.

Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat erste Entwürfe für die Berichtsanforderungen vorgelegt. Diese konnten bis vergangene Woche öffentlich kommentiert werden. Der finale Vorschlag soll Ende des Jahres an die Kommission übermittelt werden. Die dort festgehaltenen Standards würden dann als delegierte Rechtsakte direkt von der Kommission verabschiedet. Gerade der Mittelstand muss nun also hoffen, dass die EFRAG die Rückmeldungen aus der Konsultation bei der Überarbeitung der Vorschläge berücksichtigt. Sicher ist das leider nicht.

Das “Weniger ist mehr”-Prinzip ist in den Entwürfen der EFRAG jedenfalls nicht zu finden. Und das ist im Hinblick auf verschiedene Punkte problematisch: Das Ziel einer guten Berichterstattung sollte darin bestehen, sowohl für die berichtende Organisation als auch für die Nutzer der Berichte einen Mehrwert zu schaffen. Das bedeutet, dass Prioritäten gesetzt werden, welche Informationen wesentlich sind und wirklich benötigt werden – und welche nicht. Sind die Anforderungen zu streng, besteht das Risiko, dass die Berichterstattung auf die Befolgung von Vorschriften fokussiert, anstatt Nutzern und Erstellern Mehrwert zu bieten. Das Ziel “Greenwashing verhindern” könnte dadurch konterkariert werden.

Selbst für Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Anwendung internationaler ESG-Berichtsstandards wird die Umsetzung mit großen Herausforderungen einhergehen. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Daten für die gesamte Wertschöpfungskette erhoben werden sollen. Die Lieferkette umfasst bei vielen Unternehmen Tausende von Lieferanten. Für die große Zahl mittelständischer Unternehmen, die erstmals unter die CSR-Berichtspflicht fallen, werden die Anforderungen in dieser Form nicht umsetzbar sein. Weder haben sie die Expertise, noch werden sie am Markt die Experten dafür finden.

Insgesamt sollten die Offenlegungsanforderungen daher inhaltlich deutlich eingegrenzt werden – insbesondere für mittelständische Unternehmen. Es sollte außerdem zwingend darauf geachtet werden, dass die europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung an den globalen Mindeststandards ausgerichtet wird, die vom International Sustainability Standards Board (ISSB) ausgearbeitet werden. Ein europäischer Sonderweg wäre hier kontraproduktiv.

In den bisherigen Entwürfen sehen wir eine große Gefahr, dass im Wesentlichen Beratungsunternehmen und Prüfer von den Standards profitieren, indem sie neue lukrative Aufträge akquirieren können. Sie werden jedoch keine Aussage über die Richtigkeit der Nachhaltigkeitsangaben machen können, sondern nur über den geprüften Prozess zur Erhebung und Überwachung der Berichtsangaben.

Deswegen spricht sich der VDMA – als Vertreter von rund 3500 Unternehmen der Investitionsgüterindustrie – mit Nachdruck dafür aus, die CSR-Berichtsanforderungen zu entschlacken. Die zumeist kleinen und mittelständischen Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus tragen mit ihren Produkten vielfach zur Nachhaltigkeit bei, etwa wenn auf den Anlagen Müll sortiert oder wiederaufbereitet wird. Das muss auch weiterhin ihre Hauptaufgabe sein – nicht das Erstellen von Berichten. Der Fokus sollte darauf liegen, mit den CSR-Berichten Mehrwert zu generieren. Sonst gilt die Weisheit von John Naisbitt: “Wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen.”