SAP-Chef Christian Klein schreibt dieser Tage fleißig Briefe an Margrethe Vestager. Mal mit dem Wirtschaftsverband Digitaleurope, zuletzt mit 60 Vorstandschefs im European Round Table for Industry (ERT). Ihre Sorge: Der Data Act, der die Basis für einen florierenden Datenverkehr in der EU sein soll, könnte die Wettbewerbsfähigkeit Europas untergraben. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Unter schwedischer Ratspräsidentschaft soll das Dossier bis Ende Juni abgeschlossen werden.

Am heutigen Dienstag steht der zweite Trilog auf politischer Ebene an. Das Thema: die Verpflichtung von Unternehmen, Daten mit dem Staat zu teilen (B2G-Data-Sharing). Das klingt zunächst nicht so dramatisch. Auch bisher haben Unternehmen die Pflicht, dem Staat bestimmte Daten zur Verfügung zu stellen. Und Daten in Notfallsituationen herauszugeben, das akzeptieren Unternehmen auch weitgehend.

Sie fürchten allerdings, dass die Formulierung im Data Act so weit gefasst wird, dass unklar bleibt, welche Daten (personenbezogen oder nicht?) und in welcher Form (anonymisiert oder nicht?) sie herausgeben müssen – oder etwa nach der Datenschutzgrundverordnung überhaupt herausgeben dürfen. Auch fürchten sie den Aufwand und die Kosten.

In der Politik gibt es Bedenken, eine zu weitreichende Herausgabepflicht könnte auf internationaler Ebene von Nachteil sein. Wie sollen sich europäische Unternehmen, die im Ausland tätig sind, gegen die Herausgabe bestimmter Daten an andere Länder – wie zum Beispiel China – wehren, wenn sie dazu in der EU verpflichtet sind?

Noch ein Thema besorgt die Konzernchefs: Sie fürchten um ihre Geschäftsgeheimnisse. Die Kommission wollte verhindern, dass Unternehmen unter Verweis auf Geschäftsgeheimnisse die Herausgabe der Daten verweigern können. Rat und Parlament sind in ihren Entwürfen auf die Unternehmen zugegangen, für die der Schutz von Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum ein zentrales Anliegen ist. Im Rat unterstützt Deutschland diesen Ansatz, findet damit aber wenig Widerhall. Aber noch ist nichts entschieden….

Übrigens, wenn Sie nicht nur das Wichtigste aus Brüssel, sondern auch aus Berlin erfahren wollen: Ab sofort erscheint Berlin.Table, unser Late-Night-Memo für die Hauptstadt, fünfmal pro Woche – von Sonntagabend bis Donnerstagabend. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Zehn Jahre sind vergangen, seitdem Edward Snowden Dokumente über US-Datenauswertungsprogramme an Enthüllungsjournalisten gab. “Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht”, ließ die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wissen. Zwar entsprach das nicht der Realität, auch nicht in Europa. Aber die Grundidee des europäischen Datenschutzrechts ist genau das.

Die NSA-Affäre gab der Datenschutzgrundverordnung, die zu diesem Zeitpunkt bereits zwischen EU-Kommission, Europaparlament und Mitgliedstaaten verhandelt wurde, den entscheidenden Schubs über die Ziellinie. Und verhinderte eine weitere Verwässerung der Regularien.

Genau das ist nun Meta zum Verhängnis geworden. Fast auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Ende der DSGVO-Übergangsfrist hat die irische Datenschutzaufsicht der Facebook-Mutter den Bescheid zugestellt und veröffentlicht. Der hatte einen bemerkenswert schwierigen Weg hinter sich. Gegen den Willen der irischen Behörde wurde er vom gemeinsamen Ausschuss der Datenschutzaufsichtsbehörden massiv nachgeschärft. Und die 1,2 Milliarden Euro sind dabei nur ein Aspekt des 222 Seiten umfassenden Beschlusses.

Die Aufsichtsbehörden sagen in ihrem Bescheid unmissverständlich: Mit dem bisherigen US-Auslandsüberwachungsregime ist eine DSGVO-konforme Datenverarbeitung unmöglich: “US-Recht bietet kein Schutzniveau, das im Kern vergleichbar mit dem des EU-Rechts ist”, heißt es dort. Und an Meta gewandt: “Meta Irland hat keine ergänzenden Maßnahmen getroffen, die den unzureichenden Schutz durch US-Recht ausgleichen”. Genau das war die Intention der DSGVO. Regulatorischer Goldstandard für die Welt sollte sie werden, Unternehmen sollten sie einhalten müssen, wenn sie in Europa tätig sein wollen.

Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner sieht die Hauptschuld dennoch nicht beim Facebook-Betreiber. “Meta ist bei der Problematik der Datentransfers in die USA weniger die Schuld zu geben als der Datenzugriffspraxis der amerikanischen Geheimdienste”, meint er. “Würden diese bei ihrer Schnüffelei die Rechte europäischer Bürger respektieren, müsste Meta das Problem nicht ausbaden.” Einig ist sich Körner hier mit seiner sozialdemokratischen Kollegin Birgit Sippel: “Um europäische Daten wirklich zu schützen, brauchen wir substantielle Änderungen bei den massiven Datensammlungen und Einschränkungen der Geheimdienstaktivitäten.” Eine Reform des Abschnitts 702 des FISA sei dafür unerlässlich, so Sippel.

Ende 2023 müssten einige der wichtigsten gesetzlichen Befugnisse für die Auslandsüberwachung, die Regelungen des Abschnitts 702 des Foreign Intelligence Surveillance Acts (FISA), vom Kongress erneut verlängert werden. Doch größere Änderungen erscheinen auch vor dem Hintergrund der politischen Weltlage derzeit unwahrscheinlich. Ausdrücklich haben die Datenschützer festgestellt, dass der konkrete Beschluss zwar nur Meta verpflichte, das Problem aber alle Anbieter betreffe, die potenziell unter FISA fielen.

Von einem “gefährlichen Präzedenzfall” spricht denn auch Sean Hather von der US-Handelskammer: “Dieses Problem geht weit über Meta hinaus”. Der deutsche IT-Firmenverband Bitkom fordert die Politik zum Handeln auf. Ebenso wie Meta selbst: Sollte das Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF) rechtzeitig vor Ablauf der Umsetzungsfrist ins Werk gesetzt werden, würde keine Abschaltung von Facebook in der EU drohen. Ein Szenario, das sich schon länger abzeichnet.

Kern des Data Privacy Framework ist dabei ein Maßnahmenpaket der US-Regierung. Statt substanzieller Änderungen am US-Recht wie dem FISA gibt es vor allem Änderungen an den Ausführungsbestimmungen. Für diese reichten Präsidialverfügungen zur Ausführung der Gesetze. Der einfachere Weg für US-Präsident Joe Biden, der das TADPF im vergangenen Frühling gemeinsam mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ankündigte.

Doch noch ist das TADPF nicht in Kraft. Der Sprecher von EU-Justizkommissar Didier Reynders kündigte gestern an, er erwarte, dass “das Datenschutzrahmenabkommen bis zum Sommer vollständig umgesetzt ist”. Das würde den Angemessenheitsbeschluss durch die Kommission, die Zustimmung der Mitgliedstaaten und das Ausbleiben eines Vetos des Europäischen Parlaments voraussetzen.

Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hält, anders als die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden, wenig von den im TADPF zugesicherten Maßnahmen. Schrems hatte bereits die Angemessenheitsbeschlüsse zu den Vorgängern Safe Harbor und Privacy Shield vom Europäischen Gerichtshof annullieren lassen. Er meint mit Blick auf die EU-Kommission: “Selbst die Leute, die diesen Deal da aushämmern, wissen, dass das wahrscheinlich vom EuGH kassiert wird”.

Für ihn ist es “de facto das Gleiche, was wir schon haben, ein paar Blümchen rundherum und was der EuGH schon mal zurückgewiesen hat. Und jetzt probieren wir es halt wieder und wieder.” Die Kommission versuche, sich von Deal zu Deal zu retten. Er wirft der EU-Kommission vor, “zu sagen: gut, ich habe eigentlich eine Entscheidung schon zweimal vom Höchstgericht kassiert bekommen, weil grundrechtswidrig. Und ich mache einfach den gleichen Schas wieder und wieder und wieder.”

Allerdings dürfte der Fall Facebook auch hier Signalcharakter haben: Wenn die Strafe vor Gericht Bestand hat, könnten solche Verfahren der Regelfall werden – und auf Dauer eben doch teuer für die Unternehmen. Mit dem TADPF wäre das Meta-Problem nur kurzfristig gelöst. Und wenn überhaupt, dann nur für die Zukunft. Denn auf jetzt ausgesprochene Strafen hat die neue Vereinbarung keine Auswirkung.

Und das ist das eigentliche Druckmittel der Aufsichtsbehörden: Nicht regelkonforme Verarbeitung führt auch ohne eigenes Verschulden zu hohen Strafen. Doch damit sich Europa durchsetzt, ist selbst die Strafe von 1,2 Milliarden Euro doch zu gering bemessen. Das sieht auch SPD-MdEP Birgit Sippel so: “Die Strafe wirkt mit 1,2 Milliarden Euro hoch, ist angesichts des Umsatzes von Meta jedoch wenig beeindruckend.” Noch rechnet es sich für US-Anbieter, sich nicht an EU-Datenschutzrecht zu halten. Aber die Aufsichtsbehörden haben nun ein erstes Mal sanft zugebissen.

Eigentlich ist die Industrieemissionsrichtlinie gedacht für die Reduktion von umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffen wie Stickoxide, Quecksilber oder Ammoniak und soll zur Verwirklichung des Null-Schadstoff-Ziels der EU beitragen. Mit der geplanten Novellierung wird das Regelwerk nun auch verstärkt zum Klimaschutzinstrument und als solches diskutiert und heftig kritisiert. Vor allem die Ausweitung der Anwendungsbereiche auf Methan aus der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung sorgt für Streit.

Am Mittwoch stimmt der zuständige Umweltausschuss im EU-Parlament über das Dossier ab und die Fronten sind verhärtet. Während der Berichterstatter Radan Kanev (EVP) darauf pocht, die Rinderhaltung ganz außen vorzulassen, sieht der Vorschlag der Kommission vor, diese bereits ab 150 Großvieheinheiten (GVE) miteinzubeziehen. Damit wären künftig deutlich mehr Betriebe von der Richtlinie betroffen – insbesondere auch kleinere Unternehmen. Ein Kompromiss mit den größten Mehrheitschancen zielt auf 300 GVE ab. Das entspricht auch der Position von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).

Laut Kommission ist die Landwirtschaft für etwa zehn Prozent aller Treibhausgase der EU verantwortlich. Doch im Gegensatz zur Energiegewinnung, dem Verkehrs- oder Gebäudesektor entstehen die Emissionen bei der Nahrungsmittelproduktion durch natürliche Prozesse und lassen sich nicht durch alternative Technologien ersetzen. Außerdem sind die Emissionen sehr kleinteilig und von verschiedenen Faktoren, darunter Lage und Wetter, abhängig.

Dennoch: Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, muss auch die Agrarbranche ihre Treibhausgase reduzieren. Die meisten klimaschädlichen Emissionen aus der Landwirtschaft entstehen bei der Tierhaltung in Form von Methan. Durch das Wiederkäuen von Rindern und durch die offene Lagerung von Gülle werden Gärprozesse in Gang gesetzt.

Zwar ist das Gas sehr kurzlebig und zersetzt sich nach etwa 15 Jahren in der Atmosphäre zu CO₂. In diesem Zeitraum ist es allerdings erheblich klimaschädlicher. Entsprechend umstritten ist der übliche Betrachtungszeitraum von 100 Jahren, der zur Ermittlung des Treibhausgaspotenzials im Vergleich zu CO₂ herangezogen wird (Global Warming Potential, GWP). Demnach hat Methan ein GWP von 28. Auf 20 Jahre verkürzt ist Methan jedoch 80-mal so klimaschädlich wie CO₂ und gerade die kommenden zwei Jahrzehnte gelten als entscheidend.

Deshalb wurde bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow ein weltweites Methan-Versprechen (“Global Methane Pledge“) ins Leben gerufen. Mehr als 100 Teilnehmer, darunter Deutschland und die EU, verpflichten sich darin, den Methanausstoß bis 2030 gegenüber 2020 um 30 Prozent zu verringern. Das könne zu einer Reduktion der Erderwärmung um mehr als 0,2 Grad führen, heißt es in der Verpflichtung.

Dabei nimmt die Landwirtschaft eine entscheidende Rolle ein, schließlich entfallen laut Thünen-Institut bis zu 50 Prozent aller Methan-Emissionen auf den Sektor. Die Agrarbranche selbst setzt sich allerdings für eine differenziertere Betrachtungsweise ein. Methan aus biogenem Ursprung müsse anders bewertet werden als fossiles, fordert etwa der Deutsche Bauernverband (DBV).

Hintergrund: Beim Fressen nehmen Kühe und Rinder natürlichen Kohlenstoff auf. Durch das Wiederkäuen entsteht zwar Methan, das sich jedoch wieder zu CO₂ zersetzt, welches im Rahmen des natürlichen Kohlenstoff-Kreislaufs ohnehin entstanden wäre. “Wenn die Größe der Herde gleich bleibt, dann kommt es also zu keinem zusätzlichen Erderwärmungseffekt“, sagt Robert Kero, DBV-Referent für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit. Außerdem finde die Rinderhaltung unter anderem auf Flächen statt, auf denen Ackerbau nicht oder nur schlecht möglich sei. “Dadurch werden die Standorte aufgewertet und das Grünland speichert viel Kohlenstoff, sodass CO₂ aus der Atmosphäre entzogen wird”.

Das entbinde die Landwirtschaft jedoch nicht von ihrer Verantwortung, sagt Agrarwissenschaftler Bernhard Osterburg vom Thünen Institut. “Wir haben es in der Hand, das zu steuern. Wenn man den Bereich aus der Betrachtung herausnimmt, entzieht man ihn der Entscheidungen der Klimapolitik und das wäre nicht rational, denn wir brauchen schnelle Lösungen.”

Auch deshalb setzt sich die Europaabgeordnete Jutta Paulus (Grüne) dafür ein, bei den Minderungszielen der EU-Methan-Verordnung auch die Landwirtschaft mit einzubeziehen. Bislang zielt das Regelwerk lediglich auf den Energiesektor ab. “Aber wenn 50 Prozent unserer Methanemissionen aus der Landwirtschaft kommen, ist es unsinnig, sie von der Regelung auszunehmen”, sagt Paulus, rechnet jedoch mit schwierigen Verhandlungen im Rat.

Gleiches gilt für die Industrieemissionsrichtlinie (IED), die zumindest teilweise zur Umsetzung der Minderungsziele beitragen soll. So sollen unter anderem technologische Vorgaben für Ställe ab einer bestimmten Größe gemacht werden, um Methan abzufangen und zu filtern. Diese sogenannten “besten verfügbaren Techniken” (BVT) werden durch Industrie, Experten der Mitgliedsstaaten, Kommission und Zivilgesellschaft abgestimmt.

Ob die IED tatsächlich zu einem nennenswerten Klimaschutzeffekt führt, bleibt allerdings fraglich. Schließlich findet rund die Hälfte der Rinderhaltung in der EU auf Weiden statt und ist somit von dem Regelwerk nicht betroffen. Auch extensive Tierhaltung unterhalb einer Grenze von zwei Großvieheinheiten pro Hektar soll dem aktuellen Kompromiss zufolge ausgenommen werden.

Infolgedessen bliebe also intensive Stallhaltung ab 300 GVE übrig. “Das betrifft noch nicht einmal zehn Prozent der Betriebe”, sagt Jutta Paulus. Dem Bauernverband ist das dennoch zu viel. Auch in dieser Größenordnung seien noch zahlreiche mittelständische Familienbetriebe betroffen, die weder personell noch finanziell ausreichend aufgestellt seien, um die Auflagen zu erfüllen.

Anja Karliczek, zuständige Berichterstatterin der Unionsfraktion im Bundestag, setzt sich für offene Ställe für mehr Tierwohl ein. Aber die in der Richtlinie vorgesehenen Abluftfilter funktionierten nur bei geschlossenen Ställen, kritisiert sie. “Genehmigungsverfahren werden bis zur Unkalkulierbarkeit verlängert. Das ist doch irre, was da beschlossen werden soll”, so die Politikerin kürzlich im Bundestag.

Tatsächlich sei die drohende Überbürokratisierung der Landwirtschaft ein Problem, sagt Jutta Paulus. “Aber es werden auch keine Alternativen präsentiert. Und es kann nicht sein, dass ein kompletter Sektor einen Freibrief bekommt, und die gesellschaftlichen Kosten durch die Umweltschäden trägt die Gesellschaft.”

Dass der Kompromissvorschlag mit 300 GVE im Umweltausschuss eine Mehrheit findet, gilt als wahrscheinlich. Bei der voraussichtlich im Juni stattfindenden Abstimmung im Plenum werden die Karten jedoch neu gemischt, denn die Mehrheiten sind hier nicht identisch. Der Rat hat seine Position bereits abgestimmt und darin den Geltungsbereich der Richtlinie auf Intensivtierhaltungsbetriebe mit mehr als 350 GVE bei Rindern abgeändert.

In enormem Tempo wird der Kommissionsentwurf für den Critical Raw Materials Act (CRMA) zurzeit im Parlament und im Rat bearbeitet. Schließlich sollen die Trilog-Verhandlungen schon im Dezember abgeschlossen sein. Möglichst im ersten Quartal des kommenden Jahres sollten die ersten Bewerbungen für strategische Rohstoffprojekte eingehen, sagte Schattenberichterstatterin Hildegard Bentele (EVP) am Montag bei einem Pressegespräch.

Im Industrieausschuss (ITRE) des Parlaments stellte Berichterstatterin Nicola Beer (Renew) den vergangene Woche veröffentlichten Berichtsentwurf vor. Sie erklärte, die nun anstehenden Anhörungen sollten unter anderem Raum für Diskussion über die Benchmarks (für heimischen Bergbau, Weiterverarbeitung, Recycling und Abhängigkeit von Drittstaaten) bieten. So könne diskutiert werden, ob die Benchmark für eine maximale Abhängigkeit von einem Drittstaat (65 Prozent) ausreiche und die übrigen drei Benchmarks überflüssig machen würde. Die Gespräche zu dieser Frage seien noch nicht abgeschlossen.

Hildegard Bentele hob die fehlenden Finanzierungsinstrumente hervor: Die Frage, ob es einen Souveränitätsfonds und entsprechende Mittel für Rohstoffprojekte geben werde, sei noch nicht geklärt; die Europäische Investitionsbank (EIB) sei bislang in der Finanzierung von Rohstoffprojekten sehr eingeschränkt. Außerdem stehe noch nicht fest, ob Bergbau in die Taxonomie aufgenommen werde – dementsprechend seien hier noch weitere Gespräche erforderlich.

In Bezug auf die Stresstests, die Unternehmen für ihre Lieferketten durchführen sollen, widersprach sie Beers Entwurf. Diese hatte die Vorgabe gestrichen, dass der Vorstand über die Ergebnisse unterrichtet werden muss. “Dem Vorstand zu berichten, bedeutet politische Verantwortung”, betonte Bentele.

Heikel wird wohl vor allem die Debatte um Zielkonflikte mit wichtiger Umweltgesetzgebung wie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder der Wasserrahmenrichtlinie. Bereits in den Verhandlungen zum Initiativbericht des Parlaments 2021 hatte sich hier ein Graben zwischen Grünen und Linken, die ein Verbot von Bergbau in Naturschutzgebieten forderten, und den übrigen Fraktionen aufgetan. Bentele, die damals Berichterstatterin war, rief in diesem Kontext zu Flexibilität auf. Die Schattenberichterstatterinnen Henrike Hahn (Grüne/EFA) und Cornelia Ernst (Linke) sprachen sich zumindest gestern weiterhin gegen Bergbau in Natura-2000-Schutzgebieten aus.

Auch die Debatte über ein Ziel für die Reduzierung der Nachfrage wird wohl im Parlament geführt werden: Sowohl Mohammed Chahim (S&D) als auch Henrike Hahn kündigten an, Änderungen vorzuschlagen. Die Grünen “schlagen eine Verringerung um 70 Prozent im Vergleich zu einem Basisszenario vor”, erklärte Hahn. Zivilgesellschaftliche Akteure wie der Arbeitskreis Rohstoffe fordern seit einiger Zeit ein solches Reduktionsziel für den Primärrohstoffverbrauch.

Von der schwedischen Ratspräsidentschaft wird der CRMA mit höchster Priorität behandelt. Bei der gestrigen Aussprache im Rat für Wettbewerbsfähigkeit rief Wirtschaftsministerin Ebba Busch die Mitgliedstaaten zu einer vereinten Anstrengung bis zur Sommerpause auf. “Wir haben uns einen sehr ehrgeizigen Zeitplan gesetzt”, erklärte sie. Bis Ende Juni wolle man das Verhandlungsmandat beschließen. Die Ratsarbeitsgruppe trifft sich nach Informationen von Table.Media zurzeit zweimal pro Woche.

Einig sind sich die Mitgliedstaaten vor allem über ambitionierte Vorgaben zur Kreislaufführung der Rohstoffe (auch die Abgeordneten im ITRE wollen hier nachschärfen), über die Notwendigkeit der verstärkten Substitution kritischer Rohstoffe und entsprechender Forschung sowie über den Bedarf internationaler Partnerschaften auf Augenhöhe. Darüber hinaus fehle es noch an geeigneten Finanzierungsinstrumenten, hieß es während der Aussprache.

Als Knackpunkte zeichnen sich auch im Rat zwei Punkte ab. Zum einen die Anwendung des Umweltrechts: Italien etwa fordert hier “Flexibilität bei der Anwendung”, während Deutschland auf hohe Standards pocht. Zum anderen die sozialen Widerstände gegen Bergbauprojekte: Portugal verwies auf die Proteste gegen die umstrittene Lithium-Mine im Norden des Landes.

Staatssekretär Sven Giegold, der das Bundeswirtschaftsministerium vertrat, betonte die Bedeutung hoher ESG-Standards und der Kohärenz mit anderen Rechtsakten wie dem EU-Sorgfaltspflichtengesetz (CSDDD). Die Bundesregierung werde hier geeignete Ergänzungen prüfen. Er hob auch die Qualitätsanforderungen an Sorgfaltszertifizierung hervor und stellte klar: “Zertifizierungssysteme sollten die eigene Verantwortung der Unternehmen nicht ersetzen können.”

Die Bundesregierung halte es außerdem für erforderlich, anerkannte internationale Standards wie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie insbesondere die ILO-Konvention 169 zum Schutz der Rechte indigener Völker “als Vorbedingung für die Anerkennung eines strategischen Projekts zu stellen”.

Da ein Großteil der weltweiten Bergbauprojekte auf dem Land indigener Gemeinschaften stattfinden, fordern auch zivilgesellschaftliche Organisationen die Einbeziehung entsprechender Mitbestimmungsrechte in dem Gesetzesentwurf.

Um die Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft zu stärken, prüft das BMWK laut Giegold, ob ergänzend zu der Recycling-Benchmark von 15 Prozent auch Mindestvorgaben zu Recyclingkapazitäten für einzelne Rohstoffe eingeführt werden könnten – ähnlich der Vorschläge, die Beer in ihrem Berichtsentwurf vorgelegt hat.

24.05.-25.05.2023, Hamburg

ALJ Group, Conference 3rd Global Hydrogen & CCS Forum

The forum will gather relevant stakeholders from energy companies, government and research sectors to dive into the latest technological developments, upcoming projects and market forecasts of the growing hydrogen sector and carbon capture and storage. INFOS & ANMELDUNG

24.05.-25.05.2023, Brest (Frankreich)

EC, Conference European Maritime Day 2023

This European Commission (EC) event brings together Europe’s maritime community to network, discuss and outline joint action on maritime affairs and sustainable blue economy, offering speeches, workshops, and thematic sessions. INFOS

24.05.2023 – 09:00-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

FES, Conference Securing Europe’s sovereignty: How to shape our energy, climate, and trade policies in light of the current geostrategic shifts?

The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) is hosting a series of keynote speeches and discussions on various recent aspects of European sovereignty, including energy, climate and trade policies. INFOS & ANMELDUNG

24.05.2023 – 09:30-18:00 Uhr, Lissabon (Portugal)

ENISA, Conference 3rd ENISA Telecom & Digital Infrastructure Security Forum

The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) provides a platform for electronic communications providers, digital infrastructure entities and the relevant national authorities to share good practices on coping with latest security threats and to discuss the changes arising from the latest legislative initiatives such as NIS 2 Directive.

INFOS

24.05.2023 – 14:00-16:30 Uhr, Berlin/online

BDI, Diskussion Klimaschutzziele 2030 und 2045 im Fokus – Was ist jetzt bei Gebäuden gefordert?

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft, welche Impulse nötig sind, um im Gebäudesektor die Klimaschutzziele erreichen zu können. INFOS & ANMELDUNG

24.05.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online

EUI, Seminar The Energy Market Design Proposal: Risking Re-regulating the internal market?

The European University Institute (EUI) will present its conclusions on the Commission’s proposal to revise the EU’s Electricity Market Design , followed by comments from DG Energy and Members of the European Parliament.

INFOS & ANMELDUNG

24.05.2023 – 17:00-18:30 Uhr, Berlin/online

Vertretung der Europäischen Kommission, Diskussion Europäisches Jahr der Kompetenzen- wie sieht die Umsetzung in Deutschland aus?

Aus der Veranstaltung diskutieren hochrangige Vertreter aus Bundespolitik und EU Institutionen über die Herausforderungen des Arbeitsmarktes in der EU, die durch den grünen und digitalen Wandel, demografische Veränderungen, und den russischen Angriffskrieg bedingt sind. INFOS & ANMELDUNG

24.05.2023 – 18:00-19:30 Uhr, online

AI, Workshop U.S.-German Forum Future Agriculture

Das Aspen Institut (AI) bringt acht deutsche und acht amerikanische Landwirte und andere landwirtschaftliche Akteure zusammen, um innovative Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft der Landwirtschaft und des ländlichen Raums zu fördern und die transatlantische Beziehung durch den Austausch im Agrarsektor zu stärken. INFOS

25.05.-26.05.2023, Brüssel (Belgien)

ERA, Conference Annual Conference on EU Law in the Food Sector 2023

This conference, hosted by the Academy of European Law (ERA), aims to provide food law practitioners with an analysis of the recent legislation, case law and ongoing policy developments at EU level affecting the food sector. INFOS & ANMELDUNG

25.05.-26.05.2023, Hannover/online

Stiftung Datenschutz, Konferenz Privacy Ring: im Normendschungel der EU

Die Konferenz beschäftigt sich mit dem rechtlichen Rahmen für den Umgang mit Daten in der Europäischen Union und den damit einhergehenden Anforderungen aus der Perspektive von Unternehmen, Behörden und Datenschützern. INFOS & ANMELDUNG

25.05.-26.05.2023, Trier/online

ERA, Conference Annual Conference on European Social Security Law

This conference, hosted by the Academy of European Law (ERA), aims to enable practitioners of law specialising in social security to keep up-to-date with the most recent developments in legislation, jurisprudence and practice in this field. INFOS & ANMELDUNG

25.05.-26.05.2023, Zagreb (Kroatien)

RAN POL, Symposium Scenario-planning and police capacities for future prevention and countering of violent extremism

The Police and law enforcement Working Group (RAN POL) brings together police experts who will participate in scenario-planning and discuss capacities and strategies for police to deal with extremist threats. INFOS

25.05.-26.05.2023, Wien (Österreich)

ERA, Conference Annual Conference on European Succession Law

This Academy of European Law (ERA) conference will discuss practical problems in estate-planning; the focus will be on the functioning of the European Certificate of Succession in legal practice and the interplay of succession law with matrimonial property regimes. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 08:30 Uhr, online

DGAP, Seminar Morning Briefing on Geopolitical Challenges – A Decisive Phase of the War: Military and Political Perspectives for Ukraine and Russia

The German Council on Foreign Relations (DGAP) invites the former Deputy Defense Minister of Ukraine and DGAP geopolitics experts for a briefing in the framework of the German Forum on Security Policy 2023.

ANMELDUNG

25.05.2023 – 09:00-17:00 Uhr, Turin (Italien)

EUREC, Conference Towards 100% renewable energy-based heating and cooling in Europe: A secure energy supply in times of crisis

The Association of European Renewable Energy Research Centres (EUREC) brings together stakeholders from the biomass, geothermal, solar thermal, heat pump and district heating and cooling and thermal storage sectors to define a common strategy for increasing the use of renewable energy technologies for heating and cooling and phasing out fossil fuels. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 09:09-17:09 Uhr, Brüssel (Belgien)

EEN, Konferenz EU Design Days 2023

Das Enterprise Europe Network (EEN) bietet eine Plattform, auf der Forscher und Designer mit Interessenvertretern, politischen Entscheidungsträgern und KMU aus ganz Europa zusammenkommen, um über die kreative Nutzung des öffentlichen Raums zu diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 09:15-16:45 Uhr, Stockholm (Schweden)

EESC, Conference Health, Care and Prosperity after COVID-19: Swedish and European perspectives

The conference of the European Economic and Social Committee (EESC) will discuss implications of the COVID-19 pandemic and explore both Swedish and European perspectives on health, care and prosperity post COVID-19. INFOS

25.05.2023 – 09:45-18:30 Uhr, Athen (Griechenland)/online

ENISA, Conference 2023 Cybersecurity Certification Conference

This year edition of the EU Agency for Cybersecurity (ENISA) conference will focus on the impact of upcoming EU Laws and frameworks on Cybersecurity certification as well as the challenge of securing AI through certification. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 10:00-16:00 Uhr, Köln

TÜV, Konferenz Konferenz für Maschinensicherheit

Auf der Konferenz erläutern Experten die Grundlagen und Inhalte der neuen Maschinenverordnung und zeigen auf, worauf bei der Prüfung, Konformität und Zulassung von Maschinen künftig zu achten ist. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 18:30-22:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

DBU, Podiumsdiskussion Green Deal für Textilien: Warum die Circular Economy in Mode kommen muss

Auf der Veranstaltung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) liefern unter anderem der EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei sowie der Bayerische Staatsminister Einblicke in die Textilindustrie und erläutern die Herausforderungen, Aufgaben und Strategien einer nachhaltigen Textilindustrie.

INFOS & ANMELDUNG

15.05.2023 -19:00-20:00 Uhr, online

Diskutier Mit Mir, Diskussion Handel mit Risiko? Brauchen wir neue Regeln für unsere globalen Wirtschaftsbeziehungen?

In dieser Ausgabe der Diskussionsreihe stehen internationaler Handel und Wirtschaftsbeziehungen im Fokus und welcher Regeln diese bedürfen. INFOS & ANMELDUNG

Das Präsidium des Europaparlaments hat bei einer Sondersitzung Maßnahmen beschlossen, um die Ansprüche an den notleidenden zusätzlichen Pensionsfonds für Abgeordnete zu begrenzen:

Dadurch reduzieren sich die Zahlungsverpflichtungen von 353 Millionen Euro auf 130 Millionen Euro. Allerdings werden selbst mit diesen Maßnahmen die finanziellen Probleme des Fonds nicht gelöst, sondern lediglich aufgeschoben.

Nun steht die Zahlungsunfähigkeit des Fonds, der von 1990 bis 2009 Abgeordnete aufgenommen hat, nicht Ende 2024 an, sondern zweieinhalb Jahre später 2027. Das Generalsekretariat des Parlaments muss noch einen Rechtstext für den Beschluss ausarbeiten.

Der zweite Tagesordnungspunkt im Präsidium, bei dem es um die Konditionalität von Veranstaltungen mit Interessenvertretern in den Liegenschaften des Parlaments ging, wurde vertagt. Es gibt noch Klärungsbedarfs. mgr

Eine Einigung konnte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach dem Treffen in Brüssel verkünden: Die Außenministerinnen und Außenminister der EU haben das achte Sanktionspaket gegen den Iran beschlossen. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen fünf Einzelpersonen und zwei Einrichtungen. Neu auf die Liste kommen unter anderem ein Kommandeur einer Teheraner Polizeiorganisation und der Sprecher der iranischen Polizei. Die EU fordert neben den Strafmaßnahmen den Iran auf, keine Todesurteile mehr gegen Demonstrierende zu verhängen.

Keine Einigung in Sicht ist hingegen beim 11. Sanktionspaket gegen Russland. “Wir müssen die Umgehung der Strafmaßnahmen stoppen, sonst wird unser Sanktionsregime geschwächt”, sagte Borrell. Der Chefdiplomat erwähnte das Beispiel der Autoausfuhren. Die EU habe die direkten Exporte Richtung Russland um 80 Prozent reduziert. Gleichzeitig sei die Ausfuhr in gewisse zentralasiatischen Staaten um annähernd 300 Prozent gestiegen: Der plötzliche Appetit für europäische Autos sei merkwürdig.

Es sei naheliegend, dass diese Fahrzeuge weiter nach Russland verkauft würden. Deutschland lehnt zusammen mit anderen Mitgliedstaaten Sanktionen gegen Drittländer ab, die bei Umgehungsgeschäften Drehscheibe sind. Im Gespräch dafür ist eine “no Russia clause”, die Käufern untersagen soll, Produkte weiterzuleiten. Die Botschafter der Mitgliedstaaten wollen am Mittwoch erneut über das 11. Sanktionspaket beraten.

Ebenfalls keine Entscheidung melden konnte Borrell bei der geplanten Aufstockung der Europäischen Friedensfazilität für die Ukraine. Ungarn blockiert wegen einer Liste der nationalen Anti-Korruptionsagentur in Kiew zu sogenannten “international sponsors of war“. Aufgelistet sind Unternehmen, die aus der Sicht der Ukraine Russlands Krieg unterstützen.

Budapest fordert, dass die Ukraine die ungarische OTP Bank von der Liste nimmt, der vorgeworfen wird, den russischen Streitkräften günstige Kredite zu gewähren. Als einziges deutsches Unternehmen ist wegen anhaltender Geschäftstätigkeit in Russland der Handelskonzern Metro unter den “Kriegssponsoren” aufgeführt.

Borrell plädierte dafür, die achte Tranche für die Friedensfazilität rasch zu bewilligen. Wenn ein Land Schwierigkeiten habe mit der Liste der Ukraine, müsse man darüber reden. Bilaterale Gespräche zwischen Budapest und Kiew sind laut Diplomaten auf gutem Weg. Mit den Mitteln aus der Friedensfazilität finanziert die EU Kriegsgerät und Munition für die Ukraine.

Die schleppenden Fortschritte bei der Lieferung von Munition sind heute Thema beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel. Die EU hat der Ukraine Ende März zugesagt, innerhalb eines Jahres eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Seit der Ankündigung haben die Mitgliedstaaten aber nur wenige zehntausend Geschosse aus ihren Beständen abgegeben. Mit Blick auf geplante gemeinsame Beschaffungen sind bisher auch keine Verträge unterzeichnet. “Ich habe alle Minister aufgefordert, die Auslieferung von Munition zu beschleunigen und sich an gemeinsamen Beschaffungen zu beteiligen”, sagte Borrell. sti

Im Rat formiert sich eine Sperrminorität gegen Euro 7. Acht Mitgliedstaaten – Frankreich, Italien, Tschechien, Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei – haben sich zusammengeschlossen, um den Vorschlag zur Schadstoffregulierung der Kommission teils komplett zurückzuweisen. “Wir sind gegen jegliche neue Emissionregeln am Auspuff einschließlich neuen Testbedingungen und Schadstoffgrenzwerten“, heißt es in dem Non-Paper, das Table.Media vorliegt. Die Hersteller würden durch Euro 7 zu hohen Investitionen in die Verbrennertechnologie gezwungen, das Geld fehle bei der Transformation zu CO₂-freien Antrieben. Die Stimmen der acht Mitgliedstaaten würden ausreichen, um den Vorschlag im Rat zu blockieren.

Die acht Mitgliedstaaten fordern zudem, die Fristen für das Inkrafttreten von Euro 7 sowohl bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen als auch bei schweren Nutzfahrzeugen zu verschieben. Bei Pkws müssten drei Jahre zwischen der Verabschiedung einschließlich der Delegierten Rechtsakte und fünf Jahre bei schweren Nutzfahrzeugen liegen. Zudem fordern die Mitgliedstaaten, dass die Emissionsgesetzgebung insbesondere bei den schweren Nutzfahrzeugen auf den Vorschlag zu den CO₂-Flottengrenzwerten abgestimmt werden müsse.

Die Mehrkosten durch Euro 7 seien vier bis zehn Mal höher als von der Kommission bei der Vorlage des Vorschlages angegeben. Zu dieser Aussage kommt eine Studie von Frontier Economics, die der Branchenverband ACEA in Auftrag gegeben hat und die heute veröffentlicht wird. In der Folgenabschätzung zu Euro 7 geht die Kommission davon aus, dass Pkw und leichte Nutzfahrzeuge durch die Euro-7-Regulierung in der Produktion zwischen 180 und 450 Euro teurer werden und schwere Nutzfahrzeuge und Busse um 2800 Euro. Die Studie kommt dagegen zu dem Ergebnis, dass Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor durch die neuen Anforderungen in der Produktion um 2000 Euro teurer würden und schwere Nutzfahrzeuge um bis zu 12.000 Euro.

Die zusätzlich erforderliche Technik zur Abgasreinigung würde zudem den Spritverbrauch erhöhen. Dies könne über die Nutzungsperiode zu Mehrkosten für Sprit um 3,5 Prozent führen – Mehrkosten von 20.000 Euro bei Langstrecken-Lkw und 650 Euro bei Pkw und Lieferwagen seien die Folge. mgr

Frans Timmermans war eindeutig. Auch nach heftiger Kritik aus dem Agrar- und Umweltausschuss bekräftigte der Vize-Präsident der EU-Kommission und Zuständige für den Green Deal am gestrigen Montag, dass die Europäische Kommission keinen neuen Vorschlag vorlegen werde. Stattdessen forderte er die Abgeordneten des Europäischen Parlaments auf, einen Konsens über das Naturwiederherstellungsgesetz zu finden, was sich insbesondere an die EVP richtete.

“Das Silicon Valley der Bürokratie”, “unrealistische Ziele”, “zu schnelles Vorgehen”, “Opferung unserer Landwirte”, “Rechtsunsicherheit”: Die Kritik der Abgeordneten des Agrar- und Umweltausschusses an den Vorschlägen der Kommission zur Renaturierung und zur Reduzierung von Pestiziden war zum Teil recht harsch.

“Dies ist kein Menü à la carte, aus dem man auswählen kann”, antwortete Vizepräsident Timmermans. Er betonte, dass es nicht möglich sei, diesen Vorschlag abzulehnen und einen anderen zu bekommen. “Die Kommission wird keinen weiteren Vorschlag vorlegen.”

Stattdessen erklärte er, die Kommission sei offen für eine Diskussion der klärungsbedürftigen Punkte. Er appellierte an die Bereitschaft der Parteien, sich um einen Konsens zu bemühen. Der EVP, die seine beiden Texte ablehnte, sagte Timmermans: “Bitte halten Sie sich die Tür offen”.

Der Leiter des EU-Green-Deal-Programms antwortete, dass das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur “zunächst einmal nichts mit Naturschutz zu tun hat”. Timmermans führte das Beispiel seines eigenen Landes, der Niederlande, an. Dort stehen 8,1 Prozent des Territoriums unter Naturschutz. “Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur wird dieser Anteil auf 8,6 Prozent des gesamten Territoriums steigen”, sagte er. Das Gesetz stehe nicht im Widerspruch zu wirtschaftlichen Aktivitäten wie Onshore-Windkraftanlagen.

Die beiden von der Kommission vorgelegten Vorschläge offenbaren die politischen Spannungen, die angesichts der durch die globale Erwärmung verursachten Dürre entstehen. Vor allem Spanien und Frankreich, die große Erzeuger von Agrargütern sind, haben unter der Dürre zu leiden. cst

Der Rat für Wettbewerbsfähigkeit hat am Montag seine allgemeine Ausrichtung zur vorgeschlagenen Ökodesign-Verordnung beschlossen. Darin legt er unter anderem ein Vernichtungsverbot von Textilien, Schuhen und Bekleidung fest, mit einer vierjährigen Ausnahmeregelung für mittlere Unternehmen und einer allgemeinen Ausnahmeregelung für kleine und kleinste Unternehmen. Die schwedische Ratspräsidentschaft hatte sich gegen ein ursprünglich geplantes Vernichtungsverbot für alle Produktgruppen ausgesprochen.

Der Standpunkt schließt außerdem Kraftfahrzeuge aus dem Geltungsbereich der Verordnung aus und räumt den Unternehmen eine Mindestfrist für die Anpassung an neue Anforderungen der Kommission ein. Für die delegierten Rechtsakte, anhand derer die Ökodesign-Anforderungen für die einzelnen Produktgruppen festgelegt werden, sieht der Rat eine Mindestübergangszeit von 18 Monaten nach Inkrafttreten vor. Den Mitgliedstaaten wird außerdem eine Frist von zwei Jahren eingeräumt, um die erforderlichen nationalen Maßnahmen anzupassen und zu erlassen. Dazu gehören auch die Vorgaben, die sich auf die Marktüberwachung und Geldbußen beziehen.

Die neue Verordnung soll die bestehende Richtlinie aus dem Jahr 2009 ersetzen und ihren Anwendungsbereich auf fast alle Produktgruppen erweitern. Die Kommission hatte ihren Entwurf als Teil des ersten Kreislaufwirtschaftspakets im März 2022 vorgelegt. leo

Im Streit um einen subventionierten Strompreis für die Industrie in Deutschland erhöht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Druck. “Wir wollen, dass die Industrie, auch die energieintensive Industrie, in Deutschland eine Heimat behält”, sagte Habeck nach einem Treffen mit Industrievertretern. Darum sei der Industriestrompreis “politisch geboten” und müsse vor der Sommerpause auf den Weg gebracht werden. So könne er nach Auslaufen der bisherigen Strompreisbremse im April 2024 in Kraft treten.

Dass Christian Lindner und Olaf Scholz sein Vorhaben bisher ablehnen, kommentierte Habeck mit dem Hinweis, es sei “kein Geheimnis, dass die Bundesregierung noch in der Meinungsfindung ist”. Auch EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte sich zuletzt zurückhaltend zu Habecks Vorstoß für einen vergünstigten Industriestrompreis geäußert.

Unterstützung bekommt der Wirtschaftsminister aus Industrie und Gewerkschaften. Am Montag trat Habeck gemeinsam mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vor die Presse. Seine Begleiter bezeichneten das Industriestrom-Konzept als gute Diskussionsgrundlage – und drängten auf eine Einigung der Koalition. “Wir sehen die Notwendigkeit, in der Breite der Regierung für die Mehrheitsfähigkeit zu sorgen”, sagte Hofmann diplomatisch. Ob der Industriestrom tatsächlich vier Milliarden Euro pro Jahr kosten wird, wie in Habecks Konzept angenommen, ist offen: Der Börsenstrompreis, der als Referenzgröße dient, sank zuletzt stark. mkr

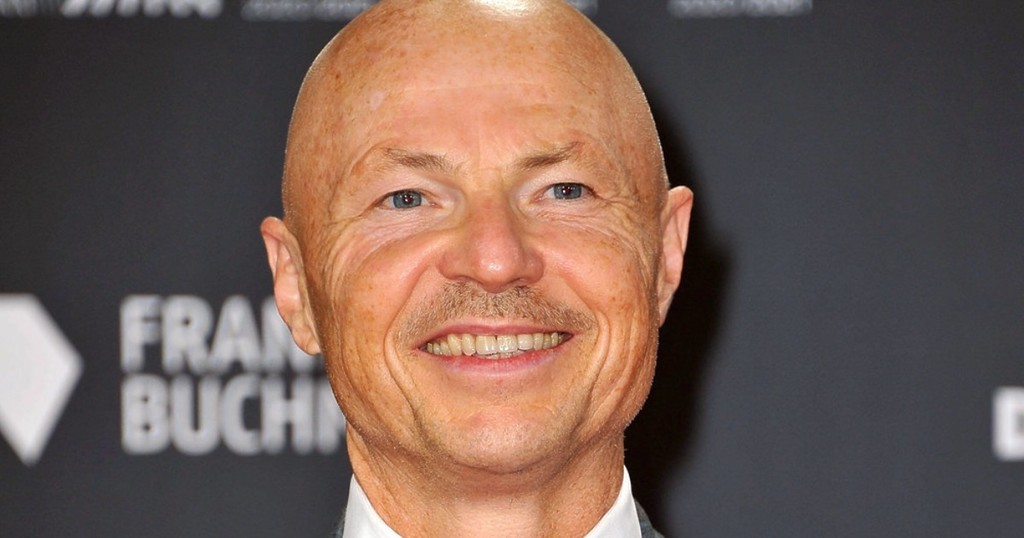

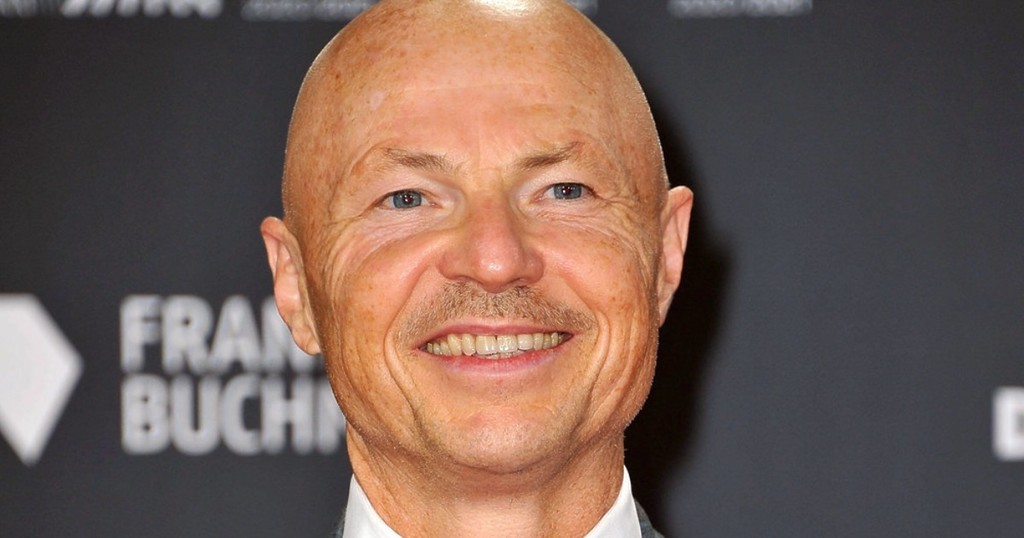

Das wichtigste Kriterium, das Wirtschaftsminister Robert Habeck intern für die Nachfolge von Patrick Graichen als Energie-Staatssekretär aufgestellt hatte, erfüllt Philipp Nimmermann voll und ganz: Er ist kein Teil der eng verwobenen Energie-Szene, die Graichen zum Verhängnis wurde. Im Gegenteil: Mit dem Thema Energie hatte der 57-jährige Ökonom bisher allenfalls am Rande zu tun. Dementsprechend hatte den Namen im Vorfeld kaum jemand auf dem Zettel.

Aus dem Umfeld des Ministers heißt es allerdings, Nimmermann sei keineswegs zweite Wahl, weil andere gehandelte Kandidaten wie der Netzagentur-Präsident Klaus Müller nicht zur Verfügung standen. Habeck kennt ihn aus der Regierung in Schleswig-Holstein, wo Nimmermann Staatssekretär im Finanzministerium war, während Habeck dort Landesumweltminister war – und er vertraut ihm offenbar sehr. Nimmermann sei “ein erfahrener Verwaltungschef”, “seit vielen Jahren Staatssekretär” und “ein guter Ökonom”, sagte Habeck am Montag – sichtlich erleichtert, das Thema vom Tisch zu haben.

Die fehlende energiepolitische Erfahrung sieht Habeck dabei offenbar nicht als Problem, sondern eher als Chance. Nimmermann werde “mit einem frischen Blick nochmal auf die Prozesse schauen”, sagte der Minister. Tatsächlich sind viele der verbleibenden Großprojekte – vom Heizungsgesetz über die Wind- und Solarpaket bis zu Industriestrompreis und LNG-Terminals – bereits weitgehend ausgearbeitet; die verbliebende Arbeit betrifft er das Management von politischen Prozessen und die Kommunikation. Und dass er das beherrscht, hatte der promovierte Volkswirt in der Vergangenheit wiederholt unter Beweis gestellt.

So gilt Nimmermann als Architekt eines Deals, der Hamburg und Schleswig-Holstein Milliarden erspart hat. Deren gemeinsame Landesbank, die HSH Nordbank, hatte die höchste Quote an faulen Krediten “außerhalb von Griechenland und Zypern” angehäuft, wie Nimmermann 2014 als frisch berufener Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Finanzministerium zu Protokoll gab. Dreieinhalb Jahre später, genau elf Stunden vor Ablauf der von der EU eingeräumten Verkaufsfrist für die verschuldete Bank, war Nimmermann froh über das “Fotofinish”. “Wir haben es geschafft, eine existenzielle Krise abzuwenden”, lobte ein erleichterter Olaf Scholz, damals Bürgermeister der Hansestadt.

Den Öko sieht man dem Volkswirt nicht an. Der Frankfurter wirkt im Gegenteil von den Lederschuhen bis zur Glatze stets wie frisch poliert, trägt gern Krawatte, Dreiteiler, sogar mal einen extravaganten Gehrock. Doch seine Prägung in einem der ersten antiautoritären Kinderläden im linksalternativen Stadtteil Nordend hat der schlanke Mann nur äußerlich hinter sich gelassen.

Nimmermann ist in internationalem Steuerrecht promoviert. Bis zu seiner Promotion 1998 arbeitete er fünf Jahre an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität zum Länderfinanzausgleich und zur Europäischen Integration und Regionalentwicklung. Anschließend wechselte er in die BHF Bank AG, wo er zum Chefvolkswirt aufgestiegen war, als ihn die damalige grüne Finanzministerin Monika Heinold nach Kiel holte. Von der Waterkant aus hat Nimmermann Vorlagen für das seit 2020 geltende Gesetz zur Anzeigepflicht von grenzüberschreitenden Steuermodellen geliefert. Vorlagen, die das damals von Scholz geführte Bundesfinanzministerium gerne aufgriff.

Mit “Stehlen” sei das Wort “Steuern” nicht verwandt, gehört zu Nimmermanns Bonmots. Das Wort komme vom Mittelhochdeutschen ›stiure‹, und bedeute “stützen”. Dass der Staat sich durch Steuermodelle wie “Cum Ex” aber auch durch Immobilienkonstrukte wie die berüchtigten “Share Deals” habe ausbeuten lasse, gefährdet aus seiner Sicht das Gemeinwohl. Wenn er dieser Linie treu bleibt, dürften sich die mächtigen Lobbys, die es auch im Energiesektor reichlich gibt, auch künftig nicht leichter haben als unter Graichen.

Bei einem anderen Thema dürfte es dagegen ausdrücklich erwünscht sein, dass sich Nimmermann von Graichen absetzt. Bei der BHF-Bank, so wird aus dem Ministerium ausdrücklich betont, kümmerte sich der künftige Staatssekretär unter anderem um die Einhaltung von Compliance-Regeln. Annette Bruhns und Malte Kreutzfeldt

SAP-Chef Christian Klein schreibt dieser Tage fleißig Briefe an Margrethe Vestager. Mal mit dem Wirtschaftsverband Digitaleurope, zuletzt mit 60 Vorstandschefs im European Round Table for Industry (ERT). Ihre Sorge: Der Data Act, der die Basis für einen florierenden Datenverkehr in der EU sein soll, könnte die Wettbewerbsfähigkeit Europas untergraben. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Unter schwedischer Ratspräsidentschaft soll das Dossier bis Ende Juni abgeschlossen werden.

Am heutigen Dienstag steht der zweite Trilog auf politischer Ebene an. Das Thema: die Verpflichtung von Unternehmen, Daten mit dem Staat zu teilen (B2G-Data-Sharing). Das klingt zunächst nicht so dramatisch. Auch bisher haben Unternehmen die Pflicht, dem Staat bestimmte Daten zur Verfügung zu stellen. Und Daten in Notfallsituationen herauszugeben, das akzeptieren Unternehmen auch weitgehend.

Sie fürchten allerdings, dass die Formulierung im Data Act so weit gefasst wird, dass unklar bleibt, welche Daten (personenbezogen oder nicht?) und in welcher Form (anonymisiert oder nicht?) sie herausgeben müssen – oder etwa nach der Datenschutzgrundverordnung überhaupt herausgeben dürfen. Auch fürchten sie den Aufwand und die Kosten.

In der Politik gibt es Bedenken, eine zu weitreichende Herausgabepflicht könnte auf internationaler Ebene von Nachteil sein. Wie sollen sich europäische Unternehmen, die im Ausland tätig sind, gegen die Herausgabe bestimmter Daten an andere Länder – wie zum Beispiel China – wehren, wenn sie dazu in der EU verpflichtet sind?

Noch ein Thema besorgt die Konzernchefs: Sie fürchten um ihre Geschäftsgeheimnisse. Die Kommission wollte verhindern, dass Unternehmen unter Verweis auf Geschäftsgeheimnisse die Herausgabe der Daten verweigern können. Rat und Parlament sind in ihren Entwürfen auf die Unternehmen zugegangen, für die der Schutz von Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum ein zentrales Anliegen ist. Im Rat unterstützt Deutschland diesen Ansatz, findet damit aber wenig Widerhall. Aber noch ist nichts entschieden….

Übrigens, wenn Sie nicht nur das Wichtigste aus Brüssel, sondern auch aus Berlin erfahren wollen: Ab sofort erscheint Berlin.Table, unser Late-Night-Memo für die Hauptstadt, fünfmal pro Woche – von Sonntagabend bis Donnerstagabend. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Zehn Jahre sind vergangen, seitdem Edward Snowden Dokumente über US-Datenauswertungsprogramme an Enthüllungsjournalisten gab. “Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht”, ließ die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wissen. Zwar entsprach das nicht der Realität, auch nicht in Europa. Aber die Grundidee des europäischen Datenschutzrechts ist genau das.

Die NSA-Affäre gab der Datenschutzgrundverordnung, die zu diesem Zeitpunkt bereits zwischen EU-Kommission, Europaparlament und Mitgliedstaaten verhandelt wurde, den entscheidenden Schubs über die Ziellinie. Und verhinderte eine weitere Verwässerung der Regularien.

Genau das ist nun Meta zum Verhängnis geworden. Fast auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Ende der DSGVO-Übergangsfrist hat die irische Datenschutzaufsicht der Facebook-Mutter den Bescheid zugestellt und veröffentlicht. Der hatte einen bemerkenswert schwierigen Weg hinter sich. Gegen den Willen der irischen Behörde wurde er vom gemeinsamen Ausschuss der Datenschutzaufsichtsbehörden massiv nachgeschärft. Und die 1,2 Milliarden Euro sind dabei nur ein Aspekt des 222 Seiten umfassenden Beschlusses.

Die Aufsichtsbehörden sagen in ihrem Bescheid unmissverständlich: Mit dem bisherigen US-Auslandsüberwachungsregime ist eine DSGVO-konforme Datenverarbeitung unmöglich: “US-Recht bietet kein Schutzniveau, das im Kern vergleichbar mit dem des EU-Rechts ist”, heißt es dort. Und an Meta gewandt: “Meta Irland hat keine ergänzenden Maßnahmen getroffen, die den unzureichenden Schutz durch US-Recht ausgleichen”. Genau das war die Intention der DSGVO. Regulatorischer Goldstandard für die Welt sollte sie werden, Unternehmen sollten sie einhalten müssen, wenn sie in Europa tätig sein wollen.

Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner sieht die Hauptschuld dennoch nicht beim Facebook-Betreiber. “Meta ist bei der Problematik der Datentransfers in die USA weniger die Schuld zu geben als der Datenzugriffspraxis der amerikanischen Geheimdienste”, meint er. “Würden diese bei ihrer Schnüffelei die Rechte europäischer Bürger respektieren, müsste Meta das Problem nicht ausbaden.” Einig ist sich Körner hier mit seiner sozialdemokratischen Kollegin Birgit Sippel: “Um europäische Daten wirklich zu schützen, brauchen wir substantielle Änderungen bei den massiven Datensammlungen und Einschränkungen der Geheimdienstaktivitäten.” Eine Reform des Abschnitts 702 des FISA sei dafür unerlässlich, so Sippel.

Ende 2023 müssten einige der wichtigsten gesetzlichen Befugnisse für die Auslandsüberwachung, die Regelungen des Abschnitts 702 des Foreign Intelligence Surveillance Acts (FISA), vom Kongress erneut verlängert werden. Doch größere Änderungen erscheinen auch vor dem Hintergrund der politischen Weltlage derzeit unwahrscheinlich. Ausdrücklich haben die Datenschützer festgestellt, dass der konkrete Beschluss zwar nur Meta verpflichte, das Problem aber alle Anbieter betreffe, die potenziell unter FISA fielen.

Von einem “gefährlichen Präzedenzfall” spricht denn auch Sean Hather von der US-Handelskammer: “Dieses Problem geht weit über Meta hinaus”. Der deutsche IT-Firmenverband Bitkom fordert die Politik zum Handeln auf. Ebenso wie Meta selbst: Sollte das Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF) rechtzeitig vor Ablauf der Umsetzungsfrist ins Werk gesetzt werden, würde keine Abschaltung von Facebook in der EU drohen. Ein Szenario, das sich schon länger abzeichnet.

Kern des Data Privacy Framework ist dabei ein Maßnahmenpaket der US-Regierung. Statt substanzieller Änderungen am US-Recht wie dem FISA gibt es vor allem Änderungen an den Ausführungsbestimmungen. Für diese reichten Präsidialverfügungen zur Ausführung der Gesetze. Der einfachere Weg für US-Präsident Joe Biden, der das TADPF im vergangenen Frühling gemeinsam mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ankündigte.

Doch noch ist das TADPF nicht in Kraft. Der Sprecher von EU-Justizkommissar Didier Reynders kündigte gestern an, er erwarte, dass “das Datenschutzrahmenabkommen bis zum Sommer vollständig umgesetzt ist”. Das würde den Angemessenheitsbeschluss durch die Kommission, die Zustimmung der Mitgliedstaaten und das Ausbleiben eines Vetos des Europäischen Parlaments voraussetzen.

Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hält, anders als die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden, wenig von den im TADPF zugesicherten Maßnahmen. Schrems hatte bereits die Angemessenheitsbeschlüsse zu den Vorgängern Safe Harbor und Privacy Shield vom Europäischen Gerichtshof annullieren lassen. Er meint mit Blick auf die EU-Kommission: “Selbst die Leute, die diesen Deal da aushämmern, wissen, dass das wahrscheinlich vom EuGH kassiert wird”.

Für ihn ist es “de facto das Gleiche, was wir schon haben, ein paar Blümchen rundherum und was der EuGH schon mal zurückgewiesen hat. Und jetzt probieren wir es halt wieder und wieder.” Die Kommission versuche, sich von Deal zu Deal zu retten. Er wirft der EU-Kommission vor, “zu sagen: gut, ich habe eigentlich eine Entscheidung schon zweimal vom Höchstgericht kassiert bekommen, weil grundrechtswidrig. Und ich mache einfach den gleichen Schas wieder und wieder und wieder.”

Allerdings dürfte der Fall Facebook auch hier Signalcharakter haben: Wenn die Strafe vor Gericht Bestand hat, könnten solche Verfahren der Regelfall werden – und auf Dauer eben doch teuer für die Unternehmen. Mit dem TADPF wäre das Meta-Problem nur kurzfristig gelöst. Und wenn überhaupt, dann nur für die Zukunft. Denn auf jetzt ausgesprochene Strafen hat die neue Vereinbarung keine Auswirkung.

Und das ist das eigentliche Druckmittel der Aufsichtsbehörden: Nicht regelkonforme Verarbeitung führt auch ohne eigenes Verschulden zu hohen Strafen. Doch damit sich Europa durchsetzt, ist selbst die Strafe von 1,2 Milliarden Euro doch zu gering bemessen. Das sieht auch SPD-MdEP Birgit Sippel so: “Die Strafe wirkt mit 1,2 Milliarden Euro hoch, ist angesichts des Umsatzes von Meta jedoch wenig beeindruckend.” Noch rechnet es sich für US-Anbieter, sich nicht an EU-Datenschutzrecht zu halten. Aber die Aufsichtsbehörden haben nun ein erstes Mal sanft zugebissen.

Eigentlich ist die Industrieemissionsrichtlinie gedacht für die Reduktion von umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffen wie Stickoxide, Quecksilber oder Ammoniak und soll zur Verwirklichung des Null-Schadstoff-Ziels der EU beitragen. Mit der geplanten Novellierung wird das Regelwerk nun auch verstärkt zum Klimaschutzinstrument und als solches diskutiert und heftig kritisiert. Vor allem die Ausweitung der Anwendungsbereiche auf Methan aus der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung sorgt für Streit.

Am Mittwoch stimmt der zuständige Umweltausschuss im EU-Parlament über das Dossier ab und die Fronten sind verhärtet. Während der Berichterstatter Radan Kanev (EVP) darauf pocht, die Rinderhaltung ganz außen vorzulassen, sieht der Vorschlag der Kommission vor, diese bereits ab 150 Großvieheinheiten (GVE) miteinzubeziehen. Damit wären künftig deutlich mehr Betriebe von der Richtlinie betroffen – insbesondere auch kleinere Unternehmen. Ein Kompromiss mit den größten Mehrheitschancen zielt auf 300 GVE ab. Das entspricht auch der Position von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).

Laut Kommission ist die Landwirtschaft für etwa zehn Prozent aller Treibhausgase der EU verantwortlich. Doch im Gegensatz zur Energiegewinnung, dem Verkehrs- oder Gebäudesektor entstehen die Emissionen bei der Nahrungsmittelproduktion durch natürliche Prozesse und lassen sich nicht durch alternative Technologien ersetzen. Außerdem sind die Emissionen sehr kleinteilig und von verschiedenen Faktoren, darunter Lage und Wetter, abhängig.

Dennoch: Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, muss auch die Agrarbranche ihre Treibhausgase reduzieren. Die meisten klimaschädlichen Emissionen aus der Landwirtschaft entstehen bei der Tierhaltung in Form von Methan. Durch das Wiederkäuen von Rindern und durch die offene Lagerung von Gülle werden Gärprozesse in Gang gesetzt.

Zwar ist das Gas sehr kurzlebig und zersetzt sich nach etwa 15 Jahren in der Atmosphäre zu CO₂. In diesem Zeitraum ist es allerdings erheblich klimaschädlicher. Entsprechend umstritten ist der übliche Betrachtungszeitraum von 100 Jahren, der zur Ermittlung des Treibhausgaspotenzials im Vergleich zu CO₂ herangezogen wird (Global Warming Potential, GWP). Demnach hat Methan ein GWP von 28. Auf 20 Jahre verkürzt ist Methan jedoch 80-mal so klimaschädlich wie CO₂ und gerade die kommenden zwei Jahrzehnte gelten als entscheidend.

Deshalb wurde bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow ein weltweites Methan-Versprechen (“Global Methane Pledge“) ins Leben gerufen. Mehr als 100 Teilnehmer, darunter Deutschland und die EU, verpflichten sich darin, den Methanausstoß bis 2030 gegenüber 2020 um 30 Prozent zu verringern. Das könne zu einer Reduktion der Erderwärmung um mehr als 0,2 Grad führen, heißt es in der Verpflichtung.

Dabei nimmt die Landwirtschaft eine entscheidende Rolle ein, schließlich entfallen laut Thünen-Institut bis zu 50 Prozent aller Methan-Emissionen auf den Sektor. Die Agrarbranche selbst setzt sich allerdings für eine differenziertere Betrachtungsweise ein. Methan aus biogenem Ursprung müsse anders bewertet werden als fossiles, fordert etwa der Deutsche Bauernverband (DBV).

Hintergrund: Beim Fressen nehmen Kühe und Rinder natürlichen Kohlenstoff auf. Durch das Wiederkäuen entsteht zwar Methan, das sich jedoch wieder zu CO₂ zersetzt, welches im Rahmen des natürlichen Kohlenstoff-Kreislaufs ohnehin entstanden wäre. “Wenn die Größe der Herde gleich bleibt, dann kommt es also zu keinem zusätzlichen Erderwärmungseffekt“, sagt Robert Kero, DBV-Referent für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit. Außerdem finde die Rinderhaltung unter anderem auf Flächen statt, auf denen Ackerbau nicht oder nur schlecht möglich sei. “Dadurch werden die Standorte aufgewertet und das Grünland speichert viel Kohlenstoff, sodass CO₂ aus der Atmosphäre entzogen wird”.

Das entbinde die Landwirtschaft jedoch nicht von ihrer Verantwortung, sagt Agrarwissenschaftler Bernhard Osterburg vom Thünen Institut. “Wir haben es in der Hand, das zu steuern. Wenn man den Bereich aus der Betrachtung herausnimmt, entzieht man ihn der Entscheidungen der Klimapolitik und das wäre nicht rational, denn wir brauchen schnelle Lösungen.”

Auch deshalb setzt sich die Europaabgeordnete Jutta Paulus (Grüne) dafür ein, bei den Minderungszielen der EU-Methan-Verordnung auch die Landwirtschaft mit einzubeziehen. Bislang zielt das Regelwerk lediglich auf den Energiesektor ab. “Aber wenn 50 Prozent unserer Methanemissionen aus der Landwirtschaft kommen, ist es unsinnig, sie von der Regelung auszunehmen”, sagt Paulus, rechnet jedoch mit schwierigen Verhandlungen im Rat.

Gleiches gilt für die Industrieemissionsrichtlinie (IED), die zumindest teilweise zur Umsetzung der Minderungsziele beitragen soll. So sollen unter anderem technologische Vorgaben für Ställe ab einer bestimmten Größe gemacht werden, um Methan abzufangen und zu filtern. Diese sogenannten “besten verfügbaren Techniken” (BVT) werden durch Industrie, Experten der Mitgliedsstaaten, Kommission und Zivilgesellschaft abgestimmt.

Ob die IED tatsächlich zu einem nennenswerten Klimaschutzeffekt führt, bleibt allerdings fraglich. Schließlich findet rund die Hälfte der Rinderhaltung in der EU auf Weiden statt und ist somit von dem Regelwerk nicht betroffen. Auch extensive Tierhaltung unterhalb einer Grenze von zwei Großvieheinheiten pro Hektar soll dem aktuellen Kompromiss zufolge ausgenommen werden.

Infolgedessen bliebe also intensive Stallhaltung ab 300 GVE übrig. “Das betrifft noch nicht einmal zehn Prozent der Betriebe”, sagt Jutta Paulus. Dem Bauernverband ist das dennoch zu viel. Auch in dieser Größenordnung seien noch zahlreiche mittelständische Familienbetriebe betroffen, die weder personell noch finanziell ausreichend aufgestellt seien, um die Auflagen zu erfüllen.

Anja Karliczek, zuständige Berichterstatterin der Unionsfraktion im Bundestag, setzt sich für offene Ställe für mehr Tierwohl ein. Aber die in der Richtlinie vorgesehenen Abluftfilter funktionierten nur bei geschlossenen Ställen, kritisiert sie. “Genehmigungsverfahren werden bis zur Unkalkulierbarkeit verlängert. Das ist doch irre, was da beschlossen werden soll”, so die Politikerin kürzlich im Bundestag.

Tatsächlich sei die drohende Überbürokratisierung der Landwirtschaft ein Problem, sagt Jutta Paulus. “Aber es werden auch keine Alternativen präsentiert. Und es kann nicht sein, dass ein kompletter Sektor einen Freibrief bekommt, und die gesellschaftlichen Kosten durch die Umweltschäden trägt die Gesellschaft.”

Dass der Kompromissvorschlag mit 300 GVE im Umweltausschuss eine Mehrheit findet, gilt als wahrscheinlich. Bei der voraussichtlich im Juni stattfindenden Abstimmung im Plenum werden die Karten jedoch neu gemischt, denn die Mehrheiten sind hier nicht identisch. Der Rat hat seine Position bereits abgestimmt und darin den Geltungsbereich der Richtlinie auf Intensivtierhaltungsbetriebe mit mehr als 350 GVE bei Rindern abgeändert.

In enormem Tempo wird der Kommissionsentwurf für den Critical Raw Materials Act (CRMA) zurzeit im Parlament und im Rat bearbeitet. Schließlich sollen die Trilog-Verhandlungen schon im Dezember abgeschlossen sein. Möglichst im ersten Quartal des kommenden Jahres sollten die ersten Bewerbungen für strategische Rohstoffprojekte eingehen, sagte Schattenberichterstatterin Hildegard Bentele (EVP) am Montag bei einem Pressegespräch.

Im Industrieausschuss (ITRE) des Parlaments stellte Berichterstatterin Nicola Beer (Renew) den vergangene Woche veröffentlichten Berichtsentwurf vor. Sie erklärte, die nun anstehenden Anhörungen sollten unter anderem Raum für Diskussion über die Benchmarks (für heimischen Bergbau, Weiterverarbeitung, Recycling und Abhängigkeit von Drittstaaten) bieten. So könne diskutiert werden, ob die Benchmark für eine maximale Abhängigkeit von einem Drittstaat (65 Prozent) ausreiche und die übrigen drei Benchmarks überflüssig machen würde. Die Gespräche zu dieser Frage seien noch nicht abgeschlossen.

Hildegard Bentele hob die fehlenden Finanzierungsinstrumente hervor: Die Frage, ob es einen Souveränitätsfonds und entsprechende Mittel für Rohstoffprojekte geben werde, sei noch nicht geklärt; die Europäische Investitionsbank (EIB) sei bislang in der Finanzierung von Rohstoffprojekten sehr eingeschränkt. Außerdem stehe noch nicht fest, ob Bergbau in die Taxonomie aufgenommen werde – dementsprechend seien hier noch weitere Gespräche erforderlich.

In Bezug auf die Stresstests, die Unternehmen für ihre Lieferketten durchführen sollen, widersprach sie Beers Entwurf. Diese hatte die Vorgabe gestrichen, dass der Vorstand über die Ergebnisse unterrichtet werden muss. “Dem Vorstand zu berichten, bedeutet politische Verantwortung”, betonte Bentele.

Heikel wird wohl vor allem die Debatte um Zielkonflikte mit wichtiger Umweltgesetzgebung wie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder der Wasserrahmenrichtlinie. Bereits in den Verhandlungen zum Initiativbericht des Parlaments 2021 hatte sich hier ein Graben zwischen Grünen und Linken, die ein Verbot von Bergbau in Naturschutzgebieten forderten, und den übrigen Fraktionen aufgetan. Bentele, die damals Berichterstatterin war, rief in diesem Kontext zu Flexibilität auf. Die Schattenberichterstatterinnen Henrike Hahn (Grüne/EFA) und Cornelia Ernst (Linke) sprachen sich zumindest gestern weiterhin gegen Bergbau in Natura-2000-Schutzgebieten aus.

Auch die Debatte über ein Ziel für die Reduzierung der Nachfrage wird wohl im Parlament geführt werden: Sowohl Mohammed Chahim (S&D) als auch Henrike Hahn kündigten an, Änderungen vorzuschlagen. Die Grünen “schlagen eine Verringerung um 70 Prozent im Vergleich zu einem Basisszenario vor”, erklärte Hahn. Zivilgesellschaftliche Akteure wie der Arbeitskreis Rohstoffe fordern seit einiger Zeit ein solches Reduktionsziel für den Primärrohstoffverbrauch.

Von der schwedischen Ratspräsidentschaft wird der CRMA mit höchster Priorität behandelt. Bei der gestrigen Aussprache im Rat für Wettbewerbsfähigkeit rief Wirtschaftsministerin Ebba Busch die Mitgliedstaaten zu einer vereinten Anstrengung bis zur Sommerpause auf. “Wir haben uns einen sehr ehrgeizigen Zeitplan gesetzt”, erklärte sie. Bis Ende Juni wolle man das Verhandlungsmandat beschließen. Die Ratsarbeitsgruppe trifft sich nach Informationen von Table.Media zurzeit zweimal pro Woche.

Einig sind sich die Mitgliedstaaten vor allem über ambitionierte Vorgaben zur Kreislaufführung der Rohstoffe (auch die Abgeordneten im ITRE wollen hier nachschärfen), über die Notwendigkeit der verstärkten Substitution kritischer Rohstoffe und entsprechender Forschung sowie über den Bedarf internationaler Partnerschaften auf Augenhöhe. Darüber hinaus fehle es noch an geeigneten Finanzierungsinstrumenten, hieß es während der Aussprache.

Als Knackpunkte zeichnen sich auch im Rat zwei Punkte ab. Zum einen die Anwendung des Umweltrechts: Italien etwa fordert hier “Flexibilität bei der Anwendung”, während Deutschland auf hohe Standards pocht. Zum anderen die sozialen Widerstände gegen Bergbauprojekte: Portugal verwies auf die Proteste gegen die umstrittene Lithium-Mine im Norden des Landes.

Staatssekretär Sven Giegold, der das Bundeswirtschaftsministerium vertrat, betonte die Bedeutung hoher ESG-Standards und der Kohärenz mit anderen Rechtsakten wie dem EU-Sorgfaltspflichtengesetz (CSDDD). Die Bundesregierung werde hier geeignete Ergänzungen prüfen. Er hob auch die Qualitätsanforderungen an Sorgfaltszertifizierung hervor und stellte klar: “Zertifizierungssysteme sollten die eigene Verantwortung der Unternehmen nicht ersetzen können.”

Die Bundesregierung halte es außerdem für erforderlich, anerkannte internationale Standards wie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie insbesondere die ILO-Konvention 169 zum Schutz der Rechte indigener Völker “als Vorbedingung für die Anerkennung eines strategischen Projekts zu stellen”.

Da ein Großteil der weltweiten Bergbauprojekte auf dem Land indigener Gemeinschaften stattfinden, fordern auch zivilgesellschaftliche Organisationen die Einbeziehung entsprechender Mitbestimmungsrechte in dem Gesetzesentwurf.

Um die Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft zu stärken, prüft das BMWK laut Giegold, ob ergänzend zu der Recycling-Benchmark von 15 Prozent auch Mindestvorgaben zu Recyclingkapazitäten für einzelne Rohstoffe eingeführt werden könnten – ähnlich der Vorschläge, die Beer in ihrem Berichtsentwurf vorgelegt hat.

24.05.-25.05.2023, Hamburg

ALJ Group, Conference 3rd Global Hydrogen & CCS Forum

The forum will gather relevant stakeholders from energy companies, government and research sectors to dive into the latest technological developments, upcoming projects and market forecasts of the growing hydrogen sector and carbon capture and storage. INFOS & ANMELDUNG

24.05.-25.05.2023, Brest (Frankreich)

EC, Conference European Maritime Day 2023

This European Commission (EC) event brings together Europe’s maritime community to network, discuss and outline joint action on maritime affairs and sustainable blue economy, offering speeches, workshops, and thematic sessions. INFOS

24.05.2023 – 09:00-17:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

FES, Conference Securing Europe’s sovereignty: How to shape our energy, climate, and trade policies in light of the current geostrategic shifts?

The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) is hosting a series of keynote speeches and discussions on various recent aspects of European sovereignty, including energy, climate and trade policies. INFOS & ANMELDUNG

24.05.2023 – 09:30-18:00 Uhr, Lissabon (Portugal)

ENISA, Conference 3rd ENISA Telecom & Digital Infrastructure Security Forum

The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) provides a platform for electronic communications providers, digital infrastructure entities and the relevant national authorities to share good practices on coping with latest security threats and to discuss the changes arising from the latest legislative initiatives such as NIS 2 Directive.

INFOS

24.05.2023 – 14:00-16:30 Uhr, Berlin/online

BDI, Diskussion Klimaschutzziele 2030 und 2045 im Fokus – Was ist jetzt bei Gebäuden gefordert?

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) diskutiert mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft, welche Impulse nötig sind, um im Gebäudesektor die Klimaschutzziele erreichen zu können. INFOS & ANMELDUNG

24.05.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online

EUI, Seminar The Energy Market Design Proposal: Risking Re-regulating the internal market?

The European University Institute (EUI) will present its conclusions on the Commission’s proposal to revise the EU’s Electricity Market Design , followed by comments from DG Energy and Members of the European Parliament.

INFOS & ANMELDUNG

24.05.2023 – 17:00-18:30 Uhr, Berlin/online

Vertretung der Europäischen Kommission, Diskussion Europäisches Jahr der Kompetenzen- wie sieht die Umsetzung in Deutschland aus?

Aus der Veranstaltung diskutieren hochrangige Vertreter aus Bundespolitik und EU Institutionen über die Herausforderungen des Arbeitsmarktes in der EU, die durch den grünen und digitalen Wandel, demografische Veränderungen, und den russischen Angriffskrieg bedingt sind. INFOS & ANMELDUNG

24.05.2023 – 18:00-19:30 Uhr, online

AI, Workshop U.S.-German Forum Future Agriculture

Das Aspen Institut (AI) bringt acht deutsche und acht amerikanische Landwirte und andere landwirtschaftliche Akteure zusammen, um innovative Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft der Landwirtschaft und des ländlichen Raums zu fördern und die transatlantische Beziehung durch den Austausch im Agrarsektor zu stärken. INFOS

25.05.-26.05.2023, Brüssel (Belgien)

ERA, Conference Annual Conference on EU Law in the Food Sector 2023

This conference, hosted by the Academy of European Law (ERA), aims to provide food law practitioners with an analysis of the recent legislation, case law and ongoing policy developments at EU level affecting the food sector. INFOS & ANMELDUNG

25.05.-26.05.2023, Hannover/online

Stiftung Datenschutz, Konferenz Privacy Ring: im Normendschungel der EU

Die Konferenz beschäftigt sich mit dem rechtlichen Rahmen für den Umgang mit Daten in der Europäischen Union und den damit einhergehenden Anforderungen aus der Perspektive von Unternehmen, Behörden und Datenschützern. INFOS & ANMELDUNG

25.05.-26.05.2023, Trier/online

ERA, Conference Annual Conference on European Social Security Law

This conference, hosted by the Academy of European Law (ERA), aims to enable practitioners of law specialising in social security to keep up-to-date with the most recent developments in legislation, jurisprudence and practice in this field. INFOS & ANMELDUNG

25.05.-26.05.2023, Zagreb (Kroatien)

RAN POL, Symposium Scenario-planning and police capacities for future prevention and countering of violent extremism

The Police and law enforcement Working Group (RAN POL) brings together police experts who will participate in scenario-planning and discuss capacities and strategies for police to deal with extremist threats. INFOS

25.05.-26.05.2023, Wien (Österreich)

ERA, Conference Annual Conference on European Succession Law

This Academy of European Law (ERA) conference will discuss practical problems in estate-planning; the focus will be on the functioning of the European Certificate of Succession in legal practice and the interplay of succession law with matrimonial property regimes. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 08:30 Uhr, online

DGAP, Seminar Morning Briefing on Geopolitical Challenges – A Decisive Phase of the War: Military and Political Perspectives for Ukraine and Russia

The German Council on Foreign Relations (DGAP) invites the former Deputy Defense Minister of Ukraine and DGAP geopolitics experts for a briefing in the framework of the German Forum on Security Policy 2023.

ANMELDUNG

25.05.2023 – 09:00-17:00 Uhr, Turin (Italien)

EUREC, Conference Towards 100% renewable energy-based heating and cooling in Europe: A secure energy supply in times of crisis

The Association of European Renewable Energy Research Centres (EUREC) brings together stakeholders from the biomass, geothermal, solar thermal, heat pump and district heating and cooling and thermal storage sectors to define a common strategy for increasing the use of renewable energy technologies for heating and cooling and phasing out fossil fuels. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 09:09-17:09 Uhr, Brüssel (Belgien)

EEN, Konferenz EU Design Days 2023

Das Enterprise Europe Network (EEN) bietet eine Plattform, auf der Forscher und Designer mit Interessenvertretern, politischen Entscheidungsträgern und KMU aus ganz Europa zusammenkommen, um über die kreative Nutzung des öffentlichen Raums zu diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 09:15-16:45 Uhr, Stockholm (Schweden)

EESC, Conference Health, Care and Prosperity after COVID-19: Swedish and European perspectives

The conference of the European Economic and Social Committee (EESC) will discuss implications of the COVID-19 pandemic and explore both Swedish and European perspectives on health, care and prosperity post COVID-19. INFOS

25.05.2023 – 09:45-18:30 Uhr, Athen (Griechenland)/online

ENISA, Conference 2023 Cybersecurity Certification Conference

This year edition of the EU Agency for Cybersecurity (ENISA) conference will focus on the impact of upcoming EU Laws and frameworks on Cybersecurity certification as well as the challenge of securing AI through certification. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 10:00-16:00 Uhr, Köln

TÜV, Konferenz Konferenz für Maschinensicherheit

Auf der Konferenz erläutern Experten die Grundlagen und Inhalte der neuen Maschinenverordnung und zeigen auf, worauf bei der Prüfung, Konformität und Zulassung von Maschinen künftig zu achten ist. INFOS & ANMELDUNG

25.05.2023 – 18:30-22:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

DBU, Podiumsdiskussion Green Deal für Textilien: Warum die Circular Economy in Mode kommen muss

Auf der Veranstaltung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) liefern unter anderem der EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei sowie der Bayerische Staatsminister Einblicke in die Textilindustrie und erläutern die Herausforderungen, Aufgaben und Strategien einer nachhaltigen Textilindustrie.

INFOS & ANMELDUNG

15.05.2023 -19:00-20:00 Uhr, online

Diskutier Mit Mir, Diskussion Handel mit Risiko? Brauchen wir neue Regeln für unsere globalen Wirtschaftsbeziehungen?

In dieser Ausgabe der Diskussionsreihe stehen internationaler Handel und Wirtschaftsbeziehungen im Fokus und welcher Regeln diese bedürfen. INFOS & ANMELDUNG

Das Präsidium des Europaparlaments hat bei einer Sondersitzung Maßnahmen beschlossen, um die Ansprüche an den notleidenden zusätzlichen Pensionsfonds für Abgeordnete zu begrenzen:

Dadurch reduzieren sich die Zahlungsverpflichtungen von 353 Millionen Euro auf 130 Millionen Euro. Allerdings werden selbst mit diesen Maßnahmen die finanziellen Probleme des Fonds nicht gelöst, sondern lediglich aufgeschoben.

Nun steht die Zahlungsunfähigkeit des Fonds, der von 1990 bis 2009 Abgeordnete aufgenommen hat, nicht Ende 2024 an, sondern zweieinhalb Jahre später 2027. Das Generalsekretariat des Parlaments muss noch einen Rechtstext für den Beschluss ausarbeiten.

Der zweite Tagesordnungspunkt im Präsidium, bei dem es um die Konditionalität von Veranstaltungen mit Interessenvertretern in den Liegenschaften des Parlaments ging, wurde vertagt. Es gibt noch Klärungsbedarfs. mgr

Eine Einigung konnte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach dem Treffen in Brüssel verkünden: Die Außenministerinnen und Außenminister der EU haben das achte Sanktionspaket gegen den Iran beschlossen. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen fünf Einzelpersonen und zwei Einrichtungen. Neu auf die Liste kommen unter anderem ein Kommandeur einer Teheraner Polizeiorganisation und der Sprecher der iranischen Polizei. Die EU fordert neben den Strafmaßnahmen den Iran auf, keine Todesurteile mehr gegen Demonstrierende zu verhängen.

Keine Einigung in Sicht ist hingegen beim 11. Sanktionspaket gegen Russland. “Wir müssen die Umgehung der Strafmaßnahmen stoppen, sonst wird unser Sanktionsregime geschwächt”, sagte Borrell. Der Chefdiplomat erwähnte das Beispiel der Autoausfuhren. Die EU habe die direkten Exporte Richtung Russland um 80 Prozent reduziert. Gleichzeitig sei die Ausfuhr in gewisse zentralasiatischen Staaten um annähernd 300 Prozent gestiegen: Der plötzliche Appetit für europäische Autos sei merkwürdig.

Es sei naheliegend, dass diese Fahrzeuge weiter nach Russland verkauft würden. Deutschland lehnt zusammen mit anderen Mitgliedstaaten Sanktionen gegen Drittländer ab, die bei Umgehungsgeschäften Drehscheibe sind. Im Gespräch dafür ist eine “no Russia clause”, die Käufern untersagen soll, Produkte weiterzuleiten. Die Botschafter der Mitgliedstaaten wollen am Mittwoch erneut über das 11. Sanktionspaket beraten.

Ebenfalls keine Entscheidung melden konnte Borrell bei der geplanten Aufstockung der Europäischen Friedensfazilität für die Ukraine. Ungarn blockiert wegen einer Liste der nationalen Anti-Korruptionsagentur in Kiew zu sogenannten “international sponsors of war“. Aufgelistet sind Unternehmen, die aus der Sicht der Ukraine Russlands Krieg unterstützen.

Budapest fordert, dass die Ukraine die ungarische OTP Bank von der Liste nimmt, der vorgeworfen wird, den russischen Streitkräften günstige Kredite zu gewähren. Als einziges deutsches Unternehmen ist wegen anhaltender Geschäftstätigkeit in Russland der Handelskonzern Metro unter den “Kriegssponsoren” aufgeführt.

Borrell plädierte dafür, die achte Tranche für die Friedensfazilität rasch zu bewilligen. Wenn ein Land Schwierigkeiten habe mit der Liste der Ukraine, müsse man darüber reden. Bilaterale Gespräche zwischen Budapest und Kiew sind laut Diplomaten auf gutem Weg. Mit den Mitteln aus der Friedensfazilität finanziert die EU Kriegsgerät und Munition für die Ukraine.

Die schleppenden Fortschritte bei der Lieferung von Munition sind heute Thema beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel. Die EU hat der Ukraine Ende März zugesagt, innerhalb eines Jahres eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Seit der Ankündigung haben die Mitgliedstaaten aber nur wenige zehntausend Geschosse aus ihren Beständen abgegeben. Mit Blick auf geplante gemeinsame Beschaffungen sind bisher auch keine Verträge unterzeichnet. “Ich habe alle Minister aufgefordert, die Auslieferung von Munition zu beschleunigen und sich an gemeinsamen Beschaffungen zu beteiligen”, sagte Borrell. sti

Im Rat formiert sich eine Sperrminorität gegen Euro 7. Acht Mitgliedstaaten – Frankreich, Italien, Tschechien, Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei – haben sich zusammengeschlossen, um den Vorschlag zur Schadstoffregulierung der Kommission teils komplett zurückzuweisen. “Wir sind gegen jegliche neue Emissionregeln am Auspuff einschließlich neuen Testbedingungen und Schadstoffgrenzwerten“, heißt es in dem Non-Paper, das Table.Media vorliegt. Die Hersteller würden durch Euro 7 zu hohen Investitionen in die Verbrennertechnologie gezwungen, das Geld fehle bei der Transformation zu CO₂-freien Antrieben. Die Stimmen der acht Mitgliedstaaten würden ausreichen, um den Vorschlag im Rat zu blockieren.

Die acht Mitgliedstaaten fordern zudem, die Fristen für das Inkrafttreten von Euro 7 sowohl bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen als auch bei schweren Nutzfahrzeugen zu verschieben. Bei Pkws müssten drei Jahre zwischen der Verabschiedung einschließlich der Delegierten Rechtsakte und fünf Jahre bei schweren Nutzfahrzeugen liegen. Zudem fordern die Mitgliedstaaten, dass die Emissionsgesetzgebung insbesondere bei den schweren Nutzfahrzeugen auf den Vorschlag zu den CO₂-Flottengrenzwerten abgestimmt werden müsse.