die EU-Energieminister haben gestern in Prag bei einem informellen Treffen mehrheitlich weiteren Anstrengungen beim Energiesparen zugestimmt sowie verstärkte Solidarität für den Fall eines Gasmangels signalisiert. Schon im nächsten Jahr soll ein gemeinsamer Gaseinkauf starten. Manuel Berkel hat die Details.

Um schneller von russischem Gas loszukommen, soll nach dem Willen der EU-Kommission Biomethan künftig eine größere Rolle bei der Energieversorgung spielen. In Deutschland etwa speisen bislang gerade einmal rund 250 Biogasanlagen Gas ins Netz, das entspricht einem Prozent am deutschen Gasmarkt. Timo Landenberger erklärt, wie die Kommission den Anteil von Biomethan EU-weit erhöhen will.

Ruhestand ist ein Fremdwort für Rainer Hinrichs-Rahlwes. Der 68-Jährige ist Vorstandsmitglied beim Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) und lebt für die grüne Energie, wie Sie im Portrait lesen können.

Und hier noch mal der Hinweis auf das Table.Live Briefing am kommenden Freitag, 11 Uhr: Europe.Table-Redakteur Lukas Scheid diskutiert mit dem ETS-Berichterstatter des EU-Parlaments, Peter Liese (CDU), Juliette De Grandpré (WWF), Ökonom Florian Rothenberg (ICIS) und Henry Borrmann (Die Familienunternehmer) über die noch offenen Fragen der laufenden Trilogverhandlungen zur Reform des Emissionshandelssystems. Melden Sie sich jetzt kostenfrei an.

Nach dem Treffen der Minister kündigte Energiekommissarin Kadri Simson gestern Nachmittag an, dass die Kommission am 18. Oktober vier Initiativen für weitere Maßnahmen vorlegen werde.

Zwei Vorschläge sollen sicherstellen, dass die EU-Staaten beim Wiederbefüllen der Speicher ab dem nächsten Frühjahr nicht wieder gegenseitig die Preise hochtreiben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte dies bereits zur Priorität erklärt. Seit Montag kursiert außerdem ein 10-Punkte-Plan Deutschlands und der Niederlande, in dem sie das beschleunigte Befüllen der Speicher in diesem Jahr als eine der wesentlichen Ursachen für die exorbitant hohen Gaspreise im Sommer bezeichnen.

Als erstes nannte Simson nun einen Gesetzesvorschlag, um bis zum Frühjahr einen neuen Leitindex zu entwickeln, der eine Alternative zum niederländischen TTF bilden soll. Dieser hat sich durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine vervielfacht. Auf Nachfrage sagte Simson, dass der neue Index auch das Problem adressieren solle, dass bestehende Langfristverträge häufig an den TTF gekoppelt sind.

Das Non-Paper der Niederlande und Deutschlands liest sich dagegen deutlich zurückhaltender. Die beiden wichtigen Player im europäischen Gasmarkt signalisieren zwar Zustimmung zu einer neuen Benchmark für neue LNG-Lieferverträge. In Bezug auf bestehende Lieferverträge solle die Kommission jedoch genau untersuchen, ob der neue Index freiwillig bleiben solle. Die beiden Regierungen drängen die Kommission außerdem dazu, vor Entscheidungen auch die Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu berücksichtigen und die Finanzaufsichtsbehörden, die Marktparteien und die Betreiber der Gasbörsen zu beteiligen.

Parallel dazu verhandelt die Kommission mit wichtigen Gasexporteuren wie Norwegen über angepasste Preise. Falls diese nicht schnell genug laufen sollten, brauche es einen vorübergehenden Mechanismus, um die Preise zu senken, sagte Simson. Zu verstehen ist dies als Drohung mit einem einseitigen Preisdeckel für Gasimporte. Norwegen hatte davon gestern noch einmal ausdrücklich abgeraten. Die Kommission will nächste Woche aber auch die Risiken darlegen, die solch ein Schritt hätte.

Ebenfalls bis zum Frühjahr wollen die EU-Staaten nun eine gemeinsame Gasbeschaffung über die Energy Platform umsetzen, um einen erneuten Überbietungswettkampf zu verhindern. Deutschland hatte zuletzt nach langem Zögern stark dafür geworben. In dem 10-Punkte-Plan schlagen Deutschland und die Niederlande vor, 2023 früher mit dem Wiederauffüllen zu beginnen (Europe.Table berichtete) und die Speicherperiode möglicherweise zu strecken. Außerdem schlagen sie einen “ausgewogeneren Befüllungspfad” vor, was ein Plädoyer für zumindest teilweise schwächere Speicherverpflichtungen bedeuten könnte.

Simson unterstützte die Idee, dass sich die Energie-Plattform vor allem auf das Koordinieren und Bündeln der Gasnachfrage für das Wiederbefüllen der Speicher fokussieren solle.

Die Kommission konnte sich unter den Mitgliedstaaten aber auch mehrheitliche Unterstützung für zwei zentrale Forderungen sichern. Nächste Woche will sie Vorschläge für verstärktes Energiesparen und stärkere Solidarität unter den Mitgliedstaaten vorlegen. Beides hatte sie zur Bedingung für Markteingriffe gemacht. Dass die Energieminister dies nun anerkennen, ist eine große Überraschung des gestrigen Treffens.

Eine Option wäre es laut Simson, einen Notfall auszurufen, damit das im Sommer beschlossene Gassparziel von minus 15 Prozent für die Mitgliedstaaten verpflichtend wird. Bisher haben die EU-Staaten ihren Gasverbrauch erst um zehn Prozent reduziert, sagte Simson gestern. An dem Punkt, einen Notfall auszurufen, sei die Union aber noch nicht. Allerdings ist dafür auch ein Mehrheitsbeschluss des Rates notwendig. Als Alternative für den neuen Vorschlag nannte Simson deshalb neue Maßnahmen, um ein ausreichendes Energiesparen sicherzustellen, ohne konkreter zu werden.

Letzter Teil des neuen Energiepaketes wird ein Vorschlag für verbindlichere Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten sein. Grundsätzlich sind die Staaten bereits verpflichtet, die geschützten Kunden anderer EU-Mitglieder bei einer Gasmangellage mit Gas zu versorgen. Damit im Notfall aber kein Streit über die Konditionen entsteht, hätten die Staaten eigentlich Solidaritätsvereinbarungen abschließen müssen – was die wenigsten getan haben. Unter Federführung von Italien, Griechenland, Belgien und Polen hatten mehrere Regierungen deshalb Leitlinien der Kommission vorgeschlagen. Diese will nun aber mehr Verbindlichkeit. “Wir werden eine Regelung vorschlagen, die im Fall der Fälle direkt anwendbar ist“, kündigte Simson an.

Einige Regionen in der EU könnten von einem Gasmangel allerdings stärker betroffen sein als andere. Für diese Fälle will die Kommission deshalb untersuchen, ob noch weitergehende Regelungen erforderlich sind. Brüssel will also nicht weiter zögern, um sich auf echte Notlagen im Winter vorzubereiten.

Keine Einigung gab es dagegen bei einem generellen Gaspreisdeckel auf Großhandelsebene. Vor dem Treffen hatte der polnische Umweltstaatssekretär Adam Guibourge-Czetwertyński noch gesagt, dass inzwischen zwei weitere und damit nun 17 Staaten diese Maßnahme unterstützen. Um dies abzuwenden, hatte die Kommission sich bereit gezeigt, die Mitgliedstaaten den Preis für Gas zur Verstromung subventionieren zu lassen. Dazu will die Kommission kommende Woche aber noch keinen Vorschlag vorlegen. Man habe sich auf jene Maßnahmen konzentriert, für die es eine breite Unterstützung unter den Mitgliedstaaten gebe, sagte Simson. Möglicherweise könne sich dies über das Wochenende noch ändern.

Vor allem Deutschland setzt stattdessen darauf, Erlöse der Stromproduzenten über einem Höchstwert abzuschöpfen. In dem neuen Non-Paper warnen Berlin und Den Haag abermals vor einer steigenden Gasnachfrage, falls das Gas für Kraftwerke künstlich verbilligt werde, und bringen eine finanzielle Lastenteilung ins Spiel.

Es sind nur vier Zeilen im RePowerEU-Plan der Europäischen Kommission, der die Diversifizierung der Energieversorgung und damit die Unabhängigkeit von russischem Gas vorantreiben soll. Vier Zeilen, die womöglich weitreichende Folgen haben.

Denn der Plan sieht vor, die Produktion von Biomethan, also aufbereitetem Biogas, bis 2030 auf 35 Milliarden Kubikmeter zu erhöhen. Das entspricht einer Verdopplung des bisherigen Ziels aus dem Green Deal und einer Verzehnfachung der derzeitigen Produktionsmenge. Allein dadurch sollen über 20 Prozent der Erdgas-Importe aus Russland ersetzt werden. Und diese wiederum machten bislang rund 45 Prozent des gesamten Gasverbrauchs in der EU aus. Kann das gelingen?

Im Juli veröffentlichte die Initiative “Gas for climate” einen Bericht, der auf Basis bestehender Studien, nationaler Ziele und Strategien das Biomethan-Potenzial für die EU auf kurze wie auf lange Sicht zusammenfasst. Dem Papier zufolge stehen genügend Rohstoffe zur Verfügung, um die Produktionsmenge von derzeit etwa drei bis 2030 auf 41 und bis 2050 auf 151 Milliarden Kubikmeter zu erhöhen. Das wäre mehr als die Hälfte des künftigen von der Kommission prognostizierten Gasbedarfs der EU.

Das Verfahren klingt simpel: Die Ausgangsstoffe von Biomethan sind hauptsächlich landwirtschaftliche Reste wie Dünger, Mist und Ernterückstände, aber auch eigens angebaute Energiepflanzen. Dazu kommen organische Abfälle aus Industrie und Kommunen. Diese werden in speziellen Anlagen zu Biogas vergoren, was bereits vielfach zur unmittelbaren Gewinnung und lokalen Nutzung von Wärme und Strom genutzt wird. “Es gibt EU-weit rund 20.000 Biogasanlagen. Zusammengenommen produziert der Sektor damit schon jetzt mehr Energie als das Land Belgien an Erdgas verbraucht”, sagt Harmen Dekker, CEO der European Biogas Assoziation, gegenüber Europe.Table.

Eine weitere und bislang kaum genutzte Möglichkeit ist die Veredelung des Biogases: Wird das Gas entschwefelt und das enthaltene CO2 abgespalten, entsteht Biomethan. Da Erdgas fast ausschließlich aus Methan besteht, kann es problemlos durch das veredelte Biogas ersetzt werden. Biomethan kann also einfach in das bestehende Erdgasnetz eingespeist und dezentral zur Wärme- oder Stromerzeugung und auch als Energieträger in der Industrie oder im Verkehr genutzt werden.

Doch warum fristet Biomethan dann bislang nur ein Nischendasein im Energiemix der EU? Das liegt unter anderem an der kleinteiligen Struktur des Biogas-Sektors. “Wir betreiben eben kein großes Ölfeld, das ganze Länder mit Energie versorgen kann, sondern viele tausend kleine Anlagen, eingebunden in die Kreislaufwirtschaft”, so Dekker. “Dieser lokale Aspekt macht es für die Politik schwer zu erklären.”

In Zeiten günstiger Erdgasimporte lohnte sich die kostspielige Veredelung des Biogases für die meisten Bauern nicht. Nun sieht der Plan der EU-Kommission vor, finanzielle Anreize über die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bereitzustellen. Doch dagegen regt sich Widerstand im EU-Parlament. Die Finanzierung einer flächendeckenden Energieversorgung sei nicht Sinn und Zweck der GAP, heißt es in Kreisen des Agrarausschusses. Zu groß ist die Sorge, dass die Gelder von Energiekonzernen abgegriffen würden.

Daneben gilt es, einige weitere Hürden zu beseitigen, um das neue Biomethan-Ziel zu erreichen. Ende September hat die Kommission gemeinsam mit Branchenvertretern hierfür die Biomethane Industrial Partnership ins Leben gerufen: “Vor allem müssen wir sicherstellen, dass das Gas EU-weit fließen kann. Gegenwärtig ist das noch nicht der Fall”, sagt Dekker. Auch gelte es, das Genehmigungsverfahren für Produktionsanlagen erheblich zu beschleunigen. “Der Prozess sollte maximal ein Jahr dauern, dauert aber bis zu neun Jahre. Die Zeit haben wir nicht.”

Mit gutem Beispiel gehe Dänemark voran. Dort seien die Biogasanlagen der Landwirte bereits zu einem Großteil vernetzt. Das erleichtere die Produktion von Biomethan, was bereits 25 Prozent des dänischen Gasmarkts ausmache und bis 2033 auf 100 Prozent anwachsen solle. Deutschland hingegen bleibe weit hinter seinen Möglichkeiten zurück, so Dekker, der vom “schlafenden Riesen” spricht.

Rund die Hälfte aller Biogasanlagen der EU stehen in Deutschland und produzieren jährlich etwa 95 Terawattstunden Biogas. Der Großteil davon wird vor Ort in Kraft-Wärme-Kopplung direkt in Strom und Wärme umgewandelt. Lediglich in rund 250 Anlagen wird Biomethan erzeugt und in das Gasnetz eingespeist, was nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums (BMEL) ein Prozent des deutschen Gasmarktes und drei Prozent der deutschen Gasimporte aus Russland ausmacht.

Kurzfristig könne diese Menge kaum erhöht werden, da die bestehenden Anlagen zur Aufbereitung bereits ausgelastet seien, so eine BMEL-Sprecherin. Bis 2030 könne der Anteil von Biomethan am deutschen Gasmarkt auf etwa drei Prozent erhöht werden. Eine EU-weite Verzehnfachung der Produktionsmenge im selben Zeitraum sei “sehr ambitioniert”.

Eine wesentlich deutlichere Erhöhung fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in einem Positionspapier. “Die potenziell erreichbare Menge von bis zu 100 Terawattstunden Biomethan pro Jahr entspricht etwa zehn Prozent des aktuellen deutschen Erdgasverbrauchs“, heißt es in dem Dokument.

Doch dafür muss sich einiges ändern. Die meisten Biogasanlagen können kein Biomethan produzieren und sind so klein, dass sich die teure Umrüstung nicht lohnt. Dazu fehlt es an Anschlüssen ans Gasnetz. Auch die Gesetzgebung, darunter die Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie die Beschränkung der Energie aus Biomasse, müsste angepasst werden.

Vergangene Woche hat die Bundesregierung ein Eckpunkte-Papier für die nationale Biomassestrategie vorgelegt. Diese soll unter Beteiligung von Experten und Interessengruppen in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden und eine nachhaltige Nutzung der verfügbaren Biomasse sicherstellen. Dabei soll der Erhalt der Biodiversität sowie die Ernährungssicherung im Vordergrund stehen.

Denn auch wenn BDEW und Branchenverband betonen, eine Erhöhung der Biogas- und Biomethan-Produktion lasse sich allein durch die ungenutzten Potenziale organischer Abfallstoffe erreichen, belegen Energiepflanzen schon jetzt rund ein Fünftel des deutschen Ackerlands. Auch deshalb wird die Ausweitung der Biogasproduktion von Umweltschützern als nur vermeintlich grüne Lösung betrachtet und häufig kritisiert. “Biogas ist keine Alternative zum Erdgas. Denn der Anbau von Energiepflanzen verdrängt die Nahrungsmittelproduktion und jeder weitere Druck auf natürliche Ökosysteme gefährdet die Artenvielfalt”, teilte etwa Greenpeace in einem Statement mit.

“Viele Ackerflächen in Deutschland eignen sich nicht so gut für den Anbau von Brotgetreide, dort ist der Futterbau ertragreicher. Beim Rückgang der Tierhaltung lässt sich der Aufwuchs nur in Biogasanlagen verwerten”, hält Udo Hämmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes (DBV), dagegen. Die Anlagen seien für die Landwirtschaft unverzichtbar. Nur durch das Vergären von Gülle und Mist ließen sich die andernfalls anfallenden Klimagase vermeiden. Die nach der Vergärung übrig bleibenden Reste könnten als Dünger auf den Feldern ausgebracht werden. Das sei nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Düngemittelpreise eine gefragte Alternative zu synthetischem Dünger und darüber hinaus deutlich umweltfreundlicher.

14.10.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Erfahrungsaustausch Photovoltaik & Wärmepumpe

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) diskutiert über die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen und Anforderungen für die Verteilnetze. INFOS & ANMELDUNG

14.10.2022 – 11:00-12:00 Uhr, online

Europe.Table, Diskussion ETS-Trilog in Zeiten der Energiekrise

Der Europe.Table diskutiert die Auswirkungen einer ambitionierten Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS). INFOS & ANMELDUNG

17.10.-19.10.2022, online

FES, Seminar Zukunft der Arbeit: Digitaler Wandel für eine bessere Arbeitswelt?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) blickt auf Herausforderungen, Auswirkungen und Potenziale digitaler Technologien in der Arbeitswelt. INFOS & ANMELDUNG

17.10.2022 – 18:00-19:30 Uhr, Berlin

KAS, Podiumsdiskussion Grüne Gentechnik in der Landwirtschaft – Wundermittel oder Mogelpackung?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert das Potenzial der Grünen Gentechnik in Zeiten verstärkter Extremwetterereignisse. INFOS & ANMELDUNG

18.10.-19.10.2022, Berlin

Konferenz gat | wat 2022

Der Kongress der Gas- und Wasserwirtschaft beschäftigt sich mit der Sicherung der Energie- und Wasserversorgung. INFOS & ANMELDUNG

18.10.2022, Berlin

BGA Parlamentarischer Abend des Mittelstandes

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) lädt zum Parlamentarischen Abend des Mittelstandes mit Christian Lindner und Robert Habeck. PERSÖNLICHE EINLADUNG ERFORDERLICH

18.10.2022 – 09:00-17:30 Uhr, online

Körber Stiftung, Konferenz Berliner Forum Außenpolitik 2022

Die Körber Stiftung fragt nach der europäischen Sicherheitsordnung der Zukunft. INFOS & LIVESTREAM

18.10.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Gas-/Wärme-Einsparpotenziale bei Gewerbekunden

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) stellt ein neues Kalkulationstool zur Erfassung des Gasbedarfs für Gebäudeheizung und Produktionsprozesse vor. INFOS & ANMELDUNG

18.10.2022 – 11:00-13:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

Construction Alliance 2050, Conference Sustainable Finance: the impact of the European taxonomy in the construction sector

The Construction Alliance 2050 discusses the impact of the European taxonomy for the construction sector. INFOS & REGISTRATION

18.10.2022 – 13:00-20:00 Uhr, Berlin

HBS, Konferenz Rohstoffgipfel Berlin ’22

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) lädt die internationale Zivilgesellschaft, Politik, Gewerkschaften, Wissenschaft und Wirtschaft zum Gespräch über alternative Rohstoffe. INFOS & ANMELDUNG

Nach der Annexion von vier weiteren ukrainischen Gebieten durch Russland und einer Reihe von Raketenangriffen auf ukrainische Städte haben die Nato-Staaten und Partner am Mittwoch darüber beraten, wie sie Kiew militärisch weiter unterstützen können.

Die Luftverteidigung der Ukraine habe “höchste Priorität”, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem Beginn des Treffens der Verteidigungsminister in Brüssel. Mit den “verschleierten nuklearen Drohungen” und der Teilmobilisierung der Truppen in Russland erlebe die Ukraine derzeit “die schwerste Eskalation des Krieges seit der Invasion im Februar”, sagte der Norweger.

Er rief die Nato-Länder auf, Kiew weiter zu bewaffnen. “Die Ukraine ist natürlich ein großes Land mit vielen Städten, also müssen wir aufstocken, um der Ukraine helfen zu können, noch mehr Städte und mehr Gebiete gegen die schrecklichen russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu verteidigen”, sagte Stoltenberg. Dabei gehe es um Kurz- und Langstreckenraketen, Luftabwehrsysteme gegen ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen, sagte er.

Ein IRIS-T-Raketensystem aus Deutschland kam diese Woche in der Ukraine an, wie der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov am Mittwoch bestätige. Er bedankte sich bei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht auf Twitter für “ihre Partnerschaft und ihr starkes Engagement zur Unterstützung der Ukraine. Wir werden gewinnen.” Reznikov nahm an Gesprächen der rund 50 Länder, die die Ukraine unterstützen, teil. Das Nato-Ministertreffen ging nach der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe los. Lambrecht selbst kündigte in Brüssel an, 2023 drei weitere IRIS-T-Systeme zu liefern.

US-Außenminister Lloyd Austin sagte, er erwarte mehr Zusagen von den Alliierten der Ukraine in den kommenden Monaten: “Wir werden die Verteidigungskapazitäten der Ukraine weiter ausbauen – für den dringenden Bedarf von heute und auf lange Sicht.” Aus Washington sollen bald NASAMS-Raketensysteme eintreffen. joy

Die Kommission empfiehlt dem Rat, Bosnien und Herzegowina den Status eines Beitrittskandidaten zu geben. Dafür muss das Land aber noch einige Reformen erledigen wie die Demokratie stärken, Korruption bekämpfen, Medienfreiheit stärken und Migrationsströme besser leiten. Der Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina ist Teil des Erweiterungspakets, das die Kommission am Mittwoch beschlossen hat.

Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi sagte: “Der Kandidatenstatus ist ein Angebot, ich rate den Verantwortlichen, von dieser Gelegenheit in vollem Umfang Gebrauch zu machen.” In dem Paket bewertet die Kommission für jedes Land auf dem Balkan und die Türkei, ob und welche Fortschritte auf dem Weg in die EU gemacht werden.

David McAllister (CDU), Chef des Auswärtigen Ausschusses, sagte: “Die Berichte der Kommission zeigen, dass alle sechs Länder des Westlichen Balkans noch enorme Herausforderungen vor sich haben.” Eine weitere Voraussetzung sei, dass beitrittswillige Länder die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik vollständig mittragen. Das sei bei Serbien gegenwärtig nicht der Fall. Und zur Türkei sagte er: “Da sich die Türkei immer mehr von unseren europäischen Werten entfernt hat, sind die EU-Beitrittsverhandlungen zurecht faktisch ausgesetzt.” mgr

An der Ölpipeline Druschba, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt, ist in Polen ein Leck entdeckt worden. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mit. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums ist die Versorgungssicherheit in Deutschland trotz der Beschädigung gewährleistet. Die Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt erhielten weiter Rohöl über die Leitung, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.

Die Beschädigung wurde laut dem polnischen Betreiber Pern am späten Dienstagabend an einem der beiden Stränge des westlichen Abschnitts der Leitung rund 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock gemeldet. Dies sei die Hauptleitung, über die das Rohöl nach Deutschland fließe. Man halte Kontakt zu den deutschen Partnern, die Lieferung an das Nachbarland liefen “im Rahmen der technischen Möglichkeiten”, hieß es.

Der Sprecher von Rosneft Deutschland, Burkhard Woelki, sagte, da noch unklar sei, wie schwer die Leckage sei und wie lange eine Reparatur dauern werde, lasse sich das Ausmaß der Folgen für die Raffinerie in Schwedt noch nicht einschätzen. “Wir sind dabei, Vorkehrungen zu treffen, um die Versorgung sicherzustellen.” Die Raffinerie versorgt weite Teile Nordostdeutschlands mit Treibstoff.

Das entdeckte Leck in der Druschba-Pipeline liegt nach Angaben der polnischen Umweltbehörde zwischen den Orten Boniewo und Chodecz. Vertreter der Umweltbehörde untersuchten die Schäden, auch ein Staatsanwalt sei anwesend. “Die Ursache für das Leck in der Druschba-Pipeline wird derzeit untersucht. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Ursache des Ausfalls. Alle Hypothesen sind möglich”, schrieb der Sprecher des Koordinators der Geheimdienste, Stanislaw Zaryn, auf Twitter. Die Pipeline Druschba (Freundschaft) zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Ihre Rohre verlaufen teils über und teils unter der Erde. dpa

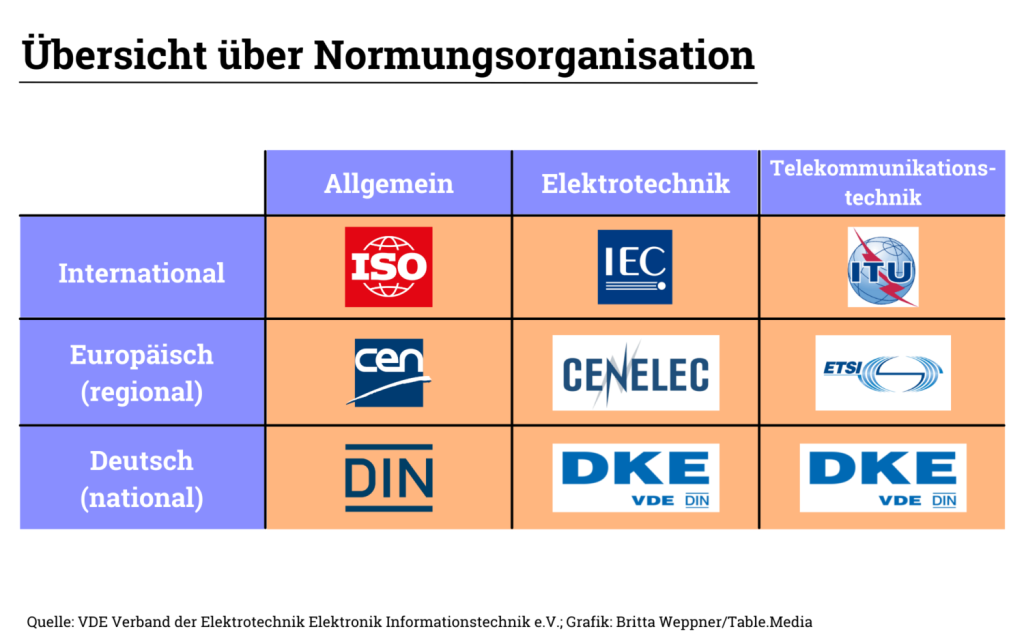

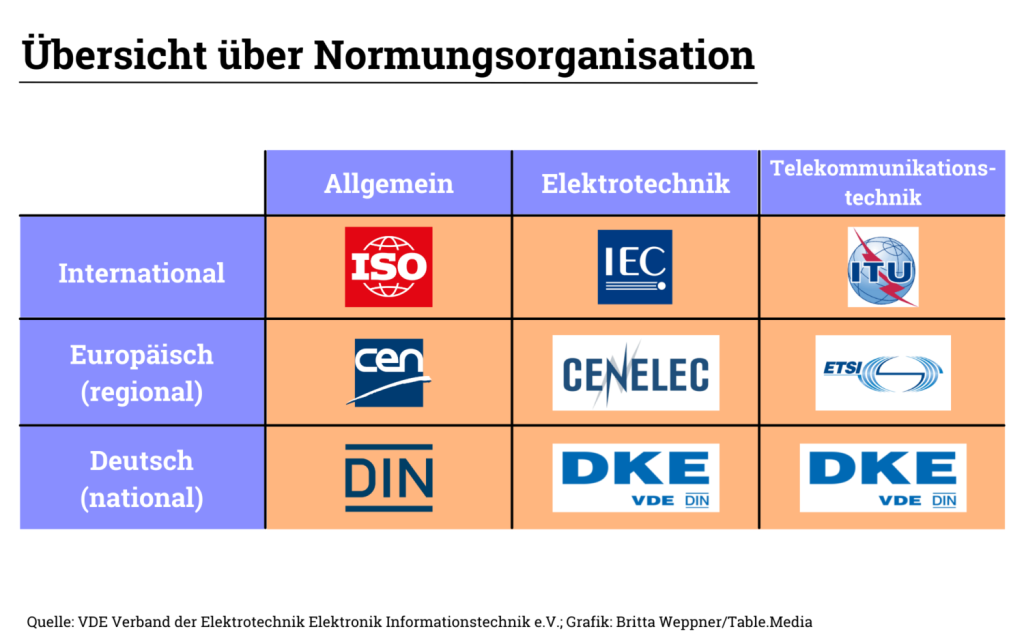

EU-Staaten und Europaparlament haben sich darauf geeinigt, den Einfluss von Drittstaaten in den europäischen Standardisierungsorganisationen zu begrenzen. Die beiden Institutionen folgten damit weitgehend einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission von Februar. Hintergrund ist die Sorge, dass Großunternehmen aus China und den USA zu viel Gewicht haben, wenn in den Gremien des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) neue Industrienormen formuliert werden. ETSI ist die dritte der drei Organisationen neben CEN und CENELEC, die im Auftrag der EU-Kommission harmonisierte Standards erarbeiten.

Die jetzt im Trilog vereinbarte Reform sieht vor, die Rolle der nationalen Standardisierungsorganisationen bei ETSI zu stärken und so den Einfluss von Drittstaaten zu beschneiden. In Deutschland ist das die Deutsche Kommission Elektrotechnik (DKE). Bei CEN und CENELEC ist die Rückkoppelung an die Normungsorganisationen der Mitgliedstaaten bereits gewährleistet.

Die Änderung der Standardisierungs-Verordnung aus dem Jahr 2012 ist Teil der Strategie, wie sich Europa im Rennen um einheitliche Standards für die Industrie stärker gegen Konkurrenten wie China zur Wehr setzen könnte. Sie war weitgehend unstrittig in Rat und Europaparlament. “Normen sind nicht nur technische Details, sondern können auch ein politisches Instrument sein”, sagte die Verhandlungsführerin des Parlaments, Svenja Hahn (FDP). Der CDU-Abgeordnete Andreas Schwab sprach von einer guten Balance zwischen der Einbindung der Industrie und Handlungsfähigkeit der EU. tho/dpa

Die 35-jährige Terry Reintke ist mit 53 Stimmen zur neuen Co-Chefin der Grünen-Fraktion im EU-Parlament gewählt worden. Der Fraktion gehören 72 Abgeordnete an, es soll auch einige Enthaltungen gegeben haben. Reintke führt die Fraktion zusammen mit dem Belgier Philippe Lamberts, der schon seinen Rückzug nach der Europawahl 2024 angekündigt hat. Reintke löst Ska Keller ab, die nach sechs Jahren an der Spitze zurückgetreten ist, aber ihr Mandat noch behält. mgr

Die Kommission verschiebt die Vorlage des Vorschlags für Euro 7 um zwei Wochen. Dies geht aus dem geänderten Programm der künftigen Kommissionssitzungen hervor. Nun soll der Vorschlag für die nächste Stufe der Schadstoffregulierung am 9. November kommen. Der Vorschlag für die Luftreinhaltungsrichtlinie ist weiterhin am 26. Oktober vorgesehen. Ursprünglich sollte der Vorschlag für Euro 7 im Juli 2021 kommen. mgr

Airlines müssen ihre Start- und Landerechte in der EU künftig wieder stärker nutzen, um diese nicht zu verlieren. Vertreter der EU-Staaten einigten sich am Mittwoch darauf, dass nach coronabedingten Ausnahmen für die Wintersaison wieder nahezu die Standardnutzung der sogenannten Slots gelten soll.

Hintergrund sind EU-Regeln, die für fairen Wettbewerb sorgen sollen: Damit eine Fluggesellschaft die wichtigen Slots an beliebten Flughäfen behalten darf, muss sie diese auch nutzen. Eigentlich gilt dafür eine Quote von 80 Prozent. Die Einigung vom Mittwoch sieht für den Winterflugplan noch eine leicht reduzierte Quote von 75 Prozent vor, wie aus einer Mitteilung des Rats der EU-Staaten hervorgeht.

Um Leerflüge zu vermeiden, war diese Regel während der Coronavirus-Pandemie von der EU-Kommission teils komplett ausgesetzt worden. Mit der Normalisierung des Flugverkehrs wurde sie dann nach und nach angepasst. Wie es am Mittwoch weiter hieß, soll die EU-Kommission die Vorschriften etwa in einer Gesundheitskrise oder wegen des Krieges falls nötig wieder ändern können. Darüber hinaus könnten Airlines nicht genutzte Slots künftig in begründeten Fällen anrechnen lassen, hieß es. Die Einigung muss von den EU-Staaten noch formell angenommen werden, was voraussichtlich am 17. Oktober geschehen wird. dpa

Ruhe ist nichts für Rainer Hinrichs-Rahlwes. Am Wochenende zur Arbeitsgemeinschaft Energie bei den Grünen, darauf die Woche ist er in Brüssel unterwegs – wenn es um erneuerbare Energien geht, dann ist Hinrichs-Rahlwes dabei. Der 68-Jährige ist Vorstandsmitglied beim Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) und dort verantwortlich für die europäische und internationale Politik. In Brüssel vertritt er den BEE im European Renewable Energies Federation (EREF). Überall setzt er sich für Wind-, Solar- und Wasserkraft ein. Das Ziel: 100 Prozent erneuerbare Energien in allen Sektoren.

“Ich kenne eine ganze Reihe von Beispielen, wie man das politisch umsetzen kann und wo das bereits praktisch gemacht wird”, sagt Hinrichs-Rahlwes. Bis 2005 hat er sich als Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium um die Erneuerbaren Energien gekümmert. Seitdem berät er Parteien, Unternehmen und Regierungen und übernimmt Posten in verschiedenen Verbänden. Inzwischen ist der 68-Jährige pensioniert, arbeitet ehrenamtlich oder auf Honorarbasis. An Aufhören ist für ihn nicht zu denken.

Hinrichs-Rahlwes ist optimistisch: “Es ist nicht mehr die Frage, ob es geht, sondern wie schnell es geht.” Mit Sonnenenergie aus Portugal, grünem Wasserstoff aus Spanien und Offshore-Windkraft aus Frankreich und Skandinavien könne sich die EU mittelfristig komplett selbst mit Energie versorgen. Bis 2050 rechnet er damit, dass sich nicht nur der Strommarkt umgestellt hat, sondern auch die Energieversorgung für Wärme und Mobilität. Aktuell heizt noch die große Mehrheit der deutschen Haushalte mit Öl oder Gas und die meisten Autos fahren mit Verbrenner-Motoren.

Inzwischen habe es sich aber auch bei den großen Energieversorgern in den Verbänden herumgesprochen, dass sich das Investieren in die Erneuerbaren lohnt. “Insbesondere Wind und Sonne sind kostenmäßig nicht zu schlagen”, sagt Hinrichs-Rahlwes.

Sorgen bereiten ihm vor allem bürokratische Hürden: “Es kann nicht sein, dass eine Genehmigung von Windanlagen in Deutschland bis zu sieben Jahre dauert.” Hier müsse die EU die Verfahren beschleunigen. Außerdem könne die EU Anreize für zögernde Staaten gerade in Osteuropa setzen, die aktuell noch fossile Energien subventionieren.

Zudem müsse der europäische Markt mit den Erneuerbaren noch enger zusammenwachsen, sagt Hinrichs-Rahlwes. “The wind is always blowing… somewhere”, so ein Slogan des Europäischen Windverbandes. Offshore-Wind gibt es eben nur an der Küste. Damit er in die anderen Regionen kommt, müsse Europa die Energieverteilung gemeinsam regeln. Die Unternehmen hätten jedenfalls Interesse an einheitlichen europäischen Standards, sagt Hinrichs-Rahlwes: “Ihre Planungen haben nationale Grenzen längst überschritten.” Jana Hemmersmeier

die EU-Energieminister haben gestern in Prag bei einem informellen Treffen mehrheitlich weiteren Anstrengungen beim Energiesparen zugestimmt sowie verstärkte Solidarität für den Fall eines Gasmangels signalisiert. Schon im nächsten Jahr soll ein gemeinsamer Gaseinkauf starten. Manuel Berkel hat die Details.

Um schneller von russischem Gas loszukommen, soll nach dem Willen der EU-Kommission Biomethan künftig eine größere Rolle bei der Energieversorgung spielen. In Deutschland etwa speisen bislang gerade einmal rund 250 Biogasanlagen Gas ins Netz, das entspricht einem Prozent am deutschen Gasmarkt. Timo Landenberger erklärt, wie die Kommission den Anteil von Biomethan EU-weit erhöhen will.

Ruhestand ist ein Fremdwort für Rainer Hinrichs-Rahlwes. Der 68-Jährige ist Vorstandsmitglied beim Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) und lebt für die grüne Energie, wie Sie im Portrait lesen können.

Und hier noch mal der Hinweis auf das Table.Live Briefing am kommenden Freitag, 11 Uhr: Europe.Table-Redakteur Lukas Scheid diskutiert mit dem ETS-Berichterstatter des EU-Parlaments, Peter Liese (CDU), Juliette De Grandpré (WWF), Ökonom Florian Rothenberg (ICIS) und Henry Borrmann (Die Familienunternehmer) über die noch offenen Fragen der laufenden Trilogverhandlungen zur Reform des Emissionshandelssystems. Melden Sie sich jetzt kostenfrei an.

Nach dem Treffen der Minister kündigte Energiekommissarin Kadri Simson gestern Nachmittag an, dass die Kommission am 18. Oktober vier Initiativen für weitere Maßnahmen vorlegen werde.

Zwei Vorschläge sollen sicherstellen, dass die EU-Staaten beim Wiederbefüllen der Speicher ab dem nächsten Frühjahr nicht wieder gegenseitig die Preise hochtreiben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte dies bereits zur Priorität erklärt. Seit Montag kursiert außerdem ein 10-Punkte-Plan Deutschlands und der Niederlande, in dem sie das beschleunigte Befüllen der Speicher in diesem Jahr als eine der wesentlichen Ursachen für die exorbitant hohen Gaspreise im Sommer bezeichnen.

Als erstes nannte Simson nun einen Gesetzesvorschlag, um bis zum Frühjahr einen neuen Leitindex zu entwickeln, der eine Alternative zum niederländischen TTF bilden soll. Dieser hat sich durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine vervielfacht. Auf Nachfrage sagte Simson, dass der neue Index auch das Problem adressieren solle, dass bestehende Langfristverträge häufig an den TTF gekoppelt sind.

Das Non-Paper der Niederlande und Deutschlands liest sich dagegen deutlich zurückhaltender. Die beiden wichtigen Player im europäischen Gasmarkt signalisieren zwar Zustimmung zu einer neuen Benchmark für neue LNG-Lieferverträge. In Bezug auf bestehende Lieferverträge solle die Kommission jedoch genau untersuchen, ob der neue Index freiwillig bleiben solle. Die beiden Regierungen drängen die Kommission außerdem dazu, vor Entscheidungen auch die Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu berücksichtigen und die Finanzaufsichtsbehörden, die Marktparteien und die Betreiber der Gasbörsen zu beteiligen.

Parallel dazu verhandelt die Kommission mit wichtigen Gasexporteuren wie Norwegen über angepasste Preise. Falls diese nicht schnell genug laufen sollten, brauche es einen vorübergehenden Mechanismus, um die Preise zu senken, sagte Simson. Zu verstehen ist dies als Drohung mit einem einseitigen Preisdeckel für Gasimporte. Norwegen hatte davon gestern noch einmal ausdrücklich abgeraten. Die Kommission will nächste Woche aber auch die Risiken darlegen, die solch ein Schritt hätte.

Ebenfalls bis zum Frühjahr wollen die EU-Staaten nun eine gemeinsame Gasbeschaffung über die Energy Platform umsetzen, um einen erneuten Überbietungswettkampf zu verhindern. Deutschland hatte zuletzt nach langem Zögern stark dafür geworben. In dem 10-Punkte-Plan schlagen Deutschland und die Niederlande vor, 2023 früher mit dem Wiederauffüllen zu beginnen (Europe.Table berichtete) und die Speicherperiode möglicherweise zu strecken. Außerdem schlagen sie einen “ausgewogeneren Befüllungspfad” vor, was ein Plädoyer für zumindest teilweise schwächere Speicherverpflichtungen bedeuten könnte.

Simson unterstützte die Idee, dass sich die Energie-Plattform vor allem auf das Koordinieren und Bündeln der Gasnachfrage für das Wiederbefüllen der Speicher fokussieren solle.

Die Kommission konnte sich unter den Mitgliedstaaten aber auch mehrheitliche Unterstützung für zwei zentrale Forderungen sichern. Nächste Woche will sie Vorschläge für verstärktes Energiesparen und stärkere Solidarität unter den Mitgliedstaaten vorlegen. Beides hatte sie zur Bedingung für Markteingriffe gemacht. Dass die Energieminister dies nun anerkennen, ist eine große Überraschung des gestrigen Treffens.

Eine Option wäre es laut Simson, einen Notfall auszurufen, damit das im Sommer beschlossene Gassparziel von minus 15 Prozent für die Mitgliedstaaten verpflichtend wird. Bisher haben die EU-Staaten ihren Gasverbrauch erst um zehn Prozent reduziert, sagte Simson gestern. An dem Punkt, einen Notfall auszurufen, sei die Union aber noch nicht. Allerdings ist dafür auch ein Mehrheitsbeschluss des Rates notwendig. Als Alternative für den neuen Vorschlag nannte Simson deshalb neue Maßnahmen, um ein ausreichendes Energiesparen sicherzustellen, ohne konkreter zu werden.

Letzter Teil des neuen Energiepaketes wird ein Vorschlag für verbindlichere Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten sein. Grundsätzlich sind die Staaten bereits verpflichtet, die geschützten Kunden anderer EU-Mitglieder bei einer Gasmangellage mit Gas zu versorgen. Damit im Notfall aber kein Streit über die Konditionen entsteht, hätten die Staaten eigentlich Solidaritätsvereinbarungen abschließen müssen – was die wenigsten getan haben. Unter Federführung von Italien, Griechenland, Belgien und Polen hatten mehrere Regierungen deshalb Leitlinien der Kommission vorgeschlagen. Diese will nun aber mehr Verbindlichkeit. “Wir werden eine Regelung vorschlagen, die im Fall der Fälle direkt anwendbar ist“, kündigte Simson an.

Einige Regionen in der EU könnten von einem Gasmangel allerdings stärker betroffen sein als andere. Für diese Fälle will die Kommission deshalb untersuchen, ob noch weitergehende Regelungen erforderlich sind. Brüssel will also nicht weiter zögern, um sich auf echte Notlagen im Winter vorzubereiten.

Keine Einigung gab es dagegen bei einem generellen Gaspreisdeckel auf Großhandelsebene. Vor dem Treffen hatte der polnische Umweltstaatssekretär Adam Guibourge-Czetwertyński noch gesagt, dass inzwischen zwei weitere und damit nun 17 Staaten diese Maßnahme unterstützen. Um dies abzuwenden, hatte die Kommission sich bereit gezeigt, die Mitgliedstaaten den Preis für Gas zur Verstromung subventionieren zu lassen. Dazu will die Kommission kommende Woche aber noch keinen Vorschlag vorlegen. Man habe sich auf jene Maßnahmen konzentriert, für die es eine breite Unterstützung unter den Mitgliedstaaten gebe, sagte Simson. Möglicherweise könne sich dies über das Wochenende noch ändern.

Vor allem Deutschland setzt stattdessen darauf, Erlöse der Stromproduzenten über einem Höchstwert abzuschöpfen. In dem neuen Non-Paper warnen Berlin und Den Haag abermals vor einer steigenden Gasnachfrage, falls das Gas für Kraftwerke künstlich verbilligt werde, und bringen eine finanzielle Lastenteilung ins Spiel.

Es sind nur vier Zeilen im RePowerEU-Plan der Europäischen Kommission, der die Diversifizierung der Energieversorgung und damit die Unabhängigkeit von russischem Gas vorantreiben soll. Vier Zeilen, die womöglich weitreichende Folgen haben.

Denn der Plan sieht vor, die Produktion von Biomethan, also aufbereitetem Biogas, bis 2030 auf 35 Milliarden Kubikmeter zu erhöhen. Das entspricht einer Verdopplung des bisherigen Ziels aus dem Green Deal und einer Verzehnfachung der derzeitigen Produktionsmenge. Allein dadurch sollen über 20 Prozent der Erdgas-Importe aus Russland ersetzt werden. Und diese wiederum machten bislang rund 45 Prozent des gesamten Gasverbrauchs in der EU aus. Kann das gelingen?

Im Juli veröffentlichte die Initiative “Gas for climate” einen Bericht, der auf Basis bestehender Studien, nationaler Ziele und Strategien das Biomethan-Potenzial für die EU auf kurze wie auf lange Sicht zusammenfasst. Dem Papier zufolge stehen genügend Rohstoffe zur Verfügung, um die Produktionsmenge von derzeit etwa drei bis 2030 auf 41 und bis 2050 auf 151 Milliarden Kubikmeter zu erhöhen. Das wäre mehr als die Hälfte des künftigen von der Kommission prognostizierten Gasbedarfs der EU.

Das Verfahren klingt simpel: Die Ausgangsstoffe von Biomethan sind hauptsächlich landwirtschaftliche Reste wie Dünger, Mist und Ernterückstände, aber auch eigens angebaute Energiepflanzen. Dazu kommen organische Abfälle aus Industrie und Kommunen. Diese werden in speziellen Anlagen zu Biogas vergoren, was bereits vielfach zur unmittelbaren Gewinnung und lokalen Nutzung von Wärme und Strom genutzt wird. “Es gibt EU-weit rund 20.000 Biogasanlagen. Zusammengenommen produziert der Sektor damit schon jetzt mehr Energie als das Land Belgien an Erdgas verbraucht”, sagt Harmen Dekker, CEO der European Biogas Assoziation, gegenüber Europe.Table.

Eine weitere und bislang kaum genutzte Möglichkeit ist die Veredelung des Biogases: Wird das Gas entschwefelt und das enthaltene CO2 abgespalten, entsteht Biomethan. Da Erdgas fast ausschließlich aus Methan besteht, kann es problemlos durch das veredelte Biogas ersetzt werden. Biomethan kann also einfach in das bestehende Erdgasnetz eingespeist und dezentral zur Wärme- oder Stromerzeugung und auch als Energieträger in der Industrie oder im Verkehr genutzt werden.

Doch warum fristet Biomethan dann bislang nur ein Nischendasein im Energiemix der EU? Das liegt unter anderem an der kleinteiligen Struktur des Biogas-Sektors. “Wir betreiben eben kein großes Ölfeld, das ganze Länder mit Energie versorgen kann, sondern viele tausend kleine Anlagen, eingebunden in die Kreislaufwirtschaft”, so Dekker. “Dieser lokale Aspekt macht es für die Politik schwer zu erklären.”

In Zeiten günstiger Erdgasimporte lohnte sich die kostspielige Veredelung des Biogases für die meisten Bauern nicht. Nun sieht der Plan der EU-Kommission vor, finanzielle Anreize über die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bereitzustellen. Doch dagegen regt sich Widerstand im EU-Parlament. Die Finanzierung einer flächendeckenden Energieversorgung sei nicht Sinn und Zweck der GAP, heißt es in Kreisen des Agrarausschusses. Zu groß ist die Sorge, dass die Gelder von Energiekonzernen abgegriffen würden.

Daneben gilt es, einige weitere Hürden zu beseitigen, um das neue Biomethan-Ziel zu erreichen. Ende September hat die Kommission gemeinsam mit Branchenvertretern hierfür die Biomethane Industrial Partnership ins Leben gerufen: “Vor allem müssen wir sicherstellen, dass das Gas EU-weit fließen kann. Gegenwärtig ist das noch nicht der Fall”, sagt Dekker. Auch gelte es, das Genehmigungsverfahren für Produktionsanlagen erheblich zu beschleunigen. “Der Prozess sollte maximal ein Jahr dauern, dauert aber bis zu neun Jahre. Die Zeit haben wir nicht.”

Mit gutem Beispiel gehe Dänemark voran. Dort seien die Biogasanlagen der Landwirte bereits zu einem Großteil vernetzt. Das erleichtere die Produktion von Biomethan, was bereits 25 Prozent des dänischen Gasmarkts ausmache und bis 2033 auf 100 Prozent anwachsen solle. Deutschland hingegen bleibe weit hinter seinen Möglichkeiten zurück, so Dekker, der vom “schlafenden Riesen” spricht.

Rund die Hälfte aller Biogasanlagen der EU stehen in Deutschland und produzieren jährlich etwa 95 Terawattstunden Biogas. Der Großteil davon wird vor Ort in Kraft-Wärme-Kopplung direkt in Strom und Wärme umgewandelt. Lediglich in rund 250 Anlagen wird Biomethan erzeugt und in das Gasnetz eingespeist, was nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums (BMEL) ein Prozent des deutschen Gasmarktes und drei Prozent der deutschen Gasimporte aus Russland ausmacht.

Kurzfristig könne diese Menge kaum erhöht werden, da die bestehenden Anlagen zur Aufbereitung bereits ausgelastet seien, so eine BMEL-Sprecherin. Bis 2030 könne der Anteil von Biomethan am deutschen Gasmarkt auf etwa drei Prozent erhöht werden. Eine EU-weite Verzehnfachung der Produktionsmenge im selben Zeitraum sei “sehr ambitioniert”.

Eine wesentlich deutlichere Erhöhung fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in einem Positionspapier. “Die potenziell erreichbare Menge von bis zu 100 Terawattstunden Biomethan pro Jahr entspricht etwa zehn Prozent des aktuellen deutschen Erdgasverbrauchs“, heißt es in dem Dokument.

Doch dafür muss sich einiges ändern. Die meisten Biogasanlagen können kein Biomethan produzieren und sind so klein, dass sich die teure Umrüstung nicht lohnt. Dazu fehlt es an Anschlüssen ans Gasnetz. Auch die Gesetzgebung, darunter die Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie die Beschränkung der Energie aus Biomasse, müsste angepasst werden.

Vergangene Woche hat die Bundesregierung ein Eckpunkte-Papier für die nationale Biomassestrategie vorgelegt. Diese soll unter Beteiligung von Experten und Interessengruppen in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden und eine nachhaltige Nutzung der verfügbaren Biomasse sicherstellen. Dabei soll der Erhalt der Biodiversität sowie die Ernährungssicherung im Vordergrund stehen.

Denn auch wenn BDEW und Branchenverband betonen, eine Erhöhung der Biogas- und Biomethan-Produktion lasse sich allein durch die ungenutzten Potenziale organischer Abfallstoffe erreichen, belegen Energiepflanzen schon jetzt rund ein Fünftel des deutschen Ackerlands. Auch deshalb wird die Ausweitung der Biogasproduktion von Umweltschützern als nur vermeintlich grüne Lösung betrachtet und häufig kritisiert. “Biogas ist keine Alternative zum Erdgas. Denn der Anbau von Energiepflanzen verdrängt die Nahrungsmittelproduktion und jeder weitere Druck auf natürliche Ökosysteme gefährdet die Artenvielfalt”, teilte etwa Greenpeace in einem Statement mit.

“Viele Ackerflächen in Deutschland eignen sich nicht so gut für den Anbau von Brotgetreide, dort ist der Futterbau ertragreicher. Beim Rückgang der Tierhaltung lässt sich der Aufwuchs nur in Biogasanlagen verwerten”, hält Udo Hämmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes (DBV), dagegen. Die Anlagen seien für die Landwirtschaft unverzichtbar. Nur durch das Vergären von Gülle und Mist ließen sich die andernfalls anfallenden Klimagase vermeiden. Die nach der Vergärung übrig bleibenden Reste könnten als Dünger auf den Feldern ausgebracht werden. Das sei nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Düngemittelpreise eine gefragte Alternative zu synthetischem Dünger und darüber hinaus deutlich umweltfreundlicher.

14.10.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Erfahrungsaustausch Photovoltaik & Wärmepumpe

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) diskutiert über die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen und Anforderungen für die Verteilnetze. INFOS & ANMELDUNG

14.10.2022 – 11:00-12:00 Uhr, online

Europe.Table, Diskussion ETS-Trilog in Zeiten der Energiekrise

Der Europe.Table diskutiert die Auswirkungen einer ambitionierten Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS). INFOS & ANMELDUNG

17.10.-19.10.2022, online

FES, Seminar Zukunft der Arbeit: Digitaler Wandel für eine bessere Arbeitswelt?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) blickt auf Herausforderungen, Auswirkungen und Potenziale digitaler Technologien in der Arbeitswelt. INFOS & ANMELDUNG

17.10.2022 – 18:00-19:30 Uhr, Berlin

KAS, Podiumsdiskussion Grüne Gentechnik in der Landwirtschaft – Wundermittel oder Mogelpackung?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert das Potenzial der Grünen Gentechnik in Zeiten verstärkter Extremwetterereignisse. INFOS & ANMELDUNG

18.10.-19.10.2022, Berlin

Konferenz gat | wat 2022

Der Kongress der Gas- und Wasserwirtschaft beschäftigt sich mit der Sicherung der Energie- und Wasserversorgung. INFOS & ANMELDUNG

18.10.2022, Berlin

BGA Parlamentarischer Abend des Mittelstandes

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) lädt zum Parlamentarischen Abend des Mittelstandes mit Christian Lindner und Robert Habeck. PERSÖNLICHE EINLADUNG ERFORDERLICH

18.10.2022 – 09:00-17:30 Uhr, online

Körber Stiftung, Konferenz Berliner Forum Außenpolitik 2022

Die Körber Stiftung fragt nach der europäischen Sicherheitsordnung der Zukunft. INFOS & LIVESTREAM

18.10.2022 – 10:00-11:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Gas-/Wärme-Einsparpotenziale bei Gewerbekunden

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) stellt ein neues Kalkulationstool zur Erfassung des Gasbedarfs für Gebäudeheizung und Produktionsprozesse vor. INFOS & ANMELDUNG

18.10.2022 – 11:00-13:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

Construction Alliance 2050, Conference Sustainable Finance: the impact of the European taxonomy in the construction sector

The Construction Alliance 2050 discusses the impact of the European taxonomy for the construction sector. INFOS & REGISTRATION

18.10.2022 – 13:00-20:00 Uhr, Berlin

HBS, Konferenz Rohstoffgipfel Berlin ’22

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) lädt die internationale Zivilgesellschaft, Politik, Gewerkschaften, Wissenschaft und Wirtschaft zum Gespräch über alternative Rohstoffe. INFOS & ANMELDUNG

Nach der Annexion von vier weiteren ukrainischen Gebieten durch Russland und einer Reihe von Raketenangriffen auf ukrainische Städte haben die Nato-Staaten und Partner am Mittwoch darüber beraten, wie sie Kiew militärisch weiter unterstützen können.

Die Luftverteidigung der Ukraine habe “höchste Priorität”, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem Beginn des Treffens der Verteidigungsminister in Brüssel. Mit den “verschleierten nuklearen Drohungen” und der Teilmobilisierung der Truppen in Russland erlebe die Ukraine derzeit “die schwerste Eskalation des Krieges seit der Invasion im Februar”, sagte der Norweger.

Er rief die Nato-Länder auf, Kiew weiter zu bewaffnen. “Die Ukraine ist natürlich ein großes Land mit vielen Städten, also müssen wir aufstocken, um der Ukraine helfen zu können, noch mehr Städte und mehr Gebiete gegen die schrecklichen russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu verteidigen”, sagte Stoltenberg. Dabei gehe es um Kurz- und Langstreckenraketen, Luftabwehrsysteme gegen ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen, sagte er.

Ein IRIS-T-Raketensystem aus Deutschland kam diese Woche in der Ukraine an, wie der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov am Mittwoch bestätige. Er bedankte sich bei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht auf Twitter für “ihre Partnerschaft und ihr starkes Engagement zur Unterstützung der Ukraine. Wir werden gewinnen.” Reznikov nahm an Gesprächen der rund 50 Länder, die die Ukraine unterstützen, teil. Das Nato-Ministertreffen ging nach der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe los. Lambrecht selbst kündigte in Brüssel an, 2023 drei weitere IRIS-T-Systeme zu liefern.

US-Außenminister Lloyd Austin sagte, er erwarte mehr Zusagen von den Alliierten der Ukraine in den kommenden Monaten: “Wir werden die Verteidigungskapazitäten der Ukraine weiter ausbauen – für den dringenden Bedarf von heute und auf lange Sicht.” Aus Washington sollen bald NASAMS-Raketensysteme eintreffen. joy

Die Kommission empfiehlt dem Rat, Bosnien und Herzegowina den Status eines Beitrittskandidaten zu geben. Dafür muss das Land aber noch einige Reformen erledigen wie die Demokratie stärken, Korruption bekämpfen, Medienfreiheit stärken und Migrationsströme besser leiten. Der Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina ist Teil des Erweiterungspakets, das die Kommission am Mittwoch beschlossen hat.

Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi sagte: “Der Kandidatenstatus ist ein Angebot, ich rate den Verantwortlichen, von dieser Gelegenheit in vollem Umfang Gebrauch zu machen.” In dem Paket bewertet die Kommission für jedes Land auf dem Balkan und die Türkei, ob und welche Fortschritte auf dem Weg in die EU gemacht werden.

David McAllister (CDU), Chef des Auswärtigen Ausschusses, sagte: “Die Berichte der Kommission zeigen, dass alle sechs Länder des Westlichen Balkans noch enorme Herausforderungen vor sich haben.” Eine weitere Voraussetzung sei, dass beitrittswillige Länder die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik vollständig mittragen. Das sei bei Serbien gegenwärtig nicht der Fall. Und zur Türkei sagte er: “Da sich die Türkei immer mehr von unseren europäischen Werten entfernt hat, sind die EU-Beitrittsverhandlungen zurecht faktisch ausgesetzt.” mgr

An der Ölpipeline Druschba, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt, ist in Polen ein Leck entdeckt worden. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mit. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums ist die Versorgungssicherheit in Deutschland trotz der Beschädigung gewährleistet. Die Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt erhielten weiter Rohöl über die Leitung, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.

Die Beschädigung wurde laut dem polnischen Betreiber Pern am späten Dienstagabend an einem der beiden Stränge des westlichen Abschnitts der Leitung rund 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock gemeldet. Dies sei die Hauptleitung, über die das Rohöl nach Deutschland fließe. Man halte Kontakt zu den deutschen Partnern, die Lieferung an das Nachbarland liefen “im Rahmen der technischen Möglichkeiten”, hieß es.

Der Sprecher von Rosneft Deutschland, Burkhard Woelki, sagte, da noch unklar sei, wie schwer die Leckage sei und wie lange eine Reparatur dauern werde, lasse sich das Ausmaß der Folgen für die Raffinerie in Schwedt noch nicht einschätzen. “Wir sind dabei, Vorkehrungen zu treffen, um die Versorgung sicherzustellen.” Die Raffinerie versorgt weite Teile Nordostdeutschlands mit Treibstoff.

Das entdeckte Leck in der Druschba-Pipeline liegt nach Angaben der polnischen Umweltbehörde zwischen den Orten Boniewo und Chodecz. Vertreter der Umweltbehörde untersuchten die Schäden, auch ein Staatsanwalt sei anwesend. “Die Ursache für das Leck in der Druschba-Pipeline wird derzeit untersucht. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Ursache des Ausfalls. Alle Hypothesen sind möglich”, schrieb der Sprecher des Koordinators der Geheimdienste, Stanislaw Zaryn, auf Twitter. Die Pipeline Druschba (Freundschaft) zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Ihre Rohre verlaufen teils über und teils unter der Erde. dpa

EU-Staaten und Europaparlament haben sich darauf geeinigt, den Einfluss von Drittstaaten in den europäischen Standardisierungsorganisationen zu begrenzen. Die beiden Institutionen folgten damit weitgehend einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission von Februar. Hintergrund ist die Sorge, dass Großunternehmen aus China und den USA zu viel Gewicht haben, wenn in den Gremien des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) neue Industrienormen formuliert werden. ETSI ist die dritte der drei Organisationen neben CEN und CENELEC, die im Auftrag der EU-Kommission harmonisierte Standards erarbeiten.

Die jetzt im Trilog vereinbarte Reform sieht vor, die Rolle der nationalen Standardisierungsorganisationen bei ETSI zu stärken und so den Einfluss von Drittstaaten zu beschneiden. In Deutschland ist das die Deutsche Kommission Elektrotechnik (DKE). Bei CEN und CENELEC ist die Rückkoppelung an die Normungsorganisationen der Mitgliedstaaten bereits gewährleistet.

Die Änderung der Standardisierungs-Verordnung aus dem Jahr 2012 ist Teil der Strategie, wie sich Europa im Rennen um einheitliche Standards für die Industrie stärker gegen Konkurrenten wie China zur Wehr setzen könnte. Sie war weitgehend unstrittig in Rat und Europaparlament. “Normen sind nicht nur technische Details, sondern können auch ein politisches Instrument sein”, sagte die Verhandlungsführerin des Parlaments, Svenja Hahn (FDP). Der CDU-Abgeordnete Andreas Schwab sprach von einer guten Balance zwischen der Einbindung der Industrie und Handlungsfähigkeit der EU. tho/dpa

Die 35-jährige Terry Reintke ist mit 53 Stimmen zur neuen Co-Chefin der Grünen-Fraktion im EU-Parlament gewählt worden. Der Fraktion gehören 72 Abgeordnete an, es soll auch einige Enthaltungen gegeben haben. Reintke führt die Fraktion zusammen mit dem Belgier Philippe Lamberts, der schon seinen Rückzug nach der Europawahl 2024 angekündigt hat. Reintke löst Ska Keller ab, die nach sechs Jahren an der Spitze zurückgetreten ist, aber ihr Mandat noch behält. mgr

Die Kommission verschiebt die Vorlage des Vorschlags für Euro 7 um zwei Wochen. Dies geht aus dem geänderten Programm der künftigen Kommissionssitzungen hervor. Nun soll der Vorschlag für die nächste Stufe der Schadstoffregulierung am 9. November kommen. Der Vorschlag für die Luftreinhaltungsrichtlinie ist weiterhin am 26. Oktober vorgesehen. Ursprünglich sollte der Vorschlag für Euro 7 im Juli 2021 kommen. mgr

Airlines müssen ihre Start- und Landerechte in der EU künftig wieder stärker nutzen, um diese nicht zu verlieren. Vertreter der EU-Staaten einigten sich am Mittwoch darauf, dass nach coronabedingten Ausnahmen für die Wintersaison wieder nahezu die Standardnutzung der sogenannten Slots gelten soll.

Hintergrund sind EU-Regeln, die für fairen Wettbewerb sorgen sollen: Damit eine Fluggesellschaft die wichtigen Slots an beliebten Flughäfen behalten darf, muss sie diese auch nutzen. Eigentlich gilt dafür eine Quote von 80 Prozent. Die Einigung vom Mittwoch sieht für den Winterflugplan noch eine leicht reduzierte Quote von 75 Prozent vor, wie aus einer Mitteilung des Rats der EU-Staaten hervorgeht.

Um Leerflüge zu vermeiden, war diese Regel während der Coronavirus-Pandemie von der EU-Kommission teils komplett ausgesetzt worden. Mit der Normalisierung des Flugverkehrs wurde sie dann nach und nach angepasst. Wie es am Mittwoch weiter hieß, soll die EU-Kommission die Vorschriften etwa in einer Gesundheitskrise oder wegen des Krieges falls nötig wieder ändern können. Darüber hinaus könnten Airlines nicht genutzte Slots künftig in begründeten Fällen anrechnen lassen, hieß es. Die Einigung muss von den EU-Staaten noch formell angenommen werden, was voraussichtlich am 17. Oktober geschehen wird. dpa

Ruhe ist nichts für Rainer Hinrichs-Rahlwes. Am Wochenende zur Arbeitsgemeinschaft Energie bei den Grünen, darauf die Woche ist er in Brüssel unterwegs – wenn es um erneuerbare Energien geht, dann ist Hinrichs-Rahlwes dabei. Der 68-Jährige ist Vorstandsmitglied beim Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) und dort verantwortlich für die europäische und internationale Politik. In Brüssel vertritt er den BEE im European Renewable Energies Federation (EREF). Überall setzt er sich für Wind-, Solar- und Wasserkraft ein. Das Ziel: 100 Prozent erneuerbare Energien in allen Sektoren.

“Ich kenne eine ganze Reihe von Beispielen, wie man das politisch umsetzen kann und wo das bereits praktisch gemacht wird”, sagt Hinrichs-Rahlwes. Bis 2005 hat er sich als Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium um die Erneuerbaren Energien gekümmert. Seitdem berät er Parteien, Unternehmen und Regierungen und übernimmt Posten in verschiedenen Verbänden. Inzwischen ist der 68-Jährige pensioniert, arbeitet ehrenamtlich oder auf Honorarbasis. An Aufhören ist für ihn nicht zu denken.

Hinrichs-Rahlwes ist optimistisch: “Es ist nicht mehr die Frage, ob es geht, sondern wie schnell es geht.” Mit Sonnenenergie aus Portugal, grünem Wasserstoff aus Spanien und Offshore-Windkraft aus Frankreich und Skandinavien könne sich die EU mittelfristig komplett selbst mit Energie versorgen. Bis 2050 rechnet er damit, dass sich nicht nur der Strommarkt umgestellt hat, sondern auch die Energieversorgung für Wärme und Mobilität. Aktuell heizt noch die große Mehrheit der deutschen Haushalte mit Öl oder Gas und die meisten Autos fahren mit Verbrenner-Motoren.

Inzwischen habe es sich aber auch bei den großen Energieversorgern in den Verbänden herumgesprochen, dass sich das Investieren in die Erneuerbaren lohnt. “Insbesondere Wind und Sonne sind kostenmäßig nicht zu schlagen”, sagt Hinrichs-Rahlwes.

Sorgen bereiten ihm vor allem bürokratische Hürden: “Es kann nicht sein, dass eine Genehmigung von Windanlagen in Deutschland bis zu sieben Jahre dauert.” Hier müsse die EU die Verfahren beschleunigen. Außerdem könne die EU Anreize für zögernde Staaten gerade in Osteuropa setzen, die aktuell noch fossile Energien subventionieren.

Zudem müsse der europäische Markt mit den Erneuerbaren noch enger zusammenwachsen, sagt Hinrichs-Rahlwes. “The wind is always blowing… somewhere”, so ein Slogan des Europäischen Windverbandes. Offshore-Wind gibt es eben nur an der Küste. Damit er in die anderen Regionen kommt, müsse Europa die Energieverteilung gemeinsam regeln. Die Unternehmen hätten jedenfalls Interesse an einheitlichen europäischen Standards, sagt Hinrichs-Rahlwes: “Ihre Planungen haben nationale Grenzen längst überschritten.” Jana Hemmersmeier