Robert Habeck weilte gestern zum Antrittsbesuch in Brüssel, um mit Ursula von der Leyen und einem halben Dutzend ihrer Kommissar:innen zu sprechen. Deutschland solle gegen den ergänzenden Rechtsakt zur Taxonomie in seiner jetzigen Form stimmen, sagte der Grünen-Politiker, allerdings sei dies seine “persönlich-politische Meinung”.

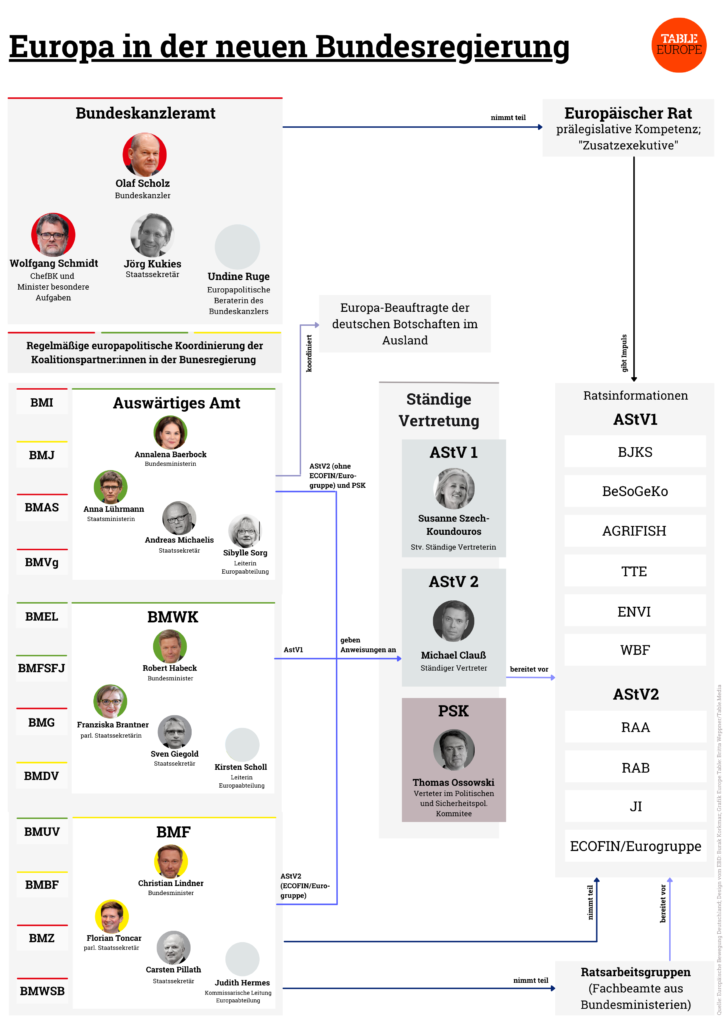

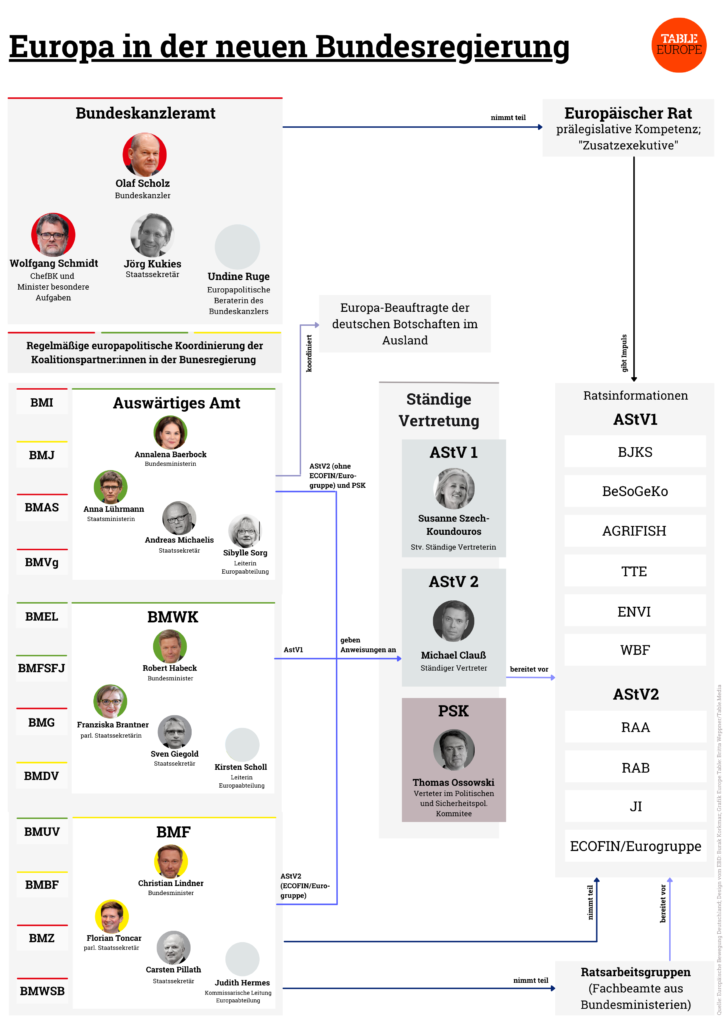

Die Äußerung sagt einiges darüber, wie es kurz nach Antritt um die europapolitische Koordinierung in der Ampel-Regierung bestellt ist. Die Koalitionspartner hatten stringentere Abstimmungsprozesse versprochen. Aber zumindest nach dem ersten Härtetest spricht wenig dafür, dass es SPD, Grüne und FDP die gemeinsame Positionierung in Brüssel besser gelingt als den Vorgängern. Till Hoppe hat die Einzelheiten und nennt auch die aus EU-Sicht zentralen Akteure in der Regierung.

Habeck führte in Brüssel auch Gespräche, wie die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann, sollte der Konflikt mit Russland tatsächlich eskalieren. EU und USA arbeiten daran, das Sanktionspaket für den Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine fertig zu verhandeln. Die Sorge ist groß, dass Moskau im Gegenzug die Energielieferungen nach Europa drosselt und die Turbulenzen an den Märkten noch verschärft.

Der Streit um Huawei in 5G-Netzen beschäftigt nun auch die internationale Schiedsgerichtsbarkeit: Die Firma hat Schweden vor einem solchen verklagt. Was der chinesische Netzwerkausrüster damit bezweckt und warum dies ein Präzedenzfall in Europa werden könnte, erläutern Nico Beckert und Falk Steiner.

Robert Habecks Agenda für seine erste Brüssel-Reise als Minister war reichlich voll – die Liste der Gesprächspartner umfasste Ursula von der Leyen und ein halbes Dutzend ihrer Kommissare. Gefragt wurde der Grünen-Politiker bei seinem Besuch aber fast ausschließlich nach einem Thema: der Position der Bundesregierung zum ergänzenden Rechtsakt zur Taxonomie. “Meine persönlich-politische Meinung ist, wenn Atomenergie in der Form wie jetzt drin bleibt, sollte Deutschland mit Nein stimmen“, antwortete Habeck.

Bis kurz vor Fristablauf am vergangenen Freitagabend hatte die Bundesregierung für die Stellungnahme zum Kommissionsentwurf um Formulierungen gerungen (Europe.Table berichtete), die den unterschiedlichen Ansichten in der Ampel-Koalition gerecht wurden. Es war der erste Test für das im Koalitionsvertrag festgehaltene Bekenntnis, als Bundesregierung geschlossen in Brüssel aufzutreten und sich “durch eine stringentere Koordinierung eindeutig und frühzeitig zu Vorhaben der Europäische Kommission zu positionieren”. Wirklich bestanden haben SPD, Grüne und FDP diesen Test nicht.

Habecks Äußerung zeigt, dass die Koalitionäre weiterhin uneins sind. Der Streit um die deutsche Position zur Taxonomie deute darauf hin, “dass in der Bundesregierung in Sachen EU-Koordinierung noch nicht alles rund läuft“, konstatiert die Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD), Linn Selle. Es bestehe in Berlin wie in anderen EU-Hauptstädten weiterhin die Gefahr, “dass bei eigenem Nichtgelingen per Knopfdruck ‘Brüssel’ Schuld ist”.

Andere EU-Regierungen und Experten kritisieren seit langem die langwierigen Abstimmungsprozesse in der Bundesregierung (Europe.Table berichtete). Deutschland, der wichtigste Mitgliedstaat, sei deshalb zu häufig nicht sprechfähig im Rat. Auch BDI-Präsident Siegfried Russwurm warnte kürzlich: “Die EU-Gremien entscheiden, auch wenn sich Deutschland enthält”. Die neue Dreierkoalition tue daher gut daran, sich interne Mechanismen zu überlegen, um die deutschen Positionen zu formulieren. Da sei “noch Luft nach oben”.

In den sieben Wochen seit Amtsantritt hat sich dabei in der Ampelregierung wenig getan. Einen eigenen Kabinettsausschuss, wie zunächst diskutiert, wird es wohl nicht geben. Die etablierten Koordinierungsmechanismen laufen wie gehabt weiter, insbesondere die Runden der Europa-Staatssekretäre und der Abteilungsleiter aus den unterschiedlichen Ministerien. Die Koordinierungsfunktion liegt wie zuvor beim Bundeswirtschaftsministerium und beim Auswärtigem Amt. Neu ist nur, dass beide Häuser inzwischen in den Händen einer Partei liegen – den Grünen (Europe.Table berichtete).

Auch im Bundeskanzleramt müssen sich die Verhältnisse erst sortieren. Kanzler Olaf Scholz berief seinen Vertrauten Jörg Kukies zum Staatssekretär für die Wirtschafts- und Europapolitik, Undine Ruge rückte von der Stellvertreterin zur Leiterin der Europaabteilung auf. Bei ihrem öffentlichen Auftritt beim Nationalen Bürgerforum zur EU-Zukunftskonferenz stellte sich Ruge als “europapolitische Beraterin des Bundeskanzlers” vor – ein Titel, der Kukies vorbehalten schien.

Einiges spricht dafür, dass Ruge nun, wie ihr in den einstweiligen Ruhestand versetzter Vorgänger Uwe Corsepius, als Sherpa die EU-Gipfel vorbereiten wird. Ihr neuer Stellvertreter Ole Funke wiederum ist ein Kukies-Vertrauter, er arbeitete mit diesem bereits eng im Bundesfinanzministerium zusammen.

Wie sich die EU-Koordinierung in der neuen Bundesregierung in Deutschland gestalten werde, sei daher noch ungewiss, so Selle. Immerhin sind inzwischen die wichtigsten Stellen besetzt (siehe EBD-Grafik).

Im AA werden der vorige London-Botschafter Andreas Michaelis als Staatssekretär und Sibylle Sorg als Abteilungsleiterin für die Koordinierung zuständig sein, als Europa-Staatsministerin hat Annalena Baerbock Anna Lührmann berufen (Europe.Table berichtete).

Im BMWK treibt Sven Giegold als Staatssekretär die Agenda auf EU-Ebene voran, Kirsten Scholl bleibt als Abteilungsleiterin im Amt. Im BMF hat Christian Lindner mit Carsten Pillath einen EU-Profi als Staatssekretär berufen. Die kommissarische Leitung der Europaabteilung hat Judith Hermes übernommen.

Der Konflikt zwischen Huawei und Schweden geht in die nächste Runde. Das chinesische Kommunikationsunternehmen hat den nordischen Staat nun vor einem internationalen Schiedsgericht wegen des Ausschlusses vom 5G-Netzausbau verklagt. Das geht aus einer Meldung des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) hervor. Ein Sprecher von Huawei Deutschland hat die Klage gegen Schweden gegenüber Table.Media bestätigt. Damit bekommt der Streit um den Ausschluss chinesischer Anbieter von Ausbau der 5G-Netze in westlichen Ländern eine neue Dimension. Im für Schweden ungünstigsten Fall könnte das Land zur Zahlung von Schadensersatz in Millionenhöhe verurteilt werden. Doch Klagen vor Schiedsgerichten ziehen sich mitunter über viele Jahre hin. Eventuell geht es Huawei auch nur um Abschreckung, um andere Länder vor einer ähnlichen Entscheidung wie der Schwedens abzuhalten.

Die Huawei-Klage gegen Schweden hat eine längere Vorgeschichte. Schon vor gut einem Jahr hatte der chinesische IT-Riese Schweden in einem Brief vor einer möglichen Klage gewarnt. An den damaligen Premierminister gewandt, schrieb Huawei, der 5G-Ausschluss habe die Geschäftsaussichten seiner schwedischen Tochterfirma stark beeinträchtigt. Der Grundsatz nach “fairer und gerechter Behandlung” internationaler Investoren des schwedisch-chinesischen Investitionsabkommens sei verletzt worden (China.Table berichtete).

Schweden war der Bitte Huaweis, den 5G-Ausschluss des Unternehmens rückgängig zu machen, nicht nachgekommen. Das Unternehmen verklagte daraufhin im April 2021 die schwedische Telekommunikations-Regulierungsbehörde. Doch auch diese Klage war nicht erfolgreich. Nun scheint Huawei den letzten Strohhalm zu greifen und eine Klage vor einem internationalen Schiedsgericht anzustrengen.

Der chinesische Konzern sieht sich auf vielen wichtigen Märkten mit einem de-facto Ausschluss vom 5G-Ausbau konfrontiert. Insbesondere die USA und Australien hatten den Konzern vom Aufbau ihrer 5G-Netze vollständig ausschließen wollen. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Huawei in Australien Kommunikationsinfrastruktur für Spionagezwecke missbraucht haben soll. Auch europäische Staaten schlossen sich den Sicherheitsbedenken an. 13 der 27 Mitgliedstaaten der EU hatten bis Oktober 2021 rechtliche Maßnahmen ergriffen, mit denen nicht vertrauenswürdige Anbieter von Aufbau und Betrieb wichtiger Teile ihrer 5G-Netze ferngehalten werden sollen. Die meisten Staaten – auch Schweden und Deutschland – setzen dabei auf Auflagen für die Telekommunikationsanbieter.

In Deutschland hatte der Gesetzgeber vor einem Jahr besondere Anforderungen an die Anbieter im BSI-Gesetz ergänzt. Demnach müssen die großen Netzbetreiber dem Bundesinnenministerium Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Hersteller vorlegen, deren Systeme sie in kritischer Telekommunikationsinfrastruktur einsetzen wollen. Das BMI kann den Einsatz daraufhin ex-ante untersagen. Eine Anfrage von Europe.Table und China.Table dazu, wie oft dies bislang der Fall war, hat das Bundesinnenministerium bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Derzeit verhandeln das Europäische Parlament, die EU-Mitgliedstaaten und die EU-Kommission im Rahmen des Trilogs zudem über die sogenannte Netzwerk- und Informationssicherheits-Richtlinie (NIS 2.0). Die Revision der NIS-Richtlinie könnte dazu führen, dass die als kritisch erachteten Bereiche deutlich ausgeweitet würden, was Huawei fürchtet. Dann könnten die Ausschlussregeln, die bislang vorwiegend für die Kernnetze gelten, europaweit auf weitere Bereiche wie etwa Cloudumgebungen Anwendung finden.

Außer Huawei sind weltweit nur zwei weitere Netzwerkausrüster überhaupt in der Lage, große 5G-Netze aufzubauen. Beide sind europäische Unternehmen: Nokia aus Finnland und die schwedische Ericsson. Letzteres meldete am Dienstag gute Jahreszahlen für 2021: Rückgänge am chinesischen Markt wurden durch Aufträge aus anderen Weltregionen wie Nordamerika überkompensiert – ein bilanzielles Abbild der geopolitischen Realität bei 5G.

Die jetzt eingereichte Klage Huaweis vor einem internationalen Schiedsgericht könnte einen jahrelangen Rechtsstreit mit Schweden verursachen. Zunächst müssen die Schiedsrichter des Weltbank-Gerichts ICSID ernannt werden und darüber entscheiden, ob die Klage zulässig ist. Wenn das geklärt ist, wird es in vielen Verhandlungssitzungen darum gehen, ob Huawei eine finanzielle Entschädigung für den 5G-Ausschluss erhalten wird. Internationale Schiedsgerichte entscheiden darüber, ob Staaten ein (bilaterales) Investitionsschutzabkommen gebrochen haben – die Rechte eines Investors also verletzt wurden. Ist dies der Fall, wird dem Investor Schadensersatz zugesprochen.

Das ursprüngliche Ziel von Investitionsschutzabkommen war es, westliche Unternehmen in Ländern mit unzureichendem Rechtssystem vor Enteignungen zu schützen. Mittlerweile haben aber auch viele westliche Staaten Investitionsschutzabkommen untereinander abgeschlossen. Deutschland wurde beispielsweise vor einigen Jahren von Vattenfall auf Schadensersatz in Höhe von 6,1 Milliarden Euro verklagt. Das schwedische Energieunternehmen warf der Bundesrepublik wegen des Atomausstiegs indirekt eine Enteignung vor. Die Argumentation: Durch den Ausstieg aus Atomstrom würden dem Unternehmen zukünftige Gewinne entgehen, sodass seine Atomkraftwerke in Deutschland wertlos würden.

Die Klage Vattenfalls gegen Deutschland zog sich über neun Jahre hin – wurde im November 2021 jedoch beendet. Die Konfliktparteien hatten sich außergerichtlich auf Zahlungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro geeinigt. Allerdings klagte Vattenfall sowohl vor einem internationalen Schiedsgericht, als auch vor dem Bundesverfassungsgericht.

Schweden sieht sich erstmals mit einer Schiedsgerichts-Klage konfrontiert, wie das Fachportal Investment Arbitration Reporter (IAR) berichtet. Und auch für Huawei ist es das erste Mal, dass es mit einer Klagedrohung Ernst macht. Die Experten des IAR mutmaßen jedoch, dass Huawei bald weitere Klagen anstrengen könnte, da es mit mehreren Staaten im Clinch liegt über den Ausschluss beim 5G-Ausbau. Langjährige und auch für Staaten teure Verfahren vor internationalen Schiedsgerichten könnten andere Staaten davor abschrecken, Huawei vom 5G-Ausbau auszuschließen. Nico Beckert/Falk Steiner

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz haben trotz inhaltlicher Differenzen beider Länder in einigen Themen ihren Willen zu einer engen Zusammenarbeit betont. Zwar sei der Amtsantritt von Scholz in eine schwierige Zeit mit der Corona-Krise und geopolitischen Herausforderungen wie der Russland-Ukraine-Spannung gefallen (Europe.Table berichtete), sagte Frankreichs Präsident Macron am Dienstagabend in Berlin. “Aber das macht eine große und enge Abstimmung notwendig.” Beide seien sich der Tatsache bewusst, dass man gemeinsame Lösungen entwickeln müsse. “Deutschland ist nicht Frankreich und Frankreich ist nicht Deutschland – aber wir nähern uns unglaublich an“, sagte Macron. Er räumte ein, dass es etwa in der Frage der Nutzung der Atomenergie und deren Einstufung als nachhaltige Energie in der EU (Europe.Table berichtete) oder den Rüstungsexporten unterschiedliche Positionen beider Regierungen gebe.

Weitgehend einig sind sie sich beim Umgang mit Russland und der drohenden Eskalation entlang der ukrainisch-russischen Grenze. Scholz hat Russland erneut vor den Folgen eines Angriffs auf die Ukraine gewarnt. “Es sind viele Truppen dort stationiert und deshalb ist es notwendig, dass jetzt alles dazu beigetragen wird, dass die Situation sich anders entwickelt, als das gegenwärtig manchmal zu befürchten ist”, sagte Scholz. “Wir erwarten auch von Russland deshalb eindeutige Schritte, die zu einer Deeskalation der Situation beitragen, und wir sind uns alle einig, dass eine militärische Aggression schwerwiegende Konsequenzen nach sich zöge.”

Macron will dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation vorschlagen. Ein Gespräch der beiden sei für Freitagmorgen vorgesehen, gab Macron am Dienstag bekannt. Es gehe darum, Bilanz zu ziehen und einige Klärungen zu erhalten. Aus Élyséekreisen hieß es dazu, Macron glaube, dass es Raum für Diplomatie und eine Entschärfung des Konflikts gebe. Gleichzeitig wolle er aber klarmachen, dass militärische Handlungen Russlands gegen die Ukraine sehr ernste Konsequenzen nach sich zögen.

So sollen humanitäre Maßnahmen ausgehandelt und die kremltreuen Separatisten dazu ermuntert werden, mit der Ukraine über den Status des Donbass zu verhandeln, heißt es aus Élyséekreisen. Gleichzeitig könnten auch eine Verringerung des Militäraufgebots oder eine öffentliche Erklärung der russischen Behörden zu ihren Intentionen die Situation entspannen. Nicht zuletzt könne Frankreich sich als Zeichen der Deeskalation auch Zurückhaltung vorstellen, also etwa ein Ausbleiben von Hackerangriffen.

Frankreich und Deutschland setzen für die Lösung des Konflikts auf zahlreiche Dialogformate. Für Mittwoch sind in Paris Gespräche auf Beraterebene im Normandie-Format, also mit Vertretern Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, angesetzt.

Angesichts der Krise an der ukrainisch-russischen Grenze führen die Vereinigten Staaten von Amerika Gespräche mit wichtigen energieproduzierenden Ländern und Unternehmen weltweit über eine mögliche Umleitung von Lieferungen nach Europa. Das sagten hochrangige Beamte der Regierung Biden am Dienstag. Darunter seien auch Anbieter von Flüssigerdgas (LNG).

“Wir arbeiten daran, zusätzliche Mengen nicht-russischen Erdgases zu identifizieren, von Nordafrika und dem Nahen Osten bis nach Asien und in die Vereinigten Staaten”, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter den Reportern. “Wir gehen davon aus, dass wir darauf vorbereitet sein werden, alternative Lieferungen zu gewährleisten, die einen großen Teil des potenziellen Defizits abdecken.” Dabei gelte es, Orte in Europa zu identifizieren, die von einem russischen Lieferstopp am meisten betroffen wären, und wo die Lagerbestände gering sind, sagte der Beamte.

Der Plan des Weißen Hauses wird durch den Umstand erschwert, dass die LNG-Produzenten der Welt bereits am Anschlag produzieren und kaum in der Lage sind, die umfangreichen Lieferungen aus Russland zu ersetzen. rtr/dpa

Bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel äußerste sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch zur aktuellen Energiepreiskrise und zu möglichen Veränderungen des Marktdesigns. Grundsätzlich setze Deutschland weiter auf “einen marktgetriebenen Mechanismus” sagte Habeck am Dienstag vor Journalisten. Die hohen Strompreise in Deutschland seien auf die Nachfrage nach Gas und anderen fossilen Energien zurückzuführen, während die erneuerbaren Energien die günstigere Energieform darstellten. “Wenn damit Geld zu verdienen ist, dann wird sich der Markt dahin entwickeln. Dieser Anreiz sollte nicht genommen werden”, so der Minister.

Mittelfristig wird Deutschland allerdings weiter vom Gas zur Stromerzeugung und damit von Importen abhängig sein. Habeck zeigte sich deshalb dankbar, dass insbesondere die Niederlande ihre Lieferungen noch einmal erhöht hat, obgleich das Land eigentlich den Erdgas-Ausstieg plant (Europe.Table berichtete). “Das sichert die Versorgung. Perspektivisch müssen wir uns aber weiter diversifizieren”, sagte der Politiker.

Außerdem müssten die Speicherkapazitäten künftig wieder besser genutzt werden. Zuletzt mehrten sich die Forderungen nach strategischen Gasreserven. Die Bundesregierung hatte sich hierfür bereits offen gezeigt und auch beim jüngsten Treffen der EU-Energieminister war die Rede von “mehr gegenseitiger Solidarität” (Europe.Table berichtete) sowie einer “optimierten Nutzung der europäischen Speicherkapazitäten”.

Daneben kündigte Habeck an, in “bestimmten Bereichen” des Energiemarkts die Kriterien verändern zu wollen. So müsse die Infrastruktur neu gedacht und der Hochlauf von Wasserstoff stärker gefördert werden. Auch müsse die sogenannte Sektorenkopplung zwischen Elektrizität, Mobilität und Wärme im Markt besser abgebildet werden. til

Führende Raumfahrt-Experten haben die Bedeutung von weltraumbasierten Daten und Technologien für den Green Deal hervorgehoben. Es gebe eine ungeheure Fülle an Daten, die dabei helfen können, den Klimawandel zu überwachen, sagte Simonetta Cheli am Dienstag bei der European Space Conference in Brüssel. Diese Daten müssten spezifischer verwertet werden, sodass sie konkrete Schritte zur Bekämpfung des Klimawandels unterstützen, so die Direktorin für Erdüberwachung bei der European Space Agency (ESA).

Als Beispiele nannte Cheli die COP-26-Beschlüsse zum Stopp der Entwaldung und zur Reduktion von Methan-Emissionen. Schon jetzt gebe es die Mittel, die bei der Umsetzung dieser Beschlüsse helfen können. “Wir müssen denjenigen, die die Maßnahmen umsetzen, diese Instrumente zur Verfügung stellen”, sagte sie. Zurzeit arbeite man an einer Mission, die sich mit anthropogenen Emissionen wie CO2 befasse.

Europa sei eine Weltraum-Macht, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton in seiner Rede zu Beginn der Konferenz. Doch der Raumfahrtsektor unterliege einem massiven Wandel. Grund dafür sei zum einen der Aufschwung privater Unternehmen. Zugleich sei der Weltraum ein umkämpftes Gebiet, was nicht zuletzt der jüngste russische Raketenabwehrtest deutlich gemacht habe. “Europa muss seine Interessen und seine Freiheit, im Weltraum zu operieren, verteidigen”, sagte er.

Breton kündigte an, demnächst den geplanten Gesetzesvorschlag für eine weltraumbasierte europäische Konnektivitäts-Infrastruktur vorzulegen. Teil dieser Initiative sei es, allen Europäern einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang zur Verfügung zu stellen. “Tote Zonen” solle es nicht länger geben. Dank Quantenverschlüsselung werde es sich dabei um eine hochsichere Infrastruktur handeln. Sie werde auch in der Lage sein, die notwendige Konnektivität für Afrika zu ermöglichen, und sei daher eine erste Global-Gateway-Initiative (Europe.Table berichtete). Er hoffe, dass die ersten Dienste ab 2024 zum Einsatz kommen werden.

Geplant sei außerdem, eine Strategie für die Modernisierung des Erdbeobachtungssystems Copernicus vorzustellen. Dessen Funktionsweise solle künftig besser ausgerichtet sein auf aktuelle Bedürfnisse, darunter Umweltschutz und Digitalisierung.

Die Veranstaltung war zugleich der Start für den eine Milliarde Euro schweren Europäischen Raumfahrtfonds. Er zielt auf Start-ups und Innovationen im Bereich Raumfahrt.

Auch Anna Christmann, seit Anfang Januar Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, hob die Bedeutung der weltraumbasierten Technologien für den Einsatz gegen den Klimawandel hervor. “Für mich ist die Luft- und Raumfahrt-Politik ein zentraler Bereich im Kampf gegen die Klimakrise”, sagte die Grünen-Politikerin. Sie kündigte eine baldige Überarbeitung der Raumfahrtstrategie der Bundesregierung an. Das wesentliche Ziel sei es, einen grünen und digitalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.

Christmann betonte zudem die Bedeutung von internationalen Kollaborationen und verwies unter anderem auf die Entwicklung des deutsch-französischen Kleinsatelliten Merlin, der Methan in der Erdatmosphäre beobachten soll. sas

Die Europäische Kommission sucht weiterhin nach Wegen, Importe von Produkten aus Zwangsarbeit zu verbieten. Den Ansatz der US-Behörden lehnt Sabine Weyand, Generaldirektorin für Handel aus der EU-Kommission, als Vorbild ab. Das US-Modell, das produktspezifische Verbote mit Herkunftsverboten kombiniert, sei “nicht effektiv”, sagte Weyand am Dienstag vor dem Handelsausschuss des Europaparlaments. Im Falle Chinas würden beispielsweise Baumwollprodukte, die mit Xinjiang verbunden sind, aber auch Produkte aus Xinjiang allgemein darunter fallen.

In den USA gilt somit die grundlegende Annahme, dass alle Güter aus Xinjiang Zwangsarbeit beinhalte. Die Importeure sind verpflichtet, dies zu widerlagen. Das sei eine “schwere Belastung”, sagt Weyand. Laut dem entsprechenden Abschnitt zur Zwangsarbeit im US Tariff Act darf der US-Zoll Einfuhren auf Güter aus Zwangsarbeit überprüfen und blockieren. Weyand sieht darin einen möglichen bürokratischen Alptraum für die Zollabwicklung der EU. Sie sprach sich dagegen für eine Aufnahme eines Importverbots für Produkte aus Zwangsarbeit in das geplante EU-Lieferkettengesetz aus. Eine eigenständige Gesetzgebung wie in den USA benötige auch mehr Zeit.

Das EU-Lieferkettengesetz soll am 15. Februar vorgestellt werden. Allerdings ist sich die EU-Kommission intern bisher nicht einig, ob Produkte aus Zwangsarbeit in das EU-Lieferkettengesetz eingebunden werden sollen oder nicht (China.Table berichtete). Der Zeitplan könnte also knapp werden.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), kritisierte die internen Unstimmigkeiten der EU-Kommission. “Es ist unfassbar, dass ein internes, geheim tagendes Gremium die EU-Kommission bremst – und damit das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten seit beinahe einem Jahr vertröstet werden”, so Lange. “Spätestens nach der Rede zur Lage der Union, in der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprochen hat, entschlossen gegen Zwangsarbeit vorzugehen, hätte Bewegung in die EU-Kommission kommen müssen.” Die EU-Kommissionschefin hatte in dieser Rede im September einen Einfuhr-Bann angekündigt (China.Table berichtete). Der Vorstellungstermin für das EU-Lieferkettengesetz wurde seit dem Frühjahr 2021 bereits mehrfach verschoben. ari

Die Energienetze für die unterschiedlichen Energieträger sollten laut einer Studie der Deutschen Energie-Agentur (Dena) künftig bei der Planung aufeinander abgestimmt werden. Der integrative Ansatz helfe zusammen mit beschleunigten Genehmigungsverfahren von Ökostrom-Anlagen, die Infrastruktur effizient weiterzuentwickeln und die Energiewende voranzutreiben. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren des Abschlussberichts der dritten Dena-Netzstudie, den der Staatskonzern am Dienstag vorgestellt hat.

Der Druck im Kessel sei sehr groß, betonte Dena-Chef Andreas Kuhlmann angesichts der Pläne der Bundesregierung, schon 2030 aus der Kohle auszusteigen und im selben Jahr 80 Prozent der Energieversorgung durch erneuerbare Energien abzudecken. Daher schlagen die Autoren der Dena-Studie einen System-Entwicklungsplan (SEP) vor, der die Infrastrukturen von Gas-, Wasserstoff-, Strom- und Wärme-Energie gemeinsam betrachtet. So soll der Bedarf an zusätzlicher Transportkapazität bestimmt und Optimierungsmöglichkeiten für die Leistungsfähigkeit des Stromnetzes erkannt werden.

Die Netze für Gas und Strom werden derzeit noch voneinander getrennt geplant. Die Folge sind laut der Dena-Studie Netzengpässe, fehlende sektorübergreifende Verfügbarkeit von Erneuerbaren und steigende Energiekosten.

Ein solcher SEP müsse gesetzlich verankert und alle vier Jahre aktualisiert werden, fordert die Agentur. Allerdings sollen neben der Bundesregierung und den Landesregierungen auch Netzbetreiber, ein Expertengremium sowie die Bürger selbst beteiligt werden, appellieren die Autoren. Dies stünde auch im Einklang mit der im Koalitionsvertrag geplanten verstärkten Bürgerbeteiligung.

Die Autoren der Dena-Studie schlagen weiter vor, die steigenden Wasserstoff-Mengen vorrangig im bestehenden Erdgas-Netz zu transportieren. Dort werde es im Zuge der Umstellung auf klimafreundliche Brennstoffe immer mehr freie Kapazitäten geben. Um alle Netze besser zu nutzen, müsse die Regierung aber auch Steuern und Abgaben reformieren. Wenn etwa Abgaben genauer nach Zeiten der Nutzung der Netze gestaffelt würden, könnten Leitungen effizienter ausgelastet werden.

Im Mittelpunkt der Belastung der Energieträger müsse aber immer deren Treibhausgas-Emissionen stehen. Um die Versorgung zu sichern, seien künftig auch zusätzliche Anreize für solche Energielieferanten nötig, die schwankende Einspeisungen etwa durch Wind- oder Solarstrom ausglichen.

Die neue Netzstudie ist nach 2005 und 2010 die dritte dieser Art. Die Dena-Studien dienen den politischen Entscheidungsgremien häufig als Grundlage für die Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur und basieren auf einem Stakeholder-Dialog aus Netzbetreibern, der Energiewirtschaft, verantwortlichen Behörden, der Politik und der Zivilgesellschaft. luk mit rtr/dpa

Nachdem ein monatelanger Kompetenzstreit den Verhandlungsstart der Verordnung für Künstliche Intelligenz (KI) in Europaparlament blockiert hatte (Europe.Table berichtete), haben die federführenden Ausschüsse IMCO (Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz) und LIBE (Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres) am Dienstagnachmittag eine erste gemeinsame Aussprache abgehalten. Zweieinhalb Stunden konfrontierten die Europaabgeordneten den Generaldirektor der zuständigen Generaldirektion Connect Roberto Viola mit ihren offenen Fragen und Bedenken zum Gesetzesentwurf, den die Europäischen Kommission im April 2021 vorgelegt hatte.

IMCO-Berichterstatter Brando Benifei (S&D) lobte den Kommissionsvorschlag grundsätzlich, kritisierte aber, dass der Artikel 5 (verbotene KI-Anwendungen) zu viele Ausnahmen für die automatisierte Echtzeit-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum beinhalte: Die Kommission will die umstrittene Praxis für den Zweck der Strafverfolgung, zum Beispiel für die Verhinderung von Terroranschlägen oder die Suche nach vermissten Kindern, weiterhin erlauben. Benifei befürchtet einen Missbrauch dieser Ausnahmeregelungen: “Die Ausnahmen dürfen durch einzelne Mitgliedstaaten nicht zu weit ausgelegt werden, weil das die Grundrechte der Bürger:innen einschränkt”, so der Italiener. Generaldirektor Viola betonte, dass die Ausnahmen in der Verordnung aus Sicht der Kommission ausreichend limitiert sind.

Auch die Regelungen zur Konformitätsbewertung der KI-Anwendungen kritisierte Benifei stark. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass eine Konformitätsbewertung durch Dritte nur für solche Hochrisiko-KI-Systeme erfolgen muss, die mit Produkten in Verbindung stehen (also Sicherheitskomponenten von Produkten sind oder ein eigenständiges Produkt darstellen). Für alle anderen KI-Anwendungen, darunter auch Hochrisiko-Anwendungen, die große Risiken für Grundrechte bergen können, können die Hersteller die Konformitätsbewertung demnach selbst durchführen.

Bei der DSGVO und der Produktsicherheitsrichtlinie habe man sich bewusst gegen diese Selbstzertifizierungen entschieden, um zu verhindern, dass unsichere Produkte auf den Binnenmarkt gelangen. “Der Text reicht daher derzeit nicht aus, um den Bürger:innen ausreichende Sicherheit zu geben”, sagte Benifei. “Selbstzertifizierung ist keine leichte Angelegenheit”, konterte Generaldirektor Viola. Hersteller:innen müssten für diese haften und Nutzer:innnen hätten Anspruch auf Schadensersatz.

LIBE-Berichterstatter Dragoş Tudorache (Renew) forderte, auch systemische Risiken für die Demokratie, wie die Beeinflussung von Wahlen, in die Liste der Hochrisiko-KI-Systeme (Anhang 3 der Verordnung) aufzunehmen. Hier verwies Viola darauf, dass dieser Aspekt bereits im Gesetzesvorschlag zur politischen Online-Werbung adressiert werde (Europe.Table berichtete).

Tudorache gab außerdem zu bedenken, dass die KI-Verordnung zukunftsfähig sein müsse und dazu mitunter weitere Bereiche in die Liste der Hochrisiko-KI-Systeme aufgenommen werden sollten. “Definitiv”, stimmte Viola dem Rumänen zu und versicherte, dass die Kommission dies durch delegierte Rechtsakte tun könne.

Laut offiziellem Zeitplan von IMCO und LIBE soll am 16. März eine erste Anhörung mit Experten und Wissenschaftlern stattfinden. Benifei und Tudorache planen, ihren gemeinsamen Bericht bis zum 5. April zu verfassen. Diesen wollen die Mitglieder von IMCO und LIBE am 20. April in einer gemeinsamen Ausschusssitzung diskutieren. Abstimmen wollen die Ausschüsse den Bericht am 29. September. Eine Abstimmung im Plenum des Europaparlaments könnte in der November-Sitzung stattfinden.

Über die Stellungnahmen der fünf mitberatenden Ausschüsse (JURI, ITRE, CULT , ENVI, TRAN) wollen LIBE und IMCO am 13. März (ENVI-Stellungnahme), 16. Mai (JURI-Stellungnahme), 17. Mai (CULT-Stellungnahme) 2. Juni (ITRE-Stellungnahme) und 15. Juni (TRAN-Stellungnahme) abstimmen, heißt es auf Anfrage von Europe.Table aus dem Europaparlament. koj

Der US-Grafikkarten-Spezialist Nvidia bereitet sich einem Agenturbericht zufolge auf ein Scheitern seines Übernahme-Angebots für den britischen Chip-Entwickler Arm vor (Europe.Table berichtete). Nvidia habe Geschäftspartnern mitgeteilt, dass man nicht mit einem Abschluss des Deals rechne, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit dem Thema vertraute Personen.

Die Arm-Mutter SoftBank treibe unterdessen den Börsengang des Chip-Herstellers voran. Ein Nvidia-Sprecher sagte, man glaube weiter daran, dass Arm von der Übernahme profitieren könne. Nvidia hatte 2020 eine Offerte von 40 Milliarden Dollar (35,5 Milliarden Euro) für den Chip-Hersteller vorgelegt, die aber auf wettbewerbsrechtliche Bedenken stieß (Europe.Table berichtete). Auch die EU-Kommission prüft das Vorhaben noch (Europe.Table berichtete). rtr

Mit einem Koller hat er eigentlich schon gerechnet, so nach einem halben Jahr vielleicht. Nach all den Jahren in Brüssel – beinahe vier Jahrzehnte waren es am Ende – wäre das eigentlich zu erwarten gewesen. Doch der 75-jährige Ostwestfale Elmar Brok, lange Deutschlands bekanntester Mann im EU-Parlament, das CDU-Urgestein, “Mister Europa”, kam nach seinem nicht ganz freiwilligen Abschied von der Europapolitik im Jahr 2019 dann doch ganz gut zurecht als MdEP a.D. “Ich bin in keinen Terminkalender gezwungen und wieder Herr meiner selbst”, sagt er.

Eigentlich hätte Brok im Jahr 2019 gerne noch seine neunte Legislatur in Brüssel und Straßburg angehängt. Aber die CDU-Bezirksvorsitzenden wollten ihn nicht länger aufstellen. Elmar Brok, der dienstälteste Europaparlamentarier und EU-Reformer, der die Verträge von Amsterdam, Nizza und Lissabon mit initiierte. Brok, einer der profiliertesten Außenpolitiker der EU, der gleich zweimal Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, Sicherheit und Verteidigungspolitik war. Elmar Brok, das Unikum mit Walrossschnauzer und Einstecktuch, über den man sich in den langen Fluren des EU-Parlaments viele Geschichten zu erzählen wusste. Dieser Elmar Brok also sollte nun endlich aufs Abstellgleis.

Als er dann im Europaparlament seine Abschiedsrede hielt, brach seine Stimme, flossen ein paar Tränen. Aber sei’s drum: Der Zeitpunkt seines Abgangs sei schon richtig gewesen. “Ich vermisse Brüssel nicht“, sagt er heute. “Jetzt mische ich mich einfach dort ein, wo ich will.”

Seine Brüsseler Wohnung hat er trotzdem behalten. Zweimal im Monat reist er noch hin. Nach Berlin gehe er ebenso oft. Er sei aber sehr viel mehr zu Hause bei seiner Frau in Bielefeld-Heepen und draußen im nahen Teutoburger Wald. Reisen möchte er zwar gerne wieder mehr, aber die Corona-Pandemie mache vieles unmöglich.

Nicht, dass ihm langweilig würde: Er ist Senior Advisor bei der Münchner Sicherheitskonferenz und Senior Fellow bei der Denkfabrik Aspen Institute in Berlin. Bei der Christlich Demokratischen Internationale ist er Vizepräsident, in der Europäischen Volkspartei gehört er dem Vorstand an. Hin und wieder schreibe er etwas. Und natürlich berate er weiterhin in Gesprächen. Sein Handy war in Brüssel seine Allzweckwaffe, die Nummern der mächtigen Gesprächspartner in aller Welt sein Kapital. Und jene, die das nutzen möchten, rufen eben bei Brok an. Auch wann das nicht mehr so häufig wie früher passiert.

Europa und dessen Zukunft liegen ihm aber weiterhin am Herzen. Wie wichtig es sei, mehr Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der EU insbesondere in der Außen- und Verteidigungspolitik herzustellen, sehe man einmal mehr angesichts des aggressiven Vorgehens Russlands in diesen Tagen. Europa brauche komplementär zur Nato mehr Hard Power. “Weltmeister bei der Soft Power zu sein, reicht nicht, wenn es um Krieg und Frieden geht”, betont Brok. Die EU-Staaten würden zwar weit mehr Geld für das Militär ausgeben als Russland, aber mit einem kläglichen Ergebnis. Der Grund sein ein Mangel an Kooperation und Synergieeffekten.

“Geboren, verheiratet, Europäisches Parlament”, so soll Helmut Kohl einst das Leben von Brok zusammengefasst haben. “Ein erfundenes Zitat, das man nicht mehr aus der Welt bringt”, sagt der Beschriebene selbst. “Aber auf die großen Linien meines Lebens trifft das natürlich zu.” Nun stehe die Familie, die drei Kinder und die fünf Enkelkinder, stärker im Mittelpunkt. “Ob das alle in der Familie bereichert”, sagt er schelmisch, “kann ich nicht immer sehen”. Adrian Meyer

Robert Habeck weilte gestern zum Antrittsbesuch in Brüssel, um mit Ursula von der Leyen und einem halben Dutzend ihrer Kommissar:innen zu sprechen. Deutschland solle gegen den ergänzenden Rechtsakt zur Taxonomie in seiner jetzigen Form stimmen, sagte der Grünen-Politiker, allerdings sei dies seine “persönlich-politische Meinung”.

Die Äußerung sagt einiges darüber, wie es kurz nach Antritt um die europapolitische Koordinierung in der Ampel-Regierung bestellt ist. Die Koalitionspartner hatten stringentere Abstimmungsprozesse versprochen. Aber zumindest nach dem ersten Härtetest spricht wenig dafür, dass es SPD, Grüne und FDP die gemeinsame Positionierung in Brüssel besser gelingt als den Vorgängern. Till Hoppe hat die Einzelheiten und nennt auch die aus EU-Sicht zentralen Akteure in der Regierung.

Habeck führte in Brüssel auch Gespräche, wie die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann, sollte der Konflikt mit Russland tatsächlich eskalieren. EU und USA arbeiten daran, das Sanktionspaket für den Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine fertig zu verhandeln. Die Sorge ist groß, dass Moskau im Gegenzug die Energielieferungen nach Europa drosselt und die Turbulenzen an den Märkten noch verschärft.

Der Streit um Huawei in 5G-Netzen beschäftigt nun auch die internationale Schiedsgerichtsbarkeit: Die Firma hat Schweden vor einem solchen verklagt. Was der chinesische Netzwerkausrüster damit bezweckt und warum dies ein Präzedenzfall in Europa werden könnte, erläutern Nico Beckert und Falk Steiner.

Robert Habecks Agenda für seine erste Brüssel-Reise als Minister war reichlich voll – die Liste der Gesprächspartner umfasste Ursula von der Leyen und ein halbes Dutzend ihrer Kommissare. Gefragt wurde der Grünen-Politiker bei seinem Besuch aber fast ausschließlich nach einem Thema: der Position der Bundesregierung zum ergänzenden Rechtsakt zur Taxonomie. “Meine persönlich-politische Meinung ist, wenn Atomenergie in der Form wie jetzt drin bleibt, sollte Deutschland mit Nein stimmen“, antwortete Habeck.

Bis kurz vor Fristablauf am vergangenen Freitagabend hatte die Bundesregierung für die Stellungnahme zum Kommissionsentwurf um Formulierungen gerungen (Europe.Table berichtete), die den unterschiedlichen Ansichten in der Ampel-Koalition gerecht wurden. Es war der erste Test für das im Koalitionsvertrag festgehaltene Bekenntnis, als Bundesregierung geschlossen in Brüssel aufzutreten und sich “durch eine stringentere Koordinierung eindeutig und frühzeitig zu Vorhaben der Europäische Kommission zu positionieren”. Wirklich bestanden haben SPD, Grüne und FDP diesen Test nicht.

Habecks Äußerung zeigt, dass die Koalitionäre weiterhin uneins sind. Der Streit um die deutsche Position zur Taxonomie deute darauf hin, “dass in der Bundesregierung in Sachen EU-Koordinierung noch nicht alles rund läuft“, konstatiert die Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD), Linn Selle. Es bestehe in Berlin wie in anderen EU-Hauptstädten weiterhin die Gefahr, “dass bei eigenem Nichtgelingen per Knopfdruck ‘Brüssel’ Schuld ist”.

Andere EU-Regierungen und Experten kritisieren seit langem die langwierigen Abstimmungsprozesse in der Bundesregierung (Europe.Table berichtete). Deutschland, der wichtigste Mitgliedstaat, sei deshalb zu häufig nicht sprechfähig im Rat. Auch BDI-Präsident Siegfried Russwurm warnte kürzlich: “Die EU-Gremien entscheiden, auch wenn sich Deutschland enthält”. Die neue Dreierkoalition tue daher gut daran, sich interne Mechanismen zu überlegen, um die deutschen Positionen zu formulieren. Da sei “noch Luft nach oben”.

In den sieben Wochen seit Amtsantritt hat sich dabei in der Ampelregierung wenig getan. Einen eigenen Kabinettsausschuss, wie zunächst diskutiert, wird es wohl nicht geben. Die etablierten Koordinierungsmechanismen laufen wie gehabt weiter, insbesondere die Runden der Europa-Staatssekretäre und der Abteilungsleiter aus den unterschiedlichen Ministerien. Die Koordinierungsfunktion liegt wie zuvor beim Bundeswirtschaftsministerium und beim Auswärtigem Amt. Neu ist nur, dass beide Häuser inzwischen in den Händen einer Partei liegen – den Grünen (Europe.Table berichtete).

Auch im Bundeskanzleramt müssen sich die Verhältnisse erst sortieren. Kanzler Olaf Scholz berief seinen Vertrauten Jörg Kukies zum Staatssekretär für die Wirtschafts- und Europapolitik, Undine Ruge rückte von der Stellvertreterin zur Leiterin der Europaabteilung auf. Bei ihrem öffentlichen Auftritt beim Nationalen Bürgerforum zur EU-Zukunftskonferenz stellte sich Ruge als “europapolitische Beraterin des Bundeskanzlers” vor – ein Titel, der Kukies vorbehalten schien.

Einiges spricht dafür, dass Ruge nun, wie ihr in den einstweiligen Ruhestand versetzter Vorgänger Uwe Corsepius, als Sherpa die EU-Gipfel vorbereiten wird. Ihr neuer Stellvertreter Ole Funke wiederum ist ein Kukies-Vertrauter, er arbeitete mit diesem bereits eng im Bundesfinanzministerium zusammen.

Wie sich die EU-Koordinierung in der neuen Bundesregierung in Deutschland gestalten werde, sei daher noch ungewiss, so Selle. Immerhin sind inzwischen die wichtigsten Stellen besetzt (siehe EBD-Grafik).

Im AA werden der vorige London-Botschafter Andreas Michaelis als Staatssekretär und Sibylle Sorg als Abteilungsleiterin für die Koordinierung zuständig sein, als Europa-Staatsministerin hat Annalena Baerbock Anna Lührmann berufen (Europe.Table berichtete).

Im BMWK treibt Sven Giegold als Staatssekretär die Agenda auf EU-Ebene voran, Kirsten Scholl bleibt als Abteilungsleiterin im Amt. Im BMF hat Christian Lindner mit Carsten Pillath einen EU-Profi als Staatssekretär berufen. Die kommissarische Leitung der Europaabteilung hat Judith Hermes übernommen.

Der Konflikt zwischen Huawei und Schweden geht in die nächste Runde. Das chinesische Kommunikationsunternehmen hat den nordischen Staat nun vor einem internationalen Schiedsgericht wegen des Ausschlusses vom 5G-Netzausbau verklagt. Das geht aus einer Meldung des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) hervor. Ein Sprecher von Huawei Deutschland hat die Klage gegen Schweden gegenüber Table.Media bestätigt. Damit bekommt der Streit um den Ausschluss chinesischer Anbieter von Ausbau der 5G-Netze in westlichen Ländern eine neue Dimension. Im für Schweden ungünstigsten Fall könnte das Land zur Zahlung von Schadensersatz in Millionenhöhe verurteilt werden. Doch Klagen vor Schiedsgerichten ziehen sich mitunter über viele Jahre hin. Eventuell geht es Huawei auch nur um Abschreckung, um andere Länder vor einer ähnlichen Entscheidung wie der Schwedens abzuhalten.

Die Huawei-Klage gegen Schweden hat eine längere Vorgeschichte. Schon vor gut einem Jahr hatte der chinesische IT-Riese Schweden in einem Brief vor einer möglichen Klage gewarnt. An den damaligen Premierminister gewandt, schrieb Huawei, der 5G-Ausschluss habe die Geschäftsaussichten seiner schwedischen Tochterfirma stark beeinträchtigt. Der Grundsatz nach “fairer und gerechter Behandlung” internationaler Investoren des schwedisch-chinesischen Investitionsabkommens sei verletzt worden (China.Table berichtete).

Schweden war der Bitte Huaweis, den 5G-Ausschluss des Unternehmens rückgängig zu machen, nicht nachgekommen. Das Unternehmen verklagte daraufhin im April 2021 die schwedische Telekommunikations-Regulierungsbehörde. Doch auch diese Klage war nicht erfolgreich. Nun scheint Huawei den letzten Strohhalm zu greifen und eine Klage vor einem internationalen Schiedsgericht anzustrengen.

Der chinesische Konzern sieht sich auf vielen wichtigen Märkten mit einem de-facto Ausschluss vom 5G-Ausbau konfrontiert. Insbesondere die USA und Australien hatten den Konzern vom Aufbau ihrer 5G-Netze vollständig ausschließen wollen. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Huawei in Australien Kommunikationsinfrastruktur für Spionagezwecke missbraucht haben soll. Auch europäische Staaten schlossen sich den Sicherheitsbedenken an. 13 der 27 Mitgliedstaaten der EU hatten bis Oktober 2021 rechtliche Maßnahmen ergriffen, mit denen nicht vertrauenswürdige Anbieter von Aufbau und Betrieb wichtiger Teile ihrer 5G-Netze ferngehalten werden sollen. Die meisten Staaten – auch Schweden und Deutschland – setzen dabei auf Auflagen für die Telekommunikationsanbieter.

In Deutschland hatte der Gesetzgeber vor einem Jahr besondere Anforderungen an die Anbieter im BSI-Gesetz ergänzt. Demnach müssen die großen Netzbetreiber dem Bundesinnenministerium Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Hersteller vorlegen, deren Systeme sie in kritischer Telekommunikationsinfrastruktur einsetzen wollen. Das BMI kann den Einsatz daraufhin ex-ante untersagen. Eine Anfrage von Europe.Table und China.Table dazu, wie oft dies bislang der Fall war, hat das Bundesinnenministerium bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Derzeit verhandeln das Europäische Parlament, die EU-Mitgliedstaaten und die EU-Kommission im Rahmen des Trilogs zudem über die sogenannte Netzwerk- und Informationssicherheits-Richtlinie (NIS 2.0). Die Revision der NIS-Richtlinie könnte dazu führen, dass die als kritisch erachteten Bereiche deutlich ausgeweitet würden, was Huawei fürchtet. Dann könnten die Ausschlussregeln, die bislang vorwiegend für die Kernnetze gelten, europaweit auf weitere Bereiche wie etwa Cloudumgebungen Anwendung finden.

Außer Huawei sind weltweit nur zwei weitere Netzwerkausrüster überhaupt in der Lage, große 5G-Netze aufzubauen. Beide sind europäische Unternehmen: Nokia aus Finnland und die schwedische Ericsson. Letzteres meldete am Dienstag gute Jahreszahlen für 2021: Rückgänge am chinesischen Markt wurden durch Aufträge aus anderen Weltregionen wie Nordamerika überkompensiert – ein bilanzielles Abbild der geopolitischen Realität bei 5G.

Die jetzt eingereichte Klage Huaweis vor einem internationalen Schiedsgericht könnte einen jahrelangen Rechtsstreit mit Schweden verursachen. Zunächst müssen die Schiedsrichter des Weltbank-Gerichts ICSID ernannt werden und darüber entscheiden, ob die Klage zulässig ist. Wenn das geklärt ist, wird es in vielen Verhandlungssitzungen darum gehen, ob Huawei eine finanzielle Entschädigung für den 5G-Ausschluss erhalten wird. Internationale Schiedsgerichte entscheiden darüber, ob Staaten ein (bilaterales) Investitionsschutzabkommen gebrochen haben – die Rechte eines Investors also verletzt wurden. Ist dies der Fall, wird dem Investor Schadensersatz zugesprochen.

Das ursprüngliche Ziel von Investitionsschutzabkommen war es, westliche Unternehmen in Ländern mit unzureichendem Rechtssystem vor Enteignungen zu schützen. Mittlerweile haben aber auch viele westliche Staaten Investitionsschutzabkommen untereinander abgeschlossen. Deutschland wurde beispielsweise vor einigen Jahren von Vattenfall auf Schadensersatz in Höhe von 6,1 Milliarden Euro verklagt. Das schwedische Energieunternehmen warf der Bundesrepublik wegen des Atomausstiegs indirekt eine Enteignung vor. Die Argumentation: Durch den Ausstieg aus Atomstrom würden dem Unternehmen zukünftige Gewinne entgehen, sodass seine Atomkraftwerke in Deutschland wertlos würden.

Die Klage Vattenfalls gegen Deutschland zog sich über neun Jahre hin – wurde im November 2021 jedoch beendet. Die Konfliktparteien hatten sich außergerichtlich auf Zahlungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro geeinigt. Allerdings klagte Vattenfall sowohl vor einem internationalen Schiedsgericht, als auch vor dem Bundesverfassungsgericht.

Schweden sieht sich erstmals mit einer Schiedsgerichts-Klage konfrontiert, wie das Fachportal Investment Arbitration Reporter (IAR) berichtet. Und auch für Huawei ist es das erste Mal, dass es mit einer Klagedrohung Ernst macht. Die Experten des IAR mutmaßen jedoch, dass Huawei bald weitere Klagen anstrengen könnte, da es mit mehreren Staaten im Clinch liegt über den Ausschluss beim 5G-Ausbau. Langjährige und auch für Staaten teure Verfahren vor internationalen Schiedsgerichten könnten andere Staaten davor abschrecken, Huawei vom 5G-Ausbau auszuschließen. Nico Beckert/Falk Steiner

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz haben trotz inhaltlicher Differenzen beider Länder in einigen Themen ihren Willen zu einer engen Zusammenarbeit betont. Zwar sei der Amtsantritt von Scholz in eine schwierige Zeit mit der Corona-Krise und geopolitischen Herausforderungen wie der Russland-Ukraine-Spannung gefallen (Europe.Table berichtete), sagte Frankreichs Präsident Macron am Dienstagabend in Berlin. “Aber das macht eine große und enge Abstimmung notwendig.” Beide seien sich der Tatsache bewusst, dass man gemeinsame Lösungen entwickeln müsse. “Deutschland ist nicht Frankreich und Frankreich ist nicht Deutschland – aber wir nähern uns unglaublich an“, sagte Macron. Er räumte ein, dass es etwa in der Frage der Nutzung der Atomenergie und deren Einstufung als nachhaltige Energie in der EU (Europe.Table berichtete) oder den Rüstungsexporten unterschiedliche Positionen beider Regierungen gebe.

Weitgehend einig sind sie sich beim Umgang mit Russland und der drohenden Eskalation entlang der ukrainisch-russischen Grenze. Scholz hat Russland erneut vor den Folgen eines Angriffs auf die Ukraine gewarnt. “Es sind viele Truppen dort stationiert und deshalb ist es notwendig, dass jetzt alles dazu beigetragen wird, dass die Situation sich anders entwickelt, als das gegenwärtig manchmal zu befürchten ist”, sagte Scholz. “Wir erwarten auch von Russland deshalb eindeutige Schritte, die zu einer Deeskalation der Situation beitragen, und wir sind uns alle einig, dass eine militärische Aggression schwerwiegende Konsequenzen nach sich zöge.”

Macron will dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation vorschlagen. Ein Gespräch der beiden sei für Freitagmorgen vorgesehen, gab Macron am Dienstag bekannt. Es gehe darum, Bilanz zu ziehen und einige Klärungen zu erhalten. Aus Élyséekreisen hieß es dazu, Macron glaube, dass es Raum für Diplomatie und eine Entschärfung des Konflikts gebe. Gleichzeitig wolle er aber klarmachen, dass militärische Handlungen Russlands gegen die Ukraine sehr ernste Konsequenzen nach sich zögen.

So sollen humanitäre Maßnahmen ausgehandelt und die kremltreuen Separatisten dazu ermuntert werden, mit der Ukraine über den Status des Donbass zu verhandeln, heißt es aus Élyséekreisen. Gleichzeitig könnten auch eine Verringerung des Militäraufgebots oder eine öffentliche Erklärung der russischen Behörden zu ihren Intentionen die Situation entspannen. Nicht zuletzt könne Frankreich sich als Zeichen der Deeskalation auch Zurückhaltung vorstellen, also etwa ein Ausbleiben von Hackerangriffen.

Frankreich und Deutschland setzen für die Lösung des Konflikts auf zahlreiche Dialogformate. Für Mittwoch sind in Paris Gespräche auf Beraterebene im Normandie-Format, also mit Vertretern Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, angesetzt.

Angesichts der Krise an der ukrainisch-russischen Grenze führen die Vereinigten Staaten von Amerika Gespräche mit wichtigen energieproduzierenden Ländern und Unternehmen weltweit über eine mögliche Umleitung von Lieferungen nach Europa. Das sagten hochrangige Beamte der Regierung Biden am Dienstag. Darunter seien auch Anbieter von Flüssigerdgas (LNG).

“Wir arbeiten daran, zusätzliche Mengen nicht-russischen Erdgases zu identifizieren, von Nordafrika und dem Nahen Osten bis nach Asien und in die Vereinigten Staaten”, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter den Reportern. “Wir gehen davon aus, dass wir darauf vorbereitet sein werden, alternative Lieferungen zu gewährleisten, die einen großen Teil des potenziellen Defizits abdecken.” Dabei gelte es, Orte in Europa zu identifizieren, die von einem russischen Lieferstopp am meisten betroffen wären, und wo die Lagerbestände gering sind, sagte der Beamte.

Der Plan des Weißen Hauses wird durch den Umstand erschwert, dass die LNG-Produzenten der Welt bereits am Anschlag produzieren und kaum in der Lage sind, die umfangreichen Lieferungen aus Russland zu ersetzen. rtr/dpa

Bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel äußerste sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch zur aktuellen Energiepreiskrise und zu möglichen Veränderungen des Marktdesigns. Grundsätzlich setze Deutschland weiter auf “einen marktgetriebenen Mechanismus” sagte Habeck am Dienstag vor Journalisten. Die hohen Strompreise in Deutschland seien auf die Nachfrage nach Gas und anderen fossilen Energien zurückzuführen, während die erneuerbaren Energien die günstigere Energieform darstellten. “Wenn damit Geld zu verdienen ist, dann wird sich der Markt dahin entwickeln. Dieser Anreiz sollte nicht genommen werden”, so der Minister.

Mittelfristig wird Deutschland allerdings weiter vom Gas zur Stromerzeugung und damit von Importen abhängig sein. Habeck zeigte sich deshalb dankbar, dass insbesondere die Niederlande ihre Lieferungen noch einmal erhöht hat, obgleich das Land eigentlich den Erdgas-Ausstieg plant (Europe.Table berichtete). “Das sichert die Versorgung. Perspektivisch müssen wir uns aber weiter diversifizieren”, sagte der Politiker.

Außerdem müssten die Speicherkapazitäten künftig wieder besser genutzt werden. Zuletzt mehrten sich die Forderungen nach strategischen Gasreserven. Die Bundesregierung hatte sich hierfür bereits offen gezeigt und auch beim jüngsten Treffen der EU-Energieminister war die Rede von “mehr gegenseitiger Solidarität” (Europe.Table berichtete) sowie einer “optimierten Nutzung der europäischen Speicherkapazitäten”.

Daneben kündigte Habeck an, in “bestimmten Bereichen” des Energiemarkts die Kriterien verändern zu wollen. So müsse die Infrastruktur neu gedacht und der Hochlauf von Wasserstoff stärker gefördert werden. Auch müsse die sogenannte Sektorenkopplung zwischen Elektrizität, Mobilität und Wärme im Markt besser abgebildet werden. til

Führende Raumfahrt-Experten haben die Bedeutung von weltraumbasierten Daten und Technologien für den Green Deal hervorgehoben. Es gebe eine ungeheure Fülle an Daten, die dabei helfen können, den Klimawandel zu überwachen, sagte Simonetta Cheli am Dienstag bei der European Space Conference in Brüssel. Diese Daten müssten spezifischer verwertet werden, sodass sie konkrete Schritte zur Bekämpfung des Klimawandels unterstützen, so die Direktorin für Erdüberwachung bei der European Space Agency (ESA).

Als Beispiele nannte Cheli die COP-26-Beschlüsse zum Stopp der Entwaldung und zur Reduktion von Methan-Emissionen. Schon jetzt gebe es die Mittel, die bei der Umsetzung dieser Beschlüsse helfen können. “Wir müssen denjenigen, die die Maßnahmen umsetzen, diese Instrumente zur Verfügung stellen”, sagte sie. Zurzeit arbeite man an einer Mission, die sich mit anthropogenen Emissionen wie CO2 befasse.

Europa sei eine Weltraum-Macht, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton in seiner Rede zu Beginn der Konferenz. Doch der Raumfahrtsektor unterliege einem massiven Wandel. Grund dafür sei zum einen der Aufschwung privater Unternehmen. Zugleich sei der Weltraum ein umkämpftes Gebiet, was nicht zuletzt der jüngste russische Raketenabwehrtest deutlich gemacht habe. “Europa muss seine Interessen und seine Freiheit, im Weltraum zu operieren, verteidigen”, sagte er.

Breton kündigte an, demnächst den geplanten Gesetzesvorschlag für eine weltraumbasierte europäische Konnektivitäts-Infrastruktur vorzulegen. Teil dieser Initiative sei es, allen Europäern einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang zur Verfügung zu stellen. “Tote Zonen” solle es nicht länger geben. Dank Quantenverschlüsselung werde es sich dabei um eine hochsichere Infrastruktur handeln. Sie werde auch in der Lage sein, die notwendige Konnektivität für Afrika zu ermöglichen, und sei daher eine erste Global-Gateway-Initiative (Europe.Table berichtete). Er hoffe, dass die ersten Dienste ab 2024 zum Einsatz kommen werden.

Geplant sei außerdem, eine Strategie für die Modernisierung des Erdbeobachtungssystems Copernicus vorzustellen. Dessen Funktionsweise solle künftig besser ausgerichtet sein auf aktuelle Bedürfnisse, darunter Umweltschutz und Digitalisierung.

Die Veranstaltung war zugleich der Start für den eine Milliarde Euro schweren Europäischen Raumfahrtfonds. Er zielt auf Start-ups und Innovationen im Bereich Raumfahrt.

Auch Anna Christmann, seit Anfang Januar Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, hob die Bedeutung der weltraumbasierten Technologien für den Einsatz gegen den Klimawandel hervor. “Für mich ist die Luft- und Raumfahrt-Politik ein zentraler Bereich im Kampf gegen die Klimakrise”, sagte die Grünen-Politikerin. Sie kündigte eine baldige Überarbeitung der Raumfahrtstrategie der Bundesregierung an. Das wesentliche Ziel sei es, einen grünen und digitalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.

Christmann betonte zudem die Bedeutung von internationalen Kollaborationen und verwies unter anderem auf die Entwicklung des deutsch-französischen Kleinsatelliten Merlin, der Methan in der Erdatmosphäre beobachten soll. sas

Die Europäische Kommission sucht weiterhin nach Wegen, Importe von Produkten aus Zwangsarbeit zu verbieten. Den Ansatz der US-Behörden lehnt Sabine Weyand, Generaldirektorin für Handel aus der EU-Kommission, als Vorbild ab. Das US-Modell, das produktspezifische Verbote mit Herkunftsverboten kombiniert, sei “nicht effektiv”, sagte Weyand am Dienstag vor dem Handelsausschuss des Europaparlaments. Im Falle Chinas würden beispielsweise Baumwollprodukte, die mit Xinjiang verbunden sind, aber auch Produkte aus Xinjiang allgemein darunter fallen.

In den USA gilt somit die grundlegende Annahme, dass alle Güter aus Xinjiang Zwangsarbeit beinhalte. Die Importeure sind verpflichtet, dies zu widerlagen. Das sei eine “schwere Belastung”, sagt Weyand. Laut dem entsprechenden Abschnitt zur Zwangsarbeit im US Tariff Act darf der US-Zoll Einfuhren auf Güter aus Zwangsarbeit überprüfen und blockieren. Weyand sieht darin einen möglichen bürokratischen Alptraum für die Zollabwicklung der EU. Sie sprach sich dagegen für eine Aufnahme eines Importverbots für Produkte aus Zwangsarbeit in das geplante EU-Lieferkettengesetz aus. Eine eigenständige Gesetzgebung wie in den USA benötige auch mehr Zeit.

Das EU-Lieferkettengesetz soll am 15. Februar vorgestellt werden. Allerdings ist sich die EU-Kommission intern bisher nicht einig, ob Produkte aus Zwangsarbeit in das EU-Lieferkettengesetz eingebunden werden sollen oder nicht (China.Table berichtete). Der Zeitplan könnte also knapp werden.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), kritisierte die internen Unstimmigkeiten der EU-Kommission. “Es ist unfassbar, dass ein internes, geheim tagendes Gremium die EU-Kommission bremst – und damit das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten seit beinahe einem Jahr vertröstet werden”, so Lange. “Spätestens nach der Rede zur Lage der Union, in der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprochen hat, entschlossen gegen Zwangsarbeit vorzugehen, hätte Bewegung in die EU-Kommission kommen müssen.” Die EU-Kommissionschefin hatte in dieser Rede im September einen Einfuhr-Bann angekündigt (China.Table berichtete). Der Vorstellungstermin für das EU-Lieferkettengesetz wurde seit dem Frühjahr 2021 bereits mehrfach verschoben. ari

Die Energienetze für die unterschiedlichen Energieträger sollten laut einer Studie der Deutschen Energie-Agentur (Dena) künftig bei der Planung aufeinander abgestimmt werden. Der integrative Ansatz helfe zusammen mit beschleunigten Genehmigungsverfahren von Ökostrom-Anlagen, die Infrastruktur effizient weiterzuentwickeln und die Energiewende voranzutreiben. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren des Abschlussberichts der dritten Dena-Netzstudie, den der Staatskonzern am Dienstag vorgestellt hat.

Der Druck im Kessel sei sehr groß, betonte Dena-Chef Andreas Kuhlmann angesichts der Pläne der Bundesregierung, schon 2030 aus der Kohle auszusteigen und im selben Jahr 80 Prozent der Energieversorgung durch erneuerbare Energien abzudecken. Daher schlagen die Autoren der Dena-Studie einen System-Entwicklungsplan (SEP) vor, der die Infrastrukturen von Gas-, Wasserstoff-, Strom- und Wärme-Energie gemeinsam betrachtet. So soll der Bedarf an zusätzlicher Transportkapazität bestimmt und Optimierungsmöglichkeiten für die Leistungsfähigkeit des Stromnetzes erkannt werden.

Die Netze für Gas und Strom werden derzeit noch voneinander getrennt geplant. Die Folge sind laut der Dena-Studie Netzengpässe, fehlende sektorübergreifende Verfügbarkeit von Erneuerbaren und steigende Energiekosten.

Ein solcher SEP müsse gesetzlich verankert und alle vier Jahre aktualisiert werden, fordert die Agentur. Allerdings sollen neben der Bundesregierung und den Landesregierungen auch Netzbetreiber, ein Expertengremium sowie die Bürger selbst beteiligt werden, appellieren die Autoren. Dies stünde auch im Einklang mit der im Koalitionsvertrag geplanten verstärkten Bürgerbeteiligung.

Die Autoren der Dena-Studie schlagen weiter vor, die steigenden Wasserstoff-Mengen vorrangig im bestehenden Erdgas-Netz zu transportieren. Dort werde es im Zuge der Umstellung auf klimafreundliche Brennstoffe immer mehr freie Kapazitäten geben. Um alle Netze besser zu nutzen, müsse die Regierung aber auch Steuern und Abgaben reformieren. Wenn etwa Abgaben genauer nach Zeiten der Nutzung der Netze gestaffelt würden, könnten Leitungen effizienter ausgelastet werden.

Im Mittelpunkt der Belastung der Energieträger müsse aber immer deren Treibhausgas-Emissionen stehen. Um die Versorgung zu sichern, seien künftig auch zusätzliche Anreize für solche Energielieferanten nötig, die schwankende Einspeisungen etwa durch Wind- oder Solarstrom ausglichen.

Die neue Netzstudie ist nach 2005 und 2010 die dritte dieser Art. Die Dena-Studien dienen den politischen Entscheidungsgremien häufig als Grundlage für die Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur und basieren auf einem Stakeholder-Dialog aus Netzbetreibern, der Energiewirtschaft, verantwortlichen Behörden, der Politik und der Zivilgesellschaft. luk mit rtr/dpa

Nachdem ein monatelanger Kompetenzstreit den Verhandlungsstart der Verordnung für Künstliche Intelligenz (KI) in Europaparlament blockiert hatte (Europe.Table berichtete), haben die federführenden Ausschüsse IMCO (Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz) und LIBE (Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres) am Dienstagnachmittag eine erste gemeinsame Aussprache abgehalten. Zweieinhalb Stunden konfrontierten die Europaabgeordneten den Generaldirektor der zuständigen Generaldirektion Connect Roberto Viola mit ihren offenen Fragen und Bedenken zum Gesetzesentwurf, den die Europäischen Kommission im April 2021 vorgelegt hatte.

IMCO-Berichterstatter Brando Benifei (S&D) lobte den Kommissionsvorschlag grundsätzlich, kritisierte aber, dass der Artikel 5 (verbotene KI-Anwendungen) zu viele Ausnahmen für die automatisierte Echtzeit-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum beinhalte: Die Kommission will die umstrittene Praxis für den Zweck der Strafverfolgung, zum Beispiel für die Verhinderung von Terroranschlägen oder die Suche nach vermissten Kindern, weiterhin erlauben. Benifei befürchtet einen Missbrauch dieser Ausnahmeregelungen: “Die Ausnahmen dürfen durch einzelne Mitgliedstaaten nicht zu weit ausgelegt werden, weil das die Grundrechte der Bürger:innen einschränkt”, so der Italiener. Generaldirektor Viola betonte, dass die Ausnahmen in der Verordnung aus Sicht der Kommission ausreichend limitiert sind.

Auch die Regelungen zur Konformitätsbewertung der KI-Anwendungen kritisierte Benifei stark. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass eine Konformitätsbewertung durch Dritte nur für solche Hochrisiko-KI-Systeme erfolgen muss, die mit Produkten in Verbindung stehen (also Sicherheitskomponenten von Produkten sind oder ein eigenständiges Produkt darstellen). Für alle anderen KI-Anwendungen, darunter auch Hochrisiko-Anwendungen, die große Risiken für Grundrechte bergen können, können die Hersteller die Konformitätsbewertung demnach selbst durchführen.

Bei der DSGVO und der Produktsicherheitsrichtlinie habe man sich bewusst gegen diese Selbstzertifizierungen entschieden, um zu verhindern, dass unsichere Produkte auf den Binnenmarkt gelangen. “Der Text reicht daher derzeit nicht aus, um den Bürger:innen ausreichende Sicherheit zu geben”, sagte Benifei. “Selbstzertifizierung ist keine leichte Angelegenheit”, konterte Generaldirektor Viola. Hersteller:innen müssten für diese haften und Nutzer:innnen hätten Anspruch auf Schadensersatz.

LIBE-Berichterstatter Dragoş Tudorache (Renew) forderte, auch systemische Risiken für die Demokratie, wie die Beeinflussung von Wahlen, in die Liste der Hochrisiko-KI-Systeme (Anhang 3 der Verordnung) aufzunehmen. Hier verwies Viola darauf, dass dieser Aspekt bereits im Gesetzesvorschlag zur politischen Online-Werbung adressiert werde (Europe.Table berichtete).

Tudorache gab außerdem zu bedenken, dass die KI-Verordnung zukunftsfähig sein müsse und dazu mitunter weitere Bereiche in die Liste der Hochrisiko-KI-Systeme aufgenommen werden sollten. “Definitiv”, stimmte Viola dem Rumänen zu und versicherte, dass die Kommission dies durch delegierte Rechtsakte tun könne.

Laut offiziellem Zeitplan von IMCO und LIBE soll am 16. März eine erste Anhörung mit Experten und Wissenschaftlern stattfinden. Benifei und Tudorache planen, ihren gemeinsamen Bericht bis zum 5. April zu verfassen. Diesen wollen die Mitglieder von IMCO und LIBE am 20. April in einer gemeinsamen Ausschusssitzung diskutieren. Abstimmen wollen die Ausschüsse den Bericht am 29. September. Eine Abstimmung im Plenum des Europaparlaments könnte in der November-Sitzung stattfinden.

Über die Stellungnahmen der fünf mitberatenden Ausschüsse (JURI, ITRE, CULT , ENVI, TRAN) wollen LIBE und IMCO am 13. März (ENVI-Stellungnahme), 16. Mai (JURI-Stellungnahme), 17. Mai (CULT-Stellungnahme) 2. Juni (ITRE-Stellungnahme) und 15. Juni (TRAN-Stellungnahme) abstimmen, heißt es auf Anfrage von Europe.Table aus dem Europaparlament. koj

Der US-Grafikkarten-Spezialist Nvidia bereitet sich einem Agenturbericht zufolge auf ein Scheitern seines Übernahme-Angebots für den britischen Chip-Entwickler Arm vor (Europe.Table berichtete). Nvidia habe Geschäftspartnern mitgeteilt, dass man nicht mit einem Abschluss des Deals rechne, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit dem Thema vertraute Personen.

Die Arm-Mutter SoftBank treibe unterdessen den Börsengang des Chip-Herstellers voran. Ein Nvidia-Sprecher sagte, man glaube weiter daran, dass Arm von der Übernahme profitieren könne. Nvidia hatte 2020 eine Offerte von 40 Milliarden Dollar (35,5 Milliarden Euro) für den Chip-Hersteller vorgelegt, die aber auf wettbewerbsrechtliche Bedenken stieß (Europe.Table berichtete). Auch die EU-Kommission prüft das Vorhaben noch (Europe.Table berichtete). rtr

Mit einem Koller hat er eigentlich schon gerechnet, so nach einem halben Jahr vielleicht. Nach all den Jahren in Brüssel – beinahe vier Jahrzehnte waren es am Ende – wäre das eigentlich zu erwarten gewesen. Doch der 75-jährige Ostwestfale Elmar Brok, lange Deutschlands bekanntester Mann im EU-Parlament, das CDU-Urgestein, “Mister Europa”, kam nach seinem nicht ganz freiwilligen Abschied von der Europapolitik im Jahr 2019 dann doch ganz gut zurecht als MdEP a.D. “Ich bin in keinen Terminkalender gezwungen und wieder Herr meiner selbst”, sagt er.

Eigentlich hätte Brok im Jahr 2019 gerne noch seine neunte Legislatur in Brüssel und Straßburg angehängt. Aber die CDU-Bezirksvorsitzenden wollten ihn nicht länger aufstellen. Elmar Brok, der dienstälteste Europaparlamentarier und EU-Reformer, der die Verträge von Amsterdam, Nizza und Lissabon mit initiierte. Brok, einer der profiliertesten Außenpolitiker der EU, der gleich zweimal Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, Sicherheit und Verteidigungspolitik war. Elmar Brok, das Unikum mit Walrossschnauzer und Einstecktuch, über den man sich in den langen Fluren des EU-Parlaments viele Geschichten zu erzählen wusste. Dieser Elmar Brok also sollte nun endlich aufs Abstellgleis.

Als er dann im Europaparlament seine Abschiedsrede hielt, brach seine Stimme, flossen ein paar Tränen. Aber sei’s drum: Der Zeitpunkt seines Abgangs sei schon richtig gewesen. “Ich vermisse Brüssel nicht“, sagt er heute. “Jetzt mische ich mich einfach dort ein, wo ich will.”

Seine Brüsseler Wohnung hat er trotzdem behalten. Zweimal im Monat reist er noch hin. Nach Berlin gehe er ebenso oft. Er sei aber sehr viel mehr zu Hause bei seiner Frau in Bielefeld-Heepen und draußen im nahen Teutoburger Wald. Reisen möchte er zwar gerne wieder mehr, aber die Corona-Pandemie mache vieles unmöglich.

Nicht, dass ihm langweilig würde: Er ist Senior Advisor bei der Münchner Sicherheitskonferenz und Senior Fellow bei der Denkfabrik Aspen Institute in Berlin. Bei der Christlich Demokratischen Internationale ist er Vizepräsident, in der Europäischen Volkspartei gehört er dem Vorstand an. Hin und wieder schreibe er etwas. Und natürlich berate er weiterhin in Gesprächen. Sein Handy war in Brüssel seine Allzweckwaffe, die Nummern der mächtigen Gesprächspartner in aller Welt sein Kapital. Und jene, die das nutzen möchten, rufen eben bei Brok an. Auch wann das nicht mehr so häufig wie früher passiert.

Europa und dessen Zukunft liegen ihm aber weiterhin am Herzen. Wie wichtig es sei, mehr Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der EU insbesondere in der Außen- und Verteidigungspolitik herzustellen, sehe man einmal mehr angesichts des aggressiven Vorgehens Russlands in diesen Tagen. Europa brauche komplementär zur Nato mehr Hard Power. “Weltmeister bei der Soft Power zu sein, reicht nicht, wenn es um Krieg und Frieden geht”, betont Brok. Die EU-Staaten würden zwar weit mehr Geld für das Militär ausgeben als Russland, aber mit einem kläglichen Ergebnis. Der Grund sein ein Mangel an Kooperation und Synergieeffekten.

“Geboren, verheiratet, Europäisches Parlament”, so soll Helmut Kohl einst das Leben von Brok zusammengefasst haben. “Ein erfundenes Zitat, das man nicht mehr aus der Welt bringt”, sagt der Beschriebene selbst. “Aber auf die großen Linien meines Lebens trifft das natürlich zu.” Nun stehe die Familie, die drei Kinder und die fünf Enkelkinder, stärker im Mittelpunkt. “Ob das alle in der Familie bereichert”, sagt er schelmisch, “kann ich nicht immer sehen”. Adrian Meyer