was ist das chinesische Staatsziel? Seit Deng Xiaoping hatte viele Jahrzehnte lang der wirtschaftliche Aufstieg oberste Priorität. Unter Xi Jinping ist das anders, auch wenn es nicht immer so klar ausgesprochen wird. Für ihn steht das ganz oben auf der Tagesordnung, was im Polit-Sprech “Sicherheit” heißt: eine Stärkung von Armee, Geheimdiensten und Polizei sowie Unabhängigkeit auf den Feldern Energie und Wirtschaft. All das erhöhe die Fähigkeit, einen realen Konflikt durchzustehen, analysiert Christiane Kühl. Security trumps everything.

Daran schließt sich logisch eine weiter Frage an: Was ist das Ziel der Volksbefreiungsarmee? Vor Amtsantritt Xi Jinpings war sie defensiv ausgerichtet: Sie sollte potenziellen Angreifern eine realistische Abschreckung bieten. Heute sei das anders, berichtet Michael Radunski aus einer Veranstaltung der Global China Conversations des IfW Kiel. Die primäre Mission ist jetzt die Einnahme Taiwans. Das passt logisch zur immer offensiveren Politik Xis.

Offensiv geht auch der Staatskonzern SAIC vor, wenn auch auf einem viel positiveren Feld. Er bietet deutschen Kunden mit dem MG4 ein hervorragend gebautes Elektroauto; jedenfalls sagen das die Tester des ADAC. Zudem ist es günstiger als die Konkurrenz von VW. Für Wolfsburg ist die SAIC-Offensive also keine so positive Nachricht.

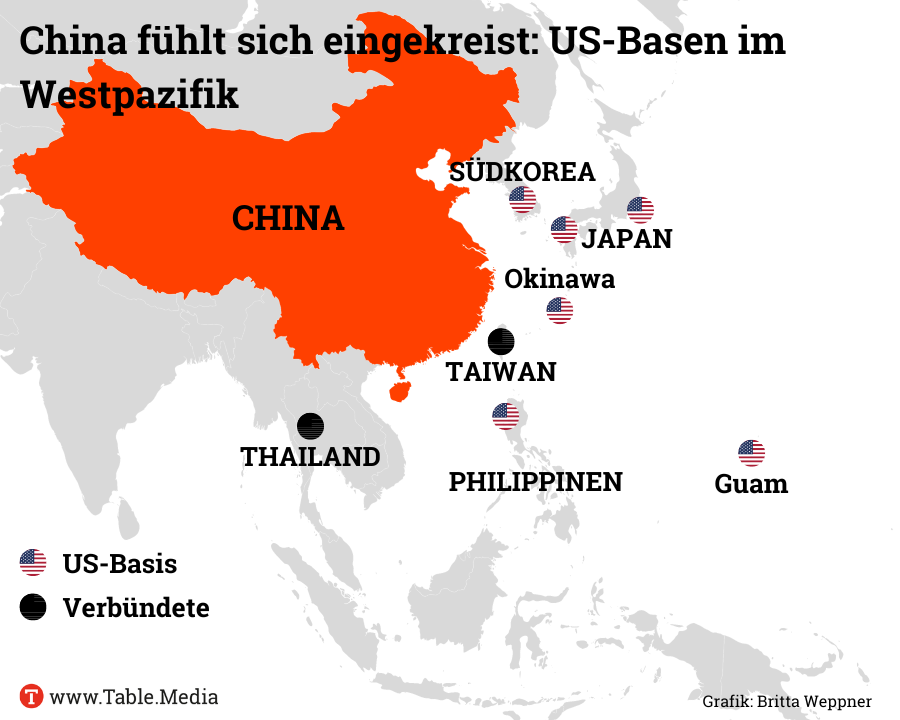

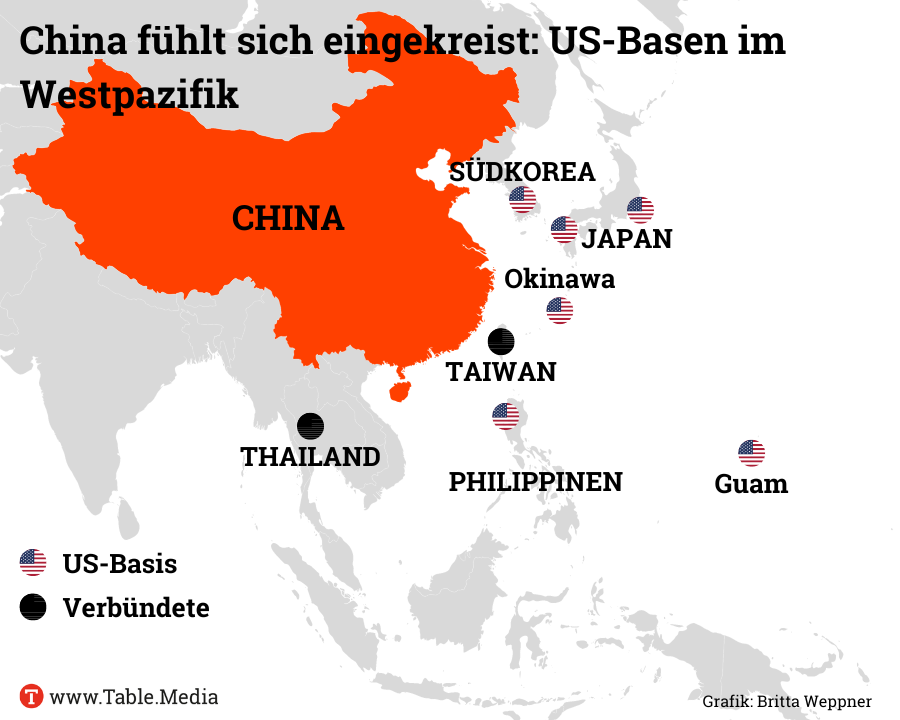

Militärische und territoriale Sicherheit gehörten schon immer zu den “Kerninteressen” Chinas. Das zeigte sich gerade am Himmel über dem amerikanischen Kontinent, wo mehrere Exemplare einer offenbar größeren Flotte aus Spionageballons auftauchten. Die USA schossen einen davon bekanntermaßen ab. Seit langem modernisiert Peking mit einem jährlich stark wachsenden Militärbudget zudem die Streitkräfte – immer auch mit Blick auf Taiwan, das Südchinesische Meer und die regionale Vormachtstellung der USA.

Unter Staats- und Parteichef Xi Jinping aber durchdringt das Thema nationale Sicherheit nun erstmals sämtliche Politikfelder. “In den vergangenen zehn Jahren hat Xi Jinping die nationale Sicherheit zum Schlüsselthema gemacht”, schrieben die Merics-Forscherinnen Katja Drinhausen und Helena Legarda kürzlich in einer Studie.

Schon 2013 gründete Xi, gerade im Amt, eine Nationale Sicherheitskommission nach Vorbild des Nationalen Sicherheitsrats der USA. 2014 stellte Xi sein Konzept zur “Umfassenden Nationalen Sicherheit” vor. Es umfasst 16 Sicherheitsbereiche, die von politischer, militärischer und wirtschaftlicher Sicherheit bis hin zu Biosicherheit, Technologie- und Weltraumsicherheit reichen.

“Das Markenzeichen der Xi-Ära ist eine wirkungsstarke Mischung aus Selbstbewusstsein und Paranoia der Partei, wenn es um die nationale Sicherheit geht”, urteilen Drinhausen und Legarda. Einerseits treiben die chinesische Führung demnach Sorgen um, dass interne und externe Kräfte ihre Machtposition untergraben könnten. Zugleich sei sie überzeugt, dass Chinas politisches System stabiler und anderen überlegen ist.

Xi unterlegte das Ganze mit einer Fülle von Gesetzen, angefangen mit einem übergreifenden Nationalen Sicherheitsgesetz. Ab 2014 folgten Sicherheitsgesetze zur Abwehr von Cyberangriffen, Terrorismus, Sanktionen des Auslands oder Spionage, sowie Gesetze zur Datensicherheit, zum Umgang mit ausländischen NGOs – und schließlich 2020 das berüchtigte Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong, das dort de facto die freie Gesellschaft beendete.

In seiner Rede auf dem KP-Parteitag im Oktober 2022 erwähnte Xi das Wort “Sicherheit” (安全) Dutzende Male. So betonte er die Bedeutung der nationalen Sicherheit und der Kontrolle über Chinas Versorgung mit Lebensmitteln, Energie und Industriegütern. “Nationale Sicherheit ist der Grundstein der Erneuerung der Nation”, sagte Xi. Sie diene auch der sozialen Stabilität.

Unter Xis Vorgängern Jiang Zemin und Hu Jintao hatte noch die wirtschaftliche Entwicklung Priorität genossen. Xi verschob den Schwerpunkt: “Das neue Mantra lautet ‘Integration von Entwicklung und Sicherheit’ (统筹发展和安全), wie es in politischen Dokumenten seit Ende 2019 und im aktuellen 14. Fünfjahresplan (2021-25) bekräftigt wird”, schreiben Drinhausen und Legarda. Das klinge zwar nach Gleichwertigkeit. Doch in der Realität begünstige das Konzept die Sicherheit. So müsse die Bürokratie das Thema auf jeder Ebene der Entscheidungsfindung berücksichtigen.

China verwendet nach Angaben von Drinhausen und Legarda dabei “eine weit gefasste und höchst zweideutige Definition von nationaler Sicherheit, oftmals verquickt mit breiteren nationalen und Entwicklungsinteressen.” Mobilisierungskampagnen zum Thema “versetzen Beamte und Bürger in einen Zustand ständiger Verteidigungsbereitschaft und haben einen stark gegen das Ausland gerichteten Ton.”

“Ideologie übertrumpft Wirtschaft” betitelte die EU-Kammer in China im September 2022 ihr Positionspapier, um den Frust über diese Entwicklung auszudrücken. “Für private Unternehmen ist die nationale Sicherheit in dieser neuen Ära allgegenwärtig”, stellte auch die Merics-Studie fest. Etwa könnten frühere Genehmigungen für Projekte wieder kassiert werden. Wirkliche Rechtsmittel zur Anfechtung von Maßnahmen oder zum Verweigern einer Kooperation mit den Sicherheitsbehörden gebe es nicht. Drinhausen und Legarda empfehlen den EU-Firmen, sich gut auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen.

Auf die geopolitischen Konflikte antwortete Xi mit seiner “Globalen Sicherheitsinitiative” (GSI), die er im April 2022 auf dem Bo’ao Forum for Asia auf Hainan vorgestellt hatte. Die GSI werde einen Rahmen von Grundsätzen für globale Angelegenheiten und Diplomatie bieten, der die Welt sicherer machen könne, sagte Xi damals. Details enthält die GSI bisher kaum. Generell zielt sie darauf ab, eine von China geführte Lösung für internationale Sicherheitsfragen zu fördern.

Peking pusht die GSI bei Partnerstaaten der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI). Auch habe China seine Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrats im August 2022 genutzt, um die GSI enger mit den Vorstellungen der UNO zur kollektiven Sicherheit zu verknüpfen, erklärten die Wissenschaftler Courtney Fung und Shing-hon Lam im Dezember in einem Beitrag für das australische Lowy Institute. Chinas Politiker und Diplomaten sprechen laut einem Bericht von Nikkei Asia im Zusammenhang mit der GSI von Sicherheitsfragen im weitesten Sinne – etwa auch über Ernährung, Klima, Lieferketten, Internet, Handel und Energie.

Die GSI sei ein “klarer Versuch”, Pekings staatszentriertes Sicherheitskonzept in der Welt durchzusetzen, urteilen Drinhausen und Legarda. “China ist weder willens noch in der Lage, die USA als globaler Sicherheitsgarant zu ersetzen”, so die Forscherinnen. “Aber Pekings Fähigkeit, seine politischen Ansätze zu fördern, indem es sein wirtschaftliches Gewicht und seine globale Unzufriedenheit mit dem Westen ausnutzt, sollte nicht unterschätzt werden.”

Im Gesamtbild wird China durch Xis Politik konflikttauglicher. Durch größere wirtschaftliche und technische Unabhängigkeit kann es Sanktionen und Druck des Westens besser wegstecken. Gut informierte Geheimdienste liefern die nötigen Informationen zur Einschätzung der Lage.

Nicht zuletzt wird auch die Armee durch die moderne Aufrüstung immer stärker. Dazu gehören moderne J-20-Tarnkappenjets, die einzigen Chinas, die mit den F-35 der USA mithalten können. Noch in diesem Jahr soll der neue Flugzeugträger “Fujian” zu Seetauglichkeitstests auslaufen. Die “Fujian” ist neben der “USS Gerald R. Ford” nur einer von zwei Trägern der Welt, die mit elektromagnetischen Katapulten zum Start von Kampfjets ausgestattet sind.

Sarah Kirchberger lässt keinen Zweifel aufkommen. “Der aktuelle Status quo um Taiwan ist äußerst fragil”, sagt die renommierte China-Expertin bei den Global China Conversations des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Donnerstag. Das Thema ist Tensions Over Taiwan: What’s the Current Situation and What Challenges Arise for Businesses and the Economy? – und Kirchberger macht schnell deutlich, wie sehr sich die Situation um die Insel vor der Küste Chinas zuletzt zugespitzt hat.

Vor 2016 habe es kaum Spannungen gegeben, es habe fast eine Art Honeymoon zwischen China und Taiwan geherrscht, sagt die Leiterin für Strategische Entwicklung in Asien-Pazifik am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Doch dann kamen Donald Trump in den USA und Tsai Ing-wen in Taiwan an die Macht – und nichts war mehr so wie davor.

Auf Tsais stärkere Betonung der taiwanischen Identität hat China mit massiver Aufrüstung, wilden Drohungen und einem klaren Plan geantwortet: Bis spätestens 2049 soll Taiwan mit dem chinesischen Festland vereinigt werden. So will es zumindest Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Doch woher kommt dieser Fokus auf Taiwan, dass sich selbst der kühle Taktiker Xi ein festes Datum vorschreibt? Neben nationalem Pathos, politischem Chauvinismus und historischen Bezügen gibt es laut Kirchberger auch handfeste geostrategische und militärische Gründe.

Taiwan gehört zur sogenannten Ersten Inselkette – und wirkt wie eine Trennwand zwischen China und dem offenen Pazifik. Westlich von Taiwan ist das Meer viel flacher – durchschnittlich 18 Meter im Bohai-Meer, 44 Meter im Gelben Meer. Östlich von Taiwan geht es dagegen schnell mehrere tausend Meter in die Tiefe.

Dadurch ist das gesamte Gebiet direkt vor der chinesischen Küste relativ ungeeignet für tiefere U-Boot-Fahrten und damit indirekt auch für Chinas nukleare Abschreckung. “Chinas Problem ist, dass seine Schiffe die Erste Inselkette nicht unbeobachtet verlassen können, aufgrund der existierenden Überwachung”, erklärt Kirchberger. Mit Taiwan unter chinesischer Kontrolle wäre dieses gravierende strategische Problem gelöst.

“Auch deshalb ist die Einnahme Taiwans im Grunde die primäre Mission der chinesischen Volksbefreiungsarmee”, zeigt sich Sarah Kirchberger in den Global China Conversations des IfW am Donnerstag überzeugt. Die China-Expertin resümiert: “So brüchig der aktuelle Status quo um Taiwan auch sein mag – es sie der beste Zustand, um einen Krieg zu verhindern.” Um dann noch hinzuzufügen: “Es ist ausschließlich China, das versucht, den aktuellen Status quo zu verändern.”

Anschließend referierte Chen Shin-Horng über die wirtschaftliche Bedeutung Taiwans für den Westen, aber auch für China. Der Vize-Präsident der Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) in Taipeh machte klar, dass Taiwan “ein verstecktes Zentrum der globalen Innovation” sei. “Taiwan ist die einzige Quelle für die aktuell fortschrittlichsten Halbleiter”, sagte Chen.

Da die USA zuletzt strikte Sanktionen für verschiedene Technologie-Komponenten gegen China verhängt haben, steht die Volksrepublik in diesem so wichtigen Zukunftsbereich enorm unter Druck. “Die US-Sanktionen machen es China im Grunde unmöglich, bei den Chips und Chiplets aufzuholen.”

Das liegt auch an Taiwans Erfolgsunternehmen TSMC. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist einer der führenden Halbleiterhersteller der Welt und der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte. TSMC produziert jährlich 13 Millionen Chips von der Größe 12 Nanometer (nm). Aber auch in den Hochleistungsbereichen von nur 8nm und 6nm weist Taiwan einen großen Vorsprung auf. Auch bei Chiplets – also winzigsten Chips mit nur 1-2nm – erarbeitet sich Taiwan derzeit einen Vorsprung: Seine entsprechenden Fabriken stehen kurz vor der Fertigstellung.

Zum Vergleich: Trotz der Chip-Offensive der USA werden Chen zufolge die Fabriken im US-Bundesstaat Arizona erst 2024 (für 5nm Chips) und 2025 (für 3nm Chips) fertig sein. “TSMC ist außergewöhnlich”, sagt Chen und fügt hinzu: “Aber auch ein Luxus, schließlich benötigt so ein Unternehmen auch eine sehr fortschrittliche Umgebung, mit Infrastruktur, entsprechend qualifizierten Arbeitern, Rohstoffen und vielem mehr.”

Einen Hinweis schickt Chen am Ende noch nach Europa. Die Einnahmen von TSMC für Chip-Bestellungen aus der EU beliefen sich 2021 auf lediglich 3,1 Prozent. Hier gibt es also noch viel Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen Europa und Taiwan in einem der wichtigsten Zukunftsbereiche.

Chinas Autos sind in Deutschland dann wirklich angekommen, wenn sie von ADAC oder Auto-Bild getestet werden und sogar in Vergleichstests bestehen. In diesem strengen Testumfeld bewegt sich derzeit das Elektroauto MG4 des Shanghaier Autokonzerns SAIC. Von Größe und Preis her ist sein logischer Gegner der ID.3 von Volkswagen. Beim ADAC-Test gegen VWs ID.3 sieht der MG4 schon einmal überraschend gut aus. In allen Disziplinen schneidet der MG4 absolut konkurrenzfähig ab.

Die Konsumenten waren derweil schon vor dem Test auf das Auto aufmerksam geworden. SAICs MG4 war im vergangenen Jahr das erfolgreichste China-Elektroauto in Deutschland, mit rund 10.000 verkauften Fahrzeugen. Bei den Zulassungszahlen liegt er vor Alfa Romeo und Subaru, obwohl er noch nicht einmal zwei Jahre auf dem Markt ist.

“Der MG4 will mit der besseren Technik zum günstigeren Preis zum wahren Volks-Wagen werden”, glauben die ADAC-Tester. Chinas Konkurrenz ist im Land der Autobauer schlechthin angekommen. Pikantes Detail: In China ist der Staatsbetrieb SAIC einer der Produktionspartner von VW.

Der MG4 könnte der erste einer ganzen Reihe von NEV aus China sein, die erfolgreich testen und bei den Kunden ankommen. Die Buchstabenkombination MG und das Logo sind vielen Autofahrenden in Deutschland bekannt. Schließlich handelt es sich bei MG um eine britische Traditionsmarke, die 2005 nach China verkauft wurde. Doch SAIC verbirgt die chinesische Herkunft des Fahrzeugs nicht, sondern nutzt sie sogar zu seinem Vorteil.

Zu Recht. Schon bei den Südkoreanern hat viele Kunden nicht interessiert, wo das Auto herkommt, sondern, was es kann. Das hat dem Aufstieg der Marken Kia und Hyundai geholfen, und lange davor den japanischen Anbietern. Ein mieses Abschneiden in den Tests schadet dagegen massiv.

Legendär ist hier der Jiangling Landwind 2005, dem Auto-Bild damals ein vernichtendes Zeugnis ausstellte: “Das gefährlichste Auto der Welt?” Noch nie in 20 Jahren war bei einem ADAC-Crashtest ein Auto so zerschellt. Auch 2013 hielt die dann folgende Generation chinesischer Autos dem kritischen Blick von Auto-Bild nicht stand. Das Urteil damals “Wir sind entsetzt”. Der Titel lautete: “So schlecht sind Chinas Autos”. Damals mussten die Tester dafür noch nach China reisen.

Vier Jahre später war das Urteil schon differenzierter: Die meisten der getesteten Fahrzeuge “überzeugten diesmal mit modernem Design, guter Verarbeitung und zeitgemäßer Technik”. Allerdings seien die Mängel nicht zu übersehen: darunter die “unharmonische Abstimmung von Fahrwerk, Lenkung und Antriebskomponenten”. Hier fehle es “schlichtweg an Erfahrung.”

Tests mit chinesischer Beteiligung werden von nun an Alltag werden, mit besseren Ergebnissen als früher. Denn BYD, NIO, Ora, oder Lynk & Co drängen in diesem Jahr auf den deutschen Markt, zum Teil mit mehreren Modellen gleichzeitig. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich die chinesischen Hersteller immer besser auf den deutschen Markt einstellen werden, zu immer günstigeren Preisen.

Heute besteht Chinas meistverkauftes E-Auto MG4 also sogar im harten Vergleichstest mit dem ID.3. Der chinesische Wettbewerber ist kein NIO und auch kein BYD, von denen die Fachwelt diesen Erfolg als erstes erwartet hätte. Doch SAIC ist zwar ein Staatsbetrieb, gehört jedoch zu den 70 größten Unternehmen der globalen Fortune 500 der Welt. 25.000 Mitarbeiter arbeiten für den Konzern. Mit 5,3 Millionen verkauften Autos ist SAIC seit 17 Jahren auf Platz eins in China. Davon sind gut eine Million E-Autos (Wachstum 46 Prozent in 2022), wozu die sensationellen Verkaufszahlen des EV-Winzlings Wuling viel beitragen. SAIC hat bereits mehr als eine Million Fahrzeuge exportiert, das Wachstum betrug hier im vergangenen Jahr knapp 50 Prozent.

Nach Einschätzungen von Global Data wird SAIC bei Batterie-Autos 2023 global hinter dem US-amerikanischen Unternehmen Tesla (1,6 Millionen) und dem chinesischen Hersteller BYD (1,56 Millionen) mit einer Million verkauften Autos auf Platz drei liegen – noch vor VW mit 880.000. Auch dank SAIC haben chinesische Autohersteller 2022 in China erstmals einen Marktanteil von über 50 Prozent. Die deutschen Autohersteller kommen auf einen Marktanteil von 19 Prozent.

Beim MG4 Schon beim Außendesign spricht der ADAC nun von “Angriffslust” , während er das VW-Design für “glatt gelutscht” hält: “So eigenständig im Design, wie man es chinesischen Herstellern bisher nicht zugetraut hat.” Drinnen sei die Bedienung zwar “aufgeräumt”, aber noch nicht “optimal”.

Das Fahrverhalten des MG, in Deutschland viel wichtiger als in China, empfinden die ADAC-Tester gar als “sehr angenehm”. Es geht “sehr leise” zu. Assistenzsysteme seien zwar zahlreich vorhanden, doch “richtig ausgereift wirken sie noch nicht” zumindest bei diesem Vorserienmodell.

Sehen lassen kann sich auch die Reichweite: 360 bis 380 Kilometer schafft er mit der 64-kWh Batterie, die sich in 35 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lässt. Dazu gibt es sieben Jahre oder 150.000 Kilometer Garantie. Im Basis-Preis ist mehr Grundausstattung enthalten als bei ID.3, obwohl der MG4 gut 4.000 Euro billiger ist. “Würden nicht auch Image, Händlernetz und Restwert den Kauf mitbestimmen, gäbe es bei dem Preisvorteil der Chinesen nicht mehr viele gute Gründe für den VW ID.3”, fasst der ADAC seinen Test zusammen.

Noch positiver bewerten die Tester von Auto-Bild. Sie wollen die beiden Autos “Bauchgefühl-Tests” unterziehen und nicht nur die nackten Daten vergleichen. Das ist für den Chinesen besonders hart. “Der MG sieht dynamischer aus”, lautet der erste Eindruck. Er ist auch sieben Zentimeter länger als der ID.3. Dennoch haben die Fondspassagiere im ID.3 mehr Platz, und der Kofferraum ist um 100 Liter größer. Allerdings befindet sich dort anders als beim MG4 eine lästige Stufe.

Innen jedoch fällt das Urteil klar aus: “Der Chinese fühlt sich besser an als der Deutsche. Seine Oberflächenmaterialien wirken hochwertiger, edler.” Ein Facelift in diesem Frühjahr soll dieses Manko bei VW beheben. Nicht gut ist jedoch, dass VW nun bereits den Chinesen hinterherlaufen muss. Die warten nicht auf VW, sondern werden ihrerseits nachbessern.

Das Fazit von Auto-Bild ist für VW ziemlich ernüchternd und auch eine kleine Zeitenwende: “Haben die Chinesen bloß kopiert, was bei ihnen vom Band läuft? Nee, sie haben beim MG4 sogar einiges besser gemacht als VW beim ID.3.”

Kürzlich gab es noch eine weitere Test-Überraschung: Der österreichische Automobilklub ÖAMTC und der norwegische Automobilklub NAF haben in Norwegen 29 E-Autos bei bis zu minus 19 Grad getestet: Das SUV Maxus Euniq6 ebenfalls von SAIC schnitt mit einem kältebedingten Reichweiten-Minus von nur zehn Prozent am besten ab.

Security.Table berichtet zur Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) vom 17.-19. Februar

Alle wichtigen Informationen für die entscheidenden Köpfe in der sicherheitspolitischen Szene liefert unsere Redaktion in zwei Sonderausgaben – zum Auftakt und Konferenzrückblick der 59. MSC. Vier erfahrene Security.Table-Journalisten werden in München vor Ort sein und tiefenfundierte Analysen und News veröffentlichen. Security.Table ist das wöchentliche Professional Briefing zur Sicherheitslage, Strategie, Verteidigungspolitik und Beschaffung von Militärtechnologie.

Sie möchten die MSC-Berichterstattung nicht verpassen? Dann melden Sie sich jetzt an und testen Sie Security.Table 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich.

21.02.2023, 13:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

PwC Germany, Webcast: PwC International Perspectives – Recent developments in China Mehr

21.02.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Storymaker, Webinar: Digitalmarketing für chinesische Touristen – wie gewinne ich chinesische Reisende als Kunden? Mehr

22.02.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Investing in China’s Financial Services Industry: Regulations, Benefits and Case Sharing Mehr

22.02.2023, 15:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Critical Issues Confronting China featuring Ma Jun – Can China Meet its Green Targets? Mehr

23.02.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Webinar: The Future is Circular: Towards a Circular Economy in China Mehr

23.02.2023, 15:00 Uhr

IHK Ulm und andere, Panel-Diskussion (vor Ort): China’s “new normal”: Geopolitische Entwicklungen und Auswirkungen für Industrie und Wirtschaft Mehr

23.02.2023, 22:00 Uhr (24.02., 05:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: From Freeze to Thaw: The State of Australia-China Relations Mehr

24.02.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

stars – for Leaders of the Next Generation, Webinar: Post-Covid China and Foreign Business – Quo Vadis? Mehr

Deutschland hat 2022 ein Rekord-Handelsdefizit von 84,3 Milliarden Euro mit China eingefahren. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, erreichten die Importe aus der Volksrepublik mit 191,1 Milliarden Euro eine Höchstmarke und nahmen damit im vergangenen Jahr um 33,6 Prozent zu. Umgekehrt aber stiegen die deutschen Exporte nach China nur um 3,1 Prozent auf 106,8 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Christian Linder sieht das kritisch. “Gefährliche Entwicklung: Das deutsche Handelsdefizit mit #China hat sich 2022 mehr als verdoppelt”, twitterte der FDP-Politiker. “Aus den Erfahrungen mit Russland sollten wir lernen. Statt in zu große Abhängigkeiten zu geraten, müssen wir dringend umdenken – und auf mehr Freihandel mit Wertepartnern setzen.”

China blieb 2022 zudem erneut der wichtigste deutsche Handelspartner – das siebte Jahr in Folge. Der Außenhandelsumsatz mit der Volksrepublik – Exporte und Importe zusammen – summierte sich auf 297,9 Milliarden Euro. Auf Plätzen zwei folgten die USA mit einem Plus von 27,5 Prozent auf 247,8 Milliarden Euro. Die USA sind immerhin wichtigster Abnehmer von Waren “Made in Germany” geblieben. rtr/ck

Mehrere Menschenrechtsorganisationen haben sich gegen die Wiederaufnahme des Dialogs zu Menschenrechten zwischen China und der EU ausgesprochen. Dieser sollte weiterhin ausgesetzt bleiben, bis die Bedingungen für “greifbare Ergebnisse und Fortschritte” erfüllt seien, schrieben die Organisationen in einem offenen Brief an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Die EU und China wollen am Freitag erstmals seit vier Jahren wieder zu einem Menschenrechtsdialog zusammentreffen. Dieser war seit 2019 ausgesetzt.

Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehören unter anderem Amnesty International, Human Rights Watch und der World Uyghur Congress. “Der Eifer, diese Dialoge trotz ihrer erwiesenen Wirkungslosigkeit wieder aufzunehmen, könnte signalisieren, dass die EU bereit ist, die Menschenrechte beiseite zu schieben, um engere Handelsbeziehungen und Zusammenarbeit mit Peking zu sichern”, sagte Philippe Dam, EU-Direktor bei Human Rights Watch. Es gebe keine Aussichten auf konkrete Fortschritte bei dem Dialog.

Die Menschenrechtsorganisationen forderten indes, dass sich die EU verpflichtet, den UN-Bericht zur Lage in Xinjiang weiterzuverfolgen. Außerdem sollten sich Brüssel und die Mitgliedsstaaten für ein regelmäßiges Überwachungs- und Berichterstattungsverfahren beim UN-Menschenrechtsrat einsetzen. Die EU solle zudem öffentlich ein Ende der “Unterdrückung durch China in Xinjiang, Tibet und Hongkong sowie die Freilassung willkürlich inhaftierter Menschenrechtsverteidiger und -aktivisten fordern” und Verantwortliche sanktionieren. ari

China hat Mängel bei der Menschenrechtslage im eigenen Land eingeräumt. “China steht einer Reihe von Problemen und Herausforderungen bei der Förderung von Menschenrechten gegenüber”, sagte Delegationsleiter Chen Xu am Donnerstag vor dem UN-Sozialausschuss in Genf.

Die von der UNO anerkannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang versuchte Chen jedoch zu marginalisieren, indem er sie mit der Situation in anderen Ländern gleichsetzte. “Niemand kann eine perfekte Bilanz vorweisen, weil es immer Spielraum für Verbesserungen gibt”, sagte Chen.

Um die eigenen Positionen vor der internationalen Gemeinschaft in Genf nachdrücklich zu vertreten, hat China eine riesige Delegation nach Genf geschickt. Der Ausschuss-Vorsitzende Mohamad Abdel-Moneim aus Ägypten kommentierte zu Beginn der Sitzung süffisant: “Selbstverständlich werde ich nicht die gesamte Liste der Delegierten vorlesen, sonst würde ich nicht vor heute Nachmittag fertig werden.” Chinas unverhältnismäßig großes personelles Auftreten wird als Teil einer Einschüchterungsstrategie gegenüber anderen Mitgliedsstaaten oder Nichtregierungsorganisationen gewertet.

Menschenrechtsorganisationen erkennen vor allem in den Geschehnissen in Xinjiang – die von der US-Regierung als Völkermord bezeichnet werden – und der Zerstörung der tibetischen Kultur eine außergewöhnlich dramatische Menschenrechtsbilanz. Mit Dimensionen anderer Länder sei die Lage in China nicht zu vergleichen. grz

China hat Lockheed Martin und eine Abteilung von Raytheon mit Sanktionen belegt. Grund sind Waffenlieferungen der beiden US-Rüstungskonzerne an Taiwan.

Beide dürften künftig keine Güter mehr nach China importieren und keine Investments in China tätigen, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Demnach wurden die Unternehmen auf eine Liste “unzuverlässiger Akteure” gesetzt, deren Aktivitäten eingeschränkt werden, da sie die nationale Souveränität, Sicherheit oder Entwicklungsinteressen gefährden sollen.

Die Auswirkungen der Sanktionen sind indes noch unklar, da die USA sowieso die meisten Waffenverkäufe einheimischer Unternehmen an China verbieten. Manche Rüstungskonzerne haben allerdings auch zivile Kundschaft in der Raumfahrt und anderen Märkten. Die USA sind für Taiwan der wichtigste Lieferant von Militärgerät, darunter Radarsysteme, Hubschrauber und Kontrollsysteme für den Luftverkehr. ck

Sich für ihre Sache anzustrengen und einzusetzen, das hat Haifen Nan schon früh gelernt. Sie wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe der südchinesischen Stadt Wenzhou auf, ihre Eltern hatten ihre eigene Kindheit in großer Armut verbracht und wollten, dass ihre Kinder es besser haben. “Mein Vater hat immer gesagt: Alles, was du besitzt, kann verloren gehen. Aber was du im Kopf hast, kann dir keiner rauben, damit kannst du dir überall ein gutes Leben aufbauen”, erzählt Nan.

Sie lernte eifrig, verließ die Schule mit Bestnoten und sollte auf Wunsch der Eltern Jura studieren. “Mein Vater hatte vier Traumberufe für seine Kinder: Anwalt, Arzt, Lehrer und Ingenieur”, erzählt Nan. “Weil ich vor allem in Geisteswissenschaften gut war, kam für mich nur Jura infrage – aber mich langweilten trockene Texte.” Stattdessen wollte sie Reisejournalistin werden, die Welt sehen und Abenteuer erleben. An der Universität Nanjing studierte Nan Journalismus und zog während ihres Masters nach Nordrhein-Westfalen, wo sie an einem neuen Austauschprogramm teilnahm. Da war schon ihr Interesse geweckt für die Forschung zu Neuen Medien. Der Traum vom Reisejournalismus geriet ins Abseits.

Sie blieb in Deutschland, lernte ihren Mann kennen, aktuell schreibt sie in Heidelberg ihre Dissertation über die chinesischen Medien und die Transformation von Identität. “Meine Forschung gleicht einer lebenslangen Selbstreflexion”, sagt Nan.

Von 2011 bis 2014 lebte Haifen Nan wieder in China. In Peking begann sie, für die Bosch-Stiftung den Kommunikationskanal auf der Plattform Weibo aufzubauen. Parallel brachte sie ihre Kenntnisse in verschiedene China-Programme ein, die den Austausch zwischen deutschen und chinesischen Journalistinnen und Journalisten fördern. Seit 2012 ist sie deshalb beim Deutsch-Chinesischen Mediennetzwerk e.V. aktiv, wo sie mittlerweile stellvertretende Vorsitzende ist.

Neben ihrer Arbeit berät Nan Firmen und Vereine zu deutsch-chinesischer Zusammenarbeit. “Und nebenbei schreibe ich nachts noch Artikel für chinesische Medien”, schmunzelt sie. Aber sie meint es ernst, Nan ist eine viel beschäftigte Frau.

Was sie bei all ihren Tätigkeiten antreibt: gesellschaftlicher Austausch und internationale Verständigung. “Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie gesellschaftlicher Polarisierung, Migration oder Klimawandel wird die multilaterale Zusammenarbeit immer wichtiger”, sagt Nan. Ihrem Heimatland spricht sie dabei eine besondere Rolle zu. China sei ungemein wichtig für den Frieden und den Wohlstand der Bevölkerung auf der ganzen Welt – auch sei es ohne China unmöglich, den Klimawandel aufzuhalten.

Am Ende ist Nan in gewisser Weise doch eine Anwältin geworden, eine Kämpferin für den internationalen Austausch, eine Grenzgängerin, wie sie sich selbst bezeichnet. Ob ihre Eltern heute stolz auf Sie sind? Das weiß Nan auch nicht so genau. “Viele traditionelle chinesische Eltern wie meine, zeigen ihre Gefühle gegenüber ihren Kindern kaum. Aber ich bin zufrieden mit mir, das ist das Wichtigste.” Svenja Napp

Präsident Xi Jinping hat eine Reihe neuer Botschafter benannt, darunter auch zwei neue Vertreter in Europa. Hou Yue ist neue Botschafterin in Norwegen und ersetzt in Oslo Yi Xianliang. Im Kleinstaat San Marino vertritt ab sofort Jia Guide die Volksrepublik als Nachfolger von Li Junhua.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Was China kann, können wir auch, dachten sich die Youtuber Josh & Archie: “Wir haben einen Spionageballon über den chinesischen Luftraum geflogen!” Genauer gesagt ließen sie den Ballon über die Botschaft der Volksrepublik in London fliegen, wie auf diesem Screenshot des Youtube-Films zu sehen ist. Für den Stunt kauften sie Wetterballons auf Ebay, natürlich “Made in China”, und eine “Spionagekamera”, wie die Youtuber erklärten. Die Kamera filmte bei der Aktion durch die Fenster der Botschaft und einen Wachmann auf dem Dach – geheimdienstliche Informationen, die die 1,45 Millionen Abonnenten von Josh & Archie auf Youtube zu sehen bekamen.

was ist das chinesische Staatsziel? Seit Deng Xiaoping hatte viele Jahrzehnte lang der wirtschaftliche Aufstieg oberste Priorität. Unter Xi Jinping ist das anders, auch wenn es nicht immer so klar ausgesprochen wird. Für ihn steht das ganz oben auf der Tagesordnung, was im Polit-Sprech “Sicherheit” heißt: eine Stärkung von Armee, Geheimdiensten und Polizei sowie Unabhängigkeit auf den Feldern Energie und Wirtschaft. All das erhöhe die Fähigkeit, einen realen Konflikt durchzustehen, analysiert Christiane Kühl. Security trumps everything.

Daran schließt sich logisch eine weiter Frage an: Was ist das Ziel der Volksbefreiungsarmee? Vor Amtsantritt Xi Jinpings war sie defensiv ausgerichtet: Sie sollte potenziellen Angreifern eine realistische Abschreckung bieten. Heute sei das anders, berichtet Michael Radunski aus einer Veranstaltung der Global China Conversations des IfW Kiel. Die primäre Mission ist jetzt die Einnahme Taiwans. Das passt logisch zur immer offensiveren Politik Xis.

Offensiv geht auch der Staatskonzern SAIC vor, wenn auch auf einem viel positiveren Feld. Er bietet deutschen Kunden mit dem MG4 ein hervorragend gebautes Elektroauto; jedenfalls sagen das die Tester des ADAC. Zudem ist es günstiger als die Konkurrenz von VW. Für Wolfsburg ist die SAIC-Offensive also keine so positive Nachricht.

Militärische und territoriale Sicherheit gehörten schon immer zu den “Kerninteressen” Chinas. Das zeigte sich gerade am Himmel über dem amerikanischen Kontinent, wo mehrere Exemplare einer offenbar größeren Flotte aus Spionageballons auftauchten. Die USA schossen einen davon bekanntermaßen ab. Seit langem modernisiert Peking mit einem jährlich stark wachsenden Militärbudget zudem die Streitkräfte – immer auch mit Blick auf Taiwan, das Südchinesische Meer und die regionale Vormachtstellung der USA.

Unter Staats- und Parteichef Xi Jinping aber durchdringt das Thema nationale Sicherheit nun erstmals sämtliche Politikfelder. “In den vergangenen zehn Jahren hat Xi Jinping die nationale Sicherheit zum Schlüsselthema gemacht”, schrieben die Merics-Forscherinnen Katja Drinhausen und Helena Legarda kürzlich in einer Studie.

Schon 2013 gründete Xi, gerade im Amt, eine Nationale Sicherheitskommission nach Vorbild des Nationalen Sicherheitsrats der USA. 2014 stellte Xi sein Konzept zur “Umfassenden Nationalen Sicherheit” vor. Es umfasst 16 Sicherheitsbereiche, die von politischer, militärischer und wirtschaftlicher Sicherheit bis hin zu Biosicherheit, Technologie- und Weltraumsicherheit reichen.

“Das Markenzeichen der Xi-Ära ist eine wirkungsstarke Mischung aus Selbstbewusstsein und Paranoia der Partei, wenn es um die nationale Sicherheit geht”, urteilen Drinhausen und Legarda. Einerseits treiben die chinesische Führung demnach Sorgen um, dass interne und externe Kräfte ihre Machtposition untergraben könnten. Zugleich sei sie überzeugt, dass Chinas politisches System stabiler und anderen überlegen ist.

Xi unterlegte das Ganze mit einer Fülle von Gesetzen, angefangen mit einem übergreifenden Nationalen Sicherheitsgesetz. Ab 2014 folgten Sicherheitsgesetze zur Abwehr von Cyberangriffen, Terrorismus, Sanktionen des Auslands oder Spionage, sowie Gesetze zur Datensicherheit, zum Umgang mit ausländischen NGOs – und schließlich 2020 das berüchtigte Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong, das dort de facto die freie Gesellschaft beendete.

In seiner Rede auf dem KP-Parteitag im Oktober 2022 erwähnte Xi das Wort “Sicherheit” (安全) Dutzende Male. So betonte er die Bedeutung der nationalen Sicherheit und der Kontrolle über Chinas Versorgung mit Lebensmitteln, Energie und Industriegütern. “Nationale Sicherheit ist der Grundstein der Erneuerung der Nation”, sagte Xi. Sie diene auch der sozialen Stabilität.

Unter Xis Vorgängern Jiang Zemin und Hu Jintao hatte noch die wirtschaftliche Entwicklung Priorität genossen. Xi verschob den Schwerpunkt: “Das neue Mantra lautet ‘Integration von Entwicklung und Sicherheit’ (统筹发展和安全), wie es in politischen Dokumenten seit Ende 2019 und im aktuellen 14. Fünfjahresplan (2021-25) bekräftigt wird”, schreiben Drinhausen und Legarda. Das klinge zwar nach Gleichwertigkeit. Doch in der Realität begünstige das Konzept die Sicherheit. So müsse die Bürokratie das Thema auf jeder Ebene der Entscheidungsfindung berücksichtigen.

China verwendet nach Angaben von Drinhausen und Legarda dabei “eine weit gefasste und höchst zweideutige Definition von nationaler Sicherheit, oftmals verquickt mit breiteren nationalen und Entwicklungsinteressen.” Mobilisierungskampagnen zum Thema “versetzen Beamte und Bürger in einen Zustand ständiger Verteidigungsbereitschaft und haben einen stark gegen das Ausland gerichteten Ton.”

“Ideologie übertrumpft Wirtschaft” betitelte die EU-Kammer in China im September 2022 ihr Positionspapier, um den Frust über diese Entwicklung auszudrücken. “Für private Unternehmen ist die nationale Sicherheit in dieser neuen Ära allgegenwärtig”, stellte auch die Merics-Studie fest. Etwa könnten frühere Genehmigungen für Projekte wieder kassiert werden. Wirkliche Rechtsmittel zur Anfechtung von Maßnahmen oder zum Verweigern einer Kooperation mit den Sicherheitsbehörden gebe es nicht. Drinhausen und Legarda empfehlen den EU-Firmen, sich gut auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen.

Auf die geopolitischen Konflikte antwortete Xi mit seiner “Globalen Sicherheitsinitiative” (GSI), die er im April 2022 auf dem Bo’ao Forum for Asia auf Hainan vorgestellt hatte. Die GSI werde einen Rahmen von Grundsätzen für globale Angelegenheiten und Diplomatie bieten, der die Welt sicherer machen könne, sagte Xi damals. Details enthält die GSI bisher kaum. Generell zielt sie darauf ab, eine von China geführte Lösung für internationale Sicherheitsfragen zu fördern.

Peking pusht die GSI bei Partnerstaaten der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI). Auch habe China seine Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrats im August 2022 genutzt, um die GSI enger mit den Vorstellungen der UNO zur kollektiven Sicherheit zu verknüpfen, erklärten die Wissenschaftler Courtney Fung und Shing-hon Lam im Dezember in einem Beitrag für das australische Lowy Institute. Chinas Politiker und Diplomaten sprechen laut einem Bericht von Nikkei Asia im Zusammenhang mit der GSI von Sicherheitsfragen im weitesten Sinne – etwa auch über Ernährung, Klima, Lieferketten, Internet, Handel und Energie.

Die GSI sei ein “klarer Versuch”, Pekings staatszentriertes Sicherheitskonzept in der Welt durchzusetzen, urteilen Drinhausen und Legarda. “China ist weder willens noch in der Lage, die USA als globaler Sicherheitsgarant zu ersetzen”, so die Forscherinnen. “Aber Pekings Fähigkeit, seine politischen Ansätze zu fördern, indem es sein wirtschaftliches Gewicht und seine globale Unzufriedenheit mit dem Westen ausnutzt, sollte nicht unterschätzt werden.”

Im Gesamtbild wird China durch Xis Politik konflikttauglicher. Durch größere wirtschaftliche und technische Unabhängigkeit kann es Sanktionen und Druck des Westens besser wegstecken. Gut informierte Geheimdienste liefern die nötigen Informationen zur Einschätzung der Lage.

Nicht zuletzt wird auch die Armee durch die moderne Aufrüstung immer stärker. Dazu gehören moderne J-20-Tarnkappenjets, die einzigen Chinas, die mit den F-35 der USA mithalten können. Noch in diesem Jahr soll der neue Flugzeugträger “Fujian” zu Seetauglichkeitstests auslaufen. Die “Fujian” ist neben der “USS Gerald R. Ford” nur einer von zwei Trägern der Welt, die mit elektromagnetischen Katapulten zum Start von Kampfjets ausgestattet sind.

Sarah Kirchberger lässt keinen Zweifel aufkommen. “Der aktuelle Status quo um Taiwan ist äußerst fragil”, sagt die renommierte China-Expertin bei den Global China Conversations des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Donnerstag. Das Thema ist Tensions Over Taiwan: What’s the Current Situation and What Challenges Arise for Businesses and the Economy? – und Kirchberger macht schnell deutlich, wie sehr sich die Situation um die Insel vor der Küste Chinas zuletzt zugespitzt hat.

Vor 2016 habe es kaum Spannungen gegeben, es habe fast eine Art Honeymoon zwischen China und Taiwan geherrscht, sagt die Leiterin für Strategische Entwicklung in Asien-Pazifik am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Doch dann kamen Donald Trump in den USA und Tsai Ing-wen in Taiwan an die Macht – und nichts war mehr so wie davor.

Auf Tsais stärkere Betonung der taiwanischen Identität hat China mit massiver Aufrüstung, wilden Drohungen und einem klaren Plan geantwortet: Bis spätestens 2049 soll Taiwan mit dem chinesischen Festland vereinigt werden. So will es zumindest Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Doch woher kommt dieser Fokus auf Taiwan, dass sich selbst der kühle Taktiker Xi ein festes Datum vorschreibt? Neben nationalem Pathos, politischem Chauvinismus und historischen Bezügen gibt es laut Kirchberger auch handfeste geostrategische und militärische Gründe.

Taiwan gehört zur sogenannten Ersten Inselkette – und wirkt wie eine Trennwand zwischen China und dem offenen Pazifik. Westlich von Taiwan ist das Meer viel flacher – durchschnittlich 18 Meter im Bohai-Meer, 44 Meter im Gelben Meer. Östlich von Taiwan geht es dagegen schnell mehrere tausend Meter in die Tiefe.

Dadurch ist das gesamte Gebiet direkt vor der chinesischen Küste relativ ungeeignet für tiefere U-Boot-Fahrten und damit indirekt auch für Chinas nukleare Abschreckung. “Chinas Problem ist, dass seine Schiffe die Erste Inselkette nicht unbeobachtet verlassen können, aufgrund der existierenden Überwachung”, erklärt Kirchberger. Mit Taiwan unter chinesischer Kontrolle wäre dieses gravierende strategische Problem gelöst.

“Auch deshalb ist die Einnahme Taiwans im Grunde die primäre Mission der chinesischen Volksbefreiungsarmee”, zeigt sich Sarah Kirchberger in den Global China Conversations des IfW am Donnerstag überzeugt. Die China-Expertin resümiert: “So brüchig der aktuelle Status quo um Taiwan auch sein mag – es sie der beste Zustand, um einen Krieg zu verhindern.” Um dann noch hinzuzufügen: “Es ist ausschließlich China, das versucht, den aktuellen Status quo zu verändern.”

Anschließend referierte Chen Shin-Horng über die wirtschaftliche Bedeutung Taiwans für den Westen, aber auch für China. Der Vize-Präsident der Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) in Taipeh machte klar, dass Taiwan “ein verstecktes Zentrum der globalen Innovation” sei. “Taiwan ist die einzige Quelle für die aktuell fortschrittlichsten Halbleiter”, sagte Chen.

Da die USA zuletzt strikte Sanktionen für verschiedene Technologie-Komponenten gegen China verhängt haben, steht die Volksrepublik in diesem so wichtigen Zukunftsbereich enorm unter Druck. “Die US-Sanktionen machen es China im Grunde unmöglich, bei den Chips und Chiplets aufzuholen.”

Das liegt auch an Taiwans Erfolgsunternehmen TSMC. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist einer der führenden Halbleiterhersteller der Welt und der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte. TSMC produziert jährlich 13 Millionen Chips von der Größe 12 Nanometer (nm). Aber auch in den Hochleistungsbereichen von nur 8nm und 6nm weist Taiwan einen großen Vorsprung auf. Auch bei Chiplets – also winzigsten Chips mit nur 1-2nm – erarbeitet sich Taiwan derzeit einen Vorsprung: Seine entsprechenden Fabriken stehen kurz vor der Fertigstellung.

Zum Vergleich: Trotz der Chip-Offensive der USA werden Chen zufolge die Fabriken im US-Bundesstaat Arizona erst 2024 (für 5nm Chips) und 2025 (für 3nm Chips) fertig sein. “TSMC ist außergewöhnlich”, sagt Chen und fügt hinzu: “Aber auch ein Luxus, schließlich benötigt so ein Unternehmen auch eine sehr fortschrittliche Umgebung, mit Infrastruktur, entsprechend qualifizierten Arbeitern, Rohstoffen und vielem mehr.”

Einen Hinweis schickt Chen am Ende noch nach Europa. Die Einnahmen von TSMC für Chip-Bestellungen aus der EU beliefen sich 2021 auf lediglich 3,1 Prozent. Hier gibt es also noch viel Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen Europa und Taiwan in einem der wichtigsten Zukunftsbereiche.

Chinas Autos sind in Deutschland dann wirklich angekommen, wenn sie von ADAC oder Auto-Bild getestet werden und sogar in Vergleichstests bestehen. In diesem strengen Testumfeld bewegt sich derzeit das Elektroauto MG4 des Shanghaier Autokonzerns SAIC. Von Größe und Preis her ist sein logischer Gegner der ID.3 von Volkswagen. Beim ADAC-Test gegen VWs ID.3 sieht der MG4 schon einmal überraschend gut aus. In allen Disziplinen schneidet der MG4 absolut konkurrenzfähig ab.

Die Konsumenten waren derweil schon vor dem Test auf das Auto aufmerksam geworden. SAICs MG4 war im vergangenen Jahr das erfolgreichste China-Elektroauto in Deutschland, mit rund 10.000 verkauften Fahrzeugen. Bei den Zulassungszahlen liegt er vor Alfa Romeo und Subaru, obwohl er noch nicht einmal zwei Jahre auf dem Markt ist.

“Der MG4 will mit der besseren Technik zum günstigeren Preis zum wahren Volks-Wagen werden”, glauben die ADAC-Tester. Chinas Konkurrenz ist im Land der Autobauer schlechthin angekommen. Pikantes Detail: In China ist der Staatsbetrieb SAIC einer der Produktionspartner von VW.

Der MG4 könnte der erste einer ganzen Reihe von NEV aus China sein, die erfolgreich testen und bei den Kunden ankommen. Die Buchstabenkombination MG und das Logo sind vielen Autofahrenden in Deutschland bekannt. Schließlich handelt es sich bei MG um eine britische Traditionsmarke, die 2005 nach China verkauft wurde. Doch SAIC verbirgt die chinesische Herkunft des Fahrzeugs nicht, sondern nutzt sie sogar zu seinem Vorteil.

Zu Recht. Schon bei den Südkoreanern hat viele Kunden nicht interessiert, wo das Auto herkommt, sondern, was es kann. Das hat dem Aufstieg der Marken Kia und Hyundai geholfen, und lange davor den japanischen Anbietern. Ein mieses Abschneiden in den Tests schadet dagegen massiv.

Legendär ist hier der Jiangling Landwind 2005, dem Auto-Bild damals ein vernichtendes Zeugnis ausstellte: “Das gefährlichste Auto der Welt?” Noch nie in 20 Jahren war bei einem ADAC-Crashtest ein Auto so zerschellt. Auch 2013 hielt die dann folgende Generation chinesischer Autos dem kritischen Blick von Auto-Bild nicht stand. Das Urteil damals “Wir sind entsetzt”. Der Titel lautete: “So schlecht sind Chinas Autos”. Damals mussten die Tester dafür noch nach China reisen.

Vier Jahre später war das Urteil schon differenzierter: Die meisten der getesteten Fahrzeuge “überzeugten diesmal mit modernem Design, guter Verarbeitung und zeitgemäßer Technik”. Allerdings seien die Mängel nicht zu übersehen: darunter die “unharmonische Abstimmung von Fahrwerk, Lenkung und Antriebskomponenten”. Hier fehle es “schlichtweg an Erfahrung.”

Tests mit chinesischer Beteiligung werden von nun an Alltag werden, mit besseren Ergebnissen als früher. Denn BYD, NIO, Ora, oder Lynk & Co drängen in diesem Jahr auf den deutschen Markt, zum Teil mit mehreren Modellen gleichzeitig. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich die chinesischen Hersteller immer besser auf den deutschen Markt einstellen werden, zu immer günstigeren Preisen.

Heute besteht Chinas meistverkauftes E-Auto MG4 also sogar im harten Vergleichstest mit dem ID.3. Der chinesische Wettbewerber ist kein NIO und auch kein BYD, von denen die Fachwelt diesen Erfolg als erstes erwartet hätte. Doch SAIC ist zwar ein Staatsbetrieb, gehört jedoch zu den 70 größten Unternehmen der globalen Fortune 500 der Welt. 25.000 Mitarbeiter arbeiten für den Konzern. Mit 5,3 Millionen verkauften Autos ist SAIC seit 17 Jahren auf Platz eins in China. Davon sind gut eine Million E-Autos (Wachstum 46 Prozent in 2022), wozu die sensationellen Verkaufszahlen des EV-Winzlings Wuling viel beitragen. SAIC hat bereits mehr als eine Million Fahrzeuge exportiert, das Wachstum betrug hier im vergangenen Jahr knapp 50 Prozent.

Nach Einschätzungen von Global Data wird SAIC bei Batterie-Autos 2023 global hinter dem US-amerikanischen Unternehmen Tesla (1,6 Millionen) und dem chinesischen Hersteller BYD (1,56 Millionen) mit einer Million verkauften Autos auf Platz drei liegen – noch vor VW mit 880.000. Auch dank SAIC haben chinesische Autohersteller 2022 in China erstmals einen Marktanteil von über 50 Prozent. Die deutschen Autohersteller kommen auf einen Marktanteil von 19 Prozent.

Beim MG4 Schon beim Außendesign spricht der ADAC nun von “Angriffslust” , während er das VW-Design für “glatt gelutscht” hält: “So eigenständig im Design, wie man es chinesischen Herstellern bisher nicht zugetraut hat.” Drinnen sei die Bedienung zwar “aufgeräumt”, aber noch nicht “optimal”.

Das Fahrverhalten des MG, in Deutschland viel wichtiger als in China, empfinden die ADAC-Tester gar als “sehr angenehm”. Es geht “sehr leise” zu. Assistenzsysteme seien zwar zahlreich vorhanden, doch “richtig ausgereift wirken sie noch nicht” zumindest bei diesem Vorserienmodell.

Sehen lassen kann sich auch die Reichweite: 360 bis 380 Kilometer schafft er mit der 64-kWh Batterie, die sich in 35 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lässt. Dazu gibt es sieben Jahre oder 150.000 Kilometer Garantie. Im Basis-Preis ist mehr Grundausstattung enthalten als bei ID.3, obwohl der MG4 gut 4.000 Euro billiger ist. “Würden nicht auch Image, Händlernetz und Restwert den Kauf mitbestimmen, gäbe es bei dem Preisvorteil der Chinesen nicht mehr viele gute Gründe für den VW ID.3”, fasst der ADAC seinen Test zusammen.

Noch positiver bewerten die Tester von Auto-Bild. Sie wollen die beiden Autos “Bauchgefühl-Tests” unterziehen und nicht nur die nackten Daten vergleichen. Das ist für den Chinesen besonders hart. “Der MG sieht dynamischer aus”, lautet der erste Eindruck. Er ist auch sieben Zentimeter länger als der ID.3. Dennoch haben die Fondspassagiere im ID.3 mehr Platz, und der Kofferraum ist um 100 Liter größer. Allerdings befindet sich dort anders als beim MG4 eine lästige Stufe.

Innen jedoch fällt das Urteil klar aus: “Der Chinese fühlt sich besser an als der Deutsche. Seine Oberflächenmaterialien wirken hochwertiger, edler.” Ein Facelift in diesem Frühjahr soll dieses Manko bei VW beheben. Nicht gut ist jedoch, dass VW nun bereits den Chinesen hinterherlaufen muss. Die warten nicht auf VW, sondern werden ihrerseits nachbessern.

Das Fazit von Auto-Bild ist für VW ziemlich ernüchternd und auch eine kleine Zeitenwende: “Haben die Chinesen bloß kopiert, was bei ihnen vom Band läuft? Nee, sie haben beim MG4 sogar einiges besser gemacht als VW beim ID.3.”

Kürzlich gab es noch eine weitere Test-Überraschung: Der österreichische Automobilklub ÖAMTC und der norwegische Automobilklub NAF haben in Norwegen 29 E-Autos bei bis zu minus 19 Grad getestet: Das SUV Maxus Euniq6 ebenfalls von SAIC schnitt mit einem kältebedingten Reichweiten-Minus von nur zehn Prozent am besten ab.

Security.Table berichtet zur Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) vom 17.-19. Februar

Alle wichtigen Informationen für die entscheidenden Köpfe in der sicherheitspolitischen Szene liefert unsere Redaktion in zwei Sonderausgaben – zum Auftakt und Konferenzrückblick der 59. MSC. Vier erfahrene Security.Table-Journalisten werden in München vor Ort sein und tiefenfundierte Analysen und News veröffentlichen. Security.Table ist das wöchentliche Professional Briefing zur Sicherheitslage, Strategie, Verteidigungspolitik und Beschaffung von Militärtechnologie.

Sie möchten die MSC-Berichterstattung nicht verpassen? Dann melden Sie sich jetzt an und testen Sie Security.Table 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich.

21.02.2023, 13:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

PwC Germany, Webcast: PwC International Perspectives – Recent developments in China Mehr

21.02.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Storymaker, Webinar: Digitalmarketing für chinesische Touristen – wie gewinne ich chinesische Reisende als Kunden? Mehr

22.02.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Investing in China’s Financial Services Industry: Regulations, Benefits and Case Sharing Mehr

22.02.2023, 15:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Critical Issues Confronting China featuring Ma Jun – Can China Meet its Green Targets? Mehr

23.02.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Webinar: The Future is Circular: Towards a Circular Economy in China Mehr

23.02.2023, 15:00 Uhr

IHK Ulm und andere, Panel-Diskussion (vor Ort): China’s “new normal”: Geopolitische Entwicklungen und Auswirkungen für Industrie und Wirtschaft Mehr

23.02.2023, 22:00 Uhr (24.02., 05:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: From Freeze to Thaw: The State of Australia-China Relations Mehr

24.02.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

stars – for Leaders of the Next Generation, Webinar: Post-Covid China and Foreign Business – Quo Vadis? Mehr

Deutschland hat 2022 ein Rekord-Handelsdefizit von 84,3 Milliarden Euro mit China eingefahren. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, erreichten die Importe aus der Volksrepublik mit 191,1 Milliarden Euro eine Höchstmarke und nahmen damit im vergangenen Jahr um 33,6 Prozent zu. Umgekehrt aber stiegen die deutschen Exporte nach China nur um 3,1 Prozent auf 106,8 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Christian Linder sieht das kritisch. “Gefährliche Entwicklung: Das deutsche Handelsdefizit mit #China hat sich 2022 mehr als verdoppelt”, twitterte der FDP-Politiker. “Aus den Erfahrungen mit Russland sollten wir lernen. Statt in zu große Abhängigkeiten zu geraten, müssen wir dringend umdenken – und auf mehr Freihandel mit Wertepartnern setzen.”

China blieb 2022 zudem erneut der wichtigste deutsche Handelspartner – das siebte Jahr in Folge. Der Außenhandelsumsatz mit der Volksrepublik – Exporte und Importe zusammen – summierte sich auf 297,9 Milliarden Euro. Auf Plätzen zwei folgten die USA mit einem Plus von 27,5 Prozent auf 247,8 Milliarden Euro. Die USA sind immerhin wichtigster Abnehmer von Waren “Made in Germany” geblieben. rtr/ck

Mehrere Menschenrechtsorganisationen haben sich gegen die Wiederaufnahme des Dialogs zu Menschenrechten zwischen China und der EU ausgesprochen. Dieser sollte weiterhin ausgesetzt bleiben, bis die Bedingungen für “greifbare Ergebnisse und Fortschritte” erfüllt seien, schrieben die Organisationen in einem offenen Brief an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Die EU und China wollen am Freitag erstmals seit vier Jahren wieder zu einem Menschenrechtsdialog zusammentreffen. Dieser war seit 2019 ausgesetzt.

Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehören unter anderem Amnesty International, Human Rights Watch und der World Uyghur Congress. “Der Eifer, diese Dialoge trotz ihrer erwiesenen Wirkungslosigkeit wieder aufzunehmen, könnte signalisieren, dass die EU bereit ist, die Menschenrechte beiseite zu schieben, um engere Handelsbeziehungen und Zusammenarbeit mit Peking zu sichern”, sagte Philippe Dam, EU-Direktor bei Human Rights Watch. Es gebe keine Aussichten auf konkrete Fortschritte bei dem Dialog.

Die Menschenrechtsorganisationen forderten indes, dass sich die EU verpflichtet, den UN-Bericht zur Lage in Xinjiang weiterzuverfolgen. Außerdem sollten sich Brüssel und die Mitgliedsstaaten für ein regelmäßiges Überwachungs- und Berichterstattungsverfahren beim UN-Menschenrechtsrat einsetzen. Die EU solle zudem öffentlich ein Ende der “Unterdrückung durch China in Xinjiang, Tibet und Hongkong sowie die Freilassung willkürlich inhaftierter Menschenrechtsverteidiger und -aktivisten fordern” und Verantwortliche sanktionieren. ari

China hat Mängel bei der Menschenrechtslage im eigenen Land eingeräumt. “China steht einer Reihe von Problemen und Herausforderungen bei der Förderung von Menschenrechten gegenüber”, sagte Delegationsleiter Chen Xu am Donnerstag vor dem UN-Sozialausschuss in Genf.

Die von der UNO anerkannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang versuchte Chen jedoch zu marginalisieren, indem er sie mit der Situation in anderen Ländern gleichsetzte. “Niemand kann eine perfekte Bilanz vorweisen, weil es immer Spielraum für Verbesserungen gibt”, sagte Chen.

Um die eigenen Positionen vor der internationalen Gemeinschaft in Genf nachdrücklich zu vertreten, hat China eine riesige Delegation nach Genf geschickt. Der Ausschuss-Vorsitzende Mohamad Abdel-Moneim aus Ägypten kommentierte zu Beginn der Sitzung süffisant: “Selbstverständlich werde ich nicht die gesamte Liste der Delegierten vorlesen, sonst würde ich nicht vor heute Nachmittag fertig werden.” Chinas unverhältnismäßig großes personelles Auftreten wird als Teil einer Einschüchterungsstrategie gegenüber anderen Mitgliedsstaaten oder Nichtregierungsorganisationen gewertet.

Menschenrechtsorganisationen erkennen vor allem in den Geschehnissen in Xinjiang – die von der US-Regierung als Völkermord bezeichnet werden – und der Zerstörung der tibetischen Kultur eine außergewöhnlich dramatische Menschenrechtsbilanz. Mit Dimensionen anderer Länder sei die Lage in China nicht zu vergleichen. grz

China hat Lockheed Martin und eine Abteilung von Raytheon mit Sanktionen belegt. Grund sind Waffenlieferungen der beiden US-Rüstungskonzerne an Taiwan.

Beide dürften künftig keine Güter mehr nach China importieren und keine Investments in China tätigen, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Demnach wurden die Unternehmen auf eine Liste “unzuverlässiger Akteure” gesetzt, deren Aktivitäten eingeschränkt werden, da sie die nationale Souveränität, Sicherheit oder Entwicklungsinteressen gefährden sollen.

Die Auswirkungen der Sanktionen sind indes noch unklar, da die USA sowieso die meisten Waffenverkäufe einheimischer Unternehmen an China verbieten. Manche Rüstungskonzerne haben allerdings auch zivile Kundschaft in der Raumfahrt und anderen Märkten. Die USA sind für Taiwan der wichtigste Lieferant von Militärgerät, darunter Radarsysteme, Hubschrauber und Kontrollsysteme für den Luftverkehr. ck

Sich für ihre Sache anzustrengen und einzusetzen, das hat Haifen Nan schon früh gelernt. Sie wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe der südchinesischen Stadt Wenzhou auf, ihre Eltern hatten ihre eigene Kindheit in großer Armut verbracht und wollten, dass ihre Kinder es besser haben. “Mein Vater hat immer gesagt: Alles, was du besitzt, kann verloren gehen. Aber was du im Kopf hast, kann dir keiner rauben, damit kannst du dir überall ein gutes Leben aufbauen”, erzählt Nan.

Sie lernte eifrig, verließ die Schule mit Bestnoten und sollte auf Wunsch der Eltern Jura studieren. “Mein Vater hatte vier Traumberufe für seine Kinder: Anwalt, Arzt, Lehrer und Ingenieur”, erzählt Nan. “Weil ich vor allem in Geisteswissenschaften gut war, kam für mich nur Jura infrage – aber mich langweilten trockene Texte.” Stattdessen wollte sie Reisejournalistin werden, die Welt sehen und Abenteuer erleben. An der Universität Nanjing studierte Nan Journalismus und zog während ihres Masters nach Nordrhein-Westfalen, wo sie an einem neuen Austauschprogramm teilnahm. Da war schon ihr Interesse geweckt für die Forschung zu Neuen Medien. Der Traum vom Reisejournalismus geriet ins Abseits.

Sie blieb in Deutschland, lernte ihren Mann kennen, aktuell schreibt sie in Heidelberg ihre Dissertation über die chinesischen Medien und die Transformation von Identität. “Meine Forschung gleicht einer lebenslangen Selbstreflexion”, sagt Nan.

Von 2011 bis 2014 lebte Haifen Nan wieder in China. In Peking begann sie, für die Bosch-Stiftung den Kommunikationskanal auf der Plattform Weibo aufzubauen. Parallel brachte sie ihre Kenntnisse in verschiedene China-Programme ein, die den Austausch zwischen deutschen und chinesischen Journalistinnen und Journalisten fördern. Seit 2012 ist sie deshalb beim Deutsch-Chinesischen Mediennetzwerk e.V. aktiv, wo sie mittlerweile stellvertretende Vorsitzende ist.

Neben ihrer Arbeit berät Nan Firmen und Vereine zu deutsch-chinesischer Zusammenarbeit. “Und nebenbei schreibe ich nachts noch Artikel für chinesische Medien”, schmunzelt sie. Aber sie meint es ernst, Nan ist eine viel beschäftigte Frau.

Was sie bei all ihren Tätigkeiten antreibt: gesellschaftlicher Austausch und internationale Verständigung. “Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie gesellschaftlicher Polarisierung, Migration oder Klimawandel wird die multilaterale Zusammenarbeit immer wichtiger”, sagt Nan. Ihrem Heimatland spricht sie dabei eine besondere Rolle zu. China sei ungemein wichtig für den Frieden und den Wohlstand der Bevölkerung auf der ganzen Welt – auch sei es ohne China unmöglich, den Klimawandel aufzuhalten.

Am Ende ist Nan in gewisser Weise doch eine Anwältin geworden, eine Kämpferin für den internationalen Austausch, eine Grenzgängerin, wie sie sich selbst bezeichnet. Ob ihre Eltern heute stolz auf Sie sind? Das weiß Nan auch nicht so genau. “Viele traditionelle chinesische Eltern wie meine, zeigen ihre Gefühle gegenüber ihren Kindern kaum. Aber ich bin zufrieden mit mir, das ist das Wichtigste.” Svenja Napp

Präsident Xi Jinping hat eine Reihe neuer Botschafter benannt, darunter auch zwei neue Vertreter in Europa. Hou Yue ist neue Botschafterin in Norwegen und ersetzt in Oslo Yi Xianliang. Im Kleinstaat San Marino vertritt ab sofort Jia Guide die Volksrepublik als Nachfolger von Li Junhua.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Was China kann, können wir auch, dachten sich die Youtuber Josh & Archie: “Wir haben einen Spionageballon über den chinesischen Luftraum geflogen!” Genauer gesagt ließen sie den Ballon über die Botschaft der Volksrepublik in London fliegen, wie auf diesem Screenshot des Youtube-Films zu sehen ist. Für den Stunt kauften sie Wetterballons auf Ebay, natürlich “Made in China”, und eine “Spionagekamera”, wie die Youtuber erklärten. Die Kamera filmte bei der Aktion durch die Fenster der Botschaft und einen Wachmann auf dem Dach – geheimdienstliche Informationen, die die 1,45 Millionen Abonnenten von Josh & Archie auf Youtube zu sehen bekamen.