Xi Jinping wird am Montag in Moskau landen – dort trifft er den russischen Präsidenten. Xis Besuch wertet Wladimir Putin wieder etwas auf, nur Tage, nachdem er mit einem Haftbefehl aus Den Haag ein weiteres Signal der Ächtung der internationalen Gemeinschaft empfangen hat. Der dreitägige chinesisch-russische Gipfel wird im Ausland mit unglaublicher Spannung verfolgt.

Der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger erwartet allerdings nicht zu viel von dem Treffen. Angesichts des aktuellen Zustands der US-chinesischen Beziehungen sieht er keinen Grund, warum sich Xi in Moskau von seiner bisherigen Position wegbewegen sollte. “Ich fürchte deshalb, dass wir leider lediglich ein Replay dessen bekommen werden, was Xi und Putin schon im Februar vergangenen Jahres in Peking zelebriert haben: ihre grenzenlose Partnerschaft”, sagt Ischinger im Gespräch mit Table.Media.

Ischinger hält es dennoch für einen Fehler, wenn der Westen Pekings Papier zum Russland-Ukraine-Krieg einfach abtun würde. Die Führung in Peking sei zwar nicht neutral. Sie könne in einem möglichen Friedensprozess durchaus eine Rolle spielen, betont Ischinger.

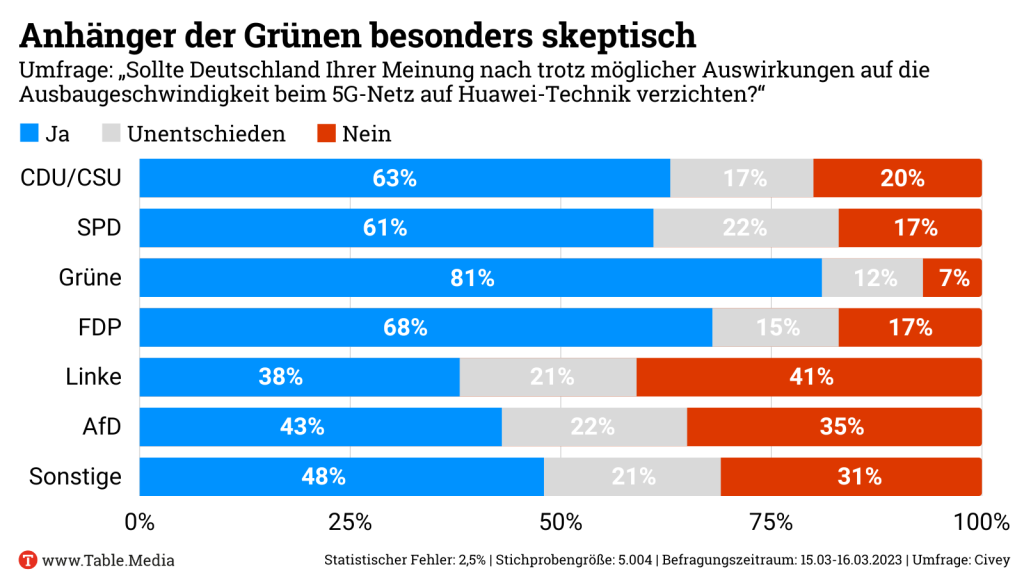

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte jüngst eine neue Debatte um die chinesischen Mobilfunkausrüster Huawei und ZTE ausgelöst. Eine Umfrage der Forschungsfirma Civey im Auftrag von Table.Media zeigt nun: Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger würde für den Verzicht auf Huawei-Technik im Netz eine geringere Ausbaugeschwindigkeit im Mobilfunk hinnehmen. Bemerkenswerte Unterschiede in der Bewertung gab es bei Wählern der Grünen und der Linken.

Wie mit den chinesischen Kommunikationsausrüstern umgegangen werden soll, wäre theoretisch auch sich aufdrängender Bestandteil der offiziellen China-Strategie der Bundesregierung. Diese ist in Berlin immer noch in Arbeit und bereits aus unterschiedlichen Ecken gab es eigene Positionspapiere. Nun hat auch die Union ihre Ideen vorgelegt – oder besser gesagt: Ihre Zustandsbeschreibung. Denn das CDU/CSU-Papier mit dem Titel “Souveränität aus eigener Stärke – Eckpunkte für eine neue China-Politik” bleibt vieles schuldig, analysiert Michael Radunski.

Am heutigen Montag reist Chinas Staatsführer Xi Jinping nach Moskau. Was ist von dem Treffen mit Wladimir Putin zu erwarten?

Ich wäre froh, wenn ich eine optimistische Prognose geben könnte. Aber die habe ich selbst nach wiederholtem Nachdenken nicht. Angesichts des desolaten aktuellen Zustands der US-chinesischen Beziehungen kann ich kaum einen Grund erkennen, warum sich Xi in Moskau auch nur einen einzigen Millimeter wegbewegen sollte. Ich fürchte deshalb, dass wir leider lediglich ein Replay dessen bekommen werden, was Xi und Putin schon im Februar vergangenen Jahres in Peking zelebriert haben: ihre grenzenlose Partnerschaft. Aber ich würde mich freuen, wenn diese Prognose zu pessimistisch wäre.

Das wäre in der Tat enttäuschend, vor allem da sich China zuletzt mit einem Positionspapier aus der Deckung gewagt hat. Allerdings ist der Zwölf-Punkte-Plan aus Peking im Westen vor allem auf Skepsis gestoßen. Zu Recht?

Ich hielt und halte es für einen strategischen Fehler, Chinas Papier vom Tisch zu wischen. Unter den vorgelegten zwölf Punkten finde ich exakt einen, den der Westen tatsächlich ziemlich kategorisch ablehnen muss. Das ist der Punkt, in dem China sagt: Sanktionen sind so lange illegal, wie sie nicht vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mandatiert sind. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, denn dann müsste Russland gegen sich selbst Sanktionen erlassen. In allen anderen elf Punkten ist meines Erachtens hinreichend viel Fleisch am Knochen, um in ein Gespräch mit der chinesischen Seite einzusteigen.

Wie denn? Es ist ja alles doch sehr vage formuliert.

Das stimmt. Aber in der Diplomatie muss man selbst kleine Schritte mühsam erarbeiten, man muss aus seinem Gegenüber Dinge herauszukitzeln versuchen. Ich würde sagen: Herr Wang, Sie haben ja schon vor einem Jahr gesagt, China respektiere die territoriale Integrität der Ukraine. Im Falle des Ukrainekriegs müsste Russland also seine militärische Präsenz aus der Ukraine zurückziehen. Ist das ein Satz, mit dem China leben kann oder nicht? Wenn China nämlich mit dem Satz nicht leben kann, dann stimmt es nicht, dass China die territoriale Integrität aller Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen respektiert. Und noch ein Wort, weil China immer von Respekt redet: China ist 1972 Mitglied der UN geworden. Die Ukraine ist Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Wir wollen doch Respekt gegenüber diesem Gründungsmitglied der Vereinten Nationen zeigen, oder?

Welche Motivation steckt hinter dem chinesischen Papier?

China betreibt eine immer ambitioniertere Außenpolitik. Manche sprechen von aggressiverer Außenpolitik. China präsentiert sich als Champion des globalen Südens und als möglicher Mittler. China denkt vermutlich, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn dieser Krieg noch ein Weilchen andauert. Dieser Krieg bindet nämlich die USA in Europa. Aber ich glaube auch, dass Chinas Reputation in Europa leidet, wenn es nur als Partner des Aggressors Russland auftritt. Chinas europäische Beziehungen sind ja ganz offensichtlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Da macht es Sinn, eine Position zu präsentieren, die so abstrakt formuliert ist, dass sie Russland nur abstrakt kritisiert und der 90 Prozent des globalen Südens zustimmen können.

Sie würden China als Vermittler also ernst nehmen?

Na ja, ich würde es anders formulieren: Den Anspruch Chinas, sich als Vermittler zu präsentieren – den würde ich respektieren. Aber ich glaube nicht, dass man, angesichts der bisherigen Positionierung Chinas, den Ukrainern China ernsthaft als den Vermittler präsentieren kann. Dazu ist China nicht wirklich neutral. Aber China könnte vielleicht mit anderen zusammen eine Rolle spielen. Warten wir mal das angekündigte chinesische Gespräch mit Selenskyj ab.

Vor gut einer Woche hat China allerdings Erfolg gehabt als Vermittler zwischen Iran und Saudi-Arabien. Unterschätzen wir im Westen Chinas globalen Einfluss?

Ja. China ist politisch und vor allem wirtschaftlich nicht mehr wegzudenken. Ob die chinesische Außenpolitik deshalb durchweg von Erfolg gekrönt sein wird, ist eine andere Frage. Da wäre ich skeptisch und nehme nur das Stichwort Wolf-Warrior-Diplomatie. Da kommt überall viel Gegenwind.

Auch in Gremien wie der UN-Vollversammlung, in der jedes Land unabhängig von seiner Größe eine Stimme hat, sehen wir, dass sich immer mehr Staaten auf die Seite Chinas stellen. Geht die Zeit des Westens als politische Führungskraft zu Ende?

Nein, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber die US-Politik hat sich selbst Fesseln angelegt, durch ihre völlig polarisierte Haltung gegenüber China. Mir scheint fast, als hätte man in Washington keinerlei Interesse mehr, überhaupt ein gutes Haar an China zu lassen. Ich finde es bedauerlich, dass jedes Zeichen von Entgegenkommen von den innenpolitischen Gegnern der Biden-Administration sofort als Schwäche ausgelegt wird. Das ist ein Mühlstein um den Hals des US-Präsidenten.

Wie beunruhigend ist die Situation in den USA?

Selbst das Editorialboard der New York Times hat zuletzt davor gewarnt: Man dürfe jetzt nicht blind in eine Art Krieg mit China rennen. Diese Mainstreaming-Meinung, dass man nur noch draufhauen soll auf China, habe ich auch in München auf der Sicherheitskonferenz erlebt. Man muss aber doch dringend eine Art Koexistenz finden. Kein Mensch erklärt den Amerikanern zur Zeit, dass der amerikanische Wohlstand wesentlich davon abhängen wird, dass die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu China nicht zusammenbrechen. Und klimapolitisch werden wir ohne Kooperation Chinas – dem größten Emittenten von CO₂ – kaum weiterkommen.

Die Amerikaner lähmen sich derzeit selbst. Da trifft es sich, dass Deutschland eine Zeitenwende angekündigt und mehr Führung versprochen hat. Was ist damit?

Ich halte es für strategisch dringend notwendig, dass die Europäische Union sich insgesamt endlich zusammenrauft. Wir müssen in der Chinapolitik mit einer Stimme sprechen – in Peking, aber auch in Washington. Wir müssen weg davon kommen, deutsch-chinesisch zu agieren, portugiesisch-chinesisch oder französisch-chinesisch. Aus der Sicht Pekings sind wir alle nichts anderes als Kleinstaaten. Die Chinesen werden nichts lieber tun, als divide et impera mit dem Europa von 27 Kleinstaaten zu spielen.

Also die EU. Was muss getan werden? Denn Sie haben ja gesagt, Sie würden genügend Fleisch im Knochen des chinesischen Papiers finden.

Wir sollten mit Peking in einen vertieften Dialog über die zwölf Punkte eintreten. Beispiel: Wenn China sich wiederholt gegen die Androhung des Einsatzes nuklearer Waffen positioniert, würde Peking vielleicht einen Satz mittragen, – oder zumindest nicht widersprechen – der Russland ganz konkret auffordert, solche Drohungen zu unterlassen. An die Ukraine, die keine Atomwaffen hat, kann man eine solche Forderung wohl kaum richten. Wir müssen, davon abgesehen, Antworten für den Tag X finden und weiterdenken.

Auf welche Fragen?

Was etwa soll passieren, wenn die Waffen eines Tages mal schweigen? Welche vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen Russland und der Ukraine, falls überhaupt, wären möglich? Wer soll Frieden oder Waffenstillstand überwachen? Eine russisch-ukrainische Kommission, die OSZE oder die Vereinten Nationen? Sind wir uns zwischen Ukraine, USA und EZ bzw. Nato einig? Haben wir Pläne mit Alternativen? Wer käme für eine Vermittlungsgruppe infrage? Das Thema Sicherheitsgarantien und das Thema Nato-Mitgliedschaft? Brauchen wir da nicht endliche eine abgestimmte Position? Es gäbe 100 Themen, von denen am Schluss vielleicht nur zehn relevant sein werden. Aber ich hielte es für grob fahrlässig, wenn wir uns mit solchen vorsorglichen Hausaufgaben nicht jetzt schon befassen. Das ist eine zentrale Aufgabe vorausschauender Krisendiplomatie.

Weil sonst was passiert?

In dem Augenblick, in dem die Waffen mal schweigen, werden die Amerikaner mit 1.000 Seiten fertigem Papier aufkreuzen und uns Europäer ignorieren, wenn wir dann mit 27 verschiedenen Meinungen antreten und uns nicht einigen können. Die Amerikaner hingegen werden sagen: Hier ist das Papier, wir haben das mit der Ukraine schon besprochen und treffen morgen die Russen. Dieser Krieg findet in Europa statt. Bei den Modalitäten seiner möglichen Überwindung oder Beendigung darf Europa deshalb nicht am Spielfeldrand stehen. Deshalb jetzt mit USA und der Ukraine alle möglichen Optionen in einer Art Strategie-Kontaktgruppe gemeinsam durchdenken – das halte ich für zwingend notwendig.

Wolfgang Ischinger ist einer der erfahrensten Diplomaten in Deutschland. Er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt sowie deutscher Botschafter in Washington und London. Von 2008 bis 2022 leitete er die Münchner Sicherheitskonferenz.

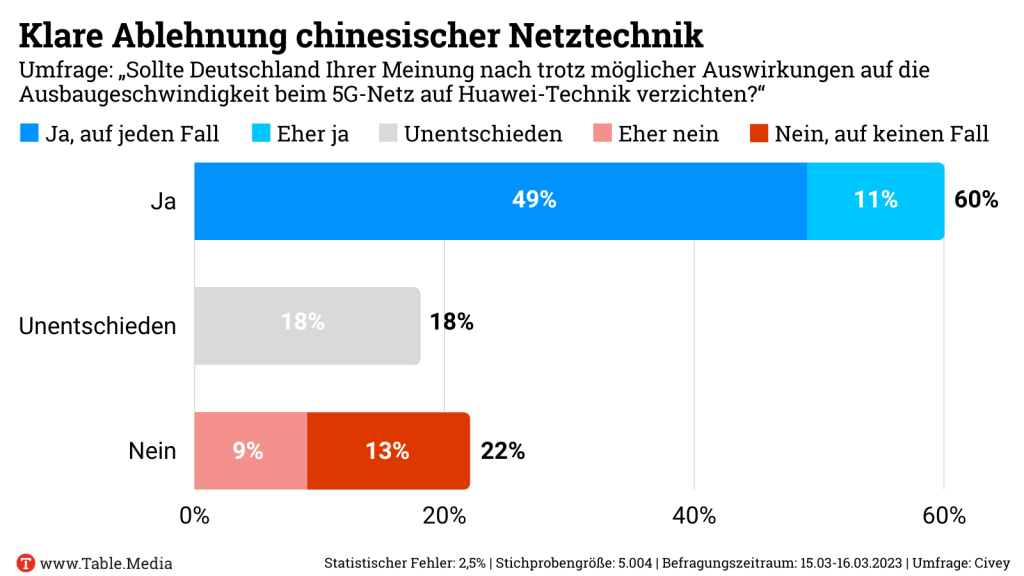

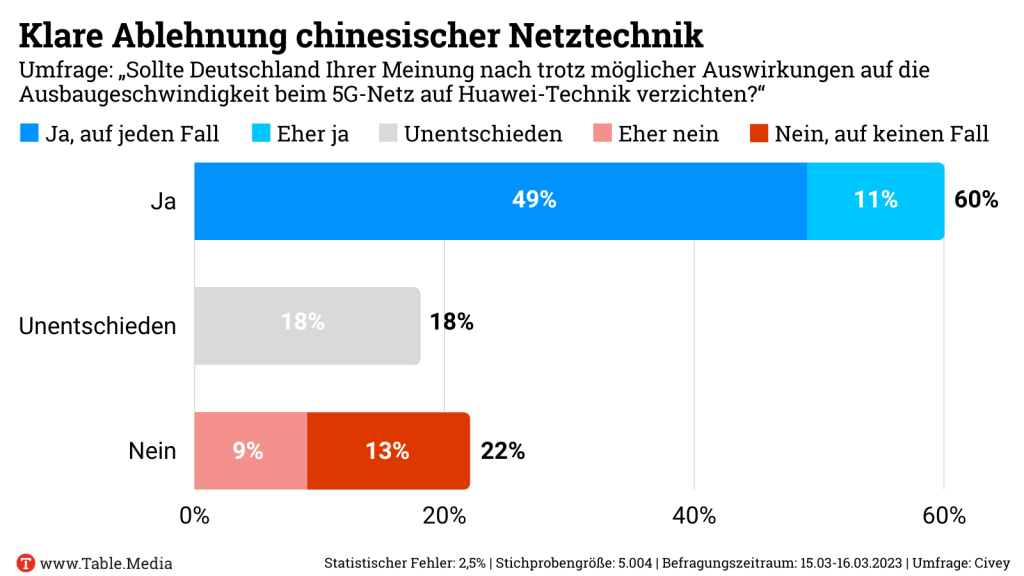

Eine deutliche Mehrheit der erwachsenen Bundesbürger würde für den Verzicht auf Huawei-Technik im Netz eine geringere Ausbaugeschwindigkeit im Mobilfunk hinnehmen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Forschungsfirma Civey im Auftrag von Table.Media. Die Mobilfunkfirmen wie Telekom, Vodafone und Telefónica hatten im Rahmen der Sicherheitsdebatte um die Firma Huawei in der vergangenen Woche gewarnt, ein Ausbau chinesischer Komponenten könne zulasten der Netzqualität gehen.

Die potenziellen Kunden hätten aber offenbar Verständnis für langsameren Internetzugriff unterwegs, wenn dafür weniger chinesische Technik im Netz steckt. Immerhin 60 Prozent der Befragten antworteten “Ja” oder “Eher ja” auf die Frage: “Sollte Deutschland Ihrer Meinung nach trotz möglicher Auswirkungen auf die Ausbaugeschwindigkeit beim 5G-Netz auf Huawei-Technik verzichten?”

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte Anfang vorvergangener Woche eine neue Debatte um die chinesischen Mobilfunkausrüster Huawei und ZTE ausgelöst. Sie hatte die Handynetzbetreiber in einer E-Mail auffordern lassen, Listen aller chinesischer Teile in den Netzen zu erstellen. An kritischer Stelle verbaut, schadeten diese der Sicherheit Deutschlands, lautete die Begründung.

Das Umfrageergebnis ist auch insofern interessant, als niemand den Huawei-Geräten bisher schädliche Eigenschaften nachgewiesen hat. Die ganze Debatte dreht sich um die theoretische Möglichkeit, dass ein chinesischer Konzern im Krisenfall im Auftrag des Staates seines Heimatlandes handelt.

Huawei ist kein Staatsbetrieb, lebt jedoch in China zu einem guten Teil von Aufträgen der Staatsbetriebe. Chinesische Firmen sind zudem gesetzlich zur Kooperation mit den Sicherheitsbehörden verpflichtet. Ob sich aber tatsächlich in den Netzwerkrechnern oder Antennen von Huawei und ZTE ein geheimer Aus-Schalter verbirgt, ist nach aktuellem Stand höchst zweifelhaft.

Wenn die Regierung die Mobilfunkanbieter tatsächlich zwingen würde, bereits installierte Komponenten aus den Netzen wieder abzumontieren, käme eine riesige Aufgabe auf die Firmen zu. Sie müsste einen Großteil der Mobilfunkantennen in Deutschland von Fachleuten umbauen lassen und Ersatz für die hochwertige Technik aus China finden. Konsequent umgesetzt würde das nicht nur den laufenden Ausbau des 5G-Netzes bremsen, es könnte ihn sogar zurückwerfen. Dabei ist das Internet in Deutschland jetzt schon besonders langsam.

Die Beratungsfirma Strand Consult schätzt den Anteil von Huawei-Bauteilen im deutschen 5G-Netz auf 59 Prozent. Im Kernnetz der Deutschen Bahn beträgt er 40 Prozent. Laut Bundesregierung sind exakte, offizielle Zahlen unbekannt. Das könnte einer der Gründe sein, warum Faeser die Anbieter auffordern lässt, exakte Listen herauszurücken.

Huawei war auf jeden Fall lange ein enger Partner der Telekom zur Lieferung guter und günstiger Technik. Im Jahr 2017 stammten die allerersten fortschrittlichen Antennen der Telekom von Huawei. Noch 2020 galt der chinesische Zulieferer als unentbehrlich, um technisch vorne mitzuspielen. Die alte Bundesregierung unter Angela Merkel hat daher einen Kompromiss gesucht: Mehr Kontrolle dessen, was die Geräte tatsächlich machen – aber weiter eine offene Tür für den chinesischen Partner.

Doch das war alles vor der Zeitenwende. Die Bewertung strategischer Risiken fällt nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine strikter aus – sowohl in der Regierung als auch in der Öffentlichkeit. Und: Wer in die technische Infrastruktur eines Landes eingreifen kann, vermag es lahm zu legen. Auch die EU macht Druck, die Netze europäischer zu machen und damit mehr gegen geopolitische Risiken abzusichern.

Die Gasengpässe waren in der Tat harmlos im Vergleich zu einem Szenario, in dem die Datennetze zusammenbrechen. Kein Mobilfunk, kein Firmennetz, keine Banküberweisungen, kein bargeldloses Bezahlen, keine Abhebungen, kein Aktienhandel. Über die Netze ließen sich auch Strom- und Wasserversorgung beeinflussen. Das Leben läge brach. All das klang vor Februar 2022 wie ein arg theoretisches Szenario, Science Fiction, als Realität fast unvorstellbar. Der Energiekrieg lässt es nun ein Stück realer erscheinen.

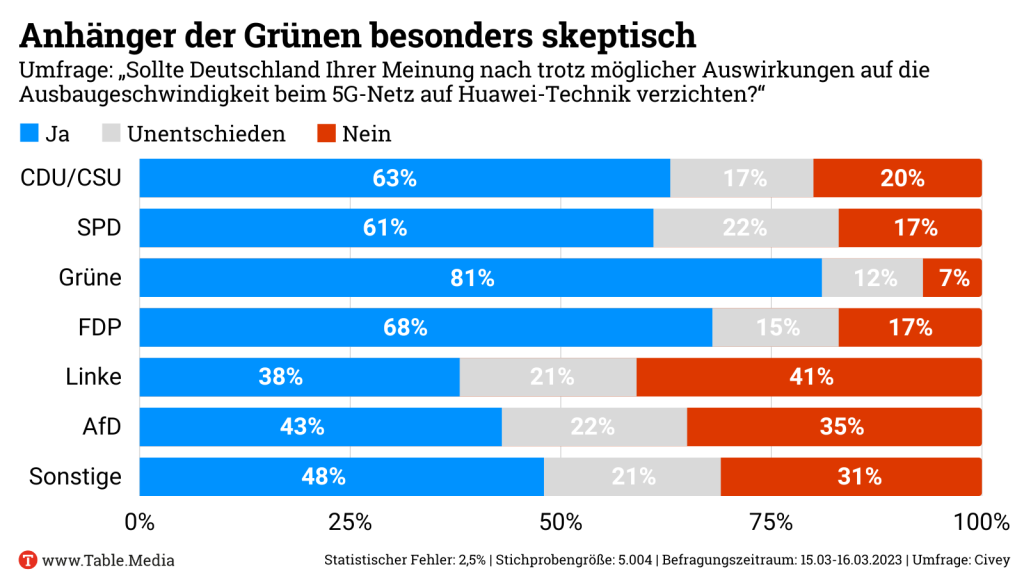

Auffällig ist an der aktuellen Umfrage, dass Anhänger der Grünen den Einsatz chinesischer Technik besonders kritisch sehen; 81 Prozent von ihnen sind zum Verzicht auf Geschwindigkeit im Netzausbau bereit, um dafür ohne chinesische Komponenten auszukommen. Am niedrigsten scheint das China-Misstrauen bei Anhängern der Linken ausgeprägt. Hier liegt der Vergleichswert bei 38 Prozent. Wähler von SPD und CDU bewegen sich im Mittelfeld nahe dem Durchschnitt.

Junge Befragte unter 29 Jahren sind mit 70 Prozent etwas eher zum Huawei-Verzicht bereit als Rentnerinnen und Rentner mit 59 Prozent. Die mittlere Altersgruppe von 40 bis 49 hat am wenigsten Probleme mit China-Technik, wenn dafür bloß das Netz flotter läuft.

Huawei selbst leidet bereits an mehreren Fronten unter Sanktionen. Die US-Strafmaßnahmen haben das Unternehmen nicht nur weitgehend vom dortigen Markt abgeschnitten, sondern auch vom Zugang von Technik der USA und wichtiger Bündnispartner. Das Unternehmen weiß sich allerdings zu helfen. Einem Bericht der South China Morning Post zufolge haben die Techniker dort bereits 13.000 Komponenten so umgestaltet, dass sie jetzt ohne US-Importe oder -Lizenzen auskommen.

Um auf einer Platinen den Chip eines anderen Anbieters verwenden zu können, muss sie meist komplett umgestaltet werden, auch wenn die Funktion im Wesentlichen die gleiche ist. Die Ingenieure bei Huawei in Shenzhen mussten daher 4.000 Platinen neu entwerfen, berichtete Firmenchef Ren Zhengfei in einer Rede an der Universität Nanjing. Ren sprach darüber, die Huawei die US-Sanktionen überwindet.

Die CDU will an der Wichtigkeit ihres China-Papiers keinen Zweifel aufkommen lassen: “Der Aufstieg des kommunistischen Chinas ist die zentrale, epochale Herausforderung des 21. Jahrhunderts für alle Staaten, die die regelbasierte internationale Ordnung erhalten, stärken und stützen wollen.” So lautet der erste Satz des Entwurfs eines Positionspapiers von CDU/CSU zu den Eckpfeilern einer neuen China-Politik, welches Table.Media vorliegt.

Doch das Papier mit dem Titel “Souveränität aus eigener Stärke – Eckpunkte für eine neue China-Politik” bleibt vieles schuldig. Was so klar und eindeutig beginnt, verliert sich auf den folgenden 22 Seiten schnell in unkonkreten, längst vertrauten Allgemeinplätzen, wie: “Weil China sich verändert hat, müssen auch wir unsere Politik gegenüber China verändern.” Oder: “Das Prinzip Frieden durch Handel ist mit Blick auf Russland, zunehmend aber auch China, gescheitert.” Das stimmt alles. Doch was folgt daraus? So richtig die Zustandsbeschreibung ist, so vage bleiben leider die Schlussfolgerungen.

Insgesamt spiegelt das Positionspapier der CDU/CSU-Fraktion vor allem den bekannten Dreiklang wider von China als Partner, Wettbewerber und Rivale. Deutschland müsse “ein neues industriepolitisches Handlungsprinzip entwickeln, das darauf basiert, dass auch Deutschland und Europa klare Interessen formulieren und durchsetzen”. Man müsse also mit China in einen Wettbewerb einsteigen.

Andererseits sei China der größte Handelspartner Deutschlands und auch als Innovations- und Forschungsstandort für deutsche Unternehmen von großer Bedeutung. Deutsche Firmen stärkten durch das Engagement in China ihre globale Wettbewerbsfähigkeit und sicherten zudem Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland. Hier betont die Fraktion den Partner China.

Allerdings wolle China aber auch “eine Weltordnung schaffen, die stärker sinozentrisch und hierarchisch ausgerichtet ist, sowie autoritären Prinzipien und Werten international stärker Geltung verschafft”. Das stelle eine strategische Herausforderung für die freiheitlich-demokratisch verfasste Staatenwelt dar. China ist also auch Rivale.

Im Folgenden macht die CDU/CSU-Fraktion ein neues China aus, das

Allerdings wirke China von außen mitunter stärker, als es in Wirklichkeit sei. Die inneren Herausforderungen seien:

Man könne und müsse deshalb China mit Selbstbewusstsein begegnen. “Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt: Die Demokratie kann liefern. China ist mit seiner Coronapolitik gescheitert, virologisch und ökonomisch.”

Die Union fordert nicht weniger als eine china-politische Zeitenwende, die beinhaltet:

Es folgen Forderungen nach einer europäisch abgestimmten China-Strategie, nach einem Konzept, wie man auf chinesischen Druck reagieren könne, nach einer “360-Grad-Analyse wirtschaftlicher Abhängigkeiten”, nach Reziprozität wie nach einer engen transatlantischen Koordination.

Und so bekommt man bei der Lektüre der vorliegenden 22 Seiten vor allem ein Gefühl: Was die CDU/CSU-Fraktion hier aufgeschrieben hat, stimmt alles. Nur: Was folgt daraus? Will man tatsächlich China entscheiden lassen, in welchen Bereichen es Wettbewerb geben soll oder sollte Deutschland nicht eigene Prioritäten setzen? Und wenn man auf ein neues China reagieren will, welche konkreten Schritte sollten unternommen werden? Würde man notfalls die deutsche Wirtschaft stärker regulieren wollen?

Doch genau diese Fragen sollte ein solches Papier beinhalten. Denn: Strategie ist ein möglichst genauer Plan für ein Verhalten, der dazu dient, ein Ziel zu erreichen, und in dem man versucht, möglichst viele Faktoren von vornherein einzukalkulieren. Gerade die Opposition hätte die Möglichkeit, frei von Koalitionszwängen eigene neue Ideen zu entwickeln.

Noch handelt es sich bei dem Unions-Papier offenbar nur um einen Entwurf, der von der Fraktionsführung noch abgesegnet werden soll. Vielleicht legt also der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz persönlich noch Hand an – und konkretisiert die China-Pläne der Union.

Im Vergleich dazu wirkt die China-Strategie des Wirtschaftsministeriums deutlich reifer – aber eben auch unbequemer, mit seinen Vorschlägen, dass bei öffentlichen Ausschreibungen für systemrelevante Projekte nicht-europäische Anbieter ausgeschlossen werden können. Oder dass neue deutsche Investitionen in China einer Prüfung unterzogen werden sollten.

Und so beschleicht einen der Eindruck, dass CDU/CSU nicht ein Papier vorgelegt haben, um China, sondern vielmehr die Ampel-Koalition in Berlin unter Druck zu setzen. Denn derzeit arbeitet sich jeder an seiner eigenen China-Strategie ab, so vage sie auch mitunter sein mag: Nach Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie der FDP-Fraktion war nun eben die CDU/CSU an der Reihe.

Das Problem: Deutschland insgesamt braucht dringend eine kohärente Strategie. Doch ausgerechnet die deutsche China-Strategie lässt noch immer auf sich warten.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger bricht am Montag zu einer Reise nach Taiwan auf. Die FDP-Politikerin hatte die Pläne am Freitag bekannt gegeben. Es ist das erste Mal seit fast drei Jahrzehnten, dass der demokratische Inselstaat Ministerbesuch aus Deutschland erhält.

Geplant sind an zwei Tagen Gespräche unter anderem mit Ministerinnen und Ministern aus dem Bereich Bildung, Wissenschaft, Technologie und Digitales sowie Besuche der Universität, eines Berufsbildungszentrums und eines Instituts für Halbleiterforschung. Stark-Watzinger selbst sprach vorab von einer “erkundungs- und forschungspolitischen” Reise. Ein Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen steht offiziell nicht auf dem Programm, auch kein Gespräch mit Menschenrechtlern.

Stark-Watzinger ist der hochrangigste deutsche Gast in Taiwan seit 1997. Dass eine solche Reise in Planung ist, war bereits seit Längerem bekannt. Die chinesische Botschaft teilte am Freitag auf Anfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) mit, man habe bereits bei den zuständigen deutschen Behörden “großes Missfallen zum Ausdruck gebracht”. “An dieser Stelle fordern wir die deutsche Seite abermals auf, sich ohne Abstriche an das Ein-China-Prinzip zu halten”, hieß es in der Mitteilung. Zuletzt hatte eine FDP-Delegation Taiwan im Januar besucht.

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte: “Genau wie die USA, Japan und viele andere Länder halten wir uns an die Ein-China-Politik“, sagte Scholz in einem Interview mit Nikkei Asia vor seiner Abreise nach Tokio. Er warnte Peking jedoch und sagte: “Wir machen auch deutlich, dass Gewalt nicht eingesetzt werden darf, um den Status quo zu ändern.” Deutschland werde seine wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduzieren, betonte Scholz. Deutschland werde “einseitige Abhängigkeiten von einzelnen Ländern vermeiden und neue Absatzmärkte erschließen”. Mit Scholz besuchte am Wochenende zum ersten Mal mit einer Regierungsdelegation Japan. ari

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wird mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach China reisen. Rund 90 der 240 Wirtschaftsvertreter gehören dem Agrarsektor an, wie das brasilianische Außenministerium erklärte. Lula reist vom 26. bis 31. März nach Peking und Shanghai. Am 28. März steht demnach ein Treffen Lulas mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping an. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums bestätigte die Reise. rtr/ari

Es gibt neue Belege für die Theorie vom Marderhund als wichtigstem Zwischenwirt von Sars-CoV-2 auf dem Weg zum Menschen. In Proben vom berüchtigten Wildtiermarkt in Wuhan aus dem Jahr 2020 hat eine französische Biologin das neue Corona-Virus besonders häufig zusammen mit Erbmaterial des Marderhunds nachgewiesen. Das berichtet das Magazin Science. Der Berliner Virologe Christian Drosten hat die Pelztierindustrie 2021 als sehr wahrscheinlichen Ursprungsort genannt. In Hubei wurden Marderhunde für Pelzkragen gezüchtet.

Die Marderhund-These wird in der Öffentlichkeit oft in Konkurrenz zur Labor-Theorie wahrgenommen. Tatsächlich können auch beide stimmen, wenn in dem virologischen Institut in Wuhan mit Erregern geforscht wurde, die in Marderhunden gefunden wurden. Florence Débarre gehörte der SAGO-Mission der Weltgesundheitsorganisation nach Wuhan an. fin

Endlich wieder nach Taiwan reisen und dort “stinkenden Tofu” essen, davon träumt Monika Li derzeit, wie sie sagt. “Den bekommt man leider nicht in Deutschland, dabei schmeckt er unglaublich gut.” Li ist Lehrerin, Sinologin und Übersetzerin. Nach Taiwan ist sie erstmals während ihres Studiums gereist. “Dieses Land hat mich geradezu aufgesogen”, erinnert sie sich. Eher missmutig setzte sie sich damals in das Flugzeug zurück nach Deutschland. Heute, an der Seite ihres taiwanischen Mannes, findet ihr Leben zwischen Taipeh und Berlin statt.

Li hat nach ihrem Studium Philosophie, Deutsch und Chinesisch unterrichtet, seit 2020 übersetzt sie taiwanische Literatur ins Deutsche. Den Anstoß dafür hat ihre damals dreijährige Tochter gegeben, wenn auch unbewusst: “Immer wieder ließ sie sich von meinem Mann Yu-Jan Changs wunderschön illustrierte Geschichte ‘Das blaue Kleid’ vorlesen” – schließlich übersetzte Li das Buch ins Deutsche.

Übersetzen, berichtet Li, mache sie geradezu süchtig. “Das Spannende ist das Eintauchen in die Geschichte, die Atmosphäre, die Situationen und Emotionen der Protagonisten und bis zu einem gewissen Maße auch in die der Autoren.” Oft habe sie das Gefühl, mit einer anderen Welt zu verschmelzen. Dann vergisst sie alles, was um sie herum geschieht.

Aber mit der Tätigkeit gehen auch große Herausforderungen einher, sagt die Übersetzerin. “Sich von chinesischen Formulierungen zu lösen, nachdem man so viel Zeit und Energie damit verbracht hat, sie zu durchdringen, das ist oft gar nicht so einfach.” Doch Li verliert ihr Ziel nicht aus den Augen: Sie möchte taiwanische Literatur nicht nur verständlich, sondern auch genießbar für ein deutschsprachiges Lesepublikum aufbereiten. Was sie dabei antreibt? “Die taiwanischen Perspektiven, die hierzulande wenig Raum bekommen.”

Aufgrund der politischen Situation steht Taiwan in letzter Zeit häufiger im Fokus der Medien, aber meist nur wegen seiner Beziehung zu China – Li sieht das kritisch. Ändern könne sie das durch ihre Übersetzungsarbeit, mit der sie den Menschen in Taiwan eine deutsche Stimme gibt und so die Vielschichtigkeit des Landes aufzeigt. Es sei immer wieder überraschend, wie viel politische Realität in den Erzählungen taiwanischer Schriftsteller stecke.

Jüngst ist Lis erste Romanübersetzung “Am Fuße des Kavulungan” von Lung Ying-tai erschienen. Das taiwanische Original hatte sie 2021 selbst in einer Buchhandlung in Taipeh entdeckt und dem deutschen Verlag vorgeschlagen. “Es ist ein tolles Gefühl, wenn man dann 17 Monate später die deutsche Übersetzung in der Hand halten kann.”

Wann es wieder nach Taipeh geht, weiß Li noch nicht. Aber lange wird es sicher nicht dauern, bis sie wieder stinkenden Tofu essen und neue Buchentdeckungen machen kann. Eines davon könnte dann vielleicht auch wieder über ihren Schreibtisch den Weg in deutsche Ladenregale finden. Svenja Napp

Thomas Kluy ist seit Anfang März für das Project Management und Product Engineering bei Audi China mitverantwortlich. Kluy ist seit 15 Jahren für Audi tätig, wobei er drei Jahre für den Konzern in Mexiko im Einsatz war. Zu seinen neuen Aufgaben zählen unter anderem die Koordination und die Analyse der Tür-Technologie. Sein Einsatzort bleibt Ingolstadt.

Sophie Kagermeier hat bei Daimler Greater China den Posten des Workpackage Lead übernommen. In ihrer Verantwortung liegt dabei vor allem die logistische Planung bei der Entwicklung von Antriebssystemen. Die in Bayern ausgebildete Industrie-Ingenieurin ist für ihre neue Aufgabe im Januar von Sindelfingen nach Peking gezogen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Kleines Mandarin-Mysteryspiel zum Wochenstart: Was ist ein 口水战 kǒushuǐzhàn – also wörtlich eine “Spuckschlacht” oder ein “Speichelkrieg”? Ist es:

A: ein Wettbewerb im Weitspucken

B: ein spritzig-hitziges Wortgefecht

C: ein zu nass geratener Zungenkuss

D: eine drängelige Fressschlacht am Büfett

Wenn sich eine heftige Diskussion so aufheizt, dass zwar nicht die Fäuste fliegen, aber dafür jede Menge Speicheltröpfchen, dann spricht man in China tatsächlich von einem “Speichelkrieg” 口水战 kǒushuǐzhàn (manchmal auch “Speichelkampf” 口水仗 kǒushuǐzhàng). Der Ausdruck setzt sich zusammen aus 口水 kǒushuǐ “Spucke, Speichel” (wörtlich eigentlich “Mundwasser”) und 战 zhàn für “Krieg, Schlacht”. Während sich bei uns also in einem Wortgefecht die Wörter kreuzen, tun dies in der Metaphorik des Mandarin die Spuckportiönchen. Antwort B war also die richtige Wahl.

Wer nun die Finger mit Spucke befeuchtet und weiter im Chinesischwörterbuch blättert, wird übrigens noch weiteres Speichelvokabular mit überraschender Bedeutung finden. So etwa den “Speichelsong” (口水歌 kǒushuǐgē). Er ist das Pendant zu unserem Ohrwurm (vokabelmäßig ja auch nicht wirklich lecker). Gemeint ist bekanntlich ein eingängiges Lied, das sich über die Ohrmuscheln direkt bis tief in die akustischen Gehirnwindungen gräbt und sich dort manchmal tagelang festsetzt. Im KTV-Kulturland China sorgen solche Gassenhauer scheinbar eher dafür, dass den Menschen schon beim Gedanken ans Mitträllern das Wasser im Mund zusammenläuft (流口水 liú kǒushuǐ). Mit dieser Erklärung im Hinterkopf zumindest lässt sich diese Vokabelperle ganz gut behalten.

Das Wasser wird Ihnen wohl erst einmal nicht gleich im Munde zusammenlaufen, wenn Sie im Chinarestaurant erstmals das Gericht “Speichel-Hühnchen” (口水鸡 kǒushuǐjī) auf der Karte entdecken. Sollte es aber! Denn es handelt sich hierbei um einen schmackhaften kulinarischen Klassiker der Sichuan-Küche, der es zu landesweiter Berühmtheit gebracht hat. Der Clou des Gerichts ist der betäubend-scharfe Sud aus Sichuan-Pfeffer und allerlei anderen Gewürzen, in dem das Federvieh geschmort wird und der dem Gericht die besondere mala-Note verleiht. 麻辣 málà ist bekanntlich eine in einigen Teilen Chinas beliebte, extra scharfe Geschmacksvariante mit Sichuanpfeffer (花椒 huājiāo). Nichts für schwache Zungen und Gaumen.

Neben “Mundwasser” tummeln sich im Mandarin-Wörterbuch außerdem noch einige andere wässrige Wörter, die sich auch prima eintrichtern lassen. So etwa “Duftwasser” (香水 xiāngshuǐ – Chinesisch für Parfüm), “Klebewasser” (胶水 jiāoshuǐ – Flüssigkleber), “Zuckerwasser” (糖水 tángshuǐ – Sirup), das am Monatsende aufs Konto gespülte “Lohnwasser” (薪水 xīnshuǐ – Gehalt) und das “Tintenwasser” (墨水 mòshuǐ – chinesische Tusche).

Letztere kann man in China übrigens auch trinken – zumindest im übertragenen Sinne. 喝墨水 hē mòshuǐ “Tinte trinken” ist ein Synonym für “die Schulbank drücken”. Wer “westliche Tinte schlürft” (喝洋墨水 hē yáng-mòshuǐ), der studiert im Ausland. Und bevor Sie jetzt vor lauter Wasserwortschatz in völlige Verwirrung geraten, oder wie der Chinese sagen würde “den Kopf voller Nebelwasser haben” (一头雾水 yītóu-wùshuǐ “durcheinander / verwirrt sein”), kommen wir noch einmal zum Anfangsthema zurück: dem Speichel.

Vielleicht hat sich ja der eine oder andere bei der Eingangsfrage doch für Antwort A entschieden, den Spuckwettstreit. Denn als Zeuge eines solchen wähnt sich mancher Europäer beim ersten Kontakt mit Chinas Spuckkultur. In manchen Regionen und Gesellschaftskreisen ist es (vor allem unter Y-Chromosomträgern, muss man sagen) nämlich immer noch üblich, überschüssige Körpersekrete aus dem Nasen- und Rachenraum nicht in ein Taschentuch zu befördern, sondern sich ihrer durch Spucken zu entledigen – auf Chinesisch heißt das 吐口水 tǔ kǒushuǐ (“Speichel spucken”) oder 吐痰 tǔtán (“Schleim spucken”).

Manchmal geschieht das mit derartigem Karacho, dass akustisch zartbesaitete Ausländerseelchen schon mal zusammenzucken. HNO-Ärzte geben allerdings Folgendes zu bedenken: Nasehochziehen ist tatsächlich gesünder als kräftiges und häufiges Naseputzen, da letzteres Nasennebenhöhlen- und Mittelohrentzündungen begünstigt. Aus medizinischer Sicht gilt also: lieber Schniefen statt Schnäuzen, da muss man manchem Chinesen recht geben. Das scheinen sich im Übrigen ja auch unsere deutschen Bundesligaprofis längst zu Herzen genommen zu haben, die sich auf dem Bolzplatz neben dem sportlichen ja auch meist parallel ein spuckliches Duell liefern.

Sollten sich Ihnen in China trotzdem angesichts ungewohnter Spuck-Geräuschkulisse ungewollt die Nackenhaare hochstellen, gehen Sie bitte nicht gleich auf Konfrontationskurs und setzen Sie nicht zum lehrmeisterhaften “Speichelkrieg” an. Erinnern Sie sich einfach daran, dass man in China europäischen Schnäuz-Sound sowie das stundenlange Herumschleppen von gefüllten Rotztüchern in Jacken- und Hosentaschen auch nicht so super findet. Es hat schließlich jeder so seine Marotten. Bleiben Sie also gelassen, nachsichtig und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Und wenn es Ihnen akustisch doch einmal zu bunt werden sollte, stöpseln Sie einfach die Musik-App ins Ohr. Vielleicht läuft ja gerade ein “Speichelsong”.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

Xi Jinping wird am Montag in Moskau landen – dort trifft er den russischen Präsidenten. Xis Besuch wertet Wladimir Putin wieder etwas auf, nur Tage, nachdem er mit einem Haftbefehl aus Den Haag ein weiteres Signal der Ächtung der internationalen Gemeinschaft empfangen hat. Der dreitägige chinesisch-russische Gipfel wird im Ausland mit unglaublicher Spannung verfolgt.

Der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger erwartet allerdings nicht zu viel von dem Treffen. Angesichts des aktuellen Zustands der US-chinesischen Beziehungen sieht er keinen Grund, warum sich Xi in Moskau von seiner bisherigen Position wegbewegen sollte. “Ich fürchte deshalb, dass wir leider lediglich ein Replay dessen bekommen werden, was Xi und Putin schon im Februar vergangenen Jahres in Peking zelebriert haben: ihre grenzenlose Partnerschaft”, sagt Ischinger im Gespräch mit Table.Media.

Ischinger hält es dennoch für einen Fehler, wenn der Westen Pekings Papier zum Russland-Ukraine-Krieg einfach abtun würde. Die Führung in Peking sei zwar nicht neutral. Sie könne in einem möglichen Friedensprozess durchaus eine Rolle spielen, betont Ischinger.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte jüngst eine neue Debatte um die chinesischen Mobilfunkausrüster Huawei und ZTE ausgelöst. Eine Umfrage der Forschungsfirma Civey im Auftrag von Table.Media zeigt nun: Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger würde für den Verzicht auf Huawei-Technik im Netz eine geringere Ausbaugeschwindigkeit im Mobilfunk hinnehmen. Bemerkenswerte Unterschiede in der Bewertung gab es bei Wählern der Grünen und der Linken.

Wie mit den chinesischen Kommunikationsausrüstern umgegangen werden soll, wäre theoretisch auch sich aufdrängender Bestandteil der offiziellen China-Strategie der Bundesregierung. Diese ist in Berlin immer noch in Arbeit und bereits aus unterschiedlichen Ecken gab es eigene Positionspapiere. Nun hat auch die Union ihre Ideen vorgelegt – oder besser gesagt: Ihre Zustandsbeschreibung. Denn das CDU/CSU-Papier mit dem Titel “Souveränität aus eigener Stärke – Eckpunkte für eine neue China-Politik” bleibt vieles schuldig, analysiert Michael Radunski.

Am heutigen Montag reist Chinas Staatsführer Xi Jinping nach Moskau. Was ist von dem Treffen mit Wladimir Putin zu erwarten?

Ich wäre froh, wenn ich eine optimistische Prognose geben könnte. Aber die habe ich selbst nach wiederholtem Nachdenken nicht. Angesichts des desolaten aktuellen Zustands der US-chinesischen Beziehungen kann ich kaum einen Grund erkennen, warum sich Xi in Moskau auch nur einen einzigen Millimeter wegbewegen sollte. Ich fürchte deshalb, dass wir leider lediglich ein Replay dessen bekommen werden, was Xi und Putin schon im Februar vergangenen Jahres in Peking zelebriert haben: ihre grenzenlose Partnerschaft. Aber ich würde mich freuen, wenn diese Prognose zu pessimistisch wäre.

Das wäre in der Tat enttäuschend, vor allem da sich China zuletzt mit einem Positionspapier aus der Deckung gewagt hat. Allerdings ist der Zwölf-Punkte-Plan aus Peking im Westen vor allem auf Skepsis gestoßen. Zu Recht?

Ich hielt und halte es für einen strategischen Fehler, Chinas Papier vom Tisch zu wischen. Unter den vorgelegten zwölf Punkten finde ich exakt einen, den der Westen tatsächlich ziemlich kategorisch ablehnen muss. Das ist der Punkt, in dem China sagt: Sanktionen sind so lange illegal, wie sie nicht vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mandatiert sind. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, denn dann müsste Russland gegen sich selbst Sanktionen erlassen. In allen anderen elf Punkten ist meines Erachtens hinreichend viel Fleisch am Knochen, um in ein Gespräch mit der chinesischen Seite einzusteigen.

Wie denn? Es ist ja alles doch sehr vage formuliert.

Das stimmt. Aber in der Diplomatie muss man selbst kleine Schritte mühsam erarbeiten, man muss aus seinem Gegenüber Dinge herauszukitzeln versuchen. Ich würde sagen: Herr Wang, Sie haben ja schon vor einem Jahr gesagt, China respektiere die territoriale Integrität der Ukraine. Im Falle des Ukrainekriegs müsste Russland also seine militärische Präsenz aus der Ukraine zurückziehen. Ist das ein Satz, mit dem China leben kann oder nicht? Wenn China nämlich mit dem Satz nicht leben kann, dann stimmt es nicht, dass China die territoriale Integrität aller Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen respektiert. Und noch ein Wort, weil China immer von Respekt redet: China ist 1972 Mitglied der UN geworden. Die Ukraine ist Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Wir wollen doch Respekt gegenüber diesem Gründungsmitglied der Vereinten Nationen zeigen, oder?

Welche Motivation steckt hinter dem chinesischen Papier?

China betreibt eine immer ambitioniertere Außenpolitik. Manche sprechen von aggressiverer Außenpolitik. China präsentiert sich als Champion des globalen Südens und als möglicher Mittler. China denkt vermutlich, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn dieser Krieg noch ein Weilchen andauert. Dieser Krieg bindet nämlich die USA in Europa. Aber ich glaube auch, dass Chinas Reputation in Europa leidet, wenn es nur als Partner des Aggressors Russland auftritt. Chinas europäische Beziehungen sind ja ganz offensichtlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Da macht es Sinn, eine Position zu präsentieren, die so abstrakt formuliert ist, dass sie Russland nur abstrakt kritisiert und der 90 Prozent des globalen Südens zustimmen können.

Sie würden China als Vermittler also ernst nehmen?

Na ja, ich würde es anders formulieren: Den Anspruch Chinas, sich als Vermittler zu präsentieren – den würde ich respektieren. Aber ich glaube nicht, dass man, angesichts der bisherigen Positionierung Chinas, den Ukrainern China ernsthaft als den Vermittler präsentieren kann. Dazu ist China nicht wirklich neutral. Aber China könnte vielleicht mit anderen zusammen eine Rolle spielen. Warten wir mal das angekündigte chinesische Gespräch mit Selenskyj ab.

Vor gut einer Woche hat China allerdings Erfolg gehabt als Vermittler zwischen Iran und Saudi-Arabien. Unterschätzen wir im Westen Chinas globalen Einfluss?

Ja. China ist politisch und vor allem wirtschaftlich nicht mehr wegzudenken. Ob die chinesische Außenpolitik deshalb durchweg von Erfolg gekrönt sein wird, ist eine andere Frage. Da wäre ich skeptisch und nehme nur das Stichwort Wolf-Warrior-Diplomatie. Da kommt überall viel Gegenwind.

Auch in Gremien wie der UN-Vollversammlung, in der jedes Land unabhängig von seiner Größe eine Stimme hat, sehen wir, dass sich immer mehr Staaten auf die Seite Chinas stellen. Geht die Zeit des Westens als politische Führungskraft zu Ende?

Nein, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber die US-Politik hat sich selbst Fesseln angelegt, durch ihre völlig polarisierte Haltung gegenüber China. Mir scheint fast, als hätte man in Washington keinerlei Interesse mehr, überhaupt ein gutes Haar an China zu lassen. Ich finde es bedauerlich, dass jedes Zeichen von Entgegenkommen von den innenpolitischen Gegnern der Biden-Administration sofort als Schwäche ausgelegt wird. Das ist ein Mühlstein um den Hals des US-Präsidenten.

Wie beunruhigend ist die Situation in den USA?

Selbst das Editorialboard der New York Times hat zuletzt davor gewarnt: Man dürfe jetzt nicht blind in eine Art Krieg mit China rennen. Diese Mainstreaming-Meinung, dass man nur noch draufhauen soll auf China, habe ich auch in München auf der Sicherheitskonferenz erlebt. Man muss aber doch dringend eine Art Koexistenz finden. Kein Mensch erklärt den Amerikanern zur Zeit, dass der amerikanische Wohlstand wesentlich davon abhängen wird, dass die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu China nicht zusammenbrechen. Und klimapolitisch werden wir ohne Kooperation Chinas – dem größten Emittenten von CO₂ – kaum weiterkommen.

Die Amerikaner lähmen sich derzeit selbst. Da trifft es sich, dass Deutschland eine Zeitenwende angekündigt und mehr Führung versprochen hat. Was ist damit?

Ich halte es für strategisch dringend notwendig, dass die Europäische Union sich insgesamt endlich zusammenrauft. Wir müssen in der Chinapolitik mit einer Stimme sprechen – in Peking, aber auch in Washington. Wir müssen weg davon kommen, deutsch-chinesisch zu agieren, portugiesisch-chinesisch oder französisch-chinesisch. Aus der Sicht Pekings sind wir alle nichts anderes als Kleinstaaten. Die Chinesen werden nichts lieber tun, als divide et impera mit dem Europa von 27 Kleinstaaten zu spielen.

Also die EU. Was muss getan werden? Denn Sie haben ja gesagt, Sie würden genügend Fleisch im Knochen des chinesischen Papiers finden.

Wir sollten mit Peking in einen vertieften Dialog über die zwölf Punkte eintreten. Beispiel: Wenn China sich wiederholt gegen die Androhung des Einsatzes nuklearer Waffen positioniert, würde Peking vielleicht einen Satz mittragen, – oder zumindest nicht widersprechen – der Russland ganz konkret auffordert, solche Drohungen zu unterlassen. An die Ukraine, die keine Atomwaffen hat, kann man eine solche Forderung wohl kaum richten. Wir müssen, davon abgesehen, Antworten für den Tag X finden und weiterdenken.

Auf welche Fragen?

Was etwa soll passieren, wenn die Waffen eines Tages mal schweigen? Welche vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen Russland und der Ukraine, falls überhaupt, wären möglich? Wer soll Frieden oder Waffenstillstand überwachen? Eine russisch-ukrainische Kommission, die OSZE oder die Vereinten Nationen? Sind wir uns zwischen Ukraine, USA und EZ bzw. Nato einig? Haben wir Pläne mit Alternativen? Wer käme für eine Vermittlungsgruppe infrage? Das Thema Sicherheitsgarantien und das Thema Nato-Mitgliedschaft? Brauchen wir da nicht endliche eine abgestimmte Position? Es gäbe 100 Themen, von denen am Schluss vielleicht nur zehn relevant sein werden. Aber ich hielte es für grob fahrlässig, wenn wir uns mit solchen vorsorglichen Hausaufgaben nicht jetzt schon befassen. Das ist eine zentrale Aufgabe vorausschauender Krisendiplomatie.

Weil sonst was passiert?

In dem Augenblick, in dem die Waffen mal schweigen, werden die Amerikaner mit 1.000 Seiten fertigem Papier aufkreuzen und uns Europäer ignorieren, wenn wir dann mit 27 verschiedenen Meinungen antreten und uns nicht einigen können. Die Amerikaner hingegen werden sagen: Hier ist das Papier, wir haben das mit der Ukraine schon besprochen und treffen morgen die Russen. Dieser Krieg findet in Europa statt. Bei den Modalitäten seiner möglichen Überwindung oder Beendigung darf Europa deshalb nicht am Spielfeldrand stehen. Deshalb jetzt mit USA und der Ukraine alle möglichen Optionen in einer Art Strategie-Kontaktgruppe gemeinsam durchdenken – das halte ich für zwingend notwendig.

Wolfgang Ischinger ist einer der erfahrensten Diplomaten in Deutschland. Er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt sowie deutscher Botschafter in Washington und London. Von 2008 bis 2022 leitete er die Münchner Sicherheitskonferenz.

Eine deutliche Mehrheit der erwachsenen Bundesbürger würde für den Verzicht auf Huawei-Technik im Netz eine geringere Ausbaugeschwindigkeit im Mobilfunk hinnehmen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Forschungsfirma Civey im Auftrag von Table.Media. Die Mobilfunkfirmen wie Telekom, Vodafone und Telefónica hatten im Rahmen der Sicherheitsdebatte um die Firma Huawei in der vergangenen Woche gewarnt, ein Ausbau chinesischer Komponenten könne zulasten der Netzqualität gehen.

Die potenziellen Kunden hätten aber offenbar Verständnis für langsameren Internetzugriff unterwegs, wenn dafür weniger chinesische Technik im Netz steckt. Immerhin 60 Prozent der Befragten antworteten “Ja” oder “Eher ja” auf die Frage: “Sollte Deutschland Ihrer Meinung nach trotz möglicher Auswirkungen auf die Ausbaugeschwindigkeit beim 5G-Netz auf Huawei-Technik verzichten?”

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte Anfang vorvergangener Woche eine neue Debatte um die chinesischen Mobilfunkausrüster Huawei und ZTE ausgelöst. Sie hatte die Handynetzbetreiber in einer E-Mail auffordern lassen, Listen aller chinesischer Teile in den Netzen zu erstellen. An kritischer Stelle verbaut, schadeten diese der Sicherheit Deutschlands, lautete die Begründung.

Das Umfrageergebnis ist auch insofern interessant, als niemand den Huawei-Geräten bisher schädliche Eigenschaften nachgewiesen hat. Die ganze Debatte dreht sich um die theoretische Möglichkeit, dass ein chinesischer Konzern im Krisenfall im Auftrag des Staates seines Heimatlandes handelt.

Huawei ist kein Staatsbetrieb, lebt jedoch in China zu einem guten Teil von Aufträgen der Staatsbetriebe. Chinesische Firmen sind zudem gesetzlich zur Kooperation mit den Sicherheitsbehörden verpflichtet. Ob sich aber tatsächlich in den Netzwerkrechnern oder Antennen von Huawei und ZTE ein geheimer Aus-Schalter verbirgt, ist nach aktuellem Stand höchst zweifelhaft.

Wenn die Regierung die Mobilfunkanbieter tatsächlich zwingen würde, bereits installierte Komponenten aus den Netzen wieder abzumontieren, käme eine riesige Aufgabe auf die Firmen zu. Sie müsste einen Großteil der Mobilfunkantennen in Deutschland von Fachleuten umbauen lassen und Ersatz für die hochwertige Technik aus China finden. Konsequent umgesetzt würde das nicht nur den laufenden Ausbau des 5G-Netzes bremsen, es könnte ihn sogar zurückwerfen. Dabei ist das Internet in Deutschland jetzt schon besonders langsam.

Die Beratungsfirma Strand Consult schätzt den Anteil von Huawei-Bauteilen im deutschen 5G-Netz auf 59 Prozent. Im Kernnetz der Deutschen Bahn beträgt er 40 Prozent. Laut Bundesregierung sind exakte, offizielle Zahlen unbekannt. Das könnte einer der Gründe sein, warum Faeser die Anbieter auffordern lässt, exakte Listen herauszurücken.

Huawei war auf jeden Fall lange ein enger Partner der Telekom zur Lieferung guter und günstiger Technik. Im Jahr 2017 stammten die allerersten fortschrittlichen Antennen der Telekom von Huawei. Noch 2020 galt der chinesische Zulieferer als unentbehrlich, um technisch vorne mitzuspielen. Die alte Bundesregierung unter Angela Merkel hat daher einen Kompromiss gesucht: Mehr Kontrolle dessen, was die Geräte tatsächlich machen – aber weiter eine offene Tür für den chinesischen Partner.

Doch das war alles vor der Zeitenwende. Die Bewertung strategischer Risiken fällt nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine strikter aus – sowohl in der Regierung als auch in der Öffentlichkeit. Und: Wer in die technische Infrastruktur eines Landes eingreifen kann, vermag es lahm zu legen. Auch die EU macht Druck, die Netze europäischer zu machen und damit mehr gegen geopolitische Risiken abzusichern.

Die Gasengpässe waren in der Tat harmlos im Vergleich zu einem Szenario, in dem die Datennetze zusammenbrechen. Kein Mobilfunk, kein Firmennetz, keine Banküberweisungen, kein bargeldloses Bezahlen, keine Abhebungen, kein Aktienhandel. Über die Netze ließen sich auch Strom- und Wasserversorgung beeinflussen. Das Leben läge brach. All das klang vor Februar 2022 wie ein arg theoretisches Szenario, Science Fiction, als Realität fast unvorstellbar. Der Energiekrieg lässt es nun ein Stück realer erscheinen.

Auffällig ist an der aktuellen Umfrage, dass Anhänger der Grünen den Einsatz chinesischer Technik besonders kritisch sehen; 81 Prozent von ihnen sind zum Verzicht auf Geschwindigkeit im Netzausbau bereit, um dafür ohne chinesische Komponenten auszukommen. Am niedrigsten scheint das China-Misstrauen bei Anhängern der Linken ausgeprägt. Hier liegt der Vergleichswert bei 38 Prozent. Wähler von SPD und CDU bewegen sich im Mittelfeld nahe dem Durchschnitt.

Junge Befragte unter 29 Jahren sind mit 70 Prozent etwas eher zum Huawei-Verzicht bereit als Rentnerinnen und Rentner mit 59 Prozent. Die mittlere Altersgruppe von 40 bis 49 hat am wenigsten Probleme mit China-Technik, wenn dafür bloß das Netz flotter läuft.

Huawei selbst leidet bereits an mehreren Fronten unter Sanktionen. Die US-Strafmaßnahmen haben das Unternehmen nicht nur weitgehend vom dortigen Markt abgeschnitten, sondern auch vom Zugang von Technik der USA und wichtiger Bündnispartner. Das Unternehmen weiß sich allerdings zu helfen. Einem Bericht der South China Morning Post zufolge haben die Techniker dort bereits 13.000 Komponenten so umgestaltet, dass sie jetzt ohne US-Importe oder -Lizenzen auskommen.

Um auf einer Platinen den Chip eines anderen Anbieters verwenden zu können, muss sie meist komplett umgestaltet werden, auch wenn die Funktion im Wesentlichen die gleiche ist. Die Ingenieure bei Huawei in Shenzhen mussten daher 4.000 Platinen neu entwerfen, berichtete Firmenchef Ren Zhengfei in einer Rede an der Universität Nanjing. Ren sprach darüber, die Huawei die US-Sanktionen überwindet.

Die CDU will an der Wichtigkeit ihres China-Papiers keinen Zweifel aufkommen lassen: “Der Aufstieg des kommunistischen Chinas ist die zentrale, epochale Herausforderung des 21. Jahrhunderts für alle Staaten, die die regelbasierte internationale Ordnung erhalten, stärken und stützen wollen.” So lautet der erste Satz des Entwurfs eines Positionspapiers von CDU/CSU zu den Eckpfeilern einer neuen China-Politik, welches Table.Media vorliegt.

Doch das Papier mit dem Titel “Souveränität aus eigener Stärke – Eckpunkte für eine neue China-Politik” bleibt vieles schuldig. Was so klar und eindeutig beginnt, verliert sich auf den folgenden 22 Seiten schnell in unkonkreten, längst vertrauten Allgemeinplätzen, wie: “Weil China sich verändert hat, müssen auch wir unsere Politik gegenüber China verändern.” Oder: “Das Prinzip Frieden durch Handel ist mit Blick auf Russland, zunehmend aber auch China, gescheitert.” Das stimmt alles. Doch was folgt daraus? So richtig die Zustandsbeschreibung ist, so vage bleiben leider die Schlussfolgerungen.

Insgesamt spiegelt das Positionspapier der CDU/CSU-Fraktion vor allem den bekannten Dreiklang wider von China als Partner, Wettbewerber und Rivale. Deutschland müsse “ein neues industriepolitisches Handlungsprinzip entwickeln, das darauf basiert, dass auch Deutschland und Europa klare Interessen formulieren und durchsetzen”. Man müsse also mit China in einen Wettbewerb einsteigen.

Andererseits sei China der größte Handelspartner Deutschlands und auch als Innovations- und Forschungsstandort für deutsche Unternehmen von großer Bedeutung. Deutsche Firmen stärkten durch das Engagement in China ihre globale Wettbewerbsfähigkeit und sicherten zudem Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland. Hier betont die Fraktion den Partner China.

Allerdings wolle China aber auch “eine Weltordnung schaffen, die stärker sinozentrisch und hierarchisch ausgerichtet ist, sowie autoritären Prinzipien und Werten international stärker Geltung verschafft”. Das stelle eine strategische Herausforderung für die freiheitlich-demokratisch verfasste Staatenwelt dar. China ist also auch Rivale.

Im Folgenden macht die CDU/CSU-Fraktion ein neues China aus, das

Allerdings wirke China von außen mitunter stärker, als es in Wirklichkeit sei. Die inneren Herausforderungen seien:

Man könne und müsse deshalb China mit Selbstbewusstsein begegnen. “Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt: Die Demokratie kann liefern. China ist mit seiner Coronapolitik gescheitert, virologisch und ökonomisch.”

Die Union fordert nicht weniger als eine china-politische Zeitenwende, die beinhaltet:

Es folgen Forderungen nach einer europäisch abgestimmten China-Strategie, nach einem Konzept, wie man auf chinesischen Druck reagieren könne, nach einer “360-Grad-Analyse wirtschaftlicher Abhängigkeiten”, nach Reziprozität wie nach einer engen transatlantischen Koordination.

Und so bekommt man bei der Lektüre der vorliegenden 22 Seiten vor allem ein Gefühl: Was die CDU/CSU-Fraktion hier aufgeschrieben hat, stimmt alles. Nur: Was folgt daraus? Will man tatsächlich China entscheiden lassen, in welchen Bereichen es Wettbewerb geben soll oder sollte Deutschland nicht eigene Prioritäten setzen? Und wenn man auf ein neues China reagieren will, welche konkreten Schritte sollten unternommen werden? Würde man notfalls die deutsche Wirtschaft stärker regulieren wollen?

Doch genau diese Fragen sollte ein solches Papier beinhalten. Denn: Strategie ist ein möglichst genauer Plan für ein Verhalten, der dazu dient, ein Ziel zu erreichen, und in dem man versucht, möglichst viele Faktoren von vornherein einzukalkulieren. Gerade die Opposition hätte die Möglichkeit, frei von Koalitionszwängen eigene neue Ideen zu entwickeln.

Noch handelt es sich bei dem Unions-Papier offenbar nur um einen Entwurf, der von der Fraktionsführung noch abgesegnet werden soll. Vielleicht legt also der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz persönlich noch Hand an – und konkretisiert die China-Pläne der Union.

Im Vergleich dazu wirkt die China-Strategie des Wirtschaftsministeriums deutlich reifer – aber eben auch unbequemer, mit seinen Vorschlägen, dass bei öffentlichen Ausschreibungen für systemrelevante Projekte nicht-europäische Anbieter ausgeschlossen werden können. Oder dass neue deutsche Investitionen in China einer Prüfung unterzogen werden sollten.

Und so beschleicht einen der Eindruck, dass CDU/CSU nicht ein Papier vorgelegt haben, um China, sondern vielmehr die Ampel-Koalition in Berlin unter Druck zu setzen. Denn derzeit arbeitet sich jeder an seiner eigenen China-Strategie ab, so vage sie auch mitunter sein mag: Nach Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie der FDP-Fraktion war nun eben die CDU/CSU an der Reihe.

Das Problem: Deutschland insgesamt braucht dringend eine kohärente Strategie. Doch ausgerechnet die deutsche China-Strategie lässt noch immer auf sich warten.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger bricht am Montag zu einer Reise nach Taiwan auf. Die FDP-Politikerin hatte die Pläne am Freitag bekannt gegeben. Es ist das erste Mal seit fast drei Jahrzehnten, dass der demokratische Inselstaat Ministerbesuch aus Deutschland erhält.

Geplant sind an zwei Tagen Gespräche unter anderem mit Ministerinnen und Ministern aus dem Bereich Bildung, Wissenschaft, Technologie und Digitales sowie Besuche der Universität, eines Berufsbildungszentrums und eines Instituts für Halbleiterforschung. Stark-Watzinger selbst sprach vorab von einer “erkundungs- und forschungspolitischen” Reise. Ein Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen steht offiziell nicht auf dem Programm, auch kein Gespräch mit Menschenrechtlern.

Stark-Watzinger ist der hochrangigste deutsche Gast in Taiwan seit 1997. Dass eine solche Reise in Planung ist, war bereits seit Längerem bekannt. Die chinesische Botschaft teilte am Freitag auf Anfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) mit, man habe bereits bei den zuständigen deutschen Behörden “großes Missfallen zum Ausdruck gebracht”. “An dieser Stelle fordern wir die deutsche Seite abermals auf, sich ohne Abstriche an das Ein-China-Prinzip zu halten”, hieß es in der Mitteilung. Zuletzt hatte eine FDP-Delegation Taiwan im Januar besucht.

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte: “Genau wie die USA, Japan und viele andere Länder halten wir uns an die Ein-China-Politik“, sagte Scholz in einem Interview mit Nikkei Asia vor seiner Abreise nach Tokio. Er warnte Peking jedoch und sagte: “Wir machen auch deutlich, dass Gewalt nicht eingesetzt werden darf, um den Status quo zu ändern.” Deutschland werde seine wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduzieren, betonte Scholz. Deutschland werde “einseitige Abhängigkeiten von einzelnen Ländern vermeiden und neue Absatzmärkte erschließen”. Mit Scholz besuchte am Wochenende zum ersten Mal mit einer Regierungsdelegation Japan. ari

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wird mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach China reisen. Rund 90 der 240 Wirtschaftsvertreter gehören dem Agrarsektor an, wie das brasilianische Außenministerium erklärte. Lula reist vom 26. bis 31. März nach Peking und Shanghai. Am 28. März steht demnach ein Treffen Lulas mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping an. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums bestätigte die Reise. rtr/ari

Es gibt neue Belege für die Theorie vom Marderhund als wichtigstem Zwischenwirt von Sars-CoV-2 auf dem Weg zum Menschen. In Proben vom berüchtigten Wildtiermarkt in Wuhan aus dem Jahr 2020 hat eine französische Biologin das neue Corona-Virus besonders häufig zusammen mit Erbmaterial des Marderhunds nachgewiesen. Das berichtet das Magazin Science. Der Berliner Virologe Christian Drosten hat die Pelztierindustrie 2021 als sehr wahrscheinlichen Ursprungsort genannt. In Hubei wurden Marderhunde für Pelzkragen gezüchtet.

Die Marderhund-These wird in der Öffentlichkeit oft in Konkurrenz zur Labor-Theorie wahrgenommen. Tatsächlich können auch beide stimmen, wenn in dem virologischen Institut in Wuhan mit Erregern geforscht wurde, die in Marderhunden gefunden wurden. Florence Débarre gehörte der SAGO-Mission der Weltgesundheitsorganisation nach Wuhan an. fin

Endlich wieder nach Taiwan reisen und dort “stinkenden Tofu” essen, davon träumt Monika Li derzeit, wie sie sagt. “Den bekommt man leider nicht in Deutschland, dabei schmeckt er unglaublich gut.” Li ist Lehrerin, Sinologin und Übersetzerin. Nach Taiwan ist sie erstmals während ihres Studiums gereist. “Dieses Land hat mich geradezu aufgesogen”, erinnert sie sich. Eher missmutig setzte sie sich damals in das Flugzeug zurück nach Deutschland. Heute, an der Seite ihres taiwanischen Mannes, findet ihr Leben zwischen Taipeh und Berlin statt.

Li hat nach ihrem Studium Philosophie, Deutsch und Chinesisch unterrichtet, seit 2020 übersetzt sie taiwanische Literatur ins Deutsche. Den Anstoß dafür hat ihre damals dreijährige Tochter gegeben, wenn auch unbewusst: “Immer wieder ließ sie sich von meinem Mann Yu-Jan Changs wunderschön illustrierte Geschichte ‘Das blaue Kleid’ vorlesen” – schließlich übersetzte Li das Buch ins Deutsche.

Übersetzen, berichtet Li, mache sie geradezu süchtig. “Das Spannende ist das Eintauchen in die Geschichte, die Atmosphäre, die Situationen und Emotionen der Protagonisten und bis zu einem gewissen Maße auch in die der Autoren.” Oft habe sie das Gefühl, mit einer anderen Welt zu verschmelzen. Dann vergisst sie alles, was um sie herum geschieht.

Aber mit der Tätigkeit gehen auch große Herausforderungen einher, sagt die Übersetzerin. “Sich von chinesischen Formulierungen zu lösen, nachdem man so viel Zeit und Energie damit verbracht hat, sie zu durchdringen, das ist oft gar nicht so einfach.” Doch Li verliert ihr Ziel nicht aus den Augen: Sie möchte taiwanische Literatur nicht nur verständlich, sondern auch genießbar für ein deutschsprachiges Lesepublikum aufbereiten. Was sie dabei antreibt? “Die taiwanischen Perspektiven, die hierzulande wenig Raum bekommen.”

Aufgrund der politischen Situation steht Taiwan in letzter Zeit häufiger im Fokus der Medien, aber meist nur wegen seiner Beziehung zu China – Li sieht das kritisch. Ändern könne sie das durch ihre Übersetzungsarbeit, mit der sie den Menschen in Taiwan eine deutsche Stimme gibt und so die Vielschichtigkeit des Landes aufzeigt. Es sei immer wieder überraschend, wie viel politische Realität in den Erzählungen taiwanischer Schriftsteller stecke.

Jüngst ist Lis erste Romanübersetzung “Am Fuße des Kavulungan” von Lung Ying-tai erschienen. Das taiwanische Original hatte sie 2021 selbst in einer Buchhandlung in Taipeh entdeckt und dem deutschen Verlag vorgeschlagen. “Es ist ein tolles Gefühl, wenn man dann 17 Monate später die deutsche Übersetzung in der Hand halten kann.”

Wann es wieder nach Taipeh geht, weiß Li noch nicht. Aber lange wird es sicher nicht dauern, bis sie wieder stinkenden Tofu essen und neue Buchentdeckungen machen kann. Eines davon könnte dann vielleicht auch wieder über ihren Schreibtisch den Weg in deutsche Ladenregale finden. Svenja Napp

Thomas Kluy ist seit Anfang März für das Project Management und Product Engineering bei Audi China mitverantwortlich. Kluy ist seit 15 Jahren für Audi tätig, wobei er drei Jahre für den Konzern in Mexiko im Einsatz war. Zu seinen neuen Aufgaben zählen unter anderem die Koordination und die Analyse der Tür-Technologie. Sein Einsatzort bleibt Ingolstadt.

Sophie Kagermeier hat bei Daimler Greater China den Posten des Workpackage Lead übernommen. In ihrer Verantwortung liegt dabei vor allem die logistische Planung bei der Entwicklung von Antriebssystemen. Die in Bayern ausgebildete Industrie-Ingenieurin ist für ihre neue Aufgabe im Januar von Sindelfingen nach Peking gezogen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Kleines Mandarin-Mysteryspiel zum Wochenstart: Was ist ein 口水战 kǒushuǐzhàn – also wörtlich eine “Spuckschlacht” oder ein “Speichelkrieg”? Ist es:

A: ein Wettbewerb im Weitspucken

B: ein spritzig-hitziges Wortgefecht

C: ein zu nass geratener Zungenkuss

D: eine drängelige Fressschlacht am Büfett

Wenn sich eine heftige Diskussion so aufheizt, dass zwar nicht die Fäuste fliegen, aber dafür jede Menge Speicheltröpfchen, dann spricht man in China tatsächlich von einem “Speichelkrieg” 口水战 kǒushuǐzhàn (manchmal auch “Speichelkampf” 口水仗 kǒushuǐzhàng). Der Ausdruck setzt sich zusammen aus 口水 kǒushuǐ “Spucke, Speichel” (wörtlich eigentlich “Mundwasser”) und 战 zhàn für “Krieg, Schlacht”. Während sich bei uns also in einem Wortgefecht die Wörter kreuzen, tun dies in der Metaphorik des Mandarin die Spuckportiönchen. Antwort B war also die richtige Wahl.

Wer nun die Finger mit Spucke befeuchtet und weiter im Chinesischwörterbuch blättert, wird übrigens noch weiteres Speichelvokabular mit überraschender Bedeutung finden. So etwa den “Speichelsong” (口水歌 kǒushuǐgē). Er ist das Pendant zu unserem Ohrwurm (vokabelmäßig ja auch nicht wirklich lecker). Gemeint ist bekanntlich ein eingängiges Lied, das sich über die Ohrmuscheln direkt bis tief in die akustischen Gehirnwindungen gräbt und sich dort manchmal tagelang festsetzt. Im KTV-Kulturland China sorgen solche Gassenhauer scheinbar eher dafür, dass den Menschen schon beim Gedanken ans Mitträllern das Wasser im Mund zusammenläuft (流口水 liú kǒushuǐ). Mit dieser Erklärung im Hinterkopf zumindest lässt sich diese Vokabelperle ganz gut behalten.

Das Wasser wird Ihnen wohl erst einmal nicht gleich im Munde zusammenlaufen, wenn Sie im Chinarestaurant erstmals das Gericht “Speichel-Hühnchen” (口水鸡 kǒushuǐjī) auf der Karte entdecken. Sollte es aber! Denn es handelt sich hierbei um einen schmackhaften kulinarischen Klassiker der Sichuan-Küche, der es zu landesweiter Berühmtheit gebracht hat. Der Clou des Gerichts ist der betäubend-scharfe Sud aus Sichuan-Pfeffer und allerlei anderen Gewürzen, in dem das Federvieh geschmort wird und der dem Gericht die besondere mala-Note verleiht. 麻辣 málà ist bekanntlich eine in einigen Teilen Chinas beliebte, extra scharfe Geschmacksvariante mit Sichuanpfeffer (花椒 huājiāo). Nichts für schwache Zungen und Gaumen.

Neben “Mundwasser” tummeln sich im Mandarin-Wörterbuch außerdem noch einige andere wässrige Wörter, die sich auch prima eintrichtern lassen. So etwa “Duftwasser” (香水 xiāngshuǐ – Chinesisch für Parfüm), “Klebewasser” (胶水 jiāoshuǐ – Flüssigkleber), “Zuckerwasser” (糖水 tángshuǐ – Sirup), das am Monatsende aufs Konto gespülte “Lohnwasser” (薪水 xīnshuǐ – Gehalt) und das “Tintenwasser” (墨水 mòshuǐ – chinesische Tusche).

Letztere kann man in China übrigens auch trinken – zumindest im übertragenen Sinne. 喝墨水 hē mòshuǐ “Tinte trinken” ist ein Synonym für “die Schulbank drücken”. Wer “westliche Tinte schlürft” (喝洋墨水 hē yáng-mòshuǐ), der studiert im Ausland. Und bevor Sie jetzt vor lauter Wasserwortschatz in völlige Verwirrung geraten, oder wie der Chinese sagen würde “den Kopf voller Nebelwasser haben” (一头雾水 yītóu-wùshuǐ “durcheinander / verwirrt sein”), kommen wir noch einmal zum Anfangsthema zurück: dem Speichel.

Vielleicht hat sich ja der eine oder andere bei der Eingangsfrage doch für Antwort A entschieden, den Spuckwettstreit. Denn als Zeuge eines solchen wähnt sich mancher Europäer beim ersten Kontakt mit Chinas Spuckkultur. In manchen Regionen und Gesellschaftskreisen ist es (vor allem unter Y-Chromosomträgern, muss man sagen) nämlich immer noch üblich, überschüssige Körpersekrete aus dem Nasen- und Rachenraum nicht in ein Taschentuch zu befördern, sondern sich ihrer durch Spucken zu entledigen – auf Chinesisch heißt das 吐口水 tǔ kǒushuǐ (“Speichel spucken”) oder 吐痰 tǔtán (“Schleim spucken”).

Manchmal geschieht das mit derartigem Karacho, dass akustisch zartbesaitete Ausländerseelchen schon mal zusammenzucken. HNO-Ärzte geben allerdings Folgendes zu bedenken: Nasehochziehen ist tatsächlich gesünder als kräftiges und häufiges Naseputzen, da letzteres Nasennebenhöhlen- und Mittelohrentzündungen begünstigt. Aus medizinischer Sicht gilt also: lieber Schniefen statt Schnäuzen, da muss man manchem Chinesen recht geben. Das scheinen sich im Übrigen ja auch unsere deutschen Bundesligaprofis längst zu Herzen genommen zu haben, die sich auf dem Bolzplatz neben dem sportlichen ja auch meist parallel ein spuckliches Duell liefern.

Sollten sich Ihnen in China trotzdem angesichts ungewohnter Spuck-Geräuschkulisse ungewollt die Nackenhaare hochstellen, gehen Sie bitte nicht gleich auf Konfrontationskurs und setzen Sie nicht zum lehrmeisterhaften “Speichelkrieg” an. Erinnern Sie sich einfach daran, dass man in China europäischen Schnäuz-Sound sowie das stundenlange Herumschleppen von gefüllten Rotztüchern in Jacken- und Hosentaschen auch nicht so super findet. Es hat schließlich jeder so seine Marotten. Bleiben Sie also gelassen, nachsichtig und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Und wenn es Ihnen akustisch doch einmal zu bunt werden sollte, stöpseln Sie einfach die Musik-App ins Ohr. Vielleicht läuft ja gerade ein “Speichelsong”.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.