die Diskussion um den Einstieg des chinesischen Staatsbetriebs Cosco bei einem Hafenterminal gewinnt fast stündlich an Schärfe. Im Angesicht des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen entwickelt sich der Fall zum neuen Symbol unserer verhängnisvollen Abhängigkeit von autoritären Staaten. Ausgerechnet Olaf Scholz, der “Zeitenwende-Kanzler”, will den Deal trotz massiver Kritik noch über die Bühne bringen – notfalls auch als Kompromiss mit kleinerem Anteil und ohne Veto-Recht für Cosco.

Heute wird das chinesische Übernahmeangebot voraussichtlich Thema in den Beratungen der Bundesregierung sein. Den Gegenwind in der Öffentlichkeit und innerhalb der Ampelkoalition kann das Kanzleramt nicht mehr ohne herben Imageverlust überstehen, schreibt Finn Mayer-Kukuck in seiner Analyse zum Cosco-Debakel. “So wenig, wie es in der Natur ein bisschen schwanger gibt, so wenig gibt es bei dem Hafendeal in Hamburg ein bisschen chinesisch”, erklärte etwa Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Eine schwere Geburt wird es, so viel ist klar. Auf die weitere Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern wird der Fall einen langen Schatten werfen.

Dass chinesische Konkurrenten den deutschen Autobauern mehr und mehr das Wasser abgraben, wird schon länger geunkt. Gemessen an den ausgewiesenen Gewinnen haben die auf Premium-Fahrzeuge spezialisierten Deutschen jedoch nach wie vor die Nase vorn. Die Strategie der Chinesen war bislang, auf Marktanteile statt auf Margen zu setzen. Zusammen mit der Konzentration auf neuartige Software schafft das gute Startvoraussetzungen, um auch bei den Gewinnen bald aufzuholen, schreibt Christian Domke Seidel. In den kostengünstigen E-Auto-Segmenten haben chinesische Hersteller schon jetzt keine westliche Konkurrenz mehr zu fürchten. Mit der immer größeren Verbreitung von Elektroautos wird der Massenmarkt jedoch ausschlaggebend sein.

Übrigens: Morgen starten unsere Kollegen vom Climate.Table mit ihrer ersten Ausgabe. Die siebenköpfige Redaktion mit internationalem Korrespondentennetz wird von Bernhard Pötter geleitet, einem der renommiertesten deutschen Klimaexperten und langjähriger Beobachter der internationalen Klimaszene. Climate.Table analysiert die ganze Breite der Klimadebatte und die Bedeutung technologischer Durchbrüche für die Dekarbonisierung. Von der Klimakonferenz COP27 wird die Redaktion täglich berichten. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Die geplante Übernahme eines Anteils an einem von vier Terminals des Hamburger Hafens durch die Reederei Cosco ist zum Symbol für chinesische Investitionen in Deutschland geworden. Es handelt sich um die erste Übernahme auffälliger Infrastruktur seit Russlands Einmarsch in die Ukraine: Die “Zeitenwende” erfasst das Hafengeschäft. Deutschland soll demnach autoritären und potenziell aggressiven Staaten gegenüber nicht mehr blauäugig agieren.

Es ist allerdings der Zeitenwende-Kanzler Olaf Scholz selbst, der diese Idee nun unterläuft. Er befürwortet einen Kompromiss, bei dem Cosco einen kleineren Anteil übernimmt, der kaum echten Einfluss aufs Geschäft zulässt. Auch die IT des Terminals bliebe vom chinesischen Anteilseigner unabhängig. China.Table hatte am Montagmorgen als Erstes über diesen Kompromiss berichtet.

Am Mittwoch wird das chinesische Übernahmeangebot voraussichtlich Thema in den Beratungen der Bundesregierung. In der Ampelkoalition sind sich die zwei kleineren Partner jedoch in ihrer Ablehnung einig – daran hat auch der neue Kompromiss wenig geändert. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, lehnt ihn rundheraus ab. “So wenig, wie es in der Natur ein bisschen schwanger gibt, so wenig gibt es bei dem Hafendeal in Hamburg ein bisschen chinesisch”, sagte sie der dpa.

Strack-Zimmermann warf Olaf Scholz mangelndes Rückgrat vor: “Der biegsame Rücken gehört ins Hamburg Ballett, nicht in den Hamburger Hafen.” China müsse ein “Stoppschild” vor der europäischen Hafenstrategie sehen, sagte der FDP-Außenpolitiker Johannes Vogel der Wirtschaftswoche. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und sein Parteikollege Omid Nouripour wiederholten ebenfalls ihre Warnungen vor Abhängigkeiten.

Auch aus dem Süden der Republik kam eine Wortmeldung: Die bayerische Staatsregierung habe kein Verständnis für den Verkauf deutscher Infrastruktur an China, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Die Regierung des Freistaats sprach sich “aus verkehrs-, wirtschafts- und sicherheitspolitischer Sicht” dagegen aus, sie an Investoren außerhalb der EU zu verkaufen. Das gelte nicht nur für die sechs Binnenhäfen des Landes, sondern auch für die Flughäfen oder die digitale Infrastruktur.

Die Hafen-Tochter von Cosco hatte im vergangenen Jahr vereinbart, einen Anteil von 35 Prozent an dem Terminal Tollerort von dem Hafen-Logisitiker HHLA zu kaufen. Dort legen auch bisher fast nur Schiffe von Cosco an. Der Hafen könnte sowohl die Investitionen als auch eine Steigerung des Chinageschäftes gut gebrauchen. Für eine Reederei wiederum hat es Sinn, sich in die Häfen einzukaufen. Wenn Stau herrscht, können die eigenen Schiffe dann mit Vorrang einlaufen. Tollerort sollte im Gegenzug zu einem “bevorzugten Drehkreuz” der großen Reederei aus der Volksrepublik werden. Der Kompromiss sieht nur noch einen Anteil von 24,9 Prozent vor, was weniger Einflussmöglichkeiten eröffnet.

Rein wirtschaftlich wäre das Geschäft sinnvoll – daran zweifelt kaum jemand. Solange Deutschland und China große Handelspartner sind, fahren viele Frachter zwischen beiden Ländern. Gegenseitige Beteiligungen an den Häfen stärken hier die Beziehungen. Doch der Einstieg der staatlichen Großreederei aus China, das in Europa zunehmend als unfreundlicher Rivale empfunden wird, hat eben auch eine politische Dimension. Schon vor der Invasion im Februar galt der Einstieg als heikel; die Opposition in Hamburg war von Anfang an dagegen.

Wohl aus diesem Grund legt ein anderer wichtiger Hafen Wert darauf, sein Verhältnis zu Cosco klarzustellen, ohne dabei die Beziehungen zum Großkunden zu gefährden. Der Duisburger Hafen bestätigte Table.Media am Dienstag, dass Cosco schon seit Juni nicht mehr an einem Prestigeprojekt des Unternehmens beteiligt ist, dem Duisburg Gateway Terminal (DGT).

Den neuen Anlegeplatz wollte Cosco den ursprünglichen Plänen zufolge zu einem knappen Drittel mitfinanzieren. Zu den Gründen des Ausstiegs der chinesischen Seite sei “Stillschweigen vereinbart”, so ein Sprecher. Baubeginn des DGT war im März. Duisburg ist ein wichtiger Endpunkt der Schienen-Seidenstraße; die Container werden dort vom Schiff auf die Bahn umgehoben und umgekehrt.

Die Duisburger Hafen AG gibt sich nun einerseits Mühe, die Beziehungen zu Cosco als völlig intakt darzustellen. Zugleich beeilt man sich dort, die Bedeutung der Verbindungen herunterzuspielen. “Selbstverständlich ist kein Unternehmen oder keine sonstige Institution aus China am Duisburger Hafen beteiligt, diese befinden sich ausschließlich im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Duisburg”, so der Sprecher. Auch an der Betreibergesellschaft des Gateway-Terminals bestehe keine “gesellschaftsrechtliche Beteiligung” mehr. Duisport habe viele Partner und sei nicht von einzelnen Auftraggebern abhängig.

Vielleicht lässt sich über den Hafen-Einstieg auch deshalb so trefflich diskutieren, weil es sich um ein vergleichsweise übersichtliches und konkretes Thema handelt. Ein Containerterminal kann sich jeder vorstellen – es eignet sich daher gut als Aufreger für Politiker. Doch auch auf zahlreichen anderen Feldern hat Deutschland das Verhältnis zwischen Nähe und Abstand zu China noch längst nicht klar. Die Diskussion um das Hafenterminal wird sich in der nahen Zukunft noch dutzendfach in Varianten wiederholen. Die nächste Front liegt beim Ausbau der Mobilfunknetze. Auch hier mokieren sich FDP- und Grünen-Politiker über zu viel chinesischen Einfluss.

Zwar hatte noch die vorige Bundesregierung nach massivem öffentlichen Druck den chinesischen Netzausrüster Huawei aus den deutschen Handynetzen heraushalten wollen. Sie hat per Gesetz “nicht vertrauenswürdige” Anbieter von der Lieferung kritischer Teile ausgeschlossen. (Damals war es übrigens die SPD, die auf einen Ausschluss von Huawei gedrängt hat, während die federführende CDU im Sinne eines schnellen und günstigen Netzausbaus die Nähe zu dem chinesischen Anbieter gesucht hatte). Zuständig für die Beurteilung der “Vertrauenswürdigkeit” laut IT-Sicherheitsgesetz ist nun Innenministerin Nancy Faeser (SPD).

Faeser drückt nun bei der Umsetzung aufs Gas und hat dafür einen Stab von Vertretern der beteiligten Ministerien einberufen, berichtet das Handelsblatt. Noch ist aber unklar, welche Elemente der deutschen Netze überhaupt als “kritisch” gelten sollen und welche Anbieter vertrauenswürdig eingestuft werden und welche nicht. Eine laute Diskussion ist dagegen sicher.

Die Zeit der Jahresberichte für das Geschäftsjahr 2021 entwickelte sich zu einer einzigen Party. Vor allem für deutsche Autohersteller. Gemessen an den ausgewiesenen Gewinnen war es das beste Jahr in der Geschichte des DAX. Volkswagen präsentierte 19,3 Milliarden Euro Gewinn (7,7 Prozent Ebit-Marge), Mercedes 16 Milliarden Euro (12 Prozent Ebit-Marge), und BMW erwirtschaftete 13,4 Milliarden Euro Gewinn (12 Prozent Ebit-Marge). In China sind solche Gewinne (noch) eher unüblich. Geely erwirtschaftete beispielsweise zwar umgerechnet 692 Millionen Euro Gewinn, musste dafür aber auch 14,6 Milliarden Euro umsetzen. Das sind nicht einmal fünf Prozent Ebit-Marge.

Doch ausgerechnet die Elektromobilität könnte das ändern. Zum einen, weil die Hersteller durchaus vom Halbleitermangel profitiert haben. Die Chips, die sie bekommen, haben sie zunächst in hochpreisigen, margenstarken Luxusautos verbaut. Hier haben sie ausgereifte Produkte im Angebot. Zum anderen, weil der Anteil der Elektrofahrzeuge im Absatz immer weiter steigt. Und zur Wahrheit gehört auch, dass der profitabelste Autohersteller im Jahr 2021 Tesla war. Der amerikanische E-Auto-Produzent präsentierte 5,5 Milliarden Euro Gewinn, was einer Ebit-Marge von 12,1 Prozent entspricht.

In diesem Zukunftsmarkt tun sich deutsche Autohersteller nach wie vor schwer. Tesla und auch die chinesischen Hersteller erzielen dagegen beeindruckende Fortschritte in dem Segment. “Die Entwicklung der letzten Jahre war sehr positiv, weil die Skaleneffekte bei der Batterie begonnen haben zu wirken, das Design der Architektur und die Produktion effizienter wurden“, fasst Dennis Schwedhelm, Senior Expert beim McKinsey Center for Future Mobility, die Situation zusammen. Auch wenn es aktuell Schwierigkeiten gebe: “Jetzt gibt es Engpässe in der Supply Chain, auch bei den Rohstoffen, die den Preis für Halbleiter und Batterien wieder nach oben treiben. Das macht es kurzfristig nicht einfach.”

Ein Beispiel ist der Elektro-Pionier BYD aus Shenzhen. Die Marke konnte im Jahr 2021 seinen Absatz um 38 Prozent steigern – auf rund 30 Milliarden Euro. Gleichzeitig sank aber der Gewinn um 28,1 Prozent – auf 437 Millionen Euro. Das ist natürlich der Krise geschuldet, aber auch Teil der Strategie, wie Alexander Will, Senior Expert bei McKinsey in Shanghai, erklärt. “Chinesische Konsumenten legen viel Wert auf ‘smartification’ der Elektrofahrzeuge über alle Preisklassen hinweg. Der Fokus lokaler OEMs lag in den vergangenen Jahren darauf, ein wettbewerbsfähiges Produkt anzubieten, um in dem Segment der ‘smarten’ Elektrofahrzeuge wahrgenommen zu werden”, sagt Will. “Deshalb verbauten Hersteller neueste Technologien wie zum Beispiel große Displays, fortgeschrittene Funktionen für Fahrassistenzsysteme und die neueste Technologie zur Sprachsteuerung auch in niedrigpreisigen Fahrzeugen. Profite waren anfangs zweitrangig.”

In den kostengünstigen Segmenten, in denen chinesische Hersteller keine westliche Konkurrenz haben, habe sich das schon bezahlt gemacht, betont Will. “Wir haben uns in China Elektrofahrzeuge der neuesten Generation ab 10.000 bis 12.000 Euro angeschaut und gesehen, dass diese profitabel sind. Vor drei Jahren war das noch anders. Damals wollten die Hersteller schnell auf den Markt.”

Das könnte gerade für westliche Anbieter zum Problem werden. Denn mit der immer größeren Verbreitung von Elektroautos wächst auch der Druck, nicht nur elektrifizierte Premiumfahrzeuge anzubieten, sondern auch kleinere E-Autos für den Massenmarkt. “Es ist in der Regel so, dass kleinere Fahrzeuge geringere Margen haben als größere”, sagt Schwedhelm. “Jetzt brauchen die Hersteller eine breite Modellpalette und es ist eine Herausforderung, im Segment der kleineren Fahrzeuge profitabel zu sein.”

Durch die Strategie, eher auf Marktanteile denn auf Margen zu achten, haben chinesische Hersteller dafür bessere Startvoraussetzungen. “Der Markt für E-Autos ist an einem Punkt, an dem für Kunde andere Argumente zählen. Vor allem die Software und Connectivity-Lösungen. Diese lassen sich günstig über alle Fahrzeuge und Baureihen ausspielen”, glaubt Will. Doch in diesem Bereich hinken westliche Hersteller den Autobauern der Volksrepublik hinterher. “Anders als bei traditionellen Argumenten wie Qualität und Sicherheit müssen chinesische Hersteller in ihrem Heimatmarkt bei diesen neuen Kaufkriterien nicht mehr aufholen im Vergleich zum internationalen Wettbewerb. Hier können sie die Preise und Profitabilität erhöhen.”

Als zusätzliche Cashcow könnte sich die Monetarisierung von Fahrzeugdaten erweisen. “Da geht es einerseits um zusätzliche Einnahmen, beispielsweise durch Entertainment oder Versicherungen, und andererseits um Kosteneinsparungen zum Beispiel durch vorausschauende Wartung von Fahrzeugen. Unsere Schätzung ist, dass in diesem Bereich bis zum Ende des Jahrzehnts ein dreistelliger Milliardenbetrag an Wert steckt, der nicht nur durch Autohersteller realisiert werden kann”, rechnet Schwedhelm vor.

Zu einem Problem könnte die Entwicklung für die Händler werden. Denn Elektroautos sind lange nicht so wartungsintensiv wie klassische Verbrenner. Das kostet Geschäft. “In China sagen die Händlernetzwerke ganz klar, dass der Wartungsbedarf zurückgeht, und erwarten, dass Kunden mit Batterie-Elektrofahrzeugen 30 bis 40 Prozent weniger für Ersatzteile und Wartungen ausgeben. Für die Händler ist das ein großes Problem”, erklärt Will. Auch, weil die Autohändler in China bislang eine ähnliche Wachstumsstrategie fuhren wie die Automarken. “Aktuell verkaufen sie oft Fahrzeuge mit Verlust, besonders im höherpreisigen Segment. Das Geld holen sie dann erst mit der Wartung wieder rein”, so der Experte. “Das muss sich ändern.”

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Das US-Justizministerium wirft nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP zwei Geheimagenten aus der Volksrepublik vor, Ermittlungen gegen den chinesischen Tech-Konzern Huawei ausspioniert zu haben. Gegen die beiden Chinesen, He Guochun und Wang Zheng, wird nun zunächst wegen Justizbehinderung und Geldwäsche ermittelt. Sie sollen laut Anklageschrift versucht haben, einen US-Justizbeamten zu bestechen, um an Unterlagen zu Ermittlungen gegen ein “globales Telekommunikationsunternehmen” aus China zu gelangen, schreibt AFP.

Was die Spione offenbar nicht wussten: Der Mann war ein Doppel-Agent des FBI. Dieser übergab den Spionen gefälschte Geheimdokumente des Huawei-Falls, woraufhin er 41.000 US-Dollar in Bitcoin erhielt. Die Spione boten danach noch Bargeld und Schmuck für weitere Informationen. Der Name Huawei taucht in der Anklageschrift zwar nicht auf. Die in den Dokumenten erwähnten Daten passen allerdings genau zum Fall Huawei.

Seit Januar 2019 läuft in den USA eine Klage gegen den weltgrößten Anbieter von 5G-Netzwerkausrüstung. Das US-Justizministerium wirft Huawei und zwei Tochterunternehmen vor, gegen US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben. Ihnen wird zudem Industriespionage zur Last gelegt. Die Tochter des Huawei-Gründers Meng Wanzhou, die zugleich Finanzdirektorin des Unternehmens ist, stand auf Geheiß der USA zwischenzeitlich in Kanada unter Hausarrest.

US-Justizminister Merrick Garland ging am Montag auf zwei weitere Spionageverfahren ein. Er warf China vor, das US-Justizsystem gezielt untergraben zu wollen. Sein Ministerium werde das “nicht tolerieren”. flee

Die chinesische Führung kritisiert den Besuch einer Bundestagsdelegation in Taiwan scharf. Die deutschen Abgeordneten sollen, “umgehend ihre Interaktion mit den separatistischen Unabhängigkeitskräften Taiwans” einstellen, erklärte das Außenministerium in Peking am Dienstag. Taiwan sei ein “unabtrennbarer Teil des chinesischen Territoriums”. Die Bundestagsabgeordneten sollten den “Ein-China-Grundsatz” unbedingt befolgen.

Die Abgeordneten des Menschenrechtsausschusses des Bundestages wurden am Montag in Taipeh von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen (China.Table berichtete). Es ist der zweite Besuch einer Delegation des Deutschen Bundestages in Taiwan innerhalb eines Monats. Neben der aktuellen sicherheitspolitischen Lage wollen sich die sechs Mitglieder des Menschenrechtsausschusses vor Ort ein Bild von der Menschenrechtslage machen.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen verglich die Lage der Insel unterdessen mit der Ukraine. Russlands Invasion in sein Nachbarland sei ein Paradebeispiel für Aggressionen, wie sie auch Peking zuzutrauen seien. “Sie zeigt, dass ein autoritäres Regime alles tun wird, um seine Expansionspolitik umzusetzen”, erklärte Tsai bei einem Treffen internationaler Demokratieaktivisten in Taipeh. “Das Volk von Taiwan kennt solche Aggression nur zu gut. In den vergangenen Jahren sah sich Taiwan mit zunehmend aggressiven Drohungen Chinas konfrontiert.” Dazu zählten militärische Einschüchterung, Cyberangriffe und wirtschaftliche Erpressung. fpe

Im Kontext der internationalen kommunistischen Bewegung gab es bislang vor allem einen 20. Parteikongress von historischer Bedeutung. Im Februar 1956 hatte Nikita Chruschtschow in einer Geheimrede den langjährigen Partei-Vorsitzenden Joseph Stalin demontiert und das Ausmaß von dessen Terrorherrschaft deutlich gemacht. Die Kritik führte zeitgenössisch zu einem Beben im gesamten sozialistischen Lager und war ein maßgeblicher Faktor für den späteren Bruch zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik China.

Einen ähnlichen weltpolitischen Stellenwert wird der gerade zu Ende gegangene 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) nicht erlangen, aber er ist auf andere Weise bereits jetzt historisch. Er begräbt offiziell die meisten institutionellen Errungenschaften, welche die Partei als Lehren aus der Kulturrevolution gezogen hatte. Dies gilt insbesondere für die Begrenzung der Amtszeiten in Spitzenämtern sowie das Ideal “kollektiver Führung”. Hinzu kommt, dass die Neuwahl der vier Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros rein nach Loyalitätskriterien getroffen wurde. Die zeitweise propagierte Vorstellung “politischer Meritokratie” und innerparteilicher Bestenauslese wird damit ad absurdum geführt. Ob geplant oder nicht: Nichts symbolisiert den Zustand der Partei deutlicher, als die demütigende Behandlung des vormaligen Parteivorsitzenden Hu Jintao, der offenbar gegen seinen Willen vor der versammelten Weltpresse vom Podium geführt wurde. Ähnlich wie in den späten 1960er Jahren ist nunmehr blinde Gefolgschaft ein wichtigeres Kriterium als Kompetenz, um in der Partei voranzukommen. Anstelle der “kollektiven Führung” ist die “zentralisierte und einheitliche Führung” getreten.

Parteitage werden in der Regel erst dann einberufen, wenn wesentliche Personalentscheidungen in trockenen Tüchern sind. Schließlich braucht der Propaganda-Apparat Zeit, die Kernbotschaften attraktiv zu verpacken und für das Studium der lokalen Parteigremien sowie der internationalen Öffentlichkeit vorzubereiten. Von Grabenkämpfen oder Kontroversen auf dem Parteitag ist bislang nichts nach außen gedrungen. Bei der Wahl des Zentralkomitees, aus dessen Mitgliedern das Politbüro und dessen Ständiger Ausschuss gewählt werden, war offiziell ein Kandidatenüberhang von acht Prozent vorgesehen. Wem die Zuwahl misslang und warum, bleibt ungewiss. Mit dem noch amtierenden Ministerpräsidenten Li Keqiang und Wang Yang ziehen sich zwei moderate Vertreter ganz aus der Parteispitze zurück. Der im Vorfeld des Parteitags als künftiger Ministerpräsident gehandelte Hu Chunhua, vormals Parteichef in Guangdong, ist nicht einmal mehr Teil des Politbüros. Ein Nachfolger für Xi ist nirgends in Sicht.

Der von Xi Jinping in Kurzform verlesene politische Bericht war noch vergleichsweise moderat ausgefallen, ganz anders als fünf Jahre zuvor auf dem 19. Parteitag. Damals hatte Xi seinen Amtsantritt rückwirkend zur Zeitenwende stilisiert. Die nach ihm benannte Führungsideologie war in die Parteistatuten aufgenommen und ein neuer Hauptwiderspruch formuliert worden. Für politische China-Beobachter war der damalige Bericht ein Fest, schließlich dienen Parteitage als Hochämter der Parteiideologie. Begriffsverschiebungen und neue Slogans werden mittels arkan anmutenden Wissens dekodiert, um Rückschlüsse über politische Schwerpunktsetzungen zu ziehen.

Demgegenüber herrschte nach Xis Rede am 16. Oktober zunächst beinahe Enttäuschung. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählte, dass einige Begriffe keine Anwendung mehr fanden: Hierzu gehört vor allem der Begriff “politische Reform” sowie die Beschreibung der Gegenwart als “Phase strategischer Gelegenheiten”. Der Bericht betonte stattdessen die krisenhafte Weltlage und stellte die eigene Entschlossenheit zur Verteidigung der nationalen Souveränität (inklusive des historisch “notwendigen” Anschlusses Taiwans) sowie die Aufwertung nationaler Sicherheit heraus. Um deutlich zu machen, dass die Konzentration auf innerchinesische Wirtschaftskreisläufe keinen Rückfall in Mao-zeitliche Autarkiebestrebungen bedeute, druckten parteiinterne Studienunterlagen die Botschaft in Fett, dass die Privatwirtschaft auch weiterhin “unvermindert ermutigt, unterstützt und angeleitet” werden müsse.

Die von der Parteipresse in bunt-verästelten Mindmaps aufbereiteten Kernbotschaften der Rede stellen insbesondere die Führungsrolle der Partei als den entscheidenden Vorteil des chinesischen Systems heraus. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem der Vergleich mit der Langfassung des Berichts, die rund doppelt so viele Zeichen umfasst. Hier werden detailliert innerparteilicher Glaubensverlust, Hedonismus, Korruption und eine schwache Zentralregierung als zentrale Probleme bei Amtsantritt Xis benannt. Xi bezieht seine charismatische Legitimierung als Parteiführer aus der Überwindung dieses Zustands institutioneller Schwäche. Ebenfalls nur in der Langfassung ist der Satz enthalten, dass “der Mechanismus des Verantwortungssystems des Vorsitzenden der Militärkommission [Xi Jinping] vervollständigt” werden müsse. Wie diese Vervollständigung konkret aussehen soll, wird nicht erwähnt.

Es war allgemein erwartet worden, dass Xi Jinpings politische Rolle und Führungsideologie noch prominenter als bisher in den Parteistatuten verankert wird. Tatsächlich fungieren beide nunmehr offiziell als “Kern” der Parteiherrschaft, was als “zweifaches Etablieren” (liang ge queli) bezeichnet wird. Der Begriff dient als Feigenblatt für die sich abzeichnende Transformation in eine Führerpartei. Schon in den letzten Jahren hatte die Parteiführung mit den zentralen Lehren aus der Kulturrevolution gebrochen, insbesondere mit dem Verbot von Personenkulten und dem Erheben eines Einzelnen über die Organisation. Nunmehr findet sich in den Parteistatuten der Satz, dass die Xi-Jinping-Ideen der “Marxismus des 21. Jahrhunderts” seien. Seine Ideen, formal noch Ausdruck kollektiver Weisheit, gelten nunmehr als “Weltanschauung” und erkenntnistheoretische “Methode”. Dies gibt Xi Jinping eine carte blanche: Alles, was er äußert, ist damit auch ohne Bezug zum klassischen Marxismus Ausdruck der Wahrheit.

Es gab und gibt Stimmen, welche die Machtkonzentration in der Person Xi Jinpings als Konsensentscheidung der Parteiführung betrachten, um auf diesem Weg strukturelle Probleme der Herrschaftsausübung in den Griff zu bekommen. Dies mag bei Amtsantritt Xis 2012 der Fall gewesen sein. Im Lauf der Jahre potenzieren sich jedoch die Gefahren. Die Grenzen zwischen der Beseitigung struktureller Hemmnisse und dem Ausschalten persönlicher Konkurrenten werden fließend.

Ein Blick in die chinesische Geschichte wie auch in unsere Gegenwart zeigt, dass wenige Dinge riskanter sind, als alternde Diktatoren, die sich mit einem Kreis an Ja-Sagern umgeben und von der Realität abschotten. Die stetig wachsende Intransparenz des politischen Systems in der Volksrepublik China trägt ihren Teil dazu bei, dass Kommunikationsflüsse versiegen und symbolische Details eine übergebührliche Aufmerksamkeit erhalten. Die Spätphase des Maoismus bietet hierfür reichlich Anschauungsmaterial: Ein falsch geschriebenes Zitat, ein politischer Versprecher oder die Beschädigung eines Führerportraits konnten langjährige Haftstrafen nach sich ziehen. So weit ist es noch nicht, aber viele Barrieren, die den Anfängen wehren sollten, sind eingerissen.

Die mangelnde Transparenz geht dabei Hand in Hand mit einer ideologischen Überhöhung der vom politischen Führer umgesetzten “historischen Mission” der Partei: dem nationalen Wiedererstarken der chinesischen Nation und der Wiedervereinigung des Vaterlandes. Zur Vollstreckung dieser Mission werden die Reihen in Partei und Militär nun geschlossen. Dies verheißt für die Zukunft wenig Gutes. Staatsapologeten wie Jiang Shigong, Professor für Rechtswissenschaften an der Peking-Universität, bezeichnen diese Mission bereits als “himmlisches Mandat” (tianming) und entwerfen damit eine quasi-transzendentale Rolle für Xi Jinping als Vollstrecker des himmlischen Willens. Die Verschmelzung insbesondere neo-konfuzianischen Gedankenguts mit der auf dem 20. Parteitag nunmehr als “sinisierten und mit der Zeit gehenden Marxismus” (Zhongguohua shidaihua Makesi zhuyi) bezeichneten Führungsideologie schreitet weiter voran.

In den 1980er Jahren, als kritische Vertreter von Xi Jinpings Alterskohorte eine Bestandsaufnahme der Vergangenheit zogen und über Wege in die Zukunft nachsannen, erregte vor allem eine Theorie großes Aufsehen. Es handelte sich um die Kritik “ultrastabiler ideologischer Strukturen” des studierten Chemikers Jin Guantao, der später als Historiker berühmt werden sollte. Jin argumentierte, dass Herrscher in der chinesischen Geschichte häufig alles integrierende ideologische Großsysteme genutzt hätten, um ihrer Herrschaft Dauer zu verleihen. Letztlich habe die gesellschaftliche Integration durch Ideologie aber häufig politische und wirtschaftliche Innovation verhindert.

Ob das maßgeblich von Wang Huning, der aktuellen Nummer Vier der Partei, für Xi Jinping entworfene ideologische Großsystem eine Ausnahme bildet, steht zu bezweifeln. Der Ausblick auf die Zukunft hat sich zweifellos verdüstert oder wie es in der Langfassung heißt: “Es ist eine Zeit der Koexistenz strategischer Gelegenheiten und riskanter Herausforderungen.” Es bleibt zu hoffen, dass die globalen Gefahren einer Selbstabschottung an der Parteispitze rechtzeitig erkannt und behoben werden.

Daniel Leese ist Professor für Sinologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Zuletzt veröffentlichte er das mehrfach ausgezeichnete Werk “Maos langer Schatten” (2020). Im Frühjahr 2023 erscheint im Verlag C.H. Beck eine von ihm und dem Publizisten Shi Ming herausgegebene Anthologie zum chinesischen Gegenwartsdenken.

Nur ursprünglich beschreibt der Begriff ,,Compliance” die Einhaltung von geltenden Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und freiwilligen Kodizes. Compliance hat seinen Ursprung im angloamerikanischen Rechtsraum, wo Unternehmen seit den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts auf Basis der sogenannten “regulierten Selbstregulierung” aufgefordert wurden, Maßnahmen zur Verhinderung von Rechtsverstößen im eigenen Betrieb zu ergreifen.

Im Vergleich zu den Entwicklungen in den westlichen Ländern ist das Thema Compliance relativ spät in China angekommen. Misst man den Stellenwert von Compliance u.a. an der Anzahl der neu erlassenen und überarbeiteten Gesetze, so kann man der nachstehenden Übersicht leicht entnehmen, dass die Bedeutung von Compliance in den vergangenen acht Jahren in China stark zugenommen hat: von 2013 bis 2021 haben sich die gesetzgeberischen Aktivitäten versechsfacht!

Zudem hat die chinesische Regierung “Compliance” als nützliches Werkzeug gegen Vetternwirtschaft und Korruption in Wirtschaft und Politik erkannt. Seitdem können auch die berühmten Netzwerke (关系 “Guanxi”), bestehend auch aus Verbindungen zu anderen Unternehmen, zu Behörden und gesellschaftlichen Vertretern, nicht mehr jedes Problem lösen oder Vorteile verschaffen.

Die umfangreiche Anti-Korruptionskampagne von Xi Jinping hat diese Entwicklung verstärkt. Öffentliche Vertreter halten sich nun strenger an die rechtlichen Rahmenbedingungen – und weigern sich sogar, von dem ihnen gesetzlich eingeräumten Ermessensspielraum Gebrauch zu machen. Behörden setzen zudem auf digitale Systeme, die Compliance-Prozesse überwachen und mögliche Beeinflussungen im Entscheidungsprozess leichter sichtbar machen.

Die staatliche Anti-Korruptionskampagne hat auch zu Gesetzesänderungen geführt, wonach der Strafenkatalog gestrafft und lokale sowie ausländisch-investierte Unternehmen verstärkt geprüft und überwacht werden dürfen und sollen. Hierbei hat die chinesische Regierung auch die Umsetzung von Compliance-Strukturen befürwortet und entsprechende gesetzliche Verpflichtungen erlassen.

Das Sozialpunktesystem, darunter auch das Unternehmenssozialpunktesystem, gehört zu den Eckpfeilern dieser Entwicklung. Geplant seit 2014, ist es seit Jahresbeginn 2021 aktiv und verknüpft Daten der Behörden, um Personen, Unternehmen und andere Organisationen zu bewerten. Hierbei werden lokale, provinziale und nationale Daten und Aufzeichnungen in zentrale Datenbanken integriert und auf Basis dessen ein Rating erstellt oder Punkte vergeben, die online und öffentlich einsehbar sind.

Eine vollumfängliche Analyse findet jedoch bis dato (noch) nicht statt. Allerdings gab es Anfang 2022 eine Ergänzung, wonach Unternehmen in absehbarer Zeit in dynamische Risikoklassen ABCD eingeordnet werden sollen, um eine Klassifizierung zu erleichtern und schneller agieren zu können.

Daneben gelten wie im deutschen, so auch im chinesischen Recht allgemeine zivilrechtliche, verwaltungsrechtliche und strafrechtliche Compliance-Pflichten, bei deren Verletzung Führungskräfte, Direktoren und gesetzliche Vertreter von Unternehmen in Haftung genommen werden können. Darüber hinaus gibt es in China zahlreiche spezielle Vorgaben, nach denen die Mitglieder der Geschäftsführung und andere Verantwortliche persönlich zur Verantwortung gezogen werden können.

Die speziellen Haftungsgrundlagen finden sich in unterschiedlichen Gesetzen und Verwaltungsvorschriften, wie zum Beispiel dem Exportkontrollgesetz der VR China vom 1. Dezember 2020, dem Gesetz der VR China über die Sicherheit am Arbeitsplatz vom 1. September 2021, dem im August 2022 novellierten Antimonopolgesetz oder den neuen Gesetzen im Bereich Datenschutz und Daten- und Cybersicherheit. Dazu gelten neben den mehr als 290 Gesetzen und tausenden von nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungsvorschriften zahlreiche freiwillige, aber auch zwingende Industriestandards, die in die Compliance-Anforderungen fallen.

Compliance erfordern jedoch nicht mehr nur die Regelbefolgung, sondern auch die Einführung von Compliance Management Systemen (,,CMS”) und anderen Maßnahmen zur Sicherstellung der Regelkonformität im Unternehmen, inklusive Softwarelösungen oder Hinweisgebersysteme.

Die wachsende Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen führt dazu, dass Unternehmen einer vollumfänglichen Dokumentation und stetiger Aktualisierung der einschlägigen Gesetze, Verwaltungsvorschriften und zwingenden Industriestandards bedürfen. Erste digitale Compliance-Lösungen, wie zum Beispiel webbasierte Compliance-Management-Software, unterstützen ausländisch-investierte Unternehmen in China bei der Prüfung einschlägiger Rechtsvorschriften, der revisionssicheren Dokumentation und der transparenten Aufgabendelegation an konkrete Mitarbeitende und helfen Unternehmen, den Überblick zu wahren und auch im Austausch mit Behörden Compliance-konform zu handeln.

Daneben können elektronische Hinweisgebersysteme zur Vermeidung oder Verringerung von direkten Meldungen von Gesetzesverstößen an Behörden beitragen und geben der Geschäftsführung Gelegenheit, erforderliche Abhilfemaßnahmen rechtzeitig zu ergreifen. Lokale Ombudsanwälte können Hinweise durch das elektronische Hinweisgebersystem entgegennehmen und vor der rechtlichen Hinweisbewertung mit dem Hinweisgeber in lokaler Sprache und unter Beachtung lokaler kultureller Besonderheiten kommunizieren sowie eine Sachverhaltsaufklärung unter Berücksichtigung des lokalen Rechts durchführen.

Die Einführung eines CMS und die Formulierung von internen Unternehmensstandards, das rechtzeitige Entdecken von Verstößen oder die nachweisbare Adressierung der Missstände innerhalb des Unternehmens verbessern in der Regel das Rating des Unternehmens und führen regelmäßig zu milderen Sanktionen.

Rainer Burkardt ist Gründer und Geschäftsführer der chinesischen Anwaltskanzlei Burkardt & Partner in Shanghai. Seit über 25 Jahren arbeitet er zu Fragen des Ausländischen Rechts in China und war zuletzt Schiedsrichter der Shanghai International Economic and Trade Arbitration Comission.

Dominik Nowak begleitet als Geschäftsführer der Martin Mantz Compliance Solutions in der VR China internationale Projekte im Rahmen digitaler Compliance Organisation und ist Ansprechpartner für Unternehmen.

Dieser Text erscheint im Kontext der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW). An diesem Donnerstag (17.10.2022, 11:00 Uhr) geht es dort online um Compliance in China: Welche Herausforderungen stellen sich für Unternehmen? Es sprechen die beiden Autoren dieses Beitrags. China.Table ist Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Mark Czelnik ist seit Oktober Head of ICAS, Plattform und HMI China bei Cariad, der Automotive-Software-Sparte von Volkswagen. Basierend auf regionalen Kundenwünschen wird Czelnik von Peking aus die Forschung, Vorentwicklung, Konzeptentwicklung und Serienentwicklung der Cariad-Software verantworten.

Sefa Yildiz ist seit September für das IT-Beratungsunternehmen Bulheller in Peking im Einsatz, um von dort den Rollout Smart Logistics für SAP zu leiten. Yildiz war zuvor für Bulheller als IT Consultant im Unternehmenshauptquartier in Stuttgart tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

Erntedankfest als Feiertag gibt es in China zwar nicht. Die Bäuerinnen und Bauern in der Provinz Shandong, Chinas Kornkammer, wissen die Herbsternte dennoch auf ihre Weise zu zelebrieren: Stolz wirbelt dieser Bauer die Saat durch die Lüfte, um zu zeigen, wie ertragreich seine Ernte dieses Mal ist.

die Diskussion um den Einstieg des chinesischen Staatsbetriebs Cosco bei einem Hafenterminal gewinnt fast stündlich an Schärfe. Im Angesicht des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen entwickelt sich der Fall zum neuen Symbol unserer verhängnisvollen Abhängigkeit von autoritären Staaten. Ausgerechnet Olaf Scholz, der “Zeitenwende-Kanzler”, will den Deal trotz massiver Kritik noch über die Bühne bringen – notfalls auch als Kompromiss mit kleinerem Anteil und ohne Veto-Recht für Cosco.

Heute wird das chinesische Übernahmeangebot voraussichtlich Thema in den Beratungen der Bundesregierung sein. Den Gegenwind in der Öffentlichkeit und innerhalb der Ampelkoalition kann das Kanzleramt nicht mehr ohne herben Imageverlust überstehen, schreibt Finn Mayer-Kukuck in seiner Analyse zum Cosco-Debakel. “So wenig, wie es in der Natur ein bisschen schwanger gibt, so wenig gibt es bei dem Hafendeal in Hamburg ein bisschen chinesisch”, erklärte etwa Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Eine schwere Geburt wird es, so viel ist klar. Auf die weitere Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern wird der Fall einen langen Schatten werfen.

Dass chinesische Konkurrenten den deutschen Autobauern mehr und mehr das Wasser abgraben, wird schon länger geunkt. Gemessen an den ausgewiesenen Gewinnen haben die auf Premium-Fahrzeuge spezialisierten Deutschen jedoch nach wie vor die Nase vorn. Die Strategie der Chinesen war bislang, auf Marktanteile statt auf Margen zu setzen. Zusammen mit der Konzentration auf neuartige Software schafft das gute Startvoraussetzungen, um auch bei den Gewinnen bald aufzuholen, schreibt Christian Domke Seidel. In den kostengünstigen E-Auto-Segmenten haben chinesische Hersteller schon jetzt keine westliche Konkurrenz mehr zu fürchten. Mit der immer größeren Verbreitung von Elektroautos wird der Massenmarkt jedoch ausschlaggebend sein.

Übrigens: Morgen starten unsere Kollegen vom Climate.Table mit ihrer ersten Ausgabe. Die siebenköpfige Redaktion mit internationalem Korrespondentennetz wird von Bernhard Pötter geleitet, einem der renommiertesten deutschen Klimaexperten und langjähriger Beobachter der internationalen Klimaszene. Climate.Table analysiert die ganze Breite der Klimadebatte und die Bedeutung technologischer Durchbrüche für die Dekarbonisierung. Von der Klimakonferenz COP27 wird die Redaktion täglich berichten. Hier können Sie das Angebot kostenlos testen.

Die geplante Übernahme eines Anteils an einem von vier Terminals des Hamburger Hafens durch die Reederei Cosco ist zum Symbol für chinesische Investitionen in Deutschland geworden. Es handelt sich um die erste Übernahme auffälliger Infrastruktur seit Russlands Einmarsch in die Ukraine: Die “Zeitenwende” erfasst das Hafengeschäft. Deutschland soll demnach autoritären und potenziell aggressiven Staaten gegenüber nicht mehr blauäugig agieren.

Es ist allerdings der Zeitenwende-Kanzler Olaf Scholz selbst, der diese Idee nun unterläuft. Er befürwortet einen Kompromiss, bei dem Cosco einen kleineren Anteil übernimmt, der kaum echten Einfluss aufs Geschäft zulässt. Auch die IT des Terminals bliebe vom chinesischen Anteilseigner unabhängig. China.Table hatte am Montagmorgen als Erstes über diesen Kompromiss berichtet.

Am Mittwoch wird das chinesische Übernahmeangebot voraussichtlich Thema in den Beratungen der Bundesregierung. In der Ampelkoalition sind sich die zwei kleineren Partner jedoch in ihrer Ablehnung einig – daran hat auch der neue Kompromiss wenig geändert. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, lehnt ihn rundheraus ab. “So wenig, wie es in der Natur ein bisschen schwanger gibt, so wenig gibt es bei dem Hafendeal in Hamburg ein bisschen chinesisch”, sagte sie der dpa.

Strack-Zimmermann warf Olaf Scholz mangelndes Rückgrat vor: “Der biegsame Rücken gehört ins Hamburg Ballett, nicht in den Hamburger Hafen.” China müsse ein “Stoppschild” vor der europäischen Hafenstrategie sehen, sagte der FDP-Außenpolitiker Johannes Vogel der Wirtschaftswoche. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und sein Parteikollege Omid Nouripour wiederholten ebenfalls ihre Warnungen vor Abhängigkeiten.

Auch aus dem Süden der Republik kam eine Wortmeldung: Die bayerische Staatsregierung habe kein Verständnis für den Verkauf deutscher Infrastruktur an China, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Die Regierung des Freistaats sprach sich “aus verkehrs-, wirtschafts- und sicherheitspolitischer Sicht” dagegen aus, sie an Investoren außerhalb der EU zu verkaufen. Das gelte nicht nur für die sechs Binnenhäfen des Landes, sondern auch für die Flughäfen oder die digitale Infrastruktur.

Die Hafen-Tochter von Cosco hatte im vergangenen Jahr vereinbart, einen Anteil von 35 Prozent an dem Terminal Tollerort von dem Hafen-Logisitiker HHLA zu kaufen. Dort legen auch bisher fast nur Schiffe von Cosco an. Der Hafen könnte sowohl die Investitionen als auch eine Steigerung des Chinageschäftes gut gebrauchen. Für eine Reederei wiederum hat es Sinn, sich in die Häfen einzukaufen. Wenn Stau herrscht, können die eigenen Schiffe dann mit Vorrang einlaufen. Tollerort sollte im Gegenzug zu einem “bevorzugten Drehkreuz” der großen Reederei aus der Volksrepublik werden. Der Kompromiss sieht nur noch einen Anteil von 24,9 Prozent vor, was weniger Einflussmöglichkeiten eröffnet.

Rein wirtschaftlich wäre das Geschäft sinnvoll – daran zweifelt kaum jemand. Solange Deutschland und China große Handelspartner sind, fahren viele Frachter zwischen beiden Ländern. Gegenseitige Beteiligungen an den Häfen stärken hier die Beziehungen. Doch der Einstieg der staatlichen Großreederei aus China, das in Europa zunehmend als unfreundlicher Rivale empfunden wird, hat eben auch eine politische Dimension. Schon vor der Invasion im Februar galt der Einstieg als heikel; die Opposition in Hamburg war von Anfang an dagegen.

Wohl aus diesem Grund legt ein anderer wichtiger Hafen Wert darauf, sein Verhältnis zu Cosco klarzustellen, ohne dabei die Beziehungen zum Großkunden zu gefährden. Der Duisburger Hafen bestätigte Table.Media am Dienstag, dass Cosco schon seit Juni nicht mehr an einem Prestigeprojekt des Unternehmens beteiligt ist, dem Duisburg Gateway Terminal (DGT).

Den neuen Anlegeplatz wollte Cosco den ursprünglichen Plänen zufolge zu einem knappen Drittel mitfinanzieren. Zu den Gründen des Ausstiegs der chinesischen Seite sei “Stillschweigen vereinbart”, so ein Sprecher. Baubeginn des DGT war im März. Duisburg ist ein wichtiger Endpunkt der Schienen-Seidenstraße; die Container werden dort vom Schiff auf die Bahn umgehoben und umgekehrt.

Die Duisburger Hafen AG gibt sich nun einerseits Mühe, die Beziehungen zu Cosco als völlig intakt darzustellen. Zugleich beeilt man sich dort, die Bedeutung der Verbindungen herunterzuspielen. “Selbstverständlich ist kein Unternehmen oder keine sonstige Institution aus China am Duisburger Hafen beteiligt, diese befinden sich ausschließlich im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Duisburg”, so der Sprecher. Auch an der Betreibergesellschaft des Gateway-Terminals bestehe keine “gesellschaftsrechtliche Beteiligung” mehr. Duisport habe viele Partner und sei nicht von einzelnen Auftraggebern abhängig.

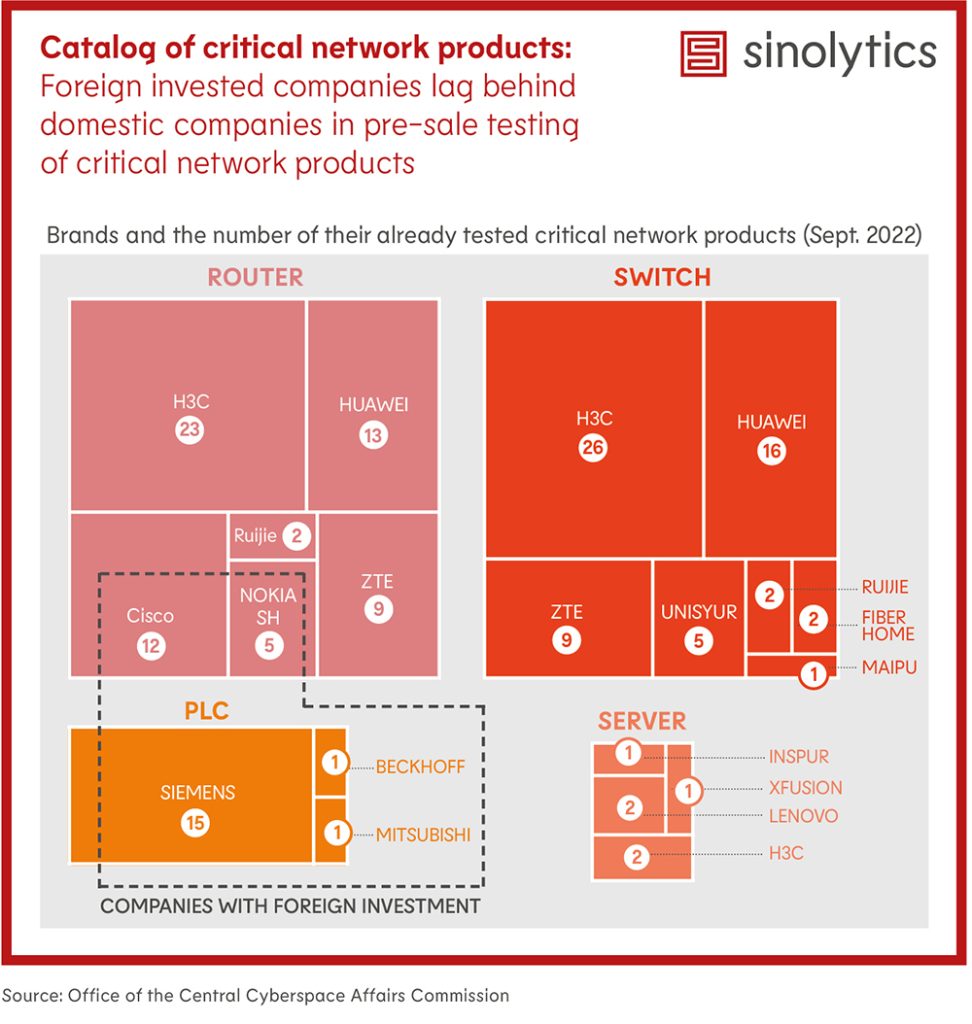

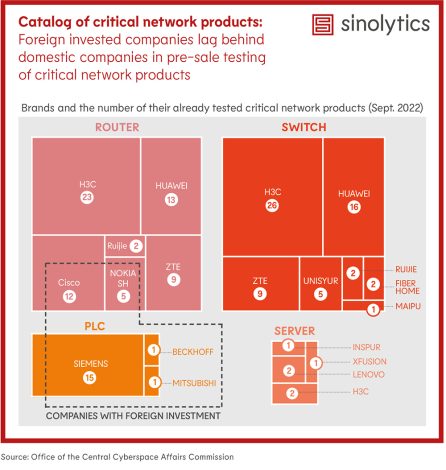

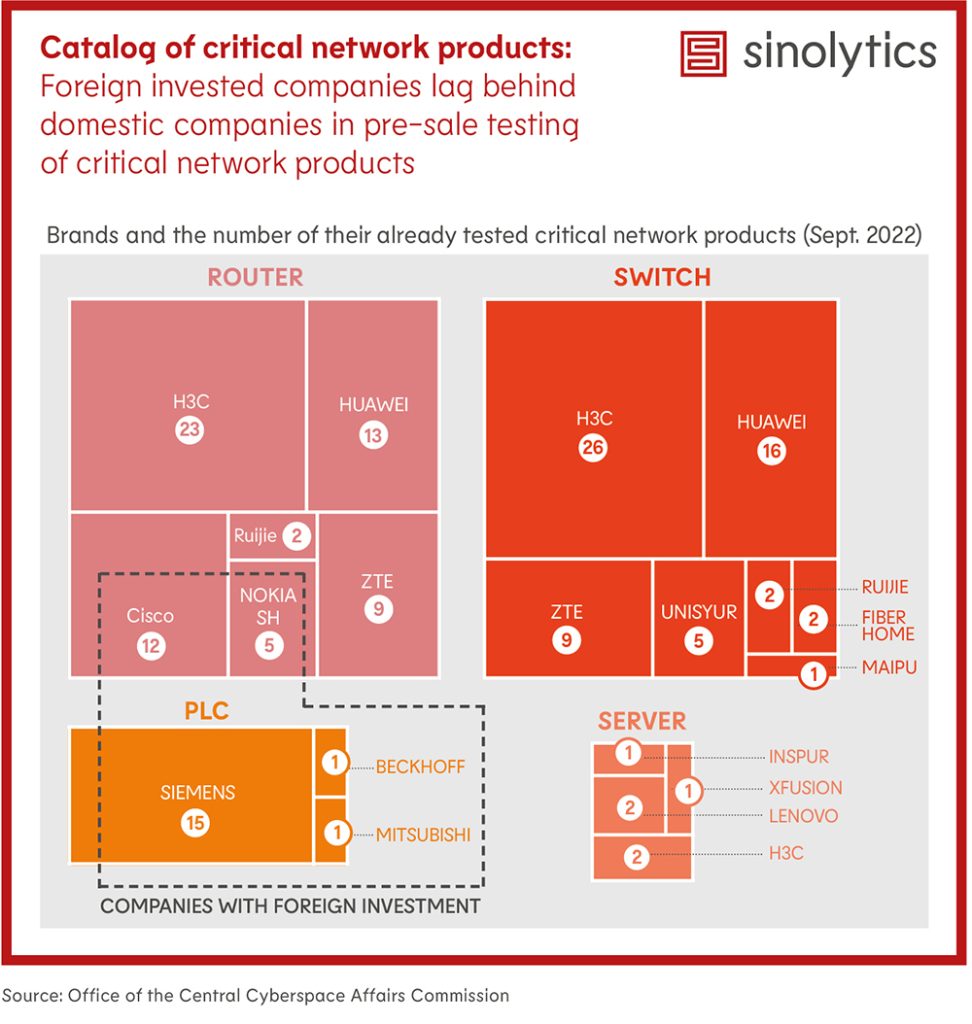

Vielleicht lässt sich über den Hafen-Einstieg auch deshalb so trefflich diskutieren, weil es sich um ein vergleichsweise übersichtliches und konkretes Thema handelt. Ein Containerterminal kann sich jeder vorstellen – es eignet sich daher gut als Aufreger für Politiker. Doch auch auf zahlreichen anderen Feldern hat Deutschland das Verhältnis zwischen Nähe und Abstand zu China noch längst nicht klar. Die Diskussion um das Hafenterminal wird sich in der nahen Zukunft noch dutzendfach in Varianten wiederholen. Die nächste Front liegt beim Ausbau der Mobilfunknetze. Auch hier mokieren sich FDP- und Grünen-Politiker über zu viel chinesischen Einfluss.

Zwar hatte noch die vorige Bundesregierung nach massivem öffentlichen Druck den chinesischen Netzausrüster Huawei aus den deutschen Handynetzen heraushalten wollen. Sie hat per Gesetz “nicht vertrauenswürdige” Anbieter von der Lieferung kritischer Teile ausgeschlossen. (Damals war es übrigens die SPD, die auf einen Ausschluss von Huawei gedrängt hat, während die federführende CDU im Sinne eines schnellen und günstigen Netzausbaus die Nähe zu dem chinesischen Anbieter gesucht hatte). Zuständig für die Beurteilung der “Vertrauenswürdigkeit” laut IT-Sicherheitsgesetz ist nun Innenministerin Nancy Faeser (SPD).

Faeser drückt nun bei der Umsetzung aufs Gas und hat dafür einen Stab von Vertretern der beteiligten Ministerien einberufen, berichtet das Handelsblatt. Noch ist aber unklar, welche Elemente der deutschen Netze überhaupt als “kritisch” gelten sollen und welche Anbieter vertrauenswürdig eingestuft werden und welche nicht. Eine laute Diskussion ist dagegen sicher.

Die Zeit der Jahresberichte für das Geschäftsjahr 2021 entwickelte sich zu einer einzigen Party. Vor allem für deutsche Autohersteller. Gemessen an den ausgewiesenen Gewinnen war es das beste Jahr in der Geschichte des DAX. Volkswagen präsentierte 19,3 Milliarden Euro Gewinn (7,7 Prozent Ebit-Marge), Mercedes 16 Milliarden Euro (12 Prozent Ebit-Marge), und BMW erwirtschaftete 13,4 Milliarden Euro Gewinn (12 Prozent Ebit-Marge). In China sind solche Gewinne (noch) eher unüblich. Geely erwirtschaftete beispielsweise zwar umgerechnet 692 Millionen Euro Gewinn, musste dafür aber auch 14,6 Milliarden Euro umsetzen. Das sind nicht einmal fünf Prozent Ebit-Marge.

Doch ausgerechnet die Elektromobilität könnte das ändern. Zum einen, weil die Hersteller durchaus vom Halbleitermangel profitiert haben. Die Chips, die sie bekommen, haben sie zunächst in hochpreisigen, margenstarken Luxusautos verbaut. Hier haben sie ausgereifte Produkte im Angebot. Zum anderen, weil der Anteil der Elektrofahrzeuge im Absatz immer weiter steigt. Und zur Wahrheit gehört auch, dass der profitabelste Autohersteller im Jahr 2021 Tesla war. Der amerikanische E-Auto-Produzent präsentierte 5,5 Milliarden Euro Gewinn, was einer Ebit-Marge von 12,1 Prozent entspricht.

In diesem Zukunftsmarkt tun sich deutsche Autohersteller nach wie vor schwer. Tesla und auch die chinesischen Hersteller erzielen dagegen beeindruckende Fortschritte in dem Segment. “Die Entwicklung der letzten Jahre war sehr positiv, weil die Skaleneffekte bei der Batterie begonnen haben zu wirken, das Design der Architektur und die Produktion effizienter wurden“, fasst Dennis Schwedhelm, Senior Expert beim McKinsey Center for Future Mobility, die Situation zusammen. Auch wenn es aktuell Schwierigkeiten gebe: “Jetzt gibt es Engpässe in der Supply Chain, auch bei den Rohstoffen, die den Preis für Halbleiter und Batterien wieder nach oben treiben. Das macht es kurzfristig nicht einfach.”

Ein Beispiel ist der Elektro-Pionier BYD aus Shenzhen. Die Marke konnte im Jahr 2021 seinen Absatz um 38 Prozent steigern – auf rund 30 Milliarden Euro. Gleichzeitig sank aber der Gewinn um 28,1 Prozent – auf 437 Millionen Euro. Das ist natürlich der Krise geschuldet, aber auch Teil der Strategie, wie Alexander Will, Senior Expert bei McKinsey in Shanghai, erklärt. “Chinesische Konsumenten legen viel Wert auf ‘smartification’ der Elektrofahrzeuge über alle Preisklassen hinweg. Der Fokus lokaler OEMs lag in den vergangenen Jahren darauf, ein wettbewerbsfähiges Produkt anzubieten, um in dem Segment der ‘smarten’ Elektrofahrzeuge wahrgenommen zu werden”, sagt Will. “Deshalb verbauten Hersteller neueste Technologien wie zum Beispiel große Displays, fortgeschrittene Funktionen für Fahrassistenzsysteme und die neueste Technologie zur Sprachsteuerung auch in niedrigpreisigen Fahrzeugen. Profite waren anfangs zweitrangig.”

In den kostengünstigen Segmenten, in denen chinesische Hersteller keine westliche Konkurrenz haben, habe sich das schon bezahlt gemacht, betont Will. “Wir haben uns in China Elektrofahrzeuge der neuesten Generation ab 10.000 bis 12.000 Euro angeschaut und gesehen, dass diese profitabel sind. Vor drei Jahren war das noch anders. Damals wollten die Hersteller schnell auf den Markt.”

Das könnte gerade für westliche Anbieter zum Problem werden. Denn mit der immer größeren Verbreitung von Elektroautos wächst auch der Druck, nicht nur elektrifizierte Premiumfahrzeuge anzubieten, sondern auch kleinere E-Autos für den Massenmarkt. “Es ist in der Regel so, dass kleinere Fahrzeuge geringere Margen haben als größere”, sagt Schwedhelm. “Jetzt brauchen die Hersteller eine breite Modellpalette und es ist eine Herausforderung, im Segment der kleineren Fahrzeuge profitabel zu sein.”

Durch die Strategie, eher auf Marktanteile denn auf Margen zu achten, haben chinesische Hersteller dafür bessere Startvoraussetzungen. “Der Markt für E-Autos ist an einem Punkt, an dem für Kunde andere Argumente zählen. Vor allem die Software und Connectivity-Lösungen. Diese lassen sich günstig über alle Fahrzeuge und Baureihen ausspielen”, glaubt Will. Doch in diesem Bereich hinken westliche Hersteller den Autobauern der Volksrepublik hinterher. “Anders als bei traditionellen Argumenten wie Qualität und Sicherheit müssen chinesische Hersteller in ihrem Heimatmarkt bei diesen neuen Kaufkriterien nicht mehr aufholen im Vergleich zum internationalen Wettbewerb. Hier können sie die Preise und Profitabilität erhöhen.”

Als zusätzliche Cashcow könnte sich die Monetarisierung von Fahrzeugdaten erweisen. “Da geht es einerseits um zusätzliche Einnahmen, beispielsweise durch Entertainment oder Versicherungen, und andererseits um Kosteneinsparungen zum Beispiel durch vorausschauende Wartung von Fahrzeugen. Unsere Schätzung ist, dass in diesem Bereich bis zum Ende des Jahrzehnts ein dreistelliger Milliardenbetrag an Wert steckt, der nicht nur durch Autohersteller realisiert werden kann”, rechnet Schwedhelm vor.

Zu einem Problem könnte die Entwicklung für die Händler werden. Denn Elektroautos sind lange nicht so wartungsintensiv wie klassische Verbrenner. Das kostet Geschäft. “In China sagen die Händlernetzwerke ganz klar, dass der Wartungsbedarf zurückgeht, und erwarten, dass Kunden mit Batterie-Elektrofahrzeugen 30 bis 40 Prozent weniger für Ersatzteile und Wartungen ausgeben. Für die Händler ist das ein großes Problem”, erklärt Will. Auch, weil die Autohändler in China bislang eine ähnliche Wachstumsstrategie fuhren wie die Automarken. “Aktuell verkaufen sie oft Fahrzeuge mit Verlust, besonders im höherpreisigen Segment. Das Geld holen sie dann erst mit der Wartung wieder rein”, so der Experte. “Das muss sich ändern.”

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Das US-Justizministerium wirft nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP zwei Geheimagenten aus der Volksrepublik vor, Ermittlungen gegen den chinesischen Tech-Konzern Huawei ausspioniert zu haben. Gegen die beiden Chinesen, He Guochun und Wang Zheng, wird nun zunächst wegen Justizbehinderung und Geldwäsche ermittelt. Sie sollen laut Anklageschrift versucht haben, einen US-Justizbeamten zu bestechen, um an Unterlagen zu Ermittlungen gegen ein “globales Telekommunikationsunternehmen” aus China zu gelangen, schreibt AFP.

Was die Spione offenbar nicht wussten: Der Mann war ein Doppel-Agent des FBI. Dieser übergab den Spionen gefälschte Geheimdokumente des Huawei-Falls, woraufhin er 41.000 US-Dollar in Bitcoin erhielt. Die Spione boten danach noch Bargeld und Schmuck für weitere Informationen. Der Name Huawei taucht in der Anklageschrift zwar nicht auf. Die in den Dokumenten erwähnten Daten passen allerdings genau zum Fall Huawei.

Seit Januar 2019 läuft in den USA eine Klage gegen den weltgrößten Anbieter von 5G-Netzwerkausrüstung. Das US-Justizministerium wirft Huawei und zwei Tochterunternehmen vor, gegen US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben. Ihnen wird zudem Industriespionage zur Last gelegt. Die Tochter des Huawei-Gründers Meng Wanzhou, die zugleich Finanzdirektorin des Unternehmens ist, stand auf Geheiß der USA zwischenzeitlich in Kanada unter Hausarrest.

US-Justizminister Merrick Garland ging am Montag auf zwei weitere Spionageverfahren ein. Er warf China vor, das US-Justizsystem gezielt untergraben zu wollen. Sein Ministerium werde das “nicht tolerieren”. flee

Die chinesische Führung kritisiert den Besuch einer Bundestagsdelegation in Taiwan scharf. Die deutschen Abgeordneten sollen, “umgehend ihre Interaktion mit den separatistischen Unabhängigkeitskräften Taiwans” einstellen, erklärte das Außenministerium in Peking am Dienstag. Taiwan sei ein “unabtrennbarer Teil des chinesischen Territoriums”. Die Bundestagsabgeordneten sollten den “Ein-China-Grundsatz” unbedingt befolgen.

Die Abgeordneten des Menschenrechtsausschusses des Bundestages wurden am Montag in Taipeh von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen (China.Table berichtete). Es ist der zweite Besuch einer Delegation des Deutschen Bundestages in Taiwan innerhalb eines Monats. Neben der aktuellen sicherheitspolitischen Lage wollen sich die sechs Mitglieder des Menschenrechtsausschusses vor Ort ein Bild von der Menschenrechtslage machen.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen verglich die Lage der Insel unterdessen mit der Ukraine. Russlands Invasion in sein Nachbarland sei ein Paradebeispiel für Aggressionen, wie sie auch Peking zuzutrauen seien. “Sie zeigt, dass ein autoritäres Regime alles tun wird, um seine Expansionspolitik umzusetzen”, erklärte Tsai bei einem Treffen internationaler Demokratieaktivisten in Taipeh. “Das Volk von Taiwan kennt solche Aggression nur zu gut. In den vergangenen Jahren sah sich Taiwan mit zunehmend aggressiven Drohungen Chinas konfrontiert.” Dazu zählten militärische Einschüchterung, Cyberangriffe und wirtschaftliche Erpressung. fpe

Im Kontext der internationalen kommunistischen Bewegung gab es bislang vor allem einen 20. Parteikongress von historischer Bedeutung. Im Februar 1956 hatte Nikita Chruschtschow in einer Geheimrede den langjährigen Partei-Vorsitzenden Joseph Stalin demontiert und das Ausmaß von dessen Terrorherrschaft deutlich gemacht. Die Kritik führte zeitgenössisch zu einem Beben im gesamten sozialistischen Lager und war ein maßgeblicher Faktor für den späteren Bruch zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik China.

Einen ähnlichen weltpolitischen Stellenwert wird der gerade zu Ende gegangene 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) nicht erlangen, aber er ist auf andere Weise bereits jetzt historisch. Er begräbt offiziell die meisten institutionellen Errungenschaften, welche die Partei als Lehren aus der Kulturrevolution gezogen hatte. Dies gilt insbesondere für die Begrenzung der Amtszeiten in Spitzenämtern sowie das Ideal “kollektiver Führung”. Hinzu kommt, dass die Neuwahl der vier Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros rein nach Loyalitätskriterien getroffen wurde. Die zeitweise propagierte Vorstellung “politischer Meritokratie” und innerparteilicher Bestenauslese wird damit ad absurdum geführt. Ob geplant oder nicht: Nichts symbolisiert den Zustand der Partei deutlicher, als die demütigende Behandlung des vormaligen Parteivorsitzenden Hu Jintao, der offenbar gegen seinen Willen vor der versammelten Weltpresse vom Podium geführt wurde. Ähnlich wie in den späten 1960er Jahren ist nunmehr blinde Gefolgschaft ein wichtigeres Kriterium als Kompetenz, um in der Partei voranzukommen. Anstelle der “kollektiven Führung” ist die “zentralisierte und einheitliche Führung” getreten.

Parteitage werden in der Regel erst dann einberufen, wenn wesentliche Personalentscheidungen in trockenen Tüchern sind. Schließlich braucht der Propaganda-Apparat Zeit, die Kernbotschaften attraktiv zu verpacken und für das Studium der lokalen Parteigremien sowie der internationalen Öffentlichkeit vorzubereiten. Von Grabenkämpfen oder Kontroversen auf dem Parteitag ist bislang nichts nach außen gedrungen. Bei der Wahl des Zentralkomitees, aus dessen Mitgliedern das Politbüro und dessen Ständiger Ausschuss gewählt werden, war offiziell ein Kandidatenüberhang von acht Prozent vorgesehen. Wem die Zuwahl misslang und warum, bleibt ungewiss. Mit dem noch amtierenden Ministerpräsidenten Li Keqiang und Wang Yang ziehen sich zwei moderate Vertreter ganz aus der Parteispitze zurück. Der im Vorfeld des Parteitags als künftiger Ministerpräsident gehandelte Hu Chunhua, vormals Parteichef in Guangdong, ist nicht einmal mehr Teil des Politbüros. Ein Nachfolger für Xi ist nirgends in Sicht.

Der von Xi Jinping in Kurzform verlesene politische Bericht war noch vergleichsweise moderat ausgefallen, ganz anders als fünf Jahre zuvor auf dem 19. Parteitag. Damals hatte Xi seinen Amtsantritt rückwirkend zur Zeitenwende stilisiert. Die nach ihm benannte Führungsideologie war in die Parteistatuten aufgenommen und ein neuer Hauptwiderspruch formuliert worden. Für politische China-Beobachter war der damalige Bericht ein Fest, schließlich dienen Parteitage als Hochämter der Parteiideologie. Begriffsverschiebungen und neue Slogans werden mittels arkan anmutenden Wissens dekodiert, um Rückschlüsse über politische Schwerpunktsetzungen zu ziehen.

Demgegenüber herrschte nach Xis Rede am 16. Oktober zunächst beinahe Enttäuschung. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählte, dass einige Begriffe keine Anwendung mehr fanden: Hierzu gehört vor allem der Begriff “politische Reform” sowie die Beschreibung der Gegenwart als “Phase strategischer Gelegenheiten”. Der Bericht betonte stattdessen die krisenhafte Weltlage und stellte die eigene Entschlossenheit zur Verteidigung der nationalen Souveränität (inklusive des historisch “notwendigen” Anschlusses Taiwans) sowie die Aufwertung nationaler Sicherheit heraus. Um deutlich zu machen, dass die Konzentration auf innerchinesische Wirtschaftskreisläufe keinen Rückfall in Mao-zeitliche Autarkiebestrebungen bedeute, druckten parteiinterne Studienunterlagen die Botschaft in Fett, dass die Privatwirtschaft auch weiterhin “unvermindert ermutigt, unterstützt und angeleitet” werden müsse.

Die von der Parteipresse in bunt-verästelten Mindmaps aufbereiteten Kernbotschaften der Rede stellen insbesondere die Führungsrolle der Partei als den entscheidenden Vorteil des chinesischen Systems heraus. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem der Vergleich mit der Langfassung des Berichts, die rund doppelt so viele Zeichen umfasst. Hier werden detailliert innerparteilicher Glaubensverlust, Hedonismus, Korruption und eine schwache Zentralregierung als zentrale Probleme bei Amtsantritt Xis benannt. Xi bezieht seine charismatische Legitimierung als Parteiführer aus der Überwindung dieses Zustands institutioneller Schwäche. Ebenfalls nur in der Langfassung ist der Satz enthalten, dass “der Mechanismus des Verantwortungssystems des Vorsitzenden der Militärkommission [Xi Jinping] vervollständigt” werden müsse. Wie diese Vervollständigung konkret aussehen soll, wird nicht erwähnt.

Es war allgemein erwartet worden, dass Xi Jinpings politische Rolle und Führungsideologie noch prominenter als bisher in den Parteistatuten verankert wird. Tatsächlich fungieren beide nunmehr offiziell als “Kern” der Parteiherrschaft, was als “zweifaches Etablieren” (liang ge queli) bezeichnet wird. Der Begriff dient als Feigenblatt für die sich abzeichnende Transformation in eine Führerpartei. Schon in den letzten Jahren hatte die Parteiführung mit den zentralen Lehren aus der Kulturrevolution gebrochen, insbesondere mit dem Verbot von Personenkulten und dem Erheben eines Einzelnen über die Organisation. Nunmehr findet sich in den Parteistatuten der Satz, dass die Xi-Jinping-Ideen der “Marxismus des 21. Jahrhunderts” seien. Seine Ideen, formal noch Ausdruck kollektiver Weisheit, gelten nunmehr als “Weltanschauung” und erkenntnistheoretische “Methode”. Dies gibt Xi Jinping eine carte blanche: Alles, was er äußert, ist damit auch ohne Bezug zum klassischen Marxismus Ausdruck der Wahrheit.

Es gab und gibt Stimmen, welche die Machtkonzentration in der Person Xi Jinpings als Konsensentscheidung der Parteiführung betrachten, um auf diesem Weg strukturelle Probleme der Herrschaftsausübung in den Griff zu bekommen. Dies mag bei Amtsantritt Xis 2012 der Fall gewesen sein. Im Lauf der Jahre potenzieren sich jedoch die Gefahren. Die Grenzen zwischen der Beseitigung struktureller Hemmnisse und dem Ausschalten persönlicher Konkurrenten werden fließend.

Ein Blick in die chinesische Geschichte wie auch in unsere Gegenwart zeigt, dass wenige Dinge riskanter sind, als alternde Diktatoren, die sich mit einem Kreis an Ja-Sagern umgeben und von der Realität abschotten. Die stetig wachsende Intransparenz des politischen Systems in der Volksrepublik China trägt ihren Teil dazu bei, dass Kommunikationsflüsse versiegen und symbolische Details eine übergebührliche Aufmerksamkeit erhalten. Die Spätphase des Maoismus bietet hierfür reichlich Anschauungsmaterial: Ein falsch geschriebenes Zitat, ein politischer Versprecher oder die Beschädigung eines Führerportraits konnten langjährige Haftstrafen nach sich ziehen. So weit ist es noch nicht, aber viele Barrieren, die den Anfängen wehren sollten, sind eingerissen.

Die mangelnde Transparenz geht dabei Hand in Hand mit einer ideologischen Überhöhung der vom politischen Führer umgesetzten “historischen Mission” der Partei: dem nationalen Wiedererstarken der chinesischen Nation und der Wiedervereinigung des Vaterlandes. Zur Vollstreckung dieser Mission werden die Reihen in Partei und Militär nun geschlossen. Dies verheißt für die Zukunft wenig Gutes. Staatsapologeten wie Jiang Shigong, Professor für Rechtswissenschaften an der Peking-Universität, bezeichnen diese Mission bereits als “himmlisches Mandat” (tianming) und entwerfen damit eine quasi-transzendentale Rolle für Xi Jinping als Vollstrecker des himmlischen Willens. Die Verschmelzung insbesondere neo-konfuzianischen Gedankenguts mit der auf dem 20. Parteitag nunmehr als “sinisierten und mit der Zeit gehenden Marxismus” (Zhongguohua shidaihua Makesi zhuyi) bezeichneten Führungsideologie schreitet weiter voran.

In den 1980er Jahren, als kritische Vertreter von Xi Jinpings Alterskohorte eine Bestandsaufnahme der Vergangenheit zogen und über Wege in die Zukunft nachsannen, erregte vor allem eine Theorie großes Aufsehen. Es handelte sich um die Kritik “ultrastabiler ideologischer Strukturen” des studierten Chemikers Jin Guantao, der später als Historiker berühmt werden sollte. Jin argumentierte, dass Herrscher in der chinesischen Geschichte häufig alles integrierende ideologische Großsysteme genutzt hätten, um ihrer Herrschaft Dauer zu verleihen. Letztlich habe die gesellschaftliche Integration durch Ideologie aber häufig politische und wirtschaftliche Innovation verhindert.

Ob das maßgeblich von Wang Huning, der aktuellen Nummer Vier der Partei, für Xi Jinping entworfene ideologische Großsystem eine Ausnahme bildet, steht zu bezweifeln. Der Ausblick auf die Zukunft hat sich zweifellos verdüstert oder wie es in der Langfassung heißt: “Es ist eine Zeit der Koexistenz strategischer Gelegenheiten und riskanter Herausforderungen.” Es bleibt zu hoffen, dass die globalen Gefahren einer Selbstabschottung an der Parteispitze rechtzeitig erkannt und behoben werden.

Daniel Leese ist Professor für Sinologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Zuletzt veröffentlichte er das mehrfach ausgezeichnete Werk “Maos langer Schatten” (2020). Im Frühjahr 2023 erscheint im Verlag C.H. Beck eine von ihm und dem Publizisten Shi Ming herausgegebene Anthologie zum chinesischen Gegenwartsdenken.

Nur ursprünglich beschreibt der Begriff ,,Compliance” die Einhaltung von geltenden Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und freiwilligen Kodizes. Compliance hat seinen Ursprung im angloamerikanischen Rechtsraum, wo Unternehmen seit den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts auf Basis der sogenannten “regulierten Selbstregulierung” aufgefordert wurden, Maßnahmen zur Verhinderung von Rechtsverstößen im eigenen Betrieb zu ergreifen.

Im Vergleich zu den Entwicklungen in den westlichen Ländern ist das Thema Compliance relativ spät in China angekommen. Misst man den Stellenwert von Compliance u.a. an der Anzahl der neu erlassenen und überarbeiteten Gesetze, so kann man der nachstehenden Übersicht leicht entnehmen, dass die Bedeutung von Compliance in den vergangenen acht Jahren in China stark zugenommen hat: von 2013 bis 2021 haben sich die gesetzgeberischen Aktivitäten versechsfacht!

Zudem hat die chinesische Regierung “Compliance” als nützliches Werkzeug gegen Vetternwirtschaft und Korruption in Wirtschaft und Politik erkannt. Seitdem können auch die berühmten Netzwerke (关系 “Guanxi”), bestehend auch aus Verbindungen zu anderen Unternehmen, zu Behörden und gesellschaftlichen Vertretern, nicht mehr jedes Problem lösen oder Vorteile verschaffen.

Die umfangreiche Anti-Korruptionskampagne von Xi Jinping hat diese Entwicklung verstärkt. Öffentliche Vertreter halten sich nun strenger an die rechtlichen Rahmenbedingungen – und weigern sich sogar, von dem ihnen gesetzlich eingeräumten Ermessensspielraum Gebrauch zu machen. Behörden setzen zudem auf digitale Systeme, die Compliance-Prozesse überwachen und mögliche Beeinflussungen im Entscheidungsprozess leichter sichtbar machen.

Die staatliche Anti-Korruptionskampagne hat auch zu Gesetzesänderungen geführt, wonach der Strafenkatalog gestrafft und lokale sowie ausländisch-investierte Unternehmen verstärkt geprüft und überwacht werden dürfen und sollen. Hierbei hat die chinesische Regierung auch die Umsetzung von Compliance-Strukturen befürwortet und entsprechende gesetzliche Verpflichtungen erlassen.

Das Sozialpunktesystem, darunter auch das Unternehmenssozialpunktesystem, gehört zu den Eckpfeilern dieser Entwicklung. Geplant seit 2014, ist es seit Jahresbeginn 2021 aktiv und verknüpft Daten der Behörden, um Personen, Unternehmen und andere Organisationen zu bewerten. Hierbei werden lokale, provinziale und nationale Daten und Aufzeichnungen in zentrale Datenbanken integriert und auf Basis dessen ein Rating erstellt oder Punkte vergeben, die online und öffentlich einsehbar sind.

Eine vollumfängliche Analyse findet jedoch bis dato (noch) nicht statt. Allerdings gab es Anfang 2022 eine Ergänzung, wonach Unternehmen in absehbarer Zeit in dynamische Risikoklassen ABCD eingeordnet werden sollen, um eine Klassifizierung zu erleichtern und schneller agieren zu können.

Daneben gelten wie im deutschen, so auch im chinesischen Recht allgemeine zivilrechtliche, verwaltungsrechtliche und strafrechtliche Compliance-Pflichten, bei deren Verletzung Führungskräfte, Direktoren und gesetzliche Vertreter von Unternehmen in Haftung genommen werden können. Darüber hinaus gibt es in China zahlreiche spezielle Vorgaben, nach denen die Mitglieder der Geschäftsführung und andere Verantwortliche persönlich zur Verantwortung gezogen werden können.

Die speziellen Haftungsgrundlagen finden sich in unterschiedlichen Gesetzen und Verwaltungsvorschriften, wie zum Beispiel dem Exportkontrollgesetz der VR China vom 1. Dezember 2020, dem Gesetz der VR China über die Sicherheit am Arbeitsplatz vom 1. September 2021, dem im August 2022 novellierten Antimonopolgesetz oder den neuen Gesetzen im Bereich Datenschutz und Daten- und Cybersicherheit. Dazu gelten neben den mehr als 290 Gesetzen und tausenden von nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungsvorschriften zahlreiche freiwillige, aber auch zwingende Industriestandards, die in die Compliance-Anforderungen fallen.

Compliance erfordern jedoch nicht mehr nur die Regelbefolgung, sondern auch die Einführung von Compliance Management Systemen (,,CMS”) und anderen Maßnahmen zur Sicherstellung der Regelkonformität im Unternehmen, inklusive Softwarelösungen oder Hinweisgebersysteme.

Die wachsende Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen führt dazu, dass Unternehmen einer vollumfänglichen Dokumentation und stetiger Aktualisierung der einschlägigen Gesetze, Verwaltungsvorschriften und zwingenden Industriestandards bedürfen. Erste digitale Compliance-Lösungen, wie zum Beispiel webbasierte Compliance-Management-Software, unterstützen ausländisch-investierte Unternehmen in China bei der Prüfung einschlägiger Rechtsvorschriften, der revisionssicheren Dokumentation und der transparenten Aufgabendelegation an konkrete Mitarbeitende und helfen Unternehmen, den Überblick zu wahren und auch im Austausch mit Behörden Compliance-konform zu handeln.

Daneben können elektronische Hinweisgebersysteme zur Vermeidung oder Verringerung von direkten Meldungen von Gesetzesverstößen an Behörden beitragen und geben der Geschäftsführung Gelegenheit, erforderliche Abhilfemaßnahmen rechtzeitig zu ergreifen. Lokale Ombudsanwälte können Hinweise durch das elektronische Hinweisgebersystem entgegennehmen und vor der rechtlichen Hinweisbewertung mit dem Hinweisgeber in lokaler Sprache und unter Beachtung lokaler kultureller Besonderheiten kommunizieren sowie eine Sachverhaltsaufklärung unter Berücksichtigung des lokalen Rechts durchführen.

Die Einführung eines CMS und die Formulierung von internen Unternehmensstandards, das rechtzeitige Entdecken von Verstößen oder die nachweisbare Adressierung der Missstände innerhalb des Unternehmens verbessern in der Regel das Rating des Unternehmens und führen regelmäßig zu milderen Sanktionen.

Rainer Burkardt ist Gründer und Geschäftsführer der chinesischen Anwaltskanzlei Burkardt & Partner in Shanghai. Seit über 25 Jahren arbeitet er zu Fragen des Ausländischen Rechts in China und war zuletzt Schiedsrichter der Shanghai International Economic and Trade Arbitration Comission.

Dominik Nowak begleitet als Geschäftsführer der Martin Mantz Compliance Solutions in der VR China internationale Projekte im Rahmen digitaler Compliance Organisation und ist Ansprechpartner für Unternehmen.

Dieser Text erscheint im Kontext der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW). An diesem Donnerstag (17.10.2022, 11:00 Uhr) geht es dort online um Compliance in China: Welche Herausforderungen stellen sich für Unternehmen? Es sprechen die beiden Autoren dieses Beitrags. China.Table ist Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Mark Czelnik ist seit Oktober Head of ICAS, Plattform und HMI China bei Cariad, der Automotive-Software-Sparte von Volkswagen. Basierend auf regionalen Kundenwünschen wird Czelnik von Peking aus die Forschung, Vorentwicklung, Konzeptentwicklung und Serienentwicklung der Cariad-Software verantworten.

Sefa Yildiz ist seit September für das IT-Beratungsunternehmen Bulheller in Peking im Einsatz, um von dort den Rollout Smart Logistics für SAP zu leiten. Yildiz war zuvor für Bulheller als IT Consultant im Unternehmenshauptquartier in Stuttgart tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

Erntedankfest als Feiertag gibt es in China zwar nicht. Die Bäuerinnen und Bauern in der Provinz Shandong, Chinas Kornkammer, wissen die Herbsternte dennoch auf ihre Weise zu zelebrieren: Stolz wirbelt dieser Bauer die Saat durch die Lüfte, um zu zeigen, wie ertragreich seine Ernte dieses Mal ist.