ob die Finanzmärkte jemals aktiv die Welt verbessern werden, ist fraglich. Sicher ist, dass der Trend hier vielleicht erstmals in der Geschichte in die richtige Richtung geht. Ökologische und soziale Investments sind gefragt wie nie. Privatanleger achten bei der Auswahl von Fonds vermehrt auf entsprechende Nachweise. Und Profi-Investoren wie Rentenkassen verpflichten sich, entsprechende Kriterien einzuhalten.

Ein internationaler Konzern kann es sich daher kaum leisten, hier aus dem Raster zu fallen. Doch genau das droht Volkswagen und in gewissem Umfang auch anderen Autoherstellern. Nach der Deka erwägt eine zweite deutsche Fondsgesellschaft, die VW-Aktie nicht mehr als nachhaltiges Investment zu führen, schreibt Marcel Grzanna. Ein Dominoeffekt ist möglich, bei dem eine Finanzfirma nach der anderen umkippt. Grund sind die Verbindungen zu Zulieferern in Xinjiang. Es lässt sich eben nicht mehr ausschließen, dass Teile und Rohstoffe aus der Region in Verhältnissen hergestellt werden, die unter Zwangsarbeit fallen.

Vor gut neun Jahren nahm sich die Lokalregierung von Xinjiang vor, die von den Uiguren geprägte, autonome Region zu einem “wichtigen westwärts orientierten Standort für die Automobilherstellung” auszubauen. Firmen lockte man mit Mietfreiheit, Subventionen und billigen Lohnkosten. Dass Letztere so niedrig gehalten werden konnten, lag nicht zuletzt am Einsatz von Zwangsarbeitern. Schon früh legte die Lokalregierung einen 87-Punkte-Plan vor, der den Einsatz von Insassen aus Internierungs- und Umerziehungslagern in das Wirtschaftsprogramm mit einbezog.

Welche chinesischen Firmen darauf zurückgriffen und auf diese Weise auch Produkte aus Zwangsarbeit in westliche Lieferketten einschleusten, zeigt eine neue Studie aus Großbritannien. Christian Domke Seidel hat sie sich genauer angesehen. Sein Fazit: Wer in China Autos baut oder Teile für seine Fabriken bezieht, hat höchstwahrscheinlich Menschenrechtsverletzungen mitgetragen.

Chinas Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang werden für die Auto-Industrie zur Belastungsprobe. Anfang Mai müssen die Vorstände von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz ihren Aktionären bei den Hauptversammlungen Rede und Antwort stehen. Vor allem bei Volkswagen wird am 10. Mai in Berlin das Thema Lieferketten und Zwangsarbeit prominent zur Sprache kommen.

Unter anderem wird der Dachverband Kritische Aktionäre seine Redezeit dem Weltkongress der Uiguren (WUC) zur Verfügung stellen. Dessen Vertreter in der Hauptstadt, Haiyuer Kuerban, will die wenigen Minuten dazu nutzen, um vor den versammelten Teilhabern die dramatische Situation der muslimischen Minderheit und die hohe Wahrscheinlichkeit von Zwangsarbeit in VW-Lieferketten aufzuzeigen.

Noch unangenehmer für Konzernchef Oliver Blume könnten mögliche Fragen von Fondsgesellschaften werden. Nachdem bereits die Deka kürzlich VW-Wertpapiere aus ihren Nachhaltigkeitsfonds geschmissen hatte, weil sie unter dieser Kennung “nicht mehr investierbar” seien, nehmen auch andere Geldanlagefirmen die Einstufung der Aktien oder Anleihen des Herstellers genau unter die Lupe.

Bei Union Investment wird die Vermarktung von Volkswagen-Titeln im Nachhaltigkeitsbereich dem Vernehmen nach zunehmend kritisch hinterfragt. Die Fondsgesellschaft der DZ Bank, an der auch die Volks- und Raiffeisenbanken Anteile halten, will sich vor der Hauptversammlung zum Thema China zwar nicht öffentlich äußern, wird aber eine mündliche Stellungnahme am 10. Mai abgegeben.

“Seitens der Deka war das ein radikaler Schritt. Offensichtlich möchte man seine Nachhaltigkeits-Fonds nicht mit Titeln belasten, die in der Öffentlichkeit unbequeme Fragen aufwerfen könnten”, sagt der Finanzprofessor Henry Schäfer, der mit seiner Beratung EccoWorks unter anderem nachhaltige Anlagestrategien entwickelt und begleitet. Einen Dominoeffekt, der auch andere Investoren zum Rauswurf der VW-Papiere aus der Nachhaltigkeitsklasse bewegt, könne er bei der derzeitigen Nervosität von Fondsanbietern nicht ausschließen.

Zurzeit ist Union Investment über elf Nachhaltigkeitsfonds in Volkswagen investiert. Ohnehin erfüllt kein einziger davon laut EU-Offenlegungsverordnung die Kriterien für die höchsten Nachhaltigkeitsklassen. Doch auch die Latte für die Fonds mit den geringsten Anforderungen könnte Volkswagen wegen des Verdachts auf Zwangsarbeit in den Lieferketten reißen. Die US-Ratingagentur MSCI hatte VW-Aktien im Herbst vergangenen Jahres mit einer Red Flag im Bereich Soziales versehen und damit eine unverzügliche Warnung an alle Investoren veröffentlicht.

Wie groß das Risiko für die Hersteller tatsächlich ist, brachte Ende vergangenen Jahres eine Studie der Sheffield Hallam University zutage. Die Untersuchung identifizierte konkrete Gefahrenherde in den Lieferketten und verengte den Spielraum der Konzerne, sich mit unscharfen Erklärungen oder dem Verweis auf das Wettbewerbsrecht aus der Verantwortung zu ziehen. Insider hatten im Gespräch mit China.Table die Vermutung geäußert, dass die Hersteller in der Öffentlichkeit gerne ihre Sorgfalt betonen, während sie in Wahrheit kein gesteigertes Interesse daran haben, was tatsächlich in ihren Lieferketten vorgeht.

“Unsere Empfehlung an die Versammlung ist: Entlastet den Vorstand nicht”, sagt Tilman Massa vom Dachverband Kritische Aktionäre, die seit den 1980er-Jahren mit den gesammelten Stimmrechten von mehr als 1.000 Kleinaktionären den Vorständen gegenüber unternehmenskritische Positionen vertreten. “Volkswagen stellt nicht glaubhaft dar, dass es präventiv bei seinen Zulieferern tätig ist, um jeden Verdacht möglicher Zwangsarbeit abzuwenden”, sagt Massa.

Der Dachverband nutzt nicht nur die Hauptversammlungen für seine Anliegen, sondern sucht in langfristiger Kampagnenarbeit das Gespräch mit den Unternehmen oder kooperiert mit NGOs aus den Bereichen Umweltschutz oder Menschenrechte. Volkswagen soll gezwungen werden, sich immer wieder mit dem Thema Zwangsarbeit auseinanderzusetzen. Um seinen Interessen Nachdruck zu verleihen, hat der Verband nun entschieden, seine Redezeit an den WUC abzutreten.

Dass auch Union Investment öffentlich Stellung beziehen wird, halten die Kritischen Aktionäre bereits für eine hohe Eskalationsstufe, gerade weil institutionelle Investoren anderen Zugang zum Unternehmen haben und wesentlich subtilere Mittel anwenden könnten. “Diese Öffentlichkeit schafft erhebliche Aufmerksamkeit für das Problem und könnte auch das Land Niedersachsen als einer der Ankerinvestoren zu deutlich kritischeren Nachfragen bewegen”, glaubt Massa.

Private und institutionelle Investoren achten heute verstärkt auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards. Sie orientieren sich dabei an ESG-Kriterien. Die Abkürzung steht für Environmental, Social, Governance – also Umweltverträglichkeit, Sozialstandards und gute Unternehmensführung. Der Ansatz verändert derzeit die Kapitalmärkte. Unternehmen, die den Standards nicht entsprechen, haben es künftig deutlich schwerer, Geld aufzunehmen.

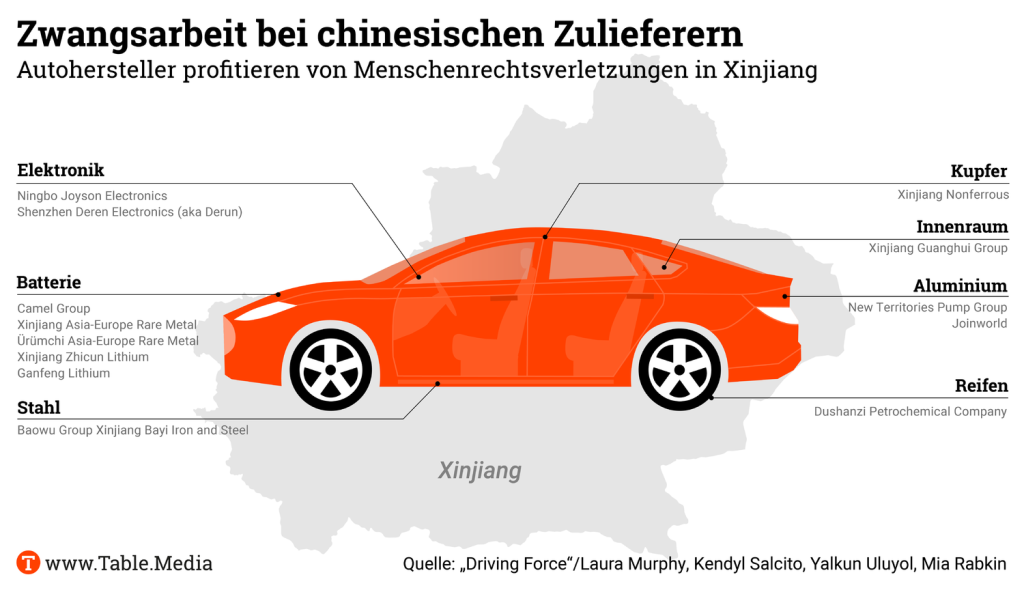

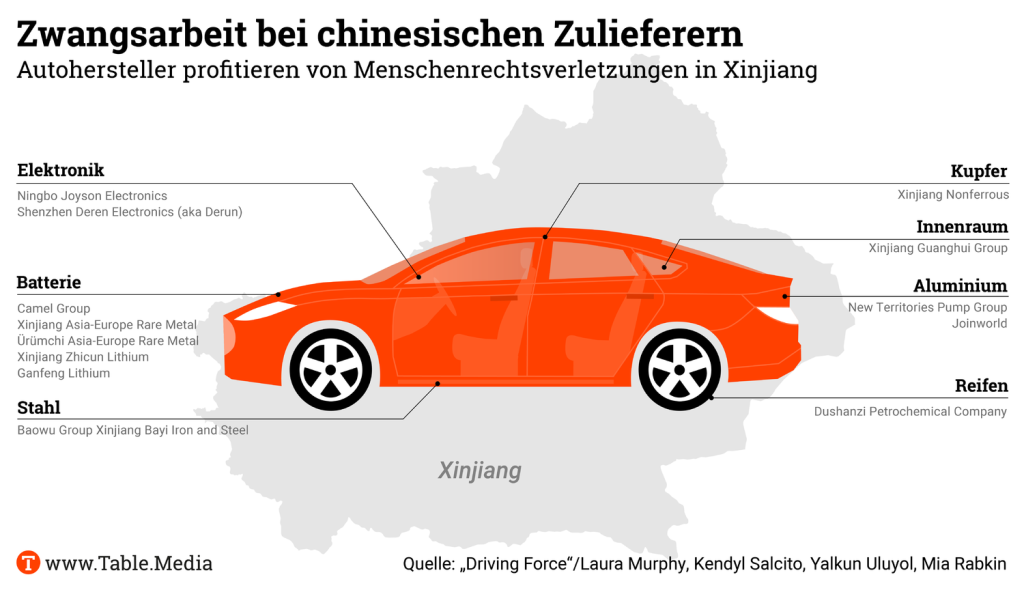

Wer in China Autos baut oder Teile für seine Fabriken bezieht, kommt höchstwahrscheinlich in Kontakt mit Zwangsarbeit. Die Studie “Driving Force – Automotive Supply Chains and Forced Labor in the Uyghur Region” hat die chinesischen Firmen benannt, die von Zwangsarbeit profitieren, und die Lieferketten zu den westlichen Automarken nachgezeichnet.

Dass der globale Automarkt ohne China nicht mehr vorstellbar ist, liegt vor allem an Rohstoffen, Grundmaterialien und einzelnen Teilen – also Kupfer, Stahl, Aluminium oder Batterien. Die Produktion dieser Teile ist arbeits- und energieintensiv. Ein Problem, das auch die chinesische Regierung erkannt hat. Ihre Lösung war es, die Weiterverarbeitung nach Xinjiang zu verlegen. Obwohl dort kaum Bergbau stattfindet, ist die Uiguren-Region der drittgrößte Standort für die Verarbeitung von Buntmetallen – also Metallen, die kein Eisen enthalten, wie etwa Kupfer, Blei und Zink.

Diese Entwicklung begann im Jahr 2014, als die Wirtschaftskommission der Uiguren-Region beschloss, “Xinjiang zu einem wichtigen und westwärts orientierten Standort für die Automobilherstellung auszubauen”. Da die Region abgelegen ist, schuf die Regierung Anreize für die Unternehmen wie Mietfreiheit, subventionierte Versorgung oder Infrastrukturmaßnahmen. Die regionale Hauptstadt Ürümqi präsentierte insgesamt 87 Vergünstigungen.

Die versprochenen niedrigen Lohnkosten kommen der Studie zufolge auch durch Zwangsarbeit der uigurischen Bevölkerung zustande. Die findet in vier Formen statt:

Ein Auto besteht aus bis zu 30.000 Teilen. Betrachtet man alle Stufen der Wertschöpfung und der Lieferketten, sind laut der Unternehmensberatung McKinsey bis zu 18.000 Firmen beteiligt. “Hersteller haben angegeben, dass eine gründliche Rückverfolgung der Lieferkette unmöglich ist, und dass das Verständnis der Situation in der uigurischen Region eine Herausforderung darstellt”, heißt es in der Studie. Sie möchte deswegen als Ausgangspunkt dienen, um die am stärksten gefährdeten Teile und Materialien zu identifizieren.

Aluminium: Im Jahr 2021 wurden weltweit 67 Millionen Tonnen Aluminium produziert – 39 Millionen davon in China, acht Millionen in Xinjiang. Das bedeutet, dass 12 Prozent des Weltbedarfs aus der Uiguren-Region kommen. Insgesamt acht global agierende Aluminiumhersteller produzieren dort, darunter Joinworld. Das Unternehmen gilt führend in der Produktion von hochreinem Aluminium. Die Studie führt einige Programme zur Beschaffung von Arbeitskräften auf, an denen Joinworld beteiligt ist. Darunter auch die staatlichen Arbeitsversetzungen. Die Marketingabteilung von Joinworld listet BMW als Abnehmer ihrer Motorblöcke auf. Darüber hinaus ist das Unternehmen Lieferant für die Jingwei Group, die ihre Teile für Bremsen und Kupplungen unter anderem an VW, Ford und Beijing Benz verkauft.

Stahl: In einem durchschnittlichen Pkw stecken rund 800 Kilogramm Stahl – vor allem im Rahmen, dem Fahrwerk und im Antriebsstrang. Der weltweit größte Produzent ist die staatliche Baowu Group. Ihre Niederlassung in der Uiguren-Region heißt Xinjiang Bayi Iron and Steel. Das Unternehmen selbst und örtliche Staatsmedien haben über tausende erzwungene Arbeitsversetzungen berichtet. Dazu kommen 4.581 Arbeitende aus lokalen Minderheiten, denen die Firma Han-Chinesen als neue “Verwandte” zugeordnet hat. Dieses sogenannte Pairing ist eine Maßnahme, mit der die Kultur der Uiguren unterdrückt und ihre Assimilation vorangetrieben werden soll. Zu den Kunden von Baowu gehören Mitsubishi, General Motors und Toyota. Darüber hinaus existiert das Joint Venture Tailor Welded Blanks, über das Baowu Stahl an VW, Ford und Fiat verkauft.

Kupfer: Kupfer dient in Autos als Rostschutz, elektromechanische Steckverbindung und zur Verkabelung von ABS und Bremssensoren. Da Elektroautos mehr Kupfer benötigen, schätzen Experten, dass der Verbrauch bis zum Jahr 2030 um rund 250 Prozent steigen wird. China selbst hat nur wenige Kupferminen (neun Prozent des Weltmarktes), übernimmt aber 41 Prozent der Weiterverarbeitung. Das macht unter anderem der staatseigene Konzern Xinjiang Nonferrous, der in der Region mehrere Tochterfirmen hält. Der Konzern hat sich an diversen Programmen beteiligt, bei denen Uiguren ihr Land weggenommen und traditionelle Häuser abgerissen wurden. Projekte zur Arbeitsversetzung und Umschulung von Minderheiten, bei denen auch Gewalt angewandt wurde, wurden hier häufig zuerst implementiert. Über Tochterunternehmen und Beteiligungen an Großhändlern gelangen die Produkte von Nonferrous auf den Weltmarkt.

Reifen: Die Dushanzi Petrochemical Company (Tochter von PetroChina) stellt synthetisches Gummi her. Das Unternehmen nimmt einerseits an Pairing-Programmen teil und profitiert von der zwangsweisen Versetzung ärmerer Menschen, die dadurch in landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten können sollen. Zur “Armutsbekämpfung” schickt der Konzern außerdem “überschüssige Arbeitskräfte” zur Arbeit auf Ölfeldern. Staatsmedien berichten, dass unter anderem Bridgestone, Michelin, Pirelli und Kumho die Produkte der Dushanzi Petrochemical Company kaufen.

Batterien: China hat im Automobilbereich eine führende Rolle in der Batterieproduktion. Dabei geht es nicht nur um Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos, sondern auch um Bleisäure-Batterien für gewöhnliche Verbrenner. Zu den größten Herstellern gehört die Camel Group. Sie hat an einem Drei-Jahres-Plan für den organisierten Transfer von städtischen und ländlichen “Überschussarbeitskräften” teilgenommen. Die Menschen mussten ein “geschlossenes Job-Training” durchlaufen, in dem es auch zu einer ideologischen Umerziehung kam. Die Camel Group wirbt damit, ihre Batterien an VW, Ford, Audi, General Motors, Honda, Nissan, Jeep, Hyundai, Kia, Peugeot und Citroën zu verkaufen.

Elektronik: Untersuchungen haben ergeben, dass allein zwischen 2017 und 2019 mindestens 80.000 Uiguren und andere Minderheiten aus ihren Heimatgemeinden in Fabriken in anderen Teilen Chinas verschleppt wurden, um in der Elektronikindustrie zu arbeiten. Die US-Regierung nannte im Juli 2021 den “unfreiwilligen Transfer” für die Automobil- und Elektronikbranche besorgniserregend. Diese Transfers nutzte unter anderem Ningbo Joyson Electronics. Die Firma hat ihren Hauptsitz in der Provinz Zhejiang südlich von Shanghai. Sie stellt Kfz-Zentralsteuerungssysteme her und verkauft über eine Tochterfirma (Joyson Automotive Safety Systems) Airbags, Sicherheitsgurte, Lenkräder und die dazugehörigen Komponenten. Als Kunden listet das Unternehmen auf seiner Firmenhomepage unter anderem Audi, Bentley, BMW, Daimler, Ferrari, Volkswagen, Land Rover, Porsche und Tesla auf. Dazu kommen viele weitere westliche Automobilhersteller.

Innenraum: Die Xinjiang Guanghui Group stellt unter anderem Polsterungen für Sitze und Fußmatten her. Der Konzern hat außerdem diverse Tochterunternehmen, die Elektronikteile für den Innenraum produzieren. Der Konzern hat einen Industriekomplex errichtet, in dem ärmere Menschen Arbeit finden sollen. Die Menschen stammen aus ländlichen Gegenden, sind allesamt Minderheiten und mitunter im benachbarten Internierungslager untergebracht. Tatsächlich ist unklar, an wen die Produkte geliefert werden. Aufgrund der Ausmaße der Arbeitstransfers und der räumlichen Nähe zu großen Lieferanten besteht laut der Studie aber ein “hohes Risiko”, dass sich die Teile des Unternehmens auch in westlichen Fahrzeugen finden.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat Volkswagen gegen Kritik an dem Werk in der chinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang verteidigt. “Volkswagen ist mitnichten mit geschlossenen Augen unterwegs”, sagte der SPD-Politiker. “Allen ist bewusst, dass VW sehr stark unter Beobachtung steht.” Weil sagte weiter, das Joint Venture in der Stadt Urumqi sei wirtschaftlich für VW von nachgeordneter Bedeutung.

Wie bei vielen anderen Investitionen in Ländern, in denen Menschenrechte bedroht sind, stelle sich die Frage: “Wäre es besser für die vor Ort in dem Unternehmen Betroffenen, wenn man sich zurückzöge?” Wegen der Landesbeteiligung an dem Konzern sitzt Weil als Ministerpräsident im Aufsichtsrat von VW. “Ich erinnere an Nelson Mandela, der sich nach Ende der Apartheid in Südafrika bei den westlichen Unternehmen bedankt hat, die trotz der Sanktionen geblieben sind. Das habe den Menschen Mut gegeben”, fügte er hinzu. “Die Diskussion ist nicht schwarz-weiß, und VW ist alles andere als blauäugig.”

VW-China-Vorstand Ralf Brandstätter hatte Ende Februar betont, VW sei sich mit dem chinesischen Partner SAIC einig, “dass wir keine Menschenrechtsverletzungen in unseren Werken dulden“. Der chinesischen Führung wird die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren im Nordwesten des Landes vorgeworfen. Peking weist dies zurück.

Die Wolfsburger hatten die Fabrik in Urumqi mit einer Kapazität von 50.000 Fahrzeugen 2012 eröffnet. Während der Corona-Pandemie und wegen Lieferengpässen schrumpfte die Belegschaft um 65 Prozent auf zuletzt knapp 240 Mitarbeiter. rtr

Die Women’s Tennis Association (WTA) kehrt nach 16-monatiger Pause nach China zurück. Das teilte der Verband am Donnerstag mit. Damit gehören die in der Volksrepublik ausgetragenen Damen-Turniere ab sofort wieder zum Terminplan der Profispielerinnen.

Der Verband hatte Ende 2021 seinen vorübergehenden Rückzug aus Sorge um den Verbleib der chinesischen Weltklassespielerin Peng Shuai erklärt. Peng hatte dem früheren Vize-Premieminister Zhang Gaoli öffentlich vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Daraufhin war die 37-Jährige wochenlang verschwunden und danach nur noch sporadisch in der Öffentlichkeit aufgetaucht.

Aktive und ehemalige Tennisgrößen hatten sich ebenfalls besorgt über Pengs Schicksal geäußert. Unter dem Hashtag #WhereisPengshuai erinnerten Aktivisten in Sozialmedien immer wieder an den Fall. Die WTA verlangte mehrfach nach Aufklärung. Obwohl Details über Pengs Verbleib nach wie vor nicht bekannt sind, hat der Verband nun seine Rückkehr nach China beschlossen.

“Die Haltung, die wir seinerzeit eingenommen haben, war angemessen. Und wir stehen dazu. Aber nach 16 Monaten sind wir davon überzeugt, dass unsere Forderungen nicht erfüllt werden. Und es macht keinen Sinn, mit derselben Strategie weiterzumachen“, sagte WTA-Präsident Steve Simon. Die WTA will über zuverlässige Quellen erfahren haben, dass Peng sicher sei und mit ihrer Familie in Peking lebe. grz

Gegen die Menschenrechts-Aktivisten Xu Zhiyong und Ding Jiaxi sind die Urteile ergangen. Xu muss für 14 Jahre ins Gefängnis, Ding für zwölf Jahre. Beide Anwälte befinden sich bereits in Haft. Im Juni vergangenen Jahres hatte der Prozess gegen Xu unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Die Urteilsverkündung hatte sich über Monate verzögert.

Xu saß bereits zwischen 2013 und 2017 eine Strafe für sein Engagement ab, nachdem er gemeinsam mit Ding die Neue Bürgerbewegung gegründet und gegen die Beschränkungen des Versammlungsrechts protestiert hatte. Statt nach seiner Entlassung klein beizugeben, hatte er 2020 noch einmal mit Kritik nachgelegt und Xi Jinping persönlich in einem offenen Brief angeklagt. Dieser sei politisch unfähig, nehme den Chinesen ihre verfassungsmäßigen Rechte und habe Hongkong illegal seine Freiheit genommen.

Ding sitzt seit 2019 in Haft. Auch sein Prozess war im vergangenen Jahr hinter verschlossenen Türen in kurzer Zeit abgewickelt worden. Seine Ehefrau hatte im Interview mit Table.Media bereits befürchtet, dass ihr Mann lebenslang im Gefängnis bleiben muss. Sie berichtete von schrecklichen Haftbedingungen für die Dissidenten. fin

Das Hafenterminal Tollerort in Hamburg, an dem sich der chinesische Staatskonzern Cosco beteiligen will, wurde Anfang des Jahres offenbar als kritische Infrastruktur eingeordnet. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung aus gemeinsamen Recherchen mit NDR und WDR. Eine Sprecherin der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat demnach mitgeteilt, das Terminal sei in Abstimmung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als “Betrieb einer Umschlaganlage in See- und Binnenhäfen mit einer Frachtmenge von 3,27 Millionen Tonnen pro Jahr” und damit als kritische Infrastruktur registriert worden. Am Tollerort liege der jährliche Umschlag über diesem Wert. Das BSI selbst hat sich dem Bericht zufolge zunächst nicht dazu geäußert.

Der Vorgang wirft die Frage auf, wie sich die Neueinordnung auf den Cosco-Einstieg auswirken könnte: Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Mittwoch in Berlin, da sich die Voraussetzungen geändert hätten, prüfe das Ministerium die Auswirkungen auf den Sachverhalt. Das Wirtschaftsministerium kann unter bestimmten Umständen den Einstieg eines Investors aus einem Nicht-EU-Staat untersagen, wenn es kritische Infrastruktur betreibt. Die Einstufung bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft automatisch untersagt wird.

Nach mehr als einem Jahr Verhandlung hatte sich die HHLA im Januar noch optimistisch zum Deal mit Cosco geäußert. Man sei mit der “Klärung letzter Details” befasst gewesen. Cosco wollte eigentlich 35 Prozent der Anteile an Tollerort erwerben. Am Ende setzte Bundeskanzler Olaf Scholz gegen den Widerstand mehrerer Ministerien durch, dass Cosco sich mit 24,9 Prozent beteiligen dürfe – also keine Sperrminorität bekommen darf. Dazu war eine “Teiluntersagung” nötig. Seither ist offen, ob eine solche Beteiligung für Cosco noch attraktiv ist. ari

Der umstrittene Ballon aus China, der im Februar die USA überquert hatte, trug die nötige Ausrüstung, um Funksignale von militärischen Einrichtungen am Boden zu empfangen, berichtet der US-Sender NBC unter Berufung auf Regierungsbeamte. Der Bordrechner habe die gewonnenen Informationen auch nach China weiterleiten können. Damit sei klar, dass es sich um ein Spionagegerät gehandelt habe. Der Ballon sei steuerbar gewesen und haben zuweilen Kreise über besonders interessanten Zielen gedreht.

Die Einschätzung, dass der Ballon Datensignale auffangen konnte, kommt grundsätzlich nur wenig überraschend. An den Geräten, die der Ballon trug, waren sichtbare Antennen angebracht. Interessanter sind weitere Informationen, die NBC von den anonymen Beamten erhielt. Demnach haben US-Stellen den Empfang des Ballons gestört und auch am Boden dafür gesorgt, dass keine wichtigen Informationen von Waffensystemen nach außen drangen. China besteht darauf, das Fluggerät habe zur Wetterbeobachtung gedient. fin

Chinas Volkskongress hat die Regierungsreform der Parteiführung gebilligt. Danach gehören dem Staatsrat 26 Ministerien und Kommissionen an. Xinhua veröffentlichte am 12. März 2023 die Namen der 26 “key officials”, darunter Minister Pan Yue als neuer Chef der Kommission für Angelegenheiten der 55 nationalen Minderheiten. Zwar machen diese nur 8,9 Prozent der überwiegend Han-chinesischen Bevölkerung aus. Doch Peking fürchtet sie als Bedrohung für die Einheit des Landes, besonders in den Unruheregionen der Uiguren, Tibeter und Mongolen. Ethnische Bestrebungen nach mehr politischer, sprachlicher, religiöser oder kultureller Autonomie werden resolut verfolgt.

Pan ist erst der zweite Han-Chinese, der die seit 70 Jahren bestehende Kommission leitet. Bis 2020 saßen ihr nur Funktionäre ethnischer Abstammung vor. Mit der Bestellung von Pan setzt die Partei noch ein weiteres Zeichen. 2002 plädierte Pan als Historiker in seiner Promotion, Millionen Han-Chinesen aus Ost- und Zentralchina bis 2050 nach Westchina umzusiedeln. Das Thema der 120-seitigen Doktorarbeit, die im Internet nachlesbar ist, hieß “Erforschung der Geschichte und aktuellen Lage der Ansiedlung von Migranten in Westchina” (中国西部移民屯垦的历史与现实研究). Er prägte darin den Schlüsselbegriff der “nationalen Verschmelzung” (民族融合) – also eine Politik gegenüber Chinas Minderheiten, die in die Adaption von Chinas hanchinesischer Kultur und Zivilisation eingebettet ist. “Wir müssen so schnell wie möglich eine Migrationsstragie mit chinesischen Besonderheiten formulieren.”

Inzwischen hat Pan weitere Überlegungen, etwa zu Fragen der Einschränkung der Autonomie oder über die Sinisierung der Minderheiten, hinzugefügt. 2021 schreibt er, warum in der Geschichte nur das Reich der Mitte seine Einheit bewahren konnte: “Der Hintergrund chinesischer Zivilisation ist ihr Tianxia-Geist (alles unter einem Himmel vereint), der die ethnischen Barrieren überwindet. Die Geschichte der Nation ist eine Geschichte, in der dieser Geist ethnische Selbstbegrenzung transzendieren kann und das tiefe Gefühl erzeugt, einer ‘Schicksalsgemeinschaft’ anzugehören.” (中华文明的底色是打破族群壁垒的天下精神。一部中华民族史是一部 天下精神”超越”族性自限”的历史,其中饱含着深沉的命运共同体情感。)

Alle diese Begriffe Pans tauchen inzwischen auch in Xis Entwicklungsstrategien auf. Sein Schlüsselwort von der gewollten Verschmelzung zwischen Han und Minderheiten übersetzt der Sinologe und Politikassistent an der US-amerikanischen Princeton Universität, Aaron Glasserman, mit dem Begriff der gewollten “ethnischen Fusion”. Er erforscht seit Jahren Pans Wirken, hat Pans Doktorarbeit gelesen. “Seine jetzige Ernennung verstärkt noch die kompromisslose Politik der Partei gegenüber den nationalen Minderheiten. Wenn Xi nach einer Person mit der Vision und dem politischen Unternehmertum gesucht hat, die erforderlich sind, um die Assimilation mit den Han-Chinesen zu lenken und zu beschleunigen, dann hat er ihn in Pan gefunden.”

Die KP hatte es mit der Beförderung Pans eilig. Schon im Juni 2022 ernannte das Politbüro Pan zum Parteisekretär der Minderheiten-Kommission. Im Juli begleitete er KP-Chef Xi auf dessen Inspektionsreise nach Xinjiang. Xi demonstrierte dort, wie wenig er sich um die Menschenrechtsvorwürfe aus dem Ausland scherte. Pan, der in den vergangenen Jahren schon Linientreue und Patriotismus als Vizechef der kommunistischen “Einheitsfront” und Direktor des Büros für Auslandschinesen unter Beweis gestellt hatte, wurde im Oktober 2022 auf dem 20. Parteitag zum Vollmitglied im Zentralkomitee gewählt.

Das wäre kaum erwähnenswert, wenn er nur ein weiterer Loyalist in Xis handverlesener Gefolgschaft aus Ja-Sagern wäre. Doch Pan galt einst – in China wie im Ausland – als Hoffnungsträger politischer, sozialer und ökologischer Reformen der Volksrepublik, als “grüner Held” und “maverick-thinker” in der KP.

Das Comeback des früheren Quer- und Vordenkers innerhalb der Pekinger Führung verblüfft – zumindest auf den ersten Blick. 2001 übte er Fundamentalkritik an der falschen Angst in der KP vor der Religion als “Opium für das Volk”. 2004 macht er Front gegen Chinas umweltzerstörenden Wachstumskurs. Er beeinflusste damit das Denken von Parteichef Jiang Zemin und Hu Jintao – und inzwischen auch das von Xi.

Pan musste pausieren, nachdem er mit seinem Versuch gescheitert war, als Vize-Umweltminister Chinas Provinzen zu zwingen, ihre Wirtschaftsplanung nach einem “grünen GDP” auszurichten. Er manövrierte sich nur kurzfristig ins politische Abseits, übernahm 2016 bis 2021 als Parteisekretär und Vizedirektor das Pekinger Zentralinstitut für Sozialismus (CIS). Dort bastelte er an neuen Theorien über Chinas besonderen sozialistischen Weg und dessen “weltweite Bedeutung.”

Das brachte ihn zu den Schaltstellen der Macht zurück, diesmal als Apologet des Systems, der er in Wirklichkeit auch früher schon war. Pan folgt den Fußstapfen von Xis Redenschreiber und Vordenker Wang Huning, der einst auch ein Reform-Intellektueller war. Als Ideologie-Berater für Parteichef Xi (und davor schon für dessen zwei Vorgänger) machte sich Wang so unentbehrlich, dass Xi ihn (China.Table berichtete) von 2017 an zu sich in den Ständigen Ausschuss des Politbüros holte.

Pans langer Marsch durch die Institutionen der Regierungsbürokratie begann vor 20 Jahren. Im März 2003 hatte ihn der Volkskongress zum Vizedirektor der damaligen Staatsbehörde für Umweltschutz SEPA (State Environmental Protection Administration) befördert, der Vorläuferin des ersten Umweltministeriums Chinas. Als Vizeminister ließ er 2005 spektakulär 30 staatliche Großprojekte stoppen, darunter Kraftwerke und Dämme, weil sie ohne Umweltverträglichkeitsstudien in den Bau gingen. Pan kritisierte Chinas angebliches Superwachstum als “fragwürdiges und gefährliches Wirtschaftswunder.”

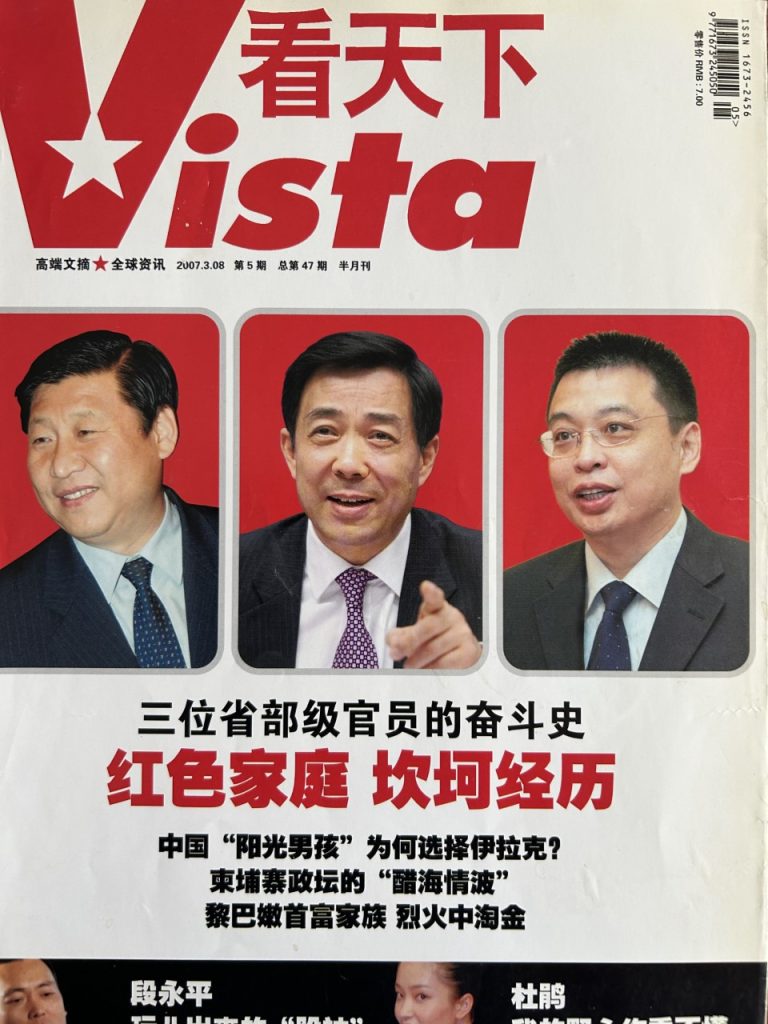

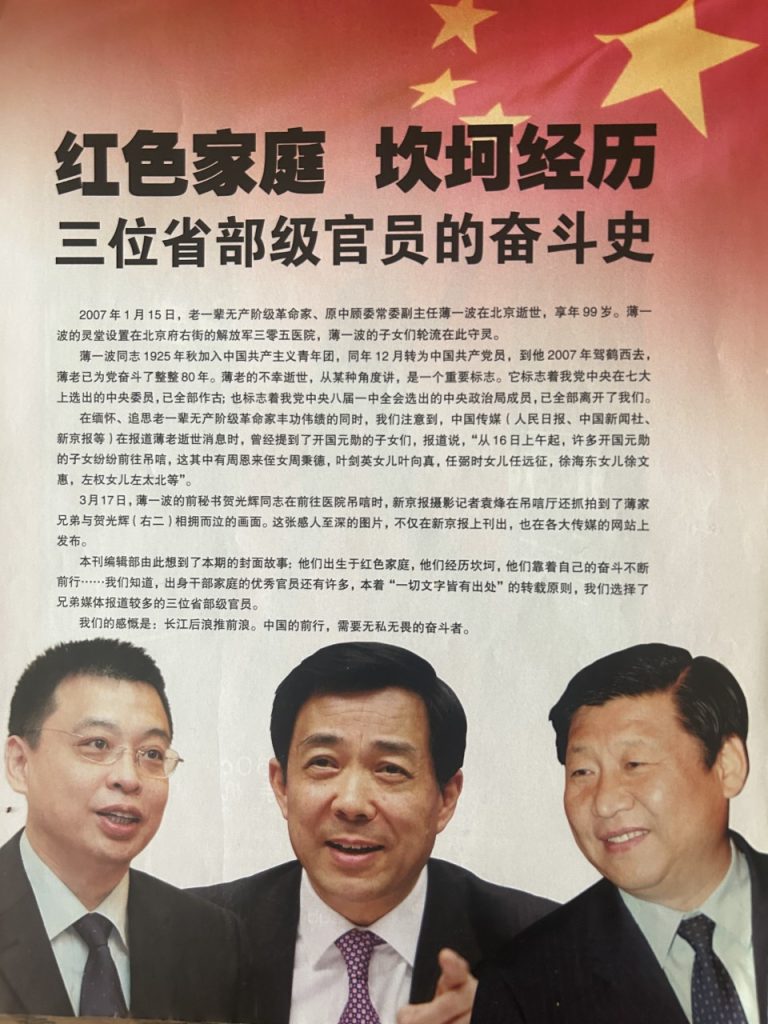

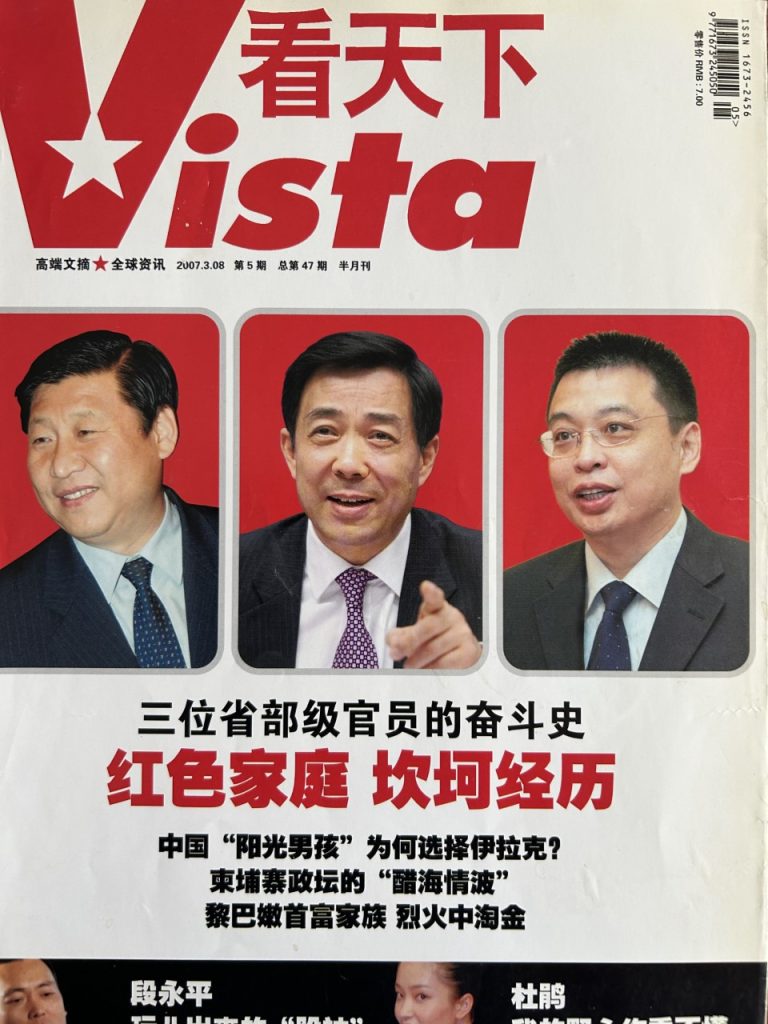

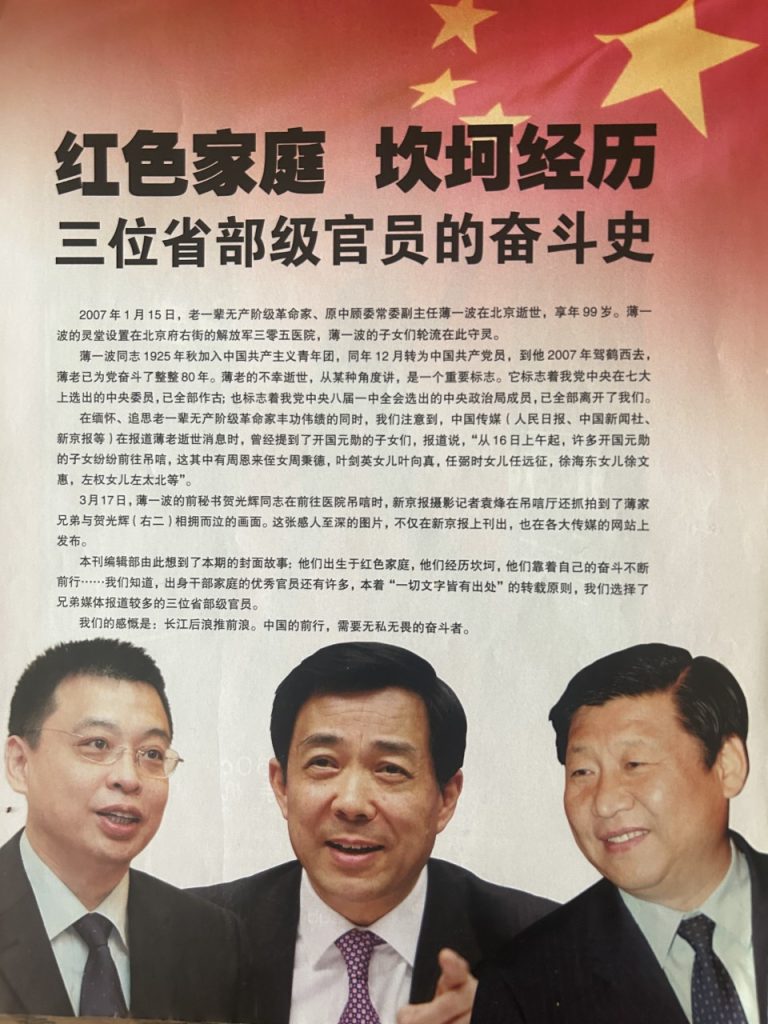

Die Medien erkoren ihn zu ihrem Liebling. Im März 2007 identifizierte die populäre chinesische Illustrierte “Vista” Pan als einen von drei potenziellen Aufsteigern unter den neuen Provinzführern und Ministern. Auf ihrem Titelbild zeigte sie ihn zusammen mit Xi Jinping, damals Parteiführer der Provinz Zhejiang und Bo Xilai, dem KP-Chef von Chongqing, unter der Überschrift “Die roten Familien” und “Die kämpferische Geschichte von drei Provinzführern”. Alle drei waren Chinas “Prinzlinge”. Ihre Väter und Mütter hatten sich in Maos Revolution Verdienste erworben, wurden dann während der Kulturrevolution zu Unrecht verfolgt. Die Kinder litten mit. Doch nach Rehabilitierung der Eltern stiegen sie auf. Dabei blieben sie dem Marxismus und dem System treu.

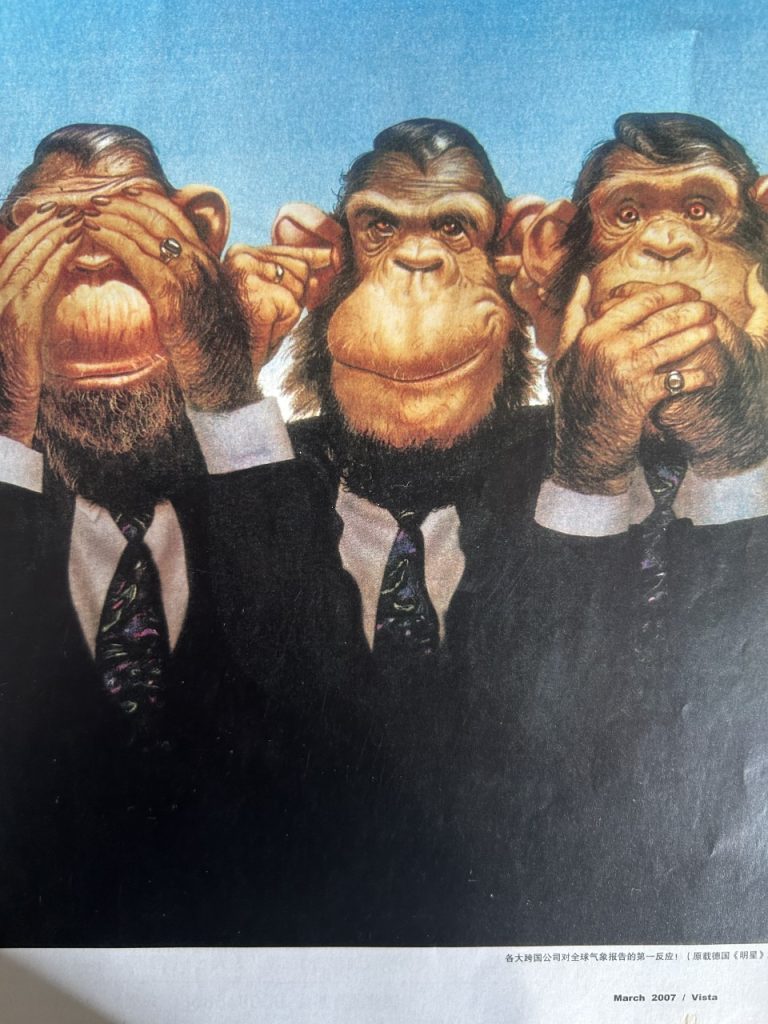

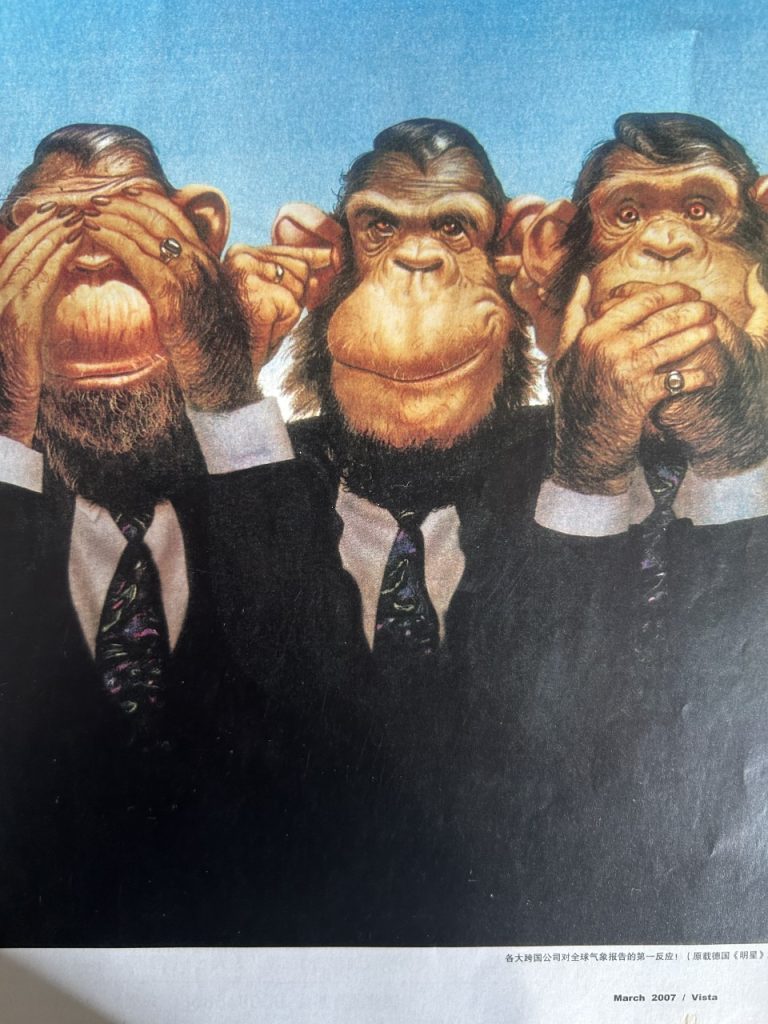

Im Jahr 2007 durften Chinas Medien solche Geschichten noch veröffentlichen und spekulieren. Vista traute sich sogar, zum Titelbild eine ganzseitige Karikatur zu drucken – mit drei Affen als kritische Anspielung: Nichts sehen. Nichts hören. Nicht sagen. Sie überließ es den Lesern, darüber nachzudenken.

In ihrer Titelgeschichte enthüllte Vista, wie Pan Yue schon 1991 zum einflussreichen Vordenker für die Pekinger Führung wurde. Da war er Vizechefredakteur der Jugendzeitung, Sprachrohr des kommunistischen Jugendverbandes. Pan sei Hauptautor eines Manifestes gewesen, das unter dem Titel erschien: “Chinas praktische Antworten und strategische Entscheidungen auf und nach den plötzlichen Veränderungen in der UdSSR.” (苏联巨变之后中国的现实应对与战略选择)

Eine der damaligen Prognosen Pans nahm einen Putin voraus. Er spekulierte, “dass der zukünftige Nachfolger für einen Gorbatschow oder Jelzin wahrscheinlich ein Nationalist oder sogar ein napoleonischer Diktator sein wird. Sie werden die Demokratie als Deckmantel und Atomwaffen als Verhandlungsmasse gegenüber dem Westen benutzen.” (未来替代戈巴乔夫或叶立钦的人很可能是民族主义者,甚至可能是拿破仑式的独裁者。他们会以民主为外衣,以核武器作为与西方讨价还价的筹码。)

Wichtiger für Chinas Führer waren Pans andere Erkenntnisse, etwa zum Überleben des chinesischen Systems, zwei Jahre nach dem Tiananmen-Massaker des 4. Juni 1989 und unmittelbar vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. “Die Geschehnisse in der Sowjetunion haben zwar große ideologische Auswirkungen auf China, werden bei uns aber nicht zu großem Chaos führen.” Die Partei müsse aber “lernen, sich in kreativer Weise ihre traditionelle Kultur anzueignen, um Chinas sozialistisches System bewahren zu können … kurz gesagt, unsere sozialistische spirituelle Zivilisation sollte in der Lage sein, eine brandneue Kultur in einer sich verändernden Welt zu schaffen. Gefragt ist dafür organisch den Sozialismus, mit traditioneller Kultur, Patriotismus und moderner spiritueller Zivilisation zu kombinieren.”

Pan Yue wurde auf diese Art früh zum Vordenker für Xis heutige Behauptungen über Chinas kulturelle Identität und die angeblich mehr als 5.000 Jahre alte durchgehende Zivilisation. Beide seien Ursachen für die Überlegenheit des chinesischen Sozialismus und Alleinstellungsmerkmal für die Herrschaft der Partei.

Wie sehr sich Pan Yues Gedanken inzwischen bei Xi wiederfinden, zeigte sich im März 2021. In einem Gespräch im Volkskongress mit Abgeordneten aus Chinas Innerer Mongolei verlangte Xi erstmals öffentlich die Unterordnung der ethnischen Kultur unter die tradierte sinozentrische nationale Kultur Chinas. “Kulturelle Identität ist die tiefste Ebene der Identität, die Wurzel nationaler Einheit, die Seele nationaler Harmonie”. Die nationalen Minderheiten müssten zu “korrekten Ansichten zum Staat, zur Geschichte, zu den Ethnien, zur Kultur und zur Religion erzogen werden.” (文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂… 树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。)

Unter Xi gibt es allerdings keinen Raum einen Querdenker Pan, sondern, wie Experte Aaron Glasserman meint, nur noch Platz “für seine neue Rolle als Vollstrecker von Xis Version zur ‘Schaffung einer Gemeinschaft der chinesischen Nation’, in die sich die ethnischen Minderheiten integrieren lassen müssen”. Er warnt: “Journalisten und Chinawissenschaftler müssen sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ein gefeierter Umweltschützer jetzt im Zentrum einer der berüchtigtsten Arenen der chinesischen Politik steht.” Das ist die persönliche Tragik Pans.

ob die Finanzmärkte jemals aktiv die Welt verbessern werden, ist fraglich. Sicher ist, dass der Trend hier vielleicht erstmals in der Geschichte in die richtige Richtung geht. Ökologische und soziale Investments sind gefragt wie nie. Privatanleger achten bei der Auswahl von Fonds vermehrt auf entsprechende Nachweise. Und Profi-Investoren wie Rentenkassen verpflichten sich, entsprechende Kriterien einzuhalten.

Ein internationaler Konzern kann es sich daher kaum leisten, hier aus dem Raster zu fallen. Doch genau das droht Volkswagen und in gewissem Umfang auch anderen Autoherstellern. Nach der Deka erwägt eine zweite deutsche Fondsgesellschaft, die VW-Aktie nicht mehr als nachhaltiges Investment zu führen, schreibt Marcel Grzanna. Ein Dominoeffekt ist möglich, bei dem eine Finanzfirma nach der anderen umkippt. Grund sind die Verbindungen zu Zulieferern in Xinjiang. Es lässt sich eben nicht mehr ausschließen, dass Teile und Rohstoffe aus der Region in Verhältnissen hergestellt werden, die unter Zwangsarbeit fallen.

Vor gut neun Jahren nahm sich die Lokalregierung von Xinjiang vor, die von den Uiguren geprägte, autonome Region zu einem “wichtigen westwärts orientierten Standort für die Automobilherstellung” auszubauen. Firmen lockte man mit Mietfreiheit, Subventionen und billigen Lohnkosten. Dass Letztere so niedrig gehalten werden konnten, lag nicht zuletzt am Einsatz von Zwangsarbeitern. Schon früh legte die Lokalregierung einen 87-Punkte-Plan vor, der den Einsatz von Insassen aus Internierungs- und Umerziehungslagern in das Wirtschaftsprogramm mit einbezog.

Welche chinesischen Firmen darauf zurückgriffen und auf diese Weise auch Produkte aus Zwangsarbeit in westliche Lieferketten einschleusten, zeigt eine neue Studie aus Großbritannien. Christian Domke Seidel hat sie sich genauer angesehen. Sein Fazit: Wer in China Autos baut oder Teile für seine Fabriken bezieht, hat höchstwahrscheinlich Menschenrechtsverletzungen mitgetragen.

Chinas Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang werden für die Auto-Industrie zur Belastungsprobe. Anfang Mai müssen die Vorstände von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz ihren Aktionären bei den Hauptversammlungen Rede und Antwort stehen. Vor allem bei Volkswagen wird am 10. Mai in Berlin das Thema Lieferketten und Zwangsarbeit prominent zur Sprache kommen.

Unter anderem wird der Dachverband Kritische Aktionäre seine Redezeit dem Weltkongress der Uiguren (WUC) zur Verfügung stellen. Dessen Vertreter in der Hauptstadt, Haiyuer Kuerban, will die wenigen Minuten dazu nutzen, um vor den versammelten Teilhabern die dramatische Situation der muslimischen Minderheit und die hohe Wahrscheinlichkeit von Zwangsarbeit in VW-Lieferketten aufzuzeigen.

Noch unangenehmer für Konzernchef Oliver Blume könnten mögliche Fragen von Fondsgesellschaften werden. Nachdem bereits die Deka kürzlich VW-Wertpapiere aus ihren Nachhaltigkeitsfonds geschmissen hatte, weil sie unter dieser Kennung “nicht mehr investierbar” seien, nehmen auch andere Geldanlagefirmen die Einstufung der Aktien oder Anleihen des Herstellers genau unter die Lupe.

Bei Union Investment wird die Vermarktung von Volkswagen-Titeln im Nachhaltigkeitsbereich dem Vernehmen nach zunehmend kritisch hinterfragt. Die Fondsgesellschaft der DZ Bank, an der auch die Volks- und Raiffeisenbanken Anteile halten, will sich vor der Hauptversammlung zum Thema China zwar nicht öffentlich äußern, wird aber eine mündliche Stellungnahme am 10. Mai abgegeben.

“Seitens der Deka war das ein radikaler Schritt. Offensichtlich möchte man seine Nachhaltigkeits-Fonds nicht mit Titeln belasten, die in der Öffentlichkeit unbequeme Fragen aufwerfen könnten”, sagt der Finanzprofessor Henry Schäfer, der mit seiner Beratung EccoWorks unter anderem nachhaltige Anlagestrategien entwickelt und begleitet. Einen Dominoeffekt, der auch andere Investoren zum Rauswurf der VW-Papiere aus der Nachhaltigkeitsklasse bewegt, könne er bei der derzeitigen Nervosität von Fondsanbietern nicht ausschließen.

Zurzeit ist Union Investment über elf Nachhaltigkeitsfonds in Volkswagen investiert. Ohnehin erfüllt kein einziger davon laut EU-Offenlegungsverordnung die Kriterien für die höchsten Nachhaltigkeitsklassen. Doch auch die Latte für die Fonds mit den geringsten Anforderungen könnte Volkswagen wegen des Verdachts auf Zwangsarbeit in den Lieferketten reißen. Die US-Ratingagentur MSCI hatte VW-Aktien im Herbst vergangenen Jahres mit einer Red Flag im Bereich Soziales versehen und damit eine unverzügliche Warnung an alle Investoren veröffentlicht.

Wie groß das Risiko für die Hersteller tatsächlich ist, brachte Ende vergangenen Jahres eine Studie der Sheffield Hallam University zutage. Die Untersuchung identifizierte konkrete Gefahrenherde in den Lieferketten und verengte den Spielraum der Konzerne, sich mit unscharfen Erklärungen oder dem Verweis auf das Wettbewerbsrecht aus der Verantwortung zu ziehen. Insider hatten im Gespräch mit China.Table die Vermutung geäußert, dass die Hersteller in der Öffentlichkeit gerne ihre Sorgfalt betonen, während sie in Wahrheit kein gesteigertes Interesse daran haben, was tatsächlich in ihren Lieferketten vorgeht.

“Unsere Empfehlung an die Versammlung ist: Entlastet den Vorstand nicht”, sagt Tilman Massa vom Dachverband Kritische Aktionäre, die seit den 1980er-Jahren mit den gesammelten Stimmrechten von mehr als 1.000 Kleinaktionären den Vorständen gegenüber unternehmenskritische Positionen vertreten. “Volkswagen stellt nicht glaubhaft dar, dass es präventiv bei seinen Zulieferern tätig ist, um jeden Verdacht möglicher Zwangsarbeit abzuwenden”, sagt Massa.

Der Dachverband nutzt nicht nur die Hauptversammlungen für seine Anliegen, sondern sucht in langfristiger Kampagnenarbeit das Gespräch mit den Unternehmen oder kooperiert mit NGOs aus den Bereichen Umweltschutz oder Menschenrechte. Volkswagen soll gezwungen werden, sich immer wieder mit dem Thema Zwangsarbeit auseinanderzusetzen. Um seinen Interessen Nachdruck zu verleihen, hat der Verband nun entschieden, seine Redezeit an den WUC abzutreten.

Dass auch Union Investment öffentlich Stellung beziehen wird, halten die Kritischen Aktionäre bereits für eine hohe Eskalationsstufe, gerade weil institutionelle Investoren anderen Zugang zum Unternehmen haben und wesentlich subtilere Mittel anwenden könnten. “Diese Öffentlichkeit schafft erhebliche Aufmerksamkeit für das Problem und könnte auch das Land Niedersachsen als einer der Ankerinvestoren zu deutlich kritischeren Nachfragen bewegen”, glaubt Massa.

Private und institutionelle Investoren achten heute verstärkt auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards. Sie orientieren sich dabei an ESG-Kriterien. Die Abkürzung steht für Environmental, Social, Governance – also Umweltverträglichkeit, Sozialstandards und gute Unternehmensführung. Der Ansatz verändert derzeit die Kapitalmärkte. Unternehmen, die den Standards nicht entsprechen, haben es künftig deutlich schwerer, Geld aufzunehmen.

Wer in China Autos baut oder Teile für seine Fabriken bezieht, kommt höchstwahrscheinlich in Kontakt mit Zwangsarbeit. Die Studie “Driving Force – Automotive Supply Chains and Forced Labor in the Uyghur Region” hat die chinesischen Firmen benannt, die von Zwangsarbeit profitieren, und die Lieferketten zu den westlichen Automarken nachgezeichnet.

Dass der globale Automarkt ohne China nicht mehr vorstellbar ist, liegt vor allem an Rohstoffen, Grundmaterialien und einzelnen Teilen – also Kupfer, Stahl, Aluminium oder Batterien. Die Produktion dieser Teile ist arbeits- und energieintensiv. Ein Problem, das auch die chinesische Regierung erkannt hat. Ihre Lösung war es, die Weiterverarbeitung nach Xinjiang zu verlegen. Obwohl dort kaum Bergbau stattfindet, ist die Uiguren-Region der drittgrößte Standort für die Verarbeitung von Buntmetallen – also Metallen, die kein Eisen enthalten, wie etwa Kupfer, Blei und Zink.

Diese Entwicklung begann im Jahr 2014, als die Wirtschaftskommission der Uiguren-Region beschloss, “Xinjiang zu einem wichtigen und westwärts orientierten Standort für die Automobilherstellung auszubauen”. Da die Region abgelegen ist, schuf die Regierung Anreize für die Unternehmen wie Mietfreiheit, subventionierte Versorgung oder Infrastrukturmaßnahmen. Die regionale Hauptstadt Ürümqi präsentierte insgesamt 87 Vergünstigungen.

Die versprochenen niedrigen Lohnkosten kommen der Studie zufolge auch durch Zwangsarbeit der uigurischen Bevölkerung zustande. Die findet in vier Formen statt:

Ein Auto besteht aus bis zu 30.000 Teilen. Betrachtet man alle Stufen der Wertschöpfung und der Lieferketten, sind laut der Unternehmensberatung McKinsey bis zu 18.000 Firmen beteiligt. “Hersteller haben angegeben, dass eine gründliche Rückverfolgung der Lieferkette unmöglich ist, und dass das Verständnis der Situation in der uigurischen Region eine Herausforderung darstellt”, heißt es in der Studie. Sie möchte deswegen als Ausgangspunkt dienen, um die am stärksten gefährdeten Teile und Materialien zu identifizieren.

Aluminium: Im Jahr 2021 wurden weltweit 67 Millionen Tonnen Aluminium produziert – 39 Millionen davon in China, acht Millionen in Xinjiang. Das bedeutet, dass 12 Prozent des Weltbedarfs aus der Uiguren-Region kommen. Insgesamt acht global agierende Aluminiumhersteller produzieren dort, darunter Joinworld. Das Unternehmen gilt führend in der Produktion von hochreinem Aluminium. Die Studie führt einige Programme zur Beschaffung von Arbeitskräften auf, an denen Joinworld beteiligt ist. Darunter auch die staatlichen Arbeitsversetzungen. Die Marketingabteilung von Joinworld listet BMW als Abnehmer ihrer Motorblöcke auf. Darüber hinaus ist das Unternehmen Lieferant für die Jingwei Group, die ihre Teile für Bremsen und Kupplungen unter anderem an VW, Ford und Beijing Benz verkauft.

Stahl: In einem durchschnittlichen Pkw stecken rund 800 Kilogramm Stahl – vor allem im Rahmen, dem Fahrwerk und im Antriebsstrang. Der weltweit größte Produzent ist die staatliche Baowu Group. Ihre Niederlassung in der Uiguren-Region heißt Xinjiang Bayi Iron and Steel. Das Unternehmen selbst und örtliche Staatsmedien haben über tausende erzwungene Arbeitsversetzungen berichtet. Dazu kommen 4.581 Arbeitende aus lokalen Minderheiten, denen die Firma Han-Chinesen als neue “Verwandte” zugeordnet hat. Dieses sogenannte Pairing ist eine Maßnahme, mit der die Kultur der Uiguren unterdrückt und ihre Assimilation vorangetrieben werden soll. Zu den Kunden von Baowu gehören Mitsubishi, General Motors und Toyota. Darüber hinaus existiert das Joint Venture Tailor Welded Blanks, über das Baowu Stahl an VW, Ford und Fiat verkauft.

Kupfer: Kupfer dient in Autos als Rostschutz, elektromechanische Steckverbindung und zur Verkabelung von ABS und Bremssensoren. Da Elektroautos mehr Kupfer benötigen, schätzen Experten, dass der Verbrauch bis zum Jahr 2030 um rund 250 Prozent steigen wird. China selbst hat nur wenige Kupferminen (neun Prozent des Weltmarktes), übernimmt aber 41 Prozent der Weiterverarbeitung. Das macht unter anderem der staatseigene Konzern Xinjiang Nonferrous, der in der Region mehrere Tochterfirmen hält. Der Konzern hat sich an diversen Programmen beteiligt, bei denen Uiguren ihr Land weggenommen und traditionelle Häuser abgerissen wurden. Projekte zur Arbeitsversetzung und Umschulung von Minderheiten, bei denen auch Gewalt angewandt wurde, wurden hier häufig zuerst implementiert. Über Tochterunternehmen und Beteiligungen an Großhändlern gelangen die Produkte von Nonferrous auf den Weltmarkt.

Reifen: Die Dushanzi Petrochemical Company (Tochter von PetroChina) stellt synthetisches Gummi her. Das Unternehmen nimmt einerseits an Pairing-Programmen teil und profitiert von der zwangsweisen Versetzung ärmerer Menschen, die dadurch in landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten können sollen. Zur “Armutsbekämpfung” schickt der Konzern außerdem “überschüssige Arbeitskräfte” zur Arbeit auf Ölfeldern. Staatsmedien berichten, dass unter anderem Bridgestone, Michelin, Pirelli und Kumho die Produkte der Dushanzi Petrochemical Company kaufen.

Batterien: China hat im Automobilbereich eine führende Rolle in der Batterieproduktion. Dabei geht es nicht nur um Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos, sondern auch um Bleisäure-Batterien für gewöhnliche Verbrenner. Zu den größten Herstellern gehört die Camel Group. Sie hat an einem Drei-Jahres-Plan für den organisierten Transfer von städtischen und ländlichen “Überschussarbeitskräften” teilgenommen. Die Menschen mussten ein “geschlossenes Job-Training” durchlaufen, in dem es auch zu einer ideologischen Umerziehung kam. Die Camel Group wirbt damit, ihre Batterien an VW, Ford, Audi, General Motors, Honda, Nissan, Jeep, Hyundai, Kia, Peugeot und Citroën zu verkaufen.

Elektronik: Untersuchungen haben ergeben, dass allein zwischen 2017 und 2019 mindestens 80.000 Uiguren und andere Minderheiten aus ihren Heimatgemeinden in Fabriken in anderen Teilen Chinas verschleppt wurden, um in der Elektronikindustrie zu arbeiten. Die US-Regierung nannte im Juli 2021 den “unfreiwilligen Transfer” für die Automobil- und Elektronikbranche besorgniserregend. Diese Transfers nutzte unter anderem Ningbo Joyson Electronics. Die Firma hat ihren Hauptsitz in der Provinz Zhejiang südlich von Shanghai. Sie stellt Kfz-Zentralsteuerungssysteme her und verkauft über eine Tochterfirma (Joyson Automotive Safety Systems) Airbags, Sicherheitsgurte, Lenkräder und die dazugehörigen Komponenten. Als Kunden listet das Unternehmen auf seiner Firmenhomepage unter anderem Audi, Bentley, BMW, Daimler, Ferrari, Volkswagen, Land Rover, Porsche und Tesla auf. Dazu kommen viele weitere westliche Automobilhersteller.

Innenraum: Die Xinjiang Guanghui Group stellt unter anderem Polsterungen für Sitze und Fußmatten her. Der Konzern hat außerdem diverse Tochterunternehmen, die Elektronikteile für den Innenraum produzieren. Der Konzern hat einen Industriekomplex errichtet, in dem ärmere Menschen Arbeit finden sollen. Die Menschen stammen aus ländlichen Gegenden, sind allesamt Minderheiten und mitunter im benachbarten Internierungslager untergebracht. Tatsächlich ist unklar, an wen die Produkte geliefert werden. Aufgrund der Ausmaße der Arbeitstransfers und der räumlichen Nähe zu großen Lieferanten besteht laut der Studie aber ein “hohes Risiko”, dass sich die Teile des Unternehmens auch in westlichen Fahrzeugen finden.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat Volkswagen gegen Kritik an dem Werk in der chinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang verteidigt. “Volkswagen ist mitnichten mit geschlossenen Augen unterwegs”, sagte der SPD-Politiker. “Allen ist bewusst, dass VW sehr stark unter Beobachtung steht.” Weil sagte weiter, das Joint Venture in der Stadt Urumqi sei wirtschaftlich für VW von nachgeordneter Bedeutung.

Wie bei vielen anderen Investitionen in Ländern, in denen Menschenrechte bedroht sind, stelle sich die Frage: “Wäre es besser für die vor Ort in dem Unternehmen Betroffenen, wenn man sich zurückzöge?” Wegen der Landesbeteiligung an dem Konzern sitzt Weil als Ministerpräsident im Aufsichtsrat von VW. “Ich erinnere an Nelson Mandela, der sich nach Ende der Apartheid in Südafrika bei den westlichen Unternehmen bedankt hat, die trotz der Sanktionen geblieben sind. Das habe den Menschen Mut gegeben”, fügte er hinzu. “Die Diskussion ist nicht schwarz-weiß, und VW ist alles andere als blauäugig.”

VW-China-Vorstand Ralf Brandstätter hatte Ende Februar betont, VW sei sich mit dem chinesischen Partner SAIC einig, “dass wir keine Menschenrechtsverletzungen in unseren Werken dulden“. Der chinesischen Führung wird die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren im Nordwesten des Landes vorgeworfen. Peking weist dies zurück.

Die Wolfsburger hatten die Fabrik in Urumqi mit einer Kapazität von 50.000 Fahrzeugen 2012 eröffnet. Während der Corona-Pandemie und wegen Lieferengpässen schrumpfte die Belegschaft um 65 Prozent auf zuletzt knapp 240 Mitarbeiter. rtr

Die Women’s Tennis Association (WTA) kehrt nach 16-monatiger Pause nach China zurück. Das teilte der Verband am Donnerstag mit. Damit gehören die in der Volksrepublik ausgetragenen Damen-Turniere ab sofort wieder zum Terminplan der Profispielerinnen.

Der Verband hatte Ende 2021 seinen vorübergehenden Rückzug aus Sorge um den Verbleib der chinesischen Weltklassespielerin Peng Shuai erklärt. Peng hatte dem früheren Vize-Premieminister Zhang Gaoli öffentlich vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Daraufhin war die 37-Jährige wochenlang verschwunden und danach nur noch sporadisch in der Öffentlichkeit aufgetaucht.

Aktive und ehemalige Tennisgrößen hatten sich ebenfalls besorgt über Pengs Schicksal geäußert. Unter dem Hashtag #WhereisPengshuai erinnerten Aktivisten in Sozialmedien immer wieder an den Fall. Die WTA verlangte mehrfach nach Aufklärung. Obwohl Details über Pengs Verbleib nach wie vor nicht bekannt sind, hat der Verband nun seine Rückkehr nach China beschlossen.

“Die Haltung, die wir seinerzeit eingenommen haben, war angemessen. Und wir stehen dazu. Aber nach 16 Monaten sind wir davon überzeugt, dass unsere Forderungen nicht erfüllt werden. Und es macht keinen Sinn, mit derselben Strategie weiterzumachen“, sagte WTA-Präsident Steve Simon. Die WTA will über zuverlässige Quellen erfahren haben, dass Peng sicher sei und mit ihrer Familie in Peking lebe. grz

Gegen die Menschenrechts-Aktivisten Xu Zhiyong und Ding Jiaxi sind die Urteile ergangen. Xu muss für 14 Jahre ins Gefängnis, Ding für zwölf Jahre. Beide Anwälte befinden sich bereits in Haft. Im Juni vergangenen Jahres hatte der Prozess gegen Xu unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Die Urteilsverkündung hatte sich über Monate verzögert.

Xu saß bereits zwischen 2013 und 2017 eine Strafe für sein Engagement ab, nachdem er gemeinsam mit Ding die Neue Bürgerbewegung gegründet und gegen die Beschränkungen des Versammlungsrechts protestiert hatte. Statt nach seiner Entlassung klein beizugeben, hatte er 2020 noch einmal mit Kritik nachgelegt und Xi Jinping persönlich in einem offenen Brief angeklagt. Dieser sei politisch unfähig, nehme den Chinesen ihre verfassungsmäßigen Rechte und habe Hongkong illegal seine Freiheit genommen.

Ding sitzt seit 2019 in Haft. Auch sein Prozess war im vergangenen Jahr hinter verschlossenen Türen in kurzer Zeit abgewickelt worden. Seine Ehefrau hatte im Interview mit Table.Media bereits befürchtet, dass ihr Mann lebenslang im Gefängnis bleiben muss. Sie berichtete von schrecklichen Haftbedingungen für die Dissidenten. fin

Das Hafenterminal Tollerort in Hamburg, an dem sich der chinesische Staatskonzern Cosco beteiligen will, wurde Anfang des Jahres offenbar als kritische Infrastruktur eingeordnet. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung aus gemeinsamen Recherchen mit NDR und WDR. Eine Sprecherin der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat demnach mitgeteilt, das Terminal sei in Abstimmung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als “Betrieb einer Umschlaganlage in See- und Binnenhäfen mit einer Frachtmenge von 3,27 Millionen Tonnen pro Jahr” und damit als kritische Infrastruktur registriert worden. Am Tollerort liege der jährliche Umschlag über diesem Wert. Das BSI selbst hat sich dem Bericht zufolge zunächst nicht dazu geäußert.

Der Vorgang wirft die Frage auf, wie sich die Neueinordnung auf den Cosco-Einstieg auswirken könnte: Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Mittwoch in Berlin, da sich die Voraussetzungen geändert hätten, prüfe das Ministerium die Auswirkungen auf den Sachverhalt. Das Wirtschaftsministerium kann unter bestimmten Umständen den Einstieg eines Investors aus einem Nicht-EU-Staat untersagen, wenn es kritische Infrastruktur betreibt. Die Einstufung bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft automatisch untersagt wird.

Nach mehr als einem Jahr Verhandlung hatte sich die HHLA im Januar noch optimistisch zum Deal mit Cosco geäußert. Man sei mit der “Klärung letzter Details” befasst gewesen. Cosco wollte eigentlich 35 Prozent der Anteile an Tollerort erwerben. Am Ende setzte Bundeskanzler Olaf Scholz gegen den Widerstand mehrerer Ministerien durch, dass Cosco sich mit 24,9 Prozent beteiligen dürfe – also keine Sperrminorität bekommen darf. Dazu war eine “Teiluntersagung” nötig. Seither ist offen, ob eine solche Beteiligung für Cosco noch attraktiv ist. ari

Der umstrittene Ballon aus China, der im Februar die USA überquert hatte, trug die nötige Ausrüstung, um Funksignale von militärischen Einrichtungen am Boden zu empfangen, berichtet der US-Sender NBC unter Berufung auf Regierungsbeamte. Der Bordrechner habe die gewonnenen Informationen auch nach China weiterleiten können. Damit sei klar, dass es sich um ein Spionagegerät gehandelt habe. Der Ballon sei steuerbar gewesen und haben zuweilen Kreise über besonders interessanten Zielen gedreht.

Die Einschätzung, dass der Ballon Datensignale auffangen konnte, kommt grundsätzlich nur wenig überraschend. An den Geräten, die der Ballon trug, waren sichtbare Antennen angebracht. Interessanter sind weitere Informationen, die NBC von den anonymen Beamten erhielt. Demnach haben US-Stellen den Empfang des Ballons gestört und auch am Boden dafür gesorgt, dass keine wichtigen Informationen von Waffensystemen nach außen drangen. China besteht darauf, das Fluggerät habe zur Wetterbeobachtung gedient. fin

Chinas Volkskongress hat die Regierungsreform der Parteiführung gebilligt. Danach gehören dem Staatsrat 26 Ministerien und Kommissionen an. Xinhua veröffentlichte am 12. März 2023 die Namen der 26 “key officials”, darunter Minister Pan Yue als neuer Chef der Kommission für Angelegenheiten der 55 nationalen Minderheiten. Zwar machen diese nur 8,9 Prozent der überwiegend Han-chinesischen Bevölkerung aus. Doch Peking fürchtet sie als Bedrohung für die Einheit des Landes, besonders in den Unruheregionen der Uiguren, Tibeter und Mongolen. Ethnische Bestrebungen nach mehr politischer, sprachlicher, religiöser oder kultureller Autonomie werden resolut verfolgt.

Pan ist erst der zweite Han-Chinese, der die seit 70 Jahren bestehende Kommission leitet. Bis 2020 saßen ihr nur Funktionäre ethnischer Abstammung vor. Mit der Bestellung von Pan setzt die Partei noch ein weiteres Zeichen. 2002 plädierte Pan als Historiker in seiner Promotion, Millionen Han-Chinesen aus Ost- und Zentralchina bis 2050 nach Westchina umzusiedeln. Das Thema der 120-seitigen Doktorarbeit, die im Internet nachlesbar ist, hieß “Erforschung der Geschichte und aktuellen Lage der Ansiedlung von Migranten in Westchina” (中国西部移民屯垦的历史与现实研究). Er prägte darin den Schlüsselbegriff der “nationalen Verschmelzung” (民族融合) – also eine Politik gegenüber Chinas Minderheiten, die in die Adaption von Chinas hanchinesischer Kultur und Zivilisation eingebettet ist. “Wir müssen so schnell wie möglich eine Migrationsstragie mit chinesischen Besonderheiten formulieren.”

Inzwischen hat Pan weitere Überlegungen, etwa zu Fragen der Einschränkung der Autonomie oder über die Sinisierung der Minderheiten, hinzugefügt. 2021 schreibt er, warum in der Geschichte nur das Reich der Mitte seine Einheit bewahren konnte: “Der Hintergrund chinesischer Zivilisation ist ihr Tianxia-Geist (alles unter einem Himmel vereint), der die ethnischen Barrieren überwindet. Die Geschichte der Nation ist eine Geschichte, in der dieser Geist ethnische Selbstbegrenzung transzendieren kann und das tiefe Gefühl erzeugt, einer ‘Schicksalsgemeinschaft’ anzugehören.” (中华文明的底色是打破族群壁垒的天下精神。一部中华民族史是一部 天下精神”超越”族性自限”的历史,其中饱含着深沉的命运共同体情感。)

Alle diese Begriffe Pans tauchen inzwischen auch in Xis Entwicklungsstrategien auf. Sein Schlüsselwort von der gewollten Verschmelzung zwischen Han und Minderheiten übersetzt der Sinologe und Politikassistent an der US-amerikanischen Princeton Universität, Aaron Glasserman, mit dem Begriff der gewollten “ethnischen Fusion”. Er erforscht seit Jahren Pans Wirken, hat Pans Doktorarbeit gelesen. “Seine jetzige Ernennung verstärkt noch die kompromisslose Politik der Partei gegenüber den nationalen Minderheiten. Wenn Xi nach einer Person mit der Vision und dem politischen Unternehmertum gesucht hat, die erforderlich sind, um die Assimilation mit den Han-Chinesen zu lenken und zu beschleunigen, dann hat er ihn in Pan gefunden.”

Die KP hatte es mit der Beförderung Pans eilig. Schon im Juni 2022 ernannte das Politbüro Pan zum Parteisekretär der Minderheiten-Kommission. Im Juli begleitete er KP-Chef Xi auf dessen Inspektionsreise nach Xinjiang. Xi demonstrierte dort, wie wenig er sich um die Menschenrechtsvorwürfe aus dem Ausland scherte. Pan, der in den vergangenen Jahren schon Linientreue und Patriotismus als Vizechef der kommunistischen “Einheitsfront” und Direktor des Büros für Auslandschinesen unter Beweis gestellt hatte, wurde im Oktober 2022 auf dem 20. Parteitag zum Vollmitglied im Zentralkomitee gewählt.

Das wäre kaum erwähnenswert, wenn er nur ein weiterer Loyalist in Xis handverlesener Gefolgschaft aus Ja-Sagern wäre. Doch Pan galt einst – in China wie im Ausland – als Hoffnungsträger politischer, sozialer und ökologischer Reformen der Volksrepublik, als “grüner Held” und “maverick-thinker” in der KP.

Das Comeback des früheren Quer- und Vordenkers innerhalb der Pekinger Führung verblüfft – zumindest auf den ersten Blick. 2001 übte er Fundamentalkritik an der falschen Angst in der KP vor der Religion als “Opium für das Volk”. 2004 macht er Front gegen Chinas umweltzerstörenden Wachstumskurs. Er beeinflusste damit das Denken von Parteichef Jiang Zemin und Hu Jintao – und inzwischen auch das von Xi.

Pan musste pausieren, nachdem er mit seinem Versuch gescheitert war, als Vize-Umweltminister Chinas Provinzen zu zwingen, ihre Wirtschaftsplanung nach einem “grünen GDP” auszurichten. Er manövrierte sich nur kurzfristig ins politische Abseits, übernahm 2016 bis 2021 als Parteisekretär und Vizedirektor das Pekinger Zentralinstitut für Sozialismus (CIS). Dort bastelte er an neuen Theorien über Chinas besonderen sozialistischen Weg und dessen “weltweite Bedeutung.”

Das brachte ihn zu den Schaltstellen der Macht zurück, diesmal als Apologet des Systems, der er in Wirklichkeit auch früher schon war. Pan folgt den Fußstapfen von Xis Redenschreiber und Vordenker Wang Huning, der einst auch ein Reform-Intellektueller war. Als Ideologie-Berater für Parteichef Xi (und davor schon für dessen zwei Vorgänger) machte sich Wang so unentbehrlich, dass Xi ihn (China.Table berichtete) von 2017 an zu sich in den Ständigen Ausschuss des Politbüros holte.

Pans langer Marsch durch die Institutionen der Regierungsbürokratie begann vor 20 Jahren. Im März 2003 hatte ihn der Volkskongress zum Vizedirektor der damaligen Staatsbehörde für Umweltschutz SEPA (State Environmental Protection Administration) befördert, der Vorläuferin des ersten Umweltministeriums Chinas. Als Vizeminister ließ er 2005 spektakulär 30 staatliche Großprojekte stoppen, darunter Kraftwerke und Dämme, weil sie ohne Umweltverträglichkeitsstudien in den Bau gingen. Pan kritisierte Chinas angebliches Superwachstum als “fragwürdiges und gefährliches Wirtschaftswunder.”

Die Medien erkoren ihn zu ihrem Liebling. Im März 2007 identifizierte die populäre chinesische Illustrierte “Vista” Pan als einen von drei potenziellen Aufsteigern unter den neuen Provinzführern und Ministern. Auf ihrem Titelbild zeigte sie ihn zusammen mit Xi Jinping, damals Parteiführer der Provinz Zhejiang und Bo Xilai, dem KP-Chef von Chongqing, unter der Überschrift “Die roten Familien” und “Die kämpferische Geschichte von drei Provinzführern”. Alle drei waren Chinas “Prinzlinge”. Ihre Väter und Mütter hatten sich in Maos Revolution Verdienste erworben, wurden dann während der Kulturrevolution zu Unrecht verfolgt. Die Kinder litten mit. Doch nach Rehabilitierung der Eltern stiegen sie auf. Dabei blieben sie dem Marxismus und dem System treu.

Im Jahr 2007 durften Chinas Medien solche Geschichten noch veröffentlichen und spekulieren. Vista traute sich sogar, zum Titelbild eine ganzseitige Karikatur zu drucken – mit drei Affen als kritische Anspielung: Nichts sehen. Nichts hören. Nicht sagen. Sie überließ es den Lesern, darüber nachzudenken.

In ihrer Titelgeschichte enthüllte Vista, wie Pan Yue schon 1991 zum einflussreichen Vordenker für die Pekinger Führung wurde. Da war er Vizechefredakteur der Jugendzeitung, Sprachrohr des kommunistischen Jugendverbandes. Pan sei Hauptautor eines Manifestes gewesen, das unter dem Titel erschien: “Chinas praktische Antworten und strategische Entscheidungen auf und nach den plötzlichen Veränderungen in der UdSSR.” (苏联巨变之后中国的现实应对与战略选择)

Eine der damaligen Prognosen Pans nahm einen Putin voraus. Er spekulierte, “dass der zukünftige Nachfolger für einen Gorbatschow oder Jelzin wahrscheinlich ein Nationalist oder sogar ein napoleonischer Diktator sein wird. Sie werden die Demokratie als Deckmantel und Atomwaffen als Verhandlungsmasse gegenüber dem Westen benutzen.” (未来替代戈巴乔夫或叶立钦的人很可能是民族主义者,甚至可能是拿破仑式的独裁者。他们会以民主为外衣,以核武器作为与西方讨价还价的筹码。)

Wichtiger für Chinas Führer waren Pans andere Erkenntnisse, etwa zum Überleben des chinesischen Systems, zwei Jahre nach dem Tiananmen-Massaker des 4. Juni 1989 und unmittelbar vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. “Die Geschehnisse in der Sowjetunion haben zwar große ideologische Auswirkungen auf China, werden bei uns aber nicht zu großem Chaos führen.” Die Partei müsse aber “lernen, sich in kreativer Weise ihre traditionelle Kultur anzueignen, um Chinas sozialistisches System bewahren zu können … kurz gesagt, unsere sozialistische spirituelle Zivilisation sollte in der Lage sein, eine brandneue Kultur in einer sich verändernden Welt zu schaffen. Gefragt ist dafür organisch den Sozialismus, mit traditioneller Kultur, Patriotismus und moderner spiritueller Zivilisation zu kombinieren.”

Pan Yue wurde auf diese Art früh zum Vordenker für Xis heutige Behauptungen über Chinas kulturelle Identität und die angeblich mehr als 5.000 Jahre alte durchgehende Zivilisation. Beide seien Ursachen für die Überlegenheit des chinesischen Sozialismus und Alleinstellungsmerkmal für die Herrschaft der Partei.

Wie sehr sich Pan Yues Gedanken inzwischen bei Xi wiederfinden, zeigte sich im März 2021. In einem Gespräch im Volkskongress mit Abgeordneten aus Chinas Innerer Mongolei verlangte Xi erstmals öffentlich die Unterordnung der ethnischen Kultur unter die tradierte sinozentrische nationale Kultur Chinas. “Kulturelle Identität ist die tiefste Ebene der Identität, die Wurzel nationaler Einheit, die Seele nationaler Harmonie”. Die nationalen Minderheiten müssten zu “korrekten Ansichten zum Staat, zur Geschichte, zu den Ethnien, zur Kultur und zur Religion erzogen werden.” (文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂… 树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。)

Unter Xi gibt es allerdings keinen Raum einen Querdenker Pan, sondern, wie Experte Aaron Glasserman meint, nur noch Platz “für seine neue Rolle als Vollstrecker von Xis Version zur ‘Schaffung einer Gemeinschaft der chinesischen Nation’, in die sich die ethnischen Minderheiten integrieren lassen müssen”. Er warnt: “Journalisten und Chinawissenschaftler müssen sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ein gefeierter Umweltschützer jetzt im Zentrum einer der berüchtigtsten Arenen der chinesischen Politik steht.” Das ist die persönliche Tragik Pans.