ob die Finanzmärkte jemals aktiv die Welt verbessern werden, ist fraglich. Sicher ist, dass der Trend hier vielleicht erstmals in der Geschichte in die richtige Richtung geht. Ökologische und soziale Investments sind gefragt wie nie. Privatanleger achten bei der Auswahl von Fonds vermehrt auf entsprechende Nachweise. Und Profi-Investoren wie Rentenkassen verpflichten sich, entsprechende Kriterien einzuhalten.

Ein internationaler Konzern kann es sich daher kaum leisten, hier aus dem Raster zu fallen. Doch genau das droht Volkswagen, und in gewissem Umfang auch anderen Autoherstellern. Nach der Deka erwägt eine zweite deutsche Fondsgesellschaft, die VW-Aktie nicht mehr als nachhaltiges Investment zu führen, schreibt Marcel Grzanna. Ein Dominoeffekt ist möglich, bei dem eine Finanzfirma nach der anderen umkippt. Grund sind die Verbindungen zu Zulieferern in Xinjiang. Es lässt sich eben nicht mehr ausschließen, dass Teile und Rohstoffe aus der Region in Verhältnissen hergestellt werden, die unter Zwangsarbeit fallen.

Der erste Tag ihres China-Besuchs stand für Außenministerin Annalena Baerbock ganz im Zeichen einer schwierigen Balance. Einerseits hat sie Termine absolviert, die auf Völkerverständigung abzielen. Und sie hat versichert, Deutschland habe kein Interesse an einer wirtschaftlichen Entkopplung. So weit, so diplomatisch. Doch zugleich versucht sie, Emmanuel Macrons Aussagen entgegenzuwirken und betonte, wie wichtig Europa die Freiheit Taiwans ist.

Das wird ihre Termine am Freitag nicht vereinfachen, aber es kommt nicht darauf an, dass sie es leicht hat, sondern dass sie das Maximum für Deutschland herausholt. Die Ausgangslage ist gut. Außenminister Qin Gang reist ihr zuvorkommend entgegen und holt sie mit dem Zug in Tianjin ab. Sie trifft mit Vizepräsident Han Zheng und Top-Diplomat Wang Yi zudem zwei protokollarische Schwergewichte.

Chinas Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang werden für die Auto-Industrie zur Belastungsprobe. Anfang Mai müssen die Vorstände von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz ihren Aktionären bei den Hauptversammlungen Rede und Antwort stehen. Vor allem bei Volkswagen wird am 10. Mai in Berlin das Thema Lieferketten und Zwangsarbeit prominent zur Sprache kommen.

Unter anderem wird der Dachverband Kritische Aktionäre seine Redezeit dem Weltkongress der Uiguren (WUC) zur Verfügung stellen. Dessen Vertreter in der Hauptstadt, Haiyuer Kuerban, will die wenigen Minuten dazu nutzen, um vor den versammelten Teilhabern die dramatische Situation der muslimischen Minderheit und die hohe Wahrscheinlichkeit von Zwangsarbeit in VW-Lieferketten aufzuzeigen.

Noch unangenehmer für Konzernchef Oliver Blume könnten mögliche Fragen von Fondsgesellschaften werden. Nachdem bereits die Deka kürzlich VW-Wertpapiere aus ihren Nachhaltigkeitsfonds geschmissen hatte, weil sie unter dieser Kennung “nicht mehr investierbar” seien, nehmen auch andere Geldanlagefirmen die Einstufung der Aktien oder Anleihen des Herstellers genau unter die Lupe.

Bei Union Investment wird die Vermarktung von Volkswagen-Titeln im Nachhaltigkeitsbereich dem Vernehmen nach zunehmend kritisch hinterfragt. Die Fondsgesellschaft der DZ Bank, an der auch die Volks- und Raiffeisenbanken Anteile halten, will sich vor der Hauptversammlung zum Thema China zwar nicht öffentlich äußern, wird aber eine mündliche Stellungnahme am 10. Mai abgegeben.

“Seitens der Deka war das ein radikaler Schritt. Offensichtlich möchte man seine Nachhaltigkeits-Fonds nicht mit Titeln belasten, die in der Öffentlichkeit unbequeme Fragen aufwerfen könnten”, sagt der Finanzprofessor Henry Schäfer, der mit seiner Beratung EccoWorks unter anderem nachhaltige Anlagestrategien entwickelt und begleitet. Einen Dominoeffekt, der auch andere Investoren zum Rauswurf der VW-Papiere aus der Nachhaltigkeitsklasse bewegt, könne er bei der derzeitigen Nervosität von Fondsanbietern nicht ausschließen.

Zurzeit ist Union Investment über elf Nachhaltigkeitsfonds in Volkswagen investiert. Ohnehin erfüllt kein einziger davon laut EU-Offenlegungsverordnung die Kriterien für die höchsten Nachhaltigkeitsklassen. Doch auch die Latte für die Fonds mit den geringsten Anforderungen könnte Volkswagen wegen des Verdachts auf Zwangsarbeit in den Lieferketten reißen. Die US-Ratingagentur MSCI hatte VW-Aktien im Herbst vergangenen Jahres mit einer Red Flag im Bereich Soziales versehen und damit eine unverzügliche Warnung an alle Investoren veröffentlicht.

Wie groß das Risiko für die Hersteller tatsächlich ist, brachte Ende vergangenen Jahres eine Studie der Sheffield Hallam University zutage. Die Untersuchung identifizierte konkrete Gefahrenherde in den Lieferketten und verengte den Spielraum der Konzerne, sich mit unscharfen Erklärungen oder dem Verweis auf das Wettbewerbsrecht aus der Verantwortung zu ziehen. Insider hatten im Gespräch mit China.Table die Vermutung geäußert, dass die Hersteller in der Öffentlichkeit gerne ihre Sorgfalt betonen, während sie in Wahrheit kein gesteigertes Interesse daran haben, was tatsächlich in ihren Lieferketten vorgeht.

“Unsere Empfehlung an die Versammlung ist: Entlastet den Vorstand nicht”, sagt Tilman Massa vom Dachverband Kritische Aktionäre, die seit den 1980er-Jahren mit den gesammelten Stimmrechten von mehr als 1.000 Kleinaktionären den Vorständen gegenüber unternehmenskritische Positionen vertreten. “Volkswagen stellt nicht glaubhaft dar, dass es präventiv bei seinen Zulieferern tätig ist, um jeden Verdacht möglicher Zwangsarbeit abzuwenden”, sagt Massa.

Der Dachverband nutzt nicht nur die Hauptversammlungen für seine Anliegen, sondern sucht in langfristiger Kampagnenarbeit das Gespräch mit den Unternehmen oder kooperiert mit NGOs aus den Bereichen Umweltschutz oder Menschenrechte. Volkswagen soll gezwungen werden, sich immer wieder mit dem Thema Zwangsarbeit auseinanderzusetzen. Um seinen Interessen Nachdruck zu verleihen, hat der Verband nun entschieden, seine Redezeit an den WUC abzutreten.

Dass auch Union Investment öffentlich Stellung beziehen wird, halten die Kritischen Aktionäre bereits für eine hohe Eskalationsstufe, gerade weil institutionelle Investoren anderen Zugang zum Unternehmen haben und wesentlich subtilere Mittel anwenden könnten. “Diese Öffentlichkeit schafft erhebliche Aufmerksamkeit für das Problem und könnte auch das Land Niedersachsen als einer der Ankerinvestoren zu deutlich kritischeren Nachfragen bewegen”, glaubt Massa.

Private und institutionelle Investoren achten heute verstärkt auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards. Sie orientieren sich dabei an ESG-Kriterien. Die Abkürzung steht für Environmental, Social, Governance – also Umweltverträglichkeit, Sozialstandards und gute Unternehmensführung. Der Ansatz verändert derzeit die Kapitalmärkte. Unternehmen, die den Standards nicht entsprechen, haben es künftig deutlich schwerer, Geld aufzunehmen.

Annalena Baerbock ist am Donnerstag in China zu ihrem mit Spannung erwarteten Antrittsbesuch eingetroffen. In der rund 150 Kilometer von Peking entfernten Hafenstadt Tianjin besuchte die deutsche Außenministerin unter anderem eine Schule sowie das deutsche Unternehmen Flender, das seit 1981 Windturbinen herstellt.

Tianjin ist ein sanfter Auftakt für Baerbocks schwierige China-Reise. Die politisch heiklen Gespräche stehen erst am heutigen Freitag in Peking an – und diese Gespräche bergen Sprengstoff. Denn Baerbock will Deutschlands Verhältnis mit China neu austarieren. Die Konfliktpunkte liegen auf der Hand: Chinas Nähe zu Russland im Ukraine-Krieg, die zunehmenden Spannungen um Taiwan, Deutschlands wirtschaftliche Abhängigkeiten, sowie Menschenrechte und Klimaschutz.

Und als wäre das nicht schon schwierig genug, ist unverhofft noch eine weitere Aufgabe hinzugekommen: Baerbock muss in China für Klarheit sorgen, angesichts der mindestens missverständlichen Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Europas Haltung in einem möglichen Taiwan-Konflikt.

Dem kam Baerbock gleich in Tianjin nach. “Deutschland und die Europäische Union sind wirtschaftlich anfällig, deshalb können uns die Spannungen in der Taiwanstraße nicht gleichgültig sein”, sagte die Außenministerin am Donnerstag. 50 Prozent des Welthandels passierten die Taiwanstraße, 70 Prozent aller Halbleiter. “Die freie Durchfahrt liegt also auch in unserem wirtschaftlichen Interesse”, betonte Baerbock.

“Eine militärische Eskalation in der Taiwanstraße wäre weltweit ein Worst-Case-Szenario und würde uns als eine der größten Industrienationen besonders treffen”, fügte sie mit Blick auf Deutschland hinzu. Zuvor hatte sie bereits von einem “Horrorszenario” gesprochen.

Das erste Zeichen der Verständigung setzte die chinesische Führung: Außenminister Qin Gang fährt Baerbock am Freitag nach Tianjin entgegen, um der deutschen Besucherin seine Heimatstadt persönlich zu zeigen. Es ist ein bemerkenswerter Vorgang, der zuletzt Angela Merkel zuteilwurde, als Wen Jiabao 2012 mit der damaligen Kanzlerin nach Tianjin fuhr.

Doch auch Baerbock setzte am Donnerstag auf Verständigung und Austausch – gesellschaftlich und wirtschaftlich. In Tianjin nahm sie am Deutschunterricht in der Pasch-Schule “No. 42 High School” teil. Pasch steht für “Schulen: Partner der Zukunft” und vernetzt weltweit mehr als 2.000 Schulen, an denen Deutsch einen besonders hohen Stellenwert hat.

Wirtschaftlich ist Tianjin als größter Containerhafen Nordchinas von Bedeutung. Auch Baerbocks Besuch bei Flender setzt ein klares Zeichen für Zusammenarbeit bei Klimaschutz und erneuerbaren Energien. Unter der Marke “Winergy” stellt das Unternehmen seit 1981 Getriebe für Windturbinen her.

“Für mich ist klar: an einer wirtschaftlichen Entkopplung haben wir kein Interesse. Dies wäre in einer globalisierten Welt ohnehin schwer möglich. Aber wir müssen die Risiken einseitiger Abhängigkeiten systematischer in den Blick nehmen und abbauen, im Sinne eines De-Risking”, sagte Baerbock.

Doch ganz so harmonisch wie der Auftakt in Tianjin dürfte es nicht bleiben. Mit dem Schnellzug werden Qin Gang und Baerbock nach Peking reisen. In der chinesischen Hauptstadt warten ranghohe Vertreter auf die deutsche Außenministerin, unter anderem

Vor allem Chinas anhaltende Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg und die zunehmenden Spannungen um Taiwan bergen Konfliktpotential.

Bis Freitag wollte Baerbock aber offenbar nicht warten. Schon in Tianjin gab die Außenministerin die Richtung vor. China habe am meisten Einfluss auf Russland. Deshalb müsse auch China daran mitwirken, diesen Angriffskrieg zu stoppen, sagt Baerbock am Donnerstag.

Auch beim Thema Taiwan dürfte es konfrontativ werden. Denn so gastfreundlich sich China am Donnerstag gegenüber Baerbock zeigte, so hart verhält sich die Führung in Peking gegenüber Taiwan: Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh am Donnerstag mitteilte, wurden 26 Flugzeuge sowie sieben Schiffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee in der Nähe Taiwans gesichtet. Dabei hätten 14 Kampfjets die sogenannte Medianlinie überquert, die inoffizielle Grenze zwischen China und Taiwan.

Zuvor hatte Peking in einem dreitägigen Großmanöver eine umfassende See- und Luftraumblockade der Insel geprobt. Tawains “Außenminister” Joseph Wu (吳釗燮) warnte deshalb gegenüber dem US-Fernsehsender CNN, die jüngsten Militärübungen zeigten, dass China sich darauf vorbereite, “einen Krieg gegen Taiwan zu beginnen”.

Passend dazu hat China für Sonntag eine kurzzeitige Flugverbotszone und die Sperrung eines Seegebiets nördlich von Taiwan angekündigt. Die Durchfahrt für den Schiffsverkehr sei von 9 bis 15 Uhr Ortszeit verboten, da Raketentrümmer herabfallen könnten. Was es mit dem Raketenstart in diesem heiklen Gebiet direkt nach Baerbocks Abreise auf sich hat, blieb vorerst offen.

Es ist an Baerbock, nach der Reise Deutschlands neues Verhältnis zu China zu sortieren. Mit dem Dreiklang “Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale” ist der Ton zwar gesetzt. Doch in China achtet man genauestens auf die unterschiedliche Akzentuierung zwischen Kanzleramt und Außenministerium.

Baerbock gilt als äußerst China-kritisch, ein erster Entwurf einer China-Strategie aus dem Auswärtigen Amt fiel durchaus konfrontativ aus. Im Gegensatz dazu stehen die China-Ansichten von Olaf Scholz: Im Kanzleramt betont man lieber die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Volksrepublik. In Tianjin sagte Baerbock dazu: “Wir haben in einigen Bereichen Abhängigkeiten von China, die nicht gesund sind.”

Und doch gibt sich die Außenministerin auch hier derzeit kompromissbereit: “In welche Richtung die Nadel künftig ausschlagen wird, liegt auch daran, welchen Weg China wählt.” Die deutsche Außenministerin weiß um die Tragweite der Aufgabe: “Für unser Land hängt viel davon ab, ob es uns gelingt, unser zukünftiges Verhältnis mit China richtig auszutarieren.” Es ist ein schwieriger Spagat: China ist seit mehreren Jahren Deutschlands wichtigster Handelspartner. Aber zunehmend eben auch ein Akteur, der die Weltordnung nach seinen eigenen Vorstellungen umgestalten möchte.

17.04.2023, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Urban China Series: Hukou Reform, Return Migration,and Implications for Urban Development in China Mehr

17.04.2023, 18:15 Uhr (18.04., 00:15 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut FU Berlin, Seminar (Hybrid): Daten in China – Widersprüche und Lösungsansätze im Dreieck von staatlicher Souveränität, Unternehmensinteressen und Persönlichkeitsrecht Mehr

17.04.2023, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webinar: Enjoying Jet Lag: Resuming In-Person Travel and U.S.-China Relations Mehr

18.04.2023, 19:30 Uhr (19.04., 01:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webinar: Pausing Proliferation: Facing China’s Military Engine Development Mehr

18.04.2023, 8:30 Uhr und 19.04.2023, 8:30 Uhr

Chinaforum Bayern, Seminar (vor Ort): Prima Plan? Die China-Strategie(n) der Bundesregierung Mehr

18.04.2023, 9:30 Uhr

Chinaforum Bayern, Seminar (vor Ort): Veranstaltungshinweis “Nichts als Kohle? Wirtschaftskonferenz mit Chinas Energiebündel Shanxi” Mehr

19.04.2023, 17:00 Uhr (23:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Xinyu Chen – Power Market Reform Coupled with Carbon Neutral Transition in China: Status and Prospects Mehr

19.04.2023, 9:30 Uhr

Leadership Excellence Institute Zeppelin & Centre for Leadership and Innovation in Asia, Event (vor Ort): European Perspectives on the New Silk Road – Re-engaging China? Mehr

19.04.2023, 11:30 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China Shanghai, Networking Event (vor Ort): Executive Women in German Companies in China – WE.C.U. at Oppermann Mehr

20.04.2023, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Institut für Weltwirtschaft Kiel, Global China Conversations: Unbekannte Schulden und Zahlungsausfälle: Eine chinesische Schuldenfalle für Afrika? (Moderation: Felix Lee) Mehr

20.04.2023, 20:00 Uhr (21.04., 02:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webinar: Fireside Chat with Dr. Ko Wen-je, Chairman of the Taiwan People’s Party and Former Mayor of Taipei Mehr

20.04.2023, 18:00 Uhr

China Centrum Tübingen, Ringvorlesung (vor Ort): China auf ferner Bühne – Ironie und Distanznahme in der Zeitenwende Mehr

20.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Understanding China’s Trademark System: How FIEs can Safeguard Their Brands Mehr

20.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Webinar: Exporting F&B to China: Challenges and Opportunities Mehr

21.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Investing in the Healthcare Industry: Opportunities in Hong Kong and China’s Greater Bay Area Mehr

21.04.-27.04.2023, ganztägig

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Filmfestival: 7. Chinesisches Filmfestival Mehr

25.04.2023, 10:00 Uhr

Table.Media, Online-Konferenz: China-Strategie 2023 – Deutschland sucht seinen Umgang mit dem Wettbewerber, Rivalen und Partner Mehr

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

Der Bundesregierung fehlt bisher die Rechtsgrundlage für ein Importverbot von Kommunikationsausrüstung des chinesischen Herstellers Huawei. Das ist die Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Es sei daher kein Verbot von Produkten des Technologiekonzerns geplant, berichtet der Informationsdienst Heute im Bundestag (HiB). Nur unter engen Voraussetzungen seien Einschränkungen des Warenverkehrs überhaupt zulässig, so die Regierung. fin

Das chinesische Außenministerium hat am Donnerstag den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses, Michael McCaul, für seinen Besuch in Taiwan mit Sanktionen belegt. McCaul von der Republikanischen Partei habe damit ein “falsches Signal an die separatistischen Kräfte für eine Unabhängigkeit Taiwans” gesendet, so das Ministerium.

McCaul besuchte Taipeh vergangene Woche zusammen mit einer parteiübergreifenden Kongressdelegation. Im Gespräch mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen versicherte er, die Ausbildung der taiwanischen Streitkräfte zu unterstützen und die Lieferung von Waffen an Taiwan zu beschleunigen. Bei einem Treffen mit Taiwans Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten William Lai Ching-te am vergangenen Donnerstag verglich McCaul Chinas Präsident Xi Jinping indirekt mit Hitler, wie Bloomberg berichtete.

Die chinesischen Staatsmedien bezeichnen McCaul als einen der “größten anti-chinesischen Falken” der US-Politik, der kontinuierlich eine “chinesische Bedrohung” heraufbeschwöre und taiwanische Sezessionisten unterstütze. Nach dem chinesischen Antisanktionsgesetz darf McCaul nun nicht mehr nach China einreisen, auch ist ihm untersagt, mit Organisationen und Einzelpersonen in China in Kontakt zu treten. Sollte er Vermögen in der Volksrepublik haben, wird dieses eingefroren. rtr/fpe

Der chinesische Ökonzern Sinopec investiert in ein Gasfeld im Norden des Wüstenemirats Katar. Er sichert sich damit Zugriff auf die Flüssiggasproduktion des Landes. Sinopec kauft dafür einen fünfprozentigen Anteil an dem neuen Erschließungsprojekt North Field. Das sagte das staatliche Energieunternehmen Qatar Energy.

China befindet sich auf der arabischen Halbinsel im Wettbewerb mit Europa und hier insbesondere Deutschland um Rechte an Flüssiggas (LNG). Dieses ist derzeit eine viel gefragte Alternative zu russischem Pipeline-Gas. China hat mit Katar bereits zahlreiche Verträge geschlossen. fin

Der CEO des Chipherstellers Intel, Patrick Paul Gelsinger, hat bei einer Chinareise den chinesischen Vizepräsidenten Han Zheng getroffen. Han hat die Gelegenheit genutzt, um für China als möglichen Standort für Intel-Produktion zu werben. Das ist ein heikler Vorgang, weil die USA derzeit im Gegenteil Firmen abstrafen, die die Volksrepublik mit fortschrittlichen Halbleitern versorgen.

Staatliche chinesische Medien wie China Daily und China Global Television Network berichten, dass Han Zheng den Intel-Chef dazu eingeladen habe, China treu zu bleiben und zur Förderung US-chinesischer Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beizutragen, um die Stabilität der internationalen Lieferketten sicherzustellen. Intel ist seit 1986 in China aktiv, für das Unternehmen ist es der zweitwichtigste Markt nach den USA. Intel erwirtschaftete vergangenes Jahr 27 Prozent seiner Gewinne in der Volksrepublik.

Gelsinger ist bereits seit einigen Tagen in China unterwegs. Zuvor traf er bereits Handelsminister Wang Wentao. Bei einer Konferenz in Peking am Mittwoch betonte Gelsinger chinesischen Medienberichten zufolge die gute Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern und die Bedeutung Chinas als einer der wichtigsten Märkte für das Softwareunternehmen. Man werde “mit China zusammenarbeiten, um dieses bei der digitalen Transformation und seinen Energieproblemen zu unterstützen.”

Für Chiphersteller aus den USA sind Geschäfte mit China schwierig, da die amerikanische Regierung Exporte und Technologietransfer im Zuge des Chips and Science Acts seit letztem Jahr scharf kontrolliert. Einige Hersteller versuchen, dennoch weiterhin nach China exportieren zu können, indem sie Produkte auf ältere Technologien umstellen, deren Export weiterhin legal ist. jul

Die Women’s Tennis Association (WTA) kehrt nach 16-monatiger Pause nach China zurück. Das teilte der Verband am Donnerstag mit. Damit gehören die in der Volksrepublik ausgetragenen Damen-Turniere ab sofort wieder zum Terminplan der Profispielerinnen.

Der Verband hatte Ende 2021 seinen vorübergehenden Rückzug aus Sorge um den Verbleib der chinesischen Weltklassespielerin Peng Shuai erklärt. Peng hatte dem früheren Vize-Premieminister Zhang Gaoli öffentlich vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Daraufhin war die 37-Jährige wochenlang verschwunden und danach nur noch sporadisch in der Öffentlichkeit aufgetaucht.

Aktive und ehemalige Tennisgrößen hatten sich ebenfalls besorgt über Pengs Schicksal geäußert. Unter dem Hashtag #WhereisPengshuai erinnerten Aktivisten in Sozialmedien immer wieder an den Fall. Die WTA verlangte mehrfach nach Aufklärung. Obwohl Details über Pengs Verbleib nach wie vor nicht bekannt sind, hat der Verband nun seine Rückkehr nach China beschlossen.

“Die Haltung, die wir seinerzeit eingenommen haben, war angemessen. Und wir stehen dazu. Aber nach 16 Monaten sind wir davon überzeugt, dass unsere Forderungen nicht erfüllt werden. Und es macht keinen Sinn, mit derselben Strategie weiterzumachen“, sagte WTA-Präsident Steve Simon. Die WTA will über zuverlässige Quellen erfahren haben, dass Peng sicher sei und mit ihrer Familie in Peking lebe. grz

Chinas Volkskongress hat die Regierungsreform der Parteiführung gebilligt. Danach gehören dem Staatsrat 26 Ministerien und Kommissionen an. Xinhua veröffentlichte am 12. März 2023 die Namen der 26 “key officials”, darunter Minister Pan Yue als neuer Chef der Kommission für Angelegenheiten der 55 nationalen Minderheiten. Zwar machen diese nur 8,9 Prozent der überwiegend Han-chinesischen Bevölkerung aus. Doch Peking fürchtet sie als Bedrohung für die Einheit des Landes, besonders in den Unruheregionen der Uiguren, Tibeter und Mongolen. Ethnische Bestrebungen nach mehr politischer, sprachlicher, religiöser oder kultureller Autonomie werden resolut verfolgt.

Pan ist erst der zweite Han-Chinese, der die seit 70 Jahren bestehende Kommission leitet. Bis 2020 saßen ihr nur Funktionäre ethnischer Abstammung vor. Mit der Bestellung von Pan setzt die Partei noch ein weiteres Zeichen. 2002 plädierte Pan als Historiker in seiner Promotion, Millionen Han-Chinesen aus Ost- und Zentralchina bis 2050 nach Westchina umzusiedeln. Das Thema der 120-seitigen Doktorarbeit, die im Internet nachlesbar ist, hieß “Erforschung der Geschichte und aktuellen Lage der Ansiedlung von Migranten in Westchina” (中国西部移民屯垦的历史与现实研究). Er prägte darin den Schlüsselbegriff der “nationalen Verschmelzung” (民族融合) – also eine Politik gegenüber Chinas Minderheiten, die in die Adaption von Chinas hanchinesischer Kultur und Zivilisation eingebettet ist. “Wir müssen so schnell wie möglich eine Migrationsstragie mit chinesischen Besonderheiten formulieren.”

Inzwischen hat Pan weitere Überlegungen, etwa zu Fragen der Einschränkung der Autonomie oder über die Sinisierung der Minderheiten, hinzugefügt. 2021 schreibt er, warum in der Geschichte nur das Reich der Mitte seine Einheit bewahren konnte: “Der Hintergrund chinesischer Zivilisation ist ihr Tianxia-Geist (alles unter einem Himmel vereint), der die ethnischen Barrieren überwindet. Die Geschichte der Nation ist eine Geschichte, in der dieser Geist ethnische Selbstbegrenzung transzendieren kann und das tiefe Gefühl erzeugt, einer ‘Schicksalsgemeinschaft’ anzugehören.” (中华文明的底色是打破族群壁垒的天下精神。一部中华民族史是一部 天下精神”超越”族性自限”的历史,其中饱含着深沉的命运共同体情感。)

Alle diese Begriffe Pans tauchen inzwischen auch in Xis Entwicklungsstrategien auf. Sein Schlüsselwort von der gewollten Verschmelzung zwischen Han und Minderheiten übersetzt der Sinologe und Politikassistent an der US-amerikanischen Princeton Universität, Aaron Glasserman, mit dem Begriff der gewollten “ethnischen Fusion”. Er erforscht seit Jahren Pans Wirken, hat Pans Doktorarbeit gelesen. “Seine jetzige Ernennung verstärkt noch die kompromisslose Politik der Partei gegenüber den nationalen Minderheiten. Wenn Xi nach einer Person mit der Vision und dem politischen Unternehmertum gesucht hat, die erforderlich sind, um die Assimilation mit den Han-Chinesen zu lenken und zu beschleunigen, dann hat er ihn in Pan gefunden.”

Die KP hatte es mit der Beförderung Pans eilig. Schon im Juni 2022 ernannte das Politbüro Pan zum Parteisekretär der Minderheiten-Kommission. Im Juli begleitete er KP-Chef Xi auf dessen Inspektionsreise nach Xinjiang. Xi demonstrierte dort, wie wenig er sich um die Menschenrechtsvorwürfe aus dem Ausland scherte. Pan, der in den vergangenen Jahren schon Linientreue und Patriotismus als Vizechef der kommunistischen “Einheitsfront” und Direktor des Büros für Auslandschinesen unter Beweis gestellt hatte, wurde im Oktober 2022 auf dem 20. Parteitag zum Vollmitglied im Zentralkomitee gewählt.

Das wäre kaum erwähnenswert, wenn er nur ein weiterer Loyalist in Xis handverlesener Gefolgschaft aus Ja-Sagern wäre. Doch Pan galt einst – in China wie im Ausland – als Hoffnungsträger politischer, sozialer und ökologischer Reformen der Volksrepublik, als “grüner Held” und “maverick-thinker” in der KP.

Das Comeback des früheren Quer- und Vordenkers innerhalb der Pekinger Führung verblüfft – zumindest auf den ersten Blick. 2001 übte er Fundamentalkritik an der falschen Angst in der KP vor der Religion als “Opium für das Volk”. 2004 macht er Front gegen Chinas umweltzerstörenden Wachstumskurs. Er beeinflusste damit das Denken von Parteichef Jiang Zemin und Hu Jintao – und inzwischen auch das von Xi.

Pan musste pausieren, nachdem er mit seinem Versuch gescheitert war, als Vize-Umweltminister Chinas Provinzen zu zwingen, ihre Wirtschaftsplanung nach einem “grünen GDP” auszurichten. Er manövrierte sich nur kurzfristig ins politische Abseits, übernahm 2016 bis 2021 als Parteisekretär und Vizedirektor das Pekinger Zentralinstitut für Sozialismus (CIS). Dort bastelte er an neuen Theorien über Chinas besonderen sozialistischen Weg und dessen “weltweite Bedeutung.”

Das brachte ihn zu den Schaltstellen der Macht zurück, diesmal als Apologet des Systems, der er in Wirklichkeit auch früher schon war. Pan folgt den Fußstapfen von Xis Redenschreiber und Vordenker Wang Huning, der einst auch ein Reform-Intellektueller war. Als Ideologie-Berater für Parteichef Xi (und davor schon für dessen zwei Vorgänger) machte sich Wang so unentbehrlich, dass Xi ihn (China.Table berichtete) von 2017 an zu sich in den Ständigen Ausschuss des Politbüros holte.

Pans langer Marsch durch die Institutionen der Regierungsbürokratie begann vor 20 Jahren. Im März 2003 hatte ihn der Volkskongress zum Vizedirektor der damaligen Staatsbehörde für Umweltschutz SEPA (State Environmental Protection Administration) befördert, der Vorläuferin des ersten Umweltministeriums Chinas. Als Vizeminister ließ er 2005 spektakulär 30 staatliche Großprojekte stoppen, darunter Kraftwerke und Dämme, weil sie ohne Umweltverträglichkeitsstudien in den Bau gingen. Pan kritisierte Chinas angebliches Superwachstum als “fragwürdiges und gefährliches Wirtschaftswunder.”

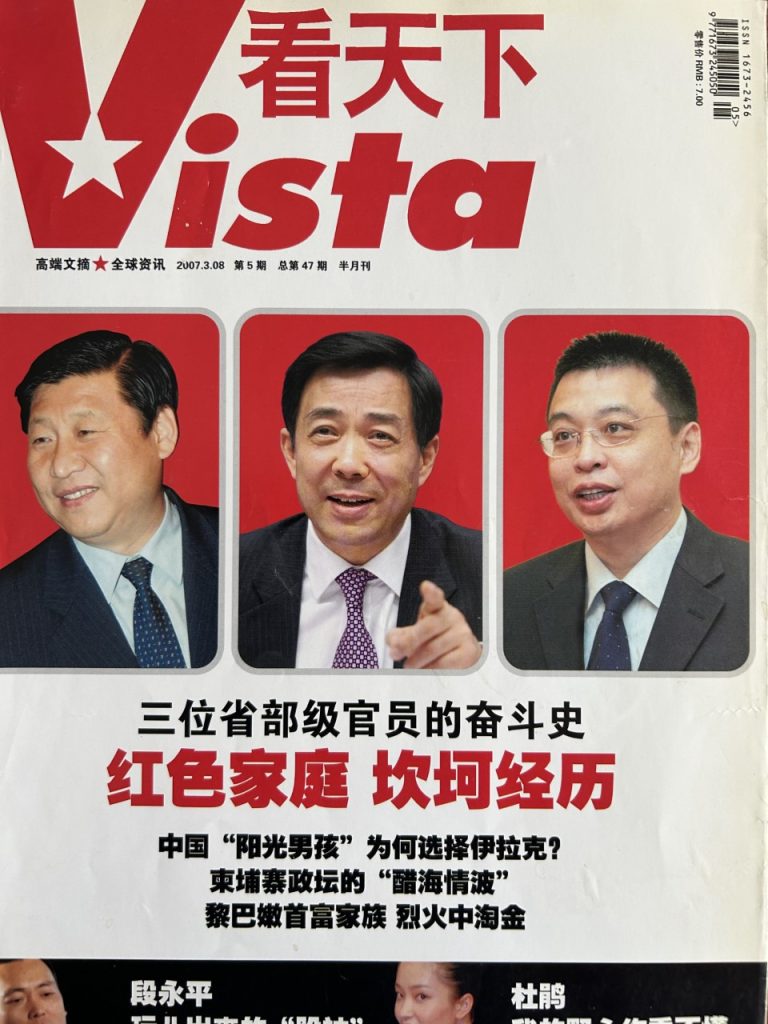

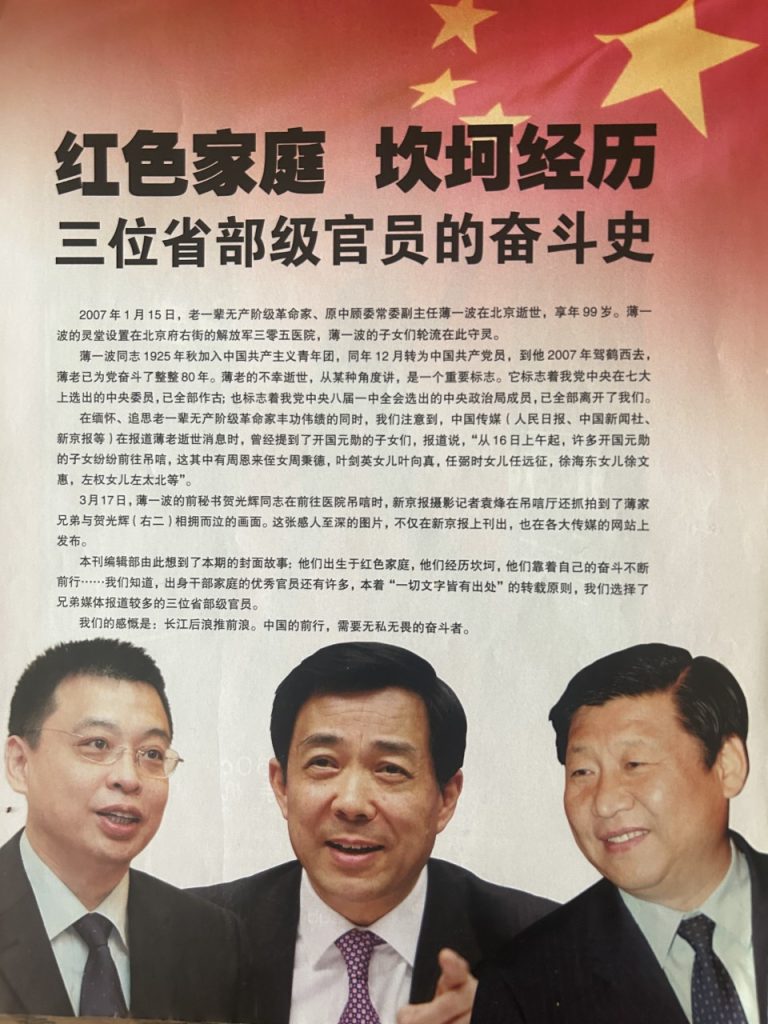

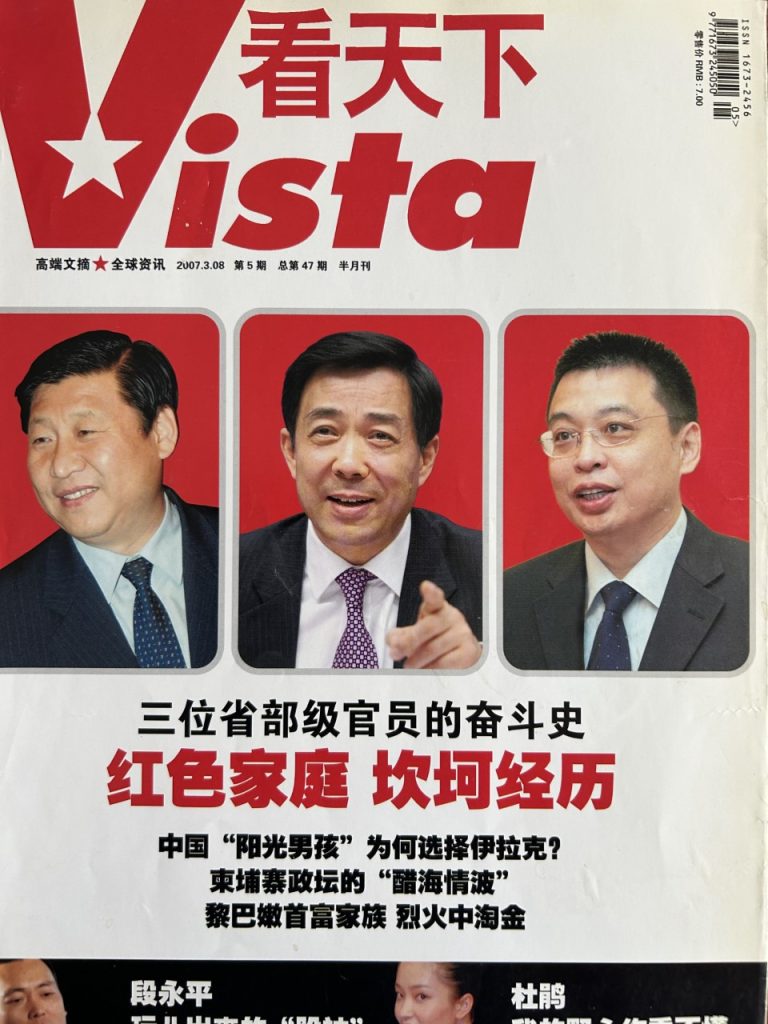

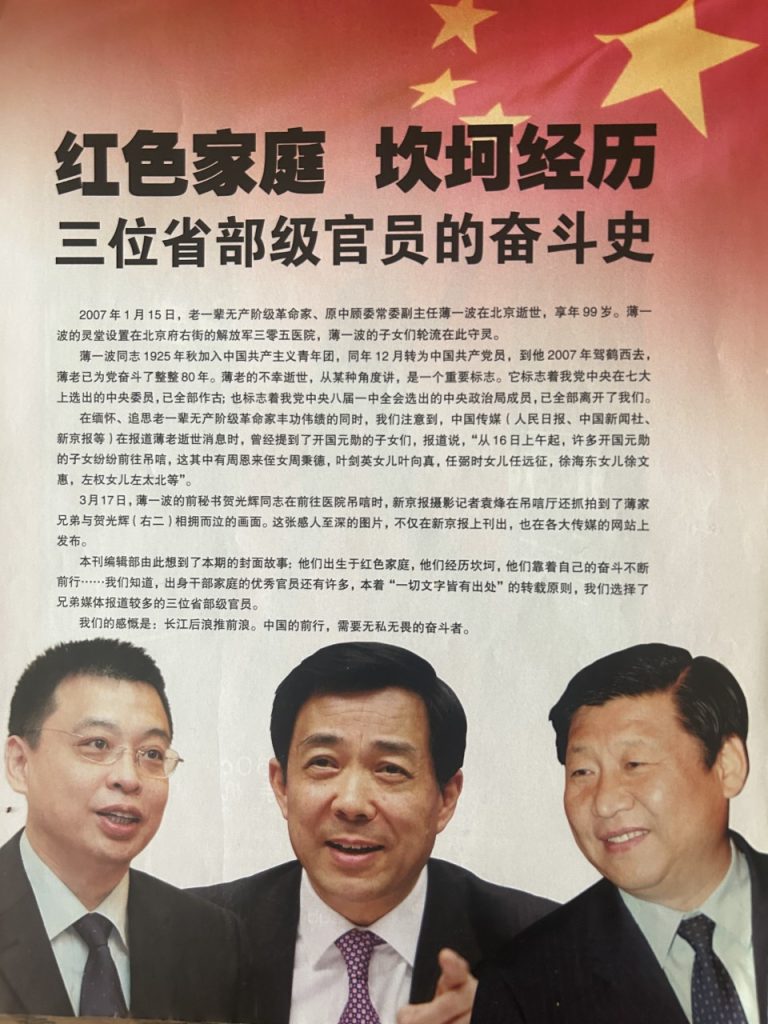

Die Medien erkoren ihn zu ihrem Liebling. Im März 2007 identifizierte die populäre chinesische Illustrierte “Vista” Pan als einen von drei potenziellen Aufsteigern unter den neuen Provinzführern und Ministern. Auf ihrem Titelbild zeigte sie ihn zusammen mit Xi Jinping, damals Parteiführer der Provinz Zhejiang und Bo Xilai, dem KP-Chef von Chongqing, unter der Überschrift “Die roten Familien” und “Die kämpferische Geschichte von drei Provinzführern”. Alle drei waren Chinas “Prinzlinge”. Ihre Väter und Mütter hatten sich in Maos Revolution Verdienste erworben, wurden dann während der Kulturrevolution zu Unrecht verfolgt. Die Kinder litten mit. Doch nach Rehabilitierung der Eltern stiegen sie auf. Dabei blieben sie dem Marxismus und dem System treu.

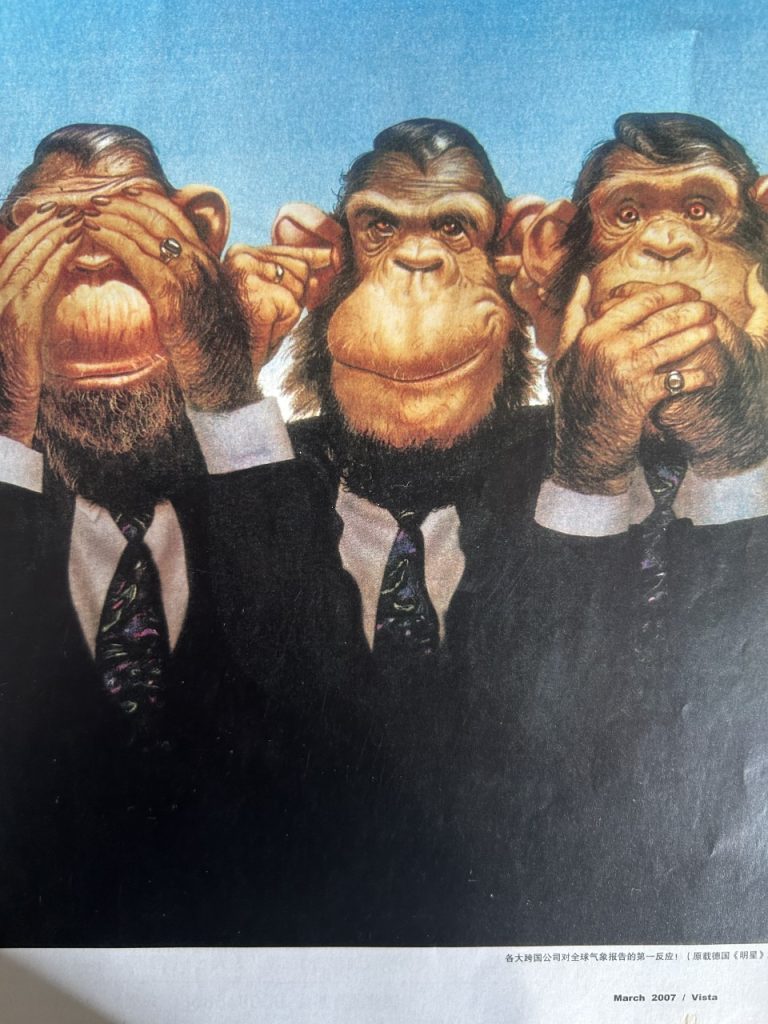

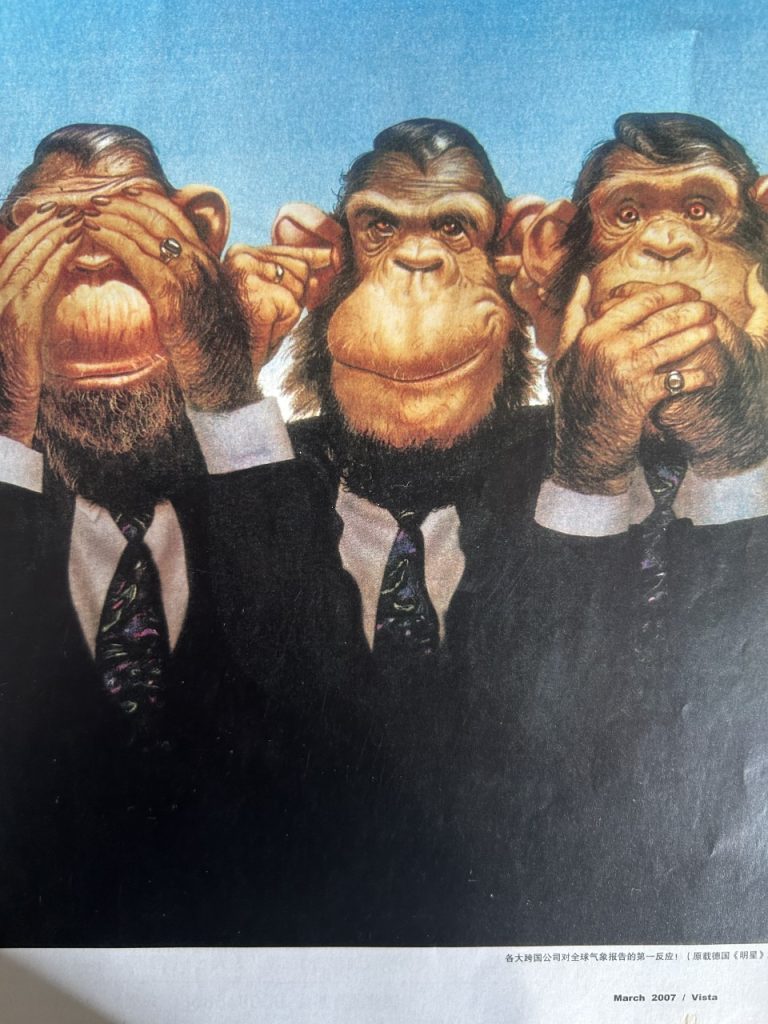

Im Jahr 2007 durften Chinas Medien solche Geschichten noch veröffentlichen und spekulieren. Vista traute sich sogar, zum Titelbild eine ganzseitige Karikatur zu drucken – mit drei Affen als kritische Anspielung: Nichts sehen. Nichts hören. Nicht sagen. Sie überließ es den Lesern, darüber nachzudenken.

In ihrer Titelgeschichte enthüllte Vista, wie Pan Yue schon 1991 zum einflussreichen Vordenker für die Pekinger Führung wurde. Da war er Vizechefredakteur der Jugendzeitung, Sprachrohr des kommunistischen Jugendverbandes. Pan sei Hauptautor eines Manifestes gewesen, das unter dem Titel erschien: “Chinas praktische Antworten und strategische Entscheidungen auf und nach den plötzlichen Veränderungen in der UdSSR.” (苏联巨变之后中国的现实应对与战略选择)

Eine der damaligen Prognosen Pans nahm einen Putin voraus. Er spekulierte, “dass der zukünftige Nachfolger für einen Gorbatschow oder Jelzin wahrscheinlich ein Nationalist oder sogar ein napoleonischer Diktator sein wird. Sie werden die Demokratie als Deckmantel und Atomwaffen als Verhandlungsmasse gegenüber dem Westen benutzen.” (未来替代戈巴乔夫或叶立钦的人很可能是民族主义者,甚至可能是拿破仑式的独裁者。他们会以民主为外衣,以核武器作为与西方讨价还价的筹码。)

Wichtiger für Chinas Führer waren Pans andere Erkenntnisse, etwa zum Überleben des chinesischen Systems, zwei Jahre nach dem Tiananmen-Massaker des 4. Juni 1989 und unmittelbar vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. “Die Geschehnisse in der Sowjetunion haben zwar große ideologische Auswirkungen auf China, werden bei uns aber nicht zu großem Chaos führen.” Die Partei müsse aber “lernen, sich in kreativer Weise ihre traditionelle Kultur anzueignen, um Chinas sozialistisches System bewahren zu können … kurz gesagt, unsere sozialistische spirituelle Zivilisation sollte in der Lage sein, eine brandneue Kultur in einer sich verändernden Welt zu schaffen. Gefragt ist dafür organisch den Sozialismus, mit traditioneller Kultur, Patriotismus und moderner spiritueller Zivilisation zu kombinieren.”

Pan Yue wurde auf diese Art früh zum Vordenker für Xis heutige Behauptungen über Chinas kulturelle Identität und die angeblich mehr als 5.000 Jahre alte durchgehende Zivilisation. Beide seien Ursachen für die Überlegenheit des chinesischen Sozialismus und Alleinstellungsmerkmal für die Herrschaft der Partei.

Wie sehr sich Pan Yues Gedanken inzwischen bei Xi wiederfinden, zeigte sich im März 2021. In einem Gespräch im Volkskongress mit Abgeordneten aus Chinas Innerer Mongolei verlangte Xi erstmals öffentlich die Unterordnung der ethnischen Kultur unter die tradierte sinozentrische nationale Kultur Chinas. “Kulturelle Identität ist die tiefste Ebene der Identität, die Wurzel nationaler Einheit, die Seele nationaler Harmonie”. Die nationalen Minderheiten müssten zu “korrekten Ansichten zum Staat, zur Geschichte, zu den Ethnien, zur Kultur und zur Religion erzogen werden.” (文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂… 树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。)

Unter Xi gibt es allerdings keinen Raum einen Querdenker Pan, sondern, wie Experte Aaron Glasserman meint, nur noch Platz “für seine neue Rolle als Vollstrecker von Xis Version zur ‘Schaffung einer Gemeinschaft der chinesischen Nation’, in die sich die ethnischen Minderheiten integrieren lassen müssen”. Er warnt: “Journalisten und Chinawissenschaftler müssen sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ein gefeierter Umweltschützer jetzt im Zentrum einer der berüchtigtsten Arenen der chinesischen Politik steht.” Das ist die persönliche Tragik Pans.

Lars Placke, zuvor unter anderem Co-Chairman bei BH Sens, einem Gemeinschaftsunternehmen des Autozulieferers Huf aus Velbert und der chinesischen Baolong-Gruppe, wechselt als neuer CEO zu Saargummi, ebenfalls ein Autozulieferer.

Thomas Müller wird Executive Vice President für den Bereich Future Powertrain beim Berliner Technologie-Dienstleister IAV. Er war zuvor bei China Euro Vehicle Technology AB (CEVT) Senior Vize President Motion and Energy.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Auf dem Yak durch den tiefen Schnee – in autonomen Gebiet Taxkorgan Tajik in Xinjiang reiten diese drei Männer zum “Ziegengrabschen”. Die Tradition mit dem leicht befremdlichen Namen ist ein Volkssport, der 2009 in die Liste der Kulturgüter Xinjiangs aufgenommen wurde. Dabei versuchen Reiter vom Rücken ihres Yaks aus, ein Ziegenfell zu erhaschen – ein turbulentes Treiben. Wer runterfällt, landet hier im Winter zwar weich, aber kalt.

ob die Finanzmärkte jemals aktiv die Welt verbessern werden, ist fraglich. Sicher ist, dass der Trend hier vielleicht erstmals in der Geschichte in die richtige Richtung geht. Ökologische und soziale Investments sind gefragt wie nie. Privatanleger achten bei der Auswahl von Fonds vermehrt auf entsprechende Nachweise. Und Profi-Investoren wie Rentenkassen verpflichten sich, entsprechende Kriterien einzuhalten.

Ein internationaler Konzern kann es sich daher kaum leisten, hier aus dem Raster zu fallen. Doch genau das droht Volkswagen, und in gewissem Umfang auch anderen Autoherstellern. Nach der Deka erwägt eine zweite deutsche Fondsgesellschaft, die VW-Aktie nicht mehr als nachhaltiges Investment zu führen, schreibt Marcel Grzanna. Ein Dominoeffekt ist möglich, bei dem eine Finanzfirma nach der anderen umkippt. Grund sind die Verbindungen zu Zulieferern in Xinjiang. Es lässt sich eben nicht mehr ausschließen, dass Teile und Rohstoffe aus der Region in Verhältnissen hergestellt werden, die unter Zwangsarbeit fallen.

Der erste Tag ihres China-Besuchs stand für Außenministerin Annalena Baerbock ganz im Zeichen einer schwierigen Balance. Einerseits hat sie Termine absolviert, die auf Völkerverständigung abzielen. Und sie hat versichert, Deutschland habe kein Interesse an einer wirtschaftlichen Entkopplung. So weit, so diplomatisch. Doch zugleich versucht sie, Emmanuel Macrons Aussagen entgegenzuwirken und betonte, wie wichtig Europa die Freiheit Taiwans ist.

Das wird ihre Termine am Freitag nicht vereinfachen, aber es kommt nicht darauf an, dass sie es leicht hat, sondern dass sie das Maximum für Deutschland herausholt. Die Ausgangslage ist gut. Außenminister Qin Gang reist ihr zuvorkommend entgegen und holt sie mit dem Zug in Tianjin ab. Sie trifft mit Vizepräsident Han Zheng und Top-Diplomat Wang Yi zudem zwei protokollarische Schwergewichte.

Chinas Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang werden für die Auto-Industrie zur Belastungsprobe. Anfang Mai müssen die Vorstände von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz ihren Aktionären bei den Hauptversammlungen Rede und Antwort stehen. Vor allem bei Volkswagen wird am 10. Mai in Berlin das Thema Lieferketten und Zwangsarbeit prominent zur Sprache kommen.

Unter anderem wird der Dachverband Kritische Aktionäre seine Redezeit dem Weltkongress der Uiguren (WUC) zur Verfügung stellen. Dessen Vertreter in der Hauptstadt, Haiyuer Kuerban, will die wenigen Minuten dazu nutzen, um vor den versammelten Teilhabern die dramatische Situation der muslimischen Minderheit und die hohe Wahrscheinlichkeit von Zwangsarbeit in VW-Lieferketten aufzuzeigen.

Noch unangenehmer für Konzernchef Oliver Blume könnten mögliche Fragen von Fondsgesellschaften werden. Nachdem bereits die Deka kürzlich VW-Wertpapiere aus ihren Nachhaltigkeitsfonds geschmissen hatte, weil sie unter dieser Kennung “nicht mehr investierbar” seien, nehmen auch andere Geldanlagefirmen die Einstufung der Aktien oder Anleihen des Herstellers genau unter die Lupe.

Bei Union Investment wird die Vermarktung von Volkswagen-Titeln im Nachhaltigkeitsbereich dem Vernehmen nach zunehmend kritisch hinterfragt. Die Fondsgesellschaft der DZ Bank, an der auch die Volks- und Raiffeisenbanken Anteile halten, will sich vor der Hauptversammlung zum Thema China zwar nicht öffentlich äußern, wird aber eine mündliche Stellungnahme am 10. Mai abgegeben.

“Seitens der Deka war das ein radikaler Schritt. Offensichtlich möchte man seine Nachhaltigkeits-Fonds nicht mit Titeln belasten, die in der Öffentlichkeit unbequeme Fragen aufwerfen könnten”, sagt der Finanzprofessor Henry Schäfer, der mit seiner Beratung EccoWorks unter anderem nachhaltige Anlagestrategien entwickelt und begleitet. Einen Dominoeffekt, der auch andere Investoren zum Rauswurf der VW-Papiere aus der Nachhaltigkeitsklasse bewegt, könne er bei der derzeitigen Nervosität von Fondsanbietern nicht ausschließen.

Zurzeit ist Union Investment über elf Nachhaltigkeitsfonds in Volkswagen investiert. Ohnehin erfüllt kein einziger davon laut EU-Offenlegungsverordnung die Kriterien für die höchsten Nachhaltigkeitsklassen. Doch auch die Latte für die Fonds mit den geringsten Anforderungen könnte Volkswagen wegen des Verdachts auf Zwangsarbeit in den Lieferketten reißen. Die US-Ratingagentur MSCI hatte VW-Aktien im Herbst vergangenen Jahres mit einer Red Flag im Bereich Soziales versehen und damit eine unverzügliche Warnung an alle Investoren veröffentlicht.

Wie groß das Risiko für die Hersteller tatsächlich ist, brachte Ende vergangenen Jahres eine Studie der Sheffield Hallam University zutage. Die Untersuchung identifizierte konkrete Gefahrenherde in den Lieferketten und verengte den Spielraum der Konzerne, sich mit unscharfen Erklärungen oder dem Verweis auf das Wettbewerbsrecht aus der Verantwortung zu ziehen. Insider hatten im Gespräch mit China.Table die Vermutung geäußert, dass die Hersteller in der Öffentlichkeit gerne ihre Sorgfalt betonen, während sie in Wahrheit kein gesteigertes Interesse daran haben, was tatsächlich in ihren Lieferketten vorgeht.

“Unsere Empfehlung an die Versammlung ist: Entlastet den Vorstand nicht”, sagt Tilman Massa vom Dachverband Kritische Aktionäre, die seit den 1980er-Jahren mit den gesammelten Stimmrechten von mehr als 1.000 Kleinaktionären den Vorständen gegenüber unternehmenskritische Positionen vertreten. “Volkswagen stellt nicht glaubhaft dar, dass es präventiv bei seinen Zulieferern tätig ist, um jeden Verdacht möglicher Zwangsarbeit abzuwenden”, sagt Massa.

Der Dachverband nutzt nicht nur die Hauptversammlungen für seine Anliegen, sondern sucht in langfristiger Kampagnenarbeit das Gespräch mit den Unternehmen oder kooperiert mit NGOs aus den Bereichen Umweltschutz oder Menschenrechte. Volkswagen soll gezwungen werden, sich immer wieder mit dem Thema Zwangsarbeit auseinanderzusetzen. Um seinen Interessen Nachdruck zu verleihen, hat der Verband nun entschieden, seine Redezeit an den WUC abzutreten.

Dass auch Union Investment öffentlich Stellung beziehen wird, halten die Kritischen Aktionäre bereits für eine hohe Eskalationsstufe, gerade weil institutionelle Investoren anderen Zugang zum Unternehmen haben und wesentlich subtilere Mittel anwenden könnten. “Diese Öffentlichkeit schafft erhebliche Aufmerksamkeit für das Problem und könnte auch das Land Niedersachsen als einer der Ankerinvestoren zu deutlich kritischeren Nachfragen bewegen”, glaubt Massa.

Private und institutionelle Investoren achten heute verstärkt auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards. Sie orientieren sich dabei an ESG-Kriterien. Die Abkürzung steht für Environmental, Social, Governance – also Umweltverträglichkeit, Sozialstandards und gute Unternehmensführung. Der Ansatz verändert derzeit die Kapitalmärkte. Unternehmen, die den Standards nicht entsprechen, haben es künftig deutlich schwerer, Geld aufzunehmen.

Annalena Baerbock ist am Donnerstag in China zu ihrem mit Spannung erwarteten Antrittsbesuch eingetroffen. In der rund 150 Kilometer von Peking entfernten Hafenstadt Tianjin besuchte die deutsche Außenministerin unter anderem eine Schule sowie das deutsche Unternehmen Flender, das seit 1981 Windturbinen herstellt.

Tianjin ist ein sanfter Auftakt für Baerbocks schwierige China-Reise. Die politisch heiklen Gespräche stehen erst am heutigen Freitag in Peking an – und diese Gespräche bergen Sprengstoff. Denn Baerbock will Deutschlands Verhältnis mit China neu austarieren. Die Konfliktpunkte liegen auf der Hand: Chinas Nähe zu Russland im Ukraine-Krieg, die zunehmenden Spannungen um Taiwan, Deutschlands wirtschaftliche Abhängigkeiten, sowie Menschenrechte und Klimaschutz.

Und als wäre das nicht schon schwierig genug, ist unverhofft noch eine weitere Aufgabe hinzugekommen: Baerbock muss in China für Klarheit sorgen, angesichts der mindestens missverständlichen Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Europas Haltung in einem möglichen Taiwan-Konflikt.

Dem kam Baerbock gleich in Tianjin nach. “Deutschland und die Europäische Union sind wirtschaftlich anfällig, deshalb können uns die Spannungen in der Taiwanstraße nicht gleichgültig sein”, sagte die Außenministerin am Donnerstag. 50 Prozent des Welthandels passierten die Taiwanstraße, 70 Prozent aller Halbleiter. “Die freie Durchfahrt liegt also auch in unserem wirtschaftlichen Interesse”, betonte Baerbock.

“Eine militärische Eskalation in der Taiwanstraße wäre weltweit ein Worst-Case-Szenario und würde uns als eine der größten Industrienationen besonders treffen”, fügte sie mit Blick auf Deutschland hinzu. Zuvor hatte sie bereits von einem “Horrorszenario” gesprochen.

Das erste Zeichen der Verständigung setzte die chinesische Führung: Außenminister Qin Gang fährt Baerbock am Freitag nach Tianjin entgegen, um der deutschen Besucherin seine Heimatstadt persönlich zu zeigen. Es ist ein bemerkenswerter Vorgang, der zuletzt Angela Merkel zuteilwurde, als Wen Jiabao 2012 mit der damaligen Kanzlerin nach Tianjin fuhr.

Doch auch Baerbock setzte am Donnerstag auf Verständigung und Austausch – gesellschaftlich und wirtschaftlich. In Tianjin nahm sie am Deutschunterricht in der Pasch-Schule “No. 42 High School” teil. Pasch steht für “Schulen: Partner der Zukunft” und vernetzt weltweit mehr als 2.000 Schulen, an denen Deutsch einen besonders hohen Stellenwert hat.

Wirtschaftlich ist Tianjin als größter Containerhafen Nordchinas von Bedeutung. Auch Baerbocks Besuch bei Flender setzt ein klares Zeichen für Zusammenarbeit bei Klimaschutz und erneuerbaren Energien. Unter der Marke “Winergy” stellt das Unternehmen seit 1981 Getriebe für Windturbinen her.

“Für mich ist klar: an einer wirtschaftlichen Entkopplung haben wir kein Interesse. Dies wäre in einer globalisierten Welt ohnehin schwer möglich. Aber wir müssen die Risiken einseitiger Abhängigkeiten systematischer in den Blick nehmen und abbauen, im Sinne eines De-Risking”, sagte Baerbock.

Doch ganz so harmonisch wie der Auftakt in Tianjin dürfte es nicht bleiben. Mit dem Schnellzug werden Qin Gang und Baerbock nach Peking reisen. In der chinesischen Hauptstadt warten ranghohe Vertreter auf die deutsche Außenministerin, unter anderem

Vor allem Chinas anhaltende Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg und die zunehmenden Spannungen um Taiwan bergen Konfliktpotential.

Bis Freitag wollte Baerbock aber offenbar nicht warten. Schon in Tianjin gab die Außenministerin die Richtung vor. China habe am meisten Einfluss auf Russland. Deshalb müsse auch China daran mitwirken, diesen Angriffskrieg zu stoppen, sagt Baerbock am Donnerstag.

Auch beim Thema Taiwan dürfte es konfrontativ werden. Denn so gastfreundlich sich China am Donnerstag gegenüber Baerbock zeigte, so hart verhält sich die Führung in Peking gegenüber Taiwan: Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh am Donnerstag mitteilte, wurden 26 Flugzeuge sowie sieben Schiffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee in der Nähe Taiwans gesichtet. Dabei hätten 14 Kampfjets die sogenannte Medianlinie überquert, die inoffizielle Grenze zwischen China und Taiwan.

Zuvor hatte Peking in einem dreitägigen Großmanöver eine umfassende See- und Luftraumblockade der Insel geprobt. Tawains “Außenminister” Joseph Wu (吳釗燮) warnte deshalb gegenüber dem US-Fernsehsender CNN, die jüngsten Militärübungen zeigten, dass China sich darauf vorbereite, “einen Krieg gegen Taiwan zu beginnen”.

Passend dazu hat China für Sonntag eine kurzzeitige Flugverbotszone und die Sperrung eines Seegebiets nördlich von Taiwan angekündigt. Die Durchfahrt für den Schiffsverkehr sei von 9 bis 15 Uhr Ortszeit verboten, da Raketentrümmer herabfallen könnten. Was es mit dem Raketenstart in diesem heiklen Gebiet direkt nach Baerbocks Abreise auf sich hat, blieb vorerst offen.

Es ist an Baerbock, nach der Reise Deutschlands neues Verhältnis zu China zu sortieren. Mit dem Dreiklang “Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale” ist der Ton zwar gesetzt. Doch in China achtet man genauestens auf die unterschiedliche Akzentuierung zwischen Kanzleramt und Außenministerium.

Baerbock gilt als äußerst China-kritisch, ein erster Entwurf einer China-Strategie aus dem Auswärtigen Amt fiel durchaus konfrontativ aus. Im Gegensatz dazu stehen die China-Ansichten von Olaf Scholz: Im Kanzleramt betont man lieber die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Volksrepublik. In Tianjin sagte Baerbock dazu: “Wir haben in einigen Bereichen Abhängigkeiten von China, die nicht gesund sind.”

Und doch gibt sich die Außenministerin auch hier derzeit kompromissbereit: “In welche Richtung die Nadel künftig ausschlagen wird, liegt auch daran, welchen Weg China wählt.” Die deutsche Außenministerin weiß um die Tragweite der Aufgabe: “Für unser Land hängt viel davon ab, ob es uns gelingt, unser zukünftiges Verhältnis mit China richtig auszutarieren.” Es ist ein schwieriger Spagat: China ist seit mehreren Jahren Deutschlands wichtigster Handelspartner. Aber zunehmend eben auch ein Akteur, der die Weltordnung nach seinen eigenen Vorstellungen umgestalten möchte.

17.04.2023, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Urban China Series: Hukou Reform, Return Migration,and Implications for Urban Development in China Mehr

17.04.2023, 18:15 Uhr (18.04., 00:15 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut FU Berlin, Seminar (Hybrid): Daten in China – Widersprüche und Lösungsansätze im Dreieck von staatlicher Souveränität, Unternehmensinteressen und Persönlichkeitsrecht Mehr

17.04.2023, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webinar: Enjoying Jet Lag: Resuming In-Person Travel and U.S.-China Relations Mehr

18.04.2023, 19:30 Uhr (19.04., 01:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webinar: Pausing Proliferation: Facing China’s Military Engine Development Mehr

18.04.2023, 8:30 Uhr und 19.04.2023, 8:30 Uhr

Chinaforum Bayern, Seminar (vor Ort): Prima Plan? Die China-Strategie(n) der Bundesregierung Mehr

18.04.2023, 9:30 Uhr

Chinaforum Bayern, Seminar (vor Ort): Veranstaltungshinweis “Nichts als Kohle? Wirtschaftskonferenz mit Chinas Energiebündel Shanxi” Mehr

19.04.2023, 17:00 Uhr (23:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Xinyu Chen – Power Market Reform Coupled with Carbon Neutral Transition in China: Status and Prospects Mehr

19.04.2023, 9:30 Uhr

Leadership Excellence Institute Zeppelin & Centre for Leadership and Innovation in Asia, Event (vor Ort): European Perspectives on the New Silk Road – Re-engaging China? Mehr

19.04.2023, 11:30 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China Shanghai, Networking Event (vor Ort): Executive Women in German Companies in China – WE.C.U. at Oppermann Mehr

20.04.2023, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Institut für Weltwirtschaft Kiel, Global China Conversations: Unbekannte Schulden und Zahlungsausfälle: Eine chinesische Schuldenfalle für Afrika? (Moderation: Felix Lee) Mehr

20.04.2023, 20:00 Uhr (21.04., 02:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webinar: Fireside Chat with Dr. Ko Wen-je, Chairman of the Taiwan People’s Party and Former Mayor of Taipei Mehr

20.04.2023, 18:00 Uhr

China Centrum Tübingen, Ringvorlesung (vor Ort): China auf ferner Bühne – Ironie und Distanznahme in der Zeitenwende Mehr

20.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Understanding China’s Trademark System: How FIEs can Safeguard Their Brands Mehr

20.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Webinar: Exporting F&B to China: Challenges and Opportunities Mehr

21.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Investing in the Healthcare Industry: Opportunities in Hong Kong and China’s Greater Bay Area Mehr

21.04.-27.04.2023, ganztägig

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Filmfestival: 7. Chinesisches Filmfestival Mehr

25.04.2023, 10:00 Uhr

Table.Media, Online-Konferenz: China-Strategie 2023 – Deutschland sucht seinen Umgang mit dem Wettbewerber, Rivalen und Partner Mehr

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

Der Bundesregierung fehlt bisher die Rechtsgrundlage für ein Importverbot von Kommunikationsausrüstung des chinesischen Herstellers Huawei. Das ist die Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Es sei daher kein Verbot von Produkten des Technologiekonzerns geplant, berichtet der Informationsdienst Heute im Bundestag (HiB). Nur unter engen Voraussetzungen seien Einschränkungen des Warenverkehrs überhaupt zulässig, so die Regierung. fin

Das chinesische Außenministerium hat am Donnerstag den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses, Michael McCaul, für seinen Besuch in Taiwan mit Sanktionen belegt. McCaul von der Republikanischen Partei habe damit ein “falsches Signal an die separatistischen Kräfte für eine Unabhängigkeit Taiwans” gesendet, so das Ministerium.

McCaul besuchte Taipeh vergangene Woche zusammen mit einer parteiübergreifenden Kongressdelegation. Im Gespräch mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen versicherte er, die Ausbildung der taiwanischen Streitkräfte zu unterstützen und die Lieferung von Waffen an Taiwan zu beschleunigen. Bei einem Treffen mit Taiwans Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten William Lai Ching-te am vergangenen Donnerstag verglich McCaul Chinas Präsident Xi Jinping indirekt mit Hitler, wie Bloomberg berichtete.

Die chinesischen Staatsmedien bezeichnen McCaul als einen der “größten anti-chinesischen Falken” der US-Politik, der kontinuierlich eine “chinesische Bedrohung” heraufbeschwöre und taiwanische Sezessionisten unterstütze. Nach dem chinesischen Antisanktionsgesetz darf McCaul nun nicht mehr nach China einreisen, auch ist ihm untersagt, mit Organisationen und Einzelpersonen in China in Kontakt zu treten. Sollte er Vermögen in der Volksrepublik haben, wird dieses eingefroren. rtr/fpe

Der chinesische Ökonzern Sinopec investiert in ein Gasfeld im Norden des Wüstenemirats Katar. Er sichert sich damit Zugriff auf die Flüssiggasproduktion des Landes. Sinopec kauft dafür einen fünfprozentigen Anteil an dem neuen Erschließungsprojekt North Field. Das sagte das staatliche Energieunternehmen Qatar Energy.

China befindet sich auf der arabischen Halbinsel im Wettbewerb mit Europa und hier insbesondere Deutschland um Rechte an Flüssiggas (LNG). Dieses ist derzeit eine viel gefragte Alternative zu russischem Pipeline-Gas. China hat mit Katar bereits zahlreiche Verträge geschlossen. fin

Der CEO des Chipherstellers Intel, Patrick Paul Gelsinger, hat bei einer Chinareise den chinesischen Vizepräsidenten Han Zheng getroffen. Han hat die Gelegenheit genutzt, um für China als möglichen Standort für Intel-Produktion zu werben. Das ist ein heikler Vorgang, weil die USA derzeit im Gegenteil Firmen abstrafen, die die Volksrepublik mit fortschrittlichen Halbleitern versorgen.

Staatliche chinesische Medien wie China Daily und China Global Television Network berichten, dass Han Zheng den Intel-Chef dazu eingeladen habe, China treu zu bleiben und zur Förderung US-chinesischer Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beizutragen, um die Stabilität der internationalen Lieferketten sicherzustellen. Intel ist seit 1986 in China aktiv, für das Unternehmen ist es der zweitwichtigste Markt nach den USA. Intel erwirtschaftete vergangenes Jahr 27 Prozent seiner Gewinne in der Volksrepublik.

Gelsinger ist bereits seit einigen Tagen in China unterwegs. Zuvor traf er bereits Handelsminister Wang Wentao. Bei einer Konferenz in Peking am Mittwoch betonte Gelsinger chinesischen Medienberichten zufolge die gute Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern und die Bedeutung Chinas als einer der wichtigsten Märkte für das Softwareunternehmen. Man werde “mit China zusammenarbeiten, um dieses bei der digitalen Transformation und seinen Energieproblemen zu unterstützen.”

Für Chiphersteller aus den USA sind Geschäfte mit China schwierig, da die amerikanische Regierung Exporte und Technologietransfer im Zuge des Chips and Science Acts seit letztem Jahr scharf kontrolliert. Einige Hersteller versuchen, dennoch weiterhin nach China exportieren zu können, indem sie Produkte auf ältere Technologien umstellen, deren Export weiterhin legal ist. jul

Die Women’s Tennis Association (WTA) kehrt nach 16-monatiger Pause nach China zurück. Das teilte der Verband am Donnerstag mit. Damit gehören die in der Volksrepublik ausgetragenen Damen-Turniere ab sofort wieder zum Terminplan der Profispielerinnen.

Der Verband hatte Ende 2021 seinen vorübergehenden Rückzug aus Sorge um den Verbleib der chinesischen Weltklassespielerin Peng Shuai erklärt. Peng hatte dem früheren Vize-Premieminister Zhang Gaoli öffentlich vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Daraufhin war die 37-Jährige wochenlang verschwunden und danach nur noch sporadisch in der Öffentlichkeit aufgetaucht.

Aktive und ehemalige Tennisgrößen hatten sich ebenfalls besorgt über Pengs Schicksal geäußert. Unter dem Hashtag #WhereisPengshuai erinnerten Aktivisten in Sozialmedien immer wieder an den Fall. Die WTA verlangte mehrfach nach Aufklärung. Obwohl Details über Pengs Verbleib nach wie vor nicht bekannt sind, hat der Verband nun seine Rückkehr nach China beschlossen.

“Die Haltung, die wir seinerzeit eingenommen haben, war angemessen. Und wir stehen dazu. Aber nach 16 Monaten sind wir davon überzeugt, dass unsere Forderungen nicht erfüllt werden. Und es macht keinen Sinn, mit derselben Strategie weiterzumachen“, sagte WTA-Präsident Steve Simon. Die WTA will über zuverlässige Quellen erfahren haben, dass Peng sicher sei und mit ihrer Familie in Peking lebe. grz

Chinas Volkskongress hat die Regierungsreform der Parteiführung gebilligt. Danach gehören dem Staatsrat 26 Ministerien und Kommissionen an. Xinhua veröffentlichte am 12. März 2023 die Namen der 26 “key officials”, darunter Minister Pan Yue als neuer Chef der Kommission für Angelegenheiten der 55 nationalen Minderheiten. Zwar machen diese nur 8,9 Prozent der überwiegend Han-chinesischen Bevölkerung aus. Doch Peking fürchtet sie als Bedrohung für die Einheit des Landes, besonders in den Unruheregionen der Uiguren, Tibeter und Mongolen. Ethnische Bestrebungen nach mehr politischer, sprachlicher, religiöser oder kultureller Autonomie werden resolut verfolgt.

Pan ist erst der zweite Han-Chinese, der die seit 70 Jahren bestehende Kommission leitet. Bis 2020 saßen ihr nur Funktionäre ethnischer Abstammung vor. Mit der Bestellung von Pan setzt die Partei noch ein weiteres Zeichen. 2002 plädierte Pan als Historiker in seiner Promotion, Millionen Han-Chinesen aus Ost- und Zentralchina bis 2050 nach Westchina umzusiedeln. Das Thema der 120-seitigen Doktorarbeit, die im Internet nachlesbar ist, hieß “Erforschung der Geschichte und aktuellen Lage der Ansiedlung von Migranten in Westchina” (中国西部移民屯垦的历史与现实研究). Er prägte darin den Schlüsselbegriff der “nationalen Verschmelzung” (民族融合) – also eine Politik gegenüber Chinas Minderheiten, die in die Adaption von Chinas hanchinesischer Kultur und Zivilisation eingebettet ist. “Wir müssen so schnell wie möglich eine Migrationsstragie mit chinesischen Besonderheiten formulieren.”

Inzwischen hat Pan weitere Überlegungen, etwa zu Fragen der Einschränkung der Autonomie oder über die Sinisierung der Minderheiten, hinzugefügt. 2021 schreibt er, warum in der Geschichte nur das Reich der Mitte seine Einheit bewahren konnte: “Der Hintergrund chinesischer Zivilisation ist ihr Tianxia-Geist (alles unter einem Himmel vereint), der die ethnischen Barrieren überwindet. Die Geschichte der Nation ist eine Geschichte, in der dieser Geist ethnische Selbstbegrenzung transzendieren kann und das tiefe Gefühl erzeugt, einer ‘Schicksalsgemeinschaft’ anzugehören.” (中华文明的底色是打破族群壁垒的天下精神。一部中华民族史是一部 天下精神”超越”族性自限”的历史,其中饱含着深沉的命运共同体情感。)

Alle diese Begriffe Pans tauchen inzwischen auch in Xis Entwicklungsstrategien auf. Sein Schlüsselwort von der gewollten Verschmelzung zwischen Han und Minderheiten übersetzt der Sinologe und Politikassistent an der US-amerikanischen Princeton Universität, Aaron Glasserman, mit dem Begriff der gewollten “ethnischen Fusion”. Er erforscht seit Jahren Pans Wirken, hat Pans Doktorarbeit gelesen. “Seine jetzige Ernennung verstärkt noch die kompromisslose Politik der Partei gegenüber den nationalen Minderheiten. Wenn Xi nach einer Person mit der Vision und dem politischen Unternehmertum gesucht hat, die erforderlich sind, um die Assimilation mit den Han-Chinesen zu lenken und zu beschleunigen, dann hat er ihn in Pan gefunden.”

Die KP hatte es mit der Beförderung Pans eilig. Schon im Juni 2022 ernannte das Politbüro Pan zum Parteisekretär der Minderheiten-Kommission. Im Juli begleitete er KP-Chef Xi auf dessen Inspektionsreise nach Xinjiang. Xi demonstrierte dort, wie wenig er sich um die Menschenrechtsvorwürfe aus dem Ausland scherte. Pan, der in den vergangenen Jahren schon Linientreue und Patriotismus als Vizechef der kommunistischen “Einheitsfront” und Direktor des Büros für Auslandschinesen unter Beweis gestellt hatte, wurde im Oktober 2022 auf dem 20. Parteitag zum Vollmitglied im Zentralkomitee gewählt.

Das wäre kaum erwähnenswert, wenn er nur ein weiterer Loyalist in Xis handverlesener Gefolgschaft aus Ja-Sagern wäre. Doch Pan galt einst – in China wie im Ausland – als Hoffnungsträger politischer, sozialer und ökologischer Reformen der Volksrepublik, als “grüner Held” und “maverick-thinker” in der KP.

Das Comeback des früheren Quer- und Vordenkers innerhalb der Pekinger Führung verblüfft – zumindest auf den ersten Blick. 2001 übte er Fundamentalkritik an der falschen Angst in der KP vor der Religion als “Opium für das Volk”. 2004 macht er Front gegen Chinas umweltzerstörenden Wachstumskurs. Er beeinflusste damit das Denken von Parteichef Jiang Zemin und Hu Jintao – und inzwischen auch das von Xi.

Pan musste pausieren, nachdem er mit seinem Versuch gescheitert war, als Vize-Umweltminister Chinas Provinzen zu zwingen, ihre Wirtschaftsplanung nach einem “grünen GDP” auszurichten. Er manövrierte sich nur kurzfristig ins politische Abseits, übernahm 2016 bis 2021 als Parteisekretär und Vizedirektor das Pekinger Zentralinstitut für Sozialismus (CIS). Dort bastelte er an neuen Theorien über Chinas besonderen sozialistischen Weg und dessen “weltweite Bedeutung.”

Das brachte ihn zu den Schaltstellen der Macht zurück, diesmal als Apologet des Systems, der er in Wirklichkeit auch früher schon war. Pan folgt den Fußstapfen von Xis Redenschreiber und Vordenker Wang Huning, der einst auch ein Reform-Intellektueller war. Als Ideologie-Berater für Parteichef Xi (und davor schon für dessen zwei Vorgänger) machte sich Wang so unentbehrlich, dass Xi ihn (China.Table berichtete) von 2017 an zu sich in den Ständigen Ausschuss des Politbüros holte.

Pans langer Marsch durch die Institutionen der Regierungsbürokratie begann vor 20 Jahren. Im März 2003 hatte ihn der Volkskongress zum Vizedirektor der damaligen Staatsbehörde für Umweltschutz SEPA (State Environmental Protection Administration) befördert, der Vorläuferin des ersten Umweltministeriums Chinas. Als Vizeminister ließ er 2005 spektakulär 30 staatliche Großprojekte stoppen, darunter Kraftwerke und Dämme, weil sie ohne Umweltverträglichkeitsstudien in den Bau gingen. Pan kritisierte Chinas angebliches Superwachstum als “fragwürdiges und gefährliches Wirtschaftswunder.”

Die Medien erkoren ihn zu ihrem Liebling. Im März 2007 identifizierte die populäre chinesische Illustrierte “Vista” Pan als einen von drei potenziellen Aufsteigern unter den neuen Provinzführern und Ministern. Auf ihrem Titelbild zeigte sie ihn zusammen mit Xi Jinping, damals Parteiführer der Provinz Zhejiang und Bo Xilai, dem KP-Chef von Chongqing, unter der Überschrift “Die roten Familien” und “Die kämpferische Geschichte von drei Provinzführern”. Alle drei waren Chinas “Prinzlinge”. Ihre Väter und Mütter hatten sich in Maos Revolution Verdienste erworben, wurden dann während der Kulturrevolution zu Unrecht verfolgt. Die Kinder litten mit. Doch nach Rehabilitierung der Eltern stiegen sie auf. Dabei blieben sie dem Marxismus und dem System treu.

Im Jahr 2007 durften Chinas Medien solche Geschichten noch veröffentlichen und spekulieren. Vista traute sich sogar, zum Titelbild eine ganzseitige Karikatur zu drucken – mit drei Affen als kritische Anspielung: Nichts sehen. Nichts hören. Nicht sagen. Sie überließ es den Lesern, darüber nachzudenken.

In ihrer Titelgeschichte enthüllte Vista, wie Pan Yue schon 1991 zum einflussreichen Vordenker für die Pekinger Führung wurde. Da war er Vizechefredakteur der Jugendzeitung, Sprachrohr des kommunistischen Jugendverbandes. Pan sei Hauptautor eines Manifestes gewesen, das unter dem Titel erschien: “Chinas praktische Antworten und strategische Entscheidungen auf und nach den plötzlichen Veränderungen in der UdSSR.” (苏联巨变之后中国的现实应对与战略选择)

Eine der damaligen Prognosen Pans nahm einen Putin voraus. Er spekulierte, “dass der zukünftige Nachfolger für einen Gorbatschow oder Jelzin wahrscheinlich ein Nationalist oder sogar ein napoleonischer Diktator sein wird. Sie werden die Demokratie als Deckmantel und Atomwaffen als Verhandlungsmasse gegenüber dem Westen benutzen.” (未来替代戈巴乔夫或叶立钦的人很可能是民族主义者,甚至可能是拿破仑式的独裁者。他们会以民主为外衣,以核武器作为与西方讨价还价的筹码。)

Wichtiger für Chinas Führer waren Pans andere Erkenntnisse, etwa zum Überleben des chinesischen Systems, zwei Jahre nach dem Tiananmen-Massaker des 4. Juni 1989 und unmittelbar vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. “Die Geschehnisse in der Sowjetunion haben zwar große ideologische Auswirkungen auf China, werden bei uns aber nicht zu großem Chaos führen.” Die Partei müsse aber “lernen, sich in kreativer Weise ihre traditionelle Kultur anzueignen, um Chinas sozialistisches System bewahren zu können … kurz gesagt, unsere sozialistische spirituelle Zivilisation sollte in der Lage sein, eine brandneue Kultur in einer sich verändernden Welt zu schaffen. Gefragt ist dafür organisch den Sozialismus, mit traditioneller Kultur, Patriotismus und moderner spiritueller Zivilisation zu kombinieren.”

Pan Yue wurde auf diese Art früh zum Vordenker für Xis heutige Behauptungen über Chinas kulturelle Identität und die angeblich mehr als 5.000 Jahre alte durchgehende Zivilisation. Beide seien Ursachen für die Überlegenheit des chinesischen Sozialismus und Alleinstellungsmerkmal für die Herrschaft der Partei.

Wie sehr sich Pan Yues Gedanken inzwischen bei Xi wiederfinden, zeigte sich im März 2021. In einem Gespräch im Volkskongress mit Abgeordneten aus Chinas Innerer Mongolei verlangte Xi erstmals öffentlich die Unterordnung der ethnischen Kultur unter die tradierte sinozentrische nationale Kultur Chinas. “Kulturelle Identität ist die tiefste Ebene der Identität, die Wurzel nationaler Einheit, die Seele nationaler Harmonie”. Die nationalen Minderheiten müssten zu “korrekten Ansichten zum Staat, zur Geschichte, zu den Ethnien, zur Kultur und zur Religion erzogen werden.” (文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂… 树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。)

Unter Xi gibt es allerdings keinen Raum einen Querdenker Pan, sondern, wie Experte Aaron Glasserman meint, nur noch Platz “für seine neue Rolle als Vollstrecker von Xis Version zur ‘Schaffung einer Gemeinschaft der chinesischen Nation’, in die sich die ethnischen Minderheiten integrieren lassen müssen”. Er warnt: “Journalisten und Chinawissenschaftler müssen sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ein gefeierter Umweltschützer jetzt im Zentrum einer der berüchtigtsten Arenen der chinesischen Politik steht.” Das ist die persönliche Tragik Pans.

Lars Placke, zuvor unter anderem Co-Chairman bei BH Sens, einem Gemeinschaftsunternehmen des Autozulieferers Huf aus Velbert und der chinesischen Baolong-Gruppe, wechselt als neuer CEO zu Saargummi, ebenfalls ein Autozulieferer.

Thomas Müller wird Executive Vice President für den Bereich Future Powertrain beim Berliner Technologie-Dienstleister IAV. Er war zuvor bei China Euro Vehicle Technology AB (CEVT) Senior Vize President Motion and Energy.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Auf dem Yak durch den tiefen Schnee – in autonomen Gebiet Taxkorgan Tajik in Xinjiang reiten diese drei Männer zum “Ziegengrabschen”. Die Tradition mit dem leicht befremdlichen Namen ist ein Volkssport, der 2009 in die Liste der Kulturgüter Xinjiangs aufgenommen wurde. Dabei versuchen Reiter vom Rücken ihres Yaks aus, ein Ziegenfell zu erhaschen – ein turbulentes Treiben. Wer runterfällt, landet hier im Winter zwar weich, aber kalt.