die schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Nach Peking Abkehr von der strikten Zero-Covid-Politik hat die Führung radikal geöffnet und ohne jeglichen Plan die Menschen nun ihrem Schicksal überlassen. Verlässliche Daten gibt es keine mehr, weil so gut wie gar nicht mehr getestet wird. Schätzungen gehen jedoch von Hundert Millionen Infizierten in den nächsten Wochen aus – und Millionen Toten.

Aus Chongqing, Guangzhou und Peking wird bereits über überfüllte Krematorien berichtet, in den sozialen Medien kursieren Bilder aus Krankenhäusern mit überall herumliegenden Leichensäcken. Erinnerungen an Wuhan zu Beginn der Pandemie werden wach. Doch damals war das Virus neu. Die neuerliche Katastrophe hat Xi Jinping höchstpersönlich zu verantworten. Denn mit nur ein bisschen mehr Weitsicht und weniger ideologisierter Borniertheit hätte er dieses Leid verhindern können. Schon fürchten Virologen, dass in China die nächste schlimme Variante entstehen könnte.

Angesichts des nun übers ganze Land hinweg rasenden Corona-Tsunamis hat es nun noch weniger Sinn, an der schon vorher völlig irren Quarantäneregel für Einreisende aus dem Ausland festzuhalten. Experten gehen davon aus, dass sie schon bald fallen wird. Die deutsche Business-Community mag sich freuen, erleichtert es doch das Reisen von und nach China. Doch wer will in nächster Zeit überhaupt noch in ein Land, das vor dem gesundheitlichen Desaster steht? Wer kann, sollte China in den kommenden Wochen meiden.

Trotz steigender Infektionszahlen setzt die Stadt Peking ihre Öffnungen fort. Bars, Fitnessstudios und Karaoke-Läden sollen wieder öffnen. Zwar gab ein Sprecher der Stadt zu, dass die Krankheit sich “rasch verbreitet”, doch “Maßnahmen, die fallen gelassen werden sollen, werden jetzt konsequent fallengelassen”. Das Ziel sei eine möglichst schnelle “Normalisierung von Leben und Arbeit”. China stelle weiterhin den Schutz der Gesundheit in den Mittelpunkt, sagte auch eine Sprecherin des Außenministeriums.

Experten sehen die nahe Zukunft jedoch wesentlich düsterer als die Regierung. “Der wirtschaftliche Fallout der Mega-Tsunami-Welle in China wird hässlich sein“, schreibt der chinesischstämmige US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding auf Twitter. Feigl-Ding warnt auch vor weltweiter Arzneimittelknappheit. Wenn China jetzt den Export zugunsten der eigenen Bevölkerung beschränkt, fehlen im Westen entscheidende Medikamente (China.Table berichtete).

Feigl-Ding erwartet auch, dass die Zahl der Toten über die derzeitigen Schätzungen hinausgehen wird. Während Forscher in Hongkong knapp eine Million Sterbefälle erwarten (China.Table berichtete) befürchtet er mehrere Millionen Tote. China betreibe inzwischen eine raschere Durchseuchung als andere Länder wie die USA. Es drohe eine hohe, steile Welle.

Die offiziellen Zahlen sind weiterhin unzuverlässig. Als Echo der Diskussion um “an Covid gestorben” oder “mit Covid gestorben” hat sich China nun entschieden, nur Fälle als Corona-Tote zu zählen, die eindeutig an einer von Sars-CoV-2 ausgelösten Lungenentzündung und definitiv an nichts anderem gestorben sind. Solche Fälle sind jedoch selten.

Die Sichtbarkeit der Pandemie nimmt zugleich rasch zu. So soll auch die bekannte Peking-Opernsängerin Chu Lanlan jetzt an Komplikationen in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sein. Die Straßen der Großstädte sind zum Teil wie leergefegt. Die Leute bleiben aus Sorge vor Ansteckung zu Hause. Sicherheitsleute halten Reporter von Krematorien fern, damit sie nicht wie in den vergangenen Tagen den Rückstau der Leichenwagen zählen können.

Rückblickend wird jedoch klarer, was hinter der hastigen Öffnung in der vergangenen Woche steckt. Hinter der Fassade von Null-Covid baute sich die Infektionswelle bereits auf (China.Table berichtete). Eine halbherzige Eindämmung kann Omikron nicht aufhalten, wenn es einmal Fuß gefasst hat. Der Regierung blieben zwei Möglichkeiten: drakonische Lockdowns wie im Frühjahr in Shanghai, und zwar landesweit – oder eine Kapitulation. Ein Virus, das sich exponentiell vermehrt, erlaubt nicht die Kompromisse und Grauzonen, die Politik normalerweise ausmachen.

Die Kapitulation wurde dann gesichtswahrend als große Öffnung verkauft. Das ist zwar auch nicht optimal. Die völlige Öffnung erschien aber immer noch als bessere Option:

Es bleibt die Frage, warum Peking für die Öffnung keinen geregelten Stufenplan gewählt hat. Im Land der Fünfjahrespläne wäre das eigentlich naheliegend gewesen. Die Regierung hätte der Bevölkerung eine Öffnungsperspektive geben können, schrittweise Lockerungen eingeführt und Immunität durch Booster und Infektionen aufgebaut.

Doch für so ein geordnetes Szenario hatte die Führung den Absprung verpasst:

Die westlichen Demokratien haben sich beim Umgang mit Covid in ihre typischen Diskussionen und Interessenkämpfe verwickelt und waren daher nicht so effektiv, wie sie hätten sein können. China markiert nun das Gegenextrem mit einer ideologisch vorgehenden Führung, die das Land zu lange in die gleiche Richtung steuerte, ohne auf Widerspruch reagieren zu müssen.

Jetzt bringt die Partei neue Falschdarstellungen im Umlauf, um den Kurswechsel zu rechtfertigen. Plötzlich ist die Rede von einer “Erkältung”. Die Seuchenpräventionskommission des Staatsrates hat Omikron auch am Mittwoch als vergleichsweise harmlos dargestellt – auch wenn sie eine Impfung empfiehlt, um schwere Verläufe zu vermeiden. Die Propaganda fällt von einem Extrem ins andere. Tatsächlich ist Omikron für ältere und geschwächte Patienten fast genauso tödlich wie frühere Varianten. Die aktuell in China kursierende Version BF.7 ist zudem noch zwei- bis dreimal ansteckender als es Omikron in der ersten Variante ohnehin schon war (China.Table berichtete). Generell steigt weltweit die Sorge, dass in den vielen Infizierten neue Varianten erbrütet werden.

Die heftige Infektionswelle verängstigt nun zu Recht die chinesische Bevölkerung. Sie hatte schließlich jahrelang aus Chinas Medien gelernt, Corona zu fürchten. Jetzt ist das Virus überall.

Reisende, die in den vergangenen Tagen in China gelandet sind, haben ein unglückliches Timing erwischt: Obwohl sich das gesamte Land rasant schnell infiziert, müssen Ankömmlinge noch immer für fünf bis acht Tage in Hotel-Quarantäne verbringen. Die Regel ergibt längst keinen Sinn mehr. Denn was machen bei einigen Millionen neuen Infektionen pro Tag ein paar weitere positive Fälle aus dem Ausland schon noch aus?

Peking scheint sich bewusst zu sein, dass es Zeit ist, die Quarantäne abzuschaffen. Eine Ankündigung über ein Ende dieser letzten verbliebenen strikten Maßnahme steht laut Einschätzung vieler Beobachter unmittelbar bevor. “Auch diese Regel wird wohl bald wegfallen”, sagt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer. Optimistisch ist man auch bei der Deutschen Handelskammer in Peking. “Wir gehen davon aus, dass die internationalen Reise-Restriktionen bald zurückgenommen werden”, so eine Sprecherin.

Um deutschen Expats Reisen zu erleichtern, hatte die Kammer während der Pandemie ein beliebtes Angebot für Charter-Flüge auf die Beine gestellt. Das Paket beinhaltet einen Flug ins ostchinesische Qingdao sowie die dortige Unterbringungen in einem komfortablen Quarantäne-Hotel. Planmäßig, so die Kammer, werde das Angebot im März auslaufen.

Vieles deutet darauf hin, dass bis dahin längst wieder Reisen ohne Quarantäne möglich sein sollten. In der deutschen Business Community wird spekuliert, dass es Mitte Januar zu einer weitreichenden Lockerung kommen könnte. Konkrete Maßnahmen zeichnen sich bereits an der Grenze zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland ab. Hongkongs Regierungschef John Lee wird an diesem Mittwoch zu einem Besuch in Peking erwartet, wo er laut Berichten Hongkonger Medien mit Präsident Xi Jinping die Öffnung der wichtigsten chinesischen Landgrenze diskutieren wird.

Derzeit können nur 2.500 Reisende pro Tag die Grenze von Hongkong ins benachbarte Shenzhen überqueren. Dort müssen sie dann in Quarantäne. Doch laut lokaler Medienberichte haben die Behörden in Hongkong damit begonnen, die Grenzposten auf den Start quarantänefreier Reisen vorzubereiten. Grenzbeamte sind demnach in diesen Tagen dabei, die Abläufe wieder hochzufahren. Auch der Schnellzug zwischen Hongkong und dem Festland könnte demnach bald wieder fahren.

Die Hongkonger Zeitung South China Morning Post zitiert Regierungs-Quellen, wonach die Grenze “Anfang Januar” komplett geöffnet werden könnte. Quellen in Shenzhen nennen den 9. Januar als möglichen Stichtag. Andere chinesische Städte wie Peking oder Shanghai dürften dann schnell nachziehen.

Dass etwas in Bewegung ist, wird schon jetzt in Macau deutlich. Reisen zwischen Macau und dem Festland sind schon lange wieder ohne Quarantäne möglich. Wer aber aus dem Ausland nach Macau reist, muss genau wie auf dem chinesischen Festland in Hotel-Quarantäne. Doch diese Regel hat die chinesische Sonderverwaltungsregion vergangene Woche deutlich gelockert.

Zwar muss man noch immer offiziell für fünf Tage in Isolation. Diese kann nun jedoch entweder in der eigenen Wohnung oder in einem beliebigen Hotel der Stadt absolviert werden. Drei Hotels in Macau bestätigten China.Table, dass die Isolierung nicht sonderlich streng umgesetzt wird. So habe man zwar für die Dauer der Quarantäne zunächst nur einen roten und dann einen gelben Gesundheitscode auf dem Smartphone. Viele Hotels gestatten es jedoch offenbar, dass die Betroffenen in dieser Zeit Zimmer und Hotel verlassen. Nach Abschluss der offiziellen Quarantäne muss man dann noch einige Tage in der Stadt bleiben, bis dann neun Tage nach der Ankunft in Macau die Weiterreise auf das chinesische Festland ohne weitere Beschränkungen möglich ist.

Selbst, wenn Reisen nach China nun nach fast drei Jahren bald wieder ohne eine kräftezehrende Zwangs-Quarantäne möglich sind – bis tatsächlich wieder Normalität beim Reisen einkehrt, dürfte es noch etwas dauern. Internationale Fluglinien werden Zeit brauchen, um sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Öffnet China in den kommenden Wochen seine Grenzen, dürften Flüge erstmal knapp bleiben. Jörn Petring

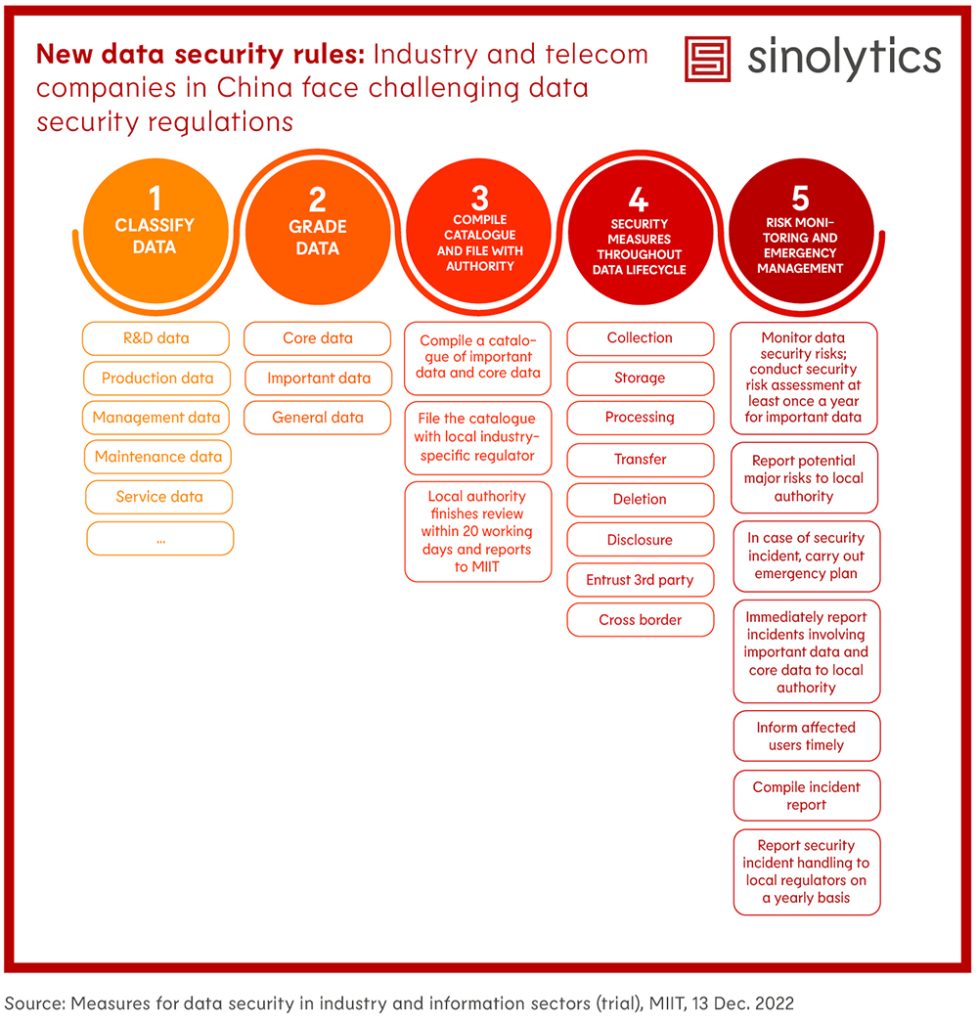

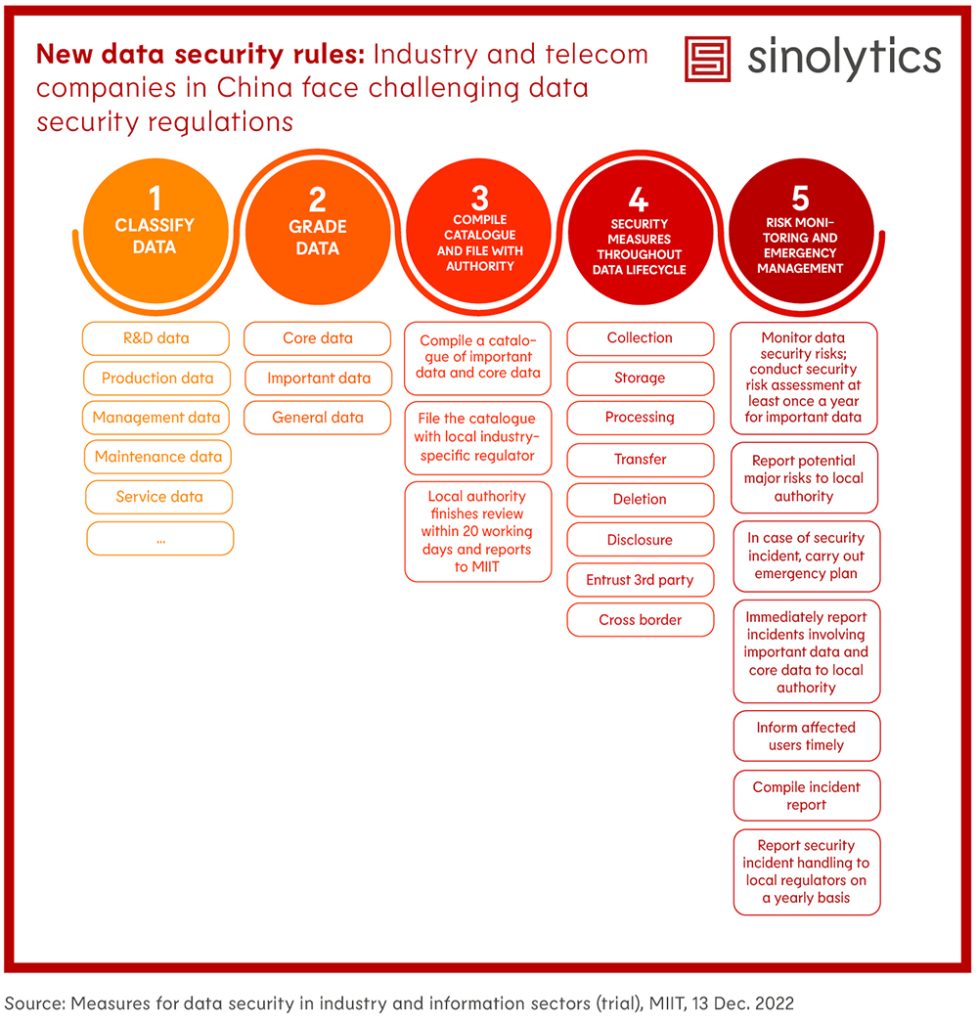

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China hat einem Medienbericht zufolge die Einrichtung von Schiedsgerichten in zwei EU-Fällen bei der Welthandelsorganisation (WTO) blockiert. Bei den WTO-Verfahren geht es um die De-facto-Handelsblockade gegen Litauen und den Patentschutz bei Hightech-Produkten. Bei einem Treffen des WTO-Streitbeilegungsgremiums am Dienstag in Genf sagte China, der Antrag auf Einrichtung eines Schiedsgerichts zur Anhörung des Falls Litauen sei “verfrüht”, berichtete die South China Morning Post unter Berufung auf eine WTO-Quelle.

Im Fall des Patentschutzes geht es darum, dass China europäischen Herstellern verboten hat, Patentklagen auch außerhalb der Volksrepublik vor Gericht zu bringen, auf Englisch wird das “Anti-suit Injunction” genannt. Dazu erklärte China der Quelle im Bericht zufolge, es sei weder der “Schöpfer noch Hauptanwender der Anti-Suit Injunction”. Zudem würden viele WTO-Mitglieder, “insbesondere in der EU”, ähnliche Verfahren durchführen.

China kann die Einrichtung der Schiedsgerichte nur einmal ablehnen. Die EU muss den Antrag nun erneut stellen. Das Panel wird dann automatisch Ende Januar 2023 eingesetzt (China.Table berichtete). ari

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat China zu mehr Engagement im Ukraine-Konflikt aufgefordert. In einem rund einstündigen Gespräch bat er Chinas Staatpräsidenten Xi Jinping am Dienstag darum, Kreml-Chef Wladimir Putin zu einer Beendigung des Ukraine-Krieges zu bewegen. Zugleich dankte Steinmeier Xi für die klare Zurückweisung der russischen Atomdrohungen.

Auch Frankreichs Außenministerin Catherina Colonna hat in einem Videogespräch mit ihrem Amtskollegen Wang Yi die Volksrepublik darum gebeten, eine aktivere Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg zu übernehmen. Nach Angaben des französischen Außenministeriums, hob Colonna “die Rolle, die China spielen könnte” hervor, um “Russland zur Beendigung seines Angriffskrieges in der Ukraine zu bewegen”. Frankreich gehört seit einiger Zeit zu den wenigen Ländern, die darauf setzen, China als Vermittler in dem Konflikt stärker einzubinden.

Peking äußerte sich zwar nicht konkret zu dem Vorschlag der französischen Außenministerin, begrüßte aber ihr generelles Angebot besserer Beziehungen. “China möchte einen häufigen Austausch auf hoher Ebene mit Frankreich, unsere Zukunftsplanung verbessern, die Stabilität und Vorhersehbarkeit der chinesisch-französischen Beziehungen stärken … und auf größere Entwicklungen für unsere umfassende strategische Partnerschaft im kommenden Jahr drängen”, sagte Wang nach Angaben des Außenministeriums.

Nach dem G20-Treffen auf Bali hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, er wolle Peking im neuen Jahr besuchen. Er betonte, er werde sich bei seiner Reise für eine Vermittlerrolle Chinas stark machen, vor allem um eine neue russischen Landoffensive nach dem Winter zu verhindern. (China.Table berichtete) Das deutet auf einen baldigen Reisezeitpunkt hin. Vor wenigen Tagen erst hatte Macron laut Reuters zudem “China, Indien und andere Mächte” dazu aufgerufen, “Druck auf Russland auszuüben, seine Drohnenangriffe auf die Ukraine zu stoppen.” ck/flee

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen will die Verhandlungen um das seit langem stockende Investitionsabkommen mit der Europäischen Union vorantreiben. Dieses würde auf beiden Seiten das Vertrauen der Unternehmen bestärken, ihre Investitionen auszuweiten, sagte Taiwans Präsidentin am Dienstag bei einem Treffen mit einer Delegation des Handelsausschuss des EU-Parlaments. Taiwan und die EU sollten ein “widerstandsfähiges demokratisches Bündnis” aufbauen, forderte Tsai.

Die EU hatte Taiwan 2015 in ihre Liste der Handelspartner für ein potenzielles bilaterales Investitionsabkommen aufgenommen – seither ist allerdings nicht mehr viel passiert. Das Europaparlament fordert ein solches Abkommen bereits seit Längerem.

EU-Delegationsleiterin Anna-Michelle Asimakopoulou betonte, das Europaparlament habe die EU-Kommission bereits aufgefordert, eine Folgenabschätzung und eine öffentliche Konsultation für ein bilaterales Investitionsabkommen einzuleiten. Eine Handels- und Investitionspartnerschaft mit Taiwan sei eine strategische Beziehung mit geopolitischen Auswirkungen, sagte Asimakopoulou. Die Grünen-Fraktion im EU-Parlament hatte zuletzt auch einen Vertrag mit Taiwan zur Absicherung der Lieferketten vorgeschlagen (China.Table berichtete). rtr/ari

Michael Gahler (CDU), Vorsitzender der Taiwan-Freundschaftsgruppe im Europaparlament, sieht keinen Grund, die Arbeit der Gruppe im Zuge der Debatte um ausländische Einflussnahme einzustellen. Das EU-Parlament prüfe, wie man illegitimem Einfluss von Drittstaaten vorbeugen könne, sagte Gahler China.Table. “Das sollten wir nicht vermischen mit dem Wunsch, einen engen Austausch mit einer der besten Demokratien in Südostasien zu pflegen.” Die Überprüfung und gegebenenfalls auch das Ende von Freundschaftsgruppen im Europaparlament war zuvor als eine Konsequenz des brodelnden Katar-Bestechungsskandals genannt worden. “Eine Einstellung der Arbeit würde von der Kommunistischen Partei Chinas sicherlich gerne gesehen”, kommentiert Gahler.

Freundschaftsgruppen im EU-Parlament gibt es zusätzlich zu den offiziellen Delegiertengruppen. Es gibt eine China-Delegation, doch die Einrichtung einer solchen für Taiwan ist nicht möglich, da im Zuge der Ein-China-Politik keins der EU-Länder Taiwan als eigenständigen Staat anerkennt. Die Freundschaftsgruppe stehe allen Abgeordneten offen, die sich mit und zu Taiwan austauschen wollten, sagt Gahler.

Die Freundschaftsgruppen im Europaparlament sind sehr unterschiedlich gestaltet. Manche sind eher eine Lobbying-Gruppe, andere weniger. Manche werden von Drittstaaten gesponsert. Treffen der Gruppen finden ab und an auch im Parlament selbst statt. Die Aktivitäten der China-Freundschaftsgruppe im EU-Parlament sind bereits seit längerer Zeit eingestellt, nachdem es Unklarheiten bei einem Sponsoring eines Treffens der Gruppe gegeben hatte (China.Table berichtete). ari

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi streicht Tausende Stellen. Betroffen sind Beschäftigte im Smartphone- und Internetdienstleistungsgeschäft. Ein Sprecher sagte am Dienstag, dass die “Personaloptimierung und betriebliche Glättung” weniger als zehn Prozent der Belegschaft betreffe.

Ende September waren nach Angaben der Staatszeitung South China Morning Post 35.314 Menschen bei Xiaomi beschäftigt gewesen. Das Unternehmen hatte angesichts der Corona-Restriktionen zuletzt massive Umsatzeinbußen erlitten. rtr

Der Einstieg der Reederei Cosco bei einem Terminal im Hamburger Hafen, die geplante Übernahme des Dortmunder Chip-Herstellers Elmos, die Beteiligung Huaweis am deutschen 5G-Mobilfunknetz – immer mehr chinesische Investitionen geraten derzeit zum öffentlichen Zankapfel. Die Befürchtung ist klar: Nach dem Desaster mit Russland wollen wir uns nicht gegenüber der nächsten Autokratie in immer stärkere ökonomische Abhängigkeit begeben – zumal von einer, die zu Hause die Menschenrechte mit Füßen tritt und möglicherweise eigene Kriegsabsichten in Taiwan hegt.

Doch eine kohärente Strategie der Bundesregierung im Umgang mit China ist bislang nicht erkennbar. Sie hangelt sich von Einzelfall zu Einzelfall und setzt zu sehr auf defensive Abwehrmaßnahmen. Dabei wäre jetzt die Stunde für eine offensive Investitionsagenda, um den Industriestandort Europa attraktiver, souveräner und krisenfester zu machen.

In den Konzernzentralen und Ministerien wird derzeit ein heftiges Krisenszenario durchgespielt. Sollte China tatsächlich bald in Taiwan einmarschieren, würde der Westen umfassende Wirtschaftssanktionen verhängen. Den Takt würden die USA angeben. Sie könnten dabei im Extremfall wie beim Iran vorgehen und Sekundärsanktionen gegen alle verhängen, die nicht mitziehen wollen.

Für deutsche Unternehmen könnte dies auf eine fatale Entscheidung hinauslaufen: Geschäfte entweder mit den USA oder mit China – beides ginge nicht mehr. Dabei war der äquidistante Drahtseilakt mit guten Beziehungen zu allen Seiten doch über lange Jahre das politisch zweifelhafte, aber ökonomisch höchst effektive Erfolgsrezept der deutschen Exportindustrie.

Ein solches Taiwanszenario mag unwahrscheinlich sein – so betonen es interessierte Kreise jedenfalls immer wieder. Doch wenn es eintritt, wäre es für die Weltwirtschaft und insbesondere für Deutschland ein ökonomischer Schock, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Das deutsche Handelsvolumen mit China beträgt rund 250 Milliarden Euro pro Jahr, mehr als viermal so viel wie mit Russland. Und die Abhängigkeiten sind weitaus vielfältiger.

Bei Russland ging es “nur” um Energieimporte, die ersetzt werden mussten. Als Absatzmarkt ist Russland hingegen praktisch irrelevant. Ganz anders China. Namhafte deutsche DAX-Unternehmen, allen voran die Autobauer, erwirtschaften dort mehr als ein Drittel ihres gesamten Konzernumsatzes. Fiele das plötzlich weg, müssten sie ums Überleben kämpfen, denn kein anderer Markt könnte solche Volumina auf die Schnelle absorbieren.

Zugleich sind wir abhängig von allerlei Importen. Bei einem plötzlichen Ausfall der chinesischen Zulieferer stünden im fernen Europa alle Räder still, denn oftmals ist kurzfristig gar keine Alternative verfügbar. Der Sachverständigenrat attestierte Deutschland jüngst eine kritische Importabhängigkeit in 248 Fällen. Darunter fallen Rohstoffe und Vorprodukte, die in der Wertschöpfung unverzichtbar sind – und für die es zugleich nur sehr wenige Bezugsquellen weltweit gibt.

Betrachtet man das gesamte Handelsvolumen dieser Güter, kommt rund die Hälfte aus China. Konkret geht es etwa um verschiedene EDV-Geräte, um Antibiotika, um Rotorblätter für Windräder oder um Solarpanels. Es ist bitter, aber ohne China ist die deutsche Energiewende gestorben – eine Spätfolge des industriepolitischen Desasters von 2013, wo man die Solarbranche und mehr als hunderttausend Arbeitsplätze einfach zu den üppigen Subventionen nach Peking ziehen ließ.

Kurzum: ein abruptes Ende der Handelsbeziehungen mit China wäre ein ökonomisches Desaster. Forcieren will es darum niemand. Trotzdem könnte es Umstände geben, wo es dennoch eintritt – wie etwa im Taiwanszenario. Um sich irgendwie auf diesen Fall der Fälle vorzubereiten, werden gerade allerlei politische Initiativen entfaltet, darunter die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, die im kommenden Jahr vorgestellt werden soll.

In vielen Unternehmen passiert dasselbe. Hier lautet das Schlagwort “Diversifikation”. Nolens volens bauen viele ihre Lieferketten in Richtung “China plus 1” um. Fortan soll es auf allen Stufen mindestens eine Alternative in einem anderen Land geben. Deshalb reisen gerade so viele Wirtschaftsdelegationen nach Vietnam, Indien oder Singapur. Auch chinesische Firmenbosse reisen dorthin und bauen gezielt Produktionsstätten auf. So könnte nämlich im Ernstfall das Geschäft mit den westlichen Partnern möglicherweise weiterlaufen.

Eine andere Strategie zur Rettung des Chinageschäfts besteht in der Lokalisierung. Die Bundesbank verzeichnete jüngst einen deutlichen Anstieg der deutschen Direktinvestitionen in China. Dahinter stecken oft DAX-Unternehmen und große Mittelständler, die vor Ort eine geschlossene Fertigungslinie aufbauen wollen, bisweilen in der Hoffnung, dass diese auch im Konfliktfall Bestand haben dürfte, weil sie ohne Güterströme mit dem Westen auskommt.

Produziert in China und für China – bloß unter dem Dach einer deutschen Holding. Ob diese Rechnung wirklich aufgeht, bleibt abzuwarten. Die Politik kann diesem Treiben oft nur zuschauen, denn Investitionsentscheidungen werden von den Unternehmen getroffen. Einige mögen gar darauf spekulieren, dass sich ein weiterer Ausbau des Chinageschäfts für sie allein deshalb lohnt, weil der Staat ihnen bei einem möglichen Untergang schon irgendwie beispringen wird.

Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren – nicht erst seit der Finanzkrise ist das ein beliebtes Motiv der Unternehmenslenkung. Zwar könnte die Politik versuchen, diese Vollkaskomentalität im Keim zu ersticken und stärker lenkend einzugreifen. Doch wie glaubwürdig ist das im Ernstfall? Zudem bräuchte die Bundesregierung dann ein strategisches Ziel, was sie mit ihrer Politik konkret erreichen will. Aber daran mangelt es.

Stattdessen werden recht willkürlich einzelne chinesische Investitionen zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte gemacht. Nach welchen Kriterien das geschieht, bleibt dabei unklar. Wo vitale Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik betroffen sind, ist eine intensive Überprüfung selbstverständlich. Wenn auch nur das kleinste Risiko besteht, dass ein chinesischer Staatskonzern ein deutsches Datennetz kontrollieren und auf Geheiß der Staatsführung in den Blackout schicken könnte, müssen sofort alle Ampeln auf Rot springen.

Bei dem Verlust kritischen geistigen Eigentums verhält es sich ähnlich. Doch das eher allgemeine Argument, eine Investition wie die von Cosco dürfe nicht zugelassen werden, weil China dadurch möglicherweise seine globale Marktposition ausbauen könnte, reicht für ein Verbot eigentlich nicht aus. Denn ein solches Streben nach einer starken Marktposition wohnt vielen Investitionen inne, ganz gleich welchen Ursprungs. Überhaupt ist der Kontrollansatz gefährlich.

Recht schnell kommt als Kernbotschaft rüber, dass chinesische Investitionen generell nicht mehr willkommen sind. Wer das meint, sollte sich indes der Konsequenzen bewusst sein. Denn über kurz oder lang würde Peking natürlich eine Antwort finden und seinerseits deutsche Investitionen beschränken. Das Problem einer solchen Interventionsspirale ist, dass für uns weitaus mehr Geld und Arbeitsplätze im Feuer stehen. Denn weiterhin investiert Deutschland viel mehr in China als andersherum.

Statt rein defensiv, sollten Deutschland und Europa besser offensiv agieren. Wenn wir von China und anderen Autokratien loskommen wollen, sind mehr heimische Investitionen in strategisch wichtigen Bereichen notwendig, wo bislang noch kritische Importabhängigkeiten bestehen. Zuallererst bei den erneuerbaren Energien und bei Wasserstoff, aber auch bei wichtigen Komponenten wie Halbleitern oder Batterien. Solche Industriepolitik ist nicht per se protektionistisch oder gegen China gewandt.

Sie schmeißt nicht anderen Knüppel zwischen die Beine, sondern baut konstruktiv heimische Produktionskapazitäten auf. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Hierfür wird auch Staatsgeld fließen müssen. Doch machen wir uns nichts vor: Daran führt in unserem Zeitalter der geoökonomischen Blockbildung sowieso kein Weg mehr vorbei. Das staatskapitalistische China hat seine Unternehmen von je her heftigst gepäppelt und subventioniert.

Und mit Joe Bidens Inflation Reduction Act (IRA) sind die Vereinigten Staaten dabei, zum zweiten großen Spieler auf diesem Feld zu werden. So legt er, etwa für die Förderung von Elektromobilität, hohe Milliardensummen auf den Tisch. Für uns ist das Fluch und Segen zugleich. Einerseits gibt es aus globaler Perspektive wahrlich Schlimmeres als eine Förderung klimafreundlicher Technologien in den USA. Andererseits drohen empfindliche Marktanteilsverluste in Zukunftsbranchen, wo wir uns eigentlich noch ganz vorne wähnten.

Deshalb muss Europa handeln, um ein Gleichgewicht mit den Subventionen der anderen zu wahren. Auf dem Gipfeltreffen der EU, das dieser Tage in Brüssel stattfindet, versuchen sich die Staats- und Regierungschefs daran, eine kraftvolle Antwort zu finden. Doch ob das gelingt, oder ob das Thema im Streit und in der Fülle der anderen Krisen – vom Ukrainekrieg bis Viktor Orbán – unterzugehen droht, ist derzeit noch nicht absehbar.

Das Gute ist, dass die richtige Antwort gleich mehrere offene Fragen beantworten könnte. Denn eine europäische Investitionsagenda mit entsprechenden Reformen des EU-Beihilferechts und der Fiskalregeln wäre nicht nur die richtige Reaktion auf die neue amerikanische Industriepolitik. Auch die Abhängigkeiten von China lassen sich letztlich nur durch eine offensive Strategie abbauen.

Der Fokus sollte auf dem Ausbau der eigenen Stärken liegen – nicht auf der medialen Skandalisierung, wenn chinesische Investoren versuchen, in Europa aktiv zu werden.

Dieser Text ist erstmals in der Wochentaz am 17.12.2022 erschienen.

Li Zhenan ist seit November Leiter der CDB Bildungsconsulting GmbH im hessischen Bad Camberg. Als zertifizierter interkultureller Trainer sowie IHK-Ausbilder fördert er die deutsch-chinesische Zusammenarbeit mit Schwerpunkt Bildung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Noch hat sie nicht begonnen, die berühmte Eisskulpturenshow in Harbin, Haupstadt der Provinz Heilongjiang im hohen Nordosten. Doch die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Hunderte Eishauerinnen und Eishauer hämmern, meißeln, schnitzen und fegen an den Objekten – denn der Countdown läuft. Die Show beginnt am 23. Dezember. Der Name der Location – “Sonneninsel” – mag irritieren. Doch dass die Skulpturen zu sehr angeschienen werden und womöglich schmelzen, ist nicht zu befürchten. Harbin ist bekannt für konstante Minus 20 Grad – bis weit in den Februar hinein.

die schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Nach Peking Abkehr von der strikten Zero-Covid-Politik hat die Führung radikal geöffnet und ohne jeglichen Plan die Menschen nun ihrem Schicksal überlassen. Verlässliche Daten gibt es keine mehr, weil so gut wie gar nicht mehr getestet wird. Schätzungen gehen jedoch von Hundert Millionen Infizierten in den nächsten Wochen aus – und Millionen Toten.

Aus Chongqing, Guangzhou und Peking wird bereits über überfüllte Krematorien berichtet, in den sozialen Medien kursieren Bilder aus Krankenhäusern mit überall herumliegenden Leichensäcken. Erinnerungen an Wuhan zu Beginn der Pandemie werden wach. Doch damals war das Virus neu. Die neuerliche Katastrophe hat Xi Jinping höchstpersönlich zu verantworten. Denn mit nur ein bisschen mehr Weitsicht und weniger ideologisierter Borniertheit hätte er dieses Leid verhindern können. Schon fürchten Virologen, dass in China die nächste schlimme Variante entstehen könnte.

Angesichts des nun übers ganze Land hinweg rasenden Corona-Tsunamis hat es nun noch weniger Sinn, an der schon vorher völlig irren Quarantäneregel für Einreisende aus dem Ausland festzuhalten. Experten gehen davon aus, dass sie schon bald fallen wird. Die deutsche Business-Community mag sich freuen, erleichtert es doch das Reisen von und nach China. Doch wer will in nächster Zeit überhaupt noch in ein Land, das vor dem gesundheitlichen Desaster steht? Wer kann, sollte China in den kommenden Wochen meiden.

Trotz steigender Infektionszahlen setzt die Stadt Peking ihre Öffnungen fort. Bars, Fitnessstudios und Karaoke-Läden sollen wieder öffnen. Zwar gab ein Sprecher der Stadt zu, dass die Krankheit sich “rasch verbreitet”, doch “Maßnahmen, die fallen gelassen werden sollen, werden jetzt konsequent fallengelassen”. Das Ziel sei eine möglichst schnelle “Normalisierung von Leben und Arbeit”. China stelle weiterhin den Schutz der Gesundheit in den Mittelpunkt, sagte auch eine Sprecherin des Außenministeriums.

Experten sehen die nahe Zukunft jedoch wesentlich düsterer als die Regierung. “Der wirtschaftliche Fallout der Mega-Tsunami-Welle in China wird hässlich sein“, schreibt der chinesischstämmige US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding auf Twitter. Feigl-Ding warnt auch vor weltweiter Arzneimittelknappheit. Wenn China jetzt den Export zugunsten der eigenen Bevölkerung beschränkt, fehlen im Westen entscheidende Medikamente (China.Table berichtete).

Feigl-Ding erwartet auch, dass die Zahl der Toten über die derzeitigen Schätzungen hinausgehen wird. Während Forscher in Hongkong knapp eine Million Sterbefälle erwarten (China.Table berichtete) befürchtet er mehrere Millionen Tote. China betreibe inzwischen eine raschere Durchseuchung als andere Länder wie die USA. Es drohe eine hohe, steile Welle.

Die offiziellen Zahlen sind weiterhin unzuverlässig. Als Echo der Diskussion um “an Covid gestorben” oder “mit Covid gestorben” hat sich China nun entschieden, nur Fälle als Corona-Tote zu zählen, die eindeutig an einer von Sars-CoV-2 ausgelösten Lungenentzündung und definitiv an nichts anderem gestorben sind. Solche Fälle sind jedoch selten.

Die Sichtbarkeit der Pandemie nimmt zugleich rasch zu. So soll auch die bekannte Peking-Opernsängerin Chu Lanlan jetzt an Komplikationen in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sein. Die Straßen der Großstädte sind zum Teil wie leergefegt. Die Leute bleiben aus Sorge vor Ansteckung zu Hause. Sicherheitsleute halten Reporter von Krematorien fern, damit sie nicht wie in den vergangenen Tagen den Rückstau der Leichenwagen zählen können.

Rückblickend wird jedoch klarer, was hinter der hastigen Öffnung in der vergangenen Woche steckt. Hinter der Fassade von Null-Covid baute sich die Infektionswelle bereits auf (China.Table berichtete). Eine halbherzige Eindämmung kann Omikron nicht aufhalten, wenn es einmal Fuß gefasst hat. Der Regierung blieben zwei Möglichkeiten: drakonische Lockdowns wie im Frühjahr in Shanghai, und zwar landesweit – oder eine Kapitulation. Ein Virus, das sich exponentiell vermehrt, erlaubt nicht die Kompromisse und Grauzonen, die Politik normalerweise ausmachen.

Die Kapitulation wurde dann gesichtswahrend als große Öffnung verkauft. Das ist zwar auch nicht optimal. Die völlige Öffnung erschien aber immer noch als bessere Option:

Es bleibt die Frage, warum Peking für die Öffnung keinen geregelten Stufenplan gewählt hat. Im Land der Fünfjahrespläne wäre das eigentlich naheliegend gewesen. Die Regierung hätte der Bevölkerung eine Öffnungsperspektive geben können, schrittweise Lockerungen eingeführt und Immunität durch Booster und Infektionen aufgebaut.

Doch für so ein geordnetes Szenario hatte die Führung den Absprung verpasst:

Die westlichen Demokratien haben sich beim Umgang mit Covid in ihre typischen Diskussionen und Interessenkämpfe verwickelt und waren daher nicht so effektiv, wie sie hätten sein können. China markiert nun das Gegenextrem mit einer ideologisch vorgehenden Führung, die das Land zu lange in die gleiche Richtung steuerte, ohne auf Widerspruch reagieren zu müssen.

Jetzt bringt die Partei neue Falschdarstellungen im Umlauf, um den Kurswechsel zu rechtfertigen. Plötzlich ist die Rede von einer “Erkältung”. Die Seuchenpräventionskommission des Staatsrates hat Omikron auch am Mittwoch als vergleichsweise harmlos dargestellt – auch wenn sie eine Impfung empfiehlt, um schwere Verläufe zu vermeiden. Die Propaganda fällt von einem Extrem ins andere. Tatsächlich ist Omikron für ältere und geschwächte Patienten fast genauso tödlich wie frühere Varianten. Die aktuell in China kursierende Version BF.7 ist zudem noch zwei- bis dreimal ansteckender als es Omikron in der ersten Variante ohnehin schon war (China.Table berichtete). Generell steigt weltweit die Sorge, dass in den vielen Infizierten neue Varianten erbrütet werden.

Die heftige Infektionswelle verängstigt nun zu Recht die chinesische Bevölkerung. Sie hatte schließlich jahrelang aus Chinas Medien gelernt, Corona zu fürchten. Jetzt ist das Virus überall.

Reisende, die in den vergangenen Tagen in China gelandet sind, haben ein unglückliches Timing erwischt: Obwohl sich das gesamte Land rasant schnell infiziert, müssen Ankömmlinge noch immer für fünf bis acht Tage in Hotel-Quarantäne verbringen. Die Regel ergibt längst keinen Sinn mehr. Denn was machen bei einigen Millionen neuen Infektionen pro Tag ein paar weitere positive Fälle aus dem Ausland schon noch aus?

Peking scheint sich bewusst zu sein, dass es Zeit ist, die Quarantäne abzuschaffen. Eine Ankündigung über ein Ende dieser letzten verbliebenen strikten Maßnahme steht laut Einschätzung vieler Beobachter unmittelbar bevor. “Auch diese Regel wird wohl bald wegfallen”, sagt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer. Optimistisch ist man auch bei der Deutschen Handelskammer in Peking. “Wir gehen davon aus, dass die internationalen Reise-Restriktionen bald zurückgenommen werden”, so eine Sprecherin.

Um deutschen Expats Reisen zu erleichtern, hatte die Kammer während der Pandemie ein beliebtes Angebot für Charter-Flüge auf die Beine gestellt. Das Paket beinhaltet einen Flug ins ostchinesische Qingdao sowie die dortige Unterbringungen in einem komfortablen Quarantäne-Hotel. Planmäßig, so die Kammer, werde das Angebot im März auslaufen.

Vieles deutet darauf hin, dass bis dahin längst wieder Reisen ohne Quarantäne möglich sein sollten. In der deutschen Business Community wird spekuliert, dass es Mitte Januar zu einer weitreichenden Lockerung kommen könnte. Konkrete Maßnahmen zeichnen sich bereits an der Grenze zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland ab. Hongkongs Regierungschef John Lee wird an diesem Mittwoch zu einem Besuch in Peking erwartet, wo er laut Berichten Hongkonger Medien mit Präsident Xi Jinping die Öffnung der wichtigsten chinesischen Landgrenze diskutieren wird.

Derzeit können nur 2.500 Reisende pro Tag die Grenze von Hongkong ins benachbarte Shenzhen überqueren. Dort müssen sie dann in Quarantäne. Doch laut lokaler Medienberichte haben die Behörden in Hongkong damit begonnen, die Grenzposten auf den Start quarantänefreier Reisen vorzubereiten. Grenzbeamte sind demnach in diesen Tagen dabei, die Abläufe wieder hochzufahren. Auch der Schnellzug zwischen Hongkong und dem Festland könnte demnach bald wieder fahren.

Die Hongkonger Zeitung South China Morning Post zitiert Regierungs-Quellen, wonach die Grenze “Anfang Januar” komplett geöffnet werden könnte. Quellen in Shenzhen nennen den 9. Januar als möglichen Stichtag. Andere chinesische Städte wie Peking oder Shanghai dürften dann schnell nachziehen.

Dass etwas in Bewegung ist, wird schon jetzt in Macau deutlich. Reisen zwischen Macau und dem Festland sind schon lange wieder ohne Quarantäne möglich. Wer aber aus dem Ausland nach Macau reist, muss genau wie auf dem chinesischen Festland in Hotel-Quarantäne. Doch diese Regel hat die chinesische Sonderverwaltungsregion vergangene Woche deutlich gelockert.

Zwar muss man noch immer offiziell für fünf Tage in Isolation. Diese kann nun jedoch entweder in der eigenen Wohnung oder in einem beliebigen Hotel der Stadt absolviert werden. Drei Hotels in Macau bestätigten China.Table, dass die Isolierung nicht sonderlich streng umgesetzt wird. So habe man zwar für die Dauer der Quarantäne zunächst nur einen roten und dann einen gelben Gesundheitscode auf dem Smartphone. Viele Hotels gestatten es jedoch offenbar, dass die Betroffenen in dieser Zeit Zimmer und Hotel verlassen. Nach Abschluss der offiziellen Quarantäne muss man dann noch einige Tage in der Stadt bleiben, bis dann neun Tage nach der Ankunft in Macau die Weiterreise auf das chinesische Festland ohne weitere Beschränkungen möglich ist.

Selbst, wenn Reisen nach China nun nach fast drei Jahren bald wieder ohne eine kräftezehrende Zwangs-Quarantäne möglich sind – bis tatsächlich wieder Normalität beim Reisen einkehrt, dürfte es noch etwas dauern. Internationale Fluglinien werden Zeit brauchen, um sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Öffnet China in den kommenden Wochen seine Grenzen, dürften Flüge erstmal knapp bleiben. Jörn Petring

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China hat einem Medienbericht zufolge die Einrichtung von Schiedsgerichten in zwei EU-Fällen bei der Welthandelsorganisation (WTO) blockiert. Bei den WTO-Verfahren geht es um die De-facto-Handelsblockade gegen Litauen und den Patentschutz bei Hightech-Produkten. Bei einem Treffen des WTO-Streitbeilegungsgremiums am Dienstag in Genf sagte China, der Antrag auf Einrichtung eines Schiedsgerichts zur Anhörung des Falls Litauen sei “verfrüht”, berichtete die South China Morning Post unter Berufung auf eine WTO-Quelle.

Im Fall des Patentschutzes geht es darum, dass China europäischen Herstellern verboten hat, Patentklagen auch außerhalb der Volksrepublik vor Gericht zu bringen, auf Englisch wird das “Anti-suit Injunction” genannt. Dazu erklärte China der Quelle im Bericht zufolge, es sei weder der “Schöpfer noch Hauptanwender der Anti-Suit Injunction”. Zudem würden viele WTO-Mitglieder, “insbesondere in der EU”, ähnliche Verfahren durchführen.

China kann die Einrichtung der Schiedsgerichte nur einmal ablehnen. Die EU muss den Antrag nun erneut stellen. Das Panel wird dann automatisch Ende Januar 2023 eingesetzt (China.Table berichtete). ari

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat China zu mehr Engagement im Ukraine-Konflikt aufgefordert. In einem rund einstündigen Gespräch bat er Chinas Staatpräsidenten Xi Jinping am Dienstag darum, Kreml-Chef Wladimir Putin zu einer Beendigung des Ukraine-Krieges zu bewegen. Zugleich dankte Steinmeier Xi für die klare Zurückweisung der russischen Atomdrohungen.

Auch Frankreichs Außenministerin Catherina Colonna hat in einem Videogespräch mit ihrem Amtskollegen Wang Yi die Volksrepublik darum gebeten, eine aktivere Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg zu übernehmen. Nach Angaben des französischen Außenministeriums, hob Colonna “die Rolle, die China spielen könnte” hervor, um “Russland zur Beendigung seines Angriffskrieges in der Ukraine zu bewegen”. Frankreich gehört seit einiger Zeit zu den wenigen Ländern, die darauf setzen, China als Vermittler in dem Konflikt stärker einzubinden.

Peking äußerte sich zwar nicht konkret zu dem Vorschlag der französischen Außenministerin, begrüßte aber ihr generelles Angebot besserer Beziehungen. “China möchte einen häufigen Austausch auf hoher Ebene mit Frankreich, unsere Zukunftsplanung verbessern, die Stabilität und Vorhersehbarkeit der chinesisch-französischen Beziehungen stärken … und auf größere Entwicklungen für unsere umfassende strategische Partnerschaft im kommenden Jahr drängen”, sagte Wang nach Angaben des Außenministeriums.

Nach dem G20-Treffen auf Bali hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, er wolle Peking im neuen Jahr besuchen. Er betonte, er werde sich bei seiner Reise für eine Vermittlerrolle Chinas stark machen, vor allem um eine neue russischen Landoffensive nach dem Winter zu verhindern. (China.Table berichtete) Das deutet auf einen baldigen Reisezeitpunkt hin. Vor wenigen Tagen erst hatte Macron laut Reuters zudem “China, Indien und andere Mächte” dazu aufgerufen, “Druck auf Russland auszuüben, seine Drohnenangriffe auf die Ukraine zu stoppen.” ck/flee

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen will die Verhandlungen um das seit langem stockende Investitionsabkommen mit der Europäischen Union vorantreiben. Dieses würde auf beiden Seiten das Vertrauen der Unternehmen bestärken, ihre Investitionen auszuweiten, sagte Taiwans Präsidentin am Dienstag bei einem Treffen mit einer Delegation des Handelsausschuss des EU-Parlaments. Taiwan und die EU sollten ein “widerstandsfähiges demokratisches Bündnis” aufbauen, forderte Tsai.

Die EU hatte Taiwan 2015 in ihre Liste der Handelspartner für ein potenzielles bilaterales Investitionsabkommen aufgenommen – seither ist allerdings nicht mehr viel passiert. Das Europaparlament fordert ein solches Abkommen bereits seit Längerem.

EU-Delegationsleiterin Anna-Michelle Asimakopoulou betonte, das Europaparlament habe die EU-Kommission bereits aufgefordert, eine Folgenabschätzung und eine öffentliche Konsultation für ein bilaterales Investitionsabkommen einzuleiten. Eine Handels- und Investitionspartnerschaft mit Taiwan sei eine strategische Beziehung mit geopolitischen Auswirkungen, sagte Asimakopoulou. Die Grünen-Fraktion im EU-Parlament hatte zuletzt auch einen Vertrag mit Taiwan zur Absicherung der Lieferketten vorgeschlagen (China.Table berichtete). rtr/ari

Michael Gahler (CDU), Vorsitzender der Taiwan-Freundschaftsgruppe im Europaparlament, sieht keinen Grund, die Arbeit der Gruppe im Zuge der Debatte um ausländische Einflussnahme einzustellen. Das EU-Parlament prüfe, wie man illegitimem Einfluss von Drittstaaten vorbeugen könne, sagte Gahler China.Table. “Das sollten wir nicht vermischen mit dem Wunsch, einen engen Austausch mit einer der besten Demokratien in Südostasien zu pflegen.” Die Überprüfung und gegebenenfalls auch das Ende von Freundschaftsgruppen im Europaparlament war zuvor als eine Konsequenz des brodelnden Katar-Bestechungsskandals genannt worden. “Eine Einstellung der Arbeit würde von der Kommunistischen Partei Chinas sicherlich gerne gesehen”, kommentiert Gahler.

Freundschaftsgruppen im EU-Parlament gibt es zusätzlich zu den offiziellen Delegiertengruppen. Es gibt eine China-Delegation, doch die Einrichtung einer solchen für Taiwan ist nicht möglich, da im Zuge der Ein-China-Politik keins der EU-Länder Taiwan als eigenständigen Staat anerkennt. Die Freundschaftsgruppe stehe allen Abgeordneten offen, die sich mit und zu Taiwan austauschen wollten, sagt Gahler.

Die Freundschaftsgruppen im Europaparlament sind sehr unterschiedlich gestaltet. Manche sind eher eine Lobbying-Gruppe, andere weniger. Manche werden von Drittstaaten gesponsert. Treffen der Gruppen finden ab und an auch im Parlament selbst statt. Die Aktivitäten der China-Freundschaftsgruppe im EU-Parlament sind bereits seit längerer Zeit eingestellt, nachdem es Unklarheiten bei einem Sponsoring eines Treffens der Gruppe gegeben hatte (China.Table berichtete). ari

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi streicht Tausende Stellen. Betroffen sind Beschäftigte im Smartphone- und Internetdienstleistungsgeschäft. Ein Sprecher sagte am Dienstag, dass die “Personaloptimierung und betriebliche Glättung” weniger als zehn Prozent der Belegschaft betreffe.

Ende September waren nach Angaben der Staatszeitung South China Morning Post 35.314 Menschen bei Xiaomi beschäftigt gewesen. Das Unternehmen hatte angesichts der Corona-Restriktionen zuletzt massive Umsatzeinbußen erlitten. rtr

Der Einstieg der Reederei Cosco bei einem Terminal im Hamburger Hafen, die geplante Übernahme des Dortmunder Chip-Herstellers Elmos, die Beteiligung Huaweis am deutschen 5G-Mobilfunknetz – immer mehr chinesische Investitionen geraten derzeit zum öffentlichen Zankapfel. Die Befürchtung ist klar: Nach dem Desaster mit Russland wollen wir uns nicht gegenüber der nächsten Autokratie in immer stärkere ökonomische Abhängigkeit begeben – zumal von einer, die zu Hause die Menschenrechte mit Füßen tritt und möglicherweise eigene Kriegsabsichten in Taiwan hegt.

Doch eine kohärente Strategie der Bundesregierung im Umgang mit China ist bislang nicht erkennbar. Sie hangelt sich von Einzelfall zu Einzelfall und setzt zu sehr auf defensive Abwehrmaßnahmen. Dabei wäre jetzt die Stunde für eine offensive Investitionsagenda, um den Industriestandort Europa attraktiver, souveräner und krisenfester zu machen.

In den Konzernzentralen und Ministerien wird derzeit ein heftiges Krisenszenario durchgespielt. Sollte China tatsächlich bald in Taiwan einmarschieren, würde der Westen umfassende Wirtschaftssanktionen verhängen. Den Takt würden die USA angeben. Sie könnten dabei im Extremfall wie beim Iran vorgehen und Sekundärsanktionen gegen alle verhängen, die nicht mitziehen wollen.

Für deutsche Unternehmen könnte dies auf eine fatale Entscheidung hinauslaufen: Geschäfte entweder mit den USA oder mit China – beides ginge nicht mehr. Dabei war der äquidistante Drahtseilakt mit guten Beziehungen zu allen Seiten doch über lange Jahre das politisch zweifelhafte, aber ökonomisch höchst effektive Erfolgsrezept der deutschen Exportindustrie.

Ein solches Taiwanszenario mag unwahrscheinlich sein – so betonen es interessierte Kreise jedenfalls immer wieder. Doch wenn es eintritt, wäre es für die Weltwirtschaft und insbesondere für Deutschland ein ökonomischer Schock, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Das deutsche Handelsvolumen mit China beträgt rund 250 Milliarden Euro pro Jahr, mehr als viermal so viel wie mit Russland. Und die Abhängigkeiten sind weitaus vielfältiger.

Bei Russland ging es “nur” um Energieimporte, die ersetzt werden mussten. Als Absatzmarkt ist Russland hingegen praktisch irrelevant. Ganz anders China. Namhafte deutsche DAX-Unternehmen, allen voran die Autobauer, erwirtschaften dort mehr als ein Drittel ihres gesamten Konzernumsatzes. Fiele das plötzlich weg, müssten sie ums Überleben kämpfen, denn kein anderer Markt könnte solche Volumina auf die Schnelle absorbieren.

Zugleich sind wir abhängig von allerlei Importen. Bei einem plötzlichen Ausfall der chinesischen Zulieferer stünden im fernen Europa alle Räder still, denn oftmals ist kurzfristig gar keine Alternative verfügbar. Der Sachverständigenrat attestierte Deutschland jüngst eine kritische Importabhängigkeit in 248 Fällen. Darunter fallen Rohstoffe und Vorprodukte, die in der Wertschöpfung unverzichtbar sind – und für die es zugleich nur sehr wenige Bezugsquellen weltweit gibt.

Betrachtet man das gesamte Handelsvolumen dieser Güter, kommt rund die Hälfte aus China. Konkret geht es etwa um verschiedene EDV-Geräte, um Antibiotika, um Rotorblätter für Windräder oder um Solarpanels. Es ist bitter, aber ohne China ist die deutsche Energiewende gestorben – eine Spätfolge des industriepolitischen Desasters von 2013, wo man die Solarbranche und mehr als hunderttausend Arbeitsplätze einfach zu den üppigen Subventionen nach Peking ziehen ließ.

Kurzum: ein abruptes Ende der Handelsbeziehungen mit China wäre ein ökonomisches Desaster. Forcieren will es darum niemand. Trotzdem könnte es Umstände geben, wo es dennoch eintritt – wie etwa im Taiwanszenario. Um sich irgendwie auf diesen Fall der Fälle vorzubereiten, werden gerade allerlei politische Initiativen entfaltet, darunter die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, die im kommenden Jahr vorgestellt werden soll.

In vielen Unternehmen passiert dasselbe. Hier lautet das Schlagwort “Diversifikation”. Nolens volens bauen viele ihre Lieferketten in Richtung “China plus 1” um. Fortan soll es auf allen Stufen mindestens eine Alternative in einem anderen Land geben. Deshalb reisen gerade so viele Wirtschaftsdelegationen nach Vietnam, Indien oder Singapur. Auch chinesische Firmenbosse reisen dorthin und bauen gezielt Produktionsstätten auf. So könnte nämlich im Ernstfall das Geschäft mit den westlichen Partnern möglicherweise weiterlaufen.

Eine andere Strategie zur Rettung des Chinageschäfts besteht in der Lokalisierung. Die Bundesbank verzeichnete jüngst einen deutlichen Anstieg der deutschen Direktinvestitionen in China. Dahinter stecken oft DAX-Unternehmen und große Mittelständler, die vor Ort eine geschlossene Fertigungslinie aufbauen wollen, bisweilen in der Hoffnung, dass diese auch im Konfliktfall Bestand haben dürfte, weil sie ohne Güterströme mit dem Westen auskommt.

Produziert in China und für China – bloß unter dem Dach einer deutschen Holding. Ob diese Rechnung wirklich aufgeht, bleibt abzuwarten. Die Politik kann diesem Treiben oft nur zuschauen, denn Investitionsentscheidungen werden von den Unternehmen getroffen. Einige mögen gar darauf spekulieren, dass sich ein weiterer Ausbau des Chinageschäfts für sie allein deshalb lohnt, weil der Staat ihnen bei einem möglichen Untergang schon irgendwie beispringen wird.

Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren – nicht erst seit der Finanzkrise ist das ein beliebtes Motiv der Unternehmenslenkung. Zwar könnte die Politik versuchen, diese Vollkaskomentalität im Keim zu ersticken und stärker lenkend einzugreifen. Doch wie glaubwürdig ist das im Ernstfall? Zudem bräuchte die Bundesregierung dann ein strategisches Ziel, was sie mit ihrer Politik konkret erreichen will. Aber daran mangelt es.

Stattdessen werden recht willkürlich einzelne chinesische Investitionen zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte gemacht. Nach welchen Kriterien das geschieht, bleibt dabei unklar. Wo vitale Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik betroffen sind, ist eine intensive Überprüfung selbstverständlich. Wenn auch nur das kleinste Risiko besteht, dass ein chinesischer Staatskonzern ein deutsches Datennetz kontrollieren und auf Geheiß der Staatsführung in den Blackout schicken könnte, müssen sofort alle Ampeln auf Rot springen.

Bei dem Verlust kritischen geistigen Eigentums verhält es sich ähnlich. Doch das eher allgemeine Argument, eine Investition wie die von Cosco dürfe nicht zugelassen werden, weil China dadurch möglicherweise seine globale Marktposition ausbauen könnte, reicht für ein Verbot eigentlich nicht aus. Denn ein solches Streben nach einer starken Marktposition wohnt vielen Investitionen inne, ganz gleich welchen Ursprungs. Überhaupt ist der Kontrollansatz gefährlich.

Recht schnell kommt als Kernbotschaft rüber, dass chinesische Investitionen generell nicht mehr willkommen sind. Wer das meint, sollte sich indes der Konsequenzen bewusst sein. Denn über kurz oder lang würde Peking natürlich eine Antwort finden und seinerseits deutsche Investitionen beschränken. Das Problem einer solchen Interventionsspirale ist, dass für uns weitaus mehr Geld und Arbeitsplätze im Feuer stehen. Denn weiterhin investiert Deutschland viel mehr in China als andersherum.

Statt rein defensiv, sollten Deutschland und Europa besser offensiv agieren. Wenn wir von China und anderen Autokratien loskommen wollen, sind mehr heimische Investitionen in strategisch wichtigen Bereichen notwendig, wo bislang noch kritische Importabhängigkeiten bestehen. Zuallererst bei den erneuerbaren Energien und bei Wasserstoff, aber auch bei wichtigen Komponenten wie Halbleitern oder Batterien. Solche Industriepolitik ist nicht per se protektionistisch oder gegen China gewandt.

Sie schmeißt nicht anderen Knüppel zwischen die Beine, sondern baut konstruktiv heimische Produktionskapazitäten auf. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Hierfür wird auch Staatsgeld fließen müssen. Doch machen wir uns nichts vor: Daran führt in unserem Zeitalter der geoökonomischen Blockbildung sowieso kein Weg mehr vorbei. Das staatskapitalistische China hat seine Unternehmen von je her heftigst gepäppelt und subventioniert.

Und mit Joe Bidens Inflation Reduction Act (IRA) sind die Vereinigten Staaten dabei, zum zweiten großen Spieler auf diesem Feld zu werden. So legt er, etwa für die Förderung von Elektromobilität, hohe Milliardensummen auf den Tisch. Für uns ist das Fluch und Segen zugleich. Einerseits gibt es aus globaler Perspektive wahrlich Schlimmeres als eine Förderung klimafreundlicher Technologien in den USA. Andererseits drohen empfindliche Marktanteilsverluste in Zukunftsbranchen, wo wir uns eigentlich noch ganz vorne wähnten.

Deshalb muss Europa handeln, um ein Gleichgewicht mit den Subventionen der anderen zu wahren. Auf dem Gipfeltreffen der EU, das dieser Tage in Brüssel stattfindet, versuchen sich die Staats- und Regierungschefs daran, eine kraftvolle Antwort zu finden. Doch ob das gelingt, oder ob das Thema im Streit und in der Fülle der anderen Krisen – vom Ukrainekrieg bis Viktor Orbán – unterzugehen droht, ist derzeit noch nicht absehbar.

Das Gute ist, dass die richtige Antwort gleich mehrere offene Fragen beantworten könnte. Denn eine europäische Investitionsagenda mit entsprechenden Reformen des EU-Beihilferechts und der Fiskalregeln wäre nicht nur die richtige Reaktion auf die neue amerikanische Industriepolitik. Auch die Abhängigkeiten von China lassen sich letztlich nur durch eine offensive Strategie abbauen.

Der Fokus sollte auf dem Ausbau der eigenen Stärken liegen – nicht auf der medialen Skandalisierung, wenn chinesische Investoren versuchen, in Europa aktiv zu werden.

Dieser Text ist erstmals in der Wochentaz am 17.12.2022 erschienen.

Li Zhenan ist seit November Leiter der CDB Bildungsconsulting GmbH im hessischen Bad Camberg. Als zertifizierter interkultureller Trainer sowie IHK-Ausbilder fördert er die deutsch-chinesische Zusammenarbeit mit Schwerpunkt Bildung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Noch hat sie nicht begonnen, die berühmte Eisskulpturenshow in Harbin, Haupstadt der Provinz Heilongjiang im hohen Nordosten. Doch die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Hunderte Eishauerinnen und Eishauer hämmern, meißeln, schnitzen und fegen an den Objekten – denn der Countdown läuft. Die Show beginnt am 23. Dezember. Der Name der Location – “Sonneninsel” – mag irritieren. Doch dass die Skulpturen zu sehr angeschienen werden und womöglich schmelzen, ist nicht zu befürchten. Harbin ist bekannt für konstante Minus 20 Grad – bis weit in den Februar hinein.