ohne Chips läuft nichts. Die Lieferschwierigkeiten der taiwanischen Anbieter schmerzen daher die gesamte Industrie, auch in Deutschland. Doch der Knoten wird wieder platzen. Denn derzeit bahnt sich ein Wettrüsten mit Halbleiter-Investitionen zwischen den großen Volkswirtschaften an. China setzt geradezu abenteuerliche Milliardensummen in Bewegung, um hier technisch zur Weltspitze aufzuschließen und von den Taiwanern und Amerikanern unabhängig zu werden. Die pumpen parallel jedoch ebenfalls Subventionen in die Branche, schreibt Frank Sieren. Früher oder später gibt es also wieder reichlich Chips für alle. Im laufenden Jahr wird es jedoch noch nicht so weit sein.

Slowenien verwaltet für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft – und setzt ganz eigene Akzente. Erfrischend Zen-mäßig ignoriert die dortige Regierung den ganzen komplizierten Knoten rund um Handelskrieg, CAI und Sanktionen. Sie findet China generell eher unwichtig und hat das Thema weitgehend von der Tagesordnung geschmissen. Stattdessen strebt Slowenien eine Annäherung an die USA an. Das ist doch eine erfreulich selbstbewusste Haltung von einem Land, das weniger Einwohner hat als so mancher Stadtteil in Chinas Metropolen.

Um von ausländischen Herstellern unabhängiger zu werden und die Nachfrage während des globalen Lieferengpasses zu decken, investiert China nun massiv in eine eigene Chip-Industrie. Dabei konnten die Halbleiterproduzenten der Volksrepublik dieses Jahr bereits hohe Investitionen einfahren. 164 chinesische Firmen sammelten in den ersten fünf Monaten dieses Jahres insgesamt 40 Milliarden Yuan (sechs Milliarden US-Dollar) an Finanzierungen ein. Das ist in etwa so viel wie im Gesamtjahr 2019. Im Jahr 2020 brachten chinesische Firmen rund 140 Milliarden Yuan zusammen.

Einem Bericht der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Katten und dem chinesischen Chipindustrie-Monitor Ijiwei.com zufolge bezogen die Unternehmen die Geldmittel hauptsächlich aus staatlichen Quellen und Venture-Capital-Firmen, die dem chinesischen Staat nahestehen. Dazu gehören zum Beispiel die Shenzhen Capital Group oder CAS Investment Management. Aber auch Autohersteller wie Geely und BYD oder Tech-Giganten wie der Smartphone-Produzent Xiaomi und der E-Commerce-Riese Alibaba investierten Hunderte Millionen in die Branche.

Laut Zahlen der chinesischen Unternehmensdatenbank Qichacha haben sich in diesem Jahr bereits 17.500 neue Firmen im Segment “Halbleiter” registriert. Im gesamten Jahr 2020 waren es 21.500, im Jahr zuvor nur 9.400. Allein die Shanghaier Entwicklungs- und Reformkommission hat im Frühjahr verkündet, zwölf Milliarden US-Dollar in neue Anlagen des Herstellers Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt hier auf Elementen mit einer Strukturbreite von 14 Nanometern und darunter. Das ist sehr moderne, aber noch nicht die modernste Technik.

Das im Jahr 2000 mit Unterstützung der chinesischen Regierung gegründete Unternehmen SMIC, das derzeit auch für 2,35 Milliarden Euro eine neue Chip-Fabrik in Shenzhen baut, ist von großer Bedeutung für Pekings Plan, eine wettbewerbsfähige chinesische Halbleiterindustrie zu etablieren. Unter dem Motto “Made in China 2025” will das Land in vier Jahren 70 Prozent seiner Chips selber produzieren.

Ähnliche Pläne finden sich auch in anderen großen Volkswirtschaften. Im Juni hat der US-Senat einen ambitionierten Plan der Amerikaner durchgewunken: Sie wollen 52 Milliarden US-Dollar in die heimische Halbleiterproduktion investieren. Und 29 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung.

Allerdings glauben Branchenspezialisten wie Intels CEO Patrick Paul Gelsinger, dass es viele Monate, wenn nicht Jahre brauchen wird, um die Investitionen auf die Straße zu bringen. Die Europäer wollen ein neues “Important Project of Common European Interest” (IPCEI) zur Förderung der europäischen Halbleiterindustrie ins Leben rufen. Die Verhandlungen laufen. Der Anteil der amerikanischen Chiphersteller an der weltweiten Produktionskapazität ging von 37 Prozent im Jahr 1990 auf zwölf Prozent im Jahr 2020 zurück, während der Anteil europäischer Unternehmen sogar von 44 Prozent im Jahr 1990 auf neun Prozent im Jahr 2020 sank, so eine Studie der Boston Consulting Group. Im Kontrast dazu konnte die Volksrepublik China ihren Anteil von null auf 15 Prozent steigern.

Dennoch sind Mikrochips die größte Achillesferse für Chinas Aufstieg zur Tech-Supermacht. Die chinesischen Chipproduzenten sind nach wie vor auf ausländische Komponenten angewiesen. Im Jahr 2020 importierte China Chips für 350 Milliarden US-Dollar – mehr als der Wert des importierten Rohöls.

Was die Chipdesign-Tools, die teuren Patente und die Fertigungstechnologien angeht, ist China vor allem auf US-Firmen angewiesen. Die kommen auf einen Weltmarktanteil von über 50 Prozent. In den letzten 30 Jahren haben es nur drei Standorte außerhalb der westlichen Welt geschafft, eine eigene nennenswerte Chipindustrie aufzubauen: die Insel Taiwan, Singapur und Südkorea. Der Trend geht also eindeutig nach Asien, aber bisher nicht nach China.

In dem Geschäft geht es nicht nur um Marktanteile, sondern auch um die fortschrittlichste Technologie. Auch die befindet sich bereits in Asien, aber eben nicht auf dem chinesischen Festland. Bislang haben chinesische Firmen viele ihrer Fachkräfte aus Taiwan abgeworben. Doch die taiwanische Regierung hat jüngst angekündigt, das gezielt zu unterbinden – auf amerikanischen Druck.

Taiwans TSMC und Südkoreas Samsung Electronics verfügen derzeit über die fortschrittlichsten Technologien zur Herstellung von 7-Nanometer-Chips. Das Ziel: immer kleinere Transistoren, die immer schneller rechnen und dabei immer weniger Strom verbrauchen. Chinesische Chiphersteller beherrschen nur die langsamere 14-Nanometer-Technologie. Regierungssubventionen sorgen dafür, dass die Kosten für neue Fabrikationsanlagen in Taiwan, Südkorea oder Singapur bis zu 30 Prozent niedriger sind als in den USA oder Europa. In China sind die Kosten zwischen 37 und 50 Prozent niedriger, je nach Chipsorte.

Für die internationale Halbleiterbranche ist China bereits der wichtigste Markt. Kein anderes Land importiert so viele Chips wie China, wo gut ein Drittel des weltweiten Umsatzes der Branche generiert wird, Tendenz steigend. Laut IC Insight hatte Chinas Markt für integrierte Schaltungen im Jahr 2020 einen Gesamtwert von 143,4 Milliarden US-Dollar, aber nur 8,3 Milliarden US-Dollar wurden im Inland produziert.

Firmen wie Huawei, die besonders von den Sanktionen betroffen sind, investieren kurzerhand selbst in hoch spezialisierte Bereiche. So hält Huaweis Venture-Capital-Tochter Hubble Technology Investment Co. Ltd. seit kurzem 4,76 Prozent des Pekinger Optoelektronik-Unternehmen RSLaser und ist damit der siebtgrößte Aktionär des 2019 gegründeten Start-ups. Die Produkte des Hochleistungslaser-Produzenten kommen im Lithografieprozess zum Einsatz, wo Millionen von Schaltkreisen auf die Oberfläche von Silizium-Mikrochips geätzt werden.

Der Weltmarkt für Lithografiegeräte ist aufgrund der begrenzten Anzahl von Chipherstellern relativ klein und die Maschinen sind dementsprechend teuer. Laut BOCI International belief sich der weltweite Absatz der Maschinen im vergangenen Jahr auf gerade einmal 413 Stück, mit einem geschätzten Wert von etwa 13 Milliarden US-Dollar. Das ist nur eine von 28 Investitionen, die Huawei via Hubble Technology in verschiedenen Teilen seiner Halbleiter-Lieferkette getätigt hat.

Laut den US-Marktforschern von Gartner ließ die steigende Nachfrage den weltweiten Umsatz der Halbleiterindustrie im Jahr 2020 um zehn Prozent auf 466 Milliarden US-Dollar steigen. Besonders großen Bedarf hat die Autoindustrie. Laut den Datenanalysten von IHS Markit mussten Autohersteller die Produktion im ersten Quartal aufgrund fehlender Chips weltweit um fast eine Million Fahrzeuge drosseln.

Experten schätzten, dass chinesische Autohersteller bei der Versorgung mit Mikroprozessoren noch immer mit einem Mangel von zehn bis 20 Prozent zu kämpfen haben. Chang’an, einer der größten Autohersteller des Landes, verzeichnete im ersten Quartal eine Verknappung um fast 30 Prozent, was bedeutet, dass etwa ein Drittel der Bestellungen des Unternehmens nicht ausgeliefert wurde. Im ersten Quartal hat das Unternehmen daher rund 80.000 Autos weniger verkauft.

Der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) prophezeite kürzlich, dass sich der Mangel bis ins erste Quartal 2022 ziehen könnte, bevor es wieder aufwärts geht. Autohersteller wie das Joint-Venture SAIC Volkswagen Automotive haben eigens spezielle Teams eingerichtet, um Halbleiterlieferungen zu sichern. “Egal wie teuer, sie werden kaufen, was sie bekommen”, erklärt ein Marktanalyst der Autoindustrie gegenüber der chinesischen Wirtschaftszeitung Caixin.

Eine Szene ist Teilnehmenden einer Veranstaltung im Jahr 2014 in Erinnerung geblieben: Als der Präsident Sloweniens, Borut Pahor, vor Diplomat:innen spricht, nennt er Japan und Indien die wichtigsten Partner in Asien. Der damalige chinesische Botschafter verließ daraufhin wortlos den Raum.

Die Anekdote sagt einiges aus über das Verhältnis des mitteleuropäischen EU-Staats und der Volksrepublik. Denn Ljubljanas zeigte in der Vergangenheit auffälliges Desinteresse an China. Heute ist der Wirtschaftspartner zwar präsenter als noch vor wenigen Jahren, doch Slowenien hat sich nicht die Mühe gemacht, eine eindeutige Haltung zu China einzunehmen. Seit vergangener Woche hat das Land mit zwei Millionen Einwohnern nun die EU-Ratspräsidentschaft inne – und will zumindest über die Volksrepublik sprechen, wenn schon nicht mit ihr.

Am 6. Oktober ist dazu ein EU-Sondergipfel angesetzt, wie Ministerpräsident Janez Janša zum Auftakt der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes verkündete. Die Debatte über China werde sich auf den Handel und das künftige strategische Verhältnis zu Peking beziehen. Das Gespräch soll hinter verschlossenen Türen stattfinden, der chinesische Präsident Xi Jinping sei nicht geladen, so Janša.

Bei der Vorstellung der Präsidentschafts-Agenda gestern im Plenum des Europaparlaments in Straßburg wurde die Volksrepublik lediglich einmal in einem Nebensatz erwähnt. In seiner Rede vor den EU-Parlamentarier:innen betonte Janša jedoch, die Staatengemeinschaft müsse autonomer werden, beispielsweise in der Halbleiter-Produktion oder in der Herstellung medizinischer Produkte. Im offiziellen Programm der Präsidentschaft kommt China lediglich zweimal vor: einmal bei der Ankündigung des Sondergipfels und einmal im Zusammenhang von mehr Kooperation bei Umweltthemen vor der 26. UN-Klimakonferenz.

Das Verhältnis zur Volksrepublik ist keine Top-Priorität für die Präsidentschaft der früheren jugoslawischen Teilrepublik. Und die Präsidentschaft des Balkanstaats hält für Brüssel noch ganz andere Herausforderungen bereit: Denn der rechtsnationale Regierungschef Janša hält es mit der Rechtsstaatlichkeit und anderen europäischen Werten nicht allzu genau. Er steht unter anderem in der Kritik, weil er die Arbeit der neuen Europäischen Staatsanwaltschaft behindert, indem er die Entsendung zweier slowenischer Ankläger blockiert. Zudem werden Janša Angriffe gegen die Pressefreiheit und Zivilgesellschaft sowie die Unterstützung des umstrittenen ungarischen Gesetzes zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität vorgeworfen.

Auf der To-do-Liste der EU-Ratspräsidentschaft stehen außerdem Dauerbrenner wie die EU-Erweiterung, die wirtschaftliche Erholung nach der Coronavirus-Pandemie und der Green Deal. In der kommenden Woche wird die EU-Kommission mehrere Gesetzesvorschläge ihres “Fit for 55”-Klimapakets vorlegen. Im August ist Brüssel, bedingt durch die Sommerpause, ohnehin weniger produktiv, der September wird dann im Zeichen der deutschen Bundestagswahl und deren Auswirkung auf Brüssel stehen. Beobachter:innen erwarten zudem, dass die nachfolgende EU-Ratspräsidentschaft – Frankreich übernimmt im Januar 2022 – den Slowenen bereits über die Schulter schauen und dafür sorgen wird, dass große politische Entscheidungen auf das kommenden Jahr geschoben werden.

Und da gibt es, was China angeht, vor allem eine offene Baustelle: Das Investitionsabkommen CAI ist weiterhin eingefroren. Die technische Arbeit an dem Abkommen wird zwar fortgesetzt, im Europaparlament ist die Arbeit an dem Deal aber weiterhin eingestellt, denn die Sanktionen gegen europäische Politiker:innen, Wissenschaftler:innen und Think-Tanks sind noch in Kraft.

Experten erwarten daher unter slowenischer Präsidentschaft keine großen Fortschritte bei CAI und Sanktionen. Zumindest sei das sehr unwahrscheinlich, sagt die slowenische Politologin und China-Expertin Nina Pejič. Slowenien werde weittragende politische Entscheidung eher der nachfolgenden Präsidentschaft überlassen, prognostiziert Pejič im Gespräch mit China.Table. Die slowenische Regierung ist, was China angeht, generell noch unsicher unterwegs.

Anreize für eine mehr nach Peking ausgerichtete Außenpolitik gibt es, im Vergleich zu anderen Nachbarn in der Region, in Slowenien eher wenig, erklärt Pejič. “Es gab auch keine große Masken-Diplomatie während der Corona-Pandemie hier”, so die Forscherin. Die Hoffnung der aktuellen slowenischen Regierung sei es weiterhin, die transatlantischen Beziehungen zu intensivieren. Ein weltweit beachtetes Beispiel dafür, dass Slowenien vor allem Washington gefallen will, war ein mittlerweile berühmter Tweet von Janša: Er gratulierte im November auf Twitter als erster europäischer Regierungschef Donald Trump zur vermeintlichen Wiederwahl und behauptete, die Medien würden “die Fakten verweigern”. Allein das habe es schon deutlich gemacht, so Pejič: “Es gibt einen klaren Fokus auf die USA.“

Ein besonderes Gastgeschenk machte Ljubljana auch zum Besuch des damaligen US-Außenministers Mike Pompeo im vergangenen August: Janša und Pompeo unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung über 5G-Netzwerksicherheit – die USA hatten damit einen weiteren Partner für ihre Koalition gegen Huawei gewonnen. Ob der chinesische Tech-Gigant aber nun wirklich vom Ausbau des 5G-Netzes in Slowenien ausgeschlossen werde, sei noch offen, sagt Pejič. Eine finale Entscheidung dazu sei noch nicht gefallen.

Was den politischen Ansatz der slowenischen Regierung gegenüber der Volksrepublik angeht, nennt die Politologin ein Wort: “Pragmatisch.” Janša, der seit mehr als 30 Jahren auf der politischen Bühne aktiv ist, hat Pejič zufolge seine Ausrichtung gegenüber Peking mehrmals gewechselt: In den 90er-Jahren habe er als Mitglieds des Parlaments einen slowenisch-taiwanischen Freundschaftsverband mitbegründet. Als er Premier wurde habe er sich dann aber bei einem Besuch in Peking als Vertreter der Ein-China-Politik ausgesprochen. 2011 habe er dann wieder als Oppositionsführer mit einer Delegation Taiwan besucht. Zuletzt habe Janša aber auch im EU-Kreis öffentlich vor dem Aufstieg Chinas gewarnt und gefordert, dass Peking Grenzen gesetzt werden müssten, sagt Pejič.

China sei in dem Land nicht wirklich ein präsentes Gesprächsthema – auch für die Forschung. Pejič spricht von einem Mangel “an Verständnis von und Interesse an China”. Das liege auch daran, dass Slowenien weder ein großer Empfänger von chinesischen Direktinvestitionen in der Region sei, noch andere außergewöhnliche Vorteile aus den wirtschaftlichen Beziehungen mit der Volksrepublik gezogen habe.

Denn trotz des ständig wachsenden Handels mit China ist der Anteil am gesamten slowenischen Außenhandel sehr begrenzt geblieben, erklärt der slowenische Wirtschaftswissenschaftler Marjan Svetličič. 2019 habe der Balkanstaat Güter im Wert von rund 265 Millionen Euro nach China exportiert, was lediglich drei Prozent der gesamten Ausfuhren in Drittstaaten entspreche. Im Gegenzug seien aus der Volksrepublik im selben Zeitraum Waren im Wert von über einer Milliarde Euro nach Slowenien eingeführt worden. Und das Handelsdefizit wachse stetig weiter, schreibt Svetličič. Die Handelsstruktur Sloweniens mit China sei der allgemeinen Exportstruktur des Landes sehr ähnlich. Die wichtigsten Güter im bilateralen Handel sind Elektromaschinen und Zubehör, Straßenfahrzeuge sowie pharmazeutische Produkte.

Einer der entscheidenden Ausgangspunkte für die bilaterale Zusammenarbeit ist der internationale Seehafen in Koper, erklärt Svetličič. Der Mehrzweckhafen mit dem größten Containerterminal an der nördlichen Adria und dem zweitgrößten Autoterminal im Mittelmeer bietet logistisch gesehen besten Zugang zu den europäischen Märkten. Seine Bedeutung habe seit dem Start der chinesischen “Belt and Road”-Initiative (BRI) erheblich zugenommen, da die Nordadria ein Endpunkt der maritimen Seidenstraße sei. Der Hafen Koper hat über zwei Allianzen wöchentliche Direktverbindungen mit China. Eine davon, The Ocean Alliance, umfasst auch Cosco. Seit 2018 ist der Hafen formell Teil der BRI, wie Svetličič schreibt. Seither steige der Gesamtumschlag von Waren aus und nach China stetig. Allein im Sommer 2020 sind demnach vom Betreiber Luka Koper eine Millionen Tonnen an umgeladenen Gütern aus oder in die Volksrepublik verzeichnet worden.

Der Hafen von Koper brummt – zwischen Slowenien und China ist die Stimmung aber trotzdem nicht auf Höchstform. Dass Slowenien sich der Anti-Huawei-Initiative der USA angeschlossen habe, sei nicht die beste Gesprächsgrundlage mit China gewesen, meint Wirtschaftswissenschaftler Svetličič mit Blick auf die EU-Ratspräsidentschaft. Und dann ist da noch ein anderer großer Streitpunkt zwischen Brüssel und Peking: Die Menschenrechtsverletzungen in China. Kritik an diesen habe von Slowenien kommend weniger Nachdruck, findet Svetličič. Denn auch in dem EU-Land würden täglich die Pressefreiheit oder Bürgerrechte eingeschränkt. In der Debatte mit China ist das auf jeden Fall ein Nachteil, wenn es um die Glaubwürdigkeit geht.

China hat seine bisher größte Offshore-Windfarm vor der Küste Rudongs im Gelben Meer fertiggestellt. Sie soll bei Vollauslastung 1750 Gigawattstunden Strom pro Jahr liefern und dazu beitragen, die CO2-Emissionen um fast 1,5 Millionen Tonnen zu reduzieren. Der Bau von Offshore-Windenergie-Anlagen in China nahm im letzten Jahr um knapp 28 Prozent zu, berichtet die South China Morning Post. 2020 installierte die Volksrepublik über drei Gigawatt an neuen Anlagen.

Bei den weltweit insgesamt gebauten Offshore-Windkraftanlagen liegt China (28,1 Prozent der weltweiten Gesamtleistung) nur noch knapp hinter Großbritannien (29 Prozent) auf Rang 2. Deutschland folgt mit 22 Prozent auf Rang 3, wie die SCMP berichtet. Windkraft ist ein Baustein, um die hohe Abhängigkeit von Kohlestrom zu reduzieren, der noch immer gut zwei Drittel des Stromverbrauchs Chinas ausmacht. Ende dieses Jahres laufen in China jedoch Subventionen für Windenergie aus. nib

Erst für den Bundesnachrichtendienst (BND), später dann für den chinesischen Geheimdienst – mit Spionage kennt sich Klaus L. offenbar aus. Wegen des Vorwurfs der Agententätigkeit für China hat die Bundesanwaltschaft nun Anklage gegen den Politologen Klaus L. erhoben. Er sei am Montag festgenommen worden, bestätigte die Behörde am Dienstag in Karlsruhe. Konkret wirft sie ihm vor, im Vor- und Nachgang von Staatsbesuchen und Gipfeltreffen Informationen an einen chinesischen Geheimdienst übermittelt zu haben. Die ARD hatte als erstes darüber berichtet. Ihren Informationen zufolge war Klaus L. Mitarbeiter der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung und zugleich auch jahrzehntelang Informant des BND.

Der Bundesanwaltschaft zufolge betrieb L. seit 2001 eine eigene Beratungsfirma. Über die Jahre habe er die Denkfabrik gut vernetzt und ihr zu internationaler Bedeutung verholfen. Im Juni 2020 bei einer Vortragsreise nach Shanghai soll der chinesische Geheimdienst ihn angesprochen und für eine Mitarbeit gewonnen haben. Für seine Informationen soll die chinesische Seite ihm Reisekosten und ein Honorar gezahlt haben. In welcher Höhe stand in der Klageschrift nicht.

Laut ARD wird schon seit einiger Zeit gegen den heute 74-Jährigen ermittelt. Seine Wohnung in München wurde im November 2019 durchsucht. Am 21. Juni 2021 erließ das Oberlandesgericht in München einen Haftbefehl, er wurde am Montag vollzogen. L. hat demnach 50 Jahre lang für den BND gearbeitet und in dieser Zeit Kontakte zu zahlreichen Politikern und Regierungsangehörigen aus aller Welt gepflegt. Anfang der 1980er-Jahre begann er für die Hanns-Seidel-Stiftung zu arbeiten und leitete unter anderem das Stiftungsbüro in der früheren Sowjetunion. Zuletzt leitete er das Referat für internationale Sicherheitspolitik der Stiftung. Inzwischen ist der 74-Jährige pensioniert. Der ARD zufolge hat er den BND nach eigenen Angaben von dem Anwerbeversuch in China unterrichtet. Er sei vom BND sogar ermutigt worden, sich darauf einzulassen. Er bestreitet, BND-Interna an China gegeben zu haben. flee

Annegret Kramp-Karrenbauer hat in einem Videogespräch mit dem chinesischen Verteidigungsminister Wei Fenghe den geplanten Einsatz der Bundesmarine im Indopazifik erläutert. Die Fregatte “Bayern” soll im August in Richtung Asien aufbrechen und dabei auch Gewässer durchfahren, die China als eigenes Territorium erachtet. Die Bundesverteidigungsministerin habe in dem Gespräch noch einmal auf die deutsche Deutung der Rechtslage im Südchinesischen Meer verwiesen, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Deutschland betrachtet einen Schiedsspruch vom Juli 2016 als gültig (China.Table berichtete). Dieser hat die Ansprüche Chinas auf weite Seegebiete als rechtlich weitgehend unwirksam erklärt. Auch Menschenrechtsfragen und die Lage der Uiguren waren Thema in dem Gespräch. fin

Die Polizei in Hongkong hat neun Menschen wegen des Vorwurfs der Planung terroristischer Aktivitäten festgenommen. Laut Polizeiangaben habe die Gruppe versucht, Sprengstoff herzustellen und unter anderem an Gerichtsgebäuden in Hongkong zu platzieren. Sechs der Festgenommenen im Alter zwischen 15 und 39 Jahren seien noch Schüler. Schon Ende Juni und in der jüngeren Vergangenheit gab es Verhaftungen und Verurteilungen von Personen, die Sprengstoffanschläge geplant haben sollen.

Die Verhaftungen sind die jüngsten unter dem weitreichenden nationalen Sicherheitsgesetz, das Peking der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong im vergangenen Jahr auferlegt hat. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sagte kurz vor den Verhaftungen, “Ideologien” würden ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen. Sie forderte Eltern, Lehrer und religiöse Führer auf, das Verhalten von Teenagern zu beobachten und diejenigen, die das Gesetz brechen, den Behörden zu melden, wie Reuters berichtet. nib

Um die Chancen der Nationalmannschaft bei der WM-Qualifikation zu erhöhen, hat der chinesische Fußballverband CFA den Klubs in der Super League eine dreimonatige Zwangspause zwischen August und Dezember verordnet. Das ist ungewöhnlich: Andere Länder kennen eine solche Sonderpause in ihren nationalen Ligen nicht. Während der Spielpause wird die chinesische Nationalmannschaft sechs Auswärtsspiele bestreiten, auf die jeweils eine 14-tägige Quarantäne folgt. Auch die Spieler aus dem chinesischen Nationalteam müssen sich an die strengen Regeln wegen dem Coronavirus der Volksrepublik halten.

China spielt in der Gruppe B, der asiatischen Vorrunde gegen Japan, Australien, Saudi-Arabien, Oman und Vietnam. Um sich für die WM 2022 zu qualifizieren, müsste China einen der ersten beiden Plätze belegen oder als Dritter der Gruppe zwei die Entscheidungsspiele gegen Vertreter aus einem anderen Kontinentalverband bestehen. Das letzte Mal hatte sich China vor zwanzig Jahren für eine WM qualifiziert. Präsident Xi Jinping verfolgt den Traum, eine WM im eigenen Land auszurichten (China.Table berichtete). niw

“In den letzten 100 Jahren hat die Kommunistische Partei Chinas (KP Chinas) das chinesische Volk geeint und angeführt, um das glorreichste Kapitel in der jahrtausendelangen Geschichte der chinesischen Nation zu schreiben,” erklärte Präsident Xi Jinping in einer Rede anlässlich der Hundertjahrfeier der KP Chinas, in der er die Rolle der Partei als Motor des chinesischen Erfolgs sowie auch des wirtschaftlichen Aufstiegs hervorhob. Doch eigentlich präsentiert sich die wirtschaftliche Bilanz der KP Chinas durchwachsen und selbst diejenigen, die sich dessen bewusst sind, übersehen vielfach, dass Erfolge und Misserfolge der Partei auf denselben wirtschaftlichen Grundlagen beruhen.

Xi hat Recht, wenn er konstatiert, dass China unter der Führung der KP Chinas den “historischen Sprung” von einem der ärmsten Länder der Welt mit “relativ rückständigen Produktivkräften” zu einem Land mittleren Einkommens und der zweitgrößten Wirtschaft der Welt geschafft hat. Er verschwieg jedoch, dass diese Bilanz durch kolossale Misserfolge getrübt ist, wie etwa dem Großen Sprung nach vorn (1958-1962), der zur größten Hungersnot in der Geschichte der Menschheit führte oder die Jahrzehnte strenger Familienplanungsgesetze, die zu einer eskalierenden demografischen Krise beitrugen.

Da die KP Chinas zur effektiven Mobilisierung von Ressourcen in der Lage ist, gelang es der Partei öffentliche Güter in großem Umfang bereitzustellen, die wiederum dazu beitrugen, die Entwicklung voranzutreiben. Vor allem investierte die Partei seit den frühen 1950er Jahren massiv in das öffentliche Gesundheits- und Bildungswesen. So gelang es China, einen der raschesten jemals erzielten Anstiege der Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt zu erreichen, und zwar von 35 bis 40 Jahren im Jahr 1949 auf 77,3 Jahren heute. Auch die Einschulungsraten stiegen sprunghaft an. In der Primarstufe von 20 auf beinahe 100 Prozent und in der Sekundarstufe von sechs auf 88 Prozent. Die Alphabetisierungsrate verzeichnete eine Steigerung von 20 Prozent im Jahr 1949 auf 97 Prozent heute.

In der Reform-Ära nach 1978 investierte der Staat auch in die Bereiche Transport und erneuerbare Energien. Zwischen 1988 und 2019 versechsfachte sich die Länge des gesamten chinesischen Schnellstraßennetzes; mittlerweile übertreffen sie in ihrer Gesamtlänge die Interstate Highways in den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus hat China 50 Atomkraftwerke der dritten Generation gebaut und es werden jährlich sechs bis acht neue Reaktoren genehmigt. Kürzlich wurde auch die Errichtung eines Ultrahochspannungsnetzes angekündigt. Geleitet werden diese Anstrengungen durch das ehrgeizige Bekenntnis, bis 2035 ein Viertel des chinesischen Primärenergieverbrauchs durch Wind- und Solarenergie sowie Energie aus Wasserkraft zu decken.

Diese Fähigkeit, Ressourcen für Investitionen in öffentliche Güter in so großem Umfang zu mobilisieren, stellt eine der größten Stärken der KP Chinas dar. Die Partei verfügt über die politische Macht, in Bereichen, wo Privatinvestitionen suboptimal wären, wirtschaftspolitische Strategien zum Wohle des Gesamtwachstums durchzusetzen.

Gesundheitsfürsorge, Bildung, erneuerbare Energien und Infrastruktur tragen zweifellos zum Wirtschaftswachstum bei und schaffen einen erheblichen gesellschaftlichen Wert. Allerdings handelt es sich bei den Menschen, die dafür zahlen, nicht immer um jene, die von diesen Errungenschaften profitieren. Während gebildete und gesunde Menschen wirtschaftlich produktiver sind, ernten Eltern nicht unbedingt die Früchte der von ihnen getätigten Investitionen. Erneuerbare Energieträger kommen künftigen Generationen zugute, schaden aber der lokalen Wirtschaft, die heute von Kohle abhängig ist. Von Autobahnen profitieren die neu angeschlossenen Bevölkerungsteile, aber Bauern verlieren ihre Lebensgrundlage, da ihr Land für neue Straßen eingefordert wird.

Dabei handelt es sich um Lehrbeispiele dafür, wie die Divergenz zwischen privatem und gesellschaftlichem Wert zu suboptimalen Investitionen führen kann. Ohne staatliche Eingriffe wird nicht genug investiert. Doch während sich in manchen Ländern Privatinteressen durchsetzen können, verfügt die KP in China über die Macht, ihren strategischen Entscheidungen zum Durchbruch zu verhelfen. Und obwohl entschlossene politische Führung oftmals den Fortschritt fördert, bedeuten Ausmaß und Intensität der Umsetzung politischer Strategien in China, dass sich die Folgen dieser Entwicklung als katastrophal erweisen können, wenn die politischen Entscheidungsträger auf das falsche Pferd setzen.

Dies geschah während des Großen Sprungs nach vorn, als die Bauern im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft gezwungen wurden, ohne finanzielle Abgeltung oder private Eigentumsrechte Ackerbau zu betreiben. Die verzerrten Anreize machten es schwierig, einerseits die Produktion aufrechtzuerhalten und andererseits regionale Produktion und Kapazitäten nachzuverfolgen. Die darauf folgende große Hungersnot in China führte zu 22-45 Millionen Todesfällen in nur zwei Jahren. Die Wirtschaft stagnierte, wobei China in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten ein jährliches Null- oder Negativwachstum verzeichnete.

Chinas Familienplanungspolitik droht ein weiteres gravierendes Problem heraufzubeschwören. Zum Zeitpunkt der Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 lag die Einwohnerzahl des Landes bei 540 Millionen. Daraufhin setzte die KP Chinas eine geburtenfördernde Politik um, wie etwa die Einschränkung des Zugangs zu Verhütungsmitteln, und die Bevölkerung wuchs bis 1971 auf 841 Millionen an.

Doch kurz nach der Hungersnot entschied sich die KP Chinas die geburtenfreundliche Politik einzuschränken. Die extreme Ein-Kind-Politik dauerte dann von 1979 bis 2016. Während dieser Zeit stieg die Bevölkerungszahl weiter an und steht heute bei 1,4 Milliarden. Allerdings kam es durch die Ein-Kind-Politik zu einem erheblichen Anstieg des Altersabhängigkeitsquotienten und die Geschlechterverteilung weist einen ausgeprägten männlichen Überhang auf.

Die Umsetzung des Großen Sprungs nach vorn und der Familienplanungspolitik der Kommunistischen Partei Chinas – wie auch ihre Investitionen in Gesundheit, Bildung, erneuerbare Energien oder physische Infrastruktur – beruhte auf der Fähigkeit der Partei, die Mobilisierung an der Basis voranzutreiben, Anhänger zu überzeugen und auf Nachzügler Zwang auszuüben. Dennoch besteht ein zentraler Unterschied hinsichtlich der wirtschaftlichen Grundlagen.

Den größten Nutzen aus landwirtschaftlicher Produktion und einer geburtenfreundlichen Politik ziehen jene Personen, die auch dafür bezahlen; gesellschaftliche und private Werte weisen also große Ähnlichkeit auf. Wenn die Interessen der Einzelperson mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen in Einklang stehen, besteht kein Grund für staatliche Interventionen. Kommen allerdings Herausforderungen bei der Umsetzung hinzu – wie etwa Schätzungen, wie viel ein Bauer produzieren oder wie viele Kinder eine Familie haben sollte – sind diese Interventionen nicht nur nicht hilfreich, sondern auch überaus kostspielig.

In seiner Rede zum 100. Jahrestag ging Xi umfassend auf die Zukunftspläne der Partei und ihr Ziel ein, China bis 2049, dem 100. Jahrestag der Volksrepublik, “in jeder Hinsicht zu einem großen, modernen, sozialistischen Land aufzubauen”. Um bei diesem Vorhaben erfolgreich zu sein, wird die KPCh ihre politische Macht zur Durchsetzung wirtschaftspolitischer Strategien einsetzen müssen. Es ist allerdings zu hoffen, dass sie ihre Macht mit Bedacht ausübt, sich auf öffentliche Güter konzentriert, deren gesellschaftlicher Wert viel höher liegt als ihr privater Wert, und dass sie den Rest dem chinesischen Volk überlässt.

Nancy Qian ist Professorin an der Kellogg School of Management der Northwestern University sowie Gründungsdirektorin des China Econ Lab und des China Lab an der Northwestern University. Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org

Jackie Mau wurde mit Wirkung zum 1. August zum neuen Leiter des globalen Private Banking von HSBC auf dem chinesischen Festland ernannt. Mau ist derzeit der regionale Leiter des Bereichs Ultra-High-Net-Worth der Bank. Zuvor hat er auf verschiedenen Funktionen im globalen Bankwesen und in den Märkten von HSBC Hongkong, Südchina und Thailand gearbeitet.

Marco Gobbetti wird die Luxusmarke Burberry zum Jahresende verlassen und als Vorstandschef zur italienischen Marke Ferragamo wechseln. Nach fünf Jahren als CEO bei Burberry kehrt Gobbetti in sein Heimatland Italien zurück. Gobbetti hatte entscheidenden Anteil an der Wachstumsstrategie im chinesischen Markt.

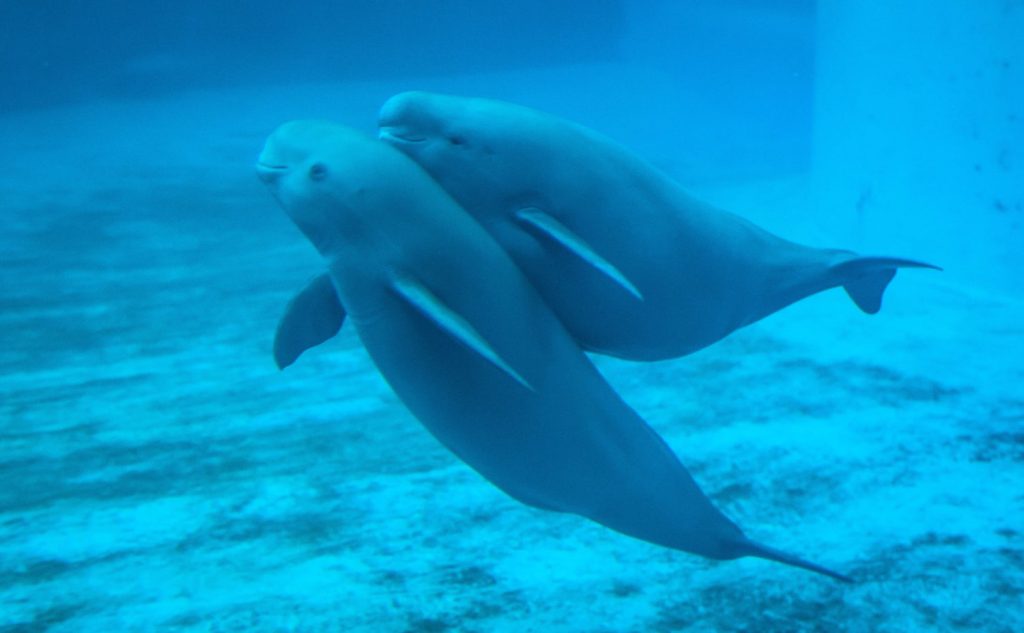

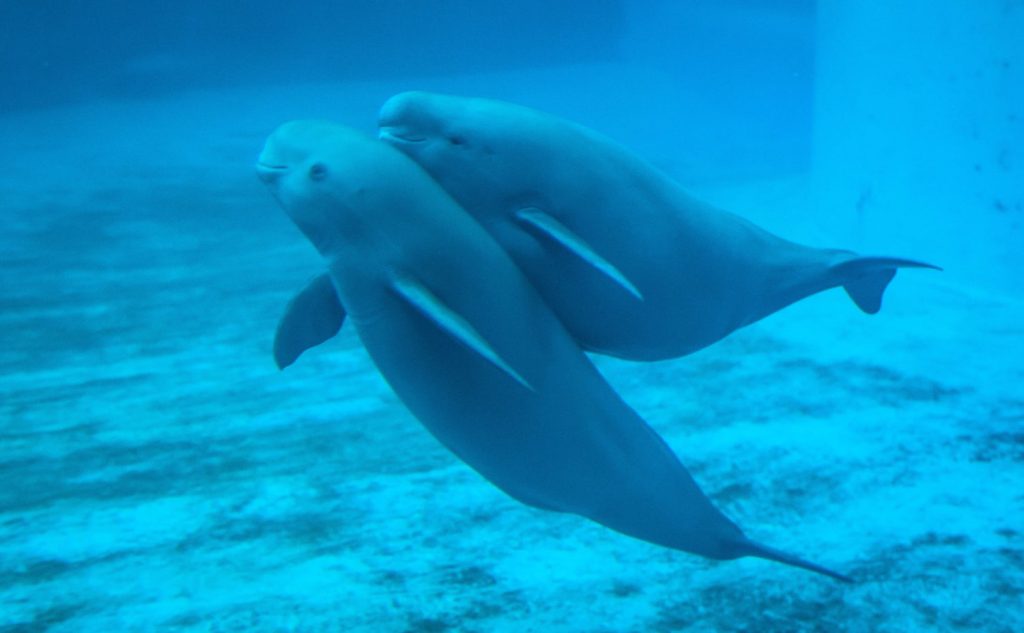

“Lächelnder Engel” heißt der junge Chinesische Flussdelfin, der hier mit seiner Mutter schwimmt. Leider nicht im Yangzi-Fluss, wo diese Spezies eigentlich hingehört, sondern im Hydrologischen Institut Wuhan. Die Mutter wurde vor 14 Jahren aus dem Poyang-See hierher gebracht, weil das Überleben der Delfine in ihrem eigentlichen Habitat wegen Umweltveränderungen in Gefahr war. Sie ist das erste Flussdelfin-Weibchen, das in Gefangenschaft ein Junges geboren hat.

ohne Chips läuft nichts. Die Lieferschwierigkeiten der taiwanischen Anbieter schmerzen daher die gesamte Industrie, auch in Deutschland. Doch der Knoten wird wieder platzen. Denn derzeit bahnt sich ein Wettrüsten mit Halbleiter-Investitionen zwischen den großen Volkswirtschaften an. China setzt geradezu abenteuerliche Milliardensummen in Bewegung, um hier technisch zur Weltspitze aufzuschließen und von den Taiwanern und Amerikanern unabhängig zu werden. Die pumpen parallel jedoch ebenfalls Subventionen in die Branche, schreibt Frank Sieren. Früher oder später gibt es also wieder reichlich Chips für alle. Im laufenden Jahr wird es jedoch noch nicht so weit sein.

Slowenien verwaltet für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft – und setzt ganz eigene Akzente. Erfrischend Zen-mäßig ignoriert die dortige Regierung den ganzen komplizierten Knoten rund um Handelskrieg, CAI und Sanktionen. Sie findet China generell eher unwichtig und hat das Thema weitgehend von der Tagesordnung geschmissen. Stattdessen strebt Slowenien eine Annäherung an die USA an. Das ist doch eine erfreulich selbstbewusste Haltung von einem Land, das weniger Einwohner hat als so mancher Stadtteil in Chinas Metropolen.

Um von ausländischen Herstellern unabhängiger zu werden und die Nachfrage während des globalen Lieferengpasses zu decken, investiert China nun massiv in eine eigene Chip-Industrie. Dabei konnten die Halbleiterproduzenten der Volksrepublik dieses Jahr bereits hohe Investitionen einfahren. 164 chinesische Firmen sammelten in den ersten fünf Monaten dieses Jahres insgesamt 40 Milliarden Yuan (sechs Milliarden US-Dollar) an Finanzierungen ein. Das ist in etwa so viel wie im Gesamtjahr 2019. Im Jahr 2020 brachten chinesische Firmen rund 140 Milliarden Yuan zusammen.

Einem Bericht der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Katten und dem chinesischen Chipindustrie-Monitor Ijiwei.com zufolge bezogen die Unternehmen die Geldmittel hauptsächlich aus staatlichen Quellen und Venture-Capital-Firmen, die dem chinesischen Staat nahestehen. Dazu gehören zum Beispiel die Shenzhen Capital Group oder CAS Investment Management. Aber auch Autohersteller wie Geely und BYD oder Tech-Giganten wie der Smartphone-Produzent Xiaomi und der E-Commerce-Riese Alibaba investierten Hunderte Millionen in die Branche.

Laut Zahlen der chinesischen Unternehmensdatenbank Qichacha haben sich in diesem Jahr bereits 17.500 neue Firmen im Segment “Halbleiter” registriert. Im gesamten Jahr 2020 waren es 21.500, im Jahr zuvor nur 9.400. Allein die Shanghaier Entwicklungs- und Reformkommission hat im Frühjahr verkündet, zwölf Milliarden US-Dollar in neue Anlagen des Herstellers Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt hier auf Elementen mit einer Strukturbreite von 14 Nanometern und darunter. Das ist sehr moderne, aber noch nicht die modernste Technik.

Das im Jahr 2000 mit Unterstützung der chinesischen Regierung gegründete Unternehmen SMIC, das derzeit auch für 2,35 Milliarden Euro eine neue Chip-Fabrik in Shenzhen baut, ist von großer Bedeutung für Pekings Plan, eine wettbewerbsfähige chinesische Halbleiterindustrie zu etablieren. Unter dem Motto “Made in China 2025” will das Land in vier Jahren 70 Prozent seiner Chips selber produzieren.

Ähnliche Pläne finden sich auch in anderen großen Volkswirtschaften. Im Juni hat der US-Senat einen ambitionierten Plan der Amerikaner durchgewunken: Sie wollen 52 Milliarden US-Dollar in die heimische Halbleiterproduktion investieren. Und 29 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung.

Allerdings glauben Branchenspezialisten wie Intels CEO Patrick Paul Gelsinger, dass es viele Monate, wenn nicht Jahre brauchen wird, um die Investitionen auf die Straße zu bringen. Die Europäer wollen ein neues “Important Project of Common European Interest” (IPCEI) zur Förderung der europäischen Halbleiterindustrie ins Leben rufen. Die Verhandlungen laufen. Der Anteil der amerikanischen Chiphersteller an der weltweiten Produktionskapazität ging von 37 Prozent im Jahr 1990 auf zwölf Prozent im Jahr 2020 zurück, während der Anteil europäischer Unternehmen sogar von 44 Prozent im Jahr 1990 auf neun Prozent im Jahr 2020 sank, so eine Studie der Boston Consulting Group. Im Kontrast dazu konnte die Volksrepublik China ihren Anteil von null auf 15 Prozent steigern.

Dennoch sind Mikrochips die größte Achillesferse für Chinas Aufstieg zur Tech-Supermacht. Die chinesischen Chipproduzenten sind nach wie vor auf ausländische Komponenten angewiesen. Im Jahr 2020 importierte China Chips für 350 Milliarden US-Dollar – mehr als der Wert des importierten Rohöls.

Was die Chipdesign-Tools, die teuren Patente und die Fertigungstechnologien angeht, ist China vor allem auf US-Firmen angewiesen. Die kommen auf einen Weltmarktanteil von über 50 Prozent. In den letzten 30 Jahren haben es nur drei Standorte außerhalb der westlichen Welt geschafft, eine eigene nennenswerte Chipindustrie aufzubauen: die Insel Taiwan, Singapur und Südkorea. Der Trend geht also eindeutig nach Asien, aber bisher nicht nach China.

In dem Geschäft geht es nicht nur um Marktanteile, sondern auch um die fortschrittlichste Technologie. Auch die befindet sich bereits in Asien, aber eben nicht auf dem chinesischen Festland. Bislang haben chinesische Firmen viele ihrer Fachkräfte aus Taiwan abgeworben. Doch die taiwanische Regierung hat jüngst angekündigt, das gezielt zu unterbinden – auf amerikanischen Druck.

Taiwans TSMC und Südkoreas Samsung Electronics verfügen derzeit über die fortschrittlichsten Technologien zur Herstellung von 7-Nanometer-Chips. Das Ziel: immer kleinere Transistoren, die immer schneller rechnen und dabei immer weniger Strom verbrauchen. Chinesische Chiphersteller beherrschen nur die langsamere 14-Nanometer-Technologie. Regierungssubventionen sorgen dafür, dass die Kosten für neue Fabrikationsanlagen in Taiwan, Südkorea oder Singapur bis zu 30 Prozent niedriger sind als in den USA oder Europa. In China sind die Kosten zwischen 37 und 50 Prozent niedriger, je nach Chipsorte.

Für die internationale Halbleiterbranche ist China bereits der wichtigste Markt. Kein anderes Land importiert so viele Chips wie China, wo gut ein Drittel des weltweiten Umsatzes der Branche generiert wird, Tendenz steigend. Laut IC Insight hatte Chinas Markt für integrierte Schaltungen im Jahr 2020 einen Gesamtwert von 143,4 Milliarden US-Dollar, aber nur 8,3 Milliarden US-Dollar wurden im Inland produziert.

Firmen wie Huawei, die besonders von den Sanktionen betroffen sind, investieren kurzerhand selbst in hoch spezialisierte Bereiche. So hält Huaweis Venture-Capital-Tochter Hubble Technology Investment Co. Ltd. seit kurzem 4,76 Prozent des Pekinger Optoelektronik-Unternehmen RSLaser und ist damit der siebtgrößte Aktionär des 2019 gegründeten Start-ups. Die Produkte des Hochleistungslaser-Produzenten kommen im Lithografieprozess zum Einsatz, wo Millionen von Schaltkreisen auf die Oberfläche von Silizium-Mikrochips geätzt werden.

Der Weltmarkt für Lithografiegeräte ist aufgrund der begrenzten Anzahl von Chipherstellern relativ klein und die Maschinen sind dementsprechend teuer. Laut BOCI International belief sich der weltweite Absatz der Maschinen im vergangenen Jahr auf gerade einmal 413 Stück, mit einem geschätzten Wert von etwa 13 Milliarden US-Dollar. Das ist nur eine von 28 Investitionen, die Huawei via Hubble Technology in verschiedenen Teilen seiner Halbleiter-Lieferkette getätigt hat.

Laut den US-Marktforschern von Gartner ließ die steigende Nachfrage den weltweiten Umsatz der Halbleiterindustrie im Jahr 2020 um zehn Prozent auf 466 Milliarden US-Dollar steigen. Besonders großen Bedarf hat die Autoindustrie. Laut den Datenanalysten von IHS Markit mussten Autohersteller die Produktion im ersten Quartal aufgrund fehlender Chips weltweit um fast eine Million Fahrzeuge drosseln.

Experten schätzten, dass chinesische Autohersteller bei der Versorgung mit Mikroprozessoren noch immer mit einem Mangel von zehn bis 20 Prozent zu kämpfen haben. Chang’an, einer der größten Autohersteller des Landes, verzeichnete im ersten Quartal eine Verknappung um fast 30 Prozent, was bedeutet, dass etwa ein Drittel der Bestellungen des Unternehmens nicht ausgeliefert wurde. Im ersten Quartal hat das Unternehmen daher rund 80.000 Autos weniger verkauft.

Der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) prophezeite kürzlich, dass sich der Mangel bis ins erste Quartal 2022 ziehen könnte, bevor es wieder aufwärts geht. Autohersteller wie das Joint-Venture SAIC Volkswagen Automotive haben eigens spezielle Teams eingerichtet, um Halbleiterlieferungen zu sichern. “Egal wie teuer, sie werden kaufen, was sie bekommen”, erklärt ein Marktanalyst der Autoindustrie gegenüber der chinesischen Wirtschaftszeitung Caixin.

Eine Szene ist Teilnehmenden einer Veranstaltung im Jahr 2014 in Erinnerung geblieben: Als der Präsident Sloweniens, Borut Pahor, vor Diplomat:innen spricht, nennt er Japan und Indien die wichtigsten Partner in Asien. Der damalige chinesische Botschafter verließ daraufhin wortlos den Raum.

Die Anekdote sagt einiges aus über das Verhältnis des mitteleuropäischen EU-Staats und der Volksrepublik. Denn Ljubljanas zeigte in der Vergangenheit auffälliges Desinteresse an China. Heute ist der Wirtschaftspartner zwar präsenter als noch vor wenigen Jahren, doch Slowenien hat sich nicht die Mühe gemacht, eine eindeutige Haltung zu China einzunehmen. Seit vergangener Woche hat das Land mit zwei Millionen Einwohnern nun die EU-Ratspräsidentschaft inne – und will zumindest über die Volksrepublik sprechen, wenn schon nicht mit ihr.

Am 6. Oktober ist dazu ein EU-Sondergipfel angesetzt, wie Ministerpräsident Janez Janša zum Auftakt der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes verkündete. Die Debatte über China werde sich auf den Handel und das künftige strategische Verhältnis zu Peking beziehen. Das Gespräch soll hinter verschlossenen Türen stattfinden, der chinesische Präsident Xi Jinping sei nicht geladen, so Janša.

Bei der Vorstellung der Präsidentschafts-Agenda gestern im Plenum des Europaparlaments in Straßburg wurde die Volksrepublik lediglich einmal in einem Nebensatz erwähnt. In seiner Rede vor den EU-Parlamentarier:innen betonte Janša jedoch, die Staatengemeinschaft müsse autonomer werden, beispielsweise in der Halbleiter-Produktion oder in der Herstellung medizinischer Produkte. Im offiziellen Programm der Präsidentschaft kommt China lediglich zweimal vor: einmal bei der Ankündigung des Sondergipfels und einmal im Zusammenhang von mehr Kooperation bei Umweltthemen vor der 26. UN-Klimakonferenz.

Das Verhältnis zur Volksrepublik ist keine Top-Priorität für die Präsidentschaft der früheren jugoslawischen Teilrepublik. Und die Präsidentschaft des Balkanstaats hält für Brüssel noch ganz andere Herausforderungen bereit: Denn der rechtsnationale Regierungschef Janša hält es mit der Rechtsstaatlichkeit und anderen europäischen Werten nicht allzu genau. Er steht unter anderem in der Kritik, weil er die Arbeit der neuen Europäischen Staatsanwaltschaft behindert, indem er die Entsendung zweier slowenischer Ankläger blockiert. Zudem werden Janša Angriffe gegen die Pressefreiheit und Zivilgesellschaft sowie die Unterstützung des umstrittenen ungarischen Gesetzes zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität vorgeworfen.

Auf der To-do-Liste der EU-Ratspräsidentschaft stehen außerdem Dauerbrenner wie die EU-Erweiterung, die wirtschaftliche Erholung nach der Coronavirus-Pandemie und der Green Deal. In der kommenden Woche wird die EU-Kommission mehrere Gesetzesvorschläge ihres “Fit for 55”-Klimapakets vorlegen. Im August ist Brüssel, bedingt durch die Sommerpause, ohnehin weniger produktiv, der September wird dann im Zeichen der deutschen Bundestagswahl und deren Auswirkung auf Brüssel stehen. Beobachter:innen erwarten zudem, dass die nachfolgende EU-Ratspräsidentschaft – Frankreich übernimmt im Januar 2022 – den Slowenen bereits über die Schulter schauen und dafür sorgen wird, dass große politische Entscheidungen auf das kommenden Jahr geschoben werden.

Und da gibt es, was China angeht, vor allem eine offene Baustelle: Das Investitionsabkommen CAI ist weiterhin eingefroren. Die technische Arbeit an dem Abkommen wird zwar fortgesetzt, im Europaparlament ist die Arbeit an dem Deal aber weiterhin eingestellt, denn die Sanktionen gegen europäische Politiker:innen, Wissenschaftler:innen und Think-Tanks sind noch in Kraft.

Experten erwarten daher unter slowenischer Präsidentschaft keine großen Fortschritte bei CAI und Sanktionen. Zumindest sei das sehr unwahrscheinlich, sagt die slowenische Politologin und China-Expertin Nina Pejič. Slowenien werde weittragende politische Entscheidung eher der nachfolgenden Präsidentschaft überlassen, prognostiziert Pejič im Gespräch mit China.Table. Die slowenische Regierung ist, was China angeht, generell noch unsicher unterwegs.

Anreize für eine mehr nach Peking ausgerichtete Außenpolitik gibt es, im Vergleich zu anderen Nachbarn in der Region, in Slowenien eher wenig, erklärt Pejič. “Es gab auch keine große Masken-Diplomatie während der Corona-Pandemie hier”, so die Forscherin. Die Hoffnung der aktuellen slowenischen Regierung sei es weiterhin, die transatlantischen Beziehungen zu intensivieren. Ein weltweit beachtetes Beispiel dafür, dass Slowenien vor allem Washington gefallen will, war ein mittlerweile berühmter Tweet von Janša: Er gratulierte im November auf Twitter als erster europäischer Regierungschef Donald Trump zur vermeintlichen Wiederwahl und behauptete, die Medien würden “die Fakten verweigern”. Allein das habe es schon deutlich gemacht, so Pejič: “Es gibt einen klaren Fokus auf die USA.“

Ein besonderes Gastgeschenk machte Ljubljana auch zum Besuch des damaligen US-Außenministers Mike Pompeo im vergangenen August: Janša und Pompeo unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung über 5G-Netzwerksicherheit – die USA hatten damit einen weiteren Partner für ihre Koalition gegen Huawei gewonnen. Ob der chinesische Tech-Gigant aber nun wirklich vom Ausbau des 5G-Netzes in Slowenien ausgeschlossen werde, sei noch offen, sagt Pejič. Eine finale Entscheidung dazu sei noch nicht gefallen.

Was den politischen Ansatz der slowenischen Regierung gegenüber der Volksrepublik angeht, nennt die Politologin ein Wort: “Pragmatisch.” Janša, der seit mehr als 30 Jahren auf der politischen Bühne aktiv ist, hat Pejič zufolge seine Ausrichtung gegenüber Peking mehrmals gewechselt: In den 90er-Jahren habe er als Mitglieds des Parlaments einen slowenisch-taiwanischen Freundschaftsverband mitbegründet. Als er Premier wurde habe er sich dann aber bei einem Besuch in Peking als Vertreter der Ein-China-Politik ausgesprochen. 2011 habe er dann wieder als Oppositionsführer mit einer Delegation Taiwan besucht. Zuletzt habe Janša aber auch im EU-Kreis öffentlich vor dem Aufstieg Chinas gewarnt und gefordert, dass Peking Grenzen gesetzt werden müssten, sagt Pejič.

China sei in dem Land nicht wirklich ein präsentes Gesprächsthema – auch für die Forschung. Pejič spricht von einem Mangel “an Verständnis von und Interesse an China”. Das liege auch daran, dass Slowenien weder ein großer Empfänger von chinesischen Direktinvestitionen in der Region sei, noch andere außergewöhnliche Vorteile aus den wirtschaftlichen Beziehungen mit der Volksrepublik gezogen habe.

Denn trotz des ständig wachsenden Handels mit China ist der Anteil am gesamten slowenischen Außenhandel sehr begrenzt geblieben, erklärt der slowenische Wirtschaftswissenschaftler Marjan Svetličič. 2019 habe der Balkanstaat Güter im Wert von rund 265 Millionen Euro nach China exportiert, was lediglich drei Prozent der gesamten Ausfuhren in Drittstaaten entspreche. Im Gegenzug seien aus der Volksrepublik im selben Zeitraum Waren im Wert von über einer Milliarde Euro nach Slowenien eingeführt worden. Und das Handelsdefizit wachse stetig weiter, schreibt Svetličič. Die Handelsstruktur Sloweniens mit China sei der allgemeinen Exportstruktur des Landes sehr ähnlich. Die wichtigsten Güter im bilateralen Handel sind Elektromaschinen und Zubehör, Straßenfahrzeuge sowie pharmazeutische Produkte.

Einer der entscheidenden Ausgangspunkte für die bilaterale Zusammenarbeit ist der internationale Seehafen in Koper, erklärt Svetličič. Der Mehrzweckhafen mit dem größten Containerterminal an der nördlichen Adria und dem zweitgrößten Autoterminal im Mittelmeer bietet logistisch gesehen besten Zugang zu den europäischen Märkten. Seine Bedeutung habe seit dem Start der chinesischen “Belt and Road”-Initiative (BRI) erheblich zugenommen, da die Nordadria ein Endpunkt der maritimen Seidenstraße sei. Der Hafen Koper hat über zwei Allianzen wöchentliche Direktverbindungen mit China. Eine davon, The Ocean Alliance, umfasst auch Cosco. Seit 2018 ist der Hafen formell Teil der BRI, wie Svetličič schreibt. Seither steige der Gesamtumschlag von Waren aus und nach China stetig. Allein im Sommer 2020 sind demnach vom Betreiber Luka Koper eine Millionen Tonnen an umgeladenen Gütern aus oder in die Volksrepublik verzeichnet worden.

Der Hafen von Koper brummt – zwischen Slowenien und China ist die Stimmung aber trotzdem nicht auf Höchstform. Dass Slowenien sich der Anti-Huawei-Initiative der USA angeschlossen habe, sei nicht die beste Gesprächsgrundlage mit China gewesen, meint Wirtschaftswissenschaftler Svetličič mit Blick auf die EU-Ratspräsidentschaft. Und dann ist da noch ein anderer großer Streitpunkt zwischen Brüssel und Peking: Die Menschenrechtsverletzungen in China. Kritik an diesen habe von Slowenien kommend weniger Nachdruck, findet Svetličič. Denn auch in dem EU-Land würden täglich die Pressefreiheit oder Bürgerrechte eingeschränkt. In der Debatte mit China ist das auf jeden Fall ein Nachteil, wenn es um die Glaubwürdigkeit geht.

China hat seine bisher größte Offshore-Windfarm vor der Küste Rudongs im Gelben Meer fertiggestellt. Sie soll bei Vollauslastung 1750 Gigawattstunden Strom pro Jahr liefern und dazu beitragen, die CO2-Emissionen um fast 1,5 Millionen Tonnen zu reduzieren. Der Bau von Offshore-Windenergie-Anlagen in China nahm im letzten Jahr um knapp 28 Prozent zu, berichtet die South China Morning Post. 2020 installierte die Volksrepublik über drei Gigawatt an neuen Anlagen.

Bei den weltweit insgesamt gebauten Offshore-Windkraftanlagen liegt China (28,1 Prozent der weltweiten Gesamtleistung) nur noch knapp hinter Großbritannien (29 Prozent) auf Rang 2. Deutschland folgt mit 22 Prozent auf Rang 3, wie die SCMP berichtet. Windkraft ist ein Baustein, um die hohe Abhängigkeit von Kohlestrom zu reduzieren, der noch immer gut zwei Drittel des Stromverbrauchs Chinas ausmacht. Ende dieses Jahres laufen in China jedoch Subventionen für Windenergie aus. nib

Erst für den Bundesnachrichtendienst (BND), später dann für den chinesischen Geheimdienst – mit Spionage kennt sich Klaus L. offenbar aus. Wegen des Vorwurfs der Agententätigkeit für China hat die Bundesanwaltschaft nun Anklage gegen den Politologen Klaus L. erhoben. Er sei am Montag festgenommen worden, bestätigte die Behörde am Dienstag in Karlsruhe. Konkret wirft sie ihm vor, im Vor- und Nachgang von Staatsbesuchen und Gipfeltreffen Informationen an einen chinesischen Geheimdienst übermittelt zu haben. Die ARD hatte als erstes darüber berichtet. Ihren Informationen zufolge war Klaus L. Mitarbeiter der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung und zugleich auch jahrzehntelang Informant des BND.

Der Bundesanwaltschaft zufolge betrieb L. seit 2001 eine eigene Beratungsfirma. Über die Jahre habe er die Denkfabrik gut vernetzt und ihr zu internationaler Bedeutung verholfen. Im Juni 2020 bei einer Vortragsreise nach Shanghai soll der chinesische Geheimdienst ihn angesprochen und für eine Mitarbeit gewonnen haben. Für seine Informationen soll die chinesische Seite ihm Reisekosten und ein Honorar gezahlt haben. In welcher Höhe stand in der Klageschrift nicht.

Laut ARD wird schon seit einiger Zeit gegen den heute 74-Jährigen ermittelt. Seine Wohnung in München wurde im November 2019 durchsucht. Am 21. Juni 2021 erließ das Oberlandesgericht in München einen Haftbefehl, er wurde am Montag vollzogen. L. hat demnach 50 Jahre lang für den BND gearbeitet und in dieser Zeit Kontakte zu zahlreichen Politikern und Regierungsangehörigen aus aller Welt gepflegt. Anfang der 1980er-Jahre begann er für die Hanns-Seidel-Stiftung zu arbeiten und leitete unter anderem das Stiftungsbüro in der früheren Sowjetunion. Zuletzt leitete er das Referat für internationale Sicherheitspolitik der Stiftung. Inzwischen ist der 74-Jährige pensioniert. Der ARD zufolge hat er den BND nach eigenen Angaben von dem Anwerbeversuch in China unterrichtet. Er sei vom BND sogar ermutigt worden, sich darauf einzulassen. Er bestreitet, BND-Interna an China gegeben zu haben. flee

Annegret Kramp-Karrenbauer hat in einem Videogespräch mit dem chinesischen Verteidigungsminister Wei Fenghe den geplanten Einsatz der Bundesmarine im Indopazifik erläutert. Die Fregatte “Bayern” soll im August in Richtung Asien aufbrechen und dabei auch Gewässer durchfahren, die China als eigenes Territorium erachtet. Die Bundesverteidigungsministerin habe in dem Gespräch noch einmal auf die deutsche Deutung der Rechtslage im Südchinesischen Meer verwiesen, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Deutschland betrachtet einen Schiedsspruch vom Juli 2016 als gültig (China.Table berichtete). Dieser hat die Ansprüche Chinas auf weite Seegebiete als rechtlich weitgehend unwirksam erklärt. Auch Menschenrechtsfragen und die Lage der Uiguren waren Thema in dem Gespräch. fin

Die Polizei in Hongkong hat neun Menschen wegen des Vorwurfs der Planung terroristischer Aktivitäten festgenommen. Laut Polizeiangaben habe die Gruppe versucht, Sprengstoff herzustellen und unter anderem an Gerichtsgebäuden in Hongkong zu platzieren. Sechs der Festgenommenen im Alter zwischen 15 und 39 Jahren seien noch Schüler. Schon Ende Juni und in der jüngeren Vergangenheit gab es Verhaftungen und Verurteilungen von Personen, die Sprengstoffanschläge geplant haben sollen.

Die Verhaftungen sind die jüngsten unter dem weitreichenden nationalen Sicherheitsgesetz, das Peking der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong im vergangenen Jahr auferlegt hat. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sagte kurz vor den Verhaftungen, “Ideologien” würden ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen. Sie forderte Eltern, Lehrer und religiöse Führer auf, das Verhalten von Teenagern zu beobachten und diejenigen, die das Gesetz brechen, den Behörden zu melden, wie Reuters berichtet. nib

Um die Chancen der Nationalmannschaft bei der WM-Qualifikation zu erhöhen, hat der chinesische Fußballverband CFA den Klubs in der Super League eine dreimonatige Zwangspause zwischen August und Dezember verordnet. Das ist ungewöhnlich: Andere Länder kennen eine solche Sonderpause in ihren nationalen Ligen nicht. Während der Spielpause wird die chinesische Nationalmannschaft sechs Auswärtsspiele bestreiten, auf die jeweils eine 14-tägige Quarantäne folgt. Auch die Spieler aus dem chinesischen Nationalteam müssen sich an die strengen Regeln wegen dem Coronavirus der Volksrepublik halten.

China spielt in der Gruppe B, der asiatischen Vorrunde gegen Japan, Australien, Saudi-Arabien, Oman und Vietnam. Um sich für die WM 2022 zu qualifizieren, müsste China einen der ersten beiden Plätze belegen oder als Dritter der Gruppe zwei die Entscheidungsspiele gegen Vertreter aus einem anderen Kontinentalverband bestehen. Das letzte Mal hatte sich China vor zwanzig Jahren für eine WM qualifiziert. Präsident Xi Jinping verfolgt den Traum, eine WM im eigenen Land auszurichten (China.Table berichtete). niw

“In den letzten 100 Jahren hat die Kommunistische Partei Chinas (KP Chinas) das chinesische Volk geeint und angeführt, um das glorreichste Kapitel in der jahrtausendelangen Geschichte der chinesischen Nation zu schreiben,” erklärte Präsident Xi Jinping in einer Rede anlässlich der Hundertjahrfeier der KP Chinas, in der er die Rolle der Partei als Motor des chinesischen Erfolgs sowie auch des wirtschaftlichen Aufstiegs hervorhob. Doch eigentlich präsentiert sich die wirtschaftliche Bilanz der KP Chinas durchwachsen und selbst diejenigen, die sich dessen bewusst sind, übersehen vielfach, dass Erfolge und Misserfolge der Partei auf denselben wirtschaftlichen Grundlagen beruhen.

Xi hat Recht, wenn er konstatiert, dass China unter der Führung der KP Chinas den “historischen Sprung” von einem der ärmsten Länder der Welt mit “relativ rückständigen Produktivkräften” zu einem Land mittleren Einkommens und der zweitgrößten Wirtschaft der Welt geschafft hat. Er verschwieg jedoch, dass diese Bilanz durch kolossale Misserfolge getrübt ist, wie etwa dem Großen Sprung nach vorn (1958-1962), der zur größten Hungersnot in der Geschichte der Menschheit führte oder die Jahrzehnte strenger Familienplanungsgesetze, die zu einer eskalierenden demografischen Krise beitrugen.

Da die KP Chinas zur effektiven Mobilisierung von Ressourcen in der Lage ist, gelang es der Partei öffentliche Güter in großem Umfang bereitzustellen, die wiederum dazu beitrugen, die Entwicklung voranzutreiben. Vor allem investierte die Partei seit den frühen 1950er Jahren massiv in das öffentliche Gesundheits- und Bildungswesen. So gelang es China, einen der raschesten jemals erzielten Anstiege der Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt zu erreichen, und zwar von 35 bis 40 Jahren im Jahr 1949 auf 77,3 Jahren heute. Auch die Einschulungsraten stiegen sprunghaft an. In der Primarstufe von 20 auf beinahe 100 Prozent und in der Sekundarstufe von sechs auf 88 Prozent. Die Alphabetisierungsrate verzeichnete eine Steigerung von 20 Prozent im Jahr 1949 auf 97 Prozent heute.

In der Reform-Ära nach 1978 investierte der Staat auch in die Bereiche Transport und erneuerbare Energien. Zwischen 1988 und 2019 versechsfachte sich die Länge des gesamten chinesischen Schnellstraßennetzes; mittlerweile übertreffen sie in ihrer Gesamtlänge die Interstate Highways in den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus hat China 50 Atomkraftwerke der dritten Generation gebaut und es werden jährlich sechs bis acht neue Reaktoren genehmigt. Kürzlich wurde auch die Errichtung eines Ultrahochspannungsnetzes angekündigt. Geleitet werden diese Anstrengungen durch das ehrgeizige Bekenntnis, bis 2035 ein Viertel des chinesischen Primärenergieverbrauchs durch Wind- und Solarenergie sowie Energie aus Wasserkraft zu decken.

Diese Fähigkeit, Ressourcen für Investitionen in öffentliche Güter in so großem Umfang zu mobilisieren, stellt eine der größten Stärken der KP Chinas dar. Die Partei verfügt über die politische Macht, in Bereichen, wo Privatinvestitionen suboptimal wären, wirtschaftspolitische Strategien zum Wohle des Gesamtwachstums durchzusetzen.

Gesundheitsfürsorge, Bildung, erneuerbare Energien und Infrastruktur tragen zweifellos zum Wirtschaftswachstum bei und schaffen einen erheblichen gesellschaftlichen Wert. Allerdings handelt es sich bei den Menschen, die dafür zahlen, nicht immer um jene, die von diesen Errungenschaften profitieren. Während gebildete und gesunde Menschen wirtschaftlich produktiver sind, ernten Eltern nicht unbedingt die Früchte der von ihnen getätigten Investitionen. Erneuerbare Energieträger kommen künftigen Generationen zugute, schaden aber der lokalen Wirtschaft, die heute von Kohle abhängig ist. Von Autobahnen profitieren die neu angeschlossenen Bevölkerungsteile, aber Bauern verlieren ihre Lebensgrundlage, da ihr Land für neue Straßen eingefordert wird.

Dabei handelt es sich um Lehrbeispiele dafür, wie die Divergenz zwischen privatem und gesellschaftlichem Wert zu suboptimalen Investitionen führen kann. Ohne staatliche Eingriffe wird nicht genug investiert. Doch während sich in manchen Ländern Privatinteressen durchsetzen können, verfügt die KP in China über die Macht, ihren strategischen Entscheidungen zum Durchbruch zu verhelfen. Und obwohl entschlossene politische Führung oftmals den Fortschritt fördert, bedeuten Ausmaß und Intensität der Umsetzung politischer Strategien in China, dass sich die Folgen dieser Entwicklung als katastrophal erweisen können, wenn die politischen Entscheidungsträger auf das falsche Pferd setzen.

Dies geschah während des Großen Sprungs nach vorn, als die Bauern im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft gezwungen wurden, ohne finanzielle Abgeltung oder private Eigentumsrechte Ackerbau zu betreiben. Die verzerrten Anreize machten es schwierig, einerseits die Produktion aufrechtzuerhalten und andererseits regionale Produktion und Kapazitäten nachzuverfolgen. Die darauf folgende große Hungersnot in China führte zu 22-45 Millionen Todesfällen in nur zwei Jahren. Die Wirtschaft stagnierte, wobei China in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten ein jährliches Null- oder Negativwachstum verzeichnete.

Chinas Familienplanungspolitik droht ein weiteres gravierendes Problem heraufzubeschwören. Zum Zeitpunkt der Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 lag die Einwohnerzahl des Landes bei 540 Millionen. Daraufhin setzte die KP Chinas eine geburtenfördernde Politik um, wie etwa die Einschränkung des Zugangs zu Verhütungsmitteln, und die Bevölkerung wuchs bis 1971 auf 841 Millionen an.

Doch kurz nach der Hungersnot entschied sich die KP Chinas die geburtenfreundliche Politik einzuschränken. Die extreme Ein-Kind-Politik dauerte dann von 1979 bis 2016. Während dieser Zeit stieg die Bevölkerungszahl weiter an und steht heute bei 1,4 Milliarden. Allerdings kam es durch die Ein-Kind-Politik zu einem erheblichen Anstieg des Altersabhängigkeitsquotienten und die Geschlechterverteilung weist einen ausgeprägten männlichen Überhang auf.

Die Umsetzung des Großen Sprungs nach vorn und der Familienplanungspolitik der Kommunistischen Partei Chinas – wie auch ihre Investitionen in Gesundheit, Bildung, erneuerbare Energien oder physische Infrastruktur – beruhte auf der Fähigkeit der Partei, die Mobilisierung an der Basis voranzutreiben, Anhänger zu überzeugen und auf Nachzügler Zwang auszuüben. Dennoch besteht ein zentraler Unterschied hinsichtlich der wirtschaftlichen Grundlagen.

Den größten Nutzen aus landwirtschaftlicher Produktion und einer geburtenfreundlichen Politik ziehen jene Personen, die auch dafür bezahlen; gesellschaftliche und private Werte weisen also große Ähnlichkeit auf. Wenn die Interessen der Einzelperson mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen in Einklang stehen, besteht kein Grund für staatliche Interventionen. Kommen allerdings Herausforderungen bei der Umsetzung hinzu – wie etwa Schätzungen, wie viel ein Bauer produzieren oder wie viele Kinder eine Familie haben sollte – sind diese Interventionen nicht nur nicht hilfreich, sondern auch überaus kostspielig.

In seiner Rede zum 100. Jahrestag ging Xi umfassend auf die Zukunftspläne der Partei und ihr Ziel ein, China bis 2049, dem 100. Jahrestag der Volksrepublik, “in jeder Hinsicht zu einem großen, modernen, sozialistischen Land aufzubauen”. Um bei diesem Vorhaben erfolgreich zu sein, wird die KPCh ihre politische Macht zur Durchsetzung wirtschaftspolitischer Strategien einsetzen müssen. Es ist allerdings zu hoffen, dass sie ihre Macht mit Bedacht ausübt, sich auf öffentliche Güter konzentriert, deren gesellschaftlicher Wert viel höher liegt als ihr privater Wert, und dass sie den Rest dem chinesischen Volk überlässt.

Nancy Qian ist Professorin an der Kellogg School of Management der Northwestern University sowie Gründungsdirektorin des China Econ Lab und des China Lab an der Northwestern University. Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org

Jackie Mau wurde mit Wirkung zum 1. August zum neuen Leiter des globalen Private Banking von HSBC auf dem chinesischen Festland ernannt. Mau ist derzeit der regionale Leiter des Bereichs Ultra-High-Net-Worth der Bank. Zuvor hat er auf verschiedenen Funktionen im globalen Bankwesen und in den Märkten von HSBC Hongkong, Südchina und Thailand gearbeitet.

Marco Gobbetti wird die Luxusmarke Burberry zum Jahresende verlassen und als Vorstandschef zur italienischen Marke Ferragamo wechseln. Nach fünf Jahren als CEO bei Burberry kehrt Gobbetti in sein Heimatland Italien zurück. Gobbetti hatte entscheidenden Anteil an der Wachstumsstrategie im chinesischen Markt.

“Lächelnder Engel” heißt der junge Chinesische Flussdelfin, der hier mit seiner Mutter schwimmt. Leider nicht im Yangzi-Fluss, wo diese Spezies eigentlich hingehört, sondern im Hydrologischen Institut Wuhan. Die Mutter wurde vor 14 Jahren aus dem Poyang-See hierher gebracht, weil das Überleben der Delfine in ihrem eigentlichen Habitat wegen Umweltveränderungen in Gefahr war. Sie ist das erste Flussdelfin-Weibchen, das in Gefangenschaft ein Junges geboren hat.