Chinas Regierung plant den nächsten Eingriff. Mit dem Gesetz zur “Förderung der Familienbildung” reicht Pekings Intervention diesmal weit ins Private: nämlich in die Erziehung der eigenen Kinder. Durch das neue Gesetz solle Chinas Jugend Moral, intellektuelle Entwicklung und soziale Kompetenzen erlernen, heißt es von offizieller Seite. Ning Wang hat sich die vermeintlich honorigen Pläne genauer angeschaut und festgestellt, dass den Eltern in Wahrheit neue Daumenschrauben angelegt werden.

Hongkong ist seit Wochen in den Schlagzeilen. Unser Korrespondententeam hat sich ebenfalls mit der ehemaligen Kronkolonie beschäftigt, allerdings einem Thema gewidmet abseits von Menschenrechten und Demokratie. Es geht um den bisher wohl ambitioniertesten Plan, um den chronischen Wohnungsmangel in der Sonderverwaltungszone zu beheben. Auf einem Drittel Hongkongs soll in dem in den kommenden Jahren Wohnraum für bis zu 1,5 Millionen Menschen entstehen. Doch der Plan reicht bis auf das Festland nach Shenzhen. Dahinter steckt die Weiterentwicklung der sogenannten Greater Bay Area.

Zudem möchte ich Ihnen heute den Standpunkt von Yu Yongding empfehlen. Der renommierte chinesische Ökonom nimmt die anhaltende Stromknappheit und die Krise rund um den Immobilienentwickler Evergrande zum Anlass, um sich den Zustand der chinesischen Wirtschaft anzuschauen. Sein Fazit: Chinas Politik muss jetzt handeln, um wieder das dringend benötigte Wachstum zu erreichen.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Peking schraubt weiter an seiner Vorstellung der perfekten chinesischen Familie: Ein neues Gesetz will die Bildung in den Familien aufwerten und gleichzeitig Kinder vor zu viel schulischer Belastung schützen. Noch sind nicht alle Einzelheiten des Gesetzes veröffentlicht. Medienberichte deuten aber darauf hin, dass die vorgeschlagenen Vorgaben Eltern ermutigen sollen, Moral, intellektuelle Entwicklung und die sozialen Kompetenzen ihres Nachwuchses zu fördern.

Von nun an gehört es beispielsweise zum Kinderschutz in China, dass Eltern darauf achten, dass Kinder beim Lernen genug Pausen einlegen und ausreichend Sport treiben. Weniger Druck auf die Erziehungsberechtigten bedeutet das allerdings nicht, eher im Gegenteil – denn die Mütter und Väter sollen künftig für das “schlechte Benehmen” ihrer Kinder zur Verantwortung gezogen werden. So steht es im Gesetzentwurf zur “Förderung der Familienbildung”.

Dass Jugendliche sich nicht gesellschaftskonform verhalten, liege zuallererst an der falschen Erziehung durch die Eltern, so die Beamten: “Es gibt viele Gründe für schlechtes Benehmen von Jugendlichen, und das Fehlen einer angemessenen Familienerziehung ist der Hauptgrund”, sagte Zang Tiewei, Sprecher der Legislative Affairs Commission des Nationalen Volkskongresses (NVK), vergangene Woche. Von den Eltern erwarte man, dass sie ihren Kindern beibringen, wie sie “die Alten zu respektieren und sich um die Jungen zu kümmern” haben.

Einst war das fester Bestandteil der chinesischen Erziehung: Der Anthropologe David Y. H. Wu kam Anfang der 1990er-Jahre bei einer Umfrage unter Familien in Shanghai zu dem Ergebnis, dass für Eltern “Gehorsam” bei den Erziehungspraktiken an oberster Stelle steht. Wu, der an der Australian National University lehrt, führte dies darauf zurück, dass die Eltern fürchteten, eine Generation “verwöhnter” Einzelkinder heranzuziehen. Auch spielte nach Wus Ansicht der Einfluss der chinesischen Kultur eine wesentliche Rolle. Es galt: Nur ein gehorsames Kind ist ein gutes Kind.

Doch das ist lange her. Was früher als selbstverständlich galt, scheint bei Chinas Jugend nicht mehr zu funktionieren. Jahrelang sind Kinder aufgrund der Ein-Kind-Politik Chinas zu “kleinen Kaisern” verhätschelt worden. Sie dürfen alles, ihnen wird alles ermöglicht – und an Regeln müssen sie sich nicht halten.

Erst seit 2016 sind zwei Kinder pro Familie erlaubt. Im Mai dieses Jahres hat Peking die Obergrenze sogar auf drei Kinder angehoben. Zuvor hatte eine Volkszählung ergeben, dass die Geburtenrate auf einen historischen Tiefstand gefallen war (China.Table berichtete). Staatliche Medien feierten die Nachricht, aber die Menschen in den Städten reagierten in den sozialen Netzwerken eher skeptisch. Unter dem Hashtag #三孩生育政策来了(Die Drei-Kind-Politik ist da) monierten Nutzer auf Weibo, dass die Familienplanung der Regierung nichts mehr mit der Alltagsrealität der Menschen zu tun habe.

Längst sind die Sorgen andere. Gehorsamkeit mag vielleicht ein “gutes Kind” ausmachen, verspricht aber nicht unbedingt Erfolg im Leben. So manch eine Familie bereut es vielleicht insgeheim, rücksichtslose Tyrannen aufgezogen zu haben – auf den Schultern des Nachwuchses liegt oft aber auch die ganze Hoffnung der Familien, gesellschaftlich oder wirtschaftlich aufzusteigen. Nur wenn alle finanziellen Ressourcen in die Bildung der Kinder gehen, gibt es Chancen auf einen guten oder zumindest besser bezahlten Job. Die Bildungskarriere der Kinder führt über eine Leiter großer Hindernisse. Für eine Elite-Universität des Landes zugelassen wird nur, wer eine hohe Punktzahl bei der Gaokao-Prüfung zum Schulabschluss erreicht. Dafür wird gepaukt – und von Kindern und Jugendlichen große Opfer gefordert (China.Table berichtete).

Daraus ist eine Generation entstanden, die sich wenig an Moral und Werten orientiert, wie sie für die nun geforderte “intellektuelle Entwicklung” und “sozialen Gewohnheiten” gefordert werden. Für Chinas Nachwuchs zählt vor allem Leistung. Statt respektvoller Umgang mit den Mitmenschen, Empathie oder sozialem Verhalten stehen Noten im Mittelpunkt.

“Es ist eine kranke Gesellschaft, in der wir leben und unsere Kinder aufwachsen”, sagt Frau Sun aus Peking, deren Tochter im vergangenen Herbst eingeschult wurde. Die Lehrer könnten keine Rücksicht nehmen auf individuelle Förderung. Jeder Schüler mit schlechten Noten in der Klasse ziehe den Durchschnitt runter – und lasse die Schule bei den lokalen Bildungsbehörden schlecht aussehen.

Viele dieser jungen Menschen haben früh gelernt, dass sie keine Rücksicht auf Alt oder Jung nehmen müssen. Bewertet werden sie ausschließlich danach, ob sie sich unter dem wachsenden Druck einer Leistungsgesellschaft durchsetzen. Es gilt, immer zu den Besten zu gehören: den Besten in der Schule, an der Uni und im Berufsleben. Damit ist Erfolg, Ruhm und Anerkennung verbunden. “Es ist die einzige Form von Wertschätzung, die zählt”, sagt Frau Sun im Gespräch über WeChat.

Dass Peking nun aufwacht und auch bei der Kindererziehung hart durchgreifen will, kommt nicht nur spät. Es wird zudem auch klar, wie wenig Raum Fantasie und neue Herangehensweisen zugestanden wird. Es zeigt sich auch, wie groß die Verzweiflung sein muss angesichts des sich abzeichnenden gesellschaftlichen Dramas: Die Eltern bekommen nun Daumenschrauben angesetzt.

Doch wie sollen Eltern, die ihrerseits keine Werte und Moral vorgelebt bekommen haben, ihren Kindern beibringen, dass Gewinnen um jeden Preis nicht zu den erstrebenswerten Zielen in einer Gesellschaft gehört, in der dies aber jahrzehntelang zu den obersten Geboten gehörte?

Und was zunächst vielleicht noch als Verzweiflungstat eines Staates ohne Strategie erscheinen mag, bekommt eine ganz andere Note, wenn man sich das Gesetz zur Förderung der Familienbildung genauer anschaut: Denn Eltern sollen ihren Kindern beibringen, “die Partei, die Nation, die Menschen und den Sozialismus zu lieben”.

Das Gesetz ist nur der jüngste Eingriff in einer ganzen Reihe von Interventionen, mit denen der Staat aus seiner Sicht der scheinbar kulturellen und politischen Verwahrlosung junger Menschen entgegenwirken will.

Erst vor wenigen Wochen hatten die Behörden festgelegt, wie viele Stunden Kinder Videospiele spielen dürfen – und die Spielzeit auf drei Stunden pro Woche eingeschränkt. Der Gamingindustrie, der Unterhaltungsbranche und auch der Fankultur wird von Peking unterstellt, sie sei “Gift für die Nerven”. Videospiele werden als Ursache für etliche gesellschaftliche Missstände angesehen, da sie junge Menschen von ihren Schul- und Familienpflichten ablenke, so die Begründung der Behörden (China.Table berichtete).

Frau Sun erzählt von einem Nachbarsjungen, dessen Eltern so hilflos seien, dass sie bei Streitigkeiten schon mal die Bao An, also die örtliche Polizei, um Hilfe rufen müssten. Der Junge ist zwölf, seine Eltern arbeiten beide.

Der Ansatz erinnert stark an das Sozialkreditsystem, welches ebenfalls vor allem auf Bestrafung setzt (China.Table berichtete): Wer seinen Müll nicht sortiert oder seine Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt, kriegt Strafpunkte. Wer zu viele Strafpunkte ansammelt, wird mit Sanktionen belegt. Diese können dazu führen, dass die Mobilität oder der Zugang zu Kranken- und Sozialleistungen eingeschränkt wird. Eine der ersten Aktionen im Rahmen des Sozialkreditsystems war es, die Namen der Delinquenten zu veröffentlichen. Denn sozialer Druck erweist sich am effektivsten. Die Menschen werden in ihrem unmittelbaren Umfeld bloßgestellt.

Dieser Ansatz wird nun auch beim neuen Gesetz zur “Förderung der Familienbildung” angewandt: Für Eltern, deren Kinder sich nicht so verhalten, wie der Staat es vorschreibt, ist die größte Strafe nicht das Strafgeld von 1.000 Yuan, sondern dass auch die Arbeitsstätte (Danwei) über die Vorgänge informiert wird. So soll der soziale Druck unerträglich werden.

Die Reaktionen auf das neue Gesetz fielen auf der Social-Media-Seite Weibo denn auch gemischt aus: Einerseits sind einige Eltern froh, dass ihnen der Staat bei der Kindererziehung unter die Arme greifen will. Andererseits fragen sich viele, ob ausgerechnet lokale Behörden, die für die Umsetzung verantwortlich sind, einer Aufgabe gewachsen sind, die so viele Eltern überfordert. Das scheint realitätsfremd und willkürlich.

Wer im boomenden Shenzhener Stadtteil Nanshan auf der Promenade entlangschlendert und den Blick über die Shenzhen Bay nach Hongkong richtet, dem fallen krasse Gegensätze auf: Auf der einen Seite – in Shenzhen – sind in den vergangenen Jahrzehnten verglaste Hochhäuser mit Büros und Appartments aus dem Boden geschossen. Ein großer Tech-Park hat chinesische Internet-Giganten wie Alibaba, Tencent und Bytedance angezogen, die Zehntausende Mitarbeiter in der Stadt beschäftigen.

Auf der anderen Seite der Bucht liegt Hongkong mit grün bewachsenen Bergen. Ein paar verstreute Häuser verteilen sich darin. Das sieht zwar idyllisch aus, aber nicht nach Asiens berühmtestem Finanzzentrum. Natürlich kann auch Hongkong mit einer spektakulären Skyline aufwarten. Die konzentriert sich jedoch rund um den Victoria-Hafen, der 50 Kilometer südlich von der Grenze zum Festland liegt. Hier ist Hongkong, wie man es kennt: Eine pulsierende Metropole, in der die Menschen auf engstem Raum leben und mit die höchsten Immobilienpreise der Welt zahlen müssen.

Gerade wurde wieder – trotz Corona und abwandernder Demokratie-Unterstützer – ein irrsinniger Rekord gebrochen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für sogenannte Mikroapartments ist nach Angaben des Immobilienmaklers Midland Realty auf umgerechnet 30.300 Euro gestiegen. Für eine der maximal 19 Quadratmeter großen Wohnungen wären damit fast 600.000 Euro fällig – Steuern noch nicht eingerechnet.

Anfang Oktober hat Hongkong seinen bisher wohl ambitioniertesten Plan vorgestellt, um dem chronischen Wohnungsmangel etwas entgegenzusetzen. Wird das von Regierungschefin Carrie Lam vorangetriebene Projekt umgesetzt, dann dürfte sich die Grenzregion zwischen Shenzhen und Hongkong in den kommenden Jahren deutlich verändern.

Lam will an der Grenze zu Shenzhen eine “nördliche Metropole” errichten lassen. Das Projekt soll die chronische Wohnungsknappheit in der Stadt lindern und ein neues Hightech-Zentrum fördern, verspricht Lam. Die Idee sieht vor, die Bezirke Yuen Long und North District, die rund 30 Prozent der Gesamtfläche Hongkongs ausmachen, aber bisher weniger als eine Million der 7,5 Millionen Einwohner Hongkongs beherbergen, massiv umzugestalten.

Innerhalb der nächsten 20 Jahre soll dort zusätzlicher Wohnraum für 1,5 Millionen Menschen geschaffen werden. Mehr als 900.000 neue Wohnungen sind geplant. Das überfüllte alte Zentrum Hongkongs dagegen soll entlastet werden.

Lams Pläne zielen darauf ab, Hongkong und Shenzhen enger zu verzahnen. Diesen Wunsch gibt es auch in Peking, das seit Jahren Pläne für eine Greater Bay Area vorantreibt, die mehrere Großstädte in der Provinz Guangdong sowie Macau und Hongkong zu einem regionalen Kraftzentrum zusammenschließen soll. Hongkong kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Denn die Planer der Bay Area setzen darauf, dass die Finanzmetropole internationales Kapital und Talente in die Region locken wird. Als Belohnung soll Hongkong künftig nicht nur Finanz- und Handelszentrum sein, sondern sich zu einem “internationalen Innovations- und Technologiezentrum” weiterentwickeln, heißt es in den Plänen für die Bay Area.

Die geplante neue Metropole entlang der Grenze zu Shenzhen werde der “zweite große Wirtschaftsmotor Hongkongs” werden, kommentiert Hongkongs Finanzminister Paul Chan Mo-po das Vorhaben. Die Peking-freundliche Hongkonger Abgeordnete Regina Ip nennt das Projekt gar die “letzte Chance”, den Anschluss nicht zu verlieren.

Zwar überwiegen unter Kommentatoren in Hongkong lobende Worte für das geplante Megaprojekt. Schließlich lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Shenzhen dabei ist, das altehrwürdige Hongkong wirtschaftlich abzuhängen.

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen. So warnen einige Beobachter, dass die nördliche Metropole erstmal wenig dabei helfe, die akute Wohnungsnot zu lindern. Was wirklich gebraucht würde, seien mehr Sozialwohnungen und kein neues glanzvolles Tech-Viertel.

Stirnrunzeln löste zudem aus, dass Lam und ihre Regierung bisher keinen Plan für die zu erwartenden Kosten vorgelegt haben. Mit Sicherheit wird die Umwandlung von fast einem Drittel des Hongkonger Territoriums kein günstiges Unterfangen. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Um den Status von Taiwan ist neuer Streit ausgebrochen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte am Montag in einer UN-Rede, mit der Resolution 2758 habe die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 25. Oktober 1971 anerkannt, dass die Regierungsvertreter der Volksrepublik die “einzig rechtmäßigen Repräsentanten Chinas in den UN” seien. Er sprach von einem “Sieg für das chinesische Volk”.

Anlass von Xis Rede in Peking ist der 50. Jahrestag der Aufnahme der kommunistischen Volksrepublik Chinas in die Vereinten Nationen. Im Gegenzug wurden die Vertreter der in Taiwan ansässigen nationalchinesischen Republik China 1971 aus den UN ausgeschlossen. Seither ist der Status Taiwans immer wieder Ausgangspunkt heftiger Diskussionen (China.Table berichtete)

Taiwans Regierung widersprach am Montag umgehend der Pekinger Darstellung, dass die UN damals auch anerkannt habe, dass Taiwan zur Volksrepublik gehöre. Die UN-Resolution habe nur die Frage der Vertretung Chinas im UN-System behandelt. “Sie sagt weder, dass Taiwan ein Teil der Volksrepublik ist, noch autorisiert sie die Volksrepublik, das Volk Taiwans zu repräsentieren”, sagte Außenamtssprecherin Joanne Ou in Taipeh. “Nur die demokratisch gewählte Regierung von Taiwan hat das Recht, ihr Volk in internationalen Organisationen, bei den UN oder in internationalen Foren zu repräsentieren.”

Drei Tage vor dem Jahrestag am Montag hatten Regierungsvertreter aus Washington und Taipeh offiziell darüber gesprochen, wie die demokratische Inselrepublik wieder richtig in den UN mitarbeiten könnte. “Die Diskussionen konzentrierten sich darauf, die Fähigkeit Taiwans zu unterstützen, sich bedeutsam in den UN zu beteiligen”, teilte das Außenministerium in Washington mit.

US-Angaben zufolge ging es hierbei um “globale Herausforderungen” wie Gesundheit, Entwicklungshilfe, Klimawandel und Umweltverschmutzung, technische Standards und Wirtschaftskooperation. Die US-Vertreter hätten auch die Unterstützung der USA für eine “bedeutungsvolle Teilnahme” Taiwans in der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaabkommen bekräftigt, hieß es.

Peking betrachtet das 23 Millionen Einwohner zählende Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung, um eine “Wiedervereinigung” zu erreichen (China.Table berichtete). Zudem versucht man, Taiwan international zu isolieren. Wegen der “Ein-China-Doktrin” dürfen diplomatische Partner keine offiziellen Beziehungen zu Taipeh unterhalten. Nur weniger als 20 – meist kleinere – Staaten erkennen Taiwan trotzdem an. Auch Deutschland unterhält in Taipeh nur inoffizielle Vertretungen. rad

Chinas Spitzenverdiener sollen künftig mehr Steuern zahlen. Dafür soll es Änderungen bei der Steuererhebung geben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtet. Zudem werde in einigen Regionen probeweise eine Immobiliensteuer eingeführt, auch über eine Vermögenssteuer wird offenbar diskutiert. Laut Xinhua dienen die neuen Maßnahmen dazu, den “Kuchen” gerechter zu verteilen. So sollen die Änderungen dazu führen, dass eine “olivenförmige” Verteilungsstruktur bei den Einkommen mit einer großen Mitte und zwei kleinen Enden erreicht wird, heißt es in dem Bericht.

“Die Ankündigung kam früher als erwartet und bestätigt unsere seit langem vertretene Ansicht, dass China entschlossen ist, seinen Immobilienmarkt zu reformieren”, urteilt Ökonomin Betty Wang von ANZ Research. Die nun angekündigten Steuern auf Immobilienbesitz sollen vor allem Käufer abschrecken, die in der Vergangenheit vermehrt auf Immobilien zu Spekulationsgründen gesetzt haben. Zum Wochenbeginn fielen die Aktien chinesischer Immobilienunternehmen nach Bekanntgabe der neuen Pläne aus Peking um mehr als drei Prozent.

Von den zusätzlichen Einnahmen erhofft sich Peking, die gesetzten Ziele zum “gemeinsamen Wohlstand” zu erreichen. Staats- und Parteichef Xi Jinping will unter dem Begriff Maßnahmen einführen, die zum Ziel haben, die ungleichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse im Land zu verringern. Xinhua betonte gleichzeitig, dass Chinas Steuerpolitik nicht als eine Maßnahme interpretiert werden dürfte, bei der “die Reichen beraubt werden, um den Armen zu helfen”.

Laut einem Merics-Beitrag von Bert Hofmann, Direktor des Ostasiatischen Instituts an der National University in Singapur, tragen die Einkommensteuereinnahmen nur vier Prozent zu den Staatseinnahmen in China bei. Das seien weit weniger als die 20 Prozent in einem durchschnittlichen OECD-Land, so der Autor. Der Großteil der chinesischen Steuereinnahmen stammt laut dem Bericht aus Mehrwertsteuer, Konsum-(Luxus-)Steuer und Sozialversicherungsbeiträgen. “Diese Steuern belasten die weniger Wohlhabenden stärker als die Reichen”, urteilt Hofmann. niw

Chinas Regierung hat am Montag einen Corona-Lockdown für zehntausende Menschen im Norden der Volksrepublik angeordnet. Grund sind Neuinfektionen in mehreren Provinzen. In der Inneren Mongolei dürfen seit Wochenbeginn die rund 35.000 Einwohner des Landkreises Ejin ihre Wohnungen nicht mehr verlassen.

Auch in Peking wurden neue Corona-Beschränkungen verhängt: Die Bewohner der Hauptstadt wurden aufgefordert, Peking nur noch in dringenden Fällen zu verlassen und auf größere Menschenansammlungen zu verzichten. Der für kommenden Sonntag geplante Marathon wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Zudem wurden mehrere Wohnkomplexe abgeriegelt. Die rund 23.000 Bewohner einer Wohnanlage im Stadtbezirk Changping müssen in ihren Wohnungen bleiben, nachdem dort neun Infektionsfälle entdeckt wurden (China.Table berichtete). In gut hundert Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking und Umgebung. Vor der Eröffnung am 4. Februar soll unbedingt ein größerer Corona-Ausbruch verhindert werden.

Am Montag meldeten die chinesischen Behörden insgesamt 39 neue Corona-Fälle. Damit wurden seit vergangener Woche landesweit mehr als hundert Neuinfektionen registriert. Berichten zufolge gehen die aktuellen Neuinfektionen auf eine chinesische Reisegruppe zurück, die in mehreren Provinzen unterwegs war. Mittlerweile sind mindestens elf Provinzen betroffen. Der aktuelle Ausbruch befinde sich “in einer rasanten Entwicklungsphase”, sagte ein stellvertretender Direktor des Seuchenkontrollbüros der Gesundheitskommission. Man erwarte, dass die Zahl der entdeckten Fälle in den nächsten Tagen weiter steigen werde.

Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Zahl der Neuinfektionen in China sehr niedrig. Dennoch ergreift die Regierung harte Maßnahmen, weil das Land seit Beginn der Pandemie eine strikte Null-Covid-Strategie verfolgt. rad

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zieht sich aus Hongkong zurück. In einer Presseerklärung kündigte man am Montag an, die beiden Amnesty-Büros in der chinesischen Sonderverwaltungszone bis Ende des Jahres schließen zu wollen. Grund sei das umstrittene Hongkonger Sicherheitsgesetz, so Anjhula Mya Singh Bais, Vorstandsvorsitzender von Amnesty International. Das im Juni 2020 eingeführte Gesetz habe es “praktisch unmöglich gemacht, frei und ohne Angst vor ernsthaften Repressalien der Regierung zu arbeiten”, sagte Bais laut Pressemitteilung.

Hongkong sei lange ein idealer regionaler Stützpunkt für internationale Organisationen der Zivilgesellschaft gewesen. Die jüngsten Angriffe auf lokale Menschenrechts- und Gewerkschaftsgruppen belegten allerdings “eine Intensivierung der Kampagne der Behörden, die Stadt von allen abweichenden Stimmen zu befreien“. “Es wird immer schwieriger für uns, in einem so instabilen Umfeld weiterzuarbeiten”, heißt es in der Mitteilung.

Seit die Führung in Peking das Sicherheitsgesetz erlassen hat, wurden mehr als 100 Aktivisten wurden festgenommen oder warten auf ihren Prozess. Einige wurden verurteilt. Aus Angst vor Strafverfolgung haben sich viele Oppositionsmitglieder ins Ausland abgesetzt (China.Table berichtete). Das Gesetz erlaubt es, gegen sämtliche Aktivitäten vorzugehen, die Peking vage als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht. Eigentlich sollen die sieben Millionen Hongkonger bis 2047 “ein hohes Maß an Autonomie” und weiter viele politische Freiheiten genießen. rad

Dieser Monat war für Chinas Wirtschaft sehr ereignisreich. Er war durch weit verbreitete Stromausfälle und die Schuldenkrise bei Evergrande geprägt – dem zweitgrößten Immobilienentwickler des Landes. Was bedeutet dies für die wirtschaftliche Erholung und die Wachstumsaussichten Chinas nach der Pandemie?

Die Energiekrise begann, als eine schnelle Zunahme der – durch die globale Erholung angetriebenen – Exporte zu steigender Nachfrage nach Strom führte (China.Table berichtete). 56,8 Prozent der gesamten Stromproduktion Chinas hängt immer noch von der Verbrennung von Kohle ab. Trotzdem haben die Lokalregierungen in den vergangenen Jahren viele Kohlebergwerke geschlossen, um ihre Zielwerte für die Verringerung des Energieverbrauchs zu erreichen.

Gleichzeitig verringern die Klimaziele der Regierung – bis 2030 den Höchstwert der Kohlendioxidemissionen und bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen – die Anreize für Investitionen in die Kohleindustrie. Natürlich werden dadurch auch Investitionen in erneuerbare Energien gefördert, die immer mehr zum chinesischen Energiemix beitragen. Aber die Erneuerbaren Energien sind längst noch nicht weit genug ausgebaut, um die aktuelle Knappheit ausgleichen zu können.

Also sind mit zunehmendem Energiebedarf auch die Kohlepreise gestiegen. Aber da die chinesische Regierung die Strompreise reguliert, konnten die Stromerzeuger – von denen die meisten in staatlicher Hand sind – die Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben. So kappten sie, um ihre Verluste zu begrenzen, die Stromversorgung, und zwangen damit einige Hersteller, ihre Produktion zu drosseln.

Natürlich wurde die Regierung dann aktiv. Sie ordnete an, einige bestehende Kohlebergwerke schnell auszuweiten und andere, die geschlossen worden waren, wieder zu öffnen. Dies gab den Versorgern mehr Spielraum bei der Gestaltung ihrer Strompreise. Außerdem wurde das produzierende Gewerbe dazu gedrängt, seine Energieeffizienz zu steigern und die Investitionen in erneuerbare Energieträger zu beschleunigen.

China wird seine Stromknappheit, die bereits nachlässt, schnell überwinden. Aber einen resilienteren, nachhaltigeren Energiesektor aufzubauen, wird Zeit kosten. Und wenn die Regierung die einzelnen Entwicklungsschritte nicht sorgfältig plant und umsetzt, könnte diese Energiewende das Wirtschaftswachstum belasten.

Auch die Evergrande-Krise stellt eine massive Gefahr für das Wachstum dar. Über die Jahre hinweg ist der Entwickler aufgrund falscher staatlicher Verwaltung sehr schnell gewachsen – nicht nur durch seine Immobilieninvestitionen, sondern auch aufgrund seiner Diversifizierung in den Sektor der Elektrofahrzeuge. Um seine Aktivitäten zu finanzieren, hat er sich sowohl bei Geschäftsbanken als auch an den Kapitalmärkten stark verschuldet – darunter auch durch die Ausgabe von Dollar-Anleihen an ausländische Investoren. Zuletzt war er mit insgesamt etwa 800 Milliarden Yuan (110 Milliarden Euro) verschuldet.

Obwohl Evergrande über mehr als 1,85 Billionen Yuan an Aktivposten verfügt, konnte er sie nicht schnell genug verkaufen. Im vergangenen Monat, als das Unternehmen zugab, es könne seine Schulden wahrscheinlich nicht mehr bedienen, begannen die Gerüchte über einen bevorstehenden Zusammenbruch – und die Möglichkeit einer chinesischen Finanzkrise.

Aber die Ängste scheinen übertrieben gewesen zu sein. Natürlich wäre es unklug, Evergrandes Schicksal momentan genau vorhersagen zu wollen. Aber wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass das Debakel keine systemische Bedrohung des chinesischen Finanzsektors darstellt.

Seit 2012 prognostizieren Experten, ein Zusammenbruch des chinesischen Immobilienmarkts könnte im Land eine Finanzkrise auslösen. Aber Evergrande hat kein Solvenz-, sondern ein Liquiditätsproblem, und eventuelle externe Effekte können eingedämmt werden – nicht zuletzt deshalb, weil Chinas Bankensystem grundsätzlich gesund ist. Nur etwa 30 Prozent der Gesamtkredite der Banken wurden an Entwickler und Käufer von Immobilien vergeben – mit abnehmender Tendenz. Auch der Anteil immobilienbezogener Neukredite am Gesamtvolumen geht zurück: Von 45 Prozent im Jahr 2016 ist er bis zum September 2020 auf unter 24 Prozent gefallen.

Außerdem gibt es in China keine zweitklassigen Subprime-Kredite und so gut wie keine verbrieften Hypothekenkredite. Noch wichtiger ist, dass es nur sehr wenig Zahlungsverzüge gibt, ganz zu schweigen von uneinbringlichen Forderungen gegenüber Haushalten: Die meisten chinesischen Geschäftsbanken haben eine Kreditausfallquote von weniger als zwei Prozent. Und selbst im Fall eines großen finanziellen Fehlschlags verfügt die chinesische Regierung über genug Instrumente, um damit umgehen zu können.

Also stellt das Evergrande-Debakel ebenso wie die chinesische Energiekrise keine drohende systemische Gefahr dar. Aber dies bedeutet nicht, dass die Politiker untätig bleiben sollten. Der Immobiliensektor ist eine wichtige Stütze der chinesischen Wirtschaft und ein bedeutendes Glied in der Produktionskette. Er würde durch einen Zusammenbruch von Evergrande ernsthaft erschüttert – nicht zuletzt dadurch, dass einige andere große Entwickler dem Konzern in den Abgrund folgen könnten. Auch manche Finanzinstitute im Nichtbankensektor kämen in Schwierigkeiten. Und natürlich würden Evergrandes Lieferanten enorm leiden. All diese Faktoren könnten die wirtschaftlichen Aussichten Chinas verschlechtern.

Um sich darauf vorzubereiten, müssten die Schwächen im Finanzsystem angegangen werden – insbesondere der hohe Verschuldungsgrad der Konzerne. Aber am wichtigsten ist, die hartnäckige Wachstumsschwäche seit 2010 zu beenden. Dieser Trend ist mindestens so besorgniserregend wie die kurzfristigen strukturellen Probleme, die gerade in die Schlagzeilen gekommen sind. Chinas Erfahrung der vergangenen 40 Jahre zeigt, dass das Land ohne angemessenes Wachstum kaum finanzielle Stabilität erreichen kann.

Dieses Muster wird durch kürzlich veröffentlichte offizielle Prognosen bestätigt, dass Chinas jährliches Wachstum im dritten Quartal dieses Jahres mit 4,9 Prozent geringer sein wird als erwartet, und es wird weithin befürchtet, dass die Wachstumsrate im vierten Quartal sogar noch geringer sein könnte. Um dieser Möglichkeit zu begegnen, müssen die chinesischen Politiker neben strukturellen Reformen und Anpassungen eine mutigere haushalts- und geldpolitische Expansion betreiben.

Yu Yongding, ehemaliger Vorsitzender der Chinesischen Gesellschaft für Weltwirtschaft und Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und Politik bei der chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, war von 2004 bis 2006 beim Ausschuss für Geldpolitik der Chinesischen Volksbank tätig. Aus dem Englischen von Harald Eckhoff.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org

Hua Chunying ist zur stellvertretenden Außenministerin befördert worden. Das meldet das chinesische Außenamt auf seiner Internetseite. In ihrer neuen Funktion ist Hua für die Informations-, Protokoll- und Übersetzungsarbeit im Ministerium zuständig. Die 51-Jährige war im Juli bereits zur Leiterin der Informationsabteilung ernannt worden. Den ausländischen Journalisten im Land ist sie durch die tägliche Pressekonferenz bekannt, die Hua zuletzt als Sprecherin des Außenministeriums leitete.

Xie Shilai übernimmt als Co-CEO bei PIA Automation die Leitung des Bereichs Strategy sowie die Regionen Asia und North America. PIA Automation bietet intelligente Fertigungslösungen an. Bisher war Xie seit 2019 in der PIA-Geschäftsführung für den chinesischen Markt verantwortlich. Zuvor hatte der 45-jährige US-amerikanische Ingenieur mit chinesischen Wurzeln verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem bei Bosch USA, der Zehnder Group sowie ECR International in China und den USA.

Paul Baxter ist zum neuen CEO für Asien des australischen Arbeitsplatzdesigners Unispace gewählt geworden. Baxter, der bis vor kurzem als Chief Operating Officer für den asiatisch-pazifischen Raum beim Immobilienberater Colliers tätig war, verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Outsourcing. Er hat unter anderem im Immobilienbetrieb internationaler Unternehmen wie der Deutschen Bank, Google und Toshiba im asiatisch-pazifischen Raum gearbeitet.

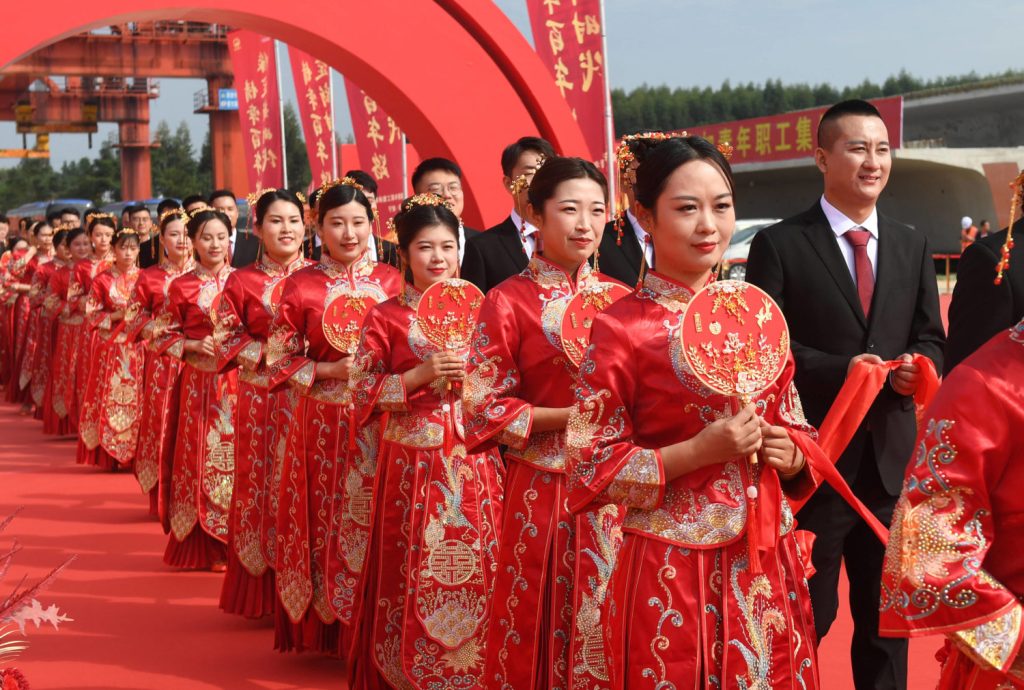

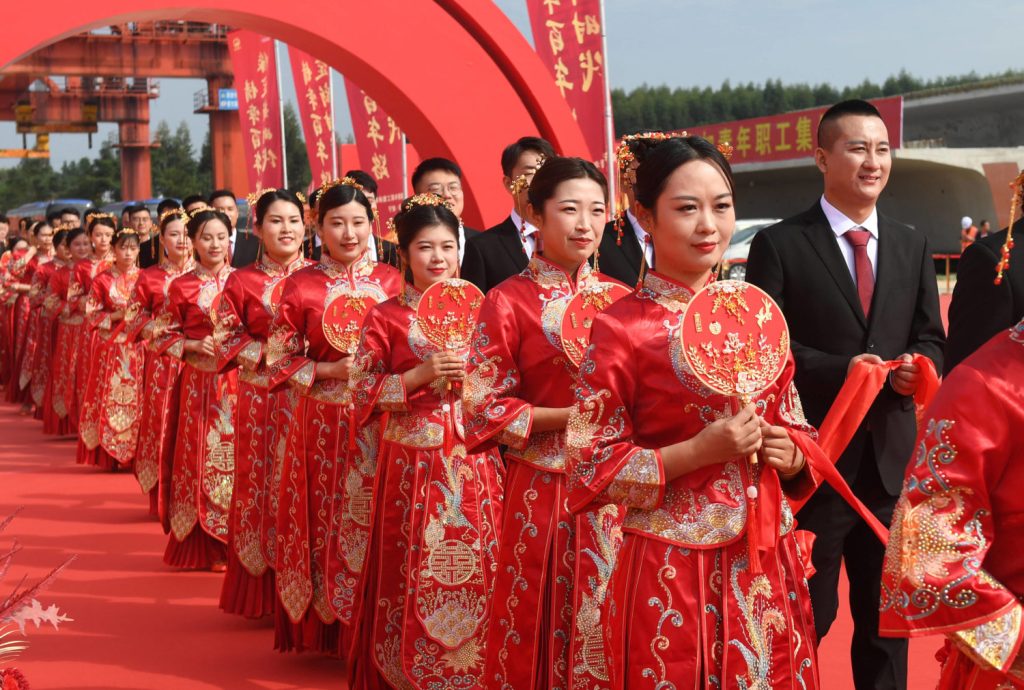

Mitarbeiter der chinesischen Bahn kommen in einen ganz besonderen Genuss: Sie dürfen auf dem Bahnhof heiraten. Getan haben das auch diese 64 Paare, von denen zumindest ein Teil zu den Angestellten gehört, die derzeit die Schnellzugstrecke rund um Nanning im Süden Chinas ausbauen. Neben Ja-Wort und Ring gibt es sogar eine Urkunde vom Arbeitgeber. Nur für die Dauer der Ehen will China Railway bislang nicht garantieren.

Chinas Regierung plant den nächsten Eingriff. Mit dem Gesetz zur “Förderung der Familienbildung” reicht Pekings Intervention diesmal weit ins Private: nämlich in die Erziehung der eigenen Kinder. Durch das neue Gesetz solle Chinas Jugend Moral, intellektuelle Entwicklung und soziale Kompetenzen erlernen, heißt es von offizieller Seite. Ning Wang hat sich die vermeintlich honorigen Pläne genauer angeschaut und festgestellt, dass den Eltern in Wahrheit neue Daumenschrauben angelegt werden.

Hongkong ist seit Wochen in den Schlagzeilen. Unser Korrespondententeam hat sich ebenfalls mit der ehemaligen Kronkolonie beschäftigt, allerdings einem Thema gewidmet abseits von Menschenrechten und Demokratie. Es geht um den bisher wohl ambitioniertesten Plan, um den chronischen Wohnungsmangel in der Sonderverwaltungszone zu beheben. Auf einem Drittel Hongkongs soll in dem in den kommenden Jahren Wohnraum für bis zu 1,5 Millionen Menschen entstehen. Doch der Plan reicht bis auf das Festland nach Shenzhen. Dahinter steckt die Weiterentwicklung der sogenannten Greater Bay Area.

Zudem möchte ich Ihnen heute den Standpunkt von Yu Yongding empfehlen. Der renommierte chinesische Ökonom nimmt die anhaltende Stromknappheit und die Krise rund um den Immobilienentwickler Evergrande zum Anlass, um sich den Zustand der chinesischen Wirtschaft anzuschauen. Sein Fazit: Chinas Politik muss jetzt handeln, um wieder das dringend benötigte Wachstum zu erreichen.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Peking schraubt weiter an seiner Vorstellung der perfekten chinesischen Familie: Ein neues Gesetz will die Bildung in den Familien aufwerten und gleichzeitig Kinder vor zu viel schulischer Belastung schützen. Noch sind nicht alle Einzelheiten des Gesetzes veröffentlicht. Medienberichte deuten aber darauf hin, dass die vorgeschlagenen Vorgaben Eltern ermutigen sollen, Moral, intellektuelle Entwicklung und die sozialen Kompetenzen ihres Nachwuchses zu fördern.

Von nun an gehört es beispielsweise zum Kinderschutz in China, dass Eltern darauf achten, dass Kinder beim Lernen genug Pausen einlegen und ausreichend Sport treiben. Weniger Druck auf die Erziehungsberechtigten bedeutet das allerdings nicht, eher im Gegenteil – denn die Mütter und Väter sollen künftig für das “schlechte Benehmen” ihrer Kinder zur Verantwortung gezogen werden. So steht es im Gesetzentwurf zur “Förderung der Familienbildung”.

Dass Jugendliche sich nicht gesellschaftskonform verhalten, liege zuallererst an der falschen Erziehung durch die Eltern, so die Beamten: “Es gibt viele Gründe für schlechtes Benehmen von Jugendlichen, und das Fehlen einer angemessenen Familienerziehung ist der Hauptgrund”, sagte Zang Tiewei, Sprecher der Legislative Affairs Commission des Nationalen Volkskongresses (NVK), vergangene Woche. Von den Eltern erwarte man, dass sie ihren Kindern beibringen, wie sie “die Alten zu respektieren und sich um die Jungen zu kümmern” haben.

Einst war das fester Bestandteil der chinesischen Erziehung: Der Anthropologe David Y. H. Wu kam Anfang der 1990er-Jahre bei einer Umfrage unter Familien in Shanghai zu dem Ergebnis, dass für Eltern “Gehorsam” bei den Erziehungspraktiken an oberster Stelle steht. Wu, der an der Australian National University lehrt, führte dies darauf zurück, dass die Eltern fürchteten, eine Generation “verwöhnter” Einzelkinder heranzuziehen. Auch spielte nach Wus Ansicht der Einfluss der chinesischen Kultur eine wesentliche Rolle. Es galt: Nur ein gehorsames Kind ist ein gutes Kind.

Doch das ist lange her. Was früher als selbstverständlich galt, scheint bei Chinas Jugend nicht mehr zu funktionieren. Jahrelang sind Kinder aufgrund der Ein-Kind-Politik Chinas zu “kleinen Kaisern” verhätschelt worden. Sie dürfen alles, ihnen wird alles ermöglicht – und an Regeln müssen sie sich nicht halten.

Erst seit 2016 sind zwei Kinder pro Familie erlaubt. Im Mai dieses Jahres hat Peking die Obergrenze sogar auf drei Kinder angehoben. Zuvor hatte eine Volkszählung ergeben, dass die Geburtenrate auf einen historischen Tiefstand gefallen war (China.Table berichtete). Staatliche Medien feierten die Nachricht, aber die Menschen in den Städten reagierten in den sozialen Netzwerken eher skeptisch. Unter dem Hashtag #三孩生育政策来了(Die Drei-Kind-Politik ist da) monierten Nutzer auf Weibo, dass die Familienplanung der Regierung nichts mehr mit der Alltagsrealität der Menschen zu tun habe.

Längst sind die Sorgen andere. Gehorsamkeit mag vielleicht ein “gutes Kind” ausmachen, verspricht aber nicht unbedingt Erfolg im Leben. So manch eine Familie bereut es vielleicht insgeheim, rücksichtslose Tyrannen aufgezogen zu haben – auf den Schultern des Nachwuchses liegt oft aber auch die ganze Hoffnung der Familien, gesellschaftlich oder wirtschaftlich aufzusteigen. Nur wenn alle finanziellen Ressourcen in die Bildung der Kinder gehen, gibt es Chancen auf einen guten oder zumindest besser bezahlten Job. Die Bildungskarriere der Kinder führt über eine Leiter großer Hindernisse. Für eine Elite-Universität des Landes zugelassen wird nur, wer eine hohe Punktzahl bei der Gaokao-Prüfung zum Schulabschluss erreicht. Dafür wird gepaukt – und von Kindern und Jugendlichen große Opfer gefordert (China.Table berichtete).

Daraus ist eine Generation entstanden, die sich wenig an Moral und Werten orientiert, wie sie für die nun geforderte “intellektuelle Entwicklung” und “sozialen Gewohnheiten” gefordert werden. Für Chinas Nachwuchs zählt vor allem Leistung. Statt respektvoller Umgang mit den Mitmenschen, Empathie oder sozialem Verhalten stehen Noten im Mittelpunkt.

“Es ist eine kranke Gesellschaft, in der wir leben und unsere Kinder aufwachsen”, sagt Frau Sun aus Peking, deren Tochter im vergangenen Herbst eingeschult wurde. Die Lehrer könnten keine Rücksicht nehmen auf individuelle Förderung. Jeder Schüler mit schlechten Noten in der Klasse ziehe den Durchschnitt runter – und lasse die Schule bei den lokalen Bildungsbehörden schlecht aussehen.

Viele dieser jungen Menschen haben früh gelernt, dass sie keine Rücksicht auf Alt oder Jung nehmen müssen. Bewertet werden sie ausschließlich danach, ob sie sich unter dem wachsenden Druck einer Leistungsgesellschaft durchsetzen. Es gilt, immer zu den Besten zu gehören: den Besten in der Schule, an der Uni und im Berufsleben. Damit ist Erfolg, Ruhm und Anerkennung verbunden. “Es ist die einzige Form von Wertschätzung, die zählt”, sagt Frau Sun im Gespräch über WeChat.

Dass Peking nun aufwacht und auch bei der Kindererziehung hart durchgreifen will, kommt nicht nur spät. Es wird zudem auch klar, wie wenig Raum Fantasie und neue Herangehensweisen zugestanden wird. Es zeigt sich auch, wie groß die Verzweiflung sein muss angesichts des sich abzeichnenden gesellschaftlichen Dramas: Die Eltern bekommen nun Daumenschrauben angesetzt.

Doch wie sollen Eltern, die ihrerseits keine Werte und Moral vorgelebt bekommen haben, ihren Kindern beibringen, dass Gewinnen um jeden Preis nicht zu den erstrebenswerten Zielen in einer Gesellschaft gehört, in der dies aber jahrzehntelang zu den obersten Geboten gehörte?

Und was zunächst vielleicht noch als Verzweiflungstat eines Staates ohne Strategie erscheinen mag, bekommt eine ganz andere Note, wenn man sich das Gesetz zur Förderung der Familienbildung genauer anschaut: Denn Eltern sollen ihren Kindern beibringen, “die Partei, die Nation, die Menschen und den Sozialismus zu lieben”.

Das Gesetz ist nur der jüngste Eingriff in einer ganzen Reihe von Interventionen, mit denen der Staat aus seiner Sicht der scheinbar kulturellen und politischen Verwahrlosung junger Menschen entgegenwirken will.

Erst vor wenigen Wochen hatten die Behörden festgelegt, wie viele Stunden Kinder Videospiele spielen dürfen – und die Spielzeit auf drei Stunden pro Woche eingeschränkt. Der Gamingindustrie, der Unterhaltungsbranche und auch der Fankultur wird von Peking unterstellt, sie sei “Gift für die Nerven”. Videospiele werden als Ursache für etliche gesellschaftliche Missstände angesehen, da sie junge Menschen von ihren Schul- und Familienpflichten ablenke, so die Begründung der Behörden (China.Table berichtete).

Frau Sun erzählt von einem Nachbarsjungen, dessen Eltern so hilflos seien, dass sie bei Streitigkeiten schon mal die Bao An, also die örtliche Polizei, um Hilfe rufen müssten. Der Junge ist zwölf, seine Eltern arbeiten beide.

Der Ansatz erinnert stark an das Sozialkreditsystem, welches ebenfalls vor allem auf Bestrafung setzt (China.Table berichtete): Wer seinen Müll nicht sortiert oder seine Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt, kriegt Strafpunkte. Wer zu viele Strafpunkte ansammelt, wird mit Sanktionen belegt. Diese können dazu führen, dass die Mobilität oder der Zugang zu Kranken- und Sozialleistungen eingeschränkt wird. Eine der ersten Aktionen im Rahmen des Sozialkreditsystems war es, die Namen der Delinquenten zu veröffentlichen. Denn sozialer Druck erweist sich am effektivsten. Die Menschen werden in ihrem unmittelbaren Umfeld bloßgestellt.

Dieser Ansatz wird nun auch beim neuen Gesetz zur “Förderung der Familienbildung” angewandt: Für Eltern, deren Kinder sich nicht so verhalten, wie der Staat es vorschreibt, ist die größte Strafe nicht das Strafgeld von 1.000 Yuan, sondern dass auch die Arbeitsstätte (Danwei) über die Vorgänge informiert wird. So soll der soziale Druck unerträglich werden.

Die Reaktionen auf das neue Gesetz fielen auf der Social-Media-Seite Weibo denn auch gemischt aus: Einerseits sind einige Eltern froh, dass ihnen der Staat bei der Kindererziehung unter die Arme greifen will. Andererseits fragen sich viele, ob ausgerechnet lokale Behörden, die für die Umsetzung verantwortlich sind, einer Aufgabe gewachsen sind, die so viele Eltern überfordert. Das scheint realitätsfremd und willkürlich.

Wer im boomenden Shenzhener Stadtteil Nanshan auf der Promenade entlangschlendert und den Blick über die Shenzhen Bay nach Hongkong richtet, dem fallen krasse Gegensätze auf: Auf der einen Seite – in Shenzhen – sind in den vergangenen Jahrzehnten verglaste Hochhäuser mit Büros und Appartments aus dem Boden geschossen. Ein großer Tech-Park hat chinesische Internet-Giganten wie Alibaba, Tencent und Bytedance angezogen, die Zehntausende Mitarbeiter in der Stadt beschäftigen.

Auf der anderen Seite der Bucht liegt Hongkong mit grün bewachsenen Bergen. Ein paar verstreute Häuser verteilen sich darin. Das sieht zwar idyllisch aus, aber nicht nach Asiens berühmtestem Finanzzentrum. Natürlich kann auch Hongkong mit einer spektakulären Skyline aufwarten. Die konzentriert sich jedoch rund um den Victoria-Hafen, der 50 Kilometer südlich von der Grenze zum Festland liegt. Hier ist Hongkong, wie man es kennt: Eine pulsierende Metropole, in der die Menschen auf engstem Raum leben und mit die höchsten Immobilienpreise der Welt zahlen müssen.

Gerade wurde wieder – trotz Corona und abwandernder Demokratie-Unterstützer – ein irrsinniger Rekord gebrochen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für sogenannte Mikroapartments ist nach Angaben des Immobilienmaklers Midland Realty auf umgerechnet 30.300 Euro gestiegen. Für eine der maximal 19 Quadratmeter großen Wohnungen wären damit fast 600.000 Euro fällig – Steuern noch nicht eingerechnet.

Anfang Oktober hat Hongkong seinen bisher wohl ambitioniertesten Plan vorgestellt, um dem chronischen Wohnungsmangel etwas entgegenzusetzen. Wird das von Regierungschefin Carrie Lam vorangetriebene Projekt umgesetzt, dann dürfte sich die Grenzregion zwischen Shenzhen und Hongkong in den kommenden Jahren deutlich verändern.

Lam will an der Grenze zu Shenzhen eine “nördliche Metropole” errichten lassen. Das Projekt soll die chronische Wohnungsknappheit in der Stadt lindern und ein neues Hightech-Zentrum fördern, verspricht Lam. Die Idee sieht vor, die Bezirke Yuen Long und North District, die rund 30 Prozent der Gesamtfläche Hongkongs ausmachen, aber bisher weniger als eine Million der 7,5 Millionen Einwohner Hongkongs beherbergen, massiv umzugestalten.

Innerhalb der nächsten 20 Jahre soll dort zusätzlicher Wohnraum für 1,5 Millionen Menschen geschaffen werden. Mehr als 900.000 neue Wohnungen sind geplant. Das überfüllte alte Zentrum Hongkongs dagegen soll entlastet werden.

Lams Pläne zielen darauf ab, Hongkong und Shenzhen enger zu verzahnen. Diesen Wunsch gibt es auch in Peking, das seit Jahren Pläne für eine Greater Bay Area vorantreibt, die mehrere Großstädte in der Provinz Guangdong sowie Macau und Hongkong zu einem regionalen Kraftzentrum zusammenschließen soll. Hongkong kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Denn die Planer der Bay Area setzen darauf, dass die Finanzmetropole internationales Kapital und Talente in die Region locken wird. Als Belohnung soll Hongkong künftig nicht nur Finanz- und Handelszentrum sein, sondern sich zu einem “internationalen Innovations- und Technologiezentrum” weiterentwickeln, heißt es in den Plänen für die Bay Area.

Die geplante neue Metropole entlang der Grenze zu Shenzhen werde der “zweite große Wirtschaftsmotor Hongkongs” werden, kommentiert Hongkongs Finanzminister Paul Chan Mo-po das Vorhaben. Die Peking-freundliche Hongkonger Abgeordnete Regina Ip nennt das Projekt gar die “letzte Chance”, den Anschluss nicht zu verlieren.

Zwar überwiegen unter Kommentatoren in Hongkong lobende Worte für das geplante Megaprojekt. Schließlich lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Shenzhen dabei ist, das altehrwürdige Hongkong wirtschaftlich abzuhängen.

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen. So warnen einige Beobachter, dass die nördliche Metropole erstmal wenig dabei helfe, die akute Wohnungsnot zu lindern. Was wirklich gebraucht würde, seien mehr Sozialwohnungen und kein neues glanzvolles Tech-Viertel.

Stirnrunzeln löste zudem aus, dass Lam und ihre Regierung bisher keinen Plan für die zu erwartenden Kosten vorgelegt haben. Mit Sicherheit wird die Umwandlung von fast einem Drittel des Hongkonger Territoriums kein günstiges Unterfangen. Gregor Koppenburg/Jörn Petring

Um den Status von Taiwan ist neuer Streit ausgebrochen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte am Montag in einer UN-Rede, mit der Resolution 2758 habe die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 25. Oktober 1971 anerkannt, dass die Regierungsvertreter der Volksrepublik die “einzig rechtmäßigen Repräsentanten Chinas in den UN” seien. Er sprach von einem “Sieg für das chinesische Volk”.

Anlass von Xis Rede in Peking ist der 50. Jahrestag der Aufnahme der kommunistischen Volksrepublik Chinas in die Vereinten Nationen. Im Gegenzug wurden die Vertreter der in Taiwan ansässigen nationalchinesischen Republik China 1971 aus den UN ausgeschlossen. Seither ist der Status Taiwans immer wieder Ausgangspunkt heftiger Diskussionen (China.Table berichtete)

Taiwans Regierung widersprach am Montag umgehend der Pekinger Darstellung, dass die UN damals auch anerkannt habe, dass Taiwan zur Volksrepublik gehöre. Die UN-Resolution habe nur die Frage der Vertretung Chinas im UN-System behandelt. “Sie sagt weder, dass Taiwan ein Teil der Volksrepublik ist, noch autorisiert sie die Volksrepublik, das Volk Taiwans zu repräsentieren”, sagte Außenamtssprecherin Joanne Ou in Taipeh. “Nur die demokratisch gewählte Regierung von Taiwan hat das Recht, ihr Volk in internationalen Organisationen, bei den UN oder in internationalen Foren zu repräsentieren.”

Drei Tage vor dem Jahrestag am Montag hatten Regierungsvertreter aus Washington und Taipeh offiziell darüber gesprochen, wie die demokratische Inselrepublik wieder richtig in den UN mitarbeiten könnte. “Die Diskussionen konzentrierten sich darauf, die Fähigkeit Taiwans zu unterstützen, sich bedeutsam in den UN zu beteiligen”, teilte das Außenministerium in Washington mit.

US-Angaben zufolge ging es hierbei um “globale Herausforderungen” wie Gesundheit, Entwicklungshilfe, Klimawandel und Umweltverschmutzung, technische Standards und Wirtschaftskooperation. Die US-Vertreter hätten auch die Unterstützung der USA für eine “bedeutungsvolle Teilnahme” Taiwans in der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaabkommen bekräftigt, hieß es.

Peking betrachtet das 23 Millionen Einwohner zählende Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung, um eine “Wiedervereinigung” zu erreichen (China.Table berichtete). Zudem versucht man, Taiwan international zu isolieren. Wegen der “Ein-China-Doktrin” dürfen diplomatische Partner keine offiziellen Beziehungen zu Taipeh unterhalten. Nur weniger als 20 – meist kleinere – Staaten erkennen Taiwan trotzdem an. Auch Deutschland unterhält in Taipeh nur inoffizielle Vertretungen. rad

Chinas Spitzenverdiener sollen künftig mehr Steuern zahlen. Dafür soll es Änderungen bei der Steuererhebung geben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtet. Zudem werde in einigen Regionen probeweise eine Immobiliensteuer eingeführt, auch über eine Vermögenssteuer wird offenbar diskutiert. Laut Xinhua dienen die neuen Maßnahmen dazu, den “Kuchen” gerechter zu verteilen. So sollen die Änderungen dazu führen, dass eine “olivenförmige” Verteilungsstruktur bei den Einkommen mit einer großen Mitte und zwei kleinen Enden erreicht wird, heißt es in dem Bericht.

“Die Ankündigung kam früher als erwartet und bestätigt unsere seit langem vertretene Ansicht, dass China entschlossen ist, seinen Immobilienmarkt zu reformieren”, urteilt Ökonomin Betty Wang von ANZ Research. Die nun angekündigten Steuern auf Immobilienbesitz sollen vor allem Käufer abschrecken, die in der Vergangenheit vermehrt auf Immobilien zu Spekulationsgründen gesetzt haben. Zum Wochenbeginn fielen die Aktien chinesischer Immobilienunternehmen nach Bekanntgabe der neuen Pläne aus Peking um mehr als drei Prozent.

Von den zusätzlichen Einnahmen erhofft sich Peking, die gesetzten Ziele zum “gemeinsamen Wohlstand” zu erreichen. Staats- und Parteichef Xi Jinping will unter dem Begriff Maßnahmen einführen, die zum Ziel haben, die ungleichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse im Land zu verringern. Xinhua betonte gleichzeitig, dass Chinas Steuerpolitik nicht als eine Maßnahme interpretiert werden dürfte, bei der “die Reichen beraubt werden, um den Armen zu helfen”.

Laut einem Merics-Beitrag von Bert Hofmann, Direktor des Ostasiatischen Instituts an der National University in Singapur, tragen die Einkommensteuereinnahmen nur vier Prozent zu den Staatseinnahmen in China bei. Das seien weit weniger als die 20 Prozent in einem durchschnittlichen OECD-Land, so der Autor. Der Großteil der chinesischen Steuereinnahmen stammt laut dem Bericht aus Mehrwertsteuer, Konsum-(Luxus-)Steuer und Sozialversicherungsbeiträgen. “Diese Steuern belasten die weniger Wohlhabenden stärker als die Reichen”, urteilt Hofmann. niw

Chinas Regierung hat am Montag einen Corona-Lockdown für zehntausende Menschen im Norden der Volksrepublik angeordnet. Grund sind Neuinfektionen in mehreren Provinzen. In der Inneren Mongolei dürfen seit Wochenbeginn die rund 35.000 Einwohner des Landkreises Ejin ihre Wohnungen nicht mehr verlassen.

Auch in Peking wurden neue Corona-Beschränkungen verhängt: Die Bewohner der Hauptstadt wurden aufgefordert, Peking nur noch in dringenden Fällen zu verlassen und auf größere Menschenansammlungen zu verzichten. Der für kommenden Sonntag geplante Marathon wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Zudem wurden mehrere Wohnkomplexe abgeriegelt. Die rund 23.000 Bewohner einer Wohnanlage im Stadtbezirk Changping müssen in ihren Wohnungen bleiben, nachdem dort neun Infektionsfälle entdeckt wurden (China.Table berichtete). In gut hundert Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking und Umgebung. Vor der Eröffnung am 4. Februar soll unbedingt ein größerer Corona-Ausbruch verhindert werden.

Am Montag meldeten die chinesischen Behörden insgesamt 39 neue Corona-Fälle. Damit wurden seit vergangener Woche landesweit mehr als hundert Neuinfektionen registriert. Berichten zufolge gehen die aktuellen Neuinfektionen auf eine chinesische Reisegruppe zurück, die in mehreren Provinzen unterwegs war. Mittlerweile sind mindestens elf Provinzen betroffen. Der aktuelle Ausbruch befinde sich “in einer rasanten Entwicklungsphase”, sagte ein stellvertretender Direktor des Seuchenkontrollbüros der Gesundheitskommission. Man erwarte, dass die Zahl der entdeckten Fälle in den nächsten Tagen weiter steigen werde.

Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Zahl der Neuinfektionen in China sehr niedrig. Dennoch ergreift die Regierung harte Maßnahmen, weil das Land seit Beginn der Pandemie eine strikte Null-Covid-Strategie verfolgt. rad

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zieht sich aus Hongkong zurück. In einer Presseerklärung kündigte man am Montag an, die beiden Amnesty-Büros in der chinesischen Sonderverwaltungszone bis Ende des Jahres schließen zu wollen. Grund sei das umstrittene Hongkonger Sicherheitsgesetz, so Anjhula Mya Singh Bais, Vorstandsvorsitzender von Amnesty International. Das im Juni 2020 eingeführte Gesetz habe es “praktisch unmöglich gemacht, frei und ohne Angst vor ernsthaften Repressalien der Regierung zu arbeiten”, sagte Bais laut Pressemitteilung.

Hongkong sei lange ein idealer regionaler Stützpunkt für internationale Organisationen der Zivilgesellschaft gewesen. Die jüngsten Angriffe auf lokale Menschenrechts- und Gewerkschaftsgruppen belegten allerdings “eine Intensivierung der Kampagne der Behörden, die Stadt von allen abweichenden Stimmen zu befreien“. “Es wird immer schwieriger für uns, in einem so instabilen Umfeld weiterzuarbeiten”, heißt es in der Mitteilung.

Seit die Führung in Peking das Sicherheitsgesetz erlassen hat, wurden mehr als 100 Aktivisten wurden festgenommen oder warten auf ihren Prozess. Einige wurden verurteilt. Aus Angst vor Strafverfolgung haben sich viele Oppositionsmitglieder ins Ausland abgesetzt (China.Table berichtete). Das Gesetz erlaubt es, gegen sämtliche Aktivitäten vorzugehen, die Peking vage als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht. Eigentlich sollen die sieben Millionen Hongkonger bis 2047 “ein hohes Maß an Autonomie” und weiter viele politische Freiheiten genießen. rad

Dieser Monat war für Chinas Wirtschaft sehr ereignisreich. Er war durch weit verbreitete Stromausfälle und die Schuldenkrise bei Evergrande geprägt – dem zweitgrößten Immobilienentwickler des Landes. Was bedeutet dies für die wirtschaftliche Erholung und die Wachstumsaussichten Chinas nach der Pandemie?

Die Energiekrise begann, als eine schnelle Zunahme der – durch die globale Erholung angetriebenen – Exporte zu steigender Nachfrage nach Strom führte (China.Table berichtete). 56,8 Prozent der gesamten Stromproduktion Chinas hängt immer noch von der Verbrennung von Kohle ab. Trotzdem haben die Lokalregierungen in den vergangenen Jahren viele Kohlebergwerke geschlossen, um ihre Zielwerte für die Verringerung des Energieverbrauchs zu erreichen.

Gleichzeitig verringern die Klimaziele der Regierung – bis 2030 den Höchstwert der Kohlendioxidemissionen und bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen – die Anreize für Investitionen in die Kohleindustrie. Natürlich werden dadurch auch Investitionen in erneuerbare Energien gefördert, die immer mehr zum chinesischen Energiemix beitragen. Aber die Erneuerbaren Energien sind längst noch nicht weit genug ausgebaut, um die aktuelle Knappheit ausgleichen zu können.

Also sind mit zunehmendem Energiebedarf auch die Kohlepreise gestiegen. Aber da die chinesische Regierung die Strompreise reguliert, konnten die Stromerzeuger – von denen die meisten in staatlicher Hand sind – die Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben. So kappten sie, um ihre Verluste zu begrenzen, die Stromversorgung, und zwangen damit einige Hersteller, ihre Produktion zu drosseln.

Natürlich wurde die Regierung dann aktiv. Sie ordnete an, einige bestehende Kohlebergwerke schnell auszuweiten und andere, die geschlossen worden waren, wieder zu öffnen. Dies gab den Versorgern mehr Spielraum bei der Gestaltung ihrer Strompreise. Außerdem wurde das produzierende Gewerbe dazu gedrängt, seine Energieeffizienz zu steigern und die Investitionen in erneuerbare Energieträger zu beschleunigen.

China wird seine Stromknappheit, die bereits nachlässt, schnell überwinden. Aber einen resilienteren, nachhaltigeren Energiesektor aufzubauen, wird Zeit kosten. Und wenn die Regierung die einzelnen Entwicklungsschritte nicht sorgfältig plant und umsetzt, könnte diese Energiewende das Wirtschaftswachstum belasten.

Auch die Evergrande-Krise stellt eine massive Gefahr für das Wachstum dar. Über die Jahre hinweg ist der Entwickler aufgrund falscher staatlicher Verwaltung sehr schnell gewachsen – nicht nur durch seine Immobilieninvestitionen, sondern auch aufgrund seiner Diversifizierung in den Sektor der Elektrofahrzeuge. Um seine Aktivitäten zu finanzieren, hat er sich sowohl bei Geschäftsbanken als auch an den Kapitalmärkten stark verschuldet – darunter auch durch die Ausgabe von Dollar-Anleihen an ausländische Investoren. Zuletzt war er mit insgesamt etwa 800 Milliarden Yuan (110 Milliarden Euro) verschuldet.

Obwohl Evergrande über mehr als 1,85 Billionen Yuan an Aktivposten verfügt, konnte er sie nicht schnell genug verkaufen. Im vergangenen Monat, als das Unternehmen zugab, es könne seine Schulden wahrscheinlich nicht mehr bedienen, begannen die Gerüchte über einen bevorstehenden Zusammenbruch – und die Möglichkeit einer chinesischen Finanzkrise.

Aber die Ängste scheinen übertrieben gewesen zu sein. Natürlich wäre es unklug, Evergrandes Schicksal momentan genau vorhersagen zu wollen. Aber wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass das Debakel keine systemische Bedrohung des chinesischen Finanzsektors darstellt.

Seit 2012 prognostizieren Experten, ein Zusammenbruch des chinesischen Immobilienmarkts könnte im Land eine Finanzkrise auslösen. Aber Evergrande hat kein Solvenz-, sondern ein Liquiditätsproblem, und eventuelle externe Effekte können eingedämmt werden – nicht zuletzt deshalb, weil Chinas Bankensystem grundsätzlich gesund ist. Nur etwa 30 Prozent der Gesamtkredite der Banken wurden an Entwickler und Käufer von Immobilien vergeben – mit abnehmender Tendenz. Auch der Anteil immobilienbezogener Neukredite am Gesamtvolumen geht zurück: Von 45 Prozent im Jahr 2016 ist er bis zum September 2020 auf unter 24 Prozent gefallen.

Außerdem gibt es in China keine zweitklassigen Subprime-Kredite und so gut wie keine verbrieften Hypothekenkredite. Noch wichtiger ist, dass es nur sehr wenig Zahlungsverzüge gibt, ganz zu schweigen von uneinbringlichen Forderungen gegenüber Haushalten: Die meisten chinesischen Geschäftsbanken haben eine Kreditausfallquote von weniger als zwei Prozent. Und selbst im Fall eines großen finanziellen Fehlschlags verfügt die chinesische Regierung über genug Instrumente, um damit umgehen zu können.

Also stellt das Evergrande-Debakel ebenso wie die chinesische Energiekrise keine drohende systemische Gefahr dar. Aber dies bedeutet nicht, dass die Politiker untätig bleiben sollten. Der Immobiliensektor ist eine wichtige Stütze der chinesischen Wirtschaft und ein bedeutendes Glied in der Produktionskette. Er würde durch einen Zusammenbruch von Evergrande ernsthaft erschüttert – nicht zuletzt dadurch, dass einige andere große Entwickler dem Konzern in den Abgrund folgen könnten. Auch manche Finanzinstitute im Nichtbankensektor kämen in Schwierigkeiten. Und natürlich würden Evergrandes Lieferanten enorm leiden. All diese Faktoren könnten die wirtschaftlichen Aussichten Chinas verschlechtern.

Um sich darauf vorzubereiten, müssten die Schwächen im Finanzsystem angegangen werden – insbesondere der hohe Verschuldungsgrad der Konzerne. Aber am wichtigsten ist, die hartnäckige Wachstumsschwäche seit 2010 zu beenden. Dieser Trend ist mindestens so besorgniserregend wie die kurzfristigen strukturellen Probleme, die gerade in die Schlagzeilen gekommen sind. Chinas Erfahrung der vergangenen 40 Jahre zeigt, dass das Land ohne angemessenes Wachstum kaum finanzielle Stabilität erreichen kann.

Dieses Muster wird durch kürzlich veröffentlichte offizielle Prognosen bestätigt, dass Chinas jährliches Wachstum im dritten Quartal dieses Jahres mit 4,9 Prozent geringer sein wird als erwartet, und es wird weithin befürchtet, dass die Wachstumsrate im vierten Quartal sogar noch geringer sein könnte. Um dieser Möglichkeit zu begegnen, müssen die chinesischen Politiker neben strukturellen Reformen und Anpassungen eine mutigere haushalts- und geldpolitische Expansion betreiben.

Yu Yongding, ehemaliger Vorsitzender der Chinesischen Gesellschaft für Weltwirtschaft und Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und Politik bei der chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, war von 2004 bis 2006 beim Ausschuss für Geldpolitik der Chinesischen Volksbank tätig. Aus dem Englischen von Harald Eckhoff.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org

Hua Chunying ist zur stellvertretenden Außenministerin befördert worden. Das meldet das chinesische Außenamt auf seiner Internetseite. In ihrer neuen Funktion ist Hua für die Informations-, Protokoll- und Übersetzungsarbeit im Ministerium zuständig. Die 51-Jährige war im Juli bereits zur Leiterin der Informationsabteilung ernannt worden. Den ausländischen Journalisten im Land ist sie durch die tägliche Pressekonferenz bekannt, die Hua zuletzt als Sprecherin des Außenministeriums leitete.

Xie Shilai übernimmt als Co-CEO bei PIA Automation die Leitung des Bereichs Strategy sowie die Regionen Asia und North America. PIA Automation bietet intelligente Fertigungslösungen an. Bisher war Xie seit 2019 in der PIA-Geschäftsführung für den chinesischen Markt verantwortlich. Zuvor hatte der 45-jährige US-amerikanische Ingenieur mit chinesischen Wurzeln verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem bei Bosch USA, der Zehnder Group sowie ECR International in China und den USA.

Paul Baxter ist zum neuen CEO für Asien des australischen Arbeitsplatzdesigners Unispace gewählt geworden. Baxter, der bis vor kurzem als Chief Operating Officer für den asiatisch-pazifischen Raum beim Immobilienberater Colliers tätig war, verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Outsourcing. Er hat unter anderem im Immobilienbetrieb internationaler Unternehmen wie der Deutschen Bank, Google und Toshiba im asiatisch-pazifischen Raum gearbeitet.

Mitarbeiter der chinesischen Bahn kommen in einen ganz besonderen Genuss: Sie dürfen auf dem Bahnhof heiraten. Getan haben das auch diese 64 Paare, von denen zumindest ein Teil zu den Angestellten gehört, die derzeit die Schnellzugstrecke rund um Nanning im Süden Chinas ausbauen. Neben Ja-Wort und Ring gibt es sogar eine Urkunde vom Arbeitgeber. Nur für die Dauer der Ehen will China Railway bislang nicht garantieren.