3000 (in Worten: dreitausend) Leute in einem Raum? Wir Corona-geschädigten Deutschen würden das ein Superspreader-Event nennen. Doch in China ticken die Pandemie-Uhren anders. In Peking versammeln sich 3000 Delegierte zum diesjährigen “Nationalen Volkskongress”. Zwar sind alle mit Sinopharm geimpft. Wenn aber doch einer im Saal infiziert ist?

Pünktlich an diesem Freitagmorgen startete der Volkskongress. 2953 Delegierte meldete das amtliche Peking, 2907 waren gestern Mittag registriert. Nur sieben Tage wollen die “Volksvertreter” in diesem Jahr über die Geschicke ihres Landes sprechen. Die sonst üblichen zwei Beratungswochen erschienen selbst Peking dann doch zu risikoreich. Frank Sieren hat den traditionellen Rechenschafts- und Arbeitsbericht der Regierung ausgewertet.

Im Zentrum des Kongresses stehen die Pläne der Regierung für die nächsten Jahre, der 14. Fünfjahresplan und der Ausblick bis 2035. Das China.Table-Team hat die Pläne bereits in den vergangenen Tagen für Sie analysiert. Wer noch einmal nachlesen möchte: Hier gehts zum China.Table-Archiv. Selbstverständlich verfolgen wir die Konkretisierungen im Laufe der nächsten Woche.

Seit acht Jahren ist Wang Huning der Chefberater und Redenschreiber von Staatspräsident Xi Jinping, man könnte sagen: Wang ist der intellektuelle Kopf Pekings. Woher er kommt, was er denkt und wie mächtig er ist, hat Johnny Erling für Sie im Standpunkt aufgeschrieben.

Erst hat London den chinesischen Staatssender CGTN verboten, dann auch die deutschen Landesmedienanstalten. Nun hat Paris eine Sendegenehmigung erteilt und es sieht so aus, als wird die Erlaubnis CGTN nach europäischem Recht in ganz Europa wieder auf Sendung bringen. Für Peking ein politischer Sieg. Eine Blamage für die Europäische Union mit ihrer uneinheitlichen und zerklüfteten Regulierung, die dem Cleveren zunutze ist, wann immer er seine Interessen durchsetzen will.

Auch Tschechien muss in diesem Zusammenhang ganz aktuell genannt werden. Der deutsche Nachbar im Süden kämpft gerade besonders verzweifelt mit der Pandemie – und erwägt nun in seiner Not chinesischen Impfstoff zu kaufen – abseits der eigentlich vereinbarten europäischen – aber nicht funktionierenden – Kollektiveinkäufe. Dabei haben die Tschechen, wie Marcel Grzanna schreibt, mit China in letzter Zeit eigentlich überhaupt keine gute Erfahrungen gemacht.

Die bilateralen Beziehungen der einzelnen EU-Mitglieder mit China sind China.Table ganz besondere Betrachtungen wert. Vor einigen Tagen blickte Amelie Richter auf Italien. Mit Marcels Analyse setzen wir diese Reihe nun fort.

Vergnügliche Lektüre und ein erholsames Wochenende wünscht

Den Arbeitsbericht der Regierung muss man sich wie ein gigantisches Mobile vorstellen, das in vergangenen Wochen und Monaten von tausenden Menschen austariert wurde. Jeder politische Bereich möchte natürlich zuerst genannt werden, um deutlich zu machen, dass das eigene Thema jeweils das größere Gewicht hat. Es gilt sich also für eine Reihenfolge der Schwerpunkte zu entscheiden. Damit ist der in klarer Sprache verfasste Bericht durchaus ein aufschlussreiches Abbild der politischen Lage.

Der Bericht beginnt mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Die Problemzonen werden benannt: Erholung der Wirtschaft nach Corona noch nicht ganz geschafft. Der Konsum muss weiter angekurbelt werden. Die Investitionen sind nicht nachhaltig genug. Den kleinen und mittleren Betrieben werden noch zu viel Steine in den Weg gelegt. Und es werde nicht einfacher das Beschäftigungsniveau zu halten. Aber auch die Innovationskraft müsse noch erhöht und die “ernsten” Defizite der Lokalregierung abgebaut werden.

Doch wie soll es weitergehen, in den nächsten fünf Jahren? Die Produktivität soll schneller wachsen als das BIP. Die Arbeitslosigkeit muss stabil bleiben. Die Preise ebenfalls. Chinas Forschungs- und Entwicklungsbudget soll “über 7 Prozent” höher liegen als in den vergangenen fünf Jahren. Der Anteil der Produktion an der Wirtschaft soll stabil bleiben. Und China soll weiter digitalisiert werden. Das Agrarland muss gleich groß bleiben (120 Millionen Hektar). Allerdings wird es für Menschen, die vom Land in die Stadt ziehen, einfacher eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Neue Zentren sollen ausgebaut werden. Die Reihenfolge ist hier wichtig: Platz 1: Peking-Tianjin-Hebei gefolgt von der Yangtze Economic Belt und Greater Bay Area.

Staatsbetriebe sollen weiter reformiert werden. Ein besseres Umfeld für Privatunternehmen soll geschaffen werden. 24 Prozent von Chinas Fläche sollen Wald sein. Der Energieverbrauch pro Kopf soll um 13,5 Prozent reduziert werden, der CO2-Ausstoß um 18 Prozent in Relation zum BIP (“carbon intensity”). Zudem spricht die Regierung von höheren Einkommen, besseren Schulen und einem besseren Gesundheitssystem. Außerdem verspricht die Regierung eine stabile Energieversorgung und will 650 Millionen metrische Tonnen Getreidereserven garantieren.

Im Rechenschaftsbericht geht es auch um die Frage, wie das Jahr 2021 aussehen wird. Die wichtigsten Punkte: Das angestrebte Wachstum soll über sechs Prozent betragen, mehr als elf Millionen neue urbane Jobs sollen entstehen, die städtische Arbeitslosigkeitsrate soll nicht über 5,5 Prozent steigen, die Inflation nicht über drei Prozent. Außerdem strebt die Regierung einen stetigen Anstieg von Exporten und Importen, eine ausgeglichene Zahlungsbilanz, stetiges Wachstum der Einkommens und besseren Umweltschutz an. Der Energieverbrauch soll um drei Prozent per Einheit des BIP gesenkt werden, der CO2-Ausstoß der größten Umweltverschmutzer sinken.

Makroökonomisch verspricht Peking “keine scharfen Wendungen”. Die Verschuldung soll 3,2 Prozent des BIP nicht überschreiten. Die Zentralregierung gibt weiter an Macht ab: Die Lokalregierung bekommen 7,8 Prozent mehr Geld. Die kleinen Steuerzahler bleiben von der Mehrwertsteuer befreit. Kleine Unternehmen und Einzelunternehmen solle einfacher an Kredite kommen. Das entsprechende Kreditvolumen wird um über 30 Prozent erhöht, um Startups zu erleichtern. Strompreise sollen vor allem für kleine Firmen sinken. Die Verwaltung soll weiter digitalisiert, Staatsbetriebe schneller reformiert werden.

Die Ausgaben für Grundlagenforschung werden um 10,6 Prozent erhöht. Peking verspricht 75 Prozent Steuererleichterung für Forschung & Entwicklungsunternehmen, 100 Prozent für F&E von Produktionsfirmen. Konsumindustrien wie Gesundheitsfürsorge, Kultur, Tourismus und Sport sollen gefördert werden, der Onlinekonsum ausgebaut werden, aber gleichzeitig Nachbarschaftsläden erhalten bleiben. 53 000 kleine Kommunen sollen Sanierungsmittel erhalten. Im ländlichen Raum soll Armut weiter bekämpft und die Landwirtschaft entwickelt werden, um eine sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten

Stetiges Wachstum von Im- und Exporten ist geplant. Man will den grenzüberschreitenden Online Handel für kleine Firmen fördern. Die Negativliste für Auslandsinvestments wird reduziert. Die Freihandelszone Hainan wird weiter ausgebaut. Ebenso die BRI, die neue Seidenstraße. Zur multilateralen Kooperation sagt Premier Li: Die asiatische Freihandelszone RCEP und das EU-China-Investitionsschutzabkommen “zügig” implementieren. Die Verhandlungen mit Japan und Südkorea über ein Freihandelsabkommen will Peking “beschleunigen”. Man zieht eine Mitgliedschaft im transpazifischen TPP11 “aktiv in Betracht” – und möchte das Wachstum der chinesisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen “auf Basis beiderseitigem Nutzen und gegenseitigem Respekt” sicherstellen.

08.03.2021, 18:00 Uhr

Vortrag, SOAS: Chinese Vaccine Diplomacy in Africa – A Global Perspective. Anmeldung

09.03.2021, 12:30-1:30 PM (EST)

Vortrag, Harvard Fairbank Center for Chinese Studies: Fairbank Center Director’s Seminar Featuring Kerry Ratigan – Social Policy and Decentralization in China Mehr

09.03.2021, 4:00-6:00 PM (EST)

Vortrag, Harvard Fairbank Center for Chinese Studies: China Humanities Seminar featuring Paula Varsano – Troubled Hearts and Worried Minds: Knowing the Subjects of the “Airs of the States” Mehr

10.03.2021, 12:30-1:45 PM (EST)

Vortrag, Harvard Fairbank Center for Chinese Studies: Critical Issues Confronting China Series featuring Jean Oi – The Political Genesis of Local Government Debt in China Mehr

10.03.2021, 19:30-21:00 Uhr

Vortrag, Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Düsseldorf: Erfahrungen eines Wanderers zwischen den Welten von Thomas Heberer. Anmeldung

10.03.-12.03.2021

Jahrestagung, DGA: Virtuelle Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde (DGA) Mehr

11.03.2021, 10:00-11:30 Uhr

Webinar, IHK Köln: Jörg Wuttke zu China 2021: Wohin bewegt sich die neue Supermacht, was bedeutet das für uns und Europa? Anmeldung

12.03.2021, 19:30 Uhr

Vortrag, Konfuzius Institut München: Chinas digitale “Convenience Society”. Mehr

15.03.2021, 18:00-19:00 Uhr

Vortrag, Konfuzius Institut Bonn: Der Islam auf der “Maritimen Seidenstraße” Mehr

Die jüngere Historie des tschechischen Fußballklubs Slavia Prag taugt für das Drehbuch eines Melodramas mit Happyend. Die Hauptrollen besetzen ein abgewrackter Traditionsverein am Rande des Bankrotts und ein Investor aus Fernost. In der Kurzfassung geht die Geschichte so: Slavia steht aus Geldmangel kurz davor, den Spielbetrieb einstellen zu müssen, bis eine chinesische Firma das Ruder übernimmt, den Verein mit ihrem Geld so aufpäppelt, dass der nach fast zehn Jahren ohne Titelgewinn wie Phönix aus der Asche gleich dreimal die Meisterschaft erringt. Die Langversion der Geschichte ist zwar etwas komplizierter, aber Details spielen in ein paar Jahren im Fußball ohnehin keine Rolle mehr. Was Slavia Prag auf ewig erhalten bleibt, sind die Titel – dank chinesischem Kapital.

Zugegeben wäre solch ein Drehbuch nicht sonderlich kreativ. Aber es beruht auf wahren Begebenheiten und steht sinnbildlich für die Hoffnungen und Erwartungen, die chinesische Investoren in vielen Teilen der Welt mit ihrem Geld entfachen. Das Verhältnis zwischen Tschechien und der Volksrepublik China war in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt von solchen Hoffnungen und Erwartungen.

Besonders gefördert wurden sie von Tschechiens Staatschef Miloš Zeman. Zweimal hatte der Präsident die Volksrepublik vor einigen Jahren binnen kurzer Zeit besucht, um den Weg zu bereiten für den Ausbau einer strategischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten. Er sei nach China gekommen, um zu lernen, wie Wirtschaftswachstum beschleunigt und eine Gesellschaft stabilisiert werden könne, statt die Gastgeber in Sachen Marktwirtschaft und Menschenrechte lehren zu wollen, sagte er einmal – Musik in den Ohren der Kommunistischen Partei. Und tatsächlich schien der Plan aufzugehen. Chinas Staatschef Xi Jinping trat 2016 den Gegenbesuch an, und Zeman verkündete kurz darauf, man habe Vereinbarungen über Investitionen und Handel in Höhe von zehn Milliarden Euro getroffen.

Realisiert wurde dieses Volumen bislang jedoch nicht. Auch weil der private Multikonzern CEFC China Energy, der die Geschäfte einfädeln und abwickeln sollte, seinen Verpflichtungen nicht nachkam und Anfang 2020 pleiteging. Tschechiens Präsident Zeman hatte den Boss der Firma sogar zu einem seiner Wirtschaftsberater ernannt. Inzwischen sitzt der Mann in China wegen Betrugs hinter Gittern. Ausstehende Schulden übernahm schon seit 2018 das staatliche Investmentunternehmen CITIC. Doch proaktives Engagement zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen blieb auch das Staatsunternehmen schuldig.

Von der angekündigten Megasumme flossen bislang nur geschätzte zehn Prozent, darunter das Geld zur Übernahme von Slavia Prag. “Die Erwartungshaltung an mögliche chinesische Investitionen war völlig überzogen und zum Teil auch unrealistisch. Das hat zu wachsender Frustration auf tschechischer Seite beitragen”, sagt Richard Turcsanyi, der für das Forschungsprojekt Sinophone Borderlands an der Palacky University in Olmütz die Beziehungen Chinas zu vornehmlich osteuropäischen Staaten untersucht. Staatspräsident Zeman macht aus seinem Unmut längst keinen Hehl mehr, nahm aber trotzdem am Treffen des 17+1-Formats zwischen Peking und mehreren mittel- und osteuropäischen Staaten im Februar teil.

Die ausbleibenden wirtschaftlichen Impulse bildeten die Grundlage für eine Verschlechterung der Beziehungen, die in den vergangenen Jahren zusehends zerrüttet sind. 2018 warnten tschechische Sicherheitsbehörden vor chinesischer Technologie beim Ausbau des 5G-Netzes, was in China übliche Drohreflexe auslöste. Was folgte, war eine diplomatische Schmierenkomödie, in deren Verlauf Chinas Botschafter Zhang Jianmin und Tschechiens Premierminister Andrej Babiš zwar erst miteinander sprachen, um kurz darauf heftig aneinander zu geraten. Zhang hatte den Gesprächsverlauf öffentlich völlig anders dargestellt, als Babiš ihn wahrgenommen hatte, woraufhin der Tscheche den Botschafter einen “Lügner” nannte.

Zhang geriet zwei Jahre später erneut in die Schusslinie, weil er einen Drohbrief an den inzwischen verstorbenen tschechischen Senatssprecher Jaroslav Kubera geschrieben hatte, weil dieser einen Taiwan-Besuch plante. Premier Babiš schlug daraufhin vor, China möge den Botschafter austauschen. Der blieb zwar in Amt und Würden, aber sein Engagement war nicht von Erfolg gekrönt. Denn auch der neue Senatssprecher pfiff auf Chinas Befindlichkeiten und reiste mit einer 89-köpfigen im Sommer vergangenen Jahres auf die Insel. Es war ein Auffrischungsbesuch mit Symbolcharakter. Bereits in den 1990er Jahren pflegten Tschechien zu Taiwan engere Beziehungen als die meisten anderen europäischen Staaten.

Erneut folgten chinesische Drohungen, Tschechien würde solche Provokationen teuer bezahlen. Doch tatsächlich fehlen China die Mittel, wie Forscher Turcsanyi von Sinophone glaubt. Von Tschechiens Exporten gingen nur etwa zwei Prozent in die Volksrepublik. Der größte Teil davon als integrierte Autoteile in Fahrzeugen von Skoda, das zum Volkswagen-Konzern gehört. “Das macht es tschechischen Politikern natürlich einfacher, auf Konfrontationskurs mit China zu gehen. Entsprechend spielen sie die anti-chinesische Karte und könnten damit bei den Parlamentswahlen später im Jahr Erfolg haben”, sagt Turcsanyi.

Allen voran geht Prags Bürgermeister Zdenek Hrib, der die Städtepartnerschaft mit Peking auf den Prüfstand brachte. Die Vereinbarung verlangt Prag die Anerkennung der “Ein-China-Politik” ab. Hribs wertete das jedoch als Eingriff in die eigene Souveränität und bot eine Fortsetzung ohne die Taiwan-Klausel an. China lehnte ab, woraufhin der Bürgermeister die Partnerschaft kündigte. Kürzlich legte Hrib in einem Interview nach. Er fühle die moralische Pflicht, darauf hinzuweisen, “dass China ein unzuverlässiger Geschäftspartner” sei.

Tschechisches Misstrauen gegenüber der Volksrepublik resultiert auch aus wachsender chinesischer Einflussnahme auf die örtlichen Medien. Schon seit 2015 befindet sich der Medienkonzern Empresa in chinesischem Besitz. Bei dessem Fernsehsender TV-Barrandov sowie mehreren Magazinen (Tyden, Instinkt) hat sich daraufhin die Berichterstattung über China signifikant zum Positiven verändert. “Nicht nur alle negativen Erwähnungen Chinas verschwanden (in diesen Medien), sondern auch neutrale Berichterstattung. Das führte dazu, dass diese Medien nur positiv über China berichteten“, fasst Ivana Karáskova die Ergebnisse einer Studie von China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE) zusammen. Auch die Zusammensetzung der behandelten Themen hätte sich geändert und würde zunehmend nach den Interessen Pekings ausgerichtet.

Zum gewünschten Erfolg auf breiter Ebene hat das bislang nicht geführt. “Xinjiang, Hongkong, Wolfsdiplomatie – all diese Themen haben dafür gesorgt, dass sich die Wahrnehmung Chinas in Tschechien weiter verschlechtert hat” sagt Turcsanyi. Auch sei die Berichterstattung in jenen Medien, die nicht einem chinesischen Investor gehörten, sehr kritisch.

Doch chinesische Strategien sind langfristig angelegt und verfolgen konsequent ihr Ziel. So erwarb die CITIC Group im April 2020 eine Kontrollmehrheit bei Médea, einem Unternehmen, das Werbung in tschechischen Firmen platziert und zu den Marktführern im Land gehört. Das verschafft der chinesischen Regierung ein weiteres Instrument, mit dem die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten beeinflusst werden kann. Berichtet eine Zeitung nicht im Sinne Chinas, droht der Entzug wichtiger Werbeeinnahmen. Turcsanyi: “Auch wenn chinesisches Investment in Tschechien kleiner ist als beispielsweise jenes aus Japan oder Korea, hat die Übernahme von Médea Aufsehen erregt und zu einer berechtigten Debatte darüber geführt, wieviel chinesischen Einfluss auf unsere Medien wir akzeptieren wollen.” Ein Anfrage von China.Table ließ Médea unbeantwortet.

Der staatliche chinesische Auslandssender Chinese Global Television Network (CGTN) darf wieder in Europa senden. Die französische Medienaufsichtsbehörde CAS erteilte CGTN eine Sendeerlaubnis. Nach Informationen von China.Table überprüft nun auch die deutsche Seite, ob der Sender wieder in das deutsche Netz eingespeist wird. Die zuständigen Medienanstalten stehen im Austausch mit CSA über die von CGTN vorgelegten Unterlagen.

Nach französischem Recht dürften außereuropäische Kanäle betrieben werden, solange die Programme über französische Satelliten ausgestrahlt würden und sich die Datenübermittlung in Frankreich befinde, erklärte CSA die Entscheidung. CGTN erfülle diese beiden Bedingungen und habe daher das Recht auf Ausstrahlung. Demnach wird CGTN seit 2016 in Europa von einem Satelliten des französischen Betreibers Eutelsat ausgestrahlt. “Diese Kanäle können ohne vorherige Überprüfung frei ausgestrahlt werden, aber die Gesetze zur französischen audiovisuellen Kommunikation müssen eingehalten werden”, hieß es in der Mitteilung der Behörde.

Die Sender dürften keine Inhalte verbreiten, die “die Anstiftung zu Hass und Gewalt” beinhalteten und müssten die “Menschenwürde sowie Ehrlichkeit, Unabhängigkeit und Pluralismus der Information” garantieren, erklärte die Medienbehörde. Die CSA wird nach eigenen Angaben besonders darauf achten, dass CGTN die Vorschriften einhält.

Mit der französischen Lizenz ist CGTN auch in Großbritannien wieder zugänglich. Grundlage dafür ist das Abkommen über grenzüberschreitendes Fernsehen, einem Vertragswerk des Europarats in Straßburg, dem auch Großbritannien angehört. Dieses garantiert die freie Meinungsäußerung, die Freiheit des Empfangs und die Freiheit der Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen, die in einem der Vertragsstaaten zugelassen wurden.

Die britische Rundfunkbehörde Ofcom hatte dem englischsprachigen Auslandssender CGTN Anfang Februar wegen politischen Einflusses auf das Programm die Sendelizenz entzogen. Peking reagierte umgehend auf die Entscheidung in London und entzog dem britischen Fernsehsender BBC World News die Sendelizenz in Festland China und Hongkong.

In Deutschland wurde CGTN unter anderem über den Kabelnetzbetreiber Vodafone ins deutsche Netz eingespeist. Nach dem Lizenzentzug in Großbritannien setzte Vodafone das Programm aus und verwies per Standbild auf “technische Störungen”. ari/grz

China will trotz der hohen Kosten für die wirtschaftliche Erholung infolge der Corona-Pandemie seinen Militäretat wieder ähnlich stark erhöhen wie in “normalen” Jahren. Chinesische Experten erwarten laut Staatsmedien in diesem Jahr eine Erhöhung um rund sieben Prozent, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. 2020 hatte China für das Militär 1,27 Billionen Yuan veranschlagt (147 Milliarden Euro). Bei einem Zuwachs von sieben Prozent wären dies 2021 also rund 1,36 Billionen Yuan (158 Milliarden Euro).

China richtet das Wachstum des Militärhaushalts gewöhnlich an der Steigerung der Wirtschaftsleistung aus. Eine Ausnahme war das vergangene Jahr, als der wegen des Coronavirus erst im Mai tagende Nationale Volkskongress den Militärhaushalt um 6,6 Prozent anhob. Die Wirtschaft wuchs wegen der Pandemie aber nur um 2,3 Prozent.

Für 2021 haben die chinesischen Provinzen Wachstumsziele zwischen sechs und zehn Prozent nach Peking gemeldet (China.Table berichtete). Sieben Prozent mehr Geld für die Volksbefreiungsarmee (VBA) lägen also wieder in dem bis 2019 gewohnten Rahmen.

In 2019, dem letzten “normalen” Jahr vor der Pandemie, wuchs die Wirtschaft um gut sechs Prozent, während der Verteidigungshaushalt um 7,5 Prozent angehoben wurde. Nach einer Studie des US-Verteidigungsministeriums lag der offizielle Militäretat damit bei rund 1,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.

China hat seit vielen Jahren hinter den USA den zweitgrößten Militärhaushalt der Welt. Washington gab 2019 732 Milliarden US-Dollar für seine Streitkräfte aus. Selbst wenn – wie viele Experten glauben – China in Wirklichkeit mehr fürs Militär ausgibt als im offiziellen Haushalt angegeben, läge es abgeschlagen auf Rang zwei. Das Pentagon schätzt, dass China 2019 mehr als 200 Mrd US-Dollar ausgab. Das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) geht in einer aktuellen Studie sogar von 240 Mrd. aus. Zu den nicht im Militäretat enthaltenen Ausgaben gehören laut SIPRI etwa Zahlungen für Forschung, an die paramilitärische Bewaffnete Volkspolizei, Bauprojekte oder Pensionen. Was den Vergleich mit anderen Staaten zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass viele chinesische Waffensysteme preiswerter sind als ihre Äquivalente in Industrieländern wie den USA.

Von 1989 bis 2015 legte der chinesische Militätetat jedes Jahr in zweistelligen Prozentsätzen zu. Präsident Xi Jinping, der auch Vorsitzender der mächtigen Zentralen Militärkommission ist, beschränkte diese Zuwächse auf einstellige Zahlen. Xi will bis 2027, dem 100. Gründungsjahr der Volksbefreiungsarmee, eine moderne Streitmacht auf dem Niveau der USA schaffen. ck

Die Gruppe von WHO-Experten, die die Ursprünge des Coronavirus untersucht, will einem Medienbericht zufolge ihren geplanten Zwischenreport streichen. Hintergrund dabei ist demnach auch das große öffentliche Interesse: Ein zusammenfassender Bericht enthalte noch nicht alle Details, sagte der Leiter der WHO-Mission in die chinesische Stadt Wuhan, Ben Embarek, dem Wall Street Journal (WSJ). Da aber so viel Interesse bestehe, würde der angekündigt Zwischenbericht ohne alle Einzelheiten die “die Neugier der Leser nicht befriedigen,” zitiert WSJ Embarek.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte Mitte Februar angekündigt, dass die Expertengruppe einen Zwischenbericht über den Besuch in Wuhan veröffentlichen werde – dieser steht aber noch aus. Genauso wie ein geplanter vollständiger Bericht. Beide sollen nun gemeinsam erscheinen, teilte Embarek dem Bericht zufolge mit. Der Abschlussbericht “wird in den kommenden Wochen veröffentlicht und wesentliche Ergebnisse enthalten“, sagte ein WHO-Sprecher dem Bericht zufolge.

Eine Gruppe von rund 25 internationalen Wissenschaftlern rief zudem in einem öffentlichen Brief zu einer neuen Mission nach Wuhan auf. Ihrer Ansicht nach hat das nach China gereiste WHO-Team im vergangenen Monat keinen ausreichenden Zugang erhalten, um mögliche Quellen des des Coronavirus angemessen untersuchen zu können, hieß es in dem Schreiben, das WSJ veröffentlichte. ari

Die US-Denkfabrik Heritage Foundation hat Hongkong aus ihrem Ranking der freisten Wirtschaftsstandorte der Welt genommen. Die chinesische Sonderverwaltungszone werde nun China zugerechnet, berichtete dpa am Donnerstag. In den Jahren 1995 bis 2019 lag Hongkong durchgängig auf dem ersten Platz des Rankings. 2020 war es von Singapur an der Spitze der Aufstellung abgelöst worden. China liegt in der Ausgabe von 2021 auf Rang 107.

Zur Begründung teilte der Thinktank mit, der Index der freisten Wirtschaftsstandorte bilde nur die “wirtschaftliche Freiheit in unabhängigen Ländern, in denen die Regierungen die Wirtschaftspolitik souverän kontrollieren” ab. In Hongkong werde die Politik “letztendlich von Peking aus kontrolliert“, so die Heritage Foundation.

Das Ranking der freisten Wirtschaftsstandorte beruht auf 12 Indikatoren. Laut Heritage Foundation ist ein Wirtschaftsstandort besonders frei, wenn beispielsweise die Eigentumsrechte gewahrt sind, die Steuerlast für Unternehmen und Einzelpersonen gering ist sowie die Staatsausgaben moderat sind. Außerdem wird betrachtet, ob Unternehmer nicht durch zu starke Regulierung behindert werden, geringe Hürden auf dem Arbeitsmarkt und größtmögliche Freiheit bei Investitionen und Handel vorherrschen. nib

China hat auf Litauens Ankündigung, das 17+1-Format verlassen zu wollen, verhalten reagiert. Die Neuigkeiten seien zur Kenntnis genommen worden, sagte Außenministeriumssprecher Wang Wenbin gestern bei einer Pressekonferenz. Gegen den von Litauens Regierung erwähnten Plan, eine Wirtschaftsvertretung in Taiwan zu eröffnen, bezog Wang deutlich Stellung: “Wir sind entschieden gegen die gegenseitige Einrichtung offizieller Vertretungen und den offiziellen Austausch in allen Formen zwischen der Region Taiwan und Ländern mit diplomatischen Beziehungen zu China, einschließlich Litauen.”

Die litauische Seite sei “nachdrücklich” dazu aufgefordert, dem “Ein-China-Prinzip” treu zu bleiben und nichts zu tun, “was dem bilateralen politischen Vertrauen abträglich ist”, so Wang.

Bezüglich der Kooperation zwischen Peking und 17 ost- und mitteleuropäischen Ländern (CEEC) sagte Wang, China sei dabei nicht dominant. Es handele sich um ein “Prinzip der freiwilligen Konsultation”. Die Zusammenarbeit habe zu “fruchtbaren Ergebnissen” geführt.

Litauen hatte zuvor angekündigt, aus dem 17+1-Format auszutreten. Das Kooperationsprogramm zwischen Peking und den CEEC habe Litauen “fast keine Vorteile” gebracht, so der Außenminister des EU- und Nato-Staats, Gabrielius Landsbergis. ari

Einem Bericht des Nationalen Kohleverbands Chinas zufolge wird der Kohleverbrauch Chinas in den kommenden fünf Jahren um sechs Prozent steigen. Auch die Kohleproduktion wird demnach bis 2025 um fünf Prozent auf dann 4,2 Milliarden Tonnen zunehmen. Die Nachfrage nach Kohle bliebe aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums hoch, sagte ein Sprecher des Verbands gegenüber dem Wirtschaftsportal Caixin.

Die Volksrepublik ist der weltweit größte Produzent von Kohlestrom. Die Kohlekraftwerkskapazität liegt bei über 1.000 Gigawatt, etwa die Hälfte der globalen Kapazität. Im vergangenen Jahr hat China fast 30 Gigawatt neuer Kohlekraftkapazität ans Netz gebracht. Gleichzeitig sank die Auslastung der Kraftwerke zwischen 2011 und 2020 von 61 auf 50 Prozent. nib

Die Schweiz und China wollen die Zusammenarbeit im Finanzmarktbereich ausbauen. Finanzminister Ueli Maurer tauschte sich dazu kürzlich in einem virtuellen Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen und Vize-Premierminister Liu He aus, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) mitteilte. Die beiden Minister sprachen demnach über Perspektiven zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen in den Bereichen Börsenhandel, nachhaltige Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung und über digitales Zentralbankgeld.

An dem Online-Treffen nahmen außerdem Vertreter der jeweiligen Zentralbank und Finanzmarktaufsicht teil. Von Schweizer Seite seien auch Vertreter der Finanzbranche anwesend gewesen, teilte EFD mit. “Parallel zum bestehenden Freihandelsabkommen sollen auch die Finanzmarktbeziehungen der beiden Länder weiter intensiviert werden”, hieß es weiter in der Mitteilung. ari

Es ist immer das gleiche protokollarische Ritual, und wird jährlich am 5. März zelebriert. Am heutigen Freitag eröffnet Chinas Ministerpräsident Li Keqiang die Mammutversammlung des Nationalen Volkskongresses mit seinem Rechenschaftsbericht und den Eckdaten für den neuen Fünf- und diesmal zusätzlich für einen 15-Jahres-Plan. Tausende Delegierte warten schon in der Großen Halle des Volkes, wenn kurz vor neun Uhr die sieben mächtigsten Männer Chinas aufmarschieren. Staatschef Xi Jinping führt seinen Ständigen Ausschuss des Politbüros im Abstand von knapp zwei Metern an. Er lässt sich “der Kern” (核心) nennen, weil sich alles um ihn zu drehen hat. Premier Li, Nummer 2 sitzt links neben ihm in der ersten Reihe des Präsidiums. Die Übrigen der Sieben nehmen abwechselnd links und rechts neben dem Kern Platz.

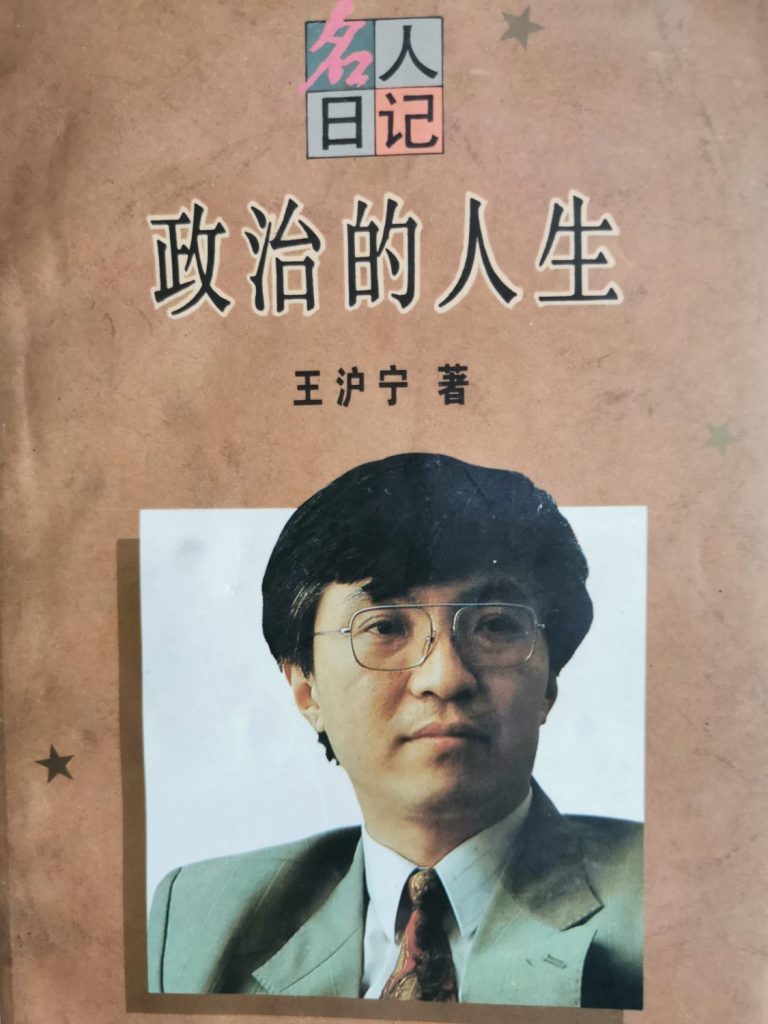

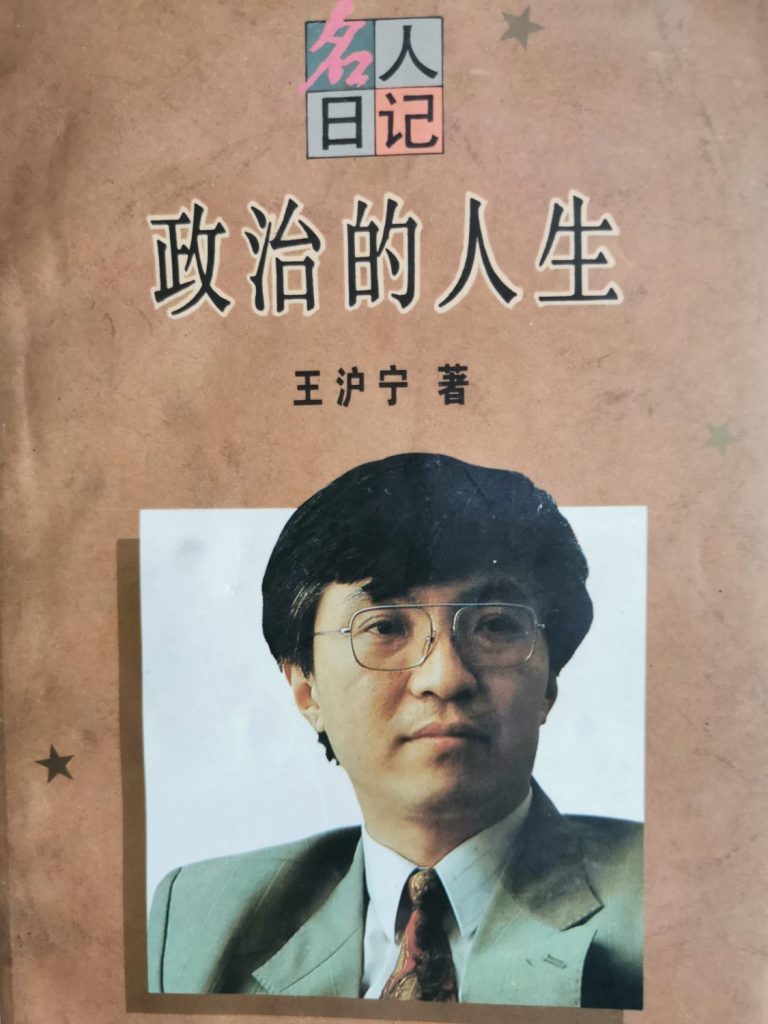

Nur Xi und Li sind dem Ausland ein Begriff. Dabei lohnt es sich Nummer 5 näher anzusehen. Der 65-jährige Wang Huning ist unter den Technokraten und Apparatschicks der inneren Führung eine Ausnahmeerscheinung. Er ist der einzige Intellektuelle ohne Regierungserfahrung. Seit 2012 dient er Xi als Chefberater und Redenschreiber. Wang war das schon von 1995 an, zuerst für Parteichef Jiang Zemin und danach für Hu Jintao (2002 bis 2012). Er stieg in den Diensten dreier Herrscher auf, bereitete ihnen ihre Theorien auf, die sie als ihre ultimative Weiterentwicklung des Marxismus ausgaben. Jiang verkündete die Leitlinien zur Modernisierung der Partei als die “Dreifache Vertretung”, Hu seine “Wissenschaftlichen Entwicklung” für eine harmonische Gesellschaft. Xi glänzt mit “Chinas Traum zur Wiederbelebung der Nation”.

Ein ergrauter Parteifunktionär verriet mir einst in Peking: “In all diesen Lehren versteckt sich Wangs Handschrift.” Das funktionierte, weil alle das Ziel verfolgten, unter Absicherung der Einparteienherrschaft China zur dominierenden sozialistischen Weltmacht aufsteigen zu lassen. Das sei auch Wangs Traum gewesen, seit er 1985 mit 30 Jahren jüngster Professor für politische Wissenschaften an Shanghais Fudan-Universität wurde.

Es ist nicht der einzige Grund, warum Wang hinter dem Bambusvorhang der Macht unter drei Parteichefs politisch überlebte und die Karriereleiter erklomm, vom ZK-Sekretär, zum Mitglied im Politbüro und im Ständigen Ausschuss. Wichtiger war, dass der jungenhaft wirkende, schlanke Akademikertyp die Kunst beherrscht, sich selbst zu verleugnen. Obwohl er bei vielen Dutzend internationaler Treffen immer neben seinem jeweiligen Präsidenten saß, fiel er viele Jahre nicht auf. Das Interesse an ihm erwachte erst, als die New York Times Wang als “Spin-Doktor” hinter den Kulissen beschrieb, oder das Wall Street Journal in ihm den “klassischen Typ eines konfuzianischen Beamtengelehrten” entdeckte, “der sein Leben dem Kaiser widmete.”

China-Experten in den USA beklagen, wie wenig sie heute über Chinas Führung wissen. Seit Wikileaks enthüllte, was hochrangige Chinesen einst US-Diplomaten erzählten, dringt aus Chinas Topelite gar nichts mehr durch.

Auch Wang ist loyal, weicht in offiziellen Reden kein Jota vom stereotypen Parteichinesisch ab. Er gibt keine Interviews. Dabei konnte er reden wie kein anderer. Als Dekan für Internationale Politik an der Fudan coachte er seine Studenten in britischer Redekunst, gewann mit ihnen in Singapur 1988 und 1993 zweimal den ersten Preis beim Debattier-Wettbewerb asiatischer Hochschulen. Vor 1995 schrieb er mehr als ein Dutzend Bücher, die Furore machten. Chinas Führer holten ihn 1995 nach Peking an die ZK-Stabsstelle für politische Forschung. Von 2002 bis 2020 leitete er als Direktor das wichtigste Beratungsgremium für die höchste Parteielite.

Der enorm belesene Wang, der einst fünf Jahre Französisch studierte, veröffentlichte im Januar 1995 das Buch “Ein politisches Leben” mit hunderten seiner Tagebucheinträge vom Januar bis Dezember 1994. Er empfahl wegen der aktuellen Bedeutung für China, Alexis de Tocquevilles Analyse der Französischen Revolution “Das alte Regime und die Revolution” zu lesen. 18 Jahre später verordnet das Politbüro allen Parteimitgliedern das Buch als Pflichtlektüre, um die Frage zu beantworten: “Warum kommt es gerade in Reformzeiten, wenn ein Regime daran geht, Fehlentwicklungen zu korrigieren, zu den gefährlichsten Gemengelagen für sein Überleben?” Wang befasste sich auch als Erster mit dem US-Politologen Joseph Nye und dessen Theorie der “Soft Power”, dachte über den “Traum” nach, China stark werden zu lassen. Er widmete sich auch der Aussage von Deng Xiaoping, dass Staatliche Souveränität (guoquan) über dem Schutz der Menschenrechte (renquan) stehen muss, eine Frage, die Xi Jinping zur absoluten Maxime seiner Politik gemacht hat.

Wangs vergriffene Bücher sind Kult. Sein 1991 erschienenes “USA kämpft gegen USA” (美国反对美国) wurde nach dem Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol von Chinas Online-Antiquariat Kungfz.com für 16.666 Yuan angeboten, das 3000-fache des einstigen Verkaufspreis. Wang hatte es nach einem halbjährigen USA-Aufenthalt 1988 als Visiting Scholar an den Universitäten Iowa und Berkeley geschrieben. “Ich besuchte mehr als 30 Städte und 20 Universitäten”, so Wang. Er fand eine Nation vor, die in sich zerrissen und voller Gegensätze sei, zugleich aber Großartiges zustande bringe. Er wolle das Phänomen erklären, warum China mit vieltausendjähriger Geschichte zurückblieb, während die USA nach nur 200 Jahren zur Weltmacht wurden. Er habe die USA weder dämonisiert noch idealisiert, sondern ihre Widersprüche beschrieben. Mit ebensolcher Hassliebe sieht Chinas Führung heute auf die USA.

Viele kritisch gestellte Fragen machen Wang nach 1986 zu einem Verfechter der Schule des Neuen Autoritarismus (新权威主义). Sozialistische Staaten stünden im Spagat zwischen ihrer einstigen Zentralisierung der Macht und der Forderung nach politischen Reformen und Demokratie. Damit sie nicht in Instabilität abstürzten, bräuchten sie für den Übergang ein autoritäres Ordnungs- und Herrschaftssystem. Wang schwebt eine “aufgeklärte Autokratie” vor, die eine “hoch effektive Verteilung der sozialen Ressourcen” und ein “schnelles Wirtschaftswachstun” ermöglicht. Das sieht sein Chef Xi wohl ähnlich, nicht jedoch das von Wang einst mit angepeilte Ziel, zu mehr Demokratie zu kommen. Vom Neuen Autoritarismus zur sich einmauernden Polizeistaat-Diktatur war es nur ein kleiner Schritt. Was sich Wang wohl heute dabei denkt?

3000 (in Worten: dreitausend) Leute in einem Raum? Wir Corona-geschädigten Deutschen würden das ein Superspreader-Event nennen. Doch in China ticken die Pandemie-Uhren anders. In Peking versammeln sich 3000 Delegierte zum diesjährigen “Nationalen Volkskongress”. Zwar sind alle mit Sinopharm geimpft. Wenn aber doch einer im Saal infiziert ist?

Pünktlich an diesem Freitagmorgen startete der Volkskongress. 2953 Delegierte meldete das amtliche Peking, 2907 waren gestern Mittag registriert. Nur sieben Tage wollen die “Volksvertreter” in diesem Jahr über die Geschicke ihres Landes sprechen. Die sonst üblichen zwei Beratungswochen erschienen selbst Peking dann doch zu risikoreich. Frank Sieren hat den traditionellen Rechenschafts- und Arbeitsbericht der Regierung ausgewertet.

Im Zentrum des Kongresses stehen die Pläne der Regierung für die nächsten Jahre, der 14. Fünfjahresplan und der Ausblick bis 2035. Das China.Table-Team hat die Pläne bereits in den vergangenen Tagen für Sie analysiert. Wer noch einmal nachlesen möchte: Hier gehts zum China.Table-Archiv. Selbstverständlich verfolgen wir die Konkretisierungen im Laufe der nächsten Woche.

Seit acht Jahren ist Wang Huning der Chefberater und Redenschreiber von Staatspräsident Xi Jinping, man könnte sagen: Wang ist der intellektuelle Kopf Pekings. Woher er kommt, was er denkt und wie mächtig er ist, hat Johnny Erling für Sie im Standpunkt aufgeschrieben.

Erst hat London den chinesischen Staatssender CGTN verboten, dann auch die deutschen Landesmedienanstalten. Nun hat Paris eine Sendegenehmigung erteilt und es sieht so aus, als wird die Erlaubnis CGTN nach europäischem Recht in ganz Europa wieder auf Sendung bringen. Für Peking ein politischer Sieg. Eine Blamage für die Europäische Union mit ihrer uneinheitlichen und zerklüfteten Regulierung, die dem Cleveren zunutze ist, wann immer er seine Interessen durchsetzen will.

Auch Tschechien muss in diesem Zusammenhang ganz aktuell genannt werden. Der deutsche Nachbar im Süden kämpft gerade besonders verzweifelt mit der Pandemie – und erwägt nun in seiner Not chinesischen Impfstoff zu kaufen – abseits der eigentlich vereinbarten europäischen – aber nicht funktionierenden – Kollektiveinkäufe. Dabei haben die Tschechen, wie Marcel Grzanna schreibt, mit China in letzter Zeit eigentlich überhaupt keine gute Erfahrungen gemacht.

Die bilateralen Beziehungen der einzelnen EU-Mitglieder mit China sind China.Table ganz besondere Betrachtungen wert. Vor einigen Tagen blickte Amelie Richter auf Italien. Mit Marcels Analyse setzen wir diese Reihe nun fort.

Vergnügliche Lektüre und ein erholsames Wochenende wünscht

Den Arbeitsbericht der Regierung muss man sich wie ein gigantisches Mobile vorstellen, das in vergangenen Wochen und Monaten von tausenden Menschen austariert wurde. Jeder politische Bereich möchte natürlich zuerst genannt werden, um deutlich zu machen, dass das eigene Thema jeweils das größere Gewicht hat. Es gilt sich also für eine Reihenfolge der Schwerpunkte zu entscheiden. Damit ist der in klarer Sprache verfasste Bericht durchaus ein aufschlussreiches Abbild der politischen Lage.

Der Bericht beginnt mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Die Problemzonen werden benannt: Erholung der Wirtschaft nach Corona noch nicht ganz geschafft. Der Konsum muss weiter angekurbelt werden. Die Investitionen sind nicht nachhaltig genug. Den kleinen und mittleren Betrieben werden noch zu viel Steine in den Weg gelegt. Und es werde nicht einfacher das Beschäftigungsniveau zu halten. Aber auch die Innovationskraft müsse noch erhöht und die “ernsten” Defizite der Lokalregierung abgebaut werden.

Doch wie soll es weitergehen, in den nächsten fünf Jahren? Die Produktivität soll schneller wachsen als das BIP. Die Arbeitslosigkeit muss stabil bleiben. Die Preise ebenfalls. Chinas Forschungs- und Entwicklungsbudget soll “über 7 Prozent” höher liegen als in den vergangenen fünf Jahren. Der Anteil der Produktion an der Wirtschaft soll stabil bleiben. Und China soll weiter digitalisiert werden. Das Agrarland muss gleich groß bleiben (120 Millionen Hektar). Allerdings wird es für Menschen, die vom Land in die Stadt ziehen, einfacher eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Neue Zentren sollen ausgebaut werden. Die Reihenfolge ist hier wichtig: Platz 1: Peking-Tianjin-Hebei gefolgt von der Yangtze Economic Belt und Greater Bay Area.

Staatsbetriebe sollen weiter reformiert werden. Ein besseres Umfeld für Privatunternehmen soll geschaffen werden. 24 Prozent von Chinas Fläche sollen Wald sein. Der Energieverbrauch pro Kopf soll um 13,5 Prozent reduziert werden, der CO2-Ausstoß um 18 Prozent in Relation zum BIP (“carbon intensity”). Zudem spricht die Regierung von höheren Einkommen, besseren Schulen und einem besseren Gesundheitssystem. Außerdem verspricht die Regierung eine stabile Energieversorgung und will 650 Millionen metrische Tonnen Getreidereserven garantieren.

Im Rechenschaftsbericht geht es auch um die Frage, wie das Jahr 2021 aussehen wird. Die wichtigsten Punkte: Das angestrebte Wachstum soll über sechs Prozent betragen, mehr als elf Millionen neue urbane Jobs sollen entstehen, die städtische Arbeitslosigkeitsrate soll nicht über 5,5 Prozent steigen, die Inflation nicht über drei Prozent. Außerdem strebt die Regierung einen stetigen Anstieg von Exporten und Importen, eine ausgeglichene Zahlungsbilanz, stetiges Wachstum der Einkommens und besseren Umweltschutz an. Der Energieverbrauch soll um drei Prozent per Einheit des BIP gesenkt werden, der CO2-Ausstoß der größten Umweltverschmutzer sinken.

Makroökonomisch verspricht Peking “keine scharfen Wendungen”. Die Verschuldung soll 3,2 Prozent des BIP nicht überschreiten. Die Zentralregierung gibt weiter an Macht ab: Die Lokalregierung bekommen 7,8 Prozent mehr Geld. Die kleinen Steuerzahler bleiben von der Mehrwertsteuer befreit. Kleine Unternehmen und Einzelunternehmen solle einfacher an Kredite kommen. Das entsprechende Kreditvolumen wird um über 30 Prozent erhöht, um Startups zu erleichtern. Strompreise sollen vor allem für kleine Firmen sinken. Die Verwaltung soll weiter digitalisiert, Staatsbetriebe schneller reformiert werden.

Die Ausgaben für Grundlagenforschung werden um 10,6 Prozent erhöht. Peking verspricht 75 Prozent Steuererleichterung für Forschung & Entwicklungsunternehmen, 100 Prozent für F&E von Produktionsfirmen. Konsumindustrien wie Gesundheitsfürsorge, Kultur, Tourismus und Sport sollen gefördert werden, der Onlinekonsum ausgebaut werden, aber gleichzeitig Nachbarschaftsläden erhalten bleiben. 53 000 kleine Kommunen sollen Sanierungsmittel erhalten. Im ländlichen Raum soll Armut weiter bekämpft und die Landwirtschaft entwickelt werden, um eine sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten

Stetiges Wachstum von Im- und Exporten ist geplant. Man will den grenzüberschreitenden Online Handel für kleine Firmen fördern. Die Negativliste für Auslandsinvestments wird reduziert. Die Freihandelszone Hainan wird weiter ausgebaut. Ebenso die BRI, die neue Seidenstraße. Zur multilateralen Kooperation sagt Premier Li: Die asiatische Freihandelszone RCEP und das EU-China-Investitionsschutzabkommen “zügig” implementieren. Die Verhandlungen mit Japan und Südkorea über ein Freihandelsabkommen will Peking “beschleunigen”. Man zieht eine Mitgliedschaft im transpazifischen TPP11 “aktiv in Betracht” – und möchte das Wachstum der chinesisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen “auf Basis beiderseitigem Nutzen und gegenseitigem Respekt” sicherstellen.

08.03.2021, 18:00 Uhr

Vortrag, SOAS: Chinese Vaccine Diplomacy in Africa – A Global Perspective. Anmeldung

09.03.2021, 12:30-1:30 PM (EST)

Vortrag, Harvard Fairbank Center for Chinese Studies: Fairbank Center Director’s Seminar Featuring Kerry Ratigan – Social Policy and Decentralization in China Mehr

09.03.2021, 4:00-6:00 PM (EST)

Vortrag, Harvard Fairbank Center for Chinese Studies: China Humanities Seminar featuring Paula Varsano – Troubled Hearts and Worried Minds: Knowing the Subjects of the “Airs of the States” Mehr

10.03.2021, 12:30-1:45 PM (EST)

Vortrag, Harvard Fairbank Center for Chinese Studies: Critical Issues Confronting China Series featuring Jean Oi – The Political Genesis of Local Government Debt in China Mehr

10.03.2021, 19:30-21:00 Uhr

Vortrag, Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Düsseldorf: Erfahrungen eines Wanderers zwischen den Welten von Thomas Heberer. Anmeldung

10.03.-12.03.2021

Jahrestagung, DGA: Virtuelle Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde (DGA) Mehr

11.03.2021, 10:00-11:30 Uhr

Webinar, IHK Köln: Jörg Wuttke zu China 2021: Wohin bewegt sich die neue Supermacht, was bedeutet das für uns und Europa? Anmeldung

12.03.2021, 19:30 Uhr

Vortrag, Konfuzius Institut München: Chinas digitale “Convenience Society”. Mehr

15.03.2021, 18:00-19:00 Uhr

Vortrag, Konfuzius Institut Bonn: Der Islam auf der “Maritimen Seidenstraße” Mehr

Die jüngere Historie des tschechischen Fußballklubs Slavia Prag taugt für das Drehbuch eines Melodramas mit Happyend. Die Hauptrollen besetzen ein abgewrackter Traditionsverein am Rande des Bankrotts und ein Investor aus Fernost. In der Kurzfassung geht die Geschichte so: Slavia steht aus Geldmangel kurz davor, den Spielbetrieb einstellen zu müssen, bis eine chinesische Firma das Ruder übernimmt, den Verein mit ihrem Geld so aufpäppelt, dass der nach fast zehn Jahren ohne Titelgewinn wie Phönix aus der Asche gleich dreimal die Meisterschaft erringt. Die Langversion der Geschichte ist zwar etwas komplizierter, aber Details spielen in ein paar Jahren im Fußball ohnehin keine Rolle mehr. Was Slavia Prag auf ewig erhalten bleibt, sind die Titel – dank chinesischem Kapital.

Zugegeben wäre solch ein Drehbuch nicht sonderlich kreativ. Aber es beruht auf wahren Begebenheiten und steht sinnbildlich für die Hoffnungen und Erwartungen, die chinesische Investoren in vielen Teilen der Welt mit ihrem Geld entfachen. Das Verhältnis zwischen Tschechien und der Volksrepublik China war in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt von solchen Hoffnungen und Erwartungen.

Besonders gefördert wurden sie von Tschechiens Staatschef Miloš Zeman. Zweimal hatte der Präsident die Volksrepublik vor einigen Jahren binnen kurzer Zeit besucht, um den Weg zu bereiten für den Ausbau einer strategischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten. Er sei nach China gekommen, um zu lernen, wie Wirtschaftswachstum beschleunigt und eine Gesellschaft stabilisiert werden könne, statt die Gastgeber in Sachen Marktwirtschaft und Menschenrechte lehren zu wollen, sagte er einmal – Musik in den Ohren der Kommunistischen Partei. Und tatsächlich schien der Plan aufzugehen. Chinas Staatschef Xi Jinping trat 2016 den Gegenbesuch an, und Zeman verkündete kurz darauf, man habe Vereinbarungen über Investitionen und Handel in Höhe von zehn Milliarden Euro getroffen.

Realisiert wurde dieses Volumen bislang jedoch nicht. Auch weil der private Multikonzern CEFC China Energy, der die Geschäfte einfädeln und abwickeln sollte, seinen Verpflichtungen nicht nachkam und Anfang 2020 pleiteging. Tschechiens Präsident Zeman hatte den Boss der Firma sogar zu einem seiner Wirtschaftsberater ernannt. Inzwischen sitzt der Mann in China wegen Betrugs hinter Gittern. Ausstehende Schulden übernahm schon seit 2018 das staatliche Investmentunternehmen CITIC. Doch proaktives Engagement zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen blieb auch das Staatsunternehmen schuldig.

Von der angekündigten Megasumme flossen bislang nur geschätzte zehn Prozent, darunter das Geld zur Übernahme von Slavia Prag. “Die Erwartungshaltung an mögliche chinesische Investitionen war völlig überzogen und zum Teil auch unrealistisch. Das hat zu wachsender Frustration auf tschechischer Seite beitragen”, sagt Richard Turcsanyi, der für das Forschungsprojekt Sinophone Borderlands an der Palacky University in Olmütz die Beziehungen Chinas zu vornehmlich osteuropäischen Staaten untersucht. Staatspräsident Zeman macht aus seinem Unmut längst keinen Hehl mehr, nahm aber trotzdem am Treffen des 17+1-Formats zwischen Peking und mehreren mittel- und osteuropäischen Staaten im Februar teil.

Die ausbleibenden wirtschaftlichen Impulse bildeten die Grundlage für eine Verschlechterung der Beziehungen, die in den vergangenen Jahren zusehends zerrüttet sind. 2018 warnten tschechische Sicherheitsbehörden vor chinesischer Technologie beim Ausbau des 5G-Netzes, was in China übliche Drohreflexe auslöste. Was folgte, war eine diplomatische Schmierenkomödie, in deren Verlauf Chinas Botschafter Zhang Jianmin und Tschechiens Premierminister Andrej Babiš zwar erst miteinander sprachen, um kurz darauf heftig aneinander zu geraten. Zhang hatte den Gesprächsverlauf öffentlich völlig anders dargestellt, als Babiš ihn wahrgenommen hatte, woraufhin der Tscheche den Botschafter einen “Lügner” nannte.

Zhang geriet zwei Jahre später erneut in die Schusslinie, weil er einen Drohbrief an den inzwischen verstorbenen tschechischen Senatssprecher Jaroslav Kubera geschrieben hatte, weil dieser einen Taiwan-Besuch plante. Premier Babiš schlug daraufhin vor, China möge den Botschafter austauschen. Der blieb zwar in Amt und Würden, aber sein Engagement war nicht von Erfolg gekrönt. Denn auch der neue Senatssprecher pfiff auf Chinas Befindlichkeiten und reiste mit einer 89-köpfigen im Sommer vergangenen Jahres auf die Insel. Es war ein Auffrischungsbesuch mit Symbolcharakter. Bereits in den 1990er Jahren pflegten Tschechien zu Taiwan engere Beziehungen als die meisten anderen europäischen Staaten.

Erneut folgten chinesische Drohungen, Tschechien würde solche Provokationen teuer bezahlen. Doch tatsächlich fehlen China die Mittel, wie Forscher Turcsanyi von Sinophone glaubt. Von Tschechiens Exporten gingen nur etwa zwei Prozent in die Volksrepublik. Der größte Teil davon als integrierte Autoteile in Fahrzeugen von Skoda, das zum Volkswagen-Konzern gehört. “Das macht es tschechischen Politikern natürlich einfacher, auf Konfrontationskurs mit China zu gehen. Entsprechend spielen sie die anti-chinesische Karte und könnten damit bei den Parlamentswahlen später im Jahr Erfolg haben”, sagt Turcsanyi.

Allen voran geht Prags Bürgermeister Zdenek Hrib, der die Städtepartnerschaft mit Peking auf den Prüfstand brachte. Die Vereinbarung verlangt Prag die Anerkennung der “Ein-China-Politik” ab. Hribs wertete das jedoch als Eingriff in die eigene Souveränität und bot eine Fortsetzung ohne die Taiwan-Klausel an. China lehnte ab, woraufhin der Bürgermeister die Partnerschaft kündigte. Kürzlich legte Hrib in einem Interview nach. Er fühle die moralische Pflicht, darauf hinzuweisen, “dass China ein unzuverlässiger Geschäftspartner” sei.

Tschechisches Misstrauen gegenüber der Volksrepublik resultiert auch aus wachsender chinesischer Einflussnahme auf die örtlichen Medien. Schon seit 2015 befindet sich der Medienkonzern Empresa in chinesischem Besitz. Bei dessem Fernsehsender TV-Barrandov sowie mehreren Magazinen (Tyden, Instinkt) hat sich daraufhin die Berichterstattung über China signifikant zum Positiven verändert. “Nicht nur alle negativen Erwähnungen Chinas verschwanden (in diesen Medien), sondern auch neutrale Berichterstattung. Das führte dazu, dass diese Medien nur positiv über China berichteten“, fasst Ivana Karáskova die Ergebnisse einer Studie von China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE) zusammen. Auch die Zusammensetzung der behandelten Themen hätte sich geändert und würde zunehmend nach den Interessen Pekings ausgerichtet.

Zum gewünschten Erfolg auf breiter Ebene hat das bislang nicht geführt. “Xinjiang, Hongkong, Wolfsdiplomatie – all diese Themen haben dafür gesorgt, dass sich die Wahrnehmung Chinas in Tschechien weiter verschlechtert hat” sagt Turcsanyi. Auch sei die Berichterstattung in jenen Medien, die nicht einem chinesischen Investor gehörten, sehr kritisch.

Doch chinesische Strategien sind langfristig angelegt und verfolgen konsequent ihr Ziel. So erwarb die CITIC Group im April 2020 eine Kontrollmehrheit bei Médea, einem Unternehmen, das Werbung in tschechischen Firmen platziert und zu den Marktführern im Land gehört. Das verschafft der chinesischen Regierung ein weiteres Instrument, mit dem die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten beeinflusst werden kann. Berichtet eine Zeitung nicht im Sinne Chinas, droht der Entzug wichtiger Werbeeinnahmen. Turcsanyi: “Auch wenn chinesisches Investment in Tschechien kleiner ist als beispielsweise jenes aus Japan oder Korea, hat die Übernahme von Médea Aufsehen erregt und zu einer berechtigten Debatte darüber geführt, wieviel chinesischen Einfluss auf unsere Medien wir akzeptieren wollen.” Ein Anfrage von China.Table ließ Médea unbeantwortet.

Der staatliche chinesische Auslandssender Chinese Global Television Network (CGTN) darf wieder in Europa senden. Die französische Medienaufsichtsbehörde CAS erteilte CGTN eine Sendeerlaubnis. Nach Informationen von China.Table überprüft nun auch die deutsche Seite, ob der Sender wieder in das deutsche Netz eingespeist wird. Die zuständigen Medienanstalten stehen im Austausch mit CSA über die von CGTN vorgelegten Unterlagen.

Nach französischem Recht dürften außereuropäische Kanäle betrieben werden, solange die Programme über französische Satelliten ausgestrahlt würden und sich die Datenübermittlung in Frankreich befinde, erklärte CSA die Entscheidung. CGTN erfülle diese beiden Bedingungen und habe daher das Recht auf Ausstrahlung. Demnach wird CGTN seit 2016 in Europa von einem Satelliten des französischen Betreibers Eutelsat ausgestrahlt. “Diese Kanäle können ohne vorherige Überprüfung frei ausgestrahlt werden, aber die Gesetze zur französischen audiovisuellen Kommunikation müssen eingehalten werden”, hieß es in der Mitteilung der Behörde.

Die Sender dürften keine Inhalte verbreiten, die “die Anstiftung zu Hass und Gewalt” beinhalteten und müssten die “Menschenwürde sowie Ehrlichkeit, Unabhängigkeit und Pluralismus der Information” garantieren, erklärte die Medienbehörde. Die CSA wird nach eigenen Angaben besonders darauf achten, dass CGTN die Vorschriften einhält.

Mit der französischen Lizenz ist CGTN auch in Großbritannien wieder zugänglich. Grundlage dafür ist das Abkommen über grenzüberschreitendes Fernsehen, einem Vertragswerk des Europarats in Straßburg, dem auch Großbritannien angehört. Dieses garantiert die freie Meinungsäußerung, die Freiheit des Empfangs und die Freiheit der Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen, die in einem der Vertragsstaaten zugelassen wurden.

Die britische Rundfunkbehörde Ofcom hatte dem englischsprachigen Auslandssender CGTN Anfang Februar wegen politischen Einflusses auf das Programm die Sendelizenz entzogen. Peking reagierte umgehend auf die Entscheidung in London und entzog dem britischen Fernsehsender BBC World News die Sendelizenz in Festland China und Hongkong.

In Deutschland wurde CGTN unter anderem über den Kabelnetzbetreiber Vodafone ins deutsche Netz eingespeist. Nach dem Lizenzentzug in Großbritannien setzte Vodafone das Programm aus und verwies per Standbild auf “technische Störungen”. ari/grz

China will trotz der hohen Kosten für die wirtschaftliche Erholung infolge der Corona-Pandemie seinen Militäretat wieder ähnlich stark erhöhen wie in “normalen” Jahren. Chinesische Experten erwarten laut Staatsmedien in diesem Jahr eine Erhöhung um rund sieben Prozent, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. 2020 hatte China für das Militär 1,27 Billionen Yuan veranschlagt (147 Milliarden Euro). Bei einem Zuwachs von sieben Prozent wären dies 2021 also rund 1,36 Billionen Yuan (158 Milliarden Euro).

China richtet das Wachstum des Militärhaushalts gewöhnlich an der Steigerung der Wirtschaftsleistung aus. Eine Ausnahme war das vergangene Jahr, als der wegen des Coronavirus erst im Mai tagende Nationale Volkskongress den Militärhaushalt um 6,6 Prozent anhob. Die Wirtschaft wuchs wegen der Pandemie aber nur um 2,3 Prozent.

Für 2021 haben die chinesischen Provinzen Wachstumsziele zwischen sechs und zehn Prozent nach Peking gemeldet (China.Table berichtete). Sieben Prozent mehr Geld für die Volksbefreiungsarmee (VBA) lägen also wieder in dem bis 2019 gewohnten Rahmen.

In 2019, dem letzten “normalen” Jahr vor der Pandemie, wuchs die Wirtschaft um gut sechs Prozent, während der Verteidigungshaushalt um 7,5 Prozent angehoben wurde. Nach einer Studie des US-Verteidigungsministeriums lag der offizielle Militäretat damit bei rund 1,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.

China hat seit vielen Jahren hinter den USA den zweitgrößten Militärhaushalt der Welt. Washington gab 2019 732 Milliarden US-Dollar für seine Streitkräfte aus. Selbst wenn – wie viele Experten glauben – China in Wirklichkeit mehr fürs Militär ausgibt als im offiziellen Haushalt angegeben, läge es abgeschlagen auf Rang zwei. Das Pentagon schätzt, dass China 2019 mehr als 200 Mrd US-Dollar ausgab. Das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) geht in einer aktuellen Studie sogar von 240 Mrd. aus. Zu den nicht im Militäretat enthaltenen Ausgaben gehören laut SIPRI etwa Zahlungen für Forschung, an die paramilitärische Bewaffnete Volkspolizei, Bauprojekte oder Pensionen. Was den Vergleich mit anderen Staaten zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass viele chinesische Waffensysteme preiswerter sind als ihre Äquivalente in Industrieländern wie den USA.

Von 1989 bis 2015 legte der chinesische Militätetat jedes Jahr in zweistelligen Prozentsätzen zu. Präsident Xi Jinping, der auch Vorsitzender der mächtigen Zentralen Militärkommission ist, beschränkte diese Zuwächse auf einstellige Zahlen. Xi will bis 2027, dem 100. Gründungsjahr der Volksbefreiungsarmee, eine moderne Streitmacht auf dem Niveau der USA schaffen. ck

Die Gruppe von WHO-Experten, die die Ursprünge des Coronavirus untersucht, will einem Medienbericht zufolge ihren geplanten Zwischenreport streichen. Hintergrund dabei ist demnach auch das große öffentliche Interesse: Ein zusammenfassender Bericht enthalte noch nicht alle Details, sagte der Leiter der WHO-Mission in die chinesische Stadt Wuhan, Ben Embarek, dem Wall Street Journal (WSJ). Da aber so viel Interesse bestehe, würde der angekündigt Zwischenbericht ohne alle Einzelheiten die “die Neugier der Leser nicht befriedigen,” zitiert WSJ Embarek.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte Mitte Februar angekündigt, dass die Expertengruppe einen Zwischenbericht über den Besuch in Wuhan veröffentlichen werde – dieser steht aber noch aus. Genauso wie ein geplanter vollständiger Bericht. Beide sollen nun gemeinsam erscheinen, teilte Embarek dem Bericht zufolge mit. Der Abschlussbericht “wird in den kommenden Wochen veröffentlicht und wesentliche Ergebnisse enthalten“, sagte ein WHO-Sprecher dem Bericht zufolge.

Eine Gruppe von rund 25 internationalen Wissenschaftlern rief zudem in einem öffentlichen Brief zu einer neuen Mission nach Wuhan auf. Ihrer Ansicht nach hat das nach China gereiste WHO-Team im vergangenen Monat keinen ausreichenden Zugang erhalten, um mögliche Quellen des des Coronavirus angemessen untersuchen zu können, hieß es in dem Schreiben, das WSJ veröffentlichte. ari

Die US-Denkfabrik Heritage Foundation hat Hongkong aus ihrem Ranking der freisten Wirtschaftsstandorte der Welt genommen. Die chinesische Sonderverwaltungszone werde nun China zugerechnet, berichtete dpa am Donnerstag. In den Jahren 1995 bis 2019 lag Hongkong durchgängig auf dem ersten Platz des Rankings. 2020 war es von Singapur an der Spitze der Aufstellung abgelöst worden. China liegt in der Ausgabe von 2021 auf Rang 107.

Zur Begründung teilte der Thinktank mit, der Index der freisten Wirtschaftsstandorte bilde nur die “wirtschaftliche Freiheit in unabhängigen Ländern, in denen die Regierungen die Wirtschaftspolitik souverän kontrollieren” ab. In Hongkong werde die Politik “letztendlich von Peking aus kontrolliert“, so die Heritage Foundation.

Das Ranking der freisten Wirtschaftsstandorte beruht auf 12 Indikatoren. Laut Heritage Foundation ist ein Wirtschaftsstandort besonders frei, wenn beispielsweise die Eigentumsrechte gewahrt sind, die Steuerlast für Unternehmen und Einzelpersonen gering ist sowie die Staatsausgaben moderat sind. Außerdem wird betrachtet, ob Unternehmer nicht durch zu starke Regulierung behindert werden, geringe Hürden auf dem Arbeitsmarkt und größtmögliche Freiheit bei Investitionen und Handel vorherrschen. nib

China hat auf Litauens Ankündigung, das 17+1-Format verlassen zu wollen, verhalten reagiert. Die Neuigkeiten seien zur Kenntnis genommen worden, sagte Außenministeriumssprecher Wang Wenbin gestern bei einer Pressekonferenz. Gegen den von Litauens Regierung erwähnten Plan, eine Wirtschaftsvertretung in Taiwan zu eröffnen, bezog Wang deutlich Stellung: “Wir sind entschieden gegen die gegenseitige Einrichtung offizieller Vertretungen und den offiziellen Austausch in allen Formen zwischen der Region Taiwan und Ländern mit diplomatischen Beziehungen zu China, einschließlich Litauen.”

Die litauische Seite sei “nachdrücklich” dazu aufgefordert, dem “Ein-China-Prinzip” treu zu bleiben und nichts zu tun, “was dem bilateralen politischen Vertrauen abträglich ist”, so Wang.

Bezüglich der Kooperation zwischen Peking und 17 ost- und mitteleuropäischen Ländern (CEEC) sagte Wang, China sei dabei nicht dominant. Es handele sich um ein “Prinzip der freiwilligen Konsultation”. Die Zusammenarbeit habe zu “fruchtbaren Ergebnissen” geführt.

Litauen hatte zuvor angekündigt, aus dem 17+1-Format auszutreten. Das Kooperationsprogramm zwischen Peking und den CEEC habe Litauen “fast keine Vorteile” gebracht, so der Außenminister des EU- und Nato-Staats, Gabrielius Landsbergis. ari

Einem Bericht des Nationalen Kohleverbands Chinas zufolge wird der Kohleverbrauch Chinas in den kommenden fünf Jahren um sechs Prozent steigen. Auch die Kohleproduktion wird demnach bis 2025 um fünf Prozent auf dann 4,2 Milliarden Tonnen zunehmen. Die Nachfrage nach Kohle bliebe aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums hoch, sagte ein Sprecher des Verbands gegenüber dem Wirtschaftsportal Caixin.

Die Volksrepublik ist der weltweit größte Produzent von Kohlestrom. Die Kohlekraftwerkskapazität liegt bei über 1.000 Gigawatt, etwa die Hälfte der globalen Kapazität. Im vergangenen Jahr hat China fast 30 Gigawatt neuer Kohlekraftkapazität ans Netz gebracht. Gleichzeitig sank die Auslastung der Kraftwerke zwischen 2011 und 2020 von 61 auf 50 Prozent. nib

Die Schweiz und China wollen die Zusammenarbeit im Finanzmarktbereich ausbauen. Finanzminister Ueli Maurer tauschte sich dazu kürzlich in einem virtuellen Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen und Vize-Premierminister Liu He aus, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) mitteilte. Die beiden Minister sprachen demnach über Perspektiven zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen in den Bereichen Börsenhandel, nachhaltige Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung und über digitales Zentralbankgeld.

An dem Online-Treffen nahmen außerdem Vertreter der jeweiligen Zentralbank und Finanzmarktaufsicht teil. Von Schweizer Seite seien auch Vertreter der Finanzbranche anwesend gewesen, teilte EFD mit. “Parallel zum bestehenden Freihandelsabkommen sollen auch die Finanzmarktbeziehungen der beiden Länder weiter intensiviert werden”, hieß es weiter in der Mitteilung. ari

Es ist immer das gleiche protokollarische Ritual, und wird jährlich am 5. März zelebriert. Am heutigen Freitag eröffnet Chinas Ministerpräsident Li Keqiang die Mammutversammlung des Nationalen Volkskongresses mit seinem Rechenschaftsbericht und den Eckdaten für den neuen Fünf- und diesmal zusätzlich für einen 15-Jahres-Plan. Tausende Delegierte warten schon in der Großen Halle des Volkes, wenn kurz vor neun Uhr die sieben mächtigsten Männer Chinas aufmarschieren. Staatschef Xi Jinping führt seinen Ständigen Ausschuss des Politbüros im Abstand von knapp zwei Metern an. Er lässt sich “der Kern” (核心) nennen, weil sich alles um ihn zu drehen hat. Premier Li, Nummer 2 sitzt links neben ihm in der ersten Reihe des Präsidiums. Die Übrigen der Sieben nehmen abwechselnd links und rechts neben dem Kern Platz.

Nur Xi und Li sind dem Ausland ein Begriff. Dabei lohnt es sich Nummer 5 näher anzusehen. Der 65-jährige Wang Huning ist unter den Technokraten und Apparatschicks der inneren Führung eine Ausnahmeerscheinung. Er ist der einzige Intellektuelle ohne Regierungserfahrung. Seit 2012 dient er Xi als Chefberater und Redenschreiber. Wang war das schon von 1995 an, zuerst für Parteichef Jiang Zemin und danach für Hu Jintao (2002 bis 2012). Er stieg in den Diensten dreier Herrscher auf, bereitete ihnen ihre Theorien auf, die sie als ihre ultimative Weiterentwicklung des Marxismus ausgaben. Jiang verkündete die Leitlinien zur Modernisierung der Partei als die “Dreifache Vertretung”, Hu seine “Wissenschaftlichen Entwicklung” für eine harmonische Gesellschaft. Xi glänzt mit “Chinas Traum zur Wiederbelebung der Nation”.

Ein ergrauter Parteifunktionär verriet mir einst in Peking: “In all diesen Lehren versteckt sich Wangs Handschrift.” Das funktionierte, weil alle das Ziel verfolgten, unter Absicherung der Einparteienherrschaft China zur dominierenden sozialistischen Weltmacht aufsteigen zu lassen. Das sei auch Wangs Traum gewesen, seit er 1985 mit 30 Jahren jüngster Professor für politische Wissenschaften an Shanghais Fudan-Universität wurde.

Es ist nicht der einzige Grund, warum Wang hinter dem Bambusvorhang der Macht unter drei Parteichefs politisch überlebte und die Karriereleiter erklomm, vom ZK-Sekretär, zum Mitglied im Politbüro und im Ständigen Ausschuss. Wichtiger war, dass der jungenhaft wirkende, schlanke Akademikertyp die Kunst beherrscht, sich selbst zu verleugnen. Obwohl er bei vielen Dutzend internationaler Treffen immer neben seinem jeweiligen Präsidenten saß, fiel er viele Jahre nicht auf. Das Interesse an ihm erwachte erst, als die New York Times Wang als “Spin-Doktor” hinter den Kulissen beschrieb, oder das Wall Street Journal in ihm den “klassischen Typ eines konfuzianischen Beamtengelehrten” entdeckte, “der sein Leben dem Kaiser widmete.”

China-Experten in den USA beklagen, wie wenig sie heute über Chinas Führung wissen. Seit Wikileaks enthüllte, was hochrangige Chinesen einst US-Diplomaten erzählten, dringt aus Chinas Topelite gar nichts mehr durch.

Auch Wang ist loyal, weicht in offiziellen Reden kein Jota vom stereotypen Parteichinesisch ab. Er gibt keine Interviews. Dabei konnte er reden wie kein anderer. Als Dekan für Internationale Politik an der Fudan coachte er seine Studenten in britischer Redekunst, gewann mit ihnen in Singapur 1988 und 1993 zweimal den ersten Preis beim Debattier-Wettbewerb asiatischer Hochschulen. Vor 1995 schrieb er mehr als ein Dutzend Bücher, die Furore machten. Chinas Führer holten ihn 1995 nach Peking an die ZK-Stabsstelle für politische Forschung. Von 2002 bis 2020 leitete er als Direktor das wichtigste Beratungsgremium für die höchste Parteielite.

Der enorm belesene Wang, der einst fünf Jahre Französisch studierte, veröffentlichte im Januar 1995 das Buch “Ein politisches Leben” mit hunderten seiner Tagebucheinträge vom Januar bis Dezember 1994. Er empfahl wegen der aktuellen Bedeutung für China, Alexis de Tocquevilles Analyse der Französischen Revolution “Das alte Regime und die Revolution” zu lesen. 18 Jahre später verordnet das Politbüro allen Parteimitgliedern das Buch als Pflichtlektüre, um die Frage zu beantworten: “Warum kommt es gerade in Reformzeiten, wenn ein Regime daran geht, Fehlentwicklungen zu korrigieren, zu den gefährlichsten Gemengelagen für sein Überleben?” Wang befasste sich auch als Erster mit dem US-Politologen Joseph Nye und dessen Theorie der “Soft Power”, dachte über den “Traum” nach, China stark werden zu lassen. Er widmete sich auch der Aussage von Deng Xiaoping, dass Staatliche Souveränität (guoquan) über dem Schutz der Menschenrechte (renquan) stehen muss, eine Frage, die Xi Jinping zur absoluten Maxime seiner Politik gemacht hat.

Wangs vergriffene Bücher sind Kult. Sein 1991 erschienenes “USA kämpft gegen USA” (美国反对美国) wurde nach dem Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol von Chinas Online-Antiquariat Kungfz.com für 16.666 Yuan angeboten, das 3000-fache des einstigen Verkaufspreis. Wang hatte es nach einem halbjährigen USA-Aufenthalt 1988 als Visiting Scholar an den Universitäten Iowa und Berkeley geschrieben. “Ich besuchte mehr als 30 Städte und 20 Universitäten”, so Wang. Er fand eine Nation vor, die in sich zerrissen und voller Gegensätze sei, zugleich aber Großartiges zustande bringe. Er wolle das Phänomen erklären, warum China mit vieltausendjähriger Geschichte zurückblieb, während die USA nach nur 200 Jahren zur Weltmacht wurden. Er habe die USA weder dämonisiert noch idealisiert, sondern ihre Widersprüche beschrieben. Mit ebensolcher Hassliebe sieht Chinas Führung heute auf die USA.

Viele kritisch gestellte Fragen machen Wang nach 1986 zu einem Verfechter der Schule des Neuen Autoritarismus (新权威主义). Sozialistische Staaten stünden im Spagat zwischen ihrer einstigen Zentralisierung der Macht und der Forderung nach politischen Reformen und Demokratie. Damit sie nicht in Instabilität abstürzten, bräuchten sie für den Übergang ein autoritäres Ordnungs- und Herrschaftssystem. Wang schwebt eine “aufgeklärte Autokratie” vor, die eine “hoch effektive Verteilung der sozialen Ressourcen” und ein “schnelles Wirtschaftswachstun” ermöglicht. Das sieht sein Chef Xi wohl ähnlich, nicht jedoch das von Wang einst mit angepeilte Ziel, zu mehr Demokratie zu kommen. Vom Neuen Autoritarismus zur sich einmauernden Polizeistaat-Diktatur war es nur ein kleiner Schritt. Was sich Wang wohl heute dabei denkt?