trotz der Sanktionen, mit denen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine belegt wurde, fließt sein wichtigstes Exportgut noch immer ungehemmt ins Ausland. Auch Europa bezieht weiterhin Rohöl aus Russland. Während die EU ihre Importe allerdings um 90 Prozent reduzieren möchte, hat China sich mittlerweile als wichtigster Abnehmer in Stellung gebracht. Im Frühjahr bezog das Land jeden Tag rund 1,6 Millionen Barrel Rohöl aus Russland – und das mit saftigen Rabatten, wie Christiane Kühl erklärt. Mit den Zukäufen will China vor allem seine strategischen Erdölreserven auffüllen. Wieder einmal nutzt Peking globale Verwerfungen kurzerhand zu seinem eigenen Vorteil aus.

Beim Amerika-Gipfel in Los Angeles wollte US-Präsident Joe Biden eigentlich die Einigkeit der USA mit den Ländern Lateinamerikas demonstrieren. Stattdessen wurde die Veranstaltung zum Beweis für den US-amerikanischen Machtverlust in der Region – ein Machtverlust, den vor allem China ausnutzt und mit gezielten Investitionen weiter forciert, wie Frank Sieren schreibt. Die Volksrepublik ist nicht nur der größte Handelspartner der lateinamerikanischen Staaten, sondern hat viele von ihnen bereits in chinesisch geprägte Institutionen wie die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank und die Belt and Road-Initiative eingebunden. Gemeinsame Positionen mit den USA, etwa eine gemeinsame Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine, werden dadurch noch schwieriger, wie das dünne Abschlusspapier des Gipfels zeigt.

Russland verkauft zwar weniger Öl an die EU und die USA. Aber das schwarze Gold fließt trotzdem weiter ungehemmt ins Ausland. Nach russischen Angaben ist das infolge des US-Embargos zunächst eingebrochene Exportvolumen inzwischen wieder auf Vorkriegsniveau. Dafür darf sich Präsident Wladimir Putin vor allem in Asien bedanken: Indien importierte laut S&P Global im April rund 20 Mal soviel Öl pro Tag aus Russland wie im Tagesdurchschnitt von 2021 – zu Discountpreisen von bis zu 30 US-Dollar unter Weltmarktpreis (627.000 Barrel pro Tag). Und auch China scheint nach anfänglicher Zurückhaltung nun verstärkt mit Russland über Öllieferungen zu verhandeln – und zwar ebenfalls zu saftigen Preisnachlässen.

China kaufe russisches Rohöl mit 35 Prozent Rabatt zum aktuellen Weltmarktpreis, berichtete Bloomberg kürzlich unter Berufung auf EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis. “Was wir sehen, ist, dass China aus dieser Situation der Schwäche Russlands einen guten Vorteil ziehen wird”, so Dombrovskis. Für Russland werde das weniger vorteilhaft sein. Reuters berichtet über frische Ölverträge durch verschiedene Raffinerien, unterschrieben stillschweigend hinter den Kulissen.

China will die Ölkäufe in Moskau offenbar nicht an die große Glocke hängen, obwohl derzeit deswegen keine Sekundärsanktionen drohen. Auch die EU kauft bislang weiter russisches Öl. Möglicherweise probt China auch auf diesem Feld den Spagat zwischen der Unterstützung Moskaus und scheinbarer Neutralität – in diesem Fall dann auch noch mit einem schönen Nutzen für sich selbst.

Die EU will als Reaktion auf Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine ihre Importe um 90 Prozent reduzieren. Russland muss also andere Abnehmer finden. Da der Weltmarktpreis für Rohöl infolge der Boykotte so stark gestiegen ist, kann Russland es sich dabei leisten, freundschaftlich gesonnenen Staaten große Rabatte zu gewähren. Russland verkauft sein Öl immer noch zu umgerechnet rund 70 US-Dollar das Fass – mehr als vor dem Krieg, aber deutlich unter dem aktuellen Preis für Rohöl der Sorte Brent von rund 120 US-Dollar pro Fass. Neben China beziehen vor allem Indien, aber auch die Türkei und einige afrikanische Staaten russisches Öl zu Discountpreisen.

Russland werde sein Öl auf jene Märkte lenken, von wo aus die EU-Staaten es teurer einkaufen würden, sagte Vize-Regierungschef Alexander Nowak im Mai auf einer Veranstaltung. Solche Ansagen nähren den Verdacht, dass zum Beispiel China eine solche Umschlagstelle für weiterverkauftes russisches Öl werden könnte – auch wenn konkrete Hinweise darauf bisher fehlen.

China kaufte im Frühjahr rund 1,6 Millionen Fässer (Barrel) Rohöl am Tag aus Russland – und ist damit der größte Abnehmer. Jeweils die Hälfte davon – also rund 800.000 Barrel pro Tag – strömte auf Basis von Regierungsverträgen durch Pipelines nach China oder kommt mit Tankern. Schon für den Mai erwartete Reuters allerdings eine Steigerung des mit Tankern nach China gebrachten russischen Öls auf 1,1 Millionen Barrel am Tag.

Im Gegensatz zu Indiens staatlichen Ölraffinerien, die sich mithilfe öffentlicher Ausschreibungen unter anderem Russlands Ural-Rohöl besorgten, agierten Chinas Staatskonzerne möglichst unter dem Radar, so Bloomberg unter Berufung auf Händler. Chinesische Raffinerien erkundigen sich demnach seit März kontinuierlich nach möglichen Lieferungen – inklusive kleinerer unabhängiger Raffinerien in Shandong. Diese interessierten sich vornehmlich für ESPO-Rohöl, so genannt nach der russischen Fernost-Ölpipeline. In zwei sibirischen Häfen wird das Öl dann auf Tanker umgeladen und verschifft.

Chinas Einkäufe aber führe Unipec an, der Handelsarm von Sinopec, zusammen mit Zhenhua Oil, einer Einheit des chinesischen Verteidigungskonglomerats Norinco, schreibt Reuters unter Berufung auf Händler, Versanddaten und einen Schiffsmaklerbericht. Sie befördern demnach mehr Öl aus den russischen Ostseehäfen wie Ust-Luga sowie seinem Fernost-Exportdrehkreuz Kozmino am Pazifik.

Technisch ist es viel unkomplizierter, Lieferungen per Tanker umzuleiten als Pipeline-Öl. Doch der Transport ist nicht das einzige Problem in dem Geschäft. Ölraffinerien sind oft darauf ausgelegt, bestimmte Arten von Rohöl zu verarbeiten, und können meist nicht in kurzer Zeit große Mengen auswechseln. Auch scheiden manche Rohstoffhändler aus, die bisher russisches Rohöl vermittelt haben. Zwei der weltgrößten Rohstoffhändler, Vitol und Trafigura, haben Mitte Mai die Käufe von Rosneft, Russlands größtem Ölproduzenten, eingestellt. Das trifft zum Beispiel die staatliche indische Raffinerie Bharat Petroleum. Sie kaufte noch vor kurzem zwei Millionen Barrel russischen Ural-Öls bei Trafigura ein, das im Mai verladen wurde. Auch Glencore zieht sich aus dem Russlandgeschäft zurück. Ob sich in diesem Umfeld alternative Rohstoff-Märkte so schnell aus dem Boden stampfen lassen, ist daher ungewiss.

Anstatt das russische Öl auf die Weltmärkte sickern zu lassen, baue China damit Onshore-Lagertanks für zukünftige Notfälle auf, schreibt etwa die Washington Post. China gibt das Volumen seiner Rohölvorräte nicht bekannt, aber es gibt Schätzungen etwa auf Basis von Satellitenbildern. Laut Bloomberg schätzen Experten Chinas Lagerkapazitäten für kommerzielle und strategische Ölreserven auf über eine Milliarde Barrel. Es gebe immer noch genug Platz, um die Lagerbestände weiter aufzufüllen, zitierte Bloomberg Jane Xie, Senior Oil Analyst beim Daten- und Analyseunternehmen Kpler. “Es wäre eine gute Gelegenheit, dies zu tun, wenn sie zu wirtschaftlich attraktiven Bedingungen beschafft werden können.”

Das ist aber auch nur eine Momentaufnahme. Der Krieg wird sich hinziehen. Und von entscheidender Bedeutung für den globalen Ölmarkt wird sein, ob Russland neben Abnehmern auch Schiffe und Zwischenhändler für sich gewinnen kann. China scheint vorerst direkt mit Russland zu agieren, ohne Zwischenhändler. So mietete die Shandong Port Group laut Bloomberg den Tanker Kriti Future, um im Juni Öl aus Kozmino nach China zu transportieren. Das Unternehmen habe enge Verbindungen zu den Ölraffinerien in der Provinz Shandong.

Aber für einen etwaigen Weiterverkauf bräuchte China womöglich schon andere Akteure, die bereit sind, russisches Öl anzufassen. Bloomberg nennt unter Berufung auf Hafenagenturen mehrere kleinere Firmen, die seit Kriegsbeginn auf den Plan getreten sind. Litasco SA, eine Einheit des in Moskau ansässigen Produzenten Lukoil PJSC ist demnach zum größten Abfertiger der Ural-Sorte geworden. Neu im Geschäft ist auch Livna Shipping in Hongkong. Laut Schiffsverfolgungsdaten von Vortexa und Refinitiv habe Livna seit Ende April über sieben Millionen Barrel russisches Rohöl nach China verschifft. Auch taucht eine Genfer Firma mit dem kuriosen Namen Bellatrix auf – einer bösen Zauberin aus der Harry-Potter-Saga.

Wie schon die Asienreise von US-Präsident Joe Biden im Mai stand auch der 9. Amerika-Gipfel vergangene Woche in Los Angeles im Zeichen eines politischen Machtverlustes der USA zugunsten Chinas. Als “Blindgänger” bezeichnet die Washington Post den Gipfel.

Der Gipfel stand schon vor Beginn unter keinem guten Stern: Eine Teilnahme autoritär regierter Staaten wie Nicaragua, Kuba und Venezuela hatte Biden kategorisch ausgeschlossen. Als Reaktion darauf sagten jedoch auch mehrere demokratisch gewählte Regierungschefs ab, darunter Andrés Manuel López Obrador, Präsident von Mexiko, dem größten Handelspartner der USA in Lateinamerika. Auch die gerade gewählte Präsidentin Xiomara Castro aus Honduras wollte nicht kommen. Der 2019 mit großer Mehrheit gewählte konservative Präsident von Guatemala, Alejandro Giammattei, blieb ebenso fern wie Nayib Bukeles, der Präsident von El Salvador. Regierungsvertreter der betreffenden Länder waren jedoch anwesend.

Der rechtsnationale brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, ein Donald-Trump-Fan, reiste nach einigem Zögern an, stellte allerdings zuvor öffentlich die Frage, ob Biden die US-Wahlen eigentlich tatsächlich gewonnen habe. Argentiniens Präsident Alberto Fernández, der ein Mitte-Links-Wahlbündnis anführt, nahm ebenfalls an dem Gipfel teil, kritisierte jedoch, dass die Vereinigten Staaten zwar Gastgeber des Amerika-Gipfels seien, jedoch kein Recht hätten “zu entscheiden, wer zugelassen wird und wer nicht.”

Biden hatte vergeblich versucht, einen anderen Ton anzuschlagen: Man sei zusammengekommen, um “unseren Völkern die unglaubliche Macht von Demokratien zu demonstrieren.” Demonstriert wurde jedoch vor allem der schwindende Einfluss der USA in der Region. Washingtons wollte auf dem Gipfel unter anderem eine gemeinsame Position der USA und Lateinamerikas zu Russland und China finden. In der Abschlusserklärung werden beide Länder jedoch nicht erwähnt.

In seiner Rede stellte Fernández in Bezug auf die Ukraine klar, dass seine Position eher der Pekings als der Washingtons entspreche: “Es müssen dringend Verhandlungsszenarien entwickelt werden, die diesen katastrophalen Krieg beenden, ohne jemanden zu erniedrigen oder dem Verlangen nach Dominanz zu folgen”, sagte Fernández betont neutral. Dabei hatte der argentinische Präsident jedoch sicherlich auch die argentinischen Interessen im Sinn: Anfang 2021 wurde Argentinien Teil von Pekings Belt and Road-Initiative (BRI). China will im Zuge dessen 24 Milliarden US-Dollar in Argentinien investieren. Gute Nachrichten für ein Land, das vom Internationalen Währungsfonds (IMF) erst jüngst einen 44 Milliarden US-Dollar schweren Überbrückungskredit bewilligt bekommen hat.

Ebenfalls verstimmt sind viele Politiker Lateinamerikas darüber, dass Biden zwar eine 40-Milliarden-Dollar-Hilfe für den Ukrainekrieg durch den Kongress bekommt, aber keine vier Milliarden für die soziale Krise in Zentralamerika.

Chinas Investitionen machen es für die Länder Lateinamerikas immer einfacher, sich von den USA abzunabeln. China ist längst Südamerikas größter Handelspartner. Betrug der Handel mit Lateinamerika und der Karibik vor zehn Jahren noch 18 Milliarden US-Dollar, sind es heute fast 450 Milliarden. Bis 2035 könnten es sogar 700 Milliarden sein, schätzen Experten.

“Wenn amerikanische Offizielle lateinamerikanische Länder besuchen, sprechen sie oft über China und warum wir nicht mit China Geschäfte machen sollten”, sagt Jorge Heine, ein in Stanford ausgebildeter, ehemaliger chilenischer Minister der linksliberalen PPD. “Wenn chinesische Offizielle uns besuchen, sprechen sie über Brücken, Tunnel, Autobahnen, Eisenbahnen und Handel. Das ist viel attraktiver.”

Nicht nur beim Handel, sondern auch bei den Firmenbeteiligungen und Übernahmen führt China mit großem Abstand. Während der Rest der Welt insgesamt 44 Milliarden zwischen 2017 und 2021 in Südamerikas Wirtschaft investiert hat, kamen aus China 328 Milliarden.

Über 70 Prozent der Investitionen gehen in den Energie- und Elektrizitätssektor. Der chinesische Energiekonzern State Grid versorgt allein in Brasilien mehr als zehn Millionen Menschen mit Strom. Chinesische Firmen erzeugen und verteilen rund zwölf Prozent des Stroms in Brasilien.

Und auch in anderen Bereichen fließen chinesische Investitionen: Die Volksrepublik hat zwischen 2000 und 2018 73 Milliarden US-Dollar in Südamerikas Rohstoffsektor investiert. 4,5 Milliarden US-Dollar flossen in die Lithiumproduktion in Mexiko, Bolivien und Chile. Ein Konsortium unter der Führung chinesischer Unternehmen baut zudem bis 2028 die U-Bahn in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá und betreibt sie für 20 Jahre. Auch institutionell hat Peking einiges zu bieten: Peru ist seit Januar Mitglied in der von China initiierten asiatischen Entwicklungsbank (AIIB). Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador und Uruguay sind bereits Mitglieder. Die 2015 gegründete globale Institution will im Stil der Weltbank Infrastrukturprojekte finanzieren – gerne auch solche, die Teil von Chinas Belt and Road-Initiative (BRI) sind. Mehr als 20 Staaten in Lateinamerika und der Karibik sind bereits Mitglied der BRI.

Im vergangenen September war Daleep Singh, einer der stellvertretenden US-Sicherheitsberater unter dem Slogan “Build Back Better World” auf Werbetour, um als Gegengewicht zu China sozialverträgliche US-Infrastrukturfinanzierung anzubieten: Transparent, nachhaltig und mit guten Arbeitsstandards. Das Interesse war jedoch gering. Im Jahr zuvor hatten die USA Ecuador immerhin 3,5 Milliarden US-Dollar geliehen – unter der Bedingung, dass das Land auf bestimmte chinesische Technologien verzichtet. Ecuador ist allerdings in China mit fünf Milliarden verschuldet. Doch das sind nur elf Prozent der gesamten Auslandsschulden des Landes. Dramatischer ist die Lage in Venezuela, das gar mit 50 Milliarden US-Dollar bei China verschuldet ist. Es zahlt seine Schulden ebenso wie Ecuador mit Öl zurück.

Wirtschaftlich könne die USA den “tiefen Taschen von Chinas Investmentbanken nicht mehr Paroli bieten”, befürchtet Cynthia Arnson, Direktorin des Lateinamerika-Programms am Washingtoner Wilson Center und eine der führenden Südamerikaspezialistinnen der USA: “Wir müssen uns Alternativen ausdenken.”

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Eine neue Studie legt nahe, dass nicht Kredite aus China, sondern private Gläubiger die Schulden von afrikanischen Staaten dominieren. In ihrem Papier widersprechen Harry Verhoeven vom Center on Global Energy Policy an der Columbia University und Nicolas Lippolis von der Fakultät für Politik und internationale Beziehungen der University of Oxford dem Narrativ der “Schuldenfallen-Diplomatie” (China.Table berichtete). “Was die afrikanischen Staatsoberhäupter nachts wach hält, sind nicht die chinesischen Schuldenfallen. Es sind die Launen des Anleihemarktes”, schreiben die Autoren. China sei zwar der größte bilaterale staatliche Gläubiger des Kontinents. Die meisten Schulden gehen laut den Forschern aber auf private westliche Geldgeber zurück.

“Schulden an China sind nicht das am schnellsten wachsende Segment. Andere Kreditlinien sind in den letzten Jahren viel stärker gewachsen, insbesondere die gegenüber kommerziellen Gläubigern”, sagte Verhoeven, Mitautor des Berichts “Politics by Default: China and the Global Governance of African Debt”.

“Das sind Anleihegläubiger, Leute aus London, Frankfurt und New York, die afrikanische Schulden kaufen. Dieses Segment ist in den letzten Jahren viel schneller gewachsen als alle Verbindlichkeiten, die afrikanische Staaten anderen Gläubigern schulden.”

Der Bericht zitierte interne Schätzungen internationaler Finanzinstitutionen. Demnach beliefen sich die Staatsschulden afrikanischer Staaten südlich der Sahara gegenüber chinesischen Unternehmen Ende 2019 auf rund 78 Milliarden US-Dollar. Das entspreche etwa acht Prozent der Gesamtverschuldung der Region, die sich dem Bericht zufolge auf rund 954 Milliarden US-Dollar. Die Schulden an China machten der Studie zufolge rund 18 Prozent der Auslandsschulden der afrikanischen Länder aus.

Schätzungen zufolge hat Peking seit dem Jahr 2000 rund 150 Milliarden US-Dollar an afrikanische Länder geliehen, hauptsächlich über die China Exim-Bank. “Das ist ein beträchtlicher Betrag, aber nicht groß genug, um der Hauptgrund für den Schuldenaufbau seit 2004/05 gewesen zu sein”, heißt es in der Studie. Den Daten des Papiers zufolge sind die Schulden konzentriert auf fünf Länder: Angola, Äthiopien, Kenia, Nigeria und Sambia. “Die Vorstellung, dass chinesische Schuldenfallen den gesamten Kontinent gefährden, ist übertrieben”, heißt es in der Studie. ari

Taiwans Chip-Industrie hat rund 120 Milliarden US-Dollar in den Bau neuer Halbleiter-Fabriken investiert. Das geht aus einer Recherche der japanischen Zeitung Nikkei.Asia zurück. 20 neue Fabriken werden demnach derzeit gebaut oder wurden kürzlich fertiggestellt. Dazu gehören drei Fabriken, die Chips im derzeit führenden 3nm-Verfahren herstellen. Allein diese Fertigungsanlagen kosten jeweils gut zehn Milliarden US-Dollar.

Taiwan ist absoluter Weltmarktführer bei der Herstellung von Halbleitern. Die taiwanischen Hersteller vereinen einen Marktanteil von gut 90 Prozent bei modernen Halbleiterbauelementen. Durch die massiven Investitionen wird Taiwan seine Marktdominanz weiter ausbauen. TSMC baut zudem zwei Fabriken im Ausland, eine in Arizona, USA und eine in der Kumamoto Präfektur in Japan, die zwölf beziehungsweise 8,6 Milliarden US-Dollar kosten werden. nib

Bei der Halbleiterproduktion in China kommt es infolge des Trucker-Streiks in Südkorea zu Störungen. Laut Reuters könne ein südkoreanisches Unternehmen, das im großen Stil Isopropylalkohol (IPA) für die Reinigung von Halbleiterchips herstelle, sein Produkt wegen der Blockade nicht nach China verschiffen. Nach Angaben des Handelsverbandes Korea International Trade Association (Kita) habe sich die Ausfuhr von 90 Tonnen IPA verzögert, was etwa einer Wochenlieferung entsprechen soll.

“Angesichts der Engpässe bei Autochips und den weltweiten Versorgungsproblemen durch den Russland-Ukraine-Krieg, sind die Rohstoffpreise bereits auf ein Höchstmaß gestiegen”, sagte Yoon Kyung-sun von der Korea Automobile Manufacturers Association auf einer gemeinsam mit der Kita abgehaltenen Pressekonferenz am Dienstag.

Südkorea ist ein wichtiger Lieferant für Halbleiter, Smartphones, Autos, Batterien und Elektronikartikeln. Seit dem 7. Juni protestieren in Südkorea 22.000 Lkw-Fahrer aufgrund stark gestiegener Kraftstoffpreise. Sie fordern höhere Löhne und eine Mindestlohngarantie. Die weltweit durch die Lockdowns und Lieferengpässe fragil gewordenen Lieferketten geraten so abermals unter Druck. niw/ rtr

Der von China ins Spiel gebrachte Sicherheitspakt mit den Salomonen müsse vom regionalen Pacific Islands Forum geprüft werden. Das forderten die Premierministerinnen von Samoa und Neuseeland am Dienstag in einer Erklärung. Das Konsultativforum der Inselstaaten des Pazifiks will sich voraussichtlich Mitte Juli auf Fidschi treffen.

Peking versucht seinen Einfluss in der Region auszuweiten und hatte zuletzt mit den Salomonen einen Sicherheitspakt abgeschlossen und die USA, Australien und Neuseeland damit vor den Kopf gestoßen (China.Table berichtete). Im Gespräch mit China.Table erklärte Malcolm Davis, Analyst vom “Australian Strategic Policy Institute” in Canberra, dass “China durch das Abkommen auf diplomatischem Weg seine Militärpräsenz weit in den Südwestpazifik ausdehnen könnte, in einer Art, dass es Australien, Neuseeland und die USA bedroht”.

Collin Beck, ein Top-Diplomat der Salomonen, der an der Ausarbeitung des Paktes beteiligt war, betont in einem Interview mit dem Guardian, dass die Salomonen nicht die Absicht hätten, China die Errichtung einer ständigen Militärpräsenz im Land zu erlauben. “Das hat nichts mit der Errichtung einer Militärbasis zu tun”, so Beck.

China weist die Kritik an dem geplanten Pakt ebenfalls zurück. Das Abkommen stelle keine militärische Bedrohung dar und engere Beziehungen zwischen China und den Salomonen würden allen zugutekommen. Peking wirbt für ein regionales Abkommen mit fast einem Dutzend pazifischer Länder, das etwa die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Datenkommunikation festigen soll. niw

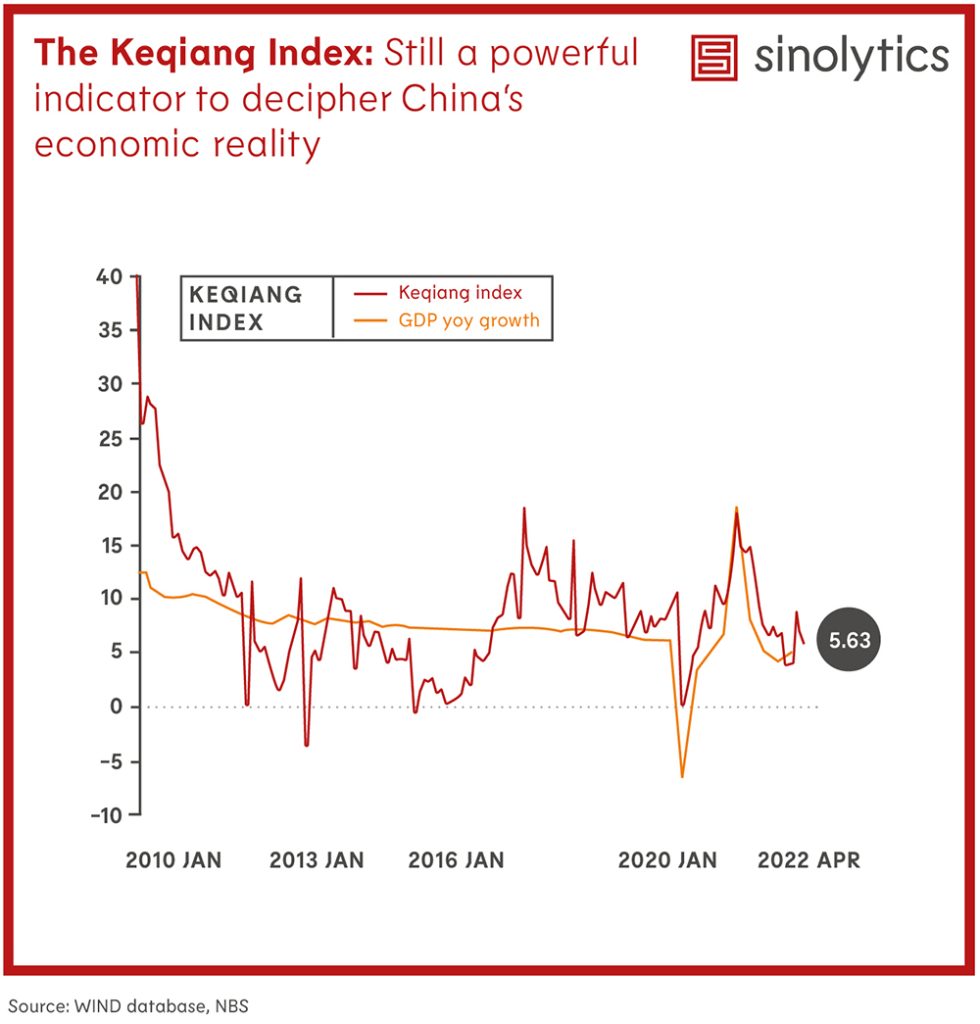

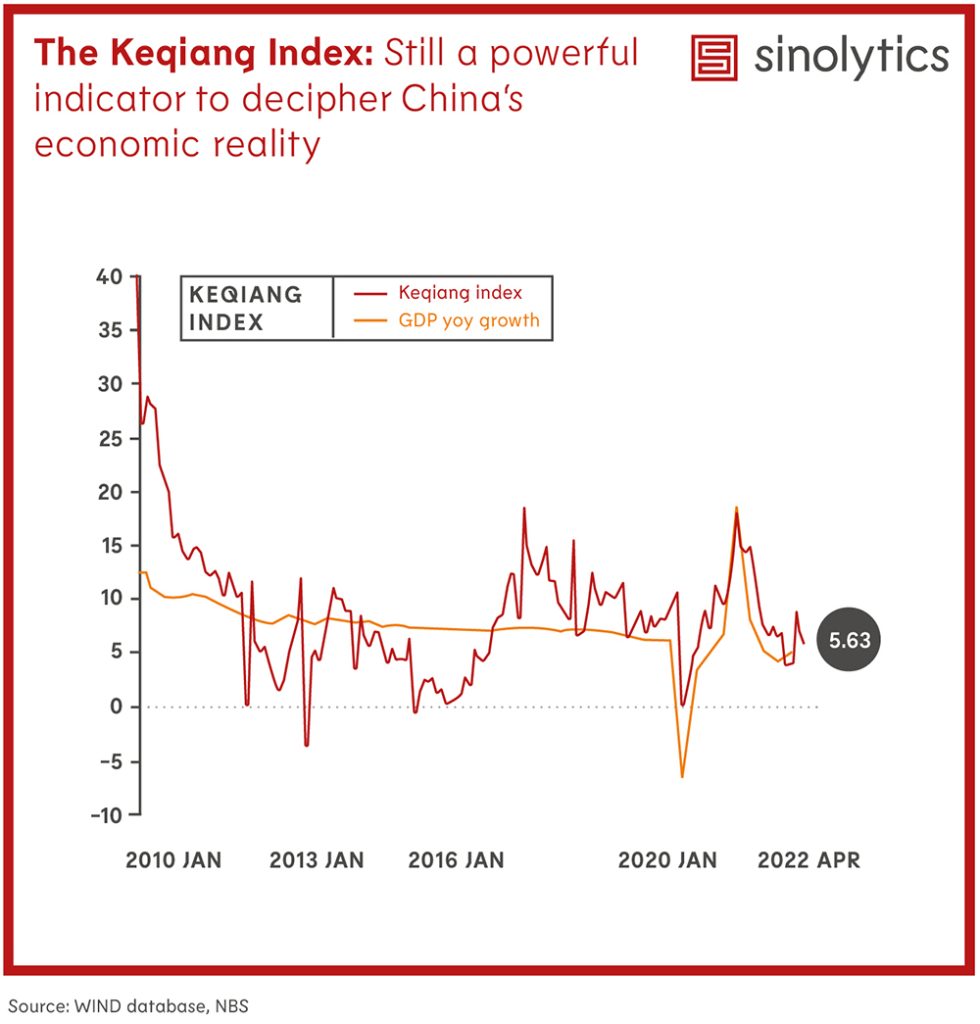

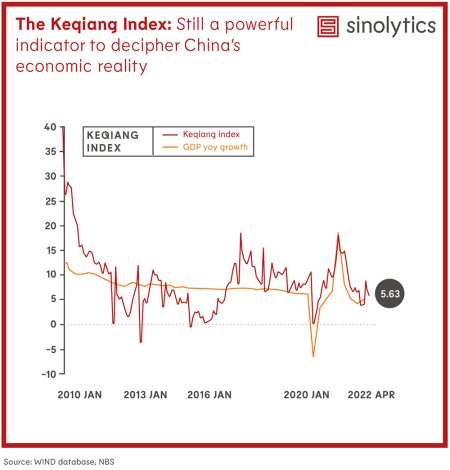

Auf der diesjährigen Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses Anfang März verkündete Premier Li Keqiang Chinas BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022. Zu diesem Zeitpunkt teilten chinesische Experten tendenziell die Ansicht des Ministerpräsidenten, dass das Ziel zwar ehrgeizig, aber nicht unerreichbar sei. Insbesondere westliche Forschungsinstitute und Organisationen hingegen hielten das Ziel bereits damals schon für zu hochgesteckt. Die Weltbank (Januar 2022) rechnete mit einem chinesischen Wirtschaftswachstum von 5,1 Prozent im Jahr 2022, während die Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF, Januar) und des Kiel Instituts (März) noch pessimistischer ausfielen (beide 4,8 Prozent).

Nach der Bekanntgabe des offiziellen Wachstumsziels veränderten sich sowohl das nationale als auch das globale wirtschaftliche Umfeld in einer Weise, die die Verwirklichung dieses Ziels noch schwieriger machte. Die beispiellos strengen, groß angelegten und langanhaltenden Lockdowns in Shanghai und anderen Städten Chinas schränkten den normalen Geschäftsbetrieb stark ein, verschärften die Unterbrechung der Lieferketten und belasteten die Konsumausgaben. Auch der globale Wirtschaftsdruck nahm zu. Der Krieg in der Ukraine schließlich verlangsamt die Erholung der Weltwirtschaft und heizt die weltweite Inflation an.

Die im April veröffentlichten, offiziellen Wirtschaftsstatistiken für China spiegelten mit ihrer schlechter als erwarteten Entwicklung deutlich den weiter zunehmenden Abwärtsdruck auf die chinesische Wirtschaft wider. Die Industrieproduktion in China ging im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zurück, was im Wesentlichen auf den Rückgang der Wertschöpfung in der Automobilindustrie um über 31 Prozent zurückzuführen ist. Zwischen den einzelnen Provinzen und Regionen gibt es dabei jedoch erhebliche Unterschiede. Regionen mit pandemiebedingt-strengen Abriegelungen litten stärker als andere. Die Industrieproduktion im Jangtse-Delta (wo Shanghai liegt) und in der nordöstlichen Region (wo Jilin liegt) gingen um 14,1 beziehungsweise 16,9 Prozent zurück. Diese ungünstige Entwicklung beschränkte sich nicht auf den Industriesektor. Auch der Dienstleistungssektor (der von den drei Wirtschaftssektoren am meisten zum BIP-Wachstum Chinas im Jahr 2021 beitrug) litt erheblich. So sanken die Einzelhandelsumsätze in China im April um 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Enttäuschend war auch die Entwicklung des Caixin China General Composite PMI, einer der Frühindikatoren für makroökonomische Trends. Er beruht auf Umfragen bei Privatunternehmen und erfasst diverse Geschäftsaspekte wie Umsatz, Auftragseingänge, Beschäftigung und Lagerbestände. Der Index fiel von 43,9 im März auf nur 37,2 im April, wobei der China Composite PMI mit einem Wert unter 50 auf eine allgemein rückläufige Tendenz bei den Geschäftsaktivitäten hindeutet. Für diesen Rückgang spielte auch die starke Abnahme der Auftragseingänge, insbesondere der Auftragseingänge aus dem Ausland, eine Rolle.

Vor diesem Hintergrund hat der IWF im April die Prognose für das chinesische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf nur noch 4,4 Prozent gesenkt. Die neue Prognose liegt weiter unter dem offiziellen Wachstumsziel Chinas von 5,5 Prozent. Und der IWF war nicht allein. Auch mehrere führende Investmentbanken korrigierten im selben Monat ihre China-Prognosen in die gleiche Richtung. So lagen die Prognosen von Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley und J.P. Morgen für China mit Werten zwischen vier und 4,3 Prozent sogar noch niedriger als die des IWF.

Die chinesische Regierung ist sich der Herausforderungen bewusst, vor denen die chinesische Wirtschaft steht. Einige chinesische Experten sind weiterhin davon überzeugt, dass ein BIP-Wachstum von rund 5,5 Prozent immer noch möglich ist, wenn China mit seiner dynamischen Null-Covid-Politik bald Erfolg haben kann und wirksame antizyklische Maßnahmen ergreift. Das groß angelegte Konjunkturpaket, das Ende Mai angekündigt wurde, signalisiert die Entschlossenheit der chinesischen Regierung, die chinesische Wirtschaft wiederzubeleben. Es soll auch zeigen, dass die chinesische Regierung bereit ist, alles zu tun, was nötig ist. Es umfasst sechs Hauptaspekte, darunter:

Zu den 33 geplanten Maßnahmen gehören beispielsweise die Bereitstellung zusätzlicher Mehrwertsteuererstattungen in Höhe von über 140 Milliarden Yuan für Unternehmen aus einer erweiterten Anzahl von Sektoren, die Unterstützung für die Luftfahrtindustrie bei deren Ausgabe von Anleihen in Höhe von 200 Milliarden Yuan, die Gewährung zusätzlicher Notkredite in Höhe von 150 Milliarden Yuan für die zivile Luftfahrtindustrie, die Unterstützung bei der Ausgabe von Anleihen für den Eisenbahnbau in Höhe von 300 Milliarden Yuan sowie die Lockerung der Beschränkungen für den Autokauf und die teilweise und vorübergehende Steuersenkung für den Erwerb von Personenfahrzeugen.

Doch wie groß ist angesichts des Inflationsdrucks, der hohen Unsicherheit über die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in China und der bereits kontinuierlich steigenden Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP der politische Spielraum der chinesischen Regierung, um die chinesische Wirtschaft effektiv zu beleben? Schätzen chinesische Experten und westliche Experten den politischen Spielraum der chinesischen Regierung in dieser Hinsicht unterschiedlich ein? Gibt es darüber hinaus unterschiedliche Einschätzungen zu den Stärken oder Schwächen der chinesischen Wirtschaft? Unterscheiden sich westliche und chinesische Experten in ihrer Einschätzung der entscheidenden wirtschaftlichen Herausforderungen für China und wie diese das chinesische Wirtschaftswachstum beeinflussen könnten? Welche Rolle spielen der internationale Handel und ausländische Investitionen, damit China sein BIP-Wachstumsziel erreichen kann (oder auch nicht)? Wird das Konjunkturpaket die erhoffte Wirkung erzielen? Was können China und die chinesische Regierung noch oder sonst tun, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu unterstützen?

Diese Fragen sollten unter Expertinnen und Experten aus China und dem Westen eingehender diskutiert werden. Die kommende Global China Conversation # 11, “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 erreichen?” bringt daher Helge Berger (IWF) und Justin Yifu Lin (Peking Universität) zusammen, um diese und andere damit zusammenhängende Fragen zu diskutieren.

Wan-Hsin Liu ist Senior Researcherin in den Forschungszentren “Internationaler Handel und Investitionen” und “Innovation und internationaler Wettbewerb” am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Sie ist außerdem Koordinatorin des Kieler Zentrum für Globalisierung.

Silas Dreier ist Koordinator der Global China Conversations an der China-Initiative des Kiel Institut für Weltwirtschaft. Er studiert außerdem den Master in China Business and Economics an der Universität Würzburg.

Dieser Beitrag entsteht im Rahmen der Veranstaltungsreihe ,,Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag, den 16. Juni 2022 (14.00 Uhr, MESZ) diskutieren Helge Berger, Leiter der China-Mission des IWF und stellvertretender Direktor in der Abteilung Asien und Pazifik des IWF, und Justin Yifu Lin, Professor und Ehrendekan der National School of Development an der Universität Peking, über das Thema: “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 erreichen”. China.Table ist der Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Saskia Wenz hat Anfang Mai die Stelle des Head of Supply Chain Planning China bei Rena Technologies GmbH übernommen. Das Maschinenbau-Unternehmen aus Gütenbach in Baden-Württemberg hat sich auf Anlagen für die Halbleiter-, Medizin-, Solar- und Glasindustrie spezialisiert. Wenz arbeitet seit 2020 für Rena Technologies. Ihr neuer Tätigkeitsort ist Suzhou in der Provinz Jiangsu.

Lennard Schlüter ist im Mai von der Bertrandt Group zum Schweizer Engineering-Dienstleister Edag gewechselt, der sich auf Produktlösungen für die Automobilindustrie spezialisiert hat. Der Entwicklungsingenieur wird bei Edag das Projektmanagement im Bereich China Infotainment übernehmen.

In der Provinz Shandong wurde diese Woche der Winterweizen geerntet. Shandong ist Chinas zweitgrößtes Weizenanbaugebiet. Zuletzt hatte Chinas Agrarminister vor den Folgen des Klimawandels für die Ernten gewarnt. China droht langfristig bis zu 20 Prozent seiner Ernten zu verlieren, wenn es den Staaten weltweit nicht gelingt, die CO2-Emissionen zu senken. Das ist das Ergebnis einer Studie der Tsinghua-Universität in Peking und des Thinktanks Chatham House aus London (China.Table berichtete).

trotz der Sanktionen, mit denen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine belegt wurde, fließt sein wichtigstes Exportgut noch immer ungehemmt ins Ausland. Auch Europa bezieht weiterhin Rohöl aus Russland. Während die EU ihre Importe allerdings um 90 Prozent reduzieren möchte, hat China sich mittlerweile als wichtigster Abnehmer in Stellung gebracht. Im Frühjahr bezog das Land jeden Tag rund 1,6 Millionen Barrel Rohöl aus Russland – und das mit saftigen Rabatten, wie Christiane Kühl erklärt. Mit den Zukäufen will China vor allem seine strategischen Erdölreserven auffüllen. Wieder einmal nutzt Peking globale Verwerfungen kurzerhand zu seinem eigenen Vorteil aus.

Beim Amerika-Gipfel in Los Angeles wollte US-Präsident Joe Biden eigentlich die Einigkeit der USA mit den Ländern Lateinamerikas demonstrieren. Stattdessen wurde die Veranstaltung zum Beweis für den US-amerikanischen Machtverlust in der Region – ein Machtverlust, den vor allem China ausnutzt und mit gezielten Investitionen weiter forciert, wie Frank Sieren schreibt. Die Volksrepublik ist nicht nur der größte Handelspartner der lateinamerikanischen Staaten, sondern hat viele von ihnen bereits in chinesisch geprägte Institutionen wie die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank und die Belt and Road-Initiative eingebunden. Gemeinsame Positionen mit den USA, etwa eine gemeinsame Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine, werden dadurch noch schwieriger, wie das dünne Abschlusspapier des Gipfels zeigt.

Russland verkauft zwar weniger Öl an die EU und die USA. Aber das schwarze Gold fließt trotzdem weiter ungehemmt ins Ausland. Nach russischen Angaben ist das infolge des US-Embargos zunächst eingebrochene Exportvolumen inzwischen wieder auf Vorkriegsniveau. Dafür darf sich Präsident Wladimir Putin vor allem in Asien bedanken: Indien importierte laut S&P Global im April rund 20 Mal soviel Öl pro Tag aus Russland wie im Tagesdurchschnitt von 2021 – zu Discountpreisen von bis zu 30 US-Dollar unter Weltmarktpreis (627.000 Barrel pro Tag). Und auch China scheint nach anfänglicher Zurückhaltung nun verstärkt mit Russland über Öllieferungen zu verhandeln – und zwar ebenfalls zu saftigen Preisnachlässen.

China kaufe russisches Rohöl mit 35 Prozent Rabatt zum aktuellen Weltmarktpreis, berichtete Bloomberg kürzlich unter Berufung auf EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis. “Was wir sehen, ist, dass China aus dieser Situation der Schwäche Russlands einen guten Vorteil ziehen wird”, so Dombrovskis. Für Russland werde das weniger vorteilhaft sein. Reuters berichtet über frische Ölverträge durch verschiedene Raffinerien, unterschrieben stillschweigend hinter den Kulissen.

China will die Ölkäufe in Moskau offenbar nicht an die große Glocke hängen, obwohl derzeit deswegen keine Sekundärsanktionen drohen. Auch die EU kauft bislang weiter russisches Öl. Möglicherweise probt China auch auf diesem Feld den Spagat zwischen der Unterstützung Moskaus und scheinbarer Neutralität – in diesem Fall dann auch noch mit einem schönen Nutzen für sich selbst.

Die EU will als Reaktion auf Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine ihre Importe um 90 Prozent reduzieren. Russland muss also andere Abnehmer finden. Da der Weltmarktpreis für Rohöl infolge der Boykotte so stark gestiegen ist, kann Russland es sich dabei leisten, freundschaftlich gesonnenen Staaten große Rabatte zu gewähren. Russland verkauft sein Öl immer noch zu umgerechnet rund 70 US-Dollar das Fass – mehr als vor dem Krieg, aber deutlich unter dem aktuellen Preis für Rohöl der Sorte Brent von rund 120 US-Dollar pro Fass. Neben China beziehen vor allem Indien, aber auch die Türkei und einige afrikanische Staaten russisches Öl zu Discountpreisen.

Russland werde sein Öl auf jene Märkte lenken, von wo aus die EU-Staaten es teurer einkaufen würden, sagte Vize-Regierungschef Alexander Nowak im Mai auf einer Veranstaltung. Solche Ansagen nähren den Verdacht, dass zum Beispiel China eine solche Umschlagstelle für weiterverkauftes russisches Öl werden könnte – auch wenn konkrete Hinweise darauf bisher fehlen.

China kaufte im Frühjahr rund 1,6 Millionen Fässer (Barrel) Rohöl am Tag aus Russland – und ist damit der größte Abnehmer. Jeweils die Hälfte davon – also rund 800.000 Barrel pro Tag – strömte auf Basis von Regierungsverträgen durch Pipelines nach China oder kommt mit Tankern. Schon für den Mai erwartete Reuters allerdings eine Steigerung des mit Tankern nach China gebrachten russischen Öls auf 1,1 Millionen Barrel am Tag.

Im Gegensatz zu Indiens staatlichen Ölraffinerien, die sich mithilfe öffentlicher Ausschreibungen unter anderem Russlands Ural-Rohöl besorgten, agierten Chinas Staatskonzerne möglichst unter dem Radar, so Bloomberg unter Berufung auf Händler. Chinesische Raffinerien erkundigen sich demnach seit März kontinuierlich nach möglichen Lieferungen – inklusive kleinerer unabhängiger Raffinerien in Shandong. Diese interessierten sich vornehmlich für ESPO-Rohöl, so genannt nach der russischen Fernost-Ölpipeline. In zwei sibirischen Häfen wird das Öl dann auf Tanker umgeladen und verschifft.

Chinas Einkäufe aber führe Unipec an, der Handelsarm von Sinopec, zusammen mit Zhenhua Oil, einer Einheit des chinesischen Verteidigungskonglomerats Norinco, schreibt Reuters unter Berufung auf Händler, Versanddaten und einen Schiffsmaklerbericht. Sie befördern demnach mehr Öl aus den russischen Ostseehäfen wie Ust-Luga sowie seinem Fernost-Exportdrehkreuz Kozmino am Pazifik.

Technisch ist es viel unkomplizierter, Lieferungen per Tanker umzuleiten als Pipeline-Öl. Doch der Transport ist nicht das einzige Problem in dem Geschäft. Ölraffinerien sind oft darauf ausgelegt, bestimmte Arten von Rohöl zu verarbeiten, und können meist nicht in kurzer Zeit große Mengen auswechseln. Auch scheiden manche Rohstoffhändler aus, die bisher russisches Rohöl vermittelt haben. Zwei der weltgrößten Rohstoffhändler, Vitol und Trafigura, haben Mitte Mai die Käufe von Rosneft, Russlands größtem Ölproduzenten, eingestellt. Das trifft zum Beispiel die staatliche indische Raffinerie Bharat Petroleum. Sie kaufte noch vor kurzem zwei Millionen Barrel russischen Ural-Öls bei Trafigura ein, das im Mai verladen wurde. Auch Glencore zieht sich aus dem Russlandgeschäft zurück. Ob sich in diesem Umfeld alternative Rohstoff-Märkte so schnell aus dem Boden stampfen lassen, ist daher ungewiss.

Anstatt das russische Öl auf die Weltmärkte sickern zu lassen, baue China damit Onshore-Lagertanks für zukünftige Notfälle auf, schreibt etwa die Washington Post. China gibt das Volumen seiner Rohölvorräte nicht bekannt, aber es gibt Schätzungen etwa auf Basis von Satellitenbildern. Laut Bloomberg schätzen Experten Chinas Lagerkapazitäten für kommerzielle und strategische Ölreserven auf über eine Milliarde Barrel. Es gebe immer noch genug Platz, um die Lagerbestände weiter aufzufüllen, zitierte Bloomberg Jane Xie, Senior Oil Analyst beim Daten- und Analyseunternehmen Kpler. “Es wäre eine gute Gelegenheit, dies zu tun, wenn sie zu wirtschaftlich attraktiven Bedingungen beschafft werden können.”

Das ist aber auch nur eine Momentaufnahme. Der Krieg wird sich hinziehen. Und von entscheidender Bedeutung für den globalen Ölmarkt wird sein, ob Russland neben Abnehmern auch Schiffe und Zwischenhändler für sich gewinnen kann. China scheint vorerst direkt mit Russland zu agieren, ohne Zwischenhändler. So mietete die Shandong Port Group laut Bloomberg den Tanker Kriti Future, um im Juni Öl aus Kozmino nach China zu transportieren. Das Unternehmen habe enge Verbindungen zu den Ölraffinerien in der Provinz Shandong.

Aber für einen etwaigen Weiterverkauf bräuchte China womöglich schon andere Akteure, die bereit sind, russisches Öl anzufassen. Bloomberg nennt unter Berufung auf Hafenagenturen mehrere kleinere Firmen, die seit Kriegsbeginn auf den Plan getreten sind. Litasco SA, eine Einheit des in Moskau ansässigen Produzenten Lukoil PJSC ist demnach zum größten Abfertiger der Ural-Sorte geworden. Neu im Geschäft ist auch Livna Shipping in Hongkong. Laut Schiffsverfolgungsdaten von Vortexa und Refinitiv habe Livna seit Ende April über sieben Millionen Barrel russisches Rohöl nach China verschifft. Auch taucht eine Genfer Firma mit dem kuriosen Namen Bellatrix auf – einer bösen Zauberin aus der Harry-Potter-Saga.

Wie schon die Asienreise von US-Präsident Joe Biden im Mai stand auch der 9. Amerika-Gipfel vergangene Woche in Los Angeles im Zeichen eines politischen Machtverlustes der USA zugunsten Chinas. Als “Blindgänger” bezeichnet die Washington Post den Gipfel.

Der Gipfel stand schon vor Beginn unter keinem guten Stern: Eine Teilnahme autoritär regierter Staaten wie Nicaragua, Kuba und Venezuela hatte Biden kategorisch ausgeschlossen. Als Reaktion darauf sagten jedoch auch mehrere demokratisch gewählte Regierungschefs ab, darunter Andrés Manuel López Obrador, Präsident von Mexiko, dem größten Handelspartner der USA in Lateinamerika. Auch die gerade gewählte Präsidentin Xiomara Castro aus Honduras wollte nicht kommen. Der 2019 mit großer Mehrheit gewählte konservative Präsident von Guatemala, Alejandro Giammattei, blieb ebenso fern wie Nayib Bukeles, der Präsident von El Salvador. Regierungsvertreter der betreffenden Länder waren jedoch anwesend.

Der rechtsnationale brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, ein Donald-Trump-Fan, reiste nach einigem Zögern an, stellte allerdings zuvor öffentlich die Frage, ob Biden die US-Wahlen eigentlich tatsächlich gewonnen habe. Argentiniens Präsident Alberto Fernández, der ein Mitte-Links-Wahlbündnis anführt, nahm ebenfalls an dem Gipfel teil, kritisierte jedoch, dass die Vereinigten Staaten zwar Gastgeber des Amerika-Gipfels seien, jedoch kein Recht hätten “zu entscheiden, wer zugelassen wird und wer nicht.”

Biden hatte vergeblich versucht, einen anderen Ton anzuschlagen: Man sei zusammengekommen, um “unseren Völkern die unglaubliche Macht von Demokratien zu demonstrieren.” Demonstriert wurde jedoch vor allem der schwindende Einfluss der USA in der Region. Washingtons wollte auf dem Gipfel unter anderem eine gemeinsame Position der USA und Lateinamerikas zu Russland und China finden. In der Abschlusserklärung werden beide Länder jedoch nicht erwähnt.

In seiner Rede stellte Fernández in Bezug auf die Ukraine klar, dass seine Position eher der Pekings als der Washingtons entspreche: “Es müssen dringend Verhandlungsszenarien entwickelt werden, die diesen katastrophalen Krieg beenden, ohne jemanden zu erniedrigen oder dem Verlangen nach Dominanz zu folgen”, sagte Fernández betont neutral. Dabei hatte der argentinische Präsident jedoch sicherlich auch die argentinischen Interessen im Sinn: Anfang 2021 wurde Argentinien Teil von Pekings Belt and Road-Initiative (BRI). China will im Zuge dessen 24 Milliarden US-Dollar in Argentinien investieren. Gute Nachrichten für ein Land, das vom Internationalen Währungsfonds (IMF) erst jüngst einen 44 Milliarden US-Dollar schweren Überbrückungskredit bewilligt bekommen hat.

Ebenfalls verstimmt sind viele Politiker Lateinamerikas darüber, dass Biden zwar eine 40-Milliarden-Dollar-Hilfe für den Ukrainekrieg durch den Kongress bekommt, aber keine vier Milliarden für die soziale Krise in Zentralamerika.

Chinas Investitionen machen es für die Länder Lateinamerikas immer einfacher, sich von den USA abzunabeln. China ist längst Südamerikas größter Handelspartner. Betrug der Handel mit Lateinamerika und der Karibik vor zehn Jahren noch 18 Milliarden US-Dollar, sind es heute fast 450 Milliarden. Bis 2035 könnten es sogar 700 Milliarden sein, schätzen Experten.

“Wenn amerikanische Offizielle lateinamerikanische Länder besuchen, sprechen sie oft über China und warum wir nicht mit China Geschäfte machen sollten”, sagt Jorge Heine, ein in Stanford ausgebildeter, ehemaliger chilenischer Minister der linksliberalen PPD. “Wenn chinesische Offizielle uns besuchen, sprechen sie über Brücken, Tunnel, Autobahnen, Eisenbahnen und Handel. Das ist viel attraktiver.”

Nicht nur beim Handel, sondern auch bei den Firmenbeteiligungen und Übernahmen führt China mit großem Abstand. Während der Rest der Welt insgesamt 44 Milliarden zwischen 2017 und 2021 in Südamerikas Wirtschaft investiert hat, kamen aus China 328 Milliarden.

Über 70 Prozent der Investitionen gehen in den Energie- und Elektrizitätssektor. Der chinesische Energiekonzern State Grid versorgt allein in Brasilien mehr als zehn Millionen Menschen mit Strom. Chinesische Firmen erzeugen und verteilen rund zwölf Prozent des Stroms in Brasilien.

Und auch in anderen Bereichen fließen chinesische Investitionen: Die Volksrepublik hat zwischen 2000 und 2018 73 Milliarden US-Dollar in Südamerikas Rohstoffsektor investiert. 4,5 Milliarden US-Dollar flossen in die Lithiumproduktion in Mexiko, Bolivien und Chile. Ein Konsortium unter der Führung chinesischer Unternehmen baut zudem bis 2028 die U-Bahn in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá und betreibt sie für 20 Jahre. Auch institutionell hat Peking einiges zu bieten: Peru ist seit Januar Mitglied in der von China initiierten asiatischen Entwicklungsbank (AIIB). Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador und Uruguay sind bereits Mitglieder. Die 2015 gegründete globale Institution will im Stil der Weltbank Infrastrukturprojekte finanzieren – gerne auch solche, die Teil von Chinas Belt and Road-Initiative (BRI) sind. Mehr als 20 Staaten in Lateinamerika und der Karibik sind bereits Mitglied der BRI.

Im vergangenen September war Daleep Singh, einer der stellvertretenden US-Sicherheitsberater unter dem Slogan “Build Back Better World” auf Werbetour, um als Gegengewicht zu China sozialverträgliche US-Infrastrukturfinanzierung anzubieten: Transparent, nachhaltig und mit guten Arbeitsstandards. Das Interesse war jedoch gering. Im Jahr zuvor hatten die USA Ecuador immerhin 3,5 Milliarden US-Dollar geliehen – unter der Bedingung, dass das Land auf bestimmte chinesische Technologien verzichtet. Ecuador ist allerdings in China mit fünf Milliarden verschuldet. Doch das sind nur elf Prozent der gesamten Auslandsschulden des Landes. Dramatischer ist die Lage in Venezuela, das gar mit 50 Milliarden US-Dollar bei China verschuldet ist. Es zahlt seine Schulden ebenso wie Ecuador mit Öl zurück.

Wirtschaftlich könne die USA den “tiefen Taschen von Chinas Investmentbanken nicht mehr Paroli bieten”, befürchtet Cynthia Arnson, Direktorin des Lateinamerika-Programms am Washingtoner Wilson Center und eine der führenden Südamerikaspezialistinnen der USA: “Wir müssen uns Alternativen ausdenken.”

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Eine neue Studie legt nahe, dass nicht Kredite aus China, sondern private Gläubiger die Schulden von afrikanischen Staaten dominieren. In ihrem Papier widersprechen Harry Verhoeven vom Center on Global Energy Policy an der Columbia University und Nicolas Lippolis von der Fakultät für Politik und internationale Beziehungen der University of Oxford dem Narrativ der “Schuldenfallen-Diplomatie” (China.Table berichtete). “Was die afrikanischen Staatsoberhäupter nachts wach hält, sind nicht die chinesischen Schuldenfallen. Es sind die Launen des Anleihemarktes”, schreiben die Autoren. China sei zwar der größte bilaterale staatliche Gläubiger des Kontinents. Die meisten Schulden gehen laut den Forschern aber auf private westliche Geldgeber zurück.

“Schulden an China sind nicht das am schnellsten wachsende Segment. Andere Kreditlinien sind in den letzten Jahren viel stärker gewachsen, insbesondere die gegenüber kommerziellen Gläubigern”, sagte Verhoeven, Mitautor des Berichts “Politics by Default: China and the Global Governance of African Debt”.

“Das sind Anleihegläubiger, Leute aus London, Frankfurt und New York, die afrikanische Schulden kaufen. Dieses Segment ist in den letzten Jahren viel schneller gewachsen als alle Verbindlichkeiten, die afrikanische Staaten anderen Gläubigern schulden.”

Der Bericht zitierte interne Schätzungen internationaler Finanzinstitutionen. Demnach beliefen sich die Staatsschulden afrikanischer Staaten südlich der Sahara gegenüber chinesischen Unternehmen Ende 2019 auf rund 78 Milliarden US-Dollar. Das entspreche etwa acht Prozent der Gesamtverschuldung der Region, die sich dem Bericht zufolge auf rund 954 Milliarden US-Dollar. Die Schulden an China machten der Studie zufolge rund 18 Prozent der Auslandsschulden der afrikanischen Länder aus.

Schätzungen zufolge hat Peking seit dem Jahr 2000 rund 150 Milliarden US-Dollar an afrikanische Länder geliehen, hauptsächlich über die China Exim-Bank. “Das ist ein beträchtlicher Betrag, aber nicht groß genug, um der Hauptgrund für den Schuldenaufbau seit 2004/05 gewesen zu sein”, heißt es in der Studie. Den Daten des Papiers zufolge sind die Schulden konzentriert auf fünf Länder: Angola, Äthiopien, Kenia, Nigeria und Sambia. “Die Vorstellung, dass chinesische Schuldenfallen den gesamten Kontinent gefährden, ist übertrieben”, heißt es in der Studie. ari

Taiwans Chip-Industrie hat rund 120 Milliarden US-Dollar in den Bau neuer Halbleiter-Fabriken investiert. Das geht aus einer Recherche der japanischen Zeitung Nikkei.Asia zurück. 20 neue Fabriken werden demnach derzeit gebaut oder wurden kürzlich fertiggestellt. Dazu gehören drei Fabriken, die Chips im derzeit führenden 3nm-Verfahren herstellen. Allein diese Fertigungsanlagen kosten jeweils gut zehn Milliarden US-Dollar.

Taiwan ist absoluter Weltmarktführer bei der Herstellung von Halbleitern. Die taiwanischen Hersteller vereinen einen Marktanteil von gut 90 Prozent bei modernen Halbleiterbauelementen. Durch die massiven Investitionen wird Taiwan seine Marktdominanz weiter ausbauen. TSMC baut zudem zwei Fabriken im Ausland, eine in Arizona, USA und eine in der Kumamoto Präfektur in Japan, die zwölf beziehungsweise 8,6 Milliarden US-Dollar kosten werden. nib

Bei der Halbleiterproduktion in China kommt es infolge des Trucker-Streiks in Südkorea zu Störungen. Laut Reuters könne ein südkoreanisches Unternehmen, das im großen Stil Isopropylalkohol (IPA) für die Reinigung von Halbleiterchips herstelle, sein Produkt wegen der Blockade nicht nach China verschiffen. Nach Angaben des Handelsverbandes Korea International Trade Association (Kita) habe sich die Ausfuhr von 90 Tonnen IPA verzögert, was etwa einer Wochenlieferung entsprechen soll.

“Angesichts der Engpässe bei Autochips und den weltweiten Versorgungsproblemen durch den Russland-Ukraine-Krieg, sind die Rohstoffpreise bereits auf ein Höchstmaß gestiegen”, sagte Yoon Kyung-sun von der Korea Automobile Manufacturers Association auf einer gemeinsam mit der Kita abgehaltenen Pressekonferenz am Dienstag.

Südkorea ist ein wichtiger Lieferant für Halbleiter, Smartphones, Autos, Batterien und Elektronikartikeln. Seit dem 7. Juni protestieren in Südkorea 22.000 Lkw-Fahrer aufgrund stark gestiegener Kraftstoffpreise. Sie fordern höhere Löhne und eine Mindestlohngarantie. Die weltweit durch die Lockdowns und Lieferengpässe fragil gewordenen Lieferketten geraten so abermals unter Druck. niw/ rtr

Der von China ins Spiel gebrachte Sicherheitspakt mit den Salomonen müsse vom regionalen Pacific Islands Forum geprüft werden. Das forderten die Premierministerinnen von Samoa und Neuseeland am Dienstag in einer Erklärung. Das Konsultativforum der Inselstaaten des Pazifiks will sich voraussichtlich Mitte Juli auf Fidschi treffen.

Peking versucht seinen Einfluss in der Region auszuweiten und hatte zuletzt mit den Salomonen einen Sicherheitspakt abgeschlossen und die USA, Australien und Neuseeland damit vor den Kopf gestoßen (China.Table berichtete). Im Gespräch mit China.Table erklärte Malcolm Davis, Analyst vom “Australian Strategic Policy Institute” in Canberra, dass “China durch das Abkommen auf diplomatischem Weg seine Militärpräsenz weit in den Südwestpazifik ausdehnen könnte, in einer Art, dass es Australien, Neuseeland und die USA bedroht”.

Collin Beck, ein Top-Diplomat der Salomonen, der an der Ausarbeitung des Paktes beteiligt war, betont in einem Interview mit dem Guardian, dass die Salomonen nicht die Absicht hätten, China die Errichtung einer ständigen Militärpräsenz im Land zu erlauben. “Das hat nichts mit der Errichtung einer Militärbasis zu tun”, so Beck.

China weist die Kritik an dem geplanten Pakt ebenfalls zurück. Das Abkommen stelle keine militärische Bedrohung dar und engere Beziehungen zwischen China und den Salomonen würden allen zugutekommen. Peking wirbt für ein regionales Abkommen mit fast einem Dutzend pazifischer Länder, das etwa die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Datenkommunikation festigen soll. niw

Auf der diesjährigen Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses Anfang März verkündete Premier Li Keqiang Chinas BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022. Zu diesem Zeitpunkt teilten chinesische Experten tendenziell die Ansicht des Ministerpräsidenten, dass das Ziel zwar ehrgeizig, aber nicht unerreichbar sei. Insbesondere westliche Forschungsinstitute und Organisationen hingegen hielten das Ziel bereits damals schon für zu hochgesteckt. Die Weltbank (Januar 2022) rechnete mit einem chinesischen Wirtschaftswachstum von 5,1 Prozent im Jahr 2022, während die Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF, Januar) und des Kiel Instituts (März) noch pessimistischer ausfielen (beide 4,8 Prozent).

Nach der Bekanntgabe des offiziellen Wachstumsziels veränderten sich sowohl das nationale als auch das globale wirtschaftliche Umfeld in einer Weise, die die Verwirklichung dieses Ziels noch schwieriger machte. Die beispiellos strengen, groß angelegten und langanhaltenden Lockdowns in Shanghai und anderen Städten Chinas schränkten den normalen Geschäftsbetrieb stark ein, verschärften die Unterbrechung der Lieferketten und belasteten die Konsumausgaben. Auch der globale Wirtschaftsdruck nahm zu. Der Krieg in der Ukraine schließlich verlangsamt die Erholung der Weltwirtschaft und heizt die weltweite Inflation an.

Die im April veröffentlichten, offiziellen Wirtschaftsstatistiken für China spiegelten mit ihrer schlechter als erwarteten Entwicklung deutlich den weiter zunehmenden Abwärtsdruck auf die chinesische Wirtschaft wider. Die Industrieproduktion in China ging im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zurück, was im Wesentlichen auf den Rückgang der Wertschöpfung in der Automobilindustrie um über 31 Prozent zurückzuführen ist. Zwischen den einzelnen Provinzen und Regionen gibt es dabei jedoch erhebliche Unterschiede. Regionen mit pandemiebedingt-strengen Abriegelungen litten stärker als andere. Die Industrieproduktion im Jangtse-Delta (wo Shanghai liegt) und in der nordöstlichen Region (wo Jilin liegt) gingen um 14,1 beziehungsweise 16,9 Prozent zurück. Diese ungünstige Entwicklung beschränkte sich nicht auf den Industriesektor. Auch der Dienstleistungssektor (der von den drei Wirtschaftssektoren am meisten zum BIP-Wachstum Chinas im Jahr 2021 beitrug) litt erheblich. So sanken die Einzelhandelsumsätze in China im April um 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Enttäuschend war auch die Entwicklung des Caixin China General Composite PMI, einer der Frühindikatoren für makroökonomische Trends. Er beruht auf Umfragen bei Privatunternehmen und erfasst diverse Geschäftsaspekte wie Umsatz, Auftragseingänge, Beschäftigung und Lagerbestände. Der Index fiel von 43,9 im März auf nur 37,2 im April, wobei der China Composite PMI mit einem Wert unter 50 auf eine allgemein rückläufige Tendenz bei den Geschäftsaktivitäten hindeutet. Für diesen Rückgang spielte auch die starke Abnahme der Auftragseingänge, insbesondere der Auftragseingänge aus dem Ausland, eine Rolle.

Vor diesem Hintergrund hat der IWF im April die Prognose für das chinesische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf nur noch 4,4 Prozent gesenkt. Die neue Prognose liegt weiter unter dem offiziellen Wachstumsziel Chinas von 5,5 Prozent. Und der IWF war nicht allein. Auch mehrere führende Investmentbanken korrigierten im selben Monat ihre China-Prognosen in die gleiche Richtung. So lagen die Prognosen von Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley und J.P. Morgen für China mit Werten zwischen vier und 4,3 Prozent sogar noch niedriger als die des IWF.

Die chinesische Regierung ist sich der Herausforderungen bewusst, vor denen die chinesische Wirtschaft steht. Einige chinesische Experten sind weiterhin davon überzeugt, dass ein BIP-Wachstum von rund 5,5 Prozent immer noch möglich ist, wenn China mit seiner dynamischen Null-Covid-Politik bald Erfolg haben kann und wirksame antizyklische Maßnahmen ergreift. Das groß angelegte Konjunkturpaket, das Ende Mai angekündigt wurde, signalisiert die Entschlossenheit der chinesischen Regierung, die chinesische Wirtschaft wiederzubeleben. Es soll auch zeigen, dass die chinesische Regierung bereit ist, alles zu tun, was nötig ist. Es umfasst sechs Hauptaspekte, darunter:

Zu den 33 geplanten Maßnahmen gehören beispielsweise die Bereitstellung zusätzlicher Mehrwertsteuererstattungen in Höhe von über 140 Milliarden Yuan für Unternehmen aus einer erweiterten Anzahl von Sektoren, die Unterstützung für die Luftfahrtindustrie bei deren Ausgabe von Anleihen in Höhe von 200 Milliarden Yuan, die Gewährung zusätzlicher Notkredite in Höhe von 150 Milliarden Yuan für die zivile Luftfahrtindustrie, die Unterstützung bei der Ausgabe von Anleihen für den Eisenbahnbau in Höhe von 300 Milliarden Yuan sowie die Lockerung der Beschränkungen für den Autokauf und die teilweise und vorübergehende Steuersenkung für den Erwerb von Personenfahrzeugen.

Doch wie groß ist angesichts des Inflationsdrucks, der hohen Unsicherheit über die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in China und der bereits kontinuierlich steigenden Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP der politische Spielraum der chinesischen Regierung, um die chinesische Wirtschaft effektiv zu beleben? Schätzen chinesische Experten und westliche Experten den politischen Spielraum der chinesischen Regierung in dieser Hinsicht unterschiedlich ein? Gibt es darüber hinaus unterschiedliche Einschätzungen zu den Stärken oder Schwächen der chinesischen Wirtschaft? Unterscheiden sich westliche und chinesische Experten in ihrer Einschätzung der entscheidenden wirtschaftlichen Herausforderungen für China und wie diese das chinesische Wirtschaftswachstum beeinflussen könnten? Welche Rolle spielen der internationale Handel und ausländische Investitionen, damit China sein BIP-Wachstumsziel erreichen kann (oder auch nicht)? Wird das Konjunkturpaket die erhoffte Wirkung erzielen? Was können China und die chinesische Regierung noch oder sonst tun, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu unterstützen?

Diese Fragen sollten unter Expertinnen und Experten aus China und dem Westen eingehender diskutiert werden. Die kommende Global China Conversation # 11, “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 erreichen?” bringt daher Helge Berger (IWF) und Justin Yifu Lin (Peking Universität) zusammen, um diese und andere damit zusammenhängende Fragen zu diskutieren.

Wan-Hsin Liu ist Senior Researcherin in den Forschungszentren “Internationaler Handel und Investitionen” und “Innovation und internationaler Wettbewerb” am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Sie ist außerdem Koordinatorin des Kieler Zentrum für Globalisierung.

Silas Dreier ist Koordinator der Global China Conversations an der China-Initiative des Kiel Institut für Weltwirtschaft. Er studiert außerdem den Master in China Business and Economics an der Universität Würzburg.

Dieser Beitrag entsteht im Rahmen der Veranstaltungsreihe ,,Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag, den 16. Juni 2022 (14.00 Uhr, MESZ) diskutieren Helge Berger, Leiter der China-Mission des IWF und stellvertretender Direktor in der Abteilung Asien und Pazifik des IWF, und Justin Yifu Lin, Professor und Ehrendekan der National School of Development an der Universität Peking, über das Thema: “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 erreichen”. China.Table ist der Medienpartner dieser Veranstaltungsreihe.

Saskia Wenz hat Anfang Mai die Stelle des Head of Supply Chain Planning China bei Rena Technologies GmbH übernommen. Das Maschinenbau-Unternehmen aus Gütenbach in Baden-Württemberg hat sich auf Anlagen für die Halbleiter-, Medizin-, Solar- und Glasindustrie spezialisiert. Wenz arbeitet seit 2020 für Rena Technologies. Ihr neuer Tätigkeitsort ist Suzhou in der Provinz Jiangsu.

Lennard Schlüter ist im Mai von der Bertrandt Group zum Schweizer Engineering-Dienstleister Edag gewechselt, der sich auf Produktlösungen für die Automobilindustrie spezialisiert hat. Der Entwicklungsingenieur wird bei Edag das Projektmanagement im Bereich China Infotainment übernehmen.

In der Provinz Shandong wurde diese Woche der Winterweizen geerntet. Shandong ist Chinas zweitgrößtes Weizenanbaugebiet. Zuletzt hatte Chinas Agrarminister vor den Folgen des Klimawandels für die Ernten gewarnt. China droht langfristig bis zu 20 Prozent seiner Ernten zu verlieren, wenn es den Staaten weltweit nicht gelingt, die CO2-Emissionen zu senken. Das ist das Ergebnis einer Studie der Tsinghua-Universität in Peking und des Thinktanks Chatham House aus London (China.Table berichtete).