vor den Vereinten Nationen wird es keine Debatte zu den Menschenrechtsverletzungen Chinas in Xinjiang geben. Der UN-Menschenrechtsrat in Genf lehnte einen entsprechenden Vorschlag vorwiegend westlicher Länder am Donnerstag ab. China hat sich also wieder einmal durchgesetzt, wie Sie in unserer News zum Thema nachlesen können.

Wenn Gebetsrufe wegen “Lärmschutz” ausbleiben, statt Minaretten die rote Flagge der Volksrepublik vom Moschee-Dach in den Himmel ragt und alle arabischen Schriftzeichen von den Wänden der Halal-Restaurants entfernt worden sind – dann sieht man die Kultur der muslimischen Bevölkerung in China noch ein bisschen weniger. Muslime gibt es nicht nur in Xinjiang. Ein Großteil der Muslime in China sind Hui, die sowohl kulturell als auch religiös weitgehend assimiliert sind. Und dennoch geraten auch die Hui vermehrt ins Visier der Behörden. “Religionen in China müssen chinesisch ausgerichtet sein” und “sich an die sozialistische Gesellschaft anpassen”, so Xi Jinping. Einige Beobachtungen aus China teilt Fabian Kretschmer.

Eine Konsequenz aus der Konfrontation zwischen China und dem Westen war in den vergangenen Jahren auch die Schließung vieler Konfuzius-Institute in den USA. Die chinesischen Lehr- und Kulturanstalten zeichnet eine große Nähe zur Regierung in Peking aus. Besonders Ex-Präsident Donald Trump hatte die Institute auf dem Kieker – weswegen ein Großteil in den USA dicht machen musste. Nachforschungen einer NGO zufolge, die Amelie Richter unter die Lupe genommen hat, sind sie nun jedoch heimlich in die USA zurückgekehrt. Mit neuem Namen und neuem Anstrich versuchen sie weiter, Einfluss auf das amerikanische Bildungssystem auszuüben.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,

Auf Online-Reiseplattformen wird die Nanguan-Moschee nach wie vor als Touristenattraktion beworben. Und in der Tat mutet das Gebäude auf den Bildern wie ein islamischer Prachtbau an: grüne Kuppeln, goldene Ornamente und mehrere Minarette, deren Spitzen von Halbmonden geziert sind.

An diesem kühlen Septemberabend ist die Moschee im Stadtzentrum von Yinchuan jedoch kaum wiederzuerkennen: Hinter dem vergitterten Eingang lässt sich lediglich ein schlichter Funktionsbau ausmachen. Sämtliche arabische Schriftzeichen und dekorative Elemente wurden kurz vor der Pandemie im Zuge einer “Renovierung” entfernt. Statt Minaretten ragt hier nun die rote Flagge der Volksrepublik China in den Himmel.

Wenn es in den Medien um den Islam in China geht, wird meist über die muslimische Minderheit der Uiguren berichtet. Das Turkvolk, beheimatet in der Region Xinjiang, wird in der Tat seit Jahren brutal vom chinesischen Staat unterdrückt. Doch weit weniger bekannt ist, dass der Großteil der Muslime im Reich der Mitte einer anderen Ethnie angehört. Die über zehn Millionen Hui sind in ihrem Äußeren kaum von Han-Chinesen zu unterscheiden. Sowohl kulturell als auch religiös sind sie weitgehend assimiliert. Und dennoch sind auch die Hui in den letzten Jahren vermehrt ins Visier der Behörden geraten.

Nirgendwo lässt sich dies anschaulicher beobachten als im nordwestchinesischen Yinchuan, wo die muslimische Minderheit immerhin ein Viertel der Bevölkerung stellt: Gebetsrufe sind wegen “Lärmschutz” verboten, der Koran wurden aus den Läden entfernt.

Und auch das Stadtbild hat sich nachhaltig verändert: Der idyllische Aiyi-Fluss, der behäbig durch die Zwei-Millionen-Metropole fließt, wurde 2018 von den Behörden wegen seines “arabisch klingenden Namens” kurzerhand umgetauft. Wie ein Experte der örtlichen Ningxia Universität für Hui-Studien in den Staatsmedien damals erklärte, würde “Aiyi” in den Ohren der Chinesen zu sehr nach “Aisha” tönen – einer der fünf Ehefrauen des Propheten Mohammed. Das wiederum verstoße gegen das Gesetz: Bereits 2013 hatte die Lokalregierung beschlossen, dass Örtlichkeiten in Yinchuan nicht nach ausländischen Personen benannt werden dürfen.

Auch die Prachtstraße – vormals als “Sino-arabische Achse” errichtet – wurde 2018 in “Straße der Einheit” umbenannt. Im benachbarten Park, der einst Touristen aus dem Mittleren Osten anlocken sollte, haben die Behörden die riesige Halbmond-Statue niedergerissen.

All jene Maßnahmen sind Teil der “Sinisierung von Religionen”, die Staatschef Xi Jinping bereits 2016 in einer Grundsatzrede gefordert hat: “Religionen in China müssen chinesisch ausgerichtet sein” und “sich an die sozialistische Gesellschaft anpassen”, sagte der 69-Jährige damals. In seinen Worten klingt zwar einerseits an, dass Xi die Existenz der Religionsgemeinschaften grundsätzlich anerkennt – diese jedoch gleichzeitig kontrolliert und reguliert werden müssen.

Der Slogan ist keine rhetorische Worthülse, sondern hochpolitisch: Die “Sinisierung von Religionen” soll sicherstellen, dass auch jene Gesellschaftsbereiche, die nicht direkt der Partei unterstellt sind, effektiv überwacht werden können. Religionen sind in den Augen der KP schließlich immer auch eine potenzielle Bedrohung für die Herrschaft des Systems, da sie als Brutstätte für oppositionelle Kräfte dienen können. Etliche historische Beispiele belegen dies, etwa die katholische Kirche im kommunistischen Polen.

Wie die “Sinisierung” anno 2022 umgesetzt wird, ließ sich Ende August eindrücklich beobachten. Als die “Katholische Patriotische Vereinigung” – Chinas staatlich abgesegnete Kirche – bei einer Abstimmung in Wuhan eine neue Führung wählte, wurden die Bischöfe prompt ins Pekinger Regierungsviertel vorgeladen. Beim gemeinsamen Tee mit Wang Yan, Mitglied des Ständigen Ausschuss des Politbüros, wurden ihnen mehrere ideologische Treuegelübde abgerungen – unter anderem, dass es “notwendig” sei, “der Gedankenlehre Xi Jinpings über den Sozialismus chinesischer Prägung zu folgen”. Ebenfalls forderte der ranghohe Parteikader Wang, dass die Kirche aktiv dabei helfen müsse, “Infiltrierungen durch feindliche Kräfte aus dem Ausland abzuwehren”.

Dass der Staat an erster Stelle steht, lässt sich auch im muslimischen Niujie-Viertel in Peking beobachten. Hier sind ebenfalls sämtliche arabische Schriftzeichen von den Wänden der Halal-Restaurants verschwunden. Aus den Häuserfassaden ragen zwar nach wie vor geschwungene Dachsparren hervor. Doch statt eine gewisse Historizität zu vermitteln, bleibt nur Touri-Kitsch.

Und an der Moschee werden derzeit Renovierungen durchgeführt. Die Bauarbeiter haben den Eingangsbereich in Plastikplanen gehüllt, auf denen in chinesischen Schriftzeichen die “12 Kernwerte des Sozialismus” prangen, die Xi Jinping vor zehn Jahren auf dem 18. Parteikongress propagiert hat – darunter “Patriotismus”, “Demokratie” und “Gerechtigkeit”. Fabian Kretschmer

Wenn ein Produkt nicht erfolgreich ist, hilft gelegentlich ein Re-Branding. In den USA passiert das laut einer Studie mit den umstrittenen Konfuzius-Instituten: Die von Peking unterstützten Sprach- und Kulturzentren werden umbenannt und einfach wiedereröffnet, wie ein Bericht der konservativ geprägten Nichtregierungsorganisation National Association of Scholars (NAS) offengelegt hat. Von den 118 Konfuzius-Instituten, die einst in den Vereinigten Staaten existierten, waren dem Bericht zufolge 104 im Juni dieses Jahres geschlossen. Vier weitere befanden sich im Prozess der Schließung.

Aber: Von den Universitäten “haben mindestens 28 ihr Konfuzius-Institut durch ein ähnliches Programm ersetzt, und mindestens 58 haben enge Beziehungen zu ihrem ehemaligen Partner des Konfuzius-Instituts aufrechterhalten.” Die US-Bildungseinrichtungen hätten neue Vereinbarungen mit chinesischen Schwesteruniversitäten geschlossen und Zentren gegründet, die eng an die Konfuzius-Institute angelehnt seien, so NAS. Die Unis erhalten demnach weiterhin Mittel von denselben chinesischen Regierungsbehörden, die auch die Konfuzius-Institute finanziert haben. Mitarbeiter und Unterrichtsmaterial sei in vielen Fällen direkt weitergereicht worden.

Der Bericht nennt als Beispiele mehrere Staats-Universitäten und kleinere Colleges. NAS zeigt an einer Case Study zur Washington State University, wie der Übergang von Konfuzius-Institut zur neuen Einrichtung stattgefunden hat. Die Vereinigung verfolgt die Entwicklungen der Konfuzius-Institute an den US-Unis bereits seit längerer Zeit. Für ihre aktuelle Untersuchung habe ein Team etliche Dokumente wie offen zugängliche Verträge und Stellungnahmen von Universitätsverwaltungen gesammelt und Befragungen durchgeführt, erklärt Ian Oxnevad, einer der Autoren des Berichts und Forscher am NAS. “Alle unsere Informationen waren Open Source und dokumentiert”, sagt Oxnevad zu China.Table. Der Bericht verfolgt die Details der Schließung – und gegebenenfalls Umbenennung und Wiedereröffnung – von 75 der 104 in den USA geschlossenen Konfuzius-Institute.

US-Präsident Donald Trump hatte während seiner Amtszeit die Konfuzius-Institute von mehreren Behörden, darunter auch dem Außenministerium und dem FBI, unter die Lupe nehmen lassen. Zudem forderte der US-Senat 2019 mehr Transparenz zu den Zentren oder deren Schließung. Ende 2020 reichte die Trump-Regierung beim Department of Homeland Security eine entsprechende Vorschrift ein. Sie verlangte, dass US-Universitäten ihre Verbindung zu Konfuzius-Instituten offenlegen müssen. Der Druck von mehreren Seiten führte dazu, dass die Konfuzius-Institute in den vergangenen Jahren ihre Türen offiziell schlossen. Die US-Unis hätten teilweise auch Fördergelder zurückgeben müssen, so NAS.

Grundlegend für die Umgestaltung der Konfuzius-Institute in den USA war dem NAS-Bericht zufolge auch eine Entscheidung in der Volksrepublik: Die staatliche außenpolitische Kulturbehörde Hanban, die die Konfuzius-Institute einst ins Leben gerufen hatte, benannte sich um. Im Juli 2020 wurde der Name zu Center for Language Education and Cooperation (CLEC) geändert und eine separate Organisation ausgegliedert, die Chinese International Education Foundation (CIEF).

Diese finanziert und kontrolliert nun die Konfuzius-Institute, wie NAS erklärt. Dadurch habe man das Image der Konfuzius-Institute im Ausland verbessern wollen. In Wirklichkeit sei die Grenze zwischen der chinesischen Regierung und ihren Ablegern hauchdünn: “CIEF steht unter der Aufsicht des chinesischen Bildungsministeriums und wird von der chinesischen Regierung finanziert”, heißt es in dem Bericht.

NAS-Forscherin Rachelle Peterson, die ebenfalls an dem Bericht beteiligt war, betont, dass die Schließung der Konfuzius-Institute “eine Erfolgsgeschichte” sei: Die Vereinigten Staaten hätten die Bedrohung erkannt und seien diese angegangen. Was gerade passiere, sei aber auch eine Warnung. Denn die chinesische Regierung versuche, die politischen Regelungen zu umgehen. “Militärisch würde man das als Flankenmanöver bezeichnen”, so Peterson bei einer Veranstaltung der Dankfabrik Heritage Foundation. Die chinesische Regierung setze darauf, dass niemand den fortgesetzten Einfluss der chinesischen Regierung auf die Hochschulbildung bemerke, “wenn sie den Namen Konfuzius-Institut streicht und die Struktur eines Programms ändert.”

Hat die akademische Welt in den USA nun also alle Ohren gespitzt? Eher nicht. “Unser Bericht und unsere Ergebnisse zu den Universitäten stießen größtenteils auf Schweigen und auf lautstarke Ablehnung von mehreren Universitäten, die behaupteten, dass ihre Konfuzius-Institute trotz anderslautender Beweise geschlossen worden seien”, sagt Oxnevad zu China.Table. Innerhalb der US-Regierung bestehe jedoch Interesse daran, auch neue politische Maßnahmen zu entwickeln, um Pekings Einfluss auf das US-Universitätssystem einzuschränken. “Ich gehe davon aus, dass das Interesse an einer Einhegung Chinas innerhalb der Wissenschaft weiter zunehmen wird, da es ein Bereich von überparteilichem Interesse bleibt und mit einem dringenden außenpolitischen Problem verbunden ist.”

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan könnten nun auch dazu führen, dass von Regierungsseite die akademische Zusammenarbeit mit den Sprach- und Kulturzentren erneut in den Fokus rückt. Zuletzt ging die Entwicklung jedoch in eine andere Richtung: Die Regierung unter Joe Biden hatte 2021 eine Regel zurückgezogen, nach der Colleges, die am offizielle US-Studentenaustauschprogramm teilnehmen, offenlegen mussten, ob sie finanzielle Verbindungen zu Konfuzius-Instituten haben.

Wenn es darum gehe, eine Mandarin-Ausbildung in den US-amerikanischen Schulen, Colleges und Unis anzubieten, gebe es andere Wege als die Zusammenarbeit mit Peking, wie NAS-Forscher Oxnevad findet. Beispielsweise einheimische Lehrkräfte: “Die USA sind eine vielfältige Republik mit amerikanischen Bürgern, die Mandarin-Muttersprachler sind.” Die US-Regierung investiere zudem stark in den Aufbau von eigenen Programmen zur Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse in der Hochschulbildung. Chinesisch sei dabei sehr gefragt.

Auch Angebote aus Taiwan als Ersatz für die Konfuzius-Institute seien eine Möglichkeit. “Kurz gesagt: Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um Mandarin ohne Input oder Einfluss aus Peking anzubieten”, so Oxnevad.

Der UN-Menschenrechtsrat in Genf hat eine Debatte über die Menschenrechtslage in Xinjiang abgelehnt. Damit verwarf das Gremium am Donnerstag den Vorschlag Großbritanniens, der Türkei, der USA und anderer vornehmlich westlicher Länder, im nächsten Jahr eine Debatte über Menschenrechtsverletzungen Chinas gegenüber muslimischen Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten in Chinas westlicher Region Xinjiang abzuhalten (China.Table berichtete).

Das Ergebnis war denkbar knapp: 19 Staaten stimmten gegen den Antrag, 17 dafür, bei satten elf Enthaltungen. Die einfache Mehrheit reichte aus. Es wäre die erste formale Entscheidung überhaupt gegen China im Menschenrechtsrat in dessen Geschichte gewesen. Es ging bei der Beschlussvorlage letztlich um Konsequenzen aus dem vor gut einem Monat veröffentlichten Xinjiang-Bericht des Hochkommissariats. Fernziel war, einen Sonderberichterstatter für die Volksrepublik zu installieren.

Eine Debatte darüber zu führen, ist nun erst einmal gescheitert. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses gab es im vollbesetzten Genfer Ratssaal einen ungewöhnlichen Beifallssturm. Chinas Botschafter beim Rat, Chen Xu, hatte kurz vor der Abstimmung gewarnt, dass der Antrag eine “gefährliche Abkürzung” (“shortcut”) für die Prüfung der Menschenrechtslage in anderen Ländern darstellen würde. “Heute ist China das Ziel. Morgen wird jedes andere Entwicklungsland ins Visier genommen werden”, sagte Chen. Das Narrativ ist klar: China stellt sich bei Einmischung des Westens in ihre Angelegenheiten schützend vor die Entwicklungsländer.

Anders sehen das naturgemäß die Initiatoren des Vorschlages. Angesichts der Schwere der Vorwürfe gegen China wäre es wichtig gewesen, Mitgliedern der Vereinten Nationen die Möglichkeit zu einer eingehenden Prüfung zu geben”, sagte Simon Manley, Botschafter Großbritanniens beim Menschenrechtsrat. “Chinas Versuche, eine Debatte zu ersticken und die Wahrheit zu verschleiern, werden keinen Erfolg haben.” Manley drehte das Ergebnis zudem um. Die Zustimmung der 17 Staaten zeige, “dass eine bedeutsame Zahl Staaten nicht zum Schweigen gebracht werden kann, wenn es um eklatante Verstöße gegen die Menschenrechte geht – egal wo und von wem diese begangen werden.”

China sicherte sich bei der Abstimmung die Nein-Stimmen seiner üblichen Verbündeten, darunter viele afrikanische Länder sowie die Golfstaaten Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Somalia stimmte als einziges afrikanisches Land und einziges Mitglied der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) mit “Ja”. Das teilweise westlich orientierte OIC-Mitglied Türkei, wo auch viele geflüchtete Uiguren leben, hat derzeit keinen Sitz im Rat. Argentinien, Brasilien, Indien, Malaysia, Mexiko und – interessanterweise – die Ukraine waren unter den Ländern, die sich der Stimme enthielten.

Beobachter werteten die Ablehnung laut Reuters dagegen als Rückschlag für die Bemühungen um Rechenschaftspflicht sowie für die moralische Autorität des Westens beim Thema Menschenrechte. Vor allem auch, weil es erst das zweite Mal in der 16-jährigen Geschichte des UN-Menschenrechtsrates war, dass ein Antrag abgelehnt wurde. Das sagt eine Menge aus über den wachsenden Einfluss Chinas bei den Vereinten Nationen. Peking gelingt es immer öfter, Staaten auf seine Seite zu ziehen, vor allem Entwicklungsländer.

Der Abstimmung war ein tagelanges zähes Ringen bis kurz vor der Sitzung vorausgegangen. Diplomaten hatten kurz vor der Abstimmung ein enges Ergebnis vorhergesagt. Die Nachrichtenagentur Associated Press hatte vorab anonym den Botschafter eines Entwicklungslandes mit Sitz im Menschenrechtsrat mit den Worten zitiert, er erwarte erst am Morgen vor der Abstimmung eine E-Mail aus seiner Hauptstadt mit der Anweisung, wie er abzustimmen habe. ck

Einwohner von Xinjiang dürfen die Provinz nach Medienberichten wegen eines Corona-Ausbruchs auf unbestimmte Zeit nicht verlassen. Am Dienstag wurden demnach insgesamt 38 asymptomatische Fälle festgestellt. In der Region im Westen Chinas leben 22 Millionen Menschen, viele von ihnen gehören Minderheiten wie den Uiguren an. Die Reisebeschränkungen in Xinjiang folgen auf einen wochenlangen, strikten Lockdown in einigen Teilen Xinjiangs, der unter anderem zu massiven Problemen mit der Lebensmittelversorgung geführt hatte.

Kontrollen an Flughäfen und Bahnhöfen wurden hochgefahren. Zug- und Bus-Verbindungen in andere Provinzen wurden ausgesetzt, ebenso die meisten Flüge. Bis wann die Restriktionen gelten, gaben die Behörden nicht bekannt. Betroffen sind auch Touristen, die zur goldenen Woche in die Region gereist sind.

Am Tag zuvor war der Flughafen von Xishuangbanna, Yunnan, von bewaffneten Polizisten in einen Lockdown versetzt worden. Reisende wurden festgehalten und äußerten zum Teil lautstarken Protest, wie in Videos in den sozialen Medien zu sehen war.

Am 16. Oktober beginnt in Beijing der Parteitag der Kommunistischen Partei. Vor großen politischen Ereignissen sind die Sicherheitsvorkehrungen in China besonders hoch. In diesem Jahr spielt die strikte Vermeidung von Coronavirus-Ausbrüchen zusätzlich eine große Rolle. Aber auch soziale oder politische Proteste in der Hauptstadt will die Partei zu dieser Zeit unbedingt verhindern. jul

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Land Polen wegen der geplanten Auslieferung eines Häftlings nach China zur Zahlung einer Entschädigung verdonnert. Dem taiwanischen Staatsbürger Hung Tao Liu drohe in China unter anderem Folter, teilte das Gericht am Donnerstag in Straßburg mit.

Der Mann wurde ursprünglich wegen Telekommunikationsbetrugs von Interpol gesucht und vor fünf Jahren in Polen verhaftet. China forderte seitdem die Auslieferung. Einen Asylantrag lehnten die Behörden ab. Im Jahr 2018 entschied ein Gericht in Warschau, dass die Auslieferung des Taiwaners nach China rechtskonform sei. China habe versichert, seine Rechte ausreichend zu schützen.

Die Richter in Straßburg stellten dagegen fest, dass die Lage in chinesischen Gefängnissen mit einer “allgemeinen Situation der Gewalt” gleichzusetzen sei. Basis dafür sind UN-Berichte über Folter in China. Die polnischen Gerichte hätten die Risiken für den Häftling nach einer Abschiebung sorgfältiger bewerten müssen. Polen muss dem Mann nun für die bereits überlange Haft insgesamt 18.000 Euro zahlen. fin

Der milliardenschwere Gründer des Online-Kaufhauses JD.com, Richard Liu, hat das Verfahren um eine Vergewaltigungsklage in den USA gegen ihn direkt vor Prozessbeginn mit einer außergerichtlichen Einigung beigelegt. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Caixin unter Berufung auf die Anwälte beider Seiten. Im April 2019 hatte Liu Jingyao, damals 21 Jahre alt und Studentin an der University of Minnesota eine Zivilklage gegen JD.com und Richard Liu eingereicht, der sie 2018 nach einem Dinner vergewaltigt haben soll. Sie forderte darin gut 50.000 US-Dollar Schadenersatz für Arztrechnungen, emotionale und psychologische Traumata, körperliche Verletzungen und den Verlust der Erwerbsfähigkeit.

Die Klage gegen den bekannten Tycoon war laut Caixin einer der spektakulärsten #MeToo-Fälle Chinas. Er beschädigte Lius Ruf massiv und schickte die JD.com-Aktie in den Keller. Liu wurde damals von der US-Polizei festgenommen, kam aber am nächsten Tag ohne Kaution wieder frei und durfte nach China zurückkehren. In einem Interview mit Caixin sagte die Klägerin, sie habe dem Sex mit Liu nie zugestimmt. Eigentlich hatte dieses Woche ein Geschworenenprozess vor einem Gericht im Hennepin County in Minnesota beginnen sollen. Die 12 Geschworenen waren bereits ausgewählt, um den Fall zu verhandeln. Details über die außergerichtliche Einigung nannten die Anwälte laut Caixin nicht. ck

Die vom chinesischen Unternehmen Bytedance betriebene Social-Media-Plattform Tiktok zeigt in Deutschland weiterhin Kommentare und Posts nicht an, die bestimmte Begriffe enthalten. Das zeigten Recherchen von Tagesschau.de, WDR und NDR. In dem Test mit insgesamt 70 Wörtern und Wortkombinationen wurden demnach mindestens 20 Kommentar-Bestandteile entdeckt, die dafür sorgen, dass ein Beitrag versteckt und Nutzern weniger in den Feeds gezeigt wird. Ein einheitliches Filtermuster gab es laut Tagesschau.de aber nicht: Kommentare mit den Begriffen “Cannabis” und “Kokain” soll Tiktok mehrfach versteckt haben. Beiträge mit “Crystal Meth” und “Ecstasy” wurden hingegen angezeigt.

Kommentare, die die Worte “Klimakrise” und “Klimawandel” enthielten, wurden laut dem Bericht während des Tests “in den meisten Fällen” versteckt. Außerdem sprangen die Filter demnach in einigen Fällen auf Wörter aus dem Kontext des Kriegs gegen die Ukraine an, beispielsweise bei “Truppen” oder “Völkerrecht”. Bei Recherchen im Frühjahr hatte Tagesschau.de bereits über geblockte Begriffe auf Tiktok berichtet (China.Table berichtete). Zu diesen gehörten damals unter anderem der Name der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, sowie Begriffe aus der LGBTQI-Community, wie “homo”, “gay” oder “queer”. Zudem waren Worte aus dem Kontext des Nationalsozialismus blockiert. ari

Was verbindet den übersetzten Namen für “Schneewittchen und die 7 Zwerge” (白雪公主和七个小矮人) mit den Schriftzeichen für das Datum “35. Mai” (五月三十五) oder mit dem chinesischen Begriff “Kaiser im Rückwärtsgang” (倒车帝)? Warum lässt sich Chinas städtische Jugend und der Mittelstand des Landes von drei neuen angeblichen Wissenschaften anziehen, der Involution (内卷), des Flachliegens (躺平) und der Runologie (润学)? Antworten gibt das Internet. Die ominösen Code-Wörter sind Anspielungen auf chinesische Führer, auf politische oder soziale Missstände, wie sie in den offiziellen Medien nicht erscheinen dürfen. Doch im Netz entkommen böse Satire, provokante Wortspiele, politische Attacken immer wieder Chinas strikter Zensur. Gärender Unmut macht sich virtuell Luft, den es nach Pekings Propaganda in der neuen Ära unter Volksführer Xi Jinping und seinem chinesischen Traum weder gibt noch geben darf.

So geistert seit dem Frühjahr die ominöse Lehre vom “Run” durch alle Webseiten. Um zu verstehen, was gemeint ist, muss man das Schriftzeichen dafür lautmäßig wie im Englischen “to run” aussprechen. Dann bedeutet es “Nichts wie weg von hier”. Mit ihrer neuen Wortschöpfung beschimpften Shanghaier Bürger den Corona-Lockdown ihrer Behörden, die sie wochenlang einsperren ließen. Anfang August wählte die Webseite für Mikroblogs in China es zum “Weibo-Wort der Woche”.

Der Medienexperte David Bandursky meint, dass der neue Begriff im Dreiklang trendiger Online-Proteste steht. Sie spiegeln die Ausstiegs-Fantasien einer von Indoktrination und Gängelung durch Chinas Partei dauergenervten und überforderten Generation Z wider. Diese will sich nicht mehr für die Karriere im Hamsterrad Schule, Studium und Arbeit abstrampeln. Das nannte sie zuerst “Involution”. Dann erfand sie als zweites Schlagwort für ihre innere Emigration “flach zu liegen“. Nun träumen sie “abzuhauen”.

Chinas Führung sieht Rot, beobachtet Joseph Brouwer, der seit einer Dekade das Katz- und Maus-Spiel der Zensur in den Sozialen Medien beobachtet. Auf der Webseite “Chinadigitaltimes.net” schreibt er: “In meinen vielen Jahren, in denen ich Chinas Zensur-Saga verfolge, habe ich die Regierung noch nie so fest entschlossen gesehen, dagegen vorzugehen. Sie ist nicht bereit, den kleinsten Ausdruck an Widerspruch oder Missbilligung ihrer Bürger hinzunehmen.” Schon gar nicht vor dem nahenden 20. Parteitag im Spätherbst, auf dem sich Parteichef Xi seine dritte Amtsperiode 2022 bis 2027 bewilligen lassen will, also faktisch seine absolute Herrschaft auf Lebenszeit zementiert. Im Netz rumore es. “Und das ist noch milde ausgedrückt.”

Im Juli traten die Zensurbehörden eine neue Kampagne gegen Missbrauch des Internets los und riefen zur politischen Säuberung des Cyberspace auf. Dort würden mit vieldeutigen und homophonen Schriftzeichen, Wortvarianten und falschen Schreibweisen schädliche Informationen verbreitet.”

Während KP-Propagandisten alles daransetzen, um die öffentliche Meinung in den traditionellen Medien ideologisch gleichzuschalten oder patriotisch aufzuheizen, werden sie mit den Widerworten im Netz nicht fertig. Raffinierte Anspielungen, vor allem in schierer Masse, überfordern nicht nur das physische Heer der Zensoren. Auch die ausgefeilte Überwachung mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz kriegt das ständig wechselnde Kauderwelsch und der Mixtur aus Mandarin und Englisch, alphabetischen, chinesischen oder römischen Zahlsymbolen, traditionellen und vereinfachten Schriftzeichen nicht in den Griff. Größtes Problem sind die Homophone, also Wörter mit gleicher Aussprache, die unterschiedlich geschrieben werden. Trotz seiner Großen Firewall bleibt das Netz für Peking eine Brutstätte für “Subversion”. Dabei hat es sich das selbst zuzuschreiben und mit dem Online-Wirrwarr seinen eigenen Turm zu Babel mit chinesischen Besonderheiten erbaut.

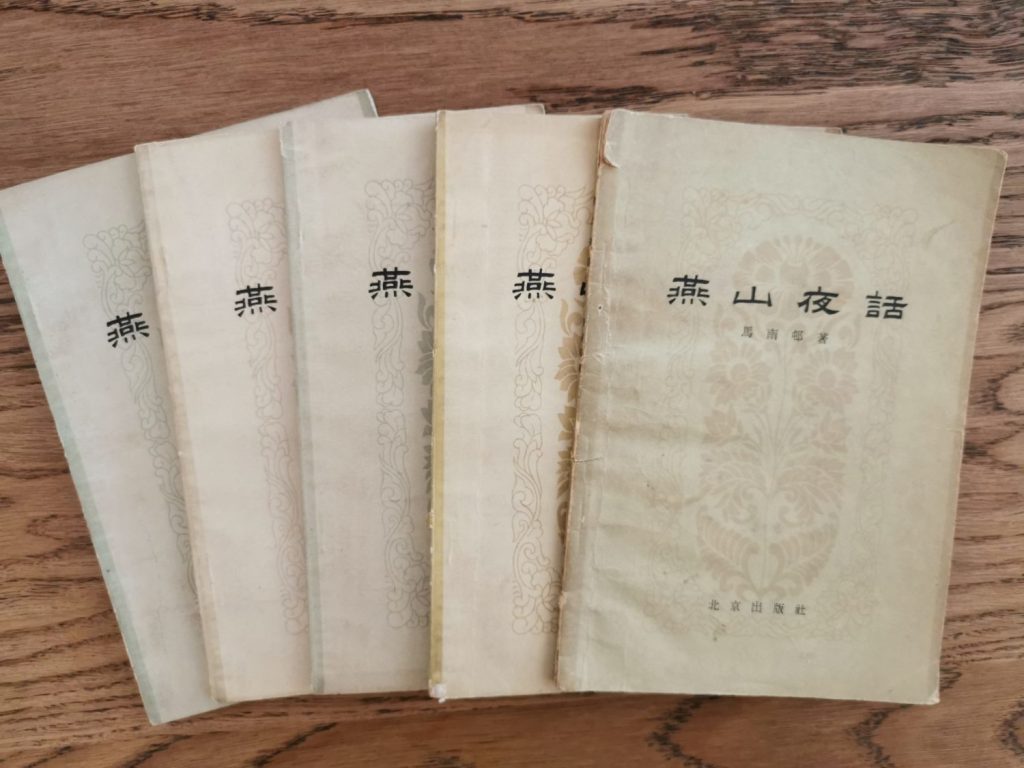

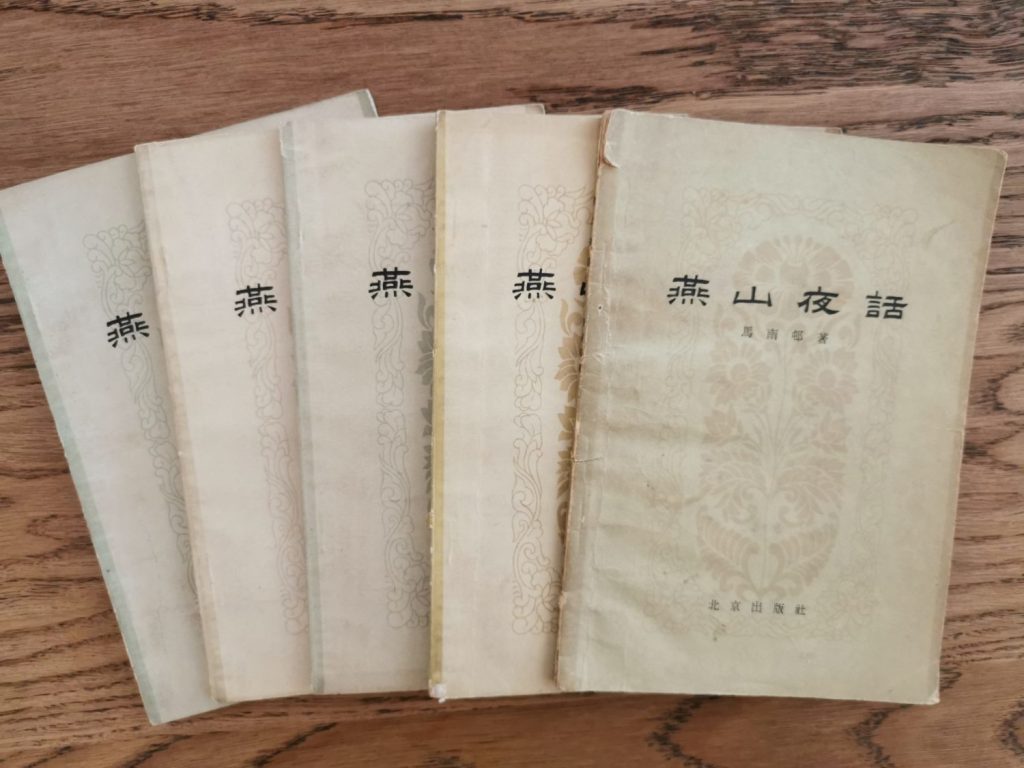

Die sich tarnenden Proteste im Netz unterscheiden sich von der alten kulturellen, chinesischen Tradition des intellektuellen Widerstands gegen die Herrschenden. Einst entlarvte etwa der oppositionelle Pekinger Funktionär Deng Tuo in 153 satirischen Essays und historischen Analogien Maos größenwahnsinnige Träume. Seine Kolumnen erschienen nach 1960 unter dem Titel “Abendgespräche am Schwalbenberg” (Yanshan yehua 燕山夜话) offen in der Pekinger Abendzeitung. Später rächte sich Diktator Mao furchtbar an ihm.

Kritik in der Offline-Welt hat die heutige Parteibürokratie unter Führer Xi längst unterdrückt. Das Netz wurde zur Bühne für Proteste. Webseiten wie Chinadigitaltimes führen seit 2011 über den Kampf der Pekinger Zensur gegen unliebsame politische Anspielungen Buch. 2017 dehnten sie ihre Suche auf alle wichtigen Plattformen der sozialen Medien aus; neben Sina Weibo新浪微博 auch auf WeChat微信 , Zhihu知乎, Douyin抖音 (die chinesische Mutter von TikTok), Kuaishou快手和 und Bilibili.

600 Millionen aktive Nutzer mit eigenen Konten in den sozialen Medien machen die Kontrolle für Peking zur Mammutaufgabe. Wie sie im Detail vor sich geht, konnte Bouwer nachlesen, als seiner Webseite Chinadigitaltimes gerade eine 143-seitige Dokumentation zugespielt wurde. Sie stammte von der für Online-Shopping und -Networking gegründeten Instagram-ähnlichen Sozialplattform Xiaohongshu (小红书). Die hatte intern alle kritischen Posts ausgewertet und Gegenmaßnamen entwickeln lassen. Zu ihren gesammelten sensiblen Wörtern (敏感词) gehörten auch mehr als 500 Begriffe, Bezeichnungen, Schreibweisen oder Redewendungen, die Parteichef Xi meinen.

Umschrieben wird er mal als “Kaiser im Rückwärtsgang”, als Liebhaber chinesischer “Raviolitaschen” (习包子), als oberster Zensor und “Harmonisierer” (习和谐). Oder sein Name wird mit dem anderer Diktatoren verballhornt. Aus Nordkoreas Kim Il-song wird etwa Xi Il-song (习正日). Die Ausdrücke sind so gewählt, dass jeder weiß, wer gemeint ist, aber so verändert, dass die Algorithmen der Zensur sie nicht sofort erkennen und blockieren können.

Das gilt auch für alle anderen von der Zensur streng verbotenen Begriffe, wie für die tabuisierten Ereignisse des Pekinger Tiananmen-Massakers vom 4. Juni 1989. 2004 stieß ich zum ersten Mal auf einen Mikroblog, der zur Trauer für den Gedenktag aufrief. Er nennt das Datum “35. Mai” (五月三十五). Wer nachrechnet, kommt auf den 4. Juni. Peking ließ zwar sofort die Schreibweise 35. Mai ächten. Doch die Postings wählten sich nun römische Ziffern. Der 4. Juni wurde zur Zahl “ⅥⅣ” oder zu “1-9-8-9 IIXVIIIIX”. Zehn Jahre später, 2014, zählte Zensurexperte Jason Q. Ng bereits 64 Umschreibungen im Netz für die Erinnerung an das Massaker. Inzwischen sind es noch mehr geworden.

Dem Einfaltsreichtum, die Zensur immer wieder zu unterlaufen, sind keine Grenzen gesetzt. Internet-Behörden verboten gerade öffentlich über jüngste Massenprotete von Sparern in der Provinz Henan (河南) zu berichten, die von regionalen Banken um ihre Einlagen geprellt wurden. Chinas Finanzstabilität dürfe nicht in Frage gestellt werden. Blogger tauften darauf die Provinz Henan kurzerhand in Helan (荷兰) um, was allerdings Holland bedeutet. Oder sie manipulierten das Schriftzeichen für Henan. Sie schrieben es ohne das Geldzeichen in seinem Mittelteil. Soll heißen: Die Banken in der Skandalprovinz sind pleite.

Was aber hat das alles mit dem von mir anfangs erwähnten Aufsehen im Netz um “Schneewittchen und die sieben Zwerge” zu tun? Auslöser wurden Online-Meldungen, wonach Shanghais Kindergärten Grimms Märchen aus ihrem Bestand an Bilderbüchern zu entfernen hätten. Blogger erregten sich über Chinas Kulturfunktionäre, die vor dem 20. Parteitag alles auf den Index setzen lassen, was zu Anspielungen auf Parteichef Xi führen könnte. Denn das auch in China populäre Schneewittchen könnte daran erinnern, wie Xi zum 70. Jahrestag der Volksrepublik mit den Mitgliedern seines Politbüroausschusses das Pekinger Mao-Mausoleum besuchte. Alle Sieben hätten sich vor dem Kristallsarg des einbalsamierten Vorsitzenden verneigt.

Das klang nun selbst für Chinas Verhältnisse so absurd, dass die Tageszeitung “Beijing News” Reporter nach Shanghai schickte. Die meldeten prompt am 2. August, dass die amtliche “Anti-Gerüchte Plattform” in Shanghais von Fake-News sprach. Doch wer zwischen den Zeilen las, wurde einer Besseren belehrt. Die Reporter schrieben, sie hätten mehrere Kindergärten gefragt, ob die Meldung vom Schneewittchen-Märchen stimme. Alle hätten nur gesagt, dass es für sie “nicht opportun ist, darauf zu antworten”.

In China treibt die offizielle Zensur also immer kuriosere Blüten. Gut, dass es wenigstens ein Ventil im Internet gibt.

vor den Vereinten Nationen wird es keine Debatte zu den Menschenrechtsverletzungen Chinas in Xinjiang geben. Der UN-Menschenrechtsrat in Genf lehnte einen entsprechenden Vorschlag vorwiegend westlicher Länder am Donnerstag ab. China hat sich also wieder einmal durchgesetzt, wie Sie in unserer News zum Thema nachlesen können.

Wenn Gebetsrufe wegen “Lärmschutz” ausbleiben, statt Minaretten die rote Flagge der Volksrepublik vom Moschee-Dach in den Himmel ragt und alle arabischen Schriftzeichen von den Wänden der Halal-Restaurants entfernt worden sind – dann sieht man die Kultur der muslimischen Bevölkerung in China noch ein bisschen weniger. Muslime gibt es nicht nur in Xinjiang. Ein Großteil der Muslime in China sind Hui, die sowohl kulturell als auch religiös weitgehend assimiliert sind. Und dennoch geraten auch die Hui vermehrt ins Visier der Behörden. “Religionen in China müssen chinesisch ausgerichtet sein” und “sich an die sozialistische Gesellschaft anpassen”, so Xi Jinping. Einige Beobachtungen aus China teilt Fabian Kretschmer.

Eine Konsequenz aus der Konfrontation zwischen China und dem Westen war in den vergangenen Jahren auch die Schließung vieler Konfuzius-Institute in den USA. Die chinesischen Lehr- und Kulturanstalten zeichnet eine große Nähe zur Regierung in Peking aus. Besonders Ex-Präsident Donald Trump hatte die Institute auf dem Kieker – weswegen ein Großteil in den USA dicht machen musste. Nachforschungen einer NGO zufolge, die Amelie Richter unter die Lupe genommen hat, sind sie nun jedoch heimlich in die USA zurückgekehrt. Mit neuem Namen und neuem Anstrich versuchen sie weiter, Einfluss auf das amerikanische Bildungssystem auszuüben.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre,

Auf Online-Reiseplattformen wird die Nanguan-Moschee nach wie vor als Touristenattraktion beworben. Und in der Tat mutet das Gebäude auf den Bildern wie ein islamischer Prachtbau an: grüne Kuppeln, goldene Ornamente und mehrere Minarette, deren Spitzen von Halbmonden geziert sind.

An diesem kühlen Septemberabend ist die Moschee im Stadtzentrum von Yinchuan jedoch kaum wiederzuerkennen: Hinter dem vergitterten Eingang lässt sich lediglich ein schlichter Funktionsbau ausmachen. Sämtliche arabische Schriftzeichen und dekorative Elemente wurden kurz vor der Pandemie im Zuge einer “Renovierung” entfernt. Statt Minaretten ragt hier nun die rote Flagge der Volksrepublik China in den Himmel.

Wenn es in den Medien um den Islam in China geht, wird meist über die muslimische Minderheit der Uiguren berichtet. Das Turkvolk, beheimatet in der Region Xinjiang, wird in der Tat seit Jahren brutal vom chinesischen Staat unterdrückt. Doch weit weniger bekannt ist, dass der Großteil der Muslime im Reich der Mitte einer anderen Ethnie angehört. Die über zehn Millionen Hui sind in ihrem Äußeren kaum von Han-Chinesen zu unterscheiden. Sowohl kulturell als auch religiös sind sie weitgehend assimiliert. Und dennoch sind auch die Hui in den letzten Jahren vermehrt ins Visier der Behörden geraten.

Nirgendwo lässt sich dies anschaulicher beobachten als im nordwestchinesischen Yinchuan, wo die muslimische Minderheit immerhin ein Viertel der Bevölkerung stellt: Gebetsrufe sind wegen “Lärmschutz” verboten, der Koran wurden aus den Läden entfernt.

Und auch das Stadtbild hat sich nachhaltig verändert: Der idyllische Aiyi-Fluss, der behäbig durch die Zwei-Millionen-Metropole fließt, wurde 2018 von den Behörden wegen seines “arabisch klingenden Namens” kurzerhand umgetauft. Wie ein Experte der örtlichen Ningxia Universität für Hui-Studien in den Staatsmedien damals erklärte, würde “Aiyi” in den Ohren der Chinesen zu sehr nach “Aisha” tönen – einer der fünf Ehefrauen des Propheten Mohammed. Das wiederum verstoße gegen das Gesetz: Bereits 2013 hatte die Lokalregierung beschlossen, dass Örtlichkeiten in Yinchuan nicht nach ausländischen Personen benannt werden dürfen.

Auch die Prachtstraße – vormals als “Sino-arabische Achse” errichtet – wurde 2018 in “Straße der Einheit” umbenannt. Im benachbarten Park, der einst Touristen aus dem Mittleren Osten anlocken sollte, haben die Behörden die riesige Halbmond-Statue niedergerissen.

All jene Maßnahmen sind Teil der “Sinisierung von Religionen”, die Staatschef Xi Jinping bereits 2016 in einer Grundsatzrede gefordert hat: “Religionen in China müssen chinesisch ausgerichtet sein” und “sich an die sozialistische Gesellschaft anpassen”, sagte der 69-Jährige damals. In seinen Worten klingt zwar einerseits an, dass Xi die Existenz der Religionsgemeinschaften grundsätzlich anerkennt – diese jedoch gleichzeitig kontrolliert und reguliert werden müssen.

Der Slogan ist keine rhetorische Worthülse, sondern hochpolitisch: Die “Sinisierung von Religionen” soll sicherstellen, dass auch jene Gesellschaftsbereiche, die nicht direkt der Partei unterstellt sind, effektiv überwacht werden können. Religionen sind in den Augen der KP schließlich immer auch eine potenzielle Bedrohung für die Herrschaft des Systems, da sie als Brutstätte für oppositionelle Kräfte dienen können. Etliche historische Beispiele belegen dies, etwa die katholische Kirche im kommunistischen Polen.

Wie die “Sinisierung” anno 2022 umgesetzt wird, ließ sich Ende August eindrücklich beobachten. Als die “Katholische Patriotische Vereinigung” – Chinas staatlich abgesegnete Kirche – bei einer Abstimmung in Wuhan eine neue Führung wählte, wurden die Bischöfe prompt ins Pekinger Regierungsviertel vorgeladen. Beim gemeinsamen Tee mit Wang Yan, Mitglied des Ständigen Ausschuss des Politbüros, wurden ihnen mehrere ideologische Treuegelübde abgerungen – unter anderem, dass es “notwendig” sei, “der Gedankenlehre Xi Jinpings über den Sozialismus chinesischer Prägung zu folgen”. Ebenfalls forderte der ranghohe Parteikader Wang, dass die Kirche aktiv dabei helfen müsse, “Infiltrierungen durch feindliche Kräfte aus dem Ausland abzuwehren”.

Dass der Staat an erster Stelle steht, lässt sich auch im muslimischen Niujie-Viertel in Peking beobachten. Hier sind ebenfalls sämtliche arabische Schriftzeichen von den Wänden der Halal-Restaurants verschwunden. Aus den Häuserfassaden ragen zwar nach wie vor geschwungene Dachsparren hervor. Doch statt eine gewisse Historizität zu vermitteln, bleibt nur Touri-Kitsch.

Und an der Moschee werden derzeit Renovierungen durchgeführt. Die Bauarbeiter haben den Eingangsbereich in Plastikplanen gehüllt, auf denen in chinesischen Schriftzeichen die “12 Kernwerte des Sozialismus” prangen, die Xi Jinping vor zehn Jahren auf dem 18. Parteikongress propagiert hat – darunter “Patriotismus”, “Demokratie” und “Gerechtigkeit”. Fabian Kretschmer

Wenn ein Produkt nicht erfolgreich ist, hilft gelegentlich ein Re-Branding. In den USA passiert das laut einer Studie mit den umstrittenen Konfuzius-Instituten: Die von Peking unterstützten Sprach- und Kulturzentren werden umbenannt und einfach wiedereröffnet, wie ein Bericht der konservativ geprägten Nichtregierungsorganisation National Association of Scholars (NAS) offengelegt hat. Von den 118 Konfuzius-Instituten, die einst in den Vereinigten Staaten existierten, waren dem Bericht zufolge 104 im Juni dieses Jahres geschlossen. Vier weitere befanden sich im Prozess der Schließung.

Aber: Von den Universitäten “haben mindestens 28 ihr Konfuzius-Institut durch ein ähnliches Programm ersetzt, und mindestens 58 haben enge Beziehungen zu ihrem ehemaligen Partner des Konfuzius-Instituts aufrechterhalten.” Die US-Bildungseinrichtungen hätten neue Vereinbarungen mit chinesischen Schwesteruniversitäten geschlossen und Zentren gegründet, die eng an die Konfuzius-Institute angelehnt seien, so NAS. Die Unis erhalten demnach weiterhin Mittel von denselben chinesischen Regierungsbehörden, die auch die Konfuzius-Institute finanziert haben. Mitarbeiter und Unterrichtsmaterial sei in vielen Fällen direkt weitergereicht worden.

Der Bericht nennt als Beispiele mehrere Staats-Universitäten und kleinere Colleges. NAS zeigt an einer Case Study zur Washington State University, wie der Übergang von Konfuzius-Institut zur neuen Einrichtung stattgefunden hat. Die Vereinigung verfolgt die Entwicklungen der Konfuzius-Institute an den US-Unis bereits seit längerer Zeit. Für ihre aktuelle Untersuchung habe ein Team etliche Dokumente wie offen zugängliche Verträge und Stellungnahmen von Universitätsverwaltungen gesammelt und Befragungen durchgeführt, erklärt Ian Oxnevad, einer der Autoren des Berichts und Forscher am NAS. “Alle unsere Informationen waren Open Source und dokumentiert”, sagt Oxnevad zu China.Table. Der Bericht verfolgt die Details der Schließung – und gegebenenfalls Umbenennung und Wiedereröffnung – von 75 der 104 in den USA geschlossenen Konfuzius-Institute.

US-Präsident Donald Trump hatte während seiner Amtszeit die Konfuzius-Institute von mehreren Behörden, darunter auch dem Außenministerium und dem FBI, unter die Lupe nehmen lassen. Zudem forderte der US-Senat 2019 mehr Transparenz zu den Zentren oder deren Schließung. Ende 2020 reichte die Trump-Regierung beim Department of Homeland Security eine entsprechende Vorschrift ein. Sie verlangte, dass US-Universitäten ihre Verbindung zu Konfuzius-Instituten offenlegen müssen. Der Druck von mehreren Seiten führte dazu, dass die Konfuzius-Institute in den vergangenen Jahren ihre Türen offiziell schlossen. Die US-Unis hätten teilweise auch Fördergelder zurückgeben müssen, so NAS.

Grundlegend für die Umgestaltung der Konfuzius-Institute in den USA war dem NAS-Bericht zufolge auch eine Entscheidung in der Volksrepublik: Die staatliche außenpolitische Kulturbehörde Hanban, die die Konfuzius-Institute einst ins Leben gerufen hatte, benannte sich um. Im Juli 2020 wurde der Name zu Center for Language Education and Cooperation (CLEC) geändert und eine separate Organisation ausgegliedert, die Chinese International Education Foundation (CIEF).

Diese finanziert und kontrolliert nun die Konfuzius-Institute, wie NAS erklärt. Dadurch habe man das Image der Konfuzius-Institute im Ausland verbessern wollen. In Wirklichkeit sei die Grenze zwischen der chinesischen Regierung und ihren Ablegern hauchdünn: “CIEF steht unter der Aufsicht des chinesischen Bildungsministeriums und wird von der chinesischen Regierung finanziert”, heißt es in dem Bericht.

NAS-Forscherin Rachelle Peterson, die ebenfalls an dem Bericht beteiligt war, betont, dass die Schließung der Konfuzius-Institute “eine Erfolgsgeschichte” sei: Die Vereinigten Staaten hätten die Bedrohung erkannt und seien diese angegangen. Was gerade passiere, sei aber auch eine Warnung. Denn die chinesische Regierung versuche, die politischen Regelungen zu umgehen. “Militärisch würde man das als Flankenmanöver bezeichnen”, so Peterson bei einer Veranstaltung der Dankfabrik Heritage Foundation. Die chinesische Regierung setze darauf, dass niemand den fortgesetzten Einfluss der chinesischen Regierung auf die Hochschulbildung bemerke, “wenn sie den Namen Konfuzius-Institut streicht und die Struktur eines Programms ändert.”

Hat die akademische Welt in den USA nun also alle Ohren gespitzt? Eher nicht. “Unser Bericht und unsere Ergebnisse zu den Universitäten stießen größtenteils auf Schweigen und auf lautstarke Ablehnung von mehreren Universitäten, die behaupteten, dass ihre Konfuzius-Institute trotz anderslautender Beweise geschlossen worden seien”, sagt Oxnevad zu China.Table. Innerhalb der US-Regierung bestehe jedoch Interesse daran, auch neue politische Maßnahmen zu entwickeln, um Pekings Einfluss auf das US-Universitätssystem einzuschränken. “Ich gehe davon aus, dass das Interesse an einer Einhegung Chinas innerhalb der Wissenschaft weiter zunehmen wird, da es ein Bereich von überparteilichem Interesse bleibt und mit einem dringenden außenpolitischen Problem verbunden ist.”

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan könnten nun auch dazu führen, dass von Regierungsseite die akademische Zusammenarbeit mit den Sprach- und Kulturzentren erneut in den Fokus rückt. Zuletzt ging die Entwicklung jedoch in eine andere Richtung: Die Regierung unter Joe Biden hatte 2021 eine Regel zurückgezogen, nach der Colleges, die am offizielle US-Studentenaustauschprogramm teilnehmen, offenlegen mussten, ob sie finanzielle Verbindungen zu Konfuzius-Instituten haben.

Wenn es darum gehe, eine Mandarin-Ausbildung in den US-amerikanischen Schulen, Colleges und Unis anzubieten, gebe es andere Wege als die Zusammenarbeit mit Peking, wie NAS-Forscher Oxnevad findet. Beispielsweise einheimische Lehrkräfte: “Die USA sind eine vielfältige Republik mit amerikanischen Bürgern, die Mandarin-Muttersprachler sind.” Die US-Regierung investiere zudem stark in den Aufbau von eigenen Programmen zur Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse in der Hochschulbildung. Chinesisch sei dabei sehr gefragt.

Auch Angebote aus Taiwan als Ersatz für die Konfuzius-Institute seien eine Möglichkeit. “Kurz gesagt: Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um Mandarin ohne Input oder Einfluss aus Peking anzubieten”, so Oxnevad.

Der UN-Menschenrechtsrat in Genf hat eine Debatte über die Menschenrechtslage in Xinjiang abgelehnt. Damit verwarf das Gremium am Donnerstag den Vorschlag Großbritanniens, der Türkei, der USA und anderer vornehmlich westlicher Länder, im nächsten Jahr eine Debatte über Menschenrechtsverletzungen Chinas gegenüber muslimischen Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten in Chinas westlicher Region Xinjiang abzuhalten (China.Table berichtete).

Das Ergebnis war denkbar knapp: 19 Staaten stimmten gegen den Antrag, 17 dafür, bei satten elf Enthaltungen. Die einfache Mehrheit reichte aus. Es wäre die erste formale Entscheidung überhaupt gegen China im Menschenrechtsrat in dessen Geschichte gewesen. Es ging bei der Beschlussvorlage letztlich um Konsequenzen aus dem vor gut einem Monat veröffentlichten Xinjiang-Bericht des Hochkommissariats. Fernziel war, einen Sonderberichterstatter für die Volksrepublik zu installieren.

Eine Debatte darüber zu führen, ist nun erst einmal gescheitert. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses gab es im vollbesetzten Genfer Ratssaal einen ungewöhnlichen Beifallssturm. Chinas Botschafter beim Rat, Chen Xu, hatte kurz vor der Abstimmung gewarnt, dass der Antrag eine “gefährliche Abkürzung” (“shortcut”) für die Prüfung der Menschenrechtslage in anderen Ländern darstellen würde. “Heute ist China das Ziel. Morgen wird jedes andere Entwicklungsland ins Visier genommen werden”, sagte Chen. Das Narrativ ist klar: China stellt sich bei Einmischung des Westens in ihre Angelegenheiten schützend vor die Entwicklungsländer.

Anders sehen das naturgemäß die Initiatoren des Vorschlages. Angesichts der Schwere der Vorwürfe gegen China wäre es wichtig gewesen, Mitgliedern der Vereinten Nationen die Möglichkeit zu einer eingehenden Prüfung zu geben”, sagte Simon Manley, Botschafter Großbritanniens beim Menschenrechtsrat. “Chinas Versuche, eine Debatte zu ersticken und die Wahrheit zu verschleiern, werden keinen Erfolg haben.” Manley drehte das Ergebnis zudem um. Die Zustimmung der 17 Staaten zeige, “dass eine bedeutsame Zahl Staaten nicht zum Schweigen gebracht werden kann, wenn es um eklatante Verstöße gegen die Menschenrechte geht – egal wo und von wem diese begangen werden.”

China sicherte sich bei der Abstimmung die Nein-Stimmen seiner üblichen Verbündeten, darunter viele afrikanische Länder sowie die Golfstaaten Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Somalia stimmte als einziges afrikanisches Land und einziges Mitglied der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) mit “Ja”. Das teilweise westlich orientierte OIC-Mitglied Türkei, wo auch viele geflüchtete Uiguren leben, hat derzeit keinen Sitz im Rat. Argentinien, Brasilien, Indien, Malaysia, Mexiko und – interessanterweise – die Ukraine waren unter den Ländern, die sich der Stimme enthielten.

Beobachter werteten die Ablehnung laut Reuters dagegen als Rückschlag für die Bemühungen um Rechenschaftspflicht sowie für die moralische Autorität des Westens beim Thema Menschenrechte. Vor allem auch, weil es erst das zweite Mal in der 16-jährigen Geschichte des UN-Menschenrechtsrates war, dass ein Antrag abgelehnt wurde. Das sagt eine Menge aus über den wachsenden Einfluss Chinas bei den Vereinten Nationen. Peking gelingt es immer öfter, Staaten auf seine Seite zu ziehen, vor allem Entwicklungsländer.

Der Abstimmung war ein tagelanges zähes Ringen bis kurz vor der Sitzung vorausgegangen. Diplomaten hatten kurz vor der Abstimmung ein enges Ergebnis vorhergesagt. Die Nachrichtenagentur Associated Press hatte vorab anonym den Botschafter eines Entwicklungslandes mit Sitz im Menschenrechtsrat mit den Worten zitiert, er erwarte erst am Morgen vor der Abstimmung eine E-Mail aus seiner Hauptstadt mit der Anweisung, wie er abzustimmen habe. ck

Einwohner von Xinjiang dürfen die Provinz nach Medienberichten wegen eines Corona-Ausbruchs auf unbestimmte Zeit nicht verlassen. Am Dienstag wurden demnach insgesamt 38 asymptomatische Fälle festgestellt. In der Region im Westen Chinas leben 22 Millionen Menschen, viele von ihnen gehören Minderheiten wie den Uiguren an. Die Reisebeschränkungen in Xinjiang folgen auf einen wochenlangen, strikten Lockdown in einigen Teilen Xinjiangs, der unter anderem zu massiven Problemen mit der Lebensmittelversorgung geführt hatte.

Kontrollen an Flughäfen und Bahnhöfen wurden hochgefahren. Zug- und Bus-Verbindungen in andere Provinzen wurden ausgesetzt, ebenso die meisten Flüge. Bis wann die Restriktionen gelten, gaben die Behörden nicht bekannt. Betroffen sind auch Touristen, die zur goldenen Woche in die Region gereist sind.

Am Tag zuvor war der Flughafen von Xishuangbanna, Yunnan, von bewaffneten Polizisten in einen Lockdown versetzt worden. Reisende wurden festgehalten und äußerten zum Teil lautstarken Protest, wie in Videos in den sozialen Medien zu sehen war.

Am 16. Oktober beginnt in Beijing der Parteitag der Kommunistischen Partei. Vor großen politischen Ereignissen sind die Sicherheitsvorkehrungen in China besonders hoch. In diesem Jahr spielt die strikte Vermeidung von Coronavirus-Ausbrüchen zusätzlich eine große Rolle. Aber auch soziale oder politische Proteste in der Hauptstadt will die Partei zu dieser Zeit unbedingt verhindern. jul

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Land Polen wegen der geplanten Auslieferung eines Häftlings nach China zur Zahlung einer Entschädigung verdonnert. Dem taiwanischen Staatsbürger Hung Tao Liu drohe in China unter anderem Folter, teilte das Gericht am Donnerstag in Straßburg mit.

Der Mann wurde ursprünglich wegen Telekommunikationsbetrugs von Interpol gesucht und vor fünf Jahren in Polen verhaftet. China forderte seitdem die Auslieferung. Einen Asylantrag lehnten die Behörden ab. Im Jahr 2018 entschied ein Gericht in Warschau, dass die Auslieferung des Taiwaners nach China rechtskonform sei. China habe versichert, seine Rechte ausreichend zu schützen.

Die Richter in Straßburg stellten dagegen fest, dass die Lage in chinesischen Gefängnissen mit einer “allgemeinen Situation der Gewalt” gleichzusetzen sei. Basis dafür sind UN-Berichte über Folter in China. Die polnischen Gerichte hätten die Risiken für den Häftling nach einer Abschiebung sorgfältiger bewerten müssen. Polen muss dem Mann nun für die bereits überlange Haft insgesamt 18.000 Euro zahlen. fin

Der milliardenschwere Gründer des Online-Kaufhauses JD.com, Richard Liu, hat das Verfahren um eine Vergewaltigungsklage in den USA gegen ihn direkt vor Prozessbeginn mit einer außergerichtlichen Einigung beigelegt. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Caixin unter Berufung auf die Anwälte beider Seiten. Im April 2019 hatte Liu Jingyao, damals 21 Jahre alt und Studentin an der University of Minnesota eine Zivilklage gegen JD.com und Richard Liu eingereicht, der sie 2018 nach einem Dinner vergewaltigt haben soll. Sie forderte darin gut 50.000 US-Dollar Schadenersatz für Arztrechnungen, emotionale und psychologische Traumata, körperliche Verletzungen und den Verlust der Erwerbsfähigkeit.

Die Klage gegen den bekannten Tycoon war laut Caixin einer der spektakulärsten #MeToo-Fälle Chinas. Er beschädigte Lius Ruf massiv und schickte die JD.com-Aktie in den Keller. Liu wurde damals von der US-Polizei festgenommen, kam aber am nächsten Tag ohne Kaution wieder frei und durfte nach China zurückkehren. In einem Interview mit Caixin sagte die Klägerin, sie habe dem Sex mit Liu nie zugestimmt. Eigentlich hatte dieses Woche ein Geschworenenprozess vor einem Gericht im Hennepin County in Minnesota beginnen sollen. Die 12 Geschworenen waren bereits ausgewählt, um den Fall zu verhandeln. Details über die außergerichtliche Einigung nannten die Anwälte laut Caixin nicht. ck

Die vom chinesischen Unternehmen Bytedance betriebene Social-Media-Plattform Tiktok zeigt in Deutschland weiterhin Kommentare und Posts nicht an, die bestimmte Begriffe enthalten. Das zeigten Recherchen von Tagesschau.de, WDR und NDR. In dem Test mit insgesamt 70 Wörtern und Wortkombinationen wurden demnach mindestens 20 Kommentar-Bestandteile entdeckt, die dafür sorgen, dass ein Beitrag versteckt und Nutzern weniger in den Feeds gezeigt wird. Ein einheitliches Filtermuster gab es laut Tagesschau.de aber nicht: Kommentare mit den Begriffen “Cannabis” und “Kokain” soll Tiktok mehrfach versteckt haben. Beiträge mit “Crystal Meth” und “Ecstasy” wurden hingegen angezeigt.

Kommentare, die die Worte “Klimakrise” und “Klimawandel” enthielten, wurden laut dem Bericht während des Tests “in den meisten Fällen” versteckt. Außerdem sprangen die Filter demnach in einigen Fällen auf Wörter aus dem Kontext des Kriegs gegen die Ukraine an, beispielsweise bei “Truppen” oder “Völkerrecht”. Bei Recherchen im Frühjahr hatte Tagesschau.de bereits über geblockte Begriffe auf Tiktok berichtet (China.Table berichtete). Zu diesen gehörten damals unter anderem der Name der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, sowie Begriffe aus der LGBTQI-Community, wie “homo”, “gay” oder “queer”. Zudem waren Worte aus dem Kontext des Nationalsozialismus blockiert. ari

Was verbindet den übersetzten Namen für “Schneewittchen und die 7 Zwerge” (白雪公主和七个小矮人) mit den Schriftzeichen für das Datum “35. Mai” (五月三十五) oder mit dem chinesischen Begriff “Kaiser im Rückwärtsgang” (倒车帝)? Warum lässt sich Chinas städtische Jugend und der Mittelstand des Landes von drei neuen angeblichen Wissenschaften anziehen, der Involution (内卷), des Flachliegens (躺平) und der Runologie (润学)? Antworten gibt das Internet. Die ominösen Code-Wörter sind Anspielungen auf chinesische Führer, auf politische oder soziale Missstände, wie sie in den offiziellen Medien nicht erscheinen dürfen. Doch im Netz entkommen böse Satire, provokante Wortspiele, politische Attacken immer wieder Chinas strikter Zensur. Gärender Unmut macht sich virtuell Luft, den es nach Pekings Propaganda in der neuen Ära unter Volksführer Xi Jinping und seinem chinesischen Traum weder gibt noch geben darf.

So geistert seit dem Frühjahr die ominöse Lehre vom “Run” durch alle Webseiten. Um zu verstehen, was gemeint ist, muss man das Schriftzeichen dafür lautmäßig wie im Englischen “to run” aussprechen. Dann bedeutet es “Nichts wie weg von hier”. Mit ihrer neuen Wortschöpfung beschimpften Shanghaier Bürger den Corona-Lockdown ihrer Behörden, die sie wochenlang einsperren ließen. Anfang August wählte die Webseite für Mikroblogs in China es zum “Weibo-Wort der Woche”.

Der Medienexperte David Bandursky meint, dass der neue Begriff im Dreiklang trendiger Online-Proteste steht. Sie spiegeln die Ausstiegs-Fantasien einer von Indoktrination und Gängelung durch Chinas Partei dauergenervten und überforderten Generation Z wider. Diese will sich nicht mehr für die Karriere im Hamsterrad Schule, Studium und Arbeit abstrampeln. Das nannte sie zuerst “Involution”. Dann erfand sie als zweites Schlagwort für ihre innere Emigration “flach zu liegen“. Nun träumen sie “abzuhauen”.

Chinas Führung sieht Rot, beobachtet Joseph Brouwer, der seit einer Dekade das Katz- und Maus-Spiel der Zensur in den Sozialen Medien beobachtet. Auf der Webseite “Chinadigitaltimes.net” schreibt er: “In meinen vielen Jahren, in denen ich Chinas Zensur-Saga verfolge, habe ich die Regierung noch nie so fest entschlossen gesehen, dagegen vorzugehen. Sie ist nicht bereit, den kleinsten Ausdruck an Widerspruch oder Missbilligung ihrer Bürger hinzunehmen.” Schon gar nicht vor dem nahenden 20. Parteitag im Spätherbst, auf dem sich Parteichef Xi seine dritte Amtsperiode 2022 bis 2027 bewilligen lassen will, also faktisch seine absolute Herrschaft auf Lebenszeit zementiert. Im Netz rumore es. “Und das ist noch milde ausgedrückt.”

Im Juli traten die Zensurbehörden eine neue Kampagne gegen Missbrauch des Internets los und riefen zur politischen Säuberung des Cyberspace auf. Dort würden mit vieldeutigen und homophonen Schriftzeichen, Wortvarianten und falschen Schreibweisen schädliche Informationen verbreitet.”

Während KP-Propagandisten alles daransetzen, um die öffentliche Meinung in den traditionellen Medien ideologisch gleichzuschalten oder patriotisch aufzuheizen, werden sie mit den Widerworten im Netz nicht fertig. Raffinierte Anspielungen, vor allem in schierer Masse, überfordern nicht nur das physische Heer der Zensoren. Auch die ausgefeilte Überwachung mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz kriegt das ständig wechselnde Kauderwelsch und der Mixtur aus Mandarin und Englisch, alphabetischen, chinesischen oder römischen Zahlsymbolen, traditionellen und vereinfachten Schriftzeichen nicht in den Griff. Größtes Problem sind die Homophone, also Wörter mit gleicher Aussprache, die unterschiedlich geschrieben werden. Trotz seiner Großen Firewall bleibt das Netz für Peking eine Brutstätte für “Subversion”. Dabei hat es sich das selbst zuzuschreiben und mit dem Online-Wirrwarr seinen eigenen Turm zu Babel mit chinesischen Besonderheiten erbaut.

Die sich tarnenden Proteste im Netz unterscheiden sich von der alten kulturellen, chinesischen Tradition des intellektuellen Widerstands gegen die Herrschenden. Einst entlarvte etwa der oppositionelle Pekinger Funktionär Deng Tuo in 153 satirischen Essays und historischen Analogien Maos größenwahnsinnige Träume. Seine Kolumnen erschienen nach 1960 unter dem Titel “Abendgespräche am Schwalbenberg” (Yanshan yehua 燕山夜话) offen in der Pekinger Abendzeitung. Später rächte sich Diktator Mao furchtbar an ihm.

Kritik in der Offline-Welt hat die heutige Parteibürokratie unter Führer Xi längst unterdrückt. Das Netz wurde zur Bühne für Proteste. Webseiten wie Chinadigitaltimes führen seit 2011 über den Kampf der Pekinger Zensur gegen unliebsame politische Anspielungen Buch. 2017 dehnten sie ihre Suche auf alle wichtigen Plattformen der sozialen Medien aus; neben Sina Weibo新浪微博 auch auf WeChat微信 , Zhihu知乎, Douyin抖音 (die chinesische Mutter von TikTok), Kuaishou快手和 und Bilibili.

600 Millionen aktive Nutzer mit eigenen Konten in den sozialen Medien machen die Kontrolle für Peking zur Mammutaufgabe. Wie sie im Detail vor sich geht, konnte Bouwer nachlesen, als seiner Webseite Chinadigitaltimes gerade eine 143-seitige Dokumentation zugespielt wurde. Sie stammte von der für Online-Shopping und -Networking gegründeten Instagram-ähnlichen Sozialplattform Xiaohongshu (小红书). Die hatte intern alle kritischen Posts ausgewertet und Gegenmaßnamen entwickeln lassen. Zu ihren gesammelten sensiblen Wörtern (敏感词) gehörten auch mehr als 500 Begriffe, Bezeichnungen, Schreibweisen oder Redewendungen, die Parteichef Xi meinen.

Umschrieben wird er mal als “Kaiser im Rückwärtsgang”, als Liebhaber chinesischer “Raviolitaschen” (习包子), als oberster Zensor und “Harmonisierer” (习和谐). Oder sein Name wird mit dem anderer Diktatoren verballhornt. Aus Nordkoreas Kim Il-song wird etwa Xi Il-song (习正日). Die Ausdrücke sind so gewählt, dass jeder weiß, wer gemeint ist, aber so verändert, dass die Algorithmen der Zensur sie nicht sofort erkennen und blockieren können.

Das gilt auch für alle anderen von der Zensur streng verbotenen Begriffe, wie für die tabuisierten Ereignisse des Pekinger Tiananmen-Massakers vom 4. Juni 1989. 2004 stieß ich zum ersten Mal auf einen Mikroblog, der zur Trauer für den Gedenktag aufrief. Er nennt das Datum “35. Mai” (五月三十五). Wer nachrechnet, kommt auf den 4. Juni. Peking ließ zwar sofort die Schreibweise 35. Mai ächten. Doch die Postings wählten sich nun römische Ziffern. Der 4. Juni wurde zur Zahl “ⅥⅣ” oder zu “1-9-8-9 IIXVIIIIX”. Zehn Jahre später, 2014, zählte Zensurexperte Jason Q. Ng bereits 64 Umschreibungen im Netz für die Erinnerung an das Massaker. Inzwischen sind es noch mehr geworden.

Dem Einfaltsreichtum, die Zensur immer wieder zu unterlaufen, sind keine Grenzen gesetzt. Internet-Behörden verboten gerade öffentlich über jüngste Massenprotete von Sparern in der Provinz Henan (河南) zu berichten, die von regionalen Banken um ihre Einlagen geprellt wurden. Chinas Finanzstabilität dürfe nicht in Frage gestellt werden. Blogger tauften darauf die Provinz Henan kurzerhand in Helan (荷兰) um, was allerdings Holland bedeutet. Oder sie manipulierten das Schriftzeichen für Henan. Sie schrieben es ohne das Geldzeichen in seinem Mittelteil. Soll heißen: Die Banken in der Skandalprovinz sind pleite.

Was aber hat das alles mit dem von mir anfangs erwähnten Aufsehen im Netz um “Schneewittchen und die sieben Zwerge” zu tun? Auslöser wurden Online-Meldungen, wonach Shanghais Kindergärten Grimms Märchen aus ihrem Bestand an Bilderbüchern zu entfernen hätten. Blogger erregten sich über Chinas Kulturfunktionäre, die vor dem 20. Parteitag alles auf den Index setzen lassen, was zu Anspielungen auf Parteichef Xi führen könnte. Denn das auch in China populäre Schneewittchen könnte daran erinnern, wie Xi zum 70. Jahrestag der Volksrepublik mit den Mitgliedern seines Politbüroausschusses das Pekinger Mao-Mausoleum besuchte. Alle Sieben hätten sich vor dem Kristallsarg des einbalsamierten Vorsitzenden verneigt.

Das klang nun selbst für Chinas Verhältnisse so absurd, dass die Tageszeitung “Beijing News” Reporter nach Shanghai schickte. Die meldeten prompt am 2. August, dass die amtliche “Anti-Gerüchte Plattform” in Shanghais von Fake-News sprach. Doch wer zwischen den Zeilen las, wurde einer Besseren belehrt. Die Reporter schrieben, sie hätten mehrere Kindergärten gefragt, ob die Meldung vom Schneewittchen-Märchen stimme. Alle hätten nur gesagt, dass es für sie “nicht opportun ist, darauf zu antworten”.

In China treibt die offizielle Zensur also immer kuriosere Blüten. Gut, dass es wenigstens ein Ventil im Internet gibt.