noch ist unklar, auf welcher Basis sich das Dreiecksverhältnis China-Taiwan-USA wieder stabilisieren wird. Der Taipeh-Repräsentant in Berlin, Shieh Jhy-wey, zeigt sich im Interview mit Marcel Grzanna überzeugt, dass Taiwan gestärkt aus den Zusammenstößen hervorgeht. Die Sanktionen schmerzen, doch wenn Taiwan für den Erhalt seiner Demokratie einen Preis bezahlen müsse, sei es dazu bereit.

Shieh liefert uns auch eine Interpretation der Ein-China-Politik durch die aktuelle taiwanische Regierung. “Wenn es nach uns geht, wäre es in Ordnung, dass es nur ein China gibt, das dann Volksrepublik heißt.” Hauptsache, Taiwan gehört nicht dazu. Anstatt von Ein-China-Politik sollte daher künftig von einer “China-Politik” und einer “Taiwan-Politik” gesprochen werden, so Shieh.

So ein Sprachgebrauch kratzt an den Formeln, die lange Zeit eine Koexistenz ermöglicht haben. Die chinesische Führung sieht ihre Interessen von einer Welle der Solidarität mit Taiwan bedroht, die nach Russlands Einmarsch in der Ukraine erst so richtig begonnen hat. Putins rücksichtsloses Vorgehen hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die nun auch die Stabilität in Ostasien gefährdet.

Da China sich nicht von der Invasion in die Ukraine distanziert hat, sondern Russland sogar ideell unterstützt, drängen sich bei allen Unterschieden auch Parallelen auf. Zwei autoritär geführte Großmächte erheben Anspruch auf das Gebiet des schwächeren Nachbarn. Es ist verständlich, dass bei westlichen Politikern die Sorge um Taiwan wächst und damit auch das Bedürfnis nach klareren Sicherheitszusagen für die Insel.

Aus diesem Geist heraus entstanden auch Nancy Pelosis Reisepläne. Nach chinesischer Logik erhält Taiwans latentes Unabhängigkeitsstreben durch diese Bemühungen jedoch gefährliche Rückendeckung. Zudem schwindet die Grundlage für die Kompromisse, die bisher funktioniert haben. Darauf weist unser Gastautor Minxin Pei hin.

Insgesamt zeigen die Themen dieser Ausgabe: Die Positionen Pekings und Taipehs klaffen immer weiter auseinander. Der Status quo, der lange den Frieden erhalten hat, bröckelt. Hoffentlich gelingt es, ihn rechtzeitig zu kitten.

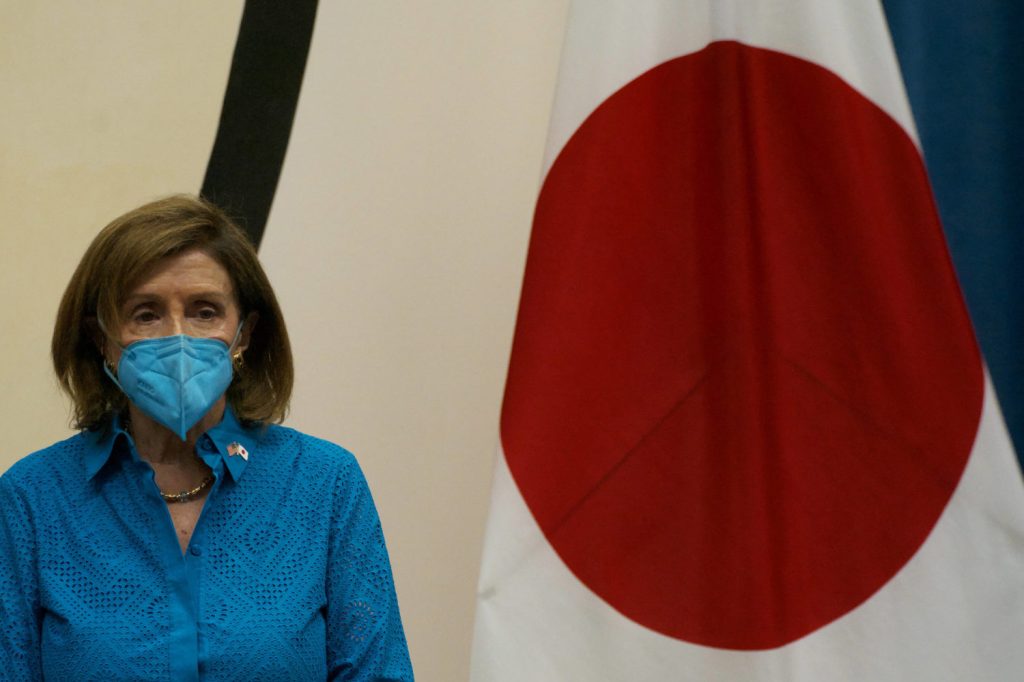

Professor Shieh, Nancy Pelosi war vergangene Woche nur wenige Stunden in Taiwan. Die wirtschaftlichen Konsequenzen für ihr Land könnten hingegen wesentlich länger andauern. War es das wert?

Sanktionen schmerzen natürlich immer. Aber unsere Demokratie ist nicht verhandelbar. Deswegen empfinde ich es vor allem als große Freude, dass Nancy Pelosi trotz der Drohungen aus Peking ihren Besuch wahr gemacht hat. Sie hat ein ungeheuer wichtiges Signal gesetzt, dass Demokratien sich gegenseitig unterstützen müssen. Wenn wir dafür einen Preis zahlen müssen, dann sind wir dazu bereit. Das ist es wert.

Glauben Sie, dass andere Demokratien diese Lektion gelernt haben?

Das glaube ich ganz sicher. Was Pelosi erreicht hat mit dem Besuch, ist ein Meilenstein, eine regelrechte Zäsur. Es gab immer ein stillschweigendes Einverständnis der Demokratien untereinander, dass man füreinander einsteht. Dieses Einverständnis wurde durch ihren Besuch artikuliert. Hier geht es ja nicht nur um China und Taiwan, sondern um einen Konflikt zwischen den Werten der Freiheit und den Werten der Diktatur.

Positioniert sich Deutschland angemessen?

Jeder gewalttätige Versuch, den Status quo in der Taiwanstraße zu ändern, ist völlig inakzeptabel. Das muss den Chinesen gegenüber klipp und klar formuliert werden. Gewalt hat nichts mit Politik zu tun. Die Fehler, die man im Verhältnis zu Russland gemacht hat, dürfen nicht wiederholt werden. Außenministerin Baerbock hat gesagt, dass man nicht akzeptiert, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt. Das hat sie einerseits auf Russland bezogen, aber andererseits auch explizit China in diesem Zusammenhang erwähnt. Auch das war ein sehr wichtiges Signal, das in Taiwan sehr wohl wahrgenommen wurde.

Trotz Baerbocks Aussagen tobte tagelang ein chinesisches Militärmanöver um Taiwan.

Mit den Manövern versucht Xi Jinping, sein Gesicht zu wahren. Er hat so hoch gepokert und war überzeugt, dass die Drohungen Frau Pelosis Besuch verhindern würden. Diese Abschreckungstaktik war in den vergangenen Jahren immer erfolgreich. Jetzt nicht. Xi hat keine Alternative. Er muss sein Volk, das seine Drohungen stets für bare Münze nimmt, beschwichtigen und befahl die Manöver. Das zeigt dem Westen auch mal, dass chinesische Drohungen nicht zwingend in die Tat umgesetzt werden.

Zeigen solche Manöver in Taiwan überhaupt noch Wirkung?

Wir als Betroffene können es uns nicht leisten, solche Drohungen auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie sind real und keine Einbildung. Aber noch einmal: Unsere Demokratie ist nicht verhandelbar. Taiwan hat sich diese Freiheit teuer erkämpft. Das Glück vieler Familien wurde dafür geopfert. Das geben wir nicht wieder her. Unsere Präsidentin Tsai Ing-wen hat mehrfach gesagt, dass Taiwan seine Demokratie bis zum letzten Mann verteidigen wird. Wir haben sie häufiger in Militäruniform auftreten sehen. Sie versucht, ein Krisenbewusstsein vor allem bei jungen Leuten zu schaffen.

Deutschland bekennt sich klipp und klar zur Ein-China-Politik. Hilft das Taiwan weiter?

Wenn Deutschland, die USA und andere Staaten betonen, sie bekennen sich zur Ein-China-Politik, dann muss auch deutlich gemacht werden, was genau das bedeutet. Traditionell ist damit gemeint, dass man nur ein China anerkennt. Diese Interpretation stammt aber noch aus Zeiten von Mao Zedong und Chiang Kai-chek. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Taiwan hat niemals das Erbe von Chiang Kai-chek angetreten, sondern am 15. Juli 1987 mit Beendigung des Kriegsrechts eine neue Ära eingeläutet und Chiang hinter sich gelassen. Deswegen dringen wir darauf, dass bei der Erwähnung der Ein-China-Politik immer auch hinzugefügt wird, dass der Status quo mit Gewalt nicht beendet werden kann. Ohne diesen Zusatz wird nicht klar artikuliert, was Deutschland akzeptiert und was nicht.

Das bedeutet, dass Taiwan mit der Formulierung Ein-China-Politik grundsätzlich leben kann?

Nein, hier geht es nicht darum, mit etwas leben zu können, sondern leider um unser Überleben. Solange man von der Ein-China-Politik spricht, spielt man den Betonköpfen in Peking in die Karten. Wenn es nach uns geht, wäre es in Ordnung, dass es nur ein China gibt, das dann Volksrepublik heißt. Aber nur, wenn das nicht bedeutet, dass Taiwan Teil davon sein soll. Anstatt von Ein-China-Politik sollten wir von einer China-Politik und einer Taiwan-Politik sprechen.

Haben Sie denn trotz Bekenntnissen zur Ein-China-Politik Vertrauen in die Solidarität der Demokratien?

Ja, das Vertrauen habe ich. Ein Angriff auf Taiwan bedeutet für die Demokratien der Welt einen Angriff auf sie selbst. Diese Erkenntnis ist auch durch die russische Invasion in der Ukraine gereift.

Vor Russlands Angriff hielt sich ihr Vertrauen in die demokratische Solidarität in Grenzen?

Amerikaner, Europäer, aber auch Japan oder Südkorea haben erkannt, dass Taiwan in einer globalisierten Welt nicht mehr isoliert betrachtet werden kann. Wir sind ja nicht nur eine Demokratie, sondern auch eine Schlüsselfigur in der Halbleiterindustrie und im Indopazifik.

Also hat die Solidarität mit Taiwan mehr mit Halbleitern und Geostrategie zu tun als mit Liebe zur Demokratie?

Das eine schließt das andere nicht aus. Demokratien müssen zueinander stehen, sonst gibt es einen Dominoeffekt. Wenn man autoritäre Staaten ständig gewähren lässt und aus Angst vor Vergeltung immer automatisch Zugeständnisse macht, dann stärkt man diese Staaten so weit, dass man sich ihnen irgendwann nicht mehr widersetzen kann.

Wenn Präsidentin Tsai sagt, Taiwan wolle bis zum letzten Mann seine Demokratie verteidigen, spricht sie dann für alle 23 Millionen Menschen oder vielleicht nur für einen Teil?

Es gibt immer Opposition in Taiwan. Deswegen sind wir eine Demokratie. Und es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich bin unzufrieden mit der Politik der Präsidentin, weil sie China provoziert hat. Das ist normal. Aber wenn China Taiwan angreifen sollte, dann wird unsere Bevölkerung sicherlich zusammenstehen.

Weshalb sind Sie da so sicher?

Wenn China Raketen auf Taiwan abfeuert, heißt das, es ist ihnen egal, wer getroffen wird. Peking spricht immer davon, man wolle den verlorenen Sohn heim holen. Aber greift man bei einem Familienmitglied deshalb zur Gewalt? Außerdem ist der Sohn ja gar nicht verloren gegangen. Er hat bloß geheiratet und eine Familie gegründet. Das wird selbst jene Taiwaner abschrecken, die aus wirtschaftlichem Interesse engere Beziehungen zur Volksrepublik bevorzugen. Auch das Beispiel Hongkong zeigt uns, dass man der chinesischen Regierung nicht über den Weg trauen kann.

Wie nachhaltig werden chinesische Sanktionen Taiwan wirklich schmerzen?

Das wird einzelne Sektoren treffen, die darunter leiden. Die müssen wir entschädigen. Aber die Frage, die sich stellt, ist eine andere: Weshalb kappt China nicht einfach alle unsere Exporte? 40 Prozent unserer Ausfuhren gehen in die Volksrepublik. Das würde uns wirklich sehr weh tun. Die Antwort ist: Weil China von unseren Einfuhren genauso abhängig ist und ohne unsere Produkte großen Schaden nehmen würde. China stellt es immer so dar, dass andere nur von ihm abhängig seien. Aber Chinas Bedarf an Importen ist enorm groß. Das gilt besonders auch für Importe aus Deutschland. Dieser Stärke sollte sich Deutschland wirklich bewusst sein.

Shieh Jhy-wey 謝志偉 war Professor der Germanistik an der Soochow-Universität und vertritt Taiwan seit 2016 in Deutschland. Er war zwischenzeitlich auch Regierungssprecher unter Präsident Chen Shui-bian von der Demokratischen Fortschrittspartei (DDP) und Talkshow-Moderator. Shieh hat das Interview auf Deutsch gegeben.

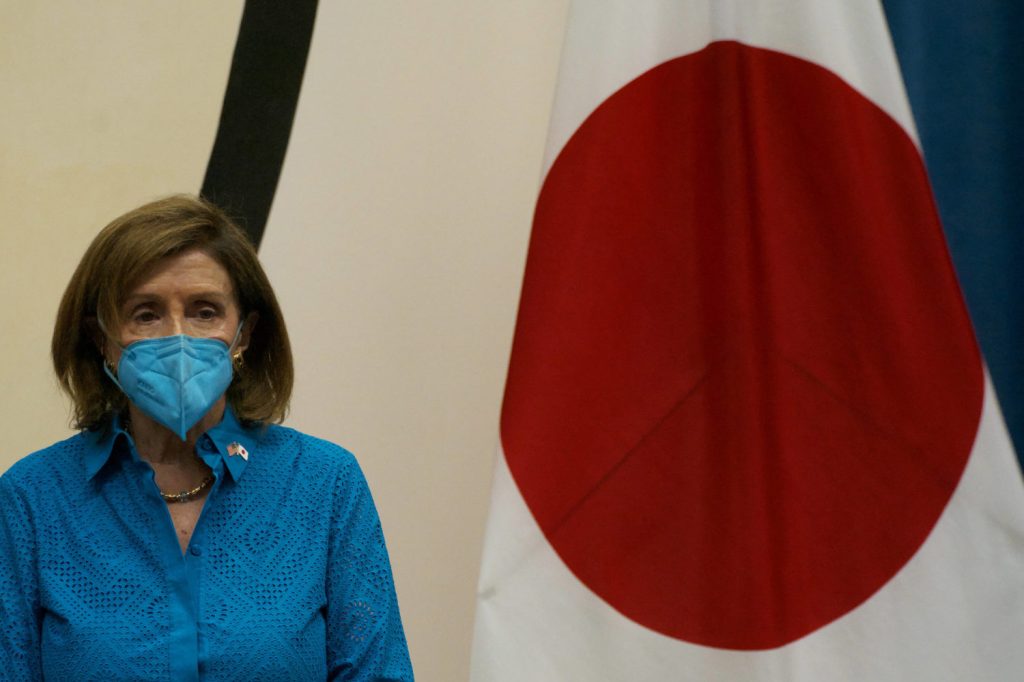

Japan hatte vor dem Beginn der chinesischen Manöver wohl nicht erwartet, so direkt von der Pelosi-Visite in Taipeh betroffen zu sein. Doch schon am ersten Tag der chinesischen Militäraktionen rings um Taiwan landeten am vergangenen Donnerstag mindestens fünf Raketen in Japans exklusiver Wirtschaftszone (EEZ), also dem Ozean im Umkreis von 200 Seemeilen um Festland und Inseln (China.Table berichtete). Mehrere kleine Inseln des Landes liegen zudem eingeklemmt zwischen den Manövergebieten: Die Insel Yonaguni östlich von Taiwan sowie die zwischen Tokio, Peking und Taipeh umstrittenen und von Japan verwalteten Senkaku-Inseln (Diaoyu-Inseln).

Tokio rief Peking daher zu einem sofortigen Ende der Militärübungen auf. “Chinas Aktionen haben diesmal ernsthafte Auswirkungen auf den Frieden und die Stabilität unserer Region und der internationalen Gemeinschaft”, sagte Premierminister Fumio Kishida am Freitag während einer Pressekonferenz mit Nancy Pelosi. Japan hatte sich schon vor der Reise der US-Politikerin unter den Anrainern am stärksten hinter die Position Washingtons gestellt – und ist zunehmend bereit, Pekings Maßnahmen gegenüber Taipeh offen als wirtschaftliche und militärische Schikane zu kritisieren. Die Raketenübung zwang Kishida geradezu zu offener Kritik.

Der Vorfall zeigt, wie sehr die Anrainer bereits in die Krise an der Taiwanstraße hineingezogen werden – unabhängig davon, wie sie sich bisher positioniert haben. Denn die Pelosi-Reise nach Taipeh verschärft nicht nur den Konflikt im Dreieck China, Taiwan und USA – sondern macht die gesamte Region unsicherer. Und nicht jeder Staat der Region hat wie Japan die Absicht oder das Selbstbewusstsein, China die Stirn zu bieten – und die Konsequenzen dafür zu riskieren.

Auch Australien positionierte sich klar. Das ist keine Überraschung: Canberra gehört ebenfalls zu den engen US-Verbündeten und verurteilte am Freitag die Militärübungen rund um Taiwan als “unverhältnismäßig und destabilisierend”. Außenministerin Penny Wong rief zu “Zurückhaltung und Deeskalation” auf. Das habe sie ihrem Amtskollegen Wang Yi übermittelt.

Südkorea agierte derweil deutlich vorsichtiger. So entschied sich Präsident Yoon Suk-yeol dagegen, Pelosi bei ihrem Besuch am Donnerstag in Seoul zu treffen. Es gab lediglich ein Telefonat. Offiziell hieß es, Yoon sei im Urlaub. Doch lokale Medien berichteten, dass er in Seoul weilte. Und so hagelte es Kritik einiger Parlamentarier und Zeitungen. Es ist offensichtlich, dass die Sorge vor Pekings Zorn zu der Absage führte. Denn Yoon hatte noch in seinem Wahlkampf eine härtere Linie gegenüber China angekündigt. China freute es: “Vielleicht ist dem südkoreanischen Staatschef klar geworden, dass derjenige, der in diesem heiklen Moment den hochrangigen Gastgeber für Pelosi spielt, Gefahr läuft, China zu provozieren”, ätzte die staatliche Zeitung Global Times am Freitag.

Jeder Staat in der Region, so scheint es, muss sich derzeit zwischen Vorsicht und Prinzipen entscheiden, zwischen China und Taiwan – und dabei auch innenpolitische Debatten aushalten. Vor allem in Südostasien wollen viele Staaten genau diese Entscheidung aber lieber umgehen. Der südostasiatischen Staatenbund Asean hatte am Mittwoch alle Seiten zu “maximaler Zurückhaltung” aufgerufen – nicht nur China.

Experten sehen den Grund für die Zurückhaltung in Chinas ökonomischer Präsenz. “Pekings militärische Übungen in der Nähe Taiwans haben bei den Regierungen der Asean-Staaten – in denen China einen erheblichen wirtschaftlichen Einfluss hat – eindeutig Besorgnis ausgelöst”, sagt Valarie Tan vom China-Forschungsinstitut Merics zu China.Table. “Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die Asean-Länder nun für eine Seite entschieden haben und ab sofort offen die USA und Taiwan unterstützen.” Das können die Staaten auch gar nicht, zu eng ist ihre wirtschaftliche Verflechtung mit China. Die USA haben für die Asean-Staaten dagegen bisher nur wenige ökonomische Angebote.

Trotz aller Vorsicht wurden die Asean-Staaten in den Wirbel der Ereignisse hineingezogen. Das zeigte sich auf dem Außenministertreffen im kambodschanischen Phnom Penh. Bei einer Veranstaltung mit Amtskollegen anderer Staaten verließen die Außenminister Chinas und bezeichnenderweise auch Russlands – Wang Yi und Sergej Lawrow – demonstrativ den Saal, als ihr japanischer Amtskollege Yoshimasa Hayashi mit seiner Rede begann.

Schon am Donnerstag hatte Wang ein Treffen mit Hayashi platzen lassen. Offizielle Begründung war ein China-kritisches Statements der G7-Gruppe zu Taiwan. Japan ist Mitglied der G7. Hayashi nahm es hin und sagte am Freitag am Rande der Konferenz in Phnom Penh, Japan bleibe offen für einen Dialog mit China: “In Zeiten wie diesen, in denen die Situation angespannt ist, ist es wichtig, gut zu kommunizieren.”

In Südostasien gibt es wegen der Unkontrollierbarkeit der Lage auch von akademischer Seite Kritik an der Pelosi-Reise. Die South China Morning Post befragte mehrere regionale Experten und vernahm dabei eine Menge Unmut. Sie zitierte etwa Thitinan Pongsudhirak, Professor für Politikwissenschaften an der thailändischen Chulalongkorn-Universität, es sei wenig hilfreich für Südostasien, wenn jemand “Öl in Chinas Feuer gieße”. Die Region sei “wirtschaftlich von China abhängig und muss mit Pekings geopolitischer Aggressivität umgehen. Jetzt wird Peking wahrscheinlich eher noch stärker auftreten.” Thitinan nannte Pelosis Reise “unklug.”

Auch über Chinas Auftreten äußerten die Befragten Ärger. Der Unmut ist verständlich. Die kleineren Staaten Asiens sitzen letztlich in der Falle. Andere entscheiden über die politische Großwetterlage in ihrer Region. Sie müssen sich anpassen.

Und die Lage sei schon vor der aktuellen Taiwan-Krise zusehends angespannter geworden, sagt Merics-Expertin Tan: “Dass China die Spannungen in der Region verschärft, ist nicht neu. Doch die Ereignisse dieser Woche sind besonders beunruhigend. In einer Lage derartig starker politischen Spannungen gibt es viel Spielraum für Fehlkalkulationen und Eskalationen.” Das gelte nicht nur für China, sondern auch für alle anderen beteiligten Parteien. Ein versehentlich ausgelöster Konflikt ist das letzte, was Asien und die Welt gebrauchen können.

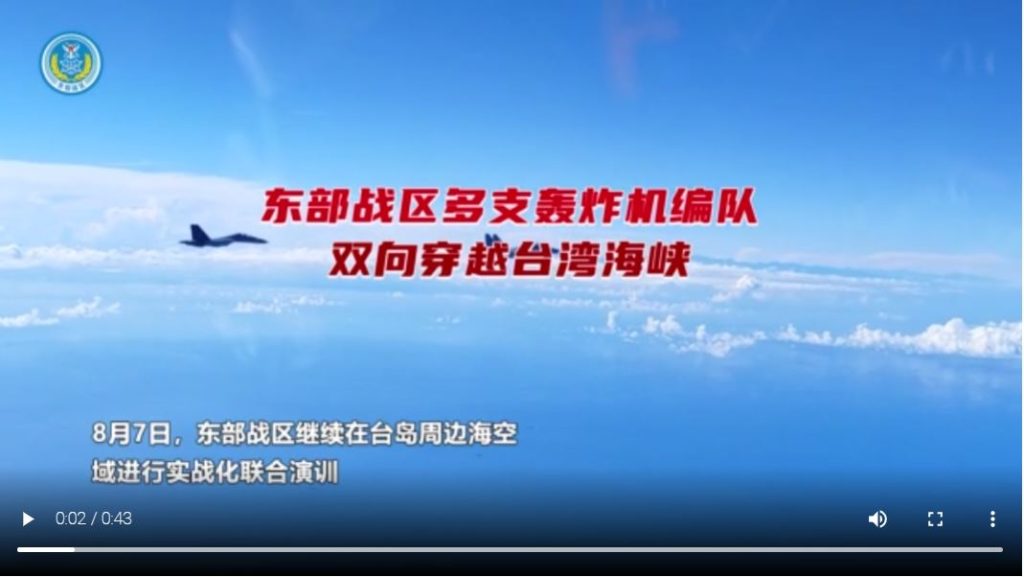

China hat am Sonntag offengelassen, ob es die Marine-Manöver um Taiwan als beendet ansieht. Geplant waren Übungen bis Sonntagmittag. Die Volksbefreiungsarmee selbst hielt sich am Sonntag jedoch mit Details zurück. Sie verwendet in ihrer aktuellen Mitteilung das Wort “fortsetzen”, ohne klar zu sagen, ob das Manöver fortgesetzt wurde oder ob es sich weiterhin in Fortsetzung befindet. Ein formales Ende der Aktionen wurde bis zum späten Abend nicht verkündet. Taiwan registrierte jedoch keine Flottenbewegungen mehr und gab den Luftraum daher nach und nach wieder frei.

Statt der erhofften Nachricht vom Ende der Aktion kam am Sonntag dann die ominöse Ankündigung, dass China wiederkehrende “Routineübungen” auf der “östlichen Seite der Taiwanstraße” – also auf der taiwanischen Seite vorhabe. Manöver als Dauerzustand: Peking will die Unsicherheit offenbar möglichst lange aufrechterhalten.

China kündigte zudem eine einmonatige Übung im Golf von Bohai und im Gelben Meer an. Diese Gebiete liegen weit nördlich von Taiwan in der Nähe der koreanischen Halbinsel. Taiwan wiederum stellte Artillerieübungen in Aussicht, die die Abwehr einer Invasion simulieren sollen. Die USA wollen derweil zusammen mit Indien in der Nähe einer umstrittenen Grenze zu China “Kampfhandlungen in großer Höhe” üben. Asien bleibt also Schauplatz erhöhter militärischer Aktivität.

Am Sonntag setzten sich so die geopolitischen Unsicherheiten einer Woche fort, die mit einem heftigen diplomatischen Schlagabtausch geendet hatte. China hat am Freitag angekündigt, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi mit nicht näher angegebenen Sanktionen zu belegen. “Provokativ” und “bösartig” sei der Besuch Pelosis in Taiwan gewesen (China.Table berichtete). Wahrscheinlich dürfen die Vorsitzende des Repräsentantenhauses und ihre Familie künftig nicht mehr nach China einreisen.

Danach ging es Schlag auf Schlag weiter. China kündigte eine ganze Reihe von Dialogformaten auf. Besonders bedauerlich: In der Liste der Gesprächsrunden, die China jetzt absagt, befindet sich auch der Klimadialog. Dieser Schritt hat weithin Betroffenheit ausgelöst. Die Klimakrise lasse sich nur weltweit koordiniert angehen, teilten die Vereinten Nationen mit. China und der Westen hatten in den vergangenen Jahren auf diesem Feld immer wieder gemeinsame Interessen betont.

Der Rückzug aus dem Dialog strafe nicht die USA, sondern vor allem die vom Klimawandel stark betroffenen Schwellenländer, sagte der ehemalige US-Außenminister John Kerry. China wiederum gab Nancy Pelosi die Schuld daran, den Dialog zerstört zu haben. Die USA könnten nicht einerseits Chinas Territorium verletzen und zugleich auf anderen Feldern Gespräche anstreben, twitterte eine Sprecherin.

Außer den Klimagesprächen hat Peking noch weitere wichtige Dialogformate auf Eis gelegt:

Das Karussell von Schlag und Gegenschlag drehte sich daraufhin noch weiter. Die USA bestellten Chinas Botschafter Qin Gang ein, um sich über das Ausmaß der Militärmanöver (China.Table berichtete) zu beklagen. Die Regierung Biden hält die Bandbreite der chinesischen Reaktion auf Pelosis Besuch für unangemessen.

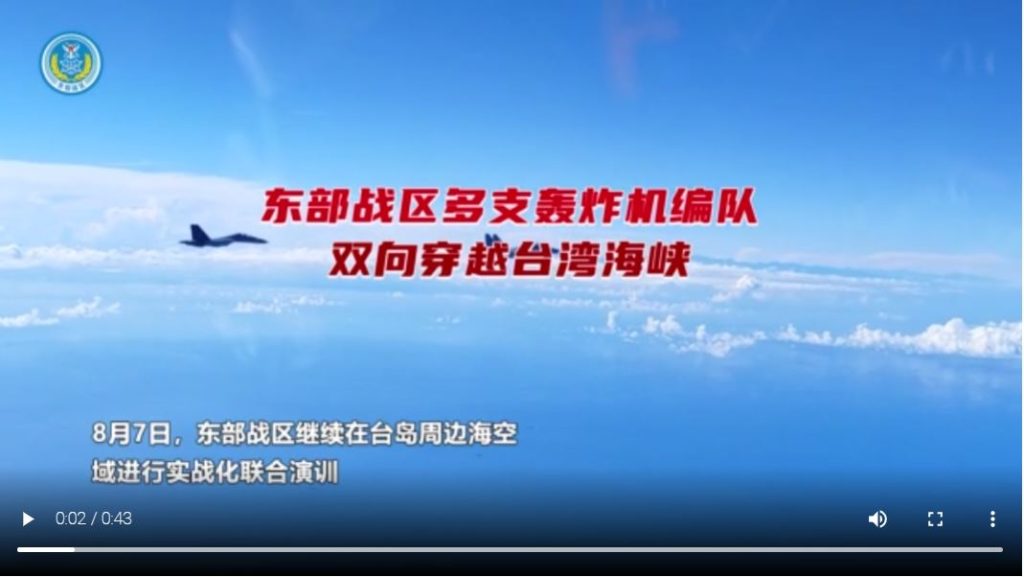

Die Einsätze der Volksbefreiungsarmee haben eine neue Schärfe in die Militär-Konfrontationen zwischen China und Taiwan gebracht. Bei früheren Taiwan-Krisen hat China eine Pufferzone um die Insel eingehalten. Diese ungeschriebenen Grenzen wurden nun allesamt überschritten. Raketen flogen über die Millionenstadt Taipeh, Drohnen schwirrten über taiwanischen Inseln, Flugzeuge überflogen die Mittellinie der Meerenge. Alle sechs Manövergebiete befanden sich zumindest zum Teil innerhalb der von Taiwan definierten Luftverteidigungszone. Chinas Medien verbreiteten am Wochenende Videos von den Übungen im Stil spannender Kriegsfilme, die vor allem Stolz auf die Stärke der eigenen Streitkräfte vermitteln sollten.

Pelosi ist bisher die höchstrangige US-Politikerin, die mit Sanktionen belegt wurde, aber nicht die einzige. Auch Ex-Außenminister Michael Pompeo, der die USA unter Donald Trump vertreten hat, erhielt ein Einreiseverbot. Er hatte Taiwan ebenfalls besucht, allerdings erst nach Ausscheiden aus dem Amt. Die Sanktionen kamen sogar erst, als die Regierung Biden bereits übernommen hatte.

Unterdessen will sich der Menschenrechtsausschuss des Bundestags von dem Wirbel um Pelosi nicht von einer schon länger geplanten Taiwan-Reise abhalten lassen. “Wenn wir uns selbst ernst nehmen, dann müssen wir China endlich ernst nehmen und die Bedrohung zurückweisen”, sagt der CDU-Menschenrechtspolitiker Michael Brand. Am 22. Oktober soll es losgehen, die Parlamentarier wollen eine Woche auf der Insel verbringen. Zuletzt hatten sich EU-Abgeordnete Ende Januar nach Taiwan auf den Weg gemacht.

China ist seit dem Pelosi-Besuch allerdings sehr dünnhäutig. In dieser Situation könnte die Visite der Bundestagsabgeordneten besondere Irritationen in Peking auslösen. Auch hier dürfte es zu der gezielten Verwechslung der Rolle von Parlaments- und Regierungsvertretern kommen. Pelosi ist Abgeordnete ohne Regierungsamt und genießt damit nach demokratischem Verständnis erhebliche Freiheit ihrer Ausdrucksmittel. Peking hatte ihren Besuch jedoch wie einen Kurswechsel der US-Regierung gewertet.

Die US-Industrie fürchtet derweil handelspolitische Nebenwirkungen der Pelosi-Reise. Der Apple-Auftragshersteller Pegatron soll bereits Ärger mit dem chinesischen Zoll bekommen haben, nachdem sein Vize-Chairman Jason Cheng in Taipeh auf einem Lunch mit Pelosi gewesen ist. Pegatron dementierte jedoch die Berichte über Unregelmäßigkeiten in der firmeninternen Lieferkette.

Apple forderte alle Zulieferer aus diesem Anlasse jedoch auf, sich exakt an Chinas Zollvorschriften zu halten, um Ausfälle zu vermeiden. Vor allem sollen sie für Teile aus Taiwan auf jeden Fall die von China akzeptierten Ortsbezeichnungen verwenden. Beispielsweise “Chinesisch-Taipeh”. Anscheinend hatten sich auf Produkten und Paketen immer wieder auch “Republik China” (beziehungsweise R.O.C. für “Republic of China”) oder “Taiwan” als Herkunftsorte gefunden. Beides ist für China inakzeptabel.

Nach der Feststellung von 129 Covid-Neuinfektionen allein am Samstag auf der Südseeinsel Hainan haben die Behörden die Provinzhauptstadt Sanya von den Verkehrswegen abgetrennt. Fluglinien vermeiden den Flughafen der Stadt, die Bahn verkauft keine Tickets mehr. Rund 80.000 Touristen sitzen daher in dem Badeparadies fest. Wer Sanya verlassen will, muss jetzt über sieben Tage kontinuierlich negative Tests nachweisen. fin

China hat sich bei den Nachhaltigkeitskriterien für den Finanzmarkt internationalen Standards angenähert. Am Freitag hat der Standardisierungsrat für Grüne Anleihen einen Katalog von Kennzeichen für umweltfreundliche Investitionen vorgelegt, berichtet die Beratungsagentur Trivium China. Die Trivium-Analysten sehen darin einen großen Fortschritt für das Vorhaben des Landes, Finanzmarkt-Mechanismen stärker für die nachhaltige Transformation einzuspannen. Dadurch könnten auch internationale Investoren mehr Interesse an Chinas Markt für grüne Geldanlagen entwickeln. fin

Die chinesische Weltraumbehörde hat ein Objekt in eine Erdumlaufbahn geschossen, das nach eigenen Angaben ein wiederverwendbares Raumschiff ist. “Das experimentelle Raumfahrzeug wird nach seiner Zeit im Orbit zu einer vordefinierten Landeposition in China zurückkehren“, schreibt die Nachrichtenagentur Xinhua. Die Mission diene dazu, technische Aspekte “wiederverwertbarer Orbit-Shuttles” zu testen.

Die Wiederverwertbarkeit des Materials ist ein wichtiges Ziel der modernen Raumfahrt. Private Anbieter wie die US-Firma SpaceX wollen damit die Kosten so stark senken, dass sie als Auftragsanbieter wirtschaftlich werden. Statt jedes Mal eine riesige, technisch aufwendige Rakete zu verbrauchen, will SpaceX das gleiche Gerät immer wieder verwenden. Dazu muss es eben nicht nur starten, sondern auch landen können.

Davon ist China aber noch ein Stück weit entfernt, wie aus der Xinhua-Meldung hervorgeht. Das Weltraumfahrzeug wurde von einer konventionellen Rakete vom Typ Langer Marsch 2, einem Arbeitspferd des chinesischen Weltraumprogramms, in die Umlaufbahn getragen. fin

Wie zu erwarten war, hat der Taiwanbesuch der Sprecherin des US-Repräsentenhauses Nancy Pelosi in China heftige Reaktionen ausgelöst. Die aktuell sehr aufgeheizte Atmosphäre in diesem Konflikt lässt sich jedoch kaum Pelosi anlasten. Selbst wenn sie bei ihrer Asienrundreise auf einen Besuch Taipeis verzichtet hätte, hätte sich die Feindseligkeit Chinas gegenüber Taiwan weiter verstärkt und womöglich in naher Zukunft eine andere Krise in der Formosastraße ausgelöst.

Anders als die meisten Kommentatoren meinen, ist der Grund dafür nicht, dass Xi während seiner Amtszeit Taiwan unbedingt in die Volksrepublik eingliedern will. Obwohl die Wiedervereinigung tatsächlich sein langfristiges Ziel ist – und sein Lebenswerk und die Arbeit der Kommunistischen Partei Chinas krönen würde – wäre jeder Versuch, dieses Ziel mit Gewalt zu erreichen, enorm kostspielig. Und er wäre sogar mit einem existenziellen Risiko für das Regime verbunden, weil die Partei eine gescheiterte Militäraktion womöglich nicht überleben würde.

Eine chinesische Invasion Taiwans hätte erst dann gute Erfolgschancen, wenn China seine Wirtschaft von den Folgen westlicher Sanktionen isoliert und ausreichend militärische Kapazitäten aufgebaut hat, die Amerika zuverlässig von einer eigenen Militärbeteiligung abhalten. Jeder dieser Prozesse würde mindestens zehn Jahre dauern.

Die wichtigsten Gründe für Chinas Säbelrasseln in jüngster Zeit sind viel direkter. Die chinesische Regierung signalisiert der Führung Taiwans und deren Unterstützern im Westen, dass sich deren Beziehungen zueinander und zu China in eine inakzeptable Richtung bewegen. Sie sollen verstehen, dass China keine andere Wahl hat, als den Konflikt zu eskalieren, wenn sie ihren Kurs nicht ändern.

Bis vor gar nicht so langer Zeit fand die chinesische Führung die Situation in der Formosastraße problematisch, aber erträglich. Solange Taiwan von der traditionell chinafreundlichen Partei Kuomintang (KMT) regiert wurde, konnte sich China eine langfristige Strategie leisten und versuchen, Taiwan durch wirtschaftliche und diplomatische Integration sowie militärischen Druck schrittweise zur friedlichen Wiedervereinigung zu drängen.

Im Januar 2016 kam jedoch die für die Unabhängigkeit von China eintretende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) wieder an die Macht und brachte Chinas Pläne ins Wanken. Die KMT vertritt die Position, Taiwan und China würden den Konsens von 1992 – die Übereinkunft, die vor 30 Jahren zwischen der Partei und Vertretern der Volksrepublik erzielt wurde und das Konzept des “einen China” bestätigt – nur unterschiedlich auslegen, wogegen die DDP diesen Konsens insgesamt ablehnt.

Es lässt sich schwer sagen, ab welchem Punkt der neue Status quo für China unerträglich wurde. Ein wichtiger Wendepunkt war vermutlich der Januar 2020, als die Präsidentin Taiwans Tsai Ing-wen von der DPP mühelos wiedergewählt wurde und ihre Partei der KMT bei den Parlamentswahlen eine vernichtende Niederlage beibrachte. Je stärker sich die politische Dominanz der DPP verfestigt, umso weiter rückt der chinesische Traum von einer friedlichen Wiedervereinigung in die Ferne.

Und die schrittweisen Verschiebungen in der amerikanischen Taiwan-Politik machten die Sache auch nicht besser. In Donald Trumps Amtszeit erlaubten die USA wieder Kontakte zwischen US-Offiziellen und ihren taiwanischen Amtskollegen, es gab subtile Veränderungen in der Formulierung der amerikanischen “Ein-China”-Politik, bei der die Verpflichtungen der USA gegenüber Taiwan stärker betont wurden, und das Land verlegte hochmoderne Waffensysteme auf die Insel. Und auch in Bidens Regierungszeit setzten sich diese Provokationen fort. Vergangenes Jahr führten die US-Marines ganz offen eine Ausbildungsmission für taiwanische Soldaten durch. Und im Mai kündigte Biden an, die USA würden bei einem chinesischen Angriff auf Taiwan militärisch eingreifen (auch wenn das Weiße Haus diese Aussage schnell relativierte).

Der Krieg in der Ukraine hat bei den westlichen Staats- und Regierungschefs nun anscheinend das Gefühl geweckt, Taiwan sei in ernster und akuter Gefahr. Sie scheinen zu glauben, nur eine massive und lautstarke Unterstützung, zu der auch hochrangige Besuche und Militär-Hilfen gehören, könnte einen chinesischen Angriff noch verhindern. Dabei erkennen sie nicht, dass ihre Unterstützung Taiwans aus chinesischer Sicht vor allem wie der Versuch aussieht, China zu demütigen. Deshalb ist sie eher Provokation als Abschreckung.

China befürchtet, dass ihm die Situation aus der Hand gleitet, wenn die Führung der DPP und ihre Verbündeten im Westen nicht für ihre Affronts büßen müssen. Das würde nicht nur Xis Chancen schmälern, sein langfristiges Ziel – die Wiedervereinigung – zu erreichen, sondern könnte ihn auch schwach erscheinen lassen und dadurch seine Position innerhalb und außerhalb Chinas untergraben.

China plant vermutlich keinen schnellen und vorsätzlichen Angriff auf Taiwan. Aber womöglich wird es die USA in der Formosastraße zu einer fatalen Mutprobe herausfordern. Form und Zeitpunkt einer solchen Konfrontation lassen sich nicht exakt vorhersagen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass sie extrem gefährlich wäre, weil China glaubt, dass nur beim Spiel mit dem Feuer alle Spieler mit voller Konzentration dabei sind.

Wie die Kubakrise im Jahr 1962 könnte auch eine neue Formosa-Krise am Ende den Status quo stabilisieren – wenn auch nach ein paar nervenaufreibenden Tagen. Womöglich ist genau das Chinas Plan. Ein solches Gambit könnte aber auch fürchterlich schiefgehen. Wir sollten nicht vergessen, dass im Jahr 1962 nur mit viel Glück ein Atomkrieg verhindert wurde.

Minxin Pei ist Professor für Governance am Claremont McKenna College und Senior Fellow des German Marshall Fund of the United States. Der Text wurde vor Abschluss des aktuellen Militärmanövers geschrieben.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Hannes Ruoff wird ab 1. Oktober CEO von Porsche Asia Pacific in Singapur. Ruoff war zuvor Bereichsleiter Asien-Pazifik, Australien und Schwellenländer-Märkte.

Amy Qin, Journalistin bei der New York Times, verlässt Asien nach einem Jahrzehnt. Qin hatte zuletzt für die Zeitung über China und Taiwan berichtet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

Von Chinglish (中式英语 zhōngshì yīngwén) haben Sie sicher schon mal gehört – ein meist wenig schmeichelhaft gemeintes Label für Englisch mit chinesischem Einschlag, das entweder von den Ausdrucksgepflogenheiten der chinesischen Sprache beeinflusst oder einfach amüsant bis seltsam übersetzt ist. Man trifft es manchmal auf Hinweisschildern, Speisekarten oder Plakaten im Reich der Mitte oder hört es zum Beispiel bei Straßenhändlern und Servicepersonal im Gespräch mit Langnasentouristen. Wer sich angesichts manch grotesker Wortblüte aber innerlich im Bad der Fremdsprachen-Überheblichkeit räkelt, stelle sich einfach kurz vor, Hinz und Kunz würden in Deutschland den waghalsigen Anlauf starten, diverse (gendergerechte) Infofaltblättchen oder Hipster-Café-Produktlabels ins Chinesische zu übersetzen. Der Weg zum “Gernese” oder “Deutschesisch” wäre sicherlich nicht weit.

Gut, Chinglish hat sich also schon zum geflügelten Wort entwickelt. Aber wussten Sie, dass es auch eine umgekehrte Variante gibt: “Engleese” (英式中文 yīngshì zhōngwén) – also Chinesisch mit englischem Einschlag? Sie verstehen nur Bahnhof? Dann werfen wir doch erst einmal einen Blick in bekannte Gefilde, nämlich ins “Gerleese”, besser bekannt auch als “Denglish”. Im Deutschen wird schließlich fleißig “gegoogelt”, “gecancelt” und “gebrieft” und wir finden es “chillig”, mit dem “Handy” in der Hand einen Kaffee “to go” durch die Gegend zu schleppen. Sprich: In unserem Sprachalltag werden englische Begriffe fröhlich ins Deutsch-Kostümchen gesteckt und danach grammatisch so behandelt, als gehörten sie schon immer zur urdeutschen Wortgarderobe – grammatische Rüschen wie Personalendungen und andere Prä- und Suffixe gibt’s gratis dazu.

Und im Chinesischen? Auch da lassen sich Wortakrobaten nicht lumpen und englische Ausdrücke manchmal nach der chinesischen Grammatikpfeife tanzen. Zum Beispiel den Wort-Globetrotter “okay”, der es auch in China natürlich längst in den Alltagssprachgebrauch geschafft hat. Aber wüssten Sie, was mit “o-nicht-okay” oder “o-was-kay” gemeint ist? Sie werden es schon geahnt haben: hier wurde die Fremdsprachenmasse durch den “Engleese”-Wortwolf gedreht.

Aber jetzt noch einmal ganz langsam: In der chinesischen Grammatik werden zweisilbige Begriffe in bestimmten Fällen verdoppelt und anschließend auch manchmal verkürzt. Das geschieht beispielsweise, wenn bei bestimmten Satzmustern ein Verneinungsadverb (zum Beispiel 不 bù “nicht”) zwischen ein verdoppeltes Verb oder Adjektiv tritt. Klingt kompliziert? Ein Beispiel: 好不好 hǎo bù hǎo? heißt wörtlich “gut – nicht – gut” und ist eine Formulierungsweise für die Entscheidungsfrage “(Ist das) gut?”. Bei zweisilbigen Wörtern fällt die letzte Silbe bei der ersten Erwähnung oft weg. Aus 麻烦不麻烦 máfan bù máfan? “(Ist das) umständlich?” wird also 麻不麻烦 má bù máfan? – der inneren Sprachökonomie sei Dank.

Das Prinzip ist klar? Dann wundert es Sie auch nicht mehr, wenn aus okay不okay? (okay bù okay?) das engleesische o不okay?(o bù okay?) wird, oder? Heißt übrigens immer noch “(Ist das) okay?”. Das Ganze geht natürlich auch prima mit anderen zweisilbigen englischen Adjektiven: beau-bù-beautiful, cra-bù-crazy, com-bù-complicated, und so weiter.

Zu einem weiteren Grammatikspagat laden die sogenannten Verb-Objekt-Verbindungen des Chinesischen ein. Das sind vermeintlich zweisilbige Verben, die sich bei näherem Hinsehen allerdings als eine Kombination aus einem Verbbestandteil und einem Objekt entpuppen. Ein Beispiel ist das Wort 吃饭 chīfàn für “essen”, das wörtlich eigentlich “essen – Reis” bedeutet, oder 看书 kànshū für “lesen” – wörtlich eigentlich “(an)sehen – Bücher”.

Zwischen solche “zweiteiligen Verben” können zum Beispiel Fragepronomen treten. 你吃什么饭?Nǐ chī shénme fàn? – “Was für Essen isst du?” oder 你看什么书?Nǐ kàn shénme shū? “Was für Bücher liest du?”. In der Umgangssprache werden solche Sätze je nach Kontext manchmal auch im Sinne von “Wieso isst du denn (hier)?” oder “Was fällt dir ein (jetzt) zu lesen?” verstanden. Noch deutlicher wird das vielleicht am Beispiel 发疯 fāfēng “verrücktspielen, ausrasten, durchdrehen”: 你发什么疯?Nǐ fā shénme fēng? “Was rastest du hier so aus?” / “Was fällt dir ein, so auszurasten?”. Die Idee ist klar? Dann ab in den “Engleese”-Wortwolf:

Nicht wundern also, wenn Sie im Chinesischen ab und an über Englischbruchstücke stolpern. Das gehört so. So schön kann Sprache sein!

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

noch ist unklar, auf welcher Basis sich das Dreiecksverhältnis China-Taiwan-USA wieder stabilisieren wird. Der Taipeh-Repräsentant in Berlin, Shieh Jhy-wey, zeigt sich im Interview mit Marcel Grzanna überzeugt, dass Taiwan gestärkt aus den Zusammenstößen hervorgeht. Die Sanktionen schmerzen, doch wenn Taiwan für den Erhalt seiner Demokratie einen Preis bezahlen müsse, sei es dazu bereit.

Shieh liefert uns auch eine Interpretation der Ein-China-Politik durch die aktuelle taiwanische Regierung. “Wenn es nach uns geht, wäre es in Ordnung, dass es nur ein China gibt, das dann Volksrepublik heißt.” Hauptsache, Taiwan gehört nicht dazu. Anstatt von Ein-China-Politik sollte daher künftig von einer “China-Politik” und einer “Taiwan-Politik” gesprochen werden, so Shieh.

So ein Sprachgebrauch kratzt an den Formeln, die lange Zeit eine Koexistenz ermöglicht haben. Die chinesische Führung sieht ihre Interessen von einer Welle der Solidarität mit Taiwan bedroht, die nach Russlands Einmarsch in der Ukraine erst so richtig begonnen hat. Putins rücksichtsloses Vorgehen hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die nun auch die Stabilität in Ostasien gefährdet.

Da China sich nicht von der Invasion in die Ukraine distanziert hat, sondern Russland sogar ideell unterstützt, drängen sich bei allen Unterschieden auch Parallelen auf. Zwei autoritär geführte Großmächte erheben Anspruch auf das Gebiet des schwächeren Nachbarn. Es ist verständlich, dass bei westlichen Politikern die Sorge um Taiwan wächst und damit auch das Bedürfnis nach klareren Sicherheitszusagen für die Insel.

Aus diesem Geist heraus entstanden auch Nancy Pelosis Reisepläne. Nach chinesischer Logik erhält Taiwans latentes Unabhängigkeitsstreben durch diese Bemühungen jedoch gefährliche Rückendeckung. Zudem schwindet die Grundlage für die Kompromisse, die bisher funktioniert haben. Darauf weist unser Gastautor Minxin Pei hin.

Insgesamt zeigen die Themen dieser Ausgabe: Die Positionen Pekings und Taipehs klaffen immer weiter auseinander. Der Status quo, der lange den Frieden erhalten hat, bröckelt. Hoffentlich gelingt es, ihn rechtzeitig zu kitten.

Professor Shieh, Nancy Pelosi war vergangene Woche nur wenige Stunden in Taiwan. Die wirtschaftlichen Konsequenzen für ihr Land könnten hingegen wesentlich länger andauern. War es das wert?

Sanktionen schmerzen natürlich immer. Aber unsere Demokratie ist nicht verhandelbar. Deswegen empfinde ich es vor allem als große Freude, dass Nancy Pelosi trotz der Drohungen aus Peking ihren Besuch wahr gemacht hat. Sie hat ein ungeheuer wichtiges Signal gesetzt, dass Demokratien sich gegenseitig unterstützen müssen. Wenn wir dafür einen Preis zahlen müssen, dann sind wir dazu bereit. Das ist es wert.

Glauben Sie, dass andere Demokratien diese Lektion gelernt haben?

Das glaube ich ganz sicher. Was Pelosi erreicht hat mit dem Besuch, ist ein Meilenstein, eine regelrechte Zäsur. Es gab immer ein stillschweigendes Einverständnis der Demokratien untereinander, dass man füreinander einsteht. Dieses Einverständnis wurde durch ihren Besuch artikuliert. Hier geht es ja nicht nur um China und Taiwan, sondern um einen Konflikt zwischen den Werten der Freiheit und den Werten der Diktatur.

Positioniert sich Deutschland angemessen?

Jeder gewalttätige Versuch, den Status quo in der Taiwanstraße zu ändern, ist völlig inakzeptabel. Das muss den Chinesen gegenüber klipp und klar formuliert werden. Gewalt hat nichts mit Politik zu tun. Die Fehler, die man im Verhältnis zu Russland gemacht hat, dürfen nicht wiederholt werden. Außenministerin Baerbock hat gesagt, dass man nicht akzeptiert, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt. Das hat sie einerseits auf Russland bezogen, aber andererseits auch explizit China in diesem Zusammenhang erwähnt. Auch das war ein sehr wichtiges Signal, das in Taiwan sehr wohl wahrgenommen wurde.

Trotz Baerbocks Aussagen tobte tagelang ein chinesisches Militärmanöver um Taiwan.

Mit den Manövern versucht Xi Jinping, sein Gesicht zu wahren. Er hat so hoch gepokert und war überzeugt, dass die Drohungen Frau Pelosis Besuch verhindern würden. Diese Abschreckungstaktik war in den vergangenen Jahren immer erfolgreich. Jetzt nicht. Xi hat keine Alternative. Er muss sein Volk, das seine Drohungen stets für bare Münze nimmt, beschwichtigen und befahl die Manöver. Das zeigt dem Westen auch mal, dass chinesische Drohungen nicht zwingend in die Tat umgesetzt werden.

Zeigen solche Manöver in Taiwan überhaupt noch Wirkung?

Wir als Betroffene können es uns nicht leisten, solche Drohungen auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie sind real und keine Einbildung. Aber noch einmal: Unsere Demokratie ist nicht verhandelbar. Taiwan hat sich diese Freiheit teuer erkämpft. Das Glück vieler Familien wurde dafür geopfert. Das geben wir nicht wieder her. Unsere Präsidentin Tsai Ing-wen hat mehrfach gesagt, dass Taiwan seine Demokratie bis zum letzten Mann verteidigen wird. Wir haben sie häufiger in Militäruniform auftreten sehen. Sie versucht, ein Krisenbewusstsein vor allem bei jungen Leuten zu schaffen.

Deutschland bekennt sich klipp und klar zur Ein-China-Politik. Hilft das Taiwan weiter?

Wenn Deutschland, die USA und andere Staaten betonen, sie bekennen sich zur Ein-China-Politik, dann muss auch deutlich gemacht werden, was genau das bedeutet. Traditionell ist damit gemeint, dass man nur ein China anerkennt. Diese Interpretation stammt aber noch aus Zeiten von Mao Zedong und Chiang Kai-chek. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Taiwan hat niemals das Erbe von Chiang Kai-chek angetreten, sondern am 15. Juli 1987 mit Beendigung des Kriegsrechts eine neue Ära eingeläutet und Chiang hinter sich gelassen. Deswegen dringen wir darauf, dass bei der Erwähnung der Ein-China-Politik immer auch hinzugefügt wird, dass der Status quo mit Gewalt nicht beendet werden kann. Ohne diesen Zusatz wird nicht klar artikuliert, was Deutschland akzeptiert und was nicht.

Das bedeutet, dass Taiwan mit der Formulierung Ein-China-Politik grundsätzlich leben kann?

Nein, hier geht es nicht darum, mit etwas leben zu können, sondern leider um unser Überleben. Solange man von der Ein-China-Politik spricht, spielt man den Betonköpfen in Peking in die Karten. Wenn es nach uns geht, wäre es in Ordnung, dass es nur ein China gibt, das dann Volksrepublik heißt. Aber nur, wenn das nicht bedeutet, dass Taiwan Teil davon sein soll. Anstatt von Ein-China-Politik sollten wir von einer China-Politik und einer Taiwan-Politik sprechen.

Haben Sie denn trotz Bekenntnissen zur Ein-China-Politik Vertrauen in die Solidarität der Demokratien?

Ja, das Vertrauen habe ich. Ein Angriff auf Taiwan bedeutet für die Demokratien der Welt einen Angriff auf sie selbst. Diese Erkenntnis ist auch durch die russische Invasion in der Ukraine gereift.

Vor Russlands Angriff hielt sich ihr Vertrauen in die demokratische Solidarität in Grenzen?

Amerikaner, Europäer, aber auch Japan oder Südkorea haben erkannt, dass Taiwan in einer globalisierten Welt nicht mehr isoliert betrachtet werden kann. Wir sind ja nicht nur eine Demokratie, sondern auch eine Schlüsselfigur in der Halbleiterindustrie und im Indopazifik.

Also hat die Solidarität mit Taiwan mehr mit Halbleitern und Geostrategie zu tun als mit Liebe zur Demokratie?

Das eine schließt das andere nicht aus. Demokratien müssen zueinander stehen, sonst gibt es einen Dominoeffekt. Wenn man autoritäre Staaten ständig gewähren lässt und aus Angst vor Vergeltung immer automatisch Zugeständnisse macht, dann stärkt man diese Staaten so weit, dass man sich ihnen irgendwann nicht mehr widersetzen kann.

Wenn Präsidentin Tsai sagt, Taiwan wolle bis zum letzten Mann seine Demokratie verteidigen, spricht sie dann für alle 23 Millionen Menschen oder vielleicht nur für einen Teil?

Es gibt immer Opposition in Taiwan. Deswegen sind wir eine Demokratie. Und es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich bin unzufrieden mit der Politik der Präsidentin, weil sie China provoziert hat. Das ist normal. Aber wenn China Taiwan angreifen sollte, dann wird unsere Bevölkerung sicherlich zusammenstehen.

Weshalb sind Sie da so sicher?

Wenn China Raketen auf Taiwan abfeuert, heißt das, es ist ihnen egal, wer getroffen wird. Peking spricht immer davon, man wolle den verlorenen Sohn heim holen. Aber greift man bei einem Familienmitglied deshalb zur Gewalt? Außerdem ist der Sohn ja gar nicht verloren gegangen. Er hat bloß geheiratet und eine Familie gegründet. Das wird selbst jene Taiwaner abschrecken, die aus wirtschaftlichem Interesse engere Beziehungen zur Volksrepublik bevorzugen. Auch das Beispiel Hongkong zeigt uns, dass man der chinesischen Regierung nicht über den Weg trauen kann.

Wie nachhaltig werden chinesische Sanktionen Taiwan wirklich schmerzen?

Das wird einzelne Sektoren treffen, die darunter leiden. Die müssen wir entschädigen. Aber die Frage, die sich stellt, ist eine andere: Weshalb kappt China nicht einfach alle unsere Exporte? 40 Prozent unserer Ausfuhren gehen in die Volksrepublik. Das würde uns wirklich sehr weh tun. Die Antwort ist: Weil China von unseren Einfuhren genauso abhängig ist und ohne unsere Produkte großen Schaden nehmen würde. China stellt es immer so dar, dass andere nur von ihm abhängig seien. Aber Chinas Bedarf an Importen ist enorm groß. Das gilt besonders auch für Importe aus Deutschland. Dieser Stärke sollte sich Deutschland wirklich bewusst sein.

Shieh Jhy-wey 謝志偉 war Professor der Germanistik an der Soochow-Universität und vertritt Taiwan seit 2016 in Deutschland. Er war zwischenzeitlich auch Regierungssprecher unter Präsident Chen Shui-bian von der Demokratischen Fortschrittspartei (DDP) und Talkshow-Moderator. Shieh hat das Interview auf Deutsch gegeben.

Japan hatte vor dem Beginn der chinesischen Manöver wohl nicht erwartet, so direkt von der Pelosi-Visite in Taipeh betroffen zu sein. Doch schon am ersten Tag der chinesischen Militäraktionen rings um Taiwan landeten am vergangenen Donnerstag mindestens fünf Raketen in Japans exklusiver Wirtschaftszone (EEZ), also dem Ozean im Umkreis von 200 Seemeilen um Festland und Inseln (China.Table berichtete). Mehrere kleine Inseln des Landes liegen zudem eingeklemmt zwischen den Manövergebieten: Die Insel Yonaguni östlich von Taiwan sowie die zwischen Tokio, Peking und Taipeh umstrittenen und von Japan verwalteten Senkaku-Inseln (Diaoyu-Inseln).

Tokio rief Peking daher zu einem sofortigen Ende der Militärübungen auf. “Chinas Aktionen haben diesmal ernsthafte Auswirkungen auf den Frieden und die Stabilität unserer Region und der internationalen Gemeinschaft”, sagte Premierminister Fumio Kishida am Freitag während einer Pressekonferenz mit Nancy Pelosi. Japan hatte sich schon vor der Reise der US-Politikerin unter den Anrainern am stärksten hinter die Position Washingtons gestellt – und ist zunehmend bereit, Pekings Maßnahmen gegenüber Taipeh offen als wirtschaftliche und militärische Schikane zu kritisieren. Die Raketenübung zwang Kishida geradezu zu offener Kritik.

Der Vorfall zeigt, wie sehr die Anrainer bereits in die Krise an der Taiwanstraße hineingezogen werden – unabhängig davon, wie sie sich bisher positioniert haben. Denn die Pelosi-Reise nach Taipeh verschärft nicht nur den Konflikt im Dreieck China, Taiwan und USA – sondern macht die gesamte Region unsicherer. Und nicht jeder Staat der Region hat wie Japan die Absicht oder das Selbstbewusstsein, China die Stirn zu bieten – und die Konsequenzen dafür zu riskieren.

Auch Australien positionierte sich klar. Das ist keine Überraschung: Canberra gehört ebenfalls zu den engen US-Verbündeten und verurteilte am Freitag die Militärübungen rund um Taiwan als “unverhältnismäßig und destabilisierend”. Außenministerin Penny Wong rief zu “Zurückhaltung und Deeskalation” auf. Das habe sie ihrem Amtskollegen Wang Yi übermittelt.

Südkorea agierte derweil deutlich vorsichtiger. So entschied sich Präsident Yoon Suk-yeol dagegen, Pelosi bei ihrem Besuch am Donnerstag in Seoul zu treffen. Es gab lediglich ein Telefonat. Offiziell hieß es, Yoon sei im Urlaub. Doch lokale Medien berichteten, dass er in Seoul weilte. Und so hagelte es Kritik einiger Parlamentarier und Zeitungen. Es ist offensichtlich, dass die Sorge vor Pekings Zorn zu der Absage führte. Denn Yoon hatte noch in seinem Wahlkampf eine härtere Linie gegenüber China angekündigt. China freute es: “Vielleicht ist dem südkoreanischen Staatschef klar geworden, dass derjenige, der in diesem heiklen Moment den hochrangigen Gastgeber für Pelosi spielt, Gefahr läuft, China zu provozieren”, ätzte die staatliche Zeitung Global Times am Freitag.

Jeder Staat in der Region, so scheint es, muss sich derzeit zwischen Vorsicht und Prinzipen entscheiden, zwischen China und Taiwan – und dabei auch innenpolitische Debatten aushalten. Vor allem in Südostasien wollen viele Staaten genau diese Entscheidung aber lieber umgehen. Der südostasiatischen Staatenbund Asean hatte am Mittwoch alle Seiten zu “maximaler Zurückhaltung” aufgerufen – nicht nur China.

Experten sehen den Grund für die Zurückhaltung in Chinas ökonomischer Präsenz. “Pekings militärische Übungen in der Nähe Taiwans haben bei den Regierungen der Asean-Staaten – in denen China einen erheblichen wirtschaftlichen Einfluss hat – eindeutig Besorgnis ausgelöst”, sagt Valarie Tan vom China-Forschungsinstitut Merics zu China.Table. “Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die Asean-Länder nun für eine Seite entschieden haben und ab sofort offen die USA und Taiwan unterstützen.” Das können die Staaten auch gar nicht, zu eng ist ihre wirtschaftliche Verflechtung mit China. Die USA haben für die Asean-Staaten dagegen bisher nur wenige ökonomische Angebote.

Trotz aller Vorsicht wurden die Asean-Staaten in den Wirbel der Ereignisse hineingezogen. Das zeigte sich auf dem Außenministertreffen im kambodschanischen Phnom Penh. Bei einer Veranstaltung mit Amtskollegen anderer Staaten verließen die Außenminister Chinas und bezeichnenderweise auch Russlands – Wang Yi und Sergej Lawrow – demonstrativ den Saal, als ihr japanischer Amtskollege Yoshimasa Hayashi mit seiner Rede begann.

Schon am Donnerstag hatte Wang ein Treffen mit Hayashi platzen lassen. Offizielle Begründung war ein China-kritisches Statements der G7-Gruppe zu Taiwan. Japan ist Mitglied der G7. Hayashi nahm es hin und sagte am Freitag am Rande der Konferenz in Phnom Penh, Japan bleibe offen für einen Dialog mit China: “In Zeiten wie diesen, in denen die Situation angespannt ist, ist es wichtig, gut zu kommunizieren.”

In Südostasien gibt es wegen der Unkontrollierbarkeit der Lage auch von akademischer Seite Kritik an der Pelosi-Reise. Die South China Morning Post befragte mehrere regionale Experten und vernahm dabei eine Menge Unmut. Sie zitierte etwa Thitinan Pongsudhirak, Professor für Politikwissenschaften an der thailändischen Chulalongkorn-Universität, es sei wenig hilfreich für Südostasien, wenn jemand “Öl in Chinas Feuer gieße”. Die Region sei “wirtschaftlich von China abhängig und muss mit Pekings geopolitischer Aggressivität umgehen. Jetzt wird Peking wahrscheinlich eher noch stärker auftreten.” Thitinan nannte Pelosis Reise “unklug.”

Auch über Chinas Auftreten äußerten die Befragten Ärger. Der Unmut ist verständlich. Die kleineren Staaten Asiens sitzen letztlich in der Falle. Andere entscheiden über die politische Großwetterlage in ihrer Region. Sie müssen sich anpassen.

Und die Lage sei schon vor der aktuellen Taiwan-Krise zusehends angespannter geworden, sagt Merics-Expertin Tan: “Dass China die Spannungen in der Region verschärft, ist nicht neu. Doch die Ereignisse dieser Woche sind besonders beunruhigend. In einer Lage derartig starker politischen Spannungen gibt es viel Spielraum für Fehlkalkulationen und Eskalationen.” Das gelte nicht nur für China, sondern auch für alle anderen beteiligten Parteien. Ein versehentlich ausgelöster Konflikt ist das letzte, was Asien und die Welt gebrauchen können.

China hat am Sonntag offengelassen, ob es die Marine-Manöver um Taiwan als beendet ansieht. Geplant waren Übungen bis Sonntagmittag. Die Volksbefreiungsarmee selbst hielt sich am Sonntag jedoch mit Details zurück. Sie verwendet in ihrer aktuellen Mitteilung das Wort “fortsetzen”, ohne klar zu sagen, ob das Manöver fortgesetzt wurde oder ob es sich weiterhin in Fortsetzung befindet. Ein formales Ende der Aktionen wurde bis zum späten Abend nicht verkündet. Taiwan registrierte jedoch keine Flottenbewegungen mehr und gab den Luftraum daher nach und nach wieder frei.

Statt der erhofften Nachricht vom Ende der Aktion kam am Sonntag dann die ominöse Ankündigung, dass China wiederkehrende “Routineübungen” auf der “östlichen Seite der Taiwanstraße” – also auf der taiwanischen Seite vorhabe. Manöver als Dauerzustand: Peking will die Unsicherheit offenbar möglichst lange aufrechterhalten.

China kündigte zudem eine einmonatige Übung im Golf von Bohai und im Gelben Meer an. Diese Gebiete liegen weit nördlich von Taiwan in der Nähe der koreanischen Halbinsel. Taiwan wiederum stellte Artillerieübungen in Aussicht, die die Abwehr einer Invasion simulieren sollen. Die USA wollen derweil zusammen mit Indien in der Nähe einer umstrittenen Grenze zu China “Kampfhandlungen in großer Höhe” üben. Asien bleibt also Schauplatz erhöhter militärischer Aktivität.

Am Sonntag setzten sich so die geopolitischen Unsicherheiten einer Woche fort, die mit einem heftigen diplomatischen Schlagabtausch geendet hatte. China hat am Freitag angekündigt, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi mit nicht näher angegebenen Sanktionen zu belegen. “Provokativ” und “bösartig” sei der Besuch Pelosis in Taiwan gewesen (China.Table berichtete). Wahrscheinlich dürfen die Vorsitzende des Repräsentantenhauses und ihre Familie künftig nicht mehr nach China einreisen.

Danach ging es Schlag auf Schlag weiter. China kündigte eine ganze Reihe von Dialogformaten auf. Besonders bedauerlich: In der Liste der Gesprächsrunden, die China jetzt absagt, befindet sich auch der Klimadialog. Dieser Schritt hat weithin Betroffenheit ausgelöst. Die Klimakrise lasse sich nur weltweit koordiniert angehen, teilten die Vereinten Nationen mit. China und der Westen hatten in den vergangenen Jahren auf diesem Feld immer wieder gemeinsame Interessen betont.

Der Rückzug aus dem Dialog strafe nicht die USA, sondern vor allem die vom Klimawandel stark betroffenen Schwellenländer, sagte der ehemalige US-Außenminister John Kerry. China wiederum gab Nancy Pelosi die Schuld daran, den Dialog zerstört zu haben. Die USA könnten nicht einerseits Chinas Territorium verletzen und zugleich auf anderen Feldern Gespräche anstreben, twitterte eine Sprecherin.

Außer den Klimagesprächen hat Peking noch weitere wichtige Dialogformate auf Eis gelegt:

Das Karussell von Schlag und Gegenschlag drehte sich daraufhin noch weiter. Die USA bestellten Chinas Botschafter Qin Gang ein, um sich über das Ausmaß der Militärmanöver (China.Table berichtete) zu beklagen. Die Regierung Biden hält die Bandbreite der chinesischen Reaktion auf Pelosis Besuch für unangemessen.

Die Einsätze der Volksbefreiungsarmee haben eine neue Schärfe in die Militär-Konfrontationen zwischen China und Taiwan gebracht. Bei früheren Taiwan-Krisen hat China eine Pufferzone um die Insel eingehalten. Diese ungeschriebenen Grenzen wurden nun allesamt überschritten. Raketen flogen über die Millionenstadt Taipeh, Drohnen schwirrten über taiwanischen Inseln, Flugzeuge überflogen die Mittellinie der Meerenge. Alle sechs Manövergebiete befanden sich zumindest zum Teil innerhalb der von Taiwan definierten Luftverteidigungszone. Chinas Medien verbreiteten am Wochenende Videos von den Übungen im Stil spannender Kriegsfilme, die vor allem Stolz auf die Stärke der eigenen Streitkräfte vermitteln sollten.

Pelosi ist bisher die höchstrangige US-Politikerin, die mit Sanktionen belegt wurde, aber nicht die einzige. Auch Ex-Außenminister Michael Pompeo, der die USA unter Donald Trump vertreten hat, erhielt ein Einreiseverbot. Er hatte Taiwan ebenfalls besucht, allerdings erst nach Ausscheiden aus dem Amt. Die Sanktionen kamen sogar erst, als die Regierung Biden bereits übernommen hatte.

Unterdessen will sich der Menschenrechtsausschuss des Bundestags von dem Wirbel um Pelosi nicht von einer schon länger geplanten Taiwan-Reise abhalten lassen. “Wenn wir uns selbst ernst nehmen, dann müssen wir China endlich ernst nehmen und die Bedrohung zurückweisen”, sagt der CDU-Menschenrechtspolitiker Michael Brand. Am 22. Oktober soll es losgehen, die Parlamentarier wollen eine Woche auf der Insel verbringen. Zuletzt hatten sich EU-Abgeordnete Ende Januar nach Taiwan auf den Weg gemacht.

China ist seit dem Pelosi-Besuch allerdings sehr dünnhäutig. In dieser Situation könnte die Visite der Bundestagsabgeordneten besondere Irritationen in Peking auslösen. Auch hier dürfte es zu der gezielten Verwechslung der Rolle von Parlaments- und Regierungsvertretern kommen. Pelosi ist Abgeordnete ohne Regierungsamt und genießt damit nach demokratischem Verständnis erhebliche Freiheit ihrer Ausdrucksmittel. Peking hatte ihren Besuch jedoch wie einen Kurswechsel der US-Regierung gewertet.

Die US-Industrie fürchtet derweil handelspolitische Nebenwirkungen der Pelosi-Reise. Der Apple-Auftragshersteller Pegatron soll bereits Ärger mit dem chinesischen Zoll bekommen haben, nachdem sein Vize-Chairman Jason Cheng in Taipeh auf einem Lunch mit Pelosi gewesen ist. Pegatron dementierte jedoch die Berichte über Unregelmäßigkeiten in der firmeninternen Lieferkette.

Apple forderte alle Zulieferer aus diesem Anlasse jedoch auf, sich exakt an Chinas Zollvorschriften zu halten, um Ausfälle zu vermeiden. Vor allem sollen sie für Teile aus Taiwan auf jeden Fall die von China akzeptierten Ortsbezeichnungen verwenden. Beispielsweise “Chinesisch-Taipeh”. Anscheinend hatten sich auf Produkten und Paketen immer wieder auch “Republik China” (beziehungsweise R.O.C. für “Republic of China”) oder “Taiwan” als Herkunftsorte gefunden. Beides ist für China inakzeptabel.

Nach der Feststellung von 129 Covid-Neuinfektionen allein am Samstag auf der Südseeinsel Hainan haben die Behörden die Provinzhauptstadt Sanya von den Verkehrswegen abgetrennt. Fluglinien vermeiden den Flughafen der Stadt, die Bahn verkauft keine Tickets mehr. Rund 80.000 Touristen sitzen daher in dem Badeparadies fest. Wer Sanya verlassen will, muss jetzt über sieben Tage kontinuierlich negative Tests nachweisen. fin

China hat sich bei den Nachhaltigkeitskriterien für den Finanzmarkt internationalen Standards angenähert. Am Freitag hat der Standardisierungsrat für Grüne Anleihen einen Katalog von Kennzeichen für umweltfreundliche Investitionen vorgelegt, berichtet die Beratungsagentur Trivium China. Die Trivium-Analysten sehen darin einen großen Fortschritt für das Vorhaben des Landes, Finanzmarkt-Mechanismen stärker für die nachhaltige Transformation einzuspannen. Dadurch könnten auch internationale Investoren mehr Interesse an Chinas Markt für grüne Geldanlagen entwickeln. fin

Die chinesische Weltraumbehörde hat ein Objekt in eine Erdumlaufbahn geschossen, das nach eigenen Angaben ein wiederverwendbares Raumschiff ist. “Das experimentelle Raumfahrzeug wird nach seiner Zeit im Orbit zu einer vordefinierten Landeposition in China zurückkehren“, schreibt die Nachrichtenagentur Xinhua. Die Mission diene dazu, technische Aspekte “wiederverwertbarer Orbit-Shuttles” zu testen.

Die Wiederverwertbarkeit des Materials ist ein wichtiges Ziel der modernen Raumfahrt. Private Anbieter wie die US-Firma SpaceX wollen damit die Kosten so stark senken, dass sie als Auftragsanbieter wirtschaftlich werden. Statt jedes Mal eine riesige, technisch aufwendige Rakete zu verbrauchen, will SpaceX das gleiche Gerät immer wieder verwenden. Dazu muss es eben nicht nur starten, sondern auch landen können.

Davon ist China aber noch ein Stück weit entfernt, wie aus der Xinhua-Meldung hervorgeht. Das Weltraumfahrzeug wurde von einer konventionellen Rakete vom Typ Langer Marsch 2, einem Arbeitspferd des chinesischen Weltraumprogramms, in die Umlaufbahn getragen. fin

Wie zu erwarten war, hat der Taiwanbesuch der Sprecherin des US-Repräsentenhauses Nancy Pelosi in China heftige Reaktionen ausgelöst. Die aktuell sehr aufgeheizte Atmosphäre in diesem Konflikt lässt sich jedoch kaum Pelosi anlasten. Selbst wenn sie bei ihrer Asienrundreise auf einen Besuch Taipeis verzichtet hätte, hätte sich die Feindseligkeit Chinas gegenüber Taiwan weiter verstärkt und womöglich in naher Zukunft eine andere Krise in der Formosastraße ausgelöst.

Anders als die meisten Kommentatoren meinen, ist der Grund dafür nicht, dass Xi während seiner Amtszeit Taiwan unbedingt in die Volksrepublik eingliedern will. Obwohl die Wiedervereinigung tatsächlich sein langfristiges Ziel ist – und sein Lebenswerk und die Arbeit der Kommunistischen Partei Chinas krönen würde – wäre jeder Versuch, dieses Ziel mit Gewalt zu erreichen, enorm kostspielig. Und er wäre sogar mit einem existenziellen Risiko für das Regime verbunden, weil die Partei eine gescheiterte Militäraktion womöglich nicht überleben würde.

Eine chinesische Invasion Taiwans hätte erst dann gute Erfolgschancen, wenn China seine Wirtschaft von den Folgen westlicher Sanktionen isoliert und ausreichend militärische Kapazitäten aufgebaut hat, die Amerika zuverlässig von einer eigenen Militärbeteiligung abhalten. Jeder dieser Prozesse würde mindestens zehn Jahre dauern.

Die wichtigsten Gründe für Chinas Säbelrasseln in jüngster Zeit sind viel direkter. Die chinesische Regierung signalisiert der Führung Taiwans und deren Unterstützern im Westen, dass sich deren Beziehungen zueinander und zu China in eine inakzeptable Richtung bewegen. Sie sollen verstehen, dass China keine andere Wahl hat, als den Konflikt zu eskalieren, wenn sie ihren Kurs nicht ändern.

Bis vor gar nicht so langer Zeit fand die chinesische Führung die Situation in der Formosastraße problematisch, aber erträglich. Solange Taiwan von der traditionell chinafreundlichen Partei Kuomintang (KMT) regiert wurde, konnte sich China eine langfristige Strategie leisten und versuchen, Taiwan durch wirtschaftliche und diplomatische Integration sowie militärischen Druck schrittweise zur friedlichen Wiedervereinigung zu drängen.

Im Januar 2016 kam jedoch die für die Unabhängigkeit von China eintretende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) wieder an die Macht und brachte Chinas Pläne ins Wanken. Die KMT vertritt die Position, Taiwan und China würden den Konsens von 1992 – die Übereinkunft, die vor 30 Jahren zwischen der Partei und Vertretern der Volksrepublik erzielt wurde und das Konzept des “einen China” bestätigt – nur unterschiedlich auslegen, wogegen die DDP diesen Konsens insgesamt ablehnt.

Es lässt sich schwer sagen, ab welchem Punkt der neue Status quo für China unerträglich wurde. Ein wichtiger Wendepunkt war vermutlich der Januar 2020, als die Präsidentin Taiwans Tsai Ing-wen von der DPP mühelos wiedergewählt wurde und ihre Partei der KMT bei den Parlamentswahlen eine vernichtende Niederlage beibrachte. Je stärker sich die politische Dominanz der DPP verfestigt, umso weiter rückt der chinesische Traum von einer friedlichen Wiedervereinigung in die Ferne.

Und die schrittweisen Verschiebungen in der amerikanischen Taiwan-Politik machten die Sache auch nicht besser. In Donald Trumps Amtszeit erlaubten die USA wieder Kontakte zwischen US-Offiziellen und ihren taiwanischen Amtskollegen, es gab subtile Veränderungen in der Formulierung der amerikanischen “Ein-China”-Politik, bei der die Verpflichtungen der USA gegenüber Taiwan stärker betont wurden, und das Land verlegte hochmoderne Waffensysteme auf die Insel. Und auch in Bidens Regierungszeit setzten sich diese Provokationen fort. Vergangenes Jahr führten die US-Marines ganz offen eine Ausbildungsmission für taiwanische Soldaten durch. Und im Mai kündigte Biden an, die USA würden bei einem chinesischen Angriff auf Taiwan militärisch eingreifen (auch wenn das Weiße Haus diese Aussage schnell relativierte).

Der Krieg in der Ukraine hat bei den westlichen Staats- und Regierungschefs nun anscheinend das Gefühl geweckt, Taiwan sei in ernster und akuter Gefahr. Sie scheinen zu glauben, nur eine massive und lautstarke Unterstützung, zu der auch hochrangige Besuche und Militär-Hilfen gehören, könnte einen chinesischen Angriff noch verhindern. Dabei erkennen sie nicht, dass ihre Unterstützung Taiwans aus chinesischer Sicht vor allem wie der Versuch aussieht, China zu demütigen. Deshalb ist sie eher Provokation als Abschreckung.

China befürchtet, dass ihm die Situation aus der Hand gleitet, wenn die Führung der DPP und ihre Verbündeten im Westen nicht für ihre Affronts büßen müssen. Das würde nicht nur Xis Chancen schmälern, sein langfristiges Ziel – die Wiedervereinigung – zu erreichen, sondern könnte ihn auch schwach erscheinen lassen und dadurch seine Position innerhalb und außerhalb Chinas untergraben.

China plant vermutlich keinen schnellen und vorsätzlichen Angriff auf Taiwan. Aber womöglich wird es die USA in der Formosastraße zu einer fatalen Mutprobe herausfordern. Form und Zeitpunkt einer solchen Konfrontation lassen sich nicht exakt vorhersagen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass sie extrem gefährlich wäre, weil China glaubt, dass nur beim Spiel mit dem Feuer alle Spieler mit voller Konzentration dabei sind.

Wie die Kubakrise im Jahr 1962 könnte auch eine neue Formosa-Krise am Ende den Status quo stabilisieren – wenn auch nach ein paar nervenaufreibenden Tagen. Womöglich ist genau das Chinas Plan. Ein solches Gambit könnte aber auch fürchterlich schiefgehen. Wir sollten nicht vergessen, dass im Jahr 1962 nur mit viel Glück ein Atomkrieg verhindert wurde.

Minxin Pei ist Professor für Governance am Claremont McKenna College und Senior Fellow des German Marshall Fund of the United States. Der Text wurde vor Abschluss des aktuellen Militärmanövers geschrieben.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Hannes Ruoff wird ab 1. Oktober CEO von Porsche Asia Pacific in Singapur. Ruoff war zuvor Bereichsleiter Asien-Pazifik, Australien und Schwellenländer-Märkte.

Amy Qin, Journalistin bei der New York Times, verlässt Asien nach einem Jahrzehnt. Qin hatte zuletzt für die Zeitung über China und Taiwan berichtet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

Von Chinglish (中式英语 zhōngshì yīngwén) haben Sie sicher schon mal gehört – ein meist wenig schmeichelhaft gemeintes Label für Englisch mit chinesischem Einschlag, das entweder von den Ausdrucksgepflogenheiten der chinesischen Sprache beeinflusst oder einfach amüsant bis seltsam übersetzt ist. Man trifft es manchmal auf Hinweisschildern, Speisekarten oder Plakaten im Reich der Mitte oder hört es zum Beispiel bei Straßenhändlern und Servicepersonal im Gespräch mit Langnasentouristen. Wer sich angesichts manch grotesker Wortblüte aber innerlich im Bad der Fremdsprachen-Überheblichkeit räkelt, stelle sich einfach kurz vor, Hinz und Kunz würden in Deutschland den waghalsigen Anlauf starten, diverse (gendergerechte) Infofaltblättchen oder Hipster-Café-Produktlabels ins Chinesische zu übersetzen. Der Weg zum “Gernese” oder “Deutschesisch” wäre sicherlich nicht weit.

Gut, Chinglish hat sich also schon zum geflügelten Wort entwickelt. Aber wussten Sie, dass es auch eine umgekehrte Variante gibt: “Engleese” (英式中文 yīngshì zhōngwén) – also Chinesisch mit englischem Einschlag? Sie verstehen nur Bahnhof? Dann werfen wir doch erst einmal einen Blick in bekannte Gefilde, nämlich ins “Gerleese”, besser bekannt auch als “Denglish”. Im Deutschen wird schließlich fleißig “gegoogelt”, “gecancelt” und “gebrieft” und wir finden es “chillig”, mit dem “Handy” in der Hand einen Kaffee “to go” durch die Gegend zu schleppen. Sprich: In unserem Sprachalltag werden englische Begriffe fröhlich ins Deutsch-Kostümchen gesteckt und danach grammatisch so behandelt, als gehörten sie schon immer zur urdeutschen Wortgarderobe – grammatische Rüschen wie Personalendungen und andere Prä- und Suffixe gibt’s gratis dazu.

Und im Chinesischen? Auch da lassen sich Wortakrobaten nicht lumpen und englische Ausdrücke manchmal nach der chinesischen Grammatikpfeife tanzen. Zum Beispiel den Wort-Globetrotter “okay”, der es auch in China natürlich längst in den Alltagssprachgebrauch geschafft hat. Aber wüssten Sie, was mit “o-nicht-okay” oder “o-was-kay” gemeint ist? Sie werden es schon geahnt haben: hier wurde die Fremdsprachenmasse durch den “Engleese”-Wortwolf gedreht.

Aber jetzt noch einmal ganz langsam: In der chinesischen Grammatik werden zweisilbige Begriffe in bestimmten Fällen verdoppelt und anschließend auch manchmal verkürzt. Das geschieht beispielsweise, wenn bei bestimmten Satzmustern ein Verneinungsadverb (zum Beispiel 不 bù “nicht”) zwischen ein verdoppeltes Verb oder Adjektiv tritt. Klingt kompliziert? Ein Beispiel: 好不好 hǎo bù hǎo? heißt wörtlich “gut – nicht – gut” und ist eine Formulierungsweise für die Entscheidungsfrage “(Ist das) gut?”. Bei zweisilbigen Wörtern fällt die letzte Silbe bei der ersten Erwähnung oft weg. Aus 麻烦不麻烦 máfan bù máfan? “(Ist das) umständlich?” wird also 麻不麻烦 má bù máfan? – der inneren Sprachökonomie sei Dank.

Das Prinzip ist klar? Dann wundert es Sie auch nicht mehr, wenn aus okay不okay? (okay bù okay?) das engleesische o不okay?(o bù okay?) wird, oder? Heißt übrigens immer noch “(Ist das) okay?”. Das Ganze geht natürlich auch prima mit anderen zweisilbigen englischen Adjektiven: beau-bù-beautiful, cra-bù-crazy, com-bù-complicated, und so weiter.

Zu einem weiteren Grammatikspagat laden die sogenannten Verb-Objekt-Verbindungen des Chinesischen ein. Das sind vermeintlich zweisilbige Verben, die sich bei näherem Hinsehen allerdings als eine Kombination aus einem Verbbestandteil und einem Objekt entpuppen. Ein Beispiel ist das Wort 吃饭 chīfàn für “essen”, das wörtlich eigentlich “essen – Reis” bedeutet, oder 看书 kànshū für “lesen” – wörtlich eigentlich “(an)sehen – Bücher”.

Zwischen solche “zweiteiligen Verben” können zum Beispiel Fragepronomen treten. 你吃什么饭?Nǐ chī shénme fàn? – “Was für Essen isst du?” oder 你看什么书?Nǐ kàn shénme shū? “Was für Bücher liest du?”. In der Umgangssprache werden solche Sätze je nach Kontext manchmal auch im Sinne von “Wieso isst du denn (hier)?” oder “Was fällt dir ein (jetzt) zu lesen?” verstanden. Noch deutlicher wird das vielleicht am Beispiel 发疯 fāfēng “verrücktspielen, ausrasten, durchdrehen”: 你发什么疯?Nǐ fā shénme fēng? “Was rastest du hier so aus?” / “Was fällt dir ein, so auszurasten?”. Die Idee ist klar? Dann ab in den “Engleese”-Wortwolf:

Nicht wundern also, wenn Sie im Chinesischen ab und an über Englischbruchstücke stolpern. Das gehört so. So schön kann Sprache sein!

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.