seit vergangener Woche kann der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung zur Orientierung vor der Bundestagswahl 2021 befragt werden. China taucht dort allerdings nur mit einer Frage zum Kommunikationsausbau auf. Größere außenpolitische oder gar EU-China-Fragen finden sich nicht. Unser Tipp lautet: Sin-O-Mat – dem Wahl-O-Mat für China-Themen. Dort können Sie herausfinden, wie die deutschen Parteien zu CAI, Taiwan oder BRI stehen.

Auch China.Table nimmt sich im Endspurt des Wahlkampfes die Positionen der Parteien zur China-Politik vor. Zum Auftakt unserer Bundestagswahl-Serie erklärt der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, im Interview mit Michael Radunski, welche Herausforderungen vonseiten Pekings er sieht. Der SPD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags erklärt außerdem, an welcher Stelle die China-Politik von Angela Merkel seiner Meinung nach gescheitert ist. Bis zum 26. September erwarten Sie dann noch weitere Interviews mit deutschen Spitzenpolitikern und -politikerinnen.

Ob sich die deutschen Stimmberechtigten von chinesischen Robotaxis durch den Rushhour-Verkehr chauffieren lassen würden, ist weder im Wahl-O-Mat noch Sin-O-Mat eine gestellte Frage – ein aufsehenerregendes Video könnte aber das Interesse daran wecken: In dem Clip des von Alibaba und Shanghai Motors unterstützten chinesischen Marktführer für autonomes Fahren, AutoX, manövriert der Wagen ohne menschlichen Fahrer oder Fahrerin problemlos durch eine belebte Straße. Frank Sieren hat sich angesehen, was das Start-up AutoX so besonders macht.

Der Westen erlebt in Afghanistan wohl sein größtes Debakel in der jüngeren Geschichte. In China hingegen gibt Staatspräsident Xi Jinping den starken Mann. Ist China gerade dabei, den Westen zu überholen?

Nein, diese Gefahr sehe ich nicht. Aber es besteht durchaus eine ernste chinesische Herausforderung – und diese Herausforderung ist wesentlich breiter als zu Zeiten des Kalten Krieges durch die Sowjetunion. China ist eine militärische Macht, rüstet nuklear auf und modernisiert seine Armee, aber Peking ist es auch gelungen, trotz autoritärer Herrschaft wirtschaftlich und technologisch erfolgreich zu sein. Damit wird die Volksrepublik in Bereichen attraktiv, in denen der Westen bislang unangefochten punkten konnte. Damit müssen wir nun umgehen.

Und wie geht Deutschland mit dieser Herausforderung um? Wie bewerten Sie die deutsche China-Politik unter Angela Merkel?

Angela Merkel ist in der Vergangenheit gefangen. Obwohl sich China dramatisch verändert hat, hält sie weiter an der Konvergenzthese fest, dass wirtschaftlicher Austausch China und Europa näher zusammenbringen würde. “Wandel durch Handel” mag in der Vergangenheit funktioniert haben, aber China hat unter Präsident Xi einen anderen Weg eingeschlagen. Merkel hingegen ist steckengeblieben und offenkundig nicht bereit, gegen Ende ihrer Amtszeit ihren Kurs zu ändern. Die Zeiten sind vorbei, in denen deutsche Unternehmen davon ausgehen konnten, dass Wachstum in China automatisch auch Wachstum für sie selbst bedeutet. Auch trifft es nicht zu, dass durch das Entstehen einer chinesischen Mittelschicht automatisch rechtstaatliche Standards und Freiheiten zunehmen. Im Gegenteil, wir müssen einen zunehmenden Verfolgungsdruck in China feststellen.

Das ist doch alles sehr allgemein. Nennen Sie doch bitte zwei konkrete Punkte, an denen sie das Scheitern der deutschen China-Politik unter Merkel festmachen?

Das kann ich gerne tun. In den letzten Jahren haben wir zwei Weckrufe erlebt. Erstens: Die Debatte über kritische Infrastruktur und die Frage, wie vertrauenswürdig chinesische und andere ausländische Anbieter sind. Hier kann das schlichte Freihandelsparadigma nicht gelten. Vielmehr müssen wir schauen, wer hinter diesen Unternehmen steht und wie stark diese Unternehmen autoritären Staaten ausgeliefert sind.

Und zweitens: Der Zugriff chinesischer Investoren auf sensible Technologiefirmen wie im Fall Kuka. Auch hier zeigt sich, dass der Grundsatz nicht mehr gilt, wonach wir uns einfach öffnen und dann gemeinsam weiterentwickeln. Das scheint Frau Merkel nicht klar zu sein.

Beide Themen stammen aus dem Bereich Wirtschaft.

Ja. Das zeigt deutlich, dass die Herausforderung durch China darin besteht, dass es sehr stark um Wirtschaft und Technologie geht.

Ihre Beispiele sind richtig und doch auch typisch: Immer reagiert Deutschland nur auf China. Gibt es keinen eigenen Plan, wie man mit China umgehen soll?

Doch, durchaus: Mit “Wandel durch Handel” wollten wir uns gegenseitig annähern und China Schritt für Schritt in das internationale System und internationale Regeln einbinden. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch gelungen. Es war aber immer mit der Annahme verbunden, dass China ein Entwicklungsland sei. So konnte man auch die asymmetrische Marktöffnung verstehen, also dass China bestimmte Bereiche nicht öffnen wollte. Aber: Diese Zeit ist vorbei. Wir müssen jetzt unsere China-Politik neu definieren und erkennen, dass China uns wie auch das internationale System herausfordert. Peking will das System umbauen nach eigenen Vorstellungen, die nicht demokratisch sind, sondern sehr autoritär.

Sie waschen mir aber etwas zu sehr ihre Hände in Unschuld. Die SPD hat lange Jahre regiert und meist auch den Außenminister gestellt wie auch jetzt mit Heiko Maas. Da trägt man doch auch Verantwortung für die Versäumnisse in der deutschen China-Politik.

Das sehe ich nicht so. Es war immer das SPD-geführte Außenministerium und auch Heiko Maas selbst, der die Debatte über die deutsche China-Politik vorangetrieben hat. Auch in der Causa 5G und Huawei war es das Außenamt, das am stärksten für eine geostrategische Betrachtungsweise plädiert hat und in der Gesetzgebung darauf geachtet hat, dass Deutschland das entsprechende Kontrollinstrumentarium bekommt. Gerade hier hat Heiko Maas das Richtige getan.

Zudem hat die SPD immer betont, dass es neben Konfrontation und Wettbewerb aber auch Bereiche des Dialogs und der Zusammenarbeit geben muss, beispielsweise beim Klimaschutz oder der Pandemiebekämpfung.

Dann werfen wir jetzt mal den Blick auf aktuelle Ereignisse und Probleme. Deutschland hat die Fregatte Bayern in den Indo-Pazifik geschickt. Was will Deutschland denn im Südchinesischen Meer?

Auch hier war es das Auswärtige Amt unter der SPD, das die Leitlinien für den Indo-Pazifik ausgearbeitet hat – und hier muss man die Präsenzfahrt der Fregatte Bayern einordnen. Wir senden das Signal, dass Deutschland sich beteiligt an der Freiheit der Seewege und an internationalen Operationen – Stichworte UN-Embargo gegen Korea oder die Bekämpfung der Piraterie.

Und all das will nun Deutschland erledigen?

Es ist klar, dass Deutschland militärisch nicht den Unterschied machen wird. Aber es geht um das Signal, dass wir internationales Recht unterstützen, auch im Südchinesischen Meer. Deutschlands Beitrag, der chinesischen Herausforderung entgegenzutreten, muss aber natürlich mehr ein politischer und wirtschaftlicher Beitrag sein denn ein militärischer. Es wäre ziemlich verwegen zu meinen, dass Deutschland eine indo-pazifische Nation wäre.

Umso wichtiger ist es, dass wir unser Gewicht einbringen bei den wirtschaftlich-technologischen Fragen, beispielsweise in dem wir ein Freihandelsabkommen mit ASEAN und anderen Staaten des Indo-Pazifik abschließen.

Es geht also um Symbolik. Kommen wir zu Themen, in denen Deutschland sehr wohl den Unterschied machen könnte. Wie soll sich Deutschland beim Aufbau des 5G-Netzes durch Huawei entscheiden?

Der Deutsche Bundestag hat sich mit dem IT-Sicherheitsgesetz ja schon entschieden. Danach haben wir bei kritischer Infrastruktur wie dem 5G-Netz die Möglichkeit, nichtvertrauenswürdige Unternehmen auszuschließen. Ich erwarte, dass nun auch die Bundesregierung rasch ihre Entscheidung trifft.

Und das bedeutet im Fall von Huawei?

Nach allem was wir wissen, darf Huawei dann nicht zum Zuge kommen.

Nächstes Thema Xinjiang. Unter anderem Volkswagen hat ein Werk in jener chinesischen Provinz, wo laut UN-Angaben etwa eine Million Menschen – vor allem Uiguren – inhaftiert sein sollen. VW-Chef Herbert Diess sagt jedoch, er habe von solchen Haftanstalten noch nie etwas gehört. Haben Sie davon schon mal gehört?

Natürlich. Ich war sogar mal in Xinjiang. Man spürt dort die engmaschige Überwachung. Aber natürlich ist das VW-Werk selbst kein Internierungslager. Dort läuft alles nach deutschen Standards ab.

Das hat auch niemand behauptet.

Gut. Aber klar, der Kontext kann keinen unberührt lassen. Ich bin denn auch froh, dass wir das Lieferkettengesetz verabschiedet haben. Es wird dazu führen, dass Unternehmen sich sehr genau anschauen, ob sie in bestimmten Regionen weiter aktiv bleiben oder auch Vorprodukte aus der Region beziehen können. Es geht hier um die menschenrechtliche Verantwortung deutscher Unternehmen – unabhängig vom jeweiligen Land. Denn das betrifft genauso Nordkorea und Iran.

Hier haben wir einen ganz konkreten Fall. Was wäre also die Konsequenz?

Wenn ein deutsches Unternehmen nachweislich Vorprodukte aus Zwangsarbeit oder Internierungslagern bezieht, können Bußgelder verhängt werden und kann das Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Für das geplante EU-Lieferkettengesetz fordert die SPD ein Importverbot bei schweren Menschenrechtsverletzungen.

Aber Herr Diess hat ja offenbar noch nie von Lagern in Xinjiang gehört. Ist er damit fein raus?

Nein, das entscheidet ja nicht Herr Diess, sondern wird von einer unabhängigen Instanz bei der Bafa überprüft.

Dann anders gefragt: Würden Sie als Unternehmer unter diesen Umständen in Xinjiang produzieren lassen?

Nein.

Eine klare Antwort. Bleiben wir noch ganz kurz bei der deutschen Wirtschaft. Jahrelang hieß es, ein Umstieg auf Elektromobilität sei so schnell nicht möglich. Aber kaum setzt China alles auf E-Mobilität, herrscht auch in deutschen Firmenzentralen eine wahre Elektro-Euphorie. Was sagt das über die deutsche Wirtschaft aus?

Der Umgang mit Elektromobilität ist wahrlich kein Ruhmesblatt für die deutsche Industrie, unabhängig von China. Als Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg habe ich noch erfolglos für den Aufbau einer Batteriefertigung geworben. Aber erst unter dem Druck Chinas und der Klimadebatte war die deutsche Automobilbranche zu wirklichen Veränderungen bereit.

Und was sagt uns das?

Das zeigt deutlich, dass wir dringend aufpassen müssen, nicht unsere Zukunftsfähigkeit zu verlieren. Wir müssen jetzt die Weichen stellen für Elektromobilität, aber auch Brennstoffzellen und Wasserstoffantrieb. Wegen China, aber auch wegen uns selbst.

Ein anderes Thema, was an Aufmerksamkeit, nicht aber an Dringlichkeit verloren hat. Der Zugriff Pekings auf Hongkong wird immer intensiver. Hat der Westen die Bürger Hongkongs verraten?

Das wäre zu hart, es so zu formulieren. Mit der Rückgabe Hongkongs an China unter der Maßgabe “Ein Land, zwei Systeme” ist der Zugriff Pekings auf Hongkong natürlich gegeben. Und so ist es für uns von außen extrem schwierig, die Repression in Hongkong zu bekämpfen. Wir sollten jedoch denen, die rauswollen, großzügig Aufenthaltsrechte anbieten. Das macht vor allem Großbritannien, aber auch wir sollten das tun. Doch die bittere Wahrheit ist eben auch: Wenn ein autoritärer Staat auf seinem eigenen Staatsgebiet Repressionen ausübt, haben wir außer gezielten Sanktionen gegen Verantwortliche oder Wirtschaftssanktionen, was im Falle Chinas sehr schwierig ist, wenig direkte Einflussmöglichkeiten. Das muss man leider so sagen. Umso wichtiger ist es, dass wir in Europa und im Westen gemeinsam mit einer Stimme das Vorgehen Pekings verurteilen.

Das lässt für Taiwan ja nichts Gutes erahnen.

Taiwan ist eine andere Geschichte. Dort hat man in den letzten Jahrzehnten ein eigenes Gesellschafts-, Verwaltungs- und Wirtschaftsmodell aufgebaut. Alles natürlich unter Wahrung der Ein-China-Politik, denn eine Unabhängigkeit darf es nicht geben.

Aber das Schicksal Taiwans ist eine Bewährungsprobe für alle Demokratien der Welt. Taiwan muss weiterhin selbst entscheiden können unter welchen Bedingungen es zu einer Vereinigung mit dem Festland kommen kann, das darf Taiwan nicht aufgezwungen werden.

Xi Jinping hat jedoch deutlich gesagt, dass Taiwan zurück zum Mutterland muss – und man dies auch nicht auf künftigen Generationen verschieben dürfe. Mit ihrer roten Linie steuern wir auf einen Krieg zu.

Nein. Das liegt vielmehr an China. Wir sind in der Taiwan-Frage am Status Quo orientiert. Eine Wiedervereinigung mit Festland China ist denkbar und auch wünschenswert, allerdings nur unter Wahrung von Taiwans Gesellschaftsmodell und Entscheidungshoheit. Veränderungen darf es nur auf friedlichem Weg geben. Kurzfristig sehe ich keinen Krieg. Aber da die chinesischen Drohgebärden zunehmen, ist es wichtig, dass Amerika und auch wir unsere Unterstützung für Taiwan klar zum Ausdruck bringen.

Die Vertrauenswürdigkeit der USA ist durch den chaotischen Abzug aus Afghanistan stark erschüttert. Glauben Sie wirklich an die US-Unterstützung für Taiwan?

Ja. Absolut.

Ihnen ist die europäische Komponente der deutschen China-Politik sehr wichtig. Der chinesische Einfluss auf Europa hat zuletzt aber mehrfach zu einer Blockade der EU geführt. Wie soll Europa damit umgehen?

Deutschland muss hier eine Führungsrolle übernehmen, aktiv eine China-Politik formulieren und dabei durchaus auch im Hinblick auf europäische Partner zu Kompromissen bereit sein. Wir müssen endlich auch auf die Interessen der EU-Partner Rücksicht nehmen und nicht nur einseitig unsere wirtschaftlichen Vorteile mit China im Blick haben. Denn eines ist doch klar: Dass China so viel Einfluss gewinnen konnte, lag auch daran, dass es in Europa an Solidarität untereinander gemangelt hat, beispielsweise sind in Griechenland europäische Investitionen schlicht ausgeblieben. Damit sendet man auch ein deutliches Signal an China. Hinzu kommen Instrumente wie Investment-Screening oder auch Transparenz bezüglich der Eigentümerstruktur von Unternehmen.

Sie betonen die besondere Verantwortung Deutschlands. Bislang hat vor allem Frankreich in Person von Präsident Emmanuel Macron diese Führungsrolle übernommen. Warum kommt so wenig von Deutschland?

Das hat viel mit der überholten China-Politik Merkels zu tun. Und ja, das muss sich ändern. Ich bin zuversichtlich, dass jede neue Regierung das anders handhaben wird.

Xi Jinping wendet sich dezidiert gegen die westlichen Werte positioniert. Weltweit wirbt China für sein Modell als Alternative zur westlichen Demokratie. Ist es nicht an der Zeit, dem entschlossen entgegenzutreten?

Ja, durch drei Schritte. Erstens: Wir brauchen sichtbare europäische Investitionen, beispielsweise in Afrika. Zweitens: Wir müssen mittels Austauschprogrammen mehr Führungskräfte nach Deutschland und Europa bringen. Da sind die Chinesen sehr großzügig. Es ist deutlich, wie sich in Afrika die Eliten durch derartige Programme stärker China verbunden fühlen. Und drittens: In internationalen Institutionen brauchen wir eine größere Aufmerksamkeit, um besser zu reagieren, wenn China immer wieder breite Koalitionen schmiedet.

Die China-Politik von Angela Merkel haben Sie nun mehrmals kritisiert. Was würde die SPD in der China-Politik denn anders und vor allem besser machen?

Wir werden auch eine strikte europäische China-Politik setzen. Vor allem werden wir nicht nur Dialog und Handel im Blick haben, sondern dort, wo es notwendig ist, auch dagegenhalten. Denn es ist Zeit, dass wir unser Model des Wirtschaftens, den Regierens und auch des Zusammenlebens endlich aktiv verteidigen müssen.

Und das sehen Sie bei den anderen Parteien nicht?

Es gibt in allen Parteien solche Stimmen. Aber nur die SPD hat es bislang geschafft, das Spannungsfeld zwischen Dialog und Dagegenhalten erfolgreich aufrechtzuerhalten. Und Olaf Scholz hat die notwendige Kompetenz dazu.

Nils Schmid ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und SPD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags.

In einem neuen Video demonstriert der von Alibaba und Shanghai Motors unterstützte chinesische Marktführer für autonomes Fahren, AutoX, wie effizient seine Robotaxis mittlerweile durch den Verkehr manövrieren können. Aufgenommen wurde der am Montag veröffentlichte Film während einer Fahrt in einem belebten chinesischen Wohnviertel zur abendlichen Rushhour. Zu sehen ist, wie das vollständig fahrerlose Fahrzeug im Stop-and-go durch das chaotische Gewusel aus Fußgängern, Tieren, Radfahrern, Rollern sowie Essensständen und Baustellenabsperrungen manövriert.

Zudem werden in der “Ultimate Robot Taxi Challenge”, wie das 10-minütige Video betitelt ist, einige herausfordernde “Entscheidungen” demonstriert: In einer Szene kommt das Roboter-Taxi nach einer blitzschnellen Auswertung der Lage zu dem Schluss, zweimal zurückzusetzen, um Platz für ein anderes Auto zu schaffen, das sich am anderen Ende einer zu engen Fahrspur befindet.

Das Robotaxi im Video ist mit dem AutoX Gen5-System ausgestattet, das vergangenen Monat in Shanghai vorgestellt wurde. Es verfügt über 50 Sensoren, 28 Kameras sowie sechs hochauflösenden Lidar-Systemen, die eine 360-Grad-Abdeckung der Umgebung garantieren. Sie bilden 15 Millionen Punkte pro Sekunde ab. Und die 28 Kameras fangen sogar 220 Millionen Pixels pro Sekunde ein – die dann in der zentralen Recheneinheit mit 2.200 TOPS, also Billionen Rechenoperationen pro Sekunde, verarbeitet werden. Zum Vergleich: Der im neuen iPad verbaute AI-Computerchip schafft elf TOPS.

Im weltweiten AI-Start-up-Ranking von Analytics Inside, einem der führenden Fachmagazine in diesem Bereich, das Ende August veröffentlicht wurde, liegt AutoX auf Platz 15, als einziges chinesisches Unternehmen in den Top 20 und als einziges Unternehmen aus dem Bereich autonomes Fahren. Zu den stärksten Konkurrenten von AutoX gehören Pony.ai und Weride aus Guangzhou sowie die Apollo-Flotte von Baidu in Peking.

Doch im Unterschied zu den Wettbewerbern setzt AutoX viel stärker auf teure Lidarradarsystem als auf vergleichsweise einfache Kameras, hinter denen eine aufwendige Bilderkennungssoftware steckt. Deshalb gilt AutoX als ein von Sensoren abhängiges KI-Softwareunternehmen für Autos. AutoX selbst nennt sich eine “Plattform”.

Die Liste der Pionier-Erfolge des Unternehmens ist lang: AutoX hatte das erste autonome Fahrsystem, das in einer chinesischen Megacity getestet wurde. Das erste System, das überall von A nach B in einer chinesischen Megacity fährt. AutoX war nach Googles Waymo das zweite und einzige chinesische Unternehmen, das in Kalifornien eine Erlaubnis für fahrerlose Testeinsätze mit einer Geschwindigkeit von bis zu 75 km/h erhielt. Das Erste, das Lizenzen in drei chinesischen Megacitys erhielt (in Shenzhen, Shanghai und Guangzhou). AutoX durfte schon Ende vergangenen Jahres ihre autonom fahrenden Taxis ohne Sicherheitsfahrer für den Nutzer öffentlich zugänglich machen. Und schließlich ist man nun das erste Unternehmen, das mit seinem Partner Alibaba Amap auf einer landesweiten Mobilityplattform vertreten ist.

Erstaunlich dabei ist, dass AutoX diese Erfolge mit vergleichsweise geringen Investitionen hinbekommen hat. Während AutoX nur 160 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, hat der amerikanische Wettbewerber, die Google Tochter Waymo, bis Juli 2020 insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt und jüngst eine neue Investmentrunde von 2,5 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Doch die Autos von Waymo fallen im Wettbewerb zurück. Deshalb musste Waymo-CEO John Krafcik im April gehen. Ende August kündigte Waymo erstmals öffentlich zugängige Fahrten in einer amerikanischen Großstadt an. Die autonomen Taxis in San Francisco fahren allerdings noch mit Sicherheitsfahrer. Es ist der erste Schritt außerhalb der bisher beschaulichen Tests auf breiten, leeren Straßen und bei gutem Wetter in Phönix im Bundesstaat Arizona.

Der Vorteil von AutoX: Im Gewirr von Chinas Megacitys kann das Unternehmen schneller mehr Daten sammeln anhand derer wiederum die eigene AI-Software lernt und sich weiter verbessert.

“Wir bieten bis heute den einzig vollständig fahrerlosen Robotaxi-Betrieb in China an”, sagt Jewel Li, Chief Operating Officer von AutoX. Und China ist führend in diesem Bereich.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen wurde 2016 von Dr. Jianxiong Xiao, einem ehemaligen Assistenzprofessor der Princeton University, gegründet. Er wolle mit AutoX das autonome Fahren “demokratisieren”, wie Xiao auf seiner Internetseite und in Interviews immer wieder betont, das fahrerlose Fahren also für jeden erschwinglich machen. Xiao möchte “universellen Zugang zu Mobilität für Menschen und Güter herstellen.”

Das, was Bill Gates im Softwarebereich geschafft hat, möchte ProfX, wie Jianxiong Xiao auch genannt wird, beim autonomen Fahren hinbekommen. Jeder solle uneingeschränkten Zugang zu preisgünstiger, individualisierter Mobilität bekommen. ProfX ist davon überzeugt, dass das nur in einer Kombination von möglichst preiswerten Sensoren und guter Software geht.

Deshalb benutzt er hauptsächlich 50 US-Dollar-Kameras. Doch das allein reicht natürlich nicht. Das Ultra-High-Resolution-Radar kommt von dem israelischen Start-up Arbe Robotics. Bereits im April hatte AutoX 400.000 der Systeme bestellt, was einen Hinweis darauf gibt, wie schnell AutoX sein System ausrollen möchte. Das Radar nutzt 2K-Auflösung mit 30 Frames pro Sekunde. Es gilt als 100-mal detaillierter als jedes andere Radar, das gegenwärtig auf dem Markt ist.

AutoX betreibt heute weltweit acht Büros und fünf Forschungs- und Entwicklungszentren. Vergangenes Jahr hat die Firma in Shanghai eine über 7.000 Quadratmeter große “Gigafabrik” eröffnet, nach eigenen Angaben das größte Datenzentrum für selbstfahrende Autos in China und das größte Robotaxi-Testzentrum in ganz Asien. Außerdem ist man mit einem Team von mehr als 100 Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den USA vertreten. Dort hat AutoX den ersten RoboDelivery-Pilot-Service in Kalifornien gegründet – Ökoprodukte werden fahrerlos direkt vom Erzeuger zum Kunden geliefert. Inzwischen hat AutoX mehr als 100 Robotaxis in Shanghai, Shenzhen, Wuhan und anderen Städten im Einsatz.

Den größten Testlauf ohne Sicherheitspersonal startete AutoX am 3. Dezember 2020 in Pingshan, einem Vorort der Tech-Metropole Shenzhen, mit einer Flotte von 25 umgebauten Chrysler-Pacifica-Minivan-Modellen. Dabei beschränkte sich das Unternehmen jedoch auf eine Fläche von 144 Quadratkilometern. In diesem Stadium der Implementierung könnten Unfälle das kommerzielle Aus für ein Start-up bedeuten, zumal der Staat genau hinsieht.

Chinas Markt für selbstfahrende Fahrzeuge entwickelt sich dank staatlicher regulatorischer und finanzieller Unterstützung schneller als der in den Vereinigten Staaten. Seit Peking vor mehr als drei Jahren Tests für selbstfahrende Autos auf ausgewiesenen öffentlichen Straßen genehmigt hat, haben zahlreiche Kommunen mehr als 70 Unternehmen Genehmigungen für Pilotprogramme erteilt. Im Januar dieses Jahres veröffentlichte das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) einen Richtlinienentwurf, der Tests auf Autobahnen erlaubt.

Die Schweizer Bank UBS schätzt, dass der weltweite Robotertaximarkt bis 2030 jährlich mindestens zwei Billionen Dollar wert sein wird, wobei der Kauf von Robotertaxiflotten 12 Prozent aller verkauften Neuwagen ausmachen könnte.

Schwer scheinen sich die deutschen Automobilzulieferer mit den seit Langem bekannten Veränderungen auf den internationalen Automobilmärkten zu tun: weg von Verbrennungsmotoren hin zu Elektroantrieben.

“Man muss ehrlich sein, wir hätten früher daran denken können”, räumte Klaus Rosenfeld, Chef des Autozulieferers Schaeffler erst vor wenigen Tagen im Podcast “Chefgespräch” mit der WirtschaftsWoche ein. Zu spät habe der Autozulieferer aus Herzogenaurach auf Elektromobilität gesetzt.

Seine Worte spiegeln wider, was auch die Studie “Die Transformation deutscher Automobilzulieferer zur Elektromobilität” als eines ihrer Kernaussagen ergibt. Demnach gehen mehr als 80 Prozent der befragten deutschen Autozulieferer davon aus, dass sich die Elektromobilität als neuer Standard durchsetzen wird. Aber: 88 Prozent rechnen erst 2030 oder später mit einer “vollständigen Ablösung des Verbrennungsmotors”. In Auftrag gegeben hatte die Studie der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) zusammen mit dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte, 83 von 586 Zulieferern haben teilgenommen. Was das Ergebnis für die Realität bedeutet, scheint bei den deutschen Zulieferern allerdings noch nicht richtig angekommen zu sein.

52 der befragten Zulieferer gaben an, eine sogenannte Harvest-Strategie zu verfolgen. Dabei versuchen sie den Markt der alten Technologie noch so weit wie möglich auszuschöpfen, um später dann die Gewinne in die Entwicklung von Kompetenzen für die Elektromobilität zu investieren. Nur 15 dieser 52 Zulieferer sind darin vorangekommen. Doch die Mehrheit sieht sich dabei nach eigener Einschätzung noch in den ersten Phasen (zweite bis vierte) des Übergangs.

Die Autoren der Studie haben die Phasen des Übergangs zur E-Mobilität in sieben Entwicklungsschritte unterteilt, die die Zulieferer durchlaufen. Dabei gaben – und das anonymisiert – nur noch zwölf der 52 Unternehmen an, sich in der fünften Phase zu befinden. Laut der Matrix der Studie ist das die Stufe, in der sich die Zulieferer “ausschließlich im Fokus auf die Elektromobilität” befinden. In der letzten Phase des Übergangs befinden sich lediglich vier der Befragten. Damit hätten derzeit nur 22 Unternehmen die zweite Hälfte der Transformation bereits angetreten.

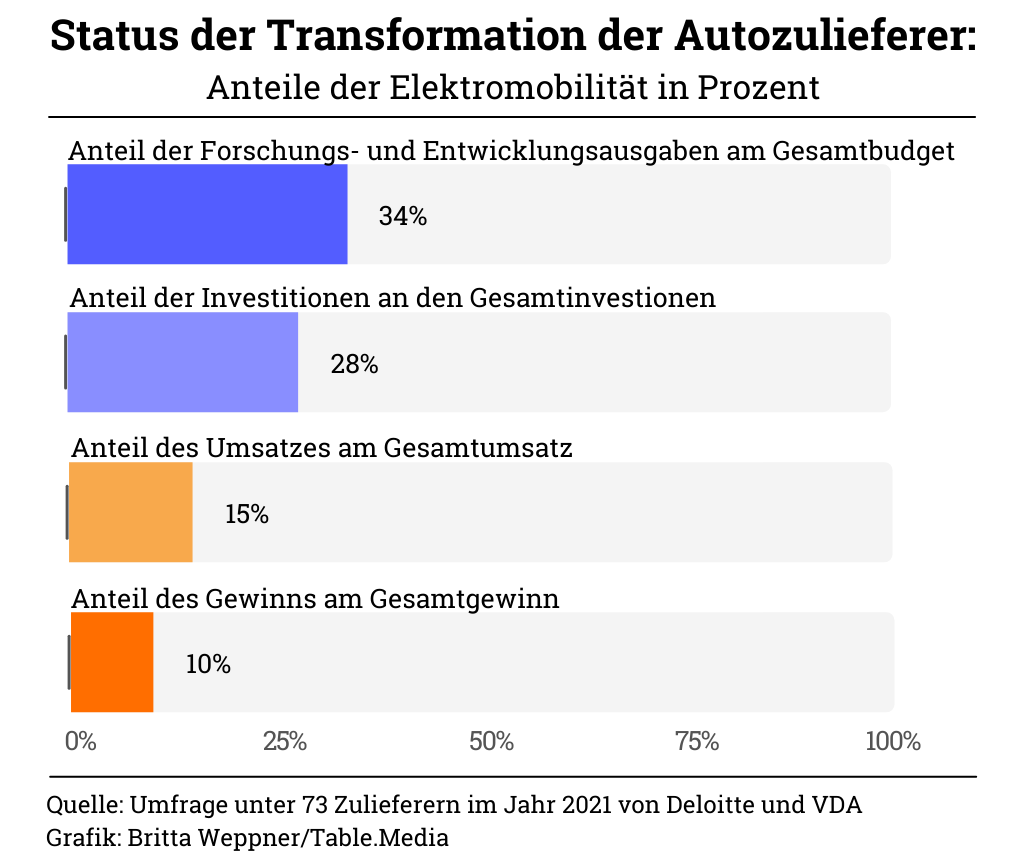

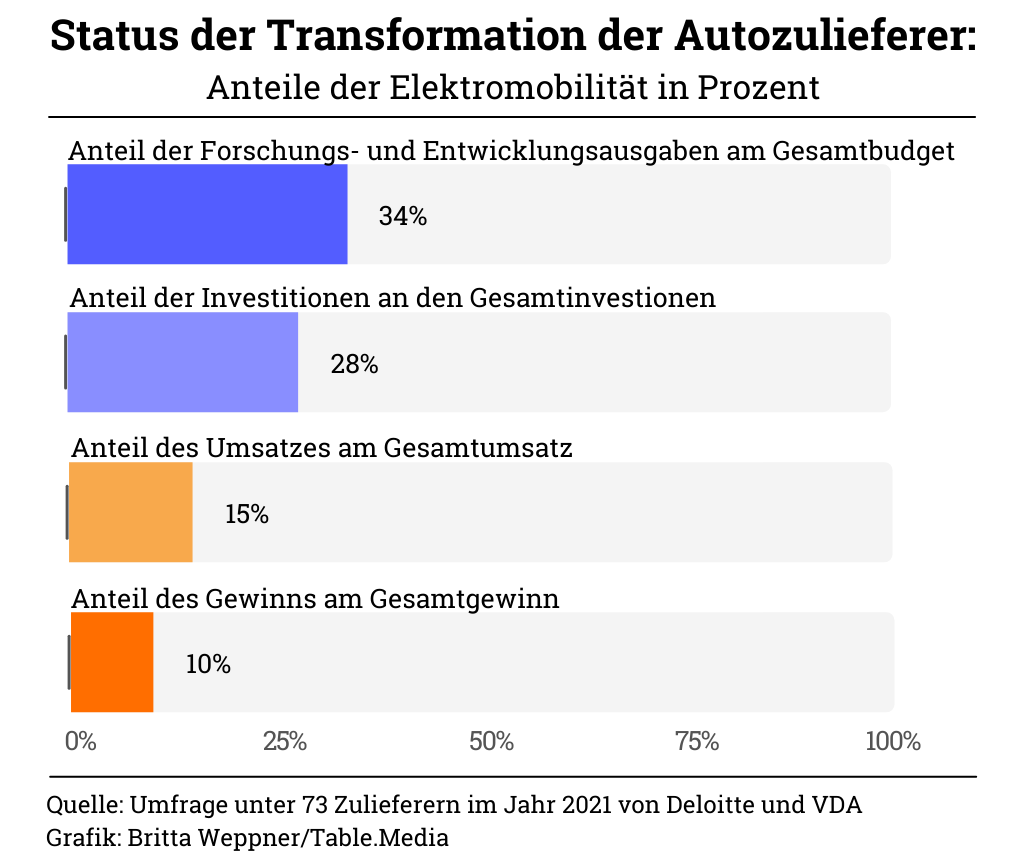

Und die Zulieferer, die betroffen sind, investieren rund 15 Prozent ihres Gesamtumsatzes in Innovationen im Bereich der Elektromobilität. Zulieferer, die sich demnach in der Endstufe sechs der Transformationsphasen zur E-Mobilität sehen, haben sogar 66 Prozent ihrer Gelder in den Bereich Forschung und Entwicklung investiert, der gleichzeitig auch 90 Prozent ihrer Investitionen ausmacht. Doch der Umsatzanteil, den die Produkte für E-Antriebe in dieser Gruppe ausmacht, liegt bei 12 Prozent und der Gewinn bei 10 Prozent (siehe China.Table Grafik oben).

Die VDA-Deloitte Studie zeigt auch, dass die Covid-19-Pandemie die Autobauer vor zusätzliche Herausforderungen wie etwa Lieferengpässe von Chips stellt (China.Table berichtete). “Es besteht die Befürchtung, dass den Zulieferern aufgrund dessen die notwendigen Mittel für einen beschleunigten Übergang in die Elektromobilität fehlen”, warnen die Autoren. Dennoch sehen aber mehr als zwei Drittel der Befragten, die Pandemie auch “als Beschleuniger” für den Wandel zur E-Mobilität.

Acht Unternehmen gaben hingegen an, überhaupt keine Notwendigkeit einer Transformation zur Elektromobilität zu sehen, da sie nur Teile produzieren, die nicht direkt in Verbindung mit der Antriebstechnik stehen.

In China sieht die Lage anders aus. Dort sind in den vergangenen vier Jahren hunderte von Unternehmen entstanden, die sich schon vor der Pandemie auf die Aufgabe konzentriert haben, E-Autos zu bauen. Ob mit Erfolg wird sich zwar erst mit der Zeit zeigen (China.Table berichtete), doch die wirtschaftspolitische Richtung ist eindeutig – und somit auch eine gewisse Planungssicherheit für Chinas E-Auto-Pioniere gegeben.

Zudem ist China der wichtigste Kfz-Teilelieferant außerhalb der Europäischen Union laut der Germany Trade & Invest (GTAI), einer bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft. Die GTAI-Experten sind überzeugt, dass die Bedeutung Chinas dank der Transformation hin zur Elektromobilität weiter wachsen wird. China verfüge über eine nahezu komplette Wertschöpfungskette – sowohl für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, Elektro- oder Hybridantrieb sowie mit Brennstoffzelle, erklärt Corinne Abele von der GTAI.

Demnach steigen die Kfz-Teile-Exporte aus China in die Welt. Hauptabnehmer sind vor allem Deutschland, Japan und die USA. Während Chinas Ex- und Importe von Kfz-Teilen und -Komponenten sich im Jahr 2010 noch die Waage hielt, belaufe sich die Ausfuhr an Kfz-Teilen in den Jahren 2019 und 2020 auf das 1,7-fache der Einfuhren, was laut GTAI-Studie deutlich auf die gewonnene Wettbewerbsstärke zurückzuführen sei. Bisher dominiere nach Aussage des Händlerverbandes China Automotive Dealers Association vor allem das Ersatzteilgeschäft, das etwa 70 Prozent der chinesischen Kfz-Teile-Exporte ausmacht.

Dennoch hätten sich chinesische Unternehmen bereits als Systemlieferanten internationaler und deutscher Automobilkonzerne auch außerhalb Chinas etabliert. Als Beispiel nennt die GTAI-Studie den Werkzeugbereich für die Herstellung von Kraftfahrzeugen.

Unter den 100 größten Kfz-Teileherstellern 2021 sind zwar erst fünf chinesische Firmen – drei von ihnen (BHAP, CATL und Citic Dicastal) sind neu dazugekommen. Aber es stoßen auch neue und teils branchenfremde Zulieferer aus dem Bereich E-Mobilität dazu. CATL, einer der größten Hersteller von Batterien für E-Autos ist solch ein Kandidat (China.Table berichtete). Vor zwei Wochen ist CATL neues Mitglied im Branchennetzwerk Automotive Thüringen geworden. Mathias Hasecke, Vorsitzender des Netzwerkes, sagte daraufhin, dass er darin auch ein Signal für eine strategische Partnerschaft für künftige Innovationsprojekte sehe. In der Automotive Thüringen sind vor allem Automobilzulieferer vertreten.

Im Herbst 2019 begann CATL, eine Lithium-Ionen-Batteriefabrik in Thüringens größten Industriepark “Erfurter Kreuz” zu bauen. Schon Ende nächstes Jahr soll dort die Produktion starten.

Gerade bei den Batterien für vollelektrische Autos steht häufig die Frage im Raum: Selbst herstellen oder einkaufen? Die wichtigsten Batteriehersteller kommen allesamt aus Asien – wie LG Chem aus Südkorea, Panasonic aus Japan oder BYD und CATL aus China. Die Abhängigkeit ist schon jetzt derart groß, dass viele OEMs wie Volkswagen, Daimler und BMW damit begonnen haben, eigene Batteriezellenfabriken in Europa zu bauen. Noch kommen weniger als ein Prozent aller Batterien aus Europa – mehr als 90 Prozent dagegen aus Asien.

Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers zeigt, dass die deutschen Zulieferer sich vor allem auf den Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren. Im Durchschnitt investierten deutsche Zulieferer 6,1 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung – deutlich mehr als ihre Wettbewerber im übrigen Europa (4,8 Prozent), Amerika (3,6 Prozent) und Asien (3,8 Prozent).

Ob das allerdings ausreicht, um beim Wandel von Verbrennungsmotoren zu Elektroantrieben nicht von den chinesischen Zulieferern abgehängt zu werden, wird auch davon abhängen, woher die Mittel für Investitionen kommen. Sie werden “der entscheidende Treiber einer beschleunigten Transformation sein”, so das Fazit der VDA-Studie.

Chinas Exporte haben im August um 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt (in US-Dollar berechnet). Das berichtete der chinesische Zoll am Dienstag in Peking. Die Importe haben demnach gar um 33,1 Prozent zugenommen. Mit diesen Werten zeigt sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärker als erwartet – trotz des jüngsten Corona-Ausbruchs (China.Table berichtete).

Experten hatten gar mit einer Abschwächung des chinesischen Wachstums gerechnet. Insgesamt gab es jedoch ein Plus von 28,8 Prozent. Der Handelsüberschuss erreichte 58,3 Milliarden US-Dollar.

Die Werte zeigen, dass sich die höheren Transportkosten und die coronabedingten Verzögerungen in den Häfen offenbar weit weniger stark auf den Handel ausgewirkt haben als ursprünglich befürchtet worden war. Auch mit Verweis auf höhere Rohstoffpreise und Lieferengpässe in China hatten Experten ihre deutlich niedrigeren Erwartungen gerechtfertigt und zudem für den Rest des Jahres ein schwächeres Exportwachstum vorhergesagt.

Deutsche Exporteure konnten vom Aufschwung des chinesischen Außenhandels allerdings nicht sonderlich profitieren. Die deutschen Ausfuhren nach China stiegen lediglich um 5,6 Prozent, während im Gegenzug aus China um 29,2 Prozent mehr importiert wurde. Damit wuchs das bilaterale Handelsvolumen insgesamt um 16,4 Prozent.

Chinas Handel mit der gesamten Europäischen Union gar legte um 22,8 Prozent zu. Seine Exporte in die EU kletterten um 29,4 Prozent, während die Importe immerhin um 12,4 Prozent stiegen.

“Die neuen Außenhandelszahlen weisen auf eine nachhaltige Wirtschaftserholung in China hin”, sagte Jens Hildebrandt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in China (AHK), gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Davon könnten auch deutsche Unternehmen profitieren, doch auf Märkten in anderen Regionen der Welt träfen sich auch vermehrt auf chinesische Konkurrenten. rad

Hongkong wird es chinesischen Festland- und Macau-Bewohnern ab dem 15. September ermöglichen, ohne obligatorische Quarantäne in die Stadt einzureisen. “Wir haben lange darüber gesprochen, konnten aber nicht damit starten, da es oft Probleme gab, entweder wegen Rückschlägen bei der Erholung in Hongkong oder aufgrund der Pandemiesituation auf dem Festland”, sagte die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam während ihrer wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag.

Im Rahmen des Programms dürfen bis zu 2.000 Menschen in die Sonderverwaltungszone einreisen, 1.000 über den Hafen von Shenzhen Bay und 1.000 über den Brückenhafen Hongkong-Zhuhai-Macao, erklärte Lam.

Bereits am heutigen Mittwoch dürfen auch Einwohner Hongkongs, die vom Festland oder aus Macau einreisen, ohne Quarantäne einreisen. Zuvor konnten nur Hongkonger, die aus der benachbarten Provinz Guangdong zurückkehrten, die Quarantäne umgehen.

Hongkonger, die in die Stadt zurückkehren möchten, müssen sich vor der Einreise zwei Wochen in Macau oder auf dem Festland aufgehalten haben. Laut lokalen Medienberichten müssen sie auch am Einreisehafen ein negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen und sich nach ihrer Ankunft regelmäßigen Tests unterziehen. niw

Die Geely-Marke Lotus plant, in China seine Elektro-Modelle zu produzieren. Zwischen 2022 und 2026 sollen vier neue E-Modelle in der Volksrepublik vom Band eines neu geplanten Werks in Wuhan gehen. Bereits nächstes Jahr werde mit der Produktion von 2.000 Kompakt-SUVs begonnen, sagte der Vorstandschef Feng Qingfeng gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. In China werde dafür etwa eine Milliarde Euro in die neue Produktionsstätte investiert.

Das Werk mit einer Fläche von mehr als einer Million Quadratmetern wird damit seine Produktionskapazität auf 150.000 Fahrzeuge im Jahr erhöhen. Auch die Entwicklung einer neuen Geschäftseinheit Lotus Technology soll teilweise an dem Standort in China angesiedelt werden, teilte das Unternehmen mit.

Die Geschäftseinheit Lotus Technology in China ist verantwortlich für die auf höhere Verkaufszahlen ausgelegten “Massen”-Stromer und die Koordination zwischen den einzelnen Entwicklungseinheiten, zu denen neben den Einheiten in Großbritannien und China auch das in Deutschland ansässige F&E-Zentrum (Lotus Technology Innovation Centre) in Raunheim gehört.

Das Unternehmen, das seit 2017 mehrheitlich zur chinesischen Automarke Geely gehört, hatte zuletzt bei einer Finanzierungsrunde Investitionen von Nio Capital, dem Investmentarm des E-Autoherstellers Nio erhalten.

Bis 2023 wolle man die Produktion in dem Werk in Wuhan auf 20.000 Autos hochfahren. Zudem sei die Eröffnung von bis zu 70 Verkaufsstellen in China bis 2024 geplant. Allein 20 davon will der Bauer des berühmten James-Bond-Autos Lotus Esprit im kommenden Jahr aufmachen. niw

Italiens Premierminister Mario Draghi hat bei Chinas Staatspräsident Xi Jinping für einen G20-Sondergipfel zur Lage in Afghanistan geworben. In einem Telefonat sprachen Xi und Draghi über die “neuesten Entwicklungen in der Afghanistan-Krise und die möglichen Foren der internationalen Zusammenarbeit, um sie anzugehen, einschließlich der G20”, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Sie erörterten demnach auch die bilaterale Zusammenarbeit von Italien und der Volksrepublik sowie die Vorbereitungen für den regulären G20-Gipfel in Rom im Oktober.

Xi sagte, China werde Italiens Bemühungen unterstützen, den Gipfel im kommenden Monat zu einem Erfolg zu machen, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach fügte Xi hinzu, er hoffe, dass Italien eine aktive Rolle bei der Förderung der Beziehungen zwischen China und der EU spielen werde. Ein möglicher Sondergipfel wurde von Xinhua nicht erwähnt.

Italien hat derzeit die G20-Präsidentschaft inne und arbeitet an der Organisation eines separaten Ad-hoc-G20-Gipfels mit Fokus auf Afghanistan, der noch vor dem regulären Treffen stattfinden soll. Ob Xi für den Gipfel im Oktober nach Europa reist, ist bisher nicht bekannt.

Xi sprach Staatsmedien zufolge auch das für 2022 geplante chinesisch-italienische Kultur- und Tourismus-Jahr an und warb dafür, die bilaterale Zusammenarbeit im Wintersport zu stärken. Beide Seiten sollten sich bei der Ausrichtung der Olympischen Winterspiele in Beijing und der Winterspiele in Mailand-Cortina im Jahr 2026 gegenseitig unterstützen, sagte Xi Jinping. ari

Die Chili-Sauce der chinesischen Marke “Lao Gan Ma” sieht nicht gerade glamourös aus, das Design wirkt sogar richtig altbacken. Und doch ist sie in China Kult: Im Internet kann man Lao-Gan-Ma-T-Shirts und Handyhüllen kaufen. Sogar auf der New Yorker Fashion Week tauchten 2018 Pullover mit dem Konterfei der düster dreinschauenden Frau im Logo auf. Ihr Name ist Tao Huabi. Sie ist die Erfinderin von Lao Gan Ma, was übersetzt in etwa “alte Patin” heißt. Als erfolgreiche Geschäftsfrau, die keine Ausbildung genossen hat und allerlei Hürden im Leben nehmen musste, gilt die 77-Jährige vielen Chinesen heute als die ultimative Verkörperung des “Chinesischen Traums”.

Tao wurde 1947 in Guizhou, einer der ärmsten Provinzen Chinas, geboren. Eine Biografie über sie, die in ihrem Heimatland zum Bestseller wurde, trägt den Titel “Wenn ich nicht stark gewesen wäre, wäre ich verhungert”. Statt Lesen und Schreiben zu lernen, musste Tao schon als Kind helfen, die Familie zu ernähren. Ihr Produkt erfand sie während der großen Hungersnot, die auf Mao Zedongs Kampagne vom “Großen Sprung nach vorne” folgte. Damals, zwischen 1959 und 1961, starben mehrere Millionen Chinesen. Die Kombination aus wilden Heilpflanzen und selbst angebauten Chilischoten sollte das karge Wurzelgemüse, das ihrer Familie damals als Hauptnahrungsquelle diente, etwas schmackhafter machen.

Nach Jahren als Wanderarbeiterin hatte die früh verwitwete Tao Ende der 80er-Jahre genug Geld gespart, um eine kleine Garküche zu eröffnen. Dort stellte sie jedoch fest, dass die Kunden nicht in erster Linie wegen ihrer Nudeln kamen, sondern aufgrund der hausgemachten Chilisauce, mit der sie die Gerichte verfeinerte.

Ende 1994 eröffnete Tao ein kleines Geschäft, in dem sie ihre eingemachte Chili-Öl-Sauce in verschiedenen Varianten anbot. Es war der Grundstein des Lao-Gan-Ma-Imperiums: Heute ist der Konzern, den Tao zusammen mit ihren zwei Söhnen führt, mit einer Produktion von 1,3 Millionen Gläsern pro Tag der größte Produzent und Verkäufer von Chiliprodukten in China. 2020 erreichte die Firma einen Rekordumsatz von mehr als 5,4 Milliarden Yuan (rund 835,6 Millionen US-Dollar) – ein Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. “Ich muss die Nummer Eins sein, wenn ich mir etwas vornehme”, sagt die betagte Entrepreneurin.

Taos Soßen – mittlerweile sind 17 verschiedene Varianten auf dem Markt – erhält man heute in Asia-Supermärkten in mehr als 30 Ländern. Auf YouTube finden sich zahlreiche Videos, die der pikanten Zutat huldigen. Anfang 2020 verkündete der britische Koch Alex Rushmer auf Twitter: “Ich würde sogar eine Schüssel mit Schotter essen, wenn sie in Lao Gan Ma getränkt wäre.” Es gibt sogar Fanclubs – auf Facebook hat die Lao Gan Ma Appreciation Society immerhin 4000 Mitglieder.

Eine unglaubliche Erfolgsstory – dabei verzichtet Tao bis heute auf modernes Marketing. Lao Gan Ma hat keine Social-Media-Accounts und die Internetseite wurde seit Jahren nicht aktualisiert, ebenso wenig wie das Logo, auf dem noch immer Taos grimmiges Konterfei prangt. “Wir verkaufen den Geschmack, nicht die Verpackung”, sagte sie einmal.

2019 wurde Lao Gan Ma zusammen mit China Mobile, TikTok, Tsingtao, Huawei und Alibaba zu einer der Top-100-Marken Chinas gekürt. An die Börse bringen will Tao ihr Unternehmen dennoch nicht. “An die Börse zu gehen bedeutet, andere um ihr Geld zu betrügen”, erklärte sie 2013 zum Thema. Für die Regierung in Peking ist die millionenschwere Unternehmerin ein patriotisches Vorbild. Tao, die bis heute nicht richtig lesen kann, ist Parteimitglied und als Vertreterin des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses in ihrer Heimat Guizhou aktiv.

Auf die Frage nach dem Preisunterschied von Lao Gan Ma in China (zehn Yuan, das sind rund 1,30 Euro pro Glas) und anderen Ländern (4,99 Euro auf Amazon.de) sagt sie: “Ich bin Chinesin. Ich verdiene kein Geld an Chinesen. Ich möchte Lao Gan Ma ins Ausland verkaufen und an Ausländern Geld verdienen.” Fabian Peltsch

Liu Yuchao ist neuer Senior Vice President for Supply Chain in China für das E-Auto Start-up Faraday Future. Das chinesisch-amerikanische Unternehmen hatte Ende Juli erst bei einem IPO an der New Yorker Technologiebörse rund eine Milliarde US-Dollar eingesammelt. Das frische Kapital solle nun dabei helfen, das erste Modell des Unternehmens, einen Luxus-Elektro-SUV namens FF91, endlich zur Marktreife zu bringen, sagte Geschäftsführer Carsten Breitfeld (China.Table berichtete). “Ich freue mich darauf, ein neues Kapitel meiner Karriere bei FF aufzuschlagen. Ich weiß, dass meine Erfahrung im Bereich Supply Chain dazu beitragen kann, die Massenproduktion und Auslieferung des FF 1 auf dem chinesischen Markt zu beschleunigen”, sagte Yu zu seiner neuen Position.

Cheng Wei, Gründer und CEO des Fahrdienstleisters Didi, wird laut einem internen Memo, das der South China Morning Post vorliegt, die im Juli eingerichtete Kommission für Informations- und Datensicherheit (IDS) leiten. Chief Technology Officer Zhang Bo wird stellvertretender Direktor. Dieser Schritt ist eine deutliche Abkehr der bisherigen Praxis des Fahrdienstanbieters. Die 2016 gegründete Kommission diente bisher lediglich als unterstützende Einheit. Künftig soll sie aus den Bereichen Datensicherheit, Cyberspace, Informationssicherheit, Schutz personenbezogener Daten, Algorithmus- und Inhaltssicherheit bestehen und zudem die Firmendaten im Ausland schützen, berichtet die SCMP.

Die Bewohner der antiken Stadt Ciqikou in der südwestchinesischen Region Chongqing bringen ihre Möbel an einen sicheren Ort. Anfang der Woche wurde Alarm beim Hochwasserschutz ausgerufen. Nach starken Regenfällen ist der Jialing-Fluss in Chongqing über die Ufer getreten. Ende Juli hatten Überschwemmungen in der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou 99 Menschen das Leben gekostet. Die Behörden schätzen, dass sich die direkten wirtschaftlichen Schäden durch die Überschwemmungen auf etwa 71 Milliarden Yuan (neun Milliarden Euro) belaufen werden. Klimaexperten gehen davon aus, dass Überschwemmungen aufgrund des Klimawandels auch in China weiter zunehmen werden.

seit vergangener Woche kann der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung zur Orientierung vor der Bundestagswahl 2021 befragt werden. China taucht dort allerdings nur mit einer Frage zum Kommunikationsausbau auf. Größere außenpolitische oder gar EU-China-Fragen finden sich nicht. Unser Tipp lautet: Sin-O-Mat – dem Wahl-O-Mat für China-Themen. Dort können Sie herausfinden, wie die deutschen Parteien zu CAI, Taiwan oder BRI stehen.

Auch China.Table nimmt sich im Endspurt des Wahlkampfes die Positionen der Parteien zur China-Politik vor. Zum Auftakt unserer Bundestagswahl-Serie erklärt der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, im Interview mit Michael Radunski, welche Herausforderungen vonseiten Pekings er sieht. Der SPD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags erklärt außerdem, an welcher Stelle die China-Politik von Angela Merkel seiner Meinung nach gescheitert ist. Bis zum 26. September erwarten Sie dann noch weitere Interviews mit deutschen Spitzenpolitikern und -politikerinnen.

Ob sich die deutschen Stimmberechtigten von chinesischen Robotaxis durch den Rushhour-Verkehr chauffieren lassen würden, ist weder im Wahl-O-Mat noch Sin-O-Mat eine gestellte Frage – ein aufsehenerregendes Video könnte aber das Interesse daran wecken: In dem Clip des von Alibaba und Shanghai Motors unterstützten chinesischen Marktführer für autonomes Fahren, AutoX, manövriert der Wagen ohne menschlichen Fahrer oder Fahrerin problemlos durch eine belebte Straße. Frank Sieren hat sich angesehen, was das Start-up AutoX so besonders macht.

Der Westen erlebt in Afghanistan wohl sein größtes Debakel in der jüngeren Geschichte. In China hingegen gibt Staatspräsident Xi Jinping den starken Mann. Ist China gerade dabei, den Westen zu überholen?

Nein, diese Gefahr sehe ich nicht. Aber es besteht durchaus eine ernste chinesische Herausforderung – und diese Herausforderung ist wesentlich breiter als zu Zeiten des Kalten Krieges durch die Sowjetunion. China ist eine militärische Macht, rüstet nuklear auf und modernisiert seine Armee, aber Peking ist es auch gelungen, trotz autoritärer Herrschaft wirtschaftlich und technologisch erfolgreich zu sein. Damit wird die Volksrepublik in Bereichen attraktiv, in denen der Westen bislang unangefochten punkten konnte. Damit müssen wir nun umgehen.

Und wie geht Deutschland mit dieser Herausforderung um? Wie bewerten Sie die deutsche China-Politik unter Angela Merkel?

Angela Merkel ist in der Vergangenheit gefangen. Obwohl sich China dramatisch verändert hat, hält sie weiter an der Konvergenzthese fest, dass wirtschaftlicher Austausch China und Europa näher zusammenbringen würde. “Wandel durch Handel” mag in der Vergangenheit funktioniert haben, aber China hat unter Präsident Xi einen anderen Weg eingeschlagen. Merkel hingegen ist steckengeblieben und offenkundig nicht bereit, gegen Ende ihrer Amtszeit ihren Kurs zu ändern. Die Zeiten sind vorbei, in denen deutsche Unternehmen davon ausgehen konnten, dass Wachstum in China automatisch auch Wachstum für sie selbst bedeutet. Auch trifft es nicht zu, dass durch das Entstehen einer chinesischen Mittelschicht automatisch rechtstaatliche Standards und Freiheiten zunehmen. Im Gegenteil, wir müssen einen zunehmenden Verfolgungsdruck in China feststellen.

Das ist doch alles sehr allgemein. Nennen Sie doch bitte zwei konkrete Punkte, an denen sie das Scheitern der deutschen China-Politik unter Merkel festmachen?

Das kann ich gerne tun. In den letzten Jahren haben wir zwei Weckrufe erlebt. Erstens: Die Debatte über kritische Infrastruktur und die Frage, wie vertrauenswürdig chinesische und andere ausländische Anbieter sind. Hier kann das schlichte Freihandelsparadigma nicht gelten. Vielmehr müssen wir schauen, wer hinter diesen Unternehmen steht und wie stark diese Unternehmen autoritären Staaten ausgeliefert sind.

Und zweitens: Der Zugriff chinesischer Investoren auf sensible Technologiefirmen wie im Fall Kuka. Auch hier zeigt sich, dass der Grundsatz nicht mehr gilt, wonach wir uns einfach öffnen und dann gemeinsam weiterentwickeln. Das scheint Frau Merkel nicht klar zu sein.

Beide Themen stammen aus dem Bereich Wirtschaft.

Ja. Das zeigt deutlich, dass die Herausforderung durch China darin besteht, dass es sehr stark um Wirtschaft und Technologie geht.

Ihre Beispiele sind richtig und doch auch typisch: Immer reagiert Deutschland nur auf China. Gibt es keinen eigenen Plan, wie man mit China umgehen soll?

Doch, durchaus: Mit “Wandel durch Handel” wollten wir uns gegenseitig annähern und China Schritt für Schritt in das internationale System und internationale Regeln einbinden. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch gelungen. Es war aber immer mit der Annahme verbunden, dass China ein Entwicklungsland sei. So konnte man auch die asymmetrische Marktöffnung verstehen, also dass China bestimmte Bereiche nicht öffnen wollte. Aber: Diese Zeit ist vorbei. Wir müssen jetzt unsere China-Politik neu definieren und erkennen, dass China uns wie auch das internationale System herausfordert. Peking will das System umbauen nach eigenen Vorstellungen, die nicht demokratisch sind, sondern sehr autoritär.

Sie waschen mir aber etwas zu sehr ihre Hände in Unschuld. Die SPD hat lange Jahre regiert und meist auch den Außenminister gestellt wie auch jetzt mit Heiko Maas. Da trägt man doch auch Verantwortung für die Versäumnisse in der deutschen China-Politik.

Das sehe ich nicht so. Es war immer das SPD-geführte Außenministerium und auch Heiko Maas selbst, der die Debatte über die deutsche China-Politik vorangetrieben hat. Auch in der Causa 5G und Huawei war es das Außenamt, das am stärksten für eine geostrategische Betrachtungsweise plädiert hat und in der Gesetzgebung darauf geachtet hat, dass Deutschland das entsprechende Kontrollinstrumentarium bekommt. Gerade hier hat Heiko Maas das Richtige getan.

Zudem hat die SPD immer betont, dass es neben Konfrontation und Wettbewerb aber auch Bereiche des Dialogs und der Zusammenarbeit geben muss, beispielsweise beim Klimaschutz oder der Pandemiebekämpfung.

Dann werfen wir jetzt mal den Blick auf aktuelle Ereignisse und Probleme. Deutschland hat die Fregatte Bayern in den Indo-Pazifik geschickt. Was will Deutschland denn im Südchinesischen Meer?

Auch hier war es das Auswärtige Amt unter der SPD, das die Leitlinien für den Indo-Pazifik ausgearbeitet hat – und hier muss man die Präsenzfahrt der Fregatte Bayern einordnen. Wir senden das Signal, dass Deutschland sich beteiligt an der Freiheit der Seewege und an internationalen Operationen – Stichworte UN-Embargo gegen Korea oder die Bekämpfung der Piraterie.

Und all das will nun Deutschland erledigen?

Es ist klar, dass Deutschland militärisch nicht den Unterschied machen wird. Aber es geht um das Signal, dass wir internationales Recht unterstützen, auch im Südchinesischen Meer. Deutschlands Beitrag, der chinesischen Herausforderung entgegenzutreten, muss aber natürlich mehr ein politischer und wirtschaftlicher Beitrag sein denn ein militärischer. Es wäre ziemlich verwegen zu meinen, dass Deutschland eine indo-pazifische Nation wäre.

Umso wichtiger ist es, dass wir unser Gewicht einbringen bei den wirtschaftlich-technologischen Fragen, beispielsweise in dem wir ein Freihandelsabkommen mit ASEAN und anderen Staaten des Indo-Pazifik abschließen.

Es geht also um Symbolik. Kommen wir zu Themen, in denen Deutschland sehr wohl den Unterschied machen könnte. Wie soll sich Deutschland beim Aufbau des 5G-Netzes durch Huawei entscheiden?

Der Deutsche Bundestag hat sich mit dem IT-Sicherheitsgesetz ja schon entschieden. Danach haben wir bei kritischer Infrastruktur wie dem 5G-Netz die Möglichkeit, nichtvertrauenswürdige Unternehmen auszuschließen. Ich erwarte, dass nun auch die Bundesregierung rasch ihre Entscheidung trifft.

Und das bedeutet im Fall von Huawei?

Nach allem was wir wissen, darf Huawei dann nicht zum Zuge kommen.

Nächstes Thema Xinjiang. Unter anderem Volkswagen hat ein Werk in jener chinesischen Provinz, wo laut UN-Angaben etwa eine Million Menschen – vor allem Uiguren – inhaftiert sein sollen. VW-Chef Herbert Diess sagt jedoch, er habe von solchen Haftanstalten noch nie etwas gehört. Haben Sie davon schon mal gehört?

Natürlich. Ich war sogar mal in Xinjiang. Man spürt dort die engmaschige Überwachung. Aber natürlich ist das VW-Werk selbst kein Internierungslager. Dort läuft alles nach deutschen Standards ab.

Das hat auch niemand behauptet.

Gut. Aber klar, der Kontext kann keinen unberührt lassen. Ich bin denn auch froh, dass wir das Lieferkettengesetz verabschiedet haben. Es wird dazu führen, dass Unternehmen sich sehr genau anschauen, ob sie in bestimmten Regionen weiter aktiv bleiben oder auch Vorprodukte aus der Region beziehen können. Es geht hier um die menschenrechtliche Verantwortung deutscher Unternehmen – unabhängig vom jeweiligen Land. Denn das betrifft genauso Nordkorea und Iran.

Hier haben wir einen ganz konkreten Fall. Was wäre also die Konsequenz?

Wenn ein deutsches Unternehmen nachweislich Vorprodukte aus Zwangsarbeit oder Internierungslagern bezieht, können Bußgelder verhängt werden und kann das Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Für das geplante EU-Lieferkettengesetz fordert die SPD ein Importverbot bei schweren Menschenrechtsverletzungen.

Aber Herr Diess hat ja offenbar noch nie von Lagern in Xinjiang gehört. Ist er damit fein raus?

Nein, das entscheidet ja nicht Herr Diess, sondern wird von einer unabhängigen Instanz bei der Bafa überprüft.

Dann anders gefragt: Würden Sie als Unternehmer unter diesen Umständen in Xinjiang produzieren lassen?

Nein.

Eine klare Antwort. Bleiben wir noch ganz kurz bei der deutschen Wirtschaft. Jahrelang hieß es, ein Umstieg auf Elektromobilität sei so schnell nicht möglich. Aber kaum setzt China alles auf E-Mobilität, herrscht auch in deutschen Firmenzentralen eine wahre Elektro-Euphorie. Was sagt das über die deutsche Wirtschaft aus?

Der Umgang mit Elektromobilität ist wahrlich kein Ruhmesblatt für die deutsche Industrie, unabhängig von China. Als Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg habe ich noch erfolglos für den Aufbau einer Batteriefertigung geworben. Aber erst unter dem Druck Chinas und der Klimadebatte war die deutsche Automobilbranche zu wirklichen Veränderungen bereit.

Und was sagt uns das?

Das zeigt deutlich, dass wir dringend aufpassen müssen, nicht unsere Zukunftsfähigkeit zu verlieren. Wir müssen jetzt die Weichen stellen für Elektromobilität, aber auch Brennstoffzellen und Wasserstoffantrieb. Wegen China, aber auch wegen uns selbst.

Ein anderes Thema, was an Aufmerksamkeit, nicht aber an Dringlichkeit verloren hat. Der Zugriff Pekings auf Hongkong wird immer intensiver. Hat der Westen die Bürger Hongkongs verraten?

Das wäre zu hart, es so zu formulieren. Mit der Rückgabe Hongkongs an China unter der Maßgabe “Ein Land, zwei Systeme” ist der Zugriff Pekings auf Hongkong natürlich gegeben. Und so ist es für uns von außen extrem schwierig, die Repression in Hongkong zu bekämpfen. Wir sollten jedoch denen, die rauswollen, großzügig Aufenthaltsrechte anbieten. Das macht vor allem Großbritannien, aber auch wir sollten das tun. Doch die bittere Wahrheit ist eben auch: Wenn ein autoritärer Staat auf seinem eigenen Staatsgebiet Repressionen ausübt, haben wir außer gezielten Sanktionen gegen Verantwortliche oder Wirtschaftssanktionen, was im Falle Chinas sehr schwierig ist, wenig direkte Einflussmöglichkeiten. Das muss man leider so sagen. Umso wichtiger ist es, dass wir in Europa und im Westen gemeinsam mit einer Stimme das Vorgehen Pekings verurteilen.

Das lässt für Taiwan ja nichts Gutes erahnen.

Taiwan ist eine andere Geschichte. Dort hat man in den letzten Jahrzehnten ein eigenes Gesellschafts-, Verwaltungs- und Wirtschaftsmodell aufgebaut. Alles natürlich unter Wahrung der Ein-China-Politik, denn eine Unabhängigkeit darf es nicht geben.

Aber das Schicksal Taiwans ist eine Bewährungsprobe für alle Demokratien der Welt. Taiwan muss weiterhin selbst entscheiden können unter welchen Bedingungen es zu einer Vereinigung mit dem Festland kommen kann, das darf Taiwan nicht aufgezwungen werden.

Xi Jinping hat jedoch deutlich gesagt, dass Taiwan zurück zum Mutterland muss – und man dies auch nicht auf künftigen Generationen verschieben dürfe. Mit ihrer roten Linie steuern wir auf einen Krieg zu.

Nein. Das liegt vielmehr an China. Wir sind in der Taiwan-Frage am Status Quo orientiert. Eine Wiedervereinigung mit Festland China ist denkbar und auch wünschenswert, allerdings nur unter Wahrung von Taiwans Gesellschaftsmodell und Entscheidungshoheit. Veränderungen darf es nur auf friedlichem Weg geben. Kurzfristig sehe ich keinen Krieg. Aber da die chinesischen Drohgebärden zunehmen, ist es wichtig, dass Amerika und auch wir unsere Unterstützung für Taiwan klar zum Ausdruck bringen.

Die Vertrauenswürdigkeit der USA ist durch den chaotischen Abzug aus Afghanistan stark erschüttert. Glauben Sie wirklich an die US-Unterstützung für Taiwan?

Ja. Absolut.

Ihnen ist die europäische Komponente der deutschen China-Politik sehr wichtig. Der chinesische Einfluss auf Europa hat zuletzt aber mehrfach zu einer Blockade der EU geführt. Wie soll Europa damit umgehen?

Deutschland muss hier eine Führungsrolle übernehmen, aktiv eine China-Politik formulieren und dabei durchaus auch im Hinblick auf europäische Partner zu Kompromissen bereit sein. Wir müssen endlich auch auf die Interessen der EU-Partner Rücksicht nehmen und nicht nur einseitig unsere wirtschaftlichen Vorteile mit China im Blick haben. Denn eines ist doch klar: Dass China so viel Einfluss gewinnen konnte, lag auch daran, dass es in Europa an Solidarität untereinander gemangelt hat, beispielsweise sind in Griechenland europäische Investitionen schlicht ausgeblieben. Damit sendet man auch ein deutliches Signal an China. Hinzu kommen Instrumente wie Investment-Screening oder auch Transparenz bezüglich der Eigentümerstruktur von Unternehmen.

Sie betonen die besondere Verantwortung Deutschlands. Bislang hat vor allem Frankreich in Person von Präsident Emmanuel Macron diese Führungsrolle übernommen. Warum kommt so wenig von Deutschland?

Das hat viel mit der überholten China-Politik Merkels zu tun. Und ja, das muss sich ändern. Ich bin zuversichtlich, dass jede neue Regierung das anders handhaben wird.

Xi Jinping wendet sich dezidiert gegen die westlichen Werte positioniert. Weltweit wirbt China für sein Modell als Alternative zur westlichen Demokratie. Ist es nicht an der Zeit, dem entschlossen entgegenzutreten?

Ja, durch drei Schritte. Erstens: Wir brauchen sichtbare europäische Investitionen, beispielsweise in Afrika. Zweitens: Wir müssen mittels Austauschprogrammen mehr Führungskräfte nach Deutschland und Europa bringen. Da sind die Chinesen sehr großzügig. Es ist deutlich, wie sich in Afrika die Eliten durch derartige Programme stärker China verbunden fühlen. Und drittens: In internationalen Institutionen brauchen wir eine größere Aufmerksamkeit, um besser zu reagieren, wenn China immer wieder breite Koalitionen schmiedet.

Die China-Politik von Angela Merkel haben Sie nun mehrmals kritisiert. Was würde die SPD in der China-Politik denn anders und vor allem besser machen?

Wir werden auch eine strikte europäische China-Politik setzen. Vor allem werden wir nicht nur Dialog und Handel im Blick haben, sondern dort, wo es notwendig ist, auch dagegenhalten. Denn es ist Zeit, dass wir unser Model des Wirtschaftens, den Regierens und auch des Zusammenlebens endlich aktiv verteidigen müssen.

Und das sehen Sie bei den anderen Parteien nicht?

Es gibt in allen Parteien solche Stimmen. Aber nur die SPD hat es bislang geschafft, das Spannungsfeld zwischen Dialog und Dagegenhalten erfolgreich aufrechtzuerhalten. Und Olaf Scholz hat die notwendige Kompetenz dazu.

Nils Schmid ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und SPD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags.

In einem neuen Video demonstriert der von Alibaba und Shanghai Motors unterstützte chinesische Marktführer für autonomes Fahren, AutoX, wie effizient seine Robotaxis mittlerweile durch den Verkehr manövrieren können. Aufgenommen wurde der am Montag veröffentlichte Film während einer Fahrt in einem belebten chinesischen Wohnviertel zur abendlichen Rushhour. Zu sehen ist, wie das vollständig fahrerlose Fahrzeug im Stop-and-go durch das chaotische Gewusel aus Fußgängern, Tieren, Radfahrern, Rollern sowie Essensständen und Baustellenabsperrungen manövriert.

Zudem werden in der “Ultimate Robot Taxi Challenge”, wie das 10-minütige Video betitelt ist, einige herausfordernde “Entscheidungen” demonstriert: In einer Szene kommt das Roboter-Taxi nach einer blitzschnellen Auswertung der Lage zu dem Schluss, zweimal zurückzusetzen, um Platz für ein anderes Auto zu schaffen, das sich am anderen Ende einer zu engen Fahrspur befindet.

Das Robotaxi im Video ist mit dem AutoX Gen5-System ausgestattet, das vergangenen Monat in Shanghai vorgestellt wurde. Es verfügt über 50 Sensoren, 28 Kameras sowie sechs hochauflösenden Lidar-Systemen, die eine 360-Grad-Abdeckung der Umgebung garantieren. Sie bilden 15 Millionen Punkte pro Sekunde ab. Und die 28 Kameras fangen sogar 220 Millionen Pixels pro Sekunde ein – die dann in der zentralen Recheneinheit mit 2.200 TOPS, also Billionen Rechenoperationen pro Sekunde, verarbeitet werden. Zum Vergleich: Der im neuen iPad verbaute AI-Computerchip schafft elf TOPS.

Im weltweiten AI-Start-up-Ranking von Analytics Inside, einem der führenden Fachmagazine in diesem Bereich, das Ende August veröffentlicht wurde, liegt AutoX auf Platz 15, als einziges chinesisches Unternehmen in den Top 20 und als einziges Unternehmen aus dem Bereich autonomes Fahren. Zu den stärksten Konkurrenten von AutoX gehören Pony.ai und Weride aus Guangzhou sowie die Apollo-Flotte von Baidu in Peking.

Doch im Unterschied zu den Wettbewerbern setzt AutoX viel stärker auf teure Lidarradarsystem als auf vergleichsweise einfache Kameras, hinter denen eine aufwendige Bilderkennungssoftware steckt. Deshalb gilt AutoX als ein von Sensoren abhängiges KI-Softwareunternehmen für Autos. AutoX selbst nennt sich eine “Plattform”.

Die Liste der Pionier-Erfolge des Unternehmens ist lang: AutoX hatte das erste autonome Fahrsystem, das in einer chinesischen Megacity getestet wurde. Das erste System, das überall von A nach B in einer chinesischen Megacity fährt. AutoX war nach Googles Waymo das zweite und einzige chinesische Unternehmen, das in Kalifornien eine Erlaubnis für fahrerlose Testeinsätze mit einer Geschwindigkeit von bis zu 75 km/h erhielt. Das Erste, das Lizenzen in drei chinesischen Megacitys erhielt (in Shenzhen, Shanghai und Guangzhou). AutoX durfte schon Ende vergangenen Jahres ihre autonom fahrenden Taxis ohne Sicherheitsfahrer für den Nutzer öffentlich zugänglich machen. Und schließlich ist man nun das erste Unternehmen, das mit seinem Partner Alibaba Amap auf einer landesweiten Mobilityplattform vertreten ist.

Erstaunlich dabei ist, dass AutoX diese Erfolge mit vergleichsweise geringen Investitionen hinbekommen hat. Während AutoX nur 160 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, hat der amerikanische Wettbewerber, die Google Tochter Waymo, bis Juli 2020 insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt und jüngst eine neue Investmentrunde von 2,5 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Doch die Autos von Waymo fallen im Wettbewerb zurück. Deshalb musste Waymo-CEO John Krafcik im April gehen. Ende August kündigte Waymo erstmals öffentlich zugängige Fahrten in einer amerikanischen Großstadt an. Die autonomen Taxis in San Francisco fahren allerdings noch mit Sicherheitsfahrer. Es ist der erste Schritt außerhalb der bisher beschaulichen Tests auf breiten, leeren Straßen und bei gutem Wetter in Phönix im Bundesstaat Arizona.

Der Vorteil von AutoX: Im Gewirr von Chinas Megacitys kann das Unternehmen schneller mehr Daten sammeln anhand derer wiederum die eigene AI-Software lernt und sich weiter verbessert.

“Wir bieten bis heute den einzig vollständig fahrerlosen Robotaxi-Betrieb in China an”, sagt Jewel Li, Chief Operating Officer von AutoX. Und China ist führend in diesem Bereich.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen wurde 2016 von Dr. Jianxiong Xiao, einem ehemaligen Assistenzprofessor der Princeton University, gegründet. Er wolle mit AutoX das autonome Fahren “demokratisieren”, wie Xiao auf seiner Internetseite und in Interviews immer wieder betont, das fahrerlose Fahren also für jeden erschwinglich machen. Xiao möchte “universellen Zugang zu Mobilität für Menschen und Güter herstellen.”

Das, was Bill Gates im Softwarebereich geschafft hat, möchte ProfX, wie Jianxiong Xiao auch genannt wird, beim autonomen Fahren hinbekommen. Jeder solle uneingeschränkten Zugang zu preisgünstiger, individualisierter Mobilität bekommen. ProfX ist davon überzeugt, dass das nur in einer Kombination von möglichst preiswerten Sensoren und guter Software geht.

Deshalb benutzt er hauptsächlich 50 US-Dollar-Kameras. Doch das allein reicht natürlich nicht. Das Ultra-High-Resolution-Radar kommt von dem israelischen Start-up Arbe Robotics. Bereits im April hatte AutoX 400.000 der Systeme bestellt, was einen Hinweis darauf gibt, wie schnell AutoX sein System ausrollen möchte. Das Radar nutzt 2K-Auflösung mit 30 Frames pro Sekunde. Es gilt als 100-mal detaillierter als jedes andere Radar, das gegenwärtig auf dem Markt ist.

AutoX betreibt heute weltweit acht Büros und fünf Forschungs- und Entwicklungszentren. Vergangenes Jahr hat die Firma in Shanghai eine über 7.000 Quadratmeter große “Gigafabrik” eröffnet, nach eigenen Angaben das größte Datenzentrum für selbstfahrende Autos in China und das größte Robotaxi-Testzentrum in ganz Asien. Außerdem ist man mit einem Team von mehr als 100 Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den USA vertreten. Dort hat AutoX den ersten RoboDelivery-Pilot-Service in Kalifornien gegründet – Ökoprodukte werden fahrerlos direkt vom Erzeuger zum Kunden geliefert. Inzwischen hat AutoX mehr als 100 Robotaxis in Shanghai, Shenzhen, Wuhan und anderen Städten im Einsatz.

Den größten Testlauf ohne Sicherheitspersonal startete AutoX am 3. Dezember 2020 in Pingshan, einem Vorort der Tech-Metropole Shenzhen, mit einer Flotte von 25 umgebauten Chrysler-Pacifica-Minivan-Modellen. Dabei beschränkte sich das Unternehmen jedoch auf eine Fläche von 144 Quadratkilometern. In diesem Stadium der Implementierung könnten Unfälle das kommerzielle Aus für ein Start-up bedeuten, zumal der Staat genau hinsieht.

Chinas Markt für selbstfahrende Fahrzeuge entwickelt sich dank staatlicher regulatorischer und finanzieller Unterstützung schneller als der in den Vereinigten Staaten. Seit Peking vor mehr als drei Jahren Tests für selbstfahrende Autos auf ausgewiesenen öffentlichen Straßen genehmigt hat, haben zahlreiche Kommunen mehr als 70 Unternehmen Genehmigungen für Pilotprogramme erteilt. Im Januar dieses Jahres veröffentlichte das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) einen Richtlinienentwurf, der Tests auf Autobahnen erlaubt.

Die Schweizer Bank UBS schätzt, dass der weltweite Robotertaximarkt bis 2030 jährlich mindestens zwei Billionen Dollar wert sein wird, wobei der Kauf von Robotertaxiflotten 12 Prozent aller verkauften Neuwagen ausmachen könnte.

Schwer scheinen sich die deutschen Automobilzulieferer mit den seit Langem bekannten Veränderungen auf den internationalen Automobilmärkten zu tun: weg von Verbrennungsmotoren hin zu Elektroantrieben.

“Man muss ehrlich sein, wir hätten früher daran denken können”, räumte Klaus Rosenfeld, Chef des Autozulieferers Schaeffler erst vor wenigen Tagen im Podcast “Chefgespräch” mit der WirtschaftsWoche ein. Zu spät habe der Autozulieferer aus Herzogenaurach auf Elektromobilität gesetzt.

Seine Worte spiegeln wider, was auch die Studie “Die Transformation deutscher Automobilzulieferer zur Elektromobilität” als eines ihrer Kernaussagen ergibt. Demnach gehen mehr als 80 Prozent der befragten deutschen Autozulieferer davon aus, dass sich die Elektromobilität als neuer Standard durchsetzen wird. Aber: 88 Prozent rechnen erst 2030 oder später mit einer “vollständigen Ablösung des Verbrennungsmotors”. In Auftrag gegeben hatte die Studie der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) zusammen mit dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte, 83 von 586 Zulieferern haben teilgenommen. Was das Ergebnis für die Realität bedeutet, scheint bei den deutschen Zulieferern allerdings noch nicht richtig angekommen zu sein.

52 der befragten Zulieferer gaben an, eine sogenannte Harvest-Strategie zu verfolgen. Dabei versuchen sie den Markt der alten Technologie noch so weit wie möglich auszuschöpfen, um später dann die Gewinne in die Entwicklung von Kompetenzen für die Elektromobilität zu investieren. Nur 15 dieser 52 Zulieferer sind darin vorangekommen. Doch die Mehrheit sieht sich dabei nach eigener Einschätzung noch in den ersten Phasen (zweite bis vierte) des Übergangs.

Die Autoren der Studie haben die Phasen des Übergangs zur E-Mobilität in sieben Entwicklungsschritte unterteilt, die die Zulieferer durchlaufen. Dabei gaben – und das anonymisiert – nur noch zwölf der 52 Unternehmen an, sich in der fünften Phase zu befinden. Laut der Matrix der Studie ist das die Stufe, in der sich die Zulieferer “ausschließlich im Fokus auf die Elektromobilität” befinden. In der letzten Phase des Übergangs befinden sich lediglich vier der Befragten. Damit hätten derzeit nur 22 Unternehmen die zweite Hälfte der Transformation bereits angetreten.

Und die Zulieferer, die betroffen sind, investieren rund 15 Prozent ihres Gesamtumsatzes in Innovationen im Bereich der Elektromobilität. Zulieferer, die sich demnach in der Endstufe sechs der Transformationsphasen zur E-Mobilität sehen, haben sogar 66 Prozent ihrer Gelder in den Bereich Forschung und Entwicklung investiert, der gleichzeitig auch 90 Prozent ihrer Investitionen ausmacht. Doch der Umsatzanteil, den die Produkte für E-Antriebe in dieser Gruppe ausmacht, liegt bei 12 Prozent und der Gewinn bei 10 Prozent (siehe China.Table Grafik oben).

Die VDA-Deloitte Studie zeigt auch, dass die Covid-19-Pandemie die Autobauer vor zusätzliche Herausforderungen wie etwa Lieferengpässe von Chips stellt (China.Table berichtete). “Es besteht die Befürchtung, dass den Zulieferern aufgrund dessen die notwendigen Mittel für einen beschleunigten Übergang in die Elektromobilität fehlen”, warnen die Autoren. Dennoch sehen aber mehr als zwei Drittel der Befragten, die Pandemie auch “als Beschleuniger” für den Wandel zur E-Mobilität.

Acht Unternehmen gaben hingegen an, überhaupt keine Notwendigkeit einer Transformation zur Elektromobilität zu sehen, da sie nur Teile produzieren, die nicht direkt in Verbindung mit der Antriebstechnik stehen.

In China sieht die Lage anders aus. Dort sind in den vergangenen vier Jahren hunderte von Unternehmen entstanden, die sich schon vor der Pandemie auf die Aufgabe konzentriert haben, E-Autos zu bauen. Ob mit Erfolg wird sich zwar erst mit der Zeit zeigen (China.Table berichtete), doch die wirtschaftspolitische Richtung ist eindeutig – und somit auch eine gewisse Planungssicherheit für Chinas E-Auto-Pioniere gegeben.

Zudem ist China der wichtigste Kfz-Teilelieferant außerhalb der Europäischen Union laut der Germany Trade & Invest (GTAI), einer bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft. Die GTAI-Experten sind überzeugt, dass die Bedeutung Chinas dank der Transformation hin zur Elektromobilität weiter wachsen wird. China verfüge über eine nahezu komplette Wertschöpfungskette – sowohl für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, Elektro- oder Hybridantrieb sowie mit Brennstoffzelle, erklärt Corinne Abele von der GTAI.

Demnach steigen die Kfz-Teile-Exporte aus China in die Welt. Hauptabnehmer sind vor allem Deutschland, Japan und die USA. Während Chinas Ex- und Importe von Kfz-Teilen und -Komponenten sich im Jahr 2010 noch die Waage hielt, belaufe sich die Ausfuhr an Kfz-Teilen in den Jahren 2019 und 2020 auf das 1,7-fache der Einfuhren, was laut GTAI-Studie deutlich auf die gewonnene Wettbewerbsstärke zurückzuführen sei. Bisher dominiere nach Aussage des Händlerverbandes China Automotive Dealers Association vor allem das Ersatzteilgeschäft, das etwa 70 Prozent der chinesischen Kfz-Teile-Exporte ausmacht.

Dennoch hätten sich chinesische Unternehmen bereits als Systemlieferanten internationaler und deutscher Automobilkonzerne auch außerhalb Chinas etabliert. Als Beispiel nennt die GTAI-Studie den Werkzeugbereich für die Herstellung von Kraftfahrzeugen.

Unter den 100 größten Kfz-Teileherstellern 2021 sind zwar erst fünf chinesische Firmen – drei von ihnen (BHAP, CATL und Citic Dicastal) sind neu dazugekommen. Aber es stoßen auch neue und teils branchenfremde Zulieferer aus dem Bereich E-Mobilität dazu. CATL, einer der größten Hersteller von Batterien für E-Autos ist solch ein Kandidat (China.Table berichtete). Vor zwei Wochen ist CATL neues Mitglied im Branchennetzwerk Automotive Thüringen geworden. Mathias Hasecke, Vorsitzender des Netzwerkes, sagte daraufhin, dass er darin auch ein Signal für eine strategische Partnerschaft für künftige Innovationsprojekte sehe. In der Automotive Thüringen sind vor allem Automobilzulieferer vertreten.

Im Herbst 2019 begann CATL, eine Lithium-Ionen-Batteriefabrik in Thüringens größten Industriepark “Erfurter Kreuz” zu bauen. Schon Ende nächstes Jahr soll dort die Produktion starten.

Gerade bei den Batterien für vollelektrische Autos steht häufig die Frage im Raum: Selbst herstellen oder einkaufen? Die wichtigsten Batteriehersteller kommen allesamt aus Asien – wie LG Chem aus Südkorea, Panasonic aus Japan oder BYD und CATL aus China. Die Abhängigkeit ist schon jetzt derart groß, dass viele OEMs wie Volkswagen, Daimler und BMW damit begonnen haben, eigene Batteriezellenfabriken in Europa zu bauen. Noch kommen weniger als ein Prozent aller Batterien aus Europa – mehr als 90 Prozent dagegen aus Asien.

Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers zeigt, dass die deutschen Zulieferer sich vor allem auf den Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren. Im Durchschnitt investierten deutsche Zulieferer 6,1 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung – deutlich mehr als ihre Wettbewerber im übrigen Europa (4,8 Prozent), Amerika (3,6 Prozent) und Asien (3,8 Prozent).

Ob das allerdings ausreicht, um beim Wandel von Verbrennungsmotoren zu Elektroantrieben nicht von den chinesischen Zulieferern abgehängt zu werden, wird auch davon abhängen, woher die Mittel für Investitionen kommen. Sie werden “der entscheidende Treiber einer beschleunigten Transformation sein”, so das Fazit der VDA-Studie.

Chinas Exporte haben im August um 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt (in US-Dollar berechnet). Das berichtete der chinesische Zoll am Dienstag in Peking. Die Importe haben demnach gar um 33,1 Prozent zugenommen. Mit diesen Werten zeigt sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärker als erwartet – trotz des jüngsten Corona-Ausbruchs (China.Table berichtete).

Experten hatten gar mit einer Abschwächung des chinesischen Wachstums gerechnet. Insgesamt gab es jedoch ein Plus von 28,8 Prozent. Der Handelsüberschuss erreichte 58,3 Milliarden US-Dollar.

Die Werte zeigen, dass sich die höheren Transportkosten und die coronabedingten Verzögerungen in den Häfen offenbar weit weniger stark auf den Handel ausgewirkt haben als ursprünglich befürchtet worden war. Auch mit Verweis auf höhere Rohstoffpreise und Lieferengpässe in China hatten Experten ihre deutlich niedrigeren Erwartungen gerechtfertigt und zudem für den Rest des Jahres ein schwächeres Exportwachstum vorhergesagt.

Deutsche Exporteure konnten vom Aufschwung des chinesischen Außenhandels allerdings nicht sonderlich profitieren. Die deutschen Ausfuhren nach China stiegen lediglich um 5,6 Prozent, während im Gegenzug aus China um 29,2 Prozent mehr importiert wurde. Damit wuchs das bilaterale Handelsvolumen insgesamt um 16,4 Prozent.

Chinas Handel mit der gesamten Europäischen Union gar legte um 22,8 Prozent zu. Seine Exporte in die EU kletterten um 29,4 Prozent, während die Importe immerhin um 12,4 Prozent stiegen.

“Die neuen Außenhandelszahlen weisen auf eine nachhaltige Wirtschaftserholung in China hin”, sagte Jens Hildebrandt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in China (AHK), gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Davon könnten auch deutsche Unternehmen profitieren, doch auf Märkten in anderen Regionen der Welt träfen sich auch vermehrt auf chinesische Konkurrenten. rad

Hongkong wird es chinesischen Festland- und Macau-Bewohnern ab dem 15. September ermöglichen, ohne obligatorische Quarantäne in die Stadt einzureisen. “Wir haben lange darüber gesprochen, konnten aber nicht damit starten, da es oft Probleme gab, entweder wegen Rückschlägen bei der Erholung in Hongkong oder aufgrund der Pandemiesituation auf dem Festland”, sagte die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam während ihrer wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag.

Im Rahmen des Programms dürfen bis zu 2.000 Menschen in die Sonderverwaltungszone einreisen, 1.000 über den Hafen von Shenzhen Bay und 1.000 über den Brückenhafen Hongkong-Zhuhai-Macao, erklärte Lam.

Bereits am heutigen Mittwoch dürfen auch Einwohner Hongkongs, die vom Festland oder aus Macau einreisen, ohne Quarantäne einreisen. Zuvor konnten nur Hongkonger, die aus der benachbarten Provinz Guangdong zurückkehrten, die Quarantäne umgehen.

Hongkonger, die in die Stadt zurückkehren möchten, müssen sich vor der Einreise zwei Wochen in Macau oder auf dem Festland aufgehalten haben. Laut lokalen Medienberichten müssen sie auch am Einreisehafen ein negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen und sich nach ihrer Ankunft regelmäßigen Tests unterziehen. niw

Die Geely-Marke Lotus plant, in China seine Elektro-Modelle zu produzieren. Zwischen 2022 und 2026 sollen vier neue E-Modelle in der Volksrepublik vom Band eines neu geplanten Werks in Wuhan gehen. Bereits nächstes Jahr werde mit der Produktion von 2.000 Kompakt-SUVs begonnen, sagte der Vorstandschef Feng Qingfeng gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. In China werde dafür etwa eine Milliarde Euro in die neue Produktionsstätte investiert.

Das Werk mit einer Fläche von mehr als einer Million Quadratmetern wird damit seine Produktionskapazität auf 150.000 Fahrzeuge im Jahr erhöhen. Auch die Entwicklung einer neuen Geschäftseinheit Lotus Technology soll teilweise an dem Standort in China angesiedelt werden, teilte das Unternehmen mit.

Die Geschäftseinheit Lotus Technology in China ist verantwortlich für die auf höhere Verkaufszahlen ausgelegten “Massen”-Stromer und die Koordination zwischen den einzelnen Entwicklungseinheiten, zu denen neben den Einheiten in Großbritannien und China auch das in Deutschland ansässige F&E-Zentrum (Lotus Technology Innovation Centre) in Raunheim gehört.

Das Unternehmen, das seit 2017 mehrheitlich zur chinesischen Automarke Geely gehört, hatte zuletzt bei einer Finanzierungsrunde Investitionen von Nio Capital, dem Investmentarm des E-Autoherstellers Nio erhalten.

Bis 2023 wolle man die Produktion in dem Werk in Wuhan auf 20.000 Autos hochfahren. Zudem sei die Eröffnung von bis zu 70 Verkaufsstellen in China bis 2024 geplant. Allein 20 davon will der Bauer des berühmten James-Bond-Autos Lotus Esprit im kommenden Jahr aufmachen. niw