die Geschäftsklima-Umfragen der Handelskammern gehören zu den festen Terminen im Jahreslauf des Chinageschäfts. Die deutsche AHK klingt hier für gewöhnlich etwas optimistischer als die EU-Kammer. Zudem sind ihre Forderungen meist nicht ganz so bissig formuliert. In diesem Jahr jedoch ist es nach aktuellem Stand erst einmal umgekehrt. Während die EU-Kammer im vergangenen Sommer noch verblüffend positiv klang, hat die AHK die Wende ins skeptische Territorium vollzogen.

Die Firmen bewerten die Aussichten zwar weiterhin unterm Strich als positiv. Doch sie klingen “ermüdet” von den vielen neuen Problemen auf dem Markt, analysiert Christiane Kühl. Einer der Spitzenreiter auf der Sorgen-Liste sind die Einreisesperren wegen Corona. Wer jedoch, wie die AHK, auf eine baldige Lockerung hofft, wird sehr wahrscheinlich enttäuscht werden.

Eine Enttäuschung könnte auch in der Forschung zur Kernfusion drohen. Zwar holt China dank üppiger Förderung und dem engen wissenschaftlichen Austausch mit Europa im heißen Rennen um die noch heißere Energiequelle stark auf, schreibt Nico Beckert. Aber weder in Europa noch in China lässt sich absehen, wann die Atomverschmelzung wirklich Strom liefert. Die Kernfusion gehört eben zu den Technologien, deren Marktreife immer ein ganzes Stück in der Zukunft zu liegen scheint. Dennoch lohnt es sich auf jeden Fall, die Forschungsmilliarden aufzuwenden. Falls die Fusion funktioniert, schenkt sie uns emissionsfreie Energie im Überfluss.

Wie stellt man es positiv dar, wenn der Optimismus leidet? In einer Zwitter-Aussage: “Geschäftsaussichten positiv – Ungleichbehandlung und Lokalisierungsdruck fordern deutsche Unternehmen in China heraus.” So lautet die Überschrift der diesjährigen Geschäftsklima-Umfrage der Außenhandelskammer (AHK) in China unter deutschen Unternehmen. “Realismus ersetzt starken Positivismus”, heißt es an anderer Stelle der Präsentation. Die Euphorie nimmt ab, doch die meisten Firmen erwarten generell weiter gute Geschäfte. 96 Prozent wollen definitiv in China bleiben, 71 Prozent mehr investieren. Am Dienstag hat die AHK die Umfrageergebnisse in Peking vorgestellt.

Doch die Unternehmen scheinen ermüdet – von Corona-Restriktionen, der Politisierung des Geschäftsumfelds und den Entkoppelungstendenzen vor allem zwischen China und den USA. “Unternehmen überdenken bereits ihre Geschäftstätigkeit“, konstatierte Andreas Glunz, Managing Partner der KPMG, die mit der AHK die Umfrage organisierte und auswertete. Vor einem Jahr noch hatte Glunz an gleicher Stelle festgestellt, der Optimismus sei so groß wie im Boomjahr 2018. Davon ist keine Rede mehr.

Doch zunächst einmal zu den Geschäftserwartungen: 60 Prozent der befragten Firmen erwarten 2022 steigende Umsätze, 41 Prozent auch mehr Gewinn. Das ist nur geringfügig weniger als 2021. Damals gingen 63 Prozent von mehr Umsatz und 48 Prozent von mehr Profit aus. Sinkende Umsätze oder Gewinne erwarten mit zehn beziehungsweise 17 Prozent heute sogar weniger Firmen als 2021 (damals 14 und 22 Prozent). Eine Verbesserung der Lage in ihrer Branche erwarten derweil 51 Prozent – nach 66 Prozent vor einem Jahr.

Wie im Vorjahr gehören Chinas strikte Corona-Reisebeschränkungen zu den drei am häufigsten genannten operativen Probleme der Firmen (42 Prozent). Noch häufiger nannten die Befragten nur das Finden und Halten von Mitarbeitenden sowie steigende Löhne in der Volksrepublik (je 49 Prozent). Es fällt auf, dass alle diese Probleme direkt mit dem Bereich Personal zu tun haben. Die Firmen bekommen laut Glunz bereits heute die beginnende Überalterung der chinesischen Gesellschaft zu spüren. Manche überlegten sich bereits Konzepte, wie man Ältere auch nach dem Eintritt ins Rentenalter – für Männer bei 60 Jahren, bei Frauen noch früher – beschäftigen könne.

Der Optimismus der Firmen nehme auch bei der Markteinschätzung ab, sagt Glunz. “Es gibt weiter Chancen. Aber wenn man genauer hinschaut, wird der Ausblick in allen Segmenten weniger positiv.” Die Befragten sehen also im Vergleich zu 2019 weniger Möglichkeiten für ihr Unternehmen. Ein paar Beispiele: In der aktuellen Umfrage sehen 51 Prozent Chancen in wachsendem Konsum auf dem Binnenmarkt. Vor zwei Jahren hatten daran noch mehr als zwei Drittel geglaubt. 42 Prozent sehen Chancen in der Teilhabe an chinesischer Innovation – gegenüber 61 Prozent vor zwei Jahren. Einbrüche um rund 20 Prozentpunkte gab es auch bei der Wahrnehmung von Chancen im Einkauf, der Beteiligung an digitalen Technologien oder durch die Internationalisierung chinesischer Firmen.

Am meisten gelitten hat die Wahrnehmung, dass ausländische Marken heiß gefragt sind und einen Vorteil gegenüber chinesischen Marken mitbringen. Nur noch 39 Prozent glaubten heute noch daran, gegenüber 65 Prozent vor zwei Jahren: ein Minus von 26 Prozentpunkten. Man habe einen Trend zu Kauf und Präferenz lokaler Marken festgestellt, so Glunz. Tatsächlich ist der Konsummarkt für Ausländer schwieriger geworden. Moden und Geschmack der Kunden werden lokaler.

Japan oder Südkorea sind heute in China weit hipper als der Westen. Zugleich richtet sich die Stimmung derzeit sehr schnell gegen ausländische Marken, wenn diese sich zu Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang positionieren, Taiwan in Landkarten als Staat auszeichnen oder die “falschen” Models abbilden (China.Table berichtete).

Wachsende Herausforderungen sehen die Firmen auch im regulatorischen Umfeld. “Fehlende Gleichbehandlung” ist zur größten regulatorischen Herausforderung für die deutsche Wirtschaft in China geworden”, betonte Clas Neumann, AHK-Präsident in Shanghai. 34 Prozent der Firmen nannten dies als eine ihrer drei größten Herausforderungen – mehr als für jedes andere Problem. 31 Prozent haben Probleme mit rechtlichen Unsicherheiten. Das Top-Problem von 2021, Restriktionen beim Internet-Zugang, rutschte ab in der Klageliste.

Ein großes Problem für die Firmen bleibt die mangelnde Teilhabe an öffentlichen Aufträgen in China. Seit Jahren fordern Interessenvertretungen wie die AHK und auch die Europäische Handelskammer (EUCCC) Peking erfolglos auf, endlich dem WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen beizutreten. 42 Prozent der befragten Unternehmen, die sich an öffentlichen Beschaffungsverfahren beteiligten, erlebten dabei laut Umfrage eine Bevorzugung chinesischer Wettbewerber. Sie berichteten laut Neumann von fehlender Transparenz, “buy-local”-Praktiken und einer Vorzugsbehandlung für Staatsunternehmen. “Für ein zukunftsfestes Engagement im chinesischen Markt benötigt die deutsche Wirtschaft in China ein Zeichen, dass Gleichberechtigung Teil des Wirtschaftssystems ist”, forderte Neumann.

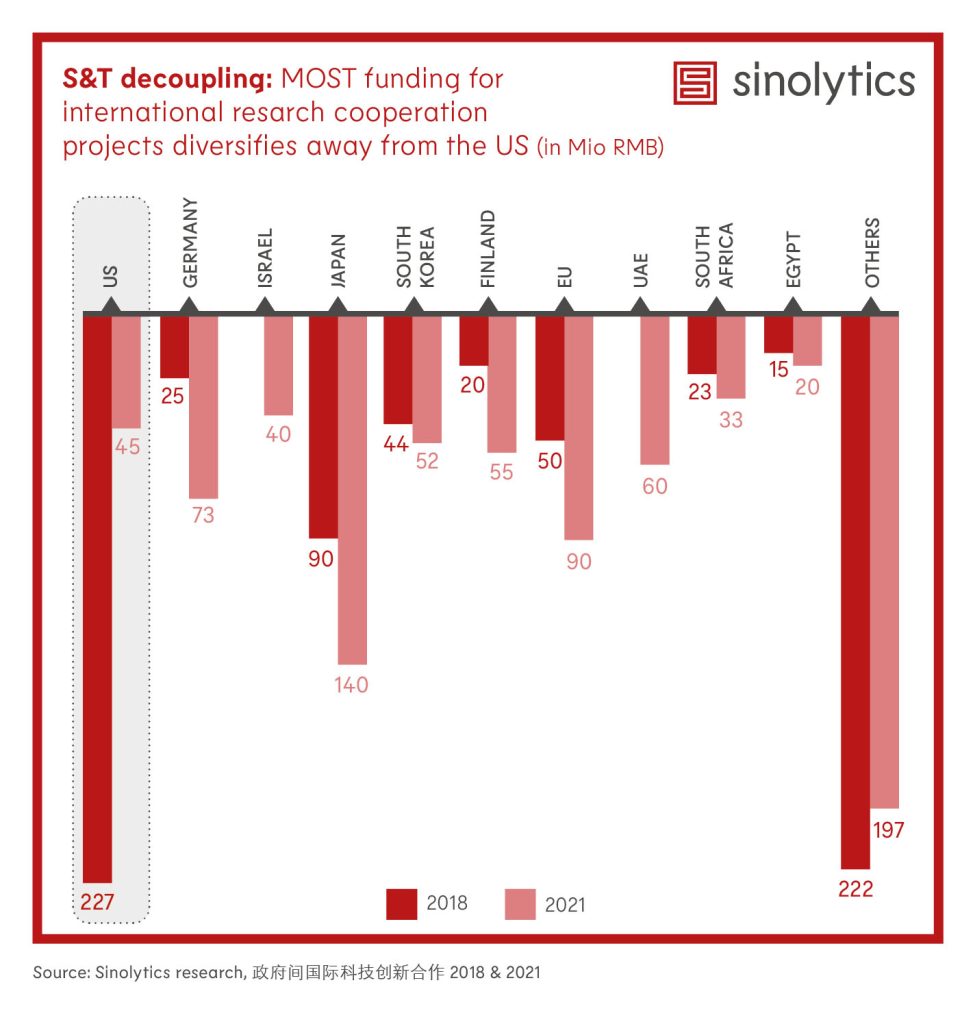

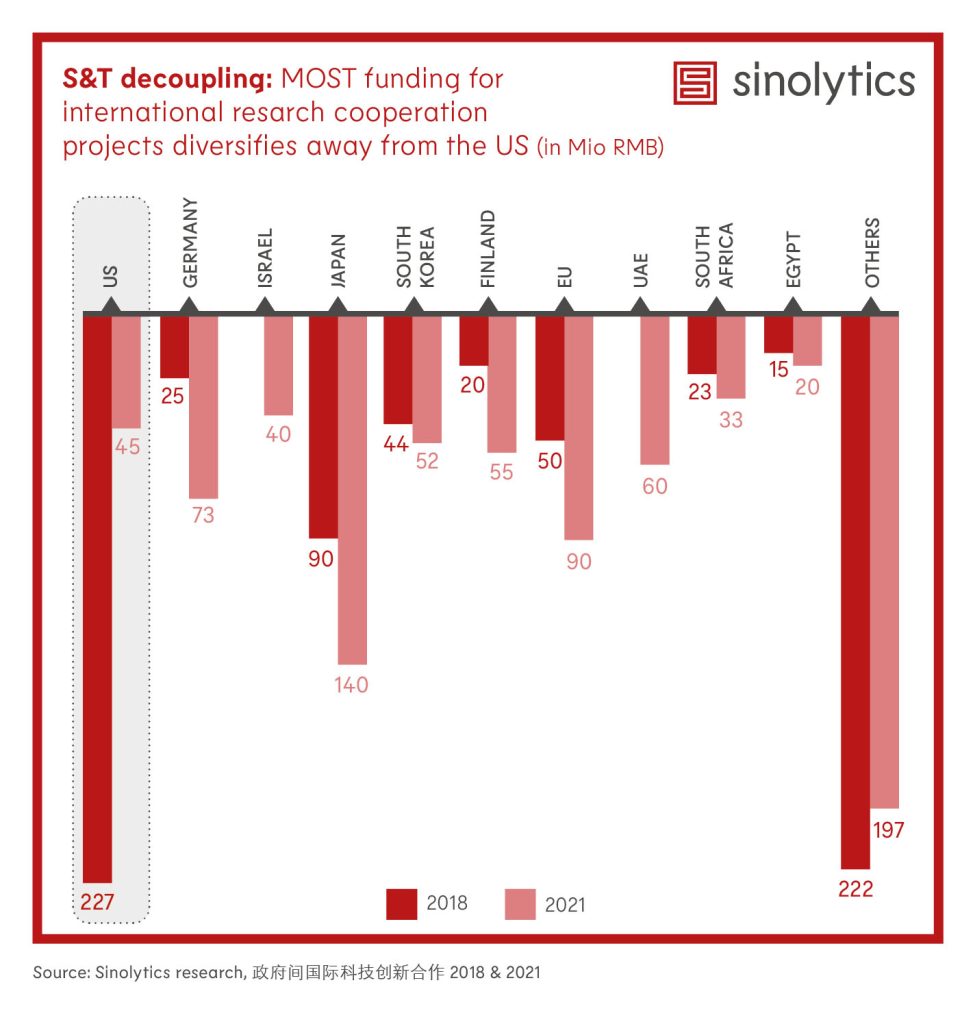

Generell bereitet den Firmen das Thema Selbstversorgung Kopfzerbrechen. Präsident Xi Jinping stört sich zunehmend an der Abhängigkeit Chinas von Rohstoffen und Vorprodukten (China.Table berichtete). Hinzu kommen geopolitische Spannungen. Mit Unruhe hatten die Unternehmen schon Anfang 2021 auf die drohende Entkoppelung zwischen den Wirtschaften Chinas und der USA beziehungsweise dem Rest der Welt geschaut. In der neuen Umfrage erwarten 55 Prozent negative “Decoupling”-Effekte. 30 Prozent erwarten als Konsequenz bereits hohe Kosten für eine Restrukturierung ihrer Lieferketten.

Bisher aber wollen die Firmen nicht weg. Im Gegenteil: Sie reagieren auf die Probleme offenbar mit einer noch stärkeren Lokalisierung. 49 Prozent wollen in neue Fertigungsstätten investieren, 47 Prozent in lokale Forschung, 37 Prozent in Automatisierung, und 30 Prozent in die Digitalisierung ihrer Unternehmen. Nur 24 Prozent wollen weniger investieren.

Der von der AHK “Lokalisierung 2.0” genannte Trend ist laut Clas Neumann aber nicht nur auf die Entkoppelung zurückzuführen. “Es kommen auch starke Kräfte direkt aus dem Markt, sie sind vielleicht sogar noch stärker.” Schuld sind also nicht nur die Regierungen auf beiden Seiten, sondern auch übergreifende Trends in der Wirtschaft selbst und unter Konsumenten.

Auch die Reisebeschränkungen sind ein Faktor. 38 Prozent der Befragten wollen nun “lokaler werden”. Sprich: Mehr strategische Kooperation oder gar Joint Ventures mit chinesischen Partnern. 34 Prozent planen “mehr Resilienz” in ihren lokalen Lieferketten. Je ein Drittel will die lokale Entwicklung verstärken und seine in China verkauften Produkte mehr an die lokale Nachfrage anpassen. 57 Prozent sagten, ein chinesischer Partner werde die Akzeptanz auf dem Markt verbessern. Ein knappes Drittel will zudem die Entscheidungsbefugnisse lokaler Niederlassungen gegenüber dem Hauptquartier in Deutschland ausweiten.

Das zeigt, dass China trotz aller Schwierigkeiten noch immer zu wichtig ist, um den Markt leichthin an den Rand der eigenen Geschäftstätigkeiten zu schieben. Lieber sucht man nach neuen Wegen, mit den Problemen irgendwie umzugehen. Das Engagement der Firmen im chinesischen Markt “bleibt unerschüttert”, schloss Neumann. Zumindest bei den Reisebeschränkungen erwarte man im Frühjahr eine leichte Besserung durch mehr Flüge zwischen China und Deutschland. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Temperaturen, heißer als im Inneren der Sonne. Für Laien kaum vorstellbar. Für Fusions-Forscher gehören sie zum Alltag. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in China ist es kürzlich gelungen, das Plasma in ihrem Fusionsreaktor auf 70 Millionen Grad Celsius aufzuheizen – und diesen Zustand für mehr als 17 Minuten aufrechtzuerhalten. Im Mai vergangenen Jahres wurde sogar eine Temperatur von 120 Millionen Grad erreicht, die für 101 Sekunden erhalten werden konnte. Das klingt kurz, markiert aber einen Durchbruch. Denn es zeigt die Machbarkeit der neuen Technik.

Wie andere Staaten will China den großen Traum von der Fusionsenergie endlich wahr werden lassen. Seit mehr als 60 Jahren forschen Menschen an dieser neuen Energieform. Sie verspricht Energie im Überfluss, ohne fossile Energieträger, ohne Klimaschäden, ohne langlebigen Atommüll. Das sind verlockende Perspektiven für ein Land wie China mit seiner hohen Abhängigkeit von Kohlestrom und einem weiter wachsenden Energiebedarf. Die Volksrepublik betreibt daher selbst gleich mehrere experimentelle Fusionsreaktoren.

Doch bisher ist es weltweit noch keinem Wissenschaftsteam gelungen, mehr Energie aus einem Fusionsreaktor zu gewinnen, als vorher zugeschossen wurde, um die Fusionsprozesse in Gang zu setzen. Das könnte sich mit den jüngsten Erfolgen der chinesischen Wissenschaftler jedoch bald ändern.

Europäische Forscher sehen China auf einem guten Weg in der Fusionsforschung. Das Fusionsplasma für 1.000 Sekunden aufrechtzuerhalten, sei ein “beeindruckender technologischer Erfolg”, sagt Dr. Hartmut Zohm, Leiter des Bereichs Tokamak-Szenario-Entwicklung am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching gegenüber China.Table.

Auch Volker Naulin, Leiter der Abteilung Fusionswissenschaft bei Eurofusion, sagt: “Ein Plasma für lange Zeit und bei hohen Temperaturen stabil zu halten, ist beeindruckend.” Eurofusion ist ein Zusammenschluss europäischer Forschungsgremien zur Festigung der europäischen Zusammenarbeit in der Fusionsforschung.

Doch so bemerkenswert die Ergebnisse der chinesischen Experimente klingen, sollten sie nicht überbewertet werden. Denn damit ein Plasma innerhalb eines Fusionsreaktors für die Energieerzeugung nutzbar ist, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Die drei Parameter Temperatur, Plasma-Dichte und Energieeinschlusszeit müssen eine bestimmte Größe erreichen, damit das Fusionsfeuer dauerhaft brennt. Die notwendige Temperatur wurde von den Chinesen schon erreicht. “Bei der Plasmadichte und der Energieeinschlusszeit sind die chinesischen Kollegen noch deutlich von den notwendigen Werten entfernt”, sagt Dr. Zohm vom Max-Planck-Institut. Europäische Forscher seien bei den drei Bedingungen schon deutlich weiter.

Insgesamt ist Europa noch führend in der Fusions-Forschung, so die einhellige Meinung europäischer Wissenschaftler. Die chinesischen Kollegen seien noch “nicht ganz auf dem Stand der besten Institute weltweit”, sagt Hartmut Zohm. Die hohen Temperaturen und die Stabilität des Plasmas, die Chinas Wissenschaftler jüngst erreicht haben, seien auch schon in europäischen Experimenten erreicht worden, sagt Tony Donné, Programm-Manager (CEO) von Eurofusion.

Europa hat zudem einen Forschungs-Vorsprung beim besten “Treibstoff” von Fusionsreaktoren. Laut Wissenschaftlern ist ein Gemisch aus Deuterium und Tritium sehr vielversprechend, um zukünftige Energie-liefernde Fusionsreaktoren zu betreiben. Es liefert “die meiste Energie zu den am einfachsten zu erreichenden Bedingungen”, sagt ein Pressesprecher von Eurofusion. Bisher ist das sogenannte JET-Experiment in Großbritannien das einzige Fusionsexperiment weltweit, das mit einem Deuterium-Tritium Gemisch betrieben wird, so Donné.

Das JET-Experiment, bei dem mehr als 30 europäische Forschungsinstitute zusammenarbeiten, hat weltweit auch die größte Energieeffizienz erzielt. “Die in diesen Geräten erreichte Fusionsleistung und -energie wurde bisher nirgendwo anders erreicht”, sagt der Programm-Manager von Eurofusion. Doch auch die JET-Forscher haben noch nicht den Punkt erreicht, an dem mehr Energie gewonnen als investiert wird. Das soll durch ITER erstmals gelingen. Dabei handelt es sich um einen internationalen Versuchsreaktor in Frankreich, an dem auch China, Russland und die USA beteiligt sind.

Auch laut Volker Naulin hat Europa damit “ganz eindeutig die Führungsrolle in der Fusionsforschung”. Doch “China holt stark auf”, so seine Einschätzung. Die Volksrepublik investiert große Summen in die Erforschung der neuen Technik. Anders als der Rest der Welt räumt China der Fusionsenergie “eine sehr hohe Priorität für die zukünftige Energieversorgung” ein, sagt Zohm vom Max-Planck-Institut. In Hefei wurde beispielsweise ein eigener Forschungs-Campus eröffnet. Dort werden die Technologien entwickelt, um “Fusionsmaschinen ökonomisch und dauerhaft zu betreiben”, sagt Naulin.

Auch plant China einen Demonstrationsreaktor, der die technologische Machbarkeit der Energiegewinnung aus Kernfusion zeigen soll. Auf internationaler Ebene sei das erst im Anschluss an das Großexperiment ITER geplant, sagt Zohm. Die endgültige Entscheidung zur Finanzierung des chinesischen Demonstrationsreaktors wurde jedoch kürzlich erst verschoben, wie Naulin registriert hat.

China selbst möchte schon um das Jahr 2040 Energie aus Kernfusion gewinnen, sagt der chinesische Plasma-Wissenschaftler Song Yuntao. Die Erreichung dieses ambitionierten Ziels sei “nicht ausgeschlossen”, so Zohm. Denn China “investiert viel Geld in diese Technologie und macht rasante Fortschritte”. Exakte Prognosen sind indessen schwierig. Besonders im Bereich der Kernfusion. Schon mehrmals dachten Wissenschaftler, sie stünden kurz vor dem großen Durchbruch. Tony Donné von Eurofusion schätzt das chinesische 2040-Ziel als “etwas optimistisch” ein.

China investiert jedoch insgesamt so massiv in die Fusionsforschung, dass die Volksrepublik europäische Forscher bald überholen könnte. “In drei bis vier Jahren könnte die Krone der Forschung woanders liegen, nämlich in China”, sagt Naulin. In Europa fehle die notwendige politische Unterstützung. Der Wissenschaftler von Eurofusion beklagt: “Wenn man jetzt nachlässt und keinen Demonstrationsreaktor baut, dann verliert Europa das notwendige Know-how wieder.” Denn während China investiert, werden die Mittel in Europa gekürzt. Das Budget für Eurofusion habe in den letzten Jahren abgenommen, sagt Donné.

Zudem wird die Fusionsforschung auf politischer Ebene als Nuklear-Technologie aufgefasst. Somit könne sie nicht von Geldern aus dem Bereich des EU Green Deal profitieren. Auch bürokratische Hürden erschweren die Forschung in Europa. Naulin weist darauf hin, dass das Groß-Experiment ITER “nach Sicherheitsmaßstäben gebaut wurde, die an ein Atomkraftwerk angelegt werden”. Das sei jedoch nicht notwendig. “Es macht die Sache komplizierter und kostspieliger, als sie sein müsste.” Die Energiegewinnung durch Fusion ist vergleichsweise sicher: Eine Kernschmelze wie bei einem herkömmlichen Atomkraftwerk ist ausgeschlossen.

Doch Chinas Aufstieg in der Fusionsforschung ist nicht nur den massiven Finanzmitteln zu verdanken. In der Forschung gibt es einen intensiven Austausch. Die guten Fähigkeiten, die China in der Kernfusion entwickelt hat, gehen auch auf die “offene wissenschaftliche Zusammenarbeit” zurück, sagt Naulin.

“Europa und China haben ein sehr aktives Kooperationsprogramm”, bestätigt Tony Donné. So haben viele der Fusionsexperimente internationale Beratungskomitees, in denen Teilnehmer aus China und westlichen Staaten sitzen. Bei den Treffen präsentieren auch die chinesischen Wissenschaftler ihre Daten offen, sagt Donné. “Die chinesischen Kollegen veröffentlichen alle Ergebnisse und laden uns ein, an ihren Experimenten teilzunehmen”, bestätigt auch Zohm vom Max-Planck-Institut.

Doch China scheint derzeit mehr von der Partnerschaft zu profitieren. Naulin und Zohm erklären, dass derzeit mehr Wissen Richtung China fließe als umgekehrt. Das sei aber kein Grund zur Sorge und dem Vorsprung Europas beim Forschungsstand geschuldet. Von politischer Ebene würde aber schon weniger Geld für den Austausch bereitgestellt. “Die Verantwortlichen haben das Gefühl, dass der Austausch einseitig in Richtung China geht”, sagt Volker Naulin.

Ein gewisses Maß an Konkurrenz und Vorsicht ist in der westlich-chinesischen Zusammenarbeit jedoch durchaus zu erkennen. “Ich würde das Verhältnis als freundliche Konkurrenz beschreiben”, sagt Zohm. Und Donné von Eurofusion ergänzt, wenn “wir an Technologien und Komponenten arbeiten, die von strategischer Bedeutung sind, sind wir vorsichtiger”. Wenn Fragen des geistigen Eigentums tangiert werden, sei Eurofusion inzwischen vorsichtiger beim Teilen von Details. Donné geht “davon aus, dass die chinesische Seite das Gleiche tut”, wenn es um geistiges Eigentum geht.

Derzeit ist noch nicht absehbar, ob China oder Europa das erste kommerziell anwendbare Fusionskraftwerk gelingt, das auch Energie liefert. Die Europäer wollen am 9. Februar neue Ergebnisse eines JET-Experiments präsentieren. Und die Wissenschaftsgemeinde blickt gespannt auf das Groß-Experiment ITER, an dem auch China beteiligt ist. Nach jahrelanger Bauzeit sollen im Jahr 2025 die ersten ITER-Experimente starten.

Einig sind sich jedoch fast alle Experten: Kurzfristig wird die Fusionsenergie keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Aber ab Mitte des Jahrhunderts könnte sie zur Deckung des Strombedarfs beitragen – wenn bei der Erforschung alles nach Plan läuft.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Behörden in China glauben, dass Corona-Infizierte sich an Päckchen aus den USA angesteckt haben. Die ersten auf Omikron positiv getesteten Personen aus Peking und Shenzhen hatten Kontakt zu Postsendungen aus dem Ausland, schreiben Staatsmedien. In Shenzhen ist am Sonntag der erste Omikron-Fall aufgetreten. Die Gensequenzen entsprächen den nordamerikanischen Varianten. Päckchen aus anderen Ländern sollten nur unter Schutzmaßnahmen und im Freien geöffnet werden.

Experten bezweifeln indessen, dass sich das Coronavirus über Papier, Pappe oder sonstige Oberflächen übertragen lässt. Dieser Infektionsweg ist jedenfalls bisher nicht wissenschaftlich dokumentiert. Das Virus überträgt sich nach Erfahrung der vergangenen Jahre fast ausschließlich zwischen Menschen, die sich nahe beieinander befinden. “Die Wahrscheinlichkeit einer Kontaminierung von Warensendungen durch eine infizierte Person ist höchst gering”, schreibt die Weltgesundheitsorganisation WHO. “Das Risiko, sich an einer Verpackung anzustecken, die länger unterwegs war, ist gering.” Auf Pappe bleibt das Virus zwar rund 24 Stunden nachweisbar. Forscher zweifeln aber auch innerhalb dieser Zeit daran, dass genug Viren durch die bloße Berührung auf die Hände und dann auf die Schleimhäute der Zielperson gelangen können.

Die Suche nach den Infektionsquellen wird in China derweil immer weiter intensiviert. In Hongkong werden derzeit 2000 Hamster eingeschläfert, nachdem ein Tier in einem Tiergeschäft in Causeway Bay positiv auf das Virus getestet wurde. Der Inhaber hatte Corona entwickelt, ohne dass sich ein anderer Infektionsweg nachvollziehen ließ. fin

Slowenien und Taiwan möchten in ihren Hauptstädten gegenseitige Wirtschafts- und Handelsbüros einrichten. Das erklärte der slowenische Premierminister Janez Jansa am Montag in einem Interview mit dem indischen Fernsehsender Doordarshan. Ein “Taiwan-Büro” in Litauen hatte Peking so erzürnt, dass die Volksrepublik seitdem Waren aus dem baltischen EU-Staat blockiert (China.Table berichtete). Offen ist, ob das Büro einen ähnlich umstrittenen Namen tragen soll wie das in Vilnius. Es könnte auch als einfaches Handelsbüro ausgestaltet werden. Auch in Berlin gibt es eine “Taipeh Vertretung”.

Peking habe keinen Grund, andere Länder daran zu hindern, Handelsbeziehungen mit Taiwan aufzubauen, so Jasna. Taiwan sei ein demokratisches Land. Demgegenüber bereite es ihm Schwierigkeiten, einem Ein-Parteien-Staat wie China dabei zuzuhören, wie er der Welt Lektionen über Demokratie und Frieden erteile. Jasna hatte bereits in der Vergangenheit kritisiert, dass Taiwan aufgrund von Pekings “Ein-China-Politik” bislang nicht in die Weltgesundheitsorganisation aufgenommen wurde. In dem Fernsehinterview betonte Jasna jedoch auch, dass die geplanten Büros in Taipeh und Ljubljana nicht mit Länderbotschaften gleichzusetzen seien, sondern ausschließlich der Freundschaft und wirtschaftlichen Kooperation dienen. fpe

In der Krise rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande sendet die Pekinger Führung Signale der Entspannung und schickt Staatsfirmen zum Rettungseinsatz. Die staatlich kontrollierte Shanghai Pudong Development Bank kündigte am Dienstag eine fünf Milliarden Yuan (690 Millionen Euro) schwere Anleihe für Bauprojekte an. Experten rechneten damit, dass weitere Geldhäuser dem Vorbild folgen und so die Immobilienfinanzierung auf eine breitere Basis stellen. Auch auf kommunikativer Ebene bemühte sich die Regierung um Beruhigung der Märkte. Die Kapitalflüsse am Immobilienmarkt kehrten immer mehr zur Normalität zurück, sagte Zentralbankvertreter Zou Lan am Dienstag. Die Volksrepublik setze bei der Immobilienfinanzierung auf Kontinuität und Stabilität. rtr/fin

Die Autobranche in China könnte die staatliche Vorgabe verfehlen, bis 2060 Klimaneutralität zu erzielen. Vor dieser Entwicklung warnte am Dienstag die Umweltorganisation Greenpeace in einem Report. Zwar befinden sich die Hersteller mit ihrer derzeitigen Weichenstellung auf einem guten Weg, einen Höhepunkt der Emissionen im Jahr 2027 zu erreichen. Doch in den folgenden Jahrzehnten ist der Rückgang des Verkaufs von Benzinern dann zu langsam angesetzt. “Idealerweise müssten die Autohersteller in China den Verkauf von Ottomotoren schon 2030 vollständig auslaufen lassen”, sagt Bao Hang, der zuständige Projektleiter bei Greenpeace East Asia. Bisher sei das nicht realistisch. Die Regierung müsse daher härtere Quoten vorgeben.

In dem Report geht es um den Treibhausgasausstoß der Produkte der Auto-Hersteller, nicht um deren eigene Emissionen in der Herstellung. Um die in China umherfahrenden Autos alle klimaneutral zu machen, müssen die Anbieter schon lange vor der Deadline ausschließlich emissionsfreie Wagen verkaufen. Es handelt sich schließlich um langlebige Waren. Bisher hat beispielsweise Volkswagen den Plan bekannt gegeben, den Anteil rein elektrischer Autos bis 2030 auf die Hälfte hochzutreiben. Nötig seien jedoch 63 Prozent, so Greenpeace.

Die inländischen Anbieter haben hier einen Vorsprung. SAIC, Great Wall Motor, Dongfeng Motor, Geely und Changan Automobile haben die Umstellung auf rein elektrische Antriebe früher ins Auge gefasst als Volkswagen, Nissan, Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes und BMW. Der Übergang zum emissionsfreien Fahren funktioniere nicht, indem die Branche noch lange Benziner verkaufe, warnte Bao. fin

Julia Haes hat Ideen. Sie möchte zum Beispiel einen Risikomonitor entwickeln, der deutschen Unternehmen hilft, Unwägbarkeiten in der Zusammenarbeit mit China besser einzuschätzen. “Mithilfe von künstlicher Intelligenz möchten wir politische Dokumente und Medienberichte aus China analysieren, um Entscheidungen zu erkennen, die sich gerade erst ankündigen”, erklärt die promovierte BWLerin, die im vergangenen Jahr in München das China-Institut für die deutsche Wirtschaft gegründet hat.

Julia Haes ist keine Expertin für KI, keine Politikwissenschaftlerin und auch keine Sinologin. Doch sie ist gut vernetzt, blickt immer auf das große Ganze und weiß aus eigener Erfahrung, was Unternehmen brauchen. Schon als Studentin war sie als Marketing Assistant in einem Fortbildungsinstitut tätig, das ihr Vater gegründet hatte. Während ihrer Promotion in Sankt Gallen lenkte sie beim Aufbau eines internationalen MBA-Programms ihren Blick hinaus in die Welt.

Als Referentin für internationale Kooperation an der Freien Universität kam sie dann schließlich in Kontakt mit China und lernte die Sinologin Anja Blanke kennen, die sie später als Partnerin ins Boot holte. “Das habe ich mir von meinem Vater abgeguckt: Er hat sich bei der Gründung seines Unternehmens mit einem Kaufmann zusammengetan und war selbst Experte für die Inhalte, nämlich Jurist”, erzählt Julia Haes. Aber auch ihr Ehepartner bringt passende Expertise mit: Ihr Mann Klaus Mühlhahn ist Sinologie-Professor an der FU Berlin und seit 2020 Präsident der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Auf ihren China-Reisen mit ihm hatte Julia Haes Gelegenheit, Kontakte zu Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu knüpfen.

“Finiens” ist das lateinische Wort für “Horizont”. So nannte Julia Haes ihr erstes Unternehmen, das sie 2015 gründete, um maßgeschneiderte Trainingsprogramme für chinesische Gruppen in Deutschland anzubieten: Finiens Business Service. Fünf Jahre lang hat sie Weiterbildungen zu unterschiedlichsten Themen zusammengestellt und passende Dozenten gefunden: Von Industrie 4.0 und Kartellrecht über Robotik und autonomes Fahren bis hin zum Weltkulturerbe. 2020 musste Haes das Vorhaben aufgrund der pandemiebedingten Reisebeschränkungen dann wieder auf Eis legen. Gleichzeitig zog ihre Familie von Berlin zurück in die Heimat, nach Tutzing bei München.

Mit dem China-Institut für die deutsche Wirtschaft hat sie das Firmenkonzept von Finiens nun umgedreht. Statt chinesische Gruppen, die nach Deutschland kommen, betreut sie jetzt deutsche Firmen, die sich mit China beschäftigen. “Ich wurde immer wieder von Unternehmen angesprochen, die dringend mehr China-Kompetenz brauchten”, erklärt sie diese Entscheidung.

Neben Schulungen und Forschung soll das China-Institut für die deutsche Wirtschaft auch Beratung und Vernetzung anbieten. Seit November erscheint der Newsletter Chinapolitan. Er enthält Neuigkeiten aus und über China, Stellenangebote von deutschen Unternehmen sowie deutschlandweite Veranstaltungstips mit Chinabezug. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Anja Blanke und ihrem Ehemann Klaus Mühlhahn berichtet Julia Haes darüber hinaus im Podcast “China ungeschminkt” über unterschiedlichste China-Themen vom Immobilienmarkt bis MeToo und von Olympia bis Taiwan.

Ebenfalls gemeinsam mit Mühlhahn arbeitet Julia Haes an dem Buch “Hongkong: Umkämpfte Metropole”, das im Mai erscheinen wird. Auch bei seiner Publikation “Geschichte des modernen China. Von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart” hat sie ihren Mann unterstützt. “Mein Mann schreibt das erste Manuskript. Ich lese kritisch drüber und stelle Fragen. Da haben wir schon einen eingespielten Schreibprozess.”

Haes arbeitet zurzeit fast ausschließlich im Homeoffice und engagiert sich nebenbei im Elternbeirat der Schule ihrer drei Kinder: “Ich bin in der luxuriösen Position, dass ich mir aussuchen kann, wie ich meinen Beruf gestalte. Da gehört es für mich auch dazu, dass ich meine Fähigkeiten auch gesellschaftlich einbringe”, sagt sie. Janna Degener-Storr

Jin Bing wird neuer Chief Financial Officer von Kuaishou. Chinas zweitgrößte Kurzvideo-Plattform musste nach Pekings Crackdown gegen Tech-Unternehmen im vergangenen Jahr hohe Kursverluste verkraften. Jin leitete zuvor die Finanzen bei der Live-Streaming-Webseite Joyy und der Online-Lernplattform Zuoyebang.

Dirk Erlacher, Geschäftsführer und einer der Gründer des Robotik-Unternehmens Agilox, wird nach Shanghai übersiedeln, um dort den asiatischen Markt aufzubauen. Das österreichische Start-up hat sich auf intelligente fahrerlose Transportsysteme spezialisiert.

Nach offiziellen Angaben sollen in den vergangenen sechs Jahren 346 Millionen Chinesen und Chinesinnen am Wintersport teilgenommen haben. Das wäre jeder vierte Bewohner des Landes. Diese Zahl weckt Zweifel, zumindest wenn mit “Wintersport” wirklich Sport gemeint sein soll. Realistischer ist der Wert, wenn auch die Teilnahme an einer Schneeballschlacht (oder intensives Schneeschippen?) als wintersportliche Aktivität gelten.

die Geschäftsklima-Umfragen der Handelskammern gehören zu den festen Terminen im Jahreslauf des Chinageschäfts. Die deutsche AHK klingt hier für gewöhnlich etwas optimistischer als die EU-Kammer. Zudem sind ihre Forderungen meist nicht ganz so bissig formuliert. In diesem Jahr jedoch ist es nach aktuellem Stand erst einmal umgekehrt. Während die EU-Kammer im vergangenen Sommer noch verblüffend positiv klang, hat die AHK die Wende ins skeptische Territorium vollzogen.

Die Firmen bewerten die Aussichten zwar weiterhin unterm Strich als positiv. Doch sie klingen “ermüdet” von den vielen neuen Problemen auf dem Markt, analysiert Christiane Kühl. Einer der Spitzenreiter auf der Sorgen-Liste sind die Einreisesperren wegen Corona. Wer jedoch, wie die AHK, auf eine baldige Lockerung hofft, wird sehr wahrscheinlich enttäuscht werden.

Eine Enttäuschung könnte auch in der Forschung zur Kernfusion drohen. Zwar holt China dank üppiger Förderung und dem engen wissenschaftlichen Austausch mit Europa im heißen Rennen um die noch heißere Energiequelle stark auf, schreibt Nico Beckert. Aber weder in Europa noch in China lässt sich absehen, wann die Atomverschmelzung wirklich Strom liefert. Die Kernfusion gehört eben zu den Technologien, deren Marktreife immer ein ganzes Stück in der Zukunft zu liegen scheint. Dennoch lohnt es sich auf jeden Fall, die Forschungsmilliarden aufzuwenden. Falls die Fusion funktioniert, schenkt sie uns emissionsfreie Energie im Überfluss.

Wie stellt man es positiv dar, wenn der Optimismus leidet? In einer Zwitter-Aussage: “Geschäftsaussichten positiv – Ungleichbehandlung und Lokalisierungsdruck fordern deutsche Unternehmen in China heraus.” So lautet die Überschrift der diesjährigen Geschäftsklima-Umfrage der Außenhandelskammer (AHK) in China unter deutschen Unternehmen. “Realismus ersetzt starken Positivismus”, heißt es an anderer Stelle der Präsentation. Die Euphorie nimmt ab, doch die meisten Firmen erwarten generell weiter gute Geschäfte. 96 Prozent wollen definitiv in China bleiben, 71 Prozent mehr investieren. Am Dienstag hat die AHK die Umfrageergebnisse in Peking vorgestellt.

Doch die Unternehmen scheinen ermüdet – von Corona-Restriktionen, der Politisierung des Geschäftsumfelds und den Entkoppelungstendenzen vor allem zwischen China und den USA. “Unternehmen überdenken bereits ihre Geschäftstätigkeit“, konstatierte Andreas Glunz, Managing Partner der KPMG, die mit der AHK die Umfrage organisierte und auswertete. Vor einem Jahr noch hatte Glunz an gleicher Stelle festgestellt, der Optimismus sei so groß wie im Boomjahr 2018. Davon ist keine Rede mehr.

Doch zunächst einmal zu den Geschäftserwartungen: 60 Prozent der befragten Firmen erwarten 2022 steigende Umsätze, 41 Prozent auch mehr Gewinn. Das ist nur geringfügig weniger als 2021. Damals gingen 63 Prozent von mehr Umsatz und 48 Prozent von mehr Profit aus. Sinkende Umsätze oder Gewinne erwarten mit zehn beziehungsweise 17 Prozent heute sogar weniger Firmen als 2021 (damals 14 und 22 Prozent). Eine Verbesserung der Lage in ihrer Branche erwarten derweil 51 Prozent – nach 66 Prozent vor einem Jahr.

Wie im Vorjahr gehören Chinas strikte Corona-Reisebeschränkungen zu den drei am häufigsten genannten operativen Probleme der Firmen (42 Prozent). Noch häufiger nannten die Befragten nur das Finden und Halten von Mitarbeitenden sowie steigende Löhne in der Volksrepublik (je 49 Prozent). Es fällt auf, dass alle diese Probleme direkt mit dem Bereich Personal zu tun haben. Die Firmen bekommen laut Glunz bereits heute die beginnende Überalterung der chinesischen Gesellschaft zu spüren. Manche überlegten sich bereits Konzepte, wie man Ältere auch nach dem Eintritt ins Rentenalter – für Männer bei 60 Jahren, bei Frauen noch früher – beschäftigen könne.

Der Optimismus der Firmen nehme auch bei der Markteinschätzung ab, sagt Glunz. “Es gibt weiter Chancen. Aber wenn man genauer hinschaut, wird der Ausblick in allen Segmenten weniger positiv.” Die Befragten sehen also im Vergleich zu 2019 weniger Möglichkeiten für ihr Unternehmen. Ein paar Beispiele: In der aktuellen Umfrage sehen 51 Prozent Chancen in wachsendem Konsum auf dem Binnenmarkt. Vor zwei Jahren hatten daran noch mehr als zwei Drittel geglaubt. 42 Prozent sehen Chancen in der Teilhabe an chinesischer Innovation – gegenüber 61 Prozent vor zwei Jahren. Einbrüche um rund 20 Prozentpunkte gab es auch bei der Wahrnehmung von Chancen im Einkauf, der Beteiligung an digitalen Technologien oder durch die Internationalisierung chinesischer Firmen.

Am meisten gelitten hat die Wahrnehmung, dass ausländische Marken heiß gefragt sind und einen Vorteil gegenüber chinesischen Marken mitbringen. Nur noch 39 Prozent glaubten heute noch daran, gegenüber 65 Prozent vor zwei Jahren: ein Minus von 26 Prozentpunkten. Man habe einen Trend zu Kauf und Präferenz lokaler Marken festgestellt, so Glunz. Tatsächlich ist der Konsummarkt für Ausländer schwieriger geworden. Moden und Geschmack der Kunden werden lokaler.

Japan oder Südkorea sind heute in China weit hipper als der Westen. Zugleich richtet sich die Stimmung derzeit sehr schnell gegen ausländische Marken, wenn diese sich zu Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang positionieren, Taiwan in Landkarten als Staat auszeichnen oder die “falschen” Models abbilden (China.Table berichtete).

Wachsende Herausforderungen sehen die Firmen auch im regulatorischen Umfeld. “Fehlende Gleichbehandlung” ist zur größten regulatorischen Herausforderung für die deutsche Wirtschaft in China geworden”, betonte Clas Neumann, AHK-Präsident in Shanghai. 34 Prozent der Firmen nannten dies als eine ihrer drei größten Herausforderungen – mehr als für jedes andere Problem. 31 Prozent haben Probleme mit rechtlichen Unsicherheiten. Das Top-Problem von 2021, Restriktionen beim Internet-Zugang, rutschte ab in der Klageliste.

Ein großes Problem für die Firmen bleibt die mangelnde Teilhabe an öffentlichen Aufträgen in China. Seit Jahren fordern Interessenvertretungen wie die AHK und auch die Europäische Handelskammer (EUCCC) Peking erfolglos auf, endlich dem WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen beizutreten. 42 Prozent der befragten Unternehmen, die sich an öffentlichen Beschaffungsverfahren beteiligten, erlebten dabei laut Umfrage eine Bevorzugung chinesischer Wettbewerber. Sie berichteten laut Neumann von fehlender Transparenz, “buy-local”-Praktiken und einer Vorzugsbehandlung für Staatsunternehmen. “Für ein zukunftsfestes Engagement im chinesischen Markt benötigt die deutsche Wirtschaft in China ein Zeichen, dass Gleichberechtigung Teil des Wirtschaftssystems ist”, forderte Neumann.

Generell bereitet den Firmen das Thema Selbstversorgung Kopfzerbrechen. Präsident Xi Jinping stört sich zunehmend an der Abhängigkeit Chinas von Rohstoffen und Vorprodukten (China.Table berichtete). Hinzu kommen geopolitische Spannungen. Mit Unruhe hatten die Unternehmen schon Anfang 2021 auf die drohende Entkoppelung zwischen den Wirtschaften Chinas und der USA beziehungsweise dem Rest der Welt geschaut. In der neuen Umfrage erwarten 55 Prozent negative “Decoupling”-Effekte. 30 Prozent erwarten als Konsequenz bereits hohe Kosten für eine Restrukturierung ihrer Lieferketten.

Bisher aber wollen die Firmen nicht weg. Im Gegenteil: Sie reagieren auf die Probleme offenbar mit einer noch stärkeren Lokalisierung. 49 Prozent wollen in neue Fertigungsstätten investieren, 47 Prozent in lokale Forschung, 37 Prozent in Automatisierung, und 30 Prozent in die Digitalisierung ihrer Unternehmen. Nur 24 Prozent wollen weniger investieren.

Der von der AHK “Lokalisierung 2.0” genannte Trend ist laut Clas Neumann aber nicht nur auf die Entkoppelung zurückzuführen. “Es kommen auch starke Kräfte direkt aus dem Markt, sie sind vielleicht sogar noch stärker.” Schuld sind also nicht nur die Regierungen auf beiden Seiten, sondern auch übergreifende Trends in der Wirtschaft selbst und unter Konsumenten.

Auch die Reisebeschränkungen sind ein Faktor. 38 Prozent der Befragten wollen nun “lokaler werden”. Sprich: Mehr strategische Kooperation oder gar Joint Ventures mit chinesischen Partnern. 34 Prozent planen “mehr Resilienz” in ihren lokalen Lieferketten. Je ein Drittel will die lokale Entwicklung verstärken und seine in China verkauften Produkte mehr an die lokale Nachfrage anpassen. 57 Prozent sagten, ein chinesischer Partner werde die Akzeptanz auf dem Markt verbessern. Ein knappes Drittel will zudem die Entscheidungsbefugnisse lokaler Niederlassungen gegenüber dem Hauptquartier in Deutschland ausweiten.

Das zeigt, dass China trotz aller Schwierigkeiten noch immer zu wichtig ist, um den Markt leichthin an den Rand der eigenen Geschäftstätigkeiten zu schieben. Lieber sucht man nach neuen Wegen, mit den Problemen irgendwie umzugehen. Das Engagement der Firmen im chinesischen Markt “bleibt unerschüttert”, schloss Neumann. Zumindest bei den Reisebeschränkungen erwarte man im Frühjahr eine leichte Besserung durch mehr Flüge zwischen China und Deutschland. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Temperaturen, heißer als im Inneren der Sonne. Für Laien kaum vorstellbar. Für Fusions-Forscher gehören sie zum Alltag. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in China ist es kürzlich gelungen, das Plasma in ihrem Fusionsreaktor auf 70 Millionen Grad Celsius aufzuheizen – und diesen Zustand für mehr als 17 Minuten aufrechtzuerhalten. Im Mai vergangenen Jahres wurde sogar eine Temperatur von 120 Millionen Grad erreicht, die für 101 Sekunden erhalten werden konnte. Das klingt kurz, markiert aber einen Durchbruch. Denn es zeigt die Machbarkeit der neuen Technik.

Wie andere Staaten will China den großen Traum von der Fusionsenergie endlich wahr werden lassen. Seit mehr als 60 Jahren forschen Menschen an dieser neuen Energieform. Sie verspricht Energie im Überfluss, ohne fossile Energieträger, ohne Klimaschäden, ohne langlebigen Atommüll. Das sind verlockende Perspektiven für ein Land wie China mit seiner hohen Abhängigkeit von Kohlestrom und einem weiter wachsenden Energiebedarf. Die Volksrepublik betreibt daher selbst gleich mehrere experimentelle Fusionsreaktoren.

Doch bisher ist es weltweit noch keinem Wissenschaftsteam gelungen, mehr Energie aus einem Fusionsreaktor zu gewinnen, als vorher zugeschossen wurde, um die Fusionsprozesse in Gang zu setzen. Das könnte sich mit den jüngsten Erfolgen der chinesischen Wissenschaftler jedoch bald ändern.

Europäische Forscher sehen China auf einem guten Weg in der Fusionsforschung. Das Fusionsplasma für 1.000 Sekunden aufrechtzuerhalten, sei ein “beeindruckender technologischer Erfolg”, sagt Dr. Hartmut Zohm, Leiter des Bereichs Tokamak-Szenario-Entwicklung am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching gegenüber China.Table.

Auch Volker Naulin, Leiter der Abteilung Fusionswissenschaft bei Eurofusion, sagt: “Ein Plasma für lange Zeit und bei hohen Temperaturen stabil zu halten, ist beeindruckend.” Eurofusion ist ein Zusammenschluss europäischer Forschungsgremien zur Festigung der europäischen Zusammenarbeit in der Fusionsforschung.

Doch so bemerkenswert die Ergebnisse der chinesischen Experimente klingen, sollten sie nicht überbewertet werden. Denn damit ein Plasma innerhalb eines Fusionsreaktors für die Energieerzeugung nutzbar ist, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Die drei Parameter Temperatur, Plasma-Dichte und Energieeinschlusszeit müssen eine bestimmte Größe erreichen, damit das Fusionsfeuer dauerhaft brennt. Die notwendige Temperatur wurde von den Chinesen schon erreicht. “Bei der Plasmadichte und der Energieeinschlusszeit sind die chinesischen Kollegen noch deutlich von den notwendigen Werten entfernt”, sagt Dr. Zohm vom Max-Planck-Institut. Europäische Forscher seien bei den drei Bedingungen schon deutlich weiter.

Insgesamt ist Europa noch führend in der Fusions-Forschung, so die einhellige Meinung europäischer Wissenschaftler. Die chinesischen Kollegen seien noch “nicht ganz auf dem Stand der besten Institute weltweit”, sagt Hartmut Zohm. Die hohen Temperaturen und die Stabilität des Plasmas, die Chinas Wissenschaftler jüngst erreicht haben, seien auch schon in europäischen Experimenten erreicht worden, sagt Tony Donné, Programm-Manager (CEO) von Eurofusion.

Europa hat zudem einen Forschungs-Vorsprung beim besten “Treibstoff” von Fusionsreaktoren. Laut Wissenschaftlern ist ein Gemisch aus Deuterium und Tritium sehr vielversprechend, um zukünftige Energie-liefernde Fusionsreaktoren zu betreiben. Es liefert “die meiste Energie zu den am einfachsten zu erreichenden Bedingungen”, sagt ein Pressesprecher von Eurofusion. Bisher ist das sogenannte JET-Experiment in Großbritannien das einzige Fusionsexperiment weltweit, das mit einem Deuterium-Tritium Gemisch betrieben wird, so Donné.

Das JET-Experiment, bei dem mehr als 30 europäische Forschungsinstitute zusammenarbeiten, hat weltweit auch die größte Energieeffizienz erzielt. “Die in diesen Geräten erreichte Fusionsleistung und -energie wurde bisher nirgendwo anders erreicht”, sagt der Programm-Manager von Eurofusion. Doch auch die JET-Forscher haben noch nicht den Punkt erreicht, an dem mehr Energie gewonnen als investiert wird. Das soll durch ITER erstmals gelingen. Dabei handelt es sich um einen internationalen Versuchsreaktor in Frankreich, an dem auch China, Russland und die USA beteiligt sind.

Auch laut Volker Naulin hat Europa damit “ganz eindeutig die Führungsrolle in der Fusionsforschung”. Doch “China holt stark auf”, so seine Einschätzung. Die Volksrepublik investiert große Summen in die Erforschung der neuen Technik. Anders als der Rest der Welt räumt China der Fusionsenergie “eine sehr hohe Priorität für die zukünftige Energieversorgung” ein, sagt Zohm vom Max-Planck-Institut. In Hefei wurde beispielsweise ein eigener Forschungs-Campus eröffnet. Dort werden die Technologien entwickelt, um “Fusionsmaschinen ökonomisch und dauerhaft zu betreiben”, sagt Naulin.

Auch plant China einen Demonstrationsreaktor, der die technologische Machbarkeit der Energiegewinnung aus Kernfusion zeigen soll. Auf internationaler Ebene sei das erst im Anschluss an das Großexperiment ITER geplant, sagt Zohm. Die endgültige Entscheidung zur Finanzierung des chinesischen Demonstrationsreaktors wurde jedoch kürzlich erst verschoben, wie Naulin registriert hat.

China selbst möchte schon um das Jahr 2040 Energie aus Kernfusion gewinnen, sagt der chinesische Plasma-Wissenschaftler Song Yuntao. Die Erreichung dieses ambitionierten Ziels sei “nicht ausgeschlossen”, so Zohm. Denn China “investiert viel Geld in diese Technologie und macht rasante Fortschritte”. Exakte Prognosen sind indessen schwierig. Besonders im Bereich der Kernfusion. Schon mehrmals dachten Wissenschaftler, sie stünden kurz vor dem großen Durchbruch. Tony Donné von Eurofusion schätzt das chinesische 2040-Ziel als “etwas optimistisch” ein.

China investiert jedoch insgesamt so massiv in die Fusionsforschung, dass die Volksrepublik europäische Forscher bald überholen könnte. “In drei bis vier Jahren könnte die Krone der Forschung woanders liegen, nämlich in China”, sagt Naulin. In Europa fehle die notwendige politische Unterstützung. Der Wissenschaftler von Eurofusion beklagt: “Wenn man jetzt nachlässt und keinen Demonstrationsreaktor baut, dann verliert Europa das notwendige Know-how wieder.” Denn während China investiert, werden die Mittel in Europa gekürzt. Das Budget für Eurofusion habe in den letzten Jahren abgenommen, sagt Donné.

Zudem wird die Fusionsforschung auf politischer Ebene als Nuklear-Technologie aufgefasst. Somit könne sie nicht von Geldern aus dem Bereich des EU Green Deal profitieren. Auch bürokratische Hürden erschweren die Forschung in Europa. Naulin weist darauf hin, dass das Groß-Experiment ITER “nach Sicherheitsmaßstäben gebaut wurde, die an ein Atomkraftwerk angelegt werden”. Das sei jedoch nicht notwendig. “Es macht die Sache komplizierter und kostspieliger, als sie sein müsste.” Die Energiegewinnung durch Fusion ist vergleichsweise sicher: Eine Kernschmelze wie bei einem herkömmlichen Atomkraftwerk ist ausgeschlossen.

Doch Chinas Aufstieg in der Fusionsforschung ist nicht nur den massiven Finanzmitteln zu verdanken. In der Forschung gibt es einen intensiven Austausch. Die guten Fähigkeiten, die China in der Kernfusion entwickelt hat, gehen auch auf die “offene wissenschaftliche Zusammenarbeit” zurück, sagt Naulin.

“Europa und China haben ein sehr aktives Kooperationsprogramm”, bestätigt Tony Donné. So haben viele der Fusionsexperimente internationale Beratungskomitees, in denen Teilnehmer aus China und westlichen Staaten sitzen. Bei den Treffen präsentieren auch die chinesischen Wissenschaftler ihre Daten offen, sagt Donné. “Die chinesischen Kollegen veröffentlichen alle Ergebnisse und laden uns ein, an ihren Experimenten teilzunehmen”, bestätigt auch Zohm vom Max-Planck-Institut.

Doch China scheint derzeit mehr von der Partnerschaft zu profitieren. Naulin und Zohm erklären, dass derzeit mehr Wissen Richtung China fließe als umgekehrt. Das sei aber kein Grund zur Sorge und dem Vorsprung Europas beim Forschungsstand geschuldet. Von politischer Ebene würde aber schon weniger Geld für den Austausch bereitgestellt. “Die Verantwortlichen haben das Gefühl, dass der Austausch einseitig in Richtung China geht”, sagt Volker Naulin.

Ein gewisses Maß an Konkurrenz und Vorsicht ist in der westlich-chinesischen Zusammenarbeit jedoch durchaus zu erkennen. “Ich würde das Verhältnis als freundliche Konkurrenz beschreiben”, sagt Zohm. Und Donné von Eurofusion ergänzt, wenn “wir an Technologien und Komponenten arbeiten, die von strategischer Bedeutung sind, sind wir vorsichtiger”. Wenn Fragen des geistigen Eigentums tangiert werden, sei Eurofusion inzwischen vorsichtiger beim Teilen von Details. Donné geht “davon aus, dass die chinesische Seite das Gleiche tut”, wenn es um geistiges Eigentum geht.

Derzeit ist noch nicht absehbar, ob China oder Europa das erste kommerziell anwendbare Fusionskraftwerk gelingt, das auch Energie liefert. Die Europäer wollen am 9. Februar neue Ergebnisse eines JET-Experiments präsentieren. Und die Wissenschaftsgemeinde blickt gespannt auf das Groß-Experiment ITER, an dem auch China beteiligt ist. Nach jahrelanger Bauzeit sollen im Jahr 2025 die ersten ITER-Experimente starten.

Einig sind sich jedoch fast alle Experten: Kurzfristig wird die Fusionsenergie keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Aber ab Mitte des Jahrhunderts könnte sie zur Deckung des Strombedarfs beitragen – wenn bei der Erforschung alles nach Plan läuft.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Behörden in China glauben, dass Corona-Infizierte sich an Päckchen aus den USA angesteckt haben. Die ersten auf Omikron positiv getesteten Personen aus Peking und Shenzhen hatten Kontakt zu Postsendungen aus dem Ausland, schreiben Staatsmedien. In Shenzhen ist am Sonntag der erste Omikron-Fall aufgetreten. Die Gensequenzen entsprächen den nordamerikanischen Varianten. Päckchen aus anderen Ländern sollten nur unter Schutzmaßnahmen und im Freien geöffnet werden.

Experten bezweifeln indessen, dass sich das Coronavirus über Papier, Pappe oder sonstige Oberflächen übertragen lässt. Dieser Infektionsweg ist jedenfalls bisher nicht wissenschaftlich dokumentiert. Das Virus überträgt sich nach Erfahrung der vergangenen Jahre fast ausschließlich zwischen Menschen, die sich nahe beieinander befinden. “Die Wahrscheinlichkeit einer Kontaminierung von Warensendungen durch eine infizierte Person ist höchst gering”, schreibt die Weltgesundheitsorganisation WHO. “Das Risiko, sich an einer Verpackung anzustecken, die länger unterwegs war, ist gering.” Auf Pappe bleibt das Virus zwar rund 24 Stunden nachweisbar. Forscher zweifeln aber auch innerhalb dieser Zeit daran, dass genug Viren durch die bloße Berührung auf die Hände und dann auf die Schleimhäute der Zielperson gelangen können.

Die Suche nach den Infektionsquellen wird in China derweil immer weiter intensiviert. In Hongkong werden derzeit 2000 Hamster eingeschläfert, nachdem ein Tier in einem Tiergeschäft in Causeway Bay positiv auf das Virus getestet wurde. Der Inhaber hatte Corona entwickelt, ohne dass sich ein anderer Infektionsweg nachvollziehen ließ. fin

Slowenien und Taiwan möchten in ihren Hauptstädten gegenseitige Wirtschafts- und Handelsbüros einrichten. Das erklärte der slowenische Premierminister Janez Jansa am Montag in einem Interview mit dem indischen Fernsehsender Doordarshan. Ein “Taiwan-Büro” in Litauen hatte Peking so erzürnt, dass die Volksrepublik seitdem Waren aus dem baltischen EU-Staat blockiert (China.Table berichtete). Offen ist, ob das Büro einen ähnlich umstrittenen Namen tragen soll wie das in Vilnius. Es könnte auch als einfaches Handelsbüro ausgestaltet werden. Auch in Berlin gibt es eine “Taipeh Vertretung”.

Peking habe keinen Grund, andere Länder daran zu hindern, Handelsbeziehungen mit Taiwan aufzubauen, so Jasna. Taiwan sei ein demokratisches Land. Demgegenüber bereite es ihm Schwierigkeiten, einem Ein-Parteien-Staat wie China dabei zuzuhören, wie er der Welt Lektionen über Demokratie und Frieden erteile. Jasna hatte bereits in der Vergangenheit kritisiert, dass Taiwan aufgrund von Pekings “Ein-China-Politik” bislang nicht in die Weltgesundheitsorganisation aufgenommen wurde. In dem Fernsehinterview betonte Jasna jedoch auch, dass die geplanten Büros in Taipeh und Ljubljana nicht mit Länderbotschaften gleichzusetzen seien, sondern ausschließlich der Freundschaft und wirtschaftlichen Kooperation dienen. fpe

In der Krise rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande sendet die Pekinger Führung Signale der Entspannung und schickt Staatsfirmen zum Rettungseinsatz. Die staatlich kontrollierte Shanghai Pudong Development Bank kündigte am Dienstag eine fünf Milliarden Yuan (690 Millionen Euro) schwere Anleihe für Bauprojekte an. Experten rechneten damit, dass weitere Geldhäuser dem Vorbild folgen und so die Immobilienfinanzierung auf eine breitere Basis stellen. Auch auf kommunikativer Ebene bemühte sich die Regierung um Beruhigung der Märkte. Die Kapitalflüsse am Immobilienmarkt kehrten immer mehr zur Normalität zurück, sagte Zentralbankvertreter Zou Lan am Dienstag. Die Volksrepublik setze bei der Immobilienfinanzierung auf Kontinuität und Stabilität. rtr/fin

Die Autobranche in China könnte die staatliche Vorgabe verfehlen, bis 2060 Klimaneutralität zu erzielen. Vor dieser Entwicklung warnte am Dienstag die Umweltorganisation Greenpeace in einem Report. Zwar befinden sich die Hersteller mit ihrer derzeitigen Weichenstellung auf einem guten Weg, einen Höhepunkt der Emissionen im Jahr 2027 zu erreichen. Doch in den folgenden Jahrzehnten ist der Rückgang des Verkaufs von Benzinern dann zu langsam angesetzt. “Idealerweise müssten die Autohersteller in China den Verkauf von Ottomotoren schon 2030 vollständig auslaufen lassen”, sagt Bao Hang, der zuständige Projektleiter bei Greenpeace East Asia. Bisher sei das nicht realistisch. Die Regierung müsse daher härtere Quoten vorgeben.

In dem Report geht es um den Treibhausgasausstoß der Produkte der Auto-Hersteller, nicht um deren eigene Emissionen in der Herstellung. Um die in China umherfahrenden Autos alle klimaneutral zu machen, müssen die Anbieter schon lange vor der Deadline ausschließlich emissionsfreie Wagen verkaufen. Es handelt sich schließlich um langlebige Waren. Bisher hat beispielsweise Volkswagen den Plan bekannt gegeben, den Anteil rein elektrischer Autos bis 2030 auf die Hälfte hochzutreiben. Nötig seien jedoch 63 Prozent, so Greenpeace.

Die inländischen Anbieter haben hier einen Vorsprung. SAIC, Great Wall Motor, Dongfeng Motor, Geely und Changan Automobile haben die Umstellung auf rein elektrische Antriebe früher ins Auge gefasst als Volkswagen, Nissan, Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes und BMW. Der Übergang zum emissionsfreien Fahren funktioniere nicht, indem die Branche noch lange Benziner verkaufe, warnte Bao. fin

Julia Haes hat Ideen. Sie möchte zum Beispiel einen Risikomonitor entwickeln, der deutschen Unternehmen hilft, Unwägbarkeiten in der Zusammenarbeit mit China besser einzuschätzen. “Mithilfe von künstlicher Intelligenz möchten wir politische Dokumente und Medienberichte aus China analysieren, um Entscheidungen zu erkennen, die sich gerade erst ankündigen”, erklärt die promovierte BWLerin, die im vergangenen Jahr in München das China-Institut für die deutsche Wirtschaft gegründet hat.

Julia Haes ist keine Expertin für KI, keine Politikwissenschaftlerin und auch keine Sinologin. Doch sie ist gut vernetzt, blickt immer auf das große Ganze und weiß aus eigener Erfahrung, was Unternehmen brauchen. Schon als Studentin war sie als Marketing Assistant in einem Fortbildungsinstitut tätig, das ihr Vater gegründet hatte. Während ihrer Promotion in Sankt Gallen lenkte sie beim Aufbau eines internationalen MBA-Programms ihren Blick hinaus in die Welt.

Als Referentin für internationale Kooperation an der Freien Universität kam sie dann schließlich in Kontakt mit China und lernte die Sinologin Anja Blanke kennen, die sie später als Partnerin ins Boot holte. “Das habe ich mir von meinem Vater abgeguckt: Er hat sich bei der Gründung seines Unternehmens mit einem Kaufmann zusammengetan und war selbst Experte für die Inhalte, nämlich Jurist”, erzählt Julia Haes. Aber auch ihr Ehepartner bringt passende Expertise mit: Ihr Mann Klaus Mühlhahn ist Sinologie-Professor an der FU Berlin und seit 2020 Präsident der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Auf ihren China-Reisen mit ihm hatte Julia Haes Gelegenheit, Kontakte zu Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu knüpfen.

“Finiens” ist das lateinische Wort für “Horizont”. So nannte Julia Haes ihr erstes Unternehmen, das sie 2015 gründete, um maßgeschneiderte Trainingsprogramme für chinesische Gruppen in Deutschland anzubieten: Finiens Business Service. Fünf Jahre lang hat sie Weiterbildungen zu unterschiedlichsten Themen zusammengestellt und passende Dozenten gefunden: Von Industrie 4.0 und Kartellrecht über Robotik und autonomes Fahren bis hin zum Weltkulturerbe. 2020 musste Haes das Vorhaben aufgrund der pandemiebedingten Reisebeschränkungen dann wieder auf Eis legen. Gleichzeitig zog ihre Familie von Berlin zurück in die Heimat, nach Tutzing bei München.

Mit dem China-Institut für die deutsche Wirtschaft hat sie das Firmenkonzept von Finiens nun umgedreht. Statt chinesische Gruppen, die nach Deutschland kommen, betreut sie jetzt deutsche Firmen, die sich mit China beschäftigen. “Ich wurde immer wieder von Unternehmen angesprochen, die dringend mehr China-Kompetenz brauchten”, erklärt sie diese Entscheidung.

Neben Schulungen und Forschung soll das China-Institut für die deutsche Wirtschaft auch Beratung und Vernetzung anbieten. Seit November erscheint der Newsletter Chinapolitan. Er enthält Neuigkeiten aus und über China, Stellenangebote von deutschen Unternehmen sowie deutschlandweite Veranstaltungstips mit Chinabezug. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Anja Blanke und ihrem Ehemann Klaus Mühlhahn berichtet Julia Haes darüber hinaus im Podcast “China ungeschminkt” über unterschiedlichste China-Themen vom Immobilienmarkt bis MeToo und von Olympia bis Taiwan.

Ebenfalls gemeinsam mit Mühlhahn arbeitet Julia Haes an dem Buch “Hongkong: Umkämpfte Metropole”, das im Mai erscheinen wird. Auch bei seiner Publikation “Geschichte des modernen China. Von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart” hat sie ihren Mann unterstützt. “Mein Mann schreibt das erste Manuskript. Ich lese kritisch drüber und stelle Fragen. Da haben wir schon einen eingespielten Schreibprozess.”

Haes arbeitet zurzeit fast ausschließlich im Homeoffice und engagiert sich nebenbei im Elternbeirat der Schule ihrer drei Kinder: “Ich bin in der luxuriösen Position, dass ich mir aussuchen kann, wie ich meinen Beruf gestalte. Da gehört es für mich auch dazu, dass ich meine Fähigkeiten auch gesellschaftlich einbringe”, sagt sie. Janna Degener-Storr

Jin Bing wird neuer Chief Financial Officer von Kuaishou. Chinas zweitgrößte Kurzvideo-Plattform musste nach Pekings Crackdown gegen Tech-Unternehmen im vergangenen Jahr hohe Kursverluste verkraften. Jin leitete zuvor die Finanzen bei der Live-Streaming-Webseite Joyy und der Online-Lernplattform Zuoyebang.

Dirk Erlacher, Geschäftsführer und einer der Gründer des Robotik-Unternehmens Agilox, wird nach Shanghai übersiedeln, um dort den asiatischen Markt aufzubauen. Das österreichische Start-up hat sich auf intelligente fahrerlose Transportsysteme spezialisiert.

Nach offiziellen Angaben sollen in den vergangenen sechs Jahren 346 Millionen Chinesen und Chinesinnen am Wintersport teilgenommen haben. Das wäre jeder vierte Bewohner des Landes. Diese Zahl weckt Zweifel, zumindest wenn mit “Wintersport” wirklich Sport gemeint sein soll. Realistischer ist der Wert, wenn auch die Teilnahme an einer Schneeballschlacht (oder intensives Schneeschippen?) als wintersportliche Aktivität gelten.