egal ob Waldsterben oder drohender Klimakollaps – seit Jahrzehnten dreht sich wirtschaftspolitisch fast alles um das BIP-Wachstum. Während die Einführung eines “Glücksindikators” in Deutschland im Sande verlief, versucht man sich in Shenzhen an einem neuen Öko-Indikator. Frank Sieren stellt ihn und die mit ihm verbundenen Hoffnungen vor.

Mit Foxconn und Xiaomi drängen zwei Industrie-Giganten in den E-Auto-Markt. Xiaomi investiert 1,5 Milliarden Dollar, Foxconn hat eine eigene Soft- und Hardwareplattform entwickelt. Christiane Kühl hat die Details.

Die Sanktionen gegen China haben große Wellen geschlagen. Im Interview mit Michael Radunski erläutert Parag Khanna, warum sie China kaum tangieren. Der ehemalige außenpolitische Berater Barack Obamas meint, das massive Wachstum reiche Peking als Selbstversicherung.

Der chinesischen “Stahl-Sucht” widmet sich Johnny Erling. China produziert mittlerweile mehr als die Hälfte des weltweiten Stahlausstoßes und droht die Weltmärkte zu überschwemmen. Jetzt will Peking auch wegen der Klimaversprechen die Überkapazitäten abbauen. Johnny Erling vermutet: Wie schon bei früheren Anstrengungen wird das ein leeres Versprechen bleiben.

Ich wünsche viele neue Erkenntnisse und ein schönes Wochenende!

Shenzhen hat als erste Metropole eine Alternative zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) eingeführt. Das sogenannte Gross Ecosystem Product (GEP) soll im Gegensatz zum klassischen BIP nicht nur berücksichtigen, was in einem Staat oder einer Stadt verkauft und hergestellt wird, sondern Faktoren wie sauberes Wasser, saubere Luft und intakte Grünflächen mit einbeziehen. Dadurch soll das GEP zum einen mehr über das menschliche Wohlbefinden aussagen als das auf materiellem Besitz fußende BIP und zum anderen die Aufmerksamkeit auf eine grüne und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung lenken.

Als Folge soll das GEP dann wiederum dazu beitragen, dass in Zukunft mehr in nachhaltige Projekte und Naturschutz investiert wird. Die Berechnungen orientieren sich an einem System, das von den Vereinten Nationen entwickelt wurde. Damit sei Shenzhen “führend in der Welt”, sagt Zhang Yali, die stellvertretende Leiterin der Shenzhener Ökologiebehörde. Die Ideen und die Techniken des neuen Messsystems basieren auf Umwelt- und Wirtschaftsbilanzierungsmethoden der statistischen Kommission der UN. Sie werden in Shenzhen “als Referenz benutzt”, so Zhang. Der Einführung ging eine sechsjährige Pilotphase voraus. Shenzhens Wirtschaft ist größer als die von Norwegen, Belgien oder Singapur. Und doppelt so groß wie die von Griechenland.

Die UN-Organisation Habitat hat 2019 eine ausführliche Studie über die Nachhaltigkeit der Stadt als Modell für die Welt erstellt. Und schon 2002 hat die UN Shenzhen einen Preis verliehen für “die beeindruckende Kombination aus Nachhaltigkeit und Wachstum”.

Inzwischen ist Shenzhen zum Beispiel die Welthauptstadt der Elektromobilität mit 16.000 E-Bussen, und 22.000 E-Taxis und zahllosen E-Motorrädern. Zum Vergleich: In Berlin fahren 137 E-Busse, in Hamburg 55.

Für die Unternehmensberatung McKinsey ist Shenzhen “die nachhaltigste Stadt Chinas.” Für die Schweizer UBS Bank übernimmt “Shenzhen die Führung als Experimentierfeld für eine Reihe von Maßnahmen von klimafreundlicher und nachhaltiger Politik, die dann in ganz China etabliert werden.”

Shenzhen ist für derartige innovative Projekte prädestiniert, weil es eine der jüngsten Städte der Welt ist und die Menschen deshalb sehr offen für ökologische Entwicklungen sind. Zusammen mit Mumbai in Indien ist es die Megacity weltweit mit dem niedrigsten Durchschnittsalter: 29 Jahre. In London sind es 35, in New York 36, in Berlin und Hongkong 43 Jahre.

Die Idee des GEP geht auf die in Deutschland aufgewachsene US-amerikanische Ökologin Gretchen Daily zurück, die als Professorin an der Stanford University lehrt. Sie definiert das GEP als Gesamtwert aller Ökosystemgüter und -dienstleistungen, die jährlich in einer Region bereitgestellt werden. Zu den natürlichen, messbaren Ökosystemen gehören Wälder, Grasland, Feuchtgebiete, Süßwasserreservoirs und Ozeane, aber auch künstliche Systeme, die auf natürlichen Prozessen beruhen, etwa Ackerbau, Forstwirtschaft, Wasserschutz, Luftreinigung, Weiden, Aquakulturfarmen sowie städtische Grünflächen und Parks.

“Der Einsatz des GEP kann Arbeitsplätze schaffen und Ökosysteme wiederherstellen. Die Sicherung unseres Naturkapitals ist das Herzstück einer Zukunft, in der wir alle gedeihen können”, schreibt sie in einem Beitrag. Was die Umweltpolitik betrifft “ist China weitergegangen als jedes andere Land”, sagt Daily in der Zusammenfassung einer Studie ihres Instituts.

Die Chinesische Akademie der Wissenschaften hat mit einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie über die chinesische “Wasserstadt” Qinghai bereits Pionierarbeit auf dem Gebiet des GEP geleistet. Unter der Leitung von Zhiyun Ouyang, Direktor des Forschungszentrums für Öko-Umweltwissenschaften, wurde eine Vielzahl von Umweltdaten für eine praktische Berechnung des GEP zusammengetragen. “Das schnelle Wirtschaftswachstum in China ging in vielen Regionen mit Umweltschäden einher”, schreiben die Wissenschaftler in der Studie. “Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass über das BIP hinausgegangen werden muss, damit die Entscheidungsträger wichtige ökologische und soziale Dimensionen des menschlichen Wohlbefindens berücksichtigen können.”

Im Juni will Shenzhen, das von Peking bereits 2017 zur Modellstadt für ganz China erklärt wurde, seine ersten GEP-Zahlen der Öffentlichkeit vorstellen. Laut Zhang soll das GEP bei lokalen Regierungsbeamten zu einem Umdenken bei der Wirtschaftsplanung führen. Das Vorhaben, die eigenen Richtwerte für das Wirtschaftswachstum zu überdenken, deckt sich mit Pekings Zielen, bis 2060 klimaneutral zu sein und den Höhepunkt der CO2-Emissionen vor 2030 zu erreichen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping möchte eine “grüne, nachhaltige und integrative” Entwicklung der Volksrepublik.

Lange war das BIP die wichtigste Messlatte für Chinas Aufschwung. Diese Zeit scheint langsam zu Ende zu gehen. Der Paradigmenwechsel hat natürlich auch damit zu tun, dass die Umstellung von der Industrie- zur Dienstleistungswirtschaft das Wirtschaftswachstum Chinas zwangsläufig verlangsamen wird. Eine natürliche Entwicklung, die auch andere Industrienationen durchgemacht haben.

Für Peking hat die jährliche BIP-Wachstumsrate nicht mehr die große politische Bedeutung. Im letzten Fünfjahresplan fehlt eine entsprechende Zielvorgabe.

Peking will unbedingt vermeiden, dass China wie andere Schwellenländer auf dem Weg zur Dienstleistungsgesellschaft in der “Middle-Income-Trap” stecken bleibt, also bei den Einkommen im Mittelfeld zwischen billigeren Niedriglohnländern und hochentwickelten Industriestaaten stagniert, während die Produktionskosten steigen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes am Weltmarkt abnimmt. Die als Chinas Silicon Valley bekannte Stadt Shenzhen steht dagegen vor dem Dilemma, in eine “High Income Trap” zu geraten, da die Wirtschaftsleistung der Stadt in den vergangenen 40 Jahren um das fast 15.000-fache angestiegen ist.

Im Jahr 2018 erreichte das BIP der Stadt 2,42 Billionen Yuan (372 Milliarden US-Dollar) und überholte damit erstmals Hongkong. Vor 1980 betrug das BIP von Shenzhen nur 0,2 Prozent des BIP von Hongkong. In den letzten vier Jahrzehnten ist das Pro-Kopf-BIP von Shenzhen von 200 auf 30.000 US-Dollar gestiegen. Laut Weltbank steht es nun an erster Stelle unter den Städten des chinesischen Festlandes und nähert sich dem Niveau Südkoreas an.

12.04.2021, 09:00 – 10:30 (EST)

Brookings Institute, Webcast: Do US-China educational exchanges serve American interests? Mehr

13.04.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

EUSME China Centre, Vortrag: The opportunities and challenges of doing business in the Chinese cleaning market Mehr

13.04.2021, 10:30 – 11:30 Uhr

IP Helpdesk, Webinar: How to protect your trade secrets in China Anmeldung

13.04.2021, 10:30 – 12:00 Uhr

EUSME China Centre, Online-Training: Data and Cybersecurity Compliance in China Anmeldung

13.04.2021, 12:30 – 1:30 PM (EST)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Director’s Seminar Featuring Tyler Jost – Institutional Origins of Miscalculation in Chinese Foreign Policy Mehr

13.04.2021, 8:00 – 9:30 PM (EST)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Modern China Lecture Series Featuring Taomo Zhou – Leveraging Liminality: Shenzhen and the Origins of China’s Reform and Opening Mehr

14.04.2021, 12:30 – 1:45 PM (EST)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Confronting China Lectures – China’s Role in Global Finance Mehr

14.04.2021, 16:30 Uhr

Deutsch-Chinesische Gesellschaft Düsseldorf, Online-Talk: EU-Investitionsabkommen mit China…Chancen, Risiken = Möglichkeiten! Anmeldung

15.04.2021, 09:00 – 12:00 Uhr

EUSME China Centre, Webinar: How well prepared are you to sell online in China? Anmeldung

Technologie-Konzerne drängen in China schon länger in die Elektromobilität. Firmen wie Baidu, Alibaba oder Tencent bieten Milliarden an Kapital und einiges an Know-how für das vernetzte Auto der Zukunft. Neu ist: Tech-Firmen wollen nun auch selber ganze Autos bauen. Gerade kündigte der erfolgreiche Smartphone-Hersteller Xiaomi an, bis zu zehn Milliarden US-Dollar in den Aufbau einer Elektroauto-Produktion zu investieren. Dafür wird Xiaomi eine Tochtergesellschaft gründen, in die zunächst rund 1,5 Milliarden Dollar fließen – mit Xiaomi-Gründer Lei Jun höchstpersönlich an der Spitze. “Dies wird das letzte Startup meiner Karriere sein”, sagte Lei in Peking.

Parallel kündigte der taiwanische Apple-Auftragsfertiger Foxconn im Wochentakt neue Elektro-Aktivitäten an. Foxconn hat eine Elektroauto-Plattform namens MIH präsentiert, auf der Stromer der Marke Foxtron entstehen sollen. Das Unternehmen will mit Chinas größtem privaten Autobauer Geely E-Autos für andere Marken in Lizenz produzieren, das strauchelnde Elektro-Startup Byton unterstützen und eine eigene Stromer-Fabrik in Amerika bauen – entweder in Mexiko oder am bestehenden Standort im US-Bundesstaat Wisconsin. Im Februar gaben Foxconn und das US-Startup Fisker eine Produktions-Partnerschaft bekannt. Außerdem verhandelt Foxconn mit Fiat Chrysler – inzwischen Teil des neuen Stellantis-Konzerns – über die Gründung eines Elektro-Joint-Ventures in China.

Xiaomi hat bisher kaum Details zu seinen Elektro-Plänen präsentiert. Die Szene nimmt das erfolgsverwöhnte Unternehmen indes jetzt schon ernst, nicht nur weil es, anders als die Startups, über reichlich eigenes Kapital verfügt – knapp 100 Milliarden Yuan (umgerechnet über 12,5 Milliarden Euro) waren es gegen Ende des Jahres 2020 – und sich Firmengründer Lei Jun seit jeher für vernetzte Elektroautos interessiert. Es besitzt auch eine Marke, mit der die Zielgruppe bestens vertraut ist: Xiaomi verkauft neben populären Smartphones auch cool designte Reiskocher, Luftreiniger oder Robo-Staubsauger in schlichtem Weiß. “Ich bin mir der Risiken der Automobilindustrie voll bewusst“, sagte Lei Jun in Peking. “Mir ist auch bewusst, dass das Projekt mit zig Milliarden Investitionen mindestens drei bis fünf Jahre dauern wird.” Xiaomi plane nicht, externe Investoren einzuladen, da das Unternehmen die volle Kontrolle über das Automobilgeschäft behalten wolle, so der 52-Jährige.

Xiaomi habe bereits Ingenieure eingestellt, um die Software zu entwickeln, die in seine Autos eingebettet werden soll, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit den Planungen vertraute Quelle. Lei leitete demnach vor einigen Monaten eine Studie zum Potenzial der EV-Branche und traf erst vor einigen Wochen die endgültige Entscheidung, den Einstieg zu wagen.

Was könne Lei überzeugt haben, fragt der langjährige China-Auto-Analyst Michael Dunne – und gibt gleich selbst die Antwort: “Chinesische Verbraucher nutzen Elektrofahrzeuge wie nie zuvor – auch ohne Anreize. Das war nicht immer der Fall.” Bis vor einem Jahr hätten “Compliance”-Autos den Elektro-Markt dominiert: Traditionelle Marken wie BAIC, SAIC und BYD verkauften Autos an Flottenbetreiber und kontrollierten laut Dunne das subventionierte Segment mit einem Marktanteil von mehr als 95 Prozent. Nun gibt es kaum noch Zuschüsse. Und trotzdem: “Das gesamte EV-Wachstum im Jahr 2020 wurde von Privatpersonen getragen, die verführerische neue Produkte von Tesla, Nio, Li Auto, WM Motor, Xpeng und SGMW kauften”, sagt Dunne. Gutes Timing also für Xiaomi.

Das gleiche gilt natürlich für Foxconn, das ebenso wie Xiaomi Erfahrung mit einer Vielfalt von Produkten hat – nur eben nicht als Marke, sondern als Auftragsfertiger. Herzstück für den Einstieg in die Elektromobilität ist die im Oktober in Taipei präsentierte MIH Open Platform: Eine für alle Partner zugängliche Software und Hardware für die E-Autoproduktion. Die dazu gehörige MIH Alliance zählt auf ihrer Website bereits rund 400 Partnerfirmen auf, darunter Siemens, Bosch, Microsoft, Nvidia oder den deutschen Zulieferer Leoni. Foxconn gründete zudem eine eigene Marke namens Foxtron, die ab 2022 E-Busse produzieren soll und ab 2023 einen Elektro-SUV. Das MIH-Ökosystem soll demnächst in eine eigene Tochterfirma überführt werden. Ob auch Foxconns neue Partner – allen voran Byton – die MIH Open Platform verwenden werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Für Fisker wird Foxconn gemäß einer Absichtserklärung vom Februar ein zweites Elektro-Modell produzieren. Das erste Modell namens Ocean soll ab Ende 2022 bei dem Zulieferer Magna vom Band laufen, der ebenfalls eigene Elektro-Kapazitäten aufgebaut hat. Modell Nummer zwei wird nicht vor Ende 2023 produziert, Konkretes ist bisher Mangelware. Laut Foxconn lautet der sehr ambitionierte Codename: ‘Project PEAR’, ausgeschrieben ‘Personal Electric Automotive Revolution’. Startup-Gründer Henrik Fisker schrieb dazu auf Twitter: “Dieses Fahrzeug ist so revolutionär, dass wir es bis zum Start Ende 2023 geheim halten müssen! Für manche könnte es zu futuristisch sein!” Laut Foxconn werden nun Teams beider Firmen Details zu Design, Technologie, Engineering und Fertigung festzurren, um dann im zweiten Quartal eine formale Partnerschaft zu vereinbaren. Der Stand bei dem geplanten Foxconn-FCA-Joint Venture ist indes unklar.

Auch Xiaomi wolle die Produktion auslagern, aber nicht an etablierte Autobauer, schreibt Bloomberg unter Berufung auf eine weitere Quelle mit Zugang zu den Xiaomi-Entscheidern. Der private SUV-Hersteller Great Wall Motor wies bereits einen Reuters-Bericht zurück, er werde Xiaomi beim Autobau helfen. Die Entscheidung ist möglicherweise noch gar nicht gefallen. Zu Xiaomis Auftragsfertigern für Smartphones gehört übrigens auch ein taiwanisches Unternehmen namens Foxconn.

Der Einstieg der beiden Firmen wirbelt Chinas von Startups und Staatskonzernen geprägtes Elektro-Segment noch einmal kräftig durcheinander. Ohnehin ist die Branche gerade ziemlich in Bewegung: Geely Auto gründete nach dem Joint Venture mit Foxconn gleich noch eines mit seiner eigenen Konzernholding zur Entwicklung von Premium-Elektroautos der Marke Zeekr (China.Table berichtete). Zeekr-Konkurrenten sind laut Geely Tesla und das lokale Startup NIO. NIO ließ gerade sein 100.000. Auto vom Band laufen – hat nun aber Probleme mit dem Chip-Nachschub. Tesla verkaufte 2020 30 Prozent seiner Autos in China – bekam dort wegen eingebauter Kameras allerdings gerade Ärger. Die Kameras seien außerhalb Nordamerikas nicht aktiviert, beeilte Tesla sich am Mittwoch mitzuteilen. Geely will außerdem mit dem KI-Vorreiter Baidu zusammen smarte Elektrovehikel bauen. Es bleibt spannend.

Herr Khanna, Sie haben schon 2008 in ihrem Buch “Der Kampf um die Zweite Welt” vehement die Emanzipierung Europas gefordert. Es solle seine eigene Rolle in der Welt finden und eigene Entscheidungen treffen. Vor rund zwei Wochen hat die EU erstmals seit 1989 wieder Sanktionen gegen China verhängt. Ist das der richtige Weg?

Nein, das bringt überhaupt nichts. China ist mittlerweile viel zu mächtig geworden. Wenn man sich wirklich für Xinjiang oder Tibet interessierte, hätte man das schon vor 25 Jahren tun können. Damals hatte man noch eine gewisse Hebelkraft, um die chinesische Innenpolitik zu beeinflussen. Der heutige Aufschrei ist nicht mehr als eine Selbstbefriedigung des Westens.

Warum?

China kann darüber hinwegsehen, denn Peking kann sämtliche Auslandsinvestitionen in diesen Bereichen und Regionen durch eigenes Geld und Engagement ersetzen, ohne dabei etwas zu verlieren. Also ich frage mich, was dieses Theater bringen soll.

Das klingt sehr nach der Sichtweise von Xi Jinping. Chinas Staatspräsident preist das chinesische Modell als dem Westen überlegen. Wo sehen sie die Vorteile des chinesischen Systems?

Ich sehe die Vorteile des chinesischen Systems vor allem im eigenen Kontext.

Wie meinen Sie das?

Das bedeutet: Was gut für China ist, muss nicht auch gut sein für den Rest der Welt. Deswegen habe ich keine Angst davor, dass China sein Modell weltweit exportieren könnte. Seit 2003 sehen wir immer wieder Länder in Afrika oder Lateinamerika, deren Regierungen sagen, wir neigen zum chinesischen Modell. Aber das bedeutet nicht, dass sie die Disziplin haben, beispielsweise in ihre Infrastruktur zu investieren oder in die Produktivität der Arbeitskräfte. Was die jeweiligen Länder meinen, ist: Wir hätten gerne wirtschaftlichen Erfolg, ohne die politische Macht aufzugeben.

Was sind die Vorteile, die im chinesischen Kontext funktionieren – und nicht im europäischen?

Sie sind entscheidungsfähig, und zwar sehr schnell. Das widerspricht unserer Vorstellung von Technokratie. Wir denken dabei immer an die Sowjetunion – meinen in Wirklichkeit aber korrupte Staaten. In China hingegen bedeutet es, schnell zu entscheiden und dann sehr viel Geld für eine Entscheidung zur Verfügung zu stellen.

Also alles rein wirtschaftlich. Sonst nichts?

In China haben wir einen sehr starken Staat, der nicht nur fähig ist zu entscheiden, sondern der seine Entscheidung auch gegen Widerstand durchsetzt und Einfluss nimmt auf alle Bereiche. Es ist ein Staat, der sich einmischt bis tief in die Unternehmen und die Gesellschaft. Und ein Staat, der politischen Widerstand eliminiert. Das passiert in China jetzt und schon seit 4000 Jahren. Ich verstehe also nicht, warum das jemanden heutzutage noch überrascht.

Wenn das alles so erfolgreich ist, sollten wir es auch so machen? Oder warum würde es bei uns nicht funktionieren?

Weil wir Demokratien sind mit eigenen Strukturen, weil wir eine andere Kultur haben – und weil wir es anders wollen. Aber viel wichtiger an dieser Stelle ist ein anderer Punkt: Man muss nicht wie China sein, um erfolgreich mit China konkurrieren zu können.

Der Gedanke, man könne Systeme aufgrund von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen nicht übernehmen – diesen Ansatz führt auch Peking an und behauptet: Bei uns in China würde eine Demokratie wie im Westen gar nicht funktionieren.

Das sagen sie vor allem seit der Finanzkrise 2008. Aber mal ehrlich, es bedarf nicht des politischen Versagens im Westen, um die Chinesen derart selbstbewusst werden zu lassen, und dass sie das westliche Modell ablehnen. Das eigene Wirtschaftswachstum in China ist der Quell ihres Selbstbewusstseins. Und sie können ja täglich selbst sehen, wie erfolgreich sie damit sind. Das Versagen des Westens in den vergangenen 15 bis 20 Jahren kommt da noch hinzu. Aber dessen hätte es nicht bedurft. Das eigene Wachstum reicht als Selbstversicherung der Chinesen.

Eine andere Behauptung aus Peking lautet, man sei nicht expansiv. Blickt man aber ins Südchinesische Meer oder in den Himalaya zeigt sich doch ein anderes Bild.

Natürlich ist China expansiv. Aber: nicht auf koloniale Weise wie der Westen es früher war, sondern vielmehr auf merkantilistische Weise.

Sehr spitzfindig.

Es ist ein riesiger Unterschied. Kolonialismus geht einher mit politischer Kontrolle, mit der direkten Besetzung eines Landes, während Merkantilismus in diesem Zusammenhang die Kontrolle über die Versorgungsketten bedeutet.

Was bedeutet das konkret?

China hat überhaupt kein Interesse an der Kultur eines Landes oder daran, es zu regieren. Sie wollen einzig die jeweiligen Rohstoffe. Und sie wollen den jeweiligen Markt mit eigenen Gütern dominieren. Aber sie wollen nicht noch ein zusätzliches Land regieren. Sie haben zu Hause schon genug Menschen zu regieren. Das reicht.

Das wollen sie alles nicht. Aber was will Peking dann?

China will diplomatische Gehorsamkeit, weil es dem Zweck reibungsloser Versorgungsketten dient. Es ist sehr wichtig, dass wir das erkennen und uns darüber einig sind. Peking betrachtet die anderen Menschen aus dem Rest der Welt als Barbaren – und diese Barbaren wollen sie doch nicht regieren.

Schauen Sie nach Afrika. Dort gibt es einige Staaten, aus denen sich China bereits wieder zurückgezogen hat. Vor zehn Jahren haben wir geglaubt, Angola sei auf dem besten Weg, eine chinesische Provinz zu werden. Heute gibt es in Angola nur noch sehr wenige Chinesen und chinesische Projekte, denn sie brauchen schlicht das Erdöl nicht mehr. Also wenn China ein Land nicht mehr braucht, ziehen sie ab und weiter. Das macht keine Kolonialmacht. Eine Kolonialmacht will für alle Ewigkeit bleiben und das Land beherrschen.

Kommen wir zurück zum Umgang mit China. Wenn die aktuellen Sanktionen nichts bringen, klingt das sehr fatalistisch, fast so als könne der Westen gar nichts tun.

Nein, überhaupt nicht. Aber wenn man wirklich etwas verändern will, muss man in China präsent sein. Der Westen muss anwesend bleiben, um langfristig die Lage beeinflussen zu können.

Das erinnert sehr an die Parole “Wandel durch Handel”, die jedoch gescheitert ist. Viele im Westen glaubten, China werde sich über die wirtschaftliche Verflechtung mit dem Westen in unsere Richtung entwickeln.

Das ist tatsächlich falsch. Dieser Ansatz kann nicht funktionieren. Handel erzeugt Modernisierung. Aber Modernisierung muss nicht zwangsläufig Verwestlichung bedeuten. Das ist die arrogante Sicht des Westens auf die Welt.

Also hat der jahrzehntelange Handel mit China nur die Gewinne der westlichen Konzerne gesteigert. Gewandelt hat sich nichts?

Das stimmt so auch nicht ganz. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in Chinas Gesellschaft sehr viel gewandelt, sehr zum Positiven. Die Menschen haben mehr Geld und auch mehr Rechte. Leider nicht alle. Die angesprochenen Minderheiten leiden. Aber Sanktionen sind wirklich nicht der richtige Weg. China hat schon lange den Plan, diese Gebiete und die dortigen Menschen zu erobern und zu unterdrücken. Jetzt zu denken, man könne es mit ein paar Worten und diesen Sanktionen ändern, das ist wirklich Schwachsinn.

Also was sollten westliche Firmen tun?

Also wenn beispielsweise Volkswagen tatsächlich die Menschenrechtslage in Xinjiang verbessern will, dann sollten sie in der Region aktiv sein und einen Faktor darstellen. Sie sollten dort Werke bauen und als Vorbilder agieren, zum Beispiel in dem man sagt: Wir stellen nur Uiguren ein, und sie bekommen ein gutes Gehalt.

Die italienische Regierung hat einem Medienbericht zufolge das Telekommunikationsunternehmen Linkem daran gehindert, 5G-Komponenten und fachliche Begleitung von Huawei und ZTE zu beziehen. Rom habe Vorschriften “bezüglich der Notifizierung der Firma Linkem, die den Erwerb von Hardware- und Softwareelementen von Huawei und ZTE für die Fertigstellung des 5G-SA-Netzwerks betrifft” verhängt, berichtete das Nachrichtenportal Formiche gestern in Berufung auf ein Dekret an das italienische Parlament. Der Schritt erfolgte demnach im Rahmen der sogenannten “Golden Power”-Regeln, die dem Staat eine Einmischung in die Geschäfte von Unternehmen unter dem Gesichtspunkt der nationalen Sicherheit erlauben.

Die Regierung unter Mario Draghi hatte bereits Anfang März per “Golden Power”-Regel das Telekommunikationsunternehmen Fastweb vom Erwerb von Ausstattung von ZTE und dem taiwanischen Hersteller Askey abgehalten, wie Formiche berichtete. Die Regierung habe damit verhindert, dass Fastweb 5G-CPE (Customer Premise Equipment) von ZTE kaufen kann. Der Italienische Parlamentarische Geheimdienstausschuss (Copasir) hatte in einem Bericht von Dezember 2019 vor einer Sicherheitsbedrohung durch die chinesischen Telekomausstatter gewarnt.

Die Entscheidung signalisiert Beobachter:innen zufolge die Fortsetzung der Wendung der Draghi-Regierung hin zu Washington und Brüssel. ari

Die Stadt Peking will bis 2025 mehr als 10.000 Brennstoffzellenfahrzeuge auf die Straße bringen und 74 Wasserstofftankstellen bauen, wie Reuters berichtet. Ein Teil der Fahrzeuge soll schon zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking einsatzbereit sein. Geplant sei, bis 2025 4.400 schwere LKW durch solche mit Brennstoffzellen zu ersetzen und dadurch 145.000 Tonnen Dieselkraftstoff einzusparen. Ende 2020 wies China weniger als 10.000 LKW und Busse auf, die mit Wasserstoff fahren. Laut Reuters bemühten sich jedoch viele Provinzen und Städte, Wasserstoffpläne zu entwickeln. Sie fordern staatliche Subventionen, um den Sektor anzukurbeln. nib

Der Hongkonger Aktivist und ehemalige Oppositionsabgeordnete Nathan Law hat politisches Asyl in Großbritannien erhalten. Nach vier Monaten sei sein Antrag genehmigt worden, schrieb der 27-jährige auf Twitter. “Großbritannien hat eine stolze Geschichte darin, denjenigen Schutz zu bieten, die ihn brauchen”, schrieb der britische Außenminister Dominic Raab zu der Bekanntgabe des Asyls für Law ebenfalls auf Twitter. Das Vereinigte Königreich gab zudem bekannt, eingewanderte Hongkonger:innen zu unterstützen.

Dazu sei ein Fonds in Höhe von 43 Millionen Pfund (rund 50 Millionen Euro) im Rahmen eines neuen Systems für Inhaber:innen von britischen Übersee-Pässen ins Leben gerufen worden, teilte das britische Innenministerium mit. Damit solle den Betroffenen demnach Zugang zu Wohnraum, Arbeit und Bildungsunterstützung erleichtert werden. London hatte zu Beginn des Jahres die Einreise für Hongkonger:innen erleichtert. Es wird erwartet, dass Hunderttausende im Rahmen des Programms nach Großbritannien ziehen.

Die Asyl-Entscheidung für Law sorgte für neue Verstimmungen zwischen London und Peking. Der chinesische Außenamtssprecher Zhao Lijian warf der britischen Seite Medienberichten zufolge vor, “gesuchte Kriminelle” zu schützen und unverhohlen Hongkonger Separatisten zu unterstützen. Es sei eine “krasse Einmischung” in die Hongkonger Justiz, ein Verstoß gegen internationales Recht und grundlegende internationale Normen. ari

Chinas Finanzministerium will die Gesetzgebung für eine Grundsteuer “aktiv und stetig” vorantreiben, wie das Wirtschaftsportal Caixin berichtet. Bisher habe China keine fortlaufende Steuer auf Immobilieneigentum. Stattdessen erhebt die Volksrepublik Steuern beim Bau und der Übertragung von Immobilien, so Caixin. Eine Grundsteuer könnte den Provinzregierungen demzufolge Einnahmen in Höhe von mehreren Milliarden Yuan einbringen. Seit Beginn des letzten Jahrzehnts werde über die Einführung einer Grundsteuer debattiert. Befürchtungen, eine solche Steuer würde dem Immobilienmarkt schädigen, verhinderten die Einführung bisher, berichtet Caixin.

Einige Lokalregierungen hätten gezögert, die neue Steuer zu unterstützen, da sie stark von Grundstücksverkäufen profitieren und befürchten, eine Grundsteuer senke die Immobilienpreise und die Nachfrage nach Grundstücken.

Den Zielen des 14. Fünfjahresplan folgend plant das chinesische Finanzministerium weiter, das System der Steuererhebung zu reformieren, um den Wohlstand besser umzuverteilen und die Schere zwischen Reich und Arm zu reduzieren, so Caixin. nib

Das Europaparlament will den tschechischen Europa-Abgeordneten und ehemaligen Vorsitzenden des informellen Clubs China-freundlicher EU-Parlamentarier, Jan Zahradil, einem Medienbericht zufolge einer förmlichen Untersuchung unterziehen. Hintergrund sind Unklarheiten über das Sponsoring eines Treffens des China-Clubs durch die chinesische EU-Mission im Jahr 2019, die Zahradil nicht korrekt offengelegt haben soll.

In einem Brief an das niederländische Investigativ-Magazin Follow The Money bestätigte ein hochrangiger EU-Beamter, dass der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, eine Gruppe Abgeordneter angewiesen habe, zu untersuchen, ob Zahradil die Regeln der Institution zur Offenlegung der finanziellen Unterstützung befolgt habe. Das Europaparlament bestätigte die Untersuchung mit Verweis auf interne Vertraulichkeit bei dem Vorgang gegenüber China.Table zunächst nicht.

Zahradil und die China-Freundschaftsgruppe, deren Aktivitäten derzeit auf Eis gelegt sind, wurden in der Vergangenheit mehrfach kritisiert. Beklagt wurde dabei die mangelnde Transparenz der Gruppe, da die Liste der Mitglieder nie offengelegt wurde. Der Freundschaftsgruppe wurde Peking-Nähe vorgeworfen, zudem ist Zahradil stellvertretender Vorsitzender des Handelsausschusses des EU-Parlaments und hatte damit Zugang zu wichtigen EU-Kommissionsunterlagen, die die EU-Handelspolitik betreffen.

Das Sponsoring der Veranstaltung durch die chinesische EU-Mission wurde einem Medienbericht zufolge weder in offiziellen Finanzerklärungen von Zahradil noch in den Erklärungen einer Handvoll Mitglieder erwähnt, von denen angenommen wird, dass sie Teil der informellen Gruppe sind. Der tschechische Abgeordnete hatte im November das Sponsoring eingeräumt und daraufhin die China-Freundschaftsgruppe vorerst wieder eingestellt. Welche Folgen die mögliche Untersuchung haben könnte, war nicht klar. Eine Anfrage von China.Table an den EU-Abgeordneten wurde zunächst nicht beantwortet. ari

Die Botschaft der beiden Superbehörden war kein Aprilscherz, aber sie las sich so. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und die Staatsaufsicht über Industrie- und Informationstechnologie (MIIT) sagten am 1. April gemeinsam der Überproduktion von Stahl den Kampf an. Schon 2021 wollen sie loslegen, um im neuen Fünfjahres-Plan überschüssige Kapazitäten zu reduzieren und CO2-Emissionen zu verringern. Mit einer “Blick zurück”-Inspektion würden sie das Land durchkämmen, um herauszufinden, warum die gleiche Kampagne zum Abbau von Chinas Stahlbergen vor fünf Jahren scheiterte.

Das klingt entschlossen. Aber es wird ausgehen wie das Hornberger Schießen. Denn für den Abbau alter Hochöfen zwischen 2016 und 2020 kamen klammheimlich jede Menge neue Kapazitäten dazu. Schuld war Beijing, das im vergangenen Fünfjahresplan Chinas lahmende Wirtschaft mit Subventionen stimuliert hatte und 2020 im Kampf gegen Corona die Baubranche und den Automobilbau stark aufpäppelte. Prompt gingen die Stahlpreise und die Nachfrage durch die Decke. Das räumen die beiden Ministerien auch ein: “Regionen und Gesellschaften folgten blindlings dem Impuls, auf neue Stahlprojekte zu setzen. Der Kapazitätsabbau ließ sich so nicht konsolidieren.” Im Klartext: Chinas Provinzen und Industrien produzierten um die Wette Rohstahl, weil sich das für sie lohnte. Alarmiert notierte jüngst der Weltverband Stahl: 2019 produzierte die Volksrepublik mit 996 Millionen Tonnen Rohstahl mehr als die Hälfte des Weltausstoßes. Ein Jahr später legte sie die Latte noch höher. 2020 stellte China laut “Reuters” 1,065 Milliarden Tonnen her.

Der unersättliche Appetit auf Stahl ist ein Déjà-vu. Er steckt seit Maos Zeiten in der DNA seiner Kommunistischen Partei. Dank des halbgaren Gemischs aus Markt- und Planwirtschaft, bei dem der Staat den Marktmechanismus wie einen Schalter an- und ausknipsen kann, wurde Stahl von einem Knappheitsgut in sozialistischen Staaten zum Überschuss-Produkt in China. Vergeblich versuchten sich die Weltmärkte mit Strafzöllen und Anti-Dumping-Verfahren gegen die subventionierte Stahlschwemme aus China abzuschotten.

Dabei gab es Warnungen. 2009 identifizierte die EU-Kammer in Beijing in einer 50-seitigen Studie die Überkapazitäten chinesischer Branchen, allen voran bei Stahl. Der damalige Kammerpräsident Jörg Wuttke sprach von “destruktiven Folgen” für China wie für die Weltwirtschaft. 2015 erschien eine zweite Kammer-Studie, weil, so Wuttke: “Die Lage hat sich von schlecht zu schlimm gewandelt.” 2008 hatte China 512 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. 2014 waren es 813 Millionen Tonnen. Zwischen 2004 und 2014 nahm die weltweite Stahlproduktion um 57 Prozent zu. China hatte 91 Prozent Anteil daran.

Diesen April verurteilte das Büro der neuen Handelsbeauftragten der USA (USTR) die Volksrepublik als global führende “Erzeugerin nicht-wirtschaftlicher Kapazitäten.” Die sperrige Formulierung dient als Begründung für neue Strafzölle. Chinas “fortgesetzte Aufblähung der Stahlproduktion, plus seine wachsenden Lagerbestände und Anreize für Exporte drohen die globalen Märkte mit Überschuss-Stahl zu überfluten, in einem Moment, in dem sich die weltweite Stahlbranche vom Nachfrageschock durch die Covid-19 Pandemie zu erholen versucht.”

Beijing hätte gute Gründe sein Stahlchaos neu zu ordnen. Präsident Xi Jinping verpflichtete sein Land klimapolitisch, bis 2030 das Maximum beim Ausstoß von Treibhausgasen zu erreichen und es bis 2060 karbonneutral zu machen. Dazu müsste er an den Stahl ran. Nach Chinas Berechnungen entfallen allein auf die metallurgische Industrie etwa 15 Prozent der nationalen CO2-Emissionen.

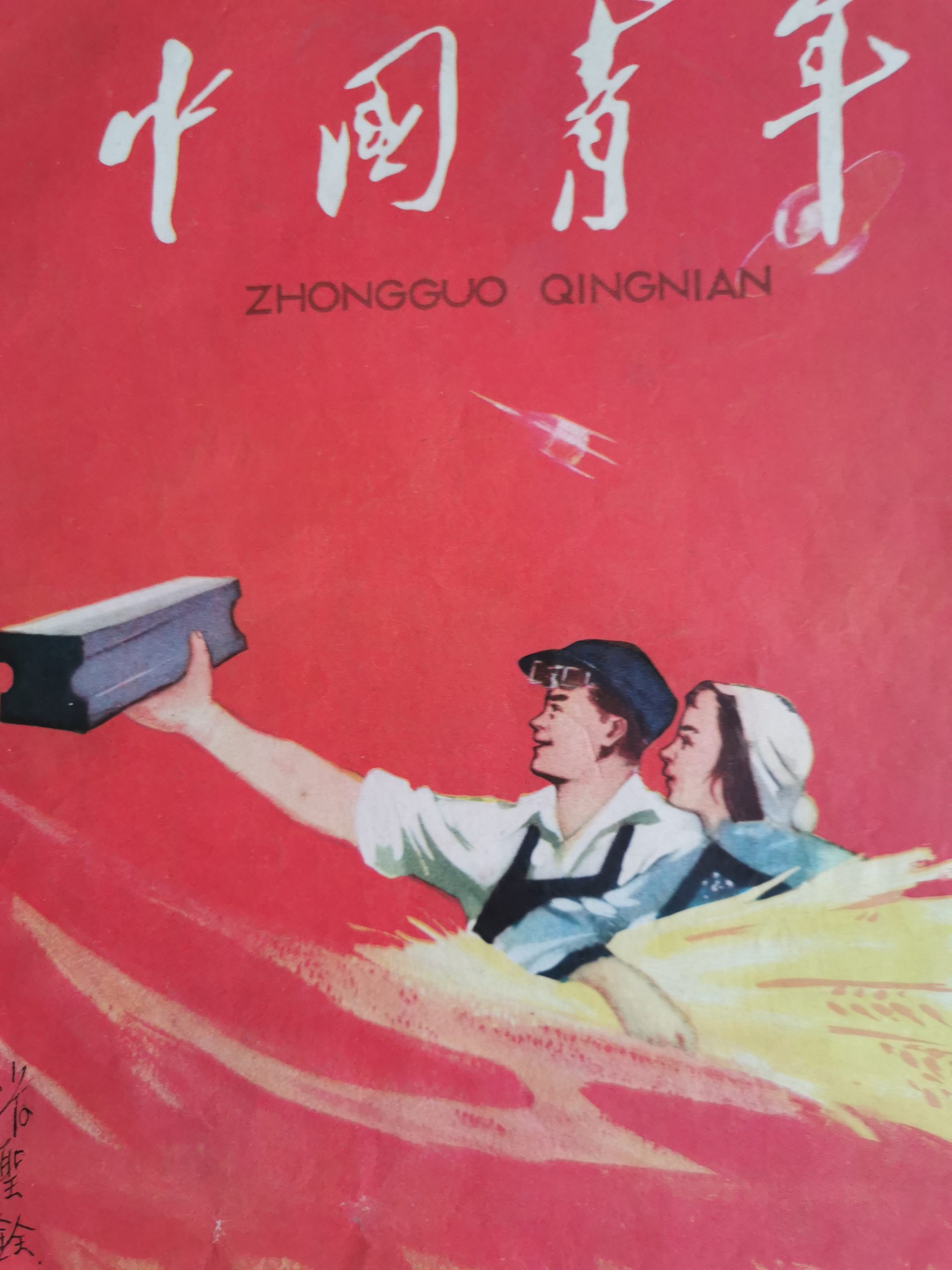

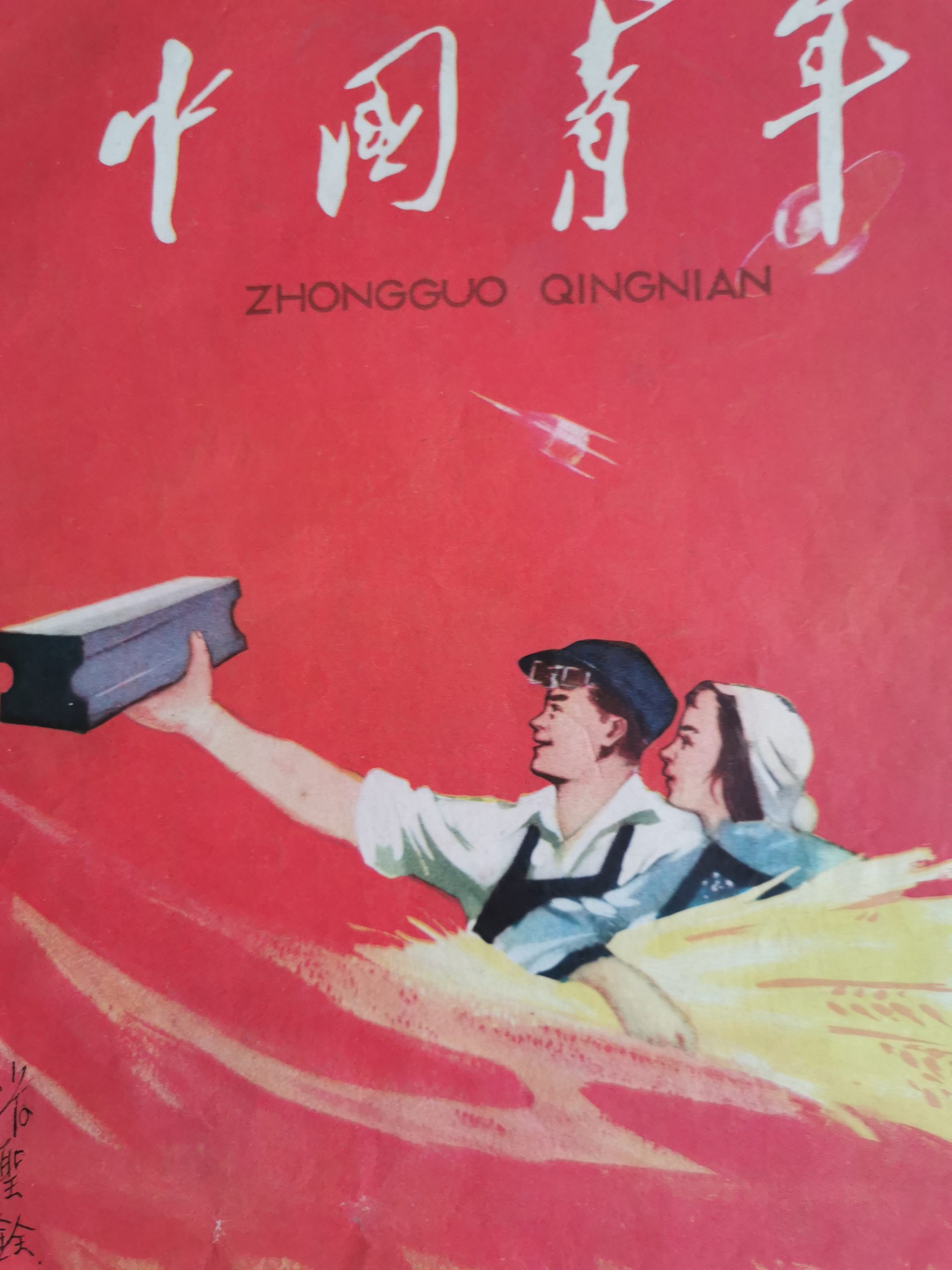

Doch Stahl ist Sucht (China.Table berichtete). Mao verfiel ihr Ende 1957 in Moskau. Beflügelt vom Sputnik-Erfolg des Sowjetführers Nikita Chruschtschow und dessen protzige Ankündigung, in 15 Jahren die USA produktionsmäßig zu überholen, versprach Mao, in 15 Jahren das Gleiche mit England zu schaffen. Zurück in Beijing ließ er 60 Millionen Chinesen zum “Stahlkochen” antreten und 240.000 kleine Hochöfen bauen. Propagandaplakate jener Zeit zeigen verklärt blickende Arbeiter, die Stahl in den rotfarbenen Himmel heben, an dem ein sowjetischer Satellit fliegt. Mehr Stahl und mehr Getreide wurden magische Symbole für den chinesischen Kommunismus.

“Im Großen Sprung der Stahlerzeugung” forderte Mao, Chinas Produktion von 5,35 Millionen Tonnen Stahl im Jahr 1957 innerhalb eines Jahres zu verdoppeln. Am 19. Dezember 1958 jubelte Xinhua: 60 Millionen Arbeiter hätten das Ziel von 10,7 Millionen Tonnen Stahl erfüllt. Später stellte sich heraus, dass kaum acht Millionen Tonnen brauchbar waren. Alles andere war Schlacke.

Chinesische Parteihistoriker zeichneten nach, wie Mao seine Forderung, England in 15 Jahren zu überholen, ständig veränderte. Am 18. Mai 1958 rief er aus, dass China “Großbritannien bereits in sieben Jahren eingeholt haben wird. Und weitere acht bis zehn Jahre später werden wir mit den USA gleichgezogen sein.” Die Formel hieß nun: “Chao Ying Gan Mei” (超英赶美) Überholt England und holt die USA ein.

Allen fürchterlichen Rückschlägen zum Trotz ließ Beijings Stahlbesessenheit nicht nach. Die Volksrepublik war das einzige Land, das sich mit zwei Sonderbriefmarken feierte, als es ihr gelang, 1997 mehr als 100 Millionen Tonnen Stahl und damit Weltrekord zu produzieren. Eine Marke zeigt die Eisenverhüttung im Altertum, wo China auch schon Nummer Eins gewesen sein will.

Vom stählernen Höhenrausch kommt Beijing nicht runter. Denn es braucht noch mehr Stahl auch für seine Aufrüstung, in deren Zentrum der Ausbau der Marine steht. So wie es einst in Deutschland oder Japan war. So gesehen wirkt die jüngste Botschaft zum Stahlabbau doch wie ein Aprilscherz.

egal ob Waldsterben oder drohender Klimakollaps – seit Jahrzehnten dreht sich wirtschaftspolitisch fast alles um das BIP-Wachstum. Während die Einführung eines “Glücksindikators” in Deutschland im Sande verlief, versucht man sich in Shenzhen an einem neuen Öko-Indikator. Frank Sieren stellt ihn und die mit ihm verbundenen Hoffnungen vor.

Mit Foxconn und Xiaomi drängen zwei Industrie-Giganten in den E-Auto-Markt. Xiaomi investiert 1,5 Milliarden Dollar, Foxconn hat eine eigene Soft- und Hardwareplattform entwickelt. Christiane Kühl hat die Details.

Die Sanktionen gegen China haben große Wellen geschlagen. Im Interview mit Michael Radunski erläutert Parag Khanna, warum sie China kaum tangieren. Der ehemalige außenpolitische Berater Barack Obamas meint, das massive Wachstum reiche Peking als Selbstversicherung.

Der chinesischen “Stahl-Sucht” widmet sich Johnny Erling. China produziert mittlerweile mehr als die Hälfte des weltweiten Stahlausstoßes und droht die Weltmärkte zu überschwemmen. Jetzt will Peking auch wegen der Klimaversprechen die Überkapazitäten abbauen. Johnny Erling vermutet: Wie schon bei früheren Anstrengungen wird das ein leeres Versprechen bleiben.

Ich wünsche viele neue Erkenntnisse und ein schönes Wochenende!

Shenzhen hat als erste Metropole eine Alternative zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) eingeführt. Das sogenannte Gross Ecosystem Product (GEP) soll im Gegensatz zum klassischen BIP nicht nur berücksichtigen, was in einem Staat oder einer Stadt verkauft und hergestellt wird, sondern Faktoren wie sauberes Wasser, saubere Luft und intakte Grünflächen mit einbeziehen. Dadurch soll das GEP zum einen mehr über das menschliche Wohlbefinden aussagen als das auf materiellem Besitz fußende BIP und zum anderen die Aufmerksamkeit auf eine grüne und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung lenken.

Als Folge soll das GEP dann wiederum dazu beitragen, dass in Zukunft mehr in nachhaltige Projekte und Naturschutz investiert wird. Die Berechnungen orientieren sich an einem System, das von den Vereinten Nationen entwickelt wurde. Damit sei Shenzhen “führend in der Welt”, sagt Zhang Yali, die stellvertretende Leiterin der Shenzhener Ökologiebehörde. Die Ideen und die Techniken des neuen Messsystems basieren auf Umwelt- und Wirtschaftsbilanzierungsmethoden der statistischen Kommission der UN. Sie werden in Shenzhen “als Referenz benutzt”, so Zhang. Der Einführung ging eine sechsjährige Pilotphase voraus. Shenzhens Wirtschaft ist größer als die von Norwegen, Belgien oder Singapur. Und doppelt so groß wie die von Griechenland.

Die UN-Organisation Habitat hat 2019 eine ausführliche Studie über die Nachhaltigkeit der Stadt als Modell für die Welt erstellt. Und schon 2002 hat die UN Shenzhen einen Preis verliehen für “die beeindruckende Kombination aus Nachhaltigkeit und Wachstum”.

Inzwischen ist Shenzhen zum Beispiel die Welthauptstadt der Elektromobilität mit 16.000 E-Bussen, und 22.000 E-Taxis und zahllosen E-Motorrädern. Zum Vergleich: In Berlin fahren 137 E-Busse, in Hamburg 55.

Für die Unternehmensberatung McKinsey ist Shenzhen “die nachhaltigste Stadt Chinas.” Für die Schweizer UBS Bank übernimmt “Shenzhen die Führung als Experimentierfeld für eine Reihe von Maßnahmen von klimafreundlicher und nachhaltiger Politik, die dann in ganz China etabliert werden.”

Shenzhen ist für derartige innovative Projekte prädestiniert, weil es eine der jüngsten Städte der Welt ist und die Menschen deshalb sehr offen für ökologische Entwicklungen sind. Zusammen mit Mumbai in Indien ist es die Megacity weltweit mit dem niedrigsten Durchschnittsalter: 29 Jahre. In London sind es 35, in New York 36, in Berlin und Hongkong 43 Jahre.

Die Idee des GEP geht auf die in Deutschland aufgewachsene US-amerikanische Ökologin Gretchen Daily zurück, die als Professorin an der Stanford University lehrt. Sie definiert das GEP als Gesamtwert aller Ökosystemgüter und -dienstleistungen, die jährlich in einer Region bereitgestellt werden. Zu den natürlichen, messbaren Ökosystemen gehören Wälder, Grasland, Feuchtgebiete, Süßwasserreservoirs und Ozeane, aber auch künstliche Systeme, die auf natürlichen Prozessen beruhen, etwa Ackerbau, Forstwirtschaft, Wasserschutz, Luftreinigung, Weiden, Aquakulturfarmen sowie städtische Grünflächen und Parks.

“Der Einsatz des GEP kann Arbeitsplätze schaffen und Ökosysteme wiederherstellen. Die Sicherung unseres Naturkapitals ist das Herzstück einer Zukunft, in der wir alle gedeihen können”, schreibt sie in einem Beitrag. Was die Umweltpolitik betrifft “ist China weitergegangen als jedes andere Land”, sagt Daily in der Zusammenfassung einer Studie ihres Instituts.

Die Chinesische Akademie der Wissenschaften hat mit einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie über die chinesische “Wasserstadt” Qinghai bereits Pionierarbeit auf dem Gebiet des GEP geleistet. Unter der Leitung von Zhiyun Ouyang, Direktor des Forschungszentrums für Öko-Umweltwissenschaften, wurde eine Vielzahl von Umweltdaten für eine praktische Berechnung des GEP zusammengetragen. “Das schnelle Wirtschaftswachstum in China ging in vielen Regionen mit Umweltschäden einher”, schreiben die Wissenschaftler in der Studie. “Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass über das BIP hinausgegangen werden muss, damit die Entscheidungsträger wichtige ökologische und soziale Dimensionen des menschlichen Wohlbefindens berücksichtigen können.”

Im Juni will Shenzhen, das von Peking bereits 2017 zur Modellstadt für ganz China erklärt wurde, seine ersten GEP-Zahlen der Öffentlichkeit vorstellen. Laut Zhang soll das GEP bei lokalen Regierungsbeamten zu einem Umdenken bei der Wirtschaftsplanung führen. Das Vorhaben, die eigenen Richtwerte für das Wirtschaftswachstum zu überdenken, deckt sich mit Pekings Zielen, bis 2060 klimaneutral zu sein und den Höhepunkt der CO2-Emissionen vor 2030 zu erreichen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping möchte eine “grüne, nachhaltige und integrative” Entwicklung der Volksrepublik.

Lange war das BIP die wichtigste Messlatte für Chinas Aufschwung. Diese Zeit scheint langsam zu Ende zu gehen. Der Paradigmenwechsel hat natürlich auch damit zu tun, dass die Umstellung von der Industrie- zur Dienstleistungswirtschaft das Wirtschaftswachstum Chinas zwangsläufig verlangsamen wird. Eine natürliche Entwicklung, die auch andere Industrienationen durchgemacht haben.

Für Peking hat die jährliche BIP-Wachstumsrate nicht mehr die große politische Bedeutung. Im letzten Fünfjahresplan fehlt eine entsprechende Zielvorgabe.

Peking will unbedingt vermeiden, dass China wie andere Schwellenländer auf dem Weg zur Dienstleistungsgesellschaft in der “Middle-Income-Trap” stecken bleibt, also bei den Einkommen im Mittelfeld zwischen billigeren Niedriglohnländern und hochentwickelten Industriestaaten stagniert, während die Produktionskosten steigen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes am Weltmarkt abnimmt. Die als Chinas Silicon Valley bekannte Stadt Shenzhen steht dagegen vor dem Dilemma, in eine “High Income Trap” zu geraten, da die Wirtschaftsleistung der Stadt in den vergangenen 40 Jahren um das fast 15.000-fache angestiegen ist.

Im Jahr 2018 erreichte das BIP der Stadt 2,42 Billionen Yuan (372 Milliarden US-Dollar) und überholte damit erstmals Hongkong. Vor 1980 betrug das BIP von Shenzhen nur 0,2 Prozent des BIP von Hongkong. In den letzten vier Jahrzehnten ist das Pro-Kopf-BIP von Shenzhen von 200 auf 30.000 US-Dollar gestiegen. Laut Weltbank steht es nun an erster Stelle unter den Städten des chinesischen Festlandes und nähert sich dem Niveau Südkoreas an.

12.04.2021, 09:00 – 10:30 (EST)

Brookings Institute, Webcast: Do US-China educational exchanges serve American interests? Mehr

13.04.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

EUSME China Centre, Vortrag: The opportunities and challenges of doing business in the Chinese cleaning market Mehr

13.04.2021, 10:30 – 11:30 Uhr

IP Helpdesk, Webinar: How to protect your trade secrets in China Anmeldung

13.04.2021, 10:30 – 12:00 Uhr

EUSME China Centre, Online-Training: Data and Cybersecurity Compliance in China Anmeldung

13.04.2021, 12:30 – 1:30 PM (EST)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Director’s Seminar Featuring Tyler Jost – Institutional Origins of Miscalculation in Chinese Foreign Policy Mehr

13.04.2021, 8:00 – 9:30 PM (EST)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Modern China Lecture Series Featuring Taomo Zhou – Leveraging Liminality: Shenzhen and the Origins of China’s Reform and Opening Mehr

14.04.2021, 12:30 – 1:45 PM (EST)

Harvard Fairbank Center, Vortrag: Confronting China Lectures – China’s Role in Global Finance Mehr

14.04.2021, 16:30 Uhr

Deutsch-Chinesische Gesellschaft Düsseldorf, Online-Talk: EU-Investitionsabkommen mit China…Chancen, Risiken = Möglichkeiten! Anmeldung

15.04.2021, 09:00 – 12:00 Uhr

EUSME China Centre, Webinar: How well prepared are you to sell online in China? Anmeldung

Technologie-Konzerne drängen in China schon länger in die Elektromobilität. Firmen wie Baidu, Alibaba oder Tencent bieten Milliarden an Kapital und einiges an Know-how für das vernetzte Auto der Zukunft. Neu ist: Tech-Firmen wollen nun auch selber ganze Autos bauen. Gerade kündigte der erfolgreiche Smartphone-Hersteller Xiaomi an, bis zu zehn Milliarden US-Dollar in den Aufbau einer Elektroauto-Produktion zu investieren. Dafür wird Xiaomi eine Tochtergesellschaft gründen, in die zunächst rund 1,5 Milliarden Dollar fließen – mit Xiaomi-Gründer Lei Jun höchstpersönlich an der Spitze. “Dies wird das letzte Startup meiner Karriere sein”, sagte Lei in Peking.

Parallel kündigte der taiwanische Apple-Auftragsfertiger Foxconn im Wochentakt neue Elektro-Aktivitäten an. Foxconn hat eine Elektroauto-Plattform namens MIH präsentiert, auf der Stromer der Marke Foxtron entstehen sollen. Das Unternehmen will mit Chinas größtem privaten Autobauer Geely E-Autos für andere Marken in Lizenz produzieren, das strauchelnde Elektro-Startup Byton unterstützen und eine eigene Stromer-Fabrik in Amerika bauen – entweder in Mexiko oder am bestehenden Standort im US-Bundesstaat Wisconsin. Im Februar gaben Foxconn und das US-Startup Fisker eine Produktions-Partnerschaft bekannt. Außerdem verhandelt Foxconn mit Fiat Chrysler – inzwischen Teil des neuen Stellantis-Konzerns – über die Gründung eines Elektro-Joint-Ventures in China.

Xiaomi hat bisher kaum Details zu seinen Elektro-Plänen präsentiert. Die Szene nimmt das erfolgsverwöhnte Unternehmen indes jetzt schon ernst, nicht nur weil es, anders als die Startups, über reichlich eigenes Kapital verfügt – knapp 100 Milliarden Yuan (umgerechnet über 12,5 Milliarden Euro) waren es gegen Ende des Jahres 2020 – und sich Firmengründer Lei Jun seit jeher für vernetzte Elektroautos interessiert. Es besitzt auch eine Marke, mit der die Zielgruppe bestens vertraut ist: Xiaomi verkauft neben populären Smartphones auch cool designte Reiskocher, Luftreiniger oder Robo-Staubsauger in schlichtem Weiß. “Ich bin mir der Risiken der Automobilindustrie voll bewusst“, sagte Lei Jun in Peking. “Mir ist auch bewusst, dass das Projekt mit zig Milliarden Investitionen mindestens drei bis fünf Jahre dauern wird.” Xiaomi plane nicht, externe Investoren einzuladen, da das Unternehmen die volle Kontrolle über das Automobilgeschäft behalten wolle, so der 52-Jährige.

Xiaomi habe bereits Ingenieure eingestellt, um die Software zu entwickeln, die in seine Autos eingebettet werden soll, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit den Planungen vertraute Quelle. Lei leitete demnach vor einigen Monaten eine Studie zum Potenzial der EV-Branche und traf erst vor einigen Wochen die endgültige Entscheidung, den Einstieg zu wagen.

Was könne Lei überzeugt haben, fragt der langjährige China-Auto-Analyst Michael Dunne – und gibt gleich selbst die Antwort: “Chinesische Verbraucher nutzen Elektrofahrzeuge wie nie zuvor – auch ohne Anreize. Das war nicht immer der Fall.” Bis vor einem Jahr hätten “Compliance”-Autos den Elektro-Markt dominiert: Traditionelle Marken wie BAIC, SAIC und BYD verkauften Autos an Flottenbetreiber und kontrollierten laut Dunne das subventionierte Segment mit einem Marktanteil von mehr als 95 Prozent. Nun gibt es kaum noch Zuschüsse. Und trotzdem: “Das gesamte EV-Wachstum im Jahr 2020 wurde von Privatpersonen getragen, die verführerische neue Produkte von Tesla, Nio, Li Auto, WM Motor, Xpeng und SGMW kauften”, sagt Dunne. Gutes Timing also für Xiaomi.

Das gleiche gilt natürlich für Foxconn, das ebenso wie Xiaomi Erfahrung mit einer Vielfalt von Produkten hat – nur eben nicht als Marke, sondern als Auftragsfertiger. Herzstück für den Einstieg in die Elektromobilität ist die im Oktober in Taipei präsentierte MIH Open Platform: Eine für alle Partner zugängliche Software und Hardware für die E-Autoproduktion. Die dazu gehörige MIH Alliance zählt auf ihrer Website bereits rund 400 Partnerfirmen auf, darunter Siemens, Bosch, Microsoft, Nvidia oder den deutschen Zulieferer Leoni. Foxconn gründete zudem eine eigene Marke namens Foxtron, die ab 2022 E-Busse produzieren soll und ab 2023 einen Elektro-SUV. Das MIH-Ökosystem soll demnächst in eine eigene Tochterfirma überführt werden. Ob auch Foxconns neue Partner – allen voran Byton – die MIH Open Platform verwenden werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Für Fisker wird Foxconn gemäß einer Absichtserklärung vom Februar ein zweites Elektro-Modell produzieren. Das erste Modell namens Ocean soll ab Ende 2022 bei dem Zulieferer Magna vom Band laufen, der ebenfalls eigene Elektro-Kapazitäten aufgebaut hat. Modell Nummer zwei wird nicht vor Ende 2023 produziert, Konkretes ist bisher Mangelware. Laut Foxconn lautet der sehr ambitionierte Codename: ‘Project PEAR’, ausgeschrieben ‘Personal Electric Automotive Revolution’. Startup-Gründer Henrik Fisker schrieb dazu auf Twitter: “Dieses Fahrzeug ist so revolutionär, dass wir es bis zum Start Ende 2023 geheim halten müssen! Für manche könnte es zu futuristisch sein!” Laut Foxconn werden nun Teams beider Firmen Details zu Design, Technologie, Engineering und Fertigung festzurren, um dann im zweiten Quartal eine formale Partnerschaft zu vereinbaren. Der Stand bei dem geplanten Foxconn-FCA-Joint Venture ist indes unklar.

Auch Xiaomi wolle die Produktion auslagern, aber nicht an etablierte Autobauer, schreibt Bloomberg unter Berufung auf eine weitere Quelle mit Zugang zu den Xiaomi-Entscheidern. Der private SUV-Hersteller Great Wall Motor wies bereits einen Reuters-Bericht zurück, er werde Xiaomi beim Autobau helfen. Die Entscheidung ist möglicherweise noch gar nicht gefallen. Zu Xiaomis Auftragsfertigern für Smartphones gehört übrigens auch ein taiwanisches Unternehmen namens Foxconn.

Der Einstieg der beiden Firmen wirbelt Chinas von Startups und Staatskonzernen geprägtes Elektro-Segment noch einmal kräftig durcheinander. Ohnehin ist die Branche gerade ziemlich in Bewegung: Geely Auto gründete nach dem Joint Venture mit Foxconn gleich noch eines mit seiner eigenen Konzernholding zur Entwicklung von Premium-Elektroautos der Marke Zeekr (China.Table berichtete). Zeekr-Konkurrenten sind laut Geely Tesla und das lokale Startup NIO. NIO ließ gerade sein 100.000. Auto vom Band laufen – hat nun aber Probleme mit dem Chip-Nachschub. Tesla verkaufte 2020 30 Prozent seiner Autos in China – bekam dort wegen eingebauter Kameras allerdings gerade Ärger. Die Kameras seien außerhalb Nordamerikas nicht aktiviert, beeilte Tesla sich am Mittwoch mitzuteilen. Geely will außerdem mit dem KI-Vorreiter Baidu zusammen smarte Elektrovehikel bauen. Es bleibt spannend.

Herr Khanna, Sie haben schon 2008 in ihrem Buch “Der Kampf um die Zweite Welt” vehement die Emanzipierung Europas gefordert. Es solle seine eigene Rolle in der Welt finden und eigene Entscheidungen treffen. Vor rund zwei Wochen hat die EU erstmals seit 1989 wieder Sanktionen gegen China verhängt. Ist das der richtige Weg?

Nein, das bringt überhaupt nichts. China ist mittlerweile viel zu mächtig geworden. Wenn man sich wirklich für Xinjiang oder Tibet interessierte, hätte man das schon vor 25 Jahren tun können. Damals hatte man noch eine gewisse Hebelkraft, um die chinesische Innenpolitik zu beeinflussen. Der heutige Aufschrei ist nicht mehr als eine Selbstbefriedigung des Westens.

Warum?

China kann darüber hinwegsehen, denn Peking kann sämtliche Auslandsinvestitionen in diesen Bereichen und Regionen durch eigenes Geld und Engagement ersetzen, ohne dabei etwas zu verlieren. Also ich frage mich, was dieses Theater bringen soll.

Das klingt sehr nach der Sichtweise von Xi Jinping. Chinas Staatspräsident preist das chinesische Modell als dem Westen überlegen. Wo sehen sie die Vorteile des chinesischen Systems?

Ich sehe die Vorteile des chinesischen Systems vor allem im eigenen Kontext.

Wie meinen Sie das?

Das bedeutet: Was gut für China ist, muss nicht auch gut sein für den Rest der Welt. Deswegen habe ich keine Angst davor, dass China sein Modell weltweit exportieren könnte. Seit 2003 sehen wir immer wieder Länder in Afrika oder Lateinamerika, deren Regierungen sagen, wir neigen zum chinesischen Modell. Aber das bedeutet nicht, dass sie die Disziplin haben, beispielsweise in ihre Infrastruktur zu investieren oder in die Produktivität der Arbeitskräfte. Was die jeweiligen Länder meinen, ist: Wir hätten gerne wirtschaftlichen Erfolg, ohne die politische Macht aufzugeben.

Was sind die Vorteile, die im chinesischen Kontext funktionieren – und nicht im europäischen?

Sie sind entscheidungsfähig, und zwar sehr schnell. Das widerspricht unserer Vorstellung von Technokratie. Wir denken dabei immer an die Sowjetunion – meinen in Wirklichkeit aber korrupte Staaten. In China hingegen bedeutet es, schnell zu entscheiden und dann sehr viel Geld für eine Entscheidung zur Verfügung zu stellen.

Also alles rein wirtschaftlich. Sonst nichts?

In China haben wir einen sehr starken Staat, der nicht nur fähig ist zu entscheiden, sondern der seine Entscheidung auch gegen Widerstand durchsetzt und Einfluss nimmt auf alle Bereiche. Es ist ein Staat, der sich einmischt bis tief in die Unternehmen und die Gesellschaft. Und ein Staat, der politischen Widerstand eliminiert. Das passiert in China jetzt und schon seit 4000 Jahren. Ich verstehe also nicht, warum das jemanden heutzutage noch überrascht.

Wenn das alles so erfolgreich ist, sollten wir es auch so machen? Oder warum würde es bei uns nicht funktionieren?

Weil wir Demokratien sind mit eigenen Strukturen, weil wir eine andere Kultur haben – und weil wir es anders wollen. Aber viel wichtiger an dieser Stelle ist ein anderer Punkt: Man muss nicht wie China sein, um erfolgreich mit China konkurrieren zu können.

Der Gedanke, man könne Systeme aufgrund von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen nicht übernehmen – diesen Ansatz führt auch Peking an und behauptet: Bei uns in China würde eine Demokratie wie im Westen gar nicht funktionieren.

Das sagen sie vor allem seit der Finanzkrise 2008. Aber mal ehrlich, es bedarf nicht des politischen Versagens im Westen, um die Chinesen derart selbstbewusst werden zu lassen, und dass sie das westliche Modell ablehnen. Das eigene Wirtschaftswachstum in China ist der Quell ihres Selbstbewusstseins. Und sie können ja täglich selbst sehen, wie erfolgreich sie damit sind. Das Versagen des Westens in den vergangenen 15 bis 20 Jahren kommt da noch hinzu. Aber dessen hätte es nicht bedurft. Das eigene Wachstum reicht als Selbstversicherung der Chinesen.

Eine andere Behauptung aus Peking lautet, man sei nicht expansiv. Blickt man aber ins Südchinesische Meer oder in den Himalaya zeigt sich doch ein anderes Bild.

Natürlich ist China expansiv. Aber: nicht auf koloniale Weise wie der Westen es früher war, sondern vielmehr auf merkantilistische Weise.

Sehr spitzfindig.

Es ist ein riesiger Unterschied. Kolonialismus geht einher mit politischer Kontrolle, mit der direkten Besetzung eines Landes, während Merkantilismus in diesem Zusammenhang die Kontrolle über die Versorgungsketten bedeutet.

Was bedeutet das konkret?

China hat überhaupt kein Interesse an der Kultur eines Landes oder daran, es zu regieren. Sie wollen einzig die jeweiligen Rohstoffe. Und sie wollen den jeweiligen Markt mit eigenen Gütern dominieren. Aber sie wollen nicht noch ein zusätzliches Land regieren. Sie haben zu Hause schon genug Menschen zu regieren. Das reicht.

Das wollen sie alles nicht. Aber was will Peking dann?

China will diplomatische Gehorsamkeit, weil es dem Zweck reibungsloser Versorgungsketten dient. Es ist sehr wichtig, dass wir das erkennen und uns darüber einig sind. Peking betrachtet die anderen Menschen aus dem Rest der Welt als Barbaren – und diese Barbaren wollen sie doch nicht regieren.

Schauen Sie nach Afrika. Dort gibt es einige Staaten, aus denen sich China bereits wieder zurückgezogen hat. Vor zehn Jahren haben wir geglaubt, Angola sei auf dem besten Weg, eine chinesische Provinz zu werden. Heute gibt es in Angola nur noch sehr wenige Chinesen und chinesische Projekte, denn sie brauchen schlicht das Erdöl nicht mehr. Also wenn China ein Land nicht mehr braucht, ziehen sie ab und weiter. Das macht keine Kolonialmacht. Eine Kolonialmacht will für alle Ewigkeit bleiben und das Land beherrschen.

Kommen wir zurück zum Umgang mit China. Wenn die aktuellen Sanktionen nichts bringen, klingt das sehr fatalistisch, fast so als könne der Westen gar nichts tun.

Nein, überhaupt nicht. Aber wenn man wirklich etwas verändern will, muss man in China präsent sein. Der Westen muss anwesend bleiben, um langfristig die Lage beeinflussen zu können.

Das erinnert sehr an die Parole “Wandel durch Handel”, die jedoch gescheitert ist. Viele im Westen glaubten, China werde sich über die wirtschaftliche Verflechtung mit dem Westen in unsere Richtung entwickeln.

Das ist tatsächlich falsch. Dieser Ansatz kann nicht funktionieren. Handel erzeugt Modernisierung. Aber Modernisierung muss nicht zwangsläufig Verwestlichung bedeuten. Das ist die arrogante Sicht des Westens auf die Welt.

Also hat der jahrzehntelange Handel mit China nur die Gewinne der westlichen Konzerne gesteigert. Gewandelt hat sich nichts?

Das stimmt so auch nicht ganz. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in Chinas Gesellschaft sehr viel gewandelt, sehr zum Positiven. Die Menschen haben mehr Geld und auch mehr Rechte. Leider nicht alle. Die angesprochenen Minderheiten leiden. Aber Sanktionen sind wirklich nicht der richtige Weg. China hat schon lange den Plan, diese Gebiete und die dortigen Menschen zu erobern und zu unterdrücken. Jetzt zu denken, man könne es mit ein paar Worten und diesen Sanktionen ändern, das ist wirklich Schwachsinn.

Also was sollten westliche Firmen tun?

Also wenn beispielsweise Volkswagen tatsächlich die Menschenrechtslage in Xinjiang verbessern will, dann sollten sie in der Region aktiv sein und einen Faktor darstellen. Sie sollten dort Werke bauen und als Vorbilder agieren, zum Beispiel in dem man sagt: Wir stellen nur Uiguren ein, und sie bekommen ein gutes Gehalt.

Die italienische Regierung hat einem Medienbericht zufolge das Telekommunikationsunternehmen Linkem daran gehindert, 5G-Komponenten und fachliche Begleitung von Huawei und ZTE zu beziehen. Rom habe Vorschriften “bezüglich der Notifizierung der Firma Linkem, die den Erwerb von Hardware- und Softwareelementen von Huawei und ZTE für die Fertigstellung des 5G-SA-Netzwerks betrifft” verhängt, berichtete das Nachrichtenportal Formiche gestern in Berufung auf ein Dekret an das italienische Parlament. Der Schritt erfolgte demnach im Rahmen der sogenannten “Golden Power”-Regeln, die dem Staat eine Einmischung in die Geschäfte von Unternehmen unter dem Gesichtspunkt der nationalen Sicherheit erlauben.

Die Regierung unter Mario Draghi hatte bereits Anfang März per “Golden Power”-Regel das Telekommunikationsunternehmen Fastweb vom Erwerb von Ausstattung von ZTE und dem taiwanischen Hersteller Askey abgehalten, wie Formiche berichtete. Die Regierung habe damit verhindert, dass Fastweb 5G-CPE (Customer Premise Equipment) von ZTE kaufen kann. Der Italienische Parlamentarische Geheimdienstausschuss (Copasir) hatte in einem Bericht von Dezember 2019 vor einer Sicherheitsbedrohung durch die chinesischen Telekomausstatter gewarnt.

Die Entscheidung signalisiert Beobachter:innen zufolge die Fortsetzung der Wendung der Draghi-Regierung hin zu Washington und Brüssel. ari

Die Stadt Peking will bis 2025 mehr als 10.000 Brennstoffzellenfahrzeuge auf die Straße bringen und 74 Wasserstofftankstellen bauen, wie Reuters berichtet. Ein Teil der Fahrzeuge soll schon zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking einsatzbereit sein. Geplant sei, bis 2025 4.400 schwere LKW durch solche mit Brennstoffzellen zu ersetzen und dadurch 145.000 Tonnen Dieselkraftstoff einzusparen. Ende 2020 wies China weniger als 10.000 LKW und Busse auf, die mit Wasserstoff fahren. Laut Reuters bemühten sich jedoch viele Provinzen und Städte, Wasserstoffpläne zu entwickeln. Sie fordern staatliche Subventionen, um den Sektor anzukurbeln. nib

Der Hongkonger Aktivist und ehemalige Oppositionsabgeordnete Nathan Law hat politisches Asyl in Großbritannien erhalten. Nach vier Monaten sei sein Antrag genehmigt worden, schrieb der 27-jährige auf Twitter. “Großbritannien hat eine stolze Geschichte darin, denjenigen Schutz zu bieten, die ihn brauchen”, schrieb der britische Außenminister Dominic Raab zu der Bekanntgabe des Asyls für Law ebenfalls auf Twitter. Das Vereinigte Königreich gab zudem bekannt, eingewanderte Hongkonger:innen zu unterstützen.

Dazu sei ein Fonds in Höhe von 43 Millionen Pfund (rund 50 Millionen Euro) im Rahmen eines neuen Systems für Inhaber:innen von britischen Übersee-Pässen ins Leben gerufen worden, teilte das britische Innenministerium mit. Damit solle den Betroffenen demnach Zugang zu Wohnraum, Arbeit und Bildungsunterstützung erleichtert werden. London hatte zu Beginn des Jahres die Einreise für Hongkonger:innen erleichtert. Es wird erwartet, dass Hunderttausende im Rahmen des Programms nach Großbritannien ziehen.

Die Asyl-Entscheidung für Law sorgte für neue Verstimmungen zwischen London und Peking. Der chinesische Außenamtssprecher Zhao Lijian warf der britischen Seite Medienberichten zufolge vor, “gesuchte Kriminelle” zu schützen und unverhohlen Hongkonger Separatisten zu unterstützen. Es sei eine “krasse Einmischung” in die Hongkonger Justiz, ein Verstoß gegen internationales Recht und grundlegende internationale Normen. ari

Chinas Finanzministerium will die Gesetzgebung für eine Grundsteuer “aktiv und stetig” vorantreiben, wie das Wirtschaftsportal Caixin berichtet. Bisher habe China keine fortlaufende Steuer auf Immobilieneigentum. Stattdessen erhebt die Volksrepublik Steuern beim Bau und der Übertragung von Immobilien, so Caixin. Eine Grundsteuer könnte den Provinzregierungen demzufolge Einnahmen in Höhe von mehreren Milliarden Yuan einbringen. Seit Beginn des letzten Jahrzehnts werde über die Einführung einer Grundsteuer debattiert. Befürchtungen, eine solche Steuer würde dem Immobilienmarkt schädigen, verhinderten die Einführung bisher, berichtet Caixin.

Einige Lokalregierungen hätten gezögert, die neue Steuer zu unterstützen, da sie stark von Grundstücksverkäufen profitieren und befürchten, eine Grundsteuer senke die Immobilienpreise und die Nachfrage nach Grundstücken.

Den Zielen des 14. Fünfjahresplan folgend plant das chinesische Finanzministerium weiter, das System der Steuererhebung zu reformieren, um den Wohlstand besser umzuverteilen und die Schere zwischen Reich und Arm zu reduzieren, so Caixin. nib

Das Europaparlament will den tschechischen Europa-Abgeordneten und ehemaligen Vorsitzenden des informellen Clubs China-freundlicher EU-Parlamentarier, Jan Zahradil, einem Medienbericht zufolge einer förmlichen Untersuchung unterziehen. Hintergrund sind Unklarheiten über das Sponsoring eines Treffens des China-Clubs durch die chinesische EU-Mission im Jahr 2019, die Zahradil nicht korrekt offengelegt haben soll.

In einem Brief an das niederländische Investigativ-Magazin Follow The Money bestätigte ein hochrangiger EU-Beamter, dass der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, eine Gruppe Abgeordneter angewiesen habe, zu untersuchen, ob Zahradil die Regeln der Institution zur Offenlegung der finanziellen Unterstützung befolgt habe. Das Europaparlament bestätigte die Untersuchung mit Verweis auf interne Vertraulichkeit bei dem Vorgang gegenüber China.Table zunächst nicht.

Zahradil und die China-Freundschaftsgruppe, deren Aktivitäten derzeit auf Eis gelegt sind, wurden in der Vergangenheit mehrfach kritisiert. Beklagt wurde dabei die mangelnde Transparenz der Gruppe, da die Liste der Mitglieder nie offengelegt wurde. Der Freundschaftsgruppe wurde Peking-Nähe vorgeworfen, zudem ist Zahradil stellvertretender Vorsitzender des Handelsausschusses des EU-Parlaments und hatte damit Zugang zu wichtigen EU-Kommissionsunterlagen, die die EU-Handelspolitik betreffen.

Das Sponsoring der Veranstaltung durch die chinesische EU-Mission wurde einem Medienbericht zufolge weder in offiziellen Finanzerklärungen von Zahradil noch in den Erklärungen einer Handvoll Mitglieder erwähnt, von denen angenommen wird, dass sie Teil der informellen Gruppe sind. Der tschechische Abgeordnete hatte im November das Sponsoring eingeräumt und daraufhin die China-Freundschaftsgruppe vorerst wieder eingestellt. Welche Folgen die mögliche Untersuchung haben könnte, war nicht klar. Eine Anfrage von China.Table an den EU-Abgeordneten wurde zunächst nicht beantwortet. ari

Die Botschaft der beiden Superbehörden war kein Aprilscherz, aber sie las sich so. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und die Staatsaufsicht über Industrie- und Informationstechnologie (MIIT) sagten am 1. April gemeinsam der Überproduktion von Stahl den Kampf an. Schon 2021 wollen sie loslegen, um im neuen Fünfjahres-Plan überschüssige Kapazitäten zu reduzieren und CO2-Emissionen zu verringern. Mit einer “Blick zurück”-Inspektion würden sie das Land durchkämmen, um herauszufinden, warum die gleiche Kampagne zum Abbau von Chinas Stahlbergen vor fünf Jahren scheiterte.

Das klingt entschlossen. Aber es wird ausgehen wie das Hornberger Schießen. Denn für den Abbau alter Hochöfen zwischen 2016 und 2020 kamen klammheimlich jede Menge neue Kapazitäten dazu. Schuld war Beijing, das im vergangenen Fünfjahresplan Chinas lahmende Wirtschaft mit Subventionen stimuliert hatte und 2020 im Kampf gegen Corona die Baubranche und den Automobilbau stark aufpäppelte. Prompt gingen die Stahlpreise und die Nachfrage durch die Decke. Das räumen die beiden Ministerien auch ein: “Regionen und Gesellschaften folgten blindlings dem Impuls, auf neue Stahlprojekte zu setzen. Der Kapazitätsabbau ließ sich so nicht konsolidieren.” Im Klartext: Chinas Provinzen und Industrien produzierten um die Wette Rohstahl, weil sich das für sie lohnte. Alarmiert notierte jüngst der Weltverband Stahl: 2019 produzierte die Volksrepublik mit 996 Millionen Tonnen Rohstahl mehr als die Hälfte des Weltausstoßes. Ein Jahr später legte sie die Latte noch höher. 2020 stellte China laut “Reuters” 1,065 Milliarden Tonnen her.

Der unersättliche Appetit auf Stahl ist ein Déjà-vu. Er steckt seit Maos Zeiten in der DNA seiner Kommunistischen Partei. Dank des halbgaren Gemischs aus Markt- und Planwirtschaft, bei dem der Staat den Marktmechanismus wie einen Schalter an- und ausknipsen kann, wurde Stahl von einem Knappheitsgut in sozialistischen Staaten zum Überschuss-Produkt in China. Vergeblich versuchten sich die Weltmärkte mit Strafzöllen und Anti-Dumping-Verfahren gegen die subventionierte Stahlschwemme aus China abzuschotten.

Dabei gab es Warnungen. 2009 identifizierte die EU-Kammer in Beijing in einer 50-seitigen Studie die Überkapazitäten chinesischer Branchen, allen voran bei Stahl. Der damalige Kammerpräsident Jörg Wuttke sprach von “destruktiven Folgen” für China wie für die Weltwirtschaft. 2015 erschien eine zweite Kammer-Studie, weil, so Wuttke: “Die Lage hat sich von schlecht zu schlimm gewandelt.” 2008 hatte China 512 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. 2014 waren es 813 Millionen Tonnen. Zwischen 2004 und 2014 nahm die weltweite Stahlproduktion um 57 Prozent zu. China hatte 91 Prozent Anteil daran.

Diesen April verurteilte das Büro der neuen Handelsbeauftragten der USA (USTR) die Volksrepublik als global führende “Erzeugerin nicht-wirtschaftlicher Kapazitäten.” Die sperrige Formulierung dient als Begründung für neue Strafzölle. Chinas “fortgesetzte Aufblähung der Stahlproduktion, plus seine wachsenden Lagerbestände und Anreize für Exporte drohen die globalen Märkte mit Überschuss-Stahl zu überfluten, in einem Moment, in dem sich die weltweite Stahlbranche vom Nachfrageschock durch die Covid-19 Pandemie zu erholen versucht.”

Beijing hätte gute Gründe sein Stahlchaos neu zu ordnen. Präsident Xi Jinping verpflichtete sein Land klimapolitisch, bis 2030 das Maximum beim Ausstoß von Treibhausgasen zu erreichen und es bis 2060 karbonneutral zu machen. Dazu müsste er an den Stahl ran. Nach Chinas Berechnungen entfallen allein auf die metallurgische Industrie etwa 15 Prozent der nationalen CO2-Emissionen.

Doch Stahl ist Sucht (China.Table berichtete). Mao verfiel ihr Ende 1957 in Moskau. Beflügelt vom Sputnik-Erfolg des Sowjetführers Nikita Chruschtschow und dessen protzige Ankündigung, in 15 Jahren die USA produktionsmäßig zu überholen, versprach Mao, in 15 Jahren das Gleiche mit England zu schaffen. Zurück in Beijing ließ er 60 Millionen Chinesen zum “Stahlkochen” antreten und 240.000 kleine Hochöfen bauen. Propagandaplakate jener Zeit zeigen verklärt blickende Arbeiter, die Stahl in den rotfarbenen Himmel heben, an dem ein sowjetischer Satellit fliegt. Mehr Stahl und mehr Getreide wurden magische Symbole für den chinesischen Kommunismus.

“Im Großen Sprung der Stahlerzeugung” forderte Mao, Chinas Produktion von 5,35 Millionen Tonnen Stahl im Jahr 1957 innerhalb eines Jahres zu verdoppeln. Am 19. Dezember 1958 jubelte Xinhua: 60 Millionen Arbeiter hätten das Ziel von 10,7 Millionen Tonnen Stahl erfüllt. Später stellte sich heraus, dass kaum acht Millionen Tonnen brauchbar waren. Alles andere war Schlacke.

Chinesische Parteihistoriker zeichneten nach, wie Mao seine Forderung, England in 15 Jahren zu überholen, ständig veränderte. Am 18. Mai 1958 rief er aus, dass China “Großbritannien bereits in sieben Jahren eingeholt haben wird. Und weitere acht bis zehn Jahre später werden wir mit den USA gleichgezogen sein.” Die Formel hieß nun: “Chao Ying Gan Mei” (超英赶美) Überholt England und holt die USA ein.

Allen fürchterlichen Rückschlägen zum Trotz ließ Beijings Stahlbesessenheit nicht nach. Die Volksrepublik war das einzige Land, das sich mit zwei Sonderbriefmarken feierte, als es ihr gelang, 1997 mehr als 100 Millionen Tonnen Stahl und damit Weltrekord zu produzieren. Eine Marke zeigt die Eisenverhüttung im Altertum, wo China auch schon Nummer Eins gewesen sein will.

Vom stählernen Höhenrausch kommt Beijing nicht runter. Denn es braucht noch mehr Stahl auch für seine Aufrüstung, in deren Zentrum der Ausbau der Marine steht. So wie es einst in Deutschland oder Japan war. So gesehen wirkt die jüngste Botschaft zum Stahlabbau doch wie ein Aprilscherz.