Tibet hat eine eigene Kultur und Sprache. Und offiziell gibt China vor, die Sitten der verschiedenen Völker auf seinem Staatsgebiet zu schützen. Doch in der Praxis ist die Kommunistische Partei noch nie sonderlich zimperlich mit ihnen umgegangen. Die Mehrheitskultur der Han verbindet sie mit guter Organisation und wirtschaftlichem Aufschwung. In den vergangenen Jahren hat die Unterdrückung der kulturellen Vielfalt unter dem Feigenblatt der Entwicklung nur noch zugenommen.

Besonders im Fokus der Öffentlichkeit steht das Schicksal der Uiguren, doch die Gleichmacherei gilt auch für die Tibeter. Peking hofft, dass mit der kulturellen Identität auch ihr Wunsch nach Unabhängigkeit schwindet. Wichtigster Träger der Kultur ist die eigene Sprache. Statt das lokale Brauchtum zu fördern, lässt der Staat Kinder in Internaten unterrichten, wo sie ohne den Kontakt mit ihren Eltern vor allem Mandarin verwenden. Tibets Kinder verlernen Tibetisch, schreibt Marcel Grzanna in seiner Analyse. Exil-Präsident Penpa Tsering bittet im Gespräch mit Table.Media die Bundesregierung um Unterstützung.

Chinas Wirtschaft kommt nach dem Ende der Null-Covid-Politik derweil wieder in Schwung. Was für die deutsche Industrie vor Ort ein Segen ist, könnte der Energiepolitik neue Sorgen bescheren. Denn China kauft Deutschland im Boom das LNG weg, schreibt Jörn Petring. Ein Grund für die jüngste Preisentspannung am deutschen Gas- und Ölmarkt war die geringe Nachfrage aus China. Jetzt kann Peking seine lang laufenden Verträge mit Lieferländern wie Katar nutzen, um sich bevorzugt bedienen zu lassen.

Johnny Erling beleuchtet heute in einige Geheimnisse der chinesischen Politik. Warum verschwand Xi Jinping vor seinem Amtsantritt für zwei Wochen, und warum verscholl Lin Biaos Flugzeug über der Äußeren Mongolei? Warum wurden die Corona-Maßnahmen so plötzlich aufgehoben und was geschah mit Hu Jintao? Diese und andere Rätsel harren der Aufklärung, Theorien gibt es indes zuhauf. China ist weiter voller Mysterien.

Nach der Corona-Flaute steht die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr vor einer deutlichen Erholung. Doch ein kräftiges Wachstum von 5,2 Prozent, wie es der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert, ist nicht für alle eine gute Nachricht. Der Wirtschaftsboom dürfte auch die ohnehin schon hohen globalen Energiepreise weiter nach oben treiben.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Ölnachfrage in diesem Jahr einen “historischen Höchststand” erreichen. Die weltweite Rohölnachfrage könnte um 1,9 Millionen Barrel auf ein Rekordhoch von 101,7 Millionen Barrel pro Tag steigen, heißt es im Januarbericht der IEA zum Welt-Ölmarkt. Der Bericht warnt vor “sich verschärfenden Ungleichgewichten”. Einer der Hauptgründe: die nun wieder steigende Nachfrage aus China.

Im vergangenen Jahr hatten die Chinesen wegen ihrer Wirtschaftsschwäche rund drei Prozent weniger Öl auf den Weltmärkten nachgefragt. Es handelte sich um den ersten Rückgang seit 1990 und einen wichtigen Grund für die etwas überraschende Entspannung der Preislage für Europa.

Nun dürfte der Ölpreis wieder steigen. Die US-Investmentbank Goldman-Sachs prognostiziert, dass der Preis für ein Barrel der Sorte Brent Crude bis zum vierten Quartal auf 105 US-Dollar anziehen könnte. Zuletzt lag der Preis bei rund 83 Dollar.

Nicht nur auf dem Ölmarkt wird der chinesische Wirtschaftsaufschwung Spuren hinterlassen. Für Deutschland besonders wichtig: Auch die chinesische Nachfrage nach Flüssiggas (LNG) wird wieder anziehen. Laut Rohstoff-Analysten soll Chinas LNG-Bedarf in diesem Jahr auf 70 bis 72 Millionen Tonnen steigen. Das sind bis zu 14 Prozent mehr als 2022.

Deutschland, das durch den Ukraine-Konflikt selbst auf Gaslieferungen per Schiff angewiesen ist, hat mit China einen starken Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Die Chinesen haben bereits lange vor Deutschland begonnen, ihre Öl- und Gasimporte zu diversifizieren. Auch bei den Scheichs in Katar war Peking schneller. Der Produzent Qatar Energy will über 27 Jahre insgesamt 108 Millionen Tonnen Flüssiggas an den chinesischen Konzern Sinopec liefern.

Der Deal wurde am 22. November vergangenen Jahres während der Fußball-WM bekannt gegeben. Erst gut eine Woche später wurde auch der Vertrag für Lieferungen nach Deutschland unterzeichnet, die allerdings deutlich geringer ausfallen und erst 2026 beginnen. Für 15 Jahre sollen dann jährlich rund zwei Millionen Tonnen geliefert werden.

Die britische Wirtschaftszeitung Financial Times sieht neue Probleme aufziehen. “Da die chinesische LNG-Nachfrage zurückkehrt, werden die Preise steigen und der Wettbewerb um Gas wird sich verstärken, was in Europa im nächsten Winter zu Engpässen führen könnte”, kommentierte das Blatt Mitte Januar in einem Leitartikel: “Wenn der Aufschwung in China die Energiepreise hochtreibt, könnte auch der Inflationsdruck länger anhalten, und die Zentralbanken könnten gezwungen sein, die Geldpolitik weiter zu straffen”. Am Ende, so die Analyse weiter, könnte dem Westen trotz des Aufschwungs in China eine Rezession drohen. Jörn Petring

Die Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen lassen nicht locker. Erneut haben sie die chinesische Regierung um Stellungnahme in einer menschenrechtlichen Angelegenheit gebeten. Die UN-Beobachter rücken diesmal die dramatische Situation in Tibet in den Blickpunkt.

Die Vereinten Nationen verfügen demnach über Informationen, “die auf eine Politik der Akkulturation und Assimilation der tibetischen Kultur an die dominante Han-chinesische Mehrheit durch eine Reihe von Unterdrückungsmaßnahmen” hinwiesen, heißt es in dem Anschreiben an das chinesische Außenministerium vom November vergangenen Jahres, das jetzt öffentlich zugänglich ist.

Im Klartext lautet der Vorwurf: Peking wolle die Tibeter kulturell entwurzeln. Die vier verantwortlichen Sonderberichterstatter für Minderheitenfragen, kulturelle Rechte, das Recht auf Bildung sowie für Religions- und Glaubensfreiheit werfen der Regierung systematische politische Maßnahmen und die Einführung von Gesetzen vor, “die die tibetische Sprache und Kultur marginalisieren.”

Ihr Papier soll Mitte Februar bei der anstehenden Session des UN-Komitees zur Konvention über kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte (CESCR) in Genf intensiv diskutiert werden. China fährt bereits die Verteidigung hoch: Rund 20 vermeintliche Nichtregierungsorganisationen aus China haben Berichte in die anstehende Diskussion eingereicht, um im Sinne Pekings alle Vorwürfe ins Reich der Fabel zu verweisen.

Diese in Wahrheit staatlich organisierten NGOs werden versuchen, glaubhaft zu begründen, weshalb im Rahmen der Schulfusionen “tibetische Grundschulen in ländlichen Regionen geschlossen oder in größere Schulen mit Han-chinesischem Unterricht integriert” werden. Denn viele tibetische Kinder werden durch die Schließungen zum Besuch von weiter entfernt gelegenen Internaten genötigt – mit drastischen Folgen, wie der tibetische Exil-Präsident Penpa Tsering in Gespräch mit China.Table erklärt.

“Dadurch wird den Kindern der tägliche Kontakt mit ihren Eltern verwehrt, und sie haben keine Möglichkeit, ihre Muttersprache zu nutzen“, sagt Tsering. Denn in den Schulen ist Tibetisch kategorisch verboten. Mandarin ist rund um die Uhr Pflicht. “Wir sind an einem Punkt, an dem tibetische Kinder in den Ferien nach Hause kommen und nicht mehr in der Lage sind, sich mit ihren Eltern fließend zu unterhalten. Sie haben das Tibetische verlernt, während Mutter und Vater zu schlecht Mandarin sprechen”, sagt Tsering.

Auch außerschulische Angebote zur Bewahrung der tibetischen Sprache und Kultur würden durch die Behörden radikal unterdrückt und ihre Initiatoren inhaftiert. Beispielsweise sprach im Vorjahr ein Gericht in Sichuan einen zweifachen Familienvater wegen angeblicher “separatistischer Aktivitäten” und der “Schaffung gesellschaftlicher Unordnung” schuldig. Er wurde zu knapp viereinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er sich für den Erhalt der tibetischen Sprache eingesetzt und über soziale Medien seine Übersetzungen von englisch- oder chinesischsprachigen Texten ins Tibetische verbreitet hatte.

Die dramatische Entwicklung ist das Resultat jahrelanger Unterdrückungspolitik. Schon im Jahr 2000 verabschiedete die Regierung das Gesetz zur gemeinsamen nationalen Sprache. Doch mit dem Verlust der eigenen Sprache gehe auch die eigene Identität verloren, monieren Kritiker. Gegenüber der Bundesregierung dringt Tsering darauf, Peking zur Beendigung seiner anti-tibetischen Schulpolitik aufzufordern. “Ich bitte die Bundesregierung, Einfluss auf Peking zu nehmen, damit diese Praxis schnellstmöglich ein Ende hat”, sagt er.

Dass die UN-Beobachter das Thema auf die Agenda setzen, ist nicht neu. Mit ihrem jüngsten Vorstoß weisen sie bereits zum neunten Mal seit 2010 auf die Zustände in Tibet hin. Achtmal schon hat die chinesische Regierung geantwortet, wie es das Protokoll verlangt. Verbessert hat sich offenbar nichts. “Wir bleiben angesichts der jüngsten Entwicklungen besorgt”, schreiben die Sonderberichterstatter.

Besonders die Jüngeren verlernen nicht nur ihre Sprache, sondern verlieren langfristig den Zugang zu ihren eigenen Traditionen und Wurzeln. “Die Kinder sind in den Schulen ausschließlich chinesischer Sprache, Geschichte und Propaganda ausgesetzt. Sie werden geistig komplett sinisiert. Die Konsequenzen für die tibetische Kultur sind katastrophal”, sagt Tsering. Betroffen seien derzeit mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler. Nur in wenigen Orten seien lokale Schulen überhaupt noch geöffnet.

Die Folgen der Sinisierung einer ganzen Generation sind kaum abzusehen. Ohne sprachliche Verbindung zur eigenen Kultur, ohne Verständnis für ihre Herkunft und Vergangenheit bemerken die jungen Tibeter kaum, dass sie einer massiven Gehirnwäsche unterzogen werden. Ihr Verständnis für die Tragik dahinter und ihr Engagement für den Erhalt ihrer eigenen Kultur dürfte entsprechend gering ausfallen.

06.02.2023, 18:00 Uhr (06.02., 01:00 Uhr Beijing time)

SOAS University of London, Webinar: The Rise of She-SF: Chinese Science Fiction’s Next Wave Mehr

07.02.2023, 02:30 Uhr (09:30 Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: The Making of “New Citizens:” Landless Farmers and Urban Governance in China Mehr

07.02.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Storymaker Expert Bites, Webinar: Rückkehr der Gäste aus China. Was können wir 2023 erwarten? Mehr

07.02.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dekan Shira & Associates, Webinar: The End of China’s Zero-Covid Policy – What’s Next? Mehr

07.02.2023, 17:00 Uhr (08.02., 0:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: How Private Are Chinese Companies? A Big Data China Event Mehr

09.02.2023, 18:00 Uhr (10.02., 01:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Xi Jinping’s About Face: Implications for China’s Economy, Politics, and Relations With the West Mehr

09.02.2023, 09:00 Uhr (10.02., 16:00 Uhr Beijing time)

China Netzwerk Baden-Württemberg, Working Group AI: Autonomous vehicles application scenario – context data-driven innovation Mehr

Die USA haben sich einen Zugang zu vier weiteren Militärstützpunkten auf den Philippinen gesichert. Das gaben Washington und Manila am Donnerstag bei einem Besuch von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf den Philippinen bekannt. Das Verteidigungsabkommen (EDCA) aus dem Jahr 2014, durch das US-Streitkräfte bereits fünf philippinischen Militärbasen betreiben dürfen, auf denen Truppen rotierend stationiert werden können, wird dadurch erweitert.

China nannte die Erweiterung der US-Militärpräsenz eine Gefahr für “Frieden und Stabilität”. Eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums sagte, es handele sich um einen Akt, “der den regionalen Frieden und die Stabilität gefährdet”.

Die USA haben die Beziehungen zu den Philippinen zuletzt wiederbelebt, nachdem das Verhältnis während der Amtszeit von Präsident Rodrigo Duterte abgekühlt war. Die neuen Bemühungen stehen Zuge einer allgemeinen Strategie, sich im Indo-Pazifik-Raum stärker zu etablieren. Ein Grund dafür ist auch der Konflikt um Taiwan. Die stärkere Präsenz auf den Philippinen kann auch als Abschreckung gegenüber China verstanden werden. Die Philippinen sind Washingtons ältester Vertragspartner in der Region. jul

Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi hat sich am Donnerstag mit seinem chinesischen Kollegen Qin Gang am Telefon ausgetauscht. Der chinesischen Darstellung nach ermahnte Qin dabei die japanische Regierung, sich nicht von “rechtsradikalen Kräften” dazu verleiten zu lassen, einen Konflikt um die Senkaku-Inseln anzufangen.

China reklamiert die Eilande unter dem Namen Diaoyu für sich. Anfang der Woche hatte ein Schiff der chinesischen Küstenwache dort ein japanisches Forschungsboot abgefangen, das angeblich in chinesische Hoheitsgewässer eingedrungen war. Das Forschungsboot kam allerdings nicht allein – Japan hatte seinerseits bereits schwere Küstenwachschiffe hinterhergeschickt. Ende Dezember hat Tokio eine neue Sicherheits- und Verteidigungsstrategie vorgestellt, die eine offensivere Durchsetzung japanischer Interessen vorsieht. fin

Das kanadische Parlament hat sich einstimmig für die Aufnahme und Niederlassung von bis zu 10.000 Exil-Uiguren mit chinesischer Staatsangehörigkeit ausgesprochen. Die Abgeordneten beschlossen mit 322:0 Stimmen einen entsprechenden Antrag des uigurisch-stämmigen Abgeordneten Sameer Zuberi. Das Votum ist für die Regierung von Premierminister Justin Trudeau rechtlich zwar nicht bindend, die geschlossene Unterstützung des Parlaments setzt seine Minderheitsregierung allerdings unter Handlungsdruck.

Profitieren sollen besonders Uiguren, die in Drittstaaten gestrandet sind, wo sie vorerst zwar vor chinesischer Verfolgung sicher sind, aber langfristig kaum Perspektiven haben. Beispielsweise in der Türkei, aber auch in Thailand haben uigurische Flüchtlinge meist keinen Zugang zum Sozialversicherungssystem. In Kanada soll ihnen dieser Zugang jetzt ermöglicht werden. Zuberi sprach von einem “historischen Moment”. Über Twitter drückte er seine Dankbarkeit für die geschlossene Unterstützung durch seine Parlamentskollegen aus. grz

Wissenschaftler der Northwestern University of Agricultural and Forestry Science and Technology 西北农林科技大学 haben erfolgreich Kühe geklont, die besonders viel Milch geben. Die Kälber wachsen in der Autonomen Region Ningxia auf. Es handelt sich um die erste erfolgreiche Klonung von Hochleistungskühen in China, schreibt die Global Times. Die Tiere sind äußerlich identisch mit ihren Klon-Eltern. Die Forscher erwarten, dass sie 18 Tonnen Milch im Jahr geben. Eine deutsche Durchschnittskuh gibt gut acht Tonnen Milch im Jahr. fin

Chinesische Unternehmen für künstliche Intelligenz haben im großen Stil Investitionen aus den USA empfangen, obwohl einige von ihnen in den USA auf der Schwarzen Liste stehen. Einer Untersuchung des Zentrums für Sicherheitsstudien der Universität Georgetown (CSET) zufolge tätigten große US-Investoren und Chip-Hersteller wie Intel und Qualcomm zwischen 2015 und 2021 ein Fünftel ihrer Investitionen in chinesische KI-Firmen. Der Untersuchung zufolge waren 167 US-Unternehmen an 401 Transaktionen beteiligt, was etwa 17 Prozent der Gesamtinvestitionen in chinesische KI-Unternehmen in diesem Zeitraum entspricht.

Beispielsweise pumpten die Silicon Valley Bank und die Wanxiang American Healthcare Investment Group zusammen mit dem Gesichtserkennungs-Spezialisten Sensetime Gelder in eine Reihe chinesischer KI-Firmen. Das Engagement erfolgte allerdings noch, bevor Sensetime auf der Schwarzen Liste landete. Die Gesichtserkennungssoftware von Sensetime dient in China unter anderem zur Überwachung der Bevölkerung. Sensetime steht seit 2019 auf der Schwarzen Liste, die sie von US-Technikexporten ausschließt, Begründung sind Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Unterdrückung der Uiguren. jul

Die spanische Regierung hat dem bisher größten Kauf von Fotovoltaik-Anlagen durch den chinesischen Staatskonzern China Three Gorges (CTG) grünes Licht erteilt. CTG habe die Erlaubnis erhalten, von Nexwell Power Anlagen mit einer Leistung von 619 Megawatt zu erwerben, berichteten lokale Medien am Donnerstag. Die Transaktion ist die bisher größte dieser Art in Spanien. CTG hatte den Kauf bereits im vergangenen Juni bekannt gegeben.

Bei dem Kauf geht es den Medienberichten zufolge vor allem um zwei sich im Bau befindliche Projekte: Eines in Posadas in der Provinz Córdoba mit 50 Megawatt und eines in Manzanares in Ciudad Real mit 89 Megawatt. Der Wert der Transaktion soll bei mehr als 200 Millionen Euro liegen.

China Three Georges ist seit August 2020 in Spanien vertreten. Damals gab der chinesische Energieversorger die Übernahme von 13 spanischen Solaranlagen bekannt. Gebaut wurden diese von dem in Madrid ansässigen Unternehmen X-Elio. CTG besitzt ebenfalls spanische Windparks. Spanien möchte bis 2026 einen Großteil seiner Energie aus Erneuerbaren Quellen beziehen. CTG investiert in dem EU-Staat massiv in deren Ausbau. ari

Nur wenige Staaten geben so viele Rätsel auf wie das chinesische Reich. Das war schon unter seinen Dynastien so und setzt sich in der Volksrepublik fort. Während KP-Führer ihre Herrschaft als transparent anpreisen, beweisen sie mit ständiger Geheimniskrämerei das Gegenteil. Wie etwa im Umgang mit der vor drei Jahren in Wuhan ausgebrochenen Corona-Pandemie. Am Anfang blockierte Peking jede ernsthafte Suche nach den Ursachen. Am Ende vollzog es über Nacht eine völlige Kehrtwende in seiner Haltung zur Pandemie.

EU-Kammerpräsident Jörg Wuttke, der wie kein anderer Ausländer Chinas Entscheidungsträger kennt und in seinen mehr als drei Jahrzehnten vor Ort auf viele unerklärte Rätsel stieß, kam jetzt aus dem Staunen nicht mehr raus: “Praktisch hatte das Virus drei Jahre lang Peking die Hand geführt”. Dann wurden abrupt alle Signale von Rot auf Grün gestellt. “Was war nur passiert?”

Manchmal, wenn zu viel spekuliert wird, lüftet Pekings Führung Geheimnisse – allerdings auf chinesische Art. So hatten die CCTV-Abendnachrichten am 19. Februar vor Chinesisch-Neujahr deutlich Überlänge. Grund war eine Extra-Nachricht kurz vor dem Frühlingsfest. Der CCTV-Sprecher sagte: Parteichef Xi Jinping und alle ZK-Genossen “wünschen den alten Genossen” alles Gute zum Fest 中央领导同志慰问老同志. Danach begann der Sprecher minutenlang 109 Namen aufzuzählen, ohne Fotos oder Erklärungen zu den jeweiligen Personen.

Eingeweihte wussten: Er las die illustre Rentnerliste der höchsten Partei- und Staatspensionäre vor. Über sie dürfen die Medien nichts schreiben, nicht einmal mitteilen, wie und wo sie ihren Ruhestand verbringen und ob sie noch gesund sind. All das sind Staatsgeheimnisse. Die Partei hat das intern festgelegt.

Nur einmal im Jahr macht sie eine Ausnahme, entbietet den Alten über das Staatsfernsehen ihren Gruß, indem sie ihre Namen aufzählt. Die Zuschauer erfahren, wer noch lebt und wichtiger, wer bei den heute Herrschenden weiter wohlgelitten ist. Die ersten 17 Personen unter den 109 Genannten saßen früher im Politbüroausschuss. Alle anderen waren Entscheider in Partei und Regierung. Sie gehören heute zu Chinas Nomenklatur a.D.

Nachdem im Dezember der 96-jährige KP-Patriarch Jiang Zemin starb, rückte der 80-jährige Ex-Parteichef Hu Jintao 胡锦涛 auf Platz 1 vor. Es war ein Hinweis, dass Hu die Altenelite anführt, obwohl er vergangenen November beim 20. Parteitag, an dem er als Ehrengast teilnahm, auf Geheiß des derzeitigen KP-Chefs Xi Jinping aus dem Sitzungsaal hinauskomplimentiert wurde. Ganz China tuschelte erregt darüber.

Xi hat Hus Hinauswurf nie erklärt. Was immer geschah, bleibt ein weiteres rätselhaftes Ereignis unter seiner Herrschaft. Xis unaufhaltsamer Aufstieg seit 2012 begann bereits mit einer geheimnisvollen Aktion. Er verschwand vom 1. September 2012 bis zum 15. September ohne Ankündigung plötzlich von der Bildfläche. Dann tauchte er ebenso überraschend wieder auf, ließ sich beim Spaziergang mit hohen Funktionären in einer Universität filmen und dominierte am Abend die CCTV-Hauptnachrichten.

Das wäre kaum erwähnenswert, wenn Xi damals nicht designierter Parteichef kurz vor Beginn des 18. Parteitags gewesen wäre und für seine Auszeit alle Termine platzen ließ, darunter mit US-Außenministerin Hillary Clinton, Singapurs Premier Lee Hsien Loong, mit der Vorsitzenden des russischen Föderationsrats oder Dänemarks Premier. Informell erfuhren sie nur, sorry, Xi hätte sich beim Schwimmen verletzt.

Jahre später gab mir ein gut vernetzter Parteifunktionär unter der Vorgabe, ihn nicht zu zitieren, eine plausible Erklärung: Xi habe dem Politbüroausschuss ein Ultimatum gestellt und den Machtkampf für sich entschieden. Er werde sich nur zum Parteichef wählen lassen, wenn er zugleich die Befehlsgewalt über die Armee erhalte. Auf dem 18. Parteitag übergab ihm Partei- und Armeechef Hu Jintao beide Ämter. Das zeige, sagte mein Gewährsmann, nicht nur Xis Machtwillen, sondern auch, welchen Einfluss er damals schon innerparteilich hatte.

“Wir sind eine Großmacht der Geheimnisse”, titelte spöttisch im April 2014 das Magazin Yidu 壹读. “Jedes Jahr produzieren die USA 100.000 Verschlusssachen. Bei uns sind es Millionen.” Ende 2015 wurde die vorlaute Enthüllungszeitschrift eingestellt.

Einst war ohnehin fast alles geheim. Jahrzehntelang durften Todeszahlen nach Fluten oder Erdbeben nicht berichtet werden und erst recht nicht über die millionenfachen Opfer der Mega-Katastrophen und Hungersnöte gesprochen werden, die Maos viele Terror- und Verfolgungskampagnen verschuldet hatten. Drei Jahre dauerte es nach dem verheerenden Großbeben von Tangshan am 28. Juli 1976, bis im November 1979 gemeldet wurde, dass mindestens 240.000 Menschen dabei umgekommen waren. Erst im August 2005 endete die Zensur, große Unfälle oder Unglücke zu melden. Nun durfte auch über verschwiegene Katastrophen berichtet werden. So hatte die Provinzführung von Henan im August 1975 den Bruch des riesigen Banqiao-Staudamms nach Regenstürmen 30 Jahre vertuschen lassen. 2005 wurde bekannt, dass dabei 85.600 Anwohner ertrunken waren. Zehntausende Menschen starben an Epidemien, die den Fluten folgten.

Chinas Justiz behandelt bis heute alle Informationen darüber, wie viele Todesstrafen ihre Gerichte verhängen und ausführen, als streng geheim. Internationale Rechtsexperten sind überzeugt, dass jährlich mehr Verurteilte in China hingerichtet werden, als in allen anderen Ländern der Welt zusammen.

Nirgendwo lässt sich öffentlich nachlesen, was parteiintern als “Staatsgeheimnis” angesehen wird. Sicher fallen darunter alle hochsensiblen Ereignisse, etwa das Tiananmen-Massaker am 4. Juni 1989, zu dem alle Fragen verboten sind, was wirklich passierte und wie viele Pekinger starben. Tabu ist nach 27 Jahren auch die Frage, was mit dem tibetischen Knaben Gedhun Choekyi Nyima geschah. Am 14. Mai 1995 wurde er vom Dalai Lama als Wiedergeburt des gestorbenen 10. Panchen Lama anerkannt. Am 17. Mai 1995 verschleppten ihn Chinas Behörden, erklärten die Dalai Lama-Wahl für “ungültig” und setzten einen anderen Jungen als “echte” Reinkarnation ein. Der gekidnappte Junge ist seither verschwunden.

Geheimniskrämerei sei ein “essenzieller Bestandteil des Systems und führe zum Rätselraten im öffentlichen Diskurs” meint Michael Kahn-Ackermann, Sinologe und einst Gründer und Regionalleiter des Goethe-Instituts China. Als Beispiel nennt er das geheimnisvolle alljährliche Ritual, wenn sich die höchste Parteiführung in ihrer Sommerpause im dann hermetisch bewachten Prominenten-Badeort Beidaihe trifft und informell über wichtige Entscheidungen berät. Jede Nachricht darüber unterbleibt, nicht einmal, wann die Führer kommen oder gehen, oder ob sie überhaupt da sind.

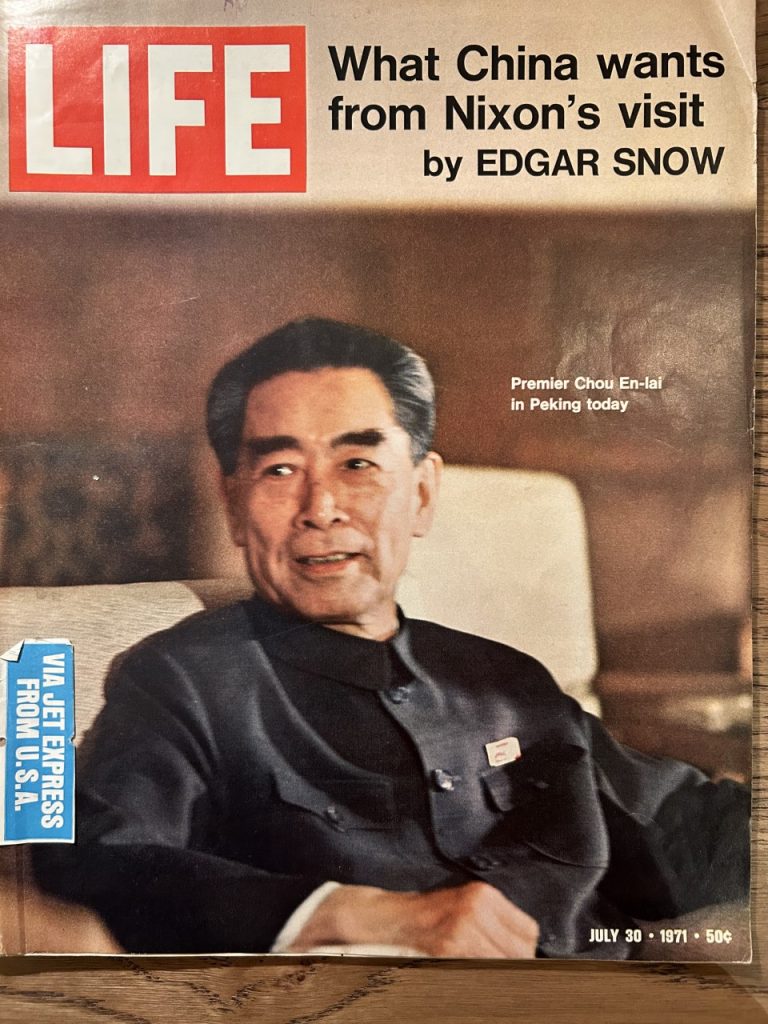

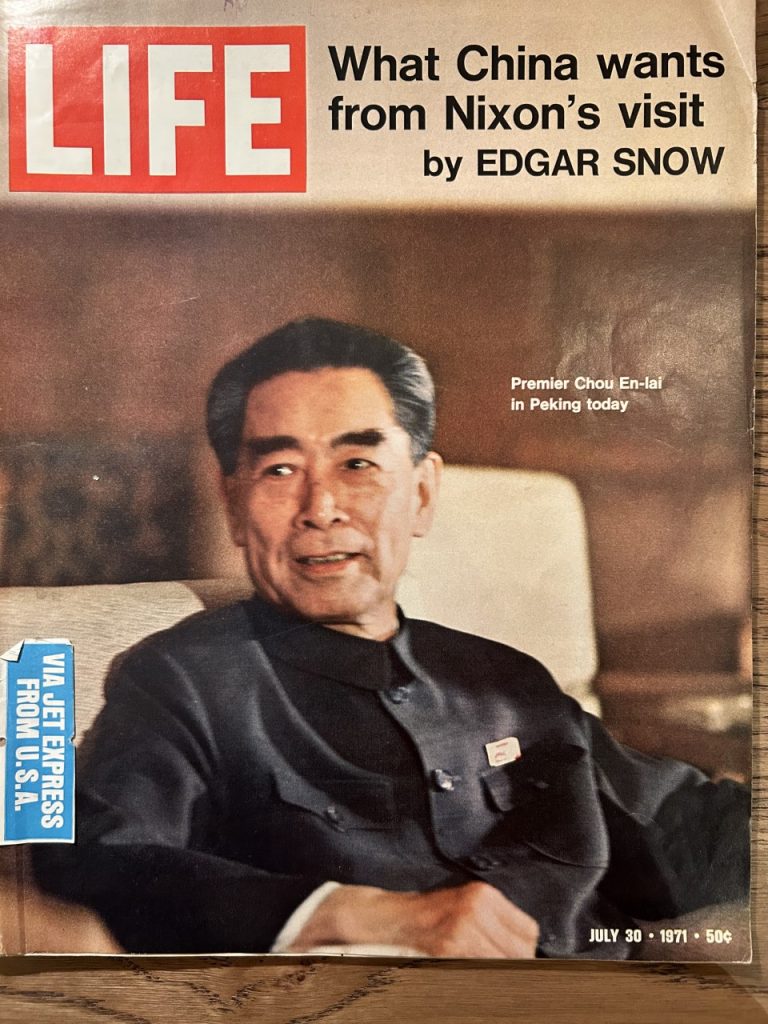

Manchmal dechiffrieren Beobachter über Pekings Andeutungen mit “chinesischen Besonderheiten”, wenn etwas im Busch ist. Die derzeit viel diskutierte und geforderte China-Kompetenz in der westlichen und deutschen Politik müsste solche Signale deuten können. In seinem Standardwerk “Diplomacy” gesteht Henry Kissinger, der 1972 das Treffen Nixons mit Mao einfädelte, wie seine Chinaexperten versagten. Sie ignorierten etwa Maos “Versuchsballon”, über den US-Journalisten Edgar Snow seine Absicht zu lancieren, sich mit den USA auszusöhnen. Mao hatte Snow am 1. Oktober 1970 eingeladen, neben ihm auf der Brüstung des Tiananmen-Tores zu stehen, um den Nationaltagfeiern zuzuschauen. Kissinger erinnerte sich: “Wir nahmen Maos Geste gar nicht wahr und hielten Snow für ein kommunistisches Werkzeug… Wir beachteten auch nicht sein Interview mit Mao im Dezember 1970, in dem er Nixon einlud, China entweder als Tourist oder als amerikanischer Präsident zu besuchen.”

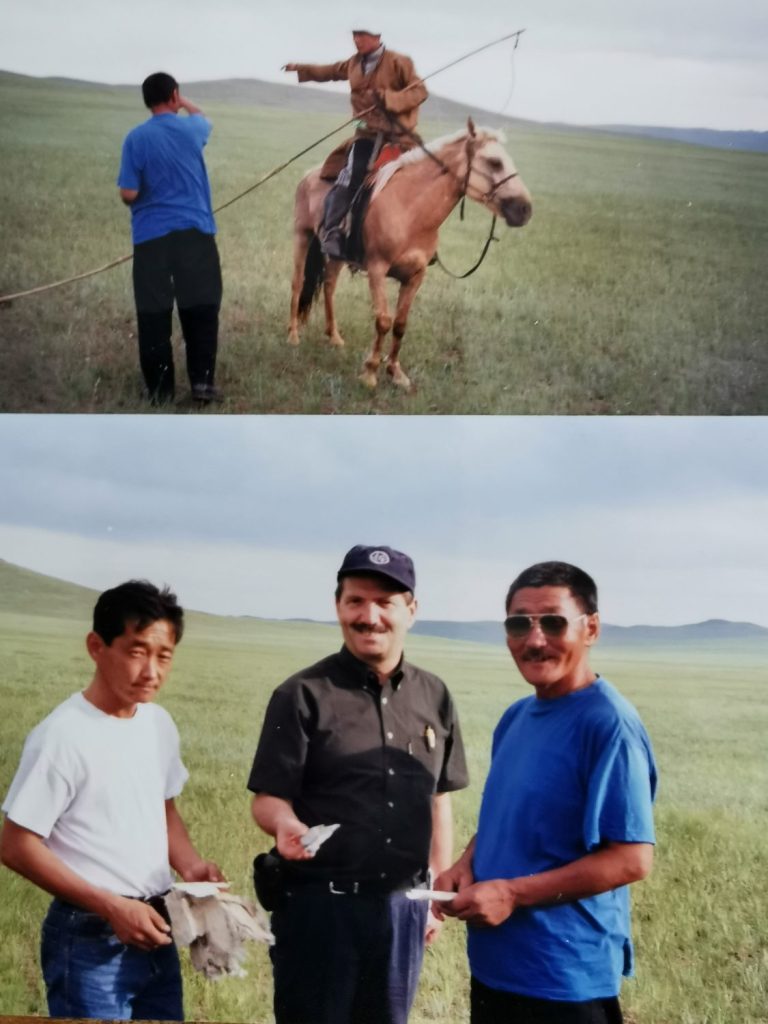

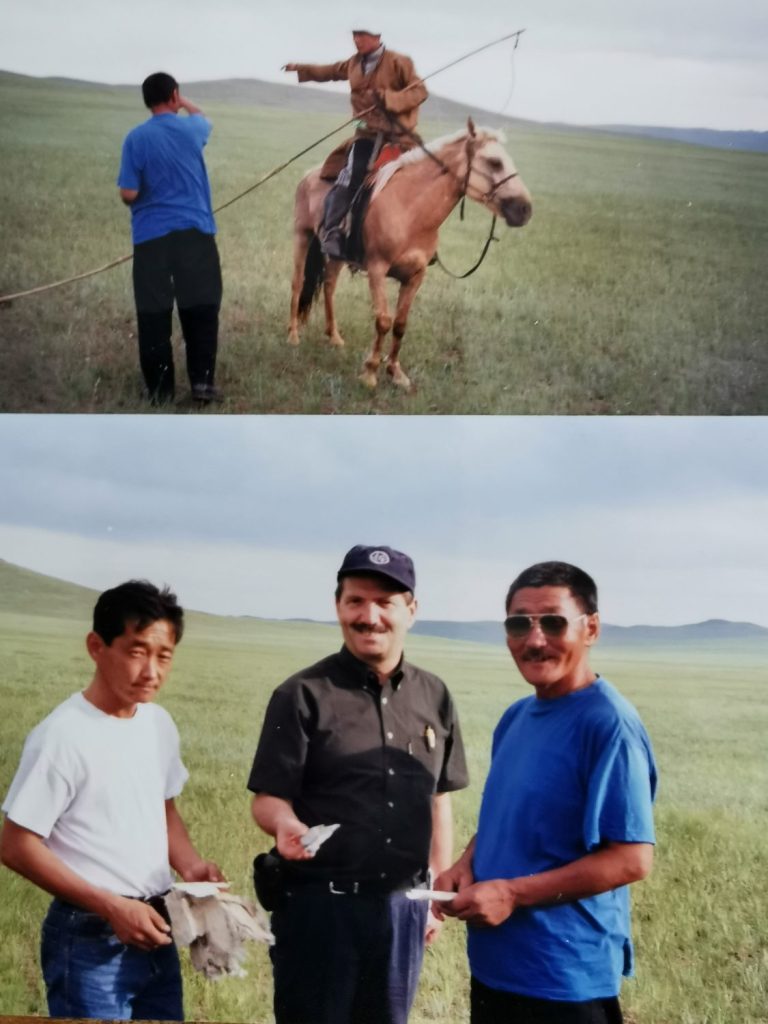

Als Journalist in Peking versuchte ich 2001, einem der großen Geheimnisse Chinas auf die Spur zu kommen. Zusammen mit der Pekinger Korrespondentin Eva Corell machte ich mich in der Äußeren Mongolei auf die Suche nach dem Wrack des Flugzeugs von Lin Biao aus dem Jahr 1971. Er war Chinas zweitmächtigster Mann und Maos Kronprinz. Als Lin erfuhr, dass Mao ihm misstraute und er mit seiner Verhaftung rechnen musste, war er mit seiner Trident Typ 1E zuerst nach Kanton geflogen, wo er eine Gegenregierung ausrufen wollte. Als er während des Flugs ins Visier Pekings geriet, ließ er abdrehen und versuchte, über die Äußere Mongolei nach Moskau zu entkommen. Unterwegs musste er am 13. September um 2:50 Uhr früh notlanden. Die Trident zerschellte. Alle neun Insassen verbrannten.

Soweit die heutigen Erklärungen Pekings.

Wir fanden nach eineinhalb Tagen im Jeep durch Zufall die versteckte Absturzstelle bei Berkh. Sie lag drei Kilometer vor einem Quarzminen-Städtchen und 48 Kilometer von einem Militärflughafen entfernt. Der Flieger wollte dorthin. In jener Nacht sei eine von russischen Experten betriebene Quarzmine erleuchtet gewesen. Der Pilot muss sie als vermuteten Flugplatz angesteuert haben. Als er seinen Irrtum erkannte, wagte er die Notlandung. Lokale Augenzeugen erinnerten sich, dass der Flieger bereits in der Luft brannte.

Mongolisches Militär hatte die großen Teile und die Motoren einst geborgen. Die Trockenheit der Steppe konservierte 30 Jahre lang Metallsplitter und Flugzeugschrott. Unsere wichtigste Quelle wurde ein ehemaliger Diplomat des mongolischen Außenministeriums, der zu den ersten gehörte, die einst im Morgengrauen des Absturztages im Hubschrauber eintrafen. Sie fanden verkohlte Leichen. Einige Insassen müssen den Crash überlebt haben, weil es Spuren gab, denen zufolge sie vom brennenden Rumpf wegzukriechen versucht hatten.

Der Beamte, der 1966 in Peking stationiert war, sagte, er habe nicht gewusst, wer die Insassen in Militärkleidung waren, die aus dem mit der Mongolei verfeindeten China eingedrungen waren. Dann aber fand er später unter den geborgenen Papieren einen verkohlten Ausweis des Sohnes von Lin Biao und eine Pistole. An Bord sei geschossen worden, denn sie entdeckten Einschusslöcher in Teilen der Kabinenwand.

Bis heute ist unklar, was an Bord vorfiel, zumal die Black Box fehlt. Warum floh Lin Biao, warum putschte er? Was hatte Mao mit seinem Tod zu tun? Pekings Archive wurden nur in einer kurzen Reformphase geöffnet, dann wieder geschlossen. Die Partei hält China auf Kurs als Großmacht der Geheimnisse.

Wang Fengying ist neue Präsidentin des Elektrofahrzeug-Startups Xpeng. In ihrer neuen Rolle wird Wang für die Produktplanung, das Produktportfoliomanagement und den Vertrieb verantwortlich sein, teilte das Unternehmen mit. Die 52-Jährige war zuvor mehr als 30 Jahre bei Great Wall Motor tätig und ist eine der wenigen Top-Managerinnen in der chinesischen Automobilindustrie.

Gong Yingying tritt als Geschäftsführerin des börsennotierten Gesundheitsdaten-Spezialisten Yidu Tech zurück. Auf sie folgt ihr Ehemann, Xu Jiming, der schon für Alibaba und Baidu im Bereich KI gearbeitet hat. Auch Firmenpräsident Yang Jing trat zurück. Neuer Finanzchef wird Feng Xiaoying. Hintergrund der Neuaufstellung sind Gefahren für das Geschäftsmodell infolge steigender Regulierung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Am Sonntag ist das Laternenfest, das immer am 15. und damit letzten Tag der Feiern zum Frühlingsbeginn stattfindet. Mit dem ersten Vollmond des neuen Jahres um die Wette leuchten bunte Lampions und viele andere Lichtdekorationen. Hier eine Generalprobe mit Hase in der Stadt Zaozhuang.

Tibet hat eine eigene Kultur und Sprache. Und offiziell gibt China vor, die Sitten der verschiedenen Völker auf seinem Staatsgebiet zu schützen. Doch in der Praxis ist die Kommunistische Partei noch nie sonderlich zimperlich mit ihnen umgegangen. Die Mehrheitskultur der Han verbindet sie mit guter Organisation und wirtschaftlichem Aufschwung. In den vergangenen Jahren hat die Unterdrückung der kulturellen Vielfalt unter dem Feigenblatt der Entwicklung nur noch zugenommen.

Besonders im Fokus der Öffentlichkeit steht das Schicksal der Uiguren, doch die Gleichmacherei gilt auch für die Tibeter. Peking hofft, dass mit der kulturellen Identität auch ihr Wunsch nach Unabhängigkeit schwindet. Wichtigster Träger der Kultur ist die eigene Sprache. Statt das lokale Brauchtum zu fördern, lässt der Staat Kinder in Internaten unterrichten, wo sie ohne den Kontakt mit ihren Eltern vor allem Mandarin verwenden. Tibets Kinder verlernen Tibetisch, schreibt Marcel Grzanna in seiner Analyse. Exil-Präsident Penpa Tsering bittet im Gespräch mit Table.Media die Bundesregierung um Unterstützung.

Chinas Wirtschaft kommt nach dem Ende der Null-Covid-Politik derweil wieder in Schwung. Was für die deutsche Industrie vor Ort ein Segen ist, könnte der Energiepolitik neue Sorgen bescheren. Denn China kauft Deutschland im Boom das LNG weg, schreibt Jörn Petring. Ein Grund für die jüngste Preisentspannung am deutschen Gas- und Ölmarkt war die geringe Nachfrage aus China. Jetzt kann Peking seine lang laufenden Verträge mit Lieferländern wie Katar nutzen, um sich bevorzugt bedienen zu lassen.

Johnny Erling beleuchtet heute in einige Geheimnisse der chinesischen Politik. Warum verschwand Xi Jinping vor seinem Amtsantritt für zwei Wochen, und warum verscholl Lin Biaos Flugzeug über der Äußeren Mongolei? Warum wurden die Corona-Maßnahmen so plötzlich aufgehoben und was geschah mit Hu Jintao? Diese und andere Rätsel harren der Aufklärung, Theorien gibt es indes zuhauf. China ist weiter voller Mysterien.

Nach der Corona-Flaute steht die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr vor einer deutlichen Erholung. Doch ein kräftiges Wachstum von 5,2 Prozent, wie es der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert, ist nicht für alle eine gute Nachricht. Der Wirtschaftsboom dürfte auch die ohnehin schon hohen globalen Energiepreise weiter nach oben treiben.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Ölnachfrage in diesem Jahr einen “historischen Höchststand” erreichen. Die weltweite Rohölnachfrage könnte um 1,9 Millionen Barrel auf ein Rekordhoch von 101,7 Millionen Barrel pro Tag steigen, heißt es im Januarbericht der IEA zum Welt-Ölmarkt. Der Bericht warnt vor “sich verschärfenden Ungleichgewichten”. Einer der Hauptgründe: die nun wieder steigende Nachfrage aus China.

Im vergangenen Jahr hatten die Chinesen wegen ihrer Wirtschaftsschwäche rund drei Prozent weniger Öl auf den Weltmärkten nachgefragt. Es handelte sich um den ersten Rückgang seit 1990 und einen wichtigen Grund für die etwas überraschende Entspannung der Preislage für Europa.

Nun dürfte der Ölpreis wieder steigen. Die US-Investmentbank Goldman-Sachs prognostiziert, dass der Preis für ein Barrel der Sorte Brent Crude bis zum vierten Quartal auf 105 US-Dollar anziehen könnte. Zuletzt lag der Preis bei rund 83 Dollar.

Nicht nur auf dem Ölmarkt wird der chinesische Wirtschaftsaufschwung Spuren hinterlassen. Für Deutschland besonders wichtig: Auch die chinesische Nachfrage nach Flüssiggas (LNG) wird wieder anziehen. Laut Rohstoff-Analysten soll Chinas LNG-Bedarf in diesem Jahr auf 70 bis 72 Millionen Tonnen steigen. Das sind bis zu 14 Prozent mehr als 2022.

Deutschland, das durch den Ukraine-Konflikt selbst auf Gaslieferungen per Schiff angewiesen ist, hat mit China einen starken Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Die Chinesen haben bereits lange vor Deutschland begonnen, ihre Öl- und Gasimporte zu diversifizieren. Auch bei den Scheichs in Katar war Peking schneller. Der Produzent Qatar Energy will über 27 Jahre insgesamt 108 Millionen Tonnen Flüssiggas an den chinesischen Konzern Sinopec liefern.

Der Deal wurde am 22. November vergangenen Jahres während der Fußball-WM bekannt gegeben. Erst gut eine Woche später wurde auch der Vertrag für Lieferungen nach Deutschland unterzeichnet, die allerdings deutlich geringer ausfallen und erst 2026 beginnen. Für 15 Jahre sollen dann jährlich rund zwei Millionen Tonnen geliefert werden.

Die britische Wirtschaftszeitung Financial Times sieht neue Probleme aufziehen. “Da die chinesische LNG-Nachfrage zurückkehrt, werden die Preise steigen und der Wettbewerb um Gas wird sich verstärken, was in Europa im nächsten Winter zu Engpässen führen könnte”, kommentierte das Blatt Mitte Januar in einem Leitartikel: “Wenn der Aufschwung in China die Energiepreise hochtreibt, könnte auch der Inflationsdruck länger anhalten, und die Zentralbanken könnten gezwungen sein, die Geldpolitik weiter zu straffen”. Am Ende, so die Analyse weiter, könnte dem Westen trotz des Aufschwungs in China eine Rezession drohen. Jörn Petring

Die Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen lassen nicht locker. Erneut haben sie die chinesische Regierung um Stellungnahme in einer menschenrechtlichen Angelegenheit gebeten. Die UN-Beobachter rücken diesmal die dramatische Situation in Tibet in den Blickpunkt.

Die Vereinten Nationen verfügen demnach über Informationen, “die auf eine Politik der Akkulturation und Assimilation der tibetischen Kultur an die dominante Han-chinesische Mehrheit durch eine Reihe von Unterdrückungsmaßnahmen” hinwiesen, heißt es in dem Anschreiben an das chinesische Außenministerium vom November vergangenen Jahres, das jetzt öffentlich zugänglich ist.

Im Klartext lautet der Vorwurf: Peking wolle die Tibeter kulturell entwurzeln. Die vier verantwortlichen Sonderberichterstatter für Minderheitenfragen, kulturelle Rechte, das Recht auf Bildung sowie für Religions- und Glaubensfreiheit werfen der Regierung systematische politische Maßnahmen und die Einführung von Gesetzen vor, “die die tibetische Sprache und Kultur marginalisieren.”

Ihr Papier soll Mitte Februar bei der anstehenden Session des UN-Komitees zur Konvention über kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte (CESCR) in Genf intensiv diskutiert werden. China fährt bereits die Verteidigung hoch: Rund 20 vermeintliche Nichtregierungsorganisationen aus China haben Berichte in die anstehende Diskussion eingereicht, um im Sinne Pekings alle Vorwürfe ins Reich der Fabel zu verweisen.

Diese in Wahrheit staatlich organisierten NGOs werden versuchen, glaubhaft zu begründen, weshalb im Rahmen der Schulfusionen “tibetische Grundschulen in ländlichen Regionen geschlossen oder in größere Schulen mit Han-chinesischem Unterricht integriert” werden. Denn viele tibetische Kinder werden durch die Schließungen zum Besuch von weiter entfernt gelegenen Internaten genötigt – mit drastischen Folgen, wie der tibetische Exil-Präsident Penpa Tsering in Gespräch mit China.Table erklärt.

“Dadurch wird den Kindern der tägliche Kontakt mit ihren Eltern verwehrt, und sie haben keine Möglichkeit, ihre Muttersprache zu nutzen“, sagt Tsering. Denn in den Schulen ist Tibetisch kategorisch verboten. Mandarin ist rund um die Uhr Pflicht. “Wir sind an einem Punkt, an dem tibetische Kinder in den Ferien nach Hause kommen und nicht mehr in der Lage sind, sich mit ihren Eltern fließend zu unterhalten. Sie haben das Tibetische verlernt, während Mutter und Vater zu schlecht Mandarin sprechen”, sagt Tsering.

Auch außerschulische Angebote zur Bewahrung der tibetischen Sprache und Kultur würden durch die Behörden radikal unterdrückt und ihre Initiatoren inhaftiert. Beispielsweise sprach im Vorjahr ein Gericht in Sichuan einen zweifachen Familienvater wegen angeblicher “separatistischer Aktivitäten” und der “Schaffung gesellschaftlicher Unordnung” schuldig. Er wurde zu knapp viereinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er sich für den Erhalt der tibetischen Sprache eingesetzt und über soziale Medien seine Übersetzungen von englisch- oder chinesischsprachigen Texten ins Tibetische verbreitet hatte.

Die dramatische Entwicklung ist das Resultat jahrelanger Unterdrückungspolitik. Schon im Jahr 2000 verabschiedete die Regierung das Gesetz zur gemeinsamen nationalen Sprache. Doch mit dem Verlust der eigenen Sprache gehe auch die eigene Identität verloren, monieren Kritiker. Gegenüber der Bundesregierung dringt Tsering darauf, Peking zur Beendigung seiner anti-tibetischen Schulpolitik aufzufordern. “Ich bitte die Bundesregierung, Einfluss auf Peking zu nehmen, damit diese Praxis schnellstmöglich ein Ende hat”, sagt er.

Dass die UN-Beobachter das Thema auf die Agenda setzen, ist nicht neu. Mit ihrem jüngsten Vorstoß weisen sie bereits zum neunten Mal seit 2010 auf die Zustände in Tibet hin. Achtmal schon hat die chinesische Regierung geantwortet, wie es das Protokoll verlangt. Verbessert hat sich offenbar nichts. “Wir bleiben angesichts der jüngsten Entwicklungen besorgt”, schreiben die Sonderberichterstatter.

Besonders die Jüngeren verlernen nicht nur ihre Sprache, sondern verlieren langfristig den Zugang zu ihren eigenen Traditionen und Wurzeln. “Die Kinder sind in den Schulen ausschließlich chinesischer Sprache, Geschichte und Propaganda ausgesetzt. Sie werden geistig komplett sinisiert. Die Konsequenzen für die tibetische Kultur sind katastrophal”, sagt Tsering. Betroffen seien derzeit mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler. Nur in wenigen Orten seien lokale Schulen überhaupt noch geöffnet.

Die Folgen der Sinisierung einer ganzen Generation sind kaum abzusehen. Ohne sprachliche Verbindung zur eigenen Kultur, ohne Verständnis für ihre Herkunft und Vergangenheit bemerken die jungen Tibeter kaum, dass sie einer massiven Gehirnwäsche unterzogen werden. Ihr Verständnis für die Tragik dahinter und ihr Engagement für den Erhalt ihrer eigenen Kultur dürfte entsprechend gering ausfallen.

06.02.2023, 18:00 Uhr (06.02., 01:00 Uhr Beijing time)

SOAS University of London, Webinar: The Rise of She-SF: Chinese Science Fiction’s Next Wave Mehr

07.02.2023, 02:30 Uhr (09:30 Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: The Making of “New Citizens:” Landless Farmers and Urban Governance in China Mehr

07.02.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Storymaker Expert Bites, Webinar: Rückkehr der Gäste aus China. Was können wir 2023 erwarten? Mehr

07.02.2023, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dekan Shira & Associates, Webinar: The End of China’s Zero-Covid Policy – What’s Next? Mehr

07.02.2023, 17:00 Uhr (08.02., 0:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: How Private Are Chinese Companies? A Big Data China Event Mehr

09.02.2023, 18:00 Uhr (10.02., 01:00 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Webinar: Xi Jinping’s About Face: Implications for China’s Economy, Politics, and Relations With the West Mehr

09.02.2023, 09:00 Uhr (10.02., 16:00 Uhr Beijing time)

China Netzwerk Baden-Württemberg, Working Group AI: Autonomous vehicles application scenario – context data-driven innovation Mehr

Die USA haben sich einen Zugang zu vier weiteren Militärstützpunkten auf den Philippinen gesichert. Das gaben Washington und Manila am Donnerstag bei einem Besuch von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf den Philippinen bekannt. Das Verteidigungsabkommen (EDCA) aus dem Jahr 2014, durch das US-Streitkräfte bereits fünf philippinischen Militärbasen betreiben dürfen, auf denen Truppen rotierend stationiert werden können, wird dadurch erweitert.

China nannte die Erweiterung der US-Militärpräsenz eine Gefahr für “Frieden und Stabilität”. Eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums sagte, es handele sich um einen Akt, “der den regionalen Frieden und die Stabilität gefährdet”.

Die USA haben die Beziehungen zu den Philippinen zuletzt wiederbelebt, nachdem das Verhältnis während der Amtszeit von Präsident Rodrigo Duterte abgekühlt war. Die neuen Bemühungen stehen Zuge einer allgemeinen Strategie, sich im Indo-Pazifik-Raum stärker zu etablieren. Ein Grund dafür ist auch der Konflikt um Taiwan. Die stärkere Präsenz auf den Philippinen kann auch als Abschreckung gegenüber China verstanden werden. Die Philippinen sind Washingtons ältester Vertragspartner in der Region. jul

Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi hat sich am Donnerstag mit seinem chinesischen Kollegen Qin Gang am Telefon ausgetauscht. Der chinesischen Darstellung nach ermahnte Qin dabei die japanische Regierung, sich nicht von “rechtsradikalen Kräften” dazu verleiten zu lassen, einen Konflikt um die Senkaku-Inseln anzufangen.

China reklamiert die Eilande unter dem Namen Diaoyu für sich. Anfang der Woche hatte ein Schiff der chinesischen Küstenwache dort ein japanisches Forschungsboot abgefangen, das angeblich in chinesische Hoheitsgewässer eingedrungen war. Das Forschungsboot kam allerdings nicht allein – Japan hatte seinerseits bereits schwere Küstenwachschiffe hinterhergeschickt. Ende Dezember hat Tokio eine neue Sicherheits- und Verteidigungsstrategie vorgestellt, die eine offensivere Durchsetzung japanischer Interessen vorsieht. fin

Das kanadische Parlament hat sich einstimmig für die Aufnahme und Niederlassung von bis zu 10.000 Exil-Uiguren mit chinesischer Staatsangehörigkeit ausgesprochen. Die Abgeordneten beschlossen mit 322:0 Stimmen einen entsprechenden Antrag des uigurisch-stämmigen Abgeordneten Sameer Zuberi. Das Votum ist für die Regierung von Premierminister Justin Trudeau rechtlich zwar nicht bindend, die geschlossene Unterstützung des Parlaments setzt seine Minderheitsregierung allerdings unter Handlungsdruck.

Profitieren sollen besonders Uiguren, die in Drittstaaten gestrandet sind, wo sie vorerst zwar vor chinesischer Verfolgung sicher sind, aber langfristig kaum Perspektiven haben. Beispielsweise in der Türkei, aber auch in Thailand haben uigurische Flüchtlinge meist keinen Zugang zum Sozialversicherungssystem. In Kanada soll ihnen dieser Zugang jetzt ermöglicht werden. Zuberi sprach von einem “historischen Moment”. Über Twitter drückte er seine Dankbarkeit für die geschlossene Unterstützung durch seine Parlamentskollegen aus. grz

Wissenschaftler der Northwestern University of Agricultural and Forestry Science and Technology 西北农林科技大学 haben erfolgreich Kühe geklont, die besonders viel Milch geben. Die Kälber wachsen in der Autonomen Region Ningxia auf. Es handelt sich um die erste erfolgreiche Klonung von Hochleistungskühen in China, schreibt die Global Times. Die Tiere sind äußerlich identisch mit ihren Klon-Eltern. Die Forscher erwarten, dass sie 18 Tonnen Milch im Jahr geben. Eine deutsche Durchschnittskuh gibt gut acht Tonnen Milch im Jahr. fin

Chinesische Unternehmen für künstliche Intelligenz haben im großen Stil Investitionen aus den USA empfangen, obwohl einige von ihnen in den USA auf der Schwarzen Liste stehen. Einer Untersuchung des Zentrums für Sicherheitsstudien der Universität Georgetown (CSET) zufolge tätigten große US-Investoren und Chip-Hersteller wie Intel und Qualcomm zwischen 2015 und 2021 ein Fünftel ihrer Investitionen in chinesische KI-Firmen. Der Untersuchung zufolge waren 167 US-Unternehmen an 401 Transaktionen beteiligt, was etwa 17 Prozent der Gesamtinvestitionen in chinesische KI-Unternehmen in diesem Zeitraum entspricht.

Beispielsweise pumpten die Silicon Valley Bank und die Wanxiang American Healthcare Investment Group zusammen mit dem Gesichtserkennungs-Spezialisten Sensetime Gelder in eine Reihe chinesischer KI-Firmen. Das Engagement erfolgte allerdings noch, bevor Sensetime auf der Schwarzen Liste landete. Die Gesichtserkennungssoftware von Sensetime dient in China unter anderem zur Überwachung der Bevölkerung. Sensetime steht seit 2019 auf der Schwarzen Liste, die sie von US-Technikexporten ausschließt, Begründung sind Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Unterdrückung der Uiguren. jul

Die spanische Regierung hat dem bisher größten Kauf von Fotovoltaik-Anlagen durch den chinesischen Staatskonzern China Three Gorges (CTG) grünes Licht erteilt. CTG habe die Erlaubnis erhalten, von Nexwell Power Anlagen mit einer Leistung von 619 Megawatt zu erwerben, berichteten lokale Medien am Donnerstag. Die Transaktion ist die bisher größte dieser Art in Spanien. CTG hatte den Kauf bereits im vergangenen Juni bekannt gegeben.

Bei dem Kauf geht es den Medienberichten zufolge vor allem um zwei sich im Bau befindliche Projekte: Eines in Posadas in der Provinz Córdoba mit 50 Megawatt und eines in Manzanares in Ciudad Real mit 89 Megawatt. Der Wert der Transaktion soll bei mehr als 200 Millionen Euro liegen.

China Three Georges ist seit August 2020 in Spanien vertreten. Damals gab der chinesische Energieversorger die Übernahme von 13 spanischen Solaranlagen bekannt. Gebaut wurden diese von dem in Madrid ansässigen Unternehmen X-Elio. CTG besitzt ebenfalls spanische Windparks. Spanien möchte bis 2026 einen Großteil seiner Energie aus Erneuerbaren Quellen beziehen. CTG investiert in dem EU-Staat massiv in deren Ausbau. ari

Nur wenige Staaten geben so viele Rätsel auf wie das chinesische Reich. Das war schon unter seinen Dynastien so und setzt sich in der Volksrepublik fort. Während KP-Führer ihre Herrschaft als transparent anpreisen, beweisen sie mit ständiger Geheimniskrämerei das Gegenteil. Wie etwa im Umgang mit der vor drei Jahren in Wuhan ausgebrochenen Corona-Pandemie. Am Anfang blockierte Peking jede ernsthafte Suche nach den Ursachen. Am Ende vollzog es über Nacht eine völlige Kehrtwende in seiner Haltung zur Pandemie.

EU-Kammerpräsident Jörg Wuttke, der wie kein anderer Ausländer Chinas Entscheidungsträger kennt und in seinen mehr als drei Jahrzehnten vor Ort auf viele unerklärte Rätsel stieß, kam jetzt aus dem Staunen nicht mehr raus: “Praktisch hatte das Virus drei Jahre lang Peking die Hand geführt”. Dann wurden abrupt alle Signale von Rot auf Grün gestellt. “Was war nur passiert?”

Manchmal, wenn zu viel spekuliert wird, lüftet Pekings Führung Geheimnisse – allerdings auf chinesische Art. So hatten die CCTV-Abendnachrichten am 19. Februar vor Chinesisch-Neujahr deutlich Überlänge. Grund war eine Extra-Nachricht kurz vor dem Frühlingsfest. Der CCTV-Sprecher sagte: Parteichef Xi Jinping und alle ZK-Genossen “wünschen den alten Genossen” alles Gute zum Fest 中央领导同志慰问老同志. Danach begann der Sprecher minutenlang 109 Namen aufzuzählen, ohne Fotos oder Erklärungen zu den jeweiligen Personen.

Eingeweihte wussten: Er las die illustre Rentnerliste der höchsten Partei- und Staatspensionäre vor. Über sie dürfen die Medien nichts schreiben, nicht einmal mitteilen, wie und wo sie ihren Ruhestand verbringen und ob sie noch gesund sind. All das sind Staatsgeheimnisse. Die Partei hat das intern festgelegt.

Nur einmal im Jahr macht sie eine Ausnahme, entbietet den Alten über das Staatsfernsehen ihren Gruß, indem sie ihre Namen aufzählt. Die Zuschauer erfahren, wer noch lebt und wichtiger, wer bei den heute Herrschenden weiter wohlgelitten ist. Die ersten 17 Personen unter den 109 Genannten saßen früher im Politbüroausschuss. Alle anderen waren Entscheider in Partei und Regierung. Sie gehören heute zu Chinas Nomenklatur a.D.

Nachdem im Dezember der 96-jährige KP-Patriarch Jiang Zemin starb, rückte der 80-jährige Ex-Parteichef Hu Jintao 胡锦涛 auf Platz 1 vor. Es war ein Hinweis, dass Hu die Altenelite anführt, obwohl er vergangenen November beim 20. Parteitag, an dem er als Ehrengast teilnahm, auf Geheiß des derzeitigen KP-Chefs Xi Jinping aus dem Sitzungsaal hinauskomplimentiert wurde. Ganz China tuschelte erregt darüber.

Xi hat Hus Hinauswurf nie erklärt. Was immer geschah, bleibt ein weiteres rätselhaftes Ereignis unter seiner Herrschaft. Xis unaufhaltsamer Aufstieg seit 2012 begann bereits mit einer geheimnisvollen Aktion. Er verschwand vom 1. September 2012 bis zum 15. September ohne Ankündigung plötzlich von der Bildfläche. Dann tauchte er ebenso überraschend wieder auf, ließ sich beim Spaziergang mit hohen Funktionären in einer Universität filmen und dominierte am Abend die CCTV-Hauptnachrichten.

Das wäre kaum erwähnenswert, wenn Xi damals nicht designierter Parteichef kurz vor Beginn des 18. Parteitags gewesen wäre und für seine Auszeit alle Termine platzen ließ, darunter mit US-Außenministerin Hillary Clinton, Singapurs Premier Lee Hsien Loong, mit der Vorsitzenden des russischen Föderationsrats oder Dänemarks Premier. Informell erfuhren sie nur, sorry, Xi hätte sich beim Schwimmen verletzt.

Jahre später gab mir ein gut vernetzter Parteifunktionär unter der Vorgabe, ihn nicht zu zitieren, eine plausible Erklärung: Xi habe dem Politbüroausschuss ein Ultimatum gestellt und den Machtkampf für sich entschieden. Er werde sich nur zum Parteichef wählen lassen, wenn er zugleich die Befehlsgewalt über die Armee erhalte. Auf dem 18. Parteitag übergab ihm Partei- und Armeechef Hu Jintao beide Ämter. Das zeige, sagte mein Gewährsmann, nicht nur Xis Machtwillen, sondern auch, welchen Einfluss er damals schon innerparteilich hatte.

“Wir sind eine Großmacht der Geheimnisse”, titelte spöttisch im April 2014 das Magazin Yidu 壹读. “Jedes Jahr produzieren die USA 100.000 Verschlusssachen. Bei uns sind es Millionen.” Ende 2015 wurde die vorlaute Enthüllungszeitschrift eingestellt.

Einst war ohnehin fast alles geheim. Jahrzehntelang durften Todeszahlen nach Fluten oder Erdbeben nicht berichtet werden und erst recht nicht über die millionenfachen Opfer der Mega-Katastrophen und Hungersnöte gesprochen werden, die Maos viele Terror- und Verfolgungskampagnen verschuldet hatten. Drei Jahre dauerte es nach dem verheerenden Großbeben von Tangshan am 28. Juli 1976, bis im November 1979 gemeldet wurde, dass mindestens 240.000 Menschen dabei umgekommen waren. Erst im August 2005 endete die Zensur, große Unfälle oder Unglücke zu melden. Nun durfte auch über verschwiegene Katastrophen berichtet werden. So hatte die Provinzführung von Henan im August 1975 den Bruch des riesigen Banqiao-Staudamms nach Regenstürmen 30 Jahre vertuschen lassen. 2005 wurde bekannt, dass dabei 85.600 Anwohner ertrunken waren. Zehntausende Menschen starben an Epidemien, die den Fluten folgten.

Chinas Justiz behandelt bis heute alle Informationen darüber, wie viele Todesstrafen ihre Gerichte verhängen und ausführen, als streng geheim. Internationale Rechtsexperten sind überzeugt, dass jährlich mehr Verurteilte in China hingerichtet werden, als in allen anderen Ländern der Welt zusammen.

Nirgendwo lässt sich öffentlich nachlesen, was parteiintern als “Staatsgeheimnis” angesehen wird. Sicher fallen darunter alle hochsensiblen Ereignisse, etwa das Tiananmen-Massaker am 4. Juni 1989, zu dem alle Fragen verboten sind, was wirklich passierte und wie viele Pekinger starben. Tabu ist nach 27 Jahren auch die Frage, was mit dem tibetischen Knaben Gedhun Choekyi Nyima geschah. Am 14. Mai 1995 wurde er vom Dalai Lama als Wiedergeburt des gestorbenen 10. Panchen Lama anerkannt. Am 17. Mai 1995 verschleppten ihn Chinas Behörden, erklärten die Dalai Lama-Wahl für “ungültig” und setzten einen anderen Jungen als “echte” Reinkarnation ein. Der gekidnappte Junge ist seither verschwunden.

Geheimniskrämerei sei ein “essenzieller Bestandteil des Systems und führe zum Rätselraten im öffentlichen Diskurs” meint Michael Kahn-Ackermann, Sinologe und einst Gründer und Regionalleiter des Goethe-Instituts China. Als Beispiel nennt er das geheimnisvolle alljährliche Ritual, wenn sich die höchste Parteiführung in ihrer Sommerpause im dann hermetisch bewachten Prominenten-Badeort Beidaihe trifft und informell über wichtige Entscheidungen berät. Jede Nachricht darüber unterbleibt, nicht einmal, wann die Führer kommen oder gehen, oder ob sie überhaupt da sind.

Manchmal dechiffrieren Beobachter über Pekings Andeutungen mit “chinesischen Besonderheiten”, wenn etwas im Busch ist. Die derzeit viel diskutierte und geforderte China-Kompetenz in der westlichen und deutschen Politik müsste solche Signale deuten können. In seinem Standardwerk “Diplomacy” gesteht Henry Kissinger, der 1972 das Treffen Nixons mit Mao einfädelte, wie seine Chinaexperten versagten. Sie ignorierten etwa Maos “Versuchsballon”, über den US-Journalisten Edgar Snow seine Absicht zu lancieren, sich mit den USA auszusöhnen. Mao hatte Snow am 1. Oktober 1970 eingeladen, neben ihm auf der Brüstung des Tiananmen-Tores zu stehen, um den Nationaltagfeiern zuzuschauen. Kissinger erinnerte sich: “Wir nahmen Maos Geste gar nicht wahr und hielten Snow für ein kommunistisches Werkzeug… Wir beachteten auch nicht sein Interview mit Mao im Dezember 1970, in dem er Nixon einlud, China entweder als Tourist oder als amerikanischer Präsident zu besuchen.”

Als Journalist in Peking versuchte ich 2001, einem der großen Geheimnisse Chinas auf die Spur zu kommen. Zusammen mit der Pekinger Korrespondentin Eva Corell machte ich mich in der Äußeren Mongolei auf die Suche nach dem Wrack des Flugzeugs von Lin Biao aus dem Jahr 1971. Er war Chinas zweitmächtigster Mann und Maos Kronprinz. Als Lin erfuhr, dass Mao ihm misstraute und er mit seiner Verhaftung rechnen musste, war er mit seiner Trident Typ 1E zuerst nach Kanton geflogen, wo er eine Gegenregierung ausrufen wollte. Als er während des Flugs ins Visier Pekings geriet, ließ er abdrehen und versuchte, über die Äußere Mongolei nach Moskau zu entkommen. Unterwegs musste er am 13. September um 2:50 Uhr früh notlanden. Die Trident zerschellte. Alle neun Insassen verbrannten.

Soweit die heutigen Erklärungen Pekings.

Wir fanden nach eineinhalb Tagen im Jeep durch Zufall die versteckte Absturzstelle bei Berkh. Sie lag drei Kilometer vor einem Quarzminen-Städtchen und 48 Kilometer von einem Militärflughafen entfernt. Der Flieger wollte dorthin. In jener Nacht sei eine von russischen Experten betriebene Quarzmine erleuchtet gewesen. Der Pilot muss sie als vermuteten Flugplatz angesteuert haben. Als er seinen Irrtum erkannte, wagte er die Notlandung. Lokale Augenzeugen erinnerten sich, dass der Flieger bereits in der Luft brannte.

Mongolisches Militär hatte die großen Teile und die Motoren einst geborgen. Die Trockenheit der Steppe konservierte 30 Jahre lang Metallsplitter und Flugzeugschrott. Unsere wichtigste Quelle wurde ein ehemaliger Diplomat des mongolischen Außenministeriums, der zu den ersten gehörte, die einst im Morgengrauen des Absturztages im Hubschrauber eintrafen. Sie fanden verkohlte Leichen. Einige Insassen müssen den Crash überlebt haben, weil es Spuren gab, denen zufolge sie vom brennenden Rumpf wegzukriechen versucht hatten.

Der Beamte, der 1966 in Peking stationiert war, sagte, er habe nicht gewusst, wer die Insassen in Militärkleidung waren, die aus dem mit der Mongolei verfeindeten China eingedrungen waren. Dann aber fand er später unter den geborgenen Papieren einen verkohlten Ausweis des Sohnes von Lin Biao und eine Pistole. An Bord sei geschossen worden, denn sie entdeckten Einschusslöcher in Teilen der Kabinenwand.

Bis heute ist unklar, was an Bord vorfiel, zumal die Black Box fehlt. Warum floh Lin Biao, warum putschte er? Was hatte Mao mit seinem Tod zu tun? Pekings Archive wurden nur in einer kurzen Reformphase geöffnet, dann wieder geschlossen. Die Partei hält China auf Kurs als Großmacht der Geheimnisse.

Wang Fengying ist neue Präsidentin des Elektrofahrzeug-Startups Xpeng. In ihrer neuen Rolle wird Wang für die Produktplanung, das Produktportfoliomanagement und den Vertrieb verantwortlich sein, teilte das Unternehmen mit. Die 52-Jährige war zuvor mehr als 30 Jahre bei Great Wall Motor tätig und ist eine der wenigen Top-Managerinnen in der chinesischen Automobilindustrie.

Gong Yingying tritt als Geschäftsführerin des börsennotierten Gesundheitsdaten-Spezialisten Yidu Tech zurück. Auf sie folgt ihr Ehemann, Xu Jiming, der schon für Alibaba und Baidu im Bereich KI gearbeitet hat. Auch Firmenpräsident Yang Jing trat zurück. Neuer Finanzchef wird Feng Xiaoying. Hintergrund der Neuaufstellung sind Gefahren für das Geschäftsmodell infolge steigender Regulierung.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Am Sonntag ist das Laternenfest, das immer am 15. und damit letzten Tag der Feiern zum Frühlingsbeginn stattfindet. Mit dem ersten Vollmond des neuen Jahres um die Wette leuchten bunte Lampions und viele andere Lichtdekorationen. Hier eine Generalprobe mit Hase in der Stadt Zaozhuang.