viele westliche Medien – und die Öffentlichkeit – lieben das Narrativ von der geschlossenen weltweiten Allianz gegen einen in die Ecke getriebenen Putin. Doch auch wenn der traditionelle US-Verbündete Japan in Asien mitmacht, umspannt das Anti-Russland-Bündnis die Welt nicht so rund, wie das Bild vermuten lässt. Ganz Süd- und Südostasien sind nicht wirklich dabei. Vor allem die zehn Mitglieder der Asean-Staatengruppe wollen sich partout nicht auf die Seite der USA schlagen, schreibt Frank Sieren. Ihnen sind die Wirtschaftsbeziehungen zu China zu wichtig.

Tatsächlich haben sich die Äußerungen der südostasiatischen Staatschefs zur Ukraine an die Rhetorik aus Peking angenähert. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil viele der Länder sich mit China im Clinch um Seegebiete befinden. Die Marine der Volksrepublik vereinnahmt umstrittene Südsee-Inseln schneller als je zuvor, analysiert Christiane Kühl. Und doch gewinnt Peking auch im Pazifik neue Verbündete. Die Salomonen-Inseln haben sich von Taiwan abgewandt und einen Sicherheitsvertrag mit China auf den Weg gebracht. All das zum Ärger von US-Präsident Joe Biden, der in Asien viel weniger Verbündete für seine Politik findet als erhofft.

Der Lockdown in Shanghai wird uns noch lange beschäftigen. Zumal er der Vorbote einer langen Reihe von Ausgangssperren sein wird. Omikron lässt sich nur mit harschen Maßnahmen einhegen. Da die Null-Covid-Politik inzwischen Staatsdoktrin ist, lässt sie sich nicht aufweichen – zumal Chinas Gesundheitssystem von einem exponentiellen Wachstum von Infektionszahlen schnell überfordert wäre. Die Störungen in der Produktion haben indessen bereits angefangen. Umfragen der Handelskammer und der chinesischen Statistikbehörde registrieren unisono eine besorgte Stimmung unter Unternehmen. Omikron in Asien und der Krieg in Europa vermischen sich zu einem schlimmen Sturm für die Konjunktur.

Die Salomonen haben nur rund 700.000 Einwohner und liegen weit draußen im Pazifik, knapp 2.000 Kilometer nordöstlich von Australien. So abgelegen das klingen mag: Der Inselstaat hat sich mitten in einen internationalen Konflikt hineinziehen lassen. Denn er hat ein Sicherheits-Rahmenabkommen mit China aufgesetzt, wie die Regierung in Honiara am Donnerstag mitteilte. Ein zuvor bekannt gewordener Entwurf sah unter anderem vor, dass “China je nach Bedarf und mit Zustimmung der Salomonen die Inseln mit Schiffen besuchen, dort logistischen Nachschub erhalten und Zwischenstopps einlegen kann”.

Die Aussicht auf chinesische Marineschiffe im Pazifik brachte sofort die Platzhirsche und US-Verbündeten Australien und Neuseeland auf den Plan. Das Abkommen berge das Risiko einer “potenziellen Militarisierung der Region”, sagte Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Montag. Aus Canberra kamen ähnliche Töne.

Die Salomonen und China wiesen die Kritik zurück. “Es ist klar, dass wir die partnerschaftlichen Beziehungen unseres Landes diversifizieren müssen, und was ist daran falsch?”, sagte Ministerpräsident Manasseh Sogavare am Dienstag. Man habe “keine Absicht, China zu bitten, eine Militärbasis auf den Salomonen zu errichten.” An der bestehenden Partnerschaft mit Australien werde sich nichts ändern. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte, Australiens Hinweise zielten absichtlich darauf, Spannung zu erzeugen.

Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen: Die neue Partnerschaft ist ein Coup für Peking. Denn bis zu seinem Wechsel zu China 2021 waren die Salomonen eines der wenigen Länder, das diplomatische Beziehungen zu Taiwan pflegten.

Sogavare betonte, die Salomonen wollten sich nicht “für eine Seite entscheiden.” Genau diesem Entscheidungsdruck aber sehen sich die Staaten der Region zunehmend ausgesetzt. Die USA streben nach Allianzen, die sich mehr oder weniger direkt gegen Chinas Vormacht in der Region stellen, Aukus etwa (USA, Australien, Großbritannien) oder Quad (USA, Australien, Japan, Indien). “Die Region von direkten Konflikten mit ihrem riesigen Nachbarn China fernzuhalten, gilt seit langem als unerlässlich für die wirtschaftliche Entwicklung”, meint Arrizal Jaknanihan vom Institut für Internationale Beziehungen an der indonesischen Gadjah Mada Universität. Doch die jüngsten Reibungen mit der Volksrepublik in der Region könnten dieses Denkmuster aufweichen.

Jaknanihan bezog sich auf Aussagen des US-Admirals John C. Aquilino, die vor einigen Tagen die Runde machten. China habe mindestens drei Inseln im Südchinesischen Meer vollständig militarisiert, sagte Aquilino der Nachrichtenagentur Associated Press. Zu der Bewaffnung gehörten Kampfflugzeuge, Schiffs- und Flugabwehr-Raketensysteme, Laser- und Störausrüstung, so Aquilino. Es sei die größte militärische Aufrüstung Chinas seit dem Zweiten Weltkrieg. “Diese Anhäufung von Waffen destabilisiert die Region.”

Das Südchinesische Meer mit seinen vielen Anrainerstaaten und ihren überlappenden Gebietsansprüchen ist seit Jahren ein geopolitischer Brennpunkt. Es ist ein strategisch wichtiger Seeweg, reich an Rohstoffen und Fischschwärmen. China beansprucht auf Basis einer historischen “Neun-Strich-Linie” rund 90 Prozent des Gewässers. Seit 2014 schüttet es dort künstliche Inseln auf mehreren Atollen auf, errichtete Häfen, Wohnhäuser und Marinestützpunkte. Peking ignoriert dabei das Urteil eines internationalen Gerichts von 2016, das seine Ansprüche für nicht berechtigt erklärte.

Seit 2020 hat China zudem die Patrouillen seiner Küstenwache und Militärübungen in den umstrittenen Gewässern erheblich verstärkt. Im Frühjahr 2021 ankerten phasenweise mehr als 220 angebliche Fischereiboote am zwischen China und den Philippinen umstrittenen Whitsun Reef im Spratly-Archipel. Der Vorfall stieß in Manila eine Debatte über eine robustere Abschreckungsstrategie gegenüber China an.

Die vorgeblichen “Fischerboote” vom Whitsun Reef sind laut Andrew Erickson, Professor am China Maritime Studies Institute des U.S. Naval War College, viel größer und stärker als typische Fischereifahrzeuge der Region. Ihr Rumpf sei besonders robust, und sie haben Wasserwerfer am Mast montiert, schrieb Erickson damals im US-Fachmagazin Foreign Policy. Das mache die Boote zu “mächtigen Waffen, die in der Lage sind, unterlegene zivile oder polizeiliche Gegner aggressiv zu bedrängen, zu rammen und zu bespritzen.”

Im Juni 2021 patrouillierte die chinesische Küstenwache demonstrativ nahe malaysischen Gasbohroperationen bei der Provinz Sarawak auf Borneo, während chinesische Kampfflugzeuge am Rande des malaysischen Luftraums entlangflogen. Kuala Lumpur mobilisierte daraufhin seine Luftwaffe und legte Protest ein.

Im Dezember wurde bekannt, dass China kurz vorher Indonesien aufgefordert hatte, Bohrungen nach Öl und Erdgas in Meeresgebieten nahe den knapp außerhalb der chinesischen “Neun-Strich-Linie” gelegenen Natuna-Inseln einzustellen. Indonesien beschloss daraufhin laut Jaknanihan den Kauf von fast 80 Kampfjets aus Frankreich und den USA. Auch belebte es die Idee einer informellen Allianz williger Asean-Staaten gegen China wieder. Anfang März kam es zu einer Beinahe-Kollision von Schiffen der Küstenwache der Philippinen und Chinas nahe der Scarborough-Untiefe, die zu den reichsten Fischgründen der Region zählt.

China betrachtet das Südchinesische Meer als sein Kerninteresse, was territoriale Kompromisse ausschließt. Doch auch die umliegende Region sieht Peking als sein Einflussgebiet, in dem die USA und andere nichts zu suchen haben. Staatschef Xi Jinping glaube an Einflusssphären, sagt Richard McGregor, Asien-Pazifik-Experte vom australischen Lowy Institute. Zum Einflussgebiet der USA gehöre Lateinamerika – und zu China eben Asien. “Nur die Großmächte haben nach diesem Denken eine komplette Souveränität. Alle anderen Länder müssen sich anpassen. Und wenn sich die Nachbarn gut benehmen, dann werden sie auch gut behandelt”, so McGregor zu China.Table.

McGregor erinnert an einen bezeichnenden Moment vom Asean-Gipfel 2010 in Hanoi. Dort fuhr der damalige Außenminister und heutige Außenpolitikzar Yang Jiechi aus der Haut, als der Vertreter Singapurs seine Ansicht zur Lage im Südchinesischen Meer erläuterte. “Yang verlor die Beherrschung und rief: ‘Wir sind ein großes Land, Ihr seid ein kleines Land, und das ist einfach eine Tatsache.'” Nach diesem Prinzip agiert China bis heute.

Die USA beobachten das alles mit wachsendem Misstrauen. Schon die Trump-Regierung brachte 2017 eine Indo-Pazifik-Strategie heraus, die sich für “freie und offene Seewege” und gegen “Zwangsmaßnahmen individueller Länder” richtet – ein Ausdruck, den die USA stets im Zusammenhang mit China verwenden. Auch die EU erarbeitete 2021 eine Indo-Pazifik-Strategie, die dort mehr maritime Präsenz vorsieht. Im gerade bestätigten “Strategischen Kompass” warnte die EU unter anderem, dass China “zunehmend in regionale Spannungen verwickelt und involviert” sei (China.Table berichtete).

Noch am 28. Februar erklärte die US-Regierung in einer Presseerklärung, man sei “stolz darauf, den historischen Asean-Gipfel am 28. und 29. März im Weißen Haus” stattfinden zu lassen. Asean sei eine “Top Priorität” der Biden-Regierung. Nun hat Washington den ursprünglich für diese Woche geplanten Asean-Sondergipfel auf einen nicht näher genannten Zeitpunkt “im Frühling” verschoben.

Als offizieller Grund für die Verschiebung werden “Terminschwierigkeiten” genannt. Der kambodschanische Premierminister Hun Sen, der derzeitige Vorsitzende der zehn Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen, stützte offiziell diese Erklärung. Er erklärte am 17. März, also nur zehn Tage vor dem Gipfel, dass von den zehn Mitgliedern des Blocks “vier Länder nicht an dem Treffen teilnehmen können”. Nur der Premier von Singapur ließ sich schließlich in Washington blicken.

Die Weltmacht ruft und keiner hat Zeit? Den wahren Grund für die Absage verbreiten Asean-Diplomaten hinter vorgehaltener Hand. Die südostasiatischen Staaten wollen sich nicht auf eine Seite ziehen lassen, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Es mehren sich auch die offiziellen Zeichen dafür, dass sie Länder sich nicht vereinnahmen lassen wollen. Vietnam hatte sich zusammen mit den anderen Asean-Mitgliedern Brunei und Laos bereits am 24. März bei der Abstimmung über eine UN-Resolution zu den humanitären Folgen der russischen Aggression enthalten. Gemeinsam mit Indien und China.

Auch die Politiker der muslimischen Demokratien Indonesien und Malaysia halten sich mit klaren Stellungnahmen gegen Putin zurück. Sie klingen eher wie China. “Warum unterstützen so viele Indonesier Russland?”, fragt der TV-Sender Al Jazeera bereits. In Indonesien leben 270 Millionen Menschen. Das Misstrauen gegen die USA in dem muslimisch geprägten Land sitzt tief.

Die “Situation” müsse enden und “alle Parteien die Feindseligkeiten beenden und an einer friedlichen Lösung auf diplomatischem Wege arbeiten”, heißt es in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens. Für Sanktionen ist man dort nicht. Stattdessen will die staatliche Energiefirma PT Pertamina russisches Öl kaufen. Es sei “eine Gelegenheit, zu einem guten Preis von Russland zu kaufen”, sagte CFO Nicke Widyawati. “Die Bezahlung könnte über Indien laufen.”

Auch der malaysische Außenminister Saifuddin Abdullah unterstützt zwar die UN Resolution, hat sich jedoch klar gegen “unilaterale” Sanktionen ausgesprochen. Wenn es Sanktionen geben soll, dann sollen sie von der UN verabschiedet werden, aber “nicht unter der Führung eines Landes.”

Thailands Regierung sagt, die Neutralität in diesem Konflikt sei im Sinne des “nationalen Interesses”. Knapp 7000 Russen sitzen derzeit in Thailand fest. Auch Pakistan, die junge Demokratie und Atommacht mit rund 200 Millionen Einwohnern, bleibt neutral: “Wir wollen nicht mehr zu einem Lager gehören. Wir haben unseren Preis bezahlt, dafür, dass wir in Lagern waren. Wir wollen, was unsere Neutralität betrifft, keine Kompromisse mehr machen”, sagt Außenminister Shah Mahmood Qureshi.

Damit schwenken diese Länder auf die Linie Indiens und Chinas ein, die lautet: Alle Beteiligten sollen den Krieg umgehend beenden, aber Sanktionen haben keinen Sinn. Gemeinsam bilden sie an der Bevölkerungszahl und der Wirtschaftskraft gemessen inzwischen die große Mehrheit Asiens. China ist also nicht etwa isoliert. Noch deutlicher als China setzt sich Indien von der westlichen Position ab. Es kauft derzeit in großen Mengen russisches Öl. Allein im März viermal so viel wie im monatlichen Durchschnitt des Jahres 2021. Washington ermahnte Delhi denn auch bereits, nicht “auf der falschen Seite der Geschichte” zu stehen.

Zu Asean gehören 655 Millionen Menschen in den Länder Brunei, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Laos, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Gegen diese asiatische Mehrheit positionieren sich allerdings wichtige Länder: Südkorea, Japan, Singapur, Australien und Neuseeland, die Nationen mit jeweils traditionell engen Beziehungen zu den USA. Ebenso die selbstverwaltete Insel Taiwan, auf die Peking Anspruch erhebt.

Ein Trend zeichnet sich ab: Die Emerging Markets in Asien setzen sich klar von Washington ab, die etablierten entwickelten Industrienationen stehen auf der Seite des Westens. Die Aufsteiger gewinnen dabei tendenziell an Macht.

Das Scheitern des Asean-Gipfels und die Haltung Indiens sind ein Rückschlag für Joe Bidens Indopazifik-Strategie. Das Weiße Haus hat wiederholt erklärt, dass Südostasien ein zentraler Schwerpunkt seiner außenpolitischen Bemühungen ist. Biden “unterstütze nachdrücklich die schnelle Umsetzung der Indopazifik-Strategie”. Diese Strategie hatte Washington im Februar angekündigt. Sie sieht vor, mehr diplomatische und sicherheitspolitische Ressourcen für die Region bereitzustellen, damit China seinen Einflussbereich nicht noch weiter ausdehnen kann.

Peking kontert prompt nach dem Scheitern des Asean-Gipfels. Am Montag bereits gab Chinas Außenministerium bekannt, dass Vertreter Indonesiens, Thailands, der Philippinen und Myanmars von heute bis am Sonntag in China sind. Die Länder “sind wichtige Asean-Mitglieder, Chinas freundschaftliche Nachbarn und wichtige Partner für eine hochwertige “Belt-and-Road-Kooperation” schreibt die staatliche Zeitung Global Times.

Die Global Times geht sogar noch weiter und interpretiert die Situation als Punktsieg für Peking. “China zu besuchen und gleichzeitig das Treffen mit den USA zu verschieben, zeigt die Bereitschaft der Asean, eher mit China als mit den USA zu sprechen.” Dass gleichzeitig der russische Außenminister Sergej Lawrow in Peking weilt, ist wahrscheinlich kein Zufall. Zudem trifft Lawrow in Peking den Außenminister Afghanistans sowie Vertreter aus dem Iran, Pakistan und den zentralasiatischen Ländern Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Alles Länder, die Sanktionen ablehnen. Danach ist Lawrow ausgerechnet nach Indien weitergereist.

Pekings Trumpf in diesem Machtkampf ist die wirtschaftliche Prosperität: Mit der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), die im Januar 2021 in Kraft trat, wurde ein stark von Peking gefördertes Freihandelsabkommen geschaffen, das die Asean-Länder mit Japan, Südkorea, China, Australien und Neuseeland zu einem riesigen Freihandelsblock vereint, der zusammen annähernd ein Drittel des globalen BIP erwirtschaftet.

RCEP ist Teil der chinesischen Strategie, den Handel stärker zu regionalisieren, Lieferketten in Chinas direkter Nachbarschaft abzusichern und damit die Abhängigkeit vom Westen zu reduzieren. Ursprünglich war RCEP von Peking als Antwort auf das Pazifik-Freihandelsabkommen TPP konzipiert worden, von dem Washington die Volksrepublik ausgeschlossen hatte. Den Vertrauensverlust, den die Aufkündigung von TPP auslöste, konnte Biden bislang nicht wiedergutmachen. Jetzt setzen sich die Fehler Trumps in einen Mangel an politischen Kapital in Asien um.

Die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 ist rund dreimal ansteckender als alle früheren Typen und unterläuft bestehende Immunität. Diese biologischen Eigenschaften haben in China durchschlagende Wirkung auf Wirtschaft und Politik. Während Deutschland die Variante inzwischen weitgehend laufen lässt, versucht China, ihre Verbreitung zu unterdrücken. Zum Schutz der Bevölkerung ist das grundsätzlich die richtige Strategie. Doch zugleich nehmen die Konjunktursorgen rapide zu.

Treiber der Sorgen ist der aktuelle Lockdown in Shanghai. Die Metropole an der Jangtse-Mündung ist eines der wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes. Auch in den umliegenden Provinzen befinden sich zahlreiche Hotspots von großen und kleinen Firmen, für die Shanghai das Drehkreuz ist. Der Hafen der Stadt ist ihr Tor zum Welthandel. Auch deutsche Unternehmen produzieren im großen Stil in der Region.

Die Stilllegung solch eines Standorts auf unbestimmte Zeit hat erhebliche Folgen für das BIP, die Lieferkette – und auf die Stimmung. Eine Blitzumfrage der deutschen Handelskammer in China zeigte das am Donnerstag sehr deutlich. Der Krieg plus der Covid-Ausbruch belasten die Logistik demnach massiv. Für die Hälfte der befragten Firmen sind bereits erwartete Lieferungen ausgeblieben. Nur sieben Prozent registrieren noch gar keine Störungen. Ein Drittel stellt geplante Investitionen zurück. Für 46 Prozent der Unternehmen hat der chinesische Markt an Attraktivität verloren. Den Managern fehlt vor allem eine Orientierung, wie Chinas Pandemie-Politik langfristig weitergehen soll.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie fiel derweil um 0,7 auf 49,5 Punkte, der für die Dienstleistungsbranchen sogar um 3,2 auf 48,4 Zähler, wie das Nationale Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Die stark beachteten Barometer fielen damit unter die wichtige Marke von 50. Die Firmen sind also schlechter Stimmung. Sie erwarten, dass ihr Geschäft schrumpft. “Die Konjunkturlage in China hat sich durch die aktuelle Omikron-Welle offensichtlich eingetrübt”, schrieben die Commerzbank-Analysten Hao Zhou und Bernd Weidensteiner.

Als Grund für das Absacken der Stimmung gilt klar die Rückkehr der Pandemie. “In jüngster Zeit sind an vielen Orten in China Coronavirus-Ausbrüche aufgetreten”, erklärte Zhao Qinghe vom Nationalen Statistikamt den negativen Trend. Doch auch der Ukraine-Krieg spielt eine Rolle: “In Verbindung mit einer erheblichen Zunahme der globalen geopolitischen Instabilität wurden Produktion und Betrieb chinesischer Unternehmen beeinträchtigt.”

Das Problem mit Omikron: Während sich die Ursprungsvariante und auch Delta mit engmaschiger Überwachung des Infektionsgeschehens im Zaum halten ließ, schlüpft die neue Variante leichter durchs Netz. Sie verbreitet sich schneller und aggressiver. Da Null-Covid heute Staatsdoktrin ist, werden die Lokalregierungen mit immer harscheren Maßnahmen gegen das Virus hineingrätschen müssen.

Die Autoindustrie in Shanghai leidet jetzt schon erheblich. Volkswagen musste die Produktion in seinem Gemeinschaftswerk mit SAIC herunterfahren. Auch Toyota und Tesla berichten von Ausfällen, ebenso wie zahlreiche Zulieferer. Doch nicht nur die Produktion leidet, auch der Absatz kommt ins Stocken, wenn bereits mehr als 70 Millionen Menschen zu Hause sitzen. Die Lockdowns haben “einen unmittelbaren Effekt auf die Auslieferungen”, zitiert Bloomberg Brian Gu, den Präsidenten der jungen E-Auto-Firma Xpeng.

Die deutsche Industrie ist zugleich weiterhin abhängig von Vorleistungen aus Asien. Fast die Hälfte der befragten Firmen benötigen Teile aus China, hat das Münchner Ifo-Institut in einer neuen Umfrage herausgefunden. Zugleich zeigt sich hier, dass der Privatsektor die Entkopplung aktiv vorantreibt. Von den besonders abhängigen Unternehmen plant wiederum die Hälfte, seine Einfuhren aus China künftig zu verringern.

Anders als im Jahr 2021 könnte es in diesem Jahr auch wieder Stockungen in der umgekehrten Richtung geben. Nicht nur die Einfuhr aus China, auch der Absatz in China ist gefährdet, wenn dort der Wirtschaftsmotor stottert. Neben Corona könnten auch die höheren Rohstoffpreise belastend wirken. “Der Kostendruck für das verarbeitende Gewerbe steigt wieder deutlich an”, so die Commerzbank-Experten. Dies erhöhe das Risiko einer Stagnation der chinesischen Wirtschaft.

In China ist Omikron damit derzeit ein politisches und wirtschaftliches Problem, während es in Deutschland aktuell ein medizinisches Problem ist. China versucht zu Recht, es gar nicht erst zu einem medizinischen Problem werden zu lassen. Die Frage ist, ob das möglich ist. Eine Normalisierung tritt erst bei hoher Immunität in der Bevölkerung ein, für die vermutlich bei jedem Einzelnen zusätzlich zu einer guten Impfung mehrere Infektionen nötig sind. China geht aber derzeit nicht diesen Weg der massiv steigenden Immunität, den eine Durchimpfung mit mRNA-Impfstoffen bieten würde.

07.04.2022, 10:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing Time)

Table.Live-Briefing: Assessing the EU-China Summit with Alicia García Herrero (Bruegel) and Matthias Stepan (Mercator) Anmeldung

05.04.2022, 10:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing Time)

Rödl & Partner, Webinar: Usbekistan: Sanktionen, Folgen sowie alternative Beschaffungswege für die Textilwirtschaft Mehr

05.04.2022, 8:30-10:30 Uhr

CNBW, Arbeitskreis: Auftaktveranstaltung: Legal & Tax: Drei Kurzvorträge Mehr

05.04.2022, 19:00 Uhr (06.04.2022, 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: The Great Unity (da yitong 大一統) Ideal: The Key to China’s Imperial Longevity? Mehr

06.04.2022, 8:30-9:30 Uhr

Chinaforum Bayern, Webinar: “Chinas aktuelle Sicherheitspolitik” Mehr

06.04.2022, 11:30 Uhr (17:30 Uhr Beijing Time)

Eurizon Asset Management, Webinar: Investing in China Amidst Geopolitical Shocks Mehr

07.04.2022, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EUSME China Centre, Webinar: How to sell software to China Mehr

07.04.2022, 13:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing Time)

Swiss-Chinese Chamber of Commerce, Webinar: Cross-Cultural Management In Chinese Context Mehr

07.04.2022, 18:00 Uhr (08.04.2022, 00:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: Micro-Institutional Foundations of Capitalism: Sectoral Pathways to Globalization in China, India, and Russia Mehr

08.04.2022, 18:30 Uhr (09.04.2022, 00:30 Uhr)

Konfuzius-Institut Düsseldorf, Webinar: Gesucht: Kulturelle Empathie! – Zum Chinaverständnis im europäischen Kontext Mehr

Die chinesischen Verbraucher bekommen die wirtschaftlichen Folgen der russischen Invasion in der Ukraine weiterhin an den Zapfsäulen zu spüren: Benzin und Diesel kosten in der Volksrepublik wegen des weltweit teuer gewordenen Öls infolge des Krieges so viel wie seit mindestens 2006 nicht mehr. Ab Freitag gelten erneut Preiserhöhungen für eine Tonne beider Kraftstoffe um 110 Yuan, wie die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mitteilte. Die Behörden hatten seit Beginn des Ukraine-Kriegs bereits mehrfach die Preise angehoben. Der Anstieg bei Rohöl hat Chinas unabhängige Raffinerien dazu veranlasst, ihre Produktion zu drosseln. Chinas drei größte Ölgesellschaften – China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation und China National Offshore Oil Corporation – wurden Berichten zufolge gebeten, die Ölproduktion aufrechtzuerhalten und den Transport zu erleichtern, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten. ari

Das politische Stühlerücken innerhalb der KP Chinas geht weiter: Ying Yong, Parteisekretär in der Provinz Hubei, habe seinen Posten “aus Altersgründen” niedergelegt, teilten staatliche Stellen mit. Ying, ein Xi-Jinping-Loyalist, wird in diesem Jahr 65 Jahre alt, und erreicht damit das übliche Rentenalter für Provinzbeamte. Sein Rücktritt kam für viele überraschend, da er lange Zeit als potenzieller Kandidat für höhere Positionen angesehen wurde. Ying, ein ehemaliger Bürgermeister von Shanghai, war auf dem Höhepunkt des Corona-Ausbruchs zum Parteichef von Hubei ernannt worden. Das Virus trat erstmals in Wuhan auf, der Hauptstadt von Hubei. Sein Nachfolger wird nun Wang Menghui, der bisher Chinas Minister für Wohnungsbau und Stadt-Land-Entwicklung war.

Auch in zwei weiteren Provinzen gibt es Änderungen. Xin Changxing ist neuer Parteichef von Qinghai. Liang Yanshun löste Chun Runer als obersten Parteifunktionär der Autonomen Region Ningxia ab.

Vor dem Nationalen Volkskongress im Herbst werden mit Argusaugen die Bewegungen innerhalb der KP Chinas beobachtet. Seit Beginn des Lockdowns in der Millionenmetropole Shanghai steht so auch Li Qiang, der Sekretär der Kommunistischen Partei von Shanghai, unter Beobachtung. Li gilt als enger Verbündeter von Präsident Xi. Er galt als heißer Anwärter für einen Posten im Ständigen Ausschusses des Politbüros. Die sich immer weiter zuspitzende Corona-Lage in dem Wirtschaftszentrum könnte Li aber nun die Beförderung kosten. ari

“Studiert Geschichte!” Chinas alleinherrschender Parteichef Xi Jinping ruft seit Antritt seiner Amtszeit Ende 2012 immer wieder seine Landsleute dazu auf. Schon im März 2013 drängte er: “Nehmt die Geschichte als Spiegel” (以史为镜): “Lernt von den historischen Erfahrungen, um das Auf und Ab (来龙去脉) unserer Partei und unserem Staat korrekt verstehen zu können.” Das sei auch besonders wichtig, “um die Zukunft gestalten zu können. Geschichte ist dafür das beste Lehrbuch.” (历史是最好的教科书).

Peking geht es nicht um das hehre Ziel, Chinas Bevölkerung in Sachen historischer Wahrheit aufzuklären. Im Gegenteil: Offen bekennt sich Xi, er wolle die Geschichte seiner Partei und Entwicklung der Volksrepublik neu deuten, ebenso wie die Unterrichtswerke und Curricula in den Schulen und Universitäten entsprechend revidieren. Wie das aussieht, zeigte die Partei zu Ehre ihres 100. Geburtstag 2021. Xi ließ die einstigen Verfolgungskampagnen unter Mao als missglückte Suche nach neuen Wegen verharmlosen, relativierte sogar Maos alles zerstörende Kulturrevolution, oder strich Verbrechen der Parteiführung wie ihr Tianan’men-Massaker 1989 aus der öffentlichen Erinnerung. Wer darauf besteht, die Geschichte so darzustellen, wie sie tatsächlich verlief, macht sich des “historischen Nihilismus” schuldig. Juristisch ist das ein Straftatbestand.

Vergangenes Jahr begnügte sich Peking nicht mehr, nur die Geschichte neu zu erzählen. Er wolle sie verändern, versprach Xi in einer Rede im Januar vor der Parteihochschule: “Zeit und Momentum sind dafür auf Chinas Seite” ( 时与势在我们一边). Unter diesem Leitmotiv verspottete er das vom Politologen Francis Fukuyama 1989 nach dem Kollaps des Sowjetblocks proklamierte “Ende der Geschichte.” Die Zeit habe dem voreiligen Urteil ein wirkliches “Ende” bereitet. China dagegen trete in eine “neue Ära” ein und schreibe die Geschichte der Zukunft.

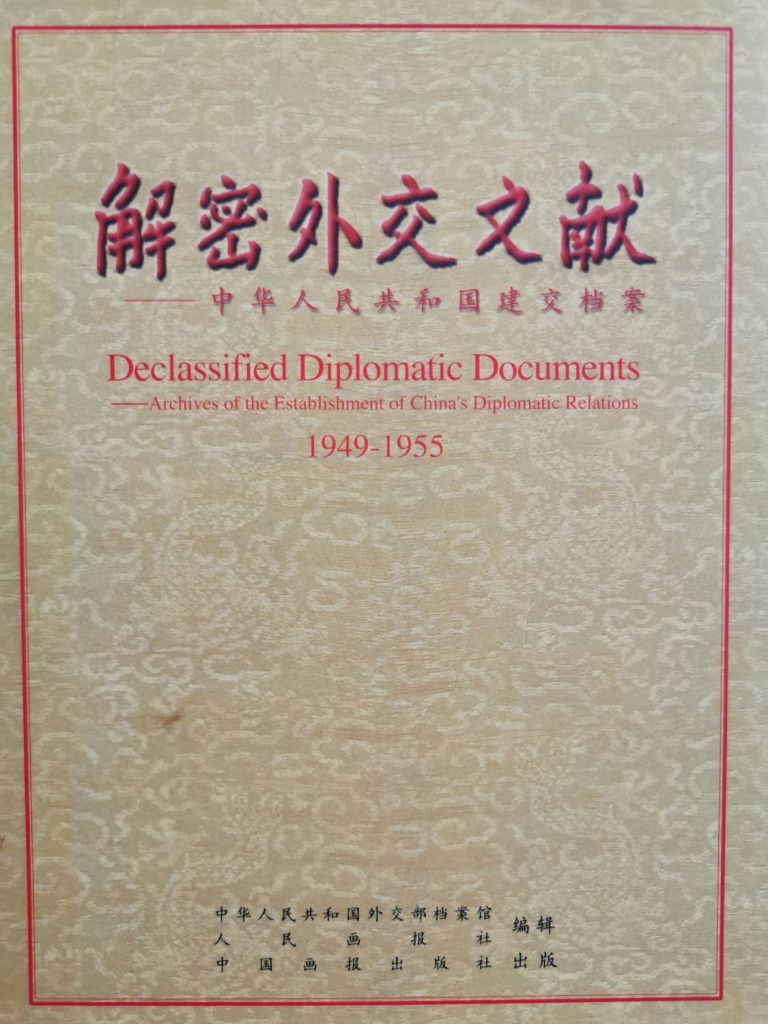

Dabei hatte Chinas Führung einst versucht, über ihren Schatten zu springen. 2006 schenkte mir ein befreundeter Diplomat einen illustrierten 670-seitigen Prachtband ausgewählter historischer Schriftstücke, herausgegeben vom Archiv des Pekinger Außenministeriums. Auf dem goldfarbenen Umschlag stand: “Entklassifizierte Diplomatische Dokumente 1949-1955”. Er pries es mir an als Zeichen für “mehr Offenheit und Transparenz in unserer Geschichte. ”

Der Hintergrund: Peking erlaubte, die Entwicklung der Volksrepublik anhand historischer Originalquellen aufzuarbeiten. Provinzen und auch das Außenministerium durften dafür ihre Archive öffnen. Chinas Außenministerium gab ab 2004 erstmals Tausende interner Dokumente über Jahrzehnte zurückliegender Ereignisse zur öffentlichen Einsicht frei. 2006 entsiegelte es weitere 25.651 Akten für den Zeitraum 1956 bis 1960. Der renommierte Historiker Shen Zhihua, Konfliktforscher zur chinesischen Geschichte des Kalten Krieges an der Shanghaier Universität, lobte das geöffnete Archiv als “Blume im Garten der chinesischen Reformen.”

Obwohl das Archiv nur ein Drittel seiner Bestände freigab und amtliche Schriftstücke zur außenpolitischen Entscheidungsfindung unter Verschluss hielt, entdeckte Shen Fundstücke, die neues Licht auf Pekings Verhalten im Koreakrieg (1950 bis 1953) warfen und erklärten, warum Mao – als Sieger des Bürgerkriegs – sich 1950 Taiwan nicht einverleiben konnte. Sie beleuchten auch Pekings einst schwieriges Verhältnis zum “großen Bruder” Sowjetunion, das 1960 zum abrupten Abzug aller sowjetischen Experten aus der Volksrepublik führte. Das Thema ist heute aktuell und brisant, wo China und Russland nach außen ihre angeblich beste Freundschaft und Zusammenarbeit aller Zeiten feiern lassen.

So viel Transparenz schlug im Ausland Wellen. Christian F. Ostermann, Direktor des Washingtoner “Woodrow Wilson International Center” nannte es ,”Archiv-Tauwetter in China”. Seine 2007 veröffentlichte Spezialdokumentation über den “Kalten Krieg in China” konnte erstmals neben den Quellen aus den seit 1992 offenen Archiven in Moskau und Osteuropa auch Chinas Dokumente auswerten.

Das Tauwetter hielt nur wenige Jahre an. Peking gab keinen weiteren Band mit freigegebenen Dokumente mehr heraus. Der Forscher Kazushi Minami von Japans Osaka-Universität schreibt: Ende 2012 “als Xi Jinping an die Macht kam, ließ die chinesische Regierung das Archiv abrupt schließen.” Es wurde danach nur noch sporadisch geöffnet. 90 Prozent seiner einst zugänglichen Dokumente wurden wieder weggesperrt.

Als Minami im Juli 2017 das Archiv besuchte, war er dort fast allein. Er empfand, dass “Forscher unwillkommen sind. Ich fühlte mich unter ständiger Beobachtung.” Der 19. Parteitag 2017, auf dem Xi seine absolute Herrschaft über Partei und Land durchsetzte, habe seine Schatten vorausgeworfen. “China scheint entschlossen, die Vergangenheit neu umzuschreiben. Alles beginnt bei den Archiven. Es ist unwahrscheinlich, dass die Regierung Xi in absehbarer Zeit ihre Kontrolle über wertvolle historische Quellen wieder lockern wird.”

Neue Erkenntnisse über das, was in China einst passierte, verdanken internationale Wissenschaftler nicht nur offenen Archiven. Sie konnten auch, wie etwa der Maos-Kampagnen erforschende Frank Dikötter, Erinnerungen von Zeitzeugen nutzen, die in der Vor-Xi-Zeit in Massen erschienen, schreibt Geschichtsforscher Charles Kraus vom Wilson-Zentrum. Entdeckungen lassen sich auch auf den noch unregulierten Secondhand-Buch- und Sammlermärkten in China machen, wo alte Tagebücher, private Dossiers und zeitgenössische Fotos bis heute noch angeboten werden.

In manchen Memoiren verstecken sich Enthüllungen, wie in den 2012 im Pekinger ZK-Verlag für Dokumente erschienenen Plaudereien des Funktionär Wu Liandeng, der bis zum Tode Maos die Aufsicht über den Haushalt des Großen Vorsitzenden führte. Seine Anekdoten verraten, wie der Diktator oft beim Essen viel über seine Launen und wirklicher Sicht der Dinge preisgab, darunter etwa seinen Groll auf sowjetische Führer.

Im Juli 1962, als Mao ein Curry-Gulasch mit Rindfleisch aufgetischt wurde, nimmt er es zum Anlass, den sowjetischen KP-Chef zu verhöhnen. Der hätte den “Gulasch-Kommunismus” zum gesellschaftlichen Ideal erhoben, wo jeder Sowjetbürger in Zukunft einmal pro Tag Kartoffeln mit Rindfleisch auf den Tisch bekäme. Mao ließ sich feixend das Curry schmecken: “Lasst uns jetzt Chruschtschow essen.” Dabei beschimpfte er Moskaus Führer, der alle sowjetischen Experten von China abgezogen hatte. “Sie wollen uns damit erdrosseln. Ich glaube nicht, dass sich die Welt zu drehen aufhört, wenn China mit der Sowjetunion bricht.” Der Zynismus des Diktators in dieser Essensszene ist grenzenlos. Ein Jahr zuvor waren wegen seines utopischen Großen Sprung nach Vorn noch Millionen Bauern verhungert.

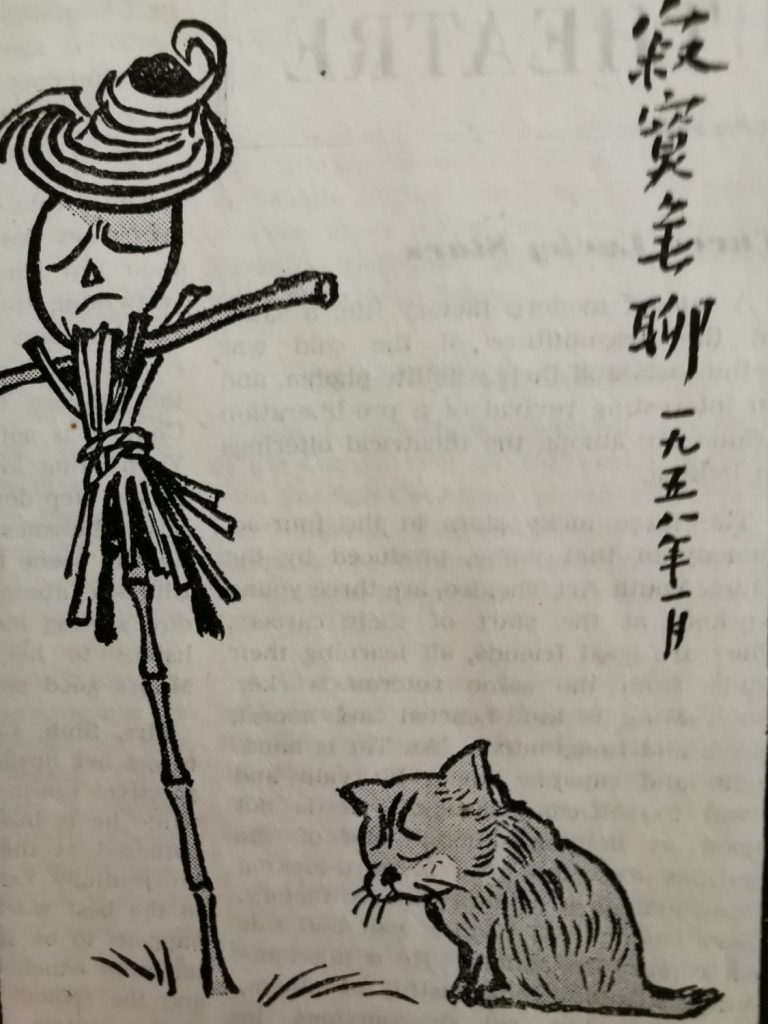

In einer anderen Szene wollen Funktionäre dem im Sommer 1958 nach Wuhan gekommenen Mao frisch gefangene Spatzen als gebratene Delikatesse anbieten. Mao will irritiert wissen, wie das möglich sei. Man habe ihm doch versichert, dass die gefiederten “Übelwichte” auf seinen Befehl hin restlos ausgerottet wurden. “Es sind nur noch diese Wenigen übrig”, reden sich seine Gastgeber verschreckt heraus. Aber Mao ist guter Laune: “Dann lasst sie uns gemeinsam endgültig vertilgen.”

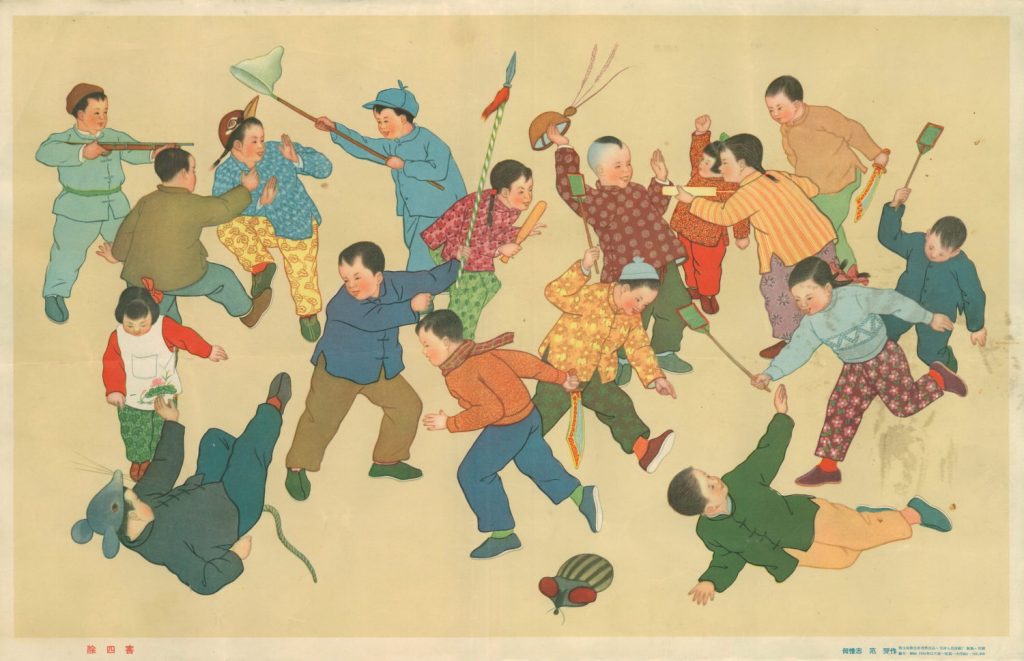

Zwei Jahre hatte zuvor eine der absurdesten Massenkampagnen durch China getobt. Mao hatte die “Ausmerzung der Vier Üblen” angeordnet, das Quartett von Schädlingen, zu denen Ratte, Stechmücke, Fliege und der Sperling gehörte. Der Diktator hatte gehört, dass ein Spatz pro Jahr bis zu vier Pfund Getreide stibitzen würde. Um die Gefahr für Chinas Ernährung abzuwenden, ließ er sechshundert Millionen Chinesen zur Ausrottung von damals geschätzten vier Milliarden Spatzen mobilisieren.

Im September 1957 setzte Mao das Thema auf die Tagesordnung seines achten Parteitags und forderte: “China muss zu einem Land werden, in dem es keinen einzigen der vier Schädlinge mehr gibt.” Landesweit und kollektiv wurde zur Hatz geblasen. Höhepunkt war 1958, als die Behörden in ganz China 2,11 Milliarden getötete Spatzen registrierten. Erst als Mao von Forschern der Akademie der Wissenschaften erfuhr, dass Spatzen vor allem Pflanzen-Schädlinge vertilgen und Berichte seiner Agrarbeamten las, wie seine Kampagne die Forstwirtschaft mitten in der Agrarkrise zusätzlich schädigte, ließ er die Jagd auf die Spatzen stoppen. Sie wurden von der Liste der vier Ungeziefer gestrichen und durch die “Schaben” ersetzt.

Das Ende der Geschichte trifft nach Lesart Xis heute nur auf die untergehenden USA und den Westen zu, nicht aber auf die aufsteigende Volksrepublik, der die Zukunft gehört. Peking glorifiziert dafür seine Vergangenheit und möchte keine anderslautenden Dokumente aus seinen Archiven sehen, auch nicht an seine Irrsinnskampagnen gegen die Spatzen erinnert werden. Es will auch nicht wissen, was russische Forscher wie Alexander Pantsow in den Moskauer Archiven gefunden haben wollen. Zur schnelleren Erholung der fast völlig dezimierten Spatzenbestände ließ Peking heimlich von Anfang der 60er-Jahren an mehr als eine Million sibirische Spatzen vom Erzfeind Sowjetunion einführen.

Drei Stunden benötigte das Pekinger Gericht am Donnerstag, um den Fall Cheng Lei mit der Angeklagten persönlich zu erörtern. Drei Stunden genügten der chinesischen Rechtssprechung, um den schweren Vorwurf der Weitergabe von Staatsgeheimnissen abschließend bewerten zu können. Der winzig kurze Zeitraum steht im Widerspruch zu der langen Ungewissheit, in der die zweifache Mutter zuvor gehalten wurde. Denn die chinesische Justiz hatte sich viel Zeit genommen, ehe sie ihr am Donnerstag den Prozess machte.

Vor 19 Monaten wurde die Australierin mit chinesischen Wurzeln in Gewahrsam genommen. Ein knappes halbes Jahr lang war ihr Aufenthaltsort unbekannt. Ebenso wusste niemand, warum sie überhaupt verhaftet worden war. Das war nach chinesischem Gesetz legal: Die Polizei kann Verdächtige bis zu sechs Monate unter RSDL (Residential Surveillance at a Designated Location) setzen. Während dieser Zeit muss sie ihr weder einen Anwalt gewähren, noch irgendjemanden über ihren Aufenthaltsort informieren.

Erst im August 2020 teilten chinesische Behörden den australischen Kollegen:innen mit, dass Cheng Lei formal verhaftet und des Geheimnisverrats beschuldigt wurde. Der Fall schlug hohe Wellen. Nicht nur in der internationalen Gemeinschaft in Peking, wo sie als alleinerziehende Mutter bereitwillig private Tipps gab, welche Kindergärten für ausländische Familien am besten infrage kommen, sondern auch in weiten Teilen Chinas, Australien und großen Teil des politischen Westens.

Cheng hatte acht Jahre lang für Chinas staatlichen Auslandssender CGTN gearbeitet. Dem dortigen Publikum war sie als Moderatorin von Nachrichtensendungen bekannt. Sie machte nie einen Hehl daraus, dass sie die liberale Geisteshaltung demokratischer Systeme wertschätzte. Als “Global Alumni” trat sie einst in einem Werbevideo für den Universitäts-Standort Australien auf, das sich an junge Chinesen:innen richtete. Australiens Bildungssystem “bringt dir nicht bei, einfach nur Anweisungen zu befolgen, sondern es erlaubt dir die Freiheit, dir deine eigenen Gedanken zu machen”, sagte sie darin.

Solche eigenen Gedanken formulierte sie auch bis zuletzt während ihrer Zeit bei CGTN. Als australische Staatsbürgerin, die mit ihren Eltern als Neunjährige aus China nach Down Under ausgewandert war, ließ sie es sich nicht nehmen, im Internet Kritik an Staatspräsident Xi Jinping zu äußern oder an der frühen Corona-Politik der chinesischen Regierung. Ob diese Äußerungen mit ihrer späteren Ingewahrsamnahme zu tun hatten, ist nicht sicher.

Staatliche chinesische Medien halten sich zwar in ihrer Berichterstattung streng an öffentliche Verlautbarungen durch die Regierung. Dennoch drangen Informationen über Sozialmedien an die Öffentlichkeit. Vor rund einem Jahr nahm sich eine Nutzerin bei Wechat des Falles an, die unter dem Namen “Kleine, süße Pekinger Melone” erstaunliches Detailwissen über Cheng Leis Privatleben sowie die Vorwürfe gegen sie preisgab.

Über dem Eintrag stand: “Wie wurde die berühmte CCTV-Moderatorin Cheng Lei, die ihr Mutterland verriet, zu einer australischen Spionin?” Und weiter unten hieß es: “China hat dir alles gegeben, aber du kommst als Werkzeug des Feindes.” Es folgten binnen kurzer Zeit weitere Posts in Sozialmedien von anderen Konten mit Pseudonymen zu dem Fall, alle mit dem gleichen Tenor. Später tauchte ein Video auf: “Spionage-CCTV-Moderatorin Cheng Lei: 20 Jahre lang hat sie sich im Staatsfernsehen versteckt und Staatsgeheimnisse gestohlen. Jetzt spricht sie schamlos von Ungerechtigkeiten.”

Dass solche Veröffentlichungen in derart hochrangigen staatlichen Angelegenheiten zufällig sind, scheint in einem derart stark kontrollierten Überwachungsstaat nahezu ausgeschlossen. “Diese Posts werden von Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit geschrieben, um den öffentlichen Ton vorzugeben”, sagte Feng Chongyi von der University of Technology Sydney dem australischen Rundfunk ABC. Feng war vor vier Jahren während eines Besuchs in China eine Woche lang selbst inhaftiert worden.

Nach Cheng Leis formeller Verhaftung war es australischen Diplomaten einmal monatlich erlaubt, sich mit ihr über Videotelefonate auszutauschen. Die Themen allerdings wurden von chinesischer Seite ausgewählt. Australiens Botschafter Graham Fletcher wurde am Donnerstag zudem der Einlass in den Gerichtssaal verwehrt. Die australische Regierung hatte im Vorfeld des Prozesses um ein Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit gebeten.

Die größten Leidtragenden des Falls sind aber wohl die beiden zwölf- und zehnjährigen Kinder der 46-Jährigen. Die Mutter hatte das Mädchen und den Jungen kurz vor ihrem Verschwinden nach Melbourne zur Großmutter gebracht. Cheng Lei hatte wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China kurzfristig entschieden, die beiden außer Landes zu schaffen. Seit mehr als anderthalb Jahren haben sie ihre Mutter nicht mehr gesehen.

Schlimmstenfalls könnte sich dieser Zustand dauerhaft fortsetzen, wenn die Richter eine lebenslange Haftstrafe aussprechen. Möglich ist das, als wahrscheinlich gilt es dennoch nicht. Üblich sind bei solchen Anklagen Haftstrafen von fünf bis zehn Jahren Dauer. Ein möglicher Schuldspruch und das Strafmaß werden zu einem späteren Zeitpunkt von der chinesischen Justiz verkündet. Üblicherweise hat sie es dabei weniger eilig als bei der Verhandlung selbst. Marcel Grzanna

Inga Heiland übernimmt zum 1. April 2022 die Leitung eines Forschungszentrums für Handelsthemen am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Heiland wird in der Position unter anderem zur weltweiten Containerschifffahrt und zu globalen Lieferketten forschen.

Dennis Krämer ist seit Anfang des Monats als Battery Cell Launch Specialist für Daimler Greater China in Zhenjiang tätig. Krämer war zuvor Outboundlogistics Specialist im mexikanischen Aguascalientes, ebenfalls für die Mercedes-Benz AG.

Tobias Beck ist für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Peking nach Shanghai gewechselt. Er ist dort ebenfalls als Project Manager und Research Fellow tätig.

Die Pünktchen in der Steppe sind Tschirus. Und zwar gleich 10.000 von ihnen. Wenn sich so viele der ziegenartigen Tiere versammeln wie hier im Kreis Gêrzê im westlichen Teil der Autonomen Region Tibet, dann ist das eine gute Nachricht. Die Tiere sind selten geworden. Derzeit steigt ihre Zahl wieder langsam an. Tschirus werden auch als Orongos oder Tibetantilope genannt.

viele westliche Medien – und die Öffentlichkeit – lieben das Narrativ von der geschlossenen weltweiten Allianz gegen einen in die Ecke getriebenen Putin. Doch auch wenn der traditionelle US-Verbündete Japan in Asien mitmacht, umspannt das Anti-Russland-Bündnis die Welt nicht so rund, wie das Bild vermuten lässt. Ganz Süd- und Südostasien sind nicht wirklich dabei. Vor allem die zehn Mitglieder der Asean-Staatengruppe wollen sich partout nicht auf die Seite der USA schlagen, schreibt Frank Sieren. Ihnen sind die Wirtschaftsbeziehungen zu China zu wichtig.

Tatsächlich haben sich die Äußerungen der südostasiatischen Staatschefs zur Ukraine an die Rhetorik aus Peking angenähert. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil viele der Länder sich mit China im Clinch um Seegebiete befinden. Die Marine der Volksrepublik vereinnahmt umstrittene Südsee-Inseln schneller als je zuvor, analysiert Christiane Kühl. Und doch gewinnt Peking auch im Pazifik neue Verbündete. Die Salomonen-Inseln haben sich von Taiwan abgewandt und einen Sicherheitsvertrag mit China auf den Weg gebracht. All das zum Ärger von US-Präsident Joe Biden, der in Asien viel weniger Verbündete für seine Politik findet als erhofft.

Der Lockdown in Shanghai wird uns noch lange beschäftigen. Zumal er der Vorbote einer langen Reihe von Ausgangssperren sein wird. Omikron lässt sich nur mit harschen Maßnahmen einhegen. Da die Null-Covid-Politik inzwischen Staatsdoktrin ist, lässt sie sich nicht aufweichen – zumal Chinas Gesundheitssystem von einem exponentiellen Wachstum von Infektionszahlen schnell überfordert wäre. Die Störungen in der Produktion haben indessen bereits angefangen. Umfragen der Handelskammer und der chinesischen Statistikbehörde registrieren unisono eine besorgte Stimmung unter Unternehmen. Omikron in Asien und der Krieg in Europa vermischen sich zu einem schlimmen Sturm für die Konjunktur.

Die Salomonen haben nur rund 700.000 Einwohner und liegen weit draußen im Pazifik, knapp 2.000 Kilometer nordöstlich von Australien. So abgelegen das klingen mag: Der Inselstaat hat sich mitten in einen internationalen Konflikt hineinziehen lassen. Denn er hat ein Sicherheits-Rahmenabkommen mit China aufgesetzt, wie die Regierung in Honiara am Donnerstag mitteilte. Ein zuvor bekannt gewordener Entwurf sah unter anderem vor, dass “China je nach Bedarf und mit Zustimmung der Salomonen die Inseln mit Schiffen besuchen, dort logistischen Nachschub erhalten und Zwischenstopps einlegen kann”.

Die Aussicht auf chinesische Marineschiffe im Pazifik brachte sofort die Platzhirsche und US-Verbündeten Australien und Neuseeland auf den Plan. Das Abkommen berge das Risiko einer “potenziellen Militarisierung der Region”, sagte Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Montag. Aus Canberra kamen ähnliche Töne.

Die Salomonen und China wiesen die Kritik zurück. “Es ist klar, dass wir die partnerschaftlichen Beziehungen unseres Landes diversifizieren müssen, und was ist daran falsch?”, sagte Ministerpräsident Manasseh Sogavare am Dienstag. Man habe “keine Absicht, China zu bitten, eine Militärbasis auf den Salomonen zu errichten.” An der bestehenden Partnerschaft mit Australien werde sich nichts ändern. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte, Australiens Hinweise zielten absichtlich darauf, Spannung zu erzeugen.

Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen: Die neue Partnerschaft ist ein Coup für Peking. Denn bis zu seinem Wechsel zu China 2021 waren die Salomonen eines der wenigen Länder, das diplomatische Beziehungen zu Taiwan pflegten.

Sogavare betonte, die Salomonen wollten sich nicht “für eine Seite entscheiden.” Genau diesem Entscheidungsdruck aber sehen sich die Staaten der Region zunehmend ausgesetzt. Die USA streben nach Allianzen, die sich mehr oder weniger direkt gegen Chinas Vormacht in der Region stellen, Aukus etwa (USA, Australien, Großbritannien) oder Quad (USA, Australien, Japan, Indien). “Die Region von direkten Konflikten mit ihrem riesigen Nachbarn China fernzuhalten, gilt seit langem als unerlässlich für die wirtschaftliche Entwicklung”, meint Arrizal Jaknanihan vom Institut für Internationale Beziehungen an der indonesischen Gadjah Mada Universität. Doch die jüngsten Reibungen mit der Volksrepublik in der Region könnten dieses Denkmuster aufweichen.

Jaknanihan bezog sich auf Aussagen des US-Admirals John C. Aquilino, die vor einigen Tagen die Runde machten. China habe mindestens drei Inseln im Südchinesischen Meer vollständig militarisiert, sagte Aquilino der Nachrichtenagentur Associated Press. Zu der Bewaffnung gehörten Kampfflugzeuge, Schiffs- und Flugabwehr-Raketensysteme, Laser- und Störausrüstung, so Aquilino. Es sei die größte militärische Aufrüstung Chinas seit dem Zweiten Weltkrieg. “Diese Anhäufung von Waffen destabilisiert die Region.”

Das Südchinesische Meer mit seinen vielen Anrainerstaaten und ihren überlappenden Gebietsansprüchen ist seit Jahren ein geopolitischer Brennpunkt. Es ist ein strategisch wichtiger Seeweg, reich an Rohstoffen und Fischschwärmen. China beansprucht auf Basis einer historischen “Neun-Strich-Linie” rund 90 Prozent des Gewässers. Seit 2014 schüttet es dort künstliche Inseln auf mehreren Atollen auf, errichtete Häfen, Wohnhäuser und Marinestützpunkte. Peking ignoriert dabei das Urteil eines internationalen Gerichts von 2016, das seine Ansprüche für nicht berechtigt erklärte.

Seit 2020 hat China zudem die Patrouillen seiner Küstenwache und Militärübungen in den umstrittenen Gewässern erheblich verstärkt. Im Frühjahr 2021 ankerten phasenweise mehr als 220 angebliche Fischereiboote am zwischen China und den Philippinen umstrittenen Whitsun Reef im Spratly-Archipel. Der Vorfall stieß in Manila eine Debatte über eine robustere Abschreckungsstrategie gegenüber China an.

Die vorgeblichen “Fischerboote” vom Whitsun Reef sind laut Andrew Erickson, Professor am China Maritime Studies Institute des U.S. Naval War College, viel größer und stärker als typische Fischereifahrzeuge der Region. Ihr Rumpf sei besonders robust, und sie haben Wasserwerfer am Mast montiert, schrieb Erickson damals im US-Fachmagazin Foreign Policy. Das mache die Boote zu “mächtigen Waffen, die in der Lage sind, unterlegene zivile oder polizeiliche Gegner aggressiv zu bedrängen, zu rammen und zu bespritzen.”

Im Juni 2021 patrouillierte die chinesische Küstenwache demonstrativ nahe malaysischen Gasbohroperationen bei der Provinz Sarawak auf Borneo, während chinesische Kampfflugzeuge am Rande des malaysischen Luftraums entlangflogen. Kuala Lumpur mobilisierte daraufhin seine Luftwaffe und legte Protest ein.

Im Dezember wurde bekannt, dass China kurz vorher Indonesien aufgefordert hatte, Bohrungen nach Öl und Erdgas in Meeresgebieten nahe den knapp außerhalb der chinesischen “Neun-Strich-Linie” gelegenen Natuna-Inseln einzustellen. Indonesien beschloss daraufhin laut Jaknanihan den Kauf von fast 80 Kampfjets aus Frankreich und den USA. Auch belebte es die Idee einer informellen Allianz williger Asean-Staaten gegen China wieder. Anfang März kam es zu einer Beinahe-Kollision von Schiffen der Küstenwache der Philippinen und Chinas nahe der Scarborough-Untiefe, die zu den reichsten Fischgründen der Region zählt.

China betrachtet das Südchinesische Meer als sein Kerninteresse, was territoriale Kompromisse ausschließt. Doch auch die umliegende Region sieht Peking als sein Einflussgebiet, in dem die USA und andere nichts zu suchen haben. Staatschef Xi Jinping glaube an Einflusssphären, sagt Richard McGregor, Asien-Pazifik-Experte vom australischen Lowy Institute. Zum Einflussgebiet der USA gehöre Lateinamerika – und zu China eben Asien. “Nur die Großmächte haben nach diesem Denken eine komplette Souveränität. Alle anderen Länder müssen sich anpassen. Und wenn sich die Nachbarn gut benehmen, dann werden sie auch gut behandelt”, so McGregor zu China.Table.

McGregor erinnert an einen bezeichnenden Moment vom Asean-Gipfel 2010 in Hanoi. Dort fuhr der damalige Außenminister und heutige Außenpolitikzar Yang Jiechi aus der Haut, als der Vertreter Singapurs seine Ansicht zur Lage im Südchinesischen Meer erläuterte. “Yang verlor die Beherrschung und rief: ‘Wir sind ein großes Land, Ihr seid ein kleines Land, und das ist einfach eine Tatsache.'” Nach diesem Prinzip agiert China bis heute.

Die USA beobachten das alles mit wachsendem Misstrauen. Schon die Trump-Regierung brachte 2017 eine Indo-Pazifik-Strategie heraus, die sich für “freie und offene Seewege” und gegen “Zwangsmaßnahmen individueller Länder” richtet – ein Ausdruck, den die USA stets im Zusammenhang mit China verwenden. Auch die EU erarbeitete 2021 eine Indo-Pazifik-Strategie, die dort mehr maritime Präsenz vorsieht. Im gerade bestätigten “Strategischen Kompass” warnte die EU unter anderem, dass China “zunehmend in regionale Spannungen verwickelt und involviert” sei (China.Table berichtete).

Noch am 28. Februar erklärte die US-Regierung in einer Presseerklärung, man sei “stolz darauf, den historischen Asean-Gipfel am 28. und 29. März im Weißen Haus” stattfinden zu lassen. Asean sei eine “Top Priorität” der Biden-Regierung. Nun hat Washington den ursprünglich für diese Woche geplanten Asean-Sondergipfel auf einen nicht näher genannten Zeitpunkt “im Frühling” verschoben.

Als offizieller Grund für die Verschiebung werden “Terminschwierigkeiten” genannt. Der kambodschanische Premierminister Hun Sen, der derzeitige Vorsitzende der zehn Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen, stützte offiziell diese Erklärung. Er erklärte am 17. März, also nur zehn Tage vor dem Gipfel, dass von den zehn Mitgliedern des Blocks “vier Länder nicht an dem Treffen teilnehmen können”. Nur der Premier von Singapur ließ sich schließlich in Washington blicken.

Die Weltmacht ruft und keiner hat Zeit? Den wahren Grund für die Absage verbreiten Asean-Diplomaten hinter vorgehaltener Hand. Die südostasiatischen Staaten wollen sich nicht auf eine Seite ziehen lassen, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Es mehren sich auch die offiziellen Zeichen dafür, dass sie Länder sich nicht vereinnahmen lassen wollen. Vietnam hatte sich zusammen mit den anderen Asean-Mitgliedern Brunei und Laos bereits am 24. März bei der Abstimmung über eine UN-Resolution zu den humanitären Folgen der russischen Aggression enthalten. Gemeinsam mit Indien und China.

Auch die Politiker der muslimischen Demokratien Indonesien und Malaysia halten sich mit klaren Stellungnahmen gegen Putin zurück. Sie klingen eher wie China. “Warum unterstützen so viele Indonesier Russland?”, fragt der TV-Sender Al Jazeera bereits. In Indonesien leben 270 Millionen Menschen. Das Misstrauen gegen die USA in dem muslimisch geprägten Land sitzt tief.

Die “Situation” müsse enden und “alle Parteien die Feindseligkeiten beenden und an einer friedlichen Lösung auf diplomatischem Wege arbeiten”, heißt es in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens. Für Sanktionen ist man dort nicht. Stattdessen will die staatliche Energiefirma PT Pertamina russisches Öl kaufen. Es sei “eine Gelegenheit, zu einem guten Preis von Russland zu kaufen”, sagte CFO Nicke Widyawati. “Die Bezahlung könnte über Indien laufen.”

Auch der malaysische Außenminister Saifuddin Abdullah unterstützt zwar die UN Resolution, hat sich jedoch klar gegen “unilaterale” Sanktionen ausgesprochen. Wenn es Sanktionen geben soll, dann sollen sie von der UN verabschiedet werden, aber “nicht unter der Führung eines Landes.”

Thailands Regierung sagt, die Neutralität in diesem Konflikt sei im Sinne des “nationalen Interesses”. Knapp 7000 Russen sitzen derzeit in Thailand fest. Auch Pakistan, die junge Demokratie und Atommacht mit rund 200 Millionen Einwohnern, bleibt neutral: “Wir wollen nicht mehr zu einem Lager gehören. Wir haben unseren Preis bezahlt, dafür, dass wir in Lagern waren. Wir wollen, was unsere Neutralität betrifft, keine Kompromisse mehr machen”, sagt Außenminister Shah Mahmood Qureshi.

Damit schwenken diese Länder auf die Linie Indiens und Chinas ein, die lautet: Alle Beteiligten sollen den Krieg umgehend beenden, aber Sanktionen haben keinen Sinn. Gemeinsam bilden sie an der Bevölkerungszahl und der Wirtschaftskraft gemessen inzwischen die große Mehrheit Asiens. China ist also nicht etwa isoliert. Noch deutlicher als China setzt sich Indien von der westlichen Position ab. Es kauft derzeit in großen Mengen russisches Öl. Allein im März viermal so viel wie im monatlichen Durchschnitt des Jahres 2021. Washington ermahnte Delhi denn auch bereits, nicht “auf der falschen Seite der Geschichte” zu stehen.

Zu Asean gehören 655 Millionen Menschen in den Länder Brunei, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Laos, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Gegen diese asiatische Mehrheit positionieren sich allerdings wichtige Länder: Südkorea, Japan, Singapur, Australien und Neuseeland, die Nationen mit jeweils traditionell engen Beziehungen zu den USA. Ebenso die selbstverwaltete Insel Taiwan, auf die Peking Anspruch erhebt.

Ein Trend zeichnet sich ab: Die Emerging Markets in Asien setzen sich klar von Washington ab, die etablierten entwickelten Industrienationen stehen auf der Seite des Westens. Die Aufsteiger gewinnen dabei tendenziell an Macht.

Das Scheitern des Asean-Gipfels und die Haltung Indiens sind ein Rückschlag für Joe Bidens Indopazifik-Strategie. Das Weiße Haus hat wiederholt erklärt, dass Südostasien ein zentraler Schwerpunkt seiner außenpolitischen Bemühungen ist. Biden “unterstütze nachdrücklich die schnelle Umsetzung der Indopazifik-Strategie”. Diese Strategie hatte Washington im Februar angekündigt. Sie sieht vor, mehr diplomatische und sicherheitspolitische Ressourcen für die Region bereitzustellen, damit China seinen Einflussbereich nicht noch weiter ausdehnen kann.

Peking kontert prompt nach dem Scheitern des Asean-Gipfels. Am Montag bereits gab Chinas Außenministerium bekannt, dass Vertreter Indonesiens, Thailands, der Philippinen und Myanmars von heute bis am Sonntag in China sind. Die Länder “sind wichtige Asean-Mitglieder, Chinas freundschaftliche Nachbarn und wichtige Partner für eine hochwertige “Belt-and-Road-Kooperation” schreibt die staatliche Zeitung Global Times.

Die Global Times geht sogar noch weiter und interpretiert die Situation als Punktsieg für Peking. “China zu besuchen und gleichzeitig das Treffen mit den USA zu verschieben, zeigt die Bereitschaft der Asean, eher mit China als mit den USA zu sprechen.” Dass gleichzeitig der russische Außenminister Sergej Lawrow in Peking weilt, ist wahrscheinlich kein Zufall. Zudem trifft Lawrow in Peking den Außenminister Afghanistans sowie Vertreter aus dem Iran, Pakistan und den zentralasiatischen Ländern Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Alles Länder, die Sanktionen ablehnen. Danach ist Lawrow ausgerechnet nach Indien weitergereist.

Pekings Trumpf in diesem Machtkampf ist die wirtschaftliche Prosperität: Mit der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), die im Januar 2021 in Kraft trat, wurde ein stark von Peking gefördertes Freihandelsabkommen geschaffen, das die Asean-Länder mit Japan, Südkorea, China, Australien und Neuseeland zu einem riesigen Freihandelsblock vereint, der zusammen annähernd ein Drittel des globalen BIP erwirtschaftet.

RCEP ist Teil der chinesischen Strategie, den Handel stärker zu regionalisieren, Lieferketten in Chinas direkter Nachbarschaft abzusichern und damit die Abhängigkeit vom Westen zu reduzieren. Ursprünglich war RCEP von Peking als Antwort auf das Pazifik-Freihandelsabkommen TPP konzipiert worden, von dem Washington die Volksrepublik ausgeschlossen hatte. Den Vertrauensverlust, den die Aufkündigung von TPP auslöste, konnte Biden bislang nicht wiedergutmachen. Jetzt setzen sich die Fehler Trumps in einen Mangel an politischen Kapital in Asien um.

Die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 ist rund dreimal ansteckender als alle früheren Typen und unterläuft bestehende Immunität. Diese biologischen Eigenschaften haben in China durchschlagende Wirkung auf Wirtschaft und Politik. Während Deutschland die Variante inzwischen weitgehend laufen lässt, versucht China, ihre Verbreitung zu unterdrücken. Zum Schutz der Bevölkerung ist das grundsätzlich die richtige Strategie. Doch zugleich nehmen die Konjunktursorgen rapide zu.

Treiber der Sorgen ist der aktuelle Lockdown in Shanghai. Die Metropole an der Jangtse-Mündung ist eines der wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes. Auch in den umliegenden Provinzen befinden sich zahlreiche Hotspots von großen und kleinen Firmen, für die Shanghai das Drehkreuz ist. Der Hafen der Stadt ist ihr Tor zum Welthandel. Auch deutsche Unternehmen produzieren im großen Stil in der Region.

Die Stilllegung solch eines Standorts auf unbestimmte Zeit hat erhebliche Folgen für das BIP, die Lieferkette – und auf die Stimmung. Eine Blitzumfrage der deutschen Handelskammer in China zeigte das am Donnerstag sehr deutlich. Der Krieg plus der Covid-Ausbruch belasten die Logistik demnach massiv. Für die Hälfte der befragten Firmen sind bereits erwartete Lieferungen ausgeblieben. Nur sieben Prozent registrieren noch gar keine Störungen. Ein Drittel stellt geplante Investitionen zurück. Für 46 Prozent der Unternehmen hat der chinesische Markt an Attraktivität verloren. Den Managern fehlt vor allem eine Orientierung, wie Chinas Pandemie-Politik langfristig weitergehen soll.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie fiel derweil um 0,7 auf 49,5 Punkte, der für die Dienstleistungsbranchen sogar um 3,2 auf 48,4 Zähler, wie das Nationale Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Die stark beachteten Barometer fielen damit unter die wichtige Marke von 50. Die Firmen sind also schlechter Stimmung. Sie erwarten, dass ihr Geschäft schrumpft. “Die Konjunkturlage in China hat sich durch die aktuelle Omikron-Welle offensichtlich eingetrübt”, schrieben die Commerzbank-Analysten Hao Zhou und Bernd Weidensteiner.

Als Grund für das Absacken der Stimmung gilt klar die Rückkehr der Pandemie. “In jüngster Zeit sind an vielen Orten in China Coronavirus-Ausbrüche aufgetreten”, erklärte Zhao Qinghe vom Nationalen Statistikamt den negativen Trend. Doch auch der Ukraine-Krieg spielt eine Rolle: “In Verbindung mit einer erheblichen Zunahme der globalen geopolitischen Instabilität wurden Produktion und Betrieb chinesischer Unternehmen beeinträchtigt.”

Das Problem mit Omikron: Während sich die Ursprungsvariante und auch Delta mit engmaschiger Überwachung des Infektionsgeschehens im Zaum halten ließ, schlüpft die neue Variante leichter durchs Netz. Sie verbreitet sich schneller und aggressiver. Da Null-Covid heute Staatsdoktrin ist, werden die Lokalregierungen mit immer harscheren Maßnahmen gegen das Virus hineingrätschen müssen.

Die Autoindustrie in Shanghai leidet jetzt schon erheblich. Volkswagen musste die Produktion in seinem Gemeinschaftswerk mit SAIC herunterfahren. Auch Toyota und Tesla berichten von Ausfällen, ebenso wie zahlreiche Zulieferer. Doch nicht nur die Produktion leidet, auch der Absatz kommt ins Stocken, wenn bereits mehr als 70 Millionen Menschen zu Hause sitzen. Die Lockdowns haben “einen unmittelbaren Effekt auf die Auslieferungen”, zitiert Bloomberg Brian Gu, den Präsidenten der jungen E-Auto-Firma Xpeng.

Die deutsche Industrie ist zugleich weiterhin abhängig von Vorleistungen aus Asien. Fast die Hälfte der befragten Firmen benötigen Teile aus China, hat das Münchner Ifo-Institut in einer neuen Umfrage herausgefunden. Zugleich zeigt sich hier, dass der Privatsektor die Entkopplung aktiv vorantreibt. Von den besonders abhängigen Unternehmen plant wiederum die Hälfte, seine Einfuhren aus China künftig zu verringern.

Anders als im Jahr 2021 könnte es in diesem Jahr auch wieder Stockungen in der umgekehrten Richtung geben. Nicht nur die Einfuhr aus China, auch der Absatz in China ist gefährdet, wenn dort der Wirtschaftsmotor stottert. Neben Corona könnten auch die höheren Rohstoffpreise belastend wirken. “Der Kostendruck für das verarbeitende Gewerbe steigt wieder deutlich an”, so die Commerzbank-Experten. Dies erhöhe das Risiko einer Stagnation der chinesischen Wirtschaft.

In China ist Omikron damit derzeit ein politisches und wirtschaftliches Problem, während es in Deutschland aktuell ein medizinisches Problem ist. China versucht zu Recht, es gar nicht erst zu einem medizinischen Problem werden zu lassen. Die Frage ist, ob das möglich ist. Eine Normalisierung tritt erst bei hoher Immunität in der Bevölkerung ein, für die vermutlich bei jedem Einzelnen zusätzlich zu einer guten Impfung mehrere Infektionen nötig sind. China geht aber derzeit nicht diesen Weg der massiv steigenden Immunität, den eine Durchimpfung mit mRNA-Impfstoffen bieten würde.

07.04.2022, 10:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing Time)

Table.Live-Briefing: Assessing the EU-China Summit with Alicia García Herrero (Bruegel) and Matthias Stepan (Mercator) Anmeldung

05.04.2022, 10:00 Uhr (18:00 Uhr Beijing Time)

Rödl & Partner, Webinar: Usbekistan: Sanktionen, Folgen sowie alternative Beschaffungswege für die Textilwirtschaft Mehr

05.04.2022, 8:30-10:30 Uhr

CNBW, Arbeitskreis: Auftaktveranstaltung: Legal & Tax: Drei Kurzvorträge Mehr

05.04.2022, 19:00 Uhr (06.04.2022, 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: The Great Unity (da yitong 大一統) Ideal: The Key to China’s Imperial Longevity? Mehr

06.04.2022, 8:30-9:30 Uhr

Chinaforum Bayern, Webinar: “Chinas aktuelle Sicherheitspolitik” Mehr

06.04.2022, 11:30 Uhr (17:30 Uhr Beijing Time)

Eurizon Asset Management, Webinar: Investing in China Amidst Geopolitical Shocks Mehr

07.04.2022, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

EUSME China Centre, Webinar: How to sell software to China Mehr

07.04.2022, 13:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing Time)

Swiss-Chinese Chamber of Commerce, Webinar: Cross-Cultural Management In Chinese Context Mehr

07.04.2022, 18:00 Uhr (08.04.2022, 00:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: Micro-Institutional Foundations of Capitalism: Sectoral Pathways to Globalization in China, India, and Russia Mehr

08.04.2022, 18:30 Uhr (09.04.2022, 00:30 Uhr)

Konfuzius-Institut Düsseldorf, Webinar: Gesucht: Kulturelle Empathie! – Zum Chinaverständnis im europäischen Kontext Mehr

Die chinesischen Verbraucher bekommen die wirtschaftlichen Folgen der russischen Invasion in der Ukraine weiterhin an den Zapfsäulen zu spüren: Benzin und Diesel kosten in der Volksrepublik wegen des weltweit teuer gewordenen Öls infolge des Krieges so viel wie seit mindestens 2006 nicht mehr. Ab Freitag gelten erneut Preiserhöhungen für eine Tonne beider Kraftstoffe um 110 Yuan, wie die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mitteilte. Die Behörden hatten seit Beginn des Ukraine-Kriegs bereits mehrfach die Preise angehoben. Der Anstieg bei Rohöl hat Chinas unabhängige Raffinerien dazu veranlasst, ihre Produktion zu drosseln. Chinas drei größte Ölgesellschaften – China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation und China National Offshore Oil Corporation – wurden Berichten zufolge gebeten, die Ölproduktion aufrechtzuerhalten und den Transport zu erleichtern, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten. ari

Das politische Stühlerücken innerhalb der KP Chinas geht weiter: Ying Yong, Parteisekretär in der Provinz Hubei, habe seinen Posten “aus Altersgründen” niedergelegt, teilten staatliche Stellen mit. Ying, ein Xi-Jinping-Loyalist, wird in diesem Jahr 65 Jahre alt, und erreicht damit das übliche Rentenalter für Provinzbeamte. Sein Rücktritt kam für viele überraschend, da er lange Zeit als potenzieller Kandidat für höhere Positionen angesehen wurde. Ying, ein ehemaliger Bürgermeister von Shanghai, war auf dem Höhepunkt des Corona-Ausbruchs zum Parteichef von Hubei ernannt worden. Das Virus trat erstmals in Wuhan auf, der Hauptstadt von Hubei. Sein Nachfolger wird nun Wang Menghui, der bisher Chinas Minister für Wohnungsbau und Stadt-Land-Entwicklung war.

Auch in zwei weiteren Provinzen gibt es Änderungen. Xin Changxing ist neuer Parteichef von Qinghai. Liang Yanshun löste Chun Runer als obersten Parteifunktionär der Autonomen Region Ningxia ab.

Vor dem Nationalen Volkskongress im Herbst werden mit Argusaugen die Bewegungen innerhalb der KP Chinas beobachtet. Seit Beginn des Lockdowns in der Millionenmetropole Shanghai steht so auch Li Qiang, der Sekretär der Kommunistischen Partei von Shanghai, unter Beobachtung. Li gilt als enger Verbündeter von Präsident Xi. Er galt als heißer Anwärter für einen Posten im Ständigen Ausschusses des Politbüros. Die sich immer weiter zuspitzende Corona-Lage in dem Wirtschaftszentrum könnte Li aber nun die Beförderung kosten. ari

“Studiert Geschichte!” Chinas alleinherrschender Parteichef Xi Jinping ruft seit Antritt seiner Amtszeit Ende 2012 immer wieder seine Landsleute dazu auf. Schon im März 2013 drängte er: “Nehmt die Geschichte als Spiegel” (以史为镜): “Lernt von den historischen Erfahrungen, um das Auf und Ab (来龙去脉) unserer Partei und unserem Staat korrekt verstehen zu können.” Das sei auch besonders wichtig, “um die Zukunft gestalten zu können. Geschichte ist dafür das beste Lehrbuch.” (历史是最好的教科书).

Peking geht es nicht um das hehre Ziel, Chinas Bevölkerung in Sachen historischer Wahrheit aufzuklären. Im Gegenteil: Offen bekennt sich Xi, er wolle die Geschichte seiner Partei und Entwicklung der Volksrepublik neu deuten, ebenso wie die Unterrichtswerke und Curricula in den Schulen und Universitäten entsprechend revidieren. Wie das aussieht, zeigte die Partei zu Ehre ihres 100. Geburtstag 2021. Xi ließ die einstigen Verfolgungskampagnen unter Mao als missglückte Suche nach neuen Wegen verharmlosen, relativierte sogar Maos alles zerstörende Kulturrevolution, oder strich Verbrechen der Parteiführung wie ihr Tianan’men-Massaker 1989 aus der öffentlichen Erinnerung. Wer darauf besteht, die Geschichte so darzustellen, wie sie tatsächlich verlief, macht sich des “historischen Nihilismus” schuldig. Juristisch ist das ein Straftatbestand.

Vergangenes Jahr begnügte sich Peking nicht mehr, nur die Geschichte neu zu erzählen. Er wolle sie verändern, versprach Xi in einer Rede im Januar vor der Parteihochschule: “Zeit und Momentum sind dafür auf Chinas Seite” ( 时与势在我们一边). Unter diesem Leitmotiv verspottete er das vom Politologen Francis Fukuyama 1989 nach dem Kollaps des Sowjetblocks proklamierte “Ende der Geschichte.” Die Zeit habe dem voreiligen Urteil ein wirkliches “Ende” bereitet. China dagegen trete in eine “neue Ära” ein und schreibe die Geschichte der Zukunft.

Dabei hatte Chinas Führung einst versucht, über ihren Schatten zu springen. 2006 schenkte mir ein befreundeter Diplomat einen illustrierten 670-seitigen Prachtband ausgewählter historischer Schriftstücke, herausgegeben vom Archiv des Pekinger Außenministeriums. Auf dem goldfarbenen Umschlag stand: “Entklassifizierte Diplomatische Dokumente 1949-1955”. Er pries es mir an als Zeichen für “mehr Offenheit und Transparenz in unserer Geschichte. ”

Der Hintergrund: Peking erlaubte, die Entwicklung der Volksrepublik anhand historischer Originalquellen aufzuarbeiten. Provinzen und auch das Außenministerium durften dafür ihre Archive öffnen. Chinas Außenministerium gab ab 2004 erstmals Tausende interner Dokumente über Jahrzehnte zurückliegender Ereignisse zur öffentlichen Einsicht frei. 2006 entsiegelte es weitere 25.651 Akten für den Zeitraum 1956 bis 1960. Der renommierte Historiker Shen Zhihua, Konfliktforscher zur chinesischen Geschichte des Kalten Krieges an der Shanghaier Universität, lobte das geöffnete Archiv als “Blume im Garten der chinesischen Reformen.”

Obwohl das Archiv nur ein Drittel seiner Bestände freigab und amtliche Schriftstücke zur außenpolitischen Entscheidungsfindung unter Verschluss hielt, entdeckte Shen Fundstücke, die neues Licht auf Pekings Verhalten im Koreakrieg (1950 bis 1953) warfen und erklärten, warum Mao – als Sieger des Bürgerkriegs – sich 1950 Taiwan nicht einverleiben konnte. Sie beleuchten auch Pekings einst schwieriges Verhältnis zum “großen Bruder” Sowjetunion, das 1960 zum abrupten Abzug aller sowjetischen Experten aus der Volksrepublik führte. Das Thema ist heute aktuell und brisant, wo China und Russland nach außen ihre angeblich beste Freundschaft und Zusammenarbeit aller Zeiten feiern lassen.

So viel Transparenz schlug im Ausland Wellen. Christian F. Ostermann, Direktor des Washingtoner “Woodrow Wilson International Center” nannte es ,”Archiv-Tauwetter in China”. Seine 2007 veröffentlichte Spezialdokumentation über den “Kalten Krieg in China” konnte erstmals neben den Quellen aus den seit 1992 offenen Archiven in Moskau und Osteuropa auch Chinas Dokumente auswerten.

Das Tauwetter hielt nur wenige Jahre an. Peking gab keinen weiteren Band mit freigegebenen Dokumente mehr heraus. Der Forscher Kazushi Minami von Japans Osaka-Universität schreibt: Ende 2012 “als Xi Jinping an die Macht kam, ließ die chinesische Regierung das Archiv abrupt schließen.” Es wurde danach nur noch sporadisch geöffnet. 90 Prozent seiner einst zugänglichen Dokumente wurden wieder weggesperrt.

Als Minami im Juli 2017 das Archiv besuchte, war er dort fast allein. Er empfand, dass “Forscher unwillkommen sind. Ich fühlte mich unter ständiger Beobachtung.” Der 19. Parteitag 2017, auf dem Xi seine absolute Herrschaft über Partei und Land durchsetzte, habe seine Schatten vorausgeworfen. “China scheint entschlossen, die Vergangenheit neu umzuschreiben. Alles beginnt bei den Archiven. Es ist unwahrscheinlich, dass die Regierung Xi in absehbarer Zeit ihre Kontrolle über wertvolle historische Quellen wieder lockern wird.”

Neue Erkenntnisse über das, was in China einst passierte, verdanken internationale Wissenschaftler nicht nur offenen Archiven. Sie konnten auch, wie etwa der Maos-Kampagnen erforschende Frank Dikötter, Erinnerungen von Zeitzeugen nutzen, die in der Vor-Xi-Zeit in Massen erschienen, schreibt Geschichtsforscher Charles Kraus vom Wilson-Zentrum. Entdeckungen lassen sich auch auf den noch unregulierten Secondhand-Buch- und Sammlermärkten in China machen, wo alte Tagebücher, private Dossiers und zeitgenössische Fotos bis heute noch angeboten werden.

In manchen Memoiren verstecken sich Enthüllungen, wie in den 2012 im Pekinger ZK-Verlag für Dokumente erschienenen Plaudereien des Funktionär Wu Liandeng, der bis zum Tode Maos die Aufsicht über den Haushalt des Großen Vorsitzenden führte. Seine Anekdoten verraten, wie der Diktator oft beim Essen viel über seine Launen und wirklicher Sicht der Dinge preisgab, darunter etwa seinen Groll auf sowjetische Führer.

Im Juli 1962, als Mao ein Curry-Gulasch mit Rindfleisch aufgetischt wurde, nimmt er es zum Anlass, den sowjetischen KP-Chef zu verhöhnen. Der hätte den “Gulasch-Kommunismus” zum gesellschaftlichen Ideal erhoben, wo jeder Sowjetbürger in Zukunft einmal pro Tag Kartoffeln mit Rindfleisch auf den Tisch bekäme. Mao ließ sich feixend das Curry schmecken: “Lasst uns jetzt Chruschtschow essen.” Dabei beschimpfte er Moskaus Führer, der alle sowjetischen Experten von China abgezogen hatte. “Sie wollen uns damit erdrosseln. Ich glaube nicht, dass sich die Welt zu drehen aufhört, wenn China mit der Sowjetunion bricht.” Der Zynismus des Diktators in dieser Essensszene ist grenzenlos. Ein Jahr zuvor waren wegen seines utopischen Großen Sprung nach Vorn noch Millionen Bauern verhungert.

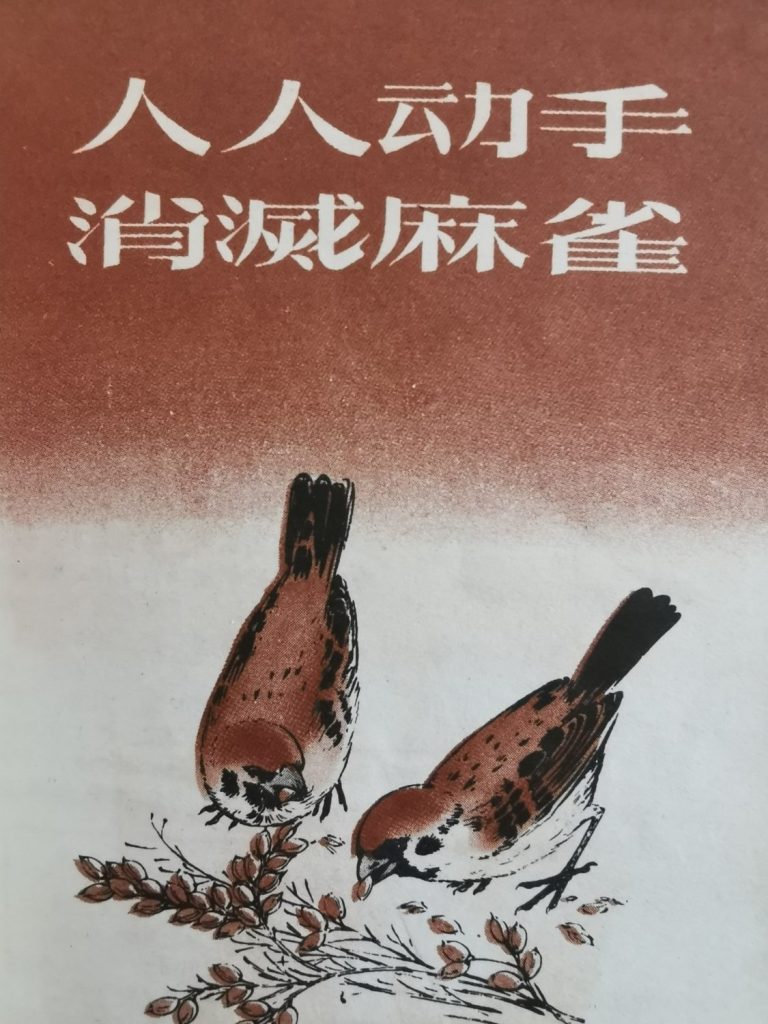

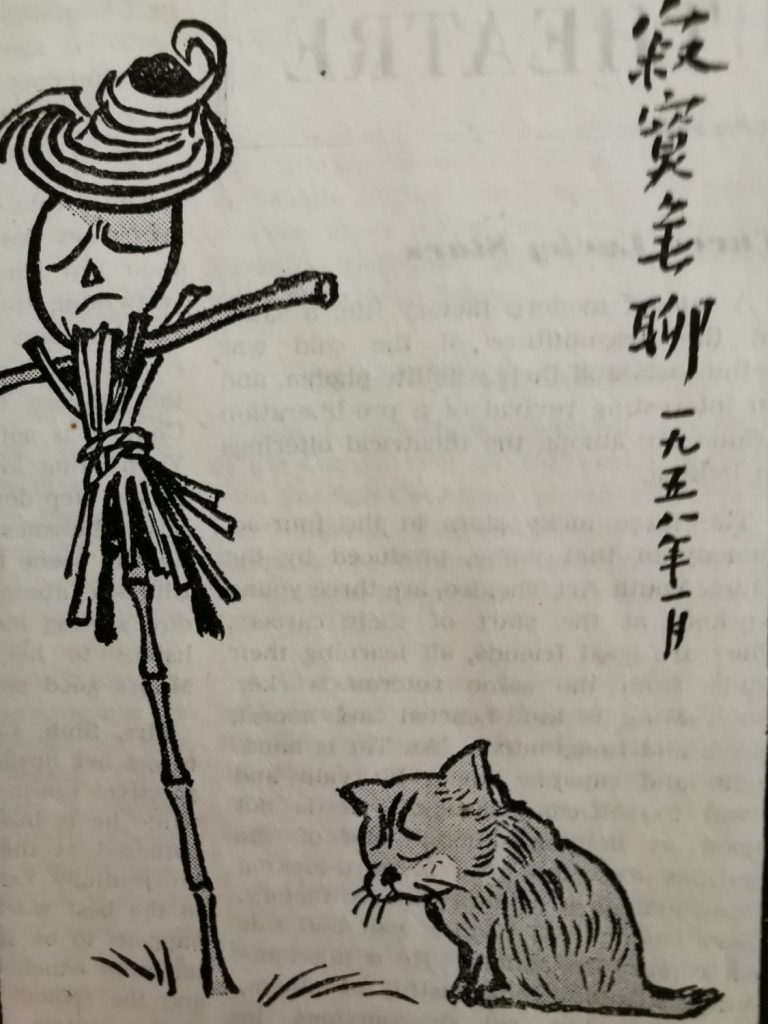

In einer anderen Szene wollen Funktionäre dem im Sommer 1958 nach Wuhan gekommenen Mao frisch gefangene Spatzen als gebratene Delikatesse anbieten. Mao will irritiert wissen, wie das möglich sei. Man habe ihm doch versichert, dass die gefiederten “Übelwichte” auf seinen Befehl hin restlos ausgerottet wurden. “Es sind nur noch diese Wenigen übrig”, reden sich seine Gastgeber verschreckt heraus. Aber Mao ist guter Laune: “Dann lasst sie uns gemeinsam endgültig vertilgen.”

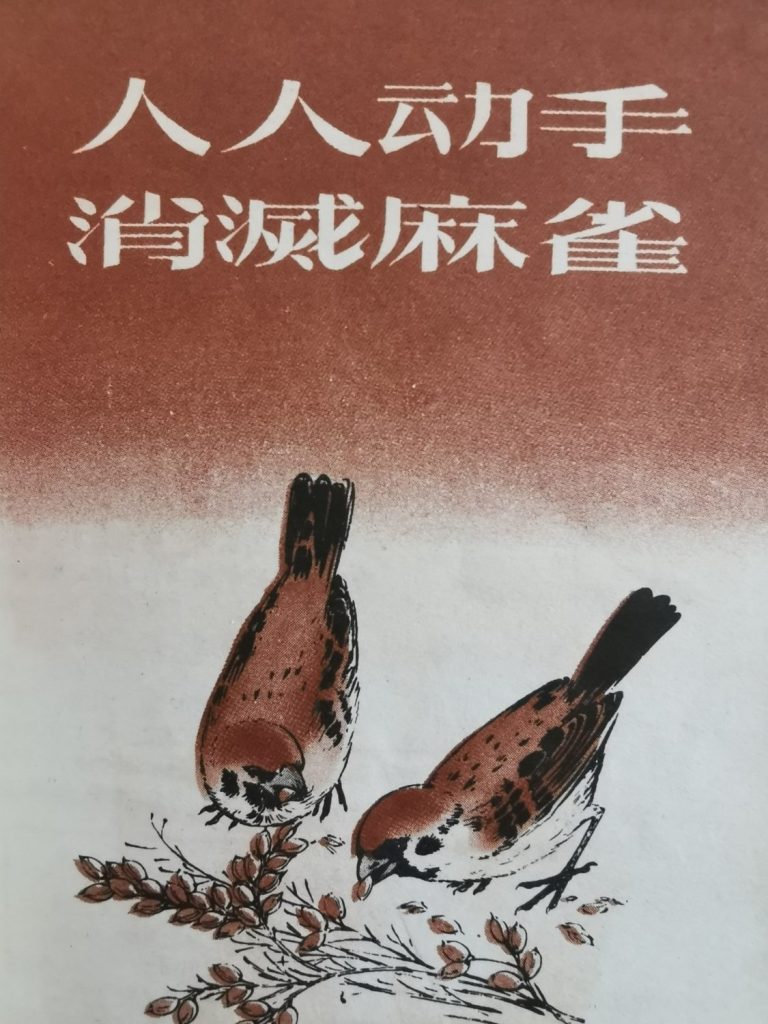

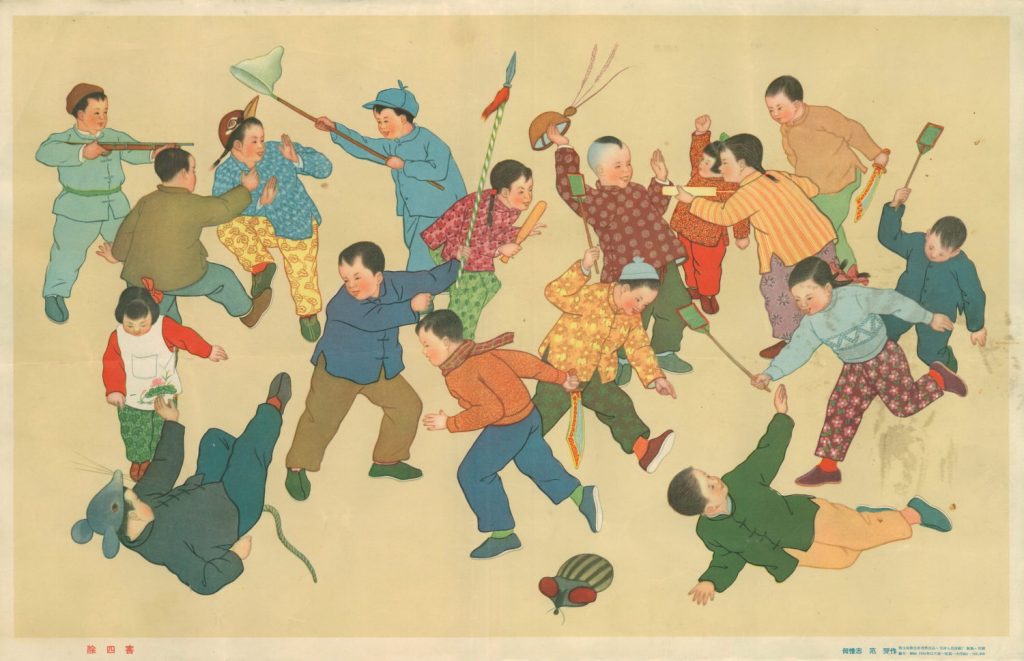

Zwei Jahre hatte zuvor eine der absurdesten Massenkampagnen durch China getobt. Mao hatte die “Ausmerzung der Vier Üblen” angeordnet, das Quartett von Schädlingen, zu denen Ratte, Stechmücke, Fliege und der Sperling gehörte. Der Diktator hatte gehört, dass ein Spatz pro Jahr bis zu vier Pfund Getreide stibitzen würde. Um die Gefahr für Chinas Ernährung abzuwenden, ließ er sechshundert Millionen Chinesen zur Ausrottung von damals geschätzten vier Milliarden Spatzen mobilisieren.

Im September 1957 setzte Mao das Thema auf die Tagesordnung seines achten Parteitags und forderte: “China muss zu einem Land werden, in dem es keinen einzigen der vier Schädlinge mehr gibt.” Landesweit und kollektiv wurde zur Hatz geblasen. Höhepunkt war 1958, als die Behörden in ganz China 2,11 Milliarden getötete Spatzen registrierten. Erst als Mao von Forschern der Akademie der Wissenschaften erfuhr, dass Spatzen vor allem Pflanzen-Schädlinge vertilgen und Berichte seiner Agrarbeamten las, wie seine Kampagne die Forstwirtschaft mitten in der Agrarkrise zusätzlich schädigte, ließ er die Jagd auf die Spatzen stoppen. Sie wurden von der Liste der vier Ungeziefer gestrichen und durch die “Schaben” ersetzt.

Das Ende der Geschichte trifft nach Lesart Xis heute nur auf die untergehenden USA und den Westen zu, nicht aber auf die aufsteigende Volksrepublik, der die Zukunft gehört. Peking glorifiziert dafür seine Vergangenheit und möchte keine anderslautenden Dokumente aus seinen Archiven sehen, auch nicht an seine Irrsinnskampagnen gegen die Spatzen erinnert werden. Es will auch nicht wissen, was russische Forscher wie Alexander Pantsow in den Moskauer Archiven gefunden haben wollen. Zur schnelleren Erholung der fast völlig dezimierten Spatzenbestände ließ Peking heimlich von Anfang der 60er-Jahren an mehr als eine Million sibirische Spatzen vom Erzfeind Sowjetunion einführen.

Drei Stunden benötigte das Pekinger Gericht am Donnerstag, um den Fall Cheng Lei mit der Angeklagten persönlich zu erörtern. Drei Stunden genügten der chinesischen Rechtssprechung, um den schweren Vorwurf der Weitergabe von Staatsgeheimnissen abschließend bewerten zu können. Der winzig kurze Zeitraum steht im Widerspruch zu der langen Ungewissheit, in der die zweifache Mutter zuvor gehalten wurde. Denn die chinesische Justiz hatte sich viel Zeit genommen, ehe sie ihr am Donnerstag den Prozess machte.

Vor 19 Monaten wurde die Australierin mit chinesischen Wurzeln in Gewahrsam genommen. Ein knappes halbes Jahr lang war ihr Aufenthaltsort unbekannt. Ebenso wusste niemand, warum sie überhaupt verhaftet worden war. Das war nach chinesischem Gesetz legal: Die Polizei kann Verdächtige bis zu sechs Monate unter RSDL (Residential Surveillance at a Designated Location) setzen. Während dieser Zeit muss sie ihr weder einen Anwalt gewähren, noch irgendjemanden über ihren Aufenthaltsort informieren.

Erst im August 2020 teilten chinesische Behörden den australischen Kollegen:innen mit, dass Cheng Lei formal verhaftet und des Geheimnisverrats beschuldigt wurde. Der Fall schlug hohe Wellen. Nicht nur in der internationalen Gemeinschaft in Peking, wo sie als alleinerziehende Mutter bereitwillig private Tipps gab, welche Kindergärten für ausländische Familien am besten infrage kommen, sondern auch in weiten Teilen Chinas, Australien und großen Teil des politischen Westens.

Cheng hatte acht Jahre lang für Chinas staatlichen Auslandssender CGTN gearbeitet. Dem dortigen Publikum war sie als Moderatorin von Nachrichtensendungen bekannt. Sie machte nie einen Hehl daraus, dass sie die liberale Geisteshaltung demokratischer Systeme wertschätzte. Als “Global Alumni” trat sie einst in einem Werbevideo für den Universitäts-Standort Australien auf, das sich an junge Chinesen:innen richtete. Australiens Bildungssystem “bringt dir nicht bei, einfach nur Anweisungen zu befolgen, sondern es erlaubt dir die Freiheit, dir deine eigenen Gedanken zu machen”, sagte sie darin.

Solche eigenen Gedanken formulierte sie auch bis zuletzt während ihrer Zeit bei CGTN. Als australische Staatsbürgerin, die mit ihren Eltern als Neunjährige aus China nach Down Under ausgewandert war, ließ sie es sich nicht nehmen, im Internet Kritik an Staatspräsident Xi Jinping zu äußern oder an der frühen Corona-Politik der chinesischen Regierung. Ob diese Äußerungen mit ihrer späteren Ingewahrsamnahme zu tun hatten, ist nicht sicher.

Staatliche chinesische Medien halten sich zwar in ihrer Berichterstattung streng an öffentliche Verlautbarungen durch die Regierung. Dennoch drangen Informationen über Sozialmedien an die Öffentlichkeit. Vor rund einem Jahr nahm sich eine Nutzerin bei Wechat des Falles an, die unter dem Namen “Kleine, süße Pekinger Melone” erstaunliches Detailwissen über Cheng Leis Privatleben sowie die Vorwürfe gegen sie preisgab.

Über dem Eintrag stand: “Wie wurde die berühmte CCTV-Moderatorin Cheng Lei, die ihr Mutterland verriet, zu einer australischen Spionin?” Und weiter unten hieß es: “China hat dir alles gegeben, aber du kommst als Werkzeug des Feindes.” Es folgten binnen kurzer Zeit weitere Posts in Sozialmedien von anderen Konten mit Pseudonymen zu dem Fall, alle mit dem gleichen Tenor. Später tauchte ein Video auf: “Spionage-CCTV-Moderatorin Cheng Lei: 20 Jahre lang hat sie sich im Staatsfernsehen versteckt und Staatsgeheimnisse gestohlen. Jetzt spricht sie schamlos von Ungerechtigkeiten.”

Dass solche Veröffentlichungen in derart hochrangigen staatlichen Angelegenheiten zufällig sind, scheint in einem derart stark kontrollierten Überwachungsstaat nahezu ausgeschlossen. “Diese Posts werden von Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit geschrieben, um den öffentlichen Ton vorzugeben”, sagte Feng Chongyi von der University of Technology Sydney dem australischen Rundfunk ABC. Feng war vor vier Jahren während eines Besuchs in China eine Woche lang selbst inhaftiert worden.

Nach Cheng Leis formeller Verhaftung war es australischen Diplomaten einmal monatlich erlaubt, sich mit ihr über Videotelefonate auszutauschen. Die Themen allerdings wurden von chinesischer Seite ausgewählt. Australiens Botschafter Graham Fletcher wurde am Donnerstag zudem der Einlass in den Gerichtssaal verwehrt. Die australische Regierung hatte im Vorfeld des Prozesses um ein Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit gebeten.

Die größten Leidtragenden des Falls sind aber wohl die beiden zwölf- und zehnjährigen Kinder der 46-Jährigen. Die Mutter hatte das Mädchen und den Jungen kurz vor ihrem Verschwinden nach Melbourne zur Großmutter gebracht. Cheng Lei hatte wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China kurzfristig entschieden, die beiden außer Landes zu schaffen. Seit mehr als anderthalb Jahren haben sie ihre Mutter nicht mehr gesehen.

Schlimmstenfalls könnte sich dieser Zustand dauerhaft fortsetzen, wenn die Richter eine lebenslange Haftstrafe aussprechen. Möglich ist das, als wahrscheinlich gilt es dennoch nicht. Üblich sind bei solchen Anklagen Haftstrafen von fünf bis zehn Jahren Dauer. Ein möglicher Schuldspruch und das Strafmaß werden zu einem späteren Zeitpunkt von der chinesischen Justiz verkündet. Üblicherweise hat sie es dabei weniger eilig als bei der Verhandlung selbst. Marcel Grzanna