die Mär von den unpolitischen Olympischen Winterspielen hat China jahrelang verbissen verteidigt. Am Donnerstag, nur drei Tage vor dem Ende des Mummenschanzes, fielen auf der Zielgeraden dann doch noch die Hüllen. Eine Sprecherin des Organisationskomitees BOCOG erklärte vor der internationalen Presseschar den Inselstaat Taiwan zu einem “untrennbaren Teil” der Volksrepublik und bezeichnete die Beweise für die systematische Zwangsarbeit von Uiguren in Xinjiang als “Lüge”.

Die Aussagen waren eine Ohrfeige für das Internationale Olympische Komitee. So lange hatte sich der Verband mit seinem deutschen Präsidenten Thomas Bach schützend vor das Gastgeberland gestellt, Pekings Propaganda nachgeplappert und im Fall Peng Shuai sogar darauf verzichtet, Chinas Führung um Aufklärung zu bitten.

Wie es sich mit den Zahlen um die Winterspiele verhält, bleibt weiterhin eine Black Box. Unser Kolumnist Johnny Erling deckt auf, wie sich von Karl-Heinz Rummenigge bis IOC-Chef Thomas Bach, aber auch große Unternehmen und Investoren von Chinas Magie der großen Zahlen gepaart mit noch größeren Versprechungen immer wieder leichtgläubig in den Bann ziehen lassen.

Die umstrittensten Winterspiele der Neuzeit werden auch für Nachwuchs-Star Eileen Gu mehr und mehr zum politischen Minenfeld. Denn auf Verratsvorwürfe in den USA folgt nun in China Unmut über das privilegierte Leben der 18 Jahre alten Athletin, die offenbar beide Pässe in der Tasche hat – die Frage nach ihrer Staatsbürgerschaft vermeidet Gu weiterhin tunlichst. Unsere Autorin Christiane Kühl fragt sich: Ist der Eileen-Gu-Hype schon vorbei? Denn auch in der Volksrepublik nimmt die Kritik an der Überfliegerin aus Kalifornien in den sozialen Netzwerken zu. Um sich zumindest mit der Führung in Peking gut zu stellen, gab Gu ihr erstes Olympia-Interview dem Magazin der Zentralen Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei.

Auch Chinas Tech-Giganten nutzen die Winterspiele, um die Regierung bei einem großen Vorhaben auf ihre Seite zu bekommen: Kaum hatten die Olympischen Winterspiele in Peking begonnen, stellte Alibaba eine Reihe von Olympia-NFTs vor. Die “non fungible token” boomen in der Volksrepublik, weil sie die Hoffnung auf große Gewinne in kurzer Zeit schüren, schreibt Ning Wang. Firmen wie Alibaba oder Tencent springen mit auf den Zug in der Sorge, den nächsten großen digitalen Trend zu verpassen. NFT funktionieren jedoch auch als Spekulationsobjekte – und das wird in Peking alles andere als gern gesehen. Werden hier bald die Regulatoren eingreifen?

Geht es nach der Ausnahme-Athletin Eileen Gu, dann steht allein der Sport im Zentrum bei Olympia in Peking. Zwei Medaillen holte sie bereits, Gold im Big Air, Silber am Dienstag im Slopestyle. Am heutigen Donnerstag gewann sie die Qualifikation in die Halfpipe, es ist ihre Paradediszplin. Um die Medaillen geht es am Freitag. Doch das chinesisch-amerikanische Ski-Freestyle-Ass verstrickt sich immer mehr in politische Kontroversen. Das liegt einerseits an ungeschicktem bis ignorantem Verhalten. Doch auch der geopolitische Systemkonflikt zwischen dem Westen und China spielt eine Rolle. Eine Identität sowohl als Chinesin als auch als US-Amerikanerin, scheint in diesen Zeiten nicht möglich. Das Heimatland von Gus Mutter ist eben nicht irgendein Land, sondern eine aufstrebende Großmacht, die im Westen wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen unter Beschuss steht.

In diesem Umfeld zu versuchen, während der umstrittensten Olympischen Spiele der jüngeren Geschichte einfach nur eine unpolitische Athletin zu sein, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Vor allem, nachdem sich Eileen Gu bewusst entschieden hatte, für eben diese Großmacht Medaillen und Prestige einzufahren.

In den USA bekam Eileen Gu die Wucht ihrer Entscheidung schon vor den Spielen zu spüren. Kritiker sprachen von “Verrat”. Dort trendete in Sozialmedien lange ein entsprechender Hashtag. User verlangten, sie aus den USA rauszuwerfen, ihr die Zulassung zur Universität Stanford wegzunehmen oder schmähten sie in weit schlimmerer Weise. Der konservative TV-Sender Fox News nannte sie das “undankbare Kind Amerikas”. Ein weiterer Vorwurf: Gu stelle Profit und Ruhm über die Wahrung der Menschenrechte. Sie lasse sich bei Olympia von China instrumentalisieren und sei somit das neue Gesicht kommunistischer Unterdrückung.

Neu ist, dass die 18-Jährige nun auch in China den Gegenwind sozialer Medien zu spüren bekommt – wenn auch aus ganz anderen Gründen. Erst in den letzten Tagen verfing sich Gu durch einen unsensiblen Post auf Instagram in einer Debatte um Internet-Zensur in China. Eine Instagram-Nutzerin hatte ihr doppelte Standards vorgeworfen: “Warum kannst Du Instagram nutzen, und Millionen von Chinesen vom Festland können es nicht, warum bekommst Du als chinesische Staatsbürgerin eine solche Sonderbehandlung? Das ist nicht fair, kannst du dich mal für die Millionen Chinesen einsetzen, die keine Internetfreiheit haben?” Instagram ist in China ebenso wie andere internationale Social-Media-Apps wie Twitter, Facebook und WhatsApp gesperrt.

Gu antwortete lapidar: “Jeder kann VPN-Software runterladen. Gibt’s praktisch umsonst im App Store”, gefolgt von einem “Daumen hoch”-Emoji. Solche “Virtual Private Network”-Tunnel erlauben es, im Internet staatliche Server zu umgehen und somit unerkannt auch blockierte Seiten zu besuchen. Auch Gus Kritikerin muss daher entweder einen VPN benutzt haben – oder sich im Ausland befinden. Der Haken: VPNs sind in China verboten. Toleriert wird ihre Nutzung nur bei Ausländern und manchen Firmen.

Die Reaktion auf Gus herablassende Antwort folgte daher nicht auf Instagram, sondern auf der chinesischen Plattform Weibo. Nutzer teilten einen Screenshot des Instagram-Dialogs und kommentierten. Manche stützten Gu in ihrer Verteidigung “des Mutterlands” gegen “Tastatur-Krieger”. Andere aber zeigten sich verstört. Mancher verglich Gus Post mit dem Zitat eines chinesischen Kaisers über ausgehungerte Untertanen: “Warum essen sie kein Hackfleisch?” Der Satz spiegelt des Kaisers mangelndes Verständnis für die Not vieler Bürger wider. Am Ende setzte die Zensur dem hitzigen Geplänkel ein Ende, indem sie den Screenshot bei Weibo blockierte. Die Behörden wollen keinen Streit um Chinas sportliches Aushängeschild.

In China wurde Eileen Gu bislang eigentlich frenetisch gefeiert. Auf Weibo hat sie fast zwei Millionen Follower. Staatsmedien loben ihre Höchstleistungen ebenso wie ihre frische Art. Die Global Times pries Gus “Selbstvertrauen, Leidenschaft und Mut” und zitierte eine 14-jährige Schülerin mit Nachnamen Fu: “Ich finde sie sehr cool. Sie hat viele meiner Freundinnen dazu inspiriert, aufregende und gefährliche Sportarten wie Skifahren, Eishockey und Motorrad-Scrambling auszuüben.” Mission erfüllt, sozusagen.

Doch nun mischen sich eben erstmals nachdenkliche Stimmen in die Gu-Euphorie. Seit einer Weile diskutiert das Netz über ihren möglichen Doppelpass. Denn Eileen Gu hat nach allem, was bisher bekannt ist, neben ihrem chinesischen Pass auch weiterhin die US-Staatsbürgerschaft. Sie äußert sich dazu nicht, und niemand hat bisher Belege für eine Ausbürgerung gefunden. (China.Table berichtete). In den letzten Tagen weitete sich dann die Netzdebatte über Gus privilegiertes Leben in breitere Diskussion über die anhaltende soziale Ungleichheit in China aus. So ging ein Post viral, der Eileen Gus Leben mit dem Schicksal einer von ihrem Mann in einem Schuppen angeketteten Frau verglich (China.Table berichtete). Ein Video der offenbar psychisch kranken Frau sorgt seit Januar im ganzen Land für Empörung. “Die Realität ist, dass die überwiegende Mehrheit der Frauen keine Chance hat, Eileen Gu zu werden”, heißt es in dem Post.

Die Sportlerin wuchs in wohlhabenden Verhältnissen in Kalifornien auf. Sie besuchte dort nur die besten Schulen sowie im Sommer Mathekurse an Privatschulen in China. Ihre Mutter Gu Yan ist Absolventin der Peking-Universität und als Tochter eines früheren Regierungsvertreters in China bestens vernetzt. In den USA arbeitete die Mutter in einer Investmentbank und verdiente viel Geld. Die Tochter will nach Olympia an der Elite-Uni Stanford studieren. Mehr als 20 Sponsoren- und Werbeverträge in den USA und China bringen ihr mehr als das dafür notwendige Geld ein.

Wie es wirklich ist, mit Familienhintergrund in zwei Kulturen aufzuwachsen, weiß nur, wer das selbst erlebt. Doch durch ihre Entscheidung von 2019, ab sofort für China anzutreten, geriet Eileen Gu unfreiwillig in das Minenfeld des Konfliktes zwischen Washington und Peking. Viele Sportler aus den USA seien in der Vergangenheit für die Länder ihrer Vorfahren angetreten, merkt Lincoln Mitchell, Sportexperte an der School of International and Public Affairs der Columbia-Universität in New York, an. “Aber nie gab es so einen Aufschrei wie bei Gu.” Dies sei nur durch die Intensität des Systemwettbewerbs zwischen den beiden Mächten und die legitime Kritik an China wegen der Menschenrechtsverletzungen zu erklären. Kritiker in den sozialen Medien und auf Kommentarseiten hätten Gus Entscheidung zum Start für China dargestellt, als habe sie “dem Land, das sie großgezogen hat, den Rücken gekehrt und sich auf ein autoritäres Regime eingelassen”, schrieb Mitchell in einem Kommentar für CNN.

“Die Medien stellten sie als verzogene Generation-Z-Göre dar, die die Welt um sie herum nicht wahrnimmt. Sie mag ein bisschen von all diesen Dingen sein, aber sie ist auch nichts davon”, so Mitchell. Er ist zudem überzeugt, dass die Kritik an Gu nicht von dem wachsenden Rassismus gegen asiatische US-Amerikaner in den letzten ein oder zwei Jahren zu trennen sei. Ex-Präsident Trump hat die Corona-Pandemie immer wieder als “China-Virus” bezeichnet und die in der Folge zunehmende Gewalt gegen asiatische Einwanderer und Amerikaner asiatischer Abstammung zumindest billigend in Kauf genommen. Ob das die Entscheidung der Familie Gu beeinflusste, weiß niemand.

Umgehen kann Gu mit dieser Situation offenbar nicht wirklich. Ihr Mantra “In China bin ich Chinesin, in den USA bin ich Amerikanerin” verfängt nicht mehr. Beide Staaten drängen auf uneingeschränktere Loyalität, als Gu bisher bereit ist zu geben. Auf die Frage während der Spiele, warum sie sich denn nun gegen die USA und für China entschieden habe, antwortete sie fast trotzig: Sie habe die Entscheidung mit den besten Absichten getroffen. “Wenn die Leute mir nicht glauben und mich nicht mögen, dann ist das ihr Verlust.”

Der Westen außerhalb der USA schaut vor allem auf Gus Aussagen zur Menschenrechtslage in China. Würde die 18-Jährige weiter für die USA starten, würde sie dazu wohl niemand befragen – im Gegenteil: Ausländische Athleten wurden vor den Risiken politischer Äußerungen während ihres Aufenthaltes in Peking gewarnt. Umgekehrt werden auch chinesische Sportler wie etwa der neue Snowboard-Teeniestar Su Yiming nicht zu politischen Themen befragt, denn auch sie brächten sich durch Kritik in Gefahr. Weil Eileen Gu sich aber – wenn auch mit zarten 15 – bewusst für einen Start für China entschied, wird sie in die Pflicht zur Positionierung genommen, nach dem Motto: Wenn sie sich nicht distanziert, ist sie Komplizin.

Und Kritik an China kommt Eileen Gu nicht über die Lippen. Immer wieder erscheint es, als werde sie in der Öffentlichkeit von anderen gesteuert – von ihrer Mutter vielleicht, oder von Chinas Sport- und Politfunktionären. Ihr erstes Interview bei den Spielen gab Gu ausgerechnet dem Magazin der Zentralen Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei, die korrupte Kader verfolgt. Es ging um harmlose Dinge wie ihre Vorbereitungen für die Spiele, warum sie ein Drachensymbol auf ihren Skimänteln hat und um ihr Engagement für Extremsportarten.

Diese Wahl wirkt für eine trendige Skisportlerin nicht natürlich, sondern sieht eher nach einer steuernden Hand im Hintergrund aus. Nach einer kurzen Begegnung mit der seit Monaten nach Ansicht praktisch aller Beobachter massiv unter Druck stehenden Tennisspielerin Peng Shuai sagte Gu, sie sei froh, dass es Peng gut gehe “und sie ihr Ding macht.” Das klang, als plappere sie einfach IOC-Chef Thomas Bach nach. Manchmal ist Schweigen dann doch besser.

Denn es ist für eine 18-Jährige relativ normal, noch nicht souverän eine gefestigte Meinung vertreten zu können. Doch China ist eine Diktatur, die zumindest aus westlicher Sicht nicht so unbefangen zu betrachten und zu kommentieren ist, wie Eileen Gu es immer wieder versucht. Dass China das Heimatland ihrer Mutter ist, zählt in diesem Kontext wenig: Niemand im Westen kann sich vorstellen, dass jemand emotionale Nähe zu China verspüren könnte, solange er oder sie nicht auch das autoritäre politische System unterstützt. In China selbst wird das sicher anders gesehen, und so mag das für Gu kein Thema sein, solange sie in Peking ist. Nach ihrer Rückreise in die USA könnte es aber für sie zum Problem werden.

Ob Gu wirklich aus freien Stücken für China starten wollte – oder ob sie von ihrer Mutter seit Jahren subtil in diese Richtung gedrängt wurde, werden wir vielleicht nie wissen. Dass sie selbst mit ihren 15 Jahren 2019 die politische Dimension ihres Schrittes überrissen hat, ist aber eher nicht anzunehmen.

Gus Fall zeigt jedenfalls, dass die viel geschmähte “Politisierung des Sports” längst Realität ist: Auch Sportler bewegen sich eben nicht im politikfreien Raum. So sehr Eileen Gu beide Identitäten bewahren und sich von der Politik fernhalten möchte – die Welt lässt sie nicht. Das muss ihr ab sofort klar sein. Möglich ist sogar, dass der Ruf nach einer Abgabe des US-Passes in China nach Olympia lauter wird. Spätestens dann müsste sich Eileen Gu endgültig entscheiden. Und sich dann vielleicht auch politisch positionieren.

Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. Kaum hatten die Olympischen Winterspiele in Peking begonnen, stellte Chinas Tech-Gigant Alibaba eine Reihe von Olympia-NFT vor – digitale Abzeichen der laufenden Wettbewerbe zum Handeln und Investieren im Internet. NFTs boomen in der Volksrepublik, weil sie die Hoffnung auf große Gewinne in kurzer Zeit schüren. Firmen wie Alibaba oder Tencent springen mit auf den Zug in der Sorge, den nächsten großen digitalen Trend zu verpassen.

Olympiamotive scheinen ein Zugeständnis zu sein an die Regulatoren. Sie sollen wohl beschwichtigen, ehe die Behörden den Tech-Unternehmen den nächsten Nackenschlag verpassen. Denn NFT funktionieren wie Kryptowährungen über Blockchain. So kann jeder überprüfen, wer der rechtmäßige Besitzer eines Tokens ist. Doch Kontrolle durch die Massen ist bei autoritären Regierungen verpönt. Droht NFT deshalb das gleiche Schicksal wie der Kryptowährung?

Als die chinesische Regierung hart gegen die Bitcoin-Kryptowährung vorgegangen ist (China.Table berichtete), erhielten NFTs in China ihren ersten Dämpfer. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Regierung Transaktionen im Land untersagt, wenn Kryptowährungen im Spiel sind. De facto sind sie damit aus China verbannt worden.

Im September prognostizierte die Volkszeitung, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei, dass sich auf dem NFT-Markt eine “riesige Blase” entwickle. Beamte der chinesischen Zentralbank (PBOC) sprachen sich zudem dafür aus, dass der NFT-Markt reguliert werden sollte, da er sich zu einem Schlupfloch für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung entwickeln könnte. Damit sind NFTs offiziell angezählt, und es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Regierung auch hier einen Riegel vorschiebt.

Hinter dem Begriff NFT (non fungible token) verbirgt sich die Möglichkeit, digitale, nicht austauschbare Objekte zu schaffen (im Jargon der Branche: minten). Das Geschäft ist in jüngster Vergangenheit regelrecht explodiert. Das Volumen des NFT-Marktes erreichte laut Citic Securities in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres 12,7 Milliarden US-Dollar – 310 Mal mehr als im Jahr 2018. Logisch, dass solche Wachstumsraten bei Alibaba und Co. Begehrlichkeiten wecken. Doch die Sorge schwingt mit, dass Peking “rote Linien” bald überschritten sieht.

Befeuert wurde der NFT-Boom durch die Kunstszene, die eine Gelegenheit erkannt hat, in den Token etwas Unverwechselbares zu erschaffen. Die Einzigartigkeit, die die Werke durch den NFT-Status erhalten, liegt darin, dass die Bilder zu digitalen Objekten werden, die es so nicht noch einmal auf der Welt gibt. Für den Nachweis der Einzigartigkeit sorgt die Blockchain-Technologie.

So kommt jedes der digitalen Bilder mit einer digital verbrieften Urkunde, die auf einer dezentralen Datenbank liegt. Hier liegt aber auch der Stolperstein. Während es für Künstler und Sammler eine neue Möglichkeit gibt, auch an Weiterverkäufen dieser digitalen Werke zu verdienen, da die Herstellung und der Eigentumsnachweis in der Blockchain abgebildet sind, wird nicht festgelegt, was der Handel und das Eigentumsrecht explizit ausdrücken. Peking will also eine Manipulation dieser Grauzone unterbinden und vor allem kontrollieren.

Der Künstler Badiucao, der wegen seiner politischen Botschaften in China zensiert wird, erkennt in Pekings NFT-Skepsis vor allem politische Sorge: “Blockchain-Technologien bieten nicht nur eine sichere Möglichkeit, Dissidenten wichtige finanzielle Unterstützung anzubieten, sondern dienen auch als wichtige unveränderliche öffentliche Aufzeichnung außerhalb autoritärer Manipulation und Kontrolle.”

Darüber hinaus könnten über den NFT-Boom große Mengen Kapital abfließen und Chinas Währung destabilisieren. Und selbst das Klima bietet Peking Anlass zum Handeln, weil die Blockchain-Technologie komplexe Rechenaufgaben beinhaltet und dafür viel Strom verbraucht. Den Betreibern sogenannter Mining-Farmen von Bitcoins wurde aus diesem Grund einfach der Strom abgestellt. Der Bitcoin-Preis stürzte daraufhin weltweit ab und auch andere Kryptowährungen wie Ethereum gerieten unter Druck (China.Table berichtete).

Auch im Westen gibt es Kritik zum CO2-Abdruck der Technologie: So hatte zum Beispiel im Januar eine einzige Transaktion auf der Ethereum-Blockchain über 200 Kilowatt Strom benötigt, etwa so viel wie ein Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland pro Monat im Durchschnitt verbraucht. Ethereum ist die Währung, mit der auch viele NFTs bezahlt werden.

Die Behörden wollen vor allem eine Spekulationsblase verhindern, da sie soziale Unruhen fürchten. Nur allzu deutlich zeigt der Immobilienmarkt mit dem Fall Evergrande, wie schnell Wohnraum für Spekulationen missbraucht wird (China.Table berichtete) und Normalbürger von heute auf morgen um ihre Existenz bangen müssen.

Auch deshalb arbeiten Chinas Regulierer bereits an eigenen NFTs und haben sie Distributed Digital Collectible (DDC) getauft. Dadurch soll klar werden, dass nicht mehr Token, sondern Sammlerstücke im Mittelpunkt stehen. Statt mit Kryptowährung kann der DDC nur mit dem chinesischen Yuan bezahlt werden. Hinzu kommt, dass es seit Ende Januar das China Blockchain Services Network (BSN) gibt. Es soll als Grundstein dienen, um eine eigene NFT-Infrastruktur herzustellen. Branchenexperten sehen dies “als wichtigen Schritt zum Aufbau einer chinesischen NFT-Wirtschaft”.

He Yifan, Direktor von Red Date Technology, das das Regierungsprojekt BSN technisch begleitet, glaubt, dass NFT “keine rechtlichen Probleme in China haben”, vorausgesetzt, sie vermeiden Kryptowährungen wie Bitcoin. Die chinesische NFT-Wirtschaft soll anders aussehen, als westliche Pendants, so die Experten des in China ansässigen Beratungsunternehmen Dezan Shira. Laut CCTV haben sich die drei größten Tech-Unternehmen dazu verpflichtet, ihre NFT-Märkte von Kryptowährungen fernzuhalten. Selbst die in der Branche gängigen Bezeichnungen (minten, droppen, sweepen oder flippen) würde man tunlichst vermeiden.

Doch auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, als ob NFTs keine große Zukunft mehr auf dem chinesischen Markt haben werden, entdecken Techfirmen bereits eine neue Geschäftschance. In ganz schnöden Alltagsdingen wie dem Abschlusszeugnis der Universität oder Autokennzeichen sehen sie die Möglichkeit Geld mit digitalen Zertifikaten zu verdienen. Keine Millionen auf einen Schlag, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und jedes Jahr machen immerhin rund zehn Millionen junge Menschen ihren Studienabschluss.

22.02.2022, 10:00-12:00 Uhr (17:00-19:00 Uhr Beijing Time)

China.Table & Partner, Live-Briefing: China-Strategie 2022 Anmeldung

22.02.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

China Network Berlin & CN-BC, Webinar: Legal preparations for going to China Anmeldung

22.02.2022, 18:30 Uhr (23.02.2022, 01:30 Uhr Beijing Time)

SOAS, Online-Performance: True Heart Theatre 真心劇團 – giving voice to London’s Chinese community Mehr

23.02.2022, 18:00 Uhr (24.02.2022, 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: China, the US, and the New Global Order(s) Mehr

23.02.2022, 19:00-20:00 Uhr, vor Ort

AGDC und Konfuzius Institut Düsseldorf, Vortrag: Chinesen über China: Die große Gemeinschaft. Eine Anleitung zum Weltfrieden Mehr

24.02.2022, 8:30-10:00 CET / 15:30-17:00 CST

CNBW, Webinar: Integrated Marketing: Insights from Alibaba and bilibili Mehr

24.02.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Rödl & Partner, Webinar: China: Internationale Verträge und grenzüberschreitende Geschäfte Mehr

24.02.2022, 19:00 Uhr (25.02.2022, 02:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Biden’s Asia Trade Policy One Year In Mehr

25.02.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Bundesverband der Deutschen Industrie, Webinar: China Cyber Talks 2022 – Talk #1 Mehr

26.02.2022, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing Time)

Konfuzius-Institut Berlin, Vorlesung: “Chinese Perspectives: China and the World through the Eyes of Scholars” Mehr

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat die Einwohner der Stadt aufgefordert, “zuversichtlich zu bleiben” und die Anti-Corona-Maßnahmen zu unterstützen. “Mit größter Sorge und unerschütterlicher Unterstützung von Präsident Xi Jinping (…) muss sich jetzt die gesamte Gesellschaft zusammentun, um die fünfte Welle der Epidemie zu überstehen und den Geist Hongkongs in vollem Umfang zu zeigen”, sagte Lam. Sie sprach nach eigenen Angaben mit örtlichen Hotelbetreibern, um bis zu 10.000 Hotelzimmer für die Isolation von Patienten mit milden Symptomen und Kontaktpersonen freizugeben. Sicherheitschef Chris Tang sollte demnach den Betrieb der teilnehmenden Isolations-Hotels überwachen, so Lam.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte sich am Dienstag direkt an die Führung Hongkongs gewandt und öffentlich Anweisungen gegeben. Die “übergeordnete Mission” müsse darin bestehen, die Verbreitung des Coronavirus in Hongkong zu stabilisieren und zu kontrollieren, sagte Xi laut Staatsmedien. China hatte zudem angekündigt, Hongkong mit Test- und Quarantänekapazitäten zu unterstützen und Antigen-Tests sowie Schutzausrüstung und Lebensmittel zu schicken. Die South China Morning Post berichtete am Mittwoch, die Zentralregierung habe eine ranghohe Koordinierungsgruppe gebildet. Diese soll die Aufsicht über die Coronavirus-Maßnahmen in Hongkong übernehmen.

Die hochansteckende Omikron-Variante hat die Finanzmetropole derzeit fest im Griff. Die Krankenhäuser sind voll ausgelastet oder überlastet, einige Patienten mussten bei kaltem und regnerischem Wetter in behelfsmäßigen Räumen und im Freien neben Kliniken behandelt werden. Die Behörden kommen bei Tests und der Nachverfolgung von Infektionsfällen nicht mehr hinterher (China.Table berichtete).

Die Gesundheitsbehörden meldeten am Donnerstag einen Rekord von 6.100 bestätigten Neuinfektionen und weitere 6.3000 vorläufige positive Fälle – ein massiver Anstieg von rund 100 neu registrierten Fällen pro Tag Anfang Februar, aber immer noch niedriger als in anderen Großstädten weltweit. Ein weiterer Anstieg von Neuinfektionen wird jedoch erwartet. rtr/ari

China National Offshore Oil (CNOOC) wird 13 Milliarden US-Dollar in die Sicherung der Öl- und Gasversorgung des Landes investieren. Das geht aus einem Bericht des größten chinesischen Offshore-Öl- und -Gasbohrunternehmens hervor, wie Bloomberg berichtet. Das Unternehmen hat Verträge in dieser Höhe mit zwölf internationalen Konzernen abgeschlossen. Vier dieser Verträge beinhalten den Ausbau der Ölförderung vor den Küsten Chinas. Zu den Partnern gehören demnach Firmen wie Total Energies SE und Conoco Phillips. Weitere Verträge umfassen Öl- und Flüssigerdgas-Lieferungen aus Kuwait und den USA.

CNOOC will seine Produktion in diesem Jahr um bis zu 40 Millionen Barrel Erdöl steigern, so Bloomberg. Auch die beiden größeren nationalen Ölproduzenten, Petrochina und Sinopec, wollen die Förderung ausbauen. Das Ziel ist es, die Energiesicherheit des Landes zu garantieren. Peking hat dem Thema der sicheren Energieversorgung nach der Energiekrise des letzten Jahres neue Priorität auf der politischen Agenda eingeräumt. nib

Die Überprüfung geplanter Firmenkäufe in Deutschland wirkt zunehmend abschreckend auf chinesische Investoren. Das ist das Fazit einer Gesprächsveranstaltung des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mit dem Titel “Wie wirken sich Investitionsprüfungen auf (chinesische) Direktinvestitionen aus?”, die am Donnerstag online stattgefunden hat.

Auch wenn das Bundeswirtschaftsministerium noch kein ausdrückliches Verbot ausgesprochen hat, belastet bereits die Existenz eines bürokratischen Prüfungsverfahrens die Zukäufe in Deutschland. “Allein, dass ein Verfahren durchlaufen werden muss, führt zu Verzögerungen und zu Unsicherheit, und das bewirkt eine gewisse Zurückhaltung”, beobachtet Anwalt Alexander Honrath von der Kanzlei Eversheds Sutherland in München. Bei einem Firmenkauf kommt es darauf an, schnell zuzugreifen. Ein europäischer Kaufinteressent, dessen Gebot keiner Prüfung unterliegt, ist hier deutlich im Vorteil gegenüber einem Interessenten aus China.

Die Bundesregierung hatte im Mai 2020 die Außenwirtschaftsverordnung verändert. Sie hat dabei erhebliche Kontrollen für Firmenübernahmen durch Akteure außerhalb der EU eingeführt. Es gibt jetzt Melde- und Genehmigungspflichten. Vorher konnten solche Transaktionen im Wesentlichen ohne staatliche Eingriffe ablaufen. Die Verfahren dauern nun mitunter monatelang. Der Verkauf von Siltronic an Globalwafers (China.Table berichtete) ist daran gescheitert, dass das Wirtschaftsministerium nach einem Jahr immer noch keine Genehmigung erteilt hatte. “Man muss nichts verbieten, um eine Wirkung zu erzielen”, so Honrath. Das Ministerium hatte keinen negativen Bescheid erteilt, sondern einfach die Frist verstreichen lassen.

Auf globaler Ebene beobachtet die OECD einen starken Anstieg der Regulierungen, die sich gegen Kaufinteressenten aus anderen Weltgegenden richten. “Wir sehen hier dramatische Veränderungen der Qualität der Regeln, die plötzlich viel mehr praktische Relevanz haben”, sagt Joachim Pohl vom Investitionsausschuss der OECD. Bis vor wenigen Jahren standen die meisten Investitionskontrollen nur auf dem Papier und spielten in der Verwaltungspraxis keine Rolle. Seit 2009 registriert die Organisation nun in den wichtigen Volkswirtschaften einen Ausbau detaillierter Regeln und die ihre konsequente Umsetzung in der Praxis. Es gebe jetzt Fristen, Zuständigkeiten, Kriterien.

Das Coronavirus hat dann noch einmal eine neue Situation geschaffen, da plötzlich Waren wie Masken knapp waren, von denen die Gesellschaft zuvor glaubte, sie im Überfluss zu haben. Während bis zu den 1990er-Jahren noch vor allem der Rüstungssektor kontrolliert war, sind es daher heute oft auch Pharma, Technologie und zahlreiche andere Branchen. Die Wahrnehmung von Gefahren habe sich dramatisch verbreitert, so Pohl.

Im historischen Kontext hat sich die Lage damit binnen einer Generation völlig gewandelt. In den 1970er-Jahren fanden Zukäufe vor allem zwischen verbündeten Staaten statt, beispielsweise Deutschland und USA. Damals kam noch keiner ernsthaft auf die Idee, Zukäufe zu regulieren. In Zukunft, so Pohl, könnten dagegen noch viel mehr Warengruppen als kritisch eingestuft werden. Wenn beispielsweise der Klimawandel zu einer Verknappung von Lebensmitteln führe, seien auch hier Investitionskontrollen mit dem Argument der nationalen Sicherheit zu erwarten. fin

Die nächste Veranstaltung aus der Reihe Global China Conversations des IfW findet am 24. März 2022 unter dem Titel “EU-China-Handelskonflikte und der Fall Litauen: Welche Rolle spielt die WTO?” statt. Sprecher sind Prof. Dr. Christian Hederer (Technische Hochschule Wildau) und Jürgen Matthes (IW Köln). China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

CATL, der chinesische Batteriehersteller für E-Autos, will den Ausbau von Standorten außerhalb Chinas vorantreiben. “Das Unternehmen plant, in Zukunft ausländische Produktionsstätten auszubauen und die Ausbildung ausländischer Mitarbeiter zu verbessern”, sagte CATL in einer Erklärung, die nach einem Treffen des Unternehmens mit Investoren am Montag veröffentlicht wurde. Laut dem Wirtschaftsmagazin Caixin hat CATL mit Kunden in den USA über den Aufbau von Produktionswerken gesprochen. Vor dem Hintergrund der Lieferkettenprobleme, die durch die Folgen der Corona-Pandemie weltweit zutage gekommen sind, will CATL demnach “näher” an seinen wichtigsten Märkten produzieren.

Von den zehn Produktionsstandorten von CATL, befinden sich die meisten in der Volksrepublik. In Deutschland baut CATL derzeit eine Fabrik in Thüringen: Noch in diesem Jahr will CATL nahe Erfurt die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien aufnehmen (China.Table berichtete).

Nach Berechnungen von Caixin hat CATL derzeit mehr als 30 Prozent Marktanteil am Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge weltweit. In China dominiert das Unternehmen sogar mehr als die Hälfte des Batteriemarktes. niw

Das chinesische Team blieb am Donnerstag ohne Edelmetall. Ski-Freestyle-Star Eileen Gu gewann aber die Qualifikation in der Halfpipe und schürte damit Medaillenhoffnungen für den heutigen Freitag. Zugleich wird es immer kälter. Auch wenn Wintersportler grundsätzlich als abgehärtet gelten: Die eisigen Temperaturen sorgen zunehmend für Probleme. Der für Samstag angesetzte letzte Biathlon-Wettbewerb der Frauen in Zhangjiakou wurde vorsichtshalber auf Freitag vorverlegt.

Chinas Zahlen wecken schönste Fantasien. 1937 machte Carl Crow seinen amüsanten Ratgeber über Geschäfte im Reich der Mitte dank seinem Titel “400 Millionen Kunden” zum Bestseller. Auch Australiens Ross Terrill gelang 1971 ein Verkaufshit. Er hatte sein Buch nur “800 Millionen” genannt. Immer, wenn Peking mit dreistelligen Nummern lockt, lösen sie selbst bei nüchternen Zeitgenossen wie etwa die Sportmanager Karl-Heinz Rummenigge oder Thomas Bach pawlowsche Reflexe aus.

Wie viele Menschen leben in China? Nach dem von Peking alle zehn Jahre durchgeführten Zensus, für den sieben Millionen Volkszähler (zuletzt 2020) alle Haushalte landesweit aufsuchten, waren es 1,4 Milliarden.

Wirklich? Selbst ein Mao Zedong zweifelte einst. Als ihn US-Reporter Edgar Snow am 9. Januar 1965 fragte, wie groß die Bevölkerung in der Volksrepublik sei, verriet ihm der Große Vorsitzende ein Staatsgeheimnis: Ihm sei gesagt worden: “680 bis 690 Millionen.” Aber das glaube er nicht: “Wie können wir so viele sein?”. Mit Statistiken sei es so eine besondere Sache. Bauernfamilien hätten Vorteile, wenn sie nur ihre Geburten meldeten, aber nicht alle Todesfälle.

Chinesische Zahlen werden daher oft mit dem Zusatz versehen “左右” (links und rechts), seien also nur eine “ungefähre” Annäherung an die Wirklichkeit. Doch es sind gerade die Superlative, die Ausländer vom Potenzial Chinas und seines Marktes schwärmen lassen.

Das gilt auch für den Sport. Anfang 2017 lud der FC Bayern München uns Korrespondenten zur Eröffnung seiner China-Vertretung in das “German Centre” Shanghai ein. Vereinschef Karl-Heinz Rummenigge erklärte, warum sein Klub so spät in China Fuß fasse, wo doch Barcelona, Real Madrid oder Manchester United längst Flagge zeigten: Dafür habe er einen guten Grund: Seine Bayern hätten es inzwischen auf “136 Millionen Fans” in Chinas Sozialmedien gebracht. Nun könnten sie loslegen und für “nachhaltiges Grundrauschen” sorgen. Rummenigge sagte nicht, wie er zu den Zahlen kam. Statistisch würde sich demnach jeder zehnte Chinese für den deutschen Rekordmeister begeistern. Von so einem Verhältnis wagt der FC zu Hause nicht mal zu träumen. Mit Stand 1. Februar 2022 zählte der Verein in Deutschland 358.399 klubregistrierte Mitglieder.

Die Magie, die von Chinas schieren Massen ausgeht, wirkte auch auf IOC-Chef Thomas Bach. Nachdem er 2015 Präsident Xi Jinping getroffen hatte, erzählte er überall, Xi wollte 300 Millionen seiner Landsleute bis zum Start der Winterspiele 2022 zu aktiven Fans von Eis und Schnee machen. Bach verbreitete überall diese frohe Botschaft, als handelte es sich um die Missionierung von Ungläubigen.

Xi hielt tatsächlich Wort. Beim virtuellen Austausch von Neujahrsgrüßen mit Bach meldete er am 25. Januar 2022 Vollzug: Es sei gelungen. “Schon früh, während wir uns noch um die Austragung bewarben, habe ich Ihnen einst gesagt: Für China ist es das größte Ziel dieser Winterspiele, 300 Millionen Menschen dazu zu bringen, am Eis- und Schneesport teilzunehmen. (早在申办时,我就提出,中国这次办奥的最大目的,就是带动3亿人参与冰雪运动). Bach reagierte beglückt: Damit werde eine neue “Ära für den globalen Wintersport eröffnet… Das ist eine großartige Leistung Chinas, wie sie nie vorher zu sehen war.”

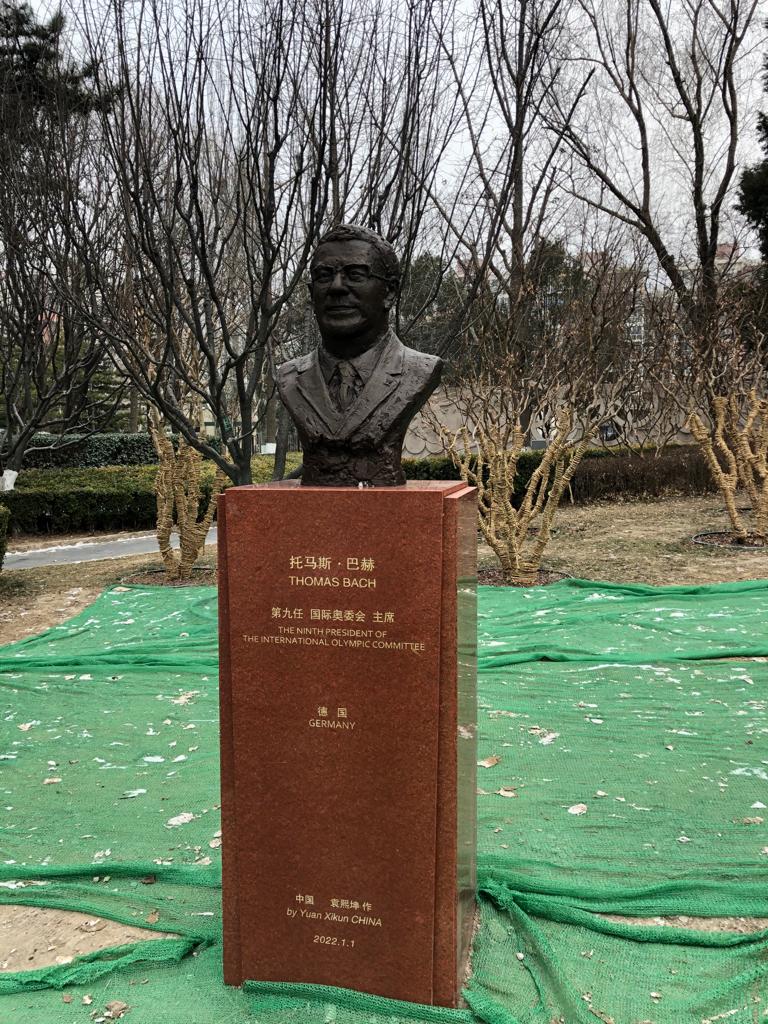

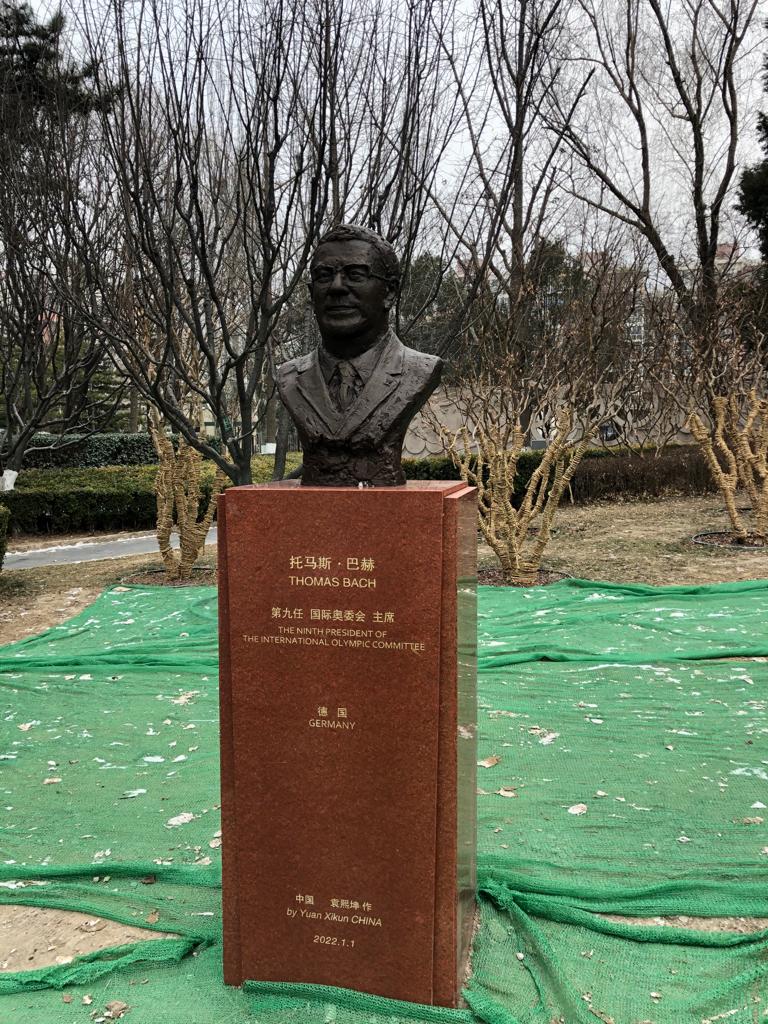

Peking umgarnte Bach nach allen Regeln chinesischer Aufmerksamkeit. Zuerst ließ es Mitte Januar dem IOC-Chef ein zwei Meter hohes Denkmal mit seiner 72 Zentimeter Bronzebüste im “Beijing Dongsi Olympischen Park” (东四奥林匹克社区公园) aufstellen. Ebenbürtig steht dort Bach als Dritter im Bunde neben seinen Vorgängern Rogge und Samaranch. Bei der Einweihungsfeier hieß es, Bach hätte zum zweiten Mal Chinas Hauptstadt den “Glanz der Spiele” beschert.

Als dritte Überraschung meldete Xinhua am 12. Februar, dass China nach guter sozialistischer Tradition seinen Plan übererfüllt habe: Xi hätte einst 300 Millionen Wintersportfans zugesagt. Doch Ende Januar waren es – nach Angaben des Statistischen Amtes – “mehr als 346 Millionen Chinesen, die sich seit 2015 an Wintersport -Aktivitäten beteiligten.”

Das IOC meldete die Zahlen triumphierend in seiner Presseerklärung: China hätte “seine einst ehrgeizige Zielmarke der 300 Millionen gerissen” (“smashed”). Dazu rundete es eine weitere Rekordzahl großzügig nach oben auf: “In fast 3.000 Schulen Chinas wurde Wintersport ins Curriculum übernommen. Doch Chinas “Volkszeitung” hatte anderntags erst von “mehr als 2.000 Schulen” geschrieben.

Kein Wunder, dass vom IOC kein kritisches Wort über die Spiele zu hören ist. Dabei hätte ihm etwas mehr Skepsis gegenüber den Zahlen gut angestanden. Selbst Staatsmedien, wie die englischsprachige China Daily hielten Distanz. Sie berichtete, dass das Statistische Amt von Oktober an gerade 40.100 Menschen befragen ließ. Die Ergebnisse, so China Daily, “legen nahe” (“suggests”), dass 346 Millionen Menschen für den Wintersport gewonnen wurden. Ausländische Medien warnten direkter, Chinas Erfolgsmeldungen besser zu hinterfragen. Der britische Economist schrieb von einer “Lawine an Risiken, die Chinas Ski-Industrie bedrohen.” Investoren hätten “Berge an Geld in das Schnee-Business gesteckt. Wird es wegschmelzen?”

Glänzende Augen angesichts chinesischer Zahlen bekamen einst auch die internationalen Veranstalter für Box-Weltmeisterschaften in Peking ebenso wie die Ausrichter von Formel-Eins-Rennen, für die Shanghai eine extravagante Arena baute. Am wildesten hypte das In- und Ausland aber den Fußball. Präsident Xi hatte für Chinas Image das Kicken zur Staatsaufgabe erklärt und verlangte den Aufstieg der Nation bis 2050 zur Weltfußballmacht. Er ließ 2015 eine “Zentrale Leitungsgruppe Fußballreform” gründen, um Fußball ins Curriculum für Grund- und Mittelschulen aufzunehmen. Xi verlangte, den Sport an 50.000 Schulen einzuführen und landesweit 60.000 Fußballplätze zu bauen.

Geld floss in Strömen für den Import und die Ablöse internationaler Fußballstars und Trainer. Superreiche Konzernchefs von Alibaba, Wanda bis Evergrande kauften sich für Milliarden US-Dollar in über drei Dutzend illustrer Fußball-Klubs im In- und Ausland ein oder übernahmen sie ganz. Fast alle Klubs sind heute mit Verlust wieder verkauft worden. Der Aufbruch endete in einer Pleite. Seit Peking 2015 die “Zentrale Leitungsgruppe Fußballreform gründete, sind sieben Jahre vergangen. Unglücklicherweise ist von all ihren Vorhaben kaum etwas anderes geblieben, als die Nachricht ihrer Gründung, so, als ob es sie nie gegeben hätte”, schrieb die Online-Webseite “Duowei Xinwen.” 今天,距离中国足球改革领导小组成立已经过去了7年,很遗憾,除了成立,很难再查到任何消息,仿佛不曾存在一般.

Chinas Magie der großen Zahlen gepaart mit noch größeren Versprechungen zieht immer wieder Leichtgläubige in ihren Bann. Das gilt auch für Geschäftsleute und Investoren. Westliche Großunternehmer versuchten auf ihre Weise nachzuhelfen, damit die Zahlen für sie zumindest stimmen. Unter dem Namen “Öl für die Lampen Chinas” ließ etwa John D. Rockefeller von seinem Konzern, “Standard Oil” nach 1900 mehr als zehn Millionen Chinesen Kerosin-Öllampen umsonst oder für wenige Cents liefern. Dann exportierte und verkaufte er ihnen teures Lampenöl, auf das er das Monopol hatte.

Fast 100 Jahre später kopierte der anglo-holländische Mischkonzern Unilever das Geschäftsmodell. Er verschenkte an Zehntausende Läden in Chinas Großstädten Eistruhen, mit der Auflage, darin nur sein Wall’s Eiscreme (in Deutschland als Langnese bekannt) zu verkaufen. Unilever belieferte sie im Franchising aus seinen Eis-Joint-Ventures in China.

Wie bei Rockefeller ging die Rechnung auch für Unilever auf, aber nur solange, bis zahllose Konkurrenten ihnen das Leben schwer machten. Ebenso schnell verlieren Chinas große Zahlen ihre magnetische Kraft, wenn die Bedingungen nicht mehr stimmen. Oder, wenn sie wie im Fall der Sportfunktionäre von Anfang an nicht stimmten.

Nachdem Patrick Heid im Sommer 1998 von seiner ersten China-Reise zurückgekehrt war, hatte er mehr Fragen im Gepäck als Antworten. Während seines Jurastudiums in Köln hatte der damals 22-jährige Heid einen Kumpel nach Peking begleitet, der dort ein Praktikum absolvierte. “Danach begann ich gleich, Mandarin zu lernen”, sagt Heid, “und tingelte fast jedes Jahr mit dem Rucksack durch die chinesischen Provinzen.”

Seit 2010 leitet der 45-jährige Berliner das Shanghaier Büro der Kanzlei Graf von Westphalen. Er hat sich auf die Beratung von Mittelständlern aus dem deutschsprachigen Raum spezialisiert, die in China investiert haben. Seine Arbeit macht Heid ungebrochen Spaß. “Ich lerne jeden Tag etwas Neues über die Kultur und sozialen Eigenarten Chinas”, sagt er. Jeder Tag biete seine Überraschungen mit neuen Themen, neuen Problemen, die es zu lösen gilt. Er habe das Gefühl, hier finde das Leben doppelt so schnell statt wie in Europa. “Mir ist daher nie langweilig.”

Seine Faszination für China beeinflusste Patrick Heids berufliche Laufbahn von Anfang an: Nachdem er im Jahr 2003 sein Jurastudium abgeschlossen hatte, lernte er während eines Jahres die chinesische Sprache an der Universität Taipeh. Danach bewarb er sich bewusst bei Kanzleien mit einem Büro in der Volksrepublik. Erstmals in China Fuß fasste er im Jahr 2009 im Pekinger Büro einer US-Kanzlei, danach baute er für Graf von Westphalen das Büro in Shanghai von der Pike auf.

Mit juristischer Arbeit verbringt Heid heute nur rund einen Drittel seiner Zeit. Stärker beschäftigen ihn strategische Fragen und interkulturelle Beratung, wie er es nennt. “Die Unternehmen in Europa wissen heute zwar viel mehr über China als früher”, sagt er, “aber sie können sich trotzdem immer weniger einen Reim auf dieses Land machen.” Der Bedarf nach Erklärungen und Interpretationen sei daher größer denn je.

Die Frage, wie man in Europa mehr China-Kompetenz erzeugen kann, treibt Heid dabei schon länger um. Zwar habe Deutschland “glücklicherweise” einen realistischeren, durchaus kritischeren Blick auf das Land entwickelt. “Aber leider hat die Politik noch nicht verstanden, wie man auf die neue Gangart in Peking reagieren soll.” Dass zudem kaum noch Journalist:innen und immer weniger Expats aus China berichten können, erfüllt ihn mit Sorge. Es sei in China zunehmend schwierig bis unmöglich, sich in unabhängigen oder ausländischen Medien zu informieren. Für Unternehmen, Verbände und die Politik in Deutschland und Europa sieht Heid daher nicht nur eine Informations-, sondern auch eine Interpretationskrise.

Am meisten bedauert Heid, dass man sich mit den Chinesen selbst im Alltag kaum noch offen über ihr Land und die kulturellen oder sozialen Unterschiede zu westlichen Ländern unterhalten könne: “Einst konnte ich im persönlichen Gespräch offen alles ansprechen, heute aber wird jede abweichende Meinung als westliche Ideologie und China-Bashing abgetan.” Fehlt aber der offene Austausch und das gegenseitige Lernen, verliere China für einen neugierigen Menschen wie ihn mehr und mehr von seinem Reiz, sagt Heid.

Hinzu kommt, dass das alltägliche Leben in Shanghai viel von seinen bunten und aufregenden Ecken eingebüßt habe. Wie alle Einwohner der Stadt werde er in der Öffentlichkeit permanent gefilmt. Die Orte und Aktivitäten, die Shanghai einst ihre unverwechselbare Aura gaben, seien fast alle verschwunden oder verboten worden, um der Stadt ein möglichst makelloses Antlitz zu verleihen. “Man kann in seiner Freizeit eigentlich nur noch in einen Themenpark oder eine der vielen blinkenden Shopping-Malls.” Daher muss Heid bei all der Begeisterung für seine Arbeit feststellen: “Unter dem Strich ist das Leben für einen ausländischen Menschen in China in den vergangenen fünf Jahren eintöniger und gleichförmiger geworden .” Adrian Meyer

Helmut Stettner wird als Geschäftsführer von Audi China auch das neue E-Auto-Werk in China leiten. Bereits im April sollen die Arbeiten für den Bau der rund drei Milliarden Euro teuren Fabrik in Changchun beginnen (China.Table berichtete). Der China erfahrene Audi-Manager hatte im Mai 2021 die Leitung des im Jahr 2020 gegründeten Joint-Ventures von Audi und der China FAW Group übernommen (China.Table berichtete). Stettner war bereits von 2011 bis 2015 für die Volkswagen-Gruppe in China tätig.

Jens Puttfarcken, der früherer CEO von Porsche in China, wechselt zur Schwestermarke Audi und wird dort neuer Vertriebschef von Audi für Europa. Puttfarcken ist seit fast 25 Jahren für Porsche tätig. Nach Positionen im Bereich Customer Relationship Management, Vertrieb Europa, After Sales leitete er von 2015 bis 2018 den Heimatmarkt Deutschland. Anschließend ging Puttfarcken als Präsident und CEO der Porsche China Motors Ltd. nach Shanghai. Puttfarcken wird die Leitung zum 1. Juni von Martin Sander übernehmen, der zu Ford Europa gewechselt ist.

Blaue Berge: Photovoltaik-Panels überziehen die Hügel in Yongren in der südwestchinesischen Provinz Yunnan. Der sonnenreiche Bezirk Yongren hat Unternehmen zum Bau von Photovoltaik-Kraftwerken ermutigt, um Arbeitsplätze für die dort ansässigen Dorfbewohner zu schaffen, wie staatliche Medien berichteten.

die Mär von den unpolitischen Olympischen Winterspielen hat China jahrelang verbissen verteidigt. Am Donnerstag, nur drei Tage vor dem Ende des Mummenschanzes, fielen auf der Zielgeraden dann doch noch die Hüllen. Eine Sprecherin des Organisationskomitees BOCOG erklärte vor der internationalen Presseschar den Inselstaat Taiwan zu einem “untrennbaren Teil” der Volksrepublik und bezeichnete die Beweise für die systematische Zwangsarbeit von Uiguren in Xinjiang als “Lüge”.

Die Aussagen waren eine Ohrfeige für das Internationale Olympische Komitee. So lange hatte sich der Verband mit seinem deutschen Präsidenten Thomas Bach schützend vor das Gastgeberland gestellt, Pekings Propaganda nachgeplappert und im Fall Peng Shuai sogar darauf verzichtet, Chinas Führung um Aufklärung zu bitten.

Wie es sich mit den Zahlen um die Winterspiele verhält, bleibt weiterhin eine Black Box. Unser Kolumnist Johnny Erling deckt auf, wie sich von Karl-Heinz Rummenigge bis IOC-Chef Thomas Bach, aber auch große Unternehmen und Investoren von Chinas Magie der großen Zahlen gepaart mit noch größeren Versprechungen immer wieder leichtgläubig in den Bann ziehen lassen.

Die umstrittensten Winterspiele der Neuzeit werden auch für Nachwuchs-Star Eileen Gu mehr und mehr zum politischen Minenfeld. Denn auf Verratsvorwürfe in den USA folgt nun in China Unmut über das privilegierte Leben der 18 Jahre alten Athletin, die offenbar beide Pässe in der Tasche hat – die Frage nach ihrer Staatsbürgerschaft vermeidet Gu weiterhin tunlichst. Unsere Autorin Christiane Kühl fragt sich: Ist der Eileen-Gu-Hype schon vorbei? Denn auch in der Volksrepublik nimmt die Kritik an der Überfliegerin aus Kalifornien in den sozialen Netzwerken zu. Um sich zumindest mit der Führung in Peking gut zu stellen, gab Gu ihr erstes Olympia-Interview dem Magazin der Zentralen Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei.

Auch Chinas Tech-Giganten nutzen die Winterspiele, um die Regierung bei einem großen Vorhaben auf ihre Seite zu bekommen: Kaum hatten die Olympischen Winterspiele in Peking begonnen, stellte Alibaba eine Reihe von Olympia-NFTs vor. Die “non fungible token” boomen in der Volksrepublik, weil sie die Hoffnung auf große Gewinne in kurzer Zeit schüren, schreibt Ning Wang. Firmen wie Alibaba oder Tencent springen mit auf den Zug in der Sorge, den nächsten großen digitalen Trend zu verpassen. NFT funktionieren jedoch auch als Spekulationsobjekte – und das wird in Peking alles andere als gern gesehen. Werden hier bald die Regulatoren eingreifen?

Geht es nach der Ausnahme-Athletin Eileen Gu, dann steht allein der Sport im Zentrum bei Olympia in Peking. Zwei Medaillen holte sie bereits, Gold im Big Air, Silber am Dienstag im Slopestyle. Am heutigen Donnerstag gewann sie die Qualifikation in die Halfpipe, es ist ihre Paradediszplin. Um die Medaillen geht es am Freitag. Doch das chinesisch-amerikanische Ski-Freestyle-Ass verstrickt sich immer mehr in politische Kontroversen. Das liegt einerseits an ungeschicktem bis ignorantem Verhalten. Doch auch der geopolitische Systemkonflikt zwischen dem Westen und China spielt eine Rolle. Eine Identität sowohl als Chinesin als auch als US-Amerikanerin, scheint in diesen Zeiten nicht möglich. Das Heimatland von Gus Mutter ist eben nicht irgendein Land, sondern eine aufstrebende Großmacht, die im Westen wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen unter Beschuss steht.

In diesem Umfeld zu versuchen, während der umstrittensten Olympischen Spiele der jüngeren Geschichte einfach nur eine unpolitische Athletin zu sein, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Vor allem, nachdem sich Eileen Gu bewusst entschieden hatte, für eben diese Großmacht Medaillen und Prestige einzufahren.

In den USA bekam Eileen Gu die Wucht ihrer Entscheidung schon vor den Spielen zu spüren. Kritiker sprachen von “Verrat”. Dort trendete in Sozialmedien lange ein entsprechender Hashtag. User verlangten, sie aus den USA rauszuwerfen, ihr die Zulassung zur Universität Stanford wegzunehmen oder schmähten sie in weit schlimmerer Weise. Der konservative TV-Sender Fox News nannte sie das “undankbare Kind Amerikas”. Ein weiterer Vorwurf: Gu stelle Profit und Ruhm über die Wahrung der Menschenrechte. Sie lasse sich bei Olympia von China instrumentalisieren und sei somit das neue Gesicht kommunistischer Unterdrückung.

Neu ist, dass die 18-Jährige nun auch in China den Gegenwind sozialer Medien zu spüren bekommt – wenn auch aus ganz anderen Gründen. Erst in den letzten Tagen verfing sich Gu durch einen unsensiblen Post auf Instagram in einer Debatte um Internet-Zensur in China. Eine Instagram-Nutzerin hatte ihr doppelte Standards vorgeworfen: “Warum kannst Du Instagram nutzen, und Millionen von Chinesen vom Festland können es nicht, warum bekommst Du als chinesische Staatsbürgerin eine solche Sonderbehandlung? Das ist nicht fair, kannst du dich mal für die Millionen Chinesen einsetzen, die keine Internetfreiheit haben?” Instagram ist in China ebenso wie andere internationale Social-Media-Apps wie Twitter, Facebook und WhatsApp gesperrt.

Gu antwortete lapidar: “Jeder kann VPN-Software runterladen. Gibt’s praktisch umsonst im App Store”, gefolgt von einem “Daumen hoch”-Emoji. Solche “Virtual Private Network”-Tunnel erlauben es, im Internet staatliche Server zu umgehen und somit unerkannt auch blockierte Seiten zu besuchen. Auch Gus Kritikerin muss daher entweder einen VPN benutzt haben – oder sich im Ausland befinden. Der Haken: VPNs sind in China verboten. Toleriert wird ihre Nutzung nur bei Ausländern und manchen Firmen.

Die Reaktion auf Gus herablassende Antwort folgte daher nicht auf Instagram, sondern auf der chinesischen Plattform Weibo. Nutzer teilten einen Screenshot des Instagram-Dialogs und kommentierten. Manche stützten Gu in ihrer Verteidigung “des Mutterlands” gegen “Tastatur-Krieger”. Andere aber zeigten sich verstört. Mancher verglich Gus Post mit dem Zitat eines chinesischen Kaisers über ausgehungerte Untertanen: “Warum essen sie kein Hackfleisch?” Der Satz spiegelt des Kaisers mangelndes Verständnis für die Not vieler Bürger wider. Am Ende setzte die Zensur dem hitzigen Geplänkel ein Ende, indem sie den Screenshot bei Weibo blockierte. Die Behörden wollen keinen Streit um Chinas sportliches Aushängeschild.

In China wurde Eileen Gu bislang eigentlich frenetisch gefeiert. Auf Weibo hat sie fast zwei Millionen Follower. Staatsmedien loben ihre Höchstleistungen ebenso wie ihre frische Art. Die Global Times pries Gus “Selbstvertrauen, Leidenschaft und Mut” und zitierte eine 14-jährige Schülerin mit Nachnamen Fu: “Ich finde sie sehr cool. Sie hat viele meiner Freundinnen dazu inspiriert, aufregende und gefährliche Sportarten wie Skifahren, Eishockey und Motorrad-Scrambling auszuüben.” Mission erfüllt, sozusagen.

Doch nun mischen sich eben erstmals nachdenkliche Stimmen in die Gu-Euphorie. Seit einer Weile diskutiert das Netz über ihren möglichen Doppelpass. Denn Eileen Gu hat nach allem, was bisher bekannt ist, neben ihrem chinesischen Pass auch weiterhin die US-Staatsbürgerschaft. Sie äußert sich dazu nicht, und niemand hat bisher Belege für eine Ausbürgerung gefunden. (China.Table berichtete). In den letzten Tagen weitete sich dann die Netzdebatte über Gus privilegiertes Leben in breitere Diskussion über die anhaltende soziale Ungleichheit in China aus. So ging ein Post viral, der Eileen Gus Leben mit dem Schicksal einer von ihrem Mann in einem Schuppen angeketteten Frau verglich (China.Table berichtete). Ein Video der offenbar psychisch kranken Frau sorgt seit Januar im ganzen Land für Empörung. “Die Realität ist, dass die überwiegende Mehrheit der Frauen keine Chance hat, Eileen Gu zu werden”, heißt es in dem Post.

Die Sportlerin wuchs in wohlhabenden Verhältnissen in Kalifornien auf. Sie besuchte dort nur die besten Schulen sowie im Sommer Mathekurse an Privatschulen in China. Ihre Mutter Gu Yan ist Absolventin der Peking-Universität und als Tochter eines früheren Regierungsvertreters in China bestens vernetzt. In den USA arbeitete die Mutter in einer Investmentbank und verdiente viel Geld. Die Tochter will nach Olympia an der Elite-Uni Stanford studieren. Mehr als 20 Sponsoren- und Werbeverträge in den USA und China bringen ihr mehr als das dafür notwendige Geld ein.

Wie es wirklich ist, mit Familienhintergrund in zwei Kulturen aufzuwachsen, weiß nur, wer das selbst erlebt. Doch durch ihre Entscheidung von 2019, ab sofort für China anzutreten, geriet Eileen Gu unfreiwillig in das Minenfeld des Konfliktes zwischen Washington und Peking. Viele Sportler aus den USA seien in der Vergangenheit für die Länder ihrer Vorfahren angetreten, merkt Lincoln Mitchell, Sportexperte an der School of International and Public Affairs der Columbia-Universität in New York, an. “Aber nie gab es so einen Aufschrei wie bei Gu.” Dies sei nur durch die Intensität des Systemwettbewerbs zwischen den beiden Mächten und die legitime Kritik an China wegen der Menschenrechtsverletzungen zu erklären. Kritiker in den sozialen Medien und auf Kommentarseiten hätten Gus Entscheidung zum Start für China dargestellt, als habe sie “dem Land, das sie großgezogen hat, den Rücken gekehrt und sich auf ein autoritäres Regime eingelassen”, schrieb Mitchell in einem Kommentar für CNN.

“Die Medien stellten sie als verzogene Generation-Z-Göre dar, die die Welt um sie herum nicht wahrnimmt. Sie mag ein bisschen von all diesen Dingen sein, aber sie ist auch nichts davon”, so Mitchell. Er ist zudem überzeugt, dass die Kritik an Gu nicht von dem wachsenden Rassismus gegen asiatische US-Amerikaner in den letzten ein oder zwei Jahren zu trennen sei. Ex-Präsident Trump hat die Corona-Pandemie immer wieder als “China-Virus” bezeichnet und die in der Folge zunehmende Gewalt gegen asiatische Einwanderer und Amerikaner asiatischer Abstammung zumindest billigend in Kauf genommen. Ob das die Entscheidung der Familie Gu beeinflusste, weiß niemand.

Umgehen kann Gu mit dieser Situation offenbar nicht wirklich. Ihr Mantra “In China bin ich Chinesin, in den USA bin ich Amerikanerin” verfängt nicht mehr. Beide Staaten drängen auf uneingeschränktere Loyalität, als Gu bisher bereit ist zu geben. Auf die Frage während der Spiele, warum sie sich denn nun gegen die USA und für China entschieden habe, antwortete sie fast trotzig: Sie habe die Entscheidung mit den besten Absichten getroffen. “Wenn die Leute mir nicht glauben und mich nicht mögen, dann ist das ihr Verlust.”

Der Westen außerhalb der USA schaut vor allem auf Gus Aussagen zur Menschenrechtslage in China. Würde die 18-Jährige weiter für die USA starten, würde sie dazu wohl niemand befragen – im Gegenteil: Ausländische Athleten wurden vor den Risiken politischer Äußerungen während ihres Aufenthaltes in Peking gewarnt. Umgekehrt werden auch chinesische Sportler wie etwa der neue Snowboard-Teeniestar Su Yiming nicht zu politischen Themen befragt, denn auch sie brächten sich durch Kritik in Gefahr. Weil Eileen Gu sich aber – wenn auch mit zarten 15 – bewusst für einen Start für China entschied, wird sie in die Pflicht zur Positionierung genommen, nach dem Motto: Wenn sie sich nicht distanziert, ist sie Komplizin.

Und Kritik an China kommt Eileen Gu nicht über die Lippen. Immer wieder erscheint es, als werde sie in der Öffentlichkeit von anderen gesteuert – von ihrer Mutter vielleicht, oder von Chinas Sport- und Politfunktionären. Ihr erstes Interview bei den Spielen gab Gu ausgerechnet dem Magazin der Zentralen Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei, die korrupte Kader verfolgt. Es ging um harmlose Dinge wie ihre Vorbereitungen für die Spiele, warum sie ein Drachensymbol auf ihren Skimänteln hat und um ihr Engagement für Extremsportarten.

Diese Wahl wirkt für eine trendige Skisportlerin nicht natürlich, sondern sieht eher nach einer steuernden Hand im Hintergrund aus. Nach einer kurzen Begegnung mit der seit Monaten nach Ansicht praktisch aller Beobachter massiv unter Druck stehenden Tennisspielerin Peng Shuai sagte Gu, sie sei froh, dass es Peng gut gehe “und sie ihr Ding macht.” Das klang, als plappere sie einfach IOC-Chef Thomas Bach nach. Manchmal ist Schweigen dann doch besser.

Denn es ist für eine 18-Jährige relativ normal, noch nicht souverän eine gefestigte Meinung vertreten zu können. Doch China ist eine Diktatur, die zumindest aus westlicher Sicht nicht so unbefangen zu betrachten und zu kommentieren ist, wie Eileen Gu es immer wieder versucht. Dass China das Heimatland ihrer Mutter ist, zählt in diesem Kontext wenig: Niemand im Westen kann sich vorstellen, dass jemand emotionale Nähe zu China verspüren könnte, solange er oder sie nicht auch das autoritäre politische System unterstützt. In China selbst wird das sicher anders gesehen, und so mag das für Gu kein Thema sein, solange sie in Peking ist. Nach ihrer Rückreise in die USA könnte es aber für sie zum Problem werden.

Ob Gu wirklich aus freien Stücken für China starten wollte – oder ob sie von ihrer Mutter seit Jahren subtil in diese Richtung gedrängt wurde, werden wir vielleicht nie wissen. Dass sie selbst mit ihren 15 Jahren 2019 die politische Dimension ihres Schrittes überrissen hat, ist aber eher nicht anzunehmen.

Gus Fall zeigt jedenfalls, dass die viel geschmähte “Politisierung des Sports” längst Realität ist: Auch Sportler bewegen sich eben nicht im politikfreien Raum. So sehr Eileen Gu beide Identitäten bewahren und sich von der Politik fernhalten möchte – die Welt lässt sie nicht. Das muss ihr ab sofort klar sein. Möglich ist sogar, dass der Ruf nach einer Abgabe des US-Passes in China nach Olympia lauter wird. Spätestens dann müsste sich Eileen Gu endgültig entscheiden. Und sich dann vielleicht auch politisch positionieren.

Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. Kaum hatten die Olympischen Winterspiele in Peking begonnen, stellte Chinas Tech-Gigant Alibaba eine Reihe von Olympia-NFT vor – digitale Abzeichen der laufenden Wettbewerbe zum Handeln und Investieren im Internet. NFTs boomen in der Volksrepublik, weil sie die Hoffnung auf große Gewinne in kurzer Zeit schüren. Firmen wie Alibaba oder Tencent springen mit auf den Zug in der Sorge, den nächsten großen digitalen Trend zu verpassen.

Olympiamotive scheinen ein Zugeständnis zu sein an die Regulatoren. Sie sollen wohl beschwichtigen, ehe die Behörden den Tech-Unternehmen den nächsten Nackenschlag verpassen. Denn NFT funktionieren wie Kryptowährungen über Blockchain. So kann jeder überprüfen, wer der rechtmäßige Besitzer eines Tokens ist. Doch Kontrolle durch die Massen ist bei autoritären Regierungen verpönt. Droht NFT deshalb das gleiche Schicksal wie der Kryptowährung?

Als die chinesische Regierung hart gegen die Bitcoin-Kryptowährung vorgegangen ist (China.Table berichtete), erhielten NFTs in China ihren ersten Dämpfer. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Regierung Transaktionen im Land untersagt, wenn Kryptowährungen im Spiel sind. De facto sind sie damit aus China verbannt worden.

Im September prognostizierte die Volkszeitung, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei, dass sich auf dem NFT-Markt eine “riesige Blase” entwickle. Beamte der chinesischen Zentralbank (PBOC) sprachen sich zudem dafür aus, dass der NFT-Markt reguliert werden sollte, da er sich zu einem Schlupfloch für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung entwickeln könnte. Damit sind NFTs offiziell angezählt, und es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Regierung auch hier einen Riegel vorschiebt.

Hinter dem Begriff NFT (non fungible token) verbirgt sich die Möglichkeit, digitale, nicht austauschbare Objekte zu schaffen (im Jargon der Branche: minten). Das Geschäft ist in jüngster Vergangenheit regelrecht explodiert. Das Volumen des NFT-Marktes erreichte laut Citic Securities in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres 12,7 Milliarden US-Dollar – 310 Mal mehr als im Jahr 2018. Logisch, dass solche Wachstumsraten bei Alibaba und Co. Begehrlichkeiten wecken. Doch die Sorge schwingt mit, dass Peking “rote Linien” bald überschritten sieht.

Befeuert wurde der NFT-Boom durch die Kunstszene, die eine Gelegenheit erkannt hat, in den Token etwas Unverwechselbares zu erschaffen. Die Einzigartigkeit, die die Werke durch den NFT-Status erhalten, liegt darin, dass die Bilder zu digitalen Objekten werden, die es so nicht noch einmal auf der Welt gibt. Für den Nachweis der Einzigartigkeit sorgt die Blockchain-Technologie.

So kommt jedes der digitalen Bilder mit einer digital verbrieften Urkunde, die auf einer dezentralen Datenbank liegt. Hier liegt aber auch der Stolperstein. Während es für Künstler und Sammler eine neue Möglichkeit gibt, auch an Weiterverkäufen dieser digitalen Werke zu verdienen, da die Herstellung und der Eigentumsnachweis in der Blockchain abgebildet sind, wird nicht festgelegt, was der Handel und das Eigentumsrecht explizit ausdrücken. Peking will also eine Manipulation dieser Grauzone unterbinden und vor allem kontrollieren.

Der Künstler Badiucao, der wegen seiner politischen Botschaften in China zensiert wird, erkennt in Pekings NFT-Skepsis vor allem politische Sorge: “Blockchain-Technologien bieten nicht nur eine sichere Möglichkeit, Dissidenten wichtige finanzielle Unterstützung anzubieten, sondern dienen auch als wichtige unveränderliche öffentliche Aufzeichnung außerhalb autoritärer Manipulation und Kontrolle.”

Darüber hinaus könnten über den NFT-Boom große Mengen Kapital abfließen und Chinas Währung destabilisieren. Und selbst das Klima bietet Peking Anlass zum Handeln, weil die Blockchain-Technologie komplexe Rechenaufgaben beinhaltet und dafür viel Strom verbraucht. Den Betreibern sogenannter Mining-Farmen von Bitcoins wurde aus diesem Grund einfach der Strom abgestellt. Der Bitcoin-Preis stürzte daraufhin weltweit ab und auch andere Kryptowährungen wie Ethereum gerieten unter Druck (China.Table berichtete).

Auch im Westen gibt es Kritik zum CO2-Abdruck der Technologie: So hatte zum Beispiel im Januar eine einzige Transaktion auf der Ethereum-Blockchain über 200 Kilowatt Strom benötigt, etwa so viel wie ein Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland pro Monat im Durchschnitt verbraucht. Ethereum ist die Währung, mit der auch viele NFTs bezahlt werden.

Die Behörden wollen vor allem eine Spekulationsblase verhindern, da sie soziale Unruhen fürchten. Nur allzu deutlich zeigt der Immobilienmarkt mit dem Fall Evergrande, wie schnell Wohnraum für Spekulationen missbraucht wird (China.Table berichtete) und Normalbürger von heute auf morgen um ihre Existenz bangen müssen.

Auch deshalb arbeiten Chinas Regulierer bereits an eigenen NFTs und haben sie Distributed Digital Collectible (DDC) getauft. Dadurch soll klar werden, dass nicht mehr Token, sondern Sammlerstücke im Mittelpunkt stehen. Statt mit Kryptowährung kann der DDC nur mit dem chinesischen Yuan bezahlt werden. Hinzu kommt, dass es seit Ende Januar das China Blockchain Services Network (BSN) gibt. Es soll als Grundstein dienen, um eine eigene NFT-Infrastruktur herzustellen. Branchenexperten sehen dies “als wichtigen Schritt zum Aufbau einer chinesischen NFT-Wirtschaft”.

He Yifan, Direktor von Red Date Technology, das das Regierungsprojekt BSN technisch begleitet, glaubt, dass NFT “keine rechtlichen Probleme in China haben”, vorausgesetzt, sie vermeiden Kryptowährungen wie Bitcoin. Die chinesische NFT-Wirtschaft soll anders aussehen, als westliche Pendants, so die Experten des in China ansässigen Beratungsunternehmen Dezan Shira. Laut CCTV haben sich die drei größten Tech-Unternehmen dazu verpflichtet, ihre NFT-Märkte von Kryptowährungen fernzuhalten. Selbst die in der Branche gängigen Bezeichnungen (minten, droppen, sweepen oder flippen) würde man tunlichst vermeiden.

Doch auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, als ob NFTs keine große Zukunft mehr auf dem chinesischen Markt haben werden, entdecken Techfirmen bereits eine neue Geschäftschance. In ganz schnöden Alltagsdingen wie dem Abschlusszeugnis der Universität oder Autokennzeichen sehen sie die Möglichkeit Geld mit digitalen Zertifikaten zu verdienen. Keine Millionen auf einen Schlag, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und jedes Jahr machen immerhin rund zehn Millionen junge Menschen ihren Studienabschluss.

22.02.2022, 10:00-12:00 Uhr (17:00-19:00 Uhr Beijing Time)

China.Table & Partner, Live-Briefing: China-Strategie 2022 Anmeldung

22.02.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

China Network Berlin & CN-BC, Webinar: Legal preparations for going to China Anmeldung

22.02.2022, 18:30 Uhr (23.02.2022, 01:30 Uhr Beijing Time)

SOAS, Online-Performance: True Heart Theatre 真心劇團 – giving voice to London’s Chinese community Mehr

23.02.2022, 18:00 Uhr (24.02.2022, 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: China, the US, and the New Global Order(s) Mehr

23.02.2022, 19:00-20:00 Uhr, vor Ort

AGDC und Konfuzius Institut Düsseldorf, Vortrag: Chinesen über China: Die große Gemeinschaft. Eine Anleitung zum Weltfrieden Mehr

24.02.2022, 8:30-10:00 CET / 15:30-17:00 CST

CNBW, Webinar: Integrated Marketing: Insights from Alibaba and bilibili Mehr

24.02.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Rödl & Partner, Webinar: China: Internationale Verträge und grenzüberschreitende Geschäfte Mehr

24.02.2022, 19:00 Uhr (25.02.2022, 02:00 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Biden’s Asia Trade Policy One Year In Mehr

25.02.2022, 09:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing Time)

Bundesverband der Deutschen Industrie, Webinar: China Cyber Talks 2022 – Talk #1 Mehr

26.02.2022, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing Time)

Konfuzius-Institut Berlin, Vorlesung: “Chinese Perspectives: China and the World through the Eyes of Scholars” Mehr

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat die Einwohner der Stadt aufgefordert, “zuversichtlich zu bleiben” und die Anti-Corona-Maßnahmen zu unterstützen. “Mit größter Sorge und unerschütterlicher Unterstützung von Präsident Xi Jinping (…) muss sich jetzt die gesamte Gesellschaft zusammentun, um die fünfte Welle der Epidemie zu überstehen und den Geist Hongkongs in vollem Umfang zu zeigen”, sagte Lam. Sie sprach nach eigenen Angaben mit örtlichen Hotelbetreibern, um bis zu 10.000 Hotelzimmer für die Isolation von Patienten mit milden Symptomen und Kontaktpersonen freizugeben. Sicherheitschef Chris Tang sollte demnach den Betrieb der teilnehmenden Isolations-Hotels überwachen, so Lam.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte sich am Dienstag direkt an die Führung Hongkongs gewandt und öffentlich Anweisungen gegeben. Die “übergeordnete Mission” müsse darin bestehen, die Verbreitung des Coronavirus in Hongkong zu stabilisieren und zu kontrollieren, sagte Xi laut Staatsmedien. China hatte zudem angekündigt, Hongkong mit Test- und Quarantänekapazitäten zu unterstützen und Antigen-Tests sowie Schutzausrüstung und Lebensmittel zu schicken. Die South China Morning Post berichtete am Mittwoch, die Zentralregierung habe eine ranghohe Koordinierungsgruppe gebildet. Diese soll die Aufsicht über die Coronavirus-Maßnahmen in Hongkong übernehmen.

Die hochansteckende Omikron-Variante hat die Finanzmetropole derzeit fest im Griff. Die Krankenhäuser sind voll ausgelastet oder überlastet, einige Patienten mussten bei kaltem und regnerischem Wetter in behelfsmäßigen Räumen und im Freien neben Kliniken behandelt werden. Die Behörden kommen bei Tests und der Nachverfolgung von Infektionsfällen nicht mehr hinterher (China.Table berichtete).

Die Gesundheitsbehörden meldeten am Donnerstag einen Rekord von 6.100 bestätigten Neuinfektionen und weitere 6.3000 vorläufige positive Fälle – ein massiver Anstieg von rund 100 neu registrierten Fällen pro Tag Anfang Februar, aber immer noch niedriger als in anderen Großstädten weltweit. Ein weiterer Anstieg von Neuinfektionen wird jedoch erwartet. rtr/ari

China National Offshore Oil (CNOOC) wird 13 Milliarden US-Dollar in die Sicherung der Öl- und Gasversorgung des Landes investieren. Das geht aus einem Bericht des größten chinesischen Offshore-Öl- und -Gasbohrunternehmens hervor, wie Bloomberg berichtet. Das Unternehmen hat Verträge in dieser Höhe mit zwölf internationalen Konzernen abgeschlossen. Vier dieser Verträge beinhalten den Ausbau der Ölförderung vor den Küsten Chinas. Zu den Partnern gehören demnach Firmen wie Total Energies SE und Conoco Phillips. Weitere Verträge umfassen Öl- und Flüssigerdgas-Lieferungen aus Kuwait und den USA.

CNOOC will seine Produktion in diesem Jahr um bis zu 40 Millionen Barrel Erdöl steigern, so Bloomberg. Auch die beiden größeren nationalen Ölproduzenten, Petrochina und Sinopec, wollen die Förderung ausbauen. Das Ziel ist es, die Energiesicherheit des Landes zu garantieren. Peking hat dem Thema der sicheren Energieversorgung nach der Energiekrise des letzten Jahres neue Priorität auf der politischen Agenda eingeräumt. nib

Die Überprüfung geplanter Firmenkäufe in Deutschland wirkt zunehmend abschreckend auf chinesische Investoren. Das ist das Fazit einer Gesprächsveranstaltung des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mit dem Titel “Wie wirken sich Investitionsprüfungen auf (chinesische) Direktinvestitionen aus?”, die am Donnerstag online stattgefunden hat.

Auch wenn das Bundeswirtschaftsministerium noch kein ausdrückliches Verbot ausgesprochen hat, belastet bereits die Existenz eines bürokratischen Prüfungsverfahrens die Zukäufe in Deutschland. “Allein, dass ein Verfahren durchlaufen werden muss, führt zu Verzögerungen und zu Unsicherheit, und das bewirkt eine gewisse Zurückhaltung”, beobachtet Anwalt Alexander Honrath von der Kanzlei Eversheds Sutherland in München. Bei einem Firmenkauf kommt es darauf an, schnell zuzugreifen. Ein europäischer Kaufinteressent, dessen Gebot keiner Prüfung unterliegt, ist hier deutlich im Vorteil gegenüber einem Interessenten aus China.

Die Bundesregierung hatte im Mai 2020 die Außenwirtschaftsverordnung verändert. Sie hat dabei erhebliche Kontrollen für Firmenübernahmen durch Akteure außerhalb der EU eingeführt. Es gibt jetzt Melde- und Genehmigungspflichten. Vorher konnten solche Transaktionen im Wesentlichen ohne staatliche Eingriffe ablaufen. Die Verfahren dauern nun mitunter monatelang. Der Verkauf von Siltronic an Globalwafers (China.Table berichtete) ist daran gescheitert, dass das Wirtschaftsministerium nach einem Jahr immer noch keine Genehmigung erteilt hatte. “Man muss nichts verbieten, um eine Wirkung zu erzielen”, so Honrath. Das Ministerium hatte keinen negativen Bescheid erteilt, sondern einfach die Frist verstreichen lassen.

Auf globaler Ebene beobachtet die OECD einen starken Anstieg der Regulierungen, die sich gegen Kaufinteressenten aus anderen Weltgegenden richten. “Wir sehen hier dramatische Veränderungen der Qualität der Regeln, die plötzlich viel mehr praktische Relevanz haben”, sagt Joachim Pohl vom Investitionsausschuss der OECD. Bis vor wenigen Jahren standen die meisten Investitionskontrollen nur auf dem Papier und spielten in der Verwaltungspraxis keine Rolle. Seit 2009 registriert die Organisation nun in den wichtigen Volkswirtschaften einen Ausbau detaillierter Regeln und die ihre konsequente Umsetzung in der Praxis. Es gebe jetzt Fristen, Zuständigkeiten, Kriterien.

Das Coronavirus hat dann noch einmal eine neue Situation geschaffen, da plötzlich Waren wie Masken knapp waren, von denen die Gesellschaft zuvor glaubte, sie im Überfluss zu haben. Während bis zu den 1990er-Jahren noch vor allem der Rüstungssektor kontrolliert war, sind es daher heute oft auch Pharma, Technologie und zahlreiche andere Branchen. Die Wahrnehmung von Gefahren habe sich dramatisch verbreitert, so Pohl.

Im historischen Kontext hat sich die Lage damit binnen einer Generation völlig gewandelt. In den 1970er-Jahren fanden Zukäufe vor allem zwischen verbündeten Staaten statt, beispielsweise Deutschland und USA. Damals kam noch keiner ernsthaft auf die Idee, Zukäufe zu regulieren. In Zukunft, so Pohl, könnten dagegen noch viel mehr Warengruppen als kritisch eingestuft werden. Wenn beispielsweise der Klimawandel zu einer Verknappung von Lebensmitteln führe, seien auch hier Investitionskontrollen mit dem Argument der nationalen Sicherheit zu erwarten. fin

Die nächste Veranstaltung aus der Reihe Global China Conversations des IfW findet am 24. März 2022 unter dem Titel “EU-China-Handelskonflikte und der Fall Litauen: Welche Rolle spielt die WTO?” statt. Sprecher sind Prof. Dr. Christian Hederer (Technische Hochschule Wildau) und Jürgen Matthes (IW Köln). China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

CATL, der chinesische Batteriehersteller für E-Autos, will den Ausbau von Standorten außerhalb Chinas vorantreiben. “Das Unternehmen plant, in Zukunft ausländische Produktionsstätten auszubauen und die Ausbildung ausländischer Mitarbeiter zu verbessern”, sagte CATL in einer Erklärung, die nach einem Treffen des Unternehmens mit Investoren am Montag veröffentlicht wurde. Laut dem Wirtschaftsmagazin Caixin hat CATL mit Kunden in den USA über den Aufbau von Produktionswerken gesprochen. Vor dem Hintergrund der Lieferkettenprobleme, die durch die Folgen der Corona-Pandemie weltweit zutage gekommen sind, will CATL demnach “näher” an seinen wichtigsten Märkten produzieren.

Von den zehn Produktionsstandorten von CATL, befinden sich die meisten in der Volksrepublik. In Deutschland baut CATL derzeit eine Fabrik in Thüringen: Noch in diesem Jahr will CATL nahe Erfurt die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien aufnehmen (China.Table berichtete).

Nach Berechnungen von Caixin hat CATL derzeit mehr als 30 Prozent Marktanteil am Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge weltweit. In China dominiert das Unternehmen sogar mehr als die Hälfte des Batteriemarktes. niw

Das chinesische Team blieb am Donnerstag ohne Edelmetall. Ski-Freestyle-Star Eileen Gu gewann aber die Qualifikation in der Halfpipe und schürte damit Medaillenhoffnungen für den heutigen Freitag. Zugleich wird es immer kälter. Auch wenn Wintersportler grundsätzlich als abgehärtet gelten: Die eisigen Temperaturen sorgen zunehmend für Probleme. Der für Samstag angesetzte letzte Biathlon-Wettbewerb der Frauen in Zhangjiakou wurde vorsichtshalber auf Freitag vorverlegt.

Chinas Zahlen wecken schönste Fantasien. 1937 machte Carl Crow seinen amüsanten Ratgeber über Geschäfte im Reich der Mitte dank seinem Titel “400 Millionen Kunden” zum Bestseller. Auch Australiens Ross Terrill gelang 1971 ein Verkaufshit. Er hatte sein Buch nur “800 Millionen” genannt. Immer, wenn Peking mit dreistelligen Nummern lockt, lösen sie selbst bei nüchternen Zeitgenossen wie etwa die Sportmanager Karl-Heinz Rummenigge oder Thomas Bach pawlowsche Reflexe aus.

Wie viele Menschen leben in China? Nach dem von Peking alle zehn Jahre durchgeführten Zensus, für den sieben Millionen Volkszähler (zuletzt 2020) alle Haushalte landesweit aufsuchten, waren es 1,4 Milliarden.

Wirklich? Selbst ein Mao Zedong zweifelte einst. Als ihn US-Reporter Edgar Snow am 9. Januar 1965 fragte, wie groß die Bevölkerung in der Volksrepublik sei, verriet ihm der Große Vorsitzende ein Staatsgeheimnis: Ihm sei gesagt worden: “680 bis 690 Millionen.” Aber das glaube er nicht: “Wie können wir so viele sein?”. Mit Statistiken sei es so eine besondere Sache. Bauernfamilien hätten Vorteile, wenn sie nur ihre Geburten meldeten, aber nicht alle Todesfälle.

Chinesische Zahlen werden daher oft mit dem Zusatz versehen “左右” (links und rechts), seien also nur eine “ungefähre” Annäherung an die Wirklichkeit. Doch es sind gerade die Superlative, die Ausländer vom Potenzial Chinas und seines Marktes schwärmen lassen.

Das gilt auch für den Sport. Anfang 2017 lud der FC Bayern München uns Korrespondenten zur Eröffnung seiner China-Vertretung in das “German Centre” Shanghai ein. Vereinschef Karl-Heinz Rummenigge erklärte, warum sein Klub so spät in China Fuß fasse, wo doch Barcelona, Real Madrid oder Manchester United längst Flagge zeigten: Dafür habe er einen guten Grund: Seine Bayern hätten es inzwischen auf “136 Millionen Fans” in Chinas Sozialmedien gebracht. Nun könnten sie loslegen und für “nachhaltiges Grundrauschen” sorgen. Rummenigge sagte nicht, wie er zu den Zahlen kam. Statistisch würde sich demnach jeder zehnte Chinese für den deutschen Rekordmeister begeistern. Von so einem Verhältnis wagt der FC zu Hause nicht mal zu träumen. Mit Stand 1. Februar 2022 zählte der Verein in Deutschland 358.399 klubregistrierte Mitglieder.

Die Magie, die von Chinas schieren Massen ausgeht, wirkte auch auf IOC-Chef Thomas Bach. Nachdem er 2015 Präsident Xi Jinping getroffen hatte, erzählte er überall, Xi wollte 300 Millionen seiner Landsleute bis zum Start der Winterspiele 2022 zu aktiven Fans von Eis und Schnee machen. Bach verbreitete überall diese frohe Botschaft, als handelte es sich um die Missionierung von Ungläubigen.

Xi hielt tatsächlich Wort. Beim virtuellen Austausch von Neujahrsgrüßen mit Bach meldete er am 25. Januar 2022 Vollzug: Es sei gelungen. “Schon früh, während wir uns noch um die Austragung bewarben, habe ich Ihnen einst gesagt: Für China ist es das größte Ziel dieser Winterspiele, 300 Millionen Menschen dazu zu bringen, am Eis- und Schneesport teilzunehmen. (早在申办时,我就提出,中国这次办奥的最大目的,就是带动3亿人参与冰雪运动). Bach reagierte beglückt: Damit werde eine neue “Ära für den globalen Wintersport eröffnet… Das ist eine großartige Leistung Chinas, wie sie nie vorher zu sehen war.”

Peking umgarnte Bach nach allen Regeln chinesischer Aufmerksamkeit. Zuerst ließ es Mitte Januar dem IOC-Chef ein zwei Meter hohes Denkmal mit seiner 72 Zentimeter Bronzebüste im “Beijing Dongsi Olympischen Park” (东四奥林匹克社区公园) aufstellen. Ebenbürtig steht dort Bach als Dritter im Bunde neben seinen Vorgängern Rogge und Samaranch. Bei der Einweihungsfeier hieß es, Bach hätte zum zweiten Mal Chinas Hauptstadt den “Glanz der Spiele” beschert.

Als dritte Überraschung meldete Xinhua am 12. Februar, dass China nach guter sozialistischer Tradition seinen Plan übererfüllt habe: Xi hätte einst 300 Millionen Wintersportfans zugesagt. Doch Ende Januar waren es – nach Angaben des Statistischen Amtes – “mehr als 346 Millionen Chinesen, die sich seit 2015 an Wintersport -Aktivitäten beteiligten.”

Das IOC meldete die Zahlen triumphierend in seiner Presseerklärung: China hätte “seine einst ehrgeizige Zielmarke der 300 Millionen gerissen” (“smashed”). Dazu rundete es eine weitere Rekordzahl großzügig nach oben auf: “In fast 3.000 Schulen Chinas wurde Wintersport ins Curriculum übernommen. Doch Chinas “Volkszeitung” hatte anderntags erst von “mehr als 2.000 Schulen” geschrieben.

Kein Wunder, dass vom IOC kein kritisches Wort über die Spiele zu hören ist. Dabei hätte ihm etwas mehr Skepsis gegenüber den Zahlen gut angestanden. Selbst Staatsmedien, wie die englischsprachige China Daily hielten Distanz. Sie berichtete, dass das Statistische Amt von Oktober an gerade 40.100 Menschen befragen ließ. Die Ergebnisse, so China Daily, “legen nahe” (“suggests”), dass 346 Millionen Menschen für den Wintersport gewonnen wurden. Ausländische Medien warnten direkter, Chinas Erfolgsmeldungen besser zu hinterfragen. Der britische Economist schrieb von einer “Lawine an Risiken, die Chinas Ski-Industrie bedrohen.” Investoren hätten “Berge an Geld in das Schnee-Business gesteckt. Wird es wegschmelzen?”

Glänzende Augen angesichts chinesischer Zahlen bekamen einst auch die internationalen Veranstalter für Box-Weltmeisterschaften in Peking ebenso wie die Ausrichter von Formel-Eins-Rennen, für die Shanghai eine extravagante Arena baute. Am wildesten hypte das In- und Ausland aber den Fußball. Präsident Xi hatte für Chinas Image das Kicken zur Staatsaufgabe erklärt und verlangte den Aufstieg der Nation bis 2050 zur Weltfußballmacht. Er ließ 2015 eine “Zentrale Leitungsgruppe Fußballreform” gründen, um Fußball ins Curriculum für Grund- und Mittelschulen aufzunehmen. Xi verlangte, den Sport an 50.000 Schulen einzuführen und landesweit 60.000 Fußballplätze zu bauen.