es waren ihre wahrscheinlich letzten Gespräche in diesem Rahmen, als Angela Merkel am Mittwoch mit ihrem Kabinett die chinesischen Minister und Regierungschef Li virtuell traf. Finn Mayer-Kuckuk erklärt die Hintergründe der Konsultation, ordnet die konstruktive aber zugleich offen kritische Stimmung ein. Merkel will trotz internationaler Kritik am Investitionsabkommen CAI festhalten – und sie hofft, dass ihre Nachfolger die Tradition der regelmäßigen Treffen beider Regierungen nicht aufgeben.

Viel versprochen, wenig gehalten: Marcel Grzanna zeigt, dass es gerade falsche Versprechungen und Militärübungen mit Russland waren, die an Chinas Image im Baltikum kratzen, und zwar so sehr, dass das Land mittlerweile von den baltischen Staaten als Sicherheitsrisiko gesehen wird.

Auch beim WTO-Beitritt im Jahr 2001 hatte Peking große Versprechen abgegeben. Bald jährt sich das zwanzigjährige Beitrittsjubiläum, aber die Bilanz, die EU-Experten jetzt schon ziehen fällt alles andere als rosig aus, wie Amelie Richter analysiert.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Mittwoch ging es um ein breites “Spektrum der Zusammenarbeit”, wie Kanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Online-Veranstaltung zu Regierungschef Li Keqiang sagte. Beide Seiten versicherten sich zunächst ihrer Wertschätzung. Dann wurde jedoch schnell klar, dass die Gespräche auch ruppige Passagen hatten. “China und Deutschland haben verschiedene Ansichten in einigen Fragen. Das ist eine objektive Tatsache”, sagte Li.

Konflikte gab es auf mehreren Feldern. “Das Thema der Menschenrechte spielt in unseren Gesprächen traditionsgemäß immer wieder eine Rolle”, sagte Merkel. “Hierzu gibt es auch Meinungsverschiedenheiten, gerade auch wenn wir zum Beispiel an die Situation in Hongkong denken.” Li verbat sich hier jedoch Kritik. Deutschland solle “auf der Basis der Gleichbehandlung und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten” verhandeln. Dann könne China “günstige Bedingungen für eine weitere reibungslose Entwicklung der Kooperation” schaffen. Er wies darauf hin, dass sowohl Deutschland als auch China ein Interesse an offenen Märkten und freiem Handel haben. Hongkong fällt dabei nach chinesischer Lesart unter die “inneren Angelegenheiten”, von denen sich Deutschland fernhalten soll. Und auch wenn Merkel Hongkong immerhin erwähnt: Konkrete Hilfestellung hatte sie der Demokratiebewegung dort nicht angeboten. Inzwischen ist sie weitgehend zerschlagen.

In der geschlossenen Runde ging es auch um das weitere Schicksal des Investitionsabkommens CAI. Diesem fehlt noch die Bestätigung des Europäischen Parlaments – und mit dem hat sich China gerade zerstritten, indem es Einreiseverbote gegen Abgeordnete verhängt hat. Doch während Kritiker immer mehr Zweifel an der Tragbarkeit des CAI hegen, äußerte Merkel sich weiter positiv dazu. “Ich denke, dass dieses Investitionsabkommen auch ein Grundstein für die Wirtschaftsbeziehungen, für transparente Beziehungen, für gegenseitigen Marktzugang und Reziprozität sein kann”, sagte die Kanzlerin. Es schaffe mehr Rechtssicherheit. China müsse sich künftig an internationale Arbeitsnormen halten. “Vernünftige Arbeitsbedingungen überall und für alle Menschen in Deutschland und in China sind von großer Bedeutung.”

Trotz der Unstimmigkeiten brachte das Gipfeltreffen auch eine lange Reihe von Abschlüssen und Absichtserklärungen hervor. Bei Regierungskonsultationen treffen sich auch die Fachminister mit ihren Beratern und Spitzenbeamten in kleineren Runden, um offene Fragen zu entscheiden. Sie geben dabei auch Impulse für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit. Diplomaten zufolge ist das Format insgesamt fruchtbar: Was im Beisein hochrangiger Führungspersonen an Absichten zu Papier gebracht wurde, gilt im chinesischen Apparat als bindend. Die Treffen liefern damit für viele Monate Material zu Umsetzung auf niedrigerer Beamtenebene. Merkel hofft nun, dass solche Konsultationen auch unter ihren Nachfolgern stattfinden werden – “Sie wissen, dass dies meine letzten Regierungskonsultationen sein werden.”

Konkret gab es diesmal unter anderem Absichtserklärungen und Gespräche zu folgenden Punkten:

Die Dokumente aus den Fachministerien waren in dieser Phase ungenau, aber es geht eben nur darum, einen Anfangspunkt für die Arbeit von Fachbeamten zu setzen.

Die Deutschen Handelskammern in Peking, Shanghai und Guangzhou meldeten sich anlässlich der Regierungskonsultationen mit ihrer Wunschliste von Themen, die in den Beziehungen zu verbessern seien. Sie beruht auf einer Umfrage unter 320 Unternehmen vor Ort. “Reiserestriktionen rangieren weiterhin mit 78 Prozent auf Platz eins”, sagt Clas Neumann, Präsident der Deutschen Handelskammer in Shanghai. Geplante Investitionen liegen deshalb weiterhin auf Eis. Die deutschen Firmen hoffen nun auf die Einführung eines “Fast-Track-Verfahrens”, mit dem Fachleute und Manager unkomplizierter ins Land gelangen. Vor allem Maschinenbauer haben Probleme, ihren Kunden beim Aufbau von Produktionslinien zu helfen.

Fast die Hälfte der befragten Firmen wünscht sich gleiche Wettbewerbsbedingungen mit chinesischen Unternehmen. Sie fürchten, durch die Idee der “Dual Circulation” benachteiligt zu werden. Die deutsche Wirtschaft in China knüpft daher hohe Erwartungen an das CAI, aus dem sich das Versprechen Chinas herauslesen lässt, die EU-Wettbewerber nach und nach gleichzustellen.

Seit fast 20 Jahren ist China Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) – zum anstehenden Jubiläum im November ist das Verhältnis zwischen der Volksrepublik und den anderen WTO-Mitgliedsländern nicht in seiner besten Form – was Analyst:innen zufolge aber nicht primär nur Pekings Verschulden ist. Ein Überblick der Lage.

Die Hoffnung war groß: Peking sollte sich mit dem WTO-Beitritt 2001 an den weltweit regelbasierten Handel anpassen. Das Fazit seitdem ist aber ernüchternd, es gibt zahlreiche Beschwerden gegen China – zuletzt zeigte auch der Handelskrieg zwischen Washington und den USA dem WTO-Streitschlichtungsmechanismus die Grenzen der Organisation auf. Das Verhalten der Volksrepublik verärgert auf vielen Seiten: China habe immer noch nicht sein Versprechen erfüllt, den Vereinbarungen der WTO für öffentliche Ausschreibungen beizutreten, kritisierte der Maschinenbauverband VDMA diese Woche. Der Verband forderte die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass China unter anderem von Sonderwünschen absieht, wie es in einer Mitteilung hieß.

China gilt in der WTO als Entwicklungsland und erhält damit viele Ausnahmen von den WTO-Regeln. Diesen Status möchte Peking nicht aufgeben. Der “undifferenzierte Status erscheint aber immer weniger gerechtfertigt für ein Land, das ein Militärbudget von offiziell rund 180 Milliarden US-Dollar unterhält, im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative global eine Billion US-Dollar in Infrastrukturprojekte investieren möchte und im Zuge des industriepolitischen Plans ‘Made in China 2025’ weltweit in Technologieunternehmen investiert beziehungsweise im eigenen Land Schlüsselindustrien im dreistelligen Milliardenbereich subventioniert”, kritisierte Ende vergangenen Jahres der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

Ärger gibt es außerdem wegen Chinas Angebot für den Beitritt zum Government Procurement Agreement (GPA). Die Verhandlungen dazu sind 2021 in das 14. Jahr gegangen – und ein Ende ist erstmal nicht in Sicht. Peking legte 2019 zwar ein neues Angebot vor. Dieses sei aber immer noch “nicht akzeptabel”, wie es in einem Bericht der US-Regierung zu Außenhandelsbarrieren im Frühjahr hieß. Außerdem nimmt Peking immer mehr Einfluss auf Wirtschaftsaktivitäten, anders als beim WTO-Zutritt zugesagt. Zwei Hauptprobleme wurden dabei ausgemacht: Die Staatsunternehmen Chinas, ihre Subventionierung und ihr Verhalten auf dem Weltmarkt sowie die Praxis des erzwungenen Technologie-Transfers als Bedingung für den Zugang zum chinesischen Markt.

Und auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags kam jüngst zu einem wenig positiven Schluss: Durch die Einbindung Chinas in das WTO-System habe man sich nicht nur den wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch die weitere Einbeziehung der Volksrepublik in die regelbasierte Weltordnung erhofft. “Diese Hoffnungen haben sich jedoch bis jetzt nicht erfüllt und werden von vielen Beobachtern als endgültig gescheitert betrachtet“, hieß es im “Aktueller Begriff”. Das existierende WTO-System habe den “lange schwelenden und nun offenen Handelskonflikt zwischen China und den USA” nicht verhindern können.

In einem sind sich alle einig: Eine WTO-Reform muss her – aber mit welcher Rolle Chinas? Dass sich die Volksrepublik dabei einfach einer westlichen Agenda anschließen wird, sieht der belgische Wirtschaftswissenschaftler André Sapir als ausgeschlossen. “China wird nicht einfach auf der gestrichelten Linie unterschreiben”, sagte Sapir, der gemeinsam mit Petros Mavroidis das Buch “China and the WTO: Why Multilateralism Still Matters” veröffentlicht hat, bei einer Online-Veranstaltung des Brüsseler Thinktanks Bruegel. “Wir müssen auch von China hören”, so Sapir. Alle Seiten müssten sich bewegen. Lernen könne die WTO dabei auch von bilateralen Vereinbarungen, wie beispielsweise dem Investitionsabkommen zwischen EU und China (CAI), in dem Vorgaben für den Technologie-Transfer spezifiziert werden. Seiner Ansicht nach ist der derzeitige Zustand der WTO nicht exklusiv den Problemen mit China geschuldet.

“Wir denken nicht, dass es ein reines China-Problem ist, es ist ein WTO-Problem”, betont auch Mavroidis. Um die Organisation wieder handlungsfähiger zu machen, müsse das Streitschlichtungssystem der WTO mit Priorität angegangen werden, sagt der Professor an der Columbia University. Dazu gehöre so schnell wie möglich eine Benennung von Richtern und Richterinnen, um das System wieder arbeitsfähig zu machen. Ein vorgeschlagener Ansatz ist auch, das bestehende Streitschlichtungsverfahren zu ändern und etwa für Schutzmaßnahmen ein getrenntes Verfahren zu schaffen. Das ginge aber nur durch eine einvernehmliche Abänderung der Streitbeilegungsvereinbarung, wofür sowohl eine Zustimmung der USA als auch Chinas erforderlich wären. Eine Reform der Handelsorganisation muss Mavroidis zufolge einen Umgang mit dem erzwungenen Technologie-Transfer finden – denn dieser finde hauptsächlich im privaten Bereich statt. Die WTO könne aber nur staatliche Angelegenheiten regeln.

Pascal Lamy, ehemaliger EU-Kommissar für Außenhandel und WTO-Generaldirektor, warnte, dass eine handelspolitische Abwendung von China mehr Probleme bringen würde als der Umgang mit einem globalisierten China: “Decoupling ist die falsche Strategie”, erklärte Lamy bei dem Bruegel-Panel. Der Westen habe in den vergangenen Jahrzehnten in Bezug auf die Volksrepublik oft “an andere Stellen” geschaut, sich beispielsweise auf Marktzugang konzentriert und nicht auf Staatskonzerne und IP-Rechte. “Wir haben nicht an einer wirklichen Co-Existenz gearbeitet”, so Lamy. China und westliche Länder müssten aber beide realisieren, dass der Handel weniger offen bleibe, sollte keine Lösung gefunden werden. Der Kritik, dass China innerhalb der WTO-Regeln “betrüge” widersprach Lamy. “Die Regeln waren immer schwach und sie sind schwach.” Die G20-Staaten sollten die WTO-Chefin nun auffordern einen Vorschlag zu den Regeln und dem Umgang mit Staatsunternehmen machen, so Lamy.

Der chinesische Wirtschaftswissenschaftler und Berater von Präsident Xi Jinping, Justin Yifu Lin, stimmte zu, dass eine WTO-Reform nötig ist – dass zwei große Kernprobleme die chinesischen Staatsunternehmen und der erzwungene Technologietransfer sind, sei aber falsch, sagte der ehemalige Chefökonom und Vizepräsident der Weltbank gestern. Die Volksrepublik dürfe nicht herausgegriffen werden, betonte Lin. Unfreiwilliger Technologie-Transfer sei ein Vorwurf, der nicht stimme. Seine Begründung blieb etwas kryptisch: Wer nach China komme, um dort in den Markt einzutreten, müsse auch mit der besten Technologie produzieren. Darauf, dass die Volksrepublik weiterhin den umstrittenen Status eines Entwicklungslands habe, ging Lin nicht weiter ein. Dass China Unternehmen stärker staatlich subventioniere habe seine Wurzeln auch im Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft. Lin betonte jedoch, dass China offen für Gespräche über die WTO-Reform sei: “Es gibt Bereiche, in welchen sich China verbessern muss.” Die Volksrepublik sei gerne ein verantwortungsbewusster Stakeholder, der auch mehr Verantwortung übernehmen wolle. Als Priorität sieht er die Benennung neuer Richter:innen für das WTO-Streitschlichtungssystem.

China sei in einigen Jahren wahrscheinlich die stärkste Wirtschaftsmacht, sagte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis zu Beginn der Woche beim “EU Trade Day”, bei dem es um die im Februar vorgestellte Neuausrichtung der EU-Handelsstrategie ging, die auch eine Reform der WTO vorschlug. “Es ist klar, dass wir mit China interagieren müssen und dass wir einen Weg finden müssen, wie wir das machen.” Die EU teile die Besorgnis über Verzerrungen des Welthandels, die beispielsweise durch das sozioökonomische Modell Chinas, Verzerrungen der Wettbewerbsbedingungen wie Industriesubventionen und Transparenz bei Industriesubventionen verursacht würden, sagte Dombrovskis. Die Gespräche mit den USA und Japan über China-Fragen würden fortgesetzt und könnten dazu führen, dass “die Gespräche auf ein breiteres Spektrum gleichgesinnter Länder ausgedehnt werden”, so der EU-Kommissionsvize.

WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala erklärte, sie verstehe die Sorge vieler WTO-Länder, dass China von unfairen Wettbewerbsbedingungen profitiere. Aber die Volksrepublik sei auch Teil der Welthandelsorganisation – und zwar ein großer, wie sie betonte. Sie sei überzeugt, dass Fortschritte gemacht werden könnten, wenn China die Auswirkungen seiner Politik mit Fakten präsentiert bekäme, so Okonjo-Iweala.

Die WTO-Chefin sagte, sie sei “sehr erfreut” zu hören, dass die EU und die USA versuchten, Probleme im Zusammenhang mit China außerhalb der WTO zu lösen, da viele politische Probleme “über der Gehaltsklasse” der WTO lägen. “Aber es gibt manchmal die Tendenz, die WTO oder den Handel als eine Art Waffe zu verwenden, um Probleme zu lösen, die ursprünglich nicht handelsbezogen waren”, räumte Ngozi Okonjo-Iweala ein. China wolle demnach “Maßnahmen gegen Agrarsubventionen sehen”, wie sie häufig innerhalb der EU und in den USA eingesetzt werden.

In ihren Gesprächen mit der chinesischen Führung habe sie keinen “mangelnden Willen” verspürt. Klar sei aber: Die WTO müsse zeigen, dass sie mit bestimmten Schritten nicht speziell China im Auge habe, sondern dass es um allgemeine Regeln gehe. “Wenn China das Gefühl hat, es geht nur um China, stoßen wir auf viel Widerstand.”

Die Baltische See ist nicht nur für Urlauber attraktiv. Ihr Lockruf erreicht auch Regierungen, deren Mitglieder dort andere Pläne verfolgen, als ein paar Tage an der Küste die Seele baumeln zu lassen. Der Volksrepublik China bietet die geografische Lage Litauens, Lettlands und Estlands am nordöstlichen Rand der Europäischen Union eine attraktive Route Richtung arktischer Gewässer. Die Erderwärmung verwandelt das immer weniger vereiste Polarmeer künftig nicht nur in einen potenziellen Handelsweg, sondern auch in einen möglichen Fundort fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas. Die Baltische See wäre ein idealer Vorposten für Chinas Ambitionen in der Arktis.

Die strategische Großwetterlage ist dem estnischen Geheimdienst hochsuspekt. Vornehmlich sein Veto sorgte dafür, dass die Planungen für den Bau eines Unterwasser-Eisenbahntunnels von Estland nach Finnland im Norden der Baltischen See im vergangenen Sommer vorerst gestoppt wurde. Das ambitionierte Projekt ist mit 17 Milliarden US-Dollar Kosten veranschlagt. 100 Kilometer müsste der Tunnel lang sein, eine künstliche Insel auf halbem Weg aufgeschüttet werden. Ein finnischer Geschäftsmann hatte einen chinesischen Investor für die Finanzierung vorgestellt, was beim Geheimdienst die Alarmglocken schrillen ließ.

In einem Lagebericht warnte die Behörde vor Indizien dafür, dass hinter der Investition ein chinesischer Staatskonzern stecke und keineswegs ein privater Interessent. Die Autoren erinnerten ihre Parlamentarier, aber auch die EU und die Nato an “die mögliche Verwendung chinesischer Auslandsinvestitionen für politische Zwecke und die mögliche Entwicklung von technologischen Abhängigkeiten.”

Der Tunnel wäre die Erweiterung eines Eisenbahnnetzes, das seit über einem Jahrzehnt geplant wird und alle drei baltischen Staaten sowie Polen miteinander verbinden soll. Immer neue Verzögerungen bei der Planung und dem Bau öffneten ein Zeitfenster für chinesische Interessen, eigene Standards oder Technologien möglicherweise auf EU-Boden einzuführen und sich mit Verknüpfungen der Seidenstraßen-Infrastruktur einen schnellen und unkomplizierten Zugang zur baltischen Küste zu verschaffen. Die Inbetriebnahme des Netzes wird frühestens 2023 erwartet. Das Tunnelprojekt liegt erst einmal auf Eis.

China reagierte, wie üblich in solchen Fällen, empört und warf Estland eine Kalte-Krieg-Mentalität vor. Doch es kam noch schlimmer. Im Februar dieses Jahres legte der Geheimdienst aus Litauen nach und verbannte die Software für Sicherheitsüberprüfung des chinesischen Anbieters Nuctech von seinen Flughäfen. Litauens Verteidigungsminister Margiris Abukevičius verwies auf “kurz- und langfristige Bedrohungen” durch den Einsatz chinesischer, aber auch russischer Technologie in sensiblen Bereichen. Explizit gemeint war damit auch die Verwendung von Komponenten des Netzwerkausrüsters Huawei beim Aufbau der regionalen 5G-Versorgung.

Das Misstrauen der Geheimdienste konterkariert die positive Grundstimmung, die bis vor wenigen Jahren im Baltikum gegenüber der Volksrepublik herrschten. “Anfänglich wurde China keineswegs als Risikofaktor wahrgenommen. Sicherheitsbedenken spielten so gut wie keine Rolle. Diese Sorgen richteten sich eher gegen Russland”, sagt Matej Šimalčík, Direktor des Central European Institute of Asian Studies im slowakischen Bratislava. Entsprechend euphorisch seien die baltischen Staaten dem 17+1-Forum ost- und südosteuropäischer Staaten und China beigetreten. “Tatsächlich hat China seine Versprechungen jedoch nicht eingelöst. Die Hoffnungen auf wirtschaftliche Früchte einer engeren Kooperation haben sich nicht realisiert”, so Šimalčík.

Seit dem Jahr 2000 sind nach Berechnungen dänischer Forscher lediglich 300 Millionen Euro als ausländische Direktinvestitionen aus China ins Baltikum geflossen. Nach Deutschland gingen im selben Zeitraum fast 23 Milliarden Euro. Mit ihrer Enttäuschung stehen die Balten keineswegs allein da. Auch andere Länder wie beispielsweise Tschechien (China.Table berichtete) haben einsehen müssen, dass sich chinesische Ankündigungen nur selten verwirklicht haben. Die Balten machten ihren Unmut auch deutlich, indem sie die Videoschalte des jüngsten 17+1-Treffens zu Jahresbeginn lediglich auf Ministerialebene begleiteten, statt durch die jeweiligen Regierungschefs. Estlands neue Premierministerin Kaja Kallas hatte unmissverständlich mitteilen lassen, dass ihr Land das EU 27+1-Format bevorzuge, ein klarer Seitenhieb auf chinesische Versuche, die Europäische Union zu spalten.

“Angesichts dieser Entwicklung ist davon auszugehen, dass die baltischen Staaten nicht nur Chinas Kooperationsformate auf Eis legen, sondern sich auch in Richtung des chinakritischen Spektrums innerhalb der EU bewegen werden”, sagt Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Leiterin des Neue-Seidenstraße-Programms am Lettischen Institut für Internationale Angelegenheiten (LIIA) in Riga. Dennoch ergaben Studien, dass beispielsweise vier von fünf Letten trotz ihrer pro-europäischen Haltung weiterhin an chinesischen Investitionen interessiert seien. Die Forscher vermuten, dass dieses Ergebnis auch die Folge relativ geringer Covid19-Fälle in der Region sein könnten. Die Schlussfolgerung: Wo Covid19 weniger wütet, ist der Imageverlust Chinas in der Bevölkerung geringer ausgefallen, weil die Berichterstattung über die Krankheit samt kritischer Darstellung chinesischer Masken- und Wolfskrieger-Diplomatie weniger Raum einnahm als anderswo.

Doch naiv sind die Balten keineswegs, allenfalls pragmatisch. Mit Russland als Nachbarn leben Esten, Litauer und Letten seit Jahrhunderten mit einem latenten Gefühl der Bedrohung. Nach den Erfahrungen als unfreiwilliger Teil der Sowjetunion haben die rund sechs Millionen Bürger:innen der Region ihre Demokratie schätzen gelernt und scheinen gewillt zu sein, sie leidenschaftlich zu verteidigen. Auch daraus resultierte ihre Annäherung an die USA und die Mitgliedschaft in der Nato. Die Volksrepublik dagegen hat mit ihrer Beteiligung an russischen Militärübungen, unter anderem im Jahr 2017 auch in der Baltischen See, Misstrauen geschürt, das sich auf andere Aspekte ihres Tuns abfärbt. Konfuzius-Institute beispielsweise gelten im Baltikum inzwischen als verlängerter Arm chinesischer Geheimdienste. Das Dänische Institut für Internationale Studien stellte Ende vergangenen Jahres fest: “China sendet gemischte Signale: Abgesehen von wirtschaftlichen Angeboten mischt es sich innerstaatliche Politik ein und kooperiert militärisch mit dem baltischen Erzrivalen Russland – und befremdet die baltischen Demokratien.”

Peking hat angekündigt, die Einfuhrsteuern für Materialien zur Herstellung von Stahlprodukten zu senken. Schon zum 1. Mai werden die Importzölle für Roheisen, Stahlschrott und Halbzeuge gestrichen, wie das Finanzministerium gestern auf seiner Webseite ankündigte. Peking will damit den entstehenden Marktdruck nutzen, um die chinesischen Produzenten zu zwingen, zu schrumpfen sowie energieeffizienter und profitabler zu werden.

Eine Ursache der nun so kurzfristig angesetzten Zollerleichterungen sehen Experten in den zuletzt enorm angestiegenen Eisenerzpreisen. Das Finanzministerium erklärte, dass die dann von Zöllen befreiten Produkte “alle zur Herstellung von Stahl verwendet werden können, anstatt importiertes Eisenerz im Hochofen zu schmelzen”.

Gleichzeitig wurden Rabatte auf Exportsteuern für eine Reihe von fertigen Stahlprodukten aufgehoben. Die Maßnahmen werden “die Importkosten senken, den Import von Stahlressourcen ausweiten und die Reduzierung der heimischen Rohstahlproduktion unterstützen“, hieß es weiter in der Erklärung.

China bemüht sich aufgrund der gesetzten Klimaziele, die Kohlenstoffemissionen einer seiner größten aber auch dreckigsten Industrien zu minimieren. Die Volksrepublik produziert rund eine Milliarde Tonne Stahl im Jahr, das ist mehr als die Hälfte des weltweit hergestellten Stahls. niw

Künftig könnten sich heimische, aber auch ausländische Unternehmen und Privatpersonen, die in China Daten auf Servern speichern, strafbar machen, wenn sie diese an ausländische Stellen herausgeben. In Chinas Entwurf zum Datenschutzgesetz wurde eine entsprechende Klausel hinzugefügt. Die neue Klausel sieht vor, chinesische Unternehmen und Privatpersonen zu bestrafen, wenn sie Daten, die in China gespeichert sind, ohne Pekings Zustimmung an Polizei, Gerichte oder Ermittler im Ausland übergeben.

Das oberste Gesetzgebungsgremium, das Ständige Komitee des Nationalen Volkskongresses, hat laut SCMP diese Woche mit der zweiten Überprüfung des Gesetzes begonnen. Im Sommer vergangenen Jahres hatte es den ersten Entwurf des Datenschutzgesetzes sowie den Entwurf des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (PIPL) vorgestellt (China.Table berichtete). Laut der staatlichen Nachrichtenagentur China News Service sieht die neue Regelung vor, dass chinesische Unternehmen und Institutionen mit einer Strafe von bis zu einer Million Yuan (ca. 127.600 Euro) – Privatpersonen mit 200.000 Yuan (ca. 25.500 Euro) belegt werden können, wenn sie Daten ohne Autorisierung Pekings an eine ausländische Justiz- oder Strafverfolgungsbehörde übergeben.

Nach diesem Gesetz könnte zum Beispiel jedes chinesische oder US-Unternehmen, das Daten von US-Nutzern auf einem in China ansässigen Server hält, einen Antrag des US-Gerichts auf Zugriff auf diese Daten ablehnen, wenn Peking seine ausdrückliche Genehmigung nicht erteilt, so SCMP.

“Das neue Gesetz erhöht die regulatorische Belastung für jedes Unternehmen – chinesische oder ausländische -, die Daten in China sammeln oder Daten verwenden, die aus China stammen, und es hat eine extraterritoriale Wirkung”, sagte Paul Haswell, Partner der Anwaltskanzlei Pinsent Mansions gegenüber der SCMP, räumt aber ein, dass die Belastung im Wesentlichen der Belastung von Unternehmen, die personenbezogene Daten der europäischen Bürger im Rahmen der DSGVO erheben oder verwenden, ähnlich sind. niw

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Lage zwischen der Europäischen Union und China zunehmend negativ eingeschätzt: “Die Beziehungen werden immer schwieriger”, sagte Borrell gestern bei einer Debatte mit den Abgeordneten des EU-Parlaments in Brüssel. Der vielschichtige Ansatz der EU müsse weiterverfolgt werden, betonte Borrell. Die Zusammenarbeit mit der Volksrepublik sei bei Themen wie dem Klimawandel unerlässlich. Brüssel müsse jedoch “im Hinterkopf behalten, dass wir verschiedene Systeme haben.”

Der Europäische Rat werde sich den Beziehungen mit China annehmen, sagte Borrell. Gleichzeitig müssten jedoch “bestimmte Dinge auf Eis gelegt werde“, um die Werte der Staatengemeinschaft zu verteidigen, betonte der EU-Außenbeauftragte ohne dazu nähere Details zu nennen.

Er kritisierte erneut die Sanktionen Pekings gegen europäische Politiker:innen, Wissenschaftler:innen und Organisationen, darunter auch mehrere Abgeordnete des EU-Parlaments. “Sie haben nichts gemacht, außer zu denken und ihre Meinung frei zu äußern.” Für chinesische Politiker:innen sei es vielleicht schwer zu verstehen, was es bedeute, frei die Meinung zu äußern, sagte Borrell. Eine Abstimmung über entsprechende Resolution des Europaparlaments ist für die nächste Sitzung im Mai geplant.

Die EU-Abgeordneten stellten sich in ihren Debattenbeiträgen hinter ihre sanktionierten Kolleg:innen und betonten, dass die Arbeit am Investitionsabkommen zwischen EU und China (CAI) erst wieder aufgenommen werden könne, wenn die Strafmaßnahmen gegen die EU-Parlamentarier fallen gelassen würden. Mehrere der Parlamentarier sprachen sich grundsätzlich gegen eine Annahme des CAI durch das EU-Parlament aus. ari

Die EU und China haben sich im Vorlauf der UN-Konferenz zu Biodiversität auf eine engere Zusammenarbeit eingestimmt: Der EU-Kommissar für Umwelt und Ozeane, Virginijus Sinkevičius, forderte dazu China auf, sich einer Gruppe von Staaten anzuschließen, die die Einführung eines großflächigen Meeresschutzgebiets im Südpolarmeer unterstützen, wie nach einem Gespräch zwischen Sinkevičius und dem chinesischen Umweltminister Huang Runqiu mitgeteilt wurde. Angesichts des bevorstehenden Legislativvorschlags der Kommission zur Entwaldung habe die EU Interesse an einer Zusammenarbeit mit China zur Förderung nachhaltiger, entwaldungsfreier Lieferketten weltweit bekundet.

Sinkevičius und Huang sprachen demnach auch über Möglichkeiten für öffentliche und private Investitionen in Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Für die Zukunft wurde ein spezifisches Vorgehen zur Verbesserung der Luftqualität, gegen schädliche Chemikalien und die Verschmutzung durch Kunststoffe angekündigt.

China bekundete der EU zufolge auch großes Interesse daran, die Zusammenarbeit bei der Kontrolle und Verwaltung neuer chemischer Substanzen zu verbessern. “Wie der Rest der Welt stehen auch die EU und China vor ähnlichen ökologischen Herausforderungen. Bedrohungen für die biologische Vielfalt, einschließlich Wälder, Druck auf knappe natürliche Ressourcen, Gewässer und Ozeane sowie die Bedrohung durch Umweltverschmutzung, erfordern eine strenge Regierungsführung”, so Sinkevičius. Die UN-Konferenz soll im Oktober in Kunming stattfinden. ari

Nach dem Zusammenstoß des Tankers “A Symphony” und einem Frachter läuft Öl in das Gelbe Meer nahe der Hafenstadt Qingdao. Die chinesische Behörde für Seeverkehrssicherheit wies gestern die in der Nähe befindlichen Schiffe dazu an, mindestens zehn Seemeilen (rund 18,5 Kilometer) Abstand um die Unfallstelle zu halten.

Die 272 Meter lange “A Symphony” hatte rund eine Million Barrel Rohöl geladen und war vor der Kollision laut der Webseite Marine Traffic auf dem Weg nach Qingdao. Ursache des Schiffsunglücks soll dichter Nebel gewesen sein, berichtete der Finanzdienstleister Bloomberg.

Qingdao ist ein wichtiger Hafen für die Ölraffinerien des Landes, auf die ein Viertel der gesamten Verarbeitungskapazität Chinas entfallen soll. Es sei nach Angaben der Umweltschutzbehörden noch zu früh das gesamte Ausmaß des Lecks für die Meeresverschmutzung zu beurteilen.

Der Zusammenstoß war im laufenden Monat schon der zweite dieser Art. Am 7. April soll es nach Berichten der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua im Pazifik zu einer Kollision zwischen einem Tanker und einem Frachtschiff gekommen sein, wobei aber kein Öl ins Meer austrat. niw

Die US-Regierung hat ohne Not ihren Ton gegenüber China verschärft und das Vorgehen gegen die Uiguren in der Region Xinjiang als Genozid bezeichnet. Dies ist eine schwerwiegende Vorwurf, weil Genozid zu Recht als “das schlimmste aller Verbrechen” gilt. Viele Kritiker rufen nun zum Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking auf und nennen sie “Genozid-Olympiade”.

Die Einordnung als Genozid erfolgte am letzten Tag der Regierung von Donald Trump durch den damaligen Außenminister Michael Pompeo, der nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er die Lüge für ein legitimes Instrument der amerikanischen Außenpolitik hält. Inzwischen vertritt auch die Regierung von Joe Biden Pompeos fadenscheinige Behauptung, obwohl ihre eigenen Topjuristen im Außenministerium Meldungen zufolge unsere skeptische Haltung teilen.

Die aktuellen Länderberichte zur Menschenrechtslage des US-Außenministeriums teilen Pompeos Einschätzung und bezichtigen China des Genozids in Xinjiang. Da der Begriff jedoch ausschließlich in der Einleitung und der Zusammenfassung des Berichts über China vorkommt, bleibt der Leser über die Beweise im Unklaren. Ein Großteil des Berichts behandelt die Meinungsfreiheit, den Schutz von Flüchtlingen, freie Wahlen und andere Themen, die mit dem Vorwurf des Genozids nur wenig zu tun haben.

Es gibt glaubhafte Berichte über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Uiguren, diese stellen an sich jedoch keinen Genozid dar. Und wir müssen den Kontext für das harte chinesische Vorgehen in Xinjiang verstehen, dem im Wesentlichen dieselben Motive zugrunde liegen wie Amerikas Eingreifen im Mittleren Osten und Zentralasien nach den Terrorangriffen im September 2001: die Bekämpfung militanter islamischer Terrorgruppen.

Wie uns der in Hongkong lebende Geschäftsmann und Autor Weijian Shan in Erinnerung ruft, erlebte China in demselben Jahr, in dem die USA als missglückte und blutige Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 wiederholt gegen internationales Recht verstießen, selbst zahlreiche Terrorangriffe in Xinjiang. Tatsächlich stufte die USA die uigurische Islamische Partei Ostturkestans als Terrororganisation ein, bekämpfte uigurische Kämpfer in Afghanistan und nahm viele von ihnen gefangen. Im Juli 2020 stellten die Vereinten Nationen in einem Bericht fest, dass sich tausende uigurische Kämpfer in Afghanistan und Syrien aufhalten.

Eine Anklage wegen Genozids sollte nie leichtfertig erhoben werden. Die falsche Verwendung dieses Begriffs kann geopolitische und militärische Spannungen verschärfen, das historische Gedenken an den Holocaust und andere Genozide entwerten und dadurch unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Völkermorde in Zukunft zu verhindern. Die US-Regierung hat die Pflicht, mit diesem Begriff verantwortlich umzugehen. Das hat sie in diesem Fall nicht getan.

Die Definition des Begriffs “Völkermord” (Genozid) nach internationalem Recht findet sich in der Völkermord-Konvention der Vereinten Nationen (1948). Später wurde seine Bedeutung durch Gerichte weiter eingegrenzt. Die USA haben, wie die meisten Länder, die Definition der Konvention ohne wesentliche Änderungen in ihr Recht übernommen. Wie die führenden Gerichtshöfe der Vereinten Nationen in den letzten Jahrzehnten bestätigt haben, müssen für eine Definition als Völkermord sehr starke Beweise dafür vorliegen, dass Handlungen mit der Absicht begangen wurden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe körperlich zu zerstören.

Gemäß der Definition muss eine von fünf Handlungen vorliegen. An erster Stelle stehen natürlich Tötungen. Laut dem Bericht des US-Außenministerium zu China gab es “zahlreiche Berichte” über Tötungen, zu denen jedoch “wenige oder keine Details vorliegen”. Konkret angeführt wird nur ein Fall, nämlich der eines Uiguren, der seit 2017 inhaftiert war und nach Angaben der Behörden eines natürlichen Todes starb. Der Bericht erklärt nicht, warum an der offiziellen Erklärung gezweifelt werden sollte.

Im Prinzip kann man Völkermord auch ohne Belege für die Tötung von Menschen nachweisen. Allerdings muss vor Gericht bewiesen werden, dass die Absicht vorliegt, eine Gruppe körperlich zu zerstören, was ohne Beweise für groß angelegte Tötungen nur schwer möglich ist. Dies gilt besonders dann, wenn es keine direkten Beweise für die Absicht zum Genozid gibt, zum Beispiel in Form politischer Erklärungen, sondern nur Indizienbeweise, also das, was internationale Gerichtshöfe “Verhaltensmuster” nennen.

Internationale Gerichtshöfe haben oft betont, dass alternative Erklärungen definitiv ausgeschlossen sein müssen, wenn sich eine Anklage wegen Völkermords ausschließlich auf Verhaltensmuster als Indizienbeweise stützt. Aus diesem Grund hatte der Internationale Gerichtshof Serbien und Kroatien im Jahr 2015 vom Vorwurf des Völkermords freigesprochen, obwohl brutale ethnische Säuberungen in Kroatien eindeutig belegt sind.

Welche anderen Beweise für einen Genozid in China könnte es geben? Das US-Außenministerium nennt die massenhafte Internierung von möglicherweise bis zu einer Million Uiguren. Würde sich dies bestätigen, wäre dies ein schwerer Menschenrechtsverstoß, aber eben an sich ebenfalls kein Beweis für die Absicht, die Uiguren zu zerstören.

Auch die “Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind” wird als Völkermord anerkannt. Hier verweist das US-Außenministerium auf die berüchtigte aggressive chinesische Strategie zur Geburtenkontrolle. Bis vor Kurzem setzte China seine Ein-Kind-Politik in der Bevölkerungsmehrheit streng durch, war bei den Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten jedoch wesentlich liberaler.

Heute gilt die Ein-Kind-Politik für die Mehrheit der Han-Chinesen nicht mehr, dafür unterliegt die muslimische Minderheit in Xinjiang, in der die Familien traditionell größer sind als im chinesischen Durchschnitt, strengeren Regeln. Dennoch verzeichnet die Region Xinjiang ein Bevölkerungswachstum, wobei die uigurische Bevölkerung zwischen 2010 und 2018 schneller gewachsen ist als andere Bevölkerungsgruppen.

Der Vorwurf des Völkermords wird von “Studien” wie dem Bericht des Newlines Institute befeuert, der vor Kurzem weltweit Schlagzeilen machte. Newlines bezeichnet sich selbst als “unparteiischer” Think Tank mit Sitz in Washington, DC. Wenn man genauer hinsieht, scheint Newsline jedoch das Projekt einer winzigen Universität in Virginia mit 153 Studierenden, einer Fakultät aus acht Vollzeit-Lehrkräften und einer offensichtlich konservativen politischen Agenda zu sein. Andere führende Menschenrechtsorganisationen verwenden den Begriff nicht.

Expertinnen der Vereinten Nationen fordern zu Recht, dass die UN die Lage in Xinjiang untersucht. Die chinesische Regierung meinte dazu vor Kurzem, dass sie eine UN-Mission nach Xinjiang “auf der Basis von Austausch und Kooperation” begrüßt, nicht jedoch nach dem Prinzip “von vornherein schuldig”.

Wenn das US-Außenministerium den Vorwurf des Völkermords nicht belegen kann, sollte sie ihn zurückziehen und eine Untersuchung der Lage in Xinjiang unter Leitung der Vereinten Nationen unterstützten. Die Arbeit der UN und insbesondere der Sonderberichterstatter für Menschenrechte ist unverzichtbar, um Buchstaben und Geist der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu schützen.

Jeffrey D. Sachs ist Professor und Leiter des Center for Sustainable Development an der Columbia University und Vorsitzender des Netzwerks der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklungslösungen. William Schabas ist Professor für Menschenrechtsnormen und internationales Strafrecht an der Universität Leiden.

Copyright: Project Syndicate.

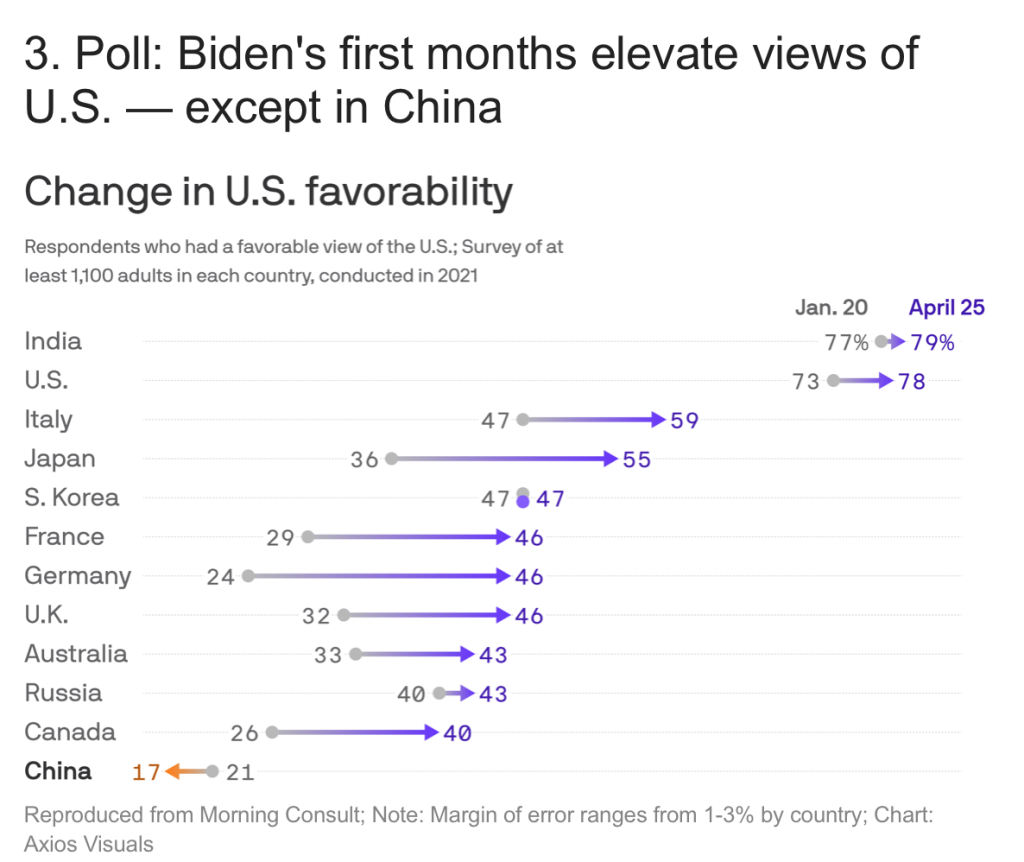

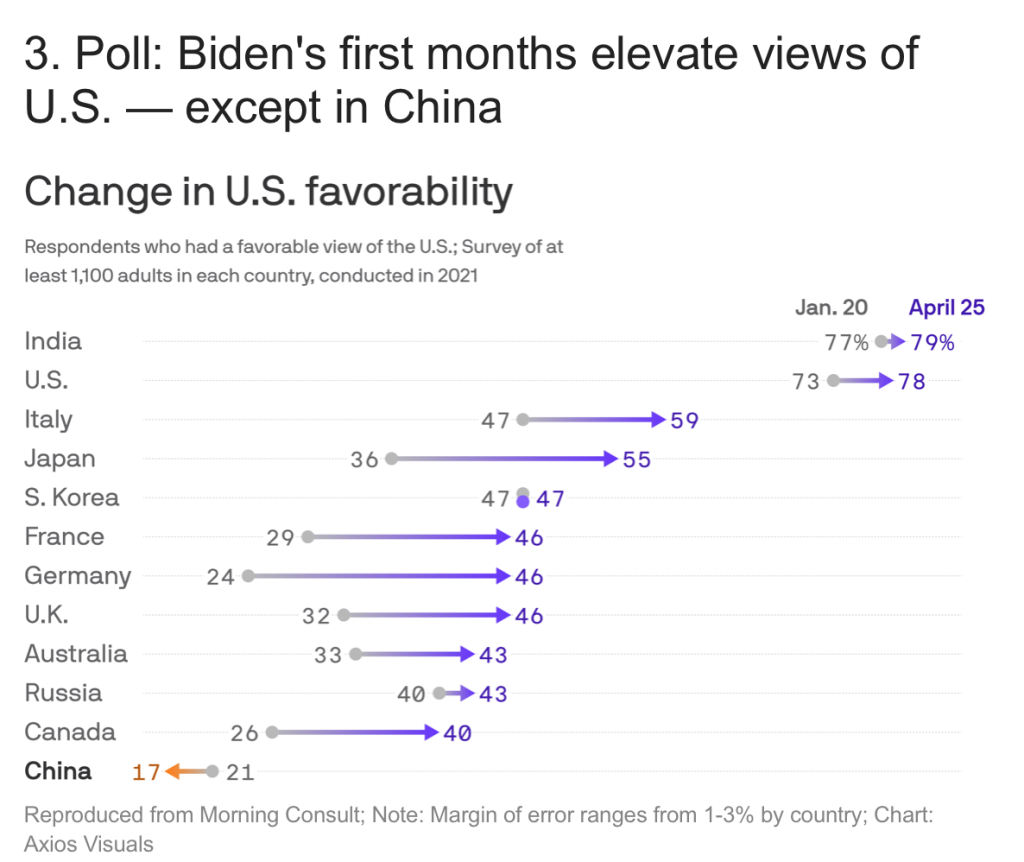

US-Präsident Joe Biden hat das Image in seinen ersten Monaten im Amt verbessert – außer in China: Der Prozentsatz der Befragten, die eine positive Meinung zu den USA äußerten, stieg einer Umfrage des US-Daten-Unternehmens Morning Consult zufolge zwischen dem 20. Januar und dem 25. April in 13 von 14 befragten Ländern. China war dabei das einzige Land, in dem die positive Wahrnehmung der USA unter den Befragten abnahm.

es waren ihre wahrscheinlich letzten Gespräche in diesem Rahmen, als Angela Merkel am Mittwoch mit ihrem Kabinett die chinesischen Minister und Regierungschef Li virtuell traf. Finn Mayer-Kuckuk erklärt die Hintergründe der Konsultation, ordnet die konstruktive aber zugleich offen kritische Stimmung ein. Merkel will trotz internationaler Kritik am Investitionsabkommen CAI festhalten – und sie hofft, dass ihre Nachfolger die Tradition der regelmäßigen Treffen beider Regierungen nicht aufgeben.

Viel versprochen, wenig gehalten: Marcel Grzanna zeigt, dass es gerade falsche Versprechungen und Militärübungen mit Russland waren, die an Chinas Image im Baltikum kratzen, und zwar so sehr, dass das Land mittlerweile von den baltischen Staaten als Sicherheitsrisiko gesehen wird.

Auch beim WTO-Beitritt im Jahr 2001 hatte Peking große Versprechen abgegeben. Bald jährt sich das zwanzigjährige Beitrittsjubiläum, aber die Bilanz, die EU-Experten jetzt schon ziehen fällt alles andere als rosig aus, wie Amelie Richter analysiert.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Mittwoch ging es um ein breites “Spektrum der Zusammenarbeit”, wie Kanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Online-Veranstaltung zu Regierungschef Li Keqiang sagte. Beide Seiten versicherten sich zunächst ihrer Wertschätzung. Dann wurde jedoch schnell klar, dass die Gespräche auch ruppige Passagen hatten. “China und Deutschland haben verschiedene Ansichten in einigen Fragen. Das ist eine objektive Tatsache”, sagte Li.

Konflikte gab es auf mehreren Feldern. “Das Thema der Menschenrechte spielt in unseren Gesprächen traditionsgemäß immer wieder eine Rolle”, sagte Merkel. “Hierzu gibt es auch Meinungsverschiedenheiten, gerade auch wenn wir zum Beispiel an die Situation in Hongkong denken.” Li verbat sich hier jedoch Kritik. Deutschland solle “auf der Basis der Gleichbehandlung und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten” verhandeln. Dann könne China “günstige Bedingungen für eine weitere reibungslose Entwicklung der Kooperation” schaffen. Er wies darauf hin, dass sowohl Deutschland als auch China ein Interesse an offenen Märkten und freiem Handel haben. Hongkong fällt dabei nach chinesischer Lesart unter die “inneren Angelegenheiten”, von denen sich Deutschland fernhalten soll. Und auch wenn Merkel Hongkong immerhin erwähnt: Konkrete Hilfestellung hatte sie der Demokratiebewegung dort nicht angeboten. Inzwischen ist sie weitgehend zerschlagen.

In der geschlossenen Runde ging es auch um das weitere Schicksal des Investitionsabkommens CAI. Diesem fehlt noch die Bestätigung des Europäischen Parlaments – und mit dem hat sich China gerade zerstritten, indem es Einreiseverbote gegen Abgeordnete verhängt hat. Doch während Kritiker immer mehr Zweifel an der Tragbarkeit des CAI hegen, äußerte Merkel sich weiter positiv dazu. “Ich denke, dass dieses Investitionsabkommen auch ein Grundstein für die Wirtschaftsbeziehungen, für transparente Beziehungen, für gegenseitigen Marktzugang und Reziprozität sein kann”, sagte die Kanzlerin. Es schaffe mehr Rechtssicherheit. China müsse sich künftig an internationale Arbeitsnormen halten. “Vernünftige Arbeitsbedingungen überall und für alle Menschen in Deutschland und in China sind von großer Bedeutung.”

Trotz der Unstimmigkeiten brachte das Gipfeltreffen auch eine lange Reihe von Abschlüssen und Absichtserklärungen hervor. Bei Regierungskonsultationen treffen sich auch die Fachminister mit ihren Beratern und Spitzenbeamten in kleineren Runden, um offene Fragen zu entscheiden. Sie geben dabei auch Impulse für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit. Diplomaten zufolge ist das Format insgesamt fruchtbar: Was im Beisein hochrangiger Führungspersonen an Absichten zu Papier gebracht wurde, gilt im chinesischen Apparat als bindend. Die Treffen liefern damit für viele Monate Material zu Umsetzung auf niedrigerer Beamtenebene. Merkel hofft nun, dass solche Konsultationen auch unter ihren Nachfolgern stattfinden werden – “Sie wissen, dass dies meine letzten Regierungskonsultationen sein werden.”

Konkret gab es diesmal unter anderem Absichtserklärungen und Gespräche zu folgenden Punkten:

Die Dokumente aus den Fachministerien waren in dieser Phase ungenau, aber es geht eben nur darum, einen Anfangspunkt für die Arbeit von Fachbeamten zu setzen.

Die Deutschen Handelskammern in Peking, Shanghai und Guangzhou meldeten sich anlässlich der Regierungskonsultationen mit ihrer Wunschliste von Themen, die in den Beziehungen zu verbessern seien. Sie beruht auf einer Umfrage unter 320 Unternehmen vor Ort. “Reiserestriktionen rangieren weiterhin mit 78 Prozent auf Platz eins”, sagt Clas Neumann, Präsident der Deutschen Handelskammer in Shanghai. Geplante Investitionen liegen deshalb weiterhin auf Eis. Die deutschen Firmen hoffen nun auf die Einführung eines “Fast-Track-Verfahrens”, mit dem Fachleute und Manager unkomplizierter ins Land gelangen. Vor allem Maschinenbauer haben Probleme, ihren Kunden beim Aufbau von Produktionslinien zu helfen.

Fast die Hälfte der befragten Firmen wünscht sich gleiche Wettbewerbsbedingungen mit chinesischen Unternehmen. Sie fürchten, durch die Idee der “Dual Circulation” benachteiligt zu werden. Die deutsche Wirtschaft in China knüpft daher hohe Erwartungen an das CAI, aus dem sich das Versprechen Chinas herauslesen lässt, die EU-Wettbewerber nach und nach gleichzustellen.

Seit fast 20 Jahren ist China Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) – zum anstehenden Jubiläum im November ist das Verhältnis zwischen der Volksrepublik und den anderen WTO-Mitgliedsländern nicht in seiner besten Form – was Analyst:innen zufolge aber nicht primär nur Pekings Verschulden ist. Ein Überblick der Lage.

Die Hoffnung war groß: Peking sollte sich mit dem WTO-Beitritt 2001 an den weltweit regelbasierten Handel anpassen. Das Fazit seitdem ist aber ernüchternd, es gibt zahlreiche Beschwerden gegen China – zuletzt zeigte auch der Handelskrieg zwischen Washington und den USA dem WTO-Streitschlichtungsmechanismus die Grenzen der Organisation auf. Das Verhalten der Volksrepublik verärgert auf vielen Seiten: China habe immer noch nicht sein Versprechen erfüllt, den Vereinbarungen der WTO für öffentliche Ausschreibungen beizutreten, kritisierte der Maschinenbauverband VDMA diese Woche. Der Verband forderte die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass China unter anderem von Sonderwünschen absieht, wie es in einer Mitteilung hieß.

China gilt in der WTO als Entwicklungsland und erhält damit viele Ausnahmen von den WTO-Regeln. Diesen Status möchte Peking nicht aufgeben. Der “undifferenzierte Status erscheint aber immer weniger gerechtfertigt für ein Land, das ein Militärbudget von offiziell rund 180 Milliarden US-Dollar unterhält, im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative global eine Billion US-Dollar in Infrastrukturprojekte investieren möchte und im Zuge des industriepolitischen Plans ‘Made in China 2025’ weltweit in Technologieunternehmen investiert beziehungsweise im eigenen Land Schlüsselindustrien im dreistelligen Milliardenbereich subventioniert”, kritisierte Ende vergangenen Jahres der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

Ärger gibt es außerdem wegen Chinas Angebot für den Beitritt zum Government Procurement Agreement (GPA). Die Verhandlungen dazu sind 2021 in das 14. Jahr gegangen – und ein Ende ist erstmal nicht in Sicht. Peking legte 2019 zwar ein neues Angebot vor. Dieses sei aber immer noch “nicht akzeptabel”, wie es in einem Bericht der US-Regierung zu Außenhandelsbarrieren im Frühjahr hieß. Außerdem nimmt Peking immer mehr Einfluss auf Wirtschaftsaktivitäten, anders als beim WTO-Zutritt zugesagt. Zwei Hauptprobleme wurden dabei ausgemacht: Die Staatsunternehmen Chinas, ihre Subventionierung und ihr Verhalten auf dem Weltmarkt sowie die Praxis des erzwungenen Technologie-Transfers als Bedingung für den Zugang zum chinesischen Markt.

Und auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags kam jüngst zu einem wenig positiven Schluss: Durch die Einbindung Chinas in das WTO-System habe man sich nicht nur den wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch die weitere Einbeziehung der Volksrepublik in die regelbasierte Weltordnung erhofft. “Diese Hoffnungen haben sich jedoch bis jetzt nicht erfüllt und werden von vielen Beobachtern als endgültig gescheitert betrachtet“, hieß es im “Aktueller Begriff”. Das existierende WTO-System habe den “lange schwelenden und nun offenen Handelskonflikt zwischen China und den USA” nicht verhindern können.

In einem sind sich alle einig: Eine WTO-Reform muss her – aber mit welcher Rolle Chinas? Dass sich die Volksrepublik dabei einfach einer westlichen Agenda anschließen wird, sieht der belgische Wirtschaftswissenschaftler André Sapir als ausgeschlossen. “China wird nicht einfach auf der gestrichelten Linie unterschreiben”, sagte Sapir, der gemeinsam mit Petros Mavroidis das Buch “China and the WTO: Why Multilateralism Still Matters” veröffentlicht hat, bei einer Online-Veranstaltung des Brüsseler Thinktanks Bruegel. “Wir müssen auch von China hören”, so Sapir. Alle Seiten müssten sich bewegen. Lernen könne die WTO dabei auch von bilateralen Vereinbarungen, wie beispielsweise dem Investitionsabkommen zwischen EU und China (CAI), in dem Vorgaben für den Technologie-Transfer spezifiziert werden. Seiner Ansicht nach ist der derzeitige Zustand der WTO nicht exklusiv den Problemen mit China geschuldet.

“Wir denken nicht, dass es ein reines China-Problem ist, es ist ein WTO-Problem”, betont auch Mavroidis. Um die Organisation wieder handlungsfähiger zu machen, müsse das Streitschlichtungssystem der WTO mit Priorität angegangen werden, sagt der Professor an der Columbia University. Dazu gehöre so schnell wie möglich eine Benennung von Richtern und Richterinnen, um das System wieder arbeitsfähig zu machen. Ein vorgeschlagener Ansatz ist auch, das bestehende Streitschlichtungsverfahren zu ändern und etwa für Schutzmaßnahmen ein getrenntes Verfahren zu schaffen. Das ginge aber nur durch eine einvernehmliche Abänderung der Streitbeilegungsvereinbarung, wofür sowohl eine Zustimmung der USA als auch Chinas erforderlich wären. Eine Reform der Handelsorganisation muss Mavroidis zufolge einen Umgang mit dem erzwungenen Technologie-Transfer finden – denn dieser finde hauptsächlich im privaten Bereich statt. Die WTO könne aber nur staatliche Angelegenheiten regeln.

Pascal Lamy, ehemaliger EU-Kommissar für Außenhandel und WTO-Generaldirektor, warnte, dass eine handelspolitische Abwendung von China mehr Probleme bringen würde als der Umgang mit einem globalisierten China: “Decoupling ist die falsche Strategie”, erklärte Lamy bei dem Bruegel-Panel. Der Westen habe in den vergangenen Jahrzehnten in Bezug auf die Volksrepublik oft “an andere Stellen” geschaut, sich beispielsweise auf Marktzugang konzentriert und nicht auf Staatskonzerne und IP-Rechte. “Wir haben nicht an einer wirklichen Co-Existenz gearbeitet”, so Lamy. China und westliche Länder müssten aber beide realisieren, dass der Handel weniger offen bleibe, sollte keine Lösung gefunden werden. Der Kritik, dass China innerhalb der WTO-Regeln “betrüge” widersprach Lamy. “Die Regeln waren immer schwach und sie sind schwach.” Die G20-Staaten sollten die WTO-Chefin nun auffordern einen Vorschlag zu den Regeln und dem Umgang mit Staatsunternehmen machen, so Lamy.

Der chinesische Wirtschaftswissenschaftler und Berater von Präsident Xi Jinping, Justin Yifu Lin, stimmte zu, dass eine WTO-Reform nötig ist – dass zwei große Kernprobleme die chinesischen Staatsunternehmen und der erzwungene Technologietransfer sind, sei aber falsch, sagte der ehemalige Chefökonom und Vizepräsident der Weltbank gestern. Die Volksrepublik dürfe nicht herausgegriffen werden, betonte Lin. Unfreiwilliger Technologie-Transfer sei ein Vorwurf, der nicht stimme. Seine Begründung blieb etwas kryptisch: Wer nach China komme, um dort in den Markt einzutreten, müsse auch mit der besten Technologie produzieren. Darauf, dass die Volksrepublik weiterhin den umstrittenen Status eines Entwicklungslands habe, ging Lin nicht weiter ein. Dass China Unternehmen stärker staatlich subventioniere habe seine Wurzeln auch im Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft. Lin betonte jedoch, dass China offen für Gespräche über die WTO-Reform sei: “Es gibt Bereiche, in welchen sich China verbessern muss.” Die Volksrepublik sei gerne ein verantwortungsbewusster Stakeholder, der auch mehr Verantwortung übernehmen wolle. Als Priorität sieht er die Benennung neuer Richter:innen für das WTO-Streitschlichtungssystem.

China sei in einigen Jahren wahrscheinlich die stärkste Wirtschaftsmacht, sagte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis zu Beginn der Woche beim “EU Trade Day”, bei dem es um die im Februar vorgestellte Neuausrichtung der EU-Handelsstrategie ging, die auch eine Reform der WTO vorschlug. “Es ist klar, dass wir mit China interagieren müssen und dass wir einen Weg finden müssen, wie wir das machen.” Die EU teile die Besorgnis über Verzerrungen des Welthandels, die beispielsweise durch das sozioökonomische Modell Chinas, Verzerrungen der Wettbewerbsbedingungen wie Industriesubventionen und Transparenz bei Industriesubventionen verursacht würden, sagte Dombrovskis. Die Gespräche mit den USA und Japan über China-Fragen würden fortgesetzt und könnten dazu führen, dass “die Gespräche auf ein breiteres Spektrum gleichgesinnter Länder ausgedehnt werden”, so der EU-Kommissionsvize.

WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala erklärte, sie verstehe die Sorge vieler WTO-Länder, dass China von unfairen Wettbewerbsbedingungen profitiere. Aber die Volksrepublik sei auch Teil der Welthandelsorganisation – und zwar ein großer, wie sie betonte. Sie sei überzeugt, dass Fortschritte gemacht werden könnten, wenn China die Auswirkungen seiner Politik mit Fakten präsentiert bekäme, so Okonjo-Iweala.

Die WTO-Chefin sagte, sie sei “sehr erfreut” zu hören, dass die EU und die USA versuchten, Probleme im Zusammenhang mit China außerhalb der WTO zu lösen, da viele politische Probleme “über der Gehaltsklasse” der WTO lägen. “Aber es gibt manchmal die Tendenz, die WTO oder den Handel als eine Art Waffe zu verwenden, um Probleme zu lösen, die ursprünglich nicht handelsbezogen waren”, räumte Ngozi Okonjo-Iweala ein. China wolle demnach “Maßnahmen gegen Agrarsubventionen sehen”, wie sie häufig innerhalb der EU und in den USA eingesetzt werden.

In ihren Gesprächen mit der chinesischen Führung habe sie keinen “mangelnden Willen” verspürt. Klar sei aber: Die WTO müsse zeigen, dass sie mit bestimmten Schritten nicht speziell China im Auge habe, sondern dass es um allgemeine Regeln gehe. “Wenn China das Gefühl hat, es geht nur um China, stoßen wir auf viel Widerstand.”

Die Baltische See ist nicht nur für Urlauber attraktiv. Ihr Lockruf erreicht auch Regierungen, deren Mitglieder dort andere Pläne verfolgen, als ein paar Tage an der Küste die Seele baumeln zu lassen. Der Volksrepublik China bietet die geografische Lage Litauens, Lettlands und Estlands am nordöstlichen Rand der Europäischen Union eine attraktive Route Richtung arktischer Gewässer. Die Erderwärmung verwandelt das immer weniger vereiste Polarmeer künftig nicht nur in einen potenziellen Handelsweg, sondern auch in einen möglichen Fundort fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas. Die Baltische See wäre ein idealer Vorposten für Chinas Ambitionen in der Arktis.

Die strategische Großwetterlage ist dem estnischen Geheimdienst hochsuspekt. Vornehmlich sein Veto sorgte dafür, dass die Planungen für den Bau eines Unterwasser-Eisenbahntunnels von Estland nach Finnland im Norden der Baltischen See im vergangenen Sommer vorerst gestoppt wurde. Das ambitionierte Projekt ist mit 17 Milliarden US-Dollar Kosten veranschlagt. 100 Kilometer müsste der Tunnel lang sein, eine künstliche Insel auf halbem Weg aufgeschüttet werden. Ein finnischer Geschäftsmann hatte einen chinesischen Investor für die Finanzierung vorgestellt, was beim Geheimdienst die Alarmglocken schrillen ließ.

In einem Lagebericht warnte die Behörde vor Indizien dafür, dass hinter der Investition ein chinesischer Staatskonzern stecke und keineswegs ein privater Interessent. Die Autoren erinnerten ihre Parlamentarier, aber auch die EU und die Nato an “die mögliche Verwendung chinesischer Auslandsinvestitionen für politische Zwecke und die mögliche Entwicklung von technologischen Abhängigkeiten.”

Der Tunnel wäre die Erweiterung eines Eisenbahnnetzes, das seit über einem Jahrzehnt geplant wird und alle drei baltischen Staaten sowie Polen miteinander verbinden soll. Immer neue Verzögerungen bei der Planung und dem Bau öffneten ein Zeitfenster für chinesische Interessen, eigene Standards oder Technologien möglicherweise auf EU-Boden einzuführen und sich mit Verknüpfungen der Seidenstraßen-Infrastruktur einen schnellen und unkomplizierten Zugang zur baltischen Küste zu verschaffen. Die Inbetriebnahme des Netzes wird frühestens 2023 erwartet. Das Tunnelprojekt liegt erst einmal auf Eis.

China reagierte, wie üblich in solchen Fällen, empört und warf Estland eine Kalte-Krieg-Mentalität vor. Doch es kam noch schlimmer. Im Februar dieses Jahres legte der Geheimdienst aus Litauen nach und verbannte die Software für Sicherheitsüberprüfung des chinesischen Anbieters Nuctech von seinen Flughäfen. Litauens Verteidigungsminister Margiris Abukevičius verwies auf “kurz- und langfristige Bedrohungen” durch den Einsatz chinesischer, aber auch russischer Technologie in sensiblen Bereichen. Explizit gemeint war damit auch die Verwendung von Komponenten des Netzwerkausrüsters Huawei beim Aufbau der regionalen 5G-Versorgung.

Das Misstrauen der Geheimdienste konterkariert die positive Grundstimmung, die bis vor wenigen Jahren im Baltikum gegenüber der Volksrepublik herrschten. “Anfänglich wurde China keineswegs als Risikofaktor wahrgenommen. Sicherheitsbedenken spielten so gut wie keine Rolle. Diese Sorgen richteten sich eher gegen Russland”, sagt Matej Šimalčík, Direktor des Central European Institute of Asian Studies im slowakischen Bratislava. Entsprechend euphorisch seien die baltischen Staaten dem 17+1-Forum ost- und südosteuropäischer Staaten und China beigetreten. “Tatsächlich hat China seine Versprechungen jedoch nicht eingelöst. Die Hoffnungen auf wirtschaftliche Früchte einer engeren Kooperation haben sich nicht realisiert”, so Šimalčík.

Seit dem Jahr 2000 sind nach Berechnungen dänischer Forscher lediglich 300 Millionen Euro als ausländische Direktinvestitionen aus China ins Baltikum geflossen. Nach Deutschland gingen im selben Zeitraum fast 23 Milliarden Euro. Mit ihrer Enttäuschung stehen die Balten keineswegs allein da. Auch andere Länder wie beispielsweise Tschechien (China.Table berichtete) haben einsehen müssen, dass sich chinesische Ankündigungen nur selten verwirklicht haben. Die Balten machten ihren Unmut auch deutlich, indem sie die Videoschalte des jüngsten 17+1-Treffens zu Jahresbeginn lediglich auf Ministerialebene begleiteten, statt durch die jeweiligen Regierungschefs. Estlands neue Premierministerin Kaja Kallas hatte unmissverständlich mitteilen lassen, dass ihr Land das EU 27+1-Format bevorzuge, ein klarer Seitenhieb auf chinesische Versuche, die Europäische Union zu spalten.

“Angesichts dieser Entwicklung ist davon auszugehen, dass die baltischen Staaten nicht nur Chinas Kooperationsformate auf Eis legen, sondern sich auch in Richtung des chinakritischen Spektrums innerhalb der EU bewegen werden”, sagt Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Leiterin des Neue-Seidenstraße-Programms am Lettischen Institut für Internationale Angelegenheiten (LIIA) in Riga. Dennoch ergaben Studien, dass beispielsweise vier von fünf Letten trotz ihrer pro-europäischen Haltung weiterhin an chinesischen Investitionen interessiert seien. Die Forscher vermuten, dass dieses Ergebnis auch die Folge relativ geringer Covid19-Fälle in der Region sein könnten. Die Schlussfolgerung: Wo Covid19 weniger wütet, ist der Imageverlust Chinas in der Bevölkerung geringer ausgefallen, weil die Berichterstattung über die Krankheit samt kritischer Darstellung chinesischer Masken- und Wolfskrieger-Diplomatie weniger Raum einnahm als anderswo.

Doch naiv sind die Balten keineswegs, allenfalls pragmatisch. Mit Russland als Nachbarn leben Esten, Litauer und Letten seit Jahrhunderten mit einem latenten Gefühl der Bedrohung. Nach den Erfahrungen als unfreiwilliger Teil der Sowjetunion haben die rund sechs Millionen Bürger:innen der Region ihre Demokratie schätzen gelernt und scheinen gewillt zu sein, sie leidenschaftlich zu verteidigen. Auch daraus resultierte ihre Annäherung an die USA und die Mitgliedschaft in der Nato. Die Volksrepublik dagegen hat mit ihrer Beteiligung an russischen Militärübungen, unter anderem im Jahr 2017 auch in der Baltischen See, Misstrauen geschürt, das sich auf andere Aspekte ihres Tuns abfärbt. Konfuzius-Institute beispielsweise gelten im Baltikum inzwischen als verlängerter Arm chinesischer Geheimdienste. Das Dänische Institut für Internationale Studien stellte Ende vergangenen Jahres fest: “China sendet gemischte Signale: Abgesehen von wirtschaftlichen Angeboten mischt es sich innerstaatliche Politik ein und kooperiert militärisch mit dem baltischen Erzrivalen Russland – und befremdet die baltischen Demokratien.”

Peking hat angekündigt, die Einfuhrsteuern für Materialien zur Herstellung von Stahlprodukten zu senken. Schon zum 1. Mai werden die Importzölle für Roheisen, Stahlschrott und Halbzeuge gestrichen, wie das Finanzministerium gestern auf seiner Webseite ankündigte. Peking will damit den entstehenden Marktdruck nutzen, um die chinesischen Produzenten zu zwingen, zu schrumpfen sowie energieeffizienter und profitabler zu werden.

Eine Ursache der nun so kurzfristig angesetzten Zollerleichterungen sehen Experten in den zuletzt enorm angestiegenen Eisenerzpreisen. Das Finanzministerium erklärte, dass die dann von Zöllen befreiten Produkte “alle zur Herstellung von Stahl verwendet werden können, anstatt importiertes Eisenerz im Hochofen zu schmelzen”.

Gleichzeitig wurden Rabatte auf Exportsteuern für eine Reihe von fertigen Stahlprodukten aufgehoben. Die Maßnahmen werden “die Importkosten senken, den Import von Stahlressourcen ausweiten und die Reduzierung der heimischen Rohstahlproduktion unterstützen“, hieß es weiter in der Erklärung.

China bemüht sich aufgrund der gesetzten Klimaziele, die Kohlenstoffemissionen einer seiner größten aber auch dreckigsten Industrien zu minimieren. Die Volksrepublik produziert rund eine Milliarde Tonne Stahl im Jahr, das ist mehr als die Hälfte des weltweit hergestellten Stahls. niw

Künftig könnten sich heimische, aber auch ausländische Unternehmen und Privatpersonen, die in China Daten auf Servern speichern, strafbar machen, wenn sie diese an ausländische Stellen herausgeben. In Chinas Entwurf zum Datenschutzgesetz wurde eine entsprechende Klausel hinzugefügt. Die neue Klausel sieht vor, chinesische Unternehmen und Privatpersonen zu bestrafen, wenn sie Daten, die in China gespeichert sind, ohne Pekings Zustimmung an Polizei, Gerichte oder Ermittler im Ausland übergeben.

Das oberste Gesetzgebungsgremium, das Ständige Komitee des Nationalen Volkskongresses, hat laut SCMP diese Woche mit der zweiten Überprüfung des Gesetzes begonnen. Im Sommer vergangenen Jahres hatte es den ersten Entwurf des Datenschutzgesetzes sowie den Entwurf des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (PIPL) vorgestellt (China.Table berichtete). Laut der staatlichen Nachrichtenagentur China News Service sieht die neue Regelung vor, dass chinesische Unternehmen und Institutionen mit einer Strafe von bis zu einer Million Yuan (ca. 127.600 Euro) – Privatpersonen mit 200.000 Yuan (ca. 25.500 Euro) belegt werden können, wenn sie Daten ohne Autorisierung Pekings an eine ausländische Justiz- oder Strafverfolgungsbehörde übergeben.

Nach diesem Gesetz könnte zum Beispiel jedes chinesische oder US-Unternehmen, das Daten von US-Nutzern auf einem in China ansässigen Server hält, einen Antrag des US-Gerichts auf Zugriff auf diese Daten ablehnen, wenn Peking seine ausdrückliche Genehmigung nicht erteilt, so SCMP.

“Das neue Gesetz erhöht die regulatorische Belastung für jedes Unternehmen – chinesische oder ausländische -, die Daten in China sammeln oder Daten verwenden, die aus China stammen, und es hat eine extraterritoriale Wirkung”, sagte Paul Haswell, Partner der Anwaltskanzlei Pinsent Mansions gegenüber der SCMP, räumt aber ein, dass die Belastung im Wesentlichen der Belastung von Unternehmen, die personenbezogene Daten der europäischen Bürger im Rahmen der DSGVO erheben oder verwenden, ähnlich sind. niw

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Lage zwischen der Europäischen Union und China zunehmend negativ eingeschätzt: “Die Beziehungen werden immer schwieriger”, sagte Borrell gestern bei einer Debatte mit den Abgeordneten des EU-Parlaments in Brüssel. Der vielschichtige Ansatz der EU müsse weiterverfolgt werden, betonte Borrell. Die Zusammenarbeit mit der Volksrepublik sei bei Themen wie dem Klimawandel unerlässlich. Brüssel müsse jedoch “im Hinterkopf behalten, dass wir verschiedene Systeme haben.”

Der Europäische Rat werde sich den Beziehungen mit China annehmen, sagte Borrell. Gleichzeitig müssten jedoch “bestimmte Dinge auf Eis gelegt werde“, um die Werte der Staatengemeinschaft zu verteidigen, betonte der EU-Außenbeauftragte ohne dazu nähere Details zu nennen.

Er kritisierte erneut die Sanktionen Pekings gegen europäische Politiker:innen, Wissenschaftler:innen und Organisationen, darunter auch mehrere Abgeordnete des EU-Parlaments. “Sie haben nichts gemacht, außer zu denken und ihre Meinung frei zu äußern.” Für chinesische Politiker:innen sei es vielleicht schwer zu verstehen, was es bedeute, frei die Meinung zu äußern, sagte Borrell. Eine Abstimmung über entsprechende Resolution des Europaparlaments ist für die nächste Sitzung im Mai geplant.

Die EU-Abgeordneten stellten sich in ihren Debattenbeiträgen hinter ihre sanktionierten Kolleg:innen und betonten, dass die Arbeit am Investitionsabkommen zwischen EU und China (CAI) erst wieder aufgenommen werden könne, wenn die Strafmaßnahmen gegen die EU-Parlamentarier fallen gelassen würden. Mehrere der Parlamentarier sprachen sich grundsätzlich gegen eine Annahme des CAI durch das EU-Parlament aus. ari

Die EU und China haben sich im Vorlauf der UN-Konferenz zu Biodiversität auf eine engere Zusammenarbeit eingestimmt: Der EU-Kommissar für Umwelt und Ozeane, Virginijus Sinkevičius, forderte dazu China auf, sich einer Gruppe von Staaten anzuschließen, die die Einführung eines großflächigen Meeresschutzgebiets im Südpolarmeer unterstützen, wie nach einem Gespräch zwischen Sinkevičius und dem chinesischen Umweltminister Huang Runqiu mitgeteilt wurde. Angesichts des bevorstehenden Legislativvorschlags der Kommission zur Entwaldung habe die EU Interesse an einer Zusammenarbeit mit China zur Förderung nachhaltiger, entwaldungsfreier Lieferketten weltweit bekundet.

Sinkevičius und Huang sprachen demnach auch über Möglichkeiten für öffentliche und private Investitionen in Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Für die Zukunft wurde ein spezifisches Vorgehen zur Verbesserung der Luftqualität, gegen schädliche Chemikalien und die Verschmutzung durch Kunststoffe angekündigt.

China bekundete der EU zufolge auch großes Interesse daran, die Zusammenarbeit bei der Kontrolle und Verwaltung neuer chemischer Substanzen zu verbessern. “Wie der Rest der Welt stehen auch die EU und China vor ähnlichen ökologischen Herausforderungen. Bedrohungen für die biologische Vielfalt, einschließlich Wälder, Druck auf knappe natürliche Ressourcen, Gewässer und Ozeane sowie die Bedrohung durch Umweltverschmutzung, erfordern eine strenge Regierungsführung”, so Sinkevičius. Die UN-Konferenz soll im Oktober in Kunming stattfinden. ari

Nach dem Zusammenstoß des Tankers “A Symphony” und einem Frachter läuft Öl in das Gelbe Meer nahe der Hafenstadt Qingdao. Die chinesische Behörde für Seeverkehrssicherheit wies gestern die in der Nähe befindlichen Schiffe dazu an, mindestens zehn Seemeilen (rund 18,5 Kilometer) Abstand um die Unfallstelle zu halten.

Die 272 Meter lange “A Symphony” hatte rund eine Million Barrel Rohöl geladen und war vor der Kollision laut der Webseite Marine Traffic auf dem Weg nach Qingdao. Ursache des Schiffsunglücks soll dichter Nebel gewesen sein, berichtete der Finanzdienstleister Bloomberg.

Qingdao ist ein wichtiger Hafen für die Ölraffinerien des Landes, auf die ein Viertel der gesamten Verarbeitungskapazität Chinas entfallen soll. Es sei nach Angaben der Umweltschutzbehörden noch zu früh das gesamte Ausmaß des Lecks für die Meeresverschmutzung zu beurteilen.

Der Zusammenstoß war im laufenden Monat schon der zweite dieser Art. Am 7. April soll es nach Berichten der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua im Pazifik zu einer Kollision zwischen einem Tanker und einem Frachtschiff gekommen sein, wobei aber kein Öl ins Meer austrat. niw

Die US-Regierung hat ohne Not ihren Ton gegenüber China verschärft und das Vorgehen gegen die Uiguren in der Region Xinjiang als Genozid bezeichnet. Dies ist eine schwerwiegende Vorwurf, weil Genozid zu Recht als “das schlimmste aller Verbrechen” gilt. Viele Kritiker rufen nun zum Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking auf und nennen sie “Genozid-Olympiade”.

Die Einordnung als Genozid erfolgte am letzten Tag der Regierung von Donald Trump durch den damaligen Außenminister Michael Pompeo, der nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er die Lüge für ein legitimes Instrument der amerikanischen Außenpolitik hält. Inzwischen vertritt auch die Regierung von Joe Biden Pompeos fadenscheinige Behauptung, obwohl ihre eigenen Topjuristen im Außenministerium Meldungen zufolge unsere skeptische Haltung teilen.

Die aktuellen Länderberichte zur Menschenrechtslage des US-Außenministeriums teilen Pompeos Einschätzung und bezichtigen China des Genozids in Xinjiang. Da der Begriff jedoch ausschließlich in der Einleitung und der Zusammenfassung des Berichts über China vorkommt, bleibt der Leser über die Beweise im Unklaren. Ein Großteil des Berichts behandelt die Meinungsfreiheit, den Schutz von Flüchtlingen, freie Wahlen und andere Themen, die mit dem Vorwurf des Genozids nur wenig zu tun haben.

Es gibt glaubhafte Berichte über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Uiguren, diese stellen an sich jedoch keinen Genozid dar. Und wir müssen den Kontext für das harte chinesische Vorgehen in Xinjiang verstehen, dem im Wesentlichen dieselben Motive zugrunde liegen wie Amerikas Eingreifen im Mittleren Osten und Zentralasien nach den Terrorangriffen im September 2001: die Bekämpfung militanter islamischer Terrorgruppen.

Wie uns der in Hongkong lebende Geschäftsmann und Autor Weijian Shan in Erinnerung ruft, erlebte China in demselben Jahr, in dem die USA als missglückte und blutige Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 wiederholt gegen internationales Recht verstießen, selbst zahlreiche Terrorangriffe in Xinjiang. Tatsächlich stufte die USA die uigurische Islamische Partei Ostturkestans als Terrororganisation ein, bekämpfte uigurische Kämpfer in Afghanistan und nahm viele von ihnen gefangen. Im Juli 2020 stellten die Vereinten Nationen in einem Bericht fest, dass sich tausende uigurische Kämpfer in Afghanistan und Syrien aufhalten.

Eine Anklage wegen Genozids sollte nie leichtfertig erhoben werden. Die falsche Verwendung dieses Begriffs kann geopolitische und militärische Spannungen verschärfen, das historische Gedenken an den Holocaust und andere Genozide entwerten und dadurch unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Völkermorde in Zukunft zu verhindern. Die US-Regierung hat die Pflicht, mit diesem Begriff verantwortlich umzugehen. Das hat sie in diesem Fall nicht getan.

Die Definition des Begriffs “Völkermord” (Genozid) nach internationalem Recht findet sich in der Völkermord-Konvention der Vereinten Nationen (1948). Später wurde seine Bedeutung durch Gerichte weiter eingegrenzt. Die USA haben, wie die meisten Länder, die Definition der Konvention ohne wesentliche Änderungen in ihr Recht übernommen. Wie die führenden Gerichtshöfe der Vereinten Nationen in den letzten Jahrzehnten bestätigt haben, müssen für eine Definition als Völkermord sehr starke Beweise dafür vorliegen, dass Handlungen mit der Absicht begangen wurden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe körperlich zu zerstören.

Gemäß der Definition muss eine von fünf Handlungen vorliegen. An erster Stelle stehen natürlich Tötungen. Laut dem Bericht des US-Außenministerium zu China gab es “zahlreiche Berichte” über Tötungen, zu denen jedoch “wenige oder keine Details vorliegen”. Konkret angeführt wird nur ein Fall, nämlich der eines Uiguren, der seit 2017 inhaftiert war und nach Angaben der Behörden eines natürlichen Todes starb. Der Bericht erklärt nicht, warum an der offiziellen Erklärung gezweifelt werden sollte.

Im Prinzip kann man Völkermord auch ohne Belege für die Tötung von Menschen nachweisen. Allerdings muss vor Gericht bewiesen werden, dass die Absicht vorliegt, eine Gruppe körperlich zu zerstören, was ohne Beweise für groß angelegte Tötungen nur schwer möglich ist. Dies gilt besonders dann, wenn es keine direkten Beweise für die Absicht zum Genozid gibt, zum Beispiel in Form politischer Erklärungen, sondern nur Indizienbeweise, also das, was internationale Gerichtshöfe “Verhaltensmuster” nennen.

Internationale Gerichtshöfe haben oft betont, dass alternative Erklärungen definitiv ausgeschlossen sein müssen, wenn sich eine Anklage wegen Völkermords ausschließlich auf Verhaltensmuster als Indizienbeweise stützt. Aus diesem Grund hatte der Internationale Gerichtshof Serbien und Kroatien im Jahr 2015 vom Vorwurf des Völkermords freigesprochen, obwohl brutale ethnische Säuberungen in Kroatien eindeutig belegt sind.

Welche anderen Beweise für einen Genozid in China könnte es geben? Das US-Außenministerium nennt die massenhafte Internierung von möglicherweise bis zu einer Million Uiguren. Würde sich dies bestätigen, wäre dies ein schwerer Menschenrechtsverstoß, aber eben an sich ebenfalls kein Beweis für die Absicht, die Uiguren zu zerstören.

Auch die “Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind” wird als Völkermord anerkannt. Hier verweist das US-Außenministerium auf die berüchtigte aggressive chinesische Strategie zur Geburtenkontrolle. Bis vor Kurzem setzte China seine Ein-Kind-Politik in der Bevölkerungsmehrheit streng durch, war bei den Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten jedoch wesentlich liberaler.

Heute gilt die Ein-Kind-Politik für die Mehrheit der Han-Chinesen nicht mehr, dafür unterliegt die muslimische Minderheit in Xinjiang, in der die Familien traditionell größer sind als im chinesischen Durchschnitt, strengeren Regeln. Dennoch verzeichnet die Region Xinjiang ein Bevölkerungswachstum, wobei die uigurische Bevölkerung zwischen 2010 und 2018 schneller gewachsen ist als andere Bevölkerungsgruppen.

Der Vorwurf des Völkermords wird von “Studien” wie dem Bericht des Newlines Institute befeuert, der vor Kurzem weltweit Schlagzeilen machte. Newlines bezeichnet sich selbst als “unparteiischer” Think Tank mit Sitz in Washington, DC. Wenn man genauer hinsieht, scheint Newsline jedoch das Projekt einer winzigen Universität in Virginia mit 153 Studierenden, einer Fakultät aus acht Vollzeit-Lehrkräften und einer offensichtlich konservativen politischen Agenda zu sein. Andere führende Menschenrechtsorganisationen verwenden den Begriff nicht.

Expertinnen der Vereinten Nationen fordern zu Recht, dass die UN die Lage in Xinjiang untersucht. Die chinesische Regierung meinte dazu vor Kurzem, dass sie eine UN-Mission nach Xinjiang “auf der Basis von Austausch und Kooperation” begrüßt, nicht jedoch nach dem Prinzip “von vornherein schuldig”.

Wenn das US-Außenministerium den Vorwurf des Völkermords nicht belegen kann, sollte sie ihn zurückziehen und eine Untersuchung der Lage in Xinjiang unter Leitung der Vereinten Nationen unterstützten. Die Arbeit der UN und insbesondere der Sonderberichterstatter für Menschenrechte ist unverzichtbar, um Buchstaben und Geist der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu schützen.

Jeffrey D. Sachs ist Professor und Leiter des Center for Sustainable Development an der Columbia University und Vorsitzender des Netzwerks der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklungslösungen. William Schabas ist Professor für Menschenrechtsnormen und internationales Strafrecht an der Universität Leiden.

Copyright: Project Syndicate.

US-Präsident Joe Biden hat das Image in seinen ersten Monaten im Amt verbessert – außer in China: Der Prozentsatz der Befragten, die eine positive Meinung zu den USA äußerten, stieg einer Umfrage des US-Daten-Unternehmens Morning Consult zufolge zwischen dem 20. Januar und dem 25. April in 13 von 14 befragten Ländern. China war dabei das einzige Land, in dem die positive Wahrnehmung der USA unter den Befragten abnahm.