Container-Staus vor chinesischen Häfen beschäftigen europäische Logistiker seit vielen Monaten. Wegen der Lockdowns chinesischer Küstenstädte warten jetzt wieder mehr Schiffe, wie Christiane Kühl berichtet. Analysten nennen die Containerschiffe bereits schwimmende Lagerhäuser. Hafenbetreiber in Europa erwarten für 2022 noch mehr Durcheinander als schon 2021. Denn die Container stauen infolge der Störungen auch in Europa.

Auch Chinas Sozialkreditsystem sorgt bei ausländischen Unternehmen vor Ort für Kopfschmerzen. Zwei Jahre nach der schrittweisen Einführung sind viele Details des Systems noch immer unklar. So werden zwar Umwelt-, Zoll- und Steuerdaten gesammelt, aber keiner weiß, ob und wie sie miteinander verknüpft werden. Ein national einheitliches System gibt es nicht. Deutsche Unternehmen befürchten zudem Datenklau und Wettbewerber, wie Marcel Grzanna berichtet.

In China steigt der Frust über Covid-Lockdowns. Die Wut auf Behörden, die hunderte Millionen Menschen einsperren, auf Mängel bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten, entlädt sich vor allem im Internet. Und überraschenderweise lässt Peking einige kritische Äußerungen durch die Zensur durch, berichtet Johnny Erling in seiner Kolumne. Spott und politische Witze auf den sozialen Netzwerken dienen als Ventil, damit die Menschen ihren Dampf ablassen können.

Wir wünschen ein schönes Wochenende!

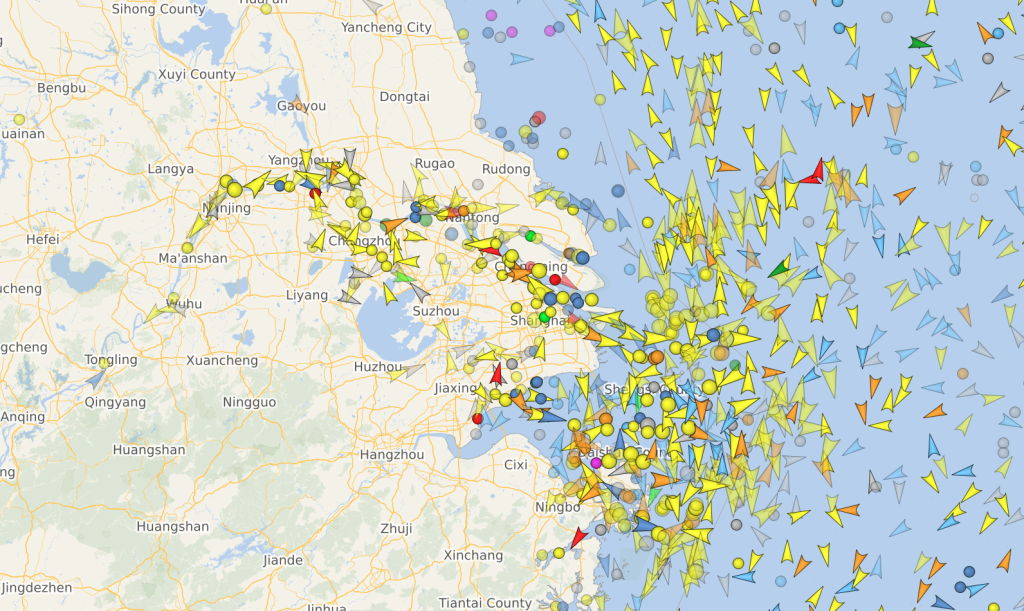

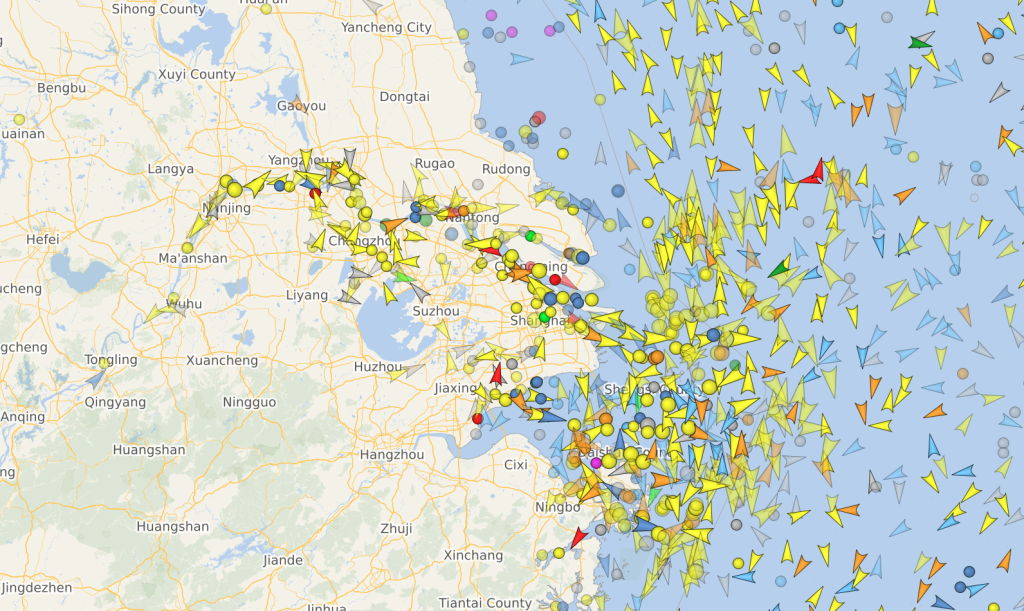

Sie sind wieder da: Vor Chinas Küsten haben sich wieder die berüchtigten Schiffsstaus gebildet, die seit Beginn der Pandemie immer wieder die globalen Lieferketten durcheinander bringen. Am vergangenen Mittwoch lagen laut Daten von Bloomberg 230 Schiffe auf der gemeinsamen Reede vor den Häfen von Shanghai und Ningbo. Am gestrigen Donnerstag stufte die Fachwebsite Vesselfinder bereits 296 Schiffe vor Ningbo und Shanghais Häfen als “erwartet” ein. Manches wird über Shenzhen umgeleitet, sodass sich auch dort bereits wieder Schiffe stauen.

Die Häfen in Shanghai operieren in einem “Closed-Loop”-System halbwegs normal weiter, sind aber von der Stadt abgeschottet (China.Table berichtete). Der Zugang für Lastwagen ist stark eingeschränkt. Container warten dort laut Bloomberg derzeit im Durchschnitt 12 Tage, bevor sie per Lkw abgeholt werden. Gekühlte und gefährliche Güter werden gar nicht umgeschlagen. Umgekehrt gelangen Waren für den Export nicht in den Hafen.

Experten weisen auf den enormen Anteil Shanghais am weltweiten Warenverkehr hin. Viele besonders gefragte und wichtige Produkte werden von hier verschifft. “Die Exportgüter mit dem höchsten Wert, die via Shanghai gehen, sind Computer, Mikrochips und Halbleiter sowie Autoteile”, sagt Chris Rogers, Researcher beim digitalen Spediteur Flexport. Bei Computern und Autoteilen wickelt Shanghai jeweils gut zehn Prozent der chinesischen Exporte ab. Bei Halbleitern betrage der Anteil Shanghais sogar fast 20 Prozent. “Daher stellt der Engpass für Exporteure all dieser Waren ein ernstes Problem dar.” In den USA und Europa gebe es erste Engpässe, so Rogers zu China.Table. “Waren, die die Menschen brauchen, stecken auf Schiffen fest, die bereits als ‘schwimmende Lagerhäuser’ bezeichnet werden.” Von Asien nach Europa brauche ein Schiff heute rund 120 statt der üblichen 50 Tage.

Insgesamt gebe es weltweit eine Container-Kapazität von rund 25 Millionen Standardcontainern (TEU), erklärt Philip Oetker, Chief Commercial Officer der Reederei Hamburg Süd. Von dieser Kapazität sei ein immer geringerer Teil auch tatsächlich auf den Meeren unterwegs, so Oetker am Donnerstag auf einem von China.Table unterstützten Webinar der Deutschen Außenhandelskammer (AHK) in Hongkong. Im Januar 2020 waren demnach noch rund 19 Millionen Standardcontainer (TEU) auf Schiffen im aktiven Einsatz. Heute seien es nur noch 16,5 Millionen TEU, so Oetker unter Berufung auf eine Studie von McKinsey.

Zu den Gründen für das seit nunmehr über zwei Jahren anhaltenden Verkehrschaos auf See gehören neben der Coronavirus-Pandemie auch Sondereffekte wie die Havarie der “Ever Given”. Und nun kommt noch der Krieg in der Ukraine hinzu, der Warenströme umleitet und die Kosten hochtreibt – nicht nur für Rohstoffe selbst, die nun nicht mehr aus Russland bezogen werden. Sondern nach Angaben von Axel Mattern, Geschäftsführer des Hamburger Hafens, auch für den Logistiksektor – etwa durch längere Wege und Zeiten. Kohle komme nach Hamburg zum Beispiel heute nicht mehr aus Russland, sondern aus Australien, so Mattern im AHK-Webinar.

Der Anteil der Corona-Pandemie an der Lage ist jedenfalls groß. Auf China entfallen etwa zwölf Prozent des Welthandels, sodass die durch die Null-Covid-Politik entstandenen Probleme die gesamte Welt betreffen. Diese entstehen zum Teil durch zusätzliche Effekte, wie etwa das Corona-Stimulus-Paket der USA von 2021: Dadurch explodierte dort die Nachfrage nach Waren, von denen viele aus China stammen. Aufgrund der Schiffsstaus vor China können aber die vielen in den USA angekommenen Kisten nicht wieder im gewohnten Tempo in die Volksrepublik zurück – weder leer, noch mit Exportwaren gefüllt. Die Terminals sind übervoll mit Containern, wie auch in Europa. Dort wird das Durcheinander verstärkt durch die Nähe zum Krieg in der Ukraine. Rotterdam, Hamburg, Antwerpen und drei Häfen in Großbritannien sind ausgelastet oder überlastet.

Die Häfen merken die Folgen ganz deutlich. “Container stehen bei uns derzeit um 60 Prozent länger als normalerweise“, sagt Thomas Lütje, Sales Director beim Hamburger Terminalbetreiber HHLA in dem Webinar. “Wir haben wenig Platz, denn Terminals sind angelegt, Container umzuschlagen, nicht um sie zu lagern.” Derzeit warten laut Lütje sechs Schiffe auf einen HHLA-Anlegeplatz. “Das habe ich noch nie erlebt.”

Ein rasches Ende ist nicht in Sicht. “Wir erwarten ein größeres Durcheinander als im letzten Jahr“, sagte Jacques Vandermeiren, Geschäftsführer des Hafens von Antwerpen, mit Europas zweitgrößtem Containervolumen, kürzlich in einem Interview. “Das Durcheinander wird für das gesamte Jahr 2022 negative Auswirkungen haben, und zwar große negative Auswirkungen.”

Trotzdem veränderten sich seit Anfang 2022 die Erwartungen von Einkäufern in Übersee, wie Sunny Ho, Direktor der Spediteursvereinigung Hong Kong Shippers Council, auf dem Webinar berichtet. Die Einkäufer “sehen Covid als beinahe überstanden an. Während sie von 2020 bis 2022 Betriebsstörungen in der Logistik akzeptierten, heißt es heute: Das ist euer Problem, nicht meins.” So verlangten Einkäufer inzwischen wieder, dass der Spediteur die Kosten für die Luftfracht übernimmt, wenn das Schiff nicht pünktlich sei. “Das war vorher nicht so. Dabei leiden wir seit neun Monaten unter Störungen in Shenzhen und Hongkong, rund 400 Schiffsfahrten wurden storniert. Und es ist ja nicht nur der Lockdown selbst. Die Konsequenzen werden noch lange spürbar sein.”

Die Lage beschleunige den Trend hin zur Diversifizierung der Lieferketten, sagt Ho. “Käufer aus Übersee bitten Lieferanten in Hongkong, ihre Quellen zu diversifizieren.”

An geopolitische Risiken könne man sich nur so gut wie möglich anpassen, sagt Lütje von der HHLA. “Eines ist aber klar: Alle Logistikbetreiber sitzen dabei in einem Boot.” Dazu gehören in der Schifffahrt Speditionen, Reedereien und eben Häfen und Terminals. Man müsse in der Zukunft besser zusammenarbeiten als in früheren Zeiten, so Lütje. Die HHLA hatte erst im Oktober 35 Prozent ihres Terminals Tollerort an den Terminal-Arm der chinesischen Staatsreederei COSCO verkauft und setzt grundsätzlich große Hoffnungen auf den Warenverkehr mit China (China.Table berichtete).

Oetker von der Hamburg Süd wünscht sich derweil mehr Aufmerksamkeit für die Logistik als vor der Pandemie. “Marketing oder Finanzen wurden für wesentlich relevanter gehalten als die Logistik. Manager sollten das komplexe Ökosystem der Logistik und auch die Gründe für Staus besser verstehen.” Lütje hofft zudem auf mehr Pufferzeiten bei den Firmen statt der bislang üblichen, eng getakteten Just-in-time Produktion. Vielleicht finden die Logistiker nach dem Ende der aktuellen Krise ja bei ihren Kunden Gehör.

Mangelnde Transparenz, ungeklärte Zuständigkeiten, undurchsichtige Bewertungskriterien – noch immer sind zahlreiche Details zur Umsetzung von Chinas Sozialkredit-System für Unternehmen offen. Hinzu kommt die Angst der Unternehmen vor Denunziation, Missbrauch und neuen Markthürden. Die Firmen suchen bislang vergeblich nach Antworten auf ihre Fragen.

Schon vor einem Jahr hatte die Außenhandelskammer (AHK) in China mit Vertretern der verantwortlichen Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) die Ausrichtung eines Workshops vereinbart, um das Risiko, ins offene Messer zu laufen, für deutsche Unternehmen zu reduzieren. Stattgefunden hat die Veranstaltung allerdings noch nicht.

Die Verzögerungen sind nur teilweise durch die Covid-Politik im Land zu erklären. Kompetenzstreitigkeiten zwischen der NDRC und anderen relevanten Akteuren wie der chinesischen Zentralbank nehmen zusätzlich Zeit in Anspruch und stiften bei allen Betroffenen Verwirrung. Zwar ist die Reformkommission federführend. Doch weil das System entscheidenden Einfluss nimmt auf die Kreditvergabe an Unternehmen, lassen sich die Chefbanker nur ungern in ihren Arbeitsbereich hereinreden.

Auch ist unklar, zu welchen übergreifenden Bewertungen die zahlreichen Daten herangezogen werden. “Die Vergabe einer einheitlichen Sozialkreditnummer an ein Unternehmen ermöglicht auch Einträge aus dem Umweltbereich, der Qualitätsprüfung oder der Zollbehörde (China.Table berichtete). Wir wissen, dass diese Daten gesammelt werden. Aber es ist noch nicht klar, ob sie auch miteinander verknüpft werden”, sagt Veronique Dunai vom China-Kompetenzzentrum der IHK Frankfurt und Darmstadt.

Untersuchungen der IHK zeigen, dass die Unternehmen selbst nicht wissen, wie der Algorithmus zu seinen Bewertungen kommen wird. Dunai sprach am Donnerstag auf der Veranstaltung “Chinas Sozialkreditsystem: Welche Auswirkungen hat es auf deutsche Unternehmen?” aus der Reihe Global China Conversations des IfW Kiel.

Doris Fischer, Inhaberin des Lehrstuhls China Business and Economics der Julius-Maximilian Universität Würzburg, spricht von einem “Flickenteppich“. Es herrsche weiterhin Unsicherheit, welche Kriterien herangezogen würden und es gebe viele regionale Unterschiede. Und dass es immer noch nicht gelungen ist, ein national einheitliches System zu schaffen, sei ein Indikator dafür, dass “es auch in Zukunft immer wieder Anpassungen geben wird”.

Fischer vertritt die These, dass es ein Ziel des Sozialkreditsystems sei, in gewisser Weise den Mangel an verlässlicher Rechtsstaatlichkeit zu ersetzen. Großes Misstrauen zwischen chinesischen Geschäftspartnern werde traditionellerweise mit der Investition eines hohen Sozialkapitals überwunden. Sprich: Ein chinesisches Unternehmen investiert viel Geld in gemeinsame Restaurant- und Saunabesuche, um sicherzugehen, nicht an die Falschen zu geraten. “Das Sozialkreditsystem kann an dieser Stelle Vertrauen schaffen, wo bislang die persönliche Beziehungspflege Zeit und Geld gekostet hat”, sagt Fischer. Das Rechtssystem Chinas hatte ein solches Vertrauen in den vergangenen Jahren nicht zwingend hervorgebracht.

Doch das Vertrauen in das Sozialkreditsystem selbst muss auch erst einmal entstehen. Die deutschen Firmen sind von dessen wasserdichter Funktionalität jedenfalls noch nicht überzeugt. Dabei gehören sie selbst zu denen, die penibel darauf achten, sich nichts zuschulden kommen zu lassen. Wohl wissend, dass sie als ausländische Geschäftstreibende in China schnell ins Kreuzfeuer geraten können. “Eigentlich richtet sich das System gegen notorische Regelverstoßer, die man erziehen möchte, und nicht gegen die deutschen Unternehmen. Doch die sind nun einmal mitgefangen, mitgehangen”, sagt Fischer.

In der Praxis heißt das, die Firmen fürchten, dass ihnen Daten und Geschäftsgeheimnisse geklaut werden. Sie machen sich Sorgen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn sich Kunden bei der Marktaufsichtsbehörde beschweren – und das möglicherweise ungerechtfertigt. Oder kann ihnen der chinesische Staat mit Verweis auf das Sozialkreditsystem plötzlich neue Bedingungen stellen, ohne eine entsprechende Gesetzesgrundlage dafür zu benötigen?

Noch gibt es auch keine klare Antwort auf die Frage, was die exterritoriale Reichweite des Systems angeht. Beispielsweise könnte eine geschäftliche Verknüpfung der Muttergesellschaft mit litauischen Partnern für die Tochtergesellschaft in China Konsequenzen haben. Nach dem Streit um eine offizielle taiwanische Vertretung in Litauens Hauptstadt Vilnius hatten chinesische Behörden bereits den Import aller Waren aus dem baltischen EU-Staat gestoppt.

Der Mangel an klaren Kriterien birgt auch in Ausnahmesituationen Gefahren. Unternehmen, die wegen eines Lockdowns in Zahlungsschwierigkeiten geraten oder Regierungsaufträge nicht erfüllen können, sollten keine Abwertung erfahren. Veronique Dunai berichtet von einer deutschen Firma, die wegen einer Differenz von fünf US-Dollar zwischen den eigenen Angaben auf der Firmen-Internetseite und in der Geschäftslizenz eine schriftliche Mahnung und einen Eintrag ins System erhielt.

“Solange es kein einheitliches System gibt, öffnet der Faktor Mensch der Willkür Tür und Tor”, sagt Doris Fischer von der Universität Würzburg. Zumindest in einem Fall machte ein deutsches Unternehmen aber auch schon gute Erfahrungen, wie die IHK feststellte. In einem konkreten Versäumnis-Fall habe es klare Maßnahmen gegeben, die zur Löschung vorgegeben wurden. Binnen 24 Stunden nach Erledigung sei der Eintrag ins Sozialkreditsystem verschwunden.

Die nächste Veranstaltung aus der Reihe Global China Conversations der Kiel Institute China Initiative findet am 19. Mai statt. Diesmal geht es um “Wettlauf um Technologie-Souveränität: Der Fall staatlicher Unterstützung in der Halbleiterindustrie” mit Sprecher:innen vom BDI und der OECD. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Von 30 bis 40 Prozent geringerem Ladungsaufkommen sprechen Betreiber und Häfen entlang der Nordroute der neuen Seidenstraße. Die Züge fahren zwar, erklärt Maria Leenen vom Beratungsunternehmen SCI Verkehr. “Doch sorgen sich die Kunden hochwertiger Containerfracht um die Sicherheit ihrer Ladung.”

Das betrifft vor allem Fahrten aus China Richtung Europa, denn noch immer gehen Warenlieferungen auf der Seidenstraße mit dem Zug größtenteils nur in diese Richtung. Um die Warenströme Richtung Westen aufrechtzuerhalten oder gar auszuweiten, bieten chinesische Betreiber finanzielle Sicherheiten an. Im März 2022 habe eine Betreibergesellschaft aus Xian mit der Übernahme von Kriegsversicherungszahlungen für Verlader begonnen, berichtet Leene. Sie gelten für alle russischen und europäischen Bestimmungsorte.

“Kriegsversicherungen werden für Güter abgeschlossen, die über Russland, Weißrussland und Polen als Nachbarländer der Ukraine transportiert werden.” Die Policen sollen laut der Unternehmensberaterin vor dem erhöhten Risiko einer Beschädigung oder Festsetzung durch militärische Operationen schützen. Die Versicherung sei zwar nicht obligatorisch, soll aber als Anreiz zum Güterverkehr zwischen China und der EU dienen.

Auf europäischer Seite halten sich die Auswirkungen durch den Krieg und die Sanktionen gegen Russland in Grenzen. In besonderem Maße wirtschaftlich betroffen, sieht sich die Logistikbranche hierzulande nicht. “Auch wenn sich die Kostensituation aufgrund exorbitant gestiegener Energiepreise verschärft hat, gelingt es, diese am Markt überwiegend vollständig zu überwälzen”, sagt Niels Beuck, Geschäftsführer und Leiter Schienengüterverkehr beim Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV). Sprich: Die Kosten werden an die Kunden durchgereicht. Denn um ihre Beschaffungswege und Lieferketten zu sichern, würden Industrie und Handel derzeit Preissprünge bei den Frachtraten sämtlicher Verkehrsträger akzeptieren. Ohnehin seien Logistikunternehmen aufgrund der hohen Güterverkehrsnachfrage derzeit vollständig ausgelastet, so Beuck.

Auch DB Cargo, eines der wichtigsten Transportunternehmen Europas, wiegelt die Auswirkungen des Kriegs für die Branche ab. Das Unternehmen sei “nur ein Player von vielen” entlang der Strecke, erklärt ein Unternehmenssprecher im Gespräch mit Europe.Table. Man habe keine eigenen Züge in Russland, die nun nicht mehr fahren könnten. Zudem sind Buchungen europäischer Unternehmen für Fahrten über Russland – obwohl diese durch die russische Staatsbahn RZD durchgeführt werden – nicht von den Sanktionen betroffen. Lediglich Finanzgeschäfte, wie der Kauf von Anteilen der RZD, sind unterbunden. Somit fallen nur europäische Exporte mit russischen Zielen weg. Beispielsweise werden Bauteile der Automobilindustrie nicht mehr an russische Werke geliefert, da hier Sanktionen greifen.

Ins Gewicht fällt dies jedoch nicht, da Überfahrten auf der Seidenstraße nach wie vor stattfinden. Dennoch scheint man sich auf eine Umgehung der Nordroute über Russland vorzubereiten. Es werde mit Hochdruck der sogenannte Mittelkorridor über Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien und die Türkei ausgebaut, heißt es vom DSLV. Die Fähren auf dem Kaspischen Meer seien jedoch ein limitierender Faktor des Mittelkorridors. “Ab September soll die Fährkapazität verdoppelt werden, von jetzt drei auf sechs Abfahrten”, so Geschäftsführer Beuck.

Die Transportzeit auf der Route beträgt laut dem niederländischen Logistikdienstleister Nunner Logistics, der den Mittelkorridor gemeinsam mit dem chinesischen Logistikunternehmen Tiedada und dem Duisburger Hafenbetreiber Duisport eingerichtet hat, 28 Tage. Auf der Nordroute sind die Container etwa 14 Tage unterwegs. Die Kapazitätssteigerung des Mittelkorridors könnten einen möglichen Ausfall der Nordroute daher nicht komplett kompensieren. Laut Beuck sei es aber eines von mehreren Puzzlestücken, um Transporte durch Russland zu umgehen. “Außerdem wird man nicht ad hoc die gleichen Mengen wie derzeit über die neue Route abwickeln können”, sagt Unternehmensberaterin Maria Leenen.

Die Schienenstrecke über Russland wird also auch weiterhin eine elementare Verbindungsader für den Warenverkehr zwischen China und der EU bleiben. Luftbeförderung ist aufgrund des weitgehend gesperrten russischen Luftraums, deutlich höherer Kosten und der schlechten CO2-Bilanz in den meisten Fällen keine Alternative. Der harte Corona-Lockdown in der chinesischen Metropole Shanghai, dem größten Containerhafen der Welt, gibt einer Ausweichmöglichkeit weitere erhebliche Bedeutung. Die Schiene bietet dabei einen weiteren Vorteil: Schiffsladungen via Shanghai müssen in beide Richtungen zusätzlich via Zug verladen werden, um vom Ursprungsort zum Hafen oder vom Hafen zum Ziel zu gelangen. Dieser Zwischenschritt fällt weg und die Güter können auch in Mittelchina, wo viele Waren produziert werden, aufgeladen oder entladen werden.

03.05.2022, 18:00 Uhr (04.05., 00:00 Uhr Beijing Time)

Supply Chain Now, Webinar: Preparing for the Uyghur Forced Labor Prevention Act and Regulations Alike Mehr

03.05.2022, 19:00 Uhr (04.05.2022, 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: Wang Shu-Li – The Heritage Complex in China Mehr

03.05.2022, 03:00 Uhr (09:00 Uhr Beijing Time)

Brighttalk, Webinar: Global & China connectivity challenges? Optimize it now! Mehr

03.05.2022, 16:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing Time)

Global China Connection Copenhagen Business School, Webinar: Online Panel Debate: China in Africa Mehr

04.05.2022, 18:15 Uhr (05.05., 00:15 Uhr Beijing Time)

Freie Universität Berlin, vor Ort und Webinar: Chinesisch studieren: Dimensionen und Lernziele einer distanten Fremdsprache im akademischen Kontext Mehr

05.05.2022, 06:00 Uhr (12:00 Uhr Beijing Time)

AHK Hong Kong, Webinar: Economic Outlook Asia-Pacific: The Comeback Year? Mehr

05.05.2022, 19:00 Uhr (06.05., 01:00 Uhr Beijing Time)

Women in Chemicals Incorporated, Webinar: Multinationals and China: Navigating Turbulence Webinar ft. Arthur Kroeber Mehr

Pony.ai und Baidu dürfen in Peking seit Donnerstag weitere selbstfahrende Taxis betreiben. Die zuständigen Behörden haben dafür grünes Licht gegeben, wie die Financial Times berichtet. Allerdings muss demnach ein Fahrer mit im Wagen sitzen, der im Notfall eingreifen kann. Die 14 neu zugelassenen Autos dürfen in einer 60 Quadratkilometer großen Zone im Yizhuang-Bezirk fahren. Zuvor hatten die beiden Unternehmen ein fünfmonatiges Pilotprogramm durchgeführt, wie das Wirtschaftsportal Caixin berichtet. Peking folgt kleineren chinesischen Städten bei der Zulassung der sogenannten Robo-Taxis.

Das von Toyota unterstützte Pony.ai hatte in der vergangenen Woche schon in Guangzhou eine Lizenz zum Betreiben selbstfahrender Taxis erhalten. Ab Mai sollen 100 Autos auf die Straßen kommen – auch in Guangzhou allerdings mit einem Fahrer hinter dem Steuer. In Kalifornien hatte Pony.ai die Lizenz für Tests ohne menschliche Fahrer nach sechs Monaten wieder verloren. Ein selbstfahrendes Auto war bei einem Spurwechsel gegen ein Verkehrsschild gerast.

Laut einem Analysten liegt die erfolgreiche Kommerzialisierung selbstfahrender Taxis noch in weiter Ferne. Die Beförderung von Fahrgästen durch fahrerlose Unternehmen koste derzeit mehr Geld als durch normale Taxis und Ride-Hailing-Dienste. nib

Der Kurznachrichtendienst Weibo will künftig den Standort seiner Nutzer veröffentlichen. Laut einem Post des Unternehmens sollen “böswillige Desinformation und das automatisierte Stehlen von Webinhalten reduziert werden und die Authentizität und Transparenz der verbreiteten Inhalte sichergestellt werden”.

Weibo begründet den Schritt damit, dass es “sich immer dafür eingesetzt hat, eine gesunde und geordnete Diskussionsatmosphäre aufrechtzuerhalten und die Rechte und Interessen der Benutzer zu schützen, um schnell echte und effektive Informationen zu erhalten”. Bereits im vergangenen Monat hatten andere Plattformen wie die Nachrichtenseite Jinri Toutiao, die Videoportale Douyin und Kuaishou und die Lifestyle-Plattform Xiaohongshu damit begonnen, die Standorte ihrer Nutzer sichtbar zu machen. Experten sehen dies als Signal, dass in den sozialen Netzwerken die Stimmung auf Parteilinie gebracht werden soll. Peking war im vergangenen Jahr vermehrt gegen große Technologiefirmen und deren Soziale-Medien-Plattformen mit harten Strafen vorgegangen. Vor allem die Unterhaltungsbranche sollte unter Kontrolle gebracht werden (China.Table berichtete).

Weibo kündigte im vergangenen Monat an, die IP-Standort-Funktion einzuführen, nachdem es im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland vermehrt zu Desinformationen auf der Plattform gekommen sei.

Weibo zählt monatlich über 570 Millionen aktive Nutzer. Ab sofort, so die Ankündigung am Donnerstag, wird die IP-Adresse der Nutzer auf ihren Kontoseiten und wenn sie Kommentare abgeben, angezeigt und kann nicht mehr deaktiviert werden. Für Weibo-Nutzer in China werden die Provinz oder Gemeinde als ihr Standort angezeigt. Für Nutzer aus dem Ausland wird das Land der IP-Adresse angezeigt. niw

China wird die Zölle auf Kohleimporte auf null senken. Das gab das Finanzministerium am Donnerstag bekannt. Die Zollsenkungen gelten von Anfang Mai bis Ende März 2023. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Zuvor lagen die Zölle gegenüber einigen Handelspartnern bei drei bis sechs Prozent.

Chinas Kohleimporte waren im März um 24 Prozent gesunken. Allerdings ist fragwürdig, ob die Maßnahme einen großen Effekt hat. Der Großteil der chinesischen Kohleversorgung stammt aus inländischen Quellen. Lediglich acht Prozent des Kohleverbrauchs wird importiert, wie Reuters berichtet. Die Zollsätze für wichtige Lieferanten wie Indonesien wurden schon in der Vergangenheit auf null Prozent gesetzt, wie Bloomberg berichtet. Der Zollsatz für Kohleimporte aus Russland lag jedoch zuvor bei sechs Prozent. Kohlehändler vermuten, dass die Importe aus Russland von der Zollsenkung profitieren werden.

Im vergangenen Jahr hatten die Kraftwerksbetreiber aufgrund hoher Kohlepreise keine ausreichenden Vorräte angelegt. Im Herbst kam es deswegen zu einer Stromkrise, die Industriebetriebe wochenlang in Aufruhr hielt und zu Stromrationierungen führte. Danach wurde die einheimische Kohleproduktion ausgeweitet und die Strompreise angepasst, sodass Kraftwerke auch bei hohen Kohlepreisen Gewinne machen können.

Die Behörden hatten die einheimische Kohleindustrie jüngst angewiesen, die Produktionskapazität in diesem Jahr um 300 Millionen Tonne zu steigern (China.Table berichtete). Ein staatsnahe Industrieverband bezweifelt jedoch, dass dieses Ziel erreicht werden kann. China könne in diesem Jahr lediglich 100 Millionen Tonnen an neuer Kapazität realisieren, sagte ein Analyst der China Coal Transportation and Distribution Association jüngst. Grund dafür seien Sicherheits- und Umweltregulierungen. Schon durch die Ausweitung der Kohleproduktion seit Ende letzten Jahres sind vermehrt Kohle-Kumpel bei Unfällen in den Minen der Volksrepublik ums Leben gekommen. nib

Ein großer Gerichtsfall gegen 47 Hongkonger Demokratie-Aktivisten wurde auf Anfang Juni verschoben. Das gaben die Behörden am Donnerstag bekannt. Die Aktivisten werden unter Berufung auf das Nationale Sicherheitsgesetz angeklagt. Viele der Angeklagten befinden sich laut Reuters seit Februar letzten Jahres in Untersuchungshaft. Dazu zählt beispielsweise der bekannte Aktivist Joshua Wong. Nur 13 der Aktivist:innen wurden gegen Kaution freigelassen.

Die 47 Personen wurden demnach wegen “Verschwörung zur Subversion” verhaftet. Sie hatten an einer inoffiziellen, nicht bindenden und unabhängig organisierten Vorwahl im Jahr 2020 teilgenommen, um Kandidaten für die inzwischen verschobenen Kommunalwahlen auszuwählen.

Esther Toh, Richterin am Obersten Gerichtshof, sagte am Dienstag in einer Erklärung, dass die verfahrenstechnischen Entwicklungen in dem Fall darauf hindeuten, dass es “eine lange Verzögerung bis zum Prozess geben wird“. Das Nationale Sicherheitsgesetz wurde Hongkong im Jahr 2020 durch China auferlegt. nib

Chinas Führung reagiert auf die hohe Ansteckungsgefahr durch die Omikron-Variante mit radikalen Lockdowns des öffentlichen Lebens. Wie einst in Wuhan musste sich in Dutzenden Städten seit Frühjahr jeder vierte Chinese – bislang mehr als 350 Millionen Menschen – für unterschiedlich lange Zeiten isolieren und einsperren lassen. Nur dank des Internets können sich die Betroffenen bislang mit Essen und lebensnotwendigen Gütern mehr schlecht als recht versorgen. Sie nutzen zugleich die neue virtuelle Realität, um ihren Unmut offen kundzutun.

Ein Beispiel dafür: Abergläubische Pekinger dachten am 4. März sofort an ein böses Omen, manche hofften sogar darauf. Einen Tag vor Eröffnung der jährlichen Parlamentssitzung des Volkskongresses verbreitete sich online die Nachricht über einen sonderbaren Vorfall. Im Taihedian (太和殿), der Halle der Höchsten Harmonie im Kaiserpalast, einst das Zentrum der imperialen Macht, war das Eingangstor umgekippt. Ein Wirbelsturm hätte das wuchtige Portal eingedrückt. Verwackelte Handyaufnahmen zeigten das riesige Holztor am Boden liegen.

Für die einen war es ein althergebrachtes Zeichen, wenn Chinas Herrschern das Mandat des Himmels entzogen wurde und sich ein Wechsel der Dynastie ankündigt. Parteichef Xi Jinping wird zwar in vielen Online-Beiträgen über den Vorfall nicht direkt genannt, aber auf ihn mit seinem Spitznamen “Teigtasche” (包子) krude angespielt.

Es war eines von den derzeit vielen Gerüchten (谣言), die sich in Chinas Internet ein Katz und Maus-Spiel mit der Zensur liefern. Viele Blogger nutzen raffinierte Wortspiele für politische Witze. Das war auch beim umgefallenen Tor so. Immer wieder verhöhnen Blogger die Abgeordneten des Volkskongresses als willfährige Sprücheklopfer, die “viel Wind machen” (吹风), um der chinesischen Führung zu schmeicheln. Da sich am 4. März Tausende Delegierte in Peking einfanden, hätte ihr gemeinsames Gepuste sogar das mächtige Kaiserpalast-Portal zum Einsturz gebracht.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Tor wirklich umfiel. Die Videoclips wirken getürkt; in Peking kam es an dem Tag zu keinen anormalen Wetterphänomenen. Die Nachricht war wohl eine Fake-News (假新闻). Aber sie bot sich an, um den weitverbreiteten Frust über die derzeitigen Zustände in den Städten unter Lockdown abzulassen.

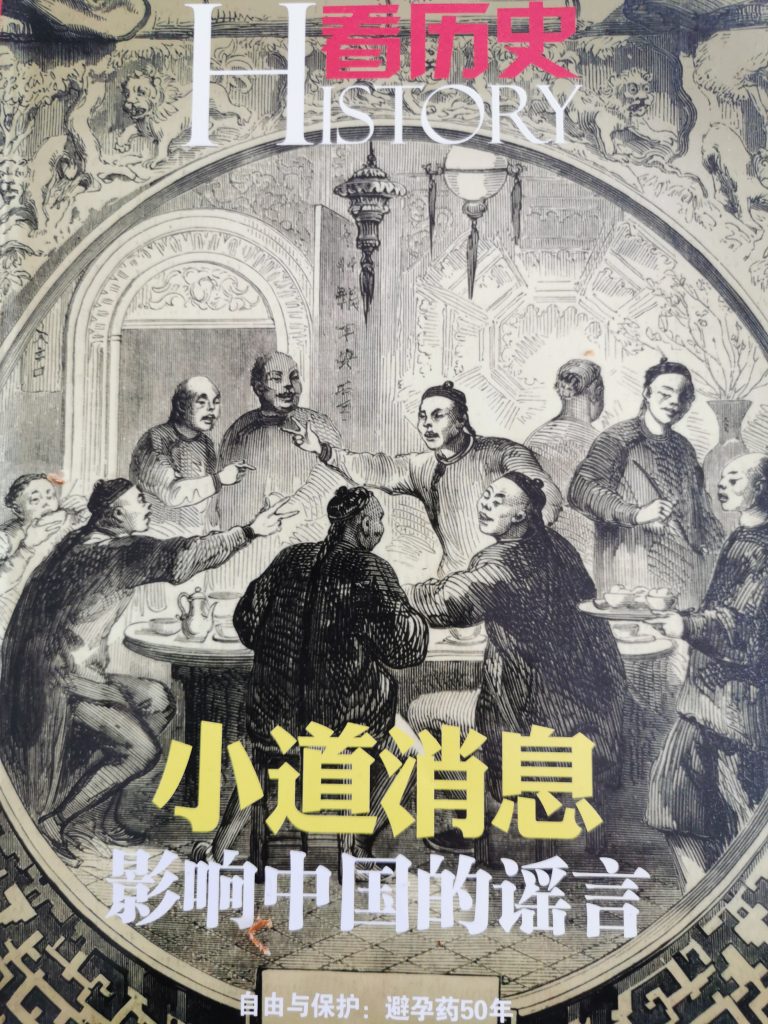

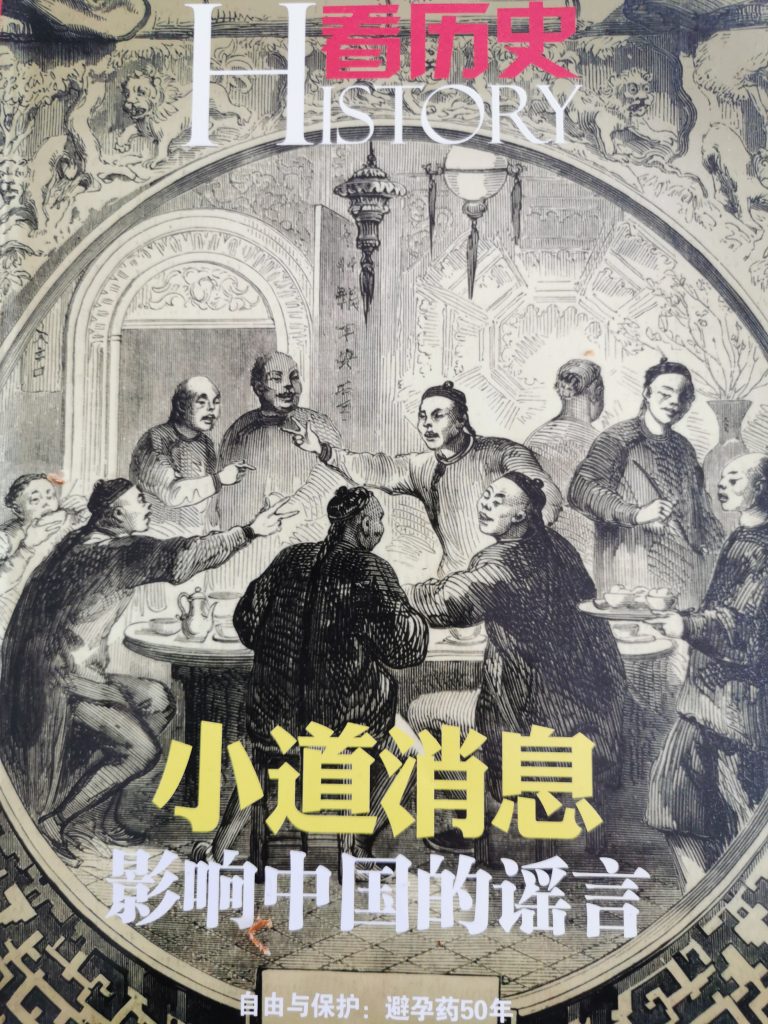

In der von Despoten beherrschten unfreien Gesellschaft Chinas, gab es für heimlichen politischen Klatsch und Tratsch einst einen eigenen Begriff, die Xiaodao Xiaoxi (小道消息), was wörtlich bedeutet: “Nachrichten, die über den kleinen Weg gehen.” Gelehrte und Kaufleute trafen sich in ihren Höfen und tuschelten über Skandalöses im öffentlichen Leben oder am Kaiserhof. Das renommierte chinesische Magazin “Geschichte” (看历史) veröffentlichte 2010 ein Sonderheft, wie die Xiaodao Xiaoxi zu explosiven Gerüchten anwuchsen und politische Entwicklungen beeinflussten – sowohl für feudale Herrscher wie später für Maos Kommunisten nach Gründung der Volksrepublik (小道消息:影响中国的谣言).

So verbreiteten die Menschen etwa im Frühjahr 1891 in Ostchinas Stadt Yangzhou empörende Gerüchte, wonach christliche Missionare chinesische Kleinkinder umbrachten, um aus ihren Augen Medizin oder Silber zu gewinnen. Sie führten zum “heiligen Krieg” gegen Missionare, Ausländer und chinesische Christen. Früher schon hatten Anhänger der konfuzianischen Lehren mit pseudo-religiösen Wahnvorstellungen gegen sie mobil gemacht. Pamphlete dämonisierten schon die Jesuiten um Matteo Ricci als Alchemisten, die dafür angeblich Chinesen umbrachten.

Gerüchte konnten die politische Stabilität zerstören, wenn die sozialen Widersprüche in der Gesellschaft ausgeprägt waren. Nur über offene Informationen hätten sie entschärft werden können, zieht die Zeitschrift ein Fazit. Das gilt unverändert bis heute, wo Gerüchte, Fake-News und Witze Ausdruck eines tief sitzenden Unmuts über die Verhältnisse sind.

Peking nimmt das so ernst, dass es nicht nur mit der üblichen harschen Unterdrückung und Ausweitung der Zensur reagierte. Neben Covid-19 müsse sich China vor der Gefahr einer “sekundären Epidemie” hüten, die über Gerüchte weiterverbreitet wird. Parteichef Xi ließ schon am 29. August 2018 eine ZK-Kommission für Cyberraum und Informationstechnologie gründen (中央网络安全和信息化委员会), um (vermeintliche) Gerüchte richtigzustellen (辟谣平台). Nach ihrer Webseite seien bis heute mehr als 30.000 Gerüchte angezeigt worden, von denen 9.000 mit einem roten Stempel “Falschmeldung” gekennzeichnet wurden.

Partei und Staat entscheiden, was Fake-News sind oder was ein Gerücht ist. Doch immer absurdere Verschwörungstheorien (阴谋论) gehen nicht von Bloggern aus, sondern von Parteibehörden wie dem Außenministerium. Dort machte sich der Außenamtssprecher Zhao Lijian einen Namen als “Wolfskrieger”, nachdem er die Schuld am Coronavirus-Ausbruch den USA in die Schuhe schob und Washington auch unterstellte, an angeblichen Experimenten zur Herstellung biochemischer Waffen in der Ukraine beteiligt zu sein. Zhao trug so dick auf, dass ihn – trotz seiner Appelle an den Patriotismus – chinesische Blogger mittlerweile selbst zur Zielscheibe ihres Hohns machen.

Im Netz finden sich alle Formen von Anspielungen auf den inkompetenten Umgang der Partei mit der Pandemie. Ein Blogger setzte in einer Fotomontage eine Schnecke auf eine Rasierklinge und schrieb darunter: “Vorwärts kann sie nicht, rückwärts auch nicht. Auf der Stelle verharren, ist keine Option.”

Fantasie bewies ein anderer Blogger, der die berühmte Wolkenkratzer-Silhouette von Pudong zum Gemüsearrangement verfremdete als sein Vorwurf an die Behörden, Shanghais Bürger im Lockdown ungenügend zu versorgen.

Die politischen Witze sind virtuelle Ohrfeigen für Xi, der sich, die Partei und sein überlegenes sozialistisches System ständig selbst lobt, wie vorbildlich sie die Pandemie bekämpft haben im Vergleich zum Chaos im Westen.

Die Blogger wehren sich dagegen mit ihren Witzen. In den vergangenen Tagen erschienen in Peking tägliche Online-Sammlungen politischer Witze unter dem Stichwort “Pekinger Pointen vom gestrigen Tag”. (昨天北京人的段子). Da werden, solange die Pekinger noch einkaufen gehen können, Überlebenslisten für Nahrungsmittel geteilt und was man aus den Erfahrungen der vom Lockdown überrumpelten, einst so hochnäsigen Shanghaier lernen kann: “Pekinger: Kauft Euch Eistruhen, damit ihr einen zweiten Kühlschrank zur Sicherheit habt.”

Ähnliche virtuelle Massenreaktionen wie zurzeit in Shanghai und Peking habe ich bereits 2003 miterlebt, als Chinas Führung die damalige Vorgängerseuche Sars zuerst abstritt und dann so wie 2020 in Wuhan verschleiern ließ. Erst als es nicht mehr anders ging, ließ Peking das ganze Land zur Abwehr von Sars mobilisieren.

Die Bevölkerung geriet damals im Internet außer sich vor Zorn. Die Partei tolerierte anfangs ihre virtuelle Kritik, nutzte sie als Ventil für die Emotionen und bestrafte einige höhere Funktionäre. Nach wenigen Monaten war alles vergessen. Chinas KP drehte nun den Spieß um, erklärte sich zum Sieger daraus und rechnete mit Aktivisten ab.

Virtuelle Massenwut und Solidarität mit den Opfern entluden sich in den vergangenen zwei Jahren immer wieder. Online-Gefühlsausbrüche “halten nie lange an. Sie führen auch nicht zu Widerstandsaktionen in Chinas realer Welt”, schreibt China-Experte James Palmer, Herausgeber des China Policy Brief: “Blogger gehen mit ihren Online-Postings ein mildes Risiko ein. Proteste im realen Leben aber sind unter der Herrschaft Xis noch gefährlicher geworden.”

Zumindest verrät der von den Lockdowns ausgelöste Massenunmut im Netz, wie es um die wirkliche Stimmung der Menschen bestellt ist. Gäbe es freie Wahlen und unzensierte Medien in China, müsste sich Xi warm anziehen.

David Chin tritt als China-Länderchef der UBS Gruppe zurück. Er ist damit die dritte Führungskraft eines globalen Kreditinstituts in China, die in diesem Monat zurücktritt, wie Bloomberg berichtet. Chin wird nach zwei Jahren im Amt von Eugene Qian, Chairman von UBS Securities, beerbt.

Fernweh? Irgendwann wird auch die Corona-Pandemie enden. Dann könnten die Zhangjiajie Steinsäulen bei Wulingyuan in der Provinz Hunan ein lohnendes Reiseziel sein. Seit 1992 ist es Unesco-Weltnaturerbe.

Container-Staus vor chinesischen Häfen beschäftigen europäische Logistiker seit vielen Monaten. Wegen der Lockdowns chinesischer Küstenstädte warten jetzt wieder mehr Schiffe, wie Christiane Kühl berichtet. Analysten nennen die Containerschiffe bereits schwimmende Lagerhäuser. Hafenbetreiber in Europa erwarten für 2022 noch mehr Durcheinander als schon 2021. Denn die Container stauen infolge der Störungen auch in Europa.

Auch Chinas Sozialkreditsystem sorgt bei ausländischen Unternehmen vor Ort für Kopfschmerzen. Zwei Jahre nach der schrittweisen Einführung sind viele Details des Systems noch immer unklar. So werden zwar Umwelt-, Zoll- und Steuerdaten gesammelt, aber keiner weiß, ob und wie sie miteinander verknüpft werden. Ein national einheitliches System gibt es nicht. Deutsche Unternehmen befürchten zudem Datenklau und Wettbewerber, wie Marcel Grzanna berichtet.

In China steigt der Frust über Covid-Lockdowns. Die Wut auf Behörden, die hunderte Millionen Menschen einsperren, auf Mängel bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten, entlädt sich vor allem im Internet. Und überraschenderweise lässt Peking einige kritische Äußerungen durch die Zensur durch, berichtet Johnny Erling in seiner Kolumne. Spott und politische Witze auf den sozialen Netzwerken dienen als Ventil, damit die Menschen ihren Dampf ablassen können.

Wir wünschen ein schönes Wochenende!

Sie sind wieder da: Vor Chinas Küsten haben sich wieder die berüchtigten Schiffsstaus gebildet, die seit Beginn der Pandemie immer wieder die globalen Lieferketten durcheinander bringen. Am vergangenen Mittwoch lagen laut Daten von Bloomberg 230 Schiffe auf der gemeinsamen Reede vor den Häfen von Shanghai und Ningbo. Am gestrigen Donnerstag stufte die Fachwebsite Vesselfinder bereits 296 Schiffe vor Ningbo und Shanghais Häfen als “erwartet” ein. Manches wird über Shenzhen umgeleitet, sodass sich auch dort bereits wieder Schiffe stauen.

Die Häfen in Shanghai operieren in einem “Closed-Loop”-System halbwegs normal weiter, sind aber von der Stadt abgeschottet (China.Table berichtete). Der Zugang für Lastwagen ist stark eingeschränkt. Container warten dort laut Bloomberg derzeit im Durchschnitt 12 Tage, bevor sie per Lkw abgeholt werden. Gekühlte und gefährliche Güter werden gar nicht umgeschlagen. Umgekehrt gelangen Waren für den Export nicht in den Hafen.

Experten weisen auf den enormen Anteil Shanghais am weltweiten Warenverkehr hin. Viele besonders gefragte und wichtige Produkte werden von hier verschifft. “Die Exportgüter mit dem höchsten Wert, die via Shanghai gehen, sind Computer, Mikrochips und Halbleiter sowie Autoteile”, sagt Chris Rogers, Researcher beim digitalen Spediteur Flexport. Bei Computern und Autoteilen wickelt Shanghai jeweils gut zehn Prozent der chinesischen Exporte ab. Bei Halbleitern betrage der Anteil Shanghais sogar fast 20 Prozent. “Daher stellt der Engpass für Exporteure all dieser Waren ein ernstes Problem dar.” In den USA und Europa gebe es erste Engpässe, so Rogers zu China.Table. “Waren, die die Menschen brauchen, stecken auf Schiffen fest, die bereits als ‘schwimmende Lagerhäuser’ bezeichnet werden.” Von Asien nach Europa brauche ein Schiff heute rund 120 statt der üblichen 50 Tage.

Insgesamt gebe es weltweit eine Container-Kapazität von rund 25 Millionen Standardcontainern (TEU), erklärt Philip Oetker, Chief Commercial Officer der Reederei Hamburg Süd. Von dieser Kapazität sei ein immer geringerer Teil auch tatsächlich auf den Meeren unterwegs, so Oetker am Donnerstag auf einem von China.Table unterstützten Webinar der Deutschen Außenhandelskammer (AHK) in Hongkong. Im Januar 2020 waren demnach noch rund 19 Millionen Standardcontainer (TEU) auf Schiffen im aktiven Einsatz. Heute seien es nur noch 16,5 Millionen TEU, so Oetker unter Berufung auf eine Studie von McKinsey.

Zu den Gründen für das seit nunmehr über zwei Jahren anhaltenden Verkehrschaos auf See gehören neben der Coronavirus-Pandemie auch Sondereffekte wie die Havarie der “Ever Given”. Und nun kommt noch der Krieg in der Ukraine hinzu, der Warenströme umleitet und die Kosten hochtreibt – nicht nur für Rohstoffe selbst, die nun nicht mehr aus Russland bezogen werden. Sondern nach Angaben von Axel Mattern, Geschäftsführer des Hamburger Hafens, auch für den Logistiksektor – etwa durch längere Wege und Zeiten. Kohle komme nach Hamburg zum Beispiel heute nicht mehr aus Russland, sondern aus Australien, so Mattern im AHK-Webinar.

Der Anteil der Corona-Pandemie an der Lage ist jedenfalls groß. Auf China entfallen etwa zwölf Prozent des Welthandels, sodass die durch die Null-Covid-Politik entstandenen Probleme die gesamte Welt betreffen. Diese entstehen zum Teil durch zusätzliche Effekte, wie etwa das Corona-Stimulus-Paket der USA von 2021: Dadurch explodierte dort die Nachfrage nach Waren, von denen viele aus China stammen. Aufgrund der Schiffsstaus vor China können aber die vielen in den USA angekommenen Kisten nicht wieder im gewohnten Tempo in die Volksrepublik zurück – weder leer, noch mit Exportwaren gefüllt. Die Terminals sind übervoll mit Containern, wie auch in Europa. Dort wird das Durcheinander verstärkt durch die Nähe zum Krieg in der Ukraine. Rotterdam, Hamburg, Antwerpen und drei Häfen in Großbritannien sind ausgelastet oder überlastet.

Die Häfen merken die Folgen ganz deutlich. “Container stehen bei uns derzeit um 60 Prozent länger als normalerweise“, sagt Thomas Lütje, Sales Director beim Hamburger Terminalbetreiber HHLA in dem Webinar. “Wir haben wenig Platz, denn Terminals sind angelegt, Container umzuschlagen, nicht um sie zu lagern.” Derzeit warten laut Lütje sechs Schiffe auf einen HHLA-Anlegeplatz. “Das habe ich noch nie erlebt.”

Ein rasches Ende ist nicht in Sicht. “Wir erwarten ein größeres Durcheinander als im letzten Jahr“, sagte Jacques Vandermeiren, Geschäftsführer des Hafens von Antwerpen, mit Europas zweitgrößtem Containervolumen, kürzlich in einem Interview. “Das Durcheinander wird für das gesamte Jahr 2022 negative Auswirkungen haben, und zwar große negative Auswirkungen.”

Trotzdem veränderten sich seit Anfang 2022 die Erwartungen von Einkäufern in Übersee, wie Sunny Ho, Direktor der Spediteursvereinigung Hong Kong Shippers Council, auf dem Webinar berichtet. Die Einkäufer “sehen Covid als beinahe überstanden an. Während sie von 2020 bis 2022 Betriebsstörungen in der Logistik akzeptierten, heißt es heute: Das ist euer Problem, nicht meins.” So verlangten Einkäufer inzwischen wieder, dass der Spediteur die Kosten für die Luftfracht übernimmt, wenn das Schiff nicht pünktlich sei. “Das war vorher nicht so. Dabei leiden wir seit neun Monaten unter Störungen in Shenzhen und Hongkong, rund 400 Schiffsfahrten wurden storniert. Und es ist ja nicht nur der Lockdown selbst. Die Konsequenzen werden noch lange spürbar sein.”

Die Lage beschleunige den Trend hin zur Diversifizierung der Lieferketten, sagt Ho. “Käufer aus Übersee bitten Lieferanten in Hongkong, ihre Quellen zu diversifizieren.”

An geopolitische Risiken könne man sich nur so gut wie möglich anpassen, sagt Lütje von der HHLA. “Eines ist aber klar: Alle Logistikbetreiber sitzen dabei in einem Boot.” Dazu gehören in der Schifffahrt Speditionen, Reedereien und eben Häfen und Terminals. Man müsse in der Zukunft besser zusammenarbeiten als in früheren Zeiten, so Lütje. Die HHLA hatte erst im Oktober 35 Prozent ihres Terminals Tollerort an den Terminal-Arm der chinesischen Staatsreederei COSCO verkauft und setzt grundsätzlich große Hoffnungen auf den Warenverkehr mit China (China.Table berichtete).

Oetker von der Hamburg Süd wünscht sich derweil mehr Aufmerksamkeit für die Logistik als vor der Pandemie. “Marketing oder Finanzen wurden für wesentlich relevanter gehalten als die Logistik. Manager sollten das komplexe Ökosystem der Logistik und auch die Gründe für Staus besser verstehen.” Lütje hofft zudem auf mehr Pufferzeiten bei den Firmen statt der bislang üblichen, eng getakteten Just-in-time Produktion. Vielleicht finden die Logistiker nach dem Ende der aktuellen Krise ja bei ihren Kunden Gehör.

Mangelnde Transparenz, ungeklärte Zuständigkeiten, undurchsichtige Bewertungskriterien – noch immer sind zahlreiche Details zur Umsetzung von Chinas Sozialkredit-System für Unternehmen offen. Hinzu kommt die Angst der Unternehmen vor Denunziation, Missbrauch und neuen Markthürden. Die Firmen suchen bislang vergeblich nach Antworten auf ihre Fragen.

Schon vor einem Jahr hatte die Außenhandelskammer (AHK) in China mit Vertretern der verantwortlichen Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) die Ausrichtung eines Workshops vereinbart, um das Risiko, ins offene Messer zu laufen, für deutsche Unternehmen zu reduzieren. Stattgefunden hat die Veranstaltung allerdings noch nicht.

Die Verzögerungen sind nur teilweise durch die Covid-Politik im Land zu erklären. Kompetenzstreitigkeiten zwischen der NDRC und anderen relevanten Akteuren wie der chinesischen Zentralbank nehmen zusätzlich Zeit in Anspruch und stiften bei allen Betroffenen Verwirrung. Zwar ist die Reformkommission federführend. Doch weil das System entscheidenden Einfluss nimmt auf die Kreditvergabe an Unternehmen, lassen sich die Chefbanker nur ungern in ihren Arbeitsbereich hereinreden.

Auch ist unklar, zu welchen übergreifenden Bewertungen die zahlreichen Daten herangezogen werden. “Die Vergabe einer einheitlichen Sozialkreditnummer an ein Unternehmen ermöglicht auch Einträge aus dem Umweltbereich, der Qualitätsprüfung oder der Zollbehörde (China.Table berichtete). Wir wissen, dass diese Daten gesammelt werden. Aber es ist noch nicht klar, ob sie auch miteinander verknüpft werden”, sagt Veronique Dunai vom China-Kompetenzzentrum der IHK Frankfurt und Darmstadt.

Untersuchungen der IHK zeigen, dass die Unternehmen selbst nicht wissen, wie der Algorithmus zu seinen Bewertungen kommen wird. Dunai sprach am Donnerstag auf der Veranstaltung “Chinas Sozialkreditsystem: Welche Auswirkungen hat es auf deutsche Unternehmen?” aus der Reihe Global China Conversations des IfW Kiel.

Doris Fischer, Inhaberin des Lehrstuhls China Business and Economics der Julius-Maximilian Universität Würzburg, spricht von einem “Flickenteppich“. Es herrsche weiterhin Unsicherheit, welche Kriterien herangezogen würden und es gebe viele regionale Unterschiede. Und dass es immer noch nicht gelungen ist, ein national einheitliches System zu schaffen, sei ein Indikator dafür, dass “es auch in Zukunft immer wieder Anpassungen geben wird”.

Fischer vertritt die These, dass es ein Ziel des Sozialkreditsystems sei, in gewisser Weise den Mangel an verlässlicher Rechtsstaatlichkeit zu ersetzen. Großes Misstrauen zwischen chinesischen Geschäftspartnern werde traditionellerweise mit der Investition eines hohen Sozialkapitals überwunden. Sprich: Ein chinesisches Unternehmen investiert viel Geld in gemeinsame Restaurant- und Saunabesuche, um sicherzugehen, nicht an die Falschen zu geraten. “Das Sozialkreditsystem kann an dieser Stelle Vertrauen schaffen, wo bislang die persönliche Beziehungspflege Zeit und Geld gekostet hat”, sagt Fischer. Das Rechtssystem Chinas hatte ein solches Vertrauen in den vergangenen Jahren nicht zwingend hervorgebracht.

Doch das Vertrauen in das Sozialkreditsystem selbst muss auch erst einmal entstehen. Die deutschen Firmen sind von dessen wasserdichter Funktionalität jedenfalls noch nicht überzeugt. Dabei gehören sie selbst zu denen, die penibel darauf achten, sich nichts zuschulden kommen zu lassen. Wohl wissend, dass sie als ausländische Geschäftstreibende in China schnell ins Kreuzfeuer geraten können. “Eigentlich richtet sich das System gegen notorische Regelverstoßer, die man erziehen möchte, und nicht gegen die deutschen Unternehmen. Doch die sind nun einmal mitgefangen, mitgehangen”, sagt Fischer.

In der Praxis heißt das, die Firmen fürchten, dass ihnen Daten und Geschäftsgeheimnisse geklaut werden. Sie machen sich Sorgen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn sich Kunden bei der Marktaufsichtsbehörde beschweren – und das möglicherweise ungerechtfertigt. Oder kann ihnen der chinesische Staat mit Verweis auf das Sozialkreditsystem plötzlich neue Bedingungen stellen, ohne eine entsprechende Gesetzesgrundlage dafür zu benötigen?

Noch gibt es auch keine klare Antwort auf die Frage, was die exterritoriale Reichweite des Systems angeht. Beispielsweise könnte eine geschäftliche Verknüpfung der Muttergesellschaft mit litauischen Partnern für die Tochtergesellschaft in China Konsequenzen haben. Nach dem Streit um eine offizielle taiwanische Vertretung in Litauens Hauptstadt Vilnius hatten chinesische Behörden bereits den Import aller Waren aus dem baltischen EU-Staat gestoppt.

Der Mangel an klaren Kriterien birgt auch in Ausnahmesituationen Gefahren. Unternehmen, die wegen eines Lockdowns in Zahlungsschwierigkeiten geraten oder Regierungsaufträge nicht erfüllen können, sollten keine Abwertung erfahren. Veronique Dunai berichtet von einer deutschen Firma, die wegen einer Differenz von fünf US-Dollar zwischen den eigenen Angaben auf der Firmen-Internetseite und in der Geschäftslizenz eine schriftliche Mahnung und einen Eintrag ins System erhielt.

“Solange es kein einheitliches System gibt, öffnet der Faktor Mensch der Willkür Tür und Tor”, sagt Doris Fischer von der Universität Würzburg. Zumindest in einem Fall machte ein deutsches Unternehmen aber auch schon gute Erfahrungen, wie die IHK feststellte. In einem konkreten Versäumnis-Fall habe es klare Maßnahmen gegeben, die zur Löschung vorgegeben wurden. Binnen 24 Stunden nach Erledigung sei der Eintrag ins Sozialkreditsystem verschwunden.

Die nächste Veranstaltung aus der Reihe Global China Conversations der Kiel Institute China Initiative findet am 19. Mai statt. Diesmal geht es um “Wettlauf um Technologie-Souveränität: Der Fall staatlicher Unterstützung in der Halbleiterindustrie” mit Sprecher:innen vom BDI und der OECD. China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Von 30 bis 40 Prozent geringerem Ladungsaufkommen sprechen Betreiber und Häfen entlang der Nordroute der neuen Seidenstraße. Die Züge fahren zwar, erklärt Maria Leenen vom Beratungsunternehmen SCI Verkehr. “Doch sorgen sich die Kunden hochwertiger Containerfracht um die Sicherheit ihrer Ladung.”

Das betrifft vor allem Fahrten aus China Richtung Europa, denn noch immer gehen Warenlieferungen auf der Seidenstraße mit dem Zug größtenteils nur in diese Richtung. Um die Warenströme Richtung Westen aufrechtzuerhalten oder gar auszuweiten, bieten chinesische Betreiber finanzielle Sicherheiten an. Im März 2022 habe eine Betreibergesellschaft aus Xian mit der Übernahme von Kriegsversicherungszahlungen für Verlader begonnen, berichtet Leene. Sie gelten für alle russischen und europäischen Bestimmungsorte.

“Kriegsversicherungen werden für Güter abgeschlossen, die über Russland, Weißrussland und Polen als Nachbarländer der Ukraine transportiert werden.” Die Policen sollen laut der Unternehmensberaterin vor dem erhöhten Risiko einer Beschädigung oder Festsetzung durch militärische Operationen schützen. Die Versicherung sei zwar nicht obligatorisch, soll aber als Anreiz zum Güterverkehr zwischen China und der EU dienen.

Auf europäischer Seite halten sich die Auswirkungen durch den Krieg und die Sanktionen gegen Russland in Grenzen. In besonderem Maße wirtschaftlich betroffen, sieht sich die Logistikbranche hierzulande nicht. “Auch wenn sich die Kostensituation aufgrund exorbitant gestiegener Energiepreise verschärft hat, gelingt es, diese am Markt überwiegend vollständig zu überwälzen”, sagt Niels Beuck, Geschäftsführer und Leiter Schienengüterverkehr beim Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV). Sprich: Die Kosten werden an die Kunden durchgereicht. Denn um ihre Beschaffungswege und Lieferketten zu sichern, würden Industrie und Handel derzeit Preissprünge bei den Frachtraten sämtlicher Verkehrsträger akzeptieren. Ohnehin seien Logistikunternehmen aufgrund der hohen Güterverkehrsnachfrage derzeit vollständig ausgelastet, so Beuck.

Auch DB Cargo, eines der wichtigsten Transportunternehmen Europas, wiegelt die Auswirkungen des Kriegs für die Branche ab. Das Unternehmen sei “nur ein Player von vielen” entlang der Strecke, erklärt ein Unternehmenssprecher im Gespräch mit Europe.Table. Man habe keine eigenen Züge in Russland, die nun nicht mehr fahren könnten. Zudem sind Buchungen europäischer Unternehmen für Fahrten über Russland – obwohl diese durch die russische Staatsbahn RZD durchgeführt werden – nicht von den Sanktionen betroffen. Lediglich Finanzgeschäfte, wie der Kauf von Anteilen der RZD, sind unterbunden. Somit fallen nur europäische Exporte mit russischen Zielen weg. Beispielsweise werden Bauteile der Automobilindustrie nicht mehr an russische Werke geliefert, da hier Sanktionen greifen.

Ins Gewicht fällt dies jedoch nicht, da Überfahrten auf der Seidenstraße nach wie vor stattfinden. Dennoch scheint man sich auf eine Umgehung der Nordroute über Russland vorzubereiten. Es werde mit Hochdruck der sogenannte Mittelkorridor über Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien und die Türkei ausgebaut, heißt es vom DSLV. Die Fähren auf dem Kaspischen Meer seien jedoch ein limitierender Faktor des Mittelkorridors. “Ab September soll die Fährkapazität verdoppelt werden, von jetzt drei auf sechs Abfahrten”, so Geschäftsführer Beuck.

Die Transportzeit auf der Route beträgt laut dem niederländischen Logistikdienstleister Nunner Logistics, der den Mittelkorridor gemeinsam mit dem chinesischen Logistikunternehmen Tiedada und dem Duisburger Hafenbetreiber Duisport eingerichtet hat, 28 Tage. Auf der Nordroute sind die Container etwa 14 Tage unterwegs. Die Kapazitätssteigerung des Mittelkorridors könnten einen möglichen Ausfall der Nordroute daher nicht komplett kompensieren. Laut Beuck sei es aber eines von mehreren Puzzlestücken, um Transporte durch Russland zu umgehen. “Außerdem wird man nicht ad hoc die gleichen Mengen wie derzeit über die neue Route abwickeln können”, sagt Unternehmensberaterin Maria Leenen.

Die Schienenstrecke über Russland wird also auch weiterhin eine elementare Verbindungsader für den Warenverkehr zwischen China und der EU bleiben. Luftbeförderung ist aufgrund des weitgehend gesperrten russischen Luftraums, deutlich höherer Kosten und der schlechten CO2-Bilanz in den meisten Fällen keine Alternative. Der harte Corona-Lockdown in der chinesischen Metropole Shanghai, dem größten Containerhafen der Welt, gibt einer Ausweichmöglichkeit weitere erhebliche Bedeutung. Die Schiene bietet dabei einen weiteren Vorteil: Schiffsladungen via Shanghai müssen in beide Richtungen zusätzlich via Zug verladen werden, um vom Ursprungsort zum Hafen oder vom Hafen zum Ziel zu gelangen. Dieser Zwischenschritt fällt weg und die Güter können auch in Mittelchina, wo viele Waren produziert werden, aufgeladen oder entladen werden.

03.05.2022, 18:00 Uhr (04.05., 00:00 Uhr Beijing Time)

Supply Chain Now, Webinar: Preparing for the Uyghur Forced Labor Prevention Act and Regulations Alike Mehr

03.05.2022, 19:00 Uhr (04.05.2022, 01:00 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Vorlesung: Wang Shu-Li – The Heritage Complex in China Mehr

03.05.2022, 03:00 Uhr (09:00 Uhr Beijing Time)

Brighttalk, Webinar: Global & China connectivity challenges? Optimize it now! Mehr

03.05.2022, 16:00 Uhr (22:00 Uhr Beijing Time)

Global China Connection Copenhagen Business School, Webinar: Online Panel Debate: China in Africa Mehr

04.05.2022, 18:15 Uhr (05.05., 00:15 Uhr Beijing Time)

Freie Universität Berlin, vor Ort und Webinar: Chinesisch studieren: Dimensionen und Lernziele einer distanten Fremdsprache im akademischen Kontext Mehr

05.05.2022, 06:00 Uhr (12:00 Uhr Beijing Time)

AHK Hong Kong, Webinar: Economic Outlook Asia-Pacific: The Comeback Year? Mehr

05.05.2022, 19:00 Uhr (06.05., 01:00 Uhr Beijing Time)

Women in Chemicals Incorporated, Webinar: Multinationals and China: Navigating Turbulence Webinar ft. Arthur Kroeber Mehr

Pony.ai und Baidu dürfen in Peking seit Donnerstag weitere selbstfahrende Taxis betreiben. Die zuständigen Behörden haben dafür grünes Licht gegeben, wie die Financial Times berichtet. Allerdings muss demnach ein Fahrer mit im Wagen sitzen, der im Notfall eingreifen kann. Die 14 neu zugelassenen Autos dürfen in einer 60 Quadratkilometer großen Zone im Yizhuang-Bezirk fahren. Zuvor hatten die beiden Unternehmen ein fünfmonatiges Pilotprogramm durchgeführt, wie das Wirtschaftsportal Caixin berichtet. Peking folgt kleineren chinesischen Städten bei der Zulassung der sogenannten Robo-Taxis.

Das von Toyota unterstützte Pony.ai hatte in der vergangenen Woche schon in Guangzhou eine Lizenz zum Betreiben selbstfahrender Taxis erhalten. Ab Mai sollen 100 Autos auf die Straßen kommen – auch in Guangzhou allerdings mit einem Fahrer hinter dem Steuer. In Kalifornien hatte Pony.ai die Lizenz für Tests ohne menschliche Fahrer nach sechs Monaten wieder verloren. Ein selbstfahrendes Auto war bei einem Spurwechsel gegen ein Verkehrsschild gerast.

Laut einem Analysten liegt die erfolgreiche Kommerzialisierung selbstfahrender Taxis noch in weiter Ferne. Die Beförderung von Fahrgästen durch fahrerlose Unternehmen koste derzeit mehr Geld als durch normale Taxis und Ride-Hailing-Dienste. nib

Der Kurznachrichtendienst Weibo will künftig den Standort seiner Nutzer veröffentlichen. Laut einem Post des Unternehmens sollen “böswillige Desinformation und das automatisierte Stehlen von Webinhalten reduziert werden und die Authentizität und Transparenz der verbreiteten Inhalte sichergestellt werden”.

Weibo begründet den Schritt damit, dass es “sich immer dafür eingesetzt hat, eine gesunde und geordnete Diskussionsatmosphäre aufrechtzuerhalten und die Rechte und Interessen der Benutzer zu schützen, um schnell echte und effektive Informationen zu erhalten”. Bereits im vergangenen Monat hatten andere Plattformen wie die Nachrichtenseite Jinri Toutiao, die Videoportale Douyin und Kuaishou und die Lifestyle-Plattform Xiaohongshu damit begonnen, die Standorte ihrer Nutzer sichtbar zu machen. Experten sehen dies als Signal, dass in den sozialen Netzwerken die Stimmung auf Parteilinie gebracht werden soll. Peking war im vergangenen Jahr vermehrt gegen große Technologiefirmen und deren Soziale-Medien-Plattformen mit harten Strafen vorgegangen. Vor allem die Unterhaltungsbranche sollte unter Kontrolle gebracht werden (China.Table berichtete).

Weibo kündigte im vergangenen Monat an, die IP-Standort-Funktion einzuführen, nachdem es im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland vermehrt zu Desinformationen auf der Plattform gekommen sei.

Weibo zählt monatlich über 570 Millionen aktive Nutzer. Ab sofort, so die Ankündigung am Donnerstag, wird die IP-Adresse der Nutzer auf ihren Kontoseiten und wenn sie Kommentare abgeben, angezeigt und kann nicht mehr deaktiviert werden. Für Weibo-Nutzer in China werden die Provinz oder Gemeinde als ihr Standort angezeigt. Für Nutzer aus dem Ausland wird das Land der IP-Adresse angezeigt. niw

China wird die Zölle auf Kohleimporte auf null senken. Das gab das Finanzministerium am Donnerstag bekannt. Die Zollsenkungen gelten von Anfang Mai bis Ende März 2023. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Zuvor lagen die Zölle gegenüber einigen Handelspartnern bei drei bis sechs Prozent.

Chinas Kohleimporte waren im März um 24 Prozent gesunken. Allerdings ist fragwürdig, ob die Maßnahme einen großen Effekt hat. Der Großteil der chinesischen Kohleversorgung stammt aus inländischen Quellen. Lediglich acht Prozent des Kohleverbrauchs wird importiert, wie Reuters berichtet. Die Zollsätze für wichtige Lieferanten wie Indonesien wurden schon in der Vergangenheit auf null Prozent gesetzt, wie Bloomberg berichtet. Der Zollsatz für Kohleimporte aus Russland lag jedoch zuvor bei sechs Prozent. Kohlehändler vermuten, dass die Importe aus Russland von der Zollsenkung profitieren werden.

Im vergangenen Jahr hatten die Kraftwerksbetreiber aufgrund hoher Kohlepreise keine ausreichenden Vorräte angelegt. Im Herbst kam es deswegen zu einer Stromkrise, die Industriebetriebe wochenlang in Aufruhr hielt und zu Stromrationierungen führte. Danach wurde die einheimische Kohleproduktion ausgeweitet und die Strompreise angepasst, sodass Kraftwerke auch bei hohen Kohlepreisen Gewinne machen können.

Die Behörden hatten die einheimische Kohleindustrie jüngst angewiesen, die Produktionskapazität in diesem Jahr um 300 Millionen Tonne zu steigern (China.Table berichtete). Ein staatsnahe Industrieverband bezweifelt jedoch, dass dieses Ziel erreicht werden kann. China könne in diesem Jahr lediglich 100 Millionen Tonnen an neuer Kapazität realisieren, sagte ein Analyst der China Coal Transportation and Distribution Association jüngst. Grund dafür seien Sicherheits- und Umweltregulierungen. Schon durch die Ausweitung der Kohleproduktion seit Ende letzten Jahres sind vermehrt Kohle-Kumpel bei Unfällen in den Minen der Volksrepublik ums Leben gekommen. nib

Ein großer Gerichtsfall gegen 47 Hongkonger Demokratie-Aktivisten wurde auf Anfang Juni verschoben. Das gaben die Behörden am Donnerstag bekannt. Die Aktivisten werden unter Berufung auf das Nationale Sicherheitsgesetz angeklagt. Viele der Angeklagten befinden sich laut Reuters seit Februar letzten Jahres in Untersuchungshaft. Dazu zählt beispielsweise der bekannte Aktivist Joshua Wong. Nur 13 der Aktivist:innen wurden gegen Kaution freigelassen.

Die 47 Personen wurden demnach wegen “Verschwörung zur Subversion” verhaftet. Sie hatten an einer inoffiziellen, nicht bindenden und unabhängig organisierten Vorwahl im Jahr 2020 teilgenommen, um Kandidaten für die inzwischen verschobenen Kommunalwahlen auszuwählen.

Esther Toh, Richterin am Obersten Gerichtshof, sagte am Dienstag in einer Erklärung, dass die verfahrenstechnischen Entwicklungen in dem Fall darauf hindeuten, dass es “eine lange Verzögerung bis zum Prozess geben wird“. Das Nationale Sicherheitsgesetz wurde Hongkong im Jahr 2020 durch China auferlegt. nib

Chinas Führung reagiert auf die hohe Ansteckungsgefahr durch die Omikron-Variante mit radikalen Lockdowns des öffentlichen Lebens. Wie einst in Wuhan musste sich in Dutzenden Städten seit Frühjahr jeder vierte Chinese – bislang mehr als 350 Millionen Menschen – für unterschiedlich lange Zeiten isolieren und einsperren lassen. Nur dank des Internets können sich die Betroffenen bislang mit Essen und lebensnotwendigen Gütern mehr schlecht als recht versorgen. Sie nutzen zugleich die neue virtuelle Realität, um ihren Unmut offen kundzutun.

Ein Beispiel dafür: Abergläubische Pekinger dachten am 4. März sofort an ein böses Omen, manche hofften sogar darauf. Einen Tag vor Eröffnung der jährlichen Parlamentssitzung des Volkskongresses verbreitete sich online die Nachricht über einen sonderbaren Vorfall. Im Taihedian (太和殿), der Halle der Höchsten Harmonie im Kaiserpalast, einst das Zentrum der imperialen Macht, war das Eingangstor umgekippt. Ein Wirbelsturm hätte das wuchtige Portal eingedrückt. Verwackelte Handyaufnahmen zeigten das riesige Holztor am Boden liegen.

Für die einen war es ein althergebrachtes Zeichen, wenn Chinas Herrschern das Mandat des Himmels entzogen wurde und sich ein Wechsel der Dynastie ankündigt. Parteichef Xi Jinping wird zwar in vielen Online-Beiträgen über den Vorfall nicht direkt genannt, aber auf ihn mit seinem Spitznamen “Teigtasche” (包子) krude angespielt.

Es war eines von den derzeit vielen Gerüchten (谣言), die sich in Chinas Internet ein Katz und Maus-Spiel mit der Zensur liefern. Viele Blogger nutzen raffinierte Wortspiele für politische Witze. Das war auch beim umgefallenen Tor so. Immer wieder verhöhnen Blogger die Abgeordneten des Volkskongresses als willfährige Sprücheklopfer, die “viel Wind machen” (吹风), um der chinesischen Führung zu schmeicheln. Da sich am 4. März Tausende Delegierte in Peking einfanden, hätte ihr gemeinsames Gepuste sogar das mächtige Kaiserpalast-Portal zum Einsturz gebracht.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Tor wirklich umfiel. Die Videoclips wirken getürkt; in Peking kam es an dem Tag zu keinen anormalen Wetterphänomenen. Die Nachricht war wohl eine Fake-News (假新闻). Aber sie bot sich an, um den weitverbreiteten Frust über die derzeitigen Zustände in den Städten unter Lockdown abzulassen.

In der von Despoten beherrschten unfreien Gesellschaft Chinas, gab es für heimlichen politischen Klatsch und Tratsch einst einen eigenen Begriff, die Xiaodao Xiaoxi (小道消息), was wörtlich bedeutet: “Nachrichten, die über den kleinen Weg gehen.” Gelehrte und Kaufleute trafen sich in ihren Höfen und tuschelten über Skandalöses im öffentlichen Leben oder am Kaiserhof. Das renommierte chinesische Magazin “Geschichte” (看历史) veröffentlichte 2010 ein Sonderheft, wie die Xiaodao Xiaoxi zu explosiven Gerüchten anwuchsen und politische Entwicklungen beeinflussten – sowohl für feudale Herrscher wie später für Maos Kommunisten nach Gründung der Volksrepublik (小道消息:影响中国的谣言).

So verbreiteten die Menschen etwa im Frühjahr 1891 in Ostchinas Stadt Yangzhou empörende Gerüchte, wonach christliche Missionare chinesische Kleinkinder umbrachten, um aus ihren Augen Medizin oder Silber zu gewinnen. Sie führten zum “heiligen Krieg” gegen Missionare, Ausländer und chinesische Christen. Früher schon hatten Anhänger der konfuzianischen Lehren mit pseudo-religiösen Wahnvorstellungen gegen sie mobil gemacht. Pamphlete dämonisierten schon die Jesuiten um Matteo Ricci als Alchemisten, die dafür angeblich Chinesen umbrachten.

Gerüchte konnten die politische Stabilität zerstören, wenn die sozialen Widersprüche in der Gesellschaft ausgeprägt waren. Nur über offene Informationen hätten sie entschärft werden können, zieht die Zeitschrift ein Fazit. Das gilt unverändert bis heute, wo Gerüchte, Fake-News und Witze Ausdruck eines tief sitzenden Unmuts über die Verhältnisse sind.

Peking nimmt das so ernst, dass es nicht nur mit der üblichen harschen Unterdrückung und Ausweitung der Zensur reagierte. Neben Covid-19 müsse sich China vor der Gefahr einer “sekundären Epidemie” hüten, die über Gerüchte weiterverbreitet wird. Parteichef Xi ließ schon am 29. August 2018 eine ZK-Kommission für Cyberraum und Informationstechnologie gründen (中央网络安全和信息化委员会), um (vermeintliche) Gerüchte richtigzustellen (辟谣平台). Nach ihrer Webseite seien bis heute mehr als 30.000 Gerüchte angezeigt worden, von denen 9.000 mit einem roten Stempel “Falschmeldung” gekennzeichnet wurden.

Partei und Staat entscheiden, was Fake-News sind oder was ein Gerücht ist. Doch immer absurdere Verschwörungstheorien (阴谋论) gehen nicht von Bloggern aus, sondern von Parteibehörden wie dem Außenministerium. Dort machte sich der Außenamtssprecher Zhao Lijian einen Namen als “Wolfskrieger”, nachdem er die Schuld am Coronavirus-Ausbruch den USA in die Schuhe schob und Washington auch unterstellte, an angeblichen Experimenten zur Herstellung biochemischer Waffen in der Ukraine beteiligt zu sein. Zhao trug so dick auf, dass ihn – trotz seiner Appelle an den Patriotismus – chinesische Blogger mittlerweile selbst zur Zielscheibe ihres Hohns machen.

Im Netz finden sich alle Formen von Anspielungen auf den inkompetenten Umgang der Partei mit der Pandemie. Ein Blogger setzte in einer Fotomontage eine Schnecke auf eine Rasierklinge und schrieb darunter: “Vorwärts kann sie nicht, rückwärts auch nicht. Auf der Stelle verharren, ist keine Option.”

Fantasie bewies ein anderer Blogger, der die berühmte Wolkenkratzer-Silhouette von Pudong zum Gemüsearrangement verfremdete als sein Vorwurf an die Behörden, Shanghais Bürger im Lockdown ungenügend zu versorgen.

Die politischen Witze sind virtuelle Ohrfeigen für Xi, der sich, die Partei und sein überlegenes sozialistisches System ständig selbst lobt, wie vorbildlich sie die Pandemie bekämpft haben im Vergleich zum Chaos im Westen.

Die Blogger wehren sich dagegen mit ihren Witzen. In den vergangenen Tagen erschienen in Peking tägliche Online-Sammlungen politischer Witze unter dem Stichwort “Pekinger Pointen vom gestrigen Tag”. (昨天北京人的段子). Da werden, solange die Pekinger noch einkaufen gehen können, Überlebenslisten für Nahrungsmittel geteilt und was man aus den Erfahrungen der vom Lockdown überrumpelten, einst so hochnäsigen Shanghaier lernen kann: “Pekinger: Kauft Euch Eistruhen, damit ihr einen zweiten Kühlschrank zur Sicherheit habt.”

Ähnliche virtuelle Massenreaktionen wie zurzeit in Shanghai und Peking habe ich bereits 2003 miterlebt, als Chinas Führung die damalige Vorgängerseuche Sars zuerst abstritt und dann so wie 2020 in Wuhan verschleiern ließ. Erst als es nicht mehr anders ging, ließ Peking das ganze Land zur Abwehr von Sars mobilisieren.

Die Bevölkerung geriet damals im Internet außer sich vor Zorn. Die Partei tolerierte anfangs ihre virtuelle Kritik, nutzte sie als Ventil für die Emotionen und bestrafte einige höhere Funktionäre. Nach wenigen Monaten war alles vergessen. Chinas KP drehte nun den Spieß um, erklärte sich zum Sieger daraus und rechnete mit Aktivisten ab.

Virtuelle Massenwut und Solidarität mit den Opfern entluden sich in den vergangenen zwei Jahren immer wieder. Online-Gefühlsausbrüche “halten nie lange an. Sie führen auch nicht zu Widerstandsaktionen in Chinas realer Welt”, schreibt China-Experte James Palmer, Herausgeber des China Policy Brief: “Blogger gehen mit ihren Online-Postings ein mildes Risiko ein. Proteste im realen Leben aber sind unter der Herrschaft Xis noch gefährlicher geworden.”

Zumindest verrät der von den Lockdowns ausgelöste Massenunmut im Netz, wie es um die wirkliche Stimmung der Menschen bestellt ist. Gäbe es freie Wahlen und unzensierte Medien in China, müsste sich Xi warm anziehen.

David Chin tritt als China-Länderchef der UBS Gruppe zurück. Er ist damit die dritte Führungskraft eines globalen Kreditinstituts in China, die in diesem Monat zurücktritt, wie Bloomberg berichtet. Chin wird nach zwei Jahren im Amt von Eugene Qian, Chairman von UBS Securities, beerbt.

Fernweh? Irgendwann wird auch die Corona-Pandemie enden. Dann könnten die Zhangjiajie Steinsäulen bei Wulingyuan in der Provinz Hunan ein lohnendes Reiseziel sein. Seit 1992 ist es Unesco-Weltnaturerbe.