traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, soll der erfahrene Winston Churchill einst gesagt haben. Doch wie geht man damit um, wenn gar keine Statistiken mehr erhoben werden?

So zumindest widerfährt es Ökonomen, Wissenschaftlern und Journalisten, die China beobachten. Zahlen zur steil steigenden Jugendarbeitslosigkeit, zu den abstürzenden Immobilienumsätzen? Gibt es nicht mehr. Daten zu den Devisenreserven? Geschönt. Zugang zu Datenbanken? Blockiert. Jörn Petring beschreibt, wie eine große Volkswirtschaft zur Black Box wird.

Zu den verschwundenen Zahlen gehört übrigens auch die Corona-Statistik. Von unabhängiger Seite kommt nun ein Datenpunkt zur möglichen Zahl der Verstorbenen. Eine US-Studie hat die Puzzlesteine zusammengesetzt und vermutet zwei Millionen Corona-Tote.

KI verändert die Welt – und unser Leben. Chen Qiufan, einer der derzeit erfolgreichsten Science-Fiction-Autoren, hält die Gefahren für die Menschheit für ganz real. Einen KI-Stopp, wie er von namhaften Tech-Größen gefordert wird, hält er nicht für die angemessene Antwort. Stattdessen sollten sich die Regierungen auf einen globalen Umgang mit KI einigen, fordert er im Gespräch mit Fabian Peltsch.

Chinas Stärke sieht Chen darin, neue Technologien aufzugreifen und zu verbreiten. Was China noch zum Teil fehlt: Kreativität. Europa mit seinen vielen verschiedenen Stimmen könnte eine entscheidende Rolle zukommen. “Ihr wart oft der Zeit voraus, und wir brauchen Eure Perspektive.”

Einen guten Start in die Woche!

Im Frühjahr sorgte ein offener Brief für Aufsehen, in dem Tech-Koryphäen wie Elon Musk und Steve Wozniak einen sofortigen Stopp für die Entwicklung neuer KI-Tools forderten, bis mehr Kontrollmaßnahmen für die Technologie etabliert sind. Sind Sie auch der Meinung, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt nötig ist, oder handelt es sich eher um eine durch dystopische Fantasien geschürte Panik – etwas, dem Sie mit Ihrem Buch “AI 2041” ja entgegenwirken wollen?

Wir müssen uns ernsthaft Gedanken über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz machen. Die Herausforderungen und Risiken sind real. Der offene Brief, in dem ein KI-Stopp gefordert wird, trifft für mich aber nicht wirklich ins Schwarze. Er wirkt auf mich eher wie ein Schachzug in einem größeren, von kommerziellen Motiven getriebenen Spiel. Der eigentliche Schwerpunkt sollte meiner Meinung nach auf der Schaffung eines gemeinsamen globalen Umgangs mit KI liegen. In unserem Buch nutzen wir das Genre der Science-Fiction, um eine Balance herzustellen und verschiedene Perspektiven auf KI zu bieten. Natürlich war es dabei auch eines unserer Anliegen, die Ängste der Menschen zu lindern.

War ChatGPT ein Wendepunkt der KI-Revolution, die laut ihrem Buch, ähnlich wie die industrielle Revolution, zu Verschiebungen der Weltordnung führen wird?

Im Moment erfordert das Training großer KI-Modelle eine Menge Daten und massive Ressourcen wie Rechenleistung, Energie und Cloud-Kapazität. Das können so gut wie nur die großen Akteure wie die USA und China bewältigen. Ich hoffe, dass wir KI in Zukunft zugänglicher und fairer machen können. Viele unserer aktuellen Herausforderungen haben weniger mit der Technologie als mit den Systemen zu tun, in denen wir agieren, seien es politische oder wirtschaftliche.

China scheint gerade etwas hinterherzuhinken, wenn es um Tools wie ChatGPT geht. Auch Europa scheint kaum aufholen zu können – ist das nur vorübergehend oder ein systemisches Problem?

China ist sehr gut darin, neue Technologien zu verbreiten. Die Chinesen nehmen etwas, machen es groß und verbessern es. Aber es gibt auch eine Debatte darüber, ob solch ein Vorgehen die Kreativität hemmt. Echte Innovation entsteht, wenn verschiedene Stimmen zusammenkommen – von der Technik über die Kunst bis hin zur Wissenschaft. Europa spielt eine entscheidende Rolle, vor allem auch, wenn es um Regularien geht. Ihr wart oft der Zeit voraus, und wir brauchen eure Perspektive.

Sie haben in Ihrem Buch angedeutet, dass die nächsten 15 bis 20 Jahre sehr chaotisch sein werden, wenn es um die Implementierung von KI-Technologie geht, und dass Probleme wie Arbeitsplatzverluste zur großen Herausforderung werden. Was können die Länder und großen KI-Unternehmen tun, um diesen Übergang reibungslos zu gestalten?

Die Verdrängung von Arbeitsplätzen durch KI passiert bereits, viel früher als wir dachten. Wir müssen uns umeinander kümmern und dafür sorgen, dass jeder versorgt ist. Ein universelles Grundeinkommen könnte ein Teil davon sein, aber zu einem Job gehört ja mehr als nur der Gehaltsscheck. Offensichtlich wird das kapitalistische Unternehmenssystem nicht die Kosten für einen reibungslosen Übergang tragen, deshalb haben die Regierungen die Pflicht und die Verantwortung, Entwicklungen vorauszusehen und zu handeln.

Sie schreiben unter anderem, dass der Einsatz von KI dazu führen könne, dass wir unseren Begriff von Arbeit ganz infrage stellen und unser Leben anderen Dingen widmen werden.

Viele junge Menschen in China haben wirtschaftliche Schwierigkeiten und sind heute auf die Unterstützung ihrer Familien angewiesen. Aber das gibt ihnen die Chance, traditionelle Wege zu überdenken und herauszufinden, was sie wirklich wollen. Momentan verstärken die gesellschaftlichen Herausforderungen die zunehmenden Klassen- und Einkommensunterschiede jedoch. In einer idealen Gesellschaft hätte jeder die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, wie es die Maslowsche Bedürfnishierarchie postuliert. Doch von dieser Utopie sind wir weit entfernt.

Sie sind der Meinung, dass jene Arbeitsplätze bis auf Weiteres am sichersten sind, die Fantasie, Kreativität und Einfühlungsvermögen erfordern. Gab es jemals die Idee, ihr Science-Fiction-Buch “AI 2041” von einer KI schreiben zu lassen?

Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, eine KI ein Buch mit uns zusammen schreiben zu lassen, das war 2019, aber die Technik war einfach noch nicht so weit. Aber ich bin seit 2017 sehr offen für die Zusammenarbeit mit KI und denke immer daran, maschinelle Intelligenz zu nutzen, um mein eigenes Potenzial als kreativer Schöpfer zu entfalten.

Warum sollte der Mensch überhaupt noch selbst Kunst schaffen, wenn die Maschine das irgendwann ebenso gut und vielseitig erledigen kann?

Für mich ist Kreativität grundlegend. Es ist die Art und Weise, wie wir uns mit anderen verbinden und uns selbst verstehen. Es geht ja nicht nur um Geld oder eine Karriere. Ich glaube, jeder hat das Bedürfnis, etwas zu erschaffen. Das liegt in unserer Natur und ist der Kern unserer Zivilisation.

Welches Potenzial der KI finden Sie persönlich am aufregendsten?

Ich bin sehr neugierig darauf, wie KI eingesetzt werden wird, um nicht-menschliche Sprachen zu interpretieren, zum Beispiel die von Tieren, Pflanzen oder Pilzen. Wie abgefahren wäre das?

Was kann uns die KI über die menschliche Intelligenz oder sogar über die Natur des Bewusstseins lehren?

Wir haben die KI auf der Grundlage unseres Verständnisses neuronaler Netze entwickelt, und jetzt könnte uns die KI helfen, das Gehirn noch besser zu verstehen. Aber wie kommen wir zum Kern des Bewusstseins? Das ist die große ontologische Frage, und wer weiß, ob wir sie jemals beantworten werden. Ich arbeite an einem neuen Roman, der sich teilweise mit diesem Thema befasst – aber ich fürchte, ich werde nicht zu tief gehen können, um meine Unwissenheit nicht zu sehr zu zeigen.

Wird die KI uns Menschen spiritueller machen?

KI bietet uns definitiv einen Spiegel, um in unseren spirituellen Verstand zu blicken, egal ob er religiös ist oder nicht, und all die großen Fragen zu stellen, auf die es vielleicht nie eine Antwort geben wird: Wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Oder auch: Leben wir in einer simulierten Welt? Wenn ja, haben wir sie erschaffen und was ist ihr Zweck? Und vor allem: Was macht uns zu Menschen? Ich denke, dies ist eine der tiefgründigsten, aber immer noch am meisten unterschätzten Fragen.

Chen Qiufan 陈楸帆, Jahrgang 1981, gilt seit seinem Öko-Thriller “Die Siliziuminsel” als einer der wichtigsten Vertreter einer neuen Welle chinesischer Science Fiction. Vor seiner Karriere als Schriftsteller war er in der Tech-Branche tätig, wo er unter anderem mit dem KI-Experten Kai-Fu Lee zusammenarbeitete. 2022 veröffentlichten die beiden das Buch “AI 2041”, in dem sie gemeinsam Zukunftsszenarien einer von KI durchdrungenen Welt entwerfen.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

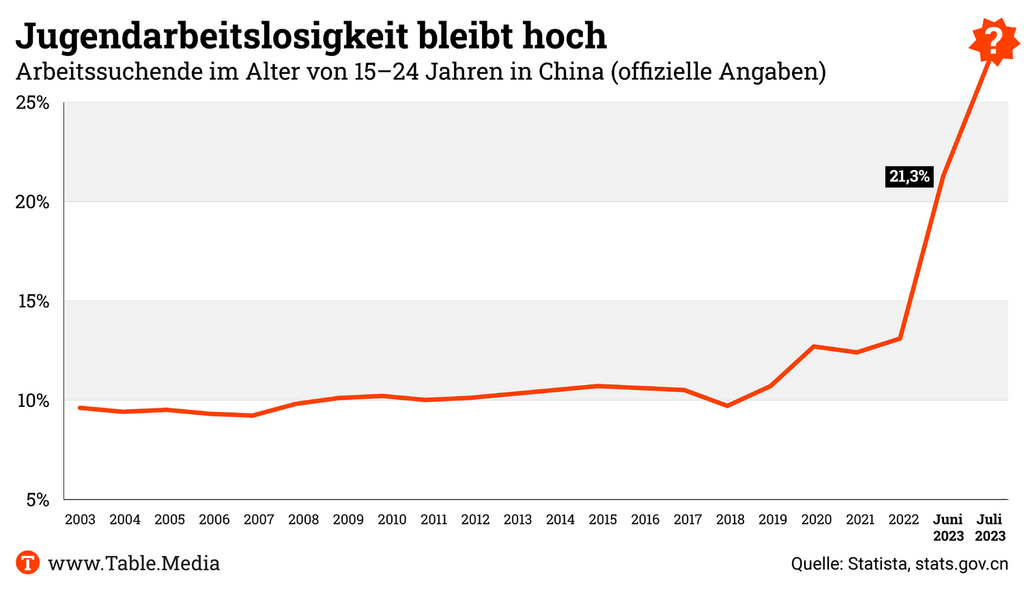

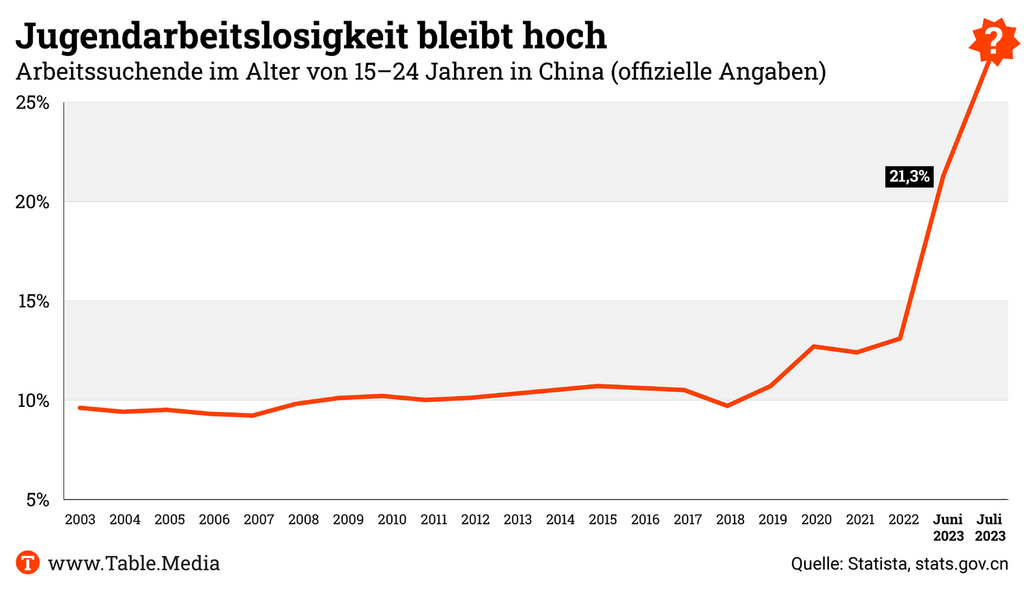

Die kürzliche Ankündigung des chinesischen Statistikamts, künftig keine Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit zu veröffentlichen, löste Irritationen und Spott aus. Offiziell begründete ein Sprecher der Behörde die Änderung damit, dass das Amt die Erhebungsmethodik überarbeiten müsse. Tatsächlich braucht es nicht viel Fantasie, um den wahren Grund zu erahnen: Die Jugendarbeitslosigkeit liegt seit Monaten bei über 20 Prozent und ist zuletzt sogar noch weiter gestiegen.

Mindestens jeder fünfte junge Chinese hat derzeit also keinen Job. Es ist ein heikles Thema, das Peking angesichts der derzeit ohnehin trüben Wirtschaftsaussichten offenbar lieber unter den Tisch kehrt.

So nahmen China-Kenner die Meldung des Statistikamtes zwar mit Stirnrunzeln auf, waren aber auch nicht völlig überrascht. Denn es ist keineswegs das erste Mal, dass die Behörden schlechte Wirtschaftsdaten einfach ausradieren. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, so warnen manche Ökonomen, werde immer mehr zur Black Box.

Selbst den wohl prominentesten Indikator für den Zustand der Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt (BIP), ließ Peking im vergangenen Oktober einfach mal ausfallen. Rund um den Parteikongress der Kommunisten, auf dem sich Präsident Xi Jinping seine dritte Amtszeit als Parteichef sicherte, sollte es keine schlechten Nachrichten geben. Also wurden weder Wachstumszahlen noch Außenhandelsdaten veröffentlicht – ohne Erklärung.

Insgesamt ist die Zahl der von der Nationalen Statistikbehörde veröffentlichten Daten seit dem Amtsantritt Xis im Jahr 2012 drastisch zurückgegangen. Damals wurden noch mehr als 80.000 Statistiken pro Jahr veröffentlicht. Doch Zehntausende davon wurden nach und nach gestrichen, wie eine Auswertung der Financial Times ergab.

Zu den unliebsamen Statistiken, die das Amt seit einiger Zeit nicht mehr veröffentlicht, gehört auch die Zahl der Grundstücke, die Bauträger landesweit von Kommunen kaufen. Die seit 1998 veröffentlichte Datenreihe gab Aufschluss über den Zustand des chinesischen Immobilienmarktes. Doch nachdem die Zahl der verkauften Grundstücke im vergangenen Jahr um mehr als 50 Prozent zurückgegangen ist, steht auch diese Statistik nicht mehr zur Verfügung.

Nicht nur liefert Peking immer weniger brauchbare Daten, die Rückschlüsse auf den Zustand der Wirtschaft zulassen. Chinesische Ökonomen und Analysten sind zudem angehalten, die Wirtschaftslage nicht in ein schlechtes Licht zu rücken. Sonst drohen Konsequenzen.

Bloomberg berichtete zudem von ungewöhnlichen Vorgängen bei der Auflistung der Devisenreserven. Diese seien seit 2017 “bemerkenswert konstant” geblieben. Und das, obwohl China in diesem Zeitraum einen immer größeren Handelsüberschuss erzielt hat. Dies hätte eigentlich zu einem Anstieg der Reserven führen müssen. Brad Setser, ein ehemaliger Beamter des US-Handels- und Finanzministeriums, kommt zu dem Schluss, dass viele der Reserven des Landes nicht in den offiziellen Bilanzen der Zentralbank auftauchen, weil sie in “Schattenreserven” versteckt sind. China verwende dieses Geld wahrscheinlich für Devisenmarktinterventionen, glaubt Setser.

Auch während der Corona-Pandemie gerieten die chinesischen Behörden unter Druck, als sie aus Sicht vieler Beobachter unrealistisch niedrige Angaben über die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle machten.

Internationale Wissenschaftler beklagen derweil den eingeschränkten Zugang zu chinesischen Datenbanken. So wurden im März zahlreiche Universitäten in den USA, Taiwan und Hongkong darüber informiert, dass ihr Zugang zum Portal China National Knowledge Infrastructure (CNKI), der größten wissenschaftlichen Datenbank Chinas, eingeschränkt wird. China sah in dem Zugang für Ausländer offenbar eine Gefahr für die nationale Sicherheit.

CNKI wurde 1999 gegründet und enthält akademische Zeitschriften und Artikel, die seit 1915 veröffentlicht wurden und viele Bereiche wie Politik, Wirtschaft, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und Technologie abdecken. Die von CNKI bereitgestellten Ressourcen sind besonders wichtig für Forscher, die nicht die Möglichkeit haben, chinesische Bibliotheken vor Ort zu besuchen.

Die staatlich unterstellte chinesische Zentralbank stemmt sich mit weiteren Maßnahmen gegen die Abwertung der Landeswährung Yuan und will die schwächelnden Aktienmärkte beleben. Sie habe heimische Banken aufgefordert, ihre Investitionen in ausländische Anleihen zu reduzieren, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Damit solle die Verfügbarkeit von Yuan im Ausland begrenzt werden.

Wegen der mauen Konjunktur und den schwächelnden Börsen ziehen viele Anleger derzeit Kapital aus China ab. Das setzt die heimische Währung unter Druck, die Behörden haben daher in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Maßnahmen versucht gegenzusteuern. So verkauften Staatsbanken etwa Dollar, um den Yuan zu stützen.

Auch die Aktienmärkte will Peking mit niedrigeren Gebühren für den Handel beleben. Die Stempelsteuer (“stamp duty”) auf in China gehandelte Aktie solle um bis zu 50 Prozent gesenkt werden, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters. Bislang beläuft sich die Stempelsteuer auf 0,1 Prozent des Handelsvolumens. Der Vorschlag sehe eine Senkung um entweder 20 Prozent oder 50 Prozent vor, wobei eine Reduzierung um 50 Prozent als wahrscheinlich gelte.

Der Kurs des in China gehandelten Yuan (Onshore Yuan) ist in diesem Jahr gegenüber dem Dollar um mehr als fünf Prozent gefallen. In der vergangenen Woche erreichte er ein Zehn-Monats-Tief von 7,3180 je Dollar und lag damit nur noch haarscharf unter dem Niveau, das zuletzt während der globalen Finanzkrise 2008 verzeichnet wurde. rtr

China wird mehrere Kohlekraftwerke des staatlichen südafrikanischen Energieversorgers Eskom sanieren und modernisieren. Die Konzerne China Energy and China Energy Engineering Corporation unterzeichneten während des Brics-Gipfels entsprechende Verträge. Hintergrund ist der schlechte Zustand der von Eskom verantworteten Energie-Infrastruktur des Landes. “Südafrika steckt in einer Energiekrise, weil es zu viele heruntergekommene Kohlekraftwerke gibt, für deren Wartung oder Modernisierung Eskom nicht das Geld hat”, schreibt der auf China spezialisierte Energieexperte Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) auf X (einstmals Twitter).

Zwar seien solche Sanierungsverträge immer wieder auch ein Euphemismus für den Neubau von Kohlekraftwerken im Ausland, so Myllyvirta. Doch davon geht er in diesem Fall nicht aus – “insbesondere da diese Vereinbarungen an einen Staatsbesuch von Xi geknüpft sind.” Chinas Staatschef Xi Jinping hatte in der vergangenen Woche am Brics-Gipfel in Johannesburg teilgenommen; er hatte vor mehreren Jahren zugesagt, dass China im Ausland keine neuen Kohlekraftwerke mehr finanzieren werde, auch nicht im Rahmen der Neuen Seidenstraße.

Wie Elektrizitätsminister Kgosientsho Ramokgopa betonte, sollen die Verträge vielmehr dabei helfen, die Lebensdauer existierender maroder Kraftwerke zu verlängern. “Wenn jemand Südafrika dabei helfen kann, dies zu erreichen, dann sind es diese chinesischen Firmen, die über die Erfahrung verfügen, Hunderte bestehender Kohlekraftwerke auf hohe Effizienz-, Zuverlässigkeits- und Umweltschutzstandards umzurüsten und in einigen Fällen einen flexibleren Betrieb zu ermöglichen”, schreibt Myllyvirta.

Laut Reuters liegt das Stromversorgungsdefizit von Eskom bei rund 4.000 Megawatt (MW) installierter Leistung, was einem Zehntel seiner Kapazität entspricht. Dies führt regelmäßig zu massiven Stromausfällen. Eskom selbst sei zu einer Reparatur nicht in der Lage, so Myllyvirta. Blitzschnell durch Erneuerbare ersetzt werden, können die südafrikanischen Kraftwerke ebenfalls nicht. Sie gehören zu den dreckigsten der Welt. Westliche Staaten haben daher mit Südafrika eine sogenannte Just Energy Transition Partnership (JETP) Südafrika abgeschlossen, um das Land bei der nötigen Abkehr von der Kohle zu unterstützen. China Energy hat in Johannesburg neben der Sanierung auch Solar- und Windprojekte vereinbart. ck/rtr

Das chinesische Telekom-Ausrüster Huawei will mit seinem schwedischen Konkurrenten Ericsson kooperieren. Die beiden Technikunternehmen haben eine langfristige Vereinbarung zur gegenseitigen Nutzung von Patenten für Mobilfunktechnologie unterzeichnet, teilte Huawei mit. Diese Patente gelten für verschiedene Standards – inklusive der Standards 4G und 5G. Das Abkommen gelte langfristig und global, äußerte sich der Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum von Huawei.

In der Mobilfunkbranche spielt der Zugang zu Patenten eine entscheidende Rolle. In umständlichen Gerichtsverhandlungen können sie die Fortschritte der Wettbewerber hemmen, indem sie auf den Schutz von patentierten Techniken pochen. Es fließen zudem ständig Lizenzeinnahmen zwischen den Anbietern. Huawei und Ericsson geben sich nun gegenseitig das Recht zur Nutzung wertvoller Technologien, was Mühe und Kosten spart. Der Vorgang ist nicht ungewöhnlich; allein Huawei hat fast 200 Lizenzabkommen mit anderen Firmen. fin

Ein US-Forscherteam hat frei zugängliche Daten ausgewertet, um die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen in China zu ermitteln. Demnach liegt die Zahl der zusätzlich Verstorbenen bei zwei Millionen. Das Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle hat dazu Suchmaschinentreffer und andere Informationen zu Nachrufen und Beerdigungen ausgewertet.

Die Behörden hatten nur die absurd niedrige Zahl von 60.000 Toten bekannt gegeben. Schätzungen von Wissenschaftlern in Hongkong variierten zwischen knapp einer und mehreren Millionen Toten. Ab Dezember 2022 war das Virus praktisch ungebremst durch die Bevölkerung gerauscht. fin

Gegen den Leiter des chinesischen Büros für Wintersport, Ni Huizhong, wird wegen Korruption ermittelt. Der 54-Jähre war zuvor Leiter der Olympischen Delegation Chinas bei den Winterspielen im eigenen Land. Derzeit läuft eine Anti-Korruptionskampagne gegen Sportfunktionäre. Auch Fußball-Nationaltrainer Li Tie ist wegen Bestechlichkeit angeklagt. fin

Am Wochenende haben 20 chinesische Militärflugzeuge nach Angaben Taiwans die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert, die als inoffizielle Grenze zwischen beiden Ländern gilt. Darunter sei auch mindestens eine Kampfdrohne gewesen, die entlang der Ostküste Taiwans flog, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium mit. Die ständigen Übergriffe auf Taiwans Luftraum gelten als Teil einer hybriden Kriegsstrategie. rtr

Die Geschichte der europäisch-chinesischen Beziehungen ist eine Erzählung mit Höhen und Tiefen. Gerade für Deutschland war die Zusammenarbeit mit China in den letzten dreißig Jahren eine echte Erfolgsstory: Deutschlands Wirtschaft hat unheimlich von Chinas Aufstieg profitiert und ihn gleichzeitig befördert. Er hat uns reicher gemacht und resilienter gegenüber den kleinen und großen Krisen, die uns begegnet sind. Auch wegen des florierenden China-Geschäfts war Deutschland in der Lage, die Rolle eines finanziell potenten Stabilitätsankers in Europa zu spielen – von der Eurokrise bis zur Coronapandemie.

Deutschland verlor dabei – anders als die USA – nur wenige Jobs nach China und auch nicht die eigene industrielle Basis. Ein Konzern wie Volkswagen produzierte nicht günstig in China, um dann in Wolfsburg Arbeitsplätze abzubauen. Der Kuchen wurde einfach immer größer. Für Europa in Europa, für China in China wurden so immer mehr Autos verkauft. Mehr als so mancher Ingenieur des Traditionskonzerns vielleicht je zu träumen gewagt hatte. […] Alle konnten sich als Gewinner fühlen.

In jüngster Zeit allerdings ändert sich die Stimmung zunehmend. Es sind Brüche aufgetreten. Und dabei ist es bemerkenswert, dass der erste wirklich laute Weckruf gerade aus der deutschen Wirtschaft kam. Noch verwunderlicher ist es, dass es ausgerechnet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) war, der die Botschaft in der Breite zur Diskussion stellte. Der BDI steht selten im Verdacht, revolutionäre Umstürze anzuzetteln, gehört er doch eigentlich eher zum konservativen Spektrum des deutschen Verbandswesens. Aber im Januar 2019 war es ein Positionspapier ebendieser Organisation, das etwas tat, was andere bisher vermieden hatten: Die Entwicklungen, die man als Unternehmer:in vor Ort beobachten konnte, weiterzudenken und das Problem, das sich da zusammenbraute, klar zu benennen. Es war der Moment, an dem eine neue Form des Wettbewerbs ins Spiel kam, genauer: der “Systemwettbewerb”. […]

In den sonst doch oft etwas trockenen Debatten des deutschen und europäischen Politikbetriebs kam dieser Moment einem echten Paukenschlag gleich. Die Formulierung “Systemwettbewerb” versuchte, die Herausforderung zu beschreiben, der sich deutsche Konzerne im nach wie vor florierenden China-Geschäft gegenübersahen. Der Wandel von Komplementarität zu Konkurrenz. Und er räumte im selben Atemzug mit einem Mythos auf: der Illusion des friedlichen Aufstiegs der Volksrepublik, der nur Gewinner und keine Verlierer kenne.

Um China ranken sich viele Mythen und Allgemeinplätze. Das ist nicht verwunderlich. Für die meisten Deutschen ist China weit weg, das politische System wenig einladend, die Sprache kompliziert. Aber es haftet eben allem auch ein Hauch Mystisches, etwas Jahrhundertealtes, kulturell Beeindruckendes an. […]

Hinzu kommt, dass viele der entstandenen Glaubenssätze, mit denen versucht wird, das Phänomen China zu fassen, Versionen der Wirklichkeit und Geschichtsschreibung sind, die von der Kommunistischen Partei Chinas ganz bewusst verbreitet und immer wieder wiederholt werden. Realität entsteht auch durch das Ausbleiben von Widerspruch, und Repetition sorgt für Gewöhnungseffekte. Wenn ein großer Kommunikations- und Propagandaapparat bestimmte Sätze in Dauerschleife von sich gibt, dann werden sie irgendwann kaum noch hinterfragt. “Die Kommunistische Partei Chinas hat 400 Millionen Menschen aus der Armut befreit” ist so ein Satz, oder: “China hat noch nie ein anderes Land angegriffen und kolonialisiert”, “Eine Entkopplung von China ist nicht möglich”, “China ist nicht Russland”, “Ohne Zusammenarbeit mit China ist globaler Klimaschutz unmöglich”, “China will das eigene System nicht exportieren”.

Aber nicht nur die Partei hat den Mythos des modernen China geschaffen, viele andere Akteure haben kräftig daran mitgebaut: Unternehmer:innen, die davon schwärmen, wie effizient die Dinge in China geregelt sind und mit welcher Geschwindigkeit Projekte auf den Weg gebracht werden können; Politiker:innen, die beeindruckt von der Art, wie ihnen der Empfang bereitet und angesichts der schieren Möglichkeiten und technischen Finessen, die ihnen in China von Robotern serviert werden, den Abstieg des Westens voraussagen; Expert:innen, die Chinas kulturelle Besonderheiten beschwören und deshalb jede umfangreichere Kritik an der Kommunistischen Partei zur Anmaßung erklären. […]

Die Illusionen, denen wir uns in Deutschland gern mit Blick auf China hingeben, suggerieren uns, dass entweder kein Handlungsdruck besteht oder dass wir es mit alternativlosen Umständen zu tun haben, die den Gesetzen der Physik in kaum etwas nachstehen: “Eine Entkopplung von China ist nicht möglich” – wirklich? Auch eine vollständige Loslösung von russischem Gas innerhalb eines Jahres wäre vor der russischen Invasion in die Ukraine sicher in eine vergleichbare Kategorie des Unmöglichen gefallen. Ist die Entkopplung also eher nicht wünschenswert? Das ist dann aber etwas ganz anderes und bringt auch völlig andere politische Fragen und Abwägungen mit sich: Nicht wünschenswert für wen? Warum? Wer profitiert von einer engen Anbindung an China? Wirklich alle? Oder einige wenige besonders stark? Wie verändern sich das Risiko und die Kosten, je mehr Zeit vergeht und je machtvoller China wird?

Es ist nicht polemisch, diese Fragen zu stellen, sondern vernünftig. Sie führen möglicherweise zu unbequemen Antworten oder zu der Erkenntnis, dass besser erklärt werden muss, warum die derzeitige Kosten-Nutzen-Abwägung nach wie vor Bestand hat. Es sind eben doch keine Gesetze der Physik, mit denen wir es hier zu tun haben, sondern die der Politik und des Marktes. Und die sind vieles, aber definitiv nicht ausschließlich rational und berechenbar. [….]

Der Ton gegenüber den USA und ihren Partnern ist rau geworden, über der Welt schwebt nicht nur das Gespenst eines erneuten Kalten Krieges, sondern die echte Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung. Was ist passiert? Wie konnte die Lage in den letzten zehn Jahren so massiv eskalieren? Warum ist es nicht so gekommen, wie man es sich im Westen gewünscht, ja eigentlich eher schon, wie man es fest geplant hatte? Warum ist inzwischen das Verhältnis zwischen China und der Europäischen Union auf nahe null abgekühlt? Und wer trägt die Verantwortung für all die geplatzten Träume? Die USA? Europa? Oder doch China selbst?

Wie so oft gibt es leider keine einfache Erklärung. Politische Entwicklungen entstehen immer in einem größeren Kontext. Innenpolitik ist überall auf der Welt wichtig und findet dennoch nirgendwo in Isolation vom internationalen Geschehen statt. Vieles hat sich gegenseitig bedingt, und einige Abzweigungen wurden mehr oder weniger ungezielt genommen. Was man aber festhalten kann: Etwas ist anders im China Xi Jinpings, und das ist beunruhigend und bisweilen zutiefst verstörend. Aber ist es wirklich neu? Oder ist es eine Rückkehr zum Naturzustand autoritärer Führung im China der Kommunistischen Partei?

Janka Oertel, ist promovierte Politikwissenschaftlerin und Sinologin und seit vielen Jahren bei verschiedenen Forsschungsinstituten tätig. Derzeit leitet sie das Asienprogramm des European Council on Foreign Relations (ECFR). Dies ist eine Vorveröffentlichung aus ihrem neuen Buch “Ende der China-Illusion. Wie wir mit Pekings Machtanspruch umgehen müssen”. Es erscheint am 24. August im Piper Verlag.

John Hsu ist ab 29. September Chief Technology Officer des Hongkonger Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). Er folgt auf Richard Leung, der in die Rolle des Chief Information Officer wechselt. Hsu ist Leung unterstellt.

Roger Cheng wechselt von vom Börsenregulierer Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) in die Anwaltskanzler Linklaters. Er erhält sofort den Titel eines Partners. Er hat in der Kommission den Bereich Fusionen und Übernahmen geleitet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Der Verkäufer, der Ihnen im Geschäft Honig ums Maul schmiert, der Kollege, der den Entwurf des Chefs vor versammelter Mannschaft in den höchsten Tönen lobt, das Tinder-Date, das Ihnen schwulstige Komplimente über den Bartresen säuselt, um Sie vielleicht doch noch spontan in die Kiste zu kriegen … Solches Geschleime stinkt Ihnen gewaltig? Aus chinesischer Warte kein Wunder! Denn: In all diesen Szenarien wurde ein Regenbogenfurz abgesetzt.

Ein bitte was? Sie haben richtig gehört. Jemanden in völlig überzogener Weise in den Himmel zu loben, das nennt man im chinesischen Neusprech und Internetjargon “einen Regenbogenpups absetzen”, auf Chinesisch: 放彩虹屁 fàng cǎihóngpì (von 彩虹 cǎihóng “Regenbogen” und 屁 pì “Pups, Furz”). Das erklärt auch, weshalb sich im unerschöpflichen Sticker- und Emoji-Pool von WeChat viele bunte Bildchen tummeln, auf denen Cartoon-Figürchen (vom Pandabären bis zum Corgi) ein in allen Farben schillerndes Lüftchen entfährt.

Ursprünglich stammt der Blähbegriff aus der Fanszene, wo eiserne Follower (genannt铁粉 tiěfěn) nicht selten quasi jeden Pups ihres Idols (爱豆 àidòu) mit überschwänglichem Lob und Liebesbekundungen quittieren. Außenstehende konnten da nur den Kopf schütteln und spotteten, die verrückten und völlig abgedrehten Anhänger (脑残粉 nǎocánfěn) hüllten jede Schöpfung ihrer Stars in regenbogenfarbige Lobeswölkchen (sprich 彩虹屁 cǎihóngpì).

Aber wie schafft man den sprachlichen Spagat von durchgedrehter Lobhudelei zum Darmwind? Nun, zum einen sind Pupsereien im Mandarin ganz generell ein Synonym für verbalen Dünnpfiff. “Nonsens” oder “Bullshit” nennt man auf Chinesisch nämlich unflätig 屁话 pìhuà (“Furzgerede”). Und der Ausruf 放屁! Fàngpì! (wörtlich: “Furzerei!”) entspricht in etwa unserem deutschen “Quatsch!”. Wer in China übermäßig neugierig ist, den gehen die Dinge zudem nicht etwa einen “feuchten Kehricht” an, sondern “einen Pups” (关你屁事! Guān nǐ pìshì! – “Das geht dich einen feuchten Kehricht / Scheißdreck an!”).

Und dann wären da noch die Pferdepopos, die wir in einer früheren Sprachkolumne schon einmal gestreift haben. Denn in der alten chinesischen Redewendung “Pferdehintern klopfen” beziehungsweise “tätscheln” (拍马屁 pāi mǎpì), die im übertragenen Sinne “sich einschleimen / einschmeicheln” heißt, taucht ebenfalls das Zeichen 屁 pì auf, hier allerdings in der Bedeutung “Hintern, Allerwertester” (als Kurzform von 屁股 pìgu).

Die Pferdepopo-Tätschel-Metaphorik soll, man hätte es ahnen können, bis in die Yuan-Dynastie zurückgehen, also in die Zeit der Mongolenherrscher Dschingis Khan und Kublai Khan. Bei den Mongolen gehörte es damals der Überlieferung nach zum guten Ton, bei Begegnungen den Pferden des Gegenübers den Hintern und Bauch zu tätscheln und dabei die gute Konstitution der Huftiere zu loben. Daraus soll dann der Ausdruck “Pferdepopos tätscheln” als Synonym für “einschmeichelndes Lob verteilen” entstanden sein. Und diese sprachlichen Konnotationen strahlen heute auch in die Regenbogenpups-Welt des Internetslangs aus, wo man als Variante für “schleimen” auch manchmal 拍彩虹屁 pāi cǎihóngpì (“Regenbogenhintern tätscheln”) sagt.

Falls Sie sich also schon immer einmal gefragt haben, in welchem Gesprächskontext zum Henker man eigentlich ein Panda-Meme, das eine Regenbogenwolke pupst, posten könnte – jetzt wissen Sie es (endlich)!

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, soll der erfahrene Winston Churchill einst gesagt haben. Doch wie geht man damit um, wenn gar keine Statistiken mehr erhoben werden?

So zumindest widerfährt es Ökonomen, Wissenschaftlern und Journalisten, die China beobachten. Zahlen zur steil steigenden Jugendarbeitslosigkeit, zu den abstürzenden Immobilienumsätzen? Gibt es nicht mehr. Daten zu den Devisenreserven? Geschönt. Zugang zu Datenbanken? Blockiert. Jörn Petring beschreibt, wie eine große Volkswirtschaft zur Black Box wird.

Zu den verschwundenen Zahlen gehört übrigens auch die Corona-Statistik. Von unabhängiger Seite kommt nun ein Datenpunkt zur möglichen Zahl der Verstorbenen. Eine US-Studie hat die Puzzlesteine zusammengesetzt und vermutet zwei Millionen Corona-Tote.

KI verändert die Welt – und unser Leben. Chen Qiufan, einer der derzeit erfolgreichsten Science-Fiction-Autoren, hält die Gefahren für die Menschheit für ganz real. Einen KI-Stopp, wie er von namhaften Tech-Größen gefordert wird, hält er nicht für die angemessene Antwort. Stattdessen sollten sich die Regierungen auf einen globalen Umgang mit KI einigen, fordert er im Gespräch mit Fabian Peltsch.

Chinas Stärke sieht Chen darin, neue Technologien aufzugreifen und zu verbreiten. Was China noch zum Teil fehlt: Kreativität. Europa mit seinen vielen verschiedenen Stimmen könnte eine entscheidende Rolle zukommen. “Ihr wart oft der Zeit voraus, und wir brauchen Eure Perspektive.”

Einen guten Start in die Woche!

Im Frühjahr sorgte ein offener Brief für Aufsehen, in dem Tech-Koryphäen wie Elon Musk und Steve Wozniak einen sofortigen Stopp für die Entwicklung neuer KI-Tools forderten, bis mehr Kontrollmaßnahmen für die Technologie etabliert sind. Sind Sie auch der Meinung, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt nötig ist, oder handelt es sich eher um eine durch dystopische Fantasien geschürte Panik – etwas, dem Sie mit Ihrem Buch “AI 2041” ja entgegenwirken wollen?

Wir müssen uns ernsthaft Gedanken über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz machen. Die Herausforderungen und Risiken sind real. Der offene Brief, in dem ein KI-Stopp gefordert wird, trifft für mich aber nicht wirklich ins Schwarze. Er wirkt auf mich eher wie ein Schachzug in einem größeren, von kommerziellen Motiven getriebenen Spiel. Der eigentliche Schwerpunkt sollte meiner Meinung nach auf der Schaffung eines gemeinsamen globalen Umgangs mit KI liegen. In unserem Buch nutzen wir das Genre der Science-Fiction, um eine Balance herzustellen und verschiedene Perspektiven auf KI zu bieten. Natürlich war es dabei auch eines unserer Anliegen, die Ängste der Menschen zu lindern.

War ChatGPT ein Wendepunkt der KI-Revolution, die laut ihrem Buch, ähnlich wie die industrielle Revolution, zu Verschiebungen der Weltordnung führen wird?

Im Moment erfordert das Training großer KI-Modelle eine Menge Daten und massive Ressourcen wie Rechenleistung, Energie und Cloud-Kapazität. Das können so gut wie nur die großen Akteure wie die USA und China bewältigen. Ich hoffe, dass wir KI in Zukunft zugänglicher und fairer machen können. Viele unserer aktuellen Herausforderungen haben weniger mit der Technologie als mit den Systemen zu tun, in denen wir agieren, seien es politische oder wirtschaftliche.

China scheint gerade etwas hinterherzuhinken, wenn es um Tools wie ChatGPT geht. Auch Europa scheint kaum aufholen zu können – ist das nur vorübergehend oder ein systemisches Problem?

China ist sehr gut darin, neue Technologien zu verbreiten. Die Chinesen nehmen etwas, machen es groß und verbessern es. Aber es gibt auch eine Debatte darüber, ob solch ein Vorgehen die Kreativität hemmt. Echte Innovation entsteht, wenn verschiedene Stimmen zusammenkommen – von der Technik über die Kunst bis hin zur Wissenschaft. Europa spielt eine entscheidende Rolle, vor allem auch, wenn es um Regularien geht. Ihr wart oft der Zeit voraus, und wir brauchen eure Perspektive.

Sie haben in Ihrem Buch angedeutet, dass die nächsten 15 bis 20 Jahre sehr chaotisch sein werden, wenn es um die Implementierung von KI-Technologie geht, und dass Probleme wie Arbeitsplatzverluste zur großen Herausforderung werden. Was können die Länder und großen KI-Unternehmen tun, um diesen Übergang reibungslos zu gestalten?

Die Verdrängung von Arbeitsplätzen durch KI passiert bereits, viel früher als wir dachten. Wir müssen uns umeinander kümmern und dafür sorgen, dass jeder versorgt ist. Ein universelles Grundeinkommen könnte ein Teil davon sein, aber zu einem Job gehört ja mehr als nur der Gehaltsscheck. Offensichtlich wird das kapitalistische Unternehmenssystem nicht die Kosten für einen reibungslosen Übergang tragen, deshalb haben die Regierungen die Pflicht und die Verantwortung, Entwicklungen vorauszusehen und zu handeln.

Sie schreiben unter anderem, dass der Einsatz von KI dazu führen könne, dass wir unseren Begriff von Arbeit ganz infrage stellen und unser Leben anderen Dingen widmen werden.

Viele junge Menschen in China haben wirtschaftliche Schwierigkeiten und sind heute auf die Unterstützung ihrer Familien angewiesen. Aber das gibt ihnen die Chance, traditionelle Wege zu überdenken und herauszufinden, was sie wirklich wollen. Momentan verstärken die gesellschaftlichen Herausforderungen die zunehmenden Klassen- und Einkommensunterschiede jedoch. In einer idealen Gesellschaft hätte jeder die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, wie es die Maslowsche Bedürfnishierarchie postuliert. Doch von dieser Utopie sind wir weit entfernt.

Sie sind der Meinung, dass jene Arbeitsplätze bis auf Weiteres am sichersten sind, die Fantasie, Kreativität und Einfühlungsvermögen erfordern. Gab es jemals die Idee, ihr Science-Fiction-Buch “AI 2041” von einer KI schreiben zu lassen?

Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, eine KI ein Buch mit uns zusammen schreiben zu lassen, das war 2019, aber die Technik war einfach noch nicht so weit. Aber ich bin seit 2017 sehr offen für die Zusammenarbeit mit KI und denke immer daran, maschinelle Intelligenz zu nutzen, um mein eigenes Potenzial als kreativer Schöpfer zu entfalten.

Warum sollte der Mensch überhaupt noch selbst Kunst schaffen, wenn die Maschine das irgendwann ebenso gut und vielseitig erledigen kann?

Für mich ist Kreativität grundlegend. Es ist die Art und Weise, wie wir uns mit anderen verbinden und uns selbst verstehen. Es geht ja nicht nur um Geld oder eine Karriere. Ich glaube, jeder hat das Bedürfnis, etwas zu erschaffen. Das liegt in unserer Natur und ist der Kern unserer Zivilisation.

Welches Potenzial der KI finden Sie persönlich am aufregendsten?

Ich bin sehr neugierig darauf, wie KI eingesetzt werden wird, um nicht-menschliche Sprachen zu interpretieren, zum Beispiel die von Tieren, Pflanzen oder Pilzen. Wie abgefahren wäre das?

Was kann uns die KI über die menschliche Intelligenz oder sogar über die Natur des Bewusstseins lehren?

Wir haben die KI auf der Grundlage unseres Verständnisses neuronaler Netze entwickelt, und jetzt könnte uns die KI helfen, das Gehirn noch besser zu verstehen. Aber wie kommen wir zum Kern des Bewusstseins? Das ist die große ontologische Frage, und wer weiß, ob wir sie jemals beantworten werden. Ich arbeite an einem neuen Roman, der sich teilweise mit diesem Thema befasst – aber ich fürchte, ich werde nicht zu tief gehen können, um meine Unwissenheit nicht zu sehr zu zeigen.

Wird die KI uns Menschen spiritueller machen?

KI bietet uns definitiv einen Spiegel, um in unseren spirituellen Verstand zu blicken, egal ob er religiös ist oder nicht, und all die großen Fragen zu stellen, auf die es vielleicht nie eine Antwort geben wird: Wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Oder auch: Leben wir in einer simulierten Welt? Wenn ja, haben wir sie erschaffen und was ist ihr Zweck? Und vor allem: Was macht uns zu Menschen? Ich denke, dies ist eine der tiefgründigsten, aber immer noch am meisten unterschätzten Fragen.

Chen Qiufan 陈楸帆, Jahrgang 1981, gilt seit seinem Öko-Thriller “Die Siliziuminsel” als einer der wichtigsten Vertreter einer neuen Welle chinesischer Science Fiction. Vor seiner Karriere als Schriftsteller war er in der Tech-Branche tätig, wo er unter anderem mit dem KI-Experten Kai-Fu Lee zusammenarbeitete. 2022 veröffentlichten die beiden das Buch “AI 2041”, in dem sie gemeinsam Zukunftsszenarien einer von KI durchdrungenen Welt entwerfen.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Die kürzliche Ankündigung des chinesischen Statistikamts, künftig keine Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit zu veröffentlichen, löste Irritationen und Spott aus. Offiziell begründete ein Sprecher der Behörde die Änderung damit, dass das Amt die Erhebungsmethodik überarbeiten müsse. Tatsächlich braucht es nicht viel Fantasie, um den wahren Grund zu erahnen: Die Jugendarbeitslosigkeit liegt seit Monaten bei über 20 Prozent und ist zuletzt sogar noch weiter gestiegen.

Mindestens jeder fünfte junge Chinese hat derzeit also keinen Job. Es ist ein heikles Thema, das Peking angesichts der derzeit ohnehin trüben Wirtschaftsaussichten offenbar lieber unter den Tisch kehrt.

So nahmen China-Kenner die Meldung des Statistikamtes zwar mit Stirnrunzeln auf, waren aber auch nicht völlig überrascht. Denn es ist keineswegs das erste Mal, dass die Behörden schlechte Wirtschaftsdaten einfach ausradieren. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, so warnen manche Ökonomen, werde immer mehr zur Black Box.

Selbst den wohl prominentesten Indikator für den Zustand der Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt (BIP), ließ Peking im vergangenen Oktober einfach mal ausfallen. Rund um den Parteikongress der Kommunisten, auf dem sich Präsident Xi Jinping seine dritte Amtszeit als Parteichef sicherte, sollte es keine schlechten Nachrichten geben. Also wurden weder Wachstumszahlen noch Außenhandelsdaten veröffentlicht – ohne Erklärung.

Insgesamt ist die Zahl der von der Nationalen Statistikbehörde veröffentlichten Daten seit dem Amtsantritt Xis im Jahr 2012 drastisch zurückgegangen. Damals wurden noch mehr als 80.000 Statistiken pro Jahr veröffentlicht. Doch Zehntausende davon wurden nach und nach gestrichen, wie eine Auswertung der Financial Times ergab.

Zu den unliebsamen Statistiken, die das Amt seit einiger Zeit nicht mehr veröffentlicht, gehört auch die Zahl der Grundstücke, die Bauträger landesweit von Kommunen kaufen. Die seit 1998 veröffentlichte Datenreihe gab Aufschluss über den Zustand des chinesischen Immobilienmarktes. Doch nachdem die Zahl der verkauften Grundstücke im vergangenen Jahr um mehr als 50 Prozent zurückgegangen ist, steht auch diese Statistik nicht mehr zur Verfügung.

Nicht nur liefert Peking immer weniger brauchbare Daten, die Rückschlüsse auf den Zustand der Wirtschaft zulassen. Chinesische Ökonomen und Analysten sind zudem angehalten, die Wirtschaftslage nicht in ein schlechtes Licht zu rücken. Sonst drohen Konsequenzen.

Bloomberg berichtete zudem von ungewöhnlichen Vorgängen bei der Auflistung der Devisenreserven. Diese seien seit 2017 “bemerkenswert konstant” geblieben. Und das, obwohl China in diesem Zeitraum einen immer größeren Handelsüberschuss erzielt hat. Dies hätte eigentlich zu einem Anstieg der Reserven führen müssen. Brad Setser, ein ehemaliger Beamter des US-Handels- und Finanzministeriums, kommt zu dem Schluss, dass viele der Reserven des Landes nicht in den offiziellen Bilanzen der Zentralbank auftauchen, weil sie in “Schattenreserven” versteckt sind. China verwende dieses Geld wahrscheinlich für Devisenmarktinterventionen, glaubt Setser.

Auch während der Corona-Pandemie gerieten die chinesischen Behörden unter Druck, als sie aus Sicht vieler Beobachter unrealistisch niedrige Angaben über die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle machten.

Internationale Wissenschaftler beklagen derweil den eingeschränkten Zugang zu chinesischen Datenbanken. So wurden im März zahlreiche Universitäten in den USA, Taiwan und Hongkong darüber informiert, dass ihr Zugang zum Portal China National Knowledge Infrastructure (CNKI), der größten wissenschaftlichen Datenbank Chinas, eingeschränkt wird. China sah in dem Zugang für Ausländer offenbar eine Gefahr für die nationale Sicherheit.

CNKI wurde 1999 gegründet und enthält akademische Zeitschriften und Artikel, die seit 1915 veröffentlicht wurden und viele Bereiche wie Politik, Wirtschaft, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und Technologie abdecken. Die von CNKI bereitgestellten Ressourcen sind besonders wichtig für Forscher, die nicht die Möglichkeit haben, chinesische Bibliotheken vor Ort zu besuchen.

Die staatlich unterstellte chinesische Zentralbank stemmt sich mit weiteren Maßnahmen gegen die Abwertung der Landeswährung Yuan und will die schwächelnden Aktienmärkte beleben. Sie habe heimische Banken aufgefordert, ihre Investitionen in ausländische Anleihen zu reduzieren, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Damit solle die Verfügbarkeit von Yuan im Ausland begrenzt werden.

Wegen der mauen Konjunktur und den schwächelnden Börsen ziehen viele Anleger derzeit Kapital aus China ab. Das setzt die heimische Währung unter Druck, die Behörden haben daher in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Maßnahmen versucht gegenzusteuern. So verkauften Staatsbanken etwa Dollar, um den Yuan zu stützen.

Auch die Aktienmärkte will Peking mit niedrigeren Gebühren für den Handel beleben. Die Stempelsteuer (“stamp duty”) auf in China gehandelte Aktie solle um bis zu 50 Prozent gesenkt werden, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters. Bislang beläuft sich die Stempelsteuer auf 0,1 Prozent des Handelsvolumens. Der Vorschlag sehe eine Senkung um entweder 20 Prozent oder 50 Prozent vor, wobei eine Reduzierung um 50 Prozent als wahrscheinlich gelte.

Der Kurs des in China gehandelten Yuan (Onshore Yuan) ist in diesem Jahr gegenüber dem Dollar um mehr als fünf Prozent gefallen. In der vergangenen Woche erreichte er ein Zehn-Monats-Tief von 7,3180 je Dollar und lag damit nur noch haarscharf unter dem Niveau, das zuletzt während der globalen Finanzkrise 2008 verzeichnet wurde. rtr

China wird mehrere Kohlekraftwerke des staatlichen südafrikanischen Energieversorgers Eskom sanieren und modernisieren. Die Konzerne China Energy and China Energy Engineering Corporation unterzeichneten während des Brics-Gipfels entsprechende Verträge. Hintergrund ist der schlechte Zustand der von Eskom verantworteten Energie-Infrastruktur des Landes. “Südafrika steckt in einer Energiekrise, weil es zu viele heruntergekommene Kohlekraftwerke gibt, für deren Wartung oder Modernisierung Eskom nicht das Geld hat”, schreibt der auf China spezialisierte Energieexperte Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) auf X (einstmals Twitter).

Zwar seien solche Sanierungsverträge immer wieder auch ein Euphemismus für den Neubau von Kohlekraftwerken im Ausland, so Myllyvirta. Doch davon geht er in diesem Fall nicht aus – “insbesondere da diese Vereinbarungen an einen Staatsbesuch von Xi geknüpft sind.” Chinas Staatschef Xi Jinping hatte in der vergangenen Woche am Brics-Gipfel in Johannesburg teilgenommen; er hatte vor mehreren Jahren zugesagt, dass China im Ausland keine neuen Kohlekraftwerke mehr finanzieren werde, auch nicht im Rahmen der Neuen Seidenstraße.

Wie Elektrizitätsminister Kgosientsho Ramokgopa betonte, sollen die Verträge vielmehr dabei helfen, die Lebensdauer existierender maroder Kraftwerke zu verlängern. “Wenn jemand Südafrika dabei helfen kann, dies zu erreichen, dann sind es diese chinesischen Firmen, die über die Erfahrung verfügen, Hunderte bestehender Kohlekraftwerke auf hohe Effizienz-, Zuverlässigkeits- und Umweltschutzstandards umzurüsten und in einigen Fällen einen flexibleren Betrieb zu ermöglichen”, schreibt Myllyvirta.

Laut Reuters liegt das Stromversorgungsdefizit von Eskom bei rund 4.000 Megawatt (MW) installierter Leistung, was einem Zehntel seiner Kapazität entspricht. Dies führt regelmäßig zu massiven Stromausfällen. Eskom selbst sei zu einer Reparatur nicht in der Lage, so Myllyvirta. Blitzschnell durch Erneuerbare ersetzt werden, können die südafrikanischen Kraftwerke ebenfalls nicht. Sie gehören zu den dreckigsten der Welt. Westliche Staaten haben daher mit Südafrika eine sogenannte Just Energy Transition Partnership (JETP) Südafrika abgeschlossen, um das Land bei der nötigen Abkehr von der Kohle zu unterstützen. China Energy hat in Johannesburg neben der Sanierung auch Solar- und Windprojekte vereinbart. ck/rtr

Das chinesische Telekom-Ausrüster Huawei will mit seinem schwedischen Konkurrenten Ericsson kooperieren. Die beiden Technikunternehmen haben eine langfristige Vereinbarung zur gegenseitigen Nutzung von Patenten für Mobilfunktechnologie unterzeichnet, teilte Huawei mit. Diese Patente gelten für verschiedene Standards – inklusive der Standards 4G und 5G. Das Abkommen gelte langfristig und global, äußerte sich der Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum von Huawei.

In der Mobilfunkbranche spielt der Zugang zu Patenten eine entscheidende Rolle. In umständlichen Gerichtsverhandlungen können sie die Fortschritte der Wettbewerber hemmen, indem sie auf den Schutz von patentierten Techniken pochen. Es fließen zudem ständig Lizenzeinnahmen zwischen den Anbietern. Huawei und Ericsson geben sich nun gegenseitig das Recht zur Nutzung wertvoller Technologien, was Mühe und Kosten spart. Der Vorgang ist nicht ungewöhnlich; allein Huawei hat fast 200 Lizenzabkommen mit anderen Firmen. fin

Ein US-Forscherteam hat frei zugängliche Daten ausgewertet, um die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen in China zu ermitteln. Demnach liegt die Zahl der zusätzlich Verstorbenen bei zwei Millionen. Das Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle hat dazu Suchmaschinentreffer und andere Informationen zu Nachrufen und Beerdigungen ausgewertet.

Die Behörden hatten nur die absurd niedrige Zahl von 60.000 Toten bekannt gegeben. Schätzungen von Wissenschaftlern in Hongkong variierten zwischen knapp einer und mehreren Millionen Toten. Ab Dezember 2022 war das Virus praktisch ungebremst durch die Bevölkerung gerauscht. fin

Gegen den Leiter des chinesischen Büros für Wintersport, Ni Huizhong, wird wegen Korruption ermittelt. Der 54-Jähre war zuvor Leiter der Olympischen Delegation Chinas bei den Winterspielen im eigenen Land. Derzeit läuft eine Anti-Korruptionskampagne gegen Sportfunktionäre. Auch Fußball-Nationaltrainer Li Tie ist wegen Bestechlichkeit angeklagt. fin

Am Wochenende haben 20 chinesische Militärflugzeuge nach Angaben Taiwans die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert, die als inoffizielle Grenze zwischen beiden Ländern gilt. Darunter sei auch mindestens eine Kampfdrohne gewesen, die entlang der Ostküste Taiwans flog, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium mit. Die ständigen Übergriffe auf Taiwans Luftraum gelten als Teil einer hybriden Kriegsstrategie. rtr

Die Geschichte der europäisch-chinesischen Beziehungen ist eine Erzählung mit Höhen und Tiefen. Gerade für Deutschland war die Zusammenarbeit mit China in den letzten dreißig Jahren eine echte Erfolgsstory: Deutschlands Wirtschaft hat unheimlich von Chinas Aufstieg profitiert und ihn gleichzeitig befördert. Er hat uns reicher gemacht und resilienter gegenüber den kleinen und großen Krisen, die uns begegnet sind. Auch wegen des florierenden China-Geschäfts war Deutschland in der Lage, die Rolle eines finanziell potenten Stabilitätsankers in Europa zu spielen – von der Eurokrise bis zur Coronapandemie.

Deutschland verlor dabei – anders als die USA – nur wenige Jobs nach China und auch nicht die eigene industrielle Basis. Ein Konzern wie Volkswagen produzierte nicht günstig in China, um dann in Wolfsburg Arbeitsplätze abzubauen. Der Kuchen wurde einfach immer größer. Für Europa in Europa, für China in China wurden so immer mehr Autos verkauft. Mehr als so mancher Ingenieur des Traditionskonzerns vielleicht je zu träumen gewagt hatte. […] Alle konnten sich als Gewinner fühlen.

In jüngster Zeit allerdings ändert sich die Stimmung zunehmend. Es sind Brüche aufgetreten. Und dabei ist es bemerkenswert, dass der erste wirklich laute Weckruf gerade aus der deutschen Wirtschaft kam. Noch verwunderlicher ist es, dass es ausgerechnet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) war, der die Botschaft in der Breite zur Diskussion stellte. Der BDI steht selten im Verdacht, revolutionäre Umstürze anzuzetteln, gehört er doch eigentlich eher zum konservativen Spektrum des deutschen Verbandswesens. Aber im Januar 2019 war es ein Positionspapier ebendieser Organisation, das etwas tat, was andere bisher vermieden hatten: Die Entwicklungen, die man als Unternehmer:in vor Ort beobachten konnte, weiterzudenken und das Problem, das sich da zusammenbraute, klar zu benennen. Es war der Moment, an dem eine neue Form des Wettbewerbs ins Spiel kam, genauer: der “Systemwettbewerb”. […]

In den sonst doch oft etwas trockenen Debatten des deutschen und europäischen Politikbetriebs kam dieser Moment einem echten Paukenschlag gleich. Die Formulierung “Systemwettbewerb” versuchte, die Herausforderung zu beschreiben, der sich deutsche Konzerne im nach wie vor florierenden China-Geschäft gegenübersahen. Der Wandel von Komplementarität zu Konkurrenz. Und er räumte im selben Atemzug mit einem Mythos auf: der Illusion des friedlichen Aufstiegs der Volksrepublik, der nur Gewinner und keine Verlierer kenne.

Um China ranken sich viele Mythen und Allgemeinplätze. Das ist nicht verwunderlich. Für die meisten Deutschen ist China weit weg, das politische System wenig einladend, die Sprache kompliziert. Aber es haftet eben allem auch ein Hauch Mystisches, etwas Jahrhundertealtes, kulturell Beeindruckendes an. […]

Hinzu kommt, dass viele der entstandenen Glaubenssätze, mit denen versucht wird, das Phänomen China zu fassen, Versionen der Wirklichkeit und Geschichtsschreibung sind, die von der Kommunistischen Partei Chinas ganz bewusst verbreitet und immer wieder wiederholt werden. Realität entsteht auch durch das Ausbleiben von Widerspruch, und Repetition sorgt für Gewöhnungseffekte. Wenn ein großer Kommunikations- und Propagandaapparat bestimmte Sätze in Dauerschleife von sich gibt, dann werden sie irgendwann kaum noch hinterfragt. “Die Kommunistische Partei Chinas hat 400 Millionen Menschen aus der Armut befreit” ist so ein Satz, oder: “China hat noch nie ein anderes Land angegriffen und kolonialisiert”, “Eine Entkopplung von China ist nicht möglich”, “China ist nicht Russland”, “Ohne Zusammenarbeit mit China ist globaler Klimaschutz unmöglich”, “China will das eigene System nicht exportieren”.

Aber nicht nur die Partei hat den Mythos des modernen China geschaffen, viele andere Akteure haben kräftig daran mitgebaut: Unternehmer:innen, die davon schwärmen, wie effizient die Dinge in China geregelt sind und mit welcher Geschwindigkeit Projekte auf den Weg gebracht werden können; Politiker:innen, die beeindruckt von der Art, wie ihnen der Empfang bereitet und angesichts der schieren Möglichkeiten und technischen Finessen, die ihnen in China von Robotern serviert werden, den Abstieg des Westens voraussagen; Expert:innen, die Chinas kulturelle Besonderheiten beschwören und deshalb jede umfangreichere Kritik an der Kommunistischen Partei zur Anmaßung erklären. […]

Die Illusionen, denen wir uns in Deutschland gern mit Blick auf China hingeben, suggerieren uns, dass entweder kein Handlungsdruck besteht oder dass wir es mit alternativlosen Umständen zu tun haben, die den Gesetzen der Physik in kaum etwas nachstehen: “Eine Entkopplung von China ist nicht möglich” – wirklich? Auch eine vollständige Loslösung von russischem Gas innerhalb eines Jahres wäre vor der russischen Invasion in die Ukraine sicher in eine vergleichbare Kategorie des Unmöglichen gefallen. Ist die Entkopplung also eher nicht wünschenswert? Das ist dann aber etwas ganz anderes und bringt auch völlig andere politische Fragen und Abwägungen mit sich: Nicht wünschenswert für wen? Warum? Wer profitiert von einer engen Anbindung an China? Wirklich alle? Oder einige wenige besonders stark? Wie verändern sich das Risiko und die Kosten, je mehr Zeit vergeht und je machtvoller China wird?

Es ist nicht polemisch, diese Fragen zu stellen, sondern vernünftig. Sie führen möglicherweise zu unbequemen Antworten oder zu der Erkenntnis, dass besser erklärt werden muss, warum die derzeitige Kosten-Nutzen-Abwägung nach wie vor Bestand hat. Es sind eben doch keine Gesetze der Physik, mit denen wir es hier zu tun haben, sondern die der Politik und des Marktes. Und die sind vieles, aber definitiv nicht ausschließlich rational und berechenbar. [….]

Der Ton gegenüber den USA und ihren Partnern ist rau geworden, über der Welt schwebt nicht nur das Gespenst eines erneuten Kalten Krieges, sondern die echte Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung. Was ist passiert? Wie konnte die Lage in den letzten zehn Jahren so massiv eskalieren? Warum ist es nicht so gekommen, wie man es sich im Westen gewünscht, ja eigentlich eher schon, wie man es fest geplant hatte? Warum ist inzwischen das Verhältnis zwischen China und der Europäischen Union auf nahe null abgekühlt? Und wer trägt die Verantwortung für all die geplatzten Träume? Die USA? Europa? Oder doch China selbst?

Wie so oft gibt es leider keine einfache Erklärung. Politische Entwicklungen entstehen immer in einem größeren Kontext. Innenpolitik ist überall auf der Welt wichtig und findet dennoch nirgendwo in Isolation vom internationalen Geschehen statt. Vieles hat sich gegenseitig bedingt, und einige Abzweigungen wurden mehr oder weniger ungezielt genommen. Was man aber festhalten kann: Etwas ist anders im China Xi Jinpings, und das ist beunruhigend und bisweilen zutiefst verstörend. Aber ist es wirklich neu? Oder ist es eine Rückkehr zum Naturzustand autoritärer Führung im China der Kommunistischen Partei?

Janka Oertel, ist promovierte Politikwissenschaftlerin und Sinologin und seit vielen Jahren bei verschiedenen Forsschungsinstituten tätig. Derzeit leitet sie das Asienprogramm des European Council on Foreign Relations (ECFR). Dies ist eine Vorveröffentlichung aus ihrem neuen Buch “Ende der China-Illusion. Wie wir mit Pekings Machtanspruch umgehen müssen”. Es erscheint am 24. August im Piper Verlag.

John Hsu ist ab 29. September Chief Technology Officer des Hongkonger Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). Er folgt auf Richard Leung, der in die Rolle des Chief Information Officer wechselt. Hsu ist Leung unterstellt.

Roger Cheng wechselt von vom Börsenregulierer Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) in die Anwaltskanzler Linklaters. Er erhält sofort den Titel eines Partners. Er hat in der Kommission den Bereich Fusionen und Übernahmen geleitet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Der Verkäufer, der Ihnen im Geschäft Honig ums Maul schmiert, der Kollege, der den Entwurf des Chefs vor versammelter Mannschaft in den höchsten Tönen lobt, das Tinder-Date, das Ihnen schwulstige Komplimente über den Bartresen säuselt, um Sie vielleicht doch noch spontan in die Kiste zu kriegen … Solches Geschleime stinkt Ihnen gewaltig? Aus chinesischer Warte kein Wunder! Denn: In all diesen Szenarien wurde ein Regenbogenfurz abgesetzt.

Ein bitte was? Sie haben richtig gehört. Jemanden in völlig überzogener Weise in den Himmel zu loben, das nennt man im chinesischen Neusprech und Internetjargon “einen Regenbogenpups absetzen”, auf Chinesisch: 放彩虹屁 fàng cǎihóngpì (von 彩虹 cǎihóng “Regenbogen” und 屁 pì “Pups, Furz”). Das erklärt auch, weshalb sich im unerschöpflichen Sticker- und Emoji-Pool von WeChat viele bunte Bildchen tummeln, auf denen Cartoon-Figürchen (vom Pandabären bis zum Corgi) ein in allen Farben schillerndes Lüftchen entfährt.

Ursprünglich stammt der Blähbegriff aus der Fanszene, wo eiserne Follower (genannt铁粉 tiěfěn) nicht selten quasi jeden Pups ihres Idols (爱豆 àidòu) mit überschwänglichem Lob und Liebesbekundungen quittieren. Außenstehende konnten da nur den Kopf schütteln und spotteten, die verrückten und völlig abgedrehten Anhänger (脑残粉 nǎocánfěn) hüllten jede Schöpfung ihrer Stars in regenbogenfarbige Lobeswölkchen (sprich 彩虹屁 cǎihóngpì).

Aber wie schafft man den sprachlichen Spagat von durchgedrehter Lobhudelei zum Darmwind? Nun, zum einen sind Pupsereien im Mandarin ganz generell ein Synonym für verbalen Dünnpfiff. “Nonsens” oder “Bullshit” nennt man auf Chinesisch nämlich unflätig 屁话 pìhuà (“Furzgerede”). Und der Ausruf 放屁! Fàngpì! (wörtlich: “Furzerei!”) entspricht in etwa unserem deutschen “Quatsch!”. Wer in China übermäßig neugierig ist, den gehen die Dinge zudem nicht etwa einen “feuchten Kehricht” an, sondern “einen Pups” (关你屁事! Guān nǐ pìshì! – “Das geht dich einen feuchten Kehricht / Scheißdreck an!”).

Und dann wären da noch die Pferdepopos, die wir in einer früheren Sprachkolumne schon einmal gestreift haben. Denn in der alten chinesischen Redewendung “Pferdehintern klopfen” beziehungsweise “tätscheln” (拍马屁 pāi mǎpì), die im übertragenen Sinne “sich einschleimen / einschmeicheln” heißt, taucht ebenfalls das Zeichen 屁 pì auf, hier allerdings in der Bedeutung “Hintern, Allerwertester” (als Kurzform von 屁股 pìgu).

Die Pferdepopo-Tätschel-Metaphorik soll, man hätte es ahnen können, bis in die Yuan-Dynastie zurückgehen, also in die Zeit der Mongolenherrscher Dschingis Khan und Kublai Khan. Bei den Mongolen gehörte es damals der Überlieferung nach zum guten Ton, bei Begegnungen den Pferden des Gegenübers den Hintern und Bauch zu tätscheln und dabei die gute Konstitution der Huftiere zu loben. Daraus soll dann der Ausdruck “Pferdepopos tätscheln” als Synonym für “einschmeichelndes Lob verteilen” entstanden sein. Und diese sprachlichen Konnotationen strahlen heute auch in die Regenbogenpups-Welt des Internetslangs aus, wo man als Variante für “schleimen” auch manchmal 拍彩虹屁 pāi cǎihóngpì (“Regenbogenhintern tätscheln”) sagt.

Falls Sie sich also schon immer einmal gefragt haben, in welchem Gesprächskontext zum Henker man eigentlich ein Panda-Meme, das eine Regenbogenwolke pupst, posten könnte – jetzt wissen Sie es (endlich)!

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.