|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#28 / 27. Juni 2025

|

|

|

|

|

Executive.Summary: Die Erfolgsformel zur DAX-Spitzenposition

|

|

|

|

CEO.Talk: Was Bill Gates dem Standort Deutschland empfiehlt

|

|

|

|

CEO.Picks: Warum internationale Studierende in Deutschland willkommen sind

|

|

|

|

CEO.News: Netzausbau bleibt ein Minusgeschäft

|

|

|

|

CEO.News: Mehr Gründer in Deutschland

|

|

|

|

CEO.News: Deutschland kann sich Rekordschulden leisten

|

|

|

|

CEO.News: Kaum Hoffnung für die SDG

|

|

|

|

CEO.News: Sprind und Gründerszene schreiben an Bär

|

|

|

|

CEO.Presseschau: RTL will Sky kaufen + Continental senkt Prognose + DWP erweitert Vorstand

|

|

|

|

CEO.Economics: Veronika Grimm über Finanzpolitik, Wachstum und Reformbedarf

|

|

|

|

CEO.Standpunkt: Baustoffwende als Schlüssel zur klimafreundlichen Infrastruktur

|

|

|

|

CEO.Success: Digitaler Spitzenplatz für Frankfurt

|

|

|

|

CEO.Quote: Airbus-CEO Obermann zum Wirtschaftsaufschwung

|

|

|

Born to Lead: Die Erfolgsformel zur DAX-Spitzenposition

|

|

Von

Kristián Kudela

|

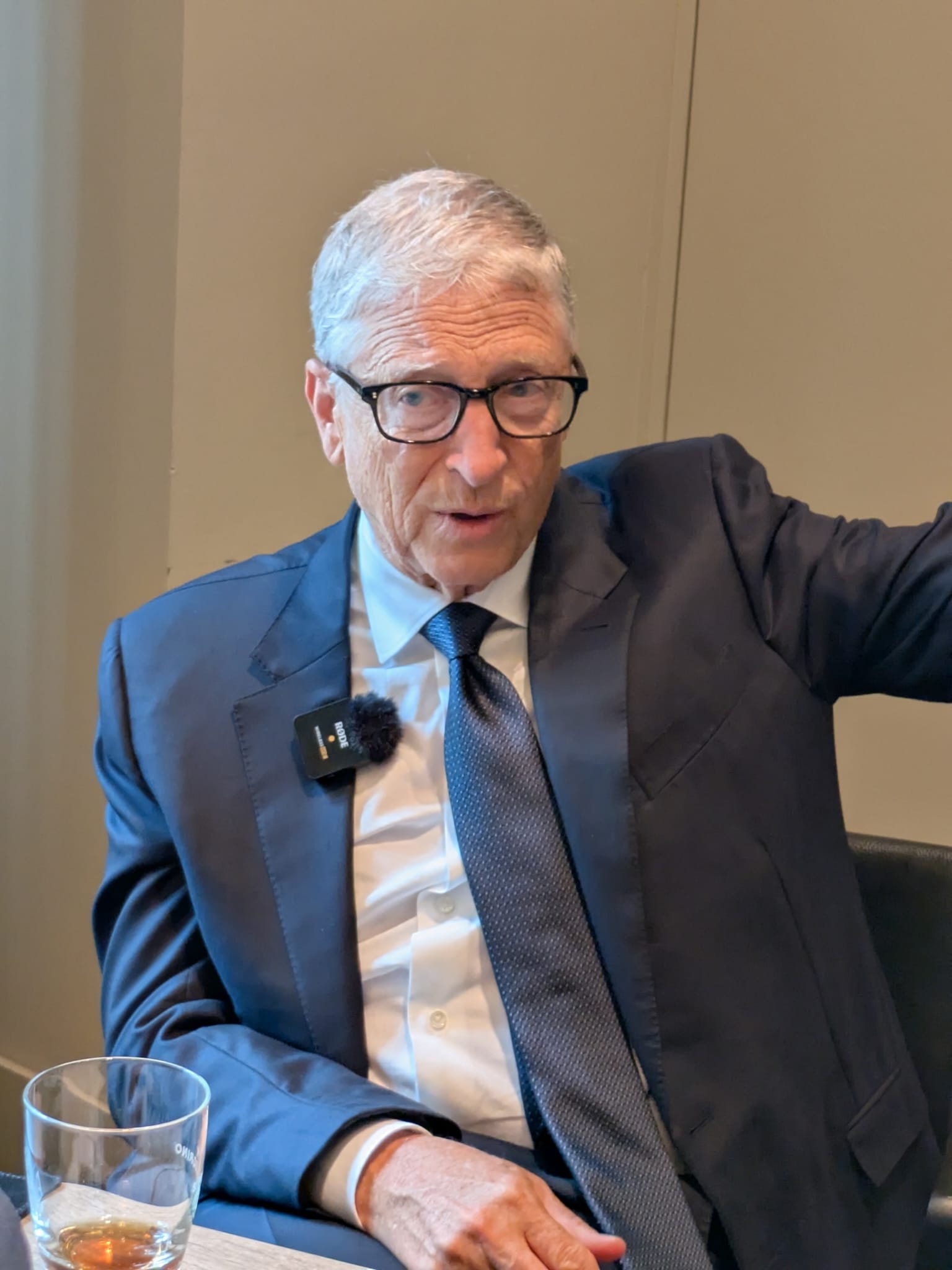

Bill Gates im Podcast Table.Today

Kaum Praktiker aus Fachhochschulen und einseitige Auslandserfahrung – die typischen Merkmale von DAX-Vorstandsmitgliedern. Das zeigt eine

Analyse

der Schweizer Beratungsfirma Egon Zehnder zu den Unternehmen des S-DAX, M-DAX und DAX 40, die

Table.Briefings

exklusiv vorliegt.

Heiko Wolters, Senior Partner bei Egon Zehnder und Autor der Studie, betont:

„Das Profil von Führungskräften hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert: vom allwissenden Top-Down-Entscheider zum Teamplayer. Heute ist der Chefdirigent gefragt, nicht mehr der Solist.“

Fünf Faktoren stechen dabei besonders hervor:

1. Ein Studium ist für fast alle CEOs Pflicht

88 Prozent der Vorstandsvorsitzenden haben ihr Studium an einer klassischen Uni abgeschlossen, nur 12 Prozent an praxisorientierten Fachhochschulen oder dualen Hochschulen. Wer zusätzlich eine Berufsausbildung vor dem Studium absolviert hat, punktet mit Praxiserfahrung, bleibt aber die Ausnahme.

2. Die Wahl des Studienfachs ist alles andere als Zufall

Über die Hälfte der CEOs (51 Prozent) haben Wirtschaftswissenschaften studiert, gefolgt von Ingenieuren mit Diplom- oder Masterabschluss (29 Prozent). Die Kaderschmieden der Vorstandsetagen heißen Karlsruhe (KIT), Köln, Aachen (RWTH), Münster, Darmstadt und Mannheim.

3. Ein MBA oder Doktortitel ist kein Muss, aber ein klarer Vorteil

Rund 20 Prozent der CEOs haben einen MBA, 36 Prozent einen Doktortitel. „In Deutschland ist der Doktortitel eher ein Prestige-Symbol, während er im Ausland oft weniger zählt“, sagt Wolters. „Bei den jüngeren Vorständen haben deutlich weniger promoviert.“

4. Die klassische „Single-Company-Career“ ist selten geworden

Nur ein Fünftel der CEOs hat sich im selben Unternehmen nach oben gearbeitet. Die Mehrheit hat im Schnitt zwei bis drei verschiedene Firmen durchlaufen und so unterschiedliche Unternehmenskulturen und Märkte kennengelernt. „In den USA sind kurze Stationen im Lebenslauf häufiger anzutreffen und werden als Zeichen von Flexibilität gesehen. In Deutschland wecken viele kurze Wechsel schnell den Verdacht auf Jobhopping und fehlende Performance.“

5. Internationale Erfahrung, aber mit Fokus auf Europa und Nordamerika

Fast zwei Drittel der DAX-CEOs haben im Ausland gearbeitet, meist in Europa (52 Prozent) oder Nordamerika (30 Prozent). Stationen in Asien (13 Prozent) oder Afrika (2 Prozent) sind deutlich seltener. Wer mehrere Regionen kennt, bleibt die Ausnahme. „Ein Auslandsaufenthalt ist heute in vielen Unternehmen Pflicht, um in höhere Führungspositionen zu kommen“, sagt Wolters. „Amerikanische CEOs haben oftmals weniger Erfahrungen im Ausland vor Ort als ihre europäischen Kollegen.“

Last but not least:

Junge Ausnahmen wie Robert Gentz (Zalando), Christian Klein (SAP) oder Karin Rådström (Daimler Truck) täuschen: Die meisten DAX-CEOs übernehmen ihre Spitzenposition erst mit rund 56 Jahren und bleiben dort im Schnitt sechs Jahre.

Heiko Wolters sieht noch eine weitere Entwicklung in der Zukunft:

„Ich würde mir noch mehr cross-funktionale Entwicklung wünschen. Viele Führungskräfte bewegen sich funktional in einem Korridor, um dann an die Spitze zu kommen.“ |

|

|

|

|

CEO.Talk

|

|

|

Was Bill Gates dem Standort Deutschland empfiehlt

|

Bill Gates im Podcast Table.Today

Microsoft-Gründer Bill Gates erklärt im Podcast

Table.Today,

dass er sein Unternehmen durchaus auch in Deutschland hätte gründen können.

Die technologischen Fähigkeiten hierzulande seien herausragend, und die Chancen für den Standort nach wie vor groß – besonders im medizinischen Bereich:

„Unternehmen wie Moderna oder Biontech haben großartige Arbeit geleistet. Ich denke, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da.“

Gates sieht jedoch strukturelle Hürden, die das volle Potenzial Europas bislang ausbremsen:

„In Europa gibt es viele tolle Tech-Unternehmen, aber sie haben einfach nicht in gleichem Maße skaliert.“

Ein zentrales Problem sei die unzureichende Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft.

Ein zentrales Problem sei die unzureichende Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft.

Deutschland verfüge zwar über exzellente Institute und Universitäten, doch diese arbeiteten häufig zu isoliert. Das schwäche die Anbindung an das Startup-Ökosystem. Selbst Großbritannien sei in dieser Hinsicht besser aufgestellt – wenn auch nicht auf dem Niveau der USA.

Ein weiterer struktureller Vorteil der USA sei deren internationale Offenheit.

Gates betont:

„Wenn man zu Microsoft geht oder in ein Graduiertenprogramm an Harvard oder Stanford – die Mehrheit der Wissenschaftler und Ingenieure dort ist nicht in den USA geboren. Es ist ein sehr globales Umfeld.“

Das vollständige Interview, in dem Gates auch die Bundesregierung dazu aufruft, ihr Engagement im Kampf gegen globale Gesundheitsrisiken in ärmeren Ländern zu verstärken, hören Sie im Podcast

Table.Today

.

Alexander Wiedmann |

|

|

|

|

CEO.Picks

|

|

|

Top-Ausbildung: Warum internationale Studierende in Deutschland willkommen sind

|

Jörg Rocholl, ESMT Berlin

Deutschland kann als Studienstandort in Zeiten globaler Krisen, geopolitischer Spannungen und wachsender Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit der große Gewinner werden. Denn Deutschland steht für Stabilität, Rechtsstaatlichkeit, hohe Lebensqualität – und für eine offene Gesellschaft, in der Bildung, Innovation und internationale Zusammenarbeit gedeihen können.

Deutschland bietet gerade für internationale Studierende im Bereich Wirtschaft und Management ein überzeugendes Gesamtpaket:

erstklassige Lehre, geistige Freiheit, globale Vernetzung – und das alles zu vergleichsweise geringen Kosten. Wer eine zukunftsorientierte, wertebasierte und praxisnahe Ausbildung sucht, ist hier genau richtig.

Während Forschung und Lehre in anderen Teilen der Welt politisch eingeschränkt werden, ist die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland im Grundgesetz verankert.

Hier dürfen kritische Fragen gestellt und neue Ideen erforscht werden. Diese Freiheit ist mehr als ein Selbstzweck – sie ist die Grundlage für echte Innovation, kreatives Denken und nachhaltige Lösungen. Und sie macht Deutschland zu einem attraktiven Ziel für Talente aus aller Welt.

Auch die strukturellen Rahmenbedingungen sprechen für ein Studium in Deutschland:

faire Zulassungsverfahren, transparente Prozesse und vielfältige Fördermöglichkeiten sorgen für Chancengleichheit. Viele Hochschulen – darunter die ESMT Berlin – sind gemeinnützig organisiert. Das heißt: Im Mittelpunkt steht nicht Profit, sondern das Potenzial jedes einzelnen Studierenden.

Ein weiteres Argument: die Karrierechancen.

Deutschlands starke Wirtschaft, der internationale Arbeitsmarkt und die hohe Lebensqualität sorgen dafür, dass viele Absolventen im Land bleiben – nicht zuletzt wegen der guten beruflichen Perspektiven und der attraktiven Lebensbedingungen.

Deutsche Business Schools verstehen sich zudem als internationale Drehscheiben.

Hier treffen Menschen aus allen Teilen der Welt aufeinander, tauschen Wissen aus, gründen Start-ups und entwickeln neue Geschäftsmodelle. Deutschland ist ein vielfältiges, offenes Land – diese kulturelle und intellektuelle Diversität macht seine Hochschulen stark.

Deshalb mein Appell an junge Talente weltweit:

Wenn Sie einen Ort suchen, an dem Sie akademisch wachsen, unternehmerisch wirken und Ihre Werte leben können – dann kommen Sie nach Deutschland.

Jörg Rocholl |

|

|

|

|

CEO.News

|

|

|

Glasfaser ohne Gewinn: Netzausbau bleibt ein Minusgeschäft

|

.jpeg)

Markus Haas, CEO von Telefónica Deutschland bei Table.Today

Trotz der Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen für knapp die Hälfte der deutschen Haushalte (48,8 Prozent) nutzen derzeit nur etwa ein Viertel (26 Prozent) diese aktiv. Das entspricht 5,9 Millionen Anschlüssen (Stand: April 2025). Markus Haas, CEO von Telefónica Deutschland, sagte gegenüber

Table.Briefings

: „Bislang hat noch keiner, der in Glasfaser in Deutschland investiert hat, einen Euro verdient.“

Der Grund: hohe Anschaffungskosten bei gleichzeitig erheblichem Leerstand der Netze.

Anders als in Spanien, wo Telefónica direkt vom alten Kupfernetz auf Glasfaser umstieg, gab es in Deutschland mit VDSL einen Zwischenschritt. Viele Haushalte empfinden ihre aktuelle Internetverbindung als ausreichend – der Nutzen eines Glasfaser-Upgrades ist schwer zu vermitteln.

Eine Einbaupflicht lehnt Haas jedoch ab:

„Ich denke, es ist schon richtig, eine Technologie nicht gegen den Willen der Kunden und Kundinnen einzuführen“. Das ganze Interview mit Markus Haas hören Sie im Podcast

Table.Today

.

Alexander Güntzler |

|

|

|

|

GEM-Monitor: Immer mehr Gründer in Deutschland

|

Die Gründungsaktivität in Deutschland steigt. Mit 9,8 Prozent erzielt Deutschland im aktuellen Global Entrepreneurship Monitor (GEM) den höchsten Wert seit 1999. Damit gehört Deutschland zu den vier am stärksten wachsenden Gründungszentren in der repräsentativen Befragung, die im Auftrag des RKW Kompetenzzentrums und des Johann Heinrich von Thünen-Instituts weltweit durchgeführt wird. Der Report liegt dem

CEO.Table

vor und wird am Dienstag in Berlin vorgestellt.

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit der Gründungsquote von knapp zehn Prozent allerdings nur im Mittelfeld.

Immerhin schrumpft der Abstand zwischen weiblichen und männlichen Gründern. Mit 8,5 Prozent war die Gründungsquote der Frauen im Jahr 2024 so hoch wie nie. Bei den Männern liegt die Quote bei elf Prozent. Außerdem gründen in Deutschland immer mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die Quote liegt inzwischen bei 12,5 Prozent von allen Gründerinnen und Gründern. Knapp die Hälfte aller Gründer bezeichnen KI als „sehr wichtig“ bei der Wahl ihres Geschäftsmodells. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen wird mit fast 16 Prozent am meisten gegründet. Mehr Informationen zu dem Bericht ab Dienstag

hier

.

Michael Bröcker |

|

|

|

|

Deutschland kann sich Rekorschulden leisten

|

Die Rekordschulden der Bundesregierung wurden vom Markt größtenteils bereits eingepreist: Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen bewegten sich kaum, nachdem Finanzminister Lars Klingbeil am Dienstag seinen neuen Haushaltsentwurf und eine noch höhere Neuverschuldung als bisher angenommen präsentierte (siehe Grafik).

Für das Jahr 2025 sind 143 Milliarden Euro an neuen Schulden geplant; bis 2029 soll die Neuverschuldung auf rund 185 Milliarden Euro steigen

Für das Jahr 2025 sind 143 Milliarden Euro an neuen Schulden geplant; bis 2029 soll die Neuverschuldung auf rund 185 Milliarden Euro steigen

. Damit einher geht die Emission neuer Schuldentitel. Bisher gab es jedoch stets genügend Käufer für diese Anleihen.

Nach Berechnungen des IW Köln wird die Schuldenstandsquote bis 2029 voraussichtlich auf etwa 73 Prozent steigen

– ein Plus von zehn Prozentpunkten. Damit läge Deutschland weiterhin unter dem EU-Durchschnitt sowie unter Ländern wie Frankreich oder den USA.

Felix Schmidt, Leitender Volkswirt bei der Berenberg Bank, äußert sich hinsichtlich der Tragfähigkeit optimistisch:

„Eine Schuldenstandsquote von circa 75 Prozent des BIP sind Levels, die kann sich Deutschland leisten.“

Ein Anstieg der Staatsanleiherenditen kann sich dämpfend auf Unternehmensfinanzierungen auswirken

, da er in der Regel mit höheren Refinanzierungskosten einhergeht und somit zu steigenden Kreditzinsen führt. Laut Schmidt überwiegen jedoch „die positiven wirtschaftlichen Effekte, die durch die steigenden Ausgaben der Regierung und den staatlichen Investitionsbooster ausgelöst werden, mittelfristig die potenziellen Nachteile eines moderaten Anstiegs der Rendite von Staatsanleihen.“

Alexander Wiedmann |

|

|

|

|

Entwicklungsfinanzierung: Kaum Hoffnung für die SDG

|

Die Sustainable Development Goals (SDG) kommen nicht voran. Laut eines neuen Fortschrittsberichts sind gerade mal 17 Prozent weltweit auf dem richtigen Kurs. Vor allem den zum Teil hochverschuldeten Staaten des Globalen Südens fehlt Geld, um es in die nachhaltige Entwicklung investieren zu können.

Bei der UN-Konferenz Financing for Development kommende Woche sollen Lösungen gefunden werden

–Experten zweifeln im Vorfeld aber daran, dass Durchbrüche möglich sind. Die Abschlusserklärung, auf die sich die Teilnehmer bereits Mitte Juni geeinigt haben, bekräftigt vor allem alte Beschlüsse.

Versprochen wird eine „kontinuierliche Reform der internationalen Finanzarchitektur“

– tatsächlich aber haben Entwicklungs- und Schwellenländer weiterhin wenig Mitspracherecht in den entscheidenden Institutionen wie Weltbank und IWF. Zudem kürzen viele Staaten ihre Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit. Auch Deutschland sieht im neuen Haushaltsentwurf niedrigere Mittel vor. Das international vereinbarte Ziel, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens bereitzustellen, wird deutlich gerissen. Die gesamte Analyse lesen Sie im

ESG.Table

.

Marc Winkelmann |

|

|

|

|

Sprind und Gründerszene schreiben an Bär: Was in die nationale IP-Strategie gehört

|

Die Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind), der Bundesverband Deutsche Startups, der High-Tech Gründerfonds, der Stifterverband und die TransferAllianz haben dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) ein Positionspapier zur geplanten „nationalen IP-Strategie“ übergeben.

Zentrale Vorschläge sind:

-

Standardisierte Verträge mit klaren Lizenz- und Beteiligungsmodellen

-

Back-loaded Deals, bei denen Zahlungen erst bei Finanzierung oder Exit anfallen

-

Vertragsabschlüsse innerhalb von zwölf Wochen und eine unabhängige Schlichtungsstelle

-

Verpflichtender IP-Transfer in allen relevanten Förderrichtlinien

-

Nutzung des EU-Beihilferahmens für Zahlungsstundungen und günstigen Infrastrukturzugang

-

Einführung eines Impact-Indikators („I-Index“) als Ergänzung zum H-Index in der Forschungsbewertung

-

Mehr Transparenz durch Deal-Datenbanken und offene Bewertungsgrundlagen

Das Papier soll als Grundlage für die Ausarbeitung der Strategie dienen, die nach Ansicht der Autoren innerhalb der ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung starten sollte.

Nicola Kuhrt

Lernen Sie

alle Table.Briefings

in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider. |

|

|

|

|

CEO.Presseschau

|

|

Handelsblatt: RTL will Sky Deutschland für bis zu 527 Millionen Euro kaufen.

RTL plant, Sky Deutschland vollständig zu übernehmen. Der Preis könnte bei bis zu 527 Millionen Euro liegen. Der Deal wäre ein signifikanter Schritt im Wettbewerb mit internationalen Streaming-Plattformen. (

„RTL will Sky Deutschland für bis zu 527 Millionen Euro kaufen“

)

Stern: Verbraucher bleiben vorsichtig, trotz besserer Erwartungen.

Laut GfK-Konsumklima steigt die Einkommenserwartung der Haushalte spürbar, während die Anschaffungsneigung zurückbleibt. Verbraucher rechnen mit einer Verbesserung der Lage, wollen aber dennoch mehr sparen – aus Sorge vor geopolitischen Risiken und Preissteigerungen. (

„Konsumklima: Verbraucher erwarten Verbesserungen und wollen doch mehr sparen“

)

SWR: Curevac stellt sich hinter Übernahme durch Biontech.

Bei der Hauptversammlung warb CEO Alexander Zehnder ausdrücklich für eine Übernahme durch Biontech. Curevac brauche Partnerschaft und Kapital für weitere Entwicklungsschritte. Die Aktionäre scheinen grundsätzlich offen, konkrete Beschlüsse stehen aber noch aus. (

„CureVac-Chef wirbt bei Aktionären für Übernahme durch BioNTech“

)

T-Online: Continental senkt Prognose – mehr Produktion in den USA geplant.

Der Autozulieferer senkt wegen neuer US-Zölle auf Elektrofahrzeugteile seine Jahresziele. Conti kündigte an, künftig mehr in den USA zu produzieren, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Analysten sprechen von einem geopolitisch erzwungenen Strategiewechsel. (

„Conti senkt Ziele wegen Zöllen und will mehr in USA produzieren“

)

Handelsblatt: Autodoc bläst Börsengang ab – schwieriges Marktumfeld.

Der Online-Ersatzteilhändler Autodoc hat seinen geplanten IPO kurzfristig zurückgezogen. Die Unternehmensführung verweist auf das schwache Marktumfeld, doch Branchenanalysten sehen auch strukturelle Zweifel am Geschäftsmodell. (

„Börsengang von Auto-Ersatzteilhändler Autodoc geplatzt“

)

Börsen-Zeitung: DWP erweitert Vorstand um Kristina Lindenbaum.

Die Deutsche Wertpapierservice Bank beruft die ehemalige Commerzbankerin Kristina Lindenbaum in den Vorstand. Sie übernimmt das Ressort Risikosteuerung und bringt langjährige Erfahrung im Kapitalmarktgeschäft mit.(

„Kristina Lindenbaum zieht in den DWP-Vorstand ein“

)

Tagesschau: Otto testet Teilzeitmodell im Vorstand.

Die Otto Group setzt erstmals auf eine geteilte Vorstandsrolle mit Teilzeitoption. Zwei Frauen übernehmen gemeinsam die Verantwortung für den Personalbereich – ein Modellversuch mit Signalwirkung für die Vereinbarkeit von Unternehmensführung und Familie. (

„Versandkonzern Otto: Wo auch im Vorstand Teilzeit möglich ist“

)

|

|

|

|

|

CEO.Economics

|

|

|

So kommt noch kein nachhaltiges Wachstum

|

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Tagen mehrere weitreichende Beschlüsse gefasst. Neben dem sogenannten Investitions-Booster mit erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten, denen Steuersenkungen für Unternehmen folgen sowie Förderungen für Forschung und Elektromobilität wurde auch der Haushaltsentwurf 2025 und die Eckwerte bis 2029 verabschiedet.

In den Haushaltsverhandlungen hatten die Ministerien– wie jedes Mal –Bedarfe angemeldet, die die verfügbaren Mittel deutlich übersteigen.

Das ist keineswegs überraschend. Unabhängig von der Höhe der zusätzlich verfügbaren Mittel ist das Spiel immer gleich: Jeder fordert erstmal mehr - am Ende wird eingekürzt. Und zwar so, dass jedes Ministerium auf etwas verzichten muss. Wer von vornherein realistische Forderungen einbringt, kommt am Ende relativ schlechter weg als andere. Kein Minister und keine Ministerin kann ein Interesse haben, dem eigenen Haus durch Naivität in den Haushaltsverhandlungen zu schaden.

Es zeichnet sich schon jetzt ab:

man wird die immensen Spielräume nutzen. Die Bundesregierung vollzieht eine beispiellose Kehrtwende bei der Finanzpolitik. Sie plant für diese Legislaturperiode mit Schulden von fast 850 Milliarden Euro. Vergleicht man es mit den bisherigen Schulden des Bundes – etwa 1,7 Billionen Euro – so zeigt sich: innerhalb von nur vier Jahren wird einfach mal 50% draufgelegt. Im Jahr 2019 umfasste der Bundeshaushalt noch 350 Milliarden Euro – jetzt mehr als 500 Milliarden. Für Arbeit und Soziales sind ab 2028 mehr als 200 Milliarden Euro eingeplant.

Kurzfristig dürften die Pläne zwar für eine Aufhellung der Konjunktur sorgen, schon weil die zusätzliche staatliche Nachfrage die Unterauslastung der Wirtschaft reduzieren wird.

Dort wo die Produktionskapazitäten der Unternehmen jedoch aktuell ausgelastet sind, treibt zusätzliche Nachfrage nur die Preise in die Höhe – man zahlt dann mehr, aber bekommt nichts zusätzlich. Zudem ist nicht jede Investition tatsächlich eine Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Sicherheit. Sowohl bei Rüstungsgütern als auch bei Infrastruktur gilt: es kommt darauf an, das Richtige zu tun, nicht einfach nur das Geld auszugeben. Vieles von dem Geld wird versickern oder genutzt werden, um die konsumtiven Staatsausgaben nicht senken zu müssen.

Wenn kein nachhaltiges Wachstum zurückkommt dürfte das böse enden.

Und das garantieren die bisherigen Maßnahmen keineswegs. Das Wachstumspotenzial – also das Wachstum der Volkswirtschaft bei Normalauslastung – liegt aktuell bei etwa 0,3 Prozent jährlich und dürfte durch die staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung nicht deutlich steigen. Für dynamisches Wachstum braucht es Innovationen und private Investitionen in Deutschland. Nur steuerliche Anreize reichen keineswegs. Und wichtige Reformen, die dynamisches Wachstum anstoßen könnten, bleiben bisher aus – man bewegt sich sogar zum Teil in die verkehrte Richtung.

Der wichtigste Hebel liegt im Bereich Regulierung und Bürokratie.

Die Politik müsste sich trauen, Regulierung abzuschaffen oder abzubauen, die heute Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz, Innovationen im Gesundheitssektor, Gentechnik oder in anderen Zukunftsbranchen hemmt. Die Flexibilität am Arbeitsmarkt müsste erhöht werden und die Arbeitsanreize müssten deutlich verbessert werden, auch für Empfänger von Bürgergeld und ältere Menschen.

In den sozialen Sicherungssystem wird mehr verteilt, statt durch strukturelle Formen die Ausgaben zu dämpfen.

Statt Mütterrente und Haltelinie, die zu steigenden staatlichen Zuschüssen und Beiträgen führen, braucht es Ausgaben-dämpfende Reformen der Rentenversicherung: Kopplung des Renteneintrittsalters and die fernere Lebenserwartung, Anstieg der Bestandsrenten mit dem Preisniveau statt den Löhnen, Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktor, Abschaffung der Rente ab 63. Das ist seit langem unstrittig. Keine Regierung packt es an.

Auch am Wohnungsmarkt setzt man mehr auf den Staat als auf private Investoren:

Die Verlängerung der Mietpreisbremse ist nun beschlossene Sache. Bisher sind nach dem Jahr 2014 errichtete Wohnbauten davon nicht betroffen – die zuständige Ministerin hat in Interviews aber schon angedeutet, dass man eigentlich gerne diesen Stichtag verschieben würde: Gift für private Investitionen. Der Staat wird es schwer haben, die ausbleibenden privaten Investitionen zu kompensieren. Der Druck bei den Mieten wird steigen und der Ruf nach staatlicher Regulierung noch lauter werden als bisher schon. Das ist nur eine der vielen Interventionsspiralen.

Deutschland erlebt derzeit im Zeitraffer, welchen Zweck Schuldenregeln erfüllen:

Sie zwingen dazu, Zielkonflikte innerhalb realistischer finanzieller Grenzen zu lösen. Derzeit gelingt das kaum – zu sehr verlässt sich die Politik auf kreditfinanzierte Entlastungen zulasten künftiger Generationen. Ob ein Kurswechsel gelingt und Wachstumsimpulse gesetzt werden, ist offen. Die Dringlichkeit spürt eine durch die schuldenfinanzierten Wohltaten beruhigte Bevölkerung bislang nicht.

Veronika Grimm |

|

|

|

|

Infrastruktursanierung: Nachhaltige Baustoffe bringen den größten Nutzen

|

Thorsten Hahn ist seit 2018 Vorsitzender der Geschäftsführung der Holcim Deutschland Gruppe.

Milliardenschwere Investitionen in Brücken, Tunnel und Schienen drohen zur klimapolitischen Sackgasse zu werden, wenn nicht konsequent auf CO₂-reduzierte Materialien gesetzt wird. Darauf weist Thorsten Hahn

hin.

Hahn ist Geschäftsführer der Holcim (Deutschland) GmbH, ein Baustoffhersteller mit Fokus auf nachhaltige Zement- und Betonlösungen

. Er plädiert für eine Baustoffwende, die nicht nur die Umwelt schont, sondern auch private Investitionen anstößt und der Bauwirtschaft neue Impulse gibt.

Seinen vollständigen Beitrag lesen Sie im

ESG-Table. |

|

|

|

|

CEO.Success

|

|

|

Digitaler Spitzenplatz für Frankfurt

|

|

Von

Deniz Karaaaslan

und Kristián Kudela

|

.jpg)

Frankfurt am Main ist im Jahr 2025 weltweit führender Standort digitaler Infrastruktur. Das zeigt eine aktuelle

Studie

der Dstream Group, die anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von DE-CIX veröffentlicht wurde – dem Betreiber des nach Verbindungen und Datenvolumen größten Internetknotens weltweit. Als „Digital Capital“ gilt ein Standort mit besonders hoher Dichte von Rechenzentren, Netzwerken und Internet Exchanges, die zentrale Funktionen in der globalen Datenkommunikation übernehmen.

Frankfurts Wirtschaft profitiert seit vielen Jahren von der Ansiedlung digitaler Infrastruktur.

Laut Studie trägt allein der DE-CIX-Knoten jährlich rund 3,7 Milliarden Euro zur deutschen Volkswirtschaft bei. Damit bleibt die Stadt für Betreiber von Rechenzentren ein attraktiver Standort.

Der Internetknoten in Frankfurt verbindet tausende Netzwerke weltweit.

DE-CIX betreibt insgesamt über 4.000 Netzwerkverbindungen, davon rund 2.500 in Frankfurt. Mit einer Portkapazität von mehr als 200 Terabit pro Sekunde gilt der Standort als einer der leistungsfähigsten weltweit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt betreibt mehr als 60 Standorte in Europa, Asien, Nordamerika und im Nahen Osten.

Auch in den kommenden Jahren stehen Wachstum, Effizienz und Nachhaltigkeit im Fokus.

DE-CIX-CEO Ivo Ivanov betonte im Gespräch mit

Table.Briefings

, dass leistungsfähige, energieeffiziente Infrastrukturen eine zentrale Grundlage für digitalen Fortschritt seien. Technologien wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren oder humanoide Robotik seien auf lokale Internet Exchanges, niedrige Latenzzeiten und skalierbare Plattformarchitekturen angewiesen. |

|

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

|

|

|

|

|

CEO Redaktion

|

|

|

| |

|