ein heißer Haushaltsherbst kündigt sich an. Denn innerhalb der Koalition wächst der Unmut über die geplante Mittelverteilung im kommenden Jahr. Im Interview stellt sich Bildungspolitikerin Nina Stahr (Grüne) nun gegen den FDP-Finanzminister: “Christian Lindner darf dem Bildungsministerium die Mittel nicht vorenthalten!” Gleichzeitig räumt Stahr ein, dass die Ampel über Prioritäten beim Thema Bildung sprechen muss. Zwar führt Stahr ihr Konzept einer Online-Schule für alle aus, aber lässt durchblicken, dass digitale Bildung nicht ganz oben auf der grünen To-do-Liste steht.

Auf die To-do-Liste der Pandemiebekämpfung setzen einige Politiker einen interessanten Punkt: schwangere Lehrkräfte. Wie unsere Umfrage in den Bundesländern zeigt, dürfen die nämlich in der Regel nicht unterrichten – egal wie nah oder fern die Geburt ist. So fehlen tausende Lehrkräfte. Dabei ist das Risiko für Schwangere ein ganz anderes, als zu Beginn der Pandemie. Einige Lehrerinnen verschweigen daher ihre Schwangerschaft möglichst lange, um ihre Klasse weiter sehen zu dürfen.

Heute vor sechs Monaten überfiel Russland die Ukraine. In einem Gastbeitrag blickt die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka auf die deutsche Schulpolitik – und übt Kritik an KMK und BMBF. Mehr ukrainische Themen und Sprachunterricht gehörten in die Schulen. Das sei “Teil des Kampfes gegen russische Vernichtungspolitik”. Sie rechnet mit weiteren Flüchtlingen und gibt Einblick in eine Umfrage unter ukrainischen Eltern. Sie wollen, dass ihre Kinder Deutsch und Ukrainisch lernen. Nur folgerichtig, dass etwa die Hälfte weiterhin auf parallelen Online-Unterricht aus der Heimat setzt. Der heiße Herbst – er wird auch das Thema Integration auf die Tagesordnung spülen.

Frau Stahr, Sie schlagen als grüne Abgeordnete eine Online-Schule vor. Warum braucht die Nation so etwas?

Weil wir mit einer Online-Schule das Recht auf Bildung für alle gewährleisten müssen. Wir haben Kinder, die zumindest zeitweise nicht in den Präsenzunterricht gehen können. Das betrifft die so genannten Schattenfamilien, für die das Risiko einer Infektion für die Kinder oder nahe Angehörige zu groß wäre, weil Vorerkrankungen vorliegen. Das gilt für die Pandemie – es gibt aber auch Kinder, die schon lange vor Corona über Jahre nicht in die Klassenzimmer konnten. Für die müssen wir was tun!

Welche Kinder sind das?

Betroffen sind zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die eine bestimmte Form von Autismus vorweisen. Die fallen komplett durchs Raster. Das Recht auf Bildung gilt aber eben für alle Kinder – auch wenn sie nicht in das Muster Präsenzunterricht passen. Gleichzeitig haben Kinder natürlich auch das Recht auf Inklusion. Das bedeutet, wir müssen Schulen so ausstatten, dass wirklich alle Kinder sie besuchen können. Nur wenn das in einem ganz besonderen Fall oder eben für eine bestimmte Zeit im Klassenzimmer nicht geht, ist das Angebot einer Online-Schule eine gute Ergänzung. Ich meine damit eine reguläre dauerhafte Möglichkeit, Kinder auf Distanz am Lehrplan teilhaben zu lassen.

Soll diese Online-Schule grundsätzlich für alle offen sein?

Ich weiß, dass es Familien gibt, die sagen, wir müssen diese Schule in Anspruch nehmen können, wenn wir das wollen. Da bin ich zurückhaltender. Es muss schon ein Attest vorliegen. Aber Familien beschämen und drangsalieren, weil sie vorsichtig sind, das darf nicht sein.

Frau Stahr, Sie verletzen damit das Heiligtum der Kultusminister: das Klassenzimmer mit Wänden aus Stein. Sie stellen die heilige Präsenz infrage.

Nein, Präsenzunterricht ist wichtig. Das sage ich als ausgebildete Lehrerin – und als jemand, die jahrelang ehrenamtlich mit Kindern aus so genannten bildungsfernen Familien gearbeitet hat. Wir haben ja gesehen, dass sehr viele Kinder sozial und psychisch Probleme mit der Distanzbeschulung bekamen. Trotzdem ist es in meinen Augen wichtig, dass es ein solches Angebot gibt. Hätten wir ein organisiertes Online-Schulangebot, dann könnte uns eine möglicherweise hochinfektiöse Variante des Coronavirus nicht wieder aus der Bahn werfen.

Warum sind Sie eigentlich so vorsichtig? Brauchen wir nicht ohnehin ein exzellentes digitales Tool wie etwa die ukrainische Online-Schule Optima School, die jedes staatliche Schulportal unserer Länder in den Schatten stellt?

Aber dann ist man erstmal bei einer Grundsatzdebatte darüber, ob Präsenzschule und Online-Schule heute gleichberechtigt sein müssten. Das dauert mir zu lange.

Wie wollen Sie Ihre Online-Schule finanzieren?

Die wichtigsten Kosten für die Schule sind schon bezahlt, die Personalkosten. Was an zusätzlichen Mitteln notwendig ist wie etwa die digitale Ausstattung für Schulen und Lehrer oder die Anbindung der Schüler über Endgeräte, das müsste man aus dem Digitalpakt 2.0 finanzieren.

Gibt es denn überhaupt noch einen zweiten Digitalpakt?

Ob dieser Digitalpakt kommt, das müsste man vielleicht beim Bundesbildungsministerium nachfragen.

Sie sind immerhin Regierungspolitikerin. Und Sie machen einen interessanten Vorschlag. Da werden Sie doch gefragt haben, ob für den Digitalpakt 2.0 noch genug Geld da ist?

Wir sind in einer heftigen Debatte um die Gestaltung der Ausgaben mit dem Bildungsministerium – aber noch viel mehr mit dem Finanzministerium. Ich erwarte, dass die Vorhaben, die wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, umgesetzt und finanziert werden.

Welche meinen Sie?

Das gilt für alle Projekte. Es kann nicht sein, dass Christian Lindner das notwendige Geld dafür dem Bildungsministerium vorenthält.

Okay, aber was ist Ihre Priorität? Nehmen wir an, Sie kommen an eine Unfallstelle, wo der Digitalpakt 2.0 und das Startchancenprogramm schwer verletzt herumliegen und die Sprachförderung für Kitas sowie das Ganztagsprogramm für Grundschulen ins Koma gefallen sind. Welches Programm würden Sie als Sanitäterin retten?

Ich bin ja nicht die einzige Sanitäterin, wir können mehrere Projekte gleichzeitig am Leben halten. Wir haben uns als Bündnisgrüne und als Ampel vorgenommen, dass alle Kinder und Jugendlichen in diesem Land gute Startchancen haben. Dafür ist beispielsweise die Sprachförderung in den Kitas essenziell.

Bedeutet das, dass der Digitalpakt 2.0 sterben muss?

Nein, Startchancen, Digitalpakt und Ganztag sind alle wichtig. Wir müssen uns in der Ampel gemeinsam überlegen, ob wir innerhalb des Etats des Bildungsministeriums die richtigen Prioritäten setzen.

Aber Sie haben doch mit dem Haushälter Ihrer Fraktion bestimmt schon geguckt, was geht – und was nicht.

Wir haben einen Koalitionsvertrag. Der gilt. Würden wir zum Beispiel mit einer Übergewinnsteuer an anderer Stelle den Haushalt entlasten, wäre vieles einfacher. Und wir sollten uns mit den Ländern noch mal ins Benehmen setzen. Die Länder stehen finanziell besser da als der Bund. Da kann es nicht sein, dass der Bund immer mehr originäre Länder-Aufgaben übernimmt. Rechtsanspruch auf Ganztag, das Gute-Kitagesetz – alles Sachen der Länder, die im Moment der Bund bezahlt. Auch die Digitalisierung der Schule ist als Teil der Bildungspolitik eigentlich klar Länderaufgabe.

Bezahlen können das die Länder alle nicht. Was reicht Ihrer Ansicht nach am nächsten an die Aufgaben des Bundes heran?

Das ist für mich die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und die Chancengerechtigkeit. Das Startchancen-Programm ist für mich also ein extrem wichtiges Vorhaben.

Ist das nicht ein FDP-Ding?

Das Startchancen-Programm? Nein! Das haben wir in der Koalition gemeinsam formuliert. Und was wir unter Startchancen verstehen, ist ein sehr wichtiges bündnisgrünes Projekt. Wir wollen Schülerinnen und Schülern in benachteiligten Quartieren mehr Schulsozialarbeit zur Verfügung zu stellen. Damit wollen wir auch den Bildungsbegriff weiten, indem wir sagen, es geht nicht nur um guten Unterricht, sondern es geht auch um das ganze Drumherum und das psychosoziale Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler. Da ist Sozialarbeit ein fundamentaler Baustein. Deswegen werde ich sehr genau auf das Konzept schauen, das Frau Stark-Watzinger bald vorlegen will.

Personalkosten an Schulen zu übernehmen ist ganz sicher nicht Bundesaufgabe. Bei der digitalen Bildung hingegen ist klar, dass das eine historische Herausforderung ist, die die Schulträger finanziell in den Ruin treiben wird.

Ich stimme Ihnen nicht zu, dass die Digitalisierung der Schulen Bundesaufgabe ist. Bildung ist Ländersache. Da kann der Bund gerne unterstützend Geld hingeben. Nur müssen die Länder mal klarkriegen, was eigentlich ihr Job ist und den müssen sie dann auch erledigen.

Nina Stahr ist ausgebildete Gymnasiallehrerin, war von 2016 bis 2021 Vorsitzende der Grünen in Berlin und ist nun Abgeordnete im Bundestag. Sie sitzt im Familien- und im Bildungsausschuss.

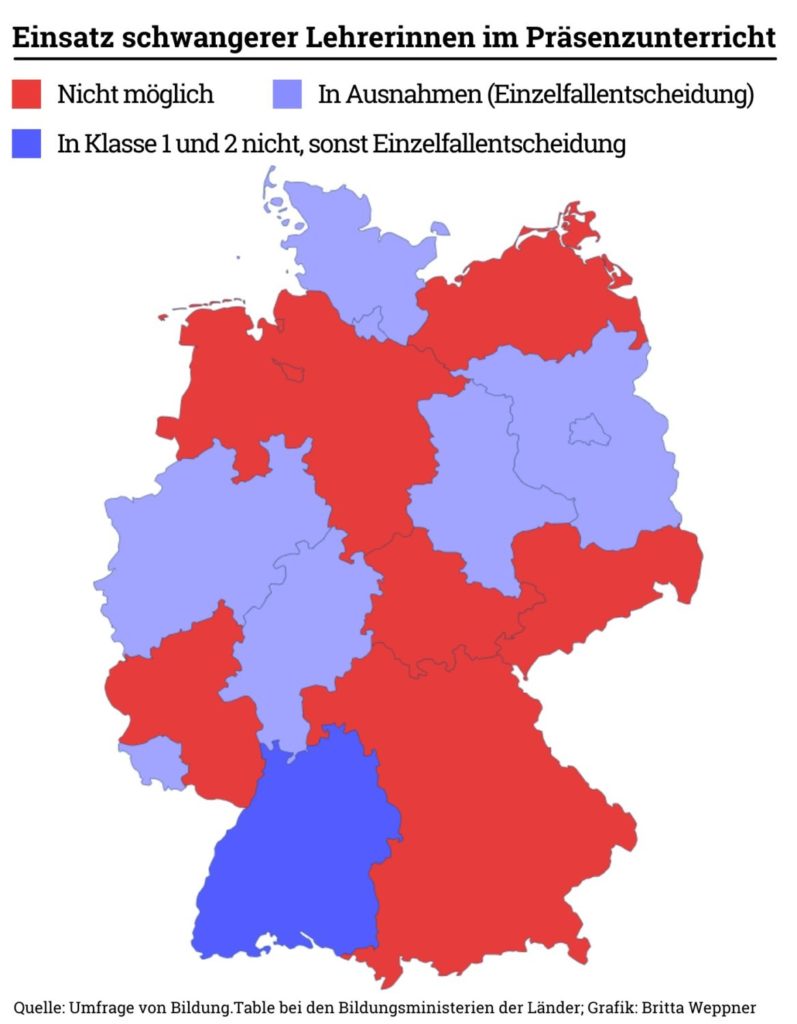

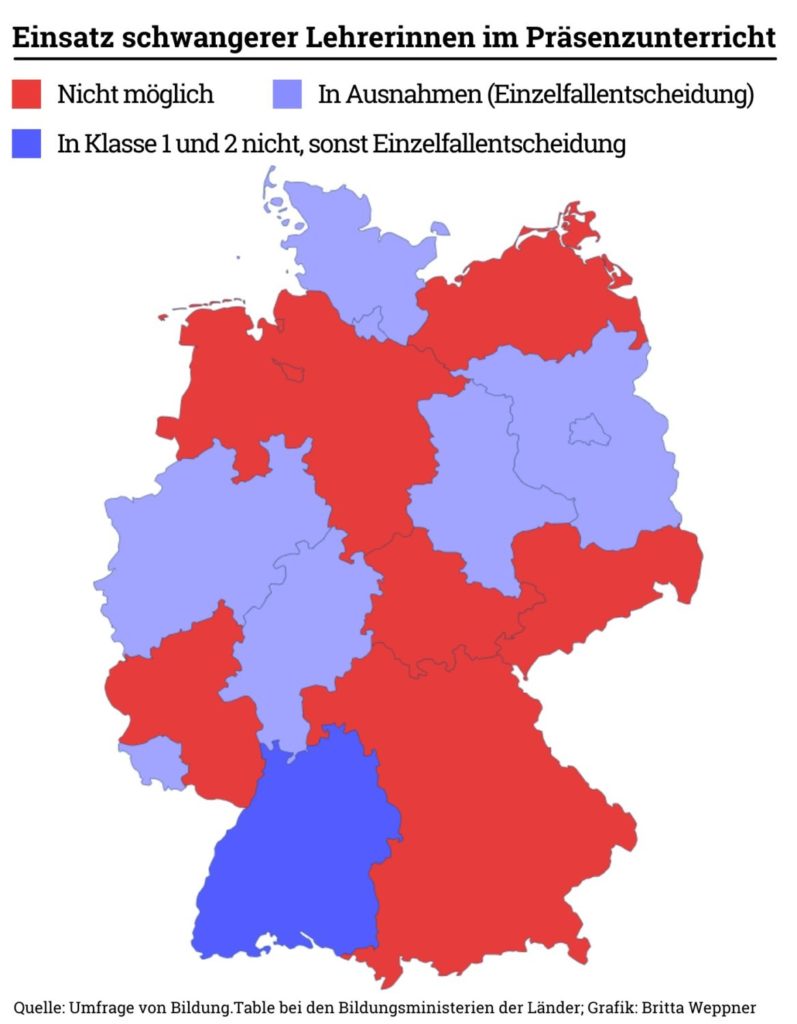

Während die Pandemie-Politik inzwischen auf mehr Eigenverantwortung setzt, dürfen schwangere Lehrkräfte auch weiterhin in sieben Bundesländern nicht unterrichten. Zu groß sei das Risiko, eine Corona-Infektion einzugehen. Dies ergibt eine Umfrage von Bildung.Table bei den Bildungsministerien der Länder. In Rheinland-Pfalz traf es laut Schulaufsicht im Mai 1.011 Schwangere, was 2,4 Prozent aller Lehrkräfte entsprach. In Bayern waren es zuletzt 3.000 Lehrerinnen und damit 2,6 Prozent der Lehrerschaft; werdende Mütter, die sechs Wochen vor Geburt regulär in Mutterschutz kommen, noch nicht einberechnet.

Vom bayerischen Landtagsabgeordneten Tobias Gotthardt (Freien Wählern) hagelte es neulich Kritik, das zuständige Sozialministerium solle Schwangere wieder in die Schulen lassen. Landeselternbeirat Michael Mittelstaedt kritisierte gar, Lehrerinnen käme verglichen mit Schwangeren, die weiter an Supermarktkassen oder in Arztpraxen arbeiten, ein ungerechtfertigtes Privileg zu.

In Baden-Württemberg forderte Kultusministerin Theresa Schopper schon im Juni, werdende Mütter wieder unterrichten zu lassen. Eine Schwangerschaft sei schließlich keine Krankheit, “nur ein Zustand – und auch ein schöner”. Die Grünen-Politikerin scheiterte dabei am Widerstand der für Mutterschutz zuständigen Regierungspräsidien. Schwangere dürfen in dem südwestlichen Bundesland daher weiterhin in Klasse 1 und 2 nicht vor Ort unterrichten, in höheren Stufen wird im Einzelfall entschieden.

Baden-Württemberg geht damit einen Mittelweg. In den restlichen acht Länder wird bei allen Lehrerinnen im Einzelfall entschieden. Ein Einsatz vor Ort ist allerdings auch dann nicht die Regel. Lehrerinnen berichten von Druck, ihre Schwangerschaft möglichst lange geheimzuhalten, um weiter unterrichten zu dürfen.

“Am Ende trägt der Schulleiter die Verantwortung und muss gewährleisten, dass die werdende Mutter keinem höheren Risiko ausgesetzt ist als die Normalbevölkerung,” sagt Ralf Niebisch, stellvertretender Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW und Direktor eines Berufskollegs in Gelsenkirchen. Dabei stützen sich die Schulleitungen auf das bundesweit geltende Mutterschutzgesetz. Nach Niebischs Erfahrung sei es ohne Beschäftigungsverbot für den Präsenzunterricht schwer umsetzbar. “Bei der Fachlehrerin an einer großen Schule liegt es an der schieren Zahl der Kontakte, bei der Klassenlehrerin einer Grundschulklasse daran, dass die Kinder Nähe brauchen“, sagt der Schulleiter. An den meisten Schulen mangelt es zudem an technischer Ausstattung, Luftfiltern oder CO2-Ampeln, die Räume sind zu klein.

Schwangere fallen nicht vollständig aus, sie können von zu Hause zum Beispiel Schulmaterialien entwickeln, Klausuren korrigieren, eine Online-Sprechstunde anbieten. Aber auch das will organisiert sein – ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, den die sowieso schon überlasteten Schulleiter kaum leisten könnten. “Aber”, sagt Niebisch, “wir wissen eben immer noch nicht sicher, wie gefährlich Corona für Schwangere ist”.

Auch in den FAQs des Bundesfamilienministeriums zum Mutterschutzgesetz heißt es, die wissenschaftliche Erkenntnislage sei derzeit noch “lückenhaft”, zum Beispiel in der Frage, ob Schwangere ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Dem widerspricht Ulrich Pecks, der am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein die Abteilung für Geburtshilfe leitet und in der Pandemie ein Register mit den Daten von 7.700 Schwangeren aufgebaut hat. “Die Ansteckungsgefahr ist so hoch wie bei Nichtschwangeren“, sagt er. Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sei durch Omikron und die Impfung deutlich zurückgegangen, dies zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie, die Pecks geleitet hat.

Die Gefahren für das ungeborene Kind hält er für marginal, ebenso das Risiko einer Frühgeburt. Bei neuen Varianten, oder wenn Delta im Herbst wieder dominant wird, müsse die Lage neu bewertet werden. Aktuell ist für ihn jedoch nicht nachvollziehbar, wieso Schwangere pauschal nach Hause verbannt werden. Pecks plädiert für Einzelfallentscheidungen. “Genauer hinsehen sollte man bei Diabetes und Adipositas, wenn die Mutter über 35 Jahre alt ist und in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft”, rät der Mediziner. “Die werdende Mutter sollte außerdem geimpft sein, Hygienemaßnahmen einhalten.” Darunter fasst Pecks, wie das Bundesfamilienministerium, 1,5-Meter-Abstände – und das Tragen einer FFP2-Maske.

Letzteres ist mancherorts aber nicht ohne Weiteres möglich. Das Kultusministerium in Sachsen-Anhalt teilt mit, das Tragen einer FFP2-Maske komme nur bedingt als Schutzmaßnahme in Betracht, da es eine Belastung und damit “eine unverantwortbare Gefährdung” darstellen könnte. Vom Sozialministerium NRW heißt es, ein Betriebsarzt müsse erst zustimmen, bevor eine Schwangere eine FFP2-Maske länger als 30 Minuten am Tag tragen darf. In Baden-Württemberg schreiben die Regierungspräsidien generell von maximal 30 Minuten Tragezeit am Tag. 45-minütige Unterrichtsstunden sind so nicht zu bestreiten.

Gynäkologe Ulrich Pecks sagt: “Die Vorgabe entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Basis.” Es gebe Studien, die zeigen, dass die CO2-Konzentration unter der Maske steigt und das Ausatmen erschwert ist. Dass sich das auf die Schwangerschaft auswirkt, glaubt Pecks aber nicht. Am Ende müsse jede Schwangere selbst entscheiden, ob sie eine FFP2-Maske tragen und damit unterrichten kann. Statt pauschaler Verbote sollten Schulen Lösungen für Schwangere schaffen. Er schlägt vor, Räume für Schwangere zu schaffen, in die sie sich nach je 20 bis 30 Minuten Unterricht kurz zurückziehen und durchatmen können. Nach Mutterschutzrecht haben Schwangere ohnehin ein Recht darauf, regelmäßig Pausen zu machen und die Beine hochzulegen.

Schulleiter Niebisch hält den Vorschlag des Wissenschaftlers jedoch für realitätsfern. Lehrerinnen hätten eine Aufsichtspflicht. An vielen Schulen bestehe zudem bereits große Raumnot. Niebisch kennt nur Einzelfälle schwangerer Kolleginnen, die auf Wunsch weiter in Präsenz arbeiten. “Allerdings können auch sie im kommenden Schuljahr wahrscheinlich kaum eingesetzt werden”, sagt er. Denn: Erkrankt im beruflichen Umfeld jemand nachweislich an Corona, muss der Schulleiter einer schwangeren Lehrerin für 14 Tage ein befristetes betriebliches Beschäftigungsverbot erteilen, das geht aus dem Informationspapier zum Mutterschutz des Bundesfamilienministeriums hervor. “Wann sollte das in diesem Schuljahr einmal nicht der Fall sein?”

Möglicherweise wird sich an den Empfehlungen des Bundesfamilienministeriums bald etwas ändern. Auf Anfrage teilt eine Sprecherin mit, der Ausschuss für Mutterschutz arbeite “zurzeit an einer Überarbeitung zu diesem Thema”. Wann eine aktualisierte Version veröffentlicht wird, kann das Ministerium nicht sagen.

Gastbeitrag von Iryna Tybinka

Im März hatte ich die Ehre vor der Kultusministerkonferenz zu sprechen. Hauptthema war die Einschulung ukrainischer Kinder. Im Namen der Ukraine äußerte ich damals drei Bitten: Bildungsprozesse für ukrainische Schüler:innen beizubehalten, die kulturelle und nationale Identität zu bewahren und die Wirkung psychischer Traumata infolge des russischen Vernichtungskrieges aufzuarbeiten.

Einzelne Medien zogen hieraus lediglich eine Sensationsmeldung: Die Generalkonsulin soll sich gegen die Integration der Kinder in Deutschland ausgesprochen haben. Sie haben etwas Elementares außer Acht gelassen: Diplomaten verstehen wie niemand sonst die Wichtigkeit, Fremdsprachen zu lernen und werden sich per se nie gegen die Chance aussprechen, dass Kinder Deutsch erlernen.

In Wirklichkeit ging die Bitte in eine andere Richtung: Nämlich während des hiesigen Schulbesuchs den Zugang zum Herkunftsland beizubehalten, zu dem Land, in das sie hoffentlich nach Ende des Krieges zurückkehren. Von besonderer Wichtigkeit war und bleibt, dass die Bestrebungen, die Kinder in die deutschen Bildungsprozesse zu integrieren, nicht zu Entwurzelung und dem Verlust der kulturellen Identität führen. Wenn das passiert, werden die Kinder, die in Deutschland nach Schutz suchten und solche, die durch den Aggressor zwecks “De-Ukrainisierung” gewaltsam nach Russland verschleppt wurden, eines teilen: den Verlust der kulturellen Zugehörigkeit zur Ukraine. Auf diese Weise wird mein Land seiner Zukunft beraubt.

Die KMK erkannte die Komplexität dieser Fragen und hörte die bildungsrelevanten Überlegungen der Ukraine an. Dafür zollt ihr höchster Dank und Respekt. Umgehend nach der KMK-Sitzung wurde eine Task-Force Ukraine eingerichtet, um schutzsuchenden Schülern und Lehrkräften zu helfen und die Fragen, die alle Länder betreffen, zu klären und zu koordinieren.

Die überwiegende Mehrheit ukrainischer Kinder bekam nach der Einreise nach Deutschland einen Schulplatz. Viele neue Integrationsklassen wurden geschaffen, ukrainische Pädagogen eingestellt. Zwischen der KMK, dem BMBF einerseits und dem Bildungsministerium der Ukraine andererseits, entwickelte sich eine aktive Arbeitsbeziehung. Die meisten deutschen Schulen nahmen den Wunsch der Eltern, das laufende Schuljahr 2021/22 nach dem ukrainischen Online-Lehrplan zu beenden, mit viel Verständnis auf.

Aber der brutale russische Krieg dauert leider an. Bombardierungen friedlicher Städte durch Russland zwingen weitere Ukrainerinnen mit Kindern nach Deutschland. Dies bedeutet, dass die Anzahl ukrainischer Schüler:innen an deutschen Schulen wachsen wird. Im Juli waren es bereits 150.000. Offen bleibt die Frage, ob die Bedenken der Ukraine im März 2022 gehört wurden.

Fünf Monate nach der ersten offiziellen Bitte der Ukraine an Berlin, die Präsenz ukrainischer Thematiken in der Umgebung schutzsuchender Kinder zu gewährleisten, war es logisch, eine weitere, inoffizielle elterliche Meinung einzuholen. Anfang August startete eine Facebook-Umfrage unter unseren Landsleuten, deren Kinder deutsche Schulen besuchen. In der Umfrage ging es um deren Eindrücke von den hiesigen Bildungsmöglichkeiten.

Obwohl es sich um keine professionelle Umfrage handelt, waren ihre Ergebnisse aus unserer Sicht repräsentativ. Teilnehmer aus allen Bundesländern äußerten sich und demonstrieren eine recht eindeutige Übereinstimmung in vielen Fragen. An der von der konsularischen Vertretungen konzipierten Umfrage nahmen 302 Personen teil (meist mit mehreren Kindern). 53 Prozent hiervon leben zurzeit in einer Großstadt, 35 Prozent in einer Kleinstadt, 12 Prozent in einem Dorf.

Wie die Auswertung zeigt, legt die überwiegende Mehrheit der Eltern großen Wert auf das Erlernen der deutschen Sprache.

Festgestellt wurde auch, dass, wie für den ukrainischen Staat, so auch für die Mehrheit der befragten Eltern (87 Prozent) die Fächer ukrainische Sprache, Literatur und Geschichte von großer Bedeutung sind.

Die Schutzsuchenden aus der Ukraine werden nun neben der Herausforderung der Wohnungs- und Arbeitssuche sowie der Bewältigung anderer sozialer Fragen zusätzlich vor die Frage der Aufrechterhaltung der kulturellen Identität ihrer Kinder gestellt. Einer der Gründe hierfür ist, dass lediglich 9 Prozent der Befragten auf kommunaler Ebene die Möglichkeit erhielten, Ukrainisch und mit der Ukraine verbundene Fächer als Unterrichtsangebot zu besuchen.

Ob sich die Möglichkeiten, in Deutschland Ukrainisch zu lernen, noch erweitern, hängt vom politischen Willen der deutschen Bundes- und Landesregierungen ab. Bis zum 24. Februar, als das Ziel des russischen Regimes, nämlich die Auslöschung der Ukraine als Staat und Nation eindeutig klar wurde, bekam die ukrainische Sprache in Deutschland keinerlei Aufmerksamkeit. Dabei geht es um eine sich seit Jahrtausenden entwickelnde Sprache, die von bis zu 65 Millionen Personen weltweit gesprochen wird.

Deutschland hat keine bilinguale Schule für Ukrainisch und Deutsch. Keine einzige Klasse mit der Möglichkeit, Ukrainisch als Fremdsprache zu lernen, kein Ukrainistik-Institut, das Lehrer in Ukrainisch ausbilden könnte. Insgesamt existiert nur ein einziger Lehrstuhl für ukrainische Kultur, der stets unter Schließungsgefahr agiert. Keine Materialien, Lehrpläne oder Lehrwerke. Ukrainisch als Unterricht für Kinder und Jugendliche war bisher und ist bis heute überwiegend dank der ukrainischen Wochenendschulen möglich. Diese wurden durch Engagement von Mitgliedern ukrainischer Gemeinden ins Leben gerufen und von der Ukraine finanziell unterstützt. Alle Versuche, Ukrainisch als Fremdsprache anzubieten oder einen Ukrainistik-Lehrstuhl zu eröffnen, stießen bis jetzt auf taube Ohren. Wozu auch, wenn “die Mehrheit der Ukrainer auch Russisch verstehen”? Ein solches Denken spielt der russischen Propaganda sowie der vom Kreml erklärten “De-Ukrainisierung” in die Hände.

Von unseren Landleuten konnten wir erfahren, dass in nicht wenigen Fällen im Fach “Ukrainisch” mit den Kindern Russisch gesprochen wird. Und das in Zeiten, in denen Ukrainer infolge russischer Bomben gezwungen sind, ihre Häuser zu verlassen. Das bloße Ukrainer-Sein bedeutet, auf dem durch Russland okkupierten Gebiet in Lebensgefahr zu schweben.

Die Möglichkeit, Ukrainisch zu lernen und zu bewahren, ist also keine rein kulturelle und bildungspolitische Frage. Sie ist zugleich Teil des Kampfes gegen die russische Vernichtungspolitik. Hier geht es um die Existenz und die Zukunft eines Volkes. Dies definiert auch die Wichtigkeit der Bitten an die KMK. Wie Fußballfans zu sagen pflegen, liegt der Ball auf der deutschen Seite.

Abschließend möchte ich mich bei allen Pädagogen, Schul- und Sozialbeamten bedanken, die trotz steigender Arbeitsbelastung die Stärke aufbringen und ihre Wärme und Güte mit allen teilen, die dies heute am meisten benötigen. Unsere Umfrage hat auch gezeigt, dass die absolute Mehrheit ukrainischer Eltern vom Verständnis und der Warmherzigkeit deutscher Fachkräfte gegenüber unseren Kindern begeistert waren. Man hält dieses Merkmal als charakteristisch für die deutschen Schulen!

Iryna Tybinka ist seit 2017 Diplomatin in Deutschland und seit 2020 Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg.

Wenige Tage nach Vorlage der Erläuterungen zum Haushaltsbuch 2023 beginnt der Kampf um den Bildungsetat. “Die Bundesregierung scheint vor lauter Krisenmodus die Bedürfnisse von Familien hinten anzustellen”, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Nadine Schön. Die Digital- und Bildungspolitikerin bezieht sich dabei auf den fehlenden Abschluss einer neuen Vereinbarung zum Ausbau der Grundschulen für den Ganztag, der eigentlich schon im Haushalt verankert ist. “Wir hatten noch im Jahr 2020 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2025 auf den Weg gebracht und ein Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. zum Ausbau der entsprechenden Bildungs- und Betreuungsangebote eingerichtet”, sagte Schön zu Bildung.Table. Nachfragen beim Familienministerium über die Zukunft des Programmes seien vage geblieben. Bisher standen 750 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Bei vielen Schulträgern läuteten aber bereits die Alarmglocken. Sie brauchen Planungssicherheit, wie viel Geld sie im Jahr 2023 in den Ausbau der Grundschulen investieren können.

In der Koalitionsvereinbarung der Ampel befindet sich eine Reihe von Großprojekten für die Bildung, die schwer zu finanzieren sind. Dazu gehört das Startchancen-Programm des Bundes, der Digitalpakt 2.0 und der Ausbau der Grundschulen für den Ganztag bis zum Jahr 2025. Als Erstes ist das so genannte Sprachförder-Programm für Kitas dem Rotstift zum Opfer gefallen. Im Haushalt entfallen 357 Millionen Euro Zuschuss für “Maßnahmen zur Umsetzung der Qualifizierungsoffensive”, zu der die Sprachförderung in Kitas gehörte. Im Interview mit Bildung.Table sagte hingegen die bildungspolitische Sprecherin im Bundestag, Nina Stahr, für sie habe dieses Programm Priorität. Die Ampel habe sich darauf verständigt, dass alle Kinder und Jugendlichen gleiche Startchancen haben sollen. “Dafür ist beispielsweise die Sprachförderung in den Kitas essenziell“, sagte Stahr.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll die Sprachförderung nun zu einem zentralen Handlungsfeld im Anschlussgesetz zum Gute-Kita-Gesetz werden. Im Rahmen des “Kita-Qualitätsgesetz” sollen die Bundesländer nach Plänen des Bundesfamilienministeriums in den kommenden zwei Jahren knapp vier Milliarden Euro erhalten – 2023 und 2024 je 1,993 Milliarden Euro. Dies geht aus einem Referentenentwurf des Ministeriums hervor, der der dpa vorliegt. In der Begründung zum Gesetzentwurf ist nun von einer “stärkeren Fokussierung auf die Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesbetreuung” die Rede. Wie viel Geld dabei für die Sprachförderung zur Verfügung steht, ist nicht festgelegt. Neue Beitragssenkungen will Familienministerin Lisa Paus (Grüne) damit künftig verhindern. Statt in die Qualität von Kitas hatten manche Länder die Bundeszuschüsse nämlich dazu benutzt, die Eltern beitragsfrei zu stellen. Sollten Eltern Beiträge beisteuern, müssen diese dem Entwurf zufolge künftig auch bundesweit nach verpflichtenden Kriterien gestaffelt sein, etwa nach dem Einkommen der Eltern. Cif/dpa

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) forderte bereits mehrmals einen digitalen Stresstest an Schulen. Das Ministerium kann die geforderte Maßnahme jedoch nicht näher bestimmen. “Was zu prüfen ist, hängt von der Technik jeder einzelnen Schule ab”, sagte eine Sprecherin gegenüber Bildung.Table. Die Ministerin appelliere an die Eigenverantwortung der Schulleitungen und Lehrkräfte. Sie sollten sich nicht nur Gedanken über Hygienekonzepte machen, sondern auch proben, wie digitaler Unterricht für Kinder in Quarantäne funktioniert. Auf Nachfrage von Bildung.Table sagte eine Sprecherin, dass das Bundesbildungsministerium – jenseits des Appels der Ministerin – keine Kriterien für einen solchen Stresstest vorweisen kann. “Zu einem ‘digitalen Stresstest’ von Schulen gibt es keinerlei Vereinbarung oder Verabredung zwischen Bund und Ländern.”

Dass digitaler Unterricht nicht passé ist, zeigt ein Blick in einige Bundesländer, die bereits ins neue Schuljahr gestartet sind. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Schulbetrieb derzeit in 17 Schulen eingeschränkt. Davon befänden sich drei Schulen in Phase drei, teilt das Schweriner Ministerium mit. Die Klassen 7 und 8 werden dann in Distanz unterrichtet. Aus dem nordrhein-westfälischen Schulministerium heißt es, dass in zehn Schulen der Betrieb aufgrund der Pandemie eingeschränkt sei. Hier finden unterschiedliche Angebote aus Präsenz-, Distanz- und Wechselunterricht statt. 2,5 Prozent der Lehrkräfte könnten aufgrund der Pandemie derzeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. In Schleswig-Holstein ist keine Schule betroffen. npr

KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU) drängt die Bundesregierung, ein Konzept für eine Ausbildungsgarantie vorzulegen. “Wir warten auf einen Vorschlag des Arbeitsministers”, sagt sie dem Handelsblatt. Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel angekündigt, “allen Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung” zu ermöglichen. Auch andere Stimmen plädieren dafür. “Seit Jahren steigt die Zahl der jungen Menschen, die keinen Berufsabschluss haben – mittlerweile sind es 2,3 Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren”, betont etwa die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack gegenüber Bildung.Table. Wer trotz aller Bemühungen bei der Ausbildungssuche leer ausgeht, müsse sich darauf verlassen können, auf anderem Weg zu einem Berufsabschluss zu kommen. Auch die Bundestagsfraktion der Linken verlangt einen Gesetzentwurf, “der einen Rechtsanspruch auf Ausbildung verankert und allen Menschen die Aufnahme einer vollqualifizierenden, mindestens dreijährigen Ausbildung garantiert”.

Wie ein solches Gesetz allerdings aussehen könnte, ist noch unklar. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung von 2021 kommt zu dem Ergebnis, dass sich eine Ausbildungsgarantie nach österreichischem Vorbild auch in Deutschland auszahlen würde. In dem Nachbarland haben Jugendliche seit 2017 bis zum Alter von 25 Jahren einen Anspruch auf eine öffentlich finanzierte außerbetriebliche Ausbildung, wenn sie nachweislich keinen Ausbildungsplatz finden können. Im Gespräch ist auch eine Finanzierung durch eine Umlage, in die alle Unternehmen einzahlen.

Die Unternehmen sprechen sich generell gegen eine Ausbildungsgarantie aus. 81 Prozent der rund 15.000 Ausbildungsunternehmen votieren in einer aktuellen Umfrage des DIHK dagegen. 43 Prozent äußern die Sorge, dass außerbetrieblich Qualifizierte nicht dem Bedarf der Praxis entsprechen würden. 12 Prozent befürchten einen weiteren Rückgang der Bewerbungen für ihre Ausbildungsplätze. Jedes zehnte Unternehmen verweist zudem darauf, dass schulschwache Jugendliche bei einer Ausbildung im Betrieb bessere Chancen hätten. Drei von vier Unternehmen möchten laut der Studie ihr Angebot in der beruflichen Orientierung weiter ausbauen. Auch die Fraktion der CDU/CSU im Bundestag schlägt eine Verbesserung der Berufsorientierung vor, um den aktuellen Schwierigkeiten auf dem Ausbildungsmarkt zu begegnen. Janna Degener-Storr

Zuhauf gibt es sie, die Geschichten über Lehrerinnen und Lehrer, die nicht einmal eine E-Mail verschicken können und in der Pandemie völlig abgetaucht seien. Diana Knodel hat andere Erfahrungen gemacht. “Wir sehen so viele engagierte Lehrende auf unserer Plattform, dass unsere Server in die Knie gehen. Sie wollen sehr viel lernen, um den bestmöglichen Unterricht zu machen.” 200.000 Lehrkräfte würden Fobizz mittlerweile nutzen.

Diana Knodel ist Mit-Gründerin von Fobizz und verantwortet die Produktentwicklung. Gemeinsam mit Theresa Grotendorst hat sie die Fortbildungsplattform für Lehrkräfte 2018 ins Leben gerufen. Auf Fobizz geben Lehrkräfte, Trainerinnen und Medienpädagogen ihre Erfahrungen zum Einsatz digitaler Medien an andere Kollegen weiter. Es ist das zweite Tech-Unternehmen, das Knodel gründete. Mit App Camps entstand zuvor eine Plattform, die Lehrern Unterrichtsmaterialien rund um das Thema App-Entwicklung und Programmierung zur Verfügung stellt.

Knodel und Grotendorst kennen sich aus der Hamburger Tech-Szene, wo sie gemeinsam viel ehrenamtlich gewirkt haben. Es ist beiden eine Herzensangelegenheit, jungen Menschen Interesse, Wissen und Begeisterung für Tech-Themen zu vermitteln. “Irgendwann entschieden wir uns, unser Wissen direkt an Lehrende weiterzugeben, damit diese es in die Breite tragen können.” Diana Knodel hat ein Studium der Medieninformatik an der Universität Ulm mit dem Schwerpunkt pädagogische Psychologie absolviert. “Ich habe mich schon immer für Psychologie und Bildung interessiert und das bereits im Studium kombiniert.”

Fobizz soll eine Anlaufstelle sein, auf der sich Lehrende unterstützen und gegenseitig helfen können – auch jenseits des Themas digitale Bildung. Mittlerweile hat sich das Spektrum erweitert. So gibt es Kurse zu Sprache oder Resilienz, seit dem Krieg in der Ukraine auch zu Flucht und dem Umgang mit Schülern mit Fluchterfahrung. Zu abrufbaren Onlinekursen sind Webinare hinzugekommen. Die Kurse halten längst nicht mehr die Gründerinnen selbst, sondern andere Lehrer.

Während der Pandemie sei die Nachfrage nach Fortbildungen stark angestiegen. Und auch in Zukunft dürfte der Bedarf an Lehrerweiterbildungen groß sein. Durch die Digitalisierung müsse man sich zum Beispiel mit Themen wie Datenschutz auseinandersetzen. “Das sind Themen, die vor 30 Jahren in der Ausbildung noch keine Relevanz hatten, weil es die Technik noch gar nicht gab.” Doch nur die allein helfe nicht, wenn sie nicht sinnvoll und sicher angewendet würde. Einen großen Wunsch hat Diana Knodel: “Dass Schulen mehr Freiheit, mehr Budget und mehr Verantwortung bekommen und dass weniger von oben herab bestimmt wird”. Vera Almotlak

30. August 2022, 16:00 bis 18.30 Uhr

Seminar: Vielfalt im Kollegium: Ankommen internationaler Lehrkräfte gestalten

Mit der Frage, wie das Ankommen internationaler Lehrkräfte gestaltet und erleichtert werden kann, beschäftigen sich in diesem Seminar Marit Nina Martinez (Universität Duisburg-Essen), Christina Siebert-Husmann (Ruhr-Universität Bochum) und Jens Stiller (Schulleiter Dreilinden-Gymnasium). INFOS & ANMELDUNG

31. August 2022

Bewerbungsschluss: HFDLEAD 22/23

Das Lead-Netzwerk des Hochschulforums Digitalisierung bietet ein einjähriges Tandem-Programm zum Thema Strategieentwicklung im digitalen Zeitalter für Entscheidungstragende auf Führungsebene. Bewerbungsschluss ist der 31. August. INFOS

01. September 2022, 09:30 bis 16:30 Uhr

Tagung: EdTech Research Forum 2022

Das zum dritten Mal stattfindende EdTech Research Forum legt den Fokus auf Forschung zu Kompetenzen in der digital geprägten Welt und Methoden der Kooperation von Bildungsforschung und -praxis. INFOS

01. September 2022, 16:00 bis 19:00 Uhr

After Work Bildung: WhatsApp, Instagram und TikTok: Was geht Schule das an?

Die GEW Niedersachsen veranstaltet diese After Work Bildung für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, um einen Rahmen für die Diskussion zu schaffen, wie sehr Internet und Social Media und inwieweit die damit verbundenen Gefahren im schulischen Kontext behandelt werden sollten. INFOS

ein heißer Haushaltsherbst kündigt sich an. Denn innerhalb der Koalition wächst der Unmut über die geplante Mittelverteilung im kommenden Jahr. Im Interview stellt sich Bildungspolitikerin Nina Stahr (Grüne) nun gegen den FDP-Finanzminister: “Christian Lindner darf dem Bildungsministerium die Mittel nicht vorenthalten!” Gleichzeitig räumt Stahr ein, dass die Ampel über Prioritäten beim Thema Bildung sprechen muss. Zwar führt Stahr ihr Konzept einer Online-Schule für alle aus, aber lässt durchblicken, dass digitale Bildung nicht ganz oben auf der grünen To-do-Liste steht.

Auf die To-do-Liste der Pandemiebekämpfung setzen einige Politiker einen interessanten Punkt: schwangere Lehrkräfte. Wie unsere Umfrage in den Bundesländern zeigt, dürfen die nämlich in der Regel nicht unterrichten – egal wie nah oder fern die Geburt ist. So fehlen tausende Lehrkräfte. Dabei ist das Risiko für Schwangere ein ganz anderes, als zu Beginn der Pandemie. Einige Lehrerinnen verschweigen daher ihre Schwangerschaft möglichst lange, um ihre Klasse weiter sehen zu dürfen.

Heute vor sechs Monaten überfiel Russland die Ukraine. In einem Gastbeitrag blickt die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka auf die deutsche Schulpolitik – und übt Kritik an KMK und BMBF. Mehr ukrainische Themen und Sprachunterricht gehörten in die Schulen. Das sei “Teil des Kampfes gegen russische Vernichtungspolitik”. Sie rechnet mit weiteren Flüchtlingen und gibt Einblick in eine Umfrage unter ukrainischen Eltern. Sie wollen, dass ihre Kinder Deutsch und Ukrainisch lernen. Nur folgerichtig, dass etwa die Hälfte weiterhin auf parallelen Online-Unterricht aus der Heimat setzt. Der heiße Herbst – er wird auch das Thema Integration auf die Tagesordnung spülen.

Frau Stahr, Sie schlagen als grüne Abgeordnete eine Online-Schule vor. Warum braucht die Nation so etwas?

Weil wir mit einer Online-Schule das Recht auf Bildung für alle gewährleisten müssen. Wir haben Kinder, die zumindest zeitweise nicht in den Präsenzunterricht gehen können. Das betrifft die so genannten Schattenfamilien, für die das Risiko einer Infektion für die Kinder oder nahe Angehörige zu groß wäre, weil Vorerkrankungen vorliegen. Das gilt für die Pandemie – es gibt aber auch Kinder, die schon lange vor Corona über Jahre nicht in die Klassenzimmer konnten. Für die müssen wir was tun!

Welche Kinder sind das?

Betroffen sind zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die eine bestimmte Form von Autismus vorweisen. Die fallen komplett durchs Raster. Das Recht auf Bildung gilt aber eben für alle Kinder – auch wenn sie nicht in das Muster Präsenzunterricht passen. Gleichzeitig haben Kinder natürlich auch das Recht auf Inklusion. Das bedeutet, wir müssen Schulen so ausstatten, dass wirklich alle Kinder sie besuchen können. Nur wenn das in einem ganz besonderen Fall oder eben für eine bestimmte Zeit im Klassenzimmer nicht geht, ist das Angebot einer Online-Schule eine gute Ergänzung. Ich meine damit eine reguläre dauerhafte Möglichkeit, Kinder auf Distanz am Lehrplan teilhaben zu lassen.

Soll diese Online-Schule grundsätzlich für alle offen sein?

Ich weiß, dass es Familien gibt, die sagen, wir müssen diese Schule in Anspruch nehmen können, wenn wir das wollen. Da bin ich zurückhaltender. Es muss schon ein Attest vorliegen. Aber Familien beschämen und drangsalieren, weil sie vorsichtig sind, das darf nicht sein.

Frau Stahr, Sie verletzen damit das Heiligtum der Kultusminister: das Klassenzimmer mit Wänden aus Stein. Sie stellen die heilige Präsenz infrage.

Nein, Präsenzunterricht ist wichtig. Das sage ich als ausgebildete Lehrerin – und als jemand, die jahrelang ehrenamtlich mit Kindern aus so genannten bildungsfernen Familien gearbeitet hat. Wir haben ja gesehen, dass sehr viele Kinder sozial und psychisch Probleme mit der Distanzbeschulung bekamen. Trotzdem ist es in meinen Augen wichtig, dass es ein solches Angebot gibt. Hätten wir ein organisiertes Online-Schulangebot, dann könnte uns eine möglicherweise hochinfektiöse Variante des Coronavirus nicht wieder aus der Bahn werfen.

Warum sind Sie eigentlich so vorsichtig? Brauchen wir nicht ohnehin ein exzellentes digitales Tool wie etwa die ukrainische Online-Schule Optima School, die jedes staatliche Schulportal unserer Länder in den Schatten stellt?

Aber dann ist man erstmal bei einer Grundsatzdebatte darüber, ob Präsenzschule und Online-Schule heute gleichberechtigt sein müssten. Das dauert mir zu lange.

Wie wollen Sie Ihre Online-Schule finanzieren?

Die wichtigsten Kosten für die Schule sind schon bezahlt, die Personalkosten. Was an zusätzlichen Mitteln notwendig ist wie etwa die digitale Ausstattung für Schulen und Lehrer oder die Anbindung der Schüler über Endgeräte, das müsste man aus dem Digitalpakt 2.0 finanzieren.

Gibt es denn überhaupt noch einen zweiten Digitalpakt?

Ob dieser Digitalpakt kommt, das müsste man vielleicht beim Bundesbildungsministerium nachfragen.

Sie sind immerhin Regierungspolitikerin. Und Sie machen einen interessanten Vorschlag. Da werden Sie doch gefragt haben, ob für den Digitalpakt 2.0 noch genug Geld da ist?

Wir sind in einer heftigen Debatte um die Gestaltung der Ausgaben mit dem Bildungsministerium – aber noch viel mehr mit dem Finanzministerium. Ich erwarte, dass die Vorhaben, die wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, umgesetzt und finanziert werden.

Welche meinen Sie?

Das gilt für alle Projekte. Es kann nicht sein, dass Christian Lindner das notwendige Geld dafür dem Bildungsministerium vorenthält.

Okay, aber was ist Ihre Priorität? Nehmen wir an, Sie kommen an eine Unfallstelle, wo der Digitalpakt 2.0 und das Startchancenprogramm schwer verletzt herumliegen und die Sprachförderung für Kitas sowie das Ganztagsprogramm für Grundschulen ins Koma gefallen sind. Welches Programm würden Sie als Sanitäterin retten?

Ich bin ja nicht die einzige Sanitäterin, wir können mehrere Projekte gleichzeitig am Leben halten. Wir haben uns als Bündnisgrüne und als Ampel vorgenommen, dass alle Kinder und Jugendlichen in diesem Land gute Startchancen haben. Dafür ist beispielsweise die Sprachförderung in den Kitas essenziell.

Bedeutet das, dass der Digitalpakt 2.0 sterben muss?

Nein, Startchancen, Digitalpakt und Ganztag sind alle wichtig. Wir müssen uns in der Ampel gemeinsam überlegen, ob wir innerhalb des Etats des Bildungsministeriums die richtigen Prioritäten setzen.

Aber Sie haben doch mit dem Haushälter Ihrer Fraktion bestimmt schon geguckt, was geht – und was nicht.

Wir haben einen Koalitionsvertrag. Der gilt. Würden wir zum Beispiel mit einer Übergewinnsteuer an anderer Stelle den Haushalt entlasten, wäre vieles einfacher. Und wir sollten uns mit den Ländern noch mal ins Benehmen setzen. Die Länder stehen finanziell besser da als der Bund. Da kann es nicht sein, dass der Bund immer mehr originäre Länder-Aufgaben übernimmt. Rechtsanspruch auf Ganztag, das Gute-Kitagesetz – alles Sachen der Länder, die im Moment der Bund bezahlt. Auch die Digitalisierung der Schule ist als Teil der Bildungspolitik eigentlich klar Länderaufgabe.

Bezahlen können das die Länder alle nicht. Was reicht Ihrer Ansicht nach am nächsten an die Aufgaben des Bundes heran?

Das ist für mich die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und die Chancengerechtigkeit. Das Startchancen-Programm ist für mich also ein extrem wichtiges Vorhaben.

Ist das nicht ein FDP-Ding?

Das Startchancen-Programm? Nein! Das haben wir in der Koalition gemeinsam formuliert. Und was wir unter Startchancen verstehen, ist ein sehr wichtiges bündnisgrünes Projekt. Wir wollen Schülerinnen und Schülern in benachteiligten Quartieren mehr Schulsozialarbeit zur Verfügung zu stellen. Damit wollen wir auch den Bildungsbegriff weiten, indem wir sagen, es geht nicht nur um guten Unterricht, sondern es geht auch um das ganze Drumherum und das psychosoziale Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler. Da ist Sozialarbeit ein fundamentaler Baustein. Deswegen werde ich sehr genau auf das Konzept schauen, das Frau Stark-Watzinger bald vorlegen will.

Personalkosten an Schulen zu übernehmen ist ganz sicher nicht Bundesaufgabe. Bei der digitalen Bildung hingegen ist klar, dass das eine historische Herausforderung ist, die die Schulträger finanziell in den Ruin treiben wird.

Ich stimme Ihnen nicht zu, dass die Digitalisierung der Schulen Bundesaufgabe ist. Bildung ist Ländersache. Da kann der Bund gerne unterstützend Geld hingeben. Nur müssen die Länder mal klarkriegen, was eigentlich ihr Job ist und den müssen sie dann auch erledigen.

Nina Stahr ist ausgebildete Gymnasiallehrerin, war von 2016 bis 2021 Vorsitzende der Grünen in Berlin und ist nun Abgeordnete im Bundestag. Sie sitzt im Familien- und im Bildungsausschuss.

Während die Pandemie-Politik inzwischen auf mehr Eigenverantwortung setzt, dürfen schwangere Lehrkräfte auch weiterhin in sieben Bundesländern nicht unterrichten. Zu groß sei das Risiko, eine Corona-Infektion einzugehen. Dies ergibt eine Umfrage von Bildung.Table bei den Bildungsministerien der Länder. In Rheinland-Pfalz traf es laut Schulaufsicht im Mai 1.011 Schwangere, was 2,4 Prozent aller Lehrkräfte entsprach. In Bayern waren es zuletzt 3.000 Lehrerinnen und damit 2,6 Prozent der Lehrerschaft; werdende Mütter, die sechs Wochen vor Geburt regulär in Mutterschutz kommen, noch nicht einberechnet.

Vom bayerischen Landtagsabgeordneten Tobias Gotthardt (Freien Wählern) hagelte es neulich Kritik, das zuständige Sozialministerium solle Schwangere wieder in die Schulen lassen. Landeselternbeirat Michael Mittelstaedt kritisierte gar, Lehrerinnen käme verglichen mit Schwangeren, die weiter an Supermarktkassen oder in Arztpraxen arbeiten, ein ungerechtfertigtes Privileg zu.

In Baden-Württemberg forderte Kultusministerin Theresa Schopper schon im Juni, werdende Mütter wieder unterrichten zu lassen. Eine Schwangerschaft sei schließlich keine Krankheit, “nur ein Zustand – und auch ein schöner”. Die Grünen-Politikerin scheiterte dabei am Widerstand der für Mutterschutz zuständigen Regierungspräsidien. Schwangere dürfen in dem südwestlichen Bundesland daher weiterhin in Klasse 1 und 2 nicht vor Ort unterrichten, in höheren Stufen wird im Einzelfall entschieden.

Baden-Württemberg geht damit einen Mittelweg. In den restlichen acht Länder wird bei allen Lehrerinnen im Einzelfall entschieden. Ein Einsatz vor Ort ist allerdings auch dann nicht die Regel. Lehrerinnen berichten von Druck, ihre Schwangerschaft möglichst lange geheimzuhalten, um weiter unterrichten zu dürfen.

“Am Ende trägt der Schulleiter die Verantwortung und muss gewährleisten, dass die werdende Mutter keinem höheren Risiko ausgesetzt ist als die Normalbevölkerung,” sagt Ralf Niebisch, stellvertretender Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW und Direktor eines Berufskollegs in Gelsenkirchen. Dabei stützen sich die Schulleitungen auf das bundesweit geltende Mutterschutzgesetz. Nach Niebischs Erfahrung sei es ohne Beschäftigungsverbot für den Präsenzunterricht schwer umsetzbar. “Bei der Fachlehrerin an einer großen Schule liegt es an der schieren Zahl der Kontakte, bei der Klassenlehrerin einer Grundschulklasse daran, dass die Kinder Nähe brauchen“, sagt der Schulleiter. An den meisten Schulen mangelt es zudem an technischer Ausstattung, Luftfiltern oder CO2-Ampeln, die Räume sind zu klein.

Schwangere fallen nicht vollständig aus, sie können von zu Hause zum Beispiel Schulmaterialien entwickeln, Klausuren korrigieren, eine Online-Sprechstunde anbieten. Aber auch das will organisiert sein – ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, den die sowieso schon überlasteten Schulleiter kaum leisten könnten. “Aber”, sagt Niebisch, “wir wissen eben immer noch nicht sicher, wie gefährlich Corona für Schwangere ist”.

Auch in den FAQs des Bundesfamilienministeriums zum Mutterschutzgesetz heißt es, die wissenschaftliche Erkenntnislage sei derzeit noch “lückenhaft”, zum Beispiel in der Frage, ob Schwangere ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Dem widerspricht Ulrich Pecks, der am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein die Abteilung für Geburtshilfe leitet und in der Pandemie ein Register mit den Daten von 7.700 Schwangeren aufgebaut hat. “Die Ansteckungsgefahr ist so hoch wie bei Nichtschwangeren“, sagt er. Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sei durch Omikron und die Impfung deutlich zurückgegangen, dies zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie, die Pecks geleitet hat.

Die Gefahren für das ungeborene Kind hält er für marginal, ebenso das Risiko einer Frühgeburt. Bei neuen Varianten, oder wenn Delta im Herbst wieder dominant wird, müsse die Lage neu bewertet werden. Aktuell ist für ihn jedoch nicht nachvollziehbar, wieso Schwangere pauschal nach Hause verbannt werden. Pecks plädiert für Einzelfallentscheidungen. “Genauer hinsehen sollte man bei Diabetes und Adipositas, wenn die Mutter über 35 Jahre alt ist und in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft”, rät der Mediziner. “Die werdende Mutter sollte außerdem geimpft sein, Hygienemaßnahmen einhalten.” Darunter fasst Pecks, wie das Bundesfamilienministerium, 1,5-Meter-Abstände – und das Tragen einer FFP2-Maske.

Letzteres ist mancherorts aber nicht ohne Weiteres möglich. Das Kultusministerium in Sachsen-Anhalt teilt mit, das Tragen einer FFP2-Maske komme nur bedingt als Schutzmaßnahme in Betracht, da es eine Belastung und damit “eine unverantwortbare Gefährdung” darstellen könnte. Vom Sozialministerium NRW heißt es, ein Betriebsarzt müsse erst zustimmen, bevor eine Schwangere eine FFP2-Maske länger als 30 Minuten am Tag tragen darf. In Baden-Württemberg schreiben die Regierungspräsidien generell von maximal 30 Minuten Tragezeit am Tag. 45-minütige Unterrichtsstunden sind so nicht zu bestreiten.

Gynäkologe Ulrich Pecks sagt: “Die Vorgabe entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Basis.” Es gebe Studien, die zeigen, dass die CO2-Konzentration unter der Maske steigt und das Ausatmen erschwert ist. Dass sich das auf die Schwangerschaft auswirkt, glaubt Pecks aber nicht. Am Ende müsse jede Schwangere selbst entscheiden, ob sie eine FFP2-Maske tragen und damit unterrichten kann. Statt pauschaler Verbote sollten Schulen Lösungen für Schwangere schaffen. Er schlägt vor, Räume für Schwangere zu schaffen, in die sie sich nach je 20 bis 30 Minuten Unterricht kurz zurückziehen und durchatmen können. Nach Mutterschutzrecht haben Schwangere ohnehin ein Recht darauf, regelmäßig Pausen zu machen und die Beine hochzulegen.

Schulleiter Niebisch hält den Vorschlag des Wissenschaftlers jedoch für realitätsfern. Lehrerinnen hätten eine Aufsichtspflicht. An vielen Schulen bestehe zudem bereits große Raumnot. Niebisch kennt nur Einzelfälle schwangerer Kolleginnen, die auf Wunsch weiter in Präsenz arbeiten. “Allerdings können auch sie im kommenden Schuljahr wahrscheinlich kaum eingesetzt werden”, sagt er. Denn: Erkrankt im beruflichen Umfeld jemand nachweislich an Corona, muss der Schulleiter einer schwangeren Lehrerin für 14 Tage ein befristetes betriebliches Beschäftigungsverbot erteilen, das geht aus dem Informationspapier zum Mutterschutz des Bundesfamilienministeriums hervor. “Wann sollte das in diesem Schuljahr einmal nicht der Fall sein?”

Möglicherweise wird sich an den Empfehlungen des Bundesfamilienministeriums bald etwas ändern. Auf Anfrage teilt eine Sprecherin mit, der Ausschuss für Mutterschutz arbeite “zurzeit an einer Überarbeitung zu diesem Thema”. Wann eine aktualisierte Version veröffentlicht wird, kann das Ministerium nicht sagen.

Gastbeitrag von Iryna Tybinka

Im März hatte ich die Ehre vor der Kultusministerkonferenz zu sprechen. Hauptthema war die Einschulung ukrainischer Kinder. Im Namen der Ukraine äußerte ich damals drei Bitten: Bildungsprozesse für ukrainische Schüler:innen beizubehalten, die kulturelle und nationale Identität zu bewahren und die Wirkung psychischer Traumata infolge des russischen Vernichtungskrieges aufzuarbeiten.

Einzelne Medien zogen hieraus lediglich eine Sensationsmeldung: Die Generalkonsulin soll sich gegen die Integration der Kinder in Deutschland ausgesprochen haben. Sie haben etwas Elementares außer Acht gelassen: Diplomaten verstehen wie niemand sonst die Wichtigkeit, Fremdsprachen zu lernen und werden sich per se nie gegen die Chance aussprechen, dass Kinder Deutsch erlernen.

In Wirklichkeit ging die Bitte in eine andere Richtung: Nämlich während des hiesigen Schulbesuchs den Zugang zum Herkunftsland beizubehalten, zu dem Land, in das sie hoffentlich nach Ende des Krieges zurückkehren. Von besonderer Wichtigkeit war und bleibt, dass die Bestrebungen, die Kinder in die deutschen Bildungsprozesse zu integrieren, nicht zu Entwurzelung und dem Verlust der kulturellen Identität führen. Wenn das passiert, werden die Kinder, die in Deutschland nach Schutz suchten und solche, die durch den Aggressor zwecks “De-Ukrainisierung” gewaltsam nach Russland verschleppt wurden, eines teilen: den Verlust der kulturellen Zugehörigkeit zur Ukraine. Auf diese Weise wird mein Land seiner Zukunft beraubt.

Die KMK erkannte die Komplexität dieser Fragen und hörte die bildungsrelevanten Überlegungen der Ukraine an. Dafür zollt ihr höchster Dank und Respekt. Umgehend nach der KMK-Sitzung wurde eine Task-Force Ukraine eingerichtet, um schutzsuchenden Schülern und Lehrkräften zu helfen und die Fragen, die alle Länder betreffen, zu klären und zu koordinieren.

Die überwiegende Mehrheit ukrainischer Kinder bekam nach der Einreise nach Deutschland einen Schulplatz. Viele neue Integrationsklassen wurden geschaffen, ukrainische Pädagogen eingestellt. Zwischen der KMK, dem BMBF einerseits und dem Bildungsministerium der Ukraine andererseits, entwickelte sich eine aktive Arbeitsbeziehung. Die meisten deutschen Schulen nahmen den Wunsch der Eltern, das laufende Schuljahr 2021/22 nach dem ukrainischen Online-Lehrplan zu beenden, mit viel Verständnis auf.

Aber der brutale russische Krieg dauert leider an. Bombardierungen friedlicher Städte durch Russland zwingen weitere Ukrainerinnen mit Kindern nach Deutschland. Dies bedeutet, dass die Anzahl ukrainischer Schüler:innen an deutschen Schulen wachsen wird. Im Juli waren es bereits 150.000. Offen bleibt die Frage, ob die Bedenken der Ukraine im März 2022 gehört wurden.

Fünf Monate nach der ersten offiziellen Bitte der Ukraine an Berlin, die Präsenz ukrainischer Thematiken in der Umgebung schutzsuchender Kinder zu gewährleisten, war es logisch, eine weitere, inoffizielle elterliche Meinung einzuholen. Anfang August startete eine Facebook-Umfrage unter unseren Landsleuten, deren Kinder deutsche Schulen besuchen. In der Umfrage ging es um deren Eindrücke von den hiesigen Bildungsmöglichkeiten.

Obwohl es sich um keine professionelle Umfrage handelt, waren ihre Ergebnisse aus unserer Sicht repräsentativ. Teilnehmer aus allen Bundesländern äußerten sich und demonstrieren eine recht eindeutige Übereinstimmung in vielen Fragen. An der von der konsularischen Vertretungen konzipierten Umfrage nahmen 302 Personen teil (meist mit mehreren Kindern). 53 Prozent hiervon leben zurzeit in einer Großstadt, 35 Prozent in einer Kleinstadt, 12 Prozent in einem Dorf.

Wie die Auswertung zeigt, legt die überwiegende Mehrheit der Eltern großen Wert auf das Erlernen der deutschen Sprache.

Festgestellt wurde auch, dass, wie für den ukrainischen Staat, so auch für die Mehrheit der befragten Eltern (87 Prozent) die Fächer ukrainische Sprache, Literatur und Geschichte von großer Bedeutung sind.

Die Schutzsuchenden aus der Ukraine werden nun neben der Herausforderung der Wohnungs- und Arbeitssuche sowie der Bewältigung anderer sozialer Fragen zusätzlich vor die Frage der Aufrechterhaltung der kulturellen Identität ihrer Kinder gestellt. Einer der Gründe hierfür ist, dass lediglich 9 Prozent der Befragten auf kommunaler Ebene die Möglichkeit erhielten, Ukrainisch und mit der Ukraine verbundene Fächer als Unterrichtsangebot zu besuchen.

Ob sich die Möglichkeiten, in Deutschland Ukrainisch zu lernen, noch erweitern, hängt vom politischen Willen der deutschen Bundes- und Landesregierungen ab. Bis zum 24. Februar, als das Ziel des russischen Regimes, nämlich die Auslöschung der Ukraine als Staat und Nation eindeutig klar wurde, bekam die ukrainische Sprache in Deutschland keinerlei Aufmerksamkeit. Dabei geht es um eine sich seit Jahrtausenden entwickelnde Sprache, die von bis zu 65 Millionen Personen weltweit gesprochen wird.

Deutschland hat keine bilinguale Schule für Ukrainisch und Deutsch. Keine einzige Klasse mit der Möglichkeit, Ukrainisch als Fremdsprache zu lernen, kein Ukrainistik-Institut, das Lehrer in Ukrainisch ausbilden könnte. Insgesamt existiert nur ein einziger Lehrstuhl für ukrainische Kultur, der stets unter Schließungsgefahr agiert. Keine Materialien, Lehrpläne oder Lehrwerke. Ukrainisch als Unterricht für Kinder und Jugendliche war bisher und ist bis heute überwiegend dank der ukrainischen Wochenendschulen möglich. Diese wurden durch Engagement von Mitgliedern ukrainischer Gemeinden ins Leben gerufen und von der Ukraine finanziell unterstützt. Alle Versuche, Ukrainisch als Fremdsprache anzubieten oder einen Ukrainistik-Lehrstuhl zu eröffnen, stießen bis jetzt auf taube Ohren. Wozu auch, wenn “die Mehrheit der Ukrainer auch Russisch verstehen”? Ein solches Denken spielt der russischen Propaganda sowie der vom Kreml erklärten “De-Ukrainisierung” in die Hände.

Von unseren Landleuten konnten wir erfahren, dass in nicht wenigen Fällen im Fach “Ukrainisch” mit den Kindern Russisch gesprochen wird. Und das in Zeiten, in denen Ukrainer infolge russischer Bomben gezwungen sind, ihre Häuser zu verlassen. Das bloße Ukrainer-Sein bedeutet, auf dem durch Russland okkupierten Gebiet in Lebensgefahr zu schweben.

Die Möglichkeit, Ukrainisch zu lernen und zu bewahren, ist also keine rein kulturelle und bildungspolitische Frage. Sie ist zugleich Teil des Kampfes gegen die russische Vernichtungspolitik. Hier geht es um die Existenz und die Zukunft eines Volkes. Dies definiert auch die Wichtigkeit der Bitten an die KMK. Wie Fußballfans zu sagen pflegen, liegt der Ball auf der deutschen Seite.

Abschließend möchte ich mich bei allen Pädagogen, Schul- und Sozialbeamten bedanken, die trotz steigender Arbeitsbelastung die Stärke aufbringen und ihre Wärme und Güte mit allen teilen, die dies heute am meisten benötigen. Unsere Umfrage hat auch gezeigt, dass die absolute Mehrheit ukrainischer Eltern vom Verständnis und der Warmherzigkeit deutscher Fachkräfte gegenüber unseren Kindern begeistert waren. Man hält dieses Merkmal als charakteristisch für die deutschen Schulen!

Iryna Tybinka ist seit 2017 Diplomatin in Deutschland und seit 2020 Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg.

Wenige Tage nach Vorlage der Erläuterungen zum Haushaltsbuch 2023 beginnt der Kampf um den Bildungsetat. “Die Bundesregierung scheint vor lauter Krisenmodus die Bedürfnisse von Familien hinten anzustellen”, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Nadine Schön. Die Digital- und Bildungspolitikerin bezieht sich dabei auf den fehlenden Abschluss einer neuen Vereinbarung zum Ausbau der Grundschulen für den Ganztag, der eigentlich schon im Haushalt verankert ist. “Wir hatten noch im Jahr 2020 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2025 auf den Weg gebracht und ein Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. zum Ausbau der entsprechenden Bildungs- und Betreuungsangebote eingerichtet”, sagte Schön zu Bildung.Table. Nachfragen beim Familienministerium über die Zukunft des Programmes seien vage geblieben. Bisher standen 750 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Bei vielen Schulträgern läuteten aber bereits die Alarmglocken. Sie brauchen Planungssicherheit, wie viel Geld sie im Jahr 2023 in den Ausbau der Grundschulen investieren können.

In der Koalitionsvereinbarung der Ampel befindet sich eine Reihe von Großprojekten für die Bildung, die schwer zu finanzieren sind. Dazu gehört das Startchancen-Programm des Bundes, der Digitalpakt 2.0 und der Ausbau der Grundschulen für den Ganztag bis zum Jahr 2025. Als Erstes ist das so genannte Sprachförder-Programm für Kitas dem Rotstift zum Opfer gefallen. Im Haushalt entfallen 357 Millionen Euro Zuschuss für “Maßnahmen zur Umsetzung der Qualifizierungsoffensive”, zu der die Sprachförderung in Kitas gehörte. Im Interview mit Bildung.Table sagte hingegen die bildungspolitische Sprecherin im Bundestag, Nina Stahr, für sie habe dieses Programm Priorität. Die Ampel habe sich darauf verständigt, dass alle Kinder und Jugendlichen gleiche Startchancen haben sollen. “Dafür ist beispielsweise die Sprachförderung in den Kitas essenziell“, sagte Stahr.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll die Sprachförderung nun zu einem zentralen Handlungsfeld im Anschlussgesetz zum Gute-Kita-Gesetz werden. Im Rahmen des “Kita-Qualitätsgesetz” sollen die Bundesländer nach Plänen des Bundesfamilienministeriums in den kommenden zwei Jahren knapp vier Milliarden Euro erhalten – 2023 und 2024 je 1,993 Milliarden Euro. Dies geht aus einem Referentenentwurf des Ministeriums hervor, der der dpa vorliegt. In der Begründung zum Gesetzentwurf ist nun von einer “stärkeren Fokussierung auf die Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesbetreuung” die Rede. Wie viel Geld dabei für die Sprachförderung zur Verfügung steht, ist nicht festgelegt. Neue Beitragssenkungen will Familienministerin Lisa Paus (Grüne) damit künftig verhindern. Statt in die Qualität von Kitas hatten manche Länder die Bundeszuschüsse nämlich dazu benutzt, die Eltern beitragsfrei zu stellen. Sollten Eltern Beiträge beisteuern, müssen diese dem Entwurf zufolge künftig auch bundesweit nach verpflichtenden Kriterien gestaffelt sein, etwa nach dem Einkommen der Eltern. Cif/dpa

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) forderte bereits mehrmals einen digitalen Stresstest an Schulen. Das Ministerium kann die geforderte Maßnahme jedoch nicht näher bestimmen. “Was zu prüfen ist, hängt von der Technik jeder einzelnen Schule ab”, sagte eine Sprecherin gegenüber Bildung.Table. Die Ministerin appelliere an die Eigenverantwortung der Schulleitungen und Lehrkräfte. Sie sollten sich nicht nur Gedanken über Hygienekonzepte machen, sondern auch proben, wie digitaler Unterricht für Kinder in Quarantäne funktioniert. Auf Nachfrage von Bildung.Table sagte eine Sprecherin, dass das Bundesbildungsministerium – jenseits des Appels der Ministerin – keine Kriterien für einen solchen Stresstest vorweisen kann. “Zu einem ‘digitalen Stresstest’ von Schulen gibt es keinerlei Vereinbarung oder Verabredung zwischen Bund und Ländern.”

Dass digitaler Unterricht nicht passé ist, zeigt ein Blick in einige Bundesländer, die bereits ins neue Schuljahr gestartet sind. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Schulbetrieb derzeit in 17 Schulen eingeschränkt. Davon befänden sich drei Schulen in Phase drei, teilt das Schweriner Ministerium mit. Die Klassen 7 und 8 werden dann in Distanz unterrichtet. Aus dem nordrhein-westfälischen Schulministerium heißt es, dass in zehn Schulen der Betrieb aufgrund der Pandemie eingeschränkt sei. Hier finden unterschiedliche Angebote aus Präsenz-, Distanz- und Wechselunterricht statt. 2,5 Prozent der Lehrkräfte könnten aufgrund der Pandemie derzeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. In Schleswig-Holstein ist keine Schule betroffen. npr

KMK-Präsidentin Karin Prien (CDU) drängt die Bundesregierung, ein Konzept für eine Ausbildungsgarantie vorzulegen. “Wir warten auf einen Vorschlag des Arbeitsministers”, sagt sie dem Handelsblatt. Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel angekündigt, “allen Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung” zu ermöglichen. Auch andere Stimmen plädieren dafür. “Seit Jahren steigt die Zahl der jungen Menschen, die keinen Berufsabschluss haben – mittlerweile sind es 2,3 Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren”, betont etwa die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack gegenüber Bildung.Table. Wer trotz aller Bemühungen bei der Ausbildungssuche leer ausgeht, müsse sich darauf verlassen können, auf anderem Weg zu einem Berufsabschluss zu kommen. Auch die Bundestagsfraktion der Linken verlangt einen Gesetzentwurf, “der einen Rechtsanspruch auf Ausbildung verankert und allen Menschen die Aufnahme einer vollqualifizierenden, mindestens dreijährigen Ausbildung garantiert”.

Wie ein solches Gesetz allerdings aussehen könnte, ist noch unklar. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung von 2021 kommt zu dem Ergebnis, dass sich eine Ausbildungsgarantie nach österreichischem Vorbild auch in Deutschland auszahlen würde. In dem Nachbarland haben Jugendliche seit 2017 bis zum Alter von 25 Jahren einen Anspruch auf eine öffentlich finanzierte außerbetriebliche Ausbildung, wenn sie nachweislich keinen Ausbildungsplatz finden können. Im Gespräch ist auch eine Finanzierung durch eine Umlage, in die alle Unternehmen einzahlen.

Die Unternehmen sprechen sich generell gegen eine Ausbildungsgarantie aus. 81 Prozent der rund 15.000 Ausbildungsunternehmen votieren in einer aktuellen Umfrage des DIHK dagegen. 43 Prozent äußern die Sorge, dass außerbetrieblich Qualifizierte nicht dem Bedarf der Praxis entsprechen würden. 12 Prozent befürchten einen weiteren Rückgang der Bewerbungen für ihre Ausbildungsplätze. Jedes zehnte Unternehmen verweist zudem darauf, dass schulschwache Jugendliche bei einer Ausbildung im Betrieb bessere Chancen hätten. Drei von vier Unternehmen möchten laut der Studie ihr Angebot in der beruflichen Orientierung weiter ausbauen. Auch die Fraktion der CDU/CSU im Bundestag schlägt eine Verbesserung der Berufsorientierung vor, um den aktuellen Schwierigkeiten auf dem Ausbildungsmarkt zu begegnen. Janna Degener-Storr

Zuhauf gibt es sie, die Geschichten über Lehrerinnen und Lehrer, die nicht einmal eine E-Mail verschicken können und in der Pandemie völlig abgetaucht seien. Diana Knodel hat andere Erfahrungen gemacht. “Wir sehen so viele engagierte Lehrende auf unserer Plattform, dass unsere Server in die Knie gehen. Sie wollen sehr viel lernen, um den bestmöglichen Unterricht zu machen.” 200.000 Lehrkräfte würden Fobizz mittlerweile nutzen.

Diana Knodel ist Mit-Gründerin von Fobizz und verantwortet die Produktentwicklung. Gemeinsam mit Theresa Grotendorst hat sie die Fortbildungsplattform für Lehrkräfte 2018 ins Leben gerufen. Auf Fobizz geben Lehrkräfte, Trainerinnen und Medienpädagogen ihre Erfahrungen zum Einsatz digitaler Medien an andere Kollegen weiter. Es ist das zweite Tech-Unternehmen, das Knodel gründete. Mit App Camps entstand zuvor eine Plattform, die Lehrern Unterrichtsmaterialien rund um das Thema App-Entwicklung und Programmierung zur Verfügung stellt.

Knodel und Grotendorst kennen sich aus der Hamburger Tech-Szene, wo sie gemeinsam viel ehrenamtlich gewirkt haben. Es ist beiden eine Herzensangelegenheit, jungen Menschen Interesse, Wissen und Begeisterung für Tech-Themen zu vermitteln. “Irgendwann entschieden wir uns, unser Wissen direkt an Lehrende weiterzugeben, damit diese es in die Breite tragen können.” Diana Knodel hat ein Studium der Medieninformatik an der Universität Ulm mit dem Schwerpunkt pädagogische Psychologie absolviert. “Ich habe mich schon immer für Psychologie und Bildung interessiert und das bereits im Studium kombiniert.”

Fobizz soll eine Anlaufstelle sein, auf der sich Lehrende unterstützen und gegenseitig helfen können – auch jenseits des Themas digitale Bildung. Mittlerweile hat sich das Spektrum erweitert. So gibt es Kurse zu Sprache oder Resilienz, seit dem Krieg in der Ukraine auch zu Flucht und dem Umgang mit Schülern mit Fluchterfahrung. Zu abrufbaren Onlinekursen sind Webinare hinzugekommen. Die Kurse halten längst nicht mehr die Gründerinnen selbst, sondern andere Lehrer.

Während der Pandemie sei die Nachfrage nach Fortbildungen stark angestiegen. Und auch in Zukunft dürfte der Bedarf an Lehrerweiterbildungen groß sein. Durch die Digitalisierung müsse man sich zum Beispiel mit Themen wie Datenschutz auseinandersetzen. “Das sind Themen, die vor 30 Jahren in der Ausbildung noch keine Relevanz hatten, weil es die Technik noch gar nicht gab.” Doch nur die allein helfe nicht, wenn sie nicht sinnvoll und sicher angewendet würde. Einen großen Wunsch hat Diana Knodel: “Dass Schulen mehr Freiheit, mehr Budget und mehr Verantwortung bekommen und dass weniger von oben herab bestimmt wird”. Vera Almotlak

30. August 2022, 16:00 bis 18.30 Uhr

Seminar: Vielfalt im Kollegium: Ankommen internationaler Lehrkräfte gestalten

Mit der Frage, wie das Ankommen internationaler Lehrkräfte gestaltet und erleichtert werden kann, beschäftigen sich in diesem Seminar Marit Nina Martinez (Universität Duisburg-Essen), Christina Siebert-Husmann (Ruhr-Universität Bochum) und Jens Stiller (Schulleiter Dreilinden-Gymnasium). INFOS & ANMELDUNG

31. August 2022

Bewerbungsschluss: HFDLEAD 22/23

Das Lead-Netzwerk des Hochschulforums Digitalisierung bietet ein einjähriges Tandem-Programm zum Thema Strategieentwicklung im digitalen Zeitalter für Entscheidungstragende auf Führungsebene. Bewerbungsschluss ist der 31. August. INFOS

01. September 2022, 09:30 bis 16:30 Uhr

Tagung: EdTech Research Forum 2022

Das zum dritten Mal stattfindende EdTech Research Forum legt den Fokus auf Forschung zu Kompetenzen in der digital geprägten Welt und Methoden der Kooperation von Bildungsforschung und -praxis. INFOS

01. September 2022, 16:00 bis 19:00 Uhr

After Work Bildung: WhatsApp, Instagram und TikTok: Was geht Schule das an?

Die GEW Niedersachsen veranstaltet diese After Work Bildung für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, um einen Rahmen für die Diskussion zu schaffen, wie sehr Internet und Social Media und inwieweit die damit verbundenen Gefahren im schulischen Kontext behandelt werden sollten. INFOS