es geht um wissenschaftliche Anerkennung und Prestige – Universitäten aus Saudi-Arabien versuchen verstärkt, sich diese mit viel Geld zu erkaufen. Sie bezahlen renommierte Wissenschaftler aus dem Ausland dafür, dass sie in wichtigen Datenbanken bei der Hochschul-Zugehörigkeit tricksen. Daran beteiligen sich immer mehr Wissenschaftler, auch deutsche. Dass das überhaupt möglich wurde, liegt auch an der “Vergötterung” von Rankings im Wissenschaftssystem, sagen Experten. Anne Brüning hat die Details.

Diese Ankündigung beunruhigt viele Wissenschaftler – nicht nur in Schweden: Wegen vermeintlicher Spionagegefahr sollen nach einer Anweisung des Forschungsministeriums schon bald Sicherheitsexperten in die Universitätsräte berufen werden. Für die wissenschaftliche Community ist das ein klarer Eingriff in die Autonomie der Universitäten. Sie wittern eine versuchte Einflussnahme der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Dagegen formiert sich nun Widerstand. Was in dem Schreiben der 38 Hochschulrektoren steht, die einen gemeinsamen Protestbrief verfasst haben, berichtet Markus Weißkopf.

Auf neue Freiheitsgrade hatte die Agentur für Sprunginnovationen lange gewartet. Nachdem bekannt wurde, dass das entsprechende Freiheitsgesetz endlich kommt, sagte Gründungsdirektor Rafael Laguna de la Vera in dieser Woche: “Wir sind sehr froh, dass sich die zuständigen Ministerien nach intensiver Diskussion nun auf einen gemeinsamen Entwurf einigen konnten”. Die Aussage ‘intensive Diskussion’ ist eine höfliche Untertreibung für ein langjähriges Hin-und-Her zwischen den zuständigen Ministerien, in dem es wohl auch um angemessene Gehälter für Top-Mitarbeiter und flexiblere Finanzierungswerkzeuge ging. Die Einzelheiten lesen Sie bei uns.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

Universitäten in Saudi-Arabien verschaffen sich zunehmend Geltung. Das geht aus einer Analyse der spanischen Beratungsfirma Siris Academic hervor, die Yoran Beldengrün und Sebastian Stride erstellt haben. Demnach wächst die Zahl der renommierten Wissenschaftler, die bei der Highly Cited Researchers-Datenbank der Firma Clarivate Analytics eine saudische Universität als erste Zugehörigkeit (primary affiliation) angeben und eine ausländische Universität als Zweitaffiliation. In den meisten Fällen ist die Zweitaffiliation jedoch die Universität, an der sie hauptsächlich angestellt sind und eine Professur haben.

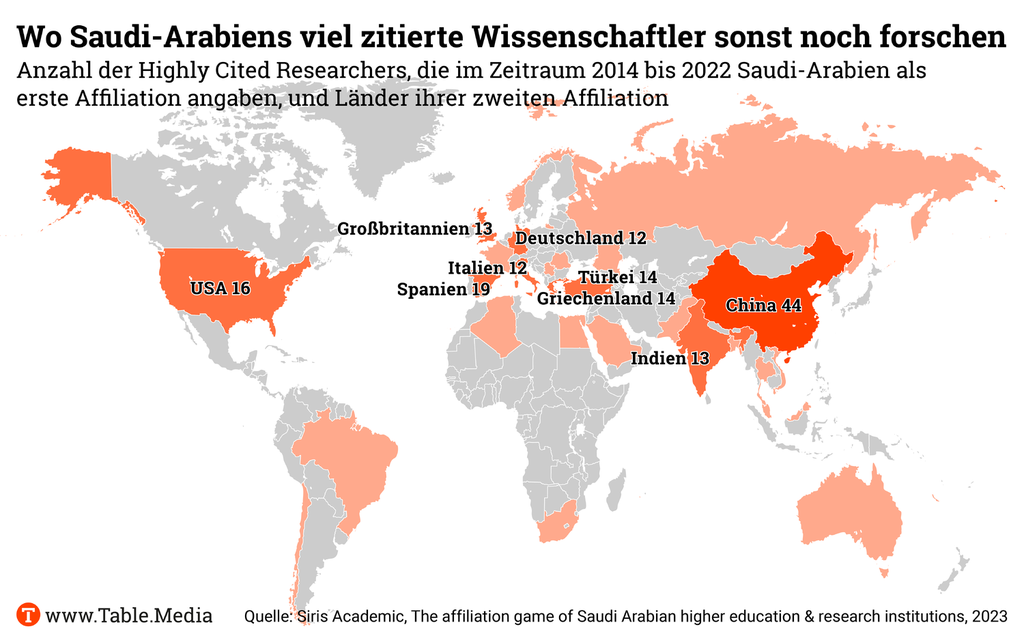

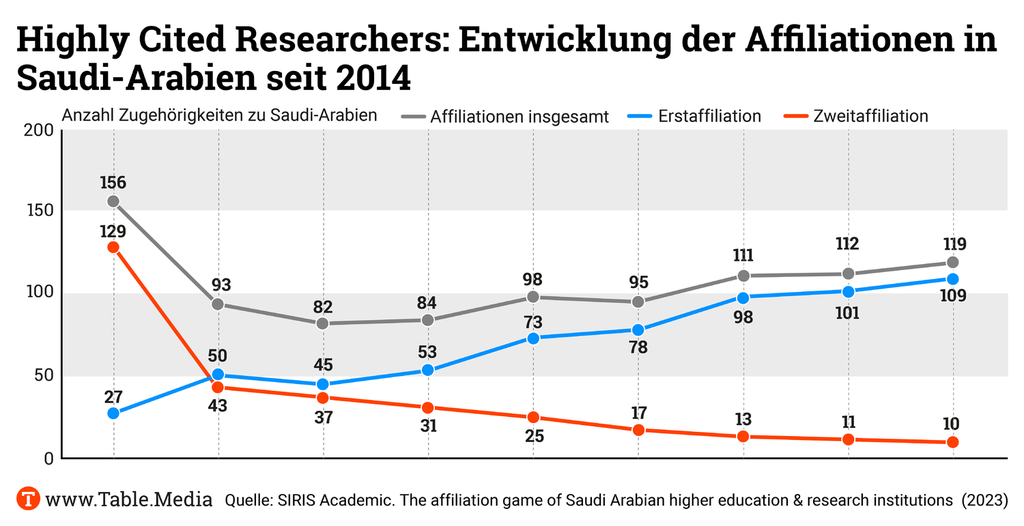

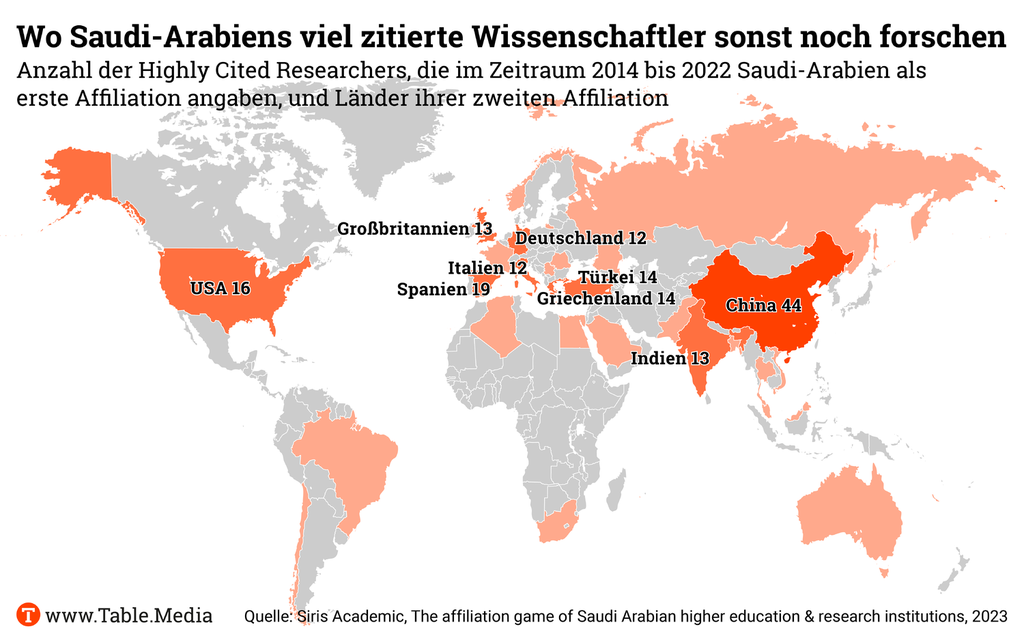

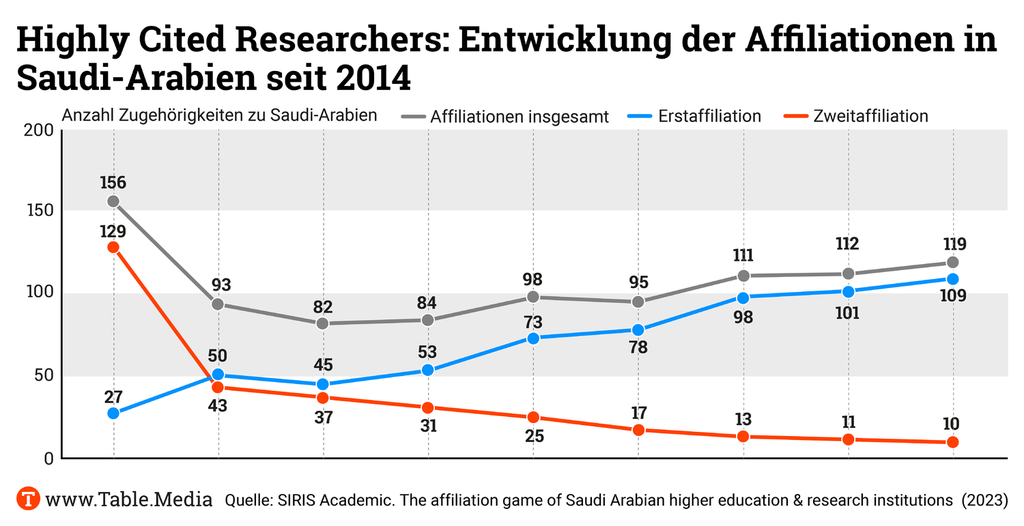

Die Analyse der Clarivate-Liste der rund 7.000 Highly Cited Researchers (HCR) ergab: Im Jahr 2014 gab es 27 solcher Fälle, 2022 machten bereits 109 viel zitierte Wissenschaftler aus aller Welt diese Praxis mit. Über den gesamten Zeitraum betrachtet sind es besonders viele Forschende mit Zweitaffiliation in China (44), Spanien (19) und den USA (16). Deutschland steht mit 12 Fällen an achter Stelle (siehe Karte).

“Dieses Affiliations-Spielchen ist global betrachtet ein wachsendes Problem. Vor allem die King Saud University und die King Abdulaziz University scheinen es zu betreiben”, sagt Beldengrün. Als Spielchen bezeichnet er es, weil es sich größtenteils nicht um ernsthafte wissenschaftliche Kooperationen handelt. Vielmehr sind es Verträge, bei denen der Forschende dafür bezahlt wird (in der Regel mit rund 70.000 Euro im Jahr), dass er ein wenig Zeit aufwendet und die Affiliation in der HCR-Liste entsprechend ändert.

Attraktiv sind viel zitierte Forscher insbesondere für das Academic Ranking of World Universities, kurz Shanghai-Ranking, das seit 2003 erstellt wird. Es berücksichtigt sechs Indikatoren, die Zahl der in der Clarivate-HCR-Liste verzeichneten Forschenden ist einer davon und trägt 20 Prozent zum Ergebnis bei. “Schon ein HCR mehr kann eine Universität 100 Plätze weiter nach vorne bringen”, sagt Beldengrün.

Noch dazu sei die Einflussnahme relativ einfach. “Clarivate kontaktiert die Forscher direkt und bittet sie um Selbstauskunft und Überprüfung der Angaben, darunter auch die Erst- und Zweitaffiliation.” Allerdings ist sich das Unternehmen inzwischen des Problems bewusst. Seit 2022 werden Forschende, die einer Institution lediglich durch ein Research Fellowship verbunden sind oder die Gastforscher bzw. affiliierte Wissenschaftler sind, diese aber als primäre Zugehörigkeit angeben, mit einem Sternchen markiert.

Dass es beim Shanghai-Ranking ausschließlich auf die Erstaffiliation ankommt, wurde erst im Jahr 2014 geändert. Vorher zählte auch die Zweitzugehörigkeit, was man in Saudi-Arabien auch schon zu nutzen wusste. Entsprechend gab es zunächst besonders viele HCR mit Zweitzugehörigkeit in Saudi-Arabien, seit 2015 steigt die Zahl der Erstaffiliationen (siehe Grafik).

Der Affiliations-Handel ist im Prinzip bekannt. Im Jahr 2011 gab es einen Bericht in Science darüber. Ein Beispiel für ein Angebot der King Abdulaziz University: Ein Vertrag mit einer Bezahlung von 72.000 US-Dollar jährlich, im Gegenzug wurden die Aufsicht über eine Forschergruppe, ein bis zwei Wochen Anwesenheit in Jeddah und die Zweitaffiliation verlangt.

Vor kurzem führte derlei Gebaren erstmals dazu, dass ein an einer öffentlichen Universität angestellter Wissenschaftler vom Dienst suspendiert wurde. Wie die spanische Zeitung El País Ende März berichtete, hat die Universität Cordoba in Spanien den viel zitierten Forscher Rafael Luque für 13 Jahre von seiner Beschäftigung und seinen Bezügen suspendiert, weil er seine Forschungsarbeit nicht korrekt wissenschaftlich zugeordnet hatte.

“Diese Entscheidung dürfte weltweit große Auswirkungen haben, da die Universitäten in einer Zeit des zunehmenden globalen Wettbewerbs die Rechte und Pflichten ihres akademischen Personals neu überdenken”, sagt Beldengrün. Irreführende Affiliationen anzugeben, schade vor allem der wissenschaftlichen Integrität und dem Vertrauen in die Wissenschaft.

Ähnlich sieht das Pere Puigdomènech, Pflanzenmolekularbiologe und Mitglied des Forums für Forschungsintegrität der European Science Foundation. Er sagte dem Nature-Magazin: “Eine Affiliation anzugeben, die nichts mit einer Arbeitsbeziehung zu tun hat, mit dem Ziel, das Ranking einer Einrichtung zu verbessern, entspricht nicht der guten wissenschaftlichen Praxis.” Doch er sieht auch das Schielen auf Bestenlisten kritisch. Die Manipulation von Indikatoren sei “ein Nebenprodukt der Vergötterung von Rankings und Indizes”.

In Schweden werden die jeweils acht externen Universitätsräte (von 15 insgesamt in jeder Universität) durch ein Auswahlkomitee benannt und dann vom Ministerium bestätigt. Dieses Verfahren soll die empfindliche Balance gewährleisten: Zwischen der formellen Stellung der staatlichen Hochschulen als Verwaltungsbehörden auf der einen Seite und dem Kernauftrag, auch unbequemes Wissen zu suchen und zu vermitteln. Die schwedischen Hochschulen sehen dieses Vorgehen als gut funktionierend und sorgfältig geprüft an. Ungefähr sechsmal im Jahr treffen sich die Räte und entscheiden etwa über den Haushalt, den Jahresbericht und die Gesamtstrategie der Einrichtungen.

Zum 1. Mai 2023 sollten die aktuellen Räte eigentlich für die reguläre Amtszeit von drei Jahren berufen werden. Nun hat das Ministerium diese in einer überraschenden Aktion auf 17 Monate verkürzt. “Das kam völlig aus dem Nichts, niemand wusste davon”, berichtet Jan Riise, der für die Grünen im schwedischen Parlament sitzt. Zur Begründung der Entscheidung verwies Bildungsminister Mats Persson auf aktuelle Berichte der Sicherheitsdienste (u.a. des MUST – Militärischer Nachrichten- und Sicherheitsdienst). In diesen werde davor gewarnt, dass Universitäten von Agenten aus China, Iran und Russland infiltriert und ihre Patente gestohlen würden. Daher sollten jetzt schnellstmöglich Sicherheitsexperten in die Universitätsräte berufen werden.

Diese Nachricht aus dem schwedischen Bildungs- und Wissenschaftsministerium hat heftigen Widerstand an den Universitäten ausgelöst. “Die Entscheidung kann nur als Misstrauen gegenüber der Kompetenz der derzeitigen Gremien und dem vorherrschenden Verfahren zu ihrer Ernennung interpretiert werden”, schreiben alle 38 Rektoren und Kanzler in einem gemeinsamen Brief.

Ihre Kritik:

Das Vorgehen der Regierung wird seitens der Leitungen der Hochschulen als erster Schritt auf dem Weg zu mehr Kontrolle über Universitätsgremien bezeichnet. Der Rektor der Universität Umeå, Hans Adolfsson, sagte Times Higher Education, der Schritt bringe Schweden näher an das ungarische System heran, bei dem Minister der Regierung in Universitätsgremien sitzen.

Von einigen Vertretern der wissenschaftlichen Community in Schweden – aber auch von der Opposition – wird vermutet, dass die rechtspopulistischen Schwedendemokraten die Änderung veranlasst haben, um sich mehr Kontrolle über die Universität zu verschaffen. Riise bestätigt die Bemühungen der Partei, möglichst viele Positionen mit wohlgesonnenen Kandidaten zu besetzen. Die Schwedendemokraten haben bei der Wahl im September 2022 den zweiten Platz erreicht. Sie sind nicht formaler Bestandteil der Regierung. Die Minderheitsregierung von Ulf Kristersson ist aber auf ihre Unterstützung angewiesen und hat eine Kooperationsvereinbarung mit der einst von Nationalsozialisten mitbegründeten Partei geschlossen.

Wie das weitere Vorgehen ist, bleibt unklar. Einige Vertreter der Wissenschaftscommunity fordern die Räte auf, unter diesen Umständen ihr Amt niederzulegen. Und es geht längst um mehr als nur um einen Posten für Sicherheitsexperten in den Universitätsräten, wie die Rektoren und Kanzler erklären: “Freie Wissenschaft, freie Gerichte, freie Kunst und freie Presse sind Eckpfeiler der Wahrung der demokratischen Ordnung und des Schutzes der Menschenrechte – der Grundwerte unserer Gesellschaft, die auch die Sicherheitspolitik schützen will. Statt Misstrauen müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, diese Werte auch in unruhigen Zeiten zu verteidigen.” Immerhin: Riise setzt sich derzeit im Verfassungsausschuss dafür ein, dass die Wissenschaftsfreiheit Verfassungsrang erhält.

11. Mai 2023, 19-20.30 Uhr, AvH-Stiftung, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin (oder per Stream)

Preisverleihung Alexander von Humboldt-Professur Mehr

12.-13. Mai 2023, 18:00 Uhr, ZEISS Innovation Hub@KIT, Eggenstein-Leopoldshafen

4. DPG Forum Wissens-und Technologietransfer im Dialog Mehr

13. Mai 2023, 18.00-23:59 Uhr, BBAW, Einstein-Saal, Berlin

Salon Sophie Charlotte 2023 der BBAW Aufklärung 2.0 Mehr

17. Mai 2023, 10.30-12 Uhr, DAAD, digital

Policy Talk Science-based Start-ups, India and Germany Mehr

Die Agentur für Sprunginnovationen (Sprind) soll künftig unabhängig darüber entscheiden können, wie sie Innovationen fördert: Das lang diskutierte Freiheitsgesetz soll von den zuständigen Ressorts abgestimmt und zügig in den Bundestag eingebracht werden. “Wir sind sehr froh, dass sich die zuständigen Ministerien nach intensiver Diskussion nun auf einen gemeinsamen Entwurf einigen konnten”, sagt Gründungsdirektor Rafael Laguna de la Vera. Am Montag hatte die Parlamentarische Staatssekretärin des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK), Franziska Brantner, die Klärung bestätigt, zuvor hatte bereits Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger den Durchbruch berichtet.

Am gestrigen Mittwoch kam für die Sprind eine weitere gute Nachricht dazu: Der Haushaltsausschuss hat mit Kenntnis der Einigung zwischen den Ministerien ebenfalls einen Schritt gemacht. Von den ursprünglich gesperrten Mitteln für 2023 (30 Millionen Euro) wurden 23 Millionen Euro für Sprind freigegeben.

Das Freiheitsgesetz soll die Agentur flexibler machen, auch damit sie international mithalten kann – etwa bei der Vergabe von Geldern. Man werde “Sprind einen Rechtsrahmen geben, den sie braucht, um für Innovatorinnen und Innovatoren ein hochattraktiver und im internationalen Vergleich wettbewerbsfähiger Geldgeber zu sein”, erklärte Brantner.

Bis zu diesem Freiheitsgrad war es ein langer Weg, somit ist Lagunas Aussage ‘intensive Diskussion’ eine höfliche Untertreibung. Bereits vor drei Jahren – mitten in der Corona-Pandemie – war die Bundesagentur in Leipzig gestartet. Neben dem BMWK waren das Bundesforschungsministerium (BMBF) und das Bundesfinanzministerium (BMF) als Aufsicht eingesetzt. Bisher hatten sich die Häuser in verschiedensten Fragen wie dem Umgang mit dem Besserstellungsverbot nicht einigen können, teils stand das Gesetz ganz auf der Kippe.

Die Knackpunkte scheinen nun ausgeräumt, laut Gesetzentwurf für das “Freiheitsgesetz” sollen Sprind, ihre Tochtergesellschaften und von ihr geförderte Unternehmen durchaus höhere Gehälter zahlen dürfen als in der Verwaltung üblich – wenn sich dies begründen lässt. Auch wird mit Start des Freiheitsgesetzes nur noch das BMBF die Aufsicht haben (Rechtsaufsicht).

“Neben öffentlich-rechtlichen können künftig auch privatrechtliche Finanzierungswerkzeuge eingesetzt werden”, berichtet Rafael Laguna. Erstmals könne sich Sprind auch an bestehenden Unternehmen finanziell beteiligen und Erträge erwirtschaften. Die Möglichkeit, einen Teil der Mittel auch überjährig zu investieren, gebe der Agentur die dringend erforderliche Flexibilität beim Einsatz der Mittel. nik

Der Weg für das von der Bundesregierung geplante Dateninstitut ist frei. Am gestrigen Mittwoch hat der Haushaltsausschuss des Bundestags die bislang gesperrten Mittel von zehn Millionen Euro jährlich (bis 2025) für das Projekt der Ampelkoalition freigegeben. Grundlage für die Entscheidung ist ein aktuelles Aufbaukonzept, das BMI und BMWK unter Einbindung des BMBF erstellt haben. Das geplante Dateninstitut soll laut Bundesregierung “Koordinierungsprobleme im Datenökosystem” lösen. Sein Leitmotiv soll sein, Daten in Deutschland besser verfügbar und nutzbar zu machen.

Dem Dateninstitut wird eine entscheidende Rolle dafür zugeschrieben, dass Deutschland die Bedingungen für die Verordnung über die Europäische Daten-Governance erfüllen kann. Deren Übergangsfrist läuft im September 2023 aus. Dementsprechend eng ist der nun anstehende Zeitplan. Die Verordnung schreibt unter anderem den Aufbau von Dateninfrastrukturen und Instrumenten wie Datentreuhändern vor.

In dem Aufbaukonzept folgen die Ministerien dem Bericht der eingesetzten Gründungskommission aus dem vergangenen Dezember. Dieser hatte einen bedarfsorientierten und agilen Ansatz zum Aufbau des Dateninstituts vorgesehen. Laut einer gemeinsamen Mitteilung des BMWK und BMI vom gestrigen Mittwoch, soll noch in diesem Quartal ein Marktdialog stattfinden. Experten sollen hier Ideen zu einem Pilot-Use-Case und der Governance des Dateninstituts vorbringen können.

“Die Bundesregierung prüft, führt Gespräche und befindet sich in konzeptionellen Überlegungen”, kommentiert Bundestagsabgeordneter Thomas Jarzombek (CDU) anlässlich einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion zu dem Thema. Allen sei klar, dass die Nutzung von Daten auch für den Forschungs- und Gesundheitsbereich ein Riesenpotenzial für die Wissenschaft und zur Verbesserung der medizinischen Versorgung bietet. “Wir müssen in Deutschland nur endlich vom Reden ins Handeln kommen”, sagt Jarzombek.

Als “riesige Chance” für die Wissenschaft bezeichnet Anna Christmann (Grüne) aus dem Bundeswirtschaftsministerium das Dateninstitut. Dessen nun anstehenden Aufbau sieht sie als große Chance, endlich besseren Datenzugang zu erhalten. “Forschende werden sich in konkrete Use-Cases einbringen können und von der Zusammenarbeit mit anderen Sektoren profitieren. Das Dateninstitut liefert einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung zwischen bestehenden Initiativen wie zum Beispiel der NFDI und kann so Datensilos aufbrechen.” tg

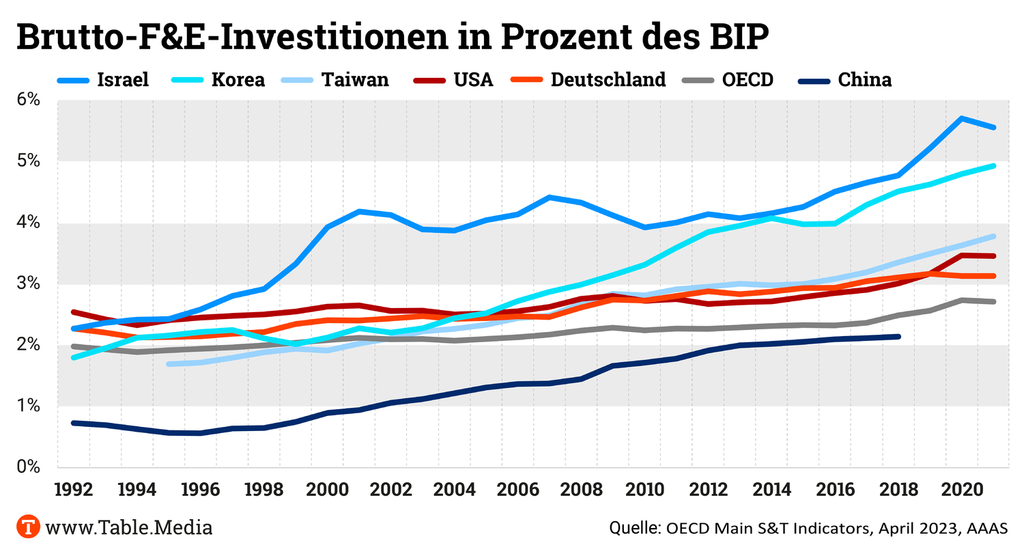

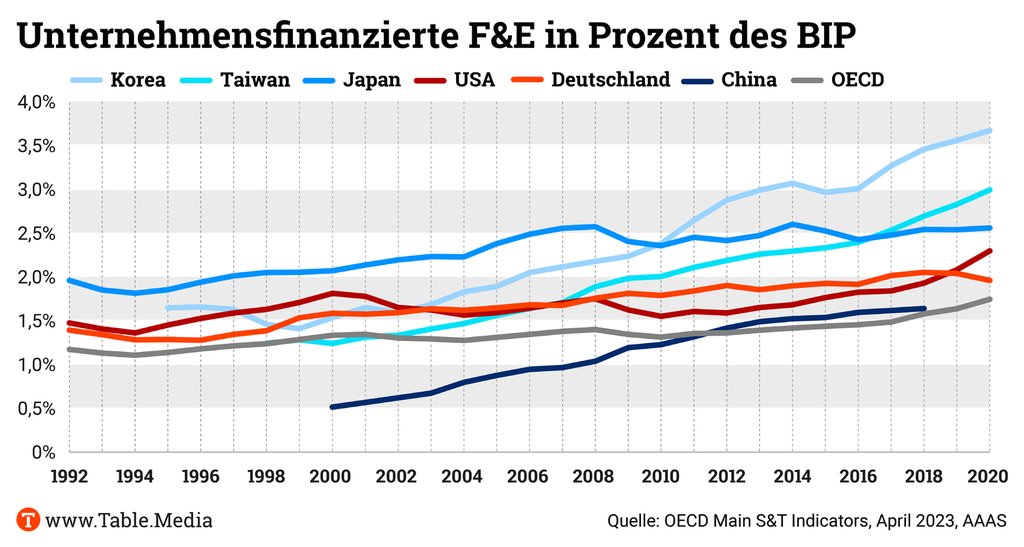

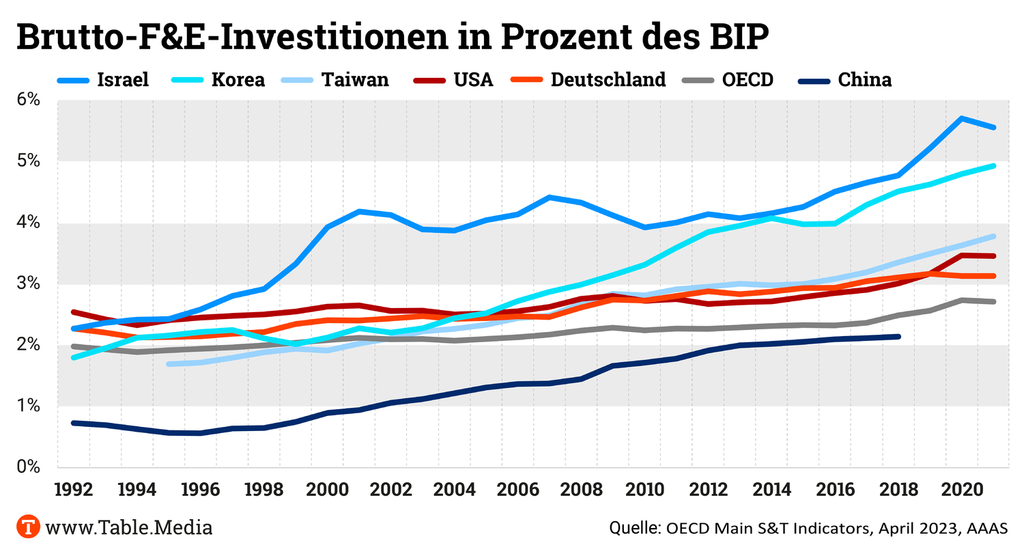

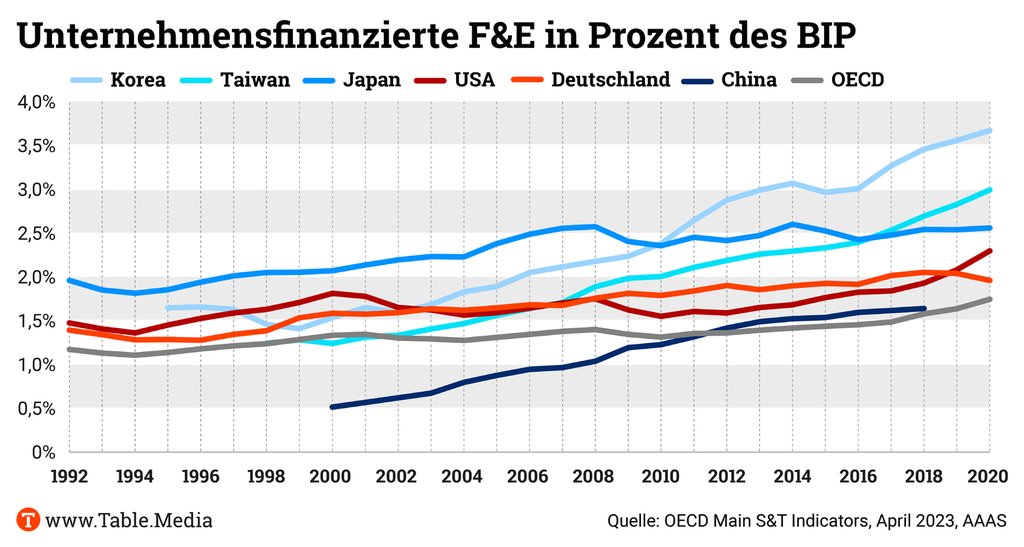

Auf Basis der aktuellen OECD-Zahlen hat die AAAS (American Association for the Advancement of Science) ihren jährlichen F&E-Bericht vorgelegt. Dieser zeigt, dass weltweit die Investitionen in Forschung und Entwicklung gestiegen sind. In vielen Ländern treiben vor allem die privaten Investitionen diesen Trend. Dazu zählen auch die privaten Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die anderswo oft eine größere Rolle spielen als in Deutschland.

Insgesamt liegt Deutschland mit seinen Forschungsausgaben – relativ zum BIP – im globalen Mittelfeld. Ein Wachstum dieses Anteils, der für 2021 bei 3,13 Prozent lag, findet aktuell kaum noch statt.

Insbesondere im Bereich der F&E-Investitionen aus den Unternehmen verliert Deutschland in den vergangenen Jahren den Anschluss. Gero Stenke, Leiter des Aktionsfelds Innovation beim Stifterverband, führt das vorwiegend auf verminderte Investitionen im Bereich des Fahrzeugbaus und im Maschinenbau zurück. Weiterhin wirkte sich die in Deutschland 2020 weit verbreitete Kurzarbeit mindernd auf die Kosten für F&E aus. Diese sei in anderen Staaten nicht in denselben Maß umgesetzt worden.

Volker Banholzer, Professor für Innovationskommunikation an der TH Nürnberg, sieht zwei Faktoren für die vor allem im Mittelstand stockenden F&E-Investitionen. Erstens banden dort hohe Auftragsbestände und Lieferkettenschwierigkeiten viele Ressourcen. Zweitens führten die gestiegenen Betriebskosten zu einer Umorientierung von der Produkt- hin zu einer Prozessinnovation. Insgesamt sollte seiner Ansicht nach “der Mittelstand mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung” bei der F&E-Politik gerückt werden. Ein Mittel könnten die von der EFI-Kommission im Frühjahr geforderten Technologiemärkte sein, die gerade für KMU wichtig sind. “Laut EFI unterstützt die Aussicht, eine neu entwickelte Technologie verkaufen zu können, anstatt sie selbst zu verwerten, bei Unternehmen die Absichten, in FuE zu investieren”, erklärt Banholzer. mw

Zur Überwindung der politischen Dauerkrise in Bulgarien hat die Partei GERB, Mitte-Rechts-Wahlsieger bei der Neuwahl vom 2. April, EU-Kommissarin Mariya Gabriel als Ministerpräsidentin in ihrer bulgarischen Heimat nominiert. Der Chef des Bündnisses GERB-SDS, Boyko Borissow, gab die Nominierung der inzwischen auf eigenen Wunsch beurlaubten EU-Kommissarin für Forschung, Innovation und Bildung am Mittwoch im Parlament in Sofia bekannt.

Die 43-jährige Gabriel soll am Montag von Bulgariens Staatschef Rumen Radew den ersten von insgesamt drei möglichen Regierungsaufträgen erhalten. Gabriel werde dann eine Woche Zeit haben, um eine Regierung aufzustellen. Damit sie sich an der Regierungsbildung in Bulgarien beteiligen kann, habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Gabriel auf deren Bitte hin unbezahlten Urlaub gewährt, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel.

Bulgarien hatte Anfang April zum fünften Mal innerhalb von zwei Jahren ein neues Parlament gewählt. Die Amtsgeschäfte von Gabriel würden von den Vizepräsidenten Margrethe Vestager und Margaritis Schinas geführt. Sollte Gabriel wirklich neue Ministerpräsidentin in Bulgarien werden, wäre es an ihrer Regierung, eine neue bulgarische Kommissarin oder einen neuen bulgarischen Kommissar zu nominieren, da jeder EU-Staat Recht auf einen Posten in der Kommission hat.

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin übernimmt in jedem Fall eine anspruchsvolle Aufgabe: Im nächsten Jahr wird die Kommission voraussichtlich den strategischen Plan für die zweite Hälfte des 95,5 Milliarden Euro schweren EU-Forschungsprogramms “Horizont Europa” entwerfen und veröffentlichen und die Grundzüge für die nächsten siebenjährigen Forschungs- und Bildungsprogramme festlegen, die 2028 starten sollen. Erst Ende April hatte Gabriel am Joint Research Center im italienischen Ispra für einen stärkeren Einfluss der Wissenschaft auf die EU-Politik geworben. tg/dpa

In der Corona-Pandemie war die Kinderbetreuung schlechter und es gab weniger Gelegenheiten zur Pflege von Netzwerken. Das hat besonders Frauen in frühen wissenschaftlichen Karrierestufen zurückgeworfen. Sie sollten künftig durch spezielle Förderprogramme mehr Unterstützung erfahren, empfiehlt ein EU-Bericht. Dieser hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Frauen in Forschung und Innovation untersucht.

Ziel des Policy Report ist es, Handlungsempfehlungen zu entwerfen, wie einzelne Nationalstaaten die Folgen der Pandemie auf die Wissenschaft besser ausgleichen können und wie man bestehende europäische Forschungsprogramme wie Horizon Europe oder ERC-Förderungen anpassen kann. Insgesamt 14 Forschende aus ganz Europa wirkten an dem Bericht mit.

Die Autoren des Reports empfehlen, langfristige Datenerhebungen in den einzelnen EU-Staaten durchzuführen, um die Situation der jungen Wissenschaftlerinnen nach der Pandemie zu erfassen.

Junge Wissenschaftlerinnen mit kleinen Kindern hätten die meiste Arbeitszeit während der Pandemie eingebüßt – das zeigten die bisherigen Daten deutlich, berichtet Marc Lerchenmüller, Ökonom an der Universität Mannheim. “Wenn man diese Unterschiede mit geschlechtsneutralen Interventionen auszutarieren versucht, wird es ungerecht.”

Auch die Publikationsleistungen von Frauen und Männern haben sich verändert. Die Arbeitsgruppe schlägt daher vor, die Erfolgsbilanz von jungen Forschenden mit Kindern anders zu bewerten als bei Gruppen, die unter Corona weniger gelitten haben – wie zum Beispiel alleinstehende Frauen oder Männer ohne Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. abg

Walter Rosenthal, Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wurde am Dienstag zum neuen Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz gewählt. Auf der Mitgliederversammlung in Trier bekam er 226 Stimmen, Konkurrent Oliver Günther von der Universität Potsdam erhielt 181 Stimmen, es gab 34 Enthaltungen. Rosenthal, der bereits seit Dezember 2021 als HRK-Vizepräsident für das Ressort Forschung, wissenschaftliche Karrierewege und Transfer amtierte, wurde im ersten Wahlgang gewählt. Die Amtszeit des neuen HRK-Präsidenten läuft bis zum Juli 2026. Die vorgezogene Wahl war notwendig geworden, da der bisherige HRK-Präsident, Peter-André Alt, vorzeitig aus dem Amt geschieden war.

Rosenthal erklärte, er werde sich in seinem neuen Amt als Präsident der HRK dafür einsetzen, die Stellung der Hochschulen im Wissenschaftssystem in Deutschland zu stärken. Insbesondere möchte er die Vielfalt der Hochschulen, die er als ihre große Stärke betrachtet, noch mehr zur Geltung bringen. Das neue Amt wird Rosenthal zunächst nebenamtlich ausüben und so lange als Präsident der Universität Jena amtieren, bis seine Nachfolge geregelt ist.

Wer unser Live-Gespräch mit dem neuen HRK-Präsidenten Walter Rosenthal nochmal anschauen möchte, kann sich hier die Aufzeichnung des Gesprächs ansehen. Eine Zusammenfassung gibt es hier. nik

Financial Times – Tech groups call for changes to EU data-sharing proposals. Fünf führende EU-Technologieunternehmen, darunter Siemens und Siemens Healthineers aus Deutschland, haben Brüssel aufgefordert, den Gesetzesvorschlag zum EU Data Act zu ändern. Durch die vorgesehenen Regelungen zum Teilen von Daten würden Wettbewerbsnachteile und Sicherheitsrisiken für EU-Unternehmen entstehen, schreiben die CEOs in einem Brief an Ursula von der Leyen. Mehr

Spektrum.de – Viele Denkfehler folgen demselben Prinzip. Menschen neigen dazu, Informationen so zu verarbeiten, dass sie ihre eigenen Überzeugungen bestätigen. Das ist die Basis für mindestens 17 kognitive Verzerrungen, haben Forscher der Fernuniversität Hagen entdeckt. Das Prinzip “Meine Erfahrung ist eine vernünftige Referenz” führe etwa zum “falschen Konsensfehler” (Die meisten sehen das so wie ich) und zum “Rampenlicht-Effekt” (Den Kaffeefleck sieht jeder). Mehr

Nature – What Russia’s continued participation in the ISS means for science. Erleichterung bei Wissenschaftlern rund um die Internationale Raumstation. Durch die neuerliche Ankündigung Russlands, die ISS-Operation bis 2028 weiter zu unterstützen, können wichtige staatliche und private Forschungsprojekte weiter gehen. Wichtige Erkenntnisse, etwa zu extraterrestrischem Leben oder den Möglichkeiten einer Mars-Besiedelung standen bereits kurz vor dem Aus. Mehr

Ärzteblatt – “Die RNA-Technologie könnte das Versprechen der Gentherapie erfüllen”. Außer in Corona-Impfstoffen könnte die mRNA-Technik nach Aussagen ihrer Wegbereiterin, der Forscherin Katalin Karikó, bald gegen weitere Krankheiten eingesetzt werden. Impfstoffe gegen HIV, das Herpes-simplex-Virus (HSV), aber auch gegen Grippe würden bereits in klinischen Studien überprüft. Nach 60 Jahren Forschung hätte die Corona-Pandemie für einen Innovationsschub gesorgt. Mehr

Forschung & Lehre – Spanien startet nationale Open-Access-Strategie. Die spanische Regierung hat ihre Open-Access-Strategie beschlossen. Sie wird ab sofort rund 24 Millionen Euro jährlich dafür ausgeben, dass öffentlich finanzierte Forschung kostenfrei in Fachzeitschriften zugänglich ist. Die Regierung spricht von einer Offensive für Qualität, Transparenz und Reproduzierbarkeit. In Deutschland existiert keine einheitliche Regelung. Open-Access-Politik ist Ländersache. Mehr

Eckhard Janeba ist neuer Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Janeba ist seit 2004 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim.

Joybrato Mukherjee wird Rektor der Universität Köln. Voraussichtlich ab Oktober übernimmt er das Amt von Axel Freimuth. Mukherjee ist Präsident der Universität Gießen und seit 2020 Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD).

Axel Ockenfels wird neuer Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Der Wirtschaftswissenschaftler bleibt parallel Professor an der Universität Köln, wo er das Kölner Laboratorium für Wirtschaftsforschung leitet.

Julia Welzel ist neue Präsidentin der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG). Welzl ist Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Augsburg.

Adrian Willig ist neuer VDI-Direktor. Willig war zuvor Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie e.V.. Dieter Westerkamp (Bereichsleiter Technik und Gesellschaft) hatte die Funktion interimsweise für vier Monate übernommen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. BMBF-Papier brüskiert Länder: Das Bundesbildungsministerium hat seine Eckpunkte für das Startchancen-Programm vorgelegt. Eine Nachfrage von Bildung.Table zeigt: Einige Länder werten sie als Affront. Der Bund habe den gemeinsamen Verhandlungsweg verlassen, heißt es aus Sachsen. Mehr.

Bildung.Table. Schulische Ausbildung wird immer beliebter: Immer weniger Azubis möchten sich in Betrieben ausbilden lassen, zeigt eine Studie. Dafür gewinnt die schulische Ausbildung für viele Gruppen an Attraktivität. Wie Experten den Boom erklären. Mehr.

Europe.Table. AI Act: der Kompromiss wackelt: Es war schwer genug, in den federführenden EU-Parlamentsausschüssen eine gemeinsame Position zum AI Act zu finden. Bei der Abstimmung am Donnerstag könnte es dennoch Überraschungen geben. Mehr.

Wenn es um Moral geht, wird es hierzulande immer besonders hitzig, häufig sogar bösartig. Bei der Debatte um Machtmissbrauch in der Wissenschaft geht es vielen der moralisch von sich überzeugten Diskutanten nicht um Wahrheitsfindung, sondern um Deutungshoheit. Und anstelle gemeinsam um Lösungen zu ringen, werden zuerst die Backpfeifen ausgeteilt und skandaliert.

Als Personalchef genauso wie als Führungskraft mit Personalverantwortung habe ich mich seit den Neunzigerjahren intensiv mit Machtmissbrauch, Mobbing und Diskriminierung beschäftigen müssen. Und zuvor habe ich mich ab und an selbst als Opfer solcher Verhaltensweisen erlebt. Hier einige der Lehren, die ich gezogen habe:

Opfer wie Täter sind überall zu finden. Oft sind es Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen, die top down die Opfer von Machtmissbrauch werden. Nicht selten werden auch Führungskräfte Opfer von Mobbing – bottom up oder von ganz oben. Und je hierarchischer und geschlossener die sozialen Systeme sind, so wie eben in der Wissenschaft, umso brutaler, aber auch subtiler sind die Mechanismen. Martin Stratmann, bald Ex-Präsident der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) erklärte mir einmal den Druck, der bei der MPG herrscht, mit der Jagd nach Nobelpreisen, bei der wenige Tage entscheidend sein könnten. Welch heroischer Forschermythos zu Lasten der Geführten!

Auch die Beschäftigten an der Basis der Pyramide wissen ihre Machtmechanismen zu nutzen. Als ich bei der Deutschen Telekom als Pionierunternehmen 2010 die Frauenquote im Führungskörper initiierte, wurde bald die Kritik am Führungsstil weiblicher Führungskräfte lauter. Von “Haaren auf den Zähnen” bis zum Gerede über weibliche Schikaniermethoden. Inzwischen belegen Studien, dass Beschäftigte mit Kritik von Chefinnen offensichtlich schlechter umgehen können, als mit der ihrer männlichen Counterparts. Es gibt also diskriminierende Stereotype gegenüber weiblichen Führungskräften. Das macht die Klärung von Missbrauch viel schwerer, weil die Wahrheit in einem Dschungel sich überlagernder Wahrheiten verborgen ist. Insofern ist die Aussage von Geraldine Rauch, der Präsidentin der TU Berlin, dass man sich von unten nach oben schwieriger wehren kann, natürlich genauso richtig wie falsch.

Zumindest für Max Planck gilt: Bei gerade mal 54 weiblichen und übermächtigen 250 männlichen Direktoren hat man als weibliche Direktorin fast eine Chance von acht Prozent, dass einem öffentlich Führungsfehlverhalten vorgeworfen wird, als Ausländer (Frau wie Mann) eine Wahrscheinlichkeit von fast vier Prozent und als deutscher weißer Mann bislang null Prozent. Dies gilt auf Basis der mir öffentlich bekannt gewordenen Fälle. Und sobald man öffentlich angeschuldigt ist, kann man sich bei anonymen Beschuldigungen kaum noch wehren.

In einer früheren Kolumne habe ich über die komplett fehlenden, überfälligen Governance- und Compliancestrukturen in Wissenschaftsorganisationen geschrieben, die dann mit Technicalities wie Meldekanälen, externen Anwaltskanzleien und Complianceschulungen angereichert werden. Dies hilft, wenn nur noch Reparatur möglich ist. Gute Unternehmen haben deshalb schon in den Neunzigerjahren damit begonnen, nicht nur regelmäßige Mitarbeiter-Befragungen und 360-Grad-Führungskräfte-Feedbacks durchzuführen, sondern diese auch auf Arbeitsgruppen von mindestens zehn Mitarbeitern herunterzubrechen. So können sich Teams persönlich und direkt mit ihrem Chef oder ihrer Chefin zum Feedback austauschen.

Ich selbst musste vor nicht allzu langer Zeit zu meinem Entsetzen feststellen, dass dies in einer großen Forschungsorganisation dem zuständigen Personalreferat verwehrt wurde. Und Fraunhofer ließ Mitarbeiterbefragungen viele Jahre ausfallen, nachdem eine Befragung für die Führungsspitze um Neugebauer verheerend ausgefallen war. Die Götter und Göttinnen im Wissenschaftssystem erlauben kein direktes Feedback. Dass dann weder an der Spitze noch in der Mitte der Führungspyramide nötige Verhaltensänderungen frühzeitig adressiert werden können, ist selbstredend.

Und dass Führungstrainings nicht hierarchieübergreifend zusammen mit Geführten oder als Teamentwicklung, also in der Organisationsfamilie stattfinden, ist in solchen Laissez-Faire-Führungskulturen ebenfalls gelebte Realität. Ebenso, dass sich die oberen und obersten Führungskräfte solchen Trainings entziehen. Damit nimmt man sich aber jede Chance, die Führungskultur frühzeitig so zu verändern, dass sie Regulativ für schwieriges Verhalten wird. Personal- und Kulturarbeit ist in vielen Wissenschaftsorganisationen methodisch wie in der Wertschätzung noch auf dem Stand der späten achtziger Jahre.

Das Personalreferat wird oft noch als disziplinarisch nachgeordneter Verwaltungsknecht angesehen und Führungsausbildung als ein Thema der Niederrangigen.

Wer wirklich etwas beherzt verändern will, dem lege ich zwei Themen ans Herz: Zum einen eine hochprofessionelle HR-Funktion inklusive deren Empowerment. Zum anderem muss jede Wissenschaftsorganisation die 5 Cs beherrschen: Conduct (Führungshaltung und Führungsvorbild), Culture (gemeinsame Spielregeln), Compliance (ethische Regeln, Vorschriften und Toolboxes), Competence (Führungsausbildung und Bildung für Achtsamkeit der Führung) und Control (funktionierende Governance- und Complianceorgane). Deren Umsetzung kann man übrigens durch Mitarbeiterbefragungen prüfen.

es geht um wissenschaftliche Anerkennung und Prestige – Universitäten aus Saudi-Arabien versuchen verstärkt, sich diese mit viel Geld zu erkaufen. Sie bezahlen renommierte Wissenschaftler aus dem Ausland dafür, dass sie in wichtigen Datenbanken bei der Hochschul-Zugehörigkeit tricksen. Daran beteiligen sich immer mehr Wissenschaftler, auch deutsche. Dass das überhaupt möglich wurde, liegt auch an der “Vergötterung” von Rankings im Wissenschaftssystem, sagen Experten. Anne Brüning hat die Details.

Diese Ankündigung beunruhigt viele Wissenschaftler – nicht nur in Schweden: Wegen vermeintlicher Spionagegefahr sollen nach einer Anweisung des Forschungsministeriums schon bald Sicherheitsexperten in die Universitätsräte berufen werden. Für die wissenschaftliche Community ist das ein klarer Eingriff in die Autonomie der Universitäten. Sie wittern eine versuchte Einflussnahme der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Dagegen formiert sich nun Widerstand. Was in dem Schreiben der 38 Hochschulrektoren steht, die einen gemeinsamen Protestbrief verfasst haben, berichtet Markus Weißkopf.

Auf neue Freiheitsgrade hatte die Agentur für Sprunginnovationen lange gewartet. Nachdem bekannt wurde, dass das entsprechende Freiheitsgesetz endlich kommt, sagte Gründungsdirektor Rafael Laguna de la Vera in dieser Woche: “Wir sind sehr froh, dass sich die zuständigen Ministerien nach intensiver Diskussion nun auf einen gemeinsamen Entwurf einigen konnten”. Die Aussage ‘intensive Diskussion’ ist eine höfliche Untertreibung für ein langjähriges Hin-und-Her zwischen den zuständigen Ministerien, in dem es wohl auch um angemessene Gehälter für Top-Mitarbeiter und flexiblere Finanzierungswerkzeuge ging. Die Einzelheiten lesen Sie bei uns.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

Universitäten in Saudi-Arabien verschaffen sich zunehmend Geltung. Das geht aus einer Analyse der spanischen Beratungsfirma Siris Academic hervor, die Yoran Beldengrün und Sebastian Stride erstellt haben. Demnach wächst die Zahl der renommierten Wissenschaftler, die bei der Highly Cited Researchers-Datenbank der Firma Clarivate Analytics eine saudische Universität als erste Zugehörigkeit (primary affiliation) angeben und eine ausländische Universität als Zweitaffiliation. In den meisten Fällen ist die Zweitaffiliation jedoch die Universität, an der sie hauptsächlich angestellt sind und eine Professur haben.

Die Analyse der Clarivate-Liste der rund 7.000 Highly Cited Researchers (HCR) ergab: Im Jahr 2014 gab es 27 solcher Fälle, 2022 machten bereits 109 viel zitierte Wissenschaftler aus aller Welt diese Praxis mit. Über den gesamten Zeitraum betrachtet sind es besonders viele Forschende mit Zweitaffiliation in China (44), Spanien (19) und den USA (16). Deutschland steht mit 12 Fällen an achter Stelle (siehe Karte).

“Dieses Affiliations-Spielchen ist global betrachtet ein wachsendes Problem. Vor allem die King Saud University und die King Abdulaziz University scheinen es zu betreiben”, sagt Beldengrün. Als Spielchen bezeichnet er es, weil es sich größtenteils nicht um ernsthafte wissenschaftliche Kooperationen handelt. Vielmehr sind es Verträge, bei denen der Forschende dafür bezahlt wird (in der Regel mit rund 70.000 Euro im Jahr), dass er ein wenig Zeit aufwendet und die Affiliation in der HCR-Liste entsprechend ändert.

Attraktiv sind viel zitierte Forscher insbesondere für das Academic Ranking of World Universities, kurz Shanghai-Ranking, das seit 2003 erstellt wird. Es berücksichtigt sechs Indikatoren, die Zahl der in der Clarivate-HCR-Liste verzeichneten Forschenden ist einer davon und trägt 20 Prozent zum Ergebnis bei. “Schon ein HCR mehr kann eine Universität 100 Plätze weiter nach vorne bringen”, sagt Beldengrün.

Noch dazu sei die Einflussnahme relativ einfach. “Clarivate kontaktiert die Forscher direkt und bittet sie um Selbstauskunft und Überprüfung der Angaben, darunter auch die Erst- und Zweitaffiliation.” Allerdings ist sich das Unternehmen inzwischen des Problems bewusst. Seit 2022 werden Forschende, die einer Institution lediglich durch ein Research Fellowship verbunden sind oder die Gastforscher bzw. affiliierte Wissenschaftler sind, diese aber als primäre Zugehörigkeit angeben, mit einem Sternchen markiert.

Dass es beim Shanghai-Ranking ausschließlich auf die Erstaffiliation ankommt, wurde erst im Jahr 2014 geändert. Vorher zählte auch die Zweitzugehörigkeit, was man in Saudi-Arabien auch schon zu nutzen wusste. Entsprechend gab es zunächst besonders viele HCR mit Zweitzugehörigkeit in Saudi-Arabien, seit 2015 steigt die Zahl der Erstaffiliationen (siehe Grafik).

Der Affiliations-Handel ist im Prinzip bekannt. Im Jahr 2011 gab es einen Bericht in Science darüber. Ein Beispiel für ein Angebot der King Abdulaziz University: Ein Vertrag mit einer Bezahlung von 72.000 US-Dollar jährlich, im Gegenzug wurden die Aufsicht über eine Forschergruppe, ein bis zwei Wochen Anwesenheit in Jeddah und die Zweitaffiliation verlangt.

Vor kurzem führte derlei Gebaren erstmals dazu, dass ein an einer öffentlichen Universität angestellter Wissenschaftler vom Dienst suspendiert wurde. Wie die spanische Zeitung El País Ende März berichtete, hat die Universität Cordoba in Spanien den viel zitierten Forscher Rafael Luque für 13 Jahre von seiner Beschäftigung und seinen Bezügen suspendiert, weil er seine Forschungsarbeit nicht korrekt wissenschaftlich zugeordnet hatte.

“Diese Entscheidung dürfte weltweit große Auswirkungen haben, da die Universitäten in einer Zeit des zunehmenden globalen Wettbewerbs die Rechte und Pflichten ihres akademischen Personals neu überdenken”, sagt Beldengrün. Irreführende Affiliationen anzugeben, schade vor allem der wissenschaftlichen Integrität und dem Vertrauen in die Wissenschaft.

Ähnlich sieht das Pere Puigdomènech, Pflanzenmolekularbiologe und Mitglied des Forums für Forschungsintegrität der European Science Foundation. Er sagte dem Nature-Magazin: “Eine Affiliation anzugeben, die nichts mit einer Arbeitsbeziehung zu tun hat, mit dem Ziel, das Ranking einer Einrichtung zu verbessern, entspricht nicht der guten wissenschaftlichen Praxis.” Doch er sieht auch das Schielen auf Bestenlisten kritisch. Die Manipulation von Indikatoren sei “ein Nebenprodukt der Vergötterung von Rankings und Indizes”.

In Schweden werden die jeweils acht externen Universitätsräte (von 15 insgesamt in jeder Universität) durch ein Auswahlkomitee benannt und dann vom Ministerium bestätigt. Dieses Verfahren soll die empfindliche Balance gewährleisten: Zwischen der formellen Stellung der staatlichen Hochschulen als Verwaltungsbehörden auf der einen Seite und dem Kernauftrag, auch unbequemes Wissen zu suchen und zu vermitteln. Die schwedischen Hochschulen sehen dieses Vorgehen als gut funktionierend und sorgfältig geprüft an. Ungefähr sechsmal im Jahr treffen sich die Räte und entscheiden etwa über den Haushalt, den Jahresbericht und die Gesamtstrategie der Einrichtungen.

Zum 1. Mai 2023 sollten die aktuellen Räte eigentlich für die reguläre Amtszeit von drei Jahren berufen werden. Nun hat das Ministerium diese in einer überraschenden Aktion auf 17 Monate verkürzt. “Das kam völlig aus dem Nichts, niemand wusste davon”, berichtet Jan Riise, der für die Grünen im schwedischen Parlament sitzt. Zur Begründung der Entscheidung verwies Bildungsminister Mats Persson auf aktuelle Berichte der Sicherheitsdienste (u.a. des MUST – Militärischer Nachrichten- und Sicherheitsdienst). In diesen werde davor gewarnt, dass Universitäten von Agenten aus China, Iran und Russland infiltriert und ihre Patente gestohlen würden. Daher sollten jetzt schnellstmöglich Sicherheitsexperten in die Universitätsräte berufen werden.

Diese Nachricht aus dem schwedischen Bildungs- und Wissenschaftsministerium hat heftigen Widerstand an den Universitäten ausgelöst. “Die Entscheidung kann nur als Misstrauen gegenüber der Kompetenz der derzeitigen Gremien und dem vorherrschenden Verfahren zu ihrer Ernennung interpretiert werden”, schreiben alle 38 Rektoren und Kanzler in einem gemeinsamen Brief.

Ihre Kritik:

Das Vorgehen der Regierung wird seitens der Leitungen der Hochschulen als erster Schritt auf dem Weg zu mehr Kontrolle über Universitätsgremien bezeichnet. Der Rektor der Universität Umeå, Hans Adolfsson, sagte Times Higher Education, der Schritt bringe Schweden näher an das ungarische System heran, bei dem Minister der Regierung in Universitätsgremien sitzen.

Von einigen Vertretern der wissenschaftlichen Community in Schweden – aber auch von der Opposition – wird vermutet, dass die rechtspopulistischen Schwedendemokraten die Änderung veranlasst haben, um sich mehr Kontrolle über die Universität zu verschaffen. Riise bestätigt die Bemühungen der Partei, möglichst viele Positionen mit wohlgesonnenen Kandidaten zu besetzen. Die Schwedendemokraten haben bei der Wahl im September 2022 den zweiten Platz erreicht. Sie sind nicht formaler Bestandteil der Regierung. Die Minderheitsregierung von Ulf Kristersson ist aber auf ihre Unterstützung angewiesen und hat eine Kooperationsvereinbarung mit der einst von Nationalsozialisten mitbegründeten Partei geschlossen.

Wie das weitere Vorgehen ist, bleibt unklar. Einige Vertreter der Wissenschaftscommunity fordern die Räte auf, unter diesen Umständen ihr Amt niederzulegen. Und es geht längst um mehr als nur um einen Posten für Sicherheitsexperten in den Universitätsräten, wie die Rektoren und Kanzler erklären: “Freie Wissenschaft, freie Gerichte, freie Kunst und freie Presse sind Eckpfeiler der Wahrung der demokratischen Ordnung und des Schutzes der Menschenrechte – der Grundwerte unserer Gesellschaft, die auch die Sicherheitspolitik schützen will. Statt Misstrauen müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, diese Werte auch in unruhigen Zeiten zu verteidigen.” Immerhin: Riise setzt sich derzeit im Verfassungsausschuss dafür ein, dass die Wissenschaftsfreiheit Verfassungsrang erhält.

11. Mai 2023, 19-20.30 Uhr, AvH-Stiftung, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin (oder per Stream)

Preisverleihung Alexander von Humboldt-Professur Mehr

12.-13. Mai 2023, 18:00 Uhr, ZEISS Innovation Hub@KIT, Eggenstein-Leopoldshafen

4. DPG Forum Wissens-und Technologietransfer im Dialog Mehr

13. Mai 2023, 18.00-23:59 Uhr, BBAW, Einstein-Saal, Berlin

Salon Sophie Charlotte 2023 der BBAW Aufklärung 2.0 Mehr

17. Mai 2023, 10.30-12 Uhr, DAAD, digital

Policy Talk Science-based Start-ups, India and Germany Mehr

Die Agentur für Sprunginnovationen (Sprind) soll künftig unabhängig darüber entscheiden können, wie sie Innovationen fördert: Das lang diskutierte Freiheitsgesetz soll von den zuständigen Ressorts abgestimmt und zügig in den Bundestag eingebracht werden. “Wir sind sehr froh, dass sich die zuständigen Ministerien nach intensiver Diskussion nun auf einen gemeinsamen Entwurf einigen konnten”, sagt Gründungsdirektor Rafael Laguna de la Vera. Am Montag hatte die Parlamentarische Staatssekretärin des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK), Franziska Brantner, die Klärung bestätigt, zuvor hatte bereits Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger den Durchbruch berichtet.

Am gestrigen Mittwoch kam für die Sprind eine weitere gute Nachricht dazu: Der Haushaltsausschuss hat mit Kenntnis der Einigung zwischen den Ministerien ebenfalls einen Schritt gemacht. Von den ursprünglich gesperrten Mitteln für 2023 (30 Millionen Euro) wurden 23 Millionen Euro für Sprind freigegeben.

Das Freiheitsgesetz soll die Agentur flexibler machen, auch damit sie international mithalten kann – etwa bei der Vergabe von Geldern. Man werde “Sprind einen Rechtsrahmen geben, den sie braucht, um für Innovatorinnen und Innovatoren ein hochattraktiver und im internationalen Vergleich wettbewerbsfähiger Geldgeber zu sein”, erklärte Brantner.

Bis zu diesem Freiheitsgrad war es ein langer Weg, somit ist Lagunas Aussage ‘intensive Diskussion’ eine höfliche Untertreibung. Bereits vor drei Jahren – mitten in der Corona-Pandemie – war die Bundesagentur in Leipzig gestartet. Neben dem BMWK waren das Bundesforschungsministerium (BMBF) und das Bundesfinanzministerium (BMF) als Aufsicht eingesetzt. Bisher hatten sich die Häuser in verschiedensten Fragen wie dem Umgang mit dem Besserstellungsverbot nicht einigen können, teils stand das Gesetz ganz auf der Kippe.

Die Knackpunkte scheinen nun ausgeräumt, laut Gesetzentwurf für das “Freiheitsgesetz” sollen Sprind, ihre Tochtergesellschaften und von ihr geförderte Unternehmen durchaus höhere Gehälter zahlen dürfen als in der Verwaltung üblich – wenn sich dies begründen lässt. Auch wird mit Start des Freiheitsgesetzes nur noch das BMBF die Aufsicht haben (Rechtsaufsicht).

“Neben öffentlich-rechtlichen können künftig auch privatrechtliche Finanzierungswerkzeuge eingesetzt werden”, berichtet Rafael Laguna. Erstmals könne sich Sprind auch an bestehenden Unternehmen finanziell beteiligen und Erträge erwirtschaften. Die Möglichkeit, einen Teil der Mittel auch überjährig zu investieren, gebe der Agentur die dringend erforderliche Flexibilität beim Einsatz der Mittel. nik

Der Weg für das von der Bundesregierung geplante Dateninstitut ist frei. Am gestrigen Mittwoch hat der Haushaltsausschuss des Bundestags die bislang gesperrten Mittel von zehn Millionen Euro jährlich (bis 2025) für das Projekt der Ampelkoalition freigegeben. Grundlage für die Entscheidung ist ein aktuelles Aufbaukonzept, das BMI und BMWK unter Einbindung des BMBF erstellt haben. Das geplante Dateninstitut soll laut Bundesregierung “Koordinierungsprobleme im Datenökosystem” lösen. Sein Leitmotiv soll sein, Daten in Deutschland besser verfügbar und nutzbar zu machen.

Dem Dateninstitut wird eine entscheidende Rolle dafür zugeschrieben, dass Deutschland die Bedingungen für die Verordnung über die Europäische Daten-Governance erfüllen kann. Deren Übergangsfrist läuft im September 2023 aus. Dementsprechend eng ist der nun anstehende Zeitplan. Die Verordnung schreibt unter anderem den Aufbau von Dateninfrastrukturen und Instrumenten wie Datentreuhändern vor.

In dem Aufbaukonzept folgen die Ministerien dem Bericht der eingesetzten Gründungskommission aus dem vergangenen Dezember. Dieser hatte einen bedarfsorientierten und agilen Ansatz zum Aufbau des Dateninstituts vorgesehen. Laut einer gemeinsamen Mitteilung des BMWK und BMI vom gestrigen Mittwoch, soll noch in diesem Quartal ein Marktdialog stattfinden. Experten sollen hier Ideen zu einem Pilot-Use-Case und der Governance des Dateninstituts vorbringen können.

“Die Bundesregierung prüft, führt Gespräche und befindet sich in konzeptionellen Überlegungen”, kommentiert Bundestagsabgeordneter Thomas Jarzombek (CDU) anlässlich einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion zu dem Thema. Allen sei klar, dass die Nutzung von Daten auch für den Forschungs- und Gesundheitsbereich ein Riesenpotenzial für die Wissenschaft und zur Verbesserung der medizinischen Versorgung bietet. “Wir müssen in Deutschland nur endlich vom Reden ins Handeln kommen”, sagt Jarzombek.

Als “riesige Chance” für die Wissenschaft bezeichnet Anna Christmann (Grüne) aus dem Bundeswirtschaftsministerium das Dateninstitut. Dessen nun anstehenden Aufbau sieht sie als große Chance, endlich besseren Datenzugang zu erhalten. “Forschende werden sich in konkrete Use-Cases einbringen können und von der Zusammenarbeit mit anderen Sektoren profitieren. Das Dateninstitut liefert einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung zwischen bestehenden Initiativen wie zum Beispiel der NFDI und kann so Datensilos aufbrechen.” tg

Auf Basis der aktuellen OECD-Zahlen hat die AAAS (American Association for the Advancement of Science) ihren jährlichen F&E-Bericht vorgelegt. Dieser zeigt, dass weltweit die Investitionen in Forschung und Entwicklung gestiegen sind. In vielen Ländern treiben vor allem die privaten Investitionen diesen Trend. Dazu zählen auch die privaten Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die anderswo oft eine größere Rolle spielen als in Deutschland.

Insgesamt liegt Deutschland mit seinen Forschungsausgaben – relativ zum BIP – im globalen Mittelfeld. Ein Wachstum dieses Anteils, der für 2021 bei 3,13 Prozent lag, findet aktuell kaum noch statt.

Insbesondere im Bereich der F&E-Investitionen aus den Unternehmen verliert Deutschland in den vergangenen Jahren den Anschluss. Gero Stenke, Leiter des Aktionsfelds Innovation beim Stifterverband, führt das vorwiegend auf verminderte Investitionen im Bereich des Fahrzeugbaus und im Maschinenbau zurück. Weiterhin wirkte sich die in Deutschland 2020 weit verbreitete Kurzarbeit mindernd auf die Kosten für F&E aus. Diese sei in anderen Staaten nicht in denselben Maß umgesetzt worden.

Volker Banholzer, Professor für Innovationskommunikation an der TH Nürnberg, sieht zwei Faktoren für die vor allem im Mittelstand stockenden F&E-Investitionen. Erstens banden dort hohe Auftragsbestände und Lieferkettenschwierigkeiten viele Ressourcen. Zweitens führten die gestiegenen Betriebskosten zu einer Umorientierung von der Produkt- hin zu einer Prozessinnovation. Insgesamt sollte seiner Ansicht nach “der Mittelstand mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung” bei der F&E-Politik gerückt werden. Ein Mittel könnten die von der EFI-Kommission im Frühjahr geforderten Technologiemärkte sein, die gerade für KMU wichtig sind. “Laut EFI unterstützt die Aussicht, eine neu entwickelte Technologie verkaufen zu können, anstatt sie selbst zu verwerten, bei Unternehmen die Absichten, in FuE zu investieren”, erklärt Banholzer. mw

Zur Überwindung der politischen Dauerkrise in Bulgarien hat die Partei GERB, Mitte-Rechts-Wahlsieger bei der Neuwahl vom 2. April, EU-Kommissarin Mariya Gabriel als Ministerpräsidentin in ihrer bulgarischen Heimat nominiert. Der Chef des Bündnisses GERB-SDS, Boyko Borissow, gab die Nominierung der inzwischen auf eigenen Wunsch beurlaubten EU-Kommissarin für Forschung, Innovation und Bildung am Mittwoch im Parlament in Sofia bekannt.

Die 43-jährige Gabriel soll am Montag von Bulgariens Staatschef Rumen Radew den ersten von insgesamt drei möglichen Regierungsaufträgen erhalten. Gabriel werde dann eine Woche Zeit haben, um eine Regierung aufzustellen. Damit sie sich an der Regierungsbildung in Bulgarien beteiligen kann, habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Gabriel auf deren Bitte hin unbezahlten Urlaub gewährt, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel.

Bulgarien hatte Anfang April zum fünften Mal innerhalb von zwei Jahren ein neues Parlament gewählt. Die Amtsgeschäfte von Gabriel würden von den Vizepräsidenten Margrethe Vestager und Margaritis Schinas geführt. Sollte Gabriel wirklich neue Ministerpräsidentin in Bulgarien werden, wäre es an ihrer Regierung, eine neue bulgarische Kommissarin oder einen neuen bulgarischen Kommissar zu nominieren, da jeder EU-Staat Recht auf einen Posten in der Kommission hat.

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin übernimmt in jedem Fall eine anspruchsvolle Aufgabe: Im nächsten Jahr wird die Kommission voraussichtlich den strategischen Plan für die zweite Hälfte des 95,5 Milliarden Euro schweren EU-Forschungsprogramms “Horizont Europa” entwerfen und veröffentlichen und die Grundzüge für die nächsten siebenjährigen Forschungs- und Bildungsprogramme festlegen, die 2028 starten sollen. Erst Ende April hatte Gabriel am Joint Research Center im italienischen Ispra für einen stärkeren Einfluss der Wissenschaft auf die EU-Politik geworben. tg/dpa

In der Corona-Pandemie war die Kinderbetreuung schlechter und es gab weniger Gelegenheiten zur Pflege von Netzwerken. Das hat besonders Frauen in frühen wissenschaftlichen Karrierestufen zurückgeworfen. Sie sollten künftig durch spezielle Förderprogramme mehr Unterstützung erfahren, empfiehlt ein EU-Bericht. Dieser hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Frauen in Forschung und Innovation untersucht.

Ziel des Policy Report ist es, Handlungsempfehlungen zu entwerfen, wie einzelne Nationalstaaten die Folgen der Pandemie auf die Wissenschaft besser ausgleichen können und wie man bestehende europäische Forschungsprogramme wie Horizon Europe oder ERC-Förderungen anpassen kann. Insgesamt 14 Forschende aus ganz Europa wirkten an dem Bericht mit.

Die Autoren des Reports empfehlen, langfristige Datenerhebungen in den einzelnen EU-Staaten durchzuführen, um die Situation der jungen Wissenschaftlerinnen nach der Pandemie zu erfassen.

Junge Wissenschaftlerinnen mit kleinen Kindern hätten die meiste Arbeitszeit während der Pandemie eingebüßt – das zeigten die bisherigen Daten deutlich, berichtet Marc Lerchenmüller, Ökonom an der Universität Mannheim. “Wenn man diese Unterschiede mit geschlechtsneutralen Interventionen auszutarieren versucht, wird es ungerecht.”

Auch die Publikationsleistungen von Frauen und Männern haben sich verändert. Die Arbeitsgruppe schlägt daher vor, die Erfolgsbilanz von jungen Forschenden mit Kindern anders zu bewerten als bei Gruppen, die unter Corona weniger gelitten haben – wie zum Beispiel alleinstehende Frauen oder Männer ohne Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. abg

Walter Rosenthal, Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wurde am Dienstag zum neuen Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz gewählt. Auf der Mitgliederversammlung in Trier bekam er 226 Stimmen, Konkurrent Oliver Günther von der Universität Potsdam erhielt 181 Stimmen, es gab 34 Enthaltungen. Rosenthal, der bereits seit Dezember 2021 als HRK-Vizepräsident für das Ressort Forschung, wissenschaftliche Karrierewege und Transfer amtierte, wurde im ersten Wahlgang gewählt. Die Amtszeit des neuen HRK-Präsidenten läuft bis zum Juli 2026. Die vorgezogene Wahl war notwendig geworden, da der bisherige HRK-Präsident, Peter-André Alt, vorzeitig aus dem Amt geschieden war.

Rosenthal erklärte, er werde sich in seinem neuen Amt als Präsident der HRK dafür einsetzen, die Stellung der Hochschulen im Wissenschaftssystem in Deutschland zu stärken. Insbesondere möchte er die Vielfalt der Hochschulen, die er als ihre große Stärke betrachtet, noch mehr zur Geltung bringen. Das neue Amt wird Rosenthal zunächst nebenamtlich ausüben und so lange als Präsident der Universität Jena amtieren, bis seine Nachfolge geregelt ist.

Wer unser Live-Gespräch mit dem neuen HRK-Präsidenten Walter Rosenthal nochmal anschauen möchte, kann sich hier die Aufzeichnung des Gesprächs ansehen. Eine Zusammenfassung gibt es hier. nik

Financial Times – Tech groups call for changes to EU data-sharing proposals. Fünf führende EU-Technologieunternehmen, darunter Siemens und Siemens Healthineers aus Deutschland, haben Brüssel aufgefordert, den Gesetzesvorschlag zum EU Data Act zu ändern. Durch die vorgesehenen Regelungen zum Teilen von Daten würden Wettbewerbsnachteile und Sicherheitsrisiken für EU-Unternehmen entstehen, schreiben die CEOs in einem Brief an Ursula von der Leyen. Mehr

Spektrum.de – Viele Denkfehler folgen demselben Prinzip. Menschen neigen dazu, Informationen so zu verarbeiten, dass sie ihre eigenen Überzeugungen bestätigen. Das ist die Basis für mindestens 17 kognitive Verzerrungen, haben Forscher der Fernuniversität Hagen entdeckt. Das Prinzip “Meine Erfahrung ist eine vernünftige Referenz” führe etwa zum “falschen Konsensfehler” (Die meisten sehen das so wie ich) und zum “Rampenlicht-Effekt” (Den Kaffeefleck sieht jeder). Mehr

Nature – What Russia’s continued participation in the ISS means for science. Erleichterung bei Wissenschaftlern rund um die Internationale Raumstation. Durch die neuerliche Ankündigung Russlands, die ISS-Operation bis 2028 weiter zu unterstützen, können wichtige staatliche und private Forschungsprojekte weiter gehen. Wichtige Erkenntnisse, etwa zu extraterrestrischem Leben oder den Möglichkeiten einer Mars-Besiedelung standen bereits kurz vor dem Aus. Mehr

Ärzteblatt – “Die RNA-Technologie könnte das Versprechen der Gentherapie erfüllen”. Außer in Corona-Impfstoffen könnte die mRNA-Technik nach Aussagen ihrer Wegbereiterin, der Forscherin Katalin Karikó, bald gegen weitere Krankheiten eingesetzt werden. Impfstoffe gegen HIV, das Herpes-simplex-Virus (HSV), aber auch gegen Grippe würden bereits in klinischen Studien überprüft. Nach 60 Jahren Forschung hätte die Corona-Pandemie für einen Innovationsschub gesorgt. Mehr

Forschung & Lehre – Spanien startet nationale Open-Access-Strategie. Die spanische Regierung hat ihre Open-Access-Strategie beschlossen. Sie wird ab sofort rund 24 Millionen Euro jährlich dafür ausgeben, dass öffentlich finanzierte Forschung kostenfrei in Fachzeitschriften zugänglich ist. Die Regierung spricht von einer Offensive für Qualität, Transparenz und Reproduzierbarkeit. In Deutschland existiert keine einheitliche Regelung. Open-Access-Politik ist Ländersache. Mehr

Eckhard Janeba ist neuer Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Janeba ist seit 2004 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim.

Joybrato Mukherjee wird Rektor der Universität Köln. Voraussichtlich ab Oktober übernimmt er das Amt von Axel Freimuth. Mukherjee ist Präsident der Universität Gießen und seit 2020 Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD).

Axel Ockenfels wird neuer Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Der Wirtschaftswissenschaftler bleibt parallel Professor an der Universität Köln, wo er das Kölner Laboratorium für Wirtschaftsforschung leitet.

Julia Welzel ist neue Präsidentin der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG). Welzl ist Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Augsburg.

Adrian Willig ist neuer VDI-Direktor. Willig war zuvor Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie e.V.. Dieter Westerkamp (Bereichsleiter Technik und Gesellschaft) hatte die Funktion interimsweise für vier Monate übernommen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. BMBF-Papier brüskiert Länder: Das Bundesbildungsministerium hat seine Eckpunkte für das Startchancen-Programm vorgelegt. Eine Nachfrage von Bildung.Table zeigt: Einige Länder werten sie als Affront. Der Bund habe den gemeinsamen Verhandlungsweg verlassen, heißt es aus Sachsen. Mehr.

Bildung.Table. Schulische Ausbildung wird immer beliebter: Immer weniger Azubis möchten sich in Betrieben ausbilden lassen, zeigt eine Studie. Dafür gewinnt die schulische Ausbildung für viele Gruppen an Attraktivität. Wie Experten den Boom erklären. Mehr.

Europe.Table. AI Act: der Kompromiss wackelt: Es war schwer genug, in den federführenden EU-Parlamentsausschüssen eine gemeinsame Position zum AI Act zu finden. Bei der Abstimmung am Donnerstag könnte es dennoch Überraschungen geben. Mehr.

Wenn es um Moral geht, wird es hierzulande immer besonders hitzig, häufig sogar bösartig. Bei der Debatte um Machtmissbrauch in der Wissenschaft geht es vielen der moralisch von sich überzeugten Diskutanten nicht um Wahrheitsfindung, sondern um Deutungshoheit. Und anstelle gemeinsam um Lösungen zu ringen, werden zuerst die Backpfeifen ausgeteilt und skandaliert.

Als Personalchef genauso wie als Führungskraft mit Personalverantwortung habe ich mich seit den Neunzigerjahren intensiv mit Machtmissbrauch, Mobbing und Diskriminierung beschäftigen müssen. Und zuvor habe ich mich ab und an selbst als Opfer solcher Verhaltensweisen erlebt. Hier einige der Lehren, die ich gezogen habe:

Opfer wie Täter sind überall zu finden. Oft sind es Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen, die top down die Opfer von Machtmissbrauch werden. Nicht selten werden auch Führungskräfte Opfer von Mobbing – bottom up oder von ganz oben. Und je hierarchischer und geschlossener die sozialen Systeme sind, so wie eben in der Wissenschaft, umso brutaler, aber auch subtiler sind die Mechanismen. Martin Stratmann, bald Ex-Präsident der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) erklärte mir einmal den Druck, der bei der MPG herrscht, mit der Jagd nach Nobelpreisen, bei der wenige Tage entscheidend sein könnten. Welch heroischer Forschermythos zu Lasten der Geführten!

Auch die Beschäftigten an der Basis der Pyramide wissen ihre Machtmechanismen zu nutzen. Als ich bei der Deutschen Telekom als Pionierunternehmen 2010 die Frauenquote im Führungskörper initiierte, wurde bald die Kritik am Führungsstil weiblicher Führungskräfte lauter. Von “Haaren auf den Zähnen” bis zum Gerede über weibliche Schikaniermethoden. Inzwischen belegen Studien, dass Beschäftigte mit Kritik von Chefinnen offensichtlich schlechter umgehen können, als mit der ihrer männlichen Counterparts. Es gibt also diskriminierende Stereotype gegenüber weiblichen Führungskräften. Das macht die Klärung von Missbrauch viel schwerer, weil die Wahrheit in einem Dschungel sich überlagernder Wahrheiten verborgen ist. Insofern ist die Aussage von Geraldine Rauch, der Präsidentin der TU Berlin, dass man sich von unten nach oben schwieriger wehren kann, natürlich genauso richtig wie falsch.

Zumindest für Max Planck gilt: Bei gerade mal 54 weiblichen und übermächtigen 250 männlichen Direktoren hat man als weibliche Direktorin fast eine Chance von acht Prozent, dass einem öffentlich Führungsfehlverhalten vorgeworfen wird, als Ausländer (Frau wie Mann) eine Wahrscheinlichkeit von fast vier Prozent und als deutscher weißer Mann bislang null Prozent. Dies gilt auf Basis der mir öffentlich bekannt gewordenen Fälle. Und sobald man öffentlich angeschuldigt ist, kann man sich bei anonymen Beschuldigungen kaum noch wehren.

In einer früheren Kolumne habe ich über die komplett fehlenden, überfälligen Governance- und Compliancestrukturen in Wissenschaftsorganisationen geschrieben, die dann mit Technicalities wie Meldekanälen, externen Anwaltskanzleien und Complianceschulungen angereichert werden. Dies hilft, wenn nur noch Reparatur möglich ist. Gute Unternehmen haben deshalb schon in den Neunzigerjahren damit begonnen, nicht nur regelmäßige Mitarbeiter-Befragungen und 360-Grad-Führungskräfte-Feedbacks durchzuführen, sondern diese auch auf Arbeitsgruppen von mindestens zehn Mitarbeitern herunterzubrechen. So können sich Teams persönlich und direkt mit ihrem Chef oder ihrer Chefin zum Feedback austauschen.

Ich selbst musste vor nicht allzu langer Zeit zu meinem Entsetzen feststellen, dass dies in einer großen Forschungsorganisation dem zuständigen Personalreferat verwehrt wurde. Und Fraunhofer ließ Mitarbeiterbefragungen viele Jahre ausfallen, nachdem eine Befragung für die Führungsspitze um Neugebauer verheerend ausgefallen war. Die Götter und Göttinnen im Wissenschaftssystem erlauben kein direktes Feedback. Dass dann weder an der Spitze noch in der Mitte der Führungspyramide nötige Verhaltensänderungen frühzeitig adressiert werden können, ist selbstredend.

Und dass Führungstrainings nicht hierarchieübergreifend zusammen mit Geführten oder als Teamentwicklung, also in der Organisationsfamilie stattfinden, ist in solchen Laissez-Faire-Führungskulturen ebenfalls gelebte Realität. Ebenso, dass sich die oberen und obersten Führungskräfte solchen Trainings entziehen. Damit nimmt man sich aber jede Chance, die Führungskultur frühzeitig so zu verändern, dass sie Regulativ für schwieriges Verhalten wird. Personal- und Kulturarbeit ist in vielen Wissenschaftsorganisationen methodisch wie in der Wertschätzung noch auf dem Stand der späten achtziger Jahre.

Das Personalreferat wird oft noch als disziplinarisch nachgeordneter Verwaltungsknecht angesehen und Führungsausbildung als ein Thema der Niederrangigen.

Wer wirklich etwas beherzt verändern will, dem lege ich zwei Themen ans Herz: Zum einen eine hochprofessionelle HR-Funktion inklusive deren Empowerment. Zum anderem muss jede Wissenschaftsorganisation die 5 Cs beherrschen: Conduct (Führungshaltung und Führungsvorbild), Culture (gemeinsame Spielregeln), Compliance (ethische Regeln, Vorschriften und Toolboxes), Competence (Führungsausbildung und Bildung für Achtsamkeit der Führung) und Control (funktionierende Governance- und Complianceorgane). Deren Umsetzung kann man übrigens durch Mitarbeiterbefragungen prüfen.