das Innovationssystem in Deutschland ist stabil, aber zu wenig dynamisch. Das zeigt der Innovationsindikator 2023, den der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die Unternehmensberatung Roland Berger gestern auf dem InnoNation-Festival in Berlin vorgestellt haben. Mehr als 500 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nahmen teil.

Die vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erstellte Analyse vergleicht 35 Volkswirtschaften. In puncto Innovationsfähigkeit liegt Deutschland auf Platz 10. Die ersten drei Plätze belegen die Schweiz, Singapur und Dänemark. Alle drei “investieren massiv in ein leistungsfähiges Wissenschaftssystem und sorgen für enge Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft”, heißt es in der Studie.

Es steht zu befürchten, dass derlei Kooperationen in Deutschland in der nächsten Zeit rarer werden, zumindest bei den Ausgründungen aus Universitäten: Der Bund kürzt seine Förderung in diesem Bereich, berichtet Markus Weisskopf. Viele Transfer- und Gründungszentren in den Hochschulen seien in ihrer Existenz bedroht.

Laut Innovationsindikator liegen die USA bei der Innovationsfähigkeit auf Platz 14 – und stehen damit schlechter da als Deutschland. Vor diesem Hintergrund ist es doppelt interessant, was Geraldine Richmond vom US-Energieministerium im Gespräch mit Table.Media berichtet: Dort wird mit Gesetzen, Initiativen, Challenges, Meilenstein-Programmen und vielen Dollars die Energiewende vorangetrieben.

Wir wünschen Ihnen eine erhellende Lektüre!

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Das Exist-Gründungsförderprogramm des BMWK steht auf drei Säulen: Individualförderung, Förderung von Gründungsprojekten und strukturelle Förderung von Unterstützungsstrukturen an Hochschulen. Derzeit zeichnen sich deutliche Veränderungen und Kürzungen in allen Bereichen ab:

Darüber hinaus laufen ab 2024 die vom BMBF über die Förderrichtlinie “Start-up-Lab@FH” geförderten Projekte an derzeit 35 HAWs aus. Über eine Weiterentwicklung und -förderung wird jedoch nachgedacht. Das gesamte Bund-Länder-Programm “Forschung an Fachhochschulen” soll laut einer Sprecherin des BMBF fortgeführt werden. Das hätten Bund und Länder im März in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) beschlossen. Ziel sei, noch in diesem Jahr eine neue Vereinbarung abzuschließen. Ob die FH-Start-up-Labs Teil davon bleiben und wann dann eine neue Ausschreibung erfolgt, ist aber noch unklar.

Sicher ist: Viele Transfer- und Gründungszentren in den Hochschulen sind in ihrer Existenz bedroht. In Thüringen fallen ab April 2024 rund 88 Prozent der Mittel für Gründungsstrukturen an Hochschulen weg, sagt Matthias Piontek von der Universität Jena. Hinter vorgehaltener Hand bestätigen verschiedene Akteure: Grund dafür ist nicht etwa der Bundesrechnungshof, der die Dauerförderung des Bundes monierte, es sind die leeren Töpfe.

Der Bund setzt nun also um, was jahrelang angekündigt, aber doch nie vollzogen wurde – er kürzt die strukturelle Unterstützung der Third Mission an den Hochschulen und nimmt die Länder in die Pflicht. Diese sollen, neben Forschung und Lehre, die dritte Mission der Hochschulen als Regelbereich finanzieren. Doch seitens der Länder ist in Zeiten knapper Kassen wenig Unterstützung in Sicht, erläutert Piontek. “Es soll vielleicht etwas geben, aber wenn, dann erst ab 2026.” Er sei dazu mit dem thüringischen Ministerium in Kontakt. Und auch in Niedersachsen und Baden-Württemberg gibt es derzeit keine Aussicht auf zusätzliche Landesmittel, berichten Vertreter aus den dortigen Technologietransferstellen.

Die Gründerzentren an den Hochschulen stehen damit vor einem großen Umbruch und großen Herausforderungen:

Wenn strukturelle Förderung wegbricht und ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb den Ausfall nicht auffangen kann, bedeutet dies, dass in diesem Bereich Angestellte entlassen werden müssen oder von selbst gehen. “Bereits jetzt schauen sich aufgrund der unsicheren Situation viele gut ausgebildete und vernetzte Mitarbeiter der Transfer- und Gründungszentren nach neuen Jobs um”, sagt Piontek.

Vonseiten der Förderer und des Beirats von Exist sieht man die Situation naturgemäß anders. Hier verweist man darauf, dass immer klar kommuniziert wurde, dass eine strukturelle Dauerförderung der Hochschulen in diesem Bereich nicht möglich sei.

Auch UnternehmerTUM-Chef Helmut Schönenberger betont, dass die Länder jetzt ihre Verantwortung für mehr Gründungen wahrnehmen sollten. Der Zeitpunkt sei genau richtig. Die Hochschulen können das Momentum nutzen und neben Forschung und Lehre den Transfer und die Gründungen als gleichberechtigte dritte Mission ausbauen. “Es braucht dazu Pragmatismus, Geschwindigkeit, die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und eine Professionalisierung der Strukturen.”

Die Gespräche und Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Hochschulen gestalten sich derweil schwierig. Auch die Länder haben ihre Gründungsförderungsprogramme. Eine Harmonisierung konnte aber bereits in der Vergangenheit kaum vorangetrieben werden.

Auf Anfrage teilte ein Sprecher des BMWK mit, dass die Frage, welche weiteren Schritte im Rahmen der Förderlinie EXIST Gründungskultur erfolgen würden, Bestandteil bzw. Gegenstand von weiteren Diskussionen sein werden. Diese würde der Bund (federführend BMWK und BMBF) künftig mit den Ländern und den Forschungseinrichtungen bzw. Hochschulen führen. Zu den finanziellen Planungen können noch keine Auskunft gegeben werden.

Immerhin seien Länder und Hochschulen dieses Mal nicht so überrascht wie damals, als der Qualitätspakt Lehre nach langer Ankündigung endete und niemand vorbereitet war, heißt es in informierten Kreisen. Aber am Ende werden dennoch in den Hochschulen Stellen auslaufen und es werden Strukturen, Know-how und Kontakte verloren gehen.

Es wird sich zeigen, welche Länder und Hochschulen in diesem Bereich Prioritäten setzen und entsprechend investieren. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Gründerzentren wird es dann zu spät sein. Für gründungsaffine Studierende und Nachwuchswissenschaftler bedeutet diese Entwicklung, dass man seinen Hochschulstandort in Zukunft mit Bedacht auswählen sollte. Insgesamt befördern diese Entscheidungen eine Konzentration der Gründungstätigkeiten auf wenige Schwerpunktregionen. Bereits heute ist Deutschland beim Global Entrepreneurship Monitor auf den hinteren Plätzen zu finden, beklagt Thomas Jarzombek (CDU). Um in der Breite aufzuholen, brauche es auch das Engagement des Bundes.

Geraldine Richmond leitet mit ihrem Büro die Energy Earthshots-Initiative, die versucht, einige der größten noch offenen Herausforderungen in der Forschung, Entwicklung und Demonstration neuer sauberer Energietechnologien bis 2035 zu lösen. “Bisher haben wir sechs Energy Earthshots für Schlüsseltechnologien in der gesamten Energiewirtschaft gestartet”, sagt die frühere Präsidentin der American Association for the Advancement of Science (AAAS). “Die Regierung hat für jede dieser Technologien ehrgeizige Ziele gesetzt, um sie bis 2035 kommerziell wettbewerbsfähig zu machen. Das wird in der Summe helfen, die Wirtschaft der Vereinigten Staaten bis 2050 CO₂-neutral zu machen.”

Konkret lauten die Ziele der Initiative:

Grundlage für viele der Aktivitäten, die nun gestartet werden, um die Ziele zu erreichen, sind drei Gesetze, die viele Investitionen in Forschung und Entwicklung möglich machen. “Der CHIPS und Science Act, das Bipartisan Infrastructure Law (BIL) und der Inflation Reduction Act (IRA) fördern den Einsatz sauberer Energie in großem Maßstab”, sagt Richmond. Damit seien Infrastrukturinvestitionen in die 17 nationalen Laboratorien des DOE oder die Förderung von sauberer Wasserstoff-Elektrolyse und Direct Air Capture Hubs möglich.

Und auch strukturell gab es einige Veränderungen durch die Gesetzgebungen: “Ein wesentlicher Schwerpunkt des BIL und des IRA ist die Ergänzung der Aufgaben des DOE bei der Einführung und Vermarktung sauberer Energietechnologien. Deshalb hat das DOE im vergangenen Jahr eine umfassende Neuausrichtung vorgenommen, die die Aufgaben der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung und Entwicklung in meinem Ressort vereint. Daneben wurde ein Under Secretary for Infrastructure eingesetzt, der die neuen Aufgaben der Anwendung und der Kommerzialisierung betreut.”

Ein wichtiges Thema im Bereich der Chemikerin ist CCU. Wir wollen “CO₂ aus industriellen Anwendungen und aus der Atmosphäre abscheiden und nutzen“, um es dann in ökonomisch wertvollen Produkten wie Brennstoffen, Baumaterialien, Kunststoffen, Chemikalien und Bioprodukten zu verwenden. Darüber hinaus gebe es noch weitere Optionen, um die industrielle Fertigung nachhaltiger zu gestalten. “Die Dekarbonisierung der Industrie bei der Herstellung von Schlüsselerzeugnissen wie Stahl, Zement und Chemikalien muss auch die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien einbeziehen, einschließlich des reduzierten Einsatzes von Rohstoffen und Mineralien und der Substitution von Materialien aus fossilen Brennstoffen durch kohlenstoffarme Alternativen.”

Ein Weg, um auch die Industrie mit emissionsarmer Energie zu versorgen, könnte in Zukunft die Fusionsenergie sein. Nach dem Durchbruch an der National Ignition Facility (NIF) im vergangenen Jahr, habe die Biden-Regierung das Ziel, innerhalb der nächsten Dekade in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor eine Fusions-Pilotanlage zu realisieren.

“Ein wichtiger erster Schritt dieser Strategie ist ein meilensteinbasiertes Fusionsentwicklungsprogramm. Dieses wird feste Zahlungen an privat finanzierte Fusionsunternehmen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Weg zu einem vorläufigen Entwurf einer ersten Fusions-Pilotanlage leisten. Die für das Meilenstein-Programm ausgewählten Unternehmen werden demnächst bekannt gegeben” erläutert Richmond.

Dieses Programm sei offen für alle Fusionskonzepte, die das Potenzial haben, die Kriterien des Programms zu erfüllen. “Wir im DOE arbeiten hart daran, die “Bold Decadal Vision” Wirklichkeit werden zu lassen.”

Eine Maßnahme, die sich vermutlich schneller auszahlen wird, ist die Förderung von Wärmepumpen durch das State and Community Energy Programs Office des DOE. Dieses fördert die Energieeffizienz und Elektrifizierung von Haushalten, einschließlich Wärmepumpen, mit Rückvergütungen in Höhe von 8,8 Milliarden Dollar. “Wir gehen davon aus, dass Haushalte durch die bereitgestellten Förderungen für Energieeffizienz und Elektrifizierung jährlich bis zu einer Milliarde Dollar sparen werden”, sagt Richmond.

Das DOE hat zusätzlich die Residential Cold Climate Heat Pump Technology Challenge ins Leben gerufen, die den Bedarf an hocheffizienten Wärmepumpen für kalte Klimazonen aufgreift. Im vergangenen Juni gab das DOE bekannt, dass der erste Prototyp des amerikanischen Herstellers Lennox die Anforderungen der Challenge etwa ein Jahr früher als geplant erfüllt.

Auf die Frage nach einer möglichen Unterstützung der amerikanischen Energiewende durch europäische Technologien reagiert Richmond zurückhaltend. Der IRA konzentriere sich vor allem auf die Sicherung der heimischen Produktion von sauberen Energietechnologien. Dieser berücksichtige aber auch, dass Kooperationen unerlässlich sind, um die Umsetzungsziele zu erreichen. Die Regierung habe beispielsweise ein Abkommen mit der EU angekündigt, um im Rahmen der Regelung für Steuervergünstigungen für saubere Nutzfahrzeuge (30D Commercial Clean Vehicle Credits) die Beschaffung wichtiger Mineralien aus Europa für in Nordamerika gefertigte Elektrofahrzeuge zu fördern. Weitere Beispiele nennt sie nicht.

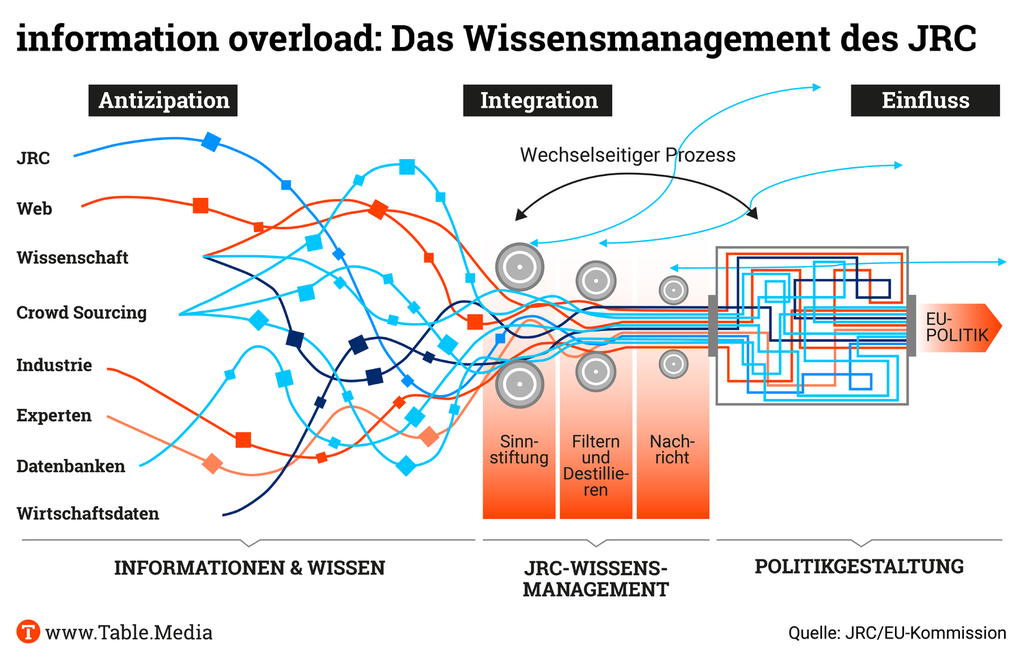

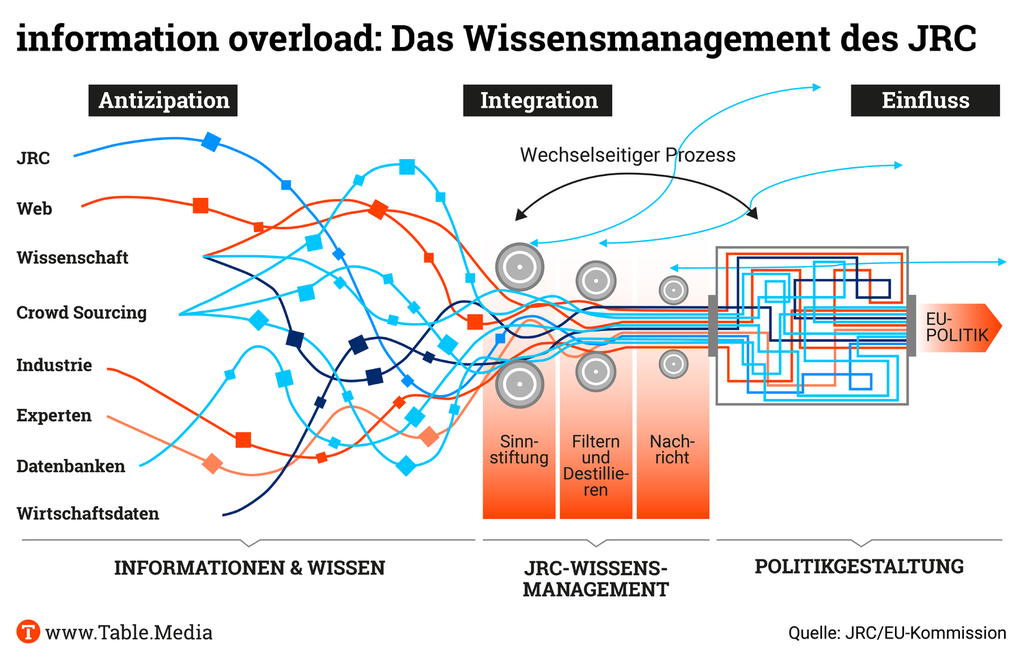

Sie sei auch deswegen jetzt ans JRC gekommen, sagte EU-Forschungskommissarin Mariya Gabriel am vergangenen Donnerstag im italienischen Ispra, “um noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass es ein automatischer Reflex für alle sein sollte, die tägliche Arbeit, die hier geleistet wird, zu berücksichtigen”. Eine Erinnerung also an alle Kommissionspolitiker, die evidenzbasierten Daten, Fakten und Analysen des JRC auch ins eigene “policy making” einfließen zu lassen.

Gabriel selbst nahm am größten JRC-Standort in Ispra an einem Kongress im Rahmen des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung teil und besuchte mehrere Institute. Unter anderem das European Crisis Management Laboratory, eine Art Datenlabor mit Lageraum für Risiken des Klimawandels, der demografischen Entwicklung und geopolitischer Herausforderungen.

Als EU Science Hub bezeichnen sich die fünf Forschungszentren des JRC samt Brüsseler Zentrale selbst. 1959 als nukleare Forschungsstelle der europäischen Atomgemeinschaft (heute Euratom) in Ispra gegründet, sind bis heute viele Institute und Labore dazugekommen, einige wieder eingestampft oder umgewidmet worden. Die Forschung in Ispra und an den anderen vier Standorten in Karlsruhe, Petten, Geel und Sevilla adressiert aktuelle oder künftige Herausforderungen der EU.

“Da diese Herausforderungen immer komplexer und systemischer werden – wie Epidemien, Klimakrise oder Krieg – wird es immer wichtiger, dass politische Entscheidungen auf einer breiten Daten- und Faktengrundlage basieren”, sagt Alessandra Zampieri, Leiterin der Abteilung Nachhaltige Ressourcen am JRC. “Wir machen Wissenschaft direkt für unsere Kollegen in Brüssel.”

Anfang des Jahres hat das JRC seine Strategie überarbeitet. Das entsprechende Papier heißt “Revitalising the JRC strategy 2030”. Neu belebt werden sollen im Kern drei Punkte: Das JRC will sich innerhalb und außerhalb der EU-Kommission stärker vernetzten, man will die eigene Digital- und Datenkompetenz besser nutzen und ausspielen sowie die eigene Relevanz besser kommunizieren.

Als Kernaufgaben schreibt Generaldirektor Stephen Quest seiner Organisation zu: “Antizipieren, Integrieren und Einfluss nehmen”. Dafür stehen ihm insgesamt rund 2.800 Mitarbeiter an allen Standorten zur Verfügung. Ein Großteil der eigenen Forschung sei darauf ausgelegt, politische Entscheidungsträger der Kommission in die Lage zu versetzen, Herausforderungen für die europäische Gesellschaft zu antizipieren und frühzeitig Weichenstellungen vorzunehmen.

So müsse man sich etwa in vielen Regionen der EU auf Dürreperioden, die schwindende Biodiversität oder das Zusammenspiel von Elektromobilität und intelligenten Stromnetzen vorbereiten. Das JRC biete die Fakten für fundierte und durchdachte politische Entscheidungen. Zudem sei die Integration von Fakten und Ergebnissen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen für die politische Entscheidungsfindung wichtig, erklärt Quest.

Für europäische Verkehrspolitik etwa sei Wissen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz genauso wichtig wie die neuesten Erkenntnisse der Klimaforschung. Das JRC will dieses Wissen bündeln und den politischen Entscheidungsträgern so präsentieren, dass es einen “impact” habe. Aber kann das nicht auch ein gutes Referentenbüro in Brüssel?

“Wir decken den gesamten politischen Zyklus ab. Wir liefern evidenzbasiertes Wissen in der Phase, wenn Vorschläge erarbeitet und verhandelt werden, wir evaluieren Politik und helfen schließlich dabei Maßnahmen anzupassen, wenn Ziele verfehlt wurden”, sagt Quest.

Dafür bekommt das JRC von der Europäischen Kommission ein jährliches Budget von immerhin 380 Millionen Euro. Dazu kommen nach eigenen Angaben noch einmal rund 80 Millionen Euro, die die verschiedenen Generaldirektionen (GD) – das EU-Pendant der nationalen Ministerien – für spezifische Forschungs- oder Beratungsaufgaben ausgeben. Ob das JRC dieses Budget auch wert ist?

Dazu gibt es von der gemeinsamen Forschungsstelle bisher noch keine evidenzbasierten Daten für die EU-Kommission. In einer Präsentation ist die Rede von einem “steigenden Einfluss auf zentrale Politikentscheidungen”. Eine unabhängige Evaluation von 50 Fallstudien hatte allerdings ergeben, dass die Kernkompetenz des JRC eigentlich die Erstellung und Implementierung von Richtlinien ist. Nur in einigen Fällen sei ein moderater Einfluss auf die politischen Entscheidungen messbar gewesen.

Fragt man die Forschungskommissarin nach dem konkreten Einfluss des JRC auf ihr tägliches Tun, hört sich dies bedeutend überzeugter an: “Es ist die Basis unserer täglichen Arbeit.” Als aktuelle Beispiele nennt sie den Plan der EU-Kommission zur Krebsbekämpfung oder die Vorhaben zu klimaneutralen Smart Cities in Europa. Es gebe keinen Vorschlag und keine Initiative – zumindest aus ihrem Haus – für die sie sich nicht zuerst die Daten des JRC anschaue, sagt Mariya Gabriel.

9. Mai 2023, 13:15-17:00 Uhr, Europäisches Haus Berlin, Unter den Linden 78, Berlin

Podiumsdiskussion Europa. Kompetenz. Berlin. Was Berliner Hochschulen leisten, um Europa fit für die Zukunft zu machen. Mehr

12.-13. Mai 2023, 18:00 Uhr, ZEISS Innovation Hub@KIT, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

4. DPG Forum Wissens-und Technologietransfer im Dialog Mehr

13. Mai 2023, 18.00-23:59 Uhr, BBAW, Einstein-Saal, Berlin

Salon Sophie Charlotte 2023 der BBAW Aufklärung 2.0 Mehr

Am 25. Mai wird eine viel beachtete Wahl stattfinden, nach deren Ablauf die vornehmlich durch Steuergelder finanzierte Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) einen neuen Vorstand haben wird. Zwei Namen für die Nachfolge machen derzeit die Runde: Der frühere nordrhein-westfälische Minister für Wissenschaft und Wirtschaft Andreas Pinkwart, der im März eine Professur für Innovations- und Technologiemanagement an der TU Dresden übernommen hat. Genannt wird auch Holger Hanselka, seit 2013 Präsident des KIT.

Reimund Neugebauer leitet die Fraunhofer-Gesellschaft seit 2012. In den letzten Jahren stand er zunehmend in der Kritik, nach einem mahnenden Bericht des Bundesrechnungshofs im Januar überschlugen sich die Ereignisse. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger forderte nach langem Zögern im März einen personellen Neustart an der Spitze der FhG. Zuletzt bestätigte die Staatsanwaltschaft München auf Anfrage von Table.Media, dass gegen die Fraunhofer-Gesellschaft ermittelt wird.

Seitens der Wissenschaftsszene gibt es zwar deutliche Kritik am wenig transparenten Gebaren der FhG, öffentlich Stellung nehmen will etwa aus dem Kreis der großen Forschungsgesellschaften niemand. Viele äußern in Gesprächen aber die Hoffnung, dass es mit der Neuwahl auch innerhalb der Spitze der FhG offener und moderner zugehen wird.

Deutlich transparenter wird es erst einmal nicht werden. Bekannt ist, dass die Wahl des Präsidenten laut Paragraf 12 der FhG-Satzung dem Senat obliegt. Wer aber kann überhaupt Nachfolger oder Nachfolgerin werden? Welche Qualifikationen müssen vorliegen? Wer benennt mögliche Kandidaten? Auf welcher Basis entscheidet die Vorsitzende des Senats, Hildegard Müller, Vorsitzende des VDA, diese wichtige Personalie? Ein Sprecher der FhG antwortet knapp. “Zuständig für die Wahl der Nachfolge ist der Senatswahlausschuss unter Vorsitz der Senatsvorsitzenden. Bei Ihren Fragen handelt es sich im Übrigen um vertrauliche Senatsangelegenheiten.”

Bereits in der Vergangenheit gab das Wahlverhalten des Senats, in dem neben Vertretern aus der Wissenschaft immer auch ein Abgesandter des Bundesforschungsministeriums sitzt, Anlass für Nachfragen. Im August 2021 etwa verlängerte der Senat die Amtszeit von Präsident Reimund Neugebauer um zwei weitere Jahre bis September 2024. Die reguläre Amtszeit lief eigentlich noch bis Oktober 2022. Gewählt wurde, wie eine Kleine Anfrage ergab, per Umlaufverfahren, dies hatte es bisher nicht gegeben. Laut Wiarda-Blog erklärte die FhG diesen Schritt damals mit dem Wunsch nach Kontinuität während der Corona-Pandemie. nik

Mit einer Vereinheitlichung von Vorgaben für Patente will die EU-Kommission Innovationen fördern. Den Vorschlägen zufolge sollen unter anderem einheitliche Regeln für standardessenzielle Patente (SEP) geschaffen werden. SEP schützen Technologien, die in Standards für Bluetooth, 5G oder WLAN eingesetzt werden. “Seit vielen Jahren leidet das derzeitige System unter einem Mangel an Transparenz und Vorhersehbarkeit sowie langwierigen Streitigkeiten”, hieß es in einer Mitteilung der EU-Kommission.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) begrüßte die Vorschläge und bezeichnete sie als stabiles und klares Regelwerk. Wer derzeit ein SEP habe, könne fast jeden Preis von seinen Kunden verlangen, kritisierte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Wucher mit diesen Patenten könne zum Bremsklotz für ganze Industrien werden. Der Vorschlag der Kommission weise nun in die richtige Richtung. Auch das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München weist darauf hin, dass Rechtsstreitigkeiten in diesem Bereich seit Jahren die Gerichte beschäftigt und sich innovationshemmend ausgewirkt hätten.

Zudem schlug die Kommission vor, bislang auf nationaler Ebene geregelte Vorgaben für Zwangslizenzen zu ergänzen. Es soll künftig möglich sein, dass die Kommission eine EU-Zwangslizenz erteilt, nachdem offiziell ein Krisenmodus ausgerufen wurde. Im Fall einer gesundheitlichen Notlage könnten Zwangslizenzen einer Regierung ermöglichen, die Nutzung einer patentierten Erfindung, ohne die Zustimmung des Patentinhabers zu genehmigen.

Im Fall der Corona-Pandemie wäre also denkbar gewesen, dass sich ein Impfstoffhersteller nicht dagegen wehren könnte, dass sein Produkt auch von anderen hergestellt würde. Der Patentinhaber soll nach Angaben der EU jedoch “angemessen” entschädigt werden.

Dieser Punkt im Vorschlagspapier wird von der deutschen Industrie kritisch betrachtet. Zwangslizenzen gefährdeten den Anreiz für Forschung und Entwicklung, teilte der Verband der Chemischen Industrie mit. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die derzeitigen Regeln ausgereicht hätten. Iris Plöger vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sagte: “Zwangsmaßnahmen sind falsch, weil sie die Weiterentwicklung von in Krisenzeiten benötigter innovativer Technologie gefährden.”

Der SPD-Europaabgeordnete Tiemo Wölken sieht in den Vorschlägen hingegen ein dringend notwendiges Instrument, um die Versorgung der Menschen mit Medikamenten sicherzustellen. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen nun einen Kompromiss aushandeln, bevor die neuen Gesetze in Kraft treten können. tg/dpa

Es sei ihm ein Anliegen, die Stellung der Hochschulen im deutschen Wissenschaftssystem zu stärken, sagte Walter Rosenthal am vergangenen Donnerstag im Table.Live-Briefing. “Man muss die Stellung der Hochschulen neu denken”, sagte er im Gespräch mit Nicola Kuhrt zu seinen Motiven für die Kandidatur als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).

Neben Rosenthal, seit 2014 Präsident der Universität Jena, bewirbt sich auch Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, um den höchsten Posten in der HRK. Er hatte sich am Tag zuvor in einem Table.Live-Briefing vorgestellt.

Intern wolle er eine Debatte über das Spektrum der HRK führen, sagte Rosenthal. Ihm schweben Gespräche mit allen Stakeholdern und Gruppierungen in der HRK vor, in denen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgelotet werden. “Dann muss man überlegen, ob die Struktur der HRK ideal und geeignet ist, um diese Vielfalt der Hochschulen zur Geltung zu bringen. Strukturelle Anpassungen, Veränderungen würde ich nicht ausschließen.” Denkbar sei es etwa, für die verschiedenen Hochschultypen Referate einzurichten. Darüber hinaus spricht er sich dafür aus, mehr offene Gesprächsformate einzuführen.

Beim Thema Gebäudesanierung und Hochschulbau möchte Rosenthal den Bund mit ins Boot holen. Er müsse “erheblich mitfinanzieren”. Derzeit gebe es keine große Bereitschaft, den Hochschulbau mitzutragen. “Das Thema müssen wir nach vorne bringen und laut sein. Die Länder allein werden es nicht schaffen”, sagte er.

Im Wissenschaftssystem hält Rosenthal es für erforderlich, neue Karrierepfade zu etablieren, etwa im Management oder außerhalb der Professur ausschließlich in der Lehre oder Forschung. Die Novelle des WissZeitVG werde “keine einzige neue Dauerstelle” schaffen. Auch außerhalb der entfristeten Anstellungen müssten interessante Karrierewege angeboten werden. Die Hochschulen könnten sich engagieren, den Übergang zu Stellen in der Verwaltung oder der Wirtschaft möglich zu machen. “In den nächsten Monaten werden wir dazu neue Vorschläge auf den Tisch legen.”

Die Wahl des HRK-Präsidenten ist am 9. Mai bei der Mitgliederversammlung in Trier. Das komplette Gespräch mit Walter Rosenthal finden Sie hier, die Aufzeichnung des Gesprächs mit Oliver Günther hier. abg

Der erste Roundtable des European Sounding Board on Innovation (ESBI), begründet durch die Akademie der Technikwissenschaften (acatech), ist in der vergangenen Woche in Brüssel zusammengekommen. In der Runde nahmen neben EU-Forschungsministerin Mariya Gabriel Gesandte verschiedener europäischer Universitäten teil, dazu Forscher etwa des German Aerospace Centers und des Bulgaria Innovation Forums sowie Wirtschaftsvertreter etwa von Merck und H2 Green Steel.

“Wir waren uns einig, dass ein abgestimmtes lokales, nationales und europäisches Vorgehen zur Stärkung von Bildung, Forschung und Innovation in Europa notwendig ist”, sagt acatech-Präsident Jan Wörner. Europa müsse seine strategische Widerstandsfähigkeit sicherstellen, indem es erfolgreich Innovationen auf den Markt bringt und hält.

Diskutiert wurde die Europäische Innovationsagenda, zudem ging es um Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der EU und um die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schlüsselakteuren aus Politik, Industrie und Wissenschaft. Beim zweiten Roundtable im November 2023 soll ein entsprechender Bericht veröffentlicht werden. nik

New York Times – ‘The Godfather of A.I.’ Leaves Google and Warns of Danger Ahead. Der Informatiker und KI-Pionier Geoffrey Hinton hat seinen Job bei Google gekündigt, um sich künftig frei über die Risiken von Künstlicher Intelligenz äußern zu können. Kritisch sieht er vor allem Entwicklungen wie den Chatbot GPT. Zu seinen Bedenken gehört, dass sich durch derartige Technologie falsche Informationen verbreiten, dass Arbeitsplätze verloren gehen und dass zukünftige Versionen der Technologie unerwartete Verhaltensweisen lernen. Mehr

Nature – Every nation needs a space agency. Jedes Land sollte die Einrichtung einer eigenen Raumfahrtbehörde in Betracht ziehen, um seine Interessen zu schützen und in dieser Zeit des raschen Wandels nationale Ziele zu erreichen, schreibt Carissa Bryce Christensen, Gründerin und Geschäftsführerin des US-amerikanischen Beratungsunternehmens von BryceTech. Mehr

Wiarda-Blog – Willkommen, Frau Präsidentin! An deutschen Hochschulen findet ein Generationswechsel statt und mehr Frauen übernehmen dort Führungspositionen. Ende 2022 wurde insgesamt 30 von 81 Universitäten von Frauen geführt, Ende 2018 waren lediglich 19 Frauen an der Spitze, zeigen Daten des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Mehr

Berührungsängste hat er keine. Also erklärt der 66-jährige Otmar D. Wiestler, seines Zeichens Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, was er macht, und hat sichtlich Spaß daran. Die Kulisse für das Gespräch liefert Wiestlers Büro mit Blick auf den Berliner Dom.

“Eine meiner Aufgaben besteht darin, gemeinsam mit den Mitgliedern für Helmholtz einen Zukunftsplan zu entwickeln. Dafür muss man in allen Forschungsbereichen permanent up to date sein”, sagt Wiestler. Rechts von ihm an der Wand ein Gemälde vom Namensgeber der Gemeinschaft – Hermann von Helmholtz. Der Universalgelehrte, der sein Leben damit verbrachte, Brücken zwischen der Medizin, der Physik und der Chemie zu schlagen. Wie Helmholtz ist Wiestler Mediziner, genauer gesagt: Neuropathologe. Seine medizinische Karriere hat er der Erforschung und Diagnostik von Gehirnerkrankungen gewidmet. Er war Leiter des Hirntumor-Referenzzentrums in Bonn und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg.

Otmar D. Wiestler ist zweifellos einer der gewichtigsten deutschen Wissenschaftsmanager. Als Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft – der größten deutschen Forschungsorganisation – verantwortet Wiestler 18 Forschungszentren in sechs Forschungsbereichen und 45.000 Mitarbeitende. Das jährliche Budget von 5,85 Milliarden Euro erhalten die Helmholtz-Forschungseinrichtungen zu neunzig Prozent von der Bundesregierung, um sich der großen gesellschaftlichen Themen anzunehmen, darunter Energie, Klimawandel, Gesundheit, Mobilität und Digitalisierung.

“Wir sind eine Organisation, die sehr politiknah arbeitet”, sagt Wiestler. Aber dem Helmholtz-Präsidenten geht es nicht nur um die politische, sondern vor allem um die wissenschaftliche Bühne – national und international. Wie die Helmholtz-Gemeinschaft für die besten wissenschaftlichen Talente aus der ganzen Welt noch attraktiver werden kann, ist ein Anliegen, das ihn auch persönlich umtreibt. “Die größten Talente gehen im Moment oft in die USA”, sagt Wiestler. “Wir müssen zumindest einen gewissen Gegenstrom erzeugen.” Die Helmholtz-Gemeinschaft werde zwar zunehmend internationaler, aber man könne noch besser werden. “Wir brauchen dafür in Deutschland insgesamt mehr Willkommenskultur.”

Zu Beginn seiner ersten Amtszeit hat Wiestler die Bereiche Energie und Informationstechnologie als “Baustellen” bezeichnet. Was ist daraus geworden? Im Rahmen der Energieforschung sei enorm viel passiert, zum Beispiel bei der Entwicklung der nächsten Generation von Solarzellen oder den neuen grünen Wasserstofftechnologien, sagt Wiestler.

Auch auf dem Gebiet der Informationstechnologie hätten massive Entwicklungen stattgefunden. “Wir haben unter anderem ein Forum geschaffen, in dem dreihundert unserer führenden Expertinnen und Experten aus unseren Rechenzentren und den Informations- und Datenwissenschaften zweimal im Jahr in den Austausch gehen”, berichtet der Helmholtz-Präsident. Aber nicht alles sieht rosig aus: Unter Wiestlers Leitung hatte die Helmholtz-Organisation auch mit dem Vorwurf zu kämpfen, eine “Bugwelle” nicht verbrauchter Steuermittel vor sich herzuschieben. Es folgten Haushaltssperren, die 2020 allerdings wieder aufgehoben wurden.

Wiestlers zweite und letzte Amtszeit geht nun langsam dem Ende zu, bis 2025 ist er noch im Amt. “Nein”, eine Bilanz wolle er nicht ziehen – sagt der Helmholtz-Präsident zum Schluss – dafür sei es doch noch viel zu früh. Gabriele Voßkühler

Alfred Funk ist neuer Kanzler der Martin-Luther-Universität (MLU) Halle-Wittenberg. Der Jurist war zuletzt Kanzler der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Er folgt auf Markus Leber, der das Amt an der MLU seit 2015 innehatte.

Christian Grefkes-Hermann ist neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN). Grefkes-Herman ist Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Frankfurt.

Annette Grüters-Kieslich ist neues Mitglied im Vorstand der Einstein Stiftung Berlin. Die Humanmedizinerin, die an der Charité Berlin forscht, wurde für eine vierjährige Amtszeit berufen.

Eicke Latz ist neuer Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin (DRFZ) und wurde auf die Professur für Experimentelle Rheumatologie der Charité Berlin berufen.

Oliver Lenzen wurde als Rektor der Hochschule Heilbronn wiedergewählt und übernimmt das Amt für sechs weitere Jahre.

Ute Lohrentz ist neue Präsidentin der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg. Sie folgt auf Micha Teuscher, der das Amt sechs Jahre innehatte.

Martin Lommel ist neuer Kanzler der TU Darmstadt. Bisher war er Kanzler der Hochschule RheinMain. Neuer Vizepräsident für Forschung ist Matthias Oechsner, Fachbereich Maschinenbau und Direktor der Staatlichen Materialprüfungsanstalt.

Andreas Neubauer ist der neue Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Der Marburger Onkologe und Hämatologe steht damit einer der größten medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Europa vor.

Carsten Schicker wird ab 15. Mai Geschäftsführer der WHS Foundation GmbH und damit des World Health Summit. Er folgt auf Jörg Heldmann, der zehn Jahre lang den World Health Summit geleitet hat.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie uns gerne einen Hinweis für diese Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table: Prämien gegen Lehrermangel. Immer mehr Kultusministerien setzen auf Sonderzahlungen, um Lehrer aufs Land oder in Brennpunktschulen zu locken. Das zeigt eine exklusive Umfrage. Allerdings fehlt es bislang an Nachweisen, welche Wirkung Prämien überhaupt zeigen. Mehr

Bildung.Table: Experten sehen Länder bei Altklausuren in der Pflicht. Mehrere Kultusministerien veröffentlichen alte Abschlussprüfungen bisher nicht. Sie verweisen auf das Urheberrecht. Ihre Argumentation entbehrt juristisch gesehen aber jeder Grundlage, sagen Experten. Zwei Bundesländer kündigen nun Änderung an. Mehr

ESG.Table: Durchbruch in der Batterie-Technologie. Dem chinesischen Unternehmen Contemporary Ampere Technology Co. Limited ist es gelungen, eine Natrium-Ionen-Batterie zur Großserienreife zu bringen. Mehr

Wunder gibt es immer wieder! Gestatten Sie mir diese wenig wissenschaftliche Aussage, doch in diesen Tagen bahnt sich ein Gesetz seinen Weg in den Bundestag, das viele Beteiligte schon längst für erledigt gehalten haben: Das Sprind-Freiheitsgesetz soll kommen. Jetzt wirklich!

Okay, diese Aussage fiel schon oft, sehr oft sogar. Jetzt ist es aber offenbar wirklich so weit. Bettina Stark-Watzinger erklärte gestern Abend – vor Publikum – auf dem InnoNation-Festival des BDI in Berlin: “Bei der Bundesagentur für Sprunginnovationen, Sprind, ist das Gesetz jetzt endlich so weit, dass es in den Bundestag kann.”

Sprind-Chef Rafael Laguna de la Vera muss sehr glücklich gewesen sein.

Wir erinnern uns, Anfang des Jahres sah es alles andere als gut aus, für die Sprind-Freiheit. Rafael Laguna de la Vera wartete da schon mehr als ein Jahr auf das angekündigte Freiheitsgesetz, das seiner Agentur für Sprunginnovationen “eine flexiblere und schnellere Projektförderung” ermöglichen soll. Noch im Dezember 2022 hatte er in einem Interview mit dem Handelsblatt sogar dezent seinen persönlichen Rücktritt angedeutet. Das Gesetz hänge wohl im Bundesfinanzministerium.

Die Freiheit für Sprind steht im Koalitionsvertrag: Die Aufgaben und Befugnisse der Agentur sollen in einem Freiheitsgesetz verankert werden, sodass diese künftig unbürokratisch arbeiten kann. Während viele warteten, und warteten, stellten andere schon Alternativen in den Raum: Statt eines eigenen Gesetzes sei doch alles, was für die Sprind-Innovationen nötig ist, auch mit kleineren Regelungen zu schaffen. So sei bereits durch Ausnahmeregelungen einiges erreicht worden, insbesondere durch die Optimierung der Governance-Struktur oder die anteilige Zuweisung von Selbstbewirtschaftungsmitteln im Haushaltsgesetz 2022.

Alles kein Thema mehr. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Bald. Nicola Kuhrt

das Innovationssystem in Deutschland ist stabil, aber zu wenig dynamisch. Das zeigt der Innovationsindikator 2023, den der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die Unternehmensberatung Roland Berger gestern auf dem InnoNation-Festival in Berlin vorgestellt haben. Mehr als 500 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nahmen teil.

Die vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erstellte Analyse vergleicht 35 Volkswirtschaften. In puncto Innovationsfähigkeit liegt Deutschland auf Platz 10. Die ersten drei Plätze belegen die Schweiz, Singapur und Dänemark. Alle drei “investieren massiv in ein leistungsfähiges Wissenschaftssystem und sorgen für enge Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft”, heißt es in der Studie.

Es steht zu befürchten, dass derlei Kooperationen in Deutschland in der nächsten Zeit rarer werden, zumindest bei den Ausgründungen aus Universitäten: Der Bund kürzt seine Förderung in diesem Bereich, berichtet Markus Weisskopf. Viele Transfer- und Gründungszentren in den Hochschulen seien in ihrer Existenz bedroht.

Laut Innovationsindikator liegen die USA bei der Innovationsfähigkeit auf Platz 14 – und stehen damit schlechter da als Deutschland. Vor diesem Hintergrund ist es doppelt interessant, was Geraldine Richmond vom US-Energieministerium im Gespräch mit Table.Media berichtet: Dort wird mit Gesetzen, Initiativen, Challenges, Meilenstein-Programmen und vielen Dollars die Energiewende vorangetrieben.

Wir wünschen Ihnen eine erhellende Lektüre!

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Das Exist-Gründungsförderprogramm des BMWK steht auf drei Säulen: Individualförderung, Förderung von Gründungsprojekten und strukturelle Förderung von Unterstützungsstrukturen an Hochschulen. Derzeit zeichnen sich deutliche Veränderungen und Kürzungen in allen Bereichen ab:

Darüber hinaus laufen ab 2024 die vom BMBF über die Förderrichtlinie “Start-up-Lab@FH” geförderten Projekte an derzeit 35 HAWs aus. Über eine Weiterentwicklung und -förderung wird jedoch nachgedacht. Das gesamte Bund-Länder-Programm “Forschung an Fachhochschulen” soll laut einer Sprecherin des BMBF fortgeführt werden. Das hätten Bund und Länder im März in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) beschlossen. Ziel sei, noch in diesem Jahr eine neue Vereinbarung abzuschließen. Ob die FH-Start-up-Labs Teil davon bleiben und wann dann eine neue Ausschreibung erfolgt, ist aber noch unklar.

Sicher ist: Viele Transfer- und Gründungszentren in den Hochschulen sind in ihrer Existenz bedroht. In Thüringen fallen ab April 2024 rund 88 Prozent der Mittel für Gründungsstrukturen an Hochschulen weg, sagt Matthias Piontek von der Universität Jena. Hinter vorgehaltener Hand bestätigen verschiedene Akteure: Grund dafür ist nicht etwa der Bundesrechnungshof, der die Dauerförderung des Bundes monierte, es sind die leeren Töpfe.

Der Bund setzt nun also um, was jahrelang angekündigt, aber doch nie vollzogen wurde – er kürzt die strukturelle Unterstützung der Third Mission an den Hochschulen und nimmt die Länder in die Pflicht. Diese sollen, neben Forschung und Lehre, die dritte Mission der Hochschulen als Regelbereich finanzieren. Doch seitens der Länder ist in Zeiten knapper Kassen wenig Unterstützung in Sicht, erläutert Piontek. “Es soll vielleicht etwas geben, aber wenn, dann erst ab 2026.” Er sei dazu mit dem thüringischen Ministerium in Kontakt. Und auch in Niedersachsen und Baden-Württemberg gibt es derzeit keine Aussicht auf zusätzliche Landesmittel, berichten Vertreter aus den dortigen Technologietransferstellen.

Die Gründerzentren an den Hochschulen stehen damit vor einem großen Umbruch und großen Herausforderungen:

Wenn strukturelle Förderung wegbricht und ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb den Ausfall nicht auffangen kann, bedeutet dies, dass in diesem Bereich Angestellte entlassen werden müssen oder von selbst gehen. “Bereits jetzt schauen sich aufgrund der unsicheren Situation viele gut ausgebildete und vernetzte Mitarbeiter der Transfer- und Gründungszentren nach neuen Jobs um”, sagt Piontek.

Vonseiten der Förderer und des Beirats von Exist sieht man die Situation naturgemäß anders. Hier verweist man darauf, dass immer klar kommuniziert wurde, dass eine strukturelle Dauerförderung der Hochschulen in diesem Bereich nicht möglich sei.

Auch UnternehmerTUM-Chef Helmut Schönenberger betont, dass die Länder jetzt ihre Verantwortung für mehr Gründungen wahrnehmen sollten. Der Zeitpunkt sei genau richtig. Die Hochschulen können das Momentum nutzen und neben Forschung und Lehre den Transfer und die Gründungen als gleichberechtigte dritte Mission ausbauen. “Es braucht dazu Pragmatismus, Geschwindigkeit, die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und eine Professionalisierung der Strukturen.”

Die Gespräche und Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Hochschulen gestalten sich derweil schwierig. Auch die Länder haben ihre Gründungsförderungsprogramme. Eine Harmonisierung konnte aber bereits in der Vergangenheit kaum vorangetrieben werden.

Auf Anfrage teilte ein Sprecher des BMWK mit, dass die Frage, welche weiteren Schritte im Rahmen der Förderlinie EXIST Gründungskultur erfolgen würden, Bestandteil bzw. Gegenstand von weiteren Diskussionen sein werden. Diese würde der Bund (federführend BMWK und BMBF) künftig mit den Ländern und den Forschungseinrichtungen bzw. Hochschulen führen. Zu den finanziellen Planungen können noch keine Auskunft gegeben werden.

Immerhin seien Länder und Hochschulen dieses Mal nicht so überrascht wie damals, als der Qualitätspakt Lehre nach langer Ankündigung endete und niemand vorbereitet war, heißt es in informierten Kreisen. Aber am Ende werden dennoch in den Hochschulen Stellen auslaufen und es werden Strukturen, Know-how und Kontakte verloren gehen.

Es wird sich zeigen, welche Länder und Hochschulen in diesem Bereich Prioritäten setzen und entsprechend investieren. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Gründerzentren wird es dann zu spät sein. Für gründungsaffine Studierende und Nachwuchswissenschaftler bedeutet diese Entwicklung, dass man seinen Hochschulstandort in Zukunft mit Bedacht auswählen sollte. Insgesamt befördern diese Entscheidungen eine Konzentration der Gründungstätigkeiten auf wenige Schwerpunktregionen. Bereits heute ist Deutschland beim Global Entrepreneurship Monitor auf den hinteren Plätzen zu finden, beklagt Thomas Jarzombek (CDU). Um in der Breite aufzuholen, brauche es auch das Engagement des Bundes.

Geraldine Richmond leitet mit ihrem Büro die Energy Earthshots-Initiative, die versucht, einige der größten noch offenen Herausforderungen in der Forschung, Entwicklung und Demonstration neuer sauberer Energietechnologien bis 2035 zu lösen. “Bisher haben wir sechs Energy Earthshots für Schlüsseltechnologien in der gesamten Energiewirtschaft gestartet”, sagt die frühere Präsidentin der American Association for the Advancement of Science (AAAS). “Die Regierung hat für jede dieser Technologien ehrgeizige Ziele gesetzt, um sie bis 2035 kommerziell wettbewerbsfähig zu machen. Das wird in der Summe helfen, die Wirtschaft der Vereinigten Staaten bis 2050 CO₂-neutral zu machen.”

Konkret lauten die Ziele der Initiative:

Grundlage für viele der Aktivitäten, die nun gestartet werden, um die Ziele zu erreichen, sind drei Gesetze, die viele Investitionen in Forschung und Entwicklung möglich machen. “Der CHIPS und Science Act, das Bipartisan Infrastructure Law (BIL) und der Inflation Reduction Act (IRA) fördern den Einsatz sauberer Energie in großem Maßstab”, sagt Richmond. Damit seien Infrastrukturinvestitionen in die 17 nationalen Laboratorien des DOE oder die Förderung von sauberer Wasserstoff-Elektrolyse und Direct Air Capture Hubs möglich.

Und auch strukturell gab es einige Veränderungen durch die Gesetzgebungen: “Ein wesentlicher Schwerpunkt des BIL und des IRA ist die Ergänzung der Aufgaben des DOE bei der Einführung und Vermarktung sauberer Energietechnologien. Deshalb hat das DOE im vergangenen Jahr eine umfassende Neuausrichtung vorgenommen, die die Aufgaben der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung und Entwicklung in meinem Ressort vereint. Daneben wurde ein Under Secretary for Infrastructure eingesetzt, der die neuen Aufgaben der Anwendung und der Kommerzialisierung betreut.”

Ein wichtiges Thema im Bereich der Chemikerin ist CCU. Wir wollen “CO₂ aus industriellen Anwendungen und aus der Atmosphäre abscheiden und nutzen“, um es dann in ökonomisch wertvollen Produkten wie Brennstoffen, Baumaterialien, Kunststoffen, Chemikalien und Bioprodukten zu verwenden. Darüber hinaus gebe es noch weitere Optionen, um die industrielle Fertigung nachhaltiger zu gestalten. “Die Dekarbonisierung der Industrie bei der Herstellung von Schlüsselerzeugnissen wie Stahl, Zement und Chemikalien muss auch die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien einbeziehen, einschließlich des reduzierten Einsatzes von Rohstoffen und Mineralien und der Substitution von Materialien aus fossilen Brennstoffen durch kohlenstoffarme Alternativen.”

Ein Weg, um auch die Industrie mit emissionsarmer Energie zu versorgen, könnte in Zukunft die Fusionsenergie sein. Nach dem Durchbruch an der National Ignition Facility (NIF) im vergangenen Jahr, habe die Biden-Regierung das Ziel, innerhalb der nächsten Dekade in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor eine Fusions-Pilotanlage zu realisieren.

“Ein wichtiger erster Schritt dieser Strategie ist ein meilensteinbasiertes Fusionsentwicklungsprogramm. Dieses wird feste Zahlungen an privat finanzierte Fusionsunternehmen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Weg zu einem vorläufigen Entwurf einer ersten Fusions-Pilotanlage leisten. Die für das Meilenstein-Programm ausgewählten Unternehmen werden demnächst bekannt gegeben” erläutert Richmond.

Dieses Programm sei offen für alle Fusionskonzepte, die das Potenzial haben, die Kriterien des Programms zu erfüllen. “Wir im DOE arbeiten hart daran, die “Bold Decadal Vision” Wirklichkeit werden zu lassen.”

Eine Maßnahme, die sich vermutlich schneller auszahlen wird, ist die Förderung von Wärmepumpen durch das State and Community Energy Programs Office des DOE. Dieses fördert die Energieeffizienz und Elektrifizierung von Haushalten, einschließlich Wärmepumpen, mit Rückvergütungen in Höhe von 8,8 Milliarden Dollar. “Wir gehen davon aus, dass Haushalte durch die bereitgestellten Förderungen für Energieeffizienz und Elektrifizierung jährlich bis zu einer Milliarde Dollar sparen werden”, sagt Richmond.

Das DOE hat zusätzlich die Residential Cold Climate Heat Pump Technology Challenge ins Leben gerufen, die den Bedarf an hocheffizienten Wärmepumpen für kalte Klimazonen aufgreift. Im vergangenen Juni gab das DOE bekannt, dass der erste Prototyp des amerikanischen Herstellers Lennox die Anforderungen der Challenge etwa ein Jahr früher als geplant erfüllt.

Auf die Frage nach einer möglichen Unterstützung der amerikanischen Energiewende durch europäische Technologien reagiert Richmond zurückhaltend. Der IRA konzentriere sich vor allem auf die Sicherung der heimischen Produktion von sauberen Energietechnologien. Dieser berücksichtige aber auch, dass Kooperationen unerlässlich sind, um die Umsetzungsziele zu erreichen. Die Regierung habe beispielsweise ein Abkommen mit der EU angekündigt, um im Rahmen der Regelung für Steuervergünstigungen für saubere Nutzfahrzeuge (30D Commercial Clean Vehicle Credits) die Beschaffung wichtiger Mineralien aus Europa für in Nordamerika gefertigte Elektrofahrzeuge zu fördern. Weitere Beispiele nennt sie nicht.

Sie sei auch deswegen jetzt ans JRC gekommen, sagte EU-Forschungskommissarin Mariya Gabriel am vergangenen Donnerstag im italienischen Ispra, “um noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass es ein automatischer Reflex für alle sein sollte, die tägliche Arbeit, die hier geleistet wird, zu berücksichtigen”. Eine Erinnerung also an alle Kommissionspolitiker, die evidenzbasierten Daten, Fakten und Analysen des JRC auch ins eigene “policy making” einfließen zu lassen.

Gabriel selbst nahm am größten JRC-Standort in Ispra an einem Kongress im Rahmen des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung teil und besuchte mehrere Institute. Unter anderem das European Crisis Management Laboratory, eine Art Datenlabor mit Lageraum für Risiken des Klimawandels, der demografischen Entwicklung und geopolitischer Herausforderungen.

Als EU Science Hub bezeichnen sich die fünf Forschungszentren des JRC samt Brüsseler Zentrale selbst. 1959 als nukleare Forschungsstelle der europäischen Atomgemeinschaft (heute Euratom) in Ispra gegründet, sind bis heute viele Institute und Labore dazugekommen, einige wieder eingestampft oder umgewidmet worden. Die Forschung in Ispra und an den anderen vier Standorten in Karlsruhe, Petten, Geel und Sevilla adressiert aktuelle oder künftige Herausforderungen der EU.

“Da diese Herausforderungen immer komplexer und systemischer werden – wie Epidemien, Klimakrise oder Krieg – wird es immer wichtiger, dass politische Entscheidungen auf einer breiten Daten- und Faktengrundlage basieren”, sagt Alessandra Zampieri, Leiterin der Abteilung Nachhaltige Ressourcen am JRC. “Wir machen Wissenschaft direkt für unsere Kollegen in Brüssel.”

Anfang des Jahres hat das JRC seine Strategie überarbeitet. Das entsprechende Papier heißt “Revitalising the JRC strategy 2030”. Neu belebt werden sollen im Kern drei Punkte: Das JRC will sich innerhalb und außerhalb der EU-Kommission stärker vernetzten, man will die eigene Digital- und Datenkompetenz besser nutzen und ausspielen sowie die eigene Relevanz besser kommunizieren.

Als Kernaufgaben schreibt Generaldirektor Stephen Quest seiner Organisation zu: “Antizipieren, Integrieren und Einfluss nehmen”. Dafür stehen ihm insgesamt rund 2.800 Mitarbeiter an allen Standorten zur Verfügung. Ein Großteil der eigenen Forschung sei darauf ausgelegt, politische Entscheidungsträger der Kommission in die Lage zu versetzen, Herausforderungen für die europäische Gesellschaft zu antizipieren und frühzeitig Weichenstellungen vorzunehmen.

So müsse man sich etwa in vielen Regionen der EU auf Dürreperioden, die schwindende Biodiversität oder das Zusammenspiel von Elektromobilität und intelligenten Stromnetzen vorbereiten. Das JRC biete die Fakten für fundierte und durchdachte politische Entscheidungen. Zudem sei die Integration von Fakten und Ergebnissen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen für die politische Entscheidungsfindung wichtig, erklärt Quest.

Für europäische Verkehrspolitik etwa sei Wissen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz genauso wichtig wie die neuesten Erkenntnisse der Klimaforschung. Das JRC will dieses Wissen bündeln und den politischen Entscheidungsträgern so präsentieren, dass es einen “impact” habe. Aber kann das nicht auch ein gutes Referentenbüro in Brüssel?

“Wir decken den gesamten politischen Zyklus ab. Wir liefern evidenzbasiertes Wissen in der Phase, wenn Vorschläge erarbeitet und verhandelt werden, wir evaluieren Politik und helfen schließlich dabei Maßnahmen anzupassen, wenn Ziele verfehlt wurden”, sagt Quest.

Dafür bekommt das JRC von der Europäischen Kommission ein jährliches Budget von immerhin 380 Millionen Euro. Dazu kommen nach eigenen Angaben noch einmal rund 80 Millionen Euro, die die verschiedenen Generaldirektionen (GD) – das EU-Pendant der nationalen Ministerien – für spezifische Forschungs- oder Beratungsaufgaben ausgeben. Ob das JRC dieses Budget auch wert ist?

Dazu gibt es von der gemeinsamen Forschungsstelle bisher noch keine evidenzbasierten Daten für die EU-Kommission. In einer Präsentation ist die Rede von einem “steigenden Einfluss auf zentrale Politikentscheidungen”. Eine unabhängige Evaluation von 50 Fallstudien hatte allerdings ergeben, dass die Kernkompetenz des JRC eigentlich die Erstellung und Implementierung von Richtlinien ist. Nur in einigen Fällen sei ein moderater Einfluss auf die politischen Entscheidungen messbar gewesen.

Fragt man die Forschungskommissarin nach dem konkreten Einfluss des JRC auf ihr tägliches Tun, hört sich dies bedeutend überzeugter an: “Es ist die Basis unserer täglichen Arbeit.” Als aktuelle Beispiele nennt sie den Plan der EU-Kommission zur Krebsbekämpfung oder die Vorhaben zu klimaneutralen Smart Cities in Europa. Es gebe keinen Vorschlag und keine Initiative – zumindest aus ihrem Haus – für die sie sich nicht zuerst die Daten des JRC anschaue, sagt Mariya Gabriel.

9. Mai 2023, 13:15-17:00 Uhr, Europäisches Haus Berlin, Unter den Linden 78, Berlin

Podiumsdiskussion Europa. Kompetenz. Berlin. Was Berliner Hochschulen leisten, um Europa fit für die Zukunft zu machen. Mehr

12.-13. Mai 2023, 18:00 Uhr, ZEISS Innovation Hub@KIT, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

4. DPG Forum Wissens-und Technologietransfer im Dialog Mehr

13. Mai 2023, 18.00-23:59 Uhr, BBAW, Einstein-Saal, Berlin

Salon Sophie Charlotte 2023 der BBAW Aufklärung 2.0 Mehr

Am 25. Mai wird eine viel beachtete Wahl stattfinden, nach deren Ablauf die vornehmlich durch Steuergelder finanzierte Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) einen neuen Vorstand haben wird. Zwei Namen für die Nachfolge machen derzeit die Runde: Der frühere nordrhein-westfälische Minister für Wissenschaft und Wirtschaft Andreas Pinkwart, der im März eine Professur für Innovations- und Technologiemanagement an der TU Dresden übernommen hat. Genannt wird auch Holger Hanselka, seit 2013 Präsident des KIT.

Reimund Neugebauer leitet die Fraunhofer-Gesellschaft seit 2012. In den letzten Jahren stand er zunehmend in der Kritik, nach einem mahnenden Bericht des Bundesrechnungshofs im Januar überschlugen sich die Ereignisse. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger forderte nach langem Zögern im März einen personellen Neustart an der Spitze der FhG. Zuletzt bestätigte die Staatsanwaltschaft München auf Anfrage von Table.Media, dass gegen die Fraunhofer-Gesellschaft ermittelt wird.

Seitens der Wissenschaftsszene gibt es zwar deutliche Kritik am wenig transparenten Gebaren der FhG, öffentlich Stellung nehmen will etwa aus dem Kreis der großen Forschungsgesellschaften niemand. Viele äußern in Gesprächen aber die Hoffnung, dass es mit der Neuwahl auch innerhalb der Spitze der FhG offener und moderner zugehen wird.

Deutlich transparenter wird es erst einmal nicht werden. Bekannt ist, dass die Wahl des Präsidenten laut Paragraf 12 der FhG-Satzung dem Senat obliegt. Wer aber kann überhaupt Nachfolger oder Nachfolgerin werden? Welche Qualifikationen müssen vorliegen? Wer benennt mögliche Kandidaten? Auf welcher Basis entscheidet die Vorsitzende des Senats, Hildegard Müller, Vorsitzende des VDA, diese wichtige Personalie? Ein Sprecher der FhG antwortet knapp. “Zuständig für die Wahl der Nachfolge ist der Senatswahlausschuss unter Vorsitz der Senatsvorsitzenden. Bei Ihren Fragen handelt es sich im Übrigen um vertrauliche Senatsangelegenheiten.”

Bereits in der Vergangenheit gab das Wahlverhalten des Senats, in dem neben Vertretern aus der Wissenschaft immer auch ein Abgesandter des Bundesforschungsministeriums sitzt, Anlass für Nachfragen. Im August 2021 etwa verlängerte der Senat die Amtszeit von Präsident Reimund Neugebauer um zwei weitere Jahre bis September 2024. Die reguläre Amtszeit lief eigentlich noch bis Oktober 2022. Gewählt wurde, wie eine Kleine Anfrage ergab, per Umlaufverfahren, dies hatte es bisher nicht gegeben. Laut Wiarda-Blog erklärte die FhG diesen Schritt damals mit dem Wunsch nach Kontinuität während der Corona-Pandemie. nik

Mit einer Vereinheitlichung von Vorgaben für Patente will die EU-Kommission Innovationen fördern. Den Vorschlägen zufolge sollen unter anderem einheitliche Regeln für standardessenzielle Patente (SEP) geschaffen werden. SEP schützen Technologien, die in Standards für Bluetooth, 5G oder WLAN eingesetzt werden. “Seit vielen Jahren leidet das derzeitige System unter einem Mangel an Transparenz und Vorhersehbarkeit sowie langwierigen Streitigkeiten”, hieß es in einer Mitteilung der EU-Kommission.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) begrüßte die Vorschläge und bezeichnete sie als stabiles und klares Regelwerk. Wer derzeit ein SEP habe, könne fast jeden Preis von seinen Kunden verlangen, kritisierte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Wucher mit diesen Patenten könne zum Bremsklotz für ganze Industrien werden. Der Vorschlag der Kommission weise nun in die richtige Richtung. Auch das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München weist darauf hin, dass Rechtsstreitigkeiten in diesem Bereich seit Jahren die Gerichte beschäftigt und sich innovationshemmend ausgewirkt hätten.

Zudem schlug die Kommission vor, bislang auf nationaler Ebene geregelte Vorgaben für Zwangslizenzen zu ergänzen. Es soll künftig möglich sein, dass die Kommission eine EU-Zwangslizenz erteilt, nachdem offiziell ein Krisenmodus ausgerufen wurde. Im Fall einer gesundheitlichen Notlage könnten Zwangslizenzen einer Regierung ermöglichen, die Nutzung einer patentierten Erfindung, ohne die Zustimmung des Patentinhabers zu genehmigen.

Im Fall der Corona-Pandemie wäre also denkbar gewesen, dass sich ein Impfstoffhersteller nicht dagegen wehren könnte, dass sein Produkt auch von anderen hergestellt würde. Der Patentinhaber soll nach Angaben der EU jedoch “angemessen” entschädigt werden.

Dieser Punkt im Vorschlagspapier wird von der deutschen Industrie kritisch betrachtet. Zwangslizenzen gefährdeten den Anreiz für Forschung und Entwicklung, teilte der Verband der Chemischen Industrie mit. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die derzeitigen Regeln ausgereicht hätten. Iris Plöger vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sagte: “Zwangsmaßnahmen sind falsch, weil sie die Weiterentwicklung von in Krisenzeiten benötigter innovativer Technologie gefährden.”

Der SPD-Europaabgeordnete Tiemo Wölken sieht in den Vorschlägen hingegen ein dringend notwendiges Instrument, um die Versorgung der Menschen mit Medikamenten sicherzustellen. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen nun einen Kompromiss aushandeln, bevor die neuen Gesetze in Kraft treten können. tg/dpa

Es sei ihm ein Anliegen, die Stellung der Hochschulen im deutschen Wissenschaftssystem zu stärken, sagte Walter Rosenthal am vergangenen Donnerstag im Table.Live-Briefing. “Man muss die Stellung der Hochschulen neu denken”, sagte er im Gespräch mit Nicola Kuhrt zu seinen Motiven für die Kandidatur als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).

Neben Rosenthal, seit 2014 Präsident der Universität Jena, bewirbt sich auch Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, um den höchsten Posten in der HRK. Er hatte sich am Tag zuvor in einem Table.Live-Briefing vorgestellt.

Intern wolle er eine Debatte über das Spektrum der HRK führen, sagte Rosenthal. Ihm schweben Gespräche mit allen Stakeholdern und Gruppierungen in der HRK vor, in denen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgelotet werden. “Dann muss man überlegen, ob die Struktur der HRK ideal und geeignet ist, um diese Vielfalt der Hochschulen zur Geltung zu bringen. Strukturelle Anpassungen, Veränderungen würde ich nicht ausschließen.” Denkbar sei es etwa, für die verschiedenen Hochschultypen Referate einzurichten. Darüber hinaus spricht er sich dafür aus, mehr offene Gesprächsformate einzuführen.

Beim Thema Gebäudesanierung und Hochschulbau möchte Rosenthal den Bund mit ins Boot holen. Er müsse “erheblich mitfinanzieren”. Derzeit gebe es keine große Bereitschaft, den Hochschulbau mitzutragen. “Das Thema müssen wir nach vorne bringen und laut sein. Die Länder allein werden es nicht schaffen”, sagte er.

Im Wissenschaftssystem hält Rosenthal es für erforderlich, neue Karrierepfade zu etablieren, etwa im Management oder außerhalb der Professur ausschließlich in der Lehre oder Forschung. Die Novelle des WissZeitVG werde “keine einzige neue Dauerstelle” schaffen. Auch außerhalb der entfristeten Anstellungen müssten interessante Karrierewege angeboten werden. Die Hochschulen könnten sich engagieren, den Übergang zu Stellen in der Verwaltung oder der Wirtschaft möglich zu machen. “In den nächsten Monaten werden wir dazu neue Vorschläge auf den Tisch legen.”

Die Wahl des HRK-Präsidenten ist am 9. Mai bei der Mitgliederversammlung in Trier. Das komplette Gespräch mit Walter Rosenthal finden Sie hier, die Aufzeichnung des Gesprächs mit Oliver Günther hier. abg

Der erste Roundtable des European Sounding Board on Innovation (ESBI), begründet durch die Akademie der Technikwissenschaften (acatech), ist in der vergangenen Woche in Brüssel zusammengekommen. In der Runde nahmen neben EU-Forschungsministerin Mariya Gabriel Gesandte verschiedener europäischer Universitäten teil, dazu Forscher etwa des German Aerospace Centers und des Bulgaria Innovation Forums sowie Wirtschaftsvertreter etwa von Merck und H2 Green Steel.

“Wir waren uns einig, dass ein abgestimmtes lokales, nationales und europäisches Vorgehen zur Stärkung von Bildung, Forschung und Innovation in Europa notwendig ist”, sagt acatech-Präsident Jan Wörner. Europa müsse seine strategische Widerstandsfähigkeit sicherstellen, indem es erfolgreich Innovationen auf den Markt bringt und hält.

Diskutiert wurde die Europäische Innovationsagenda, zudem ging es um Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der EU und um die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schlüsselakteuren aus Politik, Industrie und Wissenschaft. Beim zweiten Roundtable im November 2023 soll ein entsprechender Bericht veröffentlicht werden. nik

New York Times – ‘The Godfather of A.I.’ Leaves Google and Warns of Danger Ahead. Der Informatiker und KI-Pionier Geoffrey Hinton hat seinen Job bei Google gekündigt, um sich künftig frei über die Risiken von Künstlicher Intelligenz äußern zu können. Kritisch sieht er vor allem Entwicklungen wie den Chatbot GPT. Zu seinen Bedenken gehört, dass sich durch derartige Technologie falsche Informationen verbreiten, dass Arbeitsplätze verloren gehen und dass zukünftige Versionen der Technologie unerwartete Verhaltensweisen lernen. Mehr

Nature – Every nation needs a space agency. Jedes Land sollte die Einrichtung einer eigenen Raumfahrtbehörde in Betracht ziehen, um seine Interessen zu schützen und in dieser Zeit des raschen Wandels nationale Ziele zu erreichen, schreibt Carissa Bryce Christensen, Gründerin und Geschäftsführerin des US-amerikanischen Beratungsunternehmens von BryceTech. Mehr

Wiarda-Blog – Willkommen, Frau Präsidentin! An deutschen Hochschulen findet ein Generationswechsel statt und mehr Frauen übernehmen dort Führungspositionen. Ende 2022 wurde insgesamt 30 von 81 Universitäten von Frauen geführt, Ende 2018 waren lediglich 19 Frauen an der Spitze, zeigen Daten des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Mehr

Berührungsängste hat er keine. Also erklärt der 66-jährige Otmar D. Wiestler, seines Zeichens Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, was er macht, und hat sichtlich Spaß daran. Die Kulisse für das Gespräch liefert Wiestlers Büro mit Blick auf den Berliner Dom.

“Eine meiner Aufgaben besteht darin, gemeinsam mit den Mitgliedern für Helmholtz einen Zukunftsplan zu entwickeln. Dafür muss man in allen Forschungsbereichen permanent up to date sein”, sagt Wiestler. Rechts von ihm an der Wand ein Gemälde vom Namensgeber der Gemeinschaft – Hermann von Helmholtz. Der Universalgelehrte, der sein Leben damit verbrachte, Brücken zwischen der Medizin, der Physik und der Chemie zu schlagen. Wie Helmholtz ist Wiestler Mediziner, genauer gesagt: Neuropathologe. Seine medizinische Karriere hat er der Erforschung und Diagnostik von Gehirnerkrankungen gewidmet. Er war Leiter des Hirntumor-Referenzzentrums in Bonn und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg.

Otmar D. Wiestler ist zweifellos einer der gewichtigsten deutschen Wissenschaftsmanager. Als Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft – der größten deutschen Forschungsorganisation – verantwortet Wiestler 18 Forschungszentren in sechs Forschungsbereichen und 45.000 Mitarbeitende. Das jährliche Budget von 5,85 Milliarden Euro erhalten die Helmholtz-Forschungseinrichtungen zu neunzig Prozent von der Bundesregierung, um sich der großen gesellschaftlichen Themen anzunehmen, darunter Energie, Klimawandel, Gesundheit, Mobilität und Digitalisierung.

“Wir sind eine Organisation, die sehr politiknah arbeitet”, sagt Wiestler. Aber dem Helmholtz-Präsidenten geht es nicht nur um die politische, sondern vor allem um die wissenschaftliche Bühne – national und international. Wie die Helmholtz-Gemeinschaft für die besten wissenschaftlichen Talente aus der ganzen Welt noch attraktiver werden kann, ist ein Anliegen, das ihn auch persönlich umtreibt. “Die größten Talente gehen im Moment oft in die USA”, sagt Wiestler. “Wir müssen zumindest einen gewissen Gegenstrom erzeugen.” Die Helmholtz-Gemeinschaft werde zwar zunehmend internationaler, aber man könne noch besser werden. “Wir brauchen dafür in Deutschland insgesamt mehr Willkommenskultur.”

Zu Beginn seiner ersten Amtszeit hat Wiestler die Bereiche Energie und Informationstechnologie als “Baustellen” bezeichnet. Was ist daraus geworden? Im Rahmen der Energieforschung sei enorm viel passiert, zum Beispiel bei der Entwicklung der nächsten Generation von Solarzellen oder den neuen grünen Wasserstofftechnologien, sagt Wiestler.

Auch auf dem Gebiet der Informationstechnologie hätten massive Entwicklungen stattgefunden. “Wir haben unter anderem ein Forum geschaffen, in dem dreihundert unserer führenden Expertinnen und Experten aus unseren Rechenzentren und den Informations- und Datenwissenschaften zweimal im Jahr in den Austausch gehen”, berichtet der Helmholtz-Präsident. Aber nicht alles sieht rosig aus: Unter Wiestlers Leitung hatte die Helmholtz-Organisation auch mit dem Vorwurf zu kämpfen, eine “Bugwelle” nicht verbrauchter Steuermittel vor sich herzuschieben. Es folgten Haushaltssperren, die 2020 allerdings wieder aufgehoben wurden.

Wiestlers zweite und letzte Amtszeit geht nun langsam dem Ende zu, bis 2025 ist er noch im Amt. “Nein”, eine Bilanz wolle er nicht ziehen – sagt der Helmholtz-Präsident zum Schluss – dafür sei es doch noch viel zu früh. Gabriele Voßkühler

Alfred Funk ist neuer Kanzler der Martin-Luther-Universität (MLU) Halle-Wittenberg. Der Jurist war zuletzt Kanzler der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Er folgt auf Markus Leber, der das Amt an der MLU seit 2015 innehatte.

Christian Grefkes-Hermann ist neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN). Grefkes-Herman ist Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Frankfurt.

Annette Grüters-Kieslich ist neues Mitglied im Vorstand der Einstein Stiftung Berlin. Die Humanmedizinerin, die an der Charité Berlin forscht, wurde für eine vierjährige Amtszeit berufen.

Eicke Latz ist neuer Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin (DRFZ) und wurde auf die Professur für Experimentelle Rheumatologie der Charité Berlin berufen.

Oliver Lenzen wurde als Rektor der Hochschule Heilbronn wiedergewählt und übernimmt das Amt für sechs weitere Jahre.

Ute Lohrentz ist neue Präsidentin der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg. Sie folgt auf Micha Teuscher, der das Amt sechs Jahre innehatte.

Martin Lommel ist neuer Kanzler der TU Darmstadt. Bisher war er Kanzler der Hochschule RheinMain. Neuer Vizepräsident für Forschung ist Matthias Oechsner, Fachbereich Maschinenbau und Direktor der Staatlichen Materialprüfungsanstalt.

Andreas Neubauer ist der neue Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Der Marburger Onkologe und Hämatologe steht damit einer der größten medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Europa vor.

Carsten Schicker wird ab 15. Mai Geschäftsführer der WHS Foundation GmbH und damit des World Health Summit. Er folgt auf Jörg Heldmann, der zehn Jahre lang den World Health Summit geleitet hat.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie uns gerne einen Hinweis für diese Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table: Prämien gegen Lehrermangel. Immer mehr Kultusministerien setzen auf Sonderzahlungen, um Lehrer aufs Land oder in Brennpunktschulen zu locken. Das zeigt eine exklusive Umfrage. Allerdings fehlt es bislang an Nachweisen, welche Wirkung Prämien überhaupt zeigen. Mehr

Bildung.Table: Experten sehen Länder bei Altklausuren in der Pflicht. Mehrere Kultusministerien veröffentlichen alte Abschlussprüfungen bisher nicht. Sie verweisen auf das Urheberrecht. Ihre Argumentation entbehrt juristisch gesehen aber jeder Grundlage, sagen Experten. Zwei Bundesländer kündigen nun Änderung an. Mehr

ESG.Table: Durchbruch in der Batterie-Technologie. Dem chinesischen Unternehmen Contemporary Ampere Technology Co. Limited ist es gelungen, eine Natrium-Ionen-Batterie zur Großserienreife zu bringen. Mehr

Wunder gibt es immer wieder! Gestatten Sie mir diese wenig wissenschaftliche Aussage, doch in diesen Tagen bahnt sich ein Gesetz seinen Weg in den Bundestag, das viele Beteiligte schon längst für erledigt gehalten haben: Das Sprind-Freiheitsgesetz soll kommen. Jetzt wirklich!

Okay, diese Aussage fiel schon oft, sehr oft sogar. Jetzt ist es aber offenbar wirklich so weit. Bettina Stark-Watzinger erklärte gestern Abend – vor Publikum – auf dem InnoNation-Festival des BDI in Berlin: “Bei der Bundesagentur für Sprunginnovationen, Sprind, ist das Gesetz jetzt endlich so weit, dass es in den Bundestag kann.”

Sprind-Chef Rafael Laguna de la Vera muss sehr glücklich gewesen sein.

Wir erinnern uns, Anfang des Jahres sah es alles andere als gut aus, für die Sprind-Freiheit. Rafael Laguna de la Vera wartete da schon mehr als ein Jahr auf das angekündigte Freiheitsgesetz, das seiner Agentur für Sprunginnovationen “eine flexiblere und schnellere Projektförderung” ermöglichen soll. Noch im Dezember 2022 hatte er in einem Interview mit dem Handelsblatt sogar dezent seinen persönlichen Rücktritt angedeutet. Das Gesetz hänge wohl im Bundesfinanzministerium.

Die Freiheit für Sprind steht im Koalitionsvertrag: Die Aufgaben und Befugnisse der Agentur sollen in einem Freiheitsgesetz verankert werden, sodass diese künftig unbürokratisch arbeiten kann. Während viele warteten, und warteten, stellten andere schon Alternativen in den Raum: Statt eines eigenen Gesetzes sei doch alles, was für die Sprind-Innovationen nötig ist, auch mit kleineren Regelungen zu schaffen. So sei bereits durch Ausnahmeregelungen einiges erreicht worden, insbesondere durch die Optimierung der Governance-Struktur oder die anteilige Zuweisung von Selbstbewirtschaftungsmitteln im Haushaltsgesetz 2022.

Alles kein Thema mehr. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Bald. Nicola Kuhrt