mit einer Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts will die Kommission die Schuldentragfähigkeit der EU-Staaten sichern und gleichzeitig Investitionen sowie Reformen für mehr Wachstum fördern. Doch Deutschland und andere Mitgliedstaaten melden Bedenken an. Im Zentrum der Kritik steht der Vorschlag, auf Grundlage einer Schuldentragfähigkeitsanalyse individuelle Pläne mit den Ländern auszuhandeln, um deren Schuldenlast zu verringern. Eine solche Analyse sei extrem anspruchsvoll und berge die Gefahr der Ungleichbehandlung, sagen auch Experten. Till Hoppe und Christof Roche haben die Einzelheiten.

Mehr Transparenz und Kontrolle über große Online-Plattformen und Suchmaschinen – der Digital Services Act soll die Online-Welt ein wenig sicherer und transparenter machen. Heute tritt das Gesetz über digitale Dienste in Kraft. Ab jetzt haben Online-Plattformen drei Monate Zeit, um die Zahl der aktiven Nutzer auf ihren Websites zu veröffentlichen und an die Kommission zu melden. Welche Schritte dann folgen und wie die Kommission die neuen Aufgaben bewältigen will, weiß Corinna Visser.

Der Digital Services Act ist auch Thema in unserem heutigen Standpunkt: Stephanie Richter und Patrick Zurheide von der Kanzlei Taylor Wessing erläutern, wie Cookie-Banner gestaltet werden müssen und welche Auswirkungen der DSA auf die umstrittenen Dark Patterns haben wird.

Beim Treffen der Außenminister am Montag und der Verteidigungsminister am gestrigen Dienstag machte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell noch mal seine Haltung klar: Ziel sei es, Russland weiter zu isolieren und die Ukraine zu unterstützen – etwa mit einer Aufstockung der sogenannten Friedensfazilität. Schmallippig zeigte sich Borrell allerdings bei der Frage nach möglichen Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Für die EU sind Friedensgespräche ein Tabuthema, in den USA hat die Debatte darüber allerdings begonnen, wie Eric Bonse berichtet.

Deutschland und andere Mitgliedstaaten haben erhebliche Bedenken gegen die Vorschläge der EU-Kommission zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Die Kritik richtet sich nach Informationen von Europe.Table vor allem gegen den Ansatz der Kommission, auf Grundlage einer Schuldentragfähigkeitsanalyse individuelle Pläne mit den Ländern auszuhandeln, um deren Schuldenlast zu verringern.

Deutschland und die Niederlande halten diese Vorgehensweise für grundsätzlich problematisch. Für ihre Analyse der langfristigen Tragfähigkeit der Verschuldung eines Landes müsse die Kommission zahlreiche Annahmen treffen, etwa zur Entwicklung der Steuereinnahmen oder des Arbeitsmarktes eines Landes, die kaum kurzfristig objektiv zu messen seien, heißt es in Regierungskreisen in Berlin. Damit öffne die Kommission Tür und Tor für vergiftete Diskussionen unter den Mitgliedstaaten, ob einzelne Länder besonders wohlwollend beurteilt worden seien. Den Haag hat laut Diplomaten ähnliche Sorgen.

Auch andere Länder haben dem Vernehmen nach Bedenken. Bei einem ersten Meinungsaustausch im Wirtschafts- und Finanzausschuss (WFA) des Rates am Montag habe es viele Fragen dazu gegeben, wie die Kommission die Schuldentragfähigkeitsanalyse im Einzelnen umsetzen wolle, hieß es in Brüssel. Die Mitgliedstaaten wollen nun auf technischer Ebene in Expertengruppen die Diskussion über den Ansatz der EU-Kommission vertiefen, um ein gemeinsames Verständnis der verschiedenen Elemente des neuen Regelpakets zu erzielen. Die nächste WFA-Sitzung ist für Ende November angesetzt.

Ökonomen zeigen Verständnis für die Bedenken. Langfristige Analysen der Schuldentragfähigkeit seien “eher eine Kunst als eine Wissenschaft und erfordern politisches Urteilsvermögen”, schreiben Johannes Lindner und Nils Redeker vom Jacques Delors Centre an der Hertie School. “Es besteht die Sorge, dass dies zu viel Macht in den Händen der Kommission konzentrieren und zu einer Ungleichbehandlung zwischen den Mitgliedstaaten führen könnte.”

Die Brüsseler Behörde hatte ihre Vorstellungen vergangene Woche in einer Mitteilung dargelegt. Der Vorschlag sieht vor, die Obergrenzen für die Neuverschuldung von drei Prozent der Wirtschaftsleistung und 60 Prozent für die Gesamtverschuldung beizubehalten, aber pauschale Vorgaben wie die 1/20-Regel aufzugeben, die einen Abbau der Schulden jenseits der 60-Prozent-Schwelle um fünf Prozent jährlich vorsieht.

Stattdessen will die Behörde gemeinsam mit dem einzelnen Mitgliedstaat einen Referenzpfad für die Haushaltssanierung vereinbaren. Basis dafür ist die Schuldentragfähigkeitsanalyse der Kommission. Die Regierung hätte demnach vier Jahre Zeit, um die Schulden entsprechend zu senken. Wenn wirtschaftspolitische Reformen oder der Investitionsbedarf des Landes dies erfordern, kann der Anpassungszeitraum auf bis zu sieben Jahre verlängert werden. Grundlage für den Referenzpfad ist ein einziger operativer Indikator, die sogenannten Nettoprimärausgaben (Ausgaben abzüglich Sondereinnahmen und abzüglich Zinszahlungen).

Das Bundesfinanzministerium (BMF) stößt sich bereits an dem Ansatz bilateraler Vereinbarungen, der der Kommission erheblichen Ermessensspielraum einräumt. “Eine einheitliche Währungsunion braucht auch einheitliche Fiskalregeln”, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am vergangenen Mittwoch in einer ersten Reaktion auf die Brüsseler Vorschläge. Für Lindner ist ein multilateraler Ansatz in den europäischen Fiskalregeln von wesentlicher Bedeutung, um Gleichbehandlung, Vergleichbarkeit und eine nachhaltige Tragfähigkeit der Schulden zu sichern. Das BMF wollte sich darüber hinaus nicht äußern.

SPD und Grüne sind hier dem Vernehmen nach kompromissbereiter und könnten sich wohl damit anfreunden, wenn stärkere Leitplanken für die individuellen Verfahren eingezogen würden.

Die Niederlande zeigen sich offen für solche Vereinbarungen zwischen Kommission und Mitgliedsland, wie sie im Rahmen des Corona-Aufbaufonds etabliert worden waren. Den Haag hatte den Ansatz für eine stärkere nationale Eigenverantwortung in einem gemeinsamen Papier mit Spanien selbst eingespeist. Dies müsse aber “einhergehen mit Verpflichtungen zu einem ehrgeizigen Schuldenabbau und wirksamen Durchsetzungsmechanismen”, heißt es dort. Auch Frankreich und andere südeuropäische Staaten befürworten den bilateralen Ansatz, der ihnen mehr Spielraum gibt.

Angesichts der grundsätzlichen Einwände in Berlin und anderen Ländern ist fraglich, ob die von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni angemahnte schnelle Einigung im Rat möglich sein wird. Eine erste Aussprache auf Ministerebene ist für das Treffen der EU-Finanzminister Anfang Dezember vorgesehen. Auf Chefebene könnte die Reform beim EU-Gipfel im März diskutiert werden.

Die Zeit drängt, da der Stabilitäts- und Wachstumspakt wegen der Auswirkungen der Pandemie bis Ende 2023 ausgesetzt ist. Die Einigung müsse erreicht sein, bevor die Mitgliedstaaten ihre Haushaltspläne für 2024 vorlegen, forderte Gentiloni. Die Kommission wolle die nötigen Legislativvorschläge für die Reform des EU-Fiskalpakets im ersten Quartal 2023 vorlegen. Mit Christof Roche

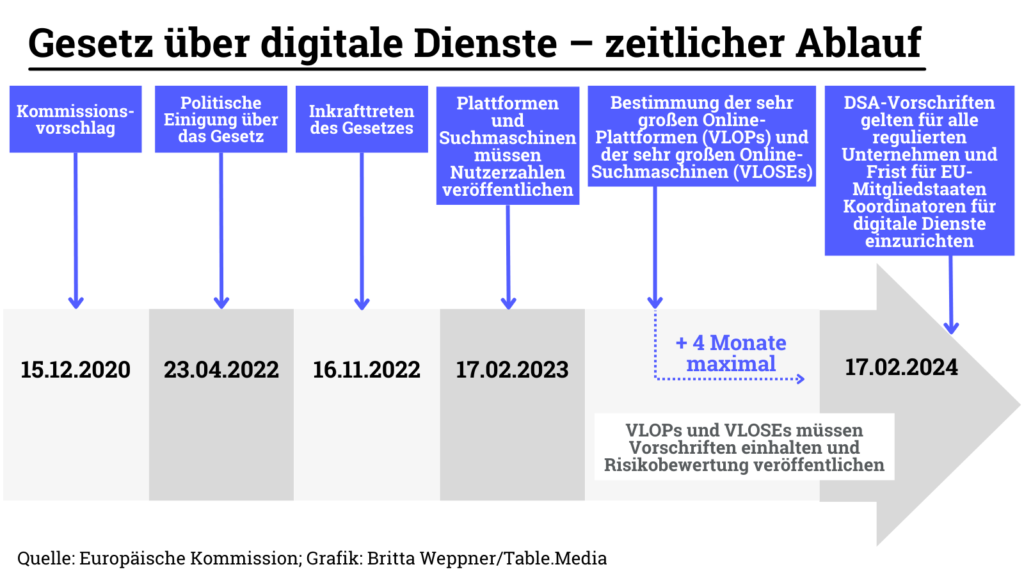

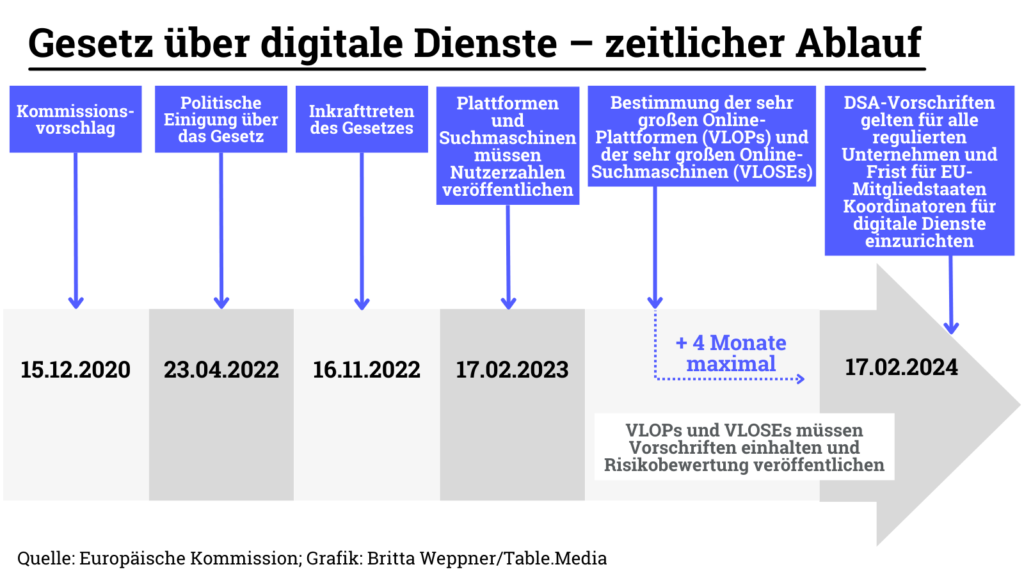

Die Online-Welt wird bald ein wenig sicherer und transparenter – so sieht es jedenfalls die Europäische Kommission. Denn am heutigen 16. November tritt nach dem Digital Markets Act ein weiteres wichtiges Teilstück der digitalen Agenda in Kraft: die Verordnung über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA). Das bedeutet, dass die Kommission ab sofort neue Befugnisse hat, um zum Beispiel Informationen bei Online-Plattformen abzufragen. Um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, richtet die Kommission ein neues Forschungs- und Prognosezentrum für algorithmische Transparenz ein.

Online-Plattformen haben ab jetzt drei Monate Zeit, um die Zahl der aktiven Nutzer auf ihren Websites zu veröffentlichen und an die Kommission zu melden. Auf Basis dieser Nutzerzahlen stuft die Kommission die Plattformen ein und entscheidet, welche als sehr große Online-Plattformen (VLOPs) oder Online-Suchmaschinen (VLOSEs) gelten. Diese unterliegen dann besonderen Anforderungen. Sehr groß sind Plattformen, die mehr als 45 Millionen Nutzer (mehr als zehn Prozent der Bevölkerung) in Europa haben.

Nach der Entscheidung der Kommission über die Einstufung als VLOP oder VLOSE haben die betreffenden Unternehmen wiederum vier Monate Zeit, um den Verpflichtungen aus dem DSA nachzukommen. Dazu gehört auch, dass VLOPs und VLOSEs die erste der jährlichen Risikobewertungen durchführen und an die Kommission übermitteln. Bis zum Februar des folgenden Jahres müssen die EU-Mitgliedstaaten ihre Koordinatoren für digitale Dienste einrichten. Denn ab dann sind alle Plattformen im Geltungsbereich des DSA in der Pflicht, die Regeln anzuwenden.

Die Verbraucher müssen also noch bis zum kommenden Sommer warten, bis sie die Veränderungen, die das Gesetz bringen soll, wahrnehmen können. Sie sehen es zum Beispiel daran, dass es neue Möglichkeiten gibt, illegale Inhalte zu melden. Oder sie erkennen es an den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die jetzt so präsentiert und formuliert sein müssen, dass auch Kinder sie verstehen. Oder Nutzer bemerken, dass sie die Art beeinflussen können, wie die Empfehlungssysteme arbeiten. So haben sie zum Beispiel bei beliebten Social-Media-Plattformen wie Youtube, Whatsapp oder Tiktok die Wahl, das Profiling abzustellen.

Mit der Einführung des DSA wachsen der Kommission neue Aufgaben zu. Die Kommission beaufsichtigt VLOPs und VLOSEs direkt selbst. Darüber hinaus werden die nationalen Koordinatoren der Mitgliedstaaten und die Kommission über einen Europäischen Rat für digitale Dienste, einen EU-weiten Kooperationsmechanismus, zusammenarbeiten. Wegen der neuen Aufgaben wird es Veränderungen in den Aufgabenbereichen der Generaldirektion DG Connect geben sowie neues Personal.

Zusätzliche Mitarbeiter sucht die Kommission auch für das neu eingerichtete European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT), das im Januar seine Arbeit aufnehmen soll. Hauptziel des ECAT ist es, die algorithmischen Systeme hinter den Plattformen besser zu erklären und transparenter zu machen. So soll das Zentrum mit Sitz im spanischen Sevilla die Kommission etwa bei der Frage unterstützen, ob die Funktionsweise eines algorithmischen Systems mit den Risikomanagementverpflichtungen übereinstimmt, die der DSA für VLOPs und VLOSEs festlegt.

Dafür sucht die Kommission nach Experten verschiedener Disziplinen – nicht nur Informatiker, sondern auch Sozialwissenschaftler sind gefragt: Fachleute in Big Data, künstlicher Intelligenz, algorithmischen Systemen, in der Algorithmus-Überwachung oder der Prüfung von Empfehlungssystemen. Ein bahnbrechendes Team mit 30 Mitarbeitern solle es werden, sagte ein Kommissionsbeamter. 20 Mitarbeiter arbeiten künftig von Sevilla aus, weitere zehn Mitarbeiter verteilen sich auf das Joint Research Center (JRC) im italienischen Ispra und in Brüssel. Zehn sind bereits an Bord.

Die wichtigsten Aufgaben des ECAT:

Besonders spannend wird die Anwendung des DSA wohl in Bezug auf Twitter, denn seit Elon Musk die Führung des Kurznachrichtendienstes übernommen hat, ist schwer vorherzusagen, ob Twitter nach den Regeln der EU spielen wird. Zunächst ging Musk – via Twitter – auf Konfrontationskurs und wurde von Binnenmarktkommissar Thierry Breton – ebenfalls via Twitter – zur Ordnung gerufen. Inzwischen sendet Musk versöhnlichere Signale und will sich wohl bald wieder persönlich mit Breton treffen.

Sollte Twitter als VLOP eingestuft werden und sich nicht an die Regeln des DSA halten, muss das Unternehmen wie andere VLOPs auch mit empfindlichen Strafzahlungen rechnen. Die Kommission kann bei wiederholten schweren Verstößen Sanktionen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Umsatzes oder sogar ein Verbot der Tätigkeit auf dem EU-Binnenmarkt verhängen.

Russland weiter isolieren, die Ukraine noch mehr unterstützen: Diese Devise hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei zwei Ratstreffen in Brüssel ausgegeben. Beim Treffen der Außenminister am Montag legte Borrell den Entwurf für eine neue EU-Russland-Strategie vor, in der die internationale Isolierung Moskaus an erster Stelle steht. Bei der Tagung der Verteidigungsminister am Dienstag plädierte der Spanier dann für die Aufstockung der sogenannten Friedensfazilität, mit der die EU ihre Waffenlieferungen an die Ukraine finanziert.

Die Waffen aus Europa seien “extrem nützlich”, ja sogar “vital” für den Kampf gegen die russischen Besatzer, sagte Borrell. Die fünf Milliarden Euro schwere Friedensfazilität, aus der bisher 3,1 Milliarden Euro für Militärgüter an die Ukraine flossen, solle daher aufgefüllt werden. Die EU-Staaten müssten auch weiter aufrüsten und gemeinsam neue Waffensysteme beschaffen.

Untermauert wird die harte Linie durch die neue militärische Ausbildungsmission EUMAM Ukraine. Nachdem die Außenminister grünes Licht gegeben hatten, berieten die Verteidigungsminister bereits über praktische Details. “Wir planen, bis nächsten Juni alleine eine Größenordnung von 5000 Soldaten auszubilden“, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD).

Brüssel steht ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs und der Hilfe für die Ukraine, dies haben die beiden Ratstreffen deutlich gemacht. Borrell und Lambrecht waren erneut bemüht, die Kritik an mangelnder Unterstützung zu entkräften. Die EU-Waffenhilfe sei, rechne man nationale Lieferungen ein, mit 8 Milliarden Euro kaum niedriger als die der USA, betonte Borrell.

Ausgesprochen schmallippig zeigte sich der Chefdiplomat der EU dagegen, als es um mögliche Verhandlungen ging. Jetzt sei nicht die Zeit für Friedensgespräche. “Russland hat klargemacht: Der Krieg geht weiter.” Zudem sei es nicht sein Job, die Initiative zu ergreifen. “Wir werden der Ukraine bis zum Sieg helfen”, so Borrell. Die “Parameter” würden dabei in Kiew gesetzt, nicht in Brüssel.

Von Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsministerin Lambrecht kam kein Widerspruch. Sie betonten die Bedeutung von Waffenlieferungen, sprachen sich jedoch – zumindest öffentlich – nicht für Verhandlungen aus. Ohne Waffen werde es noch mehr Flüchtlinge geben, hieß es. Man dürfe Russland auch nach dem jüngsten Rückzug nicht unterschätzen.

Dabei hat der Abzug aus Cherson große Hoffnungen geweckt. Ihm war ein Besuch des US-Sicherheitsberaters Jake Sullivan in Kiew vorausgegangen, am Montag traf sich CIA-Chef William Burns mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Naryschkin in der Türkei. General Mark A. Milley, der Chairman of the Joint Chiefs of Staff, hat sich sogar öffentlich für “diplomatische Lösungen” ausgesprochen.

In Washington hat eine Debatte über ein mögliches Ende des Kriegs begonnen, in Brüssel ist dieses Thema jedoch weiter tabu. Borrell, Baerbock und Lambrecht haben eine diplomatische Lösung zwar nicht ausgeschlossen; sie zeigen jedoch kein Interesse, sich aktiv dafür einzusetzen. Verpasst die EU hier gerade eine Gelegenheit, sich auch diplomatisch ins Spiel zu bringen?

Im Europaparlament gehen die Meinungen weit auseinander. “Das Ziel der EU ist klar: Die russische Aggression muss vollständig beendet werden, und Russland muss für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden”, sagte der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Michael Gahler (CDU). Dass Gespräche zwischen der Ukraine und Russland möglich sind, belegten mehrere erfolgreiche Aktionen zum Gefangenenaustausch. Es liege indes “allein an der ukrainischen Führung, zu entscheiden, ob, wann und worüber sie mit dem russischen Regime verhandeln könnte“.

Für mehr diplomatisches Engagement spricht sich dagegen der SPD-Außenpolitiker Dietmar Köster aus. “Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten”, sagte er. “Wir brauchen deshalb dringend mehr diplomatische Initiativen, wie sie jetzt von zahlreichen Akteuren in den USA ins Spiel gebracht werden.” Die EU-Kommission scheine darauf jedoch nicht gut vorbereitet zu sein. Auch in den Ukraine-Resolutionen des EU-Parlaments werde die Bedeutung der Diplomatie vollkommen unterschätzt.

Das Parlament hat sich wiederholt für eine harte Linie gegenüber Russland ausgesprochen. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola war im Frühjahr noch vor Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach Kiew gereist; seither wetteifert sie mit der deutschen Politikerin um die Gunst der Ukrainer. Von Parlament und Kommission ist daher derzeit keine neue Ukraine-Politik zu erwarten.

Ungewisser erscheint die Haltung im Rat. Denn so entschlossen sich die Minister auch geben: Hinter den Kulissen bröckelt der Konsens. So wächst der Widerstand gegen neue Wirtschafts-Sanktionen gegen Russland; die Gespräche über ein neuntes Sanktionspaket treten auf der Stelle. Auch auf ein neues, 18 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für die Ukraine konnten sich die Außenminister noch nicht einigen – die Finanzierung sorgt für Streit.

Die EU fürchtet um ihre Einheit. Umso mehr klammert sie sich an die vereinbarte Linie. Brüssel ist auch in der Ukraine-Politik weniger beweglich als Washington.

In einem polnischen Ort nahe der Grenze zur Ukraine sind bei einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für die Explosion in dem Ort Przewodów sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hrubieszów der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Zuvor hatte die Regierung in Warschau nach unbestätigten Berichten über einen angeblichen Raketeneinschlag im Grenzgebiet zur Ukraine eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates einberufen. Zudem wurde am Dienstagabend kurzfristig eine außerplanmäßige Kabinettssitzung einberufen, teilte das Informationszentrum der Regierung mit.

Offizielle Angaben zur Ursache der Dringlichkeitssitzungen wurden zunächst nicht gemacht. Berichte legten allerdings einen Zusammenhang mit dem massiven russischen Raketenbeschuss am Dienstag auf das Nachbarland Ukraine nahe. Regierungssprecher Piotr Müller warnte allerdings davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Alle Informationen aus dem Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung der polnischen Regierung sollten später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kündigte er laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP an.

“Wir prüfen diese Berichte und stimmen uns eng mit unserem Bündnispartner Polen ab”, sagte ein Nato-Offizieller der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. Mehrere EU-Staaten sicherten bereits kurz nach Bekanntwerden der Berichte Polen ihre Solidarität zu.

Der private polnische Radiosender Zet hatte berichtet, zwei verirrte Raketen seien in einem polnischen Dorf Przewodów nahe der Grenze eingeschlagen. Die russische Armee hatte am Dienstag nach Kiewer Angaben die Ukraine mit über 90 Raketen und Marschflugkörpern beschossen. Auch die westukrainische Stadt Lwiw war nach Behördenangaben am Dienstag Ziel russischer Angriffe gewesen. Bürgermeister Andrij Sadowij sprach von Schäden am Energiesystem. dpa

Beim Gaspreisdeckel spitzt sich der Streit zwischen Kommission und Mitgliedstaaten zu. “Wir freuen uns auf Ihre aktive Beteiligung, um die Verabschiedung der jüngsten Dringlichkeitsvorschläge durch den Energierat sicherzustellen, um die Energiemärkte zu stabilisieren […] und uns sicher durch diesen schwierigen Winter und den nächsten zu bringen”, schreibt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem gemeinsamen Brief mit dem tschechischen Minister- und europäischen Ratspräsidenten Petr Fiala an die EU-Staaten.

Der Brief lag Europe.Table gestern vor – wie auch die dritte Überarbeitung der Dringlichkeitsverordnung durch den Rat vom Montag. Das Dokument legt nahe, dass mehrere EU-Botschafter bei ihrer Sitzung am vergangenen Freitag offenbar mit einem Scheitern des Kommissionsvorschlags drohten.

Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten habe die Kommission aufgefordert, noch vor dem nächsten Energieministerrat einen konkreten Legislativvorschlag für den Preiskorrekturmechanismus für den Gasmarkt zu präsentieren. “Die Präsidentschaft betonte, dass ein Rechtstext, der rechtzeitig vor der Ratstagung am 24. November vorliegt, wesentlich dazu beitragen würde, die Beratungen und die Einigung über diese Verordnung im Rat zu erleichtern“, heißt es in dem Ratspapier von Montag.

Bis zum Ministerrat werde die Kommission aber statt eines fertigen Legislativvorschlags lediglich eine “detaillierte Beschreibung” des temporären Gaspreisdeckels vorlegen, schreiben von der Leyen und Fiala. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass der Streit um den Preisdeckel mindestens bis zum Treffen der Staats- und Regierungschefs am 15. und 16. Dezember anhält. Bei dem Gipfel will die Kommission laut von der Leyen auch eine eigene Abschätzung präsentieren, wie viel Gas im kommenden Jahr beim Füllen der Speicher für den Winter 2023/24 fehlen könnte.

Die jüngste Überarbeitung der Notfallverordnung durch den Rat enthält zudem mehrere Änderungen im Detail. So soll sichergestellt werden, dass kleinere EU-Staaten und Gasunternehmen beim gemeinsamen Gaseinkauf anteilig Gasmengen erhalten, falls die verfügbaren Lieferungen die Nachfrage übersteigen.

Bitten Mitgliedstaaten bei einem Gasmangel um solidarische Gaslieferungen von anderen EU-Ländern, sollen sie laut dem Dokument außerdem den Day-ahead-Preis vom Vortag zahlen und nicht mehr ein Mittel der letzten sieben oder 30 Tage. Dies dürfte die liefernden Staaten finanziell entlasten, und die Empfängerstaaten würden höhere Preise zahlen, welche stärker der akuten Knappheit entsprechen. Solidarität gewährende Staaten sollen außerdem Gasmengen für die europäische kritische Infrastruktur zurückhalten dürfen, nämlich für den Energie- und den Verkehrssektor. ber

Die EU wird ihr Klimaziel (NDC) zwar aktualisieren, aber vorerst nicht offiziell erhöhen. Das kündigte EU-Kommissions-Vize Frans Timmermans am Dienstag in Sharm el-Sheikh an. Schon jetzt sei die EU bereit, ihre Emissionen um 57 Prozent zu reduzieren, sagte er im Plenarsaal auf der COP27. Das aktuelle Klimaziel von “mindestens” 55 Prozent weniger CO2-Emissionen im Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 würde damit übererfüllt werden.

Das bedeutet jedoch offenbar nicht, dass das offizielle, bei der UN hinterlegten NDC erhöht wird. “Wir erhöhen unser Ziel nicht”, sagte Timmermans später in einer Pressekonferenz. Die 57 Prozent spiegelten kein neues Ziel wider, daraus ergebe sich kein neues Ambitionsniveau. “Es ist lediglich die Übersetzung in Zahlen von dem, worauf wir uns geeinigt haben”, so Timmermans. Gemeint ist die Trilog-Einigung von vergangener Woche über ambitioniertere natürliche Treibhausgas-Senkleistung im LULUCF-Sektor.

Der Unterschied zwischen “Aktualisierung” des NDCs und “Erhöhung” ist an dieser Stelle entscheidend (Climate.Table berichtete). Eine Erhöhung würde die Zustimmung aller Mitgliedstaaten erfordern. Timmermans könnte auf der COP ohne deren Mandat ohnehin kein neues NDC verkünden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Mitgliedsländer für eine NDC-Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt aussprechen. Die Gespräche darüber im Rat sollen allerdings erst stattfinden, wenn auch die Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) sowie die Erneuerbaren-Richtlinie ausverhandelt sind. Aus den Ergebnissen könnte sich noch mehr Spielraum für ein höheres Klimaziel ergeben.

Eine Aktualisierung würde sich nur im Anhang des NDCs auswirken, in dem erklärt wird, wie die EU ihr Klimaziel erreichen möchte. Die Übererfüllung des 55-Prozent-Ziels könnte dort einfließen.

Timmermans betonte zudem in Sharm el-Sheikh, die EU sei mit ihrem Ziel auf 1,5-Grad-Kurs. Allerdings ist das heftig umstritten, trotz möglicher NDC-Erhöhung. Der gerechte Beitrag der EU zum Pariser Abkommen sollte laut dem Climate Action Network Europe (CAN Europe) bei mindestens 65 Prozent Emissionssenkung liegen. Ein solches Ziel sei nicht utopisch und trage in angemessener Weise zur Begrenzung des Temperaturanstiegs um 1,5 Grad bei.

Die EU habe in der Vergangenheit viel mehr Treibhausgase emittiert als viele Länder des globalen Südens, die am stärksten vom Klimawandel betroffen seien, schreibt CAN Europe. “Man kann sich nicht als Spitzenschüler präsentieren, wenn der Einsatz zu gering ist. Wir brauchen einen viel höheren Ehrgeiz”, fordert Sven Harmeling, Experte für internationale Klimapolitik bei CAN Europe. luk

Die Mitgliedstaaten werden heute voraussichtlich ihre Position zum Anti-Coercion-Instrument beschließen und damit den Weg für die finalen Verhandlungen mit dem Europaparlament ebnen. Der jüngste Kompromissvorschlag der tschechischen Ratspräsidentschaft sei auf Expertenebene auf Zustimmung gestoßen und soll nun von den EU-Botschaftern angenommen werden, wie es in der Beschlussvorlage heißt, die “Contexte” veröffentlichte.

Die EU-Kommission hatte das neue Instrument im vergangenen Dezember vorgeschlagen, damit die EU als Ganzes sich besser gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittstaaten wehren kann. Musterfall ist das De-Facto-Handelsembargo Chinas gegen Litauen, nachdem Taiwan eine diplomatische Vertretung in Vilnius eröffnen durfte. Wenn sich ein solcher Streit nicht gütlich beilegen lässt, kann die EU künftig Strafzölle oder Einfuhrbeschränkungen verhängen und Unternehmen aus dem jeweiligen Land von öffentlichen Ausschreibungen ausschließen.

Etliche Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, hatten bei den Diskussionen im Rat darauf gepocht, angesichts der außenpolitischen Bedeutung in die Entscheidungen stärker eingebunden zu werden. Der Vorschlag der Tschechen sieht nun vor, dass der Rat selbst feststellt, ob die Handlungen eines Drittstaates Zwangsmaßnahmen nach der neuen Verordnung darstellen. Die Kommission wollte sich diese Kompetenz selbst vorbehalten. Über Gegenmaßnahmen soll dann wie gehabt auf Grundlage eines Vorschlages der Kommission im Komitologieverfahren entschieden werden.

Im Europaparlament stoßen die Änderungswünsche des Rates auf Widerstand. “Das Entscheidungsprozedere wird der große Knackpunkt in den Verhandlungen”, heißt es dort. Es sei inakzeptabel, dass der Rat in einem vergemeinschafteten Politikfeld wie dem Handel die alleinige Entscheidungshoheit beanspruche. Die Mitgliedstaaten wollten durchsetzen, dass sie ohne Einbindung von Kommission und Europaparlament entscheiden könnten, ob etwa China ökonomischen Zwang ausübe. Damit machten sie sich selbst zum Ziel massiver Einflussnahme Pekings. Wann die Trilogverhandlungen beginnen, ist noch offen. tho

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz stärkt die Europaabteilung im Zuge einer internen Umstrukturierung. Die Abteilung E unter Leitung von Kirsten Scholl wird künftig auch für Sanktionen und für Rüstungsexporte zuständig sein, die zuvor in der Außenwirtschaftsabteilung lagen, wie aus Kreisen des BMWK verlautete. Damit werde der Kooperationsgedanke in diesen Politikfeldern gestärkt. Als Staatssekretär ist der frühere Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold verantwortlich.

Die Änderungen sind Teil eines größeren Umbaus, die Wirtschaftsminister Robert Habeck im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der Energiekrise angestoßen hat. Dafür wurde im Oktober bereits eine neue Abteilung für Energiesicherheit und Wirtschaftsstabilisierung eingerichtet, die Aufgaben und Referate aus bisher verschiedenen Abteilungen bündelt. Geleitetet wird der Bereich von Philipp Steinberg, der bisher im Ministerium für Wirtschaftspolitik zuständig war. Die neue Abteilung soll auch zusätzliche Stellen bekommen.

Nachfolger Steinbergs an der Spitze der Abteilung für Wirtschaftspolitik wird die Ökonomin Elga Bartsch. Bartsch ist Expertin für Geld- und Finanzpolitik sowie für die Modellierung von Klimarisiken für die Wirtschaft. Sie war früher Europa-Chefvolkswirtin der US-Investmentbank Morgan Stanley und zuletzt für die Denkfabrik des US-Vermögensverwalters Blackrock tätig. Das Kabinett müsse die Personalie noch bestätigen. tho/rtr

Bisher war die Qualifizierung, was als Dark Pattern und was als – insbesondere nach DSGVO – noch zulässige sprachliche, strukturelle und visuelle Darstellung von Cookie-Bannern zu bewerten ist, mit großer Unsicherheit behaftet. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) hat im März 2022 durch seine Guidelines 3/2022 on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them (EDPB-Leitlinie zu Dark Patterns) nunmehr eine erste Konturierung vorgenommen.

Zwar zielt die EDPB-Leitlinie zu Dark Patterns vornehmlich auf Social-Media-Plattformen ab. Allerdings sind auch vereinzelt spezielle Fallgruppen für Cookie-Banner sowie Fallgruppen enthalten, deren Wertungen auf Cookie-Banner zumindest übertragbar sind.

Die EDPB-Leitlinie zu Dark Patterns führt als Beispiele für unzulässige sprachliche Gestaltung (Ablenkung) solche Cookie-Banner-Einwilligungstexte an, die durch die gewählte Sprachform von der rechtlichen Bedeutung und den Risiken bei einer Einwilligung ablenken. Als konkretes Beispiel wird aufgeführt, dass eine lustige Anspielung auf “Kekse” die rechtliche Bedeutung und Ernsthaftigkeit einer Einwilligung in Zweifel zieht.

Als hindernd und damit unzulässig wird zudem angesehen, wenn der Widerruf einer Einwilligung in die Cookie-Verwendung nicht gleichermaßen leicht erfolgen kann wie die Einwilligung selbst. Bei einem Cookie-Banner ist dies der Fall, wenn es keinen direkten Opt-out Link gibt.

Bei der Darstellung der Buttons (S.19) geht es darum, dass die datenintensiveren Einstellungsmöglichkeiten deutlicher hervorgehoben werden als jene, die weniger umfangreiche Datenverarbeitungen erlauben. Zum Beispiel, indem der Auswahl-Button für nur notwendige Cookies kleiner oder farbig blasser dargestellt wird oder nicht zentral positioniert. Gleiches gilt umgekehrt für die visuelle und strukturelle Hervorhebung datenintensiverer Einstellungsmöglichkeiten.

Die Abfrage der Einwilligung (S. 15/16) ist eine weitere übertragbare Fallgruppe. Sie betrifft die wiederholte Anfrage nach datenschutzintensiveren Verarbeitungen. Bei Cookie-Bannern ist dies der Fall, wenn nicht erforderliche Cookies/bzw. bestimmte Kategorien von Cookies abgelehnt wurden und dann wiederholt der Cookie-Banner eingeblendet wird (damit doch “Alle Cookies akzeptieren” angeklickt wird).

Nicht konsistente Begriffe/Erklärungen (S. 22/24) sind ebenfalls häufig im Zusammenhang mit Cookie-Bannern anzutreffen. Dabei werden Begriffe nicht konsistent/einheitlich verwendet, etwa indem Kategorien von Cookies in der Datenschutzerklärung anders bezeichnet werden als im Cookie-Banner.

Nicht fertiggestellte Implementierungen (S. 21) sind in der Praxis sehr häufig zu sehen: dass etwa Links im Cookie-Banner zu den Datenschutzhinweisen nicht funktionieren oder die Cookie-Einstellungen nach Akzeptieren der Cookies nicht dort aufzufinden sind, wo es beschrieben wird.

Mit der EDPB-Leitlinie zu Dark Patterns werden den einzelnen Aufsichtsbehörden in der EU nunmehr erstmalig konkrete Bewertungskriterien in die Hand gegeben. Dies führt dazu, dass ein Vorgehen gegen Dark Patterns für die einzelnen Aufsichtsbehörden mit weniger Unsicherheiten verbunden ist. Vielleicht auch vor diesem Hintergrund hat sich das Vorgehen der österreichischen Datenschutzorganisation NOYB (None Of Your Business) seit Anfang des Jahres gegen solche Cookie-Banner-Elemente als äußerst effektiv herausgestellt. 50 Prozent der von NOYB abgemahnten Websites haben zum Stand Ende Oktober ihre Cookie-Banner bereits angepasst.

Spätestens mit verbindlicher Anwendung des Digital Services Act (DSA) im Jahr 2024 wird sich der Druck gegen die Verwendung von Dark Patterns noch weiter erhöhen und die bisher eher zurückhaltende Durchsetzungspraxis von Aufsichtsbehörden sich verstärken. Zum einen schränkt der DSA in Art. 25 Abs. 1 – deutlich expliziter als die DSGVO – die Verwendung von Dark Patterns ausdrücklich ein. Und Bußgelder unter dem DSA können mit bis zu 6 Prozent des jährlichen weltweiten Konzernumsatzes noch einmal deutlich höher als im Vergleich zur DSGVO ausfallen.

Zum anderen wird es neben den “normalen” zuständigen Aufsichtsbehörden zusätzlich noch die Koordinatoren für digitale Dienste geben, die die Zusammenarbeit auf nationaler wie internationaler Ebene effektiv koordinieren sollen. Ob die an sich zur DSGVO recht ähnlichen Sanktions- und Durchsetzungsmittel des DSA in der Praxis tatsächlich strenger ausgeübt werden, bleibt hingegen abzuwarten.

Die Diskussion um Dark Patterns könnte jedoch durch sogenannte Personal Information Management Services (PIMS) bald rein faktisch überholt sein. Die sind im deutschen Recht in § 26 des Gesetzes über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien (TTDSG) durch Umsetzung über eine entsprechende Verordnung angelegt.

Ein PIMS ist eine Software, über die Nutzer vorab festlegen können, in welchen Fällen sie mit dem Speichern und Auslesen von Informationen einverstanden sind. Beim Besuch einer Webseite wird diese Festlegung eines Nutzers dann automatisch an die Website übermittelt. Der Vorteil: Das gesonderte Einholen der Einwilligung bei jedem Besuch entfällt. Ohne Cookie-Banner gäbe es dann aber auch keine Dark Patterns mehr. Ein erster Entwurf für eine solche Einwilligungsverwaltungs-Verordnung im Sinne von § 26 TTDSG wurde im August 2022 bereits veröffentlicht.

mit einer Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts will die Kommission die Schuldentragfähigkeit der EU-Staaten sichern und gleichzeitig Investitionen sowie Reformen für mehr Wachstum fördern. Doch Deutschland und andere Mitgliedstaaten melden Bedenken an. Im Zentrum der Kritik steht der Vorschlag, auf Grundlage einer Schuldentragfähigkeitsanalyse individuelle Pläne mit den Ländern auszuhandeln, um deren Schuldenlast zu verringern. Eine solche Analyse sei extrem anspruchsvoll und berge die Gefahr der Ungleichbehandlung, sagen auch Experten. Till Hoppe und Christof Roche haben die Einzelheiten.

Mehr Transparenz und Kontrolle über große Online-Plattformen und Suchmaschinen – der Digital Services Act soll die Online-Welt ein wenig sicherer und transparenter machen. Heute tritt das Gesetz über digitale Dienste in Kraft. Ab jetzt haben Online-Plattformen drei Monate Zeit, um die Zahl der aktiven Nutzer auf ihren Websites zu veröffentlichen und an die Kommission zu melden. Welche Schritte dann folgen und wie die Kommission die neuen Aufgaben bewältigen will, weiß Corinna Visser.

Der Digital Services Act ist auch Thema in unserem heutigen Standpunkt: Stephanie Richter und Patrick Zurheide von der Kanzlei Taylor Wessing erläutern, wie Cookie-Banner gestaltet werden müssen und welche Auswirkungen der DSA auf die umstrittenen Dark Patterns haben wird.

Beim Treffen der Außenminister am Montag und der Verteidigungsminister am gestrigen Dienstag machte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell noch mal seine Haltung klar: Ziel sei es, Russland weiter zu isolieren und die Ukraine zu unterstützen – etwa mit einer Aufstockung der sogenannten Friedensfazilität. Schmallippig zeigte sich Borrell allerdings bei der Frage nach möglichen Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Für die EU sind Friedensgespräche ein Tabuthema, in den USA hat die Debatte darüber allerdings begonnen, wie Eric Bonse berichtet.

Deutschland und andere Mitgliedstaaten haben erhebliche Bedenken gegen die Vorschläge der EU-Kommission zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Die Kritik richtet sich nach Informationen von Europe.Table vor allem gegen den Ansatz der Kommission, auf Grundlage einer Schuldentragfähigkeitsanalyse individuelle Pläne mit den Ländern auszuhandeln, um deren Schuldenlast zu verringern.

Deutschland und die Niederlande halten diese Vorgehensweise für grundsätzlich problematisch. Für ihre Analyse der langfristigen Tragfähigkeit der Verschuldung eines Landes müsse die Kommission zahlreiche Annahmen treffen, etwa zur Entwicklung der Steuereinnahmen oder des Arbeitsmarktes eines Landes, die kaum kurzfristig objektiv zu messen seien, heißt es in Regierungskreisen in Berlin. Damit öffne die Kommission Tür und Tor für vergiftete Diskussionen unter den Mitgliedstaaten, ob einzelne Länder besonders wohlwollend beurteilt worden seien. Den Haag hat laut Diplomaten ähnliche Sorgen.

Auch andere Länder haben dem Vernehmen nach Bedenken. Bei einem ersten Meinungsaustausch im Wirtschafts- und Finanzausschuss (WFA) des Rates am Montag habe es viele Fragen dazu gegeben, wie die Kommission die Schuldentragfähigkeitsanalyse im Einzelnen umsetzen wolle, hieß es in Brüssel. Die Mitgliedstaaten wollen nun auf technischer Ebene in Expertengruppen die Diskussion über den Ansatz der EU-Kommission vertiefen, um ein gemeinsames Verständnis der verschiedenen Elemente des neuen Regelpakets zu erzielen. Die nächste WFA-Sitzung ist für Ende November angesetzt.

Ökonomen zeigen Verständnis für die Bedenken. Langfristige Analysen der Schuldentragfähigkeit seien “eher eine Kunst als eine Wissenschaft und erfordern politisches Urteilsvermögen”, schreiben Johannes Lindner und Nils Redeker vom Jacques Delors Centre an der Hertie School. “Es besteht die Sorge, dass dies zu viel Macht in den Händen der Kommission konzentrieren und zu einer Ungleichbehandlung zwischen den Mitgliedstaaten führen könnte.”

Die Brüsseler Behörde hatte ihre Vorstellungen vergangene Woche in einer Mitteilung dargelegt. Der Vorschlag sieht vor, die Obergrenzen für die Neuverschuldung von drei Prozent der Wirtschaftsleistung und 60 Prozent für die Gesamtverschuldung beizubehalten, aber pauschale Vorgaben wie die 1/20-Regel aufzugeben, die einen Abbau der Schulden jenseits der 60-Prozent-Schwelle um fünf Prozent jährlich vorsieht.

Stattdessen will die Behörde gemeinsam mit dem einzelnen Mitgliedstaat einen Referenzpfad für die Haushaltssanierung vereinbaren. Basis dafür ist die Schuldentragfähigkeitsanalyse der Kommission. Die Regierung hätte demnach vier Jahre Zeit, um die Schulden entsprechend zu senken. Wenn wirtschaftspolitische Reformen oder der Investitionsbedarf des Landes dies erfordern, kann der Anpassungszeitraum auf bis zu sieben Jahre verlängert werden. Grundlage für den Referenzpfad ist ein einziger operativer Indikator, die sogenannten Nettoprimärausgaben (Ausgaben abzüglich Sondereinnahmen und abzüglich Zinszahlungen).

Das Bundesfinanzministerium (BMF) stößt sich bereits an dem Ansatz bilateraler Vereinbarungen, der der Kommission erheblichen Ermessensspielraum einräumt. “Eine einheitliche Währungsunion braucht auch einheitliche Fiskalregeln”, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am vergangenen Mittwoch in einer ersten Reaktion auf die Brüsseler Vorschläge. Für Lindner ist ein multilateraler Ansatz in den europäischen Fiskalregeln von wesentlicher Bedeutung, um Gleichbehandlung, Vergleichbarkeit und eine nachhaltige Tragfähigkeit der Schulden zu sichern. Das BMF wollte sich darüber hinaus nicht äußern.

SPD und Grüne sind hier dem Vernehmen nach kompromissbereiter und könnten sich wohl damit anfreunden, wenn stärkere Leitplanken für die individuellen Verfahren eingezogen würden.

Die Niederlande zeigen sich offen für solche Vereinbarungen zwischen Kommission und Mitgliedsland, wie sie im Rahmen des Corona-Aufbaufonds etabliert worden waren. Den Haag hatte den Ansatz für eine stärkere nationale Eigenverantwortung in einem gemeinsamen Papier mit Spanien selbst eingespeist. Dies müsse aber “einhergehen mit Verpflichtungen zu einem ehrgeizigen Schuldenabbau und wirksamen Durchsetzungsmechanismen”, heißt es dort. Auch Frankreich und andere südeuropäische Staaten befürworten den bilateralen Ansatz, der ihnen mehr Spielraum gibt.

Angesichts der grundsätzlichen Einwände in Berlin und anderen Ländern ist fraglich, ob die von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni angemahnte schnelle Einigung im Rat möglich sein wird. Eine erste Aussprache auf Ministerebene ist für das Treffen der EU-Finanzminister Anfang Dezember vorgesehen. Auf Chefebene könnte die Reform beim EU-Gipfel im März diskutiert werden.

Die Zeit drängt, da der Stabilitäts- und Wachstumspakt wegen der Auswirkungen der Pandemie bis Ende 2023 ausgesetzt ist. Die Einigung müsse erreicht sein, bevor die Mitgliedstaaten ihre Haushaltspläne für 2024 vorlegen, forderte Gentiloni. Die Kommission wolle die nötigen Legislativvorschläge für die Reform des EU-Fiskalpakets im ersten Quartal 2023 vorlegen. Mit Christof Roche

Die Online-Welt wird bald ein wenig sicherer und transparenter – so sieht es jedenfalls die Europäische Kommission. Denn am heutigen 16. November tritt nach dem Digital Markets Act ein weiteres wichtiges Teilstück der digitalen Agenda in Kraft: die Verordnung über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA). Das bedeutet, dass die Kommission ab sofort neue Befugnisse hat, um zum Beispiel Informationen bei Online-Plattformen abzufragen. Um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, richtet die Kommission ein neues Forschungs- und Prognosezentrum für algorithmische Transparenz ein.

Online-Plattformen haben ab jetzt drei Monate Zeit, um die Zahl der aktiven Nutzer auf ihren Websites zu veröffentlichen und an die Kommission zu melden. Auf Basis dieser Nutzerzahlen stuft die Kommission die Plattformen ein und entscheidet, welche als sehr große Online-Plattformen (VLOPs) oder Online-Suchmaschinen (VLOSEs) gelten. Diese unterliegen dann besonderen Anforderungen. Sehr groß sind Plattformen, die mehr als 45 Millionen Nutzer (mehr als zehn Prozent der Bevölkerung) in Europa haben.

Nach der Entscheidung der Kommission über die Einstufung als VLOP oder VLOSE haben die betreffenden Unternehmen wiederum vier Monate Zeit, um den Verpflichtungen aus dem DSA nachzukommen. Dazu gehört auch, dass VLOPs und VLOSEs die erste der jährlichen Risikobewertungen durchführen und an die Kommission übermitteln. Bis zum Februar des folgenden Jahres müssen die EU-Mitgliedstaaten ihre Koordinatoren für digitale Dienste einrichten. Denn ab dann sind alle Plattformen im Geltungsbereich des DSA in der Pflicht, die Regeln anzuwenden.

Die Verbraucher müssen also noch bis zum kommenden Sommer warten, bis sie die Veränderungen, die das Gesetz bringen soll, wahrnehmen können. Sie sehen es zum Beispiel daran, dass es neue Möglichkeiten gibt, illegale Inhalte zu melden. Oder sie erkennen es an den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die jetzt so präsentiert und formuliert sein müssen, dass auch Kinder sie verstehen. Oder Nutzer bemerken, dass sie die Art beeinflussen können, wie die Empfehlungssysteme arbeiten. So haben sie zum Beispiel bei beliebten Social-Media-Plattformen wie Youtube, Whatsapp oder Tiktok die Wahl, das Profiling abzustellen.

Mit der Einführung des DSA wachsen der Kommission neue Aufgaben zu. Die Kommission beaufsichtigt VLOPs und VLOSEs direkt selbst. Darüber hinaus werden die nationalen Koordinatoren der Mitgliedstaaten und die Kommission über einen Europäischen Rat für digitale Dienste, einen EU-weiten Kooperationsmechanismus, zusammenarbeiten. Wegen der neuen Aufgaben wird es Veränderungen in den Aufgabenbereichen der Generaldirektion DG Connect geben sowie neues Personal.

Zusätzliche Mitarbeiter sucht die Kommission auch für das neu eingerichtete European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT), das im Januar seine Arbeit aufnehmen soll. Hauptziel des ECAT ist es, die algorithmischen Systeme hinter den Plattformen besser zu erklären und transparenter zu machen. So soll das Zentrum mit Sitz im spanischen Sevilla die Kommission etwa bei der Frage unterstützen, ob die Funktionsweise eines algorithmischen Systems mit den Risikomanagementverpflichtungen übereinstimmt, die der DSA für VLOPs und VLOSEs festlegt.

Dafür sucht die Kommission nach Experten verschiedener Disziplinen – nicht nur Informatiker, sondern auch Sozialwissenschaftler sind gefragt: Fachleute in Big Data, künstlicher Intelligenz, algorithmischen Systemen, in der Algorithmus-Überwachung oder der Prüfung von Empfehlungssystemen. Ein bahnbrechendes Team mit 30 Mitarbeitern solle es werden, sagte ein Kommissionsbeamter. 20 Mitarbeiter arbeiten künftig von Sevilla aus, weitere zehn Mitarbeiter verteilen sich auf das Joint Research Center (JRC) im italienischen Ispra und in Brüssel. Zehn sind bereits an Bord.

Die wichtigsten Aufgaben des ECAT:

Besonders spannend wird die Anwendung des DSA wohl in Bezug auf Twitter, denn seit Elon Musk die Führung des Kurznachrichtendienstes übernommen hat, ist schwer vorherzusagen, ob Twitter nach den Regeln der EU spielen wird. Zunächst ging Musk – via Twitter – auf Konfrontationskurs und wurde von Binnenmarktkommissar Thierry Breton – ebenfalls via Twitter – zur Ordnung gerufen. Inzwischen sendet Musk versöhnlichere Signale und will sich wohl bald wieder persönlich mit Breton treffen.

Sollte Twitter als VLOP eingestuft werden und sich nicht an die Regeln des DSA halten, muss das Unternehmen wie andere VLOPs auch mit empfindlichen Strafzahlungen rechnen. Die Kommission kann bei wiederholten schweren Verstößen Sanktionen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Umsatzes oder sogar ein Verbot der Tätigkeit auf dem EU-Binnenmarkt verhängen.

Russland weiter isolieren, die Ukraine noch mehr unterstützen: Diese Devise hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei zwei Ratstreffen in Brüssel ausgegeben. Beim Treffen der Außenminister am Montag legte Borrell den Entwurf für eine neue EU-Russland-Strategie vor, in der die internationale Isolierung Moskaus an erster Stelle steht. Bei der Tagung der Verteidigungsminister am Dienstag plädierte der Spanier dann für die Aufstockung der sogenannten Friedensfazilität, mit der die EU ihre Waffenlieferungen an die Ukraine finanziert.

Die Waffen aus Europa seien “extrem nützlich”, ja sogar “vital” für den Kampf gegen die russischen Besatzer, sagte Borrell. Die fünf Milliarden Euro schwere Friedensfazilität, aus der bisher 3,1 Milliarden Euro für Militärgüter an die Ukraine flossen, solle daher aufgefüllt werden. Die EU-Staaten müssten auch weiter aufrüsten und gemeinsam neue Waffensysteme beschaffen.

Untermauert wird die harte Linie durch die neue militärische Ausbildungsmission EUMAM Ukraine. Nachdem die Außenminister grünes Licht gegeben hatten, berieten die Verteidigungsminister bereits über praktische Details. “Wir planen, bis nächsten Juni alleine eine Größenordnung von 5000 Soldaten auszubilden“, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD).

Brüssel steht ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs und der Hilfe für die Ukraine, dies haben die beiden Ratstreffen deutlich gemacht. Borrell und Lambrecht waren erneut bemüht, die Kritik an mangelnder Unterstützung zu entkräften. Die EU-Waffenhilfe sei, rechne man nationale Lieferungen ein, mit 8 Milliarden Euro kaum niedriger als die der USA, betonte Borrell.

Ausgesprochen schmallippig zeigte sich der Chefdiplomat der EU dagegen, als es um mögliche Verhandlungen ging. Jetzt sei nicht die Zeit für Friedensgespräche. “Russland hat klargemacht: Der Krieg geht weiter.” Zudem sei es nicht sein Job, die Initiative zu ergreifen. “Wir werden der Ukraine bis zum Sieg helfen”, so Borrell. Die “Parameter” würden dabei in Kiew gesetzt, nicht in Brüssel.

Von Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsministerin Lambrecht kam kein Widerspruch. Sie betonten die Bedeutung von Waffenlieferungen, sprachen sich jedoch – zumindest öffentlich – nicht für Verhandlungen aus. Ohne Waffen werde es noch mehr Flüchtlinge geben, hieß es. Man dürfe Russland auch nach dem jüngsten Rückzug nicht unterschätzen.

Dabei hat der Abzug aus Cherson große Hoffnungen geweckt. Ihm war ein Besuch des US-Sicherheitsberaters Jake Sullivan in Kiew vorausgegangen, am Montag traf sich CIA-Chef William Burns mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Naryschkin in der Türkei. General Mark A. Milley, der Chairman of the Joint Chiefs of Staff, hat sich sogar öffentlich für “diplomatische Lösungen” ausgesprochen.

In Washington hat eine Debatte über ein mögliches Ende des Kriegs begonnen, in Brüssel ist dieses Thema jedoch weiter tabu. Borrell, Baerbock und Lambrecht haben eine diplomatische Lösung zwar nicht ausgeschlossen; sie zeigen jedoch kein Interesse, sich aktiv dafür einzusetzen. Verpasst die EU hier gerade eine Gelegenheit, sich auch diplomatisch ins Spiel zu bringen?

Im Europaparlament gehen die Meinungen weit auseinander. “Das Ziel der EU ist klar: Die russische Aggression muss vollständig beendet werden, und Russland muss für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden”, sagte der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Michael Gahler (CDU). Dass Gespräche zwischen der Ukraine und Russland möglich sind, belegten mehrere erfolgreiche Aktionen zum Gefangenenaustausch. Es liege indes “allein an der ukrainischen Führung, zu entscheiden, ob, wann und worüber sie mit dem russischen Regime verhandeln könnte“.

Für mehr diplomatisches Engagement spricht sich dagegen der SPD-Außenpolitiker Dietmar Köster aus. “Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten”, sagte er. “Wir brauchen deshalb dringend mehr diplomatische Initiativen, wie sie jetzt von zahlreichen Akteuren in den USA ins Spiel gebracht werden.” Die EU-Kommission scheine darauf jedoch nicht gut vorbereitet zu sein. Auch in den Ukraine-Resolutionen des EU-Parlaments werde die Bedeutung der Diplomatie vollkommen unterschätzt.

Das Parlament hat sich wiederholt für eine harte Linie gegenüber Russland ausgesprochen. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola war im Frühjahr noch vor Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach Kiew gereist; seither wetteifert sie mit der deutschen Politikerin um die Gunst der Ukrainer. Von Parlament und Kommission ist daher derzeit keine neue Ukraine-Politik zu erwarten.

Ungewisser erscheint die Haltung im Rat. Denn so entschlossen sich die Minister auch geben: Hinter den Kulissen bröckelt der Konsens. So wächst der Widerstand gegen neue Wirtschafts-Sanktionen gegen Russland; die Gespräche über ein neuntes Sanktionspaket treten auf der Stelle. Auch auf ein neues, 18 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für die Ukraine konnten sich die Außenminister noch nicht einigen – die Finanzierung sorgt für Streit.

Die EU fürchtet um ihre Einheit. Umso mehr klammert sie sich an die vereinbarte Linie. Brüssel ist auch in der Ukraine-Politik weniger beweglich als Washington.

In einem polnischen Ort nahe der Grenze zur Ukraine sind bei einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für die Explosion in dem Ort Przewodów sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hrubieszów der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Zuvor hatte die Regierung in Warschau nach unbestätigten Berichten über einen angeblichen Raketeneinschlag im Grenzgebiet zur Ukraine eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates einberufen. Zudem wurde am Dienstagabend kurzfristig eine außerplanmäßige Kabinettssitzung einberufen, teilte das Informationszentrum der Regierung mit.

Offizielle Angaben zur Ursache der Dringlichkeitssitzungen wurden zunächst nicht gemacht. Berichte legten allerdings einen Zusammenhang mit dem massiven russischen Raketenbeschuss am Dienstag auf das Nachbarland Ukraine nahe. Regierungssprecher Piotr Müller warnte allerdings davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Alle Informationen aus dem Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung der polnischen Regierung sollten später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kündigte er laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP an.

“Wir prüfen diese Berichte und stimmen uns eng mit unserem Bündnispartner Polen ab”, sagte ein Nato-Offizieller der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. Mehrere EU-Staaten sicherten bereits kurz nach Bekanntwerden der Berichte Polen ihre Solidarität zu.

Der private polnische Radiosender Zet hatte berichtet, zwei verirrte Raketen seien in einem polnischen Dorf Przewodów nahe der Grenze eingeschlagen. Die russische Armee hatte am Dienstag nach Kiewer Angaben die Ukraine mit über 90 Raketen und Marschflugkörpern beschossen. Auch die westukrainische Stadt Lwiw war nach Behördenangaben am Dienstag Ziel russischer Angriffe gewesen. Bürgermeister Andrij Sadowij sprach von Schäden am Energiesystem. dpa

Beim Gaspreisdeckel spitzt sich der Streit zwischen Kommission und Mitgliedstaaten zu. “Wir freuen uns auf Ihre aktive Beteiligung, um die Verabschiedung der jüngsten Dringlichkeitsvorschläge durch den Energierat sicherzustellen, um die Energiemärkte zu stabilisieren […] und uns sicher durch diesen schwierigen Winter und den nächsten zu bringen”, schreibt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem gemeinsamen Brief mit dem tschechischen Minister- und europäischen Ratspräsidenten Petr Fiala an die EU-Staaten.

Der Brief lag Europe.Table gestern vor – wie auch die dritte Überarbeitung der Dringlichkeitsverordnung durch den Rat vom Montag. Das Dokument legt nahe, dass mehrere EU-Botschafter bei ihrer Sitzung am vergangenen Freitag offenbar mit einem Scheitern des Kommissionsvorschlags drohten.

Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten habe die Kommission aufgefordert, noch vor dem nächsten Energieministerrat einen konkreten Legislativvorschlag für den Preiskorrekturmechanismus für den Gasmarkt zu präsentieren. “Die Präsidentschaft betonte, dass ein Rechtstext, der rechtzeitig vor der Ratstagung am 24. November vorliegt, wesentlich dazu beitragen würde, die Beratungen und die Einigung über diese Verordnung im Rat zu erleichtern“, heißt es in dem Ratspapier von Montag.

Bis zum Ministerrat werde die Kommission aber statt eines fertigen Legislativvorschlags lediglich eine “detaillierte Beschreibung” des temporären Gaspreisdeckels vorlegen, schreiben von der Leyen und Fiala. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass der Streit um den Preisdeckel mindestens bis zum Treffen der Staats- und Regierungschefs am 15. und 16. Dezember anhält. Bei dem Gipfel will die Kommission laut von der Leyen auch eine eigene Abschätzung präsentieren, wie viel Gas im kommenden Jahr beim Füllen der Speicher für den Winter 2023/24 fehlen könnte.

Die jüngste Überarbeitung der Notfallverordnung durch den Rat enthält zudem mehrere Änderungen im Detail. So soll sichergestellt werden, dass kleinere EU-Staaten und Gasunternehmen beim gemeinsamen Gaseinkauf anteilig Gasmengen erhalten, falls die verfügbaren Lieferungen die Nachfrage übersteigen.

Bitten Mitgliedstaaten bei einem Gasmangel um solidarische Gaslieferungen von anderen EU-Ländern, sollen sie laut dem Dokument außerdem den Day-ahead-Preis vom Vortag zahlen und nicht mehr ein Mittel der letzten sieben oder 30 Tage. Dies dürfte die liefernden Staaten finanziell entlasten, und die Empfängerstaaten würden höhere Preise zahlen, welche stärker der akuten Knappheit entsprechen. Solidarität gewährende Staaten sollen außerdem Gasmengen für die europäische kritische Infrastruktur zurückhalten dürfen, nämlich für den Energie- und den Verkehrssektor. ber

Die EU wird ihr Klimaziel (NDC) zwar aktualisieren, aber vorerst nicht offiziell erhöhen. Das kündigte EU-Kommissions-Vize Frans Timmermans am Dienstag in Sharm el-Sheikh an. Schon jetzt sei die EU bereit, ihre Emissionen um 57 Prozent zu reduzieren, sagte er im Plenarsaal auf der COP27. Das aktuelle Klimaziel von “mindestens” 55 Prozent weniger CO2-Emissionen im Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 würde damit übererfüllt werden.

Das bedeutet jedoch offenbar nicht, dass das offizielle, bei der UN hinterlegten NDC erhöht wird. “Wir erhöhen unser Ziel nicht”, sagte Timmermans später in einer Pressekonferenz. Die 57 Prozent spiegelten kein neues Ziel wider, daraus ergebe sich kein neues Ambitionsniveau. “Es ist lediglich die Übersetzung in Zahlen von dem, worauf wir uns geeinigt haben”, so Timmermans. Gemeint ist die Trilog-Einigung von vergangener Woche über ambitioniertere natürliche Treibhausgas-Senkleistung im LULUCF-Sektor.

Der Unterschied zwischen “Aktualisierung” des NDCs und “Erhöhung” ist an dieser Stelle entscheidend (Climate.Table berichtete). Eine Erhöhung würde die Zustimmung aller Mitgliedstaaten erfordern. Timmermans könnte auf der COP ohne deren Mandat ohnehin kein neues NDC verkünden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Mitgliedsländer für eine NDC-Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt aussprechen. Die Gespräche darüber im Rat sollen allerdings erst stattfinden, wenn auch die Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) sowie die Erneuerbaren-Richtlinie ausverhandelt sind. Aus den Ergebnissen könnte sich noch mehr Spielraum für ein höheres Klimaziel ergeben.

Eine Aktualisierung würde sich nur im Anhang des NDCs auswirken, in dem erklärt wird, wie die EU ihr Klimaziel erreichen möchte. Die Übererfüllung des 55-Prozent-Ziels könnte dort einfließen.

Timmermans betonte zudem in Sharm el-Sheikh, die EU sei mit ihrem Ziel auf 1,5-Grad-Kurs. Allerdings ist das heftig umstritten, trotz möglicher NDC-Erhöhung. Der gerechte Beitrag der EU zum Pariser Abkommen sollte laut dem Climate Action Network Europe (CAN Europe) bei mindestens 65 Prozent Emissionssenkung liegen. Ein solches Ziel sei nicht utopisch und trage in angemessener Weise zur Begrenzung des Temperaturanstiegs um 1,5 Grad bei.

Die EU habe in der Vergangenheit viel mehr Treibhausgase emittiert als viele Länder des globalen Südens, die am stärksten vom Klimawandel betroffen seien, schreibt CAN Europe. “Man kann sich nicht als Spitzenschüler präsentieren, wenn der Einsatz zu gering ist. Wir brauchen einen viel höheren Ehrgeiz”, fordert Sven Harmeling, Experte für internationale Klimapolitik bei CAN Europe. luk

Die Mitgliedstaaten werden heute voraussichtlich ihre Position zum Anti-Coercion-Instrument beschließen und damit den Weg für die finalen Verhandlungen mit dem Europaparlament ebnen. Der jüngste Kompromissvorschlag der tschechischen Ratspräsidentschaft sei auf Expertenebene auf Zustimmung gestoßen und soll nun von den EU-Botschaftern angenommen werden, wie es in der Beschlussvorlage heißt, die “Contexte” veröffentlichte.

Die EU-Kommission hatte das neue Instrument im vergangenen Dezember vorgeschlagen, damit die EU als Ganzes sich besser gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittstaaten wehren kann. Musterfall ist das De-Facto-Handelsembargo Chinas gegen Litauen, nachdem Taiwan eine diplomatische Vertretung in Vilnius eröffnen durfte. Wenn sich ein solcher Streit nicht gütlich beilegen lässt, kann die EU künftig Strafzölle oder Einfuhrbeschränkungen verhängen und Unternehmen aus dem jeweiligen Land von öffentlichen Ausschreibungen ausschließen.

Etliche Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, hatten bei den Diskussionen im Rat darauf gepocht, angesichts der außenpolitischen Bedeutung in die Entscheidungen stärker eingebunden zu werden. Der Vorschlag der Tschechen sieht nun vor, dass der Rat selbst feststellt, ob die Handlungen eines Drittstaates Zwangsmaßnahmen nach der neuen Verordnung darstellen. Die Kommission wollte sich diese Kompetenz selbst vorbehalten. Über Gegenmaßnahmen soll dann wie gehabt auf Grundlage eines Vorschlages der Kommission im Komitologieverfahren entschieden werden.

Im Europaparlament stoßen die Änderungswünsche des Rates auf Widerstand. “Das Entscheidungsprozedere wird der große Knackpunkt in den Verhandlungen”, heißt es dort. Es sei inakzeptabel, dass der Rat in einem vergemeinschafteten Politikfeld wie dem Handel die alleinige Entscheidungshoheit beanspruche. Die Mitgliedstaaten wollten durchsetzen, dass sie ohne Einbindung von Kommission und Europaparlament entscheiden könnten, ob etwa China ökonomischen Zwang ausübe. Damit machten sie sich selbst zum Ziel massiver Einflussnahme Pekings. Wann die Trilogverhandlungen beginnen, ist noch offen. tho

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz stärkt die Europaabteilung im Zuge einer internen Umstrukturierung. Die Abteilung E unter Leitung von Kirsten Scholl wird künftig auch für Sanktionen und für Rüstungsexporte zuständig sein, die zuvor in der Außenwirtschaftsabteilung lagen, wie aus Kreisen des BMWK verlautete. Damit werde der Kooperationsgedanke in diesen Politikfeldern gestärkt. Als Staatssekretär ist der frühere Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold verantwortlich.

Die Änderungen sind Teil eines größeren Umbaus, die Wirtschaftsminister Robert Habeck im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der Energiekrise angestoßen hat. Dafür wurde im Oktober bereits eine neue Abteilung für Energiesicherheit und Wirtschaftsstabilisierung eingerichtet, die Aufgaben und Referate aus bisher verschiedenen Abteilungen bündelt. Geleitetet wird der Bereich von Philipp Steinberg, der bisher im Ministerium für Wirtschaftspolitik zuständig war. Die neue Abteilung soll auch zusätzliche Stellen bekommen.

Nachfolger Steinbergs an der Spitze der Abteilung für Wirtschaftspolitik wird die Ökonomin Elga Bartsch. Bartsch ist Expertin für Geld- und Finanzpolitik sowie für die Modellierung von Klimarisiken für die Wirtschaft. Sie war früher Europa-Chefvolkswirtin der US-Investmentbank Morgan Stanley und zuletzt für die Denkfabrik des US-Vermögensverwalters Blackrock tätig. Das Kabinett müsse die Personalie noch bestätigen. tho/rtr

Bisher war die Qualifizierung, was als Dark Pattern und was als – insbesondere nach DSGVO – noch zulässige sprachliche, strukturelle und visuelle Darstellung von Cookie-Bannern zu bewerten ist, mit großer Unsicherheit behaftet. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) hat im März 2022 durch seine Guidelines 3/2022 on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them (EDPB-Leitlinie zu Dark Patterns) nunmehr eine erste Konturierung vorgenommen.

Zwar zielt die EDPB-Leitlinie zu Dark Patterns vornehmlich auf Social-Media-Plattformen ab. Allerdings sind auch vereinzelt spezielle Fallgruppen für Cookie-Banner sowie Fallgruppen enthalten, deren Wertungen auf Cookie-Banner zumindest übertragbar sind.

Die EDPB-Leitlinie zu Dark Patterns führt als Beispiele für unzulässige sprachliche Gestaltung (Ablenkung) solche Cookie-Banner-Einwilligungstexte an, die durch die gewählte Sprachform von der rechtlichen Bedeutung und den Risiken bei einer Einwilligung ablenken. Als konkretes Beispiel wird aufgeführt, dass eine lustige Anspielung auf “Kekse” die rechtliche Bedeutung und Ernsthaftigkeit einer Einwilligung in Zweifel zieht.

Als hindernd und damit unzulässig wird zudem angesehen, wenn der Widerruf einer Einwilligung in die Cookie-Verwendung nicht gleichermaßen leicht erfolgen kann wie die Einwilligung selbst. Bei einem Cookie-Banner ist dies der Fall, wenn es keinen direkten Opt-out Link gibt.

Bei der Darstellung der Buttons (S.19) geht es darum, dass die datenintensiveren Einstellungsmöglichkeiten deutlicher hervorgehoben werden als jene, die weniger umfangreiche Datenverarbeitungen erlauben. Zum Beispiel, indem der Auswahl-Button für nur notwendige Cookies kleiner oder farbig blasser dargestellt wird oder nicht zentral positioniert. Gleiches gilt umgekehrt für die visuelle und strukturelle Hervorhebung datenintensiverer Einstellungsmöglichkeiten.

Die Abfrage der Einwilligung (S. 15/16) ist eine weitere übertragbare Fallgruppe. Sie betrifft die wiederholte Anfrage nach datenschutzintensiveren Verarbeitungen. Bei Cookie-Bannern ist dies der Fall, wenn nicht erforderliche Cookies/bzw. bestimmte Kategorien von Cookies abgelehnt wurden und dann wiederholt der Cookie-Banner eingeblendet wird (damit doch “Alle Cookies akzeptieren” angeklickt wird).

Nicht konsistente Begriffe/Erklärungen (S. 22/24) sind ebenfalls häufig im Zusammenhang mit Cookie-Bannern anzutreffen. Dabei werden Begriffe nicht konsistent/einheitlich verwendet, etwa indem Kategorien von Cookies in der Datenschutzerklärung anders bezeichnet werden als im Cookie-Banner.

Nicht fertiggestellte Implementierungen (S. 21) sind in der Praxis sehr häufig zu sehen: dass etwa Links im Cookie-Banner zu den Datenschutzhinweisen nicht funktionieren oder die Cookie-Einstellungen nach Akzeptieren der Cookies nicht dort aufzufinden sind, wo es beschrieben wird.

Mit der EDPB-Leitlinie zu Dark Patterns werden den einzelnen Aufsichtsbehörden in der EU nunmehr erstmalig konkrete Bewertungskriterien in die Hand gegeben. Dies führt dazu, dass ein Vorgehen gegen Dark Patterns für die einzelnen Aufsichtsbehörden mit weniger Unsicherheiten verbunden ist. Vielleicht auch vor diesem Hintergrund hat sich das Vorgehen der österreichischen Datenschutzorganisation NOYB (None Of Your Business) seit Anfang des Jahres gegen solche Cookie-Banner-Elemente als äußerst effektiv herausgestellt. 50 Prozent der von NOYB abgemahnten Websites haben zum Stand Ende Oktober ihre Cookie-Banner bereits angepasst.

Spätestens mit verbindlicher Anwendung des Digital Services Act (DSA) im Jahr 2024 wird sich der Druck gegen die Verwendung von Dark Patterns noch weiter erhöhen und die bisher eher zurückhaltende Durchsetzungspraxis von Aufsichtsbehörden sich verstärken. Zum einen schränkt der DSA in Art. 25 Abs. 1 – deutlich expliziter als die DSGVO – die Verwendung von Dark Patterns ausdrücklich ein. Und Bußgelder unter dem DSA können mit bis zu 6 Prozent des jährlichen weltweiten Konzernumsatzes noch einmal deutlich höher als im Vergleich zur DSGVO ausfallen.

Zum anderen wird es neben den “normalen” zuständigen Aufsichtsbehörden zusätzlich noch die Koordinatoren für digitale Dienste geben, die die Zusammenarbeit auf nationaler wie internationaler Ebene effektiv koordinieren sollen. Ob die an sich zur DSGVO recht ähnlichen Sanktions- und Durchsetzungsmittel des DSA in der Praxis tatsächlich strenger ausgeübt werden, bleibt hingegen abzuwarten.

Die Diskussion um Dark Patterns könnte jedoch durch sogenannte Personal Information Management Services (PIMS) bald rein faktisch überholt sein. Die sind im deutschen Recht in § 26 des Gesetzes über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien (TTDSG) durch Umsetzung über eine entsprechende Verordnung angelegt.

Ein PIMS ist eine Software, über die Nutzer vorab festlegen können, in welchen Fällen sie mit dem Speichern und Auslesen von Informationen einverstanden sind. Beim Besuch einer Webseite wird diese Festlegung eines Nutzers dann automatisch an die Website übermittelt. Der Vorteil: Das gesonderte Einholen der Einwilligung bei jedem Besuch entfällt. Ohne Cookie-Banner gäbe es dann aber auch keine Dark Patterns mehr. Ein erster Entwurf für eine solche Einwilligungsverwaltungs-Verordnung im Sinne von § 26 TTDSG wurde im August 2022 bereits veröffentlicht.