nicht weniger als die große Geopolitik steht auf der Agenda, wenn die EU-Handelsminister heute Vormittag in Brüssel zusammenkommen. Über die Beziehungen zu den USA wollen sie diskutieren, über das Verhältnis zu China und auch über Handelsabkommen mit anderen Ländern wie Australien. Themen, die voraussichtlich auch die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel Ende Juni beschäftigen werden.

Die Atmosphäre in den Kontakten mit Washington ist zwar “viel besser geworden”, wie ein EU-Diplomat berichtet, aber zu diskutieren gibt es doch einiges: Die US-Regierung hat europäischen Rohstofflieferanten weiterhin keinen Zugang zu den Subventionen des Inflation Reduction Act gewährt, der Konflikt um die nur bis Jahresende ausgesetzten US-Stahlzölle harrt ebenfalls einer Lösung. Die Minister sollen den Unterhändlern der EU-Kommission nun klare Signale für die Gespräche beim Treffen des Handels- und Technologierates (TTC) nächste Woche geben.

Für ein positives Gesprächsklima mit Washington sorgt die robustere Gangart der Europäer gegenüber China. Die Mitgliedstaaten handelten in Bezug auf Peking viel geschlossener als noch vor einigen Jahren, konstatiert der EU-Diplomat. Einigen Regierungen bereitet aber die für den 21. Juni terminierte Economic-Security-Strategie der Kommission Bauchschmerzen, die ebenfalls auf Peking zielt. Diese dürfte Initiativen vorsehen zum Screening bestimmter Direktinvestitionen in Drittstaaten und zu EU-weiten Exportkontrollen. Anhänger der Marktwirtschaft machen sich Sorgen, dass damit neue Handelshemmnisse geschaffen werden.

Ihnen wünsche ich einen weitgehend sorgenfreien Tag!

Der Berichterstatter des Europaparlaments, Christian Ehler, fordert weitreichende Änderungen am geplanten Net-Zero Industry Act (NZIA). Der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission sei als Antwort auf den US-Inflation Reduction Act angelegt worden – aber “das ist er nicht”, sagte der CDU-Abgeordnete gestern. Seinen Berichtsentwurf will Ehler am heutigen Donnerstag vorstellen, er lag Table.Media bereits vorab vor.

Das sind die wesentlichen Änderungen zum Kommissionsvorschlag:

Die EU habe mit den Fit-for-55-Gesetzen zwar eine umfassende Klimaschutz-Regulierung geschaffen, so der Sprecher der EVP im Industrie- und Energieausschuss (ITRE). Es werde aber “immer offensichtlicher, dass wir keinen Business Case für die industrielle Dekarbonisierung in Europa haben”. Der IRA bedeute daher eine “Zeitenwende”. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des European Round Table for Industry hatten fast 60 Prozent der Firmenchefs angegeben, in den nächsten zwei Jahren Investitionen oder Standorte von Europa nach Nordamerika verlagern zu wollen.

Ehler forderte, sich auf die Umsetzung der Klimaziele und den damit verbundenen Business Case zu konzentrieren. Man könne “nicht alles gleichzeitig machen”, daher sollten andere Regulierungsvorhaben wie das EU-Lieferkettengesetz oder das Naturschutzpaket zurückstehen. Ähnlich hatte sich am Dienstag der belgische Premier Alexander De Croo geäußert: “Wenn wir die Menschen mit Regeln und Vorschriften überfordern, laufen wir Gefahr, die öffentliche Unterstützung für die grüne Agenda zu verlieren.”

Die Kommission hatte vorgeschlagen, acht Technologiebereiche als “Strategische Netto-Null-Technologien” zu definieren, darunter Solar, Wind, Batteriespeicher und Wärmepumpen. Diese sollen, stärker noch als andere klimafreundliche Sektoren, von einer Vorzugsbehandlung profitieren, etwa in Form beschleunigter Genehmigungsverfahren und einer vorrangigen Behandlung bei der gerichtlichen Streitschlichtung. Ehler fordert nun hingegen, die Unterscheidung zwischen strategischen und anderen Netto-Null-Technologien aufzugeben.

Welche Technologien unter den NZIA fallen, will er anhand der Taxonomie bestimmen. Die Taxonomie-Verordnung listet in Artikel 10 eine Reihe von Kriterien für Aktivitäten auf, die substanziell zum Klimaschutz beitragen. Darunter würden demnach etwa auch nachhaltiger Luftfahrttreibstoff (SAF) oder die CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS) fallen.

Wohl nicht berücksichtigen will Ehler hingegen Erdgas und Atomkraft, die laut Taxonomie als Übergangstechnologien eingestuft werden. Dies dürfte aber zu erneut hitzigen Diskussionen mit den Atomkraftbefürwortern in Europaparlament und Rat führen. Schon in der Kommission war die Behandlung der Nuklearindustrie der Hauptstreitpunkt gewesen.

Neu hinzufügen zum Gesetzentwurf will Ehler das Konzept der “Net-Zero Industry Valleys”: Die Mitgliedstaaten sollen regionale Cluster-Standorte für die einzelnen Netto-Null-Technologien ausweisen können. Im Zuge dessen sollen die Behörden bereits die Umweltverträglichkeitsprüfungen übernehmen und so die sich ansiedelnden Unternehmen davon befreien.

Die Pläne der Behörden für die Förderregionen sollen auch ausweisen, welche öffentliche Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen sind und mit welchen Zuschüssen zu ihren Betriebskosten Investoren rechnen können. Als Beispiel nennt Ehler in seinem Bericht etwa Differenzverträge für die Energiekosten.

Ehler hält diesen regionalen Ansatz für realistischer, als gleich auf nationaler Ebene “das Umweltrecht zu schleifen”. Der Abgeordnete aus Brandenburg dürfte bei dem Ansatz das Tesla-Werk in Grünheide als Muster im Kopf gehabt haben.

Seinen Entwurf wird der Berichterstatter des federführenden ITRE-Ausschusses heute präsentieren. Ziel sei es, die gemeinsame Position des Parlaments spätestens bis Ende Oktober im Plenum zu beschließen und anschließend in den Trilog mit den Mitgliedstaaten zu gehen, sagte Ehler. Ob es gelinge, die Verhandlungen noch vor Weihnachten abzuschließen, hänge auch vom Rat ab. Dieser hat sich vorgenommen, den parallel verhandelten Critical Raw Materials Act bis Jahresende abzuschließen. Die Diskussionen über den NZIA sind im Rat aber noch weniger weit gediehen als zum CRMA.

Auf der COP28 wird mit dem Global Stocktake erstmals Bilanz nach dem Paris-Abkommen gezogen. Darin enthalten: Eine aktualisierte Bestandsaufnahme der weltweiten Emissionsreduktion. Schon jetzt ist klar: Die globalen Anstrengungen zur Reduktion von Emissionen reichen nicht aus. Einer der großen Streitpunkte auf der Klimakonferenz wird daher der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen sein.

Für Frans Timmermans besteht die Herausforderung vorwiegend darin, “präziser zu werden, was die Mobilisierung der Gelder angeht”. Zugleich müsse man auch “präziser bei den Anstrengungen zur Reduzierung der Emissionen” werden. Dabei nimmt der Green-Deal-Chef speziell Bezug auf die G20-Länder, “vor allem China”.

Um die Emissionen global schnellstmöglich zu reduzieren, will Timmermans auch mit einer ganz bestimmten Gruppe von Unternehmen sprechen: “Wir werden die Wende nicht ohne den Sektor der fossilen Energien schaffen.” Man müsse die Unternehmen “drängen”, aber ihnen auch die Möglichkeit geben, sich selbst zu dekarbonisieren, um die Wende “viel schneller” zu vollziehen, als es heute der Fall ist. Dazu zählt der EU-Kommissionsvize den Finanzsektor, denn die wichtigsten Player hätten ein “sehr begrenztes” Portfolio an Investitionen in erneuerbare Energien.

Auch die Branche der Erneuerbaren nimmt er im Gespräch mit Table.Media in den Blick: Ihr “Erfolg” in Europa und weltweit sollten Anlass sein, ein globales Ziel für die Energiewende zu formulieren. In diesem Punkt ist der Chefverhandler der EU bei den Klimaverhandlungen nicht allein. Beim Petersberger Klimadialog, der von der Bundesregierung Anfang Mai in Berlin veranstaltet wurde, wurde das Prinzip eines weltweiten Ziels für erneuerbare Energien bereits konkretisiert.

Nun fügt er ein Ziel für Energieeffizienz hinzu. Die EU habe “ein klares Prozentziel für erneuerbare Energie”, man brauche aber auch eines auf globaler Ebene – und zwar in Kombination mit einem “sehr klaren Ziel für die Reduzierung des Energieverbrauchs”, also für die Energieeffizienz.

Der EU-Kommissar betont, dass die verschiedenen Gesetzestexte des Fit-for-55-Pakets es ermöglichen, das ursprüngliche Klimaziel zu übertreffen. Das sah vor, die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. “Wir rechnen das derzeit durch”, sagte er. “Aktuell heißt es ungefähr minus 57 Prozent, vielleicht 58 Prozent. Bis zur COP werden wir es genauer beziffern.”

Es müsse jedoch sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten das Ziel auch wirklich erreichen können. Dazu sollen seine Vorschläge zur Renaturierung und zur Reduzierung von Pestiziden dienen. Allein, die Verhandlungen gestalten sich ausgesprochen schwierig: Im Europäischen Parlament haben die Ausschüsse für Landwirtschaft (AGRI) und Fischerei (PECH) die Vorschläge bereits abgelehnt (mehr dazu in den News).

Der Datenschutz ist schuld, dass etwas nicht geht. Dieses Argument ist in den vergangenen Jahren regelmäßig vorgebracht worden, nicht immer mit gutem Grund. Doch tatsächlich steht der Datenschutz oft im Weg. Genau das war beabsichtigt: Grundsätzlich soll jeder selbst bestimmen, unter welchen Bedingungen Daten über ihn oder sie gespeichert, verarbeitet und weitergegeben werden.

Maßgeblich für den europäischen DSGVO-Weg waren die USA. Die setzten jahrelang auf ein anderes Konzept: Daten, ja bitte. Und wenn jemand damit Unfug treibt, kommen die berüchtigten Sammelklagen. Doch die Idee der Sammlung und Auswertung privater Daten war nicht auf die Wirtschaft beschränkt. Auch der Staat bediente sich. Insbesondere bei Daten aus dem Ausland, wie vor zehn Jahren die NSA-Enthüllungen zeigten, als die DSGVO bereits diskutiert wurde. Die NSA war der unfreiwillige DSGVO-Geburtshelfer.

Europas Weg war also eine politische Abwehrschlacht: Kann die EU Regeln vorgeben, die dazu führen, dass die Welt diese einhalten muss? Dass nicht potenziell jedes Datum von der NSA verarbeitet wird? Die Antwort ist damals wie heute ein Junktim: Wer in der EU Geld verdienen und dafür personenbezogene Daten ins Ausland verfrachten will, muss dafür Europas Werte zumindest annähernd erfüllen.

Niemand steht für diesen Kampf stärker als Maximilian Schrems. Der Österreicher hat zweimal den Europäischen Gerichtshof zur Feststellung gebracht, dass die USA derzeit keinen vergleichbaren Schutz für personenbezogene Daten bieten. “Wir sind jetzt am Anfang von einer Digitalisierungs-Situation, die noch 100 Jahre lang dauern wird. Und wir werden sicher noch bessere Regelungen haben.” Das Gesetz sei nicht perfekt, aber okay, sagt Schrems. Allerdings nicht dessen Anwendung.

Viele Datenschutzaufsichtsbehörden würden ihren Job nicht machen, wirft Schrems ihnen vor. Wenn er und die von ihm gegründete Organisation NOYB (“None of your Business”) Verfahren führten oder Eingaben machten, würden immer wieder Gründe gefunden, bloß nicht handeln zu müssen. Die Aufsichtsbehörden seien nicht zu klein, sondern zu langsam und analog.

Das würde “keine Generalprävention” herbeiführen, bemängelt Schrems. Auch das Argument, dass die Aufsichtsbehörden besonders genau arbeiten würden, will er nicht gelten lassen. “Wir sehen es zum Beispiel in Irland. Da werden dann Akten produziert, die sind 100.000 Seiten dick. Und das ist nicht unbedingt Genauigkeit, das ist einfach oft Weiterschieben.”

Ähnlich klingt auch die Kritik des europäischen Verbraucherschutzdachverbands BEUC. Dessen Vize-Generaldirektorin Ursula Pachl beklagt etwa, dass der Verband schon im November 2018 Googles Tracking beanstandet hatte – und bis heute keine Entscheidung aus Dublin vorliegt.

Das Verhalten der irischen Aufsicht hat schon oft für Streit gesorgt. Während die spanische Aufsichtsbehörde vor allem damit auffällt, dass sie sehr viele Verfahren abarbeitet, sind die Iren für ihre äußerst zurückhaltende Interpretation der DSGVO bekannt. Der pünktlich zum Jubiläum am Montag veröffentlichte Beschluss zu Facebook etwa wäre wesentlich schwächer ausgefallen, hätten nicht die anderen europäischen Aufsichtsbehörden die DPC überstimmt. “Das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem die kompliziertesten Fälle auf Ebene der Aufsichtsbehörden abgeschlossen werden”, sagt Wojciech Wiewiórowski, der Europäische Datenschutzbeauftragte.

“Die DSGVO hat ihr Versprechen, für europaweit einheitliche, verständliche und praxistaugliche Datenschutz-Regeln zu sorgen, nicht eingelöst“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. “Stattdessen führt die von jeder nationalen und regionalen Aufsicht eigenständige Interpretation der Regeln zu Rechtsunsicherheit.”

Doch nach den Aufsichtsbehörden kommen die Gerichte. Am Ende kann nur einer Klarheit schaffen, was die Buchstaben des Gesetzes meinen sollen: Allein 50 Verfahren zur DSGVO stehen derzeit beim Europäischen Gerichtshof auf der Tagesordnung.

Viele davon betreffen Auslegungsfragen, die es in sich haben. So musste der EuGH vor wenigen Tagen entscheiden, was die Voraussetzungen für Schadensersatz sind. Auch die Frage, welche Rolle andere Aufsichtsbehörden wie Kartellämter bei der DSGVO-Durchsetzung haben, wird bald entschieden. Vor allem aber eine Frage ist weiterhin noch nicht entschieden: Kann die EU der DSGVO zu ihrem weltweiten Geltungsanspruch auch in der Praxis verhelfen?

In der EU-Politik jedenfalls ist das Datenschutz-Thema inzwischen wieder eher schuld, dass Europa in der Digitalisierung keine führende Rolle spielt. Vergessen sind die NSA-Diskussionen. Und auch in Debatten über China spielt der Datenschutz kaum eine Rolle. Dabei liegt die Frage auf der Hand, welche Daten gen Peking gehen und was dort damit gemacht wird.

Doch ohne einen neuen Snowden-Moment scheint der komplizierte Datenschutz, der in erster Linie ja die Einwohner der EU schützen soll, politisch nicht mehr sexy. Aber Abschaffen ist eben auch keine Option.

25.05.2023 – 18:00-19:30 Uhr, Berlin

DGAP, Discussion After Ostpolitik: The Main Principles of a New Eastern Policy for Germany

The German Council on Foreign Relations (DGAP) deliberates on what a future-oriented German strategy toward Russia should entail – also in terms of defense investment and the integration of Ukraine to the EU. INFOS & REGISTRATION

26.06.-28.08.2023, Brüssel (Belgien)

Steconf World Conference on Materials Science and Nanotechnology

Steconf features an extensive array of topics, including photovoltaics, materials beyond silicon, biochemistry, electronics & photonics, green technologies, nanotechnology, sensor materials, spintronics, innovative alloys, energy systems and cutting-edge CO2 capture techniques. INFOS & REGISTRATION

26.05.-27.05.2023, München/online

Young Security Conference 2023: When Empires Strike Back – European Security in Post-Liberal Times

The Young Security Conference discusses what the EU can do to become a relevant and autonomous security actor. INFOS & REGISTRATION

26.05.2023 – 09:00-16:00 Uhr, Hannover

SD, Konferenz Privacy Ring: Im Normendschungel der EU

Die Stiftung Datenschutz (SD) präsentiert Erfahrungsberichte und Einblicke von Experten aus der Datenschutzbranche. INFOS & ANMELDUNG

30.05.-01.06.2023, Lissabon (Portugal)

Lisbon Energy Summit

The Lisbon Energy Summit focuses on balancing energy security and achieving net zero ambitions, the decarbonisation of existing energy systems and investing in new renewable energy sources. INFOS & REGISTRATION

30.05.2023 – 09:00-17:50 Uhr, Warschau (Polen)

ECFR, Conference Warsaw European Conversation

The European Council on Foreign Relations (ECFR) engages in a critical conversation about the risks and trends shaping the European project. INFOS & REGISTRATION

30.05.2023 – 10:00-11:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Digitale Identität als Baustein der smarten Stadt

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) informiert über die potenziellen Einsatzgebiete einer digitalen Identität und wie diese für Unternehmen und Kommunen eingesetzt werden können. INFOS & ANMELDUNG

30.05.2023 – 13:00-16:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Erneuerbare Fernwärme: Dänisches Vorbild

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) gibt einen Einblick in die Wärmeversorgung Dänemarks. INFOS & ANMELDUNG

30.05.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online

GMF, Discussion Countering SLAPPs in the EU: Lessons from Hungary, Poland, and Slovenia

The German Marshall Fund (GMF) discusses the role of SLAPPs in suppressing independent media and civil society in illiberal regimes and the ways to effectively combat the abuse of law through SLAPPs in the European Union. INFOS & REGISTRATION

30.05.2023 – 15:00-16:00 Uhr, online

Eurogas, Panel Discussion Are US and EU on course to tackle methane emissions?

Eurogas addresses how the US and the EU are reinforcing efforts to tackle methane emissions. INFOS & REGISTRATION

30.05.2023 – 18:00-20:00 Uhr, Berlin/online

HBS, Diskussion Chinas Gesellschaft im Umbruch

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der gesellschaftlichen Umbruchssituation in China. INFOS & ANMELDUNG

12.06.-30.06.2023, online

FSR, Seminar Clean Molecules for the Energy Transition

The Florence School of Regulation (FSR) offers an overview of the development of clean molecules in the EU and beyond. INFOS & REGISTRATION

Die Kommission fordert alle Mitgliedstaaten auf, die nationalen Entlastungsmaßnahmen im Energiebereich, wie etwa in Deutschland die Strom- und Gaspreisbremse, bis Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Kommissionsvize Valdis Dombrovskis führte zum “Europäischen Semester” aus, es sei an der Zeit, “sich auf eine umsichtige Haushaltspolitik zu konzentrieren”. Sollte ein erneuter Energiepreisanstieg Stützmaßnahmen erforderlich machen, sollten diese gezielt auf den Schutz finanziell schwächerer Haushalte und Unternehmen abstellen, für die öffentlichen Finanzen tragbar sein und Anreize zum Energiesparen erhalten.

Dombrovskis unterstrich, trotz eines herausfordernden globalen Umfelds zeige sich die europäische Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig. Niedrigere Energiepreise, weniger Lieferengpässe und ein starker Arbeitsmarkt hätten zu einem moderaten Wachstum im ersten Quartal 2023 beigetragen. “Dadurch haben sich die Ängste vor einer Rezession zerstreut.”

Gleichzeitig habe sich allerdings trotz weiter rückläufiger Inflation die Kerninflation verfestigt, was zu einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen geführt habe. Die Kommission erwartet für die EU eine Inflationsrate von 6,7 Prozent für 2023 und von 3,1 Prozent für 2024, das Wachstum soll in diesem Jahr 1,0 Prozent und im nächsten 1,7 Prozent erreichen.

Die Kommission stellt fest, dass derzeit 14 Mitgliedstaaten ein übermäßiges Haushaltsdefizit aufweisen, darunter auch Deutschland. Die Kommission hatte allerdings im Vorfeld bereits signalisiert, dass sie gegen die Staaten keine Verfahren einleiten wird, da die Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts aktuell bis Ende 2023 ausgesetzt sind. Sollten die Mitgliedstaaten ihre Haushaltsfehlbeträge für das laufende Jahr nicht unter die Richtmarke von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) senken, will die EU-Behörde im Frühjahr 2024 die Verfahren eröffnen.

Zwei Jahre nach ihrem Start trage die Aufbau- und Resilienzfazilität – das Herzstück des mit 800 Milliarden Euro ausgestatteten EU-Aufbauplans NextGenerationEU – weiterhin dazu bei, den ökologischen und digitalen Wandel zu beschleunigen und so die Resilienz der EU insgesamt zu stärken. Danach haben mittlerweile alle Staaten ihre nationalen Aufbau- und Resilienzpläne eingereicht, es wurden 24 Zahlungsanträge bearbeitet und die Kommission hat im Rahmen der Fazilität mehr als 152 Mrd. EUR für die erfolgreiche Umsetzung wichtiger Reformen und Investitionen ausgezahlt.

Deutschland müsse mehr tun, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern. Das geht aus dem individuellen Länderbericht der Brüsseler Behörde hervor. Danach fordert die Kommission die Regierung auf, Investitionen in erneuerbare Energien anzukurbeln und Verwaltungskapazitäten und Genehmigungsverfahren zu verbessern. In Industrie, Bau und Verkehr gelte es zudem, die Anstrengungen für mehr Energieeffizienz zu verstärken.

Bei der Verringerung gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte sieht Brüssel Deutschland dagegen auf einem guten Weg. Sie mahnt die Regierung an, eine umsichtige “Finanzpolitik zu gewährleisten, insbesondere durch Begrenzung des nominalen Anstiegs der staatlichen Ausgaben im Jahr 2024 um höchstens 2,5 Prozent”. cr

Nachdem am Dienstag bereits der Agrarausschuss des EU-Parlaments den Kommissionsvorschlag für ein neues Gesetz zur Wiederherstellung der Natur zurückgewiesen hat, ist dem am Mittwoch der Fischereiausschuss gefolgt. EVP, EKR und ID sowie drei der vier Abgeordneten von Renew stimmten für die Zurückweisung. Sozialdemokraten, Grüne und Linke stimmten dagegen und wollten stattdessen über Änderungsanträge abstimmen lassen. Wegen der Zurückweisung kam es dazu jedoch nicht.

Hintergrund der Zurückweisung ist die Forderung der EVP nach einem Moratorium für neue Gesetze, die die Landwirtschaft betreffen. Dieser Forderung haben sich auch einige Renew-Abgeordnete angeschlossen. Allerdings verfügen weder Agrar- noch Fischereiausschuss über Mitsprachekompetenzen beim Renaturierungsgesetz. Sie können lediglich ihre Position in Form eines eigenen Berichts einreichen.

Federführend ist der Umweltausschuss, der am 15. Juni über das Gesetz abstimmen wird. Wird der Bericht dort angenommen, soll das Gesetz im Juli dem Plenum vorgelegt werden. Allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass die EVP für eine Zurückweisung kämpfen wird, da sie durch die neuen Gesetze zu hohe bürokratische und finanzielle Belastungen für Landwirte befürchtet.

Insbesondere Grünen-Abgeordnete zeigten sich bestürzt über die Zurückweisung im Fischereiausschuss. Jutta Paulus bezeichnete es als “schamlosen Angriff auf Lebensmittelsicherheit, Gesundheit und Artenschutz” und attackierte die EVP. Sie stelle Parteipolitik “über den Schutz unserer Überlebensgrundlagen”. luk

Der Umweltausschuss des Europaparlaments (ENVI) hat den Bericht zur Überarbeitung der Industrieemissionsrichtlinie (IED) angenommen. 55 Abgeordnete stimmten dafür, 26 dagegen, sechs enthielten sich. Die überarbeitete IED betrifft vor allem große Industrieanlagen und Viehzuchtbetriebe, aber auch Bergwerke und Batteriefabriken. Sie sollen:

Besonders kontrovers war der Teil der IED, der die landwirtschaftlichen Betriebe betrifft. Hier einigten sich die EU-Umweltpolitiker darauf, Schweine- und Geflügelbetriebe mit mehr als 200 Großvieheinheiten (GVE) und Rinderbetriebe mit 300 GVE oder mehr einzubeziehen. Betriebe mit extensiver Tierhaltung sollen von den neuen Regeln ausgenommen sein. Die Kommission hatte für den Geltungsbereich der IED ursprünglich mit 150 GVE einen deutlich niedrigeren Schwellenwert für die gesamte Tierhaltung vorgeschlagen.

Peter Liese sprach nach der Abstimmung daher von einem Wendepunkt im Positiven. “Zum ersten Mal hat der Umweltausschuss einen Vorschlag der EU-Kommission in allen relevanten Punkten erheblich abgeschwächt”, so der umweltpolitische Sprecher der EVP. Seine Fraktion hatte zusammen mit den EKR-Abgeordneten noch niedrigere Schwellenwerte gefordert, während die Grünen gemeinsam mit den Linken ein deutlich höheres Ambitionsniveau wollten. Schlussendlich setzte sich ein Kompromiss von S&D und Renew durch, der zwischen den beiden anderen Positionen liegt.

Liese begründete das niedrigere Ambitionsniveau des Parlaments gegenüber der Kommission mit Zielkonflikten zwischen der Reduzierung von CO₂ und der Reduzierung anderer Schadstoffe. “Diese Zielkonflikte müssen zugunsten der Dekarbonisierung entschieden werden”, so Liese. Die Entscheidung des ENVI sei daher ein Schritt in die richtige Richtung. Der Bericht soll im Juli dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt werden. luk

Die EU braucht laut einer neuen Studie zusätzliche finanzielle Ressourcen, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Programme zur Einbindung privater Investoren wie InvestEU seien “kein Ersatz für zusätzliche öffentliche Ausgaben auf EU-Ebene”, schreiben die Experten des Jacques Delors Centre an der Berliner Hertie School in dem Papier, das heute veröffentlicht wird. Die europäische Wirtschaft lasse sich “nicht billig ergrünen”.

Die EU-Kommission hatte InvestEU 2018 aufgelegt, als Nachfolger des oft als Juncker-Fonds bezeichneten EFSI. Mithilfe von Garantien in Höhe von 26,2 Milliarden Euro aus dem EU-Budget hofft die Kommission, bis 2027 mehr als 372 Milliarden Euro an privaten und öffentlichen Investitionen zu mobilisieren. Die Mittel werden über die Europäische Investitionsbank und 14 andere Förderbanken an Investoren vergeben.

Die große Hebelwirkung hindere diese aber, Risiken einzugehen, die für wirklich zusätzliche grüne Investitionen nötig seien, schreiben die Autoren Francesco Findeisen und Sebastian Mack. In seiner derzeitigen Form sei InvestEU ein wirksames Instrument zur Finanzierung von Projekten mit geringem Risikoprofil, wie die energetische Sanierung von Immobilien.

Viele der im Green Deal Industrial Plan vorgesehenen Investitionen in Zukunftstechnologien, etwa in Wasserstoff-Antriebstechniken, seien aber mit großen technologischen Unsicherheiten behaftet. Damit diese realisiert würden, müsse die öffentliche Hand den Investoren einen erheblichen Teil der Risiken abnehmen – etwa durch Eigenkapitalfinanzierungen, wie sie der EU-Innovationsfonds ermöglicht. Projekte zur Anpassung an den Klimawandel wiederum seien längerfristig nicht kommerziell rentabel und daher auf öffentliche Zuschüsse angewiesen.

Die Autoren empfehlen daher, die Mittel für InvestEU aufzustocken. Nur so könne das Programm die nötigen Risiken übernehmen, um zusätzliche grüne Investitionen auszulösen. Die Kommission hatte in ihrem Green Deal Industrial Plan zusätzliche Mittel für InvestEU vorgeschlagen. Dagegen dürften sich aber viele Mitgliedstaaten in den anstehenden Verhandlungen über die Revision des Mittelfristigen Finanzrahmens sträuben. tho

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich gestern Abend auf Änderungen am Sanktionsstrafrecht geeinigt. Im Ausschuss der ständigen Vertreter (AStV) einigten sich die Mitgliedstaaten auf Mindeststandards, mit denen Sanktionsverstöße im jeweiligen nationalen Strafrecht geahndet werden sollen. Der Vorschlag der Kommission dazu stammt von Anfang Dezember 2022.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist über die Einigung erfreut: “Wir konnten uns innerhalb kürzester Zeit auf ambitionierte gemeinsame Standards für die europaweite Bestrafung von Sanktionsverstößen einigen.” Es ginge darum, den Sanktionsdruck auf Russland weiter zu verschärfen und die Umgehung von Sanktionen einzudämmen. Schon bald soll ein 11. Sanktionspaket der EU gegen die Russische Föderation folgen.

Insbesondere die Umgehung von Sanktionen oder die Verschleierung von Sanktionsverstößen sollen mit den Änderungen einheitlicher durchgesetzt werden. Das meint etwa Verstöße gegen Dual-Use-Vorschriften oder bei Rüstungsgütern. Zudem sollen die Mitgliedstaaten enger zusammenarbeiten und unter anderem Umsätze aus Verstößen europaweit konfiszieren können. Auch die Strafen für juristische Personen sollen vereinheitlicht werden und bis zu 5 Prozent des Jahresumsatzes oder 40 Millionen Euro betragen können. fst

Die Kommission will mit Anpassungen in der europäischen Gesetzgebung den Zugang der Kleinanleger zum Kapitalmarkt verbessern. EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis führte bei der Vorstellung der Kleinanlegerstrategie aus, Europa habe weltweit eine der höchsten individuellen Sparquoten. Dennoch seien die Bürger sehr viel zurückhaltender als etwa US-Bürger, wenn es um Investitionen in Finanzprodukte gehe. Zur Begründung verwies er darauf, dass die Bürger “nicht immer die besten verfügbaren Angebote oder ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten”.

Darüber hinaus wiesen Anlageprodukte zum Teil ungerechtfertigt hohe Kosten auf. Außerdem seien die bereitgestellten Informationen zum Teil äußerst komplex. Dies mache es für die Kleinanleger schwierig, “die Finanzprodukte zu verstehen und vergleichen zu können”.

Der Vize unterstrich noch einmal, ein verbesserter Zugang der Kleinanleger sei ein wesentliches Mittel, “um private Gelder in die Wirtschaft zu lenken und den ökologischen und digitalen Wandel in Europa zu finanzieren“.

Nach Angaben der Kommission sieht das Paket folgende Maßnahmen vor:

Der Europäische Verbraucherschutzverband BEUC kritisierte den Vorstoß der Kommission. Das Maßnahmenpaket sei “nicht das, was die Verbraucher erwartet haben”, so der Verband. Aufgrund von Provisionen, die an Berater gezahlt werden, sei “die Finanzberatung in vielen Fällen nichts anderes als ein Verkaufsgespräch für Verbraucher”. Nur ein vollständiges Verbot von Provisionen werde sicherstellen, “dass dieser Markt endlich anfängt, den Verbrauchern etwas zu bieten”.

Die deutschen Banken und Sparkassen sehen hingegen in der Streichung des vollständigen Provisionsverbots “ein wichtiges Signal”. Ein umfassendes Verbot hätte “unabsehbare Folgen für Märkte und Verbraucher”, heißt es in einer Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft. Die Finanzbranche mahnt zudem eine “ehrliche Kosten-/Nutzen- und Wettbewerbsanalyse” für das Gesamtpaket an. In der jetzigen Form werde der Gesetzesentwurf die Ziele der Kommission nicht erreichen.

Die für Finanzdienstleistungen zuständige Kommissarin Mairead McGuinness erklärte, die Kommission habe sehr sorgfältig abgewogen, zum jetzigen Zeitpunkt kein vollständiges Provisionsverbot zu erlassen. Die Irin stellte allerdings klar, dass ein vollständiges Verbot damit nicht endgültig vom Tisch sei. Das neue Regelwerk enthalte eine Revisionsklausel nach drei Jahren. Dann werde man beurteilen, ob die neuen Vorschriften zu günstigeren Kosten für Kleinanleger und zu einem verbesserten Zugang zu den Kapitalmärkten geführt haben. cr

Das Europäische Parlament und der Rat haben nach Informationen von Beobachtern “gute Fortschritte” beim Trilog zum Data Act gemacht. Demnach haben die Verhandlungspartner eine vorläufige Einigung erzielt über einen großen Teil der Verpflichtungen von Unternehmen, Daten mit dem öffentlichen Sektor zu teilen (B2G-Datenaustausch, Kapitel V).

Übereinstimmung gab es den Informationen zufolge über den Anwendungsbereich der EU-Institutionen, die Ausnahmeregelung für Klein- und Kleinstunternehmen, die Bewältigung von öffentlichen Notlagen, aber nicht über das gesamte Paket.

Die umstrittene Frage über die Einbeziehung oder den Ausschluss personenbezogener Daten haben die Verhandlungspartner am Dienstag bis in die späten Abendstunden diskutiert. Sie konnten sich jedoch noch nicht einigen und haben lediglich einen Weg zu einem möglichen Kompromiss erkundet.

Bereits vor dem Trilog hatte der IT-Wirtschaftsverband Digitaleurope eine von 26 weiteren Organisationen mitunterzeichnete gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich besorgt über die Bestimmungen von Kapitel V äußerten: Die vorgeschlagenen Regeln würden bedeuten, dass jede öffentliche Einrichtung auf EU-, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene jede Art von Daten, einschließlich personenbezogener Daten, von jedem Dateninhaber aus jedem Grund anfordern könne, teilten die Unterzeichner mit.

“Wir sind der Meinung, dass diese Vorschriften nicht mit den Anforderungen der EU-Grundrechtecharta übereinstimmen.” Bei einem derart weit gefassten Anwendungsbereich bestehe die Gefahr, dass personenbezogene oder sensible Daten durchsickerten oder missbraucht würden.

Außerdem haben die Verhandlungspartner drei weitere Themen kurz erörtert:

Diese Themen diskutieren die Vertreter beider Seiten in den kommenden Wochen auf technischer Ebene weiter. Der nächste Trilog ist für den 27. Juni angesetzt. Beobachter sagten, eine mögliche Gesamteinigung sei in Sichtweite. Sie hängt jedoch von den Fortschritten auf technischer Ebene ab, die zwischenzeitlich erzielt werden können.

Unternehmen heben immer wieder hervor, dass Rat und Parlament bereits bedeutende Verbesserungen im Vergleich zum Kommissionsentwurf erzielt haben. Die Änderungen sind im Vier-Spalten-Dokument nachzulesen, das “Contexte” vorliegt. Den grundsätzlichen Fehler, eine “one size fits all”-Regelung für den Datenaustausch über alle Branchen hinweg schaffen zu wollen, könnten jedoch auch die vorgeschlagenen Änderungen nicht lösen, hieß es. vis

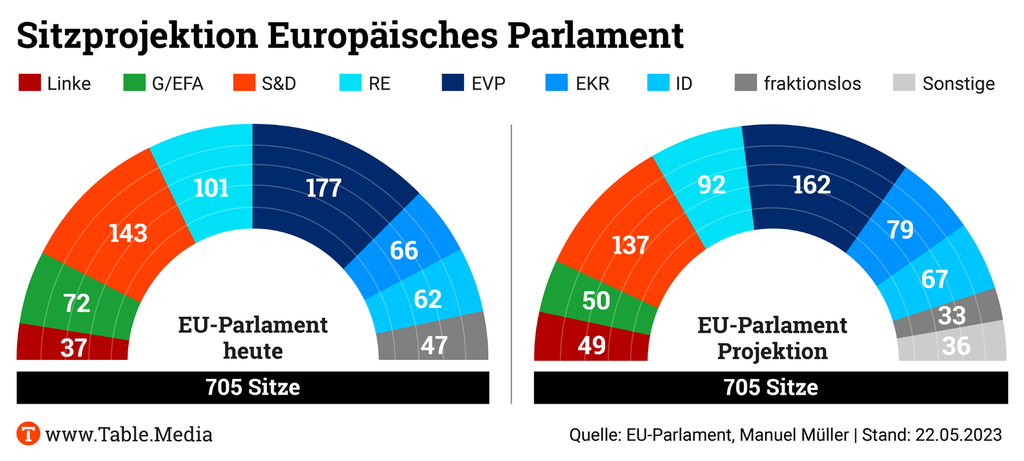

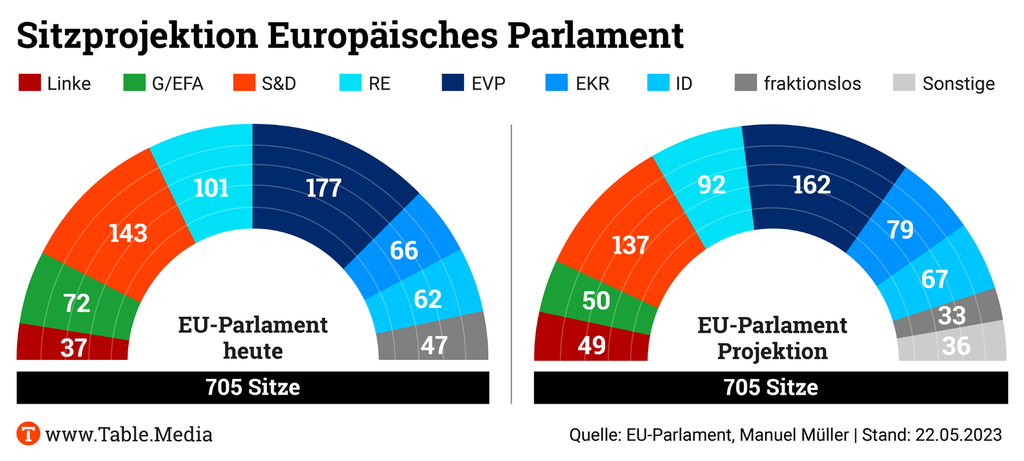

Ein gutes Jahr ist es noch bis zur Europawahl vom 6. bis 9. Juni 2024, und allmählich wird der Ton zwischen den europäischen Parteien rauer. Anfang Mai sagte die sozialdemokratische Fraktionschefin im Europäischen Parlament, Iratxe García Pérez, mit der christdemokratischen EVP sei “keine Zusammenarbeit mehr möglich”. Frans Timmermans, Kommissionsvizepräsident und sozialdemokratischer Spitzenkandidat von 2019, legte nach und warnte vor einer “neuen politischen Dynamik”, in der die EVP “mehr nach rechts schaut”.

EVP-Pressesprecher Pedro López de Pablo wies Timmermans Aussage zurück und warf umgekehrt der sozialdemokratischen S&D-Fraktion eine Nähe zur “extremen Linken” vor. Der italienische Außenminister, EVP-Vizevorsitzende und frühere EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani warb derweil offensiv für eine verstärkte Zusammenarbeit der EVP mit der Rechtsfraktion EKR.

Dass das informelle Bündnis aus EVP und S&D, das seit jeher im Mittelpunkt der Mehrheitsbildung im Europäischen Parlament steht, wirklich am Ende ist, ist jedoch unwahrscheinlich. Tatsächlich rief die S&D schon 2016 einmal das “Ende der Großen Koalition” aus, ohne dass sich in der Praxis allzu viel änderte. Die EU ist strukturell auf Konsens angelegt: Mehrheiten im Europäischen Parlament, die eine der großen Parteien ausschließen, sind punktuell möglich, aber nicht dauerhaft tragfähig. Das zeigt sich schon am Spitzenkandidatenverfahren, in dem das Parlament gegenüber dem Europäischen Rat nur dann eine Chance hat, wenn es geschlossen auftritt.

Doch mit einer solchen Ansage lässt sich allerdings schlecht Wahlkampf betreiben. Damit die Wähler erkennen können, wofür die unterschiedlichen Parteien stehen, ist ein gewisses Maß an Polarisierung und Konflikt notwendig. Und so gehört es zum Ritual, dass EVP und S&D sich vor der Europawahl öffentlich ihre wechselseitige Abneigung erklären – und sich anschließend schnell wieder zusammenraufen müssen, um im Parlament handlungsfähig zu sein.

Hinzu kommt, dass auch die Umfragen in diesem Jahr knapper sind als bei vielen früheren Wahlgängen. Wenn jetzt Europawahl wäre, käme die EVP im Basis-Szenario der Sitzprojektion auf 162 Sitze, die S&D auf 137 (beide unverändert gegenüber der letzten Projektion von Ende März). Im dynamischen Szenario – das mögliche Fraktionsbeitritte von nationalen Parteien berücksichtigt, die bei der Europawahl erstmals Sitze gewinnen könnten – ist das Polster der EVP etwas komfortabler (172 zu 137 Sitze). Aber entschieden ist diese Wahl noch lange nicht.

Schon jetzt zeichnet sich allerdings deutlich ab, dass ein Bündnis aus EVP und S&D allein auch nicht genügen wird. Bei der Europawahl 2019 verlor die Große Koalition im Europäischen Parlament erstmals ihre Mehrheit und ist seitdem auf eine Zusammenarbeit mit der liberalen Fraktion Renew Europe (RE) oder den Grünen angewiesen. Daran dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern.

In der aktuellen Projektion verlieren die Liberalen leicht und kommen nun auf 92 Sitze (-2 gegenüber März, dynamisches Szenario: 99 Sitze). Formal wären sie damit weiterhin die drittstärkste Fraktion im Parlament. Durch ihre Schlüsselstellung in der Mitte des europäischen Parteiensystems ist ihr tatsächlicher Einfluss jedoch deutlich größer, da nicht nur die Große Koalition, sondern auch nahezu jede mögliche Mitte-links- oder Mitte-rechts-Allianz ihre Unterstützung benötigt.

Die Grünen wiederum haben zwar in ihrer Hochburg Deutschland gerade eine Menge Ärger. In vielen anderen EU-Mitgliedstaaten konnten sie in den letzten Wochen jedoch dazugewinnen, sodass sie in der Projektion nun auf 50 Sitze klettern (+8, dynamisch: 54). Das ist ihr bester Wert seit zwei Jahren. Auch die europäische Linke legte nach Umfrageverlusten im Frühjahr zuletzt wieder zu und kommt auf 49 Sitze (+5, dynamisch: 50). Das entspricht in etwa ihrem langfristigen Durchschnitt in dieser Wahlperiode.

Auf der rechten Seite des politischen Spektrums setzt sich die traditionell Nato-freundliche Rechtsfraktion EKR weiter gegenüber der traditionell russlandnahen ID ab: Die EKR kommt auf 79 Sitze (+1), die ID auf 67 (-1). Im dynamischen Szenario, das einen möglichen Beitritt der derzeit fraktionslosen ungarischen Regierungspartei Fidesz zur ID berücksichtigt, liegt diese hingegen noch knapp vor der EKR (83 zu 82 Sitze). Die Zahl der fraktionslosen Abgeordneten geht auf 33 zurück (-5), im dynamischen Szenario sogar auf 28.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige europäische Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine Aufschlüsselung der Ergebnisse nach nationalen Einzelparteien finden sich auf dem Blog “Der (europäische) Föderalist”.

Manuel Müller ist Senior Research Fellow am Finnish Institute of International Affairs (FIIA) in Helsinki und betreibt den Blog “Der (europäische) Föderalist”. Er veröffentlicht seine Projektion zur Europawahl auf seinem Blog und bei Table.Media.

nicht weniger als die große Geopolitik steht auf der Agenda, wenn die EU-Handelsminister heute Vormittag in Brüssel zusammenkommen. Über die Beziehungen zu den USA wollen sie diskutieren, über das Verhältnis zu China und auch über Handelsabkommen mit anderen Ländern wie Australien. Themen, die voraussichtlich auch die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel Ende Juni beschäftigen werden.

Die Atmosphäre in den Kontakten mit Washington ist zwar “viel besser geworden”, wie ein EU-Diplomat berichtet, aber zu diskutieren gibt es doch einiges: Die US-Regierung hat europäischen Rohstofflieferanten weiterhin keinen Zugang zu den Subventionen des Inflation Reduction Act gewährt, der Konflikt um die nur bis Jahresende ausgesetzten US-Stahlzölle harrt ebenfalls einer Lösung. Die Minister sollen den Unterhändlern der EU-Kommission nun klare Signale für die Gespräche beim Treffen des Handels- und Technologierates (TTC) nächste Woche geben.

Für ein positives Gesprächsklima mit Washington sorgt die robustere Gangart der Europäer gegenüber China. Die Mitgliedstaaten handelten in Bezug auf Peking viel geschlossener als noch vor einigen Jahren, konstatiert der EU-Diplomat. Einigen Regierungen bereitet aber die für den 21. Juni terminierte Economic-Security-Strategie der Kommission Bauchschmerzen, die ebenfalls auf Peking zielt. Diese dürfte Initiativen vorsehen zum Screening bestimmter Direktinvestitionen in Drittstaaten und zu EU-weiten Exportkontrollen. Anhänger der Marktwirtschaft machen sich Sorgen, dass damit neue Handelshemmnisse geschaffen werden.

Ihnen wünsche ich einen weitgehend sorgenfreien Tag!

Der Berichterstatter des Europaparlaments, Christian Ehler, fordert weitreichende Änderungen am geplanten Net-Zero Industry Act (NZIA). Der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission sei als Antwort auf den US-Inflation Reduction Act angelegt worden – aber “das ist er nicht”, sagte der CDU-Abgeordnete gestern. Seinen Berichtsentwurf will Ehler am heutigen Donnerstag vorstellen, er lag Table.Media bereits vorab vor.

Das sind die wesentlichen Änderungen zum Kommissionsvorschlag:

Die EU habe mit den Fit-for-55-Gesetzen zwar eine umfassende Klimaschutz-Regulierung geschaffen, so der Sprecher der EVP im Industrie- und Energieausschuss (ITRE). Es werde aber “immer offensichtlicher, dass wir keinen Business Case für die industrielle Dekarbonisierung in Europa haben”. Der IRA bedeute daher eine “Zeitenwende”. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des European Round Table for Industry hatten fast 60 Prozent der Firmenchefs angegeben, in den nächsten zwei Jahren Investitionen oder Standorte von Europa nach Nordamerika verlagern zu wollen.

Ehler forderte, sich auf die Umsetzung der Klimaziele und den damit verbundenen Business Case zu konzentrieren. Man könne “nicht alles gleichzeitig machen”, daher sollten andere Regulierungsvorhaben wie das EU-Lieferkettengesetz oder das Naturschutzpaket zurückstehen. Ähnlich hatte sich am Dienstag der belgische Premier Alexander De Croo geäußert: “Wenn wir die Menschen mit Regeln und Vorschriften überfordern, laufen wir Gefahr, die öffentliche Unterstützung für die grüne Agenda zu verlieren.”

Die Kommission hatte vorgeschlagen, acht Technologiebereiche als “Strategische Netto-Null-Technologien” zu definieren, darunter Solar, Wind, Batteriespeicher und Wärmepumpen. Diese sollen, stärker noch als andere klimafreundliche Sektoren, von einer Vorzugsbehandlung profitieren, etwa in Form beschleunigter Genehmigungsverfahren und einer vorrangigen Behandlung bei der gerichtlichen Streitschlichtung. Ehler fordert nun hingegen, die Unterscheidung zwischen strategischen und anderen Netto-Null-Technologien aufzugeben.

Welche Technologien unter den NZIA fallen, will er anhand der Taxonomie bestimmen. Die Taxonomie-Verordnung listet in Artikel 10 eine Reihe von Kriterien für Aktivitäten auf, die substanziell zum Klimaschutz beitragen. Darunter würden demnach etwa auch nachhaltiger Luftfahrttreibstoff (SAF) oder die CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS) fallen.

Wohl nicht berücksichtigen will Ehler hingegen Erdgas und Atomkraft, die laut Taxonomie als Übergangstechnologien eingestuft werden. Dies dürfte aber zu erneut hitzigen Diskussionen mit den Atomkraftbefürwortern in Europaparlament und Rat führen. Schon in der Kommission war die Behandlung der Nuklearindustrie der Hauptstreitpunkt gewesen.

Neu hinzufügen zum Gesetzentwurf will Ehler das Konzept der “Net-Zero Industry Valleys”: Die Mitgliedstaaten sollen regionale Cluster-Standorte für die einzelnen Netto-Null-Technologien ausweisen können. Im Zuge dessen sollen die Behörden bereits die Umweltverträglichkeitsprüfungen übernehmen und so die sich ansiedelnden Unternehmen davon befreien.

Die Pläne der Behörden für die Förderregionen sollen auch ausweisen, welche öffentliche Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen sind und mit welchen Zuschüssen zu ihren Betriebskosten Investoren rechnen können. Als Beispiel nennt Ehler in seinem Bericht etwa Differenzverträge für die Energiekosten.

Ehler hält diesen regionalen Ansatz für realistischer, als gleich auf nationaler Ebene “das Umweltrecht zu schleifen”. Der Abgeordnete aus Brandenburg dürfte bei dem Ansatz das Tesla-Werk in Grünheide als Muster im Kopf gehabt haben.

Seinen Entwurf wird der Berichterstatter des federführenden ITRE-Ausschusses heute präsentieren. Ziel sei es, die gemeinsame Position des Parlaments spätestens bis Ende Oktober im Plenum zu beschließen und anschließend in den Trilog mit den Mitgliedstaaten zu gehen, sagte Ehler. Ob es gelinge, die Verhandlungen noch vor Weihnachten abzuschließen, hänge auch vom Rat ab. Dieser hat sich vorgenommen, den parallel verhandelten Critical Raw Materials Act bis Jahresende abzuschließen. Die Diskussionen über den NZIA sind im Rat aber noch weniger weit gediehen als zum CRMA.

Auf der COP28 wird mit dem Global Stocktake erstmals Bilanz nach dem Paris-Abkommen gezogen. Darin enthalten: Eine aktualisierte Bestandsaufnahme der weltweiten Emissionsreduktion. Schon jetzt ist klar: Die globalen Anstrengungen zur Reduktion von Emissionen reichen nicht aus. Einer der großen Streitpunkte auf der Klimakonferenz wird daher der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen sein.

Für Frans Timmermans besteht die Herausforderung vorwiegend darin, “präziser zu werden, was die Mobilisierung der Gelder angeht”. Zugleich müsse man auch “präziser bei den Anstrengungen zur Reduzierung der Emissionen” werden. Dabei nimmt der Green-Deal-Chef speziell Bezug auf die G20-Länder, “vor allem China”.

Um die Emissionen global schnellstmöglich zu reduzieren, will Timmermans auch mit einer ganz bestimmten Gruppe von Unternehmen sprechen: “Wir werden die Wende nicht ohne den Sektor der fossilen Energien schaffen.” Man müsse die Unternehmen “drängen”, aber ihnen auch die Möglichkeit geben, sich selbst zu dekarbonisieren, um die Wende “viel schneller” zu vollziehen, als es heute der Fall ist. Dazu zählt der EU-Kommissionsvize den Finanzsektor, denn die wichtigsten Player hätten ein “sehr begrenztes” Portfolio an Investitionen in erneuerbare Energien.

Auch die Branche der Erneuerbaren nimmt er im Gespräch mit Table.Media in den Blick: Ihr “Erfolg” in Europa und weltweit sollten Anlass sein, ein globales Ziel für die Energiewende zu formulieren. In diesem Punkt ist der Chefverhandler der EU bei den Klimaverhandlungen nicht allein. Beim Petersberger Klimadialog, der von der Bundesregierung Anfang Mai in Berlin veranstaltet wurde, wurde das Prinzip eines weltweiten Ziels für erneuerbare Energien bereits konkretisiert.

Nun fügt er ein Ziel für Energieeffizienz hinzu. Die EU habe “ein klares Prozentziel für erneuerbare Energie”, man brauche aber auch eines auf globaler Ebene – und zwar in Kombination mit einem “sehr klaren Ziel für die Reduzierung des Energieverbrauchs”, also für die Energieeffizienz.

Der EU-Kommissar betont, dass die verschiedenen Gesetzestexte des Fit-for-55-Pakets es ermöglichen, das ursprüngliche Klimaziel zu übertreffen. Das sah vor, die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. “Wir rechnen das derzeit durch”, sagte er. “Aktuell heißt es ungefähr minus 57 Prozent, vielleicht 58 Prozent. Bis zur COP werden wir es genauer beziffern.”

Es müsse jedoch sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten das Ziel auch wirklich erreichen können. Dazu sollen seine Vorschläge zur Renaturierung und zur Reduzierung von Pestiziden dienen. Allein, die Verhandlungen gestalten sich ausgesprochen schwierig: Im Europäischen Parlament haben die Ausschüsse für Landwirtschaft (AGRI) und Fischerei (PECH) die Vorschläge bereits abgelehnt (mehr dazu in den News).

Der Datenschutz ist schuld, dass etwas nicht geht. Dieses Argument ist in den vergangenen Jahren regelmäßig vorgebracht worden, nicht immer mit gutem Grund. Doch tatsächlich steht der Datenschutz oft im Weg. Genau das war beabsichtigt: Grundsätzlich soll jeder selbst bestimmen, unter welchen Bedingungen Daten über ihn oder sie gespeichert, verarbeitet und weitergegeben werden.

Maßgeblich für den europäischen DSGVO-Weg waren die USA. Die setzten jahrelang auf ein anderes Konzept: Daten, ja bitte. Und wenn jemand damit Unfug treibt, kommen die berüchtigten Sammelklagen. Doch die Idee der Sammlung und Auswertung privater Daten war nicht auf die Wirtschaft beschränkt. Auch der Staat bediente sich. Insbesondere bei Daten aus dem Ausland, wie vor zehn Jahren die NSA-Enthüllungen zeigten, als die DSGVO bereits diskutiert wurde. Die NSA war der unfreiwillige DSGVO-Geburtshelfer.

Europas Weg war also eine politische Abwehrschlacht: Kann die EU Regeln vorgeben, die dazu führen, dass die Welt diese einhalten muss? Dass nicht potenziell jedes Datum von der NSA verarbeitet wird? Die Antwort ist damals wie heute ein Junktim: Wer in der EU Geld verdienen und dafür personenbezogene Daten ins Ausland verfrachten will, muss dafür Europas Werte zumindest annähernd erfüllen.

Niemand steht für diesen Kampf stärker als Maximilian Schrems. Der Österreicher hat zweimal den Europäischen Gerichtshof zur Feststellung gebracht, dass die USA derzeit keinen vergleichbaren Schutz für personenbezogene Daten bieten. “Wir sind jetzt am Anfang von einer Digitalisierungs-Situation, die noch 100 Jahre lang dauern wird. Und wir werden sicher noch bessere Regelungen haben.” Das Gesetz sei nicht perfekt, aber okay, sagt Schrems. Allerdings nicht dessen Anwendung.

Viele Datenschutzaufsichtsbehörden würden ihren Job nicht machen, wirft Schrems ihnen vor. Wenn er und die von ihm gegründete Organisation NOYB (“None of your Business”) Verfahren führten oder Eingaben machten, würden immer wieder Gründe gefunden, bloß nicht handeln zu müssen. Die Aufsichtsbehörden seien nicht zu klein, sondern zu langsam und analog.

Das würde “keine Generalprävention” herbeiführen, bemängelt Schrems. Auch das Argument, dass die Aufsichtsbehörden besonders genau arbeiten würden, will er nicht gelten lassen. “Wir sehen es zum Beispiel in Irland. Da werden dann Akten produziert, die sind 100.000 Seiten dick. Und das ist nicht unbedingt Genauigkeit, das ist einfach oft Weiterschieben.”

Ähnlich klingt auch die Kritik des europäischen Verbraucherschutzdachverbands BEUC. Dessen Vize-Generaldirektorin Ursula Pachl beklagt etwa, dass der Verband schon im November 2018 Googles Tracking beanstandet hatte – und bis heute keine Entscheidung aus Dublin vorliegt.

Das Verhalten der irischen Aufsicht hat schon oft für Streit gesorgt. Während die spanische Aufsichtsbehörde vor allem damit auffällt, dass sie sehr viele Verfahren abarbeitet, sind die Iren für ihre äußerst zurückhaltende Interpretation der DSGVO bekannt. Der pünktlich zum Jubiläum am Montag veröffentlichte Beschluss zu Facebook etwa wäre wesentlich schwächer ausgefallen, hätten nicht die anderen europäischen Aufsichtsbehörden die DPC überstimmt. “Das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem die kompliziertesten Fälle auf Ebene der Aufsichtsbehörden abgeschlossen werden”, sagt Wojciech Wiewiórowski, der Europäische Datenschutzbeauftragte.

“Die DSGVO hat ihr Versprechen, für europaweit einheitliche, verständliche und praxistaugliche Datenschutz-Regeln zu sorgen, nicht eingelöst“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. “Stattdessen führt die von jeder nationalen und regionalen Aufsicht eigenständige Interpretation der Regeln zu Rechtsunsicherheit.”

Doch nach den Aufsichtsbehörden kommen die Gerichte. Am Ende kann nur einer Klarheit schaffen, was die Buchstaben des Gesetzes meinen sollen: Allein 50 Verfahren zur DSGVO stehen derzeit beim Europäischen Gerichtshof auf der Tagesordnung.

Viele davon betreffen Auslegungsfragen, die es in sich haben. So musste der EuGH vor wenigen Tagen entscheiden, was die Voraussetzungen für Schadensersatz sind. Auch die Frage, welche Rolle andere Aufsichtsbehörden wie Kartellämter bei der DSGVO-Durchsetzung haben, wird bald entschieden. Vor allem aber eine Frage ist weiterhin noch nicht entschieden: Kann die EU der DSGVO zu ihrem weltweiten Geltungsanspruch auch in der Praxis verhelfen?

In der EU-Politik jedenfalls ist das Datenschutz-Thema inzwischen wieder eher schuld, dass Europa in der Digitalisierung keine führende Rolle spielt. Vergessen sind die NSA-Diskussionen. Und auch in Debatten über China spielt der Datenschutz kaum eine Rolle. Dabei liegt die Frage auf der Hand, welche Daten gen Peking gehen und was dort damit gemacht wird.

Doch ohne einen neuen Snowden-Moment scheint der komplizierte Datenschutz, der in erster Linie ja die Einwohner der EU schützen soll, politisch nicht mehr sexy. Aber Abschaffen ist eben auch keine Option.

25.05.2023 – 18:00-19:30 Uhr, Berlin

DGAP, Discussion After Ostpolitik: The Main Principles of a New Eastern Policy for Germany

The German Council on Foreign Relations (DGAP) deliberates on what a future-oriented German strategy toward Russia should entail – also in terms of defense investment and the integration of Ukraine to the EU. INFOS & REGISTRATION

26.06.-28.08.2023, Brüssel (Belgien)

Steconf World Conference on Materials Science and Nanotechnology

Steconf features an extensive array of topics, including photovoltaics, materials beyond silicon, biochemistry, electronics & photonics, green technologies, nanotechnology, sensor materials, spintronics, innovative alloys, energy systems and cutting-edge CO2 capture techniques. INFOS & REGISTRATION

26.05.-27.05.2023, München/online

Young Security Conference 2023: When Empires Strike Back – European Security in Post-Liberal Times

The Young Security Conference discusses what the EU can do to become a relevant and autonomous security actor. INFOS & REGISTRATION

26.05.2023 – 09:00-16:00 Uhr, Hannover

SD, Konferenz Privacy Ring: Im Normendschungel der EU

Die Stiftung Datenschutz (SD) präsentiert Erfahrungsberichte und Einblicke von Experten aus der Datenschutzbranche. INFOS & ANMELDUNG

30.05.-01.06.2023, Lissabon (Portugal)

Lisbon Energy Summit

The Lisbon Energy Summit focuses on balancing energy security and achieving net zero ambitions, the decarbonisation of existing energy systems and investing in new renewable energy sources. INFOS & REGISTRATION

30.05.2023 – 09:00-17:50 Uhr, Warschau (Polen)

ECFR, Conference Warsaw European Conversation

The European Council on Foreign Relations (ECFR) engages in a critical conversation about the risks and trends shaping the European project. INFOS & REGISTRATION

30.05.2023 – 10:00-11:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Digitale Identität als Baustein der smarten Stadt

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) informiert über die potenziellen Einsatzgebiete einer digitalen Identität und wie diese für Unternehmen und Kommunen eingesetzt werden können. INFOS & ANMELDUNG

30.05.2023 – 13:00-16:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Erneuerbare Fernwärme: Dänisches Vorbild

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) gibt einen Einblick in die Wärmeversorgung Dänemarks. INFOS & ANMELDUNG

30.05.2023 – 15:00-16:30 Uhr, online

GMF, Discussion Countering SLAPPs in the EU: Lessons from Hungary, Poland, and Slovenia

The German Marshall Fund (GMF) discusses the role of SLAPPs in suppressing independent media and civil society in illiberal regimes and the ways to effectively combat the abuse of law through SLAPPs in the European Union. INFOS & REGISTRATION

30.05.2023 – 15:00-16:00 Uhr, online

Eurogas, Panel Discussion Are US and EU on course to tackle methane emissions?

Eurogas addresses how the US and the EU are reinforcing efforts to tackle methane emissions. INFOS & REGISTRATION

30.05.2023 – 18:00-20:00 Uhr, Berlin/online

HBS, Diskussion Chinas Gesellschaft im Umbruch

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der gesellschaftlichen Umbruchssituation in China. INFOS & ANMELDUNG

12.06.-30.06.2023, online

FSR, Seminar Clean Molecules for the Energy Transition

The Florence School of Regulation (FSR) offers an overview of the development of clean molecules in the EU and beyond. INFOS & REGISTRATION

Die Kommission fordert alle Mitgliedstaaten auf, die nationalen Entlastungsmaßnahmen im Energiebereich, wie etwa in Deutschland die Strom- und Gaspreisbremse, bis Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Kommissionsvize Valdis Dombrovskis führte zum “Europäischen Semester” aus, es sei an der Zeit, “sich auf eine umsichtige Haushaltspolitik zu konzentrieren”. Sollte ein erneuter Energiepreisanstieg Stützmaßnahmen erforderlich machen, sollten diese gezielt auf den Schutz finanziell schwächerer Haushalte und Unternehmen abstellen, für die öffentlichen Finanzen tragbar sein und Anreize zum Energiesparen erhalten.

Dombrovskis unterstrich, trotz eines herausfordernden globalen Umfelds zeige sich die europäische Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig. Niedrigere Energiepreise, weniger Lieferengpässe und ein starker Arbeitsmarkt hätten zu einem moderaten Wachstum im ersten Quartal 2023 beigetragen. “Dadurch haben sich die Ängste vor einer Rezession zerstreut.”

Gleichzeitig habe sich allerdings trotz weiter rückläufiger Inflation die Kerninflation verfestigt, was zu einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen geführt habe. Die Kommission erwartet für die EU eine Inflationsrate von 6,7 Prozent für 2023 und von 3,1 Prozent für 2024, das Wachstum soll in diesem Jahr 1,0 Prozent und im nächsten 1,7 Prozent erreichen.

Die Kommission stellt fest, dass derzeit 14 Mitgliedstaaten ein übermäßiges Haushaltsdefizit aufweisen, darunter auch Deutschland. Die Kommission hatte allerdings im Vorfeld bereits signalisiert, dass sie gegen die Staaten keine Verfahren einleiten wird, da die Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts aktuell bis Ende 2023 ausgesetzt sind. Sollten die Mitgliedstaaten ihre Haushaltsfehlbeträge für das laufende Jahr nicht unter die Richtmarke von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) senken, will die EU-Behörde im Frühjahr 2024 die Verfahren eröffnen.

Zwei Jahre nach ihrem Start trage die Aufbau- und Resilienzfazilität – das Herzstück des mit 800 Milliarden Euro ausgestatteten EU-Aufbauplans NextGenerationEU – weiterhin dazu bei, den ökologischen und digitalen Wandel zu beschleunigen und so die Resilienz der EU insgesamt zu stärken. Danach haben mittlerweile alle Staaten ihre nationalen Aufbau- und Resilienzpläne eingereicht, es wurden 24 Zahlungsanträge bearbeitet und die Kommission hat im Rahmen der Fazilität mehr als 152 Mrd. EUR für die erfolgreiche Umsetzung wichtiger Reformen und Investitionen ausgezahlt.

Deutschland müsse mehr tun, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern. Das geht aus dem individuellen Länderbericht der Brüsseler Behörde hervor. Danach fordert die Kommission die Regierung auf, Investitionen in erneuerbare Energien anzukurbeln und Verwaltungskapazitäten und Genehmigungsverfahren zu verbessern. In Industrie, Bau und Verkehr gelte es zudem, die Anstrengungen für mehr Energieeffizienz zu verstärken.

Bei der Verringerung gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte sieht Brüssel Deutschland dagegen auf einem guten Weg. Sie mahnt die Regierung an, eine umsichtige “Finanzpolitik zu gewährleisten, insbesondere durch Begrenzung des nominalen Anstiegs der staatlichen Ausgaben im Jahr 2024 um höchstens 2,5 Prozent”. cr

Nachdem am Dienstag bereits der Agrarausschuss des EU-Parlaments den Kommissionsvorschlag für ein neues Gesetz zur Wiederherstellung der Natur zurückgewiesen hat, ist dem am Mittwoch der Fischereiausschuss gefolgt. EVP, EKR und ID sowie drei der vier Abgeordneten von Renew stimmten für die Zurückweisung. Sozialdemokraten, Grüne und Linke stimmten dagegen und wollten stattdessen über Änderungsanträge abstimmen lassen. Wegen der Zurückweisung kam es dazu jedoch nicht.

Hintergrund der Zurückweisung ist die Forderung der EVP nach einem Moratorium für neue Gesetze, die die Landwirtschaft betreffen. Dieser Forderung haben sich auch einige Renew-Abgeordnete angeschlossen. Allerdings verfügen weder Agrar- noch Fischereiausschuss über Mitsprachekompetenzen beim Renaturierungsgesetz. Sie können lediglich ihre Position in Form eines eigenen Berichts einreichen.

Federführend ist der Umweltausschuss, der am 15. Juni über das Gesetz abstimmen wird. Wird der Bericht dort angenommen, soll das Gesetz im Juli dem Plenum vorgelegt werden. Allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass die EVP für eine Zurückweisung kämpfen wird, da sie durch die neuen Gesetze zu hohe bürokratische und finanzielle Belastungen für Landwirte befürchtet.

Insbesondere Grünen-Abgeordnete zeigten sich bestürzt über die Zurückweisung im Fischereiausschuss. Jutta Paulus bezeichnete es als “schamlosen Angriff auf Lebensmittelsicherheit, Gesundheit und Artenschutz” und attackierte die EVP. Sie stelle Parteipolitik “über den Schutz unserer Überlebensgrundlagen”. luk

Der Umweltausschuss des Europaparlaments (ENVI) hat den Bericht zur Überarbeitung der Industrieemissionsrichtlinie (IED) angenommen. 55 Abgeordnete stimmten dafür, 26 dagegen, sechs enthielten sich. Die überarbeitete IED betrifft vor allem große Industrieanlagen und Viehzuchtbetriebe, aber auch Bergwerke und Batteriefabriken. Sie sollen:

Besonders kontrovers war der Teil der IED, der die landwirtschaftlichen Betriebe betrifft. Hier einigten sich die EU-Umweltpolitiker darauf, Schweine- und Geflügelbetriebe mit mehr als 200 Großvieheinheiten (GVE) und Rinderbetriebe mit 300 GVE oder mehr einzubeziehen. Betriebe mit extensiver Tierhaltung sollen von den neuen Regeln ausgenommen sein. Die Kommission hatte für den Geltungsbereich der IED ursprünglich mit 150 GVE einen deutlich niedrigeren Schwellenwert für die gesamte Tierhaltung vorgeschlagen.

Peter Liese sprach nach der Abstimmung daher von einem Wendepunkt im Positiven. “Zum ersten Mal hat der Umweltausschuss einen Vorschlag der EU-Kommission in allen relevanten Punkten erheblich abgeschwächt”, so der umweltpolitische Sprecher der EVP. Seine Fraktion hatte zusammen mit den EKR-Abgeordneten noch niedrigere Schwellenwerte gefordert, während die Grünen gemeinsam mit den Linken ein deutlich höheres Ambitionsniveau wollten. Schlussendlich setzte sich ein Kompromiss von S&D und Renew durch, der zwischen den beiden anderen Positionen liegt.

Liese begründete das niedrigere Ambitionsniveau des Parlaments gegenüber der Kommission mit Zielkonflikten zwischen der Reduzierung von CO₂ und der Reduzierung anderer Schadstoffe. “Diese Zielkonflikte müssen zugunsten der Dekarbonisierung entschieden werden”, so Liese. Die Entscheidung des ENVI sei daher ein Schritt in die richtige Richtung. Der Bericht soll im Juli dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt werden. luk

Die EU braucht laut einer neuen Studie zusätzliche finanzielle Ressourcen, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Programme zur Einbindung privater Investoren wie InvestEU seien “kein Ersatz für zusätzliche öffentliche Ausgaben auf EU-Ebene”, schreiben die Experten des Jacques Delors Centre an der Berliner Hertie School in dem Papier, das heute veröffentlicht wird. Die europäische Wirtschaft lasse sich “nicht billig ergrünen”.

Die EU-Kommission hatte InvestEU 2018 aufgelegt, als Nachfolger des oft als Juncker-Fonds bezeichneten EFSI. Mithilfe von Garantien in Höhe von 26,2 Milliarden Euro aus dem EU-Budget hofft die Kommission, bis 2027 mehr als 372 Milliarden Euro an privaten und öffentlichen Investitionen zu mobilisieren. Die Mittel werden über die Europäische Investitionsbank und 14 andere Förderbanken an Investoren vergeben.

Die große Hebelwirkung hindere diese aber, Risiken einzugehen, die für wirklich zusätzliche grüne Investitionen nötig seien, schreiben die Autoren Francesco Findeisen und Sebastian Mack. In seiner derzeitigen Form sei InvestEU ein wirksames Instrument zur Finanzierung von Projekten mit geringem Risikoprofil, wie die energetische Sanierung von Immobilien.

Viele der im Green Deal Industrial Plan vorgesehenen Investitionen in Zukunftstechnologien, etwa in Wasserstoff-Antriebstechniken, seien aber mit großen technologischen Unsicherheiten behaftet. Damit diese realisiert würden, müsse die öffentliche Hand den Investoren einen erheblichen Teil der Risiken abnehmen – etwa durch Eigenkapitalfinanzierungen, wie sie der EU-Innovationsfonds ermöglicht. Projekte zur Anpassung an den Klimawandel wiederum seien längerfristig nicht kommerziell rentabel und daher auf öffentliche Zuschüsse angewiesen.

Die Autoren empfehlen daher, die Mittel für InvestEU aufzustocken. Nur so könne das Programm die nötigen Risiken übernehmen, um zusätzliche grüne Investitionen auszulösen. Die Kommission hatte in ihrem Green Deal Industrial Plan zusätzliche Mittel für InvestEU vorgeschlagen. Dagegen dürften sich aber viele Mitgliedstaaten in den anstehenden Verhandlungen über die Revision des Mittelfristigen Finanzrahmens sträuben. tho

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich gestern Abend auf Änderungen am Sanktionsstrafrecht geeinigt. Im Ausschuss der ständigen Vertreter (AStV) einigten sich die Mitgliedstaaten auf Mindeststandards, mit denen Sanktionsverstöße im jeweiligen nationalen Strafrecht geahndet werden sollen. Der Vorschlag der Kommission dazu stammt von Anfang Dezember 2022.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist über die Einigung erfreut: “Wir konnten uns innerhalb kürzester Zeit auf ambitionierte gemeinsame Standards für die europaweite Bestrafung von Sanktionsverstößen einigen.” Es ginge darum, den Sanktionsdruck auf Russland weiter zu verschärfen und die Umgehung von Sanktionen einzudämmen. Schon bald soll ein 11. Sanktionspaket der EU gegen die Russische Föderation folgen.

Insbesondere die Umgehung von Sanktionen oder die Verschleierung von Sanktionsverstößen sollen mit den Änderungen einheitlicher durchgesetzt werden. Das meint etwa Verstöße gegen Dual-Use-Vorschriften oder bei Rüstungsgütern. Zudem sollen die Mitgliedstaaten enger zusammenarbeiten und unter anderem Umsätze aus Verstößen europaweit konfiszieren können. Auch die Strafen für juristische Personen sollen vereinheitlicht werden und bis zu 5 Prozent des Jahresumsatzes oder 40 Millionen Euro betragen können. fst

Die Kommission will mit Anpassungen in der europäischen Gesetzgebung den Zugang der Kleinanleger zum Kapitalmarkt verbessern. EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis führte bei der Vorstellung der Kleinanlegerstrategie aus, Europa habe weltweit eine der höchsten individuellen Sparquoten. Dennoch seien die Bürger sehr viel zurückhaltender als etwa US-Bürger, wenn es um Investitionen in Finanzprodukte gehe. Zur Begründung verwies er darauf, dass die Bürger “nicht immer die besten verfügbaren Angebote oder ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten”.

Darüber hinaus wiesen Anlageprodukte zum Teil ungerechtfertigt hohe Kosten auf. Außerdem seien die bereitgestellten Informationen zum Teil äußerst komplex. Dies mache es für die Kleinanleger schwierig, “die Finanzprodukte zu verstehen und vergleichen zu können”.

Der Vize unterstrich noch einmal, ein verbesserter Zugang der Kleinanleger sei ein wesentliches Mittel, “um private Gelder in die Wirtschaft zu lenken und den ökologischen und digitalen Wandel in Europa zu finanzieren“.

Nach Angaben der Kommission sieht das Paket folgende Maßnahmen vor:

Der Europäische Verbraucherschutzverband BEUC kritisierte den Vorstoß der Kommission. Das Maßnahmenpaket sei “nicht das, was die Verbraucher erwartet haben”, so der Verband. Aufgrund von Provisionen, die an Berater gezahlt werden, sei “die Finanzberatung in vielen Fällen nichts anderes als ein Verkaufsgespräch für Verbraucher”. Nur ein vollständiges Verbot von Provisionen werde sicherstellen, “dass dieser Markt endlich anfängt, den Verbrauchern etwas zu bieten”.

Die deutschen Banken und Sparkassen sehen hingegen in der Streichung des vollständigen Provisionsverbots “ein wichtiges Signal”. Ein umfassendes Verbot hätte “unabsehbare Folgen für Märkte und Verbraucher”, heißt es in einer Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft. Die Finanzbranche mahnt zudem eine “ehrliche Kosten-/Nutzen- und Wettbewerbsanalyse” für das Gesamtpaket an. In der jetzigen Form werde der Gesetzesentwurf die Ziele der Kommission nicht erreichen.

Die für Finanzdienstleistungen zuständige Kommissarin Mairead McGuinness erklärte, die Kommission habe sehr sorgfältig abgewogen, zum jetzigen Zeitpunkt kein vollständiges Provisionsverbot zu erlassen. Die Irin stellte allerdings klar, dass ein vollständiges Verbot damit nicht endgültig vom Tisch sei. Das neue Regelwerk enthalte eine Revisionsklausel nach drei Jahren. Dann werde man beurteilen, ob die neuen Vorschriften zu günstigeren Kosten für Kleinanleger und zu einem verbesserten Zugang zu den Kapitalmärkten geführt haben. cr

Das Europäische Parlament und der Rat haben nach Informationen von Beobachtern “gute Fortschritte” beim Trilog zum Data Act gemacht. Demnach haben die Verhandlungspartner eine vorläufige Einigung erzielt über einen großen Teil der Verpflichtungen von Unternehmen, Daten mit dem öffentlichen Sektor zu teilen (B2G-Datenaustausch, Kapitel V).

Übereinstimmung gab es den Informationen zufolge über den Anwendungsbereich der EU-Institutionen, die Ausnahmeregelung für Klein- und Kleinstunternehmen, die Bewältigung von öffentlichen Notlagen, aber nicht über das gesamte Paket.

Die umstrittene Frage über die Einbeziehung oder den Ausschluss personenbezogener Daten haben die Verhandlungspartner am Dienstag bis in die späten Abendstunden diskutiert. Sie konnten sich jedoch noch nicht einigen und haben lediglich einen Weg zu einem möglichen Kompromiss erkundet.

Bereits vor dem Trilog hatte der IT-Wirtschaftsverband Digitaleurope eine von 26 weiteren Organisationen mitunterzeichnete gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich besorgt über die Bestimmungen von Kapitel V äußerten: Die vorgeschlagenen Regeln würden bedeuten, dass jede öffentliche Einrichtung auf EU-, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene jede Art von Daten, einschließlich personenbezogener Daten, von jedem Dateninhaber aus jedem Grund anfordern könne, teilten die Unterzeichner mit.

“Wir sind der Meinung, dass diese Vorschriften nicht mit den Anforderungen der EU-Grundrechtecharta übereinstimmen.” Bei einem derart weit gefassten Anwendungsbereich bestehe die Gefahr, dass personenbezogene oder sensible Daten durchsickerten oder missbraucht würden.

Außerdem haben die Verhandlungspartner drei weitere Themen kurz erörtert:

Diese Themen diskutieren die Vertreter beider Seiten in den kommenden Wochen auf technischer Ebene weiter. Der nächste Trilog ist für den 27. Juni angesetzt. Beobachter sagten, eine mögliche Gesamteinigung sei in Sichtweite. Sie hängt jedoch von den Fortschritten auf technischer Ebene ab, die zwischenzeitlich erzielt werden können.

Unternehmen heben immer wieder hervor, dass Rat und Parlament bereits bedeutende Verbesserungen im Vergleich zum Kommissionsentwurf erzielt haben. Die Änderungen sind im Vier-Spalten-Dokument nachzulesen, das “Contexte” vorliegt. Den grundsätzlichen Fehler, eine “one size fits all”-Regelung für den Datenaustausch über alle Branchen hinweg schaffen zu wollen, könnten jedoch auch die vorgeschlagenen Änderungen nicht lösen, hieß es. vis

Ein gutes Jahr ist es noch bis zur Europawahl vom 6. bis 9. Juni 2024, und allmählich wird der Ton zwischen den europäischen Parteien rauer. Anfang Mai sagte die sozialdemokratische Fraktionschefin im Europäischen Parlament, Iratxe García Pérez, mit der christdemokratischen EVP sei “keine Zusammenarbeit mehr möglich”. Frans Timmermans, Kommissionsvizepräsident und sozialdemokratischer Spitzenkandidat von 2019, legte nach und warnte vor einer “neuen politischen Dynamik”, in der die EVP “mehr nach rechts schaut”.

EVP-Pressesprecher Pedro López de Pablo wies Timmermans Aussage zurück und warf umgekehrt der sozialdemokratischen S&D-Fraktion eine Nähe zur “extremen Linken” vor. Der italienische Außenminister, EVP-Vizevorsitzende und frühere EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani warb derweil offensiv für eine verstärkte Zusammenarbeit der EVP mit der Rechtsfraktion EKR.

Dass das informelle Bündnis aus EVP und S&D, das seit jeher im Mittelpunkt der Mehrheitsbildung im Europäischen Parlament steht, wirklich am Ende ist, ist jedoch unwahrscheinlich. Tatsächlich rief die S&D schon 2016 einmal das “Ende der Großen Koalition” aus, ohne dass sich in der Praxis allzu viel änderte. Die EU ist strukturell auf Konsens angelegt: Mehrheiten im Europäischen Parlament, die eine der großen Parteien ausschließen, sind punktuell möglich, aber nicht dauerhaft tragfähig. Das zeigt sich schon am Spitzenkandidatenverfahren, in dem das Parlament gegenüber dem Europäischen Rat nur dann eine Chance hat, wenn es geschlossen auftritt.

Doch mit einer solchen Ansage lässt sich allerdings schlecht Wahlkampf betreiben. Damit die Wähler erkennen können, wofür die unterschiedlichen Parteien stehen, ist ein gewisses Maß an Polarisierung und Konflikt notwendig. Und so gehört es zum Ritual, dass EVP und S&D sich vor der Europawahl öffentlich ihre wechselseitige Abneigung erklären – und sich anschließend schnell wieder zusammenraufen müssen, um im Parlament handlungsfähig zu sein.

Hinzu kommt, dass auch die Umfragen in diesem Jahr knapper sind als bei vielen früheren Wahlgängen. Wenn jetzt Europawahl wäre, käme die EVP im Basis-Szenario der Sitzprojektion auf 162 Sitze, die S&D auf 137 (beide unverändert gegenüber der letzten Projektion von Ende März). Im dynamischen Szenario – das mögliche Fraktionsbeitritte von nationalen Parteien berücksichtigt, die bei der Europawahl erstmals Sitze gewinnen könnten – ist das Polster der EVP etwas komfortabler (172 zu 137 Sitze). Aber entschieden ist diese Wahl noch lange nicht.

Schon jetzt zeichnet sich allerdings deutlich ab, dass ein Bündnis aus EVP und S&D allein auch nicht genügen wird. Bei der Europawahl 2019 verlor die Große Koalition im Europäischen Parlament erstmals ihre Mehrheit und ist seitdem auf eine Zusammenarbeit mit der liberalen Fraktion Renew Europe (RE) oder den Grünen angewiesen. Daran dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern.

In der aktuellen Projektion verlieren die Liberalen leicht und kommen nun auf 92 Sitze (-2 gegenüber März, dynamisches Szenario: 99 Sitze). Formal wären sie damit weiterhin die drittstärkste Fraktion im Parlament. Durch ihre Schlüsselstellung in der Mitte des europäischen Parteiensystems ist ihr tatsächlicher Einfluss jedoch deutlich größer, da nicht nur die Große Koalition, sondern auch nahezu jede mögliche Mitte-links- oder Mitte-rechts-Allianz ihre Unterstützung benötigt.

Die Grünen wiederum haben zwar in ihrer Hochburg Deutschland gerade eine Menge Ärger. In vielen anderen EU-Mitgliedstaaten konnten sie in den letzten Wochen jedoch dazugewinnen, sodass sie in der Projektion nun auf 50 Sitze klettern (+8, dynamisch: 54). Das ist ihr bester Wert seit zwei Jahren. Auch die europäische Linke legte nach Umfrageverlusten im Frühjahr zuletzt wieder zu und kommt auf 49 Sitze (+5, dynamisch: 50). Das entspricht in etwa ihrem langfristigen Durchschnitt in dieser Wahlperiode.

Auf der rechten Seite des politischen Spektrums setzt sich die traditionell Nato-freundliche Rechtsfraktion EKR weiter gegenüber der traditionell russlandnahen ID ab: Die EKR kommt auf 79 Sitze (+1), die ID auf 67 (-1). Im dynamischen Szenario, das einen möglichen Beitritt der derzeit fraktionslosen ungarischen Regierungspartei Fidesz zur ID berücksichtigt, liegt diese hingegen noch knapp vor der EKR (83 zu 82 Sitze). Die Zahl der fraktionslosen Abgeordneten geht auf 33 zurück (-5), im dynamischen Szenario sogar auf 28.

Da es keine gesamteuropäischen Wahlumfragen gibt, basiert die Sitzprojektion auf aggregierten nationalen Umfragen und Wahlergebnissen aus allen Mitgliedstaaten. Im Basisszenario sind alle nationalen Parteien jeweils ihrer aktuellen Fraktion (bzw. der Fraktion ihrer europäischen Dachpartei) zugeordnet; Parteien ohne eindeutige europäische Zuordnung sind als “Sonstige” ausgewiesen. Das dynamische Szenario weist alle “sonstigen” Parteien jeweils einer Fraktion zu, der diese plausiblerweise beitreten könnten, und bezieht auch andere mögliche Veränderungen der Fraktionen ein.

Nähere Hinweise zu Datengrundlage und Methodik der Projektion sowie eine Aufschlüsselung der Ergebnisse nach nationalen Einzelparteien finden sich auf dem Blog “Der (europäische) Föderalist”.

Manuel Müller ist Senior Research Fellow am Finnish Institute of International Affairs (FIIA) in Helsinki und betreibt den Blog “Der (europäische) Föderalist”. Er veröffentlicht seine Projektion zur Europawahl auf seinem Blog und bei Table.Media.