er gehört wohl zusammen mit dem Digital Services Act zu den bislang komplexesten Gesetzeswerken der Europäischen Union und tritt heute in Kraft: der Digital Markets Act (siehe News). Und über das nächste Monstrum wird schon viel diskutiert. Der AI Act soll künftig die Spielregeln für die Nutzung der Künstlichen Intelligenz festlegen. Bis zum Trilog ist es noch ein weites Stück Weg, schreibt Corinna Visser. Aber der Rat unter tschechischer Präsidentschaft drückt ziemlich aufs Tempo.

Bereits vollzogen ist der Verkauf von Twitter an den Multimilliardär und Unternehmer Elon Musk. Aber was passiert jetzt mit der Plattform? Welche Regeln wird Musk aufstellen? Und was bedeutet das auch für die Kommunikationskanäle der europäischen Behörden? Falk Steiner hat analysiert, was jetzt folgen könnte.

Der Wahlsieg von Luiz Ignacio Lula da Silva in Brasilien schürt auch in Europa Hoffnung: Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz hofft jetzt auf eine Wiederbelebung des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Details dazu lesen Sie in den News.

Zum Schluss noch ein Blick auf die Natur: Die Waldbrandsaison 2021 in Europa ist laut einem aktuellen Bericht der EU-Kommission die zweitschlimmste seit Beginn der Aufzeichnung 2006 gewesen. Mehr als 5500 Quadratkilometer Fläche in der Europäischen Union wurden verbrannt – mehr als die doppelte Fläche Luxemburgs. Dieses Jahr könnte es noch zerstörerischer werden: “Nach 2021 und 2017 erleben wir 2022 erneut eine der dramatischsten Waldbrandsaisons, die je aufgezeichnet wurden”, sagte Marija Gabriel, EU-Forschungskommissarin.

Die Arbeit am Artificial Intelligence Act (AI Act) ist ein gutes Stück vorangekommen. Doch es ist immer noch ein weiter Weg bis zum Trilog. Während vor allem im Parlament die Beteiligten lieber etwas länger und dafür gründlicher beraten wollen, drückt die tschechische Ratspräsidentschaft aufs Tempo. Sie hat die vierte Fassung ihres Kompromisstextes vorgelegt.

Das Parlament sieht dagegen erste die Hälfte der Wegstrecke hinter sich. Auch die USA beteiligen sich an der Diskussion und haben ein Non-Paper nach Brüssel gesandt. Strittig sind weiterhin die Definition von künstlicher Intelligenz (KI), die Einstufung in die Risikoklassen sowie die Behandlung von Allzweck-KI (General Purpose AI).

Aus informierten Kreisen ist zu hören, dass der neue Kompromisstext der tschechischen Ratspräsidentschaft in der Arbeitsgruppe Telekommunikation am 25. Oktober auf große Zustimmung gestoßen ist. Es sehe so aus, als ob man sich auf diesen Kompromiss einigen könne. Das würde auch das Tempo rechtfertigen, mit dem der Rat nun voranschreiten will. Die Arbeitsgruppe tagt am 8. November. Am 18. November treffen sich die Ständigen Vertreter und am 6. Dezember die Minister. Die sollen dann zu einer allgemeinen Ausrichtung für den Trilog kommen.

Unter anderem enthält die vierte Fassung folgende Änderungen:

Die Arbeit des Parlaments verzögert sich schon allein durch die Tatsache, dass es zwei federführende Ausschüsse und damit auch die doppelte Zahl von Berichterstattern gibt: für IMCO ist das Brando Benifei (S&D) und für LIBE Dragoș Tudorache (Renew). Sie legten ihren jüngsten Entwurf am 21. Oktober vor.

Zu den wichtigsten Neuerungen des Textes gehört: Die Kommission erhält neue Befugnisse, um die Liste der verbotenen KI-Praktiken, der KI-Anwendungen, die erhöhten Transparenzanforderungen genügen müssen, und der Bereiche von Hochrisiko-KI-Anwendungen nach einer jährlichen Überprüfung zu erweitern. Zudem wird ihr ein neu zu schaffendes AI-Board oder Office zur Seite gestellt. Welche Form dieses Aufsichtsorgan haben soll, ist offensichtlich noch unklar.

Die Ausschussmitglieder diskutierten vergangene Woche in einer gemeinsamen IMCO-LIBE-Sitzung über den Entwurf. Tudorache twitterte im Anschluss, “wir machen gute Fortschritte”.

Das kann man auch anders sehen. Auf politischer Ebene hat es bisher nur zweimal einen Austausch gegeben. Und so gibt es auch kaum finale Entscheidungen, obwohl die Arbeitsgruppen auf technischer Ebene zum Teil dreimal pro Woche tagen. Zur besseren Bearbeitung haben die Arbeitsgruppen die Artikel der Verordnung in sieben Gruppen (Batches) aufgeteilt.

Zum Stand der Beratungen sagte Tudorache im Ausschuss, er glaube, bei Batch 1 eine Einigung erzielt zu haben. Hier geht es um die Artikel 30 bis 39 zur Notifizierung und den notifizierenden Behörden. “Wir haben dem Kommissionsvorschlag ein paar Feinheiten hinzugefügt, um die Belastung für Start-ups zu verringern, Cybersicherheit und Vertraulichkeit zu gewährleisten, die Unparteilichkeit der Mitarbeiter und der Konformitätsbewertungsstellen sicherzustellen.”

Zu den Standards, Konformitätsbewertungen, Zertifikaten und zur Registrierung (Batch 2) sagte Tudorache: “Wir diskutieren immer noch über Grundrechte und grundrechtsbezogene Normen, und es gibt Positionen in einigen unserer Fraktionen, die eine andere Regelung anstreben.”

Auch zu den anderen Batches hieß es, es sei viel optimiert und verfeinert worden, aber es werde noch diskutiert. Lediglich bei Batch 7 – Geheimhaltung, Sanktionen sowie Schlussbestimmungen -, sagte Tudorache: “Wir haben gerade diese Woche einen wichtigen Durchbruch in Bezug auf Strafen und Bußgelder erzielt, und das wird von einer Mehrheit von uns unterstützt.”

Eine mit den Verhandlungen im Parlament vertraute Person sagte zu Europe.Table, es gäbe noch viele kritische Punkte, die noch gar nicht besprochen worden seien. In der Ausschusssitzung lobte zwar fast jede Rednerin und jeder Redner die konstruktive Stimmung bei den Verhandlungen. Dennoch trug jede und jeder noch eigene Wünsche vor, die er oder sie berücksichtigt haben wollte.

In ihrem Non-Paper loben die USA die EU zwar zunächst für “die Entwicklung einer durchdachten Architektur, die viele unserer gemeinsamen KI-Ziele anspricht”, sie haben aber doch eine Reihe von “Verbesserungsvorschlägen” für den AI Act. Etwa, was die zwischenstaatliche Zusammenarbeit betrifft. So weisen die USA darauf hin, dass sie eigene KI-Standards entwickelt haben. Die geplante EU-Gesetzgebung in der jetzigen Form (das Non-Paper bezieht sich noch auf die dritte Fassung der tschechischen Ratspräsidentschaft von September) erschwere die Zusammenarbeit. Die USA wünschen sich mehr Entgegenkommen.

Die USA haben aber auch Vorschläge für bessere, weil klarere Formulierungen sowie die Empfehlung, “die Beziehungen zwischen dem Gesetz und anderen bestehenden und vorgeschlagenen EU-Rechtsvorschriften, wie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), der EU-Verordnung über Medizinprodukte und anderen, zu klären“.

Vor allem aber wünschen sich die Amerikaner “eine kohärente, weltweit anwendbare Definition des Begriffs” Künstliche Intelligenz. Zudem kritisieren sie, dass die Definition des Begriffs “System der künstlichen Intelligenz” nach wie vor Systeme einschließe, “die nicht anspruchsvoll genug sind, um im Rahmen einer auf KI ausgerichteten Gesetzgebung besondere Aufmerksamkeit zu verdienen”. Daher schlagen die USA eine Definition vor, die den Geist der OECD-Definition aufgreift. Das fordern übrigens auch viele EU-Abgeordnete.

02.11.2022 – 09:30-10:15 Uhr, online

KAS, Diskussion Der Morgen danach – Dänemark hat gewählt

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beschäftigt sich mit dem Ausgang der dänischen Parlamentswahlen am 1. November. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 18:00-19:15 Uhr, online

FES, Diskussion Der Ukraine-Krieg – Zeitenwende der EU-Außenpolitik?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die europäische Außenpolitik. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 18:00-19:00 Uhr, Berlin/online

Die Zeit, Diskussion Eine Stunde Zeit mit Christian Lindner

Die Zeit diskutiert mit Christian Lindner über die wichtigsten anstehenden Fragen der Politik in Deutschland und Europa. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 18:30 Uhr, Hamburg

Europe Direct, Vortrag Quo vadis Europa?

Europe Direct lädt zum Vortrag von Jean Asselborn (luxemburgischer Außenminister) über die zukünftige Entwicklung Europas ein. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 19:00-20:00 Uhr, online

Polis 180, Diskussion 50 Jahre Diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und China

Polis 180 beleuchtet die wechselhafte Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und China. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 19:00 Uhr, Stuttgart

KAS, Podiumsdiskussion Die digitale Zukunft unserer Sicherheit – Wie gut sind wir gerüstet?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) widmet sich der Problematik der Verwundbarkeit von kritischer Infrastruktur, insbesondere im Kommunikations- und Cyberraum. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 19:30 Uhr, online

HSS, Seminar Erneuerbare Energieform “Wasserkraft”

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) beleuchtet Funktionsweise, Typen und Technologie von Wasserkraftanlagen. INFOS & ANMELDUNG

03.11.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Erfahrungsaustausch Mieterstrom 2022

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) diskutiert den aktuellen rechtlichen Rahmen und Entwicklungen im Geschäftsfeld Mieterstrom. INFOS & ANMELDUNG

03.11.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

Comarch, Seminar Digitale Sicherheit – Cybercrime-Aktionen verstehen

Comarch thematisiert mögliche Gefahren für die Cyber Security von Unternehmen. INFOS & ANMELDUNG

03.11.2022 – 10:00 Uhr, Berlin/online

EBD, Diskussion EP-Berichterstatterin im Dialog: Birgit Sippel

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) spricht mit Birgit Sippel über ihre Ideen für den Berichtsentwurf zur Verordnung zur Einführung einer Überprüfung von Drittstaatsangehörigen an den EU-Außengrenzen. INFOS & ANMELDUNG

08.11.2022 – 09:00-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

Discussion Tech for Smart Cities

This event focusses on sustainable and smart technologies for cities and presents business and cooperation opportunities in the field of urban mobility, energy performance, sustainable construction, circularity, low carbon economy and digital transformation. REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 3, 2022

Eines steht so gut wie fest: Wenn der Digital Services Act am 17. April 2024 geltendes Recht ist, wird Twitter darunterfallen – und dann der DSA-Aufsicht der EU-Kommission unterliegen. Denn die Plattform erfüllt derzeit alle Kriterien, um als sehr große Plattform in der EU künftig den Regeln des DSA zu unterliegen, insbesondere bei der Moderation strafrechtlich relevanter Inhalte. Wie am Montag bekannt wurde, hatte Musk gegenüber Kommissionsvertretern erneut versichert, dass sich Twitter an die Regeln halten werde.

Doch genau im Bereich der Moderation strafrechtlich relevanter Inhalte hatte der neue Eigentümer Elon Musk Veränderungen angekündigt: “Der Vogel ist frei”, twitterte er Vollzug. Was genau Musk sich unter frei vorstellt, bleibt dabei erst einmal im Unklaren. Dass verschwörungstheoretischer Unsinn dazugehören könnte, stellte Musk am Wochenende selbst unter Beweis.

Er setzte nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi einen Tweet ab, in dem dem dabei geschädigten Ehemann Pelosis Trunkenheit unterstellt wurde. Musk löschte seinen Tweet nach einigen Stunden wieder, aber es könnte ein Vorgeschmack gewesen sein auf das, was künftig auf der Plattform passiert.

Statt vogelfrei zu sein, müsse Twitter sich in der EU an Regeln halten, twitterte Digitalkommissar Thierry Breton in Richtung Musk und erinnerte ihn an das, was der im Mai nach einem Treffen versprochen hatte: Alles, was gut für Europa sei, wolle er mit seinen Unternehmen tun.

Doch für die EU ist das Problem komplexer als die Frage der Inhaltemoderation. Sollte Twitter ein toxisches Umfeld für Kommunikation werden, müssten sich EU-Kommission, Rat, Parlament und viele nachgeordnete Behörden damit auseinandersetzen, ob Twitter für sie der richtige Ort für Kommunikation ist. Der liberale Guy Verhofstadt etwa denkt öffentlich bereits darüber nach – aber würde sich eigentlich etwas anderes wünschen.

Denn Twitter ist bislang die bevorzugte Kommunikationsplattform für viele politische Akteure: Der Account der EU-Kommission wurde bereits 2010 angelegt, das Konto des Parlaments schon 2009, der Presseaccount des Rats 2010. Seitdem nutzen die Institutionen und ihre Akteure die Plattform intensiv, um das Loch zwischen Brüsseler und der mitgliedstaatlichen Öffentlichkeit zu überbrücken.

Denn trotz der gestiegenen Relevanz des EU-Politikbetriebs sind die Gewichte nach wie vor ungleich verteilt: So hat die Bild-Zeitung etwa nur einen Korrespondenten in Brüssel, die FAZ drei, die Deutsche Presse-Agentur vier Korrespondenten vor Ort. Zum Vergleich: Das Berliner Hauptstadtbüro der dpa zählt 23 Korrespondenten, die FAZ 14, die Bild 19.

Das bildet die politische Gewichtung zwischen Berlin und Brüssel längst nicht mehr ab – und doch sind die deutschen Medien immer noch besser vertreten als die vieler anderer Mitgliedstaaten. Twitter ist dabei ein Weg für die EU-Institutionen, in die nationalen Öffentlichkeiten hineinzuragen. Hinzu kommt, dass dort auch fast alle relevanten Verbände, Think-Tanks und zivilgesellschaftliche Akteure präsent sind.

Und so schauen sich auch EU-Vertreter seit einiger Zeit nach Alternativen um – so wie viele Nutzer. Besonders im Fokus steht dabei das sogenannte Fediverse: Nicht identisch, aber teils ähnlich zu Twitter aufgebaute Dienste wie Mastodon, die dezentral betrieben und über standardisierte Protokolle miteinander interoperabel sind.

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, das in Deutschland für den Digital Services Act zuständig ist, werden auch die Fediverse-Instanzen mit weniger als 45 Millionen Nutzern in Deutschland unter die Aufsicht fallen. Treibende Kraft hinter vielen der von öffentlichen Institutionen wie Kommission und Ministerien genutzten Instanzen sind dabei interessanterweise die Datenschutzbeauftragten – in Deutschland und in Europa.

Das könnte zu einem spannenden Aufsichtsproblem werden: Immerhin agieren die Datenschützer qua Auftrag unabhängig. Mit ihren Servern würden sie als Plattformbetreiber aber wiederum unter die Aufsichtskompetenz der DSA-Aufsichten fallen. “Der Anwendungsbereich des DSA differenziert nicht zwischen öffentlichen und privaten Stellen”, teilt das BMDV auf Anfrage mit.

Dem EU-Kommission-Konto auf Mastodon folgen am Montag gut 13.000 andere Nutzer. Angelegt wurde er Ende April, als die ersten Übernahmegerüchte aufkamen. Das dürfte, nach dem Zulauf für die Fediverse-Instanzen der vergangenen Tage, noch deutlich zunehmen. Und auch andere bisher primär auf Twitter agierende Nutzer müssen sich nun Gedanken machen, ob und inwiefern sie nun auf anderen Plattformen aktiv werden.

Doch die Alternativen unterscheiden sich bei den Funktionalitäten erheblich von Twitter. Und ob sie mittelfristig erfolgreich sind, hängt stark davon ab, ob die Nutzerschaft die sogenannte kritische Masse erreicht, ab der sich dort die Kommunikation eigenständig weiterentwickelt. Das dürfte auch davon abhängen, wie viele Nutzer Twitter und andere Dienste parallel nutzen und Social Media-Beratern einiges Kopfzerbrechen bereiten: Early Adopter sein und bereits eine Userbasis aufbauen – oder lieber noch zuwarten und den Aufwand sparen?

Sollte Elon Musk Twitter jedoch aktiv in eine aus EU-Sicht inakzeptable Richtung lenken und Meinungsfreiheit so ausleben wollen, wie er sie persönlich für richtig empfindet, dann könnte die Frage lauter werden, ob EU-Institutionen und -Politiker auf der Plattform bleiben und damit zu ihrem Erfolg beitragen können. Ein Verzicht auf Twitter wiederum wäre mit einer deutlich verminderten Sichtbarkeit verbunden. Die kommenden Monate dürften auch für viele Kommunikationsbeauftragte und PR-Agenturen unruhige werden.

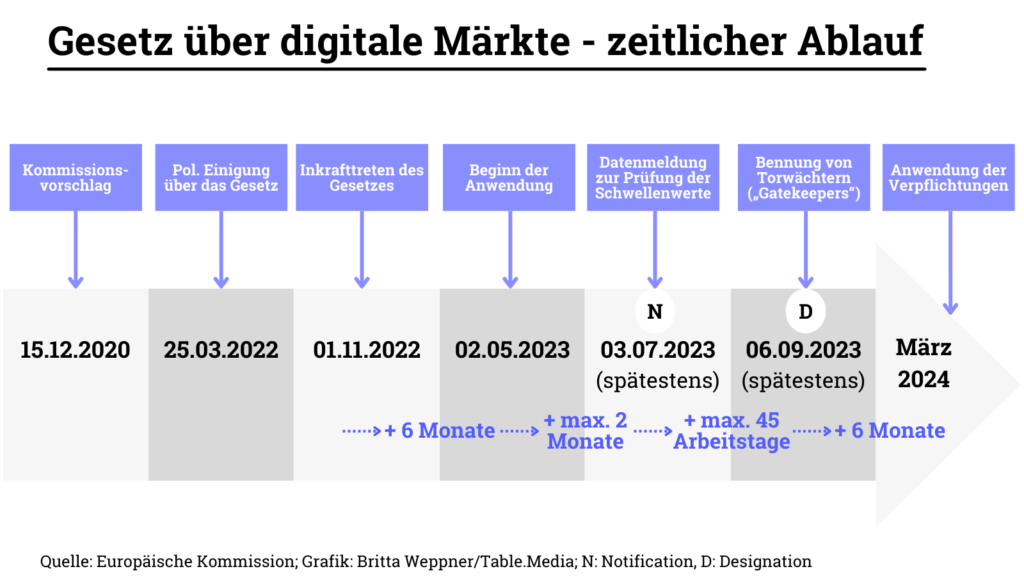

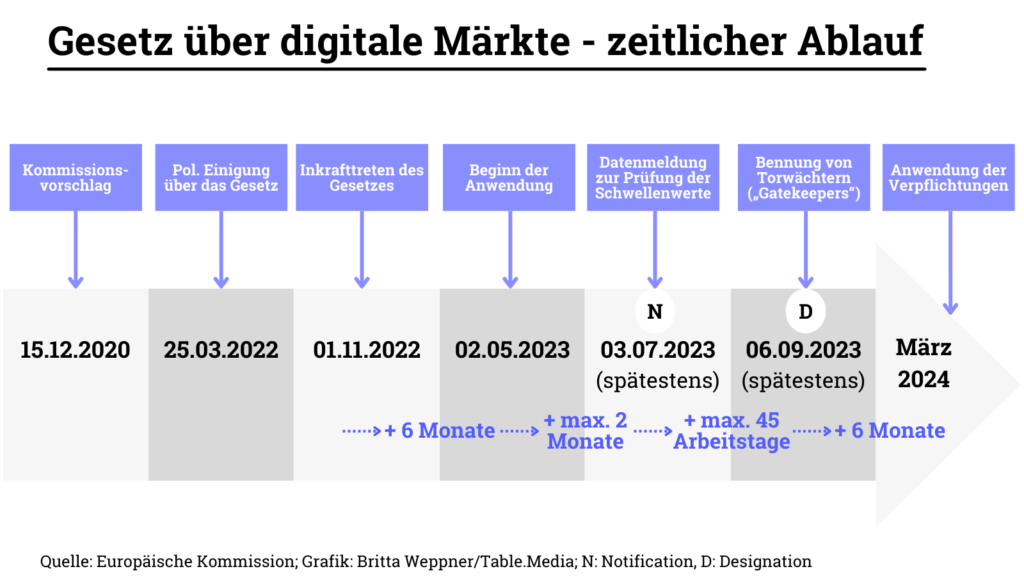

Heute tritt das Gesetz über Digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) in Kraft. Die neue Verordnung soll unlauteren Praktiken von Unternehmen beenden, die als Torwächter (Gatekeeper) in der Online-Plattformwirtschaft auftreten. Die Kommission hatte die Verordnung im Dezember 2020 vorgeschlagen. Im März 2022 haben das Europäische Parlament und der Rat sie verabschiedet.

Es gibt drei Hauptkriterien für die Einstufung als Gatekeeper im DMA:

Zunächst geht es darum festzulegen, wer zu den Gatekeepern gehört. Ab dem 2. Mai 2023 müssen potenzielle Torwächter der Kommission mitteilen, wenn ihre zentralen Plattformdienste die im DMA festgelegten Schwellenwerte erreichen (Notification).

Die Kommission hat dann bis Anfang September 2023 Zeit, um die Gatekeeper, die unter das Gesetz fallen, zu benennen (Designation). Nach ihrer Benennung haben Gatekeeper sechs Monate Zeit, um die Anforderungen des DMA zu erfüllen.

Um die Durchsetzung des DMA vorzubereiten, wird die Kommission eine Reihe technischer Arbeitssitzungen abhalten. Das erste Arbeitstreffen wird am 5. Dezember 2022 stattfinden und vor allem die Vorzugsbehandlung eigener Produkte und Dienstleistungen der Gatekeeper zum Gegenstand haben. Außerdem arbeitet die Kommission an einer Durchführungsverordnung, die Bestimmungen zu den Verfahrensaspekten enthält. Das Gesetz gibt der Kommission auch die Befugnis, Marktuntersuchungen durchzuführen. So kann die Kommission dafür sorgen, dass die festgelegten Verpflichtungen stets auf dem neuesten Stand bleiben.

Gemeinsam mit dem DMA zielt das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) darauf ab, einen sichereren digitalen Raum zu schaffen. In diesem Raum sollen die Grundrechte der Nutzer geschützt werden und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen gelten. Das Gesetz über digitale Dienste wird in der gesamten EU unmittelbar anwendbar sein und es gilt spätestens ab dem 1. Januar 2024. Für sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen gilt das Gesetz über digitale Dienste jedoch schon früher, nämlich bereits vier Monate nach ihrer Benennung als Gatekeeper. vis

Die Gaskommission der Bundesregierung schlägt eine Steuerpflicht für Hilfen und eine Belohnung für das Sparen des Brennstoffs vor. Ab 72.000 Euro Jahreseinkommen sollte die Unterstützung versteuert werden, heißt es in dem am Montag vorgelegten Abschlussbericht der Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Mieterverbänden.

Zugleich plädierten sie für einen Bonus für Verbraucher, um das Einsparziel von 20 Prozent möglichst zu übertreffen. Über einen Härtefonds könnten zudem zu Jahresbeginn sowohl besonders Bedürftige als auch Besitzer von Öl- und Pellet-Heizungen unterstützt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, noch diese Woche würden Eckpunkte zur Gas- und auch Strompreisbremse vorgelegt.

Insgesamt hat die Regierung bis zu 200 Milliarden Euro zur Dämpfung der Energiepreise und Stützung von Unternehmen bereitgestellt. Die Hilfen für die rund 25.000 Industrie-Unternehmen wurden in der Kommission besonders kontrovers diskutiert: Sie knüpft sie an den Erhalt der Standorte in Deutschland und den von mindestens 90 Prozent der Arbeitsplätze bis ein Jahr nach Ende der Unterstützung.

Jedes Unternehmen soll selbst entscheiden, ob es Hilfen in Anspruch nimmt. Dem Expertengremium zufolge hat das Wirtschaftsministerium inzwischen geklärt, dass die EU-Kommission diese Beihilfen mit Blick auf das Wettbewerbsrecht genehmigen werde. Daher könnte hier die Unterstützung über das verbilligte Gas-Kontingent ab Januar greifen.

Keine Einigung erzielte die Kommission in der Frage, ob Firmen bei staatlicher Unterstützung weiter Dividenden- und Boni-Zahlungen leisten dürfen. Grünen-Vizefraktionschef Andreas Audretsch plädierte für ein Verbot: “Wir brauchen Konzentration auf diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen. Das heißt auch, dass große Unternehmen, die Unterstützung erhalten, nicht gleichzeitig hohe Dividenden ausschütten und Boni zahlen sollten”, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

“Es ist gut, dass der Haushaltsausschuss das mit den Stimmen der Ampel-Koalition bereits so beschlossen hat.” Der Chemiekonzern BASF hat trotz seines hohen Gas-Bedarfs bereits angekündigt, möglichst auf die Hilfen verzichten zu wollen – auch mit Hinweis auf die Dividendenfrage. rtr

Die EU fordert von Washington weitreichende Zugeständnisse im Streit um den U.S. Inflation Reduction Act. In den USA verkaufte Elektrofahrzeuge, Batterien und Ausrüstungen für nachhaltige Energien aus der EU müssten genauso behandelt werden wie solche aus Kanada und Mexiko, sagte der tschechische Wirtschaftsminister Jozef Síkela am Montag nach dem informellen EU-Handelsrat in Prag.

Die EU-Kommission und etliche Mitgliedstaaten kritisieren, dass der im August verabschiedete Inflation Reduction Act (IRA) europäische Hersteller diskriminiere. Die US-Regierung will im Rahmen des IRA über zehn Jahre 369 Milliarden Dollar in Energie- und Klimaschutzprogramme investieren. Die im IRA vorgesehenen Subventionen und Steuererleichterungen etwa für Elektroautos sind aber daran geknüpft, dass diese in Nordamerika zusammengebaut und ein bestimmter Teil der Batteriewertschöpfung dort stattfindet.

In seiner jetzigen Form sei der IRA “für die EU inakzeptabel”, sagte Síkela. “Wir erwarten eine Ausnahmeregelung für die EU-Mitgliedstaaten. Idealerweise hätten wir gerne dasselbe wie Kanada und Mexiko, aber wir müssen realistisch sein und sehen, was wir aushandeln können”, sagte der tschechische Minister, dessen Regierung derzeit den rotierenden Ratsvorsitz innehat.

Beide Seiten suchen derzeit intensiv nach Wegen, den Streit auszuräumen. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis hatte am Sonntag bereits mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai gesprochen. Tai nahm auch an der Sitzung der EU-Minister teil. Am Freitag soll zudem die kürzlich eigens dafür eingerichtete Task-Force zusammenkommen.

Síkela sagte, Washington sei bereit zu verhandeln, “um sicherzustellen, dass wir keinen Subventionswettlauf bekommen”. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis sagte, man konzentriere sich auf eine Verhandlungslösung, “bevor wir andere Optionen abwägen”. Es werde nicht einfach, das Problem zu lösen. “Aber lösen müssen wir es.” Dazu würden Gespräche unter anderem mit Vertretern des US-Finanzministeriums geführt, das für die Umsetzung des Gesetzes verantwortlich ist. In Brüssel glaubt kaum jemand daran, dass Washington das mühsam ausverhandelte Gesetzespaket selbst nochmal öffnet.

Berlin, Paris und andere Regierungen befürchten, dass viele Unternehmen lieber in den USA investieren – zumal die Energiepreise dort aktuell viel niedriger sind. Die EU-Staaten diskutieren nun, wie sie reagieren sollen, wenn US-Präsident Joe Biden nicht einlenkt. Die Optionen reichen von einem Verfahren vor der Welthandelsorganisation über neue Subventionsprogramme bis hin zu Abschottungsmaßnahmen: Präsident Emmanuel Macron drohte bereits damit, die eigenen Förderprogramme für E-Autos europäischen Hersteller vorzubehalten.

Das Thema wird auch die EU-Finanzminister Anfang kommender Woche beschäftigen. In der EU-Kommission werden derzeit Argumente zusammengestellt, die für die EU als Standort für Investitionen in klimafreundliche Technologien sprechen.

Der Disput könnte auch die Gespräche zwischen Brüssel und Washington im Handels- und Technologierat (TTC) belasten. Das nächste Treffen am 5. Dezember in Washington müsse greifbare Ergebnisse bringen, forderte Dombrovskis. Die EU-Seite setze darauf, bei dem Treffen eine transatlantische Initiative für nachhaltigen Handel aufzusetzen. tho

Der Wahlsieg des früheren Präsidenten Luiz Ignacio Lula da Silva in Brasilien weckt Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des EU-Handelsabkommens mit den Mercosur-Staaten. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb bei Twitter, er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem linksgerichteten Politiker “insbesondere in Fragen von Handel und Klimaschutz”. Der tschechische Wirtschaftsminister Jozef Síkela sagte beim informellen EU-Handelsrat in Prag, der Regierungswechsel in Brasilien könne den Verhandlungen zwischen EU und Mercosur neuen Schub geben.

Lula hatte die Stichwahl am Sonntag gegen den rechtspopulistischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro mit 50,9 Prozent der Stimmen gewonnen. Er soll sein Amt am 1. Januar antreten. Lula hat angekündigt, die Abholzung des Regenwaldes stoppen zu wollen. Für die EU-Seite ist der bessere Schutz des Amazonasgebiets Bedingung, um das 2019 politisch ausverhandelte Abkommen zu verabschieden. Allerdings könnte Lula Nachverhandlungen an dem Abkommen fordern, was die Europäer ablehnen.

Der schwedische Handelsminister Johan Forssell sagte, er sei nach der Wahl zuversichtlicher, dass beide Seiten sich einigen könnten. Seine Regierung wolle sich während der schwedischen Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2023 für dieses und andere Handelsabkommen einsetzen. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis betonte, man sei zu Gesprächen mit der neuen Regierung bereit. “Die EU-Seite steht weiterhin zu diesem Abkommen.” tho

Die Europäische Union und Ägypten wollen zur Eindämmung unerwünschter Migration über das Mittelmeer künftig enger zusammenarbeiten. Die EU werde das afrikanische Land insgesamt mit 80 Millionen Euro unterstützen, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag in Brüssel. 23 Millionen Euro sollten noch in diesem Jahr fließen. Damit solle die Zusammenarbeit beim Grenzschutz vertieft werden.

In einer Mitteilung der EU-Delegation in Kairo vom Vortag hieß es, durch das Programm sollten das Grenz-Management sowie die Such- und Rettungsmaßnahmen von Migranten an Land und auf See ausgebaut werden. Es handele sich um ein Abkommen, an dem neben der EU unter anderem auch die Internationale Organisation für Migration beteiligt sei. So sollten etwa der Kauf von Such- und Rettungsausrüstung unterstützt und spezielle Schulungen angeboten werden.

Die Zahl der Menschen aus Ägypten, die in Europa Schutz suchen, ist zuletzt gestiegen. Nach Angaben der EU-Asylbehörde vom Juli lag sie im März so hoch wie seit 2014 nicht. Die meisten Ägypter, die unerlaubt in die EU einreisen, kämen über das zentrale Mittelmeer nach Italien.

Hauptgrund für die Menschen, Ägypten zu verlassen, seien die schlechte wirtschaftliche Lage und die Suche nach Arbeit, hieß es. Zudem trage wohl die Menschenrechtslage in Ägypten dazu bei. “Kurzfristig dürften wirtschaftliche und menschenrechtliche Faktoren als Push-Faktor für die ägyptischen Migrationsentscheidungen bestehen bleiben, sodass Italien weiterhin erhebliche irreguläre Migration aus Ägypten erfahren wird.” dpa

Trotz einer von Russland angekündigten Aussetzung des Getreideabkommens mit der Ukraine kann der Export nach Lesart der Vereinten Nationen weitergehen. “Unser Verständnis ist, dass Initiative und Verpflichtungen auch während der Aussetzung der Teilnahme Russlands in Kraft bleiben”, sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte, die Vereinbarung könne “nicht ohne uns umgesetzt werden”. Gleichzeitig könne Moskau “eine ungehinderte Passage von Schiffen ohne unsere Inspektion nicht zulassen”, sagte Nebensja. Es blieb zunächst unklar, ob die Vereinten Nationen den Export der Getreidelieferungen auch auf lange Sicht ohne Russlands Teilnahme fortführen wollen.

Griffiths betonte, dass Russland sich von der Vereinbarung nicht zurückgezogen, sondern nur “vorübergehend” seine Aktivitäten eingestellt habe. Am Montag seien zwölf Schiffe aus ukrainischen Häfen ausgelaufen – zwei steuerten die Ukraine an, um Lebensmittel zu laden.

Russland hatte am Samstag das unter Vermittlung der Türkei und der UN geschlossene Abkommen aufgekündigt. Zur Begründung hieß es, die Sicherheit von zivilen Schiffen, die im Rahmen der Initiative unterwegs seien, könne wegen eines ukrainischen Drohnenangriffes nicht mehr garantiert werden. Am Montag fuhren dennoch mehrere Schiffe in dem ausgehandelten Korridor.

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar wollte am Monagabend mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu in dieser Sache telefonieren. Die Getreideexporte aus der Ukraine müssten fortgesetzt werden, sagte Akar am Montag laut Angaben seines Ministeriums. Er sei auch mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow in Kontakt. “Die Aussetzung dieser Initiative wird niemandem etwas nutzen”, betreffe aber die ganze Menschheit, so Akar.

Das Abkommen hatte die monatelange Blockade der ukrainischen Getreideausfuhren infolge des russischen Angriffskriegs beendet. Ursprünglich sollte es am 19. November auslaufen – wäre aber, wenn keine Seite widersprochen hätte, automatisch verlängert worden.

Die Schiffe auf dem Weg von oder in ukrainische Häfen wurden bisher in einem gemeinsamen Koordinierungszentrum in Istanbul kontrolliert – durch Teams aus ukrainischen, russischen, türkischen und UN-Vertretern. Wie und ob diese Kontrollen nach der russischen Aufkündigung nun vollzogen werden, war zunächst unklar.

Über Land-Handelswege sind nach Angaben der EU-Kommission bislang mehr als 14 Millionen Tonnen Agrargüter aus der Ukraine exportiert worden. Hinzu kommen 15 Millionen Tonnen an Gütern, die nicht aus dem Landwirtschaftssektor stammen, wie ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag sagte. Als Beispiele nannte er Eisen und Stahl.

Die sogenannten Solidaritätskorridore waren im Mai eingerichtet worden. Dahinter steckt vor allem ein Konzept, bestehende Handelswege auszuweiten, um Alternativen zu Ausfuhren über das Schwarze Meer zu etablieren. Mit mehr Material wie Waggons, Binnenschiffen oder Lkw, mehr Personal und weniger Bürokratie sollte daher über andere Handelswege Abhilfe geschaffen werden. Diese Solidaritätskorridore hätten sich als äußerst wichtiger Rettungsanker für die Ukraine erwiesen, sagte der Kommissionssprecher.

Die EU-Kommission fordere Russland dringend auf, seine Entscheidung rückgängig zu machen und die Umsetzung der Übereinkunft wieder aufzunehmen, sagte eine Sprecherin der Kommission am Montag. dpa

Unternehmen und Regierungen sollten nach Ansicht von EU-Industriekommissar Thierry Breton bei der Genehmigung von chinesischen Investitionen in Europa nicht zu naiv agieren. China sei ein Rivale, dem man mit Vorsicht begegnen müsse, sagte er am Montag der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview. “Wir müssen extrem wachsam sein”, warnte er. “Mitgliedstaaten können nicht sagen: So wurde das immer gemacht und deshalb machen wir so weiter.”

Er favorisiere daher die Entscheidung der Bundesregierung, der chinesischen Staatsreederei Cosco den Kauf von nur 24,9 Prozent an einem Terminal im Hamburger Hafen zu erlauben, und nicht die angestrebten 35 Prozent, mit dem die Chinesen mehr Einfluss auf das Unternehmen bekommen hätten. Die Entscheidung, Cosco überhaupt einen Einstieg in das Hafenterminal zu gewähren, war innerhalb der Bundesregierung umstritten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte den Entschluss verteidigt, Cosco bekomme keine Kontrolle über kritische Infrastruktur.

Am Donnerstag startet Scholz zu einer Reise nach China, begleitet von einer Wirtschaftsdelegation, darunter auch die Chefs von Volkswagen, BASF und Deutscher Bank. Auf die Frage nach der Reise des Kanzlers sagte Breton, er befürworte einen gemeinschaftlicheren Ansatz. Es sei wichtig, dass die EU-Staaten gegenüber China koordinierter agierten und nicht individuell, damit Peking sie nicht gegeneinander ausspielen könne. Insidern zufolge hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Scholz vorgeschlagen, gemeinsam nach Peking zu reisen.

Breton warnte, dass Firmen, die ihre Investitionen in China verstärken wollten, dies auf eigenes Risiko täten. “Es gibt Unsicherheiten für die Unternehmen, die darauf setzen”, sagte der EU-Industriekommissar. “Es gibt einen großen Vorteil, in Europa ansässig zu sein – mit Gesetzen, Schutz und Transparenz.” Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die chinesische Regierung die Abhängigkeit von Ländern zum Beispiel bei Atemschutzmasken für politische Zwecke ausnutzte. “Wir können das nicht vergessen. Die Ära der Naivität ist vorbei. Der Europäische Markt ist offen, aber unter Bedingungen.” rtr

Vor dem Hintergrund zunehmenden Hungers und der Aussicht auf noch mehr Versorgungsengpässe brauen sich weiter dunkle Wolken über dem globalen Ernährungssystem zusammen. Zum einen hat der Krieg in der Ukraine den Zugang zu Nahrungs- und Düngemitteln eingeschränkt und die Preise für diese Güter in die Höhe getrieben. Zum anderen haben Extremwetterereignisse die Nahrungsmittelproduktion unterbrochen.

Aufgrund des Wirtschaftsabschwunges können sich die Menschen eine ausreichende und nahrhafte Ernährung immer weniger leisten. Der Klimawandel verschärft Dürreperioden und Wasserknappheit, wodurch sich die Liste der Bedrohungen für die landwirtschaftliche Produktion weiter verlängert.

Die Fortschritte bei der Bekämpfung von Hunger und Unterernährung waren bereits vor der Covid-19-Pandemie ins Stocken geraten. Nach Schätzungen des Welternährungsprogramms ist die Zahl der von akuter Nahrungsmittelunsicherheit bedrohten oder betroffenen Menschen seit dem Jahr 2019 um über 200 Millionen angestiegen.

Entscheidende weltweite Vorgaben wie das zweite Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung liegen weit hinter den Erwartungen zurück. Im Rahmen des zweiten Entwicklungsziels haben sich die Länder verpflichtet, den Hunger bis 2030 zu beenden, die Ernährung zu verbessern und die nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.

Wie die 164 Mitglieder der Welthandelsorganisation auf ihrer 12. Ministerkonferenz (MC12) im Juni betonten, kommt dem Handel entscheidende Bedeutung für die Ernährungssicherheit zu. Abgesehen von seiner grundlegenden Rolle als Beförderungssystem für Lebensmittel aus Gebieten, wo diese im Überfluss vorhanden sind, an Orte, wo sie gebraucht werden, sichert der Handel Arbeitsplätze, Existenzgrundlagen und Einkommen. Er ist ein Schlüsselfaktor für die nachhaltige und effiziente Nutzung knapper globaler Ressourcen.

Doch aufgrund von Problemen wie handelsverzerrender Subventionen und eines hohen Maßes an Schutzbestimmungen funktionieren die internationalen Märkte für Nahrungsmittel allzu oft nur unzureichend. In vielen Regionen haben anhaltende Unterinvestitionen in Forschung, Beratungsdienste und Marktinfrastrukturen zu niedriger und stagnierender landwirtschaftlicher Produktivität geführt. Die Ernteerträge in weiten Teilen Afrikas präsentieren sich ausgesprochen bescheiden und haben mit den Steigerungen in anderen Entwicklungsregionen nicht Schritt gehalten.

Die WTO-Mitglieder haben einige bedeutsame Schritte zur Lösung dieser Probleme unternommen. Im Jahr 2015 einigte man sich auf die Abschaffung von Agrarexportsubventionen. Diese Subvention wurde zum Ausgleich der Differenz zwischen inländischen Produktionskosten und internationalen Marktpreisen gezahlt, wurde aber weithin als produktionsverzerrend angesehen und schadete Landwirten in anderen Ländern. Derartige Subventionen sind von fast 7 Milliarden Dollar im Jahr 1999 auf unter 12 Millionen Dollar im Jahr 2020 drastisch zurückgegangen.

Aus OECD-Daten geht jedoch hervor, dass sich die öffentliche Unterstützung für den Agrarsektor in 54 fortgeschrittenen Volkswirtschaften und 11 großen Schwellenländern im Zeitraum von 2019 bis 2021 auf insgesamt 817 Milliarden Dollar belief. Und davon waren nur 207 Milliarden Dollar für allgemeine Leistungen wie Forschung, Ausbildung oder Zahlungen an Verbraucher bestimmt.

Andere Förderprogramme schaffen häufig Anreize für nicht nachhaltige Produktions- und Konsummuster und untergraben den fairen Wettbewerb auf den globalen Märkten. Während die durchschnittlichen Zölle auf landwirtschaftliche Erzeugnisse im Jahr 2020 bei rund 6 Prozent lagen, behielten zahlreiche Länder prohibitiv hohe Zölle für bestimmte Produkte bei, deren Spitzenwerte bis zu 1.000 Prozent erreichen.

Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren hatten die Lebensmittelpreise zu Beginn dieses Jahres bereits ein sehr hohes Niveau erreicht und internationale Organisationen begannen, vor zunehmendem Hunger zu warnen. Dann kam es zu einer dramatischen Verschärfung der Situation aufgrund des Krieges in der Ukraine.

Die Preise kletterten in Rekordhöhen und die WTO stellte fest, dass viele Staaten auf diese Entwicklung mit einer Beschränkung von Lebensmittelexporten reagierten. Dadurch zwar die Lage im jeweiligen Land möglicherweise entschärft, aber die Knappheit in anderen Teilen der Welt verschärfte sich.

Vor diesem Hintergrund war die multilaterale Zusammenarbeit, wie wir sie auf der 12. Ministerkonferenz im Juni erlebten, sehr zu begrüßen. Die WTO-Mitglieder verpflichteten sich geschlossen, humanitäre Einkäufe des Welternährungsprogramms von Ausfuhrbeschränkungen auszunehmen – wodurch die Organisation bei der Bereitstellung von Hilfsgütern für Millionen bedürftiger Menschen Zeit und Geld spart. Sie verpflichteten sich, den Handel mit Nahrungsmitteln offenzuhalten und Handelsverzerrungen, die sich aus Notmaßnahmen ergeben, auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Überdies einigte man sich auf eine verbindliche Vereinbarung zur Kürzung der jährlichen öffentlichen Ausgaben für nachteilige Fischereisubventionen in Höhe von 22 Milliarden Dollar. Aufgrund der damit verbundenen Verbesserung der Lebensräume im Ozean wird dadurch ein Beitrag zu Ernährungssicherheit sowie zur Sicherung von Existenzgrundlagen geleistet.

Im vergangenen Monat kam es allerdings wieder zu einer Zunahme der Exportbeschränkungen auf Nahrungs-, Futter- und Düngemittel, weswegen sich der frühere Abwärtstrend umkehrte. Die Gesamtzahl derartiger Maßnahmen, die seit Februar eingeführt wurden – und noch in Kraft sind – liegt mittlerweile bei 52. Die Welthandelsorganisation bemüht sich intensiv, diese Zahl durch Überwachung, Transparenz und Dialog zu senken, dennoch gibt diese Entwicklung nach wie vor Anlass zu weltweiter Sorge.

Um zu gewährleisten, dass der Handel zu einem nachhaltigeren und gerechteren globalen Ernährungssystem beiträgt, sind intensivere Anstrengungen im Hinblick auf die Abstimmung von Handels-, Umwelt- und Ernährungspolitik erforderlich. Um ein ausreichendes Nahrungsmittelangebot aufrechtzuerhalten, Klima- und andere Umweltrisiken zu bewältigen, die nachhaltige Landnutzung zu gewährleisten und knappe Wasserressourcen zu schützen, bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes zur Regelung der Art und Weise, wie Lebensmittel hergestellt, verteilt und konsumiert werden.

Die längst überfällige Aktualisierung des WTO-Regelwerks für den Agrarhandel ist vordringlicher als jemals zuvor, denn es gilt, einen attraktiveren Anreizrahmen für Investitionen in diesem Sektor schaffen.

Zur Erarbeitung von Lösungen für die zunehmende Ernährungsunsicherheit müssen wir den Dialog ausweiten und die systemischen Ursachen des Problems erforschen. Auf der Grundlage einer solideren Evidenzbasis werden die WTO-Mitglieder besser verstehen, wie der Handel auf optimale Weise zur Verbesserung des allgemeinen Zugangs zu Nahrungsmitteln genutzt werden kann.

Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier. In Kooperation mit Project Syndicate, 2022.

er gehört wohl zusammen mit dem Digital Services Act zu den bislang komplexesten Gesetzeswerken der Europäischen Union und tritt heute in Kraft: der Digital Markets Act (siehe News). Und über das nächste Monstrum wird schon viel diskutiert. Der AI Act soll künftig die Spielregeln für die Nutzung der Künstlichen Intelligenz festlegen. Bis zum Trilog ist es noch ein weites Stück Weg, schreibt Corinna Visser. Aber der Rat unter tschechischer Präsidentschaft drückt ziemlich aufs Tempo.

Bereits vollzogen ist der Verkauf von Twitter an den Multimilliardär und Unternehmer Elon Musk. Aber was passiert jetzt mit der Plattform? Welche Regeln wird Musk aufstellen? Und was bedeutet das auch für die Kommunikationskanäle der europäischen Behörden? Falk Steiner hat analysiert, was jetzt folgen könnte.

Der Wahlsieg von Luiz Ignacio Lula da Silva in Brasilien schürt auch in Europa Hoffnung: Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz hofft jetzt auf eine Wiederbelebung des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Details dazu lesen Sie in den News.

Zum Schluss noch ein Blick auf die Natur: Die Waldbrandsaison 2021 in Europa ist laut einem aktuellen Bericht der EU-Kommission die zweitschlimmste seit Beginn der Aufzeichnung 2006 gewesen. Mehr als 5500 Quadratkilometer Fläche in der Europäischen Union wurden verbrannt – mehr als die doppelte Fläche Luxemburgs. Dieses Jahr könnte es noch zerstörerischer werden: “Nach 2021 und 2017 erleben wir 2022 erneut eine der dramatischsten Waldbrandsaisons, die je aufgezeichnet wurden”, sagte Marija Gabriel, EU-Forschungskommissarin.

Die Arbeit am Artificial Intelligence Act (AI Act) ist ein gutes Stück vorangekommen. Doch es ist immer noch ein weiter Weg bis zum Trilog. Während vor allem im Parlament die Beteiligten lieber etwas länger und dafür gründlicher beraten wollen, drückt die tschechische Ratspräsidentschaft aufs Tempo. Sie hat die vierte Fassung ihres Kompromisstextes vorgelegt.

Das Parlament sieht dagegen erste die Hälfte der Wegstrecke hinter sich. Auch die USA beteiligen sich an der Diskussion und haben ein Non-Paper nach Brüssel gesandt. Strittig sind weiterhin die Definition von künstlicher Intelligenz (KI), die Einstufung in die Risikoklassen sowie die Behandlung von Allzweck-KI (General Purpose AI).

Aus informierten Kreisen ist zu hören, dass der neue Kompromisstext der tschechischen Ratspräsidentschaft in der Arbeitsgruppe Telekommunikation am 25. Oktober auf große Zustimmung gestoßen ist. Es sehe so aus, als ob man sich auf diesen Kompromiss einigen könne. Das würde auch das Tempo rechtfertigen, mit dem der Rat nun voranschreiten will. Die Arbeitsgruppe tagt am 8. November. Am 18. November treffen sich die Ständigen Vertreter und am 6. Dezember die Minister. Die sollen dann zu einer allgemeinen Ausrichtung für den Trilog kommen.

Unter anderem enthält die vierte Fassung folgende Änderungen:

Die Arbeit des Parlaments verzögert sich schon allein durch die Tatsache, dass es zwei federführende Ausschüsse und damit auch die doppelte Zahl von Berichterstattern gibt: für IMCO ist das Brando Benifei (S&D) und für LIBE Dragoș Tudorache (Renew). Sie legten ihren jüngsten Entwurf am 21. Oktober vor.

Zu den wichtigsten Neuerungen des Textes gehört: Die Kommission erhält neue Befugnisse, um die Liste der verbotenen KI-Praktiken, der KI-Anwendungen, die erhöhten Transparenzanforderungen genügen müssen, und der Bereiche von Hochrisiko-KI-Anwendungen nach einer jährlichen Überprüfung zu erweitern. Zudem wird ihr ein neu zu schaffendes AI-Board oder Office zur Seite gestellt. Welche Form dieses Aufsichtsorgan haben soll, ist offensichtlich noch unklar.

Die Ausschussmitglieder diskutierten vergangene Woche in einer gemeinsamen IMCO-LIBE-Sitzung über den Entwurf. Tudorache twitterte im Anschluss, “wir machen gute Fortschritte”.

Das kann man auch anders sehen. Auf politischer Ebene hat es bisher nur zweimal einen Austausch gegeben. Und so gibt es auch kaum finale Entscheidungen, obwohl die Arbeitsgruppen auf technischer Ebene zum Teil dreimal pro Woche tagen. Zur besseren Bearbeitung haben die Arbeitsgruppen die Artikel der Verordnung in sieben Gruppen (Batches) aufgeteilt.

Zum Stand der Beratungen sagte Tudorache im Ausschuss, er glaube, bei Batch 1 eine Einigung erzielt zu haben. Hier geht es um die Artikel 30 bis 39 zur Notifizierung und den notifizierenden Behörden. “Wir haben dem Kommissionsvorschlag ein paar Feinheiten hinzugefügt, um die Belastung für Start-ups zu verringern, Cybersicherheit und Vertraulichkeit zu gewährleisten, die Unparteilichkeit der Mitarbeiter und der Konformitätsbewertungsstellen sicherzustellen.”

Zu den Standards, Konformitätsbewertungen, Zertifikaten und zur Registrierung (Batch 2) sagte Tudorache: “Wir diskutieren immer noch über Grundrechte und grundrechtsbezogene Normen, und es gibt Positionen in einigen unserer Fraktionen, die eine andere Regelung anstreben.”

Auch zu den anderen Batches hieß es, es sei viel optimiert und verfeinert worden, aber es werde noch diskutiert. Lediglich bei Batch 7 – Geheimhaltung, Sanktionen sowie Schlussbestimmungen -, sagte Tudorache: “Wir haben gerade diese Woche einen wichtigen Durchbruch in Bezug auf Strafen und Bußgelder erzielt, und das wird von einer Mehrheit von uns unterstützt.”

Eine mit den Verhandlungen im Parlament vertraute Person sagte zu Europe.Table, es gäbe noch viele kritische Punkte, die noch gar nicht besprochen worden seien. In der Ausschusssitzung lobte zwar fast jede Rednerin und jeder Redner die konstruktive Stimmung bei den Verhandlungen. Dennoch trug jede und jeder noch eigene Wünsche vor, die er oder sie berücksichtigt haben wollte.

In ihrem Non-Paper loben die USA die EU zwar zunächst für “die Entwicklung einer durchdachten Architektur, die viele unserer gemeinsamen KI-Ziele anspricht”, sie haben aber doch eine Reihe von “Verbesserungsvorschlägen” für den AI Act. Etwa, was die zwischenstaatliche Zusammenarbeit betrifft. So weisen die USA darauf hin, dass sie eigene KI-Standards entwickelt haben. Die geplante EU-Gesetzgebung in der jetzigen Form (das Non-Paper bezieht sich noch auf die dritte Fassung der tschechischen Ratspräsidentschaft von September) erschwere die Zusammenarbeit. Die USA wünschen sich mehr Entgegenkommen.

Die USA haben aber auch Vorschläge für bessere, weil klarere Formulierungen sowie die Empfehlung, “die Beziehungen zwischen dem Gesetz und anderen bestehenden und vorgeschlagenen EU-Rechtsvorschriften, wie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), der EU-Verordnung über Medizinprodukte und anderen, zu klären“.

Vor allem aber wünschen sich die Amerikaner “eine kohärente, weltweit anwendbare Definition des Begriffs” Künstliche Intelligenz. Zudem kritisieren sie, dass die Definition des Begriffs “System der künstlichen Intelligenz” nach wie vor Systeme einschließe, “die nicht anspruchsvoll genug sind, um im Rahmen einer auf KI ausgerichteten Gesetzgebung besondere Aufmerksamkeit zu verdienen”. Daher schlagen die USA eine Definition vor, die den Geist der OECD-Definition aufgreift. Das fordern übrigens auch viele EU-Abgeordnete.

02.11.2022 – 09:30-10:15 Uhr, online

KAS, Diskussion Der Morgen danach – Dänemark hat gewählt

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beschäftigt sich mit dem Ausgang der dänischen Parlamentswahlen am 1. November. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 18:00-19:15 Uhr, online

FES, Diskussion Der Ukraine-Krieg – Zeitenwende der EU-Außenpolitik?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die europäische Außenpolitik. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 18:00-19:00 Uhr, Berlin/online

Die Zeit, Diskussion Eine Stunde Zeit mit Christian Lindner

Die Zeit diskutiert mit Christian Lindner über die wichtigsten anstehenden Fragen der Politik in Deutschland und Europa. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 18:30 Uhr, Hamburg

Europe Direct, Vortrag Quo vadis Europa?

Europe Direct lädt zum Vortrag von Jean Asselborn (luxemburgischer Außenminister) über die zukünftige Entwicklung Europas ein. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 19:00-20:00 Uhr, online

Polis 180, Diskussion 50 Jahre Diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und China

Polis 180 beleuchtet die wechselhafte Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und China. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 19:00 Uhr, Stuttgart

KAS, Podiumsdiskussion Die digitale Zukunft unserer Sicherheit – Wie gut sind wir gerüstet?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) widmet sich der Problematik der Verwundbarkeit von kritischer Infrastruktur, insbesondere im Kommunikations- und Cyberraum. INFOS & ANMELDUNG

02.11.2022 – 19:30 Uhr, online

HSS, Seminar Erneuerbare Energieform “Wasserkraft”

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) beleuchtet Funktionsweise, Typen und Technologie von Wasserkraftanlagen. INFOS & ANMELDUNG

03.11.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

ASEW, Seminar Erfahrungsaustausch Mieterstrom 2022

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) diskutiert den aktuellen rechtlichen Rahmen und Entwicklungen im Geschäftsfeld Mieterstrom. INFOS & ANMELDUNG

03.11.2022 – 10:00-11:00 Uhr, online

Comarch, Seminar Digitale Sicherheit – Cybercrime-Aktionen verstehen

Comarch thematisiert mögliche Gefahren für die Cyber Security von Unternehmen. INFOS & ANMELDUNG

03.11.2022 – 10:00 Uhr, Berlin/online

EBD, Diskussion EP-Berichterstatterin im Dialog: Birgit Sippel

Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) spricht mit Birgit Sippel über ihre Ideen für den Berichtsentwurf zur Verordnung zur Einführung einer Überprüfung von Drittstaatsangehörigen an den EU-Außengrenzen. INFOS & ANMELDUNG

08.11.2022 – 09:00-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

Discussion Tech for Smart Cities

This event focusses on sustainable and smart technologies for cities and presents business and cooperation opportunities in the field of urban mobility, energy performance, sustainable construction, circularity, low carbon economy and digital transformation. REGISTRATION UNTIL NOVEMBER 3, 2022

Eines steht so gut wie fest: Wenn der Digital Services Act am 17. April 2024 geltendes Recht ist, wird Twitter darunterfallen – und dann der DSA-Aufsicht der EU-Kommission unterliegen. Denn die Plattform erfüllt derzeit alle Kriterien, um als sehr große Plattform in der EU künftig den Regeln des DSA zu unterliegen, insbesondere bei der Moderation strafrechtlich relevanter Inhalte. Wie am Montag bekannt wurde, hatte Musk gegenüber Kommissionsvertretern erneut versichert, dass sich Twitter an die Regeln halten werde.

Doch genau im Bereich der Moderation strafrechtlich relevanter Inhalte hatte der neue Eigentümer Elon Musk Veränderungen angekündigt: “Der Vogel ist frei”, twitterte er Vollzug. Was genau Musk sich unter frei vorstellt, bleibt dabei erst einmal im Unklaren. Dass verschwörungstheoretischer Unsinn dazugehören könnte, stellte Musk am Wochenende selbst unter Beweis.

Er setzte nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi einen Tweet ab, in dem dem dabei geschädigten Ehemann Pelosis Trunkenheit unterstellt wurde. Musk löschte seinen Tweet nach einigen Stunden wieder, aber es könnte ein Vorgeschmack gewesen sein auf das, was künftig auf der Plattform passiert.

Statt vogelfrei zu sein, müsse Twitter sich in der EU an Regeln halten, twitterte Digitalkommissar Thierry Breton in Richtung Musk und erinnerte ihn an das, was der im Mai nach einem Treffen versprochen hatte: Alles, was gut für Europa sei, wolle er mit seinen Unternehmen tun.

Doch für die EU ist das Problem komplexer als die Frage der Inhaltemoderation. Sollte Twitter ein toxisches Umfeld für Kommunikation werden, müssten sich EU-Kommission, Rat, Parlament und viele nachgeordnete Behörden damit auseinandersetzen, ob Twitter für sie der richtige Ort für Kommunikation ist. Der liberale Guy Verhofstadt etwa denkt öffentlich bereits darüber nach – aber würde sich eigentlich etwas anderes wünschen.

Denn Twitter ist bislang die bevorzugte Kommunikationsplattform für viele politische Akteure: Der Account der EU-Kommission wurde bereits 2010 angelegt, das Konto des Parlaments schon 2009, der Presseaccount des Rats 2010. Seitdem nutzen die Institutionen und ihre Akteure die Plattform intensiv, um das Loch zwischen Brüsseler und der mitgliedstaatlichen Öffentlichkeit zu überbrücken.

Denn trotz der gestiegenen Relevanz des EU-Politikbetriebs sind die Gewichte nach wie vor ungleich verteilt: So hat die Bild-Zeitung etwa nur einen Korrespondenten in Brüssel, die FAZ drei, die Deutsche Presse-Agentur vier Korrespondenten vor Ort. Zum Vergleich: Das Berliner Hauptstadtbüro der dpa zählt 23 Korrespondenten, die FAZ 14, die Bild 19.

Das bildet die politische Gewichtung zwischen Berlin und Brüssel längst nicht mehr ab – und doch sind die deutschen Medien immer noch besser vertreten als die vieler anderer Mitgliedstaaten. Twitter ist dabei ein Weg für die EU-Institutionen, in die nationalen Öffentlichkeiten hineinzuragen. Hinzu kommt, dass dort auch fast alle relevanten Verbände, Think-Tanks und zivilgesellschaftliche Akteure präsent sind.

Und so schauen sich auch EU-Vertreter seit einiger Zeit nach Alternativen um – so wie viele Nutzer. Besonders im Fokus steht dabei das sogenannte Fediverse: Nicht identisch, aber teils ähnlich zu Twitter aufgebaute Dienste wie Mastodon, die dezentral betrieben und über standardisierte Protokolle miteinander interoperabel sind.

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, das in Deutschland für den Digital Services Act zuständig ist, werden auch die Fediverse-Instanzen mit weniger als 45 Millionen Nutzern in Deutschland unter die Aufsicht fallen. Treibende Kraft hinter vielen der von öffentlichen Institutionen wie Kommission und Ministerien genutzten Instanzen sind dabei interessanterweise die Datenschutzbeauftragten – in Deutschland und in Europa.

Das könnte zu einem spannenden Aufsichtsproblem werden: Immerhin agieren die Datenschützer qua Auftrag unabhängig. Mit ihren Servern würden sie als Plattformbetreiber aber wiederum unter die Aufsichtskompetenz der DSA-Aufsichten fallen. “Der Anwendungsbereich des DSA differenziert nicht zwischen öffentlichen und privaten Stellen”, teilt das BMDV auf Anfrage mit.

Dem EU-Kommission-Konto auf Mastodon folgen am Montag gut 13.000 andere Nutzer. Angelegt wurde er Ende April, als die ersten Übernahmegerüchte aufkamen. Das dürfte, nach dem Zulauf für die Fediverse-Instanzen der vergangenen Tage, noch deutlich zunehmen. Und auch andere bisher primär auf Twitter agierende Nutzer müssen sich nun Gedanken machen, ob und inwiefern sie nun auf anderen Plattformen aktiv werden.

Doch die Alternativen unterscheiden sich bei den Funktionalitäten erheblich von Twitter. Und ob sie mittelfristig erfolgreich sind, hängt stark davon ab, ob die Nutzerschaft die sogenannte kritische Masse erreicht, ab der sich dort die Kommunikation eigenständig weiterentwickelt. Das dürfte auch davon abhängen, wie viele Nutzer Twitter und andere Dienste parallel nutzen und Social Media-Beratern einiges Kopfzerbrechen bereiten: Early Adopter sein und bereits eine Userbasis aufbauen – oder lieber noch zuwarten und den Aufwand sparen?

Sollte Elon Musk Twitter jedoch aktiv in eine aus EU-Sicht inakzeptable Richtung lenken und Meinungsfreiheit so ausleben wollen, wie er sie persönlich für richtig empfindet, dann könnte die Frage lauter werden, ob EU-Institutionen und -Politiker auf der Plattform bleiben und damit zu ihrem Erfolg beitragen können. Ein Verzicht auf Twitter wiederum wäre mit einer deutlich verminderten Sichtbarkeit verbunden. Die kommenden Monate dürften auch für viele Kommunikationsbeauftragte und PR-Agenturen unruhige werden.

Heute tritt das Gesetz über Digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) in Kraft. Die neue Verordnung soll unlauteren Praktiken von Unternehmen beenden, die als Torwächter (Gatekeeper) in der Online-Plattformwirtschaft auftreten. Die Kommission hatte die Verordnung im Dezember 2020 vorgeschlagen. Im März 2022 haben das Europäische Parlament und der Rat sie verabschiedet.

Es gibt drei Hauptkriterien für die Einstufung als Gatekeeper im DMA:

Zunächst geht es darum festzulegen, wer zu den Gatekeepern gehört. Ab dem 2. Mai 2023 müssen potenzielle Torwächter der Kommission mitteilen, wenn ihre zentralen Plattformdienste die im DMA festgelegten Schwellenwerte erreichen (Notification).

Die Kommission hat dann bis Anfang September 2023 Zeit, um die Gatekeeper, die unter das Gesetz fallen, zu benennen (Designation). Nach ihrer Benennung haben Gatekeeper sechs Monate Zeit, um die Anforderungen des DMA zu erfüllen.

Um die Durchsetzung des DMA vorzubereiten, wird die Kommission eine Reihe technischer Arbeitssitzungen abhalten. Das erste Arbeitstreffen wird am 5. Dezember 2022 stattfinden und vor allem die Vorzugsbehandlung eigener Produkte und Dienstleistungen der Gatekeeper zum Gegenstand haben. Außerdem arbeitet die Kommission an einer Durchführungsverordnung, die Bestimmungen zu den Verfahrensaspekten enthält. Das Gesetz gibt der Kommission auch die Befugnis, Marktuntersuchungen durchzuführen. So kann die Kommission dafür sorgen, dass die festgelegten Verpflichtungen stets auf dem neuesten Stand bleiben.

Gemeinsam mit dem DMA zielt das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) darauf ab, einen sichereren digitalen Raum zu schaffen. In diesem Raum sollen die Grundrechte der Nutzer geschützt werden und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen gelten. Das Gesetz über digitale Dienste wird in der gesamten EU unmittelbar anwendbar sein und es gilt spätestens ab dem 1. Januar 2024. Für sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen gilt das Gesetz über digitale Dienste jedoch schon früher, nämlich bereits vier Monate nach ihrer Benennung als Gatekeeper. vis

Die Gaskommission der Bundesregierung schlägt eine Steuerpflicht für Hilfen und eine Belohnung für das Sparen des Brennstoffs vor. Ab 72.000 Euro Jahreseinkommen sollte die Unterstützung versteuert werden, heißt es in dem am Montag vorgelegten Abschlussbericht der Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Mieterverbänden.

Zugleich plädierten sie für einen Bonus für Verbraucher, um das Einsparziel von 20 Prozent möglichst zu übertreffen. Über einen Härtefonds könnten zudem zu Jahresbeginn sowohl besonders Bedürftige als auch Besitzer von Öl- und Pellet-Heizungen unterstützt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, noch diese Woche würden Eckpunkte zur Gas- und auch Strompreisbremse vorgelegt.

Insgesamt hat die Regierung bis zu 200 Milliarden Euro zur Dämpfung der Energiepreise und Stützung von Unternehmen bereitgestellt. Die Hilfen für die rund 25.000 Industrie-Unternehmen wurden in der Kommission besonders kontrovers diskutiert: Sie knüpft sie an den Erhalt der Standorte in Deutschland und den von mindestens 90 Prozent der Arbeitsplätze bis ein Jahr nach Ende der Unterstützung.

Jedes Unternehmen soll selbst entscheiden, ob es Hilfen in Anspruch nimmt. Dem Expertengremium zufolge hat das Wirtschaftsministerium inzwischen geklärt, dass die EU-Kommission diese Beihilfen mit Blick auf das Wettbewerbsrecht genehmigen werde. Daher könnte hier die Unterstützung über das verbilligte Gas-Kontingent ab Januar greifen.

Keine Einigung erzielte die Kommission in der Frage, ob Firmen bei staatlicher Unterstützung weiter Dividenden- und Boni-Zahlungen leisten dürfen. Grünen-Vizefraktionschef Andreas Audretsch plädierte für ein Verbot: “Wir brauchen Konzentration auf diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen. Das heißt auch, dass große Unternehmen, die Unterstützung erhalten, nicht gleichzeitig hohe Dividenden ausschütten und Boni zahlen sollten”, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

“Es ist gut, dass der Haushaltsausschuss das mit den Stimmen der Ampel-Koalition bereits so beschlossen hat.” Der Chemiekonzern BASF hat trotz seines hohen Gas-Bedarfs bereits angekündigt, möglichst auf die Hilfen verzichten zu wollen – auch mit Hinweis auf die Dividendenfrage. rtr

Die EU fordert von Washington weitreichende Zugeständnisse im Streit um den U.S. Inflation Reduction Act. In den USA verkaufte Elektrofahrzeuge, Batterien und Ausrüstungen für nachhaltige Energien aus der EU müssten genauso behandelt werden wie solche aus Kanada und Mexiko, sagte der tschechische Wirtschaftsminister Jozef Síkela am Montag nach dem informellen EU-Handelsrat in Prag.

Die EU-Kommission und etliche Mitgliedstaaten kritisieren, dass der im August verabschiedete Inflation Reduction Act (IRA) europäische Hersteller diskriminiere. Die US-Regierung will im Rahmen des IRA über zehn Jahre 369 Milliarden Dollar in Energie- und Klimaschutzprogramme investieren. Die im IRA vorgesehenen Subventionen und Steuererleichterungen etwa für Elektroautos sind aber daran geknüpft, dass diese in Nordamerika zusammengebaut und ein bestimmter Teil der Batteriewertschöpfung dort stattfindet.

In seiner jetzigen Form sei der IRA “für die EU inakzeptabel”, sagte Síkela. “Wir erwarten eine Ausnahmeregelung für die EU-Mitgliedstaaten. Idealerweise hätten wir gerne dasselbe wie Kanada und Mexiko, aber wir müssen realistisch sein und sehen, was wir aushandeln können”, sagte der tschechische Minister, dessen Regierung derzeit den rotierenden Ratsvorsitz innehat.

Beide Seiten suchen derzeit intensiv nach Wegen, den Streit auszuräumen. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis hatte am Sonntag bereits mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai gesprochen. Tai nahm auch an der Sitzung der EU-Minister teil. Am Freitag soll zudem die kürzlich eigens dafür eingerichtete Task-Force zusammenkommen.

Síkela sagte, Washington sei bereit zu verhandeln, “um sicherzustellen, dass wir keinen Subventionswettlauf bekommen”. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis sagte, man konzentriere sich auf eine Verhandlungslösung, “bevor wir andere Optionen abwägen”. Es werde nicht einfach, das Problem zu lösen. “Aber lösen müssen wir es.” Dazu würden Gespräche unter anderem mit Vertretern des US-Finanzministeriums geführt, das für die Umsetzung des Gesetzes verantwortlich ist. In Brüssel glaubt kaum jemand daran, dass Washington das mühsam ausverhandelte Gesetzespaket selbst nochmal öffnet.

Berlin, Paris und andere Regierungen befürchten, dass viele Unternehmen lieber in den USA investieren – zumal die Energiepreise dort aktuell viel niedriger sind. Die EU-Staaten diskutieren nun, wie sie reagieren sollen, wenn US-Präsident Joe Biden nicht einlenkt. Die Optionen reichen von einem Verfahren vor der Welthandelsorganisation über neue Subventionsprogramme bis hin zu Abschottungsmaßnahmen: Präsident Emmanuel Macron drohte bereits damit, die eigenen Förderprogramme für E-Autos europäischen Hersteller vorzubehalten.

Das Thema wird auch die EU-Finanzminister Anfang kommender Woche beschäftigen. In der EU-Kommission werden derzeit Argumente zusammengestellt, die für die EU als Standort für Investitionen in klimafreundliche Technologien sprechen.

Der Disput könnte auch die Gespräche zwischen Brüssel und Washington im Handels- und Technologierat (TTC) belasten. Das nächste Treffen am 5. Dezember in Washington müsse greifbare Ergebnisse bringen, forderte Dombrovskis. Die EU-Seite setze darauf, bei dem Treffen eine transatlantische Initiative für nachhaltigen Handel aufzusetzen. tho

Der Wahlsieg des früheren Präsidenten Luiz Ignacio Lula da Silva in Brasilien weckt Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des EU-Handelsabkommens mit den Mercosur-Staaten. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb bei Twitter, er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem linksgerichteten Politiker “insbesondere in Fragen von Handel und Klimaschutz”. Der tschechische Wirtschaftsminister Jozef Síkela sagte beim informellen EU-Handelsrat in Prag, der Regierungswechsel in Brasilien könne den Verhandlungen zwischen EU und Mercosur neuen Schub geben.

Lula hatte die Stichwahl am Sonntag gegen den rechtspopulistischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro mit 50,9 Prozent der Stimmen gewonnen. Er soll sein Amt am 1. Januar antreten. Lula hat angekündigt, die Abholzung des Regenwaldes stoppen zu wollen. Für die EU-Seite ist der bessere Schutz des Amazonasgebiets Bedingung, um das 2019 politisch ausverhandelte Abkommen zu verabschieden. Allerdings könnte Lula Nachverhandlungen an dem Abkommen fordern, was die Europäer ablehnen.

Der schwedische Handelsminister Johan Forssell sagte, er sei nach der Wahl zuversichtlicher, dass beide Seiten sich einigen könnten. Seine Regierung wolle sich während der schwedischen Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2023 für dieses und andere Handelsabkommen einsetzen. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis betonte, man sei zu Gesprächen mit der neuen Regierung bereit. “Die EU-Seite steht weiterhin zu diesem Abkommen.” tho

Die Europäische Union und Ägypten wollen zur Eindämmung unerwünschter Migration über das Mittelmeer künftig enger zusammenarbeiten. Die EU werde das afrikanische Land insgesamt mit 80 Millionen Euro unterstützen, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag in Brüssel. 23 Millionen Euro sollten noch in diesem Jahr fließen. Damit solle die Zusammenarbeit beim Grenzschutz vertieft werden.

In einer Mitteilung der EU-Delegation in Kairo vom Vortag hieß es, durch das Programm sollten das Grenz-Management sowie die Such- und Rettungsmaßnahmen von Migranten an Land und auf See ausgebaut werden. Es handele sich um ein Abkommen, an dem neben der EU unter anderem auch die Internationale Organisation für Migration beteiligt sei. So sollten etwa der Kauf von Such- und Rettungsausrüstung unterstützt und spezielle Schulungen angeboten werden.

Die Zahl der Menschen aus Ägypten, die in Europa Schutz suchen, ist zuletzt gestiegen. Nach Angaben der EU-Asylbehörde vom Juli lag sie im März so hoch wie seit 2014 nicht. Die meisten Ägypter, die unerlaubt in die EU einreisen, kämen über das zentrale Mittelmeer nach Italien.

Hauptgrund für die Menschen, Ägypten zu verlassen, seien die schlechte wirtschaftliche Lage und die Suche nach Arbeit, hieß es. Zudem trage wohl die Menschenrechtslage in Ägypten dazu bei. “Kurzfristig dürften wirtschaftliche und menschenrechtliche Faktoren als Push-Faktor für die ägyptischen Migrationsentscheidungen bestehen bleiben, sodass Italien weiterhin erhebliche irreguläre Migration aus Ägypten erfahren wird.” dpa

Trotz einer von Russland angekündigten Aussetzung des Getreideabkommens mit der Ukraine kann der Export nach Lesart der Vereinten Nationen weitergehen. “Unser Verständnis ist, dass Initiative und Verpflichtungen auch während der Aussetzung der Teilnahme Russlands in Kraft bleiben”, sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte, die Vereinbarung könne “nicht ohne uns umgesetzt werden”. Gleichzeitig könne Moskau “eine ungehinderte Passage von Schiffen ohne unsere Inspektion nicht zulassen”, sagte Nebensja. Es blieb zunächst unklar, ob die Vereinten Nationen den Export der Getreidelieferungen auch auf lange Sicht ohne Russlands Teilnahme fortführen wollen.

Griffiths betonte, dass Russland sich von der Vereinbarung nicht zurückgezogen, sondern nur “vorübergehend” seine Aktivitäten eingestellt habe. Am Montag seien zwölf Schiffe aus ukrainischen Häfen ausgelaufen – zwei steuerten die Ukraine an, um Lebensmittel zu laden.

Russland hatte am Samstag das unter Vermittlung der Türkei und der UN geschlossene Abkommen aufgekündigt. Zur Begründung hieß es, die Sicherheit von zivilen Schiffen, die im Rahmen der Initiative unterwegs seien, könne wegen eines ukrainischen Drohnenangriffes nicht mehr garantiert werden. Am Montag fuhren dennoch mehrere Schiffe in dem ausgehandelten Korridor.

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar wollte am Monagabend mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu in dieser Sache telefonieren. Die Getreideexporte aus der Ukraine müssten fortgesetzt werden, sagte Akar am Montag laut Angaben seines Ministeriums. Er sei auch mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow in Kontakt. “Die Aussetzung dieser Initiative wird niemandem etwas nutzen”, betreffe aber die ganze Menschheit, so Akar.

Das Abkommen hatte die monatelange Blockade der ukrainischen Getreideausfuhren infolge des russischen Angriffskriegs beendet. Ursprünglich sollte es am 19. November auslaufen – wäre aber, wenn keine Seite widersprochen hätte, automatisch verlängert worden.

Die Schiffe auf dem Weg von oder in ukrainische Häfen wurden bisher in einem gemeinsamen Koordinierungszentrum in Istanbul kontrolliert – durch Teams aus ukrainischen, russischen, türkischen und UN-Vertretern. Wie und ob diese Kontrollen nach der russischen Aufkündigung nun vollzogen werden, war zunächst unklar.

Über Land-Handelswege sind nach Angaben der EU-Kommission bislang mehr als 14 Millionen Tonnen Agrargüter aus der Ukraine exportiert worden. Hinzu kommen 15 Millionen Tonnen an Gütern, die nicht aus dem Landwirtschaftssektor stammen, wie ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag sagte. Als Beispiele nannte er Eisen und Stahl.

Die sogenannten Solidaritätskorridore waren im Mai eingerichtet worden. Dahinter steckt vor allem ein Konzept, bestehende Handelswege auszuweiten, um Alternativen zu Ausfuhren über das Schwarze Meer zu etablieren. Mit mehr Material wie Waggons, Binnenschiffen oder Lkw, mehr Personal und weniger Bürokratie sollte daher über andere Handelswege Abhilfe geschaffen werden. Diese Solidaritätskorridore hätten sich als äußerst wichtiger Rettungsanker für die Ukraine erwiesen, sagte der Kommissionssprecher.

Die EU-Kommission fordere Russland dringend auf, seine Entscheidung rückgängig zu machen und die Umsetzung der Übereinkunft wieder aufzunehmen, sagte eine Sprecherin der Kommission am Montag. dpa

Unternehmen und Regierungen sollten nach Ansicht von EU-Industriekommissar Thierry Breton bei der Genehmigung von chinesischen Investitionen in Europa nicht zu naiv agieren. China sei ein Rivale, dem man mit Vorsicht begegnen müsse, sagte er am Montag der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview. “Wir müssen extrem wachsam sein”, warnte er. “Mitgliedstaaten können nicht sagen: So wurde das immer gemacht und deshalb machen wir so weiter.”

Er favorisiere daher die Entscheidung der Bundesregierung, der chinesischen Staatsreederei Cosco den Kauf von nur 24,9 Prozent an einem Terminal im Hamburger Hafen zu erlauben, und nicht die angestrebten 35 Prozent, mit dem die Chinesen mehr Einfluss auf das Unternehmen bekommen hätten. Die Entscheidung, Cosco überhaupt einen Einstieg in das Hafenterminal zu gewähren, war innerhalb der Bundesregierung umstritten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte den Entschluss verteidigt, Cosco bekomme keine Kontrolle über kritische Infrastruktur.

Am Donnerstag startet Scholz zu einer Reise nach China, begleitet von einer Wirtschaftsdelegation, darunter auch die Chefs von Volkswagen, BASF und Deutscher Bank. Auf die Frage nach der Reise des Kanzlers sagte Breton, er befürworte einen gemeinschaftlicheren Ansatz. Es sei wichtig, dass die EU-Staaten gegenüber China koordinierter agierten und nicht individuell, damit Peking sie nicht gegeneinander ausspielen könne. Insidern zufolge hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Scholz vorgeschlagen, gemeinsam nach Peking zu reisen.

Breton warnte, dass Firmen, die ihre Investitionen in China verstärken wollten, dies auf eigenes Risiko täten. “Es gibt Unsicherheiten für die Unternehmen, die darauf setzen”, sagte der EU-Industriekommissar. “Es gibt einen großen Vorteil, in Europa ansässig zu sein – mit Gesetzen, Schutz und Transparenz.” Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die chinesische Regierung die Abhängigkeit von Ländern zum Beispiel bei Atemschutzmasken für politische Zwecke ausnutzte. “Wir können das nicht vergessen. Die Ära der Naivität ist vorbei. Der Europäische Markt ist offen, aber unter Bedingungen.” rtr

Vor dem Hintergrund zunehmenden Hungers und der Aussicht auf noch mehr Versorgungsengpässe brauen sich weiter dunkle Wolken über dem globalen Ernährungssystem zusammen. Zum einen hat der Krieg in der Ukraine den Zugang zu Nahrungs- und Düngemitteln eingeschränkt und die Preise für diese Güter in die Höhe getrieben. Zum anderen haben Extremwetterereignisse die Nahrungsmittelproduktion unterbrochen.

Aufgrund des Wirtschaftsabschwunges können sich die Menschen eine ausreichende und nahrhafte Ernährung immer weniger leisten. Der Klimawandel verschärft Dürreperioden und Wasserknappheit, wodurch sich die Liste der Bedrohungen für die landwirtschaftliche Produktion weiter verlängert.

Die Fortschritte bei der Bekämpfung von Hunger und Unterernährung waren bereits vor der Covid-19-Pandemie ins Stocken geraten. Nach Schätzungen des Welternährungsprogramms ist die Zahl der von akuter Nahrungsmittelunsicherheit bedrohten oder betroffenen Menschen seit dem Jahr 2019 um über 200 Millionen angestiegen.

Entscheidende weltweite Vorgaben wie das zweite Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung liegen weit hinter den Erwartungen zurück. Im Rahmen des zweiten Entwicklungsziels haben sich die Länder verpflichtet, den Hunger bis 2030 zu beenden, die Ernährung zu verbessern und die nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.

Wie die 164 Mitglieder der Welthandelsorganisation auf ihrer 12. Ministerkonferenz (MC12) im Juni betonten, kommt dem Handel entscheidende Bedeutung für die Ernährungssicherheit zu. Abgesehen von seiner grundlegenden Rolle als Beförderungssystem für Lebensmittel aus Gebieten, wo diese im Überfluss vorhanden sind, an Orte, wo sie gebraucht werden, sichert der Handel Arbeitsplätze, Existenzgrundlagen und Einkommen. Er ist ein Schlüsselfaktor für die nachhaltige und effiziente Nutzung knapper globaler Ressourcen.

Doch aufgrund von Problemen wie handelsverzerrender Subventionen und eines hohen Maßes an Schutzbestimmungen funktionieren die internationalen Märkte für Nahrungsmittel allzu oft nur unzureichend. In vielen Regionen haben anhaltende Unterinvestitionen in Forschung, Beratungsdienste und Marktinfrastrukturen zu niedriger und stagnierender landwirtschaftlicher Produktivität geführt. Die Ernteerträge in weiten Teilen Afrikas präsentieren sich ausgesprochen bescheiden und haben mit den Steigerungen in anderen Entwicklungsregionen nicht Schritt gehalten.

Die WTO-Mitglieder haben einige bedeutsame Schritte zur Lösung dieser Probleme unternommen. Im Jahr 2015 einigte man sich auf die Abschaffung von Agrarexportsubventionen. Diese Subvention wurde zum Ausgleich der Differenz zwischen inländischen Produktionskosten und internationalen Marktpreisen gezahlt, wurde aber weithin als produktionsverzerrend angesehen und schadete Landwirten in anderen Ländern. Derartige Subventionen sind von fast 7 Milliarden Dollar im Jahr 1999 auf unter 12 Millionen Dollar im Jahr 2020 drastisch zurückgegangen.

Aus OECD-Daten geht jedoch hervor, dass sich die öffentliche Unterstützung für den Agrarsektor in 54 fortgeschrittenen Volkswirtschaften und 11 großen Schwellenländern im Zeitraum von 2019 bis 2021 auf insgesamt 817 Milliarden Dollar belief. Und davon waren nur 207 Milliarden Dollar für allgemeine Leistungen wie Forschung, Ausbildung oder Zahlungen an Verbraucher bestimmt.

Andere Förderprogramme schaffen häufig Anreize für nicht nachhaltige Produktions- und Konsummuster und untergraben den fairen Wettbewerb auf den globalen Märkten. Während die durchschnittlichen Zölle auf landwirtschaftliche Erzeugnisse im Jahr 2020 bei rund 6 Prozent lagen, behielten zahlreiche Länder prohibitiv hohe Zölle für bestimmte Produkte bei, deren Spitzenwerte bis zu 1.000 Prozent erreichen.

Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren hatten die Lebensmittelpreise zu Beginn dieses Jahres bereits ein sehr hohes Niveau erreicht und internationale Organisationen begannen, vor zunehmendem Hunger zu warnen. Dann kam es zu einer dramatischen Verschärfung der Situation aufgrund des Krieges in der Ukraine.

Die Preise kletterten in Rekordhöhen und die WTO stellte fest, dass viele Staaten auf diese Entwicklung mit einer Beschränkung von Lebensmittelexporten reagierten. Dadurch zwar die Lage im jeweiligen Land möglicherweise entschärft, aber die Knappheit in anderen Teilen der Welt verschärfte sich.

Vor diesem Hintergrund war die multilaterale Zusammenarbeit, wie wir sie auf der 12. Ministerkonferenz im Juni erlebten, sehr zu begrüßen. Die WTO-Mitglieder verpflichteten sich geschlossen, humanitäre Einkäufe des Welternährungsprogramms von Ausfuhrbeschränkungen auszunehmen – wodurch die Organisation bei der Bereitstellung von Hilfsgütern für Millionen bedürftiger Menschen Zeit und Geld spart. Sie verpflichteten sich, den Handel mit Nahrungsmitteln offenzuhalten und Handelsverzerrungen, die sich aus Notmaßnahmen ergeben, auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Überdies einigte man sich auf eine verbindliche Vereinbarung zur Kürzung der jährlichen öffentlichen Ausgaben für nachteilige Fischereisubventionen in Höhe von 22 Milliarden Dollar. Aufgrund der damit verbundenen Verbesserung der Lebensräume im Ozean wird dadurch ein Beitrag zu Ernährungssicherheit sowie zur Sicherung von Existenzgrundlagen geleistet.

Im vergangenen Monat kam es allerdings wieder zu einer Zunahme der Exportbeschränkungen auf Nahrungs-, Futter- und Düngemittel, weswegen sich der frühere Abwärtstrend umkehrte. Die Gesamtzahl derartiger Maßnahmen, die seit Februar eingeführt wurden – und noch in Kraft sind – liegt mittlerweile bei 52. Die Welthandelsorganisation bemüht sich intensiv, diese Zahl durch Überwachung, Transparenz und Dialog zu senken, dennoch gibt diese Entwicklung nach wie vor Anlass zu weltweiter Sorge.

Um zu gewährleisten, dass der Handel zu einem nachhaltigeren und gerechteren globalen Ernährungssystem beiträgt, sind intensivere Anstrengungen im Hinblick auf die Abstimmung von Handels-, Umwelt- und Ernährungspolitik erforderlich. Um ein ausreichendes Nahrungsmittelangebot aufrechtzuerhalten, Klima- und andere Umweltrisiken zu bewältigen, die nachhaltige Landnutzung zu gewährleisten und knappe Wasserressourcen zu schützen, bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes zur Regelung der Art und Weise, wie Lebensmittel hergestellt, verteilt und konsumiert werden.

Die längst überfällige Aktualisierung des WTO-Regelwerks für den Agrarhandel ist vordringlicher als jemals zuvor, denn es gilt, einen attraktiveren Anreizrahmen für Investitionen in diesem Sektor schaffen.

Zur Erarbeitung von Lösungen für die zunehmende Ernährungsunsicherheit müssen wir den Dialog ausweiten und die systemischen Ursachen des Problems erforschen. Auf der Grundlage einer solideren Evidenzbasis werden die WTO-Mitglieder besser verstehen, wie der Handel auf optimale Weise zur Verbesserung des allgemeinen Zugangs zu Nahrungsmitteln genutzt werden kann.

Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier. In Kooperation mit Project Syndicate, 2022.