Deutschland debattiert derzeit über die Krawalle in der Silvesternacht. Aber eine andere explosive Entwicklung geht dabei praktisch unter: Haben Sie auch im T-Shirt und in Shorts bei frühlingshaften Temperaturen auf 2023 angestoßen? Es war der wärmste Jahreswechsel seit Beginn der Aufzeichnungen. Und wohl ein Vorbote auf das, was uns 2023 und darüber hinaus erwartet.

Deshalb schauen wir in diesem Climate.Table voraus ins neue Jahr: Wir erklären unter anderem die heißesten Trends in der globalen Klimapolitik und die Aufgaben, die dabei auf die EU warten. Wir beschreiben den Spagat der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft zwischen Klimaschutz in Brüssel und Klimawandel-Leugnern zu Hause in Stockholm. Wir blicken auf die alte und neue Umweltministerin Brasiliens und ihren Kampf für den Amazonas-Regenwald. Und wir stellen die Idee vor, neben den jährlichen COPs ein weltweites “Klimaparlament” einzurichten.

Mit konkreten Vorhersagen sollte man aber vorsichtig sein. Wenn uns 2022 eines gelehrt hat, dann: Es gibt wenig Garantie, dass die Dinge so passieren, wie wir es uns vorstellen. Sicher ist nur die Unsicherheit. Auch und gerade in der Klimakrise. Umso genauer wollen wir erklären, was wo, wie und warum geschieht. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr.

Übrigens: Wir haben den Climate.Table für Sie erweitert – im Berlin.Table finden Sie jetzt in unserem Late.Night Memo für die Hauptstadt bereits abends das Wichtigste aus der Bundespolitik mit Bezug zu Klimathemen. Wir sind gespannt, wie es Ihnen gefällt.

Schon 2022 ist klar geworden: Die langfristige Erhitzung der Atmosphäre zeigt sich immer mehr und heftiger auch beim kurzfristigen Wetter. Mit einem neuen Höchststand der Emissionen und des CO2-Anteils in der Atmosphäre kletterten wie in den letzten acht Jahren auch 2022 wieder die Temperaturen – weltweit im Schnitt auf 1,15 Grad Celsius über dem langjährigen Mittelwert und in einzelnen Regionen auf neue Höchststände. Und all das nach drei Jahren, die von einem außergewöhnlich langen “La Nina”-Phänomen geprägt waren – der Temperaturanomalie im Pazifik, die eigentlich für globale Abkühlung sorgt. Für 2023 erwarten Meteorologen nun ein Ende dieses Kühlungstrends – und mit einiger Wahrscheinlichkeit den Beginn einer “El Nino”-Lage, die weltweit die Temperaturen noch weiter hochtreiben könnte.

Das Ende der russischen Gaslieferungen nach Europa und die weltweite Unsicherheit hat die Märkte inheftige Unruhe versetzt. Hohe Preise für Gas machen weltweit die Erneuerbaren konkurrenzfähig – bringen aber auch die Kohle zurück. Ein warmer Winter in Europa könnte die Nachfrage und Preise senken. Durch niedrigere Preise könnten der Verbrauch und die Emissionen aber auch wieder anziehen. Auf jeden Fall werden die zukünftigen Emissionen auch dadurch bestimmt, wie in diesem Jahr die Entscheidungen über neue Gasbohrungen etwa in Afrika, LNG-Terminals in Europa oder mehr Kohle in Südostasien fallen. Experten warnen, dass durch das neue Interesse an Gas die Pariser Klimaziele unmöglich werden könnten.

2022 sind die weltweiten CO2-Emissionen wieder gestiegen, um ein knappes Prozent. Ob 2023 endlich der Höhepunkt erreicht wird? Möglich wäre das, wenn die Erneuerbaren weiter so stark zulegen wie derzeit, die Weltwirtschaft sich durch die chinesischen Covid-Probleme abschwächt und Effizienz und Sparen sich bei hohen Preisen lohnen. Es kann aber auch noch dauern – die IEA erwartet den Peak im Idealfall erst für 2025 – und als Folge daraus einen Anstieg der globalen Temperatur um 2,5 Grad Celsius in 2100. Für eine Chance auf die 1,5-Grenze dagegen müssten die Emissionen ab 2025 rasant sinken.

Die massiven Steuersenkungen in den USA durch das Investitionsprogramm IRA sollen die erneuerbaren Energien so günstig machen, dass dort schon 2025 grüner Wasserstoff günstiger ist als dessen Herstellung mit fossilen Brennstoffen. In den USA könnte damit “zeitnah” grüner Wasserstoff so billig werden, wie es bisher für 2050 prognostiziert wurde, analysiert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm – mit dem Effekt, dass die USA große Vorteile für die Standorte für Elektrolyseure haben könnten. Das wiederum könnte dazu führen, dass die europäischen Hilfen für die Ansiedlung von Industrien zum grünem Wasserstoff aufgestockt werden und die Entwicklung auch hier viel schneller geht als gedacht.

Das dritte Ziel des Pariser Abkommens, die Finanzflüsse in Richtung Klimaschutz zu koordinieren, rückt in diesem Jahr stärker in den Fokus: Bei der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF in Washington im April wollen einflussreiche Länder eine Reform der globalen Finanzinstitute vorantreiben. Die “Bridgetown Initiative”, präsentiert von Mia Mottley, Premierministerin von Barbados und unterstützt von vielen Staaten, soll mithilfe der Weltbank und der Entwicklungsbanken die Schwellen- und Entwicklungsländer besser gegen Klima-Schocks absichern. Dazu gehören neben Krediten von einer Billion Dollar auch 100 Milliarden Dollar aus Sonderziehungsrechten beim IWF, die als günstige Finanzierung für die armen Staaten gelten sollen. Da allerdings bremsen Bundesbank und Europäische Zentralbank.

Der große Erfolg der COP27 war der Beschluss, dass es einen Fonds zur Finanzierung von Klimaschäden und Verlusten (“Loss and Damage”) geben soll. Die große Leerstelle waren aber die wichtigen Details: Wer zahlt wie viel, wer bekommt das Geld, wie sehen Anträge und Projekte aus? Klären soll alle diese Fragen ein “Übergangskommittee” mit 24 Vertretern (zehn aus Industrieländern, 14 aus Entwicklungsländern). Dort werden im Laufe des Jahres 2023 die wichtigen Details festgelegt, über die dann die COP28 Ende des Jahres entscheiden wird. Besetzt waren zum Stichtag 15. Dezember 2022 allerdings erst fünf Sitze.

Als diesjähriger G20-Vorsitz will sich Indien auch in der Klimapolitik profilieren – einerseits mit Vorteilen für die armen Länder und mit scharfen Forderungen nach mehr Geld und Know-how aus dem globalen Norden. Dabei sollen Finanzfragen, aber auch Lebensstile und die Sicherung der Nachhaltigkeitsziele im Vordergrund stehen. Gleichzeitig spricht die indische Regierung aber auch mit den Industriestaaten wie schon Südafrika, Indonesien und Vietnam über eine Partnerschaft für eine gerechte Energiewende (JETP). Bisher sind diese Gespräche daran gescheitert, dass Indien nicht über einen Kohleausstieg verhandeln will – der aber ist zentral für die Industrieländer.

Auf der COP27 war unklar, wie ernst Indien einen globalen Vorstoß für eine Resolution meinte, “alle fossilen Brennstoffe zu reduzieren”, der es nicht in die Abschlusserklärung schaffte. Die EU nahm den Ball nicht auf, der vielleicht teilweise die G77-Gruppe von ihrer Bindung an China hätte lösen können. Auch andere Entwicklungsländer kritisierten zum ersten Mal offen die chinesische Rolle. Das zeigt, dass möglicherweise eine neue “High Ambition Coalition” (HAC) progressiver Industrie,- Schwellen- und Entwicklungsländern möglich wäre – die sich auch am Ende der COP27 wieder einmal nach Startschwierigkeiten zusammenfand. Vorbild könnte der Prozess zur Biodiversitäts-Konvention sein. Auf der COP15 in Montreal im Dezember wurde beschlossen, dass die HAC zur Artenvielfalt ein eigenes ständiges Sekretariat bekommen soll.

Der Wahlsieg des neuen Präsidenten Luis Inacio Lula da Silva in Brasilien, der Amtsantritt der designierten Umweltministerin Marina Silva und die Wiederbelebung des “Amazonien-Fonds” durch die Industriestaaten lassen hoffen: Kann der neue Präsident in Brasilien sein Versprechen wahr machen, die Entwaldung am Amazonas bis 2030 zu stoppen? Und: was ist von der globalen Allianz der Regenwald-Länder mit Brasilien, Indonesien, und der Demokratischen Republik Kongo als “Regenwald-Opec” zu erwarten?

Im Dezember in Dubai wird sich zeigen, ob und wie ernst die UN-Staaten ihre Verpflichtungen aus Paris nehmen: Dann wird das “Global Stocktake” offiziell zeigen, ob die Klimapläne (NDC) der Länder in ihren Zielen und Maßnahmen den Anforderungen der Wissenschaft genügen, die 2- bzw. 1,5-Grenze einzuhalten. Die Antwort aus dieser globalen Inventur der Klima-Maßnahmen seit November 2021 ist jetzt schon klar: Das ist nicht gelungen. Fraglich ist, ob die Länder bei der COP28 in Dubai kollektiv und verbindlich konkret beschließen, mehr zu tun bei Vermeidung und Anpassung – und das dann gleich auch im Detail für sich festlegen.

Auch wenn es viele Umweltverbände nicht gern hören: Die umstrittene permanente Lagerung und Nutzung von CO2 (CCS, CCUS), etwa unter dem Meeresboden, gewinnt immer mehr Bedeutung. In Deutschland will die Regierung 2023 eine offizielle CCS-Strategie vorlegen. In Europa treiben Norwegen, Dänemark und die Niederlande dieses Projekt mit eigenen Angeboten für CO2-Endlager mit Hochdruck voran. Weltweit entsteht ein großer Markt für diese Dienstleistung, das Kohlendioxid vor allem aus Industriebetrieben aus dem Stahl-, Glas- oder Zementsektor einzufangen und zum Beispiel in ausgedienten Gas-Lagerstätten zu speichern.

Ob Konflikte, Pandemien, wirtschaftliche Rezessionen oder neue Erfindungen: Auch 2023 wird Überraschungen für die Klimapolitik bringen: Welche Folgen hat die Coronalage in China auf die Weltwirtschaft? Wie wirkt sich der russische Krieg in der Ukraine weiter aus? Was wäre die Folgen eines Macht-Vakuums im Iran für den globalen Öl-Markt? Welche Fortschritte bringen ehrgeizige Klimapolitiken bei den Klima-Schwergewichten EU, USA, Australien oder Brasilien? Sicher ist auch 2023 nur eines: Die Unsicherheit.

Es wird ein eisiger Empfang für die EU-Kommission: Zum Auftakt der schwedischen Ratspräsidentschaft wird die Regierung von Premier Ulf Kristersson am 12. und 13. Januar die gesamte Kommission in der Stadt Kiruna im hohen Norden empfangen. Dort befinden sich die größten Eisenerzvorkommen Europas. Und hier vollzieht sich dank der strengeren EU-Klimagesetzgebung ein klimapolitisch bedingter gigantischer industrieller Wandel.

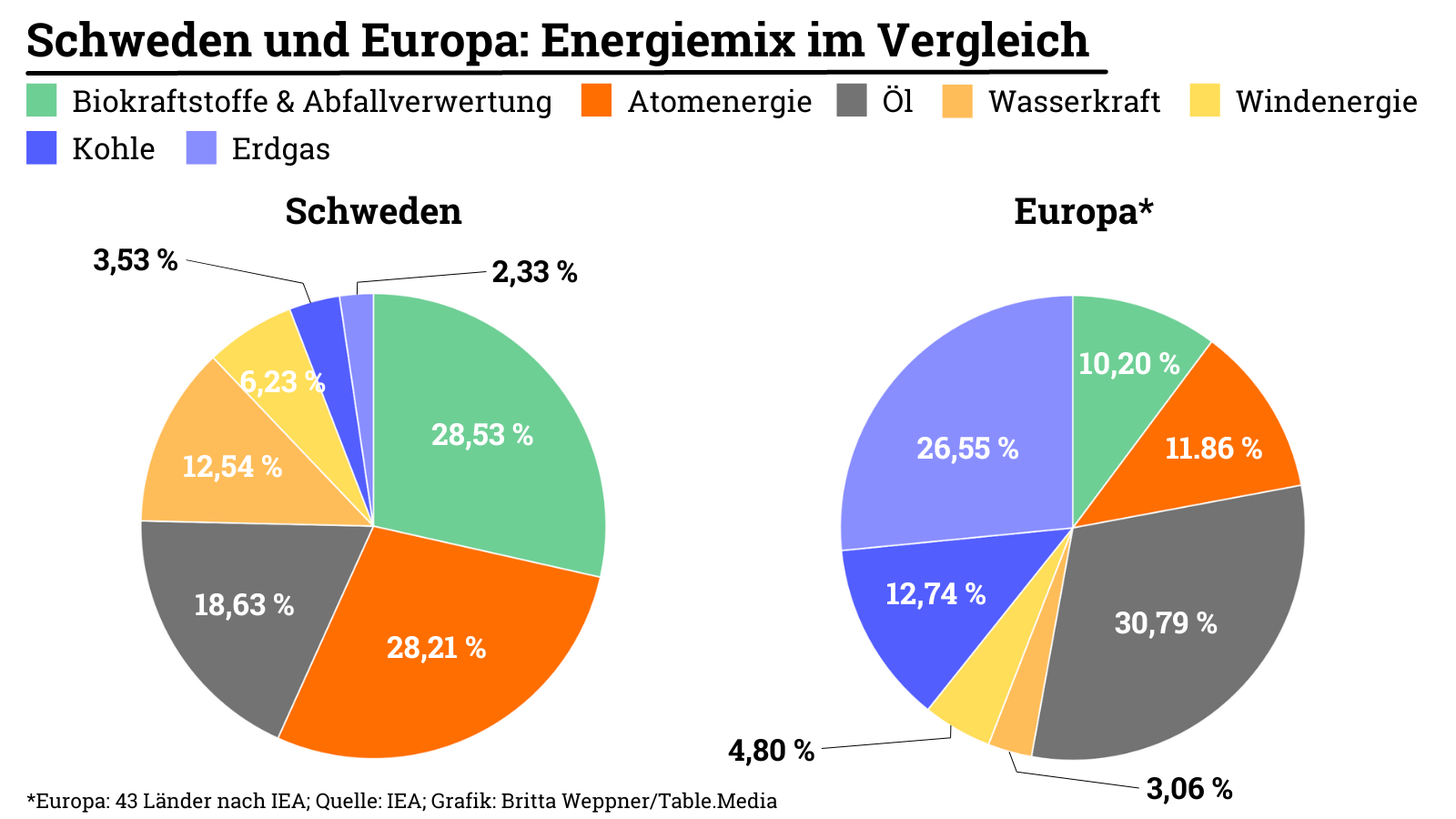

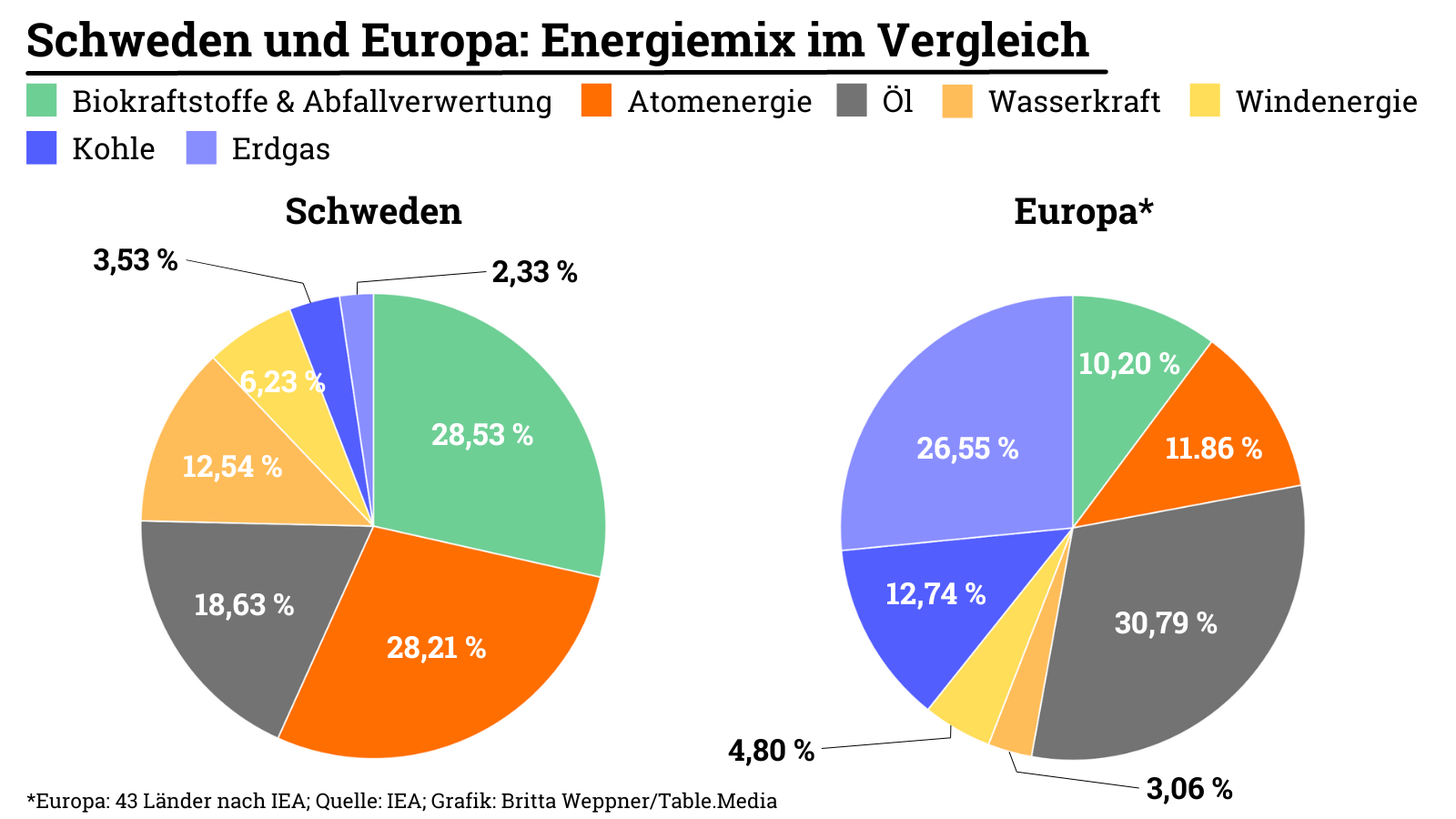

Wie frostig allerdings die Beziehungen zwischen der neuen schwedischen Regierung und der EU in der Klimapolitik werden, ist noch unklar. “Umwelt- und Energiewende” ist eine der vier obersten Prioritäten der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Januar begonnen hat. Diese Schwerpunktsetzung weicht von der innenpolitischen Agenda der neuen Regierung ab, die:

Während seiner halbjährigen Amtszeit wird Schweden wahrscheinlich bereits vorgelegte Klimaverfahren voranbringen. Neue Initiativen sind allerdings kaum zu erwarten – vielleicht mit Ausnahme der Kernkraft.

Die Drei-Parteien-Minderheitsregierung, die nach den schwedischen Wahlen im September 2022 an die Macht kam, besteht aus den rechtsgerichteten Moderaten (M) von Ministerpräsident Ulf Kristersson, den Christdemokraten (KD) und den Liberalen (L). Da diese drei nur 103 Sitze im Parlament, dem Reichstag, kontrollieren (weniger als die oppositionellen Sozialdemokraten) ist Kristerssons Regierung auf die aktive Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) angewiesen. Diese erreichten bei der Wahl im September über 20 Prozent und bilden die zweitgrößte Fraktion.

Die SD mit Wurzeln in neonazistischen, fremdenfeindlichen Gruppierungen waren bisher politisch isoliert. Dies hat sich nun geändert, und ihr wachsender Einfluss spiegelt sich in der sehr restriktiven Einwanderungspolitik der neuen Regierung wider. Darüber hinaus ist die SD auch der stärkste Kritiker der traditionell ehrgeizigen schwedischen Klimapolitik. Einige ihrer neuen Abgeordneten sind offene Leugner des Klimawandels. Als das Europäische Parlament im Juni 2021 das europäische Klimagesetz verabschiedete, gehörten die drei Abgeordneten der SD zu den wenigen, die dagegen stimmten.

Um die parlamentarische Unterstützung der SD zu gewinnen, haben sich die Moderaten und die Christdemokraten vor der Wahl schrittweise von klima- und energiepolitischen Entscheidungen distanziert, die sie bis vor kurzem noch unterstützt hatten. So hat die neue Regierung versprochen, die obligatorische Beimischung von erneuerbaren Energieträgern zu Kraftstoffen abzuschaffen. In Kombination mit niedrigeren Kraftstoffsteuern versprachen SD, M und KD den Wählern, die Kraftstoffpreise um 0,5 bis 1 Euro pro Liter zu senken, falls sie an die Macht kämen – Versprechen, die für den Wahlausgang wahrscheinlich entscheidend waren.

Im Energiebereich wird der rasche Ausbau der schwedischen Windenergie wahrscheinlich gebremst, da die Regierung einen Teil der Subventionen streichen will. Sie macht für die derzeit hohen Strompreise die Stilllegung von vier Kernreaktoren im Zeitraum 2015 bis 2020 verantwortlich und möchte jetzt, dass die verbleibende Flotte von sechs Reaktoren durch neue, wahrscheinlich kleinere SMR-Reaktoren (Small Modular Reactor), ergänzt wird. Dafür verspricht sie vor allem großzügige Kredite, aber das Interesse der Investoren scheint gemischt. Die Industrie begrüßt neue Strom-Kapazitäten. Aber während durch Windkraft Tag für Tag neue Kapazitäten dazukommen, werden potenzielle neue Kernkraftwerke nicht vor Mitte der 2030er Jahre ans Netz gehen.

Im hohen Norden Schwedens, wo die EU-Kommission zu Besuch kommt, ist der grüne Umbau dagegen schon deutlich sichtbar. Der staatliche Bergbaugigant LKAB will in Kiruna rund 40 Milliarden Euro investieren – zum Teil in die Erweiterung des Eisenerz-Bergwerks, vor allem aber in neue fortschrittliche Verarbeitungsmethoden, die auf Wasserstoff basieren. Dieser “grüne” Wasserstoff soll mit Strom aus den dortigen Wasserkraftwerken und aus einer schnell wachsenden Zahl von Windrädern gewonnen werden. Zwei neue wasserstoffbasierte Stahlwerke und eine riesige Batteriefabrik sind bereits in Luleå, Boden und Skellefteå an der Ostsee-Küste im Bau. Diese Reindustrialisierung war ein zentrales Projekt der früheren sozialdemokratischen Regierung zum “grünen Übergang”. Die neue Regierung wird das fortsetzen.

Die Ratspräsidentschaft könnte die Arbeit der umweltbewussteren Teile der Regierungsbasis erleichtern – einschließlich Romina Pourmokhtari, der neuen liberalen Ministerin für Klima und Energie. Als Ratspräsidentschaft wird Schweden Kompromisse suchen müssen und weniger für eigene Positionen werben können, die manchmal weniger ehrgeizig sind als die Mainstream-Politik der EU. Dazu gehören:

Schließlich wird die schwedische Regierung in der EU wahrscheinlich darauf drängen, den Vorschlag über strengere CO2-Anforderungen für schwere Nutzfahrzeuge schnell zu behandeln. Denn zwei der größten Lkw-Hersteller der Welt, Volvo und Scania, die sich beide stark für die Elektrifizierung des Straßenverkehrs einsetzen, haben ihren Sitz in Schweden. Von Magnus Nilsson aus Stockholm

“Wir brauchen einen europäischen John Kerry”, sagte Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der EVP, nach Ende der COP27. Frans Timmermans sei in seiner Rolle als Klimakommissar überfordert, da er sowohl für die EU-Gesetzgebung als auch für internationale Klimapolitik zuständig ist, so Liese. In Sharm el-Sheikh seien die Brücken von anderen gebaut worden. Liese meint den US-Klimabeauftragten John Kerry und seinen chinesischen Counterpart Xie Zhenhua. Timmermans habe keine Zeit für die diplomatische Vorbereitung der COP gehabt, weil er mit EU-Gesetzen beschäftigt war, wirft ihm der Europaabgeordnete vor.

In Sharm el-Sheikh hatte es die EU verpasst, ihre Forderungen nach mehr Klimaschutz durch globale Emissionsminderungen durchzusetzen. Es fehlte vor allem der Rückhalt im globalen Süden. Ein EU-Klimazar könnte hauptamtlich langfristige Allianzen mit Inselstaaten und kleineren Entwicklungsländern aufbauen und pflegen. Solche Klimapartnerschaften, so Michael Bloss, Grünen-Abgeordneter im EU-Parlament, seien die Lösung für höhere internationale Klimaziele.

Damit ist die Debatte über einen “EU-Klimazar” eröffnet. Aber es gibt schwierige Detailfragen:

Ein EU-Klimazar ist keine neue Forderung. Nach der gescheiterten COP in Kopenhagen habe es Gespräche gegeben, dass die erste EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton auch für die Klimaaußenpolitik zuständig wird, sagt Runge-Metzger. Doch mit der neuen Kommissionsstruktur wurde auch die Position der EU-Klimakommissarin geschaffen. Auch unter Jean-Claude Juncker war die Debatte kurz aufgeflammt, wurde jedoch schnell wieder beendet, so Runge-Metzger.

Der Klimakommissar selbst sieht keine Notwendigkeit für eine neue Position. Er sei für die Umsetzung der EU-Gesetzgebung als auch für die Förderung von internationalen Klimaschutzmaßnahmen zuständig, heißt es aus seinem Kommissariat. Eine Trennung der beiden Rollen sei kontraproduktiv. Dem stimmt auch Runge-Metzger zu. Timmermans zehre in internationalen Verhandlungen von seiner praktischen Erfahrung durch den Green Deal.

Ein Klimabeauftragter, der noch in dieser Legislatur eingesetzt wird, gilt ohnehin als unrealistisch. Zur Europawahl 2024 könnte die Debatte jedoch wieder aufkommen – insbesondere im EU-Parlament. Dort hatte die EVP bereits im September vergangenen Jahres im Entwicklungsausschuss eine Mehrheit für die Schaffung eines Budgets für einen EU-Klimabeauftragten erzielt.

Vom Profil her sollte ein Klimabeauftragter bereits Erfahrung in Klimaverhandlungen haben, die Strukturen der Klimakonferenzen kennen und ein gewisses Standing in der Szene besitzen, sagt Liese.

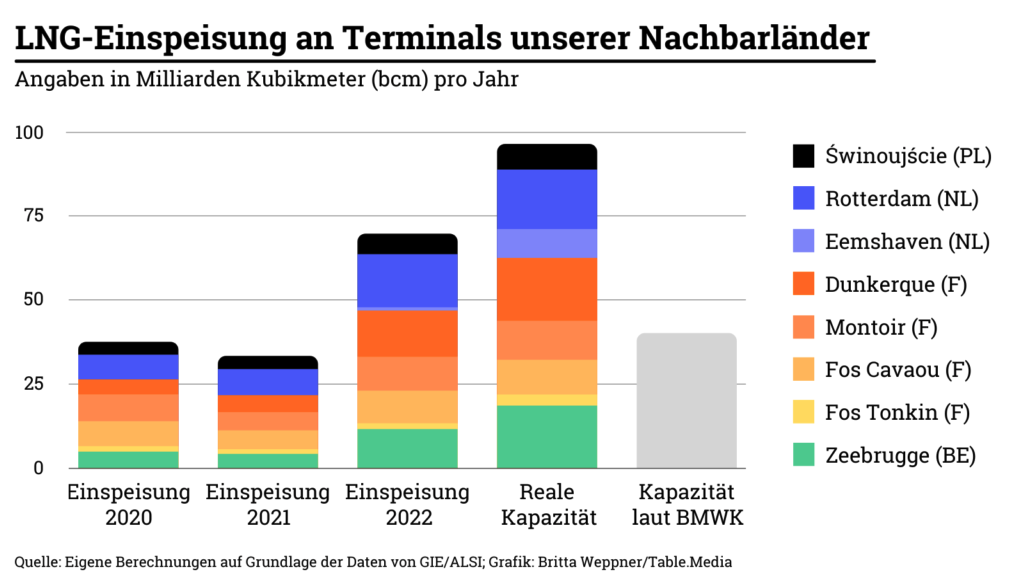

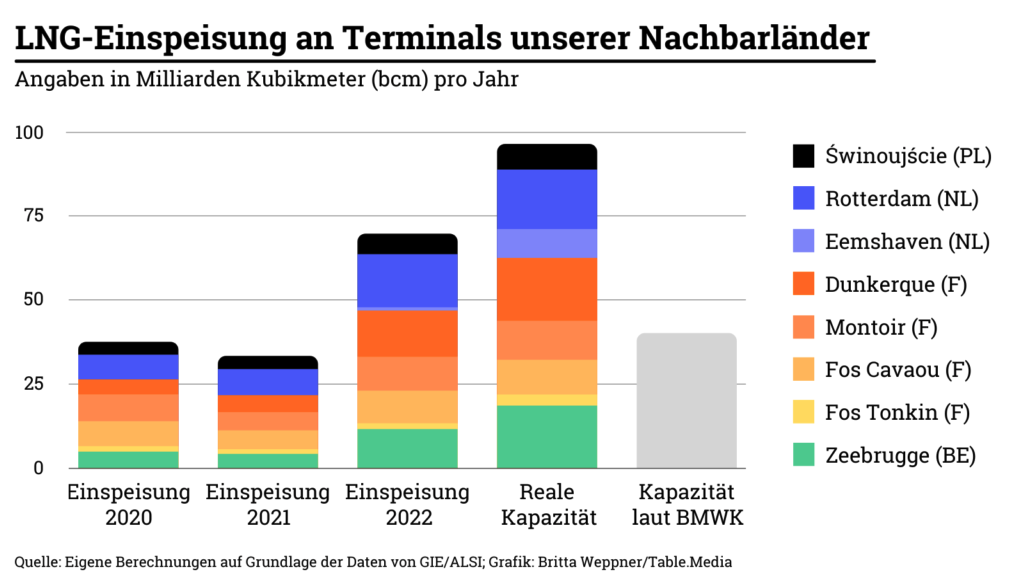

Es geht dabei um die Kapazität der LNG-Terminals in Deutschlands Nachbarländern. Insgesamt verfügen Polen, Niederlande, Belgien und Frankreich über acht Terminals für den Import von Flüssiggas. Diese spielten durch ihre geografische Nähe “zwar für die Versorgung Deutschlands heute schon eine wichtige Rolle”, schrieb das von Robert Habeck geführte Ministerium in einem Papier, das Mitte Dezember zur Einweihung des ersten deutschen LNG-Terminals an die Medien verschickt wurde. “Diese stellen zusammen aber zusammen eine Regasifizierungskapazität von nur ca. 40 Mrd. m³ im Jahr dar – bei einem Gasbedarf von ca. 95 Mrd. m³ pro Jahr allein für Deutschland”, heißt es darin weiter.

Doch diese Angabe ist nicht korrekt. Wie eine Auswertung der täglichen Zahlen der europäischen Gasnetz-Betreiber (AGSI) durch Berlin.Table ergibt, haben die Terminals in den genannten Nachbarländern im Jahr 2022 fast 70 Milliarden Kubikmeter eingespeist. Auch das entspricht aber noch nicht der Maximalkapazität; diese beträgt 96 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, wenn man die Betreiber-Angaben aufsummiert und sogar 99 Milliarden Kubikmeter, wenn man den realen Tageshöchstwert jedes Terminals auf das Gesamtjahr hochrechnet.

Eine schlüssige Erklärung für die falsche Angabe liefert das Ministerium auf Anfrage nicht. Denkbar ist, dass man sich bei der angegebenen Zahl von 40 Milliarden Kubikmetern an den Werten der Vorjahre orientiert hat: 2020 wurden an den LNG-Terminals der Nachbarländer 38 Milliarden Kubikmeter Gas eingespeist, 2021 waren es 33 Milliarden Kubikmeter.

Schon länger halten Experten die Planung der deutschen LNG-Terminals für überdimensioniert. Die mutmaßlich falsche Berechnung hat dabei offensichtlich eine wichtige Rolle gespielt. Robert Habeck hatte vor der Einweihung des ersten Terminals in den Tagesthemen behauptet, ohne eigene Anlandepunkte drohe in Deutschland in diesem Winter eine “Gasmangellage”. Auch in der Begründung für das im Mai verabschiedete LNG-Beschleunigungsgesetz (hier als pdf) heißt es: “Die Kapazität der bisher vorhandenen, für Deutschland nur teilweise nutzbaren europäischen LNG-Terminals kann – selbst bei einhundert prozentiger Auslastung – den Ausfall der russischen Lieferungen für Europa nur zu einem geringen Teil decken.”

der tatsächlichen Kapazität mit den Lieferungen der Vorjahre als auch die Realität der vergangenen Monate: Dass es in Deutschland (und seinen Nachbarländern) trotz der seit Anfang September vollständig gestoppten Gas-Lieferungen über Nord Stream 2 nicht zu einer Mangellage gekommen ist, sondern die Speicher vielmehr so gut gefüllt waren wie nie zuvor, liegt – neben dem Verbrauchsrückgang um etwa 15 Prozent – vor allem an zusätzlichen Gas-Lieferungen über die LNG-Terminals in den Nachbarländern.

Das geht ohne größere Probleme. Nur Polen benötigt das an seinem Terminal angelandete Flüssiggas komplett selbst, um die entfallenden Lieferungen aus Russland zu kompensieren. Die Niederlande und Belgien haben dagegen ihre Gasexporte nach Deutschland nach dem Stopp der Lieferungen aus Russland stark ausgeweitet; Frankreich, das zuvor stets russisches Gas aus Deutschland bezogen hat, liefert seit September nun seinerseits LNG-Gas nach Deutschland – teilweise über die Schweiz. Und selbst im Dezember 2022, dem Monat mit den bisher höchsten LNG-Einspeisungen, waren die Terminals in den Nachbarländern nur zu 86 Prozent ausgelastet.

Die Jahre der großen Klimaankündigungen aus der EU sind erst mal vorbei. Die schwedische Ratspräsidentschaft betont daher in ihrem Programm vor allem die Umsetzung der bestehenden Klimaziele. Man wolle Fit for 55 in die Tat umsetzen und die Energiewende beschleunigen, heißt es aus Stockholm.

Ein paar Fragen zu Klimagesetzgebungen sind allerdings auch 2023 noch offen und werden in den kommenden Monaten auf der Agenda der Schweden stehen:

Entsprechend sieht auch das Arbeitsprogramm der Kommission für 2023 beim Green Deal eher bescheiden aus. Geplant sind:

Nicht im Arbeitsprogramm 2023 steht der Green Claims-Vorschlag der Kommission. Er hätte eigentlich Ende vergangenen Jahres kommen sollen, wurde aber verschoben. Mit dem neuen Gesetz will die Kommission Werbung mit umweltbezogenen Angaben konkreter und besser überprüfbar machen, um Greenwashing der Unternehmen zu unterbinden.

Während der COP27 in Sharm el-Sheikh hieß es, die EU wolle ihr bei der UN hinterlegtes Klimaziel (NDC) entsprechend der Ergebnisse der Fit-for-55-Triloge anpassen. Da die wesentlichen Triloge zu potenziellen Emissionseinsparungen und Erneuerbaren-Ausbaupfade abgeschlossen sind, kann das europäische NDC nun aktualisiert werden.

Ob sich die Mitgliedstaaten dabei tatsächlich auf eine Anhebung des 55-Prozent-Ziels für 2030 einigen, ist allerdings offen. Im Raum stehen zwei Prozentpunkte mehr durch die höheren LULUCF-Ziele. Timmermans sagte in Sharm el-Sheikh aber bereits, dass dies kein neues Klimaziel brauche. Schließlich heißt es im aktuellen Ziel, man wolle die Emissionen um “mindestens” 55 Prozent senken. Möglich wäre also auch nur eine Aktualisierung des Anhangs zum NDC, in dem erklärt werden muss, wie die Länder ihre Klimaziele erreichen wollen.

Zu guter Letzt werden noch die bereits beschlossenen Texte zur finalen Abstimmung in Rat und Parlament vorgelegt werden. Zwar gilt die Annahme eines Trilogergebnisses gemeinhin als Formsache, doch gerade bei der ETS-Reform gab es sowohl unter den Mitgliedstaaten als auch im Parlament noch im Dezember immer wieder Zweifel, ob die Kompromisse des Jumbo-Trilogs durchkommen. Der erste Umweltrat und die erste Plenumssitzung 2023 werden Aufschluss darüber geben, ob die Zweifel groß genug sind.

16. bis 20. Januar, Davos

Gipfel World Economic Forum INFOS

20. März

Veröffentlichung IPCC Synthesis Report INFOS

22. bis 24. März, New York

Konferenz UN Wasserkonferenz

Wasser ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens und Teil der drei Säulen nachhaltiger Entwicklung. Auf der UN-Konferenz wird unter dem Motto “Our watershed moment: uniting the world for water” diskutiert, wie die SDGs mit Bezug auf Wasser erreicht werden können. INFOS

28. bis 29. März, Berlin

Dialog Energy Transition Dialogue INFOS

10. bis 17. April, Washington, USA

Tagung Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank INFOS

15. bis 16. April, Sapporo, Japan

Gipfeltreffen G7 Umweltgipfel

19. bis 21. Mai, Hiroshima, Japan

Gipfeltreffen G7

5. Juni

Weltumwelttag

5. bis 15. Juni, Bonn

Konferenz 58. Sitzung SBI/SBSTA der UNFCCC: Bonn Climate Change Conference INFOS

9. bis 10. September, Delhi, India

Gipfeltreffen G20 Gipfeltreffen

12. bis 30. September, New York

Generalversammlung UN General Assembly

16. bis 18. Oktober, Rom

Konferenz World Conference on Climate Change and Sustainability INFOS

23. bis 27. Oktober, Ort noch unklar

Konferenz UN-Konferenz des Montreal-Protokolls zu Ozon INFOS

22. biw 24. November, Amsterdam

Gipfeltreffen Global Summit on Climate Change INFOS

30. November bis 12. Dezember, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Konferenz UN Klima Konferenz COP28

Trotz geringerem Energieverbrauch und einem Rekordjahr bei den Erneuerbaren hat Deutschland im letzten Jahr nach einer Studie des Think-Tanks Agora Energiewende seine Klimaziele verfehlt. Die Emissionen stagnierten im Vergleich zum Vorjahr bei 761 Millionen Tonnen CO2. Das Ziel einer Reduktion um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 wurde um einen Prozentpunkt verfehlt. Infolge des Ukraine-Kriegs wurde mehr Kohle verbraucht, was Erfolge bei der Emissionsminderung zunichtegemacht hat. Auch der Verkehrs- und Bausektor hätten ihre Klimaziele verfehlt.

Der Energieverbrauch Deutschlands ging 2022 demnach um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück und sank auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung. Ursachen dafür sind:

Die Emissionen im Energiesektor nahmen trotz neuer Rekorde bei den Erneuerbaren um acht Millionen Tonnen CO2 im Vergleich zu 2021 zu. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch erreichte einen neuen Höchstwert von 46,0 Prozent. Die höhere Kohleverstromung verhinderte jedoch eine Emissionsminderung.

Agora warnt jedoch davor, den großen Beitrag der Erneuerbaren zum Stromverbrauch zu überschätzen. “Das Rekordjahr für die Erneuerbaren Energien ist wetterbedingt und damit kein struktureller Beitrag zum Klimaschutz”, sagte Simon Müller, Direktor Deutschland bei Agora Energiewende. Deutschland steuere auf eine massive Lücke beim Erneuerbaren-Ausbau zu.

Im Verkehrssektor lagen die Emissionen mit 150 Millionen Tonnen CO2 deutlich über dem Zielwert von 139 Millionen Tonnen. Erst Anfang des Jahres wurde ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags bekannt, das Verkehrsminister Wissing Verstöße gegen das Klimaschutzgesetz vorwirft. Demnach hätte Wissing ein umfassenderes Sofortprogramm zur Einhaltung der Sektorziele vorlegen müssen, das auch den Überschuss der letzten Jahre ausgleichen müsse. nib

Norwegen hat den Amazonien-Fonds zum Schutz des brasilianischen Regenwalds reaktiviert. Der größte Geber des Fonds hatte die Gelder seit August 2019 eingefroren, nachdem der damalige Präsident Jair Bolsonaro den Verwaltungsrat des Fonds entmachtet hatte. Der Fonds verfügt noch über 620 Millionen US-Dollar, die nach der kürzlichen Amtsübernahme durch Lula da Silva wieder freigegeben werden, wie Reuters berichtet.

“Der neue brasilianische Präsident hat klare Ambitionen signalisiert, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen”, sagte der norwegische Minister für Klima und Umwelt Espen Barth Eide. Lula hatte den Fonds 2008 aufgesetzt, um internationale Finanzierung für den Schutz des Regenwalds zu erhalten. Eine der ersten Amtshandlungen Lulas nach seinem Amtsantritt am Sonntag, war die Wiedereinsetzung des Verwaltungsrats des Amazonas-Fonds. Die Zivilgesellschaft und andere Interessengruppen sind umfassend vertreten.

Das deutsche Entwicklungsministerium hatte nach Lulas Entscheidung am 1. Januar 35 Millionen Euro für den Fonds freigegeben. Die deutsche Gesamtbeteiligung am Fonds erhöht sich damit auf 90 Millionen Euro. Großbritannien erwägt einen Beitritt zum Fonds, wie seine Umweltministerin Therese Coffey am Montag in Brasilia gegenüber Reuters erklärte. nib/rtr

Wird Palmöl nachhaltig produziert, trägt das zum Schutz des tropischen Regenwalds bei – beispielsweise in Indonesien, wo die Entwaldungsraten zuletzt stark zurückgingen (Climate.Table berichtete). Doch das kann auf Kosten anderer artenreicher und für das Klima ebenfalls wichtiger Ökosysteme gehen. Darauf deutet eine kürzlich in der Fachzeitschrift nature ecology & evolution erschienene Studie hin. Ihre Autorinnen und Autoren fordern, die Nachhaltigkeitsbestimmungen für Palmöl auf alle tropischen Lebensräume auszuweiten.

Die globale Nachfrage nach Palmöl wächst. Entsprechend hoch ist der wirtschaftliche Anreiz, die Anbauflächen auszuweiten. Derzeit werden der Studie zufolge etwa zwei Drittel des globalen Angebots an Palmöl so produziert, dass auf Entwaldung verzichtet werden soll (mit sogenannten Zero-Deforestation Commitments (ZDCs)). Solche ZDCs stellt beispielsweise der Runde Tisch für Nachhaltiges Palmöl auf.

Die ZDC-Regelwerke sollen vor allem besonders biodiverse und kohlenstoffreiche Wälder bewahren. Doch die Kriterien, nach denen sie Biodiversität und Kohlenstoffgehalt bewerten, unterschätzen laut dieser Untersuchung die ökologische Bedeutung von tropischen Savannen, Buschland oder Trockenwäldern. So legen sie beispielsweise ihren Fokus auf das in Pflanzen gebundene CO2, vernachlässigen aber den im Erdreich gespeicherten Kohlenstoff, der gerade in Graslandschaften besonders zu berücksichtigen wäre.

Doch gerade in den Graslandschaften oder Trockenwäldern der Tropen – vor allem in Südamerika und Afrika – befänden sich mehr als die Hälfte aller Flächen, die für eine Expansion des Ölpalmenanbaus geeignet seien, heißt es in der Studie. Würden sie tatsächlich dafür genutzt, seien die Lebensräume vieler jetzt schon gefährdeter Wirbeltiere bedroht.

Außerdem könnten große Mengen an CO2 in die Atmosphäre gelangen: “Die potenziellen Treibhausgasemissionen (…) könnten vielerorts so hoch sein wie jene von einer Umwandlung des Regenwalds (in Palmölplantagen).” Um die Emissionen tatsächlich abschätzen zu können, fehle es allerdings noch an Daten. ae

Eine Klimakonferenz in Form einer jährlich umherziehenden Karawane ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat die COP27 erneut gezeigt. Auf ihr sollte es eigentlich um die Umsetzung bisheriger Zusagen gehen, und um eine beschleunigte Transformation des globalen Energiesystems – gerade angesichts der geostrategischen Krise in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Doch die Minderung der globalen Emissionen kam auch auf dieser COP erneut nicht voran. Die Verhandlungen sind teilweise blockiert und erneut musste die COP verlängert werden, um zumindest einen Minimalkonsens zu erreichen. Die Klimakrise wird immer dringlicher, der Handlungsdruck ist enorm. Die Kluft zwischen notwendiger Ambition und messbaren Ergebnissen wird auch 2023 prägen.

Eine Ständige Versammlung der globalen Klimagemeinschaft könnte sie überbrücken. Es wäre ein Weltklimaparlament,

In ihm könnten die Verhandlungsgruppen gemeinsam jene drängenden Fragen der internationalen Klimapolitik klären, die bislang im System der COPs nicht oder viel zu langsam gelöst wurden. Dazu drei Beispiele.

Im Grunde war das gesamte Pariser Abkommen schon seit Jahren operationalisiert, die Umsetzung konnte eigentlich voranschreiten. Doch es gab eine Ausnahme: Die Regeln zu Artikel 6 wurden erst auf der COP in Glasgow verabschiedet, sechs Jahre nach Paris.

Solche Verzögerungen können wir uns längst nicht mehr leisten. Es braucht zusätzliche und effizientere Arbeitsabläufe, um schneller Entscheidungen für den globalen Klimaschutz herbeizuführen. Das gilt auch für die neu initiierten JETPs mit Südafrika und Indonesien, die als Blaupause für die globale Transformation dienen sollen. In einem Parlament könnten beispielsweise Ausschüsse gezielt über offene Fragen zu Strukturen und Governance verhandeln, sich Rat einholen und dabei an die bereits existierende Arbeit der einzelnen Verhandlungsgruppen anknüpfen.

Ab 2020, so haben es die Industriestaaten versprochen, sollen jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und Anpassung bereitstehen. Es ist das Hauptbudget der internationalen Klimapolitik. Ab 2025 soll die Summe noch einmal steigen, und dabei sind die Lücken der vergangenen Jahre noch zu stopfen.

Doch vieles bleibt unbeantwortet: Wie soll gewährleistet werden, dass die Mittel wirksam eingesetzt werden? Wie kann der Privatsektor eingebunden werden? Auch zu Loss and Damage bleiben – trotz der grundsätzlichen Einigung auf der COP27 – etliche Fragen offen.

Die Antworten werden maßgeblich dafür sein, ob künftig eine effiziente und glaubhafte Klimapolitik möglich ist. Anstatt sie also, wie gewohnt, nur einmal im Jahr, irgendwo auf der Welt und oft unter immensem Zeitdruck zu suchen, sollten sie besser gebündelt von einem ständigen Ausschuss behandelt werden. So ähnlich kennen wir es aus unseren Parlamenten ja auch.

Die Dürre und Hochwasserfluten in Pakistan haben gezeigt, wie dringlich künftig Staaten nach Extremwetterereignissen ausgefeilte und international abgestimmte Unterstützung benötigen werden. Für Regionen, die schon jetzt von Konflikten geplagt werden, gilt das umso mehr.

Die Unterstützung sollte konsequenterweise aus der Mitte einer globalen Klimagemeinschaft heraus koordiniert und dort auch entsprechend debattiert werden. Ein Weltklimaparlament kann nicht das dichte Netzwerk internationaler Hilfsorganisationen ersetzen. Aber es kann als Kompass dienen, um die Auszahlung von Mitteln beschleunigen und zudem das globale Bewusstsein für Klimarisiken zu schärfen.

Werden Staaten zustimmen, den COP-Prozess in eine ständige Versammlung umzuwandeln? Vergangene Bemühungen um eine Reform des UN-Sicherheitsrats lassen das utopisch erscheinen. Aber ich glaube nicht, dass ein Weltklimaparlament politisch unerreichbar ist.

Die Mindestanforderung an das Parlament wäre, dass es in Ausschüssen beschlussreife Resolutionsentwürfe für die Regierungschefs erarbeitet. Der UN-Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) und die UN-Generalversammlung (UNGA) funktionieren schon nach diesem Prinzip. Sie tagen permanent, aber Kabinettsmitglieder nehmen einmal im Jahr am High Level Segment des ECOSOC oder der Generaldebatte der UNGA teil.

Um die notwendige Legitimität für verbindliche Entscheidungen zu erhalten, müssten alle Vertragsstaaten vertreten sein, etwa mit drei Delegierten und deren Stab. Damit wäre die Versammlung immer noch kleiner als der aktuelle Bundestag. Als ständige Beobachter sollten Vertretungen der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und anderer nichtstaatlicher Akteure zugelassen sein. Neben einem festen Standort – Bonn als Sitz des Klimasekretariats, Nairobi oder New York – könnte auch eine alle vier bis fünf Jahre rotierende Variante in Betracht gezogen werden.

Doch das sind Details. Entscheidend ist: Klimakonferenz und Klimaparlament schließen sich nicht aus. Weltklimakonferenzen erfüllen viele sinnvolle Funktionen. Sie erhöhen etwa die globale Aufmerksamkeit und bauen zivilgesellschaftlichen Druck auf. Aber das reicht längst nicht mehr. Das Momentum für den globalen Klimaschutz muss verstetigt und ausgebaut werden. Die Legitimität des Prozesses muss gestärkt werden. Dabei müssen auch die Interessen des Globalen Südens und zukünftiger Generationen angemessen vertreten sein. Ein Weltklimaparlament böte dafür die Möglichkeit.

Dennis Tänzler ist Director und Head of Programme Climate Policy bei adelphi, der unabhängigen Denk- und Beratungsfabrik für Klima, Umwelt und Entwicklung mit Sitz in Berlin.

Brasiliens neue Umweltministerin Marina Silva kann sich durchsetzen. Zur Not auch gegen den Präsidenten. Kurz vor Weihnachten bot Brasiliens neu gewählter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei PT ihr die Leitung der Stabsstelle Klimaschutz in seiner Regierung an. Sie lehnte ab – sie wolle Ministerin werden, soll sie gesagt haben. Damit hat sie sich durchgesetzt: Am ersten Januar wurde die neue Regierung unter Lula ins Amt eingeführt und Marina Silva von der Partei REDE (Rede Sustentabilidade, Netzwerk Nachhaltigkeit) ist neue Umweltministerin.

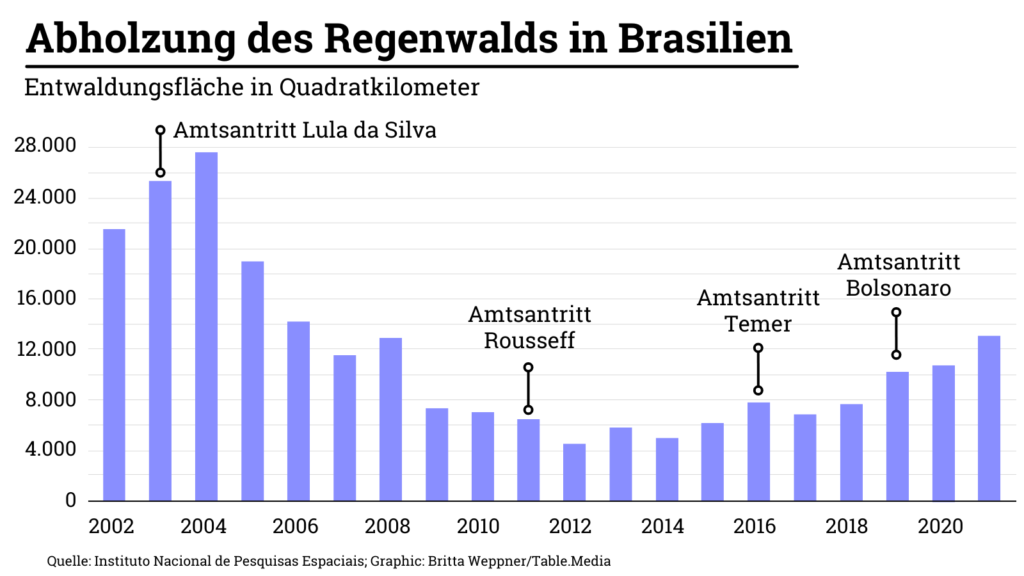

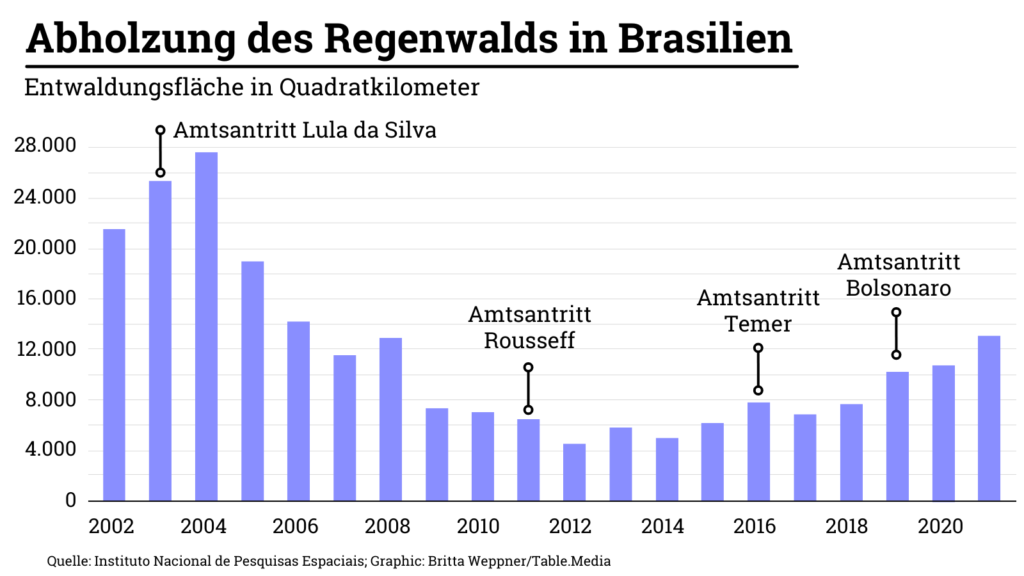

Silva steht jetzt vor einer enormen Aufgabe. Unter der Vorgängerregierung des rechtsextremen Jair Bolsonaro ist die Abholzung im Amazonasgebiet um 60 Prozent gestiegen und auch in Brasiliens Steppenlandschaft Cerrado hat er hauptsächlich Zerstörung hinterlassen. Die Wissenschaft warnt davor, dass die Fähigkeit des Amazonas CO2 aufzunehmen kurz vor einem Kipppunkt steht.

Das ist nicht alles: Auch die Umweltschutzorgane des Landes sind in einem ähnlich desaströsen Zustand wie der Regenwald. Die Umweltschutzbehörde IBAMA beispielsweise war zuletzt beinahe handlungsunfähig. Durch die fehlende Kontrolle ist auch die organisierte Kriminalität in der Amazonasregion gestiegen. Gleichzeitig ist es in Brasilien schwierig, Umweltbelange gegen die mächtige Agrarlobby durchzusetzen.

Marina Silva weiß das. Im Wahlkampf sagte sie mit Bezug auf die mächtige Agrarindustrie, dass es inzwischen möglich sei, die Agrarproduktion zu steigern, ohne weiter abzuholzen. Wie von Lula versprochen will sie das Ziel von “Null Abholzung” in der Amazonasregion und “allen anderen Biomen” in die Realität umsetzen und überwachen, dass die Regierung nicht vergisst, dass “Umweltschutz oberste Priorität” ist.

Die heute 64-jährige Marina Silva steht für einen ganzheitlichen, intersektionalen Blick auf Umwelt- und Klimaschutz. Sie will soziale Gerechtigkeit mit dem Schutz von Ökosystemen zusammenbringen. Sie hat so viel Erfahrung in Brasiliens Umweltbewegung, wie nur wenige andere. Silva ist im abgelegenen Amazonasstaat Acre aufgewachsen, in einer armen Familie von traditionellen Kautschukzapfern. Erst mit 16 Jahren lernte sie lesen und schreiben. Zusammen mit dem 1988 ermordeten Umweltaktivisten Chico Mendes baute Silva die Gewerkschaftsbewegung in der Region auf. 1994 wurde sie mit 36 Jahren zu Brasiliens jüngster Senatorin.

Marina Silva kennt die Arbeit im Umweltministerium bereits, schon von 2003 bis 2008 hatte sie das Amt der Umweltministerin inne. Damals war sie noch Mitglied der Arbeiterpartei PT. In ihrer Amtszeit ging die Abholzung in Brasilien um 67 Prozent zurück. Silva galt als Umweltministerin bald als unerbittliche Kämpferin für den Schutz der Umwelt und der Menschen in den Regenwaldregionen – und geriet immer wieder in Konflikt mit der Regierung Lula, dem sie damals vorwarf, ökonomische Interessen über sozioökologische zu stellen. Über die Jahre verlor sie Auseinandersetzungen um viele dieser Streitpunkte. So konnte sie beispielsweise den Bau des Atomkraftwerk Angra 3 nicht verhindern. 2008 trat sie darum wegen fehlender Unterstützung ihrer Agenda zurück.

Ihren Einsatz für Brasiliens Umwelt gab sie damit nicht auf. Im Gegenteil: Nach diesem Bruch mit Lula trat Marina Silva 2010 und 2014 selbst als Präsidentschaftskandidatin an. Beide Male landete sie auf dem dritten Platz, gewählt wurde in den beiden Amtszeiten Dilma Rousseff aus der Arbeiterpartei. 2018 kandidierte Silva erneut – allerdings mit einem deutlich schlechteren Ergebnis als zuvor. Zu dieser Zeit wurde sie sowohl im In- als im Ausland immer wieder kritisiert, weil sie einer evangelikalen Kirche angehört. Sie distanzierte sich darauf hin von evangelikaler Politik.

Erst im Wahlkampf im vergangenen Jahr näherten sich Marina Silva und Präsident Lula wieder an. Auch hier zeigte sie schon, dass sie keine Angst hat für ihre Überzeugungen einzustehen. Sie sagte Lula ihre Unterstützung nur unter der Bedingung zu, dass er sein Umweltschutzprogramm nochmal nachschärft. Das tat er dann auch. Für das Klima und die Amazonasregion könnte diese beharrliche Frau ein gutes Zeichen sein. Lisa Kuner

Deutschland debattiert derzeit über die Krawalle in der Silvesternacht. Aber eine andere explosive Entwicklung geht dabei praktisch unter: Haben Sie auch im T-Shirt und in Shorts bei frühlingshaften Temperaturen auf 2023 angestoßen? Es war der wärmste Jahreswechsel seit Beginn der Aufzeichnungen. Und wohl ein Vorbote auf das, was uns 2023 und darüber hinaus erwartet.

Deshalb schauen wir in diesem Climate.Table voraus ins neue Jahr: Wir erklären unter anderem die heißesten Trends in der globalen Klimapolitik und die Aufgaben, die dabei auf die EU warten. Wir beschreiben den Spagat der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft zwischen Klimaschutz in Brüssel und Klimawandel-Leugnern zu Hause in Stockholm. Wir blicken auf die alte und neue Umweltministerin Brasiliens und ihren Kampf für den Amazonas-Regenwald. Und wir stellen die Idee vor, neben den jährlichen COPs ein weltweites “Klimaparlament” einzurichten.

Mit konkreten Vorhersagen sollte man aber vorsichtig sein. Wenn uns 2022 eines gelehrt hat, dann: Es gibt wenig Garantie, dass die Dinge so passieren, wie wir es uns vorstellen. Sicher ist nur die Unsicherheit. Auch und gerade in der Klimakrise. Umso genauer wollen wir erklären, was wo, wie und warum geschieht. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr.

Übrigens: Wir haben den Climate.Table für Sie erweitert – im Berlin.Table finden Sie jetzt in unserem Late.Night Memo für die Hauptstadt bereits abends das Wichtigste aus der Bundespolitik mit Bezug zu Klimathemen. Wir sind gespannt, wie es Ihnen gefällt.

Schon 2022 ist klar geworden: Die langfristige Erhitzung der Atmosphäre zeigt sich immer mehr und heftiger auch beim kurzfristigen Wetter. Mit einem neuen Höchststand der Emissionen und des CO2-Anteils in der Atmosphäre kletterten wie in den letzten acht Jahren auch 2022 wieder die Temperaturen – weltweit im Schnitt auf 1,15 Grad Celsius über dem langjährigen Mittelwert und in einzelnen Regionen auf neue Höchststände. Und all das nach drei Jahren, die von einem außergewöhnlich langen “La Nina”-Phänomen geprägt waren – der Temperaturanomalie im Pazifik, die eigentlich für globale Abkühlung sorgt. Für 2023 erwarten Meteorologen nun ein Ende dieses Kühlungstrends – und mit einiger Wahrscheinlichkeit den Beginn einer “El Nino”-Lage, die weltweit die Temperaturen noch weiter hochtreiben könnte.

Das Ende der russischen Gaslieferungen nach Europa und die weltweite Unsicherheit hat die Märkte inheftige Unruhe versetzt. Hohe Preise für Gas machen weltweit die Erneuerbaren konkurrenzfähig – bringen aber auch die Kohle zurück. Ein warmer Winter in Europa könnte die Nachfrage und Preise senken. Durch niedrigere Preise könnten der Verbrauch und die Emissionen aber auch wieder anziehen. Auf jeden Fall werden die zukünftigen Emissionen auch dadurch bestimmt, wie in diesem Jahr die Entscheidungen über neue Gasbohrungen etwa in Afrika, LNG-Terminals in Europa oder mehr Kohle in Südostasien fallen. Experten warnen, dass durch das neue Interesse an Gas die Pariser Klimaziele unmöglich werden könnten.

2022 sind die weltweiten CO2-Emissionen wieder gestiegen, um ein knappes Prozent. Ob 2023 endlich der Höhepunkt erreicht wird? Möglich wäre das, wenn die Erneuerbaren weiter so stark zulegen wie derzeit, die Weltwirtschaft sich durch die chinesischen Covid-Probleme abschwächt und Effizienz und Sparen sich bei hohen Preisen lohnen. Es kann aber auch noch dauern – die IEA erwartet den Peak im Idealfall erst für 2025 – und als Folge daraus einen Anstieg der globalen Temperatur um 2,5 Grad Celsius in 2100. Für eine Chance auf die 1,5-Grenze dagegen müssten die Emissionen ab 2025 rasant sinken.

Die massiven Steuersenkungen in den USA durch das Investitionsprogramm IRA sollen die erneuerbaren Energien so günstig machen, dass dort schon 2025 grüner Wasserstoff günstiger ist als dessen Herstellung mit fossilen Brennstoffen. In den USA könnte damit “zeitnah” grüner Wasserstoff so billig werden, wie es bisher für 2050 prognostiziert wurde, analysiert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm – mit dem Effekt, dass die USA große Vorteile für die Standorte für Elektrolyseure haben könnten. Das wiederum könnte dazu führen, dass die europäischen Hilfen für die Ansiedlung von Industrien zum grünem Wasserstoff aufgestockt werden und die Entwicklung auch hier viel schneller geht als gedacht.

Das dritte Ziel des Pariser Abkommens, die Finanzflüsse in Richtung Klimaschutz zu koordinieren, rückt in diesem Jahr stärker in den Fokus: Bei der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF in Washington im April wollen einflussreiche Länder eine Reform der globalen Finanzinstitute vorantreiben. Die “Bridgetown Initiative”, präsentiert von Mia Mottley, Premierministerin von Barbados und unterstützt von vielen Staaten, soll mithilfe der Weltbank und der Entwicklungsbanken die Schwellen- und Entwicklungsländer besser gegen Klima-Schocks absichern. Dazu gehören neben Krediten von einer Billion Dollar auch 100 Milliarden Dollar aus Sonderziehungsrechten beim IWF, die als günstige Finanzierung für die armen Staaten gelten sollen. Da allerdings bremsen Bundesbank und Europäische Zentralbank.

Der große Erfolg der COP27 war der Beschluss, dass es einen Fonds zur Finanzierung von Klimaschäden und Verlusten (“Loss and Damage”) geben soll. Die große Leerstelle waren aber die wichtigen Details: Wer zahlt wie viel, wer bekommt das Geld, wie sehen Anträge und Projekte aus? Klären soll alle diese Fragen ein “Übergangskommittee” mit 24 Vertretern (zehn aus Industrieländern, 14 aus Entwicklungsländern). Dort werden im Laufe des Jahres 2023 die wichtigen Details festgelegt, über die dann die COP28 Ende des Jahres entscheiden wird. Besetzt waren zum Stichtag 15. Dezember 2022 allerdings erst fünf Sitze.

Als diesjähriger G20-Vorsitz will sich Indien auch in der Klimapolitik profilieren – einerseits mit Vorteilen für die armen Länder und mit scharfen Forderungen nach mehr Geld und Know-how aus dem globalen Norden. Dabei sollen Finanzfragen, aber auch Lebensstile und die Sicherung der Nachhaltigkeitsziele im Vordergrund stehen. Gleichzeitig spricht die indische Regierung aber auch mit den Industriestaaten wie schon Südafrika, Indonesien und Vietnam über eine Partnerschaft für eine gerechte Energiewende (JETP). Bisher sind diese Gespräche daran gescheitert, dass Indien nicht über einen Kohleausstieg verhandeln will – der aber ist zentral für die Industrieländer.

Auf der COP27 war unklar, wie ernst Indien einen globalen Vorstoß für eine Resolution meinte, “alle fossilen Brennstoffe zu reduzieren”, der es nicht in die Abschlusserklärung schaffte. Die EU nahm den Ball nicht auf, der vielleicht teilweise die G77-Gruppe von ihrer Bindung an China hätte lösen können. Auch andere Entwicklungsländer kritisierten zum ersten Mal offen die chinesische Rolle. Das zeigt, dass möglicherweise eine neue “High Ambition Coalition” (HAC) progressiver Industrie,- Schwellen- und Entwicklungsländern möglich wäre – die sich auch am Ende der COP27 wieder einmal nach Startschwierigkeiten zusammenfand. Vorbild könnte der Prozess zur Biodiversitäts-Konvention sein. Auf der COP15 in Montreal im Dezember wurde beschlossen, dass die HAC zur Artenvielfalt ein eigenes ständiges Sekretariat bekommen soll.

Der Wahlsieg des neuen Präsidenten Luis Inacio Lula da Silva in Brasilien, der Amtsantritt der designierten Umweltministerin Marina Silva und die Wiederbelebung des “Amazonien-Fonds” durch die Industriestaaten lassen hoffen: Kann der neue Präsident in Brasilien sein Versprechen wahr machen, die Entwaldung am Amazonas bis 2030 zu stoppen? Und: was ist von der globalen Allianz der Regenwald-Länder mit Brasilien, Indonesien, und der Demokratischen Republik Kongo als “Regenwald-Opec” zu erwarten?

Im Dezember in Dubai wird sich zeigen, ob und wie ernst die UN-Staaten ihre Verpflichtungen aus Paris nehmen: Dann wird das “Global Stocktake” offiziell zeigen, ob die Klimapläne (NDC) der Länder in ihren Zielen und Maßnahmen den Anforderungen der Wissenschaft genügen, die 2- bzw. 1,5-Grenze einzuhalten. Die Antwort aus dieser globalen Inventur der Klima-Maßnahmen seit November 2021 ist jetzt schon klar: Das ist nicht gelungen. Fraglich ist, ob die Länder bei der COP28 in Dubai kollektiv und verbindlich konkret beschließen, mehr zu tun bei Vermeidung und Anpassung – und das dann gleich auch im Detail für sich festlegen.

Auch wenn es viele Umweltverbände nicht gern hören: Die umstrittene permanente Lagerung und Nutzung von CO2 (CCS, CCUS), etwa unter dem Meeresboden, gewinnt immer mehr Bedeutung. In Deutschland will die Regierung 2023 eine offizielle CCS-Strategie vorlegen. In Europa treiben Norwegen, Dänemark und die Niederlande dieses Projekt mit eigenen Angeboten für CO2-Endlager mit Hochdruck voran. Weltweit entsteht ein großer Markt für diese Dienstleistung, das Kohlendioxid vor allem aus Industriebetrieben aus dem Stahl-, Glas- oder Zementsektor einzufangen und zum Beispiel in ausgedienten Gas-Lagerstätten zu speichern.

Ob Konflikte, Pandemien, wirtschaftliche Rezessionen oder neue Erfindungen: Auch 2023 wird Überraschungen für die Klimapolitik bringen: Welche Folgen hat die Coronalage in China auf die Weltwirtschaft? Wie wirkt sich der russische Krieg in der Ukraine weiter aus? Was wäre die Folgen eines Macht-Vakuums im Iran für den globalen Öl-Markt? Welche Fortschritte bringen ehrgeizige Klimapolitiken bei den Klima-Schwergewichten EU, USA, Australien oder Brasilien? Sicher ist auch 2023 nur eines: Die Unsicherheit.

Es wird ein eisiger Empfang für die EU-Kommission: Zum Auftakt der schwedischen Ratspräsidentschaft wird die Regierung von Premier Ulf Kristersson am 12. und 13. Januar die gesamte Kommission in der Stadt Kiruna im hohen Norden empfangen. Dort befinden sich die größten Eisenerzvorkommen Europas. Und hier vollzieht sich dank der strengeren EU-Klimagesetzgebung ein klimapolitisch bedingter gigantischer industrieller Wandel.

Wie frostig allerdings die Beziehungen zwischen der neuen schwedischen Regierung und der EU in der Klimapolitik werden, ist noch unklar. “Umwelt- und Energiewende” ist eine der vier obersten Prioritäten der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Januar begonnen hat. Diese Schwerpunktsetzung weicht von der innenpolitischen Agenda der neuen Regierung ab, die:

Während seiner halbjährigen Amtszeit wird Schweden wahrscheinlich bereits vorgelegte Klimaverfahren voranbringen. Neue Initiativen sind allerdings kaum zu erwarten – vielleicht mit Ausnahme der Kernkraft.

Die Drei-Parteien-Minderheitsregierung, die nach den schwedischen Wahlen im September 2022 an die Macht kam, besteht aus den rechtsgerichteten Moderaten (M) von Ministerpräsident Ulf Kristersson, den Christdemokraten (KD) und den Liberalen (L). Da diese drei nur 103 Sitze im Parlament, dem Reichstag, kontrollieren (weniger als die oppositionellen Sozialdemokraten) ist Kristerssons Regierung auf die aktive Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) angewiesen. Diese erreichten bei der Wahl im September über 20 Prozent und bilden die zweitgrößte Fraktion.

Die SD mit Wurzeln in neonazistischen, fremdenfeindlichen Gruppierungen waren bisher politisch isoliert. Dies hat sich nun geändert, und ihr wachsender Einfluss spiegelt sich in der sehr restriktiven Einwanderungspolitik der neuen Regierung wider. Darüber hinaus ist die SD auch der stärkste Kritiker der traditionell ehrgeizigen schwedischen Klimapolitik. Einige ihrer neuen Abgeordneten sind offene Leugner des Klimawandels. Als das Europäische Parlament im Juni 2021 das europäische Klimagesetz verabschiedete, gehörten die drei Abgeordneten der SD zu den wenigen, die dagegen stimmten.

Um die parlamentarische Unterstützung der SD zu gewinnen, haben sich die Moderaten und die Christdemokraten vor der Wahl schrittweise von klima- und energiepolitischen Entscheidungen distanziert, die sie bis vor kurzem noch unterstützt hatten. So hat die neue Regierung versprochen, die obligatorische Beimischung von erneuerbaren Energieträgern zu Kraftstoffen abzuschaffen. In Kombination mit niedrigeren Kraftstoffsteuern versprachen SD, M und KD den Wählern, die Kraftstoffpreise um 0,5 bis 1 Euro pro Liter zu senken, falls sie an die Macht kämen – Versprechen, die für den Wahlausgang wahrscheinlich entscheidend waren.

Im Energiebereich wird der rasche Ausbau der schwedischen Windenergie wahrscheinlich gebremst, da die Regierung einen Teil der Subventionen streichen will. Sie macht für die derzeit hohen Strompreise die Stilllegung von vier Kernreaktoren im Zeitraum 2015 bis 2020 verantwortlich und möchte jetzt, dass die verbleibende Flotte von sechs Reaktoren durch neue, wahrscheinlich kleinere SMR-Reaktoren (Small Modular Reactor), ergänzt wird. Dafür verspricht sie vor allem großzügige Kredite, aber das Interesse der Investoren scheint gemischt. Die Industrie begrüßt neue Strom-Kapazitäten. Aber während durch Windkraft Tag für Tag neue Kapazitäten dazukommen, werden potenzielle neue Kernkraftwerke nicht vor Mitte der 2030er Jahre ans Netz gehen.

Im hohen Norden Schwedens, wo die EU-Kommission zu Besuch kommt, ist der grüne Umbau dagegen schon deutlich sichtbar. Der staatliche Bergbaugigant LKAB will in Kiruna rund 40 Milliarden Euro investieren – zum Teil in die Erweiterung des Eisenerz-Bergwerks, vor allem aber in neue fortschrittliche Verarbeitungsmethoden, die auf Wasserstoff basieren. Dieser “grüne” Wasserstoff soll mit Strom aus den dortigen Wasserkraftwerken und aus einer schnell wachsenden Zahl von Windrädern gewonnen werden. Zwei neue wasserstoffbasierte Stahlwerke und eine riesige Batteriefabrik sind bereits in Luleå, Boden und Skellefteå an der Ostsee-Küste im Bau. Diese Reindustrialisierung war ein zentrales Projekt der früheren sozialdemokratischen Regierung zum “grünen Übergang”. Die neue Regierung wird das fortsetzen.

Die Ratspräsidentschaft könnte die Arbeit der umweltbewussteren Teile der Regierungsbasis erleichtern – einschließlich Romina Pourmokhtari, der neuen liberalen Ministerin für Klima und Energie. Als Ratspräsidentschaft wird Schweden Kompromisse suchen müssen und weniger für eigene Positionen werben können, die manchmal weniger ehrgeizig sind als die Mainstream-Politik der EU. Dazu gehören:

Schließlich wird die schwedische Regierung in der EU wahrscheinlich darauf drängen, den Vorschlag über strengere CO2-Anforderungen für schwere Nutzfahrzeuge schnell zu behandeln. Denn zwei der größten Lkw-Hersteller der Welt, Volvo und Scania, die sich beide stark für die Elektrifizierung des Straßenverkehrs einsetzen, haben ihren Sitz in Schweden. Von Magnus Nilsson aus Stockholm

“Wir brauchen einen europäischen John Kerry”, sagte Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der EVP, nach Ende der COP27. Frans Timmermans sei in seiner Rolle als Klimakommissar überfordert, da er sowohl für die EU-Gesetzgebung als auch für internationale Klimapolitik zuständig ist, so Liese. In Sharm el-Sheikh seien die Brücken von anderen gebaut worden. Liese meint den US-Klimabeauftragten John Kerry und seinen chinesischen Counterpart Xie Zhenhua. Timmermans habe keine Zeit für die diplomatische Vorbereitung der COP gehabt, weil er mit EU-Gesetzen beschäftigt war, wirft ihm der Europaabgeordnete vor.

In Sharm el-Sheikh hatte es die EU verpasst, ihre Forderungen nach mehr Klimaschutz durch globale Emissionsminderungen durchzusetzen. Es fehlte vor allem der Rückhalt im globalen Süden. Ein EU-Klimazar könnte hauptamtlich langfristige Allianzen mit Inselstaaten und kleineren Entwicklungsländern aufbauen und pflegen. Solche Klimapartnerschaften, so Michael Bloss, Grünen-Abgeordneter im EU-Parlament, seien die Lösung für höhere internationale Klimaziele.

Damit ist die Debatte über einen “EU-Klimazar” eröffnet. Aber es gibt schwierige Detailfragen:

Ein EU-Klimazar ist keine neue Forderung. Nach der gescheiterten COP in Kopenhagen habe es Gespräche gegeben, dass die erste EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton auch für die Klimaaußenpolitik zuständig wird, sagt Runge-Metzger. Doch mit der neuen Kommissionsstruktur wurde auch die Position der EU-Klimakommissarin geschaffen. Auch unter Jean-Claude Juncker war die Debatte kurz aufgeflammt, wurde jedoch schnell wieder beendet, so Runge-Metzger.

Der Klimakommissar selbst sieht keine Notwendigkeit für eine neue Position. Er sei für die Umsetzung der EU-Gesetzgebung als auch für die Förderung von internationalen Klimaschutzmaßnahmen zuständig, heißt es aus seinem Kommissariat. Eine Trennung der beiden Rollen sei kontraproduktiv. Dem stimmt auch Runge-Metzger zu. Timmermans zehre in internationalen Verhandlungen von seiner praktischen Erfahrung durch den Green Deal.

Ein Klimabeauftragter, der noch in dieser Legislatur eingesetzt wird, gilt ohnehin als unrealistisch. Zur Europawahl 2024 könnte die Debatte jedoch wieder aufkommen – insbesondere im EU-Parlament. Dort hatte die EVP bereits im September vergangenen Jahres im Entwicklungsausschuss eine Mehrheit für die Schaffung eines Budgets für einen EU-Klimabeauftragten erzielt.

Vom Profil her sollte ein Klimabeauftragter bereits Erfahrung in Klimaverhandlungen haben, die Strukturen der Klimakonferenzen kennen und ein gewisses Standing in der Szene besitzen, sagt Liese.

Es geht dabei um die Kapazität der LNG-Terminals in Deutschlands Nachbarländern. Insgesamt verfügen Polen, Niederlande, Belgien und Frankreich über acht Terminals für den Import von Flüssiggas. Diese spielten durch ihre geografische Nähe “zwar für die Versorgung Deutschlands heute schon eine wichtige Rolle”, schrieb das von Robert Habeck geführte Ministerium in einem Papier, das Mitte Dezember zur Einweihung des ersten deutschen LNG-Terminals an die Medien verschickt wurde. “Diese stellen zusammen aber zusammen eine Regasifizierungskapazität von nur ca. 40 Mrd. m³ im Jahr dar – bei einem Gasbedarf von ca. 95 Mrd. m³ pro Jahr allein für Deutschland”, heißt es darin weiter.

Doch diese Angabe ist nicht korrekt. Wie eine Auswertung der täglichen Zahlen der europäischen Gasnetz-Betreiber (AGSI) durch Berlin.Table ergibt, haben die Terminals in den genannten Nachbarländern im Jahr 2022 fast 70 Milliarden Kubikmeter eingespeist. Auch das entspricht aber noch nicht der Maximalkapazität; diese beträgt 96 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, wenn man die Betreiber-Angaben aufsummiert und sogar 99 Milliarden Kubikmeter, wenn man den realen Tageshöchstwert jedes Terminals auf das Gesamtjahr hochrechnet.

Eine schlüssige Erklärung für die falsche Angabe liefert das Ministerium auf Anfrage nicht. Denkbar ist, dass man sich bei der angegebenen Zahl von 40 Milliarden Kubikmetern an den Werten der Vorjahre orientiert hat: 2020 wurden an den LNG-Terminals der Nachbarländer 38 Milliarden Kubikmeter Gas eingespeist, 2021 waren es 33 Milliarden Kubikmeter.

Schon länger halten Experten die Planung der deutschen LNG-Terminals für überdimensioniert. Die mutmaßlich falsche Berechnung hat dabei offensichtlich eine wichtige Rolle gespielt. Robert Habeck hatte vor der Einweihung des ersten Terminals in den Tagesthemen behauptet, ohne eigene Anlandepunkte drohe in Deutschland in diesem Winter eine “Gasmangellage”. Auch in der Begründung für das im Mai verabschiedete LNG-Beschleunigungsgesetz (hier als pdf) heißt es: “Die Kapazität der bisher vorhandenen, für Deutschland nur teilweise nutzbaren europäischen LNG-Terminals kann – selbst bei einhundert prozentiger Auslastung – den Ausfall der russischen Lieferungen für Europa nur zu einem geringen Teil decken.”

der tatsächlichen Kapazität mit den Lieferungen der Vorjahre als auch die Realität der vergangenen Monate: Dass es in Deutschland (und seinen Nachbarländern) trotz der seit Anfang September vollständig gestoppten Gas-Lieferungen über Nord Stream 2 nicht zu einer Mangellage gekommen ist, sondern die Speicher vielmehr so gut gefüllt waren wie nie zuvor, liegt – neben dem Verbrauchsrückgang um etwa 15 Prozent – vor allem an zusätzlichen Gas-Lieferungen über die LNG-Terminals in den Nachbarländern.

Das geht ohne größere Probleme. Nur Polen benötigt das an seinem Terminal angelandete Flüssiggas komplett selbst, um die entfallenden Lieferungen aus Russland zu kompensieren. Die Niederlande und Belgien haben dagegen ihre Gasexporte nach Deutschland nach dem Stopp der Lieferungen aus Russland stark ausgeweitet; Frankreich, das zuvor stets russisches Gas aus Deutschland bezogen hat, liefert seit September nun seinerseits LNG-Gas nach Deutschland – teilweise über die Schweiz. Und selbst im Dezember 2022, dem Monat mit den bisher höchsten LNG-Einspeisungen, waren die Terminals in den Nachbarländern nur zu 86 Prozent ausgelastet.

Die Jahre der großen Klimaankündigungen aus der EU sind erst mal vorbei. Die schwedische Ratspräsidentschaft betont daher in ihrem Programm vor allem die Umsetzung der bestehenden Klimaziele. Man wolle Fit for 55 in die Tat umsetzen und die Energiewende beschleunigen, heißt es aus Stockholm.

Ein paar Fragen zu Klimagesetzgebungen sind allerdings auch 2023 noch offen und werden in den kommenden Monaten auf der Agenda der Schweden stehen:

Entsprechend sieht auch das Arbeitsprogramm der Kommission für 2023 beim Green Deal eher bescheiden aus. Geplant sind:

Nicht im Arbeitsprogramm 2023 steht der Green Claims-Vorschlag der Kommission. Er hätte eigentlich Ende vergangenen Jahres kommen sollen, wurde aber verschoben. Mit dem neuen Gesetz will die Kommission Werbung mit umweltbezogenen Angaben konkreter und besser überprüfbar machen, um Greenwashing der Unternehmen zu unterbinden.

Während der COP27 in Sharm el-Sheikh hieß es, die EU wolle ihr bei der UN hinterlegtes Klimaziel (NDC) entsprechend der Ergebnisse der Fit-for-55-Triloge anpassen. Da die wesentlichen Triloge zu potenziellen Emissionseinsparungen und Erneuerbaren-Ausbaupfade abgeschlossen sind, kann das europäische NDC nun aktualisiert werden.

Ob sich die Mitgliedstaaten dabei tatsächlich auf eine Anhebung des 55-Prozent-Ziels für 2030 einigen, ist allerdings offen. Im Raum stehen zwei Prozentpunkte mehr durch die höheren LULUCF-Ziele. Timmermans sagte in Sharm el-Sheikh aber bereits, dass dies kein neues Klimaziel brauche. Schließlich heißt es im aktuellen Ziel, man wolle die Emissionen um “mindestens” 55 Prozent senken. Möglich wäre also auch nur eine Aktualisierung des Anhangs zum NDC, in dem erklärt werden muss, wie die Länder ihre Klimaziele erreichen wollen.

Zu guter Letzt werden noch die bereits beschlossenen Texte zur finalen Abstimmung in Rat und Parlament vorgelegt werden. Zwar gilt die Annahme eines Trilogergebnisses gemeinhin als Formsache, doch gerade bei der ETS-Reform gab es sowohl unter den Mitgliedstaaten als auch im Parlament noch im Dezember immer wieder Zweifel, ob die Kompromisse des Jumbo-Trilogs durchkommen. Der erste Umweltrat und die erste Plenumssitzung 2023 werden Aufschluss darüber geben, ob die Zweifel groß genug sind.

16. bis 20. Januar, Davos

Gipfel World Economic Forum INFOS

20. März

Veröffentlichung IPCC Synthesis Report INFOS

22. bis 24. März, New York

Konferenz UN Wasserkonferenz

Wasser ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens und Teil der drei Säulen nachhaltiger Entwicklung. Auf der UN-Konferenz wird unter dem Motto “Our watershed moment: uniting the world for water” diskutiert, wie die SDGs mit Bezug auf Wasser erreicht werden können. INFOS

28. bis 29. März, Berlin

Dialog Energy Transition Dialogue INFOS

10. bis 17. April, Washington, USA

Tagung Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank INFOS

15. bis 16. April, Sapporo, Japan

Gipfeltreffen G7 Umweltgipfel

19. bis 21. Mai, Hiroshima, Japan

Gipfeltreffen G7

5. Juni

Weltumwelttag

5. bis 15. Juni, Bonn

Konferenz 58. Sitzung SBI/SBSTA der UNFCCC: Bonn Climate Change Conference INFOS

9. bis 10. September, Delhi, India

Gipfeltreffen G20 Gipfeltreffen

12. bis 30. September, New York

Generalversammlung UN General Assembly

16. bis 18. Oktober, Rom

Konferenz World Conference on Climate Change and Sustainability INFOS

23. bis 27. Oktober, Ort noch unklar

Konferenz UN-Konferenz des Montreal-Protokolls zu Ozon INFOS

22. biw 24. November, Amsterdam

Gipfeltreffen Global Summit on Climate Change INFOS

30. November bis 12. Dezember, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Konferenz UN Klima Konferenz COP28

Trotz geringerem Energieverbrauch und einem Rekordjahr bei den Erneuerbaren hat Deutschland im letzten Jahr nach einer Studie des Think-Tanks Agora Energiewende seine Klimaziele verfehlt. Die Emissionen stagnierten im Vergleich zum Vorjahr bei 761 Millionen Tonnen CO2. Das Ziel einer Reduktion um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 wurde um einen Prozentpunkt verfehlt. Infolge des Ukraine-Kriegs wurde mehr Kohle verbraucht, was Erfolge bei der Emissionsminderung zunichtegemacht hat. Auch der Verkehrs- und Bausektor hätten ihre Klimaziele verfehlt.

Der Energieverbrauch Deutschlands ging 2022 demnach um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück und sank auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung. Ursachen dafür sind:

Die Emissionen im Energiesektor nahmen trotz neuer Rekorde bei den Erneuerbaren um acht Millionen Tonnen CO2 im Vergleich zu 2021 zu. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch erreichte einen neuen Höchstwert von 46,0 Prozent. Die höhere Kohleverstromung verhinderte jedoch eine Emissionsminderung.

Agora warnt jedoch davor, den großen Beitrag der Erneuerbaren zum Stromverbrauch zu überschätzen. “Das Rekordjahr für die Erneuerbaren Energien ist wetterbedingt und damit kein struktureller Beitrag zum Klimaschutz”, sagte Simon Müller, Direktor Deutschland bei Agora Energiewende. Deutschland steuere auf eine massive Lücke beim Erneuerbaren-Ausbau zu.

Im Verkehrssektor lagen die Emissionen mit 150 Millionen Tonnen CO2 deutlich über dem Zielwert von 139 Millionen Tonnen. Erst Anfang des Jahres wurde ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags bekannt, das Verkehrsminister Wissing Verstöße gegen das Klimaschutzgesetz vorwirft. Demnach hätte Wissing ein umfassenderes Sofortprogramm zur Einhaltung der Sektorziele vorlegen müssen, das auch den Überschuss der letzten Jahre ausgleichen müsse. nib

Norwegen hat den Amazonien-Fonds zum Schutz des brasilianischen Regenwalds reaktiviert. Der größte Geber des Fonds hatte die Gelder seit August 2019 eingefroren, nachdem der damalige Präsident Jair Bolsonaro den Verwaltungsrat des Fonds entmachtet hatte. Der Fonds verfügt noch über 620 Millionen US-Dollar, die nach der kürzlichen Amtsübernahme durch Lula da Silva wieder freigegeben werden, wie Reuters berichtet.

“Der neue brasilianische Präsident hat klare Ambitionen signalisiert, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen”, sagte der norwegische Minister für Klima und Umwelt Espen Barth Eide. Lula hatte den Fonds 2008 aufgesetzt, um internationale Finanzierung für den Schutz des Regenwalds zu erhalten. Eine der ersten Amtshandlungen Lulas nach seinem Amtsantritt am Sonntag, war die Wiedereinsetzung des Verwaltungsrats des Amazonas-Fonds. Die Zivilgesellschaft und andere Interessengruppen sind umfassend vertreten.

Das deutsche Entwicklungsministerium hatte nach Lulas Entscheidung am 1. Januar 35 Millionen Euro für den Fonds freigegeben. Die deutsche Gesamtbeteiligung am Fonds erhöht sich damit auf 90 Millionen Euro. Großbritannien erwägt einen Beitritt zum Fonds, wie seine Umweltministerin Therese Coffey am Montag in Brasilia gegenüber Reuters erklärte. nib/rtr

Wird Palmöl nachhaltig produziert, trägt das zum Schutz des tropischen Regenwalds bei – beispielsweise in Indonesien, wo die Entwaldungsraten zuletzt stark zurückgingen (Climate.Table berichtete). Doch das kann auf Kosten anderer artenreicher und für das Klima ebenfalls wichtiger Ökosysteme gehen. Darauf deutet eine kürzlich in der Fachzeitschrift nature ecology & evolution erschienene Studie hin. Ihre Autorinnen und Autoren fordern, die Nachhaltigkeitsbestimmungen für Palmöl auf alle tropischen Lebensräume auszuweiten.

Die globale Nachfrage nach Palmöl wächst. Entsprechend hoch ist der wirtschaftliche Anreiz, die Anbauflächen auszuweiten. Derzeit werden der Studie zufolge etwa zwei Drittel des globalen Angebots an Palmöl so produziert, dass auf Entwaldung verzichtet werden soll (mit sogenannten Zero-Deforestation Commitments (ZDCs)). Solche ZDCs stellt beispielsweise der Runde Tisch für Nachhaltiges Palmöl auf.

Die ZDC-Regelwerke sollen vor allem besonders biodiverse und kohlenstoffreiche Wälder bewahren. Doch die Kriterien, nach denen sie Biodiversität und Kohlenstoffgehalt bewerten, unterschätzen laut dieser Untersuchung die ökologische Bedeutung von tropischen Savannen, Buschland oder Trockenwäldern. So legen sie beispielsweise ihren Fokus auf das in Pflanzen gebundene CO2, vernachlässigen aber den im Erdreich gespeicherten Kohlenstoff, der gerade in Graslandschaften besonders zu berücksichtigen wäre.

Doch gerade in den Graslandschaften oder Trockenwäldern der Tropen – vor allem in Südamerika und Afrika – befänden sich mehr als die Hälfte aller Flächen, die für eine Expansion des Ölpalmenanbaus geeignet seien, heißt es in der Studie. Würden sie tatsächlich dafür genutzt, seien die Lebensräume vieler jetzt schon gefährdeter Wirbeltiere bedroht.

Außerdem könnten große Mengen an CO2 in die Atmosphäre gelangen: “Die potenziellen Treibhausgasemissionen (…) könnten vielerorts so hoch sein wie jene von einer Umwandlung des Regenwalds (in Palmölplantagen).” Um die Emissionen tatsächlich abschätzen zu können, fehle es allerdings noch an Daten. ae

Eine Klimakonferenz in Form einer jährlich umherziehenden Karawane ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat die COP27 erneut gezeigt. Auf ihr sollte es eigentlich um die Umsetzung bisheriger Zusagen gehen, und um eine beschleunigte Transformation des globalen Energiesystems – gerade angesichts der geostrategischen Krise in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Doch die Minderung der globalen Emissionen kam auch auf dieser COP erneut nicht voran. Die Verhandlungen sind teilweise blockiert und erneut musste die COP verlängert werden, um zumindest einen Minimalkonsens zu erreichen. Die Klimakrise wird immer dringlicher, der Handlungsdruck ist enorm. Die Kluft zwischen notwendiger Ambition und messbaren Ergebnissen wird auch 2023 prägen.

Eine Ständige Versammlung der globalen Klimagemeinschaft könnte sie überbrücken. Es wäre ein Weltklimaparlament,

In ihm könnten die Verhandlungsgruppen gemeinsam jene drängenden Fragen der internationalen Klimapolitik klären, die bislang im System der COPs nicht oder viel zu langsam gelöst wurden. Dazu drei Beispiele.

Im Grunde war das gesamte Pariser Abkommen schon seit Jahren operationalisiert, die Umsetzung konnte eigentlich voranschreiten. Doch es gab eine Ausnahme: Die Regeln zu Artikel 6 wurden erst auf der COP in Glasgow verabschiedet, sechs Jahre nach Paris.

Solche Verzögerungen können wir uns längst nicht mehr leisten. Es braucht zusätzliche und effizientere Arbeitsabläufe, um schneller Entscheidungen für den globalen Klimaschutz herbeizuführen. Das gilt auch für die neu initiierten JETPs mit Südafrika und Indonesien, die als Blaupause für die globale Transformation dienen sollen. In einem Parlament könnten beispielsweise Ausschüsse gezielt über offene Fragen zu Strukturen und Governance verhandeln, sich Rat einholen und dabei an die bereits existierende Arbeit der einzelnen Verhandlungsgruppen anknüpfen.

Ab 2020, so haben es die Industriestaaten versprochen, sollen jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und Anpassung bereitstehen. Es ist das Hauptbudget der internationalen Klimapolitik. Ab 2025 soll die Summe noch einmal steigen, und dabei sind die Lücken der vergangenen Jahre noch zu stopfen.

Doch vieles bleibt unbeantwortet: Wie soll gewährleistet werden, dass die Mittel wirksam eingesetzt werden? Wie kann der Privatsektor eingebunden werden? Auch zu Loss and Damage bleiben – trotz der grundsätzlichen Einigung auf der COP27 – etliche Fragen offen.

Die Antworten werden maßgeblich dafür sein, ob künftig eine effiziente und glaubhafte Klimapolitik möglich ist. Anstatt sie also, wie gewohnt, nur einmal im Jahr, irgendwo auf der Welt und oft unter immensem Zeitdruck zu suchen, sollten sie besser gebündelt von einem ständigen Ausschuss behandelt werden. So ähnlich kennen wir es aus unseren Parlamenten ja auch.

Die Dürre und Hochwasserfluten in Pakistan haben gezeigt, wie dringlich künftig Staaten nach Extremwetterereignissen ausgefeilte und international abgestimmte Unterstützung benötigen werden. Für Regionen, die schon jetzt von Konflikten geplagt werden, gilt das umso mehr.

Die Unterstützung sollte konsequenterweise aus der Mitte einer globalen Klimagemeinschaft heraus koordiniert und dort auch entsprechend debattiert werden. Ein Weltklimaparlament kann nicht das dichte Netzwerk internationaler Hilfsorganisationen ersetzen. Aber es kann als Kompass dienen, um die Auszahlung von Mitteln beschleunigen und zudem das globale Bewusstsein für Klimarisiken zu schärfen.

Werden Staaten zustimmen, den COP-Prozess in eine ständige Versammlung umzuwandeln? Vergangene Bemühungen um eine Reform des UN-Sicherheitsrats lassen das utopisch erscheinen. Aber ich glaube nicht, dass ein Weltklimaparlament politisch unerreichbar ist.

Die Mindestanforderung an das Parlament wäre, dass es in Ausschüssen beschlussreife Resolutionsentwürfe für die Regierungschefs erarbeitet. Der UN-Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) und die UN-Generalversammlung (UNGA) funktionieren schon nach diesem Prinzip. Sie tagen permanent, aber Kabinettsmitglieder nehmen einmal im Jahr am High Level Segment des ECOSOC oder der Generaldebatte der UNGA teil.

Um die notwendige Legitimität für verbindliche Entscheidungen zu erhalten, müssten alle Vertragsstaaten vertreten sein, etwa mit drei Delegierten und deren Stab. Damit wäre die Versammlung immer noch kleiner als der aktuelle Bundestag. Als ständige Beobachter sollten Vertretungen der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und anderer nichtstaatlicher Akteure zugelassen sein. Neben einem festen Standort – Bonn als Sitz des Klimasekretariats, Nairobi oder New York – könnte auch eine alle vier bis fünf Jahre rotierende Variante in Betracht gezogen werden.

Doch das sind Details. Entscheidend ist: Klimakonferenz und Klimaparlament schließen sich nicht aus. Weltklimakonferenzen erfüllen viele sinnvolle Funktionen. Sie erhöhen etwa die globale Aufmerksamkeit und bauen zivilgesellschaftlichen Druck auf. Aber das reicht längst nicht mehr. Das Momentum für den globalen Klimaschutz muss verstetigt und ausgebaut werden. Die Legitimität des Prozesses muss gestärkt werden. Dabei müssen auch die Interessen des Globalen Südens und zukünftiger Generationen angemessen vertreten sein. Ein Weltklimaparlament böte dafür die Möglichkeit.

Dennis Tänzler ist Director und Head of Programme Climate Policy bei adelphi, der unabhängigen Denk- und Beratungsfabrik für Klima, Umwelt und Entwicklung mit Sitz in Berlin.

Brasiliens neue Umweltministerin Marina Silva kann sich durchsetzen. Zur Not auch gegen den Präsidenten. Kurz vor Weihnachten bot Brasiliens neu gewählter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei PT ihr die Leitung der Stabsstelle Klimaschutz in seiner Regierung an. Sie lehnte ab – sie wolle Ministerin werden, soll sie gesagt haben. Damit hat sie sich durchgesetzt: Am ersten Januar wurde die neue Regierung unter Lula ins Amt eingeführt und Marina Silva von der Partei REDE (Rede Sustentabilidade, Netzwerk Nachhaltigkeit) ist neue Umweltministerin.

Silva steht jetzt vor einer enormen Aufgabe. Unter der Vorgängerregierung des rechtsextremen Jair Bolsonaro ist die Abholzung im Amazonasgebiet um 60 Prozent gestiegen und auch in Brasiliens Steppenlandschaft Cerrado hat er hauptsächlich Zerstörung hinterlassen. Die Wissenschaft warnt davor, dass die Fähigkeit des Amazonas CO2 aufzunehmen kurz vor einem Kipppunkt steht.

Das ist nicht alles: Auch die Umweltschutzorgane des Landes sind in einem ähnlich desaströsen Zustand wie der Regenwald. Die Umweltschutzbehörde IBAMA beispielsweise war zuletzt beinahe handlungsunfähig. Durch die fehlende Kontrolle ist auch die organisierte Kriminalität in der Amazonasregion gestiegen. Gleichzeitig ist es in Brasilien schwierig, Umweltbelange gegen die mächtige Agrarlobby durchzusetzen.

Marina Silva weiß das. Im Wahlkampf sagte sie mit Bezug auf die mächtige Agrarindustrie, dass es inzwischen möglich sei, die Agrarproduktion zu steigern, ohne weiter abzuholzen. Wie von Lula versprochen will sie das Ziel von “Null Abholzung” in der Amazonasregion und “allen anderen Biomen” in die Realität umsetzen und überwachen, dass die Regierung nicht vergisst, dass “Umweltschutz oberste Priorität” ist.

Die heute 64-jährige Marina Silva steht für einen ganzheitlichen, intersektionalen Blick auf Umwelt- und Klimaschutz. Sie will soziale Gerechtigkeit mit dem Schutz von Ökosystemen zusammenbringen. Sie hat so viel Erfahrung in Brasiliens Umweltbewegung, wie nur wenige andere. Silva ist im abgelegenen Amazonasstaat Acre aufgewachsen, in einer armen Familie von traditionellen Kautschukzapfern. Erst mit 16 Jahren lernte sie lesen und schreiben. Zusammen mit dem 1988 ermordeten Umweltaktivisten Chico Mendes baute Silva die Gewerkschaftsbewegung in der Region auf. 1994 wurde sie mit 36 Jahren zu Brasiliens jüngster Senatorin.

Marina Silva kennt die Arbeit im Umweltministerium bereits, schon von 2003 bis 2008 hatte sie das Amt der Umweltministerin inne. Damals war sie noch Mitglied der Arbeiterpartei PT. In ihrer Amtszeit ging die Abholzung in Brasilien um 67 Prozent zurück. Silva galt als Umweltministerin bald als unerbittliche Kämpferin für den Schutz der Umwelt und der Menschen in den Regenwaldregionen – und geriet immer wieder in Konflikt mit der Regierung Lula, dem sie damals vorwarf, ökonomische Interessen über sozioökologische zu stellen. Über die Jahre verlor sie Auseinandersetzungen um viele dieser Streitpunkte. So konnte sie beispielsweise den Bau des Atomkraftwerk Angra 3 nicht verhindern. 2008 trat sie darum wegen fehlender Unterstützung ihrer Agenda zurück.

Ihren Einsatz für Brasiliens Umwelt gab sie damit nicht auf. Im Gegenteil: Nach diesem Bruch mit Lula trat Marina Silva 2010 und 2014 selbst als Präsidentschaftskandidatin an. Beide Male landete sie auf dem dritten Platz, gewählt wurde in den beiden Amtszeiten Dilma Rousseff aus der Arbeiterpartei. 2018 kandidierte Silva erneut – allerdings mit einem deutlich schlechteren Ergebnis als zuvor. Zu dieser Zeit wurde sie sowohl im In- als im Ausland immer wieder kritisiert, weil sie einer evangelikalen Kirche angehört. Sie distanzierte sich darauf hin von evangelikaler Politik.

Erst im Wahlkampf im vergangenen Jahr näherten sich Marina Silva und Präsident Lula wieder an. Auch hier zeigte sie schon, dass sie keine Angst hat für ihre Überzeugungen einzustehen. Sie sagte Lula ihre Unterstützung nur unter der Bedingung zu, dass er sein Umweltschutzprogramm nochmal nachschärft. Das tat er dann auch. Für das Klima und die Amazonasregion könnte diese beharrliche Frau ein gutes Zeichen sein. Lisa Kuner