vor gut neun Jahren nahm sich die Lokalregierung von Xinjiang vor, die von den Uiguren geprägte, autonome Region zu einem “wichtigen westwärts orientierten Standort für die Automobilherstellung” auszubauen. Firmen lockte man mit Mietfreiheit, Subventionen und billigen Lohnkosten. Dass Letztere so niedrig gehalten werden konnten, lag nicht zuletzt am Einsatz von Zwangsarbeitern. Schon früh legte die Lokalregierung einen 87-Punkte-Plan vor, der den Einsatz von Insassen aus Internierungs- und Umerziehungslagern in das Wirtschaftsprogramm mit einbezog.

Welche chinesischen Firmen darauf zurückgriffen und auf diese Weise auch Produkte aus Zwangsarbeit in westliche Lieferketten einschleusten, zeigt eine neue Studie aus Großbritannien. Christian Domke Seidel hat sie sich genauer angesehen. Sein Fazit: Wer in China Autos baut oder Teile für seine Fabriken bezieht, hat höchstwahrscheinlich Menschenrechtsverletzungen mitgetragen.

In Chinas Staatsmedien kommt Xinjiang dagegen bis heute vor allem als Ort blühender Landschaften vor. Die Minderheiten tanzen, die Wirtschaft wächst, der Staat sorgt für seine Bewohner. Wer etwas anderes sagt, ist Teil einer Verschwörung “wahrheits-verdrehender, anti-chinesischer Kräfte”, wie es 2021 zahlreiche chinesische Botschaften weltweit und fast zeitgleich auf ihren Online-Kanälen posteten.

Mit einer neuen Kampagne, die Anfang April losgetreten wurde, sollen die Menschen Chinas nun noch mehr auf die eine wahre Linie eingeschworen werden. “Das Xi-Jinping-Denken zum Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken für ein neues Zeitalter” – so der gewohnt sperrige Name – wird seit Anfang der Woche auf Chinas Staatsmedien rauf- und runtergebetet. Für die 96 Millionen Parteimitglieder ist nun klar, was von nun an ihr wichtigstes Pflichtprogramm darstellt. Die Gedanken Mao Zedongs und Deng Xiaopings treten damit endgültig hinter der Xi-Jinping-Ideologie zurück, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Xis vielbeschworenes neues Zeitalter kann eben nur einen Leitstern haben. Ihn selbst.

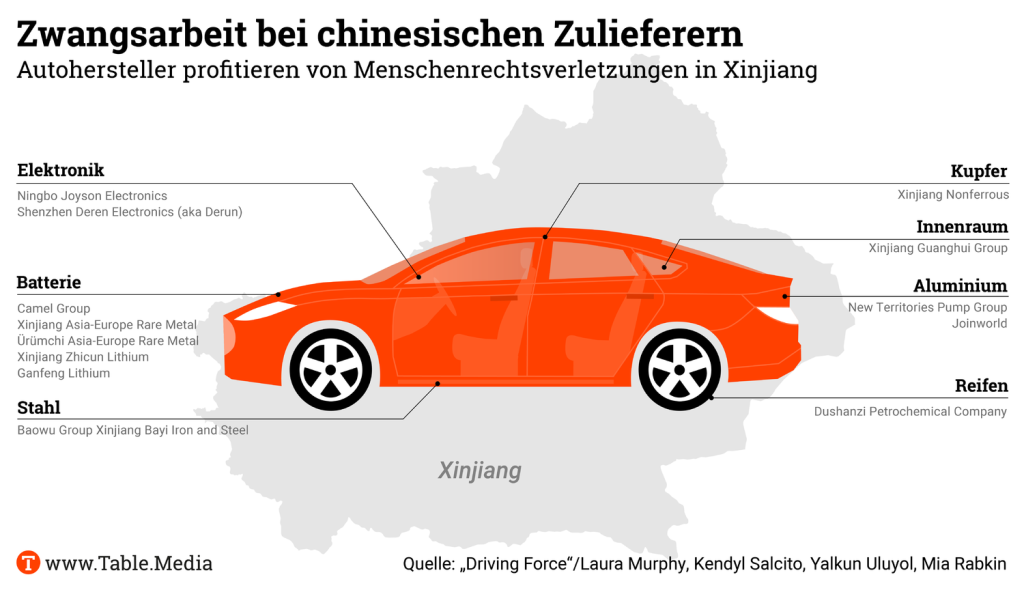

Wer in China Autos baut oder Teile für seine Fabriken bezieht, kommt höchstwahrscheinlich in Kontakt mit Zwangsarbeit. Die Studie “Driving Force – Automotive Supply Chains and Forced Labor in the Uyghur Region” hat die chinesischen Firmen benannt, die von Zwangsarbeit profitieren, und die Lieferketten zu den westlichen Automarken nachgezeichnet.

Dass der globale Automarkt ohne China nicht mehr vorstellbar ist, liegt vor allem an Rohstoffen, Grundmaterialien und einzelnen Teilen – also Kupfer, Stahl, Aluminium oder Batterien. Die Produktion dieser Teile ist arbeits- und energieintensiv. Ein Problem, das auch die chinesische Regierung erkannt hat. Ihre Lösung war es, die Weiterverarbeitung nach Xinjiang zu verlegen. Obwohl dort kaum Bergbau stattfindet, ist die Uiguren-Region der drittgrößte Standort für die Verarbeitung von Buntmetallen – also Metallen, die kein Eisen enthalten, wie etwa Kupfer, Blei und Zink.

Diese Entwicklung begann im Jahr 2014, als die Wirtschaftskommission der Uiguren-Region beschloss, “Xinjiang zu einem wichtigen und westwärts orientierten Standort für die Automobilherstellung auszubauen”. Da die Region abgelegen ist, schuf die Regierung Anreize für die Unternehmen wie Mietfreiheit, subventionierte Versorgung oder Infrastrukturmaßnahmen. Die regionale Hauptstadt Ürümqi präsentierte insgesamt 87 Vergünstigungen.

Die versprochenen niedrigen Lohnkosten kommen der Studie zufolge auch durch Zwangsarbeit der uigurischen Bevölkerung zustande. Die findet in vier Formen statt:

Ein Auto besteht aus bis zu 30.000 Teilen. Betrachtet man alle Stufen der Wertschöpfung und der Lieferketten, sind laut der Unternehmensberatung McKinsey bis zu 18.000 Firmen beteiligt. “Hersteller haben angegeben, dass eine gründliche Rückverfolgung der Lieferkette unmöglich ist, und dass das Verständnis der Situation in der uigurischen Region eine Herausforderung darstellt”, heißt es in der Studie. Sie möchte deswegen als Ausgangspunkt dienen, um die am stärksten gefährdeten Teile und Materialien zu identifizieren.

Aluminium: Im Jahr 2021 wurden weltweit 67 Millionen Tonnen Aluminium produziert – 39 Millionen davon in China, acht Millionen in Xinjiang. Das bedeutet, dass 12 Prozent des Weltbedarfs aus der Uiguren-Region kommen. Insgesamt acht global agierende Aluminiumhersteller produzieren dort, darunter Joinworld. Das Unternehmen gilt führend in der Produktion von hochreinem Aluminium. Die Studie führt einige Programme zur Beschaffung von Arbeitskräften auf, an denen Joinworld beteiligt ist. Darunter auch die staatlichen Arbeitsversetzungen. Die Marketingabteilung von Joinworld listet BMW als Abnehmer ihrer Motorblöcke auf. Darüber hinaus ist das Unternehmen Lieferant für die Jingwei Group, die ihre Teile für Bremsen und Kupplungen unter anderem an VW, Ford und Beijing Benz verkauft.

Stahl: In einem durchschnittlichen Pkw stecken rund 800 Kilogramm Stahl – vor allem im Rahmen, dem Fahrwerk und im Antriebsstrang. Der weltweit größte Produzent ist die staatliche Baowu Group. Ihre Niederlassung in der Uiguren-Region heißt Xinjiang Bayi Iron and Steel. Das Unternehmen selbst und örtliche Staatsmedien haben über tausende erzwungene Arbeitsversetzungen berichtet. Dazu kommen 4.581 Arbeitende aus lokalen Minderheiten, denen die Firma Han-Chinesen als neue “Verwandte” zugeordnet hat. Dieses sogenannte Pairing ist eine Maßnahme, mit der die Kultur der Uiguren unterdrückt und ihre Assimilation vorangetrieben werden soll. Zu den Kunden von Baowu gehören Mitsubishi, General Motors und Toyota. Darüber hinaus existiert das Joint Venture Tailor Welded Blanks, über das Baowu Stahl an VW, Ford und Fiat verkauft.

Kupfer: Kupfer dient in Autos als Rostschutz, elektromechanische Steckverbindung und zur Verkabelung von ABS und Bremssensoren. Da Elektroautos mehr Kupfer benötigen, schätzen Experten, dass der Verbrauch bis zum Jahr 2030 um rund 250 Prozent steigen wird. China selbst hat nur wenige Kupferminen (neun Prozent des Weltmarktes), übernimmt aber 41 Prozent der Weiterverarbeitung. Das macht unter anderem der staatseigene Konzern Xinjiang Nonferrous, der in der Region mehrere Tochterfirmen hält. Der Konzern hat sich an diversen Programmen beteiligt, bei denen Uiguren ihr Land weggenommen und traditionelle Häuser abgerissen wurden. Projekte zur Arbeitsversetzung und Umschulung von Minderheiten, bei denen auch Gewalt angewandt wurde, wurden hier häufig zuerst implementiert. Über Tochterunternehmen und Beteiligungen an Großhändlern gelangen die Produkte von Nonferrous auf den Weltmarkt.

Reifen: Die Dushanzi Petrochemical Company (Tochter von PetroChina) stellt synthetisches Gummi her. Das Unternehmen nimmt einerseits an Pairing-Programmen teil und profitiert von der zwangsweisen Versetzung ärmerer Menschen, die dadurch in landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten können sollen. Zur “Armutsbekämpfung” schickt der Konzern außerdem “überschüssige Arbeitskräfte” zur Arbeit auf Ölfeldern. Staatsmedien berichten, dass unter anderem Bridgestone, Michelin, Pirelli und Kumho die Produkte der Dushanzi Petrochemical Company kaufen.

Batterien: China hat im Automobilbereich eine führende Rolle in der Batterieproduktion. Dabei geht es nicht nur um Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos, sondern auch um Bleisäure-Batterien für gewöhnliche Verbrenner. Zu den größten Herstellern gehört die Camel Group. Sie hat an einem Drei-Jahres-Plan für den organisierten Transfer von städtischen und ländlichen “Überschussarbeitskräften” teilgenommen. Die Menschen mussten ein “geschlossenes Job-Training” durchlaufen, in dem es auch zu einer ideologischen Umerziehung kam. Die Camel Group wirbt damit, ihre Batterien an VW, Ford, Audi, General Motors, Honda, Nissan, Jeep, Hyundai, Kia, Peugeot und Citroën zu verkaufen.

Elektronik: Untersuchungen haben ergeben, dass allein zwischen 2017 und 2019 mindestens 80.000 Uiguren und andere Minderheiten aus ihren Heimatgemeinden in Fabriken in anderen Teilen Chinas verschleppt wurden, um in der Elektronikindustrie zu arbeiten. Die US-Regierung nannte im Juli 2021 den “unfreiwilligen Transfer” für die Automobil- und Elektronikbranche besorgniserregend. Diese Transfers nutzte unter anderem Ningbo Joyson Electronics. Die Firma hat ihren Hauptsitz in der Provinz Zhejiang südlich von Shanghai. Sie stellt Kfz-Zentralsteuerungssysteme her und verkauft über eine Tochterfirma (Joyson Automotive Safety Systems) Airbags, Sicherheitsgurte, Lenkräder und die dazugehörigen Komponenten. Als Kunden listet das Unternehmen auf seiner Firmenhomepage unter anderem Audi, Bentley, BMW, Daimler, Ferrari, Volkswagen, Land Rover, Porsche und Tesla auf. Dazu kommen viele weitere westliche Automobilhersteller.

Innenraum: Die Xinjiang Guanghui Group stellt unter anderem Polsterungen für Sitze und Fußmatten her. Der Konzern hat außerdem diverse Tochterunternehmen, die Elektronikteile für den Innenraum produzieren. Der Konzern hat einen Industriekomplex errichtet, in dem ärmere Menschen Arbeit finden sollen. Die Menschen stammen aus ländlichen Gegenden, sind allesamt Minderheiten und mitunter im benachbarten Internierungslager untergebracht. Tatsächlich ist unklar, an wen die Produkte geliefert werden. Aufgrund der Ausmaße der Arbeitstransfers und der räumlichen Nähe zu großen Lieferanten besteht laut der Studie aber ein “hohes Risiko”, dass sich die Teile des Unternehmens auch in westlichen Fahrzeugen finden.

Selbst für die Verhältnisse chinesischer Staatsmedien kommt das Schriftzeichen für KP-Chef Xi 习 seit Ende vergangener Woche ungewöhnlich oft auf den Titelseiten vor. Der Grund ist eine neue ideologische Aktion, losgetreten vom Machthaber persönlich. “Das Xi-Jinping-Denken zum Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken für ein neues Zeitalter” ist das Thema einer Weiterbildungskampagne für alle 96 Millionen Parteimitglieder. Es stellt Xi mehr denn je in den Mittelpunkt aller Aktivitäten der Kommunistischen Partei Chinas.

Am Dienstag legte die Volkszeitung noch einmal nach und berichtete über eine lange Rede Xis zu der Kampagne, die sein eigenes Denken fest in den Köpfen verankern soll. Die Parteimitglieder sollen unter anderem

Dem Beginn der Kampagne war Ende vergangener Woche eine Politbürositzung vorausgegangen, die das Projekt formal beschlossen hat. Es ist schwer davon auszugehen, dass die Aktion von langer Hand geplant war. Die Propagandamedien waren jedenfalls bestens vorbereitet. Der Fernsehsender CCTV berichtete am Montag 16 Minuten lang in den Abendnachrichten darüber.

Ein Schwerpunkt des neuen Denkens liegt auf mehr Integrität der Partei und ihres Handelns. Der Dienst am Volk soll in unbestechlicher Weise erfolgen, sagte Xi. Die Parteimitglieder sollen Disziplin wahren, sich an die Regeln halten und keine persönliche Bereicherung anstreben.

In der Flut an Artikeln zu der großen Kampagne geht es in der Tat vor allem darum, wie treu die Parteimitglieder das Xi-Denken künftig anwenden sollen. Weniger Raum erhalten dessen konkrete Inhalte, die bei Absolventen der Parteischule offenbar vorausgesetzt werden können.

Im Jahr 2018 hat das Xi-Jinping-Denken zum Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken für ein neues Zeitalter Verfassungsrang erhalten. Es soll den Marxismus, der seine Wurzeln im Europa des 19. Jahrhunderts hat, an die Verhältnisse im heutigen China anpassen.

Xi ist nicht der erste chinesische Führer, der dem ganzen Land seine Gedankenwelt aufdrückt. Berüchtigt ist das Mao-Zedong-Denken, das noch vor kurzem als geistige Grundlage der Volksrepublik genannt wurde. Mao stellte jedoch die Revolution in den Mittelpunkt. Xi hingegen kann Revolutionen nicht brauchen; bei ihm geht es eher um Gehorsam, Disziplin und Gefolgschaft. Dementsprechend ist das Mao-Denken auch weitgehend aus dem Diskurs verschwunden.

Auch andere Größen, auf die Xis Vorgänger sich noch berufen haben, tauchen nicht mehr prominent auf. Es fehlt der Hinweis auf die Deng-Xiaoping-Theorie ebenso wie die Lehre vom Dreifachen Vertreten (三个代表) des Ex-Staatschefs Jiang Zemin. Künftig gibt es in den Köpfen der Parteimitglieder nur noch Xi. Der Chinabeobachter Bill Bishop vermutet nun, dass die Propaganda die lange Formel vom chinesischen Sozialismus demnächst einfach auf “Xi-Jinping-Denken” verkürzt. Das hatte Xi auf dem Parteitag allerdings noch nicht durchsetzen können.

Zeitgleich mit Beginn der Kampagne haben alle Chinesen und auch Ausländer die Gelegenheit, ihr Wissen um das Xi-Denken zu vertiefen. Der Volksverlag bringt eine neue Buchserie mit ausgewählten Werken Xis heraus. Die Texte sind vermutlich alle bereits in Xis bisherigen Publikationen enthalten, für die er als Autor einen Erlösanteil kassiert. Nun müssen Chinas Behörden, Firmen und Bürger das gleiche Material mit Fokus auf dem Xi-Denken für ein neues Zeitalter nochmals kaufen.

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

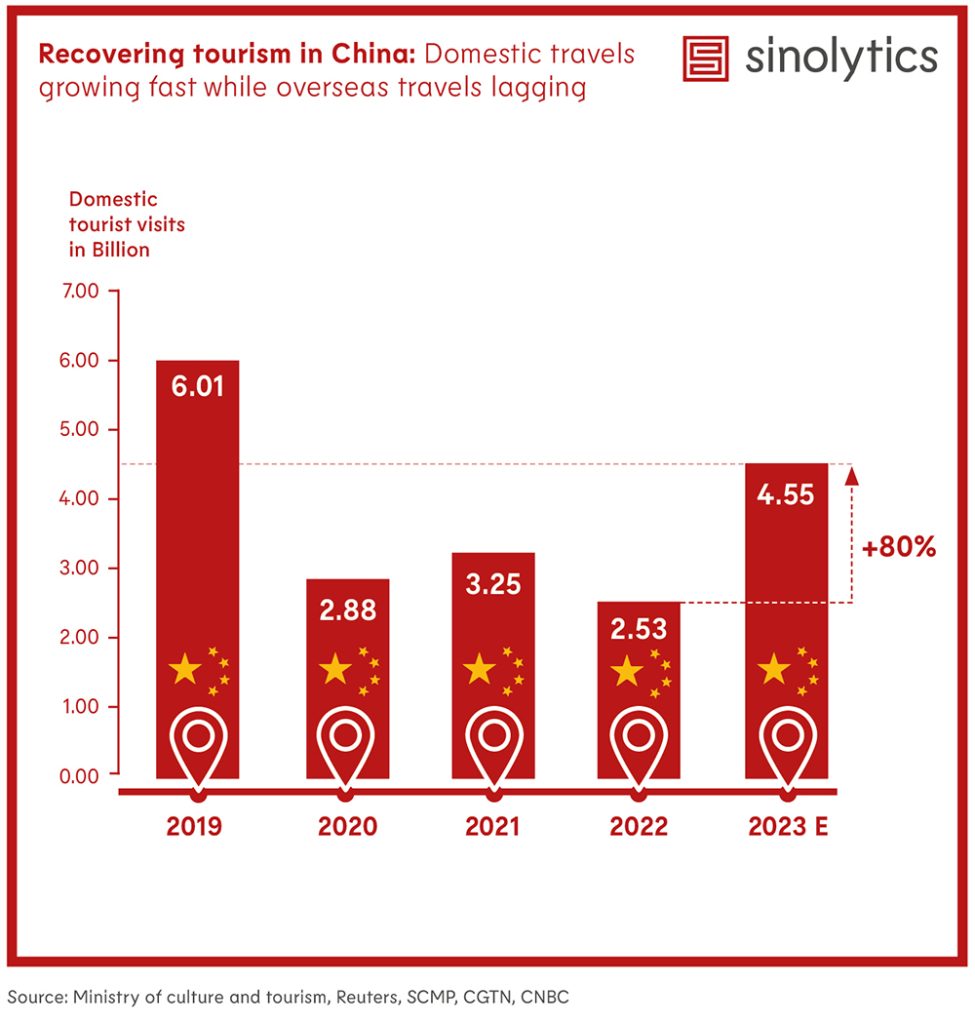

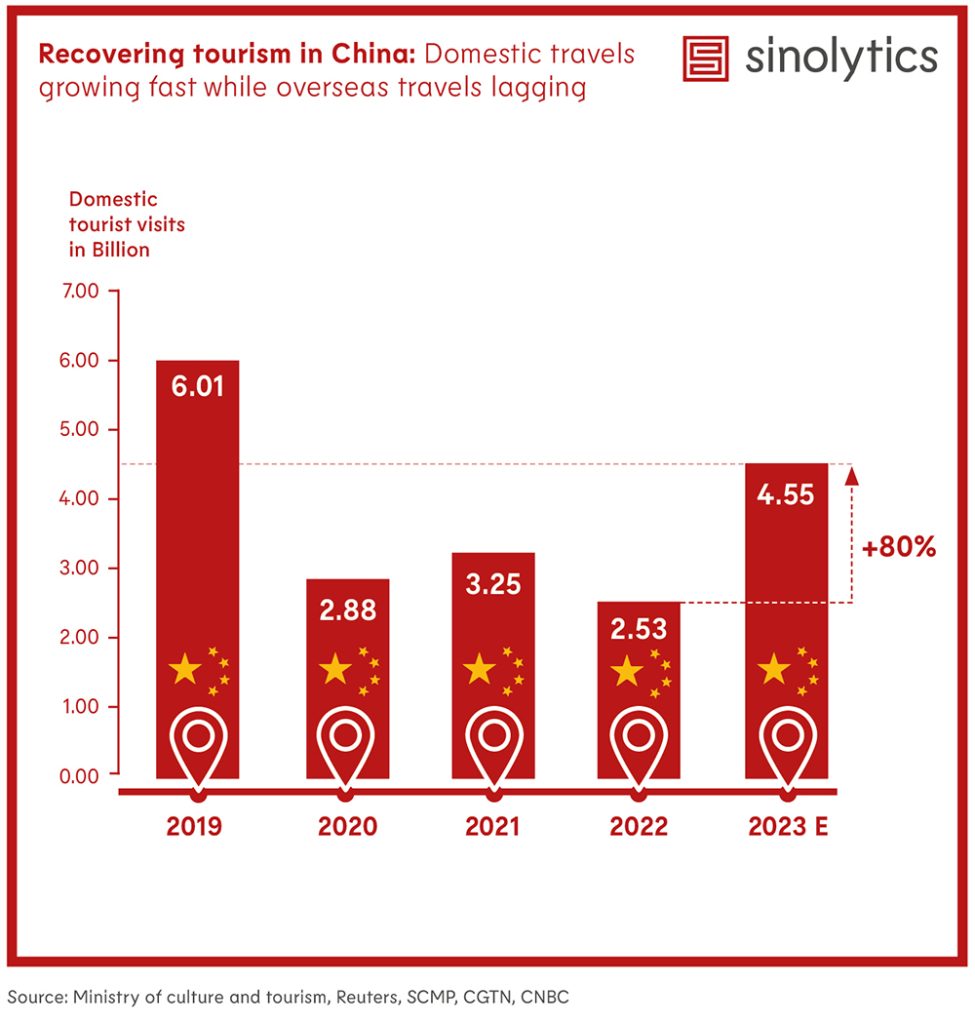

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor ihrer Reise nach China mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Die Ukraine werde ein wichtiges Thema bei den Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Premier Li Qiang, schrieb von der Leyen am Dienstag auf Twitter. “Die EU will einen gerechten Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine achtet.” Xi hat bisher nicht mit Selenskyj gesprochen. Der ukrainische Präsident sowie mehrere westliche Politiker hatten Chinas Staatschef wiederholt dazu aufgerufen, mit Selenskyj in Kontakt zu treten – zuletzt in Peking Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte von der Leyen eingeladen, ihn auf seiner Reise nach China zu begleiten. Auch er hat vor seiner Reise mit Selenskyj telefoniert.

Von der Leyen wird am Donnerstag in Peking sein. Dort trifft sie laut ihrer Agenda den EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke und Vertreter europäischer Firmen in China. Es folgt eine Begegnung mit Premier Li. Gemeinsam mit Macron wird es dann ein trilaterales Treffen mit Xi geben, gefolgt von einem bilateralen Gespräch zwischen von der Leyen und Xi.

Um das bilaterale Treffen war bis zuletzt mit der chinesischen Seite verhandelt worden, hieß es in EU-Kreisen. Demnach hatte die kritische Grundsatzrede der EU-Kommissionschefin vergangene Woche in Peking zu geringerer Bereitschaft für ein Zusammenkommen mit von der Leyen geführt. EU-Ratschef Charles Michel war im November allein in die Volksrepublik gereist. Macron wollte mit seiner Einladung an die EU-Kommissionspräsidentin ein Zeichen der europäischen Einigkeit setzen.

Neben den Gesprächen über die Lage in der Ukraine müsse der Besuch der beiden Europäer auch eine Gelegenheit sein, China “eine Botschaft der Entschlossenheit” in Sachen Taiwan und Hongkong zu überbringen, forderten mehrere französische Senatoren in einem Meinungstext in der Tageszeitung Le Monde. Dagegen hatten Élysée-Kreise nahegelegt, dass Taiwan bei den Treffen nicht angesprochen werden solle. Ob dieses Thema angeschnitten werde, solle der chinesischen Seite überlassen werden, hieß es.

Macron soll am heutigen Mittwoch in China eintreffen – mit einem größeren Tross: Neben vier Ministern und weiteren Regierungsvertretern sind 53 Wirtschaftsvertreter und 15 Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft dabei – darunter der Musiker Jean-Michel Jarre, der 1981 als erster westlicher Musiker in China aufgetreten war. Französische Analysten kritisierten, dass der Delegation keine Vertreter von Behörden angehören, die sich mit dem Klimaschutz befassen. Und das, obwohl der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel auf der Themen-Agenda Macrons steht. ari

Das chinesische Konsulat in Los Angeles hat den Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, am Dienstag davor gewarnt, durch ein Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen “katastrophale Fehler der Vergangenheit zu wiederholen”. Das für Mittwoch geplante Treffen würde nicht zu Frieden und Stabilität in der Region beitragen, sondern lediglich das chinesische Volk gegen einen gemeinsamen Feind vereinen. Es untergrabe “die politische Grundlage der China-US-Beziehungen” und verletze “die Nationalgefühle von 1,4 Milliarden Chinesen.”

An dem geplanten Treffen in der Ronald Reagan-Präsidentschaftsbibliothek nahe Los Angeles sollen neben Tsai und McCarthy auch Abgeordnete seiner Republikaner sowie der Demokraten teilnehmen. China werde die Entwicklungen genau verfolgen und seine Souveränität und territoriale Integrität entschlossen und energisch verteidigen, sagte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, am Dienstag. Konkrete Maßnahmen nannte sie aber nicht. Auf Twitter schrieb Hu Xijin, Ex-Chefredakteur der staatlichen Global Times, dass China auf jeden Fall reagieren werde – mit Maßnahmen, die “dem Regime von Tsai Ing-wen mehr Schaden zufügen, als es durch dieses Treffen gewinnen kann.”

Der Taiwan-Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi hatte im August für massive Spannungen gesorgt. Außergewöhnliche chinesische Militär-Bewegungen meldete Taiwan im Vorfeld des Treffens aber nicht. Am Dienstagmorgen meldete das Verteidigungsministerium nur, dass es in den vorangegangenen 24 Stunden neun chinesische Militärflugzeuge in Taiwans Luftverteidigungsidentifikationszone gesichtet habe. Solche Übergriffe gehören allerdings schon weitgehend zur Normalität. rtr/fpe

Ein Explorationsprojekt des malaysischen Mineralölkonzerns Petronas im Südchinesischen Meer sorgt für Unstimmigkeiten mit Peking. Das erklärte Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim am Dienstag. China sei besorgt, dass “Petronas größere Aktivitäten in einem Gebiet durchführt, das auch von China beansprucht wird”, erklärte Anwar in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage zu seinem Besuch in Peking vergangene Woche. “Ich habe betont, dass Malaysia das Gebiet als malaysisches Territorium betrachtet und Petronas daher seine Explorationsaktivitäten fortsetzen wird”, sagte Anwar weiter, ohne einen genauen Standort des Projekts zu nennen.

China beansprucht die Souveränität über fast das gesamte Südchinesische Meer, durch das jährlich ein Schiffshandel im Wert von etwa drei Billionen Dollar stattfindet. Malaysia, Brunei, die Philippinen, Taiwan und Vietnam erheben ebenfalls Ansprüche, die teilweise mit denen Chinas überlappen.

Als kleines Land brauche Malaysia die Öl- und Gasvorkommen – “aber wenn die Bedingung ist, dass es Verhandlungen geben muss, dann sind wir bereit zu verhandeln”, sagte Anwar weiter. Wie Bloomberg am Dienstag berichtete, ist Malaysia auch offen für Gespräche mit Peking über die Gründung eines Asiatischen Währungsfonds, der die Stärke des Dollars in der Region schwächen könnte. “Es gibt keinen Grund für Malaysia, weiterhin vom Dollar abhängig zu sein”, erklärte Anwar. China ist Malaysias größter Handelspartner. Kuala Lumpur unterhält aber auch enge wirtschaftliche und sicherheitspolitische Beziehungen zu den USA. rtr/fpe

China hat den australischen Premierminister Anthony Albanese “im Prinzip” zu einem Besuch in Peking eingeladen. Die Reise könnte im September und Oktober stattfinden, berichtete die South China Morning Post am Dienstag unter Berufung auf Quellen im Umfeld der chinesischen und australischen Regierungen. Die Zeitung hatte bereits im Februar geschrieben, dass Albanese nach drei Jahren angespannter Beziehungen in diesem Jahr einen Besuch in China “erwarte”. Auch Handelsminister Don Farrell wurde demnach grundsätzlich eingeladen, möglicherweise um Albaneses Reise vorzubereiten.

Die bilateralen Beziehungen waren jahrelang durch chinesische Handelseinschränkungen für verschiedene australische Produkte und andere Streitigkeiten belastet. Für weitere Spannungen sorgte die Ankündigung Canberras, im Rahmen des Aukus-Verteidigungspaktes U-Boote mit Nuklearantrieb aus den USA zu beziehen. ck

Die chinesische Führung hat mit der Ernennung eines neuen Bischofs für Shanghai den Vatikan verärgert. Der Heilige Stuhl sei vor einigen Tagen über die Entscheidung Chinas informiert worden, dass Bischof Shen Bin von Haimen in der Provinz Jiangsu in die Diözese Shanghai versetzt worden ist, teilte der Vatikan am Dienstag mit. Man habe von den neuen Aufgaben für Shen aus den Medien erfahren. “Im Moment kann ich nichts über die Einschätzung des Heiligen Stuhls in dieser Angelegenheit sagen”, erklärte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Von der chinesischen Botschaft in Rom war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Bereits vor vier Monaten hatte die katholische Kirche China vorgeworfen, ein bilaterales Abkommen über die Ernennung von Bischöfen zu verletzen. Damals hatten chinesische Behörden einen Bischof in einer vom Heiligen Stuhl nicht anerkannten Diözese eingesetzt. Das 2018 abgeschlossene Abkommen sieht die Ernennung von Bischöfen im gegenseitigen Einvernehmen vor. Mit dem Vertrag sollte die Kluft zwischen einer im Untergrund agierenden, Rom treuen Gemeinde und einer staatlich unterstützten offiziellen Kirche überwunden werden. rtr

Die New Development Bank (NDB) hat eine prominente neue Chefin: Brasiliens Ex-Präsidentin Dilma Rousseff. Die 75-Jährige traf vergangene Woche in Shanghai ein, um ihr Amt an der Spitze der Entwicklungsbank anzutreten. Die Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika hatten die NDB 2015 gemeinsam gegründet.

Das deshalb auch Brics-Bank genannte Institut ist das wohl erfolgreichste Projekt, das der Staatenbund bisher auf den Weg gebracht hat. Sie ist eine Alternative zu den bestehenden westlichen Finanzinstitutionen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank.

Für Rousseff, Parteifreundin des neuen alten Präsidenten Luiz Inácia Lula da Silva, bedeutet der neue Posten ein unerwartetes Comeback. Ihre als Nachfolgerin Lulas angetretene Präsidentschaft in Brasilien endete 2016 nach einem Amtsenthebungsverfahren. Rousseff soll damals den Haushalt manipuliert haben, um ihre Wiederwahlchancen zu erhöhen. Ihre Regierung sah sich mit zahlreichen Korruptionsvorwürfen konfrontiert; ihre Amtszeit war aber auch von Bemühungen geprägt, die Armut im Land zu bekämpfen. Die in Belo Horizonte geborene Rousseff stammt selbst aus einer Mitteklasse-Familie: Ihr Vater war ein aus Bulgarien nach Brasilien eingewandeter Anwalt, ihre Mutter Lehrerin. Seit 2002 arbeitete sie für Lula, und wurde nach dessen Wahlsieg zunächst Energieministerin.

Brasilien hatte bereits 2020 den rotierenden, fünfjährigen Vorsitz der Brics-Bank übernommen. Dass Rousseff trotz ihrer umstrittenen Vergangenheit nun in Shanghai wieder eine Chance bekommt, hängt mit den veränderten politischen Verhältnissen in ihrem Heimatland zusammen: Seit einigen Monaten ist Lula wieder Präsident. Und während der bisherige Bank-Chef Marcos Troyjo dem Lager des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro angehörte, wollte Lula den Posten lieber mit seiner engen Vertrauten Rousseff besetzt sehen. Rousseff kann die Bank nun bis 2025 führen. Dann gibt Brasilien den Vorsitz weiter.

In ihrer daher nur relativ kurzen Amtszeit steht Rousseff vor schwierigen Aufgaben. Einerseits kann die NDB durchaus Erfolge vorweisen: Nach eigenen Angaben hat sie in den vergangenen neun Jahren bereits 32,8 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von 96 Projekten in den Mitgliedsländern bereitgestellt. Zudem konnten mit Bangladesch, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Uruguay vier weitere Staaten für eine Mitgliedschaft gewonnen werden.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Brics-Bank jedoch in eine schwierige Lage gebracht. Um weiterhin Geld auf den internationalen Kapitalmärkten aufnehmen zu können, wurden zwar alle neuen Projekte mit dem Mitgliedsstaat Russland auf Eis gelegt. Dennoch stufte beispielsweise Fitch das Rating der NDB herab. Begründet wurde der Schritt damit, dass rund 13 Prozent der bisherigen Kredite in russische Projekte geflossen seien und Moskau zu den Gründungsmitgliedern gehöre. Russlands prominente Rolle in der NDB “könnte zukünftige Mitglieder davon abhalten, der Bank beizutreten”, warnt Fitch. Jörn Petring

Michael Block hat Anfang April den Posten des Teamlead APAC/China, Regulatory Affairs beim Medizintechnikhersteller Karl Storz übernommen. Das Unternehmen aus Tuttlingen hat sich auf Endoskope spezialisiert.

Stephan Renker wechselt als Bildungsreferent an den DAAD Information Point in Shanghai. Der promovierte Literaturwissenschaftler war seit Anfang 2020 ebenfalls durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD gefördert an der Shanghai International Studies University tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wie aus einem Historienfilm wirkt diese Szene aus den Xixi Wetlands, einem von Flüssen und Teichen durchzogener Nationalpark unweit der Stadt Hangzhou in der Provinz Zhejiang. Am vergangenen Wochenende haben sich dort zahlreiche Menschen eingefunden, um den Frühlingsanfang möglichst fotogen in kaiserzeitlicher Mode zu begehen. Der sogenannte Hanfu-Trend findet vor allem unter jungen Chinesinnen immer mehr Anklang. Manche tragen die wallenden Seidengewänder sogar beim Einkaufsbummel in Chinas Innenstädten. Staatsmedien sprechen von “China-Chic” und einem “neuen kulturellen Selbstbewusstsein”.

vor gut neun Jahren nahm sich die Lokalregierung von Xinjiang vor, die von den Uiguren geprägte, autonome Region zu einem “wichtigen westwärts orientierten Standort für die Automobilherstellung” auszubauen. Firmen lockte man mit Mietfreiheit, Subventionen und billigen Lohnkosten. Dass Letztere so niedrig gehalten werden konnten, lag nicht zuletzt am Einsatz von Zwangsarbeitern. Schon früh legte die Lokalregierung einen 87-Punkte-Plan vor, der den Einsatz von Insassen aus Internierungs- und Umerziehungslagern in das Wirtschaftsprogramm mit einbezog.

Welche chinesischen Firmen darauf zurückgriffen und auf diese Weise auch Produkte aus Zwangsarbeit in westliche Lieferketten einschleusten, zeigt eine neue Studie aus Großbritannien. Christian Domke Seidel hat sie sich genauer angesehen. Sein Fazit: Wer in China Autos baut oder Teile für seine Fabriken bezieht, hat höchstwahrscheinlich Menschenrechtsverletzungen mitgetragen.

In Chinas Staatsmedien kommt Xinjiang dagegen bis heute vor allem als Ort blühender Landschaften vor. Die Minderheiten tanzen, die Wirtschaft wächst, der Staat sorgt für seine Bewohner. Wer etwas anderes sagt, ist Teil einer Verschwörung “wahrheits-verdrehender, anti-chinesischer Kräfte”, wie es 2021 zahlreiche chinesische Botschaften weltweit und fast zeitgleich auf ihren Online-Kanälen posteten.

Mit einer neuen Kampagne, die Anfang April losgetreten wurde, sollen die Menschen Chinas nun noch mehr auf die eine wahre Linie eingeschworen werden. “Das Xi-Jinping-Denken zum Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken für ein neues Zeitalter” – so der gewohnt sperrige Name – wird seit Anfang der Woche auf Chinas Staatsmedien rauf- und runtergebetet. Für die 96 Millionen Parteimitglieder ist nun klar, was von nun an ihr wichtigstes Pflichtprogramm darstellt. Die Gedanken Mao Zedongs und Deng Xiaopings treten damit endgültig hinter der Xi-Jinping-Ideologie zurück, schreibt Finn Mayer-Kuckuk. Xis vielbeschworenes neues Zeitalter kann eben nur einen Leitstern haben. Ihn selbst.

Wer in China Autos baut oder Teile für seine Fabriken bezieht, kommt höchstwahrscheinlich in Kontakt mit Zwangsarbeit. Die Studie “Driving Force – Automotive Supply Chains and Forced Labor in the Uyghur Region” hat die chinesischen Firmen benannt, die von Zwangsarbeit profitieren, und die Lieferketten zu den westlichen Automarken nachgezeichnet.

Dass der globale Automarkt ohne China nicht mehr vorstellbar ist, liegt vor allem an Rohstoffen, Grundmaterialien und einzelnen Teilen – also Kupfer, Stahl, Aluminium oder Batterien. Die Produktion dieser Teile ist arbeits- und energieintensiv. Ein Problem, das auch die chinesische Regierung erkannt hat. Ihre Lösung war es, die Weiterverarbeitung nach Xinjiang zu verlegen. Obwohl dort kaum Bergbau stattfindet, ist die Uiguren-Region der drittgrößte Standort für die Verarbeitung von Buntmetallen – also Metallen, die kein Eisen enthalten, wie etwa Kupfer, Blei und Zink.

Diese Entwicklung begann im Jahr 2014, als die Wirtschaftskommission der Uiguren-Region beschloss, “Xinjiang zu einem wichtigen und westwärts orientierten Standort für die Automobilherstellung auszubauen”. Da die Region abgelegen ist, schuf die Regierung Anreize für die Unternehmen wie Mietfreiheit, subventionierte Versorgung oder Infrastrukturmaßnahmen. Die regionale Hauptstadt Ürümqi präsentierte insgesamt 87 Vergünstigungen.

Die versprochenen niedrigen Lohnkosten kommen der Studie zufolge auch durch Zwangsarbeit der uigurischen Bevölkerung zustande. Die findet in vier Formen statt:

Ein Auto besteht aus bis zu 30.000 Teilen. Betrachtet man alle Stufen der Wertschöpfung und der Lieferketten, sind laut der Unternehmensberatung McKinsey bis zu 18.000 Firmen beteiligt. “Hersteller haben angegeben, dass eine gründliche Rückverfolgung der Lieferkette unmöglich ist, und dass das Verständnis der Situation in der uigurischen Region eine Herausforderung darstellt”, heißt es in der Studie. Sie möchte deswegen als Ausgangspunkt dienen, um die am stärksten gefährdeten Teile und Materialien zu identifizieren.

Aluminium: Im Jahr 2021 wurden weltweit 67 Millionen Tonnen Aluminium produziert – 39 Millionen davon in China, acht Millionen in Xinjiang. Das bedeutet, dass 12 Prozent des Weltbedarfs aus der Uiguren-Region kommen. Insgesamt acht global agierende Aluminiumhersteller produzieren dort, darunter Joinworld. Das Unternehmen gilt führend in der Produktion von hochreinem Aluminium. Die Studie führt einige Programme zur Beschaffung von Arbeitskräften auf, an denen Joinworld beteiligt ist. Darunter auch die staatlichen Arbeitsversetzungen. Die Marketingabteilung von Joinworld listet BMW als Abnehmer ihrer Motorblöcke auf. Darüber hinaus ist das Unternehmen Lieferant für die Jingwei Group, die ihre Teile für Bremsen und Kupplungen unter anderem an VW, Ford und Beijing Benz verkauft.

Stahl: In einem durchschnittlichen Pkw stecken rund 800 Kilogramm Stahl – vor allem im Rahmen, dem Fahrwerk und im Antriebsstrang. Der weltweit größte Produzent ist die staatliche Baowu Group. Ihre Niederlassung in der Uiguren-Region heißt Xinjiang Bayi Iron and Steel. Das Unternehmen selbst und örtliche Staatsmedien haben über tausende erzwungene Arbeitsversetzungen berichtet. Dazu kommen 4.581 Arbeitende aus lokalen Minderheiten, denen die Firma Han-Chinesen als neue “Verwandte” zugeordnet hat. Dieses sogenannte Pairing ist eine Maßnahme, mit der die Kultur der Uiguren unterdrückt und ihre Assimilation vorangetrieben werden soll. Zu den Kunden von Baowu gehören Mitsubishi, General Motors und Toyota. Darüber hinaus existiert das Joint Venture Tailor Welded Blanks, über das Baowu Stahl an VW, Ford und Fiat verkauft.

Kupfer: Kupfer dient in Autos als Rostschutz, elektromechanische Steckverbindung und zur Verkabelung von ABS und Bremssensoren. Da Elektroautos mehr Kupfer benötigen, schätzen Experten, dass der Verbrauch bis zum Jahr 2030 um rund 250 Prozent steigen wird. China selbst hat nur wenige Kupferminen (neun Prozent des Weltmarktes), übernimmt aber 41 Prozent der Weiterverarbeitung. Das macht unter anderem der staatseigene Konzern Xinjiang Nonferrous, der in der Region mehrere Tochterfirmen hält. Der Konzern hat sich an diversen Programmen beteiligt, bei denen Uiguren ihr Land weggenommen und traditionelle Häuser abgerissen wurden. Projekte zur Arbeitsversetzung und Umschulung von Minderheiten, bei denen auch Gewalt angewandt wurde, wurden hier häufig zuerst implementiert. Über Tochterunternehmen und Beteiligungen an Großhändlern gelangen die Produkte von Nonferrous auf den Weltmarkt.

Reifen: Die Dushanzi Petrochemical Company (Tochter von PetroChina) stellt synthetisches Gummi her. Das Unternehmen nimmt einerseits an Pairing-Programmen teil und profitiert von der zwangsweisen Versetzung ärmerer Menschen, die dadurch in landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten können sollen. Zur “Armutsbekämpfung” schickt der Konzern außerdem “überschüssige Arbeitskräfte” zur Arbeit auf Ölfeldern. Staatsmedien berichten, dass unter anderem Bridgestone, Michelin, Pirelli und Kumho die Produkte der Dushanzi Petrochemical Company kaufen.

Batterien: China hat im Automobilbereich eine führende Rolle in der Batterieproduktion. Dabei geht es nicht nur um Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos, sondern auch um Bleisäure-Batterien für gewöhnliche Verbrenner. Zu den größten Herstellern gehört die Camel Group. Sie hat an einem Drei-Jahres-Plan für den organisierten Transfer von städtischen und ländlichen “Überschussarbeitskräften” teilgenommen. Die Menschen mussten ein “geschlossenes Job-Training” durchlaufen, in dem es auch zu einer ideologischen Umerziehung kam. Die Camel Group wirbt damit, ihre Batterien an VW, Ford, Audi, General Motors, Honda, Nissan, Jeep, Hyundai, Kia, Peugeot und Citroën zu verkaufen.

Elektronik: Untersuchungen haben ergeben, dass allein zwischen 2017 und 2019 mindestens 80.000 Uiguren und andere Minderheiten aus ihren Heimatgemeinden in Fabriken in anderen Teilen Chinas verschleppt wurden, um in der Elektronikindustrie zu arbeiten. Die US-Regierung nannte im Juli 2021 den “unfreiwilligen Transfer” für die Automobil- und Elektronikbranche besorgniserregend. Diese Transfers nutzte unter anderem Ningbo Joyson Electronics. Die Firma hat ihren Hauptsitz in der Provinz Zhejiang südlich von Shanghai. Sie stellt Kfz-Zentralsteuerungssysteme her und verkauft über eine Tochterfirma (Joyson Automotive Safety Systems) Airbags, Sicherheitsgurte, Lenkräder und die dazugehörigen Komponenten. Als Kunden listet das Unternehmen auf seiner Firmenhomepage unter anderem Audi, Bentley, BMW, Daimler, Ferrari, Volkswagen, Land Rover, Porsche und Tesla auf. Dazu kommen viele weitere westliche Automobilhersteller.

Innenraum: Die Xinjiang Guanghui Group stellt unter anderem Polsterungen für Sitze und Fußmatten her. Der Konzern hat außerdem diverse Tochterunternehmen, die Elektronikteile für den Innenraum produzieren. Der Konzern hat einen Industriekomplex errichtet, in dem ärmere Menschen Arbeit finden sollen. Die Menschen stammen aus ländlichen Gegenden, sind allesamt Minderheiten und mitunter im benachbarten Internierungslager untergebracht. Tatsächlich ist unklar, an wen die Produkte geliefert werden. Aufgrund der Ausmaße der Arbeitstransfers und der räumlichen Nähe zu großen Lieferanten besteht laut der Studie aber ein “hohes Risiko”, dass sich die Teile des Unternehmens auch in westlichen Fahrzeugen finden.

Selbst für die Verhältnisse chinesischer Staatsmedien kommt das Schriftzeichen für KP-Chef Xi 习 seit Ende vergangener Woche ungewöhnlich oft auf den Titelseiten vor. Der Grund ist eine neue ideologische Aktion, losgetreten vom Machthaber persönlich. “Das Xi-Jinping-Denken zum Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken für ein neues Zeitalter” ist das Thema einer Weiterbildungskampagne für alle 96 Millionen Parteimitglieder. Es stellt Xi mehr denn je in den Mittelpunkt aller Aktivitäten der Kommunistischen Partei Chinas.

Am Dienstag legte die Volkszeitung noch einmal nach und berichtete über eine lange Rede Xis zu der Kampagne, die sein eigenes Denken fest in den Köpfen verankern soll. Die Parteimitglieder sollen unter anderem

Dem Beginn der Kampagne war Ende vergangener Woche eine Politbürositzung vorausgegangen, die das Projekt formal beschlossen hat. Es ist schwer davon auszugehen, dass die Aktion von langer Hand geplant war. Die Propagandamedien waren jedenfalls bestens vorbereitet. Der Fernsehsender CCTV berichtete am Montag 16 Minuten lang in den Abendnachrichten darüber.

Ein Schwerpunkt des neuen Denkens liegt auf mehr Integrität der Partei und ihres Handelns. Der Dienst am Volk soll in unbestechlicher Weise erfolgen, sagte Xi. Die Parteimitglieder sollen Disziplin wahren, sich an die Regeln halten und keine persönliche Bereicherung anstreben.

In der Flut an Artikeln zu der großen Kampagne geht es in der Tat vor allem darum, wie treu die Parteimitglieder das Xi-Denken künftig anwenden sollen. Weniger Raum erhalten dessen konkrete Inhalte, die bei Absolventen der Parteischule offenbar vorausgesetzt werden können.

Im Jahr 2018 hat das Xi-Jinping-Denken zum Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken für ein neues Zeitalter Verfassungsrang erhalten. Es soll den Marxismus, der seine Wurzeln im Europa des 19. Jahrhunderts hat, an die Verhältnisse im heutigen China anpassen.

Xi ist nicht der erste chinesische Führer, der dem ganzen Land seine Gedankenwelt aufdrückt. Berüchtigt ist das Mao-Zedong-Denken, das noch vor kurzem als geistige Grundlage der Volksrepublik genannt wurde. Mao stellte jedoch die Revolution in den Mittelpunkt. Xi hingegen kann Revolutionen nicht brauchen; bei ihm geht es eher um Gehorsam, Disziplin und Gefolgschaft. Dementsprechend ist das Mao-Denken auch weitgehend aus dem Diskurs verschwunden.

Auch andere Größen, auf die Xis Vorgänger sich noch berufen haben, tauchen nicht mehr prominent auf. Es fehlt der Hinweis auf die Deng-Xiaoping-Theorie ebenso wie die Lehre vom Dreifachen Vertreten (三个代表) des Ex-Staatschefs Jiang Zemin. Künftig gibt es in den Köpfen der Parteimitglieder nur noch Xi. Der Chinabeobachter Bill Bishop vermutet nun, dass die Propaganda die lange Formel vom chinesischen Sozialismus demnächst einfach auf “Xi-Jinping-Denken” verkürzt. Das hatte Xi auf dem Parteitag allerdings noch nicht durchsetzen können.

Zeitgleich mit Beginn der Kampagne haben alle Chinesen und auch Ausländer die Gelegenheit, ihr Wissen um das Xi-Denken zu vertiefen. Der Volksverlag bringt eine neue Buchserie mit ausgewählten Werken Xis heraus. Die Texte sind vermutlich alle bereits in Xis bisherigen Publikationen enthalten, für die er als Autor einen Erlösanteil kassiert. Nun müssen Chinas Behörden, Firmen und Bürger das gleiche Material mit Fokus auf dem Xi-Denken für ein neues Zeitalter nochmals kaufen.

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor ihrer Reise nach China mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Die Ukraine werde ein wichtiges Thema bei den Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Premier Li Qiang, schrieb von der Leyen am Dienstag auf Twitter. “Die EU will einen gerechten Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine achtet.” Xi hat bisher nicht mit Selenskyj gesprochen. Der ukrainische Präsident sowie mehrere westliche Politiker hatten Chinas Staatschef wiederholt dazu aufgerufen, mit Selenskyj in Kontakt zu treten – zuletzt in Peking Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte von der Leyen eingeladen, ihn auf seiner Reise nach China zu begleiten. Auch er hat vor seiner Reise mit Selenskyj telefoniert.

Von der Leyen wird am Donnerstag in Peking sein. Dort trifft sie laut ihrer Agenda den EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke und Vertreter europäischer Firmen in China. Es folgt eine Begegnung mit Premier Li. Gemeinsam mit Macron wird es dann ein trilaterales Treffen mit Xi geben, gefolgt von einem bilateralen Gespräch zwischen von der Leyen und Xi.

Um das bilaterale Treffen war bis zuletzt mit der chinesischen Seite verhandelt worden, hieß es in EU-Kreisen. Demnach hatte die kritische Grundsatzrede der EU-Kommissionschefin vergangene Woche in Peking zu geringerer Bereitschaft für ein Zusammenkommen mit von der Leyen geführt. EU-Ratschef Charles Michel war im November allein in die Volksrepublik gereist. Macron wollte mit seiner Einladung an die EU-Kommissionspräsidentin ein Zeichen der europäischen Einigkeit setzen.

Neben den Gesprächen über die Lage in der Ukraine müsse der Besuch der beiden Europäer auch eine Gelegenheit sein, China “eine Botschaft der Entschlossenheit” in Sachen Taiwan und Hongkong zu überbringen, forderten mehrere französische Senatoren in einem Meinungstext in der Tageszeitung Le Monde. Dagegen hatten Élysée-Kreise nahegelegt, dass Taiwan bei den Treffen nicht angesprochen werden solle. Ob dieses Thema angeschnitten werde, solle der chinesischen Seite überlassen werden, hieß es.

Macron soll am heutigen Mittwoch in China eintreffen – mit einem größeren Tross: Neben vier Ministern und weiteren Regierungsvertretern sind 53 Wirtschaftsvertreter und 15 Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft dabei – darunter der Musiker Jean-Michel Jarre, der 1981 als erster westlicher Musiker in China aufgetreten war. Französische Analysten kritisierten, dass der Delegation keine Vertreter von Behörden angehören, die sich mit dem Klimaschutz befassen. Und das, obwohl der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel auf der Themen-Agenda Macrons steht. ari

Das chinesische Konsulat in Los Angeles hat den Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, am Dienstag davor gewarnt, durch ein Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen “katastrophale Fehler der Vergangenheit zu wiederholen”. Das für Mittwoch geplante Treffen würde nicht zu Frieden und Stabilität in der Region beitragen, sondern lediglich das chinesische Volk gegen einen gemeinsamen Feind vereinen. Es untergrabe “die politische Grundlage der China-US-Beziehungen” und verletze “die Nationalgefühle von 1,4 Milliarden Chinesen.”

An dem geplanten Treffen in der Ronald Reagan-Präsidentschaftsbibliothek nahe Los Angeles sollen neben Tsai und McCarthy auch Abgeordnete seiner Republikaner sowie der Demokraten teilnehmen. China werde die Entwicklungen genau verfolgen und seine Souveränität und territoriale Integrität entschlossen und energisch verteidigen, sagte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, am Dienstag. Konkrete Maßnahmen nannte sie aber nicht. Auf Twitter schrieb Hu Xijin, Ex-Chefredakteur der staatlichen Global Times, dass China auf jeden Fall reagieren werde – mit Maßnahmen, die “dem Regime von Tsai Ing-wen mehr Schaden zufügen, als es durch dieses Treffen gewinnen kann.”

Der Taiwan-Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi hatte im August für massive Spannungen gesorgt. Außergewöhnliche chinesische Militär-Bewegungen meldete Taiwan im Vorfeld des Treffens aber nicht. Am Dienstagmorgen meldete das Verteidigungsministerium nur, dass es in den vorangegangenen 24 Stunden neun chinesische Militärflugzeuge in Taiwans Luftverteidigungsidentifikationszone gesichtet habe. Solche Übergriffe gehören allerdings schon weitgehend zur Normalität. rtr/fpe

Ein Explorationsprojekt des malaysischen Mineralölkonzerns Petronas im Südchinesischen Meer sorgt für Unstimmigkeiten mit Peking. Das erklärte Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim am Dienstag. China sei besorgt, dass “Petronas größere Aktivitäten in einem Gebiet durchführt, das auch von China beansprucht wird”, erklärte Anwar in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage zu seinem Besuch in Peking vergangene Woche. “Ich habe betont, dass Malaysia das Gebiet als malaysisches Territorium betrachtet und Petronas daher seine Explorationsaktivitäten fortsetzen wird”, sagte Anwar weiter, ohne einen genauen Standort des Projekts zu nennen.

China beansprucht die Souveränität über fast das gesamte Südchinesische Meer, durch das jährlich ein Schiffshandel im Wert von etwa drei Billionen Dollar stattfindet. Malaysia, Brunei, die Philippinen, Taiwan und Vietnam erheben ebenfalls Ansprüche, die teilweise mit denen Chinas überlappen.

Als kleines Land brauche Malaysia die Öl- und Gasvorkommen – “aber wenn die Bedingung ist, dass es Verhandlungen geben muss, dann sind wir bereit zu verhandeln”, sagte Anwar weiter. Wie Bloomberg am Dienstag berichtete, ist Malaysia auch offen für Gespräche mit Peking über die Gründung eines Asiatischen Währungsfonds, der die Stärke des Dollars in der Region schwächen könnte. “Es gibt keinen Grund für Malaysia, weiterhin vom Dollar abhängig zu sein”, erklärte Anwar. China ist Malaysias größter Handelspartner. Kuala Lumpur unterhält aber auch enge wirtschaftliche und sicherheitspolitische Beziehungen zu den USA. rtr/fpe

China hat den australischen Premierminister Anthony Albanese “im Prinzip” zu einem Besuch in Peking eingeladen. Die Reise könnte im September und Oktober stattfinden, berichtete die South China Morning Post am Dienstag unter Berufung auf Quellen im Umfeld der chinesischen und australischen Regierungen. Die Zeitung hatte bereits im Februar geschrieben, dass Albanese nach drei Jahren angespannter Beziehungen in diesem Jahr einen Besuch in China “erwarte”. Auch Handelsminister Don Farrell wurde demnach grundsätzlich eingeladen, möglicherweise um Albaneses Reise vorzubereiten.

Die bilateralen Beziehungen waren jahrelang durch chinesische Handelseinschränkungen für verschiedene australische Produkte und andere Streitigkeiten belastet. Für weitere Spannungen sorgte die Ankündigung Canberras, im Rahmen des Aukus-Verteidigungspaktes U-Boote mit Nuklearantrieb aus den USA zu beziehen. ck

Die chinesische Führung hat mit der Ernennung eines neuen Bischofs für Shanghai den Vatikan verärgert. Der Heilige Stuhl sei vor einigen Tagen über die Entscheidung Chinas informiert worden, dass Bischof Shen Bin von Haimen in der Provinz Jiangsu in die Diözese Shanghai versetzt worden ist, teilte der Vatikan am Dienstag mit. Man habe von den neuen Aufgaben für Shen aus den Medien erfahren. “Im Moment kann ich nichts über die Einschätzung des Heiligen Stuhls in dieser Angelegenheit sagen”, erklärte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Von der chinesischen Botschaft in Rom war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Bereits vor vier Monaten hatte die katholische Kirche China vorgeworfen, ein bilaterales Abkommen über die Ernennung von Bischöfen zu verletzen. Damals hatten chinesische Behörden einen Bischof in einer vom Heiligen Stuhl nicht anerkannten Diözese eingesetzt. Das 2018 abgeschlossene Abkommen sieht die Ernennung von Bischöfen im gegenseitigen Einvernehmen vor. Mit dem Vertrag sollte die Kluft zwischen einer im Untergrund agierenden, Rom treuen Gemeinde und einer staatlich unterstützten offiziellen Kirche überwunden werden. rtr

Die New Development Bank (NDB) hat eine prominente neue Chefin: Brasiliens Ex-Präsidentin Dilma Rousseff. Die 75-Jährige traf vergangene Woche in Shanghai ein, um ihr Amt an der Spitze der Entwicklungsbank anzutreten. Die Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika hatten die NDB 2015 gemeinsam gegründet.

Das deshalb auch Brics-Bank genannte Institut ist das wohl erfolgreichste Projekt, das der Staatenbund bisher auf den Weg gebracht hat. Sie ist eine Alternative zu den bestehenden westlichen Finanzinstitutionen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank.

Für Rousseff, Parteifreundin des neuen alten Präsidenten Luiz Inácia Lula da Silva, bedeutet der neue Posten ein unerwartetes Comeback. Ihre als Nachfolgerin Lulas angetretene Präsidentschaft in Brasilien endete 2016 nach einem Amtsenthebungsverfahren. Rousseff soll damals den Haushalt manipuliert haben, um ihre Wiederwahlchancen zu erhöhen. Ihre Regierung sah sich mit zahlreichen Korruptionsvorwürfen konfrontiert; ihre Amtszeit war aber auch von Bemühungen geprägt, die Armut im Land zu bekämpfen. Die in Belo Horizonte geborene Rousseff stammt selbst aus einer Mitteklasse-Familie: Ihr Vater war ein aus Bulgarien nach Brasilien eingewandeter Anwalt, ihre Mutter Lehrerin. Seit 2002 arbeitete sie für Lula, und wurde nach dessen Wahlsieg zunächst Energieministerin.

Brasilien hatte bereits 2020 den rotierenden, fünfjährigen Vorsitz der Brics-Bank übernommen. Dass Rousseff trotz ihrer umstrittenen Vergangenheit nun in Shanghai wieder eine Chance bekommt, hängt mit den veränderten politischen Verhältnissen in ihrem Heimatland zusammen: Seit einigen Monaten ist Lula wieder Präsident. Und während der bisherige Bank-Chef Marcos Troyjo dem Lager des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro angehörte, wollte Lula den Posten lieber mit seiner engen Vertrauten Rousseff besetzt sehen. Rousseff kann die Bank nun bis 2025 führen. Dann gibt Brasilien den Vorsitz weiter.

In ihrer daher nur relativ kurzen Amtszeit steht Rousseff vor schwierigen Aufgaben. Einerseits kann die NDB durchaus Erfolge vorweisen: Nach eigenen Angaben hat sie in den vergangenen neun Jahren bereits 32,8 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von 96 Projekten in den Mitgliedsländern bereitgestellt. Zudem konnten mit Bangladesch, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Uruguay vier weitere Staaten für eine Mitgliedschaft gewonnen werden.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Brics-Bank jedoch in eine schwierige Lage gebracht. Um weiterhin Geld auf den internationalen Kapitalmärkten aufnehmen zu können, wurden zwar alle neuen Projekte mit dem Mitgliedsstaat Russland auf Eis gelegt. Dennoch stufte beispielsweise Fitch das Rating der NDB herab. Begründet wurde der Schritt damit, dass rund 13 Prozent der bisherigen Kredite in russische Projekte geflossen seien und Moskau zu den Gründungsmitgliedern gehöre. Russlands prominente Rolle in der NDB “könnte zukünftige Mitglieder davon abhalten, der Bank beizutreten”, warnt Fitch. Jörn Petring

Michael Block hat Anfang April den Posten des Teamlead APAC/China, Regulatory Affairs beim Medizintechnikhersteller Karl Storz übernommen. Das Unternehmen aus Tuttlingen hat sich auf Endoskope spezialisiert.

Stephan Renker wechselt als Bildungsreferent an den DAAD Information Point in Shanghai. Der promovierte Literaturwissenschaftler war seit Anfang 2020 ebenfalls durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD gefördert an der Shanghai International Studies University tätig.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wie aus einem Historienfilm wirkt diese Szene aus den Xixi Wetlands, einem von Flüssen und Teichen durchzogener Nationalpark unweit der Stadt Hangzhou in der Provinz Zhejiang. Am vergangenen Wochenende haben sich dort zahlreiche Menschen eingefunden, um den Frühlingsanfang möglichst fotogen in kaiserzeitlicher Mode zu begehen. Der sogenannte Hanfu-Trend findet vor allem unter jungen Chinesinnen immer mehr Anklang. Manche tragen die wallenden Seidengewänder sogar beim Einkaufsbummel in Chinas Innenstädten. Staatsmedien sprechen von “China-Chic” und einem “neuen kulturellen Selbstbewusstsein”.