Selbstvertrauen ist etwas Schönes, kann aber auch destruktiv sein – vor allem, wenn es nicht angebracht ist. Der Westen laufe Gefahr, isoliert zu werden oder sich selbst zu isolieren, “weil wir so sehr an unsere eigenen Standards oder die Wahrheit der eigenen Standards glauben” – so formuliert es der Wissenschaftler Moritz Rudolf im Interview mit Michael Radunski. Rudolf, der am Mittwoch seine Stelle als China Fellow beim EU-internen Think-Tank I.D.E.A. antritt, spricht darin über die dringend nötige Reform der UN, darüber, wie China sich die neue Weltordnung vorstellt und wie konsequent die Staatsführung daran arbeitet, diese umzusetzen. Vor allem aber bringt Rudolf auf den Punkt, was die westlichen Staaten tun müssten, um ihre eigenen Interessen zu vertreten – bisher aber sein lassen.

Auch auf anderem Gebiet sind chinesische Akteure sehr aktiv: Geht es um internationale Sport-Events, lösen derzeit Marken aus der Volksrepublik die bisher allgegenwärtigen Sponsoren-Namen ab. Oft sind diese Unternehmen in ihrer Branche Weltmarktführer, hierzulande kennt sie allerdings nur jeder Zehnte. Das soll sich ändern und das lassen sich die Konzerne viele Millionen kosten. Christiane Kühl analysiert den Umbruch im Leistungssport-Business.

Ihnen wünsche ich einen angenehmen Start in den Tag, und immer die richtige Portion Selbstvertrauen.

Chinas Präsident schlägt eine globale Initiative nach der anderen vor. Mal geht es um weltweite Sicherheit, dann um globale Entwicklung, ein anderes Mal um die globale Zivilisation. Muss man so ein Sammelsurium ernst nehmen?

Man muss diese Initiativen absolut ernst nehmen. Allein wenn man sich die Wortwahl von Xi Jinping anschaut, muss uns klar werden, wie groß seine Ziele sind. Xi nennt es die Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Unter diesem Oberbegriff sind im Laufe der Jahre etliche Initiativen entstanden. Wenn wir verstehen wollen, wie China die globale Ordnung umgestalten will, sind diese Initiativen das Beste, was wir haben, da sie sich direkt aus dem Denken von Xi Jinping ableiten.

Welcher Gedanke liegt den Initiativen zugrunde?

Es geht um eine Ordnung, die nicht mehr westlich geprägt ist. Unsere globale Ordnung ist eine Reflexion der westlichen Machtvorteile nach dem Zweiten Weltkrieg. China will nun zeigen, dass diese Ordnung eine Art Update braucht.

Auch in Deutschland heißt es, die UN müsse dringend reformiert werden. Wollen wir nicht das Gleiche?

Das Problem ist, wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Die deutsche und europäische Sicht ist eher defensiv: Wenn wir die Ordnung jetzt nicht reformieren, dann bricht sie – und das wäre fatal.

Und dagegen die chinesische Sicht?

Die chinesische Seite ist eher offensiv und besagt: So wie es jetzt ist, sind unsere eigenen Interessen nicht ausreichend repräsentiert. Deswegen möchten sie diese Ordnung angepasst haben an die Realität.

Dann ist der Ausgangspunkt unterschiedlich, aber auf das Ziel könnte man sich doch verständigen.

Wir könnten es nicht nur, wir müssen es sogar. Wenn wir es nicht tun, suchen die Chinesen solche Gespräche mit anderen. Dann werden sie ihre eigenen Standards mit anderen Staaten aufbauen. Aber darin werden sich dann nicht mehr unsere wirtschaftlichen und politischen Interessen widerspiegeln.

Warum suchen wir dieses Gespräch nicht?

Ich fürchte, weil wir bisher sehr oberflächlich an dieses Thema rangehen. Vielleicht auch aus Desinteresse. Das verstehe ich, es ist ja sehr abstrakt. Aber während wir das Thema weitgehend ignorieren, ist es für die Chinesen ein Prioritätsbereich.

Woran merkt man das?

Als ich 2019 bei der UN war, in den Zeiten von Donald Trump, da hatten die USA in manchen Runden eine Person im Raum sitzen, wenn überhaupt. Deutschland hatte vielleicht drei, die Inder zwei. Und die Chinesen sind mit zehn Leuten aufgekreuzt, wovon sechs absolute Experten zu dem jeweiligen Sitzungsthema waren. China baut in vielen Bereichen momentan eine umfassende Expertise auf. Das ist eine Art Tsunami, der auf uns zurauscht. Die Chinesen kennen unsere Argumentation, aber vor allem ihre eigenen Argumente. Dann schaffen sie es auch noch, relevante Drittstaaten auf ihrer Seite zu haben. Und wir sind dann außen vor.

Aber bei Xi Jinping klingt alles so wohlwollend: Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Sicherheit und Entwicklung für alle. Das ist doch toll.

Wir sollten uns nicht blenden lassen, dahinter stecken knallharte eigene Interessen. Die Kommunistische Partei hat verstanden, dass man auf dem Weg zu einem entwickelten Staat nicht nur nach innen schauen kann, sondern auch die globalen Ressourcen braucht. Es ist notwendig, die eigenen Standards zu exportieren. Sie haben verstanden: Damit man das erreicht, muss man mitunter wohlwollend auftreten. So gewinnt man Allianzen. Schauen Sie auf ihre Gesundheitsdiplomatie rund um die Corona-Pandemie, wie China versucht hat, durch vermeintlich selbstloses Verhalten Partner zu gewinnen.

Das ging teilweise ziemlich daneben. Wie kommt das in den Drittstaaten an?

Die versuchen natürlich, von diesen zwei unterschiedlichen Systemen zu profitieren. Man weiß, die Amerikaner sorgen für die Sicherheit. Aber bei Themen wie Entwicklung oder Investitionen hat man lange vergeblich auf den Westen gewartet. Und da gibt es jetzt die Chinesen. Dann sagt man auch mal, was die Chinesen wollen, wenn im Gegenzug dafür endlich die wichtige Brücke gebaut oder ein funktionierendes Internet ausgerollt wird.

Wie gefährlich ist es, wenn wir uns nicht mit Chinas Vorstößen auseinandersetzen?

Wir werden Probleme bekommen, wenn andere Staaten Chinas Sprache aufnehmen. Da gibt es ja schon Trends. Gleichzeitig sind wir aber nicht in der Lage, eigene konkrete Antworten zu liefern. Im Bereich Entwicklungszusammenarbeit versucht man das, siehe das Build Back Better World (BBBW) der USA oder Global Gateway der Europäer. Aber wir sind langsam und immer nur Zweiter.

Werden wir überrumpelt?

Ja, und nicht nur das. Im Zweifel werden wir isoliert oder isolieren uns selbst, weil wir so sehr an unsere eigenen Standards oder die Wahrheit der eigenen Standards glauben. Die sind ja auch richtig. Aber um die anderen Staaten mitnehmen zu können, müssen wir wissen, was die chinesische Seite mit den anderen Staaten bespricht, was die anderen Staaten umtreibt und woran sie mitmachen wollen. Um eine funktionierende China-Politik zu machen, müssen wir verstehen, was da gerade passiert und es systematisch erfassen.

Unterschätzen wir die chinesischen Bestrebungen?

Ich glaube schon. Ja, leider. Ein großer Fehler.

Warum ist das so?

Weil es so abstrakt daherkommt. Weil die Chinesen keinen fertigen Vertragsentwurf vorlegen, in dem steht, wie sie die Welt haben möchten. Sondern es geht um abstrakte Prinzipien, die teilweise sogar widersprüchlich sind, die in Graubereiche hineinreichen, in die China aber zunehmend vordringt. All das ist für einen deutschen Juristen einfach extrem schwierig zu greifen.

Wo bleibt bei all dem die UN?

Noch versucht China, seine Ideen in das UN-System reinzubringen. Diese chinesischen Initiativen wie die globale Entwicklungsinitiative sind mit der UNEP und den 2030-Entwicklungszielen der UN gekoppelt. Sie versuchen, das System für sich auszunutzen und zu reformieren, sodass es chinesischer ist.

Und wenn das nicht funktioniert …

… dann bauen sie Parallelstrukturen auf, regionale Strukturen. Die chinesische Seite hat den Luxus, dass sie beides gleichzeitig machen können, und dadurch wird der Manövrierraum vergrößert.

Ist das unsere Chance? Chinas Ideen aufzugreifen und in unserem Sinne in das UN-System zu integrieren, weil wir sonst irgendwann nicht mehr mit am Tisch sitzen?

Absolut, auch, um dagegenzuhalten. Ich weiß, das ist extrem schwierig, das ist vollkommen klar. Aber das, was die UN momentan ist, ist besser als alles andere, was kommen wird. Egal was danach kommen wird, wir würden nie wieder so ein System bekommen, in dem unsere Interessen und Vorstellungen derart prominent vertreten sind.

Moritz Rudolf ist Wissenschaftler am Paul Tsai China Center der Yale Law School, wo er sich auf die Auswirkungen des Aufstiegs Chinas auf die internationale Rechtsordnung konzentriert. Ab Februar arbeitet er als China Fellow bei I.D.E.A., dem EU-internen Think-Tank von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die großen chinesischen Konzerne setzen verstärkt auf Sport-Sponsoring im großen Stil, um ihre weltweite Bekanntheit zu steigern. Immer mehr von ihnen sind bereit, die großen Summen auf den Tisch zu legen, die Fußballverbände wie UEFA und Fifa oder das Internationale Olympische Komitee (IOC) abrufen. Im globalen Wettbewerb sind die Unternehmen höchst erfolgreich, viele in ihrer Branche Marktführer. Und dennoch sind die Marken im Westen weitgehend unbekannt. So gaben im November 2023 Medienberichten zufolge nur zehn Prozent der Teilnehmenden einer repräsentativen Umfrage in Europa an, Chinas Elektroauto-Marktführer BYD zu kennen, der gerade den europäischen Markt betritt. Das soll sich ändern.

Zum Beispiel 1573: Viele Zuschauer bei den gerade beendeten Australian Open in Melbourne dürften sich gefragt haben, was die vier Ziffern bedeuteten, die an den Banden der Tennisarenen prangten, gefolgt von chinesischen Schriftzeichen. Zheng Qinwen, die Überraschungs-Finalistin des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison aus China, dürfte die Antwort kennen: 1573 ist eine Schnapsmarke des chinesischen Konzerns Luzhou Laojiao, der das Turnier seit 2019 sponsert, als “Official Baijiu Partner”, wie die Turnierleitung es nennt. Eben erst, im Dezember 2023, verlängerten die Australian Open die Partnerschaft um weitere fünf Jahre: “Luzhou Laojiao wird auch weiterhin von der globalen Präsenz ufnd dem Engagement der Marke durch die Partnerschaft mit den Australian Open profitieren”, teilte die Turnierleitung mit.

Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer vom Nationalverband Tennis Australia, sagte zu Beginn des Sponsorings, der Vertrag mit Luzhou Laojiao sei “eines der größten Geschäfte, die Tennis Australia je ausgehandelt hat”. Den Wert dieses Geschäfts nannte er allerdings nicht. Und auch bei der Verlängerung gaben die Australian Open keine Ziffer bekannt. Der Name des Getränks 1573 bezieht sich übrigens auf das Gründungsjahr der Destillerie zu Zeiten der Ming-Dynastie.

Auf einen großen Bekanntheits-Schub dürfte der neue Sponsor des europäischen Fußballverbands UEFA hoffen: BYD. Im Januar ernannte die UEFA das Unternehmen zum offiziellen Auto-Partner für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. “Der weltweite Marktführer für Elektrofahrzeuge wird während des Turniers E-Autos für verschiedene Interessenträger zur Verfügung stellen”, teilte die UEFA mit – und erwähnte damit explizit BYDs führende Wettbewerbsposition, die das Unternehmen erst im vierten Quartal 2023 errungen hatte. Damit schmückt sich letztlich auch die UEFA selbst. BYD werde zum Ziel beitragen, 2024 die bislang nachhaltigste Euro-Endrunde auszurichten, hieß es.

BYD löst den bisherigen UEFA-Autopartner Volkswagen ab; die Wolfsburger hatten im September 2023 entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern, trotz Heim-EM. Die UEFA lässt die Euro nun erstmals von einem nicht-europäischen Hersteller sponsern.

Für BYD ist der UEFA-Deal ein echter Coup, der dem Unternehmen aus Shenzhen die Präsenz bei einem Mega-Ereignis auf dem schwierigsten Automarkt Europas Deutschland ermöglicht. Und das genau an dem Punkt, wo das Unternehmen sich aufmacht, den europäischen Markt zu erschließen – allen Debatten um mögliche Strafzölle auf chinesische E-Autos zum Trotz.

“Wir werden unsere neuesten elektrischen Modelle und Spitzentechnologien an ausgewählten Austragungsorten der UEFA EURO 2024 präsentieren”, kündigte BYD an. Die Euro 2024 biete eine einflussreiche Plattform.

Parallel zum Wachstum ihrer internationalen Ambitionen steigt für Chinas Firmen der Nutzen eines Sponsorings sportlicher Großevents. Bei der Euro 2020 (die wegen Corona erst 2021 stattfand) waren schon die Bezahl-Plattform des Onlinehändlers Alibaba, Alipay, die Kurzvideo-App Tiktok, die Smartphone-Marke Vivo und der TV-Hersteller Hisense Sponsoren. Tiktok sponserte auch die Frauen-EM 2022 in Großbritannien, ist 2024 bei den Männern aber nicht mehr dabei. Die anderen haben auch für 2024 Verträge.

Details über die einzelnen Deals sind Mangelware. Die staatliche Global Times schwärmte Ende 2022, kurz nach der Fußball-WM in Katar, China sei mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden US-Dollar der größte Sponsor im Umfeld des Turniers gewesen. Hisense, Vivo, die Wanda-Gruppe und der Milchkonzern Mengniu waren direkte Fifa-Sponsoren. Hinzu kamen Verträge mit einzelnen Nationalteams: Weltmeister Argentinien ließ sich gleich von acht chinesischen Marken sponsern, darunter das Auto-Joint-Venture GAC Mitsubishi Motors, aber auch weniger bekannte Namen wie Panpan Foods oder Cotti Coffee.

Parallel bedienen die Marken mit dem Sponsoring auch den Heimatmarkt: Jenen der sport- und vor allem fußballverrückten Chinesen, die Bundesliga, Champions League und natürlich WM und EM live im Fernsehen, schauen. So flimmerten bei der Euro 2020 auf den Banden die Zeichen 支付宝 – Zhi Fu Bao, das ist der chinesische Name von Alipay, zu Hause in Dauerkonkurrenz zu Tencents Wechat Pay. Auch in der Fußball-Bundesliga gehört Bandenwerbung chinesischer Firmen seit Jahren zum Alltag.

Die Marketing-Ziele der Firmen ergänzen zudem das Bestreben von Präsident Xi Jinping, China bis 2050 zu einer führenden Nation im Fußball zu machen und dann auch einmal selbst WM-Ausrichter zu sein. Er ließ daher unter anderem Fußball auf den Sport-Lehrplan aller Schulen setzen. Der Weg zum sportlichen Erfolg ist allerdings steinig. Bei der Asienmeisterschaft scheiterte die Nationalmannschaft vergangenen Woche bereits in der Vorrunde unter anderem an Tadschikistan und dem Libanon. Aktuell liegt China auf Rang 79 der Weltrangliste, die Frauen auf Rang 19.

Schon früher zeigte ein berühmter Fußballclub übrigens Interesse an einem Sponsorenvertrag mit BYD: Der FC Arsenal London präsentierte den Autobauer im April 2018 formal als neuen Sponsor. Doch dann meldete sich BYD: Davon wisse man gar nichts. Der englische Premier League-Club war auf Betrüger hereingefallen, die jahrelang Fake-Deals im Namen von BYD abgeschlossen haben sollen. BYD erstattete unter anderem Anzeige wegen Fälschung des Firmenstempels, der in China die Unterschrift ersetzen kann. Der aktuelle Deal mit der UEFA ist aber echt.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Europäische Hersteller von Solarmodulen haben die EU am Dienstag zu Sofortmaßnahmen aufgefordert, damit lokale Firmen nicht unter dem Preisdruck chinesischer Importe schließen müssen. “In den nächsten vier bis acht Wochen werden die wichtigsten EU-Hersteller von PV-Modulen und ihre europäischen Zulieferer ihre Produktionslinien stilllegen, wenn nicht umgehend substanzielle Notfallmaßnahmen ergriffen werden”, heißt es in dem Schreiben des Branchenverbandes European Solar Manufacturing Council (ESMC) an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ohne schnelle Hilfe laufe die EU Gefahr, in kürzester Zeit mehr als die Hälfte ihrer Produktionskapazitäten für Photovoltaikmodule zu verlieren. Der Brief liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor.

Die europäische Solarindustrie ist seit dem Sommer durch einen Preissturz unter starken Druck geraten, ausgelöst vor allem durch eine Flut günstiger Solarmodule aus China. Diese haben sich teilweise in europäischen Lagern angesammelt und damit die Preise gedrückt. China hält 90 Prozent Weltmarktanteil bei Solaranlagen. Meyer Burger, der größte Solaranlagenhersteller in Deutschland, kündigte kürzlich an, seine Solaranlagenfabrik der Firma im sächsischen Freiberg im April zu schließen, wenn es keine Unterstützung der Politik gebe. Bis Mitte Februar müsse er über die Schließung entscheiden, um im Zweifelsfall die Gesamtfirma zu retten, sagte Firmenchef Gunter Erfurt. Wenige Tage später hatte auch der Dresdner Modulproduzent Solarwatt vor einem Aus seiner Produktion gewarnt.

Der ESMC fordert nun unter anderem ein Programm zum staatlichen Aufkauf überschüssiger Solarmodul-Lagerbestände in Europa, um das Überangebot zu verringern. Außerdem solle Brüssel die Vorschriften für staatliche Beihilfen ändern, damit die Mitgliedsstaaten ihre eigenen Solarhersteller stärker unterstützen können. Wenn diese Maßnahmen nicht schnell umgesetzt werden können, solle die EU auch “Schutzmaßnahmen” in Erwägung ziehen, um einer Importflut entgegenzuwirken, heißt es in dem Schreiben. Dazu könnten auch Zölle und Quoten gehören. Viele Solarhersteller lehnen höhere Zölle allerdings als marktschädigend ab. ck/rtr

Der US-Regierung ist Insidern zufolge ein Schlag gegen eine staatlich unterstützte chinesische Hackergruppe gelungen. Die Aktivitäten der Gruppe mit Namen “Volt Typhoon” zielten darauf ab, kritische Infrastrukturen im Westen zu kompromittieren, darunter Marinehäfen, Internetanbieter und Versorgungsunternehmen, wie Reuters am Dienstag unter Berufung auf drei anonyme Quellen berichtete. Die Gruppe hatte demnach erfolgreich Tausende mit dem Internet verbundenen Geräten kompromittiert. Das US-Justizministerium und das Federal Bureau of Investigation (FBI) seien autorisiert worden, Teile dieser chinesischen Cyberangriffe aus der Ferne (remotely) unschädlich zu machen. Die Operation laufe bereits seit einigen Monaten.

Das FBI und die chinesische Botschaft in Washington reagierten zunächst nicht auf Anfragen, während eine Sprecherin des Justizministeriums eine Stellungnahme ablehnte. “Volt Typhoon” war erstmals im Mai 2023 auf dem Radar der Sicherheitsbehörden des Westens aufgetaucht. Der große Umfang der entdeckten Hacks führte zu einer Reihe von Treffen zwischen Vertretern des Weißen Hauses und der privaten Technologiebranche, darunter mehrere Telekommunikations- und Cloud-Commuting-Unternehmen, bei denen die US-Regierung um Unterstützung bei der Verfolgung der Aktivitäten bat.

Das chinesische Außenministerium bezeichnete damals die Hacking-Vorwürfe als “kollektive Desinformationskampagne” der Five-Eyes-Gruppe – unter diesem Namen tauschen die USA, Kanada, Neuseeland, Australien und Großbritannien nachrichtendienstliche Informationen aus. US-Sicherheitsexperten gehen laut Reuters davon aus, dass solche Hackerangriffe China in die Lage versetzen könnten, aus der Ferne wichtige Einrichtungen im indopazifischen Raum zu stören, die in irgendeiner Weise militärische Operationen der USA unterstützen oder bedienen. rtr/ck

Chinas Volksbefreiungsarmee kommt nicht zur Ruhe. Nach Säuberungen in den Raketenstreitkräften ist nun auch der Leiter der Raketenforschung, Wang Xiaojun, abgesetzt worden. Wie Bloomberg am Dienstag berichtete, hat das Beratergremium Politische Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC) Wang ausgeschlossen. Darauf folgen in aller der Regel der Rauswurf aus der Kommunistischen Partei und strafrechtliche Ermittlungen.

Der Vorfall ist nur das jüngste Anzeichen für den Aufruhr in Chinas breiterem Verteidigungsapparat. Peking hat in den letzten sechs Monaten mindestens 16 hochrangige Militärs abgesetzt, darunter den Verteidigungsminister General Li Shangfu. In keinem der Fälle gab es nähere Informationen, dafür aber Berichte über Korruptionsermittlungen im Militär, insbesondere in der Raketentruppe.

Wang hatte von Juni 2019 bis mindestens 2023 die China Academy of Launch Vehicle Technology geleitet. Die Akademie führt aber inzwischen eine Person namens Zhang Zhongyang als ihren Leiter auf. Das an den staatlichen Rüstungskonzern China Aerospace Science and Technology Corp. angeschlossene Institut ist laut seiner offiziellen Website die älteste und größte Basis des Landes für die Entwicklung, Erprobung und Produktion von Raketenwaffen und Trägerraketen. ck

Vertreter der Europäischen Union und von Indopazifik-Staaten werden am Freitag zum dritten EU-Indopazifik-Forum in Brüssel zusammenkommen. Ein kleineres Treffen ausschließlich mit Vertretern des südostasiatischen Asean-Staatenbunds findet am Freitagnachmittag unter dem Vorsitz des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und des philippinischen Außenministers Enrique Manalo statt.

Zu den Themen gehören die Sicherheitszusammenarbeit, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie die Global Gateway-Initiative. Viele der indopazifischen Teilnehmer haben vor allem Sicherheitsanliegen in Bezug auf China. Die Volksrepublik steht nicht auf der Einladungsliste, ebenso wenig wie in früheren Jahren. Eine gemeinsame Erklärung nach den Treffen ist EU-Kreisen zufolge angedacht. Eine solche hatte es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Knackpunkt war damals, dass sich die Asean-Staaten und die EU nicht auf einen Wortlaut zum Angriffskrieg gegen die Ukraine und zur Situation um Taiwan einigen können.

Wer aus den indopazifischen Staaten teilnehmen wird, war am Dienstag noch nicht öffentlich. Auch eine Liste der teilnehmenden EU-Minister hatte der Europäische Auswärtige Dienst zunächst nicht vorgelegt. Im vergangenen Jahr hatte es Kritik daran gegeben, dass von 27 EU-Außenministern lediglich 14 an dem EU-Indopazifik-Treffen in Stockholm teilnahmen. Auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich vertreten lassen.

Bereits am Donnerstag findet erstmals der Pazifik-Tag statt, mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu den Herausforderungen und Zukunftsaussichten der Zusammenarbeit zwischen der EU und den pazifischen Inselstaaten. Für beide Veranstaltungen würden rund 70 Delegationen erwartet, erklärte ein EU-Beamter am Dienstag. Beim Pazifik-Tag sollen Partnerschaftsprojekte vorgestellt werden. ari

Die Regierung von Hongkong hat angekündigt, rasch ihre eigene Version des vor vier Jahren von Peking erlassenen sogenannten Sicherheitsgesetzes zu beschließen. Das Gesetz müsse “so bald wie möglich” verabschiedet werden, sagte Hongkongs Regierungschef John Lee am Dienstag. Es soll fünf Straftatbestände umfassen: Hochverrat, Aufstand, Spionage, äußere Einmischung sowie zerstörerische Aktivitäten, die die nationale Sicherheit gefährden.

Peking hatte 2020 als Antwort auf massive pro-demokratische Proteste in Hongkong das international scharf kritisierte Nationale Sicherheitsgesetz erlassen. Es ermöglicht den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen – und damit auch ein drakonisches Vorgehen gegen Kritiker.

Nun will Hongkong Konsultationen zu dem Gesetzesvorhaben mit juristischen Gremien, ausländischen Handelskammern und ausländischen Gesandten aufnehmen, die bis zum 28. Februar andauern sollen. Regierungschef Lee sprach von einer “verfassungsmäßigen Verpflichtung” für ein entsprechendes Gesetz. “Während die Gesellschaft insgesamt ruhig und sehr sicher aussieht, müssen wir immer noch nach potenzieller Sabotage Ausschau halten und nach Strömungen, die für Unruhe sorgen wollen, insbesondere Vorstellungen von einem unabhängigen Hongkong”, sagte der Regierungschef. “Wir können es uns nicht leisten, zu warten. … Die Bedrohungen für die nationale Sicherheit sind real.”

Lee fügte hinzu, dass die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Sanktionen westlicher Regierungen die Hauptgründe für die Aufnahme von Konsultationen mit juristischen Gremien, ausländischen Handelskammern und ausländischen Gesandten seien. Lee verwies dabei auch auf die Aktivitäten von US-amerikanischen und britischen Geheimdienste in China. In dem Konsultationspapier wird auch darauf hingewiesen, dass einige Bestimmungen außerhalb der eigenen Landesgrenzen angewendet werden können.

Das Hongkonger Gesetzesvorhaben habe dieselben Ziele wie das Pekinger Nationale Sicherheitsgesetz, sagte die internationale Menschenrechtsanwältin Caoilfhionn Gallagher KC zu Table.Media: “Andersdenkende zum Schweigen zu bringen und zu unterdrücken und eine klare Botschaft zu senden: Wenn man in Hongkong die Wahrheit sagt, wird man dafür kriminalisiert.” Die Juristin, die das internationale Anwaltsteam des inhaftierten Hongkonger Verlegers Jimmy Lai leitet, bezeichnete das Gesetz als eine eigene Version des von Peking eingeführten Sicherheitsgesetzes, die “vielleicht noch strenger ist, was es für internationale Unternehmen noch unmöglicher macht, in diesem Klima und unter diesen Umständen frei zu arbeiten”.

Toru Kurata, Professor an der Rikkyo-Universität in Tokio, sagte gegenüber Nikkei Asia, das Gesetz “scheint sich auf Ausländer zu konzentrieren, das ist etwas, dessen wir uns bewusst sein müssen.” Es werde für ausländische Medien, zivile Organisationen und Unternehmen von Belang sein. fpe/cyb

China ist an einem kritischen Punkt angelangt. Die deflationsanfällige, schuldenintensive Wirtschaft des Landes weist eine erhebliche Leistungsschwäche auf. Die Regierung ist in einen brisanten Supermacht-Konflikt mit den Vereinigten Staaten verwickelt, und man steht vor einer demografischen Krise. Am schlimmsten ist jedoch, dass die chinesischen Behörden auf diese Herausforderungen eher mit Ideologie und verstaubten Methoden aus der Vergangenheit reagieren als mit bahnbrechenden Reformen. Fantasievolle Lösungen für die schwierigen Probleme sind Mangelware.

Als seit 25 Jahren eingefleischter China-Optimist fällt es mir nicht leicht, zu diesem Schluss zu kommen. In meiner Yale-Vorlesung “Das nächste China” plädierte ich für eine grundlegende Veränderung des chinesischen Wachstumsmodells, nämlich weg von einer investitions- und exportorientierten Wirtschaft hin zu einem von Inlandsverbrauch getragenen Modell.

Ja, ich hatte Sorge, dass Chinas durchlässiges soziales Sicherheitsnetz – sowohl im Hinblick auf Alters- als auch auf Gesundheitsversorgung – zu einem Anstieg des angstgetriebenen Vorsorgesparens führen könnte, das die Verbrauchernachfrage hemmen würde. Aber da ich diese Bedenken eher als Herausforderungen denn als Risiken ansah, blieb ich bei meiner Überzeugung, dass China seine Wirtschaft letztlich wieder ins Gleichgewicht bringen würde.

Ernsthafte Zweifel kamen mir im Jahr 2021, als die chinesischen Aufsichtsbehörden rigoros gegen Internet-Plattform-Unternehmen durchgriffen. Angesichts dieser gezielten Attacken auf Unternehmer habe ich vor einem wachsenden Defizit an “Animal Spirits” gewarnt. In meinem jüngsten Buch “Accidental Conflict” weite ich meine Bedenken auf die Auswirkungen von Präsident Xi Jinpings Kampagne “Gemeinsamer Wohlstand” aus. In deren Rahmen wurde die Vermögensbildung chinesischer Risikoträger ins Visier genommen. Und vor einem Jahr warf ich das sprichwörtliche Handtuch. In meinem Beitrag “Das Klagelied eines China-Optimisten” habe ich die Ansicht vertreten, dass der neue Fokus der Regierung auf nationale Sicherheit Chinas Potenzial für wirtschaftliche Dynamik weiter schmälern würde.

Wegen dieses Sinneswandels musste ich einiges an Kritik einstecken, insbesondere von schon lange voreingenommenen US-Politikern und deren Gefolgsleuten in den Medien. Überraschenderweise sind die Chinesen der Debatte offener begegnet, vor allem hinsichtlich der Möglichkeit, dass das nächste China immer mehr dem nächsten Japan zu ähneln beginnt. Nachdem ich in den letzten Monaten im Rahmen mehrerer Besuche in China mit einer Vielzahl ranghoher Amtsträger, mit Wirtschaftsführern, Wissenschaftlern, ehemaligen Studierenden und Freunden über diese Bedenken gesprochen habe, lassen sich drei Schlussfolgerungen ziehen:

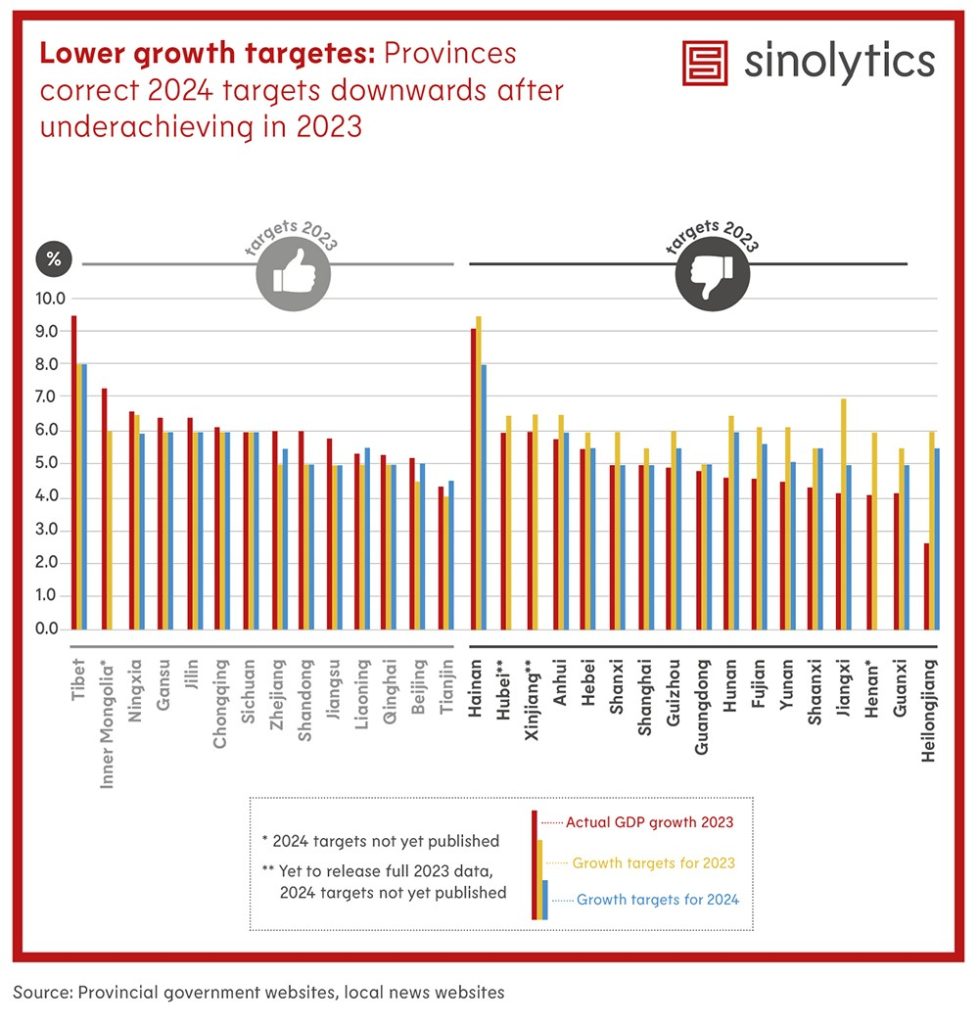

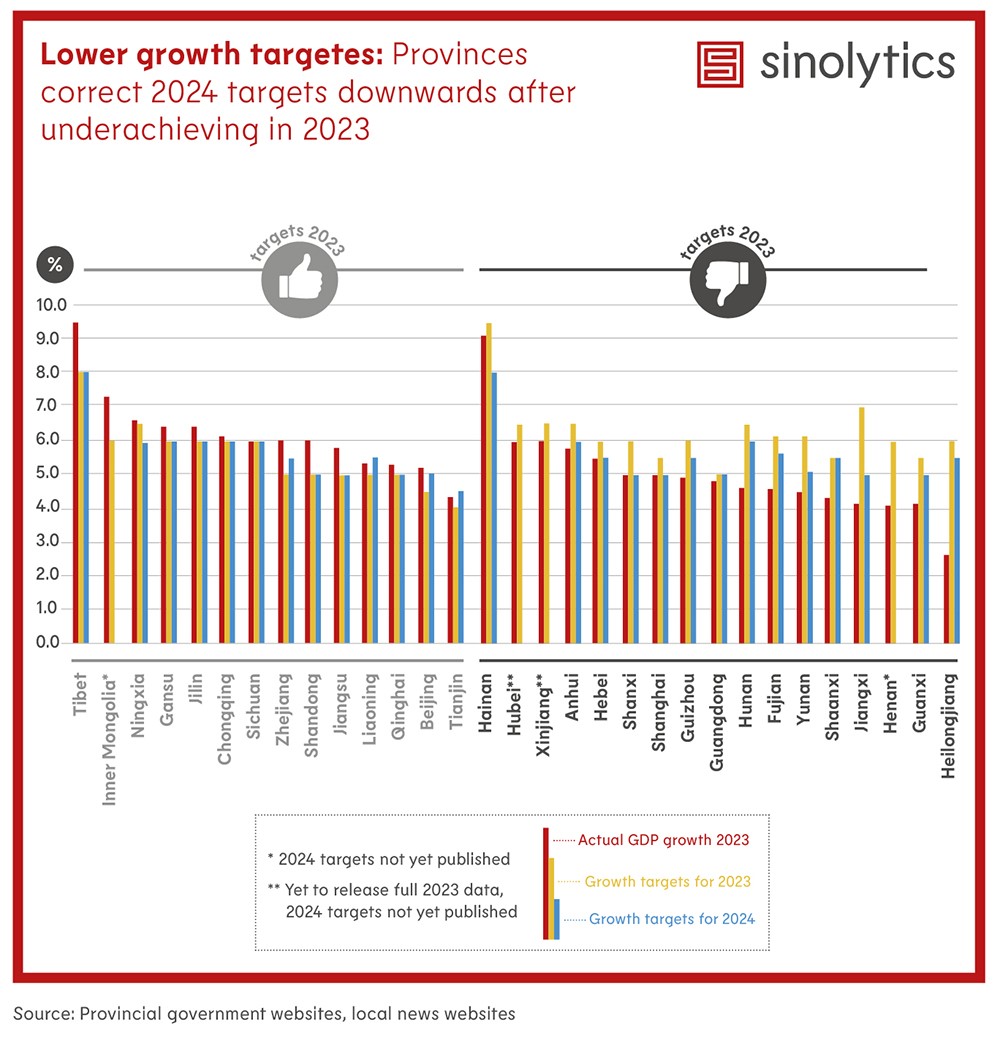

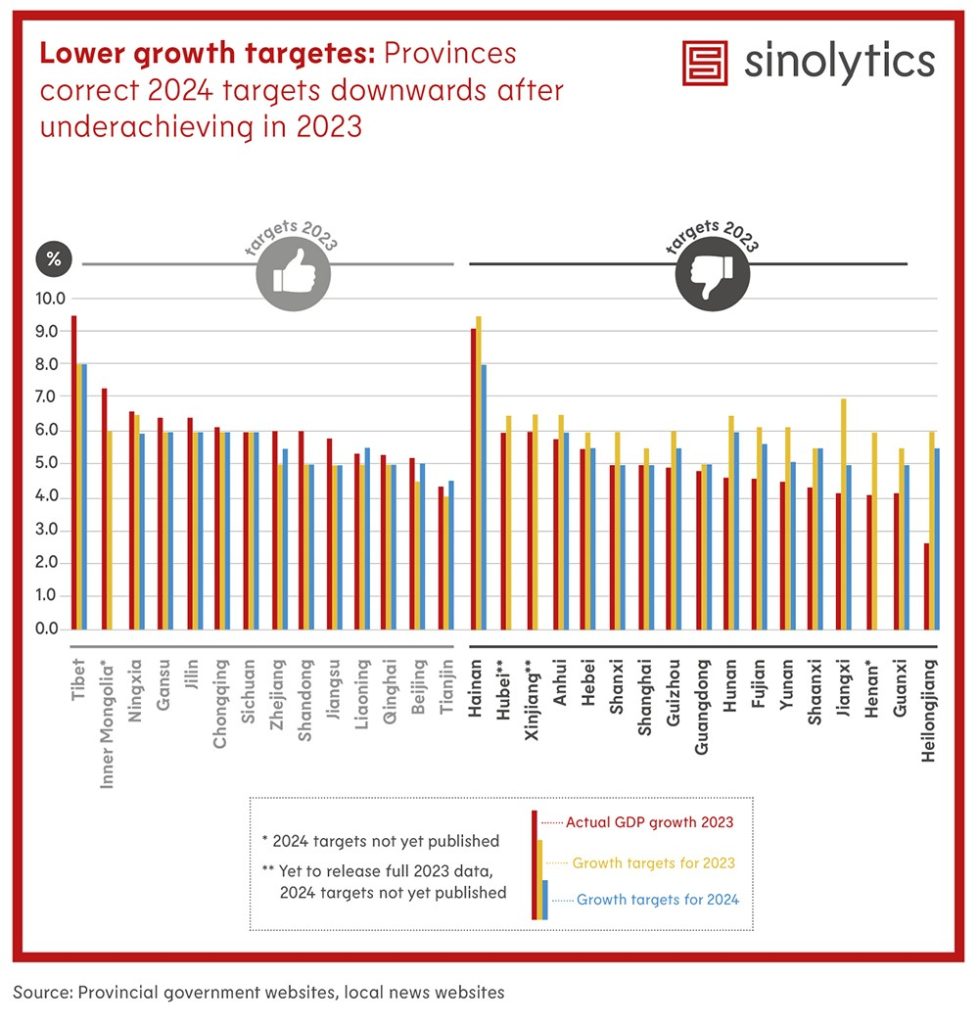

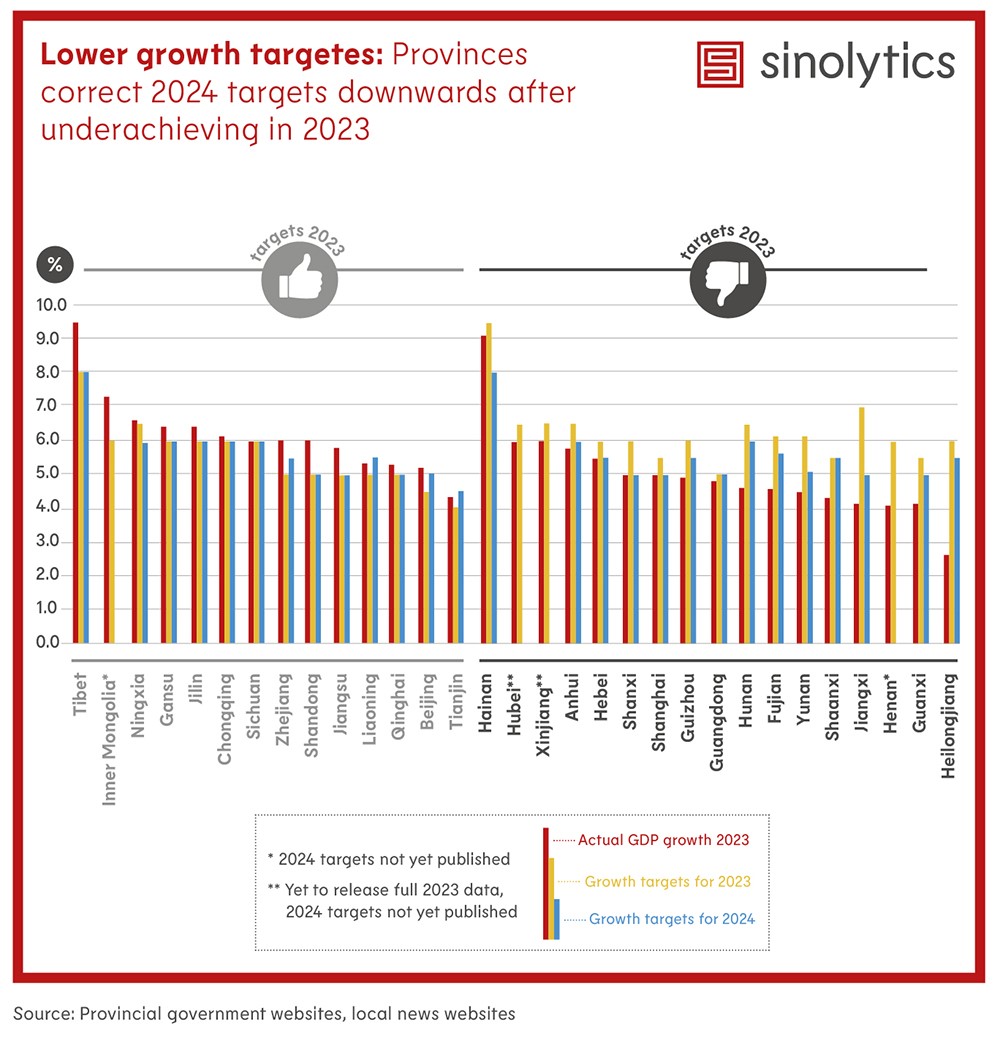

Erstens präsentiert sich die Reaktion der chinesischen Politik auf die schwächelnde Wirtschaft uninspiriert. Die Regierung setzt auf die von ihr seit langem als “proaktiven fiskalpolitischen Stimulus und umsichtige Geldpolitik” bezeichneten Maßnahmen, um 2024 ein Wirtschaftswachstum von etwa 5 Prozent zu erreichen (Premier Li Qiang wird dieses Ziel auf dem Nationalen Volkskongress im März offiziell verkünden). Wie schon nach der Asienkrise der Jahre 1997-1998 und der globalen Finanzkrise 2008 greift China erneut auf die brachiale Wucht massiver Finanzspritzen zurück, um die aktuellen Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt, im Bereich der Finanzierungsinstrumente der Lokalregierungen und auf dem Aktienmarkt zu beheben.

Zweitens sind diese kurzfristigen antizyklischen Maßnahmen nicht geeignet, Chinas langfristige Strukturprobleme zu lösen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen erreichte Chinas Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im Jahr 2015 ihren Höchststand und wird bis 2049 um fast 220 Millionen Menschen schrumpfen. Aus den Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften ist bekannt, dass die Aufrechterhaltung eines stetigen BIP-Wachstums mit weniger Arbeitskräften eine höhere Wertschöpfung jedes einzelnen erfordert – weshalb Produktivitätswachstum unerlässlich ist. Doch nun, da China mehr Unterstützung von Staatsunternehmen mit niedriger Produktivität erhält und der produktivere Privatsektor weiterhin unter starkem Regulierungsdruck steht, scheinen die Aussichten auf eine Beschleunigung des Produktivitätswachstums gering zu sein.

Schließlich konzentriert sich die Regierung immer stärker auf die innere Sicherheit. Das gilt für die jüngsten Anti-Korruptionsbestrebungen im Bereich des Militärs ebenso wie für die zunächst eingeführten, dann wieder abgestellten und mittlerweile erneut eingesetzten regulatorischen Eingriffe in den Privatsektor. So geriet beispielsweise die Glücksspielindustrie erneut ins Visier der Behörden, ebenso wie mehrere hochrangige ausländische Führungskräfte. Darüber hinaus wurde im Rahmen der kürzlich beendeten dritten Plenarsitzung der Zentralen Kommission für Disziplinaraufsicht die Bedeutung ideologischer Disziplin als Grundwert hervorgehoben. Aus diesem Grund hat die Kommunistische Partei einige der führenden Bildungsinstitutionen des Landes, wie etwa die Universitäten Tsinghua, Shanghai Jiaotong, Nanjing und Fuzhou praktisch übernommen.

Am meisten Sorge bereitet mir jedoch die chinesische Produktivität, zumal die Alterung der Arbeitskräfte nun ihren Tribut fordert. Produktivität ist für Chinas marktwirtschaftlich orientiertes sozialistisches System ebenso wichtig wie für eine kapitalistische Wirtschaft. Die Wissenschaft verweist auf mehrere bedeutende Quellen des Produktivitätswachstums – Technologie, Investitionen in Humankapital, Forschung und Entwicklung sowie branchenübergreifende Verschiebungen im Mix nationaler Produktion. Der jüngst verstorbene Begründer der modernen Wachstumstheorie, Robert Solow, brachte es am besten auf den Punkt, indem er Produktivität als “Residualgröße” für den technischen Fortschritt nach Berücksichtigung der physischen Beiträge von Arbeit und Kapital zur Produktion bezeichnete.

In einem berühmten, im Jahr 1994 in “Foreign” Affairs erschienenen Artikel erfüllte Paul Krugman Solows Rahmen für Wachstumsberechnungen mit Leben, als er ihn mit wirtschaftlicher Entwicklung in Zusammenhang brachte. Die viel gepriesene Leistungsstärke der rasch wachsenden ostasiatischen Tigerstaaten, schrieb Krugman, war Ausdruck eines “Aufholwachstums“, das durch den Aufbau neuer Kapazitäten und die Verlagerung von Arbeitskräften aus ländlichen Gebieten mit geringer Produktivität in Städte mit höherer Produktivität erreicht wurde. In einer prophetischen Warnung vor der Asienkrise betonte Krugman, dass diese Volkswirtschaften letztlich nicht in der Lage waren, die in Solows Produktivitätsresiduum liegende inspirierende Genialität fortgesetzt zu nutzen – man könnte auch sagen, es fehlte ihnen an Fantasie.

Meine letzten drei Besuche in China haben mich zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommen lassen. Die chinesische Führung leidet unter einem zunehmend besorgniserregenden Mangel an Fantasie. Ihre tief verwurzelte antizyklische Einstellung steht im Widerspruch zu den zunehmenden Deflationsrisiken, die durch die fatale Wechselwirkung zwischen einer rasch alternden Bevölkerung und ernsthaften Produktivitätsproblemen noch verschärft werden. Gleichzeitig erstickt die Regierung Innovation durch eine Flut an Regularien und versucht, sich von Ideologie inspirieren zu lassen. Ohne einen fantasievolleren Ansatz zur Steuerung der Wirtschaft bleibt China womöglich in einer Sackgasse stecken und entwickelt nicht denselben Mut, den die Reformer des Landes in der Vergangenheit mit so viel Erfolg aufgebracht haben. Übersetzung: Helga Klinger-Groier

Stephen S. Roach ist Mitglied des Kollegiums an der Universität Yale, ehemaliger Vorsitzender von Morgan Stanley Asia und Verfasser von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) sowie Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Eva Seiwert ist seit diesem Monat als Analystin im Foreign-Relations-Team von Merics und als Projektkoordinatorin für das EU-finanzierte Konsortium China Horizons tätig.

Jeffrey Ji ist seit Januar Head of Asia Strategy, Business Development & China Commercial beim Chemikalienhersteller Ineos Aromatics in Shanghai. Zuvor hatte er die Stelle des China Commercial Head inne.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

In ihre Heimatorte zurückgekehrt sind bereits viele Chinesen. Nun ist die Neujahrs-Deko dran. Dazu gehören vor allem Chun Lian 春联: Rote Papierstreifen mit goldenen Schriftzeichen, angebracht am Türrahmen. Die Sätze darauf wünschen Glück und Wohlstand. Traditionell beschrieben die Menschen ihre Chuan Lian selbst mit dem Pinsel. Heute sind sie Massenware, die es im Supermarkt oder den großen Online-Kaufhäusern gibt – wie jene, die hier ein junger Mann in Yongxi nahe Chongqing an seine Hausfassade klebt.

Selbstvertrauen ist etwas Schönes, kann aber auch destruktiv sein – vor allem, wenn es nicht angebracht ist. Der Westen laufe Gefahr, isoliert zu werden oder sich selbst zu isolieren, “weil wir so sehr an unsere eigenen Standards oder die Wahrheit der eigenen Standards glauben” – so formuliert es der Wissenschaftler Moritz Rudolf im Interview mit Michael Radunski. Rudolf, der am Mittwoch seine Stelle als China Fellow beim EU-internen Think-Tank I.D.E.A. antritt, spricht darin über die dringend nötige Reform der UN, darüber, wie China sich die neue Weltordnung vorstellt und wie konsequent die Staatsführung daran arbeitet, diese umzusetzen. Vor allem aber bringt Rudolf auf den Punkt, was die westlichen Staaten tun müssten, um ihre eigenen Interessen zu vertreten – bisher aber sein lassen.

Auch auf anderem Gebiet sind chinesische Akteure sehr aktiv: Geht es um internationale Sport-Events, lösen derzeit Marken aus der Volksrepublik die bisher allgegenwärtigen Sponsoren-Namen ab. Oft sind diese Unternehmen in ihrer Branche Weltmarktführer, hierzulande kennt sie allerdings nur jeder Zehnte. Das soll sich ändern und das lassen sich die Konzerne viele Millionen kosten. Christiane Kühl analysiert den Umbruch im Leistungssport-Business.

Ihnen wünsche ich einen angenehmen Start in den Tag, und immer die richtige Portion Selbstvertrauen.

Chinas Präsident schlägt eine globale Initiative nach der anderen vor. Mal geht es um weltweite Sicherheit, dann um globale Entwicklung, ein anderes Mal um die globale Zivilisation. Muss man so ein Sammelsurium ernst nehmen?

Man muss diese Initiativen absolut ernst nehmen. Allein wenn man sich die Wortwahl von Xi Jinping anschaut, muss uns klar werden, wie groß seine Ziele sind. Xi nennt es die Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Unter diesem Oberbegriff sind im Laufe der Jahre etliche Initiativen entstanden. Wenn wir verstehen wollen, wie China die globale Ordnung umgestalten will, sind diese Initiativen das Beste, was wir haben, da sie sich direkt aus dem Denken von Xi Jinping ableiten.

Welcher Gedanke liegt den Initiativen zugrunde?

Es geht um eine Ordnung, die nicht mehr westlich geprägt ist. Unsere globale Ordnung ist eine Reflexion der westlichen Machtvorteile nach dem Zweiten Weltkrieg. China will nun zeigen, dass diese Ordnung eine Art Update braucht.

Auch in Deutschland heißt es, die UN müsse dringend reformiert werden. Wollen wir nicht das Gleiche?

Das Problem ist, wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Die deutsche und europäische Sicht ist eher defensiv: Wenn wir die Ordnung jetzt nicht reformieren, dann bricht sie – und das wäre fatal.

Und dagegen die chinesische Sicht?

Die chinesische Seite ist eher offensiv und besagt: So wie es jetzt ist, sind unsere eigenen Interessen nicht ausreichend repräsentiert. Deswegen möchten sie diese Ordnung angepasst haben an die Realität.

Dann ist der Ausgangspunkt unterschiedlich, aber auf das Ziel könnte man sich doch verständigen.

Wir könnten es nicht nur, wir müssen es sogar. Wenn wir es nicht tun, suchen die Chinesen solche Gespräche mit anderen. Dann werden sie ihre eigenen Standards mit anderen Staaten aufbauen. Aber darin werden sich dann nicht mehr unsere wirtschaftlichen und politischen Interessen widerspiegeln.

Warum suchen wir dieses Gespräch nicht?

Ich fürchte, weil wir bisher sehr oberflächlich an dieses Thema rangehen. Vielleicht auch aus Desinteresse. Das verstehe ich, es ist ja sehr abstrakt. Aber während wir das Thema weitgehend ignorieren, ist es für die Chinesen ein Prioritätsbereich.

Woran merkt man das?

Als ich 2019 bei der UN war, in den Zeiten von Donald Trump, da hatten die USA in manchen Runden eine Person im Raum sitzen, wenn überhaupt. Deutschland hatte vielleicht drei, die Inder zwei. Und die Chinesen sind mit zehn Leuten aufgekreuzt, wovon sechs absolute Experten zu dem jeweiligen Sitzungsthema waren. China baut in vielen Bereichen momentan eine umfassende Expertise auf. Das ist eine Art Tsunami, der auf uns zurauscht. Die Chinesen kennen unsere Argumentation, aber vor allem ihre eigenen Argumente. Dann schaffen sie es auch noch, relevante Drittstaaten auf ihrer Seite zu haben. Und wir sind dann außen vor.

Aber bei Xi Jinping klingt alles so wohlwollend: Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Sicherheit und Entwicklung für alle. Das ist doch toll.

Wir sollten uns nicht blenden lassen, dahinter stecken knallharte eigene Interessen. Die Kommunistische Partei hat verstanden, dass man auf dem Weg zu einem entwickelten Staat nicht nur nach innen schauen kann, sondern auch die globalen Ressourcen braucht. Es ist notwendig, die eigenen Standards zu exportieren. Sie haben verstanden: Damit man das erreicht, muss man mitunter wohlwollend auftreten. So gewinnt man Allianzen. Schauen Sie auf ihre Gesundheitsdiplomatie rund um die Corona-Pandemie, wie China versucht hat, durch vermeintlich selbstloses Verhalten Partner zu gewinnen.

Das ging teilweise ziemlich daneben. Wie kommt das in den Drittstaaten an?

Die versuchen natürlich, von diesen zwei unterschiedlichen Systemen zu profitieren. Man weiß, die Amerikaner sorgen für die Sicherheit. Aber bei Themen wie Entwicklung oder Investitionen hat man lange vergeblich auf den Westen gewartet. Und da gibt es jetzt die Chinesen. Dann sagt man auch mal, was die Chinesen wollen, wenn im Gegenzug dafür endlich die wichtige Brücke gebaut oder ein funktionierendes Internet ausgerollt wird.

Wie gefährlich ist es, wenn wir uns nicht mit Chinas Vorstößen auseinandersetzen?

Wir werden Probleme bekommen, wenn andere Staaten Chinas Sprache aufnehmen. Da gibt es ja schon Trends. Gleichzeitig sind wir aber nicht in der Lage, eigene konkrete Antworten zu liefern. Im Bereich Entwicklungszusammenarbeit versucht man das, siehe das Build Back Better World (BBBW) der USA oder Global Gateway der Europäer. Aber wir sind langsam und immer nur Zweiter.

Werden wir überrumpelt?

Ja, und nicht nur das. Im Zweifel werden wir isoliert oder isolieren uns selbst, weil wir so sehr an unsere eigenen Standards oder die Wahrheit der eigenen Standards glauben. Die sind ja auch richtig. Aber um die anderen Staaten mitnehmen zu können, müssen wir wissen, was die chinesische Seite mit den anderen Staaten bespricht, was die anderen Staaten umtreibt und woran sie mitmachen wollen. Um eine funktionierende China-Politik zu machen, müssen wir verstehen, was da gerade passiert und es systematisch erfassen.

Unterschätzen wir die chinesischen Bestrebungen?

Ich glaube schon. Ja, leider. Ein großer Fehler.

Warum ist das so?

Weil es so abstrakt daherkommt. Weil die Chinesen keinen fertigen Vertragsentwurf vorlegen, in dem steht, wie sie die Welt haben möchten. Sondern es geht um abstrakte Prinzipien, die teilweise sogar widersprüchlich sind, die in Graubereiche hineinreichen, in die China aber zunehmend vordringt. All das ist für einen deutschen Juristen einfach extrem schwierig zu greifen.

Wo bleibt bei all dem die UN?

Noch versucht China, seine Ideen in das UN-System reinzubringen. Diese chinesischen Initiativen wie die globale Entwicklungsinitiative sind mit der UNEP und den 2030-Entwicklungszielen der UN gekoppelt. Sie versuchen, das System für sich auszunutzen und zu reformieren, sodass es chinesischer ist.

Und wenn das nicht funktioniert …

… dann bauen sie Parallelstrukturen auf, regionale Strukturen. Die chinesische Seite hat den Luxus, dass sie beides gleichzeitig machen können, und dadurch wird der Manövrierraum vergrößert.

Ist das unsere Chance? Chinas Ideen aufzugreifen und in unserem Sinne in das UN-System zu integrieren, weil wir sonst irgendwann nicht mehr mit am Tisch sitzen?

Absolut, auch, um dagegenzuhalten. Ich weiß, das ist extrem schwierig, das ist vollkommen klar. Aber das, was die UN momentan ist, ist besser als alles andere, was kommen wird. Egal was danach kommen wird, wir würden nie wieder so ein System bekommen, in dem unsere Interessen und Vorstellungen derart prominent vertreten sind.

Moritz Rudolf ist Wissenschaftler am Paul Tsai China Center der Yale Law School, wo er sich auf die Auswirkungen des Aufstiegs Chinas auf die internationale Rechtsordnung konzentriert. Ab Februar arbeitet er als China Fellow bei I.D.E.A., dem EU-internen Think-Tank von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die großen chinesischen Konzerne setzen verstärkt auf Sport-Sponsoring im großen Stil, um ihre weltweite Bekanntheit zu steigern. Immer mehr von ihnen sind bereit, die großen Summen auf den Tisch zu legen, die Fußballverbände wie UEFA und Fifa oder das Internationale Olympische Komitee (IOC) abrufen. Im globalen Wettbewerb sind die Unternehmen höchst erfolgreich, viele in ihrer Branche Marktführer. Und dennoch sind die Marken im Westen weitgehend unbekannt. So gaben im November 2023 Medienberichten zufolge nur zehn Prozent der Teilnehmenden einer repräsentativen Umfrage in Europa an, Chinas Elektroauto-Marktführer BYD zu kennen, der gerade den europäischen Markt betritt. Das soll sich ändern.

Zum Beispiel 1573: Viele Zuschauer bei den gerade beendeten Australian Open in Melbourne dürften sich gefragt haben, was die vier Ziffern bedeuteten, die an den Banden der Tennisarenen prangten, gefolgt von chinesischen Schriftzeichen. Zheng Qinwen, die Überraschungs-Finalistin des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison aus China, dürfte die Antwort kennen: 1573 ist eine Schnapsmarke des chinesischen Konzerns Luzhou Laojiao, der das Turnier seit 2019 sponsert, als “Official Baijiu Partner”, wie die Turnierleitung es nennt. Eben erst, im Dezember 2023, verlängerten die Australian Open die Partnerschaft um weitere fünf Jahre: “Luzhou Laojiao wird auch weiterhin von der globalen Präsenz ufnd dem Engagement der Marke durch die Partnerschaft mit den Australian Open profitieren”, teilte die Turnierleitung mit.

Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer vom Nationalverband Tennis Australia, sagte zu Beginn des Sponsorings, der Vertrag mit Luzhou Laojiao sei “eines der größten Geschäfte, die Tennis Australia je ausgehandelt hat”. Den Wert dieses Geschäfts nannte er allerdings nicht. Und auch bei der Verlängerung gaben die Australian Open keine Ziffer bekannt. Der Name des Getränks 1573 bezieht sich übrigens auf das Gründungsjahr der Destillerie zu Zeiten der Ming-Dynastie.

Auf einen großen Bekanntheits-Schub dürfte der neue Sponsor des europäischen Fußballverbands UEFA hoffen: BYD. Im Januar ernannte die UEFA das Unternehmen zum offiziellen Auto-Partner für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. “Der weltweite Marktführer für Elektrofahrzeuge wird während des Turniers E-Autos für verschiedene Interessenträger zur Verfügung stellen”, teilte die UEFA mit – und erwähnte damit explizit BYDs führende Wettbewerbsposition, die das Unternehmen erst im vierten Quartal 2023 errungen hatte. Damit schmückt sich letztlich auch die UEFA selbst. BYD werde zum Ziel beitragen, 2024 die bislang nachhaltigste Euro-Endrunde auszurichten, hieß es.

BYD löst den bisherigen UEFA-Autopartner Volkswagen ab; die Wolfsburger hatten im September 2023 entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern, trotz Heim-EM. Die UEFA lässt die Euro nun erstmals von einem nicht-europäischen Hersteller sponsern.

Für BYD ist der UEFA-Deal ein echter Coup, der dem Unternehmen aus Shenzhen die Präsenz bei einem Mega-Ereignis auf dem schwierigsten Automarkt Europas Deutschland ermöglicht. Und das genau an dem Punkt, wo das Unternehmen sich aufmacht, den europäischen Markt zu erschließen – allen Debatten um mögliche Strafzölle auf chinesische E-Autos zum Trotz.

“Wir werden unsere neuesten elektrischen Modelle und Spitzentechnologien an ausgewählten Austragungsorten der UEFA EURO 2024 präsentieren”, kündigte BYD an. Die Euro 2024 biete eine einflussreiche Plattform.

Parallel zum Wachstum ihrer internationalen Ambitionen steigt für Chinas Firmen der Nutzen eines Sponsorings sportlicher Großevents. Bei der Euro 2020 (die wegen Corona erst 2021 stattfand) waren schon die Bezahl-Plattform des Onlinehändlers Alibaba, Alipay, die Kurzvideo-App Tiktok, die Smartphone-Marke Vivo und der TV-Hersteller Hisense Sponsoren. Tiktok sponserte auch die Frauen-EM 2022 in Großbritannien, ist 2024 bei den Männern aber nicht mehr dabei. Die anderen haben auch für 2024 Verträge.

Details über die einzelnen Deals sind Mangelware. Die staatliche Global Times schwärmte Ende 2022, kurz nach der Fußball-WM in Katar, China sei mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden US-Dollar der größte Sponsor im Umfeld des Turniers gewesen. Hisense, Vivo, die Wanda-Gruppe und der Milchkonzern Mengniu waren direkte Fifa-Sponsoren. Hinzu kamen Verträge mit einzelnen Nationalteams: Weltmeister Argentinien ließ sich gleich von acht chinesischen Marken sponsern, darunter das Auto-Joint-Venture GAC Mitsubishi Motors, aber auch weniger bekannte Namen wie Panpan Foods oder Cotti Coffee.

Parallel bedienen die Marken mit dem Sponsoring auch den Heimatmarkt: Jenen der sport- und vor allem fußballverrückten Chinesen, die Bundesliga, Champions League und natürlich WM und EM live im Fernsehen, schauen. So flimmerten bei der Euro 2020 auf den Banden die Zeichen 支付宝 – Zhi Fu Bao, das ist der chinesische Name von Alipay, zu Hause in Dauerkonkurrenz zu Tencents Wechat Pay. Auch in der Fußball-Bundesliga gehört Bandenwerbung chinesischer Firmen seit Jahren zum Alltag.

Die Marketing-Ziele der Firmen ergänzen zudem das Bestreben von Präsident Xi Jinping, China bis 2050 zu einer führenden Nation im Fußball zu machen und dann auch einmal selbst WM-Ausrichter zu sein. Er ließ daher unter anderem Fußball auf den Sport-Lehrplan aller Schulen setzen. Der Weg zum sportlichen Erfolg ist allerdings steinig. Bei der Asienmeisterschaft scheiterte die Nationalmannschaft vergangenen Woche bereits in der Vorrunde unter anderem an Tadschikistan und dem Libanon. Aktuell liegt China auf Rang 79 der Weltrangliste, die Frauen auf Rang 19.

Schon früher zeigte ein berühmter Fußballclub übrigens Interesse an einem Sponsorenvertrag mit BYD: Der FC Arsenal London präsentierte den Autobauer im April 2018 formal als neuen Sponsor. Doch dann meldete sich BYD: Davon wisse man gar nichts. Der englische Premier League-Club war auf Betrüger hereingefallen, die jahrelang Fake-Deals im Namen von BYD abgeschlossen haben sollen. BYD erstattete unter anderem Anzeige wegen Fälschung des Firmenstempels, der in China die Unterschrift ersetzen kann. Der aktuelle Deal mit der UEFA ist aber echt.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Europäische Hersteller von Solarmodulen haben die EU am Dienstag zu Sofortmaßnahmen aufgefordert, damit lokale Firmen nicht unter dem Preisdruck chinesischer Importe schließen müssen. “In den nächsten vier bis acht Wochen werden die wichtigsten EU-Hersteller von PV-Modulen und ihre europäischen Zulieferer ihre Produktionslinien stilllegen, wenn nicht umgehend substanzielle Notfallmaßnahmen ergriffen werden”, heißt es in dem Schreiben des Branchenverbandes European Solar Manufacturing Council (ESMC) an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ohne schnelle Hilfe laufe die EU Gefahr, in kürzester Zeit mehr als die Hälfte ihrer Produktionskapazitäten für Photovoltaikmodule zu verlieren. Der Brief liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor.

Die europäische Solarindustrie ist seit dem Sommer durch einen Preissturz unter starken Druck geraten, ausgelöst vor allem durch eine Flut günstiger Solarmodule aus China. Diese haben sich teilweise in europäischen Lagern angesammelt und damit die Preise gedrückt. China hält 90 Prozent Weltmarktanteil bei Solaranlagen. Meyer Burger, der größte Solaranlagenhersteller in Deutschland, kündigte kürzlich an, seine Solaranlagenfabrik der Firma im sächsischen Freiberg im April zu schließen, wenn es keine Unterstützung der Politik gebe. Bis Mitte Februar müsse er über die Schließung entscheiden, um im Zweifelsfall die Gesamtfirma zu retten, sagte Firmenchef Gunter Erfurt. Wenige Tage später hatte auch der Dresdner Modulproduzent Solarwatt vor einem Aus seiner Produktion gewarnt.

Der ESMC fordert nun unter anderem ein Programm zum staatlichen Aufkauf überschüssiger Solarmodul-Lagerbestände in Europa, um das Überangebot zu verringern. Außerdem solle Brüssel die Vorschriften für staatliche Beihilfen ändern, damit die Mitgliedsstaaten ihre eigenen Solarhersteller stärker unterstützen können. Wenn diese Maßnahmen nicht schnell umgesetzt werden können, solle die EU auch “Schutzmaßnahmen” in Erwägung ziehen, um einer Importflut entgegenzuwirken, heißt es in dem Schreiben. Dazu könnten auch Zölle und Quoten gehören. Viele Solarhersteller lehnen höhere Zölle allerdings als marktschädigend ab. ck/rtr

Der US-Regierung ist Insidern zufolge ein Schlag gegen eine staatlich unterstützte chinesische Hackergruppe gelungen. Die Aktivitäten der Gruppe mit Namen “Volt Typhoon” zielten darauf ab, kritische Infrastrukturen im Westen zu kompromittieren, darunter Marinehäfen, Internetanbieter und Versorgungsunternehmen, wie Reuters am Dienstag unter Berufung auf drei anonyme Quellen berichtete. Die Gruppe hatte demnach erfolgreich Tausende mit dem Internet verbundenen Geräten kompromittiert. Das US-Justizministerium und das Federal Bureau of Investigation (FBI) seien autorisiert worden, Teile dieser chinesischen Cyberangriffe aus der Ferne (remotely) unschädlich zu machen. Die Operation laufe bereits seit einigen Monaten.

Das FBI und die chinesische Botschaft in Washington reagierten zunächst nicht auf Anfragen, während eine Sprecherin des Justizministeriums eine Stellungnahme ablehnte. “Volt Typhoon” war erstmals im Mai 2023 auf dem Radar der Sicherheitsbehörden des Westens aufgetaucht. Der große Umfang der entdeckten Hacks führte zu einer Reihe von Treffen zwischen Vertretern des Weißen Hauses und der privaten Technologiebranche, darunter mehrere Telekommunikations- und Cloud-Commuting-Unternehmen, bei denen die US-Regierung um Unterstützung bei der Verfolgung der Aktivitäten bat.

Das chinesische Außenministerium bezeichnete damals die Hacking-Vorwürfe als “kollektive Desinformationskampagne” der Five-Eyes-Gruppe – unter diesem Namen tauschen die USA, Kanada, Neuseeland, Australien und Großbritannien nachrichtendienstliche Informationen aus. US-Sicherheitsexperten gehen laut Reuters davon aus, dass solche Hackerangriffe China in die Lage versetzen könnten, aus der Ferne wichtige Einrichtungen im indopazifischen Raum zu stören, die in irgendeiner Weise militärische Operationen der USA unterstützen oder bedienen. rtr/ck

Chinas Volksbefreiungsarmee kommt nicht zur Ruhe. Nach Säuberungen in den Raketenstreitkräften ist nun auch der Leiter der Raketenforschung, Wang Xiaojun, abgesetzt worden. Wie Bloomberg am Dienstag berichtete, hat das Beratergremium Politische Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC) Wang ausgeschlossen. Darauf folgen in aller der Regel der Rauswurf aus der Kommunistischen Partei und strafrechtliche Ermittlungen.

Der Vorfall ist nur das jüngste Anzeichen für den Aufruhr in Chinas breiterem Verteidigungsapparat. Peking hat in den letzten sechs Monaten mindestens 16 hochrangige Militärs abgesetzt, darunter den Verteidigungsminister General Li Shangfu. In keinem der Fälle gab es nähere Informationen, dafür aber Berichte über Korruptionsermittlungen im Militär, insbesondere in der Raketentruppe.

Wang hatte von Juni 2019 bis mindestens 2023 die China Academy of Launch Vehicle Technology geleitet. Die Akademie führt aber inzwischen eine Person namens Zhang Zhongyang als ihren Leiter auf. Das an den staatlichen Rüstungskonzern China Aerospace Science and Technology Corp. angeschlossene Institut ist laut seiner offiziellen Website die älteste und größte Basis des Landes für die Entwicklung, Erprobung und Produktion von Raketenwaffen und Trägerraketen. ck

Vertreter der Europäischen Union und von Indopazifik-Staaten werden am Freitag zum dritten EU-Indopazifik-Forum in Brüssel zusammenkommen. Ein kleineres Treffen ausschließlich mit Vertretern des südostasiatischen Asean-Staatenbunds findet am Freitagnachmittag unter dem Vorsitz des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und des philippinischen Außenministers Enrique Manalo statt.

Zu den Themen gehören die Sicherheitszusammenarbeit, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie die Global Gateway-Initiative. Viele der indopazifischen Teilnehmer haben vor allem Sicherheitsanliegen in Bezug auf China. Die Volksrepublik steht nicht auf der Einladungsliste, ebenso wenig wie in früheren Jahren. Eine gemeinsame Erklärung nach den Treffen ist EU-Kreisen zufolge angedacht. Eine solche hatte es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Knackpunkt war damals, dass sich die Asean-Staaten und die EU nicht auf einen Wortlaut zum Angriffskrieg gegen die Ukraine und zur Situation um Taiwan einigen können.

Wer aus den indopazifischen Staaten teilnehmen wird, war am Dienstag noch nicht öffentlich. Auch eine Liste der teilnehmenden EU-Minister hatte der Europäische Auswärtige Dienst zunächst nicht vorgelegt. Im vergangenen Jahr hatte es Kritik daran gegeben, dass von 27 EU-Außenministern lediglich 14 an dem EU-Indopazifik-Treffen in Stockholm teilnahmen. Auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich vertreten lassen.

Bereits am Donnerstag findet erstmals der Pazifik-Tag statt, mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu den Herausforderungen und Zukunftsaussichten der Zusammenarbeit zwischen der EU und den pazifischen Inselstaaten. Für beide Veranstaltungen würden rund 70 Delegationen erwartet, erklärte ein EU-Beamter am Dienstag. Beim Pazifik-Tag sollen Partnerschaftsprojekte vorgestellt werden. ari

Die Regierung von Hongkong hat angekündigt, rasch ihre eigene Version des vor vier Jahren von Peking erlassenen sogenannten Sicherheitsgesetzes zu beschließen. Das Gesetz müsse “so bald wie möglich” verabschiedet werden, sagte Hongkongs Regierungschef John Lee am Dienstag. Es soll fünf Straftatbestände umfassen: Hochverrat, Aufstand, Spionage, äußere Einmischung sowie zerstörerische Aktivitäten, die die nationale Sicherheit gefährden.

Peking hatte 2020 als Antwort auf massive pro-demokratische Proteste in Hongkong das international scharf kritisierte Nationale Sicherheitsgesetz erlassen. Es ermöglicht den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen – und damit auch ein drakonisches Vorgehen gegen Kritiker.

Nun will Hongkong Konsultationen zu dem Gesetzesvorhaben mit juristischen Gremien, ausländischen Handelskammern und ausländischen Gesandten aufnehmen, die bis zum 28. Februar andauern sollen. Regierungschef Lee sprach von einer “verfassungsmäßigen Verpflichtung” für ein entsprechendes Gesetz. “Während die Gesellschaft insgesamt ruhig und sehr sicher aussieht, müssen wir immer noch nach potenzieller Sabotage Ausschau halten und nach Strömungen, die für Unruhe sorgen wollen, insbesondere Vorstellungen von einem unabhängigen Hongkong”, sagte der Regierungschef. “Wir können es uns nicht leisten, zu warten. … Die Bedrohungen für die nationale Sicherheit sind real.”

Lee fügte hinzu, dass die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Sanktionen westlicher Regierungen die Hauptgründe für die Aufnahme von Konsultationen mit juristischen Gremien, ausländischen Handelskammern und ausländischen Gesandten seien. Lee verwies dabei auch auf die Aktivitäten von US-amerikanischen und britischen Geheimdienste in China. In dem Konsultationspapier wird auch darauf hingewiesen, dass einige Bestimmungen außerhalb der eigenen Landesgrenzen angewendet werden können.

Das Hongkonger Gesetzesvorhaben habe dieselben Ziele wie das Pekinger Nationale Sicherheitsgesetz, sagte die internationale Menschenrechtsanwältin Caoilfhionn Gallagher KC zu Table.Media: “Andersdenkende zum Schweigen zu bringen und zu unterdrücken und eine klare Botschaft zu senden: Wenn man in Hongkong die Wahrheit sagt, wird man dafür kriminalisiert.” Die Juristin, die das internationale Anwaltsteam des inhaftierten Hongkonger Verlegers Jimmy Lai leitet, bezeichnete das Gesetz als eine eigene Version des von Peking eingeführten Sicherheitsgesetzes, die “vielleicht noch strenger ist, was es für internationale Unternehmen noch unmöglicher macht, in diesem Klima und unter diesen Umständen frei zu arbeiten”.

Toru Kurata, Professor an der Rikkyo-Universität in Tokio, sagte gegenüber Nikkei Asia, das Gesetz “scheint sich auf Ausländer zu konzentrieren, das ist etwas, dessen wir uns bewusst sein müssen.” Es werde für ausländische Medien, zivile Organisationen und Unternehmen von Belang sein. fpe/cyb

China ist an einem kritischen Punkt angelangt. Die deflationsanfällige, schuldenintensive Wirtschaft des Landes weist eine erhebliche Leistungsschwäche auf. Die Regierung ist in einen brisanten Supermacht-Konflikt mit den Vereinigten Staaten verwickelt, und man steht vor einer demografischen Krise. Am schlimmsten ist jedoch, dass die chinesischen Behörden auf diese Herausforderungen eher mit Ideologie und verstaubten Methoden aus der Vergangenheit reagieren als mit bahnbrechenden Reformen. Fantasievolle Lösungen für die schwierigen Probleme sind Mangelware.

Als seit 25 Jahren eingefleischter China-Optimist fällt es mir nicht leicht, zu diesem Schluss zu kommen. In meiner Yale-Vorlesung “Das nächste China” plädierte ich für eine grundlegende Veränderung des chinesischen Wachstumsmodells, nämlich weg von einer investitions- und exportorientierten Wirtschaft hin zu einem von Inlandsverbrauch getragenen Modell.

Ja, ich hatte Sorge, dass Chinas durchlässiges soziales Sicherheitsnetz – sowohl im Hinblick auf Alters- als auch auf Gesundheitsversorgung – zu einem Anstieg des angstgetriebenen Vorsorgesparens führen könnte, das die Verbrauchernachfrage hemmen würde. Aber da ich diese Bedenken eher als Herausforderungen denn als Risiken ansah, blieb ich bei meiner Überzeugung, dass China seine Wirtschaft letztlich wieder ins Gleichgewicht bringen würde.

Ernsthafte Zweifel kamen mir im Jahr 2021, als die chinesischen Aufsichtsbehörden rigoros gegen Internet-Plattform-Unternehmen durchgriffen. Angesichts dieser gezielten Attacken auf Unternehmer habe ich vor einem wachsenden Defizit an “Animal Spirits” gewarnt. In meinem jüngsten Buch “Accidental Conflict” weite ich meine Bedenken auf die Auswirkungen von Präsident Xi Jinpings Kampagne “Gemeinsamer Wohlstand” aus. In deren Rahmen wurde die Vermögensbildung chinesischer Risikoträger ins Visier genommen. Und vor einem Jahr warf ich das sprichwörtliche Handtuch. In meinem Beitrag “Das Klagelied eines China-Optimisten” habe ich die Ansicht vertreten, dass der neue Fokus der Regierung auf nationale Sicherheit Chinas Potenzial für wirtschaftliche Dynamik weiter schmälern würde.

Wegen dieses Sinneswandels musste ich einiges an Kritik einstecken, insbesondere von schon lange voreingenommenen US-Politikern und deren Gefolgsleuten in den Medien. Überraschenderweise sind die Chinesen der Debatte offener begegnet, vor allem hinsichtlich der Möglichkeit, dass das nächste China immer mehr dem nächsten Japan zu ähneln beginnt. Nachdem ich in den letzten Monaten im Rahmen mehrerer Besuche in China mit einer Vielzahl ranghoher Amtsträger, mit Wirtschaftsführern, Wissenschaftlern, ehemaligen Studierenden und Freunden über diese Bedenken gesprochen habe, lassen sich drei Schlussfolgerungen ziehen:

Erstens präsentiert sich die Reaktion der chinesischen Politik auf die schwächelnde Wirtschaft uninspiriert. Die Regierung setzt auf die von ihr seit langem als “proaktiven fiskalpolitischen Stimulus und umsichtige Geldpolitik” bezeichneten Maßnahmen, um 2024 ein Wirtschaftswachstum von etwa 5 Prozent zu erreichen (Premier Li Qiang wird dieses Ziel auf dem Nationalen Volkskongress im März offiziell verkünden). Wie schon nach der Asienkrise der Jahre 1997-1998 und der globalen Finanzkrise 2008 greift China erneut auf die brachiale Wucht massiver Finanzspritzen zurück, um die aktuellen Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt, im Bereich der Finanzierungsinstrumente der Lokalregierungen und auf dem Aktienmarkt zu beheben.

Zweitens sind diese kurzfristigen antizyklischen Maßnahmen nicht geeignet, Chinas langfristige Strukturprobleme zu lösen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen erreichte Chinas Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im Jahr 2015 ihren Höchststand und wird bis 2049 um fast 220 Millionen Menschen schrumpfen. Aus den Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften ist bekannt, dass die Aufrechterhaltung eines stetigen BIP-Wachstums mit weniger Arbeitskräften eine höhere Wertschöpfung jedes einzelnen erfordert – weshalb Produktivitätswachstum unerlässlich ist. Doch nun, da China mehr Unterstützung von Staatsunternehmen mit niedriger Produktivität erhält und der produktivere Privatsektor weiterhin unter starkem Regulierungsdruck steht, scheinen die Aussichten auf eine Beschleunigung des Produktivitätswachstums gering zu sein.

Schließlich konzentriert sich die Regierung immer stärker auf die innere Sicherheit. Das gilt für die jüngsten Anti-Korruptionsbestrebungen im Bereich des Militärs ebenso wie für die zunächst eingeführten, dann wieder abgestellten und mittlerweile erneut eingesetzten regulatorischen Eingriffe in den Privatsektor. So geriet beispielsweise die Glücksspielindustrie erneut ins Visier der Behörden, ebenso wie mehrere hochrangige ausländische Führungskräfte. Darüber hinaus wurde im Rahmen der kürzlich beendeten dritten Plenarsitzung der Zentralen Kommission für Disziplinaraufsicht die Bedeutung ideologischer Disziplin als Grundwert hervorgehoben. Aus diesem Grund hat die Kommunistische Partei einige der führenden Bildungsinstitutionen des Landes, wie etwa die Universitäten Tsinghua, Shanghai Jiaotong, Nanjing und Fuzhou praktisch übernommen.

Am meisten Sorge bereitet mir jedoch die chinesische Produktivität, zumal die Alterung der Arbeitskräfte nun ihren Tribut fordert. Produktivität ist für Chinas marktwirtschaftlich orientiertes sozialistisches System ebenso wichtig wie für eine kapitalistische Wirtschaft. Die Wissenschaft verweist auf mehrere bedeutende Quellen des Produktivitätswachstums – Technologie, Investitionen in Humankapital, Forschung und Entwicklung sowie branchenübergreifende Verschiebungen im Mix nationaler Produktion. Der jüngst verstorbene Begründer der modernen Wachstumstheorie, Robert Solow, brachte es am besten auf den Punkt, indem er Produktivität als “Residualgröße” für den technischen Fortschritt nach Berücksichtigung der physischen Beiträge von Arbeit und Kapital zur Produktion bezeichnete.

In einem berühmten, im Jahr 1994 in “Foreign” Affairs erschienenen Artikel erfüllte Paul Krugman Solows Rahmen für Wachstumsberechnungen mit Leben, als er ihn mit wirtschaftlicher Entwicklung in Zusammenhang brachte. Die viel gepriesene Leistungsstärke der rasch wachsenden ostasiatischen Tigerstaaten, schrieb Krugman, war Ausdruck eines “Aufholwachstums“, das durch den Aufbau neuer Kapazitäten und die Verlagerung von Arbeitskräften aus ländlichen Gebieten mit geringer Produktivität in Städte mit höherer Produktivität erreicht wurde. In einer prophetischen Warnung vor der Asienkrise betonte Krugman, dass diese Volkswirtschaften letztlich nicht in der Lage waren, die in Solows Produktivitätsresiduum liegende inspirierende Genialität fortgesetzt zu nutzen – man könnte auch sagen, es fehlte ihnen an Fantasie.

Meine letzten drei Besuche in China haben mich zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommen lassen. Die chinesische Führung leidet unter einem zunehmend besorgniserregenden Mangel an Fantasie. Ihre tief verwurzelte antizyklische Einstellung steht im Widerspruch zu den zunehmenden Deflationsrisiken, die durch die fatale Wechselwirkung zwischen einer rasch alternden Bevölkerung und ernsthaften Produktivitätsproblemen noch verschärft werden. Gleichzeitig erstickt die Regierung Innovation durch eine Flut an Regularien und versucht, sich von Ideologie inspirieren zu lassen. Ohne einen fantasievolleren Ansatz zur Steuerung der Wirtschaft bleibt China womöglich in einer Sackgasse stecken und entwickelt nicht denselben Mut, den die Reformer des Landes in der Vergangenheit mit so viel Erfolg aufgebracht haben. Übersetzung: Helga Klinger-Groier

Stephen S. Roach ist Mitglied des Kollegiums an der Universität Yale, ehemaliger Vorsitzender von Morgan Stanley Asia und Verfasser von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) sowie Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Eva Seiwert ist seit diesem Monat als Analystin im Foreign-Relations-Team von Merics und als Projektkoordinatorin für das EU-finanzierte Konsortium China Horizons tätig.

Jeffrey Ji ist seit Januar Head of Asia Strategy, Business Development & China Commercial beim Chemikalienhersteller Ineos Aromatics in Shanghai. Zuvor hatte er die Stelle des China Commercial Head inne.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

In ihre Heimatorte zurückgekehrt sind bereits viele Chinesen. Nun ist die Neujahrs-Deko dran. Dazu gehören vor allem Chun Lian 春联: Rote Papierstreifen mit goldenen Schriftzeichen, angebracht am Türrahmen. Die Sätze darauf wünschen Glück und Wohlstand. Traditionell beschrieben die Menschen ihre Chuan Lian selbst mit dem Pinsel. Heute sind sie Massenware, die es im Supermarkt oder den großen Online-Kaufhäusern gibt – wie jene, die hier ein junger Mann in Yongxi nahe Chongqing an seine Hausfassade klebt.