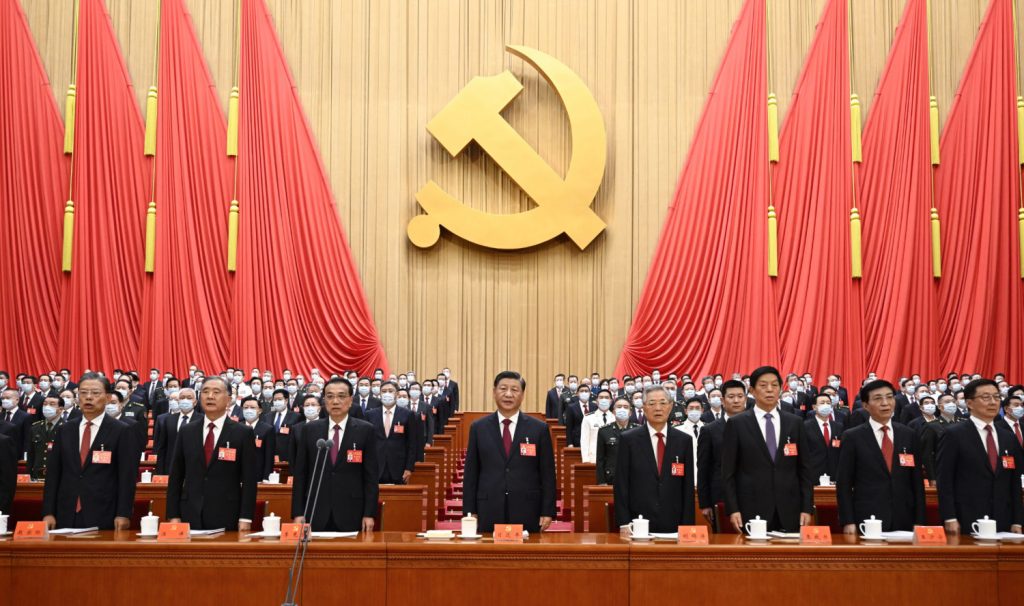

der 20. Parteikongress der KP Chinas hat begonnen. Seit 2018 ist klar, dass es sich um ein einschneidendes Ereignis handeln würde. Damals hatte Xi Jinping die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf zehn Jahre aufheben lassen. Der eigentliche Tabubruch, die Ausführung des so vorbereiteten Coups von innen, folgt jetzt. Xi wird sich in dieser Woche über das früher gültige Limit hinaus wiederwählen lassen. Das ohnehin rudimentäre System parteiinterner Kontrolle ist damit endgültig ausgehebelt.

Die Stellung Chinas in der Welt, die Xi anstrebt, ist sogar ein historisches Novum, analysiert Frank Sieren. Unter Xi hat das Land erstmals den Anspruch, den Planeten zu prägen. Dazu lässt Xi aufrüsten – und erneuert seine Drohungen gegenüber Taiwan.

Auch für seine Partei hat er mahnende Wort parat. Er habe “latente Gefahren” innerhalb der Partei beseitigt, sagte Xi. Gefahren, klar: für die eigene Machtposition. Keiner macht ihm seine Machtfülle jedoch wirklich streitig. Auch wenn Kommentatoren, die sich auf Sozialmedien auslassen, ständig neue Anzeigen für Zoff in der Führung zu finden glauben, ist derzeit nichts davon für Xi gefährlich.

Das gilt auch für den Protest an der Xitong-Brücke, dessen Spuren im chinesischen Netz getilgt wurden. Der einsame Demonstrant hat bereits einen Spitznamen weg: “Bridge Man”, wie Sie in unserer Analyse nachlesen können. Nun stellt sich die Frage: Finden sich Nachahmer? Könnte daraus gar eine Protestbewegung entstehen? Eher unwahrscheinlich. Aber wer weiß.

Eine reale Gefahr für die Partei droht eher von anderer Seite her. Xi scheint sich darauf zu verlassen, dass die Wirtschaft schon irgendwie laufen wird. Er kennt zwar die Entbehrungen der Mao-Zeit, doch in seiner aktiven Zeit als Politiker konnten die Wirtschaftsplaner immer Wachstum herbeiführen, wenn es gebraucht wurde. Glaubt er vielleicht deshalb, die Konjunktur hält jedes Null-Covid-Extrem aus? In seiner Parteitagsrede hat er seine Politik jedenfalls verteidigt. In einer Analyse und im Gastbeitrag widmen wir uns den Aussichten für Chinas wackelnde Wirtschaft.

Auf seiner Eröffnungsrede zum 20. Parteikongress stellt Xi Jinping klar, dass China sich nicht mehr wegduckt und kleiner macht als es ist, wie es einst der große Reformer Deng Xiaoping gefordert hat. Deng hat Xis Vorgänger Jiang Zemin und Hu Jintao noch selbst ausgesucht. Xi hingegen musste sich auf eigene Faust durchsetzen.

Nun tritt er endgültig aus dem Schatten Dengs heraus. “Chinas internationaler Einfluss, seine Anziehungskraft und seine Stärke, die Welt zu formen, hat deutlich zugenommen”, sagte Xi vor den 2.300 Delegierten. Das ist nicht nur ein neuer Ton für die Volksrepublik, sondern auch ein Novum in der chinesischen Geschichte. Die Kaiser des Reiches der Mitte hielten China zwar für den Mittelpunkt der Welt und alle anderen Länder für Vasallen voller Barbaren. Den Anspruch, die Welt zu prägen, hatten sie traditionell jedoch nicht.

Auf dem vorigen Parteikongress 2017 hatte Xi selbst noch einen kleineren Gang eingelegt. Er sprach davon, dass “China groß und fest im Osten steht”. Jetzt gab er sich selbst- und machtbewusster sowohl in Bezug auf seine Person als auch in Bezug auf Chinas Stellung in der Welt. Angesichts der “drastischen Veränderungen” in der globalen Landschaft habe China eine “feste strategische Entschlossenheit” gezeigt und einen “kämpferischen Geist” bewiesen, sagte Xi in seiner Rede.

Die Partei habe die “Würde Chinas und seine Kerninteressen gesichert, sich gut positioniert, um die Entwicklung Chinas voranzutreiben und dabei Sicherheit zu garantieren.” Dieser Teil seiner Rede klingt wiederum ein wenig defensiver, weil es vor allem um die eigene Entwicklung geht, der sich niemand, auch der Westen nicht, in den Weg stellen soll. Es geht hier nicht darum, der Welt seinen Willen aufzudrücken.

Doch dann sind wieder neue vollmundige, manche würden sogar sagen: nationalistische Töne zu hören: “Die chinesische Modernisierung eröffnet der Menschheit eine neue Wahl, sich zu entwickeln.” Allerdings betont Xi auch, dass “China nie nach Hegemonie streben” werde.

Der mächtige Parteichef führt auch aus, in welche Richtung Chinas Modernisierung gehen soll. An erster Stelle steht bei ihm der “allgemeine Wohlstand”. Den sollen die Chinesen erreichen können, indem sie “durch mehr Arbeit mehr Lohn bekommen”. Das ist keine sozialistische Strategie, sondern durchaus eine marktwirtschaftliche.

Die Partei werde “unerschütterlich” zum Ausbau des Privatsektors ermutigen und die Marktteilnehmer dabei unterstützen und anleiten. Man habe die “entscheidende” Rolle des Marktes bei der “Allokation von Ressourcen” erkannt. Der Staat müsse eine bessere Rolle dabei spielen, die Rahmenbedingungen für den Markt zu setzen. Es geht um “Wohlstand durch harte Arbeit”, wie Xi es in einem Satz ausdrückt, der durch “mehr Chancengleichheit” unterstützt werden soll. Das ist der wirtschaftsliberale Aspekt seiner Politik.

Dazu müsse China allerdings gleichzeitig die Löhne derjenigen anheben, die am wenigsten verdienen und so “die Mittelschicht ausbauen.” Die Einkommensverteilung und die Wege, durch die man zu Wohlstand kommt, müsse man gleichzeitig “weiterhin regulieren.” Das ist der sozialistische Teil seiner Politik. Xi wird also auch weiterhin gegen Formen des Manchester-Kapitalismus und gegen die Monopole von Großkonzernen vorgehen.

Man habe zudem “überwältigende Fortschritte” bei der Korruptionsbekämpfung erzielt. “Korruption ist wie Krebs.” In der Frage der Nationalen Sicherheit verbreitet er keine Gelassenheit: “Wir müssen resolut einen ganzheitlichen Ansatz der nationalen Sicherheit durchhalten”, so Xi. Und: “Nationale Sicherheit ist der Grundstein der Erneuerung der Nation.” Sie diene auch der sozialen Stabilität.

Einen weiteren Schwerpunkt legte er bei Umweltpolitik und Klimazielen: “Wir werden die Anstrengungen erhöhen, um den Höhepunkt der Kohlendioxid-Emissionen zu erreichen.”

In wichtigen Branchen wie der IT, aber auch der Immobilienbranche (die er nicht erwähnte), hat Xi neue Regeln vorgegeben, die mehr Chancengleichheit bringen sollen. Das bedeutet erst einmal schmerzhafte Einschnitte, aber am Ende mehr Auswahl für die Kunden durch mehr Konkurrenz.

Xi betont gleichzeitig, wie wichtig die High-Tech-Industrie für den Aufstieg Chinas sei. “Wissenschaft und Forschung sind die wichtigste Produktionskraft, Talente die wichtigste Ressource, Innovation die wichtigste Treibkraft” für den Aufstieg Chinas. Im vergangenen Jahr hat China 388 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung ausgegeben.

Der Staatschef machte klar, wie wichtig er Innovationen und Unternehmertun bewertet. “Ohne solides technologisches Fundament”, so Xi, sei es unmöglich, ein starkes sozialistisches Land aufzubauen. Insgesamt spricht Xi von einer “hochqualitativen Entwicklung”. Das bedeutet: Die Zeiten des Wachstums um jeden Preis sind vorbei.

Beobachter haben mit besonders großer Spannung darauf gewartet, wie sich Xi zur Frage der Fortsetzung der Null-Covid-Politik äußern wurde. Tatsächlich ging er in die Offensive. “Wir haben die Menschen und ihre Leben über alles gestellt”, verteidigt Xi Jinping seine Politik.

Dabei habe man “Herausragendes erreicht”, sowohl bei der Epidemie-Bekämpfung, als “auch für die Wirtschaft und soziale Entwicklung.” Tatsächlich hat China anders als der Westen keine zweistelligen Inflationsraten, sondern nur 2,5 Prozent. Dennoch sackt die Wirtschaft wegen der Lockdowns und den Einreisebeschränkungen dramatisch durch. Für Xi ist es offensichtlich dennoch kein Grund, in seiner Rede ein deutliches Signal in Richtung einer Lockerung seiner Covid-Politik zu geben.

Ein Hinweis, wie es weitergeht, ist womöglich, dass Xi betont, “Entwicklung ist die Top-Priorität der Partei.” Das Label “Top-Priorität” benutzt er für die Null-Covid Politik nicht. Und Xi stellt noch einmal klar, dass China sich ausländischen Investoren gegenüber “weiter öffnen” wird.

Spätestens nun wird deutlich: Xis Rede will einen weiten Bogen schlagen. Die kurzfristige politische Steuerung, so seine Haltung, hat auf diesem Parteitag, der nur alle fünf Jahre stattfindet, nichts zu suchen.

Das gilt auch für die Taiwan-Frage. Xi spricht weiter von dem Ziel einer “friedlichen Wiedervereinigung” mit der “größten Aufrichtigkeit und Anstrengung.” Doch diesem Satz folgt, wie stets, die ganz entscheidende Einschränkung: “Wir haben nie versprochen, auf Gewalt zu verzichten.” Wann der Fall eintreten könnte, lässt Xi offen. Nicht offen ist das Ziel: “Die Wiedervereinigung Chinas muss zu Ende gebracht werden.”

Xi kündigt in diesem Zusammenhang an, die Kampfkraft seiner Truppen ausbauen. Er will die “Strategische Militärführung modernisieren” und Konzepten für einen “Krieg von Menschen” entwickeln. Dazu sollen “Abschreckungsstrategien” kommen.

Dieses Thema hat im Vergleich zu 2017 an Gewicht gewonnen, was wohl nicht nur an der Konfrontation zwischen China und den USA liegt, sondern auch am Krieg in der Ukraine. Über Xinjiang spricht Xi nicht. Im Fall von Hongkong gibt sich Xi siegesgewiss: Man habe “sichergestellt, dass Hongkong von Patrioten regiert werde.” Die “Ordnung sei wieder hergestellt worden”. Dies sei eine “große Verbesserung in Hongkong und in der gesamten Region.”

Insgesamt bezeichnet Xi den Weg Chinas als eine “Selbstrevolution“. Die Partei verdanke ihren Erfolg dem Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken, “dem Marxismus und der Art und Weise, wie China ihn adaptiert hat.”

In seiner Rede wird klar, dass Xi auch weiterhin widersprüchliche Politikziele wie Wirtschaftswachstum bei mehr sozialer Gerechtigkeit auf der einen und die Null-Covid Politik auf der anderen Seite austarieren will. Auf der einen Seite muss er Arbeitsplätze schaffen, auf der anderen Seite die Klimaziele einhalten.

Wie und ob sich die Balancen in seiner dritten Amtszeit verschieben könnten, lässt Xi in seiner Rede allerdings offen. Das überlässt er der Regierung, deren neuer Premierminister voraussichtlich erst am Ende dieses 20. Parteitagung feststehen wird.

Die Aktion eines Demokratie-Aktivisten an der Sitong-Brücke in Peking hallt weiterhin nach. Auf der einen Seite handelt es sich nur um einen einzigen von 1,4 Milliarden Chinesen – und eine Massenbewegung ist nicht zu erkennen. Rein theoretisch könnte er mit seiner Meinung ziemlich alleine dastehen und lediglich die Unterstützung eines kleinen Kreises politisch interessierter Intellektueller erhalten.

Auf der anderen Seite besitzt die Aktion enormen Symbolwert. Der Mann hat bewiesen: Auch das lückenlos überwachte Peking lässt sich nicht vollständig kontrollieren. Alleine das zeigt die Grenzen der Herrschaft über die physische Realität, die die Partei anstrebt. In diesem ersten auffälligen Protest seit Jahren wurde zudem deutlich, dass sich die chinesische Zivilgesellschaft nicht im völligen Kälteschlaf befindet. Der Rauch über der Sitong-Brücke könnte auch als Anzeichen für einen Schwelbrand unter der scheinbar geschlossenen Oberfläche der Gesellschaft gesehen werden. Die internationalen Medien erhielten zudem vor einem drögen Parteitag ihre Sensation.

Am Donnerstag hatte der Demonstrant mehrere Spruchbänder an der Straßenbrücke im Bezirk Haidian entrollt. Er bezeichnete Xi Jingping als Diktator und forderte unter anderem Freiheit statt Lockdowns, Würde statt Lügen und Wahlen statt eines obersten Führers. Ebenso bemerkenswert war jedoch, wie er die Aktion organisiert hatte. Er hatte sich als Bauarbeiter angezogen, war in einem offiziell aussehenden Lieferwagen vorgefahren und soll sogar noch die Hilfe der anwesenden Polizisten eingefordert haben, um seine “Baustelle” zu sichern. Nachdem er die Banner in Seelenruhe aufgehängt hatte, legte er das Feuer, um noch zusätzlich auf sie aufmerksam zu machen. Diese Sorte Cleverness kommt gerade in China gut an und spricht sich herum, wenn dazu noch der Obrigkeit ein Schnippchen geschlagen wurde.

Um die Brücke herum befinden sich zahlreiche Unis und Technik-Firmen. Es wimmelt dort nur so von Angehörigen der jungen Generation, die alles Interessante mit dem Handy filmen. Die Zensur hatte daher viel zu tun. Unter den blockierten Suchbegriffen befanden sich zeitweilig “Feuer”, “Sitong-Brücke”, “mutig”, “Banner” und sogar “Dritter Ring”, eine der Hauptstraßen von Peking.

Im Netz erhielt der Mann den Spitznamen “Bridge Man”, angelehnt an den “Tank Man”, der sich 1989 den Panzern entgegenstellte. Vor allem die Twitter-Gemeinde war sich schnell sicher, ihn identifiziert zu haben. Demnach soll es sich um den Physiker Peng Lifa handeln. Das starke Indiz dafür: Im deutschen Wissenschafts-Portal ResearchGate wurden unter seinem Konto zeitgleich mit der Aktion dieselben Protestsprüche veröffentlicht, schön grafisch aufbereitet fürs Weiterteilen. Peng ist auch an einer Pekinger Firma für Werkstoffe beteiligt.

Derselbe Peng Lifa ist zudem seit Donnerstag verschwunden. Bridge Man hatte sich ohne Widerstand festnehmen lassen, nachdem die Polizisten auf den Inhalt der Banner aufmerksam geworden waren. Ihm drohen nun Folter, Gefängnis und Verschwinden.

Alle Pekinger Brücken sind jetzt doppelt überwacht, aber eventuelle Nachahmer würden wohl andere Orte und Formen wählen, um den Protest weiterzuspinnen. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob Funken von der Aktion bei anderen jungen Leuten verfangen und sie das Feuer weitertragen. Aufgrund der Allgegenwart der Handy-Kameras und der chaotischen Natur des Internets würden auch weitere Proteste bekannt werden. Vielleicht ist das Internet nicht nur das geniale Herrschaftsinstrument, als das es die KP zuletzt genutzt hat, sondern doch auch eine potenzielle Gefahr für die absolute Machtentfaltung.

Eigentlich hätte das chinesische Zollamt am Freitag die Handelszahlen für den Monat September publizieren sollen. Doch offensichtlich waren kurz vor dem Parteikongress negative Meldungen nicht gefragt: Die Statistiken wurden jedenfalls ohne Nennung von Gründen vorerst nicht veröffentlicht.

Denn wie sehr die chinesische Wirtschaft derzeit kriselt, ist selbst ohne die jüngste Runde an offiziellen Daten unübersehbar. Erstmals seit 30 Jahren liegt das Wachstum der Volksrepublik nach Einschätzung von Ökonomen unter dem asiatischen Durchschnitt, für das laufende Kalenderjahr prognostiziert die Weltbank eine Expansion des Bruttoinlandsprodukts von nur 2,8 Prozent. Möglicherweise muss sich China auch mittelfristig an eine solche Größenordnung gewöhnen.

Was für viele OECD-Staaten solide klingt, ist für das Reich der Mitte ein mittleres Desaster: Jedes Jahr muss das Land über zehn Millionen Universitätsabsolventen in den Arbeitsmarkt integrieren, zudem beträgt das monatlich verfügbare Einkommen von rund 600 Millionen Chinesen weiterhin nur umgerechnet 150 Euro. Das Aufstiegsversprechen hält sie bei der Stange.

Der größte Klotz für das schleppende Wirtschaftswachstum ist unverkennbar die dogmatische Null-Covid-Politik, die den Alltag der 1,4 Milliarden Chinesen auch im dritten Jahr der Pandemie dominiert. Wie sehr die Maßnahmen auch die Unternehmen beeinträchtigen, zeigt sich an den Äußerungen von Wirtschaftsvertretern. “Die Bürger werden wieder nervös”, sagt etwa Francis Liekens, der der das Büro der Europäischen Handelskammer (EUCC) in Shanghai leitet: “Es ist ein bisschen wie Roulette spielen: Jedes Mal fragt man sich, ob man wirklich die Wohnung verlassen oder ein bestimmtes Gebäude betreten soll”. Denn jederzeit könne ein unverhoffter Lockdown warten. In etlichen Bürotürmen und Einkaufszentren wurden in der Finanzmetropole zuletzt Menschen eingesperrt, nachdem dort ein Corona-Fall festgestellt wurde.

Harald Kumpfert vom EUCC-Büro im nordöstlichen Shenyang sagt: “Wir sehen keine großen Anstrengungen für Impfkampagnen“. Stattdessen drehe sich längst alles um die verpflichtenden PCR-Tests. “Es ist offensichtlich ein riesiges Geschäft geworden. Manche von unseren Partnern der Handelskammer werden bis zu viermal täglich getestet – jedes Mal, wenn sie die Stadtgrenze oder die Autobahn verlassen.” Sein Kollege Christoph Schrempp vom Büro in Tianjin berichtet: “Letztens hatten wir in einer Firma einen Corona-Ausbruch mit 20 Fällen. Bis 6:30 Uhr war das gesamte Viertel abgesperrt.”

Und ein weiterer Wirtschaftsvertreter aus Chengdu erzählt mit süffisantem Unterton, dass er für seinen jüngsten Außentermin in einer Nachbarstadt zuvor vier Tage in Quarantäne musste. Und das nur, um eine Stunde mit seinen Geschäftspartnern zu verhandeln. Solche Verwicklungen müssen auch die chinesischen Unternehmer auf sich nehmen. Klar, dass die Wirtschaft da nicht rund läuft.

Für Außenstehende, die nicht in China leben, dürften solche Aussagen zunehmend surreal anmuten. Auch ein hochrangiger Mediziner, der sich derzeit in Europa auf Heimaturlaub aufhält, spricht mit Bitte um Anonymität von einer “kollektiven Psychose”. Doch Xi Jinping verteidigt in seiner Parteitagsrede die Null-Covid-Politik als nationalen Kampf, der selbstverständlich fortgesetzt werde.

Für die Unternehmen mag dies geradezu höhnisch klingen, doch offene Kritik wird man von chinesischen Vorständen aus Angst vor Repressionen nicht zu hören bekommen. Die Folgen der Maßnahmen sind dabei längst mit bloßem Auge zu erkennen: In Peking sind selbst die einst populärsten Einkaufszentren an vielen Tagen der Woche gespenstisch leer, und in Shanghai hat auch die Anzahl an Menschen wieder zugenommen, die auf der Straße schlafen.

Mutmaßlich handelt es sich dabei nicht um klassische Obdachlose, sondern vielmehr um Arbeitsmigranten mit Wohnsitz im Umland, die sich aus Angst vor einem Lockdown – und dem daraus resultierenden Verlust ihrer Einkommensquelle – nicht in ihre Behausungen trauen.

Doch Null Covid ist nicht der einzige Grund für die derzeitige Wirtschaftsschwäche. Der Immobilienmarkt erfüllt seine Funktion als Konjunkturmaschine nicht mehr. Bisher war es jederzeit möglich, Geld in den Wohnungs- und Bausektor zu pumpen, um die Konjunktur anzuschieben. Die Blasen dort waren jedoch zu groß geworden, die Firmen sind zum Teil insolvent. Versuche, den Sektor zu stimulieren, stoßen mit Versuchen zusammen, ihn zu konsolidieren. Xi kann sich also nicht darauf verlassen, dass ihm seine Wirtschaftsfachleute in bewährter Weise das Wachstum herbeifördern. Fabian Kretschmer

US-Bürger dürfen nicht mehr in der Entwicklung oder Herstellung von Mikrochips in China tätig sein, ohne zuvor eine Sondergenehmigung zu beantragen. Das geht aus neuen Regelungen zur Exportkontrolle hervor, die amerikanische Behörden bereits vergangene Woche herausgegeben haben. Bisher war es US-Bürgern bereits verboten, die Entwicklung, Herstellung oder Wartung von Waffen in bestimmten Ländern zu unterstützen, insbesondere nukleare sowie biologische und chemische Waffen. Die neuen Artikel zur Chipherstellung beziehen sich speziell auf China.

Das Verbot folgt auf den Chips-Act vom Juli, mit dem die amerikanische Regierung die Halbleiter-Entwicklung und Produktion in den USA massiv fördern will. Anfang Oktober sprach die amerikanische Regierung zudem Exportverbote für amerikanische Chips und Geräten zu deren Herstellung nach China aus (China.Table berichtete). Hintergrund ist, dass US-Halbleiter nicht an chinesische staatsnahe Unternehmen verkauft werden sollen. Mikrochips sind besonders relevant für Militär- und Überwachungstechnologien.

Die neue Regelung könnte massive Auswirkungen auf Chinas Tech-Welt haben. Dem Finanzmagazin Nikkei Asia zufolge sind hunderte Unternehmer und Entwickler in dem Bereich US-Bürger mit chinesischer Abstammung. Viele haben in den USA studiert, dort Arbeitserfahrungen bei großen Tech-Unternehmen gesammelt haben und besitzen einen US-Pass. Zu ihnen gehört Gründer und CEO Gerald Yin von Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC), Chinas führendem Chip-Hersteller, der 20 Jahre im Silicon Valley gearbeitet hat. Ebenfalls US-Bürger ist David H. Wang, CEO von ACM Research.

Für China hat der Aufbau eines eigenständigen Chip-Ökosystems strategische Bedeutung. Experten gehen davon aus, dass die US-Verbote dazu beitragen könnten, dass die chinesische Chipindustrie um Jahre zurückgeworfen wird. jul

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht wegen eines Gratulationsschreibens an Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping in der Kritik. Steinmeier hatte Xi anlässlich des Jubiläums der deutsch-chinesischen Beziehungen vergangene Woche persönlich “Glück und Gesundheit” gewünscht. In dem Schreiben betont der Bundespräsident zwar die Wichtigkeit von “unveräußerlichen Menschenrechten” und dass er sich “für die Würde und Rechte eines jeden Menschen einsetzen” möchte. Dass jedoch die Menschenrechtsverletzungen in China nicht direkt angesprochen worden, brachte Steinmeier nun Kritik aus mehreren politischen Lagern ein. FDP-Außenpolitiker Frank Müller-Rosentritt nannte gegenüber der Bild-Zeitung die Glückwünsche “eine schallende Ohrfeige für alle Freunde der Freiheit, auch in China”.

Generell sind zu solchen Anlässen bestimmte diplomatische Formeln für Schreiben vorgegeben. Steinmeier weicht nicht von anderen Glückwunsch-Briefen ab. Freundliche Grußbotschaften, in denen kritische Themen ausgespart werden, sind auch unter strategischen Rivalen nichts Ungewöhnliches.

Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer beschwichtigte, Steinmeier habe “das Thema Menschenrechte dankenswerterweise nicht ausgespart, auch wenn er es vorsichtig anspricht”. Im Bundespräsidialamt wurde die Kritik dem Bericht zufolge zurückgewiesen: Steinmeier habe “nicht nur die gemeinsamen Erfolge der zurückliegenden fünf Jahrzehnte herausgehoben, sondern zugleich die Herausforderungen der Gegenwart deutlich und kritisch angesprochen”. ari

Sri Lanka hofft auf ein Entgegenkommen Chinas bei der Rückzahlung seiner Kredite. Der Präsident des Landes, Ranil Wickremesingh, zeigte sich am Wochenende gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters optimistisch, eine Restrukturierung der Schulden erreichen zu können. Zuvor hatte Wickremesingh Gespräche mit Chinas Finanzminister Liu Kun geführt.

China ist Sri Lankas wichtigster bilateraler Kreditgeber (China.Table berichtete). Der Inselstaat mit 22 Millionen Einwohnern steckt aktuell in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Es geht um Schulden in Höhe von rund 30 Milliarden Euro. Größte Kreditgeber sind neben China unter anderem Japan und Indien. rtr/jul

BMW hat einen Medienbericht dementiert, wonach das Unternehmen die Produktion seines Elektro-Minis von Großbritannien nach China verlagern will. Ein Sprecher des Autobauers sagte am Freitagabend, dass ein solcher Schritt nicht geplant sei. Die Zeitung “The Times” hatte zuvor berichtet, dass BMW die Herstellung des Fahrzeugs in die Volksrepublik verlagern wolle. BMW produziere rund 40.000 Elektro-Minis pro Jahr in einer Fabrik am Stadtrand von Oxford. rtr

Wenn in diesem Monat der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas zusammentritt, kann Xi Jinping der erste Präsident in der Geschichte Chinas werden, der drei Amtszeiten regiert. Daher ist dies ein günstiger Zeitpunkt, um eine Bilanz über Xis wirtschaftspolitische Leistungen der letzten zehn Jahre zu ziehen und einige naheliegende Schritte zur Verbesserung der Wirtschaftsleistung in der nächsten Amtszeit zu erkunden.

Als Xi im Jahr 2012 die politische Führung Chinas übernahm, blühte zwar die Wirtschaft, hatte aber auch viele ernsthafte Probleme. Das BIP war über ein Jahrzehnt lang mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von zehn Prozent gewachsen. Doch eine Verlangsamung war unvermeidlich, und tatsächlich sind die Wachstumsraten seit 2008 fast jedes Jahr gesunken. Darüber hinaus nahm die Ungleichheit zu, der Gini-Index stieg zwischen 1990 und 2000 um 13 Prozent. Zu Beginn dieses Jahrhunderts übertraf die Ungleichheit in China zum ersten Mal in der Reformära nach 1978 die der Vereinigten Staaten.

In der Zwischenzeit nahm der Grad der Luftverschmutzung in China buchstäblich tödliche Dimensionen an. Im Jahr 2013 wies die Luft in Peking durchschnittlich 102 Mikrogramm PM2,5-Partikel Feinstaub pro Kubikmeter auf, während Los Angeles – eine Stadt, die seit jeher für ihre Luftverschmutzung bekannt ist – einen PM2,5-Wert von nur etwa 15 aufwies. Chinesische Stadtbewohner beklagten sich zunehmend über mit der Luftverschmutzung verbundene Herz-Lungen-Erkrankungen und frühe Todesfälle. Und auch die Wasserverschmutzung in China war aufgrund der chemischen Abwässer aus Fabriken, landwirtschaftlichen Betrieben und Minen ein großes Problem. In ländlichen Gebieten mussten manchmal ganze Dörfer und Städte umziehen, weil ihre Wasserversorgung irreparabel verseucht war.

China verlor zudem allmählich seine Arbeitskräfte. Die historisch hohen Geburtenraten von rund sechs Kindern pro Frau begannen in den 1970er-Jahren zu sinken und erreichten im Jahr 2000 ihren derzeitigen Stand von unter zwei Kindern pro Frau. Aufgrund dieser Trends befand sich die Regierung in einer Zwickmühle: Die politischen Entscheidungsträger mussten einerseits verhindern, dass die Gesamtbevölkerung weiter anschwillt, andererseits mussten sie das Angebot an jungen Erwerbstätigen aufrechterhalten, um die wachsende ältere Bevölkerung zu unterstützen.

Die soziale Unzufriedenheit nahm zu, und einem populären Index zufolge hat sich die öffentliche Wahrnehmung der Korruption in der Regierung zwischen 1991 und 2012 verdoppelt. Im Jahr 2014 wurden rund 1.300 Arbeitsstreiks dokumentiert; bis 2016 hatte sich diese Zahl mit 2.700 mehr als verdoppelt.

Als Xi an die Macht kam, unternahm er große Anstrengungen, um diese Herausforderungen direkt anzugehen. Doch die Ergebnisse sind gemischt. Positiv zu vermerken ist, dass die PM2,5-Feinstaubwerte in Großstädten wie Peking und Shanghai in den letzten zehn Jahren halbiert wurden und Chinas Gini-Koeffizient heute wieder unter dem der USA und 13 Prozent unter seinem Höchststand von 2010 liegt.

Andere Indikatoren sind jedoch weniger günstig. Zwischen 2012 und dem Beginn der COVID-19-Pandemie ist die jährliche Wachstumsrate in China entweder gleich geblieben oder gesunken. Obwohl die Regierung ihre strenge Ein-Kind-Politik abgeschafft hat, sind die Geburtenraten sehr niedrig geblieben. Der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, liegt heute bei fast 13 Prozent – ein neuer Höchststand in der modernen Ära.

Dennoch wäre es irreführend, alle Errungenschaften und Misserfolge des letzten Jahrzehnts Xi in die Schuhe zu schieben. Xi hat die größten Probleme, mit denen er konfrontiert war, geerbt, nämlich die unvermeidlichen Folgen des früheren schnellen Wachstums und der politischen und wirtschaftlichen Geschichte Chinas. Gleichzeitig hat Xi auch die wichtigsten politischen Lösungen für diese Probleme geerbt.

Schließlich hat China bereits 1994 damit begonnen, staatliche Energienetze zu verpflichten, in erneuerbare Industrien zu investieren, und frühere Regierungen haben ebenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen für die Armen ergriffen. Eine medizinische Grundversicherung wurde 1998 in den Städten und 2003 in den ländlichen Gebieten eingeführt. Die allgemeine Ungleichheit begann zwei Jahre vor Xis Amtsantritt zu sinken, und frühere Regierungen haben regelmäßig ihre eigenen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung durchgeführt.

Da Xi viele der politischen Initiativen seiner Vorgänger fortsetzte, wurden die Dinge, die sich verbesserten, weiter verbessert, und die Probleme, die schwer zu lösen waren, blieben ungelöst. Was sich unter Xi am meisten änderte, waren nicht die vorgeblichen politischen Ziele, sondern die Art ihrer Umsetzung. Abgesehen von einigen Ausnahmen, wie der Ein-Kind-Politik, waren die Politiker vor Xi nach 1978 eher vorsichtig und diskret. Wichtige Änderungen, wie die Einführung von Wahlen auf dem Land, erfolgten in der Regel im Stillen. Sie wurden erst dann als “nationale Politik” verkündet, wenn sich die Zentralregierung sicher war, wie die Politik funktionieren würde.

Diese Versuch-und-Irrtum-Methode hatte den Vorteil, dass sie politischen Raum für Beratungen zwischen wichtigen Interessengruppen schuf, was zum Erfolg hochkomplexer Initiativen wie der nationalen Gesundheitspolitik Chinas führte. Sie ermöglichte auch Flexibilität, da die Maßnahmen überarbeitet werden konnten, um veränderten Bedingungen oder unvorhergesehenen Nebeneffekten Rechnung zu tragen. Und da diese Maßnahmen nicht mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht wurden, waren die politischen Kosten für das Eingestehen von Fehlern gering.

Xi hat auf solche Feinheiten verzichtet und verkündet seine Politik persönlich, plötzlich und ohne viel, wenn überhaupt, offensichtliche Überlegung. Dieser Modus Operandi hat sich eindeutig als wirtschaftlich schädlich erwiesen, selbst wenn die Beweggründe für die Maßnahmen gut gemeint sind.

Man denke nur an das Verbot von Nachhilfeunterricht im Jahr 2021. Dadurch sollten die vielen anstrengenden Stunden, die chinesische Kinder mit Lernen verbringen, eingedämmt und die Vorteile wohlhabender Schüler gegenüber ihren Altersgenossen verringert werden. Die Einführung kam jedoch so unvermittelt und plötzlich, dass sie die Marktkapitalisierung großer chinesischer Bildungsunternehmen um zig Milliarden Dollar reduzierte und einfach einen Schwarzmarkt für diese Dienstleistungen schuf. Die wirtschaftlichen Auswirkungen gehen über den Bildungsbereich hinaus: Die Möglichkeit plötzlicher und unvorhergesehener politischer Veränderungen schreckt von künftigen Investitionen in allen Sektoren ab.

Ein weiteres Beispiel ist die Null-Covid-Politik von Xi Jinping. Obwohl sie sehr erfolgreich war, um das Coronavirus zu Beginn der Pandemie in Schach zu halten, solange es noch keine Impfstoffe gab, hat sie sich unter den veränderten Bedingungen schlecht geschlagen. Während alle anderen Länder wieder zur Tagesordnung übergehen – oder dies bereits getan haben -, scheint China in einem endlosen Kampf gegen die Hydra gefangen zu sein.

Die Folgen für die chinesische Wirtschaft liegen auf der Hand: Die Behörden sollten an ihren wirtschaftspolitischen Zielen festhalten, aber ihre Methoden der Politikgestaltung ändern. Langsames und vorsichtiges Vorgehen hat China mehr als 40 Jahre lang gutgetan. Es könnte noch viele Jahre lang gut funktionieren.

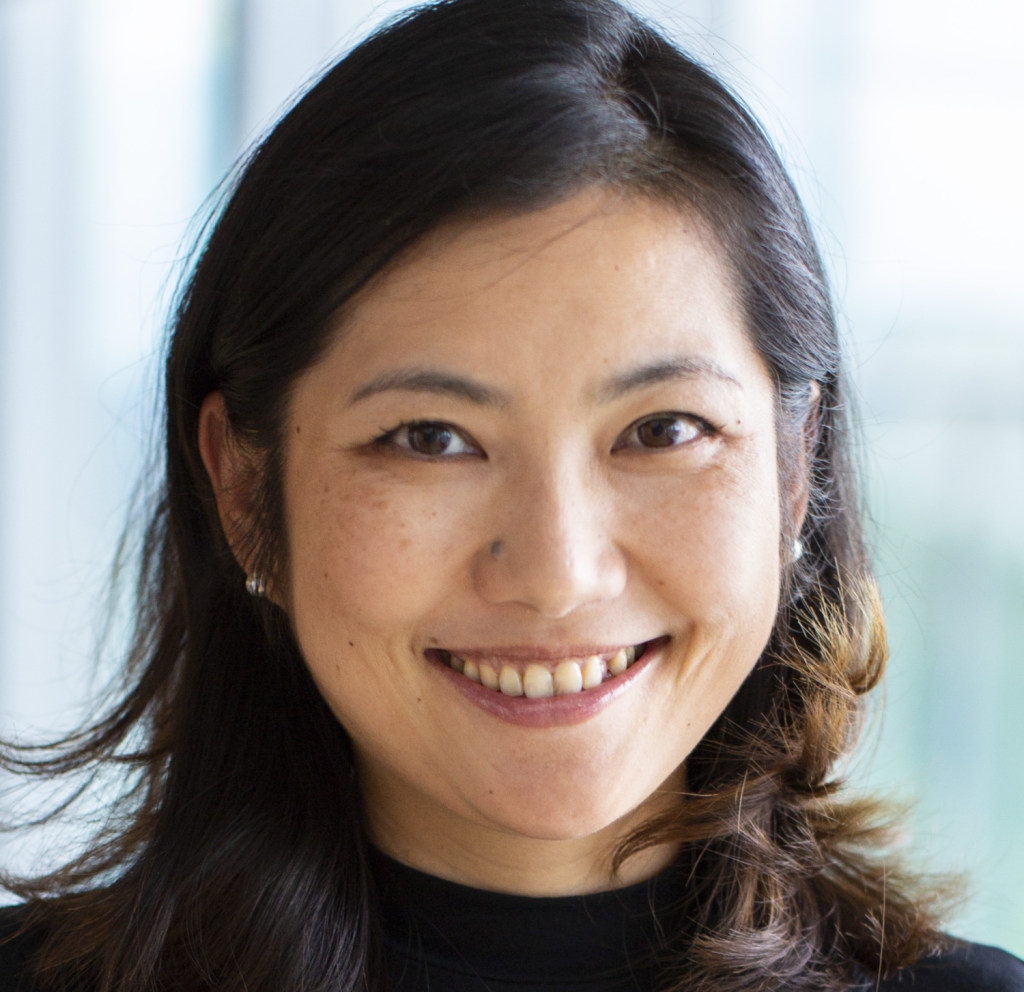

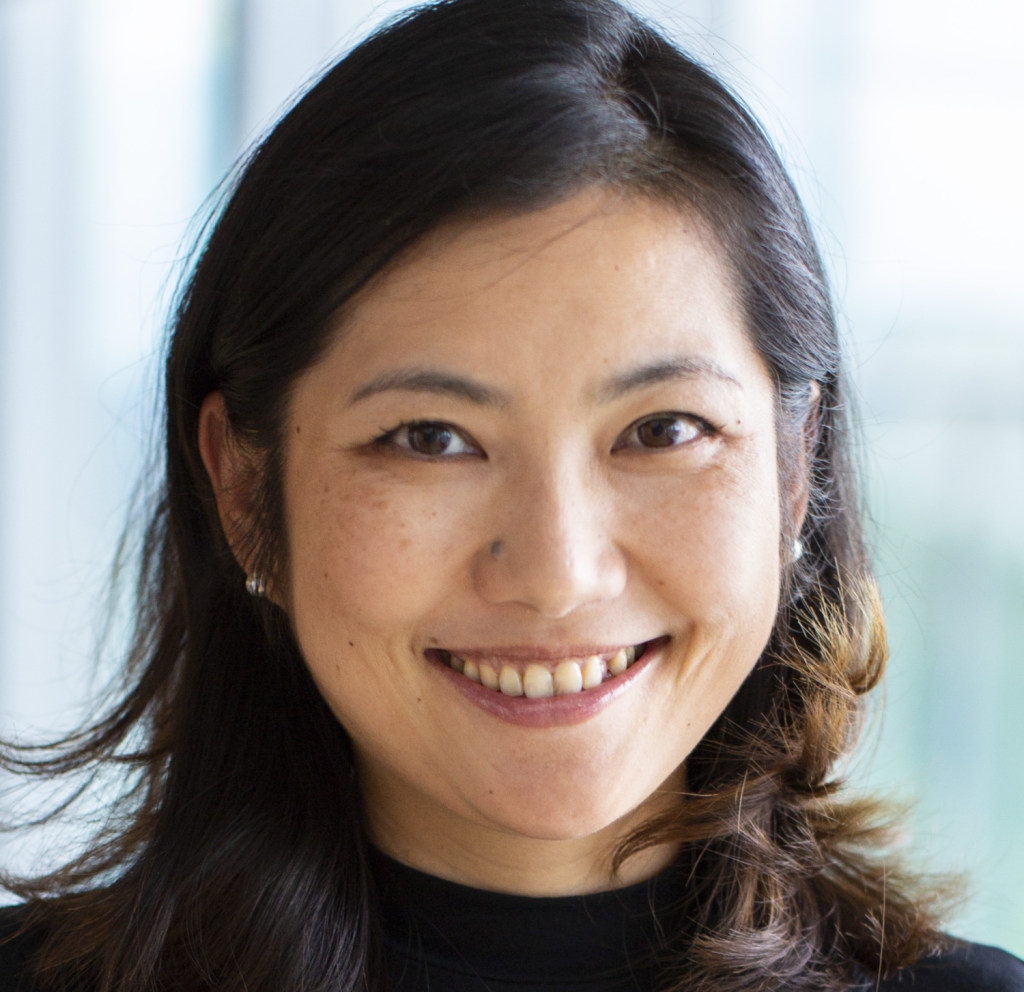

Nancy Qian, Professorin für Managerial Economics and Decision Sciences an der Kellogg School of Management der Northwestern University, ist Co-Direktorin des Global Poverty Research Lab der Northwestern University und Gründungsdirektorin des China Econ Lab. Übersetzung: Andreas Hubig.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Robin Mallick ist neuer Leiter des Goethe-Instituts in Peking. Mallick war zuvor Leiter des Goethe-Instituts im brasilianischen Rio de Janeiro. Sein Vorgänger Clemens Treter (China.Table stellte ihn im Portrait bereits vor) ist nun Goethe-Institutsleiter in Seoul und kümmert sich als neuer Leiter um die gesamte Region Ostasien.

Jason Shen ist neuer Country Manager China beim Medizintechnik-Unternehmen Medi-Globe Group. Das Unternehmen aus dem bayerischen Chiemgau hat eine Niederlassung in Peking eröffnet, um seine Expansion vor Ort zu koordinieren.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Liebende in China sind gewillt “ein ganzes Universum gegen eine kleine Adzukibohne zu tauschen” (一整个宇宙换一颗红豆 yī zhěnggè yǔzhòu huàn yī kē hóngdòu). So zumindest besang es einst die Sängerin Fish Leong (梁静茹Liáng Jìngrú) in ihrem Song “Liebeslied” (情歌 qínggē) aus dem Jahr 2009. Die Boyband-Beaus von “Mayday” (五月天 Wǔyuètiān) aus Taiwan fragten sich schon 2005 in ihrem Hit “John Lennon”, wie “eine Adzukibohne es darauf angelegt hat, alleine das Universum pulsieren zu lassen” (一颗红豆为何想单挑这宇宙 yī kē hóngdòu wèihé xiǎng dāntiāo zhè yǔzhòu). Und Chinas Sangeskönigin Faye Wong (王菲 Wáng Fēi) taufte gleich ein ganzes Lied nach der blutroten Minibohne.

Die Rede ist von der Adzukibohne, auf Chinesisch 赤豆 chìdòu oder 红豆 hóngdòu, wörtlich “rote Bohne”. Sie taucht im Reich der Mitte in vielen Songtexten, Romanen und Gedichtzeilen auf, wo sie dank ihrer tiefroten Farbe und langen Haltbarkeit als Symbol der Sehnsucht zwischen Liebenden (相思 xiāngsī) steht, weshalb sie manchmal auch “Bohne der Begierde” (相思豆xiāngsīdòu) genannt wird.

Doch die roten Böhnchen begegnen uns in China auch in Süßwarenabteilungen und Backstuben, an Dampfbrötchen-Ständen und in Tiefkühlregalen. Denn dank ihres süß-nussigen Geschmacks sind die Hülsenfrüchte eine beliebte Grundzutat vieler traditioneller, aber auch zahlreicher kreativer neuer Süßspeisen, besonders als gezuckerte Paste.

Diese “Rote Bohnenpaste” (红豆沙 hóngdòushā, wörtlich “roter Bohnensand”), ein purpurrotes Mus aus gekochten und anschließend zerdrückten Adzukibohnen, meist gesüßt mit Zucker oder Honig, verleiht vielen chinesischen Desserts ihre charakteristische Note. Ursprünglich entstammt die dunkle Paste der vegetarisch-buddhistischen Küche Chinas, von wo aus sie zu ihrem Siegeszug auch in andere Teile Asiens ansetzte.

In China wird “Dousha” unter anderem als Füllung den Klebreisbällchen Tangyuan (汤圆 tāngyuán) beigegeben, die traditionell zum Abschluss des Frühlingsfestes verspeist werden, sowie den in Bananenblätter eingewickelten Klebreisklößen Zongzi (粽子 zòngzi), die es zum Drachenbootfest gibt. Auch bei den runden Mondkuchen (月饼 yuèbǐng) zum Mittelherbstfest ist der Füllungsklassiker nicht wegzudenken. Beliebt ist die Geschmacksrichtung Adzuki auch bei süßen Baozi-Dampfbrötchen (豆沙包 dòushābāo), bei in Fett ausgebackene Frühstücksküchlein (豆沙烧饼 dòushā shāobǐng) sowie bei süßen Frühlingsröllchen.

Doch damit nicht genug: In Chinas Supermärkten tummeln sich mittlerweile auch Adzukibohneneis (红豆冰淇淋 hóngdòu bīngqílín), Bohnenpastencroissants (红豆馅牛角面包 hóngdòuxiàn niújiǎo-miànbāo), Rote-Bohnen-Trinkpäckchen (红豆饮料 hóngdòu yǐnliào), Adzukibohnenmilchtee (红豆奶茶 hóngdòu nǎichá) und viele andere leckere Lebensmittelkreationen.

Zwar mag nicht jeder bereit sein, gleich ein ganzes Universum gegen eine Adzukibohne einzutauschen. Doch ein paar Yuan kann man beim nächsten Chinabesuch durchaus in die – aus westlicher Warte vielleicht anfangs unkonventionell anmutenden – Leckereien investieren. Denn wer erst einmal auf den Geschmack gekommen ist, dem wird sich ein kleines Universum neuer Naschereien eröffnen.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

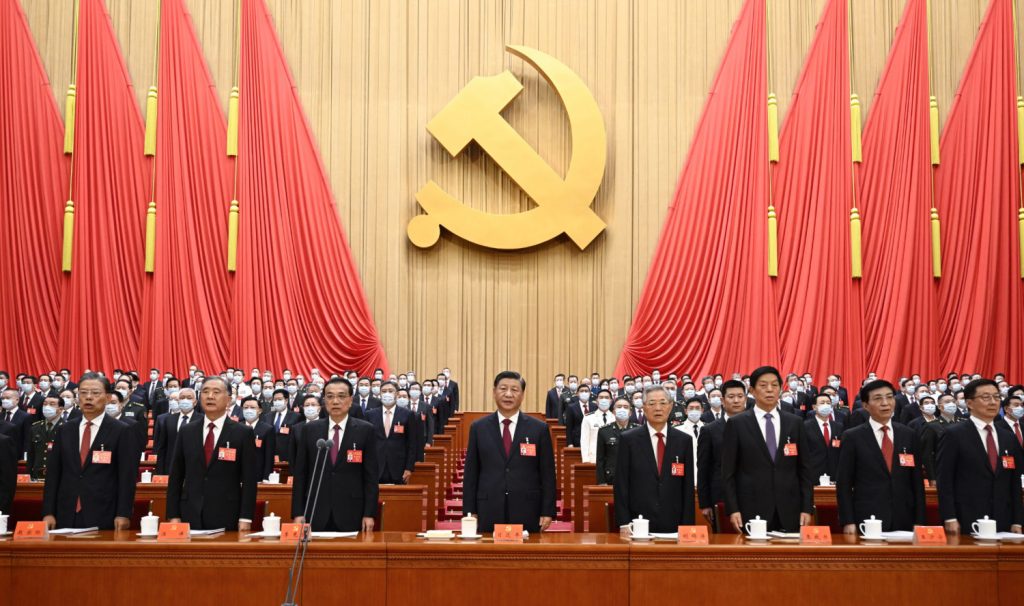

der 20. Parteikongress der KP Chinas hat begonnen. Seit 2018 ist klar, dass es sich um ein einschneidendes Ereignis handeln würde. Damals hatte Xi Jinping die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf zehn Jahre aufheben lassen. Der eigentliche Tabubruch, die Ausführung des so vorbereiteten Coups von innen, folgt jetzt. Xi wird sich in dieser Woche über das früher gültige Limit hinaus wiederwählen lassen. Das ohnehin rudimentäre System parteiinterner Kontrolle ist damit endgültig ausgehebelt.

Die Stellung Chinas in der Welt, die Xi anstrebt, ist sogar ein historisches Novum, analysiert Frank Sieren. Unter Xi hat das Land erstmals den Anspruch, den Planeten zu prägen. Dazu lässt Xi aufrüsten – und erneuert seine Drohungen gegenüber Taiwan.

Auch für seine Partei hat er mahnende Wort parat. Er habe “latente Gefahren” innerhalb der Partei beseitigt, sagte Xi. Gefahren, klar: für die eigene Machtposition. Keiner macht ihm seine Machtfülle jedoch wirklich streitig. Auch wenn Kommentatoren, die sich auf Sozialmedien auslassen, ständig neue Anzeigen für Zoff in der Führung zu finden glauben, ist derzeit nichts davon für Xi gefährlich.

Das gilt auch für den Protest an der Xitong-Brücke, dessen Spuren im chinesischen Netz getilgt wurden. Der einsame Demonstrant hat bereits einen Spitznamen weg: “Bridge Man”, wie Sie in unserer Analyse nachlesen können. Nun stellt sich die Frage: Finden sich Nachahmer? Könnte daraus gar eine Protestbewegung entstehen? Eher unwahrscheinlich. Aber wer weiß.

Eine reale Gefahr für die Partei droht eher von anderer Seite her. Xi scheint sich darauf zu verlassen, dass die Wirtschaft schon irgendwie laufen wird. Er kennt zwar die Entbehrungen der Mao-Zeit, doch in seiner aktiven Zeit als Politiker konnten die Wirtschaftsplaner immer Wachstum herbeiführen, wenn es gebraucht wurde. Glaubt er vielleicht deshalb, die Konjunktur hält jedes Null-Covid-Extrem aus? In seiner Parteitagsrede hat er seine Politik jedenfalls verteidigt. In einer Analyse und im Gastbeitrag widmen wir uns den Aussichten für Chinas wackelnde Wirtschaft.

Auf seiner Eröffnungsrede zum 20. Parteikongress stellt Xi Jinping klar, dass China sich nicht mehr wegduckt und kleiner macht als es ist, wie es einst der große Reformer Deng Xiaoping gefordert hat. Deng hat Xis Vorgänger Jiang Zemin und Hu Jintao noch selbst ausgesucht. Xi hingegen musste sich auf eigene Faust durchsetzen.

Nun tritt er endgültig aus dem Schatten Dengs heraus. “Chinas internationaler Einfluss, seine Anziehungskraft und seine Stärke, die Welt zu formen, hat deutlich zugenommen”, sagte Xi vor den 2.300 Delegierten. Das ist nicht nur ein neuer Ton für die Volksrepublik, sondern auch ein Novum in der chinesischen Geschichte. Die Kaiser des Reiches der Mitte hielten China zwar für den Mittelpunkt der Welt und alle anderen Länder für Vasallen voller Barbaren. Den Anspruch, die Welt zu prägen, hatten sie traditionell jedoch nicht.

Auf dem vorigen Parteikongress 2017 hatte Xi selbst noch einen kleineren Gang eingelegt. Er sprach davon, dass “China groß und fest im Osten steht”. Jetzt gab er sich selbst- und machtbewusster sowohl in Bezug auf seine Person als auch in Bezug auf Chinas Stellung in der Welt. Angesichts der “drastischen Veränderungen” in der globalen Landschaft habe China eine “feste strategische Entschlossenheit” gezeigt und einen “kämpferischen Geist” bewiesen, sagte Xi in seiner Rede.

Die Partei habe die “Würde Chinas und seine Kerninteressen gesichert, sich gut positioniert, um die Entwicklung Chinas voranzutreiben und dabei Sicherheit zu garantieren.” Dieser Teil seiner Rede klingt wiederum ein wenig defensiver, weil es vor allem um die eigene Entwicklung geht, der sich niemand, auch der Westen nicht, in den Weg stellen soll. Es geht hier nicht darum, der Welt seinen Willen aufzudrücken.

Doch dann sind wieder neue vollmundige, manche würden sogar sagen: nationalistische Töne zu hören: “Die chinesische Modernisierung eröffnet der Menschheit eine neue Wahl, sich zu entwickeln.” Allerdings betont Xi auch, dass “China nie nach Hegemonie streben” werde.

Der mächtige Parteichef führt auch aus, in welche Richtung Chinas Modernisierung gehen soll. An erster Stelle steht bei ihm der “allgemeine Wohlstand”. Den sollen die Chinesen erreichen können, indem sie “durch mehr Arbeit mehr Lohn bekommen”. Das ist keine sozialistische Strategie, sondern durchaus eine marktwirtschaftliche.

Die Partei werde “unerschütterlich” zum Ausbau des Privatsektors ermutigen und die Marktteilnehmer dabei unterstützen und anleiten. Man habe die “entscheidende” Rolle des Marktes bei der “Allokation von Ressourcen” erkannt. Der Staat müsse eine bessere Rolle dabei spielen, die Rahmenbedingungen für den Markt zu setzen. Es geht um “Wohlstand durch harte Arbeit”, wie Xi es in einem Satz ausdrückt, der durch “mehr Chancengleichheit” unterstützt werden soll. Das ist der wirtschaftsliberale Aspekt seiner Politik.

Dazu müsse China allerdings gleichzeitig die Löhne derjenigen anheben, die am wenigsten verdienen und so “die Mittelschicht ausbauen.” Die Einkommensverteilung und die Wege, durch die man zu Wohlstand kommt, müsse man gleichzeitig “weiterhin regulieren.” Das ist der sozialistische Teil seiner Politik. Xi wird also auch weiterhin gegen Formen des Manchester-Kapitalismus und gegen die Monopole von Großkonzernen vorgehen.

Man habe zudem “überwältigende Fortschritte” bei der Korruptionsbekämpfung erzielt. “Korruption ist wie Krebs.” In der Frage der Nationalen Sicherheit verbreitet er keine Gelassenheit: “Wir müssen resolut einen ganzheitlichen Ansatz der nationalen Sicherheit durchhalten”, so Xi. Und: “Nationale Sicherheit ist der Grundstein der Erneuerung der Nation.” Sie diene auch der sozialen Stabilität.

Einen weiteren Schwerpunkt legte er bei Umweltpolitik und Klimazielen: “Wir werden die Anstrengungen erhöhen, um den Höhepunkt der Kohlendioxid-Emissionen zu erreichen.”

In wichtigen Branchen wie der IT, aber auch der Immobilienbranche (die er nicht erwähnte), hat Xi neue Regeln vorgegeben, die mehr Chancengleichheit bringen sollen. Das bedeutet erst einmal schmerzhafte Einschnitte, aber am Ende mehr Auswahl für die Kunden durch mehr Konkurrenz.

Xi betont gleichzeitig, wie wichtig die High-Tech-Industrie für den Aufstieg Chinas sei. “Wissenschaft und Forschung sind die wichtigste Produktionskraft, Talente die wichtigste Ressource, Innovation die wichtigste Treibkraft” für den Aufstieg Chinas. Im vergangenen Jahr hat China 388 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung ausgegeben.

Der Staatschef machte klar, wie wichtig er Innovationen und Unternehmertun bewertet. “Ohne solides technologisches Fundament”, so Xi, sei es unmöglich, ein starkes sozialistisches Land aufzubauen. Insgesamt spricht Xi von einer “hochqualitativen Entwicklung”. Das bedeutet: Die Zeiten des Wachstums um jeden Preis sind vorbei.

Beobachter haben mit besonders großer Spannung darauf gewartet, wie sich Xi zur Frage der Fortsetzung der Null-Covid-Politik äußern wurde. Tatsächlich ging er in die Offensive. “Wir haben die Menschen und ihre Leben über alles gestellt”, verteidigt Xi Jinping seine Politik.

Dabei habe man “Herausragendes erreicht”, sowohl bei der Epidemie-Bekämpfung, als “auch für die Wirtschaft und soziale Entwicklung.” Tatsächlich hat China anders als der Westen keine zweistelligen Inflationsraten, sondern nur 2,5 Prozent. Dennoch sackt die Wirtschaft wegen der Lockdowns und den Einreisebeschränkungen dramatisch durch. Für Xi ist es offensichtlich dennoch kein Grund, in seiner Rede ein deutliches Signal in Richtung einer Lockerung seiner Covid-Politik zu geben.

Ein Hinweis, wie es weitergeht, ist womöglich, dass Xi betont, “Entwicklung ist die Top-Priorität der Partei.” Das Label “Top-Priorität” benutzt er für die Null-Covid Politik nicht. Und Xi stellt noch einmal klar, dass China sich ausländischen Investoren gegenüber “weiter öffnen” wird.

Spätestens nun wird deutlich: Xis Rede will einen weiten Bogen schlagen. Die kurzfristige politische Steuerung, so seine Haltung, hat auf diesem Parteitag, der nur alle fünf Jahre stattfindet, nichts zu suchen.

Das gilt auch für die Taiwan-Frage. Xi spricht weiter von dem Ziel einer “friedlichen Wiedervereinigung” mit der “größten Aufrichtigkeit und Anstrengung.” Doch diesem Satz folgt, wie stets, die ganz entscheidende Einschränkung: “Wir haben nie versprochen, auf Gewalt zu verzichten.” Wann der Fall eintreten könnte, lässt Xi offen. Nicht offen ist das Ziel: “Die Wiedervereinigung Chinas muss zu Ende gebracht werden.”

Xi kündigt in diesem Zusammenhang an, die Kampfkraft seiner Truppen ausbauen. Er will die “Strategische Militärführung modernisieren” und Konzepten für einen “Krieg von Menschen” entwickeln. Dazu sollen “Abschreckungsstrategien” kommen.

Dieses Thema hat im Vergleich zu 2017 an Gewicht gewonnen, was wohl nicht nur an der Konfrontation zwischen China und den USA liegt, sondern auch am Krieg in der Ukraine. Über Xinjiang spricht Xi nicht. Im Fall von Hongkong gibt sich Xi siegesgewiss: Man habe “sichergestellt, dass Hongkong von Patrioten regiert werde.” Die “Ordnung sei wieder hergestellt worden”. Dies sei eine “große Verbesserung in Hongkong und in der gesamten Region.”

Insgesamt bezeichnet Xi den Weg Chinas als eine “Selbstrevolution“. Die Partei verdanke ihren Erfolg dem Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken, “dem Marxismus und der Art und Weise, wie China ihn adaptiert hat.”

In seiner Rede wird klar, dass Xi auch weiterhin widersprüchliche Politikziele wie Wirtschaftswachstum bei mehr sozialer Gerechtigkeit auf der einen und die Null-Covid Politik auf der anderen Seite austarieren will. Auf der einen Seite muss er Arbeitsplätze schaffen, auf der anderen Seite die Klimaziele einhalten.

Wie und ob sich die Balancen in seiner dritten Amtszeit verschieben könnten, lässt Xi in seiner Rede allerdings offen. Das überlässt er der Regierung, deren neuer Premierminister voraussichtlich erst am Ende dieses 20. Parteitagung feststehen wird.

Die Aktion eines Demokratie-Aktivisten an der Sitong-Brücke in Peking hallt weiterhin nach. Auf der einen Seite handelt es sich nur um einen einzigen von 1,4 Milliarden Chinesen – und eine Massenbewegung ist nicht zu erkennen. Rein theoretisch könnte er mit seiner Meinung ziemlich alleine dastehen und lediglich die Unterstützung eines kleinen Kreises politisch interessierter Intellektueller erhalten.

Auf der anderen Seite besitzt die Aktion enormen Symbolwert. Der Mann hat bewiesen: Auch das lückenlos überwachte Peking lässt sich nicht vollständig kontrollieren. Alleine das zeigt die Grenzen der Herrschaft über die physische Realität, die die Partei anstrebt. In diesem ersten auffälligen Protest seit Jahren wurde zudem deutlich, dass sich die chinesische Zivilgesellschaft nicht im völligen Kälteschlaf befindet. Der Rauch über der Sitong-Brücke könnte auch als Anzeichen für einen Schwelbrand unter der scheinbar geschlossenen Oberfläche der Gesellschaft gesehen werden. Die internationalen Medien erhielten zudem vor einem drögen Parteitag ihre Sensation.

Am Donnerstag hatte der Demonstrant mehrere Spruchbänder an der Straßenbrücke im Bezirk Haidian entrollt. Er bezeichnete Xi Jingping als Diktator und forderte unter anderem Freiheit statt Lockdowns, Würde statt Lügen und Wahlen statt eines obersten Führers. Ebenso bemerkenswert war jedoch, wie er die Aktion organisiert hatte. Er hatte sich als Bauarbeiter angezogen, war in einem offiziell aussehenden Lieferwagen vorgefahren und soll sogar noch die Hilfe der anwesenden Polizisten eingefordert haben, um seine “Baustelle” zu sichern. Nachdem er die Banner in Seelenruhe aufgehängt hatte, legte er das Feuer, um noch zusätzlich auf sie aufmerksam zu machen. Diese Sorte Cleverness kommt gerade in China gut an und spricht sich herum, wenn dazu noch der Obrigkeit ein Schnippchen geschlagen wurde.

Um die Brücke herum befinden sich zahlreiche Unis und Technik-Firmen. Es wimmelt dort nur so von Angehörigen der jungen Generation, die alles Interessante mit dem Handy filmen. Die Zensur hatte daher viel zu tun. Unter den blockierten Suchbegriffen befanden sich zeitweilig “Feuer”, “Sitong-Brücke”, “mutig”, “Banner” und sogar “Dritter Ring”, eine der Hauptstraßen von Peking.

Im Netz erhielt der Mann den Spitznamen “Bridge Man”, angelehnt an den “Tank Man”, der sich 1989 den Panzern entgegenstellte. Vor allem die Twitter-Gemeinde war sich schnell sicher, ihn identifiziert zu haben. Demnach soll es sich um den Physiker Peng Lifa handeln. Das starke Indiz dafür: Im deutschen Wissenschafts-Portal ResearchGate wurden unter seinem Konto zeitgleich mit der Aktion dieselben Protestsprüche veröffentlicht, schön grafisch aufbereitet fürs Weiterteilen. Peng ist auch an einer Pekinger Firma für Werkstoffe beteiligt.

Derselbe Peng Lifa ist zudem seit Donnerstag verschwunden. Bridge Man hatte sich ohne Widerstand festnehmen lassen, nachdem die Polizisten auf den Inhalt der Banner aufmerksam geworden waren. Ihm drohen nun Folter, Gefängnis und Verschwinden.

Alle Pekinger Brücken sind jetzt doppelt überwacht, aber eventuelle Nachahmer würden wohl andere Orte und Formen wählen, um den Protest weiterzuspinnen. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob Funken von der Aktion bei anderen jungen Leuten verfangen und sie das Feuer weitertragen. Aufgrund der Allgegenwart der Handy-Kameras und der chaotischen Natur des Internets würden auch weitere Proteste bekannt werden. Vielleicht ist das Internet nicht nur das geniale Herrschaftsinstrument, als das es die KP zuletzt genutzt hat, sondern doch auch eine potenzielle Gefahr für die absolute Machtentfaltung.

Eigentlich hätte das chinesische Zollamt am Freitag die Handelszahlen für den Monat September publizieren sollen. Doch offensichtlich waren kurz vor dem Parteikongress negative Meldungen nicht gefragt: Die Statistiken wurden jedenfalls ohne Nennung von Gründen vorerst nicht veröffentlicht.

Denn wie sehr die chinesische Wirtschaft derzeit kriselt, ist selbst ohne die jüngste Runde an offiziellen Daten unübersehbar. Erstmals seit 30 Jahren liegt das Wachstum der Volksrepublik nach Einschätzung von Ökonomen unter dem asiatischen Durchschnitt, für das laufende Kalenderjahr prognostiziert die Weltbank eine Expansion des Bruttoinlandsprodukts von nur 2,8 Prozent. Möglicherweise muss sich China auch mittelfristig an eine solche Größenordnung gewöhnen.

Was für viele OECD-Staaten solide klingt, ist für das Reich der Mitte ein mittleres Desaster: Jedes Jahr muss das Land über zehn Millionen Universitätsabsolventen in den Arbeitsmarkt integrieren, zudem beträgt das monatlich verfügbare Einkommen von rund 600 Millionen Chinesen weiterhin nur umgerechnet 150 Euro. Das Aufstiegsversprechen hält sie bei der Stange.

Der größte Klotz für das schleppende Wirtschaftswachstum ist unverkennbar die dogmatische Null-Covid-Politik, die den Alltag der 1,4 Milliarden Chinesen auch im dritten Jahr der Pandemie dominiert. Wie sehr die Maßnahmen auch die Unternehmen beeinträchtigen, zeigt sich an den Äußerungen von Wirtschaftsvertretern. “Die Bürger werden wieder nervös”, sagt etwa Francis Liekens, der der das Büro der Europäischen Handelskammer (EUCC) in Shanghai leitet: “Es ist ein bisschen wie Roulette spielen: Jedes Mal fragt man sich, ob man wirklich die Wohnung verlassen oder ein bestimmtes Gebäude betreten soll”. Denn jederzeit könne ein unverhoffter Lockdown warten. In etlichen Bürotürmen und Einkaufszentren wurden in der Finanzmetropole zuletzt Menschen eingesperrt, nachdem dort ein Corona-Fall festgestellt wurde.

Harald Kumpfert vom EUCC-Büro im nordöstlichen Shenyang sagt: “Wir sehen keine großen Anstrengungen für Impfkampagnen“. Stattdessen drehe sich längst alles um die verpflichtenden PCR-Tests. “Es ist offensichtlich ein riesiges Geschäft geworden. Manche von unseren Partnern der Handelskammer werden bis zu viermal täglich getestet – jedes Mal, wenn sie die Stadtgrenze oder die Autobahn verlassen.” Sein Kollege Christoph Schrempp vom Büro in Tianjin berichtet: “Letztens hatten wir in einer Firma einen Corona-Ausbruch mit 20 Fällen. Bis 6:30 Uhr war das gesamte Viertel abgesperrt.”

Und ein weiterer Wirtschaftsvertreter aus Chengdu erzählt mit süffisantem Unterton, dass er für seinen jüngsten Außentermin in einer Nachbarstadt zuvor vier Tage in Quarantäne musste. Und das nur, um eine Stunde mit seinen Geschäftspartnern zu verhandeln. Solche Verwicklungen müssen auch die chinesischen Unternehmer auf sich nehmen. Klar, dass die Wirtschaft da nicht rund läuft.

Für Außenstehende, die nicht in China leben, dürften solche Aussagen zunehmend surreal anmuten. Auch ein hochrangiger Mediziner, der sich derzeit in Europa auf Heimaturlaub aufhält, spricht mit Bitte um Anonymität von einer “kollektiven Psychose”. Doch Xi Jinping verteidigt in seiner Parteitagsrede die Null-Covid-Politik als nationalen Kampf, der selbstverständlich fortgesetzt werde.

Für die Unternehmen mag dies geradezu höhnisch klingen, doch offene Kritik wird man von chinesischen Vorständen aus Angst vor Repressionen nicht zu hören bekommen. Die Folgen der Maßnahmen sind dabei längst mit bloßem Auge zu erkennen: In Peking sind selbst die einst populärsten Einkaufszentren an vielen Tagen der Woche gespenstisch leer, und in Shanghai hat auch die Anzahl an Menschen wieder zugenommen, die auf der Straße schlafen.

Mutmaßlich handelt es sich dabei nicht um klassische Obdachlose, sondern vielmehr um Arbeitsmigranten mit Wohnsitz im Umland, die sich aus Angst vor einem Lockdown – und dem daraus resultierenden Verlust ihrer Einkommensquelle – nicht in ihre Behausungen trauen.

Doch Null Covid ist nicht der einzige Grund für die derzeitige Wirtschaftsschwäche. Der Immobilienmarkt erfüllt seine Funktion als Konjunkturmaschine nicht mehr. Bisher war es jederzeit möglich, Geld in den Wohnungs- und Bausektor zu pumpen, um die Konjunktur anzuschieben. Die Blasen dort waren jedoch zu groß geworden, die Firmen sind zum Teil insolvent. Versuche, den Sektor zu stimulieren, stoßen mit Versuchen zusammen, ihn zu konsolidieren. Xi kann sich also nicht darauf verlassen, dass ihm seine Wirtschaftsfachleute in bewährter Weise das Wachstum herbeifördern. Fabian Kretschmer

US-Bürger dürfen nicht mehr in der Entwicklung oder Herstellung von Mikrochips in China tätig sein, ohne zuvor eine Sondergenehmigung zu beantragen. Das geht aus neuen Regelungen zur Exportkontrolle hervor, die amerikanische Behörden bereits vergangene Woche herausgegeben haben. Bisher war es US-Bürgern bereits verboten, die Entwicklung, Herstellung oder Wartung von Waffen in bestimmten Ländern zu unterstützen, insbesondere nukleare sowie biologische und chemische Waffen. Die neuen Artikel zur Chipherstellung beziehen sich speziell auf China.

Das Verbot folgt auf den Chips-Act vom Juli, mit dem die amerikanische Regierung die Halbleiter-Entwicklung und Produktion in den USA massiv fördern will. Anfang Oktober sprach die amerikanische Regierung zudem Exportverbote für amerikanische Chips und Geräten zu deren Herstellung nach China aus (China.Table berichtete). Hintergrund ist, dass US-Halbleiter nicht an chinesische staatsnahe Unternehmen verkauft werden sollen. Mikrochips sind besonders relevant für Militär- und Überwachungstechnologien.

Die neue Regelung könnte massive Auswirkungen auf Chinas Tech-Welt haben. Dem Finanzmagazin Nikkei Asia zufolge sind hunderte Unternehmer und Entwickler in dem Bereich US-Bürger mit chinesischer Abstammung. Viele haben in den USA studiert, dort Arbeitserfahrungen bei großen Tech-Unternehmen gesammelt haben und besitzen einen US-Pass. Zu ihnen gehört Gründer und CEO Gerald Yin von Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC), Chinas führendem Chip-Hersteller, der 20 Jahre im Silicon Valley gearbeitet hat. Ebenfalls US-Bürger ist David H. Wang, CEO von ACM Research.

Für China hat der Aufbau eines eigenständigen Chip-Ökosystems strategische Bedeutung. Experten gehen davon aus, dass die US-Verbote dazu beitragen könnten, dass die chinesische Chipindustrie um Jahre zurückgeworfen wird. jul

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht wegen eines Gratulationsschreibens an Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping in der Kritik. Steinmeier hatte Xi anlässlich des Jubiläums der deutsch-chinesischen Beziehungen vergangene Woche persönlich “Glück und Gesundheit” gewünscht. In dem Schreiben betont der Bundespräsident zwar die Wichtigkeit von “unveräußerlichen Menschenrechten” und dass er sich “für die Würde und Rechte eines jeden Menschen einsetzen” möchte. Dass jedoch die Menschenrechtsverletzungen in China nicht direkt angesprochen worden, brachte Steinmeier nun Kritik aus mehreren politischen Lagern ein. FDP-Außenpolitiker Frank Müller-Rosentritt nannte gegenüber der Bild-Zeitung die Glückwünsche “eine schallende Ohrfeige für alle Freunde der Freiheit, auch in China”.

Generell sind zu solchen Anlässen bestimmte diplomatische Formeln für Schreiben vorgegeben. Steinmeier weicht nicht von anderen Glückwunsch-Briefen ab. Freundliche Grußbotschaften, in denen kritische Themen ausgespart werden, sind auch unter strategischen Rivalen nichts Ungewöhnliches.

Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer beschwichtigte, Steinmeier habe “das Thema Menschenrechte dankenswerterweise nicht ausgespart, auch wenn er es vorsichtig anspricht”. Im Bundespräsidialamt wurde die Kritik dem Bericht zufolge zurückgewiesen: Steinmeier habe “nicht nur die gemeinsamen Erfolge der zurückliegenden fünf Jahrzehnte herausgehoben, sondern zugleich die Herausforderungen der Gegenwart deutlich und kritisch angesprochen”. ari

Sri Lanka hofft auf ein Entgegenkommen Chinas bei der Rückzahlung seiner Kredite. Der Präsident des Landes, Ranil Wickremesingh, zeigte sich am Wochenende gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters optimistisch, eine Restrukturierung der Schulden erreichen zu können. Zuvor hatte Wickremesingh Gespräche mit Chinas Finanzminister Liu Kun geführt.

China ist Sri Lankas wichtigster bilateraler Kreditgeber (China.Table berichtete). Der Inselstaat mit 22 Millionen Einwohnern steckt aktuell in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Es geht um Schulden in Höhe von rund 30 Milliarden Euro. Größte Kreditgeber sind neben China unter anderem Japan und Indien. rtr/jul

BMW hat einen Medienbericht dementiert, wonach das Unternehmen die Produktion seines Elektro-Minis von Großbritannien nach China verlagern will. Ein Sprecher des Autobauers sagte am Freitagabend, dass ein solcher Schritt nicht geplant sei. Die Zeitung “The Times” hatte zuvor berichtet, dass BMW die Herstellung des Fahrzeugs in die Volksrepublik verlagern wolle. BMW produziere rund 40.000 Elektro-Minis pro Jahr in einer Fabrik am Stadtrand von Oxford. rtr

Wenn in diesem Monat der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas zusammentritt, kann Xi Jinping der erste Präsident in der Geschichte Chinas werden, der drei Amtszeiten regiert. Daher ist dies ein günstiger Zeitpunkt, um eine Bilanz über Xis wirtschaftspolitische Leistungen der letzten zehn Jahre zu ziehen und einige naheliegende Schritte zur Verbesserung der Wirtschaftsleistung in der nächsten Amtszeit zu erkunden.

Als Xi im Jahr 2012 die politische Führung Chinas übernahm, blühte zwar die Wirtschaft, hatte aber auch viele ernsthafte Probleme. Das BIP war über ein Jahrzehnt lang mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von zehn Prozent gewachsen. Doch eine Verlangsamung war unvermeidlich, und tatsächlich sind die Wachstumsraten seit 2008 fast jedes Jahr gesunken. Darüber hinaus nahm die Ungleichheit zu, der Gini-Index stieg zwischen 1990 und 2000 um 13 Prozent. Zu Beginn dieses Jahrhunderts übertraf die Ungleichheit in China zum ersten Mal in der Reformära nach 1978 die der Vereinigten Staaten.

In der Zwischenzeit nahm der Grad der Luftverschmutzung in China buchstäblich tödliche Dimensionen an. Im Jahr 2013 wies die Luft in Peking durchschnittlich 102 Mikrogramm PM2,5-Partikel Feinstaub pro Kubikmeter auf, während Los Angeles – eine Stadt, die seit jeher für ihre Luftverschmutzung bekannt ist – einen PM2,5-Wert von nur etwa 15 aufwies. Chinesische Stadtbewohner beklagten sich zunehmend über mit der Luftverschmutzung verbundene Herz-Lungen-Erkrankungen und frühe Todesfälle. Und auch die Wasserverschmutzung in China war aufgrund der chemischen Abwässer aus Fabriken, landwirtschaftlichen Betrieben und Minen ein großes Problem. In ländlichen Gebieten mussten manchmal ganze Dörfer und Städte umziehen, weil ihre Wasserversorgung irreparabel verseucht war.

China verlor zudem allmählich seine Arbeitskräfte. Die historisch hohen Geburtenraten von rund sechs Kindern pro Frau begannen in den 1970er-Jahren zu sinken und erreichten im Jahr 2000 ihren derzeitigen Stand von unter zwei Kindern pro Frau. Aufgrund dieser Trends befand sich die Regierung in einer Zwickmühle: Die politischen Entscheidungsträger mussten einerseits verhindern, dass die Gesamtbevölkerung weiter anschwillt, andererseits mussten sie das Angebot an jungen Erwerbstätigen aufrechterhalten, um die wachsende ältere Bevölkerung zu unterstützen.

Die soziale Unzufriedenheit nahm zu, und einem populären Index zufolge hat sich die öffentliche Wahrnehmung der Korruption in der Regierung zwischen 1991 und 2012 verdoppelt. Im Jahr 2014 wurden rund 1.300 Arbeitsstreiks dokumentiert; bis 2016 hatte sich diese Zahl mit 2.700 mehr als verdoppelt.

Als Xi an die Macht kam, unternahm er große Anstrengungen, um diese Herausforderungen direkt anzugehen. Doch die Ergebnisse sind gemischt. Positiv zu vermerken ist, dass die PM2,5-Feinstaubwerte in Großstädten wie Peking und Shanghai in den letzten zehn Jahren halbiert wurden und Chinas Gini-Koeffizient heute wieder unter dem der USA und 13 Prozent unter seinem Höchststand von 2010 liegt.

Andere Indikatoren sind jedoch weniger günstig. Zwischen 2012 und dem Beginn der COVID-19-Pandemie ist die jährliche Wachstumsrate in China entweder gleich geblieben oder gesunken. Obwohl die Regierung ihre strenge Ein-Kind-Politik abgeschafft hat, sind die Geburtenraten sehr niedrig geblieben. Der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, liegt heute bei fast 13 Prozent – ein neuer Höchststand in der modernen Ära.

Dennoch wäre es irreführend, alle Errungenschaften und Misserfolge des letzten Jahrzehnts Xi in die Schuhe zu schieben. Xi hat die größten Probleme, mit denen er konfrontiert war, geerbt, nämlich die unvermeidlichen Folgen des früheren schnellen Wachstums und der politischen und wirtschaftlichen Geschichte Chinas. Gleichzeitig hat Xi auch die wichtigsten politischen Lösungen für diese Probleme geerbt.

Schließlich hat China bereits 1994 damit begonnen, staatliche Energienetze zu verpflichten, in erneuerbare Industrien zu investieren, und frühere Regierungen haben ebenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen für die Armen ergriffen. Eine medizinische Grundversicherung wurde 1998 in den Städten und 2003 in den ländlichen Gebieten eingeführt. Die allgemeine Ungleichheit begann zwei Jahre vor Xis Amtsantritt zu sinken, und frühere Regierungen haben regelmäßig ihre eigenen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung durchgeführt.

Da Xi viele der politischen Initiativen seiner Vorgänger fortsetzte, wurden die Dinge, die sich verbesserten, weiter verbessert, und die Probleme, die schwer zu lösen waren, blieben ungelöst. Was sich unter Xi am meisten änderte, waren nicht die vorgeblichen politischen Ziele, sondern die Art ihrer Umsetzung. Abgesehen von einigen Ausnahmen, wie der Ein-Kind-Politik, waren die Politiker vor Xi nach 1978 eher vorsichtig und diskret. Wichtige Änderungen, wie die Einführung von Wahlen auf dem Land, erfolgten in der Regel im Stillen. Sie wurden erst dann als “nationale Politik” verkündet, wenn sich die Zentralregierung sicher war, wie die Politik funktionieren würde.

Diese Versuch-und-Irrtum-Methode hatte den Vorteil, dass sie politischen Raum für Beratungen zwischen wichtigen Interessengruppen schuf, was zum Erfolg hochkomplexer Initiativen wie der nationalen Gesundheitspolitik Chinas führte. Sie ermöglichte auch Flexibilität, da die Maßnahmen überarbeitet werden konnten, um veränderten Bedingungen oder unvorhergesehenen Nebeneffekten Rechnung zu tragen. Und da diese Maßnahmen nicht mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht wurden, waren die politischen Kosten für das Eingestehen von Fehlern gering.

Xi hat auf solche Feinheiten verzichtet und verkündet seine Politik persönlich, plötzlich und ohne viel, wenn überhaupt, offensichtliche Überlegung. Dieser Modus Operandi hat sich eindeutig als wirtschaftlich schädlich erwiesen, selbst wenn die Beweggründe für die Maßnahmen gut gemeint sind.

Man denke nur an das Verbot von Nachhilfeunterricht im Jahr 2021. Dadurch sollten die vielen anstrengenden Stunden, die chinesische Kinder mit Lernen verbringen, eingedämmt und die Vorteile wohlhabender Schüler gegenüber ihren Altersgenossen verringert werden. Die Einführung kam jedoch so unvermittelt und plötzlich, dass sie die Marktkapitalisierung großer chinesischer Bildungsunternehmen um zig Milliarden Dollar reduzierte und einfach einen Schwarzmarkt für diese Dienstleistungen schuf. Die wirtschaftlichen Auswirkungen gehen über den Bildungsbereich hinaus: Die Möglichkeit plötzlicher und unvorhergesehener politischer Veränderungen schreckt von künftigen Investitionen in allen Sektoren ab.

Ein weiteres Beispiel ist die Null-Covid-Politik von Xi Jinping. Obwohl sie sehr erfolgreich war, um das Coronavirus zu Beginn der Pandemie in Schach zu halten, solange es noch keine Impfstoffe gab, hat sie sich unter den veränderten Bedingungen schlecht geschlagen. Während alle anderen Länder wieder zur Tagesordnung übergehen – oder dies bereits getan haben -, scheint China in einem endlosen Kampf gegen die Hydra gefangen zu sein.

Die Folgen für die chinesische Wirtschaft liegen auf der Hand: Die Behörden sollten an ihren wirtschaftspolitischen Zielen festhalten, aber ihre Methoden der Politikgestaltung ändern. Langsames und vorsichtiges Vorgehen hat China mehr als 40 Jahre lang gutgetan. Es könnte noch viele Jahre lang gut funktionieren.

Nancy Qian, Professorin für Managerial Economics and Decision Sciences an der Kellogg School of Management der Northwestern University, ist Co-Direktorin des Global Poverty Research Lab der Northwestern University und Gründungsdirektorin des China Econ Lab. Übersetzung: Andreas Hubig.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Robin Mallick ist neuer Leiter des Goethe-Instituts in Peking. Mallick war zuvor Leiter des Goethe-Instituts im brasilianischen Rio de Janeiro. Sein Vorgänger Clemens Treter (China.Table stellte ihn im Portrait bereits vor) ist nun Goethe-Institutsleiter in Seoul und kümmert sich als neuer Leiter um die gesamte Region Ostasien.

Jason Shen ist neuer Country Manager China beim Medizintechnik-Unternehmen Medi-Globe Group. Das Unternehmen aus dem bayerischen Chiemgau hat eine Niederlassung in Peking eröffnet, um seine Expansion vor Ort zu koordinieren.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Liebende in China sind gewillt “ein ganzes Universum gegen eine kleine Adzukibohne zu tauschen” (一整个宇宙换一颗红豆 yī zhěnggè yǔzhòu huàn yī kē hóngdòu). So zumindest besang es einst die Sängerin Fish Leong (梁静茹Liáng Jìngrú) in ihrem Song “Liebeslied” (情歌 qínggē) aus dem Jahr 2009. Die Boyband-Beaus von “Mayday” (五月天 Wǔyuètiān) aus Taiwan fragten sich schon 2005 in ihrem Hit “John Lennon”, wie “eine Adzukibohne es darauf angelegt hat, alleine das Universum pulsieren zu lassen” (一颗红豆为何想单挑这宇宙 yī kē hóngdòu wèihé xiǎng dāntiāo zhè yǔzhòu). Und Chinas Sangeskönigin Faye Wong (王菲 Wáng Fēi) taufte gleich ein ganzes Lied nach der blutroten Minibohne.

Die Rede ist von der Adzukibohne, auf Chinesisch 赤豆 chìdòu oder 红豆 hóngdòu, wörtlich “rote Bohne”. Sie taucht im Reich der Mitte in vielen Songtexten, Romanen und Gedichtzeilen auf, wo sie dank ihrer tiefroten Farbe und langen Haltbarkeit als Symbol der Sehnsucht zwischen Liebenden (相思 xiāngsī) steht, weshalb sie manchmal auch “Bohne der Begierde” (相思豆xiāngsīdòu) genannt wird.

Doch die roten Böhnchen begegnen uns in China auch in Süßwarenabteilungen und Backstuben, an Dampfbrötchen-Ständen und in Tiefkühlregalen. Denn dank ihres süß-nussigen Geschmacks sind die Hülsenfrüchte eine beliebte Grundzutat vieler traditioneller, aber auch zahlreicher kreativer neuer Süßspeisen, besonders als gezuckerte Paste.

Diese “Rote Bohnenpaste” (红豆沙 hóngdòushā, wörtlich “roter Bohnensand”), ein purpurrotes Mus aus gekochten und anschließend zerdrückten Adzukibohnen, meist gesüßt mit Zucker oder Honig, verleiht vielen chinesischen Desserts ihre charakteristische Note. Ursprünglich entstammt die dunkle Paste der vegetarisch-buddhistischen Küche Chinas, von wo aus sie zu ihrem Siegeszug auch in andere Teile Asiens ansetzte.

In China wird “Dousha” unter anderem als Füllung den Klebreisbällchen Tangyuan (汤圆 tāngyuán) beigegeben, die traditionell zum Abschluss des Frühlingsfestes verspeist werden, sowie den in Bananenblätter eingewickelten Klebreisklößen Zongzi (粽子 zòngzi), die es zum Drachenbootfest gibt. Auch bei den runden Mondkuchen (月饼 yuèbǐng) zum Mittelherbstfest ist der Füllungsklassiker nicht wegzudenken. Beliebt ist die Geschmacksrichtung Adzuki auch bei süßen Baozi-Dampfbrötchen (豆沙包 dòushābāo), bei in Fett ausgebackene Frühstücksküchlein (豆沙烧饼 dòushā shāobǐng) sowie bei süßen Frühlingsröllchen.

Doch damit nicht genug: In Chinas Supermärkten tummeln sich mittlerweile auch Adzukibohneneis (红豆冰淇淋 hóngdòu bīngqílín), Bohnenpastencroissants (红豆馅牛角面包 hóngdòuxiàn niújiǎo-miànbāo), Rote-Bohnen-Trinkpäckchen (红豆饮料 hóngdòu yǐnliào), Adzukibohnenmilchtee (红豆奶茶 hóngdòu nǎichá) und viele andere leckere Lebensmittelkreationen.

Zwar mag nicht jeder bereit sein, gleich ein ganzes Universum gegen eine Adzukibohne einzutauschen. Doch ein paar Yuan kann man beim nächsten Chinabesuch durchaus in die – aus westlicher Warte vielleicht anfangs unkonventionell anmutenden – Leckereien investieren. Denn wer erst einmal auf den Geschmack gekommen ist, dem wird sich ein kleines Universum neuer Naschereien eröffnen.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.