die “zwei Sitzungen” der Politischen Konsultativkonferenz und des Nationalen Volkskongresses beginnen kommende Woche am Montag und Dienstag. Wir werden in diesen Tagen intensiv die Zielkonflikte in der chinesischen Politik betrachten, die das zentrale Planungsdokument in diesem Jahr auflösen muss. Den Anfang macht Christiane Kühl, die über die schwere Entscheidung zwischen der Kohle-Industrie und den erneuerbaren Energiequellen als bestem Empfänger staatlicher Förderung berichtet.

Generell hat es Chinas Politik heute deutlich schwerer als zu Zeiten des Booms. Hohes Wachstum überdeckt viele Probleme und erspart schwere Entscheidungen. Statt zwischen zwei Zielen zu wählen, wurden oft beide gefördert und verfolgt. Seit dem Platzen der Immobilienblase fehlen aber die Ressourcen für solche Großzügigkeit. Chinas Führung kommt in der Realität einer großen Volkswirtschaft an.

Wie schwer die Entscheidungen inzwischen fallen, zeigt sich auch daran, dass die KP in den Volkskongress geht, ohne dass ihr Zentralkomitee sein drittes Plenum abgehalten hat. Auf diesem Treffen werden normalerweise die Leitplanken der Wirtschaftspolitik zentral entschieden. Es hätte im Spätherbst stattfinden sollen, fiel aber aus. Die Planvorgaben leiten sich in diesem Jahr stattdessen direkt von den Ideen Xi Jinpings persönlich ab.

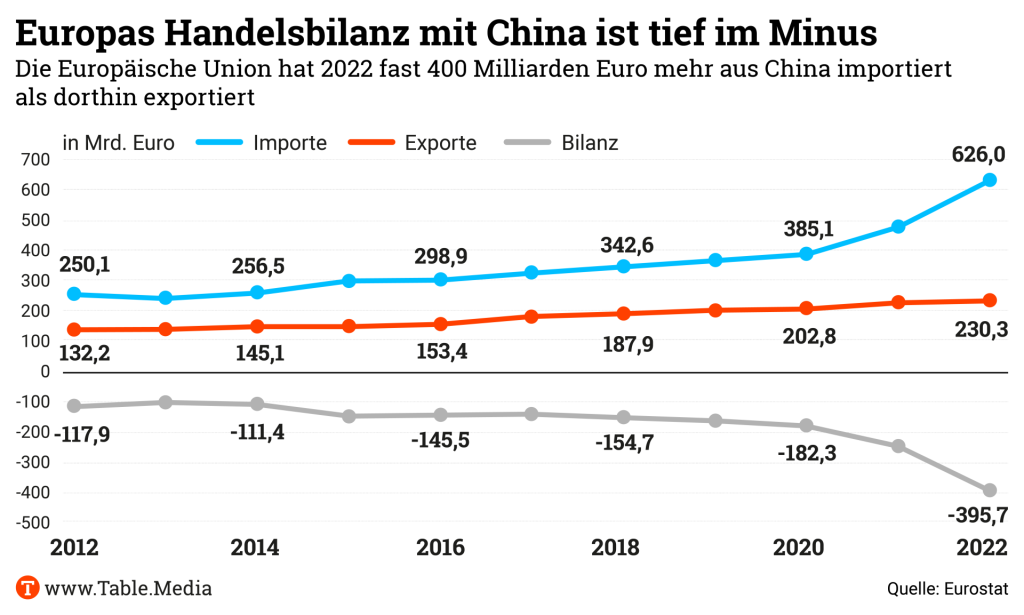

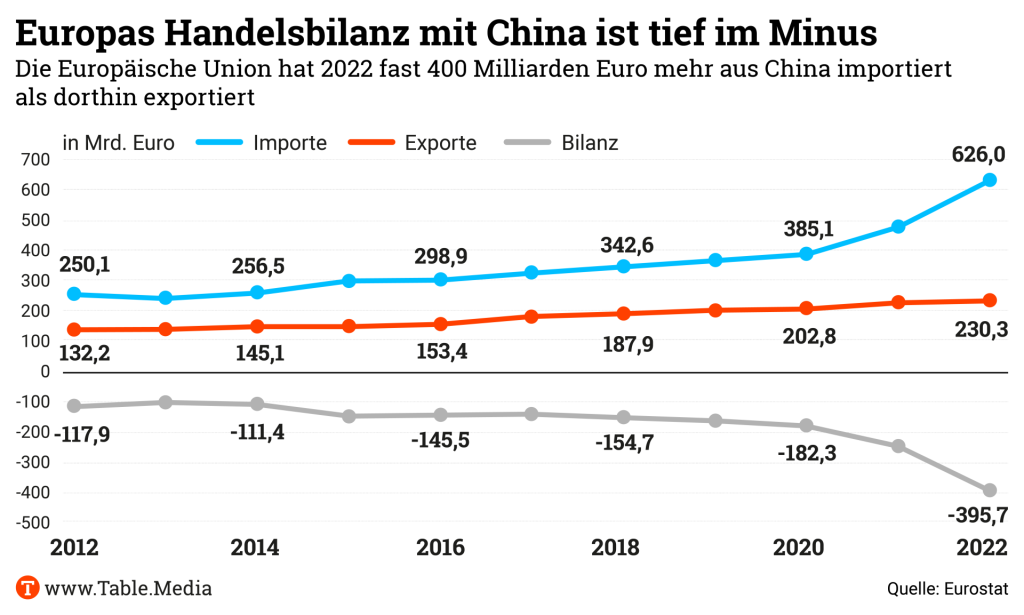

Ursula von der Leyen hat sich in den vergangenen fünf Jahren als handelspolitische Gegenspielerin Pekings profiliert, dem sie unfaire Praktiken vorwirft. Kommende Woche wollen die Volksparteien im Europäischen Parlament sie bei ihrem Kongress in Bukarest erneut als Spitzenkandidatin aufstellen. Amelie Richter zeichnet die Entwicklung ihrer Chinapolitik nach.

Als Kandidatin der christdemokratischen EVP für die Europa-Wahl im Juni dürfte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesetzt sein. Kommende Woche will sie sich in Bukarest in ihrer Kandidatur bestätigen lassen. Von der Leyens De-Risking-Ansatz war prägend für die EU-China-Beziehungen seit 2019. In einer möglichen zweiten Amtszeit will sie dieses Programm weiter vorantreiben.

In der Diskussion um die europäische und deutsche China-Strategie hat sie bereits in ihrer ersten Amtszeit tiefe Spuren hinterlassen. “Dies ist die geopolitische Kommission, die ich im Sinn habe und die Europa dringend braucht“, betonte von der Leyen bei der Vorstellung ihres Programms im November 2019 im EU-Parlament.

Mit diesem geopolitischen Ansatz habe von der Leyen generell richtig gelegen, sagt Marc Julienne, Direktor der Asien-Abteilung des französischen Thinktanks l’Institut français des relations internationales (Ifri) Table.Media. Die Geschehnisse der letzten fünf Jahre mit der Covid-Pandemie und dem Angriff auf die Ukraine hätten ihr mit der Stoßrichtung recht gegeben, meint Julienne.

In der französischen Hauptstadt habe von der Leyens Vorgehen allerdings “gemischte Gefühle ausgelöst”. Einerseits werde das Konzept des Risikoabbaus hinsichtlich Chinas dort begrüßt. Andererseits werde von der Leyen im traditionell eher Washington-skeptischen Paris als zu sehr auf die USA ausgerichtet gesehen, sagt Julienne.

Zwar bahnt sich nun eine neue Zäsur an: Die USA wählen im Herbst. Die Zukunft der transatlantischen Koordinierung in Bezug auf China werde vom Ausgang der US-Wahlen aber nur teilweise abhängen, erklärt Noah Barkin von Rhodium Group und dem Berliner Büro des German Marshall Funds. “Wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt und einen Handelskonflikt mit Europa anfängt, wird es schwieriger, sich eine enge Zusammenarbeit zwischen Washington und Brüssel zu China vorzustellen.” Ein potenzieller US-Präsident Trump werde aber zu keiner deutlichen Änderung der Haltung Europas gegenüber China führen, ist sich Barkin sicher.

Als ehemalige deutsche Verteidigungsministerin habe von der Leyen die Beziehungen zu China von Anfang an durch ein Sicherheitsprisma betrachtet, betont Barkin. Zu sehen sei das beispielsweise am Investitionsabkommen CAI. Davon sei die Kommissionschefin “kein Fan” gewesen, öffentlich ausgesprochen habe sie sich nicht für die Vereinbarung. Die Verhandlungen fanden zum großen Teil unter der Vorgänger-Kommission von Jean-Claude Juncker statt.

Juncker hatte von der Leyen aber nicht nur das ungeliebte CAI vererbt, sondern auch den mittlerweile breit bekannten Dreiklang aus Partner, Wettbewerber und Rivale. Diesen hatte die Juncker-Kommission im März 2019 als China-Strategie vorgelegt. Das CAI erscheint mittlerweile wie eine graue Erinnerung, irgendwo ganz hinten im EU-Geschichtsgedächtnis – derweil rückte die Einordnung als Wettbewerber und Rivale mehr in den Fokus.

Brüssel hat seit 2019 die Abwehrfähigkeit der EU-Wirtschaft merklich ausgebaut. Die EU hat immer wieder Vorstöße gemacht, die Peking übel aufgestoßen sind. Ein Beispiel sind die geplanten Zölle auf chinesische Elektroautos, die China als unfreundlichen Akt empfindet. Von der Leyen sieht sie als nötiges Mittel gegen Export-Dumping. Auch der geplante CO₂-Grenzausgleich CBAM und das Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang ACI sind Peking ein Dorn im Auge.

Das Brodeln zwischen beiden Seiten spiegelte sich in den vergangenen Jahren auch im – durch die Covid-Pandemie erschwerten – Austausch zwischen Brüssel und Peking wider: Im Jahr 2021 gab es keinen EU-China-Gipfel, als Grund dafür wurde die grassierende Corona-Pandemie genannt. Im Folgejahr gab es das Format als Videogespräch.

Unter dem Schock des Beginns des Krieges gegen die Ukraine hatte Brüssel vor allem ein Thema auf der Liste: Peking als auf Moskau einwirkende Stimme der Vernunft zu gewinnen. China wollte davon nur wenig wissen und über Handel sprechen. Das Online-Gipfeltreffen war ein Desaster. Beide Seiten wirkten schlecht vorbereitet auf die Anliegen des jeweils anderen.

Das Jahr 2023 war für die EU-Beziehungen unter von der Leyen das entscheidende Jahr: Ende März hielt sie als erste Kommissionsspitze eine Grundsatzrede zu China und prägte damit in Brüssel die De-Risking-Devise. Beim Besuch mit Macron in Peking nur wenige Tage danach im April behielt sie den konfrontativen Ansatz bei. Im Dezember gab es das erste persönliche EU-China-Gipfeltreffen in Peking. Von der Leyen sprach dabei mehrere Stunden mit Chinas Staatschef Xi Jinping.

Für eine zweite Amtszeit von der Leyens sieht Steven Blockmans, Director of Research bei der Brüsseler Denkfabrik Centre for European Policy Studies (CEPS), bereits eine Ausrichtung: “Die Spannungen zwischen China und der EU werden zwangsläufig zunehmen“, sagt Blockmans. Das werde die nächste Kommission dazu veranlassen, den Schwerpunkt im EU-Ansatz gegenüber China noch stärker auf die systemische Rivalität zu legen, betont CEPS-Forscher Blockmans.

Nach den fünf Jahren hat die EU-Kommissionschefin eine Grundlage für die geopolitische Kommission gelegt – es bleiben aber auch noch offene Punkte:

In China spitzt sich der Zielkonflikt zwischen entschlossenem Klimaschutz und dem anhaltenden Kohlehunger zu. Im vergangenen Jahr ist die Volksrepublik zum ersten Mal seit Jahren von ihren eigenen CO₂-Zielen abgekommen – unter anderem, weil der Kohleverbrauch wieder gestiegen ist, um 4,4 Prozent in 2023.

Die komplizierten Themen Klimaschutz und Energiesicherheit werden daher auf der Tagung des Nationalen Volkskongresses ab dem kommenden Dienstag (5. März) diskutiert werden. Denn beides steht sehr weit oben auf der Prioritätenliste von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es ist zu erwarten, dass der NVK sich klar zum Ausbau der Erneuerbaren bekennt, schließlich sind diese ein wichtiger Wachstumstreiber. Unklar ist dagegen, wie stark die Kohlewirtschaft parallel dazu noch wachsen darf.

Auf der einen Seite wirken Xis Anstrengungen für den Klimaschutz nur wenig effektiv. Nach einer neuen Studie sind Chinas Emissionen wegen des wachsenden Kohleverbrauchs zwischen 2020 und 2023 um satte 12 Prozent gestiegen. Laut Reuters wurden 2023 quer durchs Land Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 114 Gigawatt (GW) genehmigt, 10 Prozent mehr als 2022.

Auf der anderen Seite baut China mehr Kapazitäten erneuerbarer Energien auf als jedes andere Land der Welt. Nach Angaben der Nationalen Energieagentur (NEA) gingen 2023 so viele Anlagen ans Netz wie noch nie: 216,9 Gigawatt (GW) an neuer Solarkapazität – mehr als die gesamte installierte Kapazität der EU Ende 2022 – sowie 75,9 GW an neuen Windanlagen.

Das schuf einen boomenden neuen Wirtschaftssektor, der direkt mit den Staatsgiganten der fossilen Industrien konkurriert – um Staatsgeld und Vergünstigungen. “In der Klimapolitik wird sich in den nächsten Jahren der Interessenkonflikt zwischen den alten und den neuen Industrien verschärfen”, erwartet Nis Grünberg vom Thinktank Merics. “Wie dieser Konflikt von der Regierung gelöst wird, ist dabei der entscheidende Joker, wie bei uns.”

Die Staatskonzerne der traditionellen Industrien investierten immer noch viel Geld in fossilen Strom, sagt Grünberg im Gespräch mit Table.Media. “Die großen Energiefirmen wie PetroChina oder CNOOC sind riesige sozioökonomische Systeme mit ein bis zwei Millionen angebundenen Beschäftigten.” Das Wohl dieser für die Stabilität wichtigen Giganten hängt bislang von der Nutzung fossiler Brennstoffe ab.

Doch alle Beteiligten wissen, dass ihnen eine umfassende Transformation bevorsteht. Chinas Industrie müsse “schnell und teuer auf grüne Energien umgebaut werden”, so Grünberg. Auch China will zum Beispiel Stahl-Hochöfen mittelfristig mit Wasserstoff antreiben.

Und so gibt erste Anzeichen, dass sich der Kohleboom dem Ende zuneigt – zum Beispiel in den Arbeitsberichten der Provinzen für den NVK. Die vier größten Kohlezentren Chinas, auf die sich die mehr als 80 Prozent der Produktion konzentrieren, haben in diesen Berichten keine ehrgeizigen Ziele mehr für höhere Kohleproduktion herausgegeben.

Stattdessen konzentrieren sich ihre Bemühungen laut Bloomberg “auf die Unterstützung des explosiven Wachstums der erneuerbaren Energien”. Chinas Kohleprovinz Nummer Eins, Shanxi, hat demnach ihr jährliches Ziel für den Mehrverbrauch von Kohle von über 100 Millionen Tonnen in 2022 auf 57 Millionen Tonnen Kohle gesenkt. Auch will die Provinzregierung nun die Installation von Solaranlagen auf weiten Flächen vorantreiben, die durch den Bergbau zu stark verschmutzt sind für Ackerbau oder Wohngebiete.

Gemäß seiner selbstgesteckten Klimaziele will China im Jahr 2025 endlich den Scheitelpunkt beim Kohleverbrauch erreicht haben. Das Wachstum der Kohleproduktion könne sich 2024 dadurch auf 1,4 Prozent verlangsamen, zitierte Bloomberg einen Bericht von Guosheng Securities. Es wäre das niedrigste Wachstum seit 2017. Nach 2017 begann der aktuelle Kohleboom.

Doch man will die fossilen Kapazitäten erst abschalten, wenn das neue System aus erneuerbaren Energien und Stromspeichern voll funktionsfähig ist. “Wir wollen, dass alles so wettbewerbsfähig ist, dass der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen über den Markt erfolgt. Nicht durch Befehl und Kontrolle”, sagte der Regierungsberater Pan Jiahua in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit dem Fachdienst Carbon Brief.

Zu den Energieträgern äußerte Pan, Vizevorsitzender des China National Expert Panel on Climate Change, in dem Gespräch eine klare Meinung: “Fossile Brennstoffe sind Fossilien. Sie sind ein Ding der Vergangenheit.” Den Bau von Kohlemeilern und anderer fossiler Infrastruktur bezeichnete Pan als “Geldverschwendung”. Anders die Erneuerbaren: Diese würden “keine großen Investitionen in die Infrastruktur erfordern.”

“Der Cleantech-Sektor – also erneuerbare Energien oder Elektroautos – ist inzwischen ein sehr großer Industriezweig geworden, mit einem Anteil von etwa zehn Prozent an der Industrieproduktion“, sagt Nis Grünberg. “Dieser Sektor ist ein Wachstumsmotor und inzwischen systemrelevant – für Chinas Wirtschaftswachstum und für den Standort China.” Das werde angesichts massiver Investitionen auch so bleiben. Dass dieser Sektor auf dem NVK beiseite geschoben wird, ist also nicht zu erwarten. Fraglicher ist, wie sich die Parteispitze zur Kohle positionieren wird.

Die großen fünf Stromerzeuger haben bei alldem ein doppeltes Interesse. “Sie betreiben praktisch alle Kohlekraftwerke und wollen hier ihre Investments nicht verlieren”, sagt Grünberg. “Sie investieren zugleich aber auch in riesige Solar- und Windparks – und sind dabei Nutznießer von Subventionen und der raschen Entwicklung dieses Sektors. Diese Konzerne machen eine klare Cost-Benefit-Analyse: Sobald die Staatsförderung für Kohle wegfällt, werden sie sich noch schneller umstellen. Die fossile Lobby ist sehr heterogen. Es steht auf Messers Schneide, in welche Richtung sie sich bewegt.”

Und darüber entscheidet kommende Woche die Politik. In der zweiten Hälfte 2023 seien strengere und spezifischere Ziele in einer Reihe wichtiger umwelt- und energiepolitischer Felder gesetzt worden, wie eine neue Studie des Oxford Institute for Energy Studies (OIES) feststellte. Bei bestehenden Zielen dränge Peking zu mehr Eile. Dass Formulierungen wie “Senkung der Kohlenstoffemissionen, Verringerung der Umweltverschmutzung, Ausweitung der umweltfreundlichen Entwicklung” wieder vermehrt auftauchen, deute darauf hin, dass “diese Prioritäten für 2024 gestiegen sind”. Auf dem NVK könnte sich zeigen, ob es wirklich so ist.

02.03.2024, 20:00 Uhr Beijing time

Das Generalkonsulat Kanton und AHK Greater China, Party (in Guangzhou): The 3rd Cologne Carnival Costume Party Mehr

05.03.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

China Netzwerk Baden-Württemberg AK Legal & Tax, Webinar: Grenzüberschreitende Streitbeilegung / Vollstreckung in China Mehr

06.03.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

IHK Nürnberg für Mittelfranken, Webinar: Erfolgreiches B2B-Marketing in China Mehr

07.03.2024, 19:30 Uhr

Volkshochschule Freiburg, Vortrag (in Freiburg): Das chinesische Jahrhundert – Prognosen und politische Realität Mehr

07.03.2024, 18:00 Uhr

Chinaforum Bayern e.V., Jubiläumsfeier (in München): 20-jähriges Jubiläum des Chinaforum Bayern e.V. Mehr

08.03.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

IHK Köln, Webinar: Das neue chinesische Gesellschaftsrecht: Das müssen deutsche Unternehmen wissen Mehr

Der Deal ist komplett: Volkswagen und der chinesische Elektroautohersteller XPeng haben die Verhandlungen über ihre künftige Zusammenarbeit abgeschlossen und einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die beiden Hersteller werden künftig bei der Entwicklung von Elektroautos zusammenarbeiten. Bereits konkret geplant sind zwei batteriebetriebene Modelle der Kompaktklasse.

Im Juli hatte sich Volkswagen mit einem Investment von 700 Millionen Euro fünf Prozent an XPeng gesichert. Die nun festgezurrte Kooperationsvereinbarung umfasst unter anderem die wechselseitige Nutzung von Fahrzeug- und Plattformteilen. Dadurch sollen die Entwicklungskosten gesenkt und “signifikante Synergien” erzielt werden.

Die Unternehmen wollen den Einkauf bündeln und Autos künftig gemeinsam entwickeln, um neue Modelle ein Drittel schneller auf den Markt bringen zu können. “Auf dem weltweit größten und am schnellsten wachsenden EV-Markt ist Schnelligkeit entscheidend, wenn es darum geht, vielversprechende Marktsegmente zu erschließen”, begründete Ralf Brandstätter, Vorstandsmitglied bei Volkswagen, den Schritt. Xiaopeng He, CEO von XPeng, lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit, um die Kooperationsbedingungen auszuloten.

Nachdem die ID-Modelle von Volkswagen bei chinesischen Käufern nicht gut angekommen waren, setzt das Unternehmen in China auf eine ‘In China, für China’-Strategie, um die Kunden besser anzusprechen. Dazu wurde am Standort in Hefei die Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) gegründet, das größte Entwicklungszentrum des Konzerns außerhalb Deutschlands. Die VCTC wird mit XPeng an den neuen Modellen zusammenarbeiten. jul/rtr

Die US-Regierung nimmt chinesische Autos wegen möglicher Sicherheitsrisiken unter die Lupe. Dabei geht es darum, ob die Fahrzeuge sensible Daten sammeln und nach China übermitteln, teilte das Weiße Haus mit. Fahrassistenzsysteme moderner Autos arbeiten mit einer Vielzahl von Kameras und Sensoren. Die US-Regierung befürchtet, dass die Daten, die dabei gesammelt werden, in die falschen Hände geraten könnten.

Das chinesische Außenministerium gab zunächst keine Stellungnahme ab. Cui Dongsho, Generalsekretär des chinesischen Branchenverbandes, erklärte, wenn man sich alle Fahrzeuge mit intelligenten Sensoren ansehe, sei es unfair, die Autos aus einem bestimmten Land ins Visier zu nehmen und Restriktionen zu verhängen.

Die USA halten Fahrzeuge aus China weitgehend von ihrem Markt fern, unter anderem durch hohe Importzölle. Handelsministerin Gina Raimondo erklärte jedoch, die Regierung wolle reagieren, bevor die Autos weit verbreitet seien. In der Vergangenheit haben die USA bereits chinesische Telekomunternehmen ins Visier genommen und Huawei sowie ZTE als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft. rtr

Die US-Regierung hat die Übertragung von genetischen Daten an China und eine Reihe anderer Staaten verboten. Das am Mittwoch veröffentlichte Dekret von Präsident Joe Biden untersagt auch den Massentransfer weiterer sensiblen Informationen von US-Bürgern, darunter geografische, biometrische, gesundheitliche und finanzielle Daten. “Der Kauf von Daten durch Datenmakler ist in den USA derzeit legal”, erklärten hochrangige Regierungsvertreter. Dies stelle eine Sicherheitslücke dar. China und Russland kauften solche Daten und nutzten sie etwa für Spionage und Erpressung.

Experten zufolge zielt die Anordnung des Präsidenten auf Unternehmen wie die BGI Group aus China ab. Das Genetik-Unternehmen baut die China National GeneBank auf. Dabei handelt es sich um ein staatliches Archiv, das genetische Daten von Millionen von Menschen enthält – nicht nur aus China, sondern auch aus anderen Ländern der Welt. BGI wurde vom Pentagon bereits 2022 einer Liste von Unternehmen hinzugefügt, die angeblich mit Pekings Militär zusammenarbeiten.

Peter Harrell, ein ehemaliger Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats der USA, sagt, entsprechende Daten seien “sehr risikoreich” und es sei “kaum notwendig, sie in China zu verarbeiten”. BGI dagegen erklärte, es achte den Datenschutz und werde sich nicht vom US-Markt vertreiben lassen. jul/rtr

Teile der internationalen Solar-Lieferkette haben sich wegen des Themas Zwangsarbeit aus China ins Ausland verlagert. So steigern die nicht-chinesischen Polysilizium-Hersteller Wacker aus Deutschland, Hemlock Semiconductor aus den USA sowie OCI Malaysia ihre Lieferungen dieses Rohstoffs für Solarzellen und Halbleiter nach Vietnam, wie der Polysilizium-Marktspezialist Bernreuter Research am Mittwoch mitteilte. Gemeinsam steigerten Wacker, Hemlock und OCI Malaysia ihre Polysilizium-Exporte nach Vietnam 2023 um gut 78 Prozent auf 33.265 Tonnen.

Ihre Kunden sind laut Bernreuter Research unter anderem drei der vier größten chinesischen Solarmodul-Anbieter, die in Vietnam demnach seit einiger Zeit Waferfabriken betreiben: JA Solar, Jinko Solar und Trina Solar. Mit einer Wafer-Produktionsstätte außerhalb der Volksrepublik versuchen Chinas Hersteller das Einfuhrverbot der USA für Lieferungen aus Xinjiang, bei denen Zwangsarbeit eingesetzt worden sein könnte, zu umgehen. Module für die USA dürfen kein metallurgisches Silizium oder Polysilizium aus Xinjiang in ihrer Lieferkette haben. Das lässt sich bei einem Standort in Vietnam besser nachweisen.

Zollstatistiken zeigen laut Bernreuter Research allerdings, dass die Polysilizium-Exporte von China nach Vietnam von 639 Tonnen im Jahr 2022 auf 4.970 Tonnen in 2023 hochgeschnellt sind. “Das weckt Zweifel an den Behauptungen einer separaten Lieferkette“, kommentiert Polysilizium-Experte Johannes Bernreuter.

Unter anderem aufgrund des Trends zum Drittstandort sanken im Umkehrschluss Chinas Polysilizium-Einfuhren auf das niedrigste Niveau seit 2011. Bernreuter Research zitierte chinesische Zolldaten, nach denen Chinas Importe 2023 um 28,5 Prozent auf 62.965 Tonnen zurückgingen – und damit sogar 2.000 Tonnen unter dem Niveau von 2011 lagen. Vor allem Wacker und OCI Malaysia machen demnach trotzdem weiter gute Geschäfte mit China. Beide zusammen halten dort 98 Prozent Marktanteil bei den Polysilizium-Importen. China produziert zwar selbst große Mengen Polysilizium, benötigt allerdings zusätzlich Importe des Rohstoffs. ck

Die EU, Kanada, die USA und Großbritannien zeigen sich hochgradig besorgt über die Fassung eines eigenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong. Die “breit gefasste und vage Definition von Staatsgeheimnissen und Einmischung von außen” eigne sich vor allem dazu, abweichende Meinungen zu unterdrücken, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch in Washington. Großbritanniens Außenminister David Cameron fürchtet noch mehr Menschenrechtsverletzungen. Die EU-Mitgliedsstaaten wollen ihre Einwände bis Freitag bei der Hongkonger Regierung vortragen.

Das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong hatte 2020 die Freiheiten der südchinesischen Metropole ausgelöscht, obwohl China diese für mehrere Jahrzehnte garantiert hatte. Dieses Gesetz hatte der Nationale Volkskongress verabschiedet, also das gesamtchinesische Parlament. Es galt damit für Hongkong, weil Hongkong zwar eine Sonderverwaltungszone, letztlich aber Teil der Volksrepublik ist.

Bei der neuen Gesetzgebung handelt es sich nun um ein Vorhaben der Peking-treuen Hongkonger Stadtregierung, das vom Stadtparlament verabschiedet werden wird. Zu dem nationalen Gesetz mit besonderer Gültigkeit für Hongkong kommt nun also ein örtliches Gesetz mit sehr ähnlicher Zielrichtung hinzu. Der Fokus liegt diesmal mehr auf den Aktivitäten von Ausländern. Die internationale Community in Hongkong macht sich nach Inkrafttreten des Gesetzes schneller strafbar, indem sie beispielsweise recherchiert oder sich politisch äußert.

Bis Mittwoch hatte die Regierung Einschätzungen aus Wirtschaft und Gesellschaft eingeholt. Das Gesetz wird voraussichtlich zügig verabschiedet. Als Auswirkung des vorhandenen Sicherheitsgesetzes ist die Opposition bereits weitgehend ausgehebelt. fin

Abgesehen von der krossen Pekingente und dem Essen ganz allgemein kann die Volksrepublik noch mit zwei weiteren großen “P” punkten: Pingpong und Pandas. Oftmals totgesagt sind beide seit Jahrzehnten Imageträger und fast die einzigen Garanten der Pekinger Softpower im Ausland.

In Südkoreas Busan fegten soeben Chinas Pingpong-Asse mal wieder ihre Konkurrenten vom Tisch. Und Unkenrufe, dass China seine Pandas nicht mehr ausreisen lässt, sind Fake News: Peking hat sein Ausleihkarussell für Riesenpandas gerade frisch geölt und dreht es schwungvoll weiter.

Im Frühjahr 2015 lag an einem Bücherstand auf dem Pekinger Flohmarkt Panjiayuan ein Geheimdossier der Partei offen zum Kauf aus. Nur 20 Yuan wolle er haben, lockte der Händler. Als Korrespondent ließ ich meist die Finger von internen Dokumenten, da ihr Besitz mir als Spionage angelastet werden könnte.

Die mit einem warnenden als Verschlusssache 机密 gestempelte Drucksache hatte das ZK-Propagandaministerium am 23. Januar 1965 verteilen lassen. Sie trug die Exemplar-Nummer 037. Es war nicht das Alter, sondern der mysteriöse Titel, dem ich nicht widerstehen konnte: “Wie spielt man Pingpong?”

Die Antwort auf die für ein Parteidokument bizarre Frage fand ich auf Seite Zwei als jüngste kommentierende Weisung des Vorsitzenden Mao. Er hatte sie am 12. Januar 1965 geschrieben und ihr Inhalt gab noch mehr Rätsel auf. Mao verlangte, zwei angehängte Reden zum Tischtennis an höchste ZK-Genossen und danach ans Volk zu verschicken, weil sie eminent wichtig seien. Eines der Schreiben stammte von Chinas legendärem Marschall He Long, der damals Chef der Sportkommission war. Er forderte alle auf, den zweiten Vortrag des Pingpong-Stars Xu Yinsheng (徐寅生) intensiv zu studieren.

Xu hatte 1963 eine Goldmedaille gewonnen. In langer Rede belehrte er Chinas Frauenteam, das bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Prag nur den dritten Platz belegte, wie es gegen das Ausland gewinnen könne. “Zuerst einmal müssen wir wissen, für wen und wie wir spielen.” Und wer der Gegner ist.

Die Frauen sollten von der Volksbefreiungsarmee lernen, die im Training immer ein Feindbild vor Augen habe. “Ich denke, wenn wir uns den Pingpong-Ball als Kopf von Tschiang Kai-shek vorstellen, können wir jeden Schlag noch kräftiger ausführen.” 解放军是带着敌情观念练兵的,我也想如果我们把乒乓球看作蒋介石的脑袋,一板一板打起来该多有力量! Alles Gelernte müsse praktisch umgesetzt werden, “so wie wir es auch beim Studium der Werke Maos tun.”

Mao war nicht nur deshalb so angetan. Der Vorsitzende schwärmte über die beiden Reden und ihre politischen Implikationen: “Genossen, ich habe seit Jahren nicht mehr so etwas Gutes gelesen. Diese jungen Kämpfer fordern uns Alte heraus. Ihre Vorträge sind voller dialektischem Materialismus und richten sich gegen Idealismus und Metaphysik.” Zwar gehe es nur “um ein Ballspiel. Was wir aber daraus lernen können, sind Theorie, Politik, Wirtschaft, Kultur und militärische Angelegenheiten. Wenn wir nicht von den jungen Kämpfern lernen, sind wir dem Untergang geweiht!” 如果我们不向小将们学习,我们就要完蛋了

Der Diktator war nicht etwa übergeschnappt. Ihm kamen die Vorträge über Strategie und Taktik des Tischtennis, wie man es zum Ruhm Chinas gewinnt und dafür individualistisches Streben hintanstellt, wie gerufen. Er hatte gerade eine neue Agitationskampagne über “dialektischen Materialismus” anfachen lassen. Mao brütete, wie er den Geist einer neuen Kulturrevolution gegen die erstarrte Parteibürokratie und seine Opponenten aus der Flasche lassen konnte, um seine Alleinherrschaft zu zementieren.

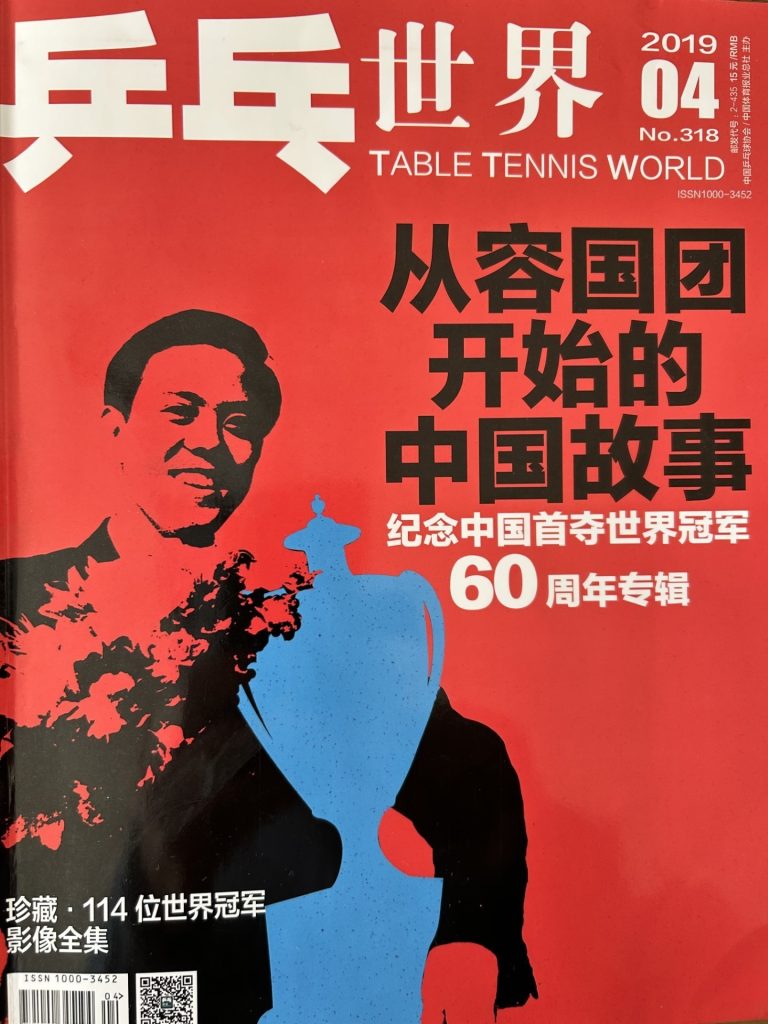

Bald erschienen Hunderte von Propagandaartikel zur politisierten Frage, wie man Tischtennis spielt. Eine Broschüre der Reden erreichte sogar eine Auflage von 36 Millionen Exemplaren. Maos Weisung, die das alles angezettelt hatte, wurde erst nach seinem Tod öffentlich bekannt. Die Zeitschrift “Table Tennis World” (乒乓世界) druckte in ihrer Sonderausgabe 4/2019 zum 60-jährigen Jubiläum der ersten Goldmedaille, die China 1959 gewann, ein Faksimile von Maos handschriftlicher Weisung. Der Entwurf zeigt, wie aufgewühlt er nach der Lektüre der Reden gewesen sein muss. Pingpong hatte ihm eine Steilvorlage für seine politischen Ziele beschert.

Tischtennis prägte das sportliche und internationale Image der jungen Volksrepublik, obwohl weder das transkribierte Wort Pingpong noch die Sportart auf chinesischen Traditionen aufbauen. Spiel und Zubehör kamen aus England über Japan um 1900 zuerst in die ausländischen Konzessionen Shanghai und Tianjin. Chinesen guckten sie sich ab. Mao, der selbst Tischtennis als einzige Sportart (später kam Schwimmen dazu) schon als Guerrillaführer und mit asiatischem Penholdergriff spielte, machte es trotzdem Anfang der 50er-Jahre zu Chinas Nationalsport.

Die eigentliche Pingpong-Saga kreierte aber die Internationale Tischtennisföderation (ITTF), die als einziger Weltverband im Jahr 1953 die junge Volksrepublik als Mitglied aufnahm – aus Hongkong-Chinesen rekrutierten sich die ersten Profispieler. Der Durchbruch kam, als im April 1959 Rong Guotuan bei den 25. Tischtennis-Weltmeisterschaften in Dortmunds Westfalenhalle Chinas ersten Weltmeistertitel im Herren-Einzel gewann.

Von 1959 an trainierte das Land im Overdrive, gewannen Chinas unschlagbare Spieler(innen) weltweit alle Goldmedaillen. Vergangene Woche erst räumte das Frauenteam in Südkoreas Busan bei den 2024 ITTF World Team Table Tennis Championships ab. Es sicherte sich zum sechsten Mal hintereinander die Weltmeistertitel; die Männer zum elften Mal in Folge. Nur einmal unterbrachen die Schweden 1989 die Siegesserie der Männer, als Jan-Ove Waldener China 5-0 entthronte.

Den tiefsten Einbruch erlebte Chinas Tischtennis während der Wirren der Kulturrevolution, wo es wie alle Sportarten als kleinbürgerlich und reaktionärer Sport kritisiert und Spieler und Trainer verfolgt wurden. Nur 20 Monate nachdem Mao über Pingpong noch so geschwärmt hatte, endeten alle Sportwettkämpfe. Rotgardisten trieben 1968 drei Nationalspieler in den Selbstmord, darunter den 1959er-Sieger Rong Guotuan. Auch der verfolgte Sportminister He Long starb 1969.

Nach sechs Jahren Stillstand schlug 1971 erneut die Stunde für Chinas Tischtennis, als es wieder an einem internationalen Wettbewerb in Japan teilnehmen durfte – den 31st World Table Tennis Championships in Nagoya, Japan. Die Ereignisse, die später das weltweite Bonmot von der Ping-Pong Diplomatie (乒乓外交) prägten, sind oft nacherzählt worden.

Es begann, als US-Spieler Glen Cowan beim Training die Rückfahrt seines Teams verpasste und im Shuttlebus der chinesischen Spieler mitfuhr. Obwohl Peking und Washington sich damals spinnefeind waren, traute sich Chinas Weltmeisterspieler Zhuang Zedong nach zehn Minuten ängstlichen Abwartens den Amerikaner wenigstens zu begrüßen und mit Hilfe des Dolmetschers ein radebrechendes freundschaftliches Gespräch zu führen. Reporter meldeten die Szene weltweit weiter. Dies brachte den ersten Dominostein zum Fallen, der im April zum Besuch einer US-Tischtennismannschaft in Peking führte. Im weiteren Verlauf wurde Zug um Zug der historische Chinabesuch Richard Nixons 1972 bei Mao auf die Gleise gesetzt.

Mit dem Nixon-Besuch in Peking begann 1972 auch Chinas sogenannte Panda-Diplomatie, als Zhou Enlai der Ehefrau Nixons als Staatsgeschenk ein Paar Pandas für die USA versprach. Die Bären wurden zu Botschaftern der Völkerfreundschaft. Aus den Staats-Geschenken wurden Leihgaben unter Maßgabe des Tier- und Naturschutzes, sowie der Forschungszusammenarbeit. Bis heute hat Peking mit 28 Kooperationspartnern in 20 Ländern Panda-Verleih- und Aufzuchtprogramme vereinbart. Bis heute konnten so 68 Riesenpandas außerhalb Chinas nachgezüchtet werden.

Ende 2023 lebten in 18 Ländern noch 56 Riesenpandas aus diesen Kooperationen. In allen Verträgen ist eine Rückführung der entliehenen Pandas sowie ihres Nachwuchses festgelegt. Als Peking 2023 auf Einhaltung der Verträge pochte und immer mehr Bären aus dem Ausland zurückführen ließ, sorgten sich Panda-Liebhaber in aller Welt, dass China den Panda-Austausch beenden wolle.

Dem ist nicht so. Pekings Staatsrat kündigte in der letzten Februarwoche an, dass die Volksrepublik eine “neue Runde in der internationalen Panda-Kooperation einläutet“. Entsprechende Vereinbarungen seien mit dem Zoo in Madrid und dem Zoo in San Diego geschlossen worden. Mit dem Zoo in Washington und dem Wiener Zoo Schönbrunn werde gerade verhandelt.

“Return of the Pandas” überschrieb diese Woche der heute 93-jährige, als Experte für chinesisches Recht renommierte US-Jurist Jerome A. Cohen seinen jüngsten Blogeintrag. Natürlich spiele dabei auch Geld eine Rolle, verriet er. In den 1980er Jahren schlug Cohen im Auftrag des New Yorker Zoos der China Wildlife Association ein Panda-Leasing-Abkommen vor. Seine Offerte, eine halbe Millionen Dollar für ein Paar Pandas auf begrenzte Ausleihzeit zu zahlen, stieß auf taube Ohren. Als New York die Summe nahezu verdoppelte kam der Deal zustande. “Wir setzten damit einen neuen Trend,” nach dem heute alle Verträge ablaufen.

Die weltweiten Kooperationen und Forschung halfen auch der Panda-Population. Als um 1980 nur noch 1100 Pandas in China gezählt wurden war die Gefahr groß, dass die Spezies der Riesenbären vor dem Aussterben stand. Peking stellte seine Nationaltiere unter höchsten Tierschutz. Das hat sich auch mit internationaler Hilfe ausgezahlt. Nach jüngsten Zahlen leben in freier Wildbahn wieder rund 1900 Exemplare. Hinzu kommen 728 Bären, die in Chinas Reservaten, Zoos und Tiergärten nachgezüchtet wurden.

Das Aussterben der Pandas, die Lieblinge aller Zoobesucher sind, wurde abgewendet. Die Langeweile beim Tischtennis, das auch international zum Heimspiel von Chinesen gegen Chinesen verkommt, kann dagegen für das Zuschauerinteresse tödlich sein. Besonders nach den Olympischen Spielen 2008 und 2020 geriet Pingpong bei jungen chinesischen Bloggern in Verruf. Sie verspotteten es als Chinas Fossil unter den Sportarten, zum Aussterben verdammt.

Das passt wiederum zum Panda, der ein echtes Fossil in der Tierwelt ist. Mit seiner Rolle als Sympathie-Botschafter und mit den Super-Erfolgen des Tischtennis kann die Großmacht China nicht auf Dauer ihr internationales Image aufpolieren. Um neue Softpower muss sie sich erst noch bemühen. Es reicht nicht, nur von Panda und Pingpong abhängig zu sein.

Vincci Yang ist seit Januar Leiterin des Bereichs Sales und Marketing bei der Hotelkette Hampton by Hilton in China. Sie arbeitet am Standort Shenzhen. Zuvor war sie bei Marriott in Hongkong und 2011-2012 bei der Immobilienfirma Swire im Hotel Opposite House in Peking eingesetzt.

David Hughes ist bei dem Rückversicherer Munich Re am Standort Hongkong jetzt CEO der Lebens- und Gesundheitsversicherungssparte für Australien, Japan, Südkorea und Südafrika. Er hat den Bereich zuvor für das übrige Asien ohne China verantwortet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wenn Sie über einen Internet-Anschluss verfügen, haben Sie diese Katze mit den traurigen Augen und dem herzzerreißenden Miauen bestimmt schon einmal gesehen. Aber wussten Sie auch, dass die durch Milliarden von Memes berühmt gewordene Fellnase in China zu Hause ist? Guangdang 咣当, so ihr Name, kommt aus Nanjing, wo ihre Besitzerin sie 2019 in einem Hinterhof gefunden hat. Zunächst fühlte sich die 28-Jährige von dem Hype um ihr Haustier überrollt, wie sie chinesischen Medien erzählte. Inzwischen hat die gelernte Animations-Designerin jedoch sogar eine eigene Comic-Figur entworfen, um den täglichen Guangdang-Content für ihre 1,4 Millionen Follower auf Instagram abwechslungsreicher zu gestalten.

die “zwei Sitzungen” der Politischen Konsultativkonferenz und des Nationalen Volkskongresses beginnen kommende Woche am Montag und Dienstag. Wir werden in diesen Tagen intensiv die Zielkonflikte in der chinesischen Politik betrachten, die das zentrale Planungsdokument in diesem Jahr auflösen muss. Den Anfang macht Christiane Kühl, die über die schwere Entscheidung zwischen der Kohle-Industrie und den erneuerbaren Energiequellen als bestem Empfänger staatlicher Förderung berichtet.

Generell hat es Chinas Politik heute deutlich schwerer als zu Zeiten des Booms. Hohes Wachstum überdeckt viele Probleme und erspart schwere Entscheidungen. Statt zwischen zwei Zielen zu wählen, wurden oft beide gefördert und verfolgt. Seit dem Platzen der Immobilienblase fehlen aber die Ressourcen für solche Großzügigkeit. Chinas Führung kommt in der Realität einer großen Volkswirtschaft an.

Wie schwer die Entscheidungen inzwischen fallen, zeigt sich auch daran, dass die KP in den Volkskongress geht, ohne dass ihr Zentralkomitee sein drittes Plenum abgehalten hat. Auf diesem Treffen werden normalerweise die Leitplanken der Wirtschaftspolitik zentral entschieden. Es hätte im Spätherbst stattfinden sollen, fiel aber aus. Die Planvorgaben leiten sich in diesem Jahr stattdessen direkt von den Ideen Xi Jinpings persönlich ab.

Ursula von der Leyen hat sich in den vergangenen fünf Jahren als handelspolitische Gegenspielerin Pekings profiliert, dem sie unfaire Praktiken vorwirft. Kommende Woche wollen die Volksparteien im Europäischen Parlament sie bei ihrem Kongress in Bukarest erneut als Spitzenkandidatin aufstellen. Amelie Richter zeichnet die Entwicklung ihrer Chinapolitik nach.

Als Kandidatin der christdemokratischen EVP für die Europa-Wahl im Juni dürfte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesetzt sein. Kommende Woche will sie sich in Bukarest in ihrer Kandidatur bestätigen lassen. Von der Leyens De-Risking-Ansatz war prägend für die EU-China-Beziehungen seit 2019. In einer möglichen zweiten Amtszeit will sie dieses Programm weiter vorantreiben.

In der Diskussion um die europäische und deutsche China-Strategie hat sie bereits in ihrer ersten Amtszeit tiefe Spuren hinterlassen. “Dies ist die geopolitische Kommission, die ich im Sinn habe und die Europa dringend braucht“, betonte von der Leyen bei der Vorstellung ihres Programms im November 2019 im EU-Parlament.

Mit diesem geopolitischen Ansatz habe von der Leyen generell richtig gelegen, sagt Marc Julienne, Direktor der Asien-Abteilung des französischen Thinktanks l’Institut français des relations internationales (Ifri) Table.Media. Die Geschehnisse der letzten fünf Jahre mit der Covid-Pandemie und dem Angriff auf die Ukraine hätten ihr mit der Stoßrichtung recht gegeben, meint Julienne.

In der französischen Hauptstadt habe von der Leyens Vorgehen allerdings “gemischte Gefühle ausgelöst”. Einerseits werde das Konzept des Risikoabbaus hinsichtlich Chinas dort begrüßt. Andererseits werde von der Leyen im traditionell eher Washington-skeptischen Paris als zu sehr auf die USA ausgerichtet gesehen, sagt Julienne.

Zwar bahnt sich nun eine neue Zäsur an: Die USA wählen im Herbst. Die Zukunft der transatlantischen Koordinierung in Bezug auf China werde vom Ausgang der US-Wahlen aber nur teilweise abhängen, erklärt Noah Barkin von Rhodium Group und dem Berliner Büro des German Marshall Funds. “Wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt und einen Handelskonflikt mit Europa anfängt, wird es schwieriger, sich eine enge Zusammenarbeit zwischen Washington und Brüssel zu China vorzustellen.” Ein potenzieller US-Präsident Trump werde aber zu keiner deutlichen Änderung der Haltung Europas gegenüber China führen, ist sich Barkin sicher.

Als ehemalige deutsche Verteidigungsministerin habe von der Leyen die Beziehungen zu China von Anfang an durch ein Sicherheitsprisma betrachtet, betont Barkin. Zu sehen sei das beispielsweise am Investitionsabkommen CAI. Davon sei die Kommissionschefin “kein Fan” gewesen, öffentlich ausgesprochen habe sie sich nicht für die Vereinbarung. Die Verhandlungen fanden zum großen Teil unter der Vorgänger-Kommission von Jean-Claude Juncker statt.

Juncker hatte von der Leyen aber nicht nur das ungeliebte CAI vererbt, sondern auch den mittlerweile breit bekannten Dreiklang aus Partner, Wettbewerber und Rivale. Diesen hatte die Juncker-Kommission im März 2019 als China-Strategie vorgelegt. Das CAI erscheint mittlerweile wie eine graue Erinnerung, irgendwo ganz hinten im EU-Geschichtsgedächtnis – derweil rückte die Einordnung als Wettbewerber und Rivale mehr in den Fokus.

Brüssel hat seit 2019 die Abwehrfähigkeit der EU-Wirtschaft merklich ausgebaut. Die EU hat immer wieder Vorstöße gemacht, die Peking übel aufgestoßen sind. Ein Beispiel sind die geplanten Zölle auf chinesische Elektroautos, die China als unfreundlichen Akt empfindet. Von der Leyen sieht sie als nötiges Mittel gegen Export-Dumping. Auch der geplante CO₂-Grenzausgleich CBAM und das Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang ACI sind Peking ein Dorn im Auge.

Das Brodeln zwischen beiden Seiten spiegelte sich in den vergangenen Jahren auch im – durch die Covid-Pandemie erschwerten – Austausch zwischen Brüssel und Peking wider: Im Jahr 2021 gab es keinen EU-China-Gipfel, als Grund dafür wurde die grassierende Corona-Pandemie genannt. Im Folgejahr gab es das Format als Videogespräch.

Unter dem Schock des Beginns des Krieges gegen die Ukraine hatte Brüssel vor allem ein Thema auf der Liste: Peking als auf Moskau einwirkende Stimme der Vernunft zu gewinnen. China wollte davon nur wenig wissen und über Handel sprechen. Das Online-Gipfeltreffen war ein Desaster. Beide Seiten wirkten schlecht vorbereitet auf die Anliegen des jeweils anderen.

Das Jahr 2023 war für die EU-Beziehungen unter von der Leyen das entscheidende Jahr: Ende März hielt sie als erste Kommissionsspitze eine Grundsatzrede zu China und prägte damit in Brüssel die De-Risking-Devise. Beim Besuch mit Macron in Peking nur wenige Tage danach im April behielt sie den konfrontativen Ansatz bei. Im Dezember gab es das erste persönliche EU-China-Gipfeltreffen in Peking. Von der Leyen sprach dabei mehrere Stunden mit Chinas Staatschef Xi Jinping.

Für eine zweite Amtszeit von der Leyens sieht Steven Blockmans, Director of Research bei der Brüsseler Denkfabrik Centre for European Policy Studies (CEPS), bereits eine Ausrichtung: “Die Spannungen zwischen China und der EU werden zwangsläufig zunehmen“, sagt Blockmans. Das werde die nächste Kommission dazu veranlassen, den Schwerpunkt im EU-Ansatz gegenüber China noch stärker auf die systemische Rivalität zu legen, betont CEPS-Forscher Blockmans.

Nach den fünf Jahren hat die EU-Kommissionschefin eine Grundlage für die geopolitische Kommission gelegt – es bleiben aber auch noch offene Punkte:

In China spitzt sich der Zielkonflikt zwischen entschlossenem Klimaschutz und dem anhaltenden Kohlehunger zu. Im vergangenen Jahr ist die Volksrepublik zum ersten Mal seit Jahren von ihren eigenen CO₂-Zielen abgekommen – unter anderem, weil der Kohleverbrauch wieder gestiegen ist, um 4,4 Prozent in 2023.

Die komplizierten Themen Klimaschutz und Energiesicherheit werden daher auf der Tagung des Nationalen Volkskongresses ab dem kommenden Dienstag (5. März) diskutiert werden. Denn beides steht sehr weit oben auf der Prioritätenliste von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es ist zu erwarten, dass der NVK sich klar zum Ausbau der Erneuerbaren bekennt, schließlich sind diese ein wichtiger Wachstumstreiber. Unklar ist dagegen, wie stark die Kohlewirtschaft parallel dazu noch wachsen darf.

Auf der einen Seite wirken Xis Anstrengungen für den Klimaschutz nur wenig effektiv. Nach einer neuen Studie sind Chinas Emissionen wegen des wachsenden Kohleverbrauchs zwischen 2020 und 2023 um satte 12 Prozent gestiegen. Laut Reuters wurden 2023 quer durchs Land Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 114 Gigawatt (GW) genehmigt, 10 Prozent mehr als 2022.

Auf der anderen Seite baut China mehr Kapazitäten erneuerbarer Energien auf als jedes andere Land der Welt. Nach Angaben der Nationalen Energieagentur (NEA) gingen 2023 so viele Anlagen ans Netz wie noch nie: 216,9 Gigawatt (GW) an neuer Solarkapazität – mehr als die gesamte installierte Kapazität der EU Ende 2022 – sowie 75,9 GW an neuen Windanlagen.

Das schuf einen boomenden neuen Wirtschaftssektor, der direkt mit den Staatsgiganten der fossilen Industrien konkurriert – um Staatsgeld und Vergünstigungen. “In der Klimapolitik wird sich in den nächsten Jahren der Interessenkonflikt zwischen den alten und den neuen Industrien verschärfen”, erwartet Nis Grünberg vom Thinktank Merics. “Wie dieser Konflikt von der Regierung gelöst wird, ist dabei der entscheidende Joker, wie bei uns.”

Die Staatskonzerne der traditionellen Industrien investierten immer noch viel Geld in fossilen Strom, sagt Grünberg im Gespräch mit Table.Media. “Die großen Energiefirmen wie PetroChina oder CNOOC sind riesige sozioökonomische Systeme mit ein bis zwei Millionen angebundenen Beschäftigten.” Das Wohl dieser für die Stabilität wichtigen Giganten hängt bislang von der Nutzung fossiler Brennstoffe ab.

Doch alle Beteiligten wissen, dass ihnen eine umfassende Transformation bevorsteht. Chinas Industrie müsse “schnell und teuer auf grüne Energien umgebaut werden”, so Grünberg. Auch China will zum Beispiel Stahl-Hochöfen mittelfristig mit Wasserstoff antreiben.

Und so gibt erste Anzeichen, dass sich der Kohleboom dem Ende zuneigt – zum Beispiel in den Arbeitsberichten der Provinzen für den NVK. Die vier größten Kohlezentren Chinas, auf die sich die mehr als 80 Prozent der Produktion konzentrieren, haben in diesen Berichten keine ehrgeizigen Ziele mehr für höhere Kohleproduktion herausgegeben.

Stattdessen konzentrieren sich ihre Bemühungen laut Bloomberg “auf die Unterstützung des explosiven Wachstums der erneuerbaren Energien”. Chinas Kohleprovinz Nummer Eins, Shanxi, hat demnach ihr jährliches Ziel für den Mehrverbrauch von Kohle von über 100 Millionen Tonnen in 2022 auf 57 Millionen Tonnen Kohle gesenkt. Auch will die Provinzregierung nun die Installation von Solaranlagen auf weiten Flächen vorantreiben, die durch den Bergbau zu stark verschmutzt sind für Ackerbau oder Wohngebiete.

Gemäß seiner selbstgesteckten Klimaziele will China im Jahr 2025 endlich den Scheitelpunkt beim Kohleverbrauch erreicht haben. Das Wachstum der Kohleproduktion könne sich 2024 dadurch auf 1,4 Prozent verlangsamen, zitierte Bloomberg einen Bericht von Guosheng Securities. Es wäre das niedrigste Wachstum seit 2017. Nach 2017 begann der aktuelle Kohleboom.

Doch man will die fossilen Kapazitäten erst abschalten, wenn das neue System aus erneuerbaren Energien und Stromspeichern voll funktionsfähig ist. “Wir wollen, dass alles so wettbewerbsfähig ist, dass der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen über den Markt erfolgt. Nicht durch Befehl und Kontrolle”, sagte der Regierungsberater Pan Jiahua in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit dem Fachdienst Carbon Brief.

Zu den Energieträgern äußerte Pan, Vizevorsitzender des China National Expert Panel on Climate Change, in dem Gespräch eine klare Meinung: “Fossile Brennstoffe sind Fossilien. Sie sind ein Ding der Vergangenheit.” Den Bau von Kohlemeilern und anderer fossiler Infrastruktur bezeichnete Pan als “Geldverschwendung”. Anders die Erneuerbaren: Diese würden “keine großen Investitionen in die Infrastruktur erfordern.”

“Der Cleantech-Sektor – also erneuerbare Energien oder Elektroautos – ist inzwischen ein sehr großer Industriezweig geworden, mit einem Anteil von etwa zehn Prozent an der Industrieproduktion“, sagt Nis Grünberg. “Dieser Sektor ist ein Wachstumsmotor und inzwischen systemrelevant – für Chinas Wirtschaftswachstum und für den Standort China.” Das werde angesichts massiver Investitionen auch so bleiben. Dass dieser Sektor auf dem NVK beiseite geschoben wird, ist also nicht zu erwarten. Fraglicher ist, wie sich die Parteispitze zur Kohle positionieren wird.

Die großen fünf Stromerzeuger haben bei alldem ein doppeltes Interesse. “Sie betreiben praktisch alle Kohlekraftwerke und wollen hier ihre Investments nicht verlieren”, sagt Grünberg. “Sie investieren zugleich aber auch in riesige Solar- und Windparks – und sind dabei Nutznießer von Subventionen und der raschen Entwicklung dieses Sektors. Diese Konzerne machen eine klare Cost-Benefit-Analyse: Sobald die Staatsförderung für Kohle wegfällt, werden sie sich noch schneller umstellen. Die fossile Lobby ist sehr heterogen. Es steht auf Messers Schneide, in welche Richtung sie sich bewegt.”

Und darüber entscheidet kommende Woche die Politik. In der zweiten Hälfte 2023 seien strengere und spezifischere Ziele in einer Reihe wichtiger umwelt- und energiepolitischer Felder gesetzt worden, wie eine neue Studie des Oxford Institute for Energy Studies (OIES) feststellte. Bei bestehenden Zielen dränge Peking zu mehr Eile. Dass Formulierungen wie “Senkung der Kohlenstoffemissionen, Verringerung der Umweltverschmutzung, Ausweitung der umweltfreundlichen Entwicklung” wieder vermehrt auftauchen, deute darauf hin, dass “diese Prioritäten für 2024 gestiegen sind”. Auf dem NVK könnte sich zeigen, ob es wirklich so ist.

02.03.2024, 20:00 Uhr Beijing time

Das Generalkonsulat Kanton und AHK Greater China, Party (in Guangzhou): The 3rd Cologne Carnival Costume Party Mehr

05.03.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

China Netzwerk Baden-Württemberg AK Legal & Tax, Webinar: Grenzüberschreitende Streitbeilegung / Vollstreckung in China Mehr

06.03.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

IHK Nürnberg für Mittelfranken, Webinar: Erfolgreiches B2B-Marketing in China Mehr

07.03.2024, 19:30 Uhr

Volkshochschule Freiburg, Vortrag (in Freiburg): Das chinesische Jahrhundert – Prognosen und politische Realität Mehr

07.03.2024, 18:00 Uhr

Chinaforum Bayern e.V., Jubiläumsfeier (in München): 20-jähriges Jubiläum des Chinaforum Bayern e.V. Mehr

08.03.2024, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

IHK Köln, Webinar: Das neue chinesische Gesellschaftsrecht: Das müssen deutsche Unternehmen wissen Mehr

Der Deal ist komplett: Volkswagen und der chinesische Elektroautohersteller XPeng haben die Verhandlungen über ihre künftige Zusammenarbeit abgeschlossen und einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die beiden Hersteller werden künftig bei der Entwicklung von Elektroautos zusammenarbeiten. Bereits konkret geplant sind zwei batteriebetriebene Modelle der Kompaktklasse.

Im Juli hatte sich Volkswagen mit einem Investment von 700 Millionen Euro fünf Prozent an XPeng gesichert. Die nun festgezurrte Kooperationsvereinbarung umfasst unter anderem die wechselseitige Nutzung von Fahrzeug- und Plattformteilen. Dadurch sollen die Entwicklungskosten gesenkt und “signifikante Synergien” erzielt werden.

Die Unternehmen wollen den Einkauf bündeln und Autos künftig gemeinsam entwickeln, um neue Modelle ein Drittel schneller auf den Markt bringen zu können. “Auf dem weltweit größten und am schnellsten wachsenden EV-Markt ist Schnelligkeit entscheidend, wenn es darum geht, vielversprechende Marktsegmente zu erschließen”, begründete Ralf Brandstätter, Vorstandsmitglied bei Volkswagen, den Schritt. Xiaopeng He, CEO von XPeng, lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit, um die Kooperationsbedingungen auszuloten.

Nachdem die ID-Modelle von Volkswagen bei chinesischen Käufern nicht gut angekommen waren, setzt das Unternehmen in China auf eine ‘In China, für China’-Strategie, um die Kunden besser anzusprechen. Dazu wurde am Standort in Hefei die Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) gegründet, das größte Entwicklungszentrum des Konzerns außerhalb Deutschlands. Die VCTC wird mit XPeng an den neuen Modellen zusammenarbeiten. jul/rtr

Die US-Regierung nimmt chinesische Autos wegen möglicher Sicherheitsrisiken unter die Lupe. Dabei geht es darum, ob die Fahrzeuge sensible Daten sammeln und nach China übermitteln, teilte das Weiße Haus mit. Fahrassistenzsysteme moderner Autos arbeiten mit einer Vielzahl von Kameras und Sensoren. Die US-Regierung befürchtet, dass die Daten, die dabei gesammelt werden, in die falschen Hände geraten könnten.

Das chinesische Außenministerium gab zunächst keine Stellungnahme ab. Cui Dongsho, Generalsekretär des chinesischen Branchenverbandes, erklärte, wenn man sich alle Fahrzeuge mit intelligenten Sensoren ansehe, sei es unfair, die Autos aus einem bestimmten Land ins Visier zu nehmen und Restriktionen zu verhängen.

Die USA halten Fahrzeuge aus China weitgehend von ihrem Markt fern, unter anderem durch hohe Importzölle. Handelsministerin Gina Raimondo erklärte jedoch, die Regierung wolle reagieren, bevor die Autos weit verbreitet seien. In der Vergangenheit haben die USA bereits chinesische Telekomunternehmen ins Visier genommen und Huawei sowie ZTE als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft. rtr

Die US-Regierung hat die Übertragung von genetischen Daten an China und eine Reihe anderer Staaten verboten. Das am Mittwoch veröffentlichte Dekret von Präsident Joe Biden untersagt auch den Massentransfer weiterer sensiblen Informationen von US-Bürgern, darunter geografische, biometrische, gesundheitliche und finanzielle Daten. “Der Kauf von Daten durch Datenmakler ist in den USA derzeit legal”, erklärten hochrangige Regierungsvertreter. Dies stelle eine Sicherheitslücke dar. China und Russland kauften solche Daten und nutzten sie etwa für Spionage und Erpressung.

Experten zufolge zielt die Anordnung des Präsidenten auf Unternehmen wie die BGI Group aus China ab. Das Genetik-Unternehmen baut die China National GeneBank auf. Dabei handelt es sich um ein staatliches Archiv, das genetische Daten von Millionen von Menschen enthält – nicht nur aus China, sondern auch aus anderen Ländern der Welt. BGI wurde vom Pentagon bereits 2022 einer Liste von Unternehmen hinzugefügt, die angeblich mit Pekings Militär zusammenarbeiten.

Peter Harrell, ein ehemaliger Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats der USA, sagt, entsprechende Daten seien “sehr risikoreich” und es sei “kaum notwendig, sie in China zu verarbeiten”. BGI dagegen erklärte, es achte den Datenschutz und werde sich nicht vom US-Markt vertreiben lassen. jul/rtr

Teile der internationalen Solar-Lieferkette haben sich wegen des Themas Zwangsarbeit aus China ins Ausland verlagert. So steigern die nicht-chinesischen Polysilizium-Hersteller Wacker aus Deutschland, Hemlock Semiconductor aus den USA sowie OCI Malaysia ihre Lieferungen dieses Rohstoffs für Solarzellen und Halbleiter nach Vietnam, wie der Polysilizium-Marktspezialist Bernreuter Research am Mittwoch mitteilte. Gemeinsam steigerten Wacker, Hemlock und OCI Malaysia ihre Polysilizium-Exporte nach Vietnam 2023 um gut 78 Prozent auf 33.265 Tonnen.

Ihre Kunden sind laut Bernreuter Research unter anderem drei der vier größten chinesischen Solarmodul-Anbieter, die in Vietnam demnach seit einiger Zeit Waferfabriken betreiben: JA Solar, Jinko Solar und Trina Solar. Mit einer Wafer-Produktionsstätte außerhalb der Volksrepublik versuchen Chinas Hersteller das Einfuhrverbot der USA für Lieferungen aus Xinjiang, bei denen Zwangsarbeit eingesetzt worden sein könnte, zu umgehen. Module für die USA dürfen kein metallurgisches Silizium oder Polysilizium aus Xinjiang in ihrer Lieferkette haben. Das lässt sich bei einem Standort in Vietnam besser nachweisen.

Zollstatistiken zeigen laut Bernreuter Research allerdings, dass die Polysilizium-Exporte von China nach Vietnam von 639 Tonnen im Jahr 2022 auf 4.970 Tonnen in 2023 hochgeschnellt sind. “Das weckt Zweifel an den Behauptungen einer separaten Lieferkette“, kommentiert Polysilizium-Experte Johannes Bernreuter.

Unter anderem aufgrund des Trends zum Drittstandort sanken im Umkehrschluss Chinas Polysilizium-Einfuhren auf das niedrigste Niveau seit 2011. Bernreuter Research zitierte chinesische Zolldaten, nach denen Chinas Importe 2023 um 28,5 Prozent auf 62.965 Tonnen zurückgingen – und damit sogar 2.000 Tonnen unter dem Niveau von 2011 lagen. Vor allem Wacker und OCI Malaysia machen demnach trotzdem weiter gute Geschäfte mit China. Beide zusammen halten dort 98 Prozent Marktanteil bei den Polysilizium-Importen. China produziert zwar selbst große Mengen Polysilizium, benötigt allerdings zusätzlich Importe des Rohstoffs. ck

Die EU, Kanada, die USA und Großbritannien zeigen sich hochgradig besorgt über die Fassung eines eigenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong. Die “breit gefasste und vage Definition von Staatsgeheimnissen und Einmischung von außen” eigne sich vor allem dazu, abweichende Meinungen zu unterdrücken, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch in Washington. Großbritanniens Außenminister David Cameron fürchtet noch mehr Menschenrechtsverletzungen. Die EU-Mitgliedsstaaten wollen ihre Einwände bis Freitag bei der Hongkonger Regierung vortragen.

Das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong hatte 2020 die Freiheiten der südchinesischen Metropole ausgelöscht, obwohl China diese für mehrere Jahrzehnte garantiert hatte. Dieses Gesetz hatte der Nationale Volkskongress verabschiedet, also das gesamtchinesische Parlament. Es galt damit für Hongkong, weil Hongkong zwar eine Sonderverwaltungszone, letztlich aber Teil der Volksrepublik ist.

Bei der neuen Gesetzgebung handelt es sich nun um ein Vorhaben der Peking-treuen Hongkonger Stadtregierung, das vom Stadtparlament verabschiedet werden wird. Zu dem nationalen Gesetz mit besonderer Gültigkeit für Hongkong kommt nun also ein örtliches Gesetz mit sehr ähnlicher Zielrichtung hinzu. Der Fokus liegt diesmal mehr auf den Aktivitäten von Ausländern. Die internationale Community in Hongkong macht sich nach Inkrafttreten des Gesetzes schneller strafbar, indem sie beispielsweise recherchiert oder sich politisch äußert.

Bis Mittwoch hatte die Regierung Einschätzungen aus Wirtschaft und Gesellschaft eingeholt. Das Gesetz wird voraussichtlich zügig verabschiedet. Als Auswirkung des vorhandenen Sicherheitsgesetzes ist die Opposition bereits weitgehend ausgehebelt. fin

Abgesehen von der krossen Pekingente und dem Essen ganz allgemein kann die Volksrepublik noch mit zwei weiteren großen “P” punkten: Pingpong und Pandas. Oftmals totgesagt sind beide seit Jahrzehnten Imageträger und fast die einzigen Garanten der Pekinger Softpower im Ausland.

In Südkoreas Busan fegten soeben Chinas Pingpong-Asse mal wieder ihre Konkurrenten vom Tisch. Und Unkenrufe, dass China seine Pandas nicht mehr ausreisen lässt, sind Fake News: Peking hat sein Ausleihkarussell für Riesenpandas gerade frisch geölt und dreht es schwungvoll weiter.

Im Frühjahr 2015 lag an einem Bücherstand auf dem Pekinger Flohmarkt Panjiayuan ein Geheimdossier der Partei offen zum Kauf aus. Nur 20 Yuan wolle er haben, lockte der Händler. Als Korrespondent ließ ich meist die Finger von internen Dokumenten, da ihr Besitz mir als Spionage angelastet werden könnte.

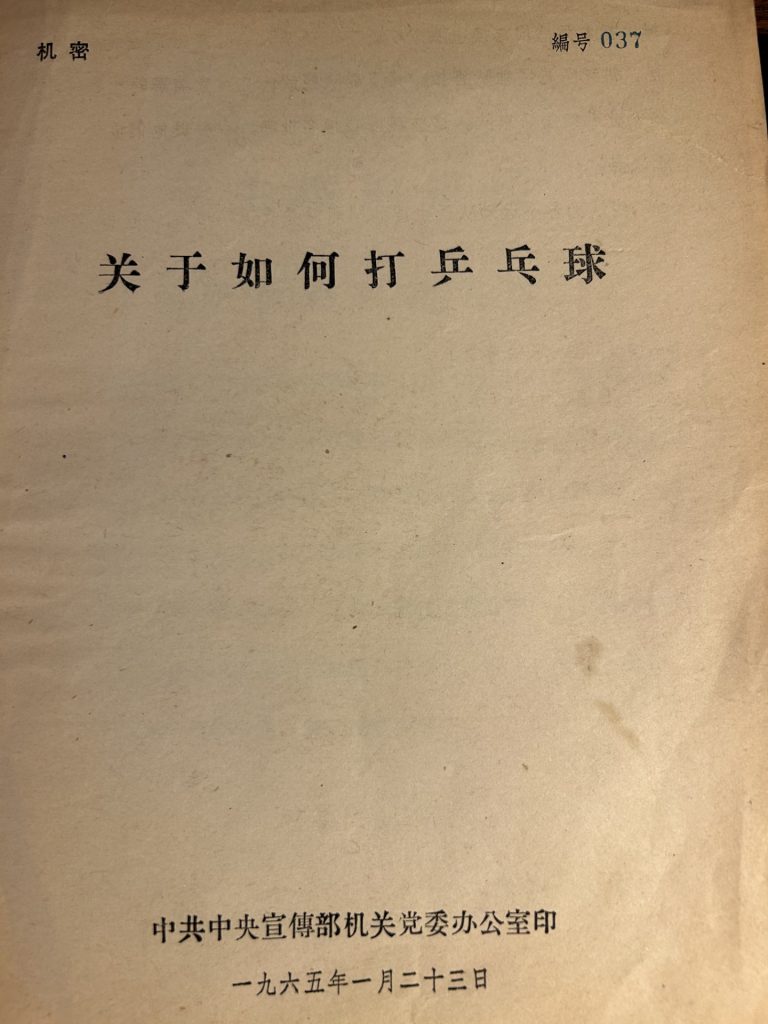

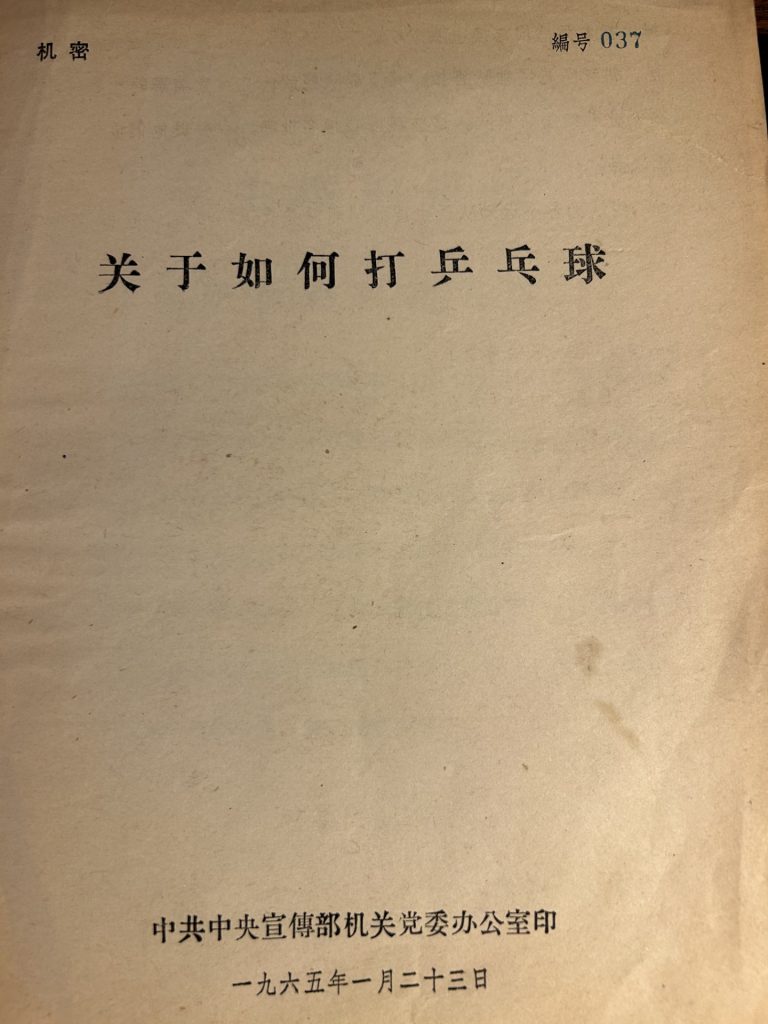

Die mit einem warnenden als Verschlusssache 机密 gestempelte Drucksache hatte das ZK-Propagandaministerium am 23. Januar 1965 verteilen lassen. Sie trug die Exemplar-Nummer 037. Es war nicht das Alter, sondern der mysteriöse Titel, dem ich nicht widerstehen konnte: “Wie spielt man Pingpong?”

Die Antwort auf die für ein Parteidokument bizarre Frage fand ich auf Seite Zwei als jüngste kommentierende Weisung des Vorsitzenden Mao. Er hatte sie am 12. Januar 1965 geschrieben und ihr Inhalt gab noch mehr Rätsel auf. Mao verlangte, zwei angehängte Reden zum Tischtennis an höchste ZK-Genossen und danach ans Volk zu verschicken, weil sie eminent wichtig seien. Eines der Schreiben stammte von Chinas legendärem Marschall He Long, der damals Chef der Sportkommission war. Er forderte alle auf, den zweiten Vortrag des Pingpong-Stars Xu Yinsheng (徐寅生) intensiv zu studieren.

Xu hatte 1963 eine Goldmedaille gewonnen. In langer Rede belehrte er Chinas Frauenteam, das bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Prag nur den dritten Platz belegte, wie es gegen das Ausland gewinnen könne. “Zuerst einmal müssen wir wissen, für wen und wie wir spielen.” Und wer der Gegner ist.

Die Frauen sollten von der Volksbefreiungsarmee lernen, die im Training immer ein Feindbild vor Augen habe. “Ich denke, wenn wir uns den Pingpong-Ball als Kopf von Tschiang Kai-shek vorstellen, können wir jeden Schlag noch kräftiger ausführen.” 解放军是带着敌情观念练兵的,我也想如果我们把乒乓球看作蒋介石的脑袋,一板一板打起来该多有力量! Alles Gelernte müsse praktisch umgesetzt werden, “so wie wir es auch beim Studium der Werke Maos tun.”

Mao war nicht nur deshalb so angetan. Der Vorsitzende schwärmte über die beiden Reden und ihre politischen Implikationen: “Genossen, ich habe seit Jahren nicht mehr so etwas Gutes gelesen. Diese jungen Kämpfer fordern uns Alte heraus. Ihre Vorträge sind voller dialektischem Materialismus und richten sich gegen Idealismus und Metaphysik.” Zwar gehe es nur “um ein Ballspiel. Was wir aber daraus lernen können, sind Theorie, Politik, Wirtschaft, Kultur und militärische Angelegenheiten. Wenn wir nicht von den jungen Kämpfern lernen, sind wir dem Untergang geweiht!” 如果我们不向小将们学习,我们就要完蛋了

Der Diktator war nicht etwa übergeschnappt. Ihm kamen die Vorträge über Strategie und Taktik des Tischtennis, wie man es zum Ruhm Chinas gewinnt und dafür individualistisches Streben hintanstellt, wie gerufen. Er hatte gerade eine neue Agitationskampagne über “dialektischen Materialismus” anfachen lassen. Mao brütete, wie er den Geist einer neuen Kulturrevolution gegen die erstarrte Parteibürokratie und seine Opponenten aus der Flasche lassen konnte, um seine Alleinherrschaft zu zementieren.

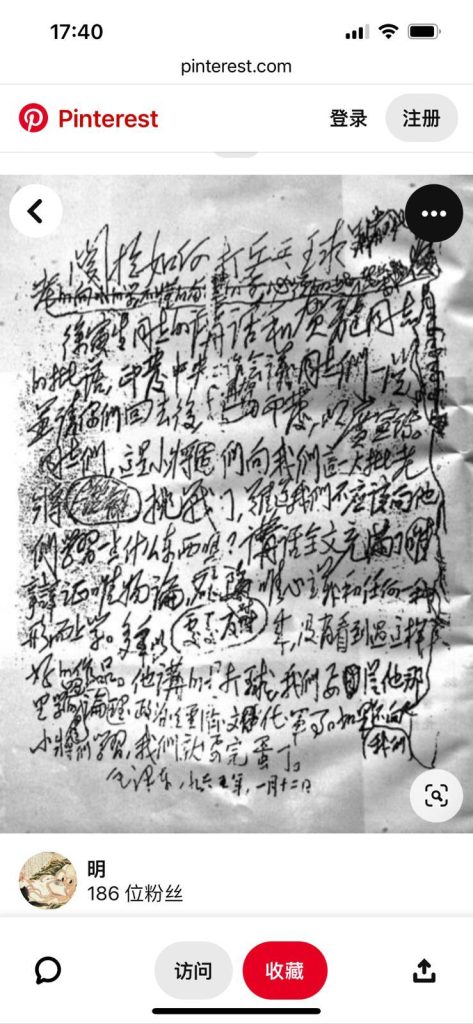

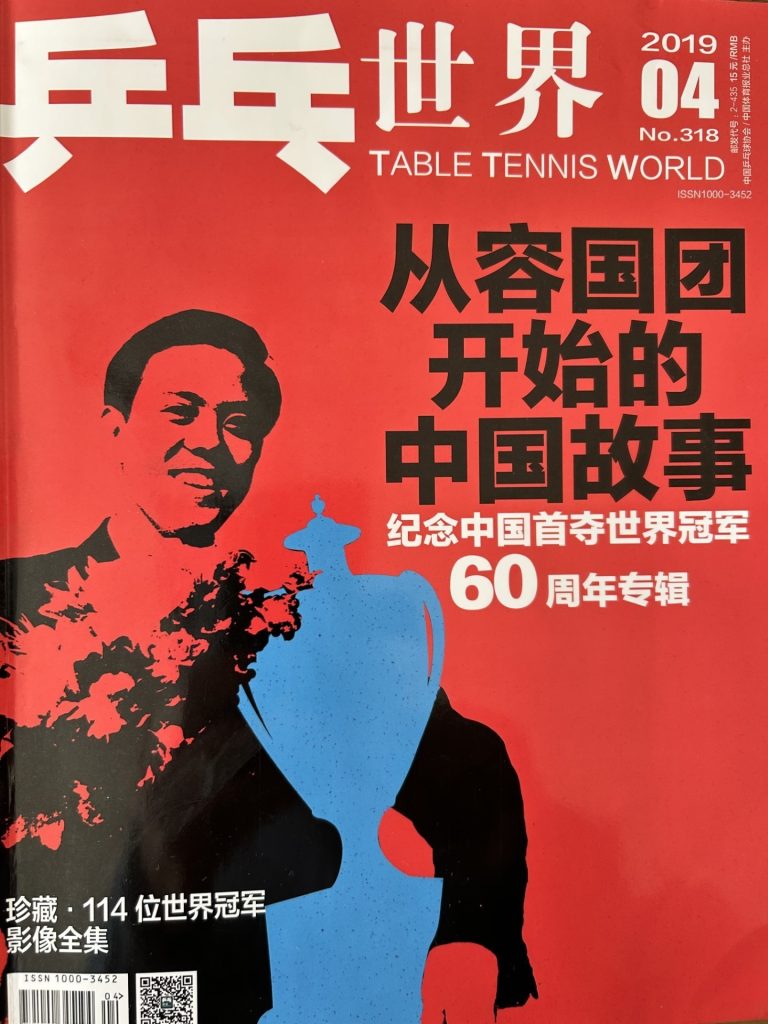

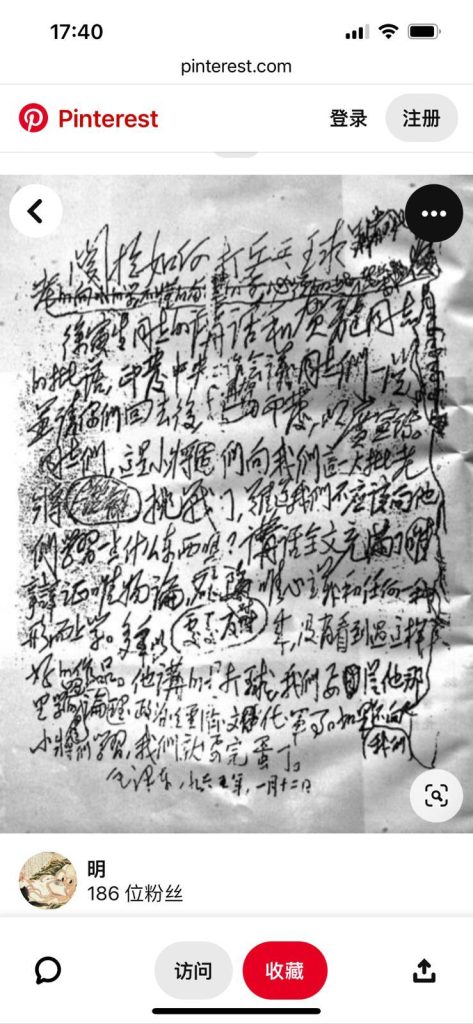

Bald erschienen Hunderte von Propagandaartikel zur politisierten Frage, wie man Tischtennis spielt. Eine Broschüre der Reden erreichte sogar eine Auflage von 36 Millionen Exemplaren. Maos Weisung, die das alles angezettelt hatte, wurde erst nach seinem Tod öffentlich bekannt. Die Zeitschrift “Table Tennis World” (乒乓世界) druckte in ihrer Sonderausgabe 4/2019 zum 60-jährigen Jubiläum der ersten Goldmedaille, die China 1959 gewann, ein Faksimile von Maos handschriftlicher Weisung. Der Entwurf zeigt, wie aufgewühlt er nach der Lektüre der Reden gewesen sein muss. Pingpong hatte ihm eine Steilvorlage für seine politischen Ziele beschert.

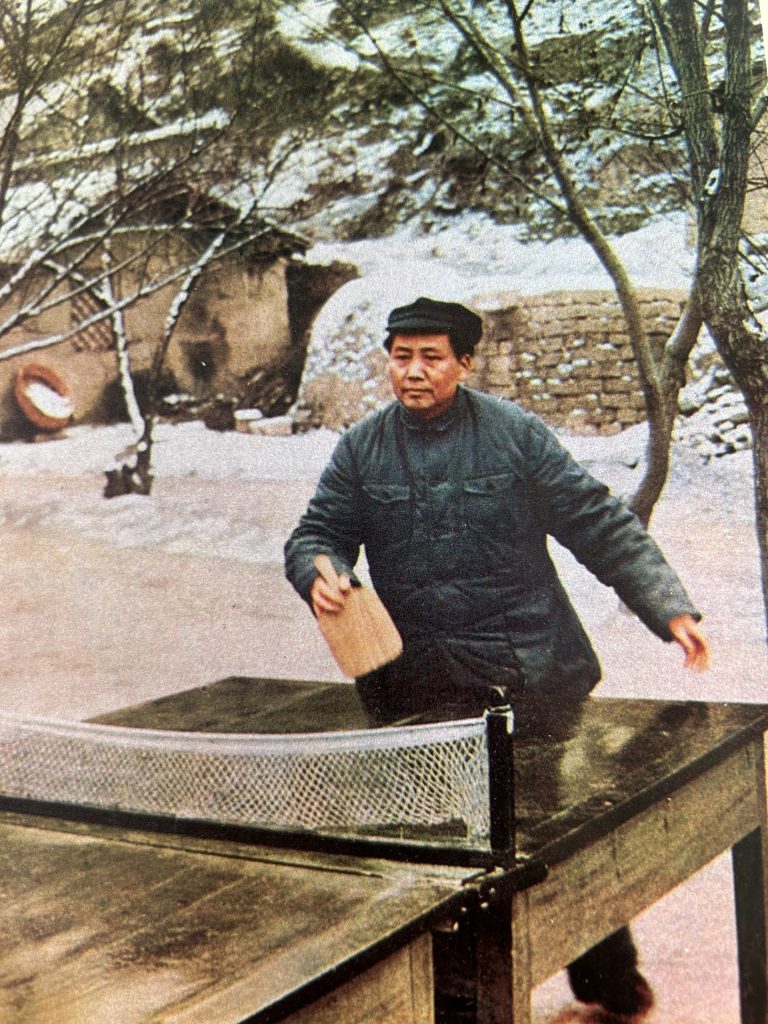

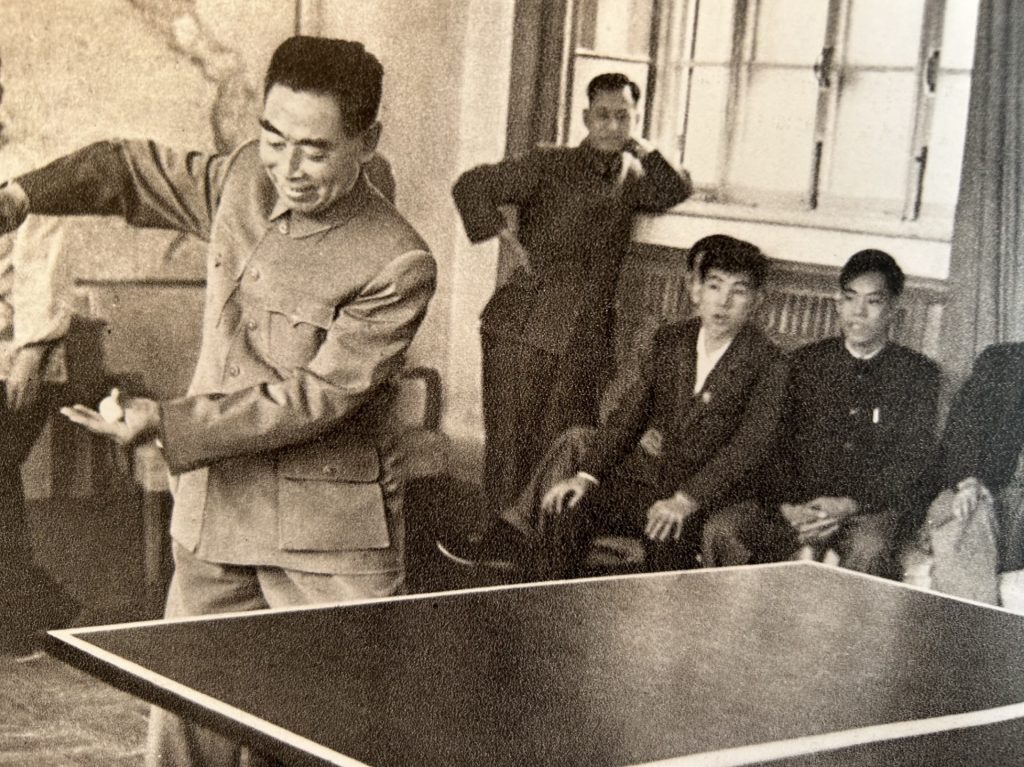

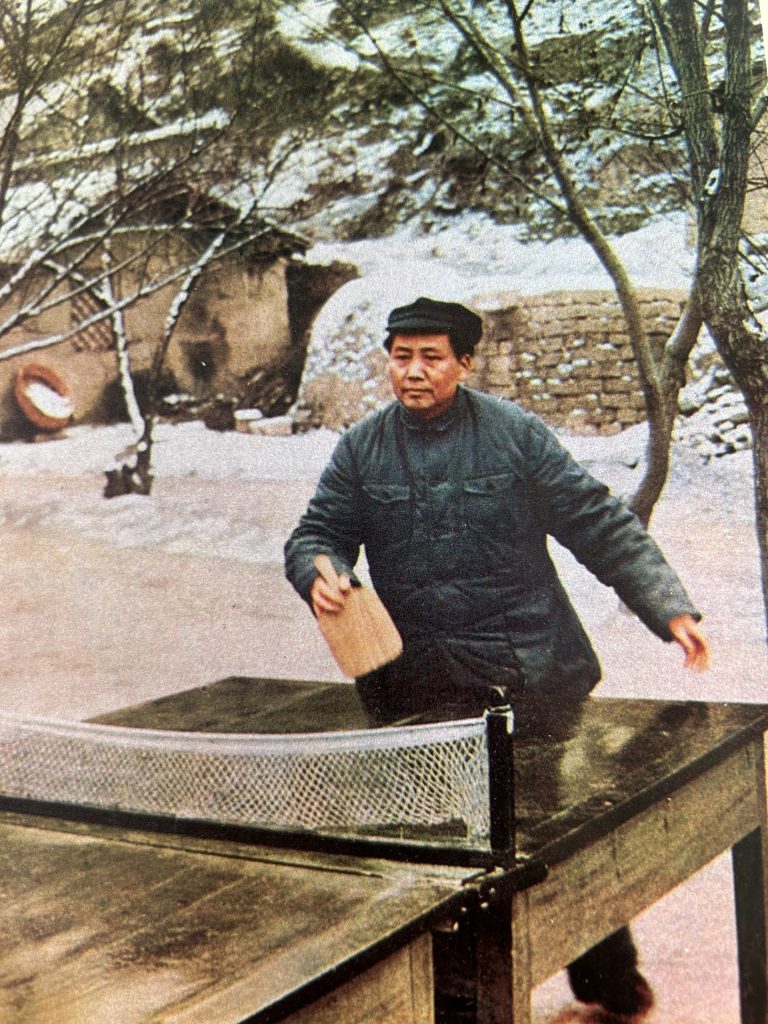

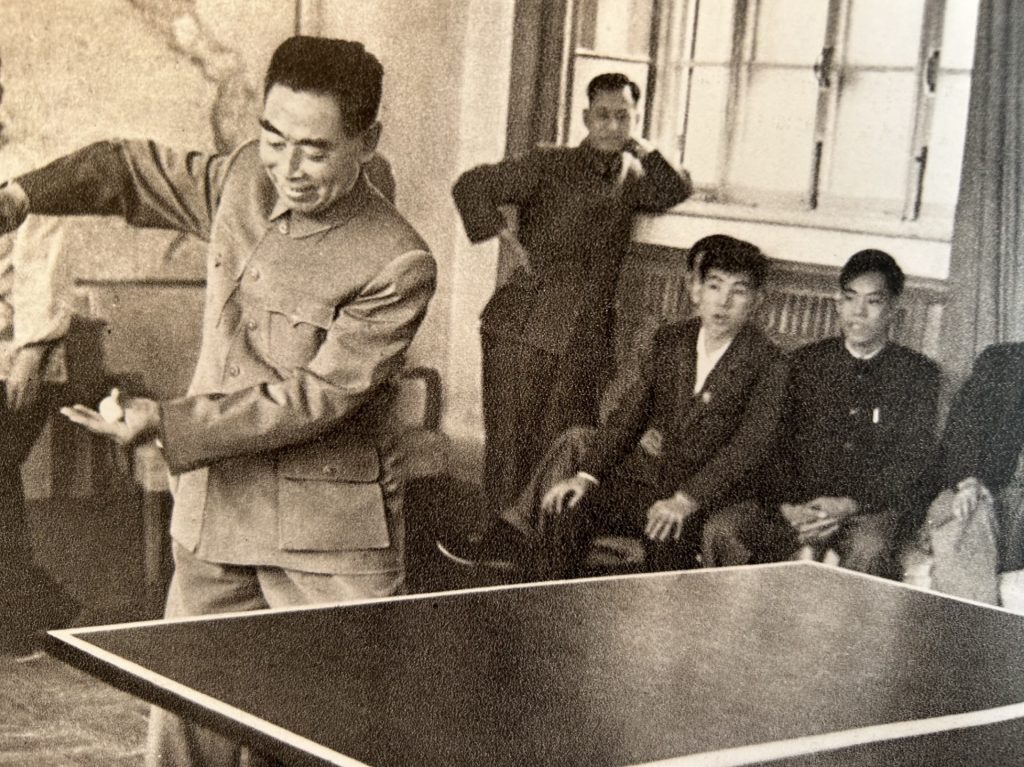

Tischtennis prägte das sportliche und internationale Image der jungen Volksrepublik, obwohl weder das transkribierte Wort Pingpong noch die Sportart auf chinesischen Traditionen aufbauen. Spiel und Zubehör kamen aus England über Japan um 1900 zuerst in die ausländischen Konzessionen Shanghai und Tianjin. Chinesen guckten sie sich ab. Mao, der selbst Tischtennis als einzige Sportart (später kam Schwimmen dazu) schon als Guerrillaführer und mit asiatischem Penholdergriff spielte, machte es trotzdem Anfang der 50er-Jahre zu Chinas Nationalsport.

Die eigentliche Pingpong-Saga kreierte aber die Internationale Tischtennisföderation (ITTF), die als einziger Weltverband im Jahr 1953 die junge Volksrepublik als Mitglied aufnahm – aus Hongkong-Chinesen rekrutierten sich die ersten Profispieler. Der Durchbruch kam, als im April 1959 Rong Guotuan bei den 25. Tischtennis-Weltmeisterschaften in Dortmunds Westfalenhalle Chinas ersten Weltmeistertitel im Herren-Einzel gewann.

Von 1959 an trainierte das Land im Overdrive, gewannen Chinas unschlagbare Spieler(innen) weltweit alle Goldmedaillen. Vergangene Woche erst räumte das Frauenteam in Südkoreas Busan bei den 2024 ITTF World Team Table Tennis Championships ab. Es sicherte sich zum sechsten Mal hintereinander die Weltmeistertitel; die Männer zum elften Mal in Folge. Nur einmal unterbrachen die Schweden 1989 die Siegesserie der Männer, als Jan-Ove Waldener China 5-0 entthronte.

Den tiefsten Einbruch erlebte Chinas Tischtennis während der Wirren der Kulturrevolution, wo es wie alle Sportarten als kleinbürgerlich und reaktionärer Sport kritisiert und Spieler und Trainer verfolgt wurden. Nur 20 Monate nachdem Mao über Pingpong noch so geschwärmt hatte, endeten alle Sportwettkämpfe. Rotgardisten trieben 1968 drei Nationalspieler in den Selbstmord, darunter den 1959er-Sieger Rong Guotuan. Auch der verfolgte Sportminister He Long starb 1969.

Nach sechs Jahren Stillstand schlug 1971 erneut die Stunde für Chinas Tischtennis, als es wieder an einem internationalen Wettbewerb in Japan teilnehmen durfte – den 31st World Table Tennis Championships in Nagoya, Japan. Die Ereignisse, die später das weltweite Bonmot von der Ping-Pong Diplomatie (乒乓外交) prägten, sind oft nacherzählt worden.

Es begann, als US-Spieler Glen Cowan beim Training die Rückfahrt seines Teams verpasste und im Shuttlebus der chinesischen Spieler mitfuhr. Obwohl Peking und Washington sich damals spinnefeind waren, traute sich Chinas Weltmeisterspieler Zhuang Zedong nach zehn Minuten ängstlichen Abwartens den Amerikaner wenigstens zu begrüßen und mit Hilfe des Dolmetschers ein radebrechendes freundschaftliches Gespräch zu führen. Reporter meldeten die Szene weltweit weiter. Dies brachte den ersten Dominostein zum Fallen, der im April zum Besuch einer US-Tischtennismannschaft in Peking führte. Im weiteren Verlauf wurde Zug um Zug der historische Chinabesuch Richard Nixons 1972 bei Mao auf die Gleise gesetzt.

Mit dem Nixon-Besuch in Peking begann 1972 auch Chinas sogenannte Panda-Diplomatie, als Zhou Enlai der Ehefrau Nixons als Staatsgeschenk ein Paar Pandas für die USA versprach. Die Bären wurden zu Botschaftern der Völkerfreundschaft. Aus den Staats-Geschenken wurden Leihgaben unter Maßgabe des Tier- und Naturschutzes, sowie der Forschungszusammenarbeit. Bis heute hat Peking mit 28 Kooperationspartnern in 20 Ländern Panda-Verleih- und Aufzuchtprogramme vereinbart. Bis heute konnten so 68 Riesenpandas außerhalb Chinas nachgezüchtet werden.

Ende 2023 lebten in 18 Ländern noch 56 Riesenpandas aus diesen Kooperationen. In allen Verträgen ist eine Rückführung der entliehenen Pandas sowie ihres Nachwuchses festgelegt. Als Peking 2023 auf Einhaltung der Verträge pochte und immer mehr Bären aus dem Ausland zurückführen ließ, sorgten sich Panda-Liebhaber in aller Welt, dass China den Panda-Austausch beenden wolle.

Dem ist nicht so. Pekings Staatsrat kündigte in der letzten Februarwoche an, dass die Volksrepublik eine “neue Runde in der internationalen Panda-Kooperation einläutet“. Entsprechende Vereinbarungen seien mit dem Zoo in Madrid und dem Zoo in San Diego geschlossen worden. Mit dem Zoo in Washington und dem Wiener Zoo Schönbrunn werde gerade verhandelt.

“Return of the Pandas” überschrieb diese Woche der heute 93-jährige, als Experte für chinesisches Recht renommierte US-Jurist Jerome A. Cohen seinen jüngsten Blogeintrag. Natürlich spiele dabei auch Geld eine Rolle, verriet er. In den 1980er Jahren schlug Cohen im Auftrag des New Yorker Zoos der China Wildlife Association ein Panda-Leasing-Abkommen vor. Seine Offerte, eine halbe Millionen Dollar für ein Paar Pandas auf begrenzte Ausleihzeit zu zahlen, stieß auf taube Ohren. Als New York die Summe nahezu verdoppelte kam der Deal zustande. “Wir setzten damit einen neuen Trend,” nach dem heute alle Verträge ablaufen.

Die weltweiten Kooperationen und Forschung halfen auch der Panda-Population. Als um 1980 nur noch 1100 Pandas in China gezählt wurden war die Gefahr groß, dass die Spezies der Riesenbären vor dem Aussterben stand. Peking stellte seine Nationaltiere unter höchsten Tierschutz. Das hat sich auch mit internationaler Hilfe ausgezahlt. Nach jüngsten Zahlen leben in freier Wildbahn wieder rund 1900 Exemplare. Hinzu kommen 728 Bären, die in Chinas Reservaten, Zoos und Tiergärten nachgezüchtet wurden.

Das Aussterben der Pandas, die Lieblinge aller Zoobesucher sind, wurde abgewendet. Die Langeweile beim Tischtennis, das auch international zum Heimspiel von Chinesen gegen Chinesen verkommt, kann dagegen für das Zuschauerinteresse tödlich sein. Besonders nach den Olympischen Spielen 2008 und 2020 geriet Pingpong bei jungen chinesischen Bloggern in Verruf. Sie verspotteten es als Chinas Fossil unter den Sportarten, zum Aussterben verdammt.

Das passt wiederum zum Panda, der ein echtes Fossil in der Tierwelt ist. Mit seiner Rolle als Sympathie-Botschafter und mit den Super-Erfolgen des Tischtennis kann die Großmacht China nicht auf Dauer ihr internationales Image aufpolieren. Um neue Softpower muss sie sich erst noch bemühen. Es reicht nicht, nur von Panda und Pingpong abhängig zu sein.

Vincci Yang ist seit Januar Leiterin des Bereichs Sales und Marketing bei der Hotelkette Hampton by Hilton in China. Sie arbeitet am Standort Shenzhen. Zuvor war sie bei Marriott in Hongkong und 2011-2012 bei der Immobilienfirma Swire im Hotel Opposite House in Peking eingesetzt.

David Hughes ist bei dem Rückversicherer Munich Re am Standort Hongkong jetzt CEO der Lebens- und Gesundheitsversicherungssparte für Australien, Japan, Südkorea und Südafrika. Er hat den Bereich zuvor für das übrige Asien ohne China verantwortet.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wenn Sie über einen Internet-Anschluss verfügen, haben Sie diese Katze mit den traurigen Augen und dem herzzerreißenden Miauen bestimmt schon einmal gesehen. Aber wussten Sie auch, dass die durch Milliarden von Memes berühmt gewordene Fellnase in China zu Hause ist? Guangdang 咣当, so ihr Name, kommt aus Nanjing, wo ihre Besitzerin sie 2019 in einem Hinterhof gefunden hat. Zunächst fühlte sich die 28-Jährige von dem Hype um ihr Haustier überrollt, wie sie chinesischen Medien erzählte. Inzwischen hat die gelernte Animations-Designerin jedoch sogar eine eigene Comic-Figur entworfen, um den täglichen Guangdang-Content für ihre 1,4 Millionen Follower auf Instagram abwechslungsreicher zu gestalten.