China liefert vorerst keine Flugzeugteile nach Russland. Das war am Donnerstag ein wichtiger Mosaikstein im politischen Gesamtbild. Zwar gibt Peking Lippenbekenntnisse zur Unterstützung Russlands ab, doch bisher ist nur wenig konkrete Hilfe zu sehen. Dabei wäre alles, was die westlichen Sanktionen abfedert, für Russland besonders wertvoll. Michael Radunski analysiert anhand des chinesischen Handels mit Iran, wie sich ein Boykott unterlaufen lässt – und warum China diese Möglichkeiten im Fall von Russland trotzdem nicht ausschöpfen wird. Schließlich will sich das Land nicht in einen Sanktionsstrudel hineinziehen lassen.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist die Möglichkeit eines chinesischen Griffs nach Taiwan eines der großen Diskussionsthemen. Wenn sich Russland ein angeblich ureigenes Territorium zurückholt, könnte das nicht auch Vorbild für China sein? Sind die Sanktionen des Westens vielleicht so halbherzig, dass Peking sich in Angriffsplänen bestätigt fühlt?

Die Lage um Taiwan ist jedoch mit der Ukraine-Situation nur weniger vergleichbar, argumentiert Frank Sieren. Für China liegt die Hemmschwelle zu einer Militäraktion ungleich höher, weil es viel mehr zu verlieren hat als Russland. Es ist international stark eingebunden und hat in den vergangenen Jahrzehnten in seiner technisch-wirtschaftlichen Aufholjagd Großartiges erreicht. China sei viel zu klug, um all das aufzugeben – zumal das Konfliktfeld der Moderne die Jagd nach der fortschrittlichsten Technik sei, so Sieren. Das heißt nicht, dass China nicht weiter versuchen wird, Taiwan unblutig zu übernehmen.

Shanghai droht ein Lockdown. Marcel Grzanna hat die Anzeichen zusammengetragen, die darauf hindeuten, dass die Stadt einen beginnenden Omikron-Ausbruch im Keim ersticken will. Viele Bürger bereiten sich bereits auf eine längere Zeit zu Hause vor. Einige Firmen machen allerdings das Gegenteil: Sie wollen, dass ihre Mitarbeiter für den Lockdown schön produktiv an den Arbeitsplatz ziehen und dann dort auch übernachten. Work-Life-Balance? Nicht in der Pandemie.

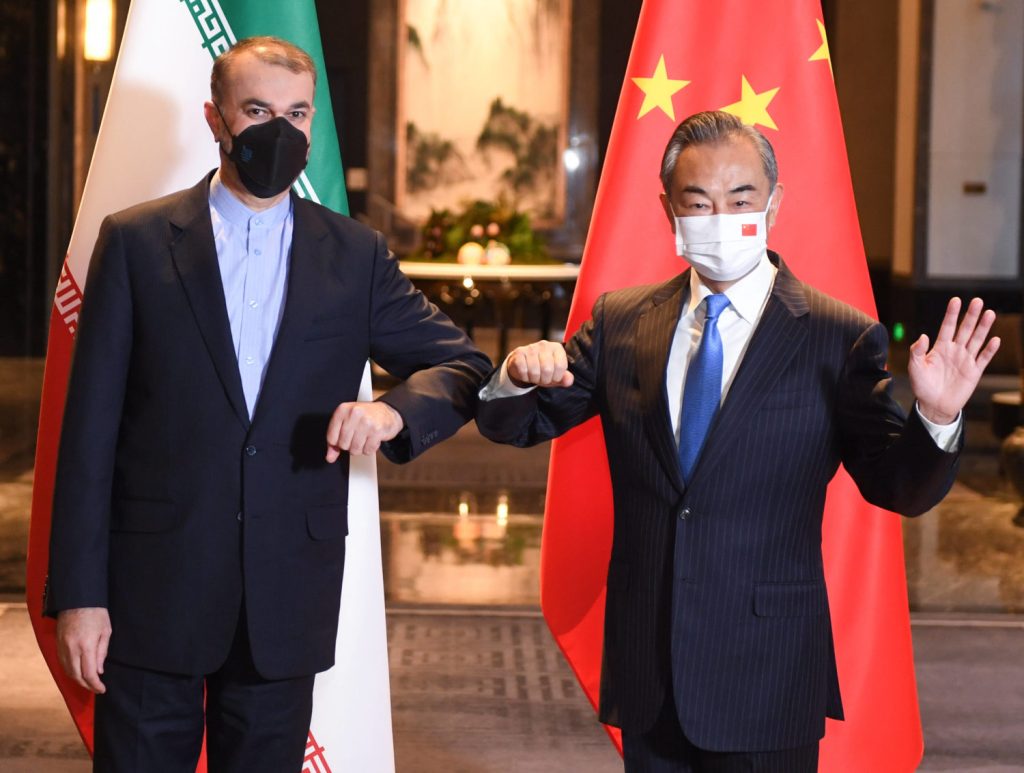

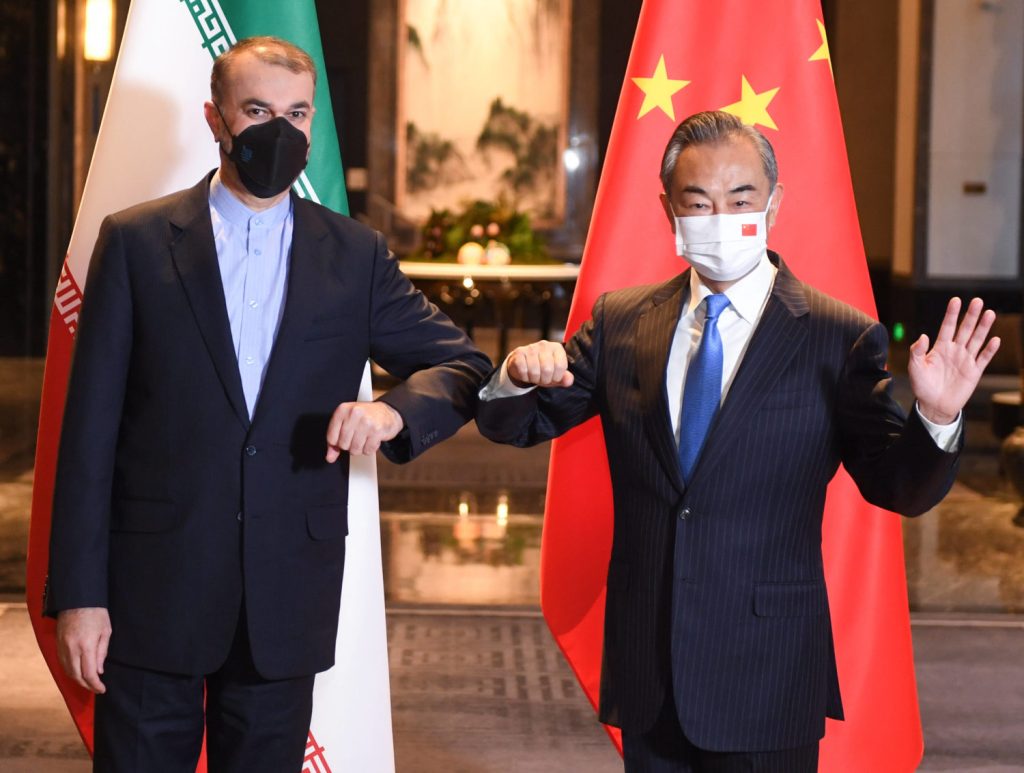

Der Westen zeigt im Ukraine-Krieg seltene Geschlossenheit. Mit scharfen Sanktionen will er Russland zum Einlenken bewegen. Doch der Erfolg dieser Strafmaßnahmen hängt vom Verhalten Chinas ab. Wird Peking die Sanktionen des Westens unterlaufen, um seinem Partner in Moskau zu helfen? Während Peking politisch einen atemberaubenden Balanceakt aufführt, stellt es sich in Wirtschaftsfragen vermeintlich fest an die Seite Moskaus. “China und Russland werden ihre normalen Handelsbeziehungen im Geiste von gegenseitigem Respekt, Gleichheit und gegenseitigem Nutzen fortsetzen”, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Doch Experten sind sich einig: Einen allzu offenen Bruch der westlichen Sanktionen wird China nicht wagen. So könnten beide Länder im Hintergrund Kanäle nutzen, die den Sanktionsdruck auf die russische Finanz- und Realwirtschaft deutlich abschwächen. Wie genau das ablaufen könnte, zeigt ein Blick auf Chinas Verhalten gegenüber Iran.

Kaum ein Land der Welt unterliegt so scharfen Sanktionen wie Iran. Was derzeit im Zusammenhang mit Russland als “Mutter aller Sanktionen” bezeichnet wird, ist Iran längst widerfahren. Die islamische Republik wurde vom internationalen Zahlungsverkehr Swift ausgeschlossen. Seither sind Überweisungen in das Land oder aus dem Land nicht mehr möglich. Dennoch ist Iran bis heute nicht bereit, im Atomstreit einzulenken. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist China, genauer gesagt: Chinas Appetit auf iranisches Öl.

Offiziell hat Peking die Einfuhr iranischen Erdöls seit Januar 2021 fast komplett gestoppt. Erst vor wenigen Wochen berichtete das chinesische Zollamt erstmals wieder von Öllieferungen aus Iran. Iran-Experte Ali Ahmadi sieht das anders. “Selbstverständlich wurde die ganze Zeit über viel iranisches Öl nach China verschifft“, sagt der Wissenschaftler vom Brüsseler Thinktank “Vocal Europe” im Gespräch mit China.Table.

Allerdings macht sich Peking offenbar die Mühe, den Transport zu verschleiern. Ahmadi zufolge gibt es hierfür zwei gern genutzte Möglichkeiten.

Variante 1: Schiffe geben ihre Lieferangaben nicht korrekt an oder etikettieren ihre Fracht einfach um. “Dann wird aus iranischem Öl im Handumdrehen Öl aus Malaysia oder den Vereinigten Arabischen Emiraten”, erklärt Ahmadi. Und tatsächlich: Chinas Ölimporte aus diesen beiden Ländern sind auffällig gestiegen.

Variante 2: Das Öl wird auf hoher See schlicht von einem Tanker aus Iran auf ein Schiff aus einem anderen Land umgefüllt. Und so entwickelte sich trotz Sanktionen ein reger Handel. Erhebungen der Datenplattform Vortexa Analytics zufolge wurden bis zu 660.000 Fässer iranisches Öl nach China geliefert – pro Tag.

Chinas Energiehunger ist offensichtlich zu groß, als dass man freiwillig auf den Handel mit einem der größten Rohstofflieferanten der Welt verzichten würde. Zumal Iran aufgrund der westlichen Sanktionen sein Öl zu einem besonders niedrigen Preis verkaufen muss. Ein Angebot, das Peking sich nicht entgehen lässt. So könnte es mit russischen Rohstoffen kommen. Noch ist der Handel mit Öl und Gas aus Russland nicht sanktioniert, was unter anderem an Deutschland liegt, das andernfalls seine Energieversorgung in Gefahr wähnt. Doch das kann noch kommen.

Anders sieht es mit Russlands Finanzierungsmöglichkeiten aus, da einige russische Banken bereits vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen wurden. So wie auch Irans Finanzinstitute, wodurch die Nutzung von US-Dollar untersagt ist. Im chinesisch-iranischen Handel findet man gleich mehrere Lösungen.

China platziere die Zahlungen für das erhaltene Öl auf iranische Konten in China, erklärt Ahmadi. Das Geld verlässt China also nicht. “Da die Rückführung dieser Gelder durch die Sanktionen erschwert wird, kauft Iran damit direkt wieder in China ein, vor allem Material und Betriebsmittel wie Maschinen für Fabriken.” Diesem Beispiel folgend versuchen russische Unternehmen derzeit verstärkt, Bankkonten bei chinesischen Geldhäusern zu eröffnen (China.Table berichtete).

Zudem nutzte China immer wieder kleine, vermeintlich unbedeutende Banken, um die westlichen Sanktionen zu unterlaufen und den Handel mit Iran zu finanzieren. Für russischen Banken könnte daher das chinesische Zahlungssystem Cips interessant werden (China.Table berichtete). Ähnlich wie Swift bietet das “Cross-Border Interbank Payment System” seinen Teilnehmern Clearing- und Abwicklungsdienste für grenzüberschreitende Renminbi-Zahlungen an. Allerdings ist Cips auf die chinesische Landeswährung beschränkt – und da der Yuan nicht frei konvertierbar ist, hat sich Cips international bislang kaum durchgesetzt.

Parallel dazu hat die russische Zentralbank längst vorgesorgt: Sie soll bei der chinesischen Zentralbank Anlagen im Gegenwert von 77 bis 90 Milliarden Dollar in chinesischen Yuan halten. Zudem hat man schon 2014 eine Vereinbarung zum gegenseitigen Währungstausch (Swap-Linie) im Gegenwert von rund 25 Milliarden Dollar vereinbart. Es ist eine Art Kredit, mit dem chinesische Konzerne russische Energieimporte bezahlen können.

Die Sanktionsexpertin Erika Trujillo nennt noch eine neue Bezahlmethode als Option für Sanktionsbrecher: Krypto-Währungen. “Im Grunde könnten Kryptos mehr Transparenz und Sicherheit bieten, wenn wir Mittel entwickeln können, um die Zahlungen besser zu überwachen und Compliance-Mechanismen anzuwenden.” Trujillo ist Anwältin und Mitgründerin einer Firma, die sich mit der rechtlichen Absicherung von Geschäften beschäftigt: SEIA Compliance Technologies. SEIA unterstützt auch Unternehmen bei der Bewältigung von Risiken wie Sanktionen. Trujillo erklärt, dass es bisher an Transparenzvorschriften und Compliance-Mechanismen für Kryptowährungen fehlt. Da Krypto-Währungen ein Ruf von Illegalität anhaften und sich Politiker bislang nicht an die nötige Regulierung wagen, entsteht unvermittelt ein potenzielles Schlupfloch. “So zu tun, als würde es nicht existieren, oder es als Zahlungsmethode verunglimpfen, macht uns nicht sicherer”, warnt Trujillo.

Vielen Politikern erscheinen Sanktionen wie eine Wunderwaffe, erklärt die Sanktionsexpertin. Aber oftmals hätten die Strafmaßnahmen unbeabsichtigte Konsequenzen. Im Fall von Russland und China könnten es weitreichende Folgen sein. “Je mehr wir Akteure wie China und Russland sanktionieren, desto stärker werden ihre alternativen Finanzsysteme, und das wiederum kann die Vormachtstellung der US-Institutionen bedrohen, die als Grundlage für die Reichweite von Sanktionen dient.”

Um die Sanktionen des Westens zu unterlaufen, werden Russland und China also versuchen, ihre Geschäfte außerhalb des US-Dollars abzuwickeln. Da trifft es sich, dass die Führung in Peking ohnehin die sogenannte De-Dollarisierung des Welthandels anstrebt (China.Table berichtete). Und da die Liste der sanktionierten Länder derzeit länger wird, gewinnt dieses Vorhaben nun unverhofft an Fahrt.

Doch noch stößt Chinas Vorhaben der De-Dollarisierung schnell an seine Grenzen: So musste Peking den Import russischer Kohle drosseln, da fast alle Verträge auf Dollar laufen, berichtet ein chinesischer Händler der Nachrichtenagentur Reuters. Nun laufen Verhandlungen mit russischen Exporteuren, um zukünftig in Yuan oder in Gold zu bezahlen.

Und so ist zu erwarten, dass China – wie einst mit Iran – auch mit Russland etliche Wege finden wird, weiter Geschäfte zu machen. Aber man wird abwägend. Denn selbst für Moskau wird Peking nicht bereit sein, seinen Handel mit den USA und Europa aufzugeben. Dazu passt die Nachricht vom Donnerstag, dass China vorerst keine Flugzeugteile nach Russland liefert. Das ist von hoher Aussagekraft. Das Verbot der Ausfuhr von Ersatzteilen für Flugzeuge war eine der ersten Sanktionen gegen Russland. Ohne Nachschub an Teilen bleibt die Flotte der Aeroflot nicht lange flugtauglich. Sofort war die Umgehung der Sanktionen durch China ein Gesprächsthema. Schließlich haben Chinas Fluglinien nicht nur unbegrenzt Zugriff auf Teile von Airbus und Boeing. Airbus betreibt in China sogar ein Werk.

Die Verweigerung der Flugzeugteilen ist nun ein Signal, dass China zwar Lippenbekenntnisse für Russland abgibt, aber nicht gleich alle Sanktionen untergräbt. Je geschlossener der Westen auftritt, desto eher wird die Volksrepublik einlenken. Denn am Ende geht es in Peking vor allem um eines: die Interessen Chinas.

Eine wichtige Frage in der aktuellen Debatte ist Chinas Haltung zum Krieg. Und zwar einerseits konkret nach der Positionierung zum Angriff auf die Ukraine. Und allgemein zum Krieg als Mittel der Politik. Der wichtigste Aspekt dabei: Welche Wirkung haben die gegen Russland verhängten Sanktionen und die globale Solidaritätswelle gegen Putins Krieg auf mögliche Pläne, Taiwan mit militärischer Gewalt zu erobern?

Zwei Thesen stehen hier derzeit im Raum: Fühlt sich Peking durch die Ereignisse in der Ukraine bestärkt – oder wirken die umfangreichen Sanktionen abschreckend? Derzeit senkt sich die Waagschale hier in Richtung größerer Vorsicht. Die Verwerfungen, die sich aus der Invasion ergeben, zeigen Peking, wie wenig es im eigenen Interesse liegt, sich ebenfalls zum Außenseiter der Weltgemeinschaft zu machen.

Zunächst einmal ist der um sich schlagende Putin eine Bestätigung des Vorgehens Chinas und der USA, den Status quo wahren und eine militärische Konfrontation zu vermeiden. Die führende Weltmacht USA und das aufsteigende China holen sich ihr nationales Selbstwertgefühl stattdessen im technologischen Wettbewerb. Im Chipbereich wird zwar mit harten Bandagen gekämpft, aber das ist eben eine unblutige und am Ende sogar produktive Rivalität.

Selbst Peking hält Putins fanatische Vorstellung für irreführend, mit einem von ihm angezettelten Angriff auf die Ukraine die Zeiten des Kalten Krieges verlängern zu können, in denen Russland noch viel mächtiger war, weil Armeen und Bodenschätze das Wichtigste im Machtkampf der Nationen waren.

Washington hat in den vergangenen 70 Jahren bitter lernen müssen, dass Kriege nicht nur unmenschlich sind, sondern sich auch wirtschaftlich und politisch nicht auszahlen. Die US-Wähler sind deshalb unwilliger denn je, fern der Heimat für die Freiheit zu kämpfen. Und so war einer von Donald Trumps bejubelten Slogans: “Ich hole unsere Soldaten nach Hause.” Sein Nachfolger Joe Biden hat sogar klipp und klar erklärt: “Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Bei dieser Entscheidung über Afghanistan geht es nicht nur um Afghanistan. Es geht um das Ende einer Ära großer Militär-Operationen, um andere Länder neu aufzustellen.” Damit aufzuhören mache die USA nunmehr “sicherer, effektiver und stärker zu Hause”.

So erklärt sich, dass Washington einerseits die Aggression Putins verurteilt, sich jedoch gleichzeitig nicht in den Ukraine-Krieg hineinziehen lassen will. Peking wiederum hat von den Amerikanern gelernt, dass sich militärische Invasionen nicht lohnen. Die Fehler der anderen wirken hier als Mahnung.

Peking wiederholt zwar beharrlich die eigene Sichtweise: Dass Taiwan eine innenpolitische Frage sei. Faktisch ist das jedoch anders. Hinzu kommt, dass die USA Taiwan militärisch schützen und ein Großteil der Taiwaner sich eigenständig fühlen. Sicherlich gibt es in der chinesischen Führung Kräfte, die Taiwan so schnell wie möglich militärisch einnehmen möchten. Die große Solidarität gegen Putin, die weit über die westliche Hemisphäre hinausgeht, hat Peking nun jedoch den internationalen Preis sichtbarer werden lassen, der bei einer militärischen Invasion zu zahlen wäre.

China hat eben viel mehr zu verlieren als Russland: Der asiatische Binnenmarkt, die neue Freihandelszone RCEP, die größte der Welt, stünde ebenso auf dem Spiel, wie die wirtschaftlich-politischen Netzwerke der Belt and Road Initiative (BRI). Auch der Wohlstand, den die Chinesen sich als Fabrik der Welt geschaffen haben. Denn Boykotte von Made in China wären dann sicher. China und Russland unterscheiden sich hier ganz erheblich:

Erstens: Russland kann in dem neuen, globalen, technologiegeprägten Machtkampf nicht mithalten. Besonders bitter: China hat es inzwischen weit überholt.

Zweitens: Russland ist wegen seiner technologischen Rückständigkeit und der schon lange andauernden politischen Konfrontationen mit dem Westen nicht so international vernetzt wie China, die EU oder die USA.

Drittens: Die russische Wirtschaft ist relativ klein, mit einem an der Kaufkraft gemessenen Anteil von nur gut drei Prozent an der Weltwirtschaft. China hat hingegen bereits fast 19 Prozent. Die USA fast 16 Prozent. Die EU knapp 15 Prozent. Die Vernetzung und die relative Größe bedeuten aber umgekehrt auch: Die Weltwirtschaft hat für China eine weiterreichende Bedeutung.

Der Preis für einen Angriff wird Peking unterm Strich nun so hoch erscheinen, dass ein Krieg um Taiwan durch die neue Solidaritätswelle unwahrscheinlicher geworden ist – wenn auch nicht ausgeschlossen. Wladimir Putin konnte dagegen mit wesentlich geringeren Risiken kalkulieren, da Russland schon sehr isoliert war. Und selbst er hat sich gründlich verschätzt, was die Folgen seines Handelns betrifft.

Ermutigend ist hier auch, dass sich die Konfrontation zwischen China und den USA in andere Bereiche als militärische verlagert. Es gibt Handelskriege, die aber immerhin keine echten Kriege sind. Wer die Lieferketten kontrolliert, ist auch politisch sehr mächtig. Noch wichtiger sind der Machtkampf um neue Technologien und der Spielraum, globale Normen zu den eigenen Gunsten zu verändern. Neue Technologien machen zwar auch einen Krieg ohne Menschen möglich und damit unter Umständen wieder wahrscheinlicher. Doch Menschen mit Daten und Technologie zu vernetzen, zu kontrollieren oder gar zu manipulieren, erscheint immer verlockender. Das betrifft auch das Werben um Taiwan.

Auch in dieser Frage kann Peking seine Lehren aus Putins Krieg ziehen. In dem Maße, in dem die Verlockung sinkt, militärisch seine Kräfte zu messen, steigt der Wille Pekings, sich nun noch schneller technologisch unabhängig vom Westen zu machen, den Binnenkonsum zu stärken und die Handelsströme in Richtung Asien zu diversifizieren. Das sind die zentralen Punkte des Planes der chinesischen Regierung für 2022, der diese Woche dem Nationalen Volkskongress vorgestellt wurde. Das Stichwort “Entkopplung” beschreibt diesen Vorgang nur ungenügend. Es ist vielmehr eine Diversifizierung. Denn das internationale wirtschaftliche Netzwerk Chinas und die Chancen von ausländischen Firmen nehmen generell nicht etwa ab. Allerdings wird der internationale Wettbewerb durch Chinas Aufstieg härter und wohl auch konfrontativer.

Die Europäer tun sich noch schwer mit Technologie als Feld des internationalen Machtkampfes. Zwar haben sie, anders als Putin, die alten Zeiten längst hinter sich gelassen. Sie sind jedoch in den neuen noch nicht recht angekommen. Dabei sind ihre großen Zeiten schon 100 Jahre vorbei. Damals hatten die Europäer die stärksten Armeen, regierte das British Empire noch ein Viertel der Welt. Doch nun sind ihre Armeen schwach. Sie spielen militärisch international nur am Rande oder allenfalls im Verbund mit den USA auf großer Bühne mit.

Gleichzeitig ist Europa technologisch nicht auf der Höhe der Zeit. Die 100 Milliarden Euro, die von Berlin nun zusätzlich in die Bundeswehr gesteckt werden, sollten durch mindestens 100 Milliarden für Bildung und Innovation austariert werden und zu einer EU-weiten Initiative führen. Nur so kann Europa der Herausforderung Chinas angemessen begegnen und aus dem Schatten der USA treten.

14.03.2022, 17:00 Uhr (London time)

SOAS/ Webinar: Echoes of the Past during the Wuhan Lockdown – Buchpräsentation mit Guobin Yang Mehr

14.03.2022, 18:15 Uhr MEZ

Konfuzius Institut Berlin/Webinar: China seit 1978. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft Mehr

15.03.2022, 09:00-10:30 Uhr MEZ

Rödl & Partner/ Webinar: Risikomanagement und Compliance in Asien Mehr

15.03.2022, 10:00-12:00 Uhr MEZ, 17:00-19:00 Uhr (Beijing time)

EU SME Centre/Webinar: Marketing Essentials for China Mehr

16.03.2022, 18:30 Uhr MEZ

Business Club Stuttgart/Dinner-Talk: Wie Mittelständler den Chinesen die Stirn bieten können Anmeldung

17.03.2022, 9:00 Uhr MEZ

China-Team/Webinar: ChinaStrategy 2025 – Agilität anstatt Perfektion Anmeldung

18.03.2022, 09:00-10:00 Uhr MEZ

BDI/Webinar: China Cyber Talks 2022 – Talk #4 Mehr

In Shanghai steigt die Sorge vor einem weitreichenden Corona-Lockdown. Die internationalste Metropole der Volksrepublik China verzeichnete am Mittwoch 76 Neuinfektionen mit der Omikron-Variante. Die vergleichsweise geringen, aber steigenden Zahlen positiver Fälle haben zahlreiche Firmen und Einrichtungen in den vergangenen Tagen dazu veranlasst, ihre Mitarbeiter:innen auf eine mehrwöchige Isolation vorzubereiten.

Beispielweise wurden die Angestellten eines Forschungsinstituts im Stadtbezirk Pudong gebeten, sich auf einen zweiwöchigen Aufenthalt in ihren Büroräumen einzurichten. “Man hat uns gesagt, wir sollen Decken und persönliche Bedarfsgegenstände ins Büro mitbringen, um bis zu 14 Tage am Stück dort verbringen zu können”, sagte ein britischer Mitarbeiter zu China.Table. Er habe das Gefühl, dass in der ganzen Stadt ein regelrechter Wettkampf unter Managern und Firmenchefs ausgebrochen sei, wer den “Krieg gegen Covid” am konsequentesten führt.

Hintergrund ist die rigorose Kontaktverfolgung der Behörden. Überall, wo ein Fall entdeckt wird, werden Wohnblöcke, Schulen oder Bürogebäude umgehend abgeriegelt und Massentests durchgeführt. Auf diese Art und Weise kommt es überall in der Stadt schon zu kleineren Lockdowns. “Über die Infektionsfälle und die entsprechenden Maßnahmen wird relativ transparent informiert. Durch die unmittelbare Kontaktverfolgung weiß man aber nie, wann man selbst von einer möglichen Isolation betroffen ist”, sagt Ioana Kraft, Geschäftsführerin der EU-Handelskammer in Shanghai.

Wie lange China seine Null-Covid-Strategie weiter fortsetzen möchte, ist noch nicht klar. Kürzlich hatte der Chef-Epidemiologe von Chinas Center for Disease Control and Prevention, Zeng Guang, öffentliche Überlegungen angestellt, dass der Zustand “nicht für immer” beibehalten werde. Zeng sagte auch, dass sich die unterschiedlichen Strategien des Westens und Chinas dauerhaft angleichen würden. grz

Studierende aus China haben einem Medienbericht zufolge Kritik an der späten Evakuierungsaktion in der Ukraine geübt. Ein 22-jähriger Student mit dem Namen Yang berichtete der britischen Zeitung The Guardian, er habe nach Beginn des russischen Einmarsches versucht, die Botschaft der Volksrepublik zu erreichen, die Leitung sei jedoch belegt gewesen. Yang studierte demnach klassische Musik in Kiew. “Ich weiß nicht, warum die Botschaft uns nicht gesagt hat, dass Krieg ausbrechen würde, wenn andere Länder ihren Bürgern schon Tage vorher geraten haben, zu gehen”, so Yang. Er sei deshalb dem Notfallprotokoll der Universität gefolgt und habe sich in einen Bunker begeben. Nach einigen Tagen habe er einen Weg gefunden, die Stadt zu verlassen.

Ein weiterer Student sagte der Zeitung, er sei letztlich auf eigene Faust an die polnische Grenze gereist. Die erst spät begonnene Evakuierungsaktion wirft weiterhin Fragen auf, inwieweit China über die Pläne Russlands informiert war (China.Table berichtete). Chinesische Staatsmedien verbreiteten am Mittwoch Videos von der Ankunft von 115 chinesischen Studierenden in der westukrainischen Stadt Lwiw. Sie wurden dort mit Bannern mit dem Aufdruck “Kinder, das Mutterland bringt euch nach Hause” empfangen. Insgesamt seien 6.000 chinesische Staatsbürger aus der Ukraine in sichere Regionen gebracht worden, damit wäre es eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte der Volksrepublik. ari

Der Absatz von Autos mit neuen Antriebsformen (NEV) ist im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 189 Prozent gestiegen. Das berichtet die China Passenger Car Association (CPCA). Marktführer bei den E-Antrieben in China ist demnach weiterhin BYD, und zwar sowohl bei Hybriden wie bei rein batterieelektrischen Autos. Auf den nächsten Plätzen folgen Saic, Tesla, Geely, GAC Aion und Great Wall. Deutsche Hersteller befinden sich nicht unter den Top 10. Da die Coronavirus-Pandemie im Februar 2021 schon als überwunden gelten konnte, handelt es sich um einen realen Anstieg ohne viel statistische Effekte. fin

Die Songs von Tsewang Norbu sind nicht nur in der tibetischen Gemeinde beliebt. Seine Musik verbindet chinesische und westliche Einflüsse, der 25-Jährige hat auch Fans in anderen Teilen der Volksrepublik China. Sein ethnischer Pop schien eine versöhnliche Brücke zwischen der tibetischen Minderheit und den Han-Chinesen zu schlagen.

Am 22. Februar veröffentlichte Tsewang Norbu einen Song, dessen Name ins Deutsche übersetzt lautet: “Wenn du etwas bereust, behalte es nicht für dich selbst”. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das Lied seine letzte künstlerische Hinterlassenschaft. Norbu soll nach Informationen von tibetischen Menschenrechtsorganisationen verstorben sein.

Die International Campaign for Tibet (ICT) berichtet, dass sich am 25. Februar ein junger Mann vor dem Potala-Palast in der Hauptstadt Lhasa selbst in Brand gesteckt habe. Dabei scheint es sich um Tsewang Norbu zu handeln. Ob der Schwerverletzte verstorben ist oder überlebt hat, ist nicht bekannt. Binnen kürzester Zeit löschten chinesische Sicherheitskräfte den brennenden Körper und brachten ihn weg. Wohin, ist nicht bekannt.

“Seit 2009 haben sich bereits 157 Tibeter selbst angezündet, weil sie keinen anderen Ausweg sahen, um gegen die Menschenrechtsverletzungen im vom chinesischen Regime besetzten Tibet zu protestieren”, sagt Geschäftsführer Kai Müller von der ICT Deutschland. Norbus jüngster Versuch sei offenbar eine weitere verzweifelte Reaktion auf die erdrückende Repressionspolitik der Kommunistischen Partei Chinas.

Nach Informationen von tibetischen Exilgruppen erfolgten Repressionen gegen Tibeter zuletzt verstärkt in den Landkreisen Sog, Driru und Dranggo in Osttibet. Dort liegt auch Norbus Heimatstadt Nyagchu, die zur Provinz Sichuan gehört. Nicht nur buddhistische Mönche und Nonnen, auch einfache, religiöse Bürger:innen werden nach Berichten der tibetischen Exilregierung zu Tausenden in Umerziehungslager gesteckt. Menschenrechtsorganisationen berichten von Folter und Ermordungen.

Eine Welle der Selbstverbrennungen unter Tibetern begann im Jahr 2009 rund um den 50. Jahrestag des Tibetaufstandes am 10. März 1959. Seitdem gelangen Informationen nur noch spärlich an die Außenwelt. In Selbstverbrennungen sahen viele Tibeter offenbar die letzte verbliebene Chance, um ein Zeichen gegen die chinesische Besatzung zu setzen. Nach 2015 ebbte die Zahl der Selbstverbrennungen aber deutlich ab.

Laut Radio Free Asia ist Norbus Mutter, Sonam Wangmo, ebenfalls eine landesweit bekannte Sängerin. Sein Onkel dagegen sitzt im Gefängnis und gilt als einer der bekanntesten politischen Häftlinge Tibets: Sogkhar Lodoe Gyatso wurde 2018 zu einer 18-jährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er vor dem Potala-Palast im Alleingang gegen die chinesische Besatzung protestiert hatte.

Der Onkel, Lodoe Gyatso, war bereits zuvor für 23 Jahre inhaftiert gewesen, nachdem er in den 1990er-Jahren wegen Totschlags verurteilt worden war. Seine Frau Gakyi erhielt eine zweijährige Haftstrafe, weil sie ein Video von ihrem Mann aufgenommen hatte, das sie über die Landesgrenzen nach Indien schmuggelte. Darin kündigte Lodoe Gyatso seinen Protest und die Beweggründe dafür an.

Der Fall Norbu rückt die Situation der Tibeter wieder etwas in den Fokus. ICT berichtet, dass sein Weibo-Konto nach der Nachricht seines angeblichen Todes von Beileidsbekundungen geflutet worden sei und daraufhin vorübergehend geschlossen wurde. Vor wenigen Tagen versammelten sich rund 200 Exil-Tibeter im indischen Dharamsala in Gedenken an den Künstler zu einer Mahnwache. Marcel Grzanna

Während in der Ukraine der Krieg tobt, vermitteln Chinas jährlich stattfindende “Zwei Sitzungen” das Bild eines Landes, das die Augen vor der Wahrheit verschließt. Die Kommunistische Partei und ihr Beratungsgremium kommen in Peking zur Vollversammlung zusammen, doch die Erschütterung der gesamten Weltordnung bleibt praktisch unerwähnt – eine Auslassung, die angesichts des tief verwurzelten Bewusstseins Chinas für seinen einzigartigen Platz in der Geschichte umso krasser wirkt. Angesichts seines unverhohlenen Großmachtstrebens könnte das moderne China durchaus an einem entscheidenden Punkt stehen.

Zwei Dokumente enthalten alles Wesentliche über Chinas Abkoppelung: Die gemeinsame Erklärung über die chinesisch-russische Zusammenarbeit, die am 4. Februar bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking unterzeichnet wurde, und der Arbeitsbericht, den der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang am 5. März dem Nationalen Volkskongress vorlegte. Die weitreichende Erklärung über die chinesisch-russische Zusammenarbeit sprach von einer “grenzenlosen Freundschaft zwischen den beiden Staaten”. Sie enthielt eine beinahe atemlose Aufzählung gemeinsamer Interessen sowie Verpflichtungen im Bereich des Klimawandels, der globalen Gesundheit, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der Handelspolitik und der regionalen und geostrategischen Ambitionen. Der Westen wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass er es mit einem mächtigen Zusammenschluss als neuen Gegner im Osten zu tun habe.

Doch bereits 29 Tage später ging Ministerpräsident Li weitgehend zur Tagesordnung über und präsentierte das, was inzwischen zum jährlichen chinesischen Standardrezept für Entwicklung und Wohlstand gehört. Eine bekannte Liste von Reformen betonte Chinas anhaltendes Engagement für Armutsbekämpfung, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Digitalisierung, Umweltschutz, die Bewältigung der demografischen Herausforderungen, Krankheitsprävention und eine breite Palette von Wirtschafts- und Finanzthemen. Ja, es gab eine weithin beachtete Änderung der Wirtschaftsprognose – mit einem Wachstumsziel von “rund 5,5 Prozent” für 2022, das für chinesische Verhältnisse zwar schwach, aber doch etwas stärker als erwartet ausfiel – und einige Hinweise auf wahrscheinliche politische Unterstützung durch die Steuer-, Währungs- und Regulierungsbehörden. Dieser Arbeitsbericht zeichnete sich jedoch dadurch aus, dass er so wenig wie möglich über eine Welt in Aufruhr enthielt.

Doch China kann nicht beides haben. Es kann auf keinen Fall auf Kurs bleiben, wie Li nahelegt, und gleichzeitig an dem von Xi Jinping und Wladimir Putin verkündeten Partnerschaftsabkommen mit Russland festhalten. Viele glaubten, China und Russland hätten sich zusammengetan, um eine Grand Strategy für einen neuen Kalten Krieg zu entwerfen. Ich nannte es Chinas Triangulationsgambit: sich mit Russland zusammenschließen, um die Vereinigten Staaten in die Enge zu treiben, so wie die chinesisch-amerikanische Annäherung vor 50 Jahren die ehemalige Sowjetunion erfolgreich in die Enge trieb. Die USA, der Architekt dieser früheren Dreieckskonstellation, wurden nun selbst trianguliert.

Doch innerhalb von nur einem Monat hat Putins schrecklicher Krieg gegen die Ukraine dieses Konzept auf den Kopf gestellt. Wenn China an seiner neuen Partnerschaft mit Russland festhält, macht es sich mitschuldig. So wie Russland durch drakonische westliche Sanktionen isoliert wird, die seine Wirtschaft für Jahrzehnte zerstören könnten, droht China das gleiche Schicksal, wenn es seine neue Partnerschaft vertieft. Dieser Ausgang steht natürlich in völligem Widerspruch zu Chinas Entwicklungszielen, die Li soeben verkündet hat. Dennoch ist die Gefahr sehr real, wenn China an seiner uneingeschränkten Unterstützung für Russland festhält, einschließlich der Abschwächung der Auswirkungen westlicher Sanktionen, wie es eine wörtliche Auslegung der Erklärung vom 4. Februar impliziert.

Die chinesische Führung scheint dieses unhaltbare Dilemma zu erkennen. Nachdem der Einmarsch Russlands in der Ukraine vom Ständigen Ausschuss des Politbüros, den sieben obersten Parteiführern, mit untypischem Schweigen quittiert wurde, hat China auf sein althergebrachtes Prinzip zurückgegriffen, seine Achtung der nationalen Souveränität zu bekräftigen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Monat betonte Außenminister Wang Yi diesen Punkt, ebenso wie Chinas langjähriges Pochen auf Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten – ein Argument, das sich unmittelbar auf Taiwan bezieht.

Doch auf dem Nationalen Volkskongress am 7. März blieb Wang hartnäckig und betonte, dass China und Russland ihre “umfassende strategische Partnerschaft … stetig vorantreiben werden”. Es scheint, als ob Putin, als er Anfang Februar nach Peking reiste, genau wusste, dass er China eine Falle stellen würde.

Xi steht nun vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Er hat von allen internationalen Staatsoberhäuptern den größten Einfluss, um ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Um dies zu erreichen, muss er Putin deutlich zu verstehen geben, dass Russlands brutale Invasion Chinas eigene grundsätzliche rote Linie der territorialen Souveränität überschreitet. Das bedeutet, dass er Putins Bemühungen, die Geschichte nach dem Kalten Krieg neu zu schreiben und das imperiale Russland wieder auferstehen zu lassen, entschieden zurückweisen muss. Um ein Ende des verheerenden Konflikts auszuhandeln, den Putin ausgelöst hat, wird Xi seine Partnerschaftszusage vom 4. Februar als entscheidendes Druckmittel bei Verhandlungen erneut zur Disposition stellen müssen. Russlands Aussichten sind bestenfalls trübe; ohne China hat es gar keine. China hält den Trumpf in der Hand, wenn es um das Überleben von Putins Russland geht.

Auch Xis eigener Platz in der Geschichte könnte auf dem Spiel stehen. Noch in diesem Jahr wird der 20. Parteitag in Peking zusammentreten. Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung ist kein Geheimnis: Xis Ernennung zu einer beispiellosen dritten fünfjährigen Amtszeit als Generalsekretär der Partei. China-Beobachter, zu denen auch ich gehöre, sind seit langem davon ausgegangen, dass diesem gründlich vorbereiteten Resultat nichts im Wege stehen würde. Doch die Geschichte und die aktuellen Ereignisse, die sie prägen, haben eine verblüffende Gabe, das Kalkül der Führung eines jeden Landes zu verändern. Das gilt nicht nur für Demokratien wie die USA, sondern auch für Autokratien wie China und Russland.

Xis Optionen sind klar: Er kann den Kurs beibehalten, den er mit seiner Erklärung vom 4. Februar mit Russland eingeschlagen hat, und auf ewig mit den Sanktionen, der Isolation und dem unerträglichen wirtschaftlichen und finanziellen Druck behaftet sein, der mit dieser Haltung einhergeht. Oder er kann den Frieden vermitteln, der die Welt retten und Chinas Status als Großmacht unter der Führung eines großen Staatsmannes festigen wird.

Als Architekt des “chinesischen Traums” und der nach seinem Dafürhalten noch größeren Verjüngung einer großen Nation, hat Xi keine Wahl. Ich wette, dass Xi das Unvorstellbare tun wird – die Bedrohung durch Russland entschärfen, bevor es zu spät ist.

Stephen S. Roach, Mitglied der Fakultät der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia, ist Autor von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) und des in Kürze erscheinenden Accidental Conflict. Übersetzung: Sandra Pontow.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Christiane Fischer ist seit Beginn des Monats neue Leiterin des Bereichs Supplier Management, Divisional Logistics Automotive Electronics bei Bosch China in Suzhou, Jiangsu. Fischer war zuvor Senior Logistics Manager bei United Automotive Electronic Systems (UAES), dem Joint Venture von Zhong-Lian Automotive Electronics und Bosch in Shanghai.

Hao Zhiping wurde zum neuen Präsidenten, Vorstandsvorsitzenden und stellvertretenden Parteisekretär des staatlichen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungskonzerns Aviation Industry Corporation of China (AVIC) ernannt.

Direktverkauf vom Feld: Eine Verkäuferin wirbt per Online-Stream für Frühlingstee von einer Teefarm im Dorf Bashan in der ostchinesischen Provinz Zhejiang.

China liefert vorerst keine Flugzeugteile nach Russland. Das war am Donnerstag ein wichtiger Mosaikstein im politischen Gesamtbild. Zwar gibt Peking Lippenbekenntnisse zur Unterstützung Russlands ab, doch bisher ist nur wenig konkrete Hilfe zu sehen. Dabei wäre alles, was die westlichen Sanktionen abfedert, für Russland besonders wertvoll. Michael Radunski analysiert anhand des chinesischen Handels mit Iran, wie sich ein Boykott unterlaufen lässt – und warum China diese Möglichkeiten im Fall von Russland trotzdem nicht ausschöpfen wird. Schließlich will sich das Land nicht in einen Sanktionsstrudel hineinziehen lassen.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist die Möglichkeit eines chinesischen Griffs nach Taiwan eines der großen Diskussionsthemen. Wenn sich Russland ein angeblich ureigenes Territorium zurückholt, könnte das nicht auch Vorbild für China sein? Sind die Sanktionen des Westens vielleicht so halbherzig, dass Peking sich in Angriffsplänen bestätigt fühlt?

Die Lage um Taiwan ist jedoch mit der Ukraine-Situation nur weniger vergleichbar, argumentiert Frank Sieren. Für China liegt die Hemmschwelle zu einer Militäraktion ungleich höher, weil es viel mehr zu verlieren hat als Russland. Es ist international stark eingebunden und hat in den vergangenen Jahrzehnten in seiner technisch-wirtschaftlichen Aufholjagd Großartiges erreicht. China sei viel zu klug, um all das aufzugeben – zumal das Konfliktfeld der Moderne die Jagd nach der fortschrittlichsten Technik sei, so Sieren. Das heißt nicht, dass China nicht weiter versuchen wird, Taiwan unblutig zu übernehmen.

Shanghai droht ein Lockdown. Marcel Grzanna hat die Anzeichen zusammengetragen, die darauf hindeuten, dass die Stadt einen beginnenden Omikron-Ausbruch im Keim ersticken will. Viele Bürger bereiten sich bereits auf eine längere Zeit zu Hause vor. Einige Firmen machen allerdings das Gegenteil: Sie wollen, dass ihre Mitarbeiter für den Lockdown schön produktiv an den Arbeitsplatz ziehen und dann dort auch übernachten. Work-Life-Balance? Nicht in der Pandemie.

Der Westen zeigt im Ukraine-Krieg seltene Geschlossenheit. Mit scharfen Sanktionen will er Russland zum Einlenken bewegen. Doch der Erfolg dieser Strafmaßnahmen hängt vom Verhalten Chinas ab. Wird Peking die Sanktionen des Westens unterlaufen, um seinem Partner in Moskau zu helfen? Während Peking politisch einen atemberaubenden Balanceakt aufführt, stellt es sich in Wirtschaftsfragen vermeintlich fest an die Seite Moskaus. “China und Russland werden ihre normalen Handelsbeziehungen im Geiste von gegenseitigem Respekt, Gleichheit und gegenseitigem Nutzen fortsetzen”, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Doch Experten sind sich einig: Einen allzu offenen Bruch der westlichen Sanktionen wird China nicht wagen. So könnten beide Länder im Hintergrund Kanäle nutzen, die den Sanktionsdruck auf die russische Finanz- und Realwirtschaft deutlich abschwächen. Wie genau das ablaufen könnte, zeigt ein Blick auf Chinas Verhalten gegenüber Iran.

Kaum ein Land der Welt unterliegt so scharfen Sanktionen wie Iran. Was derzeit im Zusammenhang mit Russland als “Mutter aller Sanktionen” bezeichnet wird, ist Iran längst widerfahren. Die islamische Republik wurde vom internationalen Zahlungsverkehr Swift ausgeschlossen. Seither sind Überweisungen in das Land oder aus dem Land nicht mehr möglich. Dennoch ist Iran bis heute nicht bereit, im Atomstreit einzulenken. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist China, genauer gesagt: Chinas Appetit auf iranisches Öl.

Offiziell hat Peking die Einfuhr iranischen Erdöls seit Januar 2021 fast komplett gestoppt. Erst vor wenigen Wochen berichtete das chinesische Zollamt erstmals wieder von Öllieferungen aus Iran. Iran-Experte Ali Ahmadi sieht das anders. “Selbstverständlich wurde die ganze Zeit über viel iranisches Öl nach China verschifft“, sagt der Wissenschaftler vom Brüsseler Thinktank “Vocal Europe” im Gespräch mit China.Table.

Allerdings macht sich Peking offenbar die Mühe, den Transport zu verschleiern. Ahmadi zufolge gibt es hierfür zwei gern genutzte Möglichkeiten.

Variante 1: Schiffe geben ihre Lieferangaben nicht korrekt an oder etikettieren ihre Fracht einfach um. “Dann wird aus iranischem Öl im Handumdrehen Öl aus Malaysia oder den Vereinigten Arabischen Emiraten”, erklärt Ahmadi. Und tatsächlich: Chinas Ölimporte aus diesen beiden Ländern sind auffällig gestiegen.

Variante 2: Das Öl wird auf hoher See schlicht von einem Tanker aus Iran auf ein Schiff aus einem anderen Land umgefüllt. Und so entwickelte sich trotz Sanktionen ein reger Handel. Erhebungen der Datenplattform Vortexa Analytics zufolge wurden bis zu 660.000 Fässer iranisches Öl nach China geliefert – pro Tag.

Chinas Energiehunger ist offensichtlich zu groß, als dass man freiwillig auf den Handel mit einem der größten Rohstofflieferanten der Welt verzichten würde. Zumal Iran aufgrund der westlichen Sanktionen sein Öl zu einem besonders niedrigen Preis verkaufen muss. Ein Angebot, das Peking sich nicht entgehen lässt. So könnte es mit russischen Rohstoffen kommen. Noch ist der Handel mit Öl und Gas aus Russland nicht sanktioniert, was unter anderem an Deutschland liegt, das andernfalls seine Energieversorgung in Gefahr wähnt. Doch das kann noch kommen.

Anders sieht es mit Russlands Finanzierungsmöglichkeiten aus, da einige russische Banken bereits vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen wurden. So wie auch Irans Finanzinstitute, wodurch die Nutzung von US-Dollar untersagt ist. Im chinesisch-iranischen Handel findet man gleich mehrere Lösungen.

China platziere die Zahlungen für das erhaltene Öl auf iranische Konten in China, erklärt Ahmadi. Das Geld verlässt China also nicht. “Da die Rückführung dieser Gelder durch die Sanktionen erschwert wird, kauft Iran damit direkt wieder in China ein, vor allem Material und Betriebsmittel wie Maschinen für Fabriken.” Diesem Beispiel folgend versuchen russische Unternehmen derzeit verstärkt, Bankkonten bei chinesischen Geldhäusern zu eröffnen (China.Table berichtete).

Zudem nutzte China immer wieder kleine, vermeintlich unbedeutende Banken, um die westlichen Sanktionen zu unterlaufen und den Handel mit Iran zu finanzieren. Für russischen Banken könnte daher das chinesische Zahlungssystem Cips interessant werden (China.Table berichtete). Ähnlich wie Swift bietet das “Cross-Border Interbank Payment System” seinen Teilnehmern Clearing- und Abwicklungsdienste für grenzüberschreitende Renminbi-Zahlungen an. Allerdings ist Cips auf die chinesische Landeswährung beschränkt – und da der Yuan nicht frei konvertierbar ist, hat sich Cips international bislang kaum durchgesetzt.

Parallel dazu hat die russische Zentralbank längst vorgesorgt: Sie soll bei der chinesischen Zentralbank Anlagen im Gegenwert von 77 bis 90 Milliarden Dollar in chinesischen Yuan halten. Zudem hat man schon 2014 eine Vereinbarung zum gegenseitigen Währungstausch (Swap-Linie) im Gegenwert von rund 25 Milliarden Dollar vereinbart. Es ist eine Art Kredit, mit dem chinesische Konzerne russische Energieimporte bezahlen können.

Die Sanktionsexpertin Erika Trujillo nennt noch eine neue Bezahlmethode als Option für Sanktionsbrecher: Krypto-Währungen. “Im Grunde könnten Kryptos mehr Transparenz und Sicherheit bieten, wenn wir Mittel entwickeln können, um die Zahlungen besser zu überwachen und Compliance-Mechanismen anzuwenden.” Trujillo ist Anwältin und Mitgründerin einer Firma, die sich mit der rechtlichen Absicherung von Geschäften beschäftigt: SEIA Compliance Technologies. SEIA unterstützt auch Unternehmen bei der Bewältigung von Risiken wie Sanktionen. Trujillo erklärt, dass es bisher an Transparenzvorschriften und Compliance-Mechanismen für Kryptowährungen fehlt. Da Krypto-Währungen ein Ruf von Illegalität anhaften und sich Politiker bislang nicht an die nötige Regulierung wagen, entsteht unvermittelt ein potenzielles Schlupfloch. “So zu tun, als würde es nicht existieren, oder es als Zahlungsmethode verunglimpfen, macht uns nicht sicherer”, warnt Trujillo.

Vielen Politikern erscheinen Sanktionen wie eine Wunderwaffe, erklärt die Sanktionsexpertin. Aber oftmals hätten die Strafmaßnahmen unbeabsichtigte Konsequenzen. Im Fall von Russland und China könnten es weitreichende Folgen sein. “Je mehr wir Akteure wie China und Russland sanktionieren, desto stärker werden ihre alternativen Finanzsysteme, und das wiederum kann die Vormachtstellung der US-Institutionen bedrohen, die als Grundlage für die Reichweite von Sanktionen dient.”

Um die Sanktionen des Westens zu unterlaufen, werden Russland und China also versuchen, ihre Geschäfte außerhalb des US-Dollars abzuwickeln. Da trifft es sich, dass die Führung in Peking ohnehin die sogenannte De-Dollarisierung des Welthandels anstrebt (China.Table berichtete). Und da die Liste der sanktionierten Länder derzeit länger wird, gewinnt dieses Vorhaben nun unverhofft an Fahrt.

Doch noch stößt Chinas Vorhaben der De-Dollarisierung schnell an seine Grenzen: So musste Peking den Import russischer Kohle drosseln, da fast alle Verträge auf Dollar laufen, berichtet ein chinesischer Händler der Nachrichtenagentur Reuters. Nun laufen Verhandlungen mit russischen Exporteuren, um zukünftig in Yuan oder in Gold zu bezahlen.

Und so ist zu erwarten, dass China – wie einst mit Iran – auch mit Russland etliche Wege finden wird, weiter Geschäfte zu machen. Aber man wird abwägend. Denn selbst für Moskau wird Peking nicht bereit sein, seinen Handel mit den USA und Europa aufzugeben. Dazu passt die Nachricht vom Donnerstag, dass China vorerst keine Flugzeugteile nach Russland liefert. Das ist von hoher Aussagekraft. Das Verbot der Ausfuhr von Ersatzteilen für Flugzeuge war eine der ersten Sanktionen gegen Russland. Ohne Nachschub an Teilen bleibt die Flotte der Aeroflot nicht lange flugtauglich. Sofort war die Umgehung der Sanktionen durch China ein Gesprächsthema. Schließlich haben Chinas Fluglinien nicht nur unbegrenzt Zugriff auf Teile von Airbus und Boeing. Airbus betreibt in China sogar ein Werk.

Die Verweigerung der Flugzeugteilen ist nun ein Signal, dass China zwar Lippenbekenntnisse für Russland abgibt, aber nicht gleich alle Sanktionen untergräbt. Je geschlossener der Westen auftritt, desto eher wird die Volksrepublik einlenken. Denn am Ende geht es in Peking vor allem um eines: die Interessen Chinas.

Eine wichtige Frage in der aktuellen Debatte ist Chinas Haltung zum Krieg. Und zwar einerseits konkret nach der Positionierung zum Angriff auf die Ukraine. Und allgemein zum Krieg als Mittel der Politik. Der wichtigste Aspekt dabei: Welche Wirkung haben die gegen Russland verhängten Sanktionen und die globale Solidaritätswelle gegen Putins Krieg auf mögliche Pläne, Taiwan mit militärischer Gewalt zu erobern?

Zwei Thesen stehen hier derzeit im Raum: Fühlt sich Peking durch die Ereignisse in der Ukraine bestärkt – oder wirken die umfangreichen Sanktionen abschreckend? Derzeit senkt sich die Waagschale hier in Richtung größerer Vorsicht. Die Verwerfungen, die sich aus der Invasion ergeben, zeigen Peking, wie wenig es im eigenen Interesse liegt, sich ebenfalls zum Außenseiter der Weltgemeinschaft zu machen.

Zunächst einmal ist der um sich schlagende Putin eine Bestätigung des Vorgehens Chinas und der USA, den Status quo wahren und eine militärische Konfrontation zu vermeiden. Die führende Weltmacht USA und das aufsteigende China holen sich ihr nationales Selbstwertgefühl stattdessen im technologischen Wettbewerb. Im Chipbereich wird zwar mit harten Bandagen gekämpft, aber das ist eben eine unblutige und am Ende sogar produktive Rivalität.

Selbst Peking hält Putins fanatische Vorstellung für irreführend, mit einem von ihm angezettelten Angriff auf die Ukraine die Zeiten des Kalten Krieges verlängern zu können, in denen Russland noch viel mächtiger war, weil Armeen und Bodenschätze das Wichtigste im Machtkampf der Nationen waren.

Washington hat in den vergangenen 70 Jahren bitter lernen müssen, dass Kriege nicht nur unmenschlich sind, sondern sich auch wirtschaftlich und politisch nicht auszahlen. Die US-Wähler sind deshalb unwilliger denn je, fern der Heimat für die Freiheit zu kämpfen. Und so war einer von Donald Trumps bejubelten Slogans: “Ich hole unsere Soldaten nach Hause.” Sein Nachfolger Joe Biden hat sogar klipp und klar erklärt: “Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Bei dieser Entscheidung über Afghanistan geht es nicht nur um Afghanistan. Es geht um das Ende einer Ära großer Militär-Operationen, um andere Länder neu aufzustellen.” Damit aufzuhören mache die USA nunmehr “sicherer, effektiver und stärker zu Hause”.

So erklärt sich, dass Washington einerseits die Aggression Putins verurteilt, sich jedoch gleichzeitig nicht in den Ukraine-Krieg hineinziehen lassen will. Peking wiederum hat von den Amerikanern gelernt, dass sich militärische Invasionen nicht lohnen. Die Fehler der anderen wirken hier als Mahnung.

Peking wiederholt zwar beharrlich die eigene Sichtweise: Dass Taiwan eine innenpolitische Frage sei. Faktisch ist das jedoch anders. Hinzu kommt, dass die USA Taiwan militärisch schützen und ein Großteil der Taiwaner sich eigenständig fühlen. Sicherlich gibt es in der chinesischen Führung Kräfte, die Taiwan so schnell wie möglich militärisch einnehmen möchten. Die große Solidarität gegen Putin, die weit über die westliche Hemisphäre hinausgeht, hat Peking nun jedoch den internationalen Preis sichtbarer werden lassen, der bei einer militärischen Invasion zu zahlen wäre.

China hat eben viel mehr zu verlieren als Russland: Der asiatische Binnenmarkt, die neue Freihandelszone RCEP, die größte der Welt, stünde ebenso auf dem Spiel, wie die wirtschaftlich-politischen Netzwerke der Belt and Road Initiative (BRI). Auch der Wohlstand, den die Chinesen sich als Fabrik der Welt geschaffen haben. Denn Boykotte von Made in China wären dann sicher. China und Russland unterscheiden sich hier ganz erheblich:

Erstens: Russland kann in dem neuen, globalen, technologiegeprägten Machtkampf nicht mithalten. Besonders bitter: China hat es inzwischen weit überholt.

Zweitens: Russland ist wegen seiner technologischen Rückständigkeit und der schon lange andauernden politischen Konfrontationen mit dem Westen nicht so international vernetzt wie China, die EU oder die USA.

Drittens: Die russische Wirtschaft ist relativ klein, mit einem an der Kaufkraft gemessenen Anteil von nur gut drei Prozent an der Weltwirtschaft. China hat hingegen bereits fast 19 Prozent. Die USA fast 16 Prozent. Die EU knapp 15 Prozent. Die Vernetzung und die relative Größe bedeuten aber umgekehrt auch: Die Weltwirtschaft hat für China eine weiterreichende Bedeutung.

Der Preis für einen Angriff wird Peking unterm Strich nun so hoch erscheinen, dass ein Krieg um Taiwan durch die neue Solidaritätswelle unwahrscheinlicher geworden ist – wenn auch nicht ausgeschlossen. Wladimir Putin konnte dagegen mit wesentlich geringeren Risiken kalkulieren, da Russland schon sehr isoliert war. Und selbst er hat sich gründlich verschätzt, was die Folgen seines Handelns betrifft.

Ermutigend ist hier auch, dass sich die Konfrontation zwischen China und den USA in andere Bereiche als militärische verlagert. Es gibt Handelskriege, die aber immerhin keine echten Kriege sind. Wer die Lieferketten kontrolliert, ist auch politisch sehr mächtig. Noch wichtiger sind der Machtkampf um neue Technologien und der Spielraum, globale Normen zu den eigenen Gunsten zu verändern. Neue Technologien machen zwar auch einen Krieg ohne Menschen möglich und damit unter Umständen wieder wahrscheinlicher. Doch Menschen mit Daten und Technologie zu vernetzen, zu kontrollieren oder gar zu manipulieren, erscheint immer verlockender. Das betrifft auch das Werben um Taiwan.

Auch in dieser Frage kann Peking seine Lehren aus Putins Krieg ziehen. In dem Maße, in dem die Verlockung sinkt, militärisch seine Kräfte zu messen, steigt der Wille Pekings, sich nun noch schneller technologisch unabhängig vom Westen zu machen, den Binnenkonsum zu stärken und die Handelsströme in Richtung Asien zu diversifizieren. Das sind die zentralen Punkte des Planes der chinesischen Regierung für 2022, der diese Woche dem Nationalen Volkskongress vorgestellt wurde. Das Stichwort “Entkopplung” beschreibt diesen Vorgang nur ungenügend. Es ist vielmehr eine Diversifizierung. Denn das internationale wirtschaftliche Netzwerk Chinas und die Chancen von ausländischen Firmen nehmen generell nicht etwa ab. Allerdings wird der internationale Wettbewerb durch Chinas Aufstieg härter und wohl auch konfrontativer.

Die Europäer tun sich noch schwer mit Technologie als Feld des internationalen Machtkampfes. Zwar haben sie, anders als Putin, die alten Zeiten längst hinter sich gelassen. Sie sind jedoch in den neuen noch nicht recht angekommen. Dabei sind ihre großen Zeiten schon 100 Jahre vorbei. Damals hatten die Europäer die stärksten Armeen, regierte das British Empire noch ein Viertel der Welt. Doch nun sind ihre Armeen schwach. Sie spielen militärisch international nur am Rande oder allenfalls im Verbund mit den USA auf großer Bühne mit.

Gleichzeitig ist Europa technologisch nicht auf der Höhe der Zeit. Die 100 Milliarden Euro, die von Berlin nun zusätzlich in die Bundeswehr gesteckt werden, sollten durch mindestens 100 Milliarden für Bildung und Innovation austariert werden und zu einer EU-weiten Initiative führen. Nur so kann Europa der Herausforderung Chinas angemessen begegnen und aus dem Schatten der USA treten.

14.03.2022, 17:00 Uhr (London time)

SOAS/ Webinar: Echoes of the Past during the Wuhan Lockdown – Buchpräsentation mit Guobin Yang Mehr

14.03.2022, 18:15 Uhr MEZ

Konfuzius Institut Berlin/Webinar: China seit 1978. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft Mehr

15.03.2022, 09:00-10:30 Uhr MEZ

Rödl & Partner/ Webinar: Risikomanagement und Compliance in Asien Mehr

15.03.2022, 10:00-12:00 Uhr MEZ, 17:00-19:00 Uhr (Beijing time)

EU SME Centre/Webinar: Marketing Essentials for China Mehr

16.03.2022, 18:30 Uhr MEZ

Business Club Stuttgart/Dinner-Talk: Wie Mittelständler den Chinesen die Stirn bieten können Anmeldung

17.03.2022, 9:00 Uhr MEZ

China-Team/Webinar: ChinaStrategy 2025 – Agilität anstatt Perfektion Anmeldung

18.03.2022, 09:00-10:00 Uhr MEZ

BDI/Webinar: China Cyber Talks 2022 – Talk #4 Mehr

In Shanghai steigt die Sorge vor einem weitreichenden Corona-Lockdown. Die internationalste Metropole der Volksrepublik China verzeichnete am Mittwoch 76 Neuinfektionen mit der Omikron-Variante. Die vergleichsweise geringen, aber steigenden Zahlen positiver Fälle haben zahlreiche Firmen und Einrichtungen in den vergangenen Tagen dazu veranlasst, ihre Mitarbeiter:innen auf eine mehrwöchige Isolation vorzubereiten.

Beispielweise wurden die Angestellten eines Forschungsinstituts im Stadtbezirk Pudong gebeten, sich auf einen zweiwöchigen Aufenthalt in ihren Büroräumen einzurichten. “Man hat uns gesagt, wir sollen Decken und persönliche Bedarfsgegenstände ins Büro mitbringen, um bis zu 14 Tage am Stück dort verbringen zu können”, sagte ein britischer Mitarbeiter zu China.Table. Er habe das Gefühl, dass in der ganzen Stadt ein regelrechter Wettkampf unter Managern und Firmenchefs ausgebrochen sei, wer den “Krieg gegen Covid” am konsequentesten führt.

Hintergrund ist die rigorose Kontaktverfolgung der Behörden. Überall, wo ein Fall entdeckt wird, werden Wohnblöcke, Schulen oder Bürogebäude umgehend abgeriegelt und Massentests durchgeführt. Auf diese Art und Weise kommt es überall in der Stadt schon zu kleineren Lockdowns. “Über die Infektionsfälle und die entsprechenden Maßnahmen wird relativ transparent informiert. Durch die unmittelbare Kontaktverfolgung weiß man aber nie, wann man selbst von einer möglichen Isolation betroffen ist”, sagt Ioana Kraft, Geschäftsführerin der EU-Handelskammer in Shanghai.

Wie lange China seine Null-Covid-Strategie weiter fortsetzen möchte, ist noch nicht klar. Kürzlich hatte der Chef-Epidemiologe von Chinas Center for Disease Control and Prevention, Zeng Guang, öffentliche Überlegungen angestellt, dass der Zustand “nicht für immer” beibehalten werde. Zeng sagte auch, dass sich die unterschiedlichen Strategien des Westens und Chinas dauerhaft angleichen würden. grz

Studierende aus China haben einem Medienbericht zufolge Kritik an der späten Evakuierungsaktion in der Ukraine geübt. Ein 22-jähriger Student mit dem Namen Yang berichtete der britischen Zeitung The Guardian, er habe nach Beginn des russischen Einmarsches versucht, die Botschaft der Volksrepublik zu erreichen, die Leitung sei jedoch belegt gewesen. Yang studierte demnach klassische Musik in Kiew. “Ich weiß nicht, warum die Botschaft uns nicht gesagt hat, dass Krieg ausbrechen würde, wenn andere Länder ihren Bürgern schon Tage vorher geraten haben, zu gehen”, so Yang. Er sei deshalb dem Notfallprotokoll der Universität gefolgt und habe sich in einen Bunker begeben. Nach einigen Tagen habe er einen Weg gefunden, die Stadt zu verlassen.

Ein weiterer Student sagte der Zeitung, er sei letztlich auf eigene Faust an die polnische Grenze gereist. Die erst spät begonnene Evakuierungsaktion wirft weiterhin Fragen auf, inwieweit China über die Pläne Russlands informiert war (China.Table berichtete). Chinesische Staatsmedien verbreiteten am Mittwoch Videos von der Ankunft von 115 chinesischen Studierenden in der westukrainischen Stadt Lwiw. Sie wurden dort mit Bannern mit dem Aufdruck “Kinder, das Mutterland bringt euch nach Hause” empfangen. Insgesamt seien 6.000 chinesische Staatsbürger aus der Ukraine in sichere Regionen gebracht worden, damit wäre es eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte der Volksrepublik. ari

Der Absatz von Autos mit neuen Antriebsformen (NEV) ist im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 189 Prozent gestiegen. Das berichtet die China Passenger Car Association (CPCA). Marktführer bei den E-Antrieben in China ist demnach weiterhin BYD, und zwar sowohl bei Hybriden wie bei rein batterieelektrischen Autos. Auf den nächsten Plätzen folgen Saic, Tesla, Geely, GAC Aion und Great Wall. Deutsche Hersteller befinden sich nicht unter den Top 10. Da die Coronavirus-Pandemie im Februar 2021 schon als überwunden gelten konnte, handelt es sich um einen realen Anstieg ohne viel statistische Effekte. fin

Die Songs von Tsewang Norbu sind nicht nur in der tibetischen Gemeinde beliebt. Seine Musik verbindet chinesische und westliche Einflüsse, der 25-Jährige hat auch Fans in anderen Teilen der Volksrepublik China. Sein ethnischer Pop schien eine versöhnliche Brücke zwischen der tibetischen Minderheit und den Han-Chinesen zu schlagen.

Am 22. Februar veröffentlichte Tsewang Norbu einen Song, dessen Name ins Deutsche übersetzt lautet: “Wenn du etwas bereust, behalte es nicht für dich selbst”. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das Lied seine letzte künstlerische Hinterlassenschaft. Norbu soll nach Informationen von tibetischen Menschenrechtsorganisationen verstorben sein.

Die International Campaign for Tibet (ICT) berichtet, dass sich am 25. Februar ein junger Mann vor dem Potala-Palast in der Hauptstadt Lhasa selbst in Brand gesteckt habe. Dabei scheint es sich um Tsewang Norbu zu handeln. Ob der Schwerverletzte verstorben ist oder überlebt hat, ist nicht bekannt. Binnen kürzester Zeit löschten chinesische Sicherheitskräfte den brennenden Körper und brachten ihn weg. Wohin, ist nicht bekannt.

“Seit 2009 haben sich bereits 157 Tibeter selbst angezündet, weil sie keinen anderen Ausweg sahen, um gegen die Menschenrechtsverletzungen im vom chinesischen Regime besetzten Tibet zu protestieren”, sagt Geschäftsführer Kai Müller von der ICT Deutschland. Norbus jüngster Versuch sei offenbar eine weitere verzweifelte Reaktion auf die erdrückende Repressionspolitik der Kommunistischen Partei Chinas.

Nach Informationen von tibetischen Exilgruppen erfolgten Repressionen gegen Tibeter zuletzt verstärkt in den Landkreisen Sog, Driru und Dranggo in Osttibet. Dort liegt auch Norbus Heimatstadt Nyagchu, die zur Provinz Sichuan gehört. Nicht nur buddhistische Mönche und Nonnen, auch einfache, religiöse Bürger:innen werden nach Berichten der tibetischen Exilregierung zu Tausenden in Umerziehungslager gesteckt. Menschenrechtsorganisationen berichten von Folter und Ermordungen.

Eine Welle der Selbstverbrennungen unter Tibetern begann im Jahr 2009 rund um den 50. Jahrestag des Tibetaufstandes am 10. März 1959. Seitdem gelangen Informationen nur noch spärlich an die Außenwelt. In Selbstverbrennungen sahen viele Tibeter offenbar die letzte verbliebene Chance, um ein Zeichen gegen die chinesische Besatzung zu setzen. Nach 2015 ebbte die Zahl der Selbstverbrennungen aber deutlich ab.

Laut Radio Free Asia ist Norbus Mutter, Sonam Wangmo, ebenfalls eine landesweit bekannte Sängerin. Sein Onkel dagegen sitzt im Gefängnis und gilt als einer der bekanntesten politischen Häftlinge Tibets: Sogkhar Lodoe Gyatso wurde 2018 zu einer 18-jährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er vor dem Potala-Palast im Alleingang gegen die chinesische Besatzung protestiert hatte.

Der Onkel, Lodoe Gyatso, war bereits zuvor für 23 Jahre inhaftiert gewesen, nachdem er in den 1990er-Jahren wegen Totschlags verurteilt worden war. Seine Frau Gakyi erhielt eine zweijährige Haftstrafe, weil sie ein Video von ihrem Mann aufgenommen hatte, das sie über die Landesgrenzen nach Indien schmuggelte. Darin kündigte Lodoe Gyatso seinen Protest und die Beweggründe dafür an.

Der Fall Norbu rückt die Situation der Tibeter wieder etwas in den Fokus. ICT berichtet, dass sein Weibo-Konto nach der Nachricht seines angeblichen Todes von Beileidsbekundungen geflutet worden sei und daraufhin vorübergehend geschlossen wurde. Vor wenigen Tagen versammelten sich rund 200 Exil-Tibeter im indischen Dharamsala in Gedenken an den Künstler zu einer Mahnwache. Marcel Grzanna

Während in der Ukraine der Krieg tobt, vermitteln Chinas jährlich stattfindende “Zwei Sitzungen” das Bild eines Landes, das die Augen vor der Wahrheit verschließt. Die Kommunistische Partei und ihr Beratungsgremium kommen in Peking zur Vollversammlung zusammen, doch die Erschütterung der gesamten Weltordnung bleibt praktisch unerwähnt – eine Auslassung, die angesichts des tief verwurzelten Bewusstseins Chinas für seinen einzigartigen Platz in der Geschichte umso krasser wirkt. Angesichts seines unverhohlenen Großmachtstrebens könnte das moderne China durchaus an einem entscheidenden Punkt stehen.

Zwei Dokumente enthalten alles Wesentliche über Chinas Abkoppelung: Die gemeinsame Erklärung über die chinesisch-russische Zusammenarbeit, die am 4. Februar bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking unterzeichnet wurde, und der Arbeitsbericht, den der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang am 5. März dem Nationalen Volkskongress vorlegte. Die weitreichende Erklärung über die chinesisch-russische Zusammenarbeit sprach von einer “grenzenlosen Freundschaft zwischen den beiden Staaten”. Sie enthielt eine beinahe atemlose Aufzählung gemeinsamer Interessen sowie Verpflichtungen im Bereich des Klimawandels, der globalen Gesundheit, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der Handelspolitik und der regionalen und geostrategischen Ambitionen. Der Westen wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass er es mit einem mächtigen Zusammenschluss als neuen Gegner im Osten zu tun habe.

Doch bereits 29 Tage später ging Ministerpräsident Li weitgehend zur Tagesordnung über und präsentierte das, was inzwischen zum jährlichen chinesischen Standardrezept für Entwicklung und Wohlstand gehört. Eine bekannte Liste von Reformen betonte Chinas anhaltendes Engagement für Armutsbekämpfung, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Digitalisierung, Umweltschutz, die Bewältigung der demografischen Herausforderungen, Krankheitsprävention und eine breite Palette von Wirtschafts- und Finanzthemen. Ja, es gab eine weithin beachtete Änderung der Wirtschaftsprognose – mit einem Wachstumsziel von “rund 5,5 Prozent” für 2022, das für chinesische Verhältnisse zwar schwach, aber doch etwas stärker als erwartet ausfiel – und einige Hinweise auf wahrscheinliche politische Unterstützung durch die Steuer-, Währungs- und Regulierungsbehörden. Dieser Arbeitsbericht zeichnete sich jedoch dadurch aus, dass er so wenig wie möglich über eine Welt in Aufruhr enthielt.

Doch China kann nicht beides haben. Es kann auf keinen Fall auf Kurs bleiben, wie Li nahelegt, und gleichzeitig an dem von Xi Jinping und Wladimir Putin verkündeten Partnerschaftsabkommen mit Russland festhalten. Viele glaubten, China und Russland hätten sich zusammengetan, um eine Grand Strategy für einen neuen Kalten Krieg zu entwerfen. Ich nannte es Chinas Triangulationsgambit: sich mit Russland zusammenschließen, um die Vereinigten Staaten in die Enge zu treiben, so wie die chinesisch-amerikanische Annäherung vor 50 Jahren die ehemalige Sowjetunion erfolgreich in die Enge trieb. Die USA, der Architekt dieser früheren Dreieckskonstellation, wurden nun selbst trianguliert.

Doch innerhalb von nur einem Monat hat Putins schrecklicher Krieg gegen die Ukraine dieses Konzept auf den Kopf gestellt. Wenn China an seiner neuen Partnerschaft mit Russland festhält, macht es sich mitschuldig. So wie Russland durch drakonische westliche Sanktionen isoliert wird, die seine Wirtschaft für Jahrzehnte zerstören könnten, droht China das gleiche Schicksal, wenn es seine neue Partnerschaft vertieft. Dieser Ausgang steht natürlich in völligem Widerspruch zu Chinas Entwicklungszielen, die Li soeben verkündet hat. Dennoch ist die Gefahr sehr real, wenn China an seiner uneingeschränkten Unterstützung für Russland festhält, einschließlich der Abschwächung der Auswirkungen westlicher Sanktionen, wie es eine wörtliche Auslegung der Erklärung vom 4. Februar impliziert.

Die chinesische Führung scheint dieses unhaltbare Dilemma zu erkennen. Nachdem der Einmarsch Russlands in der Ukraine vom Ständigen Ausschuss des Politbüros, den sieben obersten Parteiführern, mit untypischem Schweigen quittiert wurde, hat China auf sein althergebrachtes Prinzip zurückgegriffen, seine Achtung der nationalen Souveränität zu bekräftigen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Monat betonte Außenminister Wang Yi diesen Punkt, ebenso wie Chinas langjähriges Pochen auf Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten – ein Argument, das sich unmittelbar auf Taiwan bezieht.

Doch auf dem Nationalen Volkskongress am 7. März blieb Wang hartnäckig und betonte, dass China und Russland ihre “umfassende strategische Partnerschaft … stetig vorantreiben werden”. Es scheint, als ob Putin, als er Anfang Februar nach Peking reiste, genau wusste, dass er China eine Falle stellen würde.

Xi steht nun vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Er hat von allen internationalen Staatsoberhäuptern den größten Einfluss, um ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Um dies zu erreichen, muss er Putin deutlich zu verstehen geben, dass Russlands brutale Invasion Chinas eigene grundsätzliche rote Linie der territorialen Souveränität überschreitet. Das bedeutet, dass er Putins Bemühungen, die Geschichte nach dem Kalten Krieg neu zu schreiben und das imperiale Russland wieder auferstehen zu lassen, entschieden zurückweisen muss. Um ein Ende des verheerenden Konflikts auszuhandeln, den Putin ausgelöst hat, wird Xi seine Partnerschaftszusage vom 4. Februar als entscheidendes Druckmittel bei Verhandlungen erneut zur Disposition stellen müssen. Russlands Aussichten sind bestenfalls trübe; ohne China hat es gar keine. China hält den Trumpf in der Hand, wenn es um das Überleben von Putins Russland geht.

Auch Xis eigener Platz in der Geschichte könnte auf dem Spiel stehen. Noch in diesem Jahr wird der 20. Parteitag in Peking zusammentreten. Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung ist kein Geheimnis: Xis Ernennung zu einer beispiellosen dritten fünfjährigen Amtszeit als Generalsekretär der Partei. China-Beobachter, zu denen auch ich gehöre, sind seit langem davon ausgegangen, dass diesem gründlich vorbereiteten Resultat nichts im Wege stehen würde. Doch die Geschichte und die aktuellen Ereignisse, die sie prägen, haben eine verblüffende Gabe, das Kalkül der Führung eines jeden Landes zu verändern. Das gilt nicht nur für Demokratien wie die USA, sondern auch für Autokratien wie China und Russland.

Xis Optionen sind klar: Er kann den Kurs beibehalten, den er mit seiner Erklärung vom 4. Februar mit Russland eingeschlagen hat, und auf ewig mit den Sanktionen, der Isolation und dem unerträglichen wirtschaftlichen und finanziellen Druck behaftet sein, der mit dieser Haltung einhergeht. Oder er kann den Frieden vermitteln, der die Welt retten und Chinas Status als Großmacht unter der Führung eines großen Staatsmannes festigen wird.

Als Architekt des “chinesischen Traums” und der nach seinem Dafürhalten noch größeren Verjüngung einer großen Nation, hat Xi keine Wahl. Ich wette, dass Xi das Unvorstellbare tun wird – die Bedrohung durch Russland entschärfen, bevor es zu spät ist.

Stephen S. Roach, Mitglied der Fakultät der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia, ist Autor von Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) und des in Kürze erscheinenden Accidental Conflict. Übersetzung: Sandra Pontow.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Christiane Fischer ist seit Beginn des Monats neue Leiterin des Bereichs Supplier Management, Divisional Logistics Automotive Electronics bei Bosch China in Suzhou, Jiangsu. Fischer war zuvor Senior Logistics Manager bei United Automotive Electronic Systems (UAES), dem Joint Venture von Zhong-Lian Automotive Electronics und Bosch in Shanghai.

Hao Zhiping wurde zum neuen Präsidenten, Vorstandsvorsitzenden und stellvertretenden Parteisekretär des staatlichen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungskonzerns Aviation Industry Corporation of China (AVIC) ernannt.

Direktverkauf vom Feld: Eine Verkäuferin wirbt per Online-Stream für Frühlingstee von einer Teefarm im Dorf Bashan in der ostchinesischen Provinz Zhejiang.