noch immer kämpft die Welt gegen das Corona-Virus. In Deutschland erhalten Unternehmen Corona-Hilfen, doch was bedeutet die Pandemie für europäische Unternehmen in China? Die aktuelle Umfrage der EU-Handelskammer in Peking zeigt Erstaunliches: Von Krise keine Spur. Selbst im Pandemie-Jahr 2020 verdienten die Unternehmen in der Volksrepublik mehr als erwartet. Aber die Probleme nehmen zu: schwieriger Marktzugang, Ungleichbehandlung und politische Einflussnahme. Handelskammerpräsident Jörg Wuttke beklagt im Gespräch mit China.Table noch ein anderes, gravierendes Problem: “Die Zahl der Expats stürzt regelrecht ab.” So gehe langjährige China-Erfahrung verloren, die möglicherweise nicht wiedererlangt werden kann, warnt Wuttke. Doch der Blick in die Zukunft offenbart ebenfalls Überraschendes: Mehr als zwei Drittel der Befragten erwarten in ihrer Branche weiterhin positive Umsatzentwicklungen und wollen deshalb mehr in China investieren, berichtet Christiane Kühl.

Derweil ist der Ursprung der Corona-Pandemie noch immer unklar. Die Vermutung, der Erreger könnte aus einem Labor in Wuhan stammen, hält sich jedoch hartnäckig. Dass Peking kaum etwas zur Aufklärung beträgt, wird der Volksrepublik enormen politischen Schaden einbrocken, analysiert Marcel Grzanna. Schadenersatzforderungen oder ein diplomatischer Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 wären dabei nur zwei mögliche Konsequenzen.

Zu einer einflussreichen Weltmacht gehören neben Militär- und Wirtschaftskraft auch eine international bedeutsame Währung. Das fehlt China bislang. Doch Peking arbeitet mit Hochdruck an einer Revolution des Finanzsektors: durch den E-Yuan. China ist auf dem besten Weg, als erste große Volkswirtschaft eine staatliche Digitalwährung einzuführen. Die ersten Tests zeigen, wie sehr Peking dadurch national an Kontrolle gewinnt. Doch dabei soll es nicht bleiben. Peking will mit dem E-Yuan die Dominanz des US-Dollar als globale Leitwährung herausfordern, analysiert Frank Sieren.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Die Geschäfte laufen unerwartet gut. Doch es drohen nach dunklen Covid-19-Zeiten “Stürme am Horizont”, die Unternehmen eine Anpassung ihrer Strategie abfordern. So fasst die EU-Handelskammer in China (EUCCC) die Erkenntnisse ihrer am heutigen Dienstag präsentierten Mitglieder-Umfrage zusammen. Noch immer steht die Welt im Zeichen der Pandemie, und da sind die relativ optimistischen Geschäftserwartungen – bei gleichzeitigen Klagen über alte und neue Probleme – überaus erstaunlich: 68 Prozent der Befragten erwarten positive Entwicklungen in ihrer Branche, nach 45 Prozent im Vor-Corona-Jahr 2019. So optimistisch hatten sich die Firmen zuletzt 2014 gezeigt.

Das mag daran liegen, dass die Geschäfte im Covid-Jahr 2020 besser liefen als von den Firmen erwartet. Anfang 2020 hatte die Hälfte der Firmen mit Umsatzeinbrüchen gerechnet, nur jede Zweihundertste mit einem Plus. Doch tatsächlich verzeichneten 42 Prozent steigende Einnahmen, besonders jene im Konsumbereich: “Dies war vor allem chinesischen Kunden zu verdanken, die, weil sie nicht reisen konnten, einen größeren Teil ihres verfügbaren Einkommens für den Kauf von Autos, Kosmetika und Kleidung ausgaben”, heißt es in der Untersuchung der Handelskammer. Nur ein Viertel meldete sinkende Einnahmen, vor allem in Branchen, die von der Pandemie direkt getroffenen wurden wie etwa dem Reisesektor. Auch die Gewinne blieben erstaunlich stabil: 73 Prozent hatten positive Gewinne vor Zinsen und Steuern (EBIT) – das entspricht etwa dem Niveau der vergangenen fünf Jahre.

Die Liste der Sorgen ist indes wie immer lang. Für 73 Prozent sind die anhaltenden Corona-Reisebeschränkungen ein großes Problem. 45 Prozent gaben an, dass ihnen aufgrund von direkten und indirekten Marktzugangsbeschränkungen Geschäfte durch die Lappen gehen – ein seit Jahren konstanter Wert. 44 Prozent berichten über Ungleichbehandlung etwa bei öffentlichen Aufträgen, Lizenzvergaben oder beim Zugang zu Subventionen. 46 Prozent der Befragten erwarten in den nächsten fünf Jahren eine Zunahme regulatorischer Hindernisse in China. Und 41 Prozent beklagten eine zunehmende Politisierung des Geschäftslebens – etwa durch den Konflikt um die Xinjiang-Sanktionen.

Es sei überraschend gewesen, dass die Hälfte der Firmen der chinesischen Regierung die Schuld für diese Politisierung gebe, sagte EUCCC-Präsident Jörg Wuttke im Gespräch mit China.Table: “40 Prozent gaben in der Umfrage chinesischen Medien eine Schuld, und 28 Prozent internationalen Medien.” Überrascht habe ihn zudem, wie dramatisch die Situation im Zusammenhang mit den ausländischen Mitarbeitenden sei, so Wuttke. “Die Zahl der Expats stürzt regelrecht ab.” Die Kammer habe von Mitgliedern erfahren, dass so manche der noch immer im Ausland festsitzenden Expats eine Rückkehr nach China inzwischen aufgegeben haben und sich anderswo niederlassen, heißt es in der Umfrage. Dabei “geht langjährige China-Erfahrung verloren, die möglicherweise nicht wiedererlangt werden kann.” Auch könne eine Kluft zwischen der China-Niederlassung und dem Hauptsitz entstehen. Es werde in der Community bereits diskutiert, wie “eine Sinisierung der Firmen” verhindert werden könne, sagt Wuttke.

Trotz allem planen die Firmen in China zu bleiben und zu investieren. 72 Prozent der Befragten sehen chinesische Unternehmen als ebenso innovativ oder noch innovativer an als europäische. Dies sei einer der Hauptgründe, warum die Mitglieder in China bleiben wollen und müssen, so die Umfragestudie. “Wenn Du hier nicht mitspielst und diese Firmen als Konkurrenten um Dich hast – wie willst Du dann später mit ihnen auf dem Weltmarkt mithalten?”, so Wuttke.

In der EUCCC-Umfrage vor einem Jahr jedenfalls hatte noch die Hälfte der Befragten angegeben, Kostensenkungen in China zu planen. 2021 sagten dies nur noch 38 Prozent. Stattdessen haben 27 Prozent der Befragten 2020 ihre Anteile an einem existierenden Joint Venture erhöht – oder den Partner gleich ganz herausgekauft. “Von China wird in den kommenden zehn Jahren ein Drittel der Weltnachfrage ausgehen”, erwartet Wuttke. China ist zu wichtig, um gerade dort zu sparen.

Deshalb ist es auch nicht so, dass Unternehmen ihre Produktionen aufgrund der Probleme oder der geopolitischen Spannungen massenhaft in andere Schwellenländer abziehen würden. Im Gegenteil: Die Umfrage verzeichnete “das geringste jemals gemessene Bestreben, den Markt zu verlassen“. Nur neun Prozent wollen demnach bestehende Aktivitäten verlagern oder neue Investitionen eher in anderen Ländern tätigen. 26 Prozent wollen weitere Teile ihrer Lieferketten nach China bringen. Wuttke beobachtet eine ungeheure Lokalisierungswelle. Firmen möchten aufgrund der unsicheren Weltlage ihre China-Geschäfte von ihren globalen Aktivitäten abkoppeln: “Viele Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten zu sichern.” Und das bedeute in China inzwischen oft Onshoring – damit sich die gesamte Lieferkette an einem Ort befindet und nicht von externen Faktoren durchbrochen werden kann.

Doch einfach ist dies nicht. Firmen beschreiben “critical inputs”: Wichtige, importierte Komponenten oder Ausrüstung, die in China schwierig zu ersetzen ist. 34 Prozent der Befragten sehen für ihre “critical inputs” in China überhaupt keine brauchbaren Alternativen. 55 Prozent können zwar Alternativen finden – aber nur zu höheren Preisen oder schlechterer Qualität. Nur für 21 Prozent ist dies derzeit kein Thema.

Weitere Probleme der Firmen sind Unklarheiten bei Regeln und Verordnungen sowie unvorhergesehene Gesetzesänderungen. Die zunehmenden Anforderungen für die Datensicherheit bereiten vielen Unternehmen Sorgen, da viele Daten nun in China gespeichert werden müssen und sich Standards für die geforderte Sicherheitsinfrastruktur von denen im Ausland unterscheiden. Das könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass Firmen in China eine sündhaft teure Technologie-Insellösung aufbauen müssten. Das Gesetz für Cybersicherheit nimmt zwar erst allmählich Form an, doch 33 Prozent der Befragten befürchten Nachteile. 16 Prozent schlagen sich zudem noch immer mit dem Zwang zum Technologietransfer herum, obwohl dies durch das neue Investitionsgesetz eigentlich nicht mehr sein dürfe. Es gibt aber auch Fortschritte: 2021 bezeichnete erstmals eine Mehrheit der Befragten den Umgang mit dem Dauerthema Geistiges Eigentum als angemessen oder sogar ausgezeichnet.

Die chinesische Regierung hat bereits mehr als ein Jahr verstreichen lassen, um dem Rest der Welt ihre Bereitschaft zu bedingungsloser Transparenz bei der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus zu beweisen. Entgegen ihrer Ankündigung einer vollumfänglichen Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erweckte sie den Eindruck, den Ausgang der Untersuchung vorbestimmt zu haben. Statt den Experten schnell und unbürokratisch Zugang zu gewähren, hatte China eine monatelange Vorbereitungszeit in Anspruch genommen. Statt alle erforderlichen Rohdaten zugänglich zu machen, hat das Land nach eigenen Kriterien ausgefiltert.

Warum das so ist, weiß bislang nur die chinesische Regierung selbst. Doch die erhoffte Wirkung zeigt die Strategie jedenfalls nicht. Die Diskussion über die Herkunft des Erregers ist keineswegs abgeebbt, wie Peking es sich gewünscht hat, sondern hat wieder an Fahrt gewonnen. Auch, weil Chinas Umgang mit der Aufarbeitung neues Misstrauen geschürt hat. Auf eben diesem Misstrauen basiert die Rückkehr der Laborthese, die seit einigen Wochen wieder diskutiert wird. Also die Frage: Stammt das Coronavirus aus dem Institut für Virologie in Wuhan? (China.Table berichtete über den vorherigen Ausschluss der WHO-Experten)

Die Wahrheit ist: Eine unzweifelhafte Antwort darauf wird es auf absehbare Zeit nicht geben. In China lehnt man die These kategorisch ab und wird auch alles verhindern, was einer potenziellen Bestätigung zuträglich wäre. Dennoch droht der chinesischen Regierung ein massiver politischer Schaden. Die Kommunistische Partei kämpft bereits an anderen Fronten um ihre Glaubwürdigkeit. Für die Behandlung der uigurischen Minderheit in Xinjiang sieht sie sich dem Vorwurf des Genozids ausgesetzt. In Hongkong sorgen die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes und die Wahlrechtsreform dafür, dass Peking als Vertragsbrecher dasteht. Sollte sich jetzt der Verdacht eines Laborunfalls in der internationalen Gemeinschaft als plausible Erklärung für den Corona-Ausbruch durchsetzen, muss die chinesische Regierung mit weiterem erheblichen Vertrauensverlust rechnen.

Und das in einer Zeit, in der eine kritische Haltung gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaft auch in Deutschland immer deutlicher formuliert wird. So hatte der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, in der Bild am Sonntag gesagt: “China ist ein wachsender Wettbewerber, der immer wieder gegen die globalen Regeln verstößt. Als Exportland müssen wir eine Grenze ziehen, an der die Kompromissfähigkeit aufhört: Menschenrechte sind keine innere Angelegenheit.” Und Joe Kaeser, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, empfahl den deutschen Firmen im Interview mit China.Table, sich anzuschauen, “welche Märkte und Partnerländer es außer China in der Region noch gibt”.

Beide Aussagen zeigen, dass man das wirtschaftliche Engagement in China nicht mehr isoliert betrachtet von politischen Umständen, sondern wesentlich deutlicher Bedingungen stellt und Gefahren skizziert als noch vor wenigen Jahren. In dieser Gemengelage ist weiterer Vertrauensverlust Gift für Chinas Pläne, die Welt mit Lockmitteln wie Absatzmarkt und -Möglichkeiten gefügig zu machen. Bis 2035 will China industrielle Standards setzen, die als Maßstäbe für andere Wirtschaftsräume gelten sollen. Wie diese Rechnung aufgehen soll, wenn das Vertrauen weiter sinkt, hat noch niemand kalkuliert. Mit wachsender Sorge vor einer Abhängigkeit von einem Land mit immer schlechterer Reputation wird Peking auf mehr Widerstand treffen. Die Bereitschaft sich mit chinesischen Führungsrollen anzufreunden, dürfte im Rest der Welt weiter abnehmen. Schon das G7-Treffen der größten Wirtschaftsnationen außer China am kommenden Wochenende in Großbritannien wird den wachsenden Widerstand dokumentieren, wenn über den künftigen Umgang mit der Volksrepublik gesprochen wird.

Umso erstaunlicher ist es, dass die chinesische Regierung nicht alle Hebel in Bewegung setzt, die Laborthese ein- für allemal zu entkräften. Wenn das Land nichts zu verbergen hat, sollte es an einer bestmöglichen Aufklärung interessiert sein und den Forderungen nach uneingeschränktem Zugang für unabhängige Wissenschaftler nachkommen. Zumal die Laborthese auch von vielen Wissenschaftlern außerhalb Chinas als haltlos bewertet wird, wobei die wasserdichten Gegenbeweise ebenso fehlen wie die Beweise für eine Bestätigung. Was hindert die Regierung also?

Stattdessen sieht sich China inzwischen mit Forderungen nach Entschädigungszahlungen in Höhe von zehn Billionen US-Dollar konfrontiert. Donald Trump war derjenige, der diese Summe vergangene Woche ins Spiel brachte. Er ist zwar kein US-Präsident mehr, aber sein Einfluss auf seine Partei, die Republikaner, ist weiterhin enorm und seine abermalige Kandidatur nicht ausgeschlossen. Wenn es Trump gelingt, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass die Volksrepublik dem Land eine Billionensumme schulde, werden amerikanische Zugeständnisse an die chinesische Regierung noch härter verhandelt. Im Sinne der Chinesen ist das nicht. Erst in der vergangenen Woche hatte US-Präsident Joe Biden sein Misstrauen gezeigt – und 59 chinesische Unternehmen als Investitionsziele amerikanischer Anleger vorläufig untersagt (wie China.Table berichtete).

Schadensersatzforderungen könnten die Spannungen zwischen China und der internationalen Gemeinschaft zudem massiv verschärfen. “Naheliegend wären enorme Schadensersatzforderungen praktisch der gesamten Welt an den chinesischen Staat. Lehnt China diese ab, so könnten die jeweiligen Länder das bei ihnen vorhandene Auslandsvermögen chinesischer Staatskonzerne beschlagnahmen”, schreibt der Finanzmathematiker Andreas Beck in einer Analyse für das Nachrichtenportal ntv.de. Eine solche Eskalation würde politisch, aber auch für die Finanzmärkte ein “dramatisches Gewitter” bedeuten.

Eine zusätzliche Portion Misstrauen gegenüber dem chinesischen Regime senkt auch die Hemmschwelle für einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Am Montag hatte die Interparliamentary Alliance on China (IPAC), eine Gruppierung von Abgeordneten aus aller Welt, die eine konsequente Haltung demokratischer Staaten gegenüber der Volksrepublik fördern will, eine konzertierte Aktion angeschoben: Zehn IPAC-Mitglieder aus dem Europäischen Parlament fordern vom Europäischen Rat eine Positionierung der EU. An dem IPAC-Vorstoß sind Vertreter aus den Parlamenten von Deutschland, den USA, Kanada, Italien, Tschechien, Dänemark wie auch Großbritannien beteiligt.

Die Initiative bezieht sich zwar auf die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang und nicht auf Zweifel am Ursprung der Corona-Pandemie. Doch die Chancen, dass sie auf fruchtbaren Boden fällt, steigen, wenn das Vertrauen in die chinesische Regierung aufgrund ihrer mangelnden Transparenz bei Corona weiter abnimmt.

China hat wichtig Schritte bei der Implementierung seiner digitalen Zentralbankwährung vorgenommen: dem E-Yuan. Rund 200 Millionen Yuan sind bereits im Umlauf, das sind umgerechnet rund 30 Millionen US-Dollar. Damit ist China die erste große Volkswirtschaft, die umfassende Tests für eine E-Währung durchführt (wie China.Table berichtete). Nur die Bahamas und Kambodscha sind weiter, hat das US-Beratungsunternehmen PWC herausgefunden. Sie haben die Testphase bereits hinter sich. International spielen die beiden Staaten allerdings kaum eine Rolle.

Wie fortgeschritten die Tests in China schon sind, zeigt ein Blick in den boomenden Online-Handel: JD.com, der zweitgrößte Internet-Händler des Landes, erklärte bei einer Digital-Tagung in der ostchinesischen Provinz Fujian, dass er die Gehaltszahlung seiner Mitarbeiter seit Januar alternativ in der digitalen Staatswährung anbiete. Die digitalen Löhne wurden demnach in den Tech-Metropolen Shanghai, Shenzhen und Chengdu sowie weiteren Städten der südchinesischen Provinz Guangdong ausbezahlt. Auch für Business-to-Business-Zahlungen an Partnerfirmen und bankübergreifende Abrechnungen nutze man die digitale Währung bereits.

Die eigene Webseite JD.com akzeptiert schon seit Dezember den digitalen Yuan als Zahlungsmittel für den Kauf ausgewählter Produkte. Damit war man die erste E-Commerce-Plattform des Landes, die die staatliche Digital-Währung akzeptierte. Laut Angaben des Unternehmens wurden in der ersten Woche fast 20.000 Bestellungen über E-Yuan abgewickelt. Mittlerweile nehmen auch die in China bekannte Video-Streaming-Plattform Bilibili, der On-Demand-Dienstleister Meituan und die Car-Hailing-App Didi den digitalen Yuan für User-Käufe an.

Mitte Mai zog der Branchenführer Alibaba nach: Über die App Alipay können ausgewählte Kunden ihre Konten bei der Online-Bank Mybank mit der Digital-Yuan-App verbinden. Alibaba ist mit 30 Prozent an der Online-Bank beteiligt. Die Bank hat über 30 Millionen Kunden und ist im vergangenen Jahr um knapp 70 Prozent gewachsen. Ähnlich läuft es bei Tencents Wechat Pay. Alibabas Alipay und Tencents Wechat Pay wurden mit der Verbreitung von Smartphones zu Chinas dominanten Playern im Bereich digitaler Bezahlung. Auch Didi Chuxing, der Fahr-, Liefer- und Mitfahrtdienst, ist dabei. Selbst amerikanische Unternehmen wie Starbucks, McDonalds und Subway sind in China Teil der Tests.

Was auf den ersten Blick wie eine kleine Umstellung in Apps oder auf der Webseite erscheint, ist in Wirklichkeit aber ein wichtiger politischer Schritt: Der Staat nimmt so den Unternehmen die Lufthoheit über den Zahlungsverkehr. Der wurde von Alibaba & Co. zuletzt immer mehr jenseits der Staatsbanken abgewickelt. Der E-Yuan ermöglicht es dem Staat nun, die Hoheit in diesem Bereich zurückzugewinnen. Unter anderem erhält er so wieder bessere Einblicke in die Zahlungsströme. Und viele Antworten auf die Frage: Wer zahlt was, und warum? Diese Informationen hätten die Firmen natürlich gerne für sich behalten. Doch damit ist es jetzt vorbei.

Doch nicht nur im Online-Handel ist der E-Yuan auf dem Vormarsch. Der Finanzarm von Alibaba Ant Group, die nach ihrem kurzfristig abgesagten Börsengang unter strenger behördlicher Kontrolle steht, hat angekündigt, die Forschung und Entwicklung einer technischen Plattform für den E-Yuan zu unterstützen. Auch Tencent, die Muttergesellschaft von Wechat, erklärte, kontrollierte Testläufe mit dem E-Yuan unter der Leitung der chinesischen Zentralbank durchführen zu wollen. Hierbei geht es zunehmend auch um Fintech-Dienstleistungen, wie beispielsweise das Geschäft mit Krediten. In China hat sich Alibabas Ant Financial zum bevorzugten Kreditgeber für Privatpersonen und kleine Unternehmen entwickelt. Auch hier will der Staat die Kontrolle zurück: So will Peking den Finanzsektor reformieren, aber dessen Stabilität dabei nicht aufs Spiel setzen. Der E-Yuan bietet den Behörden nun die Möglichkeit, umfassender und schneller nachzuvollziehen, wohin die Zahlungsströme fließen und wer bei wem in der Kreide steht.

Seit 2014 arbeitet Chinas Zentralbank (PBOC) an einer zentral kontrollierten digitalen Währung. Sechs der größten staatlichen Banken sind an der Etablierung des sogenannten Digital Currency Electronic Payment (DCEP) beteiligt, darunter die Bank of China, die China Construction Bank, die Industrial & Commercial Bank of China sowie die Agricultural Bank of China, bei der man an ausgewählten Geldautomaten in Shenzhen bereits Bargeld in den digitalen Yuan wechseln kann.

Landesweit ausgerollt wurde der E-Yuan bislang allerdings nur in Pilotprojekten. So hat die PBOC Ende des vergangenen Jahres eine Reihe von Lotterien in großen Städten wie Shenzhen, Suzhou und Chengdu durchgeführt. Dabei wurde der digitale Yuan per Zufallsverfahren an bis zu 500.000 Bewohner verteilt, die das Geld dann bei vorab festgelegten Einzelhändlern ausgeben konnten. Die Tests sind Teil des aktuellen Fünfjahresplans, der auch die Einführung von definierten Handelszonen für Kryptowährungen vorsieht.

Chinas Zentralbank werde den Umfang der Pilotprojekte erhöhen, erklärt der Vizechef der Zentralbank Li Bo. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 soll die Währung einem weiteren flächendeckenden Praxistest unterzogen werden.

Einen Zeitplan, wann die Pilotphase beendet ist, gibt es noch nicht. “Es gibt noch ein paar Dinge, die wir tun müssen, bevor wir die digitale Währung national ausrollen können”, sagt der Zentralbanker Li Bo. Wenn es so weit ist, dürfen die Chinesen ihre Papier- und Münzgeldbestände im Verhältnis 1 zu 1 umtauschen. Das umgetauschte Feststoffgeld wird dann vernichtet.

Doch hinter dem Bestreben der PBOC, eine digitale Währung zu schaffen, steckt mehr. Peking will mithilfe des E-Yuan langfristig die eigene Landeswährung länderübergreifend einsetzen. “Ich glaube, unser Ziel ist es, dem Markt eine Wahlmöglichkeit zu geben, internationalen Handel und Investitionen durchzuführen”, erklärte PBOC-Vize Li Bo. Die chinesische Zentralbank hat sich bereits mit den Zentralbanken von Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Thailand zusammengeschlossen, um den Einsatz der chinesischen Digital-Währung für grenzüberschreitende Zahlungen zu prüfen. Zudem soll der digitale Yuan auch im Handel mit den 65 Ländern, die an “Chinas Belt and Road”-Initiative teilnehmen, eine Schlüsselrolle einnehmen.

Derzeit gelten jedoch noch strenge Kapitalverkehrskontrollen zwischen China und dem Ausland. Auch ist der Yuan nicht frei konvertierbar. Eine Lösung: die Aufspaltung in einen internationalen Yuan, der frei konvertierbar ist, und einen nationalen Yuan, der lediglich eine beschränkte Bandbreite hat. “Wenn man eine globale Reservewährung haben will, muss man Ausländern erlauben, sie zu halten und zu benutzen”, sagt Shen Jianguang, Chefökonom bei JD.com. Durch eine Aufspaltung wäre das möglich. Im April begann bereits ein “technisches Testen” mit der Hongkonger Monetary Authority, eine Art Zentralbank für den Hongkong Dollar. Über Hongkong soll der E-Yuan international ausgerollt werden.

Allerdings ist es ein weiter Weg für den Yuan zur Weltwährung. Wertmäßig 80 Prozent der internationalen Zahlungen werden in Dollar abgewickelt. Nummerisch sind es rund 40 Prozent. Der Rest entfällt zu großen Teilen auf den Euro. Chinas Yuan erreicht lediglich zwei Prozent.

Um die steigende Nachfrage in China bedienen zu können, will Daimler mit seinem Joint-Venture-Partner Baic Motor die Produktionskapazitäten um 45 Prozent ausweiten. Die chinesische Internetseite des Gemeinschaftskonzerns Beijing Benz Automotive (BBAC) veröffentlichte ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass in den beiden Werken in Peking die Zahl der Arbeitstage auf 312 im Jahr erhöht werden soll. Bisher lagen die Produktionstage in den beiden Fabriken bei 290 und 250 Tage. Zudem soll in einer der beiden Fabriken eine 7,5 Stunden-Schicht pro Arbeitstag eingeführt werden. Die Kapazität beider Fabriken zusammen lag zuletzt bei 520.000 Fahrzeuge im Jahr.

Im vergangenen Jahr verkaufte BBAC 611.000 Fahrzeuge, was einem Zuwachs von acht Prozent gegenüber 2019 gleichkommt. Daimler hält 49 Prozent an dem Joint-Venture, und hat zudem noch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Autobauer Geely, der 9,7 Prozent an Daimler hält. Mit Geely will Daimler den Elektro-Smart in China bauen und schon im kommenden Jahr auf den Markt bringen. Peking hatte angekündigt, dass bis 2025 mindestens 20 Prozent der verkauften Neuwagen elektrische, Plug-in-Hybrid- oder Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge sein werden. niw

Nach den Start-ups Xpeng und Nio startet nun auch Chinas Elektro-Pionier BYD den Verkauf von E-Autos in Norwegen. 100 Modelle des Elektro-Sportgeländewagens Tang seien am Montag von Shanghai aus nach Norwegen verschifft worden, teilte BYD mit. Dies markiere den Einstieg in das europäische E-PKW-Geschäft, so das Unternehmen. BYD verkauft bereits seit einigen Jahren erfolgreich Elektro-Busse für den öffentlichen Nahverkehr in Europa.

BYD kooperiere der Mitteilung zufolge bei Vertrieb, Service und Teilelieferung mit dem skandinavischen Auto-Unternehmen RSA. Die ersten 100 Autos sollen Ende des Sommers bei den Händlern ankommen; insgesamt will BYD bis Jahresende 1500 Tang-Modelle nach Norwegen bringen.

Das Tang-Modell für Norwegen sei eine neue und eigens für Europa entwickelte Version mit einer “ausgeprägten europäischen Designästhetik sowie einer Reihe neuer Technologien”, teilte BYD mit. Dazu gehöre etwa die neuartige platzsparende Blade-Batterie des Tang mit einer Reichweite von mehr als 500 km. Für das Design der BYD-Autos ist seit 2016 der von Audi geholte Wolfgang Egger verantwortlich (hier im China.Table Interview). ck

Chinas Außenhandel hat im Mai kräftig zugelegt. Wie die Pekinger Zollbehörde am Montag mitteilte, stiegen die Exporte im Vergleich zum Mai des Vorjahres um 27,9 Prozent auf 263,9 Milliarden US-Dollar (etwa 216,9 Milliarden Euro). Die Importe nahmen gar um 51,1 Prozent zu – so stark wie zuletzt vor zehn Jahren. Sie belaufen sich nun auf 218,4 Milliarden Dollar. Schon im April gab es ein Plus von 43,1 Prozent.

Hauptgrund für die außergewöhnlich großen Zuwächse ist, dass der Welthandel im Vorjahr wegen der Corona-Krise stark eingebrochen war. Inzwischen hat China die Pandemie seit einigen Monaten offenbar im Griff, weshalb die Wirtschaftsleistung des Landes zuletzt wieder deutlich Schwung aufgenommen hatte. Nun profitieren die chinesischen Exporte zusätzlich von der steigenden Nachfrage in den westlichen Industrieländern. Analysten hatten für den Mai denn auch mit einer noch stärkeren Erholung gerechnet.

“Die Exporte sind geringer ausgefallen als erwartet, vielleicht wegen der Covid-Fälle in Guangdong”, sagte Zhiwei Zhang, Analyst von Pinpoint Asset Management gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters (China Table berichtete: Reisebeschränkungen in Guangdong). Die Neuinfektionen hätten dem Umschlag in den nahegelegenen Häfen von Shenzhen und Guangzhou deutlich verlangsamt.

Zudem sehen sich Chinas Exporteure mit höheren Rohstoff- und Frachtkosten, logistischen Engpässen und einem stärkeren Yuan konfrontiert. Allein die Notierungen für Industrie-Rohstoffe wie Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink sind seit Anfang April um etwa zehn Prozent gestiegen. “Die rasche Erholung der Weltwirtschaft und besonders der starke Aufwärtstrend der chinesischen Wirtschaft sorgen für eine hohe Nachfrage nach Rohstoffen”, schreibt das Hamburger Forschungsinstitut HWWI in einer Studie.

Vor allem bei Kupfer ist das zu beobachten. China ist der HWWI-Studie zufolge der weltweit größte Verbraucher von Kupfer, rund die Hälfte der globalen Produktion werde in China benötigt. Der Preis von Zinn stieg im Mai um rund 14 Prozent und erreichte damit ein Zehn-Jahres-Hoch. Die hohen Kosten für Rohstoffe sind wohl auch der Grund für den starken Anstieg der chinesischen Importe von 51,1 Prozent, da diese Angabe sich auf den Umsatz, nicht auf das Volumen bezieht. Insgesamt kletterte Chinas Handelsüberschuss damit im Mai zwar auf 45,53 Milliarden Dollar, nach 42,86 Milliarden Euro im April. Analysten hatten allerdings 50,5 Milliarden Dollar prognostiziert. rad

Die Geburtenkontrolle der chinesischen Regierung könnte die Zahl der Neugeborenen in der Autonomen Region Xinjiang bis 2040 drastisch senken. Eine Analyse des deutschen Anthropologen Adrian Zenz, die der Nachrichtenagentur Reuters vor ihrer Veröffentlichung vorliegt, prognostiziert 2,6 bis 4,5 Millionen verhinderte Geburten in den kommenden 20 Jahren.

Die Zahlen stützen die These, dass die chinesische Regierung den Bevölkerungsanteil der muslimischen Minderheiten in der Region durch staatliche Politik reduzieren möchte. In Xinjiang leben rund zwölf Millionen Uiguren und Angehörige weiterer Minderheiten. Laut Zenz würden die Maßnahmen der Regierung darauf hinauslaufen, dass der Anteil der Han-chinesischen Bevölkerung in der Region von aktuell 8,4 auf rund 25 Prozent steigen werde. Offizielle Statistiken weisen für die Jahre 2017 bis 2019 bereits einen Rückgang der Geburtenrate in der Region um 48,7 Prozent aus.

Wegen der strengen Geburtenkontrolle, die auch durch Zwangssterilisationen und Familientrennungen forciert wird, sieht sich die chinesische Regierung dem Vorwurf des Völkermords ausgesetzt. Peking schiebt den Rückgang der Geburtenraten dagegen auf die vollständige Umsetzung der bestehenden Geburtenquoten der Region sowie auf die Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens und einen breiteren Zugang zu Angeboten für die Familienplanung. grz

Deutsche Hospitality eröffnet zusammen mit dem Shareholder Huazhu Group ihr erstes Hotel der Marke Steigenberger in China. Das Luxushotel befindet sich in Jinan, einer sieben-Millionen-Metropole in der Provinz Shandong. Vergangene Woche wurde das Hotel eingeweiht. Aufgrund seiner Lage in der Nähe des Ostbahnhofs und Flughafens Yaoqing richte sich das Hotel vor allem an Geschäftsreisende, teilte Deutsche Hospitality mit. Deutsche Hospitality ist die Dachmarke des deutschen Hotelunternehmens Steigenberger Hotels AG, die sich seit 2020 im Besitz der chinesischen Huazhu Group befindet.

Die Hotel-Eröffnung in Jinan soll nur der Anfang sein, die Hotelgruppe hat umfassende Pläne in China. 2022 sollen zwei weitere Steigenberger Hotels in Haiyan (zwischen Shanghai und Hangzhou) eröffnet werden. Auch in Kunming, der Hauptstadt der Provinz Yunnan, soll 2024 ein Steigenberger Hotel eröffnen.

Steigenberger ist damit die zweite Marke, die Deutsche Hospitality nach China bringt. In Qingdao wurde bereits 2016 ein Intercity-Hotel eröffnet. Ein zweites Intercity-Hotel in Yangzhou wurde Ende Mai eröffnet.

Eine aktuelle Umfrage der weltweit größten Hospitality-Beratungsmarke Horwath HT zeigt, dass es 2020 ein robustes Wachstum des gehobenen Mittelklasse-Hotelmarktes in China gegeben hat. Insbesondere Angebote von Luxushotels verzeichneten einen Anstieg von 167 Prozent gegenüber dem Vorjahr. bw

China hosts Southeast Asian ministers as it competes with US THE INDEPENDENT

Chinese banks urged to divest from firms linked to deforestation THE GUARDIAN

Sichuan takes lenient stance on bitcoin mining amid national crackdown to deal with rainy season’s excess hydropower SOUTH CHINA MORNING POST

Senate Poised to Pass Huge Industrial Policy Bill to Counter China THE NEW YORK TIMES

Draft bill on anti-foreign sanctions sent to China’s top legislature for deliberation GLOBALTIMES

Chinas Exporte wachsen weniger stark als erwartet T-ONLINE.DE

Drosten: Keine Belege für Corona aus China-Labor BERLINER ZEITUNG

China startet Propagandaoffensive im Westen DIE TAGESPOST

Daimler baut Produktionskapazitäten in China deutlich aus HANDELSBLATT

Tausende demonstrieren gegen von China gesteuertes Uni-Projekt FAZ.NET

Eigentlich ist Michael Kahn-Ackermann seit fast zehn Jahren im Ruhestand, doch zur “Ruhe” gesetzt hat sich der bald 75-Jährige noch lange nicht. Erst vor ein paar Monaten bekam er eine chinesische Empörungswelle ab, nachdem er das “Wuhan Diary” der Schriftstellerin Fang Fang auf Deutsch übersetzte. Das Buch über das Erleben der Corona-Krise wurde in Deutschland zum Bestseller. Dass er als Übersetzer für den Inhalt des Texts angegangen wird, findet Kahn-Ackermann “völlig hirnrissig”. Aber er weiß: “Die Dynamiken hinter solchen Fällen sind hochkomplex.”

Kahn-Ackermann kennt Chinas Umgang mit Kultur so gut wie kaum ein anderer, bis 2019 beriet er acht Jahre lang die Zentrale des Konfuzius Instituts. “China hat sehr wenig Erfahrung im Bereich auswärtiger Kulturpolitik.” Allerdings schien China auch sonderlich viel Wert daraufzulegen, das zu ändern, weswegen die Zusammenarbeit mäßig erfolgreich verlief, so Kahn-Ackermann. Gleichzeitig ist er seit 2011 als “China Special Representative” für die Mercator-Stiftung tätig. Dort hilft er vor allem mit Kontakten, denn er verfügt über ein “relativ großes Verbindungsnetz”, wie er selbst sagt.

Das verwundert nicht, denn er hatte schon Kontakte nach China, als das Land im Westen noch wenig beachtet wurde. 1970 entschied sich Kahn-Ackermann Sinologie zu studieren: “Das ziemlich nutzloseste, was es damals im Angebot der Münchner Universität gab.” 1974 reiste er noch während der Kulturrevolution mit einem Stipendium nach China, als einer von zehn Studenten. In den zwei Jahren an der Pekinger Universität lernte er Chinesisch – und in den folgenden Jahren stellte sich das Sinologie-Studium als gar nicht so nutzlos heraus.

Ende 1988 wurde das erste Goethe-Institut in China offiziell eröffnet – mit Kahn-Ackermann als Gründungsdirektor. Die Anfangsjahre waren schwierig, “bis sie gemerkt haben, dass wir nicht zu Spionagezwecken da sind”. Erst 1993 durfte das Pekinger Goethe-Institut neben Sprachvermittlung auch kulturelle Programme anbieten. 16 Jahre lang war es die einzige ausländische Institution in den Bereichen Kultur und Bildung in China. Damals war das Goethe-Institut “für die Chinesen ein ganz wichtiges Fenster nach außen”. Von 1994 bis 2006 machte Kahn-Ackermann beruflich Station in den Goethe-Instituten von Moskau und Rom. 2006 kehrte er nach Peking zurück ans Goethe-Institut. Auch wenn sich dessen Funktion inzwischen geändert hat, ist Kahn-Ackermann überzeugt: “Das Goethe-Institut ist immer noch ein Ort, an dem man etwas ausprobieren kann, was in anderen Institutionen so ohne weiteres nicht ausprobierbar wäre.”

Besonders fasziniert ist er von der “Beschleunigung”, die er in China miterlebt hat. Als er zum ersten Mal dort war, war China noch ein Entwicklungsland. Jetzt Weltmacht. Er selbst bezeichnet sein Verhältnis zu China mit “einer Gefühlsskala von Liebe bis Zorn, von Freude bis Schmerz”. Bei vielen Europäern und in den westlichen Medien erlebt er hingegen ein “unrealistisches” China-Bild. Das zu ändern, empfindet er als sehr schwierig.

Inzwischen lebt Kahn-Ackermann in Nanjing “wegen der Liebe“. Sein Freundeskreis besteht hauptsächlich aus Chinesen. Seit einiger Zeit kuratiert er Kunstausstellungen, langweilig wird ihm nach wie vor nicht. Im April 2021 erschien der Roman “Weiches Begräbnis” von Fang Fang auf Deutsch – übersetzt von Kahn-Ackermann. Paula Faul

David Liao and Surendra Rosha have been elected co-CEOs of HSBC in Asia Pacific, effective immediately. Liao was most recently Head of global banking in Asia Pacific, and before that President and CEO of HSBC China. Rosha most recently held the bank’s top leadership position in India. The duo will be based in Hong Kong and report directly to HSBC CEO Noel Quinn. They will also join HSBC’s Executive Committee and sit on the board of the Asia Pacific business.

Peter Wong, previously HSBC’s CEO for Asia Pacific, will retire. However, Wong will continue to serve in an advisory capacity to HSBC Chairman Mark Tucker, the bank said on Monday.

Gregor Hirt will be the new Global Chief Investment Officer for Multi Asset at Allianz Global Investors. Effective July 1, Hirt, based in Frankfurt am Main, will work with multi-asset experts in Europe, Asia, and the US to strategically develop the business, expanding risk management strategies as well as multi-asset offerings to include liquid alternatives. Hirt joins coming from Deutsche Bank, where he served as Global Head of Discretionary Portfolio Management since 2019. He will report to Deborah Zurkow, Global Head of Investments at AllianzGI.

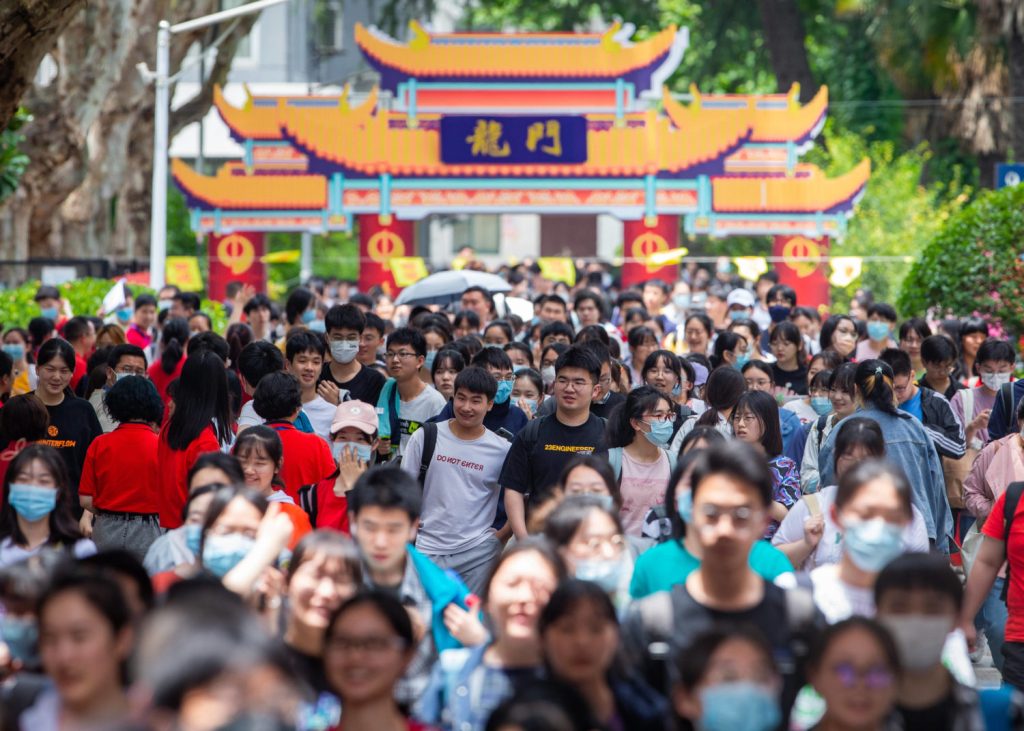

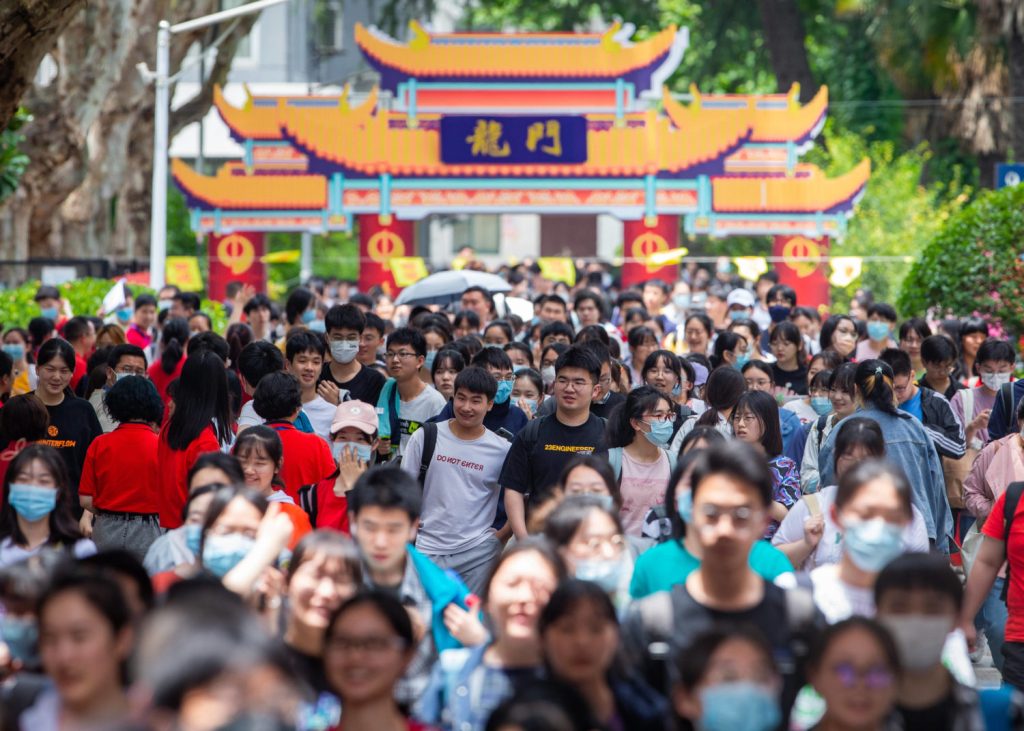

In China laufen dieser Tage die Gaokao-Prüfungen. Gakao, die wohl härteste Abiturprüfung der Welt, entscheidet über den weiteren Werdegang: über den Zugang zu den Universitäten des Landes, über die Chancen auf einen gut bezahlten Job. Hier kommen Schüler in Nanjing gerade aus ihren Prüfungen. Einige haben sogar ein Lächeln im Gesicht.

noch immer kämpft die Welt gegen das Corona-Virus. In Deutschland erhalten Unternehmen Corona-Hilfen, doch was bedeutet die Pandemie für europäische Unternehmen in China? Die aktuelle Umfrage der EU-Handelskammer in Peking zeigt Erstaunliches: Von Krise keine Spur. Selbst im Pandemie-Jahr 2020 verdienten die Unternehmen in der Volksrepublik mehr als erwartet. Aber die Probleme nehmen zu: schwieriger Marktzugang, Ungleichbehandlung und politische Einflussnahme. Handelskammerpräsident Jörg Wuttke beklagt im Gespräch mit China.Table noch ein anderes, gravierendes Problem: “Die Zahl der Expats stürzt regelrecht ab.” So gehe langjährige China-Erfahrung verloren, die möglicherweise nicht wiedererlangt werden kann, warnt Wuttke. Doch der Blick in die Zukunft offenbart ebenfalls Überraschendes: Mehr als zwei Drittel der Befragten erwarten in ihrer Branche weiterhin positive Umsatzentwicklungen und wollen deshalb mehr in China investieren, berichtet Christiane Kühl.

Derweil ist der Ursprung der Corona-Pandemie noch immer unklar. Die Vermutung, der Erreger könnte aus einem Labor in Wuhan stammen, hält sich jedoch hartnäckig. Dass Peking kaum etwas zur Aufklärung beträgt, wird der Volksrepublik enormen politischen Schaden einbrocken, analysiert Marcel Grzanna. Schadenersatzforderungen oder ein diplomatischer Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 wären dabei nur zwei mögliche Konsequenzen.

Zu einer einflussreichen Weltmacht gehören neben Militär- und Wirtschaftskraft auch eine international bedeutsame Währung. Das fehlt China bislang. Doch Peking arbeitet mit Hochdruck an einer Revolution des Finanzsektors: durch den E-Yuan. China ist auf dem besten Weg, als erste große Volkswirtschaft eine staatliche Digitalwährung einzuführen. Die ersten Tests zeigen, wie sehr Peking dadurch national an Kontrolle gewinnt. Doch dabei soll es nicht bleiben. Peking will mit dem E-Yuan die Dominanz des US-Dollar als globale Leitwährung herausfordern, analysiert Frank Sieren.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Die Geschäfte laufen unerwartet gut. Doch es drohen nach dunklen Covid-19-Zeiten “Stürme am Horizont”, die Unternehmen eine Anpassung ihrer Strategie abfordern. So fasst die EU-Handelskammer in China (EUCCC) die Erkenntnisse ihrer am heutigen Dienstag präsentierten Mitglieder-Umfrage zusammen. Noch immer steht die Welt im Zeichen der Pandemie, und da sind die relativ optimistischen Geschäftserwartungen – bei gleichzeitigen Klagen über alte und neue Probleme – überaus erstaunlich: 68 Prozent der Befragten erwarten positive Entwicklungen in ihrer Branche, nach 45 Prozent im Vor-Corona-Jahr 2019. So optimistisch hatten sich die Firmen zuletzt 2014 gezeigt.

Das mag daran liegen, dass die Geschäfte im Covid-Jahr 2020 besser liefen als von den Firmen erwartet. Anfang 2020 hatte die Hälfte der Firmen mit Umsatzeinbrüchen gerechnet, nur jede Zweihundertste mit einem Plus. Doch tatsächlich verzeichneten 42 Prozent steigende Einnahmen, besonders jene im Konsumbereich: “Dies war vor allem chinesischen Kunden zu verdanken, die, weil sie nicht reisen konnten, einen größeren Teil ihres verfügbaren Einkommens für den Kauf von Autos, Kosmetika und Kleidung ausgaben”, heißt es in der Untersuchung der Handelskammer. Nur ein Viertel meldete sinkende Einnahmen, vor allem in Branchen, die von der Pandemie direkt getroffenen wurden wie etwa dem Reisesektor. Auch die Gewinne blieben erstaunlich stabil: 73 Prozent hatten positive Gewinne vor Zinsen und Steuern (EBIT) – das entspricht etwa dem Niveau der vergangenen fünf Jahre.

Die Liste der Sorgen ist indes wie immer lang. Für 73 Prozent sind die anhaltenden Corona-Reisebeschränkungen ein großes Problem. 45 Prozent gaben an, dass ihnen aufgrund von direkten und indirekten Marktzugangsbeschränkungen Geschäfte durch die Lappen gehen – ein seit Jahren konstanter Wert. 44 Prozent berichten über Ungleichbehandlung etwa bei öffentlichen Aufträgen, Lizenzvergaben oder beim Zugang zu Subventionen. 46 Prozent der Befragten erwarten in den nächsten fünf Jahren eine Zunahme regulatorischer Hindernisse in China. Und 41 Prozent beklagten eine zunehmende Politisierung des Geschäftslebens – etwa durch den Konflikt um die Xinjiang-Sanktionen.

Es sei überraschend gewesen, dass die Hälfte der Firmen der chinesischen Regierung die Schuld für diese Politisierung gebe, sagte EUCCC-Präsident Jörg Wuttke im Gespräch mit China.Table: “40 Prozent gaben in der Umfrage chinesischen Medien eine Schuld, und 28 Prozent internationalen Medien.” Überrascht habe ihn zudem, wie dramatisch die Situation im Zusammenhang mit den ausländischen Mitarbeitenden sei, so Wuttke. “Die Zahl der Expats stürzt regelrecht ab.” Die Kammer habe von Mitgliedern erfahren, dass so manche der noch immer im Ausland festsitzenden Expats eine Rückkehr nach China inzwischen aufgegeben haben und sich anderswo niederlassen, heißt es in der Umfrage. Dabei “geht langjährige China-Erfahrung verloren, die möglicherweise nicht wiedererlangt werden kann.” Auch könne eine Kluft zwischen der China-Niederlassung und dem Hauptsitz entstehen. Es werde in der Community bereits diskutiert, wie “eine Sinisierung der Firmen” verhindert werden könne, sagt Wuttke.

Trotz allem planen die Firmen in China zu bleiben und zu investieren. 72 Prozent der Befragten sehen chinesische Unternehmen als ebenso innovativ oder noch innovativer an als europäische. Dies sei einer der Hauptgründe, warum die Mitglieder in China bleiben wollen und müssen, so die Umfragestudie. “Wenn Du hier nicht mitspielst und diese Firmen als Konkurrenten um Dich hast – wie willst Du dann später mit ihnen auf dem Weltmarkt mithalten?”, so Wuttke.

In der EUCCC-Umfrage vor einem Jahr jedenfalls hatte noch die Hälfte der Befragten angegeben, Kostensenkungen in China zu planen. 2021 sagten dies nur noch 38 Prozent. Stattdessen haben 27 Prozent der Befragten 2020 ihre Anteile an einem existierenden Joint Venture erhöht – oder den Partner gleich ganz herausgekauft. “Von China wird in den kommenden zehn Jahren ein Drittel der Weltnachfrage ausgehen”, erwartet Wuttke. China ist zu wichtig, um gerade dort zu sparen.

Deshalb ist es auch nicht so, dass Unternehmen ihre Produktionen aufgrund der Probleme oder der geopolitischen Spannungen massenhaft in andere Schwellenländer abziehen würden. Im Gegenteil: Die Umfrage verzeichnete “das geringste jemals gemessene Bestreben, den Markt zu verlassen“. Nur neun Prozent wollen demnach bestehende Aktivitäten verlagern oder neue Investitionen eher in anderen Ländern tätigen. 26 Prozent wollen weitere Teile ihrer Lieferketten nach China bringen. Wuttke beobachtet eine ungeheure Lokalisierungswelle. Firmen möchten aufgrund der unsicheren Weltlage ihre China-Geschäfte von ihren globalen Aktivitäten abkoppeln: “Viele Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten zu sichern.” Und das bedeute in China inzwischen oft Onshoring – damit sich die gesamte Lieferkette an einem Ort befindet und nicht von externen Faktoren durchbrochen werden kann.

Doch einfach ist dies nicht. Firmen beschreiben “critical inputs”: Wichtige, importierte Komponenten oder Ausrüstung, die in China schwierig zu ersetzen ist. 34 Prozent der Befragten sehen für ihre “critical inputs” in China überhaupt keine brauchbaren Alternativen. 55 Prozent können zwar Alternativen finden – aber nur zu höheren Preisen oder schlechterer Qualität. Nur für 21 Prozent ist dies derzeit kein Thema.

Weitere Probleme der Firmen sind Unklarheiten bei Regeln und Verordnungen sowie unvorhergesehene Gesetzesänderungen. Die zunehmenden Anforderungen für die Datensicherheit bereiten vielen Unternehmen Sorgen, da viele Daten nun in China gespeichert werden müssen und sich Standards für die geforderte Sicherheitsinfrastruktur von denen im Ausland unterscheiden. Das könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass Firmen in China eine sündhaft teure Technologie-Insellösung aufbauen müssten. Das Gesetz für Cybersicherheit nimmt zwar erst allmählich Form an, doch 33 Prozent der Befragten befürchten Nachteile. 16 Prozent schlagen sich zudem noch immer mit dem Zwang zum Technologietransfer herum, obwohl dies durch das neue Investitionsgesetz eigentlich nicht mehr sein dürfe. Es gibt aber auch Fortschritte: 2021 bezeichnete erstmals eine Mehrheit der Befragten den Umgang mit dem Dauerthema Geistiges Eigentum als angemessen oder sogar ausgezeichnet.

Die chinesische Regierung hat bereits mehr als ein Jahr verstreichen lassen, um dem Rest der Welt ihre Bereitschaft zu bedingungsloser Transparenz bei der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus zu beweisen. Entgegen ihrer Ankündigung einer vollumfänglichen Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erweckte sie den Eindruck, den Ausgang der Untersuchung vorbestimmt zu haben. Statt den Experten schnell und unbürokratisch Zugang zu gewähren, hatte China eine monatelange Vorbereitungszeit in Anspruch genommen. Statt alle erforderlichen Rohdaten zugänglich zu machen, hat das Land nach eigenen Kriterien ausgefiltert.

Warum das so ist, weiß bislang nur die chinesische Regierung selbst. Doch die erhoffte Wirkung zeigt die Strategie jedenfalls nicht. Die Diskussion über die Herkunft des Erregers ist keineswegs abgeebbt, wie Peking es sich gewünscht hat, sondern hat wieder an Fahrt gewonnen. Auch, weil Chinas Umgang mit der Aufarbeitung neues Misstrauen geschürt hat. Auf eben diesem Misstrauen basiert die Rückkehr der Laborthese, die seit einigen Wochen wieder diskutiert wird. Also die Frage: Stammt das Coronavirus aus dem Institut für Virologie in Wuhan? (China.Table berichtete über den vorherigen Ausschluss der WHO-Experten)

Die Wahrheit ist: Eine unzweifelhafte Antwort darauf wird es auf absehbare Zeit nicht geben. In China lehnt man die These kategorisch ab und wird auch alles verhindern, was einer potenziellen Bestätigung zuträglich wäre. Dennoch droht der chinesischen Regierung ein massiver politischer Schaden. Die Kommunistische Partei kämpft bereits an anderen Fronten um ihre Glaubwürdigkeit. Für die Behandlung der uigurischen Minderheit in Xinjiang sieht sie sich dem Vorwurf des Genozids ausgesetzt. In Hongkong sorgen die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes und die Wahlrechtsreform dafür, dass Peking als Vertragsbrecher dasteht. Sollte sich jetzt der Verdacht eines Laborunfalls in der internationalen Gemeinschaft als plausible Erklärung für den Corona-Ausbruch durchsetzen, muss die chinesische Regierung mit weiterem erheblichen Vertrauensverlust rechnen.

Und das in einer Zeit, in der eine kritische Haltung gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaft auch in Deutschland immer deutlicher formuliert wird. So hatte der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, in der Bild am Sonntag gesagt: “China ist ein wachsender Wettbewerber, der immer wieder gegen die globalen Regeln verstößt. Als Exportland müssen wir eine Grenze ziehen, an der die Kompromissfähigkeit aufhört: Menschenrechte sind keine innere Angelegenheit.” Und Joe Kaeser, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, empfahl den deutschen Firmen im Interview mit China.Table, sich anzuschauen, “welche Märkte und Partnerländer es außer China in der Region noch gibt”.

Beide Aussagen zeigen, dass man das wirtschaftliche Engagement in China nicht mehr isoliert betrachtet von politischen Umständen, sondern wesentlich deutlicher Bedingungen stellt und Gefahren skizziert als noch vor wenigen Jahren. In dieser Gemengelage ist weiterer Vertrauensverlust Gift für Chinas Pläne, die Welt mit Lockmitteln wie Absatzmarkt und -Möglichkeiten gefügig zu machen. Bis 2035 will China industrielle Standards setzen, die als Maßstäbe für andere Wirtschaftsräume gelten sollen. Wie diese Rechnung aufgehen soll, wenn das Vertrauen weiter sinkt, hat noch niemand kalkuliert. Mit wachsender Sorge vor einer Abhängigkeit von einem Land mit immer schlechterer Reputation wird Peking auf mehr Widerstand treffen. Die Bereitschaft sich mit chinesischen Führungsrollen anzufreunden, dürfte im Rest der Welt weiter abnehmen. Schon das G7-Treffen der größten Wirtschaftsnationen außer China am kommenden Wochenende in Großbritannien wird den wachsenden Widerstand dokumentieren, wenn über den künftigen Umgang mit der Volksrepublik gesprochen wird.

Umso erstaunlicher ist es, dass die chinesische Regierung nicht alle Hebel in Bewegung setzt, die Laborthese ein- für allemal zu entkräften. Wenn das Land nichts zu verbergen hat, sollte es an einer bestmöglichen Aufklärung interessiert sein und den Forderungen nach uneingeschränktem Zugang für unabhängige Wissenschaftler nachkommen. Zumal die Laborthese auch von vielen Wissenschaftlern außerhalb Chinas als haltlos bewertet wird, wobei die wasserdichten Gegenbeweise ebenso fehlen wie die Beweise für eine Bestätigung. Was hindert die Regierung also?

Stattdessen sieht sich China inzwischen mit Forderungen nach Entschädigungszahlungen in Höhe von zehn Billionen US-Dollar konfrontiert. Donald Trump war derjenige, der diese Summe vergangene Woche ins Spiel brachte. Er ist zwar kein US-Präsident mehr, aber sein Einfluss auf seine Partei, die Republikaner, ist weiterhin enorm und seine abermalige Kandidatur nicht ausgeschlossen. Wenn es Trump gelingt, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass die Volksrepublik dem Land eine Billionensumme schulde, werden amerikanische Zugeständnisse an die chinesische Regierung noch härter verhandelt. Im Sinne der Chinesen ist das nicht. Erst in der vergangenen Woche hatte US-Präsident Joe Biden sein Misstrauen gezeigt – und 59 chinesische Unternehmen als Investitionsziele amerikanischer Anleger vorläufig untersagt (wie China.Table berichtete).

Schadensersatzforderungen könnten die Spannungen zwischen China und der internationalen Gemeinschaft zudem massiv verschärfen. “Naheliegend wären enorme Schadensersatzforderungen praktisch der gesamten Welt an den chinesischen Staat. Lehnt China diese ab, so könnten die jeweiligen Länder das bei ihnen vorhandene Auslandsvermögen chinesischer Staatskonzerne beschlagnahmen”, schreibt der Finanzmathematiker Andreas Beck in einer Analyse für das Nachrichtenportal ntv.de. Eine solche Eskalation würde politisch, aber auch für die Finanzmärkte ein “dramatisches Gewitter” bedeuten.

Eine zusätzliche Portion Misstrauen gegenüber dem chinesischen Regime senkt auch die Hemmschwelle für einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Am Montag hatte die Interparliamentary Alliance on China (IPAC), eine Gruppierung von Abgeordneten aus aller Welt, die eine konsequente Haltung demokratischer Staaten gegenüber der Volksrepublik fördern will, eine konzertierte Aktion angeschoben: Zehn IPAC-Mitglieder aus dem Europäischen Parlament fordern vom Europäischen Rat eine Positionierung der EU. An dem IPAC-Vorstoß sind Vertreter aus den Parlamenten von Deutschland, den USA, Kanada, Italien, Tschechien, Dänemark wie auch Großbritannien beteiligt.

Die Initiative bezieht sich zwar auf die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang und nicht auf Zweifel am Ursprung der Corona-Pandemie. Doch die Chancen, dass sie auf fruchtbaren Boden fällt, steigen, wenn das Vertrauen in die chinesische Regierung aufgrund ihrer mangelnden Transparenz bei Corona weiter abnimmt.

China hat wichtig Schritte bei der Implementierung seiner digitalen Zentralbankwährung vorgenommen: dem E-Yuan. Rund 200 Millionen Yuan sind bereits im Umlauf, das sind umgerechnet rund 30 Millionen US-Dollar. Damit ist China die erste große Volkswirtschaft, die umfassende Tests für eine E-Währung durchführt (wie China.Table berichtete). Nur die Bahamas und Kambodscha sind weiter, hat das US-Beratungsunternehmen PWC herausgefunden. Sie haben die Testphase bereits hinter sich. International spielen die beiden Staaten allerdings kaum eine Rolle.

Wie fortgeschritten die Tests in China schon sind, zeigt ein Blick in den boomenden Online-Handel: JD.com, der zweitgrößte Internet-Händler des Landes, erklärte bei einer Digital-Tagung in der ostchinesischen Provinz Fujian, dass er die Gehaltszahlung seiner Mitarbeiter seit Januar alternativ in der digitalen Staatswährung anbiete. Die digitalen Löhne wurden demnach in den Tech-Metropolen Shanghai, Shenzhen und Chengdu sowie weiteren Städten der südchinesischen Provinz Guangdong ausbezahlt. Auch für Business-to-Business-Zahlungen an Partnerfirmen und bankübergreifende Abrechnungen nutze man die digitale Währung bereits.

Die eigene Webseite JD.com akzeptiert schon seit Dezember den digitalen Yuan als Zahlungsmittel für den Kauf ausgewählter Produkte. Damit war man die erste E-Commerce-Plattform des Landes, die die staatliche Digital-Währung akzeptierte. Laut Angaben des Unternehmens wurden in der ersten Woche fast 20.000 Bestellungen über E-Yuan abgewickelt. Mittlerweile nehmen auch die in China bekannte Video-Streaming-Plattform Bilibili, der On-Demand-Dienstleister Meituan und die Car-Hailing-App Didi den digitalen Yuan für User-Käufe an.

Mitte Mai zog der Branchenführer Alibaba nach: Über die App Alipay können ausgewählte Kunden ihre Konten bei der Online-Bank Mybank mit der Digital-Yuan-App verbinden. Alibaba ist mit 30 Prozent an der Online-Bank beteiligt. Die Bank hat über 30 Millionen Kunden und ist im vergangenen Jahr um knapp 70 Prozent gewachsen. Ähnlich läuft es bei Tencents Wechat Pay. Alibabas Alipay und Tencents Wechat Pay wurden mit der Verbreitung von Smartphones zu Chinas dominanten Playern im Bereich digitaler Bezahlung. Auch Didi Chuxing, der Fahr-, Liefer- und Mitfahrtdienst, ist dabei. Selbst amerikanische Unternehmen wie Starbucks, McDonalds und Subway sind in China Teil der Tests.

Was auf den ersten Blick wie eine kleine Umstellung in Apps oder auf der Webseite erscheint, ist in Wirklichkeit aber ein wichtiger politischer Schritt: Der Staat nimmt so den Unternehmen die Lufthoheit über den Zahlungsverkehr. Der wurde von Alibaba & Co. zuletzt immer mehr jenseits der Staatsbanken abgewickelt. Der E-Yuan ermöglicht es dem Staat nun, die Hoheit in diesem Bereich zurückzugewinnen. Unter anderem erhält er so wieder bessere Einblicke in die Zahlungsströme. Und viele Antworten auf die Frage: Wer zahlt was, und warum? Diese Informationen hätten die Firmen natürlich gerne für sich behalten. Doch damit ist es jetzt vorbei.

Doch nicht nur im Online-Handel ist der E-Yuan auf dem Vormarsch. Der Finanzarm von Alibaba Ant Group, die nach ihrem kurzfristig abgesagten Börsengang unter strenger behördlicher Kontrolle steht, hat angekündigt, die Forschung und Entwicklung einer technischen Plattform für den E-Yuan zu unterstützen. Auch Tencent, die Muttergesellschaft von Wechat, erklärte, kontrollierte Testläufe mit dem E-Yuan unter der Leitung der chinesischen Zentralbank durchführen zu wollen. Hierbei geht es zunehmend auch um Fintech-Dienstleistungen, wie beispielsweise das Geschäft mit Krediten. In China hat sich Alibabas Ant Financial zum bevorzugten Kreditgeber für Privatpersonen und kleine Unternehmen entwickelt. Auch hier will der Staat die Kontrolle zurück: So will Peking den Finanzsektor reformieren, aber dessen Stabilität dabei nicht aufs Spiel setzen. Der E-Yuan bietet den Behörden nun die Möglichkeit, umfassender und schneller nachzuvollziehen, wohin die Zahlungsströme fließen und wer bei wem in der Kreide steht.

Seit 2014 arbeitet Chinas Zentralbank (PBOC) an einer zentral kontrollierten digitalen Währung. Sechs der größten staatlichen Banken sind an der Etablierung des sogenannten Digital Currency Electronic Payment (DCEP) beteiligt, darunter die Bank of China, die China Construction Bank, die Industrial & Commercial Bank of China sowie die Agricultural Bank of China, bei der man an ausgewählten Geldautomaten in Shenzhen bereits Bargeld in den digitalen Yuan wechseln kann.

Landesweit ausgerollt wurde der E-Yuan bislang allerdings nur in Pilotprojekten. So hat die PBOC Ende des vergangenen Jahres eine Reihe von Lotterien in großen Städten wie Shenzhen, Suzhou und Chengdu durchgeführt. Dabei wurde der digitale Yuan per Zufallsverfahren an bis zu 500.000 Bewohner verteilt, die das Geld dann bei vorab festgelegten Einzelhändlern ausgeben konnten. Die Tests sind Teil des aktuellen Fünfjahresplans, der auch die Einführung von definierten Handelszonen für Kryptowährungen vorsieht.

Chinas Zentralbank werde den Umfang der Pilotprojekte erhöhen, erklärt der Vizechef der Zentralbank Li Bo. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 soll die Währung einem weiteren flächendeckenden Praxistest unterzogen werden.

Einen Zeitplan, wann die Pilotphase beendet ist, gibt es noch nicht. “Es gibt noch ein paar Dinge, die wir tun müssen, bevor wir die digitale Währung national ausrollen können”, sagt der Zentralbanker Li Bo. Wenn es so weit ist, dürfen die Chinesen ihre Papier- und Münzgeldbestände im Verhältnis 1 zu 1 umtauschen. Das umgetauschte Feststoffgeld wird dann vernichtet.

Doch hinter dem Bestreben der PBOC, eine digitale Währung zu schaffen, steckt mehr. Peking will mithilfe des E-Yuan langfristig die eigene Landeswährung länderübergreifend einsetzen. “Ich glaube, unser Ziel ist es, dem Markt eine Wahlmöglichkeit zu geben, internationalen Handel und Investitionen durchzuführen”, erklärte PBOC-Vize Li Bo. Die chinesische Zentralbank hat sich bereits mit den Zentralbanken von Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Thailand zusammengeschlossen, um den Einsatz der chinesischen Digital-Währung für grenzüberschreitende Zahlungen zu prüfen. Zudem soll der digitale Yuan auch im Handel mit den 65 Ländern, die an “Chinas Belt and Road”-Initiative teilnehmen, eine Schlüsselrolle einnehmen.

Derzeit gelten jedoch noch strenge Kapitalverkehrskontrollen zwischen China und dem Ausland. Auch ist der Yuan nicht frei konvertierbar. Eine Lösung: die Aufspaltung in einen internationalen Yuan, der frei konvertierbar ist, und einen nationalen Yuan, der lediglich eine beschränkte Bandbreite hat. “Wenn man eine globale Reservewährung haben will, muss man Ausländern erlauben, sie zu halten und zu benutzen”, sagt Shen Jianguang, Chefökonom bei JD.com. Durch eine Aufspaltung wäre das möglich. Im April begann bereits ein “technisches Testen” mit der Hongkonger Monetary Authority, eine Art Zentralbank für den Hongkong Dollar. Über Hongkong soll der E-Yuan international ausgerollt werden.

Allerdings ist es ein weiter Weg für den Yuan zur Weltwährung. Wertmäßig 80 Prozent der internationalen Zahlungen werden in Dollar abgewickelt. Nummerisch sind es rund 40 Prozent. Der Rest entfällt zu großen Teilen auf den Euro. Chinas Yuan erreicht lediglich zwei Prozent.

Um die steigende Nachfrage in China bedienen zu können, will Daimler mit seinem Joint-Venture-Partner Baic Motor die Produktionskapazitäten um 45 Prozent ausweiten. Die chinesische Internetseite des Gemeinschaftskonzerns Beijing Benz Automotive (BBAC) veröffentlichte ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass in den beiden Werken in Peking die Zahl der Arbeitstage auf 312 im Jahr erhöht werden soll. Bisher lagen die Produktionstage in den beiden Fabriken bei 290 und 250 Tage. Zudem soll in einer der beiden Fabriken eine 7,5 Stunden-Schicht pro Arbeitstag eingeführt werden. Die Kapazität beider Fabriken zusammen lag zuletzt bei 520.000 Fahrzeuge im Jahr.

Im vergangenen Jahr verkaufte BBAC 611.000 Fahrzeuge, was einem Zuwachs von acht Prozent gegenüber 2019 gleichkommt. Daimler hält 49 Prozent an dem Joint-Venture, und hat zudem noch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Autobauer Geely, der 9,7 Prozent an Daimler hält. Mit Geely will Daimler den Elektro-Smart in China bauen und schon im kommenden Jahr auf den Markt bringen. Peking hatte angekündigt, dass bis 2025 mindestens 20 Prozent der verkauften Neuwagen elektrische, Plug-in-Hybrid- oder Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge sein werden. niw

Nach den Start-ups Xpeng und Nio startet nun auch Chinas Elektro-Pionier BYD den Verkauf von E-Autos in Norwegen. 100 Modelle des Elektro-Sportgeländewagens Tang seien am Montag von Shanghai aus nach Norwegen verschifft worden, teilte BYD mit. Dies markiere den Einstieg in das europäische E-PKW-Geschäft, so das Unternehmen. BYD verkauft bereits seit einigen Jahren erfolgreich Elektro-Busse für den öffentlichen Nahverkehr in Europa.

BYD kooperiere der Mitteilung zufolge bei Vertrieb, Service und Teilelieferung mit dem skandinavischen Auto-Unternehmen RSA. Die ersten 100 Autos sollen Ende des Sommers bei den Händlern ankommen; insgesamt will BYD bis Jahresende 1500 Tang-Modelle nach Norwegen bringen.

Das Tang-Modell für Norwegen sei eine neue und eigens für Europa entwickelte Version mit einer “ausgeprägten europäischen Designästhetik sowie einer Reihe neuer Technologien”, teilte BYD mit. Dazu gehöre etwa die neuartige platzsparende Blade-Batterie des Tang mit einer Reichweite von mehr als 500 km. Für das Design der BYD-Autos ist seit 2016 der von Audi geholte Wolfgang Egger verantwortlich (hier im China.Table Interview). ck

Chinas Außenhandel hat im Mai kräftig zugelegt. Wie die Pekinger Zollbehörde am Montag mitteilte, stiegen die Exporte im Vergleich zum Mai des Vorjahres um 27,9 Prozent auf 263,9 Milliarden US-Dollar (etwa 216,9 Milliarden Euro). Die Importe nahmen gar um 51,1 Prozent zu – so stark wie zuletzt vor zehn Jahren. Sie belaufen sich nun auf 218,4 Milliarden Dollar. Schon im April gab es ein Plus von 43,1 Prozent.

Hauptgrund für die außergewöhnlich großen Zuwächse ist, dass der Welthandel im Vorjahr wegen der Corona-Krise stark eingebrochen war. Inzwischen hat China die Pandemie seit einigen Monaten offenbar im Griff, weshalb die Wirtschaftsleistung des Landes zuletzt wieder deutlich Schwung aufgenommen hatte. Nun profitieren die chinesischen Exporte zusätzlich von der steigenden Nachfrage in den westlichen Industrieländern. Analysten hatten für den Mai denn auch mit einer noch stärkeren Erholung gerechnet.

“Die Exporte sind geringer ausgefallen als erwartet, vielleicht wegen der Covid-Fälle in Guangdong”, sagte Zhiwei Zhang, Analyst von Pinpoint Asset Management gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters (China Table berichtete: Reisebeschränkungen in Guangdong). Die Neuinfektionen hätten dem Umschlag in den nahegelegenen Häfen von Shenzhen und Guangzhou deutlich verlangsamt.

Zudem sehen sich Chinas Exporteure mit höheren Rohstoff- und Frachtkosten, logistischen Engpässen und einem stärkeren Yuan konfrontiert. Allein die Notierungen für Industrie-Rohstoffe wie Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink sind seit Anfang April um etwa zehn Prozent gestiegen. “Die rasche Erholung der Weltwirtschaft und besonders der starke Aufwärtstrend der chinesischen Wirtschaft sorgen für eine hohe Nachfrage nach Rohstoffen”, schreibt das Hamburger Forschungsinstitut HWWI in einer Studie.

Vor allem bei Kupfer ist das zu beobachten. China ist der HWWI-Studie zufolge der weltweit größte Verbraucher von Kupfer, rund die Hälfte der globalen Produktion werde in China benötigt. Der Preis von Zinn stieg im Mai um rund 14 Prozent und erreichte damit ein Zehn-Jahres-Hoch. Die hohen Kosten für Rohstoffe sind wohl auch der Grund für den starken Anstieg der chinesischen Importe von 51,1 Prozent, da diese Angabe sich auf den Umsatz, nicht auf das Volumen bezieht. Insgesamt kletterte Chinas Handelsüberschuss damit im Mai zwar auf 45,53 Milliarden Dollar, nach 42,86 Milliarden Euro im April. Analysten hatten allerdings 50,5 Milliarden Dollar prognostiziert. rad

Die Geburtenkontrolle der chinesischen Regierung könnte die Zahl der Neugeborenen in der Autonomen Region Xinjiang bis 2040 drastisch senken. Eine Analyse des deutschen Anthropologen Adrian Zenz, die der Nachrichtenagentur Reuters vor ihrer Veröffentlichung vorliegt, prognostiziert 2,6 bis 4,5 Millionen verhinderte Geburten in den kommenden 20 Jahren.

Die Zahlen stützen die These, dass die chinesische Regierung den Bevölkerungsanteil der muslimischen Minderheiten in der Region durch staatliche Politik reduzieren möchte. In Xinjiang leben rund zwölf Millionen Uiguren und Angehörige weiterer Minderheiten. Laut Zenz würden die Maßnahmen der Regierung darauf hinauslaufen, dass der Anteil der Han-chinesischen Bevölkerung in der Region von aktuell 8,4 auf rund 25 Prozent steigen werde. Offizielle Statistiken weisen für die Jahre 2017 bis 2019 bereits einen Rückgang der Geburtenrate in der Region um 48,7 Prozent aus.

Wegen der strengen Geburtenkontrolle, die auch durch Zwangssterilisationen und Familientrennungen forciert wird, sieht sich die chinesische Regierung dem Vorwurf des Völkermords ausgesetzt. Peking schiebt den Rückgang der Geburtenraten dagegen auf die vollständige Umsetzung der bestehenden Geburtenquoten der Region sowie auf die Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens und einen breiteren Zugang zu Angeboten für die Familienplanung. grz

Deutsche Hospitality eröffnet zusammen mit dem Shareholder Huazhu Group ihr erstes Hotel der Marke Steigenberger in China. Das Luxushotel befindet sich in Jinan, einer sieben-Millionen-Metropole in der Provinz Shandong. Vergangene Woche wurde das Hotel eingeweiht. Aufgrund seiner Lage in der Nähe des Ostbahnhofs und Flughafens Yaoqing richte sich das Hotel vor allem an Geschäftsreisende, teilte Deutsche Hospitality mit. Deutsche Hospitality ist die Dachmarke des deutschen Hotelunternehmens Steigenberger Hotels AG, die sich seit 2020 im Besitz der chinesischen Huazhu Group befindet.

Die Hotel-Eröffnung in Jinan soll nur der Anfang sein, die Hotelgruppe hat umfassende Pläne in China. 2022 sollen zwei weitere Steigenberger Hotels in Haiyan (zwischen Shanghai und Hangzhou) eröffnet werden. Auch in Kunming, der Hauptstadt der Provinz Yunnan, soll 2024 ein Steigenberger Hotel eröffnen.

Steigenberger ist damit die zweite Marke, die Deutsche Hospitality nach China bringt. In Qingdao wurde bereits 2016 ein Intercity-Hotel eröffnet. Ein zweites Intercity-Hotel in Yangzhou wurde Ende Mai eröffnet.

Eine aktuelle Umfrage der weltweit größten Hospitality-Beratungsmarke Horwath HT zeigt, dass es 2020 ein robustes Wachstum des gehobenen Mittelklasse-Hotelmarktes in China gegeben hat. Insbesondere Angebote von Luxushotels verzeichneten einen Anstieg von 167 Prozent gegenüber dem Vorjahr. bw

China hosts Southeast Asian ministers as it competes with US THE INDEPENDENT

Chinese banks urged to divest from firms linked to deforestation THE GUARDIAN

Sichuan takes lenient stance on bitcoin mining amid national crackdown to deal with rainy season’s excess hydropower SOUTH CHINA MORNING POST

Senate Poised to Pass Huge Industrial Policy Bill to Counter China THE NEW YORK TIMES

Draft bill on anti-foreign sanctions sent to China’s top legislature for deliberation GLOBALTIMES

Chinas Exporte wachsen weniger stark als erwartet T-ONLINE.DE

Drosten: Keine Belege für Corona aus China-Labor BERLINER ZEITUNG

China startet Propagandaoffensive im Westen DIE TAGESPOST

Daimler baut Produktionskapazitäten in China deutlich aus HANDELSBLATT

Tausende demonstrieren gegen von China gesteuertes Uni-Projekt FAZ.NET

Eigentlich ist Michael Kahn-Ackermann seit fast zehn Jahren im Ruhestand, doch zur “Ruhe” gesetzt hat sich der bald 75-Jährige noch lange nicht. Erst vor ein paar Monaten bekam er eine chinesische Empörungswelle ab, nachdem er das “Wuhan Diary” der Schriftstellerin Fang Fang auf Deutsch übersetzte. Das Buch über das Erleben der Corona-Krise wurde in Deutschland zum Bestseller. Dass er als Übersetzer für den Inhalt des Texts angegangen wird, findet Kahn-Ackermann “völlig hirnrissig”. Aber er weiß: “Die Dynamiken hinter solchen Fällen sind hochkomplex.”

Kahn-Ackermann kennt Chinas Umgang mit Kultur so gut wie kaum ein anderer, bis 2019 beriet er acht Jahre lang die Zentrale des Konfuzius Instituts. “China hat sehr wenig Erfahrung im Bereich auswärtiger Kulturpolitik.” Allerdings schien China auch sonderlich viel Wert daraufzulegen, das zu ändern, weswegen die Zusammenarbeit mäßig erfolgreich verlief, so Kahn-Ackermann. Gleichzeitig ist er seit 2011 als “China Special Representative” für die Mercator-Stiftung tätig. Dort hilft er vor allem mit Kontakten, denn er verfügt über ein “relativ großes Verbindungsnetz”, wie er selbst sagt.

Das verwundert nicht, denn er hatte schon Kontakte nach China, als das Land im Westen noch wenig beachtet wurde. 1970 entschied sich Kahn-Ackermann Sinologie zu studieren: “Das ziemlich nutzloseste, was es damals im Angebot der Münchner Universität gab.” 1974 reiste er noch während der Kulturrevolution mit einem Stipendium nach China, als einer von zehn Studenten. In den zwei Jahren an der Pekinger Universität lernte er Chinesisch – und in den folgenden Jahren stellte sich das Sinologie-Studium als gar nicht so nutzlos heraus.

Ende 1988 wurde das erste Goethe-Institut in China offiziell eröffnet – mit Kahn-Ackermann als Gründungsdirektor. Die Anfangsjahre waren schwierig, “bis sie gemerkt haben, dass wir nicht zu Spionagezwecken da sind”. Erst 1993 durfte das Pekinger Goethe-Institut neben Sprachvermittlung auch kulturelle Programme anbieten. 16 Jahre lang war es die einzige ausländische Institution in den Bereichen Kultur und Bildung in China. Damals war das Goethe-Institut “für die Chinesen ein ganz wichtiges Fenster nach außen”. Von 1994 bis 2006 machte Kahn-Ackermann beruflich Station in den Goethe-Instituten von Moskau und Rom. 2006 kehrte er nach Peking zurück ans Goethe-Institut. Auch wenn sich dessen Funktion inzwischen geändert hat, ist Kahn-Ackermann überzeugt: “Das Goethe-Institut ist immer noch ein Ort, an dem man etwas ausprobieren kann, was in anderen Institutionen so ohne weiteres nicht ausprobierbar wäre.”

Besonders fasziniert ist er von der “Beschleunigung”, die er in China miterlebt hat. Als er zum ersten Mal dort war, war China noch ein Entwicklungsland. Jetzt Weltmacht. Er selbst bezeichnet sein Verhältnis zu China mit “einer Gefühlsskala von Liebe bis Zorn, von Freude bis Schmerz”. Bei vielen Europäern und in den westlichen Medien erlebt er hingegen ein “unrealistisches” China-Bild. Das zu ändern, empfindet er als sehr schwierig.

Inzwischen lebt Kahn-Ackermann in Nanjing “wegen der Liebe“. Sein Freundeskreis besteht hauptsächlich aus Chinesen. Seit einiger Zeit kuratiert er Kunstausstellungen, langweilig wird ihm nach wie vor nicht. Im April 2021 erschien der Roman “Weiches Begräbnis” von Fang Fang auf Deutsch – übersetzt von Kahn-Ackermann. Paula Faul

David Liao and Surendra Rosha have been elected co-CEOs of HSBC in Asia Pacific, effective immediately. Liao was most recently Head of global banking in Asia Pacific, and before that President and CEO of HSBC China. Rosha most recently held the bank’s top leadership position in India. The duo will be based in Hong Kong and report directly to HSBC CEO Noel Quinn. They will also join HSBC’s Executive Committee and sit on the board of the Asia Pacific business.

Peter Wong, previously HSBC’s CEO for Asia Pacific, will retire. However, Wong will continue to serve in an advisory capacity to HSBC Chairman Mark Tucker, the bank said on Monday.

Gregor Hirt will be the new Global Chief Investment Officer for Multi Asset at Allianz Global Investors. Effective July 1, Hirt, based in Frankfurt am Main, will work with multi-asset experts in Europe, Asia, and the US to strategically develop the business, expanding risk management strategies as well as multi-asset offerings to include liquid alternatives. Hirt joins coming from Deutsche Bank, where he served as Global Head of Discretionary Portfolio Management since 2019. He will report to Deborah Zurkow, Global Head of Investments at AllianzGI.

In China laufen dieser Tage die Gaokao-Prüfungen. Gakao, die wohl härteste Abiturprüfung der Welt, entscheidet über den weiteren Werdegang: über den Zugang zu den Universitäten des Landes, über die Chancen auf einen gut bezahlten Job. Hier kommen Schüler in Nanjing gerade aus ihren Prüfungen. Einige haben sogar ein Lächeln im Gesicht.