es liegt nicht an der Zahl 13, wenn Apple das neue Modell seines iPhone 13 im kommenden Monat nicht rechtzeitig an die Kunden liefern kann. Die Ursache liegt vielmehr im Arbeitskräftemangel in den Fabriken von Foxconn in China. Das Unternehmen aus Taiwan ist der größte Auftragsfertiger für Apple. Die Wanderarbeiter bei Foxconn setzen 80 Prozent der weltweiten iPhones von Apple zusammen. Doch weil die großen Industriezentren ihnen immer weniger attraktiv erscheinen, werden sie mit höheren Gehältern und Zusatzzahlungen gelockt. Peking will zudem die Migration im Land künftig besser steuern, wie Frank Sieren analysiert.

“Ungleichheit bekämpfen!” – das könnte auch als Motto auf Wahlplakaten in Deutschland stehen. Doch es handelt sich auch um das neue Programm von Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Seine Vorstellung vom Chinesischen Traum ist eine gleichere Verteilung des Wohlstands. Finn Mayer-Kuckuk hat sich die Details angeschaut und sieht eine Abkehr von Deng Xiaopings Vorgabe, dass “einige schneller reich werden” dürfen, um die anderen mitzuziehen. Das neue Ziel lautet “gemeinsamer Wohlstand für alle”, und zwar möglichst gleich verteilt.

Yan Mingfu, Maos ehemaliger Russisch-Dolmetscher und späterer Vizeminister für zivile Angelegenheiten, hat bei den Erinnerungen an seine Zeit im Qincheng-Gefängnis bei Peking geweint. Johnny Erling hat mit ihm gesprochen. Er hat außerdem tief recherchiert, um Licht in einige der Mythen um den berüchtigten Knast zu bringen, in dem auch Maos Witwe saß. Das Gefängnis ist so Tabu, dass selbst Chinas Justiz kein Zugriff hat.

Ein schönes Wochenende wünscht

China ist dem Namen nach weiterhin kommunistisch. Daher ist eine Frage dort besonders drängend, die derzeit auch viele andere Länder umtreibt – inklusive Deutschland und den USA. Die Reichen werden viel schneller reicher, als die Armen an Einkommen dazugewinnen. Staatspräsident Xi Jinping hat nun für China die Richtung vorgegeben, wie dieser Ungleichheit gegenzusteuern sei: China brauche eine gleichere Verteilung der Einkommenszuwächse, lautet seine Politik-Vorgabe, die Staatsmedien am Mittwochabend verbreiteten. Pläne zu mehr Umverteilung von unten nach oben schwingen in seinen Worten ebenfalls mit.

In Parteisprache lautete das so: “Wir sollten keine Mühe sparen, um ein wissenschaftliches System von Maßnahmen in Kraft zu setzen, die ein vernünftiges Verteilungsmuster für alle implementieren.” Zugleich, so Xi weiter, müssen “die Bedürfnisse und die Möglichkeiten Aller auf Basis finanzieller Nachhaltigkeit koordiniert werden.” Der Lebensstandard sollte “inklusiv und von unten nach oben” gestärkt werden. Es sei ein Rahmen für Entwicklung nötig, an dem alle teilhaben können. “Gemeinsamer Wohlstand ist der Wohlstand Aller, […] nicht der Reichtum einiger Weniger”, so Xi. Gemeinsamer Wohlstand 共同富裕 wiederum sei eine Vorgabe des Sozialismus.

Xis Bemerkungen im Rahmen des 10. Treffens des Zentralkomitees für Wirtschaft und Finanzen bedeuten eine Politikwende. Denn er geht auf eine Sentenz des großen Reformers Deng Xiaoping ein und erklärt sie erstmals ausdrücklich für ungültig. Die Meldung in der Volkszeitung zu dem Treffen betont, dass die Anwesenden sich über den historischen Verlauf einig waren: Die Partei habe “die Ketten des traditionellen Systems gebrochen und es einigen Leuten und einigen Regionen erlaubt, schneller reich zu werden”.

Das waren die Worte Dengs. Einige sollten “schneller reich werden” und die anderen mitziehen. Doch unter Xi sei das nun anders, betont die Kommission. Das Zentralkomitee stelle nun “die stetige Verwirklichung des gemeinsamen Wohlstands in den Mittelpunkt”. Indem die Partei sich auf den Wohlstand und das Glück aller Chinesen fokussiere, sichere sie die Grundlage ihrer Herrschaft, berichtet die Volkszeitung freimütig von dem Treffen.

Unabhängig von den Parteiphrasen war es überfällig, hier umzusteuern. Das Problem ist dabei nicht, dass die unteren Einkommensschichten keine Zugewinne erzielen. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Plus von 4,5 Prozent hat die ärmere Hälfte der Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten sogar sehr ordentliche Einkommenssteigerungen erlebt. Doch für die oberen 0,1 Prozent lag der Zuwachs mehr als doppelt so hoch bei 9,4 Prozent. Beide Einkommenskurven gehen steil nach oben, doch die Superreichen laufen den Normalbürgern exponentiell davon. Ihre Vermögen befinden sich jetzt auf stratosphärischen Höhen.

Rund zwei Millionen Familien in China besitzen mehr als zehn Millionen Yuan (umgerechnet mehr als 1,3 Millionen Euro). Im vergangenen Jahr haben sie mehr als drei Billionen Yuan ausgegeben (knapp 400 Milliarden Euro). China hat jetzt je nach Zählweise mehr Dollar-Milliardäre als die USA – und das will etwas heißen, schließlich gelten diese als Hort des Kapitalismus, der Ungleichheit in der DNA hat. Selbst dort gilt der Abgrund zwischen Arm und Reich als Skandal, den Präsident Joe Biden beheben will. Im Sozialismus sollte ein solches Maß an Ungleichheit noch deutlich weniger akzeptabel sein.

Doch Xi spricht in seiner Rede noch einen weiteren Punkt an, der seinen Landsleuten vermutlich sehr wichtig ist. Er stellt ihnen weiterhin in Aussicht, sich hocharbeiten und selbst reich werden zu können. Hier ähnelt der Chinese Dream dem American Dream. Als Element persönlicher Freiheit dürfte die Chance auf Aufstieg durch Fleiß in China weiterhin psychologisch enorm wichtig sein. Aus Sicht der Wirtschaftsplaner bietet sie auch eine Motivation zu harter Arbeit. Nur: Die steigende Ungleichheit hat zuletzt tendenziell keine Chancen mehr geschaffen, sondern sie verringert (China.Table berichtete). Denn Kapital sammelt sich da an, wo schon Kapital ist. “Wir sollten den Kanal für soziale Mobilität nach oben wieder öffnen”, betont Xi.

Das globale Phänomen der Ungleichheit ist inzwischen gut erforscht. Der französische Ökonom Thomas Piketty hat es 2014 neuerlich in der Diskussion verankert, indem er den Fokus von den Einkommen auf das Kapital verschob. Anders als in den Nachkriegsjahrzehnten in Deutschland beziehungsweise den Jahrzehnten nach Dengs Reformen in China haben die Bürger mit ehrlicher Erwerbsarbeit keine großen Chancen auf Aufstieg. Denn das Kapital vermehrt sich ohne großes Zutun in atemberaubender Weise selbst. Grund sei mangelnde Besteuerung von Vermögen, so Piketty. Die Zentralbanken feuern den Trend seit 2008 zusätzlich an. Die rasche Ausdehnung der Geldmenge spült Kapital an die Märkte. Das treibt die Bewertungen von Aktien, sonstigen Firmenanteilen und Immobilienbesitz nach oben. Solche Anlagegüter haben aber meist nur die ohnehin Wohlhabenden.

Auch in Deutschland beschäftigen sich Ökonom:innen und Soziolog:innen daher intensiv mit dem Phänomen. Schließlich stellt es die Grundannahmen der sozialen Marktwirtschaft und der Leistungsgesellschaft infrage. China als nominal sozialistische Gesellschaft muss sich hier jedoch noch deutlich mehr einfallen lassen, um zumindest das Gefühl der Gleichheit wiederherzustellen. Das einfache Volk nimmt sehr wohl wahr, wie die Millionäre und Milliardäre sich in ihren Bastionen einrichten und die ungehinderte Weitergabe ihres Reichtums an ihre Kinder sichern – die nur das Glück haben, privilegiert geboren worden zu sein. Karl Marx würde im Grabe rotieren, wenn er diesen Sozialismus sähe.

Ein guter Teil der derzeitigen chinesischen Politik geht auf den Versuch zurück, diese Widersprüche zu managen. Der Crackdown gegen Technik-Firmen richtet sich nicht nur gegen deren institutionelle Macht als Datensammler. Sondern auch gegen den zementierten Reichtum ihrer Gründer, die inzwischen alle Milliardäre sind. Eine “wichtige Rede” von Xi wie die gegen die Ungleichheit markiert hier im Allgemeinen den Anfang einer langen Kampagne. Der “gemeinsame Wohlstand” wird in den kommenden Monaten und Jahren zur laufend wiederholten Standardphrase werden. Und mancher Milliardär wird sich im Gefängnis wiederfinden – wenn die Führung ein Exempel an den Reichen statuieren will.

.

Im September erscheint mit dem iPhone 13 ein neues Modell. Und Apple will noch bis Ende des Jahres zwischen 130 und 150 Millionen seiner Smartphones ausliefern. Ein Großteil davon produziert der US-Konzern nach wie vor in China und davon wiederum das meiste bei Foxconn in der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou. Die dortige Mega-Fabrik des taiwanesischen Auftragsfertigers, die rund 250.000 Menschen beschäftigt, ist für die Herstellung von rund 80 Prozent aller weltweiten iPhones verantwortlich. Das Problem: Es finden sich immer weniger Arbeiterinnen und Arbeiter, die die harte Fließbandarbeit noch verrichten wollen.

Laut Chinas jüngster Volkszählung ist der Anteil der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter zwischen 15 und 59 Jahre von über 70 Prozent vor einem Jahrzehnt auf 63,4 Prozent in diesem Jahr zurückgegangen. Das führt zum einen zu einem stetigen Anstieg der Löhne. Zum anderen können sich die Arbeiterinnen und Arbeiter erlauben, wählerischer zu sein. Sie nehmen nicht mehr jeden Job an.

Um diesem zunehmendem Arbeitskräftemangel zu begegnen, haben Apple und Foxconn vor Kurzem ein neues Bonussystem vorgestellt. Demnach erhalten Neuangestellte, die mindestens 90 Tage in der iPhone-Herstellung – der sogenannten Innovative Product Enclosure Business Group (iPEBG) – bleiben, eine Zusatzzahlung von umgerechnet 1.251 Euro. Weitere 92 Euro erhalten diejenigen, die erfolgreich einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin für das Unternehmen vermitteln. Bereits in der Vergangenheit hat Foxconn sich solcher und ähnlicher Mittel bedient.

Foxconn ist dabei nicht der einzige Apple-Lieferant in China, der auf diese Weise versucht an neue Arbeitskräfte zu kommen. Lens Technology, das Apple-Produkten mit Touchscreens ausstattet, und Luxshare Precision, das auf elektronische Steckverbinder spezialisiert ist, haben ähnliche Anreize geschaffen. Lens Technology etwa hat den Bonus für Neueinstellungen von 656 Euro im Februar auf 1.311 Euro im Mai erhöht und den Betrag dieser Bonuszahlung nahezu verdoppelt. Luxshare Precision wiederum hat in seinem Werk in Dongguan in der südchinesischen Provinz Guangdong den internen Empfehlungsbonus von 328 Euro im April auf 656 Euro Ende Mai verdoppelt. Das Unternehmen kündigte auch einen Rückkehrbonus von 489 Euro an für ehemalige Beschäftigte, die das Unternehmen bereits verlassen haben.

Trotz US-Handelsstreit hat Apple in den letzten drei Jahren mehr neue Zulieferer aus China in seine Lieferketten aufgenommen als aus jedem anderen Land. Das Vertrauen mag auch damit zusammenhängen, dass China vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen ist. So ist die Produktion in der iPhone-Fabrik von Foxconn in Indien wegen steigender Covid-19-Infektionen um mehr als 50 Prozent eingebrochen.

Doch nicht nur Foxconn leidet zunehmend unter dem Arbeitskräftemangel. Mehrere Provinzen und Städte haben auch in diesem Jahr die Mindestlöhne deutlich angehoben. In Chinas Hauptstadt Beijing liegt das monatliche Mindestgehalt mittlerweile bei 2.320 Yuan, rund 305 Euro. Die letzten Anpassungsrunden gab es 2017 und 2018.

Im Jahr 2010, als Foxconn seine Fabrik in Zhengzhou in Betrieb nahm, lag das Pro-Kopf-Einkommen der Angestellten, von denen die meisten Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter vom Land sind, noch bei umgerechnet etwa 1.200 Euro. Heute sind es der offiziellen Statistiken zufolge über 3.200 Euro. Ihr Einkommen hat sich innerhalb von zehn Jahren damit fast verdreifacht. Im gleichen Zeitraum ist der Mindestlohn in der Stadt von 105 Euro pro Monat vor zehn Jahren auf 250 Euro pro Monat im vergangenen Jahr gestiegen.

Mit der Mindestlohnerhöhung steuert die Führung Peking auch die Migration. Schon vor Jahren wurden die Mindestlöhne zum Teil um 15 Prozent im Jahr erhöht. So wurden die Fabriken der arbeitsintensiven Industrien gezwungen, ihre Produktionen ins Hinterland zu verlegen, also dorthin, wo die meisten Arbeiter herkommen. In der besonders entwickelten Provinz Guangdong wurde auf diese Weise Platz geschaffen für die wirtschaftlich interessantere High-Tech Industrie, bei der aber weniger Personal gebraucht wird. Inzwischen spricht man daher von “Reverse Migration”.

Zwei Phänomene kommen bei dieser Entwicklung zusammen: Zum einen verlagern die Unternehmen ihre Produktionsstätten in die ärmeren Provinzen, die sich vor allem im Westen Chinas befinden. Zum anderen sind die verbleibenden Wanderarbeiter gezwungen zurückzugehen, weil in vielen Boomregionen trotz der gestiegenen Löhne die Lebenshaltungskosten für sie zu hoch sind.

Ende März dieses Jahres verzeichnete das chinesische Statistikbüro 2,64 Millionen Wanderarbeiter weniger als im Jahr zuvor. Ein weiterer Grund: Die Wanderarbeiter werden älter. Rund ein Viertel von ihnen sind inzwischen über 50 Jahre alt. Vor zehn Jahren waren es nur halb so viele. Ab diesem Alter werden Themen wie Krankenversicherung wichtiger. Diese bekommen sie günstiger in ihrer Heimat auf dem Dorf, wo sie gemeldet sind. “Die Reverse Migration wird in den nächsten Jahren noch zunehmen”, vermutet Dan Wang, Chefvolkswirt der Hang Seng Bank in Shanghai.

Die Rückkehrer arbeiten längst nicht mehr alle in den Fabriken, die dorthin verlagert werden. Viele gehen in den Dienstleistungssektor. Sie arbeiten in Geschäften, werden Kleinhändler auf Online-Plattformen oder Fahrer für die Lieferplattformen auf dem Land.

Der Zentralregierung in Peking ist diese Entwicklung durchaus Recht. Damit die Rückkehrer nicht enttäuscht sind, sondern in ihren Regionen bleiben, stärkt Peking ihre Rechte, die Arbeitsbedingungen in den neuen Industriezentren werden verbessert. Zuletzt haben sich chinesische Regulatoren für eine faire Bezahlung, mehr Versicherungsschutz und eine Lockerung der Lieferfristen für Arbeiter von Lieferdiensten eingesetzt. Davon betroffen waren Tech-Giganten wie Meituan und Alibabas Ele.me. Die staatlichen Aufsichtsbehörden hatten sie kürzlich zu einem Treffen vorgeladen.

Ein weiterer Grund ist die Digitalisierung der Wirtschaft, die dezentrales Arbeiten zunehmend möglich macht. Auf Arbeitsvermittlungs-Plattformen wie Qingtuanshe von Alibaba gibt es in den dritt- und viertrangigen Städten im Hinterland deutlich mehr Jobangebote als früher, darunter etwa Livestream-Verkäuferinnen und -Verkäufer, die Produkte über Videos anbieten. Allein 50 Millionen Landbewohner haben sich im vergangenen Jahr neu mit dem Internet verbunden.

Die Digitalwirtschaft macht inzwischen ein Drittel der chinesischen Wirtschaftskraft aus. “Es werden mehr Influencer im mittleren Preis-Segment gebraucht”, sagt Jialu Shan, die am International Institute for Management Development im schweizerischen Lausanne forscht. Allerdings sei noch nicht abzusehen, wie viele Menschen die Onlineindustrie aufnehmen kann, zumal für dieses Geschäft andere Talente benötigt würden als für Arbeit am Fließband. Dass der Übergang nicht einfach ist, zeigen die letzten Zahlen. Yang Xin, Analystin bei der chinesischen Investmentbank CICC, hat jüngst in einem Report festgestellt, dass die Arbeitslosigkeit unter ungelernten Arbeitern deutlich zugenommen hat.

26.08.2021, 9:00-11:15 Uhr, (3:00-5:15 PM Beijing Time)

Webinar, EU SME Centre: Drafting Sales Contracts When Exporting To China Mehr

26.08.2021, 11:00-12:00 Uhr

Global China Conversations, IfW: China und Europa: Riskante wirtschaftliche Abhängigkeiten? Mehr

31.08.2021, 10:00-11:30 Uhr

Webinar, China-Kompetenzzentrum Düsseldorf, NRW.INVEST, IHK Düsseldorf, DCW: Successful Business in Germany | Auswirkungen des neuen Lieferkettengesetzes auf chinesische Unternehmen Anmeldung

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verhandelt mit der chinesischen Staatsreederei Cosco über eine Beteiligung am Hamburger Containerterminal Tollerort. “Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten”, so die HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath. “Ich gehe davon aus, dass wir demnächst zu einem Abschluss kommen”, sagte sie dem Club der Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Die chinesische Reederei Cosco gehört dem Staat und betreibt neben Schiffslinien auch Hafenterminals und versucht schon länger in einen Terminal des Hamburger Hafens zu investieren. Laut der Zeitung Die Welt will Cosco 35 Prozent am Terminal Tollerort erwerben.

Da Häfen in Deutschland unter kritische Infrastruktur fallen, dürfen Beteiligungen von ausländischen Investoren nur unter bestimmten Bedingungen genehmigt werden. Derzeit soll bereits eine Investitionsprüfung nach dem Außenwirtschaftsgesetz laufen. Schon jetzt machen die chinesischen Im- und Exporte etwa 30 Prozent des Containerumschlags in Hamburg aus.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) unterstützt die geplante Investition von Cosco: “Es gibt dazu keine politischen Vorgaben, aber was unternehmerisch sinnvoll ist, muss auch praktisch möglich sein und gemacht werden”, sagte Tschentscher im Juli. Der Stadt Hamburg gehören mehr als zwei Drittel der Anteile von HHLA.

Die Gewerkschaft Verdi sieht den Deal kritisch. “Mögliche Probleme resultieren dabei nicht in erster Linie aus der Nationalität des Kapitalgebers. Vielmehr stärkt ein solcher Schritt den Einfluss der Reeder auf die lokalen Logistikbedingungen”, teilte Verdi im Juli mit. Demnach würde dies dazu führen, das “die Wettbewerbsbedingungen in der Schifffahrt und im Umschlag zunehmend von einer kleinen, weltweit agierenden Gruppe von Reedern bestimmt werden” – mit Folgen für die Arbeitsbedingungen auf Schiffen und in Häfen. “Die Arbeitsplätze am und durch den Hamburger Hafen stehen für uns im Vordergrund”, sagte Natale Fontana, der Fachbereichsleiter Verkehr der Gewerkschaft. niw

Das Verkehrsministerium in Washington schränkt die Zahl der Fluggäste, die Fluggesellschaften aus China in die USA bringen dürfen. Die Regeln gilt für vier Wochen. Die Kapazität der Flüge wird auf 40 Prozent gedrosselt. Der Schritt hat nur weniger mit Infektionsschutz zu tun als mit dem andauernden Streitigkeiten zwischen den beiden Ländern. Die Volksrepublik hatte Anfang August seinerseits den Flugverkehr aus Amerika ins eigene Land gedrosselt. Grund waren Passagiere auf einem US-Flug, die nach der Ankunft positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die Reaktion gehört zu den festgelegten “Sicherungen”, mit denen China jede Einschleppung der Seuche verhindern will.

Washington hat in der einseitigen Beschränkung der Passagierkapazität jedoch eine Wettbewerbsverzerrung gesehen. Schließlich konnten die chinesischen Airlines ihre Sitze weiterhin unbegrenzt besetzen. US-Fluggesellschaften wie United Airlines begrüßten den Gegenschlag. Die USA argumentieren, die positiven Tests seien nicht unabhängig überprüft worden. fin

Der inhaftierte Hongkonger Demokratie-Aktivist Andy Li hat sich schuldig bekannt, gegen das Nationale Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben und gleichzeitig Galionsfigur Jimmy Lai belastet. Der 30-Jährige, der über Crowdfunding-Plattformen Spenden aus dem Ausland für die Protestbewegung des Jahres 2019 organisiert hatte, sowie ein 29-jähriger Mitangeklagter gestanden am Donnerstag vor einem Gericht “geheime Absprachen mit ausländischen Kräften”, einem von vier Tatbeständen des Sicherheitsgesetzes. Im Gegenzug für das Geständnis ließ die Staatsanwaltschaft zwei weitere Anklagepunkte fallen.

Besondere Tragweite bekommt der Fall, weil Li im Rahmen seiner Aussage dem Verleger Jimmy Lai vorwarf, ihn angestachelt zu haben. Lai war der einflussreichste Befürworter der Demokratie-Bewegung. Auch er wartet seit Monaten in Haft auf den Beginn seines Prozesses. Mit seiner inzwischen eingestellten Tageszeitung Apple Daily kämpfte Lai 26 Jahre lang gegen Pekings schleichend wachsenden Einfluss und für den Erhalt der Bürgerrechte in der Stadt. Andy Li belastet den 76-Jährigen mit seiner Aussage schwer. Im späteren Prozess gegen Lai könnte Li als Zeuge der Anklage dienen. Eine entsprechende Absichtserklärung seitens der Staatsanwaltschaft liegt bislang aber noch nicht vor.

Die Schwester von Andy Li klagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters über mangelnde Transparenz des Verfahrens gegen ihren Bruder seitens der Hongkonger Justiz. Weder sei die Familie über die Aufenthaltsorte des Angeklagten seit vergangenem März informiert gewesen, noch habe man ihr mitgeteilt, ob und wie Andy Li seinen Anwalt selbst ausgewählt habe. Der Fall habe “eine erhebliche Ähnlichkeit mit der Behandlung eines Falles im chinesischen Rechtssystem” sagte Lis Schwester. Die Handhabe sei nicht üblich für die Hongkonger Justiz, “wie wir sie kennen.” Tatsächlich waren die verantwortlichen Richter nach Wunsch der politischen Führung in Hongkong zusammengestellt worden. Allerdings bestreitet die Stadtregierung jegliche Beeinflussung.

Lis Fall war besonders spektakulär, weil er gemeinsam mit elf anderen Aktivisten im August 2020 versucht hatte, mit einem Schnellboot von Hongkong nach Taiwan zu fliehen. Der Plan scheiterte. Stattdessen griff die chinesische Küstenwache die Flüchtigen auf. Ein chinesisches Gericht sprach Haftstrafen von sieben Monaten bis drei Jahren aus. Acht Mitglieder der Gruppe, darunter Li, waren im März dieses Jahres nach sieben Monaten an die Hongkonger Behörden ausgeliefert worden.

Li wurde danach ohne Wissen der Familie in einer Psychatrie untergebracht. Am Donnerstag bedeutete das Erscheinen vor Gericht seinen ersten öffentlichen Auftritt, auch wenn die Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Das Gericht hat die Fortsetzung des Prozesses gegen Li und seinen Mitangeklagten auf den 3. Januar vertagt. Trotz des Geständnisses drohen den beiden Männer jahrelange Haftstrafen. grz

Peking will die kulturelle Anpassung von Tibet an China beschleunigen. Zum 70. Jahrestag der Invasion Chinas sagte Wang Yang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, dass Bemühungen auf jeder Ebene nötig seien, um sicherzustellen, dass die Tibeter alle Standard-Chinesisch sprechen und schreiben könnten und kulturelle Symbole und Bilder mit der chinesischen Nation teilen.

Staatsmedien berichten, dass Wang dies einem ausgewählten Publikum am Potala-Palast in Lhasa gegenüber äußerte, dem ehemaligen Sitz des Dalai Lama, der bis heute im Exil lebt. In der Version der chinesischen Führung wurden die Bewohner der autonomen Region friedlich aus der Unterdrückung einer Theokratie befreit. Demgegenüber steht der internationale Vorwurf, dass China die traditionelle buddhistische Kultur unterdrücke. niw

Im Norden Pekings, rund 35 Kilometer von der City entfernt, versteckt sich Qincheng, das berüchtigte Sondergefängnis des Landes. Alle Parteiführer von Mao Zedong bis Xi Jinping ließen seit 1960 dort ihre politischen Gegner verschwinden. Kein Journalist durfte hinter seine Mauern blicken. Auch Chinas Justiz bleibt außen vor. Qincheng untersteht nur dem Ministerium für Staatssicherheit. Es erinnert daran, dass auch in China die Revolution ihre Kinder frisst.

Pekinger erzählten sich einst über die geheimnisvolle Haftanstalt für Prominente den politischen Witz: “Warum bist Du hier?” fragt ein Häftling im Hof den Anderen: “Weil ich gegen Jiang Qing (Mao Zedongs Ehegattin) war. Und du?” “Weil ich sie unterstützt habe.” Eine neben ihnen stehende Frau mischt sich ein: “Und ich bin hier, weil ich Jiang Qing bin.”

An dem Witz ist nur ein Detail falsch: Alle Häftlinge in Qincheng sitzen in Einzelhaft. Sie können sich nicht einmal beim Hofgang treffen. Der US-Amerikaner Sidney Rittenberg erlebte es mit. Als einzigen Ausländer sperrten ihn die Kulturrevolutionäre für neun Jahre in Qincheng ein. Erst November 1977 kam er frei. Im Sommer hörte er noch mit an, wie eine Frau aus einer Zelle Lobrufe auf den Vorsitzenden Mao anstimmte. Er erkannte die Stimme. Es war Jiang Qing.

Die Mao-Witwe war nach dem Tod ihres Mannes im Oktober 1976 in einem Pekinger Palastputsch verhaftet worden. Während Mao als Gallionsfigur bis heute unantastbar blieb, wurde alle seine Verbrechen seiner Frau angelastet. Im April 1977 wurde sie in Qincheng eingesperrt und in einem Schauprozess 1981 zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde später in lebenslange Haft in Qincheng umgewandelt. Jiang Qing nahm sich am 14. Mai 1991 selbst das Leben.

Rittenberg kannte sie gut. Mao und seine Frau hatten den linksradikalen ausländischen Kulturrevolutionär als ihren Aktivisten benutzt, ließen ihn aufsteigen. Dann fiel er umso tiefer. In seiner Biografie “The Man who stayed behind ” (Simon & Schuster) beschreibt er, wie ihn Maos Häscher um Mitternacht festnahmen. Der Haftbefehl war “unterschrieben von allen 16 Mitgliedern des Proletarischen Hauptquartiers, darunter Mao, Zhou Enlai und Jiang Qing.”

Als 1968 in Qincheng eingelieferter Gefangener Nummer 32 wurde aus Rittenberg der Häftling 6832. Maos einstiger Russisch-Dolmetscher Yan Mingfu saß da schon ein halbes Jahr hinter Gittern unter der Nummer 67124 als 124ster Eingelieferter 1967. Als Spion für Moskau beschuldigt blieb Yan bis 1975 eingesperrt. Zwei Jahrzehnte später konnte ich ihn in Peking interviewen. Da war er Minister.

Er erzählte, dass nur wenige Meter von seiner Zelle entfernt auch sein Vater Yan Baohuang als Häftling 67100 gefangen saß. Yan wusste das nicht. Einmal hörte er nachts jemanden so husten, wie er es von seinem Vater kannte. Erst nach seiner Entlassung erfuhr Yan, dass es wirklich sein Vater war, der alsbald starb. Seine Asche wurde achtlos weggeworfen. Der Minister weinte, als er mir von der Grausamkeit in Qincheng erzählte.

Vater und Sohn wurde von Mao und Jiang Qing, denen sie Jahrzehnte treu und gedient hatten, unmenschlich mitgespielt, so wie ungezählten Anderen. In der Hochzeit des kulturrevolutionären Chaos waren unter den 502 Gefangenen die Hälfte Weggefährten Maos, erinnerte sich dessen ehemaliger Sekretär Li Rui. Wegen kritischer Worte machte er sich den überall Gegner witternden Diktator früh zum Feind und wurde schließlich acht Jahre in Isolationshaft in Qincheng gesteckt.

“Fast 30 starben, 20 wurden zu Krüppeln geschlagen, über 60 wurden wahnsinnig”, enthüllte er in der Mai-Ausgabe 2015 der Zeitschrift “Yanhuang Chunjiu”. Li Rui überlebte und blieb bei Verstand, weil er mit Jodtinktur heimlich 400 Gedichte verfasste. Er schrieb, dass Mao schon 1955 verlangt hatte, ihm ein

besonderes Gefängnis für seine vermeintlichen Gegner zu bauen.

Als groteske Fußnote der kulturrevolutionären Geschichte notiert Li Rui, dass der für Mao den Gefängnisbau überwachende, frühere Pekinger Vizebürgermeister Feng Qiqing 1968 als “bourgeoiser Reaktionär” verhaftet und auch in Qincheng bis 1975 eingesperrt wurde. Mit Hilfe sowjetischer Experten, designmäßig angelehnt an Stalins Suchanowka-Gefängnis, wurden vier dreistöckige, alphabetisch unterteilte Haftgebäude mit eigenen Verhörräumen und einer fünf Meter hohen Umgebungsmauer erbaut.

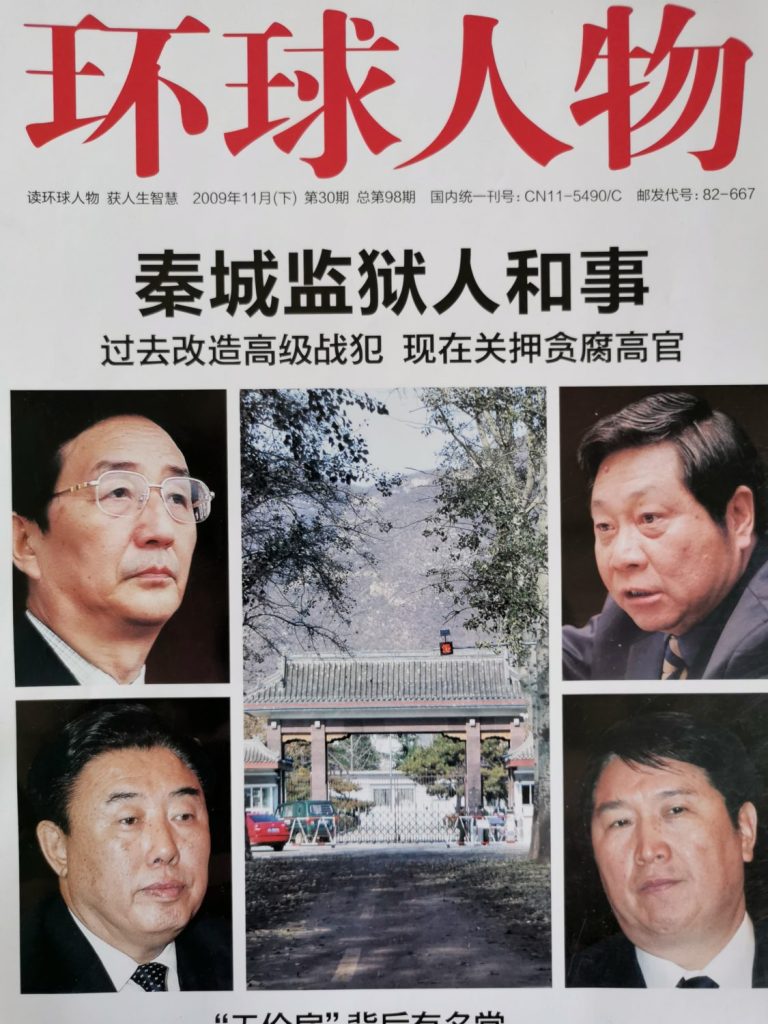

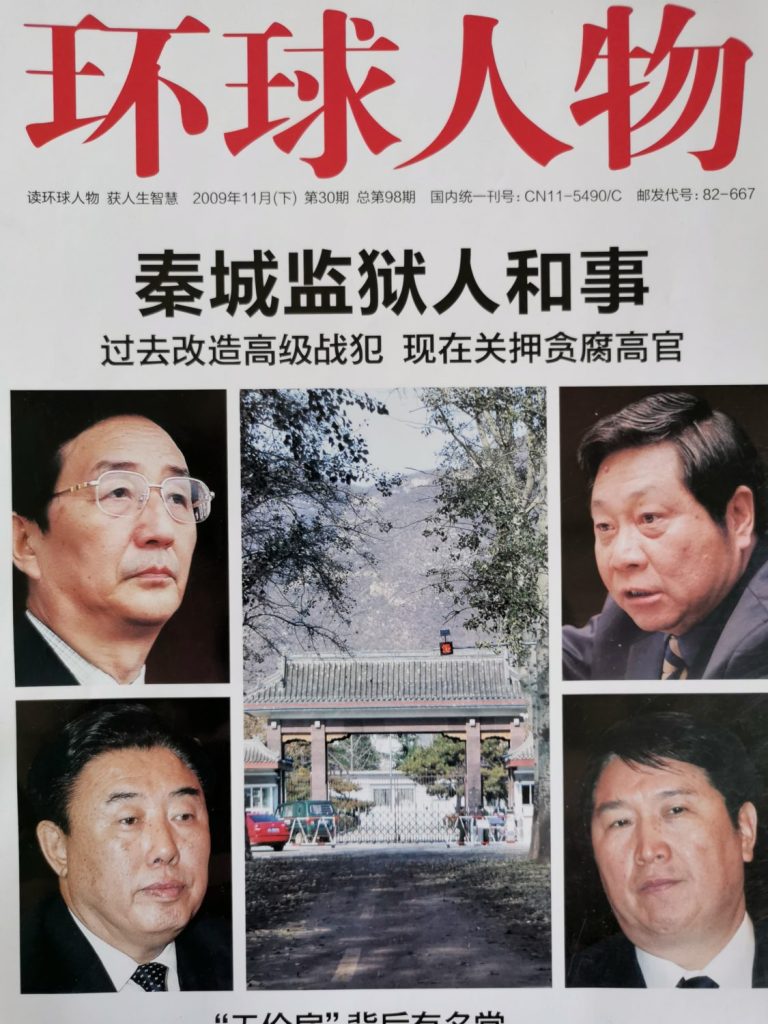

1960 wurde das neue Gefängnis in Dienst genommen. 2009 druckte die vom Verlag der Volkszeitung herausgegebene Zeitschrift “Global People” erstmals einen 12-seitigen Enthüllungsbericht über Qincheng als Titelstory. Eigentlich hätte das Gefängnis als Nummer 157 zu den mit Moskau vereinbarten 156 Hilfsprojekten für China gehören sollen. Wegen der Geheimhaltung unterblieb das.

Global People stellte die Insassen seit 1960 vor. Den Anfang machten Hunderte hochrangiger Kuomintang-Militärs, Kriegsverbrecher und Spione in den 60er Jahren. Dann folgten die Verlierer aus den innerparteilichen Machtkämpfen. Zuerst landeten die prominentesten Opfer von Maos Kampagnen wie der Anti-Rechtsbewegung 1957 und seiner Kulturrevolution im Qincheng-Knast, dann nach Maos Tod die angeblichen Verschwörer der “Lin Biao-Clique” und der “Viererbande um die Mao-Witwe”. In den neunziger Jahren wurden auch prominente Dissidenten wie Wei Jingsheng bis zum 4. Juni-Studentenführer Wang Dan interniert, ebenso wie die Parteichefs und Politbüromitglieder aus Shanghai und Peking. Schon zu Zeiten der Kulturrevolution musste das Gefängnis um sechs neue Gebäude erweitert werden.

Den ersten allumfassenden Report über Qincheng verfasste der Journalist Yuan Ling, der rund 100 ehemalige Insasssen interviewte und für sein chinesisches Buch über das Gefängnis (袁凌:秦城监狱) mehr als zehn Jahre recherchierte. Yuan Ling nennt Qincheng das Ergebnis einer “gemeinsamen Geburt des sowjetischen Systems mit Chinas autoritativen System der volksdemokratischen Diktatur.” (它是苏维埃体制与人民民主专政权威的共同产儿.) In Festlandchina fand er keinen Herausgeber; in Hongkong traute sich nur eine kleine Druckerei, es 2016 zu verlegen.

Denn seit Amtsantritt Xi Jinpings Ende 2012 hat Qincheng eine neue Verwendung gefunden. Der Volksmund nennt es “Käfig für Tiger”, weil sich Dutzende einst berühmte Parteipolitiker, Provinzgouverneure, Volkskongress-Führer, Militärs oder Großkonzern- und Bankchefs aus dem ganzen Land ein Stelldichein hinter Gittern geben. Xi hat sie alle über Nacht festnehmen, entmachten und später dann formal wegen horrender Korruption verurteilen lassen. Danach landeten sie in Qincheng. Illustre Namen sind darunter, wie Chongqings Parteichef Bo Xilai, Ex-Sicherheitszar Zhou Yongkang, Topgeneräle wie Guo Boxiong, oder KP-Chefberater wie Ling Jihua.

Aktuelle Berichte über das Gefängnis sind tabu. Bekannt wurde nur, dass die gefallene Ex-Elite heute in komfortableren, größeren Einzelzellen untergebracht ist und besser versorgt wird als früher. Doch Qincheng, auf das Chinas Justiz keinen Zugriff hat, bleibt ein Platz , wo die Revolution ihre eigenen Kinder frisst. Es ist wieder so geheimnisvoll und intransparent, wie es einst war.

Hui Ka Yan, Gründer der angeschlagenen Immobiliengruppe Evergrande tritt von seinem Posten als Chairman von Hengda Real Estate zurück. Hui zieht damit die Konsequenzen aus einer Reihe von gescheiterten Vorhaben am Finanzmarkt. Hengda ist der wichtigste Teil des Evergrande-Firmengeflechts in der Volksrepublik. Zhao Changlong übernimmt dort seinen Posten. Zhao war bis 2017 bereits einmal Chairman. Indem er in Personalunion auch Hauptgeschäftsführer wird, übernimmt er in der Krise weitreichende Kontrolle über Hengda.

Chinesische Athleten nach der Ankunft in Tokio, wo ab Dienstag die Paralympics stattfinden. Am Donnerstag meldete die Gastgeberstadt Tokio 5534 Neuinfektionen und damit den zweithöchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie.

es liegt nicht an der Zahl 13, wenn Apple das neue Modell seines iPhone 13 im kommenden Monat nicht rechtzeitig an die Kunden liefern kann. Die Ursache liegt vielmehr im Arbeitskräftemangel in den Fabriken von Foxconn in China. Das Unternehmen aus Taiwan ist der größte Auftragsfertiger für Apple. Die Wanderarbeiter bei Foxconn setzen 80 Prozent der weltweiten iPhones von Apple zusammen. Doch weil die großen Industriezentren ihnen immer weniger attraktiv erscheinen, werden sie mit höheren Gehältern und Zusatzzahlungen gelockt. Peking will zudem die Migration im Land künftig besser steuern, wie Frank Sieren analysiert.

“Ungleichheit bekämpfen!” – das könnte auch als Motto auf Wahlplakaten in Deutschland stehen. Doch es handelt sich auch um das neue Programm von Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Seine Vorstellung vom Chinesischen Traum ist eine gleichere Verteilung des Wohlstands. Finn Mayer-Kuckuk hat sich die Details angeschaut und sieht eine Abkehr von Deng Xiaopings Vorgabe, dass “einige schneller reich werden” dürfen, um die anderen mitzuziehen. Das neue Ziel lautet “gemeinsamer Wohlstand für alle”, und zwar möglichst gleich verteilt.

Yan Mingfu, Maos ehemaliger Russisch-Dolmetscher und späterer Vizeminister für zivile Angelegenheiten, hat bei den Erinnerungen an seine Zeit im Qincheng-Gefängnis bei Peking geweint. Johnny Erling hat mit ihm gesprochen. Er hat außerdem tief recherchiert, um Licht in einige der Mythen um den berüchtigten Knast zu bringen, in dem auch Maos Witwe saß. Das Gefängnis ist so Tabu, dass selbst Chinas Justiz kein Zugriff hat.

Ein schönes Wochenende wünscht

China ist dem Namen nach weiterhin kommunistisch. Daher ist eine Frage dort besonders drängend, die derzeit auch viele andere Länder umtreibt – inklusive Deutschland und den USA. Die Reichen werden viel schneller reicher, als die Armen an Einkommen dazugewinnen. Staatspräsident Xi Jinping hat nun für China die Richtung vorgegeben, wie dieser Ungleichheit gegenzusteuern sei: China brauche eine gleichere Verteilung der Einkommenszuwächse, lautet seine Politik-Vorgabe, die Staatsmedien am Mittwochabend verbreiteten. Pläne zu mehr Umverteilung von unten nach oben schwingen in seinen Worten ebenfalls mit.

In Parteisprache lautete das so: “Wir sollten keine Mühe sparen, um ein wissenschaftliches System von Maßnahmen in Kraft zu setzen, die ein vernünftiges Verteilungsmuster für alle implementieren.” Zugleich, so Xi weiter, müssen “die Bedürfnisse und die Möglichkeiten Aller auf Basis finanzieller Nachhaltigkeit koordiniert werden.” Der Lebensstandard sollte “inklusiv und von unten nach oben” gestärkt werden. Es sei ein Rahmen für Entwicklung nötig, an dem alle teilhaben können. “Gemeinsamer Wohlstand ist der Wohlstand Aller, […] nicht der Reichtum einiger Weniger”, so Xi. Gemeinsamer Wohlstand 共同富裕 wiederum sei eine Vorgabe des Sozialismus.

Xis Bemerkungen im Rahmen des 10. Treffens des Zentralkomitees für Wirtschaft und Finanzen bedeuten eine Politikwende. Denn er geht auf eine Sentenz des großen Reformers Deng Xiaoping ein und erklärt sie erstmals ausdrücklich für ungültig. Die Meldung in der Volkszeitung zu dem Treffen betont, dass die Anwesenden sich über den historischen Verlauf einig waren: Die Partei habe “die Ketten des traditionellen Systems gebrochen und es einigen Leuten und einigen Regionen erlaubt, schneller reich zu werden”.

Das waren die Worte Dengs. Einige sollten “schneller reich werden” und die anderen mitziehen. Doch unter Xi sei das nun anders, betont die Kommission. Das Zentralkomitee stelle nun “die stetige Verwirklichung des gemeinsamen Wohlstands in den Mittelpunkt”. Indem die Partei sich auf den Wohlstand und das Glück aller Chinesen fokussiere, sichere sie die Grundlage ihrer Herrschaft, berichtet die Volkszeitung freimütig von dem Treffen.

Unabhängig von den Parteiphrasen war es überfällig, hier umzusteuern. Das Problem ist dabei nicht, dass die unteren Einkommensschichten keine Zugewinne erzielen. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Plus von 4,5 Prozent hat die ärmere Hälfte der Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten sogar sehr ordentliche Einkommenssteigerungen erlebt. Doch für die oberen 0,1 Prozent lag der Zuwachs mehr als doppelt so hoch bei 9,4 Prozent. Beide Einkommenskurven gehen steil nach oben, doch die Superreichen laufen den Normalbürgern exponentiell davon. Ihre Vermögen befinden sich jetzt auf stratosphärischen Höhen.

Rund zwei Millionen Familien in China besitzen mehr als zehn Millionen Yuan (umgerechnet mehr als 1,3 Millionen Euro). Im vergangenen Jahr haben sie mehr als drei Billionen Yuan ausgegeben (knapp 400 Milliarden Euro). China hat jetzt je nach Zählweise mehr Dollar-Milliardäre als die USA – und das will etwas heißen, schließlich gelten diese als Hort des Kapitalismus, der Ungleichheit in der DNA hat. Selbst dort gilt der Abgrund zwischen Arm und Reich als Skandal, den Präsident Joe Biden beheben will. Im Sozialismus sollte ein solches Maß an Ungleichheit noch deutlich weniger akzeptabel sein.

Doch Xi spricht in seiner Rede noch einen weiteren Punkt an, der seinen Landsleuten vermutlich sehr wichtig ist. Er stellt ihnen weiterhin in Aussicht, sich hocharbeiten und selbst reich werden zu können. Hier ähnelt der Chinese Dream dem American Dream. Als Element persönlicher Freiheit dürfte die Chance auf Aufstieg durch Fleiß in China weiterhin psychologisch enorm wichtig sein. Aus Sicht der Wirtschaftsplaner bietet sie auch eine Motivation zu harter Arbeit. Nur: Die steigende Ungleichheit hat zuletzt tendenziell keine Chancen mehr geschaffen, sondern sie verringert (China.Table berichtete). Denn Kapital sammelt sich da an, wo schon Kapital ist. “Wir sollten den Kanal für soziale Mobilität nach oben wieder öffnen”, betont Xi.

Das globale Phänomen der Ungleichheit ist inzwischen gut erforscht. Der französische Ökonom Thomas Piketty hat es 2014 neuerlich in der Diskussion verankert, indem er den Fokus von den Einkommen auf das Kapital verschob. Anders als in den Nachkriegsjahrzehnten in Deutschland beziehungsweise den Jahrzehnten nach Dengs Reformen in China haben die Bürger mit ehrlicher Erwerbsarbeit keine großen Chancen auf Aufstieg. Denn das Kapital vermehrt sich ohne großes Zutun in atemberaubender Weise selbst. Grund sei mangelnde Besteuerung von Vermögen, so Piketty. Die Zentralbanken feuern den Trend seit 2008 zusätzlich an. Die rasche Ausdehnung der Geldmenge spült Kapital an die Märkte. Das treibt die Bewertungen von Aktien, sonstigen Firmenanteilen und Immobilienbesitz nach oben. Solche Anlagegüter haben aber meist nur die ohnehin Wohlhabenden.

Auch in Deutschland beschäftigen sich Ökonom:innen und Soziolog:innen daher intensiv mit dem Phänomen. Schließlich stellt es die Grundannahmen der sozialen Marktwirtschaft und der Leistungsgesellschaft infrage. China als nominal sozialistische Gesellschaft muss sich hier jedoch noch deutlich mehr einfallen lassen, um zumindest das Gefühl der Gleichheit wiederherzustellen. Das einfache Volk nimmt sehr wohl wahr, wie die Millionäre und Milliardäre sich in ihren Bastionen einrichten und die ungehinderte Weitergabe ihres Reichtums an ihre Kinder sichern – die nur das Glück haben, privilegiert geboren worden zu sein. Karl Marx würde im Grabe rotieren, wenn er diesen Sozialismus sähe.

Ein guter Teil der derzeitigen chinesischen Politik geht auf den Versuch zurück, diese Widersprüche zu managen. Der Crackdown gegen Technik-Firmen richtet sich nicht nur gegen deren institutionelle Macht als Datensammler. Sondern auch gegen den zementierten Reichtum ihrer Gründer, die inzwischen alle Milliardäre sind. Eine “wichtige Rede” von Xi wie die gegen die Ungleichheit markiert hier im Allgemeinen den Anfang einer langen Kampagne. Der “gemeinsame Wohlstand” wird in den kommenden Monaten und Jahren zur laufend wiederholten Standardphrase werden. Und mancher Milliardär wird sich im Gefängnis wiederfinden – wenn die Führung ein Exempel an den Reichen statuieren will.

.

Im September erscheint mit dem iPhone 13 ein neues Modell. Und Apple will noch bis Ende des Jahres zwischen 130 und 150 Millionen seiner Smartphones ausliefern. Ein Großteil davon produziert der US-Konzern nach wie vor in China und davon wiederum das meiste bei Foxconn in der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou. Die dortige Mega-Fabrik des taiwanesischen Auftragsfertigers, die rund 250.000 Menschen beschäftigt, ist für die Herstellung von rund 80 Prozent aller weltweiten iPhones verantwortlich. Das Problem: Es finden sich immer weniger Arbeiterinnen und Arbeiter, die die harte Fließbandarbeit noch verrichten wollen.

Laut Chinas jüngster Volkszählung ist der Anteil der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter zwischen 15 und 59 Jahre von über 70 Prozent vor einem Jahrzehnt auf 63,4 Prozent in diesem Jahr zurückgegangen. Das führt zum einen zu einem stetigen Anstieg der Löhne. Zum anderen können sich die Arbeiterinnen und Arbeiter erlauben, wählerischer zu sein. Sie nehmen nicht mehr jeden Job an.

Um diesem zunehmendem Arbeitskräftemangel zu begegnen, haben Apple und Foxconn vor Kurzem ein neues Bonussystem vorgestellt. Demnach erhalten Neuangestellte, die mindestens 90 Tage in der iPhone-Herstellung – der sogenannten Innovative Product Enclosure Business Group (iPEBG) – bleiben, eine Zusatzzahlung von umgerechnet 1.251 Euro. Weitere 92 Euro erhalten diejenigen, die erfolgreich einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin für das Unternehmen vermitteln. Bereits in der Vergangenheit hat Foxconn sich solcher und ähnlicher Mittel bedient.

Foxconn ist dabei nicht der einzige Apple-Lieferant in China, der auf diese Weise versucht an neue Arbeitskräfte zu kommen. Lens Technology, das Apple-Produkten mit Touchscreens ausstattet, und Luxshare Precision, das auf elektronische Steckverbinder spezialisiert ist, haben ähnliche Anreize geschaffen. Lens Technology etwa hat den Bonus für Neueinstellungen von 656 Euro im Februar auf 1.311 Euro im Mai erhöht und den Betrag dieser Bonuszahlung nahezu verdoppelt. Luxshare Precision wiederum hat in seinem Werk in Dongguan in der südchinesischen Provinz Guangdong den internen Empfehlungsbonus von 328 Euro im April auf 656 Euro Ende Mai verdoppelt. Das Unternehmen kündigte auch einen Rückkehrbonus von 489 Euro an für ehemalige Beschäftigte, die das Unternehmen bereits verlassen haben.

Trotz US-Handelsstreit hat Apple in den letzten drei Jahren mehr neue Zulieferer aus China in seine Lieferketten aufgenommen als aus jedem anderen Land. Das Vertrauen mag auch damit zusammenhängen, dass China vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen ist. So ist die Produktion in der iPhone-Fabrik von Foxconn in Indien wegen steigender Covid-19-Infektionen um mehr als 50 Prozent eingebrochen.

Doch nicht nur Foxconn leidet zunehmend unter dem Arbeitskräftemangel. Mehrere Provinzen und Städte haben auch in diesem Jahr die Mindestlöhne deutlich angehoben. In Chinas Hauptstadt Beijing liegt das monatliche Mindestgehalt mittlerweile bei 2.320 Yuan, rund 305 Euro. Die letzten Anpassungsrunden gab es 2017 und 2018.

Im Jahr 2010, als Foxconn seine Fabrik in Zhengzhou in Betrieb nahm, lag das Pro-Kopf-Einkommen der Angestellten, von denen die meisten Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter vom Land sind, noch bei umgerechnet etwa 1.200 Euro. Heute sind es der offiziellen Statistiken zufolge über 3.200 Euro. Ihr Einkommen hat sich innerhalb von zehn Jahren damit fast verdreifacht. Im gleichen Zeitraum ist der Mindestlohn in der Stadt von 105 Euro pro Monat vor zehn Jahren auf 250 Euro pro Monat im vergangenen Jahr gestiegen.

Mit der Mindestlohnerhöhung steuert die Führung Peking auch die Migration. Schon vor Jahren wurden die Mindestlöhne zum Teil um 15 Prozent im Jahr erhöht. So wurden die Fabriken der arbeitsintensiven Industrien gezwungen, ihre Produktionen ins Hinterland zu verlegen, also dorthin, wo die meisten Arbeiter herkommen. In der besonders entwickelten Provinz Guangdong wurde auf diese Weise Platz geschaffen für die wirtschaftlich interessantere High-Tech Industrie, bei der aber weniger Personal gebraucht wird. Inzwischen spricht man daher von “Reverse Migration”.

Zwei Phänomene kommen bei dieser Entwicklung zusammen: Zum einen verlagern die Unternehmen ihre Produktionsstätten in die ärmeren Provinzen, die sich vor allem im Westen Chinas befinden. Zum anderen sind die verbleibenden Wanderarbeiter gezwungen zurückzugehen, weil in vielen Boomregionen trotz der gestiegenen Löhne die Lebenshaltungskosten für sie zu hoch sind.

Ende März dieses Jahres verzeichnete das chinesische Statistikbüro 2,64 Millionen Wanderarbeiter weniger als im Jahr zuvor. Ein weiterer Grund: Die Wanderarbeiter werden älter. Rund ein Viertel von ihnen sind inzwischen über 50 Jahre alt. Vor zehn Jahren waren es nur halb so viele. Ab diesem Alter werden Themen wie Krankenversicherung wichtiger. Diese bekommen sie günstiger in ihrer Heimat auf dem Dorf, wo sie gemeldet sind. “Die Reverse Migration wird in den nächsten Jahren noch zunehmen”, vermutet Dan Wang, Chefvolkswirt der Hang Seng Bank in Shanghai.

Die Rückkehrer arbeiten längst nicht mehr alle in den Fabriken, die dorthin verlagert werden. Viele gehen in den Dienstleistungssektor. Sie arbeiten in Geschäften, werden Kleinhändler auf Online-Plattformen oder Fahrer für die Lieferplattformen auf dem Land.

Der Zentralregierung in Peking ist diese Entwicklung durchaus Recht. Damit die Rückkehrer nicht enttäuscht sind, sondern in ihren Regionen bleiben, stärkt Peking ihre Rechte, die Arbeitsbedingungen in den neuen Industriezentren werden verbessert. Zuletzt haben sich chinesische Regulatoren für eine faire Bezahlung, mehr Versicherungsschutz und eine Lockerung der Lieferfristen für Arbeiter von Lieferdiensten eingesetzt. Davon betroffen waren Tech-Giganten wie Meituan und Alibabas Ele.me. Die staatlichen Aufsichtsbehörden hatten sie kürzlich zu einem Treffen vorgeladen.

Ein weiterer Grund ist die Digitalisierung der Wirtschaft, die dezentrales Arbeiten zunehmend möglich macht. Auf Arbeitsvermittlungs-Plattformen wie Qingtuanshe von Alibaba gibt es in den dritt- und viertrangigen Städten im Hinterland deutlich mehr Jobangebote als früher, darunter etwa Livestream-Verkäuferinnen und -Verkäufer, die Produkte über Videos anbieten. Allein 50 Millionen Landbewohner haben sich im vergangenen Jahr neu mit dem Internet verbunden.

Die Digitalwirtschaft macht inzwischen ein Drittel der chinesischen Wirtschaftskraft aus. “Es werden mehr Influencer im mittleren Preis-Segment gebraucht”, sagt Jialu Shan, die am International Institute for Management Development im schweizerischen Lausanne forscht. Allerdings sei noch nicht abzusehen, wie viele Menschen die Onlineindustrie aufnehmen kann, zumal für dieses Geschäft andere Talente benötigt würden als für Arbeit am Fließband. Dass der Übergang nicht einfach ist, zeigen die letzten Zahlen. Yang Xin, Analystin bei der chinesischen Investmentbank CICC, hat jüngst in einem Report festgestellt, dass die Arbeitslosigkeit unter ungelernten Arbeitern deutlich zugenommen hat.

26.08.2021, 9:00-11:15 Uhr, (3:00-5:15 PM Beijing Time)

Webinar, EU SME Centre: Drafting Sales Contracts When Exporting To China Mehr

26.08.2021, 11:00-12:00 Uhr

Global China Conversations, IfW: China und Europa: Riskante wirtschaftliche Abhängigkeiten? Mehr

31.08.2021, 10:00-11:30 Uhr

Webinar, China-Kompetenzzentrum Düsseldorf, NRW.INVEST, IHK Düsseldorf, DCW: Successful Business in Germany | Auswirkungen des neuen Lieferkettengesetzes auf chinesische Unternehmen Anmeldung

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verhandelt mit der chinesischen Staatsreederei Cosco über eine Beteiligung am Hamburger Containerterminal Tollerort. “Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten”, so die HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath. “Ich gehe davon aus, dass wir demnächst zu einem Abschluss kommen”, sagte sie dem Club der Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Die chinesische Reederei Cosco gehört dem Staat und betreibt neben Schiffslinien auch Hafenterminals und versucht schon länger in einen Terminal des Hamburger Hafens zu investieren. Laut der Zeitung Die Welt will Cosco 35 Prozent am Terminal Tollerort erwerben.

Da Häfen in Deutschland unter kritische Infrastruktur fallen, dürfen Beteiligungen von ausländischen Investoren nur unter bestimmten Bedingungen genehmigt werden. Derzeit soll bereits eine Investitionsprüfung nach dem Außenwirtschaftsgesetz laufen. Schon jetzt machen die chinesischen Im- und Exporte etwa 30 Prozent des Containerumschlags in Hamburg aus.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) unterstützt die geplante Investition von Cosco: “Es gibt dazu keine politischen Vorgaben, aber was unternehmerisch sinnvoll ist, muss auch praktisch möglich sein und gemacht werden”, sagte Tschentscher im Juli. Der Stadt Hamburg gehören mehr als zwei Drittel der Anteile von HHLA.

Die Gewerkschaft Verdi sieht den Deal kritisch. “Mögliche Probleme resultieren dabei nicht in erster Linie aus der Nationalität des Kapitalgebers. Vielmehr stärkt ein solcher Schritt den Einfluss der Reeder auf die lokalen Logistikbedingungen”, teilte Verdi im Juli mit. Demnach würde dies dazu führen, das “die Wettbewerbsbedingungen in der Schifffahrt und im Umschlag zunehmend von einer kleinen, weltweit agierenden Gruppe von Reedern bestimmt werden” – mit Folgen für die Arbeitsbedingungen auf Schiffen und in Häfen. “Die Arbeitsplätze am und durch den Hamburger Hafen stehen für uns im Vordergrund”, sagte Natale Fontana, der Fachbereichsleiter Verkehr der Gewerkschaft. niw

Das Verkehrsministerium in Washington schränkt die Zahl der Fluggäste, die Fluggesellschaften aus China in die USA bringen dürfen. Die Regeln gilt für vier Wochen. Die Kapazität der Flüge wird auf 40 Prozent gedrosselt. Der Schritt hat nur weniger mit Infektionsschutz zu tun als mit dem andauernden Streitigkeiten zwischen den beiden Ländern. Die Volksrepublik hatte Anfang August seinerseits den Flugverkehr aus Amerika ins eigene Land gedrosselt. Grund waren Passagiere auf einem US-Flug, die nach der Ankunft positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die Reaktion gehört zu den festgelegten “Sicherungen”, mit denen China jede Einschleppung der Seuche verhindern will.

Washington hat in der einseitigen Beschränkung der Passagierkapazität jedoch eine Wettbewerbsverzerrung gesehen. Schließlich konnten die chinesischen Airlines ihre Sitze weiterhin unbegrenzt besetzen. US-Fluggesellschaften wie United Airlines begrüßten den Gegenschlag. Die USA argumentieren, die positiven Tests seien nicht unabhängig überprüft worden. fin

Der inhaftierte Hongkonger Demokratie-Aktivist Andy Li hat sich schuldig bekannt, gegen das Nationale Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben und gleichzeitig Galionsfigur Jimmy Lai belastet. Der 30-Jährige, der über Crowdfunding-Plattformen Spenden aus dem Ausland für die Protestbewegung des Jahres 2019 organisiert hatte, sowie ein 29-jähriger Mitangeklagter gestanden am Donnerstag vor einem Gericht “geheime Absprachen mit ausländischen Kräften”, einem von vier Tatbeständen des Sicherheitsgesetzes. Im Gegenzug für das Geständnis ließ die Staatsanwaltschaft zwei weitere Anklagepunkte fallen.

Besondere Tragweite bekommt der Fall, weil Li im Rahmen seiner Aussage dem Verleger Jimmy Lai vorwarf, ihn angestachelt zu haben. Lai war der einflussreichste Befürworter der Demokratie-Bewegung. Auch er wartet seit Monaten in Haft auf den Beginn seines Prozesses. Mit seiner inzwischen eingestellten Tageszeitung Apple Daily kämpfte Lai 26 Jahre lang gegen Pekings schleichend wachsenden Einfluss und für den Erhalt der Bürgerrechte in der Stadt. Andy Li belastet den 76-Jährigen mit seiner Aussage schwer. Im späteren Prozess gegen Lai könnte Li als Zeuge der Anklage dienen. Eine entsprechende Absichtserklärung seitens der Staatsanwaltschaft liegt bislang aber noch nicht vor.

Die Schwester von Andy Li klagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters über mangelnde Transparenz des Verfahrens gegen ihren Bruder seitens der Hongkonger Justiz. Weder sei die Familie über die Aufenthaltsorte des Angeklagten seit vergangenem März informiert gewesen, noch habe man ihr mitgeteilt, ob und wie Andy Li seinen Anwalt selbst ausgewählt habe. Der Fall habe “eine erhebliche Ähnlichkeit mit der Behandlung eines Falles im chinesischen Rechtssystem” sagte Lis Schwester. Die Handhabe sei nicht üblich für die Hongkonger Justiz, “wie wir sie kennen.” Tatsächlich waren die verantwortlichen Richter nach Wunsch der politischen Führung in Hongkong zusammengestellt worden. Allerdings bestreitet die Stadtregierung jegliche Beeinflussung.

Lis Fall war besonders spektakulär, weil er gemeinsam mit elf anderen Aktivisten im August 2020 versucht hatte, mit einem Schnellboot von Hongkong nach Taiwan zu fliehen. Der Plan scheiterte. Stattdessen griff die chinesische Küstenwache die Flüchtigen auf. Ein chinesisches Gericht sprach Haftstrafen von sieben Monaten bis drei Jahren aus. Acht Mitglieder der Gruppe, darunter Li, waren im März dieses Jahres nach sieben Monaten an die Hongkonger Behörden ausgeliefert worden.

Li wurde danach ohne Wissen der Familie in einer Psychatrie untergebracht. Am Donnerstag bedeutete das Erscheinen vor Gericht seinen ersten öffentlichen Auftritt, auch wenn die Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Das Gericht hat die Fortsetzung des Prozesses gegen Li und seinen Mitangeklagten auf den 3. Januar vertagt. Trotz des Geständnisses drohen den beiden Männer jahrelange Haftstrafen. grz

Peking will die kulturelle Anpassung von Tibet an China beschleunigen. Zum 70. Jahrestag der Invasion Chinas sagte Wang Yang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, dass Bemühungen auf jeder Ebene nötig seien, um sicherzustellen, dass die Tibeter alle Standard-Chinesisch sprechen und schreiben könnten und kulturelle Symbole und Bilder mit der chinesischen Nation teilen.

Staatsmedien berichten, dass Wang dies einem ausgewählten Publikum am Potala-Palast in Lhasa gegenüber äußerte, dem ehemaligen Sitz des Dalai Lama, der bis heute im Exil lebt. In der Version der chinesischen Führung wurden die Bewohner der autonomen Region friedlich aus der Unterdrückung einer Theokratie befreit. Demgegenüber steht der internationale Vorwurf, dass China die traditionelle buddhistische Kultur unterdrücke. niw

Im Norden Pekings, rund 35 Kilometer von der City entfernt, versteckt sich Qincheng, das berüchtigte Sondergefängnis des Landes. Alle Parteiführer von Mao Zedong bis Xi Jinping ließen seit 1960 dort ihre politischen Gegner verschwinden. Kein Journalist durfte hinter seine Mauern blicken. Auch Chinas Justiz bleibt außen vor. Qincheng untersteht nur dem Ministerium für Staatssicherheit. Es erinnert daran, dass auch in China die Revolution ihre Kinder frisst.

Pekinger erzählten sich einst über die geheimnisvolle Haftanstalt für Prominente den politischen Witz: “Warum bist Du hier?” fragt ein Häftling im Hof den Anderen: “Weil ich gegen Jiang Qing (Mao Zedongs Ehegattin) war. Und du?” “Weil ich sie unterstützt habe.” Eine neben ihnen stehende Frau mischt sich ein: “Und ich bin hier, weil ich Jiang Qing bin.”

An dem Witz ist nur ein Detail falsch: Alle Häftlinge in Qincheng sitzen in Einzelhaft. Sie können sich nicht einmal beim Hofgang treffen. Der US-Amerikaner Sidney Rittenberg erlebte es mit. Als einzigen Ausländer sperrten ihn die Kulturrevolutionäre für neun Jahre in Qincheng ein. Erst November 1977 kam er frei. Im Sommer hörte er noch mit an, wie eine Frau aus einer Zelle Lobrufe auf den Vorsitzenden Mao anstimmte. Er erkannte die Stimme. Es war Jiang Qing.

Die Mao-Witwe war nach dem Tod ihres Mannes im Oktober 1976 in einem Pekinger Palastputsch verhaftet worden. Während Mao als Gallionsfigur bis heute unantastbar blieb, wurde alle seine Verbrechen seiner Frau angelastet. Im April 1977 wurde sie in Qincheng eingesperrt und in einem Schauprozess 1981 zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde später in lebenslange Haft in Qincheng umgewandelt. Jiang Qing nahm sich am 14. Mai 1991 selbst das Leben.

Rittenberg kannte sie gut. Mao und seine Frau hatten den linksradikalen ausländischen Kulturrevolutionär als ihren Aktivisten benutzt, ließen ihn aufsteigen. Dann fiel er umso tiefer. In seiner Biografie “The Man who stayed behind ” (Simon & Schuster) beschreibt er, wie ihn Maos Häscher um Mitternacht festnahmen. Der Haftbefehl war “unterschrieben von allen 16 Mitgliedern des Proletarischen Hauptquartiers, darunter Mao, Zhou Enlai und Jiang Qing.”

Als 1968 in Qincheng eingelieferter Gefangener Nummer 32 wurde aus Rittenberg der Häftling 6832. Maos einstiger Russisch-Dolmetscher Yan Mingfu saß da schon ein halbes Jahr hinter Gittern unter der Nummer 67124 als 124ster Eingelieferter 1967. Als Spion für Moskau beschuldigt blieb Yan bis 1975 eingesperrt. Zwei Jahrzehnte später konnte ich ihn in Peking interviewen. Da war er Minister.

Er erzählte, dass nur wenige Meter von seiner Zelle entfernt auch sein Vater Yan Baohuang als Häftling 67100 gefangen saß. Yan wusste das nicht. Einmal hörte er nachts jemanden so husten, wie er es von seinem Vater kannte. Erst nach seiner Entlassung erfuhr Yan, dass es wirklich sein Vater war, der alsbald starb. Seine Asche wurde achtlos weggeworfen. Der Minister weinte, als er mir von der Grausamkeit in Qincheng erzählte.

Vater und Sohn wurde von Mao und Jiang Qing, denen sie Jahrzehnte treu und gedient hatten, unmenschlich mitgespielt, so wie ungezählten Anderen. In der Hochzeit des kulturrevolutionären Chaos waren unter den 502 Gefangenen die Hälfte Weggefährten Maos, erinnerte sich dessen ehemaliger Sekretär Li Rui. Wegen kritischer Worte machte er sich den überall Gegner witternden Diktator früh zum Feind und wurde schließlich acht Jahre in Isolationshaft in Qincheng gesteckt.

“Fast 30 starben, 20 wurden zu Krüppeln geschlagen, über 60 wurden wahnsinnig”, enthüllte er in der Mai-Ausgabe 2015 der Zeitschrift “Yanhuang Chunjiu”. Li Rui überlebte und blieb bei Verstand, weil er mit Jodtinktur heimlich 400 Gedichte verfasste. Er schrieb, dass Mao schon 1955 verlangt hatte, ihm ein

besonderes Gefängnis für seine vermeintlichen Gegner zu bauen.

Als groteske Fußnote der kulturrevolutionären Geschichte notiert Li Rui, dass der für Mao den Gefängnisbau überwachende, frühere Pekinger Vizebürgermeister Feng Qiqing 1968 als “bourgeoiser Reaktionär” verhaftet und auch in Qincheng bis 1975 eingesperrt wurde. Mit Hilfe sowjetischer Experten, designmäßig angelehnt an Stalins Suchanowka-Gefängnis, wurden vier dreistöckige, alphabetisch unterteilte Haftgebäude mit eigenen Verhörräumen und einer fünf Meter hohen Umgebungsmauer erbaut.

1960 wurde das neue Gefängnis in Dienst genommen. 2009 druckte die vom Verlag der Volkszeitung herausgegebene Zeitschrift “Global People” erstmals einen 12-seitigen Enthüllungsbericht über Qincheng als Titelstory. Eigentlich hätte das Gefängnis als Nummer 157 zu den mit Moskau vereinbarten 156 Hilfsprojekten für China gehören sollen. Wegen der Geheimhaltung unterblieb das.

Global People stellte die Insassen seit 1960 vor. Den Anfang machten Hunderte hochrangiger Kuomintang-Militärs, Kriegsverbrecher und Spione in den 60er Jahren. Dann folgten die Verlierer aus den innerparteilichen Machtkämpfen. Zuerst landeten die prominentesten Opfer von Maos Kampagnen wie der Anti-Rechtsbewegung 1957 und seiner Kulturrevolution im Qincheng-Knast, dann nach Maos Tod die angeblichen Verschwörer der “Lin Biao-Clique” und der “Viererbande um die Mao-Witwe”. In den neunziger Jahren wurden auch prominente Dissidenten wie Wei Jingsheng bis zum 4. Juni-Studentenführer Wang Dan interniert, ebenso wie die Parteichefs und Politbüromitglieder aus Shanghai und Peking. Schon zu Zeiten der Kulturrevolution musste das Gefängnis um sechs neue Gebäude erweitert werden.

Den ersten allumfassenden Report über Qincheng verfasste der Journalist Yuan Ling, der rund 100 ehemalige Insasssen interviewte und für sein chinesisches Buch über das Gefängnis (袁凌:秦城监狱) mehr als zehn Jahre recherchierte. Yuan Ling nennt Qincheng das Ergebnis einer “gemeinsamen Geburt des sowjetischen Systems mit Chinas autoritativen System der volksdemokratischen Diktatur.” (它是苏维埃体制与人民民主专政权威的共同产儿.) In Festlandchina fand er keinen Herausgeber; in Hongkong traute sich nur eine kleine Druckerei, es 2016 zu verlegen.

Denn seit Amtsantritt Xi Jinpings Ende 2012 hat Qincheng eine neue Verwendung gefunden. Der Volksmund nennt es “Käfig für Tiger”, weil sich Dutzende einst berühmte Parteipolitiker, Provinzgouverneure, Volkskongress-Führer, Militärs oder Großkonzern- und Bankchefs aus dem ganzen Land ein Stelldichein hinter Gittern geben. Xi hat sie alle über Nacht festnehmen, entmachten und später dann formal wegen horrender Korruption verurteilen lassen. Danach landeten sie in Qincheng. Illustre Namen sind darunter, wie Chongqings Parteichef Bo Xilai, Ex-Sicherheitszar Zhou Yongkang, Topgeneräle wie Guo Boxiong, oder KP-Chefberater wie Ling Jihua.

Aktuelle Berichte über das Gefängnis sind tabu. Bekannt wurde nur, dass die gefallene Ex-Elite heute in komfortableren, größeren Einzelzellen untergebracht ist und besser versorgt wird als früher. Doch Qincheng, auf das Chinas Justiz keinen Zugriff hat, bleibt ein Platz , wo die Revolution ihre eigenen Kinder frisst. Es ist wieder so geheimnisvoll und intransparent, wie es einst war.

Hui Ka Yan, Gründer der angeschlagenen Immobiliengruppe Evergrande tritt von seinem Posten als Chairman von Hengda Real Estate zurück. Hui zieht damit die Konsequenzen aus einer Reihe von gescheiterten Vorhaben am Finanzmarkt. Hengda ist der wichtigste Teil des Evergrande-Firmengeflechts in der Volksrepublik. Zhao Changlong übernimmt dort seinen Posten. Zhao war bis 2017 bereits einmal Chairman. Indem er in Personalunion auch Hauptgeschäftsführer wird, übernimmt er in der Krise weitreichende Kontrolle über Hengda.

Chinesische Athleten nach der Ankunft in Tokio, wo ab Dienstag die Paralympics stattfinden. Am Donnerstag meldete die Gastgeberstadt Tokio 5534 Neuinfektionen und damit den zweithöchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie.