ein entspannter Start in die Woche sieht anders aus als das, was EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis an diesem Montag beim Handelsdialog in Peking erwartet. Die Agenda ist gespickt mit heiklen Themen: Die Beziehungen zwischen EU und China waren bereits angespannt, bevor mit den Anti-Dumping-Untersuchungen zu chinesischen E-Autos ein weiterer Streitpunkt hinzukam. Auch das hohe Handelsdefizit wird Thema sein, Dombrovskis bezeichnet es als “sehr unausgewogen”. Amelie Richter wirft einen Blick auf die schwierigen Gespräche.

Sigmar Gabriel hat eine klare Meinung zu den Anti-Dumping-Untersuchungen der EU – wie auch zum diplomatischen Geschick seiner Nachfolgerin auf dem Außenministerposten, Annalena Baerbock. “Wenn Sie wie Frau Baerbock von Montag bis Freitag den Chinesen vors Schienbein treten, werden sie nicht weit kommen”, sagt er im ausführlichen Interview mit Michael Radunski und Stefan Braun. Weitere Themen des Gesprächs sind Deutschlands Rolle im Indopazifik und ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan.

Professor Björn Alpermann von der Universität Würzburg forscht seit Jahren zur Minderheitenpolitik Chinas in Tibet und Xinjiang. Anlässlich der Debatte um den umstrittenen Xinjiang-Meinungsbeitrag zweier China-Forscher schaut er kritisch auf die deutsche Sinologie. Diese kämpfe mit Nachwuchssorgen, dabei sei Expertise zu China aktuell gefragt wie nie. In seinem Standpunkt macht Alpermann Vorschläge, wie das Fach mehr Glaubwürdigkeit erlangen kann.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, konfliktfreien Start in die Woche!

Herr Gabriel, Annalena Baerbock schlägt einen neuen Ton gegenüber Peking an. Einige sagen, jetzt wird endlich Klartext gesprochen. Andere warnen, so erreiche man nichts. Wie ist Ihre Sicht als ehemaliger Außenminister dazu, wie wir uns gegenüber China verhalten sollten?

Man muss nicht Politik studiert haben, um zu wissen: Wenn Sie in jedem Interview, in jedem Gespräch, in jedem öffentlichen Auftritt ein Land nur kritisieren und geißeln, dann können Sie nicht erwarten, dass unter vier Augen eine gute Gesprächsatmosphäre herrscht. Wie wollen wir den internationalen Klimaschutz ohne China stärken?

Wie wäre es besser?

Wir sollten uns ein Beispiel an den USA nehmen und anerkennen, dass man mit China in einem schwierigen Dilemma steckt: Auf der einen Seite ist China ein strategischer Rivale, auf der anderen Seite gibt es Themen, die wir ohne China in der Welt nicht lösen können. Wenn Sie jedoch wie Frau Baerbock von Montag bis Freitag den Chinesen vors Schienbein treten, werden sie nicht weit kommen. Diplomatie ist kein Werkzeug aus der Mottenkiste der Metternich-Politik. Ihre Kunst besteht darin, gerade mit denen im Gespräch zu bleiben, die völlig anderen Wertvorstellungen folgen als wir. Dabei muss man nicht auf Kritik verzichten. Aber hätten Willy Brandt oder Helmut Kohl so über die Sowjetunion geredet, wäre die deutsche Einheit vermutlich schwieriger oder gar nicht zustande gekommen.

War es also falsch, dass Frau Baerbock den chinesischen Partei- und Staatschef Xi Jinping einen Diktator genannt hat?

Die Außenministerin profiliert sich und ihre Werte durch diese Charakterisierung. Das darf sie. Aber die Frage muss erlaubt sein: Hilft diese in China als Beleidigung aufgenommene Etikettierung? Ändert sie etwas in China? Nein. Macht sie uns zu interessanten Gesprächspartnern? Nein. Vertreten wir damit deutsche Interessen? Nur dann, wenn wir unsere Interessen ausschließlich normativ verstehen.

Was sollen wir also tun?

Wir sehen gerade, dass China versucht, zum Sprecher des globalen Südens zu werden. Ich würde alles dafür tun, diesen Ländern des globalen Südens Angebote zu machen. Übrigens ohne sie jeweils normativ zu belehren. Der Bundeskanzler macht eigentlich vor, wie es gehen kann. Das finde ich richtig. Und was China angeht, würde ich dem Beispiel der Australier, der Japaner und der Südkoreaner folgen. Die sind in harter sicherheitspolitischer Konfrontation mit China und trotzdem gemeinsam in der größten Freihandelszone der Welt.

Aber die deutschen Minister führen alle Gespräche – auch Frau Baerbock.

Durchaus. Aber es scheint, dass wir die unmittelbaren Gespräche weniger wichtig nehmen als Interviews, wo wir ja eigentlich zu unserer eigenen Wählerschaft sprechen. Ich verweise nochmals auf die USA: klare Linie, aber auch alles unternehmen, um eine solide Gesprächsbasis mit den Chinesen hinzubekommen. 16 Stunden haben sich der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan und sein Counterpart aus China getroffen, ohne dass darüber viel in den Zeitungen stand. Außenpolitik mit dem Megafon hat meist nur eine innenpolitische Reichweite.

Ist das die unterschiedliche Akzentuierung zwischen werte- und interessensgeleiteter Außenpolitik?

Die Debatte, ob Werte oder Interessen, halte ich für Quatsch. Es geht immer um beides. Man darf seinen Kompass nicht verlieren und muss wissen, dass man mit Demokratien und Diktaturen unterschiedlich umgehen muss. Aber wir haben auch Interessen. Die Franzosen und Briten sagen: Werte gelten nach innen, Interessen nach außen.

Ist das nicht doch ein bisschen zu einfach?

Sicher, ganz so einfach darf man es sich vielleicht nicht machen. Aber wir müssen lernen, unsere Interessen in der Welt auszusprechen und uns nicht dafür zu schämen. In unserem Land leben viele Menschen von der Automobilindustrie. Ein Großteil unseres Wohlstands hat damit zu tun. Die Bedürfnisse dieser Industrie zu vertreten, wird in deutschen Medien jedoch als Lobbyismus verleumdet, und zwar in einer Weise, wie es kein anderes Land der Welt tun würde. Den Kampf darum, dass uns China auch in der Autoindustrie als Markt erhalten bleibt, ständig als Lobbyismus für die Autoindustrie zu diffamieren, zeigt eine relativ überschaubare Kenntnis von der Frage, woher der Wohlstand dieses Landes kommt. Und übrigens auch, worauf der Wohlstand vieler osteuropäischer Nachbarn beruht.

Die EU will dem Verdacht auf Subventionen der chinesischen Autoindustrie nachgehen. Ein Fehler? Die einen sagen, es gelten liberale Regeln, und an die muss sich auch China halten. Die deutsche Autoindustrie hingegen fürchtet, dass Brüssel so ihr China-Geschäft kaputt mache.

Diesem Verdacht nachzugehen, ist richtig. Je nach Ergebnis muss man dann mit der chinesischen Seite verhandeln. Meine Erfahrung ist, dass Versuche, mit China über Anti-Dumping-Zölle ökonomische Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, in der Regel schiefgehen. Deutschland ist ein beliebtes Land für chinesische Gegenmaßnahmen. Die Gefahr solcher Maßnahmen ist, dass wir uns in eine Spirale von protektionistischen Maßnahmen begeben. Und ein Land wie Deutschland hat dabei immer größere Probleme als andere Teile Europas.

Was wäre der richtige Ansatz?

China auf die Einhaltung der WTO-Standards zu verweisen und gegebenenfalls dies auch juristisch einzuklagen ist sicher notwendig. Dauerhaft helfen wird es vermutlich nicht. Europa und auch Deutschland sind immer gut gefahren, wenn wir auf unsere eigenen Stärken gesetzt haben: den Binnenmarkt ausbauen, die Investitionsbedingungen vor allem für Forschung und Technologie verbessern, die Kapitalmarktunion umsetzen, den einheitlichen Energiemarkt vorantreiben. Und wir müssen unser Planungs- und Genehmigungsrecht reformieren. Wir haben die individuellen Einspruchsrechte gegen geplante Infrastrukturmaßnahmen deutlich ausgebaut und damit den politischen Gestaltungsspielraum sehr eingeengt. Heute wird gegen alles geklagt: vom Fahrradweg über die Schienenstrecke bis zum Windpark. Das müssen wir wieder besser in eine Balance bringen.

Nochmal zum Umgang mit China. Gerade ist der dortige Verteidigungsminister abgesetzt worden. Davor der Außenminister sowie wichtige Generäle. Wie soll man mit einem solchen Land umgehen?

Wir wissen nicht, was die Gründe dafür sind. Oft sind es Korruptionsvorwürfe. Wir sollten uns auf unsere Themen konzentrieren, zum Beispiel, dass deutsche Unternehmen in China ihre Intellectual Property Rights behalten.

Hier erwidert Peking: Ihr wollt und wollt, aber bietet uns nichts.

Oh, wir haben eine ganze Menge geboten und bieten es weiterhin. Die Liberalisierung der Weltmärkte, die internationale Arbeitsteilung, alles, was wir mit dem Stichwort Globalisierung meinen, hat Chinas Aufstieg doch überhaupt erst möglich gemacht. Worum es geht ist, dass alle nach den gleichen Regeln spielen. Das ist nicht zu viel verlangt.

Und jetzt fühlt sich China so stark, dass es mehr fordert.

Im Gegenteil. Ich glaube, dass China sich aktuell in einer Schwächephase befindet. Nicht nur wegen der Fehler der Null-Covid-Strategie, sondern vor allem wegen des massiven demografischen Wandels in China. Erst wird China alt, bevor es reich wird. Mögliche soziale Spannungen bergen aber auch Gefahren.

Warum?

Staaten, die ökonomisch schwach sind und in denen Menschen unzufrieden werden, suchen sich oftmals einen außenpolitischen Feind.

An diesem Punkt fürchten viele, dass Xi Jinping aufgrund der internen Schwäche jetzt außenpolitisch gegen Taiwan zuschlagen könnte. Wie groß ist die Gefahr?

Dazu muss man wissen, dass wir alle Anfang der 70er Jahre akzeptiert haben, dass die Volksrepublik China ganz China vertritt, also auch Taiwan. Das war bis 1971 andersherum: bis dahin vertrat die Republik China, also Taiwan, ganz China. Die sogenannte Ein-China-Politik ist also keine Erfindung der Volksrepublik. Daraus entsteht die skurrile Situation, dass Taiwan völkerrechtlich tatsächlich zu China gehört. De facto ist Taiwan aber eine lebendige und vielfältige Demokratie, die ökonomisch prosperiert und mit dem Festland immer weniger zu tun hat. In der Vergangenheit sind wir gut damit gefahren, diesen paradoxen Status aufrechtzuerhalten. Jeder, der versucht, das zu ändern, macht die Lage brisanter.

Aber ist es nicht China, das diesen Status quo mit Kriegsschiffen und Militärübungen zu verändern droht?

Ja, natürlich. Trotzdem habe ich mehr Sorge vor der Entstehung von sogenannten unintended conflicts als vor einem wirklichen Angriff Chinas auf Taiwan. Dazu ist die Volksrepublik vorerst noch zu schwach. Aber es fahren einfach viele Kriegsschiffe dort herum, und anders als zur Zeit des Kalten Krieges in Europa gibt es praktisch keine Konfliktmanagement-Systeme. Die Australier, die ja viel dichter an diesem Konflikt dran sind als wir, schlagen deshalb vor, solche Konfliktmanagement-Strukturen aufzubauen, um militärische Eskalationen in Konfliktfällen zu verhindern. Ich glaube das ist ein kluger Vorschlag.

Zum Beispiel?

Es geht vor allem um schnelle Information und Transparenz. Dazu müssen aber beide Seiten bereit sein. Die Ausgangslage in Europa war im Kalten Krieg insofern gut, weil beide Seiten akzeptierten, dass es die andere Seite vor der eigenen Haustür gibt und man deshalb mit ihr klarkommen muss. Das ist in der Straße von Taiwan und in der südchinesischen See nicht so. China akzeptiert die Anwesenheit der USA nicht. Deshalb verstärken die USA ihre Bündnisse mit Australien, Südkorea, Japan und anderen. Viele Staaten in der Region wollen keine Dominanz Chinas.

Also ist es sinnvoll, wenn auch Deutschland sein sicherheitspolitisches Engagement in Asien verstärkt und die Fregatte Bayern losschickt?

Ich glaube, dass die USA eher von uns erwarten, dass wir sie in Europa, im Mittelmeerraum und in Afrika entlasten und nicht im Indopazifik. Das ist nicht unser Turf.

Sich komplett aus Asien raushalten, wäre aber wohl auch falsch. Wie sollte sich Deutschland stattdessen in der Region engagieren?

Zuerst geht es vermutlich darum, dass wir viel mehr über diesen Raum und über den Indopazifik lernen müssen. Wir wissen doch nicht wirklich viel. Deshalb wäre mein Rat, wesentlich enger mit Australien, Japan und Südkorea zusammenzuarbeiten. Diese Länder haben sicherheitspolitisch riesige Probleme mit China. Gleichzeitig sind sie alle aber in der größten Freihandelszone der Welt. Das ist doch erstaunlich. Diese Länder sind kluge Ratgeber, wenn es um den Umgang mit China geht.

Ist all das auch Ausdruck allgemeiner geopolitischer Verschiebungen?

Die sind doch längst in vollem Gange. Zwei Drittel der Menschheit leben im Indopazifik, zwei Drittel des Sozialprodukts entsteht dort, und inzwischen verfügen dort fünf Staaten über Nuklearwaffen. 600 Jahre Eurozentriertheit sind vorbei. Das Gravitationszentrum der Welt ist nicht mehr der Atlantik, sondern der Indopazifik. Was jetzt mit etwas Verspätung zu Ende gegangen ist, ist die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges. Viele heute bedeutende Staaten saßen dabei am Katzentisch. Wir haben sie bis vor kurzem noch Dritte Welt genannt. Diese Staaten fordern jetzt ihr Recht ein und wollen sich nicht mehr der Führung des Westens unterordnen.

Woran genau machen Sie das fest?

Das Nein zu den Sanktionen gegen Russland aus vielen Länder des globalen Südens ist ein ganz lautes Nein gegen die USA und gegen das, was wir stolz den Westen nennen, was aber in den Augen vieler anderer Staaten des globalen Südens nur ein Synonym für ihre alten Kolonialherren ist. Dieser Widerstand gegen den Führungsanspruch des Westens und speziell der USA ist es, was diese Länder eint. Denn ansonsten sind ja selbst die Mitglieder der BRICS nicht gerade best friends, wenn man zum Beispiel nur an die Konflikte zwischen Indien und China denkt.

Und welche neue Ordnung wird entstehen?

Wenn Sie das diese Länder fragen, dann bekommen sie keine gemeinsame Antwort. Das Verbindende der BRICS-Staaten und ihrer neuen Mitglieder sind in der Regel wirtschaftliche Interessen. Oder auch der Versuch, selbst regionale Sicherheitsstrukturen aufzubauen, weil die USA nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Das sieht man zum Beispiel im Nahen Osten. Für uns Europäer ist das Problem, dass wir nirgendwo eine Rolle spielen. Angesichts dieser tektonischen Verschiebungen der Machtachsen der Welt, droht Europa die Provinzialisierung.

Wie lautet dann Ihre Prognose?

Wir haben unser Schicksal als Europäer selbst in der Hand. Deutschland und Frankreich sind immer noch in der Lage dazu, einen neuen Aufbruch zu wagen. Und was die internationale Ordnung angeht, so gehen wir vermutlich durch eine Dekade der Unsicherheit und der Instabilitäten. Unsere Bevölkerung darauf vorzubereiten, ist eine notwendige Voraussetzung, um dadurch zu kommen. Und international wäre ich schon froh, wenn wir es wenigstens schaffen würden, eine regelbasierte Ordnung wiederherzustellen mit Minimalstandards wie: Man überfällt nicht seinen Nachbarn mit Panzern. Aber ich fürchte, dass wir eine liberale Weltordnung so schnell nicht wieder erleben werden. Michael Radunski und Stefan Braun

EU-Handelschef Valdis Dombrovskis hat vor dem Treffen mit Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng den Handel mit der Volksrepublik als “sehr unausgewogenen” kritisiert. Das Handelsdefizit der EU betrage derzeit fast 400 Milliarden Euro pro Jahr bei einem Gesamthandelsvolumen von 865 Milliarden Euro. Das sagte der Lette bei einer Rede in Shanghai am Samstag beim Finanz-Forum Bund Summit.

“Die EU muss sich auch in Situationen schützen, in denen ihre Offenheit missbraucht wird. Unsere jüngste Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit zielt darauf ab, die Vorteile der Offenheit zu maximieren und gleichzeitig unsere strategischen Abhängigkeiten und Schwachstellen zu minimieren”, sagte der EU-Kommissar.

Dombrovskis setzt damit vor dem Handelsdialog-Treffen einen selbstbewussten Ton für die EU. “Wir begrüßen den globalen Wettbewerb. Aber er muss fair geführt werden.” Brüssel plane nicht, sich von China gänzlich abzukoppeln – ein De-Risking sei aber dennoch notwendig, sagte Dombrovskis. “Lassen Sie mich betonen: Risikominderung ist keine Entkopplung. Und die EU hat nicht die Absicht, sich von China abzukoppeln.”

Der EU-Handelskommissar wird am Montag zum 10. EU-China-Handelsdialog in Peking erwartet. Es ist das erste Treffen dieser Art, das wieder offline stattfindet. Im Juli 2022 Jahr wurde der Handelsdialog als Videogespräch abgehalten, damals noch mit Vize-Ministerpräsident Liu He. Die Agenda für das Treffen ist voll. Neben dem von Dombrovskis genannten Handelsdefizit sind weitere wichtige Themen:

Dombrovskis betonte bereits in seiner Rede in Shanghai, dass die EU die Abhängigkeiten für “eine ausgewählte Anzahl strategischer Produkte” minimieren will, um die “offene strategische Autonomie” des Blocks aufrechtzuerhalten. Globale Krisen wie der Klimawandel sollten jedoch gemeinsam angegangen werden. Er beendete seine Rede mit einer Aufforderung an China, die Schuldenlast von Entwicklungsländern zu mindern. Diese hätten unter den jüngsten Zinserhöhungen gelitten.

Die chinesische Propaganda-Zeitung Global Times nannte Dombrovskis’ Reise und den Handelsdialog einen “Lackmustest” für beide Seiten, um Differenzen zu glätten. Als ein Beispiel der aktuellen Probleme nannte die Zeitung unter anderem das geplante Verbot von Huawei und ZTE in Deutschland.

Dombrovskis hatte am Wochenende auch den Shanghaier Bürgermeister Gong Zheng getroffen. Ausländische Firmen tragen zum Erfolg der Metropole bei, erwirtschaften ein Viertel des BIP und machen elf Prozent der Arbeitsplätze aus, wie der EU-Kommissar auf X, ehemals Twitter, schrieb. “Mit einem vorhersehbaren und offeneren Geschäftsumfeld können wir noch besser abschneiden.”

Dombrovskis besuchte zudem den deutschen Bremssysteme-Hersteller Knorr-Bremse in Suzhou. Nach dem Handelsdialog am Montag wird ein Presseauftritt des EU-Kommissars erwartet. In Peking soll er zudem zu Studenten der Tsinghua Universität sprechen, der Alma Mater von Chinas Staatschef Xi Jinping.

Vor dem Hintergrund sinkender Auslandsinvestitionen und einer schwierigen wirtschaftlichen Lage ergreift China Maßnahmen, um ausländische Unternehmen zurückzugewinnen: Peking lockert vereinzelt die strikten Kapitalkontrollmaßnahmen, berichtet das chinesische Nachrichtenmagazin Caixin.

In Shanghais Pilot-Freihandelszone und dem Wirtschaftszentrum Lingang sollen ausländischen Investoren investitionsbezogene Gelder künftig ohne Verzögerung frei nach China hinein oder aus dem Land heraus transferieren können. Mitarbeitende ausländischer Unternehmen mit Sitz in diesen Gebieten, einschließlich Arbeitnehmer aus Hongkong, Macau oder Taiwan, können ihre Löhne und andere legale Einkünfte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen frei aus dem Land transferieren. Ähnliche Regelungen hat Peking für die gesamte Stadt vorgeschlagen. Zudem könnten ausländische Firmen für ihre Reinvestitionen von der Devisenregistrierung befreit werden.

Im August hatte der Staatsrat einen 24-Punkte-Plan herausgegeben, der ausländische Unternehmen mit der Zusage umwerben soll, ihnen eine bessere steuerliche Behandlung zu bieten und ihren Mitarbeitenden den Erhalt von Visa zu erleichtern. Anhaltende Spannungen mit dem Westen, die Suche globaler Unternehmen nach Alternativen zu China und Chinas Konjunkturabschwächung führen zu einem hohen Kapitalabfluss, allein im August 49 Milliarden US-Dollar, so viel wie zuletzt im Dezember 2015. Der Druck auf den Yuan verschärft sich damit. jul

Die bekannte uigurische Akademikerin Rahile Dawut wurde in China zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das teilte die in Kalifornien ansässige Menschenrechtsgruppe Dui Hua mit, die für verfolgte und unterdrückte Menschen in China eintritt. Dawut war vor sechs Jahren auf dem Höhepunkt der Anti-Terror-Kampagne der chinesischen Regierung in der autonomen Region Xinjiang verhaftet worden. Der heute 57-jährigen Professorin wird vorgeworfen, die Staatssicherheit durch Versuche der “Spaltung” gefährdet zu haben. Dawut hatte Berufung gegen ihr Urteil vor dem Obersten Volksgericht der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang eingelegt. Das Gesuch wurde jedoch abgelehnt.

Die ehemalige Professorin an der Universität Xinjiang war eine führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der uigurischen Folklore. Sie gehört zu mehr als 300 bekannten Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern, die in Xinjiang inhaftiert sein sollen. Ihre Tochter plädierte über die Menschenrechtsorganisation an die Regierung, ihre Mutter freizulassen: “Ich mache mir jeden Tag Sorgen um meine Mutter. Der Gedanke, dass meine unschuldige Mutter ihr Leben im Gefängnis verbringen muss, verursacht unerträglichen Schmerz. China, zeige Gnade und lass meine unschuldige Mutter frei.” fpe

US-Präsident Biden hat Staats- und Regierungschefs der pazifischen Inselstaaten für diese Woche zu einem Gipfeltreffen eingeladen, nachdem ein geplantes Treffen im Mai in Papua-Neuguinea ausgefallen war. Es ist das zweite Treffen dieser Art. Im vergangenen Jahr kam Biden erstmals mit Vertretern von 14 pazifischen Inselstaaten zusammen und versprach Unterstützung dabei, Chinas “wirtschaftlichen Zwang” abzuwehren. In einer gemeinsamen Erklärung beschlossen die USA und die pazifischen Inselstaaten, ihre Partnerschaft zu stärken. Das Weiße Haus kündigte 2022 zudem an, dass die USA mehr als 810 Millionen US-Dollar in Programme zur Unterstützung der pazifischen Inseln investieren würden.

Bei dem dreitägigen Treffen diese Woche werden die USA weitere Infrastruktur-Investitionen ankündigen, unter anderem um die Internetverbindung durch Unterseekabel zu verbessern. Zudem sollen die Cookinseln und der kleine pazifische Inselstaat Niue offiziell diplomatisch anerkannt werden. Weitere Themen des Treffens sind dem Weißen Haus zufolge Klimawandel, Wirtschaftswachstum, nachhaltige Entwicklung, öffentliche Gesundheit und Bekämpfung der illegalen Fischerei.

Manasse Sogavare, der Premierminister der Salomonen, wird dem Gipfel fernbleiben. Das Land hat seine Beziehungen zu China vertieft, im Juli unterzeichnete Sogavare in Peking ein Abkommen unter anderem zur polizeilichen Zusammenarbeit, das auf dem Sicherheitspakt aufbaut, den die Solomonen vergangenes Jahr mit China geschlossen haben. Auch Sato Kilman, der Premierminister von Vanuatu, wird nicht am Gipfel teilnehmen. China ist der größte ausländische Gläubiger des Landes, das im letzten Monat ebenfalls ein Polizeiabkommen mit Peking unterzeichnet hat. Die USA verhandeln weiterhin über die Eröffnung einer Botschaft in Vanuatu, haben ihr Engagement mit dem Land jedoch nicht wesentlich verstärkt.

Fidschi begrüßt die stärkere regionale Präsenz der USA, da sie den Pazifik “sicherer” mache. Auch die Verbindungen der USA zu Palau und Mikronesien sind gut: Mit ihnen erneuerten Vereinigten Staaten dieses Jahr Abkommen, die den USA exklusiven militärischen Zugang zu strategischen Teilen des Pazifiks gewähren. Ein ähnliches Abkommen mit den Marshallinseln stagniert derweil, da diese mehr Geld von den USA verlangen, um Folgen der US-Atomtests in den 1940er und 50er-Jahren zu bewältigen. rtr

China hat die Arbeiten am chinesisch-ungarischen Bahnprojekt Budapest-Belgrad gestoppt. Zugleich habe die Volksrepublik auch die Finanzierung eingestellt, berichtet das österreichische Magazin “Die Presse” und die ungarische Nachrichtenwebsite Telex. Das Projekt ist mit rund 750 Milliarden Forint (1,93 Mrd. Euro) veranschlagt und Teil der “Belt & Road”-Initiative (BRI). Die neue Bahnstrecke soll die Fahrtzeit auf der 340 Kilometer langen Strecke zwischen den beiden Städten von acht auf drei Stunden verkürzen.

Das beteiligte ungarische Bauunternehmen hat sich den Berichten zufolge teilweise zurückgezogen, um ein anderes Bauprojekt zu übernehmen. Die chinesischen Partner können das Projekt ohne das ungarische Unternehmen aber offenbar nicht fertigstellen, weil sie das europaweit standardisierte Zugsicherungssystem (ETCS) nicht realisieren können. Das Bahnprojekt soll eines der Themen bei der China-Reise des ungarischen Premiers Viktor Orbán im Oktober werden. jul

China und Südkorea sollten einander “auf halbem Weg entgegenkommen” und die Integration ihrer Lieferketten verbessern. Das habe der chinesische Präsident Xi Jinping dem südkoreanischen Premierminister Han Duck-soo gesagt, berichtet die South China Morning Post. Han war zu den Asienspielen in Hangzhou eingeladen und traf Xi am Samstag vor der Eröffnungsfeier. Er ist der ranghöchste südkoreanische Beamte, den Xi seit einem Treffen mit Präsident Yoon Suk-yeol im vergangenen November in Indonesien getroffen hat.

Xi nannte China und Südkorea freundliche Nachbarn und “unzertrennliche” Wirtschaftspartner und rief zu gegenseitigem Respekt und verstärkter Kommunikation auf, teilte das chinesische Außenministerium mit. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap habe Xi gegenüber Han angekündigt, einen Besuch in Südkorea “ernsthaft” in Erwägung zu ziehen. Der chinesische Staatschef war seit 2014 nicht mehr in dem Land.

Diese Woche findet in Seoul ein hochrangiges Treffen zwischen Südkorea, China und Japan statt. Laut südkoreanischen Medien soll es den Weg für ein erstes Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs seit vier Jahren ebnen. Dieses solle noch 2023 stattfinden. Die Beziehungen zwischen den drei asiatischen Ländern sind durch die Verschärfung der Rivalität zwischen den USA und China angespannt.

Peking ist zunehmend frustriert über die wachsende Allianz zwischen den USA, Japan und Südkorea. Die Beziehungen zwischen Peking und Seoul sind in den letzten Monaten noch komplizierter geworden. Im April verärgerte Yoon Peking mit Äußerungen, in denen er Taiwan als ein “globales Problem” bezeichnete, das mit Nordkorea vergleichbar sei. cyb

“Nicht auch das noch!”, mögen viele Sinolog:innen gedacht haben, als vergangene Woche die Debatte um den umstrittenen Meinungsbeitrag der prominenten Fachvertreter Thomas Heberer und Helwig Schmidt-Glintzer zu Xinjiang startete.

Das Fach befindet sich seit geraumer Zeit in einer schwierigen Phase. Zum einen plagen es Nachwuchssorgen, die vor allem auf das Konto der politischen Führung in Beijing gehen. Egal, ob es um ihr Vorgehen gegen diverse Demokratiebewegungen in Hongkong seit 2014, die Verfolgung ethnischer Minderheiten, Drohgebärden gegen das demokratische Taiwan, Gebietsansprüche gegenüber Nachbarn oder die durch “Null-COVID” abgewürgte Wirtschaft geht, stets senkt die negative Berichterstattung das China-Interesse bei Studienanfänger:innen.

Statt Chinesisch zu lernen, wenden sich junge Ostasien-Begeisterte lieber Korea und Japan zu, die mit K-Pop und Manga die attraktiveren kulturellen Exporte bieten. Dass China sich während der drei Pandemie-Jahre fast komplett für Besucher:innen abriegelte, war ebenso fatal.

Zugleich ist China-Expertise in Politik und Medien derzeit gefragt wie nie, was angesichts der steigenden wirtschaftlichen und weltpolitischen Bedeutung der VR China nicht verwundert. Alle an der Diskussion Beteiligten sind sich einig, dass mehr China-Kompetenz vonnöten ist, wenngleich der Konsens schon bei der Definition derselben wieder endet.

Die Sinologie sieht sich also einer unausgewogenen Nachfragesituation ausgesetzt, die schwierige Anpassungen erfordert. Konkurrierende Ziele müssen verfolgt werden. So wird einerseits versucht, China an den Schulen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen – nicht nur, um studentischen Nachwuchs zu rekrutieren, sondern weil es insgesamt um Kenntnisse des “Globalen Südens” in Deutschland schlecht bestellt ist. Andererseits sollte sich die akademische Sinologie für Politikberatung und Medienarbeit stärker aufstellen, dabei aber nicht ihre wichtige Grundlagenforschung vernachlässigen. Angesichts schwacher Personalausstattung eine äußerst schwierige Mission.

Zu all dem kommt das Glaubwürdigkeitsproblem der Sinologie in den Augen ihrer Kritiker:innen (oftmals selbst China-Wissenschaftler:innen, die sich aber selbst ausnehmen, wenn sie von der “deutschen Sinologie” sprechen). Gerade denen, die sich am längsten mit dem Land beschäftigen, die die besten Kontakte besitzen und daher vielfältige Informationen sammeln können, werden von diesen Kritiker:innen Interessenkonflikte vorgeworfen. Sie hätten sich erpressbar gemacht, würden mit Ehrentiteln und Positionen, Einladungen und privilegiertem Feldzugang angefüttert, um dann ein wissenschaftliches “white-washing” von KP-Positionen zu betreiben.

In der Tat fallen einzelne Vertreter:innen dieser Gruppe (keinesfalls jedoch alle) immer mal wieder mit relativierenden Aussagen in den Medien auf. Andere Sozialwissenschaftler:innen beharren darauf, dass seriöse China-Forschung, wo möglich, auf Feldforschung zurückgreifen sollte. Sonst wäre sie allein von schriftlichen Quellen abhängig, die in China bekanntermaßen zensiert werden. Auch sie werden mittlerweile oft schnell in die Ecke der “China-Apologeten” gestellt.

Dabei reflektieren die allermeisten sozialwissenschaftlichen China-Forscher:innen sehr genau, welche Feldzugänge mit welchen Kompromissen einhergehen, wo “rote Linien” verlaufen, wo blinde Flecken liegen und wie diese auszugleichen sind oder wie sich Chinas neue Gesetze zu Datensicherheit und gegen Spionage auf ihre empirische Arbeit auswirken. All diese Themen werden regelmäßig bei Panels auf Fachtagungen und in speziellen Workshops diskutiert und in Publikationen zu Forschungsethik aufgegriffen.

Genau diese Art der ernsthaften und sachlichen Auseinandersetzung muss weitergehen, auch wenn der Xinjiang-Reisebericht von Heberer und Schmidt-Glintzer die Befürchtungen der Kritiker:innen hinsichtlich einer Beijing-freundlichen Sinologie zu bestätigen scheint. Er repräsentiert nicht das Fach als Ganzes, wie die Reaktionen zeigen. Der prompte Widerspruch, den sie ernteten, war also wichtig. Aber die Sinologie sollte sich davor hüten, sich zunehmend in Selbstzerfleischung zu ergehen, statt konstruktiv mit ihren Herausforderungen umzugehen. Sonst werden ihr die notwendigen Anpassungen an die Erfordernisse nicht gelingen.

Björn Alpermann wurde 1972 geboren. Er studierte Moderne China-Studien, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft an der Universität zu Köln und der Nankai University, Tianjin. Nach einer Juniorprofessur an der Universität Würzburg übernahm Alpermann dort 2013 den Lehrstuhl für Contemporary Chinese Studies. Als eines seiner Haupt-Arbeitsgebiete beschäftigt er sich mit Minderheitenpolitik der VR China in Xinjiang und Tibet. Er reist regelmäßig zu Forschungsaufenthalten in die VR China.

Xuefeng Chen wird den Posten des Global CEO beim in Kalifornien ansässigen E-Mobilitätsunternehmen Faraday Future an den langjährigen Manager Matthias Aydt übergeben. Chen kehrt Ende des Monats zurück nach China, um dort seine vorherige Rolle als China CEO wiederaufzunehmen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

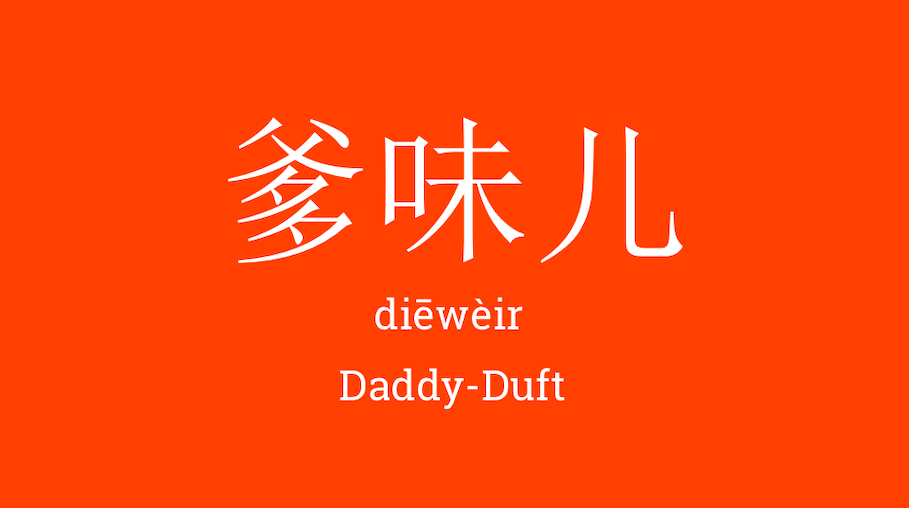

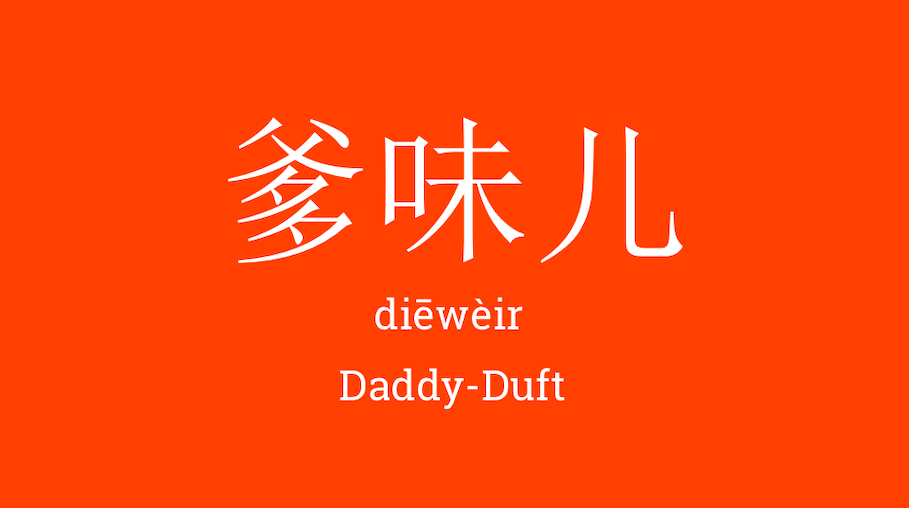

Wurden Sie schon mal von Daddy-Duft eingenebelt? Altherrenwitze, Mansplaining, Breitbeinigkeit – auch den Chinesinnen stinkt es gewaltig, wenn Männer in den Alphamännchen-Modus schalten und den besserwissenden Macho heraushängen lassen. Chinesische Damen rümpfen darüber mittlerweile auch sprachlich die Nase und wittern 爹味 diēwèi (im nordchinesischen Slang auch gerne 爹味儿 diēwèir gesprochen), wörtlich “Daddy-Geruch” (von 爹 diē “Papa, Vati, Dad” + 味 wèi “Geruch, Duft, Aroma; auch: Geschmack; Atmosphäre”).

Und was braucht man für ein vollendetes Baba-Bukett? Ganz einfach: eine Melange aus Besserwisserei, Überheblichkeit, männlichem Chauvinismus und Selbstverliebtheit, mit einem Hauch von väterlicher Altklugheit im Abgang sowie gerne auch noch einer Prise Proletentum. Typen, die dieses besondere Eau de Toilette im Alltag auftragen, haben (vermeintlich) den Dreh in allen Lebenslagen raus, die Weisheit mit Löffeln gefressen und explainen, pardon, mansplainen der Damenwelt die Welt. Letztere hat für solche Auftritte allerdings nur wenig übrig und ihre ganz eigene Erklärung: nämlich dass hier wohl jemand “übermäßig den Papi heraushängen lässt” respektive “ziemlich dick Daddy-Duft aufträgt”, im chinesischen Neusprech heißt das: 爹味儿很浓 diēwèir hěn nóng oder 爹味儿很重 diēwèir hěn zhòng (wörtlich “der Daddy-Duft ist sehr intensiv / stark”).

Der Fairness halber muss gesagt werden, dass es im chinesischen Internetsprech auch “Mama-Aroma” gibt, nämlich 妈味 māwèi oder 妈味儿 māwèir. Dieser Gluckengeruch beschreibt eine Mischung aus prototypisch mamihaften Macken wie Geschwätzigkeit, nervigem Betüddeln, gebetsmühlenartigen Vorhaltungen, Beschwerden am laufenden Band und übermäßiger Besorgnis, kombiniert am besten auch noch mit einem mamihaften Look.

Feine Sprach-Nasen werden im menschlichen Miteinander in China auch noch allerlei andere Geruchs- und Geschmacksnuancen aufspüren. Zum Beispiel “Schwestergeruch” (姐味儿 jiěwèir – jemand lässt die große Schwester heraushängen), “Brudergeruch” (哥味儿 gēwèir – jemand lässt den großen Bruder heraushängen) oder “Bossgeruch” (领导味儿 lǐngdǎowèir – jemand lässt den Chef heraushängen). Werden Sie hier auf Chinesisch gerne auch selbst sprachlich kreativ und kreieren Sie Ihr eigenes Duftlabel!

Spezielle sprachliche Gerüche wabern übrigens nicht nur durch die Welt der Internetneologismen. Im Wörterbuch finden sich durchaus auch einige etablierte chinesische Begriffe mit Duftnote. So etwa die “Menschlichkeit” oder “menschliche Nähe / Wärme” (人味儿 rénwèir, wörtlich: “Menschengeruch” oder 人情味 rénqíngwèi, “Menschenliebegeruch”). Anwendungsbeispiel: 这封信没有人情味 Zhè fēng xìn méiyǒu rénqíngwèi (“Dieses Schreiben ist total unpersönlich / hat keinen menschlichen Touch”).

Zudem wäre da noch die “Altbackenheit, Abgedroschenheit, Uncoolness”, auf Chinesisch 土味 tǔwèi (wörtlich: “Erdgeruch”), zum Beispiel in 土味情话 tǔwèi qínghuà (“abgedroschene Flirtsprüche”). Poetischem sagt man in China derweil nach, es habe “Gedichtgeschmack” beziehungsweise “Gedichtgeruch” (诗味儿 shīwèir). Und rund um das chinesische Frühlingsfest scheint jeder Winkel des Riesenreichs durchströmt von “Jahresgeruch” (年味 niánwèi), sprich: Neujahrsatmosphäre.

Es lohnt sich, beim Chinesischlernen und Kulturaustausch mit China also nicht nur die Augen und Ohren offenzuhalten, sondern anscheinend auch die Nasenlöcher. Eines jedenfalls steht fest: Angesichts so vieler neuer Eindrücke und liebenswürdiger sprachlicher Bilder beweist man mit der Entscheidung, Chinesisch zu lernen, definitiv den richtigen Riecher.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

ein entspannter Start in die Woche sieht anders aus als das, was EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis an diesem Montag beim Handelsdialog in Peking erwartet. Die Agenda ist gespickt mit heiklen Themen: Die Beziehungen zwischen EU und China waren bereits angespannt, bevor mit den Anti-Dumping-Untersuchungen zu chinesischen E-Autos ein weiterer Streitpunkt hinzukam. Auch das hohe Handelsdefizit wird Thema sein, Dombrovskis bezeichnet es als “sehr unausgewogen”. Amelie Richter wirft einen Blick auf die schwierigen Gespräche.

Sigmar Gabriel hat eine klare Meinung zu den Anti-Dumping-Untersuchungen der EU – wie auch zum diplomatischen Geschick seiner Nachfolgerin auf dem Außenministerposten, Annalena Baerbock. “Wenn Sie wie Frau Baerbock von Montag bis Freitag den Chinesen vors Schienbein treten, werden sie nicht weit kommen”, sagt er im ausführlichen Interview mit Michael Radunski und Stefan Braun. Weitere Themen des Gesprächs sind Deutschlands Rolle im Indopazifik und ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan.

Professor Björn Alpermann von der Universität Würzburg forscht seit Jahren zur Minderheitenpolitik Chinas in Tibet und Xinjiang. Anlässlich der Debatte um den umstrittenen Xinjiang-Meinungsbeitrag zweier China-Forscher schaut er kritisch auf die deutsche Sinologie. Diese kämpfe mit Nachwuchssorgen, dabei sei Expertise zu China aktuell gefragt wie nie. In seinem Standpunkt macht Alpermann Vorschläge, wie das Fach mehr Glaubwürdigkeit erlangen kann.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, konfliktfreien Start in die Woche!

Herr Gabriel, Annalena Baerbock schlägt einen neuen Ton gegenüber Peking an. Einige sagen, jetzt wird endlich Klartext gesprochen. Andere warnen, so erreiche man nichts. Wie ist Ihre Sicht als ehemaliger Außenminister dazu, wie wir uns gegenüber China verhalten sollten?

Man muss nicht Politik studiert haben, um zu wissen: Wenn Sie in jedem Interview, in jedem Gespräch, in jedem öffentlichen Auftritt ein Land nur kritisieren und geißeln, dann können Sie nicht erwarten, dass unter vier Augen eine gute Gesprächsatmosphäre herrscht. Wie wollen wir den internationalen Klimaschutz ohne China stärken?

Wie wäre es besser?

Wir sollten uns ein Beispiel an den USA nehmen und anerkennen, dass man mit China in einem schwierigen Dilemma steckt: Auf der einen Seite ist China ein strategischer Rivale, auf der anderen Seite gibt es Themen, die wir ohne China in der Welt nicht lösen können. Wenn Sie jedoch wie Frau Baerbock von Montag bis Freitag den Chinesen vors Schienbein treten, werden sie nicht weit kommen. Diplomatie ist kein Werkzeug aus der Mottenkiste der Metternich-Politik. Ihre Kunst besteht darin, gerade mit denen im Gespräch zu bleiben, die völlig anderen Wertvorstellungen folgen als wir. Dabei muss man nicht auf Kritik verzichten. Aber hätten Willy Brandt oder Helmut Kohl so über die Sowjetunion geredet, wäre die deutsche Einheit vermutlich schwieriger oder gar nicht zustande gekommen.

War es also falsch, dass Frau Baerbock den chinesischen Partei- und Staatschef Xi Jinping einen Diktator genannt hat?

Die Außenministerin profiliert sich und ihre Werte durch diese Charakterisierung. Das darf sie. Aber die Frage muss erlaubt sein: Hilft diese in China als Beleidigung aufgenommene Etikettierung? Ändert sie etwas in China? Nein. Macht sie uns zu interessanten Gesprächspartnern? Nein. Vertreten wir damit deutsche Interessen? Nur dann, wenn wir unsere Interessen ausschließlich normativ verstehen.

Was sollen wir also tun?

Wir sehen gerade, dass China versucht, zum Sprecher des globalen Südens zu werden. Ich würde alles dafür tun, diesen Ländern des globalen Südens Angebote zu machen. Übrigens ohne sie jeweils normativ zu belehren. Der Bundeskanzler macht eigentlich vor, wie es gehen kann. Das finde ich richtig. Und was China angeht, würde ich dem Beispiel der Australier, der Japaner und der Südkoreaner folgen. Die sind in harter sicherheitspolitischer Konfrontation mit China und trotzdem gemeinsam in der größten Freihandelszone der Welt.

Aber die deutschen Minister führen alle Gespräche – auch Frau Baerbock.

Durchaus. Aber es scheint, dass wir die unmittelbaren Gespräche weniger wichtig nehmen als Interviews, wo wir ja eigentlich zu unserer eigenen Wählerschaft sprechen. Ich verweise nochmals auf die USA: klare Linie, aber auch alles unternehmen, um eine solide Gesprächsbasis mit den Chinesen hinzubekommen. 16 Stunden haben sich der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan und sein Counterpart aus China getroffen, ohne dass darüber viel in den Zeitungen stand. Außenpolitik mit dem Megafon hat meist nur eine innenpolitische Reichweite.

Ist das die unterschiedliche Akzentuierung zwischen werte- und interessensgeleiteter Außenpolitik?

Die Debatte, ob Werte oder Interessen, halte ich für Quatsch. Es geht immer um beides. Man darf seinen Kompass nicht verlieren und muss wissen, dass man mit Demokratien und Diktaturen unterschiedlich umgehen muss. Aber wir haben auch Interessen. Die Franzosen und Briten sagen: Werte gelten nach innen, Interessen nach außen.

Ist das nicht doch ein bisschen zu einfach?

Sicher, ganz so einfach darf man es sich vielleicht nicht machen. Aber wir müssen lernen, unsere Interessen in der Welt auszusprechen und uns nicht dafür zu schämen. In unserem Land leben viele Menschen von der Automobilindustrie. Ein Großteil unseres Wohlstands hat damit zu tun. Die Bedürfnisse dieser Industrie zu vertreten, wird in deutschen Medien jedoch als Lobbyismus verleumdet, und zwar in einer Weise, wie es kein anderes Land der Welt tun würde. Den Kampf darum, dass uns China auch in der Autoindustrie als Markt erhalten bleibt, ständig als Lobbyismus für die Autoindustrie zu diffamieren, zeigt eine relativ überschaubare Kenntnis von der Frage, woher der Wohlstand dieses Landes kommt. Und übrigens auch, worauf der Wohlstand vieler osteuropäischer Nachbarn beruht.

Die EU will dem Verdacht auf Subventionen der chinesischen Autoindustrie nachgehen. Ein Fehler? Die einen sagen, es gelten liberale Regeln, und an die muss sich auch China halten. Die deutsche Autoindustrie hingegen fürchtet, dass Brüssel so ihr China-Geschäft kaputt mache.

Diesem Verdacht nachzugehen, ist richtig. Je nach Ergebnis muss man dann mit der chinesischen Seite verhandeln. Meine Erfahrung ist, dass Versuche, mit China über Anti-Dumping-Zölle ökonomische Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, in der Regel schiefgehen. Deutschland ist ein beliebtes Land für chinesische Gegenmaßnahmen. Die Gefahr solcher Maßnahmen ist, dass wir uns in eine Spirale von protektionistischen Maßnahmen begeben. Und ein Land wie Deutschland hat dabei immer größere Probleme als andere Teile Europas.

Was wäre der richtige Ansatz?

China auf die Einhaltung der WTO-Standards zu verweisen und gegebenenfalls dies auch juristisch einzuklagen ist sicher notwendig. Dauerhaft helfen wird es vermutlich nicht. Europa und auch Deutschland sind immer gut gefahren, wenn wir auf unsere eigenen Stärken gesetzt haben: den Binnenmarkt ausbauen, die Investitionsbedingungen vor allem für Forschung und Technologie verbessern, die Kapitalmarktunion umsetzen, den einheitlichen Energiemarkt vorantreiben. Und wir müssen unser Planungs- und Genehmigungsrecht reformieren. Wir haben die individuellen Einspruchsrechte gegen geplante Infrastrukturmaßnahmen deutlich ausgebaut und damit den politischen Gestaltungsspielraum sehr eingeengt. Heute wird gegen alles geklagt: vom Fahrradweg über die Schienenstrecke bis zum Windpark. Das müssen wir wieder besser in eine Balance bringen.

Nochmal zum Umgang mit China. Gerade ist der dortige Verteidigungsminister abgesetzt worden. Davor der Außenminister sowie wichtige Generäle. Wie soll man mit einem solchen Land umgehen?

Wir wissen nicht, was die Gründe dafür sind. Oft sind es Korruptionsvorwürfe. Wir sollten uns auf unsere Themen konzentrieren, zum Beispiel, dass deutsche Unternehmen in China ihre Intellectual Property Rights behalten.

Hier erwidert Peking: Ihr wollt und wollt, aber bietet uns nichts.

Oh, wir haben eine ganze Menge geboten und bieten es weiterhin. Die Liberalisierung der Weltmärkte, die internationale Arbeitsteilung, alles, was wir mit dem Stichwort Globalisierung meinen, hat Chinas Aufstieg doch überhaupt erst möglich gemacht. Worum es geht ist, dass alle nach den gleichen Regeln spielen. Das ist nicht zu viel verlangt.

Und jetzt fühlt sich China so stark, dass es mehr fordert.

Im Gegenteil. Ich glaube, dass China sich aktuell in einer Schwächephase befindet. Nicht nur wegen der Fehler der Null-Covid-Strategie, sondern vor allem wegen des massiven demografischen Wandels in China. Erst wird China alt, bevor es reich wird. Mögliche soziale Spannungen bergen aber auch Gefahren.

Warum?

Staaten, die ökonomisch schwach sind und in denen Menschen unzufrieden werden, suchen sich oftmals einen außenpolitischen Feind.

An diesem Punkt fürchten viele, dass Xi Jinping aufgrund der internen Schwäche jetzt außenpolitisch gegen Taiwan zuschlagen könnte. Wie groß ist die Gefahr?

Dazu muss man wissen, dass wir alle Anfang der 70er Jahre akzeptiert haben, dass die Volksrepublik China ganz China vertritt, also auch Taiwan. Das war bis 1971 andersherum: bis dahin vertrat die Republik China, also Taiwan, ganz China. Die sogenannte Ein-China-Politik ist also keine Erfindung der Volksrepublik. Daraus entsteht die skurrile Situation, dass Taiwan völkerrechtlich tatsächlich zu China gehört. De facto ist Taiwan aber eine lebendige und vielfältige Demokratie, die ökonomisch prosperiert und mit dem Festland immer weniger zu tun hat. In der Vergangenheit sind wir gut damit gefahren, diesen paradoxen Status aufrechtzuerhalten. Jeder, der versucht, das zu ändern, macht die Lage brisanter.

Aber ist es nicht China, das diesen Status quo mit Kriegsschiffen und Militärübungen zu verändern droht?

Ja, natürlich. Trotzdem habe ich mehr Sorge vor der Entstehung von sogenannten unintended conflicts als vor einem wirklichen Angriff Chinas auf Taiwan. Dazu ist die Volksrepublik vorerst noch zu schwach. Aber es fahren einfach viele Kriegsschiffe dort herum, und anders als zur Zeit des Kalten Krieges in Europa gibt es praktisch keine Konfliktmanagement-Systeme. Die Australier, die ja viel dichter an diesem Konflikt dran sind als wir, schlagen deshalb vor, solche Konfliktmanagement-Strukturen aufzubauen, um militärische Eskalationen in Konfliktfällen zu verhindern. Ich glaube das ist ein kluger Vorschlag.

Zum Beispiel?

Es geht vor allem um schnelle Information und Transparenz. Dazu müssen aber beide Seiten bereit sein. Die Ausgangslage in Europa war im Kalten Krieg insofern gut, weil beide Seiten akzeptierten, dass es die andere Seite vor der eigenen Haustür gibt und man deshalb mit ihr klarkommen muss. Das ist in der Straße von Taiwan und in der südchinesischen See nicht so. China akzeptiert die Anwesenheit der USA nicht. Deshalb verstärken die USA ihre Bündnisse mit Australien, Südkorea, Japan und anderen. Viele Staaten in der Region wollen keine Dominanz Chinas.

Also ist es sinnvoll, wenn auch Deutschland sein sicherheitspolitisches Engagement in Asien verstärkt und die Fregatte Bayern losschickt?

Ich glaube, dass die USA eher von uns erwarten, dass wir sie in Europa, im Mittelmeerraum und in Afrika entlasten und nicht im Indopazifik. Das ist nicht unser Turf.

Sich komplett aus Asien raushalten, wäre aber wohl auch falsch. Wie sollte sich Deutschland stattdessen in der Region engagieren?

Zuerst geht es vermutlich darum, dass wir viel mehr über diesen Raum und über den Indopazifik lernen müssen. Wir wissen doch nicht wirklich viel. Deshalb wäre mein Rat, wesentlich enger mit Australien, Japan und Südkorea zusammenzuarbeiten. Diese Länder haben sicherheitspolitisch riesige Probleme mit China. Gleichzeitig sind sie alle aber in der größten Freihandelszone der Welt. Das ist doch erstaunlich. Diese Länder sind kluge Ratgeber, wenn es um den Umgang mit China geht.

Ist all das auch Ausdruck allgemeiner geopolitischer Verschiebungen?

Die sind doch längst in vollem Gange. Zwei Drittel der Menschheit leben im Indopazifik, zwei Drittel des Sozialprodukts entsteht dort, und inzwischen verfügen dort fünf Staaten über Nuklearwaffen. 600 Jahre Eurozentriertheit sind vorbei. Das Gravitationszentrum der Welt ist nicht mehr der Atlantik, sondern der Indopazifik. Was jetzt mit etwas Verspätung zu Ende gegangen ist, ist die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges. Viele heute bedeutende Staaten saßen dabei am Katzentisch. Wir haben sie bis vor kurzem noch Dritte Welt genannt. Diese Staaten fordern jetzt ihr Recht ein und wollen sich nicht mehr der Führung des Westens unterordnen.

Woran genau machen Sie das fest?

Das Nein zu den Sanktionen gegen Russland aus vielen Länder des globalen Südens ist ein ganz lautes Nein gegen die USA und gegen das, was wir stolz den Westen nennen, was aber in den Augen vieler anderer Staaten des globalen Südens nur ein Synonym für ihre alten Kolonialherren ist. Dieser Widerstand gegen den Führungsanspruch des Westens und speziell der USA ist es, was diese Länder eint. Denn ansonsten sind ja selbst die Mitglieder der BRICS nicht gerade best friends, wenn man zum Beispiel nur an die Konflikte zwischen Indien und China denkt.

Und welche neue Ordnung wird entstehen?

Wenn Sie das diese Länder fragen, dann bekommen sie keine gemeinsame Antwort. Das Verbindende der BRICS-Staaten und ihrer neuen Mitglieder sind in der Regel wirtschaftliche Interessen. Oder auch der Versuch, selbst regionale Sicherheitsstrukturen aufzubauen, weil die USA nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Das sieht man zum Beispiel im Nahen Osten. Für uns Europäer ist das Problem, dass wir nirgendwo eine Rolle spielen. Angesichts dieser tektonischen Verschiebungen der Machtachsen der Welt, droht Europa die Provinzialisierung.

Wie lautet dann Ihre Prognose?

Wir haben unser Schicksal als Europäer selbst in der Hand. Deutschland und Frankreich sind immer noch in der Lage dazu, einen neuen Aufbruch zu wagen. Und was die internationale Ordnung angeht, so gehen wir vermutlich durch eine Dekade der Unsicherheit und der Instabilitäten. Unsere Bevölkerung darauf vorzubereiten, ist eine notwendige Voraussetzung, um dadurch zu kommen. Und international wäre ich schon froh, wenn wir es wenigstens schaffen würden, eine regelbasierte Ordnung wiederherzustellen mit Minimalstandards wie: Man überfällt nicht seinen Nachbarn mit Panzern. Aber ich fürchte, dass wir eine liberale Weltordnung so schnell nicht wieder erleben werden. Michael Radunski und Stefan Braun

EU-Handelschef Valdis Dombrovskis hat vor dem Treffen mit Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng den Handel mit der Volksrepublik als “sehr unausgewogenen” kritisiert. Das Handelsdefizit der EU betrage derzeit fast 400 Milliarden Euro pro Jahr bei einem Gesamthandelsvolumen von 865 Milliarden Euro. Das sagte der Lette bei einer Rede in Shanghai am Samstag beim Finanz-Forum Bund Summit.

“Die EU muss sich auch in Situationen schützen, in denen ihre Offenheit missbraucht wird. Unsere jüngste Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit zielt darauf ab, die Vorteile der Offenheit zu maximieren und gleichzeitig unsere strategischen Abhängigkeiten und Schwachstellen zu minimieren”, sagte der EU-Kommissar.

Dombrovskis setzt damit vor dem Handelsdialog-Treffen einen selbstbewussten Ton für die EU. “Wir begrüßen den globalen Wettbewerb. Aber er muss fair geführt werden.” Brüssel plane nicht, sich von China gänzlich abzukoppeln – ein De-Risking sei aber dennoch notwendig, sagte Dombrovskis. “Lassen Sie mich betonen: Risikominderung ist keine Entkopplung. Und die EU hat nicht die Absicht, sich von China abzukoppeln.”

Der EU-Handelskommissar wird am Montag zum 10. EU-China-Handelsdialog in Peking erwartet. Es ist das erste Treffen dieser Art, das wieder offline stattfindet. Im Juli 2022 Jahr wurde der Handelsdialog als Videogespräch abgehalten, damals noch mit Vize-Ministerpräsident Liu He. Die Agenda für das Treffen ist voll. Neben dem von Dombrovskis genannten Handelsdefizit sind weitere wichtige Themen:

Dombrovskis betonte bereits in seiner Rede in Shanghai, dass die EU die Abhängigkeiten für “eine ausgewählte Anzahl strategischer Produkte” minimieren will, um die “offene strategische Autonomie” des Blocks aufrechtzuerhalten. Globale Krisen wie der Klimawandel sollten jedoch gemeinsam angegangen werden. Er beendete seine Rede mit einer Aufforderung an China, die Schuldenlast von Entwicklungsländern zu mindern. Diese hätten unter den jüngsten Zinserhöhungen gelitten.

Die chinesische Propaganda-Zeitung Global Times nannte Dombrovskis’ Reise und den Handelsdialog einen “Lackmustest” für beide Seiten, um Differenzen zu glätten. Als ein Beispiel der aktuellen Probleme nannte die Zeitung unter anderem das geplante Verbot von Huawei und ZTE in Deutschland.

Dombrovskis hatte am Wochenende auch den Shanghaier Bürgermeister Gong Zheng getroffen. Ausländische Firmen tragen zum Erfolg der Metropole bei, erwirtschaften ein Viertel des BIP und machen elf Prozent der Arbeitsplätze aus, wie der EU-Kommissar auf X, ehemals Twitter, schrieb. “Mit einem vorhersehbaren und offeneren Geschäftsumfeld können wir noch besser abschneiden.”

Dombrovskis besuchte zudem den deutschen Bremssysteme-Hersteller Knorr-Bremse in Suzhou. Nach dem Handelsdialog am Montag wird ein Presseauftritt des EU-Kommissars erwartet. In Peking soll er zudem zu Studenten der Tsinghua Universität sprechen, der Alma Mater von Chinas Staatschef Xi Jinping.

Vor dem Hintergrund sinkender Auslandsinvestitionen und einer schwierigen wirtschaftlichen Lage ergreift China Maßnahmen, um ausländische Unternehmen zurückzugewinnen: Peking lockert vereinzelt die strikten Kapitalkontrollmaßnahmen, berichtet das chinesische Nachrichtenmagazin Caixin.

In Shanghais Pilot-Freihandelszone und dem Wirtschaftszentrum Lingang sollen ausländischen Investoren investitionsbezogene Gelder künftig ohne Verzögerung frei nach China hinein oder aus dem Land heraus transferieren können. Mitarbeitende ausländischer Unternehmen mit Sitz in diesen Gebieten, einschließlich Arbeitnehmer aus Hongkong, Macau oder Taiwan, können ihre Löhne und andere legale Einkünfte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen frei aus dem Land transferieren. Ähnliche Regelungen hat Peking für die gesamte Stadt vorgeschlagen. Zudem könnten ausländische Firmen für ihre Reinvestitionen von der Devisenregistrierung befreit werden.

Im August hatte der Staatsrat einen 24-Punkte-Plan herausgegeben, der ausländische Unternehmen mit der Zusage umwerben soll, ihnen eine bessere steuerliche Behandlung zu bieten und ihren Mitarbeitenden den Erhalt von Visa zu erleichtern. Anhaltende Spannungen mit dem Westen, die Suche globaler Unternehmen nach Alternativen zu China und Chinas Konjunkturabschwächung führen zu einem hohen Kapitalabfluss, allein im August 49 Milliarden US-Dollar, so viel wie zuletzt im Dezember 2015. Der Druck auf den Yuan verschärft sich damit. jul

Die bekannte uigurische Akademikerin Rahile Dawut wurde in China zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das teilte die in Kalifornien ansässige Menschenrechtsgruppe Dui Hua mit, die für verfolgte und unterdrückte Menschen in China eintritt. Dawut war vor sechs Jahren auf dem Höhepunkt der Anti-Terror-Kampagne der chinesischen Regierung in der autonomen Region Xinjiang verhaftet worden. Der heute 57-jährigen Professorin wird vorgeworfen, die Staatssicherheit durch Versuche der “Spaltung” gefährdet zu haben. Dawut hatte Berufung gegen ihr Urteil vor dem Obersten Volksgericht der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang eingelegt. Das Gesuch wurde jedoch abgelehnt.

Die ehemalige Professorin an der Universität Xinjiang war eine führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der uigurischen Folklore. Sie gehört zu mehr als 300 bekannten Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern, die in Xinjiang inhaftiert sein sollen. Ihre Tochter plädierte über die Menschenrechtsorganisation an die Regierung, ihre Mutter freizulassen: “Ich mache mir jeden Tag Sorgen um meine Mutter. Der Gedanke, dass meine unschuldige Mutter ihr Leben im Gefängnis verbringen muss, verursacht unerträglichen Schmerz. China, zeige Gnade und lass meine unschuldige Mutter frei.” fpe

US-Präsident Biden hat Staats- und Regierungschefs der pazifischen Inselstaaten für diese Woche zu einem Gipfeltreffen eingeladen, nachdem ein geplantes Treffen im Mai in Papua-Neuguinea ausgefallen war. Es ist das zweite Treffen dieser Art. Im vergangenen Jahr kam Biden erstmals mit Vertretern von 14 pazifischen Inselstaaten zusammen und versprach Unterstützung dabei, Chinas “wirtschaftlichen Zwang” abzuwehren. In einer gemeinsamen Erklärung beschlossen die USA und die pazifischen Inselstaaten, ihre Partnerschaft zu stärken. Das Weiße Haus kündigte 2022 zudem an, dass die USA mehr als 810 Millionen US-Dollar in Programme zur Unterstützung der pazifischen Inseln investieren würden.

Bei dem dreitägigen Treffen diese Woche werden die USA weitere Infrastruktur-Investitionen ankündigen, unter anderem um die Internetverbindung durch Unterseekabel zu verbessern. Zudem sollen die Cookinseln und der kleine pazifische Inselstaat Niue offiziell diplomatisch anerkannt werden. Weitere Themen des Treffens sind dem Weißen Haus zufolge Klimawandel, Wirtschaftswachstum, nachhaltige Entwicklung, öffentliche Gesundheit und Bekämpfung der illegalen Fischerei.

Manasse Sogavare, der Premierminister der Salomonen, wird dem Gipfel fernbleiben. Das Land hat seine Beziehungen zu China vertieft, im Juli unterzeichnete Sogavare in Peking ein Abkommen unter anderem zur polizeilichen Zusammenarbeit, das auf dem Sicherheitspakt aufbaut, den die Solomonen vergangenes Jahr mit China geschlossen haben. Auch Sato Kilman, der Premierminister von Vanuatu, wird nicht am Gipfel teilnehmen. China ist der größte ausländische Gläubiger des Landes, das im letzten Monat ebenfalls ein Polizeiabkommen mit Peking unterzeichnet hat. Die USA verhandeln weiterhin über die Eröffnung einer Botschaft in Vanuatu, haben ihr Engagement mit dem Land jedoch nicht wesentlich verstärkt.

Fidschi begrüßt die stärkere regionale Präsenz der USA, da sie den Pazifik “sicherer” mache. Auch die Verbindungen der USA zu Palau und Mikronesien sind gut: Mit ihnen erneuerten Vereinigten Staaten dieses Jahr Abkommen, die den USA exklusiven militärischen Zugang zu strategischen Teilen des Pazifiks gewähren. Ein ähnliches Abkommen mit den Marshallinseln stagniert derweil, da diese mehr Geld von den USA verlangen, um Folgen der US-Atomtests in den 1940er und 50er-Jahren zu bewältigen. rtr

China hat die Arbeiten am chinesisch-ungarischen Bahnprojekt Budapest-Belgrad gestoppt. Zugleich habe die Volksrepublik auch die Finanzierung eingestellt, berichtet das österreichische Magazin “Die Presse” und die ungarische Nachrichtenwebsite Telex. Das Projekt ist mit rund 750 Milliarden Forint (1,93 Mrd. Euro) veranschlagt und Teil der “Belt & Road”-Initiative (BRI). Die neue Bahnstrecke soll die Fahrtzeit auf der 340 Kilometer langen Strecke zwischen den beiden Städten von acht auf drei Stunden verkürzen.

Das beteiligte ungarische Bauunternehmen hat sich den Berichten zufolge teilweise zurückgezogen, um ein anderes Bauprojekt zu übernehmen. Die chinesischen Partner können das Projekt ohne das ungarische Unternehmen aber offenbar nicht fertigstellen, weil sie das europaweit standardisierte Zugsicherungssystem (ETCS) nicht realisieren können. Das Bahnprojekt soll eines der Themen bei der China-Reise des ungarischen Premiers Viktor Orbán im Oktober werden. jul

China und Südkorea sollten einander “auf halbem Weg entgegenkommen” und die Integration ihrer Lieferketten verbessern. Das habe der chinesische Präsident Xi Jinping dem südkoreanischen Premierminister Han Duck-soo gesagt, berichtet die South China Morning Post. Han war zu den Asienspielen in Hangzhou eingeladen und traf Xi am Samstag vor der Eröffnungsfeier. Er ist der ranghöchste südkoreanische Beamte, den Xi seit einem Treffen mit Präsident Yoon Suk-yeol im vergangenen November in Indonesien getroffen hat.

Xi nannte China und Südkorea freundliche Nachbarn und “unzertrennliche” Wirtschaftspartner und rief zu gegenseitigem Respekt und verstärkter Kommunikation auf, teilte das chinesische Außenministerium mit. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap habe Xi gegenüber Han angekündigt, einen Besuch in Südkorea “ernsthaft” in Erwägung zu ziehen. Der chinesische Staatschef war seit 2014 nicht mehr in dem Land.

Diese Woche findet in Seoul ein hochrangiges Treffen zwischen Südkorea, China und Japan statt. Laut südkoreanischen Medien soll es den Weg für ein erstes Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs seit vier Jahren ebnen. Dieses solle noch 2023 stattfinden. Die Beziehungen zwischen den drei asiatischen Ländern sind durch die Verschärfung der Rivalität zwischen den USA und China angespannt.

Peking ist zunehmend frustriert über die wachsende Allianz zwischen den USA, Japan und Südkorea. Die Beziehungen zwischen Peking und Seoul sind in den letzten Monaten noch komplizierter geworden. Im April verärgerte Yoon Peking mit Äußerungen, in denen er Taiwan als ein “globales Problem” bezeichnete, das mit Nordkorea vergleichbar sei. cyb

“Nicht auch das noch!”, mögen viele Sinolog:innen gedacht haben, als vergangene Woche die Debatte um den umstrittenen Meinungsbeitrag der prominenten Fachvertreter Thomas Heberer und Helwig Schmidt-Glintzer zu Xinjiang startete.

Das Fach befindet sich seit geraumer Zeit in einer schwierigen Phase. Zum einen plagen es Nachwuchssorgen, die vor allem auf das Konto der politischen Führung in Beijing gehen. Egal, ob es um ihr Vorgehen gegen diverse Demokratiebewegungen in Hongkong seit 2014, die Verfolgung ethnischer Minderheiten, Drohgebärden gegen das demokratische Taiwan, Gebietsansprüche gegenüber Nachbarn oder die durch “Null-COVID” abgewürgte Wirtschaft geht, stets senkt die negative Berichterstattung das China-Interesse bei Studienanfänger:innen.

Statt Chinesisch zu lernen, wenden sich junge Ostasien-Begeisterte lieber Korea und Japan zu, die mit K-Pop und Manga die attraktiveren kulturellen Exporte bieten. Dass China sich während der drei Pandemie-Jahre fast komplett für Besucher:innen abriegelte, war ebenso fatal.

Zugleich ist China-Expertise in Politik und Medien derzeit gefragt wie nie, was angesichts der steigenden wirtschaftlichen und weltpolitischen Bedeutung der VR China nicht verwundert. Alle an der Diskussion Beteiligten sind sich einig, dass mehr China-Kompetenz vonnöten ist, wenngleich der Konsens schon bei der Definition derselben wieder endet.

Die Sinologie sieht sich also einer unausgewogenen Nachfragesituation ausgesetzt, die schwierige Anpassungen erfordert. Konkurrierende Ziele müssen verfolgt werden. So wird einerseits versucht, China an den Schulen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen – nicht nur, um studentischen Nachwuchs zu rekrutieren, sondern weil es insgesamt um Kenntnisse des “Globalen Südens” in Deutschland schlecht bestellt ist. Andererseits sollte sich die akademische Sinologie für Politikberatung und Medienarbeit stärker aufstellen, dabei aber nicht ihre wichtige Grundlagenforschung vernachlässigen. Angesichts schwacher Personalausstattung eine äußerst schwierige Mission.

Zu all dem kommt das Glaubwürdigkeitsproblem der Sinologie in den Augen ihrer Kritiker:innen (oftmals selbst China-Wissenschaftler:innen, die sich aber selbst ausnehmen, wenn sie von der “deutschen Sinologie” sprechen). Gerade denen, die sich am längsten mit dem Land beschäftigen, die die besten Kontakte besitzen und daher vielfältige Informationen sammeln können, werden von diesen Kritiker:innen Interessenkonflikte vorgeworfen. Sie hätten sich erpressbar gemacht, würden mit Ehrentiteln und Positionen, Einladungen und privilegiertem Feldzugang angefüttert, um dann ein wissenschaftliches “white-washing” von KP-Positionen zu betreiben.

In der Tat fallen einzelne Vertreter:innen dieser Gruppe (keinesfalls jedoch alle) immer mal wieder mit relativierenden Aussagen in den Medien auf. Andere Sozialwissenschaftler:innen beharren darauf, dass seriöse China-Forschung, wo möglich, auf Feldforschung zurückgreifen sollte. Sonst wäre sie allein von schriftlichen Quellen abhängig, die in China bekanntermaßen zensiert werden. Auch sie werden mittlerweile oft schnell in die Ecke der “China-Apologeten” gestellt.

Dabei reflektieren die allermeisten sozialwissenschaftlichen China-Forscher:innen sehr genau, welche Feldzugänge mit welchen Kompromissen einhergehen, wo “rote Linien” verlaufen, wo blinde Flecken liegen und wie diese auszugleichen sind oder wie sich Chinas neue Gesetze zu Datensicherheit und gegen Spionage auf ihre empirische Arbeit auswirken. All diese Themen werden regelmäßig bei Panels auf Fachtagungen und in speziellen Workshops diskutiert und in Publikationen zu Forschungsethik aufgegriffen.

Genau diese Art der ernsthaften und sachlichen Auseinandersetzung muss weitergehen, auch wenn der Xinjiang-Reisebericht von Heberer und Schmidt-Glintzer die Befürchtungen der Kritiker:innen hinsichtlich einer Beijing-freundlichen Sinologie zu bestätigen scheint. Er repräsentiert nicht das Fach als Ganzes, wie die Reaktionen zeigen. Der prompte Widerspruch, den sie ernteten, war also wichtig. Aber die Sinologie sollte sich davor hüten, sich zunehmend in Selbstzerfleischung zu ergehen, statt konstruktiv mit ihren Herausforderungen umzugehen. Sonst werden ihr die notwendigen Anpassungen an die Erfordernisse nicht gelingen.

Björn Alpermann wurde 1972 geboren. Er studierte Moderne China-Studien, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft an der Universität zu Köln und der Nankai University, Tianjin. Nach einer Juniorprofessur an der Universität Würzburg übernahm Alpermann dort 2013 den Lehrstuhl für Contemporary Chinese Studies. Als eines seiner Haupt-Arbeitsgebiete beschäftigt er sich mit Minderheitenpolitik der VR China in Xinjiang und Tibet. Er reist regelmäßig zu Forschungsaufenthalten in die VR China.

Xuefeng Chen wird den Posten des Global CEO beim in Kalifornien ansässigen E-Mobilitätsunternehmen Faraday Future an den langjährigen Manager Matthias Aydt übergeben. Chen kehrt Ende des Monats zurück nach China, um dort seine vorherige Rolle als China CEO wiederaufzunehmen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wurden Sie schon mal von Daddy-Duft eingenebelt? Altherrenwitze, Mansplaining, Breitbeinigkeit – auch den Chinesinnen stinkt es gewaltig, wenn Männer in den Alphamännchen-Modus schalten und den besserwissenden Macho heraushängen lassen. Chinesische Damen rümpfen darüber mittlerweile auch sprachlich die Nase und wittern 爹味 diēwèi (im nordchinesischen Slang auch gerne 爹味儿 diēwèir gesprochen), wörtlich “Daddy-Geruch” (von 爹 diē “Papa, Vati, Dad” + 味 wèi “Geruch, Duft, Aroma; auch: Geschmack; Atmosphäre”).

Und was braucht man für ein vollendetes Baba-Bukett? Ganz einfach: eine Melange aus Besserwisserei, Überheblichkeit, männlichem Chauvinismus und Selbstverliebtheit, mit einem Hauch von väterlicher Altklugheit im Abgang sowie gerne auch noch einer Prise Proletentum. Typen, die dieses besondere Eau de Toilette im Alltag auftragen, haben (vermeintlich) den Dreh in allen Lebenslagen raus, die Weisheit mit Löffeln gefressen und explainen, pardon, mansplainen der Damenwelt die Welt. Letztere hat für solche Auftritte allerdings nur wenig übrig und ihre ganz eigene Erklärung: nämlich dass hier wohl jemand “übermäßig den Papi heraushängen lässt” respektive “ziemlich dick Daddy-Duft aufträgt”, im chinesischen Neusprech heißt das: 爹味儿很浓 diēwèir hěn nóng oder 爹味儿很重 diēwèir hěn zhòng (wörtlich “der Daddy-Duft ist sehr intensiv / stark”).

Der Fairness halber muss gesagt werden, dass es im chinesischen Internetsprech auch “Mama-Aroma” gibt, nämlich 妈味 māwèi oder 妈味儿 māwèir. Dieser Gluckengeruch beschreibt eine Mischung aus prototypisch mamihaften Macken wie Geschwätzigkeit, nervigem Betüddeln, gebetsmühlenartigen Vorhaltungen, Beschwerden am laufenden Band und übermäßiger Besorgnis, kombiniert am besten auch noch mit einem mamihaften Look.

Feine Sprach-Nasen werden im menschlichen Miteinander in China auch noch allerlei andere Geruchs- und Geschmacksnuancen aufspüren. Zum Beispiel “Schwestergeruch” (姐味儿 jiěwèir – jemand lässt die große Schwester heraushängen), “Brudergeruch” (哥味儿 gēwèir – jemand lässt den großen Bruder heraushängen) oder “Bossgeruch” (领导味儿 lǐngdǎowèir – jemand lässt den Chef heraushängen). Werden Sie hier auf Chinesisch gerne auch selbst sprachlich kreativ und kreieren Sie Ihr eigenes Duftlabel!

Spezielle sprachliche Gerüche wabern übrigens nicht nur durch die Welt der Internetneologismen. Im Wörterbuch finden sich durchaus auch einige etablierte chinesische Begriffe mit Duftnote. So etwa die “Menschlichkeit” oder “menschliche Nähe / Wärme” (人味儿 rénwèir, wörtlich: “Menschengeruch” oder 人情味 rénqíngwèi, “Menschenliebegeruch”). Anwendungsbeispiel: 这封信没有人情味 Zhè fēng xìn méiyǒu rénqíngwèi (“Dieses Schreiben ist total unpersönlich / hat keinen menschlichen Touch”).

Zudem wäre da noch die “Altbackenheit, Abgedroschenheit, Uncoolness”, auf Chinesisch 土味 tǔwèi (wörtlich: “Erdgeruch”), zum Beispiel in 土味情话 tǔwèi qínghuà (“abgedroschene Flirtsprüche”). Poetischem sagt man in China derweil nach, es habe “Gedichtgeschmack” beziehungsweise “Gedichtgeruch” (诗味儿 shīwèir). Und rund um das chinesische Frühlingsfest scheint jeder Winkel des Riesenreichs durchströmt von “Jahresgeruch” (年味 niánwèi), sprich: Neujahrsatmosphäre.

Es lohnt sich, beim Chinesischlernen und Kulturaustausch mit China also nicht nur die Augen und Ohren offenzuhalten, sondern anscheinend auch die Nasenlöcher. Eines jedenfalls steht fest: Angesichts so vieler neuer Eindrücke und liebenswürdiger sprachlicher Bilder beweist man mit der Entscheidung, Chinesisch zu lernen, definitiv den richtigen Riecher.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.