groß war die Angst vor Pekings Einkaufstour. Angesichts der Corona-Pandemie wurde von Lissabon, über Brüssel und Berlin bis Nikosia befürchtet, dass China nun auf Schnäppchenjagd nach angeschlagenen Unternehmen aus den Schlüsselindustrien der Europäischen Union gehen könnte. Ein Stromversorger hier, ein Hersteller wichtiger Industriemetalle dort, vielleicht noch ein Flughafen dazu. Die Befürchtungen bewahrheiten sich aber offenbar nicht.

Denn: Die chinesischen Direktinvestitionen in Europa gingen im vergangenen Jahr zurück, wie eine Studie des Berliner Forschungsinstituts Merics und der Rhodium Group zeigt. Finn Mayer-Kuckuk erklärt die Hintergründe der sinkenden Investitionen. Neben abflauendem Interesse aus der Volksrepublik spielen nämlich auch Abwehrmechanismen der EU eine entscheidende Rolle bei dem Trend.

Steigend, statt sinkend ist hingegen die Zahl von gebrauchten E-Auto-Batterien. Da der Markt in China brummt, fallen auch immer mehr von den abgenutzten Lithium-Ionen-Akkus an – aber wohin mit ihnen? Das Ministerium für Industrie- und Informationstechnologie nimmt Hersteller jetzt noch stärker in die Pflicht, schreibt Frank Sieren. Sie sollen ein stärkeres Augenmerk auf das Recycling legen.

Den Leser:innen in Deutschland und China wünschen wir heute eine gute Klimaanlage oder kühlendes Eis. Kommen Sie gut durch den heißesten Tag der Arbeitswoche.

Chinas Wirtschaft verliert die Lust am Unternehmens-Shopping in der EU. Im ersten Quartal des laufenden Jahres sind chinesische Investitionen in der EU erneut gefallen, wie eine Studie des Forschungsinstituts Merics zusammen mit der Rhodium Group zeigt. Europa hat demnach von Januar bis März nur 700 Millionen aus China angezogen. Im gleichen Quartal im Vorjahr war es trotz Corona doppelt so viel. Im Jahr 2019 erreichten die Investitionen im ersten Quartal sogar noch mehr als acht Milliarden Euro, das Zwölffache des aktuellen Wertes. Der Rückgang erfolgt gegen den Trend. Weltweit erleben Fusionen und Übernahmen einen Boom – doch die chinesischen Direktinvestitionen in Europa erreichen ein Zehnjahrestief.

Auch im Ausblick erwarten die Forscher:innen keine Rückkehr zu den hohen Geldflüssen der Vergangenheit. “Der Wind bläst den chinesischen Investoren ins Gesicht”, so die aktuelle Version der jährlichen Studie “Chinese FDI in Europe“. Als wichtigsten Grund nennen sie strengere Kapitalkontrollen durch die Regierung in Peking. Trotz der raschen Erholung von der Corona-Krise bleiben zahlreiche Beschränkungen und Quoten weiter in Kraft. So ist der Deckel für Auslandsinvestitionen im Rahmen des Programms QDII (Qualified Domestic Institutional Investors) 2021 nur minimal gestiegen.

Peking scheint große Einkaufstouren in anderen Märkten nicht mehr für so eine gute Idee zu halten wie noch 2016. Chinesische Investitionen in der EU beliefen sich damals auf mehr als 50 Milliarden Euro.. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 6,8 Milliarden Euro. Zu der Interpretation einer kleinen politischen Neuausrichtung passt die Beobachtung, dass sich gerade Staatsbetriebe zuletzt besonders wenig im Ausland engagierten.

Die Prognose weiter sinkender Übernahmeaktivität leiten die Merics-Expert:innen auch aus der politischen Großwetterlage ab. Immer mehr europäische Länder zeigen sich skeptisch gegenüber China. Die Merics-Studie weist hier auf den gegenseitigen Schlagabtausch mit Sanktionen und den vorläufigen Fehlschlag mit dem Investitionsabkommen CAI hin. Da die Konflikte längst nicht ausgestanden sind, könne darunter auch das Investitionsklima weiter leiden.

Im Oktober 2020 ist zudem der EU-Überprüfungsmechanismus für ausländische Investitionen (FDI screening framework) in Kraft getreten. Die EU will zwar ein offener und attraktiver Standort für Investoren bleiben. Doch da, wo strategische Interessen wie Verteidigung oder Energieversorgung berührt sind, sollen die Mitgliedsstaaten einschreiten können. Sie können Übernahmen überprüfungspflichtig machen und notfalls untersagen. Kurzfristig schaffe das Rahmenwerk ein gewisses Maß an Unsicherheit, schreiben die Autor:innen der Merics-Studie.

Einige aktuelle Beispiele zeigen, wie die Investitionsüberwachung bereits wirkt. Der Staatskonzern China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) wollte im vergangenen Herbst den Mittelständler ISMT aus Nordrhein-Westfalen übernehmen. Dieser besitzt Patente für Radaranlagen und 5G-Technik. Wirtschaftsminister Peter Altmaier untersagte die Übernahme. Begründung: Von dem Geschäft gehen “tatsächliche und schwerwiegende Gefahren” für die Sicherheit Deutschlands aus.

Ein weiteres Beispiel für eine blockierte Übernahme lieferte der Fall des Metall-Spezialisten PPM Pure Metals aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Unternehmen liefert hochreine Metalle unter anderem an die Rüstungsindustrie und galt damit als strategisch wichtig für die Bundeswehr. Das Unternehmen stand vor der Insolvenz, als der chinesische Konkurrent Vital Materials zugreifen und PPM retten wollte. Das Verteidigungsministerium untersagte die Übernahme. Zwischenzeitlich mussten mehrere PPM-Standorte schließen. Ende des Jahres erfolgte dann doch eine Genehmigung, und Vital Materials konnte zumindest einen Standort in Niedersachsen übernehmen.

Solche monatelangen Genehmigungsverfahren schaffen schlechte Stimmung. Doch langfristig kann die Etablierung von Standards für erlaubte und nicht erlaubte Übernahmen auch Rechtssicherheit schaffen, glauben die Merics-Expert:innen. Dafür seien aber “transparente und konsistent angewendete Regeln” nötig. Die letztendliche Genehmigung des Verkaufs der Lokomotiv-Sparte von Vossloh an die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) habe bereits wieder etwas Vertrauen hergestellt.

Die neue Studie gibt auch einen Überblick über die Märkte, die bei den chinesischen Investoren besonders beliebt sind. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Deutschland unter den heutigen EU-Ländern mit knapp 25 Milliarden Euro die höchsten Investitionen angezogen. Auf den Plätzen zwei und drei kommen Italien und Frankreich. Sie alle werden jedoch von Großbritannien übertroffen, das in diesem Zeitraum 52 Milliarden Euro an chinesischem Kapital erhalten hat. In den vergangenen zehn Jahren war Deutschland mit einem Anteil von 30 Prozent allerdings das beliebteste Investitionsziel.

Chinas Markt für E-Autos boomt. Und darüber freut sich die chinesische Führung. Ein Problem bleibt bislang aber ungelöst: Was tun mit den abgenutzten Batterien? Und da viele E-Fahrzeuge, die sich heute auf chinesischen Straßen befinden, bereits 2015 hergestellt worden sind, dürfte in den nächsten fünf Jahren eine massive Entsorgungswelle anrollen. Die Umweltorganisation Greenpeace geht davon aus, dass bis 2030 rund sieben Millionen Tonnen Lithium-Ionen-Batterien offline gehen. Sie wiegen so viel wie etwa 1.000 Eiffeltürme.

Um Umweltproblemen vorzubeugen, hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) Ende vergangener Woche ein Dokument veröffentlicht, mit dem Denkanstoß, die Batteriezellen weiterzuverwenden. In 17 Städten und Regionen will der Staat neue Recyclingprogramme für E-Akkus einrichten. Darüber hinaus plant das Ministerium, das Batterierecycling strenger zu kontrollieren und die Kapazitäten bestehender Recyclingzentren besser auszunutzen.

Luo Junjie, der für die Produktionsindustrie zuständige Generaldirektor des MIIT, sagte dazu am vergangenen Sonntag auf einer Konferenz in der südwestchinesischen Stadt Chongqing, dass Chinas Elektrofahrzeuge “einen ‘First Mover Advantage’ als weltgrößter Markt für Elektroautos haben”. Bei den Verkaufszahlen und was die Produktion betrifft halte China in den vergangenen sechs Jahren weltweit Platz eins. Das Qualitätsniveau erhöhe sich stetig, sagte Luo. Nun gelte es, sich um Themen wie Recycling zu kümmern.

Die Maßnahmen kommen, nachdem Premierminister Li Keqiang in seiner Rede während des Nationalen Volkskongresses die Bedeutung von Batterie-Recycling betont hatte: “Das System zum Recyclen von Batterien muss mit einer höheren Geschwindigkeit entwickelt werden.” Chinas führende Batterie-Recycler wie GEM, Ganzhou Highpower Brunp und ihre Technologien stehen nun stärker im Fokus der Aufmerksamkeit. Bisher sind auch die deutschen Hersteller in China dazu verpflichtet, ihre E-Batterien zurückzunehmen und zu entsorgen. Längst weiß der Staat minutengenau, wo sich die Batterien befinden und in welchem Zustand sie sind. Die Hersteller sind verpflichtet, die Daten an einen zentralen Server zu schicken.

Je mehr der E-Automarkt boomt, desto wichtiger wird die Wiederverwertung der Batterien. Während die Gesamtautoverkäufe im Mai erstmals seit 14 Monaten zurückgegangen sind (minus drei Prozent) stieg der Absatz von E-Autos im Vergleich zum Vormonat um rund 15 Prozent und lag bei 217.000 Fahrzeugen. Peking möchte, dass schon 2025 mindestens 20 Prozent aller Neuwagen auf den Straßen entweder reine Elektroautos oder Plug-in-Hybrid- und Brennstoffzellenautos sind.

Bereits im Herbst 2019 hatte das Ministerium die Einrichtung neuer Batterie-Recyclinganlagen gefordert, die von der Autoindustrie mitgetragen werden sollen. Das sind sowohl Anlagen zur vorübergehenden Lagerung von fünf Tonnen, als auch größere Anlagen mit einer Mindestkapazität von 30 Tonnen.

Auch US-Präsident Joe Biden erklärte, dass das Recyclen von E-Autobatterien elementar für den Kampf gegen den Klimawandel sei. In der EU existiert eine vorgeschriebene Recyclingquote, die jedoch oft nicht eingehalten wird. Bisher sind die Hersteller nicht dazu verpflichtet, die Menge der in Umlauf gebrachten oder verwerteten Akkus an die Behörden zu melden.

Im Allgemeinen gilt eine Batterie dann als nicht mehr verwendbar für Autos, wenn sie mindestens 20 Prozent ihrer Kapazität eingebüßt hat. An diesem Punkt können Batterien entweder in begrenzt verfügbare Komponenten wie Kobalt und Nickel recycelt oder in Geräten mit geringeren Anforderungen wie drahtlosen Basisstationen, Gabelstaplern oder Elektrorollern verbaut werden.

Langfristig können mit einem effizienten Recycling-System die Kosten zur Batterie-Herstellung niedrig gehalten werden. Da die Preise für Rohstoffe wie Kobalt aufgrund der hohen Nachfrage stetig steigen, wittern viele jedoch ein schnelles Geschäft.

In China landen alte Batterien so oftmals bei nicht offiziell autorisierten Recycling-Unternehmen, die die kostenintensiveren Umweltschutzstandards nicht einhalten oder die Batterien nicht zurück in einen Verwertungskreislauf führen, sondern sie einfach ausschlachten.

Praktiker sehen vor allem ein Problem mit unsachgemäßer Entsorgung. “Insgesamt gelangen weniger als die Hälfte der Batterien in die richtigen Recyclingkanäle, der Rest wird entweder entsorgt oder über illegale oder nicht genehmigte Kanäle recycelt”, sagt Bao Wei, Präsident der Zhejiang Huayou Recycling Technology Co. Ltd., einem von 30 durch das MIIT zugelassenen Recycle-Unternehmen.

Der E-Auto-Pionier Tesla hat bereits im vergangenen September einen Batterie-Recycling-Service in China eingeführt. Der größte chinesische E-Autobauer BYD betreibt nicht nur eine große Batterie-Recycling-Anlage in Shanghai, sondern hat landesweit Stationen eingerichtet, an denen EV-Batterien zum Recycling abgegeben werden können. Andere Firmen wie Nio setzen auf eine eigene Wechselakku-Technologie. Dabei können die Autobesitzer wie in einer Art “Betankung” leere Akkus gegen volle eintauschen. Die Wartung übernimmt dann der Hersteller. Nio betreibt nach eigenen Angaben 158 Stationen in 50 Städten, zum Beispiel entlang der Autobahnen von Peking nach Shanghai.

Im April 2020 kündigte Peking an, das Tauschbatterie-Modell “energisch voranzutreiben”. Für Elektroautos mit Wechselakkus werden seitdem Kaufsubventionen gezahlt.

Im Juli unterzeichneten der Pekinger Autobauer BAIC und der State Grid Electric Vehicle Service ein Kooperationsabkommen zum Aufbau eines Wechselakku-Netzes mit 100 Stationen bis Juni 2021. Das Wechselakku-System setzt aber auch voraus, dass es deutlich mehr Akkus als Fahrzeuge geben muss, deren Produktion wiederum viel Strom verbraucht und Treibhausgase freisetzt. Etwa 40 Prozent der Treibhausgasemissionen, die bei der gesamten Herstellung eines Elektroautos entstehen, gehen auf die Batteriefertigung zurück.

Wer von Süden über den großen Tiananmen-Platz auf die Verbotene Stadt zugeht, sieht schon von der Ferne das berühmte Porträt von Mao Zedong. Es ziert bis heute das berühmte Tor zur Verbotenen Stadt, dem alten Kaiserpalast. Das gleiche Bild hängt zudem in Millionen von Bauernstuben und Verwaltungsgebäuden. Obwohl der Diktator China viele Jahre lang in Angst und Schrecken versetzt und wahrscheinlich mehr als 50 Millionen Tote zu verantworten hat, vergöttern ihn viele Chines:innen noch immer als ihren Retter, der sie einst von den Großgrundbesitzern befreite. Aber auch in der städtischen Mittelschicht sind Mao-Devotionalien angesagt. In Pekinger Szenegeschäften werden iPhone-Hüllen mit Mao-Bildchen angeboten. Solche Ehrerbietung wird dem großen Reformer Deng Xiaoping nicht zuteil.

Dabei hat Deng, der nach Maos Tod ab Ende der 1970er-Jahre die Geschicke des Riesenreichs lenkte, das heutige China sehr viel stärker geprägt als sein Vorgänger. Was das Staatsverständnis betrifft, die Wirtschaftspolitik und Chinas heutige Gesellschaft. Und auch wenn der amtierende Staats- und Parteichef Xi Jinping mit einer Wiederbelebung von roten Kampagnen und dem eigenen Personenkult nach außen hin sich offenbar mehr in der Tradition Maos sieht als in der des Reformers Deng – wer das heutige China verstehen will, sollte sich mit der Ära unter Deng beschäftigen.

Zu Dengs sicherlich bemerkenswertesten Leistungen gehört es, dass es ihm gelungen ist, einen zumindest dem Namen nach kommunistischen Staat umgemodelt zu haben, der sich bis heute hält. Deng hat es vermocht, den von Mao erbauten kommunistischen Machtapparat zu erhalten und gleichzeitig eine moderne Staatsform zu finden, die trotz Scheiterns des Realsozialismus in anderen Teilen der Welt bis heute Bestand hat. Gucci und Prada unter Hammer und Sichel – in jeder Hinsicht widersprechen sich diese Konzepte. Deng ist damit dennoch durchgekommen.

Die Kommunistische Partei war für Deng nie mehr als ein Instrument, um China zu beherrschen. Solange Mao an der Macht war, waren Klassenkampf und Kollektivierung ein unumgängliches Beiwerk, dem sich Deng zu fügen hatte. Sobald er selbst die Kontrolle in den Händen hielt, verwässerte er diese Konzepte so sehr, dass sie keine Rolle mehr spielten.

Sicherlich hätte die chinesische KP Chinas ohne Deng ein ähnliches Schicksal ereilt wie das des Kommunismus in den Ländern des Ostblocks und der Sowjetunion. Doch Deng ist es gelungen, diese Fragen in den Hintergrund zu drängen und ein System zu schaffen, in dem Sozialismus und Kapitalismus nicht gegeneinander arbeiten, sondern sich zu ergänzen scheinen. Als der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt 1984 ihm gegenüber anmerkte, er sei gar kein Kommunist, sondern Konfuzianer, antwortete Deng: “Na und?”

In der Wirtschaftswelt ist Dengs Name verbunden mit dem größten Wohlstandsgewinn, den es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Kein Staatsführer vor ihm hat so dazu beigetragen und die Grundpfeiler dafür gelegt, dass innerhalb kurzer Zeit so viele Menschen aus der Armut befreit werden konnten. Mit der von ihm initiierten Öffnung Chinas beschleunigte er auch den weltweiten Globalisierungsprozess wie kaum ein anderer. Heute ist die Weltwirtschaft ohne China und die Volksrepublik ohne den Rest der Welt nicht mehr vorstellbar.

Dabei hatte er nie einen Masterplan, sondern er folgte dem Motto: “Von Stein zu Stein tastend den Fluss überqueren.” Er setzte auf Experimente. Was sich bewährte, wurde fortgesetzt. Ging etwas schief, wurde es verworfen. Eine Sünde waren die gemachten Fehler für ihn nicht, sondern wichtige Erfahrungen. Auf diese Weise schaffte Deng die Voraussetzungen, dass sich das Riesenreich entideologisiert auf die Suche nach seinem eigenen Weg machen konnte. Weder hielt China starr am kommunistischen Modell im Sinne von Marx oder Mao fest. Noch folgte die Volksrepublik den Ratschlägen westlicher Industrieländer. Schocktherapien, von denen sich die ehemaligen Ostblockstaaten auch nach einem Jahrzehnt nicht erholt hatten, blieben China erspart.

Doch sein Vorgehen hatte auch seine Kehrseiten. Die soziale Frage stand für Deng nie im Vordergrund. Im Gegenteil: Mit seinem Ausspruch “Lasst einige erst reich werden!”, nahm er die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich als Nebeneffekt in Kauf. Direkt nach den USA gibt es heute kein Land mit so vielen Superreichen, während einige Hundertmillionen trotz der Erfolge bei der Armutsbekämpfung nach wie vor von wenig mehr als fünf US-Dollar am Tag leben.

Zugleich hat Dengs Entideologisierung eine politische Beliebigkeit mit sich gebracht, die die gesamte chinesische Gesellschaft in eine tiefe Wertekrise getrieben hat. Vor allem junge Menschen klagen heute über eine völlige Orientierungslosigkeit. Diese geistige Leere wirkt sich konkret auf den Alltag aus: Behinderte, Kranke und alte Menschen fristen zwischen den glitzernden Fassaden in Shanghai und Shenzhen ein kümmerliches Dasein, ohne dass sich jemand ihrer erbarmt. Immer wieder schaffen es Meldungen in die Schlagzeilen, dass Kinder auf belebten Straßen von Autos überfahren werden und niemand zur Hilfe eilt. Es mangelt allenthalben an Solidarität.

Und die KP macht es vor. Zwar ist sie mit mehr als 90 Millionen Mitgliedern so groß wie selbst zu Mao-Zeiten nicht. Aber heute treten die meisten aus Karrieregründen bei. Nur wer Mitglied ist, hat gute Chancen auf einen Aufstieg in einer Behörde oder einem Staatsunternehmen. Die kommunistische Idee spielt keine Rolle mehr. Und auch die Staatsführung setzt sich heute aus Kadern zusammen, die hohe Partei- oder Regierungsämter besetzen, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Die grassierende Korruption, die vor dem Regierungswechsel zu Xi 2013 wahrscheinlich ihren Höhepunkt hatte und ihm zur Legitimierung seines harten Vorgehens lieferte, das bis heute anhält, nahm ihren Anfang unter Deng. Der meinte dazu: “Wer Türen öffnet, lässt Fliegen herein.”

Deng war ein “Reformer”. Doch Demokrat war er nie. Ihm fehlte der Bezug zu diesem Staatskonzept – seinen Aufstieg in der Partei verdankte er allein seinem Eifer, sich in knallharten Machtkämpfen durchzusetzen. Freie Wahlen, die das Machtmonopol der KP infrage gestellt hätten, kamen für ihn nicht in Betracht. Und wer es wagte, Kritik am System zu üben, dem drohte Repression. Die gipfelte im Tiananmen-Massaker in der Nacht zum 4. Juni 1989. Es war seine Entscheidung, Panzer aufzufahren und den friedlichen Protest Zehntausender Studenten gewaltsam niederzuschießen.

Ihre Macht um jeden Preis zu verteidigen – auch mit Gewalt – davor würde auch die heutige Führung nicht zurückschrecken. Und alles stets im Namen der Stabilität.

China hat Berichte des US-Senders CNN über ein mögliches Leck am AKW Taishan im Südosten des Landes zurückgewiesen. Auch die Strahlenwerte seien nicht oberhalb der Grenzwerte, teilte das Umweltministerium in Peking am Mittwoch über Wechat mit. Zwar habe es eine erhöhte radioaktive Strahlung gegeben. Diese sei aber zurückzuführen auf die Beschädigung einer kleinen Anzahl von Brennstäben, was wiederum nicht ungewöhnlich sei. “Die Umweltbeobachtungen im Umfeld des AKW Taishan haben keine abnormen Parameter aufgezeigt. (…) Das zeigt, dass es kein Leck gegeben hat.”

Das Ministerium teilte mit, dass mutmaßlich etwa fünf der insgesamt rund 60.000 Brennstäbe im Reaktor 1 der Anlage beschädigt seien. Das seien weniger als 0,01 Prozent. Verkraften könne die Anlage hingegen bis zu 0,25 Prozent. Man werde die Situation aber weiter genau beobachten und dazu sowohl im Kontakt mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA und der französischen Atomaufsicht bleiben.

Der französische Energiekonzern EDF hatte laut CNN bestätigt, dass aus der mit dem chinesischen Partner CGN gemeinsam betriebenen Anlage Edelgas freigesetzt worden sei. Die EDF-Tochter Framatome habe vor einer “unmittelbaren radiologischen Bedrohung” gewarnt. Laut CNN hat sich die US-Regierung bereits mit dem Fall beschäftigt. Sie sei aber zu dem Schluss gekommen, dass die Anlage noch keine Krisenstufe erreicht habe.

Das AKW ist Teil des Versorgungsnetzes für die Metropolregion Shenzhen und Guangzhou und liegt etwa 200 Kilometer von Hongkong entfernt. Dort zeigte sich Regierungschefin Carrie Lam zunächst “hochgradig besorgt”, später versicherte sie, dass in Hongkong bislang keine erhöhten radioaktiven Werte gemessen worden sind. Sie würde die Behörden der benachbarten Provinz Guangdong laufend um Informationen bitten und die Öffentlichkeit über alle Entwicklungen informieren.

China hat derzeit landesweit 49 Atomreaktoren in Betrieb, die weltweit drittgrößte Zahl nach den USA und Frankreich. flee

So viele waren es nach Angaben der taiwanischen Regierung noch nie: China hat am Dienstag insgesamt 28 Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan starten lassen, teilte das Verteidigungsministerium des Inselstaates mit. 14 Maschinen des Typs J-16, sechs des Typs J-11 sowie einige Bomber seien in die taiwanische Luftraumüberwachungszone eingedrungen, die als Erweiterung des eigentlichen hoheitlichen Luftraums eines Staates definiert ist. Die taiwanische Luftwaffe habe Kräfte zur Verteidigung mobilisiert und beobachte die Situation im Südwesten der Insel. Es handelte sich um das größte derartige Manöver Chinas bisher, berichtet die BBC. Im März waren 25 Kampfflugzeuge der chinesischen Streitkräfte in Richtung Taiwan geschickt worden.

Peking hat das Militärmanöver offiziell nicht bestätigt. Was aber recht offensichtlich ist: Es handelt sich um eine Machtdemonstration, die sich vor allem gegen die USA und deren Verbündete richtet. Beim G7-Gipfel am vergangenen Wochenende hatten die Regierungschef:innen der sieben führenden Industrieländer erstmals die Taiwan-Frage offiziell in ihrem Abschlusskommuniqué aufgegriffen und Peking aufgefordert, eine friedliche Lösung des Konflikts zu finden. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums warf den G7 daraufhin vor, sich in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen. flee

Alibaba-Gründungsmitglied Joseph Tsai hat die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong in einem Interview ausdrücklich befürwortet. Der Taiwanese mit kanadischer Staatsbürgerschaft, der beim größten Internetkonzern der Welt für strategische Übernahmen und Investitionen verantwortlich ist, verteidigte die weitgehende Aberkennung der demokratischen Rechte Hongkonger Bürger:innen durch den neuen Rechtsrahmen mit der Sorge Pekings vor einer “Zerstückelung seines Territoriums durch ausländische Mächte“.

Der Verlust der Stadt an die Briten gegen Ende des 19. Jahrhunderts habe eine Narbe in der Geschichte Chinas hinterlassen, die die Gesetzgebung rechtfertigen würde, so Tsai. “Es gibt eine Menge Kritik an der Unterdrückung der demokratischen Freiheiten und der Redefreiheit. Aber unter dem Strich hat sich die Lage (in Hongkong) durch die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes stabilisiert“, sagte Tsai dem Fernsehsender CNBC. Er selbst habe sich wegen seiner Muttersprache Mandarin in der Stadt, in der die Einwohner Kantonesisch sprechen, durch die Protestierenden “körperlich bedroht” gefühlt.

Mit der Beschuldigung von ausländischen Kräften als Motor hinter der Protestbewegung gegen Pekings wachsenden Einfluss in Hongkong schloss sich Tsai der offiziellen Linie der chinesischen Regierung an. Alibaba war im Vorjahr ins Visier der chinesischen Aufsichtsbehörden geraten und wegen Verstößen gegen das Kartellrecht mit einer Strafe von 2,8 Milliarden US-Dollar belegt worden.

Teile des Konzerns mussten in eine Finanzholding umstrukturiert werden, die jetzt unter der Kontrolle der chinesischen Zentralbank steht (China.Table berichtete). Eine geplante Neuemission an der Hongkonger Börse musste Alibaba auf unbestimmte Zeit verschieben. Ausgelöst worden war die Untersuchung durch Aussagen des früheren Alibaba-Chefs Jack Ma, der den staatlichen chinesischen Finanzsektor im Herbst mit deutlichen Worten kritisiert hatte. Ma, der bereits vor zwei Jahren den Chefposten räumte, tritt seitdem öffentlich kaum noch in Erscheinung. Er führe jetzt ein “normales Leben” nach dem Business und habe in der Malerei ein neues Hobby gefunden. “Das läuft ziemlich gut”, ließ Tsai die Zuschauer wissen. Ma wolle sich nach all den Jahren im Konzern nun auf Dinge konzentrieren, “für die er wirklich Zeit investieren will, seine Hobbys und die Philanthropie.”

Eine Verbindung zwischen Mas Abkehr vom Geschäftsleben und dem staatlichen Druck auf Alibaba erkennt Tsai nicht. Man müsse “das, was Jack angeht, und das, was unser Geschäft angeht, voneinander trennen”, sagte er. Der Finanzarm des Konzerns habe eine Umstrukturierung erlebt, und Alibaba habe wegen des Kartellrechts eine große Strafe zahlen müssen. “Aber das haben wir hinter uns gelassen”, versicherte Tsai. grz

Der chinesische TV-Auslandssender CGTN sucht an britischen Universitäten nach potenziellen Mitarbeitern:innen. Einem Bericht der Londoner Times zufolge bietet das staatliche Netzwerk, dem kürzlich wegen zu großer Einflussnahme durch die chinesische Regierung auf sein Programm die Sendelizenz für Großbritannien entzogen worden war, bis zu 10.000 US-Dollar für eine Kooperation. Die Student:innen sollen über soziale Medien und auf Videoplattformen im Rahmen des konzipierten “Media Challengers”-Programms als Influencer pro-chinesische Standpunkte vertreten.

Kürzlich hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping eine neue Strategie angekündigt, ein liebenswerteres China-Bild in der Welt kreieren zu wollen. Mindestens sechs Bewerbungen seien bei CGTN bereits eingegangen, schreibt die Times. Voraussetzung seien fließende Englischkenntnisse und eine Affinität zu öffentlicher Kommunikation.

CGTN darf sein Programm in Großbritannien seit März nicht mehr ausstrahlen. Zudem hatte die Aufsichtsbehörde Ofcom eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 260.000 Euro ausgesprochen, weil Nachrichtensendungen des Kanals gegen Fairness, Datenschutz und die Anforderungen der Unparteilichkeit verstoßen hätten (China.Table berichtete). Peking hatte im Gegenzug mit einem Sendeverbot für den britischen Fernsehsender BBC World News in der Volksrepublik und Hongkong reagiert. grz

Menschen, die auf die 100 Jahre zugehen, müssen sich zwangsläufig mehr mit dem Tod beschäftigen als jüngere Menschen. Aber politische Parteien, die ihr hundertjähriges Bestehen feiern, wie es die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) am 1. Juli tun wird, sind vom Gedanken an die Unsterblichkeit besessen. Für Parteien, die Diktaturen regieren, erscheint ein solcher Optimismus merkwürdig, denn ihre Bilanz in Sachen Langlebigkeit ist nicht gerade vertrauenerweckend. Die Tatsache, dass keine andere derartige Partei in der Neuzeit ein Jahrhundert lang überlebt hat, sollte für Chinas Führung Grund zur Sorge und nicht zum Feiern sein.

Ein offensichtlicher Grund für die relativ kurze Lebensdauer kommunistischer oder autoritärer Parteien besteht darin, dass moderne Diktaturen, die von einer Partei dominiert werden – anders als Demokratien – erst im 20. Jahrhundert entstanden sind. Die Sowjetunion, die erste solche Diktatur, wurde 1922 gegründet. Die Kuomintang (KMT) in China, eine quasi-leninistische Partei, errang 1927 die Herrschaft über das Land. In Deutschland kamen die Nazis erst 1933 an die Macht. Fast alle kommunistischen Regime der Welt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet.

Es gibt jedoch eine grundlegendere Erklärung als die historische Gleichzeitigkeit. Das politische Umfeld, in dem diktatorische Parteien agieren, impliziert ein Dasein, das weitaus Hobbes’scher ist – “kümmerlich, roh und kurz” – als in ihren demokratischen Pendants.

Ein sicherer Weg, wie diktatorische Parteien ihr Ende besiegeln, besteht darin, einen Krieg zu führen und zu verlieren, ein Schicksal, das die Nazis und Mussolinis Faschisten in Italien ereilte. Für die meisten erfolgt der Abschied von der Macht aber auf weit weniger dramatische (oder traumatische) Weise.

In nicht-kommunistischen Regimen erkannten seit langem bestehende und vorausschauend herrschende Parteien wie die KMT in Taiwan und Mexikos Partei der Institutionellen Revolution (PRI) die Zeichen der Zeit und leiteten demokratisierende Reformen ein, bevor sie ihre Legitimität gänzlich verloren. Obwohl diese Parteien irgendwann abgewählt wurden, blieben sie politisch lebensfähig und kehrten später an die Macht zurück, indem sie kompetitive Wahlen gewannen (in Taiwan 2008 und in Mexiko 2012).

Im Gegensatz dazu sind kommunistische Regime, die versuchten, ihre Bevölkerungen durch begrenzte demokratische Reformen zu beschwichtigen, am Ende alle zusammengebrochen. Im ehemaligen Sowjetblock lösten liberalisierende Maßnahmen in den 1980er-Jahren schnell Revolutionen aus, die die Kommunisten – und die Sowjetunion selbst – auf die Müllhalde der Geschichte beförderten.

Die KPCh möchte sich während der bevorstehenden Feierlichkeiten anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens nicht näher mit dieser Geschichte befassen. Der chinesische Präsident Xi Jinping und seine Kollegen wollen offensichtlich ein Bild der Zuversicht und des Optimismus vermitteln. Politische Prahlerei ist allerdings kein Ersatz für eine Überlebensstrategie, und sobald die KPCh Reformen als zu gefährlich ausschließt, sind ihre verfügbaren Optionen extrem begrenzt.

Bevor Xi 2012 an die Macht kam, befassten sich einige chinesische Führungsköpfe mit dem Modell Singapur. Die People’s Action Party (PAP), die den Stadtstaat seit 1959 ununterbrochen regiert, scheint alles zu haben: ein nahezu vollständiges Machtmonopol, eine kompetente Führung, eine überragende Wirtschaftsleistung und verlässliche Unterstützung in der Bevölkerung. Aber je eingehender sich die KPCh dort umsah – und sie schickte Zehntausende von Beamten für Untersuchungen nach Singapur – desto weniger wollte sie eine riesige Version der PAP werden. Den erfolgreichen Machterhalt der PAP hätten Chinas Kommunisten sicher gern übernommen, aber sie wollten nicht die gleichen Methoden und Institutionen einführen, die dazu beitragen, die Vormachtstellung der PAP zu erhalten.

Von all den institutionellen Merkmalen, die der PAP zu ihrer ungewöhnlichen Dominanz verhelfen, gefallen der KPCh am wenigsten Singapurs legalisierte Oppositionsparteien, die relativ sauberen Wahlen und die Rechtsstaatlichkeit. Die chinesische Führung weiß, dass diese Institutionen, die für den Erfolg der PAP entscheidend sind, eine folgenschwere Schwächung des politischen Monopols der KPCh bedeuten würden, wenn man sie in China etabliert.

Das ist vielleicht der Grund, warum das Modell Singapur in der Xi-Ära seinen Glanz verloren hat, während das nordkoreanische Modell – totalitäre politische Unterdrückung, ein Personenkult um den obersten Führer und Juche (wirtschaftliche Eigenständigkeit) – an Attraktivität gewonnen hat. China ist zwar noch nicht zu einem riesigen Nordkorea geworden, aber eine Reihe von Trends in den letzten acht Jahren hat das Land diese Richtung einschlagen lassen.

Auf politischer Ebene ist die Herrschaft der Angst zurückgekehrt, nicht nur für die einfache Bevölkerung, sondern auch für die Eliten der KPCh, da Xi unter dem Deckmantel einer fortlaufenden Anti-Korruptionskampagne wieder Säuberungsaktionen durchführen lässt. Zensur findet in einem Ausmaß statt, das es seit dem Ende der Mao-Ära nicht mehr gegeben hat, und Xis Regime hat den Spielraum für zivilgesellschaftliche Akteure, einschließlich der NGOs, fast vollständig eliminiert. Die Behörden haben sogar Chinas ungehindert agierende Privatunternehmer:innen mit behördlichen Maßnahmen, strafrechtlicher Verfolgung und der Konfiszierung von Vermögen in die Schranken gewiesen.

Auch der Kult um seine Person wird von Xi emsig gefördert. Heutzutage ist die Titelseite der Tageszeitung People’s Daily mit Berichten über Xis Aktivitäten und seine persönlichen Erlasse gefüllt. In der Kurzfassung der Geschichte der KPCh, die unlängst veröffentlicht wurde, ist ein Viertel jenen acht Jahren gewidmet, in denen Xi an der Macht ist, während Deng Xiaoping, dem wahren Retter der KPCh, nur halb so viel Platz zugestanden wird.

Ökonomisch gesehen hat China die Juche-Ideologie noch nicht vollständig verinnerlicht. Aber der neue Fünfjahresplan der KPCh vermittelt eine Vision von technologischer Autarkie und wirtschaftlicher Sicherheit, die auf inländischem Wachstum basiert. Obwohl die Partei eine nachvollziehbare Ausrede hat – die Strategie der USA der wirtschaftlichen und technologischen Abkopplung lasse ihr keine Alternative – werden nur wenige westliche Demokratien mit einem Land wirtschaftlich verbunden bleiben wollen, das Nordkorea als sein zukünftiges politisches Vorbild betrachtet.

Wenn Chinas Führung auf das hundertjährige Bestehen der KPCh anstößt, sollte sie sich fragen, ob die Partei auf dem richtigen Weg ist. Wenn das nicht der Fall ist, könnte der bevorstehende Meilenstein der KPCh ihr letzter sein.

Minxin Pei ist Professor für Staatslehre am Claremont McKenna College und Non-Resident Senior Fellow des German Marshall Fund of the United States. Aus dem Englischen von Sandra Pontow.

Copyright: Project Syndicate, 2021.www.project-syndicate.org

Lutz Steiner, who previously led the research and development team in the Asia Pacific region of the Swedish-Swiss power and automation technology group ABB, is returning to Europe. Steiner had led the R&D team in Xiamen for five years.

Ralf Willershausen has moved from plastics supplier Minghua US to INEOS Automotive. At Minghua, Willershausen was Program Manager in Shenyang and South Carolina; in Boeblingen, he has held the position of Tooling Specialist & Cost Engineer since the beginning of June.

Volker Englert, who worked for Regional Business Development APAC at consumer goods company Henkel in Shanghai until the beginning of June, has moved to Adidas in Germany. There, Englert is in charge of the sports manufacturer’s Digital Commercial Transformation.

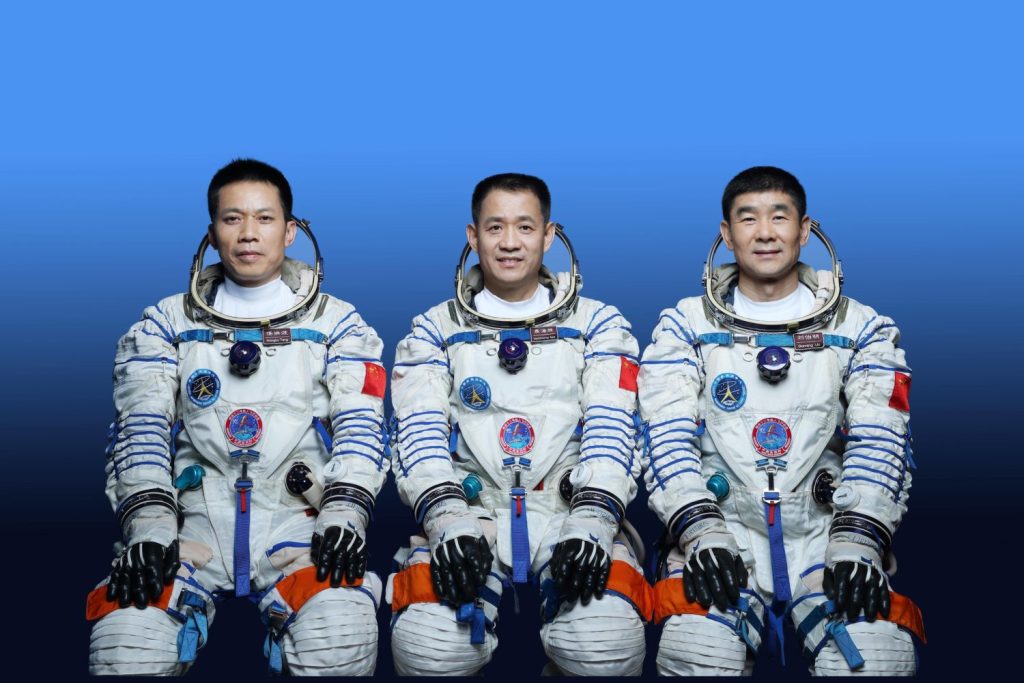

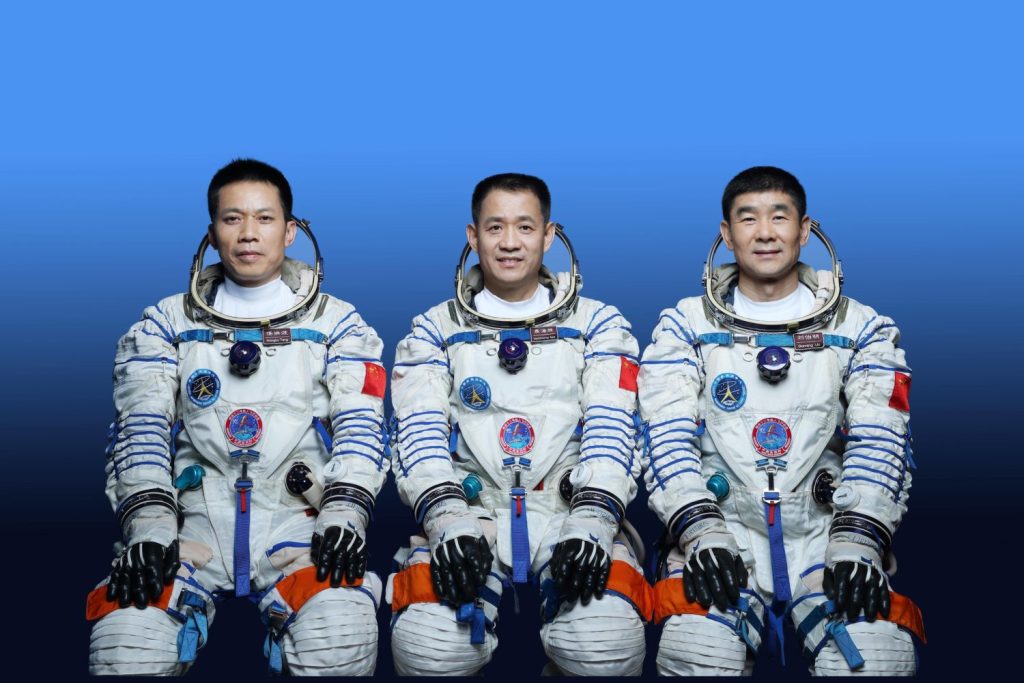

Auf dem Weg in Richtung des himmlischen Palastes: Heute in den frühen Morgenstunden hat die Volksrepublik ihre erste bemannte Mission zur neuen Raumstation “Tiangong” gestartet. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 2-F bringt die drei Taikonauten, Tang Hongbo, Nie Haisheng und Liu Boming (v.l.n.r), im Raumschiff Shenzhou-12 zu der sich noch im Ausbau befindlichen Raumstation. Dort sollen sie drei Monate im Kernmodul der Station verbringen. Chinas bisher letzte bemannte Raummission liegt fast fünf Jahre zurück.

groß war die Angst vor Pekings Einkaufstour. Angesichts der Corona-Pandemie wurde von Lissabon, über Brüssel und Berlin bis Nikosia befürchtet, dass China nun auf Schnäppchenjagd nach angeschlagenen Unternehmen aus den Schlüsselindustrien der Europäischen Union gehen könnte. Ein Stromversorger hier, ein Hersteller wichtiger Industriemetalle dort, vielleicht noch ein Flughafen dazu. Die Befürchtungen bewahrheiten sich aber offenbar nicht.

Denn: Die chinesischen Direktinvestitionen in Europa gingen im vergangenen Jahr zurück, wie eine Studie des Berliner Forschungsinstituts Merics und der Rhodium Group zeigt. Finn Mayer-Kuckuk erklärt die Hintergründe der sinkenden Investitionen. Neben abflauendem Interesse aus der Volksrepublik spielen nämlich auch Abwehrmechanismen der EU eine entscheidende Rolle bei dem Trend.

Steigend, statt sinkend ist hingegen die Zahl von gebrauchten E-Auto-Batterien. Da der Markt in China brummt, fallen auch immer mehr von den abgenutzten Lithium-Ionen-Akkus an – aber wohin mit ihnen? Das Ministerium für Industrie- und Informationstechnologie nimmt Hersteller jetzt noch stärker in die Pflicht, schreibt Frank Sieren. Sie sollen ein stärkeres Augenmerk auf das Recycling legen.

Den Leser:innen in Deutschland und China wünschen wir heute eine gute Klimaanlage oder kühlendes Eis. Kommen Sie gut durch den heißesten Tag der Arbeitswoche.

Chinas Wirtschaft verliert die Lust am Unternehmens-Shopping in der EU. Im ersten Quartal des laufenden Jahres sind chinesische Investitionen in der EU erneut gefallen, wie eine Studie des Forschungsinstituts Merics zusammen mit der Rhodium Group zeigt. Europa hat demnach von Januar bis März nur 700 Millionen aus China angezogen. Im gleichen Quartal im Vorjahr war es trotz Corona doppelt so viel. Im Jahr 2019 erreichten die Investitionen im ersten Quartal sogar noch mehr als acht Milliarden Euro, das Zwölffache des aktuellen Wertes. Der Rückgang erfolgt gegen den Trend. Weltweit erleben Fusionen und Übernahmen einen Boom – doch die chinesischen Direktinvestitionen in Europa erreichen ein Zehnjahrestief.

Auch im Ausblick erwarten die Forscher:innen keine Rückkehr zu den hohen Geldflüssen der Vergangenheit. “Der Wind bläst den chinesischen Investoren ins Gesicht”, so die aktuelle Version der jährlichen Studie “Chinese FDI in Europe“. Als wichtigsten Grund nennen sie strengere Kapitalkontrollen durch die Regierung in Peking. Trotz der raschen Erholung von der Corona-Krise bleiben zahlreiche Beschränkungen und Quoten weiter in Kraft. So ist der Deckel für Auslandsinvestitionen im Rahmen des Programms QDII (Qualified Domestic Institutional Investors) 2021 nur minimal gestiegen.

Peking scheint große Einkaufstouren in anderen Märkten nicht mehr für so eine gute Idee zu halten wie noch 2016. Chinesische Investitionen in der EU beliefen sich damals auf mehr als 50 Milliarden Euro.. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 6,8 Milliarden Euro. Zu der Interpretation einer kleinen politischen Neuausrichtung passt die Beobachtung, dass sich gerade Staatsbetriebe zuletzt besonders wenig im Ausland engagierten.

Die Prognose weiter sinkender Übernahmeaktivität leiten die Merics-Expert:innen auch aus der politischen Großwetterlage ab. Immer mehr europäische Länder zeigen sich skeptisch gegenüber China. Die Merics-Studie weist hier auf den gegenseitigen Schlagabtausch mit Sanktionen und den vorläufigen Fehlschlag mit dem Investitionsabkommen CAI hin. Da die Konflikte längst nicht ausgestanden sind, könne darunter auch das Investitionsklima weiter leiden.

Im Oktober 2020 ist zudem der EU-Überprüfungsmechanismus für ausländische Investitionen (FDI screening framework) in Kraft getreten. Die EU will zwar ein offener und attraktiver Standort für Investoren bleiben. Doch da, wo strategische Interessen wie Verteidigung oder Energieversorgung berührt sind, sollen die Mitgliedsstaaten einschreiten können. Sie können Übernahmen überprüfungspflichtig machen und notfalls untersagen. Kurzfristig schaffe das Rahmenwerk ein gewisses Maß an Unsicherheit, schreiben die Autor:innen der Merics-Studie.

Einige aktuelle Beispiele zeigen, wie die Investitionsüberwachung bereits wirkt. Der Staatskonzern China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) wollte im vergangenen Herbst den Mittelständler ISMT aus Nordrhein-Westfalen übernehmen. Dieser besitzt Patente für Radaranlagen und 5G-Technik. Wirtschaftsminister Peter Altmaier untersagte die Übernahme. Begründung: Von dem Geschäft gehen “tatsächliche und schwerwiegende Gefahren” für die Sicherheit Deutschlands aus.

Ein weiteres Beispiel für eine blockierte Übernahme lieferte der Fall des Metall-Spezialisten PPM Pure Metals aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Unternehmen liefert hochreine Metalle unter anderem an die Rüstungsindustrie und galt damit als strategisch wichtig für die Bundeswehr. Das Unternehmen stand vor der Insolvenz, als der chinesische Konkurrent Vital Materials zugreifen und PPM retten wollte. Das Verteidigungsministerium untersagte die Übernahme. Zwischenzeitlich mussten mehrere PPM-Standorte schließen. Ende des Jahres erfolgte dann doch eine Genehmigung, und Vital Materials konnte zumindest einen Standort in Niedersachsen übernehmen.

Solche monatelangen Genehmigungsverfahren schaffen schlechte Stimmung. Doch langfristig kann die Etablierung von Standards für erlaubte und nicht erlaubte Übernahmen auch Rechtssicherheit schaffen, glauben die Merics-Expert:innen. Dafür seien aber “transparente und konsistent angewendete Regeln” nötig. Die letztendliche Genehmigung des Verkaufs der Lokomotiv-Sparte von Vossloh an die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) habe bereits wieder etwas Vertrauen hergestellt.

Die neue Studie gibt auch einen Überblick über die Märkte, die bei den chinesischen Investoren besonders beliebt sind. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Deutschland unter den heutigen EU-Ländern mit knapp 25 Milliarden Euro die höchsten Investitionen angezogen. Auf den Plätzen zwei und drei kommen Italien und Frankreich. Sie alle werden jedoch von Großbritannien übertroffen, das in diesem Zeitraum 52 Milliarden Euro an chinesischem Kapital erhalten hat. In den vergangenen zehn Jahren war Deutschland mit einem Anteil von 30 Prozent allerdings das beliebteste Investitionsziel.

Chinas Markt für E-Autos boomt. Und darüber freut sich die chinesische Führung. Ein Problem bleibt bislang aber ungelöst: Was tun mit den abgenutzten Batterien? Und da viele E-Fahrzeuge, die sich heute auf chinesischen Straßen befinden, bereits 2015 hergestellt worden sind, dürfte in den nächsten fünf Jahren eine massive Entsorgungswelle anrollen. Die Umweltorganisation Greenpeace geht davon aus, dass bis 2030 rund sieben Millionen Tonnen Lithium-Ionen-Batterien offline gehen. Sie wiegen so viel wie etwa 1.000 Eiffeltürme.

Um Umweltproblemen vorzubeugen, hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) Ende vergangener Woche ein Dokument veröffentlicht, mit dem Denkanstoß, die Batteriezellen weiterzuverwenden. In 17 Städten und Regionen will der Staat neue Recyclingprogramme für E-Akkus einrichten. Darüber hinaus plant das Ministerium, das Batterierecycling strenger zu kontrollieren und die Kapazitäten bestehender Recyclingzentren besser auszunutzen.

Luo Junjie, der für die Produktionsindustrie zuständige Generaldirektor des MIIT, sagte dazu am vergangenen Sonntag auf einer Konferenz in der südwestchinesischen Stadt Chongqing, dass Chinas Elektrofahrzeuge “einen ‘First Mover Advantage’ als weltgrößter Markt für Elektroautos haben”. Bei den Verkaufszahlen und was die Produktion betrifft halte China in den vergangenen sechs Jahren weltweit Platz eins. Das Qualitätsniveau erhöhe sich stetig, sagte Luo. Nun gelte es, sich um Themen wie Recycling zu kümmern.

Die Maßnahmen kommen, nachdem Premierminister Li Keqiang in seiner Rede während des Nationalen Volkskongresses die Bedeutung von Batterie-Recycling betont hatte: “Das System zum Recyclen von Batterien muss mit einer höheren Geschwindigkeit entwickelt werden.” Chinas führende Batterie-Recycler wie GEM, Ganzhou Highpower Brunp und ihre Technologien stehen nun stärker im Fokus der Aufmerksamkeit. Bisher sind auch die deutschen Hersteller in China dazu verpflichtet, ihre E-Batterien zurückzunehmen und zu entsorgen. Längst weiß der Staat minutengenau, wo sich die Batterien befinden und in welchem Zustand sie sind. Die Hersteller sind verpflichtet, die Daten an einen zentralen Server zu schicken.

Je mehr der E-Automarkt boomt, desto wichtiger wird die Wiederverwertung der Batterien. Während die Gesamtautoverkäufe im Mai erstmals seit 14 Monaten zurückgegangen sind (minus drei Prozent) stieg der Absatz von E-Autos im Vergleich zum Vormonat um rund 15 Prozent und lag bei 217.000 Fahrzeugen. Peking möchte, dass schon 2025 mindestens 20 Prozent aller Neuwagen auf den Straßen entweder reine Elektroautos oder Plug-in-Hybrid- und Brennstoffzellenautos sind.

Bereits im Herbst 2019 hatte das Ministerium die Einrichtung neuer Batterie-Recyclinganlagen gefordert, die von der Autoindustrie mitgetragen werden sollen. Das sind sowohl Anlagen zur vorübergehenden Lagerung von fünf Tonnen, als auch größere Anlagen mit einer Mindestkapazität von 30 Tonnen.

Auch US-Präsident Joe Biden erklärte, dass das Recyclen von E-Autobatterien elementar für den Kampf gegen den Klimawandel sei. In der EU existiert eine vorgeschriebene Recyclingquote, die jedoch oft nicht eingehalten wird. Bisher sind die Hersteller nicht dazu verpflichtet, die Menge der in Umlauf gebrachten oder verwerteten Akkus an die Behörden zu melden.

Im Allgemeinen gilt eine Batterie dann als nicht mehr verwendbar für Autos, wenn sie mindestens 20 Prozent ihrer Kapazität eingebüßt hat. An diesem Punkt können Batterien entweder in begrenzt verfügbare Komponenten wie Kobalt und Nickel recycelt oder in Geräten mit geringeren Anforderungen wie drahtlosen Basisstationen, Gabelstaplern oder Elektrorollern verbaut werden.

Langfristig können mit einem effizienten Recycling-System die Kosten zur Batterie-Herstellung niedrig gehalten werden. Da die Preise für Rohstoffe wie Kobalt aufgrund der hohen Nachfrage stetig steigen, wittern viele jedoch ein schnelles Geschäft.

In China landen alte Batterien so oftmals bei nicht offiziell autorisierten Recycling-Unternehmen, die die kostenintensiveren Umweltschutzstandards nicht einhalten oder die Batterien nicht zurück in einen Verwertungskreislauf führen, sondern sie einfach ausschlachten.

Praktiker sehen vor allem ein Problem mit unsachgemäßer Entsorgung. “Insgesamt gelangen weniger als die Hälfte der Batterien in die richtigen Recyclingkanäle, der Rest wird entweder entsorgt oder über illegale oder nicht genehmigte Kanäle recycelt”, sagt Bao Wei, Präsident der Zhejiang Huayou Recycling Technology Co. Ltd., einem von 30 durch das MIIT zugelassenen Recycle-Unternehmen.

Der E-Auto-Pionier Tesla hat bereits im vergangenen September einen Batterie-Recycling-Service in China eingeführt. Der größte chinesische E-Autobauer BYD betreibt nicht nur eine große Batterie-Recycling-Anlage in Shanghai, sondern hat landesweit Stationen eingerichtet, an denen EV-Batterien zum Recycling abgegeben werden können. Andere Firmen wie Nio setzen auf eine eigene Wechselakku-Technologie. Dabei können die Autobesitzer wie in einer Art “Betankung” leere Akkus gegen volle eintauschen. Die Wartung übernimmt dann der Hersteller. Nio betreibt nach eigenen Angaben 158 Stationen in 50 Städten, zum Beispiel entlang der Autobahnen von Peking nach Shanghai.

Im April 2020 kündigte Peking an, das Tauschbatterie-Modell “energisch voranzutreiben”. Für Elektroautos mit Wechselakkus werden seitdem Kaufsubventionen gezahlt.

Im Juli unterzeichneten der Pekinger Autobauer BAIC und der State Grid Electric Vehicle Service ein Kooperationsabkommen zum Aufbau eines Wechselakku-Netzes mit 100 Stationen bis Juni 2021. Das Wechselakku-System setzt aber auch voraus, dass es deutlich mehr Akkus als Fahrzeuge geben muss, deren Produktion wiederum viel Strom verbraucht und Treibhausgase freisetzt. Etwa 40 Prozent der Treibhausgasemissionen, die bei der gesamten Herstellung eines Elektroautos entstehen, gehen auf die Batteriefertigung zurück.

Wer von Süden über den großen Tiananmen-Platz auf die Verbotene Stadt zugeht, sieht schon von der Ferne das berühmte Porträt von Mao Zedong. Es ziert bis heute das berühmte Tor zur Verbotenen Stadt, dem alten Kaiserpalast. Das gleiche Bild hängt zudem in Millionen von Bauernstuben und Verwaltungsgebäuden. Obwohl der Diktator China viele Jahre lang in Angst und Schrecken versetzt und wahrscheinlich mehr als 50 Millionen Tote zu verantworten hat, vergöttern ihn viele Chines:innen noch immer als ihren Retter, der sie einst von den Großgrundbesitzern befreite. Aber auch in der städtischen Mittelschicht sind Mao-Devotionalien angesagt. In Pekinger Szenegeschäften werden iPhone-Hüllen mit Mao-Bildchen angeboten. Solche Ehrerbietung wird dem großen Reformer Deng Xiaoping nicht zuteil.

Dabei hat Deng, der nach Maos Tod ab Ende der 1970er-Jahre die Geschicke des Riesenreichs lenkte, das heutige China sehr viel stärker geprägt als sein Vorgänger. Was das Staatsverständnis betrifft, die Wirtschaftspolitik und Chinas heutige Gesellschaft. Und auch wenn der amtierende Staats- und Parteichef Xi Jinping mit einer Wiederbelebung von roten Kampagnen und dem eigenen Personenkult nach außen hin sich offenbar mehr in der Tradition Maos sieht als in der des Reformers Deng – wer das heutige China verstehen will, sollte sich mit der Ära unter Deng beschäftigen.

Zu Dengs sicherlich bemerkenswertesten Leistungen gehört es, dass es ihm gelungen ist, einen zumindest dem Namen nach kommunistischen Staat umgemodelt zu haben, der sich bis heute hält. Deng hat es vermocht, den von Mao erbauten kommunistischen Machtapparat zu erhalten und gleichzeitig eine moderne Staatsform zu finden, die trotz Scheiterns des Realsozialismus in anderen Teilen der Welt bis heute Bestand hat. Gucci und Prada unter Hammer und Sichel – in jeder Hinsicht widersprechen sich diese Konzepte. Deng ist damit dennoch durchgekommen.

Die Kommunistische Partei war für Deng nie mehr als ein Instrument, um China zu beherrschen. Solange Mao an der Macht war, waren Klassenkampf und Kollektivierung ein unumgängliches Beiwerk, dem sich Deng zu fügen hatte. Sobald er selbst die Kontrolle in den Händen hielt, verwässerte er diese Konzepte so sehr, dass sie keine Rolle mehr spielten.

Sicherlich hätte die chinesische KP Chinas ohne Deng ein ähnliches Schicksal ereilt wie das des Kommunismus in den Ländern des Ostblocks und der Sowjetunion. Doch Deng ist es gelungen, diese Fragen in den Hintergrund zu drängen und ein System zu schaffen, in dem Sozialismus und Kapitalismus nicht gegeneinander arbeiten, sondern sich zu ergänzen scheinen. Als der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt 1984 ihm gegenüber anmerkte, er sei gar kein Kommunist, sondern Konfuzianer, antwortete Deng: “Na und?”

In der Wirtschaftswelt ist Dengs Name verbunden mit dem größten Wohlstandsgewinn, den es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Kein Staatsführer vor ihm hat so dazu beigetragen und die Grundpfeiler dafür gelegt, dass innerhalb kurzer Zeit so viele Menschen aus der Armut befreit werden konnten. Mit der von ihm initiierten Öffnung Chinas beschleunigte er auch den weltweiten Globalisierungsprozess wie kaum ein anderer. Heute ist die Weltwirtschaft ohne China und die Volksrepublik ohne den Rest der Welt nicht mehr vorstellbar.

Dabei hatte er nie einen Masterplan, sondern er folgte dem Motto: “Von Stein zu Stein tastend den Fluss überqueren.” Er setzte auf Experimente. Was sich bewährte, wurde fortgesetzt. Ging etwas schief, wurde es verworfen. Eine Sünde waren die gemachten Fehler für ihn nicht, sondern wichtige Erfahrungen. Auf diese Weise schaffte Deng die Voraussetzungen, dass sich das Riesenreich entideologisiert auf die Suche nach seinem eigenen Weg machen konnte. Weder hielt China starr am kommunistischen Modell im Sinne von Marx oder Mao fest. Noch folgte die Volksrepublik den Ratschlägen westlicher Industrieländer. Schocktherapien, von denen sich die ehemaligen Ostblockstaaten auch nach einem Jahrzehnt nicht erholt hatten, blieben China erspart.

Doch sein Vorgehen hatte auch seine Kehrseiten. Die soziale Frage stand für Deng nie im Vordergrund. Im Gegenteil: Mit seinem Ausspruch “Lasst einige erst reich werden!”, nahm er die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich als Nebeneffekt in Kauf. Direkt nach den USA gibt es heute kein Land mit so vielen Superreichen, während einige Hundertmillionen trotz der Erfolge bei der Armutsbekämpfung nach wie vor von wenig mehr als fünf US-Dollar am Tag leben.

Zugleich hat Dengs Entideologisierung eine politische Beliebigkeit mit sich gebracht, die die gesamte chinesische Gesellschaft in eine tiefe Wertekrise getrieben hat. Vor allem junge Menschen klagen heute über eine völlige Orientierungslosigkeit. Diese geistige Leere wirkt sich konkret auf den Alltag aus: Behinderte, Kranke und alte Menschen fristen zwischen den glitzernden Fassaden in Shanghai und Shenzhen ein kümmerliches Dasein, ohne dass sich jemand ihrer erbarmt. Immer wieder schaffen es Meldungen in die Schlagzeilen, dass Kinder auf belebten Straßen von Autos überfahren werden und niemand zur Hilfe eilt. Es mangelt allenthalben an Solidarität.

Und die KP macht es vor. Zwar ist sie mit mehr als 90 Millionen Mitgliedern so groß wie selbst zu Mao-Zeiten nicht. Aber heute treten die meisten aus Karrieregründen bei. Nur wer Mitglied ist, hat gute Chancen auf einen Aufstieg in einer Behörde oder einem Staatsunternehmen. Die kommunistische Idee spielt keine Rolle mehr. Und auch die Staatsführung setzt sich heute aus Kadern zusammen, die hohe Partei- oder Regierungsämter besetzen, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Die grassierende Korruption, die vor dem Regierungswechsel zu Xi 2013 wahrscheinlich ihren Höhepunkt hatte und ihm zur Legitimierung seines harten Vorgehens lieferte, das bis heute anhält, nahm ihren Anfang unter Deng. Der meinte dazu: “Wer Türen öffnet, lässt Fliegen herein.”

Deng war ein “Reformer”. Doch Demokrat war er nie. Ihm fehlte der Bezug zu diesem Staatskonzept – seinen Aufstieg in der Partei verdankte er allein seinem Eifer, sich in knallharten Machtkämpfen durchzusetzen. Freie Wahlen, die das Machtmonopol der KP infrage gestellt hätten, kamen für ihn nicht in Betracht. Und wer es wagte, Kritik am System zu üben, dem drohte Repression. Die gipfelte im Tiananmen-Massaker in der Nacht zum 4. Juni 1989. Es war seine Entscheidung, Panzer aufzufahren und den friedlichen Protest Zehntausender Studenten gewaltsam niederzuschießen.

Ihre Macht um jeden Preis zu verteidigen – auch mit Gewalt – davor würde auch die heutige Führung nicht zurückschrecken. Und alles stets im Namen der Stabilität.

China hat Berichte des US-Senders CNN über ein mögliches Leck am AKW Taishan im Südosten des Landes zurückgewiesen. Auch die Strahlenwerte seien nicht oberhalb der Grenzwerte, teilte das Umweltministerium in Peking am Mittwoch über Wechat mit. Zwar habe es eine erhöhte radioaktive Strahlung gegeben. Diese sei aber zurückzuführen auf die Beschädigung einer kleinen Anzahl von Brennstäben, was wiederum nicht ungewöhnlich sei. “Die Umweltbeobachtungen im Umfeld des AKW Taishan haben keine abnormen Parameter aufgezeigt. (…) Das zeigt, dass es kein Leck gegeben hat.”

Das Ministerium teilte mit, dass mutmaßlich etwa fünf der insgesamt rund 60.000 Brennstäbe im Reaktor 1 der Anlage beschädigt seien. Das seien weniger als 0,01 Prozent. Verkraften könne die Anlage hingegen bis zu 0,25 Prozent. Man werde die Situation aber weiter genau beobachten und dazu sowohl im Kontakt mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA und der französischen Atomaufsicht bleiben.

Der französische Energiekonzern EDF hatte laut CNN bestätigt, dass aus der mit dem chinesischen Partner CGN gemeinsam betriebenen Anlage Edelgas freigesetzt worden sei. Die EDF-Tochter Framatome habe vor einer “unmittelbaren radiologischen Bedrohung” gewarnt. Laut CNN hat sich die US-Regierung bereits mit dem Fall beschäftigt. Sie sei aber zu dem Schluss gekommen, dass die Anlage noch keine Krisenstufe erreicht habe.

Das AKW ist Teil des Versorgungsnetzes für die Metropolregion Shenzhen und Guangzhou und liegt etwa 200 Kilometer von Hongkong entfernt. Dort zeigte sich Regierungschefin Carrie Lam zunächst “hochgradig besorgt”, später versicherte sie, dass in Hongkong bislang keine erhöhten radioaktiven Werte gemessen worden sind. Sie würde die Behörden der benachbarten Provinz Guangdong laufend um Informationen bitten und die Öffentlichkeit über alle Entwicklungen informieren.

China hat derzeit landesweit 49 Atomreaktoren in Betrieb, die weltweit drittgrößte Zahl nach den USA und Frankreich. flee

So viele waren es nach Angaben der taiwanischen Regierung noch nie: China hat am Dienstag insgesamt 28 Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan starten lassen, teilte das Verteidigungsministerium des Inselstaates mit. 14 Maschinen des Typs J-16, sechs des Typs J-11 sowie einige Bomber seien in die taiwanische Luftraumüberwachungszone eingedrungen, die als Erweiterung des eigentlichen hoheitlichen Luftraums eines Staates definiert ist. Die taiwanische Luftwaffe habe Kräfte zur Verteidigung mobilisiert und beobachte die Situation im Südwesten der Insel. Es handelte sich um das größte derartige Manöver Chinas bisher, berichtet die BBC. Im März waren 25 Kampfflugzeuge der chinesischen Streitkräfte in Richtung Taiwan geschickt worden.

Peking hat das Militärmanöver offiziell nicht bestätigt. Was aber recht offensichtlich ist: Es handelt sich um eine Machtdemonstration, die sich vor allem gegen die USA und deren Verbündete richtet. Beim G7-Gipfel am vergangenen Wochenende hatten die Regierungschef:innen der sieben führenden Industrieländer erstmals die Taiwan-Frage offiziell in ihrem Abschlusskommuniqué aufgegriffen und Peking aufgefordert, eine friedliche Lösung des Konflikts zu finden. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums warf den G7 daraufhin vor, sich in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen. flee

Alibaba-Gründungsmitglied Joseph Tsai hat die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong in einem Interview ausdrücklich befürwortet. Der Taiwanese mit kanadischer Staatsbürgerschaft, der beim größten Internetkonzern der Welt für strategische Übernahmen und Investitionen verantwortlich ist, verteidigte die weitgehende Aberkennung der demokratischen Rechte Hongkonger Bürger:innen durch den neuen Rechtsrahmen mit der Sorge Pekings vor einer “Zerstückelung seines Territoriums durch ausländische Mächte“.

Der Verlust der Stadt an die Briten gegen Ende des 19. Jahrhunderts habe eine Narbe in der Geschichte Chinas hinterlassen, die die Gesetzgebung rechtfertigen würde, so Tsai. “Es gibt eine Menge Kritik an der Unterdrückung der demokratischen Freiheiten und der Redefreiheit. Aber unter dem Strich hat sich die Lage (in Hongkong) durch die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes stabilisiert“, sagte Tsai dem Fernsehsender CNBC. Er selbst habe sich wegen seiner Muttersprache Mandarin in der Stadt, in der die Einwohner Kantonesisch sprechen, durch die Protestierenden “körperlich bedroht” gefühlt.

Mit der Beschuldigung von ausländischen Kräften als Motor hinter der Protestbewegung gegen Pekings wachsenden Einfluss in Hongkong schloss sich Tsai der offiziellen Linie der chinesischen Regierung an. Alibaba war im Vorjahr ins Visier der chinesischen Aufsichtsbehörden geraten und wegen Verstößen gegen das Kartellrecht mit einer Strafe von 2,8 Milliarden US-Dollar belegt worden.

Teile des Konzerns mussten in eine Finanzholding umstrukturiert werden, die jetzt unter der Kontrolle der chinesischen Zentralbank steht (China.Table berichtete). Eine geplante Neuemission an der Hongkonger Börse musste Alibaba auf unbestimmte Zeit verschieben. Ausgelöst worden war die Untersuchung durch Aussagen des früheren Alibaba-Chefs Jack Ma, der den staatlichen chinesischen Finanzsektor im Herbst mit deutlichen Worten kritisiert hatte. Ma, der bereits vor zwei Jahren den Chefposten räumte, tritt seitdem öffentlich kaum noch in Erscheinung. Er führe jetzt ein “normales Leben” nach dem Business und habe in der Malerei ein neues Hobby gefunden. “Das läuft ziemlich gut”, ließ Tsai die Zuschauer wissen. Ma wolle sich nach all den Jahren im Konzern nun auf Dinge konzentrieren, “für die er wirklich Zeit investieren will, seine Hobbys und die Philanthropie.”

Eine Verbindung zwischen Mas Abkehr vom Geschäftsleben und dem staatlichen Druck auf Alibaba erkennt Tsai nicht. Man müsse “das, was Jack angeht, und das, was unser Geschäft angeht, voneinander trennen”, sagte er. Der Finanzarm des Konzerns habe eine Umstrukturierung erlebt, und Alibaba habe wegen des Kartellrechts eine große Strafe zahlen müssen. “Aber das haben wir hinter uns gelassen”, versicherte Tsai. grz

Der chinesische TV-Auslandssender CGTN sucht an britischen Universitäten nach potenziellen Mitarbeitern:innen. Einem Bericht der Londoner Times zufolge bietet das staatliche Netzwerk, dem kürzlich wegen zu großer Einflussnahme durch die chinesische Regierung auf sein Programm die Sendelizenz für Großbritannien entzogen worden war, bis zu 10.000 US-Dollar für eine Kooperation. Die Student:innen sollen über soziale Medien und auf Videoplattformen im Rahmen des konzipierten “Media Challengers”-Programms als Influencer pro-chinesische Standpunkte vertreten.

Kürzlich hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping eine neue Strategie angekündigt, ein liebenswerteres China-Bild in der Welt kreieren zu wollen. Mindestens sechs Bewerbungen seien bei CGTN bereits eingegangen, schreibt die Times. Voraussetzung seien fließende Englischkenntnisse und eine Affinität zu öffentlicher Kommunikation.

CGTN darf sein Programm in Großbritannien seit März nicht mehr ausstrahlen. Zudem hatte die Aufsichtsbehörde Ofcom eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 260.000 Euro ausgesprochen, weil Nachrichtensendungen des Kanals gegen Fairness, Datenschutz und die Anforderungen der Unparteilichkeit verstoßen hätten (China.Table berichtete). Peking hatte im Gegenzug mit einem Sendeverbot für den britischen Fernsehsender BBC World News in der Volksrepublik und Hongkong reagiert. grz

Menschen, die auf die 100 Jahre zugehen, müssen sich zwangsläufig mehr mit dem Tod beschäftigen als jüngere Menschen. Aber politische Parteien, die ihr hundertjähriges Bestehen feiern, wie es die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) am 1. Juli tun wird, sind vom Gedanken an die Unsterblichkeit besessen. Für Parteien, die Diktaturen regieren, erscheint ein solcher Optimismus merkwürdig, denn ihre Bilanz in Sachen Langlebigkeit ist nicht gerade vertrauenerweckend. Die Tatsache, dass keine andere derartige Partei in der Neuzeit ein Jahrhundert lang überlebt hat, sollte für Chinas Führung Grund zur Sorge und nicht zum Feiern sein.

Ein offensichtlicher Grund für die relativ kurze Lebensdauer kommunistischer oder autoritärer Parteien besteht darin, dass moderne Diktaturen, die von einer Partei dominiert werden – anders als Demokratien – erst im 20. Jahrhundert entstanden sind. Die Sowjetunion, die erste solche Diktatur, wurde 1922 gegründet. Die Kuomintang (KMT) in China, eine quasi-leninistische Partei, errang 1927 die Herrschaft über das Land. In Deutschland kamen die Nazis erst 1933 an die Macht. Fast alle kommunistischen Regime der Welt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet.

Es gibt jedoch eine grundlegendere Erklärung als die historische Gleichzeitigkeit. Das politische Umfeld, in dem diktatorische Parteien agieren, impliziert ein Dasein, das weitaus Hobbes’scher ist – “kümmerlich, roh und kurz” – als in ihren demokratischen Pendants.

Ein sicherer Weg, wie diktatorische Parteien ihr Ende besiegeln, besteht darin, einen Krieg zu führen und zu verlieren, ein Schicksal, das die Nazis und Mussolinis Faschisten in Italien ereilte. Für die meisten erfolgt der Abschied von der Macht aber auf weit weniger dramatische (oder traumatische) Weise.

In nicht-kommunistischen Regimen erkannten seit langem bestehende und vorausschauend herrschende Parteien wie die KMT in Taiwan und Mexikos Partei der Institutionellen Revolution (PRI) die Zeichen der Zeit und leiteten demokratisierende Reformen ein, bevor sie ihre Legitimität gänzlich verloren. Obwohl diese Parteien irgendwann abgewählt wurden, blieben sie politisch lebensfähig und kehrten später an die Macht zurück, indem sie kompetitive Wahlen gewannen (in Taiwan 2008 und in Mexiko 2012).

Im Gegensatz dazu sind kommunistische Regime, die versuchten, ihre Bevölkerungen durch begrenzte demokratische Reformen zu beschwichtigen, am Ende alle zusammengebrochen. Im ehemaligen Sowjetblock lösten liberalisierende Maßnahmen in den 1980er-Jahren schnell Revolutionen aus, die die Kommunisten – und die Sowjetunion selbst – auf die Müllhalde der Geschichte beförderten.

Die KPCh möchte sich während der bevorstehenden Feierlichkeiten anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens nicht näher mit dieser Geschichte befassen. Der chinesische Präsident Xi Jinping und seine Kollegen wollen offensichtlich ein Bild der Zuversicht und des Optimismus vermitteln. Politische Prahlerei ist allerdings kein Ersatz für eine Überlebensstrategie, und sobald die KPCh Reformen als zu gefährlich ausschließt, sind ihre verfügbaren Optionen extrem begrenzt.

Bevor Xi 2012 an die Macht kam, befassten sich einige chinesische Führungsköpfe mit dem Modell Singapur. Die People’s Action Party (PAP), die den Stadtstaat seit 1959 ununterbrochen regiert, scheint alles zu haben: ein nahezu vollständiges Machtmonopol, eine kompetente Führung, eine überragende Wirtschaftsleistung und verlässliche Unterstützung in der Bevölkerung. Aber je eingehender sich die KPCh dort umsah – und sie schickte Zehntausende von Beamten für Untersuchungen nach Singapur – desto weniger wollte sie eine riesige Version der PAP werden. Den erfolgreichen Machterhalt der PAP hätten Chinas Kommunisten sicher gern übernommen, aber sie wollten nicht die gleichen Methoden und Institutionen einführen, die dazu beitragen, die Vormachtstellung der PAP zu erhalten.

Von all den institutionellen Merkmalen, die der PAP zu ihrer ungewöhnlichen Dominanz verhelfen, gefallen der KPCh am wenigsten Singapurs legalisierte Oppositionsparteien, die relativ sauberen Wahlen und die Rechtsstaatlichkeit. Die chinesische Führung weiß, dass diese Institutionen, die für den Erfolg der PAP entscheidend sind, eine folgenschwere Schwächung des politischen Monopols der KPCh bedeuten würden, wenn man sie in China etabliert.

Das ist vielleicht der Grund, warum das Modell Singapur in der Xi-Ära seinen Glanz verloren hat, während das nordkoreanische Modell – totalitäre politische Unterdrückung, ein Personenkult um den obersten Führer und Juche (wirtschaftliche Eigenständigkeit) – an Attraktivität gewonnen hat. China ist zwar noch nicht zu einem riesigen Nordkorea geworden, aber eine Reihe von Trends in den letzten acht Jahren hat das Land diese Richtung einschlagen lassen.

Auf politischer Ebene ist die Herrschaft der Angst zurückgekehrt, nicht nur für die einfache Bevölkerung, sondern auch für die Eliten der KPCh, da Xi unter dem Deckmantel einer fortlaufenden Anti-Korruptionskampagne wieder Säuberungsaktionen durchführen lässt. Zensur findet in einem Ausmaß statt, das es seit dem Ende der Mao-Ära nicht mehr gegeben hat, und Xis Regime hat den Spielraum für zivilgesellschaftliche Akteure, einschließlich der NGOs, fast vollständig eliminiert. Die Behörden haben sogar Chinas ungehindert agierende Privatunternehmer:innen mit behördlichen Maßnahmen, strafrechtlicher Verfolgung und der Konfiszierung von Vermögen in die Schranken gewiesen.

Auch der Kult um seine Person wird von Xi emsig gefördert. Heutzutage ist die Titelseite der Tageszeitung People’s Daily mit Berichten über Xis Aktivitäten und seine persönlichen Erlasse gefüllt. In der Kurzfassung der Geschichte der KPCh, die unlängst veröffentlicht wurde, ist ein Viertel jenen acht Jahren gewidmet, in denen Xi an der Macht ist, während Deng Xiaoping, dem wahren Retter der KPCh, nur halb so viel Platz zugestanden wird.

Ökonomisch gesehen hat China die Juche-Ideologie noch nicht vollständig verinnerlicht. Aber der neue Fünfjahresplan der KPCh vermittelt eine Vision von technologischer Autarkie und wirtschaftlicher Sicherheit, die auf inländischem Wachstum basiert. Obwohl die Partei eine nachvollziehbare Ausrede hat – die Strategie der USA der wirtschaftlichen und technologischen Abkopplung lasse ihr keine Alternative – werden nur wenige westliche Demokratien mit einem Land wirtschaftlich verbunden bleiben wollen, das Nordkorea als sein zukünftiges politisches Vorbild betrachtet.

Wenn Chinas Führung auf das hundertjährige Bestehen der KPCh anstößt, sollte sie sich fragen, ob die Partei auf dem richtigen Weg ist. Wenn das nicht der Fall ist, könnte der bevorstehende Meilenstein der KPCh ihr letzter sein.

Minxin Pei ist Professor für Staatslehre am Claremont McKenna College und Non-Resident Senior Fellow des German Marshall Fund of the United States. Aus dem Englischen von Sandra Pontow.

Copyright: Project Syndicate, 2021.www.project-syndicate.org

Lutz Steiner, who previously led the research and development team in the Asia Pacific region of the Swedish-Swiss power and automation technology group ABB, is returning to Europe. Steiner had led the R&D team in Xiamen for five years.

Ralf Willershausen has moved from plastics supplier Minghua US to INEOS Automotive. At Minghua, Willershausen was Program Manager in Shenyang and South Carolina; in Boeblingen, he has held the position of Tooling Specialist & Cost Engineer since the beginning of June.

Volker Englert, who worked for Regional Business Development APAC at consumer goods company Henkel in Shanghai until the beginning of June, has moved to Adidas in Germany. There, Englert is in charge of the sports manufacturer’s Digital Commercial Transformation.

Auf dem Weg in Richtung des himmlischen Palastes: Heute in den frühen Morgenstunden hat die Volksrepublik ihre erste bemannte Mission zur neuen Raumstation “Tiangong” gestartet. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 2-F bringt die drei Taikonauten, Tang Hongbo, Nie Haisheng und Liu Boming (v.l.n.r), im Raumschiff Shenzhou-12 zu der sich noch im Ausbau befindlichen Raumstation. Dort sollen sie drei Monate im Kernmodul der Station verbringen. Chinas bisher letzte bemannte Raummission liegt fast fünf Jahre zurück.