Olaf Scholz hat im Rahmen seines Besuchs in Peking mit Menschenrechtsanwälten gesprochen. Die Sache lief so: Scholz wurde zwei Tage vor der Reise über einen verschlüsselten Datentunnel mit der Deutschen Botschaft Peking im Videogespräch verbunden. Dort hatten sich Menschenrechtsanwälte eingefunden. Scholz sprach mit ihnen und versicherte, er nehme ihre Anliegen ernst. Dann reiste er nach China, sprach mit China und das Kanzleramt verkündete pünktlich zur Abreise, dass Scholz auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft gesprochen hat.

Dieses Minimalprogramm war vermutlich alles, was in Zeiten von Corona und der Totalkontrolle möglich war. Der Tagesordnungspunkt mit den Anwälten war zwar bei weitem nicht ausreichend, aber er war wichtig. Einer von denen, die mutig in die Botschaft gekommen sind, war Yu Wensheng. Der Anwalt kam erst kürzlich aus dem Gefängnis und riskiert jetzt erneut Sanktionen, um gegenüber dem Bundeskanzler auf die Lage in China aufmerksam zu machen. Das verdient höchsten Respekt, wie früher bereits, als er noch praktizieren konnte, sein Engagement für politische Angeklagte.

Das komplizierte, unpersönliche Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft zeigt zugleich, wie wirksam die Corona-Maßnahmen in China als Unterdrückungsinstrument sind. Das geht auch aus unserer Reportage aus der abgeriegelten Großstadt Ningbo hervor. “Stille” lautete dort der Euphemismus für den Lockdown. Es wird politische Grabesstille daraus. Genau das, was Xi Jinping will.

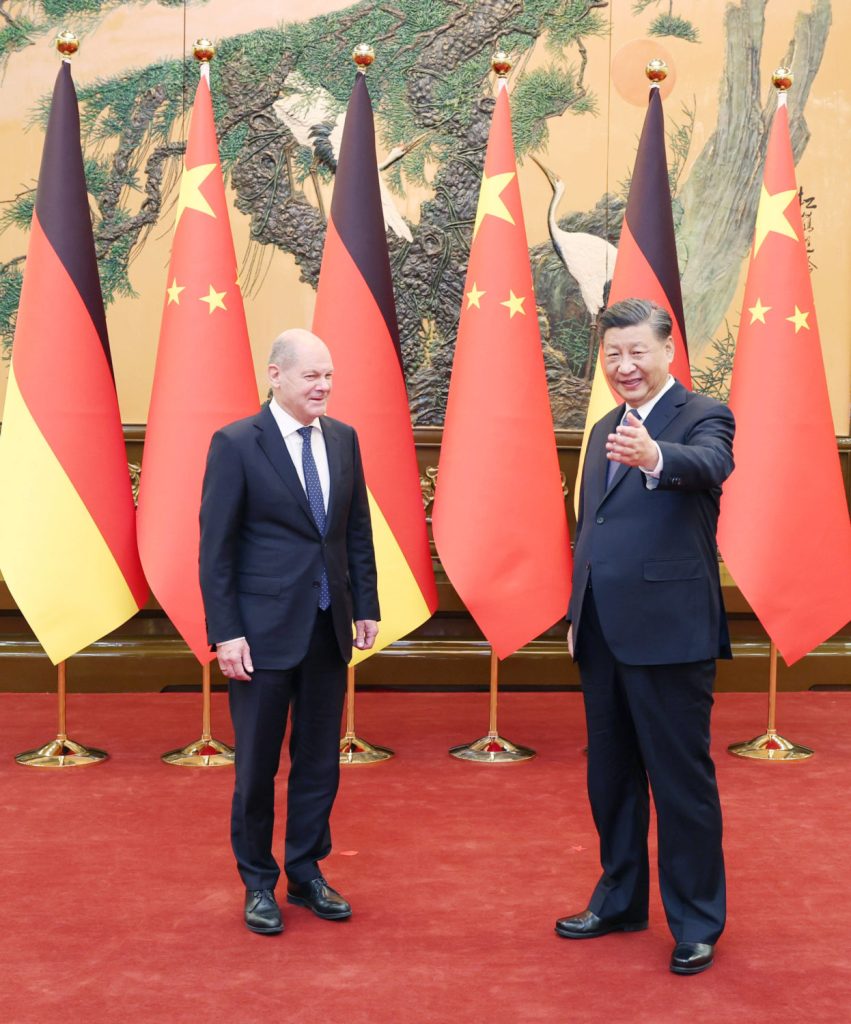

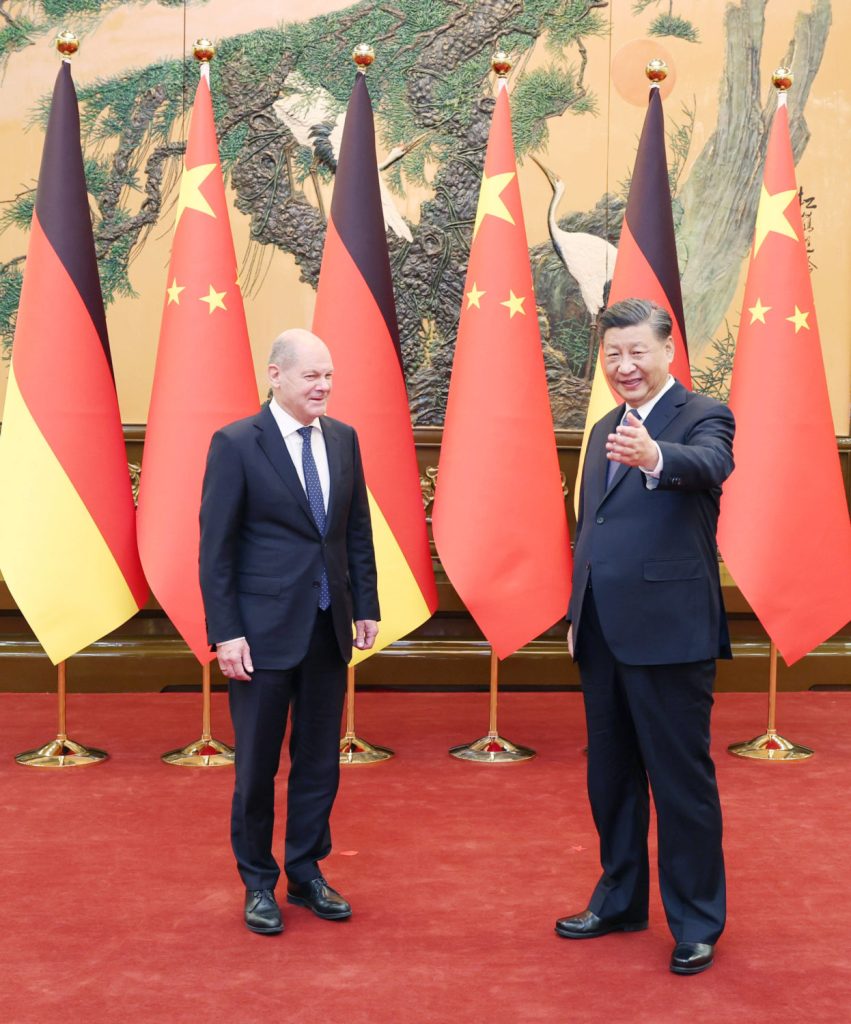

Bundeskanzler Olaf Scholz ist buchstäblich mit Rückenwind in China gelandet: Er war eine Dreiviertelstunde früher als geplant in Peking. Nun fliegt er auch mit Rückenwind zurück. Mit politischem Rückenwind diesmal. Es ist ihm gelungen, den abgerissenen Gesprächsfaden wieder aufzugreifen und trotzdem bei den Menschenrechten klare Worte zu finden.

Die Begrüßung wurde zwar von den Beobachtern als kühl und distanziert interpretiert. Bei den zentralen Themen konnte er die Türen einen Spalt breit öffnen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nun wartet in Peking und in Berlin viel Arbeit, um daraus handfeste Politik für den G20-Gipfel Mitte November auf Bali zu machen.

Die großen globalen Themen haben das Speed-Dating von Bundeskanzler Olaf Scholz in seinen elf Stunden in Peking bestimmt:

Scholz ist bekanntlich der erste westliche Regierungschef, der Staats- und Parteichef Xi Jinping nach dem 20. Parteikongress getroffen hat. Nun ist Xi mächtiger denn je. Scholz ist aber auch ein wenig mächtiger als sonst. Er ist noch der Vorsitzende der G7-Runde der entwickelten Industriestaaten. Sein Besuch in Peking findet nur zwei Wochen vor dem G20-Gipfel in Bali statt. Dabei wird voraussichtlich nicht nur US-Präsident Joe Biden auf Präsident Xi treffen, sondern auch der russische Präsident Wladimir Putin.

Scholz und Xi, aber auch der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang, haben die wenigen Stunden in der Großen Halle des Volkes genutzt, um nach drei Jahren ohne persönliche Treffen – wegen Covid und Sanktionen – die persönlichen Kontakte wieder aufzunehmen. Beide Seiten haben sich dabei schnell auf ein Motto einigen können, das Scholz vorab in den Raum gestellt hat und das von Xi übernommen wurde: pragmatische Zusammenarbeit. Das bedeutet: Man ist offen, schonungslos und zuweilen auch hart, wenn es darum geht, die Meinungsverschiedenheiten zu benennen, ohne sich jedoch dabei festzufahren. Vielmehr ging es bei diesem Besuch auch darum, auszuloten, in welchen Bereichen man auch künftig zusammenarbeiten kann.

Dabei ist es besonders aufschlussreich, sich die offizielle chinesische Zusammenfassung des Gesprächs anzuschauen, um zu sehen, wo und inwieweit Xi mitgegangen ist. Xi stellte fest, dass der Besuch das “gegenseitige Verständnis und Vertrauen” gestärkt und die “praktische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen vertieft” hat. Das gehe allerdings nur, weil man sich “gegenseitig respektiert”, wie Xi betont.

Xi stimmte mit Scholz überein, dass Deutschland und China als “einflussreiche Mächte” inmitten “von Veränderungen und Chaos” einen “größeren Beitrag zu Frieden und Entwicklung in der Welt zu leisten” haben. China sei bereit, eine “umfassende strategische Partnerschaft für die Zukunft” mit Deutschland einzugehen. Er betonte allerdings, dass trotz der Partnerschaft jedes Land “den Weg entsprechend seiner eigenen Realität wählen” müsse. Beide Seiten wandten sich gegen “verantwortungslose” Atomdrohungen.

Xi zeigte sich insgesamt offen gegenüber Überlegungen von Scholz, eine friedliche Lösung für den Ukrainekrieg zu finden. Xi forderte “alle betroffenen Parteien” auf, “Vernunft und Zurückhaltung” zu wahren und so bald wie möglich die “Voraussetzungen für die Wiederaufnahme von Verhandlungen” zu schaffen; Xi hat sich zudem sehr klar gemeinsam mit Scholz gegen “den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen” ausgesprochen. Das ist recht weitreichend für ein Land, das eigentlich ein enger Partner Putins ist. Zudem solle man zusammenarbeiten, um “die Zivilbevölkerung in den Krisengebieten während des Winters zu unterstützen.”

Chinesische Spitzenpolitiker meinen jedoch nicht unbedingt das, was sie in der Übersetzung zu sagen scheinen. Oft gibt es eine zweite Ebene für die eigene Zielgruppe. Die Aufforderung, den Frieden zu wahren, muss sich nicht unbedingt an Russland richten, sondern kann auch auf die USA gemünzt sein, die nach russischer und zum Teil auch chinesischer Lesart den Konflikt befeuern. Indem Xi das jedoch offenlässt, liefert er auch Scholz eine akzeptable Position.

Xi sagte gegenüber Scholz weiterhin, dass China weiterhin ein “hohes Maß an Offenheit gegenüber der Außenwelt” haben werde im Sinne “einer wirtschaftlichen Globalisierung.” Xi warnte andererseits aber auch davor, dass “gegenseitiges Vertrauen nur schwer wieder aufzubauen” ist, wenn es einmal zerstört oder beschädigt wurde. Um zu erklären, was Xi meint, benutzte er ein Zitat von Altkanzler Helmut Schmidt. “Politiker sollten mit Gelassenheit das akzeptieren, was nicht geändert werden kann, mit Mut das ändern, was geändert werden kann, und mit Weisheit den Unterschied erkennen.”

Später schwenkte das Gespräch zu den Handelsthemen. Gleichzeitig müsse man für “Stabilität der industriellen Lieferketten” sorgen und durch eine Zusammenarbeit im Bereich Energie, bei den Nahrungsmitteln und im Finanzbereich verhindern, dass die “Stabilität der Entwicklungsländer untergraben wird.” So wollen beide eine größere humanitäre Krise verhindern und den Hunger bekämpfen.

Auch die Pandemiebekämpfung war ein Thema. Der Mainzer Impfstoff Comirnaty von Biontech soll zunächst für Ausländer in China zugelassen werden. Gleichzeitig will man gemeinsam die jeweilige Zulassung der Impfstoffe vorantreiben. Scholz will diesbezüglich bei den deutschen und EU Behörden Druck machen, wenn Peking wiederum die noch offenen Fragen beantwortet.

Ein vermeintliches Geschäft mit Airbus bestand jedoch nur aus aufgewärmten Verträgen, die zum Teil schon 2019 abgeschlossen wurden und zum Teil Mitte dieses Jahres bereits besiegelt wurden. Die Verträge mit einem Volumen von 17 Milliarden US-Dollar waren wohl ein reiner Versuch, in Abwesenheit neuer Deals vitale Handelsbeziehungen vorzutäuschen. Es ist halt chinesische Gepflogenheit, in Anwesenheit ausländischer Regierungschef Großaufträge unterschreiben zu lassen.

Ein ganz wichtiger Punkt: Peking und Berlin möchten eine gemeinsame Strategie entwickeln, um den Kampf gegen den Klimawandel zu beschleunigen. Auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt konnten sich Peking und Berlin recht einfach einigen: Der Markt alleine macht die Welt nicht grün. Das muss man regulieren. Wie, das ist nun die große Frage.

In Menschenrechtsfragen hat Scholz seine Position sehr deutlich gemacht, zum Beispiel in der Frage nach dem Umgang mit Taiwan. Hier hat Scholz betont, dass Deutschland zwar zur Ein-China-Politik steht, aber davon ausgeht, dass eine Änderung des Status quo nur in gegenseitigem Einvernehmen passieren darf.

In dieser Frage ließ sich, wie zu erwarten, nur für den ersten Teil eine Übereinstimmung finden. Was den zweiten Teil betrifft, hat sich Peking nicht bewegt. Das sieht man auch daran, dass dieses Thema in den offiziellen Stellungnahmen, ebenso wie Xinjiang oder der Umgang mit der Zivilgesellschaft in Hongkong gar nicht erwähnt wird. Die deutsche Seite versichert, Scholz habe diese Themen angesprochen.

Scholz ließ es sich auch nicht nehmen, den Kontakt zu Regimekritikern zu suchen. Den Umständen der Zeit geschuldet, fand das Gespräch als Video-Call statt, wie aus Regierungskreisen zu hören war. Die Dissidenten und Menschenrechtsanwälte seien schon vor der Abreise des Kanzlers in die Deutsche Botschaft in Peking gekommen, um vor dort aus per Video mit Scholz zu sprechen. Namen wurden nicht genannt, später wurde bekannt, dass einer von ihnen der Menschenrechtsanwalt Yu Wensheng war. Zahlreiche der Teilnehmer saßen bereits für ihr Engagement im Gefängnis. Auch Angela Merkel sprach auf ihren Besuchen in Peking mit Vertretern der Zivilgesellschaft, damals halt nur persönlich.

Ein großer Kritikpunkt bleibt: Scholz habe einen Alleingang ohne die EU gemacht. Das ist zwar eigentlich nicht im Sinne Europas, doch war es womöglich doch richtig, erst einmal alleine nach Peking zu fahren, um die Türen überhaupt wieder zu öffnen. Das wäre zusammen mit Emmanuel Macron komplizierter und womöglich weniger erfolgreich gewesen. Umso mehr muss Scholz nun bei den nächsten Schritten die EU ins Boot holen. Denn er ist nicht der einzige europäische Regierungschef, der in Bali mit am Tisch sitzt.

Es ist nun viel in Bewegung, durchaus mehr als noch vor ein paar Tagen zu erwarten war. Allerdings sollte Scholz das Erreichte nicht überschätzen, auch wenn er genug Zugeständnisse mitbringt, um auch die Grünen und die Liberalen in der Koalition zufriedenzustellen, die dem Besuch ja sehr skeptisch gegenüberstanden. Jetzt wartet auf Scholz und die beteiligen Ministerien, aber auch auf die chinesische Seite noch viel Arbeit und eben eine Abstimmung in der EU, um daraus am G20-Gipfel handfeste Politik werden zu lassen.

Was könnte dies zum Beispiel beim Klimawandel sein? China und Deutschland, aber auch die EU könnten bei Klima-Technologien die gegenseitigen Sanktionen und Zölle aussetzen. Beim Thema Klimawandel ginge dies, ohne dass der jeweils andere sein Gesicht verliert. Aber auch im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit hat man sich zwar gegenseitig versichert, dass man sich nicht entkoppeln möchte. Bis es aber einen wirklich gleichberechtigten Marktzugang gibt, ist es noch ein weiter Verhandlungsweg. Die Beteiligung von Cosco am Hamburger Hafen war kein Gesprächsthema mehr. Mitarbeit: fin/rtr

Am Anfang ging alles ganz schnell im Stadtteil Beilun in der Zehn-Millionen-Metropole Ningbo. Die Bezirksregierung verhängte die sogenannte “in yes, out no”-Politik. Reisende durften die Stadt zwar betreten, kamen dann aber nicht mehr hinaus. “Es fühlt sich an wie eine Falle”, sagt ein Geschäftsmann aus Shanghai. Der Mann im mittleren Alter wollte nur für einen kurzen Termin nach Ningbo, am Ende wurde ohne jede Vorbereitung ein wochenlanger Aufenthalt daraus. Ein Entkommen schien zunächst unmöglich.

Sicherheitskräfte streifen durch die Viertel und teilen den Geschäftstreibenden ohne Vorwarnung mit, dass sie schließen müssten. Die Betroffenen glauben, den Grund für die Intransparenz zu kennen. Sie erinnern sich an die Panik im Shanghaier Ikea. Dort waren die Leute weggerannt, nachdem das Gerücht herumgegangen war, es gebe in dem Geschäft einen Corona-Fall.

Auch in Ningbo weiß keiner etwas Genaues. Was es hingegen gibt, sind jede Menge Gerüchte. “Man darf sich hier nicht auf offizielle Informationen verlassen. Inoffizielle Informationen sind schneller und auch zuverlässiger”, sagt eine junge Frau, die ebenfalls vom Lockdown kalt erwischt wurde. Und sie hatte recht. Lange bevor offiziell die Ansage kam, dass Geschäfte schließen müssten, gab es einen Ansturm auf die Supermärkte. Menschen deckten sich mit Grundnahrungsmitteln ein. Für wie lange? Das wusste keiner. Aber alle wussten natürlich, was in Shanghai los war – und nahmen lieber ein paar mehr Kisten Instant-Nudeln mit. Kurz darauf waren die Läden dann zu und die Leute saßen in ihren Wohnungen oder den Hotels fest. Erst dann kamen die offiziellen Anweisungen: Sieben Tage “Stille” (静默 jingmo). Dabei handelt es sich um ein inzwischen weit verbreitetes Synonym für Lockdown.

Genaue Zahlen zu Infektionen nennen die örtlichen Behörden zunächst nicht. Die Bürger untereinander tauschen ihre Annahmen über die Gründe dafür aus. “Die Bezirksverwaltung will nicht das Gesicht verlieren”, sagt eine Ladeninhaberin. Die Annahmen in der Gerüchteküche gehen sogar so weit, dass der ganze Lockdown ein Signal an Peking gewesen sein könnte, dass sie die Null-Covid-Politik unterstützen. Die örtlichen Kader würden sich damit bei der Top-Führung einschmeicheln. Doch auch das ist nur Spekulation.

Während die Null-Covid-Politik in der realen Welt noch mit ihren Vor- und Nachteilen diskutiert wird, macht sich in Wechat-Gruppen sehr einheitliche Kritik speziell an der Durchführung breit. Beispielsweise wird dort kritisiert, dass die Betroffenen den ganzen Tag in ihren Wohnungen oder Hotels eingesperrt sind, um das Ansteckungsrisiko so klein wie möglich zu halten. Abends schickt die Regierung sie dann allerdings alle gleichzeitig zu Massentests. Dadurch entstehen endlose Schlangen und Abstandsregeln werden nicht eingehalten. Außerdem werden Teststationen an immer unterschiedlichen Orten aufgebaut, sodass nicht selten die Schlange zwar geduldig wartet, das medizinische Personal aber ausbleibt. Immer wieder durchstreunen Herden von verwirrten Anwohnern auf der Suche nach Teststationen den Stadtteil.

Straßensperren sollen zwar verhindern, dass Menschen das Gebiet unerlaubt verlassen, aber viele – besonders Reisende – suchen trotzdem das Weite. Es mutet an wie im Filmklassiker Casablanca. Die einen besorgen sich eine Sondererlaubnis zum Verlassen des Gebietes wegen physischer Leiden, die das lokale Krankenhaus nicht behandeln kann. Andere erfinden pflegebedürftige Großeltern. Wieder andere fahren heimlich nachts auf Nebenstraßen aus dem Lockdown-Gebiet. Das Gebiet ist riesig und schwer zu kontrollieren. Nebenstraßen sind nur teilweise bewacht. Bei Regen passt dort gar keiner mehr auf, weil die Polizisten keine Unterstände oder genug Regenkleidung haben.

Manche lassen Mietautos irgendwo zurück und schlagen sich zu Fuß durch die Wälder oder Parks. Für viele funktioniert es. Heimlich still und leise verschwinden Hotelgäste. Und wenn man fragt, bekommt man immer wieder die gleiche Antwort: Dieser Lockdown habe keinen Sinn. Entweder die Fallzahlen sind viel höher als offiziell angegeben. Dann lügt die Regierung. Oder die Zahlen sind wirklich so niedrig. Dann sei der Lockdown eine Überreaktion. Sobald die Flüchtenden das betroffene Gebiet verlassen haben, sind sie dann frei und können problemlos Schnellzüge oder Flüge in andere Städte buchen. Mit Ausnahme von Peking. Die Corona-App für die Hauptstadt zeigt bei den meisten (allerdings nicht allen) vom Lockdown betroffenen ein Warnfenster an, das die Reise dorthin unmöglich macht.

Die Beschwerdehotline ist derweil entweder nicht erreichbar oder es wird gleich nach dem Abnehmen wieder aufgelegt. Internationale Journalisten bekommen hingegen Anrufe aus dem PR-Department des Subdistrikts, sie mögen sich doch bei Fragen oder Problemen gerne melden. Wer nach konkreten Informationen fragt, erhält jedoch allenfalls eine knappe Antwort. Die junge Frau am anderen Ende sagt, dass diese Nummer nicht dafür gedacht wäre, Informationen zu geben oder Beschwerden entgegenzunehmen. Sie sei dazu da, im Notfall mit Nahrungsmitteln oder Schokolade auszuhelfen. Dann legt sie auf.

Als der Lockdown die 8-Tage-Grenze überschreitet, wird auch die Versorgung zum Problem. Denn selbst denen, die von den Schließungen rechtzeitig erfahren haben, gehen die Hamsterkäufe aus. Die einzige Chance an Waren zu kommen bietet sich daher illegal. Die drei Stunden täglich, in denen die Betroffenen zum Massentest gehen sollen, werden zum Zeitfenster der Freiheit. Die Menschen machen Spaziergänge in der Umgebung oder decken sich mit Nahrungsmitteln ein. Denn obwohl die Läden offiziell geschlossen sein sollten, beginnen sie heimlich wieder zu verkaufen. Dafür öffnen ihre Sicherheitstore einen Spalt breit und signalisieren damit, dass der Käufer ins Geschäft kriechen darf. Andere bieten unter der Hand sogar Lieferungen an, aber immer begrenzt auf die Testzeiten.

Das nimmt den Betroffenen etwas Leidensdruck. Doch faktisch sind die Straßen dadurch 21 Stunden am Tag komplett verwaist, um dann für drei Stunden mit Geschäftigkeit zu explodieren. Die Regierung konzentriert letztlich das gesamte öffentliche Leben des Stadtteils auf diese drei Stunden. “Ansteckungsvermeidung mit chinesischen Charakteristiken,” sagt ein Betroffener zynisch.

Streit entsteht auch über das Wort “kostenlos” in öffentlichen Meldungen darüber, dass die Regierung kostenlos Mahlzeiten für gestrandete Gäste zur Verfügung stelle. Es stellt sich heraus, dass mit dem Begriff “kostenlos” ähnlich kreativ umgegangen wird wie mit dem Begriff “Lockdown” oder “Stille”. Auch 15 Yuan (2,50 Euro) pro Portion gelten dabei als umsonst. “Warum redet ihr über das Essen?”, wettert ein Hotelbewohner in einer Wechat-Gruppe, “ich will meine Hotelkosten zurückbekommen!” Auf Anfrage stellt die Regierung des Subdistrikts allerdings klar, dass durch die “Stille” entstehende Hotelkosten nicht übernommen werden.

Pünktlich zum Ende des Parteikongresses – die “Stille” hielt mittlerweile schon gut 10 Tage an – kam die Nachricht, dass der Stadtteil nach und nach wieder geöffnet werden solle. Die Entspannung war spürbar und sichtbar. Bei Massentests tragen die Tester jetzt teilweise keine vollständige Schutzkleidung mehr. Auch stellen die Teststationen ab sofort pünktlich die Arbeit ein, obwohl noch Schlangen von Menschen zum Testen dastehen. “Der Test ist gar nicht so wichtig”, heißt es plötzlich von den weißen Gestalten.

Insgesamt gab es in Ningbo viel Alarm für wenig Infektionen. Die Stadt gab rückblickend 120 asymptomatische Fälle und 73 symptomatische Fälle für ganz Ningbo an. Im betroffenen Stadtteil Beilun leben etwa 830.000 Menschen. Dennoch zählt dieser Lockdown zu den kleineren, unauffälligeren und sogar zu denen, die besser durchgeführt wurden.

Viele der Betroffenen hatten über den kompletten Zeitraum mehr als zehn negative PCR-Tests und grüne QR-Codes aufzuweisen. Und auch auf offiziellen Apps ist die Region über den kompletten Zeitraum hinweg in grün als sogenannte “low-risk-area” angegeben. Den Betroffenen merkt man an, dass sie immer mehr abstumpfen. Die Bereitschaft steigt, Risiken einzugehen, um Lockdowns zu entgehen. Der Respekt vor der Obrigkeit schwindet – vor den Maßnahmen selbst und langsam auch vor denen, die sie anordnen und ausführen. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

In einer Aktuellen Stunde hat das Parlament über die künftige deutsche China-Strategie beraten. Die Vertreter der SPD verteidigten dabei das Ergebnis der Reise von Olaf Scholz nach Peking (China.Table berichtete), während die Opposition aus CDU und AfD laute Kritik äußerte. Grüne und FDP verwiesen darauf, dass die Weichenstellung für die derzeit schwierige Situation unter der CDU-Kanzlerschaft erfolgte. Alle sechs Parteien im Bundestag waren sich einig, dass Deutschland unabhängiger, souveräner und selbstbewusster gegenüber China werden müsse.

Die drei Regierungsparteien stellten noch für dieses Jahr die Vorlage einer ausgefeilten Strategie zum Umgang mit China in Aussicht. Der Abgeordnete Frank Schwabe von der SPD wies darauf hin, dass sie auch eine starke innenpolitische Komponente brauche. “Wir dürfen nicht zulassen, dass China in Deutschland Druck auf Dissidenten ausübt.” Dieter Janecek von den Grünen erwähnte, dass er am Freitag zur Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft nach Singapur aufbricht. “China wird der Elefant im Raum sein.” Die Strategie der Bundesregierung müsse darauf abzielen, ein “level playing field” für die Wirtschaft zu schaffen. Seine Parteifreundin Anjeszka Burgger legte den Fokus auf die Geopolitik. Deutschland habe zu lange die Alarmsignale im Zusammenhang mit Russland ignoriert. Das drohe jetzt auch mit China. “Ein Staat, der nicht bedroht ist, aber militärisch aufrüstet, tut das mit einem Ziel.”

Johannes Vogel (FDP) benannte dieses mögliche Ziel in seiner Rede. “Wir müssen uns auf eine militärische Aggression gegen Taiwan einstellen.” Er verwies kritisch auf den Kurs von Kanzlerin Angela Merkel, die 2020 kurz vor Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft noch das Investitionsabkommen CAI durchpeitschen wollte. Vogel forderte einen “China-Stresstest”, der die Abhängigkeiten in Infrastruktur, Wirtschaft und anderen Bereichen offenbar.

Die drei Oppositionsparteien arbeiteten sich vor allem an der aktuellen Politik ab. Die AfD ging dabei noch einmal weit in die Vergangenheit und benannte die Überlassung der Transrapid-Technologie an China als Fehler. Jens Spahn von der CDU kritisierte die Entscheidung für den Cosco-Deal in Hamburg, den Scholz “brachial” durchgesetzt habe. Er stellte fest, dass China weiterhin ein wichtiger Handelspartner bleiben werde, forderte aber zugleich Zölle, um Wirtschaftsbereiche zu schützen.

Amira Mohamed Ali (Die Linke) kritisierte Außenministerin Annalena Baerbock dafür, bisher noch nicht in China gewesen zu sein. Baerbock ergehe sich stattdessen in “Kalter-Kriegs-Rhetorik”. Das sei falsch, weil man China ins Boot holen müsse, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. “Die Menschenrechtslage verbessert sich nicht, wenn Europa sich gegen China abschottet.”

Die Vorstände von acht Großunternehmen meldet sich derweil mit einem eigenen Beitrag zur China-Debatte zu Wort. In einem Beitrag für die FAZ forderten sie eine Abkehr von der Betonung der Rivalität mit China. Die Diskussion müsse wieder mehr mit Blick auf die Chancen geführt werden. “Im Wettbewerb muss man mit eigenen Stärken punkten. Und wir können unsere Positionen gegenüber China umso nachdrücklicher vertreten, je stärker wir selbst sind.” Auch die Konzernlenker fordern daher, Risiken zu verringern, etwa bei der Versorgung mit Halbleitern, Batterien und Seltenen Erden. Dazu sollte eine “ambitionierten Forschungs-, Technologie- und Innovations-Agenda” kommen. Es sei wichtig, mit China im Gespräch zu bleiben. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem BASF, Siemens, Schaeffler und der Hamburger Hafen. fin

China droht der Schweiz mit einer Verschlechterung der Beziehungen bei einer Übernahme der EU-Sanktionen gegen die Volksrepublik. “Sollte die Schweiz die Sanktionen übernehmen und sich die Situation in eine unkontrollierte Richtung entwickeln, werden die chinesisch-schweizerischen Beziehungen darunter leiden“, sagte der chinesische Botschafter in Bern, Wang Shihting, der Zeitung “NZZ am Sonntag”.

Die EU wirft China Massenverhaftungen von muslimischen Uiguren und Menschenrechtsverletzungen vor. Die Staatengemeinschaft hatte in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr die ersten Sanktionen gegen Personen und Institutionen in China seit der Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking 1989 verhängt. rtr

Mit einem neuen Gesetz sollen Frauen in China besser vor geschlechtsspezifischer Diskriminierung und sexueller Belästigung beschützt werden. Es ist das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass das Gesetz zum Schutz der Frau überarbeitet worden ist. Frauen fühlen sich in der männlichen dominierten chinesischen Gesellschaft massiv unterrepräsentiert und benachteiligt.

Zudem hatten sich in den vergangenen Jahren im Zuge der internationalen #MeToo-Bewegung auch zahlreiche Frauen zu Wort gemeldet und sexuelle Übergriffe publik gemacht. Die Regierung steuerte jedoch mit Zensur und Repressionen gegen Aktivistinnen dagegen. Trotz allem kam beispielsweise der Fall des bekannten TV-Moderators Zhu Jun vor Gericht, das die Klage jedoch aus Mangel an Beweisen abgewiesen hatte.

Das Gesetz kam unter reger Anteilnahme der chinesischen Bevölkerung zustande. Zehntausende Menschen hatten Vorschläge zu seiner Optimierung eingereicht. Dreimal wurde der Gesetzentwurf insgesamt überarbeitet. Am Sonntag wurde er schließlich verabschiedet.

Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua werden Arbeitgeber zur Rechenschaft gezogen, wenn die Rechte und Interessen von Frauen in Bezug auf ihre Arbeit und ihre soziale Sicherheit verletzt werden. Künftig gilt als Straftatbestand, wenn die Rettung von verschleppten und entführten Frauen durch Passivität verhindert wird. Das soll jene Frauen schützen, die Opfer von Menschenhandel und Entführungen geworden sind. Zu Beginn des Jahres hatte die Entdeckung einer angeketteten Frau in einem Verschlag für Diskussionen im Land gesorgt.

Aktivistinnen sind zudem besorgt, dass die Regierung mit sinkender Geburtenrate die Rolle der Frau wieder deutlich traditioneller definiert. Sie fürchten, dass Frauen der Zugang zu Bildung und Beruf erschwert werden könnte, um ihnen größere Lust auf das Kinderkriegen zu machen. rtr/grz

Die bekannte amerikanische China-Plattform “The China Project” ist im US-Kongress unter Beschuss geraten. Dort wurde eine Beschwerde eingereicht, die der Plattform vorwirft, im Dienste der chinesischen Regierung Propaganda zu betreiben. US-Senator Marco Rubio kommentierte die Beschwerde mit den Worten, dass “Amerikanische Bürger, die als Agenten einer feindlichen ausländischen Regierung agieren, nicht im Verborgenen agieren dürfen, indem sie unsere Gesetze und Freiheiten ausnutzen”. Rubio und der US-Abgeordnete Chris Smith forderten die Redakteure auf, innerhalb des Foreign Agents Registration Acts (FARA) offenzulegen, “für wen sie letztendlich arbeiten”. Damit stellen die beiden als Falken geltenden Politiker das Portal auf eine Stufe mit dem offiziellen chinesischen Nachrichtendienst Xinhua und dem russischen Staatssender RT.

“The China Project” und der daran angedockte Podcast “Sinica” gelten als einer der best informierten China-Kanäle der USA. Jeremy Goldkorn, Chefredakteur der Plattform, bezeichnete die Vorwürfe in einem offenen Brief als “absurd”. Man berichte fair und ausgeglichen über China. Kritische Berichterstattung über Themen wie Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong seien Teil des Tagesgeschäftes, so Goldkorn. Der Kanal, der von chinesischen Staatsmedien erst im März dieses Jahres als “Anti-China-Organisation” bezeichnet wurde, ist seit 2018 in der Volksrepublik blockiert.

Initiiert wurde die Beschwerde von der amerikanischen Journalistin Shannon Van Sant, die 2020 für zwei Monate für The China Project arbeitete. Van Sant, die jetzt in Europa lebt und für Politico schreibt, erklärte dort unter anderem, dass sie von den Redakteuren kritisiert wurde, weil sie mehr über chinesische Menschenrechtsverletzungen schreiben wollte. Van Sants Beschwerde beziehe sich auch auf einen Investor des China-Projekts, Clarence Kwan, schreibt das US-Medien-Startup Semafor. Kwan ist ein langjähriger leitender Angestellter von Deloitte, der in seiner Linkedin-Biografie als Direktor der China Overseas Exchange Association genannt wird – einer gemeinnützigen Organisation, die auf ihrer Website angibt, von einer Regierungsbehörde beaufsichtigt zu werden.

Van Sant sei eine “verärgerte ehemalige Angestellte”, die “die politische Atmosphäre in Washington ausnutzt, um sich zu rächen“, so Chefredakteur Goldkorn. Die einzige Verbindung, die man jemals zum chinesischen Staat gehabt habe, sei die Anstellung Van Sants gewesen: Die Journalistin war von 2006 bis 2008 Mitarbeiterin des staatlichen Medienhauses China Central TV (jetzt CGTN). fpe

Deutschland braucht eine neue Ausrichtung seiner Außen- und Menschenrechtspolitik gegenüber autoritär regierten Staaten wie der Volksrepublik China. Was schon seit Jahren evident ist, ist erst durch den Angriff Russlands auf die Ukraine auf schmerzliche Weise auch bei den Entscheidungsträgern angekommen. Doch gerade der Verkauf kritischer Infrastruktur und von Schlüsseltechnologien an das totalitäre Regime in Peking verhindert die von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene “Zeitenwende”. Ein großer Teil in Wirtschaft und Politik ist offenbar immer noch betäubt von der Aussicht auf den schnellen Vorteil. Das ist verantwortungslos und ein Geschenk für den gerade erneut gekrönten kommunistischen “Kaiser” in Peking.

Die bisherige Chinapolitik ist in einer Sackgasse. Lang gehegte Hoffnungen auf einen “Wandel durch Handel” in der Volksrepublik haben zur Stärkung von Autokratie und Menschenverachtung geführt. Das holt uns jetzt ein. Die Frage ist nun: Haben wir aus diesem schmerzlichen Prozess gelernt? Wird sich die viel zitierte neue China-Strategie der Bundesregierung von den Irrwegen der Vergangenheit verabschieden – oder wird sie nur die Fortschreibung alter Fehleinschätzungen sein, mit etwas Menschenrechtsrhetorik als Lametta?

Die Vielstimmigkeit der deutschen und europäischen Außenpolitik haben Europa und Deutschland angreifbar gemacht. Während Peking gezielt ein politisches “Weaponizing” praktisch aller Beziehungen betreibt und damit missliebige Kritik an seiner Politik unterbinden will, meist erfolgreich, verharrt die Menschenrechtspolitik und die Außenpolitik insgesamt in alten Mustern.

Demnach gehören Menschenrechte in den Menschenrechtsdialog, abgeschottet von Gesprächen über Wirtschaft, Handel oder Wettbewerb. Wobei Formate wie der Menschenrechtsdialog in den vergangenen Jahren ohnehin zu immer größeren Feigenblättern deutscher Außenpolitik avanciert sind. Ein Zustand, der für beide Seiten bequem ist, aber am Ende nur zum Vorteil Chinas.

Vom Ansatz “Mainstreaming von Menschenrechten” ist nicht mehr viel zu hören. Das überrascht nicht, steht ihm doch die postulierte Trias “Rivale, Wettbewerber, Partner” fundamental entgegen. Diese erlaubt europäischer Politik maximale Geschmeidigkeit und Unverbindlichkeit im Umgang mit dem Regime in Peking. Doch was bei uns als Zeichen differenzierter Außenpolitik gilt, öffnet in Wahrheit Tür und Tor für Opportunismus und Doppelzüngigkeit. Die Kommunistische Partei deutet dies als Schwäche. Und damit hat sie leider recht. Zuerst das Geld, dann die Werte.

Zum deutschen Opportunismus gehören die Verunglimpfungen, die führende Außenpolitiker geprägt haben, wenn es darum ging, eine zahnlose Menschenrechtspolitik gegenüber China zu rechtfertigen. Da war das Unwort von der “Schaufensterpolitik” oder von der “Monstranz” der Menschenrechte. Wenn heute ein Bundespräsident Steinmeier vor einer zu großen Abhängigkeit von China warnt, dann steht vor uns einer der vormals größten Architekten dieser Politik. Der Sinneswandel des Bundespräsidenten ist begrüßenswert – doch sieht es das Kanzleramt genauso?

Vorausschauende Menschenrechtspolitik gerade in Bezug auf die Volksrepublik China ist in Deutschland unterentwickelt. Reagiert wird auf die großen Krisen, wie jetzt etwa in Xinjiang, und verhalten in Bezug auf Hongkong und Tibet, das im Koalitionsvertrag schon nicht mehr vorkam. In alternativen Politikansätzen wird nicht gedacht, Gefahren werden ignoriert. Sich anbahnende Konflikte werden weggeschoben. Große Konzerne und Peking allzu wohl gesonnene Chinaexperten haben zu lange die Leitlinien dessen bestimmt, was gegenüber Peking sagbar ist. Das hat Deutschland und Europa geschadet – und ist nicht mehr hinnehmbar.

Wir müssen neu denken: Die Politik der Kommunistischen Partei Chinas gegenüber den Uiguren, den Tibetern, den Mongolen, gegenüber den Menschen in Hongkong und chinesischen Menschenrechtsverteidigern ist nicht nur relevant für die Sicherheit der unmittelbar Betroffenen. Sie ist auch relevant für die Sicherheit Deutschlands und Europas. Denn die Politik der KP im Inneren war und ist Vorbote einer aggressiven Außenpolitik, die die universellen Werte, die auch wir Europäer vertreten, explizit bekämpfen will. Das heißt konkret: Wenn die Rechte der Tibeter, der Uiguren und vieler anderer von der Kommunistischen Partei verletzt werden, dann ist das relevant für unsere Sicherheit in Europa. Unser Schweigen ist unsere Schwäche. Unsere Schwäche gefährdet unsere Sicherheit.

Die Reise von Bundeskanzler Scholz hingegen erfolgte unmittelbar nach Ende des 20. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas. Generalsekretär Xi Jinping ist für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt und damit die autokratische Einparteienherrschaft der KP weiter zementiert. Von Olaf Scholz als einem Vertreter eines Landes, das sich Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verpflichtet hat, wäre zu erwarten gewesen, dass er Distanz wahrt zu denen, die diese Werte bekämpfen. Diese Distanz zu Generalsekretär Xi Jinping ist nicht gegeben, wenn der Bundeskanzler ihm unmittelbar nach der Krönungsmesse seine Aufwartung macht. Das war ein weiteres Geschenk an den Alleinherrscher in Peking und ein schlechtes Zeichen für die Menschenrechte. Es bleibt nur die Hoffnung, dass die neue China-Strategie der Bundesregierung eine andere Linie verfolgt. Zu sicher dürfen wir nicht sein. Im Gegenteil. Cosco lässt grüßen.

Kai Müller ist seit 2005 Geschäftsführer der International Campaign for Tibet Deutschland (ICT). Der Jurist und Sozialwissenschaftler war von 2003 bis 2005 ehrenamtliches Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von Amnesty International. Bis 2005 war er Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten. Als Sachverständiger sprach Kai Müller im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Der ICT-Geschäftsführer spricht außerdem regelmäßig vor UN-Gremien, wie dem UN-Menschenrechtsrat in Genf.

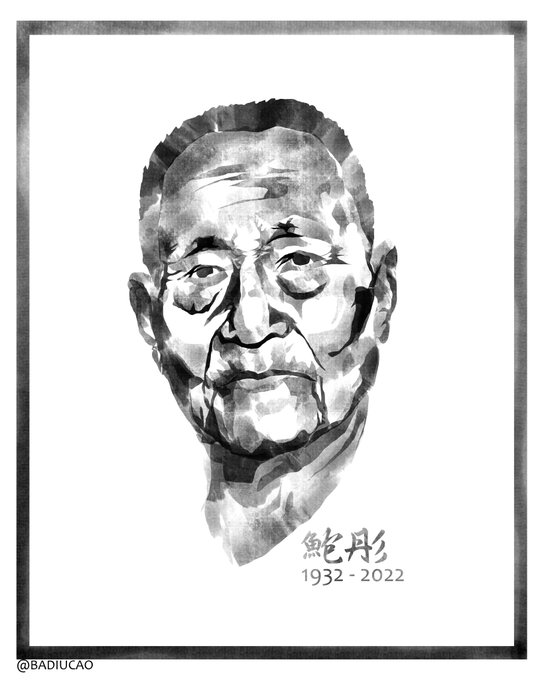

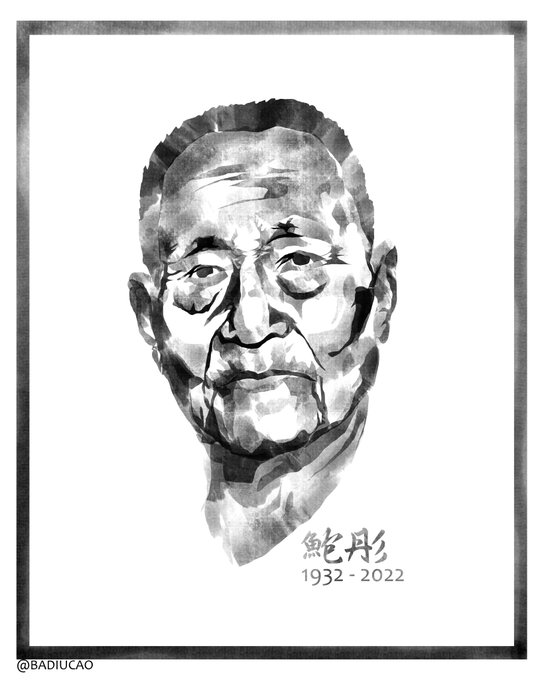

Es waren nur zwei knappe Zeilen, mit denen Bao Pu am Mittwoch die traurige Nachricht in die Welt setzte: “Mein Vater Bao Tong ist am 9. November 2022 um 7:08 Uhr friedlich verstorben. Er wurde am 5. November 1932 geboren und wurde 90 Jahre alt.”

Es waren 90 dramatische Jahre. Das Leben von Bao Tong 鮑彤 spiegelt exemplarisch die rasanten Jahre Chinas wider – vom Aufstieg der KP über die Verwerfungen der Kulturrevolution und den Hoffnungen der Reform- und Öffnungszeit bis hin zur blutigen Niederschlagung der Proteste rund um den Tian’anmen Platz und der nie erfolgten Aufarbeitung. Bao Tong schaffte es bis in den innersten Machtzirkel der KP – und war anschließend der ranghöchste Beamte, der je im Zusammenhang mit den Geschehnissen von 1989 verurteilt wurde.

Bao Tong wurde 1932 in Haining (Zhejiang) geboren. Er wuchs in Shanghai auf und studierte an der dortigen Nanyang High-School, wo er auch seine eigene linksliberale Prägung entwickelte. Beeinflusst wurde er dabei vor allem von zwei Personen, die ihm nahe standen: Zum einen von seinem Onkel Wu Shichang, einem Experten für Qing-zeitliche Literatur und regelmäßigem Autor des damaligen Intellektuellen-Magazins Guancha; zum anderen von seiner späteren Ehefrau Jiang Zongcao, die er an der Nanyang kennenlernte und die maßgeblichen Anteil daran gehabt haben soll, dass Bao überhaupt in die Kommunistische Partei eintrat. In der KP machte Bao eine Karriere, die eng mit den Hochs und Tiefs der chinesischen Politik verbunden sein sollte.

Nach seinem Parteieintritt arbeitete er zunächst im lokalen Organisationskomitee der Shanghaier KP, ehe er 1954 ins wichtige Zentralkomitee wechselte, wo er unter anderem eng mit An Ziwen zusammenarbeitete. Doch auf jenen rasanten Aufstieg folgten die Wirren der Kulturrevolution, in denen viele überzeugte KPler unversehens in Ungnade fielen. So auch Baos Vorgesetzter An Ziwen. Doch schon damals zeigte Bao einen Charakterzug, der ihm erst schaden, dann helfen und zu guter Letzt doch zum Verhängnis werden sollte: Er blieb seinen Überzeugungen treu und weigerte sich, An öffentlich zu denunzieren. Als Konsequenz wurde Bao selbst als Abweichler gebrandmarkt.

Als jene katastrophale Zeit ein Ende fand, wurde An Ziwen rehabilitiert. Und auch für Bao Tong sollte es eine Rückkehr in die KP geben. Mehr noch: An Ziwen führte Bao in den engen Zirkel um Deng Xiaoping ein, und Bao konnte in den folgenden Jahren seine politischen Überzeugungen ganz oben im Staat platzieren – wirtschaftlich wie auch politisch.

Als stellvertretender Direktor der Staatskommission für Wirtschaftsreform und anschließend als Direktor des Amtes für politische Reform des KP-Zentralkomitees prägte Bao maßgeblich die Reform- und Öffnungspolitik von Deng Xiaoping. Zugleich wurde Bao zum wohl engsten Berater des damaligen Ministerpräsidenten Zhao Ziyang.

Im Oktober 1987 folgte der 13. Parteitag der KP China, Zhao Ziyang hielt einen von Bao Tong ausgearbeiteten Vortrag über die Notwendigkeit politischer Reformen. Der Titel: Voranschreiten auf dem Weg des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen 沿着有中国特色的社会主义道路前进. Zhao wurde schließlich KP-Generalsekretär, und Bao übernahm den Posten als dessen politischer Sekretär. Als solcher verfasste er Zhaos Reden und prägte dessen politischen Ansichten.

Es war die Zeit der Reformen – in der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow, in Polen und Ungarn. In China war 改革开放 (Gǎigé kāifàng) in aller Munde. Auch bei den Protestierenden rund um den Tian’anmen Platz im Sommer 1989. Doch so wie die Reformhoffnungen sollte auch Bao Tong ein schlimmes Ende drohen.

Zhao Ziyang wie auch Bao Tong hegten beide Verständnis für die Proteste und unterstützen ihre friedliche Beendigung – damit standen sie im Gegensatz zu Deng Xiaoping, der für ein hartes Vorgehen plädierte. Wieder blieb Bao seinen Überzeugungen treu. Es kam schließlich zum offenen Machtkampf: Deng setzte sich mit seiner harten Linie durch, Zhao Ziyang wurde unter Hausarrest gestellt, Bao Tong wegen der vermeintlichen Weitergabe von Staatsgeheimnissen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis Qincheng musste Bao die volle Haftstrafe in Isolation verbüßen.

Seit seiner Entlassung lebte Bao Tong dann wieder in Peking, doch wirklich frei sollte er bis zu seinem Tod nie mehr werden. Sein Wohnsitz wurde be-, seine Telefongespräche überwacht und seine persönlichen Aktivitäten massiv eingeschränkt, wie beispielsweise am Todestag seines Weggefährten Zhao Ziyang: “Am Tag seines Todes wollten meine Frau und ich noch einmal zu ihm, aber wir wurden beim Verlassen unserer Wohnung von der Sicherheitspolizei daran gehindert. Meine Frau wurde sogar von den Bewachern zu Boden gestoßen”, erzählte Bao später.

Und dennoch hat Bao nie seine Bindung an Zhao Ziyang oder den Machtkampf mit den Hardlinern bereut. Im Gegenteil: Bao ließ sich auch nach seiner Haft nie den Mund verbieten, aus seinen Überzeugungen machte bis zuletzt keinen Hehl. So unterschrieb er beispielsweise die bekannte Charta 08, ein Manifest, die 2008 zu politischen Reformen und Demokratisierung in China aufrief.

Zudem war Bao entscheidend an der Veröffentlichung der verbotenen Memoiren von Zhao Ziyang beteiligt. Dem geschassten KP-Generalsekretär gelang es, seine heimlich niedergeschriebenen Gedanken über Bao Tong ins Ausland zu schmuggeln. Seither eröffnet das Buch “Prisoner of the State – The Secret Journal of Chinese Premier Zhao Ziyang” tiefe Einblicke in die KP-Machtkämpfe des Jahres 1989 – zumindest den Interessierten im Ausland, denn in China ist das Buch verboten. Bao sagte dazu später, es sei darum gegangen, die wahre Natur der KP Chinas zu zeigen.

Und auch über Chinas Zukunft hatte Bao bis zuletzt klare Vorstellungen: “Zuerst einmal müssen die Rechte jedes Bürgers wiederhergestellt werden. Wenn jeder Politiker wie ein wahrer Beamter handelt, respektiert er auch die Menschenrechte – das ist die grundlegende Qualifikation für politische Führer. Mit diesen beiden Veränderungen können alle Probleme gelöst werden, auch das Thema 4. Juni 89. Jeder Chinese muss zudem ein Wahlrecht haben. Ein Wahlzettel mit nur einem Kandidaten ist Müll, gehört in den Papierkorb. Wenn Bürger- und Menschenrechte respektiert werden, kann China jedes Problem lösen“, sagte Bao 2009 im Interview mit dem Handelsblatt.

Bao Tong blieb sein Leben lang seinen Überzeugungen treu. So wurde er einer der wichtigsten politischen Beamten innerhalb der chinesischen Führung – und später zu einem der größten Dissidenten Chinas. Michael Radunski

Olaf Scholz hat im Rahmen seines Besuchs in Peking mit Menschenrechtsanwälten gesprochen. Die Sache lief so: Scholz wurde zwei Tage vor der Reise über einen verschlüsselten Datentunnel mit der Deutschen Botschaft Peking im Videogespräch verbunden. Dort hatten sich Menschenrechtsanwälte eingefunden. Scholz sprach mit ihnen und versicherte, er nehme ihre Anliegen ernst. Dann reiste er nach China, sprach mit China und das Kanzleramt verkündete pünktlich zur Abreise, dass Scholz auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft gesprochen hat.

Dieses Minimalprogramm war vermutlich alles, was in Zeiten von Corona und der Totalkontrolle möglich war. Der Tagesordnungspunkt mit den Anwälten war zwar bei weitem nicht ausreichend, aber er war wichtig. Einer von denen, die mutig in die Botschaft gekommen sind, war Yu Wensheng. Der Anwalt kam erst kürzlich aus dem Gefängnis und riskiert jetzt erneut Sanktionen, um gegenüber dem Bundeskanzler auf die Lage in China aufmerksam zu machen. Das verdient höchsten Respekt, wie früher bereits, als er noch praktizieren konnte, sein Engagement für politische Angeklagte.

Das komplizierte, unpersönliche Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft zeigt zugleich, wie wirksam die Corona-Maßnahmen in China als Unterdrückungsinstrument sind. Das geht auch aus unserer Reportage aus der abgeriegelten Großstadt Ningbo hervor. “Stille” lautete dort der Euphemismus für den Lockdown. Es wird politische Grabesstille daraus. Genau das, was Xi Jinping will.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist buchstäblich mit Rückenwind in China gelandet: Er war eine Dreiviertelstunde früher als geplant in Peking. Nun fliegt er auch mit Rückenwind zurück. Mit politischem Rückenwind diesmal. Es ist ihm gelungen, den abgerissenen Gesprächsfaden wieder aufzugreifen und trotzdem bei den Menschenrechten klare Worte zu finden.

Die Begrüßung wurde zwar von den Beobachtern als kühl und distanziert interpretiert. Bei den zentralen Themen konnte er die Türen einen Spalt breit öffnen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nun wartet in Peking und in Berlin viel Arbeit, um daraus handfeste Politik für den G20-Gipfel Mitte November auf Bali zu machen.

Die großen globalen Themen haben das Speed-Dating von Bundeskanzler Olaf Scholz in seinen elf Stunden in Peking bestimmt:

Scholz ist bekanntlich der erste westliche Regierungschef, der Staats- und Parteichef Xi Jinping nach dem 20. Parteikongress getroffen hat. Nun ist Xi mächtiger denn je. Scholz ist aber auch ein wenig mächtiger als sonst. Er ist noch der Vorsitzende der G7-Runde der entwickelten Industriestaaten. Sein Besuch in Peking findet nur zwei Wochen vor dem G20-Gipfel in Bali statt. Dabei wird voraussichtlich nicht nur US-Präsident Joe Biden auf Präsident Xi treffen, sondern auch der russische Präsident Wladimir Putin.

Scholz und Xi, aber auch der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang, haben die wenigen Stunden in der Großen Halle des Volkes genutzt, um nach drei Jahren ohne persönliche Treffen – wegen Covid und Sanktionen – die persönlichen Kontakte wieder aufzunehmen. Beide Seiten haben sich dabei schnell auf ein Motto einigen können, das Scholz vorab in den Raum gestellt hat und das von Xi übernommen wurde: pragmatische Zusammenarbeit. Das bedeutet: Man ist offen, schonungslos und zuweilen auch hart, wenn es darum geht, die Meinungsverschiedenheiten zu benennen, ohne sich jedoch dabei festzufahren. Vielmehr ging es bei diesem Besuch auch darum, auszuloten, in welchen Bereichen man auch künftig zusammenarbeiten kann.

Dabei ist es besonders aufschlussreich, sich die offizielle chinesische Zusammenfassung des Gesprächs anzuschauen, um zu sehen, wo und inwieweit Xi mitgegangen ist. Xi stellte fest, dass der Besuch das “gegenseitige Verständnis und Vertrauen” gestärkt und die “praktische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen vertieft” hat. Das gehe allerdings nur, weil man sich “gegenseitig respektiert”, wie Xi betont.

Xi stimmte mit Scholz überein, dass Deutschland und China als “einflussreiche Mächte” inmitten “von Veränderungen und Chaos” einen “größeren Beitrag zu Frieden und Entwicklung in der Welt zu leisten” haben. China sei bereit, eine “umfassende strategische Partnerschaft für die Zukunft” mit Deutschland einzugehen. Er betonte allerdings, dass trotz der Partnerschaft jedes Land “den Weg entsprechend seiner eigenen Realität wählen” müsse. Beide Seiten wandten sich gegen “verantwortungslose” Atomdrohungen.

Xi zeigte sich insgesamt offen gegenüber Überlegungen von Scholz, eine friedliche Lösung für den Ukrainekrieg zu finden. Xi forderte “alle betroffenen Parteien” auf, “Vernunft und Zurückhaltung” zu wahren und so bald wie möglich die “Voraussetzungen für die Wiederaufnahme von Verhandlungen” zu schaffen; Xi hat sich zudem sehr klar gemeinsam mit Scholz gegen “den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen” ausgesprochen. Das ist recht weitreichend für ein Land, das eigentlich ein enger Partner Putins ist. Zudem solle man zusammenarbeiten, um “die Zivilbevölkerung in den Krisengebieten während des Winters zu unterstützen.”

Chinesische Spitzenpolitiker meinen jedoch nicht unbedingt das, was sie in der Übersetzung zu sagen scheinen. Oft gibt es eine zweite Ebene für die eigene Zielgruppe. Die Aufforderung, den Frieden zu wahren, muss sich nicht unbedingt an Russland richten, sondern kann auch auf die USA gemünzt sein, die nach russischer und zum Teil auch chinesischer Lesart den Konflikt befeuern. Indem Xi das jedoch offenlässt, liefert er auch Scholz eine akzeptable Position.

Xi sagte gegenüber Scholz weiterhin, dass China weiterhin ein “hohes Maß an Offenheit gegenüber der Außenwelt” haben werde im Sinne “einer wirtschaftlichen Globalisierung.” Xi warnte andererseits aber auch davor, dass “gegenseitiges Vertrauen nur schwer wieder aufzubauen” ist, wenn es einmal zerstört oder beschädigt wurde. Um zu erklären, was Xi meint, benutzte er ein Zitat von Altkanzler Helmut Schmidt. “Politiker sollten mit Gelassenheit das akzeptieren, was nicht geändert werden kann, mit Mut das ändern, was geändert werden kann, und mit Weisheit den Unterschied erkennen.”

Später schwenkte das Gespräch zu den Handelsthemen. Gleichzeitig müsse man für “Stabilität der industriellen Lieferketten” sorgen und durch eine Zusammenarbeit im Bereich Energie, bei den Nahrungsmitteln und im Finanzbereich verhindern, dass die “Stabilität der Entwicklungsländer untergraben wird.” So wollen beide eine größere humanitäre Krise verhindern und den Hunger bekämpfen.

Auch die Pandemiebekämpfung war ein Thema. Der Mainzer Impfstoff Comirnaty von Biontech soll zunächst für Ausländer in China zugelassen werden. Gleichzeitig will man gemeinsam die jeweilige Zulassung der Impfstoffe vorantreiben. Scholz will diesbezüglich bei den deutschen und EU Behörden Druck machen, wenn Peking wiederum die noch offenen Fragen beantwortet.

Ein vermeintliches Geschäft mit Airbus bestand jedoch nur aus aufgewärmten Verträgen, die zum Teil schon 2019 abgeschlossen wurden und zum Teil Mitte dieses Jahres bereits besiegelt wurden. Die Verträge mit einem Volumen von 17 Milliarden US-Dollar waren wohl ein reiner Versuch, in Abwesenheit neuer Deals vitale Handelsbeziehungen vorzutäuschen. Es ist halt chinesische Gepflogenheit, in Anwesenheit ausländischer Regierungschef Großaufträge unterschreiben zu lassen.

Ein ganz wichtiger Punkt: Peking und Berlin möchten eine gemeinsame Strategie entwickeln, um den Kampf gegen den Klimawandel zu beschleunigen. Auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt konnten sich Peking und Berlin recht einfach einigen: Der Markt alleine macht die Welt nicht grün. Das muss man regulieren. Wie, das ist nun die große Frage.

In Menschenrechtsfragen hat Scholz seine Position sehr deutlich gemacht, zum Beispiel in der Frage nach dem Umgang mit Taiwan. Hier hat Scholz betont, dass Deutschland zwar zur Ein-China-Politik steht, aber davon ausgeht, dass eine Änderung des Status quo nur in gegenseitigem Einvernehmen passieren darf.

In dieser Frage ließ sich, wie zu erwarten, nur für den ersten Teil eine Übereinstimmung finden. Was den zweiten Teil betrifft, hat sich Peking nicht bewegt. Das sieht man auch daran, dass dieses Thema in den offiziellen Stellungnahmen, ebenso wie Xinjiang oder der Umgang mit der Zivilgesellschaft in Hongkong gar nicht erwähnt wird. Die deutsche Seite versichert, Scholz habe diese Themen angesprochen.

Scholz ließ es sich auch nicht nehmen, den Kontakt zu Regimekritikern zu suchen. Den Umständen der Zeit geschuldet, fand das Gespräch als Video-Call statt, wie aus Regierungskreisen zu hören war. Die Dissidenten und Menschenrechtsanwälte seien schon vor der Abreise des Kanzlers in die Deutsche Botschaft in Peking gekommen, um vor dort aus per Video mit Scholz zu sprechen. Namen wurden nicht genannt, später wurde bekannt, dass einer von ihnen der Menschenrechtsanwalt Yu Wensheng war. Zahlreiche der Teilnehmer saßen bereits für ihr Engagement im Gefängnis. Auch Angela Merkel sprach auf ihren Besuchen in Peking mit Vertretern der Zivilgesellschaft, damals halt nur persönlich.

Ein großer Kritikpunkt bleibt: Scholz habe einen Alleingang ohne die EU gemacht. Das ist zwar eigentlich nicht im Sinne Europas, doch war es womöglich doch richtig, erst einmal alleine nach Peking zu fahren, um die Türen überhaupt wieder zu öffnen. Das wäre zusammen mit Emmanuel Macron komplizierter und womöglich weniger erfolgreich gewesen. Umso mehr muss Scholz nun bei den nächsten Schritten die EU ins Boot holen. Denn er ist nicht der einzige europäische Regierungschef, der in Bali mit am Tisch sitzt.

Es ist nun viel in Bewegung, durchaus mehr als noch vor ein paar Tagen zu erwarten war. Allerdings sollte Scholz das Erreichte nicht überschätzen, auch wenn er genug Zugeständnisse mitbringt, um auch die Grünen und die Liberalen in der Koalition zufriedenzustellen, die dem Besuch ja sehr skeptisch gegenüberstanden. Jetzt wartet auf Scholz und die beteiligen Ministerien, aber auch auf die chinesische Seite noch viel Arbeit und eben eine Abstimmung in der EU, um daraus am G20-Gipfel handfeste Politik werden zu lassen.

Was könnte dies zum Beispiel beim Klimawandel sein? China und Deutschland, aber auch die EU könnten bei Klima-Technologien die gegenseitigen Sanktionen und Zölle aussetzen. Beim Thema Klimawandel ginge dies, ohne dass der jeweils andere sein Gesicht verliert. Aber auch im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit hat man sich zwar gegenseitig versichert, dass man sich nicht entkoppeln möchte. Bis es aber einen wirklich gleichberechtigten Marktzugang gibt, ist es noch ein weiter Verhandlungsweg. Die Beteiligung von Cosco am Hamburger Hafen war kein Gesprächsthema mehr. Mitarbeit: fin/rtr

Am Anfang ging alles ganz schnell im Stadtteil Beilun in der Zehn-Millionen-Metropole Ningbo. Die Bezirksregierung verhängte die sogenannte “in yes, out no”-Politik. Reisende durften die Stadt zwar betreten, kamen dann aber nicht mehr hinaus. “Es fühlt sich an wie eine Falle”, sagt ein Geschäftsmann aus Shanghai. Der Mann im mittleren Alter wollte nur für einen kurzen Termin nach Ningbo, am Ende wurde ohne jede Vorbereitung ein wochenlanger Aufenthalt daraus. Ein Entkommen schien zunächst unmöglich.

Sicherheitskräfte streifen durch die Viertel und teilen den Geschäftstreibenden ohne Vorwarnung mit, dass sie schließen müssten. Die Betroffenen glauben, den Grund für die Intransparenz zu kennen. Sie erinnern sich an die Panik im Shanghaier Ikea. Dort waren die Leute weggerannt, nachdem das Gerücht herumgegangen war, es gebe in dem Geschäft einen Corona-Fall.

Auch in Ningbo weiß keiner etwas Genaues. Was es hingegen gibt, sind jede Menge Gerüchte. “Man darf sich hier nicht auf offizielle Informationen verlassen. Inoffizielle Informationen sind schneller und auch zuverlässiger”, sagt eine junge Frau, die ebenfalls vom Lockdown kalt erwischt wurde. Und sie hatte recht. Lange bevor offiziell die Ansage kam, dass Geschäfte schließen müssten, gab es einen Ansturm auf die Supermärkte. Menschen deckten sich mit Grundnahrungsmitteln ein. Für wie lange? Das wusste keiner. Aber alle wussten natürlich, was in Shanghai los war – und nahmen lieber ein paar mehr Kisten Instant-Nudeln mit. Kurz darauf waren die Läden dann zu und die Leute saßen in ihren Wohnungen oder den Hotels fest. Erst dann kamen die offiziellen Anweisungen: Sieben Tage “Stille” (静默 jingmo). Dabei handelt es sich um ein inzwischen weit verbreitetes Synonym für Lockdown.

Genaue Zahlen zu Infektionen nennen die örtlichen Behörden zunächst nicht. Die Bürger untereinander tauschen ihre Annahmen über die Gründe dafür aus. “Die Bezirksverwaltung will nicht das Gesicht verlieren”, sagt eine Ladeninhaberin. Die Annahmen in der Gerüchteküche gehen sogar so weit, dass der ganze Lockdown ein Signal an Peking gewesen sein könnte, dass sie die Null-Covid-Politik unterstützen. Die örtlichen Kader würden sich damit bei der Top-Führung einschmeicheln. Doch auch das ist nur Spekulation.

Während die Null-Covid-Politik in der realen Welt noch mit ihren Vor- und Nachteilen diskutiert wird, macht sich in Wechat-Gruppen sehr einheitliche Kritik speziell an der Durchführung breit. Beispielsweise wird dort kritisiert, dass die Betroffenen den ganzen Tag in ihren Wohnungen oder Hotels eingesperrt sind, um das Ansteckungsrisiko so klein wie möglich zu halten. Abends schickt die Regierung sie dann allerdings alle gleichzeitig zu Massentests. Dadurch entstehen endlose Schlangen und Abstandsregeln werden nicht eingehalten. Außerdem werden Teststationen an immer unterschiedlichen Orten aufgebaut, sodass nicht selten die Schlange zwar geduldig wartet, das medizinische Personal aber ausbleibt. Immer wieder durchstreunen Herden von verwirrten Anwohnern auf der Suche nach Teststationen den Stadtteil.

Straßensperren sollen zwar verhindern, dass Menschen das Gebiet unerlaubt verlassen, aber viele – besonders Reisende – suchen trotzdem das Weite. Es mutet an wie im Filmklassiker Casablanca. Die einen besorgen sich eine Sondererlaubnis zum Verlassen des Gebietes wegen physischer Leiden, die das lokale Krankenhaus nicht behandeln kann. Andere erfinden pflegebedürftige Großeltern. Wieder andere fahren heimlich nachts auf Nebenstraßen aus dem Lockdown-Gebiet. Das Gebiet ist riesig und schwer zu kontrollieren. Nebenstraßen sind nur teilweise bewacht. Bei Regen passt dort gar keiner mehr auf, weil die Polizisten keine Unterstände oder genug Regenkleidung haben.

Manche lassen Mietautos irgendwo zurück und schlagen sich zu Fuß durch die Wälder oder Parks. Für viele funktioniert es. Heimlich still und leise verschwinden Hotelgäste. Und wenn man fragt, bekommt man immer wieder die gleiche Antwort: Dieser Lockdown habe keinen Sinn. Entweder die Fallzahlen sind viel höher als offiziell angegeben. Dann lügt die Regierung. Oder die Zahlen sind wirklich so niedrig. Dann sei der Lockdown eine Überreaktion. Sobald die Flüchtenden das betroffene Gebiet verlassen haben, sind sie dann frei und können problemlos Schnellzüge oder Flüge in andere Städte buchen. Mit Ausnahme von Peking. Die Corona-App für die Hauptstadt zeigt bei den meisten (allerdings nicht allen) vom Lockdown betroffenen ein Warnfenster an, das die Reise dorthin unmöglich macht.

Die Beschwerdehotline ist derweil entweder nicht erreichbar oder es wird gleich nach dem Abnehmen wieder aufgelegt. Internationale Journalisten bekommen hingegen Anrufe aus dem PR-Department des Subdistrikts, sie mögen sich doch bei Fragen oder Problemen gerne melden. Wer nach konkreten Informationen fragt, erhält jedoch allenfalls eine knappe Antwort. Die junge Frau am anderen Ende sagt, dass diese Nummer nicht dafür gedacht wäre, Informationen zu geben oder Beschwerden entgegenzunehmen. Sie sei dazu da, im Notfall mit Nahrungsmitteln oder Schokolade auszuhelfen. Dann legt sie auf.

Als der Lockdown die 8-Tage-Grenze überschreitet, wird auch die Versorgung zum Problem. Denn selbst denen, die von den Schließungen rechtzeitig erfahren haben, gehen die Hamsterkäufe aus. Die einzige Chance an Waren zu kommen bietet sich daher illegal. Die drei Stunden täglich, in denen die Betroffenen zum Massentest gehen sollen, werden zum Zeitfenster der Freiheit. Die Menschen machen Spaziergänge in der Umgebung oder decken sich mit Nahrungsmitteln ein. Denn obwohl die Läden offiziell geschlossen sein sollten, beginnen sie heimlich wieder zu verkaufen. Dafür öffnen ihre Sicherheitstore einen Spalt breit und signalisieren damit, dass der Käufer ins Geschäft kriechen darf. Andere bieten unter der Hand sogar Lieferungen an, aber immer begrenzt auf die Testzeiten.

Das nimmt den Betroffenen etwas Leidensdruck. Doch faktisch sind die Straßen dadurch 21 Stunden am Tag komplett verwaist, um dann für drei Stunden mit Geschäftigkeit zu explodieren. Die Regierung konzentriert letztlich das gesamte öffentliche Leben des Stadtteils auf diese drei Stunden. “Ansteckungsvermeidung mit chinesischen Charakteristiken,” sagt ein Betroffener zynisch.

Streit entsteht auch über das Wort “kostenlos” in öffentlichen Meldungen darüber, dass die Regierung kostenlos Mahlzeiten für gestrandete Gäste zur Verfügung stelle. Es stellt sich heraus, dass mit dem Begriff “kostenlos” ähnlich kreativ umgegangen wird wie mit dem Begriff “Lockdown” oder “Stille”. Auch 15 Yuan (2,50 Euro) pro Portion gelten dabei als umsonst. “Warum redet ihr über das Essen?”, wettert ein Hotelbewohner in einer Wechat-Gruppe, “ich will meine Hotelkosten zurückbekommen!” Auf Anfrage stellt die Regierung des Subdistrikts allerdings klar, dass durch die “Stille” entstehende Hotelkosten nicht übernommen werden.

Pünktlich zum Ende des Parteikongresses – die “Stille” hielt mittlerweile schon gut 10 Tage an – kam die Nachricht, dass der Stadtteil nach und nach wieder geöffnet werden solle. Die Entspannung war spürbar und sichtbar. Bei Massentests tragen die Tester jetzt teilweise keine vollständige Schutzkleidung mehr. Auch stellen die Teststationen ab sofort pünktlich die Arbeit ein, obwohl noch Schlangen von Menschen zum Testen dastehen. “Der Test ist gar nicht so wichtig”, heißt es plötzlich von den weißen Gestalten.

Insgesamt gab es in Ningbo viel Alarm für wenig Infektionen. Die Stadt gab rückblickend 120 asymptomatische Fälle und 73 symptomatische Fälle für ganz Ningbo an. Im betroffenen Stadtteil Beilun leben etwa 830.000 Menschen. Dennoch zählt dieser Lockdown zu den kleineren, unauffälligeren und sogar zu denen, die besser durchgeführt wurden.

Viele der Betroffenen hatten über den kompletten Zeitraum mehr als zehn negative PCR-Tests und grüne QR-Codes aufzuweisen. Und auch auf offiziellen Apps ist die Region über den kompletten Zeitraum hinweg in grün als sogenannte “low-risk-area” angegeben. Den Betroffenen merkt man an, dass sie immer mehr abstumpfen. Die Bereitschaft steigt, Risiken einzugehen, um Lockdowns zu entgehen. Der Respekt vor der Obrigkeit schwindet – vor den Maßnahmen selbst und langsam auch vor denen, die sie anordnen und ausführen. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

In einer Aktuellen Stunde hat das Parlament über die künftige deutsche China-Strategie beraten. Die Vertreter der SPD verteidigten dabei das Ergebnis der Reise von Olaf Scholz nach Peking (China.Table berichtete), während die Opposition aus CDU und AfD laute Kritik äußerte. Grüne und FDP verwiesen darauf, dass die Weichenstellung für die derzeit schwierige Situation unter der CDU-Kanzlerschaft erfolgte. Alle sechs Parteien im Bundestag waren sich einig, dass Deutschland unabhängiger, souveräner und selbstbewusster gegenüber China werden müsse.

Die drei Regierungsparteien stellten noch für dieses Jahr die Vorlage einer ausgefeilten Strategie zum Umgang mit China in Aussicht. Der Abgeordnete Frank Schwabe von der SPD wies darauf hin, dass sie auch eine starke innenpolitische Komponente brauche. “Wir dürfen nicht zulassen, dass China in Deutschland Druck auf Dissidenten ausübt.” Dieter Janecek von den Grünen erwähnte, dass er am Freitag zur Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft nach Singapur aufbricht. “China wird der Elefant im Raum sein.” Die Strategie der Bundesregierung müsse darauf abzielen, ein “level playing field” für die Wirtschaft zu schaffen. Seine Parteifreundin Anjeszka Burgger legte den Fokus auf die Geopolitik. Deutschland habe zu lange die Alarmsignale im Zusammenhang mit Russland ignoriert. Das drohe jetzt auch mit China. “Ein Staat, der nicht bedroht ist, aber militärisch aufrüstet, tut das mit einem Ziel.”

Johannes Vogel (FDP) benannte dieses mögliche Ziel in seiner Rede. “Wir müssen uns auf eine militärische Aggression gegen Taiwan einstellen.” Er verwies kritisch auf den Kurs von Kanzlerin Angela Merkel, die 2020 kurz vor Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft noch das Investitionsabkommen CAI durchpeitschen wollte. Vogel forderte einen “China-Stresstest”, der die Abhängigkeiten in Infrastruktur, Wirtschaft und anderen Bereichen offenbar.

Die drei Oppositionsparteien arbeiteten sich vor allem an der aktuellen Politik ab. Die AfD ging dabei noch einmal weit in die Vergangenheit und benannte die Überlassung der Transrapid-Technologie an China als Fehler. Jens Spahn von der CDU kritisierte die Entscheidung für den Cosco-Deal in Hamburg, den Scholz “brachial” durchgesetzt habe. Er stellte fest, dass China weiterhin ein wichtiger Handelspartner bleiben werde, forderte aber zugleich Zölle, um Wirtschaftsbereiche zu schützen.

Amira Mohamed Ali (Die Linke) kritisierte Außenministerin Annalena Baerbock dafür, bisher noch nicht in China gewesen zu sein. Baerbock ergehe sich stattdessen in “Kalter-Kriegs-Rhetorik”. Das sei falsch, weil man China ins Boot holen müsse, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. “Die Menschenrechtslage verbessert sich nicht, wenn Europa sich gegen China abschottet.”

Die Vorstände von acht Großunternehmen meldet sich derweil mit einem eigenen Beitrag zur China-Debatte zu Wort. In einem Beitrag für die FAZ forderten sie eine Abkehr von der Betonung der Rivalität mit China. Die Diskussion müsse wieder mehr mit Blick auf die Chancen geführt werden. “Im Wettbewerb muss man mit eigenen Stärken punkten. Und wir können unsere Positionen gegenüber China umso nachdrücklicher vertreten, je stärker wir selbst sind.” Auch die Konzernlenker fordern daher, Risiken zu verringern, etwa bei der Versorgung mit Halbleitern, Batterien und Seltenen Erden. Dazu sollte eine “ambitionierten Forschungs-, Technologie- und Innovations-Agenda” kommen. Es sei wichtig, mit China im Gespräch zu bleiben. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem BASF, Siemens, Schaeffler und der Hamburger Hafen. fin

China droht der Schweiz mit einer Verschlechterung der Beziehungen bei einer Übernahme der EU-Sanktionen gegen die Volksrepublik. “Sollte die Schweiz die Sanktionen übernehmen und sich die Situation in eine unkontrollierte Richtung entwickeln, werden die chinesisch-schweizerischen Beziehungen darunter leiden“, sagte der chinesische Botschafter in Bern, Wang Shihting, der Zeitung “NZZ am Sonntag”.

Die EU wirft China Massenverhaftungen von muslimischen Uiguren und Menschenrechtsverletzungen vor. Die Staatengemeinschaft hatte in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr die ersten Sanktionen gegen Personen und Institutionen in China seit der Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking 1989 verhängt. rtr

Mit einem neuen Gesetz sollen Frauen in China besser vor geschlechtsspezifischer Diskriminierung und sexueller Belästigung beschützt werden. Es ist das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass das Gesetz zum Schutz der Frau überarbeitet worden ist. Frauen fühlen sich in der männlichen dominierten chinesischen Gesellschaft massiv unterrepräsentiert und benachteiligt.

Zudem hatten sich in den vergangenen Jahren im Zuge der internationalen #MeToo-Bewegung auch zahlreiche Frauen zu Wort gemeldet und sexuelle Übergriffe publik gemacht. Die Regierung steuerte jedoch mit Zensur und Repressionen gegen Aktivistinnen dagegen. Trotz allem kam beispielsweise der Fall des bekannten TV-Moderators Zhu Jun vor Gericht, das die Klage jedoch aus Mangel an Beweisen abgewiesen hatte.

Das Gesetz kam unter reger Anteilnahme der chinesischen Bevölkerung zustande. Zehntausende Menschen hatten Vorschläge zu seiner Optimierung eingereicht. Dreimal wurde der Gesetzentwurf insgesamt überarbeitet. Am Sonntag wurde er schließlich verabschiedet.

Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua werden Arbeitgeber zur Rechenschaft gezogen, wenn die Rechte und Interessen von Frauen in Bezug auf ihre Arbeit und ihre soziale Sicherheit verletzt werden. Künftig gilt als Straftatbestand, wenn die Rettung von verschleppten und entführten Frauen durch Passivität verhindert wird. Das soll jene Frauen schützen, die Opfer von Menschenhandel und Entführungen geworden sind. Zu Beginn des Jahres hatte die Entdeckung einer angeketteten Frau in einem Verschlag für Diskussionen im Land gesorgt.

Aktivistinnen sind zudem besorgt, dass die Regierung mit sinkender Geburtenrate die Rolle der Frau wieder deutlich traditioneller definiert. Sie fürchten, dass Frauen der Zugang zu Bildung und Beruf erschwert werden könnte, um ihnen größere Lust auf das Kinderkriegen zu machen. rtr/grz

Die bekannte amerikanische China-Plattform “The China Project” ist im US-Kongress unter Beschuss geraten. Dort wurde eine Beschwerde eingereicht, die der Plattform vorwirft, im Dienste der chinesischen Regierung Propaganda zu betreiben. US-Senator Marco Rubio kommentierte die Beschwerde mit den Worten, dass “Amerikanische Bürger, die als Agenten einer feindlichen ausländischen Regierung agieren, nicht im Verborgenen agieren dürfen, indem sie unsere Gesetze und Freiheiten ausnutzen”. Rubio und der US-Abgeordnete Chris Smith forderten die Redakteure auf, innerhalb des Foreign Agents Registration Acts (FARA) offenzulegen, “für wen sie letztendlich arbeiten”. Damit stellen die beiden als Falken geltenden Politiker das Portal auf eine Stufe mit dem offiziellen chinesischen Nachrichtendienst Xinhua und dem russischen Staatssender RT.

“The China Project” und der daran angedockte Podcast “Sinica” gelten als einer der best informierten China-Kanäle der USA. Jeremy Goldkorn, Chefredakteur der Plattform, bezeichnete die Vorwürfe in einem offenen Brief als “absurd”. Man berichte fair und ausgeglichen über China. Kritische Berichterstattung über Themen wie Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong seien Teil des Tagesgeschäftes, so Goldkorn. Der Kanal, der von chinesischen Staatsmedien erst im März dieses Jahres als “Anti-China-Organisation” bezeichnet wurde, ist seit 2018 in der Volksrepublik blockiert.

Initiiert wurde die Beschwerde von der amerikanischen Journalistin Shannon Van Sant, die 2020 für zwei Monate für The China Project arbeitete. Van Sant, die jetzt in Europa lebt und für Politico schreibt, erklärte dort unter anderem, dass sie von den Redakteuren kritisiert wurde, weil sie mehr über chinesische Menschenrechtsverletzungen schreiben wollte. Van Sants Beschwerde beziehe sich auch auf einen Investor des China-Projekts, Clarence Kwan, schreibt das US-Medien-Startup Semafor. Kwan ist ein langjähriger leitender Angestellter von Deloitte, der in seiner Linkedin-Biografie als Direktor der China Overseas Exchange Association genannt wird – einer gemeinnützigen Organisation, die auf ihrer Website angibt, von einer Regierungsbehörde beaufsichtigt zu werden.

Van Sant sei eine “verärgerte ehemalige Angestellte”, die “die politische Atmosphäre in Washington ausnutzt, um sich zu rächen“, so Chefredakteur Goldkorn. Die einzige Verbindung, die man jemals zum chinesischen Staat gehabt habe, sei die Anstellung Van Sants gewesen: Die Journalistin war von 2006 bis 2008 Mitarbeiterin des staatlichen Medienhauses China Central TV (jetzt CGTN). fpe

Deutschland braucht eine neue Ausrichtung seiner Außen- und Menschenrechtspolitik gegenüber autoritär regierten Staaten wie der Volksrepublik China. Was schon seit Jahren evident ist, ist erst durch den Angriff Russlands auf die Ukraine auf schmerzliche Weise auch bei den Entscheidungsträgern angekommen. Doch gerade der Verkauf kritischer Infrastruktur und von Schlüsseltechnologien an das totalitäre Regime in Peking verhindert die von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene “Zeitenwende”. Ein großer Teil in Wirtschaft und Politik ist offenbar immer noch betäubt von der Aussicht auf den schnellen Vorteil. Das ist verantwortungslos und ein Geschenk für den gerade erneut gekrönten kommunistischen “Kaiser” in Peking.

Die bisherige Chinapolitik ist in einer Sackgasse. Lang gehegte Hoffnungen auf einen “Wandel durch Handel” in der Volksrepublik haben zur Stärkung von Autokratie und Menschenverachtung geführt. Das holt uns jetzt ein. Die Frage ist nun: Haben wir aus diesem schmerzlichen Prozess gelernt? Wird sich die viel zitierte neue China-Strategie der Bundesregierung von den Irrwegen der Vergangenheit verabschieden – oder wird sie nur die Fortschreibung alter Fehleinschätzungen sein, mit etwas Menschenrechtsrhetorik als Lametta?

Die Vielstimmigkeit der deutschen und europäischen Außenpolitik haben Europa und Deutschland angreifbar gemacht. Während Peking gezielt ein politisches “Weaponizing” praktisch aller Beziehungen betreibt und damit missliebige Kritik an seiner Politik unterbinden will, meist erfolgreich, verharrt die Menschenrechtspolitik und die Außenpolitik insgesamt in alten Mustern.

Demnach gehören Menschenrechte in den Menschenrechtsdialog, abgeschottet von Gesprächen über Wirtschaft, Handel oder Wettbewerb. Wobei Formate wie der Menschenrechtsdialog in den vergangenen Jahren ohnehin zu immer größeren Feigenblättern deutscher Außenpolitik avanciert sind. Ein Zustand, der für beide Seiten bequem ist, aber am Ende nur zum Vorteil Chinas.

Vom Ansatz “Mainstreaming von Menschenrechten” ist nicht mehr viel zu hören. Das überrascht nicht, steht ihm doch die postulierte Trias “Rivale, Wettbewerber, Partner” fundamental entgegen. Diese erlaubt europäischer Politik maximale Geschmeidigkeit und Unverbindlichkeit im Umgang mit dem Regime in Peking. Doch was bei uns als Zeichen differenzierter Außenpolitik gilt, öffnet in Wahrheit Tür und Tor für Opportunismus und Doppelzüngigkeit. Die Kommunistische Partei deutet dies als Schwäche. Und damit hat sie leider recht. Zuerst das Geld, dann die Werte.

Zum deutschen Opportunismus gehören die Verunglimpfungen, die führende Außenpolitiker geprägt haben, wenn es darum ging, eine zahnlose Menschenrechtspolitik gegenüber China zu rechtfertigen. Da war das Unwort von der “Schaufensterpolitik” oder von der “Monstranz” der Menschenrechte. Wenn heute ein Bundespräsident Steinmeier vor einer zu großen Abhängigkeit von China warnt, dann steht vor uns einer der vormals größten Architekten dieser Politik. Der Sinneswandel des Bundespräsidenten ist begrüßenswert – doch sieht es das Kanzleramt genauso?

Vorausschauende Menschenrechtspolitik gerade in Bezug auf die Volksrepublik China ist in Deutschland unterentwickelt. Reagiert wird auf die großen Krisen, wie jetzt etwa in Xinjiang, und verhalten in Bezug auf Hongkong und Tibet, das im Koalitionsvertrag schon nicht mehr vorkam. In alternativen Politikansätzen wird nicht gedacht, Gefahren werden ignoriert. Sich anbahnende Konflikte werden weggeschoben. Große Konzerne und Peking allzu wohl gesonnene Chinaexperten haben zu lange die Leitlinien dessen bestimmt, was gegenüber Peking sagbar ist. Das hat Deutschland und Europa geschadet – und ist nicht mehr hinnehmbar.

Wir müssen neu denken: Die Politik der Kommunistischen Partei Chinas gegenüber den Uiguren, den Tibetern, den Mongolen, gegenüber den Menschen in Hongkong und chinesischen Menschenrechtsverteidigern ist nicht nur relevant für die Sicherheit der unmittelbar Betroffenen. Sie ist auch relevant für die Sicherheit Deutschlands und Europas. Denn die Politik der KP im Inneren war und ist Vorbote einer aggressiven Außenpolitik, die die universellen Werte, die auch wir Europäer vertreten, explizit bekämpfen will. Das heißt konkret: Wenn die Rechte der Tibeter, der Uiguren und vieler anderer von der Kommunistischen Partei verletzt werden, dann ist das relevant für unsere Sicherheit in Europa. Unser Schweigen ist unsere Schwäche. Unsere Schwäche gefährdet unsere Sicherheit.

Die Reise von Bundeskanzler Scholz hingegen erfolgte unmittelbar nach Ende des 20. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas. Generalsekretär Xi Jinping ist für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt und damit die autokratische Einparteienherrschaft der KP weiter zementiert. Von Olaf Scholz als einem Vertreter eines Landes, das sich Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verpflichtet hat, wäre zu erwarten gewesen, dass er Distanz wahrt zu denen, die diese Werte bekämpfen. Diese Distanz zu Generalsekretär Xi Jinping ist nicht gegeben, wenn der Bundeskanzler ihm unmittelbar nach der Krönungsmesse seine Aufwartung macht. Das war ein weiteres Geschenk an den Alleinherrscher in Peking und ein schlechtes Zeichen für die Menschenrechte. Es bleibt nur die Hoffnung, dass die neue China-Strategie der Bundesregierung eine andere Linie verfolgt. Zu sicher dürfen wir nicht sein. Im Gegenteil. Cosco lässt grüßen.

Kai Müller ist seit 2005 Geschäftsführer der International Campaign for Tibet Deutschland (ICT). Der Jurist und Sozialwissenschaftler war von 2003 bis 2005 ehrenamtliches Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von Amnesty International. Bis 2005 war er Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten. Als Sachverständiger sprach Kai Müller im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Der ICT-Geschäftsführer spricht außerdem regelmäßig vor UN-Gremien, wie dem UN-Menschenrechtsrat in Genf.

Es waren nur zwei knappe Zeilen, mit denen Bao Pu am Mittwoch die traurige Nachricht in die Welt setzte: “Mein Vater Bao Tong ist am 9. November 2022 um 7:08 Uhr friedlich verstorben. Er wurde am 5. November 1932 geboren und wurde 90 Jahre alt.”

Es waren 90 dramatische Jahre. Das Leben von Bao Tong 鮑彤 spiegelt exemplarisch die rasanten Jahre Chinas wider – vom Aufstieg der KP über die Verwerfungen der Kulturrevolution und den Hoffnungen der Reform- und Öffnungszeit bis hin zur blutigen Niederschlagung der Proteste rund um den Tian’anmen Platz und der nie erfolgten Aufarbeitung. Bao Tong schaffte es bis in den innersten Machtzirkel der KP – und war anschließend der ranghöchste Beamte, der je im Zusammenhang mit den Geschehnissen von 1989 verurteilt wurde.

Bao Tong wurde 1932 in Haining (Zhejiang) geboren. Er wuchs in Shanghai auf und studierte an der dortigen Nanyang High-School, wo er auch seine eigene linksliberale Prägung entwickelte. Beeinflusst wurde er dabei vor allem von zwei Personen, die ihm nahe standen: Zum einen von seinem Onkel Wu Shichang, einem Experten für Qing-zeitliche Literatur und regelmäßigem Autor des damaligen Intellektuellen-Magazins Guancha; zum anderen von seiner späteren Ehefrau Jiang Zongcao, die er an der Nanyang kennenlernte und die maßgeblichen Anteil daran gehabt haben soll, dass Bao überhaupt in die Kommunistische Partei eintrat. In der KP machte Bao eine Karriere, die eng mit den Hochs und Tiefs der chinesischen Politik verbunden sein sollte.

Nach seinem Parteieintritt arbeitete er zunächst im lokalen Organisationskomitee der Shanghaier KP, ehe er 1954 ins wichtige Zentralkomitee wechselte, wo er unter anderem eng mit An Ziwen zusammenarbeitete. Doch auf jenen rasanten Aufstieg folgten die Wirren der Kulturrevolution, in denen viele überzeugte KPler unversehens in Ungnade fielen. So auch Baos Vorgesetzter An Ziwen. Doch schon damals zeigte Bao einen Charakterzug, der ihm erst schaden, dann helfen und zu guter Letzt doch zum Verhängnis werden sollte: Er blieb seinen Überzeugungen treu und weigerte sich, An öffentlich zu denunzieren. Als Konsequenz wurde Bao selbst als Abweichler gebrandmarkt.

Als jene katastrophale Zeit ein Ende fand, wurde An Ziwen rehabilitiert. Und auch für Bao Tong sollte es eine Rückkehr in die KP geben. Mehr noch: An Ziwen führte Bao in den engen Zirkel um Deng Xiaoping ein, und Bao konnte in den folgenden Jahren seine politischen Überzeugungen ganz oben im Staat platzieren – wirtschaftlich wie auch politisch.

Als stellvertretender Direktor der Staatskommission für Wirtschaftsreform und anschließend als Direktor des Amtes für politische Reform des KP-Zentralkomitees prägte Bao maßgeblich die Reform- und Öffnungspolitik von Deng Xiaoping. Zugleich wurde Bao zum wohl engsten Berater des damaligen Ministerpräsidenten Zhao Ziyang.

Im Oktober 1987 folgte der 13. Parteitag der KP China, Zhao Ziyang hielt einen von Bao Tong ausgearbeiteten Vortrag über die Notwendigkeit politischer Reformen. Der Titel: Voranschreiten auf dem Weg des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen 沿着有中国特色的社会主义道路前进. Zhao wurde schließlich KP-Generalsekretär, und Bao übernahm den Posten als dessen politischer Sekretär. Als solcher verfasste er Zhaos Reden und prägte dessen politischen Ansichten.

Es war die Zeit der Reformen – in der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow, in Polen und Ungarn. In China war 改革开放 (Gǎigé kāifàng) in aller Munde. Auch bei den Protestierenden rund um den Tian’anmen Platz im Sommer 1989. Doch so wie die Reformhoffnungen sollte auch Bao Tong ein schlimmes Ende drohen.

Zhao Ziyang wie auch Bao Tong hegten beide Verständnis für die Proteste und unterstützen ihre friedliche Beendigung – damit standen sie im Gegensatz zu Deng Xiaoping, der für ein hartes Vorgehen plädierte. Wieder blieb Bao seinen Überzeugungen treu. Es kam schließlich zum offenen Machtkampf: Deng setzte sich mit seiner harten Linie durch, Zhao Ziyang wurde unter Hausarrest gestellt, Bao Tong wegen der vermeintlichen Weitergabe von Staatsgeheimnissen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis Qincheng musste Bao die volle Haftstrafe in Isolation verbüßen.

Seit seiner Entlassung lebte Bao Tong dann wieder in Peking, doch wirklich frei sollte er bis zu seinem Tod nie mehr werden. Sein Wohnsitz wurde be-, seine Telefongespräche überwacht und seine persönlichen Aktivitäten massiv eingeschränkt, wie beispielsweise am Todestag seines Weggefährten Zhao Ziyang: “Am Tag seines Todes wollten meine Frau und ich noch einmal zu ihm, aber wir wurden beim Verlassen unserer Wohnung von der Sicherheitspolizei daran gehindert. Meine Frau wurde sogar von den Bewachern zu Boden gestoßen”, erzählte Bao später.

Und dennoch hat Bao nie seine Bindung an Zhao Ziyang oder den Machtkampf mit den Hardlinern bereut. Im Gegenteil: Bao ließ sich auch nach seiner Haft nie den Mund verbieten, aus seinen Überzeugungen machte bis zuletzt keinen Hehl. So unterschrieb er beispielsweise die bekannte Charta 08, ein Manifest, die 2008 zu politischen Reformen und Demokratisierung in China aufrief.