neun Flugstunden sind es bis China – und doch war die Volksrepublik nun knapp drei Jahre lang fast unerreichbar. Unzumutbare Quarantäneregeln und erhebliche Einschränkungen des Flugverkehrs brachten den Austausch zum Erliegen. Wichtige Geschäftsreisen mussten ausbleiben, ebenso private Besuche. Am Montag endet diese Zeit – die Reisebeschränkungen fallen. Deutschland und andere Länder Europas bewegen sich einen kleinen Schritt in die umgekehrte Richtung und verlangen von Reisenden aus China künftig Corona-Tests. Aktuell haben sich beide Seiten mit der einfachen Testpflicht in der Mitte getroffen. Wir haben für Sie heute die aktuellen Bestimmungen zusammengefasst.

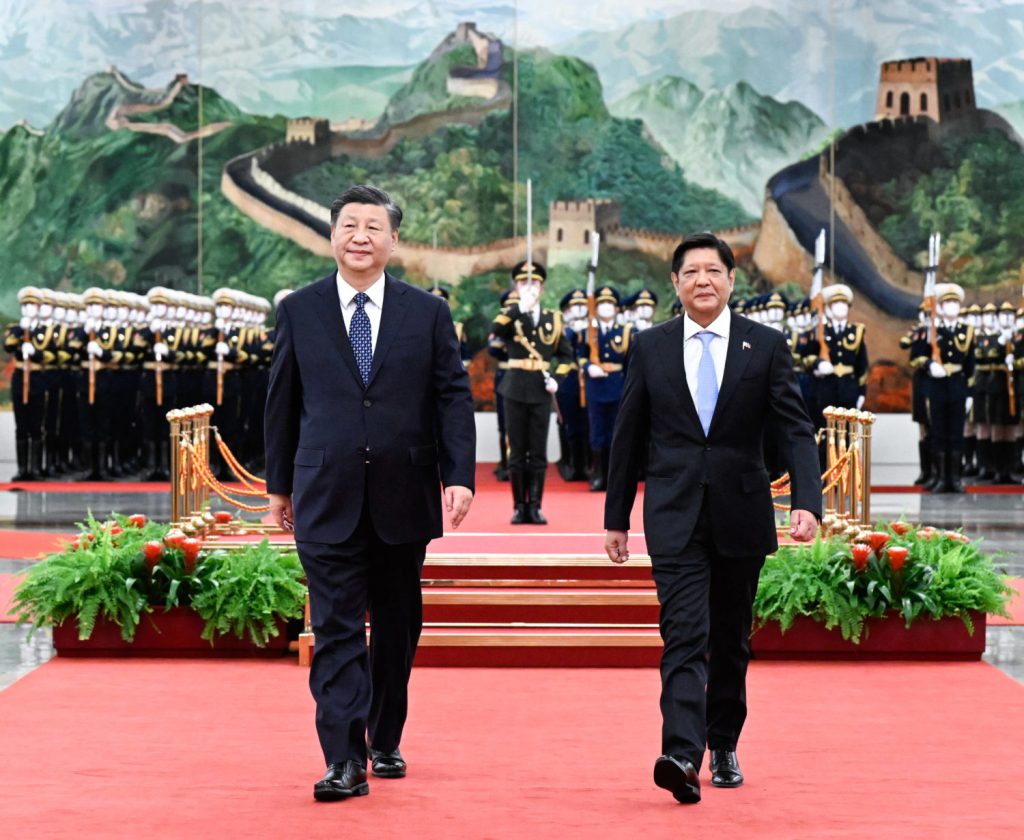

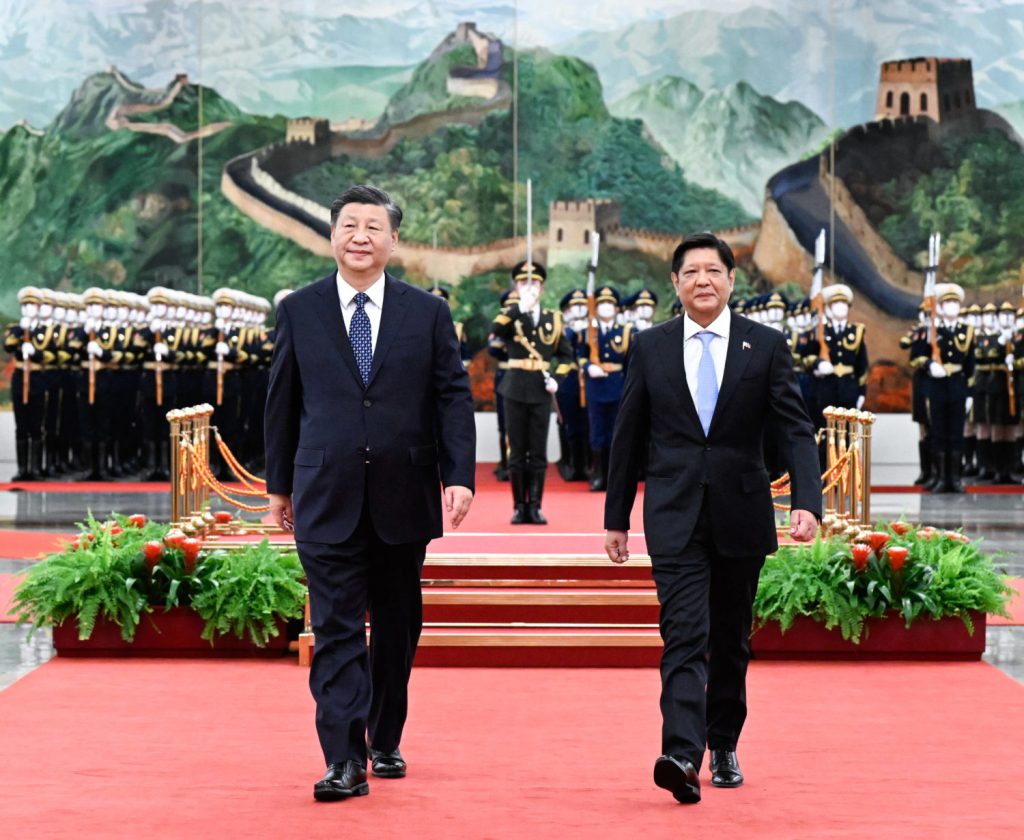

Präsident Marcos Jr., neuer philippinischer Staatschef, ist ein begehrter Mann – zumindest politisch. USA und China betrachten die Philippinen als strategisch wichtig und wollen die Beziehungen stärken. Die USA schätzen die Philippinen als wichtigen Partner im Indopazifik und üben als ehemalige Kolonialmacht eine Art Schirmherrschaft aus. Der Status zwischen Manila und Peking ist dagegen höchst zwiespältig. Auseinandersetzungen über maritime Gebietsansprüche stehen neben der Hoffnung des Inselstaats auf Infrastrukturinvestitionen und mehr Handel mit der Volksrepublik. Diese Woche ist Marcos Jr. nach Peking gereist. Christiane Kühl berichtet über seine Suche nach einer gewinnbringenden Balance.

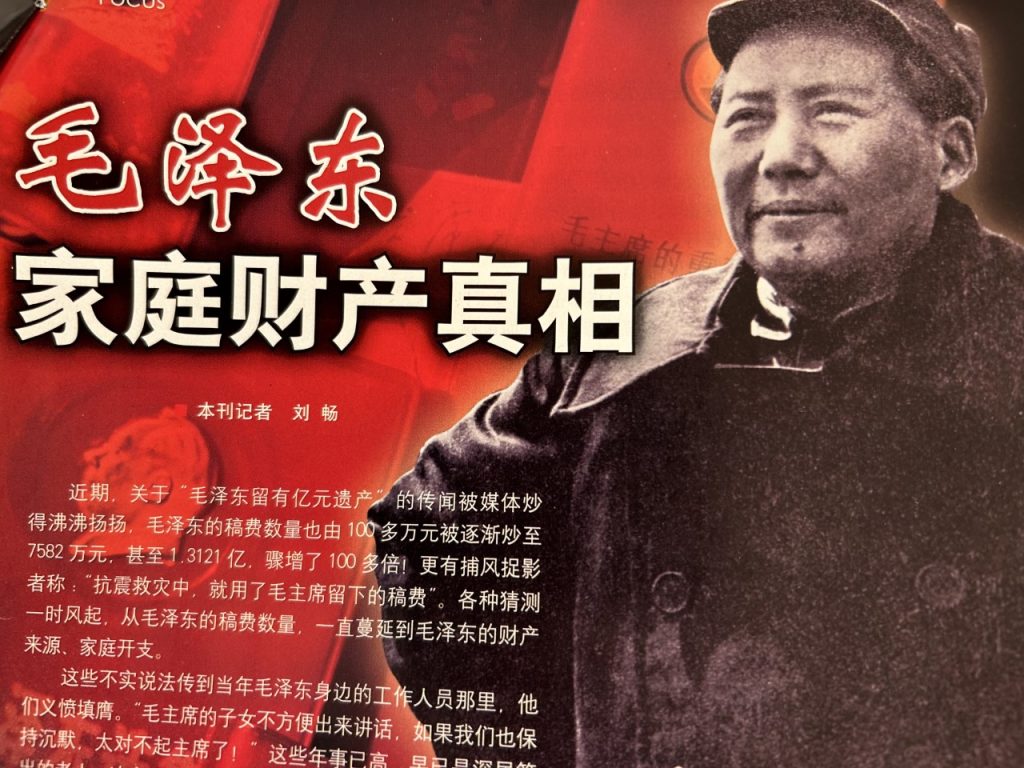

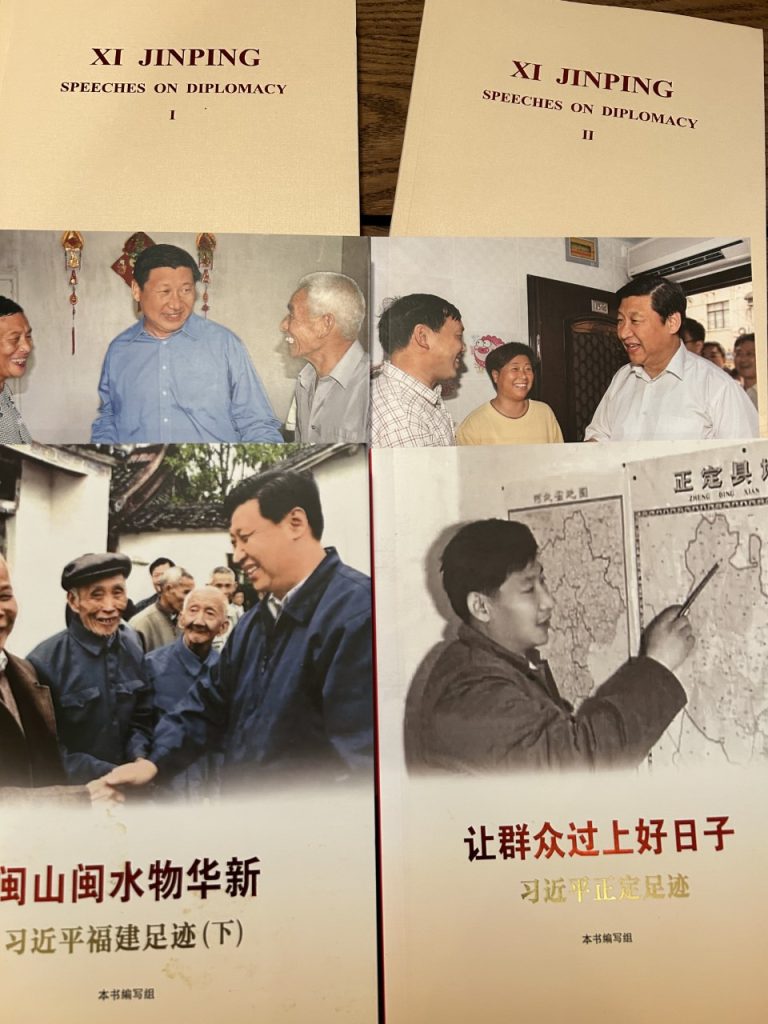

Nur die Bibel hat eine höhere Auflage: Das kleine Rote Buch von Mao wurde mehr als eine Milliarde Mal gedruckt. Das sorgte nicht nur für einen enormen Papierverbrauch, sondern auch für Tantiemen in Millionenhöhe, die in Maos Taschen flossen. Xi Jinping befindet sich derweil auf dem besten Weg, die literarischen Errungenschaften des Großen Vorsitzenden finanziell zu überflügeln. Chinas Partei- und Staatschef muss sich offiziell zwar mit einem mageren Gehalt begnügen, aber bringt am laufenden Band Schriften heraus und streicht dafür reichlich Tantiemen ein. Mit 96 Millionen Parteimitgliedern ist ihm die Abnehmerschaft – ob sie die Werke nun liest oder gleich ins Altpapier gibt – gewiss. Johnny Erling hat sich umgesehen, in der Welt der gewinnbringenden Propaganda-Schriften.

Ich wünsche Ihnen eine abwechslungsreiche Lektüre und ein schönes Wochenende.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Donnerstag eine Testpflicht für Reisende aus China eingeführt. Dazu hat er die deutsche Einreiseverordnung kurzfristig ändern lassen. Wer aus China kommt, muss mindestens einen Schnelltest vorweisen, um ins Land zu dürfen. Darüber hinaus werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben, kündigte Lauterbach an. Der Krisenstab der EU-Kommission hatte eine Testpflicht am Mittwochabend empfohlen (China.Table berichtete).

Die Sorge gilt dabei nicht der Einschleppung des Virus an sich, sondern dem Auftreten neuer Varianten. Bisher zirkuliert in China mit Omikron der gleiche Erreger, gegen den die deutsche Bevölkerung schon gute Immunität aufgebaut hat. Von Überträgern aus China ist also zunächst einmal nichts zu fürchten, was nicht schon in Deutschland vorhanden ist. Doch die Infektionszahlen in China sind astronomisch hoch. Und wo viel Virus ist, entstehen viele Mutationen. Das Aussortieren kranker Reisender soll den Behörden mehr Zeit verschaffen, wenn sich eben doch eine neue Variante durchsetzt. China hält die Tests für die eigenen Staatsbürger dennoch für “inakzeptabel”.

Denn auch wenn die Welle angeblich schon wieder abflauen soll, ist das Virus in China noch sehr aktiv. Krankenhäuser sind sogar in der gut ausgestatteten Hauptstadt Peking überlastet: Patienten liegen und sitzen auf den Gängen, Sauerstoff ist knapp. Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert China inzwischen offen für seine Intransparenz. Die wenigen Daten, die das Land noch zur Verfügung stelle, seien unzureichend, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen.

Nach dem abrupten Ende der strikten Null-Covid-Politik am 7. Dezember rauscht das Corona-Virus durch das Land. Mehrere Hundert Millionen Chinesen haben sich wahrscheinlich in den letzten Wochen infiziert. Und während die Welle in den großen Metropolen den Höhepunkt überschritten haben soll, türmt sich eine noch höhere Welle in den Provinzen auf.

Zahlreiche andere Länder verlangen daher bereits Tests von Reisenden aus China, darunter die USA, Großbritannien und Japan (China.Table berichtete). Auch in Frankreich gilt ab dem heutigen Freitag eine Testpflicht bei der Einreise aus China. Reisende müssen außerdem eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass sie zwei Wochen vor der Einreise nach Frankreich keinen Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten. Paris mit dem ikonischen Eiffelturm und unendlichen Luxus-Shoppingmöglichkeiten gehört zu einem der beliebtesten Reiseziele in Europa.

Italien verlangt einen Schnelltest sowohl vor Abreise als auch nach Ankunft. Bei einem positiven Ergebnis ist ein PCR-Test Pflicht, zudem soll es Sequenzierungen positiver Proben geben, um neue Varianten erkennen zu können. Österreich wollte am Mittwoch damit beginnen, das Abwasser aus den Flugzeugtoiletten von Maschinen aus China zu analysieren. Sollten bei der Sequenzierung des Materials Varianten auffallen, würden diese an die EU und an die WHO gemeldet.

Auch der Frankfurter Flughafen bereitet sich der Weisung Lauterbachs gemäß auf Abwasseruntersuchungen vor. Die entsprechende Infrastruktur dazu sei vorhanden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Spezialfahrzeuge der Bodenverkehrsdienste versorgen die Flugzeuge mit Wasser und entsorgen die Abwässer, die auch untersucht würden. Nun warte man auf genauere Ausführungsvorschriften.

Auch der lange stark reduzierte Flugverkehr dürfte zunehmend wieder aufgenommen werden. Hatte es vor der Pandemie rund 2.500 bis 3.000 internationale Flüge am Tag gegeben, war die Zahl zeitweise auf 100 bis 150 gefallen. Die Lufthansa etwa zählte vor Beginn der Pandemie wöchentlich 90 Flüge von deutschen Flughäfen aus nach China. Derzeit sind es immer noch nur 17, sagte ein Sprecher gegenüber China.Table. Bis Montag stocke die Airline die Zahl der Verbindungen noch nicht auf. Er rechne aber damit, dass dies in den nächsten Wochen sehr rasch erfolgen werde. Der deutsche Flughafenverband ADV begrüßte, dass die Passagiere bereits vor Abflug in China getestet werden sollen und nicht erst bei der Ankunft an einem europäischen Flughafen.

Selbst wenn in China also die große Reisefreude wieder ausbricht, stehen kurzfristig noch gar nicht genug Flüge für den Massentourismus zur Verfügung. “Die Fluggesellschaften werden noch Zeit brauchen, um ihre Verbindungen hochzufahren und die Nachfrage entsprechend bedienen zu können”, sagt Jens Hildebrandt, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Peking.

Auch mittelfristig ist noch unsicher, wie groß die Nachfrage nach Reisen überhaupt sein wird. Das gilt auch für den Tourismus-Hotspot Paris. Ob die chinesischen Touristen in gleicher Zahl wie früher in die französische Hauptstadt zurückkehren, lasse sich noch nicht einschätzen, erklärt Inès de Ferran vom Pariser Tourismusamt gegenüber China.Table.

Auch im chinesischen Inland selbst werden die Regionalbehörden nervös und rufen dazu auf, zum bevorstehenden chinesischen Neujahrsfest auf Besuche bei Verwandten zu verzichten. “Wir empfehlen, dass auf dem Höhepunkt des Ausbruchs niemand in seine Heimatstadt zurückkehrt”, erklärte die Bezirksregierung in Shaoyang in Zentralchina. Ähnlich äußerten sich Behörden in Shouxian südöstlich von Peking und in Qingyang im Nordwesten. Die Regierung von Weifang an der Ostküste rief die Bevölkerung auf, das Fest mit Video- und Telefonkonferenzen zu begehen: “Vermeiden Sie Besuche bei Verwandten und Freunden, um sich und andere zu schützen!”

Während die Behörden versuchen, dem Reiseverkehr im Inland entgegenzuwirken, öffnet sich das Land nach außen. Am kommenden Montag fällt in China die Quarantäne-Pflicht, der zwei Jahre lang auch alle gesunden Reisenden unterworfen waren. Das sind die Änderungen im Einzelnen:

Die größte Erleichterung empfinden derzeit die Unternehmen im Chinageschäft. “Wir verzeichnen ein deutlich gesteigertes Interesse an Einreisen nach China, auch weil aufgeschobene Geschäftsreisen jetzt mit hoher Priorität nachgeholt werden“, so Hildebrandt. Die Abkehr von Null-Covid mache China auch wieder zu einem attraktiveren Entsendungsstandort für Fach- und Führungskräfte deutscher Firmen.

Nicht nur zwischen den Unternehmen und ihren Kunden drohte durch die Reisebeschränkungen zunehmende Entfremdung, die Kommunikation haperte zum Teil auch zwischen der Zentrale in Deutschland und den Tochtergesellschaften vor Ort. Ingenieure konnten zudem für Aufstellung und Wartung von Maschinen nicht ins Land. Kammergeschäftsführer Hildebrandt: “Es wird sich zeigen, ob sich die Anzahl der Personal-Entsendungen dem Niveau vor der Pandemie annähern oder sich der Lokalisierungstrend als nachhaltig erweisen wird.” Felix Lee, Finn Mayer-Kuckuk, Amelie Richter

Schlüsselpositionen im Chinageschäft besetzen – über 10.000 Interessenten lesen China.Table. Mit Ihrer Stellenanzeige im China.Table Professional Briefing erreichen Sie jeden Tag mehr als 10.000 deutsch- und englischsprachige Fach- & Führungskräfte mit höchstem Interesse an China und vielen Jahren Berufserfahrung in diesem herausfordernden Marktsegment. Bei Rückfragen zu unserem neuen Angebot berät Sie Robert Hackenfort gern.

robert.hackenfort@table.media | +49 30 30809514

Die USA und China ringen in Südostasien um Einfluss. Nirgendwo zeigt sich das so direkt wie auf den Philippinen, wo die USA als ehemalige Kolonialmacht seit Jahrzehnten eine Art Schirmherrschaft besitzen, einen bilateralen Verteidigungsvertrag inklusive. Für die USA ist der Inselstaat ein wichtiger Partner in der Region, die sich traditionell von Allianzen fernhält.

Die Philippinen sind aber auch für Peking strategisch wichtig. Auch, weil sie Teil der sogenannten Ersten Inselkette sind, die Chinas Zugang zum freien Pazifik abschirmt. Das Land ist Mitglied des Infrastrukturprogramms Neue Seidenstraße, doch zugleich hat kein Anrainerstaat des Südchinesischen Meeres in den letzten Jahren mehr Zusammenstöße mit chinesischen Schiffen in umstrittenen Gewässern erlebt als die Philippinen (China.Table berichtete).

Die Konflikte mussten die Philippinen erdulden, obwohl sich der im Juni 2022 aus dem Amt geschiedene Präsident Rodrigo Duterte lautstark von den USA “getrennt” und Peking zugewandt hatte. Die Neuausrichtung brachte seinem Land jedoch keine greifbaren Vorteile, und auf den letzten Metern im Amt kündigte Duterte verärgert von ihm selbst 2018 gestartete Gespräche über eine gemeinsame Öl- und Gasexploration im Südchinesischen Meer auf.

Diese Gespräche will nun sein Nachfolger Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. wieder aufnehmen. Das vereinbarte er während seines dreitägigen Staatsbesuchs in Peking mit seinem Amtskollegen Xi Jinping. Sie wollen die maritimen Differenzen einvernehmlich zu erörtern. “China ist bereit, maritime Fragen mit den Philippinen durch freundschaftliche Konsultationen zu klären”, zitierten Staatsmedien Xi. Eine gemeinschaftliche Förderung der Rohstoffe in umstrittenen Gewässern gilt seit langem als möglicher Ausweg aus dem Territorialstreit der Anrainerstaaten mit Peking.

Beide Seiten wollen einen direkten Kommunikationsmechanismus einrichten. Dieser heiße Draht soll zwischen der Abteilung für Grenz- und Ozeanangelegenheiten des chinesischen Außenministeriums und dem Büro für Meeres- und Ozeanangelegenheiten des philippinischen Außenministeriums verlegt werden. Das war das wohl wichtigste der 14 bilateralen Abkommen, die während des Staatsbesuches unterzeichnet wurden. Bei den anderen ging es laut einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag um Zusammenarbeit bei Landwirtschaft, Infrastruktur oder Entwicklung. Chinesische Investoren sagten der Marcos-Delegation nach einem Bericht von Nikkei Asia 14 Milliarden US-Dollar für erneuerbare Energien, 7,3 Milliarden US-Dollar für Elektrofahrzeuge und Verarbeitung von Rohstoffen sowie 1,7 Milliarden Dollar für die Landwirtschaft zu. Auch vereinbarten beide Seiten ein Meldesystem für Raketenstarts – als Folge eines diplomatischen Streits über chinesische Raketentrümmerteile, die immer wieder in philippinischen Gewässern gefunden werden.

Marcos betonte nach Angaben des Präsidialamtes der Philippinen, dass Xi ihm einen Kompromiss zugesagt habe, der es philippinischen Fischern erlauben würde, in ihren historischen Fischgründen zu arbeiten – auch in umstrittenen Gewässern. In der Vergangenheit gab es immer wieder Vorfälle, in denen chinesische Schiffe die Fischer verjagt hatten.

Insgesamt sagte Marcos, er sei während seines Treffens mit Chinas Staatschef “sehr optimistisch” gewesen. Xi “schien wirklich an all diesen Themen interessiert zu sein, und daran, einen Weg zu finden, um voranzukommen und die Beziehungen zwischen China und den Philippinen wieder zu stärken.” Eine solche Verbesserung liegt auch im ureigenen Interesse Chinas. Und so mag die Freundlichkeit gegenüber Marcos auch Teil der Bemühungen Pekings sein, die Wiederannäherung Manilas an die USA zu bremsen.

Doch das dürfte nicht so einfach sein. Aus den ersten Monaten seiner Amtszeit ist erkennbar, dass der Sohn des früheren Diktators Ferdinand Marcos Senior in beide Richtungen offen sein will, gegenüber den USA und China. Im September traf er US-Präsident Joe Biden am Rande der Vereinten Nationen. Dabei bekräftigte Biden die “eiserne Verpflichtung” seines Landes zur Verteidigung der Philippinen. Umgekehrt versicherte Marcos seinem US-Kollegen: “Wir sind Ihre Partner, wir sind Ihre Verbündeten, wir sind Ihre Freunde.” Kürzlich war zudem Vizepräsidentin Kamala Harris nach Manila gereist.

Es sei unwahrscheinlich, dass Washington nun negativ auf eine Vertiefung der Beziehungen zwischen dem philippinischen Staatschef und Peking reagieren werde, sagte Renato DeCastro, Professor für internationale Studien an der De La Salle University in Manila. “Die verbesserten Beziehungen zu den USA haben dazu geführt, dass sich die USA mit dieser Regierung sehr wohlfühlen.”

Die Erfolge der Reise Marcos’ müssen ohnehin erst einmal der schwierigen Realität standhalten. Erst im Dezember beschuldigte Manila Peking, mit Dutzenden Booten ins Südchinesische Meer “auszuschwärmen”, und legte diplomatischen Protest ein gegen ein Schiff der chinesischen Küstenwache. Dieses hatte nach Angaben des philippinischen Militärs mit Gewalt ein Raketenteil zurückholen wollen, das im Schlepptau eines philippinischen Schiffes hing. Washington unterstützte die Beschwerde Manilas, zum Ärger Pekings.

Bloomberg berichtete vergangene Woche, dass chinesische Fischerboote an vier Riffen um die Spratly-Inseln Land aufschütten. Das Gebiet wird sowohl von Peking und Manila als auch von Taiwan, Malaysia, Vietnam und Brunei beansprucht. Das philippinische Militär betonte, es sei “ernsthaft besorgt” um das Seegebiet und kündigte an, seine Präsenz in der Gegend zu verstärken.

Chinas Außenministerium wies die Berichte als “Fake News” zurück. Ebenso wie ein Urteil des Ständigen Schiedsgerichtshofs in Den Haag, das im Juli 2016 Chinas Ansprüche auf das Südchinesische Meer abwies – mit der Begründung, es gebe keine Beweise dafür, dass China in der Vergangenheit die ausschließliche Kontrolle über die wichtige Wasserstraße ausgeübt habe. Solange diese Unsicherheit währt, dürfte Marcos kaum von seinem Ziel abrücken, sich den USA weiter anzunähern.

Dennoch sind chinesische Wirtschaftszusagen in Manila willkommen. Zu den unterzeichneten Wirtschaftsabkommen gehören Darlehen in Höhe von 202 Millionen US-Dollar bei der Export-Import Bank of China (China Exim-Bank) für Brückenprojekte. China finanziert im Rahmen der Belt and Road Inititative bereits den im Oktober begonnenen Bau der Davao-Samal-Brücke im Süden des Landes mit 350 Millionen US-Dollar; es ist eines der größten Infrastrukturprojekte der Philippinen.

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang sagte Marcos am Mittwoch zu, das bilaterale Handelsvolumen auf über 100 Milliarden Dollar zu heben. Der Warenaustausch zwischen China und den Philippinen lag 2021 bei gut 82 Milliarden Dollar, 34 Prozent mehr als 2020. Xi habe zugesagt, das Handelsdefizit mit seinem Land zu verringern., teilte Marcos’ Büro mit. China bereite darauf vor, die Einfuhr philippinischer Agrarprodukte zuzulassen, habe Xi angekündigt.

Jan Robert Go von der University of the Philippines Diliman warnte in der South China Morning Post allerdings vor zu viel Optimismus. Während der Präsidentschaft Dutertes seien viele Infrastrukturprojekte versprochen worden, aber nur wenige davon wurden realisiert.

09.01.2023, 9:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Investing and Doing Business in China 2023: Reopening and Rebound Mehr

09.01.2023, 20:00 Uhr (10.01., 03:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Report Launch: The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan Mehr

12.01.2023, 14:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Bruegel, Event (online and offline): Global cooperation in times of geopolitical strife Mehr

12.01.2023, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Nikkei Asia, Webinar: Enriching Asia: women’s wealth reaches record highs Mehr

13.01.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Daxue Consulting, Webinar: Navigating China’s Metaverse for Retailers Mehr

14.01.2023, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Bonn, Veranstaltung: Chinesisches Frühlingsfest im Bonner Universitätsclub Mehr

Chinesische Hersteller kommen nach Einschätzung eines führenden Autozulieferers bei kleinen Elektroautos auf einen Kostenvorteil von 10.000 Euro. Ein Grund dafür sei, dass die Entwicklungskosten in der Volksrepublik geringer seien, weniger Kapital bei der Fertigung eingesetzt werde und auch die Lohnkosten unter dem europäischen Niveau lägen, sagte der Chef des Zulieferers Forvia, Patrick Koller.

Forvia ist aus dem Zusammenschluss der beiden Zulieferer Faurecia aus Frankreich und Hella aus Deutschland hervorgegangen und weltweit der siebtgrößte Autozulieferer. In China würden gute Fahrzeuge gebaut, und Europa sei nicht in der Lage, deren Einfuhr zu stoppen, so Koller. Das dürfte den europäischen Autoherstellern stärker zu schaffen machen als ihren Rivalen in den USA, weil dort der Marktanteil chinesischer Firmen wegen der Zölle geringer sei.

Nach Daten des Analysehauses JATO Dyamics stieg der durchschnittliche Preis eines europäischen Elektroautos seit 2015 um fast 7.000 Euro auf 55.821 Euro. In den USA verteuerten sich die Fahrzeuge im gleichen Zeitraum um rund 10.000 Euro auf 63.864 Euro. In China brach der Preis dagegen auf 31.829 Euro von 66.819 Euro ein und liegt inzwischen unter dem Preis eines vergleichbaren Benziners. Chinesische Hersteller kommen in Europa nach Angaben des französischen Beratungsunternehmens Inovev inzwischen auf einen Marktanteil von rund 5,8 Prozent, mit steigender Tendenz. rtr

Der US-Computerhersteller Dell will ab 2024 keine in China hergestellten Speicherchips mehr verbauen. Lieferanten wurden aufgefordert, die Menge von in China hergestellten Komponenten in den Produkten zu verringern. Hintergrund seien Bedenken des Unternehmens aufgrund der Spannungen zwischen den USA und der Regierung in Peking, berichtet die japanische Zeitung “Nikkei” unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die USA hatten im vergangenen Jahr ihre Maßnahmen gegen chinesische Hochtechnologie-Konzerne verschärft. Als Begründung dafür wird der Schutz der nationalen Sicherheit genannt. US-Präsident Joe Biden will zudem mit einem 280-Milliarden-Dollar-schweren Investitionspaket die heimische Chip-Produktion ankurbeln. jul

Der taiwanische Apple-Zulieferer Foxconn hat laut eigenen Angaben im Dezember einen Umsatzrückgang von 12 Prozent auf 19 Milliarden Euro erlitten. Grund dafür sind die Produktionsausfälle durch die Corona-Welle in China. Foxconn ist der weltgrößte Auftragsfertiger für Elektronik. Trotz des Einbruches im Dezember kann das Unternehmen für das gesamte Jahr 2022 ein Umsatzplus von gut zehn Prozent verzeichnen.

Ende 2022 hatte der Hersteller bereits mit massiven Problemen in seinem Werk in Zhengzhou zu kämpfen (China.Table berichtete). Dort kam es zu größeren Protesten von Beschäftigten aufgrund der Umsetzung der Corona-Maßnahmen im Unternehmen. Insidern zufolge führte dies zu einem Produktionsrückgang von 30 Prozent. Das Unternehmen bezeichnet die Lage im Werk in Zhengzhou nun aber wieder als “weitgehend normal”.

Apple hat sich laut Zeitungsberichten bereits nach einem neuen Zulieferer für iPhones umgesehen. Das chinesische Unternehmen Luxshare soll laut einem Bericht der Financial Times künftig Premium-Modelle des Smartphones herstellen. Kleine Stückzahlen des iPhone 14 Max habe Luxshare in seinem Werk in Kunshan bereits produziert, um die Ausfälle bei Foxconn in Zhengzhou auszugleichen.

Zugleich verläuft eine Verlagerung der Apple-Produktion noch Indien. Neben Foxconn haben auch die anderen Auftragshersteller Wistron und Pegatron sowie weitere beteiligte Firmen in Indien rund 150.000 Arbeitsplätze geschaffen. Das sagte ein Sprecher des indischen Elektronikministeriums der Deutschen Presse-Agentur. jul/rtr/fin

Eine Abordnung von FDP-Bundestagsabgeordneten besucht in der kommenden Woche Taiwan. Es gehe darum, ein Zeichen gegen Chinas Drohungen zu setzen, sagte die Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Strack-Zimmermann ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Sie leitet die Delegation zusammen mit ihrem Parteikollegen Johannes Vogel, dem Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. fin

Die Türkei will Staatsbürger mit uigurischen Wurzeln nicht an China ausliefern. Diese Haltung bestärkte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Damit nehme Ankara bewusst Verstimmungen im Verhältnis zur chinesischen Regierung in Kauf, sagte der Politiker. In der Türkei leben rund 50.000 Uiguren. Das Land ist die größte uigurische Diaspora außerhalb Zentralasiens.

Menschenrechtsorganisationen erheben jedoch Vorwürfe gegen die türkische Regierung, sie habe uigurische Dissidenten in Drittländer abgeschoben, die an die autonome Region Xinjiang grenzen. So sollte den chinesischen Behörden der Zugriff auf die Gesuchten vereinfacht werden, ohne die Türkei damit direkt in Verbindung zu bringen. In China erwartet unfreiwillige Rückkehrer eine Gefängnisstrafe oder die Einweisung in ein Umerziehungslager.

Çavuşoğlu widersprach dieser Darstellung jedoch nun eindeutig. Die chinesischen Auslieferungsanträge hätten sich nicht auf chinesische Staatsangehörige, sondern auf türkische Staatsangehörige bezogen, sagte er. Sie seien zudem allesamt abgelehnt worden. Anderslautende Berichte bezeichnete er als Lüge. Die Türkei würde die Rechte von türkischen Uiguren in der internationalen Arena verteidigen. grz

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gilt gemeinhin als der mächtigste Mann der Welt. Doch der Herr über 1,4 Milliarden Chinesen erhält das vermutlich niedrigste Gehalt im Vergleich mit anderen Präsidenten. Seit 2014 bezieht er monatlich 11.385 Yuan Grundgehalt – rund 1.560 Euro. Obwohl sich sein Salär seither erhöht hat (ohne, dass es dazu konkrete Zahlen gibt) dürfte allein ein Bundeskanzler wie Olaf Scholz mit rund 30.000 Euro Gehalt im Monat – Stand Juli 2022 – heute ein Dutzend Mal mehr als Xi verdienen.

Der nominelle Staatslohn zählt in China allerdings nicht. Mao erhielt bis zu seinem Tod 1976 nur 404 Yuan Gehalt pro Monat. Er starb dennoch als Yuan-Millionär. Sein Einkommen mehrten legale Autorenhonorare und Buchtantiemen, die sich dank der gigantischen Auflagen seiner Werke von allein auftürmten. Xi Jinping macht sich daran, Mao in den Schatten zu stellen, mit einer Buchproduktion für das In- und Ausland wie vom Fließband. Er kann dabei auf allein 96 Millionen Parteimitglieder als Zwangsabnehmerschaft bauen.

Wie schon bei Mao ist auch die Höhe der Einkünfte Xis völlig intransparent, ebenso wie die Frage, ob er sie versteuert, oder was er mit ihnen macht. Das sind für die Öffentlichkeit Tabuthemen. Sicher ist nur, dass kein chinesischer Führer so viele Bücher und Schriften veröffentlicht hat wie Xi in nur zehn Jahren seiner Amtszeit. Und dass er dafür Anspruch auf reiche Entlohnung hat.

Dabei spielte Xi, als er noch Vizepräsident war, nur den Postboten für die Werke anderer Topfunktionäre. Die Frankfurter Buchmesse hatte die Volksrepublik 2009 zum internationalen Partnerland ausgewählt. Xi fuhr als Delegationsleiter nach Deutschland. Am 12. Oktober 2009 machte er Bundeskanzlerin Angela Merkel 90 Minuten lang seine Aufwartung. Er brachte ihr zwei ins Englische übersetzte chinesische Sachbücher über Energie und Informationstechnologie mit. Mit den besten Grüßen des früheren Präsidenten Jiang Zemin, der sie verfasst und für Merkel eigens signiert hatte.

Über den Sinn des Gastgeschenks zerbrach sich damals der Pekinger Korrespondent von Singapurs Zeitung Lianhe Zaobao den Kopf. Der seit 2002 pensionierte Jiang und die 2005 ins Amt gekommene Merkel kannten sich nicht persönlich. Das Präsent war wohl eher eine Hommage Xis für Jiang, der im Hintergrund noch immer mächtig war. Merkel bedankte sich überrascht: Diese Bücher nützten dem besseren Verständnis Chinas.

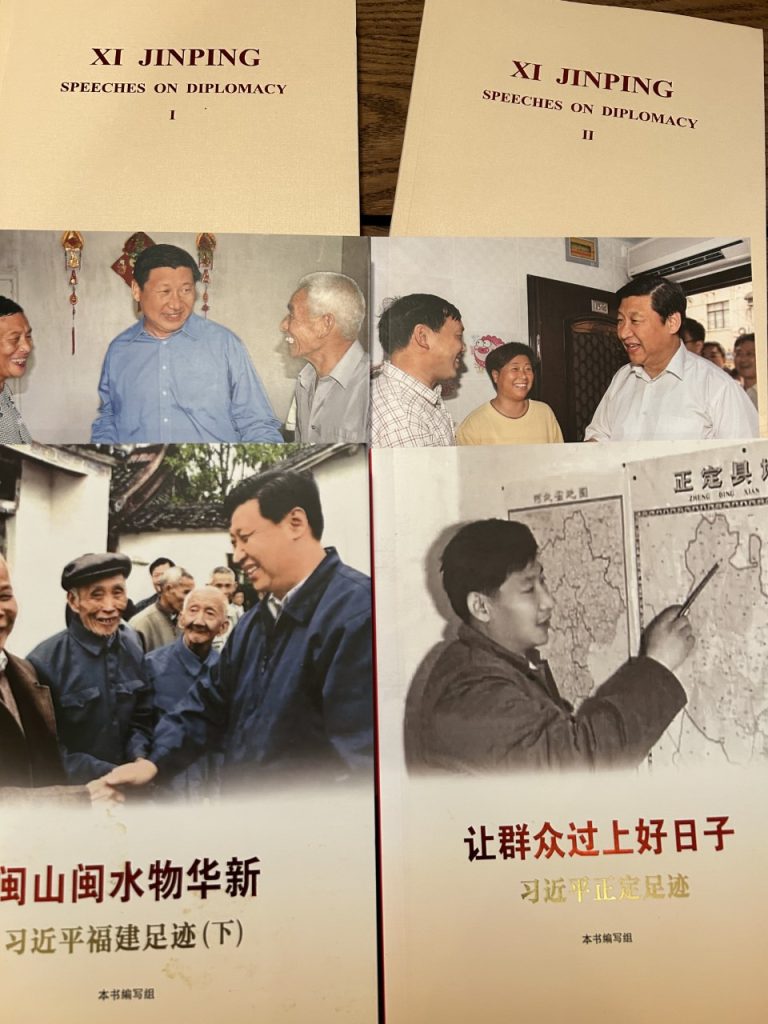

Es war das erste und blieb das einzige Mal, dass Xi einem ausländischen Regierungschef fremde Bücher verehrte. Seit er an der Macht ist, bringt er nur noch seine eigenen Werke mit. Jüngst beschenkte er am 19. November 2022 Thailands Premier Prayut Chan-o-cha, Chef der dortigen Militärjunta, mit einem kompletten Satz seines vierbändigen Konvoluts “China Regieren” (习近平谈治国理政) in englischer Übersetzung. Der Premier, so verbreitete Xinhua, sei “vollauf glücklich gewesen” (收到 这份礼物,巴育总理十分高兴). Chinas Nachrichtenagentur verriet, dass der Premier die Bücher zuvor bereits auf einer Kabinettssitzung den Teilnehmern seiner Regierung empfohlen hatte. “Jeder soll sie sich besorgen und sorgfältig lesen.” Xinhua kommentierte: “Xis Bücher stehen auf den Bestseller-Listen in vielen Ländern und liegen auf den Schreibtischen vieler ausländischer Politiker.”

Das ist nicht übertrieben. Peking hat alles dafür getan, internationale Fürsprecher für Xis Werke zu gewinnen. Bereits für Band 1 schrieben und hielten die Ex-Bundeskanzler Helmut Schmid und Gerhard Schröder enthusiastische Lobeshymnen. In England pries Prinz Andrew, Duke of York (2018, noch vor dem Skandal um ihn) Xis Buch als “Meilenstein”. Mark Zuckerberg, der sich Hoffnungen auf das Chinageschäft für Facebook machte, stellte ein Exemplar fotowirksam auf seinen Schreibtisch.

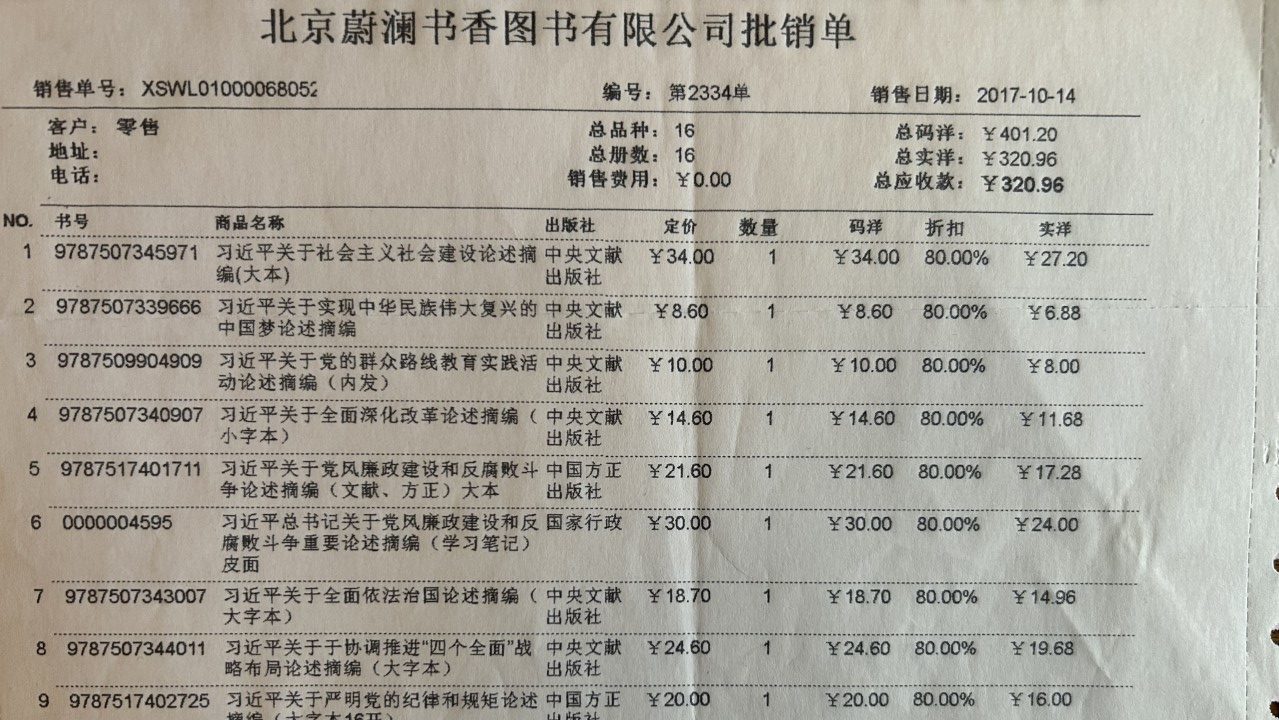

Bei der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2022 warb die China International Publishing Group, die Xis Werke im Ausland vertreibt, auf einer riesigen Plakatwand für die neu erschienenen Bände 3 und 4, die so wie Band 1 und 2 in mehr als 20 Weltsprachen übersetzt und in 160 Ländern vertrieben werden sollen. Die innerchinesische Auflage ist unbekannt. Allein bis Mitte 2018 aber brüstete sich Pekings Propaganda mit Auslandsverkäufen von 6,6 Millionen Exemplaren für Band 1 und 13 Millionen Exemplaren für Band 2. Mit den vier Auswahlbänden hat Xi mit Mao, der es auch auf vier Bände seiner ausgewählten Werke brachte, gleichgezogen. Dabei steht Xi mit seinen vier Bänden “China regieren” erst am Anfang, nachdem er sich vom 20. Parteitag das Plazet geholt hat, auf Lebenszeit weiterregieren zu dürfen. 80 Yuan (Hardcover 120 Yuan) kostet so ein Band, von denen Xi mindestens sieben Prozent Vergütung beanspruchen darf.

Autorenhonorare für die Führer des Landes sind ein politisch heikles Thema für Chinas Medien. “Chinas Jugendzeitung” schrieb im September 2015 darüber, weil viele Politbürogrößen ihre Millionenhonorare Stiftungen spendeten. Ihr Report bestätigte erstmals, dass Mitglieder auch des Ständigen Ausschusses ein Anrecht auf Autorenhonorare oder Buchtantiemen haben. Bei Artikeln, die sie für Parteimedien schreiben, erhalten sie die Standardvergütung zwischen 100 und 150 Yuan pro 1000 Schriftzeichen; bei Büchern 7 bis 10 Prozent vom Verkaufspreis. Der Report nennt Premier Li Keqiang oder die Ex-Premiers Zhu Rongji und Li Peng als Beispiele. So konnte Zhu Rongji seine 2013 erschienene, vierbändige Redensammlung (朱镕基讲话实录) bis 2015 mehr als 1,3 Millionen mal verkaufen. Bei 196 Yuan Ladenpreis erhielt er 7 Prozent Honorar minus 11,2 Prozent Steuerabgaben, oder insgesamt mehr als 15 Millionen Yuan Vergütung. Der während seiner Amtszeit als unbestechlich geltende Premier bekundete öffentlich, die Honorare seiner Stiftung Erziehungsförderung zu spenden. So dokumentiert es die Shanghaier Hurun-Philantropenliste (2014胡润慈善榜).

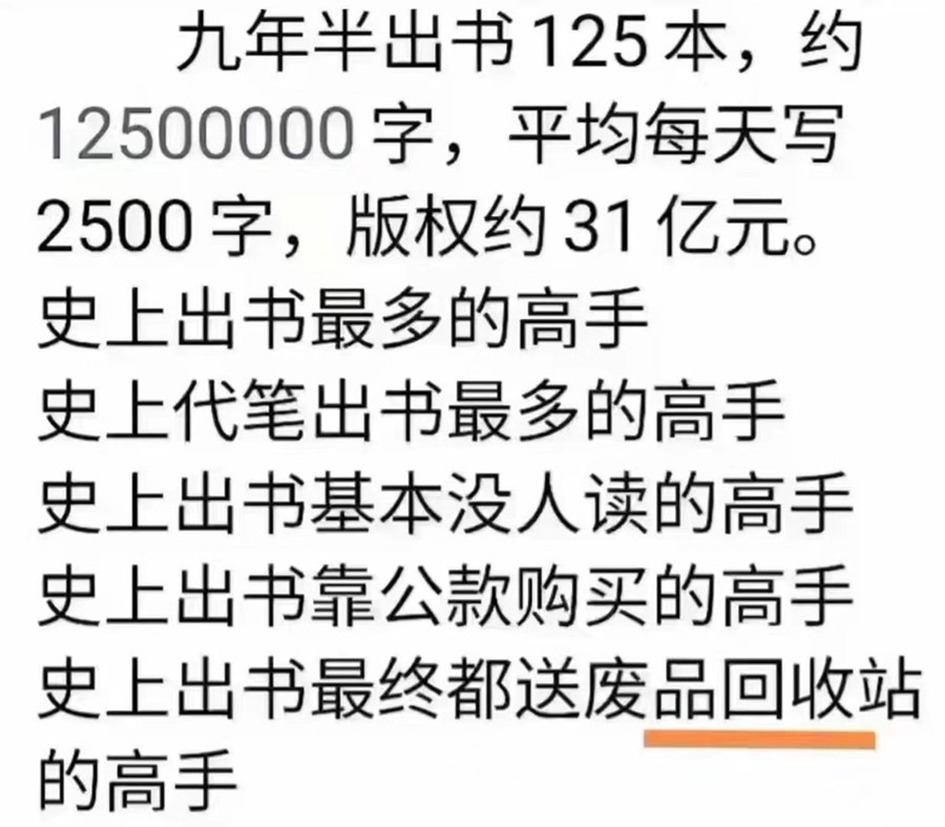

Die Jugendzeitung erwähnte nicht Chinas Parteichef Xi Jinping. Blogger behaupteten in sofort gelöschten Posts während des jüngsten Parteitags, dass Xi in den neuneinhalb Jahren seiner Amtszeit seit März 2013 “125 Bände unter seinem Namen herausgab. Sie brachten ihm Vergütungen in Höhe von ungefähr 3,1 Milliarden Yuan ein”. Dann spotteten sie: “Xi ist der große Meister, der die meisten Bücher herausgibt, die keiner liest, keiner selbst kauft, die öffentlich beschafft und schließlich als Altpapier entsorgt werden.”

Seit 2013 sind nahezu alle drei Wochen in den Parteiverlagen neue Ideologie-Broschüren, Schulungshefte, Aufsatzsammlungen, Themenbände oder Abhandlungen aller Art unter dem Autorennamen Xi erschienen. Das Land wird mit Xi-Büchern geflutet. Die Propaganda verkündet Verkaufserfolge: Am 27. September 2019 meldete etwa die Zeitung der Parteihochschule Xuexibao, dass der seit August 2017 herausgegebene illustrierte Band “Xi Jiping über sieben Jahre Jugend auf dem Lande” sich 7,3 Millionen Mal verkauft habe und der seit März 2019 erschienene “Xi Jinping in Zhending” bereits 4,3 Millionen Mal.

Noch gilt Mao als der wahre Meister in der Propagandaschlacht um die eigenen Worte. Pekings Wirtschaftszeitung Caijing erinnerte an sein kleines Rotes Buch, das es in der Kulturrevolution bis 1969 auf eine Milliarde Exemplare brachte, von denen 370 Millionen allein 1967 gedruckt wurden. Dafür und noch für andere inflationär auch im Ausland in 14 Sprachen verbreitete Mao-Werke mussten die Buchdruckereien von 1966 bis 1970 mehr als 650.000 Tonnen Papier beschaffen – mehr als alles Buchdruckpapier, das die gesamte Volksrepublik zwischen 1949 und 1966 verbrauchte.

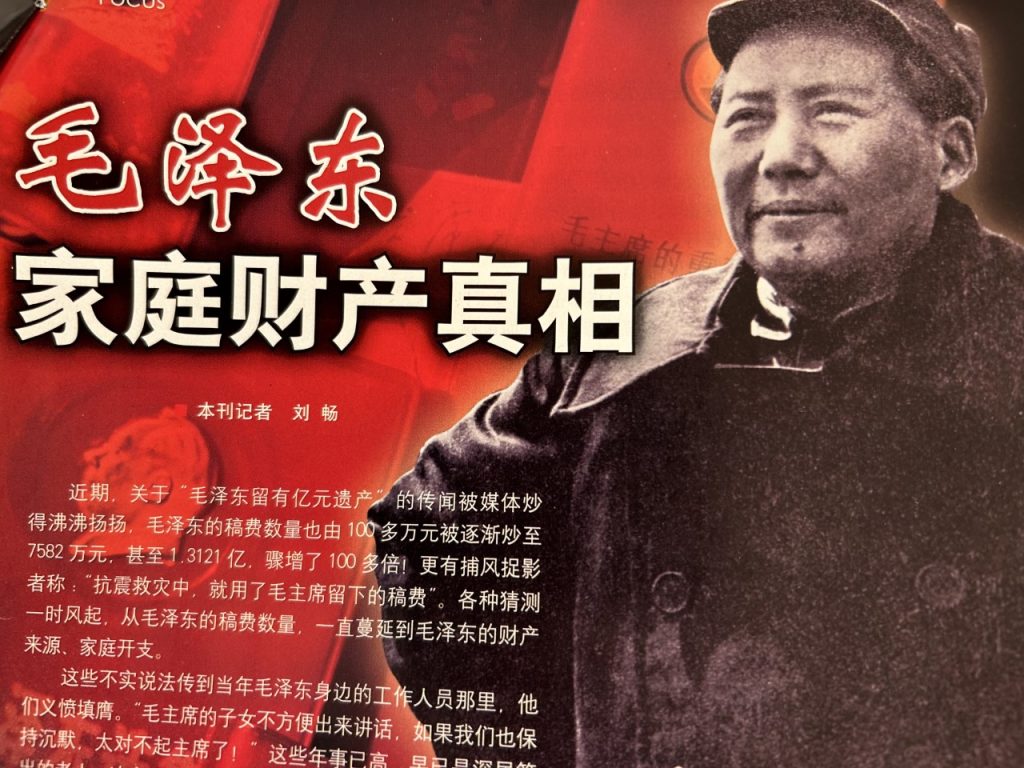

Solche Kosten-Nutzenrechnungen sind in Xis China tabu. Sie waren auch erst 30 Jahre nach Maos Tod möglich, als renommierte Parteiforschungs- und Theoriemagazine den Publikationen Maos nachrecherchierten, auch zur Höhe der Honorare, die Mao erhielt. Ihre Erkenntnisse lösten einen Schock aus. Der kommunistische Gleichmacher und Gegner jeglichen Privateigentums hatte bei der People’s Bank of China ein Vermögen an Honoraren angespart: Den Hauptanteil seiner 76 Millionen Yuan Renminbi verwaltete die Pekinger Hauptstelle. Die Gelder waren für ihn unter dem Namen “Erste Parteizelle des ZK im Zhongnanhai” deponiert.

Nach Maos Tod 1976 verdoppelten sich bis Mai 2001 seine Bankeinlagen auf 131 Millionen Yuan, dank der Anlagestrategien der sozialistischen Marktwirtschaft, Zinsen und neuen Tantiemen weiterhin verkaufter Mao-Bücher. Doch das Konto gehörte nicht mehr Maos Erben. Anfang der 1980er-Jahre hatte das Politbüro beschlossen, dass Maos Werke die “Essenz der kollektiven Weisheit der Gesamtpartei sind” und die Autorenhonorare daher der Partei gehörten.

So falsch war das nicht. Die einzig geduldete, von Reformkommunisten herausgegebene liberale Zeitschrift “Yanhuang Chunqiu” (die Xi 2016 schließen ließ), veröffentlichte 2011 textkritische Forschungen, wonach von den 160 Artikeln in Maos gesammelten Werken nur ein kleiner Teil wirklich von ihm geschrieben oder redigiert worden waren. Die meisten stammten von seinen Sekretären oder anderen kommunistischen Mitkämpfern.

Das war dann doch zu viel. Peking Parteigranden machten mobil gegen eine hitzige öffentliche Debatte, die den Großen Vorsitzenden, als “Multimillionär” mit einem Händchen für Geld verschrie, der sich dafür das geistige Eigentum anderer aneignete. Vier seiner einst engsten Bediensteten, der Kommandant seiner Leibwache Wang Dongxing und vor allem Wu Liandeng (吴连登), der 12 Jahre Maos Haushalt geführt hatte, traten in den öffentlichen Zeugenstand. Mao sei sparsam gewesen und hinterließ nur 1,24 Millionen Yuan an Honoraren. Alles andere seien Fantasiezahlen, Gerüchte und bösartige Lügen. Mao hätte armen verbündeten Staaten wie Nordkorea oder Albanien sogar bereits gezahlte Buchtantiemen wieder zurückschicken lassen. Er hätte sich nie für Geld, Besitz oder Eigentum interessiert. Als Ironie der Geschichte ließ Peking Mao von Vorwürfen der Geldschneiderei mit seinen Honoraren freisprechen. Die Debatte ist wieder tabuisiert. Doch Maos Portrait wurde auf alle in China umlaufenden Renminbi-Noten aufgedruckt. Xis Konterfei schmückt dagegen keinen chinesischen Geldschein. Noch nicht.

Benjamin Wei wird Leiter des Chinageschäfts der Mediaagentur EssenceMediacom, die aus der Fusion von Essence und Mediacom hervorgeht. Wei war CEO von Essence China. Er berichtet an Asien-Pazifik-Chef Rupert McPetrie.

Zhang Weilai wird CEO von Antelope Enterprise, einem Anbieter von E-Commerce-Streaming-Kanälen. Er folgt auf Huang Meishuang, die sich auf ihre Rolle als Vorsitzende des Boards zurückzieht.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bei diesem Bild werden Erinnerungen an Stay-Puft Marshmallow Man wach, der in dem Film “Ghostbusters” aus dem Jahr 1984 New York City bedrohte. Hier allerdings handelt es sich nicht um ein paranormales Monster, sondern um einen gut gelaunten – wenn auch überdimensionierten – Schneemann. Und zu sehen ist auch nicht Big Apple, sondern das Eisfest in der nordostchinesischen Stadt Harbin. Geisterjäger müssen also nicht anrücken.

neun Flugstunden sind es bis China – und doch war die Volksrepublik nun knapp drei Jahre lang fast unerreichbar. Unzumutbare Quarantäneregeln und erhebliche Einschränkungen des Flugverkehrs brachten den Austausch zum Erliegen. Wichtige Geschäftsreisen mussten ausbleiben, ebenso private Besuche. Am Montag endet diese Zeit – die Reisebeschränkungen fallen. Deutschland und andere Länder Europas bewegen sich einen kleinen Schritt in die umgekehrte Richtung und verlangen von Reisenden aus China künftig Corona-Tests. Aktuell haben sich beide Seiten mit der einfachen Testpflicht in der Mitte getroffen. Wir haben für Sie heute die aktuellen Bestimmungen zusammengefasst.

Präsident Marcos Jr., neuer philippinischer Staatschef, ist ein begehrter Mann – zumindest politisch. USA und China betrachten die Philippinen als strategisch wichtig und wollen die Beziehungen stärken. Die USA schätzen die Philippinen als wichtigen Partner im Indopazifik und üben als ehemalige Kolonialmacht eine Art Schirmherrschaft aus. Der Status zwischen Manila und Peking ist dagegen höchst zwiespältig. Auseinandersetzungen über maritime Gebietsansprüche stehen neben der Hoffnung des Inselstaats auf Infrastrukturinvestitionen und mehr Handel mit der Volksrepublik. Diese Woche ist Marcos Jr. nach Peking gereist. Christiane Kühl berichtet über seine Suche nach einer gewinnbringenden Balance.

Nur die Bibel hat eine höhere Auflage: Das kleine Rote Buch von Mao wurde mehr als eine Milliarde Mal gedruckt. Das sorgte nicht nur für einen enormen Papierverbrauch, sondern auch für Tantiemen in Millionenhöhe, die in Maos Taschen flossen. Xi Jinping befindet sich derweil auf dem besten Weg, die literarischen Errungenschaften des Großen Vorsitzenden finanziell zu überflügeln. Chinas Partei- und Staatschef muss sich offiziell zwar mit einem mageren Gehalt begnügen, aber bringt am laufenden Band Schriften heraus und streicht dafür reichlich Tantiemen ein. Mit 96 Millionen Parteimitgliedern ist ihm die Abnehmerschaft – ob sie die Werke nun liest oder gleich ins Altpapier gibt – gewiss. Johnny Erling hat sich umgesehen, in der Welt der gewinnbringenden Propaganda-Schriften.

Ich wünsche Ihnen eine abwechslungsreiche Lektüre und ein schönes Wochenende.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Donnerstag eine Testpflicht für Reisende aus China eingeführt. Dazu hat er die deutsche Einreiseverordnung kurzfristig ändern lassen. Wer aus China kommt, muss mindestens einen Schnelltest vorweisen, um ins Land zu dürfen. Darüber hinaus werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben, kündigte Lauterbach an. Der Krisenstab der EU-Kommission hatte eine Testpflicht am Mittwochabend empfohlen (China.Table berichtete).

Die Sorge gilt dabei nicht der Einschleppung des Virus an sich, sondern dem Auftreten neuer Varianten. Bisher zirkuliert in China mit Omikron der gleiche Erreger, gegen den die deutsche Bevölkerung schon gute Immunität aufgebaut hat. Von Überträgern aus China ist also zunächst einmal nichts zu fürchten, was nicht schon in Deutschland vorhanden ist. Doch die Infektionszahlen in China sind astronomisch hoch. Und wo viel Virus ist, entstehen viele Mutationen. Das Aussortieren kranker Reisender soll den Behörden mehr Zeit verschaffen, wenn sich eben doch eine neue Variante durchsetzt. China hält die Tests für die eigenen Staatsbürger dennoch für “inakzeptabel”.

Denn auch wenn die Welle angeblich schon wieder abflauen soll, ist das Virus in China noch sehr aktiv. Krankenhäuser sind sogar in der gut ausgestatteten Hauptstadt Peking überlastet: Patienten liegen und sitzen auf den Gängen, Sauerstoff ist knapp. Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert China inzwischen offen für seine Intransparenz. Die wenigen Daten, die das Land noch zur Verfügung stelle, seien unzureichend, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen.

Nach dem abrupten Ende der strikten Null-Covid-Politik am 7. Dezember rauscht das Corona-Virus durch das Land. Mehrere Hundert Millionen Chinesen haben sich wahrscheinlich in den letzten Wochen infiziert. Und während die Welle in den großen Metropolen den Höhepunkt überschritten haben soll, türmt sich eine noch höhere Welle in den Provinzen auf.

Zahlreiche andere Länder verlangen daher bereits Tests von Reisenden aus China, darunter die USA, Großbritannien und Japan (China.Table berichtete). Auch in Frankreich gilt ab dem heutigen Freitag eine Testpflicht bei der Einreise aus China. Reisende müssen außerdem eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass sie zwei Wochen vor der Einreise nach Frankreich keinen Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten. Paris mit dem ikonischen Eiffelturm und unendlichen Luxus-Shoppingmöglichkeiten gehört zu einem der beliebtesten Reiseziele in Europa.

Italien verlangt einen Schnelltest sowohl vor Abreise als auch nach Ankunft. Bei einem positiven Ergebnis ist ein PCR-Test Pflicht, zudem soll es Sequenzierungen positiver Proben geben, um neue Varianten erkennen zu können. Österreich wollte am Mittwoch damit beginnen, das Abwasser aus den Flugzeugtoiletten von Maschinen aus China zu analysieren. Sollten bei der Sequenzierung des Materials Varianten auffallen, würden diese an die EU und an die WHO gemeldet.

Auch der Frankfurter Flughafen bereitet sich der Weisung Lauterbachs gemäß auf Abwasseruntersuchungen vor. Die entsprechende Infrastruktur dazu sei vorhanden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Spezialfahrzeuge der Bodenverkehrsdienste versorgen die Flugzeuge mit Wasser und entsorgen die Abwässer, die auch untersucht würden. Nun warte man auf genauere Ausführungsvorschriften.

Auch der lange stark reduzierte Flugverkehr dürfte zunehmend wieder aufgenommen werden. Hatte es vor der Pandemie rund 2.500 bis 3.000 internationale Flüge am Tag gegeben, war die Zahl zeitweise auf 100 bis 150 gefallen. Die Lufthansa etwa zählte vor Beginn der Pandemie wöchentlich 90 Flüge von deutschen Flughäfen aus nach China. Derzeit sind es immer noch nur 17, sagte ein Sprecher gegenüber China.Table. Bis Montag stocke die Airline die Zahl der Verbindungen noch nicht auf. Er rechne aber damit, dass dies in den nächsten Wochen sehr rasch erfolgen werde. Der deutsche Flughafenverband ADV begrüßte, dass die Passagiere bereits vor Abflug in China getestet werden sollen und nicht erst bei der Ankunft an einem europäischen Flughafen.

Selbst wenn in China also die große Reisefreude wieder ausbricht, stehen kurzfristig noch gar nicht genug Flüge für den Massentourismus zur Verfügung. “Die Fluggesellschaften werden noch Zeit brauchen, um ihre Verbindungen hochzufahren und die Nachfrage entsprechend bedienen zu können”, sagt Jens Hildebrandt, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Peking.

Auch mittelfristig ist noch unsicher, wie groß die Nachfrage nach Reisen überhaupt sein wird. Das gilt auch für den Tourismus-Hotspot Paris. Ob die chinesischen Touristen in gleicher Zahl wie früher in die französische Hauptstadt zurückkehren, lasse sich noch nicht einschätzen, erklärt Inès de Ferran vom Pariser Tourismusamt gegenüber China.Table.

Auch im chinesischen Inland selbst werden die Regionalbehörden nervös und rufen dazu auf, zum bevorstehenden chinesischen Neujahrsfest auf Besuche bei Verwandten zu verzichten. “Wir empfehlen, dass auf dem Höhepunkt des Ausbruchs niemand in seine Heimatstadt zurückkehrt”, erklärte die Bezirksregierung in Shaoyang in Zentralchina. Ähnlich äußerten sich Behörden in Shouxian südöstlich von Peking und in Qingyang im Nordwesten. Die Regierung von Weifang an der Ostküste rief die Bevölkerung auf, das Fest mit Video- und Telefonkonferenzen zu begehen: “Vermeiden Sie Besuche bei Verwandten und Freunden, um sich und andere zu schützen!”

Während die Behörden versuchen, dem Reiseverkehr im Inland entgegenzuwirken, öffnet sich das Land nach außen. Am kommenden Montag fällt in China die Quarantäne-Pflicht, der zwei Jahre lang auch alle gesunden Reisenden unterworfen waren. Das sind die Änderungen im Einzelnen:

Die größte Erleichterung empfinden derzeit die Unternehmen im Chinageschäft. “Wir verzeichnen ein deutlich gesteigertes Interesse an Einreisen nach China, auch weil aufgeschobene Geschäftsreisen jetzt mit hoher Priorität nachgeholt werden“, so Hildebrandt. Die Abkehr von Null-Covid mache China auch wieder zu einem attraktiveren Entsendungsstandort für Fach- und Führungskräfte deutscher Firmen.

Nicht nur zwischen den Unternehmen und ihren Kunden drohte durch die Reisebeschränkungen zunehmende Entfremdung, die Kommunikation haperte zum Teil auch zwischen der Zentrale in Deutschland und den Tochtergesellschaften vor Ort. Ingenieure konnten zudem für Aufstellung und Wartung von Maschinen nicht ins Land. Kammergeschäftsführer Hildebrandt: “Es wird sich zeigen, ob sich die Anzahl der Personal-Entsendungen dem Niveau vor der Pandemie annähern oder sich der Lokalisierungstrend als nachhaltig erweisen wird.” Felix Lee, Finn Mayer-Kuckuk, Amelie Richter

Schlüsselpositionen im Chinageschäft besetzen – über 10.000 Interessenten lesen China.Table. Mit Ihrer Stellenanzeige im China.Table Professional Briefing erreichen Sie jeden Tag mehr als 10.000 deutsch- und englischsprachige Fach- & Führungskräfte mit höchstem Interesse an China und vielen Jahren Berufserfahrung in diesem herausfordernden Marktsegment. Bei Rückfragen zu unserem neuen Angebot berät Sie Robert Hackenfort gern.

robert.hackenfort@table.media | +49 30 30809514

Die USA und China ringen in Südostasien um Einfluss. Nirgendwo zeigt sich das so direkt wie auf den Philippinen, wo die USA als ehemalige Kolonialmacht seit Jahrzehnten eine Art Schirmherrschaft besitzen, einen bilateralen Verteidigungsvertrag inklusive. Für die USA ist der Inselstaat ein wichtiger Partner in der Region, die sich traditionell von Allianzen fernhält.

Die Philippinen sind aber auch für Peking strategisch wichtig. Auch, weil sie Teil der sogenannten Ersten Inselkette sind, die Chinas Zugang zum freien Pazifik abschirmt. Das Land ist Mitglied des Infrastrukturprogramms Neue Seidenstraße, doch zugleich hat kein Anrainerstaat des Südchinesischen Meeres in den letzten Jahren mehr Zusammenstöße mit chinesischen Schiffen in umstrittenen Gewässern erlebt als die Philippinen (China.Table berichtete).

Die Konflikte mussten die Philippinen erdulden, obwohl sich der im Juni 2022 aus dem Amt geschiedene Präsident Rodrigo Duterte lautstark von den USA “getrennt” und Peking zugewandt hatte. Die Neuausrichtung brachte seinem Land jedoch keine greifbaren Vorteile, und auf den letzten Metern im Amt kündigte Duterte verärgert von ihm selbst 2018 gestartete Gespräche über eine gemeinsame Öl- und Gasexploration im Südchinesischen Meer auf.

Diese Gespräche will nun sein Nachfolger Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. wieder aufnehmen. Das vereinbarte er während seines dreitägigen Staatsbesuchs in Peking mit seinem Amtskollegen Xi Jinping. Sie wollen die maritimen Differenzen einvernehmlich zu erörtern. “China ist bereit, maritime Fragen mit den Philippinen durch freundschaftliche Konsultationen zu klären”, zitierten Staatsmedien Xi. Eine gemeinschaftliche Förderung der Rohstoffe in umstrittenen Gewässern gilt seit langem als möglicher Ausweg aus dem Territorialstreit der Anrainerstaaten mit Peking.

Beide Seiten wollen einen direkten Kommunikationsmechanismus einrichten. Dieser heiße Draht soll zwischen der Abteilung für Grenz- und Ozeanangelegenheiten des chinesischen Außenministeriums und dem Büro für Meeres- und Ozeanangelegenheiten des philippinischen Außenministeriums verlegt werden. Das war das wohl wichtigste der 14 bilateralen Abkommen, die während des Staatsbesuches unterzeichnet wurden. Bei den anderen ging es laut einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag um Zusammenarbeit bei Landwirtschaft, Infrastruktur oder Entwicklung. Chinesische Investoren sagten der Marcos-Delegation nach einem Bericht von Nikkei Asia 14 Milliarden US-Dollar für erneuerbare Energien, 7,3 Milliarden US-Dollar für Elektrofahrzeuge und Verarbeitung von Rohstoffen sowie 1,7 Milliarden Dollar für die Landwirtschaft zu. Auch vereinbarten beide Seiten ein Meldesystem für Raketenstarts – als Folge eines diplomatischen Streits über chinesische Raketentrümmerteile, die immer wieder in philippinischen Gewässern gefunden werden.

Marcos betonte nach Angaben des Präsidialamtes der Philippinen, dass Xi ihm einen Kompromiss zugesagt habe, der es philippinischen Fischern erlauben würde, in ihren historischen Fischgründen zu arbeiten – auch in umstrittenen Gewässern. In der Vergangenheit gab es immer wieder Vorfälle, in denen chinesische Schiffe die Fischer verjagt hatten.

Insgesamt sagte Marcos, er sei während seines Treffens mit Chinas Staatschef “sehr optimistisch” gewesen. Xi “schien wirklich an all diesen Themen interessiert zu sein, und daran, einen Weg zu finden, um voranzukommen und die Beziehungen zwischen China und den Philippinen wieder zu stärken.” Eine solche Verbesserung liegt auch im ureigenen Interesse Chinas. Und so mag die Freundlichkeit gegenüber Marcos auch Teil der Bemühungen Pekings sein, die Wiederannäherung Manilas an die USA zu bremsen.

Doch das dürfte nicht so einfach sein. Aus den ersten Monaten seiner Amtszeit ist erkennbar, dass der Sohn des früheren Diktators Ferdinand Marcos Senior in beide Richtungen offen sein will, gegenüber den USA und China. Im September traf er US-Präsident Joe Biden am Rande der Vereinten Nationen. Dabei bekräftigte Biden die “eiserne Verpflichtung” seines Landes zur Verteidigung der Philippinen. Umgekehrt versicherte Marcos seinem US-Kollegen: “Wir sind Ihre Partner, wir sind Ihre Verbündeten, wir sind Ihre Freunde.” Kürzlich war zudem Vizepräsidentin Kamala Harris nach Manila gereist.

Es sei unwahrscheinlich, dass Washington nun negativ auf eine Vertiefung der Beziehungen zwischen dem philippinischen Staatschef und Peking reagieren werde, sagte Renato DeCastro, Professor für internationale Studien an der De La Salle University in Manila. “Die verbesserten Beziehungen zu den USA haben dazu geführt, dass sich die USA mit dieser Regierung sehr wohlfühlen.”

Die Erfolge der Reise Marcos’ müssen ohnehin erst einmal der schwierigen Realität standhalten. Erst im Dezember beschuldigte Manila Peking, mit Dutzenden Booten ins Südchinesische Meer “auszuschwärmen”, und legte diplomatischen Protest ein gegen ein Schiff der chinesischen Küstenwache. Dieses hatte nach Angaben des philippinischen Militärs mit Gewalt ein Raketenteil zurückholen wollen, das im Schlepptau eines philippinischen Schiffes hing. Washington unterstützte die Beschwerde Manilas, zum Ärger Pekings.

Bloomberg berichtete vergangene Woche, dass chinesische Fischerboote an vier Riffen um die Spratly-Inseln Land aufschütten. Das Gebiet wird sowohl von Peking und Manila als auch von Taiwan, Malaysia, Vietnam und Brunei beansprucht. Das philippinische Militär betonte, es sei “ernsthaft besorgt” um das Seegebiet und kündigte an, seine Präsenz in der Gegend zu verstärken.

Chinas Außenministerium wies die Berichte als “Fake News” zurück. Ebenso wie ein Urteil des Ständigen Schiedsgerichtshofs in Den Haag, das im Juli 2016 Chinas Ansprüche auf das Südchinesische Meer abwies – mit der Begründung, es gebe keine Beweise dafür, dass China in der Vergangenheit die ausschließliche Kontrolle über die wichtige Wasserstraße ausgeübt habe. Solange diese Unsicherheit währt, dürfte Marcos kaum von seinem Ziel abrücken, sich den USA weiter anzunähern.

Dennoch sind chinesische Wirtschaftszusagen in Manila willkommen. Zu den unterzeichneten Wirtschaftsabkommen gehören Darlehen in Höhe von 202 Millionen US-Dollar bei der Export-Import Bank of China (China Exim-Bank) für Brückenprojekte. China finanziert im Rahmen der Belt and Road Inititative bereits den im Oktober begonnenen Bau der Davao-Samal-Brücke im Süden des Landes mit 350 Millionen US-Dollar; es ist eines der größten Infrastrukturprojekte der Philippinen.

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang sagte Marcos am Mittwoch zu, das bilaterale Handelsvolumen auf über 100 Milliarden Dollar zu heben. Der Warenaustausch zwischen China und den Philippinen lag 2021 bei gut 82 Milliarden Dollar, 34 Prozent mehr als 2020. Xi habe zugesagt, das Handelsdefizit mit seinem Land zu verringern., teilte Marcos’ Büro mit. China bereite darauf vor, die Einfuhr philippinischer Agrarprodukte zuzulassen, habe Xi angekündigt.

Jan Robert Go von der University of the Philippines Diliman warnte in der South China Morning Post allerdings vor zu viel Optimismus. Während der Präsidentschaft Dutertes seien viele Infrastrukturprojekte versprochen worden, aber nur wenige davon wurden realisiert.

09.01.2023, 9:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Investing and Doing Business in China 2023: Reopening and Rebound Mehr

09.01.2023, 20:00 Uhr (10.01., 03:00 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Report Launch: The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan Mehr

12.01.2023, 14:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

Bruegel, Event (online and offline): Global cooperation in times of geopolitical strife Mehr

12.01.2023, 10:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Nikkei Asia, Webinar: Enriching Asia: women’s wealth reaches record highs Mehr

13.01.2023, 9:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Daxue Consulting, Webinar: Navigating China’s Metaverse for Retailers Mehr

14.01.2023, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Bonn, Veranstaltung: Chinesisches Frühlingsfest im Bonner Universitätsclub Mehr

Chinesische Hersteller kommen nach Einschätzung eines führenden Autozulieferers bei kleinen Elektroautos auf einen Kostenvorteil von 10.000 Euro. Ein Grund dafür sei, dass die Entwicklungskosten in der Volksrepublik geringer seien, weniger Kapital bei der Fertigung eingesetzt werde und auch die Lohnkosten unter dem europäischen Niveau lägen, sagte der Chef des Zulieferers Forvia, Patrick Koller.

Forvia ist aus dem Zusammenschluss der beiden Zulieferer Faurecia aus Frankreich und Hella aus Deutschland hervorgegangen und weltweit der siebtgrößte Autozulieferer. In China würden gute Fahrzeuge gebaut, und Europa sei nicht in der Lage, deren Einfuhr zu stoppen, so Koller. Das dürfte den europäischen Autoherstellern stärker zu schaffen machen als ihren Rivalen in den USA, weil dort der Marktanteil chinesischer Firmen wegen der Zölle geringer sei.

Nach Daten des Analysehauses JATO Dyamics stieg der durchschnittliche Preis eines europäischen Elektroautos seit 2015 um fast 7.000 Euro auf 55.821 Euro. In den USA verteuerten sich die Fahrzeuge im gleichen Zeitraum um rund 10.000 Euro auf 63.864 Euro. In China brach der Preis dagegen auf 31.829 Euro von 66.819 Euro ein und liegt inzwischen unter dem Preis eines vergleichbaren Benziners. Chinesische Hersteller kommen in Europa nach Angaben des französischen Beratungsunternehmens Inovev inzwischen auf einen Marktanteil von rund 5,8 Prozent, mit steigender Tendenz. rtr

Der US-Computerhersteller Dell will ab 2024 keine in China hergestellten Speicherchips mehr verbauen. Lieferanten wurden aufgefordert, die Menge von in China hergestellten Komponenten in den Produkten zu verringern. Hintergrund seien Bedenken des Unternehmens aufgrund der Spannungen zwischen den USA und der Regierung in Peking, berichtet die japanische Zeitung “Nikkei” unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die USA hatten im vergangenen Jahr ihre Maßnahmen gegen chinesische Hochtechnologie-Konzerne verschärft. Als Begründung dafür wird der Schutz der nationalen Sicherheit genannt. US-Präsident Joe Biden will zudem mit einem 280-Milliarden-Dollar-schweren Investitionspaket die heimische Chip-Produktion ankurbeln. jul

Der taiwanische Apple-Zulieferer Foxconn hat laut eigenen Angaben im Dezember einen Umsatzrückgang von 12 Prozent auf 19 Milliarden Euro erlitten. Grund dafür sind die Produktionsausfälle durch die Corona-Welle in China. Foxconn ist der weltgrößte Auftragsfertiger für Elektronik. Trotz des Einbruches im Dezember kann das Unternehmen für das gesamte Jahr 2022 ein Umsatzplus von gut zehn Prozent verzeichnen.

Ende 2022 hatte der Hersteller bereits mit massiven Problemen in seinem Werk in Zhengzhou zu kämpfen (China.Table berichtete). Dort kam es zu größeren Protesten von Beschäftigten aufgrund der Umsetzung der Corona-Maßnahmen im Unternehmen. Insidern zufolge führte dies zu einem Produktionsrückgang von 30 Prozent. Das Unternehmen bezeichnet die Lage im Werk in Zhengzhou nun aber wieder als “weitgehend normal”.

Apple hat sich laut Zeitungsberichten bereits nach einem neuen Zulieferer für iPhones umgesehen. Das chinesische Unternehmen Luxshare soll laut einem Bericht der Financial Times künftig Premium-Modelle des Smartphones herstellen. Kleine Stückzahlen des iPhone 14 Max habe Luxshare in seinem Werk in Kunshan bereits produziert, um die Ausfälle bei Foxconn in Zhengzhou auszugleichen.

Zugleich verläuft eine Verlagerung der Apple-Produktion noch Indien. Neben Foxconn haben auch die anderen Auftragshersteller Wistron und Pegatron sowie weitere beteiligte Firmen in Indien rund 150.000 Arbeitsplätze geschaffen. Das sagte ein Sprecher des indischen Elektronikministeriums der Deutschen Presse-Agentur. jul/rtr/fin

Eine Abordnung von FDP-Bundestagsabgeordneten besucht in der kommenden Woche Taiwan. Es gehe darum, ein Zeichen gegen Chinas Drohungen zu setzen, sagte die Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Strack-Zimmermann ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Sie leitet die Delegation zusammen mit ihrem Parteikollegen Johannes Vogel, dem Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. fin

Die Türkei will Staatsbürger mit uigurischen Wurzeln nicht an China ausliefern. Diese Haltung bestärkte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Damit nehme Ankara bewusst Verstimmungen im Verhältnis zur chinesischen Regierung in Kauf, sagte der Politiker. In der Türkei leben rund 50.000 Uiguren. Das Land ist die größte uigurische Diaspora außerhalb Zentralasiens.

Menschenrechtsorganisationen erheben jedoch Vorwürfe gegen die türkische Regierung, sie habe uigurische Dissidenten in Drittländer abgeschoben, die an die autonome Region Xinjiang grenzen. So sollte den chinesischen Behörden der Zugriff auf die Gesuchten vereinfacht werden, ohne die Türkei damit direkt in Verbindung zu bringen. In China erwartet unfreiwillige Rückkehrer eine Gefängnisstrafe oder die Einweisung in ein Umerziehungslager.

Çavuşoğlu widersprach dieser Darstellung jedoch nun eindeutig. Die chinesischen Auslieferungsanträge hätten sich nicht auf chinesische Staatsangehörige, sondern auf türkische Staatsangehörige bezogen, sagte er. Sie seien zudem allesamt abgelehnt worden. Anderslautende Berichte bezeichnete er als Lüge. Die Türkei würde die Rechte von türkischen Uiguren in der internationalen Arena verteidigen. grz

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gilt gemeinhin als der mächtigste Mann der Welt. Doch der Herr über 1,4 Milliarden Chinesen erhält das vermutlich niedrigste Gehalt im Vergleich mit anderen Präsidenten. Seit 2014 bezieht er monatlich 11.385 Yuan Grundgehalt – rund 1.560 Euro. Obwohl sich sein Salär seither erhöht hat (ohne, dass es dazu konkrete Zahlen gibt) dürfte allein ein Bundeskanzler wie Olaf Scholz mit rund 30.000 Euro Gehalt im Monat – Stand Juli 2022 – heute ein Dutzend Mal mehr als Xi verdienen.

Der nominelle Staatslohn zählt in China allerdings nicht. Mao erhielt bis zu seinem Tod 1976 nur 404 Yuan Gehalt pro Monat. Er starb dennoch als Yuan-Millionär. Sein Einkommen mehrten legale Autorenhonorare und Buchtantiemen, die sich dank der gigantischen Auflagen seiner Werke von allein auftürmten. Xi Jinping macht sich daran, Mao in den Schatten zu stellen, mit einer Buchproduktion für das In- und Ausland wie vom Fließband. Er kann dabei auf allein 96 Millionen Parteimitglieder als Zwangsabnehmerschaft bauen.

Wie schon bei Mao ist auch die Höhe der Einkünfte Xis völlig intransparent, ebenso wie die Frage, ob er sie versteuert, oder was er mit ihnen macht. Das sind für die Öffentlichkeit Tabuthemen. Sicher ist nur, dass kein chinesischer Führer so viele Bücher und Schriften veröffentlicht hat wie Xi in nur zehn Jahren seiner Amtszeit. Und dass er dafür Anspruch auf reiche Entlohnung hat.

Dabei spielte Xi, als er noch Vizepräsident war, nur den Postboten für die Werke anderer Topfunktionäre. Die Frankfurter Buchmesse hatte die Volksrepublik 2009 zum internationalen Partnerland ausgewählt. Xi fuhr als Delegationsleiter nach Deutschland. Am 12. Oktober 2009 machte er Bundeskanzlerin Angela Merkel 90 Minuten lang seine Aufwartung. Er brachte ihr zwei ins Englische übersetzte chinesische Sachbücher über Energie und Informationstechnologie mit. Mit den besten Grüßen des früheren Präsidenten Jiang Zemin, der sie verfasst und für Merkel eigens signiert hatte.

Über den Sinn des Gastgeschenks zerbrach sich damals der Pekinger Korrespondent von Singapurs Zeitung Lianhe Zaobao den Kopf. Der seit 2002 pensionierte Jiang und die 2005 ins Amt gekommene Merkel kannten sich nicht persönlich. Das Präsent war wohl eher eine Hommage Xis für Jiang, der im Hintergrund noch immer mächtig war. Merkel bedankte sich überrascht: Diese Bücher nützten dem besseren Verständnis Chinas.

Es war das erste und blieb das einzige Mal, dass Xi einem ausländischen Regierungschef fremde Bücher verehrte. Seit er an der Macht ist, bringt er nur noch seine eigenen Werke mit. Jüngst beschenkte er am 19. November 2022 Thailands Premier Prayut Chan-o-cha, Chef der dortigen Militärjunta, mit einem kompletten Satz seines vierbändigen Konvoluts “China Regieren” (习近平谈治国理政) in englischer Übersetzung. Der Premier, so verbreitete Xinhua, sei “vollauf glücklich gewesen” (收到 这份礼物,巴育总理十分高兴). Chinas Nachrichtenagentur verriet, dass der Premier die Bücher zuvor bereits auf einer Kabinettssitzung den Teilnehmern seiner Regierung empfohlen hatte. “Jeder soll sie sich besorgen und sorgfältig lesen.” Xinhua kommentierte: “Xis Bücher stehen auf den Bestseller-Listen in vielen Ländern und liegen auf den Schreibtischen vieler ausländischer Politiker.”

Das ist nicht übertrieben. Peking hat alles dafür getan, internationale Fürsprecher für Xis Werke zu gewinnen. Bereits für Band 1 schrieben und hielten die Ex-Bundeskanzler Helmut Schmid und Gerhard Schröder enthusiastische Lobeshymnen. In England pries Prinz Andrew, Duke of York (2018, noch vor dem Skandal um ihn) Xis Buch als “Meilenstein”. Mark Zuckerberg, der sich Hoffnungen auf das Chinageschäft für Facebook machte, stellte ein Exemplar fotowirksam auf seinen Schreibtisch.

Bei der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2022 warb die China International Publishing Group, die Xis Werke im Ausland vertreibt, auf einer riesigen Plakatwand für die neu erschienenen Bände 3 und 4, die so wie Band 1 und 2 in mehr als 20 Weltsprachen übersetzt und in 160 Ländern vertrieben werden sollen. Die innerchinesische Auflage ist unbekannt. Allein bis Mitte 2018 aber brüstete sich Pekings Propaganda mit Auslandsverkäufen von 6,6 Millionen Exemplaren für Band 1 und 13 Millionen Exemplaren für Band 2. Mit den vier Auswahlbänden hat Xi mit Mao, der es auch auf vier Bände seiner ausgewählten Werke brachte, gleichgezogen. Dabei steht Xi mit seinen vier Bänden “China regieren” erst am Anfang, nachdem er sich vom 20. Parteitag das Plazet geholt hat, auf Lebenszeit weiterregieren zu dürfen. 80 Yuan (Hardcover 120 Yuan) kostet so ein Band, von denen Xi mindestens sieben Prozent Vergütung beanspruchen darf.

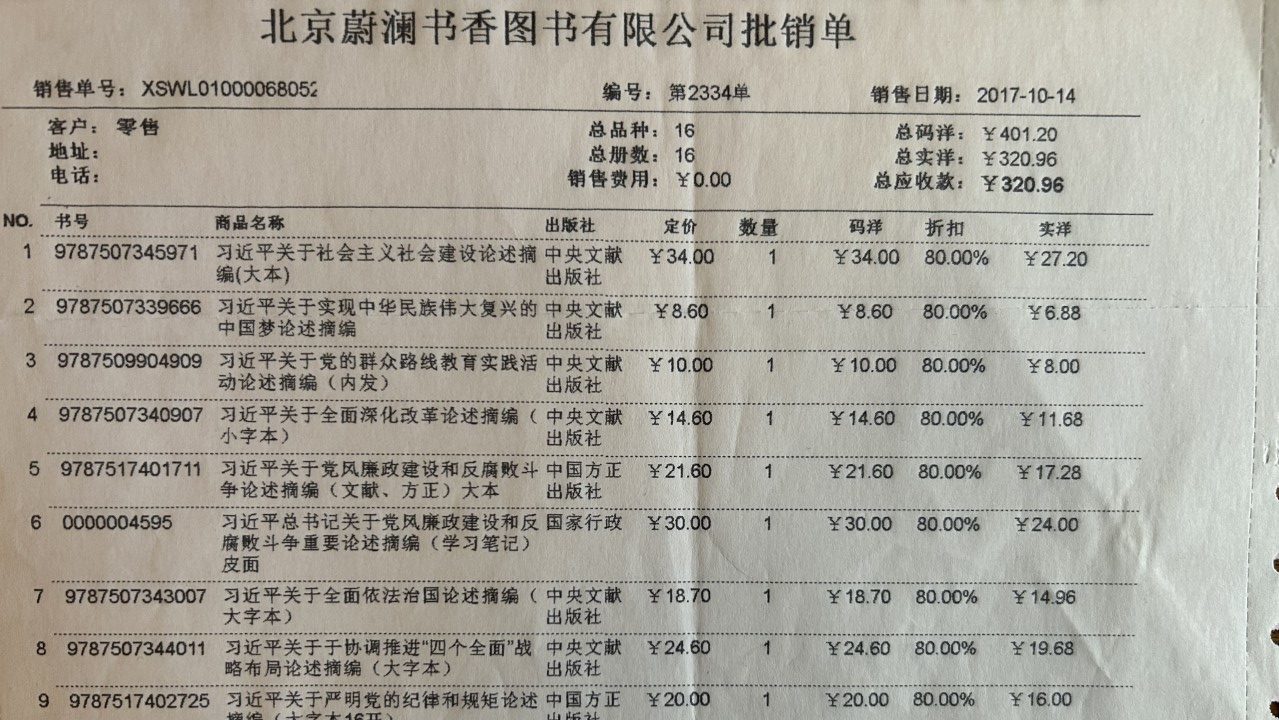

Autorenhonorare für die Führer des Landes sind ein politisch heikles Thema für Chinas Medien. “Chinas Jugendzeitung” schrieb im September 2015 darüber, weil viele Politbürogrößen ihre Millionenhonorare Stiftungen spendeten. Ihr Report bestätigte erstmals, dass Mitglieder auch des Ständigen Ausschusses ein Anrecht auf Autorenhonorare oder Buchtantiemen haben. Bei Artikeln, die sie für Parteimedien schreiben, erhalten sie die Standardvergütung zwischen 100 und 150 Yuan pro 1000 Schriftzeichen; bei Büchern 7 bis 10 Prozent vom Verkaufspreis. Der Report nennt Premier Li Keqiang oder die Ex-Premiers Zhu Rongji und Li Peng als Beispiele. So konnte Zhu Rongji seine 2013 erschienene, vierbändige Redensammlung (朱镕基讲话实录) bis 2015 mehr als 1,3 Millionen mal verkaufen. Bei 196 Yuan Ladenpreis erhielt er 7 Prozent Honorar minus 11,2 Prozent Steuerabgaben, oder insgesamt mehr als 15 Millionen Yuan Vergütung. Der während seiner Amtszeit als unbestechlich geltende Premier bekundete öffentlich, die Honorare seiner Stiftung Erziehungsförderung zu spenden. So dokumentiert es die Shanghaier Hurun-Philantropenliste (2014胡润慈善榜).

Die Jugendzeitung erwähnte nicht Chinas Parteichef Xi Jinping. Blogger behaupteten in sofort gelöschten Posts während des jüngsten Parteitags, dass Xi in den neuneinhalb Jahren seiner Amtszeit seit März 2013 “125 Bände unter seinem Namen herausgab. Sie brachten ihm Vergütungen in Höhe von ungefähr 3,1 Milliarden Yuan ein”. Dann spotteten sie: “Xi ist der große Meister, der die meisten Bücher herausgibt, die keiner liest, keiner selbst kauft, die öffentlich beschafft und schließlich als Altpapier entsorgt werden.”

Seit 2013 sind nahezu alle drei Wochen in den Parteiverlagen neue Ideologie-Broschüren, Schulungshefte, Aufsatzsammlungen, Themenbände oder Abhandlungen aller Art unter dem Autorennamen Xi erschienen. Das Land wird mit Xi-Büchern geflutet. Die Propaganda verkündet Verkaufserfolge: Am 27. September 2019 meldete etwa die Zeitung der Parteihochschule Xuexibao, dass der seit August 2017 herausgegebene illustrierte Band “Xi Jiping über sieben Jahre Jugend auf dem Lande” sich 7,3 Millionen Mal verkauft habe und der seit März 2019 erschienene “Xi Jinping in Zhending” bereits 4,3 Millionen Mal.

Noch gilt Mao als der wahre Meister in der Propagandaschlacht um die eigenen Worte. Pekings Wirtschaftszeitung Caijing erinnerte an sein kleines Rotes Buch, das es in der Kulturrevolution bis 1969 auf eine Milliarde Exemplare brachte, von denen 370 Millionen allein 1967 gedruckt wurden. Dafür und noch für andere inflationär auch im Ausland in 14 Sprachen verbreitete Mao-Werke mussten die Buchdruckereien von 1966 bis 1970 mehr als 650.000 Tonnen Papier beschaffen – mehr als alles Buchdruckpapier, das die gesamte Volksrepublik zwischen 1949 und 1966 verbrauchte.

Solche Kosten-Nutzenrechnungen sind in Xis China tabu. Sie waren auch erst 30 Jahre nach Maos Tod möglich, als renommierte Parteiforschungs- und Theoriemagazine den Publikationen Maos nachrecherchierten, auch zur Höhe der Honorare, die Mao erhielt. Ihre Erkenntnisse lösten einen Schock aus. Der kommunistische Gleichmacher und Gegner jeglichen Privateigentums hatte bei der People’s Bank of China ein Vermögen an Honoraren angespart: Den Hauptanteil seiner 76 Millionen Yuan Renminbi verwaltete die Pekinger Hauptstelle. Die Gelder waren für ihn unter dem Namen “Erste Parteizelle des ZK im Zhongnanhai” deponiert.

Nach Maos Tod 1976 verdoppelten sich bis Mai 2001 seine Bankeinlagen auf 131 Millionen Yuan, dank der Anlagestrategien der sozialistischen Marktwirtschaft, Zinsen und neuen Tantiemen weiterhin verkaufter Mao-Bücher. Doch das Konto gehörte nicht mehr Maos Erben. Anfang der 1980er-Jahre hatte das Politbüro beschlossen, dass Maos Werke die “Essenz der kollektiven Weisheit der Gesamtpartei sind” und die Autorenhonorare daher der Partei gehörten.

So falsch war das nicht. Die einzig geduldete, von Reformkommunisten herausgegebene liberale Zeitschrift “Yanhuang Chunqiu” (die Xi 2016 schließen ließ), veröffentlichte 2011 textkritische Forschungen, wonach von den 160 Artikeln in Maos gesammelten Werken nur ein kleiner Teil wirklich von ihm geschrieben oder redigiert worden waren. Die meisten stammten von seinen Sekretären oder anderen kommunistischen Mitkämpfern.

Das war dann doch zu viel. Peking Parteigranden machten mobil gegen eine hitzige öffentliche Debatte, die den Großen Vorsitzenden, als “Multimillionär” mit einem Händchen für Geld verschrie, der sich dafür das geistige Eigentum anderer aneignete. Vier seiner einst engsten Bediensteten, der Kommandant seiner Leibwache Wang Dongxing und vor allem Wu Liandeng (吴连登), der 12 Jahre Maos Haushalt geführt hatte, traten in den öffentlichen Zeugenstand. Mao sei sparsam gewesen und hinterließ nur 1,24 Millionen Yuan an Honoraren. Alles andere seien Fantasiezahlen, Gerüchte und bösartige Lügen. Mao hätte armen verbündeten Staaten wie Nordkorea oder Albanien sogar bereits gezahlte Buchtantiemen wieder zurückschicken lassen. Er hätte sich nie für Geld, Besitz oder Eigentum interessiert. Als Ironie der Geschichte ließ Peking Mao von Vorwürfen der Geldschneiderei mit seinen Honoraren freisprechen. Die Debatte ist wieder tabuisiert. Doch Maos Portrait wurde auf alle in China umlaufenden Renminbi-Noten aufgedruckt. Xis Konterfei schmückt dagegen keinen chinesischen Geldschein. Noch nicht.

Benjamin Wei wird Leiter des Chinageschäfts der Mediaagentur EssenceMediacom, die aus der Fusion von Essence und Mediacom hervorgeht. Wei war CEO von Essence China. Er berichtet an Asien-Pazifik-Chef Rupert McPetrie.

Zhang Weilai wird CEO von Antelope Enterprise, einem Anbieter von E-Commerce-Streaming-Kanälen. Er folgt auf Huang Meishuang, die sich auf ihre Rolle als Vorsitzende des Boards zurückzieht.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bei diesem Bild werden Erinnerungen an Stay-Puft Marshmallow Man wach, der in dem Film “Ghostbusters” aus dem Jahr 1984 New York City bedrohte. Hier allerdings handelt es sich nicht um ein paranormales Monster, sondern um einen gut gelaunten – wenn auch überdimensionierten – Schneemann. Und zu sehen ist auch nicht Big Apple, sondern das Eisfest in der nordostchinesischen Stadt Harbin. Geisterjäger müssen also nicht anrücken.