gleich dreimal innerhalb eines Monats haben sich Außenministerin Annalena Baerbock und ihr chinesischer Amtskollege Qin Gang getroffen. Leider ist die Stimmung dabei nicht wirklich aufgetaut. Auch beim Treffen am Dienstag in Berlin beherrschten Vorsicht und Misstrauen den deutsch-chinesischen Dialog. Selbst vermeintlich unproblematische Themen wie der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel gipfelten in kleinen Reibereien, wie Michael Radunski beobachtete.

Am Ende kritisierte Baerbock einmal mehr Chinas vermeintliche Neutralität im Ukraine-Krieg, indem sie den südafrikanischen Nobelpreisträger Desmond Tutu zitierte: “Wer angesichts ungerechter Zustände neutral bleibt, steht längst auf der Seite der Unterdrücker.” Qin gab zurück: China habe die Krise nicht verursacht und gieße im Gegensatz zu anderen Ländern kein Öl ins Feuer.

Auch der von Peking abgesagte China-Besuch von Finanzminister Christian Lindner war Thema der Gespräche. Für einen “echten Dialog” müssten Fachminister beider Seiten die Chance haben, in direkten Kontakt zu treten, mahnte Baerbock. Für den nächsten Schlagabtausch haben sich die beiden in Berlin auf jeden Fall schon einmal warm gemacht.

Ebenfalls in Berlin findet am Mittwoch die 63. Hauptversammlung der Volkswagen Aktiengesellschaft statt. Die Konzernspitze wird sich dort auch, ähnlich wie BASF Mitte April, für das schlecht laufende China-Geschäft und den Verdacht von Zwangsarbeit in der Lieferkette rechtfertigen müssen. Wie Marcel Grzanna berichtet, sind unter anderem Vertreter des Weltkongresses der Uiguren vor Ort. China-Vorstand Ralf Brandstätter stehen also heikle Fragen bevor.

Die bloßen Zahlen sind beeindruckend: Innerhalb weniger Monate hat Außenministerin Annalena Baerbock schon zum dritten Mal ihren chinesischen Kollegen getroffen. Nach ihren Gesprächen in China vor nicht einmal vier Wochen ist Qin Gang am Dienstag nach Berlin gereist. Fast könnte man meinen: Die beiden verstehen sich einfach.

Doch das Gegenteil scheint richtig: Zwischen Baerbock und Qin herrscht eine kühle Mischung aus Vorsicht und Misstrauen. Auf der einen Seite die wertegeleitete Grünen-Politikerin, auf der anderen der einstige Wolfskrieger. Beide haben klare Meinungen – und äußern sie auch. Wie das enden kann, konnte man vor drei Wochen in Peking sehen, als sich Baerbock und Qin vor laufenden Kameras einen verbalen Schlagabtausch lieferten.

Dazu kam es am Dienstag in Berlin nicht. Vielmehr war zu spüren, wie sich beide Seiten bemühten, in vermeintlich unproblematischen Themen eine gemeinsame Grundlage zu finden – allerdings mit überschaubarem Erfolg. Schnell dominierten wieder die Unterschiede das Treffen, etwa:

Hinsichtlich etwaiger EU-Sanktionen gegen chinesische Firmen wies Baerbock darauf hin, dass die Beratungen noch andauerten. Mögliche Maßnahmen würden sich jedoch nicht gegen ein Land, sondern gegen die Weitergabe von militärischen und Dual-Use-Gütern richten. Hier erwarte man aber auch von China, dass es entsprechend auf seine Firmen einwirke.

Qin versicherte, dass China keine Waffen in Krisenregionen liefere und sich bei Dual-Use-Gütern an chinesische Gesetze halten werde. Es herrsche ein normaler Austausch zwischen chinesischen und russischen Unternehmen. Dieser Austausch dürfe allerdings nicht gestört werden. Vielmehr werde man sich strikt dagegen wehren, sollten die EU einseitige Sanktionen gegen China verhängen, so Qin. “Wir werden die legitimen Interessen unserer Unternehmen und unseres Landes verteidigen.“

Scharf kritisierte Baerbock Chinas vermeintliche Neutralität im Ukraine-Krieg – wenn auch indirekt. Sie zierte den Ende 2021 verstorbenen südafrikanischen Nobelpreisträger und Erzbischof von Kapstadt, Desmond Tutu. Der hatte einst gesagt: “Wer angesichts ungerechter Zustände neutral bleibt, steht längst auf der Seite der Unterdrücker.”

Qin verbarrikadierte sich an dieser Stelle hinter bekannten Floskeln: Man habe die Krise nicht verursacht und gieße im Gegensatz zu anderen Ländern auch kein Öl ins Feuer. Vielmehr habe sich Präsident Xi Jinping bei Wladimir Putin in Moskau für friedliche Verhandlungen starkgemacht – und Russlands Staatsführer habe gegenüber Xi seine Bereitschaft zum Dialog erklärt.

Wie angespannt es zwischen Baerbock und Qin zugeht, zeigte sich auch an Details. Auf die Frage einer chinesischen Journalistin hätte turnusgemäß zuerst Qin Gang antworten sollen, allerdings bat die Reporterin vorsichtig, die deutsche Außenministerin möge bitte zuerst antworten – mit dem Verweis auf “Ladies first”. Eigentlich eine gute Gelegenheit, die angespannte Stimmung der Pressekonferenz mit einem Schmunzeln aufzulockern – Qin hingegen verdrehte nur die Augen.

Dabei hatten die beiden Außenminister zu Beginn sogar noch versucht, die Gemeinsamkeiten hervorzuheben – bei vermeintlich unkomplizierten Themen:

Doch selbst hier kommt es derzeit zwischen China und Deutschland leicht zu Reibereien. Baerbock lobte China zwar als Vorreiter bei den erneuerbaren Energien, kritisierte aber auch China als größten Emittenten von Treibhausgasen. Rund ein Drittel des weltweiten Ausstoßes werde von der Volksrepublik verursacht.

Und selbst bei den Vorbereitungen der Regierungskonsultationen gibt es Probleme – nicht zwischen Baerbock und Qin, sondern im Hinblick auf Christian Lindner. Der deutsche Finanzminister wollte am Mittwoch in Peking eigentlich mit seinem chinesischen Kollegen Liu Kun die Konsultationen für ihre Ressorts vorbereiten. Doch das Treffen wurde kurzfristig von China abgesagt. Offizielle Begründung: Terminprobleme – was wohl eher die höfliche Form ist von: “Für Dich haben wir gerade keine Zeit.”

Entsprechend verstimmt ist man in Berlin. “Ein respektloser Affront nicht nur gegen Deutschlands Finanzminister, sondern auch gegen uns als freiheitliche liberale Partei”, kommentierte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. “Wenn Pekings Führung denkt, sie könnte uns mit solchen Aktionen ‘erziehen’, ist sie auf dem Holzweg.”

Der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer schimpfte auf Twitter: “Dieser chinesische Affront geht nicht nur die FDP an. Wir werden uns unsere China-und-Taiwan-Politik nicht aus Beijing diktieren lassen.”

Lindner selbst kündigte “einen selbstbewussten und realistischen Umgang mit China” an. “Wer nur auf wirtschaftliche Beziehungen setzt, der verliert ein Stück der zivilisatorischen Mission”, schrieb Lindner auf Twitter. Und weiter: “Wir lassen uns unsere liberalen Werte nicht für gute Geschäfte abkaufen, brauchen aber eine bessere Balance als früher.” Es wäre aber naiv zu glauben, Deutschland könnte sich wirtschaftlich von China einfach abkoppeln.

Auch Baerbock und Qin suchten am Dienstag im Eklat die Gemeinsamkeiten. Die deutsche Außenministerin mahnte einen “echten Dialog” an, wofür direkte Kontakte der jeweiligen Fachminister schlicht notwendig seien. Qin wiederum versicherte, dass Lindner natürlich in China willkommen sei. Es handele sich um eine rein technische Frage, die nicht überinterpretiert werden sollte. Er hoffe jedenfalls, dass man schnell einen neuen Termin für das Treffen finden werde.

Dass viele Treffen keine Garantie für gemeinsame Positionen sind, sollten Baerbock und Qin allerdings wissen. Klar ist aber auch: Ein häufiger Austausch erhöht zumindest die Chancen, irgendwann auch wieder Gemeinsamkeiten zu finden.

Nächster DAX-Konzern, gleiches Prozedere: Ähnlich wie Mitte April bei BASF werden die Fondsgesellschaft Union Investment, der Dachverband Kritischer Aktionäre und Vertreter des Weltkongresses der Uiguren auch die Konzernspitze von Volkswagen bei der Hauptversammlung zur Rede stellen. “Wir haben die Fragen nach dem Umgang mit den Uiguren, nach möglichen Menschenrechtsverletzungen und nach einer unabhängigen Untersuchung im Dialog mit VW schon mehrfach gestellt, aber noch keine zufriedenstellenden Antworten erhalten“, sagt Janne Werning, Leiter ESG Capital Markets & Stewardship von Union Investment. Sein Wortbeitrag liegt China.Table vorab vor.

Union Investment will wissen, wann Volkswagen eine externe und unabhängige Prüfungsgesellschaft damit beauftragt, die Aktivitäten von VW in Xinjiang zu durchleuchten. Eine Studie der britischen Sheffield Hallam University hatte die Vermutung bestärkt, dass die Lieferketten des Wolfsburger Konzerns nicht frei von Zwangsarbeit sind. Das Unternehmen beteuert, sein Werk in der Regionalhauptstadt Urumqi sei sauber. Allerdings versäumt Volkswagen transparente Aufklärung, was die Herkunft seiner verarbeiteten Teile betrifft.

Die Fondsmanager betonen, die kritischen Fragen ganz im Sinne des Aktionärsnutzens zu stellen. “Es ist in unser aller Interesse zu wissen, was dort passiert und dann, falls nötig, Konsequenzen zu ziehen”, sagt Werning. Dass Union Investment Konsequenzen ziehen könnte, wie es die Fondsgesellschaft Deka bereits getan hat, wird zumindest gemunkelt. Die Deka hatte alle VW-Titel aus ihrem Nachhaltigkeitsprogramm gestrichen.

Bereits vor dem Eingang am Messedamm in Berlin bekommen die Aktionäre einen Vorgeschmack auf das, was am Mittwochvormittag im City Cube diskutiert wird. In einer gemeinsamen Aktion fordern die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), die Kritischen Aktionäre und Uiguren “das Ende von Zwangsarbeit in VW-Lieferketten.” Bei der Aktion wird ein VW-Auto zu sehen sein, vor dem sich zwei Personen die Hände schütteln. Eine Person wird dabei eine Maske von Chinas Staatschef Xi Jinping tragen, die andere eine VW-Maske. Der Xi-Darsteller hält dabei Zwangsarbeiter hinter sich an einer Kette.

Während der Hauptversammlung werden der Uiguren-Vertreter Haiyuer Kuerban und Kendyl Salcito, die Co-Autorin der Sheffield-Studie, zu den Aktionären sprechen. Kuerban wird sich dabei auch den China-Vorstand Ralf Brandstätter vornehmen, der im Februar nach Urumqi gereist war, um das dortige Werk zu besuchen und mit Arbeitern vor Ort zu sprechen. “Wie konnten Sie in einer Region, in der totale Überwachung herrscht, sicherstellen, dass diese Arbeiter frei mit Ihnen sprechen können?”, fragt Kuerban, dessen Wortbeitrag China.Table ebenfalls vorab vorliegt.

Die aufrichtige Antwort muss lauten, dass dies nicht sicherzustellen ist. Insider haben im Austausch mit hochrangigen Volkswagen-Managern zudem den Eindruck gewonnen, dass sie die ständige Konfrontation mit dem Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang nur noch nerve und aufrichtiges Interesse an einer Aufklärung bei vielen Verantwortlichen nicht vorhanden sei.

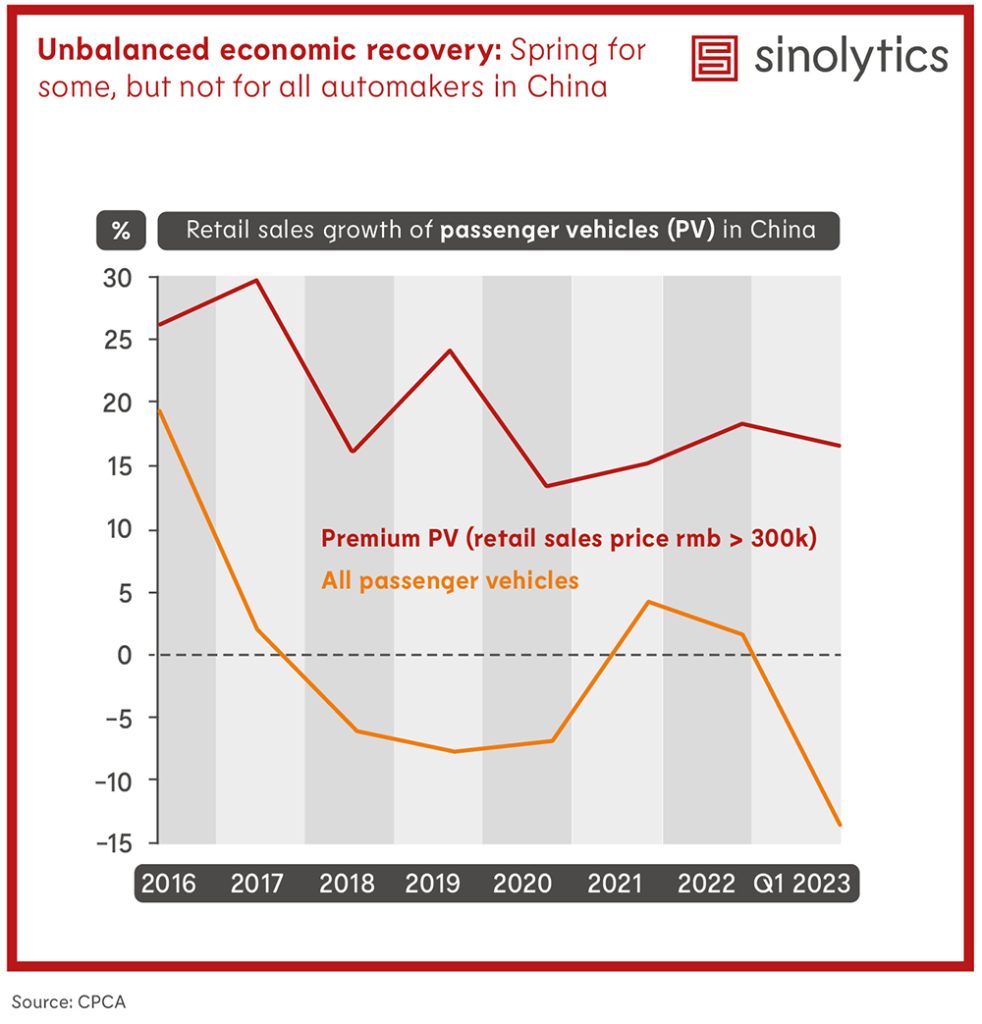

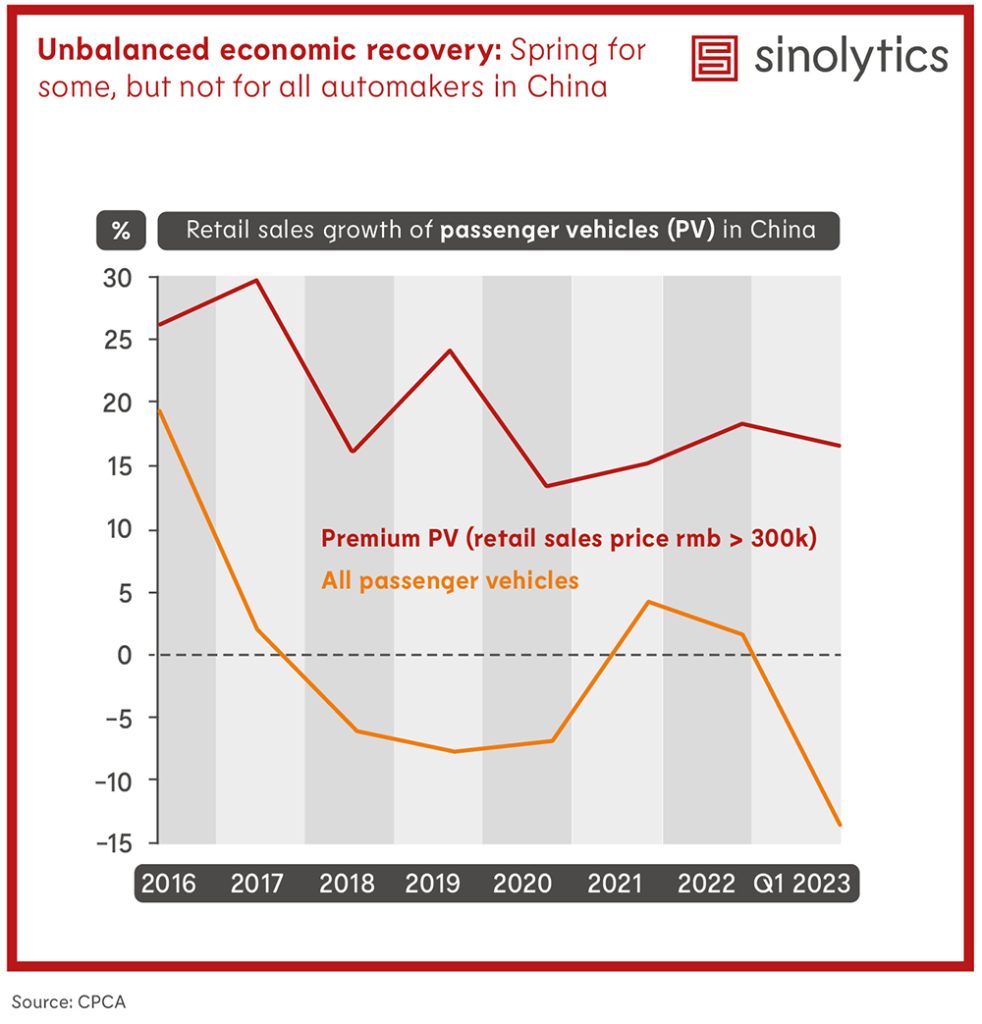

Seitens von Union Investment wird aber nicht nur das Uiguren-Thema angesprochen. Die Fondsgesellschaft will auch Antworten zu den Entwicklungen auf dem chinesischen Automarkt. Werning glaubt, dass es für Volkswagen längst nicht nur darum gehe, um die Marktführerschaft zu kämpfen, sondern darum, “auf dem größten Automarkt der Welt relevant zu bleiben”. Mehr noch erwartet Union Investment, dass VW seine Stellung “in nicht allzu ferner Zukunft” auch auf dem Heimatmarkt gegen chinesische Anbieter wird behaupten müssen.

“Wie wollen Sie mit Unternehmen wie BYD mithalten? Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass die neuen Elektromodelle den Geschmack chinesischer Käufer treffen? Und wie wollen Sie über China hinaus den Absatz von Fahrzeugen mit Elektroantrieb vorantreiben?”, wird Werning von den VW-Managern wissen wollen.

BYD hat Volkswagen kürzlich als Marktführer in China abgelöst und dabei vor allem über sein Angebot in der Elektromobilität bei den Konsumenten gepunktet. Volkswagen hatte daraufhin angekündigt, seine Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse beschleunigen zu wollen.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich vor dem EU-Parlament für einen Ansatz der Verringerung wirtschaftlicher Risiken im Umgang mit China ausgesprochen. Er sei sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einig, dass es keine Abkopplung, aber eine kluge Risikominderung geben müsse, sagte der SPD-Politiker am Dienstag vor den Abgeordneten in Straßburg.

Die Beziehung zu China sei mit dem bekannten Dreiklang “Partner, Wettbewerber, Systemrivale” zutreffend beschrieben, sagte Scholz bei einer Rede anlässlich des Europatags. Rivalität und Wettbewerb seitens Chinas hätten aber ohne Zweifel zugenommen.

Die Länder des Globalen Südens seien neue Partner, deren Sorgen und berechtigte Interessen ernst genommen werden müssten, betonte der Kanzler. Europa müsse sich solidarisch und mit Nachdruck für Nahrungsmittelsicherheit und Armutsbekämpfung einsetzen – und die Versprechen einhalten, die für Klima- und Umweltschutz gegeben worden seien.

Scholz sprach sich gegen Bestrebungen aus, die EU zu einer dritten Supermacht neben den USA und China zu machen. “Wer nostalgisch dem Traum europäischer Weltmacht nachhängt, wer nationale Großmachtfantasien bedient, der steckt in der Vergangenheit”.

Vielmehr könne Europa auf neue Freihandelsabkommen wie Mercosur setzen. Solche fairen Abkommen müssten die wirtschaftliche Entwicklung der Partner befördern, nicht behindern, sagte Scholz. “Fair, das bedeutet zum Beispiel, dass die erste Verarbeitung von Rohstoffen dort vor Ort stattfindet – und nicht etwa in China oder anderswo.” ari

Der EU-Botschafter in China hat die Forderung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell nach Patrouillenfahrten europäischer Kriegsschiffe in der Taiwanstraße kritisiert. Diese Aussage sei “stark übertrieben” gewesen, sagte Jorge Toledo Albiñana am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Peking. Borrell hatte in einem Meinungsartikel in der französischen Sonntagszeitung Journal du Dimanche gefordert, dass europäische Marinen in der Meerenge patrouillieren sollten, da Taiwan die EU “wirtschaftlich, kommerziell und technologisch” betreffe. Der EU-Botschafter in China kritisierte damit direkt Aussagen seines Chefs aus Brüssel. Toledo Albiñana hatte in der Vergangenheit bereits selbst mit Aussagen zu Taiwan Aufsehen erregt.

Auf seiner Pressekonferenz begrüßte Toledo Albiñana zudem das Telefonat von Chinas Staatschef Xi Jinping mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj: “Wir würden uns wünschen, dass China weiter geht und mehr dazu beiträgt, einen gerechten Frieden zu erreichen, der den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine beinhaltet.” Auch kritisierte er das neue Anti-Spionage-Gesetz als “keine gute Nachricht.” Das neue Gesetz sorgt für erhebliche Unruhe unter ausländischen Firmen in China. ari/rtr

China hat am Dienstag die kanadische Generalkonsulin in Shanghai Jennifer Lynn Lalonde ausgewiesen. Lalonde muss China bis zum 13. Mai verlassen. Damit regierte Peking auf die Aufforderung der kanadischen Regierung vom Vortag an einen in Toronto ansässigen chinesischen Diplomaten, das Land zu verlassen. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern verschärfen sich damit weiter.

Nach der Ausweisung der Generalkonsulin sagte Premier Justin Trudeau, Kanada werde sich durch die Vergeltungsmaßnahmen Chinas nicht einschüchtern lassen: “Wir werden weiterhin alles Notwendige tun, um die Kanadier vor ausländischer Einmischung zu schützen.”

Hintergrund des Streits ist ein Geheimdienstbericht, der dem ausgewiesenen chinesischen Diplomaten Zhao Wei Versuche vorgeworfen hat, den kanadischen Abgeordneten Michael Chong zu beeinflussen und unter Druck zu setzen. Am 1. Mai waren Einzelheiten des bereits zwei Jahre alten Berichts des kanadischen Geheimdienstes CSIS über den chinesischen Einfluss in Kanada durchgesickert.

Der Report enthielt auch Informationen über eine mögliche Bedrohung des konservativen Abgeordneten Michael Chong und dessen in Hongkong lebenden Familienmitgliedern. Solche Einschüchterungsversuche gegen chinesischstämmige Politiker sind in Kanada und anderen Ländern mit großer chinesischer Diaspora nicht selten. Chong hatte 2021 einen erfolgreichen Antrag im Parlament unterstützt, der die Behandlung der uigurischen Minderheit in China als Völkermord bezeichnete.

Chong sagte, er sei “zutiefst enttäuscht” gewesen, als er aus der kanadischen Tageszeitung “Globe and Mail” von der möglichen Bedrohung seiner Familie erfuhr. Er kritisierte die kanadische Regierung für ihre Untätigkeit. Seit dem Bericht hatte er wiederholt die Ausweisung Zhaos gefordert. Die Zeitung hatte unter Berufung auf eine ungenannte Quelle auch berichtet, Zhao sei an der Beschaffung von Informationen über Chong beteiligt gewesen. China erklärte, es habe sich nie in die inneren Angelegenheiten Kanadas eingemischt und auch kein Interesse daran. rtr/cyb

China hat ein Gipfeltreffen mit fünf zentralasiatischen Staaten in der alten Kaiserstadt Xi’an angekündigt. Xi werde das “C+C5” genannte Treffen am 18. Mai leiten, teilte das Außenministerium in Peking mit. Erwartet werden demnach die Präsidenten von Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisien und Turkmenistan. Das Treffen gilt als Teil der Ambitionen Pekings zur Stärkung der strategischen Zusammenarbeit mit Zentralasien bei einer Reihe von Themen, darunter die in Kasachstan einst lancierte Seidenstraßen-Initiative (BRI). Bei einem Vorbereitungstreffen der Außenminister im April betonte Chinas Außenamtschef Qin Gang zudem, Peking wolle mit Zentralasien zusammenarbeiten, um auf eine “Lösung der Ukraine-Krise” zu drängen.

Die westlichen Sanktionen gegen Russland und die globalen geopolitischen Spannungen haben ein wirtschaftliches Vakuum in der Region geschaffen, das Peking zu füllen versucht, mithilfe diplomatischer Avancen und der BRI. Die fünf nach Xi’an eingeladenen Staaten sind frühere Sowjetrepubliken, eingequetscht zwischen den Giganten Russland und China. Sie agieren vorsichtig im Zusammenhang mit Putins Angriffskrieg in der Ukraine – das ja ebenfalls eine Ex-Sowjetrepublik ist. Kasachstan etwa fürchtet, dass Putin auf die Idee kommen könnte, auch die dort lebende russische Minderheit “befreien” zu wollen. Die fünf Staaten betreiben daher einen Balanceakt im Umgang mit Moskau und auch dem mächtigen China. Bei den Vereinten Nationen enthielten sie sich bisher bei Resolutionen zum Krieg oder stimmten gar nicht mit ab. Ihre Präsidenten waren allerdings alle fünf am Dienstag zu Gast bei Wladimir Putins Militärparade in Moskau zum Sieg der Sowjetunion über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg. ck

Der taiwanische Konzern Foxconn hat ein Grundstück in der Nähe des Flughafens von Bangalore erworben. Für die 1,2 Millionen Quadratmeter bezahlte der wichtigste Apple-Zulieferer drei Milliarden Rupien (33,55 Millionen Euro). Das geht aus einer am Dienstag an der Londoner Börse eingereichten Erklärung hervor. Es wäre die zweite Foxconn-Fabrik in Indien. Seit 2019 produziert das Unternehmen bereits Smartphones im südlichen Staat Tamil Nadu, darunter das neueste iPhone 14.

Hon Hai Precision Industry – der offizielle Name des Tech-Unternehmens – will der Erklärung zufolge außerdem die Nutzungsrechte für ein 480.000 Quadratmeter großes Grundstück in der vietnamesischen Provinz Nghe An erwerben. Foxconns Produktion konzentriert sich bislang auf China. In der größten iPhone-Fabrik der Welt in Zhengzhou sind derzeit 200.000 Angestellte für Foxconn tätig. Im vergangenen Herbst kam es dort wegen schlechter Arbeitsbedingungen und strenger Lockdown-Maßnahmen zu Arbeiterprotesten.

Schon länger ist bekannt, dass Foxconn verstärkt Produktionen für iPhones auch außerhalb Chinas aufbauen möchte. Bangalore, das als indisches Silicon Valley gilt, ist die Hauptstadt des südwestindischen Bundesstaats Karnataka. Foxconn-Chef Young Liu hatte die Stadt im März besucht. Karnatakas Regierungschef Basavaraj Bommai kündigte damals an, Apple werde dort “bald” in einer neuen Fabrik iPhones herstellen und “etwa 100.000 Arbeitsplätze” schaffen. cyb

Was wird die nächste Front im eskalierenden strategischen Wettbewerbs zwischen den USA und China sein? Seit der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, in seiner Rede im April 2023 an der Brookings Institution zur “Erneuerung der amerikanischen Wirtschaftsführerschaft” kritische Mineralien – das Rückgrat sauberer Energie – in einem Atemzug mit Halbleitern nannte, zweifelt niemand mehr daran, dass kritische Mineralien wie Lithium, Kobalt, Nickel und Grafit zur nächsten Front werden, bei der die USA entschlossen sind, mit China um eine widerstandsfähigere und sicherere Lieferkette zu konkurrieren.

Laut einem handelspolitischen Papier der OECD vom April 2023 hat Peking die Zahl der Ausfuhrbeschränkungen für kritische Mineralien, die für Elektroautos und erneuerbare Energien benötigt werden, wie Lithium, Kobalt und Mangan, in den elf Jahren bis 2020 um das Neunfache erhöht. Aber es ist nicht nur China: Auch Länder wie Indien, Argentinien, Russland, Vietnam und Kasachstan sind in der Anzahl eingeführter Exportbeschränkungen im Zeitraum 2009-20 vorne mit dabei.

Auch andere mineralienreiche Länder haben nicht dazu beigetragen, den globalen Wettbewerb um kritische Mineralien zu entschärfen, sondern drängen vielmehr darauf, ihre heimische Produktion stärker zu kontrollieren: Chile beispielsweise, der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt hinter Australien, hat begonnen, eine stärkere staatliche Kontrolle über Lithiumprojekte anzustreben, möglicherweise auf Kosten von kommerziellen Investoren.

Regierungen von Indonesien bis Bolivien und Mexiko haben ebenfalls ihre Bemühungen verstärkt, mehr Verarbeitung und Fertigung im Inland durch Maßnahmen wie Exportverbote für Erze sowie Neuverhandlungen über staatliche Beteiligungen an privat geführten Bergbauunternehmen zu fordern.

So überrascht es nicht, dass die EU, der weltweit aggressivste Befürworter der grünen Transformation, diesem Beispiel folgte und im März 2023 den Critical Raw Materials Act vorstellte. Damit will sie die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit ihrer Versorgungsketten für saubere Energie erhöhen, indem sie mehr Materialien im Inland abbauen und verarbeiten sowie die Administrierung von Projekten mit strategischer Bedeutung effizienter machen. Als EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein “De-Risking” der Wirtschaftsbeziehungen mit China forderte, ging es ihr nicht zuletzt auch um die Sicherung der europäischen Versorgung mit kritischen Mineralien.

Obwohl die USA bei der Herstellung von Halbleitern einen eindeutigen Vorsprung gegenüber China haben, ist China weltweit führend bei der Verarbeitung von kritischen Mineralien mit einer Wertschöpfung von mehr als 80 Prozent des heutigen globalen Bestandes dieser Mineralien. Bei Lithium, dem wichtigen Metall für Elektrofahrzeugbatterien, ist China heute der drittgrößte Lieferant, hinter Australien und Chile, und soll bis 2030 der größte Lieferant werden. Chinesische Unternehmen durchforsten die ganze Welt, insbesondere Lateinamerika und Afrika, um in Bodenschätze zu investieren.

In seinen Ausführungen erläuterte Sullivan weiter, die USA würden “kompromisslos eine moderne Industriestrategie verfolgen” – ein Konzept, das bisher als Antithese zum “Washington Consensus” galt. Die scharfe Wende, wenn nicht sogar Kehrtwende in der Industriepolitik, kann als ein Gefühl der Dringlichkeit oder Verunsicherung in Washington interpretiert werden, dass Amerika gegenüber dem chinesischen “Whole of nation”-System seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte.

Teilweise inspiriert durch China sind die USA nun selber auf dem besten Weg, in bestimmten Schlüsselsektoren, die als für die nationale Wettbewerbsfähigkeit als ,,grundlegend” gelten, eine stärker sichtbare Hand im Markt einzubringen, wie das der kürzlich verabschiedete CHIPS & Science Act und der Inflation Reduction Act (IRA) zeigen.

Vor diesem Hintergrund ist interessant zu sehen, dass in Zeiten geopolitischer Konkurrenz mehr Konvergenz als Divergenz zwischen den Handelsblöcken in Bezug auf Wachstum und Sicherheit herrscht, wenn strategische Technologien – über kritische Mineralien hinaus – das Potenzial haben, den obsiegenden Wettbewerber in eine uneinholbare Position wirtschaftlicher Dominanz zu katapultieren.

Ob Entkopplung oder De-risking – die USA und Europa ähneln ihrem strategischen Rivalen China zunehmend, wenn es darum geht, ihre nationalen Ambitionen absichern und eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum schaffen zu wollen.

So gesehen würde selbst eine mögliche vollständige Entkopplung nichts an der Tatsache ändern, dass auf allen Seiten weiterhin ähnliche Ansätze zur Stärkung der nationalen Sicherheit und der industriellen Resilienz verfolgt würden. Die unmittelbarste Konsequenz daraus ist, dass die globalisierten Lieferketten der letzten vier Jahrzehnte in regionalisierte Ketten aufgesplittet werden, in denen sich gleichgesinnte Länder zusammenschließen, um sicherzustellen, dass sie nicht aufgrund von Abhängigkeiten erpressbar werden.

In Bezug auf kritische Mineralien haben alle Handelsblöcke enger oder breiter angelegte Initiativen zum Aufbau ihrer jeweiligen “Clubs” lanciert: die USA im Rahmen ihrer Minerals Security Partnership, die EU im Rahmen ihres Critical Raw Materials Club oder China mit seinem allmächtigen Kooperationsinstrument der Belt and Road Initiative.

Mit Blick auf diese geopolitische Konkurrenz kann indessen selbst das mächtigste Land in eine Position der Abhängigkeit geraten. Das beste zu erhoffende Szenario scheint daher ein gesunder Wettbewerb zu sein, bei dem der Erfolg des einen Landes nicht zwingend auf direkte Kosten des anderen geht, und bei dem diplomatische Leitplanken oder fortbestehende wirtschaftliche Verflechtungen einer Instrumentalisierung von Lieferketten für politische Zwecke entgegenwirken würde.

In den Worten von Jake Sullivan streben die USA letztlich “eine starke, widerstandsfähige und führende technisch-industrielle Basis an, in die die Vereinigten Staaten und ihre gleichgesinnten Partner, etablierte wie aufstrebende Volkswirtschaften, gemeinsam investieren und auf die sie sich verlassen können”. Diese Vision ist in jedem Fall eine unverblümte Ankündigung einer Zukunft, in der technologische Blockbildung weiter voranschreitet – mit kritischen Mineralien als einer weiteren Bruchlinie.

Shan Huang ist Senior Adivsor bei der China Macro Group mit Fokus auf Chinas Außen- und Handelspolitik, Geopolitik und China-USA-Beziehungen.

Markus Herrmann ist Mitgründer und Managing Director der China Macro Group (CMG / www.chinamacro.eu) und erfahrener Berater für europäische Unternehmen und öffentliche Institutionen im chinesischen Markt.

Dieser Beitrag steht im Kontext der Veranstaltungsreihe ,,Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag, dem 11. Mai 2023 (12:00 Uhr MEZ) diskutieren Markus Herrmann und Nadine Godehardt (Stiftung Wissenschaft und Politik) über das Thema: “Geopolitik im Rohstoffmarkt: Wie balanciert Europa Chinas Zentralität?” China.Table ist der Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Sebastian Moerler ist im Mai im Shanghaier Büro der Boston Consulting Group vom Consultant zum Projektleiter aufgestiegen. Er ist Mitglied der Taskforce Principal Investors & Private Equity (PIPE) und führt Commercial Due-Diligence-, Strategie- und Portfolio-Optimierungsprojekte für Investoren durch.

Kuangxin Zhou ist seit April Technischer Direktor der Abionik Group China, einem Umwelttechnologie-Anbieter für Wasser- und Luftaufbereitung. Zuvor arbeitete er als Project Manager beim Kompetenzzentrum Wasser Berlin. Seit 2013 fungiert er außerdem als Vorsitzender des von ihm gegründeten Deutsch-Chinesischen Zentrums für die Förderung der Umwelt und Energie e.V.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Eine Drohne überfliegt die riesigen Gräberfelder des Songhe-Friedhofs in Shanghai. Die 1987 angelegte Begräbnisanlage steht gerade aufgrund ihrer horrenden “Immobilienpreise” in Chinas Sozialmedien in der Kritik. Wer sich hier zur Ruhe legen will, muss umgerechnet bis zu 45.000 Euro bezahlen – und das bei Parzellengrößen von 0,6 Quadratmetern. Damit wohnen die Toten auf dem mit Pagoden dekorierten Promi-Friedhof sechsmal teurer als die Lebenden im Huangpu-Bezirk im Herzen der ohnehin schon sehr teuren Metropole.

gleich dreimal innerhalb eines Monats haben sich Außenministerin Annalena Baerbock und ihr chinesischer Amtskollege Qin Gang getroffen. Leider ist die Stimmung dabei nicht wirklich aufgetaut. Auch beim Treffen am Dienstag in Berlin beherrschten Vorsicht und Misstrauen den deutsch-chinesischen Dialog. Selbst vermeintlich unproblematische Themen wie der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel gipfelten in kleinen Reibereien, wie Michael Radunski beobachtete.

Am Ende kritisierte Baerbock einmal mehr Chinas vermeintliche Neutralität im Ukraine-Krieg, indem sie den südafrikanischen Nobelpreisträger Desmond Tutu zitierte: “Wer angesichts ungerechter Zustände neutral bleibt, steht längst auf der Seite der Unterdrücker.” Qin gab zurück: China habe die Krise nicht verursacht und gieße im Gegensatz zu anderen Ländern kein Öl ins Feuer.

Auch der von Peking abgesagte China-Besuch von Finanzminister Christian Lindner war Thema der Gespräche. Für einen “echten Dialog” müssten Fachminister beider Seiten die Chance haben, in direkten Kontakt zu treten, mahnte Baerbock. Für den nächsten Schlagabtausch haben sich die beiden in Berlin auf jeden Fall schon einmal warm gemacht.

Ebenfalls in Berlin findet am Mittwoch die 63. Hauptversammlung der Volkswagen Aktiengesellschaft statt. Die Konzernspitze wird sich dort auch, ähnlich wie BASF Mitte April, für das schlecht laufende China-Geschäft und den Verdacht von Zwangsarbeit in der Lieferkette rechtfertigen müssen. Wie Marcel Grzanna berichtet, sind unter anderem Vertreter des Weltkongresses der Uiguren vor Ort. China-Vorstand Ralf Brandstätter stehen also heikle Fragen bevor.

Die bloßen Zahlen sind beeindruckend: Innerhalb weniger Monate hat Außenministerin Annalena Baerbock schon zum dritten Mal ihren chinesischen Kollegen getroffen. Nach ihren Gesprächen in China vor nicht einmal vier Wochen ist Qin Gang am Dienstag nach Berlin gereist. Fast könnte man meinen: Die beiden verstehen sich einfach.

Doch das Gegenteil scheint richtig: Zwischen Baerbock und Qin herrscht eine kühle Mischung aus Vorsicht und Misstrauen. Auf der einen Seite die wertegeleitete Grünen-Politikerin, auf der anderen der einstige Wolfskrieger. Beide haben klare Meinungen – und äußern sie auch. Wie das enden kann, konnte man vor drei Wochen in Peking sehen, als sich Baerbock und Qin vor laufenden Kameras einen verbalen Schlagabtausch lieferten.

Dazu kam es am Dienstag in Berlin nicht. Vielmehr war zu spüren, wie sich beide Seiten bemühten, in vermeintlich unproblematischen Themen eine gemeinsame Grundlage zu finden – allerdings mit überschaubarem Erfolg. Schnell dominierten wieder die Unterschiede das Treffen, etwa:

Hinsichtlich etwaiger EU-Sanktionen gegen chinesische Firmen wies Baerbock darauf hin, dass die Beratungen noch andauerten. Mögliche Maßnahmen würden sich jedoch nicht gegen ein Land, sondern gegen die Weitergabe von militärischen und Dual-Use-Gütern richten. Hier erwarte man aber auch von China, dass es entsprechend auf seine Firmen einwirke.

Qin versicherte, dass China keine Waffen in Krisenregionen liefere und sich bei Dual-Use-Gütern an chinesische Gesetze halten werde. Es herrsche ein normaler Austausch zwischen chinesischen und russischen Unternehmen. Dieser Austausch dürfe allerdings nicht gestört werden. Vielmehr werde man sich strikt dagegen wehren, sollten die EU einseitige Sanktionen gegen China verhängen, so Qin. “Wir werden die legitimen Interessen unserer Unternehmen und unseres Landes verteidigen.“

Scharf kritisierte Baerbock Chinas vermeintliche Neutralität im Ukraine-Krieg – wenn auch indirekt. Sie zierte den Ende 2021 verstorbenen südafrikanischen Nobelpreisträger und Erzbischof von Kapstadt, Desmond Tutu. Der hatte einst gesagt: “Wer angesichts ungerechter Zustände neutral bleibt, steht längst auf der Seite der Unterdrücker.”

Qin verbarrikadierte sich an dieser Stelle hinter bekannten Floskeln: Man habe die Krise nicht verursacht und gieße im Gegensatz zu anderen Ländern auch kein Öl ins Feuer. Vielmehr habe sich Präsident Xi Jinping bei Wladimir Putin in Moskau für friedliche Verhandlungen starkgemacht – und Russlands Staatsführer habe gegenüber Xi seine Bereitschaft zum Dialog erklärt.

Wie angespannt es zwischen Baerbock und Qin zugeht, zeigte sich auch an Details. Auf die Frage einer chinesischen Journalistin hätte turnusgemäß zuerst Qin Gang antworten sollen, allerdings bat die Reporterin vorsichtig, die deutsche Außenministerin möge bitte zuerst antworten – mit dem Verweis auf “Ladies first”. Eigentlich eine gute Gelegenheit, die angespannte Stimmung der Pressekonferenz mit einem Schmunzeln aufzulockern – Qin hingegen verdrehte nur die Augen.

Dabei hatten die beiden Außenminister zu Beginn sogar noch versucht, die Gemeinsamkeiten hervorzuheben – bei vermeintlich unkomplizierten Themen:

Doch selbst hier kommt es derzeit zwischen China und Deutschland leicht zu Reibereien. Baerbock lobte China zwar als Vorreiter bei den erneuerbaren Energien, kritisierte aber auch China als größten Emittenten von Treibhausgasen. Rund ein Drittel des weltweiten Ausstoßes werde von der Volksrepublik verursacht.

Und selbst bei den Vorbereitungen der Regierungskonsultationen gibt es Probleme – nicht zwischen Baerbock und Qin, sondern im Hinblick auf Christian Lindner. Der deutsche Finanzminister wollte am Mittwoch in Peking eigentlich mit seinem chinesischen Kollegen Liu Kun die Konsultationen für ihre Ressorts vorbereiten. Doch das Treffen wurde kurzfristig von China abgesagt. Offizielle Begründung: Terminprobleme – was wohl eher die höfliche Form ist von: “Für Dich haben wir gerade keine Zeit.”

Entsprechend verstimmt ist man in Berlin. “Ein respektloser Affront nicht nur gegen Deutschlands Finanzminister, sondern auch gegen uns als freiheitliche liberale Partei”, kommentierte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. “Wenn Pekings Führung denkt, sie könnte uns mit solchen Aktionen ‘erziehen’, ist sie auf dem Holzweg.”

Der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer schimpfte auf Twitter: “Dieser chinesische Affront geht nicht nur die FDP an. Wir werden uns unsere China-und-Taiwan-Politik nicht aus Beijing diktieren lassen.”

Lindner selbst kündigte “einen selbstbewussten und realistischen Umgang mit China” an. “Wer nur auf wirtschaftliche Beziehungen setzt, der verliert ein Stück der zivilisatorischen Mission”, schrieb Lindner auf Twitter. Und weiter: “Wir lassen uns unsere liberalen Werte nicht für gute Geschäfte abkaufen, brauchen aber eine bessere Balance als früher.” Es wäre aber naiv zu glauben, Deutschland könnte sich wirtschaftlich von China einfach abkoppeln.

Auch Baerbock und Qin suchten am Dienstag im Eklat die Gemeinsamkeiten. Die deutsche Außenministerin mahnte einen “echten Dialog” an, wofür direkte Kontakte der jeweiligen Fachminister schlicht notwendig seien. Qin wiederum versicherte, dass Lindner natürlich in China willkommen sei. Es handele sich um eine rein technische Frage, die nicht überinterpretiert werden sollte. Er hoffe jedenfalls, dass man schnell einen neuen Termin für das Treffen finden werde.

Dass viele Treffen keine Garantie für gemeinsame Positionen sind, sollten Baerbock und Qin allerdings wissen. Klar ist aber auch: Ein häufiger Austausch erhöht zumindest die Chancen, irgendwann auch wieder Gemeinsamkeiten zu finden.

Nächster DAX-Konzern, gleiches Prozedere: Ähnlich wie Mitte April bei BASF werden die Fondsgesellschaft Union Investment, der Dachverband Kritischer Aktionäre und Vertreter des Weltkongresses der Uiguren auch die Konzernspitze von Volkswagen bei der Hauptversammlung zur Rede stellen. “Wir haben die Fragen nach dem Umgang mit den Uiguren, nach möglichen Menschenrechtsverletzungen und nach einer unabhängigen Untersuchung im Dialog mit VW schon mehrfach gestellt, aber noch keine zufriedenstellenden Antworten erhalten“, sagt Janne Werning, Leiter ESG Capital Markets & Stewardship von Union Investment. Sein Wortbeitrag liegt China.Table vorab vor.

Union Investment will wissen, wann Volkswagen eine externe und unabhängige Prüfungsgesellschaft damit beauftragt, die Aktivitäten von VW in Xinjiang zu durchleuchten. Eine Studie der britischen Sheffield Hallam University hatte die Vermutung bestärkt, dass die Lieferketten des Wolfsburger Konzerns nicht frei von Zwangsarbeit sind. Das Unternehmen beteuert, sein Werk in der Regionalhauptstadt Urumqi sei sauber. Allerdings versäumt Volkswagen transparente Aufklärung, was die Herkunft seiner verarbeiteten Teile betrifft.

Die Fondsmanager betonen, die kritischen Fragen ganz im Sinne des Aktionärsnutzens zu stellen. “Es ist in unser aller Interesse zu wissen, was dort passiert und dann, falls nötig, Konsequenzen zu ziehen”, sagt Werning. Dass Union Investment Konsequenzen ziehen könnte, wie es die Fondsgesellschaft Deka bereits getan hat, wird zumindest gemunkelt. Die Deka hatte alle VW-Titel aus ihrem Nachhaltigkeitsprogramm gestrichen.

Bereits vor dem Eingang am Messedamm in Berlin bekommen die Aktionäre einen Vorgeschmack auf das, was am Mittwochvormittag im City Cube diskutiert wird. In einer gemeinsamen Aktion fordern die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), die Kritischen Aktionäre und Uiguren “das Ende von Zwangsarbeit in VW-Lieferketten.” Bei der Aktion wird ein VW-Auto zu sehen sein, vor dem sich zwei Personen die Hände schütteln. Eine Person wird dabei eine Maske von Chinas Staatschef Xi Jinping tragen, die andere eine VW-Maske. Der Xi-Darsteller hält dabei Zwangsarbeiter hinter sich an einer Kette.

Während der Hauptversammlung werden der Uiguren-Vertreter Haiyuer Kuerban und Kendyl Salcito, die Co-Autorin der Sheffield-Studie, zu den Aktionären sprechen. Kuerban wird sich dabei auch den China-Vorstand Ralf Brandstätter vornehmen, der im Februar nach Urumqi gereist war, um das dortige Werk zu besuchen und mit Arbeitern vor Ort zu sprechen. “Wie konnten Sie in einer Region, in der totale Überwachung herrscht, sicherstellen, dass diese Arbeiter frei mit Ihnen sprechen können?”, fragt Kuerban, dessen Wortbeitrag China.Table ebenfalls vorab vorliegt.

Die aufrichtige Antwort muss lauten, dass dies nicht sicherzustellen ist. Insider haben im Austausch mit hochrangigen Volkswagen-Managern zudem den Eindruck gewonnen, dass sie die ständige Konfrontation mit dem Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang nur noch nerve und aufrichtiges Interesse an einer Aufklärung bei vielen Verantwortlichen nicht vorhanden sei.

Seitens von Union Investment wird aber nicht nur das Uiguren-Thema angesprochen. Die Fondsgesellschaft will auch Antworten zu den Entwicklungen auf dem chinesischen Automarkt. Werning glaubt, dass es für Volkswagen längst nicht nur darum gehe, um die Marktführerschaft zu kämpfen, sondern darum, “auf dem größten Automarkt der Welt relevant zu bleiben”. Mehr noch erwartet Union Investment, dass VW seine Stellung “in nicht allzu ferner Zukunft” auch auf dem Heimatmarkt gegen chinesische Anbieter wird behaupten müssen.

“Wie wollen Sie mit Unternehmen wie BYD mithalten? Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass die neuen Elektromodelle den Geschmack chinesischer Käufer treffen? Und wie wollen Sie über China hinaus den Absatz von Fahrzeugen mit Elektroantrieb vorantreiben?”, wird Werning von den VW-Managern wissen wollen.

BYD hat Volkswagen kürzlich als Marktführer in China abgelöst und dabei vor allem über sein Angebot in der Elektromobilität bei den Konsumenten gepunktet. Volkswagen hatte daraufhin angekündigt, seine Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse beschleunigen zu wollen.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich vor dem EU-Parlament für einen Ansatz der Verringerung wirtschaftlicher Risiken im Umgang mit China ausgesprochen. Er sei sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einig, dass es keine Abkopplung, aber eine kluge Risikominderung geben müsse, sagte der SPD-Politiker am Dienstag vor den Abgeordneten in Straßburg.

Die Beziehung zu China sei mit dem bekannten Dreiklang “Partner, Wettbewerber, Systemrivale” zutreffend beschrieben, sagte Scholz bei einer Rede anlässlich des Europatags. Rivalität und Wettbewerb seitens Chinas hätten aber ohne Zweifel zugenommen.

Die Länder des Globalen Südens seien neue Partner, deren Sorgen und berechtigte Interessen ernst genommen werden müssten, betonte der Kanzler. Europa müsse sich solidarisch und mit Nachdruck für Nahrungsmittelsicherheit und Armutsbekämpfung einsetzen – und die Versprechen einhalten, die für Klima- und Umweltschutz gegeben worden seien.

Scholz sprach sich gegen Bestrebungen aus, die EU zu einer dritten Supermacht neben den USA und China zu machen. “Wer nostalgisch dem Traum europäischer Weltmacht nachhängt, wer nationale Großmachtfantasien bedient, der steckt in der Vergangenheit”.

Vielmehr könne Europa auf neue Freihandelsabkommen wie Mercosur setzen. Solche fairen Abkommen müssten die wirtschaftliche Entwicklung der Partner befördern, nicht behindern, sagte Scholz. “Fair, das bedeutet zum Beispiel, dass die erste Verarbeitung von Rohstoffen dort vor Ort stattfindet – und nicht etwa in China oder anderswo.” ari

Der EU-Botschafter in China hat die Forderung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell nach Patrouillenfahrten europäischer Kriegsschiffe in der Taiwanstraße kritisiert. Diese Aussage sei “stark übertrieben” gewesen, sagte Jorge Toledo Albiñana am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Peking. Borrell hatte in einem Meinungsartikel in der französischen Sonntagszeitung Journal du Dimanche gefordert, dass europäische Marinen in der Meerenge patrouillieren sollten, da Taiwan die EU “wirtschaftlich, kommerziell und technologisch” betreffe. Der EU-Botschafter in China kritisierte damit direkt Aussagen seines Chefs aus Brüssel. Toledo Albiñana hatte in der Vergangenheit bereits selbst mit Aussagen zu Taiwan Aufsehen erregt.

Auf seiner Pressekonferenz begrüßte Toledo Albiñana zudem das Telefonat von Chinas Staatschef Xi Jinping mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj: “Wir würden uns wünschen, dass China weiter geht und mehr dazu beiträgt, einen gerechten Frieden zu erreichen, der den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine beinhaltet.” Auch kritisierte er das neue Anti-Spionage-Gesetz als “keine gute Nachricht.” Das neue Gesetz sorgt für erhebliche Unruhe unter ausländischen Firmen in China. ari/rtr

China hat am Dienstag die kanadische Generalkonsulin in Shanghai Jennifer Lynn Lalonde ausgewiesen. Lalonde muss China bis zum 13. Mai verlassen. Damit regierte Peking auf die Aufforderung der kanadischen Regierung vom Vortag an einen in Toronto ansässigen chinesischen Diplomaten, das Land zu verlassen. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern verschärfen sich damit weiter.

Nach der Ausweisung der Generalkonsulin sagte Premier Justin Trudeau, Kanada werde sich durch die Vergeltungsmaßnahmen Chinas nicht einschüchtern lassen: “Wir werden weiterhin alles Notwendige tun, um die Kanadier vor ausländischer Einmischung zu schützen.”

Hintergrund des Streits ist ein Geheimdienstbericht, der dem ausgewiesenen chinesischen Diplomaten Zhao Wei Versuche vorgeworfen hat, den kanadischen Abgeordneten Michael Chong zu beeinflussen und unter Druck zu setzen. Am 1. Mai waren Einzelheiten des bereits zwei Jahre alten Berichts des kanadischen Geheimdienstes CSIS über den chinesischen Einfluss in Kanada durchgesickert.

Der Report enthielt auch Informationen über eine mögliche Bedrohung des konservativen Abgeordneten Michael Chong und dessen in Hongkong lebenden Familienmitgliedern. Solche Einschüchterungsversuche gegen chinesischstämmige Politiker sind in Kanada und anderen Ländern mit großer chinesischer Diaspora nicht selten. Chong hatte 2021 einen erfolgreichen Antrag im Parlament unterstützt, der die Behandlung der uigurischen Minderheit in China als Völkermord bezeichnete.

Chong sagte, er sei “zutiefst enttäuscht” gewesen, als er aus der kanadischen Tageszeitung “Globe and Mail” von der möglichen Bedrohung seiner Familie erfuhr. Er kritisierte die kanadische Regierung für ihre Untätigkeit. Seit dem Bericht hatte er wiederholt die Ausweisung Zhaos gefordert. Die Zeitung hatte unter Berufung auf eine ungenannte Quelle auch berichtet, Zhao sei an der Beschaffung von Informationen über Chong beteiligt gewesen. China erklärte, es habe sich nie in die inneren Angelegenheiten Kanadas eingemischt und auch kein Interesse daran. rtr/cyb

China hat ein Gipfeltreffen mit fünf zentralasiatischen Staaten in der alten Kaiserstadt Xi’an angekündigt. Xi werde das “C+C5” genannte Treffen am 18. Mai leiten, teilte das Außenministerium in Peking mit. Erwartet werden demnach die Präsidenten von Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisien und Turkmenistan. Das Treffen gilt als Teil der Ambitionen Pekings zur Stärkung der strategischen Zusammenarbeit mit Zentralasien bei einer Reihe von Themen, darunter die in Kasachstan einst lancierte Seidenstraßen-Initiative (BRI). Bei einem Vorbereitungstreffen der Außenminister im April betonte Chinas Außenamtschef Qin Gang zudem, Peking wolle mit Zentralasien zusammenarbeiten, um auf eine “Lösung der Ukraine-Krise” zu drängen.

Die westlichen Sanktionen gegen Russland und die globalen geopolitischen Spannungen haben ein wirtschaftliches Vakuum in der Region geschaffen, das Peking zu füllen versucht, mithilfe diplomatischer Avancen und der BRI. Die fünf nach Xi’an eingeladenen Staaten sind frühere Sowjetrepubliken, eingequetscht zwischen den Giganten Russland und China. Sie agieren vorsichtig im Zusammenhang mit Putins Angriffskrieg in der Ukraine – das ja ebenfalls eine Ex-Sowjetrepublik ist. Kasachstan etwa fürchtet, dass Putin auf die Idee kommen könnte, auch die dort lebende russische Minderheit “befreien” zu wollen. Die fünf Staaten betreiben daher einen Balanceakt im Umgang mit Moskau und auch dem mächtigen China. Bei den Vereinten Nationen enthielten sie sich bisher bei Resolutionen zum Krieg oder stimmten gar nicht mit ab. Ihre Präsidenten waren allerdings alle fünf am Dienstag zu Gast bei Wladimir Putins Militärparade in Moskau zum Sieg der Sowjetunion über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg. ck

Der taiwanische Konzern Foxconn hat ein Grundstück in der Nähe des Flughafens von Bangalore erworben. Für die 1,2 Millionen Quadratmeter bezahlte der wichtigste Apple-Zulieferer drei Milliarden Rupien (33,55 Millionen Euro). Das geht aus einer am Dienstag an der Londoner Börse eingereichten Erklärung hervor. Es wäre die zweite Foxconn-Fabrik in Indien. Seit 2019 produziert das Unternehmen bereits Smartphones im südlichen Staat Tamil Nadu, darunter das neueste iPhone 14.

Hon Hai Precision Industry – der offizielle Name des Tech-Unternehmens – will der Erklärung zufolge außerdem die Nutzungsrechte für ein 480.000 Quadratmeter großes Grundstück in der vietnamesischen Provinz Nghe An erwerben. Foxconns Produktion konzentriert sich bislang auf China. In der größten iPhone-Fabrik der Welt in Zhengzhou sind derzeit 200.000 Angestellte für Foxconn tätig. Im vergangenen Herbst kam es dort wegen schlechter Arbeitsbedingungen und strenger Lockdown-Maßnahmen zu Arbeiterprotesten.

Schon länger ist bekannt, dass Foxconn verstärkt Produktionen für iPhones auch außerhalb Chinas aufbauen möchte. Bangalore, das als indisches Silicon Valley gilt, ist die Hauptstadt des südwestindischen Bundesstaats Karnataka. Foxconn-Chef Young Liu hatte die Stadt im März besucht. Karnatakas Regierungschef Basavaraj Bommai kündigte damals an, Apple werde dort “bald” in einer neuen Fabrik iPhones herstellen und “etwa 100.000 Arbeitsplätze” schaffen. cyb

Was wird die nächste Front im eskalierenden strategischen Wettbewerbs zwischen den USA und China sein? Seit der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, in seiner Rede im April 2023 an der Brookings Institution zur “Erneuerung der amerikanischen Wirtschaftsführerschaft” kritische Mineralien – das Rückgrat sauberer Energie – in einem Atemzug mit Halbleitern nannte, zweifelt niemand mehr daran, dass kritische Mineralien wie Lithium, Kobalt, Nickel und Grafit zur nächsten Front werden, bei der die USA entschlossen sind, mit China um eine widerstandsfähigere und sicherere Lieferkette zu konkurrieren.

Laut einem handelspolitischen Papier der OECD vom April 2023 hat Peking die Zahl der Ausfuhrbeschränkungen für kritische Mineralien, die für Elektroautos und erneuerbare Energien benötigt werden, wie Lithium, Kobalt und Mangan, in den elf Jahren bis 2020 um das Neunfache erhöht. Aber es ist nicht nur China: Auch Länder wie Indien, Argentinien, Russland, Vietnam und Kasachstan sind in der Anzahl eingeführter Exportbeschränkungen im Zeitraum 2009-20 vorne mit dabei.

Auch andere mineralienreiche Länder haben nicht dazu beigetragen, den globalen Wettbewerb um kritische Mineralien zu entschärfen, sondern drängen vielmehr darauf, ihre heimische Produktion stärker zu kontrollieren: Chile beispielsweise, der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt hinter Australien, hat begonnen, eine stärkere staatliche Kontrolle über Lithiumprojekte anzustreben, möglicherweise auf Kosten von kommerziellen Investoren.

Regierungen von Indonesien bis Bolivien und Mexiko haben ebenfalls ihre Bemühungen verstärkt, mehr Verarbeitung und Fertigung im Inland durch Maßnahmen wie Exportverbote für Erze sowie Neuverhandlungen über staatliche Beteiligungen an privat geführten Bergbauunternehmen zu fordern.

So überrascht es nicht, dass die EU, der weltweit aggressivste Befürworter der grünen Transformation, diesem Beispiel folgte und im März 2023 den Critical Raw Materials Act vorstellte. Damit will sie die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit ihrer Versorgungsketten für saubere Energie erhöhen, indem sie mehr Materialien im Inland abbauen und verarbeiten sowie die Administrierung von Projekten mit strategischer Bedeutung effizienter machen. Als EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein “De-Risking” der Wirtschaftsbeziehungen mit China forderte, ging es ihr nicht zuletzt auch um die Sicherung der europäischen Versorgung mit kritischen Mineralien.

Obwohl die USA bei der Herstellung von Halbleitern einen eindeutigen Vorsprung gegenüber China haben, ist China weltweit führend bei der Verarbeitung von kritischen Mineralien mit einer Wertschöpfung von mehr als 80 Prozent des heutigen globalen Bestandes dieser Mineralien. Bei Lithium, dem wichtigen Metall für Elektrofahrzeugbatterien, ist China heute der drittgrößte Lieferant, hinter Australien und Chile, und soll bis 2030 der größte Lieferant werden. Chinesische Unternehmen durchforsten die ganze Welt, insbesondere Lateinamerika und Afrika, um in Bodenschätze zu investieren.

In seinen Ausführungen erläuterte Sullivan weiter, die USA würden “kompromisslos eine moderne Industriestrategie verfolgen” – ein Konzept, das bisher als Antithese zum “Washington Consensus” galt. Die scharfe Wende, wenn nicht sogar Kehrtwende in der Industriepolitik, kann als ein Gefühl der Dringlichkeit oder Verunsicherung in Washington interpretiert werden, dass Amerika gegenüber dem chinesischen “Whole of nation”-System seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte.

Teilweise inspiriert durch China sind die USA nun selber auf dem besten Weg, in bestimmten Schlüsselsektoren, die als für die nationale Wettbewerbsfähigkeit als ,,grundlegend” gelten, eine stärker sichtbare Hand im Markt einzubringen, wie das der kürzlich verabschiedete CHIPS & Science Act und der Inflation Reduction Act (IRA) zeigen.

Vor diesem Hintergrund ist interessant zu sehen, dass in Zeiten geopolitischer Konkurrenz mehr Konvergenz als Divergenz zwischen den Handelsblöcken in Bezug auf Wachstum und Sicherheit herrscht, wenn strategische Technologien – über kritische Mineralien hinaus – das Potenzial haben, den obsiegenden Wettbewerber in eine uneinholbare Position wirtschaftlicher Dominanz zu katapultieren.

Ob Entkopplung oder De-risking – die USA und Europa ähneln ihrem strategischen Rivalen China zunehmend, wenn es darum geht, ihre nationalen Ambitionen absichern und eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum schaffen zu wollen.

So gesehen würde selbst eine mögliche vollständige Entkopplung nichts an der Tatsache ändern, dass auf allen Seiten weiterhin ähnliche Ansätze zur Stärkung der nationalen Sicherheit und der industriellen Resilienz verfolgt würden. Die unmittelbarste Konsequenz daraus ist, dass die globalisierten Lieferketten der letzten vier Jahrzehnte in regionalisierte Ketten aufgesplittet werden, in denen sich gleichgesinnte Länder zusammenschließen, um sicherzustellen, dass sie nicht aufgrund von Abhängigkeiten erpressbar werden.

In Bezug auf kritische Mineralien haben alle Handelsblöcke enger oder breiter angelegte Initiativen zum Aufbau ihrer jeweiligen “Clubs” lanciert: die USA im Rahmen ihrer Minerals Security Partnership, die EU im Rahmen ihres Critical Raw Materials Club oder China mit seinem allmächtigen Kooperationsinstrument der Belt and Road Initiative.

Mit Blick auf diese geopolitische Konkurrenz kann indessen selbst das mächtigste Land in eine Position der Abhängigkeit geraten. Das beste zu erhoffende Szenario scheint daher ein gesunder Wettbewerb zu sein, bei dem der Erfolg des einen Landes nicht zwingend auf direkte Kosten des anderen geht, und bei dem diplomatische Leitplanken oder fortbestehende wirtschaftliche Verflechtungen einer Instrumentalisierung von Lieferketten für politische Zwecke entgegenwirken würde.

In den Worten von Jake Sullivan streben die USA letztlich “eine starke, widerstandsfähige und führende technisch-industrielle Basis an, in die die Vereinigten Staaten und ihre gleichgesinnten Partner, etablierte wie aufstrebende Volkswirtschaften, gemeinsam investieren und auf die sie sich verlassen können”. Diese Vision ist in jedem Fall eine unverblümte Ankündigung einer Zukunft, in der technologische Blockbildung weiter voranschreitet – mit kritischen Mineralien als einer weiteren Bruchlinie.

Shan Huang ist Senior Adivsor bei der China Macro Group mit Fokus auf Chinas Außen- und Handelspolitik, Geopolitik und China-USA-Beziehungen.

Markus Herrmann ist Mitgründer und Managing Director der China Macro Group (CMG / www.chinamacro.eu) und erfahrener Berater für europäische Unternehmen und öffentliche Institutionen im chinesischen Markt.

Dieser Beitrag steht im Kontext der Veranstaltungsreihe ,,Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag, dem 11. Mai 2023 (12:00 Uhr MEZ) diskutieren Markus Herrmann und Nadine Godehardt (Stiftung Wissenschaft und Politik) über das Thema: “Geopolitik im Rohstoffmarkt: Wie balanciert Europa Chinas Zentralität?” China.Table ist der Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Sebastian Moerler ist im Mai im Shanghaier Büro der Boston Consulting Group vom Consultant zum Projektleiter aufgestiegen. Er ist Mitglied der Taskforce Principal Investors & Private Equity (PIPE) und führt Commercial Due-Diligence-, Strategie- und Portfolio-Optimierungsprojekte für Investoren durch.

Kuangxin Zhou ist seit April Technischer Direktor der Abionik Group China, einem Umwelttechnologie-Anbieter für Wasser- und Luftaufbereitung. Zuvor arbeitete er als Project Manager beim Kompetenzzentrum Wasser Berlin. Seit 2013 fungiert er außerdem als Vorsitzender des von ihm gegründeten Deutsch-Chinesischen Zentrums für die Förderung der Umwelt und Energie e.V.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Eine Drohne überfliegt die riesigen Gräberfelder des Songhe-Friedhofs in Shanghai. Die 1987 angelegte Begräbnisanlage steht gerade aufgrund ihrer horrenden “Immobilienpreise” in Chinas Sozialmedien in der Kritik. Wer sich hier zur Ruhe legen will, muss umgerechnet bis zu 45.000 Euro bezahlen – und das bei Parzellengrößen von 0,6 Quadratmetern. Damit wohnen die Toten auf dem mit Pagoden dekorierten Promi-Friedhof sechsmal teurer als die Lebenden im Huangpu-Bezirk im Herzen der ohnehin schon sehr teuren Metropole.