Volkswagen wird voraussichtlich auf den Druck von Großanlegern, Menschenrechtsaktivisten und Politik reagieren und demnächst ein unabhängiges Audit seines Werks in Xinjiang ankündigen. Auf seiner Hauptversammlung im Mai hatte der Konzern noch darauf hingewiesen, dass eine solche unabhängige Untersuchung nicht möglich sei.

Inzwischen gehen Investoren davon aus, dass der Autohersteller seine Haltung ändern müsse, hat Marcel Grzanna erfahren. Ob es VW tatsächlich gelungen ist, den Joint-Venture-Partner SAIC davon zu überzeugen, könnte sich am 21. Juni herausstellen.

China hatte den internationalen Investmentbanken Anfang 2020 ein großes Versprechen gemacht. Peking sagte zu, seinen Finanzsektor endlich weit für ausländische Institute zu öffnen. Nun zeigt sich aber: In der Volksrepublik kommt kein ausländischer Finanzdienstleister so richtig vom Fleck. Jörn Petring hat sich die Probleme der ausländischen Banken näher angesehen.

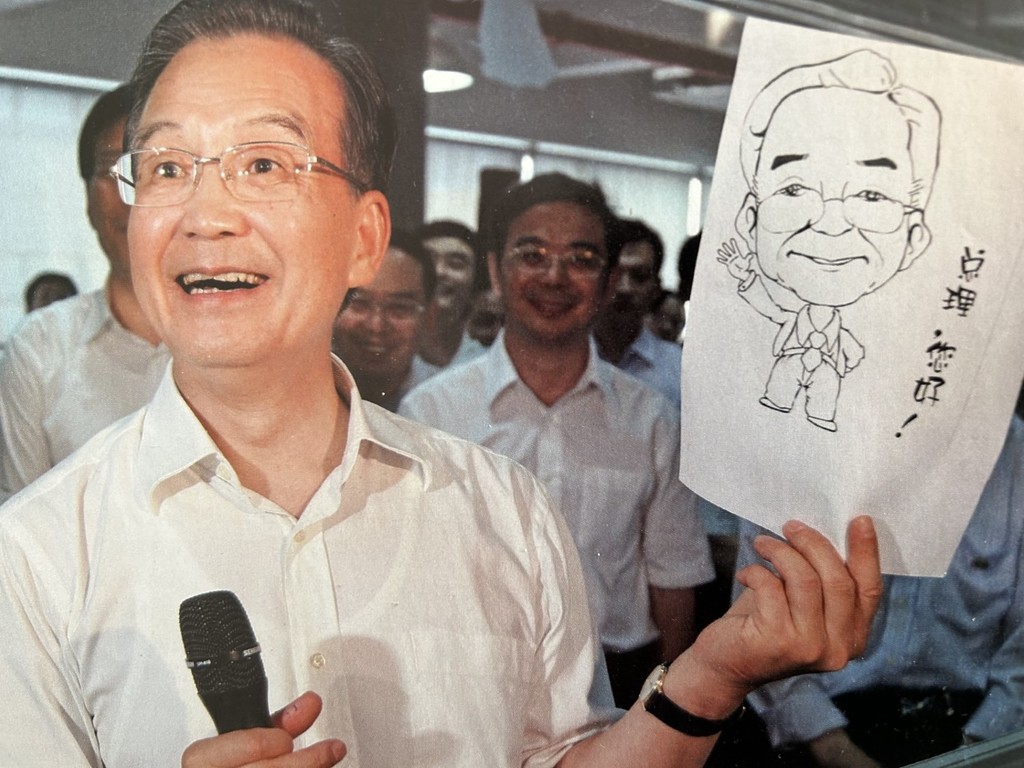

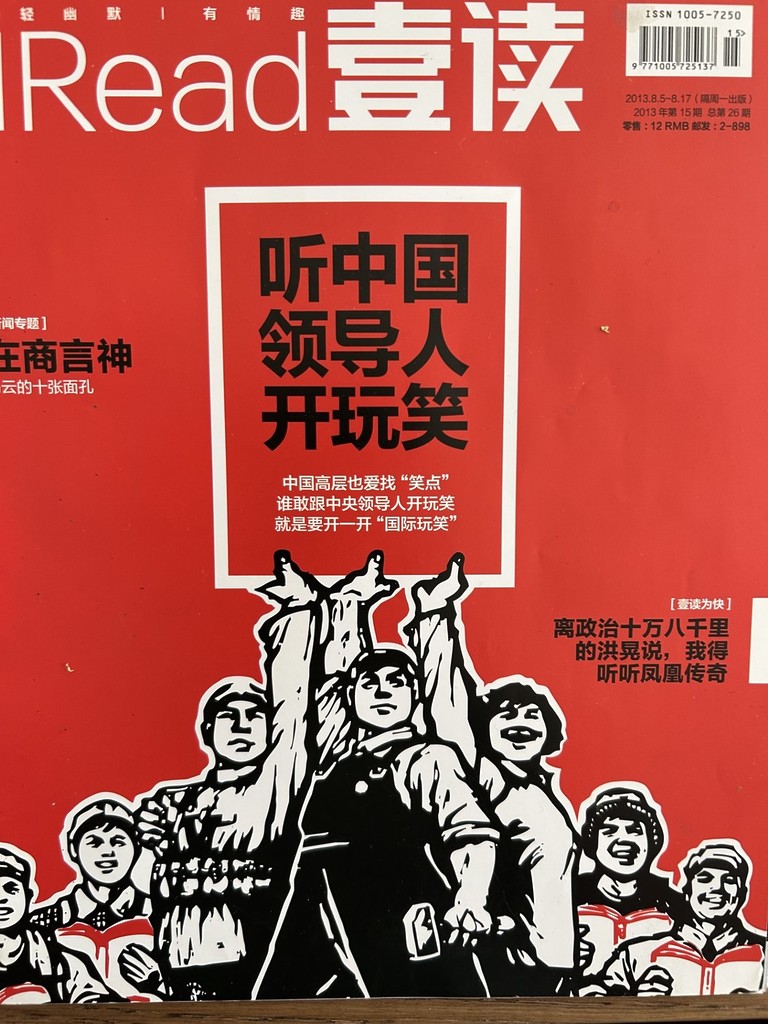

Ihre Haltung zu Satire und Comedy hat die Volksrepublik in den vergangenen Jahren grundlegend verändert, schreibt Johnny Erling – aktuell gebe es “nichts zu lachen in China”. So sehr die Kulturform gerade bei der jungen Generation immer beliebter und gleichzeitig für Investoren lukrativ geworden ist, so scharf wird sie jetzt reguliert. Für Wortwitze droht sogar Gefängnis.

Dennoch gute Unterhaltung bei der Lektüre wünscht

Bei der Hauptversammlung am 10. Mai hatte Volkswagen noch darauf hingewiesen, dass man nicht in der Lage sei, eine unabhängige Untersuchung zum VW-Werk in Xinjiang einzuleiten. Die Konzernspitze begründete das mit vertraglichen Verpflichtungen gegenüber seinem Joint-Venture-Partner SAIC. Der staatliche chinesische Produzent müsse eine solche Entscheidung mittragen. Zumal Volkswagen in dieser Partnerschaft mit SAIC in politischen Fragen nur auf dem Beifahrersitz Platz nimmt.

Doch Volkswagen will sich gegen seinen anhaltenden Reputationsverlust stemmen. Möglicherweise wird der Konzern in Kürze ein unabhängiges Audit seines Werkes in Xinjiang verkünden. Dann könnte ein international anerkanntes Unternehmen eine Prüfung des viel kritisierten Standorts im Nordwesten Chinas vornehmen. Ob es Volkswagen tatsächlich gelungen ist, SAIC von der Dringlichkeit einer solchen Untersuchung zu überzeugen, wird sich wohl am 21. Juni herausstellen. Das Unternehmen könnte seinen Capital Markets Day am Hockenheimring als Gelegenheit zur Ankündigung nutzen.

Mit einem Audit würde Volkswagen die Forderung zahlreicher Großinvestoren erfüllen und sich etwas Luft verschaffen unter dem zunehmenden Druck durch Anleger, Menschenrechtsaktivisten und die Politik. Bei der Hauptversammlung im Mai hatten mehrere Fondsgesellschaften und Uiguren-Vertreter belastbare Belege dafür gefordert, dass Volkswagen nicht von Zwangsarbeit in Xinjiang profitiere.

Die VW-Fabrik in Xinjiang wird gemeinhin als politisches Entgegenkommen des Unternehmens an die autoritär regierende Kommunistische Partei interpretiert. Der Konzern betont zwar öffentlich die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit hinter der Investition, doch das abgelegene Werk besitzt in Wahrheit keine tragende Bedeutung für die Umsätze von Volkswagen in der Volksrepublik. Im Jahr 2021 wurden von ein paar Hundert Mitarbeitern in der Fabrik nur 5.355 Fahrzeuge gebaut.

Zu den Vorwürfen möglicher Menschenrechtsverletzungen hatte China-Chef Ralf Brandstätter bei der Hauptversammlung Stellung bezogen. Um kulturellen Bedürfnissen der Belegschaft gerecht zu werden, habe das Werk “ein inklusives Arbeitsumfeld geschaffen, das religiöse Überzeugungen und unterschiedliche Kulturen respektiert”. Zum Beispiel gebe es in der Kantine Halal-Gerichte für Muslime.

Die Fondsgesellschaft Deka hat Volkswagen-Titel bereits aus seinem Nachhaltigkeitsprogramm genommen, weil der Konzern die Vorwürfe einer Verstrickung nicht stichhaltig widerlegen kann. Die Deka reagierte mit ihrer Entscheidung auf die maximale Abwertung in der Kategorie Soziales durch die Ratingagentur MSCI. Diese als Red Flag bezeichnete Warnung war für die Deka ausreichend, um Volkswagen als “nicht mehr investierbar” im Nachhaltigkeitssegment einzustufen.

Bei Union Investment ist der Evaluierungsprozess noch nicht abgeschlossen. “Meine große Hoffnung ist, dass die Risiken in Sachen Menschenrechte lückenlos aufgeklärt werden”, sagt Janne Werning, Leiter ESG Capital Markets & Stewardship. Auch Union Investment könnte Volkswagen aus seinen nachhaltigen Fonds verbannen, wenn es den Wolfsburgern nicht gelingt, ausreichend glaubwürdige Distanz zur Zwangsarbeit herzustellen.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsprodukten an den Finanzmärkten gewinnt ein möglicher Verbleib von Volkswagen-Aktien im ESG-Programm von Union Investment für das Unternehmen an Relevanz. Zumal die Kategorisierung als “nicht investierbar” durch eine weitere Fondsgesellschaft sehr schnell einen Dominoeffekt auslösen könnte.

Die Einstufung von Unternehmen als nachhaltig ist eine komplexe Angelegenheit. Die ESG-Standards Umwelt- und Sozialverträglichkeit sowie Unternehmensführung werden gegeneinander abgewogen. Volkswagen kommt als Automobilhersteller, der Verbrennermotoren produziert, zugute, dass das Unternehmen in der Elektromobilität und der damit verbundenen Produktion von Batterien um Nachhaltigkeit bemüht ist. Umweltschützer und Menschenrechtsorganisationen halten diese Form der Bewertung für inkonsequent.

Jamie Dimon, der wohl bekannteste Banker der Welt, besuchte diese Woche zum ersten Mal seit Ende der Pandemie wieder China. Zwar bemühte sich der Milliardär und Chef von JPMorgan, in Shanghai gute Stimmung zu verbreiten. Doch in Wirklichkeit dürfte ihm nicht gefallen, wie es seiner Bank in der Volksrepublik geht.

China hatte den internationalen Investmentbanken Anfang 2020 ein großes Versprechen gemacht. Peking sagte zu, seinen Finanzsektor endlich weit für ausländische Institute zu öffnen. Die wichtigste Änderung: Erstmals erlauben die Regulierer, dass Banken nicht mehr im Tandem als Joint Venture mit einem chinesischen Partner agieren müssen. Stattdessen dürfen sie nun eigenständige Tochtergesellschaften gründen. Doch offenbar haben Banken die neuen Möglichkeiten weit überschätzt.

Wie eine im Mai veröffentlichte Auswertung der Financial Times zeigt, kommt kein ausländischer Finanzdienstleister in China so richtig vom Fleck. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten demnach die sieben größten internationalen Institute, darunter JPMorgan, zusammen nur 0,1 Prozent der 395 Milliarden Yuan (52 Milliarden Euro), die die insgesamt 140 Investmentbanken in China im vergangenen Jahr einnahmen. Die ausländischen Banken haben jetzt mehr Freiheiten. Aber was nützt das, wenn die einheimischen Konkurrenten den Markt längst unter sich aufgeteilt haben?

Hinzu kommt, dass die bisherigen Umsatzgaranten für ausländische Investmentbanken in China nicht mehr funktionieren. Lange Zeit waren sie für chinesische Unternehmen das Tor zum Börsengang an der Wall Street. Das brachte vor allem US-Banken wie JPMorgan oder Morgan Stanley satte Gewinne.

Doch vor dem Hintergrund ihrer Spannungen haben sowohl Washington als auch Peking deutlich gemacht, dass sie nichts davon halten, wenn chinesische Unternehmen an die Wall Street strömen. Stattdessen gehen chinesische Unternehmen lieber direkt in Shanghai oder Hongkong an die Börse. Doch selbst in der ehemaligen britischen Kronkolonie geraten US-Banken in die Defensive. Chinesische Banken versuchen zunehmend, “sich einzuschleichen”, indem sie ihren Kunden drängen, für einen Börsengang in Hongkong nicht nur eine internationale, sondern auch eine Bank vom Festland zu engagieren, sagte ein Insider kürzlich der Financial Times.

Für internationale Banken kommen in China weitere negative Faktoren zusammen:

Die US-Banken ziehen bereits personelle Konsequenzen: JPMorgan hat demnach Ende Februar laut Bloomberg rund 30 hochbezahlte Stellen im Investmentbanking im asiatisch-pazifischen Raum gestrichen, die meisten davon in Greater China. Morgan Stanley will 40 Banker aus der Region abziehen.

Dimon hatte im November 2021 mit einer überraschend flapsigen Bemerkung für Aufsehen gesorgt. Bei der Feier zum 100-jährigen Bestehen der Bank sagte er in Boston, bezogen auf die Kommunistische Partei, die ebenfalls 1921 gegründet worden war: “Ich würde wetten, dass wir länger existieren werden”. Dafür erntete er in den USA viel Gelächter. Peking fand das weniger lustig – und könnte Dimon eines Besseren belehren.

05.06.2023, 09:30 Uhr

Messe Stuttgart und Messe Nanjing, Networking-Event (in Stuttgart): 2023 Jiangsu-Germany High Tech Research and Development Exchange Forum Mehr

05.-07.06.2023, ganztägig

MEORIENT International Exhibition, Messe (in Essen): China HomeLife – Messe für chinesische Produkte Mehr

06.06.2023, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)

China Netzwerk Baden-Württemberg, Business-Talk: Tischtennis kennt kein Win-Win – Was Chinas Nationalsport über die Geschäftspraxis lehrt Mehr

07.06.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Germany Trade & Invest / Ostasiatischer Verein, Webinar: Mehr Konnektivität zwischen China und ASEAN Mehr

07.06.2023, 16:00 Uhr

China Netzwerk Baden-Württemberg, Autorengespräch (in Berlin): Xiconomics: What China’s Dual Circulation Strategy Means for Global Busines Mehr

08.06.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Opportunities and Challenges in China’s MedTech Industry Mehr

08.06.2023, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Why Taiwan Matters Mehr

09.06.2023, 19:30 Uhr (10.06., 01:30 Uhr Beijing time)

Stiftung ex oriente und Konfuzius-Institut München, Vortrag: Denkmalschutz in China – Was wird aus den alten Dörfern in Zhejiang? Mehr

09.06.2023, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)

China Macro Group, Webinar: Staying in Dialogue with China mit Jia Qingguo Mehr

SPD-Chef Lars Klingbeil wird kommende Woche zu einem Besuch nach China, Südkorea und in die Mongolei reisen. Für Montag und Dienstag sind Gespräche in Peking geplant. Der Delegation gehört auch Anke Rehlinger an, die neue Asienbeauftragten des Parteivorstandes. Er wolle “offene politische Gespräche führen, auch über kritische Themen”, sagte Klingbeil am Mittwoch.

Er wünsche sich etwa eine aktivere Rolle Chinas zu Beilegung des Ukrainekrieges. “China ist ein wichtiger Partner für Europa”, erklärte der SPD-Politiker. “Zentrale Herausforderungen unserer Zeit, zum Beispiel der Kampf gegen die Klimakrise, Rüstungskontrolle oder die Nichtverbreitung von Atomwaffen, können wir nur in Kooperation mit China meistern.”

Am Mittwoch traf sich zudem der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz, Jens Plötner, mit Chinas Außenpolitik-Zar Wang Yi in Peking. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua erklärte Plötner: “Wir sind voller Erwartungen für die bevorstehende Runde der Regierungskonsultationen zwischen den beiden Ländern.” Wang Yi und Plötner haben demnach auch über die Ukraine gesprochen. Die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen sind für den 20. Juni geplant. rtr/cyb

Eine Mehrheit der Europa-Abgeordneten will strengere Vorschriften für Lieferketten als die EU-Kommission in Brüssel. Die EU-Parlamentarier gaben am Donnerstag grünes Licht für einen Bericht, der die Verhandlungsgrundlage mit den anderen EU-Institutionen darstellt. Das geplante EU-Lieferkettengesetz wird auch einen Einfluss auf den Handel mit China haben.

Der Richtlinienentwurf sieht unter anderem vor, dass Firmen in der EU für Kinder- oder Zwangsarbeit sowie für Umweltverschmutzung ihrer internationalen Lieferanten verantwortlich gemacht werden sollen. Geplant ist auch, dass Unternehmen vor europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden können. 366 Abgeordnete stimmten in Brüssel für das geplante EU-Lieferkettengesetz. 225 Abgeordnete lehnten es ab, 38 enthielten sich. Bis kurz vor der Abstimmung war unklar gewesen, ob der Bericht eine Mehrheit finden wird, da sich primär in der Europäischen Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, Widerstand formiert hatte.

Die EU-Kommission hatte das Lieferkettengesetz vorgeschlagen. Die 27 Mitgliedstaaten einigten sich bereits im Dezember auf eine gemeinsame Position. Diese würde jedoch den Vorschlag der Kommission abschwächen. Die Position des Parlaments würde den Vorschlag verschärfen. Sollte sich das EU-Parlament mit seinen Vorstellungen durchsetzen, müsste auch das deutsche Lieferkettengesetz eventuell an die EU-Vorgaben angepasst werden. ari

Nachdem Chinas größte Weizenanbauregion Henan Ende Mai von Unwettern getroffen worden ist, werden für die nächsten Tage weitere schwere Regenfälle erwartet. Kurz vor der Weizenernte hat das Landwirtschaftsministerium die lokalen Behörden aufgefordert, Notfallteams auszusenden. Sie sollen dabei helfen, Felder zu entwässern und den Zugang für Erntemaschinen zu ermöglichen. Die Landwirte wurden aufgefordert, so schnell wie möglich zu ernten.

China hatte für dieses Jahr einen Ernterekord von 137 Millionen Tonnen Weizen erwartet. Ma Wenfeng, Experte des Beratungsunternehmens Beijing Orient Agribusiness Consultancy, geht davon aus, dass durch den Regen 30 Millionen Tonnen ungenießbar sein werden.

Unwetter wie Überflutungen und Dürren sind in China nicht ungewöhnlich. Die aktuellen Regenfälle innerhalb der Reifezeit des Weizens sind allerdings die schwersten seit zehn Jahren. Zudem begann die Regenzeit deutlich früher als gewöhnlich. Neben Henan sind weitere wichtige Anbauregionen in Zentral- und Südchina betroffen.

Für China sind die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und eine Reduzierung der Importabhängigkeit strategisches Ziel. Denn die Ernährungssicherheit ist für das Land besonders wichtig. Im Vergleich zu anderen Ländern verfügt China bezogen auf seine Bevölkerung nur über verhältnismäßig wenig Agrarflächen. Die Importmengen von Weizen sind zuletzt deutlich gestiegen. Nach Angaben des US-Agrarministeriums wird China im Wirtschaftsjahr 2022/23 größter Weizenimporteur weltweit, auch aufgrund der Preisentwicklung: Die Weltmarktpreise liegen aktuell deutlich unter den Preisen einheimischen Weizens. rtr/jul

Chinas Staatspräsident und Parteichef Xi Jinping hat vor dem Hintergrund des neuen Spionageabwehrgesetzes eine düstere Bilanz gezogen. Angesichts der sich zusammenbrauenden Spannungen mit den USA bezeichnete er die Risiken für die nationale Sicherheit Chinas als “gefährliche Stürme”. Die Aussagen habe er während einer Sitzung der Nationalen Sicherheitskommission getroffen, wie Nikkei Asia nach einem Bericht der People’s Daily, der offiziellen Zeitung der Kommunistischen Partei, am Mittwoch schrieb.

“Die Komplexität und Schwere der nationalen Sicherheitsprobleme, mit denen unser Land konfrontiert ist, haben dramatisch zugenommen”, sagte Xi. “Wir müssen bereit sein, die große Prüfung durch starke Winde, kabbelige Gewässer und sogar gefährliche Stürme zu bestehen”. Während der Sitzung, die am Dienstag stattfand, erwähnte Xi auch die Notwendigkeit, schnell ein integriertes Frühwarnsystem aufzubauen, das Risiken in Echtzeit überwacht.

Xi legt seit langem einen politischen Fokus auf die nationale Sicherheit. Im Jahr 2014 rief er die dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei unterstellte Nationale Sicherheitskommission ins Leben. Das Thema durchdringt inzwischen alle Politikfelder, die Definition von Sicherheit ist dabei weit gefasst und oftmals verbunden mit breiteren nationalen und Entwicklungsinteressen. cyb

Das chinesische Wort für “Humor” – yōumò (幽默) – wurde vor 100 Jahren aus dem Englischen übernommen. 1924 prägte der Essayist Lin Yutang (林语堂) den Begriff. Er sah Humor und Satire als Antriebskräfte der literarisch-kulturellen Reform nach 1919, um die konfuzianisch-geprägte Gesellschaft zu verändern.

Daran arbeitet sich die Volksrepublik noch immer ab. Systemisch humorlose Parteiführer lassen Satiriker verfolgen, die sie und ihre sozialistische Diktatur das Gesicht verlieren lassen. Mao rächte sich in seinen Anti-Rechts-Kampagnen und mit der Kulturrevolution an allen, die es wagten, ihm den Spiegel vorzuhalten, auch an denen, die nur die Eulenspiegel waren.

Dennoch wagten Karikaturisten und Komödianten aller Art Satire, sie nutzten dazu traditionelle Bühnenkünste wie das lokale Sprechtheater (滑稽戏), Sketche (相声), Witze (段子) oder Possen (小品). Gingen sie damit zu weit, schoben ihnen die Herrschenden wortwörtlich den Riegel vor.

Nach einer Generation der sozialen Öffnung seit Maos Tod zieht die Partei in ihrer “neuen Ära des Sozialismus” die Zügel wieder an. China hat unter Xi nichts zu lachen. Am Star-Komiker Li Haoshi (李昊石) statuierte Peking ein Exempel, um alle Satiriker einzuschüchtern. Frei nach dem Motto: Schlachte das Huhn, um die Affen zu schrecken. Wegen eines Wortwitzes erhielt Li Berufsverbot und sitzt in Haft. Seine Bühnenagentur “Xiaoguo Wenhua” (笑果文化) muss Millionenstrafen zahlen.

Der Komödiant steht für eine aus den USA stammende Spielart, die erst seit wenigen Jahren Chinas Stadtkultur erobert: “Stand-up-Comedy”. Ihr chinesische Name tuōkǒuxiù (脱口秀) klingt wie das englische Wort “Talkshow”. Die Ein-Personen-Bühnenauftritte in Varietés ziehen als neuer Treffpunkt die Generation Z an. Junge Chinesen machen sie zu Zufluchtsstätten, um ihrer tagtäglichen ideologischen und jüngst noch pandemischen Verseuchung zu entkommen. Chinas Venture Capital spekuliert auf das Geschäft und investiert Milliarden. Aufgeschreckt reagierte Peking mit harter Hand. Manche Blogger glauben, die Vorzeichen einer “Kulturrevolution 2.0” zu sehen.

Im Pekinger Century Theater (世纪剧院) leistete sich Kabarettist Li Haoshi, der unter seinem Künstlernamen “House” (vom Nachnamen “Haoshi” abgeleitet) zur Kultfigur unter den neuen Komikern aufstieg, einen Witz zu viel. Er plauderte über seine zwei Hunde, die er in Shanghai von der Straße zu sich nach Hause geholt habe. Die Streuner begeisterten ihn, als sie “wie aus der Kanone geschossen” ein Eichhörnchen jagten: Spontan dachte er: “Ausgezeichneter Arbeitsstil, um eine Schlacht gewinnen zu können.” (作风优良,能打胜仗).

Das Publikum lachte über den Slogan, den Parteichef Xi Jinping seit 2013 ständig wiederholt, um Chinas Armee auf Vordermann zu bringen. Einer der Zuhörer denunzierte Li online. Mit seinem Hundevergleich verunglimpfe er Chinas Armee. Der Vorwurf schlug in den sozialen Medien nationalistische Wellen.

Über den 31-jährigen Li brach die Flut herein. Trotz Selbstkritik und öffentlicher Abbitte wurden er, seine Xiaoguo-Agentur und die Dachgesellschaft “Shanghai Xiaoguo Entertainment Group” bestraft und Li suspendiert. Seinen Gag fanden Pekings Funktionäre nicht lustig. Chinas Branchenverein für darstellende Künste rief alle Mitglieder auf, Li nie wieder auf eine Bühne zu lassen und forderte sie zu mehr Selbstdisziplin auf.

Peking ließ Li daraufhin von der Polizei einsperren. Ihm drohen drei Jahre Haft, wegen Schmähung der Volksbefreiungsarmee. Seit Juni 2021 gilt das als gesetzlich strafbares Delikt. Die Umsätze der Xiaoguo-Show von 1,32 Millionen Yuan wurden als “illegale” Gewinne konfisziert. Die Muttergesellschaft muss 13,35 Millionen Yuan Geldbuße berappen; zusammen sind das fast zwei Millionen Euro. Li hätte, so beschied Pekings Amt für Kultur und Tourismus, “vorsätzlich” gehandelt, das Drehbuch geändert, um das Militär zu beleidigen, mit “nachteiligen sozialen Folgen”. Er sei damit nicht der erste Fall. Sechs Stand-up Komiker der Xiaoguo-Kulturgruppe seien in den letzten drei Jahren wegen unangemessenen Verhaltens bestraft worden.

Für Pekings Partei kam der Vorfall wie gerufen, um Kontrolle über die in den Städten aufblühende Varieté-Kunst zu gewinnen und potenziell subversiven Gefahren vorzubeugen. So erklärt sich die groteske Bestrafung des Kabarettisten Li für seinen Wortwitz. Hart traf es auch eine 34-jährige Bloggerin aus der Stadt Dalian, die sich mit Li online solidarisierte. Die Polizei nahm sie mit der Begründung fest, auch die Armee beleidigt zu haben und machte ihren Fall zur Abschreckung öffentlich. Die “Global Times” illustrierte ihm mit dem Foto von Handschellen.

Im Jahr zuvor hatte das Parteiblatt die neue Gründungswelle von Stand-up-Kabaretts seit 2010 noch als Zeichen für ein lebendiges Kulturleben und als eine der “populärsten Formen für das zukünftige Unterhaltungs-Business in Städten” gepriesen.

Doch nachdem in diesem Frühjahr Dutzende chinesische Stand-up Künstler ihr erstes US-Gastspiel gaben und einige kritisches Kabarett aufführten, änderte sich Pekings Ton. Nach dem Eklat mit dem Komödianten Li nennt es die Stand-up-Comedy eine importierte Show, für die “rote Linien” gelten müssen. Satire “braucht Grenzen. Selbst in den USA ist das so”.

Mit Satire steht die Volksrepublik seit ihrer Gründung auf Kriegsfuß. In den 1950er Jahren wurde von Karikaturisten verlangt, positiven Einfluss auszuüben und das Volk erziehen, sonst hätten sie nichts zu lachen. Nur Feinde und das gegnerische Ausland dürften sie verspotten. Heute fordert Parteichef Xi Jinping von sozialistischer Kunst und Kultur, “positive Energie” (正能量) zu erzeugen, Kabarettist Li wurde jetzt kritisiert: “Humor kann positive Energie ins Leben bringen, aber nicht, wenn er durch respektlose Worte und Handlungen zum Ausdruck kommt.”

Vergleiche führen meist in die Irre – dennoch könnten Chinas Komiker vom legendären deutschen Kabarettisten Werner Finck (1902-1978) lernen. In seinem 1947 veröffentlichten Essay “Melde mich zurück” nannte Finck Gründe dafür, dass er in Nazideutschland weiter auf der Bühne spielte und überlebte. Auch nach 1933 trat er in der von ihm mitgegründeten “Katakombe” auf. Mit seiner Vortragstechnik, voller Doppeldeutigkeiten und nicht beendeter Sätze (Anakoluthe) führte er das Regime vor. Anfangs ließen die Spitzel im Publikum ihn gewähren, weil – wie Finck glaubte – sie den Witz nicht verstanden: “Über die Narrenkappe des wortkargen Scherzes zog ich noch die Tarnkappe der vielsagenden Pause. Das machte die Angriffsspitze unsichtbar. Erst das schadenfrohe Gelächter meiner Freunde, die damit – ohne es zu wollen, meine Feinde wurden – ließ sie stutzig werden.”

1935 und nach Sketchen wie “Anprobe beim Schneider”, als Finck mit hochgerecktem rechtem Arm den Hitlergruß andeutete und ihn “Aufgehobene Rechte” nannte, wurde sein Kabarett geschlossen. Er landete im KZ Esterwegen, kam dank glücklicher Umstände nach sechs Monaten frei und machte auf neuer Bühne weiter: “Gestern waren wir zu, heute sind wir offen. Wenn wir heute zu offen sind, sind wir morgen wieder zu.” Der Saal lachte, als er bekannte: “Ich stehe hinter jeder Regierung, bei der ich nicht sitzen muss, wenn ich nicht hinter ihr stehe.” 1939 war dann endgültig Schluss, als ihn die Reichskulturkammer ausschloss. Finck entkam seiner Verhaftung, indem er sich an die Front meldete. 1947 fragte er sich: “War ich nun ein zaghafter Held? Oder ein mutiger Angsthase?” Weil “ich niemals weiterging als bis zur äußersten Grenze des gerade noch Erlaubten”.

Die Grenzen loten immer wieder auch Chinas Satiriker aus. Der Shanghaier Komiker Zhou Libo (周立波) wurde nach 2007 mit seiner Ein-Mann-Bühnenshow “Small Talk nach Shanghaier Art” (海派清口) zum Vorläufer der heutigen Stand-up-Comedians. Seine Shows waren ausverkauft, obwohl er dem Publikum nur versprach, ihnen “einen Mann, seinen Mund und das 120 Minuten lang” zu zeigen. Es jubelte ihm zu, wenn er die Superstadt Shanghai für ihre vorbildliche Lösung von Verkehrsproblemen pries: “Dank des Transrapids, für den wir eine Milliarde Euro bezahlt haben, können wir jetzt 30 Kilometer weit fahren.”

Die Partei, die vor 2012 noch empfänglicher für Kritik war als heute, duldete Zhous Motto: “Vor dem Lachen ist jeder Mensch gleich.” Er ließ seine Zuhörer aber wissen, dass er als Kabarettist auf einem Drahtseil balanciere. In Finckscher Tradition sagte er: “Wenn ich weitermache, werde ich wohl bald abgeholt.” Heute lebt er in den USA.

Doch trotz strengerer Zensur regten sich abseits der immer stärker von Ideologie bestimmten Staatskultur und des TV-Programms, fast unbemerkt und als Geheimtipp gehandelt, zuerst spontan Initiativen, die Stand-up-Comedy aufführten – in den Bars und Cafés von Peking und Shanghai. Chinas heute führendes Stand-up-Unternehmen “Shanghai Xiaoguo Culture Media Co.”, für das Komiker Li arbeitete, wurde 2014 mit einem Startkapital von 2 Millionen Yuan gegründet. Rasant entwickelte es sich seither. 2021 führten seine Komödianten auf Gastspielreisen in 25 Städten Chinas 1.500 Bühnenshows auf. Chinas Generation Z wurde ihr Publikum, Kids, die nach dem Jahr 2000 geboren wurden.

Früher als die Ideologiewächter und Kontrollfreaks der Partei witterten Chinas Venture-Capital-Geber das Potenzial des wildwüchsigen Comedy-Business. Nach neuen Recherchen der Aktionärszeitung “Kechuangban Daily” (科创板日报) wurde “Xiaoguo Culture” zwischen 2016 und 2021 ein “Lieblings-Maskottchen für Risiko-Kaptal” (笑果文化也成为了备受资本青睐的宠儿). Gigantische Spekulationsgelder flossen Xiaoguo in acht Finanzierungsrunden zu. Nach dem Einstieg des IT-Giganten Tencent im März 2021 wird Xiaoguo Culture heute auf einen Marktwert von mehr als vier Milliarden Yuan geschätzt, die nun nach dem Pekinger Niederschlag gegen Komödiant Li auf dem Spiel stehen. Nicht nur da. Seit 2015 investierten Anleger in mehr als neun weitere Talkshows und Varietégesellschaften. Vergangenes Jahr erschien Chinas erster 30-seitiger Anleger-Branchenreport zum Geschäftsboom mit den Stand-up-Comedys.

Dabei übersehen die spekulierenden Investoren, wie politisch verletzlich die Bühnen- und Unterhaltungskunst im sozialistischen China ist. Für die Partei ist “jeder Witz eine winzige (tiny) Revolution”, erkannte im Dezember 1944 der, was Diktaturen angeht visionäre, George Orwell. In einem Beitrag für das Londoner “Leader Magazine”, der in seinen “Collected Essays”, Volume 3, (Penguin) aufgenommen ist, schrieb Orwell: “Etwas wirkt komisch – auch wenn es nicht direkt offensiv oder erschreckend ist – wenn es die etablierte Ordnung stört.” Und genau davor ist Peking gerade erneut auf der Hut.

Yijiang Zhang, Partner bei BDO Germany, ist im April zum Head of China Desk befördert worden.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die sandigen Weiten der Taklamakan-Wüste in Xinjiang bergen einen Schatz: Erdöl. Auf dem Tarim-Ölfeld hat die China National Petroleum Corporation Bohrungen begonnen, die innerhalb von 457 Tagen ganze 10.000 Meter tief in Richtung Erdkern reichen und dabei mehr als zehn kontinentale Schichten durchdringen sollen. Damit wird die Kreidezeit-Formation in der Erdkruste erreicht – und damit Gestein, das etwa 145 Millionen Jahre alt ist. Das Projekt soll Daten über die innere Struktur der Erde liefern und Technologien für Tiefbohrungen testen. Das tiefste Bohrloch der Welt liegt seit 1989 in Russland, in einer Tiefe von 12.262 Metern – die Arbeiten daran dauerten 20 Jahre.

Volkswagen wird voraussichtlich auf den Druck von Großanlegern, Menschenrechtsaktivisten und Politik reagieren und demnächst ein unabhängiges Audit seines Werks in Xinjiang ankündigen. Auf seiner Hauptversammlung im Mai hatte der Konzern noch darauf hingewiesen, dass eine solche unabhängige Untersuchung nicht möglich sei.

Inzwischen gehen Investoren davon aus, dass der Autohersteller seine Haltung ändern müsse, hat Marcel Grzanna erfahren. Ob es VW tatsächlich gelungen ist, den Joint-Venture-Partner SAIC davon zu überzeugen, könnte sich am 21. Juni herausstellen.

China hatte den internationalen Investmentbanken Anfang 2020 ein großes Versprechen gemacht. Peking sagte zu, seinen Finanzsektor endlich weit für ausländische Institute zu öffnen. Nun zeigt sich aber: In der Volksrepublik kommt kein ausländischer Finanzdienstleister so richtig vom Fleck. Jörn Petring hat sich die Probleme der ausländischen Banken näher angesehen.

Ihre Haltung zu Satire und Comedy hat die Volksrepublik in den vergangenen Jahren grundlegend verändert, schreibt Johnny Erling – aktuell gebe es “nichts zu lachen in China”. So sehr die Kulturform gerade bei der jungen Generation immer beliebter und gleichzeitig für Investoren lukrativ geworden ist, so scharf wird sie jetzt reguliert. Für Wortwitze droht sogar Gefängnis.

Dennoch gute Unterhaltung bei der Lektüre wünscht

Bei der Hauptversammlung am 10. Mai hatte Volkswagen noch darauf hingewiesen, dass man nicht in der Lage sei, eine unabhängige Untersuchung zum VW-Werk in Xinjiang einzuleiten. Die Konzernspitze begründete das mit vertraglichen Verpflichtungen gegenüber seinem Joint-Venture-Partner SAIC. Der staatliche chinesische Produzent müsse eine solche Entscheidung mittragen. Zumal Volkswagen in dieser Partnerschaft mit SAIC in politischen Fragen nur auf dem Beifahrersitz Platz nimmt.

Doch Volkswagen will sich gegen seinen anhaltenden Reputationsverlust stemmen. Möglicherweise wird der Konzern in Kürze ein unabhängiges Audit seines Werkes in Xinjiang verkünden. Dann könnte ein international anerkanntes Unternehmen eine Prüfung des viel kritisierten Standorts im Nordwesten Chinas vornehmen. Ob es Volkswagen tatsächlich gelungen ist, SAIC von der Dringlichkeit einer solchen Untersuchung zu überzeugen, wird sich wohl am 21. Juni herausstellen. Das Unternehmen könnte seinen Capital Markets Day am Hockenheimring als Gelegenheit zur Ankündigung nutzen.

Mit einem Audit würde Volkswagen die Forderung zahlreicher Großinvestoren erfüllen und sich etwas Luft verschaffen unter dem zunehmenden Druck durch Anleger, Menschenrechtsaktivisten und die Politik. Bei der Hauptversammlung im Mai hatten mehrere Fondsgesellschaften und Uiguren-Vertreter belastbare Belege dafür gefordert, dass Volkswagen nicht von Zwangsarbeit in Xinjiang profitiere.

Die VW-Fabrik in Xinjiang wird gemeinhin als politisches Entgegenkommen des Unternehmens an die autoritär regierende Kommunistische Partei interpretiert. Der Konzern betont zwar öffentlich die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit hinter der Investition, doch das abgelegene Werk besitzt in Wahrheit keine tragende Bedeutung für die Umsätze von Volkswagen in der Volksrepublik. Im Jahr 2021 wurden von ein paar Hundert Mitarbeitern in der Fabrik nur 5.355 Fahrzeuge gebaut.

Zu den Vorwürfen möglicher Menschenrechtsverletzungen hatte China-Chef Ralf Brandstätter bei der Hauptversammlung Stellung bezogen. Um kulturellen Bedürfnissen der Belegschaft gerecht zu werden, habe das Werk “ein inklusives Arbeitsumfeld geschaffen, das religiöse Überzeugungen und unterschiedliche Kulturen respektiert”. Zum Beispiel gebe es in der Kantine Halal-Gerichte für Muslime.

Die Fondsgesellschaft Deka hat Volkswagen-Titel bereits aus seinem Nachhaltigkeitsprogramm genommen, weil der Konzern die Vorwürfe einer Verstrickung nicht stichhaltig widerlegen kann. Die Deka reagierte mit ihrer Entscheidung auf die maximale Abwertung in der Kategorie Soziales durch die Ratingagentur MSCI. Diese als Red Flag bezeichnete Warnung war für die Deka ausreichend, um Volkswagen als “nicht mehr investierbar” im Nachhaltigkeitssegment einzustufen.

Bei Union Investment ist der Evaluierungsprozess noch nicht abgeschlossen. “Meine große Hoffnung ist, dass die Risiken in Sachen Menschenrechte lückenlos aufgeklärt werden”, sagt Janne Werning, Leiter ESG Capital Markets & Stewardship. Auch Union Investment könnte Volkswagen aus seinen nachhaltigen Fonds verbannen, wenn es den Wolfsburgern nicht gelingt, ausreichend glaubwürdige Distanz zur Zwangsarbeit herzustellen.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsprodukten an den Finanzmärkten gewinnt ein möglicher Verbleib von Volkswagen-Aktien im ESG-Programm von Union Investment für das Unternehmen an Relevanz. Zumal die Kategorisierung als “nicht investierbar” durch eine weitere Fondsgesellschaft sehr schnell einen Dominoeffekt auslösen könnte.

Die Einstufung von Unternehmen als nachhaltig ist eine komplexe Angelegenheit. Die ESG-Standards Umwelt- und Sozialverträglichkeit sowie Unternehmensführung werden gegeneinander abgewogen. Volkswagen kommt als Automobilhersteller, der Verbrennermotoren produziert, zugute, dass das Unternehmen in der Elektromobilität und der damit verbundenen Produktion von Batterien um Nachhaltigkeit bemüht ist. Umweltschützer und Menschenrechtsorganisationen halten diese Form der Bewertung für inkonsequent.

Jamie Dimon, der wohl bekannteste Banker der Welt, besuchte diese Woche zum ersten Mal seit Ende der Pandemie wieder China. Zwar bemühte sich der Milliardär und Chef von JPMorgan, in Shanghai gute Stimmung zu verbreiten. Doch in Wirklichkeit dürfte ihm nicht gefallen, wie es seiner Bank in der Volksrepublik geht.

China hatte den internationalen Investmentbanken Anfang 2020 ein großes Versprechen gemacht. Peking sagte zu, seinen Finanzsektor endlich weit für ausländische Institute zu öffnen. Die wichtigste Änderung: Erstmals erlauben die Regulierer, dass Banken nicht mehr im Tandem als Joint Venture mit einem chinesischen Partner agieren müssen. Stattdessen dürfen sie nun eigenständige Tochtergesellschaften gründen. Doch offenbar haben Banken die neuen Möglichkeiten weit überschätzt.

Wie eine im Mai veröffentlichte Auswertung der Financial Times zeigt, kommt kein ausländischer Finanzdienstleister in China so richtig vom Fleck. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten demnach die sieben größten internationalen Institute, darunter JPMorgan, zusammen nur 0,1 Prozent der 395 Milliarden Yuan (52 Milliarden Euro), die die insgesamt 140 Investmentbanken in China im vergangenen Jahr einnahmen. Die ausländischen Banken haben jetzt mehr Freiheiten. Aber was nützt das, wenn die einheimischen Konkurrenten den Markt längst unter sich aufgeteilt haben?

Hinzu kommt, dass die bisherigen Umsatzgaranten für ausländische Investmentbanken in China nicht mehr funktionieren. Lange Zeit waren sie für chinesische Unternehmen das Tor zum Börsengang an der Wall Street. Das brachte vor allem US-Banken wie JPMorgan oder Morgan Stanley satte Gewinne.

Doch vor dem Hintergrund ihrer Spannungen haben sowohl Washington als auch Peking deutlich gemacht, dass sie nichts davon halten, wenn chinesische Unternehmen an die Wall Street strömen. Stattdessen gehen chinesische Unternehmen lieber direkt in Shanghai oder Hongkong an die Börse. Doch selbst in der ehemaligen britischen Kronkolonie geraten US-Banken in die Defensive. Chinesische Banken versuchen zunehmend, “sich einzuschleichen”, indem sie ihren Kunden drängen, für einen Börsengang in Hongkong nicht nur eine internationale, sondern auch eine Bank vom Festland zu engagieren, sagte ein Insider kürzlich der Financial Times.

Für internationale Banken kommen in China weitere negative Faktoren zusammen:

Die US-Banken ziehen bereits personelle Konsequenzen: JPMorgan hat demnach Ende Februar laut Bloomberg rund 30 hochbezahlte Stellen im Investmentbanking im asiatisch-pazifischen Raum gestrichen, die meisten davon in Greater China. Morgan Stanley will 40 Banker aus der Region abziehen.

Dimon hatte im November 2021 mit einer überraschend flapsigen Bemerkung für Aufsehen gesorgt. Bei der Feier zum 100-jährigen Bestehen der Bank sagte er in Boston, bezogen auf die Kommunistische Partei, die ebenfalls 1921 gegründet worden war: “Ich würde wetten, dass wir länger existieren werden”. Dafür erntete er in den USA viel Gelächter. Peking fand das weniger lustig – und könnte Dimon eines Besseren belehren.

05.06.2023, 09:30 Uhr

Messe Stuttgart und Messe Nanjing, Networking-Event (in Stuttgart): 2023 Jiangsu-Germany High Tech Research and Development Exchange Forum Mehr

05.-07.06.2023, ganztägig

MEORIENT International Exhibition, Messe (in Essen): China HomeLife – Messe für chinesische Produkte Mehr

06.06.2023, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)

China Netzwerk Baden-Württemberg, Business-Talk: Tischtennis kennt kein Win-Win – Was Chinas Nationalsport über die Geschäftspraxis lehrt Mehr

07.06.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Germany Trade & Invest / Ostasiatischer Verein, Webinar: Mehr Konnektivität zwischen China und ASEAN Mehr

07.06.2023, 16:00 Uhr

China Netzwerk Baden-Württemberg, Autorengespräch (in Berlin): Xiconomics: What China’s Dual Circulation Strategy Means for Global Busines Mehr

08.06.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Opportunities and Challenges in China’s MedTech Industry Mehr

08.06.2023, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Center for Strategic & International Studies, Webcast: Why Taiwan Matters Mehr

09.06.2023, 19:30 Uhr (10.06., 01:30 Uhr Beijing time)

Stiftung ex oriente und Konfuzius-Institut München, Vortrag: Denkmalschutz in China – Was wird aus den alten Dörfern in Zhejiang? Mehr

09.06.2023, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)

China Macro Group, Webinar: Staying in Dialogue with China mit Jia Qingguo Mehr

SPD-Chef Lars Klingbeil wird kommende Woche zu einem Besuch nach China, Südkorea und in die Mongolei reisen. Für Montag und Dienstag sind Gespräche in Peking geplant. Der Delegation gehört auch Anke Rehlinger an, die neue Asienbeauftragten des Parteivorstandes. Er wolle “offene politische Gespräche führen, auch über kritische Themen”, sagte Klingbeil am Mittwoch.

Er wünsche sich etwa eine aktivere Rolle Chinas zu Beilegung des Ukrainekrieges. “China ist ein wichtiger Partner für Europa”, erklärte der SPD-Politiker. “Zentrale Herausforderungen unserer Zeit, zum Beispiel der Kampf gegen die Klimakrise, Rüstungskontrolle oder die Nichtverbreitung von Atomwaffen, können wir nur in Kooperation mit China meistern.”

Am Mittwoch traf sich zudem der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz, Jens Plötner, mit Chinas Außenpolitik-Zar Wang Yi in Peking. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua erklärte Plötner: “Wir sind voller Erwartungen für die bevorstehende Runde der Regierungskonsultationen zwischen den beiden Ländern.” Wang Yi und Plötner haben demnach auch über die Ukraine gesprochen. Die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen sind für den 20. Juni geplant. rtr/cyb

Eine Mehrheit der Europa-Abgeordneten will strengere Vorschriften für Lieferketten als die EU-Kommission in Brüssel. Die EU-Parlamentarier gaben am Donnerstag grünes Licht für einen Bericht, der die Verhandlungsgrundlage mit den anderen EU-Institutionen darstellt. Das geplante EU-Lieferkettengesetz wird auch einen Einfluss auf den Handel mit China haben.

Der Richtlinienentwurf sieht unter anderem vor, dass Firmen in der EU für Kinder- oder Zwangsarbeit sowie für Umweltverschmutzung ihrer internationalen Lieferanten verantwortlich gemacht werden sollen. Geplant ist auch, dass Unternehmen vor europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden können. 366 Abgeordnete stimmten in Brüssel für das geplante EU-Lieferkettengesetz. 225 Abgeordnete lehnten es ab, 38 enthielten sich. Bis kurz vor der Abstimmung war unklar gewesen, ob der Bericht eine Mehrheit finden wird, da sich primär in der Europäischen Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, Widerstand formiert hatte.

Die EU-Kommission hatte das Lieferkettengesetz vorgeschlagen. Die 27 Mitgliedstaaten einigten sich bereits im Dezember auf eine gemeinsame Position. Diese würde jedoch den Vorschlag der Kommission abschwächen. Die Position des Parlaments würde den Vorschlag verschärfen. Sollte sich das EU-Parlament mit seinen Vorstellungen durchsetzen, müsste auch das deutsche Lieferkettengesetz eventuell an die EU-Vorgaben angepasst werden. ari

Nachdem Chinas größte Weizenanbauregion Henan Ende Mai von Unwettern getroffen worden ist, werden für die nächsten Tage weitere schwere Regenfälle erwartet. Kurz vor der Weizenernte hat das Landwirtschaftsministerium die lokalen Behörden aufgefordert, Notfallteams auszusenden. Sie sollen dabei helfen, Felder zu entwässern und den Zugang für Erntemaschinen zu ermöglichen. Die Landwirte wurden aufgefordert, so schnell wie möglich zu ernten.

China hatte für dieses Jahr einen Ernterekord von 137 Millionen Tonnen Weizen erwartet. Ma Wenfeng, Experte des Beratungsunternehmens Beijing Orient Agribusiness Consultancy, geht davon aus, dass durch den Regen 30 Millionen Tonnen ungenießbar sein werden.

Unwetter wie Überflutungen und Dürren sind in China nicht ungewöhnlich. Die aktuellen Regenfälle innerhalb der Reifezeit des Weizens sind allerdings die schwersten seit zehn Jahren. Zudem begann die Regenzeit deutlich früher als gewöhnlich. Neben Henan sind weitere wichtige Anbauregionen in Zentral- und Südchina betroffen.

Für China sind die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und eine Reduzierung der Importabhängigkeit strategisches Ziel. Denn die Ernährungssicherheit ist für das Land besonders wichtig. Im Vergleich zu anderen Ländern verfügt China bezogen auf seine Bevölkerung nur über verhältnismäßig wenig Agrarflächen. Die Importmengen von Weizen sind zuletzt deutlich gestiegen. Nach Angaben des US-Agrarministeriums wird China im Wirtschaftsjahr 2022/23 größter Weizenimporteur weltweit, auch aufgrund der Preisentwicklung: Die Weltmarktpreise liegen aktuell deutlich unter den Preisen einheimischen Weizens. rtr/jul

Chinas Staatspräsident und Parteichef Xi Jinping hat vor dem Hintergrund des neuen Spionageabwehrgesetzes eine düstere Bilanz gezogen. Angesichts der sich zusammenbrauenden Spannungen mit den USA bezeichnete er die Risiken für die nationale Sicherheit Chinas als “gefährliche Stürme”. Die Aussagen habe er während einer Sitzung der Nationalen Sicherheitskommission getroffen, wie Nikkei Asia nach einem Bericht der People’s Daily, der offiziellen Zeitung der Kommunistischen Partei, am Mittwoch schrieb.

“Die Komplexität und Schwere der nationalen Sicherheitsprobleme, mit denen unser Land konfrontiert ist, haben dramatisch zugenommen”, sagte Xi. “Wir müssen bereit sein, die große Prüfung durch starke Winde, kabbelige Gewässer und sogar gefährliche Stürme zu bestehen”. Während der Sitzung, die am Dienstag stattfand, erwähnte Xi auch die Notwendigkeit, schnell ein integriertes Frühwarnsystem aufzubauen, das Risiken in Echtzeit überwacht.

Xi legt seit langem einen politischen Fokus auf die nationale Sicherheit. Im Jahr 2014 rief er die dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei unterstellte Nationale Sicherheitskommission ins Leben. Das Thema durchdringt inzwischen alle Politikfelder, die Definition von Sicherheit ist dabei weit gefasst und oftmals verbunden mit breiteren nationalen und Entwicklungsinteressen. cyb

Das chinesische Wort für “Humor” – yōumò (幽默) – wurde vor 100 Jahren aus dem Englischen übernommen. 1924 prägte der Essayist Lin Yutang (林语堂) den Begriff. Er sah Humor und Satire als Antriebskräfte der literarisch-kulturellen Reform nach 1919, um die konfuzianisch-geprägte Gesellschaft zu verändern.

Daran arbeitet sich die Volksrepublik noch immer ab. Systemisch humorlose Parteiführer lassen Satiriker verfolgen, die sie und ihre sozialistische Diktatur das Gesicht verlieren lassen. Mao rächte sich in seinen Anti-Rechts-Kampagnen und mit der Kulturrevolution an allen, die es wagten, ihm den Spiegel vorzuhalten, auch an denen, die nur die Eulenspiegel waren.

Dennoch wagten Karikaturisten und Komödianten aller Art Satire, sie nutzten dazu traditionelle Bühnenkünste wie das lokale Sprechtheater (滑稽戏), Sketche (相声), Witze (段子) oder Possen (小品). Gingen sie damit zu weit, schoben ihnen die Herrschenden wortwörtlich den Riegel vor.

Nach einer Generation der sozialen Öffnung seit Maos Tod zieht die Partei in ihrer “neuen Ära des Sozialismus” die Zügel wieder an. China hat unter Xi nichts zu lachen. Am Star-Komiker Li Haoshi (李昊石) statuierte Peking ein Exempel, um alle Satiriker einzuschüchtern. Frei nach dem Motto: Schlachte das Huhn, um die Affen zu schrecken. Wegen eines Wortwitzes erhielt Li Berufsverbot und sitzt in Haft. Seine Bühnenagentur “Xiaoguo Wenhua” (笑果文化) muss Millionenstrafen zahlen.

Der Komödiant steht für eine aus den USA stammende Spielart, die erst seit wenigen Jahren Chinas Stadtkultur erobert: “Stand-up-Comedy”. Ihr chinesische Name tuōkǒuxiù (脱口秀) klingt wie das englische Wort “Talkshow”. Die Ein-Personen-Bühnenauftritte in Varietés ziehen als neuer Treffpunkt die Generation Z an. Junge Chinesen machen sie zu Zufluchtsstätten, um ihrer tagtäglichen ideologischen und jüngst noch pandemischen Verseuchung zu entkommen. Chinas Venture Capital spekuliert auf das Geschäft und investiert Milliarden. Aufgeschreckt reagierte Peking mit harter Hand. Manche Blogger glauben, die Vorzeichen einer “Kulturrevolution 2.0” zu sehen.

Im Pekinger Century Theater (世纪剧院) leistete sich Kabarettist Li Haoshi, der unter seinem Künstlernamen “House” (vom Nachnamen “Haoshi” abgeleitet) zur Kultfigur unter den neuen Komikern aufstieg, einen Witz zu viel. Er plauderte über seine zwei Hunde, die er in Shanghai von der Straße zu sich nach Hause geholt habe. Die Streuner begeisterten ihn, als sie “wie aus der Kanone geschossen” ein Eichhörnchen jagten: Spontan dachte er: “Ausgezeichneter Arbeitsstil, um eine Schlacht gewinnen zu können.” (作风优良,能打胜仗).

Das Publikum lachte über den Slogan, den Parteichef Xi Jinping seit 2013 ständig wiederholt, um Chinas Armee auf Vordermann zu bringen. Einer der Zuhörer denunzierte Li online. Mit seinem Hundevergleich verunglimpfe er Chinas Armee. Der Vorwurf schlug in den sozialen Medien nationalistische Wellen.

Über den 31-jährigen Li brach die Flut herein. Trotz Selbstkritik und öffentlicher Abbitte wurden er, seine Xiaoguo-Agentur und die Dachgesellschaft “Shanghai Xiaoguo Entertainment Group” bestraft und Li suspendiert. Seinen Gag fanden Pekings Funktionäre nicht lustig. Chinas Branchenverein für darstellende Künste rief alle Mitglieder auf, Li nie wieder auf eine Bühne zu lassen und forderte sie zu mehr Selbstdisziplin auf.

Peking ließ Li daraufhin von der Polizei einsperren. Ihm drohen drei Jahre Haft, wegen Schmähung der Volksbefreiungsarmee. Seit Juni 2021 gilt das als gesetzlich strafbares Delikt. Die Umsätze der Xiaoguo-Show von 1,32 Millionen Yuan wurden als “illegale” Gewinne konfisziert. Die Muttergesellschaft muss 13,35 Millionen Yuan Geldbuße berappen; zusammen sind das fast zwei Millionen Euro. Li hätte, so beschied Pekings Amt für Kultur und Tourismus, “vorsätzlich” gehandelt, das Drehbuch geändert, um das Militär zu beleidigen, mit “nachteiligen sozialen Folgen”. Er sei damit nicht der erste Fall. Sechs Stand-up Komiker der Xiaoguo-Kulturgruppe seien in den letzten drei Jahren wegen unangemessenen Verhaltens bestraft worden.

Für Pekings Partei kam der Vorfall wie gerufen, um Kontrolle über die in den Städten aufblühende Varieté-Kunst zu gewinnen und potenziell subversiven Gefahren vorzubeugen. So erklärt sich die groteske Bestrafung des Kabarettisten Li für seinen Wortwitz. Hart traf es auch eine 34-jährige Bloggerin aus der Stadt Dalian, die sich mit Li online solidarisierte. Die Polizei nahm sie mit der Begründung fest, auch die Armee beleidigt zu haben und machte ihren Fall zur Abschreckung öffentlich. Die “Global Times” illustrierte ihm mit dem Foto von Handschellen.

Im Jahr zuvor hatte das Parteiblatt die neue Gründungswelle von Stand-up-Kabaretts seit 2010 noch als Zeichen für ein lebendiges Kulturleben und als eine der “populärsten Formen für das zukünftige Unterhaltungs-Business in Städten” gepriesen.

Doch nachdem in diesem Frühjahr Dutzende chinesische Stand-up Künstler ihr erstes US-Gastspiel gaben und einige kritisches Kabarett aufführten, änderte sich Pekings Ton. Nach dem Eklat mit dem Komödianten Li nennt es die Stand-up-Comedy eine importierte Show, für die “rote Linien” gelten müssen. Satire “braucht Grenzen. Selbst in den USA ist das so”.

Mit Satire steht die Volksrepublik seit ihrer Gründung auf Kriegsfuß. In den 1950er Jahren wurde von Karikaturisten verlangt, positiven Einfluss auszuüben und das Volk erziehen, sonst hätten sie nichts zu lachen. Nur Feinde und das gegnerische Ausland dürften sie verspotten. Heute fordert Parteichef Xi Jinping von sozialistischer Kunst und Kultur, “positive Energie” (正能量) zu erzeugen, Kabarettist Li wurde jetzt kritisiert: “Humor kann positive Energie ins Leben bringen, aber nicht, wenn er durch respektlose Worte und Handlungen zum Ausdruck kommt.”

Vergleiche führen meist in die Irre – dennoch könnten Chinas Komiker vom legendären deutschen Kabarettisten Werner Finck (1902-1978) lernen. In seinem 1947 veröffentlichten Essay “Melde mich zurück” nannte Finck Gründe dafür, dass er in Nazideutschland weiter auf der Bühne spielte und überlebte. Auch nach 1933 trat er in der von ihm mitgegründeten “Katakombe” auf. Mit seiner Vortragstechnik, voller Doppeldeutigkeiten und nicht beendeter Sätze (Anakoluthe) führte er das Regime vor. Anfangs ließen die Spitzel im Publikum ihn gewähren, weil – wie Finck glaubte – sie den Witz nicht verstanden: “Über die Narrenkappe des wortkargen Scherzes zog ich noch die Tarnkappe der vielsagenden Pause. Das machte die Angriffsspitze unsichtbar. Erst das schadenfrohe Gelächter meiner Freunde, die damit – ohne es zu wollen, meine Feinde wurden – ließ sie stutzig werden.”

1935 und nach Sketchen wie “Anprobe beim Schneider”, als Finck mit hochgerecktem rechtem Arm den Hitlergruß andeutete und ihn “Aufgehobene Rechte” nannte, wurde sein Kabarett geschlossen. Er landete im KZ Esterwegen, kam dank glücklicher Umstände nach sechs Monaten frei und machte auf neuer Bühne weiter: “Gestern waren wir zu, heute sind wir offen. Wenn wir heute zu offen sind, sind wir morgen wieder zu.” Der Saal lachte, als er bekannte: “Ich stehe hinter jeder Regierung, bei der ich nicht sitzen muss, wenn ich nicht hinter ihr stehe.” 1939 war dann endgültig Schluss, als ihn die Reichskulturkammer ausschloss. Finck entkam seiner Verhaftung, indem er sich an die Front meldete. 1947 fragte er sich: “War ich nun ein zaghafter Held? Oder ein mutiger Angsthase?” Weil “ich niemals weiterging als bis zur äußersten Grenze des gerade noch Erlaubten”.

Die Grenzen loten immer wieder auch Chinas Satiriker aus. Der Shanghaier Komiker Zhou Libo (周立波) wurde nach 2007 mit seiner Ein-Mann-Bühnenshow “Small Talk nach Shanghaier Art” (海派清口) zum Vorläufer der heutigen Stand-up-Comedians. Seine Shows waren ausverkauft, obwohl er dem Publikum nur versprach, ihnen “einen Mann, seinen Mund und das 120 Minuten lang” zu zeigen. Es jubelte ihm zu, wenn er die Superstadt Shanghai für ihre vorbildliche Lösung von Verkehrsproblemen pries: “Dank des Transrapids, für den wir eine Milliarde Euro bezahlt haben, können wir jetzt 30 Kilometer weit fahren.”

Die Partei, die vor 2012 noch empfänglicher für Kritik war als heute, duldete Zhous Motto: “Vor dem Lachen ist jeder Mensch gleich.” Er ließ seine Zuhörer aber wissen, dass er als Kabarettist auf einem Drahtseil balanciere. In Finckscher Tradition sagte er: “Wenn ich weitermache, werde ich wohl bald abgeholt.” Heute lebt er in den USA.

Doch trotz strengerer Zensur regten sich abseits der immer stärker von Ideologie bestimmten Staatskultur und des TV-Programms, fast unbemerkt und als Geheimtipp gehandelt, zuerst spontan Initiativen, die Stand-up-Comedy aufführten – in den Bars und Cafés von Peking und Shanghai. Chinas heute führendes Stand-up-Unternehmen “Shanghai Xiaoguo Culture Media Co.”, für das Komiker Li arbeitete, wurde 2014 mit einem Startkapital von 2 Millionen Yuan gegründet. Rasant entwickelte es sich seither. 2021 führten seine Komödianten auf Gastspielreisen in 25 Städten Chinas 1.500 Bühnenshows auf. Chinas Generation Z wurde ihr Publikum, Kids, die nach dem Jahr 2000 geboren wurden.

Früher als die Ideologiewächter und Kontrollfreaks der Partei witterten Chinas Venture-Capital-Geber das Potenzial des wildwüchsigen Comedy-Business. Nach neuen Recherchen der Aktionärszeitung “Kechuangban Daily” (科创板日报) wurde “Xiaoguo Culture” zwischen 2016 und 2021 ein “Lieblings-Maskottchen für Risiko-Kaptal” (笑果文化也成为了备受资本青睐的宠儿). Gigantische Spekulationsgelder flossen Xiaoguo in acht Finanzierungsrunden zu. Nach dem Einstieg des IT-Giganten Tencent im März 2021 wird Xiaoguo Culture heute auf einen Marktwert von mehr als vier Milliarden Yuan geschätzt, die nun nach dem Pekinger Niederschlag gegen Komödiant Li auf dem Spiel stehen. Nicht nur da. Seit 2015 investierten Anleger in mehr als neun weitere Talkshows und Varietégesellschaften. Vergangenes Jahr erschien Chinas erster 30-seitiger Anleger-Branchenreport zum Geschäftsboom mit den Stand-up-Comedys.

Dabei übersehen die spekulierenden Investoren, wie politisch verletzlich die Bühnen- und Unterhaltungskunst im sozialistischen China ist. Für die Partei ist “jeder Witz eine winzige (tiny) Revolution”, erkannte im Dezember 1944 der, was Diktaturen angeht visionäre, George Orwell. In einem Beitrag für das Londoner “Leader Magazine”, der in seinen “Collected Essays”, Volume 3, (Penguin) aufgenommen ist, schrieb Orwell: “Etwas wirkt komisch – auch wenn es nicht direkt offensiv oder erschreckend ist – wenn es die etablierte Ordnung stört.” Und genau davor ist Peking gerade erneut auf der Hut.

Yijiang Zhang, Partner bei BDO Germany, ist im April zum Head of China Desk befördert worden.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die sandigen Weiten der Taklamakan-Wüste in Xinjiang bergen einen Schatz: Erdöl. Auf dem Tarim-Ölfeld hat die China National Petroleum Corporation Bohrungen begonnen, die innerhalb von 457 Tagen ganze 10.000 Meter tief in Richtung Erdkern reichen und dabei mehr als zehn kontinentale Schichten durchdringen sollen. Damit wird die Kreidezeit-Formation in der Erdkruste erreicht – und damit Gestein, das etwa 145 Millionen Jahre alt ist. Das Projekt soll Daten über die innere Struktur der Erde liefern und Technologien für Tiefbohrungen testen. Das tiefste Bohrloch der Welt liegt seit 1989 in Russland, in einer Tiefe von 12.262 Metern – die Arbeiten daran dauerten 20 Jahre.