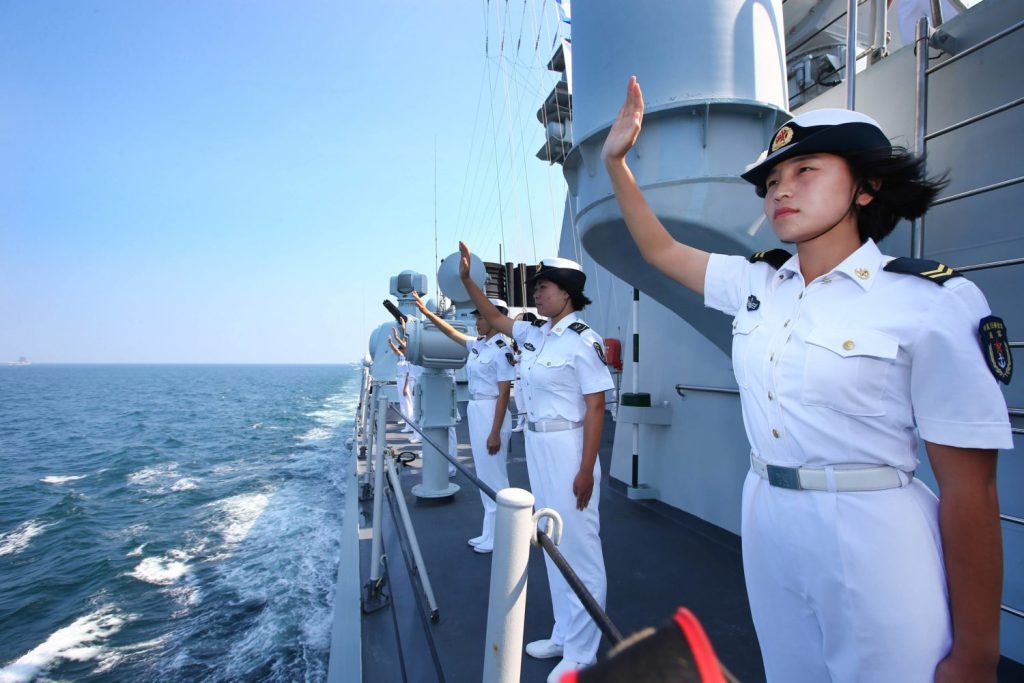

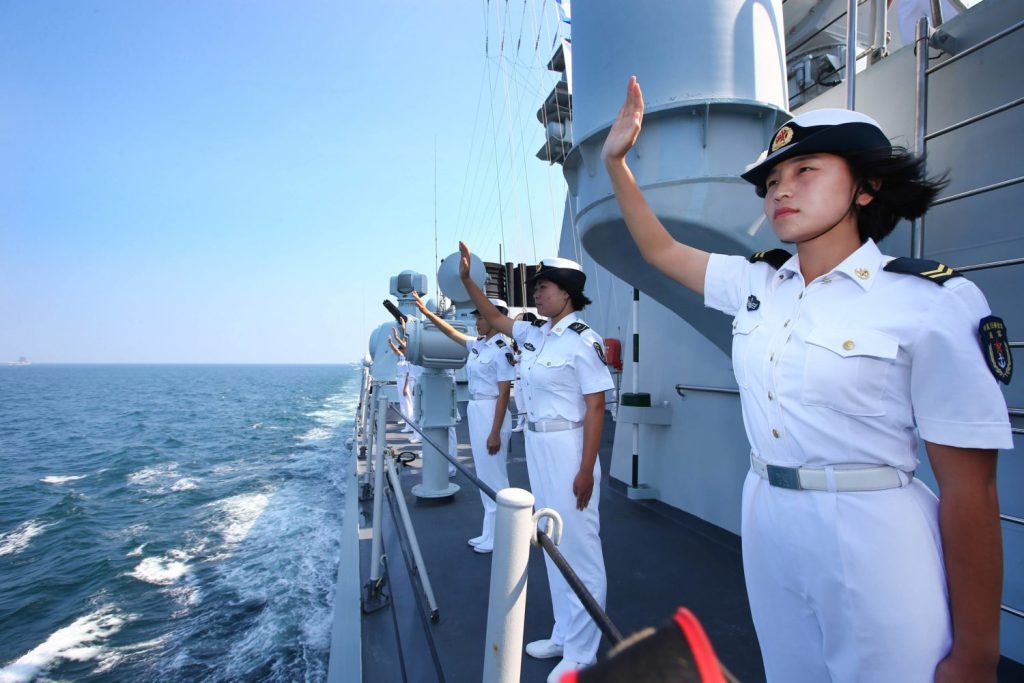

fast eine Woche lang hat die chinesische Volksbefreiungsarmee einen Angriff auf Taiwan simuliert. Am Mittwoch wurden die Manöver beendet – vorerst. Denn künftig sollen Militärübungen zum Dauerzustand werden, kündigte die Volksbefreiungsarmee an. Ein neues Weißbuch aus Peking definiert zudem, wie die Insel notfalls erobert werden soll. Wie dieser Ernstfall aussehen könnte, haben US-Militärexperten mehrerer Thinktanks durchgespielt. Sie simulierten einen hypothetischen Angriffskrieg der Chinesen für das Jahr 2026. Die Computerberechnungen spuckten ein aus US-Sicht sowohl hoffnungsvoll als auch erschütternd stimmendes Resultat aus, wie Fabian Kretschmer schreibt.

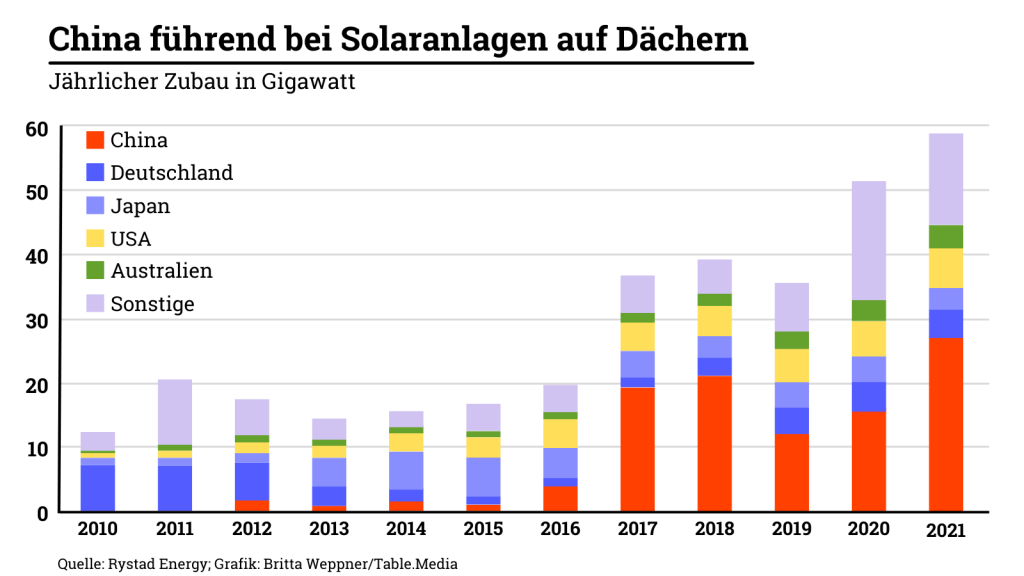

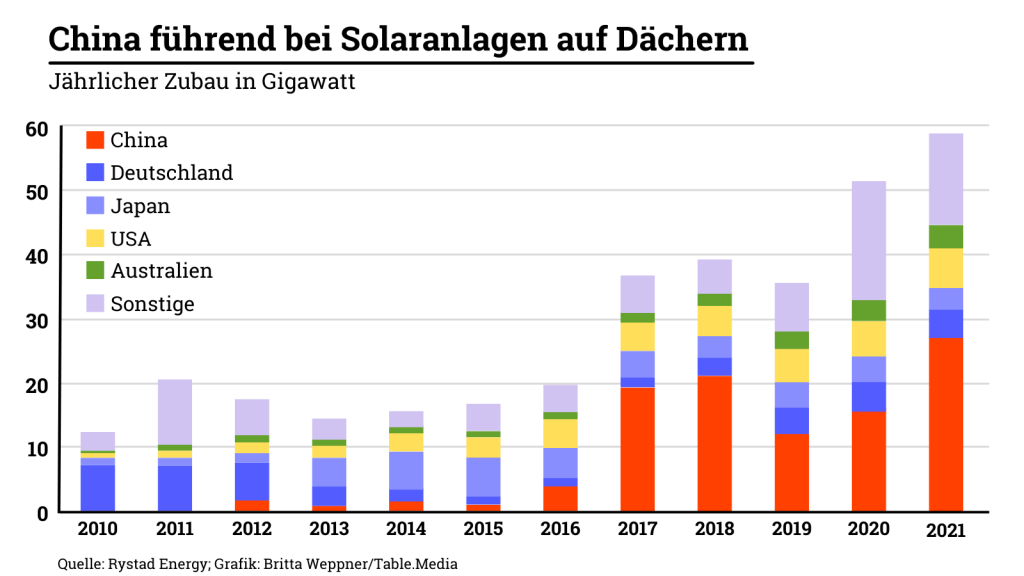

Die Sonne brennt auch diese Woche ohne Pause auf Europa – haben Sie da nicht schon mit dem Gedanken gespielt, eine Solaranlage auf das Dach ihres Hauses oder ihrer Fabrik zu installieren? Sind sie zurückgeschreckt, weil es zu viel Aufwand ist? China hat im letzten Sommer ein innovatives Pilotprogramm begonnen, dass dieses Problem löst, berichtet Nico Beckert. Dabei werden Dachflächen in Bezirken und Städten zentral von wenigen Projektentwicklern mit Solaranlagen ausgerüstet. Die Dach-Besitzer haben so weniger Arbeit. Innerhalb kürzester Zeit wurden 20 Gigawatt an neuer Kapazität ans Netz gebracht. Analysten loben das Piloprojekt als “kreativ” und als “entscheidende Komponente” in Chinas Energiewende. Wir haben uns auch die Probleme angeschaut.

In unserer Portrait-Rubrik stellt Fabian Peltsch Ihnen heute Regisseur C.B. Yi vor. Für seinen Film “Moneyboys” hat der Österreicher mit chinesischer Herkunft auch bei europäischen Festivals bereits viel Aufmerksamkeit bekommen. Der Michael-Haneke-Schüler hat acht Jahre an seinem einfühlsamen Drama über männliche Prostituierte gearbeitet. Ob es sein Film jemals auch nach China schafft, ist fraglich.

Der erste Schrecken scheint vorläufig abgewendet: Am Mittwoch hat Chinas Volksbefreiungsarmee ihre Militärübungen rund um Taiwan beendet. Doch eine nachhaltige Entwarnung bedeutet das keinesfalls – ganz im Gegenteil: Man werde “die Lage” weiterhin im Auge behalten und “regelmäßige Patrouillen zur Kampfbereitschaft” durchführen, heißt es in einer Stellungnahme. Die Möglichkeit einer chinesischen Invasion schwebt also wie ein Damoklesschwert weiter über den Köpfen der 23 Millionen Inselbewohnerinnen und -bewohner.

Wie der Ernstfall ausgehen könnte, haben bereits letzte Woche eine handvoll amerikanischer Militärexperten vom renommierten “Center for Strategic and International Studies” (CSIS) durchgespielt. Sie simulierten einen hypothetischen Angriffskrieg der Chinesen für das Jahr 2026. Die komplexen Computerberechnungen spuckten ein aus US-Sicht sowohl hoffnungsvoll als auch erschütternd stimmendes Resultat aus. In den meisten der wahrscheinlichen Szenarien könnten die Taiwaner gemeinsam mit der Hilfe Washingtons ihre Insel verteidigen. Ein Sieg wäre allerdings auf sämtlichen Seiten mit desaströsen Verlusten verbunden – und zwar auch für das US-Militär, welches in einem vierwöchigen Konflikt geschätzt die Hälfte seiner gesamten Marine und der Luftwaffe verlieren würde.

Natürlich hat es einen zynischen Beigeschmack, wenn in Washingtoner Denkfabriken Kriegssimulationen durchgeführt werden. Schließlich möchte man sich die immensen Folgen eines militärischen Konflikts zwischen den zwei führenden Weltmächten nicht einmal vorstellen. Angesichts der größten Spannungen rund um Taiwan seit mehreren Jahrzehnten ist es aus Sicht der Experten jedoch wichtig, alle Eventualitäten im Blick zu haben.

In der letzten Woche haben chinesische Truppen schließlich nur wenige Kilometer vor der Küste Taiwans eine Blockade der Insel geübt und mehrere Raketen über dessen Gewässer abgeschossen. Begleitet werden die Manöver vom zunehmend offensiv formulierten Machtanspruch der Pekinger Führung. Diese hat erst am Mittwoch ein neues Weißbuch zur “Taiwan-Frage” publiziert, welches eine unmissverständliche Botschaft propagiert: “Wir werden uns mit größter Aufrichtigkeit und allen Kräften für eine friedliche Wiedervereinigung einsetzen. Aber wir verzichten nicht auf Gewaltanwendung und behalten uns die Möglichkeit vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen”. Einige Seiten später heißt es gar: “Noch nie waren wir unserem Ziel der nationalen Vereinigung so nah” – und noch nie “so zuversichtlich”, dieses auch erreichen zu können.

Ob es sich dabei um Propaganda oder eine realistische Einschätzung handelt, lässt sich nur schwer sagen. Doch die Aussagekraft von Kriegssimulationen, wie sie das CSIS in der vergangenen Woche durchführte, ist in jedem Fall beschränkt. Denn viele Variablen sind weiterhin offen – allen voran, ob die USA im Ernstfall Taiwan militärisch zur Seite stehen würden. Zudem lässt sich aufgrund der Intransparenz der chinesischen Armee nur schwer prognostizieren, welche Waffen sie in den nächsten Jahren noch entwickeln wird.

Nicht zuletzt ist eine Invasion Taiwans längst nicht das wahrscheinlichste Szenario. Denn einerseits möchte China seine Waffen nicht direkt auf jene Menschen richten, welche es in der Propaganda als chinesische Landsleute bezeichnet. Zudem besteht die Gefahr, dass bei einem Angriffskrieg auch kritische Infrastruktur Taiwans zerstört wird – allen voran die Halbleiter-Fabriken des unangefochtenen Marktführers TSMC, der nahezu 60 Prozent aller weltweiten Mikrochips herstellt. Allein die Hälfte davon gehen an Unternehmen mit Sitz in China.

Als wahrscheinlicher gilt daher eine Inselblockade, wie es die Volksbefreiungsarmee in den letzten Tagen bereits erprobt hat. Dabei soll Taiwan wirtschaftlich isoliert werden, indem chinesische Schiffe den Zugang zu den wichtigsten Häfen der Insel sperren. Derzeit passieren jeden Tag rund 240 Schiffe die Straße von Taiwan.

Chinas Militär hat zwar unlängst bewiesen, wie rasch es ein solches Embargo verhängen könnte. Doch gleichzeitig legten die Militärmanöver auch “Chinas eigene wirtschaftliche Verwundbarkeit” offen, wie David Uren vom “Australian Strategic Policy Institute” argumentiert. Denn Chinas größte Häfen in Shanghai, Tianjin und Dalian sind ebenfalls massiv von der Durchfahrt der Meeresenge abhängig. Wie Bloomberg jüngst analysierte, passieren dort zudem jeden Tag Tanker mit rund einer Million Barrel Öl durch die nur 130 Kilometer breite Taiwan-Straße. Diese nördlich der Philippinen zu umschiffen ist nur bedingt eine Alternative, da die sogenannte Luzon-Route höchst anfällig für Taifune ist.

Abseits der wirtschaftlichen Folgen hat Michael E. O’Hanlon von der Washingtoner Brookings Institution kürzlich untersucht, ob eine solche militärisch umgesetzte Blockade Taiwan tatsächlich in die Knie zwingen würde. Doch seine Studie kommt zu einem unbefriedigenden, weil offenen Ergebnis: Es gäbe demnach ähnlich viele glaubwürdige Szenarien, die sowohl einen chinesischen als auch taiwanischen Sieg prognostizieren. Schließlich zieht der Sicherheitsexperte den einzigen sinnvollen Rückschluss: “Es ist mehr als klar, dass beide Seiten diese Art von Krieg sowohl jetzt als auch in Zukunft vermeiden sollten“. Fabian Kretschmer

Bis zum Jahr 2016 waren in der Volksrepublik kaum Solaranlagen auf Dächern zu finden. Doch seitdem wurden Anlagen mit einer Leistung von zwölf bis 25 Atomkraftwerken installiert – und zwar jährlich.

Im Sommer 2021 hat die Regierung ein neues Pilotprogramm gestartet. Es ist “eine absolut entscheidende Komponente für den Ausbau der Sonnenenergie in China“, sagt Cosimo Ries von der Beratungsagentur Trivium China. Energieexperten wie Lauri Myllyvirta bezeichnen das Programm als “kluge Politik”. Die Zahlen geben den Experten recht: Die Installationen haben sich im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdreifacht.

In dem Pilotprogramm gehen Bezirke, Städte oder Stadtbezirke Partnerschaften mit Unternehmen ein, die einen bestimmten Prozentsatz der Dächer in der betreffenden Region bis Ende 2023 mit Solaranlagen ausstatten. Dabei werden sowohl Dächer von öffentlichen Gebäuden als auch von privaten Wohnhäusern einbezogen. Der große Vorteil dieses Ansatzes: Der gesamte Prozess wird zentralisiert und die “Dachbesitzer” müssen nicht selbst aktiv werden. Zudem bietet das Programm Größenvorteile, da die Solarmodule in großen Mengen eingekauft werden können. Die teilnehmenden Städte verpflichten sich:

Eine Quote für Wohngebäude in Städten gibt es in dem Pilotprogramm noch nicht. Allerdings zählen viele der teilnehmenden Bezirke und Stadtteile offiziell zum ländlichen Raum, obwohl sie Teil von Städten sind.

Die Unternehmen arbeiten eng mit den lokalen Behörden zusammen, sagt Ries von Trivium China. So könnten sie schnell erfassen, wie viele Dachflächen für den Bau von Solaranlagen zur Verfügung stehen. Private Hausbesitzer werden angesprochen, ob sie an dem Programm teilnehmen wollen, schreibt David Fishman von der Beratungsagentur Lantau Group. Sie können die Solaranlagen selbst kaufen und den gewonnenen Strom an die Netzbetreiber verkaufen. Oder die Projektpartner mieten die betreffenden Dachflächen von den Besitzern an und installieren dort ihre Anlagen. Meist wird die erste Option bevorzugt, denn das Programm gibt noch zusätzliche Anreize: Die Hausbesitzer müssen beim Kauf der Solaranlagen keine Mehrwertsteuer zahlen, so Fishman.

Derzeit nehmen 676 Städte und Bezirke an dem Programm teil. Die Projektpartner sind häufig große, staatliche und private Energiefirmen, die Erfahrung beim Bau von Solarkraftwerken haben oder wie Jinko Solar selbst Solaranlagen herstellen.

Frank Haugwitz, Experte für Erneuerbare Energien bei der Beratungsagentur Apricum, zufolge wurden über das Pilotprogramm seit Mitte 2021 rund 20 Gigawatt zugebaut. Ries schätzt, dass die teilnehmenden Städte circa 100 Gigawatt an neuer Solar-Kapazität auf ihren Dächern installiert haben werden, wenn das Programm endet. Zum Vergleich: Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten insgesamt 58 Gigawatt an Solarkraft geschaffen.

David Fishman sagt, das Programm ist ein “großartiges Beispiel dafür, wie man öffentliche und private Ressourcen zusammenführt”. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, lokalen Behörden und lokalen “Strippenziehern” habe eine “Maschinerie” geschaffen, die “in nur zwei Jahren Millionen von Dächern mit Solaranlagen versorgen wird”, so der Experte der Lantau Group. Der größte Vorteil: Das Pilotprogramm setzt nicht auf das Engagement von Einzelpersonen wie Hausbesitzern, sondern ist zentral orchestriert.

Dabei kommt es mitunter auch zu Problemen. Einige Städte und Bezirke suchen sich nur einen einzigen Partner für den Bau der Solaranlagen. Solche Monopolstellungen sollten eigentlich verhindert werden, so die Zentralregierung. In einigen Fällen kam es auch dazu, dass Bewohnern ländlicher Regionen Kredite für Solaranlagen aufgedrängt wurden und sie sich überschuldet haben.

Für die Provinzen im Osten Chinas haben dezentrale Solaranlagen auf Dächern große Vorteile. Bisher sind die dicht besiedelten Metropolen an den Küsten Chinas auf den Import von zumeist Kohlestrom aus anderen Landesteilen angewiesen. Erzeugen Fabriken und Privatverbraucher einen Teil der Nachfrage auf den eigenen Dächern, müssen weniger Überlandleitungen und Übertragungs-Infrastruktur aufgebaut werden. Das führt sogar zu Kostenvorteilen. Im Jahr 2021 hat der Bau von großen Solarkraftwerken in China 66 Cent pro Watt gekostet. Dezentrale Kleinkraftwerke auf Dächern kosteten mit 59 Cent pro Watt etwas weniger.

Chinas Regierung hat jüngst neue Ziele vorgegeben. Neue öffentliche Gebäude und Fabriken sollen in Zukunft zu 50 Prozent mit Dach-Solaranlagen ausgestattet werden (China.Table berichtete). Große Solar-Unternehmen wie Jinko Solar gehen davon aus, dass Dachanlagen und andere dezentrale Solarprojekte in den nächsten fünf Jahren die Hälfte der neuen Solar-Kapazität in China ausmachen werden. Im Jahr 2019 waren es noch circa 30 Prozent.

Neben dem Pilotprojekt ist auch eine Reihe weiterer Anreize für das massive Wachstum bei Solaranlagen auf Dächern in China verantwortlich:

Mitarbeit: Renxiu Zhao

Die Weltwirtschaft steht seit Monaten vor zahlreichen Problemen. Erst die Covid-Pandemie mit ständigen Lockdowns, jetzt der Ukraine-Krieg und Unruhe um Taiwan. Wie sind die großen Blöcke – die USA, die EU und China – aufgestellt? Ein Vergleich wichtiger gesamtwirtschaftlicher Faktoren gibt Aufschluss.

Bei dem Versuch, die derzeitige Lage zu erfassen, zeigt sich die starke internationale Verknüpfung zwischen den einzelnen Blöcken: Rutscht eine Wirtschaftsregion in eine schwere Krise, werden davon auch andere betroffen sein. Besonders bei der Inflation machen die USA und Europa keine gute Figur. Zugleich holt China bei Direktinvestitionen aus dem Ausland stark auf.

Handelsbilanz: Trotz des harten Lockdowns in Shanghai und der Sanktionen gegen Chinas Nachbarn Russland sind Chinas Exporte im ersten Halbjahr 2022 um 17 Prozent gewachsen. Die USA haben hingegen weiter ein gigantisches Handelsbilanzdefizit. Sie haben also mehr im Ausland eingekauft, als sie ins Ausland verkaufen konnten. Die EU verzeichnet einen knappen Überschuss. Ein Trend, der schon 2021 zu beobachten war: Während China ein Rekordplus von 28 Prozent hatte und einen Überschuss von 690 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete, kam die EU nur auf einen Überschuss von 68 Milliarden Euro – der niedrigste Wert seit 2011. Die USA verzeichneten trotz umfangreicher Strafzölle gegen China noch immer ein Defizit von 861 Milliarden US-Dollar, das um über 18 Prozent zunahm – ein Negativrekord.

Das Defizit des einen Staates ist jedoch der Überschuss des anderen. Ohne ein amerikanisches Handelsdefizit wäre der chinesische Überschuss viel geringer. Sollte die amerikanische Wirtschaft in den kommenden Monaten noch stärker einbrechen, dürften davon auch die chinesischen Exporte betroffen sein. Beide Volkswirtschaften sind über den bilateralen Handel noch immer sehr stark verknüpft. Eine andauernde Wirtschaftskrise in den USA würde sich negativ auf die Handelsbilanz Chinas auswirken.

Hinzu kommt: Schon rein logisch können die großen Handelsblöcke nicht alle einen Überschuss erwirtschaften, da es sonst keine Region gäbe, die die Defizite macht: Lateinamerika, Afrika und Australien sind volkswirtschaftlich zu klein – und es liegt auch nicht in ihrem Interesse, dauerhaft Defizite zu machen.

Die Handelsbilanzen spiegeln sich in den Devisenreserven der Staaten wider. Da China viel an die Welt verkauft, nimmt Peking viele US-Dollar ein, die es international anlegt. China verfügt über drei Billionen US-Dollar an Reserven. Die Reserven der EU liegen bei 307 Milliarden. Die USA hingegen haben kaum Reserven, sondern vor allem Auslandsschulden. Viele Experten sagen, die USA können sich das leisten, da sie über den US-Dollar als globale Leitwährung verfügen und viele Investoren US-Staatsanleihen kaufen.

Andere beharren darauf, dass Schulden zu vermeiden seien und Reserven von Vorteil sind. Doch auch hier gilt: Die Schulden des einen sind die Reserven des anderen. Die USA und China sind hier besonders eng verknüpft. Die Volksrepublik ist nach Japan der zweitgrößte Gläubiger der USA. Die US-Amerikaner sind mit gut einer Billion US-Dollar bei China verschuldet. Wenn die USA keine Schulden mehr machten, verlöre China einen sicheren Hafen für seine Reserven. Andersherum stünden dann auch die USA vor Problemen: Schichtet China seine Devisenreserven in andere Währungen um – was kurzfristig kaum machbar ist – verlöre der Dollar an Bedeutung als globale Leitwährung. Auch hier zeigt sich die noch immer enge Verflechtung der beiden großen Wirtschaftsräume. Sie kommen aus ihrer Beziehung als Gläubiger und Schuldner nicht ohne Weiteres heraus.

Auch bei den Inflationsraten gibt es große Unterschiede zwischen den Blöcken. China hat die mit Abstand niedrigste Inflation. Sie liegt bei 2,7 Prozent. Damit erreichte die Rate den höchsten Wert seit Juli 2020. Im Juni waren die Verbraucherpreise nur um 2,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Analysten hatten im Schnitt mit einer etwas höheren Teuerungsrate gerechnet und waren für Juli von 2,9 Prozent ausgegangen. Der Anstieg der chinesischen Erzeugerpreise schwächte sich deutlich ab: Im Juli zogen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent an, wie das Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Der Anstieg war der niedrigste seit Februar 2021.

Die Inflation der USA betrug im Juli 8,5 Prozent nach 9,1 Prozent im Vormonat. Die Inflation der EU liegt auf dem gleichen, hohen Niveau. Im Juli waren es 8,9 Prozent. Verantwortlich sind besonders hohe Energiekosten und Lieferkettenprobleme. China profitiert hier von günstigen Energie-Importen aus Russland, weil es die Sanktionen nicht mitträgt. Lieferkettenprobleme bestehen ebenso wenig, weil China mehr exportiert und von den Lockdowns in chinesischen Häfen somit weniger stark betroffen ist als die USA und die EU-Staaten.

In den USA wird aufgrund der hohen Inflationsraten darüber diskutiert, die Strafzölle gegen China wieder zu senken. Der soziale Frieden ist offenbar wichtiger als die wirtschaftspolitische Konfrontation mit China. Preiswerte Produkte aus China dämpfen die Inflation. Das bedeutet: China verdient noch mehr. Die USA geben noch mehr aus, als sie einnehmen. Auch Europa steht unter dem Druck, mehr in China einzukaufen.

Vielen Konsumenten oder Unternehmen bleibt dennoch nichts anderes übrig, als sich zu verschulden. Deshalb ist es wichtig, sich die faulen Kredite anzuschauen, Kredite, die nicht mehr bedient werden können. Nur gut 1,8 Prozent aller Kredite in China sind nach Weltbankberechnungen faul. In den USA sind es 1,3 Prozent. Hier ist die EU mit gut zwei Prozent Schlusslicht. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsräumen sind letztlich aber gering.

Beim Wachstum gibt es einen klaren Verlierer. Das sind die USA. Nach zwei Quartalen Negativwachstum (minus 1,6 und minus 0,9 Prozent) musste die amerikanische Regierung eine technische Rezession verkünden. Die EU steht, was das Wachstum betrifft, besser da: Gut 2,5 Wachstum sind möglich, allerdings eben auch mit Rekord-Inflation. China liegt beim Wachstum trotz Covid-Krise immer noch vorne, auch wenn das Wachstum deutlich niedriger ist als in normalen Zeiten.

Ein wichtiges Zeichen der Stabilität und Vertrauenswürdigkeit von Staaten sind die Summen, die ausländische Unternehmen in die Länder investieren. Die Auslandsinvestitionen (FDI) sind 2021 in den USA nach Ende der schwersten Corona-Auswirkungen um 114 Prozent auf 382 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das ist gut, allerdings der niedrigste Wert seit 2014. China kam auf ein Allzeithoch von 334 Milliarden, dicht hinter den USA.

Die Auslandsinvestitionen in die EU sind im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 138 Milliarden eingebrochen. 2019 lag der Wert noch bei 481 Milliarden US-Dollar. 2015 sogar bei 630 Milliarden. Die Werte aus dem ersten Halbjahr 2022 bestätigen den Trend: Die Investitionen nach China sind bis einschließlich Mai trotz Lockdown um 17 Prozent gewachsen. Die FDI in die EU brachen wegen des Ukraine-Krieges ein, besonders in Deutschland. Die Investitionen in den USA stagnierten im ersten Quartal 2022 auf etwas niedrigerem Niveau als 2021.

Zieht man nur die FDI-Zahlen als Beleg heran, bedeutet das: Das Vertrauen der weltweiten Investoren in China ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. In die USA stagniert es auf hohem Niveau. In die EU sinkt es etwas. Allerdings zeigen Umfragen unter Unternehmen ein anderes Bild: Immer mehr Unternehmen überlegen, Investitionen aus China abzuziehen.

Die harten wirtschaftlichen Faktoren zeigen: China scheint im “Wettbewerb” der großen Volkswirtschaften eine hohe Krisenfestigkeit zu haben, auch wenn das Wachstum für chinesische Verhältnisse 2022 vergleichsweise niedrig ausfällt.

Bei den USA und Europa gibt es einige Indikatoren, die in die falsche Richtung zeigen. Besonders die Inflation bereitet den beiden großen westlichen Wirtschaftsräumen derzeit Sorgen. Für die EU prognostizieren einige Experten auch eine Krisengefahr wegen der hohen Überschuldung der südlichen Länder. Zudem hat Europa einen Krieg vor der Haustür, dessen Ende nicht abzusehen ist. Doch die Finanzkrise von 2007/08 und die Corona-Krise haben gezeigt: Kommt es hart auf hart, verfügen auch die USA und die EU über die notwendigen (Finanz-)Mittel, um einem Wirtschaftseinbruch etwas entgegenzusetzen.

Eine ernste Wirtschaftskrise in den USA oder Europa dürfte auch in China, trotz aller Rivalitäten, keine Freude auslösen. Denn sie würde sich auch auf den “Zulieferer” China auswirken, da dort die Nachfrage sinken würde. Die hohen Überschüsse Chinas stehen also auf tönernen Füßen. Hinzu kommen weitere Faktoren wie die demografische Lage: China droht zu überaltern, bevor es ausreichend Reichtum oder “gemeinsamen Wohlstand” für den Großteil der Menschen geschaffen hat.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Renata Alt, fordert von der Bundesregierung und der Europäischen Union (EU) eine härtere Gangart in den Beziehungen zu China. “Wenn wir noch ernst genommen werden wollen international, dann ist es wichtig, dass wir klar Position beziehen”, sagte die FDP-Abgeordnete in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. “Deutschland muss unabhängiger von China werden”, sagte Alt. “Die Zusammenarbeit mit China muss überdacht werden, und notfalls müsste man über personenbezogene Sanktionen nachdenken, allein wegen der Menschenrechtslage.”

Eine für Oktober geplante Reise von Mitgliedern des Bundestags-Ausschusses nach Taiwan verteidigte Alt. “Ich teile die Sorge, dass der Termin wegen des Besuchs von US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi vielleicht nicht so günstig ist”, räumte sie zwar ein. “Aber ich rate davon ab, sich an der aggressiven Rhetorik Chinas zu orientieren. Wir sind ein unabhängiges Land, wir sind unabhängige Abgeordnete. Wenn wir Taiwan besuchen wollen, dann ist das zu respektieren.” Der Besuch von Pelosi in Taiwan in der vergangenen Woche hatte den Konflikt um die auf Unabhängigkeit pochende Insel massiv verschärft, die China als Teil des eigenen Staatsgebiets und abtrünnige Provinz ansieht (China.Table berichtete).

Allerdings stehe der Besuch der deutschen Abgeordneten noch nicht definitiv fest, sagte Alt. Der entsprechende Antrag bei der Bundestagspräsidentin werde in der Sitzungswoche Anfang September gestellt. Man müsse dann aber auch abwarten, wie sich die Corona-Pandemie in Taiwan entwickele.

“Von der Reise soll das Signal ausgehen, dass wir uns für die Unabhängigkeit Taiwans und die Demokratie dort einsetzen“, sagte Alt. Sie habe sich “immer geärgert über die lasche und schwache Außenpolitik unter Kanzlerin Angela Merkel, Deutschland und die EU hätten rechtzeitig klare Signale aussenden sollen, das gilt auch für Russland”. Die westliche Welt müsse aufpassen, dass die Regierung in Peking das russische Vorgehen in der Ukraine nicht als “Blaupause” für Taiwan benutze. rtr/nib

Taiwanische Sicherheitsbehörden lehnen einem Bericht zufolge eine Beteiligung Foxconns an dem chinesischen Chiphersteller Tsinghua Unigroup ab. Die 800-Millionen-Dollar-Investition des Apple-Zulieferers in China werde “definitiv nicht zustande kommen”, zitierte die Financial Times einen hochrangigen taiwanischen Regierungsbeamten am Mittwoch. Foxconn hatte im Juli erklärt, über eine Reihe von Tochterfirmen mit rund 20 Prozent an dem chinesischen Halbleiter-Konglomerat beteiligt zu sein. Taiwans Kabinettsausschuss müsse die Investition noch formell prüfen, heißt es in dem Zeitungsbericht. Wegen der zunehmenden Spannungen wolle Taiwans Nationaler Sicherheitsrat den Deal blockieren. Foxconn erklärte lediglich, es sei in Gesprächen mit Regierungsvertretern.

Der taiwanische Konzern konnte jahrzehntelang ungestört in China produzieren. Mehr als eine Million Arbeitsplätze hat der Apple-Zulieferer auf dem chinesischen Festland geschaffen und ist damit der größte ausländische Arbeitgeber in der Volksrepublik. Doch die anhaltenden Spannungen zwischen China und Taiwan setzen offenbar nun auch dem weltgrößten Auftragshersteller von Elektronik gewaltig zu.

In den 1990er- und 2000er-Jahren zählten taiwanische Unternehmer noch zu den größten Investoren in der Volksrepublik. Aus Angst vor Technologieabwanderung verbietet es die taiwanische Regierung Unternehmen inzwischen, Produktionsanlagen in China zu bauen. Foxconn hat mit der Diversifizierung zwar begonnen und Fabriken auch in andere Länder verlagert. China bleibt für den taiwanischen Konzern aber der zentrale Produktionsstandort. flee/rtr

Familienfest in der chinesischen Provinz. Fünf Männer sitzen um einen Tisch, leicht angetrunken warten sie darauf, dass die Ehefrauen die nächsten Gerichte auftragen. Mit Schnapsgläsern im Anschlag nehmen sie den jüngsten in die Mangel: “Fei, hast du schon eine Freundin? Dein Vater wartet schon seit langem auf ein Enkelkind”, sagt einer der Angetrunkenen. Nachdem Fei, ein zarter Endzwanziger mit K-Pop-Frisur, nur ausweichend antwortet, platzt seinem Gegenüber der Kragen: Sie wüssten genau, was er in der Stadt treibe. “Du hast Schande über deine Familie gebracht”, brüllt er Fei hinterher, als dieser eingeschüchtert die Runde verlässt.

Es ist eine Schlüsselszene aus dem Spielfilm “Moneyboys”, der sich mit dem Schicksal männlicher Sex-Worker in China beschäftigt. Gedreht hat ihn C.B. Yi. Der österreichische Regisseur chinesischer Herkunft hat acht Jahre an seinem einfühlsamen Drama gearbeitet. In langen, bisweilen beklemmenden Sequenzen erzählt der Film die Geschichte von Fei, seinem Liebhaber Xiaolai, der von einem Freier zusammengeschlagen wird und seinem Jugendfreund Long, der, beeindruckt von Feis Verdiensten, ebenfalls als Prostituierter arbeiten will.

Obwohl “Moneyboys” sein Debüt war, konnte C.B. Yi den Film im vergangenen Jahr gleich in Cannes in der Reihe “Un Certain Regard” zeigen. Im Wettbewerb des Filmfestivals Max Ophüls gewann er Auszeichnungen für den besten Spielfilm, das beste Drehbuch und den Preis der Ökumenischen Jury, die wichtige soziale und interreligiöse Themen honoriert. Dabei geht es C.B. Yi nicht in erster Linie darum, das schlimme Schicksal und soziale Stigma männlicher Prostituierter in China anzuprangern. Er porträtiert die Sex-Worker vielmehr als “stille Helden”, die ihr Geld oftmals als Haupternährer an ihre Familien schicken. “In der patriarchalen Gesellschaft Chinas ist männliches Sex-Working ein größeres Tabu als das weibliche”, sagt der Regisseur. “Diese Männer opfern sich auf, obwohl sie wissen, dass sie gegen das Gesetz verstoßen und dass ihre Arbeit in der Regel den Moralvorstellungen ihrer Familie zuwiderläuft”.

Prostitution beider Geschlechter ist seit der Machtübernahme der Kommunisten in China streng verboten, doch die männliche Prostitution ist in der Öffentlichkeit noch weniger sichtbar. Mao Zedong hielt sie für ein Krankheitssymptom des Kapitalismus. Konkubinen und Konsorten galten zudem als Relikte des alten China und sollten verschwinden. Unter der Oberfläche florierte das älteste Gewerbe der Welt jedoch bis heute weiter. Schätzungen gehen davon aus, dass 17 Prozent aller chinesischen Männer zwischen 18 und 61 irgendwann in ihrem Leben eine Prostituierte aufgesucht haben. Für männliche Prostitution liegen keine Schätzungen vor. Auch deshalb wollte sich C.B. Yi diesem Thema widmen, es aber auch als Liebesgeschichte entwurzelter junger Menschen erzählen.

Auf eine gewisse Weise spiegelt “Moneyboys” auch seine eigene Heimatlosigkeit wider, sagt der in einem Dorf in Zhejiang aufgewachsene Filmemacher. “Ich wollte auch der Frage nachgehen, was aus mir geworden wäre, wenn ich in China geblieben wäre – Welche Chancen hätte ich gehabt?”

C.B. Yi kam im schwierigen Alter von 13 Jahren nach Österreich. Lange habe er hier keine Wurzeln schlagen können, sagt er langsam und bedächtig mit hörbarem Wiener Akzent. “Der Kopf wollte die Sprache nicht lernen. Dafür lag mir die visuelle Sprache”.

Während seines Sinologie-Studiums an der Universität Wien hatte er sich eine einfache Kamera gekauft und damit auf Anhieb einen Fotowettbewerb gewonnen. “Da wurde mir klar, dass ich hinter der Kamera stehen will.” 2003 geht er für ein Auslandsjahr an die Filmakademie in Peking. Mit dem Kurzfilm, den er dort umsetzt, bewirbt er sich an der Wiener Filmakademie bei dem Regisseur Michael Haneke – und wird prompt genommen.

Eigentlich wollte er “Moneyboys” auch in China drehen. “Ich bin den Menschen dort emotional näher. Und als Filmemacher ist es gut, da anzufangen, wo man sich auskennt.” In der Provinz Hunan hatte er bereits ein Dorf gefunden, das ein großartiges Setting gewesen wäre. Das Casting lief bereits zwei Jahre, als er sich doch umentschied. Material und Drehgenehmigungen wurden immer teurer. Schauspieler sagten ab. Am Ende verwirklichte C.B. Yi den Film in Taiwan mit taiwanischen Schauspielern.

In China erscheinen wird “Moneyboys” nicht. Dort sind Themen, die sich mit gleichgeschlechtlicher Liebe auseinandersetzen, tabuisierter denn je. C.B. Yi glaubt, dass die Strenge mit staatlichen Kinderwünschen zu tun haben könnte. China altert. Aus der LGBTQ-Community darf das Land jedoch kaum Kinder erwarten. Trotzdem hat er Hoffnung, dass sein Werk in seinem Heimatland nicht ungesehen bleibt. “Filme finden ihren Weg” sagt der Regisseur, der bereits am Nachfolger arbeitet, der in Wien spielen wird. “Für die Europäer habe ich einen asiatischen, bildkräftigen Film gemacht. Für die Asiaten ist es ein europäischer Film im Stil Hanekes. Auch hier sieht man: Ich bin sowohl in China als auch hier ein Heimatloser geblieben.” Fabian Peltsch

Jan Aßmann ist neuer Geschäftsführer bei Bernstein Taicang. Aßmann übernahm den Posten im Juni von Uwe Birnbaum. Bernstein, mit Hauptsitz in Porta Westfalica, stellt Schalter- und Gehäusetechnik her.

Matthias Al-Amiry ist neuer Managing Director des Kempinski Hotels Beijing Lufthansa Center. Zuletzt war er in Doppelfunktion Managing Director des The Capitol Kempinski Hotel Singapore und Regional Vice President Southeast Asia.

Ma Chuan wird ab dem 1. September neuer Präsident der China-Tochter des Autozulieferers Faurecia. Er ist der erste Chinese in dieser Rolle. Ma arbeitet seit 2009 für das Unternehmen. Er folgt auf Francois Tardif, der künftig von Japan aus Faurecia Asia leiten soll.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Immerhin, hier fließt der Grenzverkehr: Auf dem Fluss Quay Sơn zwischen Vietnam und China werden Waren und Passagiere auf Holzflößen transportiert. Der Fluss verläuft zwischen der vietnamesischen Provinz Cao Bang und der chinesischen Provinz Guangxi, ganz in der Nähe der Ban-Gioc-Detian-Wasserfälle, den weltweit viertgrößten transnationalen Wasserfälle nach den Iguazú-, den Victoria- und den Niagarafällen.

fast eine Woche lang hat die chinesische Volksbefreiungsarmee einen Angriff auf Taiwan simuliert. Am Mittwoch wurden die Manöver beendet – vorerst. Denn künftig sollen Militärübungen zum Dauerzustand werden, kündigte die Volksbefreiungsarmee an. Ein neues Weißbuch aus Peking definiert zudem, wie die Insel notfalls erobert werden soll. Wie dieser Ernstfall aussehen könnte, haben US-Militärexperten mehrerer Thinktanks durchgespielt. Sie simulierten einen hypothetischen Angriffskrieg der Chinesen für das Jahr 2026. Die Computerberechnungen spuckten ein aus US-Sicht sowohl hoffnungsvoll als auch erschütternd stimmendes Resultat aus, wie Fabian Kretschmer schreibt.

Die Sonne brennt auch diese Woche ohne Pause auf Europa – haben Sie da nicht schon mit dem Gedanken gespielt, eine Solaranlage auf das Dach ihres Hauses oder ihrer Fabrik zu installieren? Sind sie zurückgeschreckt, weil es zu viel Aufwand ist? China hat im letzten Sommer ein innovatives Pilotprogramm begonnen, dass dieses Problem löst, berichtet Nico Beckert. Dabei werden Dachflächen in Bezirken und Städten zentral von wenigen Projektentwicklern mit Solaranlagen ausgerüstet. Die Dach-Besitzer haben so weniger Arbeit. Innerhalb kürzester Zeit wurden 20 Gigawatt an neuer Kapazität ans Netz gebracht. Analysten loben das Piloprojekt als “kreativ” und als “entscheidende Komponente” in Chinas Energiewende. Wir haben uns auch die Probleme angeschaut.

In unserer Portrait-Rubrik stellt Fabian Peltsch Ihnen heute Regisseur C.B. Yi vor. Für seinen Film “Moneyboys” hat der Österreicher mit chinesischer Herkunft auch bei europäischen Festivals bereits viel Aufmerksamkeit bekommen. Der Michael-Haneke-Schüler hat acht Jahre an seinem einfühlsamen Drama über männliche Prostituierte gearbeitet. Ob es sein Film jemals auch nach China schafft, ist fraglich.

Der erste Schrecken scheint vorläufig abgewendet: Am Mittwoch hat Chinas Volksbefreiungsarmee ihre Militärübungen rund um Taiwan beendet. Doch eine nachhaltige Entwarnung bedeutet das keinesfalls – ganz im Gegenteil: Man werde “die Lage” weiterhin im Auge behalten und “regelmäßige Patrouillen zur Kampfbereitschaft” durchführen, heißt es in einer Stellungnahme. Die Möglichkeit einer chinesischen Invasion schwebt also wie ein Damoklesschwert weiter über den Köpfen der 23 Millionen Inselbewohnerinnen und -bewohner.

Wie der Ernstfall ausgehen könnte, haben bereits letzte Woche eine handvoll amerikanischer Militärexperten vom renommierten “Center for Strategic and International Studies” (CSIS) durchgespielt. Sie simulierten einen hypothetischen Angriffskrieg der Chinesen für das Jahr 2026. Die komplexen Computerberechnungen spuckten ein aus US-Sicht sowohl hoffnungsvoll als auch erschütternd stimmendes Resultat aus. In den meisten der wahrscheinlichen Szenarien könnten die Taiwaner gemeinsam mit der Hilfe Washingtons ihre Insel verteidigen. Ein Sieg wäre allerdings auf sämtlichen Seiten mit desaströsen Verlusten verbunden – und zwar auch für das US-Militär, welches in einem vierwöchigen Konflikt geschätzt die Hälfte seiner gesamten Marine und der Luftwaffe verlieren würde.

Natürlich hat es einen zynischen Beigeschmack, wenn in Washingtoner Denkfabriken Kriegssimulationen durchgeführt werden. Schließlich möchte man sich die immensen Folgen eines militärischen Konflikts zwischen den zwei führenden Weltmächten nicht einmal vorstellen. Angesichts der größten Spannungen rund um Taiwan seit mehreren Jahrzehnten ist es aus Sicht der Experten jedoch wichtig, alle Eventualitäten im Blick zu haben.

In der letzten Woche haben chinesische Truppen schließlich nur wenige Kilometer vor der Küste Taiwans eine Blockade der Insel geübt und mehrere Raketen über dessen Gewässer abgeschossen. Begleitet werden die Manöver vom zunehmend offensiv formulierten Machtanspruch der Pekinger Führung. Diese hat erst am Mittwoch ein neues Weißbuch zur “Taiwan-Frage” publiziert, welches eine unmissverständliche Botschaft propagiert: “Wir werden uns mit größter Aufrichtigkeit und allen Kräften für eine friedliche Wiedervereinigung einsetzen. Aber wir verzichten nicht auf Gewaltanwendung und behalten uns die Möglichkeit vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen”. Einige Seiten später heißt es gar: “Noch nie waren wir unserem Ziel der nationalen Vereinigung so nah” – und noch nie “so zuversichtlich”, dieses auch erreichen zu können.

Ob es sich dabei um Propaganda oder eine realistische Einschätzung handelt, lässt sich nur schwer sagen. Doch die Aussagekraft von Kriegssimulationen, wie sie das CSIS in der vergangenen Woche durchführte, ist in jedem Fall beschränkt. Denn viele Variablen sind weiterhin offen – allen voran, ob die USA im Ernstfall Taiwan militärisch zur Seite stehen würden. Zudem lässt sich aufgrund der Intransparenz der chinesischen Armee nur schwer prognostizieren, welche Waffen sie in den nächsten Jahren noch entwickeln wird.

Nicht zuletzt ist eine Invasion Taiwans längst nicht das wahrscheinlichste Szenario. Denn einerseits möchte China seine Waffen nicht direkt auf jene Menschen richten, welche es in der Propaganda als chinesische Landsleute bezeichnet. Zudem besteht die Gefahr, dass bei einem Angriffskrieg auch kritische Infrastruktur Taiwans zerstört wird – allen voran die Halbleiter-Fabriken des unangefochtenen Marktführers TSMC, der nahezu 60 Prozent aller weltweiten Mikrochips herstellt. Allein die Hälfte davon gehen an Unternehmen mit Sitz in China.

Als wahrscheinlicher gilt daher eine Inselblockade, wie es die Volksbefreiungsarmee in den letzten Tagen bereits erprobt hat. Dabei soll Taiwan wirtschaftlich isoliert werden, indem chinesische Schiffe den Zugang zu den wichtigsten Häfen der Insel sperren. Derzeit passieren jeden Tag rund 240 Schiffe die Straße von Taiwan.

Chinas Militär hat zwar unlängst bewiesen, wie rasch es ein solches Embargo verhängen könnte. Doch gleichzeitig legten die Militärmanöver auch “Chinas eigene wirtschaftliche Verwundbarkeit” offen, wie David Uren vom “Australian Strategic Policy Institute” argumentiert. Denn Chinas größte Häfen in Shanghai, Tianjin und Dalian sind ebenfalls massiv von der Durchfahrt der Meeresenge abhängig. Wie Bloomberg jüngst analysierte, passieren dort zudem jeden Tag Tanker mit rund einer Million Barrel Öl durch die nur 130 Kilometer breite Taiwan-Straße. Diese nördlich der Philippinen zu umschiffen ist nur bedingt eine Alternative, da die sogenannte Luzon-Route höchst anfällig für Taifune ist.

Abseits der wirtschaftlichen Folgen hat Michael E. O’Hanlon von der Washingtoner Brookings Institution kürzlich untersucht, ob eine solche militärisch umgesetzte Blockade Taiwan tatsächlich in die Knie zwingen würde. Doch seine Studie kommt zu einem unbefriedigenden, weil offenen Ergebnis: Es gäbe demnach ähnlich viele glaubwürdige Szenarien, die sowohl einen chinesischen als auch taiwanischen Sieg prognostizieren. Schließlich zieht der Sicherheitsexperte den einzigen sinnvollen Rückschluss: “Es ist mehr als klar, dass beide Seiten diese Art von Krieg sowohl jetzt als auch in Zukunft vermeiden sollten“. Fabian Kretschmer

Bis zum Jahr 2016 waren in der Volksrepublik kaum Solaranlagen auf Dächern zu finden. Doch seitdem wurden Anlagen mit einer Leistung von zwölf bis 25 Atomkraftwerken installiert – und zwar jährlich.

Im Sommer 2021 hat die Regierung ein neues Pilotprogramm gestartet. Es ist “eine absolut entscheidende Komponente für den Ausbau der Sonnenenergie in China“, sagt Cosimo Ries von der Beratungsagentur Trivium China. Energieexperten wie Lauri Myllyvirta bezeichnen das Programm als “kluge Politik”. Die Zahlen geben den Experten recht: Die Installationen haben sich im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdreifacht.

In dem Pilotprogramm gehen Bezirke, Städte oder Stadtbezirke Partnerschaften mit Unternehmen ein, die einen bestimmten Prozentsatz der Dächer in der betreffenden Region bis Ende 2023 mit Solaranlagen ausstatten. Dabei werden sowohl Dächer von öffentlichen Gebäuden als auch von privaten Wohnhäusern einbezogen. Der große Vorteil dieses Ansatzes: Der gesamte Prozess wird zentralisiert und die “Dachbesitzer” müssen nicht selbst aktiv werden. Zudem bietet das Programm Größenvorteile, da die Solarmodule in großen Mengen eingekauft werden können. Die teilnehmenden Städte verpflichten sich:

Eine Quote für Wohngebäude in Städten gibt es in dem Pilotprogramm noch nicht. Allerdings zählen viele der teilnehmenden Bezirke und Stadtteile offiziell zum ländlichen Raum, obwohl sie Teil von Städten sind.

Die Unternehmen arbeiten eng mit den lokalen Behörden zusammen, sagt Ries von Trivium China. So könnten sie schnell erfassen, wie viele Dachflächen für den Bau von Solaranlagen zur Verfügung stehen. Private Hausbesitzer werden angesprochen, ob sie an dem Programm teilnehmen wollen, schreibt David Fishman von der Beratungsagentur Lantau Group. Sie können die Solaranlagen selbst kaufen und den gewonnenen Strom an die Netzbetreiber verkaufen. Oder die Projektpartner mieten die betreffenden Dachflächen von den Besitzern an und installieren dort ihre Anlagen. Meist wird die erste Option bevorzugt, denn das Programm gibt noch zusätzliche Anreize: Die Hausbesitzer müssen beim Kauf der Solaranlagen keine Mehrwertsteuer zahlen, so Fishman.

Derzeit nehmen 676 Städte und Bezirke an dem Programm teil. Die Projektpartner sind häufig große, staatliche und private Energiefirmen, die Erfahrung beim Bau von Solarkraftwerken haben oder wie Jinko Solar selbst Solaranlagen herstellen.

Frank Haugwitz, Experte für Erneuerbare Energien bei der Beratungsagentur Apricum, zufolge wurden über das Pilotprogramm seit Mitte 2021 rund 20 Gigawatt zugebaut. Ries schätzt, dass die teilnehmenden Städte circa 100 Gigawatt an neuer Solar-Kapazität auf ihren Dächern installiert haben werden, wenn das Programm endet. Zum Vergleich: Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten insgesamt 58 Gigawatt an Solarkraft geschaffen.

David Fishman sagt, das Programm ist ein “großartiges Beispiel dafür, wie man öffentliche und private Ressourcen zusammenführt”. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, lokalen Behörden und lokalen “Strippenziehern” habe eine “Maschinerie” geschaffen, die “in nur zwei Jahren Millionen von Dächern mit Solaranlagen versorgen wird”, so der Experte der Lantau Group. Der größte Vorteil: Das Pilotprogramm setzt nicht auf das Engagement von Einzelpersonen wie Hausbesitzern, sondern ist zentral orchestriert.

Dabei kommt es mitunter auch zu Problemen. Einige Städte und Bezirke suchen sich nur einen einzigen Partner für den Bau der Solaranlagen. Solche Monopolstellungen sollten eigentlich verhindert werden, so die Zentralregierung. In einigen Fällen kam es auch dazu, dass Bewohnern ländlicher Regionen Kredite für Solaranlagen aufgedrängt wurden und sie sich überschuldet haben.

Für die Provinzen im Osten Chinas haben dezentrale Solaranlagen auf Dächern große Vorteile. Bisher sind die dicht besiedelten Metropolen an den Küsten Chinas auf den Import von zumeist Kohlestrom aus anderen Landesteilen angewiesen. Erzeugen Fabriken und Privatverbraucher einen Teil der Nachfrage auf den eigenen Dächern, müssen weniger Überlandleitungen und Übertragungs-Infrastruktur aufgebaut werden. Das führt sogar zu Kostenvorteilen. Im Jahr 2021 hat der Bau von großen Solarkraftwerken in China 66 Cent pro Watt gekostet. Dezentrale Kleinkraftwerke auf Dächern kosteten mit 59 Cent pro Watt etwas weniger.

Chinas Regierung hat jüngst neue Ziele vorgegeben. Neue öffentliche Gebäude und Fabriken sollen in Zukunft zu 50 Prozent mit Dach-Solaranlagen ausgestattet werden (China.Table berichtete). Große Solar-Unternehmen wie Jinko Solar gehen davon aus, dass Dachanlagen und andere dezentrale Solarprojekte in den nächsten fünf Jahren die Hälfte der neuen Solar-Kapazität in China ausmachen werden. Im Jahr 2019 waren es noch circa 30 Prozent.

Neben dem Pilotprojekt ist auch eine Reihe weiterer Anreize für das massive Wachstum bei Solaranlagen auf Dächern in China verantwortlich:

Mitarbeit: Renxiu Zhao

Die Weltwirtschaft steht seit Monaten vor zahlreichen Problemen. Erst die Covid-Pandemie mit ständigen Lockdowns, jetzt der Ukraine-Krieg und Unruhe um Taiwan. Wie sind die großen Blöcke – die USA, die EU und China – aufgestellt? Ein Vergleich wichtiger gesamtwirtschaftlicher Faktoren gibt Aufschluss.

Bei dem Versuch, die derzeitige Lage zu erfassen, zeigt sich die starke internationale Verknüpfung zwischen den einzelnen Blöcken: Rutscht eine Wirtschaftsregion in eine schwere Krise, werden davon auch andere betroffen sein. Besonders bei der Inflation machen die USA und Europa keine gute Figur. Zugleich holt China bei Direktinvestitionen aus dem Ausland stark auf.

Handelsbilanz: Trotz des harten Lockdowns in Shanghai und der Sanktionen gegen Chinas Nachbarn Russland sind Chinas Exporte im ersten Halbjahr 2022 um 17 Prozent gewachsen. Die USA haben hingegen weiter ein gigantisches Handelsbilanzdefizit. Sie haben also mehr im Ausland eingekauft, als sie ins Ausland verkaufen konnten. Die EU verzeichnet einen knappen Überschuss. Ein Trend, der schon 2021 zu beobachten war: Während China ein Rekordplus von 28 Prozent hatte und einen Überschuss von 690 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete, kam die EU nur auf einen Überschuss von 68 Milliarden Euro – der niedrigste Wert seit 2011. Die USA verzeichneten trotz umfangreicher Strafzölle gegen China noch immer ein Defizit von 861 Milliarden US-Dollar, das um über 18 Prozent zunahm – ein Negativrekord.

Das Defizit des einen Staates ist jedoch der Überschuss des anderen. Ohne ein amerikanisches Handelsdefizit wäre der chinesische Überschuss viel geringer. Sollte die amerikanische Wirtschaft in den kommenden Monaten noch stärker einbrechen, dürften davon auch die chinesischen Exporte betroffen sein. Beide Volkswirtschaften sind über den bilateralen Handel noch immer sehr stark verknüpft. Eine andauernde Wirtschaftskrise in den USA würde sich negativ auf die Handelsbilanz Chinas auswirken.

Hinzu kommt: Schon rein logisch können die großen Handelsblöcke nicht alle einen Überschuss erwirtschaften, da es sonst keine Region gäbe, die die Defizite macht: Lateinamerika, Afrika und Australien sind volkswirtschaftlich zu klein – und es liegt auch nicht in ihrem Interesse, dauerhaft Defizite zu machen.

Die Handelsbilanzen spiegeln sich in den Devisenreserven der Staaten wider. Da China viel an die Welt verkauft, nimmt Peking viele US-Dollar ein, die es international anlegt. China verfügt über drei Billionen US-Dollar an Reserven. Die Reserven der EU liegen bei 307 Milliarden. Die USA hingegen haben kaum Reserven, sondern vor allem Auslandsschulden. Viele Experten sagen, die USA können sich das leisten, da sie über den US-Dollar als globale Leitwährung verfügen und viele Investoren US-Staatsanleihen kaufen.

Andere beharren darauf, dass Schulden zu vermeiden seien und Reserven von Vorteil sind. Doch auch hier gilt: Die Schulden des einen sind die Reserven des anderen. Die USA und China sind hier besonders eng verknüpft. Die Volksrepublik ist nach Japan der zweitgrößte Gläubiger der USA. Die US-Amerikaner sind mit gut einer Billion US-Dollar bei China verschuldet. Wenn die USA keine Schulden mehr machten, verlöre China einen sicheren Hafen für seine Reserven. Andersherum stünden dann auch die USA vor Problemen: Schichtet China seine Devisenreserven in andere Währungen um – was kurzfristig kaum machbar ist – verlöre der Dollar an Bedeutung als globale Leitwährung. Auch hier zeigt sich die noch immer enge Verflechtung der beiden großen Wirtschaftsräume. Sie kommen aus ihrer Beziehung als Gläubiger und Schuldner nicht ohne Weiteres heraus.

Auch bei den Inflationsraten gibt es große Unterschiede zwischen den Blöcken. China hat die mit Abstand niedrigste Inflation. Sie liegt bei 2,7 Prozent. Damit erreichte die Rate den höchsten Wert seit Juli 2020. Im Juni waren die Verbraucherpreise nur um 2,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Analysten hatten im Schnitt mit einer etwas höheren Teuerungsrate gerechnet und waren für Juli von 2,9 Prozent ausgegangen. Der Anstieg der chinesischen Erzeugerpreise schwächte sich deutlich ab: Im Juli zogen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent an, wie das Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Der Anstieg war der niedrigste seit Februar 2021.

Die Inflation der USA betrug im Juli 8,5 Prozent nach 9,1 Prozent im Vormonat. Die Inflation der EU liegt auf dem gleichen, hohen Niveau. Im Juli waren es 8,9 Prozent. Verantwortlich sind besonders hohe Energiekosten und Lieferkettenprobleme. China profitiert hier von günstigen Energie-Importen aus Russland, weil es die Sanktionen nicht mitträgt. Lieferkettenprobleme bestehen ebenso wenig, weil China mehr exportiert und von den Lockdowns in chinesischen Häfen somit weniger stark betroffen ist als die USA und die EU-Staaten.

In den USA wird aufgrund der hohen Inflationsraten darüber diskutiert, die Strafzölle gegen China wieder zu senken. Der soziale Frieden ist offenbar wichtiger als die wirtschaftspolitische Konfrontation mit China. Preiswerte Produkte aus China dämpfen die Inflation. Das bedeutet: China verdient noch mehr. Die USA geben noch mehr aus, als sie einnehmen. Auch Europa steht unter dem Druck, mehr in China einzukaufen.

Vielen Konsumenten oder Unternehmen bleibt dennoch nichts anderes übrig, als sich zu verschulden. Deshalb ist es wichtig, sich die faulen Kredite anzuschauen, Kredite, die nicht mehr bedient werden können. Nur gut 1,8 Prozent aller Kredite in China sind nach Weltbankberechnungen faul. In den USA sind es 1,3 Prozent. Hier ist die EU mit gut zwei Prozent Schlusslicht. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsräumen sind letztlich aber gering.

Beim Wachstum gibt es einen klaren Verlierer. Das sind die USA. Nach zwei Quartalen Negativwachstum (minus 1,6 und minus 0,9 Prozent) musste die amerikanische Regierung eine technische Rezession verkünden. Die EU steht, was das Wachstum betrifft, besser da: Gut 2,5 Wachstum sind möglich, allerdings eben auch mit Rekord-Inflation. China liegt beim Wachstum trotz Covid-Krise immer noch vorne, auch wenn das Wachstum deutlich niedriger ist als in normalen Zeiten.

Ein wichtiges Zeichen der Stabilität und Vertrauenswürdigkeit von Staaten sind die Summen, die ausländische Unternehmen in die Länder investieren. Die Auslandsinvestitionen (FDI) sind 2021 in den USA nach Ende der schwersten Corona-Auswirkungen um 114 Prozent auf 382 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das ist gut, allerdings der niedrigste Wert seit 2014. China kam auf ein Allzeithoch von 334 Milliarden, dicht hinter den USA.

Die Auslandsinvestitionen in die EU sind im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 138 Milliarden eingebrochen. 2019 lag der Wert noch bei 481 Milliarden US-Dollar. 2015 sogar bei 630 Milliarden. Die Werte aus dem ersten Halbjahr 2022 bestätigen den Trend: Die Investitionen nach China sind bis einschließlich Mai trotz Lockdown um 17 Prozent gewachsen. Die FDI in die EU brachen wegen des Ukraine-Krieges ein, besonders in Deutschland. Die Investitionen in den USA stagnierten im ersten Quartal 2022 auf etwas niedrigerem Niveau als 2021.

Zieht man nur die FDI-Zahlen als Beleg heran, bedeutet das: Das Vertrauen der weltweiten Investoren in China ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. In die USA stagniert es auf hohem Niveau. In die EU sinkt es etwas. Allerdings zeigen Umfragen unter Unternehmen ein anderes Bild: Immer mehr Unternehmen überlegen, Investitionen aus China abzuziehen.

Die harten wirtschaftlichen Faktoren zeigen: China scheint im “Wettbewerb” der großen Volkswirtschaften eine hohe Krisenfestigkeit zu haben, auch wenn das Wachstum für chinesische Verhältnisse 2022 vergleichsweise niedrig ausfällt.

Bei den USA und Europa gibt es einige Indikatoren, die in die falsche Richtung zeigen. Besonders die Inflation bereitet den beiden großen westlichen Wirtschaftsräumen derzeit Sorgen. Für die EU prognostizieren einige Experten auch eine Krisengefahr wegen der hohen Überschuldung der südlichen Länder. Zudem hat Europa einen Krieg vor der Haustür, dessen Ende nicht abzusehen ist. Doch die Finanzkrise von 2007/08 und die Corona-Krise haben gezeigt: Kommt es hart auf hart, verfügen auch die USA und die EU über die notwendigen (Finanz-)Mittel, um einem Wirtschaftseinbruch etwas entgegenzusetzen.

Eine ernste Wirtschaftskrise in den USA oder Europa dürfte auch in China, trotz aller Rivalitäten, keine Freude auslösen. Denn sie würde sich auch auf den “Zulieferer” China auswirken, da dort die Nachfrage sinken würde. Die hohen Überschüsse Chinas stehen also auf tönernen Füßen. Hinzu kommen weitere Faktoren wie die demografische Lage: China droht zu überaltern, bevor es ausreichend Reichtum oder “gemeinsamen Wohlstand” für den Großteil der Menschen geschaffen hat.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Renata Alt, fordert von der Bundesregierung und der Europäischen Union (EU) eine härtere Gangart in den Beziehungen zu China. “Wenn wir noch ernst genommen werden wollen international, dann ist es wichtig, dass wir klar Position beziehen”, sagte die FDP-Abgeordnete in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. “Deutschland muss unabhängiger von China werden”, sagte Alt. “Die Zusammenarbeit mit China muss überdacht werden, und notfalls müsste man über personenbezogene Sanktionen nachdenken, allein wegen der Menschenrechtslage.”

Eine für Oktober geplante Reise von Mitgliedern des Bundestags-Ausschusses nach Taiwan verteidigte Alt. “Ich teile die Sorge, dass der Termin wegen des Besuchs von US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi vielleicht nicht so günstig ist”, räumte sie zwar ein. “Aber ich rate davon ab, sich an der aggressiven Rhetorik Chinas zu orientieren. Wir sind ein unabhängiges Land, wir sind unabhängige Abgeordnete. Wenn wir Taiwan besuchen wollen, dann ist das zu respektieren.” Der Besuch von Pelosi in Taiwan in der vergangenen Woche hatte den Konflikt um die auf Unabhängigkeit pochende Insel massiv verschärft, die China als Teil des eigenen Staatsgebiets und abtrünnige Provinz ansieht (China.Table berichtete).

Allerdings stehe der Besuch der deutschen Abgeordneten noch nicht definitiv fest, sagte Alt. Der entsprechende Antrag bei der Bundestagspräsidentin werde in der Sitzungswoche Anfang September gestellt. Man müsse dann aber auch abwarten, wie sich die Corona-Pandemie in Taiwan entwickele.

“Von der Reise soll das Signal ausgehen, dass wir uns für die Unabhängigkeit Taiwans und die Demokratie dort einsetzen“, sagte Alt. Sie habe sich “immer geärgert über die lasche und schwache Außenpolitik unter Kanzlerin Angela Merkel, Deutschland und die EU hätten rechtzeitig klare Signale aussenden sollen, das gilt auch für Russland”. Die westliche Welt müsse aufpassen, dass die Regierung in Peking das russische Vorgehen in der Ukraine nicht als “Blaupause” für Taiwan benutze. rtr/nib

Taiwanische Sicherheitsbehörden lehnen einem Bericht zufolge eine Beteiligung Foxconns an dem chinesischen Chiphersteller Tsinghua Unigroup ab. Die 800-Millionen-Dollar-Investition des Apple-Zulieferers in China werde “definitiv nicht zustande kommen”, zitierte die Financial Times einen hochrangigen taiwanischen Regierungsbeamten am Mittwoch. Foxconn hatte im Juli erklärt, über eine Reihe von Tochterfirmen mit rund 20 Prozent an dem chinesischen Halbleiter-Konglomerat beteiligt zu sein. Taiwans Kabinettsausschuss müsse die Investition noch formell prüfen, heißt es in dem Zeitungsbericht. Wegen der zunehmenden Spannungen wolle Taiwans Nationaler Sicherheitsrat den Deal blockieren. Foxconn erklärte lediglich, es sei in Gesprächen mit Regierungsvertretern.

Der taiwanische Konzern konnte jahrzehntelang ungestört in China produzieren. Mehr als eine Million Arbeitsplätze hat der Apple-Zulieferer auf dem chinesischen Festland geschaffen und ist damit der größte ausländische Arbeitgeber in der Volksrepublik. Doch die anhaltenden Spannungen zwischen China und Taiwan setzen offenbar nun auch dem weltgrößten Auftragshersteller von Elektronik gewaltig zu.

In den 1990er- und 2000er-Jahren zählten taiwanische Unternehmer noch zu den größten Investoren in der Volksrepublik. Aus Angst vor Technologieabwanderung verbietet es die taiwanische Regierung Unternehmen inzwischen, Produktionsanlagen in China zu bauen. Foxconn hat mit der Diversifizierung zwar begonnen und Fabriken auch in andere Länder verlagert. China bleibt für den taiwanischen Konzern aber der zentrale Produktionsstandort. flee/rtr

Familienfest in der chinesischen Provinz. Fünf Männer sitzen um einen Tisch, leicht angetrunken warten sie darauf, dass die Ehefrauen die nächsten Gerichte auftragen. Mit Schnapsgläsern im Anschlag nehmen sie den jüngsten in die Mangel: “Fei, hast du schon eine Freundin? Dein Vater wartet schon seit langem auf ein Enkelkind”, sagt einer der Angetrunkenen. Nachdem Fei, ein zarter Endzwanziger mit K-Pop-Frisur, nur ausweichend antwortet, platzt seinem Gegenüber der Kragen: Sie wüssten genau, was er in der Stadt treibe. “Du hast Schande über deine Familie gebracht”, brüllt er Fei hinterher, als dieser eingeschüchtert die Runde verlässt.

Es ist eine Schlüsselszene aus dem Spielfilm “Moneyboys”, der sich mit dem Schicksal männlicher Sex-Worker in China beschäftigt. Gedreht hat ihn C.B. Yi. Der österreichische Regisseur chinesischer Herkunft hat acht Jahre an seinem einfühlsamen Drama gearbeitet. In langen, bisweilen beklemmenden Sequenzen erzählt der Film die Geschichte von Fei, seinem Liebhaber Xiaolai, der von einem Freier zusammengeschlagen wird und seinem Jugendfreund Long, der, beeindruckt von Feis Verdiensten, ebenfalls als Prostituierter arbeiten will.

Obwohl “Moneyboys” sein Debüt war, konnte C.B. Yi den Film im vergangenen Jahr gleich in Cannes in der Reihe “Un Certain Regard” zeigen. Im Wettbewerb des Filmfestivals Max Ophüls gewann er Auszeichnungen für den besten Spielfilm, das beste Drehbuch und den Preis der Ökumenischen Jury, die wichtige soziale und interreligiöse Themen honoriert. Dabei geht es C.B. Yi nicht in erster Linie darum, das schlimme Schicksal und soziale Stigma männlicher Prostituierter in China anzuprangern. Er porträtiert die Sex-Worker vielmehr als “stille Helden”, die ihr Geld oftmals als Haupternährer an ihre Familien schicken. “In der patriarchalen Gesellschaft Chinas ist männliches Sex-Working ein größeres Tabu als das weibliche”, sagt der Regisseur. “Diese Männer opfern sich auf, obwohl sie wissen, dass sie gegen das Gesetz verstoßen und dass ihre Arbeit in der Regel den Moralvorstellungen ihrer Familie zuwiderläuft”.

Prostitution beider Geschlechter ist seit der Machtübernahme der Kommunisten in China streng verboten, doch die männliche Prostitution ist in der Öffentlichkeit noch weniger sichtbar. Mao Zedong hielt sie für ein Krankheitssymptom des Kapitalismus. Konkubinen und Konsorten galten zudem als Relikte des alten China und sollten verschwinden. Unter der Oberfläche florierte das älteste Gewerbe der Welt jedoch bis heute weiter. Schätzungen gehen davon aus, dass 17 Prozent aller chinesischen Männer zwischen 18 und 61 irgendwann in ihrem Leben eine Prostituierte aufgesucht haben. Für männliche Prostitution liegen keine Schätzungen vor. Auch deshalb wollte sich C.B. Yi diesem Thema widmen, es aber auch als Liebesgeschichte entwurzelter junger Menschen erzählen.

Auf eine gewisse Weise spiegelt “Moneyboys” auch seine eigene Heimatlosigkeit wider, sagt der in einem Dorf in Zhejiang aufgewachsene Filmemacher. “Ich wollte auch der Frage nachgehen, was aus mir geworden wäre, wenn ich in China geblieben wäre – Welche Chancen hätte ich gehabt?”

C.B. Yi kam im schwierigen Alter von 13 Jahren nach Österreich. Lange habe er hier keine Wurzeln schlagen können, sagt er langsam und bedächtig mit hörbarem Wiener Akzent. “Der Kopf wollte die Sprache nicht lernen. Dafür lag mir die visuelle Sprache”.

Während seines Sinologie-Studiums an der Universität Wien hatte er sich eine einfache Kamera gekauft und damit auf Anhieb einen Fotowettbewerb gewonnen. “Da wurde mir klar, dass ich hinter der Kamera stehen will.” 2003 geht er für ein Auslandsjahr an die Filmakademie in Peking. Mit dem Kurzfilm, den er dort umsetzt, bewirbt er sich an der Wiener Filmakademie bei dem Regisseur Michael Haneke – und wird prompt genommen.

Eigentlich wollte er “Moneyboys” auch in China drehen. “Ich bin den Menschen dort emotional näher. Und als Filmemacher ist es gut, da anzufangen, wo man sich auskennt.” In der Provinz Hunan hatte er bereits ein Dorf gefunden, das ein großartiges Setting gewesen wäre. Das Casting lief bereits zwei Jahre, als er sich doch umentschied. Material und Drehgenehmigungen wurden immer teurer. Schauspieler sagten ab. Am Ende verwirklichte C.B. Yi den Film in Taiwan mit taiwanischen Schauspielern.

In China erscheinen wird “Moneyboys” nicht. Dort sind Themen, die sich mit gleichgeschlechtlicher Liebe auseinandersetzen, tabuisierter denn je. C.B. Yi glaubt, dass die Strenge mit staatlichen Kinderwünschen zu tun haben könnte. China altert. Aus der LGBTQ-Community darf das Land jedoch kaum Kinder erwarten. Trotzdem hat er Hoffnung, dass sein Werk in seinem Heimatland nicht ungesehen bleibt. “Filme finden ihren Weg” sagt der Regisseur, der bereits am Nachfolger arbeitet, der in Wien spielen wird. “Für die Europäer habe ich einen asiatischen, bildkräftigen Film gemacht. Für die Asiaten ist es ein europäischer Film im Stil Hanekes. Auch hier sieht man: Ich bin sowohl in China als auch hier ein Heimatloser geblieben.” Fabian Peltsch

Jan Aßmann ist neuer Geschäftsführer bei Bernstein Taicang. Aßmann übernahm den Posten im Juni von Uwe Birnbaum. Bernstein, mit Hauptsitz in Porta Westfalica, stellt Schalter- und Gehäusetechnik her.

Matthias Al-Amiry ist neuer Managing Director des Kempinski Hotels Beijing Lufthansa Center. Zuletzt war er in Doppelfunktion Managing Director des The Capitol Kempinski Hotel Singapore und Regional Vice President Southeast Asia.

Ma Chuan wird ab dem 1. September neuer Präsident der China-Tochter des Autozulieferers Faurecia. Er ist der erste Chinese in dieser Rolle. Ma arbeitet seit 2009 für das Unternehmen. Er folgt auf Francois Tardif, der künftig von Japan aus Faurecia Asia leiten soll.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Immerhin, hier fließt der Grenzverkehr: Auf dem Fluss Quay Sơn zwischen Vietnam und China werden Waren und Passagiere auf Holzflößen transportiert. Der Fluss verläuft zwischen der vietnamesischen Provinz Cao Bang und der chinesischen Provinz Guangxi, ganz in der Nähe der Ban-Gioc-Detian-Wasserfälle, den weltweit viertgrößten transnationalen Wasserfälle nach den Iguazú-, den Victoria- und den Niagarafällen.