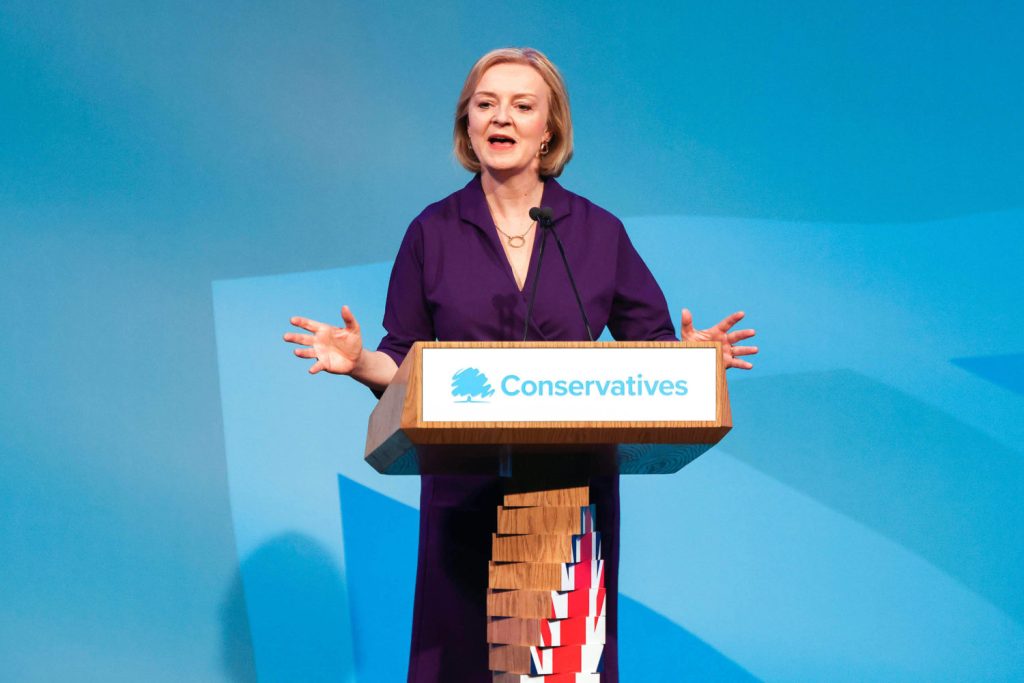

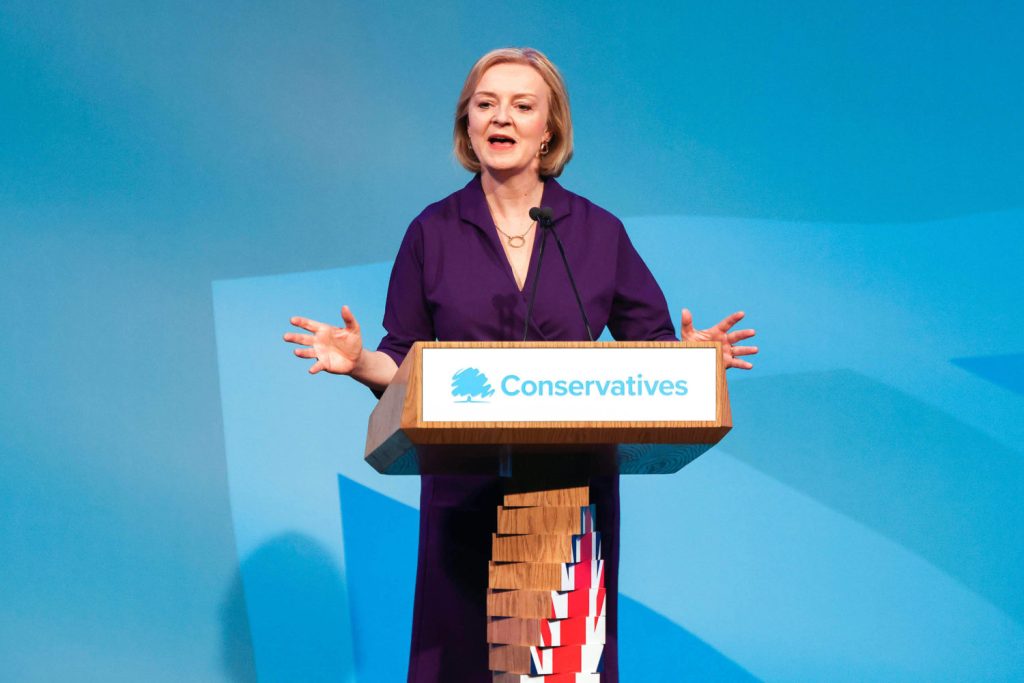

mit ihrer “Käse-Rede” aus dem Jahr 2014, die diese Woche auch außerhalb Großbritanniens viral ging, hat Englands neue Premierministerin Elizabeth Truss schon jetzt (Internet-)Geschichte geschrieben. Damals kündigte “Liz” bei einem Tory-Parteitag das Comeback heimisch produzierter Lebensmittel an. Schon bald, so die konservative Politikerin, werden britische Lebensmittel-Exporte die Weltmärkte fluten: “Wir werden Tee an China verkaufen – Yorkshire-Tee!”

Neu im Amt sieht Truss die Volksrepublik heute jedoch nicht mehr in erster Linie als vielversprechenden Absatzmarkt für Tee, sondern als “Bedrohung für die nationale Sicherheit”. Schon jetzt ist klar: Unter Truss geht Großbritannien auf Konfrontationskurs mit China. In ihrer Weltsicht ähnele sie Ronald Reagan, der die Welt in liberale Demokratien und autoritäre Diktaturen aufteilte, schreibt Michael Radunski. In seiner Analyse beleuchtet er die Hintergründe ihrer harten Linie gegen Peking und die Folgen, die sich daraus für die von Inflation geplagte Insel ergeben könnten.

Eine Konsequenz aus der Konfrontation zwischen China und dem Westen war in den vergangenen Jahren auch die Schließung vieler Konfuzius-Institute in den USA. Die chinesischen Lehr- und Kulturanstalten zeichnet eine große Nähe zur Regierung in Peking aus. Besonders Trump hatte sie in seiner Amtszeit auf dem Kieker, weswegen ein Großteil in den USA dicht machen musste. Nachforschungen einer NGO zufolge sind sie in den Vereinigten Staaten nun jedoch heimlich zurückgekehrt. Mit neuem Namen und neuem Anstrich versuchen sie weiter, Einfluss auf das amerikanische Bildungssystem auszuüben. Amelie Richter hat sich den Bericht genauer angesehen.

Zudem möchten wir Sie am Mittwoch zu einer einstündigen Gesprächsrunde mit China.Table-Autor Frank Sieren einladen. Dieses Mal geht es um die Frage: Schafft es Chinas Wirtschaft aus der Krise? Beginn des Table.Live-Talks ist um 11.30 Uhr. Sie können sich hier anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Gäste im “Plough”, der örtlichen Kneipe in englischen Cadsden, staunten im Oktober 2015 nicht schlecht über die beiden gut gekleideten Männer am Tresen. David Cameron und Xi Jinping hatten je ein dunkles Pint in der Hand und sprachen entspannt über die große Politik. Der Schein hat nicht getrogen, die Stimmung war an jenem Abend tatsächlich so gut wie die Beziehungen zwischen Großbritannien und China.

London war Gründungsmitglied der von China entworfenen Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) geworden – gegen den Willen der USA. Zudem drängten britische Diplomaten auf ein formelles Handels- und Investitionsabkommen der EU mit China. Camerons Credo lautete: “Je mehr wir gemeinsam Handel treiben, desto mehr haben wir Anteil am Erfolg des anderen, und je besser wir uns verstehen, desto besser können wir zusammenarbeiten, um die Probleme anzugehen, mit denen unsere Welt heute konfrontiert ist.”

Auch Elizabeth Truss war damals Teil der britischen Regierung. Als Bildungsministerin lobte sie Einrichtung von Konfuzius-Instituten in Großbritannien. Premierminister Cameron nannte derweil China und Großbritannien die “besten Partner im Westen”. Von einer “Goldenen Ära” war gar die Rede.

Knapp sieben Jahre später ist Elizabeth “Liz” Truss nun selbst britische Premierministerin. Am gestrigen Dienstag erhielt sie von Queen Elizabeth II. im schottischen Balmoral Castle den Auftrag, eine neue Regierung zu bilden. Und wie einst David Cameron will auch Truss ihr Land in eine goldene Ära führen. China wird dabei aber wohl nicht mehr wichtigster Partner sein. Im Gegenteil.

Die neue Parteivorsitzende der konservativen Tories lässt an ihrer kritischen Haltung gegenüber China jedenfalls keinen Zweifel aufkommen: Vertraute der neuen Regierungschefin haben in den vergangenen Tagen angedeutet, Truss werde eine umfassende Überprüfung der britischen Sicherheits- und Verteidigungsstrategie anordnen. In diesem Zug wolle sie China als “Bedrohung für die nationale Sicherheit” einstufen.

Der Wechsel der Formulierung hätte Folgen. Sie brächte eine weitere Verschärfung der aktuellen Klassifizierung von China als “systemische Herausforderung für unsere Sicherheit, Wohlstand und Werte”, welche London erst im März vergangenen Jahres vorgenommen hatte.

Würde Truss China nicht mehr als Herausforderung, sondern als Bedrohung für Großbritannien identifizieren, stünde die Volksrepublik fortan auf einer Stufe mit Russland – einem Land, das vor wenigen Monaten einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Es wäre ein durchaus harscher Schritt zu Beginn ihrer Amtszeit – und doch vor allem von symbolischem Charakter.

Anders sieht es bei Truss Vorhaben aus, das chinesische Vorgehen in Xinjiang womöglich als Völkermord zu bezeichnen. Berichten zufolge soll sie diese Formulierung wiederholt in vertraulichen Gesprächen gewählt und einen solchen Schritt angekündigt haben. Es wäre eine schärfere Wortwahl, als sie die Vereinten Nationen jüngst wählten.

In dem aktuellen Bericht zur Menschenrechtslage in Xinjiang heißt es, dass Handlungen der chinesischen Regierung in Xinjiang “internationale Verbrechen darstellen können, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. So ließen die UN-Verantwortlichen bewusst offen, ob es tatsächlich zu solchen Verbrechen kommt, auch wenn in dem Dokument von “glaubhaften” Foltervorwürfen gesprochen wird (China.Table berichtete).

Würde Großbritannien nun tatsächlich von einem Völkermord in Xinjiang sprechen, hätte das wohl weitreichend Folgen: Internationale Verpflichtungen würden greifen, nach denen man sich aktiv bemühen müsste, einen Völkermord zu stoppen – beispielsweise durch Sanktionen gegen den Aggressor. Zudem wäre Truss danach in ihren Handlungsmöglichkeiten gegenüber China deutlich eingeschränkt. Es bleibt also abzuwarten, ob die neue Premierministerin ihre Amtszeit mit einem solch weitreichende Schritt beginnen wird.

Es wäre jedoch ein Fehler, Liz Truss vorzuwerfen, sie beende mit ihren markigen Äußerungen leichtfertig die goldene Ära zwischen China und Großbritannien. Vielmehr zeigt ihre Haltung, wie dramatisch sich die Beziehungen der beiden Länder in der Zeit seit dem launigen Umtrunk von Cameron und Xi im Jahr 2015 verschlechtert haben: Es war Großbritannien, das als erstes Land in Europa den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei formell von seinem 5G-Netz ausschloss. Und nachdem Peking mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz in Hongkong massiv die Meinungs- und Freiheitsrechte in der Sonderverwaltungszone einschränkte, war es London, das Millionen Hongkongern einen einfacheren Zugang zur britischen Staatsbürgerschaft anbot.

Auch im vergangenen Jahr lagen beide Länder weiter auf Konfrontationskurs, als London dem englischsprachigen Staatssender China Global Television Network (CGTN) seine Sendelizenz in Großbritannien entzog (China.Table berichtete). Nur wenige Tage später verlor daraufhin die britische BBC ihre Lizenz in China.

Die Gründe für die dramatische Verschlechterung der Beziehungen sind vielfältig. Ein besonders wichtiger Grund ist sicherlich der Brexit. Durch den Austritt aus der EU löste Großbritannien seine engen Bindungen mit seinem wichtigsten Wirtschaftspartner. Als Konsequenz galt es, die Beziehung zum engsten Sicherheitsverbündeten wieder zu stärken: den USA. Und die Vereinigten Staaten befinden sich spätestens seit der Amtszeit von Donald Trump im offenen Konflikt mit China. Als Trump Strafzölle gegen China verhängte, forderte er die Regierungschefs anderer Länder auf, sich auf die Seite der USA – und klar gegen China zu stellen.

Neben der Politik hat sich auch die öffentliche Meinung im Großbritannien dramatisch verändert. Einer aktuellen Umfrage der Denkfabrik British Foreign Policy Group zufolge sieht die britische Öffentlichkeit den Aufstieg Chinas als die drittgrößte Sicherheitsbedrohung an nach dem Klimawandel und dem weltweiten Terrorismus.

Sah Großbritanniens Zukunft vor wenigen Jahren im Pub von Cadsden noch chinesisch aus, ist sie nun plötzlich wieder durch und durch amerikanisch. Liz Truss liegt ganz auf dieser Linie: Mit Europa sucht sie geradezu den Streit und will das Nordirland-Protokoll aus dem Brexit-Vertrag umgehend außer Kraft setzen. Und globalpolitisch ähnelt ihre Weltsicht sehr der Denkweise von Ronald Reagan, jenem ehemaligen US-Präsidenten aus dem Kalten Krieg, als die Welt geteilt schien in liberale Demokratien und autoritäre Diktaturen.

Mit dem Kopf durch die Wand wird Liz Truss jedoch keinen Erfolg haben. Markigen Worten werden Taten folgen müssen – und die unterliegen auch in London gewissen Zwängen. So sieht sich die neue Premierministerin denn auch gleich mit etlichen Problemen konfrontiert: Auch auf der Insel steigen derzeit die Preise rasant. In einer solchen Situation scheint es fast unmöglich, alle Verbindungen zu China abzubrechen.

Wenn ein Produkt nicht erfolgreich ist, hilft gelegentlich ein Re-Branding. In den USA passiert das laut einer Studie mit den umstrittenen Konfuzius-Instituten: Die von Peking unterstützten Sprach- und Kulturzentren werden umbenannt und einfach wiedereröffnet, wie ein Bericht der konservativ geprägten Nichtregierungsorganisation National Association of Scholars (NAS) offengelegt hat. Von den 118 Konfuzius-Instituten, die einst in den Vereinigten Staaten existierten, waren dem Bericht zufolge 104 im Juni dieses Jahres geschlossen. Vier weitere befanden sich im Prozess der Schließung.

Aber: Von den Universitäten “haben mindestens 28 ihr Konfuzius-Institut durch ein ähnliches Programm ersetzt, und mindestens 58 haben enge Beziehungen zu ihrem ehemaligen Partner des Konfuzius-Instituts aufrechterhalten.” Die US-Bildungseinrichtungen hätten neue Vereinbarungen mit chinesischen Schwesteruniversitäten geschlossen und Zentren gegründet, die eng an die Konfuzius-Institute angelehnt seien, so NAS. Die Unis erhalten demnach weiterhin Mittel von denselben chinesischen Regierungsbehörden, die auch die Konfuzius-Institute finanziert haben. Mitarbeiter und Unterrichtsmaterial sei in vielen Fällen direkt weitergereicht worden.

Der Bericht nennt als Beispiele mehrere Staats-Universitäten und kleinere Colleges. NAS zeigt an einer Case Study zur Washington State University, wie der Übergang von Konfuzius-Institut zur neuen Einrichtung stattgefunden hat. Die Vereinigung verfolgt die Entwicklungen der Konfuzius-Institute an den US-Unis bereits seit längerer Zeit. Für ihre aktuelle Untersuchung habe ein Team etliche Dokumente wie offen zugängliche Verträge und Stellungnahmen von Universitätsverwaltungen gesammelt und Befragungen durchgeführt, erklärt Ian Oxnevad, einer der Autoren des Berichts und Forscher am NAS. “Alle unsere Informationen waren Open Source und dokumentiert”, sagt Oxnevad zu China.Table. Der Bericht verfolgt die Details der Schließung – und gegebenenfalls Umbenennung und Wiedereröffnung – von 75 der 104 in den USA geschlossenen Konfuzius-Institute.

US-Präsident Donald Trump hatte während seiner Amtszeit die Konfuzius-Institute von mehreren Behörden, darunter auch dem Außenministerium und dem FBI, unter die Lupe nehmen lassen. Zudem forderte der US-Senat 2019 mehr Transparenz zu den Zentren oder deren Schließung. Ende 2020 reichte die Trump-Regierung beim Department of Homeland Security eine entsprechende Vorschrift ein. Sie verlangte, dass US-Universitäten ihre Verbindung zu Konfuzius-Instituten offenlegen müssen. Der Druck von mehreren Seiten führte dazu, dass die Konfuzius-Institute in den vergangenen Jahren ihre Türen offiziell schlossen. Die US-Unis hätten teilweise auch Fördergelder zurückgeben müssen, so NAS.

Grundlegend für die Umgestaltung der Konfuzius-Institute in den USA war dem NAS-Bericht zufolge auch eine Entscheidung in der Volksrepublik: Die staatliche außenpolitische Kulturbehörde Hanban, die die Konfuzius-Institute einst ins Leben gerufen hatte, benannte sich um. Im Juli 2020 wurde der Name zu Center for Language Education and Cooperation (CLEC) geändert und eine separate Organisation ausgegliedert, die Chinese International Education Foundation (CIEF).

Diese finanziert und kontrolliert nun die Konfuzius-Institute, wie NAS erklärt. Dadurch habe man das Image der Konfuzius-Institute im Ausland verbessern wollen. In Wirklichkeit sei die Grenze zwischen der chinesischen Regierung und ihren Ablegern hauchdünn: “CIEF steht unter der Aufsicht des chinesischen Bildungsministeriums und wird von der chinesischen Regierung finanziert”, heißt es in dem Bericht.

NAS-Forscherin Rachelle Peterson, die ebenfalls an dem Bericht beteiligt war, betont, dass die Schließung der Konfuzius-Institute “eine Erfolgsgeschichte” sei: Die Vereinigten Staaten hätten die Bedrohung erkannt und seien diese angegangen. Was gerade passiere, sei aber auch eine Warnung. Denn die chinesische Regierung versuche, die politischen Regelungen zu umgehen. “Militärisch würde man das als Flankenmanöver bezeichnen”, so Peterson bei einer Veranstaltung der Dankfabrik Heritage Foundation. Die chinesische Regierung setze darauf, dass niemand den fortgesetzten Einfluss der chinesischen Regierung auf die Hochschulbildung bemerke, “wenn sie den Namen Konfuzius-Institut streicht und die Struktur eines Programms ändert.”

Hat die akademische Welt in den USA nun also alle Ohren gespitzt? Eher nicht. “Unser Bericht und unsere Ergebnisse zu den Universitäten stießen größtenteils auf Schweigen und auf lautstarke Ablehnung von mehreren Universitäten, die behaupteten, dass ihre Konfuzius-Institute trotz anderslautender Beweise geschlossen worden seien”, sagt Oxnevad zu China.Table. Innerhalb der US-Regierung bestehe jedoch Interesse daran, auch neue politische Maßnahmen zu entwickeln, um Pekings Einfluss auf das US-Universitätssystem einzuschränken. “Ich gehe davon aus, dass das Interesse an einer Einhegung Chinas innerhalb der Wissenschaft weiter zunehmen wird, da es ein Bereich von überparteilichem Interesse bleibt und mit einem dringenden außenpolitischen Problem verbunden ist.”

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan könnten nun auch dazu führen, dass von Regierungsseite die akademische Zusammenarbeit mit den Sprach- und Kulturzentren erneut in den Fokus rückt. Zuletzt ging die Entwicklung jedoch in eine andere Richtung: Die Regierung unter Joe Biden hatte 2021 eine Regel zurückgezogen, nach der Colleges, die am offizielle US-Studentenaustauschprogramm teilnehmen, offenlegen mussten, ob sie finanzielle Verbindungen zu Konfuzius-Instituten haben.

Wenn es darum gehe, eine Mandarin-Ausbildung in den US-amerikanischen Schulen, Colleges und Unis anzubieten, gebe es andere Wege als die Zusammenarbeit mit Peking, wie NAS-Forscher Oxnevad findet. Beispielsweise einheimische Lehrkräfte: “Die USA sind eine vielfältige Republik mit amerikanischen Bürgern, die Mandarin-Muttersprachler sind.” Die US-Regierung investiere zudem stark in den Aufbau von eigenen Programmen zur Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse in der Hochschulbildung. Chinesisch sei dabei sehr gefragt.

Auch Angebote aus Taiwan als Ersatz für die Konfuzius-Institute seien eine Möglichkeit. “Kurz gesagt: Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um Mandarin ohne Input oder Einfluss aus Peking anzubieten”, so Oxnevad.

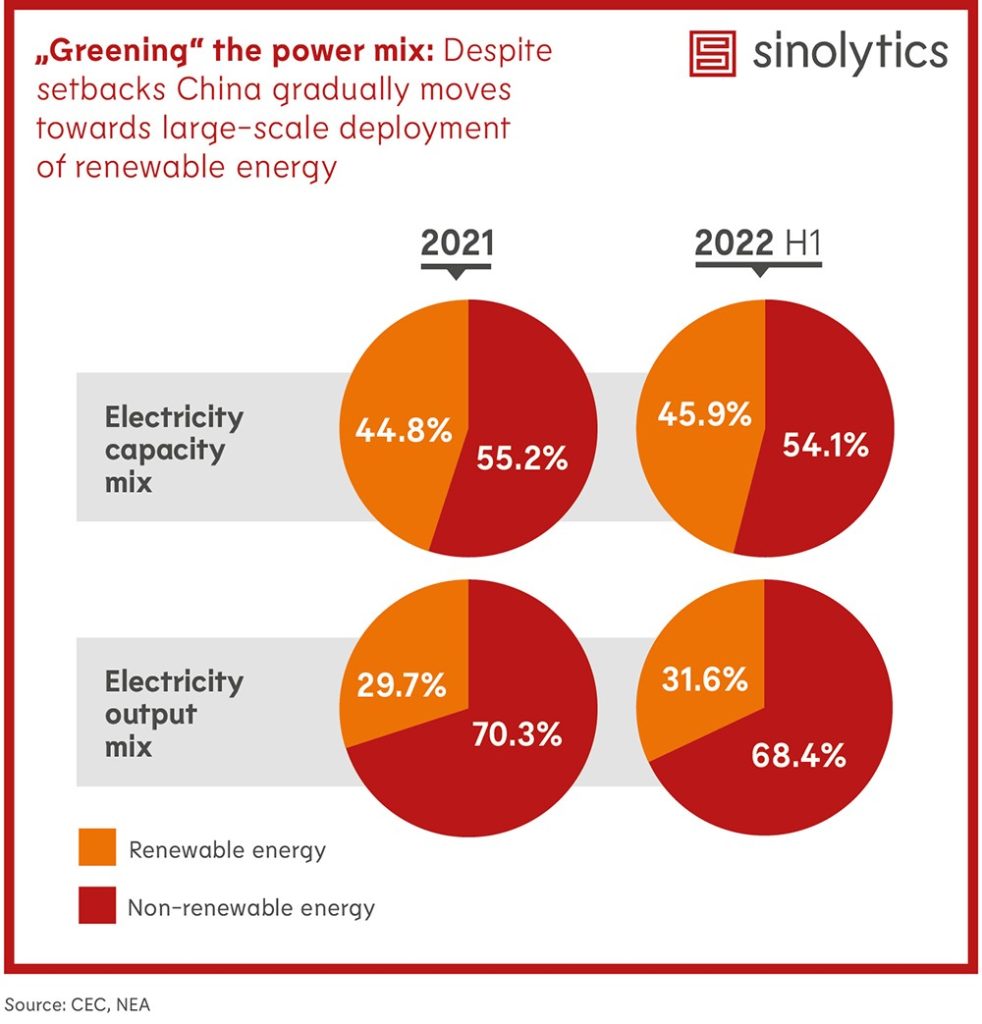

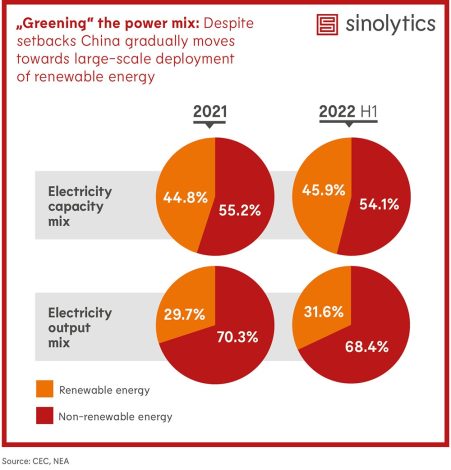

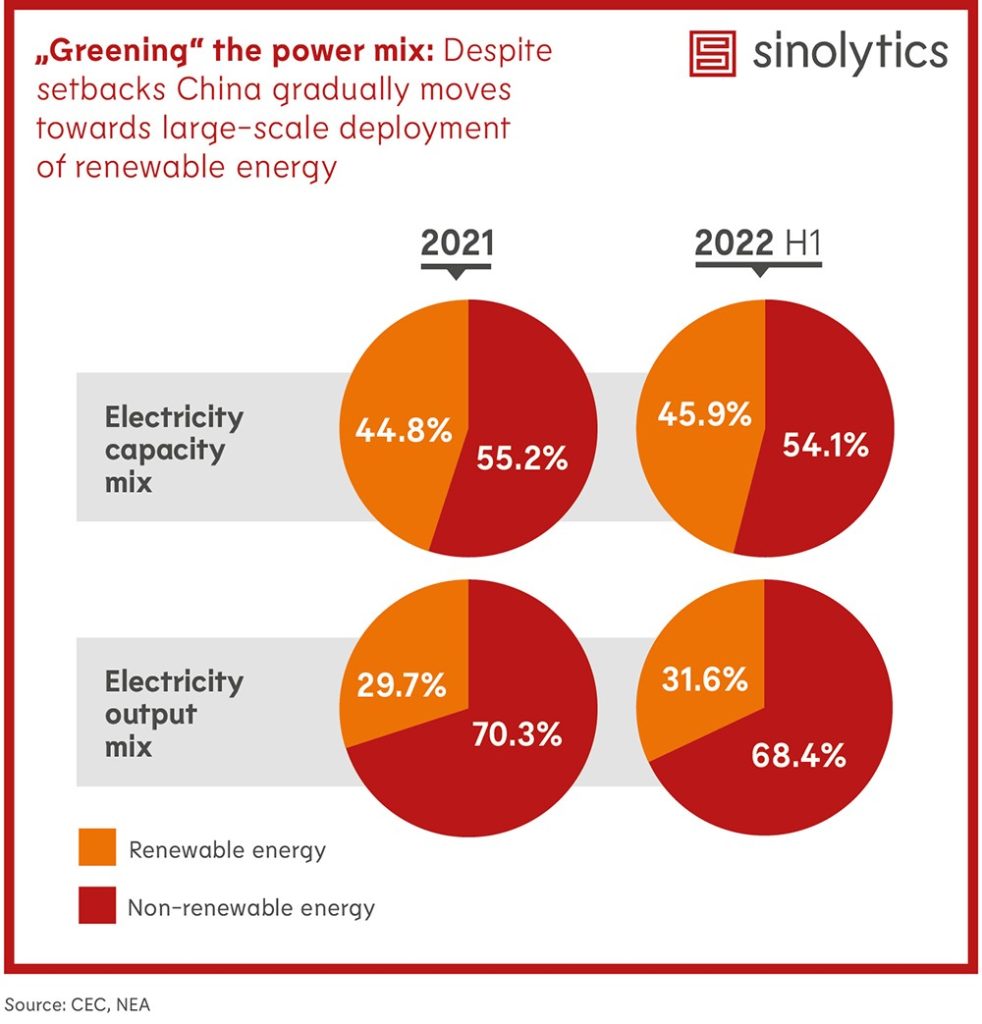

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Außenministerin Annalena Baerbock möchte mit Deutschlands jahrelanger Politik des “Wandel durch Handel” brechen, die in Russland und China spektakulär gescheitert sei. “Auf Handel folgt nicht automatisch ein demokratischer Wandel”, erklärte Baerbock anlässlich des Wirtschaftstags der 20. Konferenz der Leiterinnen und Leiter deutscher Auslandsvertretungen am Dienstag im Auswärtigen Amt in Berlin. Die Fehler im Umgang mit Russland müssten nun von der Bundesregierung bei der Ausarbeitung einer deutschen China-Strategie berücksichtigt werden.

Man habe zu lange auf Interdependenz gesetzt, so Annalena Baerbock weiter. “Wir können es uns nicht leisten, uns auf autokratische Länder zu verlassen.” China verhindere aus “politischen Gründen” noch immer Importe aus Australien. Gegen Litauen habe Peking ein Handelsembargo erlassen, “das sollten wir nicht einfach so wegwischen”. Deutschland müsse sich weiter diversifizieren, um die Folgen solcher Sanktionen zu minimieren. Es gebe im indo-pazifischen Raum viele Länder, mit denen sich eine Zusammenarbeit lohnt, erklärte Baerbock. “Nicht ohne Grund verlegt Apple gerade einen Teil seiner Produktion nach Vietnam.”

Auch die Menschenrechtslage Chinas sprach die deutsche Außenministerin indirekt an. Man könne es sich nicht mehr leisten, die Wirtschaft nur nach einem “Business-First-Kredo” zu gestalten. Produkte aus Zwangsarbeit sollen nicht mehr in Europa angeboten werden dürfen. “Werte und Interessen sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille.” fpe

Chinas oberster Klimabeauftragter Xie Zhenhua hat auf einer Konferenz für die Chancen geworben, die der Umbau der chinesischen Wirtschaft zur Erreichung der Klimaziele mit sich bringt. Xie geht davon aus, dass Ausgaben in Höhe von 130 Billionen Yuan (19 Billionen US-Dollar) benötigt werden, um die Klimaziele des Landes zu erreichen. “Es ist nicht einfach, innerhalb von sieben Jahren den CO2-Spitzenwert und 30 Jahre danach CO2-Neutralität zu erreichen und gleichzeitig wirtschaftliche Sicherheit zu gewährleisten”, sagte Xie laut National Business Daily.

Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte vor zwei Jahren auf einer UN-Vollversammlung angekündigt, dass die Volksrepublik bis 2060 klimaneutral werden solle. “China wird seine bisher zugesagten Beiträge zum Klimaschutz erhöhen, durch neue ambitionierte Strategien und Maßnahmen. Wir streben an, dass die CO2-Emissionen bis 2030 ihren Höhepunkt erreichen, und wir wollen bis 2060 CO2-neutral werden”, sagte Xi.

Sebastian Eckhardt, Ökonom der Weltbank hatte im Rahmen der IfW-Veranstaltung “Grünes Wachstum – Was können wir von China erwarten?” aufgezeigt, dass China 13,8 Billionen US-Dollar investieren muss, um bis 2060 klimaneutral zu werden (China.Table berichtete und ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe). Die Volksrepublik ist für rund 30 Prozent der jährlichen globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Die Pro-Kopf-Emissionen liegen dabei auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. niw

Statt wie bisher in US-Dollar, plant China seine Zahlungen an den russischen Gaskonzern Gazprom künftig mit chinesischen Yuan und Rubel abzuwickeln. Das kündigte Gazprom am Dienstag an, nachdem eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet wurde. Der CEO von Gazprom, Alexei Miller, sagte laut Reuters, die Zulassung von Zahlungen in russischen Rubel und chinesischen Yuan sei sowohl für Gazprom als auch für Pekings staatliche China National Petroleum Corporation “von beiderseitigem Vorteil”. Über die Details, beispielsweise wann die Zahlungen umgestellt werden, sprach Gazprom nicht.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im März aufgrund der westlichen Sanktionen als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, angewiesen, dass “unfreundliche Staaten” ihr Gas künftig nur noch in Rubel bezahlen könnten. China pflegt weiterhin enge Beziehungen zu Russland. Noch kurz vor der Invasion in der Ukraine hatten Xi und Putin eine Verlängerung der Gaslieferungen aus Russland unterzeichnet (China.Table berichtete). niw

John Kerry, der oberste Klimabeauftragte in der Regierung von US-Präsident Joe Biden, gibt sich “hoffnungsvoll”, dass die Klimagespräche mit China bald wieder aufgenommen werden können.”Ich hoffe, dass Präsident Xi erkennt, dass es von Vorteil ist, wenn wir uns beide in die gleiche Richtung bewegen”, sagte der Klima-Sonderbeauftragte der USA laut einem Bericht von Bloomberg. “Die Welt muss sehen, dass wir als mächtige Länder tatsächlich zusammenarbeiten”.

China hatte die Klimagespräche mit den USA am 5. August als Teil einer Reihe von “Gegenmaßnahmen” ausgesetzt, nachdem die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan besucht hatte. Chinas Botschafter in den USA, Qin Gang, erklärte daraufhin, Washington müsse sein Verhalten gegenüber Taiwan ändern und eine weitere Eskalation in der Region verhindern. Erst dann könnten die Gespräche wieder aufgenommen werden.

Kerry hält sich derzeit in Südostasien auf, um mit Ländern wie Japan, Indien und Südkorea im Vorfeld des G-20-Gipfels über Möglichkeiten des Kohleausstiegs zu sprechen. Letzte Woche einigten sich die USA und Indonesien bereits auf einen finanziellen und organisatorischen Rahmen zur schnelleren Umstellung auf erneuerbare Energien. fpe

Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfällt, beginnen in den Medien nahezu simultan Diskussionen. Auf welcher Seite steht China? Welche Rolle sollte es, nach journalistischer Meinung, im Konflikt spielen? Steht eine Invasion Taiwans, lange für unwahrscheinlich gehalten, ebenso unerwartet bevor? Sechs Monate später ist klar, dass die Invasion weder im Interesse Chinas ist, noch China zu einer Invasion Taiwans inspirieren wird. Warum nicht? In der Diskussion einer Invasion werden zwei zentrale Argumente immer wieder angebracht: Halbleiter und politische Motive.

Die US-Sanktionen gegen China im Hochtechnologiesektor erschweren Chinas Zugang zu Spitzenhalbleitern. Zwar hat dies in China massive Neuinvestitionen in den Chipsektor befeuert, doch bis man wirklich auf Spitzenniveau ist und die für die Produktion nötigen Importe substituieren kann, dürfte es nach Meinung von Analysten noch gut zehn Jahre dauern. Taiwan, auf das die Volksrepublik seit ihrer Gründung Anspruch erhebt, hält mit TSMC einen Weltmarktanteil von 55 Prozent (im Vergleich zu Chinas acht Prozent) und ist somit integral für die weltweite Halbleiterproduktion. So liegt der Gedanke nahe: Mit einer Invasion könnte man sich den Zugang zu benötigten Spitzentechnologien sichern und gleichzeitig den größten Konkurrenten und sein Know-how in die eigene Halbleiter-Produktion integrieren.

Doch so einfach, wie es sich anhört, ist es nicht. Denn Taiwans Chip-Produktion baut auf regionalen Wertschöpfungsketten auf. Zentrale Bestandteile werden aus Japan und Südkorea geliefert. Selbst wenn China diese beschaffen könnte, wie bewegt man dann die eben eroberten, taiwanischen Spitzeningenieure dazu, für die Volksrepublik zu arbeiten? Eher werden sie, samt ihres Wissens, in den Westen auswandern. Eine Invasion aufgrund von Halbleitern wäre für China daher kaum ein Gewinn. Aber was ist mit politischen Motiven?

Immer wieder taucht in den internationalen Medien die Vermutung auf, Xi Jinping hätte sich die dritte Amtszeit mit dem Versprechen gesichert, Taiwan endlich in das “Mutterland zurückzubringen”. Naheliegend also, dass der russische Völkerrechtsbruch China das Fenster eröffnet, das gleiche mit Taiwan zu tun. Was dabei übersehen wird: Für einen Einmarsch in Taiwan braucht China Russland nicht. Das Antisezessionsgesetz von 2005 erklärt ohnehin schon, dass die Volksrepublik zu militärischen Schritten greifen wird, sollte Taiwan Schritte zur Unabhängigkeit unternehmen. Was zudem gerne vergessen wird, angesichts der allgegenwärtigen Wolfskrieger-Rhetorik, die dem chinesischen Außenministerium und der staatlichen Zeitung Global Times entspringt: Wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand sind der zentrale Pfeiler der Legitimität des Parteistaates. “Ihr werdet reich und haltet euch dafür aus der Politik raus” – mit diesem Vertrag hat die Partei seit Deng Xiaoping durchregiert.

Der massive Widerstand der Ukrainer:innen gegen die russischen Invasoren hat gezeigt, dass all die Theorien einer raschen Übernahme eine Illusion waren. Russland befindet sich in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zerfall der Sowjetunion. Taiwan, das sollte inzwischen klar sein, würde sich nicht weniger hart wehren. Dabei kämpft China mit seiner Null-Covid Politik schon jetzt gegen die Zeit. Es gibt landesweit massive Proteste, von denen es nur ein Bruchteil in die westlichen Medien schafft. Auch die Immobilienkrise hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Inzwischen weigern sich in über 100 Städten Wohnungsbesitzer ihre Kreditraten zu bezahlen. Im Südwesten Chinas herrscht die längste Hitzewelle seit Aufzeichnungen, mit massiver Dürre, Wasserknappheit und Stromausfällen. Im traditionellen China waren Wirtschaftskrisen, Proteste und Wetterkatastrophen das Zeichen dafür, dass die Dynastie das himmlische Mandat verloren hat. Ein Überfall Taiwans, sollte er in einen langen und teuren Konflikt münden, würde nicht nur die Legitimität der politischen Führung in Peking langfristig gefährden. Er könnte das Ende der Parteiherrschaft bedeutet. Fazit: Sowohl ökonomisch als auch politisch wäre eine Invasion daher kein Gewinn für China.

Ebenso wenig war die Invasion der Ukraine ein Gewinn für China, denn ihre militärischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Folgen spürt man auch in Zhongnanhai. Zwar verringert das Verfeuern russischer Truppen am Schwarzen Meer potenzielle, militärische Bedrohungen aus den Regionen oberhalb des Amur. Aber man fühlt sich sicherlich stärker bedroht als noch vor der Invasion. Da ist zum einen die NATO-Norderweiterung, zum anderen aber auch der neue Anspruch der Alliierten, China stärker als Bedrohung in den Fokus zu rücken. Selbst die Vorstellung, dass Russland in der Ukraine erfolgreich sein könnte, dürfte Peking Kopfschmerzen bereiten. Denn, sollte Russland in der Ukraine wider Erwarten gewinnen, könnte Zentralasien das nächste Ziel des putin’schen Revisionismus sein. China ist massiv an den Öl- und Gasvorkommen der Region, die an seinen Westen grenzt, investiert. Nicht nur wären diese Interessen gefährdet, Widerstandskämpfe und andere Instabilitäten könnten leicht über die Grenzen nach Xinjiang überschwappen und die, aus Sicht der kommunistischen Partei, derzeit stabile Lage in der Autonomen Region gefährden.

Und auch ökonomisch hat China die Reaktionen der Ukraine und der EU unterschätzt. Steigende Energiepreise und die Auswirkungen der Sanktionen erzeugen Druck auf die Weltwirtschaft. In Kombination mit Chinas Immobilien- und Bankenkrise sowie den Extremwetterlagen der letzten Monate, wird so die politische Lage für die Führung zusätzlich verschärft.

Peking steht also, kurz vor dem 20. Parteitag, der auf den 16. Oktober angesetzt wurde, so unter Druck wie schon lange nicht mehr. Nicht nur eine militärische Invasion Taiwans ist erschwert. Auch die als bevorzugt angestrebte wirtschaftliche Eingliederung Taiwans ist durch die rapide Verschlechterung der Beziehungen mit Taiwan und den USA in weitere Ferne gerückt. Das erneute Zusammenrücken der Alliierten erschwert Chinas geopolitische Ambitionen und Russlands Unberechenbarkeit gefährdet die Stabilität der Westregionen. Nicht zuletzt sind es die ökonomischen Schwierigkeiten und das Scheitern der Null-Covid-Politik, die Xi Jinpings Position in der Partei gefährden. Auf dem Parteitag soll er in seine dritte Amtszeit als Parteivorsitzender bestätigt werden. Für ihn hat der Krieg in der Ukraine aber vor allem eins gebracht: Unsicherheit.

Dieser Beitrag entsteht im Rahmen der Veranstaltungsreihe ,,Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag, dem 8. September 2022 (11.00 Uhr MESZ) diskutieren Julian Hinz, Handels- und Sanktionsexperte am Kiel Institut für Weltwirtschaft und Juniorprofessor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Universität Bielefeld, und Marina Rudyak über das Thema: “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 erreichen”. China.Table ist der Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Marina Rudyak ist Vertretungsprofessorin für chinesische Politik an der Goethe-Universität Frankfurt und akademische Mitarbeiterin für Sinologie an der Universität Heidelberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die chinesische Entwicklungspolitik, Global China und Parteidiskurse der Kommunistischen Partei Chinas.

Silas Dreier ist Koordinator der Global China Conversations an der China-Initiative des Kiel Institut für Weltwirtschaft. Er studiert außerdem den Master in China Business and Economics an der Universität Würzburg.

Elaine Pearson ist neue Geschäftsführerin der Asienabteilung von Human Rights Watch. Sie wird von Sydney aus die Arbeit der Abteilung in mehr als 20 Ländern leiten. Pearson ist seit 2007 bei Human Rights Watch (HWR) und war früher stellvertretende Direktorin der Asien-Abteilung und baute dann das Australien-Büro von Human Rights Watch auf, wo sie zuletzt von 2013 bis 2022 als erste Australien-Direktorin der Organisation arbeitete. Pearson hat zahlreiche Menschenrechtsuntersuchungen im asiatisch-pazifischen Raum durchgeführt. Vor HWR war sie bei der UN und zahlreichen NGOs unter anderem in Bangkok, Hongkong und Kathmandu tätig.

Richard Tibbels ist neuer Sonderbeauftragter für den Indopazifik beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD). Tibbels war zuvor vier Jahre Leiter der Östlichen Partnerschaft, Regionale Zusammenarbeit (Arktis, Barentssee, Ostsee und Schwarzes Meer) und der OSZE-Division im EAD. Zuvor hielt er eine Vielzahl von Positionen im EAD und in der Generaldirektion der Europäischen Kommission und pflegte dort die Beziehungen zur östlichen und südlichen Nachbarschaft der EU. Er folgt auf Gabriele Visentin, der der designierte EU-Ambassador für Australien wird.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

In China ist das Jangtse-Flussbeckens durch die Dürre in Mitleidenschaft gezogen. Der Wasserstand hat sich auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1865 eingepegelt (China.Table berichtete). In Wuhan können die Bürger nun sogar Fotos des freigelegten Brückenpfeilers der Wuhan-Jangtse-Brücke machen. Durch die anhaltende Hitze ist der Wasserpegel dort bis zu 18 Meter gefallen.

mit ihrer “Käse-Rede” aus dem Jahr 2014, die diese Woche auch außerhalb Großbritanniens viral ging, hat Englands neue Premierministerin Elizabeth Truss schon jetzt (Internet-)Geschichte geschrieben. Damals kündigte “Liz” bei einem Tory-Parteitag das Comeback heimisch produzierter Lebensmittel an. Schon bald, so die konservative Politikerin, werden britische Lebensmittel-Exporte die Weltmärkte fluten: “Wir werden Tee an China verkaufen – Yorkshire-Tee!”

Neu im Amt sieht Truss die Volksrepublik heute jedoch nicht mehr in erster Linie als vielversprechenden Absatzmarkt für Tee, sondern als “Bedrohung für die nationale Sicherheit”. Schon jetzt ist klar: Unter Truss geht Großbritannien auf Konfrontationskurs mit China. In ihrer Weltsicht ähnele sie Ronald Reagan, der die Welt in liberale Demokratien und autoritäre Diktaturen aufteilte, schreibt Michael Radunski. In seiner Analyse beleuchtet er die Hintergründe ihrer harten Linie gegen Peking und die Folgen, die sich daraus für die von Inflation geplagte Insel ergeben könnten.

Eine Konsequenz aus der Konfrontation zwischen China und dem Westen war in den vergangenen Jahren auch die Schließung vieler Konfuzius-Institute in den USA. Die chinesischen Lehr- und Kulturanstalten zeichnet eine große Nähe zur Regierung in Peking aus. Besonders Trump hatte sie in seiner Amtszeit auf dem Kieker, weswegen ein Großteil in den USA dicht machen musste. Nachforschungen einer NGO zufolge sind sie in den Vereinigten Staaten nun jedoch heimlich zurückgekehrt. Mit neuem Namen und neuem Anstrich versuchen sie weiter, Einfluss auf das amerikanische Bildungssystem auszuüben. Amelie Richter hat sich den Bericht genauer angesehen.

Zudem möchten wir Sie am Mittwoch zu einer einstündigen Gesprächsrunde mit China.Table-Autor Frank Sieren einladen. Dieses Mal geht es um die Frage: Schafft es Chinas Wirtschaft aus der Krise? Beginn des Table.Live-Talks ist um 11.30 Uhr. Sie können sich hier anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Gäste im “Plough”, der örtlichen Kneipe in englischen Cadsden, staunten im Oktober 2015 nicht schlecht über die beiden gut gekleideten Männer am Tresen. David Cameron und Xi Jinping hatten je ein dunkles Pint in der Hand und sprachen entspannt über die große Politik. Der Schein hat nicht getrogen, die Stimmung war an jenem Abend tatsächlich so gut wie die Beziehungen zwischen Großbritannien und China.

London war Gründungsmitglied der von China entworfenen Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) geworden – gegen den Willen der USA. Zudem drängten britische Diplomaten auf ein formelles Handels- und Investitionsabkommen der EU mit China. Camerons Credo lautete: “Je mehr wir gemeinsam Handel treiben, desto mehr haben wir Anteil am Erfolg des anderen, und je besser wir uns verstehen, desto besser können wir zusammenarbeiten, um die Probleme anzugehen, mit denen unsere Welt heute konfrontiert ist.”

Auch Elizabeth Truss war damals Teil der britischen Regierung. Als Bildungsministerin lobte sie Einrichtung von Konfuzius-Instituten in Großbritannien. Premierminister Cameron nannte derweil China und Großbritannien die “besten Partner im Westen”. Von einer “Goldenen Ära” war gar die Rede.

Knapp sieben Jahre später ist Elizabeth “Liz” Truss nun selbst britische Premierministerin. Am gestrigen Dienstag erhielt sie von Queen Elizabeth II. im schottischen Balmoral Castle den Auftrag, eine neue Regierung zu bilden. Und wie einst David Cameron will auch Truss ihr Land in eine goldene Ära führen. China wird dabei aber wohl nicht mehr wichtigster Partner sein. Im Gegenteil.

Die neue Parteivorsitzende der konservativen Tories lässt an ihrer kritischen Haltung gegenüber China jedenfalls keinen Zweifel aufkommen: Vertraute der neuen Regierungschefin haben in den vergangenen Tagen angedeutet, Truss werde eine umfassende Überprüfung der britischen Sicherheits- und Verteidigungsstrategie anordnen. In diesem Zug wolle sie China als “Bedrohung für die nationale Sicherheit” einstufen.

Der Wechsel der Formulierung hätte Folgen. Sie brächte eine weitere Verschärfung der aktuellen Klassifizierung von China als “systemische Herausforderung für unsere Sicherheit, Wohlstand und Werte”, welche London erst im März vergangenen Jahres vorgenommen hatte.

Würde Truss China nicht mehr als Herausforderung, sondern als Bedrohung für Großbritannien identifizieren, stünde die Volksrepublik fortan auf einer Stufe mit Russland – einem Land, das vor wenigen Monaten einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Es wäre ein durchaus harscher Schritt zu Beginn ihrer Amtszeit – und doch vor allem von symbolischem Charakter.

Anders sieht es bei Truss Vorhaben aus, das chinesische Vorgehen in Xinjiang womöglich als Völkermord zu bezeichnen. Berichten zufolge soll sie diese Formulierung wiederholt in vertraulichen Gesprächen gewählt und einen solchen Schritt angekündigt haben. Es wäre eine schärfere Wortwahl, als sie die Vereinten Nationen jüngst wählten.

In dem aktuellen Bericht zur Menschenrechtslage in Xinjiang heißt es, dass Handlungen der chinesischen Regierung in Xinjiang “internationale Verbrechen darstellen können, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. So ließen die UN-Verantwortlichen bewusst offen, ob es tatsächlich zu solchen Verbrechen kommt, auch wenn in dem Dokument von “glaubhaften” Foltervorwürfen gesprochen wird (China.Table berichtete).

Würde Großbritannien nun tatsächlich von einem Völkermord in Xinjiang sprechen, hätte das wohl weitreichend Folgen: Internationale Verpflichtungen würden greifen, nach denen man sich aktiv bemühen müsste, einen Völkermord zu stoppen – beispielsweise durch Sanktionen gegen den Aggressor. Zudem wäre Truss danach in ihren Handlungsmöglichkeiten gegenüber China deutlich eingeschränkt. Es bleibt also abzuwarten, ob die neue Premierministerin ihre Amtszeit mit einem solch weitreichende Schritt beginnen wird.

Es wäre jedoch ein Fehler, Liz Truss vorzuwerfen, sie beende mit ihren markigen Äußerungen leichtfertig die goldene Ära zwischen China und Großbritannien. Vielmehr zeigt ihre Haltung, wie dramatisch sich die Beziehungen der beiden Länder in der Zeit seit dem launigen Umtrunk von Cameron und Xi im Jahr 2015 verschlechtert haben: Es war Großbritannien, das als erstes Land in Europa den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei formell von seinem 5G-Netz ausschloss. Und nachdem Peking mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz in Hongkong massiv die Meinungs- und Freiheitsrechte in der Sonderverwaltungszone einschränkte, war es London, das Millionen Hongkongern einen einfacheren Zugang zur britischen Staatsbürgerschaft anbot.

Auch im vergangenen Jahr lagen beide Länder weiter auf Konfrontationskurs, als London dem englischsprachigen Staatssender China Global Television Network (CGTN) seine Sendelizenz in Großbritannien entzog (China.Table berichtete). Nur wenige Tage später verlor daraufhin die britische BBC ihre Lizenz in China.

Die Gründe für die dramatische Verschlechterung der Beziehungen sind vielfältig. Ein besonders wichtiger Grund ist sicherlich der Brexit. Durch den Austritt aus der EU löste Großbritannien seine engen Bindungen mit seinem wichtigsten Wirtschaftspartner. Als Konsequenz galt es, die Beziehung zum engsten Sicherheitsverbündeten wieder zu stärken: den USA. Und die Vereinigten Staaten befinden sich spätestens seit der Amtszeit von Donald Trump im offenen Konflikt mit China. Als Trump Strafzölle gegen China verhängte, forderte er die Regierungschefs anderer Länder auf, sich auf die Seite der USA – und klar gegen China zu stellen.

Neben der Politik hat sich auch die öffentliche Meinung im Großbritannien dramatisch verändert. Einer aktuellen Umfrage der Denkfabrik British Foreign Policy Group zufolge sieht die britische Öffentlichkeit den Aufstieg Chinas als die drittgrößte Sicherheitsbedrohung an nach dem Klimawandel und dem weltweiten Terrorismus.

Sah Großbritanniens Zukunft vor wenigen Jahren im Pub von Cadsden noch chinesisch aus, ist sie nun plötzlich wieder durch und durch amerikanisch. Liz Truss liegt ganz auf dieser Linie: Mit Europa sucht sie geradezu den Streit und will das Nordirland-Protokoll aus dem Brexit-Vertrag umgehend außer Kraft setzen. Und globalpolitisch ähnelt ihre Weltsicht sehr der Denkweise von Ronald Reagan, jenem ehemaligen US-Präsidenten aus dem Kalten Krieg, als die Welt geteilt schien in liberale Demokratien und autoritäre Diktaturen.

Mit dem Kopf durch die Wand wird Liz Truss jedoch keinen Erfolg haben. Markigen Worten werden Taten folgen müssen – und die unterliegen auch in London gewissen Zwängen. So sieht sich die neue Premierministerin denn auch gleich mit etlichen Problemen konfrontiert: Auch auf der Insel steigen derzeit die Preise rasant. In einer solchen Situation scheint es fast unmöglich, alle Verbindungen zu China abzubrechen.

Wenn ein Produkt nicht erfolgreich ist, hilft gelegentlich ein Re-Branding. In den USA passiert das laut einer Studie mit den umstrittenen Konfuzius-Instituten: Die von Peking unterstützten Sprach- und Kulturzentren werden umbenannt und einfach wiedereröffnet, wie ein Bericht der konservativ geprägten Nichtregierungsorganisation National Association of Scholars (NAS) offengelegt hat. Von den 118 Konfuzius-Instituten, die einst in den Vereinigten Staaten existierten, waren dem Bericht zufolge 104 im Juni dieses Jahres geschlossen. Vier weitere befanden sich im Prozess der Schließung.

Aber: Von den Universitäten “haben mindestens 28 ihr Konfuzius-Institut durch ein ähnliches Programm ersetzt, und mindestens 58 haben enge Beziehungen zu ihrem ehemaligen Partner des Konfuzius-Instituts aufrechterhalten.” Die US-Bildungseinrichtungen hätten neue Vereinbarungen mit chinesischen Schwesteruniversitäten geschlossen und Zentren gegründet, die eng an die Konfuzius-Institute angelehnt seien, so NAS. Die Unis erhalten demnach weiterhin Mittel von denselben chinesischen Regierungsbehörden, die auch die Konfuzius-Institute finanziert haben. Mitarbeiter und Unterrichtsmaterial sei in vielen Fällen direkt weitergereicht worden.

Der Bericht nennt als Beispiele mehrere Staats-Universitäten und kleinere Colleges. NAS zeigt an einer Case Study zur Washington State University, wie der Übergang von Konfuzius-Institut zur neuen Einrichtung stattgefunden hat. Die Vereinigung verfolgt die Entwicklungen der Konfuzius-Institute an den US-Unis bereits seit längerer Zeit. Für ihre aktuelle Untersuchung habe ein Team etliche Dokumente wie offen zugängliche Verträge und Stellungnahmen von Universitätsverwaltungen gesammelt und Befragungen durchgeführt, erklärt Ian Oxnevad, einer der Autoren des Berichts und Forscher am NAS. “Alle unsere Informationen waren Open Source und dokumentiert”, sagt Oxnevad zu China.Table. Der Bericht verfolgt die Details der Schließung – und gegebenenfalls Umbenennung und Wiedereröffnung – von 75 der 104 in den USA geschlossenen Konfuzius-Institute.

US-Präsident Donald Trump hatte während seiner Amtszeit die Konfuzius-Institute von mehreren Behörden, darunter auch dem Außenministerium und dem FBI, unter die Lupe nehmen lassen. Zudem forderte der US-Senat 2019 mehr Transparenz zu den Zentren oder deren Schließung. Ende 2020 reichte die Trump-Regierung beim Department of Homeland Security eine entsprechende Vorschrift ein. Sie verlangte, dass US-Universitäten ihre Verbindung zu Konfuzius-Instituten offenlegen müssen. Der Druck von mehreren Seiten führte dazu, dass die Konfuzius-Institute in den vergangenen Jahren ihre Türen offiziell schlossen. Die US-Unis hätten teilweise auch Fördergelder zurückgeben müssen, so NAS.

Grundlegend für die Umgestaltung der Konfuzius-Institute in den USA war dem NAS-Bericht zufolge auch eine Entscheidung in der Volksrepublik: Die staatliche außenpolitische Kulturbehörde Hanban, die die Konfuzius-Institute einst ins Leben gerufen hatte, benannte sich um. Im Juli 2020 wurde der Name zu Center for Language Education and Cooperation (CLEC) geändert und eine separate Organisation ausgegliedert, die Chinese International Education Foundation (CIEF).

Diese finanziert und kontrolliert nun die Konfuzius-Institute, wie NAS erklärt. Dadurch habe man das Image der Konfuzius-Institute im Ausland verbessern wollen. In Wirklichkeit sei die Grenze zwischen der chinesischen Regierung und ihren Ablegern hauchdünn: “CIEF steht unter der Aufsicht des chinesischen Bildungsministeriums und wird von der chinesischen Regierung finanziert”, heißt es in dem Bericht.

NAS-Forscherin Rachelle Peterson, die ebenfalls an dem Bericht beteiligt war, betont, dass die Schließung der Konfuzius-Institute “eine Erfolgsgeschichte” sei: Die Vereinigten Staaten hätten die Bedrohung erkannt und seien diese angegangen. Was gerade passiere, sei aber auch eine Warnung. Denn die chinesische Regierung versuche, die politischen Regelungen zu umgehen. “Militärisch würde man das als Flankenmanöver bezeichnen”, so Peterson bei einer Veranstaltung der Dankfabrik Heritage Foundation. Die chinesische Regierung setze darauf, dass niemand den fortgesetzten Einfluss der chinesischen Regierung auf die Hochschulbildung bemerke, “wenn sie den Namen Konfuzius-Institut streicht und die Struktur eines Programms ändert.”

Hat die akademische Welt in den USA nun also alle Ohren gespitzt? Eher nicht. “Unser Bericht und unsere Ergebnisse zu den Universitäten stießen größtenteils auf Schweigen und auf lautstarke Ablehnung von mehreren Universitäten, die behaupteten, dass ihre Konfuzius-Institute trotz anderslautender Beweise geschlossen worden seien”, sagt Oxnevad zu China.Table. Innerhalb der US-Regierung bestehe jedoch Interesse daran, auch neue politische Maßnahmen zu entwickeln, um Pekings Einfluss auf das US-Universitätssystem einzuschränken. “Ich gehe davon aus, dass das Interesse an einer Einhegung Chinas innerhalb der Wissenschaft weiter zunehmen wird, da es ein Bereich von überparteilichem Interesse bleibt und mit einem dringenden außenpolitischen Problem verbunden ist.”

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan könnten nun auch dazu führen, dass von Regierungsseite die akademische Zusammenarbeit mit den Sprach- und Kulturzentren erneut in den Fokus rückt. Zuletzt ging die Entwicklung jedoch in eine andere Richtung: Die Regierung unter Joe Biden hatte 2021 eine Regel zurückgezogen, nach der Colleges, die am offizielle US-Studentenaustauschprogramm teilnehmen, offenlegen mussten, ob sie finanzielle Verbindungen zu Konfuzius-Instituten haben.

Wenn es darum gehe, eine Mandarin-Ausbildung in den US-amerikanischen Schulen, Colleges und Unis anzubieten, gebe es andere Wege als die Zusammenarbeit mit Peking, wie NAS-Forscher Oxnevad findet. Beispielsweise einheimische Lehrkräfte: “Die USA sind eine vielfältige Republik mit amerikanischen Bürgern, die Mandarin-Muttersprachler sind.” Die US-Regierung investiere zudem stark in den Aufbau von eigenen Programmen zur Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse in der Hochschulbildung. Chinesisch sei dabei sehr gefragt.

Auch Angebote aus Taiwan als Ersatz für die Konfuzius-Institute seien eine Möglichkeit. “Kurz gesagt: Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um Mandarin ohne Input oder Einfluss aus Peking anzubieten”, so Oxnevad.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Außenministerin Annalena Baerbock möchte mit Deutschlands jahrelanger Politik des “Wandel durch Handel” brechen, die in Russland und China spektakulär gescheitert sei. “Auf Handel folgt nicht automatisch ein demokratischer Wandel”, erklärte Baerbock anlässlich des Wirtschaftstags der 20. Konferenz der Leiterinnen und Leiter deutscher Auslandsvertretungen am Dienstag im Auswärtigen Amt in Berlin. Die Fehler im Umgang mit Russland müssten nun von der Bundesregierung bei der Ausarbeitung einer deutschen China-Strategie berücksichtigt werden.

Man habe zu lange auf Interdependenz gesetzt, so Annalena Baerbock weiter. “Wir können es uns nicht leisten, uns auf autokratische Länder zu verlassen.” China verhindere aus “politischen Gründen” noch immer Importe aus Australien. Gegen Litauen habe Peking ein Handelsembargo erlassen, “das sollten wir nicht einfach so wegwischen”. Deutschland müsse sich weiter diversifizieren, um die Folgen solcher Sanktionen zu minimieren. Es gebe im indo-pazifischen Raum viele Länder, mit denen sich eine Zusammenarbeit lohnt, erklärte Baerbock. “Nicht ohne Grund verlegt Apple gerade einen Teil seiner Produktion nach Vietnam.”

Auch die Menschenrechtslage Chinas sprach die deutsche Außenministerin indirekt an. Man könne es sich nicht mehr leisten, die Wirtschaft nur nach einem “Business-First-Kredo” zu gestalten. Produkte aus Zwangsarbeit sollen nicht mehr in Europa angeboten werden dürfen. “Werte und Interessen sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille.” fpe

Chinas oberster Klimabeauftragter Xie Zhenhua hat auf einer Konferenz für die Chancen geworben, die der Umbau der chinesischen Wirtschaft zur Erreichung der Klimaziele mit sich bringt. Xie geht davon aus, dass Ausgaben in Höhe von 130 Billionen Yuan (19 Billionen US-Dollar) benötigt werden, um die Klimaziele des Landes zu erreichen. “Es ist nicht einfach, innerhalb von sieben Jahren den CO2-Spitzenwert und 30 Jahre danach CO2-Neutralität zu erreichen und gleichzeitig wirtschaftliche Sicherheit zu gewährleisten”, sagte Xie laut National Business Daily.

Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte vor zwei Jahren auf einer UN-Vollversammlung angekündigt, dass die Volksrepublik bis 2060 klimaneutral werden solle. “China wird seine bisher zugesagten Beiträge zum Klimaschutz erhöhen, durch neue ambitionierte Strategien und Maßnahmen. Wir streben an, dass die CO2-Emissionen bis 2030 ihren Höhepunkt erreichen, und wir wollen bis 2060 CO2-neutral werden”, sagte Xi.

Sebastian Eckhardt, Ökonom der Weltbank hatte im Rahmen der IfW-Veranstaltung “Grünes Wachstum – Was können wir von China erwarten?” aufgezeigt, dass China 13,8 Billionen US-Dollar investieren muss, um bis 2060 klimaneutral zu werden (China.Table berichtete und ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe). Die Volksrepublik ist für rund 30 Prozent der jährlichen globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Die Pro-Kopf-Emissionen liegen dabei auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. niw

Statt wie bisher in US-Dollar, plant China seine Zahlungen an den russischen Gaskonzern Gazprom künftig mit chinesischen Yuan und Rubel abzuwickeln. Das kündigte Gazprom am Dienstag an, nachdem eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet wurde. Der CEO von Gazprom, Alexei Miller, sagte laut Reuters, die Zulassung von Zahlungen in russischen Rubel und chinesischen Yuan sei sowohl für Gazprom als auch für Pekings staatliche China National Petroleum Corporation “von beiderseitigem Vorteil”. Über die Details, beispielsweise wann die Zahlungen umgestellt werden, sprach Gazprom nicht.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im März aufgrund der westlichen Sanktionen als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, angewiesen, dass “unfreundliche Staaten” ihr Gas künftig nur noch in Rubel bezahlen könnten. China pflegt weiterhin enge Beziehungen zu Russland. Noch kurz vor der Invasion in der Ukraine hatten Xi und Putin eine Verlängerung der Gaslieferungen aus Russland unterzeichnet (China.Table berichtete). niw

John Kerry, der oberste Klimabeauftragte in der Regierung von US-Präsident Joe Biden, gibt sich “hoffnungsvoll”, dass die Klimagespräche mit China bald wieder aufgenommen werden können.”Ich hoffe, dass Präsident Xi erkennt, dass es von Vorteil ist, wenn wir uns beide in die gleiche Richtung bewegen”, sagte der Klima-Sonderbeauftragte der USA laut einem Bericht von Bloomberg. “Die Welt muss sehen, dass wir als mächtige Länder tatsächlich zusammenarbeiten”.

China hatte die Klimagespräche mit den USA am 5. August als Teil einer Reihe von “Gegenmaßnahmen” ausgesetzt, nachdem die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan besucht hatte. Chinas Botschafter in den USA, Qin Gang, erklärte daraufhin, Washington müsse sein Verhalten gegenüber Taiwan ändern und eine weitere Eskalation in der Region verhindern. Erst dann könnten die Gespräche wieder aufgenommen werden.

Kerry hält sich derzeit in Südostasien auf, um mit Ländern wie Japan, Indien und Südkorea im Vorfeld des G-20-Gipfels über Möglichkeiten des Kohleausstiegs zu sprechen. Letzte Woche einigten sich die USA und Indonesien bereits auf einen finanziellen und organisatorischen Rahmen zur schnelleren Umstellung auf erneuerbare Energien. fpe

Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfällt, beginnen in den Medien nahezu simultan Diskussionen. Auf welcher Seite steht China? Welche Rolle sollte es, nach journalistischer Meinung, im Konflikt spielen? Steht eine Invasion Taiwans, lange für unwahrscheinlich gehalten, ebenso unerwartet bevor? Sechs Monate später ist klar, dass die Invasion weder im Interesse Chinas ist, noch China zu einer Invasion Taiwans inspirieren wird. Warum nicht? In der Diskussion einer Invasion werden zwei zentrale Argumente immer wieder angebracht: Halbleiter und politische Motive.

Die US-Sanktionen gegen China im Hochtechnologiesektor erschweren Chinas Zugang zu Spitzenhalbleitern. Zwar hat dies in China massive Neuinvestitionen in den Chipsektor befeuert, doch bis man wirklich auf Spitzenniveau ist und die für die Produktion nötigen Importe substituieren kann, dürfte es nach Meinung von Analysten noch gut zehn Jahre dauern. Taiwan, auf das die Volksrepublik seit ihrer Gründung Anspruch erhebt, hält mit TSMC einen Weltmarktanteil von 55 Prozent (im Vergleich zu Chinas acht Prozent) und ist somit integral für die weltweite Halbleiterproduktion. So liegt der Gedanke nahe: Mit einer Invasion könnte man sich den Zugang zu benötigten Spitzentechnologien sichern und gleichzeitig den größten Konkurrenten und sein Know-how in die eigene Halbleiter-Produktion integrieren.

Doch so einfach, wie es sich anhört, ist es nicht. Denn Taiwans Chip-Produktion baut auf regionalen Wertschöpfungsketten auf. Zentrale Bestandteile werden aus Japan und Südkorea geliefert. Selbst wenn China diese beschaffen könnte, wie bewegt man dann die eben eroberten, taiwanischen Spitzeningenieure dazu, für die Volksrepublik zu arbeiten? Eher werden sie, samt ihres Wissens, in den Westen auswandern. Eine Invasion aufgrund von Halbleitern wäre für China daher kaum ein Gewinn. Aber was ist mit politischen Motiven?

Immer wieder taucht in den internationalen Medien die Vermutung auf, Xi Jinping hätte sich die dritte Amtszeit mit dem Versprechen gesichert, Taiwan endlich in das “Mutterland zurückzubringen”. Naheliegend also, dass der russische Völkerrechtsbruch China das Fenster eröffnet, das gleiche mit Taiwan zu tun. Was dabei übersehen wird: Für einen Einmarsch in Taiwan braucht China Russland nicht. Das Antisezessionsgesetz von 2005 erklärt ohnehin schon, dass die Volksrepublik zu militärischen Schritten greifen wird, sollte Taiwan Schritte zur Unabhängigkeit unternehmen. Was zudem gerne vergessen wird, angesichts der allgegenwärtigen Wolfskrieger-Rhetorik, die dem chinesischen Außenministerium und der staatlichen Zeitung Global Times entspringt: Wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand sind der zentrale Pfeiler der Legitimität des Parteistaates. “Ihr werdet reich und haltet euch dafür aus der Politik raus” – mit diesem Vertrag hat die Partei seit Deng Xiaoping durchregiert.

Der massive Widerstand der Ukrainer:innen gegen die russischen Invasoren hat gezeigt, dass all die Theorien einer raschen Übernahme eine Illusion waren. Russland befindet sich in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zerfall der Sowjetunion. Taiwan, das sollte inzwischen klar sein, würde sich nicht weniger hart wehren. Dabei kämpft China mit seiner Null-Covid Politik schon jetzt gegen die Zeit. Es gibt landesweit massive Proteste, von denen es nur ein Bruchteil in die westlichen Medien schafft. Auch die Immobilienkrise hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Inzwischen weigern sich in über 100 Städten Wohnungsbesitzer ihre Kreditraten zu bezahlen. Im Südwesten Chinas herrscht die längste Hitzewelle seit Aufzeichnungen, mit massiver Dürre, Wasserknappheit und Stromausfällen. Im traditionellen China waren Wirtschaftskrisen, Proteste und Wetterkatastrophen das Zeichen dafür, dass die Dynastie das himmlische Mandat verloren hat. Ein Überfall Taiwans, sollte er in einen langen und teuren Konflikt münden, würde nicht nur die Legitimität der politischen Führung in Peking langfristig gefährden. Er könnte das Ende der Parteiherrschaft bedeutet. Fazit: Sowohl ökonomisch als auch politisch wäre eine Invasion daher kein Gewinn für China.

Ebenso wenig war die Invasion der Ukraine ein Gewinn für China, denn ihre militärischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Folgen spürt man auch in Zhongnanhai. Zwar verringert das Verfeuern russischer Truppen am Schwarzen Meer potenzielle, militärische Bedrohungen aus den Regionen oberhalb des Amur. Aber man fühlt sich sicherlich stärker bedroht als noch vor der Invasion. Da ist zum einen die NATO-Norderweiterung, zum anderen aber auch der neue Anspruch der Alliierten, China stärker als Bedrohung in den Fokus zu rücken. Selbst die Vorstellung, dass Russland in der Ukraine erfolgreich sein könnte, dürfte Peking Kopfschmerzen bereiten. Denn, sollte Russland in der Ukraine wider Erwarten gewinnen, könnte Zentralasien das nächste Ziel des putin’schen Revisionismus sein. China ist massiv an den Öl- und Gasvorkommen der Region, die an seinen Westen grenzt, investiert. Nicht nur wären diese Interessen gefährdet, Widerstandskämpfe und andere Instabilitäten könnten leicht über die Grenzen nach Xinjiang überschwappen und die, aus Sicht der kommunistischen Partei, derzeit stabile Lage in der Autonomen Region gefährden.

Und auch ökonomisch hat China die Reaktionen der Ukraine und der EU unterschätzt. Steigende Energiepreise und die Auswirkungen der Sanktionen erzeugen Druck auf die Weltwirtschaft. In Kombination mit Chinas Immobilien- und Bankenkrise sowie den Extremwetterlagen der letzten Monate, wird so die politische Lage für die Führung zusätzlich verschärft.

Peking steht also, kurz vor dem 20. Parteitag, der auf den 16. Oktober angesetzt wurde, so unter Druck wie schon lange nicht mehr. Nicht nur eine militärische Invasion Taiwans ist erschwert. Auch die als bevorzugt angestrebte wirtschaftliche Eingliederung Taiwans ist durch die rapide Verschlechterung der Beziehungen mit Taiwan und den USA in weitere Ferne gerückt. Das erneute Zusammenrücken der Alliierten erschwert Chinas geopolitische Ambitionen und Russlands Unberechenbarkeit gefährdet die Stabilität der Westregionen. Nicht zuletzt sind es die ökonomischen Schwierigkeiten und das Scheitern der Null-Covid-Politik, die Xi Jinpings Position in der Partei gefährden. Auf dem Parteitag soll er in seine dritte Amtszeit als Parteivorsitzender bestätigt werden. Für ihn hat der Krieg in der Ukraine aber vor allem eins gebracht: Unsicherheit.

Dieser Beitrag entsteht im Rahmen der Veranstaltungsreihe ,,Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Am Donnerstag, dem 8. September 2022 (11.00 Uhr MESZ) diskutieren Julian Hinz, Handels- und Sanktionsexperte am Kiel Institut für Weltwirtschaft und Juniorprofessor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Universität Bielefeld, und Marina Rudyak über das Thema: “Kann China sein BIP-Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 erreichen”. China.Table ist der Medienpartner der Veranstaltungsreihe.

Marina Rudyak ist Vertretungsprofessorin für chinesische Politik an der Goethe-Universität Frankfurt und akademische Mitarbeiterin für Sinologie an der Universität Heidelberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die chinesische Entwicklungspolitik, Global China und Parteidiskurse der Kommunistischen Partei Chinas.

Silas Dreier ist Koordinator der Global China Conversations an der China-Initiative des Kiel Institut für Weltwirtschaft. Er studiert außerdem den Master in China Business and Economics an der Universität Würzburg.

Elaine Pearson ist neue Geschäftsführerin der Asienabteilung von Human Rights Watch. Sie wird von Sydney aus die Arbeit der Abteilung in mehr als 20 Ländern leiten. Pearson ist seit 2007 bei Human Rights Watch (HWR) und war früher stellvertretende Direktorin der Asien-Abteilung und baute dann das Australien-Büro von Human Rights Watch auf, wo sie zuletzt von 2013 bis 2022 als erste Australien-Direktorin der Organisation arbeitete. Pearson hat zahlreiche Menschenrechtsuntersuchungen im asiatisch-pazifischen Raum durchgeführt. Vor HWR war sie bei der UN und zahlreichen NGOs unter anderem in Bangkok, Hongkong und Kathmandu tätig.

Richard Tibbels ist neuer Sonderbeauftragter für den Indopazifik beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD). Tibbels war zuvor vier Jahre Leiter der Östlichen Partnerschaft, Regionale Zusammenarbeit (Arktis, Barentssee, Ostsee und Schwarzes Meer) und der OSZE-Division im EAD. Zuvor hielt er eine Vielzahl von Positionen im EAD und in der Generaldirektion der Europäischen Kommission und pflegte dort die Beziehungen zur östlichen und südlichen Nachbarschaft der EU. Er folgt auf Gabriele Visentin, der der designierte EU-Ambassador für Australien wird.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

In China ist das Jangtse-Flussbeckens durch die Dürre in Mitleidenschaft gezogen. Der Wasserstand hat sich auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1865 eingepegelt (China.Table berichtete). In Wuhan können die Bürger nun sogar Fotos des freigelegten Brückenpfeilers der Wuhan-Jangtse-Brücke machen. Durch die anhaltende Hitze ist der Wasserpegel dort bis zu 18 Meter gefallen.